Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Федор Конюхов провел лекцию-семинар в РОСНАНО.

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов представил коллекцию своих живописных работ, рассказал о пройденных маршрутах, которые невозможно было бы одолеть без использования современного оборудования, новых технологий и материалов.

В планах Федора Конюхова полет в стратосферу на тепловом аэростате, а также погружение в Марианскую впадину на глубину 11 тыс. метров. А в этом году — кругосветный беспосадочный перелет на воздушном шаре «Мортон», старт которого состоится в июне 2016 года в Австралии. Это первая попытка представителя России совершить кругосветное путешествие на воздушном шаре. В подготовке участвует большая интернациональная команда специалистов из России, Англии, США, Австралии, Бельгии.

В свою очередь сотрудники компании рассказали о продукции портфельных компаний РОСНАНО, которая потенциально может быть использована в путешествиях.

Персональная выставка Федора Конюхова, который является академиком Российской Академии Художеств, организована при поддержке Frida Fine Arts Foundation.

Панамский скандал - круги по воде

Эпопея с «Панамскими бумагами» и вызванное ими «бурление масс» продолжается. К разбирательствам подключаются все больше государственных органов во многих странах.

В частности, о начале официальных расследований заявили:

Министерство Юстиции США,

Генеральная Прокуратура России,

Федеральная Прокуратура Швейцарии,

Налоговая Служба Великобритании,

Финансовая Полиция Италии,

Правительство Нидерландов.

Кроме того, копии документов запросили власти Швеции и Норвегии. А власти Франции пообещали, что все полученные данные станут основой для тщательного расследования со стороны налоговой службы страны и повлекут за собой соответствующие судебные разбирательства.

Не остались в стороне и власти самой Панамы, которые уже провели обыск в панамском офисе Mossack Fonseca.

Следует особо подчеркнуть, что в любой цивилизованной стране сведения, полученные незаконным путем (напомним, копии документов были попросту украдены так называемыми «журналистами» из ICIJ), не имеют никакой доказательной силы при рассмотрении дела в суде.

Однако это вовсе не значит, что фигурантам скандала удастся отделаться «легким испугом и некоторыми репутационными потерями». Раз уж информация стала публично доступной, то налоговым и правоохранительным органам теперь можно возбуждать уголовные дела, отправлять вполне осмысленные запросы в юрисдикции регистрации компаний, получать на такие запросы официальные ответы – и раскручивать дела уже на вполне законно полученной доказательной базе.

Исходя из этого, мы в очередной раз призываем всех владельцев оффшоров обратиться за консультациями специалистов и в срочном порядке провести реструктуризацию своих оффшорных активов. Ни на какую конфиденциальность в новых условиях рассчитывать уже не приходится. Единственный выход – это юридически дистанцироваться от своих активов, передав их в управление трасту или частному фонду.

Любая схема налогового планирования должна быть абсолютно законной. И это утверждение становится еще более актуальным в свете последних событий.

В Лондоне хотят построить самый высокий деревянный небоскреб в мире

Башня Oakwood Tower высотой более 300 метров может появиться в самом сердце британской столицы.

Группа архитекторов из Кембриджского университета подготовила проект для лондонского Сити. Авторы надеются, что он сможет вместить 1000 квартир, расположенных на 80-и этажах. Уникальность дизайна состоит в том, что каркас постройки будет выполнен целиком из дерева. С высотой более 300 метров она может стать самым внушительным деревянным зданием в мире, пишет Daily Mail.

Создатели проекта уже передали его мэру британской столицы Борису Джонсону. Если власти дадут «зеленый свет», постройка станет самой высокой в городе после небоскреба «Осколок» (The Shard).

В настоящий момент рекордсменом среди деревянных сооружений по высоте является 14-этажное здание в норвежском Бергене. Но уже планируется строительство его «соперников» во Франции, Австрии и Швеции.

Директор по науке Всемирного антидопингового агентства (WADA) и трое его коллег посетят московскую антидопинговую лабораторию 18-19 апреля для оценки качества работы, заявила агентству "Р-Спорт" временно исполняющая обязанности главы московской лаборатории Марина Дикунец.

WADA в пятницу отозвало аккредитацию московской лаборатории. Утверждается, что это сделано по причине несоблюдения лабораторией международных антидопинговых стандартов. Решение было принято исполнительным комитетом WADA после тщательного анализа состояния лаборатории независимой дисциплинарной коллегией WADA.

"Мы общаемся с коллегами из WADA, которые нас курируют, они приезжают к нам. У них будет двухдневное посещение лаборатории во главе с директором по науке Оливье Рабином, с ним приезжают еще трое его коллег. Они хотят оценить уровень лаборатории и, соответственно, посмотреть на качество работы московского антидопингового центра, а также на техническую документацию, которая у нас ведется. Их визит состоится 18-19 апреля", — сказала Дикунец по телефону.

Независимая комиссия WADA в ноябре обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил и рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отстранить российских легкоатлетов от участия в соревнованиях под ее эгидой, в том числе в Олимпиаде-2016. IAAF последовала рекомендации и отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Также была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории и было вынесено решение о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA.

В феврале РУСАДА и Национальная антидопинговая организация Великобритании (UKAD) подписали соглашение о сотрудничестве. UKAD должна обеспечить необходимое тестирование российских спортсменов, пока РУСАДА не восстановит соответствие кодексу WADA. В конце марта министр спорта РФ Виталий Мутко сообщал, что процедура переаккредитации московской лаборатории начнется 7-10 апреля.

Елена Дьячкова.

Депутаты Госдумы и их супруги имеют недвижимость в странах ближнего и дальнего зарубежья, среди которых пользуются особой популярностью Испания, следует из данных, опубликованных на сайте нижней палаты парламента.

Парламентарии отчитываются об имуществе, которое находится в их собственности или в собственности их жен и несовершеннолетних детей. У многих депутатов недвижимость оформлена на супругов и супруг.

Наибольшее количество отечественной недвижимости у депутата Михаила Слипенчука: он имеет десятки земельных участков и домов сельскохозяйственного назначения для дачного строительства. Кроме того, у него есть земля и жилой дом в Конго, а также квартира во Франции.

Согласно данным, ребенок председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова владеет в Испании двумя участками под индивидуальное жилищное строительство в общей долевой собственности и домом. Единоросс Аркадий Пономарев задекларировал три квартиры в Испании. Есть жилой дом в Испании и у супруги депутата Умахана Умаханова. Депутат "Единой России" Владимир Поцяпун имеет в общей долевой собственности половину квартиры в Испании, половина квартиры – у его жены.

У супруги эсера Сергея Петрова в собственности находится земельный участок под индивидуальное жилищное строительство в США. Жена депутата Ильи Пономарева, который лишен неприкосновенности и длительное время не посещает Госдуму, владеет квартирой в Латвии. Сам депутат в США арендует квартиру и дом на условиях социального найма. Судя по декларации, этот же дом в найме у его супруги и ребенка. Жена единоросса Дмитрия Савельева арендует дом в Великобритании. Этот же дом значится в пользовании у двоих его детей.

Также в собственности семей депутатов имеется имущество на Кипре, в Греции, Черногории, Болгарии и Швейцарии, Украине, Грузии и Белоруссии.

Днем рождения "Современника" принято считать 15 апреля 1956 года, когда публика впервые увидела спектакль "Вечно живые" по пьесе Виктора Розова. Той самой, по которой Михаил Калатозов потом снимет свой легендарный фильм "Летят журавли". Постановка 29-летнего актера Центрального детского театра Олега Ефремова стала символом новорожденного "Современника".

Именно простота и человечность героев пьесы оказались близки и нужны зрителю, уставшему от формализма, лозунгов и пафоса сталинской эпохи. "Вечно живые" положили начало славе "Современника" как русского психологического театра нового поколения. А фраза уходящего на фронт добровольцем главного героя в исполнении самого Ефремова — девизом не только молодой труппы, но и всего поколения шестидесятников: "Если я честный, я должен".

С первых дней существования "Современник" был и остается актерским театром. В 1960 году в спектакле "Голый король" открылось ярчайшее дарование Евгения Евстигнеева. Пьеса драматурга Евгения Шварца пролежала под сукном 30 лет, прежде чем завлит театра и начинающий постановщик Маргарита Микаэлян принесла её Ефремову.

Вместо детской сказки получилась смелая, злободневная постановка. Премьеру играли на гастролях в Ленинграде, все билеты раскупили в первый же день, а успех превзошел любые ожидания. Смех и аплодисменты заглушали реплики актеров, толпа жаждущих увидеть "Голого короля" выламывала двери в зрительный зал. Усмирять театралов вызывали конную милицию.

Конечно, такой ажиотаж не могли не заметить власти. Наутро после возвращения с гастролей худсовет "Современника" вызвали в Коллегию Министерства культуры. Говорят, разъяренный министр Николай Михайлов кричал: "Кто поставил эту пьесу? Кто разрешил? Кто вы такие?" Театр лишили площадки, он оказался на грани закрытия. Но "Современник" выстоял, и "Голый король" с неизменным успехом шел 20 лет.

Рожденный как Студия молодых актеров, "Современник" всегда оставался площадкой для экспериментов. Нынешний руководитель театра Галина Борисовна Волчек пришла сюда актрисой, но вскоре проявила себя как талантливый режиссер. В 1966 году она поставила пьесу по роману Гончарова "Обыкновенная история", доказав, что в "Современнике" есть место и классическим авторам.

Спектакль стал знаковыми для театра и для самой Волчек, за него в 33 года она была удостоена Государственной премии СССР. А зрители до сих пор с восторгом вспоминают блистательный дуэт молодых Олега Табакова и Михаила Казакова.

В 1970 году из театра ушел один из его основателей и художественный руководитель Олег Ефремов, уведя за собой во МХАТ часть ведущих актеров труппы. "Современник" возглавила Галина Волчек, которая и по сей день верна принципу: театр должен чувствовать, угадывать время и отвечать на его запросы. В переломный для страны 1989 год она поставила пьесу, которая уже четверть века остается визитной карточкой "Современника".

"Крутой маршрут" по автобиографическому роману Евгении Гинзбург — "поминальная молитва" по жертвам сталинских репрессий. Их филигранно исполняют Марина Неелова, Алла Покровская, Лия Ахеджакова, Нина Дорошина, Людмила Крылова, Тамара Дегтярева, Марина Хазова и Людмила Иванова. В огромной клетке-тюрьме эти женщины на глазах у зрителей проживают все ужасы эпохи культа личности — допросы и пытки, унижения и страх, жестокость и отчаяние. Несмотря на это, главное послание "Крутого маршрута" звучит почти в каждом диалоге: даже в этом аду, где человеческая жизнь не стоит ничего, можно сохранить достоинство и веру в справедливость.

Были в репертуаре "Современника" и сильные комедийные постановки. Хотя комедиями их можно назвать лишь с долей условности. В 1992 году Галина Волчек поставила пьесу на тот момент практически неизвестного в России израильского драматурга Йосефа Бар-Йосефа "Трудные люди".

Трагикомичная история о сватовстве немолодой британской еврейки Рахель и мрачного вдовца из Иерусалима Элиезера разворачивается в одной комнате и заставляет смеяться до слез, трогает до глубины души. Спектакль продержался в репертуаре театра два десятилетия. Он шел неизменно с аншлагами, безусловно, во многом благодаря звездному составу старшего поколения "Современника": Лии Ахеджаковой, Валентину Гафту, Авангарду Леонтьеву и покойному Игорю Кваше.

В этой постановке по культовому роману Ремарка в полную силу развернулся режиссерский талант Галины Волчек. Ей удалось перенести драму "потерянного поколения" немецкой молодежи, травмированной Первой мировой, в актуальные для российского зрителя сценические образы.

Убедительную игру новой плеяды звезд "Современника" — Александра Хованского, Сергея Юшкевича, Светланы Ивановой и Никиты Ефремова — дополняет блестящее музыкальное и световое оформление. По словам Волчек, её цель как постановщика — "сделать жизнь менее трагичной". Три с лишним часа она заставляет зал снова и снова переживать ужас смерти вместе с героями "Трех товарищей", чтобы в конце убедиться, что жизнь всегда побеждает.

От многих других драматических театров "Современник" отличается своей открытостью. Галина Волчек никогда не боялась предоставлять сцену режиссерам со стороны, давая им полную творческую свободу, а потом также радушно отпуская в свободное плавание. Так в афише "Современника" появился один из самых необычных и ярких спектаклей нулевых — "Шинель" в постановке Валерия Фокина.

Хрестоматийная повесть Гоголя получила радикально новое прочтение: Башмачкина играет Марина Неелова, а её единственным "партнером" на протяжении всего часа, что идет спектакль, становится шинель. Герой Нееловой — уже не ничтожный мелочный чиновник, а почти мистический персонаж универсальной притчи о потерянном рае, которым была для него шинель. Постановка получила две премии "Золотая маска" как лучший спектакль малой формы и за лучшую работу художника.

Не гонясь за эпатажем, "Современник", тем не менее, не боится острых тем и противоречивых отзывов. В 2005 году на малой сцене состоялась премьера спектакля Кирилла Серебрянникова "Голая пионерка" по одноименному роману Михаила Кононова. Автор долгое время не мог добиться публикации этого текста, также непросто оказалось Серебрянникову найти площадку для постановки. "Современник" откликнулся — и не прогадал.

Спектакль, выпущенный за два месяца до 60-летней годовщины Победы с длинным подзаголовком "Музыкально-батальная мистерия с бодрой войной и чистой любовью, с цирковыми аттракционами и настоящей Любоффь Орловой, а также зафиксированным явлением Пресвятой Богородицы и стратегическими ночными полетами абсолютно голой пионерки!" вызвал негодование блюстителей нравственности еще до премьеры.

Но Чулпан Хаматова в роли пионерки Маши Мухиной, в 14 лет попавшей на фронт и ставшей "женой полка", создала такой непререкаемо чистый образ, что вопросы к патриотический и моральной составляющей постановки отпали сразу.

Галина Волчек неоднократно привлекала к сотрудничеству модных иностранных режиссеров. В частности, несколько лет вела переговоры с выходцем из России, а ныне известным израильским постановщиком Евгением Арье. В 2011 году он сделал для "Современника" инсценировку романа Нобелевского лауреата Исаака Башевиса-Зингера.

Сегодня это один из самых популярных московских спектаклей. Арье как будто скроил роли по актерам "Современника". Сергей Юшкевич безупречно убедителен в роли человека, оказавшегося в немыслимой ситуации. Его чудом выживший в холокосте писатель Герман Бродер разрывается между тремя женщинами.

Алена Бабенко, Чулпан Хаматова и Евгения Симонова составляют ему более чем достойную компанию. Благодаря их слаженной игре и гениальной сценографии Семёна Пастуха, закрученная любовная драма превращается в поиски утраченного смысла жизни. Ведь когда все привычные ориентиры смыты войной и кажется, что мир рухнул, полагаться можно только на сердце.

Залог творческого долголетия "Современника" — в том, что он не перестает развиваться. Но иногда полезно вспомнить, с чего всё начиналось. А начиналось с группы молодых талантливых единомышленников, и огромное счастье для зрителей, что некоторые из них до сих пор служат театру.

В 2013 году Галина Волчек поставила спектакль для таких корифеев "Современника" — Лии Ахеджаковой и Валентина Гафта. В основу легла известная пьеса лауреата Пулитцеровской премии Дональда Ли Кобурна "Игра в джин".

За картами в доме престарелых коротают время два очень разных человека. На старости лет они пересматривают свою жизнь и мучаются вопросом: не прогадали ли они со ставкой? Ведущие артисты "Современника" — его прошлое и настоящее — виртуозно и азартно играют для как всегда полного зала. Нет сомнений, что у этого театра большое будущее.

Анна Михайлова, специально для МИА "Россия сегодня"

Любые выступления Владимира Путина на "прямых линиях" или ежегодных больших пресс-конференциях неизменно привлекают внимание прессы и соцсетей. Его ответы анализируют политологи и обозреватели, посты на эту тему в соцсетях собирают большое количество комментариев, высказывание президента и тех, кто задает ему вопросы, разлетаются на цитаты, видеоколлажи и "фотожабы".

Вот наиболее запоминающиеся цитаты из ответов Владимира Путина во время "Прямой линии" 14 апреля:

"Есть и отечественные, и импортные лекарства — принимаю, что дают. Но думаю, что они из самого дешевого сырья" (о том, какими лекарствами он лечится);

"Варя, ты ставишь меня в трудное положение. Если кто-то решил утонуть — спасти его уже невозможно" (в ответ 12-летней московской школьнице на ее вопрос, кого бы спас Путин, если бы Порошенко и Эрдоган тонули);

"Чем меньше зубов, тем больше любишь кашу" (был опять же "детский" вопрос о том, что делал президент, когда его заставляли есть нелюбимую кашу);

"Бывает (ругаюсь матом)… В России есть такой грех. Отмолим" (о том, ругается ли он матом).

О личной жизни и женщине-президенте

"Мы с Людмилой Александровной иногда видимся, у нас очень добрые отношения, может быть лучше, чем были раньше даже. И знаю, что у неё всё в порядке.

Что там в газетах пишут — это отдельная тема, но она своей жизнью довольна, всё хорошо. Я тоже доволен, у меня тоже всё хорошо…

Может быть, когда-нибудь я и смогу удовлетворить ваше любопытство (о том, что газеты пишут, что экс-супруга президента вышла замуж, и когда Владимир Путин представит всем первую леди).

Первоклассница Алина спросила главу РФ, может ли женщина стать президентом России, "а то папа говорит, что с этой Америкой может справиться только Путин".

"Дорогая Алина, нам нужно думать не о том, как справиться с Америкой, нам нужно думать о том, как справиться с внутренними вопросами и проблемами… C этими проблемами, может быть, женщина лучше всего и справится", — ответил Путин.

О торчащих ушах и берегах, за которые нельзя выходить

"Мы знаем, что там есть сотрудники американских официальных учреждений. Написали статью впервые, она где появилась… в Sueddeutsche Zeitung, а Sueddeutsche Zeitung входит в холдинг медийный. А этот медийный холдинг принадлежит американской финансовой корпорации Goldman Sachs, то есть везде торчат уши заказчиков, они торчат, но даже не краснеют" (о "панамских документах").

Позднее гендиректор немецкого СМИ выступил с заявлением, что издание не имеет к банку никакого отношения. От пресс-секретаря президента последовали извинения:

"Тут, наверное, скорее, моя ошибка, тех, кто готовил на этот счет справочные бумаги. Там действительно просто была непроверенная информация, лишний раз не перепроверили и предоставили ее президенту. Я имею в виду в части собственников Sueddeutsche Zeitung", — сказал Дмитрий Песков журналистам.

"С чего он начал? Он (Рамзан Кадыров) воевал с нами в лесу. Вы не забыли об этом? С оружием в руках вместе с отцом... Его никто не вербовал, никто не принуждал. Он сам пришел к выводу о том, что Чечня должна быть с российским народом и должна быть с Россией…

Надеюсь, что и руководитель Чечни, и руководители других регионов будут осознавать уровень, степень своей ответственности… Надеюсь, к ним придет понимание, что действовать или формулировать свое отношение к тем или иным оппонентам крайними способами — это не значит способствовать стабильности в нашей стране.

А наоборот — это значит наносить ущерб этой стабильности. Если это осознание придет, а я уверен, что так и будет… то тогда и не будет таких высказываний. Наверное, в этом есть и мои упущения" (о том, за какие берега нельзя выходить, и о борьбе без правил).

Глава Чечни Рамзан Кадыров, о котором президент страны Владимир Путин упомянул во время "прямой линии", признал, что его высказывания бывают несколько эмоциональными, и подтвердил, что не угрожал политику Михаилу Касьянову.

"Я свою дипломатическую академию проходил в ежедневной борьбе против злейших врагов России, в ходе которой лишался самых родных и близких людей, друзей и соратников. В силу этого мои высказывания иногда бывают несколько эмоциональными, но искренними, идущими от сердца. Что касается фото с Михаилом Касьяновым, то это была шутка, которая носила образный характер, не содержала, и ни при каких обстоятельствах не могла содержать прямых угроз в чей-то адрес", — написал Кадыров в своем Instagram.

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в студии Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным

После "прямой линии" с президентом стало известно, что ведомства и руководители регионов приняли меры по решению вопроса невыплаты зарплат, а также пообещали отремонтировать дороги и направить ребенка-вундеркинда в детский лагерь.

Так, замгенпрокурора России и губернатор Сахалина вылетели на Шикотан — выяснять обстоятельства скандала о длительных задержках зарплаты на рыбокомбинате "Островной". СК открыл дело о невыплате зарплаты строителям из Северной Осетии. Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело о мошенничестве при строительстве коттеджного поселка в Солнечногорском районе группой компаний "Сабидом", а в Омске за сутки отремонтировали 4 тысячи квадратных метров автодорог.

Как Дмитрий Киселев поддержал Алексея Навального

После того, как в воскресенье 10 апреля в программе "Вести недели" ("Россия 1") был показан фрагмент документального фильма журналиста ВГТРК Евгения Попова, СМИ и соцсети принялись обсуждать детали этого материала.

В нем рассказывалось о том, что британская разведка могла финансировать антикоррупционную деятельность оппозиционера, говорилось и о неких связях Алексея Навального с главой фонда Hermitage Уильямом Браудером.

В сюжете утверждалось, что британская МИ-6 спонсировала деятельность российского оппозиционера через одну из старейших правозащитных организаций — Московскую Хельсинкскую группу. Глава МХГ Людмила Алексеева позже опровергла эти сведения.

Также в материале Евгения Попова приводились документы и переписка, предположительно свидетельствующие о связях Навального с финансистом Браудером.

При этом в эпизоде фильма, показанном в программе "Вести недели" с Дмитрием Киселевым, не было утверждений о том, что российский оппозиционер знал, откуда поступают эти деньги.

О предполагаемых связях Навального с США и Великобританией через Браудера рассказал бывший начальник службы безопасности Бориса Березовского Сергей Соколов, который, как он утверждает, получил доступ к материалам с серверов, имеющих украинское происхождение.

В понедельник 11 апреля Алексей Навальный заявил о намерении подать в суд на телеканал "Россия 1". "Мы не только подаем в суд на "Россию 1", Киселева и "авторов расследования" иск о защите чести и достоинства, но и будем добиваться возбуждения дела о клевете", — написал оппозиционер в своем блоге.

Как утверждает Навальный, в сюжете был ряд нестыковок, в частности, это касается дат его общения с Браудером (видимо, имелись в виду даты и титры на телевизионной графике).

Автор и ведущий программы "Вести недели", генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что Алексей Навальный имеет право подать в суд на него и на телеканал "Россия 1". "Это его право, — сказал Киселев. — Больше будет показано в среду в документальном фильме Евгения Попова "Эффект Браудера" в рамках программы "Специальный корреспондент" в 23.55 на канале "Россия 1".

13 апреля Алексей Навальный написал в своем блоге, что направил в ФСБ России обращение с просьбой изъять материалы, показанные о нем телеканалом "Россия 1", для проведения экспертизы и проверки их на подлинность.

После этого Дмитрий Киселев заявил, что поддерживает решение оппозиционера обратиться в ФСБ: "Это тот редкий случай, когда я Навального поддерживаю", — сказал Киселев РИА Новости.

На следующий день, 14 апреля (после показа фильма "Эффект Браудера") стало известно, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить обращение Павла Карпова, бывшего следователя по делу Сергея Магнитского, о возможной причастности главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера к убийству аудитора.

Проверкой займется управление по расследованию особо важных дел СК России, сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин.

Как заявлял РИА Новости сам Карпов, основанием для обращения стал фильм журналиста Евгения Попова "Операция "Дрожь": тайная переписка Навального", показанный на телевидении накануне. Карпов фигурирует в этой ленте в качестве одного из экспертов.

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Глава МИД Великобритании Филип Хаммонд подтвердил, что Соединенное Королевство продолжит оказывать Украине техническую и оборонную поддержку и после обновления состава правительства.

В четверг Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Арсения Яценюка и назначила на пост главы кабмина Владимира Гройсмана, который был спикером парламента. Также Рада назначила новый состав правительства и утвердила программу его действий. Спикером стал Андрей Парубий.

"Мы продолжим поддерживать имплементацию Минских соглашений Украиной и обеспечивать ей техническую поддержку и поддержку в оборонной сфере. Мы будем работать с украинскими партнерами над тем, чтобы добиться того, чтобы Украина стала стабильной, безопасной и процветающей страной, чего справедливо требуют украинские граждане", — говорится в заявлении Хаммонда.

Мария Табак.

Исполняющий обязанности министра экономики Испании Луис де Гиндос возьмет на себя исполнение обязанностей также министра промышленности, энергетики и туризма после отставки с этого поста из-за скандала с "панамскими бумагами" Хосе Мануэля Сории.

Соответствующий указ о назначении де Гиндоса на должность и.о. министра промышленности подписал и.о. главы кабинета Мариано Рахой.

В Испании после декабрьских выборов до сих пор не удалось сформировать новое правительство, а кабинет министров во главе с Мариано Рахоем имеет статус "временного".

Хосе Мануэль Сория объявил о своей отставке в пятницу утром. Он объяснил решение "ошибками, совершенными в последние дни в связи с пояснениями о предпринимательской деятельности до начала политической деятельности в 1995 году". Сория также покидает пост председателя регионального отделения Народной партии на Канарах и "полностью оставляет политическую деятельность".

В начале недели стало известно, что Сория фигурирует в так называемых "панамских бумагах". В частности, согласно документам, опубликованным газетой El Confidencial, 23 сентября 1992 года панамская юридическая фирма Mossack Fonseca зарегистрировала на Багамских островах фирму UK Lines Limited, где в списке управляющих на протяжении нескольких месяцев числился Хосе Мануэль Сория. Cам Сория назвал это "ошибкой" и заявил, что у него нет счетов в офшорах и что он "не связан ни с какой компанией, зарегистрированной в Панаме или любом другом офшоре". Однако признал, что офшорная компания, о которой идет речь, работала с компанией его семьи. Позже появились новые доказательства его причастности к "панамским бумагам" — якобы в период с 1991 по 1997 годы, то есть когда Сория уже начал заниматься политической деятельностью (в 1995 он стал мэром города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) он числился секретарем UK Lines Limited, что Сория также опроверг.

Затем газета El Mundo опубликовала данные, согласно которым в двух документах UK Lines Limited стоит подпись политика, в том числе под документом о его назначении на пост секретаря. Кроме того, это же издание опубликовало документы, подтверждающие, что Хосе Мануэль Сория и его брат Луис Альберто числились администраторами другой офшорной компании Mechanical Trading Limited, зарегистрированной на острове Джерси (остров в проливе Ла-Манш). Mechanical Trading Limited, согласно данным Eldiario.es, владела 80% акциями Oceanic Lines, зарегистрированной семьей Сория в Великобритании.

В понедельник Сория должен был давать объяснения в конгрессе депутатов. Теперь, после отставки и.о. министра со своего поста, лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес потребовал, чтобы в парламент явился для объяснений и.о. премьера Мариано Рахой.

Немецкая Sueddeutsche Zeitung и ряд других СМИ опубликовали ранее некие документы, якобы принадлежащие панамской юридической фирме Mossack Fonseca, которые, как утверждается, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров, их приближенных и других известных людей к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением. Один из основателей компании Рамон Фонсека заявил, что некоторые документы, действительно были украдены у Mossack Fonseca, но не уточнил, какие именно.

Среди причастных к офшорному скандалу испанские СМИ ранее называли аргентинского футболиста Лионеля Месси из "Барселоны", кинорежиссера Педро Альмодовара, тетку короля Испании Пилар де Бурбон, супругу еврокомиссара по энергетике Мигеля Ариаса Каньете Микаэлу Домек, нобелевского лауреата по литературе Марио Варгаса Льоса, его бывшую супругу Патрисию Льоса, внучку художника Пабло Пикассо Марина Руис Пикассо, представителей знаменитой семьи, коллекционирующей картины и другие предметы искусства, Тиссен-Борнемиса, а также бывшего президента банка Caja Madrid Мигеля Блеса.

«Аэрофлот» получил сертификат четырех звезд Skytrax

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» получил сертификат четырех звезд Skytrax. Церемония вручения состоялась в лондонской гостинице Savoy, отметили в пресс-службе.

«Сегодня мы стали первой российской авиакомпанией, которая получила четыре звезды Skytrax за качество сервиса. Это прорывное достижение, к которому мы настойчиво шли не один год. «Аэрофлот» и раньше не раз упоминался как одна из лучших премиальных авиакомпаний мира. Теперь совершен гигантский шаг от слов к делу — признание стало официальным. Четырехзвездный статус — большая честь для нас. Потому что Skytrax — это эталон экспертизы и эффективности оценок в мире авиации», — заявили представители компании.

SkyTrax — независимое британское консалтинговое агентство. Оно работает на исследовательском рынке более 25 лет, оказывая услуги большинству мировых авиакомпаний.

Панамские документы раскрыли секреты офшорного искусства

Офшоры как искусство. О нем как никто другой знает миллиардер Джо Льюис. Его компания изменила мир арта навсегда

Расследование Международного консорциума журналистских расследований далеко не закончено. Панамское досье продолжает распухать. Появившаяся в результате утечки документов Mossack Fonseca информация затронула не только политиков, но и другие сферы. В частности, мир торговли искусством. Например, выяснилось, что картина Модильяни «Сидящий мужчина с тростью», права на которую давно заявляет правнук еврейского галериста Оскара Штеттинера, коллекцию которого изъяли нацисты, все же принадлежит семье арт-дилеров Нахмад. Хотя она долго отрицала это. Не меньшим скандалом стала и вскрывшаяся схема продажи известной коллекции Виктора Ганца, в которой участвовал респектабельный аукционный дом Christie's.

Выяснилось, что шестое состояние Великобритании миллиардер и владелец футбольного клуба Тотенхэм Джо Льюис был главным организатором офшорной схемы по продаже коллекции Виктора Венделя Ганца. Картины, среди которых было много работ Пабло Пикассо, были куплены через лондонский аукционный дом Spink & Son, которым тогда владел Christie's, офшорной компанией Simsbury за 168 млн долларов. Известно, что впоследствии коллекция Ганца ушла по частям по цене, которая заметно превысила 200 млн. Пикантность ситуации заключается в том, что Джо Льюис был одновременно и владельцем офшорной компании, и крупнейшем акционером Christie's. И существовала договоренность, что если на аукционах, которые должны были пройти в последующие месяцы, коллекция будет продана за большую сумму, и Spink & Son и Simsbury поделят прибыль. Схема продажи сегодня совершенно распространенная в мире искусства. Можно даже сказать, что Джо Льюис, использовавший ее, был в некотором смысле новатором. Но некоторые детали сделки действительно выглядят не особо красиво.

Однако возникают вполне основанные подозрения о том, что речь могла идти, с одной стороны, об уходе от налогов, а с другой — о том, чтобы заплатить клиенту, вдове коллекционера Салли Ганц меньшую сумму. И офшор тут использовался для того, чтобы замаскировать тех, кто стоял за сделкой, считает председатель правления Московского юридического агентства Алексей Линецкий.

Впрочем, вряд ли кто-то сейчас будет предъявлять претензии — налоговые или иные — 79-летнему Джо Льюису. С момента продажи коллекции Виктора Ганца прошло уже 20 лет. Но есть и более свежие истории, связанные с регистрацией предметов искусства в офшорных трастах. В частности, как пишет The Art Newspaper Russia, в ходе бракоразводного процесса российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев при помощи компании, зарегистрированной на Виргинских островах, вывез из Швейцарии картины Пабло Пикассо, Винсента Ван Гога, Марка Ротко и других художников, чтобы они не достались его жене Елене. И вообще в архивах Mossack Fonseca упоминается столько произведений искусства, что их могло бы хватить на небольшой музей.

Текст: Андрей Жвирблис

Чиновники скупают квартиры, прачечные и дороги

Самые богатые и самые бедные чиновники Кремля и правительства

Наталья Галимова, Карина Романова

Администрация президента и правительство в пятницу опубликовали декларации о доходах и имуществе за 2015 год. У чиновников и их жен чего только нет – дома в Великобритании, Испании, Италии, гаражи во Франции, конюшни, прачечные, столовые и артезианские скважины в России. Владимир Путин и Дмитрий Медведев, как обычно, выглядят скромниками: заработали намного меньше некоторых своих подчиненных, однако доходы их возросли.

Владимир Путин в 2015 году заработал 8,9 млн руб. Это больше, чем в 2014-м – тогда заработок главы государства составил 7,6 млн. В имущественном отношении у президента изменений не произошло – все тот же земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м, та же квартира — 77 кв. м, две раритетные «Волги», «Нива» и автоприцеп «Скиф». В пользовании у Путина находится еще одна квартира (153,7 кв. м) и гаражное место.

Глава президентской администрации Сергей Иванов заработал за год 10,3 млн руб. Это намного меньше, чем в 2014 году, когда доход руководителя АП составил 16,2 млн. В собственности у Иванова половина квартиры площадью 257,2 кв. м (вторая половина в собственности у его жены), а в пользовании – дача. Автомобилей у руководителя кремлевской администрации нет.

Впрочем, это компенсируется наличием машины у его супруги, которая владеет элитным внедорожником Porsche Cayenne, а также земельным участком (2,9 тыс. кв. м) и домом (393,5 кв. м).

Первый замглавы кремлевской администрации Алексей Громов заработал 8,3 млн руб. В его собственности три хозяйственных постройки, жилое строение, земельный участок и гараж. В пользовании напополам с женой две квартиры — 121,5 кв. м и 225 кв. м.

Еще один первый замглавы АП, Вячеслав Володин, заработал 87 млн руб. – он занял первое место по доходам среди чиновников Кремля.

Источник в окружении Володина сообщил «Газете.Ru», что большая часть этой суммы – доход от вкладов и ценных бумаг. Известно, что до 2007 года нынешний первый замглавы кремлевской администрации владел акциями компании «Солнечные продукты», затем продал их, разместив вырученные средства на счетах Сбербанка и в ценных бумагах.

По словам собеседника «Газеты.Ru», Володин потратил значительную часть своего заработка, 40 млн руб., на благотворительность – как, собственно, и в 2014 году. Средства были направлены нескольким благотворительным фондам, а также интернатам и детским домам в Саратовской области, откуда родом Володин.

На втором месте по доходам находится пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — 36,7 млн руб. Он заработал гораздо больше, чем в 2014 году – тогда чиновник получил 9,1 млн руб.

На запрос «Газеты.Ru», за счет чего вырос его доход, Песков не ответил.

Сменил пресс-секретарь главы государства и автомобиль. Если год назад в его декларации значился Mercedes-Benz G500, то сейчас Toyota Land Cruiser 200.

В 2014-м у Пескова была одна квартира — 111,7 кв. м. Сейчас появились еще две — 112,5 кв. м, которая находится полностью в его собственности, и 55,3 кв. м – здесь он имеет половину доли.

Супруга пресс-секретаря президента Татьяна Навка заработала 89 млн руб. В ее собственности два земельных участка, дом и четыре квартиры. Одна из них, площадью 126 кв. м, находится в США.

Татьяна Навка – единственная из жен сотрудников кремлевской администрации, кто владеет недвижимостью за рубежом (впрочем, среди самих чиновников АП также ни у кого нет квартир и домов вне РФ).

Навке принадлежат два Mercedes-Benz, Lexus RX350 и мотовездеход Yamaha.

На третьем месте по доходам – полпред президента в Совете Федерации Артур Муравьев — 36,3 млн руб. При этом год назад он заработал 17,7 млн руб. За счет чего вырос доход полпреда, из декларации понять невозможно. Изменений в имущественном плане у него нет.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев заработал 33,7 млн руб. и находится на четвертом месте по доходам. Его заработок оказался почти на 6 млн меньше, чем в 2014 году.

В собственности Патрушева по-прежнему находится земельный участок, дом (249 кв. м) и квартира (256,6 «квадратов»).

Жена секретаря Совбеза заработала за год 284,2 млн руб. В ее имущественном положении произошли перемены: вместо двух участков появился один новый, но большей площадью, чем предыдущие, — 6,5 тыс. кв. м. Также супруга Патрушева, судя по всему, приобрела новый дом. Год назад в ее декларации значился дом площадью 1416 кв. м, сейчас – 993,3 «квадрата».

В числе лидеров по доходам-2015 также находятся полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Меликов (32,8 млн руб. против 6 млн руб. год назад), замсекретаря Совбеза Сергей Буравлев (27 млн руб.) и помощник секретаря Совбеза Сергей Вахруков (25,7 млн руб. против 7,3 млн руб. в 2014 году).

А вот прошлогодний лидер по доходам, начальник Управления по сотрудничеству со странами СНГ Олег Говорун, в 2014-м заработавший 114 млн руб., на сей раз оказался почти в хвосте. Его доход составил 9,2 млн руб.

Отдельно стоит сказать о его супруге, которая задекларировала… 641 рубль.

Откуда такие деньги, понять невозможно – в декларациях об этом не говорится ничего.

Помощник президента Владислав Сурков получил доход в размере 8,4 млн руб. — это чуть больше, чем год назад. Советник президента Сергей Глазьев – 7 млн руб., почти на 300 тыс. больше, чем в 2014 году.

Лидер по доходам среди жен кремлевских чиновников — Татьяна Навка, на втором месте – супруга помощника президента — начальника Контрольного управления Константина Чуйченко (23,5 млн руб.), на третьем – жена начальника Управления по общественным связям и коммуникациям Александра Смирнова (12,1 млн руб.).

Лидером по количеству находящихся в собственности земельных участков среди чиновников и их супругов является жена Владислава Суркова – у нее их шесть. Второе место делят супруга помощника президента Андрея Фурсенко и жена замсекретаря Совбеза Сергея Буравлева – у них по пять участков. На третьем месте сам Буравлев и супруга Глазьева – по четыре участка. Регионы, в которых находится земля (да, собственно, и квартиры с домами), в декларациях, увы, не указываются. Сообщается только страна их нахождения – в данном случае Россия. Поэтому понять, чьи участки стоят дороже, невозможно.

Отдельно стоит сказать про полпреда президента в Сибирском федеральном округе Николая Рогожкина. Согласно декларации-2014, в его собственности было 13 участков, 4 дома и, ко всему прочему, здание-шашлычная. Сейчас у полпреда осталось лишь три участка и три дома. Куда делось все остальное, из декларации понять нельзя. Доход Рогожкина увеличился при этом на 300 тыс. руб. – с 8,8 млн до 9,1 млн руб.

Заработок жены полпреда, наоборот, вырос – с 218 тыс. до 4,3 млн руб. Год назад в ее собственности значилось 9 участков, 3 дома, 4 гаража и 2 конюшни. Сейчас участков и домов стало меньше – по одному, зато увеличилось количество конюшен – до трех.

У нового советника президента, Германа Клименко, который отвечает за интернет, конюшен нет, но имеются прачечная, сторожка, погреб и столовая.

Впрочем, это не все – также у Клименко в собственности есть два участка площадью 17 га. Для сравнения – такую же территорию занимает знаменитый парк Гуэля в Барселоне.

Правда, Клименко – не единоличный владелец участков. В одном из них у него половина доли, в другом – 0,3.

Богачи и бедняки правительства

Премьер-министр Дмитрий Медведев, как и президент Путин, заработал за прошлый год больше, чем за 2014-й – его доход составил 8,8 млн руб. против прежних 8 млн. Перечень движимого и недвижимого имущества главы правительства не изменился – у него по-прежнему есть квартира площадью 367,8 кв. м, а также две «Волги». У жены премьера Светланы Медведевой, как и раньше, имеется автомобиль Volkswagen Golf. Также ей принадлежат два машино-места.

Наиболее успешным из министров в этот раз оказался куратор «Открытого правительства» Михаил Абызов, который заработал 455 млн руб.

Его доход по сравнению с 2014 годом вырос в два раза — с 222 млн руб.

Список движимого имущества министра без портфеля, напротив, за год сократился – из него исчезли автомобиль Mercedes SL55AMG и мотоцикл BMW K1200LT. При этом в собственности остались автомобиль Mercedes S500, автоприцеп, прицеп, четыре мотоцикла, снегоход и единственный во всем правительстве личный вертолет.

Второй по доходам среди членов кабинета министров – вице-премьер Юрий Трутнев, который задекларировал 153,8 млн руб.

Третий – министр торговли и промышленности Денис Мантуров, заработавший 144,7 млн руб. Следом за ними идет первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов, который заработал 97,2 млн руб., затем вице-премьер Александр Хлопонин с 60,7 млн руб. Годом ранее он был самым богатым чиновником кабмина, зарегистрировав доход в 280,6 млн.

Меньше всех в правительстве за год получил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров – 5,8 млн руб.

Годом ранее «антирекорд» в 5,1 млн руб. принадлежал министру труда и социальной защиты Максиму Топилину (сейчас 6 млн руб.).

Намного больше Никифорова и Топилина в 2015 году заработали их супруги – 28,6 млн руб. и 29,8 млн руб. соответственно.

Самой обеспеченной женой среди чиновников кабмина оказалась супруга вице-премьера Аркадия Дворковича, заработавшая 141,1 млн руб. Компанию ей составила жена другого вице-премьера, Сергея Приходько, которая задекларировала доход в 132,6 млн руб.

Что касается имущества, то широкий набор активов у министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова, чей заработок в 2015 году составил 48 млн руб. Ему принадлежат 10 земельных участков в России, участок, дом и три гаража во Франции.

Более того, в собственности министра находятся артезианские скважины, канализация, газораспределительная и трансформаторные подстанции и дорога в 2,14 тыс. кв. м.

Среди транспортных средств в собственности министра числятся катер и Ferrari 599 GTB.

Помимо Кузнецова, имущество за рубежом есть у вице-премьера Ольги Голодец (доход в 23,1 млн руб., доли в квартире в Италии и даче в Швейцарии), Александра Хлопонина и его супруги (совместное владение домом и садовыми участками в Италии), жены Михаила Абызова (жилой дом в Великобритании), министра образования и науки Дмитрия Ливанова (доля в доме в Испании), а также у жены Максима Топилина (квартира и гараж в Болгарии).

В целом же общий заработок членов кабмина вырос: если в 2014 году они заработали в сумме 1,123 млрд руб. (без учета доходов родственников), то в 2015 году совокупно задекларировали 1,351 млрд руб. То есть на 227 млн руб. больше.

«Редкая возможность прорыва для России и Японии»

Россия и Япония обсудят Курильские острова

Александр Братерский

15 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров начинает визит в Японию, где проведет переговоры со своим коллегой Фумио Кисидой. Они согласуют время встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ. Также будет обсуждаться и территориальный спор вокруг Курильских островов. О перспективе двусторонних отношений «Газете.Ru» рассказал политолог Юити Хосоя, консультант премьера Японии по вопросам международной безопасности.

— Какими в перспективе вы видите отношения России и Японии?

— В одном лишь 2013 году, когда премьер Абэ пришел к власти, он встретился с Путиным пять раз. Кроме этого, за последние три года Абэ встретился с лидерами 60 других стран. Его визиты демонстрируют, что Япония не может надеяться лишь на роль США и стране нужна более сильная и независимая внешняя политика.

Поэтому Абэ и его дипломатический советник Сётаро Яти, глава секретариата национальной безопасности, проявляют большую активность в отношениях с Австралией, Великобританией, Францией, Россией и Индией. Это страны стратегического партнерства, которые влияют на направление мировой политики. Япония не может быть страной, зависимой только от США, она должна диверсифицировать свою политику. Поэтому Абэ очень хорошо понимает необходимость сотрудничества с правительством России.

— Вопрос принадлежности Курильских остров остается одним из главных камней преткновения между нашими странами. Думаете ли вы, что будет найдено какое-то приемлемое решение?

— Я всегда считал, что территориальные вопросы — это не вопросы дипломатии, а вопросы, на которые оказывает влияние общественное мнение в стране. И Россия, и Япония зависят от общественного мнения, и без сильного политического лидерства невозможно решить столь чувствительную проблему. В 2004 году вопрос территориального характера был решен между Китаем и Россией благодаря тому, что и Ху Цзиньтао, и Путин — сильные лидеры.

В 2015 году был решен спор между Японией и Южной Кореей, потому что премьер Абэ и президент Пак Кын Хе тоже сильные лидеры. Я всегда считал, что правительства двух стран не смогут решить эту проблему прежде всего из-за отношения общественности. Тем не менее территориальный спор был решен, потому что лидеры оказались способны контролировать общественное мнение. Политические лидеры сегодня часто беззащитны перед СМИ и интернетом. Это заметно даже в Китае, который нельзя назвать демократией. И нынешний председатель КНР Си Цзиньпин, и Владимир Путин должны прислушиваться к мнению общества.

Тем не менее при нынешнем авторитете российского и японского лидеров сегодня у наших стран появилась очень редкая возможность для прорыва. Абэ уверен, что территориальный вопрос можно разрешить вне зависимости от трудностей.

— То есть мы сможем прийти к соглашению, пока Абэ и Путин находятся во главе своих стран?

— В предыдущих промежуточных соглашениях говорится, что финальный договор должен быть взаимоприемлемым для сторон. Если документ неприемлем для России, мы не сможем заключить сделку. Если мы сможем договориться об условиях, которые удовлетворят обе стороны, политические лидеры смогут повлиять и на общественное мнение в своих странах.

— Премьер-министр Японии Синдзо Абэ активно стремится повысить роль Японии в мировой политике. Учитывая, что вы регулярно консультируете его по международным вопросам, хотелось бы спросить, как вы видите его цели?

— У господина Абэ есть множество советников, но я встречался с ним несколько раз. Мы обсуждали в том числе вопросы, связанные с международной безопасностью. Несколько раз я выступал в парламенте страны на этот счет по поручению премьер-министра, и он разделяет часть моих взглядов.

Токио действительно возвращается в активную международную политику. В 2008–2009 годах многие видели Японию страной, теряющей свое влияние, в то время как Китай наращивал потенциал и все сильнее влиял на политическую элиту мира. Мировые лидеры считали, что им не стоит слишком фокусироваться на отношениях с Японией, а нужно укреплять свои отношения с Китаем.

Сейчас ситуация кардинально изменилась, и в доказательство своих утверждений я приведу вам один пример. В 2008 году в странах АСЕАН был проведен опрос на тему: «Какую страну вы бы назвали наиболее удобным партнером?» Большинство — 30% опрошенных — назвали таковым Китай, 28% высказались в пользу Японии, а 23% ответили, что это США. Новый опрос в 2014 году на ту же тему показал, что Япония находится на первом месте, на втором — США, и только 5% респондентов назвали Китай.

Сегодня Китай по-прежнему остается крупнейшим торговым партнером стран АСЕАН и экономически важной страной. Однако мало кто называет КНР надежным партнером. Люди начинают разделять два этих термина — «надежный экономический партнер» и «надежный политический партнер». До 2008 года, многие десятилетия, большинство американцев называли Японию самым надежным партнером США. В 2008 году они назвали таковым Китай, даже несмотря на то, что именно Япония является американским союзником. Китай таким союзником не является, но из-за размеров экономики большинство американцев отнесли КНР к числу надежных партнеров. Сейчас идет обратный процесс.

— Почему, как вы думаете, отношение к Японии начало меняться?

— Произошло определенное разочарование ролью Китая в мировой политике. Если раньше многие страны считали КНР ответственной мировой державой и думали, что она может играть очень важную ответственную роль в мире, сегодня они начинают понимать, что это не так. Внешняя политика Пекина движима общественными настроениями китайского общества с его националистической повесткой. Китайским лидерам не важны чаяния других и вопросы международной стабильности.

Многие, включая президента США Барака Обаму и канцлера Германии Ангелу Меркель, разочарованы той ролью, которую сегодня играет в мире Китай.

— Какую роль в усилении международной роли Японии сыграл премьер Абэ?

— До того как он стал премьер-министром в декабре 2012 года, главы правительства менялись каждый год. Международному сообществу было трудно с Токио, так как все время было необходимо выстраивать отношения с новым человеком. Сегодня, когда премьер Абэ уже три года находится у руля страны, он может многое сделать. И одна из самых амбициозных целей — это вернуть Японию на международную арену. Поэтому, когда в 2013 году Абэ приехал в Вашингтон, он выступил с речью в Центре стратегических и международных исследований с громким месседжем «Япония возвращается!».

Известно, что британская экономика составляет лишь половину японской. То же можно сказать о Франции. При этом оба западных государства являются влиятельными международными игроками.

Даже если японская экономика и уменьшается, она третья в мире. У Японии есть все возможности считать себя более влиятельным игроком, чем Россия, Франция и Великобритания.

— Думаете ли вы, что укрепление сил самообороны — это один из символов увеличения японского мирового влияния?

— Мы должны здесь разделить две вещи. Одно — это желание Японии укрепить национальную безопасность. Другое — желание увеличить свой военный бюджет. Второй цели достичь тяжелее из-за большого дефицита. В настоящее время военный бюджет Японии очень небольшой, он составляет 1% ВВП. Было бы неправильно говорить, что Токио его увеличивает. Страна хочет укреплять свою обороноспособность путем создания партнерских союзов с США, об этом говорится в документах о международной безопасности, в разработке которых я принимал участие. Кроме этого, речь идет и о сотрудничестве с такими странами, как Индия, Вьетнам, Великобритания и Австралия.

Япония понимает, что не может в одиночку действовать в международном сообществе, где все друг с другом взаимосвязаны. Поэтому необходимо увеличить возможности Японии, чтобы помочь другим странам в формировании зоны безопасности в Юго-Восточной Азии. Например, Филиппины, Вьетнам и Малайзия нуждаются в содействии для создании системы береговой охраны. Япония также помогает региону в создании новых систем вооружений.

— Скептики считают, что конституция Японии в части самообороны слишком пацифистична, устарела и не отвечает реалиям сегодняшних времен. Может, настала пора для страны создать полноценную армию?

— В Японии есть люди, которые считают, что страна должна быть более независимой от США в военном отношении. Таковых много и внутри правящей Либерально-демократической партии. Но необходимо учитывать и иные факторы. В отличие от других стран, пацифизм — очень серьезная идея для Японии.

Большинство населения ненавидит саму идею милитаризма и считает, что Япония должна полностью избавиться от военного наследия.

Эти люди уверены, что все в мире думают, как они, даже в Китае и КНДР, и достаточно сесть и выпить по-дружески, как можно обо всем договориться. Но будучи экспертом по безопасности, я не разделяю подобных взглядов.

И Китай, и Республика Корея не хотят видеть Японию сильной военной державой. Они пытаются противостоять желанию Японии укреплять обороноспособность. Именно для этого Токио и нужен союз с Вашингтоном. Без наличия баз в Японии США не могут быть глобальной державой. Именно Япония отвечает за логистику присутствия США в этом регионе. Этот союз выгоден для обеих стран.

— Какие вызовы несет для Японии ситуация в Юго-Восточной Азии?

— Мы видим, что будущее региона очень непредсказуемо. Перспективы китайского режима предсказать трудно. Я, конечно, не предполагаю, что через несколько лет режим в КНР рухнет, но мы видим сегодня такие дестабилизирующие факторы, как антиправительственные демонстрации. В этой стране ежегодно проводится около 32 тыс. антиправительственных демонстраций. Есть много других негативных факторов. Неясно и будущее КНДР. В связи с этим Япония должна играть стабилизирующую роль в этом регионе вместе с США.

— Как вы оцениваете «поворот в Азию» президента США Барака Обамы? Сработала эта политика или нет?

— Есть много экспертов, которые считают, что это правильная стратегия, но ее практическое воплощение полностью провалилось. Несмотря на то что общий посыл был правильным, правительство США не тратит значительных средств для реализации этой политики. Например, Барак Обама и советник по нацбезопасности Сюзан Райс надеялись на «добрую волю» Китая, но у китайского правительства не было ни малейшего желания поддерживать американскую политику сбалансированного подхода к региону. Наоборот, китайское правительство пыталось ее обрушить.

Во время одного из саммитов Си Цзиньпин заявил, что за азиатскую безопасность должны отвечать сами страны Азии. Говоря это, он явно выступил против американских обязательств перед Восточной Азией. Поэтому еще раз хочу сказать, что США слишком верят в добрые намерения Китая. Это означает, что США снижают свой интерес к региону.

— Какими, по вашему мнению, могут быть подходы к региону со стороны новой американской администрации?

— Когда госсекретарем США была Хиллари Клинтон, а пост помощника госсекретаря по вопросам Юго-Восточной Азии занимал Курт Кембелл, делались шаги по возвращению американского влияния в регионе. Но после того, как Клинтон ушла со своего поста, это влияние начало исчезать. Клинтон — единственный кандидат в президенты, которая может возродить в Вашингтоне интерес к Восточной Азии.

«Аэрофлот» получил 4 звезды рейтинга Sky Trax

Российский перевозчик стал 39-ой авиакомпанией в мире, имеющей столь высокий рейтинг

Авиакомпания «Аэрофлот» получила высшую оценку качества обслуживания – 4 звезды – от международного консалтингового агентства Sky Trax. Об этом сообщает официальный сайт агентства.

Церемония награждения состоялась в Лондоне.

По словам генерального директора компании Виталия Савельева, до сегодняшнего дня авиакомпаний, обладающих рейтингом в четыре звезды, было всего 38. «Аэрофлот» стал 39-ой.

Генеральный директор Sky Trax Эдвард Плейстед отметил, что качество услуг, предоставляемых авиакомпанией, последовательно улучшалось в течение последних лет, а также то, что на настоящий момент флот перевозчика – один из самых молодых среди авиакомпаний соответствующей величины.

Sky Trax — британская частная консалтинговая компания, базируется в Лондоне, Великобритания. Основана в 1989 году. Специализируется на изучении качества предоставляемых услуг авиакомпаниями и аэропортами.

Наталия Дементьева

Формула «Роснефти»

Как эффективно работать в условиях санкций и жесткой конкуренции

Газета «Ведомости» назвала «Роснефть» компанией недели. Однако следует отметить, что, начиная с азиатского турне Игоря Сечина, которое состоялось в середине марта, крупнейшая российская НК постоянно возглавляет медиарейтинг.

И это, конечно же, не случайно. Проект во Вьетнаме, в котором «Роснефть» впервые выступила оператором бурения в международных водах и доказала, что накопила опыт для реализации сложных технологических задач. Акции компании, которые каждую неделю бьют исторические максимумы. Новости об увеличении поставок в Европу, доказывающие, что «Роснефть», несмотря на курс на диверсификацию, укрепляет позиции на традиционных экспортных рынках. Соглашения, подписанные в Индии, которые эксперты назвали «крупнейшими сделками в нефтегазовом секторе за последние годы», свидетельствующие об уровне доверия к «Роснефти» со стороны иностранных инвесторов и позволяющие создавать международные энергетические хабы в Восточной Сибири и укреплять позиции на азиатском рынке. Договоренности с Китаем о поставках высокотехнологичного уникального оборудования для строительства судостроительного комплекса «Звезда», который будет производить суда и оборудование для освоения шельфа. И это только начало.

Итоги года: рекорды и перспективы

После возвращения из азиатского турне Игорь Сечин доложил о производственных достижениях компании президенту. В том числе он сообщил, что в 2016-2018 годах «Роснефть» планирует увеличить объем инвестиций до 1 трлн руб-лей ежегодно. Сечин также обратил внимание на то, что в прошлом году компания установила новый рекорд, увеличив добычу углеводородов до 254,2 млн тонн н. э. (5,16 млн баррелей н. э. в сутки). «Проходка в эксплуатационном бурении увеличилась на 36% и достигла 6,9 млн метров. В эксплуатацию введено более 1,8 тысячи новых скважин», — сообщил глава «Роснефти». Кроме того, Сечин доложил об открытии семи месторождений и 117 новых залежей (открытые запасы промышленных категорий превысили добычу на территории России в 1,7 раза — притом, что большинство международных нефтяных корпораций сталкивается с угрожающим сокращением своих запасов). Принципиально важно, что, вкладываясь в свое развитие, «Роснефть» становится все более универсальной компанией, увеличивает долю собственного сервиса (сейчас этот показатель достиг 56%). Это, безусловно, повышает устойчивость компании.

Еще один важный момент из отчета президенту: в 2015 году несмотря на резкое падение цен на нефть компания обеспечила продажу на внутреннем рынке 45,5 млрд долларов США. Тем самым, как отмечают инвестиционные аналитики, «Роснефть» оказала существенную поддержку валютному рынку России и стабильности курса национальной валюты РФ.

По словам экспертов, за прошлый год «Роснефть» показала наилучшие за всю свою историю результаты не только в добыче, но и в бурении эксплуатационных скважин (уровень успешности достиг 84%). К тому же, как подчеркивали многие специалисты, компания удерживает рост своих операционных затрат на уровне ниже инфляции. На сегодняшний день они более чем в полтора раза меньше, чем у ближайшего российского конкурента.

Через несколько дней после доклада Сечина президенту «Роснефть» опубликовала свою финансовую отчетность, которая превзошла все ожидания аналитиков. Выручка в рублях сократилась лишь на 6%, несмотря на снижение цен на нефть (тоже, разумеется, в рублях) на 16%. При этом чистая прибыль в рублях выросла на 2%, что свидетельствует о росте эффективности. Чистая прибыль в долларовом выражении сократилась более чем на треть, однако на фоне крупнейших сопоставимых компаний это весьма благоприятный результат. У Exxon и «Газпромнефти» она упала на 43%, у Chevron рухнула более чем вдвое, а у Shell — более чем вчетверо. Что до ВР и Statoil, то они и вовсе закончили год с убытками.

Дошло до того, что для поддержания дивидендов основным глобальным конкурентам «Роснефти» пришлось привлекать заемные средства, вкладывая тем самым не в развитие, а во временное умиротворение акционеров.

Самая дорогая компания

Результатом этого контраста стал наибольший рост капитализации «Роснефти» по сравнению с конкурентами с начала 2016 года (в 2015 году рублевая капитализация выросла почти на 30%). Спецификой «Роснефти» в кризисный 2015 год стал высокий свободный денежный поток, увеличившийся в рублях более чем на 10% и превысивший СДП всех остальных нефтегазовых компаний России. Чистый долг сократился в валюте на 47%, а отношение чистого долга к EBITDA упало с 1,51 в 2014 году до 1,12, вернувшись на уровень до приобретения ТНК-ВР. Доступная ликвидность за 2015 год выросла на две трети в рублях. В результате «Роснефть» имеет достаточную ликвидность для выполнения всех среднесрочных обязательств и финансирования наращивания своей инвестиционной программы.

В последние недели сразу несколько западных инвестбанков рекомендовали покупать акции «Роснефти» — Credit Suisse, Morgan Stanley, Goldman Sachs, и не осталось ни одного инвестора, дающего рекомендацию «продавать». «Макроэкономика была слабой, цены на нефть низкими, но «Роснефть» умудрилась показать очень хорошие результаты, превзойти ожидания по EBITDA, и, кроме того, свободный денежный поток остался достаточно сильным», — говорит старший инвестиционный аналитик компании «Атон» Александр Корнилов.

Рост акций «Роснефти» привел в итоге к тому, что в начале этой недели компания впервые в своей истории обошла «Газпром» по капитализации. Причем следует отметить, что десять лет назад, на момент проведения IPO «Роснефти» в 2006 году, рыночная капитализация «Газпрома» превышала капитализацию нефтяников на 152 млрд долларов. Больше того, в 2008 году, в дни, когда сырьевые рынки ставили один ценовой рекорд за другим, разрыв между фондовыми оценками «Газпрома» и «Роснефти» достиг максимума в 247 млрд долларов.

К тому же, как отмечает известный экономист Никита Кричевский, «Газпром» всегда воспринимался как геополитический инструмент, и в этом разгадка благосклонного отношения регулятора, таможенных, налоговых, административных преференций и, наконец, монополии на экспорт. «Роснефть» же преимуществ не имела — работала в жесткой конкурентной среде, а активы в основном приобретала с рынка. В этом, кстати, истоки относительной закредитованности компании, о чем при каждом удобном случае не забывают упомянуть оппоненты. К слову, «Газпром», в отличие от «Роснефти», не находится под санкционным давлением.

И то, что «Роснефти» удалось обойти «Газпром» по капитализации, выглядит настоящим чудом. Единственное объяснение, которое предлагают эксперты этому феномену, — это эффективные действия менеджмента, сумевшего мобилизоваться и добиться стремительного роста акций в период низких цен на нефть. «Роснефть» фундаментально недооценена, — отмечают в компании, — что усугубляется также страновым фактором и политически мотивированными санкциями. В долгосрочном плане мы имеем колоссальный потенциал к дальнейшему росту капитализации«.

Миф о суперцикле

И неудивительно, что рынок прислушивается к словам главы компании Игоря Сечина, а его выступление на открытии конференции Financial Times в Лозанне, по словам биржевых аналитиков, спровоцировало стремительный рост нефтяных котировок. Сечин отметил, что избыток предложения на рынке нефти будет преодолен в течение двух лет. «За это время профицит будет нейтрализован в связи с ростом мировой экономики и потребления, истощения действующих месторождений, консервации сложных и недостаточно эффективных проектов», — сказал Сечин. По мнению главы «Роснефти», фаза низких цен не будет долгой, хотя бы потому, что нынешние цены не обеспечивают полного цикла затрат и ведут к убыткам компаний, разрабатывающих сложные в эксплуатации месторождения.

Глава «Роснефти» также обратил внимание на фактор выпадающих инвестиций, который играет ключевую роль в нефтяной отрасли. «Мы наблюдаем очень значительное снижение инвестиционной активности — уже более чем на 250 млрд долларов, и это будет иметь долгосрочные последствия, — заявил Сечин. — Спрос на нефть и нефтепродукты достаточно стабильно растет — в год на 1,3-1,8 млн баррелей в сутки в последнее время. Можно ожидать, что в условиях умеренных цен на нефть этот рост продолжится ежегодным темпом не ниже чем на 1,2 млн баррелей в сутки, так что в период до 2020 года потребуются дополнительные годовые объемы порядка 6 млн баррелей в сутки по сравнению с 2015 годом. Кроме того, на разрабатываемых месторождениях ежегодно происходит падение мощностей не менее чем на 3 млн баррелей в сутки».

Сечин сообщил, что целый ряд крупных добычных, в том числе дорогостоящих проектов, которые были запущены еще в период высоких цен, демонстрируют сейчас рост или стабильный уровень добычи. По мнению Игоря Сечина, это объясняется «инерцией инвестиционного процесса в отрасли», однако ждать новых аналогичных проектов до стабилизации цен, по мнению руководителя «Роснефти», не стоит, стоимостные индикаторы должны создать существенную «подушку безопасности», «гарантированно», по мнению инвесторов, обеспечивающую их экономическую эффективность. Ярким примером является сланцевая нефть, добыча которой снижается, несмотря на налоговые преференции и финансовую поддержку со стороны американских инвесторов. Причем, как обратил внимание Сечин, сославшись на данные Министерства энергетики США, даже при значительно более высоких ценовых уровнях потенциал роста американской сланцевой добычи ограничен и не может превысить 2-3 млн баррелей в сутки.

По словам Игоря Сечина, представители российской нефтяной отрасли не были сторонниками излишне высоких цен, а в их взлете заметную роль сыграла политика слабого доллара, которой придерживался Федеральный резерв США. Смена этой политики, по словам главы «Роснефти», оказала серьезное давление на нефтяные цены. Следовательно, резюмировал Игорь Сечин, «привязка» нефтяных контрактов к доллару не является фактором стабилизации нефтяного рынка. А значит, все более актуальным становится вопрос об использовании мультивалютного ценообразования на нефтяных рынках, прежде всего в региональных сделках.

Сечин отметил также, что не разделяет мнения о том, что сырьевые рынки переживают так называемый суперцикл низких цен, который, по прогнозам ряда экспертов, продлится 10-15 лет. Глава «Роснефти» считает, что «спрос на дополнительную добычу восстановится в период трех-четырех лет». Миф о суперцикле, по мнению многих экспертов, является одной из основных преград для стабилизации рынка, и разрушение этого мифа подстегивает рост котировок.

То, что цены на нефть после выступления Сечина резко подскочили, — вполне закономерно. Можно вспомнить, как после заявления руководителя саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, который скептически отозвался о перспективах рынка, нефть, наоборот, начала дешеветь. Таким образом, комментарии ключевых игроков в последнее время играют очень важную роль в ценообразовании. Слова главы «Роснефти» — крупнейшей публичной нефтегазовой компании мира — действительно могут разогреть рынок.

Подушка безопасности

О степени доверия иностранных инвесторов к «Роснефти» можно судить хотя бы по тому, как складываются ее отношения со стратегическим партнером и крупнейшим миноритарным акционером — британской корпорацией BP.

«Мы все привержены нашей стратегической инвестиции в «Роснефть», — приводит Bloomberg слова представителя BP Скотта Дина. — В период низких цен на нефть «Роснефть» продолжает демонстрировать уверенные операционные и финансовые показатели, подтверждающие устойчивость ее бизнес-модели».

Как сообщает агентство Bloomberg, более низкие налоги и самые низкие среди крупнейших нефтяных компаний мира эксплуатационные расходы «Роснефти» на руку BP, которая заработала 22% скорректированной прибыли без вычета налогов благодаря своей доле в российской НК (этот показатель вырос до 80 млрд рублей по сравнению с 72 млрд в 2014 году). Согласно данным Barclays Plc., Россия являлась единственной крупной страной, в которой BP полностью заместила добычу запасами в 2016 году. В мартовском отчете BP было сказано, что коэффициент замещения запасов на активах компании во всем мире составил 61%, а мог бы составлять всего 34% без вклада российских активов. Российские запасы BP увеличились после покупки у «Роснефти» доли в ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», владеющей месторождениями в Якутии. В течение года на долю «Роснефти» приходилась почти треть суммарной добычи нефти и газа ВР. Объемы добычи нефти британской компании увеличились на 1,1% до 3,3 млн баррелей нефти в день, из которых 1 млн приносит «Роснефть».

Таким образом, успехи «Роснефти» стали, по меткому замечанию аналитика «Ренессанс Капитал» Ильдара Давлетшина, «подушкой безопасности» для BP в период низких цен. И обусловлены они, прежде всего, эффективным менеджментом, который делает «Роснефть» современной, высокотехнологичной и стратегически мыслящей компанией, привлекательной для инвесторов.

Мария Золотова

О чем мы хотели знать, но стеснялись спросить президента

Традицию проведения президентских «Прямых линий» Владимир Путин заложил еще в декабре 2001-го. Тогда Путин отвечал на вопросы страны прямо из Кремля. Свидание длилось 2 часа 20 минут, за которые он успел ответить на 47 вопросов. Всего тогда было принято 400 тысяч вопросов...

Все последующие «Прямые линии» постоянно увеличивались по продолжительности — доходило до 4 с лишним часов — и по количеству вопросов: в этом году их на момент начала вчерашней телетрансляции было собрано более 3 млн. Оно и понятно: с каждым годом вырастают технические возможности граждан. Если в 2001-м актуальны были письма и звонки, то нынче вопрос президенту можно было задать в самых разных формах: через интернет, мобильные приложения, видео-звонок и т. д.

А что с содержанием? Неизменным остается спектр вопросов, которые интересуют граждан. Из года в год их волнуют практически одни и те же проблемы: экономика, социалка, коммуналка, ухудшение медицины и образования, цены на продукты, коррупция чиновников, претензии к правоохранительным органам, происки наших зарубежных «партнеров». Пожалуй, за все прошедшие 15 лет только одна тема потеряла наконец свою былую остроту — боеспособность нашей армии. Тут у граждан вопросов к президенту заметно поубавилось.

Для любителей конспирологии и всяческих закулисных историй всегда важны детали. Какой нынче у Путина галстук? Сколько шуток на квадратный метр текста он отпустил? Кто станет медийным «открытием» сезона (ведь, как правило, на каждой «Прямой линии» выявляется «нежданчик», то есть неизвестный человек из народа, задающий неожиданный, а иногда и нелепый вопрос, на который президент непременно реагирует с юмором). Вспомним Фаину Ивановну, которая интересовалась датой возвращения Аляски, жену офицера, пожаловавшуюся на мужа, не желающего подарить ей собаку. Или героя «Прямой линии» 2014 года, задавшего вопрос о вятском квасе, после чего этот квас превратился в культовый напиток.

Из любопытных закономерностей «Прямых линий»: начиная с 2007 года, они всегда проходили в четверг. Из чего некоторые конспирологи даже сделали вывод, что этот день Путин выбрал по совету личного астролога (если, конечно, таковой имеется). Как утверждают некоторые учебники по астрологии, четверг, которым управляет планета Юпитер, является самым продуктивным днем недели. «Юпитер поджигает землю под нашими пятками и заставляет двигаться, — толкуют нам эзотерические тексты. — От Юпитера исходит невероятно оптимистическая энергия, которую можно почувствовать в четверг, если мысленно правильно настроиться».

Впрочем, где Юпитер, а где мы с вами... Прошедшая «Прямая линия» имеет следующие парамет-ры: 3 часа 42 минуты, почти 70 ответов на вечные вопросы. Из особенностей нынешней беседы со страной — отсутствие каверзных вопросов от отечественных оппозиционеров и представителей иностранных СМИ. Зато вдоволь было милых и смешных вопросов от детей и юношества.

Одна из особенностей подобных встреч — обилие цитат из философов и прочих замечательных людей, которые Путин использует в своих ответах. По этим цитатам эксперты пытаются понять, в какую сторону клонит президент страны и какова нынче «генеральная линия партии». Сразу скажем, нынешний набор цитат способен вызвать смятение в умах наблюдателей.

На этот раз президент России цитировал не своего любимого философа Ивана Ильина или Махатму Ганди, а вспомнил слова Ленина, Сталина, да еще и строчку из «Интернационала»: «Никто не даст нам избавленья, ни Бог, ни царь и не герой». А если к этому еще прибавить фрагмент из знаменитого марша: «От тайги до британских морей Красная армия всех сильней», который нынче помнят разве что болельщики ЦСКА, картина получится в багровых тонах.

В целом же «Прямая линия» шла ровно и традиционно, вызывая ощущение хорошо подготовленного экспромта — с массой цифр, аргументов и фактов, которые в нужный момент оглашал наш президент. Если не вдаваться в цитаты, а рассказать по существу, то вот что мы узнали. Что, например, дороги у нас неважные, но их будут ремонтировать. При этом о дураках не прозвучало ни слова.

Нас заверили, что несмотря на все трудности экономика работает и даже увеличивается экспорт несырьевых товаров. И вообще все будет улучшаться, но только в следующем году. На вопрос, какая сейчас полоса в жизни России — белая или черная, президент ответил уклончиво: серая.

Вновь, в который уже раз, прозвучали похвалы в адрес «лучшего министра финансов» Алексея Кудрина, который, как выяснилось, тайком дает советы главе страны. Мы узнали, что единственное, на чем экономит Путин, — это его личное время.

Россиянам, обдумывающим планы на отпуск, в который раз объяснили, что Крым и Кавказ нисколько не хуже Турции и Египта. Хотя Турция, по словам президента, нам друг, а вот Эрдоган — нет. И тут очень к месту оказался вопрос не по годам муд-рой 12-летней Вари Кузнецовой: кого будет спасать Путин, если вдруг увидит, как одновременно тонут Порошенко и Эрдоган? Президент вежливо ответил, что никого, поскольку если кто-то очень хочет утонуть, то помочь ему невозможно... Коротко и по существу!

Лично мне показался весьма неожиданным ответ Владимира Владимировича по поводу растущих тарифов на ЖКХ. Когда его спросили, нельзя ли как-нибудь приостановить их рост, Путин неожиданно вспомнил советское время, когда тарифы не росли, зато и денег государство не вкладывало в инфраструктуру. А вкладывало оно в основном в оружие, самолеты и военные корабли. И привело это к тому, что мыло и сахар начали выдавать по талонам, а потом вообще исчез СССР... Получается, если хочешь сохранить Российскую Федерацию на карте мира, поменьше задавай вопросов о тарифах на ЖКХ.

Впрочем, за время нынешней «Прямой линии» на нас обрушился шквал самой разнообразной информации и по другим темам. Так, выяснилось, что у президента все хорошо в личной жизни. Что, выбирая между ЕГЭ и устным экзаменом, он предпочел бы устный ответ. Что президент иногда ругается матом, правда, только на себя. Что информация об офшорах, вызвавшая скандал во всем мире, достоверная, ее готовили грамотные юристы, но интерпретация ее в СМИ неверная. Что в России не дают взятки скрипками и виолончелями. Что Путин любит кашу. Что у ЛДПР есть своя идеология. Что в США небогатый политический выбор и проблема с преемственностью власти. Что Барак Обама сделал ошибку в Ливии, но сам по себе он человек порядочный. Что Рамзан Кадыров тоже порядочный, но горячий человек, и его нужно понять...

Из других заявлений Владимира Путина особо стоит отметить следующие. О том, что несмотря ни на что России нужна стабильная, процветающая Украина. О том, что основной причиной создания Национальной гвардии в РФ стала необходимость ужес-точения контроля за оборотом оружия в стране. И наконец о том, что правительство у нас не слабое, а совсем даже наоборот.

Из крылатых выражений, которыми так славятся путинские «Прямые линии», наверняка войдет в обиход яркая фраза, прозвучавшая, когда президент рассказывал о состоянии наших финансовых резервов: «Если вообще прекратить все делать, совсем прекратить всем работать, как говорят — шило в стенку, четыре месяца можно жить». Уверен, что энергичное «шило в стенку» обязательно полюбится и пойдет в народ.

Ну, и закончилась «Прямая линия» вполне жизнеутверждающе. Президент прочитал на экранах, где бегущей строкой показывали эсэмэски, приходящие в студию, одно из таких посланий: «Долгих лет жизни вам. Баба Зина»«. В ответ Путин передал привет бабе Зине, которая в этот день стала, можно сказать, медийным открытием «Прямой линии — 2016».

кстати

А вот еще вопросы...

Сразу после завершения «Прямой линии» с президентом страны мы составили список вопросов, заданных в последних публикациях «Труда» и не нашедших пока ответа.

— Почему Минфин постоянно плачется о нехватке денег для экономики России и с таким же постоянством вкладывает их в американские ценные бумаги под 1,5-2% в американских банках вместо того, чтобы доверить их отечественному бизнесу хотя бы под 10% годовых?

— Почему Госдума принимает закон, регулирующий работу коллекторов, но не запрещает ростовщические МФО, которые выдают деньги под 1000% годовых?

— Что мешает полностью запретить спайсы вместо того, чтобы регулярно обновлять список запрещенных разновидностей этого наркотика?

— Если казна так нуждается в налоговых поступлениях, почему до сих пор не введен прогрессивный налог с самых богатых, как это сделано в большинстве экономически развитых государств?

— Почему государство не пользуется таким мощным инструментом, как монополия на крепкий алкоголь?

— Почему в мире падают цены на продовольствие и бензин, а в нашей стране они неуклонно растут?

— Почему несмотря на все провалы в экономике РФ у нас по-прежнему правительство и Центробанк — вне критики президента?

— Почему в космической державе отменили астрономию в школе?

Сергей Фролов

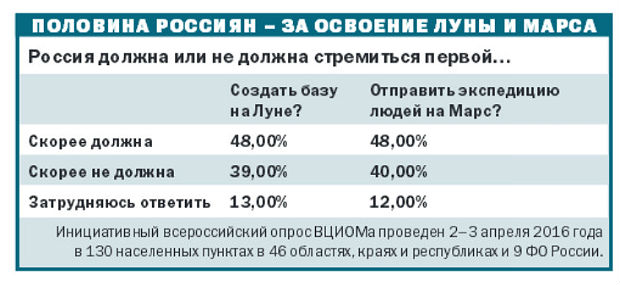

Сначала Луна, потом Марс...» Разговор с президентом РКК «Энергия»

Ярко отмеченный на нынешней неделе День космонавтики и 55-летие исторического полета Юрия Гагарина высветили факт возвращения общественного интереса в стране к освоению космического пространства. О том свидетельствуют соцопросы и дискуссии в интернете. Почему космос вновь привлекает наших сограждан?