Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Теория международных отношений глазами российского реализма

А.П. Цыганков – профессор международных отношений и политических наук Университета Сан-Франциско.

Резюме Работа в сфере теории международных отношений в России не всегда встречает понимание и наталкивается на трудности объективного характера. Немало тех, кто рассматривает ее как нечто вторичное по сравнению с прикладными и региональными исследованиями.

Бордачёв Т.В. в соавторстве с Е.С. Зиновьевой и А.Б. Лихачёвой. Теория международных отношений в XXI веке. М.: Международные отношения, 2015.

Работа в сфере теории международных отношений (ТМО) в России не всегда встречает понимание и наталкивается на трудности объективного характера. Немало тех, кто рассматривает ее как нечто вторичное по сравнению с прикладными и региональными исследованиями. Некоторые увлечены не поддающейся эмпирической проверке конспирологией и при обсуждении пружин мировой политики склоны выражаться полунамеками. К трудностям развития ТМО относится и слабость материально-образовательной базы все еще молодой дисциплины, недостаток специалистов и относительно малая включенность российского академического сообщества в глобальные исследовательские проекты.

Все это вряд ли способствует решению Россией масштабных внешнеполитических задач. В мире набирают силу процессы регионализации и культурно-цивилизационной идентификации. Россия все более активно позиционируется политиками как «государство-цивилизация», которое должно отстаивать свои позиции в условиях нарастающей конкуренции великих держав за свои интересы и ценности. В глобальном сообществе международников крепнет потребность в формировании национальных и региональных школ ТМО. На позиции нового важного спора выдвигается полемика между сторонниками универсального и обладающего культурно-региональной спецификой знания. Даже в США, более других претендующих на формирование универсального знания, конгрессы международников уже не первый раз проводились под девизом обсуждения культурной специфики теоретических исследований.

Книга Тимофея Бордачёва и его соавторов Елены Зиновьевой и Анастасии Лихачёвой является важным вкладом в развитие ТМО в России. Ее публикация свидетельствует о появлении среди российских международников более ясных и ранее присутствовавших в латентных формах различий в теоретических позициях. Являясь учебником для бакалавров, книга тем не менее четко обозначает ориентацию на классический реализм Эдварда Карра, Раймона Арона и Генри Киссиджера и приращение знания в традициях позитивизма. Авторы вписывают реализм в широкий историко-теоретический контекст, анализируя ряд ставших классическими работ от «Истории Пелопонесской войны» Фукидида до «Теории международной политики» Кеннета Уолца. Четкое обозначение позиций призвано способствовать более активному обсуждению международниками избранного подхода, тем самым подталкивая развитие ТМО.

Ориентация авторов на классический реализм не означает игнорирования ими других подходов. В частности, учебник отдает должное либеральной, марксистской и конструктивистской парадигмам. Имеются главы, посвященные как великим идеологическим дебатам в ТМО, так и структурным и критическим направлениям, связанным с формированием системного подхода, теориями интеграции, разновидностями миросистемного анализа и осмыслением значимости социально-культурных норм в международных отношениях. Позиционирование книги как выдержанной в традициях классического реализма не означает и игнорирования иных направлений в рамках реалистской парадигмы. Помимо классического направления, анализируются достоинства и слабости структурных направлений реализма (неореализм и неоклассический реализм) и геополитики.

К несомненным достоинствам книги Бордачёва и его соавторов следует отнести ясность изложения и объяснение доступным языком преимуществ классического реализма. Эти преимущества связаны с анализом наиболее опасных по своим последствиям политических процессов (конфликты и войны), осмыслением имеющегося баланса сил в мировой политике и уделением первоочередного внимания государствам, в особенности великим державам, остающимся важнейшими участниками международных отношений. Что бы ни писали сегодня о возрастающей роли глобальных институтов или неправительственных организаций, кризис экономической глобализации и политического порядка в мире обнажил важность взаимодействия государств – США, Германии, России, Китая и других – в предовращении дальнейшей дестабилизации мироустройства. Что бы ни говорили о децентрализации и «гибридизации» насилия на Ближнем Востоке и в Евразии, очевидно, что оно является следствием противоречий государств, а его уровень не может быть снижен без снижения трений и конфликтов между государствами.

По сравнению со структурными направлениями, классический реализм выгодно отличает и нередуционистский подход к приращению теоретического знания. Наряду с использованием строго научных, заимствованных из математики методик и моделей, авторы книги вслед за Николло Макиавелли, Гансом Моргентау, Хедли Буллом и другими не отказываться от качественного осмысления реалий мировой политики, отдают должное логике и интуиции, понимают, что теория, будучи системой осмысления связей и закономерностей, является «и результатом анализа, и инструментом продвижения своих идей». К несомненным удачам книги следует отнести и богатство эмпирического материала, включающего хронологию важнейших событий, интеллектуальные портреты ведущих международников, а также наличие «кейсов» (от английского case-studies), служащих иллюстрацией и контекстом рассматриваемых теоретических положений. Благодаря этому ТМО оживает, наглядно демонстрируя свою необходимость и жизнеспособность.

Однако следует сказать и о характерных слабостях использованного в книге подхода. Они во многом присущи самому реализму и лишь отчасти могут быть адресованы авторам учебника. Укажу, в частности, на две из них.

Первая связана с тем, что реалисты как наиболее консервативное в академической ТМО направление недостаточно быстро адаптируются к происходящим в мире переменам, в том числе тем, которые должны были бы относиться к их непосредственной компетенции. Например, происходящая уже несколько десятилетий информационная революция все еще не произвела на свет глубоких разработок представителей реалистской теории. Они предпочитают анализировать войны, в том числе с применением новых систем насилия и вооружения, но все еще не сделали предметом своего внимания войны информационные. Информационные войны и проблематика «мягкой силы» активно обсуждаются экспертами, на эти темы издаются книги и статьи, в том числе и в России. Что же касается ведущих западных журналов академического реализма, стремящихся задавать тон и в вопросах теории, таких как International Security и Security Studies, то там эта проблематика почти не представлена. Между тем, информатизация и глобализация по-новому ставят, но отнюдь не отменяют необходимости реалистского осмысления старых как мир дилемм безопасности и проблем национального суверенитета, империализма и других.

Кстати сказать, в изучении медийного пространства, формирующихся в нем смыслов и возникающих перед государством вызовов и возможностей в академической науке гораздо больше сделали те, кого реалисты редко удостаивают вниманием – конструктивисты, пост-структуралисты и представители критической теории и критической геополитики. Авторы книги посвящают отдельную главу конструктивизму, но едва упоминают пост-структурализм и критическую геополитику, хотя именно последние интеллектуально подготовили сравнительно новое и относительно самостоятельное теперь направление –конструктивизма.

Вторая слабость реализма вообще – хотя классического в меньшей степени, чем структурного – связана с его тяготением к статично-консервативному пониманию не только мировой системы, но и процессов формирования социального знания. Авторы книги уделяют значительное внимание методам исследования международных отношений, но, думается, что российские реалисты и международники в целом нуждаются в полноценном обсуждении широкого круга вопросов, связанных с методологией, эпистемологией и онтологией знания. В чем заключается дискурсивная природа и понятийная структура национального интереса? Какие ценности лежат в его основании? Следует ли рассматривать ценности отдельно или в сопряжении с интересами? На эти вопросы трудно ответить без осмысления того, как теория включена в контекст социальных и культурных реалий и каким образом трансформируется, реагируя на этот контекст. Если этот контекст важен, то позволительно ли настаивать на универсальной природе наших знаний о международных отношениях, как это делают реалисты?

Справедливости ради, замечу, что классический реализм известен скептическим отношением не только к универсалистским амбициям преобразования мира, но и к попыткам сформировать универсально применимую систему знаний о международных отношениях. Британский исследователь Эдвард Карр писал, например, что западную науку о международных отношениях следует понимать как «наилучший способ управлять миром с позиции силы», не сомневаясь и в том, что «изучение международных отношений в университетах Африки и Азии, если таковое получит развитие, будет осуществляться с точки зрения эксплуатации слабого сильным». Однако свойственный классическому реализму скептицизм – вряд ли достаточный фундамент приращения теоретического знания. Для такого приращения требуется осмысление основ этого скептицизма, связанных с изучением особенностей национального восприятия, разнонаправленности траекторий национально-исторического развития, своебразия географического положения и культурного контекста. В связи с осмыслением этих реалий очевидна важность развития национальной ТМО, способной подкрепить продвижение страной своего образа, интересов и ценностей в мире. Здесь не обойтись и без интеграции лучших достижений русской политической мысли, столетиями анализировавшей культурно-цивилизационные особенности России и их влияние на отношения страны с внешним окружением. К сожалению, реалисты структуралистского направления оказались лишены способности оценить богатство историко-культурных условий и национальных ценностей и их влияние на формирование ТМО в различных странах и регионах. Авторы книги осознают важность проблемы, завершая свою работу главой о национальных школах международных отношений.

Подытоживая, хочу поддержать усилия Бордачёва и его соавторов по развитию в России академического направления, связанного с классическим реализмом. Чуткость в отношении альтернативных подходов внутри страны и за рубежом вкупе с ориентацией на проверяемое фактами знание будет способствовать подключению российских ученых к глобальным исследованиям международных отношений и постепенному формированию собственных теоретических направлений. Как любая ТМО, реализм силен открытостью другим направлениям и подходам и готовностью учиться у них, оставаясь при этом реализмом. Плодотворным, в частности, видится взаимодействие реализма и конструктивизма с его вниманием к формирующимся в мировой политике системам смыслов, ценностей и идентичностей. Без теоретической интеграции последних трудно представить себе полноценное продвижение национальных интересов и культурно-цивилизационных ценностей России в мире. Высказанные выше критические соображения не отменяют необходимости развивать классическое реалистское направление. Наоборот, активные усилия по разработке этого и иных направлений будут способствовать плюрализации знания, без которого невозможен полноценный рост ТМО.

О мечтах и стратегиях

Национальная специфика и глобальная ответственность: российский опыт

В.П. Лукин – доктор исторических наук, профессор-исследователь факультета мировой экономики и мировой политики НИУ «Высшая школа экономики».

Резюме Реакцией на поглощение нового политического мышления старой вестфальско-версальско-ялтинской практикой стала волна антизападного ожесточения в России. Разрушительная для долгосрочных интересов, активизирующая инстинкты масс.

С недавних пор наши общественно-политические дискуссии постоянно вращаются вокруг двух макропроблем. С одной стороны, мы с каким-то болезненным надрывом пытаемся отыскать в прошлом, а, следовательно, в настоящем и будущем, некую трансцендентальную национальную специфику. Уникальность выводится буквально из всего: от первых ростков российской государственности до масштабных и противоречивых сдвигов ХХ века и начала нынешнего столетия.

За что ни возьмись, отовсюду, по мнению наших «специфистов», хитро подмигивая, выглядывает исконно-посконное Лукоморье: «Там чудеса, там леший бродит». В общем, все не так, как у других, а значительно лучше. А если и не лучше, то это тоже к лучшему.

Собственно, это самоощущение (или его циничная имитация) и является стержнем той самой «национальной идеи», которую давно уже прилежно ищут, но найти не могут. При этом хорошо известно, что акцентирование национальной уникальности и «особости» присуще практически всем национальным (государственным) общностям. И чувство это обостряется, когда метафизический экстаз самолюбования призван отвлечь внимание от серьезных и не поддающихся быстрому решению проблем вполне практического свойства. Экзальтация самобытности – верный симптом того, что дома не все в порядке.

Таким образом, пафосное рекламирование самобытности – это отнюдь не самобытное чувство. Скорее самобытным является полное отсутствие такого чувства. Практически каждая страна ощущает себя в чем-то существенном не такой, как остальные. Как-то в Люксембурге я спросил у одного местного коллеги, в чем он видит основное отличие его страны от соседних государств, например, от Германии. Он после некоторого раздумья ответил: «У них там грязнее». Чего больше в этом суждении – перцепции или реальности, мне неясно до сих пор. С нашего угла зрения весьма чисто и там и там. А значит, суждение сие похоже на перебор, который в этой области не просто смешон, но и опасен.

С другой стороны, мы все в разное время переболели страшным недугом различного рода одномерно глобалистских концепций, где безжалостно стираются различия, не вписывающиеся в магистральную абсолютную идею. И смыслом бытия провозглашается окончательное и бесповоротное торжество этой самой идеи. Такие идеи, овладевая массами, становятся материальной силой, разрушительной, крушащей все на своем пути, в том числе и массы, охваченные этой идеей.

Такими были вожделения всех мировых империй в период их наивысшего расцвета. Как и мечтания французских и германских воинствующих глобалистов соответственно в XIX и XX веках. В России эти грезы воплотились в XX столетии в концепции «мировой социальной революции», становление которой сопровождалось ожесточенными спорами тактического свойства: достигнуть берега, где живут «без Россий и без Латвий», посредством раздувания вселенского мятежа или путем кавалерийско-танкового продвижения Красной армии «от тайги до британских морей».

Сейчас на наших глазах набирает силу еще одна глобальная целеустановка – создание или воссоздание всемирного исламского государства. Уяснить, в какой мере эта конструкция совместима с классическим исламом – дело бесконечное и бесплодное. Вспомним, когда по миру триумфально продвигалась, овладевала массами и становилась материальной силой идея «Коммунистического манифеста» насчет неизбежности всемирной диктатуры пролетариата, трудно было представить, во что она воплотится на просторах гулаговской России или в джунглях полпотовской Камбоджи. Важно, что идея нынешняя, подобно своим предшественницам – свежая, она «зажигает» представителей различных стран и культур, жестко мотивирует их жизнь и самореализацию, включая готовность к самопожертвованию. Так бывало со многими глобальными начинаниями – наваждениями, овладевшими «человеческим материалом» в различные эпохи.

Конечно, как и ее предшественницы, эта новейшая идеологическая пандемия исчезнет с лица земли, и новые исламистские «комиссары в пыльных шлемах» из политического актива перейдут в исторический пассив. Но какой ценой? Особенно учитывая, что приобретение оружия массового уничтожения в наше время становится вполне мыслимым делом для носителей подобных мировоззрений.

На мой взгляд, обе схематично обрисованные выше тенденции: экзальтация специфичности и экзальтация глобализма без границ – являются главными опасностями для позитивного, стабильного развития мировой политики. А это означает, что в повестку дня должны быть включены неспешные, но упорные поиски приемлемых для всех параметров поведения, в рамках которых нащупывается, формируется и постоянно уточняется соотношение между национальным суверенитетом, защитой специфичности каждой страны и принципом глобальной ответственности, четко зафиксированным в базовых международно-правовых документах и реализуемым в практической политике.

Соединенные Штаты: двойной перегиб

Элементы глобальной ответственности могут переместиться из области риторики в сферу реальных международных отношений, только если наиболее влиятельные государства проявят стремление ограничить свои интересы во имя нахождения баланса с интересами других, руководствуясь формулой одного из отцов разрядки конца 60-х–70-х гг. прошлого века Ричарда Никсона: «Живи и жить давай другим». К сожалению, в последние десятилетия эта формула одного из самых успешных и эффективных во внешнеполитической сфере американских президентов была основательно забыта на его родине. США сейчас стали весьма колоритным представителем «двойного перегиба» как по линии глобализации, так и в плане специфичности.

Скажу сразу, я занимался изучением этой великой и замечательной страны значительную часть своей жизни, побывал во многих ее уголках, от Вашингтона до глухой провинции среднего Запада, и отношусь к ней в целом с большой симпатией. Злобные и невежественные антиамериканские вопли по каждому удобному и неудобному случаю мне глубоко безразличны, ибо, как правило, имеют отношение не к Соединенным Штатам, а к психологии авторов: например, к банальному лизоблюдству и карьеризму в сочетании с комплексом неполноценности.

Однако в коллективном массовом подсознательном Америки (и, как следствие, в ее политическом поведении – как во внутреннем, так и во внешнем) есть черты, вызывающие чувство стратегического опасения. Я имею в виду глубоко укорененное, почти религиозное ощущение особости и уникальности, веру в некую глобальную миссию, которую должна реализовать именно эта страна – во что бы то ни стало и невзирая ни на что.

Какая же это глобальная миссия? Ее можно было бы охарактеризовать одним словом – демократия. Именно так скажет любой американец, если ему задать этот вопрос.

Однако не все так просто. Однажды в начале 90-х гг. прошлого века в одном из глубинных районов США я зашел в магазин, чтобы купить сувениры для друзей в Москве. Симпатичная пожилая продавщица поинтересовалась, откуда я родом. Я ответил, что из России. Тут лицо ее озарилось приветливой улыбкой, и она стала говорить, как здорово, что Россия теперь демократическая страна. «У нас есть президент, и у вас теперь тоже есть президент. У нас – первая леди и у вас – первая леди. У нас Конгресс, и у вас – Конгресс. Теперь мы не враги, а друзья».

Так мною был выявлен ген американского мировосприятия. Жить по-демократически – означает жить по-американски. Американцы могут время от времени менять точку зрения насчет того, что значит жить по-демократически. Например, они долгое время были ярыми сторонниками свободы иммиграции, сейчас на границе с Мексикой построена стена, защищающая от прилива мигрантов с юга. Но эти детали остаются за пределами американского самоощущения.

Нормы для человечества должны быть не абсолютно неизменными, а абсолютно – американскими. Другие страны должны понимать, что жить по-американски означает – жить правильно, и в идеале «хорошие парни» во всем мире должны этот образ жизни имитировать.

Одно из последних наглядных проявлений такой генетики – проблемы, связанные с ЛГБТ. Долгое время американский мейнстрим был решительным противником нетрадиционных браков. Но в 2015 г. Верховный суд незначительным большинством голосов (4 против 3) утверждает возможность заключения таких союзов. И тут же американский президент заявляет, что США будут бороться за то, чтобы ЛГБТ-браки были узаконены во всем мире. Иными словами, абсолютная истина найдена, потому что она начала реализовываться на американской территории.

Существует два вида действия в Соединенных Штатах гена глобальной безответственности.

Вариант 1: Мы будем делать все, что считаем нужным, поскольку на то воля Божья, и именно мы призваны ее интерпретировать. Другие пусть присоединяются к нам. Если захотят – хорошо. Нет – хуже для них. Будем действовать в одиночку. Это – современное проявление американского изоляционизма, характерное для президентства младшего Буша.

Вариант 2: Мир должен стать демократическим. Мы – идеальная демократия. А значит демократическая коалиция должна возглавляться Соединенными Штатами и действовать на основе разработанных ими планов и методов. «Союзникам» по мере надобности раздаются отдельные поручения. Любая попытка предложить иное построение коалиции – проявление враждебности к США, а значит к демократии.

Оба постулата серьезно препятствуют формированию глобальной ответственности. Нужны время, терпение и сдержанность для того, чтобы в Америке осознали: в формирующемся глобальном мироустройстве коалиция «хороших парней» невозможна и немыслима в виде авианосца, за которым, беспрекословно выполняя сигналы с его борта, следуют весельные шлюпки. При этом совершенно очевидно, что прочное долговременное мироустройство невозможно без Америки, без ее активного и конструктивного участия. Преодоление комплекса собственной уникальности и совершенства, растущее понимание того, что в современном многополярном мире американские национальные интересы надо терпеливо согласовывать с интересами других важных субъектов мировой политики – это и есть та самая глобальная ответственность, без которой мир не будет надежным и безопасным местом обитания. А значит, и американские интересы не будут надежно обеспечены.

Но это невозможно без разумного самоограничения, основанного на понимании самими американцами изменений, происшедших в мире за последние полвека. Баланс между защитой собственных национальных интересов и глобальной ответственностью в Вашингтоне пока не найден, и это может стать драматической помехой для строительства миропорядка на обозримую перспективу.

Китай и Индия: грани самоограничения

Значительно лучше с этим чувством в последние десятилетия обстоит дело у второй по совокупной мощи и влиянию страны – Китая. Между тем еще в 60-е и 70-е гг. эта великая держава вызывала огромные опасения своей непредсказуемостью и идеологической одержимостью. Ситуация на грани конфликта с СССР, затем военный «урок» непокорному Вьетнаму были симптомами тяжелой болезни страны с разрушенной экономикой и глобальными авантюрными леворадикальными притязаниями.

Величие Дэн Сяопина в том, что он и его коллеги смогли развернуть эту огромную и крайне сложную державу и направить ее на путь коренной модернизации. При этом удалось совместить многовековые и многослойные культурно-исторические традиции с императивами конца ХХ – начала ХХI веков. Во главу угла положен тезис о необходимости упорно и скромно работать над созданием новой экономики, учиться, а не учить, и, главное, обуздать (по крайней мере на серьезный стратегический срок) свои немалые внешнеполитические амбиции. А всю внешнюю политику подчинить решению неотложных, острейших внутренних задач.

За истекшие три с половиной десятилетия Китай, не утеряв ни в коей мере независимости и суверенитета, сумел улучшить отношения со всеми без исключения странами, от которых зависит развитие экономики. Даже вопросы, находящиеся, по мнению Пекина, на стыке внутренней и внешней политики (Гонконг, Тайвань, китайско-индийский пограничный конфликт и т.д.), решались не в режиме конфликтного пиара, а спокойно, поэтапно, в расчете на длительную стратегическую перспективу.

В итоге в настоящее время КНР обладает существенно большими, чем прежде, возможностями для реализации внешнеполитических проектов, хотя до сих пор не спешит в сложных, кризисных ситуациях лезть вперед, расталкивая всех локтями. Так или иначе, в переломный исторический период Дэн и его последователи сумели найти баланс, явно нарушенный в 1960-е гг., между уникальностью Китая и глобальной ответственностью, обеспечивающий в условиях в целом благоприятной международной обстановки рывок из прошлого в будущее. И все это достигнуто при жизни одного поколения.

В не менее сложной ситуации оказалась Индия в первые годы после обретения национальной независимости. С одной стороны, эта великая древняя цивилизация не обладала (в отличие от Китая) ни многовековым опытом единой государственности, ни компактным культурно-этническим стержнем. К тому же, вступая в стадию суверенного развития, она оказалась разделена по религиозному принципу (Пакистан).

Но влияние Дели в мире сразу же после обретения Индией независимости поистине стало огромным в связи с тем, что она оказалась лидером так называемого «движения неприсоединения», что в условиях «биполярного мира» автоматически делало Индию одним из главных мировых игроков. Очень скоро, однако, стало ясно, что влияние в мире прочно и долговременно, только если оно подкреплено по меньшей мере некоторыми серьезными факторами, которые в совокупности предполагают достаточно высокий уровень внутреннего развития.

Путь осознания этого обстоятельства на индийском полуострове был сложным и даже драматическим. Однако он пройден, и Индия, резко ограничив глобальные неприсоединенческие усилия (благо биполярность мира ушла в прошлое), встала на путь строительства экономически быстро развивающейся ядерной державы, ориентирующейся не столько на глобальную, сколько на сугубо конкретную региональную дипломатию. И эта региональная дипломатия, в том числе и острые территориальные проблемы с Пакистаном и Китаем, отодвинуты на второй план и подчинены решению базовых проблем внутреннего развития, созданию мощного и экономически эффективного «центра силы». Так в Дели найден оптимальный баланс между стратегическими национальными интересами и участием в обширных глобальных проектах. Место Индии в мире сейчас менее заметно, чем прежде, но потенциально более весомо, ибо имеет более серьезные, чем прежде, долговременные предпосылки.

Сутью индийской политики последних десятилетий стала плавная корректировка в сторону равновесия между романтическим глобализмом и реальными внешнеполитическими потребностями и возможностями. В Индии вовремя осознали, что «глобализм на глиняных ногах» и реальная глобальная ответственность – вещи разные. И предприняли разумные меры к нахождению баланса между глобальной ответственностью и долгосрочными национальными интересами. При этом Индия демонстрировала, что разумное и соразмерное использование не только западных технологий, но и более широкого культурно-цивилизационного западного достояния (английский язык в качестве общенационального средства общения, парламентская демократия на вестминстерский манер) не только не ущемляет суверенитет, а напротив, в их «специфическом» случае укрепляет его, содействуя сохранению единства страны.

Между прочим, новомодное объединение БРИКС (куда входят некоторые из упомянутых выше стран) является важным дополнением, а иногда неплохой заменой чрезмерного центр-силового активизма. Большинство членов БРИКС – «по происхождению» развивающиеся страны. Их сверхзадача – догоняющее развитие. На этом пути они уже добились впечатляющих результатов и вряд ли чувствуют большое желание выпустить из рук синицу ради эфемерной возможности поймать в небе журавля. Сейчас, когда линия «стратегической передышки» и поглощенности решением серьезных долгосрочных внутренних задач вышла на первый план, члены БРИКС полагают, что, конечно, не союзнические, а более гибкие многосторонние партнерские отношения могут в рамках данной организации стать одним из проявлений глобальной ответственности при относительно малых издержках. При этом вряд ли уместно предаваться иллюзиям относительно возможности тотальной координации действий или поглощения в рамках БРИКС базовых стратегических устремлений стран-участниц. По большей части БРИКС – это форма, с помощью которой каждый участник стремится продвинуть далеко не одинаковые, но наиболее значительные для каждой из стран задачи. При этом чисто материальное неравенство сил участников проекта (имеющее тенденцию не нивелироваться, а, напротив, возрастать) не может не сказаться на эффективности его деятельности в обозримом будущем.

По волнам сверхидей

Знаменательный и поучительный путь проделала Германия – от национальной катастрофы к статусу великой державы, фактического лидера Европейского союза. То, чего не удалось достичь «железом и кровью» в XIX и XX веках, в основном достигнуто в последние десятилетия менее драматическими, но зато более современными методами. Восстановлено единство страны, и – что критически важно – без реанимации исторических страхов соседей. Это единство стало естественным итогом обретенного без лишнего шума ведущего экономического положения в Европе, что почти незаметно, плавно и не вызывающе открыло возможности для реализации политического потенциала. В Бонне, а затем в Берлине тщательно следили, чтобы осуществление долгосрочных национальных задач тесно увязывалось с региональной и глобальной ответственностью, чтобы, реализуя по максимуму новые возможности, не бередить исторические фобии. И эта линия оказалась продуктивной. Старая Германия на традиционных путях борьбы за величие потеряла все. Новая Германия, используя современные методы и строго соблюдая меру и баланс на каждом новом политическом зигзаге, не победила никого, но достигла в Европе почти всего, чего хотела.

Что касается нашей страны, то в настоящее время мы находимся на очередной развилке, во многом напоминающей ту, на которой стояли в начале прошлого века. Наше социальное нездоровье все отчетливее выливается в поиски существенной частью общества какой-то очередной «всепобеждающей» идеи.

На рубеже 1980-х – 1990-х гг. нас захватила горбачёвская идея «нового политического мышления». Слов нет – красивая и благородная. Глобальная и почти религиозная. К сожалению, сильно оторванная от реальностей нашего мира.

В реальном мире попытки реализовать идею нового политического мышления привели к стремлению наших партнеров вполне по-старому, односторонне и в свою пользу разрешить стоящие перед мировым сообществом проблемы. Так было с расширением НАТО. Так было с распространением их, а не общей, Европы. Реакцией на это поглощение нового политического мышления старой вестфальско-версальско-ялтинской дипломатической практикой стала, кроме всего прочего, волна антизападного ожесточения в России. Волна изоляционизма и исключительности. Эмоциональная, но, скажем честно, имеющая основания. И вместе с тем никоим образом не созидательная, а, напротив, разрушительная для долгосрочных интересов, активизирующая зачастую опасные инстинкты широких масс.

Эта волна иссякнет, как и все другие «сверхидейные» наваждения. Проблема, однако, состоит в следующем: наша элита должна найти в себе достаточно ресурсов, чтобы, вовремя и по-хорошему испугавшись, выработать и воплотить курс на спокойное и последовательное отстаивание национальных интересов не за счет, а, напротив, посредством укрепления режима многосторонней глобальной ответственности.

К счастью, это пока возможно, и проведение такой линии в жизнь совсем не обязательно окажется непопулярно, если будут скорректированы ошибки и иллюзии недавнего прошлого.

Как-то в беседе с одним японским политиком я услышал примерно следующее: «Япония потерпела катастрофу в середине ХХ столетия потому, что смешала воедино две разные вещи: мечту и стратегию». Японии удалось извлечь урок из своей ошибки. Как сказал поэт: ее «пример – другим наука».

XXII молодежная научная школа «Металлогения древних и современных океанов – 2016» состоится c 25 по 29 апреля 2016 г. в г. Миасс и будет посвящена достижениям в области геологии, минералогии и геохимии месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых.

Цель Школы – знакомство студентов, аспирантов и молодых ученых с современными методами металлогенического анализа с учетом достижений морской и континентальной геологии и геолого-поисковых исследований.

Школа направлена на координацию и повышение эффективности многоуровневой подготовки научных специалистов в области полезных ископаемых, формирования творческих связей между молодежью различных ВУЗов и научных организаций геологического профиля России и зарубежных стран и привлечения в науку способных людей.

За годы проведения школы в ней приняли участие более 1000 молодых ученых из ВУЗов России и ближнего зарубежья, специалисты в области месторождений полезных ископаемых из ведущих институтов и ВУЗов России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Португалии, Франции, Италии, Великобритании, Испании, Австралии, Японии, США, представители производственных организаций Урала. Организаторами школы являются Институт минералогии Уральского отделения РАН и Миасский филиал Южно-Уральского госуниверситета, на базе которых аналогичные мероприятия проведены в 1995–2015 гг.

С 2016 г. Школа предоставляет возможность расширенных выступлений по темам работ на соискание степеней кандидата и доктора геолого-минералогических наук с соответствующим регламентом докладов.

Предварительные темы Школы-2016:

1.Общие вопрос геологии и металлогении.

2.Месторождения черных и цветных металлов.

3.Месторождения редких и благородных металлов.

4.Новые методы и подходы к изучению минерального вещества и месторождений полезных ископаемых.

5.Актуальные минералого-геохимические исследования в рудных регионах для совершенствования технологических схем переработки руд и геоэкологических прогнозов.

6. Геоинформационные базы данных месторождений и рудных минералов.

Deutsche Bank: не ставьте на девальвацию риала

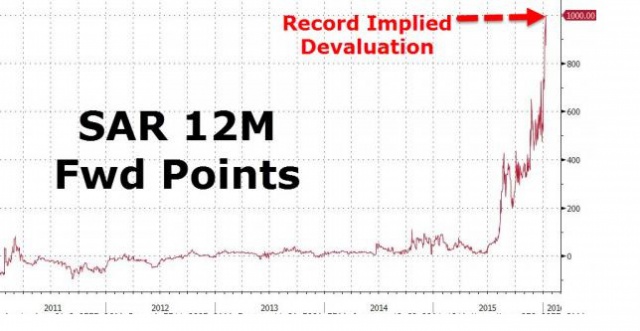

В последнее время спекулянты все активнее делают ставки на то, что фискальная политика Саудовской Аравии потерпит фиаско и страна в итоге откажется от привязки риала к доллару.

Годовые форвардные контракты на риал чуть ли не каждый день обновляют максимумы, то есть рынок уверен в том, что девальвация неизбежна. Сами саудовцы так не думают, и официальные власти буквально в понедельник сделали заявление о том, что трейдеры "заблуждаются".

Курс валюты Саудовской Аравии привязан к американскому доллару с 1986 г. на уровне 3,75 риала за доллар, но рынок уже не верит, что это надолго. Вот так выглядит динамика форвардных контрактов.

Совсем недавно появилась информация, что Саудовская Аравия готовит публичное размещение своей нефтяной компании Saudi Aramco, но, как мы видим, трейдеры не верят, что этих денег хватит для стабилизации бюджета.

Впрочем, далеко не все эксперты сходятся во мнении. В Deutsche Bank, одном из крупнейших валютных трейдеров в мире, например, не советуют делать ставку на девальвацию риала, во всяком случае нужно дождаться более приемлемых уровней.

Deutsche Bank

"Держитесь подальше от игры на отвязку риала от доллара. У Саудовской Аравии пока еще есть неиспользованные источники финансирования. Один из них - банальный выпуск долговых бумаг в долларах, тем более что долговая нагрузка саудовцев в 1998-2003 гг. была выше, да и объем резервов тогда был ниже".

С другой стороны, валютные резервы страны падали в течение десяти месяцев подряд и сократились на сумму, равную ВВП. Стоит также отметить, что девальвация не решит экономических вопросов саудовцев, скорее, наоборот, они обретут новые. Ослабление валюты приведет к резкому росту цены на импорт, то есть всплеску инфляции.

Кстати, в Deutsche Bank отмечают, что гораздо более уязвимыми выглядят привязки к доллару валют Омана и Бахрейна. Возможно, спекулятивный ажиотаж вскоре можно будет наблюдать и на этих валютных рынках.

IPO Saudi Aramco

Наследный принц Мухаммед бин Салман заявил о возможной продаже доли в Aramco в интервью британскому The Economist.

В настоящее время Aramco контролирует добычу более 10% мирового рынка.

Пока неизвестно, о какой именно доле идет речь, но если размещение все же будет проведено, то компания из Саудовской Аравии может войти в первую тройку крупнейших публичных компаний мира и даже претендовать на первое место, которое сейчас занимает Apple.

Saudi Arabian Oil Co. – единственная компания, добывающая нефть в Саудовской Аравии. По последним данным, ей принадлежат вторые по размеру запасы нефти в мире, рыночная стоимость запасов в 261 млрд баррелей составляет $319 млрд. По размеру запасов Aramco в 10 раз обгоняет нефтяного гиганта Exxon Mobil.

РФ в январе подаст иск к Украине, Киев просит о мире

Россия до конца месяца направит в международный суд иск к Украине, отказавшейся выплачивать долг по евробондам на $3 млрд, заявил глава Минфина Антон Силуанов в среду. В то же время в Киеве пригласили российскую сторону к переговорам.

"До конца января", - отметил российский министр финансов.

Иск формулируется юридической компанией Law Debenture Corporation.

Киев ранее заявил о готовности судиться с Россией по невыплаченному долгу, но старается не доводить дело до суда, и украинский Минфин пригласил Россию в среду к переговорам: "Министерство финансов подтверждает свою готовность к добросовестному продолжению переговоров по реструктуризации еврооблигаций Украины с погашением в декабре 2015 г. на общую сумму 3 миллиарда долларов США".

История вопроса

Украина 20 декабря 2013 г. разместила на Ирландской фондовой бирже еврооблигации на $3 млрд, а Россия выкупила эти бумаги за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Правительство Украины 19 декабря 2015 г. – за день до даты погашения - ввело мораторий на выплату долга по еврооблигациям в размере $3 млрд перед Россией.

Международный валютный фонд 18 декабря 2015 г. официально заявил, что долг Украины перед Россией по еврооблигациям является суверенным (государственным), а не частным, что исключает его реструктуризацию на условиях, предложенных Киевом для инвестфондов.

Почему прогнозам нельзя верить: методики и проблемы

"Основное назначение экономического прогнозирования - демонстрация надежности астрологии", - сказал однажды известный экономист Джон Кеннет Гэлбрейт.

В связи с тем, что объем производства отражает совокупную активность нескольких миллиардов человек, на которых воздействуют как видимые, так и невидимые силы, удивительно, что разработчики прогнозов вообще когда-либо бывают точными.

Тем не менее экономистов это не смущает, и они продолжают предсказать будущее. Все прогнозы на 2016 г. уже известны, и имеет смысл дать оценку достижениям и поражениям многочисленных предсказателей.

Составители прогнозов, как правило, используют два различных подхода. Во-первых, это теоретически обоснованный метод, формируемый тем, как, по мнению экономистов, ведут себя экономики. Второй базируется исключительно на статистике и формируется на поведении экономик в прошлом.

Самым простым среди теоретических подходов является модель роста Солоу (названная в честь лауреата Нобелевской премии по экономике Роберта Солоу), которая утверждает, что более бедные страны обычно больше инвестируют и намного быстрее растут, чем богатые экономики.

Центральные банки и другие крупные экономические организации используют более сложные формулы, часто группируемые под названием "Динамическое стохастическое моделирование общего равновесия" (DSGE). Они прогнозируют взлеты и падения больших экономик на основе моделирования поведения индивидуальных домохозяйств и компаний.

Эмпирический подход намного старше, и его активно использовали в правительственном прогнозировании в 1940-х и 1950-х гг. Основанное на статистических данных моделирование анализирует взаимоотношения между сотнями и тысячами экономических показателей (от цены на картошку до снегопада в январе). После этого определяется, как, например, продажи цинка повлияют на инвестиции и экономический рост в предстоящие годы. Обе стратегии имеют недостатки и подвергаются критике.

Модели DSGE, несмотря на всю свою сложность, обычно основаны на чрезмерно упрощенных механизмах функционирования рынка и поведения человека, отмечает британский журнал The Economist.

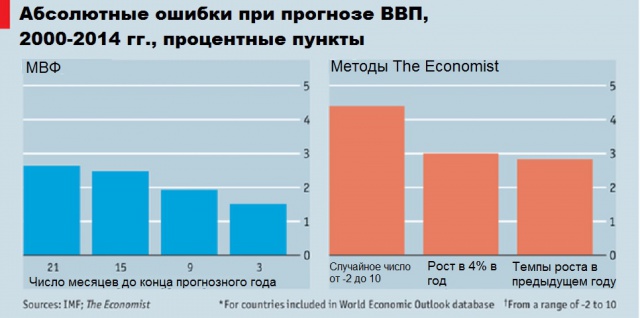

На практике большинство составителей прогнозов используют оба подхода, а также, при необходимости, добавляют немного здравого смысла. МВФ, к примеру, применяет глобальную модель, построенную частично на экономической теории и частично на статистическом анализе. Получаемая с помощью этой гибридной модели глобальная перспективная оценка объединяется со специфическими деталями отдельных стран.

Прогнозы по отдельным странам проверяют на соответствие с глобальными ожиданиями и при необходимости корректируют, чтобы большинство стран, к примеру, не показывали сильный рост торговли, когда в глобальном прогнозе ожидается замедление торговли. Однако насколько точны все эти прогнозы?

Не очень точны, уверены экономисты Гарвардского университета Лэнт Притчетт и Лэрри Саммерс. С их точки зрения, разработчики прогнозов, как правило, преувеличивают значение прошлого, в результате чего будущее страны выглядит, как ее недавнее прошлое. Считается, что быстроразвивающиеся страны и в будущем продолжат тратить, в то время как "страны-черепахи" продолжат топтаться на месте.

Так, например, согласно прогнозу МВФ темпы роста ВВП Китая замедлятся до 6% к 2017 г., после чего начнется медленное ускорение. Это весьма маловероятно, уверены Притчетт и Саммерс. С их точки зрения, у быстрорастущих стран практически всегда наступает замедление (чаще обвал) после стремительного роста.

МВФ дважды в год (в апреле и октябре) публикует свои прогнозы для 189 стран на текущий и будущий годы. Журнал The Economist провел анализ всех этих прогнозов за период с 1999 по 2014 гг. и обнаружил, что эксперты фонда особенно плохо предсказывают экономические спады.

Так, например, за последние 15 лет в 220 случаев экономика росла в течение года перед резким обвалом в следующем году. Между тем, в апрельских прогнозах экспертам МВФ не удалось предсказать ни одного из этих замедлений. Даже в октябре фонд смог спрогнозировать рецессию лишь в половине случаев.

Ирландский производитель строительных материалов Grafton Group (г. Дублин) приобрел базирующуюся в Лондоне T Brewer & Co Ltd, об этом говорится в полученном Lesprom Network пресс-релизе.

T Brewer & Co Ltd специализируется на продажах древесины, филиалы компании расположены в Клапхэме, Энфилде и Эмиршеме. Выручка по итогам 2015 г. составила 14 млн фунтов стерлингов ($20,5 млн).

Нина Петровна Воронина окончила МГИМО, она специалист-международник по странам Востока, иранист. Пришла в Главную редакцию переводов Агентства печати "Новости" (АПН) в 1974 году. Сначала работала редактором в редакции английского языка, трудилась старшим редактором и заместителем ответственного редактора, ответственным редактором Выпуска и Иносправочной службы, сейчас — редактор-переводчик Дирекции по обеспечению переводов МИА "Россия сегодня". Беседовала Вера Костамо

Через дорогу — в АПН

Учась в институте на последнем курсе, я попала на практику в Комитет советских женщин. Это была общественная организация, через которую советские женщины выражали своё стремление к миру и взаимопониманию между народами, солидарность с женщинами зарубежных стран против любой агрессии. Председателем комитета тогда была Нина Попова, а затем Валентина Терешкова. В составе делегаций я ездила по Союзу и за рубеж, мы рассказывали о том, как советские женщины "успешно сочетают обязанности матери, труженицы и гражданки".

Комитет советских женщин (КСЖ) располагался в здании на углу Пушкинской улицы и Пушкинской площади, а напротив было прежнее здание АПН. Вернувшись в КСЖ после двухгодичной командировки в штаб-квартиру Международной демократической федерации женщин в Берлине, я стала завбюро переводов и привлекала к нашей работе многих переводчиков, работающих в здании напротив, в АПН.

И вот однажды, устав от бесконечных разъездов и беготни с приезжавшими в СССР женскими делегациям, я просто перешла дорогу и «осела» в отделе английского языка Главной редакции переводов АПН.

Первыми моими иностранными языками были фарси и английский, в Берлине я освоила немецкий, хотя приехала туда, зная всего только два слова, французский я прилично знала еще до института. По роду своей деятельности я всегда была переводчиком, сначала устным и синхронным, а в АПН работала с письменными переводами.

Первый текст

При работе в Главной редакции переводов очень пригодились общие знания, которые получила в МГИМО, а потом и опыт работы в КСЖ. В ГРП работали переводчики и — стилисты (многие из них — носители языка), редакторы, машинистки, корректоры, диспетчеры — около 500 человек. Мы переводили на английский, французский, немецкий, испанский, португальский, суахили, греческий, чешский, индонезийский, арабский. Семидесятые были "золотыми" временами агентства. Работать здесь было очень почетно и престижно. Куратором агентства был Международный отдел ЦК КПСС, что налагало особую ответственность на всех сотрудников АПН.

Я очень хорошо помню свой первый рабочий день и первый текст — о семье Берберовых из Баку, которая была известна тем, что держала дома львов. Это был небольшой, напечатанный на машинке текст перевода, частично исправленный стилистом от руки. Мне предстояло сделать из него несколько разных вариантов, которые соответствовали бы по-разному отредактированным русским оригиналам (в зависимости от издания, для которого они предназначались), заказанным для перевода различными подразделениями АПН и предназначенными в конечном итоге для публикации в других странах.

В те годы очень многие загранбюро АПН на месте выпускали свои печатные издания. Например, в США – Soviet Life, в Англии – бюллетень Soviet Weekly, в Индии – Soviet Land, очень популярный в стране журнал, выпускавшийся тиражом в 1,5 миллиона экземпляров, и многие другие. Вот для всех этих изданий территориальные редакции и редакция периодических изданий АПН и заказывали в ГРП перевод материалов. Многие из них представляли собой так называемую "рыбу", которую русский редактор обрабатывал и редактировал на свой вкус. Поэтому переводчикам и редакторам ГРП приходилось практически из одного базового текста делать несколько разных вариантов, а поскольку в те времени никаких ксероксов и компьютеров не существовало, все делалось на механических машинках и от руки. Это было технически неудобно, занимало много времени, требовало огромного внимания и сосредоточенности.

Вся огромная команда, которая сидела на четырех этажах здания на Пушкинской площади, успешно решала основные задачи, которые стояли тогда перед АПН – задачи внешнеполитической пропаганды. Это, в первую очередь, формирование положительного образа (слова «имидж» тогда не еще не существовало) Страны Советов, советского человека и советского образа жизни. Советские пропагандистские тексты, особенно газетные статьи и передовицы, были не очень просты для перевода, в них, как правило, содержалось немало цитат из классиков марксизма-ленинизма, которые было желательно не переводить, а найти и процитировать по уже имевшимся изданиям классиков на иностранных языках. Нам приходилось переводить и редактировать на языке информационные подборки, очерки, статьи, комментарии, отрывки из художественной литературы, поэзии и даже сказки для детских страничек в зарубежных изданиях АПН.

"Роботрон" и "Видеотон"

Все тексты в загранбюро мы отправляли с помощью телетайпа или по радиосвязи, никаких мгновенных средств связи тогда еще не было.

Не было в АПН и никаких новостных лент, какими мы привыкли их видеть сейчас. Материалы по всем важнейшим событиям выпускались как "Главная тема". Авторами тех материалов были наши политобозреватели и комментаторы АПН, среди которых блистали наши "золотые перья", такие известные журналисты, как Спартак Беглов, Геннадий Герасимов, Генрих Боровик, Владимир Симонов и многие другие. Переводу этих материалов уделялось огромное внимание, их надо было делать очень быстро и качественно.

В те годы основной темой была наша внешняя политика, политика разоружения, она требовала знания не только специфической лексики, но и необходимости давать в переводах точное название различных международных мероприятий, конвенций, договоров, организаций и персоналий. Для этого нужна была хорошая иносправочная служба. Наша редакция пользовалась примитивной картотекой, в которой годами накапливались записанные от руки на примитивные карточки где-то найденные, услышанные, выписанные, почерпнутые названия и фамилии. Пользоваться ею было весьма неудобно и непродуктивно.

В 1980 году, после Олимпиады, мы переехали в новое здание на Зубовском бульваре. Знали это здание очень хорошо, потому что все сотрудники АПН много раз трудились там на субботниках.

В новом здании у нас появились не только электрические пишущие машинки, новые быстрые телетайпы, но и самые первые громоздкие и не очень эффективные компьютеры: болгарский "Роботрон", венгерский "Видеотон". Мы первыми в Москве придумали перевести нашу картотеку в электронный вид, систематизировали картотеку, разработали тематический рубрикатор и "загнали" все наши картотечные запасы в компьютер. В результате мы получили информационную базу, которая позволяла довольно быстро обеспечивать переводчикам и редакторам всю инопроверку. Главная задача теперь состояла в том, чтобы эту базу пополнять новыми реалиями, постоянно возникающими в международной жизни. Наша инопроверочная база прославились на всю Москву, к нам даже водили экскурсии для обмена опытом. Часто за информацией к нам обращались коллеги из ТАССа, издательств "Мир" и "Прогресс".

Самая консервативная редакция

В 1991 году агентство снова, в который раз, изменило название, мы стали РИА Новости.

За все эти долгие годы и структура агентства и названия его подразделений, его цели и основные задачи менялась неоднократно, но наша редакция оставалась самой консервативной его частью. Ведь независимо от общих задач, переводить мы всегда должны были хорошо, быстро и правильно. Нельзя искажать смысл оригинала, а тем писать безграмотно и неграмотно. Кстати, это сейчас серьезная проблема, и не только для нашего агентства. Иногда смотришь на русский текст, (даже в книгах!!!), и просто опускаются руки. Иногда спрашиваешь себя — а что, разве мягкий знак или падежи уже отменили?

Еще вот такой интересный факт: с момента нашего приезда на Зубовский с Пушкинской площади в 1980 года редакция переводов переезжала внутри агентства более 20 раз. Сейчас, посидев в разных секторах 4-го, 5-го и 6-го этажей, мы частично вернулись в свои самые первые коридоры, кабинеты и лестницу (на которой еще с 1980 года сохранился – это после всех ремонтов в агентстве!!! – все тот же мраморный пол).

Наша редакция (теперь мы называемся Дирекция по обеспечению переводов) всегда была семьей, и, несмотря на то, что сегодня "старых" сотрудников работает в нашей редакции не так много, атмосфера в ней осталась прежней: деловой, дружеской, благожелательной. С появлением новых технологий работать стало в техническом отношении значительно проще, и теперь при выполнении все тех же стоящих перед нами задач – работать быстро и качественно — очень многое зависит от желания, таланта и работоспособности переводчика.

У нас в редакции есть свои традиции: здесь уделяют большое внимание подготовке и адаптации новых кадров, мы помогаем приходящим к нам (часто после стажировки в нашей редакции) молодым переводчикам и редакторам быстро освоиться в коллективе, передаем им известные и проверенные годами опыта какие-то тонкости, секреты профессии, все праздники мы отмечаем вместе. Это тот фундамент, без которого не может существовать дружный и работоспособный коллектив.

Подводя итоги своей длинной жизни в Агентстве, могу сказать: в какие бы времена и какие бы задачи перед агентством ни ставили, оно всегда с ними справлялось. Вот и в наши дни МИА "Россия сегодня" — это весьма уважаемый бренд в мировом медийном сообществе. Оно всегда на передовой той жесточайшей информационной войны, которая ведется против нашей страны. Сидя за своим рабочим столом, и делая свою повседневную работу, работая с текстами на самые разнообразные темы, понимаешь, что вместе со своими коллегами, переводчиками и редакторами, сотрудниками всех других подразделений РИА ты причастен к чему-то очень большому и важному. И вносишь свой небольшой вклад в общее дело – и это очень согревает, бодрит и заставляет "бежать дальше". Я благодарна судьбе и горжусь тем, что мне удалось прожить эти почти уже 42 года в АПН — РИА Новости – МИА "Россия сегодня".

Алексей Волин пришел в Агентство Печати Новости после окончания Института стран Азии и Африки при МГУ в 1986 году. Работал в Азиатской редакции, затем корреспондентом АПН в Джакарте. В 1991-м вернулся уже в другую страну и в другое агентство, которое он в итоге возглавил: в конце 90-х занял пост председателя правления РИА Новости. Ныне – заместитель министра связи и массовых коммуникаций России, в чьем ведении находится надзор за деятельностью СМИ. Беседовал Владимир Ардаев.

К чему мы пришли?

— Алексей Константинович, вы работали в агентстве в один из самых переломных и драматичных периодов его истории. АПН, некогда созданное на основе прославившегося в Великую Отечественную войну Совинформбюро, с распадом СССР прекратило существование как мощный рупор внешней пропаганды и, пройдя через неясный период поиска своего нового лица, превратилось в информационное агентство, работавшее уже не только на внешний, но и на внутренний рынок. Недавно оно пережило новую метаморфозу: на его базе возникло МИА "Россия Сегодня". Так к чему же в итоге пришло агентство?

— Сегодня мы видим создание мощного мультимедийного холдинга, который доносит российскую точку зрения до значительной части населения земного шара. В его работе используется сочетание современных технологий с традиционными методами подачи информации. Агентство вернулось к тому, что оно делало еще в советские времена — по сути, это комплекс, пресс-центр информационных агентств, радиослужб, фотослужбы. Плюс то, чего не могло быть раньше, — большое число сайтов. По большому счету, значительная часть информации, которую распространяет агентство, находит своих адресатов именно благодаря интернет-технологиям.

У МИА "Россия сегодня" есть куда расти. Мы очень внимательно следим за тем, что происходит, но уже тот набор языков, на которых сегодня издаются сайты, и то количество регионов, которые охвачены информацией агентства, вполне позволяют говорить, что российская информационная машина по работе с зарубежной аудиторией создана и работает.

Особо хочется отметить такое важное направление деятельности агентства, как работа с русскоязычной аудиторией, проживающей за рубежом. Периодически приходится слышать вопросы о том, почему "Россия сегодня" занимается русскоязычными продуктами, почему делает материалы на русском языке. Мол, нет ли тут опять дублирования, которое традиционно существовало — ведь издавна повелось, что ИТАР-ТАСС работает внутри страны, а АПН — РИА Новости — МИА "Россия сегодня" — вовне.

Мы обсуждали эту тему в самом начале, когда Дмитрий Киселев еще только пришел руководить агентством, и пришли к выводу, что было бы очень большой ошибкой отказаться от продуктов на русском языке. Потому что в мире на русском языке разговаривают сегодня порядка 250-300 миллионов человек. Из них только 150 миллионов проживают на территории России. Получается, что закрытие продуктов агентства на русском языке означает прекращение работы как минимум для 100 миллионов человек, у кого русский язык родной или второй, на котором они общаются.

Таким образом, то, что работа с соотечественниками очень активно ведется, я считаю, очень верно.

Что решают кадры

— Советское АПН славилось своими кадрами. Это были высокопрофессиональные команды страноведов, которые не только прекрасно разбирались в проблематике тех или иных регионов, но и досконально знали какую информацию и как надо подавать аудитории конкретной страны. Это позволяло не только оперативно и компетентно реагировать на события в мире, но и работать адресно, с максимальной эффективностью. Как вы считаете, удалось ли сегодняшнему МИА собрать аналогичную профессиональную команду, и, если нет, то удастся ли в ближайшем будущем?

— Собрать профессиональную команду такого же уровня за несколько лет совершенно невозможно. Мы должны отдавать себе отчет в том, что те люди, которые трудились в АПН в середине 80-х годов прошлого века, были результатом длительной работы — селекции, подбора, выращивания кадров, — которая проводилась с конца 40-х годов. То есть на то, чтобы собрать команду, которая была в АПН 80-х, потребовалось порядка 35-40 лет. Надо было вырастить кадры, надо было подготовить страноведов, надо было провести их через работу в странах и надо было, чтобы они вырастили следующее поколение специалистов, которому они смогли бы передать свой практический опыт. И — надо было набить определенное количество "шишек", чтобы знать, где работать и как работать, что делать, а что не делать, что в какой стране происходит и как.

За сравнительно короткое время возродить ту махину и тот кадровый потенциал, которые были, повторяю, невозможно, но сегодня есть другие возможности. Приходят молодые, амбициозные ребята. Мы живем в совершенно других условиях, чем в 80-е. Тогда, придя на работу, люди начинали открывать для себя мир. Сегодня мальчики и девочки, которые приходят со студенческой, а то и со школьной скамьи, уже имеют познания об окружающем их мире не меньшие, а то и большие, чем маститые журналисты-международники того времени. Объемы информации совершенно другие. Потому тот, кто хочет учиться, тот может научиться.

Мне очень нравится еще одна важная вещь. "Россия сегодня" не работает изолированно. Есть очень тесная связь и совместная работа с RT (телекомпания Russia Today). Та координация, которая ведется, то взаимоперетекание, которое происходит, — все это очень важно. Где-то возникает даже не конкуренция, а взаимодобавление, что ли. Потому что очень большое воздействие на зарубежную аудиторию имеют сайты "Россия сегодня", но и сайты RT на иностранных языках несут в себе очень большой потенциал. Интересно и то, что количество посещений сайта RT на русском из-за рубежа в разы больше, чем количество зарубежных посещений русскоязычного сайта RIA.RU. Так что есть над чем работать, есть куда развиваться.

"Мы с нашими оппонентами поменялись местами"

— А каковы, по-вашему, перспективы агентства Sputnik?

— Мне кажется, это очень удачный проект. Потому что мы давно говорили о том, что любой аудитории прежде всего интересны свои проблемы. В чем была проблема того же советского иновещания? Оно рассказывало своей аудитории исключительно о Советском Союзе. Почему в СССР слушали "Голос Америки" и BBC? Отнюдь не потому, что они рассказывали о Соединенных Штатах или о Великобритании, хотя это тоже было интересно. Их слушали, чтобы узнать о том, что происходит в СССР. Людей всегда интересует их жизнь, их проблемы и то, что происходит в их собственной стране. Людей всегда интересует несколько другой взгляд на происходящее в их стране, чем тот, к которому они привыкли.

Идея агентства Sputnik во многом взята из тех разработок, которые были сделаны на RT. Они совершенно правильные: кусок информации про свою страну, кусок — российский взгляд на события в мире, и серьезнейший блок своего взгляда на события, происходящие в регионе вещания. Это единственно верный подход, который способен сработать и вызвать интерес местной аудитории.

Хотя достаточно болезненный, потому что многие нервно реагируют, в том числе наши друзья и союзники, которые привыкли к тому, что мы не даем свою точку зрения на то, что происходит у них. Но я всегда исхожу из того, что такая нервная реакция как раз и свидетельствует о том, что Sputnik превращается в серьезное и влиятельное средство массовой информации. Нервничают — значит, читают, слушают, прислушиваются, реагируют. Следовательно, он, Sputnik, достигает тех задач, которые перед ним ставили. Мы создали серьезный инструмент.

— Но в советское время мы слушали "Голос Америки" и BBC прежде всего потому, что мы в своей стране были лишены всей полноты информации. Нам нужны были альтернативные точки зрения, поскольку у нас господствовала лишь одна точка зрения, других не было. Получается, что, рассказывая жителям США, Великобритании, Германии о событиях в их странах, мы подразумеваем, что там нет достаточного уровня свободы слова, что люди там не обладают всей полнотой информации и не имеют доступа к альтернативным точкам зрения?

— Мы исходим из того, что сегодня очень часто и в США, и в Великобритании нет альтернативной точки зрения. Есть мейнстрим, есть то, что называется "политическая корректность", которая уже достигла таких вершин и таких высот, которые агитпропу ЦК КПСС даже и не снились.

У меня периодически складывается ощущение, что социализм построен и победил на значительной части Европы и овладел значительной частью умов в Соединенных Штатах Америки. Это очевидно давным-давно. Но я никогда не думал, что с точки зрения широты взглядов на мир, на источники информации, на Западе достигнут даже не советского, а скорее, северокорейского понимания единообразия и унифицированных подходов. И, конечно, я исхожу из того, что сегодня альтернативная точка зрения там нужна.

Более того, мы полностью поменялись местами с нашими партнерами, как любит говорить наш президент. Потому что все то, за что они долбали нас в 70-е — начале 80-х годов, махровым цветом расцвело там. Все то, чем они гордились в 50-е — 70-е годы, в полной мере реализовано сегодня в Российской Федерации. Именно мы являемся сейчас примером свободной рыночной экономики с незашоренными мозгами населения.

"Читатель всегда индивидуален"

— МИА "Россия сегодня" — мощный государственный информационный конгломерат. Должен ли он отражать исключительно государственную точку зрения? Или он должен отражать всю палитру мнений, которые существуют в обществе? Или, может, он вообще никаких мнений отражать не должен, будучи информационным агентством, а только давать информацию в чистом виде?

— Всегда деятельность любого средства массовой информации состоит из двух основных частей. Бóльшая часть — это новости, но также и то, что называется комментарии, features, колонки, оценки, взгляды, opinions… Как любил говорить Эдуард Сагалаев, когда возглавлял ВГТРК, в журналистике должны быть и "гвозди", и "изюм". "Гвозди" — это новости. "Изюм" — сладкое, как раз то, что оставляет послевкусие, то, что имеет определенную личностную оценку, вызывает эмоцию. Поэтому должно быть и то, и другое.

Вы совершенно правильно сказали: должны быть мнения, которые существуют в обществе. Потому что государственные СМИ живут на налоги, которые им платит население. Но когда мы говорим о государственном СМИ, мы четко помним, что Россия является свободной демократической страной, власть которой избрана всенародным голосованием. Таким образом, сама власть уже отражает настрой и интересы подавляющего большинства общества.

Очень часто раздается вопрос: а почему по тому или иному поводу не слышно голосов оппозиции? Скажу: она присутствует. Точку зрения тех, кто каким-то образом не согласны с властью, всегда можно найти в материалах, которые распространяют российские информационные агентства. Но присутствуют они там примерно в такой же пропорции, и даже больше, чем мнение самой оппозиции разделяется обществом. У нас сегодня существует широчайший общественный консенсус по большинству принципиальных проблем.

— Вы про пресловутые 86%?

— Да, я про 86%. Я абсолютно убежден, что в материалах российских государственных агентств мнения оппозиции представлены и описываются куда больше, чем на 14% от их общего объема.

— С властью, государством понятно. Но есть другая сторона, от которой не в меньшей, если не в большей степени зависит содержательная часть нашей работы. Должно ли новостное агентство во всем следовать за предпочтениями своей аудитории? Должно ли оно публиковать только те материалы, которые будут пользоваться наибольшим спросом, и отказываться от тех тем, которые мало интересуют читателей? Или же СМИ должно формировать у аудитории какие-то свои ценностные установки?

— Для того чтобы формировать свои ценностные установки, необходимо попасть в аудиторию. Потому что если аудитория вас не прочтет, вы останетесь сами со своими ценностными установками. Я абсолютно уверен в том, что налогоплательщики платят свои деньги, и государство эти деньги вам выделяет совершенно не для того, чтобы вы вслух читали себе свои ценностные установки у себя в кабинете, а для того, чтобы вы их как раз доносили до аудитории. Произведенный товар, который не приобретен, не может считаться товаром.

— Вы возвращаетесь к своему излюбленному коньку: журналистика как бизнес?

— Именно. Даже если мы говорим про государственную журналистику и про распространение государственной точки зрения среди зарубежной аудитории, мы не можем предложить ей то, что она не будет читать, слушать, воспринимать. В противном случае мы опять окажемся в той ситуации, в которой в 60-е — 70-е годы выступали журнал "Корея сегодня" или Радио Пекина. Эффект был прямо противоположный: люди смеялись.

— А нужно ли завоевывать доверие аудитории? И на каких принципах оно держится?

— Прежде всего аудитории должно быть интересно. Потому что если ей неинтересно, то на этом журналистика просто умирает. Второе — совершенно верно, доверие аудитории. Есть серьезная проблема: аудитория готова воспринять лишь то, к чему она подготовлена и с чем она хоть в какой-то мере согласна. Мы можем рассказать правду, но если эта правда не будет выглядеть правдоподобно в глазах аудитории, она не сработает. Аудитория не будет ее воспринимать как правду.

Поэтому мы должны говорить с аудиторией на ее языке, и мы должны говорить с ней про те вещи, которые она в состоянии воспринять.

Собственно говоря, именно на этом была построена журналистика АПН. Почему агентство было организовано по принципу страноведческих редакций?

Да потому что в каждой редакции работали специалисты, знающие страну, которые знали, что в этой стране пройдет, а что нет, к чему аудитория этой страны готова, а к чему — не готова, что там воспримут, а что не воспримут. Уже не говоря о том, что какие-то вещи в одной стране могут вызвать позитивную реакцию, а в другой — прямо противоположную, вплоть до отторжения.

Возьмем сегодняшний пример. Вы можете в качестве позитива говорить о том, что в России не ущемляются права сексуальных меньшинств, обращаясь к европейской аудитории, но это вряд ли принесет вам "плюсы", если вы будете рассказывать об этом мусульманской арабской или африканской стране.

Читатель всегда индивидуален, и вы всегда должны знать, к какому именно читателю вы обращаетесь. Скажем, есть западное общественное мнение, но оно тоже очень различное. И когда мы говорим о всеобщей "забетонированности" западных СМИ, то видим, что у нас есть очень серьезный сегмент западной общественности, готовый воспринять нашу точку зрения. И, как это ни странно, нашими потенциальными читателями на Западе сегодня становятся европейские и американские "правые", консерваторы. По большому счету, это люди, исповедующие те ценности, которые и выстроили западную цивилизацию. И оплотом которых сегодня является Россия.

Я думаю, что Маргарет Тэтчер сегодняшняя Россия понравилась бы куда больше, чем сегодняшняя Великобритания.

— Что такое, по-вашему, журналистская этика сегодня? Она отличается от той, что была во времена АПН?

— Ее не было тогда, ее нет и сейчас. Все просто: пиши интересно и достигай поставленного тобой результата.

— Пошли бы вы сегодня работать в МИА "Россия сегодня"?

— Пошел бы.

Алекс Неймарк, Алекс Форк: «iBank Global — это открытая экосистема для банков»

Алекс Неймарк, вице-президент iBank Global; Алекс Форк, руководитель финтехкластера Future Fintech

Беседовал: Антон Арнаутов, главный редактор

Вице-президент iBank Global Алекс Неймарк и руководитель финтехкластера Future Fintech Алекс Форк рассказали в программе «Утро с Банкиром» о трендах в финтехе и банкинге, создании банковских экосистем и работе с финтехстартапами в России.

Тренды в финтехе: peer-to-peer, мобилизация, Big Data

— Начнем с общего вопроса. Что сегодня происходит с банкингом?

Алекс Неймарк: Основная парадигма современного финансового рынка в том, что банки теряют инициативу. Сначала сотовые операторы стали перехватывать инициативу, потом «кошельки», потом другие финансовые продукты. Сейчас создалась ситуация, когда финансовый продукт может запустить кто угодно. Подобно тому, как Uber или «Яндекс.Такси» позволяет любому стать таксистом.

— iBank Global — это банк или это не банк?

Алекс Неймарк: iBank Global — это IT-продукт, который создает среду, позволяющую банкам объединиться друг с другом. Это не банк в том смысле, что это не конкретное юрлицо с финансовой лицензией, у которого есть клиенты — физические или юридические лица и так далее.

— Что происходило в этом году в финтехе, в современном банкинге, в мире. Насколько я понимаю, Алекс Форк в этом году много поездил по миру. Ты побывал в Лондоне — в цитадели FinTech на сегодняшний день. Что интересного ты там заметил, что оттуда привез?

Алекс Форк: В этом году я не увидел никаких революций, наподобие создания больших глобальных продуктов — платформ p2p–кредитования или проектов в сфере, связанной с блокчейн. Есть очень интересные проекты, которые достигли значительных результатов. Это, например, проект TranferWise — cross change валют.

В Лондоне я познакомился с большой, масштабной инфраструктурой финтехинноваций. Она действительно впечатляет. Там расположены порядка десяти акселераторов для финтехпроектов. В России пока есть только один постоянно действующий акселератор — это наш. Мы, кстати, с удовольствием окажем всем проектам на российском пространстве любую поддержку.

А революций в этом году не было.

— Но инноваторы утверждают, что традиционный банкинг уходит, что его вытесняют новые игроки. Это происходит без революции?

Алекс Форк: Конечно. Этот тренд наблюдается уже последние пять лет. Таким проектам, как, например, Рокетбанк (если мы говорим о российских проектах), уже несколько лет.

— Куда сейчас смотрит FinTech индустрия в мире? что сейчас самое горячее? Во что сегодня вкладываются наибольшие, если не деньги, то усилия?

Алекс Форк: Есть три больших тренда в FinTech. Первый тренд — peer-to-peer, когда люди напрямую взаимодействуют друг с другом в обход каких-либо централизованных решений.

— Это то же самое, что Uber для банков?

Алекс Форк: Uber для банка, да, совершенно верно. Второй, тоже большой тренд — это мобилизация, это весь мир — в кармане, на экране телефона. И третий большой тренд это блокчейн.

Алекс Неймарк: Я бы добавил еще один тренд — Big Data, аналитика на основе больших данных. Big Data дает возможность делать предсказания на основе предыдущего поведения клиентов и на основе каких-то больших данных, необязательно банковских данных, но и данных из соцсетей, куков, браузеров и так далее. Всего того, что есть в открытом доступе.

Алекс Форк: Совершенно верно. Революции ждем как раз из этой сферы.

— Я бы не сказал, что Big Data — явление этого года, о нем мы слышим последние года три. И банки, которые должны, по мнению инноваторов, наконец-то закончиться, уйти со сцены, перехватывают это тренд.

Алекс Неймарк: Мы не считаем, что банки должны закончиться. Но любое устоявшееся явление так или иначе сопротивляется эволюции, потому что меняться неприятно. Тренд в том, что все больше функций будут перехватывать менее громоздкие и тяжелые организации. Но у них есть другая проблема — у них нет денег, хотя у них много инициатив и интересных кейсов, которые они могут быстро реализовать.

Понимая это, банки какие-то стартапы интегрируют внутрь, либо что-то масштабируют сами, на свои деньги, своими командами. Это получается у них иногда хорошо, иногда не очень. Как только стартап интегрируется в банковскую инфраструктуру, он становится частью большого и тяжелого бюрократического аппарата, со всеми вытекающими последствиями.

Поэтому идеальный кейс — это когда банк остается банком для тех клиентов, которые не хотят взаимодействовать с ним через инновационные каналы и принимать какие-то новые продукты и сервисы. А тех, кто хочет, выделяют в отдельное подразделение. Хороший пример — это Touch Bank и ОТП-банк. Это одна структура, но это физически две разные компании и, можно сказать, два разных банка с разным позиционированием.

iBank Global как экосистема для банков

— iBank Global куда идет? Какое место вы хотите занять в этой пищевой цепочке? Вы хотите стать монстром, как BBVA, вы хотите стать юрким, маленьким стартапом, или вы хотите создать marketplace, например Uber для банков?

Алекс Неймарк: На самом деле, возможность присоединиться к банковской инфраструктуре уже существует для стартапов. Любой банк, который открывает API-доступ к своим системам, дает возможность кому угодно присоединиться и прибавить какую-то свою добавленную стоимость. Есть и такой тренд, когда, например, розничный банк выделяется в отдельную инфраструктуру и становится некой IT-платформой для других. iBank Global позиционирует себя как IT-компания с банковской лицензией и с большими возможностями, на базе которой создается платформа (b2b-платформа), которая может быть интегрирована в любое количество банков. Любой банк может взять эту платформу.

— Вы не сбираетесь конкурировать с банками, а собираетесь вступать с ними в некие отношения сотрудничества?

Алекс Неймарк: Мы употребляем термин ко-куренция, то есть сотрудничество. Мы можем сотрудничать со средними и мелкими банками, но это не исключает возможностей присоединения для того же «Сбера» или «Альфы». В той части, в какой они готовы отдать свои продукты, сервисы и каналы в нашу глобальную экосистему, они могут быть нашими партнерами. Мы можем зарабатывать вместе.

— Почему ты называешь экосистему глобальной? Вы собираетесь выходить на мировые рынки?

Алекс Неймарк: Слово Global предполагает, что мы взаимодействуем с большим количеством независимых игроков внутри России. Все наши технологии очень легко масштабируемы в любую страну.

— Что вы можете дать этим небольшим и средним банкам?

Алекс Неймарк: Мы большие специалисты в Big Data-аналитике, в машинном обучении, в глубоком обучении и вообще в технологиях развития искусственного интеллекта. Здесь мы сильно продвинулись, потому что работаем с математиками, специалистами в прикладных науках и так далее. На стыке программирования, математики, ряда естественных наук и бизнеса мы создаем новую среду, которая может быть серьезным технологическим подспорьем для банков.

— На стыке математики и банкинга? Что это дает?

Алекс Неймарк: Это создает возможности, которые дают добавленную стоимость для клиентов.

— Какие именно возможности? В чем ценность? В банкинге все довольно просто. Взял деньги подешевле, продал их подороже, опять взял подешевле…

Алекс Неймарк: Это модель классического банкинга. Мы от нее отошли, мы не занимаемся напрямую классическим банкингом, а создаем некую дополненную экономику для наших партнеров. И только после этого начинаем зарабатывать. Не стоит задача «взять подешевле — продать подороже».

Мы предлагаем партнерам присоединиться к открытой платформе, которую мы называем iBank Global. Это IT-платформа, которая предлагает возможность установки нашего софта для дистанционных каналов, который надстраивается над core-системой банка, над AБС и процессингом. Это дает возможность получить удобные, быстрые и более дешевые дистанционные каналы, которые существенно отличаются от того, что есть сейчас на рынке.

— Притом что существует вроде бы тренд на создание экосистем, практических примеров в банковской сфере я знаю крайне мало. Есть ли такие мировые кейсы, на которые вы ориентируетесь? Или мы тут хотим быть впереди планеты всей?

Алекс Неймарк: Это инновационный кейс. Он предполагает несколько другую психологию отношения друг к другу участников рынка.

Алекс Форк: Попробую объяснить своими словами, что такое iBank Global. По сути, это коробочное решение, которое iBank Global готов бесплатно предоставлять другим банкам, а мы — акселератор Future FinTech — в это коробочное решение поставляем инновации. iBank Global, по сути, это App Store для приложений, которые создают стартапы. Вот логика этой конструкции.

Алекс Неймарк: Наша платформа — это открытая среда, как Android, которую любой банк может взять, установить себе и пользоваться любой ее частью или всей платформой. Возможность для банка установить дистанционный канал — это точка входа в платформу. В платформе есть ядро, которое может дать банкам возможность видеть друг друга внутри этой среды. В результате банки, например, могут решить объединить свои сети АТМ.

Предполагается, что у каждого банка есть своя клиентская база, с которой он хотел бы лучше взаимодействовать. Кроме того, он хотел бы иметь возможность получать новых клиентов, и чтобы старые клиенты были более лояльны и не убегали в другие банки. Наша среда помогает это сделать. Банки, оставаясь полностью идентичными и самостоятельными, получают новые инструменты, интегрируясь в эту среду.

— Многие банки боятся потери своей уникальности. Вы загоняете их всех на общую платформу, предоставляете общий набор сервисов, у всех эти сервисы одни и те же… В чем тогда их конкурентное преимущество?

Алекс Неймарк: Не совсем так. Сервисы не одни и те же. Возможности одни и те же. У мелкого банка появляются те же возможности, что и у крупного, при этом он ими пользуется так, как считает нужным, в зависимости от своей политики. Банк продолжает оставаться самим собой, но при этом получает больше возможностей, чем если бы он развивался сам.

— Не получится ли, что стоимость пользования вашей замечательной платформой выше, чем те преимущества, которые банк когда-нибудь получит? Заплатить-то, наверное, ему придется сегодня…

Алекс Неймарк: Не совсем так. Мы работаем по принципиально новой бизнес-модели дополненной экономики, когда мы предоставляем наши технологии, а банк имеет возможность проверить, насколько они создают для него добавленную стоимость. Только после того, как банк убеждается, что он действительно может на этом больше зарабатывать, мы обсуждаем возможности совместного заработка на дополненной экономике.

Это принципиально новая модель, которая не предполагает, что банк должен сегодня заложить в свой бюджет какие-то ресурсы на покупку той или иной технологии или лицензирования.

Можно провести аналогию с тем, что, например, делает Google: сначала раздает все свои возможности бесплатно и только после того, как пользователи начинают на это подсаживаться, предлагает какие-то платные функции.

— Звучит очень привлекательно, если бы не масса вопросов, которые возникают в голове по поводу безопасности. А также нашего замечательного законодательства, которое запрещает так просто перемещать персональные данные.