Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Две российские вакцины против вируса Эбола будут представлены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Экономическому и социальному совету ООН по проблеме вируса Эбола, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на презентации препаратов 15 января в Федеральном научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава (разработчик вакцины). Встреча Скворцовой с представителями ВОЗ и совета ООН запланирована на предстоящую неделю.

Названа себестоимость российской вакцины против вируса Эбола

Условия поставок и проведения платежей еще неизвестны, отмечает Скворцова. По ее словам, российские вакцины могут быть включены в сравнительное исследование с американским препаратом в Гвинее. Соответствующий запрос поступил от института Пастера Гвинеи, пояснила Скворцова.

По словам генерального директора Центра эпидемиологии и микробиологии Александра Гинцбурга, себестоимость изготовления одной дозы российской вакцины составляет примерно 12 000-14 000 руб.

За 2015 г. институт масштабировал производство, и примерно к апрелю 2016 г. он будет производить до 10 000 доз в месяц, рассказала Скворцова. Патент на вакцину останется у института, сейчас он находится на рассмотрении, подчеркнула она.

По информации ВОЗ на середину декабря 2015 г., от последней вспышки лихорадки Эбола, начавшейся около двух лет назад, в Африке погибли более 11 000 человек, 30 000 были заражены. По данным сайта организации, коэффициент смертности данного заболевания достигает 90%.

Ряд стран и крупнейших фармкомпаний в мире активизировали поиск вакцин и методов лечения лихорадки Эбола, но на данный момент нет одобренных ВОЗ методов лечения и вакцин для массового применения.

В конце 2014 г. вакцина от лихорадки Эбола, разработанная совместно Национальным институтом здравоохранения США (NIH) и британской GlaxoSmithKline, успешно прошла испытания на людях в США. Информация о результатах клинического исследования была опубликована в New England Journal of Medicine. В декабре 2015 г. вакцина SV-ZEBOV против вируса Эбола, разработанная американской компанией Merck, была принята ВОЗ для использования в экстренных случаях, говорится на сайте ВОЗ.

Россия зарегистрировала лекарство от лихорадки Эбола, заявил президент России Владимир Путин на встрече с правительством 14 января 2016 г. (цитата по сайту Кремля). По утверждению Путина, эта вакцина более эффективная, чем те препараты, которые применялись в мире до сих пор. Одна из вакцин — оригинальный препарат, вторая, созданная специально для пациентов с иммунодефицитом, является аналогом английской (GlaxoSmithKline. - «Ведомости»), пояснила Скворцова. Согласно госреестру лекарственных средств, в декабре 2015 г. филиал «Медгамал» ФНИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи зарегистрировала два препарата против лихорадки Эбола.

В Гвинее удалось полностью остановить распространение болезни, вызванной вирусом Эбола, говорится в сообщении ВОЗ в конце 2015 г. В пятницу 15 декабря BBC сообщило о новом случае смерти от лихорадки Эбола в соседней с Гвинеей Сьерра-Леоне.

Скромное обаяние отрицательных процентных ставок

Экономики западных стран последовательно сползают в сторону Политики Отрицательных Процентных Ставок (ПОПС). В упрощенном виде понятие ПОПС означает, что владелец банковского счёта не только не получает дохода от своего вклада (как это было бы в «нормальных» условиях), но ещё и должен доплачивать банку за то, что его деньги размещены на счету.

Пионером этого «прогрессивного подхода к финансовому регулированию» стала Швеция. Её центральный банк (Риксбанк) первым в мире ввёл отрицательные процентные ставки по своим депозитам (минус 0,25%) в июле 2009 года. Такой шаг был вызван бушующим финансовым кризисом, одним из последствий которого стало то, что коммерческие банки не спешили выдавать новые кредиты, а предпочитали накапливать деньги (при этом депозиты в Центробанке страны считаются одним из наиболее безопасных вариантов размещения средств). В итоге эти деньги надолго зависали в банковском секторе и не поступали в реальную экономику. И направленная прежде всего на коммерческие банки отрицательная ставка от шведского Риксбанка стала по сути наказанием за их нежелание выдавать кредиты.

С тех пор Центробанки всего мира внимательно следили за «шведским экспериментом». А некоторые даже высказывались за внедрение такой политики в своих странах. Так, эту идею поддерживал тогдашний Председатель Банка Англии Мервин Кинг, неоднократно намекая на то, что его ведомство может последовать шведскому примеру.

Уже в наше время этому примеру реально следуют всё больше стран Запада. Пока ещё речь не идёт о широком применении ПОПС по отношению к депозитам физических лиц. Вряд ли кто-то, будучи в здравом уме и при светлой памяти, понесёт свои сбережения в такие «привлекательные» депозитные программы - уж лучше тогда свои деньги в лесу закопать, ну или по крайней мере вложить в высоколиквидные активы. С другой стороны, сейчас одной из главных тенденций западного финансового мира является постепенное вытеснение из оборота денег в наличной форме (с перспективой полного запрета наличных). Таким образом, жить вообще без банковского счета вполне вероятно может вскоре стать незаконным - и тогда власти смогут вовсю «поэкспериментировать со ставкой».

Ну а пока ПОПС начинает избирательно внедряться в отношении «некоторых счетов некоторых вкладчиков в некоторых странах». И иногда это приводит к довольно интересным казусам.

Например, в Швейцарии (ставка Центробанка которой в этом году опущена до минус 0,75%) власти кантона Цуг разослали своим налогоплательщикам весьма необычную просьбу: максимально отсрочить в этом году уплату налогов. Проблема для властей состоит в том, что если они получат налоги раньше, то часть денег просто «испарится» со счетов из-за отрицательных ставок.

В этом кантоне уже подсчитали, что если налогоплательщики заплатят свои налоги в последние дни установленных крайних сроков, то это позволит властям экономить в среднем около 2,5 млн. франков в год, которые в противном случае ушли бы банкам. А в качестве дополнительной меры власти Цуга уже отменили льготы, предусмотренные местным законодательством за досрочную оплату налогов. Другие кантоны Швейцарии уже высказывают свою готовность последовать примеру Цуга.

Тем временем, швейцарский Центробанк недавно заявил о том, что ставка в размере минус 0,75% скорее всего продержится весь 2016 год. Однако швейцарским налогоплательщикам волноваться по этому поводу рано, поскольку отрицательная ставка в отношении «обычных счетов» физических и юридических лиц (пока ещё) применяться не будет.

Telegraph : Иродион и Дельфы в числе 10 самых красивых амфитеатров Европы

Британское издание назвало 10 красивейших древних амфитеатров Европы, среди которых - театр Герода Аттика (Иродион) и амфитеатр в Дельфах.

Первыми строить амфитеатры начали древние греки, любившие и ценившие искусство. Их использовали для проведения различных массовых зрелищ - именно там развивались театральные жанры, соревновались поэты, философы и музыканты.

Римляне в период расцвета Римской империи продолжили возводить амфитеатры, многие из которых перестраивались на месте греческих и использовались для боёв гладиаторов и зверей.

Некоторые из античных амфитеатров хорошо сохранились и до сих пор используются для проведения культурных мероприятий.

По версии Телеграф, так выглядит полный список 10 самых красивых амфитеатров Европы:

Помпеи

Колизей, Италия

Амфитеатр Пулы, Хорватия

Амфитеатр в городе Эфес, Турция

Иродион/ театр Диониса, Афины

Когда думаешь об Акрополе, на ум приходит Парфенон, однако там же находятся два крупных театра – римский Одеон Герода Аттика (161 г. н.э.) и старейший театр Диониса. Если у вас, советует издание, есть свободный день в Афинах, убедитесь, что посещение этих театров, как и археологическая зона Акрополя, включено в вашу программу.

Древнегреческий театр в городе Таормина, Италия

Древнегреческий амфитеатр в Пергаме, Турция

Дельфы, Греция

Над храмом Аполлона, в этом впечатляющем археологическом заповеднике, расположен хорошо сохранившийся 2 400-летний древний театр, высеченный в горе Парнас. Там же находится стадион, который использовался для спортивных соревнований. Панорама с высоты театра действительно впечатляет.

Римский амфитеатр в Картахене, Испания

Римский амфитеатр в Арле, Франция

У еврокомиссаров не поднялась рука на Польшу

Юрий Зайнашев

Брюссель так и не принял в отношении Варшавы никаких карательных мер, которыми грозил ей всего неделю назад, ограничившись безобидной процедурой «мониторинга». Впрочем, Евросоюз еще может лишить поляков дотаций на десятки миллиардов евро. Но эксперты не исключают, что новая стратегия Варшавы заключается в том, чтобы на конфликте с Западом выиграть гораздо большие суммы.

Еврокомиссия (ЕК) пока не стала накладывать санкции на Польшу в связи с законами о конституционном суде и СМИ, но все же пригрозила на время лишить ее права голоса в Совете Евросоюза, сообщил в пятницу глава ЕК Жан-Клод Юнкер.

«Шагов по применению санкций против страны не будет. Возможна приостановка права голоса в Совете», – сказал он. По словам Юнкера, он не хочет драматизировать ситуацию, но при этом призывает Варшаву отнестись к ней серьезно. «Я не хочу, чтобы у польского народа было впечатление, что весь ЕС восстает против Польши», – цитировал его ТАСС.

Ранее ЕК решила запустить процедуру мониторинга ситуации в Польше вокруг закона о конституционном суде. По словам первого заместителя Юнкера Франса Тиммерманса, Еврокомиссия идет на этот шаг в связи с тем, что «обязывающие решения конституционного суда на настоящий момент не выполняются, что я считаю серьезным вопросом».

«Цель этой процедуры – прояснить факты объективно, оценить ситуацию глубже и начать диалог с польскими властями, не предрешая никаких возможных дальнейших решений. Задачей является предупреждение любой ситуации, когда верховенство права может оказаться под вопросом», – сказал он. Также Юнкер отверг предсказания о скором развале Евросоюза. «У меня нет больших иллюзий на предстоящий год. Все будет сложно. Но я не намерен сдаваться. Я отклоняю идею о том, что это начало конца», – сказал Юнкер.

Напомним, что на прошлой неделе представители правящего в Германии блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) пригрозили санкциями Варшаве в ответ на недавно принятые законы о СМИ и о конституционном суде. Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий еврокомиссар Гюнтер Эттингер пригрозил поставить Варшаву под «надзор», а глава Европарламента Мартин Шульц обвинил новые власти Польши в «путинизации».

Две линии раскола – Север и Юг, Запад и Восток

Лидер польской партии «Смена», бывший депутат сейма Матеуш Пискорский напомнил, что еще неделю назад некоторые представители Еврокомиссии выступали с критикой в адрес Варшавы, в том числе и заместитель Юнкера голландец Тиммерман.

«Впрочем, среди них не было самого Юнкера, который прекрасно понимает, что у Брюсселя на самом деле нет никаких рычагов давления на Польшу, и все закончится процедурой «мониторинга стандартов правового государства», – сказал Пискорский газете ВЗГЛЯД. По итогам этого мониторинга потом Еврокомиссия может выслушать доклад, после чего она даст свои рекомендации Варшаве, но не более того. Варшава может к ним и не прислушиваться, наказать ее все равно невозможно без консенсуса всех остальных членов Евросоюза». Так гласит 7-я статья Лиссабонского договора.

«Еврокомиссия и не могла принять никаких других решений. Все остальные решения, например о приостановке полномочий Польши, лишении ее права голоса, другие члены ЕС могут принимать только единогласно. Но венгерский премьер Виктор Орбан уже предупредил, что не поддержит никаких карательных мер против Польши. Кроме того, у правящей ныне партии «Право и справедливость» есть и другие союзники, например евроскептическое правительство Великобритании.

«На фоне финансового кризиса мы уже несколько лет имеем дело с глубочайшим конфликтом между Севером и Югом Евросоюза, а теперь – на фоне кризиса миграционного – получили еще и раскол Востока и Запада, это Польша, Венгрия, Словакия и другие, кто не согласен на так называемые квоты, с одной стороны, и другая часть во главе с Германией», – отметил Пискорский.

«Если бы санкции действительно были введены, они бы порождали раскол Восточной и Западной Европы, – вторит ему доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. – Ущерб от такого раскола намного перевешивает любой воспитательный эффект относительно Варшавы».

Эксперт предполагает, что первоначально жесткие угрозы в адрес Варшавы из уст брюссельских и берлинских политиков прозвучали просто на эмоциях. «Кроме того, это были вербальные интервенции. Подобные заявления делаются на самом деле не для того, чтобы предпринять эти действия, а чтобы вызвать эффект запугивания. Авось Польша образумится и будет себя вести более пристойно», – пояснил политолог газете ВЗГЛЯД.

«Однако в Брюсселе поняли, что такие угрозы, напротив, консолидируют поляков вокруг Дуды и Качиньского. Уже очевидно, что такие попытки воспитывать Варшаву только усиливают там националистический тренд и заодно ослабляют позиции «Гражданской платформы». Ведь ее бывший лидер, экс-президент Дональд Туск сейчас работает там же, в Брюсселе – главой Евросовета, и именно при нем Брюссель пытается поучать Польшу», – напомнил Коктыш.

Последний довод Юнкера

Впрочем, Еврокомиссия может оказывать косвенный нажим на Польшу. «У Брюсселя мало рычагов, чтобы повлиять на Варшаву, одобрившую спорные законы о СМИ и конституционном суде. Но они есть. В прошлом году Польша получила миллиарды евро из бюджета ЕС. В будущем она их может лишиться», – предположила накануне немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle. Она напомнила, что Варшава до сих пор остается крупнейшим адресатом помощи ЕС, только за прошлый год получив 16 млрд евро. До 2020 года ей обещаны еще десятки миллиардов. Отменить уже одобренные программы Еврокомиссия уже не может, но может замедлить перечисление самих денег.

«Вероятно, Варшава понимает, что ставки гораздо выше и, пойдя на поводу у Брюсселя, можно потерять гораздо больше, – отметил по этому поводу Коктыш. – Мы входим в зону высокой глобальной турбулентности». На его взгляд, сегодня ни одна европейская страна четко не представляет, как будет решать те или иные экономические проблемы.

«Мы пока лишь предполагаем, мы не знаем новой реальной стратегии Варшавы, но нельзя исключить, что взятие под контроль конституционного суда можно расценивать как восстановление суверенитета польского государства, – предположил политолог. – Новое правительство заявило, что КС должен подчиняться самому государству. Но давайте вспомним, что польская экономика была радикально приватизирована внешними контрагентами, самим полякам там принадлежит не так много. Это может означать начало возвращения под контроль экономических активов в Польше. Где тут баланс? Можно потерять субсидии для фермеров, но выиграть гораздо больше, если двигаться последовательно».

Напомним, в начале января президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону о СМИ, согласно которым правительство получает право назначать руководство государственной телекомпании TVP и Польского радио – «до внедрения новой организации государственных СМИ». Кроме того, глава минфина Польши сможет изменить уставы государственных СМИ, чтобы они соответствовали предполагаемой поправке.

Кроме того, в конце декабря Дуда утвердил поправки к закону о конституционном суде, согласно которым суд расширяется с девяти до 15 судей, а для утверждения решений потребуется согласие двух третей состава, а не обычного большинства, как ранее. Как предполагает польская оппозиция, суд де-факто теряет возможность отменять решения президента и правительства. Оба закона вызвали ожесточенные споры в самой Польше и спровоцировали критику с Запада Евросоюза, который утверждает, что они нарушают принципы правового государства.

Долгосрочные кредиты опасны для здоровья молодого поколения

Сергей Николаев

Люди, испытывающие проблемы с погашением задолженности по кредитам, в два раза сильнее подвержены возбудимости и депрессии. Тем, у кого уровень задолженности достаточно высокий, могут грозить частые спутники стресса — язва желудка, мигрени и даже сердечные приступы, говорится на портале Business Insider. Причем речь в данном случае идет не о представителях старших поколений, а о молодежи.

Автор публикации Джонатан Гарбер ссылается на данные, которые приводит американский медицинский центр Yellow Brick, специализирующийся на оказании психологической и психиатрической помощи молодым пациентам.

Озабоченность медиков вызывает состояние хронической задолженности, в котором оказалось молодое поколение американцев. Две трети так называемых millennials (родившиеся в конце 1980-х — начале 1990 годов), которым сейчас от 23 до 35 лет, вынуждены погашать хотя бы один долгосрочный кредит. Главным образом это кредиты, взятые на получение высшего образования. Задолженность по студенческим займам сохраняется у 37% американцев моложе 40 лет. Это 40 млн человек, то есть больше, чем все население соседней Канады.

Средний размер задолженности по студенческим займам составляет $40 тыс. Их общий объем по стране, согласно данным Бюро финансовой защиты потребителей (Consumer Financial Protection Bureau), которые приводятся на сайте Yellow Brick, превышает $1,2 трлн.

А еще молодые американцы выплачивают долги по кредитным картам, задолженности по ипотеке и по кредитам на покупку автомобиля. При этом причиной стресса служат не только сами долги, но и дефицит адекватной финансовой информации.

67% молодых заемщиков утверждают, что во время оформления кредита не были в должной степени проинформированы об условиях погашения задолженности. Между тем 47% должников могли бы взять кредит на более доступных условиях.

В результате 40% молодых американцев, имеющих непогашенные кредиты, могут в течение пяти лет оказаться несостоятельными должниками. 54% millennials, уже преодолевших 30-летний рубеж, не уверены, что смогут выплатить даже студенческие займы.

Непогашенные кредиты ведут к новым долгам и в результате могут обернуться депрессией, стрессом и всеми заболеваниями, которые он провоцирует, а также проблемами с душевным здоровьем. Исследование, недавно проведенное в Саутгемптонском университете в Великобритании, позволило ученым сделать вывод, что у людей, имеющих давнюю непогашенную задолженность, вероятность возникновения психических заболеваний втрое выше, чем у тех, у кого совсем нет долгов.

«Результаты этого исследования показывают сильную зависимость между наличием долгов и душевным здоровьем»,— заявил доктор медицины Томас Ричардсон, клинический психолог из Саутгемптонского университета. Вместе с тем он признал, что на этой стадии исследования трудно однозначно установить причинно-следственную связь. Вполне возможно, считает доктор Ричардсон, к психическим заболеваниям ведут долги и стресс, который они вызывают. Но в равной степени можно допустить, что люди, у которых есть проблемы с психикой, более склонны накапливать долги. В частности, по причине того, что из-за этих проблем не могут добиться устойчивой занятости. «Люди, испытывающие депрессию из-за финансовых трудностей, влезают в долги для их преодоления и тем самым лишь усугубляют депрессию»,— полагает он.

Рост упаковочного рынка стимулирует потребление

Smithers Pira выпустила новый отчёт The Future of Functional and Barrier Coatings for Paper and Board Packaging to 2020 (Будущее функциональных и барьерных покрытий для бумажной и картонной упаковки до 2020 г.).

В отчёте рассматривается рынок функциональных и барьерных покрытий для бумажной упаковки, объём которого, согласно прогнозу, достигнет свыше 7,1 млрд долларов США к 2020 г. На этом рынке в ближайшие годы ожидается устойчивый рост спроса: общий спрос, согласно данным отчёта, увеличится с 2,4 млн т материалов в 2014 г. до более чем 3,2 млн т в 2020 г. При этом объём рынка будет ежегодно увеличиваться на 5% (при сохраняющихся условиях 2014 г.) с приблизительно 5,4 млрд долларов США до более чем 7,1 млрд долларов.

Этот рост будет особенно заметным на бурно развивающихся рынках Африки, Азии, а также Южной и Центральной Америки. Ситуация на Ближнем Востоке ставит под вопрос хороший рост рынка в регионе. Спрос в Северной Америке несколько уменьшится, уступая быстро развивающимся регионам, особенно Азии. В то же время в Европе рынок сохранит свои позиции.

Темпы роста рынка контроля доступа в странах Европы в ближайшем будущем попытались спрогнозировать специалисты исследовательской компании IHS Technologies. При этом они отдельно провели глубокий анализ рынков четырёх стран — Германии, Великобритании, Франции и России. По данным экспертов, в период с 2015 по 2019 год суммарный рынок этих четырёх стран будет расти в среднем на 5,4% в год. Исследователи слегка скорректировали сделанный в мае 2015 года прогноз, который давал 5,3%.

Значительной коррекции подвергся прогноз по Франции — скорость ежегодного роста рынка СКУД между 2015 и 2019 годами ожидается здесь на уровне 5,0%, а не 3,9%, как предполагалось ранее. В России этот показатель поправлен в другую сторону — с 2,6 до 0,3%. Взгляды на будущее рынков Германии и Великобритании не изменились.

Российский рынок контроля доступа продолжает генерировать трудности для международных поставщиков. Одна из них — снижение курса рубля, делающее импорт в страну всё менее выгодным. Объём российского рынка СКУД сократился в 2015 году на 5,3%. По расчётам специалистов, он уменьшится в 2016 году ещё на 1,9%.

Возможности, которые открывает российский рынок перед зарубежными поставщиками, будут всецело зависеть от состояния экономики страны. Если продолжится падение нефтяных цен и курса рубля, то импортёрам будет очень сложно на нём работать. Кроме того, в этих условиях следует ожидать ещё более жёсткой конкуренции со стороны отечественных и китайских производителей, что лишь добавит проблем тем, кто ввозит системы контроля доступа в нашу страну.

Рынок Франции в рассматриваемый период сохранит свою привлекательность для международных поставщиков, особенно в сегменте электронных замков. Он остаётся относительно неосвоенным, в частности, по сравнению с британским и немецким. После недавних атак террористов во Франции приоритетом является контроль доступа в общественных местах и, вообще, защита граждан. Развитие СКУД для правительственных объектов с большой вероятностью получит одобрение общественности и парламента, однако любые проекты в этом сегменте реализуются небыстро, а потому в ближайшее время рост здесь не ожидается.

НК "Роснефть" и BP объявили о подписании юридически обязывающего соглашения о расформировании СП Ruhr Oel GmbH (ROG). Об этом говорится в сообщении Роснефти.

После завершения процесса реструктуризации Роснефть напрямую станет акционером и увеличит свои доли участия в НПЗ Bayernoil – до 25% (с 12.5%); НПЗ MiRO – до 24% (с 12%); НПЗ PCK (Шведт) – до 54.17% (с 35.42%).

BP, в свою очередь, консолидирует 100% долей в НПЗ Gelsenkirchen и предприятии по производству растворителей DHC Solvent Chemie.

Завершение процесса реструктуризации ожидается до конца 2016 года.

В декабре 2015 года Роснефть получила согласование немецкого антимонопольного регулятора Bundeskartellamt по данной сделке. Получение согласования Еврокомиссии ожидается в течение I квартала 2016 года.

Реорганизация Ruhr Oel позволит Роснефти и ВР переориентировать свои стратегии в области нефтепереработки и нефтехимии в Европе. Данная сделка демонстрирует переход Роснефти на качественно новый уровень операционной деятельности в Западной Европе и подтверждает курс компании на максимизацию добавленной стоимости для акционеров.

Переход НПЗ в Гельзенкирхене в полную собственность ВР позволит изменить фокус бизнеса компании по переработке. Этот шаг вписывается в работу ВР по упрощению операционной деятельности и повышению эффективности.

Стороны подтвердили намерение оказать максимальное содействие друг другу в процессе реструктуризации ROG.

Казалось бы, нет двух более различающихся между собой стран в Европе, чем Россия и Турция. Наша православная держава столетиями была оплотом христианства на Востоке, тогда как Османская империя – авангардом ислама на Западе. Недаром мы с турками постоянно двигались от одной войны к другой. И нынешний конфликт с этой точки зрения выглядит, вроде бы, закономерным.

Но если перейти от общих мест к конкретным фактам, выясняется удивительная вещь. Россия и Турция с середины прошлого тысячелетия шли параллельными курсами, наступая на одни и те же грабли. Цари и султаны делали одинаковые шаги, а затем получали рукояткой граблей по лбу так, что звуки ударов сливались воедино, разносясь по всей Европе и поражая западные народы.

Началось все в XV веке. Обе страны тогда быстро расширялись, подчиняя себе все новые территории. Иван III использовал их для формирования поместного войска, построенного по принципу службы за землю. Помещик получает участок, чтобы кормиться, а за это должен являться на войну с боевым холопом. «Утром земли – вечером служба». На Западе же армия строилась прямо противоположным образом: по наемному принципу. «Утром сражение – вечером деньги». То есть пока кровью своей платы не заработаешь, ничего не получишь. Никакой халявы.

Откуда Иван Васильевич взял свою модель? Есть мнение, что от турок. Их тимар напоминал наше поместье (или систему кормления), и воины-тимариоты должны были служить за право кормиться с отданных им территорий. А янычары, кстати, напоминали наших стрельцов - они были постоянными воинскими частями.

Сформировав большие армии, русские и турки двинулись на Запад, но были одновременно приостановлены различными европейскими коалициями. Первое катастрофическое поражение османы понесли в морской битве при Лепанто (1571 год) от союзного испано-венецианского флота, поддержанного Папой. Иван Грозный в успешно начатой Ливонской войне вдруг потерпел поражение под Полоцком (1579 год) от польско-литовского короля Стефана Батория, у которого в армии были еще и немцы с венграми. Тут же на Грозного заодно шведы с севера навалились.

Тем не менее, двум великим державам удалось сформировать огромные империи и взять под контроль почти всю Восточную Европу. Под турками в свое время находились греки, болгары, сербы, албанцы, македонцы, боснийцы. Под русскими – эстонцы, литовцы, латыши, финны, поляки, украинцы. Державы казались прочными, но продвижение на Запад дальше определенного рубежа для них было заблокировано. Отсюда и происходят наши интенсивные разборки с турками. Мы били тех, кого могли, и землями прирастали там, где было возможно.

Почти одновременно Российская и Османская империи испытали первые признаки пробуждения ущемленных народов. В 1820-х разразилась греческая революция, которая к 1832 году увенчалась формированием греческого государства. А в 1830 году поляки восстали против России, однако успеха в своей борьбе не добились.

Впрочем, чувство непрочности имперских владений вскоре пришлось испытать и России. Европейцы разбили нас в Крымской войне. Весьма характерно, что до этого Европа вместе с Россией поддерживала греков против турок, но стоило султану ослабнуть, а царю усилиться, как задача сохранения баланса сил вынудила Запад взяться уже за нового противника. В общем, стратегия сдерживания обеих восточных держав была примерно одинаковой.

Похожей была и реакция империй на понесенные поражения. Как турки, так и русские задумались о серьезных реформах.

Первыми их начали турки (как самые неудачливые), хотя султан Махмуд любил сравнивать себя с Петром I, ориентируясь в известной мере на российские преобразования, осуществленные еще в XVIII веке. Он подавил янычарские бунты (как Петр стрелецкие), выступил против ношения бород и выстроил правительство как систему министерств (чем походил уже, скорее, на Александра I). Главные же реформы начались после смерти Махмуда при его сыне Абдул-Меджиде. Преобразования напоминали французские реформы Наполеона I. Они укрепляли частную собственность и создавали эффективную систему налогообложения. Торговый кодекс был полностью скопирован с наполеоновского.

Великие реформы Александра II больше ориентировались не на французский опыт, а на немецкий, поскольку для России, как и для Пруссии с Австро-Венгрией, главным "тормозом" являлось крепостное право. Александр в своих преобразованиях был удачливее Абдул-Меджида, а потому в 1870-х смог одержать над турками очередную победу. Россия вошла в число великих держав, тогда как Турция превратилась в «больного человека» Европы (как выразился еще Николай I).

Казалось бы, пути двух стран разошлись, тем более что во всемирном противостоянии начала XX века Россия сделала ставку на Антанту, а Турция – на Германию. Но не тут-то было. Итоги войны оказались печальными для обеих держав: они развалились. Правда, Османская империя распалась вследствие военного поражения, а Российская – в результате революции СССР на 70 лет сумел дальнейший распад притормозить, но к концу XX века мы с турками вновь оказались в близком по сути положении.

Более того, способность дольше просуществовать в качестве великой державы обернулась для России проблемой в XXI веке. Турция сегодня имеет относительно эффективную рыночную экономику, а мы надуваем щеки лишь тогда, когда рот полон нефти. Турцию в свое время приняли в НАТО, чтобы Запад имел на юге союзника против СССР, тогда как плохо скрываемое желание Путина оказаться членом Североатлантического альянса ныне разбивается о холодность «северян».

Впрочем, по большому счету мы с турками опять чувствуем себя пасынками Европы. В НАТО Турцию взяли, чтобы иметь военную базу, но в Евросоюз не принимают. У Турции с Европой любовь без взаимности, как и у нас. А всякая любовь такого рода оборачивается ненавистью. Конечно, отношения Анкары с Брюсселем сегодня формально никак не напоминают отношения Брюсселя и Москвы. Мы с Европой друг другу пакостим вполне откровенно, тогда как Турция с ней сотрудничает. Но есть за всем этим довольно серьезная проблема.

И Турция, и Россия идут в Европу неевропейским путем. Отрицая либеральные, индивидуалистические ценности и поддерживая коллективистские, сплачивающие общество. Как пел в свое время Бармалей, «нормальные герои всегда идут в обход». Путин, пришедший к власти в 2000-м, вернул народу великодержавные настроения и этим поставил себя в зависимость от того, будет ли общество чувствовать себя вставшим с колен. Эрдоган, пришедший к власти в 2002-м, вернул народу исламистские настроения после долгих лет существования светских режимов, выкорчевывавших религиозность. И он тоже будет преуспевать лишь до тех пор, пока Турция видит себя не второразрядной западной страной, а великой державой, развивающейся на базе собственных культурных ценностей. Эрдоган поднял народ с колен, и теперь не может ударить в грязь лицом.

Данное положение, в частности, определяет еще одно важное сходство между современной Россией и современной Турцией. Наши вожди ни при каких обстоятельствах не готовы допустить раскола страны. Поэтому Путин держится за Чечню, а Эрдоган – за Курдистан. Ни в России, ни в Турции невозможно представить себе проведение референдума, как в Шотландии или Квебеке.

И вот на всем этом фоне два национальных лидера столкнулись «в небе над сирийско-турецкой границей». Отступление для каждого из них невозможно, поскольку политический успех Путина и Эрдогана формируется только в наступлении. Поднявшееся с колен общество – это их электорат. Общество без патриотического невроза – это шанс для оппозиции, предлагающей становиться Европой с меньшими жертвами. Как людскими, так и финансовыми.

Дмитрий Травин, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге

Вокруг мигрантов формируется новый финансовый сектор

Большинство банков не дали бы кредит Роберте. Она приехала в Нью-Йорк из Мексики легально, но не имела кредитной истории. Однако Neighborhood Trust Federal Credit Union, специализирующийся на работе с мигрантами, дал ей совет и кредит в $2 тыс.

Она начала продавать мексиканскую еду с тележки. Сегодня у нее автомобиль-кухня, пять работников, а также планы по расширению бизнеса.

Многие мигранты, такие же как Роберта, хотели бы сберегать деньги или начать свой бизнес. Но им сложно получить доступ к финансовой системе. В Америке 23% домохозяйств возглавляют иностранные гражданине, а 35% домохозяйств, в которых испанский - родной язык, не имеют банковского счета (по сравнению с 8% населения в целом).

Существует большое количество преград, среди которых не только низкий доход (не позволяющий соответствовать требованиям минимального остатка на счете), но и языковая проблема, отсутствие удостоверяющих личность документов, а также недостаток доверия, пишет британский журнал The Economist.

Кредитный кооператив Neighborhood Trust Federal Credit Union пытается изменить ситуацию. Более половины его членов латиноамериканцы, главным образом выходцы из Доминиканской Республики, причем многие из них не имеют документов.

Значительная часть сотрудников кооператива сами мигранты и хорошо знают своих клиентов: они часто посещают бизнес заемщиков и предлагают бесплатные курсы по финансовой грамотности. Практический подход позволяет организации иметь относительно низкий уровень дефолтов.

Другие финансовые компании (как в Америке, так и Европе) также ищут новые методы обслуживания постоянно проживающих в стране иностранцев. Некоторые из них больше похожи на Neighborhood Trust - небольшие и социально активные. Другие, в основном стартапы, надеются получить большую прибыль.

Хорошим примером может служить Oportun. Эта американская финансовая фирма с 2006 г. выдала кредитов на сумму в $1,9 млрд, главным образом латиноамериканцам, которые не имеют кредитной истории.

Все эти компании используют похожую тактику. Во-первых, простота открытия банковского счета. Так, например, Monese, стартап в Лондоне, позволяет европейским мигрантам открыть счет по телефону с фотокопией паспорта и селфи.

Во-вторых, все они стараются помочь тем, кто (в первую очередь нелегальным мигрантам) не имеет подтверждающих личность документов. В Нью-Йорке 12 компаний, в том числе Neighborhood Trust, принимают новые карточки, которые с недавнего времени выдают городские власти иностранцам без документов для доступа к социальным услугам (хотя большие банки отказываются это делать).

В-третьих, вместо того, чтобы ждать, когда мигранты придут к ним, компании ищут их сами. Так, например, Oportun имеет отделения в магазинах в районах компактного проживания латиноамериканцев.

И, наконец, последняя схожая тактика - предоставление услуг, в которых остро нуждаются иностранцы. Итальянская финансовая фирма Extrabanca позиционирует себя как банк для мигрантов.

Многие ее клиенты - выходцы из Китая, Филиппин и Восточной Европы, и специалисты компании помогают иностранным гражданам преодолеть бюрократические преграды при аренде жилья или открытии собственного бизнеса.

Крупные банки не могут войти в эту нишу из-за жесткого регулирования. Более того, многие из них перестали предлагать услуги по переводу денег за границу после принятия закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В Великобритании новые правила запрещают банкам открывать счета нелегальным мигрантам.

Между тем, обслуживание мигрантов может быть прибыльным в долгосрочной перспективе, уверен консультант Novantas Шериф Мелис. Банки получают верных клиентов, которые будут с ними долгие годы. Как сказал глава Neighborhood Trust Рафаэль Монге-Портаро о Роберте: "Мы доверяем ей, а она доверяет нам".

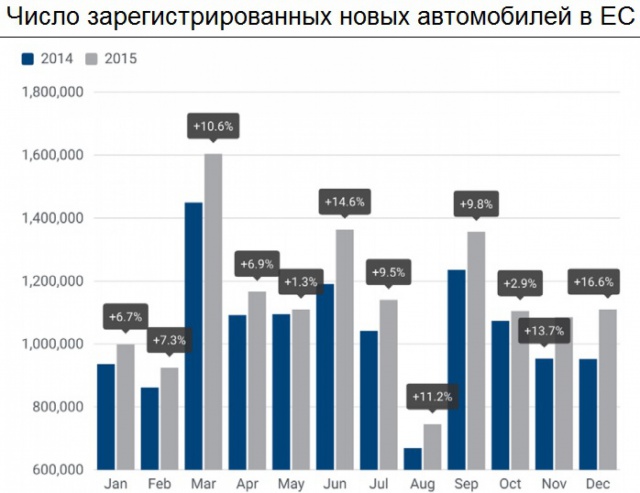

Продажи автомобилей в Европе выросли на 9%

Количество проданных автомобилей в Европе по итогам 2015 г. увеличилось на 9,3% и составило 13,7 млн., свидетельствуют данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA). Тем не менее, хотя на рынке наблюдается положительная тенденция, объем продаж в абсолютном выражении остается на низком уровне, отмечается в обзоре.

В декабре рынок легковых автомобилей Евросоюза продемонстрировал значительный рост (+16,6%), за этот месяц было реализовано 1,1 млн машин. Рост продолжился 28-й месяц подряд и в процентном соотношении стал максимальным с начала этого позитивного тренда.

По итогам прошедшего года среди пяти основных рынков автомобилей в Евросоюзе больше всего спрос на автомобили вырос в Испании (+20,9%) и Италии (+15,8%). Во Франции рост продаж составил 6,8%, в Великобритании – 6,3%, в Германии – 5,6%.

В декабре отмечается положительная динамика на всех основных рынках автомобилей. Наибольший рост продаж относительно декабря 2014 г. зафиксирован в Испании (+20,7%), Италии (+18,7%) и Франции (+12,5%), следом идут Великобритания (+8,4%) и Германия (+7,7%).

"Авторынок существенно вырос в прошедшем году, однако совокупный показатель продаж вернулся лишь к значению 2010 г., то есть сравнился со значением непосредственно после кризиса", - сказано в обзоре ACEA.

Лидерство по объему продаж в 2015 г. сохранила Германия (3,2 млн автомобилей), на втором месте оказалась Великобритания (2,63 млн), на третьем – Франция (1,9 млн). Следом идут Италия (1,57 млн) и Испания (1,03 млн).

Продажи лидера европейского авторынка, германской Volkswagen, выросли на 4,4% в декабре и на 6,2% с начала года. Однако на фоне скандала с дизельными двигателями доля рынка компании сократилась за минувший год на 0,7 процентного пункта до 24,8%. Снижение зафиксировано впервые с 2007 г.

Французский автоконцерн Peugeot Citroen нарастил продажи в прошлом месяце на 20,7% и на 6% за год. Компания Renault увеличила продажи в прошлом году на 9,4%, Ford - на 8,6%, Opel - на 2,2%, BMW - на 12,3%, FCA - на 13,6%, Daimler - на 17,7%, Toyota - на 6,9%, Nissan - на 16,3%.

Единственным автопроизводителем, европейские продажи которого упали в 2015 г., стала японская Honda, снижение составило 1,4%. Ее доля рынка снизилась до 0,9%. Продажи внедорожников Jeep компании FCA подскочили на 113%. Падение регистраций Chevrolet (бренд принадлежит General Motors) составило 90,9%. GM еще год назад приняла решение убрать с европейского рынка бренд Chevrolet, чтобы не создавать искусственную конкуренцию Opel.

Укрепление позиций нефти США скоро закончится

Сорок лет назад Америка, все еще содрогающаяся от нефтяного кризиса 1973 г., ввела эмбарго на экспорт нефти. Этот запрет был снят Конгрессом США в середине декабря 2015 г. Первый танкер с "черным золотом" в рамках новых правил покинул техасский порт Корпус-Кристи 31 декабря. Восстановленный нефтяной поток уже начал влиять на цены на углеводороды в мире.

Качество нефти сильно отличается от сорта к сорту. Некоторые ее виды могут быть вязкими, как смола, или чрезвычайно "легкими" (даже легче воды). Сильно варьируется и содержание серы: от едва фиксируемого до сильнокислого.

И хотя на рынке продаются и покупаются сотни сортов нефти, трейдеры используют в своих контрактах лишь несколько эталонных видов. Brent из Северного моря - самый распространенный стандарт в мире. Американцы предпочитают использовать похожую по качеству нефть, известную как западно-техасская средняя (WTI).

WTI когда-то была базовым сортом нефти на мировом рынке. Она имеет ряд преимуществ над Brent. Во-первых, из-за того что WTI поступает в распределительный центр (Кушинг, штат Оклахома) по нефтепроводу, ее можно продавать в различных объемах. Brent на контрасте продается лишь танкерами, для чего приходится заключать большое количество мелких контрактов.

Кроме того, Brent неразрывно связана с небольшим числом увядающих нефтяных месторождений, отмечает британский журнал The Economist.

Но WTI имела один серьезный недостаток. Запрет на экспорт означал, что этот базовый сорт мог быть отключен от мировых нефтяных цен, если Америка производила больше нефти, чем ожидалось, так как переизбыток не мог идти на экспорт.

Большую часть XX века эта угроза была гипотетической, так как добыча "черного золота" в Америке неуклонно падала. Но в последние несколько лет сланцевая революция резко увеличила американское производство. Излишки сырой нефти сначала появились в Кушинге, а затем через сеть нефтеперерабатывающих заводов и в Мексиканском заливе.

Все это привело к тому, что цены на американский базовый сорт стали ниже, чем за Brent. Разрыв в 2011 г. достиг $28 за баррель. В связи с тем, что WTI все меньше и меньше отражала истинное положение дел на мировом рынке, трейдеры все чаще предпочитали Brent. Объемы покупки-продажи североморского сорта превзошли все сделки по WTI в начале 2012 г.

Возобновление американского экспорта изменило ситуацию. Два базовых сорта теперь торгуются примерно по одинаковой цене. WTI вновь становится одним из самых популярных сортов нефти в торговых операциях.

Но ситуация на рынке может вскоре измениться, так как его центр упорно движется на Восток. ОПЕК прогнозирует, что спрос на "черное золото" в Азии увеличится на 16 млн баррелей в день к 2040 г. Если это произойдет, то Азия будет потреблять в общей сложности более 46 млн баррелей в день (в четыре раза больше, чем Европа). С такими темпами Азия вскоре станет доминирующей силой на мировом нефтяном рынке.

Все это, по мнению экспертов, указывает на то, что в ближайшее время может появиться азиатский базовый сорт. Уже в этом году Шанхайская международная энергетическая биржа планирует начать торговлю собственных контрактов в юанях.

Однако новому базовому сорту будет нелегко выйти в первые ряды, главным образом из-за существующего в Китае контроля над движением капитала (иностранцем будет трудно купить необходимый объем юаней для контрактов). Резкие колебания на фондовом рынке Поднебесной также не вызывают особого энтузиазма у инвесторов. Но время, тем не менее, работает на Китай.

«Медицинская помощь везде одинакова»

О мировом опыте оптимизации медицины — партнер EY Джим Костанцо

Елена Малышева

Россию ожидают сокращения больниц и врачей. Но мировой опыт говорит, что начинать оптимизацию надо не с федерального уровня, а с регионов, а прежде чем сокращать врачей — повысить эффективность их работы. Об этом и о том, почему в Африке не закрывали окна во время операций, а Бразилия завозила медиков с Кубы, «Газете.Ru» рассказал Джим Костанцо, руководитель глобальной практики по консультационным услугам в области здравоохранения, партнер EY.

— Главный вопрос в российском здравоохранении на сегодня — это оптимизация, которая становится синонимом сокращения числа больниц, больничных коек и врачей. В ряде случаев о повышении эффективности работы говорить не приходится, и медики бьют тревогу в связи с нехваткой кадров и ресурсов. Вы как международный эксперт можете оценить ситуацию и сказать, как вообще должна проходить оптимизация сферы здравоохранения, какой опыт есть в мире?

— Оптимизировать здравоохранение означает сделать его таким эффективным, как это только возможно, за счет имеющихся ресурсов. И когда я думаю об оптимизации, я не всегда подразумеваю под этим сокращение врачей или больниц — это может стать ее частью, но необязательно. Иногда оптимизация подразумевает даже привлечение новых врачей, которые могут делать работу более эффективно, перемещение докторов из региона в регион. Оптимизацию надо проводить очень аккуратно, учитывая все аспекты. Нельзя оптимизировать в общем, надо смотреть на детали, изучать специфику территорий, например изучать снабжение лекарствами и управление кадрами, проверять, достаточно ли врачей по всей цепочке — от терапии до операционных.

Интересный пример дала Бразилия, когда правительство этой страны попросило EY изучить ситуацию с кадрами, и мы посоветовали им привлечь 2 тыс. врачей с Кубы, потому что у них местами не хватало докторов. Они сделали это и получили хороший результат, хотя в целом в стране у них было достаточно врачей — даже более чем достаточно. Вот только не во всех регионах: врачи неравномерно распределялись по территории. У них было много докторов в Амазонасе (крупнейший штат) и не хватало в других регионах.

— У нас в России та же проблема.

— Конечно, я полагаю, да. Оптимизация системы здравоохранения в Бразилии потребовала где-то сократить больницы, а где-то, наоборот, нарастить количество врачей. Поэтому оптимизация в целом необязательно дает сокращение общего числа докторов в стране. Нужно смотреть специфику каждого региона — это большая сложная работа.

— Когда чиновники аргументируют сокращение коек и врачей, они упоминают о европейском опыте, где на 1 тыс. человек населения приходится значительно меньше коек, чем в России, но другие эксперты отмечают, что и заболеваемость, например, в Европе ниже. Как найти баланс и удачные примеры для нашей страны?

— Я, к сожалению, не изучал глубоко российскую систему здравоохранения, но я бы предположил, что количество коек, время пребывания пациента на койке, качество помощи, например, в Великобритании, соответственно, гораздо меньше, выше и эффективнее, чем в России. Я не могу утверждать, лишь предполагаю. Соединенное Королевство, для примера, с одной стороны, маленькая страна, и они долгие годы работали над оптимизацией каждого аспекта большой системы. В ходе этой оптимизации им удалось сократить число коек и врачей, когда каждый доктор, каждая койка в больнице стали работать с максимальной эффективностью и отдачей.

Не знаю, как это обстоит в России, но я бы предположил, что, если ваша страна будет работать над сокращением времени пребывания пациента на койке, над программами контроля над заболеваниями, повышением продолжительности жизни и другими аспектами, тогда вы сможете сократить число коек, врачей и получить лучшую систему здравоохранения, чем сейчас.

Но Россия гораздо больше, чем многие европейские страны, будь то Великобритания, Германия, а они провели много времени над повышением эффективности. Возможно, в России стоило бы начать с одного региона, с какого-то географического центра, и модернизировать тестовые больницы — пять или семь, после чего распространить позитивный опыт.

Но я слышал от министра здравоохранения сегодня на Гайдаровском форуме, что вы это делаете, и если так, то это правильно. Тем не менее даже в странах меньшего размера, чем Россия, это занимало много времени.

— С чего именно, по вашему мнению, следует начинать, чтобы обеспечить эффективное расходование ресурсов, все же с сокращения, чтобы затем улучшать, или с улучшения всей неповоротливой системы, как она есть?

— Я бы начал с аналитики, выявления заболеваний, которые влекут наибольшую смертность: сердечно-сосудистые или онкология, другие болезни. В регионах надо внимательно смотреть количество пациентов, время пребывания на койке, число врачей и больниц — это можно сделать довольно быстро, за несколько недель. Затем делаются выводы, на чем следует сфокусироваться, на лечении каких заболеваний в первую очередь, потому что в разных регионах может быть разная ситуация.

--Может ли сама система здравоохранения отличаться в регионах: можно ли в Москве выстраивать ее одним образом, на Дальнем Востоке — совершенно иначе? Надо ли, на ваш взгляд, финансировать здравоохранение больше через регионы или распределять средства из федерального центра?

— Системы могут быть разные от региона к региону, это точно. Например, если мы возьмем Южную Африку — Йоханнесбург, Кейптаун, там фантастическое качество медицины, отличные врачи. Но по мере того, как мы будем продвигаться вверх по континенту, смотреть Центральную и Северную Африку, мы увидим, что там доступность здравоохранения гораздо ниже, вероятно, на востоке России тоже есть эта проблема.

В Африке возникали локальные проблемы, которые долго не удавалось преодолеть. Например, я посещал больницу, где был высокий процент послеоперационных осложнений из-за инфекций. Наша первая рекомендация была закрывать окна во время операций, потому что мы заметили, что они держат их открытыми из-за жары. Но, увы, оказалось, что это невозможно.

— Хорошо, что у нас в операционных не открывают окна, по крайней мере зимой.

— Конечно, это просто пример. Это то, чего не может быть, например, в Йоханнесбурге и Кейптауне — вот простая разница между регионами. Каждая территория имеет свои особенные проблемы, которые должны получить локальные решения. Где-то сердечно-сосудистых заболеваний много, где-то диабет, где-то не хватает койко-мест, где-то пациенты лежат в больнице подолгу. А что касается финансирования, то в США, например, у каждой территории свой бюджет и своя система управления здравоохранением — разное законодательство, страховые компании. В каждом конкретном случае используется определенная модель финансирования.

— У нас сейчас, с одной стороны, новая система финансирования достроена, одноканальная, через Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС). Деньги собираются с регионов в ФФОМС, затем распределяются обратно по территориям, при этом есть еще федеральная бюджетная часть для федеральных клиник. Но сейчас мы сталкиваемся с недостаточным контролем за качеством медицины, который возложен на страховые компании. Как, на ваш взгляд, можно решить проблему контроля и, с другой стороны, распределить деньги справедливо, потому что некоторые регионы жалуются, что дают больше, чем получают обратно?

— В некоторых странах здравоохранением управляет правительство, в других — независимые организации, аккредитованные властями. Не знаю, есть ли такие в России, но в США есть федеральная система контроля за страховыми компаниями, и, если они не работают как положено, их ожидают санкции. Такая проблема возникает часто в разных странах. Как правило, на федеральном уровне разрабатываются общие принципы, процедуры, порядок сдачи отчетности и штрафы. В развитых странах существует определенная плата за определенные процедуры, и они более или менее унифицированы.

Системы разнятся от страны к стране. В Латинской Америке до сих пор каждый визит к врачу оплачивается, а дальше клиент решает свои отношения со страховой компанией. Доктор получает плату каждый раз.

— В США, как известно, по большей части медицина частная, у нас, наоборот, в большей степени государственная, частный сегмент пока не занял большой ниши. Есть ли, на ваш взгляд, какой-то разумный баланс, какая система лучше?

— Это сложный вопрос. Думаю, вы удивитесь, но в США федеральное правительство тратит на здравоохранение больше денег, чем вы думаете. Люди всегда говорят о главной роли страховых компаний и частного сектора, однако главным плательщиком в стране и в мире остаются Medicare и Medicaid (две государственные программы в США, обеспечивающие здравоохранение и медицинскую помощь. — «Газета.Ru»). Они огромные.

Мы близки к соотношению 50 на 50% (между государственным и частным сектором) в США, просто вы больше слышите о частном секторе, потому что компании стараются быть заметнее, развивать медицинский туризм и так далее. Что касается России, ей также, вероятно, нужны обе системы, ведь в страну приезжают люди из других мест, им нужны частные услуги.

Другой пример — Бразилия. У них есть и частный, и государственный сектор, обязательная страховка. Есть первый уровень услуг, доступный всем по государственной страховке, есть медицина другого уровня, которую вы можете оплатить за свой счет. Но если у человека возникает какое-то очень серьезное заболевание вроде онкологии, то он снова вправе рассчитывать на свою обязательную страховку.

И причина, по которой это хорошо работает, — законодательное требование, что качество услуг, и частных, и государственных, не должно отличаться, это должна быть одинаковая медицинская помощь.

Полагаю, что надо искать разумный баланс, точных ответов нет для каждой конкретной страны. В Бразилии смешанная модель, не знаю точный процент, возможно, тоже 50 на 50% или 40 на 60%. Медицинская помощь везде одинакова: могут быть новые технологии, но если у человека сердечный приступ, его, по идее, должны лечить одинаково и в Китае, и в Бразилии. А вот система, обеспечивающая эту работу врачей, очень разная в зависимости от региона — везде своя.

— То есть оптимизация медицины в крупных странах, таких как Россия, должна идти снизу вверх, от регионов к федеральному центру?

— Полагаю, что так. И я думаю, что надо вести эту работу постепенно, от больницы к больнице, не все сразу. Это непростая работа, которая занимает годы и годы. Надо сделать пациентов более ответственными за свое здоровье, научить врачей соблюдать все процедуры, научить чиновников экономить деньги и ресурсы. Это большие перемены. Начинать следует с одной больницы, одного региона, одной группы людей за раз. Даже в США с нашей устоявшейся за долгие годы системой вдруг появляется Obamacare (реформа здравоохранения 2010–2014 годов), и мы продолжаем совершенствоваться.

Иммигранты в Финляндии довольны отношением к себе на работе

Лица иностранного происхождения считают, что с ними обычно обращаются хорошо и справедливо на рабочих местах.

Такого мнения придерживаются 78% респондентов. Это показывают результаты исследования, проведенного Ведомством трудового здравоохранения TTL, Статистическим центром и Ведомством здравоохранения и социального развития THL, сообщает YLE.

Старший исследователь TTL Ари Вяянянен считает, что итоги опроса являются обнадеживающими с точки зрения интеграции иммигрантов.

В то же время переселенцы заявили, что не чувствуют такой поддержки со стороны коллег, как коренные финны.

Выходцы из разных стран по-разному оценивают ситуацию на рабочих местах. Так, иммигранты из ЕС и Северной Америки были довольны оказываемой им поддержкой на работе, а вот выходцы из стран Ближнего Востока и Африки не ощущали такой помощи.

По мнению экспертов, эта ситуация отчасти объясняется тем, что иммигранты на более высоких должностях оценивают свое положение лучше обычных рабочих. Среди последних как раз много выходцев из Ближнего Востока и Африки.

Кстати, лучше всего жители Суоми относятся к иммигрантам из Германии, Швеции, Эстонии, Великобритании и США.

В Лондоне построят второе самое высокое здание города

У знаменитого лондонского небоскреба «Осколок» (The Shard) появится конкурент.

В лондонском Сити в ближайшем будущем появится новый небоскреб в 73 этажа под названием 1 Undershaft, пишет Archi.ru. Спроектированная Эриком Пэрри высотка наравне с «Осколком» станет самым высоким зданием Лондона.

Небоскреб взметнется ввысь на 309,6 метров. Это ровно столько же, сколько и у стоящего на противоположном берегу Темзы рекордсмена от архитектора Ренцо Пьяно - The Shard. Такой паритет связан совсем не со скромностью Пэрри, а с градостроительными ограничениями. Дело в том, что эта высота является максимально разрешенной для центра города в Лондоне.

Бюджет проекта пока неизвестен, зато участок земли, на котором будет построен небоскреб, был выкуплен инвесторами в 2011 году за €380 млн.

Общая площадь высотки составит 90 000 кв.м. А еестеклянные фасады будут как бы перечеркнуты гигантскими «крестиками» из матовой кортеновской стали. Именно благодаря этой узнаваемой детали проект уже получил прозвище Trellis – «трельяж» или «шпалера».

Кроме новых офисных помещений, башня подарит городу необычную двухъярусную смотровую площадку. Она станет самой высокой в городе. При этом анонсировано, что ее посещение, в отличие от других подобных мест, будет бесплатным. А рядом расположится образовательный центр, где учителя смогут рассказывать школьникам об истории и современности Лондона на фоне его реальной панорамы на 360 градусов.

А в основании башни устроят площадь, за счет чего пешеходы смогут проходить прямо под зданием. На первом подземном уровне расположатся магазины и кафе общей площадью около 1800 кв.м. Все это будет доступно для местных жителей и гостей города семь дней в неделю, что будет резко отличать 1 Undershaft от обычных небоскребов. К тому же, для «белых воротничков» здесь будет обустроена стоянка на 1500 велосипедов. Ее снабдят душевой и раздевалкой, что должно поспособствовать увеличению популярности этого экологичного вида транспорта среди офисных работников.

Совет директоров компании Bergs Timber (г. Мерлунда, Швеция) принял решение в два раза увеличить мощности предприятия Bitus в городе Нюбру, об этом говорится в полученном Lesprom Network пресс-релизе.

На комбинате Bitus производится импрегнированная древесина, в настоящий момент объем обработки чуть превышает 250 тыс. м3 в год, в дальнейшем, после получения необходимых разрешений, цифра вырастет до 500 тыс. м3.

Причиной принятия такого решения стал рост рынка импрегнированной древесины. Bergs Timber традиционно поставляет эту продукцию в скандинавские страны, Великобританию, Францию и осваивает ряд новых рынков, в частности — в Северной Африке.

Bergs Timber владеет тремя лесопильными предприятиями, расположенными в шведских Мерлунда, Оррефорс и Грансьон, а также деревообрабатывающей линией в Нюбру. После приобретения 73,8% акций компании Gransjoverken совокупная потенциальная мощность предприятий Bergs Timber достигла 400 тыс. м3 пиломатериалов в год. Более 80% произведенных пиломатериалов реализуется на внешних рынках. Экспорт осуществляется в Великобританию, Данию, страны Ближнего Востока и Северной Африки. Отходы производства продаются на внутреннем рынке производителям целлюлозы и ДСП.

Business Angels Finance International рассматривает возможность инвестирования проектов кластера «ПоморИнноваЛес»

14 января 2016 г. в Архангельске состоялась встреча представителей инновационного территориального лесопромышленного кластера «ПоморИнноваЛес» с соучредителем Business Angels Finance International (Великобритания) Николасом Льюисом, об этом говорится в полученном Lesprom Network пресс-релизе.

Как рассказал исполнительный директор Ассоциации «Инновационный территориальный лесопромышленный кластер Архангельской обл. «ПоморИнноваЛес» Юрий Трубин, стороны обсудили возможность привлечения частных инвестиций для реализации ряда проектов кластера. В их числе — проекты Архангельского ЦБК («Реконструкция производства картона»), ЗАО «Лесозавод-25» («Модернизация производственных мощностей по переработке пиловочного сырья на участке «Цигломень»), ООО «Поморский лесной технопарк» («Организация глубокой переработки древесины, изготовление биотоплива, строительство котельных, работающих на древесном сырье»), ЗАО «Архангельский фанерный завод» («Модернизация производственных мощностей по выпуску фанеры»), а также совместный проект ФБУ «СевНИИЛХ», ОАО «Архангельский ЦБК», ООО ПКП «Титан» по разработке интенсификации использования и воспроизводства лесов в северо-таежном районе европейской части России и др.

Особый интерес участников встречи вызвал проект дочерней компании Архангельского ЦБК — ООО «Архбум тиссью групп» по строительству завода по производству санитарно-гигиенической продукции в индустриальном парке Ворсино (Калужская обл.). Также обсуждались варианты инвестирования ряда проектов участника кластера — УФСИН по Архангельской обл.

Удивительная выдержка российских нефтяных компаний

По утверждению крупнейших российских нефтяных компаний, проблемы начнутся тогда, когда нефть упадет в цене до 10 долларов за баррель. Их «олимпийское» спокойствие во многом объясняется тем, что при такой стоимости «черного золота» и экспортная пошлина, и НДПИ не взимаются. Но это не значит, что российские власти будут также безмятежно смотреть на то, как у них в бюджете появляются очередные финансовые «дыры», они наверняка придумают «законный» способ изъятия в свою пользу части нефтяных доходов.

Ведущие аналитики мира пытаются спрогнозировать дальнейшую судьбу нефти, а точнее динамику ее цены. Одни, как например, из UBS, полагают что в пределах $30 за баррель цена на топливо продержится еще, как минимум, первое полугодие. А специалисты британской банковской структуры Standard Chartered настроены более пессимистично – они не исключают ее падение до $10.

Российскому правительству, естественно, больше нравится вариант с ценой по первому сценарию. Еще в декабре министерство энергетики Российской Федерации дало указание крупнейшим отечественным нефтяным компаниям провести у себя стресс-тесты при цене на нефть в пределах $30 долларов за баррель. В ближайшее время планируется проведение расширенного совещания на эту тему с участием правительства и представителей крупных российских нефтяных корпораций, многие из которых уверенно заявляют о том, что никакой катастрофы нет. По их словам, точка безубыточности пока не пройдена.

Цена российской нефти

Глава информационной службы «Роснефти» Михаил Леонтьев, в частности, поведал, что их компания даже при цене в $30 за баррель не прекратит работы на шельфах. Правда, каким образом, у корпорации это получится, он не рассказал. Все остальные крупнейшие компании такие, как «Сургутнефтьгаз», «Газпром нефть» и «Лукойл» раскрыть результаты свих стресс-тестов отказались. Со слов источника из «Роснефти», даже при цене нефти марки Brent в $25 компании не имеет смысла сворачивать свои инвестиционные проекты.

Тем не менее, представители крупнейших компаний в течение прошлого года комментировали предельный уровень цен, при которых будет сохранена рентабельность их корпораций. Самым оптимистичным в этом плане был президент «Роснефти» Игорь Сечин. Осенью прошлого года он с гордостью заявлял, что их себестоимость нефтедобычи колеблется в пределах $4. Правда, он оговорился, что эта цифра не включает в себя транспортные расходы и налоги. В тот период глава крупнейшей отечественной корпорации был полон планов и готов был дальше завоевывать новые рынки. Вагит Аликперов, назвал более реалистичную цифру - $24 за баррель. Именно при такой цене на нефть корпорация еще может функционировать в прежнем режиме – ниже уже нет. Со слов президента «Лукойла» их корпорация за первые девять месяцев прошлого года более, чем на треть сократила инвестиции в нефтедобычу, что эквивалентно $3,68 за баррель. Но если цены действительно упадут до уровня $10, то от инвестиций можно будет отказаться полностью. Хотя на выплате зарплат это не отразится, считает Вагит Аликперов.

«Газпром нефть», со слов президента Александра Дюкова, давшего в декабре 2015 года интервью одному из телевизионных каналов, сохранит свою рентабельность при $18-20 для компании в целом и $25 за баррель при добыче нефти. Глава «Газпром нефти» также поведал, что себестоимость их нефтедобычи находится на уровне $12-15 за баррель. Это немного отличается от цифр Игоря Сечина по корпорации «Роснефть». Справедливости ради надо сказать, что господин Дюков при оценке себестоимости добычи нефти не уточнил включены ли в нее транспортные расходы и налоговые отчисления. А пока все нефтяные компании стараются, как можно эффективней оптимизировать свои затраты, главным образом эксплуатационные. В первую очередь, это относится к сокращению расходов на электроэнергию, геологическую разведку и бурение. В последнее время появились прецеденты, когда нефтяные корпорации прекращают разработку и бурение низкодебитовых скважин, даже если при этом они нарушают лицензионные соглашения.

Уверенность российских нефтяных компаний в будущем основывается на том, что вместе с падением цены на нефть слабеет и рубль. Именно национальная отечественная валюта в текущий момент, по сути, не позволяет обрушиться отечественному нефтяному рынку.

Проблема в другом. Многие крупнейшие нефтяные компании России действительно имеют достаточно низкий порог выживаемости, что нельзя сказать о национальном бюджете, наполнение которого практически полностью зависит от нефтяных котировок. Объявленный недавно очередной 10- процентный секвестр прямое тому свидетельство.

Автор: Кононов Игорь

«Астер». Появится и Блок 2.

23 декабря 2015 года французский департамент по вооружениям DGA подписал контракт с консорциумом Eurosam (в группу входят MBDA и Thales) о модернизации ЗУР Aster по программе Block 1 New Technology, сообщает defensenews.com 13 января. Стоимость контракта составляет «несколько сотен миллионов евро».

В программе Aster принимают участие Великобритания, Франция и Италия, которые подписали в понедельник меморандум о взаимопонимании по программе модернизации. ЗУР Aster 30 Block 1 будет поставляться в ВВС Франции с 2023 года, ракета получит повышенные возможности по перехвату баллистических ракет, работы будут вестись в интересах системы ПРО НАТО. Производством ракеты занимается MBDA, РЛС комплекса поставляет Thales (базовая система Aster 15 принята на вооружение в 2001 году – прим. Военный Паритет).

Великобритания планирует оснастить новыми ракетами эсминцы Тип 45, Франция и Италия развернут их на многоцелевых фрегатах. Обновление позволит ракете поражать вражеские БР с дальностью 1000 км (в настоящее время возможен перехват БР с дальностью 600 км класса Scud В). Планируется дальнейшее совершенствование системы по программе Aster Block 2, которая будет способна перехватывать БР с дальностью 3000 км.

Американские ученые бьют тревогу о приближении экологической катастрофы после того, как в штате Аляска были обнаружены восемь тысяч кайр, погибших от голода. По мнению биологов, птицы остались без корма из-за потепления морских вод на севере Америки. Как следствие, мелкая рыба, являющаяся основным кормом кайры, ушла от побережья, передает Sky News.

Говоря об истощении этого вида пернатых, американские ученые заявляют о том, что из-за глобального потепления птицы находятся на грани вымирания. По информации источника, в настоящее время власти США готовят решение об искусственном поддержании птиц. Ожидается, что в ближайшем будущем будет создана специальная служба, которая займется подкормкой кайр.

Останки около восьми тысяч птиц были обнаружены на прошлой неделе на пляже города Уиттиера, расположенного в ста километрах от крупнейшего города штата — Анкориджа. Как отмечает исследователь Джон Пиатт, подобное происходило и раньше, однако еще никогда истощение кайр не достигало такого масштаба.

Кайры — род птиц из семейства чистиковых. Это морские птицы, распространенные в Северном полушарии. В период гнездования они обитают на скалистых побережьях. Зачастую кайры селятся большими колониями, которые образуют так называемые «птичьи базары».

Ареал гнездования тонкоклювой кайры распространяется на побережья северной Атлантики и северного Тихого океана, а также прилегающие побережья Северного Ледовитого океана. На юге он доходит до Британских островов и Португалии, в Тихом океане до Корейского полуострова, севера Японии и Калифорнии. Толстоклювые кайры гнездятся в более северных широтах, в арктических водах. Самыми южными пределами ее обитания являются Исландия, Ньюфаундленд, Сахалин, Курильские острова и остров Кадьяк.

В сентябре прошлого года президент США с трехдневным визитом посетил Аляску. Американский лидер посетил самый крупный штат страны, где последний раз он был шесть лет назад, ради привлечения внимания общественности к проблеме глобального потепления. С той же целью глава государства снялся в телешоу о выживании в дикой природе Running Wild.

Поездка президента Обамы на Аляску не только привлекла внимание к проблемам глобального потепления, безопасности и энергетики, но также поставила в центр общественного внимания проблемы, связанные с судоходством, добычей полезных ископаемых и рыболовством. Все эти вопросы взаимосвязаны, и каждый из них имеет жизненно важное глобальное значение, отмечают эксперты.

В середине декабря прошлого года организаторы климатической конференции в Париже объявили, что после почти двух недель интенсивных переговоров представителям 190 стран удалось согласовать текст итогового документа. Целью парижской конференции было заключение первого в истории глобального и обязательного к исполнению соглашения по сокращению выбросов парниковых газов. Оно увенчало четыре года тяжелейших переговоров, во время которых участники пытались найти компромисс между часто противоречащими друг другу интересами развитых и развивающихся государств.

Год эпохи подделок и реконструкций

Игорь ШУМЕЙКО

30 декабря среди евроньюсовских итогов 2015 года мелькнула новость: судьи американского Кливленда признали невиновными полицейских, застреливших подростка с игрушечным пистолетом. Кадры: суду предъявляют ту игрушку и боевой пистолет, отличить одно от другого с двух шагов невозможно. Тогда кто виновник убийства? Китайские производители пугающе качественных игрушек?

Говорят, в древних цивилизациях, погребая царей, перестали приносить в жертву живых слуг, наложниц, воинов (эскорт в загробных странствиях), когда научились делать скульптуры, схожие с изображаемым оригиналом. Например, так объясняют появление знаменитой китайской «терракотовой армии». Когда фигурки стали «как живые», настоящих живых можно было уже не резать, укладывая вокруг почившего императора. А теперь получается, что дальние потомки «сэкономленных» китайских воинов мастерят игрушки-подделки, которые тем, что они «как настоящие», сгубили кливлендского подростка. (Тот, правда, был чернокожим… возможно, в глазах американских полицейских это повредило ему больше всего).

Еще из новостей года, удостоенных ТВ-анонсов: где-то в июне 2015-го один японец в приступе то ли гнева, то ли ревности «убил», в смысле разорвал, свою искусственную надувную женщину. Сие прекрасно совмещается с потоком «новостей науки и техники» о новейших достижениях в этой сфере: теплые на ощупь, говорящие, уже с небольшим искусственным интеллектом, разнообразно двигающиеся… Не принесет ли Эпоха подделок и реконструкций новость противоположного свойства - убийство клиента силиконовой красоткой, запрограммированной на «женщину-вамп», «строгую госпожу»… Оставляю этот сюжет тем, кто задумает ремейк «Восстания машин». Тем более что профессии «механических слуг» суть отражение реальных потребностей, высвобождаемых страстей.

Другая сторона «эпохальной» (для Эпохи подделок и реконструкций) тенденции: перекладывая с людей на технику все больше боевых функций (телеуправляемые танки, беспилотники), люди хотят оставить себе игры в войну. Посмотрите хотя бы, с каким упоением уже не первую неделю «эксперты» всех мастей смакуют гипотетические последствия гипотетической горячей войны между Саудовской Аравией и Ираном …

А если вернуться к вещицам «made in China», то в числе новостей, которыми в 2015 году СМИ с особой страстью кормили читателя, можно выделить нечто столь же искусственное, приближающее (стараниями журналистов и политологов) конфликт посильнее, чем из-за кливлендского пистолета... Я говорю о ставших уже знаменитыми «искусственных островах» в Южно-Китайском море. Обвинение шефа Пентагона Чака Хэйгела «Пекин активно присваивает земли в различных регионах», может, и грешит извращением фактов, зато подкреплено посылкой эскадры. И те же политологи, которые предлагают считать главным конфликтом XXI века американо-китайский, называют «украинскую игру США» средством оторвать интересы России в этом конфликте от интересов потенциального китайского союзника .

Я в свою очередь мог бы подсказать ход, отвлекающий от китайского производства островов пристальные и недоброжелательные взгляды. Изготовление моделей островов, знаменитых во всём мире! Всё равно ведь, каким рисунком насыпать грунт, как называть получившееся изделие — так пусть это будут Кипр, Сицилия, Крит, Манхэттен, Корсика… Ибица, конечно. Представьте: знакомые всему цивилизованному миру очертания, видимые с самолётов и выше. Сейчас, говорят, единственное человеческое сооружение, различимое из космоса, - Великая китайская же стена. А тут из пены морской восстанут знаковые в мировой истории Лесбос (оригинал все равно захвачен арабскими беженцами), Британские острова… В Южно-Китайском море, если примерить, уместилась бы копия Британских островов даже в натуральную величину!

Если на нынешних безымянных, лишь пронумерованных островках могут поместиться лишь военные базы и аэродромы, то на Новом Кипре, Новой Сицилии хватило бы мест для гостиниц, пляжей, казино. И вместо попреков в «милитаризации Южно-Китайского моря» все сказали бы привычно: «А, ну это искусство китайских мастеров»! Если сейчас в Лондоне все сувенирные изображения Биг Бэна, Тауэра, Вестминстерского аббатства - «made in China», то на Новой Британии будет, конечно, и Нью-Лондон. Не должно быть проблем и с брендами: издавна в бассейне Тихого океана новооткрытым островам присваивали имена Новая Зеландия, Новая Гвинея… сей юридический прецедент можно распространить и на острова новонасыпные.

Ушедший, 2015 год добавил целый лес примеров смешения настоящих вещей с игрушками, оригиналов – с копиями, событий – с реконструкциями. Некоторые выглядят зловеще… Летом в Германии арабских беженцев как «перемещенных лиц» впервые с 1945 года заселили в Бухенвальд, в его знаменитые мемориальные бараки. А если копнуть на поле дипломатии, то отыщутся «реконструкции» и политических предпосылок этого «Бухенвальда-2»: заигрывание со «своими» террористами, Бжезинский в кругу основателей «Аль-Каиды», Маккейн на дружеском фото вместе с главарями ИГ, выбор стран-мишеней (Ливия, Сирия) – ну чем не реконструкция Мюнхена-1938?!

…К примерам 2015-го с разоблачениями подделок картин Матисса, Пикассо, Ван Гога можно добавить выразительный случай НЕразоблачения. В Майами Бич на ярмарке современного искусства Art Basel ссора между кураторами переросла в драку с использованием холодного оружия. Посетители, стоявшие в двух шагах, безмятежно созерцали происходившее, до последнего момента уверенные, что это заранее подготовленный перформанс.

Так что, если на тех гипотетических насыпных Британских островах в Южно-Китайском море случится гипотетический конфликт, у туристов, бродящих по Нью-Лондону, первой реакцией на звуки бомбёжки будет: «Эх, видно, придётся раскошелиться ещё и на реконструкцию Битвы за Британию -1940!»

Классовые битвы за рубежом

Автор: Алёна ДУНАЕВА.

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ состоялась первая за последние 40 лет массовая забастовка медиков, в которой приняли участие около 45 тысяч молодых врачей, начавших работу в больницах сразу после окончания университета.

В результате стачки по всей стране были отменены четыре тысячи плановых операций, а также тысячи медосмотров и консультаций. Возмущённые работники сферы здравоохранения недовольны планами правительства Дэвида Кэмерона изменить порядок оплаты труда и график работы. В частности, минздрав намерен сделать субботу обычным трудовым днём для младших врачей, в связи с чем он будет оплачиваться по стандартному тарифу. Кроме того, медикам собираются продлить часы вечернего дежурства в некоторые будние дни.

Самая масштабная акция протеста прошла в центре Лондона, где начинающие врачи, которых власти хотят вынудить работать больше за меньшие деньги, развернули плакаты «Поддержите нас!» и «Платите нам за наш труд!»

Правящий кабинет пытался предотвратить забастовку и решить все вопросы полюбовно, однако переговоры зашли в тупик, и врачи вышли на улицы. Как сообщает агентство «Рейтер», если правительство продолжит игнорировать требования молодёжи в белых халатах, то в феврале вновь состоятся как минимум две акции протеста с участием ещё большего числа медперсонала.

Nevsky закрывается, потому что не знает, насколько плохо будет все впереди

Сергей Николаев

Хедж-фонды то и дело закрываются. И последние два года были особенно жаркими для сектора альтернативных инвестиций. Почему же закрытие фонда Nevsky Capital, который базируется в Лондоне и ориентирован на развивающиеся рынки, привлекает столько внимания, задается вопросом Бен Райт, автор публикации в газете The Telegraph.

Обычно хедж-фонды выкидывают белый флаг после того, как потеряют кучу денег. В случае с Nevsky Capital это не так, говорится в статье. Фонд, правда, не показывал выдающихся достижений в последнее время. В 2014 году он потерял 1,4%, а в 2015-м прибавил всего 0,4%. Тем не менее его результаты лучше, чем у большинства конкурентов, которые в прошлом году, согласно индексу Absolute Return Composite, потеряли в среднем 0,09%.

А если отследить показатели Nevsky, которым совместно управляют Мартин Тейлор и Ник Барнс, на более протяженном временном отрезке, то они просто поразительны. После 2000 года средний годовой прирост составил у него 18,4%. Это примерно в десять раз больше, чем средняя доходность всех хедж-фондов. Совокупный средний результат за более чем 20-летнюю инвестиционную карьеру Мартина Тейлора сначала в Barring Asset, потом в Thames River Capital и, наконец, в Nevsky Capital составляет 6,0406%.

Короче говоря, делает выводы Бен Райт, руководители Nevsky Capital знают толк в инвестировании. Поэтому их решение распродать активы и вернуть деньги клиентам вызвало шоковую реакцию в инвестиционном сообществе.

В своем письме инвесторам Тейлор и Барнс объясняют свой шаг так: «Некоторые особенности современной рыночной среды... несовместимы с поставленной нами целью получения абсолютной доходности с поправкой на приемлемый риск». Что в переводе на общедоступный язык означает: даже самым талантливым инвесторам становится слишком трудно зарабатывать деньги в создавшихся условиях.

Почему? В письме приводятся сразу несколько причин. Прежде всего, в Nevsky не знают, что будет дальше происходить с мировой экономикой. Точнее, там не знают, что творится в Китае. А поскольку все происходящее в Китае слишком сильно влияет на весь остальной мир, это превращается в большую проблему.

Кроме того, становится все труднее разобраться, какие неприглядные вещи скрывают в компаниях, которые в ответ на ужесточение контроля после финансового кризиса предпочитают не раскрывать полностью всю информацию. Это делается «на том основании, что чем меньше информации выходит наружу, тем реже действия компаний будут признаваться ошибочными со стороны регуляторов, инвесторов или судебных органов», говорится в письме.

Авторы письма добавляют также, что не верят в способность регуляторов действовать рационально. Инвесторам приходится биться головой о кирпичную стену, чтобы понять, что происходит, в частности, в России, Китае, Индии, Турции, ЮАР, Малайзии. Впрочем, признают в Nevsky, невозможность разгадать дальнейшие действия финансовых властей относится не только к развивающимся странам. В этой связи руководители фонда выражают обеспокоенность, что вслед за развивающимися странами «медвежий» рынок может захватить и наиболее развитые экономики.

Управляющие Nevsky Capital выражают уверенность, что их инвестиционный подход — выбор потенциальных объектов для вложений капитала на основе анализа экономических показателей компаний — однажды заработает снова. «Законы экономики нельзя отменить», — подчеркивают они. А пока они знают достаточно для того, чтобы понимать, что не знают, насколько плохо все будет и как долго это продлится, заключает The Telegraph.

Об участии ФГБУ «ВНИИКР» в конференции ЕОКЗР по диагностике в г. Анже (Франция).

В декабре 2015 года в г. Анже (Франция) прошла конференция по диагностике, организованная ЕОКЗР совместно с оргкомитетом европейского проекта TESTA и Центра по изучению и контролю сортов и семян Франции (GEVES).

В работе конференции приняли участие 107 специалистов из 21 страны, включая Республику Корея, Южную Африку, Бразилию. Российскую Федерацию представляла заместитель директора ФГБУ «ВНИИКР» Н.А. Шероколава.

В программу конференции входил широкий круг вопросов, связанных с карантинной фитосанитарной диагностикой.