Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

«Фокс» и «Аль-Талаб»- «крузаки» в военном исполнении.

Бронеавтомобиль Fox RRV ( Rapid Reaction Vehicle – машина быстрого реагирования) производства компании Jankel является военизированной версией джипа 79-й серии Toyota Land Cruiser и предназначен для нанесения «легких ударов» (light strike), разведки и патрулирования, сообщает janes.com 21 января.

Вооруженные силы Бельгии заказали эти машины для замены Volkswagen Iltis light (4x4), которые состоят на вооружении подразделений спецназа и воздушного десанта.

Fox RRV является разновидностью бронеавтомобиля Al-Thalab LRPV (Long-Range Patrol Vehicle), имеющейся на вооружении Иордании и Мавритании (Fox и Al-Thalab оба означают «лиса» - прим. Военный Паритет). Машина может иметь множество конфигураций и оснащаться разными пакетами броневой защиты, транспортировка возможна вертолетами Boeing CH-47 Chinook.

Вторая фаза «Тайфуна».

Компания BAE Systems начала испытания новой версии истребителя Eurofighter Typhoon по программе Phase 2 Enhancement (P2Ea), сообщает altair.com.pl 22 января. Испытания ведут пилоты 41-й экспериментальной эскадрильи ВВС Великобритании (база Конингсби).

Истребитель Typhoon P2Ea имеет модернизированную авионику и программное обеспечение, улучшенную ситуационную осведомленность экипажа, повышенную безопасность полета, интеграция новых образцов оружия начнется в этом году. Ставится задача до 2019 года наделить истребители «Тайфун» всеми возможностями для выполнения оборонительных и наступательных миссий. Самолет новой версии опробовал новые возможности для ведения воздушного боя и обнаружения наземных целей (является дальнейшим развитием версий Р1Е(А), Р1Е(В) и Р2Е – прим. Военный Паритет).

Сообщается, что истребители будут вооружены УР воздушного боя нового поколения MBDA Meteor, КР MBDA Storm Shadow (дальность более 250 км, французское обозначение - SCALP EG) и легких ракет «воздух-поверхность» MBDA Brimstone 2 (относится к классу тактических ракет AGM-65G Maverick).

Будет ли проведён в Монголии экономический форум стран Восточной Азии?

Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж во время работы в 46-ом Всемирном экономическом Давосском форуме встретился с Генсеком ООН Пан Ги Муном, координатором ПРООН Хелен Кларком, руководителем Организации экономического сотрудничества и развития Ангелой Гурией, Генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой, Президентом Всемирного банка Джим Ёонг Кимом, Испольнительным директором Международного Валютного фондаКристином Лагардом, Президентом Международного Комитета Красного креста Питером Маурером, Президентом Азиатского банка развитияч Такехико Накао, Исполнительным директором Ассамблеи ООН по окружающей среде Акимом Штайнером, экс-Генсеком ООН Кофи Ананом, главами государств Афганистана, Азербайджана, Финляндии, Эстонии, Литвы, Германии, Швейцарии, премьер-министрами Бельгии, Израиля, Норвегии, Пакистана, Нидерландов, Греции, Франции, Великобритании, Госсекретарём США Джоном Керри и обменялся мнениями по вопросам многостороннего сотрудничества.

Будет ли проведён в Монголии экономический форум стран Восточной Азии?

После участия главы монгольского государства в работе очередного заседания секции Ц.Элбэгдорж ответил на вопросы монгольских корреспондетов:

Темой нынешнего Давосского форума является “4-ый прогресс индустриализации”. Какова позиция стран-участников форума к этому вопросу и какие конкретные вопросы выдвигаются? Какие необходимы урегулирования для Монголии в этом направлении?

Обсуждая эту тему, её связывают с информационной технологией. Во всём мире проводятся большое количество различных мероприятий. Монголия придерживается позиции придавать важное значение и активно участвовать в двух из них. Это Генеральная Ассамблея ООН и Всемирный экономический форум. Активное участие в этих мероприятиях позволяет Монголии ознакомить свою страну, установить контакты с другими, показать своё “лицо” на мировой арене, а также предоставляет возможность обсуждения беспокоящих Монголию вопросов.

Вопрос о водных ресурсах – один из главных секционных заседаний, в котором Вы участвуете в ежегодном форуме и выражаете свою позицию. Какие имеются возможности сотрудничества с другими странами по данному вопросу?

Основным вопросом экономики Монголии является горнорудная отрасль, водные ресурсы, вопрос относительно управления, законодательная деятельность, направленная против коррупции. Мы активно участвуем во всех мероприятиях касательно этих вопросов. Да и организаторы этих мероприятий постоянно приглашают нас участвовать. Поэтому нам необходимо принимать активное участие в них, выражая при этом свою позицию... В мае этого года в Монголии пройдёт форум по вопросам воды стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Вода – это начало всего, всех вопросов. Опрос по самому беспокоящему весь мир вопросу за последние три года всегда показывает, что это вопрос о воде, дефиците воды, этот вопрос всегда без исключений стоит на первом месте. Поэтому данный вопрос и для нас очень важен. Вообще, здесь выдвигаются предложения о создании в дальнейшем совета на высшем уровне по вопросу о воде с участием глав государств и премьер-министров, а также о необходимости активной работы механизма золотого треугольника с участием бизнес кругов, общественных организаций со стороны общественности, с другой стороны – с государственным участием.

Какие конкретные предложения выдвигаются в горнорудной отрасли? Ведь Монголия придаёт особое значение этому направлению и являлась организатором конкретных международных заседаний.

Самым главным вопросом в горнорудной отрасли является повторное использование воды. Использование воды, создание водного резервуара и повторное использование 70-90% этой воды в горнорудной промышленности. Одним из требований у нас в стране для эксплуатации рудников – это высокое налогообложение в случае использования чистой воды. В случае использования нечистой, уже ранее использованной, городской воды, освобождение от налогообложения, что является очень важной инициативой в этом направлении. Думаю, будет правильным в дальнейшем внести это в нашу государственную и налоговую политику.

Во время встречи с профессором, инициатором всемирного экономического форума Клаусом Швабом был затронут вопрос о проведении экономического форума-встречи стран Восточной Азии в Монголии. Ранее Вы также выступали с таким предложением. Как Вы считаете, есть ли реальные возможности проведения этого форума в Монголии?

Вообще, страны мира разделяют на регионы и проводят экономические форумы. Со стороны Всемирного экономического форума также предложили провести региональный форум в Монголии. Здесь возникает два вопроса: во-первых, инфраструктура. Если мы в этом году успешно проведём саммит АСЕМ, у нас решится вопрос инфраструктуры для проведения форумов высокого уровня. Второй вопрос: самое главное экономика и инвестиционная среда данной страны должна привлекать к себе интерес других. С точки зрения месторасположения нашей страны, наших возможностей и общих ценностей Монголия имеет свои преимущества. В этом контексте мы поговорили о возможностях проведения этого форума в мае 2017 года. Теперь главное – нужно решить вопросы относительно подготовки.

Проведение форума даст возможность привлечения прямых иностранных инвестиций или получения большой экономической поддержки?

Когда речь идёт о Восточной Азии, это не означает, что будут говорить лишь о вопросах Монголии. Будут поднимать на обсуждение проблемы и вопросы экономического плана и других областей, возникающие в Восточной Азии. Но как принимающая страна, у нас появляется благоприятная возможность ознакомить участников со своими возможностями, путями решения затруднительных для нашей страны вопросов. Именно ради этого права претендует каждая страна и выдвигает свою кандидатуру. Поэтому Монголия в последнее время придерживается политики страны-активного участника деятельности двух организаций: ООН и Всемирного экономического форума. Лично я считаю, что это правильная политика.

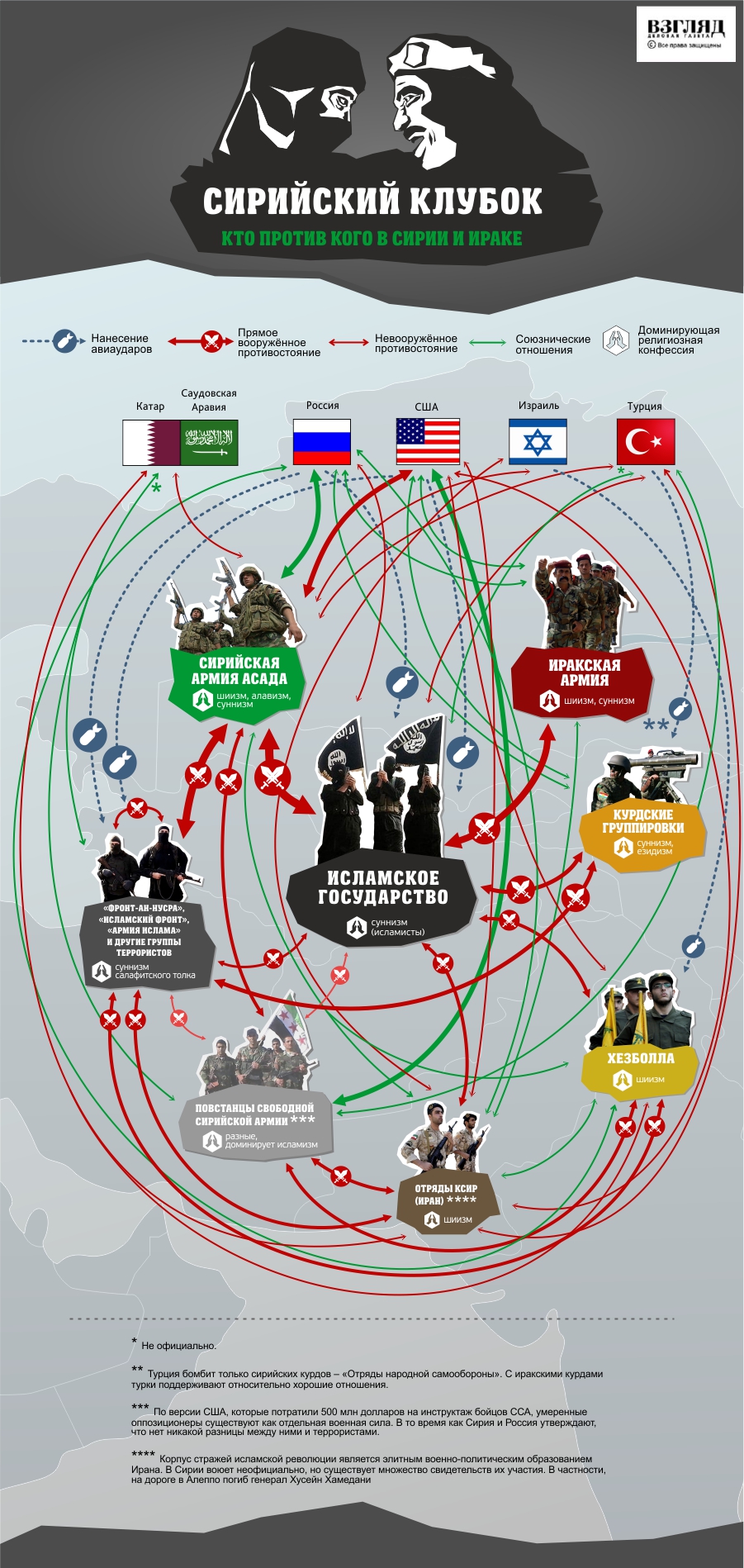

«Эта информация могла быть запущена в целях воздействия на Турцию»

Роман Крецул

Власти США опровергают информацию о строительстве военной базы на северо-востоке Сирии возле турецкой границы. Тем не менее таких публикаций в мировых СМИ становится все больше. Более того, сообщается уже и о строительстве по соседству с американской российской военной базы. По мнению наблюдателей, появление подобных сведений в преддверии межсирийских переговоров в Женеве неслучайно.

Все больше сообщений появляется в зарубежной прессе о военной базе США, строящейся на северо-востоке Сирии. В воскресенье турецкая газета Hurriyet сообщила со ссылкой на сирийские источники, что американские военные совместно с сирийскими курдами завершают укрепление и расширение взлетно-посадочной полосы и создание необходимой инфраструктуры на бывшем сельскохозяйственном аэродроме в городке Рамилан. На данный момент длина взлетно-посадочной полосы достигает 2600 метров, и в ближайшее время авиабаза сможет принимать боевые и военно-транспортные самолеты, передает «Интерфакс».

В свою очередь сирийский активист Абу Джадд Хаскави сообщил британской Times, что аэродром был реконструирован и одна взлетно-посадочная полоса выделена под американские вертолеты и командный центр.

О строительстве американскими военными базы в этой части страны еще 21 января сообщило издание Militarytimes, сославшись на оппозиционную сирийскую «Обсерваторию за права человека», которая регулярно выдает не подтверждающуюся ничем информацию о якобы жертвах российских налетов среди гражданского населения.

Представитель военного ведомства США полковник Стив Уоррен тогда отказался говорить на эту тему. «Операция продолжается. Но из-за особенностей работы специальных подразделений очень важно, чтобы мы не обсуждали место их дислокаций», – сказал он. Издание отмечало, что база строится в регионе, где курды ведут боевые действия против ИГИЛ, главной цитаделью которых в Сирии является город Ракка. Кроме того, этот район находится вблизи линий коммуникаций, связывающих Ракку с другой «столицей» террористов – иракским Мосулом.

Компания Stratfor, которую в прессе порой именуют «теневым ЦРУ», в пятницу выразила мнение, что спутниковые «снимки подкрепляют утверждения о деятельности вооруженных сил США в Сирии».

Обозреватель The National Interest Дэйв Маджумдар накануне высказал мнение, что в обустройстве базы могут участвовать силы спецназа, о направлении которых в Сирию было объявлено в прошлом году.

«Силы США, действующие на аэродроме Рамилан, могут включать военнослужащих специальной тактической эскадрильи ВВС, в том числе координаторов боя, парашютистов-спасателей и военных метеорологов. Эти подразделения специализируются на разведке и подготовке аэродромов в тылу противника, а также наведении авиаударов. Участники специальной тактической эскадрильи, в частности координаторы боя, нередко прикреплены к спецназу армии США и ВМС США», – пишет он.

Военное командование США продолжает все отрицать. «Позвольте мне четко заявить: вооруженные силы США не брали под контроль никакие аэродромы в Сирии», – сказал в воскресенье официальный представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) полковник ВВС Патрик Райдер.

По его словам, «местоположение и численность наших сил (в Сирии) остаются небольшими», и они решают те задачи, «о которых ранее заявлял министр обороны (США Эштон) Картер».

Как признал представитель командования, в сферу оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, «наши силы в Сирии постоянно изыскивают возможности повышения эффективности тылового обеспечения» и потенциальных операций по «спасению личного состава».

Однако «публикации, которые вы видели на этот счет (о переходе аэродрома в Рамилан под контроль США), неверны», заявил Райдер.

Согласно изложенным им сведениям, «не было изменений ни размера, ни характера миссии (военного) присутствия США в Сирии».

По соседству

На фоне свидетельств о строительстве американской военной базы появляются сообщения о строительстве на северо-востоке Сирии и российской базы, причем в пределах 50 километров от американской.

Fox News, ссылаясь на высокопоставленный источник в Вашингтоне, сообщила, что российская база строится всего в нескольких километрах от границы с Турцией, в районе населенного пункта Эль-Камышлы. В этом регионе, находящемся под контролем сирийских курдов, есть небольшие островки, которые контролирует официальное сирийское правительство. На одном из них якобы и находится аэродром, который решили использовать российские военные.

В пятницу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил озабоченность в связи с тем, что более 200 российских сотрудников начали работать над укреплением взлетно-посадочной полосы на авиабазе в Эль-Камышлы, и направил военное подкрепление к этому участку границы, а солдаты начали рыть траншеи, пишет The Times.

Сомнения

Напомним, что российская военная база в Латакии находится на другом конце страны, на средиземноморском побережье. В воскресенье стало известно, что сирийской армии удалось отодвинуть фронт от места дислокации российской группировки: при поддержке отрядов народного ополчения сирийские военные вернули под свой контроль город Ар-Рабиа.

Что же касается строительства другой российской базы на таком удалении, то это вызывает недоумение у некоторых наблюдателей. По мнению экс-командующего 4-й воздушной армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта, Героя России Валерия Горбенко, возможностей базы в Латакии более чем достаточно, так что сообщения о строительстве российской базы на северо-востоке Сирии представляются ему неправдоподобными.

«Не думаю, что наши будут там строить какую-то авиабазу, потому что с той, на которой они работают, они достают практически всю территорию даже без дозаправок. И даже если уж понадобилось куда-то далеко лететь, все самолеты, кроме штурмовиков, оборудованы возможностью дозаправки, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Для строительства еще одной базы нужны громадные средства, не говоря уже о том, что ее надо охранять».

«В строительстве американской базы в этом районе я тоже не вижу смысла, потому что у них есть базы на территории Турции», – добавил он.

«Я в строительство этих баз не верю, – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Ассоциации военных политологов Александр Перенджиев. – Эта информация изначально провокационна. То, что Россия и Америка строят базы, создает впечатление, что они чуть ли не сговорились действовать против Турции. На мой взгляд, это информационная операция с подключением очень мощных ресурсов».

«Это связано не только с переговорами в Женеве. Эта информация могла быть запущена в целях воздействия на Иран, Саудовскую Аравию и Турцию. Именно их на что-то хотят спровоцировать, на какие-то действия. Трудно понять, что происходит, но то, что идет серьезная борьба спецслужб, которые используют информационное пространство, и ситуация такова, что этот фейк будет не последним», – отметил он.

В то же время первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков считает, что к строительству российской военной базы в этой части страны ведет сама логика развития событий, и эти сообщения не вызывают у него больших сомнений.

«Это логичное развитие событий, которое к этому ведет. Потому что у России и США в этом конфликте диаметрально противоположные задачи. Россия решает задачу по уничтожению боевиков ИГИЛ и других подобных организаций, а Соединенные Штаты решают задачу сохранить, взять под контроль дружественные им террористические организации, которые являются проводниками их геополитики», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

«Российская база строится, чтобы блокировать снабжение боевиков на территории Сирии со стороны Турции, нарушить коммуникации. Для этого там нужно развернуть вертолетные эскадрильи, которые могли бы свободно наносить удары. Американцы развертывают там силы с другой целью – чтобы обеспечить свое присутствие в этом районе и по возможности при необходимости обеспечить прикрытие дружественных им сил, в том числе из состава ИГИЛ», – продолжил он.

Сивков отметил, что при такой близости строящихся баз возникает определенная опасность. Риск возникновения конфликта резко возрастает», – заключил эксперт.

На фоне переговоров

Многочисленные публикации в мировых СМИ о расширении военного присутствия России и США в Сирии появились в преддверии переговоров представителей правительства Сирии и оппозиционных кругов о возможных путях политического урегулирования, которые должны пройти на следующей неделе в Женеве.

Накануне главы дипломатических ведомств России и США Сергей Лавров и Джон Керри в ходе телефонного разговора обсудили формирование представительной делегации оппозиции, где обозначили свои позиции: Москва выступила против участия в переговорах пользующейся поддержкой Саудовской Аравии радикальной организации «Армия ислама». Также российская сторона потребовала, чтобы к обсуждению будущего страны были приглашены бывший вице-премьер Сирии Кадри Джамиль и лидер курдской партии «Демократический союз» Салих Муслим.

В качестве компромиссного решения Россия не будет блокировать участие «Армии ислама» в переговорах; Соединенные Штаты, в свою очередь, не будут препятствовать формированию отдельной делегации с участием названных Москвой политиков.

Одновременно случился очередной демарш Анкары, которая пригрозила ООН выйти из переговоров по урегулированию в Сирии, если сирийские курды, присоединившись к оппозиции, примут участие в мирном процессе в Женеве. В пятницу глава турецкого правительства Ахмет Давутоглу встретился в Стамбуле с вице-президентом США Джо Байденом, который заявил о своей поддержке властей Турции в борьбе с Рабочей партией Курдистана (РПК).

«Угрозы, с которыми сталкивается Турция, это не только ИГ, РПК не менее опасная группировка, это террористическая организация. Ваше правительство пыталось договориться о мире, но безуспешно, и перед вами другого выбора не осталось, но вы должны показать политическую волю к урегулированию проблемы и, конечно, сделать все, чтобы обезопасить своих граждан», – сказал Байден в ходе выступления на совместной пресс-конференции с премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу в Стамбуле. Напомним, что в последние месяцы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган идет на все большее обострение отношений с курдами. Перед этим в декабре между войсками Турции и курдскими повстанцами произошли интенсивные боестолкновения.

Честное слово, нашему президенту иногда хочется аплодировать. Порой он разоблачает иллюзии, которые многие испытывают по отношению к нему, гораздо лучше, чем это делают самые ярые его оппоненты. Очередное подтверждение тому — дискуссия, разгоревшаяся вокруг слов Путина о Ленине и его роли в распаде СССР.

Напомню, о чем речь. Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук на встрече с президентом опрометчиво процитировал слова из поэмы Бориса Пастернака «Высокая болезнь», посвященные Ленину: «Тогда его увидев въяве, я думал, думал без конца об авторстве его и праве дерзать от первого лица». «Ответ такой, - продолжил Ковальчук: «он управлял теченьем мыслей и только потому — страной».

Цитируя поэму, администратор руководствовался, как ему, видимо, казалось, прагматическими целями. Призвав на помощь авторитет Ленина, Ковальчук хотел продвинуть перед президентом идею создания в научной среде организаций, «которые должны управлять течением мысли в конкретных направлениях».

Однако имя Ленина, произнесенное всуе, судя по ответу президента, подействовало на него как красная тряпка на быка. Он даже забыл о сути вопроса (создание новых научных организаций) и полностью переключился на критику идейного наследия «вождя мирового пролетариата».

«Управлять течением мысли это правильно, нужно только, чтобы эта мысль привела к правильным результатам, а не как у Владимира Ильича. А то в конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза, вот к чему. Там много было мыслей таких: автономизация и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была», - сказал Путин.

Тут дело даже и не в, скажем так, несколько странном подходе к причинно-следственным связям. В конце-концов, Путин не историк и не теоретик коммунизма, а разведчик и юрист. Хотя обвинять Ленина в развале СССР, который произошел почти через 70 лет после его смерти, это все равно, что возложить, скажем, на Кромвеля ответственность за выход североамериканских колоний из состава Британской империи. Как в первом, так и во втором случае одно просто не вытекает из другого.

Суть в том, что в основание СССР были заложены мысли отнюдь не Ленина, а Сталина с его идеей «культурной автономии».

То, что часть бывших российских колоний в договоре об образовании СССР 1922 года назвали «союзными республиками» и записали в конституцию формальное право их выхода из него, не означает, что они были республиками на деле, а не только на бумаге.

У Ленина как раз на этот счет никаких иллюзий не было. Вот что он писал по этому вопросу в декабре 1922 года: «Я, кажется, сильно виноват перед рабочими России за то, что не вмешался достаточно энергично и достаточно резко в пресловутый вопрос об автономизации, официально называемый, кажется, вопросом о союзе советских социалистических республик. <…> очень естественно, что «свобода выхода из союза», которой мы оправдываем себя, окажется пустою бумажкой, неспособной защитить российских инородцев от нашествия того истинно русского человека, великоросса-шовиниста, в сущности, подлеца и насильника, каким является типичный русский бюрократ. Нет сомнения, что ничтожный процент советских и советизированных рабочих будет тонуть в этом море шовинистической великорусской швали, как муха в молоке» («К вопросу о национальностях или об «автономизации», ПСС, т.45, стр. 357).

По мнению вождя большевиков, «… не следует зарекаться заранее никоим образом от того, чтобы в результате всей этой работы вернуться на следующем съезде Советов назад, т. е. оставить союз советских социалистических республик лишь в отношении военном и дипломатическом… ». В самых общих чертах Ильич здесь ведет речь о механизме, похожем на тот, что сегодня действует между государствами-членами Евросоюза.

Однако одно дело «движение мысли» великого человека, а другое — реальность, выразившаяся тогда в «движении мысли» имперского по своей сути, шовинистического большинства, проявившего себя, в том числе, и в большевистской партии. Как мы знаем, фактически, и «союзные», и автономные республики СССР на деле были теми самыми «культурными автономиями», с идеей которых носился Сталин, который, собственно, и выразил взгляды этого большинства. Вся жизнь национальных республик в составе Советского Союза впоследствии, как мы знаем, определялась из Москвы.

В реальности получилось как у Козьмы Пруткова: «Если на клетке слона прочтешь надпись: буйвол, — не верь глазам своим». Так что если на карте мы и читали «Союз Советских Социалистических Республик», верить этому не стоило.

Причины слов Путина в данном вопросе понятны - о мыслях и идеях Ленина президент РФ судит по старым советским учебникам, в которых было написано, что Ленин — «основатель советского государства». На самом деле Ленин не был не только основателем Советского Союза — по болезни он не участвовал в разработке союзного договора, не был он и на съезде Советов, провозгласившем в декабре 1922 года образование СССР. Гораздо важнее, что он был противником всякого государства вообще, поскольку государство, согласно марксистской теории (никем пока в этом своем аспекте не опровергнутой), в принципе «аппарат насилия и подавления». А одним из главных лозунгов Октябрьской революции 1917 года был как раз «весь мир насилья мы разрушим».

Государство, согласно Энгельсу, должно сразу же после пролетарской революции начать «засыпать», уступая место самоорганизации народа. Однако это в теории. На практике к 1922 году возродилась и окрепла не «республика Советов», а все та же Российская империя, государственный аппарат которой — и военный и чиновничий — был почти полностью заимствован большевиками у царской власти. Признание этого факта мы находим у того же Ленина: «Говорят, что требовалось единство аппарата. Но откуда исходили эти уверения? Не от того ли самого российского аппарата, который, как я указал уже в одном из предыдущих номеров своего дневника, заимствован нами от царизма и только чуть-чуть подмазан советским миром».

mre.gov.ve

Провал «социализма XXI века»

Таким образом в 1991 году развалился отнюдь не «Советский Союз», а все та же империя, «подмазанная советским миром». Понятно, что эти теоретические тонкости Путину неизвестны. Для него, как и для большинства граждан, важны вывески, а не суть вещей. Впрочем, если бы он даже и разбирался в подробностях марксисткой теории и нюансах ее воплощения на практике, совершенно точно, что все это ему не близко. Поскольку для него государство — все. Путин, как мы знаем, государственник. По-научному, этатист.

Для Ленина же государство имело ценность только как инструмент, который можно использовать для борьбы с контрреволюцией. Никаких признаков его особой жажды власти мы не находим. Другое дело, что на определенном этапе развития русской революции обнаружилось, что разрушаемое ею государство обладает способностью к регенерации. Но с этим он уже ничего не мог поделать.

Штука в том, что история жизни и борьбы Ленина, в особенности после 1917 года, так же, как и история жизни и борьбы государства, основателем которого он был задним числом записан, как раз опровергают слова из поэмы Пастернака. Человек, управляющий течением мысли и даже умеющий заражать ею миллионы, отнюдь не всесилен. Каждое общество, государство развивается так, как может развиваться на данном историческом этапе. При удачном стечении обстоятельств та или иная выдающаяся личность титаническим усилием воли может несколько сдвинуть страну в ту или иную сторону, но жизнь возьмет свое и вернет общество на тот путь, который оно так или иначе вынуждено пройти в своем развитии.

Пастернак не был политологом, но как поэт нечто подобное чувствовал. Его стихотворение заканчивается многозначительно: «Из ряда многих поколений выходит кто-нибудь вперед. Предвестьем льгот приходит гений и гнетом мстит за свой уход». Напомню, написано это в 1923-1928 годах, задолго до начала сталинского «большого террора».

«Россия похожа на то, с чем мы ее редко сравниваем»

Возвращаясь к словам Путина о Ленине, скажу, что меня порадовало, как он одной фразой однозначно опроверг расхожие претензии в свой адрес как со стороны либеральной, так и со стороны левопатриотической общественности.

Первая, напомню, постоянно называет Владимира Владимировича «чекистом» и всячески подозревает его в намерении возродить СССР. Как видим, это совсем не так. Путин не любит Ленина и СССР и он в очередной (который уже!) раз это подчеркнул. Тот факт, что он вышел из «советского» КГБ не только не опровергает сказанное, но, напротив, подкрепляет.

Для примера приведу один разговор, который у меня состоялся году в 1987 с молодым офицером КГБ. Мы учились в одной группе на истфаке педагогического института. В споре на перемене я процитировал ему что-то из «Государства и революции» Ленина. «Государство - это да!, - сказал молодой сотрудник органов, - а революция — не-не...». Тут он состроил такую физиономию, что сразу стало понятно, где он эту революцию видал...

Кстати, уже тогда этот парень открыто говорил, что он человек верующий и ходит в церковь. Начальство его, судя по всему, это уже тогда поощряло. До развала СССР, который тогда никто в страшном сне представить себе не мог, оставалось несколько лет.

Пусть мне скажут, чем взгляды этого моего однокурсника принципиально отличались от взглядов нынешнего президента РФ... Тут и тяга к церкви, и любовь к государству, и антипатия к революции. Где и в чем «чекизм» обоих, если под ним, конечно, подразумевать революционаризм и социализм хоть какого-нибудь разлива?

Итак, либералы Путиным посрамлены. «Левопатриоты» тоже. Никакого социализма ни в каком виде при нынешней власти никто даже не обещает. Впрочем, иллюзии и надежды и у тех, и у других останутся. В этом у меня сомнений нет.

Александр Желенин

Давос-2016: что в сухом остатке?

Валентин КАТАСОНОВ

Одним из главных событий конца января стала 46-я сессия Всемирного экономического форума (ВЭФ), проходившая с 20 по 22 января в швейцарском Давосе. Основатель и бессменный руководитель Давосского форума швейцарский профессор Клаус Шваб только что издал свою книгу о «четвёртой промышленной революции» (The Fourth Industrial Revolution, by Klaus Schwab. World Economic Forum, 2016), название которой и послужило обозначением главной темы форума 2016 года: «Возглавляя Четвертую промышленную революцию».

На встречу в Давос прибыли 2500 участников из 99 стран (членами ВЭФ являются 140 стран), включая глав 40 государств и 14 лауреатов Нобелевской премии. Вместе с тем отсутствовали первые лица США, Китая, Германии, Великобритании, Франции, Италии. Не было и президента Российской Федерации. Из наиболее заметных участников, помимо глав государств и правительств, можно назвать исполнительного директора МВФ Кристину Лагард, президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги. От Европейского союза кроме Драги прибыли также Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, еврокомиссар по межведомственным отношениям и верховенству права, первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер.

Количественно, как всегда, в Давосе доминировали представители крупного бизнеса. Выделялись один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс, основатель Википедии Джимми Уэйлс, основатель Alibaba Group Джек Ма. Эти трое – ветераны Давоса. Журналисты также выделили группу под условным названием «Силиконовая долина». Это основатель Uber Трэвис Каланик, председатель правления Alphabet (ранее Google) Эрик Шмидт, президент Yahoo Марисса Майер, член совета директоров Facebook Шерил Сэндберг.

Официальную американскую делегацию на этот раз возглавлял вице-президент США Джо Байден.

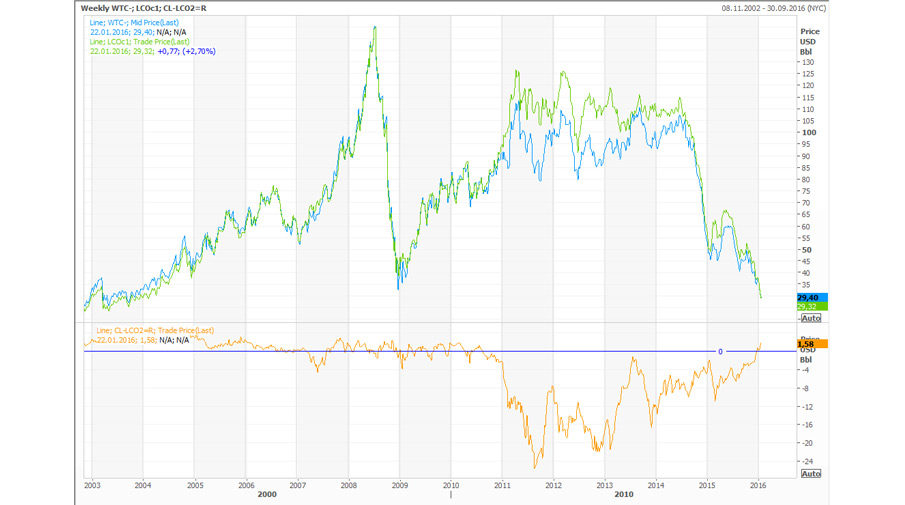

Хотя организаторы форума рассчитывали сконцентрировать внимание участников на заявленной теме «четвёртой промышленной революции», жизнь внесла свои коррективы. Начавшийся в первых числах января обвал на фондовых рынках Китая, США и некоторых других стран направил дебаты в другую сторону, омрачив и без того не праздничное настроение участников встречи. По сути, тема «четвертой промышленной революции» оказалась в Давосе чем-то вроде десерта, ее обсуждали для того, чтобы несколько отвлечься от злобы дня и мыслей о грядущем мировом финансовом кризисе.

По значимости набор важнейших из обсуждавшихся на форуме проблем выстраивался примерно так: кризис на фондовых рынках и угроза второй волны мирового финансового кризиса; падение цен на нефть и перспективы мирового рынка нефти; замедление экономического развития Китая и его глобальные последствия; европейский миграционный коллапс; терроризм и другие угрозы безопасности, изменения климата Земли. Хотя организаторы форума намекнули, что некоторых острых проблем сегодняшнего дня касаться не стоит (мол, они не вписываются в формат встречи), эти проблемы всё равно оживлённо дебатировались в кулуарах. В их числе война в Сирии и угрозы, связанные с «Исламским государством», кризис на Украине и «минский процесс», усиление военного могущества России.

Подводить итоги форума в этом году намного сложнее, чем раньше. Дело в том, что организаторы Давоса-2016 перевели формат мероприятий в более закрытый режим. Реконструировать дискуссии на разных площадках форума можно лишь по комментариям участников, появлявшимся в СМИ.

Многие политики и журналисты обратили внимание на «скромный» уровень официального представительства Российской Федерации в Давосе (российская делегация возглавлялась вице-премьером Юрием Трутневым), однако никакого «понижения» в этом году не произошло: в предыдущие два года делегации РФ возглавлялись также вице-премьерами (в прошлом году – Игорем Шуваловым, в позапрошлом – Аркадием Дворковичем). Отчасти такой уровень объясняется причинами объективными (прежде всего, экономическими санкциями Запада в отношении РФ), отчасти – причинами субъективными. К последним можно отнести разочарование россиян в эффективности работы форума в Давосе в целом.

В то же время Россия от участия в форуме не отказывается. Во-первых, такое участие позволяет лучше улавливать направление, в котором дуют ветры в мире экономики, финансов и политики. Во-вторых, Давос позволяет выстраивать неформальные контакты с представителями политических и деловых кругов других стран. Вот и на этот раз были зафиксированы очень частные и серьезные встречи российских представителей с делегатами и гостями из США, Западной Европы, Китая, Японии. Юрий Трутнев, который является также представителем Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, провёл в Давосе работу по активизации международного экономического сотрудничества в регионе Дальнего Востока в целях ускоренного развития восточных областей России. Теме международного сотрудничества в регионе Дальнего Востока была посвящена сессия «Русского дня». Вторым важнейшим вопросом этой сессии были экономические санкции Запада против России. Участники «Русского дня» были единодушны в выводе о том, что такие санкции наносят сторонам взаимный вред и кроме того разрушают ВТО. Впрочем, настроения в пользу отмены антироссийских санкций царили не только на сессии «Русского дня», но и в целом на форуме.

Особый интерес к России подогрела информация, которая была представлена на форуме авторитетным американским изданием U.S. News and World Report. Исследование американского издания охватывает 36 стран мира и оценивает военные и военно-экономические потенциалы указанных стран. Россия в этом рейтинге была поставлена на первое место. В нем утверждается, что Россия стала мировым лидером по относительным государственным оборонным расходам, потратив на это в 2015 году 4,5% своего ВВП. Можно предположить, что данный рейтинг был частью плана по нагнетанию на форуме фобий в отношении России. Думаю, что жупел «российской угрозы» вновь понадобился Вашингтону в связи с его планами создания двух трансокеанских партнерств – Тихоокеанского и Атлантического. Тема очень острая и, видимо, поэтому заседания в Давосе были переведены в режим особой секретности. Открытыми были лишь ни к чему не обязывающие разговоры о «чётвертой промышленной революции», грядущей эре роботов, цифровых технологий, «биткойнах» и разного рода финансовых новациях.

Обратило на себя внимание, что по сравнению с прошлым годом явно остыл интерес участников форума к Украине. Более того, украинским делегатам (численность которых организаторы форума ограничили 20 персонами) намекнули, что обсуждение темы Донбасса и войны не приветствуется. Европа от Украины за истекший год изрядно устала. Для ведения переговоров о деньгах украинский президент взял в свою делегацию министра финансов Наталью Яресько, председателя Национального банка Украины Валерию Гонтареву, министра экономического развития Айвараса Абромавичуса. Действовал Порошенко по двум направлениям. Первое – исполнительный директор МВФ Кристина Лагард. Второе – американские государственные руководители. На первом направлении украинскому президенту удалось получить устную моральную поддержку руководительницы Фонда и обещание продолжить финансирование незалежной. Правда, обещание было условным: решение о новом транше будет принято лишь после завершения очередного обзора МВФ по Украине. Пока он еще не завершен. Целый ряд условий, поставленных Киеву, до сих пор не выполнен. До сих пор, кстати, Киев не продемонстрировал, что он провел «добросовестные переговоры» с Москвой по поводу 3-миллиардного долга, который должен был быть погашен 20 декабря 2015 года, но так и не погашен до сих пор.

Что касается переговоров украинской делегации с представителями США, то тут все ещё более неопределенно. Американцы, как обычно, ограничились обещаниями. Например, было заявлено, что Вашингтон готов предоставить Киеву помощь на сумму 1 миллиард долларов в случае, если произойдет отставка генерального прокурора Украины Виктора Шокина, которого в Вашингтоне считают символом коррупции. Учитывая, что до сих пор помощь Вашингтона Киеву осуществлялась в гомеопатических дозах (по два-три десятка миллионов долларов), в «щедрость» на 1 миллиард могут поверить только очень наивные люди. Зато предложение назначать в качестве руководителей государственных предприятий Украины граждан США делает честь американской изобретательности.

Наталье Яресько было поручено окучивать в Давосе главных чиновников из Брюсселя, но те от денежных обещаний искусно уклонились. Просьбы Киева о представлении Западом финансовой помощи выглядят особенно забавно на фоне тех данных, которые были предоставлены на форуме всем участникам. В Давосе, как известно, на регулярной основе рассчитываются рейтинги конкурентоспособности 140 стран-членов Всемирного экономического форума, они публикуются в виде документа Global Competitiveness Report. На этот раз полученный участниками встречи свежий документ содержал следующие данные по Украине (ее место в рейтинге 140 стран):

- надежность банков – последнее 140 место (!);

- развитие рынка ценных бумаг как источника финансирования – 118 место;

- доступность цен на рынке финансовых услуг – 123 место;

- наличие финансовых услуг – 101 место;

- эффективность регулирования фондового рынка – 135 место;

- эффективность работы государственного аппарата – 130 место;

- налоговая нагрузка на бизнес – 118 место.

Надо полагать, чиновники ЕС успели ознакомиться с этими данными, свидетельствующими о плачевном положении финансов, экономики и сферы управления на Украине. Потому-то назойливые просьбы госпожи Яресько дать деньги и разбились о вежливую уклончивость представителей Брюсселя.

Что касается общей оценки работы Давоса-2016, то, сравнивая его с предыдущими форумами, можно отметить следующее. Во-первых, всё более заметно превращение форума в говорильню, то есть снижение международного авторитета Давоса. Во-вторых, видна попытка США поставить работу форума, который традиционно был «европоцентристской» площадкой, под свой контроль.

Почему Польша может оказаться для Евросоюза опаснее Великобритании

Владимир НЕСТЕРОВ

Польша должна быть готова в ближайшее время ответить на вопросы о соблюдении европейских ценностей. Такое заявление сделал 19 января глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. При этом вставший на защиту европейских ценностей немецкий министр счёл необходимым напомнить, что с Польшей у Германии «наиболее хрупкие и исторически отягчённые» отношения по сравнению с другими соседями немцев.

В тот же день в Европарламенте прошли дебаты о состоянии демократии в Польше. Напряженная дискуссия с участием премьер-министра Польши Беаты Шидло длилась более двух часов. Еврокомиссия в свою очередь запустила процесс оценки соблюдения принципа верховенства права в Польше. Столь острое противостояние в истории Европейского союза возникло впервые.

Главных претензий к Варшаве у Берлина и Брюсселя две. Во-первых, новое парламентское большинство, которое составляют депутаты от партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослава Качиньского, отменило решение парламента предыдущего созыва, в котором доминировала «Гражданская платформа» Дональда Туска, о назначении пяти судей Конституционного суда. Вместо них назначены судьи, лояльные к политической линии нового правительства.

Во-вторых, в декабре польский парламент нового состава установил более жёсткий контроль властей над СМИ, изменив порядок назначения правления и совета общественного радио и телевидения путём передачи соответствующих функций в ведение министра финансов (кто платит, тот и заказывает музыку). Назначены новые члены совета, разделяющие взгляды руководства партии «Право и справедливость». Теперь польским средствам массовой информации предстоит переаттестация, напоминающая чистку: все журналисты будут уволены, после чего работа будет вновь предложена уже не всем. Ярослав Качиньский заявил, что ожидает от журналистского корпуса патриотической позиции и приверженности католическим ценностям. Новое польское руководство считает, что такое положение, при котором СМИ манипулируют общественным мнением, распространяя леволиберальные воззрения, «для Польши неприемлемо».

В Берлине и Брюсселе расценили эти шаги польских властей как прямое вмешательство правящей партии в деятельность независимых суда и прессы. Еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер заявил, что следует задуматься об «установлении контроля над Варшавой». Речь идет о созданном в марте 2014 года в ЕС механизме реагирования на системные угрозы правовому государству. Данный механизм работает в три этапа: оценка ситуации Еврокомиссией; формирование «рекомендаций по вопросам правового государства», которые соответствующая страна должна выполнить в определенные сроки; контроль за действиями по устранению нарушений. В случае если этого окажется недостаточно, Еврокомиссия может обратиться в Европейский совет для принятия дисциплинарных мер - лишения страны права голоса в институтах ЕС.

Отличилось и германское телевидение, на первом канале которого показали Ярослава Качиньского, как пишет Gazeta Wyborcza, в виде маленького гнома с длинными ушами, а Польшу «переименовали» в Пупо-Пупо-Польшу (Польшу-задницу). Оппозиционное к власти издание довольно, но большинство поляков негодует.

В ответ на «происки тевтонов» премьер-министр Польши Беата Шидло, выступая в сейме, решительно заявила: «Польское правительство не будет проводить внешнюю политику на коленях. Эти времена закончились, и вы должны с этим смириться». А чуть раньше, обращаясь к народу, премьер отметила: «Многим влиятельным кругам, также и за границей, трудно согласиться с реформами, которые мы проводим. Прежде всего, потому, что это мешает их интересам, ограничивает их влияние. До сих пор многие заграничные фирмы, банки и торговые сети платили несоразмерно низкие налоги, в незначительной степени делились с поляками своими доходами. Мы это меняем!»

Огромному большинству поляков такая позиция власти импонирует. А тот факт, что среди критиков Варшавы на первом месте оказались немцы, подогревает страсти. Всю страну облетели слова Ярослава Качиньского: «Польше следовало бы предоставить больше мест в Европарламенте в счет поляков, убитых немцами во время Второй мировой войны». А министр культуры Петр Глински пошёл ещё дальше. «Я считаю, что немцы не рассчитались с нами, как и мы не рассчитались с ними. Они уничтожили Польшу как в материальном, так и в культурном смысле, уничтожили польские элиты».

Разворачивается атака и на тех, кого новые польские руководители считают пятой колонной. С требованием отзыва еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка, промышленности и предпринимательства Эльжбеты Беньковской выступила 20 января Gazeta Polska. Будучи полячкой, писала газета, еврокомиссар должна отстаивать интересы Польши, а не «брюссельского истеблишмента».

Такие настроения распространяются сейчас в Польше всё шире. «Благополучие нации выше закона, - говорит Корнель Моравецкий, один из ветеранов «Солидарности». - Если закон конфликтует с этим благополучием, то его необходимо заменить или вообще отменить». Эти слова, сказанные во время выступления в сейме, представители большинства встретили громкими и продолжительными аплодисментами.

Что может предпринять в этой ситуации Брюссель, помимо гипотетического лишения Польши права голоса? Самый серьезный инструмент в его распоряжении – финансовый. В 2007-2013 годах Варшава получила по линии ЕС 56 млрд. евро помощи. На 2014-2020 годы предусмотрено выделение еще 60 млрд. евро. Отсутствие финансовых поступлений от Евросоюза означало бы крах польской экономики, но такой поворот событий вряд ли возможен. И дело не только в том, что против санкций выступила бы и Венгрия, где опасаются попасть под «разборку» вслед за Польшей, и, возможно, другие участники Вышеградской группы.

Обращает на себя внимание, что в разгар конфликта с Евросоюзом Варшава заговорила о намерении включить страну в «программу сдерживания» НАТО и просит доверить ей ядерное оружие. Полномочиями по размещению тактического ядерного оружия на территориях стран-членов альянса обладает только Вашингтон. На очередном саммите НАТО в Варшаве, который состоится 8-9 июля 2016 года, польские власти намерены поднять вопрос о размещении на территории страны натовских баз.

Кстати, в Вашингтоне конфликт ЕС с Польшей не комментируют. Просто молчат. Как и в случае с миграционным кризисом. Не потому ли, что ослабление Евросоюза, обособление внутри его отдельных стран и появление группировок вполне отвечает геополитическим интересам США в Старом Свете?!

Вместе с тем австрийская газета Der Standard предупреждает, что «ситуация в Польше развивается драматически и может потрясти ЕС до самого основания». По мнению австрийского журналиста, партия Ярослава Качиньского «следует традициям польского фашизма между Первой и Второй мировыми войнами».

«Самым эффективным средством давления на Варшаву была бы угроза исключения из рядов ЕС, но этот шаг не предусмотрен ни в одном из союзных договоров… Польша, которую нельзя исключить из ЕС, окажется для Брюсселя опаснее, чем Великобритания, которая сама стремится выйти из рядов Союза. К чему все это может привести, совершенно не понятно. Понятно лишь, что есть основания для крайнего пессимизма — и для Польши, и для Европы», - заключает Der Standard.

Бывший офицер британской Службы безопасности MI5 намерен дать показания по факту проведения пыток заключённых в тюрьме Гуантанамо, пишет в воскресенье газета Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британской спецслужбе.

"Бывший высокопоставленный офицер предоставит доказательства перед парламентским расследованием о том, что сотрудники MI5 были свидетелями пыток в тюремных лагерях Camp X-Ray и Camp Delta в Гуантанамо", — говорится в сообщении издания.

Речь идет об издевательствах над заключенными в 2002 году, причем с ведома следователей ЦРУ, отметил источник в спецслужбе Великобритании.

Бывший британский офицер разведки ранее попросил официальное разрешение о том, чтобы представить свидетельские показания. Однако это будет в своем роде прецедентом против самой службы, когда бывший сотрудник разведки впервые докажет, что MI5 знали о том, что заключенные в Гуантанамо подвергались пыткам, пишет издание.

Тюрьма в Гуантанамо была создана в 2002 году после начала операции США в Афганистане против группировки "Аль-Каида" для внесудебного заключения подозреваемых в терроризме, задержанных в третьих странах. Власти США отказывались предъявить им обвинения или судить на своей территории, но также и не освобождали, ссылаясь на то, что заключенные потенциально опасны. Президент США Барак Обама заявляет, что хотел бы закрыть тюрьму в Гуантанамо, но конгресс не позволяет ему этого сделать. В результате администрация старается найти третьи страны, которые примут бывших заключенных, чье освобождение одобрено властями США.

Безработные оккупируют Францию

План Олланда по борьбе с безработицей обречен на провал

Ольга Алексеева, Рустем Фаляхов

Президент Франции Франсуа Олланд объявил на этой неделе чрезвычайное экономическое положение и пообещал выделить €2 млрд на борьбу с безработицей. Однако этих денег на выполнение давних обещаний президента искоренить безработицу явно не хватит. Самой острой остается проблема трудоустройства мигрантов, что чревато рисками социальных протестов и терроризма. Число безработных во Франции может достигать более 6 млн человек.

Президент Франции Франсуа Олланд на этой неделе заявил, что в стране возникло чрезвычайное положение в экономике и социальной сфере из-за высокого уровня безработицы и террористической угрозы. По его словам, правительству необходимо в ближайшее время изыскать около €2 млрд для нормализации ситуации в стране. «Трудоустройство для граждан Франции — наиболее острый вопрос после безопасности», — заявил президент на встрече с представителями бизнеса.

На данный момент уровень безработицы во Франции составляет около 10%, 3,6 млн человек остаются безработными. В среднем в странах ЕС безработица наблюдается на уровне 9,8%, в Германии — ее уровень 6,4%. В России в этом году уровень безработицы, по оценкам чиновников, будет колебаться в районе 6%.

Из выделенных средств бюджета около €1 млрд будет потрачено на профессиональную переподготовку 500 тыс. французских граждан. Второй миллиард пойдет на субсидии малым предприятиям для создания новых рабочих мест — компании менее чем с 250 работниками получат по €2 тыс. за прием на работу молодежи и безработных по контракту на шесть месяцев. Через два года – после 2017 года – такая субсидия станет постоянной. При этом введенная ранее 35-часовая рабочая неделя не будет пересмотрена. Напомним, ранее в рамках экономической поддержки правительство предоставило работодателям налоговые льготы, которые стоили бюджету Франции €40 млрд.

Между тем в ходе предвыборной кампании Олланд обещал бороться с ростом безработицы в стране, 2016 год — последний год его пятилетнего президентского срока. Однако с момента избрания его главой государства численность безработных в стране не только не снизилась, а, напротив, выросла приблизительно на 670 тыс. человек, пишет Le Figaro. «В особенности долгосрочной безработицы, так как количество безработных, записанных на биржу труда в течение более чем года, увеличилось на 45% в промежуток между серединой 2012 года и концом 2015-го. И это только официальная статистика. Ведь количество безработных, которые больше не приходят отмечаться на биржу, потому что им больше не положено пособий, гораздо больше», — пишет издание. Следующие выборы президента состоятся весной 2017 года, Олланд обещал не выдвигать свою кандидатуру на пост президента, если уровень безработицы во Франции с 2012 по 2017 год не снизится.

Ситуация еще хуже официальных оценок, уровень безработицы на самом деле вдвое выше заявленного, отмечают эксперты. «Не 10%, а почти 20%, поскольку в официальной статистике фиксируются те безработные, которые имели постоянное место работы, а занятые не постоянно, занятые на сезонных работах или неполный рабочий день безработными не считаются», — рассказывает «Газете.Ru» глава Центра французских исследований РАН Юрий Рубинский.

Если же их учесть, то фактически во Франции безработных 6,7 млн человек, отмечает Рубинский.

По его оценке, самый высокий уровень безработицы в сфере услуг, в соцсфере, в здравоохранении, в охранной сфере. На эту сферу направлены в основном усилия Олланда по поддержке уровня занятости. Наиболее стабильная сфера – промпроизводство.

Самый высокий уровень безработицы – среди мигрантов. «Хотя многие из них не имеют языковой проблемы, поскольку приезжают в основном из франкоязычных французских колоний. Им легче, чем в других странах, вписаться в рынок труда, они активнее, чем коренные жители. Француз в семь вечера закроет свою булочную, а выходец из Алжира будет держать свой магазинчик открытым круглосуточно», — приводит пример Рубинский.

Другое дело, что среди мигрантов есть и социально опасные элементы, что тем более актуально для Франции после серии последних терактов. Многие из нетрудоустроенных вполне довольны собственной участью.

Пособие по безработице – в среднем €900, на это можно неплохо жить. Уволенный в первый год получает до 60–70% от размера последнего заработка. В последующие годы размер пособия снижается.

В то же время французы, родившиеся во Франции, вынуждены искать счастья в других странах. В поисках работы они разъезжают по всему миру, значительный отток идет в Великобританию, в страны Северной Европы, а также в страны Азии, в Сингапур. В оттоке трудовых ресурсов значительна доля молодых высококвалифицированных кадров. В лондонском Сити, например, работают 250 тыс. французов.

Рубинский считает, что Олланд не сможет решить проблему безработицы. «Слишком мало времени до президентских выборов, слишком скромные суммы выделены на ее решение.

То есть €2 млрд — это слезы», — говорит эксперт. Миссия Олланда невыполнима, пишут и французские СМИ.

Для того чтобы хотя бы вернуться к уровню безработицы июня 2012 года, нужно создать миллион новых рабочих мест за оставшиеся (до выборов) 15 месяцев. «Чуть больше чем за год до президентских выборов чрезвычайное положение в экономике — каким бы оно ни было масштабным — имеет мало шансов для того, чтобы позволить президенту Франсуа Олланду выполнить данные им обещания о создании новых рабочих мест. Слишком поздно оно было введено», — констатирует портал Slate.fr.

Сейчас во Франции действует еще несколько точечных программ по решению проблемы безработицы. Например, если работодатель согласен взять на работу молодого специалиста, который будет работать в паре с пожилым наставником, то компании полагаются налоговые льготы. Но сами работодатели ставят вопрос шире — они требуют отмены правила, которое узаконило правительство социалистов: если работодатель заставляет работника трудиться сверх 35 часов в неделю, то он должен оплачивать его труд по повышенной ставке. Работодатели считают, что имеют право загружать работника исходя из потребностей бизнеса, оплачивая при этом его труд по стандартным расценкам. Кроме того, работодатели добиваются права увольнять работников без отступных.

Социалист Олланд не может этого допустить, проблема нерешаема.

«И в принципе проблему безработицы невозможно решить с помощью каких бы то ни было госпрограмм, сколько бы денег на них ни было выделено. Единственное эффективное решение — это экономический рост. А с этим во Франции пока проблемы.

Согласно прогнозу Еврокомиссии, ВВП Франции в 2015 году увеличится на 1,1%. Поэтому большинство французов не хотят ни переизбрания Олланда, ни возвращения Саркози», — резюмирует Рубинский. Правда, в 2016 году, по расчетам европейских чиновников, есть надежда на экономический подъем уже на 1,4%.

Ку-клукс-клан — будущее Европы

втор: Александр ДРАБКИН. Политический обозреватель «Правды».

Ку-клукс-клан (ККК) — тайная организация, повторяющая в своём названии звуки, которые издаёт взводимый оружейный затвор. Она была создана 150 лет назад, и атавизмы её живы до сих пор. Цель организации — вооружённая борьба с выступлениями чёрного населения США. В сегодняшней Европе идеи ККК становятся всё более популярны.

Плакал и звонил в полицию

Ку-клукс-клан — не единственная этнотеррористическая организация общефедерального масштаба, наводившая страх на Америку. Были и другие — прямо противоположной ориентации. «Чёрные пантеры», например, провозгласившие своей целью «самозащиту чёрных».

«Пантеры» считались вездесущими и крайне жестокими. Сейчас и ККК, и «Чёрные пантеры», уверяет американская пресса, принадлежат прошлому. «Лучшая в мире полиция, наводящая порядок в Соединённых Штатах», извела расовые экстремистские структуры под корень. Действительно, полицейские в США прекрасно оснащены, их права огромны. Местные копы, как гласит народная молва, сначала стреляют, а потом разбираются, в чём дело. И это производит впечатление на преступников.

Но!

Я видел полицейские карты крупнейших городов Америки. На них большие районы закрашены разными цветами: чёрный — территория афроамериканцев, жёлтый цвет означает китайские кварталы, красным обозначены территории латиноамериканцев. Заградительных стен нет, однако молодёжные этнические банды ведут постоянные кровопролитные бои на «своих» границах. А знаменитая американская полиция на великолепных автомобилях предпочитает объезжать опасные зоны стороной. Этнопреступность всего лишь изменила форму — на смену солидным людям в дурацких средневековых балахонах, которые шаманили вокруг горящих крестов и забивали до смерти подозрительных чёрных, пришли юнцы с бейсбольными битами и ножами (а то и с пистолетами). Подогретые алкоголем и наркотой, они кидаются стаей на стаю, отстаивая своё национальное превосходство.

В Европе сейчас разворачиваются подобные события. Разница лишь в темпе процессов. Если в Америке расовая ненависть копилась не одну сотню лет, а организационную форму ку-клукс-клана она обрела полтора столетия назад, то в толерантной Европе всё развивается с калейдоскопической быстротой. Тридцать лет назад я поздним вечером спокойно ехал на такси по Тулузе в район, где находится огромный авиационный завод «Эйрбас». Работали там преимущественно иммигранты из Северной Африки. По соседству с заводом они и жили — уютный, чистенький рабочий городок. У таксиста маршрут не вызвал никаких эмоций. А на днях я прочитал во французской газете, что тулузские водители отказываются ехать в заводской район — страшно. По всей Франции христианские церкви переоборудуют в мечети. После парижской бойни люди до сих пор боятся вечером гулять по столице, сворачивается знаменитый французский шопинг — никто не уверен, что, зайдя в самый престижный магазин, шопер выйдет из него живым. Нервно стало жить в Париже…

И не только там. Немецкие газеты рассказывают: когда толпа возбуждённых «гостей фрау Меркель» насиловала женщину в центре германского города, её муж смотрел на происходящее и плакал, беспомощно размазывая слёзы по щекам. При этом он всё время безуспешно пытался дозвониться в полицию. Сексмигранты кидаются уже не только на взрослых женщин — зафиксированы случаи педофилии. А некоторые газеты назидательно повествуют об обычаях новых жителей немецких городов. Оказывается, это просто игра такая, распространённая на Востоке: любители приключений окружают женщин двойным кольцом — внешнее кольцо отгоняет тех, кто рвётся помочь несчастным жертвам «игровой забавы», а люди во внутреннем кольце срывают с женщин одежду и запускают руки в их эрогенные зоны. Хохот стоит оглушительный.

Запад есть Запад, Восток есть Восток

Яйцеголовые этнологи объясняют всем, кто готов их слушать, что таковы различия культур — Запад есть Запад, а Восток есть Восток. Но далеко не все склонны вслушиваться в эту наукообразную дребедень. В европейских городах появляется всё больше патрулей добровольцев, готовых силой отстоять право коренных жителей на человеческое достоинство и безопасность.

Катятся по Европе многотысячные демонстрации, требующие принять полицейские меры против насильников. Так называемая прогрессивная пресса называет их участников фашистами. Ещё немного — и дело дойдёт до создания европейского варианта ку-клукс-клана.

СМИ делают своё дело — подогревают в обществе алармистские настроения и критикуют местные власти за бездействие. Так, «Шведское радио» утверждает, что полиция знала о бесчинствах мигрантов, но официально сообщила лишь о минимальном количестве нарушений. Когда же скрывать происшедшее дальше стало невозможно, начали публиковать полицейские докладные записки, в которых говорилось о нападениях на несовершеннолетних девочек. По обвинению в сексуальных домогательствах были задержаны 50 молодых беженцев из Афганистана, но никто из них не был наказан. А по сведениям немецкой прессы, жертвами масштабной сексуальной агрессии себя объявили более тысячи женщин.

Естественно, на народное возмущение приходится реагировать. Власти Финляндии, например, объявили, что находящиеся в их стране выходцы с Ближнего Востока и из Африки практически не имеют шансов получить легальный статус беженца и в любой момент могут быть высланы на родину. Правительства Дании и Швеции решили повнимательнее приглядеться к тем, кто въезжает в их страны — был введён пограничный контроль. Это вызвало резкую реакцию в МИД Германии: датчан и шведов обвинили в том, что они «ставят под угрозу» принципы, заложенные в Шенгенском соглашении. То есть подрывают фундаментальные основы Евросоюза.

Конечно, свободное перемещение всех и вся по Европе, о котором договорились в Шенгене, — вещь замечательная. Но своя рубашка, как известно, ближе к телу. И глава правительства Словакии Роберт Фицо наотрез отказался принимать мигрантов-мусульман. А венгерский премьер Виктор Орбан, который уже возвёл заборы с колючей проволокой на границах Сербии и Хорватии, предложил изолировать свою страну и от Греции. Некоторые государства сделали упор на финансово-имущественный контроль. Есть сигналы, что под видом беженцев в Европу перебираются богатые люди (в том числе наркодельцы), которые ввозят с собой существенные денежные суммы для последующей организации незаконного бизнеса. Теперь всё, что превышает 1000 евро, беженец должен оставлять на границе. Это, как надеются европейцы, сделает поток беженцев более прозрачным.

А поток этот обещает большие проблемы. Уже сейчас совершенно легально в Европу в рамках программы воссоединения семей могут въехать 20 миллионов мигрантов: каждому беженцу европейские правительства обязаны предоставить разрешение на въезд родственников. Кто эти родственники (и родственники ли они), никто не знает. При таком развитии событий масштабы переселения будут нарастать — к 2020 году мигрантов в Европе, по прогнозам, будет более 100 миллионов человек.

Такой поток вызовет тектонический сдвиг во внутренней политике Евросоюза — на политическом поле резко усилится влияние правых партий, расширится их электоральная база. И тогда европейский вариант ку-клукс-клана покажется довольно невинной забавой.

Спасти ситуацию могут разве что наиболее влиятельные мусульманские священнослужители — к ним прислушиваются единоверцы во всём мире, и духовный призыв к миру и дружбе всех со всеми имел бы решающее значение. Но эти люди не спешат призывать к миру.

Большие манёвры

Видимо, в Демократической партии США серьёзно озабочены стремительным ростом рейтинга Дональда Трампа. Этот мультимиллиардер, который искусно сочетает умение плавать в штормовом море нынешнего глобального бизнеса с опытом телегуру, действительно опасен для однопартийцев господина Обамы. Казалось бы, Трамп делает ошибку за ошибкой, но это только способствует росту его популярности. К примеру, он выступил с резкой антиисламской филиппикой, за которую его прокляли благонамеренные СМИ и влиятельнейшие сторонники всеобщего креатива. Более того, в британском парламенте три часа обсуждали идею объявить Трампа персоной нон грата и запретить ему въезд на территорию Соединённого королевства. А с виновника переполоха — как с гуся вода: у англичан не хватило голосов для дипломатического демарша, в Америке его рейтинг продолжает расти (видимо, подход Трампа к коренным проблемам бытия рядовым американцам нравится — решился же Рузвельт после нападения на Пёрл-Харбор интернировать японцев, живших в США). Как говорят коллеги Трампа на американском телевидении, всякое сообщение в прессе на пользу рекламе, кроме сообщения о смерти.

В такой ситуации Демократическая партия бросила в бой всю пропагандистскую мощь. Известно, что крупнейшая ошибка Обамы и его партии в легислатурный период — конфликт с Россией из-за Украины и Крыма. Нужно давать задний ход. И вот в своём последнем обращении к конгрессу президент вдруг заявил: поддерживая демократию на Украине, США способствуют укреплению миропорядка. Наблюдатели отметили, что о поддержке «суверенитета и территориальной целостности» «незалежной» не сказано, в отличие от прежних выступлений, ни слова. Ну а миропорядок… Кто же против.

Добавила оттенков в позицию Демократической партии и наиболее вероятный кандидат от неё на пост президента Хиллари Клинтон. На вопрос о возможности новой перезагрузки отношений на линии Москва—Вашингтон она ответила очень дипломатично. Переводят её слова по-разному, но, по-моему, наиболее близко к замыслу экс-госсекретаря звучит фраза: «А это зависит от того, что я получу».

Знатоки уклончивых формулировок решили, что слова эти означают подготовку к каким-то принципиально важным российско-американским переговорам. К таким, например, как встреча на Мальте, во время которой Горбачёв сдал своему партнёру по переговорам всё социалистическое содружество, лишив СССР передовой линии обороны. На что надеются сейчас американцы? В политологическом сообществе нет единства. Может быть, речь идёт о Китае?

Известно, что союз Москвы и Пекина — страшный сон всех американских политиков. А врозь Россия и Китай — всего лишь два больших государства, между которыми можно поискать щель. Например, Китай хотел бы более активной поддержки своих демаршей в Южно-Китайском море. Но Россия на этих сюжетах старается не очень акцентировать внимание. С другой стороны, Китай, очевидно, мог бы более решительно действовать на крымско-украинском направлении. Но тут Пекин скромничает.

Очень греет американский политический класс и состояние российско-китайского товарооборота — казалось бы, стратегически дружественные гиганты могли бы активнее поддерживать друг друга в экономически трудные времена.

Но особенное значение приобретает реализация любимого китайского детища — грандиозного проекта «Экономический пояс Шёлкового пути». «Правда» писала о том, что губернатор Одессы Михаил Саакашвили предложил решить эту логистическую задачу в обход России. Тогда демарш бывшего грузинского президента казался просто его очередной курьёзной выходкой. Однако на днях западная пресса сообщила, что первый груз из Китая направлен через Казахстан, Азербайджан, Батуми в Одессу и оттуда в Европу. Аналитики подсчитали даже, что такой маршрут в полтора раза дороже, чем через Россию. Но в политике не всё решают деньги. Так, может быть, американцы надеются на свёртывание в недалёком будущем контактов между Москвой и Пекином? Или даже, чем чёрт не шутит, возможно, рассчитывают спровоцировать новый вариант событий в районе острова Даманский? Тогда, помнится, президент США Ричард Никсон создал себе солидный политический капитал, ловко маневрируя между ощетинившимися коммунистическими гигантами. Но сегодня это вряд ли возможно.

F-35. Великобритания начнет ускоряться.

Компания ВАЕ начинает работу по масштабному расширению объекта Самлсбери (Ланкашир) для увеличения производства комплектов истребителей F-35 (хвостовая часть фюзеляжа), сообщает f35.com 22 января.

Старший вице-президент программы F-35 компании BAE Systems Клифф Робсон (Cliff Robson) заявил, что эта деятельность «обеспечит экономическую ценность региона Ланкашир на десятилетия вперед». Объект будет расширен на 48,4 тыс кв футов (14,7 тыс кв м – прим. Военный Паритет) для выполнения недавнего обязательства правительства Великобритании приобрести 138 истребителей F-35 Lightning II в варианте STOVL (укороченный взлет и вертикальная посадка). Правительство также выступает за ускорение поставок самолетов, чтобы успеть получить 24 истребителя F-35B для оснащения авианосцев Queen Elizabeth и Prince of Wales к 2023 году.

Работы по расширению объекта должны быть завершены в январе 2017 года, при выходе на полную мощность завод будет выпускать 160 комплектов в год, что в 2,5 раза превышает текущий уровень.

«Нулка» защитит авианосец.

Компания BAE Systems Australia впервые испытала с борта авианосца ВМС США USS Dwight D. Eisenhower ракету-приманку типа Nulka, сообщает upi.com 22 января.

Пять успешных запусков ракет были проведены в течение трех дней. Эта система ранее была принята на вооружение небольших кораблей, но с борта такого крупного морского объекта была испытана впервые, сообщает компания.

«Нулка» является одноразовой ракетой, которая после пуска зависает в воздухе и приманивает к себе атакующие ракеты противника, тем самым выводя корабль из-под удара. ЭПР этой ракеты имитирует излучение корабля. В настоящее время более 150 американских, австралийских и военных кораблей оснащены этой системой (по состоянию на 2010 год выпущено более 1000 таких ракет – прим. Военный Паритет).

Мировая элитная недвижимость продолжит дорожать – прогноз

Из десяти рассмотренных мировых мегаполисов, только в трех в 2016 году ожидается снижение цен на элитные объекты. Остальные города будут демонстрировать хоть и более скромный, чем в 2015-м, но стабильный прирост.

Специалисты Knight Frank прогнозируют, что в наступившем году падение цен на недвижимость класса "люкс" будет зарегистрировано в Гонконге, Сингапуре и Париже.

Причем даже в сегменте «отстающих» наметится положительная тенденция. Например, во французской столице падение сократится с 5% в 2015-м до 3% в 2016-м. Сингапур улучшит свои показатели на 0,2%, в нынешнем году здесь ожидается снижение «ценника» на 3,3%. А вот в китайской финансовой столице ситуация перевернется с ног на голову – рост в 1,5% сменит падение на 5%.

Сидней же, как и в прошлом году, займет лидерскую позицию, продемонстрировав максимальный прирост цен. В 2015-м местная «элитка» подорожала на 15%, а в нынешнем году ожидается рост на 10%. На второе место вырвутся Нью-Йорк и Монако со своими неизменными 5% годовых. Шанхай, напротив, после увеличения цен на 10% в 2015-м, с 4% в 2016-м спустится на третье место.

ТОП 10 городов 2015 2016

Сидней +15% +10%

Сингапур -3,5% -3,3%

Шанхай +10% +4%

Париж -5% -3%

Нью-Йорк +5% +5%

Монако +5% +5%

Майами +4% +2%

Лондон +1% +2%

Гонконг +1,5% -5%

Женева -3% 0%

«Результат национального предательства тогдашнего руководства страны»

Петр Акопов

Реплика Владимира Путина о Ленине спровоцировала очередной виток дискуссии не только о приближающемся столетии рокового 17-го и личности самого Ильича, но и о праве президента давать подобные оценки. Но важно понимать, что высказывания Путина о руководителях России в большей степени связаны с теми проблемами, которые приходится решать ему самому.

Слова президента о том, что Ленин заложил атомную бомбу под Россию, вызвали большой шум – тут же подключились и правые, и левые, и сторонники выноса тела вождя из Мавзолея, и противники Путина из числа радикальных коммунистов. А главное, тему сразу же начали раскручивать космополитичные либералы, уже четверть века делающие свой гешефт на стравливании правых и левых. И хотя в последние годы этот нехитрый, но эффективный прием, обеспечивавший им власть все 90-е, приносит им все меньше дивидендов (в обществе, да и во власти все сильнее стремление преодолеть раскол на красных и белых), упустить такую тему они, конечно, не могли.

Левым стали говорить «Путин оскорбляет вашего вождя», а правым «Давайте, требуйте выноса тела изверга из Мавзолея». Цель – раскачать противостояние, не дать зарубцеваться ранам столетней давности в надежде повторить «удачный» эксперимент по опрокидыванию власти (и страны тоже, но об этом кто думает?). В этот раз разгуляться у манипуляторов не получится – прицепиться, на самом деле, особо не к чему. Но понятно, что в ближайшие пару лет (оставшихся до выборов президента) юбилейные темы Николая II, Ленина и революции (да с параллелями) будут звучать все чаще – и разыгрывать их против Путина будут все сильнее.

Так совпало, что Путин высказался о Ленине аккурат в 92-ю годовщину смерти вождя мирового пролетариата, причем вовсе не преднамеренно. В самом конце заседания Совета по науке академик Ковальчук, рассуждая о реформе Академии наук, процитировал строчки Пастернака о Ленине, который «управлял теченьем мысли и только потому – страной», и предложил помогать именно тем научным центрам, которые управляют течением мысли в своей сфере знаний. Согласившись с главой Курчатовского института, Путин заметил, что нужно думать о том, куда приведет воплощение замыслов:

«Управлять течением мысли – это правильно, нужно только, чтобы эта мысль привела к правильным результатам, а не как у Владимира Ильича. А то в конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза, вот к чему. Там много было мыслей таких: автономизация и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была. Вот такая мысль там».

Понятно, что президент вовсе не собирался давать развернутую оценку создателю СССР. Он сказал лишь о том, что, в общем-то, бесспорно: создание на месте Российской империи федеративного государства заложило под его фундамент бомбу замедленного действия. Которая и рванула в 1991-м, да так, что уже четверть века главный осколок – Российская Федерация – все еще не может собрать историческую Россию воедино. И никто не знает, сколько еще десятилетий нам понадобится на сращивание разорванного, учитывая то огромное сопротивление, которое оказывают внешние силы самому процессу реинтеграции русского мира и того, что называется странным термином «постсоветское пространство».

Путин, по сути, занимается процессом восстановления настоящей России все 16 лет своего руководства страной, сначала укрепляя РФ, а в последние годы и выстраивая Евразийский союз. Война на Украине стала лишь одним из последствий безумного распада СССР, и понятно, что Путин (как и многие русские люди) не только думает о том, как преодолеть раскол и как лучше исправить его последствия, но и постоянно возвращается к мысли о том, почему вообще стала возможна катастрофа 1991 года.

Упрек в адрес Ленина в этой связи не выглядит надуманным. Путин не обвинял создателя СССР в его распаде, он просто подчеркнул то, что и так понятно: в саму модель союзного государства не была заложена страховка от его развала, и именно поэтому ленинская идея о праве выхода республик стала (пусть и через семь десятилетий) той бомбой, что разрушила «Союз нерушимый».

Для плохо знакомых с нашей историей можно напомнить основные вехи распада и собирания России в 1917–1922 годах. «Заслуга» уничтожения Российской империи принадлежит не Ленину, а либеральной, ориентированной на Запад части элиты, свергнувшей Николая II в ходе «февральской революции». Именно тогда был открыт ящик Пандоры: всего за восемь месяцев бездарного и некомпетентного правления сначала либералов, а потом и социалистов начался развал великой державы. В ходе продолжавшейся мировой войны начались брожения на окраинах, которым в условиях развала власти не могли, а отчасти и не хотели противостоять правившие в Петербурге силы.

И если фактическое признание права Польши на независимость и движение в сторону отделения и так бывшей автономной Финляндии не так уж и сильно угрожало основаниям русского государства, то сепаратистское движение в Малороссии и Новороссии, которые сторонники независимости как раз тогда стали называть «Украиной», вовсю разыгрались уже при Временном правительстве. Петроград признал право наций на самоопределение – и провозглашенная еще весной в Киеве Центральная рада упрямо вела дело через автономию к независимости.

Не было бы большевиков, Керенский или его сменщик не удержали бы единое государство, в лучшем (но крайне маловероятном) случае проведя его федерализацию. Но что судить проигравших, причем заслуженно.

Ленин взял власть в ноябре 1917-го – и тут же посыпалась вся страна. Сам Ильич отпустил лишь Финляндию, но так как законность центрального, то есть большевистского правительства не признавали на большей части территории России, волна сепаратизма, поднявшаяся еще при временном правительстве, получила мощную поддержку. В первую очередь, конечно, со стороны Германии, с которой Ленин заключил действительно позорный, хотя и бывший для него тактическим мир. Отделились Польша, Украина, Закавказье, Прибалтика, были провозглашены независимые государства на Северном Кавказе и автономии в Сибири.

Вожди белых армий объявляли себя правителями всей России, иностранные интервенты высаживались на разных окраинах страны, а весь запад России был оккупирован немцами. Фактически Россия в 1918 году перестала существовать как единое государство, погрузившись в хаос гражданской войны и внешней оккупации – и внешние силы были настроены на раздел нашего государства. Но в ходе гражданской войны победили большевики, которые уже к 20-му году установили контроль над большей частью территории России (без Финляндии, Польши и Прибалтики).

Страна была восстановлена. Сначала в виде отдельных республик, формально независимых и собиравшихся вокруг РСФСР, а с декабря 1922 года и в виде единого государства, Союза Советских Социалистических Республик. То есть Ленин, по сути, собрал Россию обратно – восстановил то, что было развалено благодаря как его предшественникам кадетам и эсерам, так и ему самому. Но почему же тогда Путин обвиняет Ленина в «атомной бомбе»?

Потому что в 1922 году вовсе не было запрограммировано воссоздание России в виде федерации, субъекты которой имеют право выхода из нее. Часть большевиков, включая Сталина, отстаивала план автономизации РСФСР, то есть вместо образования союзных республик все Украины и Грузии входили бы в состав РСФСР в качестве национальных автономий. В существовавшей уже пять лет Российской Советской Федеративной Социалистической Республике они бы не были никакими соучредителями, а просто ее составными частями. Вместо этого Ленин продавил собственный план, согласно которому было учреждено новое государство. Его создатели стали называться союзными республиками – и в дальнейшем их число увеличилось с четырех до 15 (в том числе путем выделения из состава РСФСР пяти среднеазиатских республик).

Думал ли Ленин о распаде СССР? Конечно, нет. Он все еще надеялся на мировую революцию, и поэтому Союз был для него моделью создания всемирной социалистической федерации. Противоречило ли это интересам исторической России, русской цивилизации? Конечно. И не потому, что революция в итоге не состоялась, а потому, что после ослабления и кризиса несущей конструкции всего здания – Коммунистической партии – желающие развалить союзное государство как внутри страны, так и вовне получили для этого прекрасную возможность. Ленин не думал об этом, не мог этого предвидеть? Конечно, но России и нам от этого не легче. Путин об этом и говорит.

Понятно, что в его критике нет никакой антисоветчины, а есть критика действий большевистского руководства в первые годы после революции. Путин уже не раз давал откровенную оценку, например, Брестскому миру, не называя при этом Ленина по имени. Так, выступая в 2012 году в Совете Федерации, он сказал о поражении России в Первой мировой войне следующее:

«Наша страна проиграла эту войну проигравшей стороне. Уникальная ситуация в истории человечества! Мы проиграли проигравшей Германии. По сути, капитулировали перед ней, а она через некоторое время сама капитулировала перед Антантой. И это результат национального предательства тогдашнего руководства страны... Огромные территории, огромные интересы страны были отданы, положены непонятно ради каких интересов, ради партийных интересов только одной группы, которая хотела стабилизировать свое положение у власти».

Впрочем, дальше Путин сказал, имея в виду уже Сталина (не называя и его):

«Это очевидно, они боялись этого и не хотели об этом говорить, и замалчивали это, и несли на себе этот крест. Они искупили свою вину перед страной в ходе Второй мировой войны, Великой Отечественной – это правда».

Вообще резких высказываний о большевиках у Путина много. Например, в ноябре 2014 года на выставке «Моя история» в Манеже:

«Они выступали за прекращение войны, правда, они надули общество. Вы сами знаете: земля – крестьянам, фабрики – рабочим, народу – мира. Мира не дали, началась Гражданская война, фабрики и землю отобрали. Так что надувательство полное».