Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

50 самых богатых людей в мире

Самые богатые 50 человек в мире имеют огромное общее состояние - $1,46 трлн. Это больше, чем годовой ВВП Австралии, Испании или Мексики.

Эти данные предоставило издание Wealth-X, которое проводит исследования состояния супербогатых. Wealth-X имеет базу данных, в которую включены 110 тыс. очень богатых людей.

Издание предоставило данные о 50 самых богатых людях в мире. Вот они.

50. Алико Данготе

Состояние: $14,3 млрд

Возраст: 58

Страна: Нигерия

Сфера деятельности: инвестиции в разные сектора

Источник доходов: Dangote Group

В возрасте 20 лет Алико Данготе взял деньги в долг у своего дяди, чтобы открыть свой бизнес.

На сегодняшний день его корпорация Dangote Group инвестирует в самые различные сектора экономики: продукты питания и напитки, производство пластика, недвижимость, логистика, телекоммуникации, сталелитейное производство, нефть и газ.

Его состояние ($14,3 млрд) является самым большим в Африке и равно 2,5% ВВП Нигерии.

49. Джеймс Саймонс

Состояние: $14,3 млрд

Возраст: 77

Страна: США

Сфера деятельности: хедж-фонды

Источник доходов: Renaissance Technologies

Саймонс всегда мечтал о великом. 10 лет назад он заявил о том, что он открывает фонд, который будет управлять $100 млрд, что составляло 10% всех активов, управляемых хедж-фондами в то время.

Тем не менее его фонд Renaissance Institutional Equities Fund так никогда и не достиг этой цели. В настоящее время он управляет активами на сумму около $10,5 млрд.

47. Лорен Пауэл Джобс

Состояние: $14,4 млрд

Возраст: 52

Страна: США

Сфера деятельности: СМИ

Источник доходов: наследство; Disney

Вдова основателя Apple Стива Джобса Лорен Пауэл Джобс унаследовала его состояние и активы, которые включали акции Apple на сумму $5,5 млн и 7,3%-ю долю в The Walt Disney Co.

Стоимость акций Джобса в Disney выросла в цене практически втрое с момента смерти Джобса и составляет более $12 млрд.

47. Ли Джун

Состояние: $14,4 млрд

Возраст: 45

Страна: Китай

Сфера деятельности: технологии

Источник доходов: Xiaomi

Как многие китайские миллиардеры XXI века, Ли Джун заработал свое состояние благодаря достижениям в сфере IT. Его компания, производящая смартфоны, стала четвертым крупнейшим в мире продавцом смартфонов через три года после своего основания.

Xiaomi, которую часто называют "китайской Apple," в настоящее время является самой дорогой частной компанией в сфере технологий в мире. Ее стоимость — около $46 млрд.

46. Чарли Эрджен

Состояние: $14,5 млрд

Возраст: 62

Страна: США

Сфера деятельности: СМИ

Источник доходов: Dish Network

Про скромность и экономность Эрджена ходят легенды. Говорят даже, что лет десять назад он настаивал на том, чтобы все счета, приходящие в Dish, приносили на подпись лично ему, вне зависимости от суммы в них.

У него в дипломате всегда найдется слегка помятый сэндвич, который он приносит из дома. Отправляясь в командировки, Чарли не заселяется в отдельных апартаментах дорогого отеля, а делит номер со своими сотрудниками. Так дешевле.

В интервью для The Financial Times он пояснил, что его мать жила во времена Великой депрессии и он помнит, каково это, вести тяжкую жизнь бедняка.

45. Рей Далио

Состояние: $16,3 млрд

Возраст: 66

Страна: США

Сфера деятельности: хедж-фонды

Источник доходов: Bridgewater Associates

Хедж-фонд Рея Далио Bridgewater Associates является крупнейшим в мире, он управляет портфелем активов на сумму около $154 млрд, инвестируя по всему миру.

Заработав огромное состояние, Рей Далио в последнее время начал задумываться о благотворительности. Он принял участие в инициативе Giving Pledge, пообещав пожертвовать большую часть своего состояния.

Кроме того, в прошлом году он поделился своими секретами инвестирования в 30-минутном видеоролике, который просмотрели более 2 млн человек.

Он также опубликовал книгу из 123 страниц, в которой описывает свои принципы управления финансами. Эта книга считается практически Библией мира инвестиций.

44. Дилип Шангви

Состояние: $16,4 млрд

Возраст: 60

Страна: Индия

Сфера деятельности: фармацевтика

Источник доходов: Sun Pharmaceutical Industries

Дилип Шангви является одним самых богатых индусов. Он является управляющим директором индийской фармацевтической компании, занимающейся производством дженериков (лекарственных средств, которые продаются под непатентованными названиями или названием, которое отличается от фирменного).

Шангви закончил Университет Калькутты, а свою карьеру начал в фармацевтической компании своего отца. Свою компанию Шангви основал в 1983 г.

В начале 2015 г. Шангви стал самым богатым человеком в Индии.

При этом он остается щедрым благотворителем, выделяя средства на образование, социальную помощь и другие проекты.

43. Азим Премжи

Состояние: $16,5 млрд

Возраст: 70

Страна: Индия

Сфера деятельности: технологии

Источник доходов: наследство, Wipro

Он родился 24 июля 1945 г. в Мумбаи. Он является председателем совета директоров одной из самых крупных индийских компаний, которые занимаются выпуском программного обеспечения. Эта компания называется Wipro Limited. В ее состав входит Wipro Technologies.

Премжи известен своей щедростью. Он также принял участие в инициативе Giving Pledge, согласившись пожертвовать большую часть своего состояния на благотворительность. В 2015 г. он был признан самым щедрым человеком Индии.

42. Лен Блаватник

Состояние: $16,7 млрд

Возраст: 58

Страна: США

Сфера деятельности: инвестиции

Источник доходов: Access Industries

Блаватник основал Access Industries в 1986 г. Его компания начинала работать только с российскими инвестициями, однако теперь она управляет масштабным портфолио, которое включает инвестиции в разработку природных ресурсов, химическую промышленность, СМИ и телекоммуникации, а также недвижимость.

41. Дональд Брен

Состояние: $17 млрд

Возраст: 83

Страна: США

Сфера деятельности: недвижимость

Источник доходов: Irvine Company

Дональд Брен — самый богатый магнат в области недвижимости в Америке и единственный владелец компании The Irvine Co.

Кроме того, Дональд Брен, как и многие другие миллиардеры, жертвует деньги на благотворительность — образование и экологию.

В целом Брен пожертвовал более $1,3 млрд на благотворительность.

40. Ма Хаутен

Состояние: $17,1 млрд

Возраст: 44

Страна: Китай

Сфера деятельности: технологии

Источник доходов: Tencent Holdings

В свое время Ма окончил престижное учебное заведение - Университет Shenzhen University, по окончании которого был удостоен престижной степени бакалавра в области науки и искусства (сферы информатики).

Знаменитый китайский предприниматель, бизнесмен, миллиардер, один из трех самых значимых интернет-магнатов в Китае.

39. Пол Аллен

Состояние: $18,3 млрд

Возраст: 62

Страна: США

Сфера деятельности: инвестиции

Источник доходов: Microsoft

Американский предприниматель, соучредитель корпорации Microsoft, которую он вместе со своим школьным приятелем Биллом Гейтсом основал в 1975 г.

После ухода из Microsoft Пол Аллен стал заниматься инвестированием, в частности в 2000-е гг. субсидировал создание первого частного суборбитального корабля SpaceShipOne, который выдержал два успешных гражданских космических запуска и таким образом выиграл Ansari X Prize.

В 2005 г. он вложил деньги в строительство большого радиотелескопа для поиска внеземной жизни — Allen Telescope Array.

Аллен — владелец одной из самых больших яхт в мире (Octopus).

38. Ли Шау Ки

Состояние: $18,5 млрд

Возраст: 87

Страна: Гонконг

Сфера деятельности: недвижимость

Источник доходов: Henderson Land Development

Ли Шау Ки - крупный китайский бизнесмен. Является основателем, председателем и финансовым директором Henderson Land Development Company Limited.

Henderson Land Development Co. Ltd. является собственностью и составным элементом компании Hang Seng Index.

Эта корпорация является третьей по величине в сфере сделок с недвижимостью. В специализацию компании входит инвестирование, контроль, строительство гостиниц, универмагов и многих других инфраструктур.

Ли Шау Ки принадлежит приблизительно 61,88 % акционерного капитала.

Кроме того, Ли Шау Ки является председателем гонконгской и китайской газовой компании.

37. Карл Айкан

Состояние: $18,7 млрд

Возраст: 79

Страна: США

Сфера деятельности: инвестиции

Источник доходов: Icahn Enterprises

Карл Айкан - американский предприниматель, финансист, корпоративный рейдер.

Он получил степень бакалавра философии в Принстонском университете (1957) и затем поступил в медицинскую школу при Нью-Йоркском университете, откуда он ушел, не получив диплома.

Айкан пришел на Уолл-стрит в 1961 г. Как и многие другие в 1980-х гг., он начал делать свое многомиллиардное состояние с помощью "мусорных" облигаций финансиста Майкла Милкена. Айкан считается одним из первых, кто начал специализироваться на гринмейле.

36. Майкл Делл

Состояние: $18,9 млрд

Возраст: 50

Страна: США

Сфера деятельности: технологии

Источник доходов: Dell

Майкл Сол Делл — основатель и руководитель компании Dell. Начинал свою фирму в кустарных условиях, предоставляя самодельные модификации IBM PC.

Несмотря на многочисленные проблемы, преследовавшие компанию, компания смогла не только выжить, но и стать самым прибыльным производителем персональных компьютеров в мире.

В 2003 г. компания сменила имя на Dell, Inc., так как к тому времени перечень производимых ею товаров значительно расширился.

Майкл Делл живет в Малибу, штат Калифорния. Его дом находится на 15-м месте в списке самых больших домов мира, его стоимость оценивается примерно в $18,7 млн.

35. Ли Кашин

Состояние: $19,5 млрд

Возраст: 87

Страна: Гонконг

Сфера деятельности: инвестиции

Источник доходов: CK Hutchison Holdings

Ли Кашин — гонконгский предприниматель и филантроп, один из самых влиятельных бизнесменов Азии (в деловых кругах имеет прозвище "Супермен").

В настоящее время является председателем правления компаний Cheung Kong Group и Hutchison Whampoa, капитализация которых составляет около 15% гонконгского фондового рынка.

В компаниях Ли Кашина занято более 270 тыс. человек, работающих в 53 странах мира.

34. Леонардо Дель Веккио

Состояние: $19,7 млрд

Возраст: 80

Страна: Италия

Сфера деятельности: производство очков

Источник доходов: Luxottica Group

Сегодня фирма "Люксотика", возглавляемая Леонардо Дель Веккио, - это целая бизнес-империя, имеющая в своих активах множество предприятий, выпускающих оптические и защитные линзы, оправы и аксессуары к очкам и расположенных в Америке, Китае и Италии и России.

Фирма, которую возглавляет Леонардо, дает ежегодный оборот в $6 млрд, она выросла и развилась только благодаря его энергии, деловым качествам и личному энтузиазму.

Производственные мощности фирмы "Люксотика", размещенные в Италии, других странах Европы и в России, 6 тыс. розничных складов по продаже продукции фирмы, расположенные в разных концах света, труд тысяч людей различных специальностей сделали Леонардо Дель Веккио, затратившего десятки лет своей жизни на развитие фирмы, очень богатым человеком.

33. Дитер Шварц

Состояние: $20,9 млрд

Возраст: 76

Страна: Германия

Сфера деятельности: розничные продажи

Источник доходов: Schwarz Gruppe

Дитер Шварц родился 24 сентября в 1939 г. в Германии. В 1959 г. он успешно закончил университет, который специализируется на обучении особенностям коммерческой и розничной торговли.

После чего с помощью отца, Джозефа Шварца, устраивается на первую работу в компанию Lidl & Schwarz KG. Получив определенный опыт и навыки, в 1973 г. он открывает собственный первый дискаунтер-магазин.

Через год умирает его отец, в результате чего возглавить семейный бизнес предстоит Дитеру. К этому времени он успел открыть сеть магазинов, которых насчитывалось около 30 штук.

В дальнейшем последовало открытие представительства компании Lidl в нескольких странах, таких как Великобритания, Франция и Италия. На сегодняшний день магазины, принадлежащие Дите Шварцу, есть практически во всех странах Европы.

32. Джордж Сорос

Состояние: $21,7 млрд

Возраст: 85

Страна: США

Сфера деятельности: хедж-фонды

Источник доходов: Soros Fund Management

Его деятельность вызывает неоднозначную оценку в разных странах и различных кругах общества. Часто его называют финансовым спекулянтом, а также сторонником легализации марихуаны для применения в медицинских целях.

Считается "человеком, который разорил Банк Англии", от его имени образован научный термин "соросы" для обозначения крупных спекулянтов, которые запускают валютные кризисы для "наживы и удовольствия".

Постепенно Сорос отходит от финансовых спекуляций и декларирует благотворительную деятельность, в том числе в сфере образования и научных исследований. Выступает с заявлениями о необходимости и полезности ограничений в финансовой сфере, в том числе для снижения инвестиционных возможностей крупных финансовых структур.

31. Георг Шеффлер

Состояние: $22,2 млрд

Возраст: 51

Страна: Германия

Сфера деятельности: производство

Источник доходов: Schaeffler Group

Еще в 1949 г. доктор Георг Шеффлер, который основал компанию вместе со своим братом Вильгельмом в 1946 г., проявил творческий подход и нестандартное мышление.

Он разработал инновационное решение – игольчатый подшипник без колец, что стало своеобразным технологическим прорывом в этой отрасли.

Изобретательный дух Георга Шеффлера и его воля к победе стали неотъемлемой частью корпоративной культуры более чем в 35 заводах по всему миру.

30. Аль-Валид бин Талал бин Абдул Азиз Аль Сауд

Состояние: $22,5 млрд

Возраст: 60

Страна: Саудовская Аравия

Сфера деятельности: инвестиции

Источник доходов: Kingdom Holding Company

Принц аль-Валид ибн Талал ибн Абдель Азиз Аль Сауд , больше известный как принц аль-Валид — член Саудовской королевской семьи, племянник нынешнего короля Салмана, предприниматель и международный инвестор.

Заработал свое состояние на инвестиционных проектах и покупке акций.

Аль-Валид — внук основателя Саудовской Аравии короля Абдель Азиза ибн Сауда.

Аль-Валид имеет степень бакалавра наук (Колледж Menlo, 1979) и магистра (школе Максвелла по Связям с общественностью Сиракузского университета, 1985). Ему также предоставляли степень доктора философии от Международного университета Эксетера.

29. Шелдон Адельсон

Состояние: $23 млрд

Возраст: 82

Страна: США

Сфера деятельности: недвижимость

Источник доходов: Las Vegas Sands

Адельсон является председателем правления и исполнительным директором корпорации Las Vegas Sands, расположенной в Лас-Вегасе.

После первичного размещения акций Las Vegas Sands в 2004 г. на Нью-Йоркской фондовой бирже деятельность корпорации была существенно расширена.

В том же году Адельсон вложил $265 млн в строительство казино Sands в Макао и заключил с администрацией Макао соглашение, по которому он вложит $12 млрд в строительство комплекса казино, отелей, экспоцентров и магазинов.

Адельсон — один из главных спонсоров Республиканской партии США.

28. Карлос Слим Элу

Состояние: $23,5 млрд

Возраст: 75

Страна: Мексика

Сфера деятельности: телекоммуникации

Источник доходов: Grupo Carso

Карлос Слим стал первым в истории рейтинга мексиканцем, поднявшимся на вершину пирамиды миллиардеров.

Будущий богатейший человек на земле получил свои первые уроки роста благосостояния в раннем детстве.

Отец раздал каждому ребенку по тетради и приучил их к тому, чтобы они записывали свои расходы и доходы. Потом они вместе просматривали записи и анализировали состояние каждого.

Благодаря этому простому правилу дети Дона Хулиана Слима научились управлять своими финансами и достигли богатства.

Карлос окончил Национальный автономный университет Мехико в 1961 г., получив инженерную специальность. И в 1965 г. в возрасте 25 лет он приступил к строительству своей будущей империи Grupo Carso.

В настоящий момент он является самым богатым человеком в Мексике и владеет более 200 компаниями.

27.Мукеш Амбани

Состояние: $24,8 млрд

Возраст: 58

Страна: Индия

Сфера деятельности: нефть, газ, нефтехимия

Источник доходов: Reliance Industries

Председатель совета директоров, управляющий и основной владелец индийской компании Reliance Industries, являющейся самой крупной компанией в частном секторе Индии. Его доля в компании составляет 48%.

26. Хорхе Леманн

Состояние: $25 млрд

Возраст: 76

Страна: Бразилия

Сфера деятельности: инвестиции

Источник доходов: 3G Capital

Хорхе Пауло Леманн является одним из самых богатых людей в Бразилии.

Родился в 1939 г. в семье швейцарских иммигрантов. В 1961 г. он окончил Гарвардский университет и получил степень бакалавра. Позже он прошел дистанционный курс обучения в бизнес-школе при Гарварде.

Хорхе Пауло Леманн оказывает спонсорскую поддержку теннисному чемпионату в Уимблдоне. Он и его партнеры активно вкладывают огромные средства в экономику Бразилии.

25. Фил Найт

Состояние: $25,7 млрд

Возраст: 77

Страна: США

Сфера деятельности: розничные продажи

Источник доходов: Nike

В студенческие годы Филипп был бегуном на средние дистанции в легкоатлетической команде Орегонского университета, которая в то время считалась одной из лучших в стране.

Несмотря на прозвище "Олень" и неплохие результаты в беге на милю, Найт в команде считался скорее трудолюбивым, чем талантливым.

В 1971 г. была создана компания Nike. Сегодня логотип Nike известен на весь мир. А по многим исследованиям, он вообще является самым известным. А основатель компании Фил Найт входит в число самых богатых людей в мире.

24. Стив Балмер

Состояние: $26,3 млрд

Возраст: 59

Страна: США

Сфера деятельности: технологии

Источник доходов: Microsoft

Стив Балмер занимал должность генерального директора корпорации "Майкрософт" с января 2000 г. по февраль 2014 г.

Балмер стал первым миллиардером в мире, обязанным своим состоянием опционам, полученным от своего работодателя — корпорации Microsoft, в которой он не был ни основателем, ни родственником основателя.

Балмер поступил на службу в Майкрософт в начале 1980-х гг. по приглашению Билла Гейтса, с которым он учился в Гарвардском университете, сразу став одним из главных менеджеров и близким соратником основателя компании Билла Гейтса.

Он руководил разработкой первых версий операционных систем (MS-DOS и Windows).

После ухода с должности исполнительного директора Балмер исполнил свою мечту о покупке клуба NBA за $2 млрд.

23. Джек Ма

Состояние: $26,5 млрд

Возраст: 51

Страна: Китай

Сфера деятельности: технологии

Источник доходов: Alibaba

Китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group. Первый бизнесмен с материкового Китая, чье фото было опубликовано на обложке журнала Forbes.

В 1995 г. Ма отправился в Сиэтл переводчиком с торговой делегацией. В США один из друзей показал Джеку, как работает интернет.

Но попытки найти что-нибудь о Китае через поисковую систему Yahoo! показали, что нужная информация отсутствовала полностью.

Ма, до этого совершенно не знакомый с компьютером, решил открыть свою интернет-компанию и при помощи жены и друга собрал необходимый стартовый капитал в $2 тыс. Компанию, занимавшуюся созданием веб-сайтов, Ма назвал "Китайские желтые страницы".

В 1999 г. Ма с 17 друзьями основал компанию Alibaba Group, задуманную как площадка для торгов мелких и средних предприятий.

В сентябре 2014 г. было объявлено о том, что Alibaba готовится к размещению акций на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В официальном пресс-релизе компании говорилось, что она планирует привлечь $1 млрд, но реальные инвестиции значительно превысили эти ожидания: Alibaba привлекла $25 млрд, став самым успешным IPO в истории.

22. Стефан Перссон

Состояние: $26,7 млрд

Возраст: 68

Страна: Швеция

Сфера деятельности: розничные продажи

Источник доходов: H&M

Швед Стефан Перссон заработал миллиарды, сделав дизайнерскую одежду доступной каждому.

Сейчас H&M имеет 1400 магазинов в 28 странах. Стефан Перссон заразил покупателей "звездной болезнью", продавая по доступным ценам одежду от известных дизайнеров или просто известных людей.

Стефана Перссона уже давно называют главным портным Европы. Впрочем, не только Европы. Как говорят бизнес-аналитики, ему осталось совсем немного, чтобы перехватить пальму мирового первенства у своего главного конкурента - американского ритейлера одежды Gap Inc.

19-21. Форрест, Жаклин и Джон Марс

Состояние: $28,6 млрд у каждого

Возраст: 84, 76 и 80

Страна: США

Сфера деятельности: кондитерские изделия

Источник доходов: наследство, Mars Inc.

Форрест, Жаклин и Джон Марс унаследовали долю в одной из самых известных компаний по производству сладостей в мире - Mars Inc., после смерти отца в 1999 г.

Известная своей нелюбовью к публичности троица владеет, но не принимает участия в управлении компанией, производящей M&M's и Milky Way, которую основал их дед еще в 1931 г.

Кроме того, они являются управляющими благотворительного фонда Mars Foundation, который выделяет деньги на образование, охрану окружающей среды, культурные проекты, а также вопросы здравоохранения.

18. Бернар Арно

Состояние: $28,9 млрд

Возраст: 66

Страна: Франция

Сфера деятельности: элитные товары

Источник доходов: наследство, LVMH

Бернар Арно - владелец контрольного пакета французской компании LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy). В LVMH входит 70 элитных брендов — от Louis Vuitton до Hennessy и Dom Perignon.

17. Лилиан Беттанкур

Состояние: $29 млрд

Возраст: 93

Страна: Франция

Сфера деятельности: косметика

Источник доходов: наследство, L'Oreal Group

Лилиан Беттанкур — французская предпринимательница и меценат, в прошлом была известна также как светская львица.

Беттанкур — совладелица основанной ее отцом в 1909 г. компании L'Oréal. При состоянии в $29 млрд она является одной из богатейших женщин мира.

В 1987 г. Лилиан Беттанкур, вместе с мужем и дочерью, основала "Бетанкур Шуэллер Фонд" (La Fondation Bettencourt Schueller) для поддержки и развития медицинских, культурных и гуманитарных проектов. Фонд основан в Нейи-сюр-Сен, Франция.

Фонд, который имеет годовой бюджет в £160 млн, выделяет около 55% своих средств на научные исследования и образование, 33% - на гуманитарные и социальные проекты и 12% - на культуру и искусство. Фонд является спонсором премий для ученых различных сфер.

16. Ван Цзяньлинь

Состояние: $29,2 млрд

Возраст: 61

Страна: Китай

Сфера деятельности: недвижимость

Источник доходов: Dalian Wanda Group

Китайский предприниматель, филантроп, депутат Всекитайского собрания народных представителей.

В 1988 г. основал Dalian Wanda Group, вложив $130 тыс. В 1989 г. стал генеральным директором государственной строительной компании Xigang Housing Development Corporation, преобразованной в акционерное общество.

Сначала Dalian Wanda Group занималась строительством офисной и жилой недвижимости.

В 2000 г. она начала строительство первого проекта компании в сфере коммерческой недвижимости — Wanda Plaza. Сейчас в Китае построено 107 таких центров, на их территории располагаются магазины, отели, апартаменты, развлекательные комплексы.

С 2008 г. компания развивает курортное направление, инвестировав $3 млрд в крупнейший горнолыжный курорт Китая Wanda Changbaishan International Resort, открытый в 2012 г.

15. Элис Уолтон

Состояние: $33,2 млрд

Возраст: 66

Страна: США

Сфера деятельности: розничные продажи

Источник доходов: наследство, Wal-Mart

Элис Уолтон – дочь американского миллиардера Сэма Уолтона. Ее отец основал торговую корпорацию Wal-Mart.

После его смерти в 1992 г. огромное наследство было поделено среди его детей и женой. Но Элис Уолтон в дела компании большого участия не принимает.

Элис Уолтон является поклонницей искусства. Она также спонсирует начинающих поэтов и художников. Помогает в организации различных выставок и картинных галерей.

14. Роб Уолтон

Состояние: $33,5 млрд

Возраст: 71

Страна: США

Сфера деятельности: розничные продажи

Источник доходов: наследство, Wal-Mart

Старший сын основателя крупнейшей в мире сети Wal-Mart Сэма Уолтона.

Именно Роб возглавляет семейный бизнес с 1992 г., он занял пост председателя совета директоров через пару дней после смерти отца. За это время выручка выросла в 10 раз до $440 млрд.

В детстве Роб ворочал коробки в магазине отца. Потом изучал бухгалтерию и получил престижное юридическое образование.

Сейчас Роб играет роль буфера между менеджментом и семьей: обе стороны к нему прислушиваются.

13. Джим Уолтон

Состояние: $34,8 млрд

Возраст: 67

Страна: США

Сфера деятельности: розничные продажи

Источник доходов: наследство, Wal-Mart

Джим Уолтон - самый младший сын основателя Wal-Mart Сэма Уолтона. Он является председателем банка Arvest.

Wal-Mart работает в Мексике как Walmex, в Великобритании как ASDA и в Японии как Seiyu. Имеет независимые представительства в Аргентине, Бразилии, Канаде, Пуэрто-Рико и Великобритании. Инвестиции Wal-Mart в Северной Америке имели смешанные результаты.

Джим осуществляет контроль над многими предприятиями, находящимися в собственности семьи Уолтон, включая Walton Enterprises, активы которой оцениваются в $90 млрд, банковской сетью, несколькими изданиями и небольшими фирмами.

Джим Уолтон находится у вершины правления Wal-Mart и является его главой.

12. Сергей Брин

Состояние: $37 млрд

Возраст: 42

Страна: США

Сфера деятельности: технологии

Источник доходов: Google

Сергей Брин - американский предприниматель и ученый в области вычислительной техники, информационных технологий и экономики, миллиардер — разработчик и сооснователь (совместно с Ларри Пейджем) поисковой системы Google. Проживает в городе Лос-Альтос (штат Калифорния).

Сергей Брин является автором десятков публикаций в ведущих американских академических журналах, а также периодически выступает на различных национальных и международных научных, деловых и технологических форумах.

Он нередко выступает перед прессой, в телевизионных передачах, рассказывая о своих взглядах на технологии поиска и ИТ-отрасль в целом.

Компания Брина занимается гигантскими благотворительными инвестициями. Основатели компании заявили, что в течение 20 лет на эту цель будет потрачено $20 млрд.

11. Ларри Пейдж

Состояние: $38,5 млрд

Возраст: 42

Страна: США

Сфера деятельности: технологии

Источник доходов: Google

Ларри Пейдж - разработчик и сооснователь (совместно с Сергеем Брином) поисковой системы Google. 4 апреля 2011 г. стал главным исполнительным директором компании, сменив на этом посту Эрика Шмидта.

Во время обучения в Стэнфордском университете Пейдж познакомился с другим аспирантом-математиком — Сергеем Брином. Впоследствии они вместе организовали и запустили интернет-компанию Google, которая начала свою деятельность в 1998 г.

10. Ингвар Кампрад

Состояние: $39,3 млрд

Возраст: 89

Страна: Швеция

Сфера деятельности: розничные продажи

Источник доходов: IKEA

Один из богатейших людей мира, основатель компании IKEA — сети магазинов, торгующих товарами для дома.

Ингвар начал заниматься бизнесом еще в детском возрасте, продавая соседям спички.

Кампрад является председателем зарегистрированного в Нидерландах благотворительного фонда Stichting INGKA Foundation (назван в честь Кампрада). Этот фонд является владельцем INGKA Holding, родительской компании всех магазинов IKEA.

9. Майкл Блумберг

Состояние: $42,1 млрд

Возраст: 73

Страна: США

Сфера деятельности: финансовые услуги

Источник доходов: Bloomberg LP

Блумберг - бизнесмен и 108-й мэр Нью-Йорка.

Бизнес-карьеру начинал в компании Salomon Brothers, где возглавлял торговлю акциями и отвечал за информационные системы.

Майкл Блумберг лично разработал компьютерную систему анализа информации для трейдеров, а впоследствии открыл онлайновую службу для торговли акциями.

Империя Блумберга включает телеканалы, радиостанции, не говоря уже о всемирной компьютерной сети финансовых новостей.

На данный момент компания является одним из ведущих поставщиков финансовых новостей в мире, численность служащих компании достигла 9500 человек в 130 странах мира. Число подписчиков на новости Bloomberg LP превысило 250 тыс.

Будучи мэром Нью-Йорка, Блумберг назначил себе зарплату в $1 в год, он также не пользуется государственным жильем, полностью живя на доходы от бизнеса.

8. Марк Цукерберг

Состояние: $42,8 млрд

Возраст: 31

Страна: США

Сфера деятельности: технологии

Источник доходов: Facebook

Цукерберг - американский программист и предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook. Руководитель компании Facebook Inc.

Высшее образование Марк Цукерберг не завершил: в 2002 г. он поступил в Гарвардский университет, где до 2004 г. обучался на факультете психологии. Параллельно с этим Марк посещал курсы ИТ.

Вместе с Крисом Хьюзом и Дастином Московицем начал создавать социальную сеть Facebook.

В прошлом году у Марка и его жены родилась дочь

7. Ларри Эллисон

Состояние: $45,3 млрд

Возраст: 71

Страна: США

Сфера деятельности: технологии

Источник доходов: Oracle

Ларри Эллисон - американский предприниматель, сооснователь, председатель совета директоров и директор по технологиям корпорации Oracle, бывший CEO Oracle (1976—2014), крупнейший акционер компании NetSuite Inc., начальный инвестор компании Salesforce.com.

В сентябре 2014 г. Ларри Эллисон ушел с поста генерального директора корпорации Oracle, проработав на этом посту почти 38 лет — со времени основания корпорации, но он остался председателем совета директоров и занял пост директора по технологиям корпорации Oracle.

На этом посту в его ведении останется управление разработкой программного и аппаратного обеспечения компании Oracle.

6-5. Чарльз и Дэвид Кох

Состояние: $46,8 млрд и $47,4 млрд

Возраст: 80 и 75

Страна: США

Сфера деятельности: инвестиции

Источник доходов: наследство, Koch Industries

Чарльз Кох — американский предприниматель-миллиардер и филантроп; совладелец, председатель правления и CEO компании Koch Industries.

Его брат Дэвид Кох является его совладельцем и исполнительным вице-президентом компании. Братья унаследовали бизнес от своего отца, Фреда Коха, создателя нового метода производства бензина, и расширили его в 2600 раз по сравнению с изначальными показателями.

Первоначально занимаясь исключительно химической и нефтяной промышленностью, современная Koch Industries занимается очень широким спектром направлений деятельности: от производства полимеров до экологических программ и скотоводства.

4. Джефф Безос

Состояние: $56,6 млрд

Возраст: 51

Страна: США

Сфера деятельности: технологии

Источник доходов: Amazon.com

Глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post.

В 1994 г. Безос основывает интернет-магазин Amazon.com, первоначальные инвестиции в который составили $300 тыс.

В 1997 г. компания Amazon.com вышла на IPO. С 2000 г. финансирует проект Blue Origin — запуск частных космических кораблей. В 2013 г. за $250 млн купил американский издательский дом The Washington Post.

3. Уоррен Баффетт

Состояние: $60,7 млрд

Возраст: 85

Страна: США

Сфера деятельности: инвестиции

Источник доходов: Berkshire Hathaway

Уоррен Эдвард Баффетт— американский предприниматель, крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов.

Уоррен Баффетт является одним из самых богатых людей в мире и вторым по размеру состояния жителем США.

Известен под прозвищами "Провидец", "Волшебник из Омахи", "Оракул из Омахи". Крупнейший благотворитель в истории человечества.

2. Амансио Ортега

Состояние: $66,8 млрд

Возраст: 79

Страна: Испания

Сфера деятельности: розничные продажи

Источник доходов: Inditex

Амансио Ортега — предприниматель, основатель (вместе с бывшей женой Росалией Мерой) и экс-президент Inditex.

Компании принадлежит 5 тыс. магазинов в 77 странах мира. Кроме того, Ортега инвестировал в недвижимость во Флориде, Мадриде, Лондоне и Лиссабоне, газовую промышленность, туризм и банки.

Владеет долей в футбольной лиге и конкурным полем. В конце 2009 г. Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Испании наградило Амансио Ортега орденом "За гражданские заслуги".

1. Билл Гейтс

Состояние: $87,4 млрд

Возраст: 60

Страна: США

Сфера деятельности: технологии

Источник доходов: Microsoft

Билл Гейтс - американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер компании Microsoft.

До июня 2008 г. являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности ее неисполнительного председателя совета директоров.

Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директором Cascade investment.

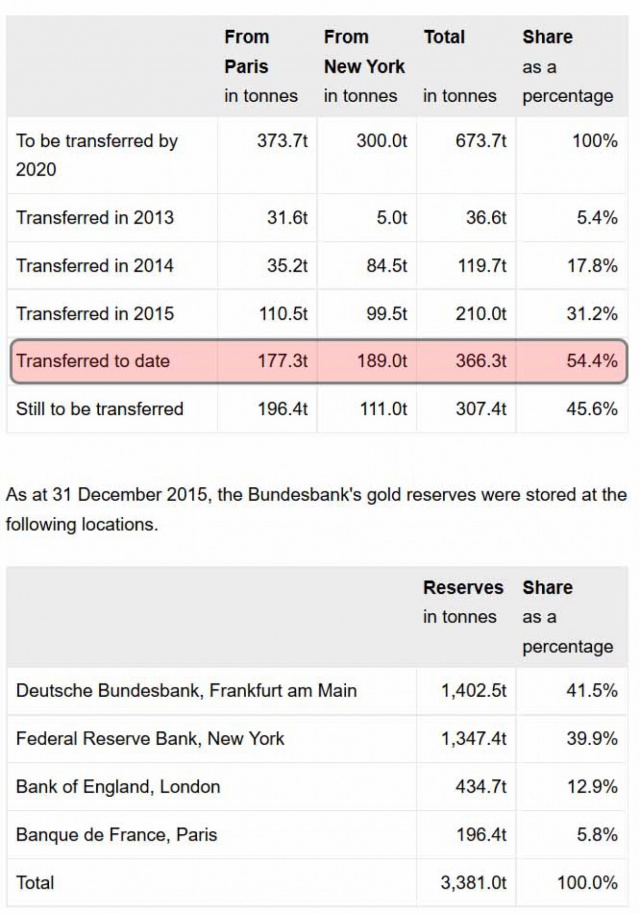

Германия вернула 366 тонн золота из США и Франции

Бундесбанк Германии выпустил новый доклад по программе репатриации золотых слитков по итогам 2015 г. Германия, судя по всему, все же смогла добиться своего, а Франкфурт теперь стал городом, где сосредоточены крупнейшие запасы Бундесбанка.

В течение прошлого года ЦБ Германии вернул во Франкфурт 210 тонн золота, из которых около 110 тонн было перевезено из Парижа и около 100 – из Нью-Йорка.

Напомним, что в 2013 г. началась программа по возвращению 300 тонн золота из запасников Федерального резервного банка Нью-Йорка и 374 тонн золота из хранилищ Банка Франции во Франкфурт. Планируется завершить эту операцию к 2020 г.

При этом сама по себе программа достаточно необычна. Все 674 тонны золота можно было бы перевезти за несколько недель или даже меньше, если захотеть этого, поэтому очевидно, что для Бундесбанка действуют какие-то ограничения, о которых мы не знаем.

Сейчас золото Германии хранится в следующих местах:

1347,4 тонны, или 39,9%, - в Нью-Йорке

196,4 тонны, или 5,8%, - в Париже

434,7 тонны, или 12,9%, - в Лондоне

1402,5 тонны, или 41,5%, - во Франкфурте

До начала программы в Нью-Йорке хранилось 45% золота Бундесбанка (1536 тонн), во Франции находилось 11% (374 тонны), 13% - в Банке Англии (445 тонн) и 31% - во Франкфурте (1036 тонн).

С января 2013 г. Германия вернула 366 тонн золота, при этом в 2013 г. было возвращено всего 5 тонн из Нью-Йорка.

Необходимо вывезти из Нью-Йорка еще 110 тонн золота, а в Париже остается 196,4 тонны.

До сих пор неясно, почему в 2013 г. домой вернулось так мало слитков: всего около 37 тонн. Но, судя по всему, сейчас эти ограничения уже не так сдерживают стремление Германии.

Основной причиной задержки являются, скорее всего, дипломатические трудности, так как ранее Бундесбанк доказал свою способность организовать масштабную транспортировку золота. Так, в начале 2000-х гг. ЦБ Германии постепенно репатриировал 950 тонн золота, хранящегося в Банке Англии.

Получается, что на Германию оказывалось давление со стороны США по дипломатическим линиям, и это ясно показывает, какую силу имеет ФРС.

ФРС теряет контроль над золотыми запасами ЦБ мира?

С января 2015 г. по ноябрь 2015 г., если верить статистике ФРС, из хранилищ ФРБ было выведено около 4 млн тонн унций, или 124 тонны, золота. Учитывая, что Бундесбанк вывез только 110 тонн, это означает, что другие также начали процесс изъятия золотых запасов из США.

С другой стороны, эти оставшиеся 14 тонн могли быть сначала вывезены в Париж, а уже потом считаться как слитки, отправленные из Франции в Германию.

На самом деле возвращение золота в Германию - старая и довольно болезненная история. Общество неоднократно требовало от властей перенести все золотые запасы на родину, особенно это касалось того золота, которое хранилось в Штатах. Высказывалось мнение, что США могут в любой момент конфисковать металл, использовать его в качестве рычага давления на Германию или вообще украсть.

ФУНКЦИЯ ЗОЛОТА

Золото – это единственный монетарный актив в мире, который не имеет рисков, присущих валютам, и является единственным всемирно признанным активом, не зависящим от этнической, языковой, религиозной, культурной и национальной принадлежности.

При этом во время кризиса золото является последней защитой экономической безопасности страны, а также защищает национальный суверенитет. Во время различных кризисов золото используется для развития отдельных регионов и достижения реформ, улучшая жилые и производственные условия.

В некоторых странах благодаря золоту удалось увеличить уровень международных резервов и дать импульс частному сектору.

Сейчас золото по-прежнему характеризуется функциями по защите от экономических рисков, способствуя еще более важной финансовой безопасности, чем ранее. В качестве монетарного актива золото выходит за рамки национального суверенитета, являясь мощным инструментом погашения обязательств. И это именно то, что обеспечивает силу резервной валюте.

Самое интересное, что подлинность слитков вызывается сомнения у некоторых экспертов. Бундесбанк утверждает, что все проверки закончены, нарушений нет, но не публикует реальный номер слитка, его вес, чистоту и год изготовления.

ЦБ Германии публикует только список слитков с инвентарными номерами, которые, конечно же, ни о чем не говорят. По мнению представителей регулятора, этого достаточно для целей хранения, а дополнительную информацию публиковать нет смысла.

Не исключено, что в 2015 г. часть слитков была переплавлена или еще каким-либо образом изменена и теперь Бундесбанк выбирает более осторожный подход. Это вполне вероятно, так как отказ публиковать подробную информацию настораживает.

Представители центрального банка никак не объясняют, почему возвращение смешного объема по современным меркам займет 5 лет, также никто не может пояснить, почему в 2013 г. было возвращено только 5 тонн, а в 2015 г. уже 100 тонн. Что изменилось?

Даже крупные золотые биржевые индексные фонды публикуют подробные списки слитков, где указывается их вес и т. п. Но Бундесбанк предпочитает ограничиваться отговорками о том, что информация о переплавке, весе, заводе-изготовителе и т. п. не требуется в целях бухгалтерского учета, хотя это просто стандартная практика в золотодобывающей промышленности.

Рост ВВП Великобритании замедлился в 2015 году

ВВП Великобритании в IV квартале 2015 г. увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS). В годовом выражении ВВП страны вырос на 1,9%.

Оба показателя совпали с ожиданиями опрошенных Bloomberg экспертов.

В III квартале 2015 г. ВВП Великобритании вырос на 0,4% в поквартальном и на 2,1% в годовом выражениях.

В целом по итогам 2015 г. ВВП страны увеличился на 2,2% после роста на 2,9% в 2014 г.

Экономика Великобритании демонстрирует рост в поквартальном выражении 12 кварталов подряд. Рост ВВП в прошедшем квартале связан главным образом со сферой услуг, рост в которой составил 0,7% в октябре-декабре по сравнению с 0,6% тремя месяцами ранее.

Промпроизводство, напротив, снизилось на 0,2%, при этом производство в перерабатывающей промышленности осталось на прежнем уровне. Объем строительства в прошедшем квартале сократился на 0,1%.

После публикации данных британский фунт стерлингов снизился на 0,2% к доллару США до $1,5323 на 12:52 мск.

Доклад: Ливия превратилась в убежище террористов

По данным нового доклада, террористические группировки "Аль-Каида" и ИГИЛ (запрещены на территории РФ) сумели воспользоваться хаосом, воцарившимся на территории Ливии после поддержки "умеренной оппозиции" со стороны США, других членов НАТО, а также ряда арабских стран, принявших участие в военной интервенции и смещении правительства Муаммара Каддафи.

В опубликованном докладе американской консалтинговой компании по вопросам безопасности Soufan Group отмечается резкий рост активности террористических групп в Ливии. После разрушения государственных институтов власти Ливии экстремисты смогли установить контроль над значительной частью территории страны. В результате свержения правительства Муаммара Каддафи Ливия фактически превратилась в убежище для террористов.

Доклад по обострению террористической активности в Ливии был процитирован в ряде западных СМИ (в частности, Wall Street Journal – 'Chaos in Libya a Growing Draw for Extremists, Report Warns') на фоне поступающих в последние дни сообщений о том, что США и страны НАТО рассматривают возможность проведения новой военной интервенции в Ливии против террористических группировок.

Помимо описания роста террористической активности, а также усиления миграционных потоков в Европу, ставших де-факто следствиями первой военной интервенции США и стран Запада в 2011 г., в докладе Soufan Group отмечается, что подобная новая военная интервенция – если она произойдет – не сможет помочь Ливии обрести стабильность в условиях царящего в стране хаоса.

Ливия, экстремизм и последствия распада

Предыстория конфликта

"20 октября 2011 г. бывшего лидера Ливии полковника Муаммара Каддафи вытащили из водосточной трубы в его родном городе Сирте и казнили на месте.

Кадры его захвата облетели весь мир, и три дня спустя Национальный переходный совет объявил о том, что Ливия была освобождена от 42 лет диктатуры.

Однако в реальности вакуум власти, установившийся после свержения правительства Каддафи, и оставшиеся большие запасы оружия в стране привели к созданию ситуации, которая угрожает не только стабильности данного региона, но и несет в себе серьезные риски для глобальной борьбы с терроризмом.

Когда Триполи, наконец, перешел в руки повстанцев в августе 2011 г., исчезла последняя видимость централизованного управления в Ливии. Несмотря на признание со стороны международного сообщества, правительство повстанцев в Бенгази не обладало ни влиянием, ни какими-либо государственными механизмами контроля над всей территорией Ливии. Повстанческие группировки начали распадаться на более мелкие военизированные отряды, каждый из которых стремился получить хотя бы часть власти в Ливии.

Дополнительную роль в расколе государственности Ливии сыграли большие запасы оружия, оставшиеся после Каддафи, а также оружие и боеприпасы, которые поставляли повстанцами власти иностранных государств.

Распад Ливии как государства и установившийся хаос позволили набрать силу экстремистским группировкам.

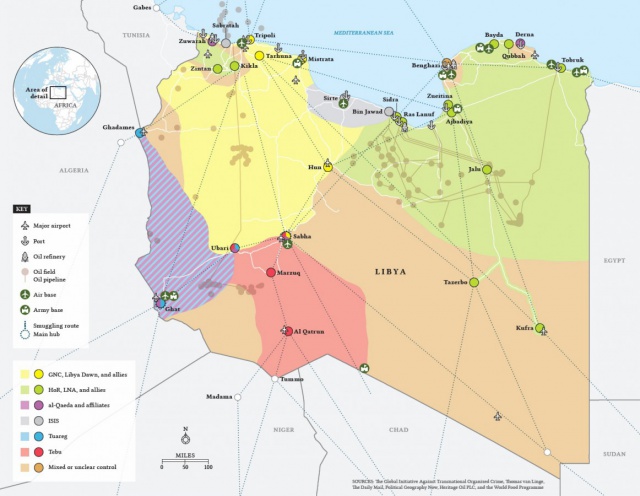

В настоящее время как "Исламское государство", так и "Аль-Каида" и ее подразделения, установили контроль над существенной территорией в Ливии и зарабатывают деньги за счет нелегальной деятельности. Данные террористические группировки используют Ливию как базу для обучения террористов и как плацдарм для атак против соседних стран.

После распада правительства Каддафи ранее подавлявшиеся военизированные исламистские группировки сумели заполнить образовавшийся вакуум власти.

"Исламское государство"

Образование ветви "Исламского государства" в Ливии было продуманным и стратегическим шагом со стороны руководства группировки в Сирии с целью использования хаоса в стране в своих интересах. Весной 2014 г. члены бригады "Баттар" (Battar Brigade) – группы ливийцев, воевавших в Сирии, – вернулись на родину и сформировали группу "Меджлис аш-Шура Шабааб аль-Ислам" (Majlis Shura Shabaab al-Islam) в г. Дерна на востоке Ливии. В это же время руководство ИГ отправило в Ливию ряд своих военачальников, включая Абу Набиля аль-Анбари (Abu Nabil al-Anbari), участника группировки "Аль-Каиды в Ираке" [запрещена в РФ], для создания нового вилайята (провинции). Эта цель была достигнута 3 октября 2014 г., когда территория, подконтрольная "Меджлис аш-Шура Шабааб аль-Ислам" была официально провозглашена вилайятом Дерна в составе ИГ.

"Исламское государство", оперируя в Ливии по модели, схожей со своими черными рыночными структурами в Ираке и Сирии, смогло заработать на контрабандных маршрутах, проходящих через Ливию. При этом, вместо прямого участия в контрабанде, ИГ обычно облагает контрабандистов налогами как в районах средиземноморского побережья, так и в отдаленных транзитных маршрутах, проходящих через южные районы пустыни. Также поступают отдельные сообщения о том, что ИГ осуществляет целенаправленные нападения на лагеря беженцев в южной Сирии с целью увеличения потока беженцев в Ливию, в основном через г. Хартум. Группировка проводит эти атаки, для того чтобы увеличить прибыль от контроля за миграционными потоками.

ИГ также все чаще предпринимает атаки на объекты нефтегазовой инфраструктуры Ливии, в особенности в районах пустыни на западе страны, а также в прибрежных районах к востоку от г. Сирт. Группировка уже осуществила ряд нападений на нефтяные объекты, контролируемые боевиками из соперничающих повстанческих групп. Согласно последним сообщениям ИГ активно стремится заработать от контрабанды нефти и газа в Ливии, также как в Ираке и Сирии. "Исламское государство" жестко обозначило свои намерения, захватив порт Сабрата к западу от Триполи, всего в 10 милях от ключевого нефтегазового комплекса Меллита. Группировка также недавно атаковала нефтяные порты Эс-Сидр и Рас Лануф. Используя модель управленческих механизмов, применяемых в Ираке и Сирии, "Исламское государство" также зарабатывает за счет взимания налогов в Сирте и других подконтрольных районах.

"Аль-Каида"

С момента падения правительства Каддафи "Аль-Каида", и в особенности ее североафриканская ветвь "Аль-Каида в странах исламского Магриба" [запрещена в РФ], смогла воспользоваться вакуумом власти и создала для себя экономическую и стратегическую базу в Ливии. С 2007 г. "Аль-Каида в странах исламского Магриба" – созданная на основе алжирской террористической группировки "Салафитская группа проповеди и джихада" (Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat) – функционирует в регионах Сахары и Сахеля, в основном в пустынных районах южной части Алжира и северной части Мали. Базируясь на удаленных лагерях в пустыне, группировка стала активно участвовать в транссахарском миграционном потоке, оказывая защиту преступным группам, которые занимаются контрабандой мигрантов, наркотиков и оружия через обширные районы пустыни.

Дальнейшее развитие угроз

Без сомнения, ситуация в Ливии представляет собой долгосрочную дестабилизирующую угрозу для всего региона Северной Африки. Коллапс закона и порядка в совокупности с эффектами от длительного правления полковника Каддафи создали условия, в которых централизованный контроль над Ливией является чрезвычайно трудным, если вообще возможным. В данном контексте у различных военизированных группировок в Ливии нет причин, для того чтобы отказаться от регионов, контроль над которыми им удалось установить с момента падения правительства Каддафи. Нет причин отказываться от достигнутого в Ливии и для таких террористических группировок, как "Исламское государство" и "Аль-Каида".

Продолжающая нестабильность в Ливии, скорее всего, приведет к ряду долгосрочных последствий. Во-первых, хаос позволяет ИГ укреплять контроль над территориями в Сирте и прилежащих районах.

За пределами основной территории в Ираке и Сирии Ливия представляет собой наиболее ценную стратегическую базу для "Исламского государства", предоставляя группировке доступ к портам, большим запасам оружия и привлекательным контрабандным маршрутам.

Беззаконие, установившееся в Ливии, а также ее протяженные и пористые границы, позволяют ИГ осуществлять переброску боевиков как в саму Ливию, так и за ее пределы – в особенности из Туниса, граждане которого представляют наиболее многочисленный контингент иностранных наемников в ИГ.

В определенных изданиях экстремистской литературы ИГ, распространяемой для набора новых боевиков в группировку, уже заявляется о том, чтобы вступающие в ее ряды боевики отправлялись в Ливию вместо осажденных территорий ИГ в Ираке и Сирии.

По мере того как военное давление на позиции группировки в районах Ракки и Мосула усиливается, данная тенденция, вероятно, будет набирать обороты.

Во-вторых, беззаконие в Ливии позволило "Аль-Каиде" увеличить подконтрольную ей территорию. Как и в случае с "Фронтом ан-Нусра" [запрещена в РФ], "Аль-Каида" распространяет свое влияние через аффилированные с ней террористические группировки, такие как "Ансар аш-Шариа" [запрещена в РФ]. Это одна из группировок, осуществивших нападение на консульство США в г. Бенгази, которое привело к смерти консула Кристофера Стивенса и еще троих американцев.

Кроме того, свобода передвижения в южной части Ливии, особенно вдоль западных границ с Алжиром и Мали, позволяет руководству "Аль-Каиде в странах исламского Магриба" получить доступ к новым надежным для них убежищам. Ключевые фигуры, такие как Мохтар Бельмохтар – бывший военачальник "Аль-Каиды в странах исламского Магриба", а также действующий лидер "Аль-Мурабитун", обычно осуществляли вылазки из удаленных районов в северной части Мали и южной части Алжира.

Правительственные войска Алжира, Франции, а также Африканского союза продолжают оказывать давление на террористические группы в данных районах. Однако теперь Ливия предоставляет военачальникам и боевикам территорию для возможного отхода, в случае если для этого возникнет необходимость. Как показал пример Афганистана, "Аль-Каида" наиболее опасна тогда, когда у группировки есть стабильная база для осуществления террористических вылазок.

В-третьих, текущая нестабильность в Ливии представляет собой серьезную угрозу для безопасности всего региона. Особенно серьезная угроза распространения хорошо вооруженных боевиков из экстремистских группировок стоит перед соседними с Ливией государствами. Угроза выглядит особенно острой для Туниса, который уже столкнулся с рядом терактов, осуществленных боевиками-одиночками, подготовленными экстремистскими группировками на территории Ливии. По данным властей Туниса, боевики, атаковавшие музей Бардо и пляжный курорт в г. Сус, проходили совместную подготовку в тренировочном лагере "Исламского государства", расположенного рядом с г. Сабрата в западной части Ливии. Выходцы из Туниса также являются наиболее многочисленными (приблизительно 6 тыс. человек) среди иностранных наемников, участвовавших в региональных операциях террористических группировок. При этом Ливия представляет собой более удобное направление для джихадистов из Туниса, чем Ирак или Сирия. Алжир и Египет также продолжают бороться с исламистскими группами на своей территории. Ливия является убежищем для боевиков, осуществляющих атаки на обе эти страны.

Южные соседи Ливии также почувствуют на себе эффект от продолжающейся нестабильности в регионе. Мали участвует в борьбе с исламистами с 2012 г., и в моменте правительство страны утратило контроль почти над всей северной половиной страны. И хотя военное вмешательство со стороны Франции и Африканского союза смогло помочь отбросить исламистов, продолжающийся приток оружия, а также убежище, которое предоставляет боевикам Ливия, позволяют террористическим группировкам и дальше оставаться угрозой для безопасности Мали. Нигер и Чад также с трудом контролируют обширные районы на своих северных рубежах, развитие сети черных рынков в Ливии делают эту задачу еще сложнее.

Угроза безопасности от исламистов в Ливии простирается до Эритреи и Эфиопии, где сеть контрабандистов, связанных с Ливией, наживается на беженцах и занимается вымогательством денег у их семей.

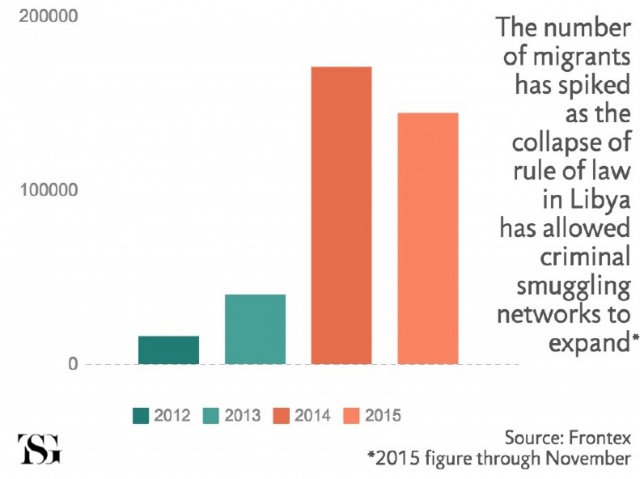

Наконец, ситуация в Ливии представляет серьезный вызов для Европы. И хотя миграционный поток в восточной части Средиземноморья за последний год заметно вырос, десятки тысяч мигрантов продолжают пользоваться маршрутом в Европу, пролегающим через центральную часть Средиземного моря.

Подавляющая часть мигрантов, прибывших в Европу по маршруту из Северной Африки в Италию в 2015 г. (144 тыс. человек), были ливийцами.

По ряду сообщений, коалиция стран, включая США, Великобританию, Италию, Францию и ряд других государств, уже начали вести подготовку для новой военной интервенции в Ливию. Военная интервенция могла бы стабилизировать ситуацию с безопасностью в Ливии.

Однако в военном руководств западных стран уже заявили о том, что не будут предпринимать никаких действий, пока законное объединенное правительство Ливии не попросит об иностранной помощи. Отказ от какого-либо соглашения по проведению операции в рамках ООН означает, что иностранная военная интервенция пока откладывается, если только международная коалиция стран не предпримет подобное решение в одностороннем порядке.

При этом продолжающаяся борьба за власть в Ливии, скорее всего, означает, что любой коалиции стран Запада будет довольно трудно найти каких-либо эффективных и надежных партнеров в этой стране, а также вызывает серьезные опасения по поводу того, что западная военная интервенция может еще сильнее обострить конфликтную ситуацию в Ливии. Кроме того, есть также опасения по поводу того, что любая военная интервенция, целью которой будет преимущественно устранение угрозы от "Исламского государства" в Ливии, не будет решать каких-либо задач в более широком политическом и социальном аспектах.

Без реального примирения между различными враждующими группировками в Ливии любые успехи, которых могла бы достичь международная военная коалиция, будут лишь временными.

Вдобавок к этому, хотя "Исламское государство" и представляет собой серьезную угрозу для стабильности Ливии, ее гипотетическое уничтожение не сможет автоматически обезопасить ни саму страну, ни ее соседей. Без международных усилий по разоружению военизированных группировок и политическому примирению в Ливии вряд ли удастся достичь долгосрочной стабильности".

Зоны влияния различных военизированных групп и террористических группировок в Ливии

Инфографика: Soufan Group

Рост миграционного потока через центральную часть Средиземного моря

Стоит отметить, что при всех довольно логичных описаниях обострения террористических угроз в Ливии после распада централизованной власти в стране, американская консалтинговая компания Soufan Group, тем не менее, описывает ситуацию с начала уличной казни Муаммара Каддафи, умалчивая о том, каким именно образом "умеренные повстанцы" смогли захватить ключевые города Ливии и сместить прежнее правительство страны.

Распад Ливии на части был бы невозможен без военной интервенции иностранных государств и поставок оружия со стороны США, ряда стран НАТО, а также ряда арабских государств. Именно при поддержке данной коалиции "умеренные повстанцы" захватили то, что осталось от Ливии.

В военной интервенции против правительства Муаммара Каддафи участвовали такие страны, как Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Катар, Норвегия, Саудовская Аравия, США, Франция. Ряд экспертов (в том числе иностранных) признали, что именно "смена режимов" при участии указанных стран привела к гуманитарным и геополитическим катастрофам в регионе Северной Африке и Ближнего востока.

Практически все европейские страны, участвовавшие в военной интервенции в Ливии, после ее фактического распада на отдельные части столкнулись с резким ростом миграционного потока (отраженного в слайде Soufan Group).

Внимание мировой общественности на последствия хаоса, который установился в различных странах в последние годы, в сентябре 2015 г. в своем выступлении на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке обратил президент РФ Владимир Путин:

"Экспорт социальных экспериментов, попытки подстегнуть перемены в тех или иных странах исходя из своих идеологических установок часто приводили к трагическим последствиям, приводили не к прогрессу, а к деградации. Однако, похоже, никто не учится на чужих ошибках, а только повторяет их. И экспорт теперь уже так называемых "демократических" революций продолжается.

Достаточно посмотреть на ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, о чем говорил предыдущий выступающий. Конечно, политические, социальные проблемы в этом регионе назревали давно, и люди там, конечно, хотели перемен. Но что получилось на деле? Агрессивное внешнее вмешательство привело к тому, что вместо реформ государственные институты - да и сам уклад жизни - были просто бесцеремонно разрушены. Вместо торжества демократии и прогресса – насилие, нищета, социальная катастрофа, а права человека, включая и право на жизнь, ни во что не ставятся.

Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: "Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили?"

Но, боюсь, этот вопрос повиснет в воздухе, потому что от политики, в основе которой лежит самоуверенность, убежденность в своей исключительности и безнаказанности, так и не отказались.

Уже очевидно, что возникший в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки вакуум власти привел к образованию зон анархии, которые немедленно стали заполняться экстремистами и террористами. Под знаменами так называемого "Исламского государства" уже воюют десятки тысяч боевиков. В их числе бывшие иракские военнослужащие, которые в результате вторжения в Ирак в 2003 году были выброшены на улицу. Поставщиком рекрутов является и Ливия, чья государственность была разрушена в результате грубого нарушения Резолюции № 1973 Совбеза ООН. А сейчас ряды радикалов пополняют и члены так называемой умеренной сирийской оппозиции, поддержанной Западом.

Их сначала вооружают, обучают, а потом они переходят на сторону так называемого "Исламского государства". Да и само "Исламское государство" возникло не на пустом месте: его также поначалу пестовали как орудие против неугодных светских режимов. Создав плацдарм в Сирии и Ираке, "Исламское государство" активно расширяет экспансию на другие регионы, нацеливается на господство в исламском мире и не только там. Только этими планами явно не ограничивается. Положение дел более чем опасно.

В такой ситуации лицемерно и безответственно выступать с громогласными декларациями об угрозе международного терроризма и при этом закрывать глаза на каналы финансирования и поддержки террористов, в том числе и за счет наркобизнеса, нелегальной торговли нефтью, оружием, либо пытаться манипулировать экстремистскими группировками, ставить их себе на службу для достижения собственных политических целей в надежде потом как–нибудь разобраться с ними, а попросту говоря, ликвидировать.

Тем, кто действительно так поступает и так думает, хотел бы сказать: уважаемые господа, вы имеете дело, конечно, с очень жестокими людьми, но вовсе не с глупыми и не с примитивными, они не глупее вас, и еще неизвестно, кто кого использует в своих целях. И последние данные о передаче оружия этой самой умеренной оппозицией террористам – лучшее тому подтверждение.

Считаем любые попытки заигрывать с террористами, а тем более вооружать их, не просто недальновидными, а пожароопасными. В результате глобальная террористическая угроза может критически возрасти, охватить новые регионы планеты. Тем более что в лагерях "Исламского государства" проходят обкатку боевики из многих стран, в том числе из европейских".

Россия стремится в LTE-десятку

Виталий Акимов

К 2020 г. Россия войдет в топ-10 стран по количеству пользователей услуг в сетях LTE. По данным исследовательской компании Ovum, по итогам 2015 г. во всем мире количество абонентов мобильной связи, которые пользуются услугами в сетях четвертого поколения, превысило отметку в 1 млрд. Через пять лет эта цифра должна превысить 3,6 млрд.

Согласно исследованиям глобальной аналитической компании Ovum, по итогам 2015 г. количество пользователей 4G/LTE-связи в мире достигло 1,05 млрд. По прогнозу, в течение следующих пяти лет в этом сегменте ожидается двузначный рост.

Лидер по количеству прироста LTE-абонентов (дает половину от общемировых новых подключений) - Китай, который занимает 35% (то есть около 367,5 млн абонентов) совокупной базы. Далее следуют США (21% - 220,5 млн), затем Япония (9% - 94,5 млн), Южная Корея (4% - 42 млн) и Великобритания (3% - 31,5 млн). В первую десятку также входят Бразилия, Германия, Франция, Канада и Австралия.

К 2020 г. ситуация изменится и в число лидеров войдут Россия, Индия и Индонезия. Количество пользователей связи четвертого поколения в мире, по прогнозу Ovum, вырастет до 3,62 млрд. Топ-10 LTE-стран будет выглядеть так: Китай сохранит за собой первую строчку рейтинга, но его доля в совокупной базе снизится до 28% (около 1,01 млрд пользователей LTE). Второе-третье места поделят США и Индия с долей в 10% (362 млн ). Япония к тому времени будет занимать 4% - 144,8 млн. Россия займет пятое место с долей в 3% - около 108,6 млн. Места с шестого по десятое достанутся Индонезии, Бразилии, Германии, Великобритании и Южной Корее.

Ведущий аналитик Ovum Марк Ньюман отметил, что количество LTE-подписок в мире достигло 1 млрд менее чем за шесть лет, тогда как технологии W-CDMA (3G) для достижения этого показателя понадобилось более 10 лет. "Это демонстрирует значение, которое приобрела технология скоростной беспроводной передачи данных. Операторы активно развивают сети 4G, чтобы удовлетворить потребность клиентов, которая неуклонно растет", - сказал аналитик. Марк Ньюман также отметил, что смартфоны, поддерживающие мобильный ШПД, становятся все дешевле, и это также способствует росту количества LTE-пользователей. По прогнозу Ovum, к 2020 г. 3G и 4G будут занимать 85% мобильного рынка.

По статистике AC&M-Consulting, по итогам III квартала 2015 г. в России совокупно насчитывалось около 248 млн подписчиков услуг мобильной связи (количество активных SIM-карт). На тот момент в сети МТС было около 4 млн активных 4G-пользователей, "МегаФон" сообщал, что в его сети к концу III квартала было зарегистрировано 7,5 млн 4G-устройств (рост на 53% год к году). "ВымпелКом" свои данные не раскрыл (см. новость на ComNews от 11 декабря 2015 г.).

В ответ на просьбу ComNews прокомментировать результаты исследования Ovum пресс-секретарь ПАО "ВымпелКом" Анна Айбашева сообщила, что в 2015 г. количество 4G/LTE-устройств в сети "Билайн" выросло в 3,3 раза, 4G/LTE-трафик - более чем в четыре раза. В пресс-службе ПАО "МегаФон" привели цифру в 7,5 млн устройств (количество LTE-абонентов компания не раскрывает). Как сообщили ComNews в пресс-службе ПАО "Мобильные ТелеСистемы", интернет-трафик LTE-пользователей в сети МТС за 2015 г. вырос почти в четыре раза, доля 4G в общем объеме трафика по России увеличилась вдвое и составила 25%.

По данным аналитического агентства "ТМТ Консалтинг", по итогам 2015 г. количество пользователей LTE в России выросло в два раза и достигло 12 млн - это менее 5% от абонентской базы сотовой связи и почти 13% - от пользователей мобильного Интернета в РФ. При этом общее количество устройств, поддерживающих LTE, превысило 17 млн, но не все из них применяются для доступа в Интернет в сетях 4G. "Мы ожидаем трехкратный рост количества LTE-пользователей в России в течение следующих двух лет. В среднесрочной перспективе говорить отдельно о пользователях LTE станет нецелесообразно, поскольку большинство доступных на рынке девайсов будут поддерживать в том числе и эту технологию", - заявил ComNews генеральный директор "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов.

По предварительной оценке J’son & Partners Consulting, количество пользователей LTE в России по итогам 2015 г. превысило 10 млн, как сообщил ComNews руководитель департамента беспроводных технологий J’son & Partners Consulting Виталий Солонин. "Мы прогнозируем, что к концу 2020 г. этот показатель почти утроится и приблизится к отметке 30 млн. Основные препятствия роста - вероятное сокращение темпов инвестиций в 4G в связи с девальвацией рубля и экономической неустойчивостью", - заявил эксперт.

Давос: дебаты о блокчейне и технологиях затмили разговоры о Базеле III

Александр Шерман

На прошлой неделе, когда Всемирный экономический форум стал сценой для главных мировых обсуждений будущего финансовой индустрии, выяснилось, что элите Давоса неинтересны дебаты, входившие в повестку дня форума в последние годы, а именно дебаты о финансовом кризисе и реформе регулирования. По мнению Financial Times, на первый план вышли такие темы, как блокчейн и финтех в целом.

Критики считают, что крен в сторону финтеха сделан преждевременно, ведь до сих пор в повседневной жизни большинства банкиров по-прежнему главными темами являются вопросы, связанные с реформами регулирования и теми частями европейского банковского мира, что все еще цепляются за свои проблемы прошлого. К примеру, с итальянскими банкирами, ранее почти не обращавшими внимания на качество выдаваемых кредитов.

Тем не менее, принимающие участие в Давосе банкиры настаивают, что банковский сектор сейчас в сильнейшем положении с 2008 года: резервный капитал увеличился, риски уменьшились, операции упростились. Проведенный на прошлой неделе опрос от Edelman, агентства по связям с общественностью, показал рост общественного доверия к банкам.

Президент инвестбанка UBS Андреа Орчел утверждает, что позиции банковской системы прочны как никогда, если судить по количеству капитала, выполнению требований регуляторов и подходу к рискам. Однако получение прибыли при текущих условиях экономики и при необходимости изменения бизнес-моделей и структуры затрат до сих пор является вызовом для банка.

Главный источник этого конкурентного вызова — финтех, и он обладает потенциалом разрушения статус-кво. Эти изменения уже затрагивают многие аспекты финансовой деятельности — от платежного бэк-офиса до советов по инвестициям и розничных платежей.

Ситуация настолько революционна, что исполнительный директор одного из крупных европейских банков заявил собравшейся в Давосе аудитории о возможности прекращения существования наличных в привычном виде уже в течение следующего десятилетия.

Между тем, Международный валютный фонд на прошлой неделе опубликовал свой первый официальный документ, посвященный виртуальным валютам. В докладе утверждается, что, в то время как эти новые формы денег по-прежнему невелики в масштабах — общая сумма виртуальных валют оценивается МВФ в $7 млрд (для сравнения: общая сумма наличных долларов составляет $14 трлн), однако общая масса виртуальной валюты растет так быстро, что политикам и банкирам необходимо обратить на это внимание.

Многие финтехкомпании, появившиеся в Давосе в этом году впервые, надеются использовать финансовую революцию для конкуренции с традиционными банками. Однако банки дают отпор, разрабатывая свои собственные финтехвозможности, сотрудничая с финтехстартапами и приобретая их. К примеру, в ближайшие несколько месяцев руководство JP Morgan ожидает, что банк в сотрудничестве с Digital Assets Holding (созданной Блайт Мастерс, бывшим топ-менеджером JP Morgan) начнет вести кредитные сделки с использованием блокчейна.

Поднимаемый на ВЭФ вопрос о блокчейне особенно сложен из-за противоречий, окружающих биткоин — первую виртуальную валюту, основанную на блокчейне. Виллем Буйтер, главный экономист Citi и бывший член комитета по установлению процентной ставки Банка Англии, уверен, что биткоин сам по себе является полным провалом и доказывает первый закон программного обеспечения: все, что может запрограммировать один человек или группа людей, может быть взломано другим человеком или группой. Он заявил, цитируем: «Эти кибермальчики наивно уверены, что что-то может просто работать само по себе и обеспечивать бесшовную сеть бесплатных транзакций по всему миру. Забудьте».

Тем не менее, никто не ожидает, что подобный цинизм сможет подорвать энтузиазм к финтеху на Всемирном экономическом форуме, особенно учитывая то, что официальная тема встречи в этом году — технологические революции.

Новым полем сражения для финансового мира является обсуждение вопроса о том, должны ли новые участники рынка подлежать тому же регуляционному контролю, что и уже сложившиеся банки? Или под маской этих радикальных изменений и инноваций просто скрывается новый пузырь риска? Кэти Бессант, технический директор Bank Of America, считает, что в финансовом бизнесе правила регулирования должны быть одинаковы для всех, подчеркивая, что банки должны использовать силу технологий и инноваций, не снижая способность банковского сектора работать с рисками. Возможно, в это же время в следующем году вопросы регулирования снова станут доминирующей темой для обсуждений на ВЭФ.

В минувший понедельник телеканал BBC показал фильм-сюжет, подготовленный репортером программы "Панорама" Ричардом Билтоном, в котором целый ряд индивидов, включая представителя Министерства финансов США, занимающегося вопросами санкций (в том числе — санкциями против России) Адама Шубина, утверждают, что президент РФ владеет де баснословными богатствами и, стало быть, "коррумпирован".

Фильм строится по стандартной схеме, не раз использованной против России: обвинения в адрес руководства РФ не просто бездоказательны, но представлены в виде "свидетельств" от людей не просто с сомнительной репутацией, но уличенных российским правосудием в различных уголовных преступлениях.

Впрочем, авторов фильма-пасквиля достоверность транслируемых мнений не заботит. Тут, судя по всему, требуется запустить месседж, способный вызвать волну обсуждений в массмедиа, — и такая волна, действительно прокатилась на этой неделе по западным и российским СМИ.

Целятся в Путина, чтобы попасть в Россию?

Замечу, что за несколько дней до запуска антипутинского сюжета на ВВС в Лондоне был опубликован доклад судьи-коронера Роберта Оуэна по делу Александра Литвиненко, в котором автор не сомневается, что убийство данного персонажа — дело рук российских спецслужб, и предполагает, что операция ФСБ, "возможно, была одобрена господином Патрушевым, а также президентом Путиным".

Некоторые российские эксперты и журналисты объявили эти фальшивки синхронизированной атакой на Путина. Но так ли это?

В России широко известно выражение философа и писателя Александра Зиновьева о том, что Запад и советские диссиденты "целились в коммунизм, а попали в Россию". И в этом смысле первое, что приходит на ум после активизации атак западных СМИ на российского президента, это приведенная мной зиновьевская цитата — с той лишь разницей, что коммунизма в РФ давно нет и врагам России остается целиться только в её сверхпопулярного лидера.

С другой стороны, в случае с информационными атаками на Россию мы имеем, во-первых, огромное количество заинтересованных в поражении РФ игроков, а во-вторых, — игру против неё на десятках площадок одновременно. Посему многочисленные и повторяющие (как под копирку) фальшивки с однотипными "расследованиями" не следует воспринимать столь прямолинейно.

Возьмем, к примеру, дело об убийстве Литвиненко.

Самое главное, на что в данном случае следует обратить внимание, — тот факт, согласно которому названное дело давно покинуло правовое поле. Его расследование было приостановлено еще в 2013 году под напором свидетельских показаний не в пользу обвинителей, и сегодня западному обывателю втюхивают политическое желаемое как судебный вердикт.

То, что доклад, в котором нет ничего нового по сравнению с выводами суда пятилетней давности, озвучил правоохранитель, не должно вводить нас в заблуждение. Совершенно очевидно, что в принципе проваленное британскими следователями дело "вдруг" достали из архива, может свидетельствовать только об одном: на его активизацию поступил политический заказ. Вопрос в том: кто заказчики? И кто, кстати, адресат?

С моей точки зрения, главный адресат — европейский обыватель, в сознании которого заказчикам необходимо постоянно поддерживать высокий градус русофобии. И здесь все средства хороши, независимо от того, против чего конкретно они направлены — против Путина, российской власти как таковой или российской "империи", "угрожающей" безопасности Европы.

В этом смысле в теме "коррумпированности" российской власти нет ничего нового. Голословные обвинения в непременно ТЕНЕВЫХ доходах (за отсутствием реальной информации о таковых) того или иного неугодного лидера, будь то лидер государства или глава ФИФА, — излюбленная тема заказчиков всякой "цветной" революции.

Что же касается заказчиков, то и здесь все банально, хотя и глобально.

Сегодня мир находится в той стадии глобализации, когда США (Госдепу, ведущим ТНК и т.п.) необходимо "съесть" Европу — ослабить Евросоюз и загнать европейские страны в новый интеграционный формат — в Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП). И Россия здесь — пугало, которое позволяет глобализаторам решить поставленную задачу.

Война против России по всем возможным фронтам

Война против России ведется сегодня по всем фронтам — и по линии футбола, и по линии WАDА, и по вопросу о "давлении" "Газпрома" на европейских потребителей. Западные СМИ и социальные сети попросту переполнены русофобскими квазиинформационными фальшивками. Такими, к примеру, в демонстрации которых был уличен недавно немецкий телеканал ZDF.

Или вот еще — публикация в СМИ всевозможных рейтингов коррупции в России, а также рейтингов гражданских прав и свобод, направленных на подрыв репутации РФ и, в качестве конечной цели, на как бы делигитимацию нынешней российской власти.

"Сразу три международные организации представили ежегодные доклады о положении с правами человека, гражданскими свободами и коррупцией в обществе, и Россия повсюду занимает последние позиции", — отмечает, в частности, сверхобъективная по отношению к РФ радиостанция "Свобода". "В докладе организации "Фридом Хаус" Россия обозначена как несвободная страна, а ее рейтинг — 6, притом что минимальный рейтинг — 7 — у таких стран, как Северная Корея, Сирия, Узбекистан, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Западная Сахара и Туркмения" — утверждает радиостанция.

С моей точки зрения, здесь даже комментировать нечего. Согласно подобным квазирейтингам, на уничтожающей сотнями и тысячами своих граждан Украине гораздо больше демократии, чем в России; её больше и в Турции, руководство которой арестовывает академиков всего лишь за альтернативное мнение; ну а европейские страны, где жестко разгоняются митинги несогласных, например, с миграционной политикой ЕС, — так вообще в лидерах прогресса.

Информационная война — на то и война, чтобы уничтожить противника (в данном случае — Россию) любой ценой и любыми средствами, включая не только фальшивки в СМИ, но и самое "безупречное" правосудие.

Кстати, тот факт, что глобальный заказчик ради достижения своих целей готов пожертвовать не только репутациями западных политиков, газет и телеканалов, но даже репутацией британского правосудия, говорит о том, что арсенал возможных средств воздействия на западного обывателя почти исчерпан.

В Европе все меньше верят байкам об агрессивной России, а популярность "коррумпированного" Путина здесь только растет. Вот и приходится доставать из загашников разведок и архивов СМИ самые тухлые яйца вроде дела Литвиненко, а также прибегать к услугам таких "свидетелей", как проворовавшиеся бизнесмены Сергей Пугачев, Дмитрий Скарга и иже с ними.

Как следует реагировать на запуск русофобских фальшивок

Повторю, что главная цель запуска в СМИ русофобских "расследований" состоит в том, чтобы вызвать резонанс по схеме "дыма без огня не бывает". И это работает. Вот уже и российская оппозиция обвиняет Андрея Лугового (да и президента России тоже) в том, что они де не стремятся доказать свою невиновность. (См. программу "Специальный корреспондент" от 27 января, в которой известный оппозиционер Владимир Рыжков обвиняет в этом Лугового и российские власти).

Но где презумпция невиновности? И почему российская сторона должна опровергать направленные против России и её руководства инсинуации? Собственно, именно этого — чтобы российская сторона пустилась в оправдания и разного рода дискуссии на заданные темы — и добиваются заказчики псевдоразоблачений.

Самый верный способ реагирования на инсинуации — не обращать на них внимания. Полагаю, что в такой ситуации следует проводить собственные профессиональные расследования в отношении истинных планетарных воров и негодяев, запуская результаты этих расследований в российские и западные СМИ. А то уж больно деликатно ведет себя российская пресса в отношении, например, семейства Бушей, в собственных коммерческих интересах развязавших войну против Ирака, Джо Байдена, имеющего коммерческие интересы на Украине, или лоббирующих интересы саудовских олигархов Клинтонов и вообще — в отношении транснациональных корпораций, умножающих свои преступные деяния по всему миру.

Во всяком случае, эти темы западному обывателю не менее интересны, чем басни о "тайных богатствах" Путина или кознях ФСБ.

Владимир Лепехин

Апология статистики

"Дело Литвиненко" в истории российско-британских отношений занимает какое-то особое место. Не будем за недостатком места подробно разбирать все нестыковки бесконечной саги, которая, увы, разворачивается в декорациях респектабельной британской власти. Опытные люди не дадут соврать: что-то с этим делом Литвиненко не так, даже если все и списать на злой гений и извращенный креатив ныне покойного российского бизнесмена и политического деятеля Бориса Березовского.

Великолепный, сочный мировой антироссийский пиар кейса Литвиненко этот кейс по существу и исчерпывает. Для обывателя была сочинена беспроигрышная сказка, где сошлись такие безотказные приманки, как шпионы, радиофобия и тихий шепот умирающего: "Меня убил Путин". Английская разведка всегда отличалась высоким интеллектуализмом и нацеленностью на решение стратегических задач дальнего горизонта времени. В ее рядах или рядом с ней были великие писатели Редьярд Киплинг, Джозеф Конрад, Грэм Грин, Сомерсет Моэм. Про огромный отряд детективщиков и говорить нечего. Работали все эти ребята подчас жестко, но четко понимали, что границы национальных интересов — это и есть границы для их самовыражения.