Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

«Траншея Барзани»: Против кого курды роют свою независимость в Ираке?

Иракские курды роют свою независимость. И делают это в прямом смысле. Если их ничто не остановит, то в этом году Иракский Курдистан отгородится от Ирака траншеей длиной около тысячи километров. Ее выроют от Рабии, что на сирийско-иракской границе, до Ханакина у границы с Ираном. Глубина траншеи составит два метра, ширина — три. Над ней со стороны Курдистана будет выситься земляной вал. Некоторые участки уже готовы, а десятки экскаваторов и бульдозеров выгребают землю под наблюдением бойцов «пешмерги» вдоль всей линии будущей «границы».

В Курдистане утверждают, что траншея строится сугубо для защиты автономного региона. «Защита от нападений ДАИШ (ИГИЛ), направленных на фронты пешмерги», — заявил турецкому агентству Anadolu курдский министр по делам спорных территорий Насреддин Саит. Член правящей Демократической партии Али Авни его поддержал: «Если Багдад мог защитить эти территории, нужды в рытье траншей не было бы». В пешмерге утверждают, что смогут теперь избежать атак самого смертоносного оружия «Исламского государства», когда на боевые позиции мчится начиненный тоннами взрывчатки грузовик, а за рулем сидит смертник.

Ров пройдет не по официальной границе автономии, а почти по линии всей территории, которую курды контролируют в Ираке. После того, как «Исламское государство» выбило иракскую армию с севера, центра и востока страны, пешмерга при поддержке западных стран отвоевала у боевиков часть захваченных территорий. Среди них оказалась и северная нефтяная столица страны Киркук, из-за которого курды уже давно спорят с Багдадом и шиитами. Она также окажется по курдскую сторону траншеи, как и прочие спорные территории.

Проект с белыми нитками

В самом Багдаде сомневаются в том, что траншея строится только против фанатиков ИГИЛ. «Мы думаем, что Курдистан собирается отделиться от Ирака, и это — попытка Масуда Барзани (президент Курдистана) объявить о независимости», — заявил агентству VOA глава парламентского комитета по обороне Саад Юсиф аль-Муттаби. Также считают и сирийские туркмены, живущие на спорных территориях. Их представитель и экс-член парламента Ирака Хасан Туран уверен, что слабость Багдада приведет к тому, что его народ окажется по разные стороны будущей границы. А у Шиитского народного ополчения уже произошла вооруженная стычка с бойцами пешмерги в районе строительства траншеи у Туз Хурмату. Как сообщили обе стороны, никто не пострадал.

Заявления курдских политиков действительно выглядят лукаво. Не так давно президент Иракского Курдистана Масуд Барзани встречался в Эрбиле с дипломатами из 30 стран и, как сообщила турецкая Zaman, открыто заявил о предстоящем референдуме о независимости автономии. Более того, лидер иракских курдов положил глаз даже на второй по величине город страны — Мосул. Сейчас он находится под контролем ИГИЛ, но курдские позиции располагаются в километрах от городской черты, и Барзани сказал дипломатам, что уже сейчас надо решать вопрос управления городом, чтобы массовые убийства и этнические чистки не повторились.

О том, что независимость Курдистана не за горами, думают сегодня многие иракские курды. В этом убедились, например, на этой неделе журналисты британской BBC. Мэр поселка Калих Ахмед Абдель Хамид заявил им, что траншея отделит курдов от Багдада, и они об этом мечтают, а генерал и командир 8-й бригады пешмерги Хамим Сетех — курды не отдадут ни одного района, который они контролируют. «Они курдские», — заявил британцам генерал.

Любопытно, что на Западе в целом неохотно комментируют поползновения курдов к независимости. Однако арабские эксперты уже строят версии о том, что начинает сбываться один из планов по разделению Ирака и Сирии на государства шиитов, суннитов, курдов и алавитов. Впрочем, у Запада, например, может не быть желания входить в конфронтацию с курдами и влезать в региональный конфликт по одной простой причине. Мировые столицы волнует сегодня не судьба курдов, а разгром «Исламского государства», и ссориться с одним из самых эффективных союзников сейчас не с руки.

С другой стороны, возвращаясь к проекту расчленения Ирака и Сирии, следует зафиксировать открытую позицию Израиля, выраженную министром юстиции страны Аейлет Шакед, которая призвала международное сообщество признать право курдов на государство, которое бы граничило с Турцией и Ираком.

Ров — курдам, независимость — Барзани

Ярый ненавистник идеи объединенного курдского государства Анкара также не комментирует строительство траншеи. Однако продолжает усиливать свою базу под Мосулом, что на подконтрольных курдам территориях, и тренирует бойцов пешмерги.

Не секрет, что турецкие власти очень дружелюбно относятся к иракским курдам и на дух не переносят сирийских и турецких. А многие арабские и турецкие аналитики уже давно пишут, что главную роль у курдов сегодня играют не племенные отличия, а принадлежность к политическим кланам и партиям. И, очевидно, сегодня в Ираке роют независимость все-таки не Курдистана, а клана президента Барзани и его правящей партии.

В любом случае, то, что курды разделены и их объединение под общей исторической идеей собственного государства не входит в планы Масуда Барзани, — факт. Его подтверждение можно найти в истории, которая произошла почти два года назад. Тогда, кстати, впервые родилась и идея траншеи. В начале 2014 года Багдад заявил о строительстве 635-километрового рва вдоль границы с Сирией. И Иракский Курдистан неожиданно начал рыть 17-километровую траншею на границе с Сирией, отделяя себя от сирийских курдов. Тогда Барзани, как и его политики сейчас, заявил, что ставится заслон террористам из ИГИЛ. На этом участке якобы с появлением ИГИЛ задержали около тысячи террористов. Пешмерга при этом разобрала временный мост, соединяющий два Курдистана через реку Тигр, и обстреляла мирный протест, убив несколько человек. Как сообщили тогда источники арабской Al-Monitor, история с ИГИЛ — выдуманная. У террористов другие маршруты, и из Сирии в Ирак они спокойно передвигаются по территории, подконтрольной самой ИГИЛ. А вот последнее нападение на сирийских курдов, которые уже тогда теснили джихадистов, произошло как раз со стороны Иракского Курдистана. При этом источник Al-Monitor уверенно заявил, что траншея — продолжение турецкой блокады сирийских курдов в угоду Анкаре. Их успехи в войне с ИГИЛ и союзничество с Дамаском уже тогда сильно разозлили турецкие власти, а блокада как раз ослабила бы позиции правящей Партии демократического единства. На это президент Иракского Курдистана пошел после того, как его политический проект проиграл выборы в Сирийском Курдистане, и взять власть там политическим путем не удалось.

Независимый Иракский Курдистан — победа Анкары?

Из-за географического положения и натянутых отношений с Тегераном и Багдадом, экономика Иракского Курдистана сегодня полностью зависит от Анкары. И в случае обретения автономией независимости Турция извлечет из этого еще больше экономических и даже политических выгод. По сути, получит даже некую замену своим срывающимся планам по созданию подконтрольных территорий в Ираке и Сирии. Во-первых, в «траншейных» границах вместе с Киркуком Иракский Курдистан станет одним из самых богатых нефтью государств. Во-вторых, дружба с Барзани уже позволяет влиять на его политику и не дает ни малейшей возможности курдам объединиться. В Сирии и Ираке они сегодня контролируют 70% границы с Турцией. И их объединение ради общей идеи положило бы конец как контрабанде нефти из ИГИЛ через Иракский Курдистан, так и надеждам Анкары на возможный контроль над сирийским приграничьем.

Партия «Демократический союз» сирийских курдов — союзница Рабочей партии Курдистана, от повстанцев которой турецкие силовики сейчас пытаются зачистить юго-восток Турции. Сирийские курды при этом не враждуют с Дамаском, зато успешно воюют с ИГИЛ и «умеренной оппозицией», которую поддерживает Анкара. О ее отношении к сирийским курдам можно судить по городку Кобани в нескольких километрах от Турции. Когда боевики ИГИЛ захватывали его, турецкие войска просто наблюдали за бойней. Сейчас курды могут выбить «Исламское государство» с участка, который они занимают на турецкой границе, но Анкара предупредила их о жестких последствиях. Не удивительно. Армия Дамаска прорывается к границе и в скором времени может взять ее часть под контроль, а наступление курдов вообще закроет все «дыры» Турции в ИГИЛ и к «повстанцам», которые воюют с Дамаском.

В этой ситуации независимость Иракского Курдистана станет небольшой победой Анкары. Она получит пусть не свой, но подконтрольный себе «анклав».

Ближневосточная редакция EADaily

F-35 ждать не будет, пока доведут.

США могут построить 500 истребителей F-35 всех трех версий еще до завершения технической оценки, сообщает «Военный Паритет» со ссылкой на Bloomberg News.

Испытания самолета будут продолжаться, по меньшей мере, до августа 2018 года. Пентагон планирует купить 2443 истребителя трех версий, сотни машин приобретут другие страны, в том числе Великобритания, Италия, Австралия и Япония.

Несмотря на наличие многих технических проблем, которые до сих пор не решены, принято решение наращивать серийное производство. В 2015 году было произведено 45 самолетов (для Пентагона - 38), в 2018 году планируется достичь уровня 100, к 2020 году темп производства увеличится до 120 машин. В этом году должно быть выпущено 57 самолетов для всех клиентов.

Основной причиной задержек является доводка программного обеспечения Block 3F. Его создание может быть завершено только в январе 2018 года. тогда как ранее называлась дата октябрь 2016 года. F-35 называют «летающим компьютером», программное обеспечение которого состоит из 8 млн строк.

Дети гранта

Чем живут и на что выживают некоммерческие организации

Анна Семенова, Мария Борисова

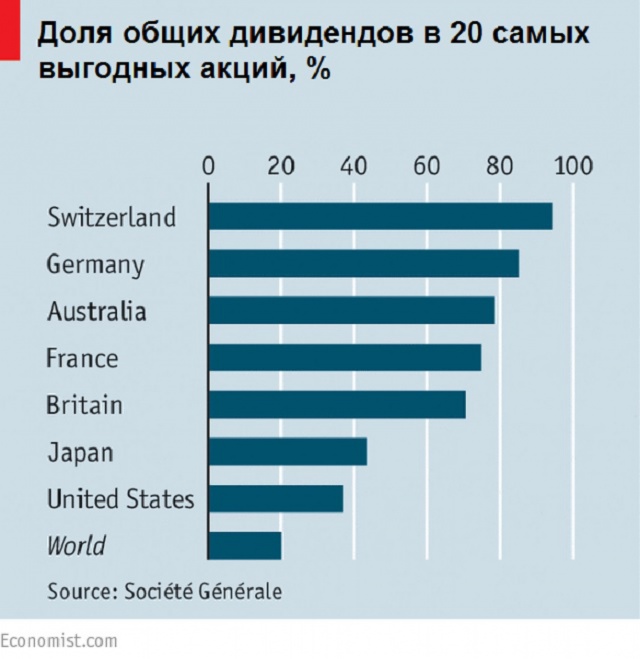

Россия вошла в десятку стран по объему частных пожертвований в благотворительные организации, опередив Германию, Францию, Швейцарию и ряд других европейских стран. Об этом говорится в исследовании британского благотворительного фонда Charities Aid Foundation (CAF). При этом сами российские некоммерческие организации отмечают, что в сфере филантропии сохраняется достаточно проблем: от нехватки помещений до засилья мошенников, прикрывающихся благой целью.

Состояние экономики государства пока практически не влияет на готовность граждан перечислять деньги в фонды. К такому выводу пришли в CAF, проанализировав объемы благотворительных пожертвований по соотношению к внутреннему валовому продукту в 24 странах. Оказалось, что россияне перечисляют в разнообразные фонды или просто на счета просящих о помощи людей 0,34% от ВВП.

Россия оказалась на восьмом месте рейтинга.

Более щедрыми оказались граждане США (1,44%), Новой Зеландии (0,79%), Канады, Великобритании, Южной Кореи, Сингапура и Индии. А вот такие, в стереотипном понимании, благополучные страны, как Германия, Швеция, Япония или Швейцария, оказались более скупыми, чем Россия.

Авторы исследования говорят, что уровень налогообложения и благополучия экономики государства, как и безработицы, практически не влияет на объемы частной благотворительности. Зато, как выяснилось, на сумму взносов прямо пропорционально влияют процент волонтеров в обществе и развитость некоммерческих организаций в целом.

Несмотря на внушающие надежду результаты исследования CAF, на местах ситуация с благотворительностью выглядит не так радужно. Согласно исследованию, проведенному НИУ ВШЭ, российские некоммерческие организации, включая благотворительные, отличаются невысокой активностью.

Самая главная проблема современных НКО — они крайне неохотно объединяются, чтобы бороться за общие интересы, говорит «Газете.Ru» заведующая научно-учебной лабораторией политических исследований НИУ ВШЭ Валерия Касамара. Половина НКО даже не знают о существовании своих коллег с подобной проблемой.

«Организации боятся конкуренции за ресурсы и искренне убеждены в своей эксклюзивности, предполагая, что никто, кроме них, этой проблемой заниматься не может. У них энное количество проблем, и каждый готов поделиться этой проблемой, не понимая того, что, только став полноценным сообществом, они могут донести свой интерес, чтобы он дальше был реализован», — пояснила Касамара.

Делиться хлебом за зрелища

Еще одна важнейшая проблема в сфере некоммерческих организаций — нехватка волонтеров. Почти половина опрошенных НКО сообщили, что в их работе участвует меньше 10 человек. Отчасти это объясняется тем, что многие до сих пор воспринимают сотрудников некоммерческих организаций как неудачников, которые просто не смогли найти работу получше.

«В некоммерческой сфере часто случается несовпадение потребностей и желаний. НКО говорят «нам никто не помогает», а люди — «мы хотим помочь, но не знаем кому». В такой ситуации НКО должны четко формулировать потребности и заявлять о них. Например, для нуждающихся в помощи детей-сирот будет лучше, если волонтер не подарок принесет на встречу с ребятами, а станет вовлеченным в качественную программу помощи, предложит вместе приготовить еду, научит ребенка играть на гитаре, расскажет, как лучше распорядиться карманными деньгами, — в общем, сумеет передать те навыки, которые пригодятся сироте в самостоятельной жизни», — объяснил «Газете.Ru» зампредседателя Комитета общественных связей Москвы Игорь Соболев.

Чтобы люди охотнее вызывались добровольцами, нужна хорошая мотивация. Это могут быть как материальные бонусы, так и нематериальные блага. К первым относятся, например, мероприятия, в которых волонтер принимает участие. Так, на Олимпийских играх в Сочи волонтерам выдавали бесплатные билеты на соревнования.

С другой стороны, волонтерская деятельность дает выгоду, которую нельзя потрогать руками. Например, она способна существенно улучшить важные навыки, а порой и украсить резюме. «Участвуя в проекте, волонтер получает опыт, способствующий его профессиональному росту, — развивает свои способности общения, учится управлять проектом, формирует умения и качества, развивающие его и как личность, и как специалиста», — добавил Соболев.

Мода на милосердие

«То густо, то пусто» — примерно так можно назвать еще одну из выделенных в исследовании НИУ ВШЭ проблем. Современные некоммерческие организации, как и неравнодушные к благотворительности граждане, очень подвержены моде. Так, желающих помочь бывшим заключенным в разы меньше, чем нуждающимся в лечении детям, жалуются в фонде «В защиту прав заключенных».

«Главная проблема в отсутствии финансирования. Организации нужны психологи, которые будут помогать реабилитации бывших заключенных и смогут уберечь их от рецидива, — рассказал «Газете.Ru» соучредитель фонда Лев Пономарев. — Вторая сложность — нехватка волонтеров.

Фонду помогают либо бывшие заключенные, либо их родственники, гражданам такой формат помощи малоинтересен.

Источник финансирования только один — «Гражданское достоинство», москвичи никакого участия не принимают».

Общество, как флюгер, реагирует на государственный заказ. По словам зампредседателя Комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы Вадима Ковалева, люди в основном стремятся помочь детям. «Самые обделенные вниманием благотворителей — люди среднего возраста. Это вопрос психологии. С одной стороны, мы не можем диктовать, кому помогать, а кому нет, это выбор самого человека. С другой, мы способны немного влиять на эту деятельность, устанавливая приоритеты при распределении субсидий и грантов. Можно привлекать к непопулярной теме селебрити», — пояснил он «Газете.Ru».

Одним из ярких примеров того, как можно сделать модной непопулярную тему, Ковалев назвал фонд «Старость в радость». Летом прошлого года в розарии ВДНХ они организовали выставку «Звезды ветеранам» с участием 70 известных людей, в их числе: Евгений Миронов, Эвелина Бледанс, коллектив «Хор Турецкого», группа «Чай вдвоем». Проект должен был привлечь внимание к проблемам стариков в России и собрать средства на ремонт дома престарелых в Вязьме.

После такой акции количество публикаций о фонде увеличилось в несколько раз, а сама тема помощи пожилым людям сейчас звучит наравне с детскими домами.

Второе дно «третьего сектора»

Даже острее, чем проблема финансирования, для многих НКО стоит проблема помещений. Они «каждый день рискуют быть выкинутыми на улицу, а помещения занимают полулегально, иногда бесплатно, зачастую без элементарных удобств», говорится в исследовании НИУ ВШЭ. «Например, досуговая организация с уклоном в спортивную сферу ютится на разрушенном стадионе, который каждый месяц порываются купить частные инвесторы, в сколоченных вручную домиках», — отмечают социологи.

Иногда крупные организации, имеющие отношение к деятельности НКО, например медицинские учреждения и пациентские организации, фактически нелегально пускают организации на свою территорию, а при возможной проверке просят снять с двери табличку с названием и «не высовываться». «У некоторых организаций помещений вообще нет, вся работа ведется на дому, включая работу «горячих линий». Так, интервью приходилось брать в кафе, в машинах и в других экстремальных условиях.

Ничего не избавляет от страха оказаться вместе со всей нажитой материально-технической базой на улице, даже статус муниципального депутата», — добавляется в исследовании.

Впрочем, представители властей уверяют, что никаких препятствий с помещениями для «третьего сектора» они не создают. «Давно существуют ресурсные центры, по сути, социальные коворкинги, которые бесплатно предоставляют помещения. Такой центр действует на базе Московского дома общественных организаций, где фонд может зарегистрироваться и регулярно использовать площадки для своей деятельности. С другой стороны, надо понимать, что если организация состоит из нескольких человек и не может обеспечить определенный оборот волонтеров, ресурсов, то помещение, предоставленное городом, будет просто пустовать», — отметил Вадим Ковалев.

По словам пресс-секретаря фонда помощи хосписам «Вера» Елены Мартьяновой, их организации правительство Москвы выделило на безвозмездной основе здание, где смогут разместиться все сотрудники и волонтеры. Фонд беспокоит другое. «Для нас очень важно продолжать оказывать содействие в повышении квалификации персонала хосписов, потому что качество паллиативной помощи зависит в первую очередь от рук медсестер, сиделок, врачей. На это тоже нужны средства — чтобы организовывать семинары, стажировки для сотрудников как московских, так и региональных хосписов, привозить зарубежных специалистов», — говорит Мартьянова.

До недавних пор одним из главных источников дохода для НКО было спонсорство зарубежных компаний. Увы, сейчас этот источник заметно обмелел.

Ведь теперь по закону организации, финансируемые из-за рубежа и занимающиеся политикой, получают статус «иностранных агентов». Так, в 2014 году в их число попало общероссийское движение «За права человека». Спустя год организацию из списка исключили. «Мы отказались от зарубежного финансирования, заплатили штраф в 300 тыс. руб. и сейчас продолжаем работу», — рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор движения Лев Пономарев.

Многие фонды сталкиваются с тем, что спонсоры выделяют средства лишь под проекты. А легально получить деньги на зарплату сотрудникам или простейшие расходные материалы вроде бумаги не получается. В такой ситуации город может помочь не столько деньгами, сколько «натурой». В частности, уже издано поручение мэра Москвы о том, чтобы городские департаменты разработали программу обучения координаторов волонтерских групп.

«Периодически возникает потребность в определенной инфраструктуре или нужно место для сбора помощи, если какая-то инициативная группа, например, собралась поехать в дом престарелых. Тут как раз должен подключаться город и предоставлять необходимую помощь», — говорит Вадим Ковалев.

Охота на субсидию

Кроме того, государство может поддержать некоммерческие организации либо грантами, либо предоставлением госзаказа. По словам Соболева, с ухудшением экономической обстановки уменьшаются и суммы пожертвований частными лицами и коммерческими компаниями на благотворительность. В 2015 году объем средств НКО сократился несильно, но по 2016 году «ожидания напряженные». Государственные гранты, напротив, в прошлом году были увеличены с 200 млн до 273 млн руб. К тому же часть государственных грантов рассчитана на два или три года, так что некая финансовая подушка в некоммерческом секторе все же есть.

Половина респондентов отметили отсутствие взаимопонимания с государственным сектором, хотя именно от него больше всего ждут реальной помощи.

С другой стороны, многие НКО не подают заявки на получение грантов, потому что считают процедуру их распределения нечестной. Более того, по мнению некоторых респондентов НИУ ВШЭ, государство обязано не просто оказывать финансовую поддержку, но и «само искать НКО и давать им деньги».

По словам Игоря Соболева, в 2016 году город планирует начать самостоятельно искать фонды и целенаправленно приглашать их участвовать в конкурсе на получение субсидий. Таким образом, деньги будут распределяться более равномерно: и на популярные темы вроде помощи сиротам, и на менее популярные, среди которых экология, транспорт, ЖКХ, контроль за капитальным ремонтом домов.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин на прошедшем в декабре прошлого года VII Московском гражданском форуме одобрил предложение изменить порядок выдачи грантов и субсидий. Их планируется выдавать не только юридическим лицам, как сейчас (а это останавливает многих потенциальных заявителей), но и отдельным авторам — физическим лицам.

Благотворительность с особым цинизмом

Для того чтобы фонды не мучились поиском заказчика, общественники предложили создать ресурсные центры НКО. Эти центры будут объединять все финансирование и отбирать нужные для города контракты. «Нужно также создать коммуникационный портал, где НКО предлагали бы услуги, рекламировали себя и тем самым повышали уровень доверия со стороны москвичей. Там же было бы видно, какой багаж у организации, какой капитал, а город опять же мог отбирать полезные для себя инициативы и включать их в работу», — пояснил председатель экспертного совета Общественной палаты Москвы Александр Шарлай.

Заодно это поможет решить еще одну проблему, которая останавливает многих потенциальных благотворителей. Речь о мошенниках, прикрывающихся именами фондов. В Москве они обычно ходят возле крупных торговых центров и в местах притяжения горожан, к примеру, у главного входа на ВДНХ. Как правило, они действуют напористо и не гнушаются манипулировать прохожими, обвиняя тех в равнодушии и черствости.

Существуют признаки, которые должны насторожить человека, если к нему подошел сборщик пожертвований.

Например, представители ненастоящего фонда указывают высокий минимальный размер пожертвований, деньги просят перевести на личный счет, а не на счет организации, а чтобы посмотреть объявление, нужно отправить SMS.

«У настоящей НКО должен быть сайт, отчеты о деятельности и расходовании средств. Лучше помогать более осознанно. Если ты положил купюру в какую-то коробку — это здорово, но, согласитесь, это разовая помощь. Гораздо полезней и эффективней стать другом и волонтером какой-то общественной организации или инициативной группы и регулярно участвовать в изменении нашего мира к лучшему», — добавил Вадим Ковалев.

Кроме того, хорошим средством против мошенников становится система фандрайзинга, когда человек может следить за тем, как реализуется проект, онлайн. Обычно такие системы более открыты и прозрачны, чем многие сайты некоммерческих организаций.

Эффект бабочки: что будет, если человек уничтожит комаров

Крошечные москиты – самые опасные животные на Земле. Они разносят болезни, которые ежегодно убивают миллион человек. Вирус Зика, который переносится комарами, связывают с рождением в Южной Америке аномально большого числа младенцев, страдающих микроцефалией. Но стоит ли уничтожать всех комаров?

Науке известно около 3500 видов комаров, однако большинство из них вообще не беспокоит человека — они питаются нектаром.

И только женские особи 6% от всего многообразия комариных видов пьют человеческую кровь, которая помогает им откладывать личинки. И лишь половина из них переносит паразитов. Но влияние этих 100 видов на человеческую жизнь поистине разрушительно.

«Половина человечества подвергается риску заболеваний, переносимых комарами, — говорит Фрэнсис Хоукс из Института природных ресурсов Гринвичского университета, — комары несут человечеству неисчислимые страдания».

Более миллиона человек, в основном из бедных стран, умирают ежегодно от болезней, переносимых комарами, включая малярию, лихорадку денге и желтую лихорадку.

Некоторые виды комаров переносят вирус Зика — раньше считалось, что его единственными последствиями являются сыпь на коже и температура. Однако сегодня ученые полагают, что лихорадка поражает младенцев в утробе матери. В Бразилии вирус Зика связывают с рождением младенцев с микроцефалией – заболеванием, когда дети рождаются с аномально маленькой головой.

В этих странах огромные усилия затрачиваются на то, чтобы научить людей пользоваться сетками, репеллентами и другими способами избежать укусов. Но не проще ли просто уничтожить весь вид, переносящий это заболевание?

Стереть с лица Земли

Биолог Оливия Джадсон поддерживает «выборочное уничтожение» 30 видов москитов. По ее словам, это сохранит миллион человеческих жизней, а разнообразие популяции комаров уменьшится всего лишь на 1%.

«Мы должны принять решение об их полном уничтожении», — сказала Джадсон в интервью New York Times.

Ученые Оксфордского университета и биотехнологической компании Oxitec создали генетически модифицированную мужскую особь комара Aedes aegypti — вида, который переносит и вирус Зика, и лихорадку денге. Эти особи несут ген, который не дает развиваться их потомству. Второе поколение этих комаров умирает, прежде чем достигает репродуктивного возраста и может переносить вирус.

Около 3 миллионов таких модифицированных комаров были выпущены у Каймановых островов между 2009-м и 2010 годами. Компания Oxitec отчиталась об уменьшении популяции на 96% по сравнению с близлежащими районами. Использование этого метода в одном районе Бразилии уменьшило популяцию комаров на 92%.

Кто из нас чудовище?

Ну а есть ли какие-то подводные камни в таком уничтожении комаров? Фил Лунибос, энтомолог из Университета Флориды, считает, что уничтожение комаров «чревато нежелательными побочными эффектами».

Он говорит, что комары, питающиеся цветочным нектаром, играют важную роль в опылении. Они также являются пищей для птиц и летучих мышей, а их личинками питаются рыбы и лягушки. Так что уничтожение комаров может повлечь за собой изменения в пищевой цепочке.

Однако есть и те, кто утверждает, что роль комаров в качестве опылителей и пищи легко может быть взята на себя другими насекомыми.

«Мы не остаемся на выжженной земле каждый раз, когда на планете исчезает какой-нибудь вид», — говорит биолог Оливия Джадсон.

Но по мнению Лунибоса, сам факт того, что ту нишу, которую занимали комары, займут другие насекомые, является частью проблемы. Он предупреждает, что исчезнувший вид может быть замещен другим, «таким же или еще более опасным с точки зрения здоровья человека». И новый вид может распространять болезни быстрее и на более значительные расстояния, чем комары сегодня.

Американский ученый и писатель Дэвид Куаммен считает, что москиты ограничивают разрушительное влияние человека на окружающую природу.

«Москиты делают тропические дождевые леса непригодными для жизни человека», — указывает он.

Между тем дождевые леса, которые являются домом для множества растений и живых существ, находятся в серьезной опасности именно из-за деятельности человека.

«Никто не сделал больше за последние 10 тысяч лет для того, чтобы уничтожение лесов было приостановлено, чем комары», — считает Куаммен.

Уничтожение комаров является также и философской проблемой. Найдутся и те, кто скажет, что уничтожение одного вида живых существ, опасного для человека, самим человеком, неприемлемо. Так как человек сам несет опасность существованию многих видов.

«Одним из аргументов против может стать то, что морально неверно уничтожать целый вид живых существ», — говорит Джонатан Пью из Центра практической этики Оксфордского университета.

И все же нет единого аргумента за или против уничтожения, который мы можем применять ко всем существам, подчеркивает Пью.

«Когда мы уничтожили вирус черной оспы, мы совершенно справедливо праздновали победу. Мы должны спросить себя, есть ли у этих существ какие-то ценные способности? Например, наделено ли это существо чувствами и способно ли оно чувствовать боль? Ученые говорят, что у комаров нет реакции на боль, как у человека. Еще один вопрос: есть ли у нас веские причины, чтобы избавиться от этих существ? В случае с комарами, эти насекомые являются основными переносчиками многих болезней», — говорит Джонатан Пью.

Это вопрос, скорее всего останется гипотетическим, каким бы серьезным ни был страх человечества перед вирусом Зика, малярией или денге.

Серебряная пуля

Несмотря на успехи в уничтожении популяции комаров на небольших территориях, многие ученые считают, что уничтожить весь вид – задача практически невыполнимая.

«Нет серебряной пули, — говорит Фрэнсис Хоукс, — полевые испытания генномодифицированных комаров успешны лишь отчасти, так как проходят лишь на небольших территориях».

«Заставить каждую женскую комариную особь приносить потомство именно от модифицированной особи мужского пола на больших территориях – это чрезвычайная т рудная задача», – поясняет Хоукс.

Новые способы борьбы с комарами ищут по всему миру.

Ученые Королевского ботанического сада Кью в Лондоне разрабатывают сенсор, который сможет различать виды комаров по ритму, производимому их крыльями во время полета. Они планируют оснастить этими сенсорами сельских жителей в Индонезии, чтобы те могли различать переносчиков вирусов. Сенсоры помогут также предотвратить вспышки болезней, которые переносят комары.

Ученые из Лондонской школы тропической медицины работают над другим проектом. Они изучают, как самки комаров реагируют на различные запахи человеческого тела. На основе этих данных они планируют создать более эффективные репелленты.

Еще одно перспективное направление – создание генетически модифицированных комаров, которые будут устойчивы к паразитам, переносящим вирусы. В Австралии в рамках программы по искоренению лихорадки денге ученые используют натуральные бактерии, которые снижают способность комаров переносить это заболевание.

«Это наиболее реалистичный способ уменьшения риска заболеваний, переносимых комарами», — считает Лунибос.

Ученые в США уже создали генетически модифицированного комара, устойчивого к паразитам, переносящим малярийный вирус.

«Мы играем с комарами в эволюционную игру, — говорит Хоукс. — Надеюсь, в этой игре мы победим в ближайшие 10 или 15 лет».

Невозможность конкурировать с европейскими производителями и вмешательство Запада в Ливии нарушили равновесие, существовавшее между Европой и ближневосточными и африканскими странами, заявил итальянский журналист Джульетто Кьеза в интервью "Русской службе новостей".

Журналист уверен, что сельскохозяйственное производство в Европе, например в Италии и Франции, где аграриев поддерживает государство, не оставляет шансов сельхозпроизводителям в Африке. " Мы сломали жизнь миллионов людей из-за наших соображений, — считает Кьеза. — Мы создаём ситуацию, когда они не могут быть конкурентоспособными по сравнению с нашими производителями, значит, их рынок полностью разрушается, они остаются без работы".

Однако беженцы, вынужденные переселяться в Европу в силу экономических причин, были только "первыми ласточками", считает Кьеза. Через два-три года поток мигрантов вырастет в пять раз за счет тех, кто стремится оказаться подальше от военных действий.

"Мы сломали Ливию, наши европейцы, НАТО, Франция, Великобритания, атаковали в прямом смысле свободное государство, автономное и суверенное и произвели другой поток, более сжатый, драматичный. Люди уходят из войны – это другое дело, это не экономические предпосылки", — говорит журналист.

Верховный суд России отказал бенефициару обанкротившегося Межпромбанка (МПБ), экс-сенатору Сергею Пугачеву в пересмотре судебных актов нижестоящих инстанций, которые привлекли его к субсидиарной ответственности по обязательствам МПБ, взыскав с Пугачева около 75,6 миллиарда рублей.

Как следует из опубликованного в субботу определения суда, ВС РФ отклонил кассационную жалобу экс-сенатора, просившего направить дело для дальнейшего рассмотрения в судебную коллегию по экономическим спорам.

"Нарушений норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела и являющихся достаточными основаниями для пересмотра судебных актов в кассационном порядке, судами не допущено", — говорится в определении ВС РФ.

Арбитраж Москвы в апреле 2015 года в рамках дела о банкротстве МПБ по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек Пугачева и еще троих топ-менеджеров банка к субсидиарной ответственности. Суд признал ответчиков виновными в совершении действий, приведших к банкротству кредитной организации, в частности — в выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов.

Суд решил взыскать с Пугачева 75,6 миллиарда рублей, в том числе около 68,5 миллиарда рублей — солидарно с последним председателем правления Мариной Илларионовой и около 7,2 миллиарда рублей — солидарно с двумя другими экс-предправления Александром Диденко и Алексеем Злобиным. Это рекордный в российской судебной практике размер привлечения топ-менеджеров к субсидиарной ответственности по долгам компаний. Апелляция и кассация оставили в силе определение арбитража.

Арбитражный суд Москвы в конце октября выдал АСВ исполнительный лист на принудительное взыскание денежных средств с Пугачева и его солидарных соответчиков.

Параллельно АСВ пытается в британском суде взыскать с Пугачева средства, которые, как считает истец, были незаконно выведены экс-сенатором из подконтрольного банка. Высокий суд Лондона в июле 2014 года заморозил активы Пугачева по всему миру на 2 миллиарда долларов. Акты лондонского суда приобщены к материалам российского дела о банкротстве МПБ.

В июне 2015 года Пугачев, вопреки запрету суда покидать Великобританию, уехал во Францию. Он сам аргументировал это решение опасениями за свою безопасность. Высокий суд 3 декабря выдал ордер на немедленный арест Пугачева в связи с тем, что он, находясь во Франции, не мог гарантировать своего личного присутствия на слушаниях по иску АСВ.

В сентябре сам Пугачев подал в международный трибунал иск против РФ на 12 миллиардов долларов. Истец сообщил, что обращение в суд связано с нарушениями обязательств России по двустороннему инвестдоговору с Францией. По мнению экс-сенатора, в период с 2009 года он лишился ряда своих активов, не получив за них компенсации. В частности, речь идет о девелоперском проекте "Средние торговые ряды" на Красной площади и Енисейской промышленной компании.

Еврейское присутствие в Европе сокращается: Израиль в фокусе

Портал mignews.com опубликовал аналитическую статью публициста Иры Коган под заголовком «Без Освенцима и евреев».

Есть определенная логика в том, что весь мир отмечает день Холокоста отдельно от Израиля — 27 января. Для нас это память о Катастрофе и героизме тех, кто не дрогнул перед лицом смерти. Для Европы — по крайней мере, так подразумевается — день покаяния и осмысления прошлых ошибок. Но на деле это происходит редко.

К этой дате, дню освобождения Освенцима, обычно публикуют статистику по уровню антисемитизма в разных странах. Можно наглядно увидеть, насколько далеко ушел мир от того времени — или наоборот, как он к нему возвращается.

Последние два года стали рекордными по уровню антисемитизма и по числу нападений на евреев. Согласно опросам, около 40% жителей Европы так или иначе разделяют антисемитские взгляды. Тем временем Евросоюз вводит все более жесткие санкции против еврейского государства, а европейские политики осуждают израильских солдат за уничтожение террористов.

Европейцы любят подчеркивать, что не распространяют отношение к политике Израиля на своих сограждан-евреев. Это в большой степени справедливо, когда речь идет о здравомыслящих французах, немцах, австрийцах, шведах и т. д., не зараженных идеями нацизма. Исходя из этого, правительства европейских стран как будто не видят опасности в острой критике израильского руководства. Однако с каждым годом в Европе увеличивается число выходцев из стран, где антисемитизм является частью национальной идеи. Эти люди воспринимают нападки на Израиль как команду: бей евреев! А те, кто бросается на израильтян с ножами, знают, что на Западе они будут приняты как несчастные беженцы. Даже теракты в Париже и Брюсселе не заставили правительства Европы осмотрительнее относиться к своим словам в адрес Израиля.

Впрочем, и заявления, осуждающие антисемитизм, тоже звучат очень осторожно, что доказывает: европейские политики не хотят, чтобы защита евреев с их стороны была истолкована как симпатии к Израилю.

Как мы успели убедиться, европейские власти не в состоянии защитить от нападений экстремистов никого из своих граждан, включая и евреев. Единственный предлагаемый выход — охрана еврейских объектов. Но многие евреи Европы не хотят жить в гетто — за стенами и кордонами полицейских. Одни переезжают в Израиль, другие перестают ходить в синагогу, забирают детей из еврейских школ. Раввины советуют евреям снять кипу, чтобы не подвергать себя опасности. Так или иначе, еврейское присутствие в Европе сокращается. Спохватится ли Европа, примет ли она какие-то меры, чтобы предотвратить исход евреев, или будет наблюдать за процессом так же равнодушно, как за уничтожением своих граждан в печах Холокоста? Неизвестно.

Алия из Европы растет, одновременно растут и спекуляции на этой теме. Премьер Нетанияху не устает повторять, что самое безопасное место для евреев — Израиль. Это так, однако Израилю пора наконец стать привлекательным местом для евреев, не только когда земля горит у них под ногами в других местах. Но правительство предпочитает ничего не делать для улучшения жизни своих граждан — и старожилов, и вновь прибывших, рассчитывая, что рост антисемитизма в мире так или иначе приведет в страну новых олим. При таком подходе Израиль, конечно, сохранит свой статус убежища и еврейского национального дома, но никогда не станет самодостаточным государством с нормально функционирующей экономикой.

Неожиданным сюрпризом стало приглашение евреев Европы в Россию, прозвучавшее из уст президента Путина на его встрече с представителями еврейских организаций. Однако евреи не восприняли его всерьез. Очевидно, что руководство Кремля воспользовалось случаем «уколоть» Европу — но повод для этого существует отнюдь не выдуманный.

Между тем, в Восточной Европе и в России антисемитизм тоже никуда не исчез. При этом в странах бывших СССР и соцлагеря, чтобы стать жертвой антисемитизма, не нужно демонстрировать свою принадлежность к еврейству — носить традиционную одежду и кипу, посещать синагогу и еврейские организации. Достаточно иметь еврейскую фамилию или «еврейское лицо» — как это произошло с российским режиссером, которому было отказано в приеме на работу. Правительства этих стран так же стараются не замечать антисемитских выпадов. И если западноевропейский политик рискует своей карьерой, поддерживая Израиль, то в Восточной Европе избегают вообще одобрительно высказываться в адрес евреев.

В целом ситуация грустная. Да, в мире не хотят повторения Освенцима, но «еврейский вопрос» по-прежнему существует, и никто не знает, как его решить. Оптимальный выход — чтобы евреи сами куда-то делись, а с ними исчезла и вся проблема. К счастью, сегодня евреям есть, куда деваться. (mignews.com)

Портал 9tv.co.il опубликовал аналитическую статью израильского общественного деятеля и публициста Александра Непомнящего, под заголовком «На пределе возможностей».

Ночная мгла стала понемногу рассеиваться. До первых лучей восходящего солнца, которые осветили бы правый борт судна, оставалось часа полтора. Красное море, столь переменчивое в начале января, казалось спокойным, хотя, по прогнозам синоптиков, впереди ожидался шторм. Корабль под флагом государства Тонга неспешно скользил вдоль египетского побережья, навстречу Суэцкому заливу. Большая часть команды еще спала, да и те, кто оставался на вахте, как видно, задремали под утро. Рокот вертолетных лопастей они услышали слишком поздно.

Все произошло внезапно и очень быстро. Грохот стал нестерпимо громким, затем сверху послышались странные лязгающие звуки, и на палубу, соскакивая с канатов, протянувшихся тонкими змеями из вертолетных люков, посыпались люди в темных комбинезонах. Одновременно справа и слева по борту возникли точно такие же незнакомцы с масками на лицах, стремительно поднимающиеся из окруживших корабль резиновых лодок. Минут через семь все было закончено. Потрясенная и отчасти еще даже не успевшая проснуться команда — все десять членов экипажа — сдалась почти без сопротивления и без единого выстрела. Капитану судна Омару Акауи, боевику ФАТХа с 25-летним стажем и полковнику военно-морских сил Палестинской автономии, был прекрасно известен ненавистный язык отрывистых команд, которыми обменивались незваные гости. Он понял, что закончить миссию, доверенную ему самим «раисом», уже не придется. Захватив судно, израильские морские коммандос из спецназа ВМФ — «Шаетет 13» — после часового поиска во внутренних отсеках обнаружили то, что искали.

Десантировавшие часть их команды боевые вертолеты, не дожидаясь окончания, уже были на полпути домой, им и так, даже вместе с захваченным дополнительным запасом топлива, едва хватило горючего. Улетели и тяжелые транспортные вертолеты с бойцами спецподразделения 669, в задачу которых входило организовать, если потребуется, эвакуацию раненных.

Вернулись на базу барражировавшие над районом самолеты разведки, аэрофотосъемки и дозаправки, а также истребители Ф-15, обеспечивавшие на всякий случай превосходство израильских военных в ходе операции, состоявшейся в 500 километрах от границы еврейского государства, в нейтральных водах Красного моря между Египтом и Саудовской Аравией.

Где-то высоко в небе взял курс на Тель-Авив и «летающий штаб» — громадный «Боинг-707», откуда за ходом операции «Ноев ковчег» пристально наблюдали начальник генерального штаба генерал-лейтенант Шауль Мофаз, командующий ВМФ генерал Ядидия Яари и командующий ВВС генерал Дан Халуц.

Вместе с арестованной командой отбыли на катерах полковник Рам Рутберг, командир «Шаетет-13», возглавивший десантирование на судно с вертолетов, и командовавший абордажем с моря фактический инициатор блестящего захвата, глава Управления морских операций, бригадный генерал Элиэзер Маром. Группа бойцов, оставшихся вести корабль в Эйлат, подняв над судном израильский флаг и проведя ревизию камбуза, с грустью обнаружила, что предстоящие три дня до дома им предстоит питаться сомнительными лакомствами, оставшимися от захваченных террористов. Впрочем, вертолет, прибывший к обеду из Израиля за картой памяти со снимками обнаруженного на корабле сенсационного груза, заодно прихватил им с базы три рюкзака шницелей. Так что голодными они домой не вернулись. На следующий день глава правительства Израиля Ариэль Шарон принимал у себя специального посланника США на Ближнем Востоке генерала Энтони Зинни, занимавшегося продвижением арабо-израильских переговоров. Прощаясь, Шарон доверительно обратился к ошеломленному генералу: «Через несколько часов вы будете встречаться с Ясиром Арафатом, будьте любезны, сообщите ему, чтобы не беспокоился о судьбе своего корабля с оружием, „Карин Эй“ — мы взяли его себе.»

***

Все началось полугодом ранее. В самом начале мая 2001 года израильский военно-морской патруль засек идущее из Ливана 40-тонное судно «Санторини», груженное бочками. Разведка заподозрила, что там спрятано оружие. Два дня спустя «Санторини» был без сопротивления захвачен морскими спецназовцами в ста километрах от израильского побережья и отбуксирован в хайфский порт. Среди захваченных трофеев обнаружилось много оружия, в основном российского производства, в том числе полсотни ракет «Катюша», ПЗРК «Стрела-2» и противотанковые гранаты РКГ-3, реактивные гранатометы, минометы, мины, гранаты, автоматы «Калашников» и патроны. В ходе следствия выяснилось, что организовали пересылку оружия из Ливана в Палестинскую автономию, в Газу, боевики Ахмеда Джибриля, лидера «Народного фронта освобождения Палестины — Главного командования». По плану, «Санторини» должен был сбросить бочки напротив берега Газы, где их подобрали бы «рыбацкие суда».

До соглашений в Осло небольшим разрозненным ячейкам террористов, существовавшим в Иудее, Самарии и Газе, было не под силу организовать и оплатить доставку крупных партий серьезного оружия. Лишь появление Палестинской автономии, фактически ставшей плацдармом ООП для атак против израильтян, позволило вывести войну с еврейским государством на новый тактический уровень. После распада СССР никто из арабских стран не решался снабжать Ясира Арафата оружием, боясь навлечь гнев США, ставших покровителем соглашений Осло. Единственным государством, готовым предоставить Арафату оружие против Израиля и в пику США, был Иран.

В конце мая 2001 года Арафат побывал в Москве, где, судя по всему, окончательно договорился с гостившими там иранцами о крупных поставках оружия. Проведенная накануне операция с кораблем «Санторини» убедила их в том, что коротким путем из Ливана, где иранские интересы представляла «Хизбалла», оружие не провезти, поэтому было решено воспользоваться маршрутом из Персидского залива через Красное море и Суэцкий канал. Путь этот был намного длиннее, но зато, как решили в Иране, проконтролировать его, а тем более перехватить на нем судно для израильтян было бы куда труднее.

Впрочем, понимали это и в Израиле. Поэтому когда разведке стало известно, что в конце лета те же высокопоставленные чиновники автономии, которые раньше были связаны с попыткой контрабанды на «Санторини», теперь оказались через подставные компании замешаны в покупке нового судна за 400 тысяч долларов, глаз с их 100-метрового приобретения водоизмещением в 4000 тонн больше не спускали.

В декабре корабль, названный «Карин Эй», прибыл на иранский остров Киш в Персидском заливе. Израильтяне в тесном контакте с ЦРУ внимательно следили, как десятки тонн оружия были спрятаны на судне под гражданскими грузами. «Карин Эй» вышел в сторону Йемена, а в Израиле стали готовиться к перехвату. Идею захвата в Средиземном море, уже после выхода из Суэцкого канала, отклонили из-за большого риска упустить террористов. Первоначальный план заключался в том, чтобы перехватить их возле Шарм аш-Шейха, южной оконечности Синайского полуострова. Вот только буквально за несколько часов до начала операции стало известно, что надвигается шторм. Десантироваться на судно с вертолетов при скорости ветра 50 километров в час, как и брать его на абордаж с резиновых лодок при трехметровых волнах, было невозможно. А корабль, как назло, еще и тащился так медленно, что шансов перехватить его до бури не было ни малейших.

И тогда разработчик операции Элиэзер Маром, прозванный друзьями Чайни (Китайцем) за внешнее сходство со своим дедушкой, этническим китайцем из Шанхая, предложил фантастический план — захватить корабль намного раньше, еще до шторма, в самой южной точке, до которой только по силам добраться израильским вертолетам и кораблям. Провести операцию «Ноев ковчег» на пределе возможностей ВВС и ВМФ. Маром был уверен в профессионализме спецназа и всех сопутствующих сил. И они оправдали ожидания. «Морским Энтеббе» назвали потом журналисты эту одну из самых дерзких операций в истории израильской армии, напоминая о знаменитом освобождении заложников, успешно выполненном на расстоянии более трех тысяч километров от Израиля в 1976 году.

***

Разгрузка «Карин Эй», начавшаяся в эйлатском порту спустя несколько дней, вызвала потрясение. Никто не представлял себе того, о каком количестве оружия шла на этот раз речь. В этом «Ноевом ковчеге» действительно было «всякой твари», и даже отнюдь «не по паре». Среди 50 тонн российского и иранского вооружения, помимо всех тех видов, что уже были перехвачены на «Санторини», только в гораздо большем количестве, оказались еще десятки новых наименований, включая снайперские винтовки «Драгунов», противотанковые ракеты и мины, РПГ, две с половиной тонны взрывчатки, а также масса диверсионного снаряжения. Все это разнообразие, укомплектованное в 83 специальных иранских герметичных контейнера, способных держаться на плаву, предполагалось перегрузить возле Александрии на три судна поменьше и доставить к побережью Газы. Затем сбросить контейнеры в море, чтобы их постепенно выловили и вытащили на берег «рыбаки» из военно-морских сил автономии.

По ходу следствия стало известно, что все расходы и по покупке самого корабля, по приобретению оружия на 15 миллионов долларов и гражданских грузов для маскировки еще на 3 миллиона, оплатил министр финансов автономии Фуад Шубаки. Деньги были взяты из международной помощи, выделяемой на развитие автономии, и средств, передаваемых Израилем.

Арафат, разумеется, все отрицал, но доказательства были столь неоспоримы, что администрация президента США была вынуждена на время прервать всякие отношения с автономией. Впоследствии связи были восстановлены, но доверие Арафат в Вашингтоне потерял окончательно. За Ираном же, пойманным с поличным, окончательно закрепилась репутация покровителя международного террора. От диверсионной деятельности он, конечно, не отказался, вынуждая Израиль и США прилагать немало усилий для отслеживания путей переброски оружия арабским террористам.

Возможно, именно так был схвачен и пропал без вести в 2009 году на острове Киш бывший агент ФБР, американец еврейского происхождения Роберт Левинсон, работавший после увольнения частным детективом. Он стал единственным американцем, которого Иран отказался вернуть на днях в рамках сделки с США по обмену заключенными, утверждая, что о судьбе Левинсона ничего не известно. С разгромом военной структуры Палестинской автономии в ходе операции «Защитная стена» в 2002 году и с последующей смертью Арафата лидирующие позиции в вооруженной борьбе с Израилем постепенно перешли к ХАМАСу и «Хизбалле», которые, в свою очередь, стали главными адресатам иранских оружейных передач.

Ну, а у израильских морских коммандос появилось регулярное занятие.

В ноябре 2009 года бойцы «Шаетет-13» перехватили возле Кипра судно «Франкоп». Под гражданским грузами были обнаружены 300 контейнеров с пятьюстами тоннами оружия из Ирана: около 3000 ракет, 10 тысяч снарядов, 20 тысяч гранат и полмиллиона патронов. Судя по всему, корабль вышел из Египта, где на него перегрузили оружие, прибывшее из Ирана, а направлялся этот груз в сирийскую Латакию и предназначался «Хизбалле». Эту операцию перехвата в Израиле назвали «Четыре вида» — в честь растений, используемых на последний осенний праздник — Суккот. В марте 2011 года в Средиземном море в 400 километрах от израильского побережья морские коммандос во главе с Элиэзером Маромом, ставшим к тому времени командующим ВМФ, захватили корабль «Виктория», который шел из Латакии, и, как оказалось, вез 50 тонн оружия в сектор Газа, где с 2006 года стал править ХАМАС. Помимо «стандартного набора», там были найдены стратегические виды вооружения, в том числе, китайские противокорабельные ракеты С-704 с инструкциями на персидском языке, а также пара радиолокационных станций британского производства.

Последней известной акцией по перехвату иранского оружия для террористов стала операция «Полное разоблачение» в марте 2014 года. Бойцы «Шаетет-13» снова провели ее в Красном море. Только на этот раз на расстоянии в полторы тысячи километров от Израиля, между Суданом и Эритреей. Командовал операцией сменивший Марома на посту командующего ВМФ Израиля Рам Рутберг, тот самый, что за 13 лет до этого, возглавляя «Шаетет-13», первым десантировался на «Карин Эй» с вертолета. На судне Klos-C, вышедшем из иранского порта Бандер-Аббас, под мешками с цементом были найдены 40 ракет M-302, способных поражать цели на расстоянии 160 километров, а также около 200 мин и полмиллиона патронов иранского производства. (9tv.co.il)

Сирия расходится по залам

В Женеве собрались все делегации для начала переговоров по Сирии

Игорь Крючков

30 января в Женеву прибыли все главные участники переговоров по Сирии. Впрочем, одна из двух делегаций от сирийской оппозиции отказывается начать диалог о перемирии без гуманитарных гарантий. Не факт, что представители оппозиции и официального Дамаска согласятся находиться в одном зале. Но главные международные гаранты процесса — США и Россия — не могут себе позволить срыва переговоров, заботясь о своих интересах.

29 января анонимный европейский дипломат заявил Reuters, что женевские переговоры — «это полный провал». Это произошло после того, как делегация, представляющая солидную часть сирийской оппозиции, отказалась ехать в Женеву из Эр-Рияда. Это ставило под угрозу важнейший дипломатический процесс для будущего Сирии.

К тому времени в Женеву уже прибыла делегация, представляющая интересы правительства Сирии и президента страны Башара Асада. Эту делегацию возглавил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари. Но до ночи пятницы не было уверенности, что ему будет с кем говорить.

Главная проблема была в Высшем комитете по переговорам (ВКП), который представлял ряд авторитетных сирийских организаций, борющихся с режимом Асада. Эти переговорщики всю неделю находились в саудовской столице и требовали от официального Дамаска соблюдения предварительных условий. Они говорили о готовности поехать в Женеву, только если авиация Асада прекратит бомбардировки сирийских городов, а также снимет осаду с городов, которые удерживают боевики, связанные с ВКП.

Вечером 29 января выяснилось, что эта делегация все-таки поедет, но не будет начинать разговор по существу до тех пор, пока не получит гарантий о выполнении Асадом своих «гуманитарных обязательств».

Спасители процесса

Когда члены ВКП прибыли, женевский процесс был спасен хотя бы формально. По словам Стаффана де Мистуры, специального представителя ООН по Сирии, ответственного за организацию переговоров, первые встречи с сирийскими оппозиционными делегациями могут пройти уже в воскресенье.

«По моим данным, в пятницу в Женеве часть оппозиционной делегации из Эр-Рияда все-таки была. Однако она не была готова начать полноценные переговоры и только подготавливала почву», — заявила «Газете.Ru» Елена Супонина, советник директора Российского института стратегических исследований.

В швейцарскую столицу прибыла и вторая делегация, представляющая сирийскую оппозицию. По данным ближневосточных СМИ, ее возглавляет экс-премьер Сирии Кадри Джамиль, ныне глава объединения «Народный фронт за перемены и освобождение». Эта делегация была укомплектована при активном участии России и Ирана, которые хотели видеть в Женеве представителей сирийских политических объединений, которые не были представлены в ВКП. Москва и Тегеран считаются главными покровителями режима Башара Асада.

ВКП в свою очередь считается делегацией, созданной США и Саудовской Аравией. Ее возглавляет бывший премьер Сирии Риад Хиджаб. Кроме того, в составе делегации находятся представители радикальной организации «Джейш аль-Ислам», запрещенной в России. По мнению Саудовской Аравии, главной суннитской державы арабского мира, без представителей ряда суннитских исламистских организаций переговоры о судьбе Сирии будут неполноценными.

То же самое российские дипломаты говорят о курдских организациях. Ополчение курдов-пешмерга на границе между Сирией и Турцией эффективно сражается против боевиков террористического «Исламского государства», запрещенного в России. Однако Турция, опасающаяся подъема курдского национализма на своей территории, категорически против присутствия курдских организаций в Женеве.

По словам Супониной, этнические курды в Женеве есть, однако они не представляют интересов курдских организаций. То, что представители сирийского Курдистана все-таки не будут участвовать в переговорах, решил Стаффан де Мистура на правах принимающей стороны. Он объяснил это тем, что курдский вопрос чрезвычайно усложняет согласование мероприятия.

Впрочем, Россия обещает еще не раз поднять вопрос о присутствии курдской делегации. 29 января постпред России при международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин заявил журналистам: «В субботу и воскресенье, думаю, продолжится обсуждение вопроса о сирийских курдах и их участии. Надеемся, что в этом отношении будет решение найдено».

Страна интересов

Сирийские переговоры завязаны на интересах мировых держав не меньше, чем на интересах пестрых сирийских и региональных политических сил.

Россия стремится повысить свой международный авторитет и доказать миру, что ее военная операция в Сирии изменила местную политическую ситуацию и создала условия для дипломатического прорыва. Кроме того, успешные переговоры станут сильным идеологическим ударом по «Исламскому государству», запрещенной в России международной террористической группировке, против которой и направлена операция ВКС РФ.

На фоне углубляющегося экономического кризиса в России бомбардировки отечественной авиации в Сирии выглядят важной статьей расходов. По данным журнала «Коммерсантъ-Деньги», год бомбардировок обойдется России в $1 млрд. По подсчетам «РБК-Daily», на бомбардировки в Сирии уходит $2,5 млн в день. Схожую сумму называет и британский экспертный центр IHS Jane's.

20 января заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова заявила, что сирийская операция не вышла за пределы изначальной сметы.

1 февраля в Женеву должен прибыть замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, чтобы проконтролировать дипломатический процесс. Ожидается, что 1 и 2 февраля пройдут переговоры между де Мистурой и «пророссийской» оппозиционной делегацией.

Демократическая администрация США во главе с Бараком Обамой подчеркивает свои заслуги в Сирии в преддверии президентских выборов, не желая допустить к власти республиканцев. Вашингтону также нужно продемонстрировать, что США с успехом ведут борьбу с «Исламским государством» в Сирии. Также женевский процесс может стать еще одним доказательством полезности «ядерной сделки» США с Ираном, которая, по мнению администрации Обамы, сделала Тегеран сговорчивее и в отношении Сирии.

Европейским странам женевские переговоры важны еще больше. От скорости сирийского мирного процесса напрямую зависит миграционный кризис в Европе. После того как в 2015 году поток беженцев из Сирии на запад вырос в разы, Евросоюз оказался в самом глубоком институциональном кризисе за всю его историю.

Под натиском более 1,2 млн мигрантов, прибывших в Европу в прошлом году, разрушается Шенгенская зона и вся идея открытости границ в ЕС.

Особенно сильно кризис ударил по Германии, центральной стране союза как с политической, так и с экономической точки зрения.

Сегодня интересы международного сообщества в отношении Сирии ближе, чем когда-либо. За два месяца до начала женевского процесса было решено, казалось, неразрешимое противоречие между Россией и США. Страны договорились отложить до лучших времен вопрос о судьбе Башара Асада, которого Вашингтон неоднократно призывал свергнуть, а Москва — сохранить у власти.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ноябре заявила радиостанции «Эхо Москвы», что Россия «никогда не говорила, что сохранение Асада является принципиальным моментом». Главное — это сохранение действующего режима в Дамаске. 18 декабря США согласились принять резолюцию Совбеза ООН по Сирии, из текста которой было исключено требование сместить Башара Асада с президентского поста.

Заложники Женевы

«Главными гарантами процесса являются Россия и США, однако это вовсе не значит, что переговоры будут успешными, — считает эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. — Ближний Восток сегодня — это реальный многополярный мир, поэтому и Вашингтону, и Москве придется лавировать между интересами не только сирийских делегаций, но и важных региональных игроков: Саудовской Аравии, Турции и Ирана».

В Женеве мировые державы стали фактически заложниками региональных интересов. Есть веские основания полагать, что представители двух сирийских оппозиционных делегаций и переговорщики Башара Асада так и не сядут за один и тот же стол. Оппозиционеры отказываются находиться с Башаром Джаафари и другими дипломатами, представляющими официальный Дамаск, в одном помещении. Ожидается, что иностранные дипломаты будут активно курсировать между отдельными залами, отведенными под каждую из делегаций.

Впрочем, эти неудобства — самая меньшая из проблем. Гораздо сложнее добиться реализации сценария, который заложили для женевского процесса США, Россия, ООН и ЕС.

«Сейчас сирийским переговорщикам дается полгода на сближение позиций. Следующий дедлайн – еще через год. За это время переговорщикам нужно согласовать изменения в конституцию страны и договориться о подготовке к выборам», — рассказала Супонина. Пока эти перспективы выглядят не слишком реалистично.

По словам Вениамина Попова, бывшего посла России в арабских республиках и директора Центра партнерства цивилизаций МГИМО, переговоры по Сирии в конечном счете выгодны для всех — от международного сообщества до сирийского народа. «Если дипломаты не сели за стол переговоров 29 января, то сядут 1 февраля», — заявил Попов «Газете.Ru». По мнению эксперта, без начала хотя бы какого-то разговора между участниками сирийского конфликта не будет никаких перспектив выхода из этой ситуации.

По данным ООН, в сирийской гражданской войне погибло более 250 тыс. человек. Предыдущие сирийские переговоры в Женеве состоялись в 2012 и 2014 годах. Оба раунда завершились безрезультатно.

Кризис заливают пивом

Пабы переходят на отечественное и некачественное

Павел Чернышов

Крафтовое пиво стало главным гастрономическим трендом прошлого года. Как грибы после дождя растут новые заведения, предлагающие посетителям крафт. Всем, кто стремится урвать кусок крафтового пирога, сыграл на руку кризис — и пиво, которое производят отечественные пивовары, и помещения под бары стоят дешево. Однако рост рынка идет в ущерб качеству. Множатся безликие заведения, предлагающие пиво с непредсказуемой микробиологией.

В обиход россиян стремительно вошло крафтовое пиво (производящееся на микропивоварнях традиционным способом). При этом в модный тренд стремятся влиться и профессиональные рестораторы, и дилетанты.

«Практически все СМИ признали крафтовое пиво самым популярным трендом 2015 года как для потребителя, так и для открытия нового бизнеса», — говорит Александр Мальцев, один из основателей бара RULE taproom.

«Бум крафта объясняется очень просто: чтобы разливать пиво, нужно минимум разрешений. Для более крепких напитков нужно собрать огромное количество бумаг», — объясняет президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. По его словам, вокруг крафтового пива сформировался модный гастрономический флер. Сейчас это, пожалуй, наиболее доступный алкоголь, который не стыдно пить.

В приватных беседах владельцы баров признаются, что могли бы опустить цены по многим позиция до 100 руб. за бокал.

От демпинга воздерживаются, в том числе чтобы сохранить имидж заведений и отсеять наиболее маргинальную публику. «В такие гастропабы не стыдно пойти, это не просто обычная пивная», — говорит Бухаров.

С ним согласен и Кирилл Еремеев, управляющий ресторана «Эрик Рыжий».«Сейчас крафт — это нормальная альтернатива вечеру с друзьями за вином, которое, к слову, стремительно дорожает», — признает он.

Крафтовой революции способствовало и падение рынка коммерческой недвижимости. «Есть много хороших объектов по выгодным ценам, которые раньше были практически недоступны. Поэтому все время открываются новые бары, причем большинство — в центре. Например, мы сами заняли часть трехэтажного особняка на Арбате», — рассказывает Кирилл Еремеев.

«Мы искали подходящий объект около месяца. Забавно, что в трех-четырех местах, которые мы смотрели и отказались, теперь открылись именно крафтовые бары», — вспоминает Мальцев.

Качественного пива на всех не хватает

Повальное увлечение крафтом привело к тому, что появилось слишком много однотипных гастропабов. «В итоге мы видим ситуацию, когда на рынке оказалось очень много похожего, не имеющего яркой индивидуальности крафтового продукта. Это касается как собственно пива, так и пабов», — говорит Еремеев.

Сейчас главная проблема для баров — что поставить на краны. Хотя пивоварни открываются немногим медленнее, чем бары, качественный продукт удается делать далеко не всем. Спрос на наиболее удачные сорта значительно превышает предложение. Складывается ситуация, когда первыми получают пиво бары, у которых хорошие отношения с поставщиками, а остальные — по остаточному признаку. В результате если в одном баре работает 50 кранов, то в другом может быть всего несколько.

Мальцев признал, что купить пиво российских производителей, которые занимаются этим более двух лет (то есть были пионерами на рынке) и уже успели заработать хорошую репутацию, удается далеко не всем. «Их пиво купить достаточно тяжело. Однако новые пивоварни пусть и не так часто, как бары и магазины, но появляются. И они начинают закрывать пробел российского крафта в новых заведениях, которым не достается ассортимент первопроходцев», — отметил он.

Закупают и импортное пиво.

«Другое дело, что импортное стоит очень дорого и вряд ли является для кого-то основным источником дохода. Особенно для региональных баров и магазинов. Если говорить именно об импортном пиве, которое считается крафтовым, то в среднем оно в два-три раза дороже.

Разница бывает и выше, но это обычно сложные сорта, которые и по местным меркам дорогие», — говорит Александр Мальцев.

Он уточнил, что крафтовые бары не брезгают покупать импортное пиво, которое, по сути, не считается крафтовым, но ценится любителями пива (в основном бельгийское и некоторые марки Великобритании и Германии).

Основной импорт идет из Европы, из США завозят достаточно мало. Этим, например, занимаются компании «Фёст» и Good IPA. Среди заметных импортеров — «МаркетБир» (совместный проект пивоварен Velka Morava и «Одна тонна»), который возит культовый европейский крафт «Монблан», достаточно новый, но серьезный игрок.

Включились в игру и пивные гиганты. Так, Московская пивоваренная компания создала компанию «Старый мастер». Новые и небольшие (в плане ассортимента) игроки на рынке — BeerDelivery, BeerCap, «РусБир». Пытаются возить крафт и старые импортеры пива, работающие на рынке уже давно (такие как «Интер Трейд», «Байрос», «Карабус», SVAM Group, «Аль-Трейд»). Впрочем, как отмечают источники на рынке, в большинстве своем это выглядит немного нелепо, потому что «привозят они непонятно что и думают, что у них это с руками оторвут».

Продукт с непредсказуемой микробиологией

Качество напитка может существенно различаться, так как в условиях ажиотажного спроса в пивоварение кинулись все кому не лень. Между тем грамотно организовать пивоваренное производство — чрезвычайно сложная задача. На первом этапе очень важно оптимально выбрать основное оборудование. Предложений на рынке предостаточно — от высокотехнологичных западноевропейских до примитивных азиатских.

Оборудовать самую дешевую пивоварню стоит от 20 млн руб.

«На выбор оборудования влияет множество факторов, ты должен четко понимать, какого уровня продукт собираешься производить, в каких объемах, какие сорта и стили пива будут в приоритете. Ну и, наконец, очень важен размер инвестиций в пивоварню — это, пожалуй, один из самых важных факторов при выборе, особенно для мини-пивоваров», — рассказывает Александр Белков, владелец пивоварни «Одна тонна».

Затем встает вопрос о подборе кадров (пивоваров, рабочих, микробиолога, водителей и т.д.) .

«Незанятых специалистов высокого уровня практически нет, воспитывать свои кадры долго и дорого. Проблема здесь действительно существует. На рынке крафтового пива сейчас не так много вкусного, яркого, а главное, биологически чистого пива. Абсолютно немногие мини-пивоварни — производители так называемого крафтового пива заботятся о чистоте своего продукта и имеют у себя на производстве лабораторию и держат в штате микробиолога», — признает Белков.

Всего малые пивоварни, по данным РАР, занимают около 10% рынка. Декларируют производство пива около 650 пивоварен.

По данным налоговой службы, пивоваренным производством могут заниматься 800 предприятий (это те, кто только вписал в сферу своей деятельности возможное производство).

На деле производителей может быть больше, поскольку далеко не все работают в легальном поле. Собственными мощностями обладают только крупнейшие производители крафта, значительную же часть рынка составляют так называемые контрактные, или «цыганские», пивоварни, которые под варку арендуют цеха на крупных заводах. В итоге получается продукт с непредсказуемой микробиологией, стабильностью и практически всегда по высокой цене, обусловленной необходимостью платить за аренду оборудования.

Стоит отметить, что процесс «контрактного» пивоварения не вполне легальный, так как по закону производитель обязан иметь технологическое оборудование в собственности.

Однако пивовары пользуются определенными лазейками, например, указывая, что пиво сварено на легальной пивоварне, но по заказу фирмы такой-то. А зачастую же вообще уходят в тень, не соблюдают установленные правила.

В итоге складывается ситуация, когда на рынке представлено множество сортов, однако большинство из них мало отличается друг от друга и при этом сварено нелучшим образом. «Очень много сортов пива похожи друг на друга, как близнецы-братья, имеют явные проблемы с микробиологией, да и стоимость этого пива, мягко говоря, немного завышена», — говорит Белков.

ЕГАИС рынок не очистил

Явных дилетантов может отсеять введение ЕГАИС для малых производителей пива. К системе ЕГАИС должны были еще в октябре подключиться малые пивоварни, производящие до 300 декалитров в год. Впрочем, пока проверяющие обходят модный рынок крафта вниманием.

«Введение ЕГАИС не сильно повлияет на законопослушных пивоваров, которые и без этой системы учета платят все налоги и акцизы. Увеличились документооборот и расходы на бухгалтерию и учет. Пришлось нанять специального человека для работы с этой системой. Но все в общем-то терпимо. Вероятно, не очень легальным участникам рынка это нововведение не понравится. Но это уже их проблемы», — замечает Белков.

По оценке «Опоры России», расходы на установку ЕГАИС составляют около 1 млн руб. для каждого предприятия. Как писала «Газета.Ru» ранее, дальнейшие затраты на обслуживание включают в себя обучение и сертификацию персонала (30 тыс. руб. на каждого сотрудника), ежемесячное обслуживание (22 тыс. руб.), заработную плату обслуживающего персонала и обслуживание системы (свыше 300 тыс. руб. в год).

Опрошенные «Газетой.Ru» микропивоварни или не стали отвечать на вопросы о ЕГАИС, или приватно признавались, что не установили оборудование и не планируют этого делать.

До распада Ирака остаются считанные дни

Петр Львов

Пока все усилия международных и региональных игроков были сфокусированы на динамично меняющейся в пользу Б. Асада ситуации в Сирии, положение в Ираке как-то ушло в сторону от аналитиков, занимающихся тематикой ИГ/ДАЕШ. А в это время ситуация там тоже развивалась довольно бурно, причем в сторону дальнейшей дезинтеграции этой страны. Фактически две опорные для суннитского населения Ирака провинции Анбар (адм. центр – г. Рамади) и Найнава (адм. центр – г. Мосул) оторвались окончательно от федеральной столицы – Багдада. Несмотря на то, что подготовленные США силы суннитской Национальной гвардии почти завершили освобождение Рамади от боевиков ИГ/ДАЕШ после нескольких недель штурма. Причем в боевых действиях участвуют спецподразделения США, Великобритании, Канады, Турции и Саудовской Аравии. Тем не менее основные отряды ИГ/ДАЕШ сохраняют контроль над многими суннитскими районами западного и северо-западного Ирака, демонстрируя свое превосходство перед возглавляемой Вашингтоном коалицией.

И в этих условиях, идя на уступки суннитам под давлением Вашингтона, Анкары и Эр-Рияда, иракское правительство, костяк которого составляют шииты, разработало план создания суннитской автономии, примерно по типу Курдского автономного региона (КАР) в составе Анбара и Найнавы со столицей в Рамади или Мосуле. Иракское правительство явно торопится, поскольку опасается, что к этому образованию может примкнуть другая крупная и важная во всех отношениях провинция Салах эд-Дин (адм. центр – Тикрит), расположенная в центре страны в 100 км от Багдада. Там влияние ИГ/ДАЕШ тоже весьма значительно, но еще больше роль сил, которые были основой правления Саддама Хусейна. Против них воюет шиитское народное ополчение, штаб которого находится в Самарре. Ведь Тикрит – это родина С. Хусейна, а в Салах эд-Дине проживают племена, которые исторически были опорой правления суннитов баасистского режима до оккупации Ирака американцами. Иракские войска при поддержке спецподразделений из стран коалиции, возглавляемой Вашингтоном, одновременно ведут бои против тех отрядов ИГ, которые отвергают саму идею создания суннитской автономии и выступают за сохранение провозглашенного ими в 2014 году «Исламского Халифата» в составе Ирака, Сирии и прилегающих территорий других арабских стран, включая КСА и Иорданию.

Таким образом, ввиду явного неприятия присутствия шиитов на своих территориях, сунниты Салах эд-Дина создали альянс с игиловцами и готовы пойти на создание Суннитостана, который на определенном этапе стал бы независимым государством.

Потихоньку начинает поступать информация из сопредельных столиц соседних с Ираком стран о том, что развал этой страны становится практически неизбежным. В этой ситуации Турция, которая блокировалась с руководителем КАР М. Барзани, согласившегося перейти в зону влияния Анкары, решила сыграть ведущую роль в освобождении Мосула от отрядов ИГ для последующей его передачи иракским курдам. Как стало известно, турецкие спецслужбы начали готовить восстание в Мосуле против ИГ/ДАЕШ, которое призвано помочь суннитам, прежде всего воюющим на стороне федеральной иракской армии, в освобождении этого второго по величине города Ирака. При этом Анкаре активно помогают в финансовом и военном плане США, Великобритания, Франция и Саудовская Аравия. Причем часть денег идет на подкуп командиров ИГ, отряды которых защищают Мосул от наступления курдов и суннитов федеральной армии Ирака. Многие из них – бывшие офицеры ВС страны времен Саддама, которых идеологически мало что связывает с террористами ИГ. Тем более сейчас, когда после ударов ВКС РФ по нефтяной инфраструктуре на территории Сирии, занятой ИГ, доходы от нелегальной продажи нефти через Турцию резко сократились, и руководство ИГ/ДАЕШ вынуждено было «урезать» выплаты «бойцам» Халифата до 200 долл. в месяц, т.е. в 2,5 раза.

Но тут возникает весьма острый вопрос: будущий статус другого важнейшего города страны – Киркука и прилегающих территорий. Ведь именно там находится огромное и богатое Северное месторождение нефти Ирака, на которое приходится свыше 30% всего объема производства нефти Ирака, почти полностью уходящей на экспорт в основном через нефтепровод Киркук-Юмурталык (порт в Турции), где она загружается с нефтяного терминала для вывоза в основном в Европу. Киркук, который захватили курды во время операции по освобождению этого района от ИГ/ДАЕШ еще в начале 2015 года, открыто отделяется курдами глубоким рвом от арабской части страны. Причем США абсолютно наплевать на такого рода передел границ внутри Ирака, и они, чтобы хоть чем-то компенсировать потерю Багдадом и суннитами Северного месторождения, активно ищут нефть и газ на территории будущего Суннитостана. Причем в Вашингтоне и Эр-Рияде поддерживают идею включения в него ряда восточных и северо-восточных суннитских провинций Сирии.

План раздела иракского государства на Шиитостан, Курдистан и Суннитостан должен получить «законное» юридическое оформление на подготавливаемой Вашингтоном «расширенной» встрече суннитов Ирака (до 1 тыс. суннитских представителей) в Аммане. Предполагается, что за саудовские и американские деньги там будет провозглашено некое правительство «в изгнании» для последующего управления Суннитостаном, которому Вашингтон и Эр-Рияд обеспечат широкое признание на Западе и в исламском (точнее, суннитской его части) мире. Причем нынешний премьер-министр Ирака Х. аль-Абади вынужден был дать свое молчаливое согласие на проведение амманской конференции, понимая, что шииты Ирака не смогут победить суннитов, тем более в условиях, когда Иран бросил все силы на военную помощь Б. Асаду и шиитским повстанцам-шиитам в Йемене, где под руководством КСА коалиция в составе ВС Йемена, лояльных президенту А. Хади и спецназа ряда арабских стран – Саудовской Аравии, Египта, Катара и ОАЭ, готовятся к штурму и захвату Саны.

Х. аль-Абади не может организовать шиитов, составляющих 2/3 населения Ирака, на противодействие распаду страны на три куска по этноконфессиональному признаку, поскольку на шиитском юге Ирака обострились межплеменные противоречия, которые перерастают в вооруженные «разборки». Не случайно в середине января с.г. в Басру были направлены танковая бригада и пехотные части. В ответ местные лидеры шиитов потребовали от Багдада вернуть войска на фронт борьбы с ИГ/ДАЕШ.

Поэтому нельзя исключать, что чуть позже шииты Юга потребуют автономии и для себя со столицей в Басре, оставив нынешнему федеральному правительству Багдад и прилегающие провинции, в которых нет нефти и газа. А такой «центр» обречен на короткое существование. Тем более что члены федерального правительства не имеют за собой поддержки племен и кланов, в отличие от региональных деятелей шиитских и суннитских провинций. Так что Х. аль-Абади оказался «слабаком», в отличие от своего предшественника Н. аль-Малики, который, хоть и был диктатором по замашкам, но мог оказывать сопротивление планам расчленения Ирака. Так что приходится делать вывод о том, что в нынешнем виде и в нынешних границах Ирак долго не протянет и не только сам распадется, но и вызовет цепную реакцию в сопредельных странах, например, в Саудовской Аравии и на Бахрейне, где недавно прокатились волнения шиитов против суннитского правления.

Международная инвестиционная политика Китая: неожиданные повороты

Валентин КАТАСОНОВ