Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Первая мировая и СВО

Ложные аналогии среди многочисленных совпадений

КИРИЛЛ КОПЫЛОВ

Военный историк, специалист по Первой мировой войне.

На протяжении всей истории человечества люди были склонны искать ответы на сегодняшние проблемы в прошлом, проводя аналогии. Средневековые короли любили сравнивать себя с римскими императорами и их деяниями, римляне не только бесконечно ориентировались на героев мифологизированного прошлого, но и оглядывались на опыт Древней Греции.

Неудивительно, что сегодня, когда штурмовые группы пехоты сходятся на кинжальной дистанции среди развороченных огнём гаубиц окопов, а в обиход снова вошли такие понятия, как «мобилизация», «снарядный голод» и «война на истощение», аналитики и представители СМИ начали обращаться к образам Первой мировой. Бои вокруг Бахмута сравнивают с событиями под Верденом, рассуждают о позиционном тупике и ломают копья вокруг способов выхода из него.

Часть подобных аналогий имеет право на существование, другие же не просто неверны, но могут привести к ошибочным и даже опасным умозаключениям. В этой статье попробуем разобраться, какие параллели имеют основания, а где речь идёт о конъюнктурных натяжках и попытках строить теории на зыбкой почве.

Война, которую ждали другой

Череда научно-технических открытий и бурное развитие производственных возможностей совершили сразу несколько революций в военном деле к началу Первой мировой. Магазинные винтовки, скорострельная артиллерия, новые средства связи прочно прописались в европейских армиях, крупнейшие военные умы вписывали их в новые доктрины. Тон в разработке последних задавали французы со своим принципом Attaque à outrance – атаковать до победного конца. Решительное наступление считалось единственным способом выиграть войну, победа должна была достигаться смелым маневрированием огромных масс войск, нацеленных на достижение успеха любыми средствами и при любых потерях.

Будущая война виделась яростной, но короткой.

Противник будет разбит в нескольких масштабных сражениях на протяжении недель, самое большее месяцев.

Апофеозом подобного подхода может считаться известный «план Шлиффена», предусматривавший полный разгром французской армии за восемь недель. Провал германского наступления 1914 г. уже принято сравнивать с событиями февраля-марта 2022 года. Однако мы всё ещё недостаточно осведомлены о реальных целях и задачах СВО и оперативных планах российского военного командования, чтобы делать какие-либо далеко идущие выводы.

Провал немецкого наступления и успешный контрудар Антанты на Марне не привёл к быстрой победе Франции, после целой серии попыток подвинуть противника фронт застыл на линии от Северного моря до швейцарской границы. Оборона оказалась сильнее наступления, и основную роль в этом сыграли даже не пулемёты (их было пока слишком мало), а многочисленная скорострельная артиллерия, способная в считанные минуты обрушить десятки снарядов на головы пехоты. В то же время даже самые примитивные окопы снижали потери от снарядов неприятеля во много раз.

Ещё одна популярная довоенная теория гласила, что достаточно самоотверженная пехота в состоянии успешно наступать даже в отсутствие какой бы то ни было поддержки. В пехотном уставе Австро-Венгерской империи образца 1911 г. читаем: «Пехота способна выиграть лавровый венок даже без поддержки других родов войск и против численно превосходящего противника, если она пропитана уверенностью и агрессивностью и вооружена непоколебимой твёрдостью и волей вместе с огромной физической стойкостью». Подобные пассажи содержали уставы и других стран, но суровая правда оказалась в том, что самая мотивированная пехота не могла продвигаться под шквальным огнём вражеской артиллерии. Тем удивительнее читать сегодня военных экспертов, которые утверждают, что патриотизм, врождённый национальный дух и прочие факторы, относящиеся скорее к сфере пиара, способны компенсировать материальные проблемы и нехватку вооружения.

Быстрой войны в 1914 г. не получилось, и все стороны конфликта начали испытывать резкую нехватку боеприпасов. Довоенные расчёты, основывавшиеся на молниеносном разгроме противника, не предполагали строительства зиккуратов из ящиков со снарядами в ожидании начала войны. Кроме того, практически все европейские армии предпочитали потратить выделенные им средства на закупки дополнительных орудий, чтобы иметь решающий перевес. В результате больше всего снарядов имели Германия и Франция, примерно до 1500 выстрелов на орудие, Россия и Британская империя держали в своих арсеналах до 1000 выстрелов, более бедные страны, такие как Италия, Австро-Венгрия и Османская империя, имели не более 600–700 выстрелов.

Французы, всегда акцентировавшие внимание на умении вести огонь в максимальном темпе, столкнулись с нехваткой снарядов уже в конце сентября 1914-го, а остальные – к Новому году. К концу зимы артиллерия сторон уже выскребала последние довоенные запасы, в то время как расход снарядов во много раз превосходил их производство. В результате армии столкнулись с так называемым «снарядным голодом», а характер боевых действий в условиях укрепляющегося фронта требовал всё больше снарядов.

Здесь аналогии с сегодняшним днём вполне допустимы, быстротечного конфликта не случилось, а все довоенные расчёты оказались неверны перед лицом масштаба конфликта и его интенсивности.

Мобилизованные нации

Одним из принципиальных отличий событий более чем вековой давности от сегодняшнего дня является количество людей и материальных ресурсов, привлечённых воюющими сторонами. В качестве наиболее яркого примера можно взять Францию, чьё население на 1914 г. составляло около 39 млн человек, из которых 19 млн приходилось на мужчин. Уже в августе 1914-го 4 млн (!) мужчин оказались в рядах вооружённых сил, а всего до конца войны под ружьё встанут 7,5 млн французов. То есть практически половина мужского населения, включая стариков и младенцев[1].

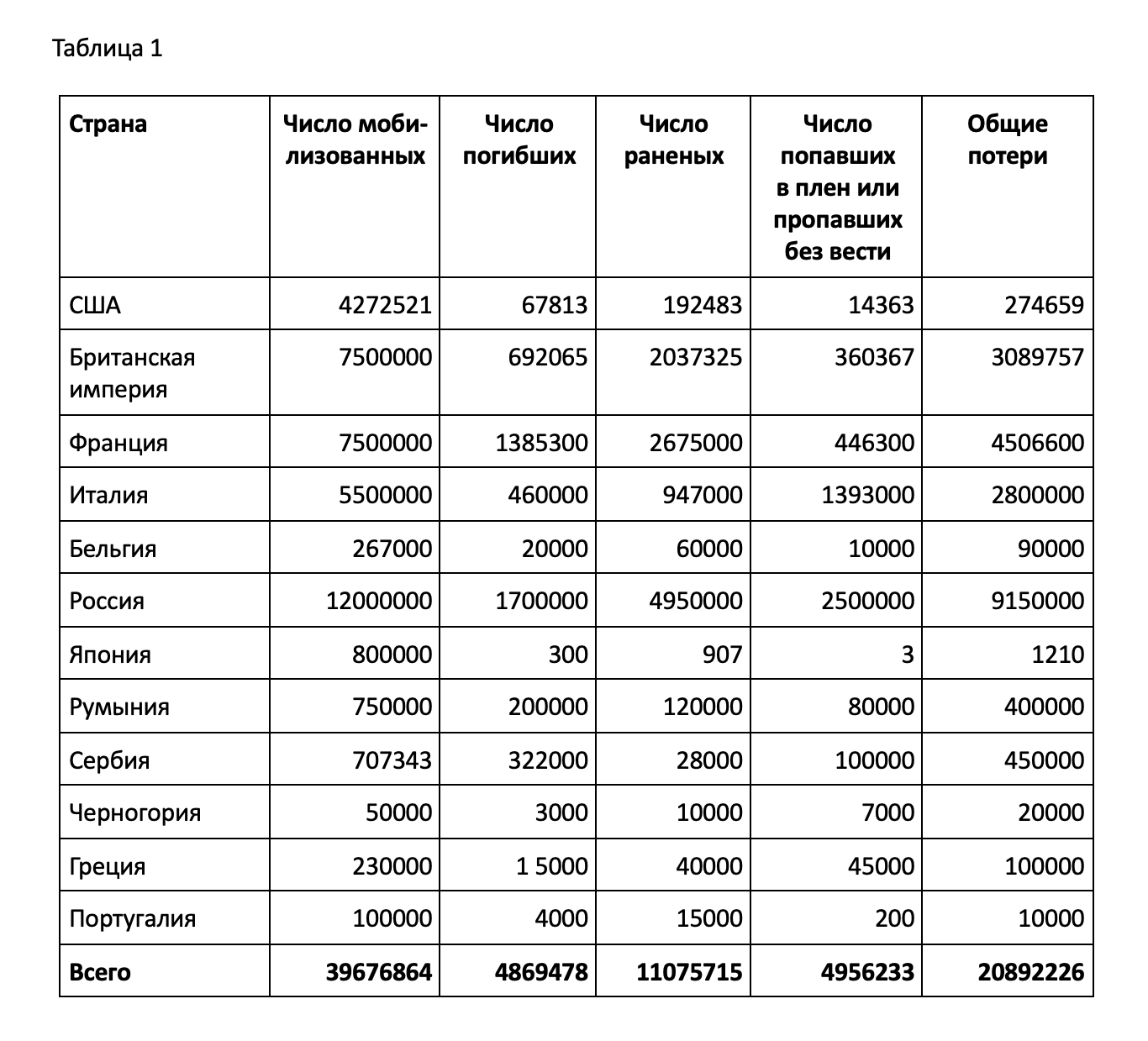

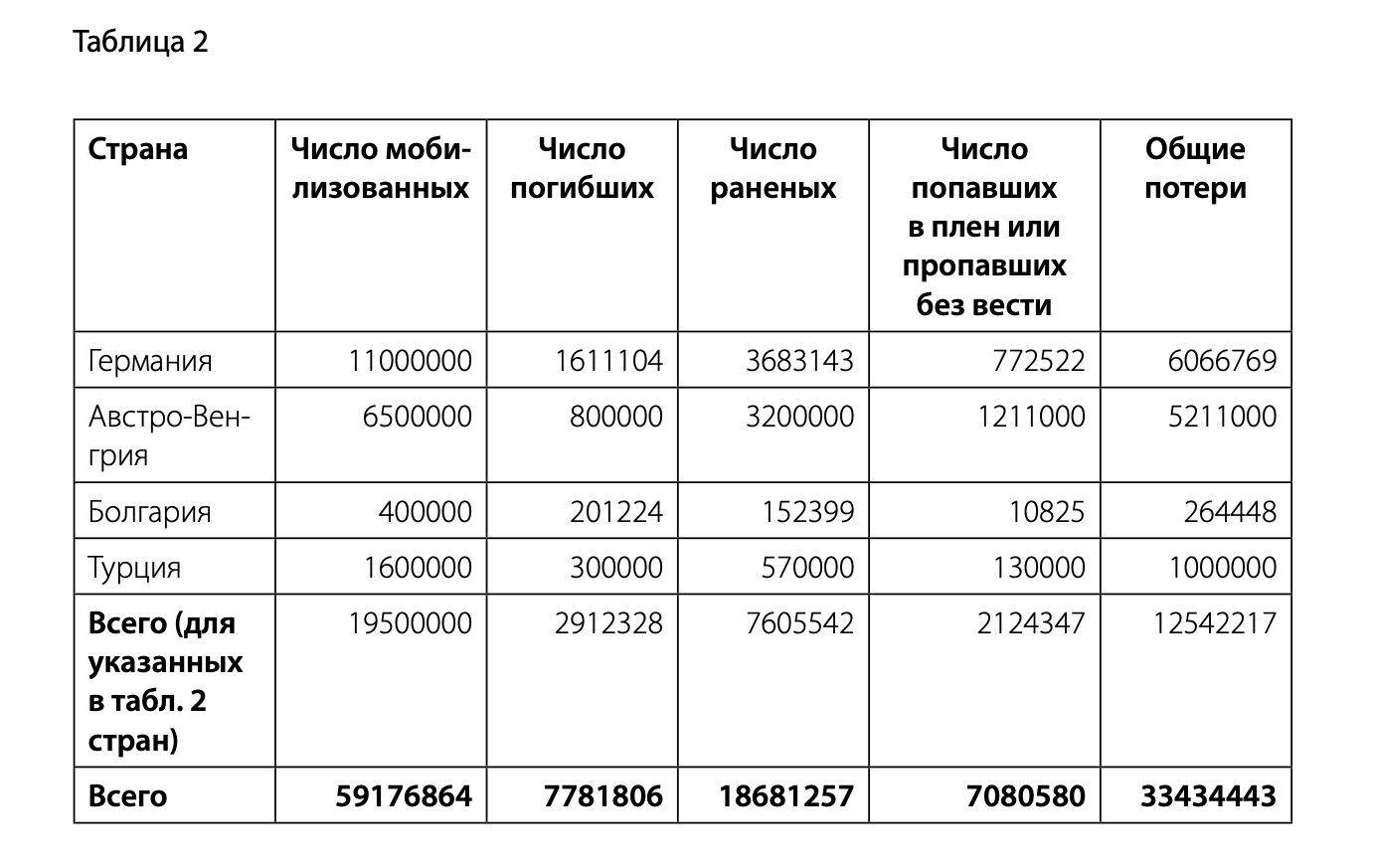

В том же темпе шла и Германия. Всего за двенадцать дней мобилизации немецкая армия увеличилась с примерно 800 тыс. человек до более чем 3,5 миллиона. К началу сентября почти каждый третий немец в возрасте от 18 до 45 надел мундир. Германия продолжит мобилизацию и дальше, призвав в ряды вооружённых сил около 11 млн человек при общем населении на 1914 г. в примерно 67 млн человек[2]. По части мобилизации не отставали и другие страны (см. табл. 1 и 2). Так, в Российской империи до октября 1917 г. было мобилизовано около 12 млн человек, хотя эта цифра является обсуждаемой и, вполне вероятно, не полной.

На фоне подобных значений текущие мобилизационные усилия сторон СВО выглядят более чем скромными как и оценки общего числа военнослужащих, непосредственно находящихся на линии боевого соприкосновения. Это, естественно, влияет и на сопоставление любых боестолкновений столетней давности и сегодняшнего дня. Там, где в былые дни стороны могли сосредотачивать группировки численностью в сотни тысяч человек и спокойно относиться к потерям нескольких тысяч в сутки, сегодня действуют многократно меньшие силы, растянутые на сотни километров фронта. В таких условиях прямое сопоставление с Верденом или Соммой выглядит по меньшей мере некорректно.

Тотальной мобилизации подверглась и промышленность стран, участвовавших в Первой мировой. Это были крупнейшие индустриальные державы своей эпохи, на которые приходилась львиная доля мирового промышленного производства, прежде всего в металлургии и металлообработке, машиностроении и химической промышленности. Не удивительно, что они справились с задачей быстрого наращивания военного производства. «Снарядный голод» ликвидирован уже к концу второго года войны, причём цифры роста производства по сегодняшним меркам смотрятся фантастическими.

Британия, тогдашняя «мастерская мира», произвела к декабрю 1914 г. 870 тыс. снарядов, к декабрю 1915-го – 23,5 млн, а к декабрю 1916 г. – 128 миллионов. Россия, отставая в общих объёмах, всё равно продемонстрировала огромный рост. В 1914-м – 104 900 снарядов, 1915-м – 9 567 888, 1916-м – 30 974 678! Одна Франция за время войны произвела около 300 млн снарядов (из которых порядка 20 млн ушло в Россию). Не отставали и Центральные державы. Германия нарастила ежемесячный выпуск снарядов с 345 тыс. в 1914-м до 11 млн в 1918 году. По приблизительным подсчётам, страны Антанты (с Россией до октября 1917 г. и США за все годы) произвели порядка 790 млн снарядов, а Центральные державы примерно 680 миллионов.

На этом фоне уже сорванные обещания стран ЕС обеспечить Украину миллионом снарядов за год смотрятся довольно бледно. Как и планы США нарастить ежемесячный выпуск снарядов с 14 тыс. до 28 тыс., а потом до 100 тыс. к 2025 году.

Не менее грандиозно выглядят и цифры по выпуску другой военной продукции, одних только 155-мм гаубиц французы за четыре года войны произвели более 3 тыс. штук, а всего более 30 тыс. орудий. Не меньшими темпами шло и насыщение войск средствами связи. Если в 1914 г. во французской армии было всего 50 комплектов радиостанций, то к концу войны уже больше 30 тысяч. Число телефонов выросло с двух до 350 тысяч! Британцы нарастили выпуск орудий с 91 в 1914 г. до 8039 в 1918-м, а производство пулемётов увеличилось с 300 штук до 121 тысячи.

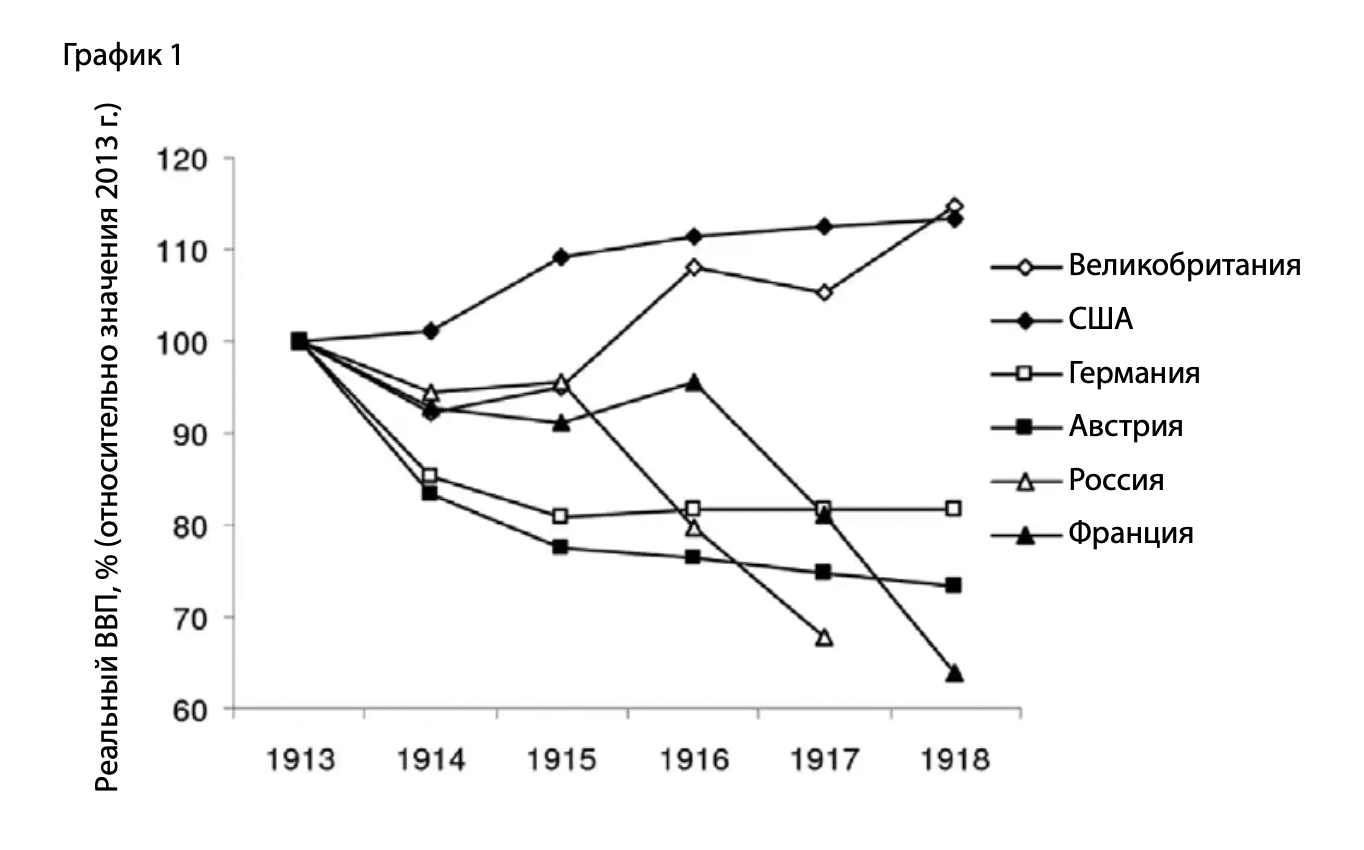

Подобные достижения, однако, давались дорогой ценой. По современным подсчётам, к 1917 г. Франция тратила на войну до 70 процентов своего ВВП, а Германия к концу того же года практически полностью свернула все не связанные с войной производства. К завершению войны немецкая и французская экономики потеряли, по разным оценкам, до трети предвоенного ВВП. Это обернулось катастрофическим падением уровня жизни основной массы населения. Британия из крупнейшего мирового кредитора стала должником, начав уже в 1915 г. брать деньги у американских банков, а со вступлением в войну Соединённых Штатов — напрямую у американского казначейства, причём эти деньги в основном оставались в США, идя на оплату поставок оружия и военных материалов. Соединённые Штаты, наряду с Британией, вообще оказались единственными странами, показавшими рост экономик на фоне войны (см. граф. 1).

Сегодня украинская экономика испытывает тяжёлые проблемы и опирается на кредитное плечо иностранных партнёров, российской пока удаётся поддерживать стабильность и не допускать катастрофического снижения. В то же время финансовая нагрузка на всех участников конфликта (прямых и непрямых) может постепенно увеличиваться. Причём, как и в Первую мировую, со временем всё больше будут страдать и экономики стран, напрямую не вовлечённых в конфликт. К примеру, ВВП нейтральной Голландии за время войны упал как минимум на 15 процентов, а независимые страны Скандинавии лишились от 5 до 10 процентов ВВП.

Война технологических чудес

В различных публикациях на тему СВО мы часто можем видеть громкие заголовки о беспрецедентных технологических прорывах, случившихся во время кампании. Однако многие из них уже произошли в начале XX века, пусть и на несколько другом технологическом уровне.

Изобретение братьев Райт военные приметили вскоре после первого полёта. Ещё перед войной французская артиллерия была самым технически продвинутым родом войск. Артиллеристы, хотя перед войной они в основном собирались прямой наводкой бить немцев из своих 75-мм скорострельных пушек, быстро оценили возможность заглянуть с помощью самолёта за горизонт. Неудивительно, что к началу войны половина французских военных самолётов принадлежала артиллеристам. Интересно, что две свои эскадрильи были у кавалерии, конники намеревались с их помощью вести разведку впереди и по флангам своих колонн.

Прозорливость артиллеристов стала очевидна с установлением статичной линии фронта, когда авиация оказалась единственным способом заглянуть дальше передовых окопов противника. Французы первыми, уже в конце 1914 г., установили на самолёт радиостанцию, а через год наведение по радио стало лучшим методом корректировки артиллерийского огня. Этому придавалась такая важность, что эскадрильи приписывались к отдельным полкам тяжёлых орудий и даже батареям сверхтяжёлых. По выражению самих французов, «лётчик стал проводником снарядов к их целям».

Окончательно система сложилась к лету 1916 года. Так, когда 13-я французская пехотная дивизия пошла в атаку на Сомме, над её головой, сменяя друг друга, висели самолёты трёх эскадрилий. Одна работала напрямую с тяжёлым артполком, вторая обеспечивала огонь дивизионной артиллерии, а третья вела наблюдение за продвижением своих войск и действиями противника, сообщая об узлах обороны и готовящихся контратаках.

Но даже не самолёты стали глазами для армии. Первая мировая – расцвет привязных аэростатов. В отличие от самолётов они могли висеть на высоте в 1000–1500 м многие часы, связываясь со штабами и артиллерией по телефону. В результате большая часть Западного фронта находилась почти под круглосуточным наблюдением с воздуха на глубину до 20 километров. Так что современная революция БПЛА в наблюдении за полем боя не так уж и нова.

Свои первые шаги сделали, как бы странно это ни звучало, и различные беспилотники-камикадзе.

Созданием одного из них, который несколько громоздко назывался «самолетающая воздушная торпеда», по заказу американской армии и флота занимались Орвиль Райт и американский инженер-изобретатель Чарльз Кеттеринг. Фактически они делали дрон-камикадзе, причём с хорошими даже для сегодняшнего дня характеристиками. Дальность полета 120 км, скорость 80 км в час и масса боевой части 81 килограмм. Дрон запускался с рельсовых направляющих (как и многие его современные аналоги) и приводился в движение четырёхцилиндровым бензиновым двигателем. Для стабилизации полёта использовался примитивный (по нашему времени) автопилот с гироскопом, высотомером и индикатором направления. Наведение осуществлялось с помощью прибора кратности, который выставлялся на необходимое для достижения цели число оборотов винта дрона, после его срабатывания крылья сбрасывались, и боевая часть пикировала на цель.

Хотя на испытаниях относительным успехом закончилась лишь треть полётов, заказчик был вполне обнадёжен результатами. «Торпеда Кеттеринга» стоила в разы дешевле пилотируемого самолёта, применять их собирались десятками (а потом и сотнями) штук разом по площадным целям, вроде железнодорожных станций, воинских лагерей и даже городов. Поэтому потеря части дронов считалась вполне допустимым ущербом, к тому же ожидалось, что по мере дальнейших опытов и реальной эксплуатации на фронте надёжность будет улучшена. Кроме того, вполне обоснованно считалось, что уничтожение дронов силами ПВО противника (самолётами и зенитными орудиями) будет практически невозможно из-за их малозаметности. Боевое применение назначили на весну-лето 1919 г., но немцы сдались раньше. Всего успели изготовить около 50 аппаратов, ни один из них не попал в Европу. Работы продолжались до 1920 г. и были свёрнуты после очередных бюджетных сокращений.

Немецкая фирма «Сименс» вела работы по дистанционно управляемым катерам ещё до Первой мировой и эти наработки решили использовать для атак британских кораблей у побережья Бельгии. Семитонный катер управлялся по проводам с береговой станции и мог удаляться от неё на расстояние до 20 км, команды по наведению операторы на берегу получали со специального самолёта, который следил за катером и целью. Беспилотник развивал скорость в 30 узлов и нёс почти 700 кг взрывчатки.

Британский монитор «Эребус» в октябре 1917 г. атакован беспилотником, но серьёзных повреждений не получил. Катер врезался в верхнюю часть противоторпедного буля, который и поглотил большую часть взрывной волны. Немцы продолжали совершенствовать катера-камикадзе, заменяя провода на радио и стараясь переместить станцию управления с берега на другие корабли или даже самолёты, но эти работы не были завершены до конца войны. Так что у «Гераней» и украинских морских БПЛА были предшественники.

Автор: Кирилл Копылов, военный историк, специалист по Первой мировой войне.

СНОСКИ

[1] Французская армия несла очень тяжёлые потери: 300 тыс. погибли до конца 1914 г., 430 тыс. – в 1915-м, 361 тыс. – в 1916-м, 190 тыс. – в следующем году, и, наконец, на последний год войны пришлось 306 тыс. убитых. Итого – более миллиона человек, или 4 процента населения страны. Даже мобилизация таких масштабов, как во Франции, не компенсировала потерь. Действующая армия достигла пика численности в июле 1916 г. (2 млн 234 тыс. человек), но упала до 1 млн 890 тыс. к октябрю следующего года и сократилась ещё на 220 тыс. к концу войны.

[2] Между августом 1914-го и ноябрём 1918-го погибло более 1,6 млн немцев.

О сферах влияния. Почему их надо уважать, но не надо создавать

Понимание законности и роли сфер влияния необходимо для эффективного разрешения конфликтов

ЧЕЗ ФРИМАН

Посол в отставке, приглашённый научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона в Университете Брауна.

На протяжении всей истории человечества страны стремились к обеспечению безопасности путём создания империй, запретных зон/санитарных кордонов, буферных государств, а также военных, экономических, политических или культурных сфер стратегических интересов или доминирующего влияния. Ведь государства хотят иметь друзей, а не врагов вдоль своих границ, и великие державы ожидают уважения, а не вызовов своей безопасности вследствие сговора менее крупных государств с великодержавными соперниками. Альтернативой таким защитным мерам могут быть системы, основанные на гибких коалициях в зависимости от баланса сил.

И нации, и империи переживают взлёты и падения. Они развивают политическое, экономическое и военное взаимодействие в своих регионах, а также окружающих или зависимых от них. Одни государства ищут защиты у великих держав. Другие отвергают иностранную гегемонию и сопротивляются ей. Сферы влияния – порождение державности и государственного строительства, которое помогает стране отгородиться от потенциальных конкурентов.

Почему устанавливаются сферы влияния

В последнее время американские официальные лица заявляют, что Соединённые Штаты не признают сфер влияния. Если учесть, что американцы продолжают настаивать на правомерности доктрины Монро, это более чем иронично. Америка может не признавать или уважать сферы влияния других стран либо их право устанавливать такие зоны, но она претендует на собственную сферу, которая хоть и не объявлена, но распространяется на весь мир.

Сферы влияния – это утверждение исключительного права надзирать за другой страной/странами или участвовать в определении расстановки сил, а также политики другого государства или государств по отношению к другим странам в целом либо в конкретных областях. Как таковые эти сферы – проявление международного соперничества равных по силе держав.

Концепция сфер влияния, как и многие другие элементы современного государственного устройства, возникла в результате проецирования силы вовне множеством конкурентов, составлявших европейскую государственную систему. Положение императорского Китая как центра тяжести в системе даннических отношений между странами не давало ему сфер влияния в современном понимании. Данническую систему можно охарактеризовать как «круг почтения». В отличие от сферы влияния, она не участвовала в схватке за гегемонию с равным Китаю соперником, поскольку такого просто не было. Несмотря на настойчивое требование, чтобы иностранцы соблюдали придворные обычаи и этикет, если они желают добиться расположения императора, Китай обычно не стремился регулировать поведение даннических стран. Подобно формальной преданности европейских князей папе римскому, подхалимское почтение мелких правителей к китайскому императору обусловлено не только традициями, но и корыстными интересами. Признание императора давало им торговые преимущества и престиж, обеспечивало дипломатическую, а то и военную защиту друг от друга. Это также способствовало тому, что Китай оставлял их в покое, а не пытался сделать прямыми вассалами (как это с разной степенью успеха происходило в случаях Кореи, Тибета и Вьетнама). В Азии сфера влияния – артефакт, привнесённый европейским, американским, а затем и японским, но не китайским империализмом. Не Китай устанавливал правила игры, а его самого чужестранцы включали в свои сферы влияния.

Сам термин «сфера влияния» стал использоваться в дипломатии лишь в 1885 г. (см. ниже), но первым официальным провозглашением подобной сферы стала доктрина, принятая президентом США Джеймсом Монро 2 декабря 1823 г. по совету государственного секретаря Джона Куинси Адамса. Она требовала уважения европейскими колониальными державами независимости государств Западного полушария. А любые их попытки «распространить свою систему на какую-либо часть [этого] полушария» рассматривались как «опасные для мира и безопасности в Соединённых Штатах».

В 1864 г., когда США были охвачены гражданской войной, Франция поставила императором Мексики эрцгерцога Фердинанда Максимилиана Иосифа фон Габсбург-Лотарингского. Годом позже, когда гражданская война завершилась, американцы разместили 40-тысячную армию на мексиканской границе и потребовали от французов убрать этого монарха. Французы вывели войска из Мексики. После этого Максимилиан был схвачен и казнён войсками Бенито Хуареса. В 1895 г. Вашингтон пригрозил войной Великобритании в случае её вмешательства в дела Венесуэлы. В 1904 г. т.н. «следствие Рузвельта» превратило доктрину Монро из инструмента стратегического отрицания присутствия конкурирующих держав в активное утверждение доминирования США в Западном полушарии. В 1917 г. предложение Германии заключить союз с Мексикой убедило Вашингтон вступить в Первую мировую войну.

Но сферы влияния могут быть и неформальными, оборонительными или доминирующими. Элита подвластных стран стремится выучить язык страны, проецирующей влияние, усвоить её промышленные и военные стандарты, а также культурную и торговую практику. Она отправляет своих детей учиться в её учебных заведениях, предпочитает её товары и услуги, а не товары и услуги конкурентов.

Сам термин впервые появился при разделе Африки на Берлинской конференции 1884–1885 гг. (так называемая Конференция по Конго), распределившей господство на континенте между Великобританией, Бельгией, Францией, Германией, Италией, Португалией и Испанией. В 1885 г. по двустороннему соглашению Великобритания и Германия поделили между собой контроль над Гвинейским заливом. Каждая из сторон обязалась не посягать на интересы другой в её сфере влияния. В 1890 г. аналогичный договор заключён о разделе сфер в Восточной Африке.

Ещё в 1942 г. президент Франклин Делано Рузвельт представлял себе мир после Второй мировой войны под управлением так называемых «четырёх полицейских» или «четырёх шерифов», каждый из которых будет отвечать за поддержание мира в своей сфере влияния. Согласно его наивным представлениям, Британия должна была отвечать за свою империю и Западную Европу, Советский Союз – за Восточную Европу и центральную часть Евразии, Китай – за Восточную Азию и западную часть Тихого океана, а Соединённые Штаты – за Западное полушарие. По настоянию премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля к четвёрке позднее добавили Францию, которую признали ответственной за дела своей империи. В некоторой степени концепция сфер влияния вдохновила на создание Совета Безопасности ООН, каждый из постоянных членов которого обеспечил себе доминирование над определёнными группами стран. Правда, Генеральная Ассамблея, напротив, закрепляет принцип суверенного равенства государств.

В отсутствие международной системы, основанной на сменяющих друг друга коалициях для уравновешивания гегемонистских амбиций[1], сферы влияния неразрывно связаны с соперничеством таких великих держав, как Китай, Индия, Иран, Россия и США. В связи с этим важно рассмотреть их происхождение, цели и интенсивность, которые варьируются от случая к случаю. Понимание и регулирование конкуренции требует признания интересов, которым служат сферы влияния, а также определённой степени уважения, подчинения или исключительности, которую они обеспечивают.

Интересы и влияние

История свидетельствует, что великие державы создают сферы влияния, чтобы ограничить автономию менее значимых государств и тем самым:

не допустить конкурентов на рынки, где они стремятся доминировать, проводя меркантилистскую политику;

лишить другие державы влияния в регионе, усиливая собственные позиции;

лишить потенциальных противников возможности стратегического использования территории или ресурсов;

предотвратить включение потенциальных буферных государств в сферы влияния других держав;

обеспечить подчинение идеологическим установкам или лояльность государств-клиентов и их элит;

получить доступ к территории и объектам, с которых можно проецировать силу, или сохранять такой доступ;

подчинить себе менее значимые страны и осуществлять квазиимперский контроль над ними.

Сферы интересов – инструменты государственного управления и дипломатии, предназначенные для сдерживания потенциальных противников и противодействия им способами, не требующими военных действий. Они предполагают относительно стабильное распределение сил в системе международных отношений – нечто противоположное неустойчивым отношениям, чреватым непредсказуемостью.

Сферы влияния предусматривают подчинение и ограничивают геополитическую или геоэкономическую свободу входящих в них стран или регионов. Как таковые они по своей сути являются гегемонистскими. Их можно разделить на две крупные категории: (1) пассивные, когда оборонительные усилия направлены на лишение влияния других потенциальных конкурентов, и (2) активные, когда решительные усилия обеспечивают доминирование в стратегическом выборе стран, входящих в зоны влияния, – обычно чтобы воспрепятствовать влиянию одного, а не нескольких противников. Каждая из этих сфер имеет разные последствия для конкурирующих держав и требует от них определённой реакции.

Важно отметить: сферы влияния – не то же самое, что колониальные империи, переселенческий колониализм или лингвистические сообщества.

Сферы влияния сохраняют суверенитет, лишь ограничивая его, тогда как колониализм его полностью уничтожает.

Эпоха глобального господства Европы, начавшаяся в XVI и закончившаяся в XX столетии, включала в себя образование новых государств за счёт миграции из других мест и создание поселенческих стран. Основным примером сообщества родственных государств-переселенцев является англосфера (Великобритания плюс Австралия, Канада, Новая Зеландия и США), но есть и другие (например, Франция и Квебек, Португалия и Бразилия). Языковые или лингвистические сообщества – наследие имперской экспансии. В качестве примера можно привести англоязычные страны Британского содружества плюс Филиппины, арабский мир, франкоговорящий мир, португалоговорящие страны Африки плюс Восточный Тимор, а также более двадцати стран, где официальный язык испанский. Между этими членами бывших империй есть очевидное родство, но, в отличие от сфер влияния великих держав, они не являются результатом господства над ними какой-то одной современной великой державы.

Великие державы, пытающиеся проецировать мощь или оградить себя от потенциальных противников, редко испытывают проблемы с уважением со стороны стран, автономию которых они стремятся ограничить. Тем не менее несколько менее могущественных государств или их группировок смогли сохранить национальную идентичность и автономию благодаря сочетанию вооружённого нейтралитета, продуманной безобидности и признания их статуса потенциально хищническими державами. Благодаря такой позиции подобным странам удаётся сдерживать региональных гегемонов, смягчать и отводить от себя угрозу подчинения более сильным державам или зависимости от них.

Например, Швейцария сохранила независимость благодаря стратегическим удобствам, которые она предоставляла окружающим её великим державам, крепкой гражданской армии, обученной использовать сложный рельеф местности для обороны, и неукоснительному нейтралитету как в мирное, так и в военное время. Её нейтралитет признан на Венском конгрессе 1815 года. Австрию освободили от оккупации великими державами и вывели из сфер их влияния Австрийским государственным договором от 15 мая 1955 года. Финляндия после Второй мировой войны не поступилась своей независимостью и самобытным демократическим общественным строем, благоразумно поддерживая тёплые отношения с Москвой и избегая явных вызовов коренным российским интересам. Поведение Хельсинки доказывает, что нет ничего идеологически пагубного в разумной сдержанности, осознающей потенциальную опасность оскорбления более могущественных соседей. Сейчас, правда, Финляндия отказалась от этой линии, выбрав вхождение в НАТО, то есть сферу влияния США.

Истоки сфер влияния

В III–II веках до н.э. Рим и Карфаген сражались за контроль над периферийными районами западного Средиземноморья (три Пунические войны с 264 по 146 г. до н.э. закончились разрушением Карфагена). В XVIII—XIX столетиях Великобритания, Франция и другие европейские империалистические державы боролись за раздел таких далёких территорий, как Индия, Китай, Юго-Восточная Азия и Африка.

Так, военное противостояние между британской Ост-Индской компанией и Французской Вест-Индской компанией за прямой контроль над Индией в XVIII веке продолжалось, пока победа англичан в битве при Плесси (часть Семилетней войны 1756–1763 гг.) не положила ей конец. Французам не позволили создать свою империю в той части света, и они стали распространять сферу влияния на враждующие между собой индийские штаты, отправляя туда советников и инструкторов, настраивая против англичан и косвенно ставя под угрозу британское присутствие в Индии, пока Великобритания и Франция боролись за контроль в Европе. В ответ англичане взялись завоёвывать индийские штаты, добившись в итоге имперского контроля над всем субконтинентом.

В случае с Китаем иностранные государства поначалу конкурировали за торговлю с ним, создавая «договорные порты», где действовало их право, а не китайское законодательство. Затем попытались разделить внутреннюю территорию Китая на меркантилистские сферы влияния, в пределах которых только они могли торговать, инвестировать и вести там прозелитскую деятельность. Накануне китайской революции 1911 г. на самую большую сферу влияния претендовала Россия, за ней следовали Великобритания, Франция, Япония, Германия и Италия. США в соответствии с политикой открытых дверей, принятой ими после завоевания Филиппин, отказались от создания собственной сферы влияния в Китае, но претендовали на равный доступ и торговые права в чужих сферах влияния. В 1895 г. Япония аннексировала Тайвань, а также вывела Корею из сферы влияния Китая. В 1905 г. она установила протекторат над Кореей, а в 1910 г. аннексировала её.

К началу ХХ века Юго-Восточная Азия, не считая Таиланд (поделённый на сферы влияния Британией и Францией), стала объектом колониального правления Британии, Франции, Нидерландов, Португалии и Соединённых Штатов.

Первоначальный импульс был везде сугубо меркантилистским, однако впоследствии колониальные кампании переросли в преимущественно военные столкновения, нацеленные на геополитическое господство. Политические разделительные линии сохранялись до Второй мировой войны, которая знаменовала окончание колониальной эпохи.

Формально провозглашённое первенство в определённом, точно разграниченном геополитическом пространстве характерно для колониального миропорядка XIX века (например, утверждение доктриной Монро уникального права США на исключение Западного полушария из сферы влияния держав из других частей земного шара или заблаговременный раздел Китая, Ближнего Востока и Африки между великими европейскими державами). В конце столетия сферы влияния представляли собой протоимперское навязывание эксклюзивного военно-политического и идеологического контроля над входящими в них государствами.

В соответствии с этим в 1904 г. Теодор Рузвельт дополнил доктрину Монро (так называемое «следствие Рузвельта») и провозгласил право Соединённых Штатов на военную интервенцию для исправления «вопиющих и хронических нарушений со стороны какой-либо латиноамериканской страны». Новая политика проводилась активно и энергично. К 1904 г. США уже отняли у Испании контроль над Кубой и Пуэрто-Рико, угрожали войной с Великобританией из-за Венесуэлы и предприняли интервенцию для отсоединения Панамы от Колумбии. Впоследствии они вторглись в Никарагуа, Гондурас, Мексику, Гаити, Доминиканскую Республику, Гватемалу, Кубу, Панаму, Коста-Рику, Гренаду и провели тайные операции по смене режима во многих из этих стран, а также в Чили, Венесуэле и Боливии. Первая версия доктрины Монро была пассивной и оборонительной. Вторая – активной и доминирующей.

В 1930-е гг., когда Германия и Япония попытались подорвать американское превосходство в Бразилии и Перу, американцы сдержали свою неприкрытую склонность к интервенциям, взяв на вооружение так называемую «Политику доброго соседа». Тем не менее во время Второй мировой войны Вашингтон не стеснялся похищать и интернировать тысячи латиноамериканцев немецкого, японского и итальянского происхождения[2].

Вторая мировая, холодная война и деколонизация

Поражение Германии во Второй мировой войне и победа китайских коммунистов в гражданской войне на материке позволили Советскому Союзу контролировать Центральную и Восточную Европу, а также Корею к северу от 38-й параллели. Встретившись со Сталиным в октябре 1944 г. в Москве, британский премьер Уинстон Черчилль, империалист до мозга костей, предложил в разговоре наедине конкретные проценты влияния в странах Восточной Европы и на Балканах, на которые может претендовать каждая из сторон. Сталин согласился, однако последующее опускание «железного занавеса» гарантировало, что, за исключением Греции и Югославии, советское влияние не допускало хоть сколько-нибудь заметную роль для британцев и других западных держав. В течение первого десятилетия после провозглашения в 1949 г. Китайской Народной Республики Москва, как представляется, приобрела первостепенное влияние в Китае и на севере Вьетнама.

В соответствии с доктриной Монро Соединённые Штаты ранее ограничивали притязания господством в Западном полушарии. Однако, вступив в глобальную борьбу с Советами за мировую стратегическую и идеологическую гегемонию, они начали создавать новые сферы влияния, основанные на договорах о защите от СССР расширяющегося круга стран в Европе и Азии. В этих зонах Америка требовала разной лояльности от тех, кому предлагала защиту и покровительство.

В Европе США выступили патронами создания в 1949 г. Организации Североатлантического договора (НАТО) для сдерживания СССР и его идеологии, преодоления традиционного антагонизма между великими западноевропейскими державами (Франция, Германия, Италия, Великобритания), а также облегчения экономического и политического восстановления Западной Европы. Будучи чисто оборонительным союзом демократических государств под руководством Соединённых Штатов, НАТО эффективно выполняла эти три задачи на всём протяжении холодной войны.

После победы над Японией Вашингтон унаследовал сферу влияния Токио в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Чтобы обезопасить её и тем самым защитить новые зависимые от них азиатские государства, США начали создавать ряд двусторонних союзов для сдерживания Китая, СССР, Северной Кореи и Северного Вьетнама[3]. Америка называла регионы, в которых она имела бесспорное влияние, «свободным миром». «Свободный» в данном контексте означало не что иное, как «не подчинённый СССР или Китаю». Это было привлекательное, но неточное описание агломерации демократий, диктатур, военных режимов, монархий и клептократий; объединяли их только дружественные связи с Соединёнными Штатами, а не с их противниками.

Во время холодной войны советский и американский блоки стремились добиться идеологического и политического доминирования везде, где могли, и не допустить, чтобы это сделал главный соперник. Распад евроатлантических империй в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке привёл к образованию как независимых государств, так и зон явного вакуума власти. Новые независимые государства так называемого «Третьего мира» стали благодатной почвой для открытых и тайных американо-советских опосредованных войн – в частности, в Индокитае, Западной Азии и Северной Африке, Конго, португалоговорящей Африке, на Африканском Роге и в Афганистане.

В 1961–1962 гг. Советский Союз воспользовался сменой режима, произошедшей на Кубе в 1959 г., для создания стратегического форпоста буквально в 150 километрах от американского побережья (это была непродуманная реакция СССР на размещение в Турции ракет, нацеленных на его территорию). Переход Кубы в советский блок вызвал бурную реакцию Вашингтона как вызов, брошенный доктрине Монро. Советский Союз в партнёрстве с Кубой искал возможности укрепить своё идеологическое и даже военное влияние в Никарагуа, Чили и Гренаде. В каждом случае Соединённые Штаты осуществляли силовое вмешательство для поддержания своего стратегического превосходства в Западном полушарии[4]. (В последние годы Вашингтон прибегает к экономической войне и тайным операциям в борьбе с идеологически нетерпимыми режимами в таких латиноамериканских странах, как Боливия и Венесуэла.)

В 1960-е гг. необходимость сократить зарубежные обязательства «к востоку от Суэца» вынудила Великобританию уступить Соединённым Штатам свою сферу влияния в Персидском заливе. Великобритания доминировала на территории нынешних Объединённых Арабских Эмиратов, а также Бахрейна, Кувейта, Омана и Катара с начала XIX века, когда британские правители Индии вмешались в ситуацию, чтобы ликвидировать пиратство и обеспечить безопасность путей сообщения между Индией и Британскими островами. Аналогичные стратегические соображения относительно путей сообщения между Азией и Европой побудили США взять на себя неофициальные обязательства по обеспечению безопасности Саудовской Аравии и других стран Персидского залива. Падение шаха Ирана и приход ему на смену шиитов-исламистов, враждебных Америке и суннитским арабским монархиям Персидского залива, подтолкнули последних к тому, чтобы искать защиты и покровительства у Вашингтона.

К 1967 г. страны региона являлись независимыми, но Соединённые Штаты были нужны им для защиты друг от друга и от Ирана. В начале 1970-х гг. США поддержали окончательный выход Китая из советского блока, предложив ему военно-политическую защиту от Советов. Во второй половине того же десятилетия Вашингтон воспользовался желанием Египта заключить мир с Израилем, чтобы вывести его из советской сферы влияния на Ближнем Востоке (Кэмп-Дэвидские соглашения 1979 г.).

Сферы влияния не обязательно исчезают по мере сокращения или прекращения существования колониальных империй, хотя иногда происходит смена союзников. После предоставления независимости своим африканским колониям (1960 г.) Франция сохранила там признанную во всём мире военно-политическую и валютную сферу влияния. В 1968 г. СССР задним числом оправдал вторжения в Венгрию и Чехословакию, официально заявив о праве обращать вспять любые попытки вытеснить его версию социализма в Центральной и Восточной Европе. Эта советская аналогия доктрины Монро привела к окончательному разрыву китайско-советских отношений и открыла американцам путь к привлечению КНР в качестве партнёра по сдерживанию Кремля.

Современные сферы влияния

Сегодня, за исключением доктрины Монро, сферы влияния, как правило, не декларируются и не обсуждаются на переговорах между великими державами. Сфера влияния Индии в субгималайской Азии, Ирана в Ираке, Ливане, Сирии и Йемене, Австралии в южной части Тихого океана[5] и ЮАР на юге Африки носят неформальный характер. Их формализация стала бы очевидным вызовом вестфальским принципам независимости суверенных государств, иммунитета от военного вмешательства и суверенного равенства, на которых основана система ООН и постколониальный мировой порядок.

Например, ни одна внешняя великая держава не пыталась вмешиваться в политику Индии по принуждению стран своего региона к подчинению. Никто не оспаривает индийский сюзеренитет в Бутане. Никто не выступал активно против аннексии Гоа или Сиккима Индией, отделения Бангладеш от Западного Пакистана, длительной оккупации Шри-Ланки, блокады Непала или индийской интервенции на Мальдивы с целью недопущения прихода там к власти мятежников. С другой стороны, ни одна другая военно-морская держава не согласна с заявлениями Индии о том, что та имеет право на первенство в Индийском океане, с которыми Нью-Дели периодически выступает.

ЮАР находится в политико-экономическом центре сферы влияния, определяемой Сообществом развития Юга Африки (SADC), изначально созданным для координации усилий соседних стран по прекращению апартеида в Намибии и колониального контроля над этой страной. В Сообщество помимо ЮАР входят Ангола, Ботсвана, Коморские острова, ДРК, Эсватини, Лесото, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Намибия, Сейшельские острова, Танзания, Замбия и Зимбабве.

Тот факт, что сферы влияния формально не заявляются, не должен затушёвывать их непреходящую актуальность. Они, по сути, не что иное, как утверждение военного, экономического, технологического и политического доминирования, что может вызывать разную реакцию стран, попадающих в такие сферы влияния, – от молчаливого согласия до энергичного оспаривания – особенно в периоды серьёзных сдвигов в балансе сил и престижа.

Сферы влияния как ограничивают, так и стимулируют стратегическое взаимодействие великих держав. Они являются фактором, который нельзя игнорировать в дипломатии и государственном строительстве.

Постсоветская Европа

Начиная с 1989 г. советская империя, а затем и сам Советский Союз распались, исчезнув как угроза безопасности для остальной Европы, Китая, Ближнего Востока и всего мира. Программа НАТО «Партнёрство ради мира» (начата в 1994 г.) недолго вселяла надежды на создание общеевропейской архитектуры безопасности, в которой могли бы участвовать и Российская Федерация, и Соединённые Штаты. Появился шанс демонтировать союзы и защитные механизмы, созданные для противодействия исчезнувшим угрозам холодной войны. Но Вашингтон пошёл на поводу антироссийских фобий стран Центральной и Восточной Европы, их диаспор и лобби, вновь сделав ставку на НАТО в качестве средства защиты от возможных угроз со стороны возрождающейся России. Расширение НАТО не только до границ бывшего СССР, но и далее стало ещё одним проявлением «однополярного момента», когда Америка добивалась всеобщего уважения к своим ценностям и интересам, начав осуществлять массированные интервенции для смены режимов, не желавших подчиняться. При этом США решили не руководствоваться Уставом ООН и другими основополагающими элементами международного права.

Отказавшись от своего первоначального чисто оборонительного смысла, НАТО расчленила Сербию (отторгнув от неё Косово), присоединилась к усилиям Соединённых Штатов по умиротворению и трансформации Афганистана после терактов 11 сентября 2001 г. и помогла свергнуть правительство Ливии (2011 г.). Россия и другие великие державы стали воспринимать НАТО как угрожающе-наступательный инструмент американской внешней политики. Тем временем альянс, конфигурация которого во многом совпадала с американской сферой военно-политического влияния в Европе и Средиземноморье, снова стал оправдывать своё существование угрозами со стороны России, которая восстала как феникс из пепла. В конце концов, Россия прибегла к демонстрации силы, вторгнувшись на Украину, чтобы блокировать дальнейшее расширение американской военной сферы влияния в Европе.

За всю свою долгую историю Европа сохраняла мир только тогда, когда все её ведущие державы были включены в систему коллективной безопасности. Европейский концерт более или менее сохранял мир на континенте в течение целого столетия. Исключение Германии и СССР из европейских структур в 1920—1930-е гг. стало катализатором Второй мировой и холодной войны. Попытка отстранить Россию от участия в поддержании мира и безопасности на европейском континенте в XXI веке лишила её дипломатических альтернатив возврату к воинственному поведению.

Ближний Восток

На Ближнем Востоке распад Советского Союза осиротил Ирак и Сирию, которые оставались в составе сжавшейся советской сферы влияния после перехода Египта на сторону Америки. Не сдерживаемый больше Москвой, Ирак решил, что облегчит финансовое истощение после восьмилетней войны с Ираном (1980—1988), захватив Кувейт и его нефтяные богатства. В ответ коалиция сил, санкционированная ООН, под водительством США и Саудовской Аравии освободила Кувейт (операция «Буря в пустыне» 1991 г.). Сирия, лишившаяся поддержки исчезнувшего СССР, присоединилась к коалиции, продемонстрировав готовность наладить отношения с Соединёнными Штатами, но получила отказ из-за своей враждебности к Израилю.

В 2003 г. США вторглись в Ирак, свергли его правительство и попытались включить страну в американскую сферу военно-политического влияния. Соединённые Штаты достигли военного господства, но затем уступили инициативу Ирану, который занял главенствующее положение в политике Багдада. В то же время попытки США сменить режим в Сирии не увенчались успехом – Иран усилил своё влияние и там, а перед Россией неожиданно открылась возможность вновь воздействовать на Дамаск (российская военная операция началась осенью 2015 г.). Дестабилизация Ирака и Сирии вызвала реакцию исламистских экстремистов, которые на короткое время стёрли границу между этими странами, создав «Исламское государство» (запрещённое в России. – Прим. ред.). Турция включила часть северного Ирака и Сирии в свою военно-экономическую сферу влияния. США незаконно ввели войска в Сирию. После вывода американского контингента из Ирака (за исключением немногочисленных групп военных инструкторов) Китай стал главным иностранным участником иракской экономики. Тем временем технология гидроразрыва пласта позволила Соединённым Штатам вернуть исторический статус крупного производителя-экспортёра энергоносителей. Страны Персидского залива утратили центральное положение в глобальной политике США. Одновременно снизилась и готовность Вашингтона обеспечивать безопасность Персидского залива.

В XXI веке доминирование Соединённых Штатов на Ближнем Востоке неуклонно ослабевало.

Несмотря на возрождение российского влияния и периодические попытки Франции вернуть себе ведущую роль в Ливане, региональные, а не внешние силы стали определять военно-политическое соперничество и динамику развития. Китай вытесняет другие великие державы в качестве крупнейшего экономического партнёра региона, но Ближний Восток больше не находится в сфере влияния какой-либо великой державы и не разделён между ними, как это было в прошлом.

Разворот США в Азию

В Азии исчезновение СССР как общего китайско-американского противника устранило главное обоснование для стратегического сотрудничества Пекина и Вашингтона. Искусная дипломатия, позволявшая долгое время не замечать тайваньской проблемы и налаживать сотрудничество для сдерживания советских амбиций, дала трещины. Идеологические разногласия, напомнившие о себе во время событий на площади Тяньаньмэнь летом 1989 г., вновь спровоцировали отчуждение между США и КНР. Возвращение Китая к богатству и мощи после двухвекового упадка и пребывания в тени Запада и Японии подрывает первенство Соединённых Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, установившееся после разгрома Японии в 1945 году. Встревоженные американские стратеги и военные планировщики стали рассматривать Китай как потенциально «почти равного конкурента».

Концепция «равного конкурента» была придумана Управлением общих оценок Пентагона как способ моделирования структуры вооружённых сил и управления развитием военного потенциала в условиях отсутствия реального высокотехнологичного соперника, подобного СССР. Предполагалось, что такой противник сможет сравниться с вооружёнными силами США и противостоять им. «Равный конкурент» представлял собой максимально сложного противника в военных играх и являлся идеальным стимулом для закупок вооружений. Со временем специалисты по оборонному планированию остановились на Китае как на реальном «равном конкуренте».

Америка подтвердила решимость не допустить после окончания холодной войны возвышения любой державы, которая могла бы с ней соперничать[6]. Американские военные постепенно перенаправляли разведывательные и другие ресурсы, ранее выделявшиеся для противодействия России, на Китай, активизировали агрессивные военные действия вдоль китайских границ и попытались привлечь страны НАТО к поддержке усилий по уравновешиванию растущей китайской мощи. Однако Соединённые Штаты оказались не в состоянии разработать и реализовать стратегию сохранения прежнего экономического лидерства в регионе, центром которого неуклонно становится Китай.

Расширение НАТО и то, что США назвали «разворотом в Азию», привело к росту на периферии России и Китая откровенно враждебного блока во главе с американскими командующими, целью которого было военное сдерживание обеих стран.

Неудивительно, что Россия и Китай дали отпор.

Москва всё более настойчиво и решительно возражала против дальнейшего расширения американской сферы влияния, воплощённой в НАТО, и предупредила, что, если продвижение альянса не прекратится, она будет вынуждена принять ответные меры военного характера. Пекин возобновил усилия, направленные на то, чтобы положить конец разделению Китая. Китайско-американская вражда быстро набирает обороты.

В начале XXI века Россия не имела признанной сферы влияния в Европе, хотя европейские соседи (за исключением недавно созданного государства Украина) старались её не провоцировать. Но по мере приближения новой глобальной американской сферы влияния (в Европе она представлена НАТО) к её границам Москва стала одержима идеей стратегического отказа соседним странам в праве подчиняться доминирующему влиянию Америки. Тем временем активизировались возражения КНР против продолжения американской поддержки Тайваня. Китай стремился вывести Тайвань из сферы влияния Вашингтона и лишить его статуса независимой территории. Несмотря на отсутствие собственных претензий, Соединённые Штаты оспаривали территориальные притязания Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Навешивание ярлыка идеологического и геополитического противника на Китай и Россию и соответствующее отношение к ним Вашингтона дало партнёрству Москвы и Пекина общую направленность и цель, поспособствовав его укреплению. Усиливающееся давление подтолкнуло эти две ранее отчуждённые друг от друга великие державы к созданию всё более открытого и всеобъемлющего антиамериканского союза, который стремится к координации политики и действий, направленных на сокращение угрожающего военного присутствия и враждебного политического влияния США на их периферии.

НАТО, ЕС, Турция и Россия

В результате пяти раундов расширения после холодной войны НАТО к 2020 г. охватила всю Европу, за исключением официально нейтральных государств, и расширила состав альянса до тридцати стран. После начала военных действий на Украине о присоединении заявили прежде нейтральные Финляндия и Швеция. Для большинства из них, особенно новых членов, НАТО по-прежнему оставалась чисто оборонительным союзом. Эти страны не обладали значительными возможностями вносить вклад в военные экспедиции и стремились к зависимости в вопросах обороны от США, альянса и более крупных государств.

Однако после окончания холодной войны НАТО перестала подчёркивать оборонительный характер. Она превратилась в платформу для наступательных военных операций на Балканах и выборочных интервенций за пределами Европы и Америки, возглавляемых или поддерживаемых Соединёнными Штатами[7]. Попытки привлечь Россию к консультациям с США и НАТО по вопросам европейской безопасности успехом не увенчались. Тем временем Турция отдалилась от Америки и, подобно России, отбросила многовековое стремление быть признанной частью европейского сообщества наций с центрами в Берлине, Лондоне, Париже и Риме. В то время как китайско-американские отношения становились всё более враждебными, усилия Вашингтона по привлечению НАТО и её членов к операциям по противодействию китайской военно-морской мощи в Южно-Китайском море убедили Пекин, что ему следует вместе с Россией сопротивляться дальнейшему расширению Североатлантического блока.

Постсоветская Центральная Азия

Соединённые Штаты и Евросоюз недолго оспаривали у Китая и России влияние в постсоветской Центральной Азии. Вскоре стало очевидно, что западные державы в этом регионе могут в лучшем случае быть второстепенными игроками. России и Китаю не потребовалось больших усилий, чтобы лишить их значительной роли в управлении, экономическом развитии и внешних связях региона. Попытки Турции утвердить пантюркистскую сферу влияния тоже пока не увенчались успехом.

Воссозданная Российская Федерация фактически договорилась с Китаем о разделе здесь сфер влияния. Шанхайская организация сотрудничества – форум и механизм, с помощью которого обе страны сотрудничают с государствами региона, защищая его от исламистского экстремизма, терроризма, сепаратистских движений и смены режимов посредством «цветных» революций. В то же время, учитывая настойчивость Пекина в отношении вестфальских норм невмешательства, Китай, похоже, готов оставить военное вмешательство в Центральной Азии России и её партнёрам по инициированной Россией Организации Договора о коллективной безопасности (интервенция ОДКБ в Казахстан в январе 2022 г. не вызвала возражений КНР). ОДКБ, принявшая нынешние очертания в 1999 г., определила военную сферу влияния России в регионе, где Москва является общепризнанным «агентом первого реагирования».

Во время визита в Казахстан в 2013 г. председатель КНР Си Цзиньпин объявил о проекте, получившем известность как «Один пояс – один путь» (ОПОП). Пекин выдвинул эту инициативу для создания инфраструктуры, содействия торговле и транзиту, а также для соединения всех точек евразийского континента, морской части Юго-Восточной Азии и Восточной Африки с Китаем. С тех пор программа расширилась, охватив весь мир. Москва увязала свой Евразийский экономический союз с ОПОП. В России правят реалисты, признающие, что у них нет возможности конкурировать с Пекином в области торговли и инвестиций в странах, расположенных вдоль этого маршрута и вряд ли способных устоять перед притягательностью огромного и расширяющегося китайского рынка.

Центральная Азия иллюстрирует вероятное будущее нашего мира, в котором мировые и региональные порядки будут многополярными и многомерными с точки зрения охватываемых ими областей.

Уже сейчас мы видим четыре сферы влияния, которые накладываются друг на друга:

Постколониальная российская сфера лингвистического и культурного влияния, тяготеющая к Москве.

Доминирующее военно-политическое влияние России через ОДКБ, защищающей режимы региона от «цветных революций».

Общая китайско-российская антитеррористическая сфера влияния, воплощённая в ШОС и направленная на нейтрализацию экстремистских и сепаратистских движений, а также на пресечение их проникновения в Китай или Россию.

Отсутствие действенной военной, экономической, технологической или политической конкуренции со стороны США или ЕС.

Формирующаяся экономическая сфера влияния Китая.

Индо-Тихоокеанский регион

Многополярность и многомерность становятся нормой и в Индо-Тихоокеанском регионе[8], где великие державы вступают в конкуренцию за доминирование в постоянно расширяющемся спектре военных, экономических, технологических и политических областей. В этом регионе, как и в других частях земного шара, Соединённые Штаты воспринимаются как всё менее вовлечённые в решение региональных вопросов, чем это было в прошлом веке. Между тем географическое положение даёт КНР военные преимущества, которых нет у США. Экономические размеры Китая обеспечивают ему влияние, но правила торговли и инвестиций устанавливаются в многостороннем порядке – не Пекином и без участия внешних держав, как Америка[9]. В политическом плане Китай в настоящее время вызывает у соседей больше тревоги, чем стремления подражать. Япония – самая надёжная держава в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. Несмотря на включение Индии в концепцию «Индо-Тихоокеанской» геополитической зоны, она остаётся в значительной степени не у дел.

Сегодня в Индо-Тихоокеанском регионе, совпадающем с зоной ответственности бывшего Тихоокеанского (с 2018 г. – Индо-Тихоокеанского) командования США, происходит следующее:

Обострение китайско-американской борьбы за стратегический контроль над Тайванем, который Китай стремится вырвать из сферы влияния Соединённых Штатов и вернуть под свою эгиду.

Региональная экономика всё более синоцентрична, азиатские страны устанавливают правила торговли и инвестиций без участия ранее доминировавших США (или ЕС).

Неистово утверждаемое, но медленно ослабевающее американское военно-политическое лидерство в регионе.

Стремление АСЕАН избежать необходимости выбора между Китаем и Америкой, но некоторые страны АСЕАН начинают делать выбор в пользу Китая.

Непростые отношения между нейтральной Мьянмой и её соседями – странами АСЕАН, Бангладеш, Китаем, Индией и Западом.

Подтверждение Австралией военной зависимости от Вашингтона и сотрудничество с перевооружающейся Японией в условиях ухудшения китайско-австралийских отношений.

Присоединённая к США австралийская сфера влияния в южной части Тихого океана, судя по всему, разрушается по мере того, как Китай наращивает своё конкурентное присутствие.

Стратегическое хеджирование, энергичная деятельность по укреплению собственной военной мощи и усиление регионального влияния союзников США в Северо-Восточной Азии, прежде не стремившихся к самостоятельности.

Военно-политическая гегемония Индии в Южной Азии (которой противостоит только Пакистан).

Независимые буферные государства между Китаем и Индией (Непал), а также Китаем, Южной Кореей и Японией (Северная Корея).

Усиление китайского военного присутствия в Южно-Китайском море.

Беспокойная и неприсоединившаяся потенциально великая держава Индонезия.

Наиболее острая тема – о политических отношениях Тайваня с остальным Китаем – не просто вопрос китайского национализма. Для КНР (и, что менее убедительно, для США) он имеет геостратегический характер. Накануне капитуляции Японии в 1945 г. Государственный департамент опубликовал записку по Тайваню, в которой отмечалось следующее: «На проблему Формозы [Тайваня] большое влияние оказывают стратегические факторы. За исключением Сингапура, ни одно место на Дальнем Востоке не занимает столь важного положения. От азиатского континента Формозу отделяют сто миль (около 170 км), от главного острова Филиппин – двести миль (340 км), а от Кюсю, ближайшего острова Японии – семьсот миль (около 1200 км). Расстояние полёта от военных аэропортов Формозы до Кантона составляет 559 миль (950 км), до Шанхая – 438 миль (745 км), до Токио – 1290 миль (около 2200 км). Формоза, по площади превышающая штат Мэриленд, находится в стратегически ключевом месте по отношению к китайскому побережью, сравнимом для США с воображаемым островом такого же размера в ста милях (170 км) от побережья Северной Каролины, в четырёхстах милях (680 км) от Нью-Йорка. Любая точка вдоль всего побережья Китая находится в радиусе 1100 миль (около 1870 км). Радиус в 2000 миль (3400 км) охватывает Бирму, Сингапур, Борнео, Гуам и Японию, включая Хоккайдо»[10].

Китайская инициатива «Один пояс – один путь»

Проект ОПОП начинался как попытка распространить промышленную политику Китая на страны за его пределами. Он был сформулирован как средство экспорта избыточного китайского индустриального потенциала для создания инфраструктуры (шоссейные и железные дороги, оптоволоконные кабели, аэропорты, промышленные зоны и зоны свободной торговли), способной соединить все страны евразийского «мирового острова» и Восточную Африку с Китаем. Но когда и другие страны стали выражать желание воспользоваться китайским капиталом и строительным опытом, ОПОП расширился, охватив государства-партнёры на всех континентах, включая Африку и Америку. В Африке инвестиции, связанные с ОПОП, стали крупным источником экономического подъёма, превзойдя по объёму финансовую поддержку таких организаций, как Всемирный банк. Внутренние сбережения Китая направляются в качестве зарубежных инвестиций для нужд экономического развития не только посредством ОПОП, но и через новые организации[11], совместимые с Бреттон-Вудской системой и дополняющие её.

Программа делает акцент на открытии рынков, включает в себя переговоры по соглашениям о свободной торговле и стандартизированные договорённости по ускорению таможенного оформления, таможенного хранения и транзита товаров. Китайские партнёры не обязаны отказываться от отношений с другими странами. Тем не менее привязка экономики других стран к Китаю снижает их прежнюю зависимость от США и их союзников. Даже если ОПОП и впредь будет избегать попыток исключить других из торговли и инвестиций в странах, участвующих в этой программе, данная инициатива даёт дополнительный стимул для выстраивания хороших отношений с Пекином, уравновешивая заинтересованность в сотрудничестве с другими великими державами. Это повышает вероятность создания политико-экономического круга почтения к Китаю, если не зависимости от него, а также исключительной сферы китайского влияния.

Хотя ОПОП носит геоэкономический, а не геополитический характер, не имеет единого аппарата планирования или контроля за реализуемыми проектами, проект вызывает тревогу Соединённых Штатов, которые видят в нём угрозу своему прежнему глобальному первенству и возможность создания сферы влияния Китая. До сих пор противодействие ОПОП имело форму дипломатии принуждения и враждебных информационных кампаний. Этот подход не принёс дивидендов, поскольку геоэкономическая природа ОПОП неверно трактуется как геополитическая. Бюджетные и другие ограничения затрудняют, а то и делают невозможным для Вашингтона предложить привлекательные альтернативы сотрудничеству в рамках ОПОП.

Ни США, ни их европейские союзники сейчас не обладают финансовым или инженерно-техническим потенциалом для эффективной конкуренции с китайскими банками или строительными компаниями. Не имея возможности реализовать политико-экономическую стратегию противодействия растущему китайскому влиянию, Соединённые Штаты пытаются ответить на него увеличением военных расходов и развёртыванием войск, сопровождая эти меры силовой дипломатией в виде финансовых санкций. Однако такой подход не обеспечивает альтернативного финансирования и не заменяет китайских инвестиций и строительных проектов, а значит, не снижает привлекательности ОПОП.

Неомеркантилизм и технологические сферы влияния

При администрации Дональда Трампа США ответили на рост экономической мощи и технологической компетентности Китая неомеркантилистской политикой. В её основе – практика торговых ограничений, оправдываемая соображениями «национальной безопасности». Она направлена на повышение занятости внутри страны с помощью протекционистских мер, а также использование экспортного контроля и ограничительной иммиграционной политики для предотвращения доступа иностранцев к научным знаниям и технологиям, имеющим военное применение. Этот курс продолжила администрация Джо Байдена. Хотя говорится о необходимости возрождения американской политической экономики, реальная цель – сковать китайскую экономику и затормозить её технологический прогресс. Пока американцы скорее стимулируют, чем сдерживают усилия Китая по снижению многолетней зависимости Пекина в импорте продовольствия и высокотехнологичных компонентов для производства.

Китай уже не является самым быстрорастущим рынком для американского экспорта, как прежде. Введение пошлин усугубило проблемы с цепочками поставок, вызванные эпидемией COVID-19, и подстегнуло инфляцию в американской экономике. Значительного перетока промышленных рабочих мест из Китая в Америку не произошло. Между тем усилия Вашингтона и Пекина по разрыву цепочек поставок высокотехнологичной продукции ведут к возникновению новых технологических сфер влияния с несовместимыми промышленными и потребительскими стандартами. Кампания США против китайских телекоммуникационных фирм, таких как Huawei и ZTE, и их попытки перекрыть доступ китайцев к технологиям и оборудованию для экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV) – пример усилий по разделу мирового технологического рынка.

Ирония в том, что во многих случаях Соединённые Штаты сами не могут создать альтернативу китайской продукции.

Глобальная американская сфера влияния

Вашингтон больше не формулирует свои аргументы в терминах Устава ООН или основных международно-правовых конвенций. Вместо этого выдвинута идея «порядка, основанного на правилах», в котором либеральный интернационализм служит тонким прикрытием для верховенства США. Из-за внутриполитического тупика Соединённые Штаты больше не могут ратифицировать международные договоры и конвенции, но настаивают на своём праве интерпретировать их, не считаясь с мнением других. «Порядок, основанный на правилах», предполагает, что США и их ключевые союзники (G7) имеют право устанавливать правила, определять, когда и как их применять, и освобождать от них самих себя, навязывая их другим и принуждая к исполнению. Порядок, основанный на правилах, равнозначен утверждению глобальной сферы влияния, в которой Соединённые Штаты, при поддержке англосферы и нескольких бывших колониальных держав, устанавливают нормы и обеспечивают их соблюдение.

Американское превосходство и главенство символизирует уникальный всеобъемлющий набор региональных военных командований США (ни одна другая страна не определяет оборону в глобальном смысле, а понимает под ней исключительно защиту своего отечества). Они охватывают весь земной шар и возглавляются четырёхзвёздными генералами, которым воздаются почти царские почести.

Управляемый из Вашингтона «порядок на основе правил» институционально закреплён:

Военными средствами – за счёт сети из примерно восьмисот баз за пределами США (на 170 из них имеются поля для гольфа!), военно-морского флота (если уже не самого большого в мире, то, по крайней мере, с самым широким радиусом действия), контртеррористических операций в большей части мира[12] и рекордного объёма продажи вооружений.

Экономическими средствами через использование долларового суверенитета и доминирующего положения в ключевых многосторонних организациях и институтах, что позволяет вводить сложнейший комплекс финансовых и иных санкций против непокорных стран.

Технологическими средствами – за счёт экстерриториального применения американских мер экспортного контроля и контроля за передачей новых технологий.

Информационными средствами – за счёт доминирующей роли американских СМИ и цифровых коммуникационных платформ.

Политическими средствами через операции по смене режимов, выборочное продвижение демократии (сравните реакцию США на военный переворот в Египте в 2013 г. и Мьянме в 2021 г.), корректировку объёмов иностранной помощи, применение «следствия Рузвельта» к доктрине Монро, отказ в продаже технологий и вооружений странам, сотрудничающим с обозначенными противниками Вашингтона.

В ходе того, что некоторые называют «состязанием за преданность человечеству», страны, находящиеся в сферах влияния других великих держав или ещё не вошедшие в сферу влияния США, либо переманиваются лестью и обещаниями благ, либо подвергаются принудительной дипломатии посредством санкций, либо ввергаются в анархию путём операций по смене режима.

Однако в период серьёзных сдвигов в мировом раскладе сил, когда ранее пребывавшие в упадке государства-цивилизации, такие как Китай, Индия, а также (по их собственному признанию) Россия и Турция, вновь обретают благополучие, силу и влияние, статичные перегородки, устанавливаемые сферами влияния, не столько сдерживают, сколько провоцируют набирающих мощь новых игроков. Это противоречит главной цели сфер влияния – гарантии безопасности, защита политической культуры и внутреннего спокойствия государств, которые их создали. Глобальная сфера влияния Соединённых Штатов, некогда монолитная, находится под ударом, поскольку другие страны стремятся лишить американцев господства на определённых территориях и не дать им возможности осуществлять там некоторые виды деятельности. Они также стремятся конкурировать с Вашингтоном не только в военно-политической, но и в других сферах.

На смену прежде единому мировому порядку, похоже, приходит хитросплетение региональных, пересекающихся, многомерных, политических, экономических, информационных, технологических и военных сфер влияния.

Заключение

Вначале существовали военные империи, сколачиваемые путём завоеваний. Затем возникли империи торговые, которые установили политический контроль над такими территориями, как Индия и Индонезия. Некоторые сферы влияния были направлены на то, чтобы лишить другие державы возможности влиять на территории, представляющие стратегический интерес для провозгласивших их государств. Сейчас нормой являются сферы влияния, претендующие на исключительность, требующие уважения и права накладывать вето на решения входящих в них стран по военным, экономическим, технологическим, информационным или политическим вопросам.

Именно такова всеобъемлющая сфера влияния США. В разных регионах мира и в мировом масштабе она оспаривается в связи с появлением других инновационных экономик и информационных систем. Соперничество между крупнейшими мировыми державами, направленное на защиту или расширение сфер, в которых они занимают главенствующее положение, пока ещё может определять их стратегические решения. Но у региональных держав есть свои представления, и их взгляды находят всё больше сторонников.

В третьем десятилетии XXI века мировому господству и глобальной сфере влияния США брошен вызов их явными противниками, особенно Россией и Китаем:

Латинская Америка выстраивает новые отношения с Китаем, Россией, Ираном и Турцией вопреки доктрине Монро.

В АТР Китай предлагает договориться о новом типе отношений между великими державами, который позволил бы Пекину играть значительную роль в управлении регионом. В случае отсутствия такого соглашения он изучает возможность применения силы для вывода Тайваня из сферы влияния США и его воссоединения с материковой частью Китая.

В Европе Россия настаивает как минимум на стратегическом выводе Украины из американской сферы влияния (читай: НАТО), требуя сворачивания её, чтобы ограничить потенциальные угрозы для себя со стороны ближайших соседей; в качестве программы-максимум Россия, возможно, стремится включить Украину в воссозданную широкую российскую сферу влияния.

На Ближнем Востоке прежние сферы влияния великих держав, включая шестидесятилетнее американское доминирование, оспариваются исламизмом и национализмом, уступая место региональной динамике, обусловленной местным религиозным и геополитическим соперничеством.

В Африке возникают новые региональные объединения: французы отступают после нападений исламистов во франкоговорящей Африке и переворотов в ряде бывших колоний, Нигерия устанавливает региональный порядок через Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), ЮАР оказывает доминирующее влияние на соседние страны Юга Африки, возникают другие местные сферы влияния.

Глобальное доминирование американских СМИ подорвано появлением иностранных конкурентов, непривлекательным местничеством, корпоративной цензурой и влиянием внутриполитической конъюнктуры. Информационное превосходство США оспаривается местными социальными сетями и появлением изолированных национальных медиазон в таких странах, как Китай и Иран.

Эти стратегические сдвиги имеют колоссальные последствия для глобального мира и развития. Отрицание законности и роли сфер влияния не отменяет их и не помогает правильно реагировать на них или на процесс их распада. Понимание того, что поставлено на карту, необходимо для эффективного разрешения конфликтов. Сферы влияния были неотъемлемой частью соперничества великих держав. У них разные цели и последствия. В настоящее время они порождают больше нестабильности и конфликтов, нежели сдерживают и ограничивают их. Сферы влияния – неизменный атрибут государственного строительства и дипломатии, который заслуживает гораздо более глубокого изучения, чем это делалось до сих пор. Пришла пора рассмотреть альтернативы.

Автор: Чез Фриман, посол в отставке, приглашённый научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона в Университете Брауна.

СНОСКИ

[1] В системе, основанной на балансе сил, государство, стремящееся к гегемонии, всегда будет уравновешиваться коалициями стран, соперничающих с ним за гегемонию. Классическим исследованием такой системы считается книга Генри Киссинджера «Восстановленный мир: Меттерних, Каслри и проблемы мира 1812–22», изданная в 1957 году (cм.: Kissinger H. A World Restored: Metternich, Castlereagh, and the Problems of Peace, 1812–22. L.: Weidenfeld & Nicolson Ltd, 1957. 354 p.).

[2] См.: The Latin American Internment Program – the Special War Problems Division of the Department of State // German American Internee Coalition. URL: https://gaic.info/history/the-world-war-ii-latin-american-internment-program/ (дата обращения: 11.09.2023); Warren M. Sabiduría: A Japanese–Peruvian Born at US Internment Camps in WW II // Latino USA. 13.06.2014. URL: https://www.latinousa.org/2014/06/13/japanese-peruvian-internment-camps/ (дата обращения: 11.09.2023).

[3] Соглашения с Австралией и Новой Зеландией, а также Филиппинами в 1951 г., Республикой Корея в 1953 г., создание Организации Договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО), в которую вошли Австралия, Франция, Новая Зеландия, Филиппины, Таиланд и Великобритания в 1954 г., договорённости с Японией в 1960 году.

[4] Вторжение в Залив Свиней в 1961 г. и другие попытки смены режима на Кубе, Карибский кризис 1962 г., свержение правительства Чили в 1973 г., поддержка «Контрас» в Никарагуа 1981–1988 гг. и вторжение на Гренаду в 1983 году.

[5] White H., Hayward-Jones J., Teaiwa K. et al. Our Sphere of Influence: Rivalry in the Pacific // Australian Foreign Affairs. 2019. No. 6.

[6] Tyler P.E. U.S. Strategy Plan Calls for Insuring No Rivals Develop // The New York Times. 08.03.1992. URL: https://www.nytimes.com/1992/03/08/world/us-strategy-plan-calls-for-insuring-no-rivals-develop.html (дата обращения: 11.09.2023).

[7] Четырнадцать из девятнадцати стран — членов НАТО участвовали в воздушной войне с Сербией, которую вели США в 1999 году. НАТО командовала Международными силами содействия безопасности в Афганистане (ISAF) при участии в общей сложности пятидесяти стран, многие из которых не были членами НАТО. Девять стран – членов НАТО возглавили интервенцию в Ливию в 2011 г., к которой присоединились две страны, не входившие в НАТО. Большинство стран НАТО не принимало участия в конфликте.

[8] Как стратегический термин, понятие «Индо-Тихоокеанский» объединяет Восточную и Южную Азию. Оно возникло в политической мысли Японии, которая стремилась оправдать включение Индии в предпринимаемые ею усилия по уравновешиванию влияния Китая в Юго-Восточной Азии.

[9] К числу ключевых организаций относятся Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транс-Тихоокеанском партнёрстве (ВПСТТП), которое Япония спасла после выхода из него США и к которому стремятся присоединиться Китай и Великобритания, а также Региональное всеобъемлющее экономическое партнёрство (РВЭП) – соглашение о свободной торговле между пятнадцатью странами АТР, включая Австралию, Бруней, Камбоджу, Китай, Индонезию, Японию, Южную Корею, Лаос, Малайзию, Мьянму, Новую Зеландию, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.

[10] Iriye A. Across the Pacific: An Inner History of American-East Asian Relations. N.Y.: Imprint, 1967. P. 221.

[11] В качестве примеров можно привести Фонд Шёлкового пути (создан в 2014 г.), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (создан в 2015 г.), а также Новый банк развития (бывший Банк БРИКС, созданный в 2017 г.).

[12] Согласно проекту «Стоимость войны» (Costs of War), который спонсируется Институтом Уотсона в Брауновском университете, в 2021 г. армейские подразделения США участвовали в подобных операциях в 85 странах. См.: Savell S., McMahon R., Rockwell E. et al. United States Counterterrorism Operations, 2018–2020. Costs of War Project // Watson Institute for International and Public Affairs at Brown University. URL: https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2021/US%20Counterterrorism%20Operations%202018-2020%2C%20Costs%20of%20War.pdf (дата обращения: 11.09.2023).

Гардемарины, зачем?!

о фильме Светланы Дружининой «Гардемарины 1787. Мир»

Галина Иванкина

«О чём этот фильм? Да ни о чём!»

Из советской пародии на передачу «Кинопанорама»

Сказать, что фильм не получился – это не сказать ничего. Если бы то было моим субъективным мнением, я бы пристыженно смолкла, едва начав браниться! Но я ознакомилась с мнениями кинокритиков, блогеров, обычных зрителей, оставляющих комментарии на киносайтах. Везде одно и то же. Дескать, лютая халтура, приправленная патриотическими лозунгами и обрамлённая ярко-синтетическими кружевами. Казалось бы, выигрышная тема – Галантный век, Екатерина, войны, интриги, шпиономания. Однако если бесконечно ездить на одной и той же, давно почившей кобылке, выходит именно то, что мы увидели на премьере очередных «Гардемаринов».

Утверждать, что режиссёр Светлана Дружинина сотворила нечто из ряда вон выходящее, не приходится – вот уже лет пятнадцать-двадцать Голливуд страдает постмодернистскими девиациями, типа «Рэмбо. Последняя кровь», «Терминатор: тёмные судьбы», пятая часть «Пиратов Карибского моря», а, пишут, что будет ещё и шестая! Впрочем, что нам тот Голливуд? Всем ещё памятно грандиозное некро-шоу «Возвращение мушкетёров» Георгия Юнгвальда-Хилькевича, где …умершие, но воскресшие герои помогают своим детям бороться за светлое будущее французского абсолютизма.

Уж сколько раз мы убеждались, что нельзя до бесконечности мусолить некогда популярную тему, руководствуясь принципом, точнее вопросом: «А не тряхнуть ли нам стариной?» Ответ: лучше не трясти. Четырёхсерийный телефильм «Гардемарины, вперёд!» (1987) давно является классикой советского кино, хотя даже его нельзя назвать шедевром.

В те годы остро не хватало приключенческих лент, а уж об эпохе дворцовых переворотов вещалось вскользь и довольно редко. В первых «Гардемаринах» всё строилось на политической игре, которую вели западные спецслужбы против России в целом и Елизаветы Петровны – в частности. Так, в Россию засылался агент де Брильи, эффектный кавалер с лицом Михаила Боярского.

Другой основой для сюжета послужило дело Головкиных-Лопухиных, когда ряд лиц обвинили в попытке государственного переворота в пользу свергнутой Брауншвейгской династии – Анны Леопольдовны и её сына Иоанна Антоновича. Если не знать историю 1740-х, то резоны вообще малопонятны.

Просто симпатичные ребятки – Белов, Корсак и Оленев попадают в экстремальные ситуации, влюбляются, дерутся на шпагах, мурлычут песенки и, кажется, спасают Россию. Калейдоскопическое мелькание - бумаги Бестужева, заговоры, монастыри. Какие-то французы. Как обычно гадят. Кто? Кого? Зачем? Куда нынче галопируем? И - оптимистические вопли по дороге из Петербурга в Москву: «-Алёшка! -Сашка! Дрррруг!»