Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Будапешт хочет получать СПГ из турецкого терминала

С целью получения СПГ из турецкого терминала начала переговоры Венгрия с Турцией на уровне компаний, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «Для долгосрочной безопасности поставок газа, конечно, необходима диверсификация, необходимо присоединение новых источников к нашему энергоснабжению и важна постройка газопроводов по новым маршрутам. Самый реальный новый источник — азербайджанский газ, а также сжиженный газ, поступающий в турецкий СПГ-терминал», — сказал Сийярто на пресс-конференции с министром технологии и промышленности Турции Мустафой Варанком.

«Уже начались коммерческие переговоры между MVM и турецкой государственной нефтегазовой компанией о том, сколько и по какому графику из растущего количества турецкого газа мы можем включить в венгерский рынок», — отметил Сийярто.

По его словам, которые приводит ПРАЙМ, «Турецкий поток» остался единственным газопроводом, который на 100% работает, обеспечивая снабжение между Востоком и Западом».

Сийярто также повторил высказанную в понедельник мысль о том, что в строительстве маршрутов для поставок азербайджанского газа в Европу должен участвовать ЕС, так как это в интересах всего региона.

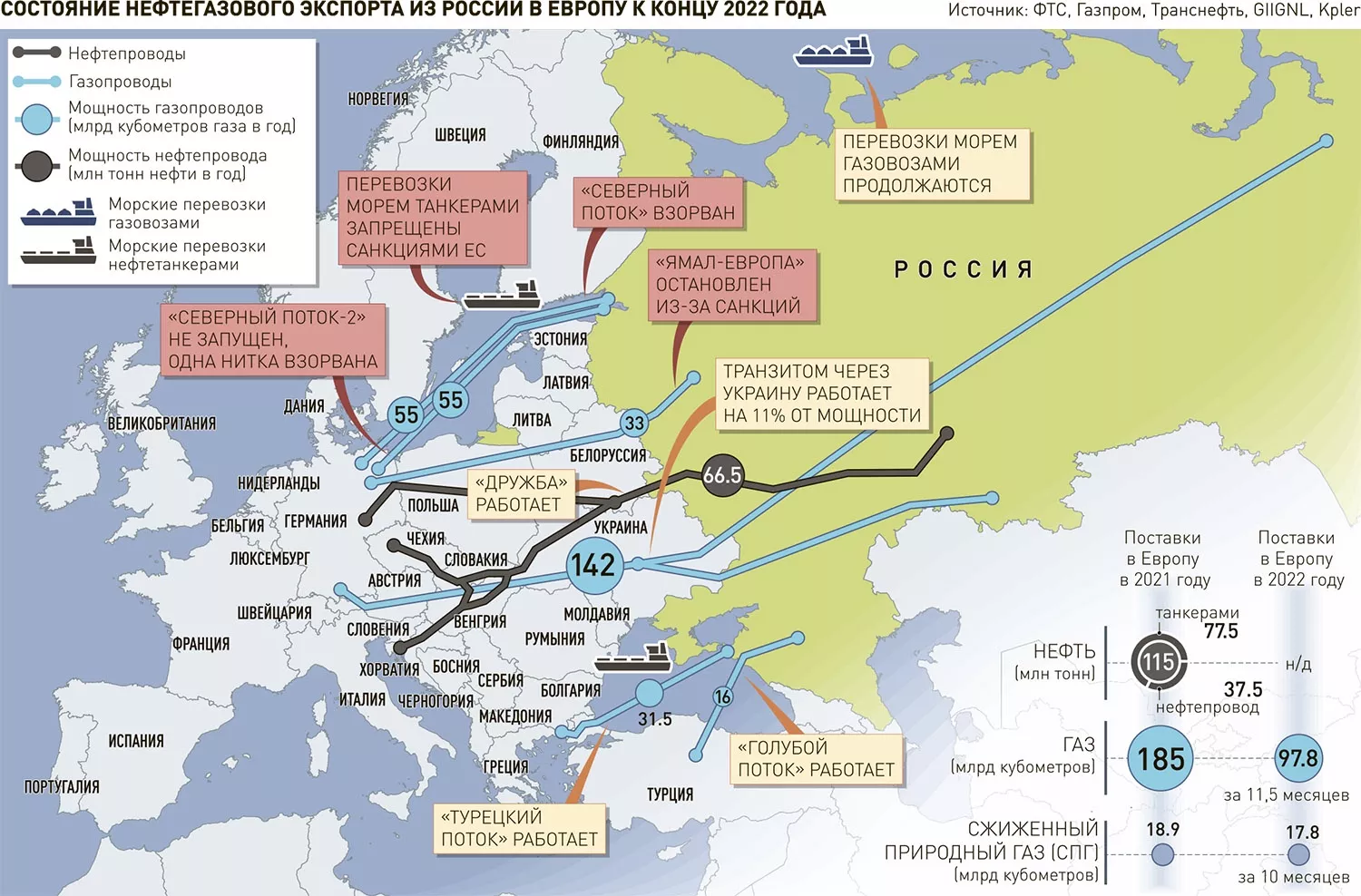

На 7% выросла прокачка нефти по «Дружбе» из РФ в Европу в 2022 году

Экспорт российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Европу в 2022 году вырос на 7%, пишут «Ведомости», ссылаясь на источники, знакомые со статистикой Минэнерго РФ.

По данным газеты, общий объем экспорта по «Дружбе» за 2022 год составил 38,4 млн тонн. Больше всего выросли поставки в Венгрию — на 45%, до 4,9 млн тонн, и в Чехию — на 25%, до 4,2 млн тонн.

Увеличился также экспорт в Польшу и Словакию — на 6%, до 8,9 млн тонн, и на 0,3%, до 5,2 млн тонн соответственно. Из получающих по «Дружбе» нефть стран сократила импорт только Германия — на 2%, до 15,1 млн тонн.

Кому санкции вредят больше? Комментарий Георгия Бовта

Авторы апокалиптических прогнозов сели в лужу, но получается, что Запад и Россия с яростной страстью втягиваются в многолетнее упорное противостояние в экономической войне, отмечает политолог

Еврокомиссия надеется, что санкции погрузят экономику России в рецессию на десятилетия, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Противоположную точку зрения выразил ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его мнению, санкции против РФ провалились, тогда как «экономическая ситуация в Европе становится все хуже». Еврокомиссарам заочно уже ответил Владимир Путин. Президент РФ заявил, что фактическая динамика экономики России в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов. В частности ВВП в прошлом году снизился на 2,5%, хотя предрекали падение до 20%.

Разумеется, выступая в Давосе, глава Еврокомиссии не могла сказать ничего хорошего про российскую экономику и признать даже частично, что санкционная политика Европы принесла совсем не те плоды, на которые рассчитывали те, кто всю эту политику так тщательно выстраивал, раскладывая по пакетам. Но также столь разительный разрыв между прогнозом насчет падения на 20% и реальным результатом в не более чем 3% лишний раз обнаруживает в общем-то известное свойство всех подобных прогнозов, особенно когда их пытаются подогнать под некие заранее определенные политические цели. Поэтому тем, кто обещал евробюрократии в начале года, что российская экономика рухнет, нужно было бы обладать недюжинной политической смелостью, чтобы сказать в лицо еврокомиссарам совсем не то, что они тогда желали услышать. Не всякий прогнозист на такое способен. А из тех, кто приближен к начальству и сидит на контрактах, практически никто и не способен. И это проблема не одной только Еврокомиссии, как мы понимаем.

Разумеется, тот факт, что российская экономика устояла против первых шоковых ударов, не должен внушать шапкозакидательских настроений. Мол, видали мы все ваши санкции. Это ведь экономическая война в долгую, период адаптации может продлиться и в наступившем году, рост пока не предвидится. А основные проблемы могут подстерегать не столько даже в количественном падении или стагнации ВВП, сколько в ограничении доступа к новейшим технологиям, что подрывает потенциал большинства отраслей в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Стоит также учесть, что спад промпроизводства в России оказался практически незаметным еще и потому, что сильно увеличились военные заказы и расходы, которые обеспечили рост в отраслях типа одежды или металлических изделий, тогда как в заведомо «мирных отраслях» падение было существенным. Особенно в автомобилестроении, в обработке древесины, которая оказалась под санкциями ЕС, и ряде других.

В разных отраслях экономики будет складываться и в ближайшее время очень разная ситуация. Решающее значение в условиях резкого ограничения инвестиционных источников будет иметь поддержка со стороны государства. Импортозамещение какое-то время неизбежно будет идти на основе устаревших технологий. Государственные инвестиции пойдут прежде всего в сферы, связанные с обороной и безопасностью. Предстоит кардинальная переориентация на новые рынки и расширение логистических узких мест. Что встанет дорого.

В общем проблем немало, быстрого и тем более дешевого решения не будет. Однако и спешить с апокалиптическими прогнозами насчет чуть ли не десятилетий застоя не стоит. Смешно вообще строить планы на десятилетия, когда никто толком не может предсказать слишком много факторов, определяющих судьбу мировой экономики в целом. Самый яркий пример, когда прогнозные цены на нефть и газ разделяют десятки или сотни долларов. Кстати, ведь и европейской экономике, особенно энергоемкой промышленности, тоже в начале года предрекали чуть ли не крах и что она задохнется без российского газа. И вот российского газа уже почти нет в Европе, а цены на спотовом рынке на него упали раза в три по сравнению с пиками середины года.

Как ни странно это покажется многим, энергетический кризис в ушедшем году Европа пережила относительно мягко. Разрухи не случилось. Сейчас цены на все сырье вообще пошли на спад. Влияние энергокризиса оказалось локализовано в таких отраслях, как первичная химия, металлургия, деревообработка. Экономика ЕС сильно диверсифицирована. И это ее спасает. На конец 2022 года лишь 12-15% в структуре добывающей и обрабатывающей промышленности Европы находилось в режиме «свободного падения», 20% управляемо снижались, около 40% стагнировали и 25% росли, причем росли в основном отрасли с высокой добавленной стоимостью.

Стоит учесть, что ЕС направил на поддержку наиболее пострадавших отраслей огромные деньги. В краткосрочном плане это помогло. В долгосрочном будет, разумеется, нарастать долговой кризис, сказываться плохая демография, обострение торговых войн с США и Китаем, снижение темпов технологического прогресса и замедление столь желанного еще вчера перехода к «зеленой энергетике».

В истекшем году европейские правительства потратили на преодоление последствий конфликта на Украине, включая компенсацию потерь от собственноручно введенных санкций, не менее 554 млрд долларов в рамках примерно 150 антикризисных инициатив и проектов. В том числе, на компенсацию колоссальной перестройки всего импорта: ведь если до начала конфликта импорт из России в ЕС достигал 40-45% от его общего объема, то к концу года доля упала до 9%. Впрочем, совокупные бюджетные антикризисные траты стран ЕС пока составили менее 1% от совокупного ВВП Евросоюза.

Так что получается, что не только со стороны России последствия конфликта на территории Украины оказались не такими страшными, какими казались в начале года, но и со стороны Евросоюза. Это если говорить о краткосрочных последствиях. А долгосрочные последствия даже представить себе во всех подробностях пока невозможно. Авторы апокалиптических прогнозов, которые стремились подстроиться под какую-то политическую конъюнктуру или угодить своему начальству, сели в лужу. Можно бы и порадоваться. Однако тут есть и оборотная сторона: получается, что Запад и Россия с яростной страстью втягиваются в многолетнее упорное противостояние в экономической войне, раз уж она на текущий момент не выглядит как близкая к пределу возможностей и истощению хотя бы одной из сторон.

Почти на 30% сократил Евросоюз поставки газа на Украину в 2022 году

1,8 млрд кубометров составили поставки природного газа на Украину из стран Европейского союза в 2022 году — на 28,3% меньше, чем в 2021-м, когда было поставлено почти 2,6 млрд кубов, сообщает «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ). В том числе поставка газа в подземные хранилища на «таможенный склад» (ТС) в 2022 году составила 735,9 млн кубометров против 107,4 млн кубов за 2021 год.

Со стороны Венгрии в ГТС Украины в 2022 году поступило 632 млн кубометров против 2,2 млрд в 2021 году, Словакии — 597,9 млн кубов (285,3 млн кубов), Польши — 511,2 млн кубов (78,6 млн кубов), Румынии — почти 95 млн кубов. В 2021 году Румыния газ Украине не поставляла.

Между тем, по данным ОГТСУ, с начала 2023 года возрос интерес европейских трейдеров к услугам украинской ГТС и ПХГ на фоне снижение цены на газ в ЕС и заполняемости хранилищ на 80%. В период с 1 по 9 января 2023 года поступление природного газа на Украину из стран ЕС составило 118 млн кубометров, в том числе 24 млн кубов в ТС, против 249,1 млн кубов (26,4 млн кубометров) — за весь декабрь 2022 года и 228 млн кубов (191,1 млн кубов) — за ноябрь, пишет «Интерфакс».

Венгерский балет переехал на завод, чтобы переждать зиму

Александр Бушев

Для танцевального коллектива Венгерского национального балета из города Дьёра выделили для репетиций цеха автозавода Audi, находящегося в этом же городе. Дело в том, что местный театр закрылся на зиму по причине высоких расходов на отопление, сообщил портал Telex. Издание сокрушается: "Соседняя со всемирно известной танцевальной труппой студия, как и театр, тоже не отапливается, а танцорам нельзя репетировать в холоде".

В поиске решения актеры попросились на четыре недели на завод Audi в Дьёре, который уже четверть века выступает спонсором балетного коллектива. После переговоров танцорам разрешили две недели репетировать в моторном цехе, а потом две недели - в транспортном. Издание отмечает, что температура на заводе держится в пределах 18-20 градусов. В обмен на бесплатную "аренду" репетиции раз в неделю будут завершаться небольшим представлением для рабочих и администрации приютившего актеров завода.

GEDEON RICHTER И MITHRA PHARMACEUTICALS ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Donesta® — оральный препарат гормональной терапии нового поколения на основе эстетрола (Е4) от компании Mithra, который направлен на устранение различных симптомов менопаузы. В начале 2022 года Mithra сообщила о положительных результатах исследования Donesta®Phase 3 Program, которые продемонстрировали значимое снижение вазомоторных симптомов (ВМС) от исходного уровня и по сравнению с плацебо при статистически значимом достижении всех первичных конечных точек эффективности.

По условиям договора, Mithra получит 55 млн евро в качестве авансового платежа: пять млн при подписании соглашения и 50 млн при подписании лицензионного договора. Помимо этого, ещё 15 млн евро будут переведены при выполнении определенных регуляторных требований. Также предусмотрены дополнительные гонорары в зависимости от динамики чистой выручки. Gedeon Richter будет отвечать за коммерческую реализацию Donesta® на условиях эксклюзивной лицензии, действие которой распространится почти на 90 стран (страны Европы, Латинской Америки, СНГ, России, Австралия и Новая Зеландия).

Почему жители Германии предпочитают снимать, а не покупать жилье

Василий Федорцев

В Германии только половина населения имеет собственное жилье, вторая половина живет в арендуемых домах и квартирах. В соседней Австрии доля домовладельцев лишь немногим выше - 54 процента. Если верить данным статистической службы ЕС Eurostat, обе страны являются по этому показателю своего рода рекордсменами. В остальном Евросоюзе собственников жилья значительно больше: от 60 процентов в Дании и Швеции до более чем 90 процентов в Румынии, Венгрии и Хорватии.

"У считающихся богатыми австрийцев и немцев самый низкий уровень домовладения в ЕС", - констатирует известный австрийский политолог Хаймо Лепушиц, указывая на данные Eurostat. Вслед за ним тему богатства и бедности в сфере недвижимости подхватывает и издание Express. "С точки зрения домовладения, австрийцы и немцы бедны как церковные мыши. Трудно поверить, но когда речь идет о доле собственников жилья, на первой строчке оказываются румыны с невероятными 95 процентами", - пишет Express

Но для самих немцев и австрийцев, отсутствие собственного жилья, похоже, проблемой не является. По данным соцопросов, около половины жителей Германии младше 40 лет сознательно отказываются от приобретения квартиры или дома, не желая ограничивать свою свободу и мобильность. К тому же снимать просто выгодней. По данным кёльнского Института немецкой экономики, покупка жилья оправдывает себя только при низких процентных ставках, какие были в Германии до декабря прошлого года. Но сейчас, в связи с инфляцией, ситуация изменилась, и за ипотечный кредит надо платить в несколько раз больше.

Рынок аренды жилья в Германии и Австрии складывался десятилетиями - после того, как значительная часть жилого фонда в обеих странах оказалась разрушена в ходе Второй мировой войны. И сейчас на нем действуют весьма жесткие, но при этом привлекательные для арендаторов нормы. Жильцов, например, нельзя просто так выселить из снимаемой квартиры, даже в том случае, если она переходит к другому собственнику. При этом, как указывает в интервью S ddeutsche Zeitung представитель Немецкой ассоциации квартиросъемщиков Ульрих Роперц, предлагаемые в аренду квартиры в Германии часто более качественные, чем те, что выставляются на продажу. Издание отмечает, что у немцев нет характерного для других стран стремления к приобретению недвижимости. "Собственный дом идеализирован, например, в англосаксонских странах. Англичане говорят: мой дом - моя крепость. Но в Германии арендаторы довольны и, как правило, более осторожны, когда дело доходит до покупки дома или квартиры", - пишет газета.

После развала социалистической системы в Восточной Европе право приватизировать жилье получили в первую очередь проживающие в нем граждане, причем по ценам значительно ниже рыночных. Отсюда и такая высокая доля домовладельцев - не только в Румынии, Венгрии и Хорватии, но также в Польше, прибалтийских республиках и других восточноевропейских странах. При этом в бывшей ГДР после объединения Германии на рынок недвижимости были допущены в первую очередь крупные институциональные инвесторы - именно им и достались бывшие государственные квартиры, в которых жили восточные немцы. Значительную часть жилья в ходе приватизации приобрели и жители западных земель - у них, в отличие от новых восточных сограждан, на тот момент были для этого деньги.

Евросоюзу не уйти от российского газа в ближайшие годы

В предстоящие два года страны Евросоюза не смогут полностью преодолеть зависимость от поставок российского газа, считает министр энергетики Венгрии Чаба Лантош. В странах ЕС, имеющих выходы к морю, отметил он, «идет сооружение 25 крупных терминалов для приема СПГ, который должен заменить российский газ, поступавший по трубопроводу «Северный поток», а также продолжающий поступать по «Турецкому потоку». «Когда строительство терминалов завершится, можно будет сказать, что Европа действительно обрела независимость от российского газа. Строительство терминалов уже началось, но 2023–2024 годы будут тяжелыми для Европы», — сказал Лантош в эфире радиостанции Kossuth Radio.

По его словам, Венгрия находится в более выгодном положении, чем многие другие члены ЕС, поскольку получает российский газ по «Турецкому потоку» и его ответвлениям через Болгарию и Сербию, и уровень запасов топлива в газохранилищах страны сейчас достаточно высокий. «Пока работает трубопровод через Сербию, эти хранилища будут заполнены», — уверен министр.

Это позволяет обеспечивать поставки газа населению Венгрии по самым низким ценам в Евросоюзе. В то же время правительство страны намерено добиваться укрепления энергетической независимости и использовать в этих целях собственные источники энергии, включая альтернативную и ядерную энергетику. «Мы очень сильно зависим от иностранных государств в области энергетики, и эту зависимость необходимо ослабить», — цитирует ТАСС Лантоша.

Генеральный директор "Золотой маски": В любые времена фестиваль делает выбор в пользу таланта

Инга Бугулова

Меньше месяца осталось до Фестиваля "Золотая Маска": лучшие спектакли со всей России - а в этом сезоне в конкурс попали 50 постановок - покажут в Москве. Открыть программу обещают ярко - недавней премьерой "Чайки" Льва Додина, который нечасто балует столицу гастролями. Генеральный директор Фестиваля "Золотая маска" Мария Ревякина рассказала "Российской газете", почему региональные театры все чаще не уступают столичным, об открытиях этого года и о том, где искать универсальный язык.

Совсем недавно "Золотая Маска" объявила номинантов-2023. В этом году было принято решение отказаться от одной из самых важных номинаций - "Лучший режиссер в драматическом театре". Почему?

Мария Ревякина: Те обстоятельства, в которых мы все существуем, театры в том числе, нельзя назвать простыми. Рвутся устоявшиеся связи, разрушаются профессиональные и личные отношения, но остается главное - остаются спектакли, результат работы огромного числа людей, важные творческие высказывания. В этом смысле "Золотая Маска" по-прежнему является хроникой современного российского театра - она отражает те процессы, которые сегодня в нем происходят. Какие-то имена уходят с афиш, но очень многие продолжают работать. Остаются спектакли, важно, чтобы они оставались. Потому что искусство всегда было для зрителей и для людей театра духовной опорой, возможностью созидания и движения вперед.

О театре нельзя говорить в отрыве от происходящего. Сегодняшняя разобщенность, которая наблюдается в творческой среде, - она на театральном процессе на ваш взгляд как-то отразится?

Мария Ревякина: Театр - это всегда зеркало, которое отображает процессы, происходящие в обществе. Иногда - даже пророчествует и предрекает что-то. Даже из последних премьер, вспомните, очень многие спектакли будто предсказывали некие сломы, которые мы сейчас наблюдаем. И конечно, вопросы, затронутые в этих постановках, даже в классике - а классика вечна, отражаются на тех, кто сидит в зрительном зале. Ведь каждый человек считывает спектакль через себя и сегодняшний день. Сегодня спектакль воспринимается так, через год - совсем по-другому. Театр и ценен тем, что это всегда живое общение того, кто на сцене, и того, кто в зрительном зале.

Сейчас у нас прервались если не все, то очень многие культурные связи с другими странами. Для театра это проблема? И что с международными проектами "Золотой Маски" - они свернуты?

Мария Ревякина: Наши международные проекты остановились. Как, собственно, и у всех остальных. Наиболее от международного сотрудничества зависимы музыкальные оперные дома - и сейчас они вынуждены перестраивать репертуар, драматические театры - в меньшей степени. Но знаете, анализируя ситуацию, мы понимаем, что есть целый ряд стран, которые готовы с нами сотрудничать. Это и Сербия, и Венгрия, и Иран, и например, ЮАР. По всему миру работают постановщики, учившиеся у российских театральных мэтров, таких как Мария Кнебель, Леонид Хейфец и другие. И с ними стоит налаживать контакты.

Конечно, театр - понятие международное, и связи очень важны, они обогащают. Давайте вспомним Валерия Шадрина, к сожалению, недавно ушедшего от нас, и Чеховский фестиваль, которому в этом году будет 30 лет. Сколько он открыл для нас имен, сколько чудесных образцов режиссуры! "Золотой Маске" будет 30 лет через год - в 2024-м. И все, что мы за эти годы смотрели на Чеховском фестивале, все, что привозила "Золотая Маска" - это обогащение, объединение искусством. Поэтому будем надеяться, что контакты с театральным сообществом других стран установятся, но мне кажется, что это все-таки постепенный процесс.

Вернемся к номинантам. В прошлом сезоне вы отмечали такую тенденцию "Золотой Маски" - регионы постепенно начинают перевешивать Москву. По количеству номинаций, по уровню самих спектаклей… Эта тенденция сохраняется?

Мария Ревякина: Вы знаете, да. Как раз сейчас она особенно отчетливо видна - у нас две трети конкурсной программы составляют спектакли из регионов, и только одну треть - из Москвы. А всего номинированы 50 постановок из 18 городов - и это много! Я действительно очень рада за наши региональные театры, потому что экспертные советы выдвигают самые значимые работы в контексте всего сезона. Надо понимать, что это очень высокая планка, значит, что выбранные постановки - интересные, талантливые, яркие. Всегда интересно знакомиться с теми театральными коллективами, что принимают участие в фестивале впервые. В этом году это театр из совсем маленького города Пермского края Губахи, Молодежный театральный центр "Космос" из Тюмени. Во внеконкурсной программе - спектакль театра из города Мирный в Якутии. Так что жюри предстоит очень непростой выбор. Но и эксперты приложили огромные усилия - отсмотрели 1046 спектаклей по всей стране, чтобы в итоге назвать номинантов.

А с чем может быть связан этот толчок развития театров за пределами Москвы? Вон Екатеринбург сейчас уже почти признанная столица музыкального театра…

Мария Ревякина: А Пермь? Там тоже прекрасный музыкальный театр, очень хорошие драматические. В этом же ряду Новосибирск и, кстати, многие наши малые города. Благодаря "Лаборатории Театра Наций", созданной Евгением Мироновым, театры из малых городов вырастают и делают спектакли, которые потом номинируются на "Золотую Маску". Но конечно, это развитие невозможно без театральной базы, наследия, которым обладает конкретный город, без хорошего продюсера во главе, который не боится приглашать не только известных режиссеров, но и тех, кто только встает на ноги и имеет свой, порой очень интересный взгляд. Отдельно стоит упомянуть и о лонг-листе "Золотой Маски" - более широком списке заметных премьер сезона, который формируют экспертные советы наряду со списком номинантов.

Да, в дополнение к конкурсной программе в него вошли больше сотни спектаклей! Это первый опыт? И зачем вообще лонг-лист нужен?

Мария Ревякина: Нет, лонг-лист "Золотой Маски" существует с 2015 года, и эта практика получила самый живой отклик у театров. Таким образом экспертные советы получают возможность отметить работы, которые пока не вошли в число номинантов, но интересны в контексте сезона. В этом году в лонг-лист вошли более ста спектаклей со всей России: 90 в драматическом театре и 49 - в музыкальном. лонг-лист - это то, на что стоит обратить внимание и театральным критикам, и руководителям театров, и режиссерам. Словом, не только зрителю. А мы, когда формируем афиши наших проектов в российских городах, включаем в них в том числе спектакли из лонг-листа - так зрители по всей стране знакомятся с самыми театральными работами сезона.

Региональная программа "Золотой Маски" - особенная история. Совсем недавно завершились очередные гастроли, цифры впечатляющие: 16 городов, 40 тысяч зрителей. Это не рекорд для фестиваля?

Мария Ревякина: Нет, было и больше, но это действительно впечатляющее путешествие, которое и "Золотая Маска", и наши театры запомнят надолго. Мы до сих пор вспоминаем Улан-Удэ, где в августе были впервые. Совершенно уникальный народ, гостеприимный, а какая реакция на спектакли! Театры в Бурятии нас просто поразили - отреставрированные, в прекрасном состоянии. Это был какой-то кусочек счастья для всех, и для "Мастерской Петра Фоменко", и для театра Урал Опера Балет, и для Театра им. Вл. Маяковского, и для Театра кукол Карелии, для Театра Наций - всех, чьи спектакли мы привозили.

Своим приемом порадовал и Красноярск, где очень взыскательная публика, воспринимающая спектакли несколько иначе, чем в других регионах. И когда видишь стоячие овации, слышишь слова благодарности, безусловно, понимаешь, что мы делаем очень важное дело. Большая часть зрителей из этих городов вряд ли когда-то доберутся до московских театров, вряд ли смогут увидеть все эти спектакли самостоятельно. Мы ведь очень тщательно готовим те программы, которые представляем в российских городах, обязательно советуемся с коллегам в этих регионах - что бы они сами хотели увидеть. Вот в следующем году, например, Пермь празднует 300-летие - и "Золотая Маска" станет одной из частей культурной программы города в рамках празднования юбилея. Вместе с региональным Министерством культуры мы собрали масштабную и очень интересную афишу. Сейчас как раз думаем, как ее реализовать, начинаем искать финансирование.

То есть, "Золотая Маска" уже планирует региональную программу-2023?

Мария Ревякина: Да. Сейчас это 13 городов, куда фестиваль отправится с гастролями. Впервые побываем в Кузбассе. Специальную программу обсуждаем для Омска, с которым нас связывают долговременные отношения, и каждый раз нужно привезти программу, которая не уступит предыдущей. Еще раз просит нас приехать Нижний Новгород. А кроме того поедем в Новосибирск, Новокуйбышевск, Ульяновск и другие города. Завершаем традиционно Санкт-Петербургом - это город особый, славный своими театральными традициями, поэтому программа "Золотой Маски" должна соответствовать.

Сейчас театры очень хотят ездить по России, и для "Золотой Маски" это, конечно, огромный плюс - мы можем представить самые разные спектакли самых разных режиссеров. Мы искренне считаем показ лучших спектаклей в регионах своей миссией - мы ведь даже билеты на спектакли не продаем, продает принимающая сторона, ценовая политика определяется именно возможностями зрителей в каждом конкретном городе. Более того, весь доход тоже остается в регионах.

Уже в январе в Москве стартует конкурсная программа. Все 50 номинантов приедут в столицу?

Мария Ревякина: Абсолютное большинство, но буквально несколько постановок привезти не получится технически - их жюри посмотрит в их родных стенах. Основная часть фестиваля все-таки начнется в феврале, и поэтому и сам фестиваль, и его внеконкурсную программу откроет громкая премьера - "Чайка" Льва Додина, которую мы привезем в Москву из Петербурга. Этими гастролями мы запускаем новую программу "Золотой Маски" под названием "Мастер", где планируем представлять лучшие работы признанных мастеров режиссуры. "Чайка" станет первым выпуском, и мы невероятно рады, что Лев Абрамович согласился участвовать. Конечно, зритель будет его ждать, потому что то, как он прочитал "Чайку" - это что-то потрясающее, я сама видела спектакль и была просто поражена.

Вы начали говорить о внеконкурсной программе…

Мария Ревякина: Помимо "Мастера" ее традиционно составят еще два блока. Это "Детский Weekend", для которого кураторами отобраны восемь спектаклей из семи городов России для юных зрителей самого разного возраста. "Детский Weekend" - это не только спектакли, но и специальная программа. В ее рамках пройдет театрально-документальная лаборатория "Моя комната" - где взрослый рассказывает о своем детстве, а вопросы ему задает ребенок. Проведем лабораторию танцевальной импровизации - это особенно важно для подростков, которые часто не принимают свое тело и чувствуют себя в нем неуютно. Круглый стол по современной отечественной литературе для детей - получить авторские права на зарубежные произведения сегодня практически невозможно, но у нас есть свои прекрасные писатели, которых можно ставить в театре. Нужно только наладить контакт. И вторая наша внеконкурсная программа "Маска Плюс" - в ней тоже восемь спектаклей из семи городов. От Тюмени и Кемерово до Мирного и Нягани. Еще не могу не заметить - очень красивой получается у нас программа TEATRUM в этом сезоне.

Это в сотрудничестве с музеями?

Мария Ревякина: Да, сейчас мы создаем ее вместе с Пушкинским музеем изобразительных искусств. Проект отталкивается от выставки "Всеобщий язык", которая открылась в музее в декабре. Мы тоже будем исследовать формы общения, искать этот самый универсальный язык и создадим в рамках проекта три совершенно разных спектакля: это музыкальный променад "Книга висячих садов" Бориса Юхананова, документальный digital проект Никиты Кобелева и Ольги Федяниной, посвященная сотрудникам музея, которые работают в Пушкинском музее и их историям; и третий спектакль - "Вам звонили" - Анны Ивановой-Брашинской, рассматривающий одну из самых сложных и таинственных коммуникаций в истории человечества - разговор живых и мертвых через надгробные надписи.

Многие говорят о том, что театр сейчас как никогда нужен зрителю, отмечают, возросший интерес к спектаклям. А что самое важное для "Золотой Маски" сегодня?

Мария Ревякина: Всегда главной нашей задачей было объединение театрального сообщества. Конкурсная программа, внеконкурсная, лонг-лист - все это складывается из разных точек зрения, иногда - споров, но архиважно нам всем вместе этот срез увидеть, поговорить, обсудить. И как говорит один из наших театроведов - вирус театра заразителен, и мы сейчас действительно наблюдаем, что зритель стремится прийти в театр, стремится к разговору, ищет тот самый всеобщий язык. И для нас этот незримый разговор между зрителем и творческой командой спектакля тоже очень важен.

Имена лауреатов "Золотой Маски" будут определены решением жюри и объявлены на Церемонии вручения Премии, которая состоится 22 апреля на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Лауреаты почетной премии "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" уже известны. Ими стали десять человек, в их числе актриса Светлана Крючкова, режиссер и педагог Вениамин Фильштинский, помощник музыкального руководителя Большого театра Маквала Касрашвили, солисты-вокалисты Московского государственного академического театра оперетты Светлана Варгузова и Юрий Веденеев и другие.

Украина для США как «шахматная доска» для войн будущего

Вашингтон продумывают ходы и строит комбинации

Владимир Овчинский Юрий Жданов

Скоро год, как Россия проводит на Украине специальную военную операцию. Уже всем, кто занимается политическим и военным анализом, ясно, что не киевский бандеровский режим, а Вашингтон является главным противником Москвы. В этой связи важно понять мотивацию и стратегию американского правящего класса.

Устала ли Америка от военного конфликта на Украине?

«Поскольку война в Украине идет уже второй год, один из важных стратегических вопросов заключается в том, устали ли американцы и их союзники от войны» вопрос. Так в своей статье «Миф об усталости Америки от Украины» на сайте RAND ставят Рафаэль С. Коэн и Джан Джентиле (03.01.2023). Действительно, в СМИ есть сообщения о том, что неназванные высокопоставленные официальные лица США предупреждают Киев об этом беспокойстве, и украинцы, по понятным причинам, также беспокоятся о том, что их западные покровители могут устать от войны.

«Вопрос о том, ослабевает ли поддержка Украины Западом, занимал социологических опросов и доминировал на страницах общественного мнения. По всей видимости, это стало основной причиной, по которой президент Украины Зеленский в декабре 2022 года отправился в Вашингтон, впервые с начала войны покинув свою страну».

Но насколько реальна усталость американцев от войны? Меньше, чем кажется, - делают вывод авторы.

Большая часть беспокойства по поводу того, что Соединенные Штаты страдают от усталости от войны, проистекает из серии опросов американского электората, которые обнаружили, что народная поддержка Украины снижается. Отдельные опросы, проведенные Wall Street Journal, Чикагским советом по глобальным делам и Президентским фондом и институтом Рональда Рейгана, обнаружили, что, хотя подавляющее большинство американцев по-прежнему поддерживали Украину и считали Россию агрессором, растущее меньшинство, особенно среди республиканцев, считалось, что Соединённые Штаты оказывают слишком большую помощь и что война слишком дорого обходится Соединённым Штатам.

Эти цифры авторы рассматривают в контексте. Во-первых, в абсолютном выражении поддержка Украины среди американцев остается относительно высокой — колеблется на уровне 57 процентов или выше, в зависимости от опроса. Также нет ничего необычного в том, что существует предвзятое отношение к войне. Конфликты, в том числе во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, часто начинаются при поддержке обеих партий. Но по мере того, как войны затягиваются и первоначальный мотив интервенции начинает стираться из коллективной памяти, вкрадываются межпартийные разногласия.

Тем не менее политическая поддержка США Украины остается двухпартийной. В 2022 году Конгресс несколько раз принимал несколько пакетов помощи для Украины от двухпартийного большинства , в том числе еще 45 миллиардов долларов в рамках более широкого законопроекта о государственном финансировании на прошлой неделе. И хотя некоторые республиканцы призывали к более тщательному изучению помощи Украине, Зеленский получил теплый прием с обеих сторон, когда он выступил на совместном заседании Конгресса.

Авторы делают вывод, что «политическая поддержка Украины, по всей видимости, продолжится. . . Многие республиканские лидеры по-прежнему поддерживают увеличение военной помощи Украине, даже если они хотят усиления надзора за тем, как эти деньги расходуются».

Более того, внешняя политика США редко полностью следовала результатам опросов. Хотя сменявшие друг друга президентские администрации жаловались на «глубинное государство», которое блокирует их внешнеполитические программы, факт остается фактом: «американцы по большей части предоставляли своим лидерам больше свободы действий во внешних, чем во внутренних делах. Отчасти это связано с тем, что американцы, как правило, меньше заботятся о внешнеполитических вопросах, чем о внутренних, особенно о тех, которые непосредственно затрагивают их кошельки».

Это не означает, что у американцев нет взглядов на внешнюю политику. «Спросите американцев о любом конкретном вопросе — особенно о том, который привлек такое же внимание средств массовой информации, как Украина, — и большинство из них выскажет свое мнение», - пишут авторы. Но опросы — это моментальный снимок во времени, и они часто меняются вместе с событиями. . .

. . . Еще одна вещь, о которой стоит помнить, это то, что американцы ненавидят проигрывать. Показательный пример: американцы подавляющим большинством одобрили вывод боевых сил США из Ирака тогдашним президентом Бараком Обамой в 2011 году — только для того, чтобы осудить его действия в Ираке, когда Исламское государство чуть не захватило страну в 2014 году. Нынешний президент Джо Байден придерживается аналогичного курса: Американцы поддержали уход из Афганистана, но обвинили его в последовавшем фиаско. На войне, с чисто политической точки зрения, политикам обычно безопаснее придерживаться курса».

«Наконец, самая важная причина скептически относиться к предполагаемой усталости американцев от Украины заключается просто в том, что такой вещи не существует. Американцы буквально не истощены этой войной. . . Соединенные Штаты не несут потерь на поле боя и не испытывают нехватки энергии. Для большинства американцев цены на газ сегодня в среднем на несколько центов ниже, чем год назад. И американцы не платят более высокие налоги из-за войны. Поскольку Конгрессу не нужно сбалансировать федеральный бюджет, помощь Украине не будет поступать за счет внутренних расходов, по крайней мере, на данный момент».

«У многих американских деятелей общественного мнения есть свои причины для раздувания нарративов об усталости Украины. Некоторые республиканцы, выступающие за «Америку прежде всего», могут отвлечься от войны и предпочли бы говорить о внутренних проблемах, таких как иммиграция и преступность. У некоторых либеральных антивоенных активистов может быть рефлекторная реакция на любое военное вмешательство США, каким бы косвенным оно ни было. Для некоторых комментаторов СМИ нарратив об усталости от войны — это простой способ представить сложную зарубежную тему как внутреннюю политическую дискуссию. Некоторые американцы могут действительно полагать, что они платят за конфликт большую цену, чем на самом деле, но это в первую очередь основано на восприятии, а не на фактах».

Другими словами, усталость США от Украины — скорее миф, чем реальность. Но это, по мнению авторов, имеет важные последствия для самой войны. Например, если стратегия России будет строиться по - принципу: пусть война продолжается, и в конце концов Соединенные Штаты и их союзники потеряют к ней интерес, а украинцы сдадутся, то такая стратегия не сработает. «Если прошлое является прецедентом, а нынешние тенденции сохранятся, могут пройти годы, прежде чем любое снижение поддержки американской общественности действительно приведет к изменению политики».

«Украина и новая американская конструкция двух войн»

С таким названием 5 января 2023 года опубликована статья Рафаэля С. Коэна в War On Rocks. “У Соединенных Штатов, пишет автор, был один противник — Советский Союз, которого им нужно было сдерживать и, если необходимо, победить. За последние три десятилетия на этот обманчиво простой вопрос оказалось чрезвычайно трудно ответить».

«В течение многих лет американская оборонная стратегия выступала за “концепцию двух войн”, а именно, что Соединенные Штаты должны обладать достаточным военным потенциалом и возможностями для ведения и победы в двух войнах одновременно на разных театрах военных действий против крупных региональных держав, таких как Ирак и Северная Корея. Однако за последнее десятилетие, по мере того как вооруженные силы Америки уменьшались в размерах, а ее противники становились все более боеспособными, она отказалась от таких устремлений. Сегодня перспектива того, что Америке придется противостоять множеству конфликтов с множеством фронтов и противников, выросла. По собственному признанию, у Соединенных Штатов есть “движущийся” вызов в Китае, “острая угроза” в России и множество меньших проблем в виде Ирана, Северной Кореи и терроризма.

Покупка достаточного количества оружия и платформ, чтобы выставить войска для победы над всеми или даже двумя из этих противников одновременно, вероятно, будет непомерно дорогой. Напротив, сосредоточение внимания только на одной — исключая другие — несет в себе риск поощрения враждебной державы попытаться воспользоваться предполагаемыми слабостями Америки».

«Война в Украине предложила новую концепцию “двух войн”, которая может выровнять этот стратегический круг, а также позволит Соединенным Штатам защититься от возможности нескольких одновременных кризисов без удвоения оборонного бюджета. В частности, Соединенные Штаты должны увеличить численность своих вооруженных сил, чтобы выиграть одну войну против одной крупной державы, но увеличить свою оборонно—промышленную базу, чтобы обеспечить средства для победы в двух войнах одновременно, что позволит Соединенным Штатам вести одну войну напрямую, а другую - через посредников».

В основе перехода к одной войне лежала большая стратегическая ставка, а именно, что противники США внутренне разделены и поэтому вряд ли начнут войны одновременно. Какое-то время предпосылка казалась разумной. В конце концов, Китай и Россия вели войну друг против друга. Китай и Россия также присоединились к Западу в переговорах о заключении сделки по ограничению ядерной программы Ирана. Северную Корею и Иран разделяет полмира. Даже отношения между Китаем и Северной Кореей временами были напряженными. Более того, каждый из противников, похоже, действовал в разные временные рамки. Иран и Северная Корея казались самыми непосредственными угрозами, учитывая продолжающуюся опосредованную военную активность первого и регулярные ракетные и ядерные испытания второго. В то время как Россия — по крайней мере, до февраля 2022 года — и Китай создавали долгосрочные проблемы.

Даже самая последняя Стратегия национальной обороны 2022 года включает в себя часть этого последовательного мышления: Китай — это “шагающий вызов”, в то время как Россия — всего лишь “острый” или краткосрочный вызов. И если бы угрозы возникали только последовательно, тогда Соединенные Штаты могли бы разумно предположить, что им нужно будет бороться только с одним противником на одном театре одновременно.

«Но геополитические ветры меняются. Для начала, американские противники все больше переплетаются в военном отношении. Россия уже давно занимается оружейным бизнесом — среди прочего, она продает системы ПВО Ирану и авиационные двигатели Китаю. Однако сегодня отношения более двунаправленные. Иран предоставил беспилотники, а Северная Корея отправила артиллерийские снаряды в Россию, чтобы поддержать ее войну в Украине. Китай снабдил иранских доверенных лиц беспилотниками. Северная Корея передала Ирану ракетные технологии и, возможно, также предложила свое ядерное ноухау.

Военное сотрудничество между американскими противниками теперь выходит за рамки простой продажи оружия. Иран и Россия предположительно вступили в тайный договор в ответ на гражданскую войну в Сирии, координируя свои военные действия в стране. Совсем недавно Иран предоставил советников, чтобы помочь России использовать свои беспилотники в Украине. Как недавно заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби, российско-иранские связи углубляются в “полноценное оборонное партнерство”.

Между тем, Китай и Россия заявили, что их дружба “не имеет границ”. В то время как Китай предложил лишь умеренную поддержку России в ее войне на Украине, Пекин по-прежнему заинтересован в углублении военных связей с Москвой. Фактически, китайский лидер Си Цзиньпин — по крайней мере, по некоторым оценкам — удвоил свои отношения с Россией. Они провели несколько совместных патрулей бомбардировщиков и участвовали в военных учениях с большой помпой.

И сроки для каждой из этих угроз ускоряются. Иран в настоящее время регулярно участвует в военной агрессии низкого уровня, включая ракетные атаки вблизи американских дипломатических объектов. Северная Корея провела еще один рекордный год ракетных испытаний. Россия ведет войну в Украине и угрожает ядерной войной. И сроки потенциального китайского вторжения на Тайвань, возможно, ускорились. Следовательно, уже не кажется невероятным, что одновременно возникнет более одной угрозы.

Действительно, некоторые из них, похоже, уже бурлят. Забегая вперед, предположение, что Соединенным Штатам нужно будет сражаться только с одним противником в одной части мира, кажется плохой ставкой.

Соединенные Штаты, пишет автор, возможно, еще не столкнулись с настоящей “осью зла”, но американские противники становятся все более сплоченными, оставляя Соединенные Штаты с силами одной войны для все более «многовоенного мира».

В общих чертах, у Соединенных Штатов, по мнению Рафаэля С. Коэна, похоже, есть четыре варианта противостоять перспективе двух одновременных конфликтов.

Во-первых, Соединенные Штаты могли бы ограничить свои амбиции и сказать, что определенные угрозы не имеют значения. Некоторые антикитайские ястребы утверждают, что любой конфликт с Россией отвлечет внимание от главного противника: Китая. «Каким бы заманчивым ни был этот стратегический редукционизм, он также непрактичен», -и пишет автор. Оставляя в стороне моральные ценности, Соединенные Штаты являются глобальной державой с глобальными интересами, от которых нельзя просто отказаться. Более того, если американские противники становятся все более сплоченным блоком, то сосредоточение внимания на одном из них просто нежизнеспособно, даже если Соединенные Штаты придерживаются подхода realpolitik.

Второй вариант. В качестве альтернативы, Соединенные Штаты могут попытаться предотвратить вторую войну, как это предлагается в Стратегиях национальной обороны 2018 и 2022 годов. Однако сдерживание, как известно, является сложной концепцией. В конечном счете, «разница между тем, сдерживает ли действие, провоцирует или просто игнорируется, зависит не столько от того, что делают Соединенные Штаты, сколько от того, как противники воспринимают эти действия». Следовательно, существует множество примеров провала американского сдерживания — будь то действия Ирана на Ближнем Востоке, усиливающиеся вторжения Китая вокруг Тайваня или, что наиболее эффектно, вторжение России в Украину. Хотя сдерживание конфликта всегда предпочтительнее, Соединенным Штатам нужен жизнеспособный план Б на случай провала сдерживания.

Третий вариант заключается в том, чтобы Соединенные Штаты фактически создали полноценные силы для двух войн, что и предлагают некоторые ястребы в области обороны . Это, однако, чрезвычайно дорогостоящее предложение. За последние 70 лет стоимость среднего военнослужащего увеличилась более чем в два раза.

Для такого роста есть веские причины. Привлечение и удержание высококвалифицированных талантов, необходимых для ведения современных войн, обходится дорого. А для создания настоящих сил двух войн потребуется намного больше людей. Народно— освободительная армия Китая больше по некоторым параметрам — например, по персоналу и флоту - даже несмотря на то, что ее платформы могут быть не такими боеспособными. Если Соединенные Штаты попытаются создать армию, достаточно большую, чтобы предотвратить китайское вторжение на Тайвань, плюс еще один непредвиденный случай, это действительно обойдется дорогой ценой. Более того, даже если бы Соединенные Штаты могли оплатить такой счет, не ясно, что такая цена априори послужила бы стратегическим интересам Америки в долгосрочной перспективе.

В конце концов, долгосрочное соперничество с Китаем - это не просто военная гонка, а битва за глобальное влияние, разыгрывающаяся во множестве других областей — экономической, дипломатической, технологической. Учитывая финансовые ограничения Соединенных Штатов, такая масштабная военная экспансия может произойти за счет этих других форм власти — или с риском для общей экономической жизнеспособности Америки.

Но, возможно, есть и четвёртый вариант: украинская модель. Иногда в дебатах о военной помощи Украине теряется тот факт, что война — с точки зрения хладнокровной реальной политики — принесла Соединенным Штатам большую отдачу от их стратегических инвестиций. «На сегодняшний день Соединенные Штаты смогли помочь украинским силам защитить свою территорию примерно за 20 миллиардов долларов и тем самым нанести ущерб российской армии, своего второго по величине военного противника».

Конечно, 20 миллиардов долларов не отражают полную стоимость войны для Соединенных Штатов: это гуманитарная помощь Украине, стоимость дополнительных 20 000 военнослужащих, которые Соединенные Штаты направили в Европу для усиления сдерживания на восточном фланге НАТО, а также дальнейший износ имущества, отправленного для защиты воздушного пространство НАТО.

Но даже с учетом общей суммы в 100 миллиардов долларов, которую Конгресс выделил Украине, это не так уж много — по крайней мере, не по сравнению с общим американским оборонным бюджетом, который в следующем году должен приблизиться почти к 860 миллиардам долларов.

В целом, «Украина представляет собой модель того, как может выглядеть экономически эффективный способ ведения второго конфликта в будущем». Однако, помимо экономии средств, украинская модель также предлагает стратегическую гибкость.

Поскольку Китай, Россия, Северная Корея и, возможно, в будущем Иран обладают ядерными арсеналами, есть много причин, по которым будущие американские политики могут захотеть избежать прямого американского военного вмешательства. Действительно, даже если не брать в скобки ядерные вопросы, крупномасштабный конфликт с применением обычных вооружений почти наверняка будет кровавым делом. Наращивание потенциала для ведения косвенных боевых действий, по крайней мере, предоставляет другой вариант. Конечно, жизнеспособность такой стратегии в некоторой степени зависит от поиска будущих сценариев украинского типа, то есть стран с лидерством и национальной решимостью эффективно использовать такую военную помощь.

Другие попытки вооружить вооруженные силы и позволить им вести войны закончились катастрофой, особенно в Ираке и Афганистане. И все же, по мнению автора, есть основания полагать, что в будущем у Соединенных Штатов может быть больше украинцев и меньше иракцев и афганцев. Для начала, Соединенные Штаты, по-видимому, больше не будут пытаться восстанавливать вооруженные силы с нуля, как это было в Афганистане и Ираке. Более того, иностранные вторжения также с большей вероятностью вызовут эффект сплочения вокруг флага, чем внутренние конфликты, поскольку население объединяется против общего врага, как это сделали украинцы против российского натиска.

Другими словами, Соединенные Штаты не всегда могут предполагать, что они найдут другую Украину — партнера, который готов воевать и достаточно способен сделать это успешно, если только ему будут предоставлены правильные инструменты. Тем не менее, Украина, возможно, тоже не единорог. И как средство балансирования в мире с множеством угроз, но все еще ограниченном в финансовом отношении, «украинский подход может быть наилучшим из доступных подходов».

Как и у любой суверенной страны, у Соединенных Штатов есть свои собственные интересы, и они должны быть в состоянии защитить их в одиночку, если это необходимо. Она не может всегда предполагать, что у нее будут такие же мотивированные и способные союзники и партнеры, какими оказалась Украина. И в некоторых случаях, особенно когда речь идет о таких грозных странах, как Китай, угроза может быть настолько велика, что любого объема военной помощи — при отсутствии прямого американского военного участия — может оказаться недостаточно. Тем не менее, война в Украине предлагает потенциальную модель того, как Соединенные Штаты могли бы справиться с двумя конфликтами одновременно.

В этом смысле Соединенные Штаты могут рассматривать свою поддержку Украины не как разовый ответ, а скорее как потенциальную модель будущей оборонной стратегии — и как способ застраховаться от проблемы одновременности. Такой шаг не был бы бесплатным. В частности, это потребовало бы существенного расширения оборонно - промышленной базы, которая изо всех сил пыталась обеспечить боеприпасами для войны в Украине. Какой бы ни была цена, это все равно будет лишь малой частью создания структуры сил, необходимой для ведения двух войн одновременно, и это значительно менее рискованно, чем полное игнорирование проблемы.

2023 год – попытка реализовать на Украине сценарий «двух войн»?

6 января 2023 г. чиновники Минобороны США обнародовали пакет военных средств на сумму более 3 миллиардов долларов для помощи Украине в военном конфликте с Россией.

«Война в Украине сейчас находится в критической точке, и мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам продолжать сопротивляться российской агрессии», — заявила заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии Лаура Купер.

Объявленные полномочия президента на военную помощь Украине являются крупнейшими, которые Соединенные Штаты взяли на себя до сих пор. По словам Купер, разрешение президента на изъятие оборудования из запасов США оценивается в 2,85 миллиарда долларов, а также имеется дополнительное иностранное военное финансирование в размере 225 миллионов долларов для содействия долгосрочному потенциалу и модернизации вооруженных сил Украины.

Важным объявлением стало включение 50 боевых машин M2-A2 Bradley для украинских вооруженных сил. Эти бронемашины — которых достаточно для оснащения мотопехотного батальона — будут оснащены 500 противотанковыми ракетами с оптическим прицелом, проводным наведением или TOW и 250 000 снарядов калибра 25 мм.

В состав сил сокращения также входят 100 бронетранспортеров М-113 и 50 машин с противоминной защитой и защитой от засад. США также поставят 138 «Хамви».

Артиллерия остается ключевым потенциалом для украинцев, и США предоставит 18 самоходных 155-мм гаубиц Paladin, 36 105-мм буксируемых гаубиц и тысячи снарядов для снабжения обеих систем.

Соединенные Штаты также предоставят средства противовоздушной обороны, включая ракеты RIM-7 и 4000 ракет Zuni. Также включены приборы ночного видения, снайперские винтовки, пулеметы, запчасти, одежда и многое другое.

«Эти возможности будут дополнять и работать с расширенными учениями под руководством США, которые начнутся в этом месяце, что укрепит способность Украины проводить совместные маневры и комбинированные операции», — сказала Купер. «Мы обеспечим Украине как оборудование, так и навыки, необходимые для продолжения ее усилий по отражению российской агрессии».

После начала СВО России 24 февраля 2022 года, срочно потребовалось противотанковое оружие, и Соединенные Штаты и страны-партнеры отправили в Украину тысячи систем Javelin и других аналогичных систем. После того, как Украина отбила первоначальный натиск России, артиллерия стала насущной необходимостью, и Соединенные Штаты отправили стране гаубицы и боеприпасы. В последнее время противовоздушная оборона была приоритетом, и Соединенные Штаты и их союзники отправили системы, которые Украина собрала воедино, чтобы сформировать интегрированную систему противовоздушной обороны.

Сейчас Украина нуждается в бронетехнике, и Германия, Франция, Нидерланды и США отправляют ее осажденной стране, сказала Купер. «В случае с Bradley то, что вы видите, является признанием того, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы предоставить нам эту бронированную возможность», — сказала она. «Это подходящее время для Украины, чтобы воспользоваться своими возможностями, чтобы изменить динамику на поле боя».

Новейшая военная техника, изъятая из военных запасов США, включает в себя новые типы снарядов, такие как нераскрытое количество ракет RIM-7 Seasparrow, которые Украина может интегрировать в свои системы противовоздушной обороны "Бук" советских времен, и 4000 127-мм ракет "Зуни", которые могут быть установлены на украинских самолетах с неподвижным крылом или роторнокрылатом самолете.

Вместе с Bradleys прибудут еще бронетранспортеры M113; противоминные машины, защищенные от засад, а также "хаммеры". США впервые отправляют 155-мм самоходные гаубицы Paladin, а также больше 105-мм буксируемых гаубиц и сопутствующих боеприпасов. Bradley, гусеничная машина производства BAE Systems, перевозит до 10 военнослужащих и обычно вооружена двумя противотанковыми ракетами TOW, 25-мм пулеметом Bushmaster и 7,62-мм спаренным пулеметом. Вместе с ней США отправят 500 ракет TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм.

Германия и Франция также обязались отправить боевые машины пехоты из своих арсеналов, но союзники не стали отправлять западные танки, которые более сложны для нужд Украины и имеют более дальнобойные орудия.

Купер защищала темпы отправки бронетехники и нежелание Соединенных Штатов отправлять танки "Абрамс". По ее словам, новый пакет стал уместным, поскольку украинские силы “продемонстрировали значительный рост мастерства в обслуживании и поддержании” американских и других систем, частично за счет использования дистанционного “телеобслуживания”.

В то время как США и Нидерланды должны совместно отправить отремонтированные чешские танки Т-72, “танк Abrams в дополнение к тому, что он пожирает бензин, довольно сложен в обслуживании”, - сказала она.

Франция обязалась отправить радиоуправляемые автомобили AMX-10, объявленные как “легкие танки” на колесах с бронебойными 105-мм пушками. По словам официальных лиц в Берлине, контингент Мардера включает в себя “до 40 единиц техники”, или батальон. Поставки техники в Украину, а также восьминедельная подготовка украинских военнослужащих в Германии должны завершиться к концу марта.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт и ее американский коллега Ллойд Остин в поговорили в канун нового 2023 года по телефону о деталях своих новых взносов и о подготовке встречи международных стран-доноров 20 января 2023 года, известной как формат Рамштайна.

Ламбрехт описала обязательства Мардера и Брэдли как “совместную германо-американскую инициативу” по поставке боевых машин западного производства на Украину, поддерживая вклад Франции в то, что она назвала колесными разведывательными танками. Согласно заявлению Министерства обороны Германии, "Мардеры" могут быть получены как из запасов вооруженных сил, так и из пула транспортных средств, хранящихся на складе производителя Rheinmetall.

Последний военный взнос Германии также включает систему противовоздушной обороны Patriot, следуя примеру американцев с декабря 2022 года. Предыдущие заметные военные взносы Берлина включают ракетные установки, гаубицы, противоракетное оружие IRIS-T и танк противовоздушной обороны Gepard, которому приписывают сбивание российских беспилотников и ракет, несмотря на то, что он считается слишком старым для службы в Бундесвере.

Представитель правительства Штеффен Хебестрайт заявил, что запланированные поставки боевых машин были тщательно скоординированы перед объявлением, предполагая, что другие международные партнеры могут последовать его примеру в ближайшие недели 2023 года.

Ранее в декабре 2022 года власти США сообщили, что выделяют Украине новый пакет военной помощи на $ 1,85 млрд, в который впервые войдет батарея Patriot. Москва уже неоднократно предостерегала Вашингтон от передачи подобных вооружений Киеву.

Министр иностранных дел Украины Кулеба заявил, что подготовка к передаче Киеву американских систем противовоздушной обороны Patriot уже началась.

«Ожидаем развертывания Patriot в максимально короткие сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась», — сказал он в среду на брифинге.

Когда ждать задействования новых поставок американского и натовского оружия на Украине?

«Этой весной Вооруженные силы Украины намерены активизировать боевые действия и перейти в наступление», - заявил начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Буданов в интервью телеканалу ABC.

По его словам, в марте 2023 года боевые действия будут «самыми жаркими», а весной ВСУ планируют провести «серьёзное наступление». «Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса», — отметил Буданов.

Он также подчеркнул, что целью Киева является выход к границам 1991 года, и поблагодарил американцев за помощь, которую те оказывают Украине. «Я обещаю, что теперь военный конфликт не затянется надолго, и каждый налогоплательщик в США сможет увидеть, куда ушёл каждый цент», — заявил он.

Думается, это заявление – часть дезинформационной компании. Скорее всего, ситуация обострится в феврале 2023 года. Но не факт, что кризисная ситуация начнется на Украине. Все больше факторов указывают на вероятность нападения молдавской (а, скорее, переодетой румынской) армии на Приднестровье. А также польской армии на Западную Украину.

Польское нападение

Министр обороны Польши в начале 2023 года подписал соглашение о закупке второй партии основных боевых танков США «Абрамс», поскольку Варшава наращивает свои оборонительные возможности и укрепляет военное сотрудничество с Вашингтоном в свете военного конфликта России с Украиной.

Официальные лица заявили, что Польша является первым союзником США в Европе, который получает танки Abrams.

Министр обороны Мариуш Блащак подписал сделку на 1,4 миллиарда долларов на военной базе в Весоле под Варшавой. Соглашение предусматривает поставку 116 танков M1A1 Abrams с соответствующим оборудованием и логистикой, начиная с 2023 года.

На церемонии подписания присутствовали заместитель главы миссии США в Польше Дэниел Лоутон и бригадный генерал Джон Любаш, заместитель командира 101-й воздушно-десантной дивизии США, части которой дислоцированы на юго-востоке Польши недалеко от границы с Украиной.

Сделка последовала за соглашением 2022 года о приобретении 250 модернизированных танков M1A2 Abrams, которые будут поставлены в 2025-2026 годах. Польша также ожидает поставки американских высокомобильных артиллерийских ракетных систем и уже получила ракетные батареи Patriot.

Ввод польских войск на Западную Украину планируется как восстановление «исторической справедливости по присоединению исконно польских земель». И как инициатива исключительно Польши, а не НАТО. Но все рассчитано на провокацию в отношении России.

Новая война в Приднестровье

3 января 2023 года в The New York Times опубликована статья «В Румынии американские войска тренируются в преддверии войны с Россией, в качестве сигнала Москве». Ее автор – Лара Джейкс пишет, что на авиабазе Михаила Когэлничану в Румынии солдаты 101-й воздушно-десантной дивизии армии США тренируются совсем недалеко от того места, где Россия складировала боеприпасы в Крыму. Дальше на север, в ходе военных учений с румынскими войсками, всего в нескольких милях от украинской границы, американские солдаты, также из 101-й дивизии, ведут артиллерийский огонь, совершают вертолетные атаки и роют траншеи, подобные тем, что находятся на линии фронта в районе Херсона, из которого российские войска отступили в ноябре 2022 года.

Впервые со времен Второй мировой войны 101-я воздушно-десантная дивизия была развернута в Европе, и благодаря их присутствию в Румынии, члене НАТО, её солдаты теперь ближе к войне в Украине, чем любое другое подразделение армии США.

Ее миссия считается образцом для американской армии, которая недавно отступила от двух десятилетий активных войн и вступила в эпоху попыток сдерживать противников, используя демонстрацию силы, а также обучение, поставки оружия и другую помощь, чтобы довести дело до конца. “Это региональный конфликт, но он имеет глобальные последствия”, - заявил начальник штаба армии США генерал Дж. Джеймс К. Макконвилл в интервью в середине декабря 2022 года на авиабазе, которая имеет общую взлетно-посадочную полосу с прилегающим коммерческим аэропортом, названным в честь бывшего премьер-министра Румынии Михаила Когэлничану, недалеко от Черного моря.

Развертывание войск в Румынии задумано как предупреждение Москве, часть обещания президента Байдена защищать “каждый дюйм” территории НАТО. Но проведение совместных учений - это также способ убедиться, что союзники в юго-Восточной Европе готовы держать оборону.

Военные планировщики поддержали эту стратегию, отметив, что 101—я воздушно - десантная дивизия также использовала Черное море для обучения береговой обороне - полезный навык, если Китай когда либо станет более агрессивным и вторгнется на Тайвань.

Дивизии было приказано развернуть около 4000 солдат и старших командиров всего через несколько недель после начала СВО России. Они прибыли на авиабазу, расположенную недалеко от румынского прибрежного города Констанца, летом 2022 года. Ранее база служила сонным аванпостом для подготовки войск НАТО, в том числе нескольких сотен американских солдат, и была более широко известна в армии как перевалочный пункт с небольшой столовой для американских войск, направляющихся в Афганистан и из Афганистана. Миссия здесь несколько отличается от тех, что выполняются в других странах Европы, где некоторые американские войска обучают украинские войска современным системам вооружения, которые поставляются украинцам.

Командир дивизии, генерал майор Дж.П. Макги, сказал, что тренировки с другими восточноевропейскими солдатами имеют свою ценность. “Вы получаете шанс тренироваться и действовать на той самой территории, которую вам, возможно, придется защищать”, - сказал генерал Макги. Он добавил: “Вы должны работать с союзником по НАТО, и в будущем почти невозможно представить, что мы когда-либо будем сражаться без союзников”. В дополнение к войскам в Румынии генерал Макги также направил небольшие группы солдат для обучения с союзниками по НАТО в Болгарии, Германии, Венгрии и Словакии.

Подразделение гордится тем, что находится ближе всех к месту боевых действий, но оно ни в коем случае не самое многочисленное: официальные лица заявили, что, по оценкам, 12 000 военнослужащих, приданных Первой пехотной дивизии армии, добавленной после вторжения, базируются в основном в западной Польше и Прибалтике.

Именно 101 – я воздушно –десантная дивизия США в случае начала возможной провокации станет базовой платформой для развертывания дополнительных сил США и НАТО при нападении на Приднестровье.

Ждать ли от республиканцев концептуального изменения американского подхода к украинскому кризису?

Избрание республиканца Кевина Маккарти спикером Палаты представителей Конгресса США НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТ КАРДИНАЛЬНО В ПОЛИТИКЕ США В ОТНОШЕНИИ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА НА УКРАИНЕ.

Кевин Маккартни неоднократно повторяет одно и тоже: «Я не против помощи Украине, но не допущу продолжения практики «открытых чеков», когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчётности».

Проще говоря, помощь будет расти и вся доходить до адресата.

Венгрия в 2023 году: борьба с Брюсселем на фоне возрастающего экономического кризиса

КИРИЛЛ ТЕРЕМЕЦКИЙ

Эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, сотрудник посольства России в Венгрии с 2015 по 2021 год.

2022 г. запомнился продолжением противостояния Виктора Орбана с официальным Брюсселем. Венгрия успешно использовала право вето в отношении украинского конфликта и антироссийских санкций в своих интересах. И правящей коалиции ФИДЕС-ХДНП всё-таки удалось добиться уверений от ЕС в том, что страна получит необходимые ей 5,8 млрд евро на амортизацию экономических последствий от коронавирусной пандемии. В 2023 г. Венгрию ждёт не только новый раунд борьбы с европейскими политиками, но и преодоление возможной рецессии, противодействие возрастающей инфляции и реформирование налоговой системы страны.

4 апреля 2022 г. премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о победе на парламентских выборах. Коалиция ФИДЕС и Христианско-демократической народной партии (ХДНП) получила 135 из 199 мест в венгерском парламенте.

Орбану впервые противостояла коалиция шести проевропейских политических сил: Венгерская социалистическая партия, «Демократическая коалиция» бывшего премьера Ференца Дюрчаня, зелёная «Диалог за Венгрию», либеральная «Политика может быть другой» и «Моментум», к которым также примкнул ставший правоконсервативным «Йоббик» (ультраправую повестку представляла новая партия «Наша Родина»[1], получившая в Государственном собрании 6 мандатов).

Венгерские эксперты сходятся во мнении, что в 2022 г. в политической сфере Венгрии был создан вакуум центра. Нет по-настоящему центристской силы и противостояние в политической жизни происходит между евроскептиками-традиционалистами в лице ФИДЕС-ХДНП и «Наша Родина» и партиями с левым уклоном, которые выступают за единую политику с Брюсселем («Йоббик» объединилась с левыми для получения хоть какой-то поддержки на фоне серьёзного кризиса в партии).

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ещё на четыре года укрепил свою власть. По его словам, победила патриотическая политика. Ещё в 2014 г. Орбан заявил о построении «иллиберальной демократии», концепция которой очень не понравилась европейским и американским политикам. А в сентябре 2022-го депутаты Европарламента большинством голосов одобрили резолюцию, согласно которой Венгрия больше не является полностью демократической страной.

Это неудивительно, так как демократия Виктора Орбана основывается на классических идеях realpolitik и правой политики, а не на либерализме. Премьер-министр Венгрии действует без оглядок на идеологические рамки, ставит интересы государства и нации превыше всего. Отсюда вытекает социальная ориентированность во внутренней политике и прагматичный подход в международных отношениях. Орбан чувствует запрос общества на самостоятельность Венгрии на международной арене и не боится идти на конфликт с условным Западом.

Однако для продвижения выбранного курса в 2023 г. правительству Венгрии придётся адаптироваться к трудным экономическим условиям. Несмотря на то, что Венгрия на протяжении всего 2022 г. демонстрировала экономический рост в 5,5 процента, экономика страны только начинает приспосабливаться к высоким ценам на энергоносители и более жёстким условиям финансирования. По прогнозам Европейской комиссии, в 2023 г. Венгрию ожидает резкое замедление экономического роста (на уровне 0,1 процента) и сохранение высокой инфляции (почти 15 процентов в 2022-м, 15,7 процента ожидается в 2023-м). Инфляция в ноябре 2022 г. в стране составила 22,5 процента[2].

Премьер-министр Виктор Орбан поручил министру финансов Михаю Варге сделать всё возможное для сокращения этого показателя вдвое, а также для достижения однопроцентного роста ВВП по итогам следующего года. Уже объявлено о программе льготного кредитования населения. До 2026 г. планируется реформирование налоговой системы страны. Венгрия не входит в еврозону, может влиять на курс форинта в своих интересах и проводить необходимые реформы без дополнительных согласований с Брюсселем. Помимо этого, на руку венгерскому правительству играет низкая безработица, на протяжении последних двух сроков ФИДЕС-ХДНП сохранявшаяся на уровне 3,5–4,5 процента. Фискальная политика призвана смягчить падение доходов граждан и избежать спуска в рецессию, но за счёт высокого бюджетного дефицита (в районе 75 процентов от ВВП).

Несмотря на сложное экономическое положение, правительство продолжает следовать принципам социально ориентированной политики и планирует с 1 января 2023 г. повысить минимальную заработную плату на 16 процентов до 232 тысяч форинтов брутто (570 евро). До 30 апреля 2023 г. заморожены цены на продукты первой необходимости в рамках программы «Стоп ценам» (Árstop).

Однако 6 декабря 2022 г. правительство Венгрии объявило о прекращении действия заморозки цен на бензин. Больше года цена составляла 480 форинтов (почти 1,2 евро) за литр, в то время как рыночные цены – 640 форинтов (1,6 евро) за литр 95-го и 699 форинтов (почти 1,7 в евро) за литр дизеля.

6 декабря 2022 г. появилось сообщение Виктора Орбана в социальной сети Twitter. После слов Эммануэля Макрона об обратном эффекте антироссийских санкций венгерский лидер согласился с французским коллегой и написал, что санкции должны быть переосмыслены, так как они в первую очередь бьют по европейской промышленности.

Позднее, в тот же день, появилась информация о том, что во время заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС (Ecofin) министр финансов Венгрии Варга Михай заблокировал программу помощи Украине на 18 млрд евро на 2023 год. Венгрию тут же обвинили в шантаже и манипуляциях. В дальнейшем эту информацию опроверг как Варга, так и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Петер Сийярто, а затем и сам Орбан. Премьер-министр Венгрии заявил, что это очередная кампания fake news либеральных медиа против венгерского государства.

Правительство Венгрии не сходило с первых полос европейских СМИ на протяжении всего года, так как активно продвигало идею о «тупиковости» политики санкций и о том, что дальнейшее их ужесточение или сохранение приведёт только к большей инфляции и росту цен на энергоносители.

16 декабря 2022 г. Евросоюз согласовал девятый пакет антироссийских санкций. Было принято решение расширить список санкционных товаров, запрещённых к экспорту в Россию. Но такой запрет на экспорт бьёт и по самим европейцам, в частности по венграм, о чём не раз за прошедший год говорили политические деятели Венгрии на самом высоком уровне. Санкции практически не влияют на импорт нефти и природного газа из России, но зато сокращают венгерский экспорт, в первую очередь за счёт высоких технологий, сельскохозяйственной сферы, автомобильной промышленности. В связи с введением санкций, экспорт Венгрии теряет до 800 млн евро в год.

На венгерском правительственном сайте[3] в начале декабря появился ролик, где говорится о том, что потолок цен на российскую нефть – очередное неправильное решение Брюсселя, которое губительным образом скажется на европейской экономике и может привести к тому, что Венгрии придётся искать способы получения новых скидок на топливо из России. При этом главная мысль ролика в том, что Российская Федерация без проблем может отыскать новые рынки сбыта, а где Евросоюз будет искать необходимые энергоресурсы?

Такие ролики начали появляться в венгерском инфополе в связи с тем, что до середины декабря 2022 г. граждане Венгрии принимали участие в национальных консультациях по вопросу санкций Брюсселя. В опросниках спрашивали следующее: «Поддерживаете ли вы санкции, которые негативным образом сказываются на экономике Венгрии, её энергетическом секторе?».

В частности, упоминался и российско-венгерский проект строительства новых энергоблоков «Пакш II». По последним данным, более миллиона венгерских граждан проголосовали по почте и приняли участие в интернет-голосовании. Результат национальных консультаций несложно было предугадать. Все вышеперечисленные действия венгерского правительства – последовательные шаги давления на Брюссель в большой игре Будапешта по улучшению своих политических и экономических позиций под конец года.

По итогам переговоров с Венгрией об одобрении экономической помощи Украине, Евросоюз пошёл на уступки по вопросу выделения субсидий правительству Орбана. Венгрия всё-таки получит почти 6 млрд евро на амортизацию экономических последствий пандемии, а общий размер выплат из еврофондов, замороженных из-за обвинений в коррупции и нецелевого использования средств правящей коалицией ФИДЕС-ХДНП, до 2027 г. составит 22 млрд евро. Очередная победа Виктора Орбана в глазах его избирателей (ранее Венгрия добилась освобождения от применения потолка цен на российскую нефть).

Стоит отметить, что венгерские власти обещали продолжить блокировать созыв Комиссии Украина – НАТО на уровне министров, пока украинские власти не вернут этническим венграм Закарпатья их законные права. С 2017 г. Венгрия блокирует встречи Комиссии Украина – НАТО на уровне министров, протестуя против принятия властями в Киеве закона «Об образовании». А ультраправая партия «Наша Родина» 14 октября 2022 г. выпустила заявление, в котором говорится, что Украина – это не дружественная Венгрии страна, так как больше двухсот насильно мобилизованных венгров погибли, воюя за украинскую сторону.

2022 г. оказался показательной демонстрацией результата борьбы реальной политики Виктора Орбана и либерализма Брюсселя. Пример Венгрии доказывает – действуя вне либеральной идеологии и с позиции силы, можно получить необходимые преференции. И неважно, обвиняют ли твою страну в шантаже или закулисной игре. Выигрывает в конце концов тот, кто использует все имеющиеся ресурсы и действует в интересах своего государства.

Можно предположить, что правительство Венгрии готовится поднять вопрос о частичной отмене антироссийских санкций на первом пленарном заседании венгерского национального собрания в начале 2023 года. Поддержка общества была бы аргументирована результатами национальных консультаций и реальным недовольством населения ростом цен на энергоресурсы.

В дальнейшем Венгрия может попытаться вообще не соблюдать некоторые условия санкционной политики, ссылаясь на мнение венгерского народа. Но не стоит принимать данные действия за желание Виктора Орбана быть полезным Москве. Согласно отчетам Еврокомиссии, переговоры с Брюсселем в ноябре привели к заморозке Венгрией российских активов на сумму в 870 млн евро. Венгерское руководство преследует свои цели, исходя из Стратегии национальной безопасности, где важнейшая роль отводится энергетическому сектору страны.

Виктор Орбан продолжит следовать реальной политике и в 2023 году. Если, конечно, Будапешт не лишат права вето и доступа к европейским фондам. А всё чаще появляющаяся информация в европейских СМИ на эту тему говорит о том, что существует определённый лимит уровня недовольства политиков ЕС премьер-министром Венгрии, который венгерской стороне лучше не превышать. И если Венгрия действительно поднимет вопрос о частичной отмене антироссийских санкций, ссылаясь на мнение своих граждан, и/или слишком активно начнёт использовать карту вступления Финляндии и Швеции в НАТО (Венгрия пока не ратифицировала его) – это может стать последней каплей для официального Брюсселя.

В случае, если такое всё-таки произойдёт, Венгрия будет ещё больше заинтересована в перспективных энергетических проектах, в частности в планируемом газовом хабе в Турции.

Внутренняя экономическая обстановка в Венгрии в 2023 г. во многом будет зависеть не только от мер венгерского правительства и политической воли Орбана, но и от того, справятся ли другие страны Евросоюза (в первую очередь Германия, Франция и Австрия – крупные инвесторы в венгерскую экономику) с возможной рецессией и реализацией проекта по отказу от потребления российского ископаемого топлива REPowerEU или Европу ждет полномасштабный экономический и энергетический кризис.

СНОСКИ

[1] Партия «Наша Родина» (Mi Hazánk) – ультраправая венгерская партия, основанная в 2018 г. ушедшими из «Йоббик» («За лучшую Венгрию») политиками после скандалов, связанных с председателем Габором Воной. Считается идейным последователем «Йоббик», в то время как последние всё больше тяготеют к правоконсервативной политике и пытаются уйти от имиджа ультраправой партии.

[2] Данные Центрального статистического агентства Венгрии (KSH): www.ksh.hu.

[3] kormány.hu – официальный сайт правительства Венгрии.

Венгерский меткомбинат Dunaferr перешел под внешнее управление

Как сообщает SteelOrbis, муниципальный суд Будапешта, который постановил 14 декабря ликвидировать обанкротившуюся компанию Dunaferr, назначил заводу временное руководство.

При этом местные власти призывают государство взять завод под собственный контроль, т.к. это позволяют поправки от 2020 г. в закон о банкротстве. Более того, это позволит сохранить рабочие места и само производство.

В августе 2022 г. Dunaferr закрыл свою первую доменную печь, а в сентябре – вторую, т.к. не смог получать металлургический кокс от австрийской Donau. Общая производительность двух печей составляет 1,2 млн. тонн.

ИНТЕРВЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ РОСАВИАЦИИ АЛЕКСАНДРА НЕРАДЬКО ОТРАСЛЕВОМУ ЖУРНАЛУ «АВИАСОЮЗ» К 100-ЛЕТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

9 февраля 2023 г. российская и мировая авиационная общественность отмечает знаменательный юбилей – 100-летие со дня основания гражданской авиации России. Указом Президента Российской Федерации от 9 февраля 2013 г. № 98 установлен профессиональный праздник – День работника гражданской авиации и определена дата его празднования – 9 февраля.

Отечественная гражданская авиация – это великие свершения и открытия, героический труд и легендарные подвиги российских авиаторов, славная история и всенародное признание. Огромный путь проделан от мечты человека о полете до создания мощной инфраструктуры, которая обеспечивает воздушные перевозки. Стремление подняться над землей и увидеть ее красоту воплотилось в реальность и стало важным фактором, влияющим на все стороны жизни.

За вековую историю отечественная гражданская авиация кардинально преобразилась. От первых полетов маломестных самолетов деревянной конструкции – до отечественных многоместных магистральных пассажирских самолетов, от первого аэродрома на Ходынском поле в Москве – до современных авиагаваней по всей стране, от десятка самолетов в распоряжении Акционерного общества «Добролета» – до нескольких тысяч самолетов и вертолетов в гражданской авиации России XXI века. И это далеко не все примеры, которыми по праву гордится наша крылатая отрасль.