Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Патруль над Венгрией

Инспекторы из России продолжают полеты в рамках "Открытого неба"

Текст: Александр Степанов

Несмотря на пандемию коронавируса и закрытые по всему миру границы, российские военные продолжают выполнять наблюдательные полеты в рамках международного Договора по открытому небу.

Очередной российский "небесный патруль" пройдет с 31 августа по 4 сентября над Венгрией. Взлет - с аэродрома Папа. Наблюдательный полет выполняется на самолете наблюдения Ан-30Б.

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин, российский самолет наблюдения выполнит полет по согласованному маршруту.

Вместе с нашими военными в Ан-30Б будут находиться венгерские специалисты. Они должны проконтролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором. В частности, проследить, чтобы самолет не отклонялся от маршрута, а контролеры использовали свою технику в соответствии с требованиями договора.

Договор по открытому небу был разработан для мониторинга соблюдения соглашений в области контроля над вооружениями. Инспекторы могут фотографировать передвижения войск, а также военные объекты.

Сейчас в эту программу входят 30 стран, однако, по всей видимости, нынешний воздушный патруль - один из последних в прежнем формате. В мае США сообщили, что в течение полугода окончательно выйдут из договора.

Дракон оказался бумажным

Китайское влияние на внутриполитические процессы в Белоруссии

Николай Вавилов

В период острого политического кризиса в российских СМИ появилась дикая конспирологическая теория. Нам сообщили о попытке Китая установить полный контроль над теряющим политическое влияние белорусским лидером. И эта теория на какой-то момент стала доминирующей в российском медиа-пространстве.

Однако на деле «китайский дракон» оказался бумажным, и главным виновником такой весьма негативной для Белоруссии повестки в России, да и в самой Беларуси, стал сам Лукашенко. Лидер бывшей советской республики самостоятельно годами раздувал миф о гигантском китайско-белорусском партнёрстве.

Крайне вредный миф о доминировании Китая над Лукашенко сыграл с ним, впрочем, как и с Януковичем, и с любым постсоветским политиком малых государств – злую шутку: скрытая, а она всегда скрытая, политика Пекина не привела к большей любви России и Запада к малому славянскому государству – а наоборот сработала на панический сценарий сноса «пропекинского» политика, который мог бы, даже в теории нести малопонятные и оттого пугающие интересы Восточного дракона на границы Европы.

Европа тысячелетиями выстраивала свою внешнюю политику на страхе чудовищных орд с Востока – однако запутавшиеся в лавировании между потенциальными кредиторами лидеры постсоветских государств-лимитрофов в критический момент переигрывали сами себя, вступая в кабальные переговоры с Пекином.

Так случилось с Януковичем, своими же руками внедрившего третий фактор Китая в противостояние Запада и России на Украине и заставивший противоборствующие стороны сработать на аннигиляцию «китайского сценария» для Украины в виде де-факто передачи Крыма под контроль китайским военным корпорациям. Так почти случилось с Лукашенко, который вовремя одумался и дал резкий задний ход, почти умоляя Россию вступиться за его шатающийся трон в рамках системы ОДКБ.

Есть ли «китайское будущее» у пока ещё союзного России государства, каким его рисовали белорусские СМИ? Каковы реальные объемы и характер китайско-белорусского сотрудничества?

Начать, пожалуй, надо не с китайских врачей Лукашенко из Службы охраны ЦК, которая подробна описана в моей новой книге «Китайская власть», а с китайских кредитов, на которые якобы перешла Беларусь, заместив российские кредиты.

В жёлтой прессе, часто подменяющей конспирологией реальное положение вещей, появились данные о том, что объём белорусского долга перед КНР превысил российский и достиг 7.6 млрд долларов. Реальный объём кредитов КНР составляет 3,4 млрд долларов.

Но это лишь полдела в понимании проблемы: кредитные линии китайцев, судя по всему, в большей их части выданы в офшорных юанях и лишь эквивалентны долларам – а фактически выданы Лукашенко под покупку китайских же товаров и китайских же станков, которые подрывают то самое белорусское экономическое чудо, которое нам в течение 20 лет пытаются продать как советский социализм сотни внутрироссийских лоббистов «белорусского чуда».

Сущность вредоносной бизнес-схемы семьи Лукашенко заключается в том, кредиты в юанях возвращаются через сильно демпингованный экспорт белорусских товаров в Китай, например, белорусский алкоголь поставляется в Китай по цене гораздо ниже себестоимости, формально преследуя цель «застолбить перспективный рынок Китая», а на деле собирая по крохам все те же китайские бумажки, которыми «страна победившего постсоветского социализма» возвращает кредиты в юанях.

Может ли юаневая денежная масса, оседающая в Белоруссии в виде подрывающих её же промышленность китайский экспорт (а он вырос в Беларусь за последний год почти в два раза – к слову Китай остается лишь четвёртым торговым партнером страны, уступая даже Украине) заменить российские или европейские (читай франко-германские) кредиты или поспособствовать выдаче России процентов по телу долга в почти 8 млрд долларов?

Очевидно, что нет.

Хуже того: чтобы полученную за юани (в том числе последний кредит 3,5 млрд юаней) в Китае продукцию преобразовать в более менее конвертируемую валюту – евро или доллары – семейная схема вынуждена перепродавать эту продукцию в страны ЕАЭС, то есть стать беспошлинным поставщиков этой продукции в Россию.

Скажем ещё проще: Россия должна была заплатить за интеграцию Белоруссии и Китая.

Впрочем, как говорят на российском телевидении, ничего нового.

В сущности в этом и кроется понимание того, почему из открытой кредитной линии Госбанком развития Китая на 12 млрд долларов Лукашенко столь робко использовал лишь небольшую долю – все эти кредиты планировались как юаневые, а учитывая то, что внутренний рынок самой Беларуси меньше чем, рынок самого захудалого китайского уезда с населением 10 млн человек, то сбывать эту китайскую продукцию можно было либо на Запад, что само по себе невозможно из-за закрытых для Лукашенко границ, либо в Россию – что и планировал «последний из советских могикан», повернув севший на болотную мель экономический корабль Беларуси.

И с виду такая схема казалась крайне привлекательной: если гордая республика смогла наладить в своих морях выращивание креветок, то ради дружбы и интеграции Большая Россия стерпела бы и это.

Так, во всяком случае, грезилось последователю дела Януковича в Минске.

План, а точнее несбыточная мечта по спасению «советского заповедника», заключалась в превращении Беларуси европейский Гонконг – зоны реэкспорта в Россию и из России, разумеется, за счёт России.

Примерно такой же план по спасению в период «потопа глобального экономического кризиса» имеет почти каждая бывшая советская республика, являющаяся функцией от геополитики советской конвергенции с Западом, которой сегодня приходит решительный конец. Как и в большинстве случаев сотрудничества с Китаем на разном уровне – от малого и крупного бизнеса до уровня руководителя гордой советской республики – план не учитывал главного – позиции Китая по данному вопросу.

Позиции сложной многоуровневой системы согласования второй по величине экономики в мире Восточной империи, в два раза старше Византии, которые неподготовленные умы склонны упрощать до уровня дружественных поздравлений с избранием на пост президента, благопожеланий посла или механических изречений официального представителя МИД КНР, в состав любого заявления которой по любому конфликту входят хештеги - «мирное решение проблемы», «против вмешательства третьих стран» - будь то Сомали, Сирия или Беларусь.

Грёзы о китайском друге Си Цзиньпине, которые последнему не было смысла развенчивать, настолько сильно овладели сознанием белорусского лидера, что на стажировку за китайским в качестве посла опытом был отправлен будущий вице-премьер белорусского правительства.

Удивительная многоуровневость, словно шар из слоновой кости, китайской власти так и не позволила белорусским стратегам сделать правильные выводы о реальном отношении Пекина об отношении к Беларуси. Сам Лукашенко, его фантазия, настолько преувеличило сотрудничество с Китаем, заставило его говорить о дружбе с Си Цзиньпином и их теплых отношениях, что не на шутку насторожило основных «партнёров» Пекина в борьбе за Европу – Россию, США и Германию.

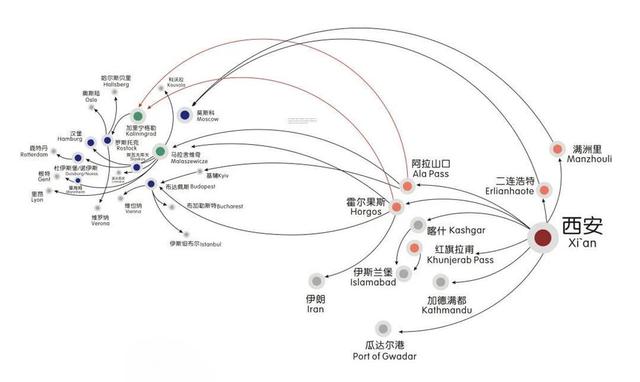

Помимо кредитного взаимодействия, которому мы уделили внимание выше, Беларусь, пыталась развивать отношения с Пекином в сфере инвестиций, военно-технического сотрудничества и позиционировала себя как транспортный хаб китайских товаров в Европу.

Забегая вперед скажем, что все эти стратегии были либо мыльным пузырем, либо носили для развития самой Беларуси ничтожное значение.

Наиболее разрекламированный проект сотрудничества парк «Великий Камень» является типичным примером лукашенковской деревни – большой по размеру, пустой внутри. Из заявленных при создании парка промышленности и высоких технологий 150 тысяч рабочих мест для белорусов – сегодня в парке работает всего лишь несколько тысяч человек.

Гора родила мышь.

После высоких заявлений и грандиозных планов, впрочем, это характерно не только для Беларуси, в парк пришли маргинальные компании, что в целом происходило по аналогии и с другими проектами китайско-белорусского сотрудничества в промышленности: Китаю не нужна белорусская промышленность, у него есть своя, Китаю не нужны белорусские рабочие места – ему нужно обеспечивать рабочими местами китайцев, которые пострадали от событий начала 2020 года больше, чем любая другая страна.

Крупнейшему производителю грузовиков в провинции Хубэй совсем нет резона спасать Белаз и МАЗ, а уж тем более уступать им долю китайского или мирового рынка, ради «большого друга Си Цзиньпина».

Инвестиционное сотрудничество Пекина и Минска было ничтожно, особенно при сравнении тех же вливаний Пекина в проекты в Сербии, Венгрии и Чехии. Однако ничтожное фиктивное и маргинальное сотрудничество обретало какой-то великий смысл в речах лавирующего между кредиторами лидера Беларуси.

Второй геополитической фикцией была идея Беларуси как хаба китайских товаров в Европу: транзитные поезда, следующие по железнодорожным маршрутам «Китай – Европа» проходили через Беларусь в Польшу и Германию без остановки и прибыли для страны, если не считать совсем неприятную для китайских партнёров белорусов остановки поездов на перегрузке в Польше – здесь американский союзник устраивал китайским товарам публичную экзекуцию, ведь они посмели пойти не через акватории Индийского и Тихого океана, где господствовал американский флот.

О задержках китайских товаров, идущий в Германию, не писал только ленивый – всю идею скоростного сухопутного маршрута, в обход Малаккскому проливу и Суэцкому каналу – ломала Польша на границе с Белоруссией. Фиктивному хабу китайских товаров вряд ли суждено было сбыться.

А как же военно-техническое сотрудничество? Та самая ракета, которую Лукашенко сделал «с другом Си Цзиньпином». И здесь белорусскую сторону ожидало далеко не братское, но по-китайски партнёрское отношение. Любопытно, и к этому мы вернёмся позже, но ВТС Беларуси и Китая также происходило с участием Хубэй, выходцем из которой, а точнее из ее столицы Ухань, является нынешний китайский посол в Беларуси.

В отношении ВТС Китай пошёл в Беларуси тем же путем, что и в кредитном сотрудничестве.

Вытащив из Белорусского ВПК технологии по созданию крылатых ракет воздушного базирования в обмен лишь создал, в провинции Хубэй, городе Сяоган (сосед Ухани) совместное предприятие по производству многоосных тягачей, а также предприятие для производства гидромеханических передач для тяжелых автомобилей в Минске в 2009 году.

Получив желаемое, и без сомнения, задействовав в своём ВПК сотни белорусских инженеров, Китай плавно свернул сотрудничество с Минском на высоком уровне – оно больше не требовалось, специалисты успешно передавали свой опыт Китаю и без необходимости благословения белорусского лидера.

Результатами сотрудничества стала система залпового огня «Полонез» - по сути доработка китайских ракет А200 с использованием белорусских шасси завода МЗКТ. Кто будет закупать китайские ракеты на белорусских шасси? Вопросов не вызывает. В дальнейшем Пекин планирует сделать Беларусь и покупателем других своих вооружений через подобное «сотрудничество».

Спутник «Белинтерсат-1» также является примером выжимания технологического потенциала страны для использования в интересах Китая. А вовсе не для возрождения и дальнейшего развития белорусской науки и техники. Это технологическое сотрудничество ничем принципиально не отличается от аналогичного сотрудничества Украины и не ведёт к переносу производств в Беларусь или создания здесь китайской промышленно-технологической базы.

Это точечное сотрудничество, направленное на вынос всего полезного с территории республики с минимальными затратами. И без стратегической цели развивать территорию или её научный кластер. Примечательно, что Китай не боится пользоваться знакомым российской стороне технологиями в реализации своих ракетных и космических программ – Россия не рассматривается как потенциальный агрессор. Интересно, что столь чувствительная сфера как военное сотрудничество по системе «Полонез» и вывод белорусского спутника была реализована Лукашенко после Крымских событий – в 2015 и 2016 году.

На аналогичный период приходится начало тесного взаимодействия Лукашенко с политическими силами КНР, максимально отдалёнными от нынешнего председателя КНР: в частности с темой телевизионного вещания КНР на страны Европы связан визит бывшего главы китайской пропаганды при Ху Цзиньтао и одного из основных политических противников Си Цзиньпина Лю Юньшаня.

И именно здесь мы максимально близко подобрались к вопросу о роли Беларуси в глазах непосредственно высшего руководства КНР.

Стратегия Си Цзиньпина в отличие от его политических оппонентов внутри Компартии строится на выстраивании прямых отношений с руководством России и учетом её интересов в постсоветском пространстве, в том числе в Беларуси.

Это стало очевидно, когда после возвращения Крыма в состав России – Китай не предъявил России ровным счётом никаких претензий за потерянные контракты в Крыму и развернул в этом направлении максимально возможное сотрудничество с Россией, в том числе и в инфраструктурных проектах, в рамках которых даже рисковал попасть под санкции – речь идет о привлечении китайских корпораций к строительству Крымского моста.

Поэтому достаточно странно слышать критику российско-китайского взаимодействия и не признания Крыма КНР в составе РФ – Китай сделал больше чем признание, он пошёл на отказ от собственных интересов, ничего не потребовав от России взамен – кроме, разумеется стратегического союза и миролюбивой политики России в отношении Китая на его северной границе.

В отличие от Си Цзиньпина, опирающегося на армию и желающего союза с Россией целиком, включая временно потерянные территории – и вовсе не из-за любви к России, а из-за стратегической необходимости иметь защищенный северный тыл во время конфронтации с США и их союзниками по периметру границ, – его оппоненты из проамериканского партийно-хозяйственного аппарата, которых мы впервые в качестве внутрипартийной оппозиции подробно описали в книге «Некоронованные короли красного Китая» ещё в 2016 году, так вот оппоненты Си Цзиньпина в лице комсомольских лидеров выстраивали совершенно иную стратегию в отношении бывших советских республик.

Понимая, что союза с Россией и с её нынешним руководством не достичь ни при каких условиях – потому что этому союзу противятся американские партнёры комсомола – а также понимая, что Запад поведёт одну из сторон или обе стороны сразу к конфликту на российско-китайской границе – комсомольская линия в отношении внешней политики в постсоветском пространстве заключалась в создании из наиболее ослабленных окраин, в том числе и регионов Дальнего Востока РФ, где активно продвигается китайская повестка и влиятельна диаспора, центров собственного влияния в противовес стратегическому межгосударственному сотрудничеству между Москвой и Пекином.

Такая контрполитика Комсомола на постсоветском пространстве отразилась и в контактах Лукашенко по конкретным направлениям его инвестиционной, военно-технической и иных повестках. Возможно, что Хубэй и город Ухань, вокруг которых и крутится по сути идущее в разрез политики Си Цзиньпина сотрудничество Беларуси с Китаем – вовсе не случайное совпадение.

Понимание китайской политики и действий оппонентов в китайской политической системе возникает, когда в замкнутой системе, лишенные возможности прямой и губительной конфронтации соперники используют пространства и договорённости друг друга для полного видоизменения первоначального вектора действий своего оппонента – использования его же целей и договоренностей, но уже в свою пользу, не вступая в прямую конфронтацию.

Действительно, если рассмотреть реальные итоги более чем 20-летнего сотрудничества КНР и Беларуси – то результаты выглядят не так впечатляюще, за исключением лишь вторжения КНР в сферу космического сотрудничества, которое произошло с подачи Беларуси и сразу же после Крымских событий, которые, видимо, сильно повлияли на осознание ситуации белорусским лидером.

Тем не менее, понимая, что стратегическая линия высшего военного руководства КНР состоит в стабилизации российско-китайских отношений, можно предположить, что в случае масштабной интеграции России и Белоруссии существующее сотрудничество Китая и России лишь дополнится новым локальным участком с небольшой коррекцией правил и учётом интересов китайской стороны. Ровно также, как это было в Крыму.

8,2 млн б/с нефти добывала венгерская MOL на блоке «Азери-Чираг-Гюнешли» в I полугодии 2020

Добыча нефти венгерской MOL Group на месторождении «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря в среднем составляла в первом полугодии 2020 года 8,2 млн б/с. На добычу в мае–июне, отмечает компания, повлияло обязательство Азербайджана сократить добычу нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+.

«Среднесуточная добыча составила 19,6 млн б/с с момента закрытия сделки до 30 июня, в то время как в среднем за первое полугодие 2020 года MOL добывала 8,2 млн б/с», — цитирует сообщение компании Trend.

Сделка по приобретению доли американского Chevron в АЧГ и трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) была закрыта в середине апреля 2020 года, после чего компанией MOL Group было получено право на добычу. «Работа в рамках программы бурения на блоке продолжается. Оператор BP по-прежнему привержен реализации проекта Центрально-Восточный Азери (ACE)», — отметили в MOL Group.

Российские школьники принимают участие в конкурсе проектов интернациональных команд в рамках Международной биологической олимпиады

В рамках состязания IBO Challenge – 2020, которое прошло в дистанционном формате вместо 31-й Международной биологической олимпиады для школьников в связи с эпидемиологической ситуацией, впервые в истории проводится конкурс проектов интернациональных команд. В состав каждой команды входят до четырёх участников IBO Challenge – 2020 из разных стран.

В течение двух месяцев участники, общаясь через интернет, совместно разработают и представят общий проект на одну из предложенных тем («Инфекционные заболевания», «Биологическое разнообразие и океаны», «Редактирование генома», «Эволюция»).

По итогам конкурса профессиональные учёные определят лучшие проекты и поделятся со всеми участниками своим экспертным мнением. Наиболее отличившиеся команды получат призы.

Ранее сборная Российской Федерации в составе четырёх школьников завоевала три золотые и одну серебряную медаль на онлайн-состязании IBO Challenge – 2020.

Минпросвещения России уделяет особое внимание поддержке проектов, направленных на работу с одарёнными детьми. Ежегодно команды российских школьников успешно представляют нашу страну на международных олимпиадах и интеллектуальных состязаниях.

Справочно

Победителям, призёрам и руководителям команд, которые успешно выступили на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, присуждаются денежные премии в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Обладатели медалей также имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

В 2019 году сборная Российской Федерации завоевала три серебряные медали и одну бронзовую на 30-й Международной биологической олимпиаде, которая состоялась в Сегеде (Венгрия).

В олимпиаде приняли участие команды из 78 стран мира. Состязания включали два тура – теоретический и практический.

Маленький Лихтенштейн заварил большую бучу

Олег Шевцов, политический обозреватель «Труда»

Это карликовое государство может спровоцировать новую волну пересмотра итогов войны «обманутыми дольщиками» в Европе

Мировые войны перекраивают границы, перемещают народы, кого-то лишают собственности, а кого-то, наоборот, делают сверхбогатыми. Иначе бы они не начинались. Вот только покой не гарантируется. Вторая мировая закончилась 75 лет назад, а споры о принадлежности ценностей, земель и исторических владений продолжаются до сих пор. А теперь крошечный Лихтенштейн может спровоцировать новую волну пересмотра итогов войны «обманутыми дольщиками» в Европе.

Правительство Лихтенштейна подало жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием о возвращении земель, якобы незаконно конфискованных Чехией в конце войны у частных лиц. Поскольку послевоенные межгосударственные границы с подписанием Хельсинкского акта стали неприкасаемыми, хитрые князья Лихтенштейны сделали упор на свои частные владения, которые не только больше площади самого карликового государства, но и включают главные архитектурные жемчужины Южной Моравии.

Лихтенштейн считает в корне искаженной послевоенную классификацию чешскими властями лихтенштейнцев как «лиц с немецким гражданством». Декреты Бенеша национализировали собственность всех этнических немцев и венгров по итогам Второй мировой без какой-либо компенсации. Но князья-то не немцы! Вот и давайте пересмотрим итоги двух судебных процессов в ЧССР. Первый чешские власти инициировали против Фонда князя Лихтенштейна, законного наследника всего имущества князя Франца Иосифа II. Второй процесс отобрал владения у 33 частных лиц из Лихтенштейна, включая князя Ханса-Адама II.

А о чем, собственно, сыр-бор? Речь о двух с лишним тысячах квадратных километров под Брно, что в 10 раз превышает территорию княжества. На этих угодьях стоят резиденция в стиле барокко Вальтице и неоготический замок Леднице, которые принадлежали Лихтенштейнам с 1332 года до окончания Второй мировой войны. С их потерей князья смириться не могут. Хотя сами, рискуя получить срок по обвинению в коллаборационизме, эвакуировались в 1945-м в Вадуц, вывезя все имущество. Спорные замки причислены к культурному наследию ЮНЕСКО.

Прага, конечно, отдавать ничего не собирается. Но, похоже, судиться все-таки придется. Не только с князьями и не одной Праге. По указам того же Бенеша была проведена и насильственная депортация из Чехословакии всех этнических немцев, венгров, австрийцев без разбора и с конфискацией. Теперь родственники беженцев в Австрии и Германии объединены в организации, которые пытаются оспорить «чешское возмездие» за Судеты. Пока их отфутболила еврофемида. Но если у Лихтенштейнов получится, то делам могут дать ход.

И в Восточной Европе полно незакрытых дел и взаимных претензий о расправах, погромах и депортациях. Поляки, украинцы, прибалты обожают порассуждать об ущербе от коммунизма и гнета «Советов» и посчитать, сколько им должны Германия и СССР, но забывают о юридической базе, на которой стоит их территориальная целостность. В 1990-е в Прибалтике и Восточной Европе (Чехия, Болгария, Венгрия, Румыния) были приняты законы о реституции национализированного в 1940-е имущества. Бывшие собственники или их наследники могли отныне требовать от государства вернуть им объекты недвижимости. Эти законы были условием присоединения к ЕС. Многое раздали, но не все. Проблемным вопросом остается передача собственности евреев, убитых в ходе холокоста, еврейским организациям, которая так и не проведена, хотя поддерживается США и Израилем.

В Польше законопроект о реституции был подготовлен к 2001 году, но президент наложил вето, и взыскание собственности происходило в судебном порядке. За 10 лет государство выплатило по 734 искам бывших собственников и наследников 962 млн злотых, а польская католическая церковь вернула 69% своего национализированного имущества. Но этим претензии не исчерпываются.

Польские украинцы потребовали от Варшавы компенсации за операцию «Висла» 1947 года, когда в стране было уничтожено бандеровское подполье. Польский сейм квалифицировал ее как этническую чистку, в рамках которой украинцев, русских и белорусов насильственно выселяли из приграничных с СССР районов в Силезию и Померанию, только «освобожденные» от немецкого гражданского населения. Но ведь и немцы теперь могут поставить вопрос о законности своего изгнания со своих территорий в нынешней Польше.

А Польша запустила свой процесс реинтеграции Восточных кресов, то есть земель Западной Украины и Западной Белоруссии, включенных Сталиным в состав УССР и БССР в 1939-м. В 11 томах издан обстоятельный каталог дворянских усадеб на территории Восточных кресов. Создана польская организация «Реституция Кресов» для защиты интересов депортированных польских семей, 1,2 тысячи заявлений готовы к передаче в суды. Поляки упирают, что по правилам ЕС Киев должен предложить компенсации наследникам собственников на территории нынешней Украины на сумму в 5 млрд долларов...

Теперь все они ждут прецедента.

Шесть футов до царской одежды

Русский музей в США: как работать в пандемию

Текст: Дмитрий Злодорев (Вашингтон)

Одна из главных русских коллекций за рубежом - Музей русской истории в американском Джорданвилле - вновь открыл двери для посетителей после вынужденного простоя из-за карантина. О том, какие уроки музей вынес из этого, "РГ" рассказал его исполнительный директор Михаил Перекрестов.

Центральная часть штата Нью-Йорк, где расположен музей, вступила в так называемую четвертую стадию восстановления экономики, которая предусматривает начало работы выставок и музейных коллекций. В музее в Джорданвилле на первом месте по прежнему - безопасность посетителей и сотрудников. "В здании музея все носят маски и поддерживают так называемую социальную дистанцию в 6 футов (примерно 1,8 метра). Мы чаще, чем прежде, обрабатываем помещения необходимыми реагентами. И сокращаем число посетителей, которые одновременно могут находиться внутри," - поясняет Михаил Перекрестов.

Во время простоя на карантине большой интерес вызвали онлайн-проекты музея, резко расширившие географию его посещений. Так, например, первые серии ежемесячного лекционного курса о музейных раритетах прослушали более 200 человек из США, Канады, России, Великобритании, Венгрии, Мексики, Саудовской Аравии, Новой Зеландии и даже Намибии.

"Мы рады такой разнообразной аудитории, - говорит директор. - Без карантина ее бы не было".

Правда, из-за коронавируса музею пришлось отложить до лучших времен уже почти готовые к реализации планы по "раскрутке" коллекции в своем регионе.

"Музей расположен недалеко от города Куперстаун, где находится Зал славы бейсбола и проводится крупный оперный фестиваль. И мы решили при помощи рекламной компании привлечь к нам внимание не только паломников Свято-Троицкого монастыря, в котором мы расположены, но и 300 тысяч посетителей, ежегодно посещающих Куперстаун", - отмечает Перекрестов.

Музей также убеждает своих гостей совмещать визит к ним с отдыхом в этих краях: у нас можно остаться на несколько дней и отдохнуть на озере.

Музей живет благодаря щедрым жертвователям, но и число гостей-туристов, готовых приезжать, невзирая на расстояния, увеличивается. Причем, это не только русские, но и американцы, которые часто уезжают пораженными сделанными здесь культурными открытиями.

Хорошей рекламой русской сокровищницы служит участие в крупных выставках других музеев. Экспонаты из ее коллекции представлялись в Вашингтоне, в разных штатах США, в Германии. В Москве в Манеже проходила выставка, посвященная кадетским корпусам. А в лондонском Музее науки недавно экспонировались предметы, связанные с семьей последнего русского царя из коллекции Джорданвилля.

Одним из вызванных карантином преимуществ для гостей стало продление работы выставки "Откровение Божественного: Сокровища русского духовного искусства" до 31 декабря 2020 года.

На ней были впервые выставлены иконы, церковные облачения, богослужебные предметы и книги, в том числе представленные и частными коллекционерами Северной Америки. Специалисты музея помогали их реставрировать. Отреставрировали, в частности, альбом об Исаакиевском соборе, изданный в 1883 году и, предположительно, подаренный только что взошедшему на престол императору Александру III.

На выставке можно впервые увидеть и отреставрированное музеем небольшое напрестольное Евангелие в серебряном окладе с перламутровыми медальонами.

Особая история у антиминса (плат с вшитыми в него мощами, лежащий на престоле в алтаре), изготовленного в царствование Александра II. На нем сохранилась подпись митрополита Антония Храповицого, основателя и первоиерарха Русской Зарубежной Церкви, сделанная в Константинополе в 1920 году. Владыка не хотел упоминать, что антиминс был освящен в годы Советской власти, поэтому написал: "Бывшу на Св. Руси междуцарствию".

Еще один раритет - архиерейский саккос (богослужебное одеяние) из бархата и парчи - американский фотограф приобрел в 1930-е годы в московской гостинице "Националь", где, видимо, продавались вещи, награбленные в храмах и монастырях. Он собирался подарить красивую ткань сестрам, чтобы те сделали из нее шали, но к счастью, его разубедили таможенники, сказав, что это уникальная вещь. В Джорданвилль она попала благодаря его сыну.

Музей открылся в 1984 году, однако первые выставки, посвященные русской истории и культуре, в Джорданвилле проходили уже в середине прошлого столетия. Насельники обители, которую в русском рассеянии называют Зарубежной Лаврой, принимали самое активное участие в формировании экспозиции.

В частности, митрополит Лавр (Шкурла), бывший в свое время игуменом монастыря, занимался строительством помещения, которое сейчас занимает музей, собирал для него средства и публиковал воззвания в его поддержку.

"Для него это было святое дело. Он даже предлагал разные варианты названия музея. Например, "Русский национальный архив и музей", - рассказывает Перекрестов.

Нынешний настоятель монастыря, владыка Лука (Мурьянка) ( как и владыка Лавр - карпато-росс по происхождению) также активно участвует в музейной жизни, входит в состав совета директоров.

К сожалению, сейчас в США становится все меньше музеев, связанных с русской историей. Уходят те, кто пытался сохранить в Новом свете культуру родной страны. "Маленькие русские музеи создавались на энтузиазме конкретных людей. И когда они уходили в лучший из миров, и музеи прекращали существование", - сожалеет Перекрестов.

В конце прошлого столетия некоторые собрания - из музея "Родина" в штате Нью-Джерси, из Музея кубанских казаков - были переданы в Россию. Судьбу других музейных русских коллекций трудно проследить.

Сейчас в США из музеев, созданных когда-то русскими эмигрантами, осталось только два - в Джорданвилле и Сан-Франциско.

В Джорданвилльском музее особенно ценится собрание предметов, принадлежавших семье Николая II и его приближенным, найденных в Ипатьевском доме в Екатеринбурге следователем Николаем Соколовым. Это документы, иконы, личные вещи, одежда. Часть из них оказались у сестры императора Ксении Александровны, жившей в Лондоне. Впоследствии, в 1960-е годы, они тоже были переданы в Джорданвилль через священника Михаила Польского, автора книги "Новые мученики Российские".

Еще одна часть экспозиции была передана в музей дочерью Великого Князя Константина Константиновича. Вера Константиновна подарила музею книги своего отца, его портрет. Наиболее ценный ее дар - работа Фаберже, которую Великий Князь подарил супруге Елизавете Маврикиевне на 25-ю годовщину свадьбы.

Многие из реликвий джорданвилльской коллекции пережили с их обладателями Гражданскую и Вторую мировую войны, переезды из страны в страну и требуют реставрации. Однако сегодня дорогие вещи, связанные с родиной, страдают и в США. "Я лично извлекал из мусора исторические документы" - с болью отмечает Перекрестов. Потомки тех, кто когда-то хранил русское наследие, увы, часто не понимают его ценности

Но, к счастью, больше противоположных примеров. В частности, недавно в музей передана коллекция, собранная выпускниками Императорского училища правоведения - это жетоны, студенческая форма, архивные документы и даже столовые приборы, используемые в училище.

"Этими людьми двигала любовь к альма-матер и желание не потерять связь друг с другом. Передавая свои коллекции нам, они понимали, что в музее и монастыре эти реликвии сохранятся лучше всего", - подчеркивает Перекрестов.

Хлеб арктический, глубокой заморозки

Экспедиции нашли на Новой Земле хлеб и колбасу XIX века, а у Таймыра - подводный артефакт

Текст: Игорь Елков

Сенсационные находки сделаны в ходе совместной комплексной экспедиции Русского географического общества и Северного флота. Один отряд исследователей на морском буксире МБ-12 работает в районе острова Северный (архипелаг Новая Земля), второй, на ледоколе "Илья Муромец", - в районе полуострова Таймыр.

И оба отряда уже доложили об удивительных открытиях. На западном побережье Северного острова найден продуктовый склад, который заложили участники международной арктической экспедиции 1872-1874 годов. В основном финансировали ту экспедицию австро-венгерские и немецкие аристократы-меценаты, а участвовали в ней моряки австро-венгерского флота. В экипаже были также итальянцы, чех и много людей из государств Балкан и Адриатики, которых уже нет на карте. Продукты в склад заложили свои, европейские. Что сослужило недобрую службу: в расщелине между скалами, под камнями, наши обнаружили 9 бочек для хлеба и 7 ящиков с колбасой. Ящики и бочки в плохом состоянии. Кто-то скажет: а как иначе? Ведь колбаса и хлеб пролежали 150 лет.

Отвечу: наша тушенка лучше выдерживает испытание временем. Или, если быть совсем дотошным: русско-французская. Сам держал в руках 675-граммовую банку с щами и мясом, которую нашли в таком же продскладе на Таймыре. Заложил ее в 1900 году легендарный Эдуард Толль. Пролежав 120 лет в вечной мерзлоте, она вполне съедобна. Производитель: Санкт-Петербург, консервная фабрика Франсуа Азибера. Так что полярникам на заметку: выбирай отечественное! Моряки и исследователи сейчас напряженно работают. Высадка с буксира МБ-12 (капитан - Владимир Рогожин) на острова проходит в сложных условиях: рифы, сильный ветер, волны. Участники экспедиции установили памятную доску в честь основателей РГО (к 175-летию Общества) на мысе Желания на Новой Земле.

Второй отряд на ледоколе "Илья Муромец" повторяет маршрут первой Русской полярной экспедиции барона Толля 1900-1902 годов вдоль северных берегов Таймыра. В Енисейском заливе исследователи обнаружили подводный артефакт. Вообще-то артефактом его не считали, так как искали вполне конкретное судно: затонувший более ста лет назад ледокол "Вайгач". Нашли. Только оказалось, что это не "Вайгач". Нечто огромное, 56 на 9 метров, лежит на глубине 27 метров - там, где должен быть ледокол.

"Вайгач" не просто один из тысяч судов или кораблей, покоящихся на арктическом дне. Это кусок истории России: таинственный, романтично-трагичный и захватывающий. Ледокольный пароход "Вайгач" (в ту эпоху - "Вайгачъ") спустили в 1909 году с петербургской верфи. Первый капитан - Александр Колчак, да-да, тот самый.

Судно совершило несколько эпохальных экспедиций в Арктику, и вместе с собратом-ледоколом "Таймыр" прошло путь, который мы сегодня называем Северным морским. В 1913 году, уже без Колчака, экспедиция открыла Землю Николая II.

На таре можно прочитать надписи. Продукты время, увы, не пощадило. Фото: фото предоставлено участниками комплексной экспедиции РГО и Северного флота на архипелагах Арктики

Вы не знаете, где такая земля? А это еще одна удивительная история. По праву первооткрывателей участники экспедиции открытые земли провозгласили частью Российской империи: водрузили флаг, дали залп. И решили назвать остров (они считали его островом, хотя на самом деле это был архипелаг) Тайваем. В честь кораблей "Таймыр" и "Вайгач". Увы, государь-император не согласился, повелел присвоить наименование Земля Императора Николая II.

Советская власть с царем тоже не согласилась, и в 1926 году Президиум ЦИК СССP переименовал архипелаг в Северную Землю. Таким его и знаем.

В Гражданскую войну "Вайгач" занимался тем, для чего его строили: снабжал заполярные радиостанции, вел исследования в Арктике. Погиб осенью 1918 года. У мыса Ефремов Камень напоролся на подводный риф. С "Вайгача" успели предупредить "Таймыр", благодаря чему он хоть и налетел на подводную скалу, но не так фатально: успел сбавить ход.

Весной 1919 года с командования ледокола снимут обвинения: в действиях командира судна старшего лейтенанта Тихменева служебных и навигационных упущений не найдено. Осадка судна была 4,6 метра, а на картах в том месте глубина обозначена в 18,3 метра.

...Тихменев сражался в войсках Колчака и погиб осенью 1919 года. Самого Колчака казнят в 1920-м. А "Вайгач" еще много лет "висел" на том рифе.

А потом море его забрало.

Какова его судьба - узнаем. Рано или поздно. РГО и Северный флот продолжают исследования, стирая загадки со страниц истории.

Болгария прощается с российским газом

«Булгартрансгаз», газовый оператор Болгарии, подписал контракт на покупку 20% поставок в проекте терминала по регазификации СПГ в греческом Александруполисе. Начало работы терминала позволит Болгарии постепенно отказываться от российского газа и переходить на СПГ.

Болгария уже сократила закупки газа у России в связи с приобретением СПГ: в 2019 году республика купила 0,5 млрд кубометров через греческий терминал. А в марте республика смогла добиться от «Газпрома» максимальной скидки в 40% в новом контракте.

Еще одним следствием соглашения, считает "Росбалт", станет тот факт, что из основных клиентов российского монополиста только Сербия, Венгрия, Австрия и Чехия не имеют или не получат в ближайшем будущем прямой доступ к СПГ. Однако последние три страны хорошо интегрированы в общеевропейскую газовую систему, то есть в состоянии покупать топливо на газовых хабах.

Местечковые «игры престолов»

единая европейская семья на вид живёт в полном покое и гармонии, но есть масса нюансов

Илья Титов

Княжество Лихтенштейн потребовало от Чехии возврата конфискованных в 1945 году владений своей правящей династии.

Факт того, что страна, которую даже на карте Европы можно принять за соринку, претендует на земли, по площади в десять раз превышающие её нынешнюю территорию, интересен, прежде всего, в контексте ползучего пересмотра ялтинско-потсдамской системы, к которому причастна сама нынешняя Чехия. Отметим, что без советского покровительства чехословакам подобная «национализация», да ещё под предлогом сотрудничества князя Франца Иосифа II с немецкими нацистами, едва ли сошла бы с рук. Тем более, что уж кому-кому, а не Чехословакии, производившей громадные объёмы техники для вермахта, было обвинять кого-то в сотрудничестве с гитлеровцами. Но сегодня, когда СССР нет и в помине, всплывают старые обиды и долги. Тем более, что чехи, говорящие о послевоенной «советской оккупации» и сносящие памятники нашим солдатам-освободителям – от рядовых до маршалов, сами напрашиваются на восстановление «довоенных» порядков и реституцию всей национализированной собственности.

Но за этим инцидентом стоит и куда более масштабная проблема.

Европа традиционно считается наименее острым из всех потенциальных очагов возникновения международной напряжённости. Но это иллюзия. Территориальные претензии здесь есть у всех и ко всем, но их, в отличие от Средней Азии, Ближнего Востока, Африки или Латинской Америки, после двух мировых войн не принято вспоминать, озвучивать и уж тем более — использовать в качестве casus belli. Единая европейская семья на вид живёт в полном покое и гармонии, но есть масса нюансов. Эльзас и Лотарингия, до сих пор украдкой говорящие по-немецки, принадлежат Франции. Ирландия осталась в Европе, чего нельзя сказать о её соседке, проголосовавшей за брекзит. Данциг, именуемый ныне Гданьском, является ключевым городом Восточной Пруссии, которую после войны отдали Польше, не имевшей на эту местность никаких исторических прав. Из ныне чешских Судет в 1945 году вышвырнули немцев, живших здесь долгие столетия. Огромные земли в Румынии, Словакии и Украины до сих пор населены мадьярами — земли были отняты у Венгрии ещё Трианонским миром и вторично — после разгрома Третьего рейха. Греки ещё с 1453 года грезят Фракией. На Корсике, родине Наполеона, являющейся частью Франции, больше половины населения говорит на корсиканском диалекте итальянского языка. Не стоит даже вспоминать о Балканах, этой пороховой бочке взаимных претензий и обид, готовой «рвануть» в любой момент.

В данном контексте лишним будет напоминание о бесконечных территориальных спорах на постсоветском пространстве, равно как и о самом факте существования этого пространства, являющегося самым масштабным актом отчуждения территорий в ХХ веке. Так что иск, поданный крохотным государством в ЕСПЧ, открывает огромные перспективы для ссор и стычек.

Вне зависимости от исхода этого конкретного иска, процесс, говоря словами Горбачёва, пошёл. Он будет идти медленно и неуверенно, но рано или поздно может привести к возвращению Европы к своему истинному облику. По сей день пристальный взгляд не найдёт никаких французов, итальянцев и немцев — вместо них внимательный глаз увидит окситанца, бретонца, саксонца, баварца, ломбардийца и калабрийца. Каждая из этих сущностей может дремать сколь угодно глубоко, но бешеный нрав полутора тысяч лет непрерывной европейской междоусобицы не скрыть гримом 75 лет ялтинского или даже 100 лет версальского статус-кво. Чисто феодальный, средневековый и при этом совершенно легитимный иск Лихтенштейна — звоночек пробуждения большой европейской заварушки, рискующей превратиться в холодную или горячую войну сотен мелких княжеств, герцогств, земель и вольных городов размером с одеяло.

Когда-то гарантом стабильности ялтинско-потсдамской системы международных отношений были сверхдержавы, между которыми оказалась поделена Европа. После Беловежских соглашений на горло Европе, этой старой синьоре, легла железная рука Вашингтона, жёстко подавлявшая любые намёки на самостоятельное принятие внешнеполитических решений. Сейчас хватка крючковатых пальцев Дяди Сэма ослабла, и то тут, то там растут сепаратистские, реваншистские и милитаристские настроения. Для того, чтобы они не переросли в очередную глобальную проблему, нужно на корню пресекать ребячество древних регионов, областей и краёв. Пресечение изнутри невозможно — брюссельские говоруны, грезящие «Европой регионов», неспособны проявлять в данном отношении решительность и жёсткость, а Германия, претендующая на роль локального гегемона, сама настолько увязла в территориальных спорах и каких-то областных конфликтах, сама настолько потенциально раздираема сепаратистами, что не имеет никакой легитимности в роли судьи.

Европе нужен новый большой начальник, способный в нужный момент рявкнуть и прекратить местечковые «игры престолов». Кто это будет? Америка постепенно уходит на пенсию. Китай слишком далеко и ему, кажется, нет дела до того, что не приносит немедленной прибыли. Турция, этот новый «здоровый человек Европы», распространяет свои амбиции лишь на бывшую сферу влияния Высокой Порты. Быть может, пора ещё одному глобальному игроку, нависающему над Европой с востока, пойти по пути Лихтенштейна и вспомнить о наличии у себя не только внешних интересов, но и полного набора инструментов для претворения их в жизнь?

Зачем казаку МТС

Как в ставропольских станицах пытаются удержать молодежь

Текст: Юрий Гень (Ставропольский край)

В Ставропольском крае два районных казачьих общества (РКО) - Воронцово-Александровское и Новоселицкое - независимо друг от друга начали создание собственных машинно-тракторных станций (МТС).

Они будут обслуживать казачьи фермерские хозяйства, но технику также предполагается сдавать в аренду другим аграриям. По словам атаманов РКО, идея организации МТС долго обсуждалась, однако воплотить ее в жизнь не получалось из-за отсутствия средств. У Воронцово-Александровского казачьего общества в распоряжении 1,5 тысячи гектаров и три зарыбленных пруда общей площадью 129 гектаров.

- План создания своей комплексной сельскохозяйственной бригады на собрании нашего казачьего общества был утвержден еще в прошлом году, - рассказывает атаман Воронцово-Александровского РКО Николай Деревянко. - Речь идет не только о создании МТС, но и о строительстве складов для хранения зерна и удобрений. Сейчас мы нашли и подготовили землю под эти помещения. Что касается техники, то в первую очередь планируем приобрести три трактора - один "Кировец" К-700 и два МТЗ-80. Конечно, приоритетом будет обслуживание земель РКО и фермеров-казаков - обработка пашни, сев и уборка пшеницы и ячменя. Создание специализированной бригады позволит более рационально и качественно использовать наши сельхозплощади и не сдавать их в субаренду.

В последние годы Воронцово-Александровское общество столкнулось с проблемой, характерной для многих РКО по всей стране, - для молодых ребят, окончивших школу или университет и отслуживших в армии, нет работы. Зачастую это заставляет их уезжать из родных сел в Ставрополь, Краснодар или Москву. В РКО по-своему решили проблему - на Совете старейшин молодым казакам стали выдавать по 50 гектаров из земельного фонда общества на равных условиях. Прибыль, которую приносит земля, фермеры-казаки частично отдают в казну РКО, а частично оставляют себе (обычно в пропорции 50/50, но в засушливые или неурожайные годы членам общества делают поблажки).

Но иметь пашню - только полдела. Ее надо обрабатывать. На выручку как раз и должна прийти механизированная сельхозбригада. Так что ее создание для районного казачьего общества - практически вопрос закрепления молодежи в селе, а значит, собственного выживания.

А в Новоселицком РКО, где решили построить машинно-тракторную станцию, столкнулись с неожиданной проблемой - оказалось, что с общественными организациями (а РКО является таковой) отказываются работать банки и лизинговые компании. По словам атамана Новоселицкого районного казачьего общества Виктора Беспалова, чтобы в рассрочку приобрести технику, нужно иметь статус юридического лица, то есть быть ИП, КФХ, ООО или АО.

- Еще одна проблема - кадровая, - говорит Виктор Беспалов. - Специалистов-механизаторов широкого профиля в селах очень мало. Раньше, в советское время, ребят готовили в ПТУ. Сейчас же хороших механизаторов днем с огнем не сыщешь. На своей МТС мы будем готовить таких специалистов. Механизированная бригада сможет обрабатывать как земли РКО - это четыре тысячи гектаров, так и сельхозугодья казаков-фермеров. Есть спрос на такие услуги и у сторонних организаций.

В Новоселицком казачьем обществе для МТС планируют приобрести два комбайна "Клаас" и три трактора "Кировец", однако удастся ли их взять в лизинг, пока неясно.

Между тем

Казаки станицы Галюгаевской Курского района приступили к зарыблению озера. На это служивые выделили средства, заработанные на уборке. Они закупили 100 тысяч мальков толстолобика и 200 тысяч мальков венгерского карпа, в общей сложности потратив 54 тысячи рублей. Решение заселить водоем промысловой рыбой казаки приняли единогласно на заседании правления станичного казачьего общества. По их словам, до этого на озере галюгаевцы могли поживиться только мелкими карасями и пескарями. На радость землякам казаки захотели увеличить видовое разнообразие рыбы. Породы выбрали не случайно. Например, толстолобик поедает водоросли и тем самым очищает воду.

Российские школьники завоевали четыре медали на онлайн-состязании, заменившем Международную биологическую олимпиаду

Подведены итоги состязания IBO Challenge – 2020, которое прошло в дистанционном формате вместо 31-й Международной биологической олимпиады в связи с эпидемиологической ситуацией. Сборная Российской Федерации в составе четырёх школьников завоевала три золотые и одну серебряную медаль.

Россия вошла в тройку стран, которые выиграли больше всего золотых медалей на состязании.

Обладателями золотых медалей стали:

Максим Ковалёв (школа № 1589, Москва);

Руслан Нагимов (Университетская гимназия МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва);

Николай Николаев (школа № 45 с углублённым изучением отдельных предметов, Нижегородская область).

Серебряную медаль завоевал Олег Кузьменко (школа-интернат имени А.Н. Колмогорова МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва).

Максим Ковалёв и Руслам Нагимов вместе со школьником из Индонезии Хоаном Надиа также получили специальный приз за успешное выполнение практических заданий по биоинформатике.

Руководителем сборной выступил профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) А.М. Рубцов, заместители – доцент МГУ Г.А. Белякова и старший преподаватель МГУ Е.С. Шилов.

Минпросвещения России уделяет особое внимание поддержке проектов, направленных на работу с одарёнными детьми. Ежегодно команды российских школьников успешно представляют нашу страну на международных олимпиадах и интеллектуальных состязаниях.

Справочно

Победителям, призёрам и руководителям команд, которые успешно выступили на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, присуждаются денежные премии в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Обладатели медалей также имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

В 2019 году сборная Российской Федерации завоевала три серебряные медали и одну бронзовую на 30-й Международной биологической олимпиаде, которая состоялась в Сегеде (Венгрия).

В олимпиаде приняли участие команды из 78 стран мира. Состязания включали два тура – теоретический и практический.

Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в мире с 15 августа по 21 августа 2020 года

За период с 15 по 21 августа 2020 года во Всемирную организацию охраны здоровья животных (МЭБ) поступили уведомления о появлении 162 очагов особо опасных болезней из 18 стран мира.

В Малави (1) отмечена вспышка ящура. Очаги блютанга зафиксированы в Греции (1) и Македонии (10).

Отчеты о вспышках африканской чумы свиней продолжают поступать из официальных источников Венгрии (34), Латвии (1), Румынии (70) Украины (1) и Южной Кореи (15). Увеличение заболеваемости/смертности от африканской чумы свиней регистрируют в двенадцати штатах Нигерии (Lagos, Abia, Ogun, Plateau, Edo, Osun, Benue, Rivers, Delta, Kaduna, Oyo и Akwa Ibom).

Высокопатогенный грипп птиц отмечен на территории Тайваня (4). Борьба с лихорадкой Западного Нила продолжается в Германии (1). О новых очагах бешенства сообщили ветеринарные службы Малайзии (7) и Армении (1). Кроме того, на территории Армении (1) был зафиксирован очаг лейшманиоза.

В Мексике (9) регистрируют геморрагическую болезнь кроликов.

Сообщения о коронавирусной инфекции COVID-19 у домашних животных поступили из официальных источников Гонконга (1) и США (3).

Ветеринарные службы Финляндии (1) продолжают борьбу с миксоматозом кроликов. В Киргизии (1) отмечен очаг сибирской язвы.

Специалисты Информационно-аналитического центра при ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжают следить за развитием эпизоотической ситуации в мире среди животных. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Россельхознадзора в разделе «Эпизоотическая ситуация», «Сообщения ИАЦ».

В иностранных армиях

Венгрия

Укрепляют ПВО

12 августа в Будапеште министр обороны Тибор Бенко и посол США в Венгрии Дэвид Корнштейн подписали предварительное соглашение относительно приобретения Венгрией по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж зенитных управляемых ракет Raytheon AIM-120C-7 AMRAAM (дальность – до 25 км, досягаемость по высоте – 14–15 км) и Raytheon AIM-120C-7/С-8 AMRAAM-ER (дальность – до 40 км) для приобретаемой ЗРС средней дальности NASAMS. Эта ЗРС производится консорциумом американской корпорации Raytheon Technologies и норвежской группы Kongsberg. В США ЗРС NASAMS с 2004 года используется для ПВО Вашингтона.

Румыния

Построены в 1980-е годы

14 августа на аэродром Борча-Фетешти прибыли первые два из пяти дополнительно закупленных для ВВС Румынии из наличия в ВВС Португалии истребителей F-16AM. Ещё два самолёта предполагается получить в октябре этого года, один – в начале 2021 года. Машины войдут в состав 53-й истребительной эскадрильи 86-й авиационной базы на аэродроме Борча-Фетешти. Эта эскадрилья уже располагает 12 истребителями F-16AM/ВМ, полученными от Португалии в 2016–2017 годах. В начале будущего года ВВС Румынии будут иметь 14 одноместных истребителей F-16AM и три двухместных F-16ВМ. Проданные Румынии машины относятся к бывшим самолётам национальной гвардии США, построенным в 1983–1984 годах.

США

Вывод войск не рассматривается

Американские военнослужащие не намерены вечно оставаться в Сирии, но для завершения их пребывания в этой стране необходимо политическое решение. Об этом в минувшую среду заявил глава центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи в американском Институте мира. «Я не думаю, что мы будем оставаться в Сирии вечно, но я и не знаю, как долго мы пробудем в Сирии, – сказал он. – Это будет политическое решение, а не решение военных». При этом генерал подчеркнул, что до тех пор, пока военные США находятся в Сирии, они будут «усиленно работать над тем, чтобы покончить с ИГ» (ИГ – террористическая группировка, запрещённая в РФ.) В конце июня спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Соединённые Штаты не рассматривают на данном этапе вариант вывода своих войск из Сирии. По его словам, американские вооружённые силы остаются и на северо-востоке Сирии и в зоне Эт-Танф на границе с Иорданией.

Охота на НЛО возобновляется

Пентагон подтвердил создание рабочей группы, которая будет изучать случаи появления неопознанных летающих объектов, которые американские военные теперь именуют как неопознанные воздушные явления (Unidentified Aerial Phenomena, UAP). Об этом сообщается в пресс-релизе, размещённом на сайте министерства обороны США. Утверждается, что группа по исследованию неопознанных воздушных явлений (Unidentified Aerial Phenomena Task Force, UAPTF) создана, чтобы понять их природу и происхождение. Группа будет в подчинении заместителя министра обороны по вопросам разведки и безопасности. Она должна будет обнаруживать, анализировать и каталогизировать UAP, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США. В Пентагоне пояснили, что под этим термином (UAP) подразумеваются объекты, которые наблюдатель не может сразу распознать. Ранее члены правительственной программы США по изучению НЛО заявили, что им удалось найти обломки потерпевших крушение летательных аппаратов неизвестного происхождения и изучить их. В некоторых случаях источник материалов установить не удалось, что, по мнению специалистов, указывает на их внеземную природу.

Украина

Восстанавливают ракетный потенциал

Гендиректор Государственного Киевского конструкторского бюро (ГККБ) «Луч» Олег Коростелев рассказал в интервью изданию Defense Express о ракетном комплексе «Нептун», который уже прошёл государственные испытания, и о возможностях РСЗО «Ольха». По его словам, ракета Р-360 «Нептун» – «уникальная ракета собственной разработки». «Технологический цикл изготовления комплекса «Нептун» составляет девять месяцев. Три месяца уходит на закупку всех материалов и комплектующих, ещё три – на изготовление и ещё три – на проведение всех испытаний… Таким образом, мы можем поставить серийный дивизионный комплект за девять, максимум двенадцать месяцев», – сообщил гендиректор. Что касается «Ольхи», серийно поставляемой для вооружённых сил Украины, производство её модернизированной версии — «Ольха-М» должно начаться в 2021 году. Модернизированная «Ольха» имеет дальность действия 120 км, масса боевой части – около 250 кг, точность – «в пределах считаных метров».

Модернизируют МиГ-29

Израильская компания Elbit Systems поможет Украине модернизировать 11 советских истребителей МиГ-29. Машины получат новые бортовую РЛС и систему управления вооружением. Ожидается, что модернизированные истребители получат также современные вооружения для ведения воздушного боя.

КНР

Для морских десантов

Первый китайский универсальный десантный корабль (УДК) проекта «Тип-075» приступил к ходовым испытаниям. На минувшей неделе он покинул причал на верфи Hudong Zhonghua в Шанхае. На верфи в Шанхае продолжается строительство второго УДК этого типа. В СМИ появилась информация о начавшемся производстве отдельных секций для корпуса третьего корабля. К такому выводу пришли эксперты, анализируя данные спутниковой фотосъемки. Разработка вертолётоносцев «Тип-075» началась в 2011 году. В китайской прессе утверждается, что водоизмещение УДК составит 36 тысяч тонн, и он сможет брать на борт до 28 вертолётов. Официального подтверждения этой информации не поступало. Западные эксперты обращают внимание на высокие темпы строительства: о начале производства первого китайского вертолётоносца нового поколения стало известно в ноябре 2018 года, а в сентябре 2019 года УДК уже спустили на воду. Ожидается, что его введут в строй в 2021 году. По своим возможностям новый китайский корабль близок к американскому УДК типа «Уосп», который способен высадить на необорудованное побережье до 1900 морских пехотинцев.

Азербайджан

Катера из США

Компания United States Marine Inc. получила контракт министерства обороны США на 7,57 млн долларов на постройку и поставку по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) Азербайджану 15 малых моторных катеров. Работы по контракту должны быть выполнены к апрелю 2022 года. Возможно, поставка будет осуществлена в счёт американской помощи Азербайджану. 9-метровые моторные катера полужёсткого типа строятся для ВМС США и предназначены для решения противодиверсионных задач, для охраны портов и рейдов, а также обеспечения работы боевых пловцов по разминированию. В 2016 году ВМС США законтрактовали поставку 80 катеров этого типа в течение пяти лет. Катер развивает скорость более 39 узлов и может быть вооружён двумя 12,7-мм пулемётами.

Израиль

Танком управляет искусственный интеллект

В Армию обороны Израиля на вооружение должен поступить лёгкий танк (масса – порядка 30 тонн), который будут использовать в городских боях в конфликтах низкой интенсивности. Он носит название Carmel. У машины нет мощного бронирования, но она располагает комплексом активной защиты, способным перехватывать ракеты и снаряды. Вооружат его автоматической пушкой и самонаводящимися ПТУР третьего поколения. Отличительная особенность Carmel – высокий уровень участия компьютера в управлении машиной. Бортовая ЭВМ, используя данные РЛС и внешних камер, проецирует экипажу на мониторы картину происходящего вокруг танка, самостоятельно ищет цели, даёт водителю советы по прокладке маршрута. При необходимости компьютер может взять на себя роль водителя или наводчика. Ожидается, что искусственный интеллект, который обучают в StarCraft II и других компьютерных играх, сможет полностью управлять танком.

По сообщениям информагентств

Игры с паспортом: как израильтяне летают в Европу без тестов на ковид

Каждый пятый гражданин Израиля имеет двойное, а то и тройное гражданство, а потому может пересекать европейские границы без хлопот.

Популярный израильский блогер Александр Лапшин рассказал, как ловко его соотечественники обходят карантинные препятствия. Известно, что гражданам Израиля были недавно разрешены полеты в три страны - Грецию, Болгарию и Хорватию. Можно летать еще в несколько, в том числе Турция, Украина, США, Венгрия, Германия, Австрия, Великобритания и другие, но вернувшиеся оттуда подвергаются двухнедельному карантину.

Однако все эти правила меркнут перед простым фактом: у 20% граждан Израиля имеется два-три гражданства, поскольку эту страну населяют в основном иммигранты. Лапшин пишет, что в одной семье можно легко обнаружить паспорта не только Израиля, но и Румынии, Польши и Америки...

То есть открытие границ состоялось по сути только для тех, кто не обладает двойным гражданством и не может полететь в Грецию, как француз или румын, то есть член Евросоюза...

Для открытых стран действует правило: все туристы должны обзавестись справкой об отсутствии ковида, выданной за 48 (Хорватия) -72 часов (Греция и Болгария) до момента вылета.

В реальности происходит вот что: первый же рейс в Афины вылетел в воскресенье, но в выходные никто тесты не делает, а если сделать в пятницу, то результат в выходные вам не пришлют – некому.

В результате 16 пассажиров, приехавших без справок (хотя и сделавших тесты), улететь не смогли... Ни убеждения, ни скандал, ни слезы - не помогли Зато около сотни остальных пассажиров улетели без хлопот, они взяли с собой европейские паспорта, а потому никаких тестов им делать было не нужно. А те, у кого двойного гражданства не оказалось, просто подделали справки – в фотошопе это сделать очень легко.

Турбоатом ежегодно обучает 150-170 рабочих различным профессиям

С начала 2020 года на харьковском заводе Турбоатом произведена продукция для Запорожской, Южно-Украинской АЭС (Украина), АЭС "Пакш" (Венгрия), ДнепроГЭС-2, Каневской и Среднеднепровской ГЭС, Киевской и Днестровской ГАЭС (все - Украина) и др.

С докладами о выполнении колдоговора за 6 месяцев 2020 года выступили главный инженер завода, председатель комиссии по контролю за ходом выполнения коллективного договора Григорий Ищенко и начальник отдела организации труда и заработной платы Виктор Белов.

В течение отчетного периода на предприятии выполнялись договорные обязательства, заключались контракты, осуществлялись выплаты в бюджеты всех уровней и расчеты за потребляемые энергоносители.

Ежегодно на предприятии обучается 150-170 рабочих по различным профессиям. Особое внимание уделяется подготовке рабочих, задействованных в изготовлении и контроле сертифицированной продукции: токарей, фрезеровщиков, электросварщиков, дефектоскопистов, термистов, контролеров ОТК. За 6 месяцев 2020 года были подготовлены 37 человек, в том числе станочников - 6 человек. Всего за первое полугодие 2020 года квалификацию повысили - 151 человек, из которых рабочих - 75 человек, служащих - 76 человек. Также за этот период в АО "Турбоатом" прошли производственную практику 69 студентов и учащихся учебных заведений города.

В отчетном периоде проводились мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев и профзаболеваний в процессе труда.

Рабочие, которые работают во вредных условиях труда, обеспечивались молоком и фруктовыми соками. Рабочие, работа которых связана с засорением, обеспечивались мылом, спецодеждой, рукавицами и средствами индивидуальной защиты.

Продолжаются текущие и капитальные ремонты служебных и производственных помещений, СПК и санузлов. В частности, выполнен ремонт в женском санитарно-бытовом помещении инженерного корпуса и мужского санузла цеха 53.

Проводятся комплексные меры по повышению охраны труда.

Работники предприятия для выполнения производственных задач обеспечиваются проездными билетами для проезда в метро.

В условиях пандемии коронавируса, согласно коллективному договору, было приобретено:

- 20 бесконтактных термометров для измерения температуры тела

- 70 медицинских дезинфекторов для рук и необходимые растворы на спиртовой основе;

- одноразовые резиновые перчатки в необходимом количестве;

- медицинские маски.

Кроме выполнения производственных задач, работники предприятия активно участвуют в общественной жизни коллектива завода. Многие из них приняли участие в концертах художественной самодеятельности, праздничных концертах, спортивных соревнованиях. По результатам V сезона городского спортивного турнира "Битва корпораций" сборная команда "Турбоатома" заняла II место из 18 команд, принимавших участие в соревнованиях.

Также, согласно положению "Молодой человек года" состоялся конкурс, по результатам которого были определены победители в следующих номинациях: «Научный деятель", "Деятельность в сфере производства", "Общественная деятельность, культура и спорт".

Подведены итоги конкурса «BIM-технологии 2019/20»

Церемония награждения призеров IV Всероссийского конкурса с международным участием «BIM-технологии 2019/20» состоялась 18 августа в Минстрое России. В мероприятии приняли участие заместители министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Дмитрий Волков и Александр Козлов.

В своем приветственном слове замглавы Минстроя России Александр Козлов поздравил победителей конкурса и отметил высокое качество работ, представленных на конкурс в этом году. «Проекты с каждым годом становятся все серьезнее и интереснее, с использованием технологий различных программных продуктов», - подчеркнул он.

Победителям конкурса вручались дипломы за подписью Владимира Якушева, министра строительства и ЖКХ Российской Федерации, и Сергея Степашина, председателя Общественного совета при Минстрое России, председателя Экспертного совета конкурса за призовые места, а также наградные статуэтки за первое место.

Основной целью Открытого Всероссийского конкурса с международным участием «BIM-технологии 2019/20» является выявление компании, которые имеют практический опыт работы с технологиями информационного моделирования, и популяризировать достижения лучших BIM-специалистов России. В конкурсе ежегодно принимают участие крупнейшие российские и зарубежные проектные и строительные организации, архитектурные бюро, разработчики программного обеспечения, девелоперские компании, а также учащиеся профильных вузов России. Соревнование обладает обширной географией – за четыре года на конкурс поступило более 500 проектов из разных городов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Италии и Венгрии.

В преддверии церемонии награждения призеров конкурса состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Лучшие мировые практики BIM-технологий в России». На конференции были представлены презентации лучших конкурсных проектов, авторами которых стали специалисты архитектурных, проектных и строительных организаций, а также разработчики BIM-приложений и программного обеспечения. На мероприятии выступил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрий Волков.

«BIM – молодая, только формирующаяся технология. Наша общая задача – способствовать ее развитию. Реализация каждого из проектов-участников имеет для нас огромное значение. Международная синергия, которую мы сегодня здесь видим, поможет всем нам апробировать лучшие мировые технологии в свою работу. Например, возвести модульное строительство с применением технологий информационного моделирования в промышленный масштаб. Подобные современные технологии, изменяющиеся материалы и методы проектирования выводят строительную отрасль на абсолютно новый уровень и дают возможность реализовывать уникальные проекты», - акцентировал замглавы Минстроя России.

Напомним ранее заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин заявил, что переход на обязательное использование цифровых моделей объектов в сфере государственного заказа, должно произойти не позднее 2021 года.

Победителями конкурса «BIM-технологии 2019/20» стали:

В номинации «Студенческие работы с использованием технологий информационного моделирования»:

1 место - Александра Шаторная, выпускница Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, за проект «Многофункциональный бизнес-центр с рестораном и подземным паркингом» (г. Санкт-Петербург), руководители проекта: старший преподаватель Инженерно-строительного института, почетный работник высшего образования РФ Колосова Наталья Борисовна и ассистент Высшей школы промышленного и гражданского строительства Высоцкий Александр Евгеньевич.

2 место - Инна Клименко, студентка 1 курса магистратуры Московского архитектурного института за проект «Многофункциональный комплекс» (г. Москва), руководитель проекта кандидат архитектуры, доцент ВАК, Полещук Максим Николаевич.

3 место - Тимофей Горохов, студент Тамбовский государственный технический университет, с проектом «Культурно-досуговый центр курортно-гостиничного комплекса «Триумф» (г. Тамбов), руководитель Ерофеев А.В.

В номинации «Информационное моделирование жилых зданий»:

1 место – Группа «Эталон» за проект «Жилые комплексы «Счастье» (г. Москва)

2 место - компания «ИНГРАД Проект» за проект «Рабочка в BIM. Жилой Комплекс «Селигер-Сити», 3-я очередь» (г. Москва)

3 место - компания «Проектное бюро АПЕКС» за проект «Комплекс премиальных апартаментов с общественно-деловым пространством «RED7» (г. Москва)

В номинации «Информационное моделирование промышленных зданий»:

1 место - компания «АТП ТЛП архитекторы и инженеры» за проект «Cельскохозяйственный комплекс по выращиванию, убою и переработке свиней мощностью 4,5 млн. голов в год» (г. Москва)

2 место - компания «M.K.3 Инжиниринг» за проект «Складской корпус №3 (блоки A, B1, B2) на территории производственно-складского комплекса «Южные Врата» (г. Москва)

В номинации «Информационное моделирование объектов общественного назначения» первое место по количеству баллов и решению Экспертного Совета конкурса разделили два участника:

1 место - компании: UNK project, Частное Управление Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС» и компания «Фенсма» за проект «Павильон «Атом» на территории ВДНХ» (г. Москва)

1 место - компания «Горкапстрой» за проект «Реставрация, капитальный ремонт, сохранение объектов и благоустройство территории: «Достопримечательное место ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ» (г. Москва)

2 место - Архитектурное Бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры» за проект «Многофункциональный комплекс «Империя II», по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, участок №4 ММДЦ «Москва-Сити» (г. Москва)

В номинации «Информационное моделирование существующих объектов»:

1 место - компания «Волгограднефтепроект» за проект «Построение цифровых моделей морских платформ в Каспийском море» (г. Волгоград).

2 место - компания «АТП ТЛП архитекторы и инженеры» за проект «Реконструкция существующего торгового комплекса и обновление прилегающей территории» (г. Москва)

3 место - компания «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона» за проект «Техническое обследование и построение информационной модели эксплуатируемого здания, как важный этап на пути создания электронных паспортов зданий» (г. Москва)

В номинации «Общие подходы к реализации информационного моделирования»:

1 место - компания «Волгограднефтепроект» за проект «Информационный менеджмент на основе методологии информационного моделирования и цифровых двойников» (г. Волгоград)

2 место - компания «РН-КрасноярскНИПИнефть» за проект «Обустройство кустовой площадки» (г. Красноярск)

3 место - компания «ЕвроХим - Проект» за проект «Административно-бытовой корпус промышленного здания» (г. Санкт-Петербург)

В номинации «Информационное моделирование объектов транспортной инфраструктуры»:

1 место - компания «ВТМ дорпроект СТОЛИЦА» за проект «Путепровод на 0+600 км ул. Гурьянова, г. Дедовск/39 км пк 1 железнодорожного участка Москва – Волоколамск (ст. Дедовск)» (г. Москва)

2 место - компания «Институт «Стройпроект» за проект «Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Смольный Буян и проезда Обводного канала в муниципальном образовании «Город Архангельск» (г. Великий Новгород)

3 место - Группа компаний «Спектрум» за проект «Развитие аэропортового комплекса Петропавловск-Камчатский (г. Елизово). Строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Петропавловск-Камчатский» (г. Москва)

В номинации: «Информационное моделирование транспортных коммуникаций»:

1 место – «Компания «КРЕДО-ДИАЛОГ» и компания «Проектно-изыскательский институт «ТюменьДорПроект» за проект «Строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении автомобильной дороги «Обход г. Тюмени» с проездом Воронинские горки» (г. Москва / Тюмень)

В номинации «Отечественная программная разработка в области информационного моделирования»:

1 место - компания «Элемент» за программу «Lement Pro Building» (г. Москва)

2 место - компания «АСКОН-Системы проектирования» за разработку «Pilot-BIM» (г. Санкт-Петербург)

3 место - «Группа компаний «Самолет» с разработкой «Система автоматического расчета объемов и стоимости строительно-монтажных работ зданий и сооружений S.Finance» (г. Москва).

В номинации «Лучший зарубежный проект»:

1 место - компания «AA Engineering group» за проект «Проектирование и строительство золотоизвлекательной фабрики в поселке Аксу» (Алматы, Казахстан)

В номинации «Лучшая BIM-идея года»:

1 место - компания «Ренга Софтвеа» за проект «Применение BIM-системы Renga для разработки информационной модели общеобразовательной школы для эксперимента по прохождению госэкспертизы» (г. Санкт-Петербург)

Ценные призы за «Применение в проектах специальных решений на основе материалов КНАУФ» от Генерального партнера конкурса компании КНАУФ ГИПС были вручены:

- компаниям: UNK project, Частное Управление Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС» и компании «Фенсма» за проект «Павильон «Атом» на территории ВДНХ».

авторскому коллективу - студентке 1 курса магистратуры Московского архитектурного института Инне Клименко, руководителю проекта кандидату архитектуры, доценту ВАК Максиму Николаевичу Полещуку, за проект: «Многофункциональный комплекс»

авторскому коллективу – студентке 4 курса Санкт-Петербургского технического университета Петра Великого Алине Кулибаба, руководителю проекта Максиму Дмитриевичу Тереху, за проект: «Жилое многоэтажное здание со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой».

Специальными дипломами за подписью Владимира Якушева, министра строительства и ЖКХ РФ и Сергея Степашина, председателя Общественного совета при Минстрое России были награждены:

Группа «Эталон» «За внедрение и масштабное использование технологии информационного моделирования при строительстве Жилого Комплекса «Серебряный фонтан».

Группа Компаний RUBEZH «За вклад в развитие пожарной безопасности посредством применения технологии информационного моделирования».

Издательский дом «Строительный Эксперт» «За популяризацию технологии информационного моделирования в строительстве и помощь в организации Всероссийского конкурса с международным участием «BIM-технологии».

Приглашаем всех к участию V Всероссийском конкурсе «BIM-технологии», который стартует в октябре этого года!

В ногу со временем

Как СКФУ участвует в социально-экономической жизни Северного Кавказа

Текст: Андрей Стрельцов (Ставропольский край)

Десятки тысяч ребят из всех регионов России, а также из-за рубежа подали в нынешнем году заявления на поступление в Северо-Кавказский федеральный университет. Чем их привлек этот вуз? Как будет развиваться учебное заведение в ближайшие годы? Какую помощь оказывает университет своим выпускникам в трудоустройстве? Об этом рассказывает ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

- Дмитрий Николаевич, вы возглавляете Северо-Кавказский федеральный университет с ноября 2019 года. Что удалось сделать за это время?

- Мы задали новый темп развития университета. Вуз сосредоточился на решении задач, связанных с ростом интереса к нему со стороны студентов, повышением качества научно-исследовательской деятельности и привлечением молодых исследователей. Таким образом хотим уменьшить отток молодежи из региона.

Хочу отметить организованную университетом кампанию по увеличению количества образовательных программ с возможностью получения двойных дипломов. Так мы развиваем международное сотрудничество, повышаем конкурентоспособность на мировом уровне, привлекаем иностранных студентов. Поставили себе задачу увеличить количество таких программ с нынешних пяти до 30.

Италия, Германия, Португалия, Словения, Узбекистан, Венгрия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан - это не полный перечень стран, с ведущими вузами которых уже подписаны соглашения (либо мы работаем над заключением таких соглашений) о совместной реализации образовательных программ по широкому спектру направлений: экономика, менеджмент, международные отношения, химические технологии, индустрия гостеприимства, пищевые технологии и так далее.

Университет существенно увеличил количество базовых кафедр, созданных совместно с ведущими предприятиями региона, то есть сделан еще один шаг к практико-ориентированному обучению студентов. Если до ноября 2019-го у нас работало 10 таких кафедр, то на сегодняшний день их уже более 30. Занятия здесь начнутся в сентябре нынешнего года.

- Статус федерального университета обязывает к масштабированию работы. В программе развития вуза записано, что он должен способствовать социально-экономическому развитию округа. Что университет предпринимает для этого?

- С начала своего существования в статусе федерального вуза СКФУ ориентирован на участие в социально-экономической жизни Северного Кавказа. Этот вектор определен правительством России. Миссия Северо-Кавказского федерального университета - формировать человеческий и интеллектуальный капитал, способный обеспечить конкурентное развитие регионов, входящих в состав СКФО.

Мы ориентируемся на запросы предприятий реального сектора, администраций всех регионов, а не только Ставропольского края. С 2013 года для социально-экономического комплекса страны по программам высшего образования университетом подготовлено более 48 тысяч человек. В минувшем учебном году по 164 специальностям и направлениям у нас обучались свыше 25 тысяч студентов.

Но для подготовки квалифицированных кадров усилий университета недостаточно. Нужно начинать со школьной скамьи. К этому выводу мы пришли, анализируя результаты ЕГЭ и вступительных испытаний. Уверен, что участие высших образовательных учреждений должно заключаться не только в профориентационной работе, но и в подготовке педагогов.

Именно поэтому университет реализует проект "Педагогическое образование". Его основная задача - выпускать высококвалифицированных учителей-предметников, способных в перспективе изменить качество общего образования в регионе. Этот проект уже включен в Стратегию социально-экономического развития Ставропольского края. Надеемся на его масштабирование на территории всего округа.