Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Маски не сброшены

Европейские лидеры три дня не могли поделить новый бюджет ЕС

Текст: Ариадна Рокоссовская

Европейские лидеры впервые с начала пандемии коронавируса собрались в Брюсселе. С пятницы по воскресенье главы государств и правительств 27 стран ЕС, облаченные в маски и отказавшиеся от традиционных рукопожатий, пытались прийти к общему мнению о том, каким должен быть общий бюджет на 2021-2027 годы, включая планы экономического восстановления после пандемии коронавируса. Речь шла о сумме 1,82 триллиона евро. Но по ходу переговоров противоречия только нарастали. Впервые подобная встреча продлилась три дня вместо положенных двух.

Каждый, кто хоть раз бывал на саммитах ЕС, посвященных будущему бюджету, знает, что в эти дни в здании "Европа" в центре Брюсселя нет ни одного помещения, не заполненного людьми из делегаций государств-членов ЕС, Европарламента и Еврокомиссии. Даже просторный холл на первом этаже и все коридоры заставлены столами, стульями, камерами и штативами - здесь разворачивают гигантский пресс-центр для СМИ из стран европейского союза, а в отдельных кабинетах рассаживают журналистов из других стран мира.

Тем разительнее перемена, которая произошла из-за эпидемии коронавируса. На первом за несколько месяцев очном саммите - все предыдущие с марта проходили в режиме онлайн-конференции - журналистов вообще не впустили в здание, в котором проходят переговоры. Им запретили задавать традиционные вопросы входящим и выходящим из него главам государств и правительств, оставив только возможность записывать на видео обращения тех, кто сам захочет сообщить что-то для СМИ. Да и сами делегации государств, которые обычно насчитывают около 20 членов, в этот раз были сокращены до шести человек максимум. Эксперты, которые, как правило, на ходу пересчитывают все договоренности на конкретные суммы для своих стран, остались в брюссельских представительствах и связывались со своими делегациями по интернету. Рукопожатия, в том числе на уровне лидеров, попали под полный запрет. А членов делегаций обязали в ходе заседаний носить маски и соблюдать 1,5-метровую дистанцию. Для этого переговоры перенесли в большой зал, рассчитанный на 350 человек, и оборудованный климатической техникой, которая обеспечивает беспрерывную подачу свежего воздуха.

А вот по сути происходящего ничего не изменилось. Страны Севера Европы, которые являются крупнейшими плательщиками взносов в бюджет Евросоюза, во главе с премьером Нидерландов Марком Рютте, как и на всех предыдущих саммитах, отказывались бескорыстно протянуть руку помощи своим южным соседям, больше всего пострадавшим от коронавируса, таким как Италия и Испания. Предложение главы Евросовета Шарля Мишеля выделить 500 миллиардов в форме безвозмездных субсидий, и лишь 250 миллиардов в форме кредитов, не устроили "скупую четверку" - Голландию, Австрию, Данию и Швецию, к которым на второй день саммита присоединилась Финляндия. Представители этих стран до последнего уверяли федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, что безвозмездная помощь югу Европы заставит всех европейцев расплачиваться по чужим долгам. А кредиты мотивируют Италию и Испанию на то, чтобы тратить полученные средства строго по назначению - то есть на восстановление экономики. Это требование, а также поставленное Марком Рютте условие, что получатели европейских денег должны будут согласиться на реформирование своих экономик, согласованное со всеми государствами-членами ЕС, завело переговоры в тупик. В пятницу европейские лидеры в течение 14 часов проводили переговоры в разных форматах, в субботу споры шли весь день, причем, в конце на переговорах остались только лидеры "скупой четверки" и Франции с Германией. Журналисты, дежурившие на подъезде к зданию "Европа" сообщали, что ближе к полуночи его покинули взбешенные упрямством собеседников Макрон и Меркель.

В воскресенье утром канцлер ФРГ на входе в "Европу" сказала в камеры, что вполне возможно, что согласия достичь не удастся: "Есть добрая воля, но очень много разных позиций". Дело в том, что за время переговоров возникли новые проблемы. В ходе обсуждения непосредственно бюджета на 2021-2027 годы спикер Европарламента Давид Сассоли потребовал, чтобы полномасштабный доступ к общеевропейским деньгам был открыт лишь тем странам, которые соблюдают правовые и демократические нормы Евросоюза.

"Мы должны создать механизм, который будет гарантировать уважение наших ценностей. ЕС - это не банкомат", - горячился Сассоли. Против такой меры немедленно выступили Польша и Венгрия, которых Брюссель обвиняет в нарушении принципов правового государства Евросоюза. Причем в венгерской делегации не исключили, что, если такой пункт будет вписан в бюджет, то страна наложит вето на принятие всего документа.

Саммит ЕС закончился вечером в воскресенье, и показал главное: те страны, которые платят больше всех, устали от пустых разговоров о солидарности, от разногласий со странами Восточной Европы, от отсутствия экономических реформ на юге Европы, и не верят ни тем, ни другим.

Европа сама придет

Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)

Европа - исторический центр модернизации России. Рывок Петра I, перенос моделей хозяйствования из Германии при Екатерине II, индустриализация второй половины XIX века, 1930-х годов - роль Европы в инвестициях и поставках в Россию технологий, оборудования и опыта всегда была велика. Последние 30 лет не исключение. Евросоюз - торговый партнер России N 1. Только вот значимость его непрерывно снижается. В 2008 году доля Евросоюза во внешнеторговом обороте России была 52%, в 2019 году - 41,7%, в январе - мае 2020 года - 39,5%. Удаляемся друг от друга. В 2008 году за год наторговали на 382 млрд долл., в 2019 году - на 278 млрд долл. (ФТС). Упали за десять с лишним лет на 27%. Куда, куда вы удалились, весны златые дни?

Удалились, но не совсем. Все же и сейчас Россия - пятый по значимости торговый партнер ЕС (на первых местах США и Китай). Наша доля в торговом обороте ЕС - 5,7% (США - 15,2%, Китай - 13,8%) (2019). Еще в 2017 году были третьими. Россия покрывает крупнейшую часть энергетического импорта Европейского союза - 25% нефти, 38% природного газа (2019, Евростат), 42% угля (2018). Грубо говоря, больше 30% импорта энергии ЕС - из России. А в Восточной и Центральной Европе - гораздо больше.

Эстония и Словакия в импорте газа и нефти на 75-100% зависят от России, Литва - на 50-75%, Болгария, Чехия, Латвия, Венгрия, Австрия, Польша, Румыния - на 75-100% в импорте газа (2019, ЕС). Германия - на 25-50% в импорте нефти и 50-75% - природного газа. Финляндия - на 75-100% и в нефти, и в природном газе. Этот список можно продолжать. Нидерланды - от 25 до 50% импорта нефти и газа приходится на Россию.

Кажется, живи и радуйся! Но политика Евросоюза - однозначна. Для ЕС такая энергетическая связка кажется избыточной и рискованной. Официальная политика ЕС - "искоренение" чрезмерной зависимости от России. И еще - на европейском рынке энергоносителей в 2019 году появились США (7,5% импорта нефти Евросоюзом, 4% импорта газа) (ЕС). Что за этим стоит? Каждому понятно - попытка тотального перекроя рынка ЕС далеко не в пользу России.

А что еще? Евросоюз настойчиво желает декарбонизации своей экономики (водород, возобновляемые источники энергии). Только что принята новая политика ЕС - быть максимально "водородными" к 2050 г., с заданиями и лимитами на инвестиции. Ну, может быть, хватит? Нет, ЕС еще и борется за энергоэффективность, за то, чтобы потреблять как можно меньше топлива на каждую единицу продукции. Результаты впечатляют. В 2018 году конечное потребление энергии в ЕС было на 5% ниже, чем в 2006 г. (Евростат).

За всем этим - ограничение спроса и размеров рынка топлива в ЕС, притом что есть множество желающих "отъесть" его куски, расшириться за счет России. Риски будущего, 10-30 лет впереди для нас - огромные. И ведь ничего личного - только бизнес. Или мы нужны и конкурентны, или нет. Тогда - адью!

Торговля с ЕС устроена так же, как с Китаем. Им - сырье, нам - технологии, оборудование, комплектующие, качественные исходники (например, в аграрном секторе). И, конечно, ширпотреб, пусть и меньше, чем до санкций. Возьмем для примера Германию - нашего крупнейшего клиента в ЕС, страна - партнер N 2 после Китая. В 2007 году доля Германии во внешнем товарообороте России - 9,6%, в январе - мае 2020 года - 7,2% (ФТС). Меньше, как жаль! А структура?

Все как обычно. Минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки - 83,5% экспорта из России в Германию (2019, ФТС). Древесина - 1%, драгоценные камни и металлы - 2,5%, черные и цветные металлы и изделия из них - 5,1%. Машины, оборудование, инструменты - 2,5%. В этом пункте начинаем тяжко вздыхать. А что гоним к нашим берегам? Механические и электрические машины, оборудование и устройства - 31,2% импорта. Автомобили и их части - 14,6%. Инструменты, в т.ч. медицинские, - 6,1%. Фармацевтика - 12,1%. Парфюмерия, косметика, моющие средства, "зубоврачебные составы" среди прочей химии - 2,8%. Все и многое другое - высокой степени обработки.

Зато какое большое торговое сальдо в нашу пользу! В 2019 году наш экспорт в ЕС превысил импорт на 100 с лишним млрд долл.! Только Нидерланды (посредник в нефтяной торговле) дали больше 40 млрд долл. А были годы, когда это сальдо превышало 150 млрд долл. Лепота! И гораздо приятнее, чем в торговле с Китаем. По Китаю небольшой плюс в торговле 2019 г. (2,7 млрд долл.) сменился отрицательным сальдо торгового баланса не в пользу России в январе - мае 2020 г.

Но куда дальше идут эти деньги? Куда? На кудыкину гору. Только не в инвестиции. Их разбирают сначала по мелочам - у нас отрицательное сальдо баланса экспорта-импорта услуг, инвестиционных доходов, оплаты труда, а потом вывозят как капитал. Из года в год мы - страна вывоза капитала. И когда мы смотрим на все эти усилия, трубы, торги, на всю огромную инфраструктуру, живущую под лозунгом "Больше сырья в Европу!", мы спрашиваем себя: как изменить эту реальность радикально? Как уйти от обмена сырья на бусы? Как вместо импорта из ЕС перемещать производства из Европы внутрь России? Как стать "мастерской Европы", споря в этом с Китаем? Как возобновить интеграцию с Евросоюзом? Как перестать из года в год растрачивать на вывоз капитала сотни миллиардов долларов, тяжело заработанных на сырье? Ответов много. Но первый - резкое увеличение внутреннего спроса, политика сверхбыстрого роста (в мире хорошо известно, как это делается), годовые темпы - 5-6%. Тогда Европа не устоит. Она сама придет, несмотря на санкции. Капитал никогда не сможет устоять перед рынком в 145-150 млн человек, растущим как на дрожжах.

Эстония обновила список стран, туристы из которых должны пройти карантин

Министерство иностранных дел Эстонии обновило требования карантина для приезжающих из десяти европейских стран, сообщила в пятницу пресс-служба МИД.

"Требование двухнедельного карантина с понедельника, 20 июля, вводится для прибывающих в Эстонию туристов из Швеции, Португалии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Исландии, Люксембурга, Испании, Сан-Марино и Андорры", - говорится в сообщении.

Режим самоизоляции не действует при путешествии из ЕС в Эстонию для прибывших из Великобритании, Австрии, Бельгии, Нидерландов, Ирландии, Италии, Греции, Кипра, Литвы, Лихтенштейна, Латвии, Норвегии, Польши, Франции, Мальты, Германии, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании, Чехии и Венгрии.

Приезжать в Эстонию можно и из третьих стран, которые есть в согласованном в Евросоюзе списке. В него входят Алжир, Австралия, Грузия, Япония, Канада, Марокко, Южная Корея, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия.

МИД обновляет требования карантина для прибывающих из европейских стран каждую неделю. Требование двухнедельной самоизоляции привязано к эпидемиологической ситуации в стране, из которой они приезжают. Если коэффициент распространения коронавируса в такой стране на протяжении последних двух недель перед приездом составляет не более 16 случаев на 100 тысяч жителей, то ограничения на передвижение не применяются.

C 15 по 17 июля 2020 года на площадке АО «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» (Санкт-Петербург) прошла отгрузка оборудования, входящего в состав изохронного циклотрона СС-30/15. Девять контейнеров общим весом груза 120 тонн отправились в таиландскую провинцию Накхоннайок.

АО «Русатом Хэлскеа» и компания Kinetics Corporation Ltd ведут в центральной части страны недалеко от Бангкока строительство циклотронно-радиохимического комплекса по заказу Института ядерных исследований королевства Таиланд.

Циклотрон СС-30/15 с энергией протонов до 30 МэВ – ключевая часть комплекса, предназначенного для развития ядерной медицины и проведения научных исследований. Отгрузка была произведена после успешного завершения приёмосдаточных испытаний и подтверждения всех требуемых характеристик.

Многоцелевой компактный изохронный циклотрон СС-30/15 производства АО «НИИЭФА» будет применяться для ускорения ионов водорода и дейтерия (протонов и дейтронов) с регулированием конечной энергии в диапазонах до 30 и 15 мегаэлектронвольт соответственно. Радиофармпрепараты, которые можно будет синтезировать в радиохимической лаборатории циклотронно-радиохимического комплекса, предоставят возможность проводить высокоэффективную диагностику и терапию широкого спектра заболеваний, преимущественно в области онкологии и кардиологии.

Кроме того, комплекс общей площадью более 6000 кв. м даст возможность проводить научно-исследовательские работы с целью создания новых радионуклидов, применяемых в медицине, изучать изменения свойств материалов (в частности, полупроводников) под воздействием пучков протонов, дейтронов и нейтронов, радиационную коррозию материалов, радиационную стойкость радиоэлектронной аппаратуры и структуру нейтронно-избыточных ядер, а также проводить нейтронно-активационный анализ.

Акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» (АО «НИИЭФА») – предприятие госкорпорации «Росатом», ведущий научный, проектно-конструкторский и производственный центр России по созданию электрофизических установок и комплексов для решения научных и прикладных задач в области физики плазмы, атомной и ядерной физики, физики элементарных частиц, здравоохранения, радиационных и энергетических технологий, интроскопии. Созданные в институте установки успешно эксплуатируются во многих научных организациях и на промышленных предприятиях России, стран СНГ, Болгарии, Венгрии, Германии, Египта, Индии, Китая, Кубы, США, Финляндии, Франции, Японии, КНДР и Республики Корея.

АО «Русатом Хэлскеа» (Rusatom Healthcare) входит в структуру госкорпорации «Росатом», осуществляет деятельность в области развития и производства оборудования и радионуклидной продукции для нужд ядерной и радиологической медицины, а также производства промышленного оборудования и решений по стерилизации и обработке различной продукции с помощью ионизирующего излучения на базе электронно- и гамма-лучевых установок. www.rusatomhc.ru

В Будапеште планируют ограничить возможность сдавать квартиры туристам

Мэрия Будапешта планирует ограничить возможность сдавать квартиры туристам на короткий срок через Airbnb и подобные сервисы, сообщает ЕвроПульс.

Владельцы съемного жилья в центре города смогут передавать его в краткосрочную аренду лишь ограниченное число дней в году.

Власти Будапешта ориентируются на опыт Амстердама и Праги. Там домовладельцы могут сдавать квартиру в краткосрочную аренду на срок от 30 до 90 дней в году, а остальное время должны либо жить в ней сами, либо искать "долгосрочных" арендаторов.

Как отмечают городские власти, Будапешт стал настолько популярным у туристов, что некоторые дома в центре фактически работают как мини-отели, так как сдавать квартиру на короткое время прибыльнее, чем на долгий срок.

Туристы живут в своем ритме и часто не считаются с нуждами местных жителей – например, шумят по ночам. Чтобы улучшить качество жизни горожан в центре Будапешта, власти готовы ограничить возможности арендодателей.

В 2018 году на сайте Airbnb было больше 10 тысяч предложений о краткосрочной сдаче жилья в Будапеште, где живет всего 1,7 миллиона человек.

Солнце греет умных

Космическую электростанцию можно отправлять на орбиту уже сегодня

Текст: Юрий Медведев

Российские ученые получили патент на систему передачи на Землю энергии с орбитальной солнечной электростанции. Самое главное: по словам авторов из Московского радиотехнического института РАН, этот патент не долгоиграющий. Он не для того, чтобы лечь на полку в ожидании лучшего времени, его можно пускать в дело хоть сейчас.

Откуда такая уверенность? Ведь патент, с которого вообще стартовала идея космических электростанций, был выдан американцу П. Глейзеру в далеком 1971 году. Тогда он стал мировой сенсацией, редкое мировое СМИ не отвело ему свои полосы. Оно и понятно. Идея дух захватывала, поражала своей смелостью и фантастичностью. Разместить в космосе на геостационарной орбите солнечные электростанции, а выработанную ими энергию с помощью СВЧ-луча передавать на Землю! Таким образом, можно раз и навсегда решить почти все энергетические проблемы человечества. Такой источник, в отличие от углеводородов, практически вечный, абсолютно чистый, никаких вредных выбросов, он сделает страны энергетически независимыми. Как говорится, Солнце светит всем. Кстати, такая станция на орбите будет получать энергии значительно больше, чем солнечная электростанция на Земле. Ведь солнечные батареи ловят свет практически все 24 часа в сутки, а его интенсивность в 10-15 раз выше, чем на Земле.

Казалось бы, вот она энергетическая панацея, за реализацию которой надо срочно браться ведущим странам. За эти годы специалисты США, Японии и России несколько раз объявляли о создании концепций космических электростанций и даже о начале их проектирования, но до конкретной реализации дело так и не дошло. Уже первые оценки показывали сложность, а главное - огромную цену, которую придется заплатить за такой фантастический проект.

- Глейзер предложил разместить станцию на геостационарной орбите, в 36 тысячах километров от Земли, в ее экваториальной плоскости, -говорит доктор физико-математических наук Александр Свиридонов. - Почему именно там? Дело в том, что это позволяет станции все время практически находиться над одним и тем же участком планеты и обеспечивать постоянную передачу энергии.

Масштабы проекта Глейзера впечатляют. Он не разменивался на мелочи, а предлагал кардинально решить энергетическую проблему землян. Передав из космоса на Землю как минимум 10 ГВт мощности. А для этого солнечные поля на орбите должны иметь площади в тысячи квадратных метров. Чтобы их собрать, с Земли на орбиту надо отправить армаду ракет с тысячами тонн различных грузов. Одна доставка потянет на многие миллиарды долларов. Словом, цель красивая, как коммунизм, но вряд ли достижимая. Во всяком случае, в обозримом будущем.

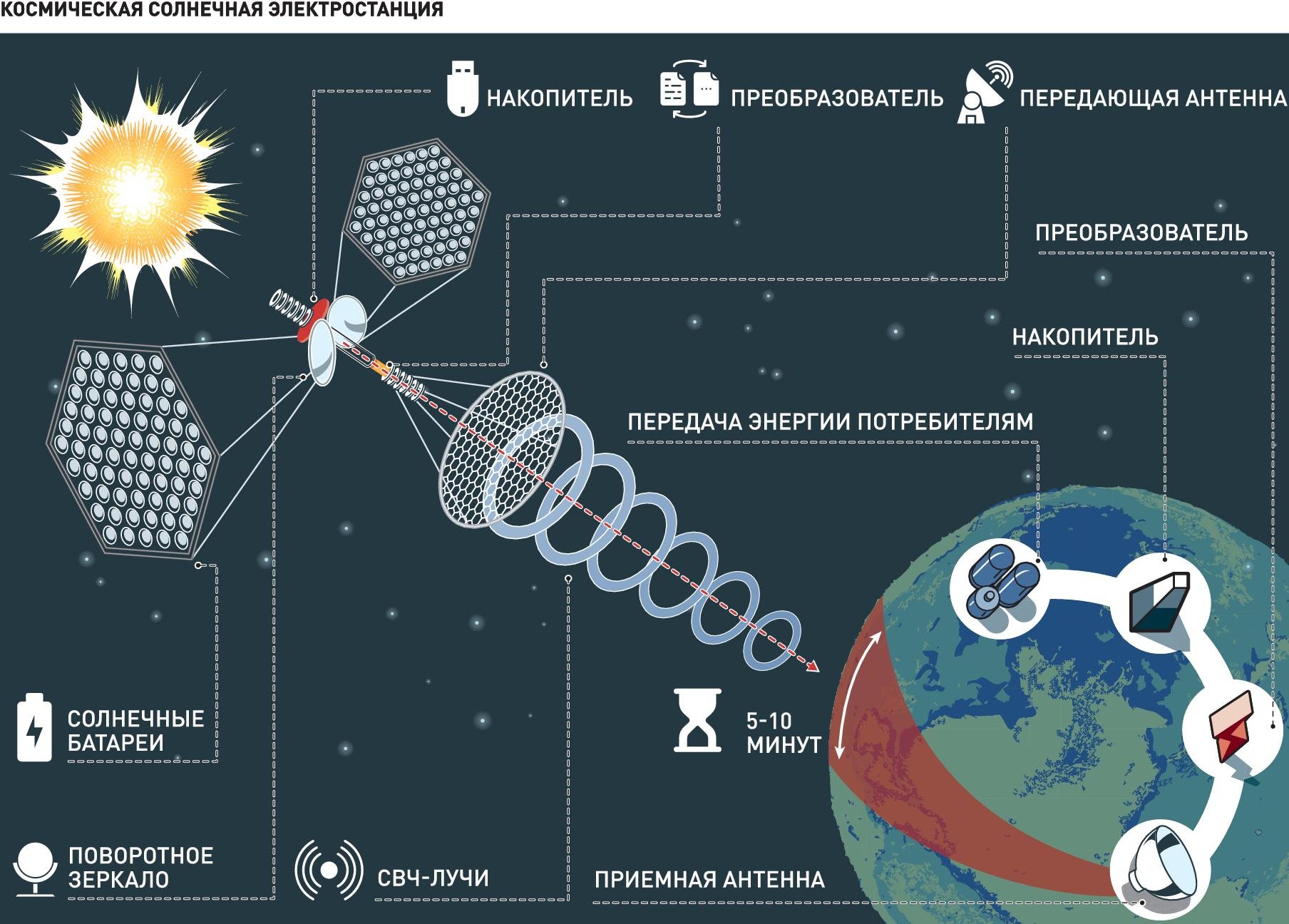

Российские ученые предложили более "приземленный" вариант. Размещать солнечные электростанции на относительно низкой геосинхронной орбите с перигеем над местом приема СВЧ энергии от 250 до 500 км. Они будут решать сугубо локальные задачи, например, обеспечивать электроэнергией труднодоступные районы, куда доставка топлива влетает в копеечку. Например, высокоширотные холодные районы Земли - Арктику и Антарктиду. Сейчас это особенно актуально, так как одним из главных приоритетов нашей страны объявлена Арктика. Как будет работать такая станция?

- В процессе движения станции по орбите она накапливает электроэнергию от солнечной батареи в специальных накопителях, - говорит Свиридонов. - А при входе в рабочую зону эта энергия преобразуется в СВЧ-излучение сбрасывается по СВЧ-лучу в течение 5-10 минут на приемную антенну. На Земле принятое излучение преобразуется в электроэнергию, которая накапливается от одного сеанса передачи другому. А как распределить полученную энергию, решать потребителям.

При высоте орбиты в перигее 200-500 км общая площадь передающей и приемных антенн может быть сравнительно небольшой. А выбором орбиты можно обеспечить электроснабжение любого места на Земле. Такая система позволяет достаточно просто наращивать энергетику за счет увеличения числа небольших космических электростанций умеренной мощности.

Но как быть с экологией? С людьми, которые живут в районе, куда сбрасывается энергия? "Система приема энергии должна быть строго организована, - говорит доктор физико-математических наук Игорь Есаков. - Диаметр луча несколько десятков метров. И время сеанса приема энергии рядом с этой зоной быть никого не должно. Конечно, это будет зона несколько удаленная от любых мест деятельности и проживания людей.

О каком уровне энергии может идти речь? На стадии демонстрации возможностей потребляемая мощность может составлять 100-150 кВт. Но она вполне может быть увеличена до 1 МВт и даже выше. Конечно, первый образец такой станции будет дорогой, но при переходе на серийный выпуск цена упадет многократно. А дальше все зависит от пожелания заказчика. Ему выбирать, что выгодней: стабильно получать энергию из космоса или завозить крайне дорогое топливо в труднодоступные районы?

По словам авторов проекта, практически все научно-технические вопросы по созданию низкоорбитальной космической станции уже решены. Начинать проект можно уже сегодня.

Кстати

В портфеле науки есть еще один вариант электростанции воздушного базирования. Предлагается размещать ее на дирижаблях на высоте 10-15 км. Эти летательные аппараты можно "подвешивать" над районами, куда трудно доставлять энергию. По словам ведущего специалиста МРТИ РАН кандидата технических наук Вадима Ведмидского, такие системы уже созданы и демонстрационные образцы испытаны за рубежом. И положены на полку до лучших времен.

- Сейчас в мире идет серьезное наступление на углеводороды. Не случайно всюду получает трибуну Грета Тумберг, - говорит Ведмидский. - В Евросоюзе уже согласовывается "зеленая карта", по которой ведущие страны берут на себя обязательства по внедрению чистой энергетики и сокращению использования углеводородов и их производных, включая пластик. Менее технологически развитые страны за отказ от угля и снижение объемов закупаемых энергоносителей (Польша, Венгрия и др.) могут претендовать на финансовую поддержку из бюджета ЕС. Того, кто не впишется в новые требования, скорей всего ждут санкции.

Если мы будет надеяться на свои ресурсы, пропустим этот технологический рывок ведущих стран, они уйдут вперед, а Россия потеряет еще одну позицию на рынке высоких технологий. Пока у нас есть шанс оказаться среди лидеров. Во всяком случае, в сфере космической энергетики.

Справка "РГ"

Один из наиболее интересных вариантов космической электростанции в свое время предложен американским профессором из Института космических систем Дэвидом Крисвеллом. Ее надо размещать не в открытом космосе, а на поверхности Луны. Проект Крисвелла, несмотря на кажущуюся фантастичность, вполне реален. Здесь более чем достаточно сырья для изготовления солнечных батарей. А значит, их можно не доставлять с Земли, а "клепать" прямо на Луне. Эти установки будут аккумулировать солнечную энергию и передавать на Землю в виде СВЧ-излучения. На спутнике надо построить несколько антенных полей общей площадью в несколько сотен квадратных километров. Стоимость проекта, по предварительным оценкам, около 60 миллиардов долларов. Проект должен окупиться в течение пяти лет.

Ключевые показатели эффективности Росатома в I полугодии снизились до 96%

«Но по всем направлениям во взаимодействии с руководителями дивизионов и предприятий уже разработаны планы компенсирующих мероприятий. Я уверен, что к концу года мы обязательно выйдем на целевой уровень», - считает глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

16 июля генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв записал очередное видеообращение к сотрудникам отрасли.

«Друзья, начать я хочу с главного политического события прошедших месяцев. Оно во многом определит будущее нашей страны. Уверен, все, кто принял участие во всенародном голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации, будут в дальнейшем вспоминать об этом, как о важном, поворотном моменте в жизни нашего общества. Мы поддержали курс на право определять свою политику, свою экономику и поддержку своих людей. Работники предприятий Росатома, жители атомных городов внесли весомый вклад в исторический выбор нашего народа. Спасибо вам за это», — сказал глава Росатома.

Он также коснулся производственных итогов деятельности предприятий Росатома. Общая тенденция в экономике, вызванная эпидемией, не могла не сказаться на наших производственных делах. В первом полугодии выполнение карты КПЭ чуть ниже 100% - на уровне 96%.

Алексей Лихачёв отметил: «По гособоронзаказу идем без срывов, он будет выполнен, как и всегда, в полном объеме. Хочу обратиться ко всем работникам ядерного оружейного комплекса. Друзья, то, как безукоризненно вы наладили работу в карантинных ограничениях и добились решения поставленных задач, служит примером для всей отрасли. Спасибо за проявленную дисциплину, ответственность и искреннюю преданность делу».

Он также упомянул, что выработка электроэнергии составляет более 111 млрд квтч, это на 1,5% выше задания ФАС: «Успешно выполняются показатели по зарубежным заказам и реализации инвестиционной программы концерна «Росэнергоатом». А вот над чем предстоит вплотную поработать до конца года – это выручка и связанный с нею показатель производительность труда. Предстоит также дополнительно сократить постоянные затраты, чтобы выйти на целевой уровень в экономических показателях».

«Важно, что за время эпидемии ни одна наша стройка не остановилась. И не только в стране, но и за рубежом. Вы знаете, что во многих странах был введен карантин, регулярное авиасообщение прекратилось. Несмотря на это, мы сумели организовать постоянную ротацию персонала там, где строительные работы идут особенно активно. Это Беларусь, Бангладеш, Турция. За три месяца мы организовали десятки рейсов, переместили более 6 тысяч человек», — отметил генеральный директор Росатома.

Алексей Лихачёв сказал: «Из главных новостей на зарубежных стройках отмечу Беларусь, где активно работаем над получением разрешения на проведение физического пуска. Рассчитываем, что он состоится в первых числах августа. И Венгрию, там регулятору передали полный комплект документации для получения строительной лицензии на оба блока. Венгерский проект для нас чрезвычайно важен с точки зрения подтверждения наших компетенций в Европе. Я от всей души благодарю всех сотрудников Департамента международного бизнеса и АО «Атомстройэкспорт» за проделанную работу».

Он перечислил ряд значимых достижений. «Важнейшие события разворачиваются сейчас на втором блоке Ленинградской атомной станции. Со дня на день ожидаем получения лицензии для начала физпуска. На энергетический пуск планируем выйти в сентябре. В июне плавучая АЭС подала первое тепло в жилой микрорайон Певека. ПАТЭС заместит мощности Чаунской угольной ТЭЦ. В скором времени ее закроют совсем, и воздух Певека, а значит, и всей Арктики, станет намного чище. Сделали важный шаг в развитии наших компетенций в ветроэнергетике. В мае в Адыгее ввели в промышленную эксплуатацию первую ветроэлектростанцию, построенную Росатомом. Это сейчас крупнейшая ВЭС в стране – 150 МВт».

Глава Росатома упомянул также, что началось строительство сразу двух атомных ледоколов. «На Балтийском заводе заложили четвертый универсальный ледокол «Якутия». А на судоверфи «Звезда» идет резка металла для головного ледокола «Лидер». Он получит название «Россия». На «ЗиО-Подольск» в этом году стартует производство реакторной установки Ритм-400 для этого ледокола. Закладка ледокола «Россия» состоится в сентябре».

Алексей Лихачёв напомнил, что Росатом безвозмездно передал в 10 атомных муниципалитетов цифровой программный комплекс «Умный город». «Все это время шла подготовительная работа, и на днях началась тестовая эксплуатация платформы. Сервисы уже доступны жителям. Планируем и дальше масштабировать систему в 20 городах различных субъектов Федерации. Это не только регионы нашего традиционного присутствия, но и новые для нас Ханты-Мансийский округ, Краснодарский край и другие. Например, на днях нашу разработку «Умный Железноводск» тестировали в Ставрополье. Сейчас с краевыми властями обсуждаем ее тиражирование еще в восьми курортных городах региона», — отметил он.

Остановился генеральный директор и на ситуации с пандемией. «В ближайшее время нам по-прежнему предстоит работать и решать свои задачи в условиях эпидемии. Ситуация с распространением болезни в стране хотя и выправляется понемногу, остается напряженной. В отрасли все выглядит примерно также. В последние дни число снятых с учета доминирует над числом заболевших. На середину дня 15 июля на контроле остаются 1373 человека, причем свыше 90% переносят болезнь в бессимптомной или легкой форме. Снято с контроля больше 2000 работников отрасли, 205 – только за последние сутки».

При этом он подчеркнул: «Конечно, все это не может не радовать, но расслабляться нам нельзя. Есть города и предприятия, вызывающие серьезную озабоченность. Это Курская строительная площадка, создающая опасность для Курчатова. Саров, там инфицирование пока развивается по восходящей. Напряженной остается обстановка в Новоуральске, Сосновом Бору и Удомле. Вызывает также повышенное беспокойство ситуация на строительной площадке в Бангладеш. Обращаюсь к руководству этих городов и предприятий. Сейчас крайне важно продолжать слаженную работу с администрациями регионов, максимально широко использовать все меры противоэпидемической защиты. Они дадут результаты, если вы не будете подходить к ним, формально, как кампанейщине. Маски, перчатки, соблюдение социальной дистанции должно стать внутренней потребностью каждого работника. Защита людей от инфекции – это часть общей культуры безопасности в атомной отрасли».

В завершение Алексей Лихачёв сказал: «Друзья, итоги первого полугодия показывают: несмотря на эпидемию и связанные с нею карантинные ограничения, наша работа идет успешно. Теперь главное не снижать темп, и до конца года решить несколько важных задач: провести энергопуск в Беларуси, принять в состав «Атомфлота» ледокол «Арктика», сдать в промышленную эксплуатацию ВЭС «Кочубеевская», она строится в Ставропольском крае. А также приложить дополнительные усилия, чтобы обеспечить безусловное выполнение всех плановых показателей, в том числе, по выручке. И, конечно, достойно отметить наш общий праздник – 75-летие атомной промышленности!»

С Красной площади уходят в войска

Уже больше века Московское высшее общевойсковое командное училище (МВОКУ) готовит для Вооружённых Сил страны высококлассных специалистов.

Исторически выпускников этого учебного заведения называют кремлёвцами. Обусловлено это тем, что первые годы своего существования оно находилось на территории Московского Кремля. Тогда же зародилась и другая традиция, связанная с проведением церемоний выпуска в сердце нашей столицы и страны – на Красной площади. Лишь дважды за минувшие десятилетия эта традиция нарушалась. Лейтенанты-кремлёвцы, покидающие стены альма-матер, не боятся трудностей армейской жизни, отлично разбираются в военной технике, умеют учить и показывать на личном примере своим подчинённым все премудрости военной службы. О сегодняшнем дне легендарного училища и об особенностях обучения нашему корреспонденту рассказывает начальник МВОКУ генерал-майор Роман БИНЮКОВ.

– Роман Александрович, Московское высшее общевойсковое училище всегда приковывало к себе особое внимание. Расскажите о славной истории учебного заведения.

– Училище было создано до опубликования декрета о создании Красной Армии и начало свою работу по личному указанию главы государства В.И. Ленина в декабре 1917 года как 1-я Московская революционная пулемётная школа. В 1918 году школа преобразована в пулемётные курсы РККА, в 1922 году – в военную школу РККА.

В начале октября 1941 года из курсантов, командиров и преподавателей училища был сформирован курсантский полк. Свой первый бой он принял уже 12 октября 1941 года на Волоколамском направлении под Москвой. За несколько дней боёв курсантский полк уничтожил 500 фашистских солдат, захватил 8 пушек, 12 пулемётов и 20 машин. За мужество и отвагу, проявленные в боях за столицу, 59 курсантов и 30 офицеров были награждены орденами и медалями. В память о тех боях на главном корпусе училища открыта мемориальная доска. Выпускники училища с боями прошли до Берлина, участвовали в освобождении Смоленска, Киева, Минска, Праги, Варшавы, взятии Вены и Будапешта.

В июне 1958 года училище преобразовано в Московское Краснознамённое высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. В 2004 году училище переименовано в Московское высшее военное командное училище (военный институт) Министерства обороны Российской Федерации. 22 марта 2017 года распоряжением Правительства Российской Федерации училище было реорганизовано в Московское высшее общевойсковое командное училище.

За большой вклад в укрепление обороноспособности страны и подготовку высококвалифицированных офицерских кадров училище четырежды было награждено правительственными наградами. Во время торжественных мероприятий, посвящённых 100-летию со дня создания училища, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу поздравил личный состав со знаменательным днём и наградил «за огромный вклад командования, профессорско-преподавательского состава и воспитанников училища в строительство Вооружённых Сил и укрепление обороноспособности страны» орденом Жукова.

Училище известно своими славными вековыми традициями: только Московское ВОКУ обладает почётным правом производить выпуск молодых лейтенантов на Красной площади. Только наши курсанты традиционно замыкают пешую часть парада Победы благодаря знаменитому «кремлёвскому шагу». Только наше училище было удостоено чести нести службу в Кремле с 1919 по 1935 год и охранять первых лиц государства. Все традиции исторически сформированы курсантами и выпускниками училища и служат для поддержания памяти и вековой истории нашего прославленного училища.

Отмечу ещё одну особенность нашего училища. Нет ни одной войсковой части в Вооружённых Силах Российской Федерации, где бы ни проходили службу офицеры-кремлёвцы. Немалое количество наших выпускников занимает высокие посты в руководстве армии, а также в правительственном аппарате, пять воспитанников училища стали маршалами, более 600 выпускников – генералами, 96 удостоились звания Героя Советского Союза, из них четыре выпускника удостоены звания Героя Советского Союза дважды, один выпускник имеет звание Героя Социалистического Труда и 14 – Героя Российской Федерации.

– Каково профильное предназначение выпускников вуза?

– Московское высшее общевойсковое командное орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознамённое училище осуществляем подготовку специалистов Сухопутных войск по специальности «Управление персоналом» для Вооружённых Сил РФ, других войск, воинских формирований и приравненных к ним органов Российской Федерации. В рамках указанной специальности училище реализует программы обучения по двум военным специальностям: «Применение мотострелковых подразделений» и «Применение подразделений военной полиции». Срок обучения в училище составляет 4 года, при этом необходимо добавить, что значительная часть курсантов проходит подготовку по индивидуальным планам.

Также на училище, в соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации, возложено обучение военнослужащих по 6 программам дополнительного профессионального образования. По окончании училища присваивается первое офицерское звание лейтенант, выдаётся нагрудный знак и диплом квалифицированного специалиста государственного образца. Выпускники назначаются на должности командиров взводов.

Особенность обучения в Московском ВОКУ заключается в том, что в ходе теоретических, практических занятий и групповых упражнений с курсантами большое внимание уделяется развитию у них творческого, я бы подчеркнул, нестандартного, нешаблонного тактического мышления. Безусловно, каждый обучаемый, обладающий большим количеством информации, должен уметь представлять цельную картину боевой обстановки, особенно по составу и вероятному характеру действий противника, и предвидеть её дальнейшее развитие. Неподдельный интерес курсантов к этому мы видим не только в ходе занятий, но и в повседневной жизни. Командование училища и научно-педагогический состав постоянно отмечают растущее стремление будущих командиров к овладению новыми знаниями. Мы в свою очередь активно это поддерживаем.

– Чем привлекает училище современное поколение абитуриентов?

– Прежде всего качеством образования, передовыми методиками обучения, а также квалифицированным профессорско-преподавательским составом. Командиры мотивируют обучающихся овладевать всеми необходимыми знаниями и навыками для прохождения дальнейшей службы не только в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации, но и в различных подразделениях других силовых структур и ведомств. В училище имеется огромная материально-техническая база, тренажёры, учебные стенды вооружения и военной техники, в том числе и на постоянно обновляемой базе на полигоне Ногинский в Московской области, где курсанты на практике отрабатывают все полученные ими теоретические знания.

– Кстати, а каково состояние учебно-материальной базы училища?

– Она в полной мере отвечает требованиям реализуемых программ подготовки, оснащена в соответствии с требованиями руководящих документов, учебных планов, совершенствуется в соответствии с планом на 2020 год и в последующий плановый период. Состояние и вместимость объектов учебно-материальной базы училища обеспечивают полноценную подготовку и проведение учебных занятий, позволяют реализовывать образовательную и научную деятельность.

Кафедры вуза оснащены новейшими тренажёрными комплексами по подготовке наводчиков-операторов для различной бронированной техники, учебно-тренировочными средствами для обучения стрельбы из стрелкового оружия, автотренажёрами индивидуального вождения, интерактивным тренажёром по обучению оказания первой медицинской помощи и многим другим.

Функционирует современный комплект автоматизированного компьютерного полигонного оборудования, процесс управления мишенными установками которого полностью автоматизирован.

Действует своя научно-исследовательская лаборатория, занимающаяся разработками в интересах обороноспособности государства. Именно здесь проходила испытания боевая экипировка второго поколения «Ратник», по результатам опытной эксплуатации которой были внесены предложения по корректировке элементов перспективного снаряжения российского солдата.

– Надо полагать, что конкурс в училище стабильно высокий?

– Да, ежегодно всё больше молодых людей выбирает для себя военную профессию. Год от года мы наблюдаем увеличение количества претендентов на поступление в училище. Так, в прошлом году он составил около четырёх человек на место.

Традиционно немалый процент от общего числа абитуриентов, поступающих в училище, составляют представители офицерских династий. Ещё полностью не осознавшие, с какими тяготами и лишениями военной службы им придётся столкнуться на заре своей карьеры, но уже морально готовые молодые люди из офицерских династий планируют пройти свой жизненный путь по стопам своих легендарных родственников.

Кроме того, замечу, что в училище проходят обучение более 100 военнослужащих из 14 государств ближнего и дальнего зарубежья.

– Из-за пандемии COVID-19 подготовка к приёму курсантов первого курса 2020 года имеет свои особенности. Расскажите о них. Как вуз готовился к приёму, каковы ожидания от набора в 2020 году?

– В этом году будущие курсанты будут сдавать вступительные испытания по проверке уровня физической подготовленности и профессиональному психологическому отбору, не выезжая из регионов проживания. Этот этап начнётся 15 июля и продлится до 5 августа. Во всех военных учебных заведениях Министерства обороны сформированы выездные группы отбора кандидатов. Нашему училищу поручено провести отбор в двух регионах. Это – Республика Северная Осетия – Алания и Удмуртская Республика. Это не значит, что кандидаты из других регионов не смогут поступить в Московское ВОКУ. Мы проанализировали личные дела, кандидатам направили уведомления о допуске к профессиональному отбору. В других регионах отбор будут проводить выездные группы, сформированные нашими коллегами из других военных вузов. Уже организовано взаимодействие с выездными группами всех вузов и военными комиссариатами субъектов Российской Федерации.

Ожидания от набора привычные: рассчитываем увидеть достойных продолжателей своих лучших традиций, настоящих патриотов нашей Родины. Ждём творческих, инициативных и дисциплинированных молодых людей.

– Роман Александрович, а как будут проходить вступительные испытания абитуриентов? Когда начнётся учебный год?

– Кандидаты, имеющие среднее профессиональное образование и изъявившие желание сдавать вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно, а также военнослужащие, выпускники суворовских и кадетских училищ для прохождения профессионального отбора будут вызваны в училище с 25 июля по 10 августа. Занятия в рамках курса общевойсковой подготовки будут проводиться во второй и третьей декадах августа в режиме повышенной интенсивности, с обязательным проведением полевого выхода и занятий по огневой подготовке. Это позволит нам начать учебный год

1 сентября, а значит, и к военной присяге приведём молодое пополнение в привычные

сроки.

– Выпуск офицеров в этом году состоялся раньше обычного – в День Победы, 9 Мая. Как организовали сдачу государственных экзаменов? Много ли офицеров завершили обучение с отличием?

– Эпидемиологическая обстановка кардинально изменила заключительный период обучения выпускников, потому что защиту квалификационных работ и государственный экзамен пришлось проводить в ускоренном режиме. Но сама процедура работы государственных аттестационных комиссий ничем не отличалась от предыдущих лет – высоких требований мы, конечно, не снижали.

Сам выпуск состоялся 9 Мая на строевом плацу училища с соблюдением всех необходимых мер, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции. Выпуск этого года стал 144-й выпуском молодых офицеров в истории нашего училища. Более 230 молодых командиров получили дипломы об окончании высшего военного учебного заведения. 37 лейтенантов окончили училище с отличием, а пятерым из них были вручены золотые медали «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации».

Примечательно, что это второй выпуск офицеров за всю историю училища, который прошёл не на Красной площади. Первый, в 1980 году, был перенесён из-за XXII летних Олимпийских игр, проходивших летом того года в столице нашей Родины. После торжественной церемонии вручения дипломов и нагрудных знаков выпускники по собственной инициативе заложили у памятника курсанту-кремлёвцу капсулу времени с посланием выпускникам 2045 года, которые должны будут вскрыть её на 100-летие празднования Победы в Великой Отечественной войне.

Надеюсь, что выпускники 2021 года пополнят офицерский строй нашей армии на прежнем историческом месте – Красной площади.

– И в заключение не могу не спросить об участии училища в параде Победы, который в этом году проходил 24 июня.

– Ещё с момента основания училища кремлёвские курсанты славились своей строевой подготовкой и участвовали в парадах, посвящённых праздникам 1 Мая, и уже в послевоенные годы – парадам 7 ноября и 9 Мая.

Первым же парадом, на котором торжественно шагали наши курсанты, стал парад

1 Мая 1918 года. Тогда в нём участвовали только что окончившие курсы пулемётной школы молодые курсанты, поскольку их выпуск совпал с самим торжеством.

После Великой Отечественной войны училищу было предоставлено почётное право замыкать пешую часть парада Победы. Так что участие в таком событии для нас – одна из священных традиций. Не случайно появилось даже такое понятие как «кремлёвский шаг», непохожий и отличающий именно курсанта-кремлёвца.

Курсанты вместе с офицерами, участвовавшие в параде 24 июня и предшествовавших этому на протяжении нескольких месяцев тренировок, в очередной раз подтвердили честь и славу нашего прославленного училища. Сама подготовка проходила в несколько этапов, начиная от одиночной тренировки на месте, одиночной тренировки в движении и завершая прохождением парадной коробки в целом. В непростых условиях, связанных с коронавирусной инфекцией и последовавшим переносом даты привлечённый к участию личный состав продемонстрировал высочайший уровень готовности к юбилейному параду Победы. Помнить и почитать людей, защитивших три четверти века тому назад нашу страну, – долг для каждого из нас!

Леонид Хайремдинов, «Красная звезда»

ЕАБР направит 6 млрд руб на строительство Западного диаметра в Петербурге

Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставил 6 миллиардов рублей акционерному обществу "Западный скоростной диаметр" для финансирования строительства участков автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" (ЗСД), следует из сообщения банка.

ЕАБР выступает кредитором в финансировании строительства в Санкт-Петербурге многополосной магистрали "Западный скоростной диаметр". Ранее банком уже была предоставлена для реализации проекта сумма, эквивалентная 10 миллиардам рублей. На одном из этапов ЕАБР заместил своим участием Европейский банк реконструкции и развития, который предоставил финансирование в размере 200 миллионов евро.

"Евразийский банк развития предоставил 6 миллиардов рублей акционерному обществу "Западный скоростной диаметр" (АО "ЗСД") для финансирования строительства центрального участка и эксплуатации северного, центрального и южного участков автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр", - говорится в сообщении.

Руководитель дирекции по транспорту и инфраструктуре банка Тимур Абдуллаханов отметил, что ЕАБР имеет богатый опыт финансирования строительства современных и высокоскоростных автомобильных дорог. "На сегодня мы участвуем в возведении нескольких очередей Центральной кольцевой автомобильной дороги вокруг Москвы, а также в строительстве Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги. Расширение нашего участия в ЗСД - важный этап для ЕАБР в развитии современной городской инфраструктуры Санкт-Петербурга", - заключил он.

ЗСД - скоростная внутригородская платная магистраль, созданная в Санкт-Петербурге, является одним из крупнейших в мире примеров государственно-частного партнерства в сфере создания платных дорог. Проект представляет собой трассу протяженностью около 47 километров. Магистраль обеспечивает транспортную связь между северо-западными, центральными и южными районами города и решает проблему транспортной изолированности Васильевского острова от других районов Санкт-Петербурга.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, созданная в 2006 году Россией и Казахстаном. В последние два года ЕАБР работал над созданием собственной расчетно-клиринговой системы и предоставлением услуг прямой конвертации нацвалют. Членами банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В ноябре 2019 года о намерении присоединиться к ЕАБР официально заявили Венгрия и Молдавия.

Импорт газа Украиной из ЕС превысил рекорд 2014 года

Импорт газа на Украину из Евросоюза (ЕС) достиг 70 млн кубометров в сутки, превысив рекордные показатели 2014 года, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, отметив, что такого значительного роста удалось добиться благодаря запуску виртуального реверса и созданию виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией.

«Еще в прошлом году максимальная мощность по импорту не превышала 66 млн кубометров в сутки и была ограничена существующей инфраструктурой. Сейчас же с виртуальным реверсом импорт может достигать 170 млн кубометров в сутки», — написал Макогон на своей странице в Facebook.

Большая часть импортируемого газа идет на сезонное пополнение подземных хранилищ. По словам Макогона, если еще несколько лет назад основная доля закачки приходилась на «Нафтогаз», то в этом году значительные объемы делают европейские компании. Таким образом, украинский бюджет получает дополнительные доходы.

Украина на 24% нарастила импорт газа в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает РИА «Новости».

В апреле Макогон заявил, что не видит причин для «Газпрома» продлевать транзит газа через Украину после 2025 года. А заодно пообещал приложить все усилия для того, чтобы сорвать проект «Северного потока — 2».

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА НУЖДАЕТСЯ В ПОЛИТИКЕ РАЗРЯДКИ

МАРТИН АУСТ, Профессор истории и культуры Восточной Европы и России в Университете имени Фридриха-Вильгельма (г. Бонн).

ЮЛИЯ ОБЕРТРАЙС, Профессор новой и новейшей истории Восточной Европы в Университете имени Фридриха – Александра (г. Эрланген-Нюрнберг).

АНКЕ ХИЛЬБРЕННЕР, Профессор истории Восточной Европы в Университете имени Георга-Августа (г. Гёттинген)

Статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», в которой он призвал «к спокойному, открытому, доверительному диалогу, к самокритичному, непредвзятому взгляду на общее прошлое», не осталась незамеченной в историческом сообществе. Публикуем (по просьбе авторов) статью трёх ведущих немецких историков Восточной Европы и России, которые реагируют на материал президента России и высказывают свои взгляды на затронутые темы. Первоначально текст был опубликован на немецком языке научным порталом Фонда Герды Хенкель.

Вторая мировая война, без сомнения, стала самым разрушительным и смертоносным событием XX столетия. При этом на долю Советского Союза пришлось около 25 миллионов жертв (официальная российская цифра погибших составляет 27 миллионов человек – прим. РГП) из 60 миллионов военнослужащих и гражданских лиц, погибших по всему миру. 22 июня 1941 г. нацистская Германия вторглась на территорию Советского Союза, этот день – повод для нас с большим уважением почтить память павших советских воинов и вспомнить об общих потерях страны. Советское государство сыграло решающую роль в победе над гитлеровской Германией.

Когда речь идёт о войне с Советским Союзом, наиболее известной вехой в Германии остаётся Сталинград – поворотный этап всей войны, эпохальная битва, которую представляли у нас в виде массовой гибели людей, вмерзания в лёд. Блокада Ленинграда (сентябрь 1941 – январь 1944 гг.) также хорошо известна и поныне – как постыдный и болезненный пример нацистской политики истребления и уморения голодом в Восточной Европе. Согласно сегодняшним данным, от голода, холода и сопутствующих заболеваний в Ленинграде погибло до 1,3 миллиона человек, многие выжили лишь ценой огромных лишений. Менее известны в современной Германии факты поистине страшной гибели в нацистских лагерях около трёх миллионов советских военнопленных. Мало внимания уделяется распределению советских потерь между бывшими союзными республиками: обычно все они воспринимаются как «русские». Между тем в войне пострадала не только Россия. Только в одной Белоруссии вермахт и эсэсовцы истребили тысячи деревень вместе с жителями – стариками, женщинами и детьми. Украину безжалостно эксплуатировали для нужд военной экономики рейха. Миллионы украинцев, белорусов и русских были угнаны в Германию в качестве принудительной рабочей силы. Их могилы, в том числе – братские могилы в Германии, едва ли отмечены как места памяти.

К 75-й годовщине окончания войны президент России Владимир Путин совершил необычный шаг. От своего имени он опубликовал длинный текст по истории войны. Его, очевидно, следует рассматривать как историко-политическое предписание и установочное отражение сути путинского понимания истории по этому вопросу, предназначенное для цитирования специалистами. Впервые статья появилась на английском языке на портале консервативного американского журнала The National Interest (18 июня), а на следующий день уже по-русски – на президентском портале kremlin.ru, а также в «Российской газете», официальном правительственном издании.

Его статью – официальную и, по-видимому, адресованную прежде всего иностранной аудитории, – следует рассматривать в контексте ожесточённых «войн памяти». Они уже долгое время ведутся между отдельными странами Восточной и Центральной Европы и неминуемо используются в противостоянии между Россией и Европейским союзом. Здесь следует упомянуть проблемную резолюцию Европейского парламента «О важности европейского исторического сознания для будущего Европы» (сентябрь 2019 г.), принятую по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Она уравнивает сталинизм и национал-социализм как «тоталитарные режимы». Так же, как и в официальной исторической политике Украины и Польши, спусковым крючком Второй мировой войны там назван пакт Молотова – Риббентропа, а совсем не агрессия Германии. Резолюция, в свою очередь, была ответом на заявления российской стороны, возлагающие ответственность за развязывание Второй мировой войны на Польшу, страны Балтии и Запад. Таким образом, здесь мы видим поле битвы за историко-политические интересы.

Статья Путина уже получила известный резонанс, когда посольство Российской Федерации приняло решение отправить её перевод историкам, которые изучают Восточную Европу в университетах Германии. Нужно сказать, что многие учёные, особенно те, кто имеет дело с памятью о Второй мировой войне, заметили бы текст и без вмешательства посольства. Разумеется, в своей деятельности политики используют историю. Соответственно, не редкость, когда президент любой страны выступает с речью в исторический день или публикует статью в газете.

Однако отправка текста посольством России вызвала возражения по двум причинам. Во-первых, в связи с просьбой «использовать его при подготовке исторических материалов» в будущем. Во-вторых, как письмо из посольства, так и сам текст указывают на то, что Путин впервые использовал ранее неизвестные документы, пришёл к совершенно новым выводам и на этом основании утверждает, что совсем не имеет в виду историческую политику (что, вообще-то, вполне соответствовало бы его роли), а использует новые источники, чтобы внести новые аспекты в научное изучение Второй мировой войны. Эта попытка начать историческую дискуссию в качестве специалиста по истории не может остаться незамеченной со стороны представителей самой науки. Как историки мы должны защищать нашу дисциплину от политиков, распространяющих «исторические истины».

Историческая политика оказывает влияние на современное общество и образует рамку, в которой формируются представления людей о прошлом. Она также определяет, какой контент находится в центре воспоминаний соответствующих сообществ и какие факты остаются в тени. В идеале эта историческая политика не навязывается главами государств и правительств, а внимательно обсуждается на большом количестве разных полемических платформ, которые образуют участники из сферы образования, творческих профессий и гражданских инициатив на местах. Материал, с которым работает историческая политика, вырабатывает историческая наука, в отличие от политики являющаяся сама по себе полифоническим дискурсом. Именно по этой причине нам приходится отклонить попытку посольства рекомендовать нам статью Владимира Путина как новую интерпретацию истории Второй мировой войны, а также призвать дипломатию соблюдать разделение труда и те обоснованные границы, что пролегают между политикой и наукой.

Это касается не только посольства России, его обращение стоит в одном ряду с другими дипломатическими атаками на область компетенции науки. Так, зимой 2019 г. украинский посол в Берлине в своей интернет-статье не только сделал резкий выговор украинским членам Немецко-украинской исторической комиссии, но даже потребовал их замены. Подоплёкой этому выступлению послужила петиция в немецкий Бундестаг о признании геноцидом Голодомора, голода в Советской Украине, возникшего в ходе принудительной коллективизации сельского хозяйства при Сталине. Украинский посол обвинил комиссию в недостаточном продвижении этого обращения. Кроме того, в конце лета 2019 г. посол Литвы в Берлине направил электронное письмо ряду научных институтов и отдельных учёных, где настаивал на том, что в общественных дискуссиях в Германии факты по истории Литвы должны комментировать только литовские историки.

Поскольку Владимир Путин столь публично и деятельно вовлекся в область исторической науки, то и мы, учёные, также чувствуем необходимость прокомментировать некоторые вопросы, затронутые в тексте. Путин справедливо указывает на Мюнхенское соглашение, доказавшее советскому руководству, что «западные страны будут решать проблемы безопасности без учёта интересов СССР». На самом деле, этот факт довольно хорошо известен, он уже давно используется в качестве аргумента, что Советский Союз попал в международную изоляцию, из-за которой он в конечном итоге вынужден был подписать пакт Молотова – Риббентропа. Относительно новой представляется нам та важная роль, которую в этой конфигурации Путин отводит Польше. Так, Польша, «преследуя свои интересы, сделала все, что в её силах, чтобы предотвратить создание системы коллективной безопасности в Европе». Удивительно, что Польше придали такое серьёзное значение в контексте Мюнхенского соглашения, ведь на самой встрече польская делегация не присутствовала. Действительно, сразу после военной оккупации Судетской области Германией Польша 2 октября 1938 г. оккупировала чешские части региона Тешен-Олса. Точно так же и Венгрия вторглась в приграничные районы Чехословакии. Таким образом, обе страны получили определённую выгоду от «мюнхенского сговора». Тем не менее главная ответственность за уничтожение чехословацкого государства всё же лежит на Германии.

Тот факт, что Польша в интерпретации Путина сыграла столь значительную роль в событиях 1938 г., можно, вероятно, расценивать как ответ России на оценки, звучащие недавно из Польши. Согласно им, пакт Молотова – Риббентропа является обоснованием того, чтобы признать совместную ответственность Германии и Советского Союза за развязывание Второй мировой войны. Заявление Путина о том, что вина за «польскую трагедию» Второй мировой войны «полностью лежит на совести польского руководства того времени», свидетельствует скорее о недооценке стремлений Германии к внешней экспансии за счет войны. Между тем Путин вполне мог бы доверять как этому факту, так и европейской историографии о Второй мировой войне. В конечном счёте и Европейский парламент, и Путин упускают в своих заявлениях один важный момент: Польше в германских планах расширения жизненного пространства с самого начала отводилась лишь роль расходного материала. Она, соответственно, была неминуемой жертвой немецкой политики, причём совершенно независимо от готовности или отказа польских лидеров подчиняться воле немецкой дипломатии. Гитлер хотел этой войны и начал её вполне целенаправленно.

Серьёзных возражений также требуют комментарии Путина в отношении стран Балтии. Следуя советской версии событий, он пишет, что Эстония, Латвия и Литва сами и по своей воле попросили в 1940 г. принять их в состав Союза ССР. В действительности же Советский Союз оказал военное давление на эти государства и, таким образом, обеспечил необходимую поддержку во всех трёх странах. Речь идёт о типичной аннексии, и последующая «советизация» сопровождалась террором и массовой депортацией. Что же касается войны СССР против Финляндии («Зимняя война» 1939 г.), Путин оставляет её за рамками своего повествования.

При этом он рассматривает некоторые проблемы, которые в советском представлении были очень сильно искажены или вообще не присутствовали и которые до сегодняшнего дня почти не упоминаются в российском официальном нарративе о войне, так как не укладываются в основную линию о героическом, самоотверженном и борющемся до последнего советском народе и Советской армии. К этим проблемам относятся дезертирство в советских рядах, разногласия и диссидентство среди населения в начале войны, а также военная помощь СССР со стороны союзников.

Само упоминание этих тем можно рассматривать как сигнал к открытости в работе с этими неудобными главами истории.

Также следует отметить, что Путин в своём тексте никак не прославляет Сталина.

Далее, президент цитирует отдельные архивные документы и указывает на большую открытость архивов в России, следовать этому примеру он рекомендует и другим странам. Это несколько удивляет, учитывая тот факт, что отличительной чертой архивной политики под его началом является отнюдь не открытый доступ к архивным фондам, а скорее наоборот. В отличие от Украины, которая ещё в 2015 г. обеспечила чрезвычайно широкий доступ к архивам, в том числе к делам тайной полиции, в России дела спецслужб и военные документы всё ещё под замком. Конечно, ситуация с архивами на местах может быть различной, но всё же в России её пока можно оценить как куда более сложную по сравнению с Украиной, странами Балтии и Польшей.

В тексте Путина находится место и отношениям между СССР и союзниками, а также процессу формирования послевоенного порядка в Европе и в мире. Автор рисует картину гармоничного взаимодействия трёх союзников – США, Великобритании и Советского Союза – и в военный, и в послевоенный период. Здесь виден политический замысел статьи. Она завершается обращением к пяти державам, наделённым правом вето в Совете Безопасности ООН: Соединённым Штатам, Великобритании, Франции, Китаю и России. Вместе они могли бы сформировать мировой порядок XXI века. Здесь текст выказывает некую оборонительную или даже, возможно, реакционную позицию. Путин обращается к такому масштабному историческому явлению, как Вторая мировая война, чтобы обеспечить России место в мировом порядке будущего.

Однако альянс трёх союзников во Второй мировой войне, особенно в послевоенный период, был отмечен и конфликтами. Раздел Германии под знаком холодной войны в 1948/49 гг. продемонстрировал это с особенной ясностью. Кроме того, за пределами Европы холодная война постепенно перерастала во вполне настоящие, горячие «войны чужими руками» – например, война в Корее, советское вторжение в Афганистан и американская поддержка там моджахедов. То, как Путин видит «Большую пятёрку», раскрывает его ностальгию по внешней политике Венского конгресса (1814/15) и Ялты (1945) – конференций, на которых великие державы устанавливали правила в Европе, исходя из собственных интересов. Однако вряд ли стоит желать возвращения в мир великих держав сегодня, когда глобализированный мир XXI века всё же основан на системе многосторонних деловых и торговых отношений. Пара-тройка крупных держав вряд ли справится с текущими проблемами, такими как изменение климата, миграция, приток беженцев и пандемии. Это требует деятельного взаимодействия всего мирового сообщества.

Статья Путина – ещё один вклад в историко-политический обмен колкостями, не способствующий разрядке напряжённости, а ведь процесс нарастания конфликта и так идёт полным ходом. Раскол в европейской политике памяти о Второй мировой войне был заметен уже к началу XXI века. На Западе, как и в Германии, холокост стал определяющей темой публичной коммеморации самое позднее после принятия Стокгольмской декларации (2000 г.). В странах Балтии, а также Восточной и Центральной Европы, присоединившихся к ЕС в 2004 г., основное внимание уделяется воспоминаниям об опыте двойной оккупации со стороны Германии и Советского Союза. При изучении подобного двойного испытания для этих государств главными направлениями являются тема ГУЛАГа и теория тоталитаризма. Со времени аннексии Крыма Россией (2014 г.) историко-политические споры в Восточной Европе резко накалились. Национальная и антагонистическая историческая политика требует, чтобы другие полностью принимали её вариант памяти о прошлом. Культура памяти работает теперь не как средство обмена и знакомства друг с другом, напротив, она стала инструментом политического размежевания и обострения конфликтов.

В науках о культуре было разработано несколько подходов к культуре памяти, которые никак не следуют этой логике конфликта: будь то разнонаправленная память Майкла Ротберга (Michael Rothberg), агонистическая память, предложенная Анной Сенто Булл (Anna Cento Bull), Хансом Ложем Хансеном (Hans Lauge Hansen) и Стефаном Бергером (Stefan Berger), или же работы Этьена Франсуа (Etienne François) и Томаса Серрье (Thomas Serrier) о европейской памяти. Все они описывают память, которая не является ни гомогенизированной, ни иерархической, она также не притязает на исключительную значимость. Вместо этого основное внимание уделяется диалогу между различными национальными, государственными и социальными группами памяти. Наука может разработать такие концепции и сделать их вполне функциональными в своей собственной практике, то есть среди специалистов и исследователей разных стран, встав таким образом над национальными границами. Так наука может указать путь к политике примирения в культуре памяти. Однако прокладывать этот путь политика всё же должна самостоятельно – и это относится ко всем участникам.

Перевод: Ольга Малинова-Тзиафета, университет Эрлангена-Нюрнберга

Дубай, ОАЭ. Авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi объявила о запуске рейсов по шести европейским направлениям из столицы Объединенных Арабских Эмиратов с 1 октября 2020 года.

В полетной программе авиаперевозчика значатся такие города, как Кутаиси (Грузия), Одесса (Украина), Александрия (Египет), Афины (Греция), Ларнака (Кипр) и Ереван (Армения). Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A321neo из Международного аэропорта Абу-Даби.

В июне 2020 года правительство ОАЭ присвоило авиакомпании Wizz Air Abu Dhabi статус национального перевозчика (шестого по счету в стране). Авиакомпания является совместным предприятием венгерского лоукостера Wizz Air и государственной холдинговой компании Абу-Даби ADQ.

1 июля авиакомпания выполнила первый рейс в Будапешт, а в сентябре собирается запустить полеты в Софию, Катовице и Клуж-Напоку. Через 15 лет авиакомпания планирует увеличить авиапарк до 100 бортов, чтобы обслуживать рынки стран Персидского залива.

Для новой авиакомпании Абу-Даби является трамплином на рынок региона с населением 5 млрд человек, которые проживают в радиусе 6,5 часов полета от столицы ОАЭ. В отличие от других авиаперевозчиков, Wizz Air уверена в скором восстановлении авиационной отрасли от последствий вспышки коронавируса COVID-19.

Следует отметить, что в настоящее время Абу-Даби остается закрытым направлением для международного туризма, однако граждане и резиденты получили разрешения отправляться в путешествия при соблюдении мер профилактики коронавируса COVID-19.

Жителям Абу-Даби разрешено путешествовать в страны, куда летают национальные авиаперевозчики. При этом уточняется, что пассажиры должны соответствовать ряду критериев, и проверка на соответствие будет осуществляться в аэропортах вылета.

В числе важных факторов – эпидемиологическая обстановка, обязательные проверки в стране вылета и по возвращении в нее, карантин, самонаблюдение, а также знание правил профилактики.

Бег с препятствиями

Министр спорта Олег Матыцин точно знает, что физическая культура остается с нами даже в трудные времена

Текст: Николай Долгополов

Многому в нашей жизни после грядущей победы над пандемией все равно не остаться прежним. Серьезные изменения ждут, конечно же, спортивную отрасль. И долгая наша беседа лицом к лицу с ее главным руководителем убеждает, что здесь готовы на эти вызовы ответить. А работа в новых, порой неведомых условиях и обстоятельствах министру спорта и его команде предстоит огромная.

Уважаемый Олег Васильевич, встречаемся с вами в непростой не только для спортивной сферы период. Складывается впечатление, что наш спорт ждет определенная переориентация: больше внимания физической культуре, занятиям, приносящим здоровье. А потом уже спорт высших достижений. Это так?

Олег Матыцин: Задача министерства спорта - выработка государственной политики в сфере физической культуры и спорта в России. Наш приоритет, и особенно сегодня, - здоровье людей. А для этого прежде всего нужно обеспечить комфортные и доступные условия занятий спортом и физической культурой для всех - максимально близко от дома. Больше внимания клубной системе, развитию корпоративного спорта, роли тренера - специалиста с высшим образованием, чей статус будет повышен. Конечно, нужно формировать культуру здорового и спортивного образа жизни. Так еще прочнее укрепим серьезный фундамент, на котором крепче будет стоять здание спорта высших достижений.

Понятия массовый спорт, физическая культура и спорт высших достижений всегда были едины. Принцип "от массовости к мастерству!" по-прежнему актуален. Этот год - последний в реализации "Стратегии-2020", принятой в 2009-м. По большей части основные цели достигнуты. Так что в эти дни идет работа над проектом уже следующей стратегии - до 2030 года. Важными в нашем деле, в нашей стратегии будут подготовка кадров, совершенствование законодательства, строительство спортивных сооружений, реализация федерального проекта "Спорт - норма жизни", который с пониманием воспринимается в регионах. Региональная политика для нас - не менее важный вектор развития и с точки зрения создания социальной инфраструктуры, и с точки зрения развития сети спортивных школ, подведомственных наших учреждений, образовательных учреждений.

Не собираетесь пересмотреть форму, манеру отчетности? Когда на тебя льются потоки цифр о сотнях тысяч и миллионах, в чем-то участвовавших и что-то выполнивших, то это настораживает.

Олег Матыцин: Понимаю, о чем вы. Статотчетность действительно сегодня может собираться из разных источников. Это порождает риски получить недостоверные данные. Чтобы это исключить, разрабатываем единую информационную платформу для сферы физической культуры и спорта. Без отчетности не обойтись: она обеспечивает ориентиры для дальнейшей работы. Мы за то, чтобы гордиться успехами, и пусть вас не смущают миллионные цифры. В большинстве своем они правдивы.

Деликатный вопрос: каким нашли оставленное вам в наследство всероссийское спортивное хозяйство? У меня сугубо личное впечатление, что порядок в нем был далеко не идеальным.

Олег Матыцин: Никакого кризиса я не увидел. И не вижу. Да, могу сказать, что проблем достаточно много. В то же время очень многое создано, есть результаты.

Новый состав правительства начал работу в исключительно непростой период, его деятельность во многом связана с пандемией. Новые вызовы, новые реалии, которые фактически ставят сейчас под сомнение и международный, и российский спортивный календарь. Так что задача сейчас не в том, чтобы оценивать наследство предшественников, нужно искать выход из сложившейся ситуации.

Да, тему пандемии в нашей беседе не обойти. Во втором квартале спортивный бюджет подвергся секвестированию - минус 7 миллиардов. Причины понятны. А что дальше?

Олег Матыцин: Потери не 7 миллиардов рублей, а меньше - порядка пяти. Эти средства направлены в резервный фонд правительства в связи с пандемией. Часть этой суммы была запланирована на участие в Олимпийских играх-2020, которые не состоялись. Так что сокращение в этой части для нас безболезненно. Если Игры состоятся в 2021 году, правительство вернет необходимые бюджетные назначения.

Второй аспект сложнее: в секвестирование попали средства на строительство спортивных объектов. Будем работать над тем, чтобы в 2021 году в бюджет министерства поступила компенсация.

Уже сейчас звучит: ВВП рухнул на 12 процентов, и спорт, физкультура - не самое в нашей жизни главное.

Олег Матыцин: Министерство спорта отвечает за важнейший социальный продукт - здоровье людей. Даже шире - за здоровье нации. А от него зависит очень многое: и рост экономических показателей, и социальная стабильность, и воспитание наших детей. Поэтому говорить о том, что физическая культура и спорт в кризисные периоды "не важны" или "им можно уделять меньше внимания", может только тот человек, который не способен заглянуть в будущее.

Мы невольно возвращаемся к пандемии. Каким будет олимпийское движение в будущем, как проводить олимпиады в этой непредсказуемой ситуации?

Олег Матыцин: Ответить за все олимпийское движение не могу. Да, возможно, сейчас никто не может: потому что последствия пандемии еще не до конца оценены и даже не до конца проявились. Мы уже столкнулись с переносами Олимпийских игр. Пока - переносами. Но, к сожалению, есть вероятность, что Игры не состоятся и в 2021 году - как бы ни стремился МОК их провести совместно с Оргкомитетом Токио.

Любимый вопрос: что делать?

Олег Матыцин: Могу предположить, что МОК предстоит адаптироваться к ситуации и, быть может, менять формат Игр. Уже сейчас понятно, что та масштабная, громоздкая и исключительно сложная экономическая модель организации олимпийского движения, которая работала до пандемии, не будет настолько же эффективна, и она не будет интересна странам-организаторам, топ-партнерам олимпиад, СМИ, телевидению. А если Игры не состоятся, то доходы рухнут. И одновременно они рухнут у МОК и у практически всех спортивных федераций, которые финансируются за счет средств, поступающих от Олимпийских игр.

Поэтому здесь нужно искать какие-то более простые механизмы. Но пока такого рецепта я, например, дать не могу. Одно несомненно: модели, форматы будут перестраиваться.

За последние несколько месяцев расцвел киберспорт, проводилось немало онлайн-соревнований, и не только по шахматам - даже по художественной гимнастике. Как вы к этому относитесь?

Олег Матыцин: Как временное явление министерство и я это приветствуем. Все-таки дает возможность поддержать интерес к спорту, сохранить корпоративное единство, консолидировать людей. Но как модель постоянная она находится в некотором противоречии с философией спорта. Потому что главный принцип физической культуры - это движение. Оно подразумевает естественные условия и конкуренцию, состязательность. Если эти элементы уходят, то само понятие спорта обедняется.

Отрицать и запрещать то, что существует, сложно. У молодежи к занятиям киберспортом есть интерес. К нам, в Международную федерацию университетского спорта (ФИСУ), не раз обращались представители Международной ассоциации киберспорта: давайте внесем его в студенческую среду, включим в календарь международных соревнований. Я, честно говоря, к этому отношусь с большой осторожностью, потому что там же не только игры спортивной направленности. Есть и очень агрессивные, целью которых является уничтожение противника. И тут, конечно, мы - против: ни к чему деформировать психику молодежи. Но надо находить позитивный выход. В принципе мы готовы какие-то варианты рассматривать. Сейчас ФИСУ проводит первый онлайн-турнир по футболу - ФИФА-2020.

Вы с 2015 года возглавляете ФИСУ, в которой около 180 стран.

Олег Матыцин: ФИСУ действительно одна из крупнейших международных федераций - 176 национальных и пять континентальных федераций. Очень активно взаимодействуем с международным сообществом, заключены соглашения с МОК, Ассоциацией национальных олимпийских комитетов, с Международным комитетом Фэйр Плей. Мы также активно работаем с ВАДА по реализации антидопинговых программ.

Раз в два года проводятся Всемирные летние и зимние Универсиады, множество студенческих чемпионатов мира, сотни других мероприятий. Работа огромная, хотя, полагаю, за время вашего президентства отлаженная. Сможете ли уделять ей по-прежнему столько внимания?

Олег Матыцин: Команда, которая работала под моим руководством, продолжает работать. Я никуда не уходил, хотя времени федерации стал уделять чуть меньше. Сейчас все мы из-за коронавируса разъединены, а чтобы быть вместе, разрабатываем новые формы взаимодействия.

Буквально несколько дней назад прошел тестовый онлайн-семинар "Академии волонтеров". Мероприятие уже в четвертый раз проходит в Казани: в нем принимают участие более 120 стран. В сентябре семинар "Академия волонтеров" пройдет уже не в тестовом, а в полноправном формате - и, да, также через онлайн. В середине августа впервые проведем в таком же формате международный Форум ФИСУ в Будапеште.

Я уверен в компетенции моих коллег, которые в непростых условиях работают в Лозанне. В удаленном режиме взаимодействовали с оргкомитетами Всемирных Универсиад. Ближайшая из них пройдет в швейцарском Люцерне в январе 2021 года (есть все предпосылки, что она состоится вопреки пандемии). Следующую Универсиаду - летнюю - в августе 2021 года примет Китай. А в 2023 году Всемирная летняя Универсиада придет в наш Екатеринбург.

Несколько российских спортивных федераций с беспокойством ждут часа "Ч". ВАДА отправило списки наших спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, по Международным спортивным федерациям, чтобы те вынесли свои решения. Ждать губительных последствий?

Олег Матыцин: Я считаю, последствия могут оказаться губительными не только для нас. Они уже фактически являются губительными для всего мирового спортивного движения. Сейчас это точно уже привело к подрыву авторитета и олимпийского движения, деятельности многих федераций. Особенно в части отбора медалей, полученных спортсменами 10 лет назад, - это уже явный перегиб. Здесь должен быть найден компромисс во взаимоотношениях, в том числе и в полномочиях различных организаций - МОК, ВАДА, национальных федераций.

Мы всегда говорим, что чистые спортсмены - это наше достижение, и мы обязаны обеспечить защиту их интересов. Если вина чья-то доказана, то нарушитель должен нести серьезную ответственность. Но вмешивать сюда некую политическую составляющую недопустимо. Историю с претензией к РУСАДА пора закрывать, нужно перевернуть страницу. К этому призывают и многие международные коллеги. Надо начать новую историю.

Теперь о возможных решениях. Как только они будут приняты, любая федерация, являющаяся международным подписантом Кодекса ВАДА, должна им следовать, насколько бы жесткими решения ни были.

Надеюсь, что все-таки будут приняты во внимание все аргументы, выдвинутые российской стороной, НОК России, РУСАДА, Паралимпийским комитетом, МОК. И, повторяю, будет найден баланс интересов, чтобы сохранить олимпийское движение, защитить чистых спортсменов.

Еще один аспект: о том, что Российскую Федерацию предлагают лишить прав организации крупнейших турниров. Это, мягко говоря, чрезмерно. Россия проводила, проводит и планирует проводить соревнования на самом высоком уровне - и это вклад в развитие всего мирового спорта. Будет явной дискриминацией, если страну вдруг лишат ее законных прав по каким-то соображениям политического характера.

Какова политика Минспорта РФ в отношении ограничения или расширения лимита на легионеров в командных игровых видах? В баскетболе наших игроков Единой лиги уже "не хватает" для формирования сборной, россияне сплошь сидят в запасе, берут в сборную даже из Д-2.

Олег Матыцин: Национальный чемпионат - это площадка для реализации возможностей молодых, амбициозных российских спортсменов и тренеров. Поэтому политика минспорта в том, чтобы создать максимальную мотивацию для работы российских тренеров на всех абсолютно этапах - от детей до национальной сборной, и открыть нашим атлетам все двери.