Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Вьетнам может ограничить поставки некоторых категорий продукции в Европу

По сообщению Министерства сельского хозяйства Вьетнама, власти страны приняли решение о временном прекращении экспорта в европейские страны следующей сельскохозяйственной продукции – базилика, сладкого перца, дынь, сельдерея и кинзы.

Данное решение обусловлено частыми случаями выявления зараженных вредителями партий, отгружаемых в Европу из Вьетнама. Так с февраля текущего года фитосанитарные специалисты выявили уже три случая заражения. Если до 15 февраля 2015 года подобные нарушения продолжатся, будет наложен временный запрет на экспорт из Вьетнама.

Греческий «Фантом» выполнил бомбометание во «вьетнамском стиле»

Если вы думаете, что современные боевые самолеты поражают наземные цели только «горсткой» управляемых авиабомб, вы заблуждаетесь, пишет The Aviationist 12 октября.

2 октября во время проведения учений «Парменион 2014» (29 сентября — 2 октября), прошедших на территории всей страны, истребитель-бомбардировщик F-4E Phantom II ВВС Греции выполнил сброс 12 обычных бомб Mk82 калибра 500 фунтов во «вьетнамском стиле». «Ковровая бомбардировка» самолета образца 1960-х годов напомнила времена войны во Вьетнаме, пишет ресурс.

Во Вьетнаме стремительно растут показатели детского ожирения, сообщает AsiaOne со ссылкой на заместителя директора Национального института питания Ле Бах Маи.

По данным Маи, количество детей в возрасте до пяти лет, имеющих избыточный вес или страдающих ожирением, достигло 6,3% в 2013 году, увеличившись в девять раз по сравнению с 2000 годом. В некоторых городах этот процент превысил 11%.

Кроме того, количество людей с избыточным весом и ожирением среди взрослых также увеличилось в два раза — с 6,6% в 2005 году до 13% в 2013-м.

Основной причиной роста проблемы ожирения во Вьетнаме связано с некачественным питанием. Также исследования показали, что любители сладких газированных напитков страдают от избыточного веса в 3,2 раза больше остальных. Помимо прочего, на ожирение влияет распространение таких заболеваний, как артериальная гипертензия и диабет, рассказывает Маи.

С целью предотвращения дальнейшего увеличения количества людей, страдающих ожирением, институт организует специальные мероприятия по распространению информации о причинах ожирения жителям Вьетнама.

Председатель Комитета лесного и охотничьего хозяйства Республики Казахстан Багдат Азбаев дал высокую оценку уровню ведения лесного хозяйства в РТ.

В рамках Дней Татарстана в Республике Казахстан 19-21 сентября 2014 года делегация Министерства на площади возле ТРЦ "Хан-Шатыр" организовала экспозицию Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан. В экспозицию вошли лесные, декоративные породы, произрастающие в республике: сосна обыкновенная, сосна горная, лиственница сибирская, дуб черешчатый, дуб красный, ясень обыкновенный, ель колючая, ель европейская, туя западная, барбарис, айва японская, спирея японская.

В экспозиции был представлен макет Лесного селекционно-семеноводческого центра и его продукция - саженцы с закрытой корневой системой, Тач-скрин с монитором, где демонстрировался фильм лесном хозяйстве Республики Татарстан. Выставленный посадочный материал с закрытой корневой системой пользовались высоким спросом у жителей г. Астаны. Во время проведения выставки реализовано более 1 тыс. штук посадочного материала. Татарстанцы передали посадочный материал также и организациям, занимающимся озеленением г. Астаны.

В ходе данного визита у делегации Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан состоялись деловые встречи с председателем Комитета лесного и охотничьего хозяйства Республики Казахстан Б.О. Азбаевым, который дал высокую оценку уровню ведения лесного хозяйства в РТ.

Государственная фабрика по производству шёлка, расположенная в провинции Гельманд, закупит у населения 3 тысячи тонн хлопкового сырья.

Глава соответствующего департамента фабрики Хаджи Ширин Хан рассказал журналистам, что крестьяне готовы продать 7 тысяч тонн хлопка, однако у фабрики есть возможность закупить только 3 тысячи, сообщает информационное агентство «Пажвок». Для поощрения крестьян, помимо немедленной выплаты средств за сырьё, фабрика предложит им бонус в виде бесплатных продуктов.

Стоимость хлопкового сырья составляет 40 афгани (около 0,7 долларов) за килограмм.

Ширин Хан обратился к правительству с просьбой увеличить финансирование фабрики с тем, чтобы она могла закупать у населения больше хлопкового сырья. Благодаря недавней закупке нового оборудования сырьё можно будет эффективно переработать, а местные жители получат разумную альтернативу выращиванию опиумного мака.

Один из крестьян, работающий на сборе сырья, заявил, что многие жители готовы отказаться от выращивания опиумного мака и перейти на хлопок, если государство сможет закупать у населения всё выращенное сырьё, а также снабдит крестьян удобрениями для повышения эффективности их труда.

Отметим, что до гражданской войны фабрика закупала у крестьян до 30 тысяч тонн хлопкового сырья в год.

Министр образования и науки ДНР Игорь Костенок сообщил, что в ВУЗах Донецка продолжат учиться студенты из Иордании.

Костенок рассказал, что у него был разговор с консулом Иордании, который не против сотрудничества с ДНР, сообщает "Российский диалог".

"В Донецком медицинском университете около 700 студентов были из Иордании. У меня был разговор с консулом Иордании, и он сказал, что 700 студентов, конечно, я не верну, но подавляющее количество - верну, чтобы они могли окончить тот процесс, которые они начали и те которые будут поступать. Также он сказал, что их не очень интересуют указания киевских властей, которые сказали приостановить выдачу учебных виз. Он сказал: "нас интересуют специалисты, которых мы получали из этих вузов, нашему государству нужны специалисты, а не визы. Мы все равно их привезем - через Днепропетровск, через Ростов, этих студентов".

И я очень рад, так как это первая ласточка - дальше будет Китай и Вьетнам, чьи диаспоры у нас были широко представлены", - заявил корреспонденту "Российского Диалога" министр образования и науки ДНР Игорь Костенок.

Министр также добавил, что все студенты-иностранцы будут проживать в специально построенных помещениях, которые были оборудованы к Евро-2012.

Как сообщал Dialog.ua ранее, в ДНР заявили, что если ученик 10 лет учился в Украине и всего один год учится в ДНР, обязательства по выдаче дипломов должна осуществлять Украина.

Об этом во время пресс-конференции в Донецке сообщил министр образования Игорь Костенок.

"Если 10 лет ученик учился в Украине и всего один год учится в ДНР, обязательства по выдаче дипломов должна осуществлять Украина", - заявил он.

Также, по его словам, нынешние магистры и специалисты ВУЗов получат украинские дипломы, т.к. документы изготавливают заранее. В будущем студенты будут получать дипломы российского образца. Донецкие университеты и вовсе могут стать филиалами российских высших учебных заведений.

Конфликт на востоке Украины (Донбасс)

В начале апреля 2014 года начались боевые действия между повстанцами с востока Украины (Донецкая и Луганская область), не разделяющими взгляды представителей Евромайдана и политику Киева и вооруженными силами Украины. Позже, украинская сторона объявила конфликт Антитеррористической операцией (АТО), а к украинской армии примкнули добровольческие батальоны. 10 сентября Андерс Фог Расмуссен, являющийся на тот момент генеральным секретарем НАТО заявил, что среди повстанцев с востока Украины были замечены российские военнослужащие и регулярная армия РФ. Также представители Верховной Рады Украины неоднократно заявляли о поставках тяжелой техники и вооружения для ополченцев Донбасса из России. В свою очередь, 28 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на стороне ополченцев с Востока Украины воюют лишь добровольцы из РФ.

На сегодняшний день правительство самопровозглашенной Донецкой народной республики базируется на территории города Донецка, а официальная администрация Донецкой области базируется на территории города Мариуполя.

Россия оказалась на 40 месте в рейтинге Digital Evolution Index - 2013, который характеризует страны по уровню развития интернета. Рейтинг ежегодно составляется Школой права и дипломатии при Университете Тафтса (Массачусетс, США) совместно с MasterCard и DataCash, пишет CNews.

Первую десятку этого рейтинга заняли Сингапур, Швеция, Гонконг, Великобритания, Швейцария, США, Финляндия, Канада, Южная Корея и Нидерланды. Среди последних оказались Нигерия (первая с конца), Кения, Египет, Филиппины, Индонезия, Вьетнам, Венгрия, Колумбия, Индия и Греция. 11 место с конца занимает Россия.

Всего в рейтинг вошли 50 государств. Выше России в нем оказались, кроме развитых стран, такие государства, как Малайзия, Эстония, Чили, Словения, Китай, Турция, Бразилия, Таиланд, Словакия и Мексика.

Место страны в рейтинге определялось по нескольким критериям: Supply (уровень развития электронной коммерции), Demand (уровень дохода населения и уровень проникновения интернета), Institutional (уровень содействия правительства развитию цифровых технологий) и Innovation (состояние сферы стартапов). Из этих значений выводилась общая величина Index Score, которая и определяла место в рейтинге.

Показатель Supply для России составил 17,56 (44 место), Demand - 26,89 (37 место), Innovation - 44,36 (31 место). По критерию Institutional Россия набрала только 9,82, заняв предпоследнее 49 место.

С 2008 года показатель Index Score для России вырос на 3,04 балла. Больше всего Index Score вырос у Китая - на 8,39. Также более высокие темпы роста по сравнению с Россией продемонстрировали Малайзия, Таиланд, Южная Африка, Мексика и другие страны.

Встреча глав государств Высшего Евразийского экономического совета.

Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств.

Президенты Белоруссии, Казахстана, России, Армении и Киргизии обсудили актуальные финансово-организационные и технические аспекты, связанные с началом функционирования с 1 января 2015 года Евразийского экономического союза.

* * *

Вступительное слово на встрече глав государств Высшего Евразийского экономического совета.

В.ПУТИН: Уважаемые коллеги!

Россия, Белоруссия и Казахстан уверенно идут по пути углубления евразийской интеграции. Парламенты наших стран к встрече в Минске синхронно ратифицировали Договор о Евразийском экономическом союзе. Как и договаривались, Евразийский экономический союз заработает с 1 января 2015 года.

Мы переходим на новую, более высокую ступень интеграции, что позволит эффективнее решать задачи модернизации экономик наших стран и повышения их конкурентоспособности. Будет проводиться согласованная политика в ключевых отраслях промышленности, энергетики и сельского хозяйства, будут устранены барьеры, ограничивающие свободу передвижения товаров, услуг, капитала, рабочей силы. Создаваемый общий евразийский рынок начнёт функционировать по универсальным, прозрачным и понятным правилам, основанным на нормах и принципах Всемирной торговой организации.

Отмечу, наш интеграционный проект уже приносит практическую отдачу. В рамках Таможенного союза с 1 июля 2011 года товарооборот вырос на 50 процентов, превысив отметку в 64 миллиарда долларов. Улучшилась структура взаимной торговли: продукция с высокой степенью переработки стала постепенно замещать сырьевые товары, [её доля] увеличилась существенным образом, а сырьевых товаров – снизилась с 40 до 28,9 процента.

Весьма важно, что курс на тесную интеграцию пользуется широкой общественной поддержкой в наших странах. По данным социологических опросов, которые проведены Евразийским банком развития, деятельность Таможенного союза положительно оценивается 79 процентами граждан Российской Федерации, 68 процентами граждан Белоруссии и 84 процентами граждан Казахстана. Столь высокий уровень доверия необходимо оправдать достижением ощутимых результатов, а именно дальнейшим повышением качества жизни и благополучия населения наших стран.

Уважаемые коллеги, в ходе нынешнего заседания мы подпишем Договор о присоединении Армении к Евразийскому экономическому союзу. Рассчитываем, что законодатели наших государств также слаженно одобрят его до конца года.

На наш взгляд, Армения готова к работе в Евразийском экономическом союзе на равных с Россией, Белоруссией и Казахстаном. За относительно короткий срок, с осени 2013 года, наши армянские друзья подтянули экономическое регулирование под общие стандарты, привели национальное законодательство в соответствие с нормами нашего интеграционного объединения.

Надеемся, что уже в первые год-два после присоединения Армении мы увидим положительный макроэкономический эффект. Товарооборот «тройки» с Арменией и так рос высокими темпами, прибавляя до 10 процентов ежегодно. После снятия таможенных и административных барьеров такая позитивная тенденция, надеюсь, ещё больше укрепится. Должны улучшиться и другие ключевые индикаторы: валовой продукт, потребительский спрос, реальные доходы населения и занятость.

Сегодня предстоит также утвердить дорожную карту интеграции Киргизии в Единое экономическое пространство. Она позволит дополнить принятый ранее, на майском саммите в Астане, план по адаптации киргизской экономики к стандартам Таможенного союза.

Мы понимаем, что киргизским коллегам необходимо содействие как в совершенствовании внутреннего законодательства, так и в проведении структурных преобразований. Россия такую помощь уже оказывает в рамках двусторонних договорённостей. Рассчитываем, что мы сможем объединить наши усилия с белорусскими и казахстанскими партнёрами.

Помимо Армении и Киргизии интерес к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом проявляют и другие государства и региональные организации. В Евразийскую экономическую комиссию уже поступило несколько десятков предложений об установлении преференциальных режимов торговли.

Этим так называемым внешним досье, как представляется, следует заниматься более активно. В частности, важно как можно скорее завершить переговоры по проекту соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом, интенсифицировать экспертные консультации с Израилем, Индией, Египтом, продолжить развивать диалог с Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР), Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Отдельно хочу сказать об отношениях с нашим соседом, Украиной, в контексте подписанного ею Соглашения об ассоциации с ЕС.

В августе здесь, в Минске, главы государств «тройки» встретились с украинским Президентом и представителями Евросоюза. И Киев, и Брюссель прислушались к нашим аргументам, приняли решение отсрочить применение экономического блока Соглашения об ассоциации до 31 декабря 2015 года. Теперь появилась возможность откорректировать те положения упомянутого Соглашения, реализация которых могла бы нанести существенный ущерб экономике Таможенного союза и нашим традиционным торговым связям с Украиной. Конечно, переговоры предстоят непростые, и нам необходимо выступать с солидарных позиций, чтобы убедить партнёров отказаться от противопоставления европейской и евразийской интеграции в пользу сопряжения обоих проектов.

Уважаемые коллеги! Хотел бы вновь подчеркнуть, что значение евразийской интеграции в жизни наших государств объективно возрастает. Это требует от всех нас ещё более слаженных и скоординированных действий, важно не снижать набранного темпа работы. До конца года нам необходимо утвердить ещё около пятидесяти документов по некоторым организационным и финансовым вопросам деятельности Евразийского экономического союза.

Предлагаю, уважаемые коллеги, провести следующее наше заседание в декабре в Москве, где мы могли бы завершить весь подготовительный процесс. Мы уже и с Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, и с Президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко об этом говорили, я хотел бы об этом сказать здесь официально, на нашей встрече. И хочу вас поблагодарить за внимание.

Спасибо большое.

В конце сентября 2014 года сеть венгерских торговых домов за рубежом пополнилась открытием торгового дома в Ереване. Новая внешнеэкономическая площадка в Армении, призванная содействовать экспортной деятельности венгерских малых и средних предприятий стала 15-й наряду с действующими торговыми домами Венгрии в Азербайджане, Казахстане, России, Китае, Турции, Объединённых Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Иордании, Сингапуре, Вьетнаме, Лаосе, Македонии, Гане и Бразилии. До конца текущего года запланировано открыть ещё 10 венгерских торговых домов.

ЗАО «Венгерский национальный торговый дом» (МNKH) приступило к своей деятельности по формированию сети торговых домов летом 2013 года и в настоящее время поддерживает рабочие отношения уже с 1300 малых и средних предприятий страны. Согласно планам МNKH, до конца 2014 года их число увеличится до 2 тысяч венгерских предприятий, а совокупный объём сделок, заключенных венгерскими фирмами при содействии национального торгового дома, может достичь 100 млрд. форинтов (около 320 млн. евро). Такие коммерческие сделки в большей степени касаются сферы услуг и в меньшем степени относятся к экспорту товаров.

Накопленный опыт указывает на то, что наибольший интерес со стороны рынков стран Востока направлен на две сферы внешнеэкономической деятельности венгерских предприятий. К первой относятся потребительские товары высокого качества и премиальной категории – в первую очередь, продукты питания, а помимо них – например, единичные экземпляры мебели и текстильных изделий для дома. Вторая сфера деятельности включает в себя подчеркнуто инженерные или информационно-технологические услуги, которые связаны с развитием городской среды (например, услуги городского проектирования, по управлению оборотом отходов и мусора, водохозяйственные и инфокоммуникационные услуги).

Венгерский национальный торговый дом часто сталкивается с запросами не просто на импорт продукции, а на расширение перерабатывающих мощностей. Например, в этой сфере внешнеэкономической деятельности большую активность проявляют арабские фирмы. Они находятся в поиске надёжных источников, поскольку в последние годы почти в каждой стране, считающейся их традиционным импортёром, произошли какие-нибудь политические изменения, что дестабилизировало снабжение товарами. В интересах того, чтобы на 20 лет обеспечить им надёжное снабжение, даже если их рынки и открыты инвестору, необходимо создать перерабатывающие мощности, построить холодильный комплекс, консервный завод.

Министр сельского хозяйства прокомментировал проблему российского эмбарго для Франции

В Ренне открылась выставка SPACE-2014. В этом году она установила новый рекорд: на ней представлены 1400 экспонентов, в т.ч. 460 - зарубежных.

Министр сельского хозяйства Франции Стефан Ле Фолль (Stéphane Le Foll) выступил на открытии мероприятия, заявив о том, что проблема российского эмбарго может быть решена только совместными усилиями всей Европы. Сегодня, по его словам, в Еврокомиссии принято решение о поддержке европейских фермеров по трем направлениям: прямая компенсация потерь производителей, связанных с закрытием российского рынка, продвижение продукции и открытие новых рынков, а также экспортные субсидии. «Вместе с Министерством иностранных дел мы ищем альтернативы российскому рынку», - сказал Стефан Ле Фолль. На данный момент ведутся переговоры по открытию американского рынка – ЕС и США собираются создать зону свободной торговли. Кроме того, в качестве потенциальных рынков сбыта для французских фруктов рассматриваются Таиланд, Индонезия, Вьетнам. Свинина и говядина могут уже в ближайшее время найти активный сбыт на Филиппинах, в Алжире, в Китае и Индонезии, с которыми ведутся переговоры. Бразилия может стать покупателем французского молока.

Франция и Россия не прекращают при этом контактов в ветеринарно-санитарной сфере.23-25сентября страну должна посетить делегация российских регуляторов, которые проведут инспекции ряда предприятий. Также будет обсуждаться проблема АЧС, которая является предлогом для закрытия европейских поставок свинины в РФ. Напомним, что данный запрет был введен раньше объявления эмбарго.

18 сентября, AFP

РОССИЯ НА ЭКСПОРТ: БОЛЕЕ 5 МЛН. КУБОМЕТРОВ ЛЕСА ВЫВЕЗЕНО В СТРАНЫ АТР

За 8 месяцев 2014 года через таможни Дальневосточного региона было экспортировано более 5 млн. м³ лесоматериалов, в основном в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

На долю ДВТУ в общероссийском объеме экспорта древесины приходится около 33% леса-кругляка и 9% обработанной древесины. По итогам января-августа показатели объёма экспорта через таможни ДВТУ необработанных лесоматериалов достигли 4,1 млн. м³ и 1 млн. м³ обработанных.

Вместе с тем в структуре экспорта древесины наблюдается тенденция смещения экспорта в сторону превалирования лесоматериалов необработанных при сокращении доли лесоматериалов обработанных. Сегодня в экспорте древесины доля лесоматериалов необработанных достигает 76%, тогда как доля лесоматериалов, обработанных на территории России, – около 18%. Доля экспорта прочих лесоматериалов (древесины топливной, строительных изделий из древесины, прочих деревянных изделий) незначительна и составляет 6%.

Экспорт лесоматериалов представлен традиционно заготавливаемыми на Дальнем Востоке хвойными породами древесины: сосна, лиственница, ель. Среди лиственных пород основу экспорта составляют осина, берёза, а также ценные породы: ясень и дуб.

Основными потребителями российских лесоматериалов на Дальнем Востоке остаются КНР, Южная Корея и Япония. Кроме того, в 2014 году незначительные партии лесоматериалов экспортировались в КНДР, Гонконг, Вьетнам, страны Евросоюза.

Источник: пресс-служба ДВТУ

Кантонская ярмарка – само олицетворение феномена потребительства, а заодно и торговой мощи КНР; современное чудо света и вавилонское столпотворение "в одном флаконе". Вернее, не во флаконе, а выставочном центре «Пачжоу», крупнейшем в Азии.

Масштабу соответствует и история, и традиции: ярмарка регулярно проводится уже почти полвека, ну, а сам г. Гуанчжоу, где она располагается, считается крупным перекрестком торговых путей уже добрых 1000 лет. Между тем, несмотря на то, что на 101-й сессии мероприятие из «выставки китайских экспортеров» превратилось в «выставку экспортеров и импортеров КНР», в последние годы популярность «Кантона» среди иностранных посетителей стала падать.

Тенденция, конечно же, относительна. Canton Fair остается крупнейшей в Поднебесной ярмаркой, ритмично (дважды в год) пульсирующим сердцем международной китайской торговли. Но, учитывая, что она признается также и «барометром внешней торговли Китая», к «утечке участников» стоит отнестись внимательнее.

Кантон уже не тот? Цифры

Представитель пресс-службы ярмарки, замдиректора Китайского центра внешней торговли Лю Цзяньцзюнь на пресс-брифинге, состоявшемся после 115-й (весенней) сессии, заявил, что число иностранных заказчиков по сравнению с весной прошлого года сократилось более чем на 7%, а среди заключенных контрактов превалировали кратко- и среднесрочные. Китайцы списали падение на объективные неэкономические сложности и потрясения, происходящие во многих странах в последнее время. Но только ли в этом дело?.. Постараемся выявить основные причины спада популярности Кантона.

Проблемы ярмарки отчасти проистекают из глобальных тенденций, связанных с международной торговлей.

Не секрет, что дешевые производства товаров из категории «ширпотреб», которые так долго ассоциировались с лейблом made in China, начали медленно дрейфовать из Поднебесной, где стоимость рабочей силы растет, во Вьетнам и другие страны ЮВА. Вслед за ними из Китая (а как следствие – с Кантонской ярмарки) уходит немалая часть заказчиков, ищущих, где купить товар «дёшево и сердито».

Бизнес на бегу

Соглашения, которые на ломаном английском составляют китайцы и зарубежные гости (особенно россияне), зачастую заключаются впопыхах, без учета важных нюансов. В дальнейшем сотрудничество оказывается невыгодным! Гости выставки – обычно «топы», руководители верхнего или среднего звена. Между тем, чтобы разобраться в тонкостях, в неочевидных характеристиках предлагаемого товара, будь то электронное оборудование или спортивная обувь, нужны узкие специалисты, которых «на Кантон» не берут. Итог – разочарование в сотрудничестве с китайцами. Наконец, сам масштаб ярмарки (бурление толпы, мельтешение людей и величина выставочных площадей) могут помешать неподготовленному новичку отыскать наилучшее для себя предложение, препятствует комфортному и ясному решению вопросов.

Число иностранных заказчиков на 115-й (весенней) сессии ярмарки сократилось на 7%.

Чересчур много гостей

Снижение интереса иностранцев к «Кантону» отчасти отображает и некоторую неэффективность деловых коммуникаций, которые выстраиваются на ярмарке. Да, выставка – это миллион участников, человеческий муравейник, лабиринт стендов и витрин, яркое торговое шоу. Но для бизнеса подчас нужно совсем не это.

Хотя что-то купить на ярмарке в розницу очень сложно, она привлекает большое количество туристов (или бизнесменов, ведущих себя как туристы). Часто подобное говорят о российских предпринимателях, расхаживающих по «Кантону» в туристических шортах, шлепанцах и с бутылкой пива.

Массовость и «всеядность» выставки делают «Кантон» мейнстримом со всеми вытекающими последствиями: ориентация мероприятия на количество и поверхностность. Найти новые возможности зачастую проще на менее «распиаренных» и местечковых, но узкоспециализированных выставках в Европе. Их общий уровень оказывается значительно выше.

Трейдерские захваты

«Ловят» клиентов на «Кантоне», как правило, не узкоспециализированные производители, а трейдеры – компании-посредники, торгующие всем подряд. Для фирм из узких ниш ярмарка – лишь имиджевое мероприятие, а не источник прибыли.

Трейдеры планомерно захватывают Кантонскую ярмарку: посредники арендуют целые торговые ряды, представляя продукцию различных отраслей и предприятий. Работать с ними в некоторых отношениях удобнее, но дороже, а главное – заказчик теряет непосредственный контакт с производителем, возможность прямо влиять на него. Крупная импортно-экспортная компания может направить ваш заказ на одну фабрику, а может – на другую или на третью. При возникновении сложностей наличие дополнительных вариантов может выручить, но такие вещи лучше контролировать самому, а не отдавать на откуп посреднику.

На Кантонской ярмарке и идет отток гостей из западных стран, однако до некоторой степени он восполняется за счет притока посетителей из регионов Азии и особенно – Африки.

Итог

Конечно же, хоронить «Кантон» рано. Но этот чуткий барометр действительно показывает изменения, происходящие в китайской и мировой экономике. Происходит переориентация ярмарки, приспособление её к новым глобальным условиям, изменение структуры товарных потоков в связи с медленным отмиранием экспортно-ориентированной модели экономики КНР.

«Золотая эра» китайских производителей клонится к закату, но это и хорошо: с увеличением себестоимости товаров происходит заметный рост качества. Китайцы заняли свою (донельзя обширную!) нишу на мировом рынке, расти дальше такими темпами невозможно. Иначе китайское производство уподобилось бы великану Пань-Гу, который, подперев Небо плечами, настолько высоко вырос, чтобы отделить его от Земли, что, сделав это, сам умер.

Необходимо направить усилия не на количественный, а на качественный рост, что и происходит.

Поэтому сожалеть о сокращении числа заказов китайцам, конечно, стоит, а вот, например, о том, что сомнительную славу производителя дешевого ширпотреба КНР передает Вьетнаму и иже с ним – вряд ли.

Пресс-секретарь Кантонской ярмарки господин Лю Цзяньцзюнь весной выразил уверенность в том, что "трудности – преодолимы, и намеченная КПК цель увеличения объема внешней торговли будет достигнута к концу года".

Новая ярмарка – на носу. Ждем...

Павел Степаненко

В январе-июне 2014 г. потребление древесной щепы японскими производителями целлюлозы выросло в годовом исчислении на 6%, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении Wood Resources International.

Лиственная древесная щепа преобладает в общем объеме потребления, составляя 68%, доля щепы из хвойных пород древесины — 32%.

Рост спроса стал толчком к увеличению объемов импорта сырья. Во 2 кв. 2014 г. зарубежные поставки хвойной и лиственной щепы выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 17% и 14% соответственно.

Однако, несмотря на увеличение объемов импорта, средние цены на импортируемое сырье в апреле-июне 2014 г. снизились по сравнению со 2 кв. 2013 г. на $17 за одну сухую метрическую тонну. Между тем, цена сухой метрической тонны хвойной древесной щепы во 2 кв. 2014 г. была на $13 выше, чем в предыдущем квартале.

Общая тенденция последних четырех лет — рост цен на импортное сырье из-за ослабления курса японской иены по отношению к доллару США. Во 2 кв. 2014 г. цена импортной хвойной древесной щепы была на 65% выше цен местных заготовителей, лиственной — на 20%.

На этом фоне резко выросли поставки хвойного сырья из США и лиственного — из Вьетнама. Заметно увеличили экспорт ЮАР, Бразилия и Индонезия, а Чили и Австралия — сократили. Эксперты не исключают, что по итогам 2014 г. общим объем импорта древесной щепы в Японию может достичь шестилетнего максимума.

Непрекращающиеся действия НАТО по расширению на Восток наряду с нежеланием США отказываться от политики вмешательства во внутренние дела других государств угрожают мировой стабильности и провоцируют РФ и КНР на развитие собственных ядерных программ, полагает американский публицист и политолог Пол Крейг Робертс.

По мнению Робертса, американские политики продолжают проводить политику времен холодной войны, а военный блок НАТО продолжает приближаться к границам России, несмотря на существовавшие договоренности.

"В 1999 году президент Клинтон разрушил договоренности, достигнутые Джорджем Бушем-старшим с Москвой, и в составе Альянса оказались Польша, Венгрия и Чешская Республика. Буш-младший "сделал дурака" из своего отца и госсекретаря Джеймса Бэйкера, включив в НАТО прибалтийские государства, Болгарию, Румынию, Словакию и Словению. Москва уже наверняка знает цену слова американских президентов", — пишет Пол Крейг Робертс.

Политолог отмечает, что Россия и так окружена военными базами США и НАТО, однако Вашингтон планирует расширение альянса, используя его в собственных геополитических интересах и попирая основные принципы организации.

По словам Робертса, действия Вашингтона провоцируют ответ России — в этой связи восстановление ядерного паритета выглядит "ожидаемой ответной реакцией".

"Результатом того, что США в очередной раз нарушили данные обещания, станет ядерное перевооружение РФ, создание таких межконтинентальных баллистических ракет, которые способны обходить любую из существующих систем противоракетной обороны", — считает Робертс.

Более того, американский политолог подчеркивает "наивность" действий Вашингтона в связи с вмешательством в сферы интересов Китая, полагая, что "стратегические ядерные силы будет развивать не только Россия".

"Ответом Китая на "лихой" план Вашингтона построить сеть военных баз от Филиппин до Вьетнама стало подробное описание того, как ядерные силы КНР могут нанести удар по Соединенным Штатам. Китай также проектирует баллистические ракеты нового типа, но американская разведка об этом даже не знает — они слишком заняты организацией протестов в Гонконге", — добавляет Пол Крейг Робертс.

Исследовательская группа из Университета Пурдью (Purdue University) в США под руководством Бамсу Хана (Bumsoo Han) разработала чип, способный имитировать опухоль. Изобретение американских исследователей может оказаться полезным при изучении эффективности наночастиц и препаратов направленного действия. Новая система получила название T-MOC (tumor-microenvironment-on-chip, микроокружение опухоли на чипе).

Чип имеет квадратную форму, а его размеры составляют около 4,5 см. Внутри чипа находятся каналы, в которых культивируются опухолевые и эндотелиальные клетки, а сам чип окружен внеклеточным матриксом - коллагеновым материалом, структура которого напоминает губку.

Ученые предположили, что при помощи наночастиц можно избирательно доставлять лекарственные препараты в ткань опухоли. В здоровых тканях соединения между клетками эндотелия плотные и поры узкие, а в опухоли они шире. Необходимо подобрать размер наночастиц таким образом, чтобы они попадали через стенки сосудов в опухоль, а через более узкие поры в здоровых тканях не проникали. При этом нужно учитывать, что в опухолях выше давление межклеточной жидкости, которое мешает пассивной диффузии в новообразование. Сложность в создании наночастиц состоит в отсутствии удобных моделей, которые отражали бы эти две особенности опухолевых тканей. Эту проблему призван решить биологический чип T-MOC.

Исследователи считают, что использование T-MOC-системы может стать альтернативой существующим методикам. Так, эксперименты с использованием культур клеток не позволяют учитывать влияние межклеточной жидкости и архитектуры тканей, а опыты на животных не позволяют оценить эффективность действия того или иного препарата на организм человека.

Новая система уже была протестирована с использованием эндотелиальных клеток и клеток рака молочной железы, ученым удалось наблюдать за перемещением наночастиц с лекарством в чипе, имитирующем опухоль и ее микроокружение.

Авторы считают, что новая система в дальнейшем сможет использоваться для создания средств доставки, лекарственных средств и подбора препаратов, индивидуально подходящих отдельным пациентам.

DLH Group (Dalhoff Larsen & Horneman A/S, г. Копенгаген, Дания) продала австрийской компании Frischeis (входит JAF Group) подразделение, специализирующееся на продажах в Китае, Вьетнаме, Индонезии и африканских странах, об этом сообщает портал Euroinvestor.dk.

Стоимость сделки составила 115 млн датских крон ($19,6 млн). Совокупные продажи бизнес-единицы оцениваются в 600 млн датских крон в год ($102 млн).

Сделка подлежит одобрению со стороны австрийских антимонопольных органов, ее завершение ожидается в конце октября 2014 г.

Как сообщал Lesprom Network ранее, на фоне неопределенных перспектив ближайшего будущего руководство DLH Group провело тщательный анализ операционной деятельности трех региональных европейских бизнес-единиц, занятых розничными продажами, а также азиатского подразделения компании и пришло к выводу, что их функционирование в составе Группы становится нецелесообразным. Решение о продаже ряда подразделений компании было принято с целью получить максимально возможную денежную выручку в интересах акционеров, а также сократить задолженность.

Авиакомпания Etihad Airways, национальный авиаперевозчик ОАЭ, увеличивает число рейсов между столицами России и ОАЭ с двух до трех в день с 1 октября 2014 года. Новый рейс EY64 будет отправляться из Москвы в 01:45 и прибывать в Абу-Даби в 06:45. Обратный рейс EY63 будет вылетать из Международного аэропорта Абу-Даби в 15:00 и приземляться в Домодедово в 20.20.

Запуск третьего ежедневного рейса Etihad Airways позволит сократить время ожидания в Международном аэропорту Абу-Даби на пересадочных рейсах и сделать дальнемагистральные перелеты из Москвы еще более удобными. Так, улучшатся стыковки на таких популярных для отдыха и бизнеса направлениях, как Мальдивы, Сейшелы, Пхукет, Хошимин, Брисбен, Чэнду, Катманду, Лагос, Манила, Найроби, Перт и Сингапур. Станут удобнее и перелеты из Москвы в Бахрейн, Бангкок, Доху, Джакарту, Йоханнесбург, Куала-Лумпур, Кувейт, Лахор, Мускат, Эр-Рияд и Сидней.

Новый рейс прекрасно подойдет для бизнесменов, путешествующих из Москвы в Абу-Даби, – вылетев из Домодедово ночью, они уже рано утром будут в столице ОАЭ. Кроме того, с введением нового расписания появятся удобные стыковки с рейсами код-шерингового партнера Etihad Airways – авиакомпании S7 Airlines в Казань, Краснодар, Санкт-Петербург и Самару.

Третий рейс так же, как и два действующих, будет осуществляться на Airbus A320 с двухклассовой компоновкой салона. Гостям, вылетающим из Москвы бизнес-классом Etihad Airways, авиакомпания как и раньше будет предлагать премиальный сервис «Персональный шофер», включающий поездку из дома в аэропорт или из аэропорта домой (в пределах МКАД) на автомобиле класса «люкс» с шофером.

Билеты на новые рейсы можно забронировать на сайте www.etihad.com со скидкой 5%, через контактные центры Etihad Airways или туристические агентства. Кроме того, россияне, отправляющиеся в ОАЭ по делам или на отдых, могут оформить визу через совместный визовый центр Etihad Airways и TT Services.

Российская прокуратура за последний месяц на фоне вводимых санкций провела переговоры о выдаче беглых преступников и сотрудничестве по уголовным делам с десятками зарубежных партнёров, сообщил РИА Новости заместитель генерального прокурора России Александр Звягинцев.

По его словам, за указанный срок были проведены три крупнейших международных мероприятия — Байкальская международная конференция прокуроров, международный семинар по вопросам сотрудничества в сфере выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам во Владивостоке и заседание Координационного совета генеральных прокуроров-участников СНГ в Душанбе, в которых приняли участие прокуроры более чем из 40 стран Европы и Азии.

Ранее сам генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявлял, что взаимодействие ведомства с иностранными коллегами не осложнилось из-за вводимых в отношении России санкций. В свою очередь президент Международной ассоциации прокуроров (МАП) Герхард Ярош считает, что мировые прокурорские системы при противодействии глобальным угрозам должны оставаться неполитизированными.

Ожидание ответа

Как пояснил Звягинцев, на сегодняшний день Генпрокуратура РФ сотрудничает с компетентными органами почти 80 государств, но одной из наболевших проблем является долгое рассмотрение запросов российской стороны.

Этой теме было уделено особое внимание на прошедшей в конце августа в Иркутске Байкальской международной конференции прокуроров. Среди участников выступили руководители прокуратур Китая, Сербии, Швейцарии и Венгрии, главы международной ассоциации прокуроров и консультативного совета европейских прокуроров.

Были обсуждены вопросы исполнения международных следственных поручений, в том числе по вопросам возврата средств, полученных преступных путем. Генеральная прокуратура РФ, в частности, вела такие переговоры с швейцарскими коллегами.

"По заданию генпрокурора России мне пришлось неоднократно вести с ними переговоры по ряду конкретных уголовных дел, в том числе и по возврату в Россию активов бывшего сенатора Игоря Изместьева", — сказал Звягинцев.

Окончательная точка была поставлена на Байкальской международной конференции, где Юрий Чайка обсудил со своим швейцарским коллегой Михаэлем Лаубером актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества.

"По итогам этой работы прокуратура Швейцарии удовлетворила наш запрос о возврате в Россию активов Игоря Изместьева. Деньги эти на днях поступили в Россию", — добавил собеседник агентства.

По словам Звягинцева, "в результате стараний Генпрокуратуры России за последние 3 года только из стран Западной Европы в Россию в результате международного сотрудничества было возвращено более 25 миллиардов рублей".

"В международном правовом сотрудничестве есть несомненные успехи, но имеются и сложности, которые требуют безотлагательного и системного решения. Эти трудности обусловлены разными причинами — как объективными, так и субъективными", — сказал собеседник агентства.

Звягинцев подчеркнул, что в то время как России хватает на работу по запросам о правовой помощи в среднем два-три месяца, а по запросам о выдаче — полугода, зарубежные коллеги позволяют себе рассматривать материалы по году и больше.

"Нельзя не отметить и случаи необоснованных отказов в выдаче и оказании правовой помощи, в том числе по причине политизации вопросов сотрудничества в отношении конкретных лиц и компаний", — сказал замгенпрокурора.

Вместе с тем он отметил, что в целом сотрудничество надзорного ведомства с зарубежными коллегами носит конструктивный характер. Эффективно используется институт передачи уголовного судопроизводства по уголовным делам.

"За последние 5 лет к нам поступило из-за рубежа около 900 поручений об осуществлении уголовного преследования граждан Российской Федерации, совершивших преступления на территории иностранных государств. Там, где имелись доказательства совершения преступления, виновные понесли заслуженное наказание", — добавил Звягинцев.

Замглавы ведомства отметил успехи в сотрудничестве с Интерполом, который только в 2013 году помог задержать свыше сотни обвиняемых, объявленных Россией в международный розыск, и депортировать свыше 50 разыскиваемых лиц.

На днях Юрий Чайка обсудил с генсеком Интерпола проект "Электронная выдача", позволяющий ускорить процедуру передачи запросов о выдаче преступников, находящихся в международном розыске.

Коррупция в СНГ

По словам Звягинцева, на днях в Душанбе в рамках заседания Координационного совета генеральных прокуроров-участников СНГ были достигнуты договорённости об укреплении взаимодействия в сфере борьбы с коррупцией между Россией и ближайшими соседями.

Российская делегация поделилась своим опытом организации прокурорского надзора в сфере экономики.

"Речь шла об укреплении сотрудничества в борьбе с коррупцией, надзорной практике в сфере защиты прав граждан, в особенности находящихся за пределами своего государства, на территориях государств — участников СНГ", — сказал собеседник агентства.

Также с партнёрами из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Азербайджана обсуждались вопросы надзора за процессуальной деятельностью следственных органов, обобщён опыт работы с представителями гражданского сообщества по вопросам противодействия применению пыток и других бесчеловечных, жестоких или унижающих достоинство видов обращения или наказания.

Звягинцев добавил, что генпрокурор России Юрий Чайка был избран председателем Координационного совета генпрокуроров СНГ.

Переговоры с Японией

Впервые за долгое время российская прокуратура смогла обсудить вопросы сотрудничества по уголовным делам с коллегами из правоохранительных органов Японии.

Это стало возможно в рамках прошедшего во Владивостоке международного семинара по вопросам сотрудничества в сфере выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам с участием представителей компетентных органов России и ряда государств Восточной и Юго-Восточной Азии.

В мероприятии приняли участие представители Китая, Монголии, Вьетнама, КНДР, Индонезии, Камбоджи, Японии, Специального административного района Гонконг КНР.

"Актуальность проведения данного международного мероприятия с участием представителей правоохранительных органов государств Восточной и Юго-Восточной Азии обусловлена расширением связей Генеральной прокуратуры РФ с указанными странами в вопросах правового сотрудничества, в том числе в сфере выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам", — сказал собеседник агентства.

Замгенпрокурора добавил, что особое внимание обращено на "необходимость укрепления сотрудничества между компетентными органами государств — участников с целью обеспечения неотвратимости наказания за совершённые преступления, конфискации и возврата имущества, полученного преступным путём".

"Уже 8 октября российские прокуроры проведут новые переговоры в Ташкенте в рамках заседания генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, население которых составляет более половины жителей Земли", — сказал Звягинцев.

Как ожидается, на ней будут обсуждаться исполнение природоохранного законодательства, законодательства в сфере защиты прав предпринимателей и обеспечения прав и интересов несовершеннолетних в государствах-членах ШОС. Екатерина Набиркина.

Власти Финляндии отменили решение о конфискации партии оружия, следовавшей транзитом на Украину, передает в среду телерадиокорпорация Yle.

Финские таможенники заявили о задержании груза, в котором находились головки самонаведения для управляемых ракет класса "воздух-воздух" в конце июля. Груз не имел разрешения на транзит, что противоречит законодательству Финляндии, требующему получать такие лицензии для военной техники и оборудования. Позднее стало известно, что груз принадлежал Вьетнаму и был отправлен на Украину для ремонта и техобслуживания.

"Теперь партия оружия может быть отправлена в пункт назначения в соответствии с выданным 3 сентября министерством обороны разрешением на транзит груза", — сообщает Yle.

В то же время следствие по этому делу, квалифицированному как "незаконный экспорт оружия", продолжается, заявили таможенники.

В августе 2014 г. импорт офисной мебели в Японию вырос в годовом исчислении на 15%, об этом сообщает министерство финансов страны.

Основным поставщиком офисной мебели остается Китай с долей 49%, кроме того, экспорт этого сегмента продукции увеличили Италия и Португалия.

Импорт кухонный мебели за отчетный период не изменился в годовом исчислении. Основной экспортер — с долей 45% — Вьетнам, Китай и Филиппины обеспечивают по 17-18% поставок.

Импорт мебели для спальни в августе сократился на 9%. Основные поставщики — Китай, Вьетнам и Таиланд, однако объемы экспорта этого сегмента продукции заметно увеличивают Малайзия, Польша и Румыния.

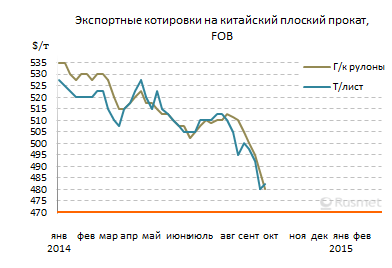

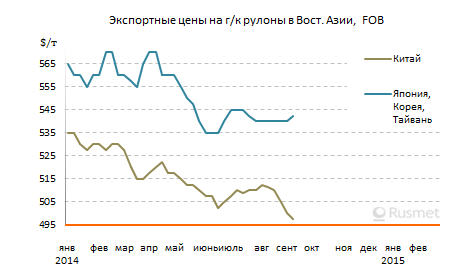

Сентябрьский обвал

Экспортные котировки китайских компаний упали до самого низкого уровня за последние пять лет

/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ Медленное снижение цен на китайский плоский прокат на внешних рынках, продолжавшееся на протяжении большей части августа, в сентябре превратилось в настоящий обвал. В течение месяца стоимость стальной продукции сократилась на $20-30 за т и оказалась на самой низкой отметки с октября 2009 года.

Так, горячекатаные рулоны китайского производства, по данным трейдеров, в конце сентября продавались, как правило, не более чем по $480 за т FOB, а встречные предложения со стороны покупателей в Корее и Вьетнаме поступали уже из расчета $475 за т. Толстолистовая сталь опустилась до интервала $475-485 за т FOB, а холоднокатаные рулоны котируются теперь, в среднем, по $550 за т FOB, и то, многие потребители считают эти цены завышенными. По общему мнению, рынок уже близок к достижению «дна», но покупатели намерены добиться еще некоторых уступок от поставщиков.

Рекордное падение котировок на китайскую стальную продукцию в первую очередь было обусловлено слабостью внутреннего рынка где цены на ряд видов проката находятся на минимальной отметке за последние десять лет (в юанях). Спад в национальной строительной отрасли и падение темпов роста в машиностроении привели к сужению спроса на металл, в то время как его производство продолжает увеличиваться. Дешевизна железной руды, упавшей до менее $80 за т CFR Китай, позволяет металлургам получать прибыль даже в нынешних условиях, поэтому сталелитейные компании наращивают и без того избыточный объем предложения.

В августе китайские компании поставили на экспорт 7,76 млн. т стали. Это уступает июльским показателям, однако за восемь месяцев текущего года продажи китайской стальной продукции на внешних рынках достигли беспрецедентного значения - 56,8 млн. т. Это на 14,9 млн. т или 35% больше, чем в тот же период годичной давности.

Значительная часть этого прироста пришлась на дополнительные поставки плоского проката в страны Азии, так что не удивительно, что местный рынок в последние недели выглядит «перепроданным». Региональные дистрибуторы не испытывают нехватки листовой стали и поэтому считают возможным выставлять экспортерам свои условия. Как отмечают китайские трейдеры, спрос на плоский прокат в Азии во второй половине сентября заметно активизировался по сравнению с первой половиной месяца, когда количество новых сделок упало до минимума. Однако потребители, как правило, заинтересованы лишь в приобретении дешевой продукции.

Из-за падения цен на китайский прокат существенно просели и котировки у индийских компаний. Во второй половине сентября продажи горячекатаных рулонов в страны Юго-Восточной Азии осуществлялись на уровне $510-530 за т FOB, на $10-20 за т дешевле, чем в начале месяца. Японские металлурги предлагают аналогичную продукцию в страны Юго-Восточной Азии по $530-535 за т FOB и не исключают новых уступок в октябре. Впрочем, в Японии благодаря снижению курса иены по отношению к доллару до самой низкой отметки с 2008 года возросла конкурентоспособность национальной продукции на внутреннем рынке. Это выражается, в частности, в увеличении зарубежных заказов для японских машиностроителей и активизации внутреннего спроса на прокат. Из-за этого японские металлурги довольно спокойно относятся к сокращению объемов экспорта стали.

В то же время, корейская экономика по-прежнему находится в депрессивном состоянии, а национальные сталелитейные компании крайне болезненно реагируют на увеличение поставок китайского проката в страну. По некоторым оценкам, китайцы заняли уже до 25% корейского рынка и наращивают свое влияние, пользуясь низкими ценами. Обеспокоены китайской экспансией и производители стали в странах АСЕАН. Некоторые из них заявляют о необходимости введения импортных ограничений.

В начале октября китайские металлурги возьмут недельную паузу на время празднования очередной годовщины основания КНР. Однако, как считают специалисты, это не принесет успокоения на региональный рынок стали. Возможно, временное прекращение активности китайских экспортеров поможет стабилизировать цены на низком уровне, но их повышение в ближайшие несколько недель выглядит маловероятным.

Россия и Вьетнам проведут двусторонние встречи на ВИИФ-2014.

29 сентября заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов провел совещание по обеспечению подготовки российской экспозиции для участия в Международной промышленной выставке Вьетнама ВИИФ-2014.

Участники совещания обсудили ход подготовки к ВИИФ-2014, основные мероприятия программы российского участия в выставке, а также формирование экспозиции.

ВИИФ-2014 является крупнейшей многоотраслевой выставкой в Юго-Восточной Азии и проводится ежегодно Вьетнамским выставочно-ярмарочным центром VEFAC при поддержке правительства Социалистической Республики Вьетнам.

Участие России в выставке направлено на развитие и укрепление торгово-экономических связей между Россией и Вьетнамом. Это позволит расширить инвестиционное сотрудничество по приоритетным направлениям, среди которых нефтегазовая отрасль, энергетика, добыча полезных ископаемых, туристическая недвижимость и другие сферы.

Кроме этого, участие в выставке способствует расширению сотрудничества в сфере промышленного производства, увеличению объема экспорта, диверсификации форм и направлений международного экономического сотрудничества.

Программа мероприятий российской экспозиции включает Российско-Вьетнамский бизнес-форум, тематические круглые столы, презентации компаний-экспонентов, двусторонние встречи с представителями официальных, деловых и финансовых кругов, посещение крупнейших государственных корпораций и объединений, самой большой промышленной зоны Северного Вьетнама Thang Long и технопарка высоких технологий.

КИТАЙ И КОРЕЯ ДОСТИГЛИ СУЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ СВОБОДНОЙ ТОРГОВОЙ ЗОНЫ

13-й раунд переговоров по вопросам формирования зоны свободной торговли между Китаем и Южной Кореей продолжался пять дней. На мероприятии обсуждались вопросы инвестирования, правового регулирования, снижения налогов на торговлю в рамках СЗТ. По итогам переговоров стороны рассказали о том, что им удалось уменьшить разногласия по всем направлениям сотрудничества. До конца года должны состоятся ещё переговоры на которых должны быть приняты решения по основному списку вопросов. Ранее в Ханое (Вьетнам) состоялись 6-е заседание Объединенной комиссии по зоне свободной торговли Китай-АСЕАН и 1-й раунд переговоров по модернизации ЗСТ в которых принимали участие делегация министерского уровня из КНР и делегации 10 стран-членов АСЕАН. В начале сентября в Пекине проходил 21-й раунд переговоров по соглашению о свободной торговле между Китаем и Австралией и Пекине завершился 5-й раунд переговоров по вопросам зоны свободной торговли Китай-Япония-Республика Корея, которые начались в 2012 году.

В центре внимания иностранных медиа: манипуляторов FOREX оштрафуют, китайские банки активизируют ипотеку, рост Вьетнама ускорился, JPMorgan – лучший инвестбанк.

Британские власти намерены оштрафовать крупнейшие банки за манипуляции на валютных рынках. Банкиры и эксперты опасаются, что процесс урегулирования может затянуться, а это в свою очередь создаст неопределенность на финансовых рынках и негативно отразится на банках.

Китайские банки ослабляют свою политику в сфере ипотечного кредитования в надежде задержать падение цен на рынке недвижимости, которое оказывает существенный негативный эффект на всю экономику страны.

Манипуляторов FOREX оштрафуют

На минувшей неделе британские регуляторы провели встречи с руководителями и юристами шести крупнейших банков. Предметом переговоров стало затянувшееся расследование возможных манипуляций на рынках валют. Во встрече участвовали представители американских финансовых организаций Citigroup и J.P. Morgan Chase, британских Barclays, Royal Bank of Scotland Group и HSBC Holdings, а также швейцарской UBS. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.

Целью регуляторов является достижение соглашения с перечисленными шестью финансовыми организациями в течение ближайших восьми недель. Согласно одному из источников, переговоры все же могут выйти за рамки обозначенных сроков. Главный британский финансовый регулятор – Управление финансовой деятельности (Financial Conduct Authority, FCA) – ожидает, что каждый банк заплатит более 160 млн. фунтов стерлингов ($261 млн.).

И банки, и регулятор заинтересованы в наискорейшем решении вопроса, поскольку длительные разбирательства будут создавать неопределенность на финансовых рынках, как это, например, было при расследовании манипуляций международной межбанковской ставкой LIBOR.

В прошедших переговорах не участвовали американские регуляторы, некоторые из которых проводят свои расследования возможных манипуляций на валютных рынках. По мнению экспертов, вряд ли стоит ожидать совместного американо-британского соглашения. Вероятнее всего, американские расследования растянутся до 2015 года. Банкиры при этом заинтересованы в совместном соглашении.

По словам представителя одного из банков, против которого ведется расследование, необходимо извлекать уроки (из предыдущего опыта, а именно опыта с разбирательством вокруг LIBOR) и двигаться дальше. Впрочем, финансовым организациям сложно делать первый шаг в заключении сделок с регуляторами, поскольку так они могут стать символами противоправного поведения в глазах общественности. Например, в 2012 году Barclays оказался в центре политического и медийного скандала, когда он урегулировал обвинения в манипулировании ставками. В результате этого некоторые руководители были вынуждены покинуть банк.

Расследование возможных манипуляций на рынках валют началось весной 2013 года. Сначала оно было сосредоточено на вопросе о том, вступали ли банковские трейдеры в сговор с целью манипулирования рынками FOREX. Однако затем акцент сместился на практику обмана клиентов трейдерами и на недостатки адекватного внутреннего контроля в банках. Таким образом, групповые попытки «управления» рынками оказались вне фокуса расследования.

Банки проводили свои внутренние расследования, итогом которых стало увольнение около 30 сотрудников, большинство из которых работали трейдерами.

Китайские банки активизируют ипотеку

Два крупнейших китайских банка, Bank of China (BOC) и Agricultural Bank of China, поощряют повышение объемов выдачи ипотечных кредитов в своих отделениях, передает South China Morning Post.

ВОС выступил с заявлением, согласно которому, данная организация будет поддерживать покупку жилья физическими лицами. Отделениям данного банка разрешено адаптировать ипотечную политику к ситуациям на местных рынках. Agricultural Bank of China намерен повысить объемы ипотечного кредитования, чтобы удовлетворить спрос со стороны потенциальных клиентов, которые приобретают жилье впервые, а также со стороны тех клиентов, которые желают улучшить жилищные условия через приобретение квартир с большей площадью. Также организация пообещала ускорить процесс одобрения кредитов.

Согласно слухам, четыре крупнейших китайских банка могут упростить процесс получения ипотечных кредитов и даже предложить 30%-ю скидку к базовой ставке для клиентов, которые приобретают жилье впервые, чтобы предотвратить снижение объема продаж жилой недвижимости. По мнению экспертов, эти новости могут улучшить настроение участников рынка, однако причиной снижения продаж является беспокойство потенциальных покупателей, которые по-прежнему не уверены, что недвижимость, которую они могут купить, будет расти в цене.

Впрочем, более 40 городов в Китае уже отказались или ослабили ограничения на приобретение недвижимости, введенные правительством для охлаждения рынка. Правда, на продажи это пока не оказало особенного эффекта. Ограничения, препятствующие приобретению более двух домов, сохраняются в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне и Санье.

Альфред Лау, аналитик Bocom International, сомневается в том, что банки смогут полностью ослабить правила ипотечного кредитования, поскольку государственные кредитные организации предпочитают кредитовать малые и средние предприятия ввиду более высокой маржинальности этих сделок. Тем не менее тенденция идет к тому, что покупателям жилья станет проще получить кредит, чем несколько месяцев назад.

Согласно Wall Street Journal, Agricultural Bank of China является третьим крупнейшим банком Китая по величине активов, а Bank of China – четвертым. Последуют ли примеру этих кредитных организаций другие лидирующие государственные банки, пока неясно. Industrial & Commercial Bank of China, крупнейший банк Китая, заявил, что он готовится к возможной смене политики. China Construction Bank, который занимает второе место среди китайских кредитных организаций, сообщил, что он не менял свою ипотечную политику, однако надеется на то, что регуляторы пояснят инструкции по кредитованию заемщиков, которые впервые приобретают жилье.

Пекин пытается оздоровить свой рынок недвижимости. На этот сектор приходится более четверти экономики Китая. За первые 8 месяцев 2014 года объем продаж домов в Китае упал на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Экономисты предупреждали, что снижение цен на рынке недвижимости является для китайской экономики сильнейшей угрозой.

Институт международных финансов Bank of China в своем отчете, который вышел в четверг, 25 сентября 2014 года, ожидает, что если спад продолжится, то банки ослабят кредитную политику для поддержания жилищного рынка страны. Банк считает, что кредитные организации будут применять такие меры, как снижение первоначальных взносов и предоставление скидок для лиц, которые приобретают жилье впервые.

Рост Вьетнама ускорился

В то время как в Китае темпы экономического роста еще высоки, однако снижаются, рост экономики Вьетнама еще находится на относительно низком уровне, однако немного ускоряется. Согласно Bloomberg, в третьем квартале 2014 года вьетнамская экономика выросла на 6,19% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Для сравнения, во втором квартале прирост составил 5,42% (после пересмотра). В основном наблюдаемое в настоящее время ускорение развития этой страны связывают с увеличением объема прямых иностранных инвестиций, которое позволяет увеличивать объемы производства и экспорта, а также сглаживает эффект от замедления банковского кредитования.

Правительство Вьетнама активизировало свои усилия по освобождению банков от плохих долгов и повышению объемов кредитования бизнеса; вьетнамский центральный банк в этом году снизил процентные ставки и девальвировал донг. Однако ожидания от итогов 2014 года невысоки. Asian Development Bank на минувшей неделе понизил свой прогноз по приросту валового внутреннего продукта (ВВП) Вьетнама на 2014 год до 5,5%. Текущий год станет уже седьмым годом подряд, когда темпы роста данной страны находятся на уровне ниже 7%. Для Вьетнама такое развитие является очень низким, и, по данным Международного валютного фонда (МВФ), с 1980-х годов семилетний рост на уровне менее 7% является самым длительным.

По мнению Тян Дин Тиена, директора Вьетнамского института экономики в Ханое, в основном рост в третьем квартале ускорился благодаря росту экспорта, в особенности среди иностранных компаний. Производство также растет, но медленно, так как местные компании все еще сталкиваются с трудностями. По мнению эксперта, требуются дальнейшие действия правительства по поддержке национального бизнеса.

В первые 9 месяцев 2014 года объем экспорта Вьетнама возрос на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Объем импорта при этом увеличился на 11,1%. Объем иностранных инвестиций возрос на 3,2%, до $8,9 млрд. Основными инвесторами стали Южная Корея, Гонконг и Япония. За последние несколько лет во Вьетнаме открыли представительства такие производители, как Samsung Electronics, LG Electronics, Nokia, Intel и другие, в поисках альтернативы Китаю. Объем производства во Вьетнаме за первые 9 месяцев 2014 года увеличился на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

JPMorgan – лучший инвестбанк

Согласно рейтингу аналитической компании Coalition, JPMorgan занял первое место в мире по объему выручки за первое полугодие 2014 года, передает Reuters. Также JPMorgan оказался первым по инструментам с фиксированной доходностью и в консультировании по сделкам. Второе место разделили Goldman Sachs и Deutsche Bank, за ними следуют Bank of America Merrill Lynch, Citi, Morgan Stanley, Credit Suisse, Barclays, UBS и BNP Paribas.

Ранее Coalition сообщала, что, согласно ее ожиданиям, по итогам всего года выручка десяти крупнейших в мире инвестиционных банков сократится на 2% по сравнению с предыдущим годом, до $150,7 млрд.

После финансово-экономического кризиса 2008 года торговля инструментами с фиксированной доходностью особенно сильно падала, отчасти из-за падения процентных ставок в развитых странах. Также негативно сказалось и введение новых правил, которые заставляют банки держать больше капитала. По ожиданиям аналитической компании, за весь 2014 год объем выручки инвестиционных банков от сделок с инструментами с фиксированной доходностью сократится на 9%, до $67,4 млрд. Однако прогноз может улучшиться, поскольку перспектива повышения процентных ставок в США и политическая напряженность усилили волатильность.

В операциях с акциями первое место занял Morgan Stanley, который заработал $2,8 млрд. JPMorgan и Goldman Sachs разделили второе место.

Кира Аккерман

В США заложен очередной эсминец класса «Арли Берк»

На верфи Huntington Ingalls Industries (HII) заложен киль очередного ракетного эсминца USS Ralph Johnson (DDG 114) класса Arleigh Burke, сообщает altair.com.pl 26 октября. Это 30-й корабль данного типа, построенного/строящегося на верфи Паскагула (шт. Миссисипи).

Корабль назван в честь героя войны во Вьетнаме Ральфа Джонсона, который был награжден Медалью почета посмертно. В закладке корабля приняла участие жена бывшего командира командования специальных операций США Уильяма Х. МакРавена (William H. McRaven) Джорджиан МакРавен (Georgeann McRaven).

Сообщается, что строительство блоков эсминца завершено на 26%, строительство продлится до 2017 года. В конце сентября намечена закладка следующего корабля этой серии USS Paul Ignatius (DDG 117).

Эсминцы «Арли Берк» (DDG 51) состоят на вооружении ВМС США с 1991 года и участвовали во всех военных кампаниях США за последние 20 лет. Недавно с головного эсминца были нанесены удары крылатыми ракетами по позициям исламистов в Сирии.

КИТАЙ И АСЕАН ДОСТИГЛИ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ ПО ВОПРОСУ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗСТ

В Ханое состоялись 6-е заседание Объединенной комиссии по зоне свободной торговли Китай-АСЕАН и 1-й раунд переговоров по модернизации ЗСТ в которых принимали участие делегация министерского уровня из КНР и делегации 10 стран- членов АСЕАН. Инициативу создания модернизированной ЗСТ представил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на саммите лидеров Китая и АСЕАН в октябре 2013 года. На Ханойском заседании стороны акцентировали внимание на обсуждении проблемы организации переговоров по модернизации ЗСТ, в рамках мероприятия состоялись заседания рабочих групп по инвестициям, экономическому сотрудничеству, правилам происхождения товаров, таможенным процедурам и либерализации торговли и было принято решение проведении 7-го заседания комиссии и 2-го раунда переговоров по модернизации ЗСТ в Китае уже в 2015 году. По итогам 6-го заседания стороны достигли взаимопонимания по ряду вопросов о плане модернизации ЗСТ. Различного типа привилегированные экономические зоны являются одной из основ национальной экономики. Большинство зон относится к внутрикитайским , с учётом положительного опыта их развития, Китай, очевидно, усиливает работу по созданию международных и региональных ЗСТ.

Бразильские ученые использовали новый способ борьбы с лихорадкой денге: в Рио-де-Жанейро были выпущены тысячи комаров-носителей бактерий, подавляющих распространение вируса, передает BBC.

Авторы инициативы надеются, что насекомые будут быстро размножаться в дикой природе и постепенно комаров-носителей вируса лихорадки денге не останется на территории Бразилии. Подобный проект также стартовал в Австралии, Вьетнаме и Индонезии.

Как отметил один и исполнителей инициативы, каждые четыре недели на протяжении 4 месяцев на севере Рио-де-Жанейро будут выпускаться по 10 тыс. комаров.

В рамках программы в лаборатории были выращены комары, инфицированные плеоморфными бактериями вольбахиями. В организме насекомых вольбахии активируют несколько видов защитных пептидов, подавляющих репликацию вируса лихорадки денге в клетках. Кроме того, инфицирование вольбахиями сокращает продолжительность жизни комаров – что снижает их шансы на заражение и передачу инфекции.

Третья Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе в четверг открывается на острове Русском во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

"На площадке ДВФУ встретятся представители министерств образования экономик АТЭС и университетов APRU (Ассоциации вузов Азиатско-Тихоокеанского региона), ориентированных на развитие образовательного пространства региона. В конференции помимо российской стороны примут участие представители США, Австралии, Брунея, Японии, Китая, Южной Кореи, Филиппин, Бангладеша, Перу и Вьетнама", — сказал собеседник агентства.

По его словам, главной темой предстоящей Конференции АТЭС станет развитие сотрудничества в области образования и мобильности в АТР. Участники обсудят вопросы взаимодействия и координации образовательной политики разных стран.

"Основные дискуссии затронут перспективы повышения академической мобильности студентов, преподавателей и исследователей. Во время специальной сессии совместно с университетами APRU состоится обсуждение инициативы по созданию карт академической мобильности АТЭС, которые будут способствовать совершенствованию образовательных обменов в регионе", — добавил собеседник.

Первые две конференции проходили во Владивостоке в 2012 и 2013 годах. Результаты первой встречи были переданы главам экономик для обсуждения на деловом Саммите АТЭС и в дальнейшем нашли отражение в Декларации лидеров экономик АТЭС 2012 года. Во время второй конференции были определены цели и практические действия для каждого из приоритетных направлений, изложенных в декларации.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что в странах тропического и субтропического климата в течение последних лет регистрируется эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке Денге.

Лихорадка Денге широко распространена в Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Китай, Малайзия, Япония, Вьетнам, Мьянма, Сингапур, Филиппины), Индии, Африке (Мозамбик, Судан, Египет), в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки (Мексика, Гондурас, Коста-Рика, Пуэрто-Рико, Панама, Бразилия и др.)

В 2013 году в Таиланде отмечался самый высокий за последние 20 лет подъем заболевания. Количество пострадавших составило 153000, из них погибло 132 человека.

В последние годы страны Юго-Восточной Азии пользуются особой популярностью у российских туристов.

В этой связи в последние годы в Российской Федерации стали регистрироваться завозные случаи лихорадки Денге: в 2012 году – 63 случая, в 2013 году – 170, за 8 месяцев 2014 года – 77 случаев. Заражение происходило при посещении Таиланда, Индонезии, Индии, Вьетнама, Бангладеш, Гонконга.

Основными переносчиками лихорадки Денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствии переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности.

В целях профилактики лихорадки Денге и других геморрагических лихорадок с трансмиссивным путем передачи среди российских туристов, выезжающих в Перу, Таиланд, Индонезию, Индию, Вьетнам, Бангладеш, Гонконг и другие страны тропического климата, необходимо:

· при выезде в страны тропического климата интересоваться о возможности заражения геморрагическими лихорадками с трансмиссивным путем заражения;

· использовать индивидуальные средства защиты, такие как: оконные противомоскитные сетки, пологи, одежда с длинными рукавами, обработанные инсектицидом материалы, репелленты;

· по возвращении при повышении температуры информировать врача о факте пребывания в стране с тропическим климатом.

Во вьетнамской провинции Лаокай введен в эксплуатацию китайско-вьетнамский совместный металлургический завод, крупнейший в этой стране. Предприятие возвели за три года. На эти цели было потрачено $337 млн.

Лаокайский металлургический завод был построен Вьетнамской генеральной металлургической компанией совместно с Китайским металлургическим объединением "Куньмин" и Лаокайской горнодобывающей компанией.

Проект реализуется в два этапа. На данном этапе производственная мощность предприятия составит 500 000 т литейного чугуна и столько же стали.

Ранее сообщалось, что Вьетнам планирует к 2020 г. открыть четыре особых экономических зоны (ОЭЗ) вдоль границы с Китаем. В настоящее время работают 11 вьетнамских ОЭЗ вдоль линии вьетнамско-китайской границы протяженностью 1400 км. На торговый оборот этих зон приходится примерно 15% от общего объема двусторонней торговли.

Вьетнамские власти планируют развивать сотрудничество с Китаем в сферах горной добычи и переработки полезных ископаемых, переработки сельскохозяйственной и лесной продукции, выпуска строительных материалов и гидроэнергетики.

…Я сидел прямо за спиной сестры Анджелы Дэвис, вдыхал лаковый запах ее пышнейших волос и чувствовал себя причастным к горнему миру.

Яков Миркин, председатель совета директоров Инвестиционной компании «Еврофинансы», профессор

Я освобождал невинных из американских тюрем. Я прекращал ковровые бомбардировки Вьетнама. Мне виделся Сальвадор Альенде с автоматом наперевес в развалинах президентского дворца.

Мне было четырнадцать лет, и это была вмененная реальность. Она была неплоха.

В ней угнетали черных. Освобождались из-под гнета народы. В ней ворочалось все прогрессивное человечество, взирая на мир просветленными глазами. На Кубе пели песни. «Рот фронт!» – учил я племянника. «Но пасаран!» – отвечал он и выбрасывал кулак вбок.

Но жизнь была, скорее, коридорного типа, с общими удобствами, а из кухни не вылезали какие-то типы, не пускавшие к плите.

…Я сидел в Совинцентре, прямо у сцены, и у меня дрожали руки от величия того, что нам предстояло создать. По сцене двигались директора Нью-Йоркской фондовой биржи, и сумрачно вещал что-то ее президент. На Москву находил косой денежный дождь.

Солнце свободы и частной собственности поднималось из-за горизонта. Мы строили великую экономику, равную среди равных, мы отделывали ее, как социальную и рыночную, а я строил Гарвард в отдельно взятом отечестве и по ночам собирал толстый учебник. Этому мешал отчаянно воющий младенец.

Мне было тридцать три года, возраст Христа, и это была вмененная реальность.

Эффективные собственники. Креативный класс. Либеральные правители. Гуманность как ракета, пронизывающая облака.

Но жизнь была, скорее, собачьего типа, с заборами, будками, цепями и сахарными косточками, за которые грызлись знакомые псы, не пускавшие к миске.

…Я сидел в студии и, готовясь к передаче, настороженно следил, как экраны собирают по кусочкам жизнь.

Там вставала с колен Русь. Там она собирала силы, чтобы отомстить врагам. Там светились наши, а чернились не наши. Там силачи поворачивали вбок потоки продовольствия, ибо не нужно им меда заморского.

И это была вмененная реальность.

Но жизнь была, скорее, землеройного типа, в ней тихо издыхала экономика, с вставленными в нее трубками и катетерами, по которым, не спеша, шествовали нефть и газ. Капали и испарялись денежки. Толстели кодексы – НК, КОАП и брат его УК. Пчелы собирали нектар и тяжелые, с полным брюшком несли его в рой.

Философ бы прокомментировал это так: «Вас заворачивают в реальность, которой нет. Она заполонит весь мир. Средства доставки ее все мощнее. Они бьют по площадям химикатами».

И еще бы он сказал: «Цела или склеена была тарелка? Мячик был или просто не существовал? И был ли там мальчик?»

И, наконец, он бы почесал бороду и подытожил: «Жизнь – это версия, и все в ней врут. Псевдореальность все искусней. В ней не пробить дыру. Она – море, а не картина. Мы все когда-нибудь утонем в ней, потому что чем дальше, тем больше в нее вливаются реки».

На все это есть десять принципов Фомы.

1. Фома Неверующий

2. Фома практичный, циничный, трезвый

3. Фома, не теряющий мечтательности

4. Фома, слушающий всех

5. Фома взвешивающий

6. Фома грешный, а не непогрешимый

7. Фома, пытающийся ухватить суть

8. Фома веселый, потому что если не веселиться, то будешь печально лежать на пороге

9. Фома живущий

10. Фома, изо всех сил вкладывающий, по библейскому преданию, персты в раны Христовы, чтобы убедиться, что он, действительно, воскрес.

Да пребудет этот хитрый Фома в каждом из нас!dFi

Интервью Дмитрия Медведева телеканалу «Россия-24».

Стенограмма:

М.Бондарева: Дмитрий Анатольевич, наверное, уже можно подвести итоги этого форума. Как вообще Вы можете оценить Сочинский форум экономический в 2014 году? Вот у Вас только что прошла очень интересная встреча с главами субъектов Российской Федерации, наверное, одна из немногих возможностей, когда главы регионов могут получить важный сигнал из федерального центра. Там присутствовали и Вы, и члены Вашей команды. Что важного было сказано и услышано?

Д.Медведев: Вы знаете, окидывая взглядом наш форум, я хочу сказать, что он с каждым годом становится всё интереснее. И он сложился уже как, с одной стороны, региональный, а с другой стороны, международный форум. Даже в нынешних, довольно сложных условиях это всё равно возможность обменяться мнениями по самому широкому кругу проблем.

Вы справедливо сказали, я сегодня встречался с губернаторами. Очень хорошая встреча, потому как они действительно в режиме прямого общения могут задать любой вопрос Председателю Правительства, министрам, и получить прямой ответ – по налогам, по инфраструктуре, по тарифам, по целому ряду абсолютно важных и в то же время конкретных, оперативных вопросов. Поэтому форум в этом смысле совершенно незаменимая площадка. Но что не менее важно, о чём я сказал коллегам-губернаторам. Когда они приезжают в Москву или ещё куда-то, они просто встречаются, пожимают друг другу руки и потом расходятся в разных направлениях. А здесь они могут пообщаться, провести друг с другом вечер, выработать какие-то предложения по межрегиональному сотрудничеству. Так что в этом смысле я считаю, что форум получился.

И, наконец, последнее. Не скрою, когда я передвигаюсь по территории Сочи-парка, я испытываю истинную гордость за то, как мы подготовились к Олимпиаде, и за то, что здесь было сделано. И то, что форум теперь проходит в таких прекрасных условиях, на новой площадке, доставляет мне во всяком случае отдельное удовольствие. Уверен, что такие же эмоции испытывают и члены Правительства, и губернаторы, и предприниматели, и эксперты, которые сюда приехали.

М.Бондарева: Дмитрий Анатольевич, тема форума звучит довольно символично в наших нынешних реалиях – это «Россия между Европой и Азией».

Вы, когда выступали на пленарном заседании, сказали, что перед Россией сейчас в принципе такого выбора не стоит и мы не намерены выбирать, либо мы сотрудничаем с Европой, либо мы сотрудничаем с Азией.

Но судя по последним нашим сделкам, по последним событиям, даже по тому внушительному десанту азиатских соседей, коллег, которые здесь присутствуют, на форуме, мы видим, что всё-таки этот разворот постепенно происходит. Не будет ли такого, что азиатские инвесторы в скором времени смогут заменить нам европейских?

Д.Медведев: Вы знаете, мы рады любым инвесторам и хорошим инвестициям. Скажу прямо: этот, как вы сказали, разворот в сторону Азии не связан с санкциями или, как я вчера сказал, с желанием отомстить Европе. Нет, это объективная вещь. Самый быстрорастущий, развивающийся регион – это Азиатско-Тихоокеанский регион. Там концентрируются вся динамика развития мировой экономики, и поэтому мы просто обязаны были повернуть наш взгляд в этом направлении, при том что мы дорожим европейскими партнёрами, мы хотим развивать отношения с Европой, у нас 400 млрд долларов с лишним торгового оборота с Европой, мы поставляем в Европу от 130 до 140 млрд куб. м газа, поставляем около 200 млн т нефти, то есть для нас это очень важный рынок. Но этот рынок мы и так завоевали, он наш.

Если европейские партнёры не захотят каких-то абсурдных решений по выдавливанию нас с этого рынка, мы там останемся. Для нас это интересно. Но в то же время, ещё раз хотел бы сказать, азиатский рынок очень интересен. Это и Китай, и Индия, и Япония, и Вьетнам, и Малайзия и вообще страны Индокитая в целом. Мы просто обязаны там присутствовать. И то, что мы наращиваем там своё присутствие, увеличиваем торговый оборот, увеличиваем объёмы поставок наших товаров, наших энергоресурсов – это абсолютно объективная необходимость. Вот просто для примера: сейчас наш крупнейший торговый партнёр – это Китай. И это нормально. У нас более 90 млрд торгового оборота, а в планах – выйти и на 100, и даже на 200 млрд долларов. У Китая крупнейшая экономика. Для нас это интересно, поэтому никакого противоречия нет, мы будем смотреть и на Запад, и на Восток.

М.Бондарева: Даже после того, как, скажем, Россия возобновит тёплые, хорошие отношения с европейскими соседями?