Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Вчера в Мехико были официально объявлены даты проведения юбилейного, 20-го, выпуска Фестиваля афрокарибской культуры (Festival Afrocaribeño) в Веракрузе (Veracruz). Торжество состоится с 13 по 16 августа 2015 года при участии фольклорных ансамблей и делегаций из Венесуэлы, Колумбии, Гаити, Кубы и Доминиканской Республики.

Начнется праздник с открытия памятника знаменитой арфистке Грасианы Сильвы Гарсия (1939-2013), известной более, как "Черная Грасиана" (La Negra Graciana). Руководство фестиваля хочет таким образом почтить память исполнительницы и напомнить всем интересующимся о тесной связи африканской и латиноамериканской культур. Памятник Грасиане будет установлен в историческом центре Веракруза, на улице Callejón Trigueros.

Еще участников и гостей мероприятия ждут несколько академических заседаний, посвященных афрокарибским традициям и фольклору, а также музыкальная часть фестиваля, в программе которой: выступление колумбийского коллектива Sistema Solar и знаменитой группы Los Amigos Invisibles из Венесуэлы.

Европейский союз и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) подписали новое соглашение о партнерстве, направленное на укрепление продовольственной безопасности, безопасности продуктов питания и обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства, по меньшей мере, в 35 странах *.

О запуске новых программ было объявлено вчера в ходе встречи комиссара Европейского союза по вопросам международного сотрудничества и развития Невена Мимики и Генерального директора ФАО Жозе Грациану да Силвы на 3-й Международной конференции по финансированию развития.

На реализацию этой инициативы, которая будет определяться потребностями и осуществляться под руководством государств, Европейский союз выделит 50 млн. Евро, а ФАО - 23,5 млн. Евро.

«Эта инициатива будет иметь решающее значение для поддержки стран-партнеров и региональных организаций в объединении политических, технических и финансовых средств для достижения общей цели по укреплению продовольственной безопасности и улучшению питания. Она также будет способствовать укреплению партнерства между Европейским союзом и ФАО», - сказал Мимика.

«Этот новый этап нашего партнерства с Европейским союзом значительно расширит возможности ФАО по взаимодействию с правительствами, чтобы помочь им получить данные и информацию, необходимые для разработки и реализации эффективных стратегий, направленных на борьбу с коренными причинами голода и укрепление устойчивости к потрясениям и кризисам», - сказал Грациану да Силва.

Новая инициатива состоит из двух взаимосвязанных пятилетних программ:

Проект по продовольственной безопасности, безопасности продуктов питания, укреплению стойкости, устойчивости и трансформации (The Food and Nutrition Security Impact, Resilience, Sustainability and Transformation (FIRST)) призван расширить возможности правительств и региональных администраций с целью улучшения продовольственной безопасности, питания, проведения устойчивой политики в области сельского хозяйства и оптимизации способов ее реализации. Это будет осуществляться путем предоставления помощи по разработке политики и наращиванию потенциала в области развития.

Информационная программа по питанию, продовольственной безопасности и устойчивости для принятия решений (The Information for Nutrition Food Security and Resilience for Decision Making (INFORMED)) будет способствовать укреплению устойчивости для противостояния продовольственным кризисам в результате антропогенного воздействия и стихийных бедствий. Предоставление регулярной, своевременной и достоверной информации для лиц, отвечающих за принятие решений, является одним из средств достижения этой цели.

Общие приоритеты в борьбе против голода и недоедания

Несмотря на прогресс, достигнутый в последние десятилетия, согласно данным последнего доклада ООН по продовольственной безопасности, около 800 миллионов человек в мире по-прежнему голодают, а миллионы не имеют доступа к здоровой пище.

Кроме того, в последние годы все большее число людей сталкивалось с продовольственными кризисами, которые часто являлись следствием конфликтов, стихийных бедствий, изменения климата или волатильности цен на продовольствие. Уязвимым слоям населения становится все труднее обеспечить себя необходимым продовольствием и заработать себе на жизнь в условиях таких потрясений.

В недавнем докладе, подготовленном ФАО, Международным фондом сельскохозяйственного развития (ИФАД) и Всемирной продовольственной программой (ВПП), говорится, что, чтобы положить конец голоду в мире к 2030 году, потребуются дополнительные инвестиции в развитие сельских и городских районов и социальную защиту в размере 267 млрд. долл. США в год.

Учитывая все вышеуказанные проблемы, различные партнеры, участвующие в проектах FIRST и INFORMED, признают необходимость скоординированных действий всех заинтересованных сторон для эффективного устранения коренных причин голода и недоедания.

Вклад Европейского союза в проекты был выделен в рамках программы Глобальное общественное благо и вызовы (GPGC) и бюджета Европейского союза для помощи в целях развития (Инструменты развития и сотрудничества или DCI).

Европейский союз - один из крупнейших доноров ФАО - вступил в Организацию в качестве члена 1991 году. В 2004 году Европейский союз и ФАО стали стратегическими партнерами и начали расширять свои рабочие отношения. Последнее соглашение призвано укрепить и расширить долгосрочное сотрудничество.

* Предварительный список стран, в которых планируется реализация программы:

19 государств для программы INFORMED: Афганистан, Бангладеш, Буркина-Фасо, Камбоджа, Центральная Африканская Республика, Джибути, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Гамбия, Гаити, Кения, Мавритания, Мьянма, Пакистан, Шри-Ланка, Таджикистан, Судан, Свазиленд и Зимбабве.

27 государств для программы FIRST: Бенин, Буркина-Фасо, Камбоджа, Чад, Кот-д'Ивуар, Куба, Джибути, Фиджи, Гватемала, Гаити, Кения, Малави, Мали, Мавритания, Мозамбик, Мьянма, Нигер, Пакистан, Руанда, Соломоновы острова, Шри-Ланка, Свазиленд, Уганда, Объединенная Республика Танзания, Вануату, Замбия и Зимбабве.

Бывший президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), в недавнем прошлом вице-президент ФИФА Джек Уорнер, один из главных обвиняемых в деле о коррупции в организации, заявил, что у США уйдет много времени и сил, чтобы добиться его экстрадиции.

В конце мая стало известно, что в Цюрихе по подозрению в коррупции были арестованы несколько высокопоставленных чиновников ФИФА. Еще ряду чиновников были предъявлены обвинения, в том числе Уорнеру. Ему грозит экстрадиция в США по обвинению в коррупции и отмывании денег.

"В ходе рассмотрения моего дела в суде пусть судья принимает решение. Если скажет уезжать, то я уеду, остаться — останусь. Но это будет очень долгое лето, — цитирует Уорнера агентство АП. — Я покинул ФИФА четыре года назад и нисколько не обеспокоен ситуацией в организации. Меня также не беспокоит прошение США о моей экстрадиции".

Ранее Власти Тринидада и Тобаго обязали Уорнера сдать паспорт в полицию, чтобы он не смог вылететь из страны. Уорнер в свою очередь заявлял, что власти США не смогут гарантировать справедливое расследование.

По данным СМИ, ФИФА в 2008 году выделила КОНКАКАФ 10 миллионов долларов по программе развития футбола в регионе, однако большая часть этих денег ушла на личные расходы Уорнера. Также СМИ сообщали, что правоохранительные органы США подозревают Уорнера в присвоении средств, предназначенных для восстановления Гаити после землетрясения 2010 года. Кроме того, экс-министр спорта Египта Алей Эддин Хелаль сообщил, что Уорнер требовал от этой североафриканской страны 7 миллионов долларов взамен на помощь при голосовании за страну-хозяйку мирового первенства-2010, но получил отказ.

Борьба за трансформацию военной сферы

© "Россия в глобальной политике". № 3, Май - Июнь 2005

Макс Бут – ведущий научный сотрудник Совета по международным отношениям, занимающийся изучением вопросов национальной безопасности, и член консультативной группы Объединенного комитета начальников штабов ВС США по трансформации. Работает над историей революционных изменений, происходивших в военной сфере в последние 500 лет. Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 2 (март – апрель) за 2005 год. © 2005 Council on Foreign Relations Inc.

Резюме Война в Ираке показала, что Рамсфелду не удалось добиться полного успеха в деле трансформации военной сферы. Американская армия по-прежнему плохо подготовлена к противостоянию в условиях партизанской войны, при этом число необычных угроз с годами будет только возрастать. Необходимо сосредоточиться на обучении пехотных подразделений для осуществления национального строительства, а также для ведения нетрадиционной войны. Этой задаче Вашингтон должен придать статус первоочередного приоритета.

ПРЕРВАННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Стремление реформировать Вооруженные силы США, дабы превратить их в более гибкую и мобильную структуру, способную эффективнее использовать преимущества новых технологий и успешнее отвечать на новые угрозы, и впредь останется основным содержанием деятельности Доналда Рамсфелда на посту министра обороны. Вопреки (а возможно, и благодаря) враждебным чувствам, которые он навлек на себя со стороны Пентагона, Рамсфелд расшевелил закоснелую организацию, которая, будучи предоставлена самой себе, вероятно, предпочла бы до бесконечности разыгрывать сценарий войны в Персидском заливе.

Тем не менее продолжающиеся бои в Ираке свидетельствуют о пределах достигнутого Рамсфелдом. В войне с традиционным противником американской армии нет равных, и это она доказала весной 2003 года, совершив блицкриг и преодолев за три недели расстояние от Кувейта до Багдада. Значительно хуже дело пошло с тех пор, как она столкнулась с партизанскими формированиями. Несомненно, многие из нынешних проблем в Ираке связаны с тем, что Рамсфелд не направил туда достаточный военный контингент, а также в связи со слишком поспешным роспуском иракской армии. Но они обнажают и более глубокие изъяны с точки зрения готовности США противостоять нетрадиционным угрозам.

Многие ведущие политики и военные, несомненно, отреагируют на иракские проблемы, пытаясь избежать подобных конфликтов в будущем. После Вьетнама в обществе сложилось стойкое неприятие партизанской войны, нашедшее выражение в доктрине Пауэлла (примерный смысл доктрины: США не будут прибегать к военному вмешательству за границей, если прямо не затронуты их национальные интересы; в противном случае необходимо «подавляющее превосходство в силах и средствах» для достижения окончательной победы. – Ред.). После иракской войны независимо от ее исхода реакция будет столь же негативной. Большинство американских военных по вполне понятным причинам предпочитают концентрироваться на том, что у них получается лучше всего: побеждать традиционного противника в открытой схватке.

К несчастью, Америка не может предопределить характер своих будущих войн, поскольку он зависит и от противника, и чем очевиднее будет неспособность США противостоять партизанским или террористическим методам войны, тем чаще эти методы будут применяться. Существует предел эффективности «умных» вооружений в борьбе со скрытым противником. Достаточно вспомнить неудачные удары крылатых ракет по целям в Судане и Афганистане в 1998-м, которые лишь высветили слабое место Америки. Как показали уроки Афганистана, для достижения победы над терроризмом необходимо непосредственное присутствие в регионе и участие в национальном строительстве. Но именно это является самым слабым звеном в деятельности США по-прежнему оставляет желать лучшего, что было проигнорировано Рамсфелдом при составлении плана преобразований в области обороны. Укрепление этих сфер деятельности должно стать целью следующей стадии трансформации вооруженных сил, а продолжение этой перестройки – одним из основных приоритетов на второй срок президентства Джорджа Буша.

БРЕМЯ ИМПЕРИИ

Независимо от того, представляет ли собой сегодня Америка «империю» или нет, это страна с присущими ей интересами по всему миру, которые нужно защищать, у нее есть враги, с которыми приходится повсеместно вести борьбу. В этом отношении наиболее ярким примером того, как добиться эффекта малыми средствами, может послужить Британская империя. В 1898 году на службе Ее Величества находилась лишь 331 тысяча солдат и матросов, на оборону тратилось только 2,4 % ВВП, что значительно меньше, чем тратит сегодня Америка – 3,9 %. И столь ничтожных инвестиций было достаточно, чтобы обеспечить безопасность империи, занимавшей четверть территории земного шара.

Сильной стороной Британской империи (и с этой точки зрения ее сегодня проще всего взять за образец) являлись передовые технологии – результат промышленной революции. Королевский флот всегда был оснащен по последнему слову техники: к примеру, в XIX веке у него появились бронированные пароходы, способные вести огонь ракетными снарядами высокой взрывной силы. Армия империи обычно отставала от своих европейских соперников, но всегда решительно превосходила силы туземцев благодаря скорострельным пулеметам «максим» и магазинным винтовкам «Ли-Метфорд». Канонерские лодки и железные дороги обеспечивали транспортировку личного состава и провианта далеко в глубь негостеприимных территорий где-нибудь в Китае или Африке. Британцы широко использовали также телеграф и открытия в медицине, например хинин, спасавший от малярии, которая превращала тропические регионы в «могилу для белых».

Помимо развитых технологий британцы обладали еще тремя ключевыми преимуществами. Во-первых, армией, специально подготовленной для ведения колониальных войн. Не всегда превосходя противника в огневой мощи, они имели неизменное преимущество с точки зрения дисциплины и боевой подготовки. В битве при Ассайе в 1803-м Артур Уэлсли, будущий герцог Веллингтон, разбил индийцев, войско которых по меньшей мере троекратно превосходило его силы по численности стрелков и имело в пять раз больше артиллерийских орудий. В 1879 году гарнизон из 140 человек сумел удержать оборону у Роркс Дрифт на юге Африки в жестоком бою против 4 тысяч зулусов. Все британские солдаты были волонтерами. Служили долго (до 1870-го 21 год, после – 12 лет), причем бЧльшая их часть все это время находилась за рубежом. Продолжительность срока службы и длительное пребывание на чужой земле делали из них грозных противников. Этому способствовала и полковая система: офицеры, как и рядовой и сержантский состав, проходили службу в одном подразделении, что сплачивало их и укрепляло дух боевого товарищества.

Во-вторых, британцы опирались на наемные войска из местного населения. Подавляющее большинство британской индийской армии составляли индийцы, только офицеры и некоторые представители сержантского состава были британцами. Вплоть до 1931 года империя удерживала под своим контролем 340-миллионное население Индии силами присланного из Британии 60-тысячного полицейского и воинского контингента.

Третье – и, возможно, самое важное – преимущество Соединенного Королевства состояло в том, что на него работала славная когорта колониальных администраторов, секретных агентов и военных, многие из которых посвящали свободное время лингвистике, археологии или ботанике. Неустрашимые искатели приключений, такие, как Ричард Фрэнсис Бартон, Чарлз Гордон по прозвищу Китаец, Томас Эдуард Лоуренс (Аравийский) и Гертруда Белл, вживались в местную культуру и действовали в интересах империи самостоятельно, почти без подсказок со стороны Уайтхолла.

Конечно, следует учитывать и недостатки викторианской армии: это была замкнутая на себя, проникнутая духом снобизма система с полуграмотными солдатами и офицерами, которых больше интересовало поло, нежели профессиональная подготовка. Викторианская армия уступала первоклассной германской армии в доктринальном и технологическом отношении. К тому же она знала и поражения (первая из англо-афганских войн), и позор (Крымская и Англо-бурская войны). И все же немногим армиям в истории удалось превзойти эту в искусстве ведения малых войн.

В том, что касается ведения высокотехнологичной войны, Соединенные Штаты демонстрируют сегодня значительно более серьезное превосходство, чем Британская империя в XIX веке. Благодаря богатому арсеналу продвинутых систем атаки, наблюдения и коммуникации, Америка, не страшась возмездия, может наносить бомбовые удары по объектам в любой точке планеты, контролировать пространство любого океана, перебрасывать войска в любой регион и одерживать победы почти над любой армией. Но что касается далеко не новой практики национального строительства и антиповстанческой деятельности, то в этом США отстают как от викторианской, так и от современной Англии.

Трансформация американских Вооруженных сил, направленная на устранение этих недостатков, – не вопрос инвестиций в дорогостоящую военную технику (наиболее предпочитаемый Пентагоном способ решения проблем). Для того чтобы перенять некоторые стратегии британцев, понадобится ряд организационных и культурных изменений. Это, в свою очередь, потребует реформировать систему личного состава, не менявшуюся со Второй мировой войны, а также организационную структуру, оставшуюся с эпохи Наполеоновских войн. Обе они настолько задавлены бюрократической машиной, что становятся помехой для применения американскими Вооруженными силами своего основного навыка – отражать угрозы.

В военной сфере США уже проводят некоторые безотлагательные изменения в связи с их военным опытом в Ираке, но предстоит сделать гораздо больше. Настоящим испытанием для администрации Буша на второй президентский срок будет дальнейшее преодоление препятствий, чинимых не только инстанциями, от которых иного ждать не приходится, – учрежденческой бюрократией, оборонными подрядчиками и их союзниками на Капитолийском холме, – но и теми из «поборников преобразований», которые излишне уверовали в новые технологии. Пентагон следует не только реформировать, но и теснее интегрировать с другими правительственными структурами, такими, как ЦРУ и Госдепартамент. Как ни обескураживающе выглядит эта задача, особенно учитывая продолжающуюся войну, ее необходимо решать.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫМ МЕТОДАМ

Прежде всего следует сосредоточиться на обучении и оснащении пехотных подразделений для ведения нетрадиционной войны. Эффективность антиповстанческой и миротворческой деятельности зависит от численного состава армии. Танки и бронемашины обеспечивают жизненно важную поддержку, а высокотехнологичные системы разведки и наблюдения и высокоточные средства поражения обеспечивают ряд существенных преимуществ. Но в конечном итоге, обеспечение порядка среди гражданского населения требует использования солдат для полицейского патрулирования улиц, нынешнего же контингента для этого далеко не достаточно.

На пехоту приходится лишь 4,6 % от общего состава регулярных войск. Сухопутные войска насчитывают 51 тысячу человек, численность Корпуса морской пехоты не превышает 20 тысяч. (В США примерно столько же флористов.) Даже в случае принятия Министерством обороны решения о резком увеличении воинского контингента в Ираке (шаг, по мнению многих экспертов, совершенно необходимый) было бы крайне трудно изыскать соответствующие людские ресурсы. В настоящее время личный состав регулярных войск выматывается в бесконечных передвижениях по Афганистану и Ираку. Национальной гвардии и резервистам сегодня тоже приходится нелегко. Жизненно важная техника, например боевые машины Humvee и вертолеты, изнашивается от непрерывной эксплуатации в жестких условиях. Устают и люди, которые обслуживают эту боевую технику. Многие офицеры обеспокоены надвигающимся кризисом с набором новобранцев и продлением контрактов со старослужащими.

Отсюда необходимость пополнения кадрового состава американских Вооруженных сил, особенно в Сухопутных войсках, численность которых в 1990-х годах была сокращена более чем на 30 %. Буш и Рамсфелд категорически отказываются пополнять на постоянной основе военные кадры. Вопреки очевидному они настаивают на том, что возросшая потребность в размещении контингентов за рубежом – явление временное. Вместо этого Рамсфелд планирует привлечь военнослужащих, занимающих более низкие должности, к полицейскому патрулированию, службе в разведке и работе с гражданским населением, временно увеличив численность Сухопутных войск на 30 тысяч человек и назначив гражданских лиц на ряд должностей, занимаемых военными. Таким образом он надеется увеличить число регулярных бригад Сухопутных войск с 33 до минимум 43.

Подобные меры следует только приветствовать, но они напоминают накладывание пластыря на открытые раны солдата, причиненные губительной интенсивностью операции. Личный состав американских Вооруженных сил должен возрасти, как минимум, на 100 тысяч человек, а возможно, и значительно больше. Это достижимо и без проведения дополнительного призыва новобранцев (в 1990-м регулярные войска США насчитывали на 600 тысяч человек больше, чем сегодня, причем все это были волонтеры), но малыми затратами обойтись не удастся. Часть расходов можно покрыть, отменив или сократив финансирование дорогостоящих проектов, включающих создание истребителя F-22 (72 млрд дол.), национальной системы противоракетной обороны (в течение следующих 5 лет планируется потратить 53 млрд дол.), подводной лодки класса «Вирджиния» (80 млрд дол.). Пентагон уже предложил некоторые сокращения в данном направлении. Но даже если определенная часть расходов будет урезана, то для разрешения проблем с критическим ростом дефицита, накопившихся с начала 1990-х годов, потребуется увеличение военного бюджета, составляющего сегодня гораздо меньший процент ВВП, чем во времена холодной войны.

Свежими силами следует пополнить Сухопутные войска и Корпус морской пехоты, причем требуется совершенствование подготовки новобранцев (равно как и старослужащих) к миротворческой и антиповстанческой деятельности. Для этого необязательно создавать специальные военно-полицейские формирования, как предложено в исследовании Университета национальной обороны. По мнению опытных ветеранов, войскам, подготовленным к боевым действиям высокой интенсивности, легче проводить миротворческие операции, чем миротворцам участвовать в акциях подобного рода. Поскольку в такой стране, как Ирак, военным часто приходится непосредственно переключаться с боевых операций на миротворческие, Вашингтон должен стремиться к формированию высокоэффективных сил общего назначения, бойцы которых могли бы с одинаковым успехом и заниматься уничтожением террористов, и раздавать детям конфеты.

К сожалению, бОльшая часть американских Вооруженных сил слишком слабо подготовлена к какой-либо иной деятельности, кроме боевых действий высокой интенсивности против традиционного противника. Несчетное число раз солдаты в Ираке жаловались на то, что они не готовы к выполнению поставленных задач, таких, как организация полицейских формирований или обслуживание установки по очистке сточных вод. Один офицер-артиллерист осенью 2003-го заявил корреспонденту газеты The Washington Post: «Нам приходится делать многое из того, о чем мы раньше и понятия не имели».

В связи с этим в Сухопутных войсках и Корпусе морской пехоты сейчас уделяется более пристальное внимание подготовке к антиповстанческой борьбе и операциям по «поддержанию стабильности и оказанию поддержки», но это лишь малая часть того, что предстоит сделать. В Сухопутных войсках только что вышло первое за последние десятилетия пособие по антиповстанческой деятельности, а Военная академия США (г. Уэст-Пойнт) лишь сейчас ввела курс, полностью посвященный этому предмету. Наряду с совершенствованием обучения военнослужащих необходимо проводить военные игры с гибким сценарием в целях повышения уровня готовности к противостоянию тактике партизанской войны. На сегодняшний день сценарии большинства военных игр не учитывают необходимость отражать нетрадиционные атаки.

Военному ведомству также следует внести ряд изменений в свою кадровую политику. Военнослужащих перебрасывают из части в часть с головокружительной быстротой: две трети личного состава ежегодно меняют место прохождения службы, за 25 лет среднестатистический офицер проводит в одной и той же части прикомандирования лишь полтора года.

Эта система направлена на подготовку военных кадров широкого профиля для замещения должностей высшего командного звена, но она препятствует формированию такого уровня сплоченности частей и подразделений и вдохновляющего лидерства командиров, которые отличают ведущие армии мира. Даже лучшим командирам воинских подразделений не удается помногу общаться со своими подопечными: за время своей карьеры офицерский состав в среднем проводит лишь 30 % рабочего времени в полевых условиях, остальное время уходит на штабную службу и обучение. Простые солдаты кочуют между подразделениями с той же скоростью. В танковой бригаде, подготовленной к очередной отправке в Ирак в феврале этого года, с момента ее возвращения оттуда 9 месяцев назад сменилось 40 % состава. «Личный состав подразделения, экипажа или отделения слишком часто меняется для того, чтобы они могли полностью реализовать свои боевые возможности», – пишет майор Доналд Вандергрифф, эксперт по системам управления кадрами в Вооруженных силах. Он рекомендует перенять британскую модель организации полка, при которой состав боевой единицы не меняется годами.

Первоклассная пехота нуждается в первоклассном оснащении, которого в начале войны недоставало слишком многим подразделениям американской армии, особенно в Национальной гвардии и резерве. Многие из них несли неоправданные потери из-за нехватки бронированных машин Humvee и пуленепробиваемых жилетов последней модели. (Это еще один показатель того, как мало внимания уделяется пехоте: у США есть деньги на создание лучших истребителей стоимостью в сотни миллионов долларов, но нет – на обеспечение личного состава высококачественной нательной броней, хотя один комплект обходится всего в несколько сотен долларов.)

Сегодня, хотя и с запозданием, бОльшую часть этого дефицита пытаются восполнить, но наземные войска (ground pounders) по-прежнему остаются обделенными в ряде менее заметных областей, например в обеспечении средствами связи. Пентагон вкладывает миллиарды долларов в новейшие цифровые технологии, но они редко проходят путь от штаб-квартир до передовой. В ходе иракской войны многие подразделения устанавливали местонахождение противника тем же способом, как это делают солдаты вот уже тысячи лет: путем «сближения», что в переводе с военного означает случайно налететь на неприятеля. Часто высокотехнологичные приборы типа Blue Force Tracker (переносные компьютерные терминалы, позволяющие посылать электронную почту и показывающие местонахождение своих войск) либо спешно устанавливались на нескольких командных постах накануне боевых действий, либо вообще отсутствовали. Большинство передовых подразделений Корпуса морской пехоты и Сухопутных войск для обеспечения связи ближнего действия пользовались коротковолновыми приемниками, как во времена Второй мировой войны. Следует в обязательном порядке заняться развертыванием широкополосной информационной сети для военных нужд, чтобы к ней имел доступ каждый новобранец. Эту задачу озвучивают довольно часто, но реального ее выполнения придется ждать еще несколько лет. Внедрение переносного оборудования компьютерной связи особенно благотворно скажется на эффективности противоповстанческих операций, для которых необходима точная информация. Например, благодаря такому оборудованию солдат, остановивший машину на контрольно-пропускном пункте, сможет моментально выявить подозреваемого террориста.

Для деятельности по поддержанию мира требуется дополнительная спецтехника, к примеру несмертоносное оружие, позволяющее солдатам обороняться, исключая угрозу летального исхода. Разработан целый набор подобных средств – от винтовок, стреляющих сетями и резиновыми пулями, до сковывающей движения пены, мегафонов, издающих невыносимый звук, и лазерных лучей с эффектом прикосновения к раскаленной плите. Но внедрение этих вооружений продвигается медленно из-за незаинтересованности Пентагона и протестов со стороны гуманитарных организаций, опасающихся, что применение такого рода средств может привести к тяжелым травмам и увечьям, а также станет нарушением существующих соглашений, среди которых и Конвенция о запрещении химического оружия. Подобные нападки приводят к обратному результату: действия американских военных влекут за собой жертвы, которых можно было бы избежать благодаря новым технологиям.

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

С момента окончания холодной войны США постоянно занимаются национальным строительством, например, в Сомали, Гаити, Боснии, Косово, Афганистане и Ираке. Однако каждая из этих операций начиналась практически с нуля, без попытки обратиться к уже накопленному опыту. Этот недостаток особенно бросается в глаза в Ираке: Управление по восстановлению и гуманитарной помощи (ORHA) было сформировано лишь за два месяца до начала конфликта. Пришедшая ему на смену Временная коалиционная администрация (CPA) также создавалась наспех.

Чтобы быть лучше подготовленным в следующий раз – а он, несомненно, будет, – Вашингтону следует заняться созданием правительственного агентства, специально ориентированного на восстановление разрушенных войной стран в сотрудничестве с различными международными учреждениями, правительствами стран-союзниц и неправительственными организациями. Америке нужна собственная версия Британского министерства колоний для постимперской эпохи. Недавнее решение о создании в Госдепартаменте Бюро реконструкции и стабилизации – хорошее начало, но пока неясно, какими фондами и полномочиями оно будет располагать. Возможно, следует учредить самостоятельное агентство, нацеленное исключительно на национальное строительство (вероятно, в этой роли может выступить модифицированное Агентство США по международному развитию), или, как предлагает Центр стратегических и международных исследований (CSIS), ввести в Белом доме должности директоров по реконструкции, отвечающих за конкретные страны.

Увеличение потенциала гражданских ведомств в национальном строительстве не избавит армию от необходимости им заниматься. Независимо от того, насколько будет усовершенствован механизм управления усилиями гражданского персонала, бЧльшую часть кадров для выполнения любого задания в сфере национального строительства по-прежнему должен будет предоставлять Пентагон. Военному ведомству придется гораздо более тщательно подготовиться к такого рода деятельности, чтобы избежать ошибок, допущенных в Ираке, где генерал Томми Фрэнкс и его гражданское начальство уделяли мало внимания вопросам послевоенного планирования.

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ КОМАНДОВАНИЕ

Продвинутая система командования и управления – обоюдоострый меч: она может привести и к некоторой децентрализации в ходе оперативных действий, и к мелочной опеке со стороны руководящих органов, находящихся на значительном удалении от места событий. Официальная доктрина ВС США предписывает высшему командному составу отдавать приказы «в виде поручений», в общих чертах формулируя то, что непременно должно быть сделано, и держаться в стороне, предоставляя солдатам в боевой обстановке выполнять их так, как они считают нужным. Но реальность такова, что спутниковые коммуникации ныне обеспечивают возможность принятия решений по конкретным операциям в Ираке или Афганистане непосредственно в ставке Центрального командования (CENTCOM) в Тампе (штат Флорида) либо в кабинетах министра обороны или президента в Вашингтоне. Иногда вмешательство высших эшелонов действительно необходимо – пусть лишь для того, чтобы снять с подчиненных излишнюю ответственность при проведении операций с повышенной степенью риска. Но эта многоярусная бюрократия превратилась в обузу для Вооруженных сил.

Для того чтобы направить даже одного солдата для участия в иракской миссии, Фрэнксу, главкому Центрального командования ВС США, следовало подать заявку в штаб Объединенного комитета начальников штабов в Вашингтоне, который в свою очередь должен был работать совместно с аппаратом министра обороны, штабом Сухопутных войск, Командованием объединенных ВС США, Континентальным командованием Сухопутных войск, Командованием резерва Сухопутных войск и бюро Национальной гвардии, чтобы предоставить необходимые части и подразделения.

Когда солдат оказывался в районе боевых действий к нему тянулась командная цепочка: от Буша к Рамсфелду, затем к Фрэнксу, а от него – через 3-ю армию (которую окрестили Командованием сухопутного компонента объединенных сил), корпус V (Victory) Сухопутных сил или Первый экспедиционный корпус морской пехоты – к дивизиям, бригадам, батальонам, ротам и, наконец, отданный приказ добирался до взводов и расчетов. Иными словами, по меньшей мере восемь уровней бюрократии отделяют тех, кто принимает решения наверху, от солдат, вооруженных штурмовыми винтовками М-4 и танками М-1. Солдаты прозвали эти громоздящиеся пирамиды «самолижущимися эскимо» (self-licking ice cream cones) – учреждениями, которые заняты придумыванием для себя бесполезной работы. Выдвигались разные предложения по их уплотнению, остающиеся, впрочем, без последствий. (Начальник штаба Сухопутных сил генерал Питер Шумейкер в настоящее время работает над многообещающим планом, согласно которому «базовым боевым формированием» станет не дивизия, а бригада. Правда, пока неясно, означает ли это упразднение штабов более высокого звена.)

Отчасти проблема состоит в том, что в ВС США гораздо больше офицерских званий, чем должностей. В Сухопутных войсках 3 700 полковников, но только 33 маневренные бригады; во флоте 3 500 капитанов и лишь 359 кораблей. Большинство офицеров, которые могли быть использованы на ряде других имеющихся должностях, в конечном итоге оказываются на штабной работе независимо от того, нужны они там или нет. Вандергрифф утверждает, что в лучших армиях мира офицеры составляли лишь от 3 до 8 % общей численности личного состава. В Сухопутных войсках США этот показатель на сегодняшний день достигает 14,3 %. В военной сфере существует традиция поддерживать избыточное число офицеров в мирное время, чтобы в случае войны было кому командовать разросшейся за счет призывников армией. Поскольку в стране вряд ли будет снова введена воинская повинность, этот подход нуждается в пересмотре.

Преимущества «облегченной» доктрины боевых действий отчетливо проявились в ходе войны в Афганистане в 2001 году. Несколько сотен отрядов специального назначения при поддержке горстки агентов ЦРУ и многочисленной авиации покончили с режимом движения «Талибан» за два месяца. Частично их успех объясняется тем, что им оказывали содействие сторонники из состава местного населения. Но немалую роль сыграло и то, что бюрократические правила были на время отброшены: командос получили установку добиваться поставленной цели любыми средствами. Однако очень скоро бюрократы из Пентагона снова начали закручивать гайки. Сегодня из спецназовских частей в Афганистане сообщают: получить добро на проведение операции невозможно раньше, чем за три – пять дней. К моменту, когда удается преодолеть все бюрократические препоны, противник зачастую успевает уйти.

Между тем в Ираке военные с большим успехом распределяли денежные пособия в неформальном порядке в рамках Программы оказания чрезвычайной гуманитарной помощи стране. Но по вине близоруких бюрократов в федеральном правительстве программа постоянно недофинансировалась. Основная часть средств, выделенных на восстановление Ирака, прошла через запутанную систему бюрократии в сфере государственных заказов, благосклонностью которой пользуются прежде всего американские подрядчики-гиганты, такие, как, например, Halliburton. Этим отчасти объясняется, почему по состоянию на декабрь 2004-го было израсходовано всего 2 из 18,4 млрд дол., ассигнованных на восстановление Ирака в октябре 2003 года.

ВОЙНА ПРИ ПОМОЩИ ПОСРЕДНИКОВ

Некоторые из наиболее заметных достижений Вашингтона за рубежом – от подавления коммунистического восстания в Сальвадоре в 1980-х до свержения режима талибов в 2001 году – стали возможны благодаря привлечению к военным действиям иностранных вооруженных отрядов. В Афганистане выявились некоторые просчеты, связанные с перепоручением выполнения задач сомнительным посредникам: полевые командиры и пакистанские пограничные силы не слишком старались, чтобы не дать уйти боевикам «Аль-Каиды» в Тора Бора в декабре 2001 года. Но в общем и целом результаты ведения войн с помощью посредников говорят о том, что существует обнадеживающая альтернатива отправке больших контингентов войск США за рубеж для борьбы с партизанами. Как отмечает журналист Роберт Каплан в своей книге «Пехотинцы империи», готовящейся к выходу в свет, «55 инструкторов спецназа в Сальвадоре добились большего, чем 550 тысяч солдат во Вьетнаме».

Наводнить страну американскими солдатами – это зачастую ошибочное решение: они настолько мало осведомлены о местных условиях, что в конце концов нередко приносят больше вреда, чем пользы. Эффективнее было бы использовать небольшую, во всех отношениях хорошо подготовленную группу солдат, действующую негласно в сотрудничестве с местными силами безопасности. Задачи по обеспечению «внутренней обороны иностранного государства» и ведению «нетрадиционной войны» обычно выпадают на долю ЦРУ и сил специального назначения Сухопутных войск («зеленые береты», или, как они предпочитают называть себя, «незаметные профессионалы»), хотя в пиковых ситуациях подготовка иностранных военнослужащих поручалась также простым солдатам и морским пехотинцам. В последние годы эта деятельность принесла плоды в таких странах, как Грузия, Филиппины, Джибути и Колумбия. Большинство наиболее известных террористов, содержащихся под стражей в США, были задержаны при содействии союзников: пакистанцы помогли заманить в ловушку шейха Халеда Мухаммеда, спланировавшего теракты 11 сентября, таиландцы обеспечили поимку Хамбали – лидера индонезийской террористической группировки «Джемаа исламийя».

Несмотря на всю важность этой деятельности, вооруженные силы не оказывают ей должной поддержки. Фрэнкс, к примеру, перед вторжением в Ирак отклонил сделанные ему предложения о создании «Свободных вооруженных сил Ирака» для сотрудничества с американскими войсками. После падения Багдада и военное ведомство, и Временная коалиционная администрация промедлили с подготовкой и оснащением иракских военных формирований – небрежность, последствия которой США ощущают по сей день.

Даже Командование по проведению специальных операций, на которое сегодня непосредственно возложена задача борьбы с терроризмом, фокусирует внимание на более привлекательных частях прямого действия, таких, как «морские котики» ВМФ, а также десантно-диверсионные подразделения Сухопутных войск «Дельта» и «рейнджеры», которые спускаются с небес для захвата или уничтожения подозреваемых террористов. По сравнению с ними силы специального назначения Сухопутных войск, полагающиеся больше на силу интеллекта, чем на силу мускулов, относительно обделены вниманием. В составе Командования по проведению спецопераций служат лишь 9 500 спецназовцев из 47-тысячного личного состава. Военные специалисты по работе с гражданским населением и ведению психологической войны также сосредотачиваются на менее жестких аспектах конфликта, и секретное подразделение, ранее именовавшееся «Серый Лис», занято в первую очередь сбором разведывательной информации. И тем не менее по-прежнему уделяется больше внимания вышибанию дверей, чем выяснению того, какая именно для этого нужна дверь. Основное преимущество сил специального назначения заключается в их способности получать разведывательную информацию непосредственно от туземного населения и сотрудничать с местными союзниками. В состав А-групп сил специального назначения из 12 человек входят специалисты по данному региону, получившие подготовку в языке и культуре места проведения операции. К сожалению, ряд возможностей по поимке таких «особо ценных объектов», как лидер движения «Талибан» мулла Мохаммед Омар, возможно, был упущен из-за того, что А-группы, находившиеся неподалеку от места действий в Афганистане, получили указание дожидаться прибытия элитных поисково-истребительных подразделений, которые появились слишком поздно.

Решение этих проблем не требует выполнения рекомендаций «Комиссии 9/11» касательно перевода военизированной дивизии ЦРУ в ведение Вооруженных сил. Некоторое дублирование функций не повредит, особенно поскольку деятельность ЦРУ бывает сопряжена с возможностью ее официального непризнания. А вот Пентагону действительно необходимо продуктивно подойти к вопросу о повышении эффективности сил спецназа. Недавнее решение Конгресса о выделении Командованию по проведению спецопераций 25 млн дол. в год с правом расходовать их по собственному усмотрению, которые могут быть использованы для привлечения иностранных союзников (раньше подобное право резервировалось исключительно за ЦРУ), – хорошее начало. Силы специального назначения должны получить также полномочия для самостоятельного преследования «особо ценных объектов», минуя необходимость привлекать отряды «Дельта» или другие формирования, предназначенные для выполнения особых заданий. Кроме того, следует устранить бюрократические правила, стесняющие действия Командования по проведению спецопераций, – речь идет о предоставлении ему возможности преследовать террористов на территориях, подпадающих под юрисдикцию других ведомств (к примеру, Центрального командования – Centcom). Еще один способ повышения эффективности – позволить силам спецназа участвовать в выполнении реальных боевых заданий вместе с подготовленными ими иностранными формированиями. Сегодняшние уставы обычно запрещают им это делать, что грозит ослабить боеспособность их подопечных.

Есть и другие преимущества использования наемных солдат. Вашингтон мог бы, к примеру, создать собственный вариант французского Иностранного легиона или британских полков сипаев – «Легион свободы», формирование, которое возглавлялось бы небольшой группой американских офицеров, но вербовалось бы из неамериканцев, движимых перспективой получить по истечении срока службы гражданство США. В отличие от нынешних вольнонаемных орд контрактников в сфере безопасности, «Легион свободы» будет, по крайней мере, непосредственно подконтролен правительству США.

СИЛА ИНФОРМАЦИИ

На сегодняшний день является общепризнанным фактом, что правительство Соединенных Штатов испытывает катастрофическую нехватку кадров для агентурной разведки. В области высокотехнологичного шпионажа равных США нет, но, как сказал в интервью The New York Times бригадный генерал Джон де Фрейтас III, глава армейской разведки в Ираке, «повстанцы не слишком отчетливо получаются на изображениях, сделанных со спутника».

Единственный способ осмыслить процессы, происходящие в таких непростых обществах, как афганское или иракское, – это прожить там достаточно долго, выпить несметное количество пиал чая с бесчисленными шейхами и муллами. Нынешняя система управления персоналом делает подобного рода длительное общение практически невозможным. Личный состав Корпуса морской пехоты в зонах боевых действий меняется раз в шесть-семь месяцев, Сухопутных войск – каждый год; как только военнослужащие начинают ориентироваться в ситуации, их отправляют домой. Госдепартамент и ЦРУ даже в условиях дефицита специалистов, говорящих на арабском и пушту, также постоянно перетасовывают кадры. По меньшей мере нескольким вашингтонским эмиссарам следовало бы пробыть за границей достаточно долго для того, чтобы, подобно «Китайцу» Гордону или Лоуренсу Аравийскому, изучить обстановку в стране и завоевать доверие местных жителей.

Есть достаточное количество американцев, которые изъявляют готовность переселиться в те страны, куда еще не проникла сеть универмагов Wal-Mart. Большинство из них трудятся в благотворительных, коммерческих, информационных и прочих негосударственных организациях. Те же, кто работает на правительство, не могут надеяться на продвижение по службе, будучи в длительной командировке за рубежом: для служебного роста нужно находиться не в Багдаде или Тора Бора, а в пределах окружной автострады. Эту практику необходимо изменить. Генерал в отставке и бывший начальник Высшего военного колледжа Сухопутных войск Роберт Скейлз предложил создать институт «глобальных разведчиков» – офицеров, которые годами или даже десятилетиями работали бы за границей «без ущерба для продвижения по службе». Даже если они будут отставать в карьерном отношении, это предлагается компенсировать другими способами. Подобную программу можно организовать на основе уже существующей, которая позволяет офицерам специализироваться на определенном зарубежном регионе и его культуре, но зачастую рассматривается как тупиковая с точки зрения карьерного роста. Скейлз утверждает, что в рамках перехода к «культурно-ориентированным методам ведения войны» «глобальные разведчики» должны получить преимущество в военно-разведывательных организациях перед ныне заправляющими в них «технарями». Госдепартаменту и ЦРУ следует разработать сходные программы, позволяющие талантливым службистам проводить больше времени в войсках, благодаря чему они станут настоящими экспертами в своей области.

Соединенным Штатам нужно повысить эффективность как сбора, так и распространения информации. В эпоху спутниковой трансалиции новостей успех или провал военной операции в известной степени зависит от того, как она представлена в СМИ. Возьмем, к примеру, бомбардировку Фаллуджи в апреле 2004-го, которую пришлось преждевременно прервать, потому что провокационное освещение ее на канале «Аль-Джазира» создавало ложное впечатление, будто морские пехотинцы намеренно разрушают мечети и убивают мирных граждан.

Пентагону редко удается достичь больших успехов в информационной войне. Одним из редких исключений стала программа по введению корреспондентов в состав американских частей во время первоначального вторжения в Ирак. Этот ход, навязанный колеблющимся военным гражданскими пиарщиками из Пентагона и Белого дома, обеспечил благожелательное освещение действий американской стороны. Но с тех пор противник перехватил инициативу в информационной войне. Мятежники терроризируют коалицию, транслируя по телевидению кадры бомбежек, обезглавливаний и похищений. Вся пентагоновская медиабюрократия нуждается в хорошей встряске. Сегодня она слишком часто занимает оборонительную, реактивную позицию. «Нет необходимости в том, чтобы офицер по связям с общественностью сидел и ждал, пока журналисты придут с вопросами или попросят об интервью», – пишет журналист (а в прошлом военный) Джим Лейси в «Записках Военно-морского института» от октября 2004 года. «Они должны ежедневно осуществлять агрессивную медиастратегию, освещая события так, как они видятся вооруженным силам». Проведение эффективных «информационных операций» потребует перестройки не только Пентагона, но и других государственных органов, в частности Госдепартамента, поглотившего Информационное агентство США в 1999-м. Необходимо значительное субсидирование публичной дипломатии, урезанное по окончании холодной войны.

Все вышесказанное не означает, что американские Вооруженные силы должны быть перепрофилированы для борьбы исключительно с партизанскими формированиями. Несмотря на то что конфликт с применением традиционных средств сегодня, возможно, выглядит маловероятным, Америка обязана поддерживать свою способность к ведению войны с крупными державам – задача, с которой не справилась британская армия, что спровоцировало агрессивность Германии в 1914 и 1939 годах. К счастью, многие из предложенных выше преобразований (децентрализация Вооруженных сил, оптимизация управления СМИ, расширение цифровых сетей, с тем чтобы доступ к ним имели и рядовые солдаты) одинаково полезны для ведения как больших, так и малых войн. Но главный стимул изменений – необходимость положить конец сегодняшнему глобальному мятежу джихадистов. Если военное ведомство нуждается в дополнительных аргументах, ему следует вспомнить, что случилось, когда оно в последний раз отказалось серьезно отнестись к партизанской войне. Это было в начале 1960-х, когда Соединенные Штаты еще только собирались ввязаться во вьетнамский конфликт.

Развитие мобильной медицины в мире и в России

Автор: Байдин Владимир Евгеньевич, директор по новым проектам J’son & Partners Consulting, канд. экон. наук

Статья посвящена мобильной медицине (mHealth) — одному из наиболее перспективных направлений автоматизации в современном здравоохранении.

Под мобильной медициной подразумевается использование мобильных устройств и технологий, в том числе беспроводных, для контроля и мониторинга человеческого здоровья, оказания медицинской помощи и обеспечения здорового образа жизни.

Рынок мобильной медицины развивается стремительными темпами: по итогам 2014 года его объем в денежном выражении в мире составил около 11 млрд долл.*, а к 2020-му прогнозируется рост в четыре раза — до 44,5 млрд долл., что означает средние темпы роста на 31% в год. В числе основных драйверов быстрого развития мобильной медицины отметим прежде всего проникновение мобильных технологий и широкополосного доступа в Интернет во всех странах. Не менее важным фактором является старение населения. Пожилые люди чаще болеют хроническими заболеваниями и соответственно больше нуждаются в медицинской помощи. При этом имеет место острая нехватка медицинского персонала. Так, ожидается, что к 2020 году в США не будет хватать одного миллиона медсестер. И все это происходит на фоне удорожания систем здравоохранения. Рост населения в мире (особенно в развивающихся странах) и его старение (в развитых государствах) влечет повышение медицинских расходов.

По существующим прогнозам расходы на здравоохранение в США вырастут с 3 трлн долл. в 2014 году до 5 трлн в 2022-м. Мобильное здравоохранение позволит снизить медицинские расходы, так как пациенты, используя устройства мобильной медицины, могут самостоятельно выполнять контроль и мониторинг собственного здоровья, а в случае необходимости — обратиться за консультацией в удаленном режиме. При этом возможность дистанционно получать регулярную информацию о здоровье пациентов снижает нагрузку на врачей, позволяя им принимать более взвешенные решения о лечении и тем самым сокращая вероятность дорогостоящих врачебных ошибок.

По оценке компании IDC, в 2015–2016 годах инвестиции в мобильные технологии в клиниках США вырастут до 5,5 млрд долл., а экономия к 2018 году может достигнуть 36 млрд долл.

Структура рынка

Традиционно под мобильной медициной понимают как минимум два крупных направления, развивающихся параллельно, но при этом оказывающих серьезное влияние друг на друга.

Первое — технологии и устройства для здорового образа жизни и фитнеса: трекеры физической активности (браслеты, «умная» одежда, наушники, очки и т.?п.); спортивные часы; носимые сенсоры, пульсометры; приложения для указанных устройств и самостоятельные приложения для управления собственным физическим состоянием и его контроля.

И второе направление — технологии и устройства для контроля и мониторинга показателей жизнедеятельности, лечения и ухода за пациентами. Это системы мониторинга работы сердца, кровяного давления, уровня глюкозы, работы мозга, сна и др.; многопараметрические системы мониторинга; системы удаленного взаимодействия с врачом; носимые, имплантируемые и проглатываемые сенсоры различных жизненных показателей; диагностические системы и системы быстрого анализа (крови, слюны, мочи, дыхания и т.?д.); системы для ухода за пожилыми людьми, хронически больными и детьми; приложения для контроля здоровья, контроля употребления лекарств, планирования лечения, обучающие системы и др.

Отдельным быстрорастущим сегментом мобильной медицины является отрасль «мобильные приложения для смартфонов в области здоровья». Можно выделить четыре основные категории мобильных приложений: общее здоровье и фитнес (питание и т.?д.), медицинская информация (справочники, информирование, диагностика, образование), удаленные консультации и мониторинг, управление здоровьем (электронные карты пациентов, логическая и платежная поддержка).

Цифры и факты

Исследования Park Associates демонстрируют**, что почти 30% домохозяйств в США, располагающих широкополосным доступом в Интернет, владеют хотя бы одним трекером активности или медицинским датчиком. Еще 13% планируют приобрести подобное устройство в ближайший год (см. рис. 2).

Согласно упомянутому отчету Park Associates объем продаж устройств для здорового образа жизни в 2013 году составлял около 40 млн единиц, и прогнозируется, что уже в 2018-м этот показатель превысит 70 млн.

Альтернативные данные приводит ABI Research: оценка продаж устройств для мобильной медицины (прежде всего трекеры физической активности) в 2014 году — 90 млн единиц.

Аналитика

Технологии mHealth уже успешно применялись для сбора и анализа информации о пациентах в особо крупных масштабах. Мобильные технологии использовались в массовой кампании вакцинации от холеры в сельских районах Гаити?***. Вакцинация в масштабах страны подразумевает сбор и обработку большого количества данных: на Гаити была собрана информация о 50 тыс. участниках. В 2012 году во время переписи населения распространялись карты на вакцинацию с уникальным кодом, присвоенным каждому жителю. Жители предъявляли эту карту в пункте вакцинации, сотрудники сканировали её с помощью планшетов, а информация, собранная о жителе во время переписи, автоматически попадала в специальную форму. В результате было вакцинировано более 45 тыс. человек.

Мониторинг

Решение компании Validic позволяет собирать информацию с трекеров, медицинских и домашних приборов основных производителей и представлять ее в виде единого потока данных о здоровье пациента. Эти данные легко можно передавать в популярные медицинские системы, при этом они проверяются на корректность. На начало 2015 года платформа работает с более чем 140 приложениями и системами.

Вовлечение пациентов в процесс лечения и оздоровления

В статье, опубликованной в журнале Patient Education and Counseling?****, описан опыт применения игр для помощи больным раком легких. Люди с таким тяжелым заболеванием обычно страдают от психологических расстройств: замкнутость, отвержение реальности, чувство вины или безысходности. Все это осложняет лечение. Ученые разработали игру для планшетных компьютеров (mHealth TLC), которая помогает больным справиться с психологическими расстройствами, получить необходимую информацию и узнать о методах лечения их болезни. В проведённом исследовании 80% респондентов ответили, что игра показалась им правдивой, полезной и вполне способной помочь больным раком легких в больнице. Более того, врачи отметили, что пациенты, игравшие в эту игру, глубже были вовлечены в процесс лечения, что позитивно сказывалось на состоянии их здоровья.

Решения для фармацевтических компаний

Интересное решение, повышающее безопасность применения лекарственных средств, разработала компания MedSnap. С помощью MedSnap ID пациент ведёт учет принимаемых лекарств, а поставщики медицинских услуг получают доступ к этой информации в режиме онлайн. Результат — более эффективное лечение: врач может быстрее и правильнее принимать решения относительно данного пациента, а кроме того, при этом исключаются случаи приема лекарств, которые противопоказано принимать совместно. MedSnap ID позволяет выявлять взаимодействия между лекарствами и их влияние на конкретное заболевание.

Управление процессами в медицинской сфере Комплексные решения

Существуют также комплексные mHealth-решения. Такие компании, как Healthsense и Lively, разрабатывают решения по уходу за пожилыми и хронически больными людьми. Например, Healthsense позволяет использовать не только медицинское оборудование для контроля здоровья пациента, но и датчики, отслеживающие перемещения человека по дому. В экстренных ситуациях медперсонал своевременно получит информацию с этих датчиков и сможет незамедлительно оказать необходимую помощь.

Ситуация в России

В России технологии мобильного здравоохранения только начинают распространяться. Следует подчеркнуть, что у нас действуют принципиально иные драйверы рынка, чем в развитых странах.

Прежде всего в нашей стране традиционно не развита страховая медицина, что лишает рынок одного из важнейших лоббистов мобильных технологий — страховой сферы.

С другой стороны, в отличие от развитых стран госрасходы на здравоохранение в России предполагается сокращать, одновременно расширяя возможности для платных услуг. При этом в рамках медицинской реформы проводится оптимизация численности врачей и медицинских учреждений.

Поэтому можно считать, что в нашей стране сложились привлекательные условия для быстрого роста сегмента мобильной медицины. Медицинские учреждения заинтересованы в снижении количества пациентов, непосредственно приходящих в поликлинику или больницу, в силу значительной загруженности врачебного персонала. А для пациентов, находящихся в труднодоступных районах, подобные технологии являются одной из немногих реальных возможностей получить квалифицированную помощь.

Миротворцы ООН – защитники или преступники?

Валерий Куликов

Скандал с недавними сексуальными надругательствами в отношении детей в Центральноафриканской Республике со стороны членов миротворческой миссии ООН, несмотря на настойчивые старания этой международной организации, уже не скрыть. А международной общественности следует, наконец, вспомнить об истинной роли ООН, основанной союзными державами-победительницами в 1945 году, после окончания Второй мировой войны во имя мира и безопасности людей на планете.

По свидетельству серии последних публикаций, предоставленных общественности такими изданиями, как Вruxelles2, France Info, Guardian и рядом других, несколько французских и грузинских солдат, задействованных в миротворческой операции ООН «Сангарис» в Центральной Африке, могут являться участниками сексуальных надругательств над несовершеннолетними детьми в этой стране.

Напомним, что во время вооруженного конфликта между правительством ЦАР и повстанцами (в основном мусульманами), многие из которых ранее участвовали в гражданской войне 2004-2007 гг. в этой стране, 26 ноябра 2013 г. министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о намерении Франции направить в Центральноафриканскую Республику около тысячи солдат с миротворческой миссией ООН. 9 декабря 2013 г. к этой операции присоединились США. 22 февраля 2014 г. парламент Грузии дал согласие на участие в этой миссии представителей Вооруженных сил Грузии, численность которых к июню 2014 г. достигла 140 военнослужащих.

Как свидетельствует французское информационное агентство France Info, французские и грузинские военнослужащие в зоне вооруженного конфликта в аэропорту ЦАР M‘Поко (M‘Poko) насиловали отдельных подростков в возрасте от 8 до 15 лет и подвергали их сексуальным надругательствам.

Об отдельных из этих инцидентов, произошедших между декабрем 2013 г. и июнем 2014 г. в лагере для беженцев аэропорта M‘Поко, было сообщено в середине 2014 г. в специальном закрытом докладе для ООН («Sexual Abuse on Children by International Armed Forces»). В частности, в указанном документе имеются свидетельства ряда мальчиков, некоторые из которых были сиротами, о фактах их сексуальной эксплуатации, включая насилие и гомосексуализм, в обмен на предоставлявшуюся им пищу и воду. Летом 2014 г. эти свидетельства были переданы чиновникам Верховного комиссариата ООН по правам человека в Женеве, однако действенных мер со стороны ООН по расследованию этих фактов так и не было принято.

В этих условиях и в целях прекращения подобных действий со стороны международных миротворцев, недавно один из сотрудников женевского отделения ООН Андерс Компасс (Аnders Kompass) инициативно передал указанные документы служебного характера ООН французским властям для принятия действенных мер по расследованию выявленных инцидентов и наказанию виновных. Однако, руководство ООН, не желающее «выносить сор из избы», пошло по другому пути и намеревается уволить из международной организации этого чиновника «за несанкционированное разглашение служебной информации».

В этой связи не лишним будет напомнить, что в прошлом ООН уже оказывалась в центре подобных скандалов, связанных со стремлением затушевать инциденты с педофилией, в которых были замешаны сотрудники международных миссий в Демократической республике Конго, Косово и Боснии, а также с сексуальными домогательствами отдельных членов миротворческих войск ООН в Гаити, Бурунди и Либерии.

Недавно с обвинениями в адрес ООН выступил Джеймс Вассерштром (James Wasserstrom), бывший американский дипломат, который был уволен из ООН после высказанных им подозрений в коррупции среди высших должностных лиц миссии ООН в Косове. В частности, Д.Вассерштром подчеркнул, что вместо наказания А.Компасса, предавшего гласности информацию о скандальных событиях в среде миротворцев в ЦАР, международная организация должна была бы бороться с недопущением подобных фактов и своевременно наказать виновных.

С требованием серьезного разбирательства и недопущения в дальнейшем подобных инцидентов со стороны сотрудников ООН выступил и ответственный сотрудник МИД Швеции Андерс Ронквист (Anders Ronquist), также вставший на защиту А.Компасса.

Безусловно, подобные факты недостойного поведения в ЦАР сотрудников международной организации не способствуют укреплению ее авторитета и требуют тщательного публичного разбирательства и наказания виновных.

Но нельзя также забывать, что авторитет ООН – международной организации, созданной после Второй мировой войны во имя защиты мира, отнюдь не растет и после неоправданного использования военной силы отдельными членами ООН в решении их геостратегических задач, сколачивающих по своему усмотрению вооруженные коалиции против отдельных государств. Полностью подпав под влияние Вашингтона, в последние годы ООН стала санкционировать в угоду западным военно-промышленным кругам вооруженные интервенции в различных регионах. Такая политика уже привела к гибели и страданиям сотен тысяч мирных жителей в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и в ряде других стран Ближнего Востока, Африки (а немногим ранее – в бывшей Югославии), пренебрежению соблюдения всеми международных юридических норм, которые продолжают нарушаться с молчаливого согласия ООН.

Если никаких реальных изменений в политике и действиях ООН в ближайшее время не произойдет, то нельзя исключать, что эту организацию может постичь участь ее предшественницы – Лиги Наций, оказавшейся неспособной предотвратить конфликты и мировые угрозы для человечества на основе соблюдения международного права.

Во второй день Всемирной конференции ООН по уменьшению опасности бедствий, которая проходит в японском Сендае, глава МЧС России Владимир Пучков продолжил работу по международному сотрудничеству.

Министр принял участие в «круглом столе» на тему «Международное взаимодействие как фактор поддержки рамочной программы действий по уменьшению опасности бедствий на период после 2015 года».

В своём выступлении глава МЧС России Владимир Пучков отметил, что ежегодно Россия при координации ООН выполняет задачи по предоставлению гуманитарной помощи иностранным государствам в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и кризисов. «За последние десять лет было проведено 386 крупных международных операций. Более 110 государств получили практическую помощь в рамках операций чрезвычайного гуманитарного реагирования. География этой деятельности охватывает большое количество стран. Среди них Сербия, Афганистан, Сирия, Мали, Мозамбик, Гвинея, Камерун, Шри-Ланка, Ливан, Китай, Куба, Иордания, Кения, Намибия, Судан, США, Ирак, Ливия, Киргизия, Армения, Филиппины и многие другие», - отметил глава МЧС России.

Также Владимир Пучков рассказал о том, что российские спасатели продолжают активную работу в рамках Консультативной группы по проведению поисково-спасательных операций (INSARAG) совместно с Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН. «В 2011 году аттестован отряд Центроспас. Сибирский региональный поисково-спасательный отряд завершает подготовку к аттестации в 2016 году, намечена аттестация дальневосточных спасателей, - пояснил министр. Аттестованным подразделением за последние 5 лет проведено 82 международные крупномасштабные спасательные операции под флагом ООН, в том числе в Японии, Индонезии, Сербии, Гаити, Чили. Создан и эффективно работает Российско-Сербский гуманитарный центр. Ведется укрепление международной кооперации в космосе и реализация совместных проектов на территории СНГ».

Помимо «круглого стола», глава МЧС России провёл ряд важных встреч с министром чрезвычайных ситуаций Японии Эрико Яматани, министром внутренних дел Республики Индия Раджнатхом Сингхом и директором департамента гражданской защиты при Совете министров Италии Франко Габриелли. В ходе встреч стороны договорились реализовывать совместные проекты по развитию системы мониторинга опасных природных явлений: землетрясений, цунами, тайфунов, смерчей, снегопадов и других бедствий и организовывать обмен информацией об их ранних предвестниках. Глава МЧС РФ предложил на постоянной основе организовать взаимодействий Национального центра управления в кризисных ситуациях России и соответствующих структур Японии, Индии и Италии, а также лично пригласил иностранных коллег на салон «Комплексная безопасность-2015», который пройдет в Москве в мае.

Глава чрезвычайного ведомства Японии Э.Яматани выразила отдельные слова благодарности российским спасателям за большую работу, которую они провели совместно с японскими специалистами в зоне бедствия от цунами.

«Японский народ помнит эффективную и слаженную работу российских спасателей и благодарит их», - сказала она.

3-я Всемирная конференция ООН по уменьшению опасности бедствий проходит с 14 по 18 марта в городе Сендай в Японии. Итогом конференции станет утверждение рамочнои? программы ООН по снижению риска бедствии? на период после 2015 года.

Вергина - на втором месте в списке объектов всемирного культурного наследия с захватывающей историей по версии CNN

Столица македонского царства Вергина занимает 2-е место в десятке наиболее важных объектов всемирного наследия, скрывающих увлекательные истории и заслуживающих того, чтобы их увидеть, по версии американского агентства CNN. Полный список важнейших всемирных объектов с захватывающей историей публикуется на сайте CNN в разделе «Путешествия».

Автор публикации описывает историю македонского царства, подчеркивая, что обнаружение гробницы царя Филиппа II в 1977 году стало одним из самых важных археологических открытий ХХ века. Здесь правил Филипп II, подчинивший всю Грецию. Именно ему приписывается фраза «Разделяй и властвуй». Сюда был приглашён великий Аристотель, ставший воспитателем сына Филиппа, Александра III. После убийства Филиппа собственным телохранителем, Александр стал царём Македонии и в течение 10 лет завоевал половину известного тогда мира, получив заслуженно прозвище Александр Великий. «Здесь начался эллинистический период», - подчёркивает автор статьи и выделяет среди памятников Вергины Дворец и могильник с сотнями курганов.

Также в списке: Потоси, Боливия, крепость-дворец Масада, построенный Иродом в Израиле, Мавзолей первого императора династии Цинь в Китае, Национальный исторический парк в Гаити, место рождения Будды в Лумбини, Непал, Королевские дворцы Абомея в Бенине.

Карнавал в Бонао (Carnaval Bonao 2015) — один из старейших карнавалов на Карибах — начнется в это воскресенье, 8 февраля 2015 года. И в течение всего месяца: 8, 15, 22 и 27 февраля, а также 8 марта все желающие смогут присоединиться к красочным фольклорным шествиям macaraos на проспекте Duarte и одноименной площади, посетить концерты популярных местных исполнителей и культурно-развлекательные шоу-программы на площади Don Cándido Bido.

Для участников и гостей карнавала выступят: Toño Rosario, Rubby Perez, Poeta Callejero, Los Teke Teke, El Jefrey, Cristiam Bc, El Batallón, Tito Swing, Kiko El Presidente, Merenbanda и многие другие известные музыканты. Также организаторы праздника планируют многочисленные дегустации знаменитого карибского рома Barceló, веселые гастрономические представления, пляжные вечеринки и другие увеселительные мероприятия.

Carnaval Bonao отличается особенной зажигательной атмосферой: культура "бонао", наследниками которой являются жители как Доминиканской Республики, так и соседнего государства Гаити, впитала в себя все яркое разнообразие карибских традиций, природы, кухни и музыкальных карнавальных ритмов.

На конференции Американской коллегии ревматологии (American College of Rheumatology), прошедшей в Бостоне, доктор Джонатам Майнер (Jonathan Miner) из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (Washington University, St. Louis) представил постерный доклад с результатами обследования больных, перенесших лихорадку чикунгунья. Как оказалось, иммунологические и клинические признаки были малоотличимы от серонегативного ревматоидного артрита.

Вирус чикунгунья распространяется москитами. Ранее эта лихорадка встречалась только в странах Африки, однако количество заболевших из других регионов увеличивается. Острое заболевание продолжается от 7 до 10 дней, наблюдаются лихорадка, распространенные высыпания, у некоторых больных конъюнктивит, и почти у всех - боли в суставах. Летальность низкая. Специфического лечения от вируса чикунгунья не существует, в острый период используются нестероидные противовоспалительные препараты, но их действие не всегда эффективно.

Авторы изучили клинические и иммунологические характеристики 10 больных, перенесших лихорадку чикунгунья, и сравнили их с больными недавно диагностированным и нелеченым ревматоидным артритом. Все больные лихорадкой чикунгунья заразились во время путешествия на Гаити.

После завершения острого периода заболевания (от 6 до 8 недель) у 8 из 10 пациентов, перенесших инфекцию вируса чикунгунья, отмечались симптомы артрита, сходные с таковыми у больных серонегативным ревматоидным артритом. Результаты анализа периферических мононуклеарных клеток крови методом поточной цитометрии оказались одинаковыми в обеих группах: по сравнению со здоровыми людьми был выше уровень активированных эффекторных CD4-плюс-T-клеток и CD8-плюс-T-клеток. Состав цитокинов сыворотки крови у больных чикунгунья и серонегативным ревматоидным артритом был неразличим.

После инфекции вирусом чикунгунья боли в суставах могут сохраняться в течение месяцев и даже лет. Авторы работы предупреждают о возможной неправильной диагностики и отмечают необходимость изучить механизм влияния вирусного заболевания на суставы.

Univadis

Interpoma 2014: плодотворный успех

Успех прошедшей выставки INTERPOMA 2014 подтверждает факт того, что итальянский регион Трентино-Южный Тироль является родиной яблок. Interpoma 2014 посетили почти 18000 гостей, что оказалось на целых 12,5% больше, чем в 2012 году.

423 компании-экспонента из 20 стран, а также 17974 посетителя из более чем 70 стран мира... Такова статистика девятой по счету торговой выставки, посвященной миру яблок.

- Три четверти посетителей Южного Тироля приехали из других стран и регионов. При этом значительная их часть представляла все уголки Европы. Заметно увеличилось количество гостей из Восточной Европы (особенно Сербии, Молдавии и Польши) и других 70 государств: Афганистана, Алжира, Аргентины, Австралии, Азербайджана, Бангладеша, Беларуси, Бразилии, Канады, Чили, Китая, Южной Кореи, Египта, Эквадора, Грузии, Иордании, Японии, Гаити, Индии, Ирана, Израиля, Казахстана, Ливана, Ливии, Марокко, Мексики , Новой Зеландии, Пакистана, Перу, России, ЮАР, Туниса, Турции, Украины, Уругвая, Узбекистана и США, – рассказал директор выставочного центра Fiera Bolzano Рейнхольд Марсонер,

100% позитивных отзывов и комплиментов от посетителей INTERPOMA 2014

Из опроса 388 гостей мероприятия, проведенного Fiera Bolzano, выяснилось, что абсолютно все респонденты поставили выставке оценки «хорошо» (63%), «очень хорошо» (34%) или «удовлетворительно» (3%). Кроме этого, 62% гостей заявили, что намерены заняться бизнесом с экспонентами, с которыми они контактировали.

В общественно значимом и чрезвычайно специализированном событии INTERPOMA приняли участие организации и предприниматели со всего мира. Большинство из них представляли производителей яблок (55%), производителей других видов фруктов (17%), торговых операторов плодовоовощного сектора (11%) и компании по производству сельхозтехники (12%).

Экспоненты INTERPOMA 2014 удовлетворены ее результатами

Все опрошенные участники с энтузиазмом заявили о положительных результатах проведения единственной в мире выставки, посвященной исключительно к культивации, хранению и сбыту яблок.

Риккардо Занзи, директор по продажам Zanzi Nurseries, прокомментировал данные события так:

- Мы принимали участие в Agrialp и INTERPOMA более 10 лет подряд. И мы очень довольны результатами этого года, в частности, контактами, установленными с компаниями из стран Восточной Европы. Interpoma, без сомнения, является наиболее важным мероприятием, как для итальянских, так и для международных рынков. Мы обязательно вернемся, чтобы принять участие в следующей выставке.

Мойра Маркон из Longobardi marketing оказалась также очень довольна:

- Interpoma продолжает развиваться и совершенствоваться по масштабу и качеству. Она привлекает все больше и больше международных компаний. Мы попали на девятую по счету выставку, и, на наш взгляд, данное событие по уровню соответствует Fruit Logistica. Мы особенно оценили международный размах данного события и впечатлены количеством посетителей из Канады, Америки и Греции. Мы очень довольны тем, как Interpoma развивается, и, безусловно, вернемся сюда в следующий раз.

Аналогично считает Роберто Цимадон, административный директор Holder Italia

- Мы рады новым контактам, которые мы наладили. Основной упор мы делаем на итальянском рынке, однако мы заметили большой интерес к нашим машинам со стороны австрийских и польских компаний. Присутствие на выставке INTERPOMA является большой стартовой площадкой, и мы наверняка вернемся сюда снова.

Большой интерес также был проявлен к экскурсиям и Международному конгрессу:

240 человек приняли экскурсионное предложение от INTERPOMA по посещению местных производителей яблок и 1040 зарегистрировались на трехдневную конференцию «Яблоко в мире». В этом году на этом крупном событии особое внимание уделялось новым рыночным тенденциям, организации яблочного маркетинга во всем мире, экологически устойчивой культивации яблок, новым научным и научно-техническим разработкам и вопросам адаптации садоводов к изменению климата.

Бразильская компания Agrale поставит министерству обороны Намибии 141 бронеавтомобиль “Marrua” (4х4), сообщает Infodefensa 28 ноября. Первые 60 машин будут доставлены в Уолфиш-Бей, главный порт этой африканский страны, в конце ноября этого года.

Будут поставлены бронеавтомобили моделей AM 11 VTNE, AM 11 VTL REC, AM 21 VTNE и AM 23 VTNE. Кроме того, компания предоставит техническое обслуживание и запасные части.

Автомобили “Marrua” оснащены дизелем MWM Sprint мощностью 140 л.с. и предназначены для перевозки солдат и грузов весом от 500 до 2000 кг. Благодаря высокой проходимости, они идеально подходят для патрулирования в плохих дорожных условиях, прорыва баррикад и разблокирования дорог.

В последние годы компания Agrale зарекомендовала себя как поставщик военной техники в Латинской Америке. Эти автомобили были приобретены для использования миротворческими силами в миссиях ООН в Гаити и в вооруженных силах Бразилии.

Цена нефти в 50 долларов США за баррель является критической для России

/Rusmet.ru, Ковшевный Виктор/ Русмет утверждает, что России необходимо делать свою политику в мировой энергетике. Играя по чужим правилам, всегда проиграешь.

Чужая игра

Игра в вышибалы – это соревнование с выбытием проигравшего. Всего в мире, по данным за 2013 год, потребляется 4185 млн. т нефти, из которых 2737 млн. т поставляется по импорту. Россия потребляет 153 млн. т нефти, тогда как ее экспорт составляет 378 млн. т. В масштабе мира колебание цен на 1 доллар за баррель означает уменьшение или увеличение доходов ее экспортеров на 20 млрд. долл. США…

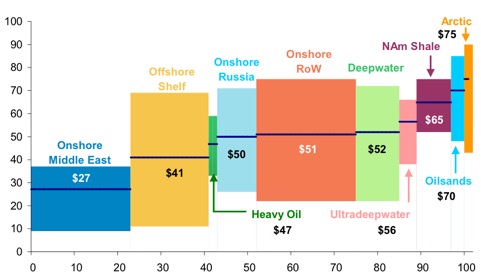

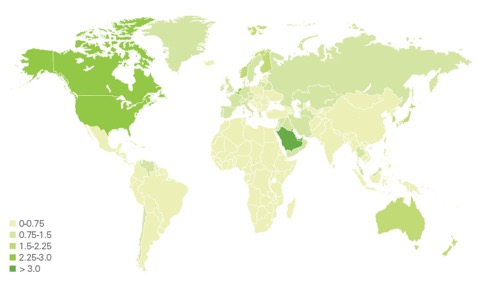

Себестоимость добычи и первичной переработки нефти

По горизонтали – объем производства, по вертикали - себестоимость производства.

Из публикации Business Insider, Sam Ro MAY 13, 2014, 11:41 AM 11,791 по данным Morgan Stanley, Rystad Energy

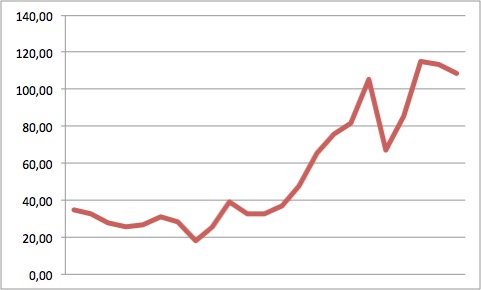

Среднегодовые цены на нефть в 1991-2013 гг., долл. США / баррель

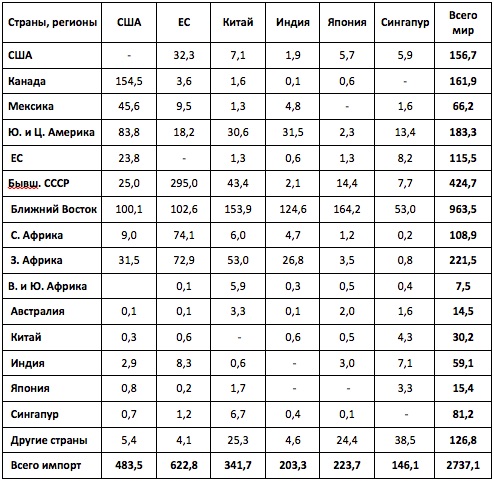

Объем импортных поставок нефти в 2013 г. по основным потребителям и поставщикам, млн. т

Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2014

Ключевые игроки мирового рынка нефти и их интересы относительно цен на нефть

Ключевыми конкурентами являются два региона: страны бывшего СССР и страны Ближнего Востока. Доля стран Ближнего Востока за последние 14 лет уменьшилась с 44% до 35%, тогда как доля стран бывшего СССР, напротив, увеличилась с 10% до 15%. По логике конкурентов России, если добиться уменьшения цен на нефть до 50 долларов, то ей будет невыгодно поставлять «черное золото» на мировой рынок. Надо помнить и о сланцевой нефти, которая привела в США к замещению поставок из стран ОПЕК на 16%, а из Нигерии – на 96%.

Долгосрочные сценарии ежегодного дохода стран Ближнего Востока

в зависимости от среднегодовых цен на нефть при сохранении уровня потребления 2013 г.

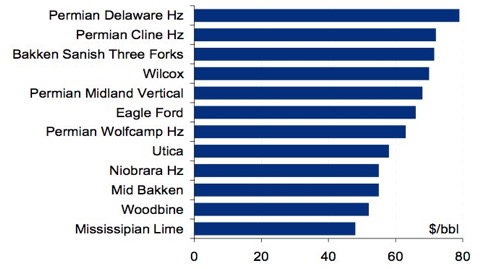

Себестоимость добычи сланцевой нефти по ключевым игрокам

Главный вывод из вышеприведенных данных – слишком высокие цены на нефть невыгодны странам Ближнего Востока. Поэтому принятое 27 ноября 2014 года решение не снижать квоты поставок на мировой рынок выглядит полностью оправданным – это удар по всем конкурентам: и по России, и по новым производителям сланцевой нефти. Оптимальный уровень цен для ближневосточных экспортеров нефти – 60 долларов за баррель. С учетом внедрения новых технологий, мало-помалу снижающих потребление нефти, в долгосрочной перспективе цена будет стремиться к 50 долларам, однако с поправкой на постепенное обесценивание доллара, равновесное значение будет находиться в интервале 60-70 долларов за баррель. При этом техническая себестоимость добычи и первичной переработки нефти в странах Ближнего Востока составляет порядка 2,5 долларов за тонну.

Текущие действия против России:

заранее проигравший по правилам игры проигрывает и в реальной жизни

Помимо падающих цен на нефть в игру ввели санкции против России. Санкции значительно ограничили деятельность российских компаний, особенно досталось «Роснефти». Сентябрьские ограничительные меры закрыли ей доступ на европейский рынок – запрещено брать кредиты и размещать долговые бумаги со сроком обращения более 30 дней. В американском черном списке «Роснефть» находится с июля, когда компанию лишили возможности получать кредиты в США.