Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Швейцария пошла по стопам Дании

Автор: Елена МОРОЗОВА.

Мигрантам, желающим получить статус беженца в Швейцарии, отныне придётся оплачивать своё пребывание на территории государства. Местные власти подхватили идею, родившуюся в Дании, и теперь искатели лучшей доли, прибывающие в «страну часов и шоколада», будут обязаны сдавать в госказну все ценности и финансы, превышающие сумму в тысячу швейцарских франков, сообщает агентство «Рейтер».

ЭТИ СРЕДСТВА пойдут на покрытие расходов и содержание приезжих. Если же мигрант в течение семи месяцев добровольно покинет Швейцарию, деньги ему вернут. Кроме того, при получении работы беженцев обяжут перечислять в бюджет 10% зарплаты до тех пор, пока они не возместят 15 тысяч франков, затраченных на их обустройство в стране.

Естественно, такая миграционная политика властей Швейцарии и Дании вызвала резко негативную реакцию правозащитников и объединений мигрантов. Однако трудно было ожидать, что новогодние нападения мужчин «арабской и африканской внешности» на жительниц Кёльна и других городов ФРГ не повлияют на отношение правительств европейских стран к наводнившим Старый Свет беженцам из государств Ближнего Востока и Северной Африки.

Встреча с членами Исполнительного комитета Европейского еврейского конгресса.

Владимир Путин встретился с членами исполкома Европейского еврейского конгресса.

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) – международная неправительственная организация, созданная в 1986 году и объединяющая 42 еврейские общины Европы (около 2,5 миллиона человек). Штаб-квартира ЕЕК находится в Париже, отделения работают в Берлине, Брюсселе, Будапеште и Страсбурге. С 2007 года президентом конгресса является Вячеслав Кантор.

* * *

В.Путин: Уважаемые друзья, позвольте мне сердечно поприветствовать вас в Москве.

Хотел бы в начале беседы сказать, что мы рассматриваем вашу организацию, а это одна из наиболее представительных неправительственных европейских организаций, как естественного союзника России в борьбе с ксенофобией, антисемитизмом, различными проявлениями крайних взглядов и, безусловно, как наших прямых союзников в сохранении памяти о Второй мировой войне, о последствиях этой катастрофы общечеловеческого масштаба, о Холокосте.

Хочу поблагодарить членов ваших организаций за то, что они напрямую – может быть, как никто другой – препятствовали и препятствуют героизации нацизма, причём делают это открыто, ясно, безо всякого колебания и очень эффективно – может быть, одни из немногих, которые заявляют прямо свою позицию по этому вопросу. Это первое.

Второе. Хотел бы отметить, что, вы наверняка знаете об этом, у нас представители иудаизма (иудаизм – одна из традиционных российских религий, что фактически в законе отражено) ведут очень активную общественную, религиозную деятельность.

У нас, как вы знаете, в 2012 году на базе Еврейского центра открылся Музей толерантности. Я сам там бывал и должен сказать, что он производит большое впечатление. Думаю, что это не просто центр для тех, кто исповедует иудаизм, или не просто даже центр евреев России – это центр общенационального значения, который рассказывает и о различных страницах истории нашей страны, и сделано там всё очень талантливо.

Вы знаете, что там развёрнута библиотека Шнеерсона, которая была на протяжении определённого времени яблоком раздора с представителями американской еврейской общины. Но надеюсь, что сейчас, когда эти книги стали достоянием всех, кто хочет с ними ознакомиться, кто хочет поработать даже в научном плане, что тоже представляет, видимо, немалый интерес, – думаю, что такой остроты быть уже не должно. Надеюсь, что все, кто хочет, кто действительно хочет подержать эти книги в руках, поработать с ними, имеют такую возможность. На мой взгляд, ситуация кардинально изменилась.

Но дело не только в том, что еврейская община или общины работают в России в крупных городах, их деятельность развёрнута практически по всей территории Российской Федерации. Я сейчас на память не воспроизведу, но открываются и новые синагоги, и светские центры. Совсем недавно недалеко от Москвы открылся ещё один центр. Мне всё времени не хватает доехать, но раввин приглашал, я обязательно съезжу, посмотрю. Всё видел в картинках, сделано всё очень по–современному, в то же время достаточно скромно. Это и образовательный отчасти центр, и религиозный центр.

И, как я уже сказал, в регионах Российской Федерации жизнь развивается в этом смысле: и клерикальная, и светская. Хотел бы отметить, что мы находим полное понимание с представителями еврейских общин. Надеюсь, что так будет и в ближайшее время.

Мы встречались, по–моему, с Исполкомом в 2007 году. Надеемся, что и с европейскими еврейскими структурами нам удастся наладить интенсивный диалог – можно напрямую, а можно через наших представителей, они слева и справа от меня сидят.

Ещё раз добро пожаловать! Очень рад вас видеть.

В.Кантор: Спасибо большое, Владимир Владимирович, за тёплые слова.

И мы, конечно, знаем, что Вы настоящий друг российской общины и помогаете общине не только морально, но и во всех возможных измерениях и смыслах. И даже то, что Вы знаете о том, что на Рублёвке открылась такая замечательная синагога, и что Вы собираетесь туда прийти, для нас это, конечно, очень важный сигнал ежедневного участия Президента России в текущей жизни общины.

Дорогой Владимир Владимирович, это на самом деле уже третья встреча с Президентом России. И Вы принимали личное участие в проектах конгресса. Это, прежде всего, юбилейная годовщина освобождения Освенцима Красной армией – годовщина, которую мы будем снова вскоре отмечать, буквально через несколько дней, по всей Европе. Мы благодарны Вам за то, что разговор всегда был открытым и доверительным, даже на очень чувствительные темы.

И на этот раз мы пришли к Вам с очень откровенным разговором, потому что новости у нас тревожные. Положение евреев в Европе сегодня худшее со времени окончания Второй мировой войны. Евреи охвачены страхом, и совсем реален новый исход евреев из Европы.

В.Путин: Да, я видел, смотрел эти репортажи. Там люди боятся уже кипу надеть в публичных местах, стараются даже скрывать национальность. Да, есть такая проблема. Но я не думаю, что всё–таки там настолько уж плохо, как Вы говорите – самое худшее положение со времён Второй мировой войны.

В.Кантор: Хуже, чем можно предположить, Владимир Владимирович.

В.Путин: Ну, может быть.

В.Кантор: Антисемитизм в Европе растёт последние три года: 40 процентов в год – я беру сейчас очень жёсткие случаи проявления антисемитизма, не мелочёвку. Например, из вчера ещё благополучной Франции эмиграция больше, чем с Украины, охваченной гражданским конфликтом.

Почему евреи бегут из вчера ещё благополучной Европы? Бегут, как Вы правильно сказали, не только из–за террористических актов против наших сообществ в Тулузе, Брюсселе, Париже, Копенгагене, теперь уже в Марселе, но уже из–за страха просто появляться на улицах европейских городов.

На ближайшем конгрессе мы впервые будем обсуждать в практическом плане тему безопасности общин, поскольку европейские государства уже не могут в полной мере обеспечить безопасность еврейских общин.

Активность решения вопроса противодействия экстремизму, расизму, антисемитизму принесена в жертву электоральным приоритетам. Угроза исходит не только от террористов, но от и так называемых нормальных экономических мигрантов, попадающих в чуждую для них культурную среду. Тому пример – кёльнский кризис. Длительная адаптация, образование не имеет в этом случае альтернатив. Но мигранты с Большого Ближнего Востока создают в Европе новую нормальность для себя – эта нормальность небезопасна для всех других.

Кстати говоря, основным принципом построения собственной безопасности общин является обучение и создание инфраструктуры из профессионалов и добровольцев, связывающей еврейскую общину и силовые структуры в предкризисный и кризисный период. Правы, к сожалению, оказались англичане, которые уже 50 лет создают эту структуру – и создали в этом деле так называемый золотой стандарт. Вы знаете, недавно я был буквально впечатлён, положительно впечатлён, что Премьер-министр Англии Дэвид Кэмерон на годовом собрании вот этой специализированной организации, которая занимается безопасностью еврейской общины, представил детальный план государственной финансовой поддержки безопасности общины Англии.

Мы всегда говорили, что евреи, наверное, самые мирные, толерантные, самые законопослушные европейцы. Но они же – первая и самая лёгкая мишень ненависти и насилия, не только со стороны исламских экстремистов, но и национал-радикалов. Вот, в частности, совсем недавно мы получили сигнал от Национального фронта Франции с предложением о консолидации, имеется в виду против мигрантов. Президент французской общины, один из самых уважаемых наших президентов и президент самой большой общины в Европе, Роже Кукерман вынес этот вопрос на Исполком конгресса, и мы приняли единогласное решение о недопустимости консолидации с ультраправыми.

В тучные, богатые годы либеральная демократическая Европа справлялась с проблемами инокультурных сообществ. Но с начала кризиса Европа изменилась. Мы видим здесь взрывной рост национализма, ксенофобии, расизма, как грибы растут праворадикальные движения. Проявления исламского фундаментализма и экстремизма подстёгивают эти настроения. И это не только сегодня во Франции: это Германия, Великобритания, а также Греция, Венгрия, Швеция и Италия. Континент так и не изжил вековой болезни: в период социально-экономических кризисов его вновь поражает вирус антисемитизма. Поэтому помнящие на генетическом уровне ужас 1930-х годов евреи покидают Европу.

В.Путин: Пусть к нам едут, к нам пусть приезжают. Мы готовы.

В.Кантор: Это принципиально новая, фундаментальная идея, мы обсудим её на конгрессе обязательно. Надеюсь, мы Вас поддержим.

В.Путин: В Советском Союзе выезжали – пусть вернутся.

В.Кантор: Вы знаете, мы хотим выразить реально высокую оценку Вашей политики, так как положение евреев в России сегодня, может быть, наилучшее в Европе. А ведь мы говорим на самом деле об общине, второй по величине – после Франции.

Но на самом деле современный европейский антисемитизм не имеет корневого отношения собственно к евреям, это проявление очень тяжёлого системного заболевания: Европа не справляется с цивилизационными, миграционными и террористическими вызовами. Например, редактор газеты Charlie Hebdo неделю назад написал: «Палач теперь сам решает, кто еврей и кого казнить. Мы все стали евреями», – это я цитирую редактора газеты.

Сами европейские евреи устали просто от соболезнований по поводу Холокоста – они ждут практических шагов от Брюсселя, от национальных правительств. А лидеры Европы очень часто во многих странах по различным причинам проявляют безответственность при конкретном решении вопросов, в том числе по так называемым замкнутым этническим сообществам, члены которых зачастую совершают агрессию.

Критерий ответственности, на наш взгляд, может быть только таким: замкнутость нарушает законы страны или нет. Для сравнения скажу, любая еврейская община в мире руководствуется главным талмудическим принципом, главный раввин не даст мне преувеличить в этом плане: закон страны, ответственность лидера именно в том, чтобы применять свой национальный закон вне зависимости от политической конъюнктуры.

Системное заболевание такого рода требует системного лечения. Немедленно необходимы общие действия России, США и Евросоюза по борьбе с терроризмом во всех его формах. Поэтому наш конгресс решительно поддерживает действия Российской Федерации против «Исламского государства». Российские Воздушно-космические силы сражаются не только с угрозами и вызовами для России – они защищают Европу, мы это хорошо понимаем.

Активно действуя против ИГ, Россия стремится восстановить мир и стабильность не только в Сирии, но и на Большом Ближнем Востоке – в той же самой степени, что и в России. Ещё более реальной сейчас стала угроза ядерного терроризма: «грязная» бомба, подрыв ядерных объектов или изотопов в медицинском центре и так далее. «Исламское государство» уже контролирует лаборатории университета города Мосул в Ираке, где было изъято 40 килограммов урановых соединений. По некоторым оценкам, этого вполне достаточно для создания «грязной» бомбы.

Таким образом, резюмируя, полагаю возможным привлечь Ваше внимание к следующим инициативам. По антисемитизму: поддержать признание на уровне законодательства антисемитизма как уголовного преступления; поддержать усилия и меры по обеспечению безопасности еврейских организаций; поддержать разработку специальных непрерывных образовательных программ: детский сад, школа, университет – по привитию учащимся основ безопасной толерантности.

По терроризму глобальному и в том числе ядерному: необходимо признание лидерами России, США и ведущих государств Европы и мира, что противодействие ядерному терроризму является высшим приоритетом обеспечения международной безопасности; безотлагательно реанимировать и усилить сотрудничество по всем раннее принятым инициативам и резолюциям Совбеза ООН по ядерному терроризму; созвать чрезвычайную Генеральную Ассамблею ООН по терроризму (я бы считал, в этом деле было бы очень важно создание седьмого главного комитета ООН, специализирующегося по этому вопросу); обеспечить максимальное сотрудничество спецслужб и оперативных органов для выявления и пресечения попыток захвата ядерных материалов и подготовки ядерных терактов.

Но без высшего политического взаимодействия, на котором Вы всегда настаиваете, этот актуальнейший глобальный проект будет очень уязвим. Мы все очень нуждаемся в ответственном лидерстве и международном единстве. Мы нуждаемся в том, чтобы Россия играла важную роль в коалиции по противодействию глобальному террору и антисемитизму.

Владимир Владимирович, я часто задумываюсь над тем, почему память о Холокосте так и не стала вакциной от антисемитизма, который разрушает любую страну. Мы понимаем, что с него, с антисемитизма, начинается попрание общих базовых ценностей, традиций, семьи, собственности и самой жизни. И поэтому одной памяти мало – необходимо единство, так как в нём сила.

Мы искренне благодарим Вас за то, что Вы всегда были, остаётесь и, надеюсь, будете другом еврейского народа.

Спасибо.

«Оскар» обвинили в расизме

Премию «Оскар» обвинили в дискриминации чернокожих актеров

Иван Акимов

Чернокожие актеры призывают к бойкоту «Оскара» и уговаривают Криса Рока отказаться от роли ведущего церемонии, а президент киноакадемии обещает большие изменения в ближайшем будущем — вокруг главной кинопремии мира разгорается расистский скандал.

До церемонии награждения лауреатов премии «Оскар» за 2015 год осталось полтора месяца, но уже понятно, что победители будут чувствовать себя как минимум неловко. Сразу после объявления номинантов награды, 14 января, Американскую киноакадемию и самих академиков начали обвинять в скрытом расизме — в актерских категориях не оказалось ни одного чернокожего актера. Теперь от присутствия на торжественном вечере, который пройдет 28 февраля, отказался режиссер Спайк Ли, обладатель почетного «Оскара-2015», и актриса Джада Пинкетт-Смит, супруга Уилла Смита. Спайк Ли объявил о своем решении в социальной сети Instagram.

«Как стало возможным, что второй год подряд все двадцать претендентов на актерские призы оказались белыми?» — спросил он.

Ли с горечью вспомнил, что его каждый год просят прокомментировать отсутствие чернокожих кандидатов на «Оскар», и добавил, что теперь он хотел бы задать тот же вопрос академии.

По мнению режиссера, оскаровская академия оказалась в стороне от «настоящей битвы», которая происходит в офисах продюсеров голливудских студий и телеканалов. Ли отметил, что именно они решают, кто будет выдвинут на премию и дадут ли зеленый свет тому или иному кандидату. «Люди, пока мы остаемся вне комнаты, в которой принимают решения, пока идем на поводу, оскаровские номинанты будут только белыми», — заключил Ли.

Черный «Оскар»

Повод бить тревогу у чернокожих кинематографистов действительно есть. «Оскар» вручается с 1929 года, первую премию получила Хэтти Макдэниел за роль Мамушки в «Унесенных ветром» в 1939-м. Но это была роль второго плана, а до главных дело дошло только в 1950-е. Сначала Дороти Дэндридж претендовала на премию за «Кармен Джонс», потом лучшим актером мог стать Сидни Пуатье. Он, кстати, получил эту награду в 1964 году за фильм «Полевые лилии», а во время борьбы с сегрегацией стал получать гонорары наравне со своими белыми коллегами.

Лучшей актрисой на «Оскаре» смогла стать только Хэлли Берри в 2001 году — за мелодраму «Бал монстров».

А вообще, среди чернокожих претендентов на «Оскар» были Лоуренс Фишбурн, Уилл Смит, Джейми Фокс, Форест Уитакер, Морган Фримен. Дважды получал премию Дензел Вашингтон — в 1990-м за фильм о Гражданской войне в США «Слава» (лучшая мужская роль второго плана) и в 2002-м за криминальную драму «Тренировочный день» (лучший актер; еще четыре раза Вашингтон претендовал на «Оскар», но не получил его.

Всего у чернокожих актеров 15 «Оскаров», полученных за 887 церемоний награждений, которые уже состоялись. Поскольку в списке этого года только белые претенденты, то эта цифра не изменится и 28 февраля. Последней премию получала в 2013-м Люпита Нионго за роль второго плана в «12 лет рабства», ее партнер по фильму Чиветел Эджиофор награду в том году не получил.

«Оскар» без ведущего

Ведущим 88-й церемонии «Оскара» должен стать комик Крис Рок. Он уже вел это шоу в 2005 году и теперь должен вернуть премии ее аудиторию, которую она потеряла год назад с Нилом Патриком Харрисом (тогда падение составило почти 15% — с 43 млн зрителей в 2014 году до 37 млн).

Правда, все может измениться, и Крис Рок тоже присоединится к бойкоту награды.

По сообщению источников издания Naughty Gossip, на актера давят, требуя отказаться от роли ведущего: многие думают, что такой шаг позволит достичь прогресса в преодолении «Оскаром» расового неравенства.

Правда, Крис Рок пока к этим требованиям не прислушивается. Он, конечно, отреагировал на исключительно белые актерские номинации, оставив саркастичный комментарий в своем твиттере, но уходить с церемонии не планирует. Напротив, по его мнению, именно во время шоу он сможет изменить отношение к людям своей расы.

Кроме того, он уже заготовил несколько шуток о белых людях.

Спайк Ли, кстати, в своем заявлении написал, что его демарш не направлен против Рока, которого он уважает. Пожелала удачи ведущему и Джада Пинкетт-Смит, которая заявила, что лучшего кандидата на роль ведущего церемонии «Оскара» не найти.

«Оскар» поменяет правила

Президент Американской киноакадемии Шерил Бун Айзекс выпустила специальное заявление, в котором пообещала «большие изменения», которые коснутся состава организации. Сейчас в академии примерно 6 тыс. представителей индустрии; по исследованиям 2012 года, среди ее членов 77% мужчин и 94% белых, а средний возраст составлял 63 года. Айзекс, которая возглавляет академию с лета 2013 года, напомнила, что в последние годы идет большая работа, которая должна привнести большее разнообразие в ее состав. Но, по ее словам, изменения не происходят так быстро, как этого хотелось.

«В ближайшие дни и недели мы пересмотрим правила приема новых членов, чтобы привнести необходимое разнообразие церемонии следующего года и в дальнейшем», — говорится в ее заявлении.

Айзекс напомнила, что академия уже вынуждена была менять политику приема новых членов в 1960–1970-е годы, когда академиками стали совсем молодые кинематографисты, позволившие «Оскару» сохранить актуальность. Сейчас, по ее мнению, речь идет о том, чтобы новые члены академии были разными по всем параметрам — по полу, расе, этнической принадлежности или сексуальной ориентации. Как это будет сделано, президент академии не уточнила.

Айзекс, кстати, стала третьей женщиной на посту президента Американской киноакадемии и первой афроамериканкой, занявшей эту должность.

Кто получит «Оскар»

Номинанты на премию «Оскар-2016» были названы 14 января. На роль лучшего актера претендуют Брайан Крэнстон («Трамбо»), Мэтт Деймон («Марсианин»), Леонардо ДиКаприо («Выживший»), Майкл Фассбендер («Стив Джобс»), Эдди Редмейн («Девушка из Дании»).

Фаворитом награды этого года является ДиКаприо, по прогнозам, именно роль маунтимена и охотника в вестерне Алехандро Гонсалеса Иньярриту станет для актера оскароносной. До этого ДиКаприо четырежды номинировался Американской киноакадемией и каждый раз пролетал мимо приза.

В женской номинации фавориткой является, скорее всего, Бри Ларсон («Комната»), выигравшая «Золотой глобус» и премию «Выбор критиков». Ее соперницами стали Шарлотта Рэмплинг («45 лет»), Сирша Ронан («Бруклин»), Кейт Бланшетт («Кэрол») и Дженнифер Лоуренс («Джой»).

Среди актеров второго плана самым вероятным лауреатом можно назвать Сильвестра Сталлоне («Крид: Наследие Рокки»).

Это седьмое возвращение актера к роли боксера Рокки Бальбоа, за самый первый фильм о котором Сталлоне уже номинировался на «Оскар». В соперниках у него — Кристиан Бейл («Игра на понижение»), Том Харди («Выживший»), Марк Руффало («В центре внимания») и Марк Райлэнс («Шпионский мост»).

Среди актрис второго плана свой второй «Оскар» может получить партнерша ДиКаприо по «Титанику» Кейт Уинслет («Стив Джобс»). Но и конкуренты у нее сильные — Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмерка»), Руни Мара («Кэрол»), Рейчел Макадамс («В центре внимания») и Алисия Викандер («Девушка из Дании»).

Напомним, что церемония вручения «Оскаров» пройдет в Лос-Анджелесе 28 февраля.

Бюджет-2016: как свести концы с концами

Правительство борется с бюджетными проблемами, сокращая расходы, а не наращивая госдолг

Петр Орехин

Правительство сократит расходы бюджета в этом году по незащищенным статьям на 10%. Но если нефтяные котировки не вернутся хотя бы к $40 за баррель, придется резать еще, а также активнее тратить резервы, которые, по мнению министра финансов Антона Силуанова, могут быть полностью исчерпаны уже в этом году. «Газета.Ru» разбиралась, какие источники покрытия дефицита есть у правительства.

«Сократим расходы бюджета!» — под таким девизом в последнее время проходят выступления и общение с прессой министра финансов Антона Силуанова. На днях он дал интервью сразу двум федеральным каналам, в которых сообщил, что планируемое сокращение части бюджетных расходов на 10% нельзя назвать секвестром, а «все социальные обязательства будут выполнены». Предполагается сэкономить 500–700 млрд руб.

Экономию поддерживает премьер-министр Дмитрий Медведев. «Мы будем смотреть, какие расходы нужно подсократить, причем теперь уже, к сожалению, существенно подсократить, не так, как мы это делали совсем недавно», — сказал он на недавнем совещании в Горках.

Проблема бюджета очевидна: он сверстан из расчета $50 за баррель и среднегодового курса в 63,3 руб. за доллар, то есть рублевая стоимость барреля должна составить 3165 руб. Сейчас этот показатель составляет около 2100 руб. На нефтегазовые доходы в текущем году должно было прийтись около 45% общих поступлений.

Дефицит бюджета на этот год запланирован в размере не более 3% ВВП, или 2,4 трлн руб. (доходы — 13,7 трлн руб., расходы — 16,1 трлн руб.).

Если среднегодовые цены на нефть останутся на нынешнем уровне, выпадающие доходы бюджета составят около 3 трлн руб., полагает Антон Силуанов. В такой ситуации есть риск проесть уже в этом году все резервы (в Резервном фонде и Фонде национального благосостояния на начало года находилось 3,641 трлн руб. и 5,227 трлн руб. соответственно).

Экс-министр финансов Алексей Кудрин считает, что при ценах на нефть в районе $30–35 дефицит бюджета превысит 5% ВВП. Александра Суслина из Экономической экспертной группы оценивает дефицит в 4,2 трлн руб. (5,5% ВВП) при цене барреля в $35 и в 6 трлн руб. (8% ВВП) — при $25.

Для увеличения эффективности фискальной системы на днях было принято решение о передаче Минфину контроля не только над налоговиками, но и над таможенниками и сборами с алкогольной продукции (ЕГАИС).

Ключевым моментом для бюджета будет то, как поведут себя ненефтегазовые доходы. В прошлом году именно более высокие, чем ожидалось, поступления от несырьевых секторов помогли собрать на несколько сотен миллиардов рублей больше. Особенно впечатляющим выглядел рост прибыли. По данным Росстата, в январе – октябре 2015 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) составил 7,566 трлн руб., что на 44% (2,316 трлн руб.) больше, чем за аналогичный период 2014 года. Такую прибыль, несмотря на сокращение потребительского спроса (на 9,3% за 11 месяцев) и спад экономики (на 3,8%), помогла получить девальвация рубля и инфляция. Останутся ли прибыли хотя бы на уровне 2015 года или пойдут вниз, предсказать сложно.

При прогнозируемых масштабах дефицита бюджета придется или еще больше резать расходы (Антон Силуанов говорит, что сокращение на 20% уже будет весьма болезненным), или искать дополнительные источники пополнения госказны.

Повышение налогов неизбежно

В условиях нехватки доходов вероятным шагом является повышение налогов. Такую политику используют, в частности, Греция и Украина по рекомендации (точнее, требованию) МВФ и международных кредиторов. Однако в условиях рецессии повышение налогов всегда ведет к ее углублению, что и доказывает пример этих стран.

Российские власти неоднократно заявляли, что налоги повышать не собираются. Но де-факто это повышение постоянно идет. Например, за счет перехода на исчисление налога на недвижимость по кадастровой стоимости. В конце прошлого года было принято решение о приостановлении налогового маневра для нефтяных компаний, который подразумевал снижение экспортных пошлин и повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В этом году пошлины понижаться не будут, и это принесет бюджету дополнительно пару сотен миллиардов рублей. Для «Газпрома» отдельно был повышен НДПИ. Нефтегазовый сектор останется под прессингом и в дальнейшем, и вполне вероятно, что новое повышение фискальной нагрузки на него может быть возложено уже в первом полугодии этого года.

Налоги на остальной бизнес и население повышаться в этом году все же не будут. Но Алексей Кудрин полагает, что если не сокращать расходы бюджета (прежде всего — на оборону и нацбезопасность) и не проводить структурные реформы (в частности, повышать пенсионный возраст), то увеличение налоговой нагрузки неизбежно.

«Я думаю, этого не избежать, скорее всего, мы стоим, я просто не вижу других путей, перед повышением налогов. Это тоже неприятная новость», — сказал он, выступая на прошедшем недавно Гайдаровском форуме.

Большая распродажа

Если повышение налогов — вопрос более отдаленного времени, то от приватизации доход можно получить очень быстро. Антон Силуанов уже несколько раз заявлял, что считает возможным продажу в этом году пакета акций «Роснефти» в размере 19,5% (всего у государственного Роснефтегаза в собственности 69,5% акций). Он также не исключил, что могут быть приватизированы и пакеты акций госбанков — Сбербанка и ВТБ (у государства 52,3% и 60,9% акций соответственно).

Про банки недавно говорил и министр экономического развития Алексей Улюкаев.

«Я считаю, что мы должны вернуться к вопросу приватизации наших крупнейших банков — Сбербанка и ВТБ. Очень качественные активы, которые привлекательны во всем мире», — сказал Улюкаев.

В конце прошлого года за приватизацию Сбербанка высказывался и его глава — Герман Греф. Он полагает, что Банк России — держатель контрольного пакета — должен оставить у себя 25%, а остальное можно продать частным инвесторам.

Еще один кандидат на продажу — «Аэрофлот» (51,2% в госсобственности). Но пока на его акции нет претендентов, говорит председатель совета директоров авиаперевозчика Кирилл Андросов. «Говорить о том, что сегодня есть какой-то ярко выраженный готовый покупатель на пакет «Аэрофлота», я бы вряд ли стал. Для меня это не очевидно», — отмечает он и добавляет, что компания готова к приватизации в «любой момент» и в «любой из форм».

Но все эти сделки — возможные, решения ни о размерах приватизируемых пакетов, ни о форме продажи пока не приняты. Пока есть только одно принципиальное решение (хотя и без деталей) о приватизации крупной компании: в 2016 году планируется продать пакет акций «Совкомфлота». Предполагается заработать на этой операции 12 млрд руб.

В целом за два года Минфин ждет поступлений от продажи госактивов в сумме 1 трлн руб. Осуществлять приватизацию будет уже новый глава Росимущества. Прежний руководитель ведомства — Ольга Дрегунова — должна покинуть свой пост в феврале.

С приватизацией, правда, есть одна проблема. В силу кризиса котировки компаний находятся на минимальных уровнях, и продавать придется задешево.

Например, исходя из капитализации на ММВБ, стоимость всех госпакетов «Роснефти», ВТБ, Сбербанка и «Аэрофлота» на настоящий момент составляет всего около 3,2 трлн руб. 19,5% акций «Роснефти» стоят примерно на 20 млрд меньше 500 млрд руб., которые хотело бы получить за них правительство.

Впрочем, если у федерального бюджета возникнет реальная напряженность с деньгами, то приватизация пойдет быстрыми темпами. Тем более что Минфин и Федеральная антимонопольная служба полагают, что государства в экономике должно быть как можно меньше.

Занимать с осторожностью

Покрыть дефицит бюджета можно и за счет наращивания госдолга. В 2016 году его чистый прирост (заимствования минус погашения) должен составить 300 млрд руб. Минфин, ЦБ и часть экспертного сообщества уверены, что наращивать долг для финансирования бюджетных расходов не стоит.

«Госдолг в национальной валюте — базовый финансовый инструмент для любой страны, он активно используется центральными банками в кредитно-денежной политике, а также в банковском и финансовом регулировании. Но эти функции госдолг может исполнять только в ситуации, когда бюджет является сбалансированным и государство способно обслуживать свои обязательства, не прибегая к дефолтам и печатному станку», — считает первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.

На ее взгляд, совокупный внешний и внутренний госдолг не должен превышать 25–30% ВВП. Сейчас его уровень составляет около 15% (7,16 трлн руб. — внутренний долг, $50,13 млрд — внешний, данные Минфина).

Алексей Кудрин отмечает, что за последние годы госдолг уже существенно вырос. «Государственный и частный долги должны расти в период кризиса, но до определенного уровня, который мы должны контролировать».

«Для частного долга есть запас, для государственного — небольшой», — полагает он.

Эксперты полагают, что наращивание госдолга из-за де-факто закрытых внешних рынков ведет к вымыванию из экономики средств на инвестиции, что негативно отражается на перспективах выхода из рецессии. В то же время в прошлом году одними из основных покупателей российских ОФЗ были иностранцы, то есть из отечественной финансовой системы деньги не изымались. Кроме того, не стоит забывать, что банки могут получить рефинансирование в ЦБ под залог гособлигаций.

Другая норма

В то же время опыт других стран (прежде всего — ЕС) показывает, что можно годами существовать с дефицитным бюджетом и высоким уровнем госдолга, показывая при этом рост экономики.

Так, с 2003 года госфинансы 28 стран ЕС ни разу не были профицитными или сбалансированными. Дефицит бюджета в 2014 году составил 3% ВВП, или €418,885 млрд (здесь и далее — данные Eurostat). Наибольшего значения дефицит достигал в 2009 году — 6,7%, наименьшего — в 2007-м (0,9%). Идентичная картина наблюдается и в еврозоне (19 стран), хотя там показатели дефицита чуть меньше: 2,6% — в 2014 году, 6,3% — в 2009-м и 0,6% в 2007-м.

В 2014 году только четыре (!) страны ЕС имели профицит: Германия, Эстония, Дания и Люксембург. При этом Германия, локомотив евроэкономики, с 2003 года всего два раза сводила свои финансы в ноль или с плюсом (по предварительным данным, в 2015 году страна также показала плюс). У 11 стран ЕС в 2014 году дефицит бюджета превышал 3% ВВП. В этом списке не только привычные аутсайдеры вроде Кипра, Португалии и Греции, но и такие страны, как Великобритания, Бельгия, Франция, Польша. У Великобритании дефицит составлял 5,7% ВВП, и с 2003 года он всего один раз опускался ниже 3% (в 2006 году было зафиксировано 2,9%). У Польши дефицит в 2014 году был равен 3,3%, и эта страна также ни разу не верстала сбалансированный бюджет за рассматриваемый период.

Хронический дефицит сопровождается постоянным ростом госдолга — с 60,7% ВВП в 2003 году до 86,8% в 2014-м (28 стран ЕС) и с 68,1 до 92,1% (19 стран еврозоны). В денежном выражении в 2014 году долг ЕС составлял €12,118 трлн (почти плюс 6 трлн к 2003 году), на еврозону приходилось €9,308 трлн (плюс €4 трлн к 2003 году). Госдолг Германии, Франции, Италии и Великобритании — выше €2 трлн на каждого и составляет от 74,9% ВВП (Германия) до 132,3% (Италия). Британия при этом увеличила свои обязательства с 2003 года более чем в три раза.

Но вот что важно: дефицит бюджета и рост госдолга сопровождались ростом экономики. За период с 2003 года ВВП ЕС сокращался всего дважды — в 2009 и 2012 годах (еврозона «зацепила» еще 2013-й). В Польше вообще ни разу не было рецессии. Для Германии неудачным был лишь 2009 год, в Великобритании минус был зафиксирован в 2008–2009 годах.

Естественно, что опыт Евросоюза не может и не должен быть полностью перенесен на российскую почву. Однако вряд ли стоит пытаться быть «святее папы Римского» и демонстрировать рыночный фундаментализм в ситуации многофакторного кризиса.

ЦБ теоретически мог бы последовать примеру регуляторов США, ЕС, Англии, Японии и запустить программу количественного смягчения, подразумевающего выкуп с рынка ценных бумаг. Впрочем, руководство Банка России, Минфин и поддерживающее их экспертное сообщество (та его часть, которую принято называть «либералами») полагают, что такая эмиссия приведет лишь к росту инфляции.

Очевидно, что основным инструментом борьбы с дефицитом будет все же сокращение расходов, а не приватизация и госдолг. И слово «секвестр» (казалось, навсегда оставшееся в 90-х годах прошлого века) снова станет обыденным.

2016. 44 F-35 в Люке.

Международный учебный центр на базе Люк ВВС США в 2016 году будет иметь 44 истребителя F-35, в будущем их количество должно составить 144 машины, сообщает yourwestvalley.com 16 января.

В этом году база получит более десяти истребителей, из них два прибудут из Италии, в сентябре запланировано прибытие первого самолета из Японии. На базе будут тренироваться также пилоты из Турции, Австралии, Нидерландов, Канады, Дании и Южной Кореи.

В мае 2015 года была сформирована первая группа будущих инструкторов, которые закончат обучение в этом году и станут учителями для следующей группы. Обучение в этом центре можно сравнить с «аспирантурой для пилотов», пишет издание.

Еще одним ожидаемым событием этого года станет формирование первой боевой эскадрильи (вероятно, имеется в виду первая строевая эскадрилья F-35А в составе ВВС США, которая должна быть сформирована в августе (10-12 самолетов) – прим. Военный Паритет).

«Политкорректность» подкорректировали

Автор: Елена МОРОЗОВА.

НА ФОНЕ новогодних нападений на женщин в Кёльне и ряде других немецких городов в Европе обострилась ситуация вокруг наводнивших её беженцев. Разнузданное поведение заполонивших Старый Свет переселенцев с Ближнего Востока и из Северной Африки не только вызвало возмущение жителей практически всех приютивших их европейских стран, но и дало весьма удобный повод для активизации сторонников националистических, ультраправых и неонацистских движений. Так, в Финляндии постоянно увеличивается количество городов, в которых появляются уличные патрули «вигилантов». Своей задачей они называют поддержание порядка и законности в условиях нарастающего притока иммигрантов.

В качестве организаторов таких групп часто выступают представители крайне правых взглядов. Например, создатель патруля «Солдаты Одина» в лапландском городе Кеми Мика Ранта открыто называет себя национал-социалистом. Неонацистское «Финское движение сопротивления» объявило о формировании собственных уличных патрулей ещё в конце 2015 года.

К дискуссии о «народных дружинах» подключилось и руководство страны. «По определению, за законностью и порядком в государстве следит полиция, это очевидно. То, чем занимаются патрули, важно, но они вне всякого сомнения не могут подменить собой правоохранительные органы», — цитирует премьер-министра Финляндии Юху Сипиля телеканал «Евроньюс». А вот, по мнению главы МВД Петтери Орпо, добровольческие патрули «не укрепляют безопасность, а, напротив, усиливают враждебные настроения».

Кстати, в новогоднюю ночь полиция Хельсинки в отличие от коллег из Кёльна оказалась на высоте и рассеяла большое скопление мигрантов-иракцев, которые, по её данным, планировали нападения на женщин, аналогичные тем, что произошли во многих городах ФРГ.

Тем временем не особенно церемониться с беженцами решили и в Дании. Местные власти подготовили законопроект, позволяющий изымать у приехавших в страну мигрантов ценные вещи для оплаты их пребывания в центрах приёма беженцев. Правительство также ввело более жёсткие меры контроля при въезде в королевство. Спецотряды полиции проводят проверку документов на паромах датской компании «Скандлайнс».

О новых временных мерах контроля в середине января объявил премьер-министр скандинавского государства Ларс Лёкке Расмуссен. Кроме того, усилено наблюдение за южной материковой границей страны с Германией, откуда в течение прошлого года в страну прибыла основная масса мигрантов.

Все эти меры, отмечает агентство «Рейтер», последовали за введением в соседней Швеции строгого контроля всех приезжающих из Дании пассажиров. За минувший год шведское королевство приняло 160 тысяч беженцев, в основном из Сирии, Ирака и Афганистана, для которых Дания стала транзитной страной.

От карельских рыбаков ждут нормотворческих инициатив

До конца января рыбацкие объединения Карелии направят региональным властям свои предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в области рыболовства. Также готовится запрос о возможности переноса части нереализованных квот на следующий год.

Итоги работы рыбной отрасли Карелии в 2015 г. и текущие рабочие вопросы обсудили на заседании территориального рыбохозяйственного совета республики 15 января.

Напомним, за прошлый год карельские предприятия добыли порядка 79 тыс. тонн водных биоресурсов. По большинству объектов достигнуты хорошие результаты, например, вдвое по сравнению с 2014 г. превышен уровень добычи мойвы (4,8 тыс. тонн), полностью освоена квота вылова палтуса в водах Гренландии (77,39 тонны).

Для сохранения высоких показателей работы отрасли по итогам обсуждения решено подготовить обращение в Федеральное агентство по рыболовству относительно возможности переноса нереализованных в текущем году частей квот вылова на следующий год. Необходимую информацию ассоциации рыбопромышленников Карелии предоставят в министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства в ближайшее время.

Кроме того, на заседании были подняты проблемы совершенствования нормативно-правовой базы рыбохозяйственного комплекса. Как сообщили Fishnews в профильном министерстве республики, до 25 января от Ассоциации рыбопромышленников Карелии в региональном министерстве ждут согласованных предложений по данному вопросу.

Обсудили на совете и работу сектора аквакультуры. В 2015 г. в республике было выращено более 19,5 тыс. тонн товарной рыбы и посадочного материала. На сегодняшний день обеспеченность рыбоводных ферм местным посадочным материалом достигает 90%. Ситуация изменилась благодаря созданию соответствующих производств в 2013-2014 гг.

По итогам обсуждения было рекомендовано министерству сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии создать рабочую группу, которая займется проработкой организационных и юридических аспектов, связанных с созданием селекционно-племенного центра рыбоводства.

О некоторых результатах работы лабораторий ФГБУ «ВГНКИ».

Подведомственным Россельхознадзору «Всероссийским государственным центром качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ») проведен ряд исследований.

Эксперты ФГБУ «ВГНКИ» отобрали пробы для исследования кормов и кормовых добавок на наличие в них компонентов генетически модифицированных организмов. Исследования показали следующие результаты:

— ГМ-соя обнаружена в комбикормах финского происхождения, а также в кормовых добавках США и Дании.

При исследовании биоматериалов в пробах птичьего помета обнаружен хламидиоз.

Результаты исследований переданы в региональные государственные ветеринарные службы для принятия соответствующих мер.

145 лет назад, 18 января 1871 года, по итогам франко-прусской войны Германия была провозглашена единым государством. Это историческое объединение состоялось в том числе и с помощью России.

В роли лидера германских государств

К 1870 году стало очевидно, что в Европе назревает крупная война — между Францией и набирающей силу Пруссией. Последняя, ведомая уверенной рукой канцлера Отто фон Бисмарка, к тому времени одержала ряд военных побед над соседями: в 1864 году разгромила войска Дании, в 1866-м — армию Австрии, отвоевав часть земель на севере и западе Германии.

В ходе "австрийской" кампании Пруссия ясно дала понять всем, что именно она, а не Австрийская империя, является лидером объединения германских государств. Это позволило Бисмарку в 1866 году создать Северогерманский союз. Но это было лишь половиной пути к намеченной цели.

Нужно было вовлечь в орбиту своего влияния южногерманские государства (в частности, Баварию и Вюртемберг), которым покровительствовала Франция. К тому же Пруссия хищно посматривала на германоязычные провинции будущего врага — Эльзас и Лотарингию.

"Железо и кровь" фон Бисмарка

Для амбициозного Бисмарка, который публично провозгласил, что важные проблемы современности решаются не речами политиков и парламентским голосованием, а "кровью и железом", была просто необходима война с империей Наполеона III.

Для этого у него было немало козырей. Военным министром Пруссии был очень толковый генерал Альбрехт фон Роон, который в конце 50-х — начале 60-х годов вместе с крупнейшим военным теоретиком ХIХ века, начальником Генерального штаба генералом Хельмутом Мольтке блестяще провел военные реформы, увеличив численность прусской армии и повысив ее боеспособность.

В случае войны все мужчины призывного возраста Северогерманского союза призывались в армию в кратчайшие сроки — благодаря хорошо развитой сети железных дорог. Немецкая пехота была вооружена хорошо себя зарекомендовавшими, но уже устаревшими винтовками Дрейзе. Зато артиллерия была куда более современной и превосходила французскую не только качественно, но и количественно (1344 против 780 единиц).

Роковое опоздание

Французы тоже готовились к войне с воинственным соседом, но сделали это с большим опозданием. Под руководством военного министра маршала Адольфа Ниэля они также приступили к переводу вооруженных сил от профессиональной армии к мобилизационной. В 1868 году в стране была объявлена всеобщая воинская повинность. Однако реальные плоды от этой реформы могли сказаться лишь через 9-10 лет, которых у Франции уже не было.

Внешнеполитические обстоятельства тоже складывались удачно для Северогерманского союза и крайне неблагоприятно для Франции, во главе которой стоял весьма воинственный, но недальновидный глава государства, здоровье которого к тому же стремительно ухудшалось.

Былой союзник по Крымской войне 1853-56 гг. — англичане, — не имели ни малейшего желания вступаться за французов в случае войны с германцами. Великобритания была сильно раздражена неуклюжей внешней политикой Наполеона III, который вмешивался в те геополитические сферы, который Лондон привык считать своими — Ближний Восток, Бельгию, Дальний Восток.

Одна ошибка за другой

К тому же, Туманный Альбион всегда традиционно выступал против усиления какого-либо государства на континенте, а потому в Лондоне тайно симпатизировали правительству Бисмарка и были не против его агрессивных планов.

Австро-Венгрия не получила от Франции ни военной, ни дипломатической поддержки во время кампании с Пруссией в 1866 году. И официальному Парижу не стоило ожидать поддержки со стороны Вены. Видный французский государственный деятель Адольф Тьер заметил по этому поводу: "не осталось более ошибки, какую не совершило бы правительство".

Впрочем, даже если бы австрийцы и захотели повоевать на стороне Франции, они бы не смогли этого сделать, поскольку их основное внимание сосредоточилось на восточных границах, где назревал конфликт с Россией, которая была недовольна притеснениями русинов в Галиции.

Холодная отповедь России

Не стоило Франции ожидать помощи и со стороны России, которая совершенно не питала симпатий к режиму Наполеона III. Во-первых, потому, что после поражения в Крымской войне по условиям Парижского мирного договора ей было запрещено иметь свой флот на Черном море. Во-вторых, во время Польского восстания 1863 года император Франции активно пытался организовать коалицию из европейских стран для вторжения в Россию и помощи повстанцам.

Любопытно, что после начала войны в Россию был направлен Тьер, который просил Александра II о вмешательстве в войну, но его усилия не привели к желаемому результату. Русский монарх хорошо помнил тот крайне неприязненный прием, который устроили ему французы летом 1867 года во время посещения Парижа, во время которого на него покушался поляк-эмигрант Антон Березовский. Тьеру он ответил так: "Наберитесь мужества и заключите мир".

Политика Наполеона III резко контрастировала с поведением Бисмарка, который до своего назначения на пост канцлера был несколько лет послом в Санкт-Петербурге, хорошо изучил русский язык и местный менталитет. Он установил неплохие связи в высших кругах, в частности, — с главой внешнеполитического ведомства Российской империи канцлером Александром Горчаковым.

Повод для войны

Бисмарка беспокоила даже теоретическая возможность выступления России на стороне Франции, а потому перед началом боевых действий он заручился декларацией Петербурга о нейтралитете в будущих сражениях в Европе. После этого ему осталось только придумать повод к войне. При этом весьма желательно было, чтобы ее объявила не Пруссия, дабы выглядеть в глазах мировой общественностью защищающейся стороной.

Вскоре такой повод хитроумному Бисмарку представился. После того, как испанская королева Изабелла II была свергнута, свою кандидатуру на трон выдвинул родственник прусского короля Леопольд Гогенцоллерн. Его притязания разъярили Париж, и Наполеон III заставил родовитого аристократа отказаться от своих намерений.

Однако французскому императору этого показалось мало, и он потребовал от своего прусского коллеги, Вильгельма I, дать Франции официальные гарантии, что Гогенцоллерн ни при каких обстоятельствах не будет даже помышлять об испанском престоле. Это требование, больше похожее на ультиматум, задело миролюбивого Вильгельма I, и он дал понять французскому послу Винсенту Бенедетти, что не может давать таких обещаний.

Эмсская провокация

Уклончивость прусского монарха окончательно взбесила Наполеона III, и он дал задание Бенедетти добиваться от Вильгельма I письменного обещания, что его страна не будет предпринимать против Франции никаких враждебных шагов.

Новое требование французский посол изложил королю Пруссии 13 июля 1870 года на вокзале курортного городка Бад-Эмса, по пути к поезду, на котором тот собирался уехать после лечения в столицу. Вильгельм I пообещал своему назойливому собеседнику, что продолжит разговор в Берлине и поручил проинформировать о неприятном разговоре канцлера.

Вечером того же дня Бисмарк ознакомился с содержанием беседы и был сильно раздосадован поведением короля, который терпел такое пренебрежительное обращение к себе, только чтобы не допустить войны. Канцлер спросил у Роона и Мольтке, готова ли армия к войне? Получив утвердительный ответ, Бисмарк хладнокровно вычеркнул из депеши слова Вильгельма I о продолжении переговоров в Берлине. После чего распорядился напечатать в газетах подделанное сообщение.

Прусский блицкриг

Как Бисмарк и рассчитывал, информация о том, что глава Пруссии отказывается от переговоров с Францией, произвела в Париже эффект разорвавшейся бомбы. Началась всеобщая мобилизации, а 19 июля Наполеон III официально объявил соседям войну.

Однако дальнейшие события пошли совсем не так, как он рассчитывал. Пока неповоротливая военная машина Франции собирала свои силы, пруссаки вторглись в пределы соседней страны, и в более чем десяти сражениях разгромили войска бонапартистской армии, осадив к середине сентября 1870 года Париж, который сдался в январе 1871-го.

Одним из крупных поражений для самонадеянных французов стала сдача крепости Седан, при которой в плен попали свыше 100 тысяч ее защитников во главе с Наполеоном III. Характерно, что с его пленением императорский режим тут же рухнул, и в столице Франции началась революция. Другим ударом по национальному самолюбию была капитуляция крепости Мец, которую защищала 170-тысячная армия маршала Франсуа Базена.

Версаль позора

Под впечатлением от столь поразительных военных успехов Пруссии, к союзу с ней присоединились и южные немцы. Сбылась мечта Бисмарка, который (вместе с Вильгельмом I) объявил об объединении Германии 18 января 1871 года не где-нибудь, а в Версале — бывшей резиденции французских королей.

По итогам войны к Германии отошли Эльзас и Лотарингия, а на карте Европы появилась новая мощная империя.

Побежденные не забыли о национальном унижении. Франко-прусская война, в конечном счете, породила Первую мировую, которая закончилась для Германии унизительным Версальским договором 1919 года. Что в свою очередь, стало причиной для еще более кровопролитной Второй мировой войны. Но это уже тема для другого разговора.

Сергей Варшавчик, для МИА "Россия сегодня"

Иран: сложности выхода на мировой газовый рынок

Иран запускает фазы 15 и 16 газового месторождения Южный Парс. Отмечается, что фазы 15 и 16 были полностью введены в эксплуатацию 11 января, что привело к увеличению добычи на 50 млн куб. м газа в сутки.

Заместитель министра энергетики Рокнеддин Джавади отметил, что к лету следующего года будут введены в эксплуатацию еще шесть новых фаз.

Иран добывает около 420 млн куб. м газа в сутки на месторождении Южный Парс. Каждая стандартная фаза Южного Парса дает 25 млн куб. м в сутки, исключение составляет лишь фаза 12, которая дает 82 млн куб. м газа в сутки.

Стоимость введения в эксплуатацию фаз 15 и 16 составила $6 млрд.

Однако министр нефтяной промышленности Ирана Биджан Намдар Зангане заявил, что стоимость реализации нефтяных проектов в Иране снизится вдвое, после того как будут сняты санкции.

Он выразил надежду на то, что все фазы месторождения Южный Парс, за исключением фазы 14, будут введены в эксплуатацию к августу 2017 г., а объем добычи составит 700 млн куб. м газа в сутки и 1 млн баррелей газоконденсата в сутки.

За день до ввода в эксплуатацию фаз 15 и 16 начала функционировать четвертая установка по переработке на Южном Парсе, которая будет перерабатывать газ, добываемый на фазах 17 и 18. В настоящий момент мощность установки – 50 млн куб. м в сутки.

Эти две фазы дают вместе 23 млн куб. м в сутки с двух платформ, а следующие две платформы, которые будут запущены, будут давать дополнительно 50 млн куб. м в сутки.

Запасы Южного Парса оцениваются в 30 трлн куб. м газа и 18 млрд баррелей конденсата. Месторождение занимает 9 700 кв. км, из которых 3 700 кв. км расположены на территории Ирана в Персидском заливе. Эта территория разделена на 29 фаз разработки.

Остальная часть месторождения расположена на территории Катара.

11 января Зангане отметил, что Ирану потребуется $20 млрд для разработки оставшихся фаз Южного Парса.

Иран инвестировал $64 млрд на разработку Южного Парса, из которых $9 млрд были инвестированы во время президентского срока Хасана Роухани (с середины 2013 г.).

"Я сказал президенту (Роухани), что для завершения разработки на Южном Парсе нам нужно $500-600 млн ежемесячно в течение следующих двух лет," – заявил Зангане.

Он также заявил, что к сентябрю 2017 г. почти все фазы Южного Парса будут введены в эксплуатацию.

Иран добывает газ на фазах 1-10, 15 и 16. Фазы 12, 17 и 18 также введены в эксплуатацию, правда не на полную мощность.

Иран планирует нарастить добычу газа с текущего уровня в 700 млн куб. м в сутки до 1000 млн куб. м в сутки, а также нарастить экспорт газа до 200 млн куб. м к 2018 г.

Для сравнения, в настоящий момент Иран экспортирует около 30 млн куб. м газа в Турцию в год.

Сложности экспорта

Иранский генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа Мохаммад Хосейн Адели во время пресс-конференции в Тегеране заявил, что на мировом газовом рынке существуют ряд сложностей, которые в основном связаны со снижением темпов роста мировой экономики. Кроме того, это также связано с геополитическими вопросами, по его словам.

На страны, входящие в Форум стран-экспортеров газа, приходится большая часть мировых запасов газа, однако у него нет таких полномочий, как у ОПЕК: так, форум не может устанавливать квоты на добычу, что обуславливается разницей между практикой заключения контрактов на поставку газа и нефти.

Кроме того, в две организации входят разные страны: так, Россия является членом Форума стран-экспортеров газа, но только наблюдателем в ОПЕК.

Адели заявил, что мировая экономика так и не восстановилась от финансового кризиса 2007-2008 гг. Это, а также более высокая энергоэффективность, привело к снижению спроса.

"Появление новых продавцов СПГ – еще один риск для газового риска," – говорит Адели, отмечая, что США используют современные технологии добычи сланцевого газа, так что страна из импортера газа превратилась в экспортера.

Австралия, страна ОЭСР, которая не планирует входить в состав картелей, уже сейчас является экспортером СПГ, и ее добыча в течение следующих лет будет расти.

Еще одна проблема, с которой сталкивается Форум стран-экспортеров газа, это реэкспорт, который может привести к проблемам в вопросе ценообразования, так как реэкспортируемый газ зачастую конкурирует с газом изначального производителя.

Еще одна проблема – это геополитические вопросы, которые оказывают существенное влияние на газовый рынок.

Например, ситуация на Украине привела к существенным изменениям на европейском газовом рынке, который стремится снизить зависимость от российского газа.

Это не является проблемой ни для газа, ни для России в целом. Так как Европе вряд ли удастся полностью уйти от использования газа, так как это потребует значительных денежных и временных затрат, а у нее не так много альтернативных видов топлива, которое было бы так же дешево и эффективно, как газ.

Пока что Евросоюз стремится получать газ из других источников, включая страны Прикаспийского региона, такие как Азербайджан и Туркменистан.

Экспорт СПГ

Помимо экспорта трубопроводного газа Иран также планирует строительство заводов по сжижению газа, а также покупку плавучих СПГ-терминалов, что позволит ему экспортировать СПГ.

Некоторые европейский компании уже ведут переговоры с Ираном по строительству СПГ-терминалов и танкеров.

Исполнительный директор Национальной иранской газовой компании (NIGC) Хамид-Реза Араки заявил, что Иран ведет переговоры о запуске пяти СПГ-проектов в течение следующих трех лет.

Иран уже заключил контракт с немецкой компанией Linde по строительству проекта Iran LNG, в рамках которого планируется поставлять 10,5 млн тонн в год.

Санкции, которые были введены против Ирана в связи с его ядерной программой, затормозили разработку проекта, когда он наполовину уже был завершен.

Помимо экспорта газа Иран планирует приостановить потребление таких видов жидкого топлива, как дизель и мазут, которые в основном используются на электростанции.

В 2012 г. Иран сжег около 22 млрд литров жидкого топливо на ЭС. Но благодаря росту использования газа в секторе электрогенерации их объем снизился до менее 10 млрд литров в первые 286 дней текущего финансового года, который начался 21 марта 2015 г.

За этот период (с 21 марта по 31 декабря) спрос на дизельное топливо снизился на 38,4%, а спрос на тяжелую топливную нефть снизился на 31,5% в секторе электрогенерации. За тот же период Иран направил около 47 млрд куб. м газа на электрогенерацию.

Ирану потребуется направлять 70 млрд куб. м газа в год на электрогенерацию, чтобы полностью прекратить использование жидких топлив.

Во вторник 12 января автомобильный концерн «Даймлер» и норвежский импортёр колёсных дисков «Обенро Фэлглагер» (Aabenraa Fælglager) встречаются в городском суде Осло.

Основание спора заключается в том, что компания «Обенро Фэлглагер» с 2009 года импортировала из Китая колёсные диски, которые «Даймлер» считает идентичными его оригинальным дискам с торговой маркой «АМГ».

В свою очередь, норвежский импортёр, который имеет датские корни и является крупнейшим в Норвегии, дальше продавал своим норвежским партнёрам и частным лицам.

Сумма иска немецкого автопроизводителя к норвежскому импортёру составляет 6 млн. норв. крон (674 тыс. долларов США).

газета «Финансависен»

Свежий отчет ОПЕК: без особых проблесков надежды

ОПЕК опубликовала свой свежий отчет по состоянию рынка нефти. Если вкратце - проблесков надежды в плане цен пока почти нет. Но и конец света эксперты картеля тоже не предсказывают. Корзина ОПЕК за декабрь подешевела на $6,86 - до 33,64. Brent потерял $7,03, WTI просел на $5,60. В отчёте по двум ключевым сортам зафиксированы цены, о которых прямо сейчас остаётся лишь мечтать: $38,90 и $37,33 соответственно. В В ОПЕК - впрочем, как и во всем мире, - всерьез обеспокоены замедлением экономики Китая. Эту причину назвали первой при оценке падения нефтяных котировок.

Факт демпинга ряда стран ОПЕК - в том числе лидеров организации - в отчете, конечно, не упоминается. Но картель в самом начале документа напоминает о том, что в его ряды после 7-летней паузы вернулась Индонезия, а это еще 700 тыс. баррелей нефти в день на и так переполненном рынке.

Эксперты ОПЕК не прошли мимо декабрьского решения Федрезерва. Их выводы очевидны: повышение ключевой ставки на 0,25% привело к оттоку капитала с развивающихся рынков, что вызвало замедление промышленной активности и, как следствие, падение спроса на энергоносители. Среди прочих факторов, размывающих цену, в ОПЕК упомянули и снятие запрета на экспорт нефти в США.

По предварительным оценкам ОПЕК, мировой спрос на нефть за 2015 г. вырос всего на 1,5 млн баррелей в день. Сами эксперты организации называют такой рост "весьма скромным". Мало того, в текущем году динамика замедлится еще на 250 тыс. баррелей.

Предложение за пределами ОПЕК в прошедшем году увеличилось на 1,2 млн баррелей. Причем эта оценка на 200 тыс. баррелей больше предыдущей. Пересмотр вверх связан со стараниями Норвегии, России, США и Канады: все четыре страны наращивали добычу, несмотря на падение котировок.

В этом году рост производства должен замедлиться, причем ощутимо: на 660 тыс. баррелей. Связано это - опять же - со слишком низкими ценами. Только здесь приводится всего две страны: США и Канада. То есть в ОПЕК считают, что российские и норвежские нефтяники, в отличие от американских, продолжат бороться за долю рынка.

Говоря о России, эксперты организации упомянули установленный исторический рекорд по добыче нефти - 10,9 млн баррелей в день. Однако в ОПЕК считают, что удержаться на пике вряд ли получится. Текущие котировки сделают многие сложные проекты, вроде освоения шельфа, бессмысленными. По прогнозам картеля, добыча в России в этом году упадет. Правда, незначительно: всего на 0,05%.

Собственное предложение ОПЕК почти не оценивает. Предполагается, что картель будет придерживаться своей новой квоты (31,5 млн баррелей нефти в день), которая, по сути, является узаконенным нарушением предыдущей квоты (30 млн баррелей). При этом спрос на нефть ОПЕК в этом году должен составить 31,6 млн баррелей. По странному совпадению обстоятельств спрос немного превысит предложение. Получится, что картель якобы не несет никакой ответственности за переполнение мирового рынка сырой нефтью.

Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР составляют 2,96 млрд баррелей. Средний показатель за последние 5 лет превышен на 267 млн баррелей. Мягко говоря, на дефицит углеводородов это не похоже.

Примечательно, что даже в собственных официальных публикациях ОПЕК уже не поспевает за рынком. В свежем отчете речь идет о ценах порядка $37-38, тогда как котировки уже пробили $30.

Зачем компании исскуственно ограничивает собственные продажи

Когда Lego решили не продавать продукцию китайскому художнику Ай Вэйвэю, использующему ее для политической пропаганды, они были уверены, что поступают правильно.

Этика компании гласит, что любое произведение искусства с использованием продуктов Lego не должно "содержать каких-либо политических, религиозных, расовых, нецензурных или порочащих подтекстов".

Тем не менее, датская компания была подвержена осуждению и обвинениям в нежелании раздражать китайское правительство, которое Ай регулярно критикует.

Теперь Lego раскаялись и в прошлую среду объявили об изменении своей политики. Компания больше не будет интересоваться тем, для чего будет использоваться продукция, но будет требовать, чтобы потребители показывали, что компания не является спонсором проектов, если они выставляются в общественных местах.

Так должен ли бизнес быть избирательным в продажах?

"Строгие ограничения"

Продажа кому угодно и в каких угодно количествах может иметь непредвиденные последствия.

Некоторые клиенты могут превратиться в ваших конкурентов.

Дела компании LVMH, которая владеет брендами от одежды Christian Dior до шампанского Dom Perignon, были подорваны китайскими паромными продажами с помощью так называемых "daigou" агентов.

В Китае налоги, а также валютные различия валютных курсов делают предметы роскоши гораздо дороже. По оценкам некоторых аналитиков, к середине 2015 года китайские цены были на 60% выше, чем в Европе.

Daigou-агенты, многие из которых являются студентами, стремящимися заработать деньги, чтобы финансировать свое образование за рубежом, покупают предметы роскоши оптом в Европе и Гонконге и продают их дома. Это называют параллельной торговлей.

Поэтому LVMH начали более внимательно отслеживать своих клиентов.

Ранее в прошлом году Жан-Жак Гиени, финансовый директор LVMH, сказал: "Мы установили жесткие ограничения на максимальную сумму покупки".

«Когда вы видите кого-то в магазине, вы не знаете, покупают ли он сумки для себя или с тем, чтобы продать их на рынке в Китае. Мы пытаемся убедиться, что мы не конкурируем с собственными продуктами на китайском рынке, но наши действия не являются полностью «пуленепробиваемыми».

Серый рынок

Другие компании попытались сравнять цены. Дом моды Шанель поднял свои европейские цены на 20% и сократил их в Китае, конкурируя, с daigou-агентами и, снижая их прибыли.

Этот вид серого рынка есть во всем мире.

Супермаркет может вдвое сократить цену коробки шоколадных конфет и продать все одному клиенту, чтобы проследить, как на две недели позже эти конфеты продаются в другом месте не по рекомендованной цене.

Это не является незаконным, но есть способы остановить это. Один из них - ограничения продаж.

Специалист по внешним связям Британского розничного консорциума Брайан Джонстон говорит: "В конце концов, это дело каждого магазина. Именно ритейлеры вольны принимать решение о том, сколько они будут продавать каждому клиенту".

Многие супермаркеты ввели ограничения два года назад, когда в результате скандала вокруг зараженного детского молока в Китае.

Тем не менее, для того чтобы остановить утечку продукции нужно сделать больше, чем просто пытаться заблокировать любые виды параллельной торговли за рубежом.

Больше может быть больше или меньше

Но для некоторых предприятий розничной торговли больше означает больше.

Пресс-секретарь компании Marks and Spencer Клэр Уилкс говорит: "Несколько лет назад в один из наших магазинов пришла женщина и скупила весь кашемир. Мы не имели ничего против".

Но индустрия предметов роскоши в целом очень разборчива в том, кому она продает свою продукцию.

Самым известным примером является компания Burberry, которая до 2006 года, пока Ангела Арендтс не стала исполнительным директором, на динамично развивающемся рынке роскоши увеличивала продажи лишь 2% в год.

Компания продавала все - от килтов для собак до поводков и продавала всем.

Г-жа Арендтс писала позднее в Harvard Business Review: "Для роскоши вездесущность убийственна. Это означает, что вы на самом деле покупаете не роскошь, а массовый товар"

Г-жа Арендтс полностью реструктурировала компанию, резко снизив ее ассортимент, централизовав производство и дизайн, сделав его более дорогим, а затем, ограничила клиентскую базу.

Она добавила: "Мы начали переориентировать маркетинговую программу от ориентации на всех к сосредоточению на особых клиентах - millennials. Мы считали, что эти клиенты были проигнорированы нашими конкурентами".

Наложенные ограничения были финансовыми. Покупатели без килта и с собакой без поводка были просто вычеркнуты. Многие из основных продуктов Burberry, такие как подписи пальто, теперь стоят более $ 1000 (£ 700).

Консультант Ребекка Бэтмен говорит: "Есть непреднамеренные последствия того, что ваш бренд становится популярным - чем больше его становится, тем меньше его притягательность для людей, на которых вы действительно ориентированы."

Стратегия г-жи Арендтс сработала. В течение пяти лет, доходы и операционная прибыль Burberry удвоились, и доходы 2014-2015 гг. выросли на 11%. Меньше стало больше.

Робертсон Джейми @BBC

Сыграть Путина

Кто и когда играл российских лидеров

Александр Братерский

Звезда американского кино Леонардо ДиКаприо признался, что хотел бы сыграть Владимира Путина. В случае если такую роль ему предложат, это, возможно, будет интересный образ. Российскому президенту не слишком повезло с «киновоплощениями», как, впрочем, и его предшественникам. В отличие от многочисленных лидеров советского периода нынешние государственные деятели России в фильмах — большая редкость.

«Путин был бы очень интересным, я бы с удовольствием сыграл его», — сказал Леонардо ДиКаприо в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag. Актер лично знаком с российским президентом — они встречались в 2010 году, когда ДиКаприо приезжал на международный Тигриный форум в Санкт-Петербург. Путин тогда занимал пост премьер-министра страны.

ДиКаприо уже прочили на роль отечественного государственного деятеля — Владимира Ленина, с которым он имеет большее сходство, если иметь в виду вождя в молодости.

Несмотря на то что фигура Путина привлекает актеров в России и за рубежом, фильмов, где был бы воплощен его образ, практически нет.

Ярким исключением может служить сериал «Карточный домик» о жизни и политических интригах Белого дома — там роль человека, очень похожего на российского президента, сыграл датский актер Ларс Миккельсен.

Актер, визуально напоминающий Путина, изобразил своего героя — президента Петрова холодным и расчетливым интеллектуалом, ведущим жесткий поединок с не менее расчетливым и циничным президентом США, которого играет американский актер Кевин Спейси.

Правда, сам Миккельсен признавался, что, хотя образ навеян Путиным, его Петров — более «изысканный», чем оригинал, и гораздо лучше российского лидера говорит по-английски.

Путин сериал смотрел и, как свидетельствует в своей книге «Вся президентская рать» журналист Михаил Зыгарь, даже рекомендовал посмотреть его министру обороны Сергею Шойгу.

Российские режиссеры по понятным причинам обходят стороной фильмы на политическую тематику, тем более с участием Путина, хотя многие прочили на подобную роль актера Евгения Сидихина, чем-то похожего на президента России. Образ нынешнего российского лидера был воплощен в отечественном кино лишь однажды, в 2002 году: его прототипа сыграл в фильме «Поцелуй не для прессы» ныне покойный актер Андрей Панин.

Фильм рассказывал об отношениях президента с женой, которая, так же как и бывшая жена Путина Людмила, в молодости была стюардессой. В прокат фильм вышел только в 2008 году, за месяц до избрания президентом России Дмитрия Медведева.

Ельцин и Горбачев в кино

Несмотря на масштабность и противоречивость фигуры первого президента России Бориса Ельцина, художественных фильмов о нем также почти нет. В 1999 году образ президента, навевающего сходство с Ельциным, был воплощен Олегом Табаковым в новогодней комедии Тиграна Кеосаяна «Президент и его внучка».

В 2011 году в телефильме «Ельцин. Три дня в августе», посвященном провалу августовского путча, первого президента РФ сыграл актер Дмитрий Назаров. Несмотря на отсутствие большого визуального сходства, критики отмечали, что Назарову удалось воплотить образ Ельцина.

В свою очередь, президенту СССР Михаилу Горбачеву в отечественном кино не слишком повезло. Если не считать эпизодов: в комедии «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-бич опять идут дожди» Горбачева сыграл актер Леонид Куравлев.

Помощь фильму — не лучшему в фильмографии Леонида Гайдая — оказал нынешний кандидат в президенты США Дональд Трамп, имя которого указано в титрах.

Эту деталь, посмотрев недавно фильм по телевизору, случайно заметил политолог Константин Калачев.

В настоящее время в США снимается более серьезный фильм, где Горбачева сыграет австрийский актер Кристоф Вальц.

Картина называется «Рейкьявик» и посвящена встрече Горбачева и президента США Рональда Рейгана, которого играет Майкл Дуглас, на историческом саммите в Исландии в 1986 году.

Никто из российских государственных деятелей в кино не снимался. Правда, начальник охраны Ельцина, генерал Александр Коржаков актерский опыт получил, сыграв начальника королевской охраны в фильме Александра Абдулова «Бременские музыканты»:

«Помню, там в сценарии был эпизод — король едет в карете, у него прихватило живот, он идет в кусты, а рядом охранник ждет с лопатой, для того чтобы дерьмо его убирать. Ну понятно, что это гротеск, однако я сразу сказал, что такого играть не буду», — вспоминал Коржаков в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

При этом генерал говорил, что Абдулову его игра понравилась, а режиссер Марк Захаров даже сказал: «Все в этом фильме играли, и только Коржаков в нем жил».

Депутат литовского парламента Кястутис Масюлис предлагает поправки к гражданскому кодексу страны, в которых указано, что имена брошенным родителями детям должны давать литуанисты, сообщает в субботу агентство Elta.

"Сейчас имена и фамилии брошенным детям дают сотрудники службы защиты прав детей, поэтому бывают очень странные решения. Служащие называют детей, как своего начальника или дают свое имя, или по месяцу рождения, или тянут жребий", — говорит Масюлис.

По словам депутата, специалисты по изучению литовского языка, его исторических корней и традиций могли бы сохранить литовскость хотя бы в именах детей.

"Они могут предложить литовские уникальные имена, исчезающие имена и таким образом способствовать сохранению традиций. Подобные и даже более жесткие требования действуют в Дании и Исландии, где общество бдительно хранит свои традиции и культуру", — заключил депутат.

Что касается литовцев, проживающих за пределами Литвы, то эти лица, желающие дать родившемуся ребенку литовское имя, должны получить справку от государственной комиссии по литовскому языку, свидетельствующую о том, что имя действительно литовское.

По данным литовской госслужбы по защите прав ребенка, с 2009 по 2015 год в Литве в "окно жизни" — капсулу, куда родители могут отдать ребенка, было оставлено 36 детей.

Разведывательная служба ФРГ в 2000-х годах отслеживала международные телефонные линии и интернет-связь Финляндии с более чем 30 европейскими странами, в числе которых находится и Россия, передает телерадиокомпания Yle со ссылкой на секретные документы немецкой разведки.

Совместная операция разведывательной службы ФРГ и Агентства национальной безопасности США под названием Eikonal продолжалась с 2004-го по 2008 год. Списки прослушиваемых линий связи разведслужбы ФРГ попали в руки к австрийскому парламентарию Петеру Пильцу (Peter Pilz). По его мнению, эти списки были составлены АНБ США. В них указаны 256 международных линий связи Финляндии и 31 европейской страны, в числе которых Франция, Дания, Нидерланды, Польша, Швеция и ряд других. В списках также указаны 11 линий связи между Россией и Финляндией.

Согласно спискам, шла прослушка по меньшей мере шести линий связи: Хельсинки — Париж, Брюссель — Хельсинки, Хельсинки — Шанхай, Будапешт — Хельсинки, Хельсинки — Люксембург и Хельсинки — Реймс.

"Мы знали, что в это время за Финляндией следили, но конкретно об этих документах нам было неизвестно", — заявил представитель финской полиции безопасности СУПО.

По данным СУПО, представленные документы не дают четкого представления о том, была ли целью шпионажа именно Финляндия.

Власти Республики Кипр официально подтвердили своё обязательство пересмотреть в этом году режим налогообложения интеллектуальной собственности. Такой шаг вызван давлением со стороны стран ОЭСР и их требованием следовать так называемому «Плану борьбы против размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения» (план BEPS).

На сегодняшний день режим интеллектуальной собственности на Кипре является самым привлекательным среди стран Европейского Союза. Он был введён ещё в 2012 году, когда правительство Кипра пролоббировало поправки в местное законодательство, которые установили набор льгот для компаний-держателей прав на интеллектуальную собственность. Этот набор получил условное название "IP-box" (Intellectual Property box), в соответствии с которым эффективная ставка налога на доходы от интеллектуальной собственности составляет всего 2,5%. Теперь ожидается, что власти Кипра ужесточат условия предоставления льгот, приняв для этого необходимое законодательство.

Тем не менее, ранее было неоднократно заявлено, что кипрские компании, перешедшие на режим IP-box до лета 2016 года, смогут в полной мере воспользоваться его преимуществами и экономить тем самым на налогах вплоть до середины 2021 года.

5 причин интереса террористов к Индонезии

Индонезия - один из важнейших игроков не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире.

В нашей стране Индонезия воспринимается как одно из самых экзотических туристических направлений. Однако мало кто знает, что с экономической точки зрения Индонезия играет важную роль как в регионе, так и в мире.

Именно поэтому террористические атаки, которые были совершены в столице Индонезии, могут иметь очень серьезные последствия не только для страны, но и для всего региона.

Напоминаем, что утром 14 января 2016 г. серия взрывов произошла в индонезийской столице Джакарте. По первоначальным данным, озвученным представителями индонезийских властей, жертвами террористической атаки стали как минимум семь человек. Как сообщили некоторые СМИ, среди погибших — сотрудник Организации Объединенных Наций.

Позже представитель полиции известил общественность и журналистов, что из семи погибших жертвами теракта являются лишь трое человек, остальные четверо — это террористы. Среди погибших — граждане Индонезии и Канады. Ранения получили еще 20 человек, среди которых граждане Австрии, Нидерландов, Германии и Алжира.

Несомненно, теракты в столице Индонезии не могут не отразиться на экономической ситуации в стране, и мы решили предположить, какие именно последствия будут иметь террористические атаки, а кроме того, рассмотреть основные факторы, обеспечивающие экономическое развитие страны.

Население

Индонезия — крупнейшая мусульманская страна мира. Население Индонезии составляет, по оценкам 2014 г., 253 609 643 человека. Это четвертая в мире по численности населения страна — она уступает лишь Китаю, Индии и Соединенным Штатам Америки.

Понятно, что страна с огромным населением, подавляющее большинство которого исповедует ислам, обладающая колоссальным экономическим потенциалом и фактически являющаяся региональной державой, не может не привлекать внимание религиозных фундаменталистов.

Средняя плотность населения составляет около 124 человека на 1 кв. км, при этом население распределено крайне неравномерно: 57,5% индонезийцев проживает на острове Ява, который составляет менее 7% территории, в результате чего этот остров является одним из самых густонаселенных мест планеты (более 1 тыс. человек на 1 кв. км).

За весь период независимого развития Индонезии для нее был характерен достаточно высокий прирост населения, несколько снижающийся с 1980-х гг. в результате реализации государственной программы планирования семьи.

Темп прироста населения составляет 1,069% (110-е место в мире) при рождаемости на уровне 18,1 (104-е место в мире) и смертности на уровне 6,1 (155-е место в мире).

По прогнозам профильных экспертов ООН, в ближайшие десятилетия темпы роста населения в Индонезии будут постепенно снижаться и, достигнув своего максимума в 2055 г. (295 млн человек), население Индонезии начнет уменьшаться.

Возрастная структура населения типична для развивающихся стран: главной особенностью является высокая доля молодёжи — средний возраст жителя Индонезии составляет 28 лет.

27,3% индонезийцев моложе 15 лет, 66,5% — в возрасте 15—65 лет и 6,1% — старше 65 лет. Таким образом, в стране большая часть населения – это граждане трудоспособного возраста.

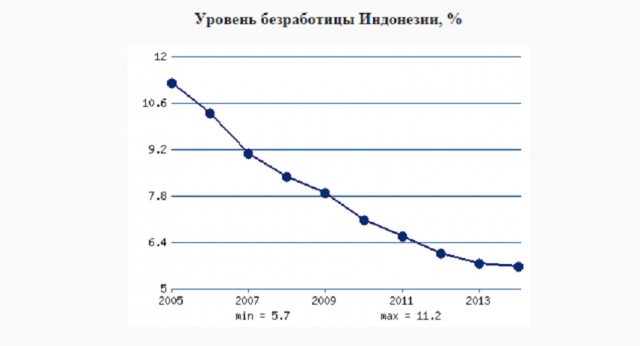

Если говорить об уровне безработицы, то с 2005 г. он постоянно снижается. По количеству трудоспособного населения Индонезия занимает 5-е место в мире.

Нефтегазовая промышленность

Сырая нефть и природный газ являются самыми важными природными ресурсами для экономики Индонезии, и они уже долгое время являются одними из крупнейших экспортируемых товаров.

Основа экономики — добыча и переработка нефти и газа на Суматре, Яве, Калимантане и в западной части Ириан-Джая.

Крупнейшей из национальных компаний является государственная группа Pertamina, контролирующая добычу и переработку нефти. Компании принадлежит шесть нефтеперерабатывающих заводов в городах Балонган (Западная Ява), Чилачап (Центральная Ява), Баликпапан (Восточный Калимантан), Думай (Риау), Плаю (Южная Суматра) и Касим (Западное Папуа).

Запланировано строительство ещё двух современных нефтеперерабатывающих заводов — в Балонгане (совместно с Kuwait Petroleum) и в Тубане, Восточная Ява (совместно с Saudi Aramco). Часть сырой нефти экспортируется для переработки на заводах соседнего Сингапура.

По данным BP, общие разведанные запасы нефти в Индонезии составляют 3700 млн баррелей на конец 2014 г. Добыча нефти – 852 тыс. баррелей в сутки.