Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Зика и грипп дают заработать

Зачем нужен ажиотаж вокруг эпидемий

Яна Хлюстова

Что общего между паникой вокруг вируса Зика и свиным гриппом, сколько зарабатывают фармкомпании на пандемии и почему паника иногда возникает из рутинной картины — в этих вопросах разбирался отдел науки «Газеты.Ru».

От вируса Зика еще никто не умер

Лихорадка Зика — специфичное для стран Африки, Южной и Северной Америки, Азии и Тихоокеанского региона заболевание, вызываемое вирусом Зика. Болезнь передается через укусы комаров рода Aedes, которые также являются распространителем желтой лихорадки и лихорадки Денге и обитают в тропической и субтропической климатических зонах.

Лихорадка Зика — заболевание не смертельное. Зараженный человек в течение двух-семи дней страдает от таких симптомов, как головная боль, сыпь, повышенная температура, боль в мышцах и суставах, общее недомогание. Симптомы, как правило, выражены достаточно слабо. Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, болезнь не требует специфического лечения: человеку достаточно пить много жидкости, отдыхать, а также принимать обычные обезболивающие препараты и лекарства от лихорадки для облегчения течения болезни.

Несмотря на то что вирус Зика не убил еще ни одного человека, специалисты усматривают связь между эпидемией лихорадки 2015 года в Бразилии и бóльшим, чем обычно, количеством детей, которым при рождении был поставлен диагноз «микроцефалия» — врожденное уменьшение размеров мозга и черепа. Специалисты сделали вывод, что лихорадка Зика, перенесенная беременной женщиной, повышает риск развития микроцефалии у ребенка.

Еще одним возможным осложнением лихорадки Зика является синдром Гийена-Барре — аутоиммунное заболевание, проявляющееся во множественном поражении периферических нервов. Синдром Гийена-Барре может привести к смерти от дыхательной недостаточности, сепсиса или остановки сердца, но благодаря современным методам лечения смертность от заболевания составляет примерно 5%.

Впрочем, ни повышенный риск микроцефалии, ни синдром Гийена-Барре не являются доказанными следствиями лихорадки Зика. Сейчас ученые занимаются ретроспективными исследованиями прошлых эпидемий, а также анализируют, могут ли быть другие причины роста числа заболевших синдромом Гийена-Барре и детей с микроцефалией.

Паника есть — будет и вакцина

Крупные эпидемии лихорадки Зика уже случались ранее — например, в 2013 году во Французской Полинезии, в прошлом году в Бразилии. Правда, тогда они не получили широкого информационного освещения.

Возможно, на эпидемии лихорадки Зика не обращали внимания, потому что болезнь не проникла в страны Европы. Сейчас же случаи заражения вирусом Зика зарегистрированы на территории Швеции, Дании, Германии, а также Канады и США. Впрочем, паника все равно с трудом поддается объяснению:

вирус передается через укусы тропических комаров, которые не водятся в северных странах, а сама лихорадка является неопасной для жизни.

Одновременно с этим в прессе появились заявления представителей фармацевтических компаний о том, что вакцина от лихорадки Зика может быть готова к первой стадии тестирования на людях уже к августу этого года — в частности, об этом сообщил канадский ученый Гэри Кобинджер. Если испытания пройдут успешно, вакцину можно будет начать использовать уже к концу года, сообщил специалист, принимавший участие в создании вакцины от лихорадки Эбола.

На создание эффективной вакцины, однако, требуется достаточно много времени — до 10–15 лет. Это значит, что работа по созданию вакцины от лихорадки Зика уже велась и сейчас действительно подходит к концу, а текущая эпидемия (отдельные случаи которой к тому же были зарегистрированы в странах Европы) стала прекрасным поводом, чтобы информация о работе над вакциной получила широкое освещение в прессе.

Паника или рутина

Впрочем, похожую ситуацию можно наблюдать и в России. Текущая эпидемия свиного гриппа стала той причиной, которая заставила людей смести с прилавков аптек всевозможные виды противовирусных препаратов, медицинских масок, а также средств для повышения иммунитета.

Между тем не стоит считать, что противовирусные препараты и вакцины от гриппа являются гарантией того, что вы не заболеете. В 2009 году, во время первой эпидемии свиного гриппа, председатель Национального общества промышленной медицины Алексей Яковлев рассказал в интервью «Газете.Ru», что неспецифический иммунитет (который поддерживается здоровым образом жизни) действительно помогает организму противостоять вирусу, но этот иммунитет «приносит ощутимые дивиденды лишь при многолетнем ведении здорового образа жизни.

Нельзя думать, что неспецифический иммунитет можно «повысить» за неделю до эпидемии. Иммунитет нельзя «взбодрить» и приемом каких-либо лекарств — это обман, таких лекарств попросту не существует».

Между тем каждый год во время эпидемии продажи профилактических и лечебных препаратов стабильно растут. Так, во время эпидемии гриппа 2009 года выручка от продажи препарата «Тамифлю» компании GlaxoSmithKline составила $1 млрд, в то время как в 2008 году не превысила $86 млн.

Свиной грипп — вообще проблема очень раздутая, полагает Александр Яковлев. «От пневмоний, в том числе первично-вирусных, каждый год в эпидсезон умирает до нескольких десятков человек в день, но об этом никто не говорит, из этого не делают события — это рутинная картина.

А в случае свиного гриппа эту статистику стали озвучивать, в результате чего порождается паника», — сообщает специалист.

А кандидат медицинских наук, врач вышей категории, автор научно-популярных книг Евгений Комаровский напоминает, что тактика действий во время эпидемии абсолютно не должна зависеть от того, какой штамм сейчас «ходит» среди населения. «Это грипп сезонный, свиной, слоновий, пандемический, это вообще не грипп — это не важно. Важно лишь то, что это вирус, что он передается воздушно-капельным путем и что он поражает органы дыхания. Отсюда и конкретные действия. Если вы или ваш ребенок встретитесь с вирусом, а у вас нет в крови защитных антител, вы заболеете. Антитела появятся в одном из двух случаев: либо вы переболеете, либо вы привьетесь».

Угадайка против рекламы

Когда речь заходит о вакцинации, стоит помнить о том, что штамм гриппа каждый год меняется и вакцина создается на основе старых штаммов. При этом никто не может дать гарантии того, что вирус этого года не мутирует. Если это случится, то вакцина окажется бесполезной. Мнение о том, стоит прививаться или нет, расходится даже среди специалистов: так, врач-терапевт Павел Шкутко, автор проекта о гриппе grippozus.ru, заявляет, что никогда не был сторонником противогриппозной вакцинации. «Я не подвергаю сомнению вакцинопрофилактику заболеваний, вызываемых бактериями или вирусами, имеющими стабильную структуру оболочки, таких, например, как оспа, корь, дифтерия, полиомиелит: вакцинирование от этих заболеваний делать нужно в обязательном порядке.

Но это все не относится к вакцине против гриппа. Как мы уже знаем, вирус гриппа быстро мутирует. Соответственно, каждая новая эпидемия характеризуется в основной своей массе новым набором антигенной структуры данных вирусов, то есть выпустить вакцину, эффективную против абсолютного большинства видов гриппа, невозможно.

Это обычная игра в угадайку, когда фармацевтические фирмы — производители вакцин начинают гадать на основе предположений экспертов и собственных наблюдений, каким набором вирусов будет характеризоваться очередная сезонная эпидемия гриппа», — комментирует врач.

А вот известный ученый, профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Давид Заридзе рассказал «Газете.Ru», что считает вакцинацию от гриппа полезной и даже привит сам.

Впрочем, о рекламе и создаваемом вокруг лекарств ажиотаже у специалиста вполне определенное мнение: «Когда есть свободный рынок и рыночная экономика, без рекламы не обойдешься. Другое дело — реклама лекарственных препаратов. Я думаю, это вредно. Многие препараты за рубежом без рецепта не купишь (включая противовирусные). У нас этого нет. У нас закупили препарата впрок, а срок годности препарата — два года. Значит, больше половины закупленного препарата пойдет неизвестно куда. Через два года будет выброшено». При этом Заридзе отметил, что он сам лично хотел купить себе «Тамифлю», но не смог этого сделать, так как он исчез из аптек.

Названы самые экологичные страны мира

Россия заняла в рейтинге 32-е место из 180 возможных.

Исследование под названием The Environmental Performance Index (EPI) проводится под эгидой Всемирного экономического форума. Оно основано на анализе более 20 показателей, которые сгруппированы в девять категорий, включающие качество воздуха, влияние на здоровье, чистота воды, сельское хозяйство, лесные массивы, биологическое разнообразие, климат.

Аналитики используют информацию, полученную из государственных организаций и академических сообществ.

В целом экологическая ситуация в мире за последний год улучшилась. В некоторых странах, экономика которых развивается стремительными темпами, особенно в Азии, власти инвестируют в очистительные сооружения для воды. В то же время рост производства приводит к ухудшению качества воздуха.

ТОП-10 самых экологичных стран мира:

1. Финляндия

2. Исландия

3. Швеция

4. Дания

5. Словения

6. Испания

7. Португалия

8. Эстония

9. Мальта

10. Франция

Германия закипает

Наталия МЕДЕН

В Германии нередко избегают юбилейных торжеств. И лишние траты не в характере прижимистых немцев, да и не каждый юбилей заслуживает празднования. Взять, к примеру, бундесвер, которому в 2015 году исполнилось 60 лет. Почему не отпраздновали? Потому что повода-то нет: на самом деле пришлось бы отмечать юбилей вступления в НАТО, где немецких генералов определили пешками в игре, которую ведут американские гроссмейстеры. Формально в бундесвере до сих пор нет собственного генерального штаба: в отличие от других армий стран-членов альянса, высшим органом военного планирования бундесвера с самого начала считалась Верховная ставка НАТО (SHAPE).

А вот о чём немецкой прессе молчать не следовало бы, так это о согласии Берлина на перевооружение американских ядерных баз - согласии, данном келейно, без журналистского шума как раз в год 60-летия Вооруженных сил Германии. Из памяти давшей это согласие Ангелы Меркель, должно быть, совершенно изгладилось, что в 2010 году бундестаг проголосовал за вывод американского ядерного оружия с территории Германии. Так что Ангела Меркель войдет в историю не как канцлер, добившийся ядерного разоружения, а скорее как продолжательница дела Франца Йозефа Штрауса – политика, который громче других выступал за размещение в Германии американских ядерных зарядов. Впрочем, Штраус, бывший в 1956-1962 гг. министром обороны ФРГ, сам называл себя «барабанщиком холодной войны». У Меркель политический стиль иной, но итог тот же: немецкие налогоплательщики будут оплачивать модернизацию американских военных баз на территории Германии.

Тихоня Меркель уже обогнала Штрауса по всем статьям: ему так и не удалось стать канцлером ФРГ и даже во главе Баварии он находился меньше, чем Меркель во главе Германии. Только Гельмут Коль и Конрад Аденауэр руководили страной дольше. По современным меркам Меркель – настоящий политический долгожитель. На европейском Олимпе за то время, что она представляет Германию, во всех странах Евросоюза сменилось по нескольку лидеров: где-то (например, в Голландии, Эстонии и Литве) двое, в других странах трое (Великобритания, Франция, Испания, Португалия), даже пятеро (в Италии и Польше) и шестеро (в многострадальной Греции, в Чехии). В общем, по части несменяемости Меркель идёт на побитие рекорда Европы.

Сегодня любые дискуссии об итогах более чем 10-летнего пребывания Ангелы Меркель на своём посту перекрывает кризис с мигрантами, остроту которого многие немцы связывают с личной позицией федерального канцлера. Первая в Германии женщина-канцлер рискует войти в историю как политик, ответственный за гибель немецкого национального государства. Представление о том, что Германия в надежных руках, возникшее в период глобального финансового кризиса, тонет в волнах кризиса миграционного.

Внутриполитическая ситуация в стране расшатана, как никогда. Об этом говорит и острая реакция германского политического класса на слова Сергея Лаврова в связи с двусмысленной историей исчезновения 13-летней русскоязычной жительницы Берлина. Высказывания Франк-Вальтера Штайнмайера, который призвал не политизировать ситуацию, еще можно назвать дипломатичными, зато партийные деятели мелкого ранга превзошли себя, обвиняя российского министра во вмешательстве во внутренние дела Германии, а заодно и Россию в том, что она спонсирует правые движения по всей Европе.

Правые набирают популярность? Виновата Россия. Русскоязычная община организовала демонстрации протеста? Виновата Россия. Любой европеец, поймав себя на крамольных мыслях (а не купить ли жене и дочери газовый баллончик для самообороны), должен спохватиться: «Так это же я попал под влияние путинской пропаганды! На самом деле мигранты – необходимый нам приток свежей крови!»

Эх, не ладно что-то в датском королевстве… простите, в немецком государстве. Политики даже не допускают мысли, что, протестуя против курса правительства, люди способны к политической самоорганизации. Или протестовать дозволено против чего угодно (например, против работы атомных электростанций или против строительства ветряков), но только не против политики, разрушающей образ жизни немцев? В 2011 году после массовых демонстраций, последовавших за аварией на АЭС, расположенной на другом краю земли, Ангела Меркель объявила мораторий на работу семи старейших АЭС. Отреагировала быстро. А вот высказываться в пользу ограничения (не запрета!) миграции рискованно: сразу приклеят ярлык правого радикала и националиста.

Сегодня угрозу правого радикализма в Германии раздувают, как пузырь. К стану неприкасаемых правых радикалов огульно относят всех участников демонстраций движения PEGIDA. Даже симпатии к партии «Альтернатива для Германии» (AfD) изображаются как порок. «Приличные» политики, то есть из парламентских партий, зачастую отказываются от участия в дискуссиях с представителями «Альтернативы» - новой партии консерваторов-евроскептиков, созданной всего три года назад. Усиливается ощущение, что для споров с AfD у её политических противников не осталось аргументов.

А когда аргументов не хватает, в ход идут средства, которые раньше в европейских демократиях почитались недостойными. Слежка, запреты, карательные меры… Министр юстиции Хайко Маас считает, что правоохранительным органам надлежит не только бросить силы на поиск людей, поджигающих общежития для мигрантов, но и преследовать участников мирных демонстраций, проходящих под «вредными» лозунгами, а заодно отслеживать проявления праворадикальных настроений в Интернете (!).

Дошло до того, что Маас назвал «идейным поджогом» действия авторитетных юристов, критикующих миграционную политику правительства Меркель как противоречащую Конституции ФРГ. Это намёк на бывшего члена Конституционного суда У. ди Фабио, представившего доклад о том, что в сложившихся условиях правительство обязано закрыть границы. А баварский премьер-министр Хорст Зеехофер публично заявил о возможной подаче судебного иска по данному вопросу. Социологи, не откладывая дело в долгий ящик, провели опрос, и выяснилось, что такой иск считают уместным 48 % немцев и 65 % баварцев; даже среди сторонников ХДС/ХСС каждый третий считал бы подобный иск оправданным. Интересно, как Хайко Маас собирается влиять на умонастроения этих сограждан? А как поступить с теми, кто считает, что правительству срочно пора в отставку? По опросу, это каждый седьмой, и таких всё больше. Или до всех них дотянулась рука Москвы?

Коррупция есть везде

Глобальная коррупция

Чем похожа Россия на Сьера Леоне? По мнению Transparency International (TI) эти страны согласно Индекса восприятия коррупции является соседями по списку, отражающему этот показатель. России, в этом мягко говоря не самом престижном рейтинге, отведено 119 место. Кроме Сьера Леоне с нами совсем рядом Азербайджан и Гайана.

Но бывает и хуже. Такие страны как Сомали и КНДР TI разместила не самом последнем - 167 месте. На планете нет хуже этих 2-х государств по уронвню коррупции – это уже «коррупционное дно».

Коррупция есть везде, но в некоторых странах она минимальная. Лучше всего с этим показателем, согласно Индекса, обстоят дела в скандинавском регионе

Transparency International в своем отчете отметил и государства, которые продемонстрировали большие достижения в области борьбы с коррупцией. К ним относятся: Великобритания, Сенегал и Греция. Есть такие, кто, наоборот, ухудшил состояние дел в этой сфере – это Турция, Австралия, Испания, Бразилия и Ливия. Оценка представлена на основании соответствующих данных по 2015 году.

Особенно разочаровала TI Бразилия. В этой стране на фоне крупнейшего коррупционного скандала разразился даже политический кризис. В прошлом году одна из самых крупных в Латинской Америке нефтяных компаний Petrobras была замечена в серьезных нарушениях закона, причем на самом высшем уровне. Политические деятели страны, как из правящей партии, так и оппозиции, оказались замешаны в коррупционных схемах этого концерна. Они попались на откатах за предоставление согласований контрактов и общественных работ. Общий объем сделок, которые были задействованы в подобных неблаговидных операциях, составил приблизительно 2,0 млрд. долларов США. Скандал разразился серьёзный. Это неудивительно, так как к нему были причастны 34 депутата нижней палаты. И это только те, кому было предъявлено обвинение. Сколько человек умудрилось не попасться? – Никто не знает. Более того, этот коррупционный скандал затронул и президента Бразилии Дилма Руссеффа. Дошло даже до того, что парламент страны решил запустить против него процедуру импичмента, а миллионы бразильских граждан вышли на демонстрации и протесты.

В Латинской Америке в прошлом году был еще один скандал, связанный с злоупотреблением правящей власти. На этот раз коррупционный «шум» поднялся в Гватемале. Он напрямую коснулся президента этой страны – Отто Переса Молины, который был пойман, как участник крупнейшей преступной схемы. Генеральная прокуратура обвинила его в создании своеобразной коррупционной модели под названием «Линия». Бывший президент, сразу же после разгоревшегося скандала ушедший в отставку, давал указания своим таможенным службам снижать, а иногда и совсем отменять, таможенные сборы. За это благодарные импортеры лично президента и его команду не «забывали», что вылилось только по доказанным фактам за один год в «благодарность» в виде суммы в 3,69 млн. долларов США. Расследование данного инцидента проводила Международная комиссия по борьбе с безнаказанностью в Гватемале, которая действует с 2007 года после официального обращения в ООН гватемальского конгресса.

Интересный факт

TI на основании свои глобальных исследований коррупции практически во всех странах мира, сделали еще один вывод – коррупции меньше в миролюбивых странах. Этот факт основывается на состоянии данного показателя в таких странах, как Дания, занявшая первое место в индексе TI, Финляндия – второе, Новая Зеландия – четвертое, Швейцария – седьмое и Канада – девятое. Кроме этих государств в десятку с наименьшим уровнем коррупции также вошли: Исландия, Австрия, Япония, Чехия и Австралия.

В наиболее «агрессивных» странах индекс коррумпированности «зашкаливает». Так, например, Афганистан по этому показателю находится на предпоследнем 166 месте. Чуть выше идут Судан, Южный Судан и Ангола – государства, в которых постоянно происходят военные конфликты.

Не лучше обстоят дела и в таких регионах, как Ливия и Ирак. Попытки создать в этих странах хоть какие-то институты власти, оказываются безуспешными. Самая главная проблема в подобных государствах – это кумовство. С ним очень тяжело бороться и пока оно существует, коррупцию не победить.

Но исследования TI показали, что даже компаниям из стран с низким индексом восприятия коррупции, не чужды подобные проблемы. Особенно это очевидно при их взаимоотношениях с партнёрами за пределами своей страны. Так, например, компаниюTeliaSonera, владельцами которой являются структуры из Швеции и Финляндии, подозревают в финансовом подкупе, который исчисляется миллионами. Эти огромные деньги они дали в виде взяток представителям властей Узбекистана за свободное и беспрепятственное продвижение на рынок этой среднеазиатской страны. Причем подобный скандал у компании не первый. В свое время она была замечена в коррупционных схемах при заключении контрактов в таких странах, как Азербайджан, Белоруссия и Казахстан. Не исключено, что без взяток данная компания не смогла бы выйти на рынки этих стран, но от этого её действия не стали более законными – данный факт все равно называется коррупцией, которая является преступной и подлежит наказанию.

Автор: Кононов Игорь

Более 10 тысяч детей-мигрантов без сопровождения взрослых, прибывших в Европу, пропали за последние два года, сообщает агентство Франс-Пресс со ссылкой на пресс-службу Европола.

По данным службы, многие из пропавших детей могли попасть в руки преступных сетей, которые организуют торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.

По последним данным приграничного агентства ЕС Frontex, за первые 10 месяцев прошлого года в Евросоюз прибыли около 1,2 миллиона мигрантов. Временный контроль границ сроком на полгода ввели Германия, Австрия, Франция, Швеция, Дания и Норвегия, которая не является членом Евросоюза.

Ученые и экологи проведут общественную экспертизу Ленинградской АЭС-2

Общественная организация «Зеленый мир» сегодня на пресс-конференции объявила о начале общественной экологической экспертизы проекта первой очереди Ленинградской АЭС-2.

Эксперты выяснят, насколько соответствует проект требованиям безопасности и интересам российского общества. Результаты экспертизы будут опубликованы в конце марта. В соответствии с законом, они должны быть учтены при проведении Государственной экологической экспертизы.

В экспертную группу вошли профессора Алексей Яблоков и Игорь Острецов, эксперты по ядерной энергетике из общественных организаций Гринпис, «Зеленый мир» и Международного Социально-экологического Союза.

«Информация, которую дают атомщики, чисто рекламного характера, она не подкрепляется фактами. Стоит вспомнить, что „гарантии безопасности“ давались и для Чернобыльской АЭС. Чтобы понять, насколько на самом деле опасны для нас реакторы в 40 километрах от границы Петербурга, необходима независимая оценка. Ведь на строящейся ЛАЭС-2 уже произошло несколько аварий, которые продемонстрировали низкую технологическую дисциплину строительства», — говорит руководитель проекта энергетической программы Гринпис Рашид Алимов.

«Над жителями Ленобласти и Петербурга фактически проводят эксперимент. Готовящиеся к запуску экспериментальные реакторы ВВЭР-1200 первые в России, как они себя поведут, предсказать заранее невозможно. Новое не всегда значит лучшее. По независимым оценкам, в случае тяжёлой аварии на реакторах данного типа, серьезному загрязнению может подвергнуться территория Петербурга, что может привести даже к необходимости эвакуации города», — добавляет Андрей Ожаровский, эксперт программы по ядерной безопасности Международного Социально-экологического Союза.

В Ленобласти очень высок потенциал для развития ветроэнергетики, он сравним с возможностями Дании, которая обеспечивает себя энергией на 42% за счет ветра

Гринпис для экспертизы разработает предложения об альтернативах атомному проекту. «В Ленобласти очень высок потенциал для развития ветроэнергетики, он сравним с возможностями, к примеру, Дании, которая обеспечивает себя энергией на 42% за счет ветра. Пора следовать мировым тенденциям: по итогам 2015 года мы видим, что в мире ветростанции впервые обогнали АЭС по выработке электричества», — поясняет Алимов.

Сегодня в 17.30 Росэнергоатом проводит финальные общественные слушания по вводу в эксплуатацию первой очереди Ленинградской АЭС-2. Как стало известно сегодня, сроки запуска ЛАЭС-2 в очередной раз перенесены, на этот раз на 18-19 годы. Изначально первую очередь планировалось запустить в 2013 году.

Япония вступает в валютную войну

Центробанк Японии резко смягчил денежно-кредитную политику

Рустем Фаляхов

Банк Японии введет отрицательную процентную ставку – минус 0,1%, что призвано смягчить денежную политику и усилить экономический рост. Для глобальных инвесторов это станет стимулом для инвестиций в развивающиеся рынки и покупок рисковых активов, в том числе и российских. Однако в среднесрочной перспективе чрезмерное ослабление иены может поспособствовать началу нового раунда валютных войн, в частности и с Россией.

Центральный банк Японии принял решение о дальнейшем смягчении денежной политики. Регулятор объявил о намерении ввести с февраля отрицательную процентную ставку — минус 0,1% и при этом предупредил, что сокращение ставки до отрицательных значений может продолжиться, если это потребуется. Кроме этого, Центробанк заявил, что продолжит скупать государственные облигации, чтобы увеличить количество денег в экономике. Регулятор будет скупать госбумаги темпами, которые позволят увеличить количество денег в обращении ежегодно на 80 трлн иен ($654 млрд). Объем корпоративных облигаций в обращении будет поддерживаться на уровне 2,2–3,2 трлн иен.

Оба решения направлены на смягчение денежно-кредитной политики, конечная цель которой стимулирование экономического роста.

Центробанк оставил в силе свою оценку состояния экономики Японии, отметив, что она продолжает «умеренное восстановление».

В этом году правительство Японии прогнозирует рекордный рост ВВП. В номинальном выражении ВВП вырастет на 3,1% и достигнет 518,8 трлн иен ($4,3 трлн). Это рекордная отметка за последние 19 лет. В 1997 году ВВП составил 521 трлн иен.

Это решение ЦБ объяснил необходимостью достичь преодоления длящейся уже более 15 лет дефляции в японской экономике, которая ведет к свертыванию производства, сокращению инвестиций и уровня жизни населения.

Целевой ориентир по инфляции — 2%. Срок достижения этого ориентира регулятор сдвинул на 2017 год.

Аналогичные действия по смягчению своей денежной политики ЦБ предпринимал в декабре прошлого года в связи с замедлением экономического роста на фоне глобального кризиса и падения цен на нефть. На новостях о решение ЦБ японская иена упала к доллару до уровня 121 иена за доллар против 118,9–118,9 иены во время открытия торгов.

Индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, прибавил почти 600 пунктов, до 17615,83 пункта (рост на 3,37%). До решения ЦБ индекс находился в отрицательной зоне.

За введение отрицательной ставки проголосовали пять членов совета директоров ЦБ, против были четверо, сообщили японские СМИ. Это свидетельствует о том, что решение не кажется однозначно эффективным даже самому регулятору. Некоторые из членов совета директоров решили, что эта мера не поможет побороть дефляцию.

Дефляция негативно отразилась на госдолге Японии. Госдолг вырос почти в 4 раза за 25 лет.

С 1993 года бюджет регулярно сводился с дефицитом из-за роста социальных расходов, что вынуждало правительство наращивать долг. Примерно четверть бюджета Японии идет на обслуживание госдолга.

Высокие соцрасходы в свою очередь являются следствием демографического кризиса. По оценке МВФ, к 2030 году отношение пенсионеров к трудоспособному населению увеличится до 57%. По данным министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, средняя продолжительность жизни японских мужчин — 80,5 года, женщин — 86,8. Более 26% населения старше 65 лет.

Эксперты ОЭСР высказывали сомнение в эффективности такой меры, как накачивание экономики деньгами со стороны ЦБ. Это лишь частично поможет Японии бороться с низкой инфляцией, мешающей экономике расти, отмечали эксперты. Сначала программа смягчения приносила результат, в начале 2014 года инфляция достигла 1,5%, но к началу 2015 года приблизилась к нулю из-за повышения налогов.

Накануне решения ЦБ правительство опубликовало статистические данные, согласно которым потребительские цены в декабре 2015 года выросли всего на 0,1% к аналогичному периоду прошлого года. То есть инфляция в стране почти не растет, денежная масса стагнирует, бизнесу не хватает оборотных средств, он не развивается, и на этом фоне безработица в Японии остается на довольно высоком уровне — 3,3%.

Снижение ставки до отрицательной величины ранее проводил Центробанк Швейцарии. В январе 2015 года он снизил учетную ставку с -0,25 до -0,75% и отказался от минимального курса национальной валюты по отношению к евро. Но за год франк все равно подорожал по отношению к евро. Укрепление франка обострило дефляционные риски. По данным федерального статистического управления Швейцарии, потребительские цены в стране в 2015 году упали на 1,1%. Пиковые значения были летом и осенью 2014 года, когда дефляция в Швейцарии была зафиксирована на уровне 1,4%.

В 2016 году дефляция в Швейцарии сохранится на уровне 0,5%. Выйти в инфляцию Швейцарии удастся, по прогнозам, лишь в 2017 году.

Банк Японии давно проводит стимулирующую политику, и пока она лишь помогала остановить откровенно негативные тенденции, наподобие раскручивания дефляции, однако запустить экономический рост снижением ставки по депозитам ниже нуля вряд ли получится, экономическим агентам нужны более серьезные драйверы, отмечает Наталия Шилова, замдиректора центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии Бинбанка.

«Экономика Японии не сможет слишком долго сопротивляться всему комплексу достаточно агрессивных стимулов, применяемых монетарными властями страны», — возражает Тимур Турлов, гендиректор «Фридом Финанс». Он считает, что задача разгона инфляции реализуема, стимулы дадут о себе знать на горизонте ближайшего года.

Для всех валют развивающихся рынков, в том числе рубля, такие решения мировых денежных властей, в том числе решение ЦБ Японии, безусловно позитивны, так как они сглаживают опасения инвесторов относительно замедления мирового роста и стимулируют покупать более рисковые активы на развивающихся рынках, считает Шилова. По ее мнению, для Банка России прекращение распродаж на мировых фондовых площадках и commodities крайне своевременно и даст шанс вернуться к понижению ставки, если ситуация действительно стабилизируется, а инвесторы убедятся в поддержке рынков со стороны мировых регуляторов.

Кроме того, такие синхронные действия подогревают ожидания того, что и ФРС не будет слишком «угнетать» рынки резким повышением ставки, а вернется к нему лишь после стабилизации ситуации.

Однако не все эксперты столь оптимистичны. Курс на ослабление валют в последнее время взяли сразу несколько государств, в том числе и Россия. Давление на иену может ощутимо усилиться, и мы рискуем увидеть очередной раунд «валютных войн» (действий стран по достижению низкого обменного курса для своей национальной валюты с целью увеличения собственных объемов экспорта. — «Газета. Ru»), предупреждает Турлов.

«Пиранья» 5 для Дании.

Компания General Dynamics European Land Systems заключила контракт с Организацией оборонных закупок и логистики Дании на поставку 306 восьмиосных бронетранспортеров 309 PIRANHA 5 в шести вариантах, сообщает «Военный Паритет» со ссылкой на веб-сай компании.

Контракт был подписан 15 декабря 2015 года, стоимость 600 млн долл США. «Пираньи» будут поставляться в вариантах для перевозки пехоты, командно-штабной машины, медицинской эвакуации, инженерно-эвакуационной машины, самоходного миномета и ремонтной машины. Поставки начнутся в 2018 году и продлятся до 2023 года, новые машины заменят гусеничные бронетранспортеры М113 и станут основой легкой бронетехники датской армии. Контракт стал одним из крупнейших в Европе в этом сегменте.

«Пиранья» 5 технологически является одним из самых передовых БТР в мире, создан на основе машины базового образца, которая уже состоит на вооружении сухопутных войск Дании. Уровень защиты и мобильность (гидропневматическая подвеска и привод на все колеса) полностью удовлетворяют сегодняшним требованиям. Машина также прекрасно отвечает критерию стоимость/эффективность.

Штаб-квартира компании General Dynamics European Land Systems находится в Мадриде (Испания), предприятие работает в пяти европейских странах – Испании, Швейцарии, Германии, Австрии и Чехии, общая численность сотрудников 1800 человек.

Россия поднялась на 32 место по "индексу экологической эффективности" (Environmental Performance Index (EPI)) среди 180 стран, говорится в отчете Йельского и Колумбийского университетов, которые составили рейтинг показателей эффективности экологической политики государств мира.

Составители экологического индекса стран на 2016 год руководствовались девятью факторами — забота о здоровье жителей, состояние водных ресурсов страны, санитарных норм, природы и окружающей среды.

В первой пятерке Финляндия, Исландия, Швеция, Дания и Словения. США занимают 26-е место, Россия 32-е, причем страна улучшила свои показатели на 24% за 10-летний период, отмечают составители доклада.

Украина заняла 44 место. Замыкают список Сомали, Эритрея, Мадагаскар и Нигер.

Отчет EPI по странам составляется раз в два года. В 2014 году Россия, по данным специалистов, занимала 73 место. Доклад перед публикацией традиционно представляется на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как мигранты повлияют на экономику Европы

Радушие и энтузиазм европейцев к прибывающим мигрантам (только в Германии в 2015 г. зарегистрировано 1,1 млн беженцев из Ближнего Востока и Северной Африки) быстро исчезают.

19 января 44 члена парламента правящей коалиции отправили гневное письмо канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которая также является главным защитником беженцев. "Наша страна на грани своих возможностей", - написали возмущенные депутаты.

Однако в сторону Европы движется еще больше мигрантов: примерно 8 млн людей покинули свои дома (как правило, из-за войны) в Сирии, и еще 4 млн в соседних странах.

Гуманизм и чувство сострадания еще заставляют богатый мир принимать ищущих лучшую жизнь иностранцев. Но как миллионы беженцев повлияют на все еще восстанавливающуюся после кризиса экономику Европы?

Некоторые эксперты опасаются, что иностранцы резко ухудшат ситуацию на рынке труда. Другие ожидают серьезного удара по государственным финансам.

Если говорить о снижении зарплат, то немцам, скорее всего, не следует особо волноваться. Все указывает на то, что в краткосрочной перспективе миграция почти не повлияет на занятость и уровень зарплат, пишет британский журнал The Economist.

В наиболее уязвимом положении находятся малоквалифицированные рабочие и уже живущие в Европе мигранты, так как прибывающие беженцы готовы выполнять ту же самую работу за меньшие деньги. Но и здесь, по мнению экономистов, воздействие будет незначительным.

Последнее исследование Оксфордского университета и Банка Англии обнаружило, что 10%-е увеличение доли мигрантов в сегменте малоквалифицированного труда (как, например, уборка помещений и улиц) снижает зарплату в этих профессиях всего на 2%.

Подобное снижение зарплат может иметь и позитивный эффект. Ученые Метте Фогед и Джованни Пери изучали трудовую деятельность беженцев, прибывших в Данию с 1991 по 2008 гг., и обнаружили, что мигранты вытеснили малообразованное коренное население из низкооплачиваемых профессий. Но вместо того чтобы сидеть на пособии, большая часть потерявших работу граждан нашли места с более высокой зарплатой.

Что касается воздействия беженцев на бюджет, то и здесь картина пока не очень ясна из-за сложной системы налогообложения и предоставления финансовой помощи. Между тем, согласно данным ОЭСР в период с 2007 по 2009 гг. размер фискального вклада мигрантов в странах-членах организации составил примерно 0,35% ВВП.

Однако опыт прошлых мигрантов, скорее всего, не очень полезен при оценке последствий нынешней волны беженцев на экономику Европы. В прошлые годы мигранты в Германии становились дополнительной нагрузкой для бюджета, из-за того что среди них было много пенсионеров. Прибывающие сегодня иностранцы на контрасте в основном молодые, а значит, имеют длинную трудовую жизнь.

Но не следует ожидать, что беженцы в ближайшее время начнут платить налоги, а их общая сумма будет больше, чем то, что они получают в качестве государственной помощи (в форме пособий, бесплатного жилья и различных льгот). Недавнее исследование австралийских беженцев обнаружило, что первые 15-20 лет они платят меньше налогов, чем получают от государства.

Вся надежда на то, что прибывающие в Европу мигранты будут другими. Пока не так много информации об их образовании, но есть свидетельства, что они относительно квалифицированные.

Согласно предварительной оценке МВФ государственные траты на беженцев в 2016 г. составят около 0,19% ВВП Евросоюза (0,35% в Германии). Эти расходы увеличат и без того большой государственный долг. Кроме того, из-за беженцев следует ожидать небольшого увеличения общей безработицы.

Со временем иностранцы должны стать неотъемлемой частью рынка труда и повысить годовое производство на 0,1% для всего ЕС и на 0,3% в Германии. Они также должны помочь (хоть немного) развернуть тренд роста трат на выплату пенсий в доле ВВП (учитывая их относительную молодость).

Безусловно, все эти цифры предварительные, и многое будет завить от того, сколько еще прибудет новых беженцев, как быстро их заявления о предоставлении убежища будут рассмотрены и как скоро они найдут работу. Власти могут смягчить их негативное воздействие через ускорение всех этих этапов.

Слабый рубль рождает спрос

Потребительские настроения россиян изменились из-за обвала рубля

Рустем Фаляхов, Карина Романова

Обвал рубля кардинально изменил потребительское поведение россиян. Для того чтобы сэкономить на одежде, обуви, украшениях или поездках за рубеж, теперь приходится оперативнее принимать решения, искать единомышленников, активнее пользоваться мобильными приложениями, тщательнее перераспределять семейный бюджет и уметь выжидать: вдруг у ритейлера сдадут нервы и он предложит реальные скидки.

Думай быстро — плати меньше

Такая модель поведения покупателя просматривается, если проанализировать продажи авиабилетов в ЕС и США. Селин Масси, менеджер по ценообразованию и маркетингу в России и на Украине авиакомпании Swiss, отмечает снижение глубины продаж. Если авиакомпании вдруг выбрасывают в продажу выгодные предложения, потенциальный покупатель обязан быстро принять решение. Особенно это заметно на примере покупок, приуроченных к праздничным датам, когда имеется возможность добавить к отпуску несколько выходных. «Авиаперелеты в Европу на Новый год, майские праздники и другие популярные у россиян даты теперь оплачиваются буквально за несколько дней, за неделю или две, раньше билеты на праздничные даты приобретались за несколько месяцев», — говорит Масси.

Перелеты в Европу из-за резкого укрепления евро упали значительно (официальных данных за 2015 год пока нет), а вот покупки билетов в США, несмотря на укрепление доллара, сохраняют почти прежнюю динамику.

Это, как правило, более состоятельные люди, чем те, кто отдыхает в Европе. «Дело в том, что покупатели билетов в Европу — это, как правило, средний класс, доходы которого балансируют на грани. Да, они могли позволить себе Барселону, но денег в обрез, и при малейшем росте евро этот покупатель уходит или переключается на внутренние рейсы», — говорит Масси. Покупатель к тому же осознает, что покупка билета — это только начало расходов на путешествие. При этом непонятно, каким будет курс евро даже в ближайшее время. И на этом основании отказывается от поездки.

Оцифровка покупательских настроений

Еще один тренд сезона — рост интернет-продаж. Покупатели стали больше доверять рекламе товара, представленного в мобильных приложениях смартфонов. Через мобильные гаджеты теперь можно купить едва ли не любой товар, и покупатели активно этим пользуются. По сравнению с прошлым «Киберпонедельником» (акция проходила 25 января) платежи пользователей мобильного приложения Visa QIWI Wallet в адрес российских интернет-магазинов выросли в денежном выражении на 54%, а в количественном — почти в два раза, отмечают в компании QIWI. При этом люди не забывали об экономии и старались покупать больше товаров в самом нижнем ценовом сегменте, уточняют в QIWI.

Средняя сумма платежа составила около 500 руб., что на 25% ниже показателя прошлогодней распродажи.

Проанализировав платежное поведение пользователей, эксперты QIWI сделали вывод о том, что граждане чаще покупают товары через мобильные приложения, что называется, «импульсивно», переходя в своих смартфонах по ссылкам из e-mail или SMS-рассылок интернет-магазинов. Так, объем платежей по сравнению с обычным днем по мобильному приложению вырос на 17%, а количество — на 21%, в то время как покупки через веб-интерфейс показали более «скромный» рост — на 15%. Также на четверть увеличилась доля покупателей, использующих мобильное приложение для оплаты.

«Акция «Киберпонедельник», в которой Lamoda участвует уже несколько лет подряд, в этом году прошла успешно, подтвердил курс на оцифровку потребительских настроений Нильс Тонзен, гендиректор Lamoda. «Мы наблюдали довольно сильный рост трафика. Например, час пик пришелся на вторую половину дня «Киберпонедельника»: в это время количество заказов увеличилось на 30% по сравнению с обычным днем», — говорит Тонзен.

«Мы видим рост доли интернет-покупок: в 2015 году доля онлайна выросла на 12,5% по сравнению в аналогичным периодом прошлого года и составила 11% от оборота всей сети», — подтвердили тренд и в «М.Видео».

Не отдохнем, так затаримся

Россияне, которым не хватило денег на заграничный отдых, предпочли потратить часть средств на покупку вещей не первой необходимости: на гаджеты, спортивную одежду или обувь.

Если сравнивать декабрь 2014 года, когда рубль был отпущен в свободное плавание, с декабрем 2015 года, когда рубль снова обвалился, то картина следующая:

в 2014-м многие покупали про запас крупную бытовую технику, телевизоры, а на себя тратили меньше. В этот раз, наоборот, покупатели решили отыграться на товарах лично для себя, отмечают ритейлеры.

«В декабре 2015 года наши покупатели никуда не уехали, и спрос распределился на другие товары, что отразилось на продажах декабря во всех наших сетях», — говорит Людмила Семушина, руководитель пресс-службы Inventive Retail Group (re:Store, Samsung, Sony Centre, LEGO, Nike)

Выручка магазинов сетей Inventive Retail Group выросла за декабрь 2015 года на 36% год к году в рублях. Например, на 30% выросли продажи у магазина re:Store.

Колеса взаймы

Потребитель обеднел, но хочет по-прежнему жить красиво. Решение есть, хотя небесспорное: брать кредиты на покупки. «Говоря прямо, мы понимаем, что население беднеет и люди могут резко сократить свой стандарт, а могут кредитом постараться поддержать элементы своей обычной жизни», — говорил в декабре прошлого года глава ВТБ24 Михаил Задорнов. Ранее сообщалось, что число бедных россиян выросло в два раза.

«Мицубиси Рус» подтверждает рост продаж с привлечением кредитных средств. «Каждый пятый автомобиль бы куплен за счет кредитов», — говорит Екатерина Колесникова, представитель «Мицубиси Рус». Но прежнего ажиотажа, наблюдавшегося в конце 2014 года, нет. Отчасти это связано с насыщением рынка.

Но имеется и другая специфика.

Все-таки покупка автомобиля, даже самого бюджетного (например, паркетного внедорожника ASX-6, от 1,1 млн руб.), не может быть импульсивной. Иногда лучше пережить повышение валютного курса, но дождаться скидок от дилера.

«Автомобиль не микроволновка или фен, покупка автомобиля планируется заранее, к ней готовятся, а снижение курса рубля может, конечно, подтолкнуть к покупке, но не создаст ажиотажного спроса», — говорит Колесникова.

Красота готовых решений

После обвала рубля потребители стали требовательнее к выбору парфюмерно-косметической продукции, делится наблюдением Алла Соколова, генеральный директор «Mary Kay Россия». «Мы говорим именно о потребительском кризисе, у людей критически падает покупательская способность», — говорит Соколова.

Поскольку влияние курса валют на косметический бизнес довольно высоко, в феврале цены на весь ассортимент продукции компании вырастут в среднем на 10%, прогнозирует гендиректор.

Но есть и хорошая новость. Покупателю предложат готовые решения. Ему придется меньше ломать голову над тем, что выбрать из продуктовой линейки таким образом, чтобы было подешевле, но качественно. «В 2016 году мы поедем по 30 городам России на ярких и красочных автобусах красоты, и каждая девушка сможет примерить для себя новый образ — образ красоты и уверенности», — заключает Соколова.

Золото-бриллианты: блестит, но не греет

Рынок ювелирных изделий остается консервативным, и заметных изменений в тактике покупателей здесь не наблюдается. Рынок ювелирки снижается с 2012 года вместе с падением цен на золото, отмечает Валерий Кочетков, владелец компании «Лазурит». Если четыре года назад унция стоила 1,8 тыс. руб., то сейчас — 1,1 тыс. руб.

Несмотря на то что золото, как металл, дешевеет, розничные цены держатся запредельно высокими, и покупательское поведение здесь не меняется. Магазины ювелирных украшений пустуют.

«Продажи падают из-за неадекватной розничной накрутки, достигающей 50, 70% и даже все 100%. Продажи не идут, магазины ювелирных изделий пустые. Тогда как в Китае, например, продавцы золотых изделий добавляют к оптовым ценам 10–20%», — говорит Кочетков.

Снижению продаж ювелирки способствуют регуляторы. Госдума приняла закон, предусматривающий с 1 января 2016 года предъявление паспорта и анкетирование при покупке за наличные средства ювелирных украшений на сумму более 40 тыс. руб. (100 тыс. руб. в случае расплаты банковской картой). Обязательная идентификация введена по требованию Росфинмониторинга в целях борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Состоятельным покупателям это не нравится.

По словам Кочеткова, в 2016 году рынок ювелирки просядет на 10%. И, возможно, еще на 5%, если Минфин отменит ввозные пошлины на цветные камни. Это обещал на III Международном экономическом ювелирном форуме замминистра финансов Алексей Моисеев. Покупатели выжидают, отмечает Кочетков.

По итогам 2014-2015 гг., первые три места в мире по индексу конкурентоспособности занимают Сингапур, Швейцария и Дания. Об этом сообщили Институт исследований в области промышленной политики Республи Корея и Организация глобального сотрудничества по вопросам национальной конкурентоспособности при ООН.

Китай в 2015 г. находился на 18 месте, а в 2014 г. – на 20 строчке. Япония занимает 19 место, а Республика Корея – 15 позицию.

Ранее сообщалось, что специальный административный района Сянган (Гонконг) третий год подряд занимает седьмое место в международной рейтинге конкурентоспособности.

Этот рейтинг составляет Всемирный экономический форум, оценивая экономики 140 стран и районов мира. На первом месте в списке находится Швейцария, за ней следуют Сингапур, США, Германия, Нидерланды, Япония и Сянган.

Ранее сообщалось, что Гонконг признан самым свободным экономическим субъектом в мире. В рейтинге оценена степень экономической свободы в 157 странах и регионах мира. Первые три места занимают китайский специальный административный район Сянган, Сингапур и Новая Зеландия.

Доклад: Ливия превратилась в убежище террористов

По данным нового доклада, террористические группировки "Аль-Каида" и ИГИЛ (запрещены на территории РФ) сумели воспользоваться хаосом, воцарившимся на территории Ливии после поддержки "умеренной оппозиции" со стороны США, других членов НАТО, а также ряда арабских стран, принявших участие в военной интервенции и смещении правительства Муаммара Каддафи.

В опубликованном докладе американской консалтинговой компании по вопросам безопасности Soufan Group отмечается резкий рост активности террористических групп в Ливии. После разрушения государственных институтов власти Ливии экстремисты смогли установить контроль над значительной частью территории страны. В результате свержения правительства Муаммара Каддафи Ливия фактически превратилась в убежище для террористов.

Доклад по обострению террористической активности в Ливии был процитирован в ряде западных СМИ (в частности, Wall Street Journal – 'Chaos in Libya a Growing Draw for Extremists, Report Warns') на фоне поступающих в последние дни сообщений о том, что США и страны НАТО рассматривают возможность проведения новой военной интервенции в Ливии против террористических группировок.

Помимо описания роста террористической активности, а также усиления миграционных потоков в Европу, ставших де-факто следствиями первой военной интервенции США и стран Запада в 2011 г., в докладе Soufan Group отмечается, что подобная новая военная интервенция – если она произойдет – не сможет помочь Ливии обрести стабильность в условиях царящего в стране хаоса.

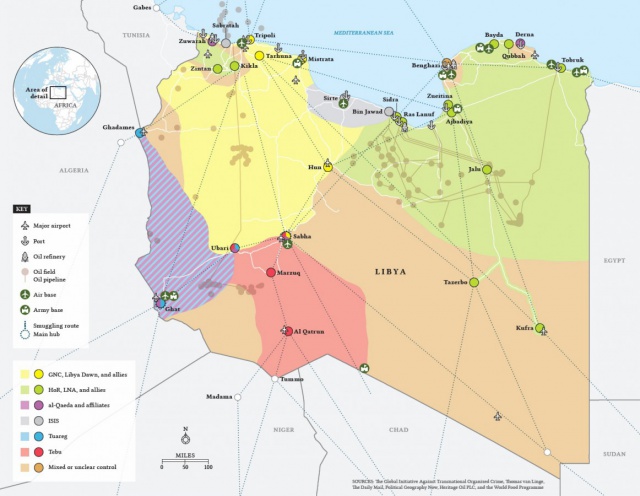

Ливия, экстремизм и последствия распада

Предыстория конфликта

"20 октября 2011 г. бывшего лидера Ливии полковника Муаммара Каддафи вытащили из водосточной трубы в его родном городе Сирте и казнили на месте.

Кадры его захвата облетели весь мир, и три дня спустя Национальный переходный совет объявил о том, что Ливия была освобождена от 42 лет диктатуры.

Однако в реальности вакуум власти, установившийся после свержения правительства Каддафи, и оставшиеся большие запасы оружия в стране привели к созданию ситуации, которая угрожает не только стабильности данного региона, но и несет в себе серьезные риски для глобальной борьбы с терроризмом.

Когда Триполи, наконец, перешел в руки повстанцев в августе 2011 г., исчезла последняя видимость централизованного управления в Ливии. Несмотря на признание со стороны международного сообщества, правительство повстанцев в Бенгази не обладало ни влиянием, ни какими-либо государственными механизмами контроля над всей территорией Ливии. Повстанческие группировки начали распадаться на более мелкие военизированные отряды, каждый из которых стремился получить хотя бы часть власти в Ливии.

Дополнительную роль в расколе государственности Ливии сыграли большие запасы оружия, оставшиеся после Каддафи, а также оружие и боеприпасы, которые поставляли повстанцами власти иностранных государств.

Распад Ливии как государства и установившийся хаос позволили набрать силу экстремистским группировкам.

В настоящее время как "Исламское государство", так и "Аль-Каида" и ее подразделения, установили контроль над существенной территорией в Ливии и зарабатывают деньги за счет нелегальной деятельности. Данные террористические группировки используют Ливию как базу для обучения террористов и как плацдарм для атак против соседних стран.

После распада правительства Каддафи ранее подавлявшиеся военизированные исламистские группировки сумели заполнить образовавшийся вакуум власти.

"Исламское государство"

Образование ветви "Исламского государства" в Ливии было продуманным и стратегическим шагом со стороны руководства группировки в Сирии с целью использования хаоса в стране в своих интересах. Весной 2014 г. члены бригады "Баттар" (Battar Brigade) – группы ливийцев, воевавших в Сирии, – вернулись на родину и сформировали группу "Меджлис аш-Шура Шабааб аль-Ислам" (Majlis Shura Shabaab al-Islam) в г. Дерна на востоке Ливии. В это же время руководство ИГ отправило в Ливию ряд своих военачальников, включая Абу Набиля аль-Анбари (Abu Nabil al-Anbari), участника группировки "Аль-Каиды в Ираке" [запрещена в РФ], для создания нового вилайята (провинции). Эта цель была достигнута 3 октября 2014 г., когда территория, подконтрольная "Меджлис аш-Шура Шабааб аль-Ислам" была официально провозглашена вилайятом Дерна в составе ИГ.

"Исламское государство", оперируя в Ливии по модели, схожей со своими черными рыночными структурами в Ираке и Сирии, смогло заработать на контрабандных маршрутах, проходящих через Ливию. При этом, вместо прямого участия в контрабанде, ИГ обычно облагает контрабандистов налогами как в районах средиземноморского побережья, так и в отдаленных транзитных маршрутах, проходящих через южные районы пустыни. Также поступают отдельные сообщения о том, что ИГ осуществляет целенаправленные нападения на лагеря беженцев в южной Сирии с целью увеличения потока беженцев в Ливию, в основном через г. Хартум. Группировка проводит эти атаки, для того чтобы увеличить прибыль от контроля за миграционными потоками.

ИГ также все чаще предпринимает атаки на объекты нефтегазовой инфраструктуры Ливии, в особенности в районах пустыни на западе страны, а также в прибрежных районах к востоку от г. Сирт. Группировка уже осуществила ряд нападений на нефтяные объекты, контролируемые боевиками из соперничающих повстанческих групп. Согласно последним сообщениям ИГ активно стремится заработать от контрабанды нефти и газа в Ливии, также как в Ираке и Сирии. "Исламское государство" жестко обозначило свои намерения, захватив порт Сабрата к западу от Триполи, всего в 10 милях от ключевого нефтегазового комплекса Меллита. Группировка также недавно атаковала нефтяные порты Эс-Сидр и Рас Лануф. Используя модель управленческих механизмов, применяемых в Ираке и Сирии, "Исламское государство" также зарабатывает за счет взимания налогов в Сирте и других подконтрольных районах.

"Аль-Каида"

С момента падения правительства Каддафи "Аль-Каида", и в особенности ее североафриканская ветвь "Аль-Каида в странах исламского Магриба" [запрещена в РФ], смогла воспользоваться вакуумом власти и создала для себя экономическую и стратегическую базу в Ливии. С 2007 г. "Аль-Каида в странах исламского Магриба" – созданная на основе алжирской террористической группировки "Салафитская группа проповеди и джихада" (Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat) – функционирует в регионах Сахары и Сахеля, в основном в пустынных районах южной части Алжира и северной части Мали. Базируясь на удаленных лагерях в пустыне, группировка стала активно участвовать в транссахарском миграционном потоке, оказывая защиту преступным группам, которые занимаются контрабандой мигрантов, наркотиков и оружия через обширные районы пустыни.

Дальнейшее развитие угроз

Без сомнения, ситуация в Ливии представляет собой долгосрочную дестабилизирующую угрозу для всего региона Северной Африки. Коллапс закона и порядка в совокупности с эффектами от длительного правления полковника Каддафи создали условия, в которых централизованный контроль над Ливией является чрезвычайно трудным, если вообще возможным. В данном контексте у различных военизированных группировок в Ливии нет причин, для того чтобы отказаться от регионов, контроль над которыми им удалось установить с момента падения правительства Каддафи. Нет причин отказываться от достигнутого в Ливии и для таких террористических группировок, как "Исламское государство" и "Аль-Каида".

Продолжающая нестабильность в Ливии, скорее всего, приведет к ряду долгосрочных последствий. Во-первых, хаос позволяет ИГ укреплять контроль над территориями в Сирте и прилежащих районах.

За пределами основной территории в Ираке и Сирии Ливия представляет собой наиболее ценную стратегическую базу для "Исламского государства", предоставляя группировке доступ к портам, большим запасам оружия и привлекательным контрабандным маршрутам.

Беззаконие, установившееся в Ливии, а также ее протяженные и пористые границы, позволяют ИГ осуществлять переброску боевиков как в саму Ливию, так и за ее пределы – в особенности из Туниса, граждане которого представляют наиболее многочисленный контингент иностранных наемников в ИГ.

В определенных изданиях экстремистской литературы ИГ, распространяемой для набора новых боевиков в группировку, уже заявляется о том, чтобы вступающие в ее ряды боевики отправлялись в Ливию вместо осажденных территорий ИГ в Ираке и Сирии.

По мере того как военное давление на позиции группировки в районах Ракки и Мосула усиливается, данная тенденция, вероятно, будет набирать обороты.

Во-вторых, беззаконие в Ливии позволило "Аль-Каиде" увеличить подконтрольную ей территорию. Как и в случае с "Фронтом ан-Нусра" [запрещена в РФ], "Аль-Каида" распространяет свое влияние через аффилированные с ней террористические группировки, такие как "Ансар аш-Шариа" [запрещена в РФ]. Это одна из группировок, осуществивших нападение на консульство США в г. Бенгази, которое привело к смерти консула Кристофера Стивенса и еще троих американцев.

Кроме того, свобода передвижения в южной части Ливии, особенно вдоль западных границ с Алжиром и Мали, позволяет руководству "Аль-Каиде в странах исламского Магриба" получить доступ к новым надежным для них убежищам. Ключевые фигуры, такие как Мохтар Бельмохтар – бывший военачальник "Аль-Каиды в странах исламского Магриба", а также действующий лидер "Аль-Мурабитун", обычно осуществляли вылазки из удаленных районов в северной части Мали и южной части Алжира.

Правительственные войска Алжира, Франции, а также Африканского союза продолжают оказывать давление на террористические группы в данных районах. Однако теперь Ливия предоставляет военачальникам и боевикам территорию для возможного отхода, в случае если для этого возникнет необходимость. Как показал пример Афганистана, "Аль-Каида" наиболее опасна тогда, когда у группировки есть стабильная база для осуществления террористических вылазок.

В-третьих, текущая нестабильность в Ливии представляет собой серьезную угрозу для безопасности всего региона. Особенно серьезная угроза распространения хорошо вооруженных боевиков из экстремистских группировок стоит перед соседними с Ливией государствами. Угроза выглядит особенно острой для Туниса, который уже столкнулся с рядом терактов, осуществленных боевиками-одиночками, подготовленными экстремистскими группировками на территории Ливии. По данным властей Туниса, боевики, атаковавшие музей Бардо и пляжный курорт в г. Сус, проходили совместную подготовку в тренировочном лагере "Исламского государства", расположенного рядом с г. Сабрата в западной части Ливии. Выходцы из Туниса также являются наиболее многочисленными (приблизительно 6 тыс. человек) среди иностранных наемников, участвовавших в региональных операциях террористических группировок. При этом Ливия представляет собой более удобное направление для джихадистов из Туниса, чем Ирак или Сирия. Алжир и Египет также продолжают бороться с исламистскими группами на своей территории. Ливия является убежищем для боевиков, осуществляющих атаки на обе эти страны.

Южные соседи Ливии также почувствуют на себе эффект от продолжающейся нестабильности в регионе. Мали участвует в борьбе с исламистами с 2012 г., и в моменте правительство страны утратило контроль почти над всей северной половиной страны. И хотя военное вмешательство со стороны Франции и Африканского союза смогло помочь отбросить исламистов, продолжающийся приток оружия, а также убежище, которое предоставляет боевикам Ливия, позволяют террористическим группировкам и дальше оставаться угрозой для безопасности Мали. Нигер и Чад также с трудом контролируют обширные районы на своих северных рубежах, развитие сети черных рынков в Ливии делают эту задачу еще сложнее.

Угроза безопасности от исламистов в Ливии простирается до Эритреи и Эфиопии, где сеть контрабандистов, связанных с Ливией, наживается на беженцах и занимается вымогательством денег у их семей.

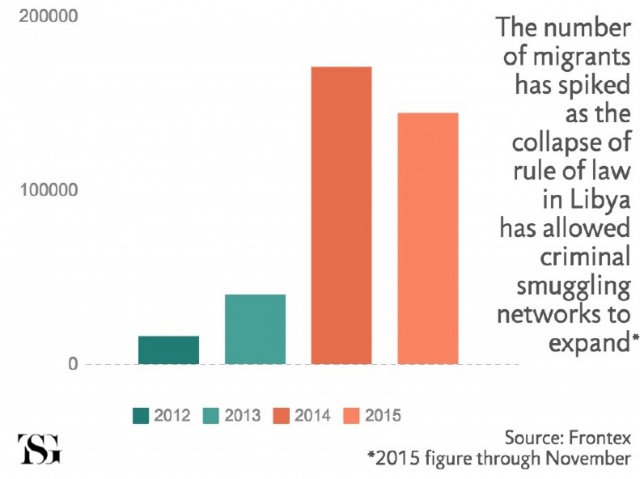

Наконец, ситуация в Ливии представляет серьезный вызов для Европы. И хотя миграционный поток в восточной части Средиземноморья за последний год заметно вырос, десятки тысяч мигрантов продолжают пользоваться маршрутом в Европу, пролегающим через центральную часть Средиземного моря.

Подавляющая часть мигрантов, прибывших в Европу по маршруту из Северной Африки в Италию в 2015 г. (144 тыс. человек), были ливийцами.

По ряду сообщений, коалиция стран, включая США, Великобританию, Италию, Францию и ряд других государств, уже начали вести подготовку для новой военной интервенции в Ливию. Военная интервенция могла бы стабилизировать ситуацию с безопасностью в Ливии.

Однако в военном руководств западных стран уже заявили о том, что не будут предпринимать никаких действий, пока законное объединенное правительство Ливии не попросит об иностранной помощи. Отказ от какого-либо соглашения по проведению операции в рамках ООН означает, что иностранная военная интервенция пока откладывается, если только международная коалиция стран не предпримет подобное решение в одностороннем порядке.

При этом продолжающаяся борьба за власть в Ливии, скорее всего, означает, что любой коалиции стран Запада будет довольно трудно найти каких-либо эффективных и надежных партнеров в этой стране, а также вызывает серьезные опасения по поводу того, что западная военная интервенция может еще сильнее обострить конфликтную ситуацию в Ливии. Кроме того, есть также опасения по поводу того, что любая военная интервенция, целью которой будет преимущественно устранение угрозы от "Исламского государства" в Ливии, не будет решать каких-либо задач в более широком политическом и социальном аспектах.

Без реального примирения между различными враждующими группировками в Ливии любые успехи, которых могла бы достичь международная военная коалиция, будут лишь временными.

Вдобавок к этому, хотя "Исламское государство" и представляет собой серьезную угрозу для стабильности Ливии, ее гипотетическое уничтожение не сможет автоматически обезопасить ни саму страну, ни ее соседей. Без международных усилий по разоружению военизированных группировок и политическому примирению в Ливии вряд ли удастся достичь долгосрочной стабильности".

Зоны влияния различных военизированных групп и террористических группировок в Ливии

Инфографика: Soufan Group

Рост миграционного потока через центральную часть Средиземного моря

Стоит отметить, что при всех довольно логичных описаниях обострения террористических угроз в Ливии после распада централизованной власти в стране, американская консалтинговая компания Soufan Group, тем не менее, описывает ситуацию с начала уличной казни Муаммара Каддафи, умалчивая о том, каким именно образом "умеренные повстанцы" смогли захватить ключевые города Ливии и сместить прежнее правительство страны.

Распад Ливии на части был бы невозможен без военной интервенции иностранных государств и поставок оружия со стороны США, ряда стран НАТО, а также ряда арабских государств. Именно при поддержке данной коалиции "умеренные повстанцы" захватили то, что осталось от Ливии.

В военной интервенции против правительства Муаммара Каддафи участвовали такие страны, как Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Катар, Норвегия, Саудовская Аравия, США, Франция. Ряд экспертов (в том числе иностранных) признали, что именно "смена режимов" при участии указанных стран привела к гуманитарным и геополитическим катастрофам в регионе Северной Африке и Ближнего востока.

Практически все европейские страны, участвовавшие в военной интервенции в Ливии, после ее фактического распада на отдельные части столкнулись с резким ростом миграционного потока (отраженного в слайде Soufan Group).

Внимание мировой общественности на последствия хаоса, который установился в различных странах в последние годы, в сентябре 2015 г. в своем выступлении на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке обратил президент РФ Владимир Путин:

"Экспорт социальных экспериментов, попытки подстегнуть перемены в тех или иных странах исходя из своих идеологических установок часто приводили к трагическим последствиям, приводили не к прогрессу, а к деградации. Однако, похоже, никто не учится на чужих ошибках, а только повторяет их. И экспорт теперь уже так называемых "демократических" революций продолжается.

Достаточно посмотреть на ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, о чем говорил предыдущий выступающий. Конечно, политические, социальные проблемы в этом регионе назревали давно, и люди там, конечно, хотели перемен. Но что получилось на деле? Агрессивное внешнее вмешательство привело к тому, что вместо реформ государственные институты - да и сам уклад жизни - были просто бесцеремонно разрушены. Вместо торжества демократии и прогресса – насилие, нищета, социальная катастрофа, а права человека, включая и право на жизнь, ни во что не ставятся.

Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: "Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили?"

Но, боюсь, этот вопрос повиснет в воздухе, потому что от политики, в основе которой лежит самоуверенность, убежденность в своей исключительности и безнаказанности, так и не отказались.

Уже очевидно, что возникший в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки вакуум власти привел к образованию зон анархии, которые немедленно стали заполняться экстремистами и террористами. Под знаменами так называемого "Исламского государства" уже воюют десятки тысяч боевиков. В их числе бывшие иракские военнослужащие, которые в результате вторжения в Ирак в 2003 году были выброшены на улицу. Поставщиком рекрутов является и Ливия, чья государственность была разрушена в результате грубого нарушения Резолюции № 1973 Совбеза ООН. А сейчас ряды радикалов пополняют и члены так называемой умеренной сирийской оппозиции, поддержанной Западом.

Их сначала вооружают, обучают, а потом они переходят на сторону так называемого "Исламского государства". Да и само "Исламское государство" возникло не на пустом месте: его также поначалу пестовали как орудие против неугодных светских режимов. Создав плацдарм в Сирии и Ираке, "Исламское государство" активно расширяет экспансию на другие регионы, нацеливается на господство в исламском мире и не только там. Только этими планами явно не ограничивается. Положение дел более чем опасно.

В такой ситуации лицемерно и безответственно выступать с громогласными декларациями об угрозе международного терроризма и при этом закрывать глаза на каналы финансирования и поддержки террористов, в том числе и за счет наркобизнеса, нелегальной торговли нефтью, оружием, либо пытаться манипулировать экстремистскими группировками, ставить их себе на службу для достижения собственных политических целей в надежде потом как–нибудь разобраться с ними, а попросту говоря, ликвидировать.

Тем, кто действительно так поступает и так думает, хотел бы сказать: уважаемые господа, вы имеете дело, конечно, с очень жестокими людьми, но вовсе не с глупыми и не с примитивными, они не глупее вас, и еще неизвестно, кто кого использует в своих целях. И последние данные о передаче оружия этой самой умеренной оппозицией террористам – лучшее тому подтверждение.

Считаем любые попытки заигрывать с террористами, а тем более вооружать их, не просто недальновидными, а пожароопасными. В результате глобальная террористическая угроза может критически возрасти, охватить новые регионы планеты. Тем более что в лагерях "Исламского государства" проходят обкатку боевики из многих стран, в том числе из европейских".

«За Швецией могут последовать другие страны»

Екатерина Нерозникова, Юрий Богданов

Швеция вышлет из страны 80 тысяч мигрантов, прибывших сюда из стран Ближнего Востока и Африки. Страна подверглась небывалому наплыву беженцев, что спровоцировало рост преступности, поставив под угрозу социальную стабильность. Шведский пример показывает, что недовольство поведением мигрантов в Европе нарастает, усиливая влияние националистических политических партий.

Европейские страны все меньше скрывают недовольство поведением мигрантов. Первой на серьезные шаги решилась Швеция, заявившая о высылке из страны 80 тысяч беженцев. Поведение Швеции сигнализирует о росте антимигрантских настроений.

Швеция не выдерживает

Как рассказал в четверг глава МВД Швеции Андерс Эгеман, в 2015 году большому числу беженцев было отказано в предоставлении убежища, и скоро будет принято решение выслать этих людей из страны. «Мы говорим о примерно 60 тыс. человек, но это число может возрасти до 80 тыс.», – приводит шведское издание Dagens Industri слова министра, передает РИА «Новости». Высылка этих людей может занять несколько лет, добавил он.

Цифры, приведенные шведским министром, можно по праву считать рекордными. Так, за период с сентября по декабрь 2015 года восемь стран Евросоюза, в том числе Швеция и Германия, приняли решение о высылке всего лишь 840 мигрантов. Это очень небольшая цифра относительно общего числа прибывших в страны ЕС. Так, в ноябре европейское пограничное агентство Frontex сообщало, что внешние границы Евросоюза с 1 января по 1 ноября 2015 года пересекли 1,2 млн нелегальных мигрантов. Этот показатель стал абсолютным рекордом за всю историю ЕС.

Самыми популярными странами для беженцев являются Германия и Швеция. Хотя Германия и лидирует по количеству запросов на предоставление убежища, Швеция не отстает от ведущей страны ЕС по процентному соотношению между мигрантами и жителями страны. В Германии, по статистике, проживает около 80 миллионов человек, в то время как население Швеции составляет лишь 9,5 миллионов. Германия за 2015 год приняла около миллиона беженцев. Миграционная служба Швеции еще в октябре сообщила, что количество принятых страной беженцев приближается к 100 тысячам человек. «За последнюю неделю число попросивших убежище составило 9 179 человек и в целом за прошедшие месяцы этого 2015 года в миграционную службу Швеции обратились в общей сложности 95 430 беженцев, из которых 33 тысячи – из Сирии», – сообщало РИА «Новости».

Однако за последние месяцы поток мигрантов в Швецию существенно вырос. По некоторым данным, суммарно за 2015 год в страну прибыло около 163 тысяч мигрантов, что является абсолютным рекордом на душу населения во всем Евросоюзе.

Угроза для шведов и удача для националистов

Многие страны Евросоюза долго проявляли терпимость в отношении беженцев, но кризис дал о себе знать, в том числе и на политическом поле. В Швеции антимигрантские настроения усиливаются уже не первый месяц, что объясняется действительно большой нагрузкой на страну. Они привели к повышению популярности националистических партий, таких как «Шведские демократы». Проведенный на днях опрос населения показал, что уже 25 процентов населения Швеции поддерживает их антимигрантские лозунги. Партия позволяет себе очень радикальные заявления: так, член «Шведских демократов» Гунилла Шмид через социальные сети призвала расстреливать беженцев из пулемета, который надо установить на Эресуннском мосту, соединяющем Швецию с Данией.

Рост влияния националистов вызывает опасения в правящих кругах, где в основном присутствуют социал-демократы. Премьер-министру Швеции Стевану Левену пришлось открыто признать, что рост популярности националистов вызван страхом населения за свое будущее. «Дело в страхе за завтрашний день, который испытывает население. При очень нестабильном рынке рабочей силы люди задаются вопросом: будет ли у меня работа завтра, если нет, то что будет со мной?» – сказал премьер.

Однако Левен не поддержал антимигрантскую повестку, напротив, выступив в защиту беженцев от критики. Он констатировал, что страна находится не в лучшем положении уже не первый год. Социальная система Швеции, по его словам, ухудшалась на протяжении последних 8 лет. «Под откос пошли соцзащита и личная безопасность. И тут вдруг на ум приходит простое решение: если бы только этих людей здесь не было, все было бы хорошо. А ведь это не так», – добавил Левен. И количество мигрантов его не пугает. «Нет ничего страшного в том, что люди приезжают в Швецию. Нам нужна рабочая сила, иначе мы столкнулись бы с демографической проблемой», – уверен премьер.

Левен раскритиковал повестку националистов, заявив, что «нельзя утверждать, что мигранты, приверженцы других традиций и религий, а иногда и просто нерелигиозные люди автоматически имеют другой подход к культуре». «Это опасный тренд, и обсуждение этих идей на национальном уровне приведет лишь к напрасному напряжению в обществе», – заключил премьер Швеции.

Однако у общества есть причины поддерживать националистов. Количество преступлений в стране, судя по статистике, за 2015 год выросло. Причем неизвестно, кем именно они были совершены, так как полиция Швеции получила указание не распространять данные о числе преступлений, совершенных мигрантами. Одно преступление получило особый резонанс: это убийство школьника его ровесником, 14-летним мигрантом Мустафой аль-Хадж Али. По данным следствия, он приставал к своей сверстнице, за которую заступился одноклассник Арминас Пилецкас. Мустафа убил Арминаса ножом из мести.

Первая ласточка

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что решение, принятое Швецией, выдворить из страны 80 тысяч мигрантов – это единственный правильный выход из сложившейся ситуации.

«Страна должна отстаивать свои национальные интересы, интересы своих граждан, а не «вопить» на каждом шагу о псевдодемократических ценностях, антиутопическом мультикультурализме. Я не вижу другого выхода из сложившейся в Европе ситуации. Иначе Швеция, да и другие страны ЕС, столкнутся с массовыми изнасилованиями и ростом бытовой преступности. Политика мультикультурализма провалилась полностью, об этом говорят все и уже очень давно», – сказал Мартынов.

Собеседник отмечает особенность шведского общества. «С одной стороны, Швеция привержена общеевропейским ценностям. С другой – там очень социальное общество, население находится в очень комфортных условиях. Швеция – это одна из самых социальных государств в ЕС, эта страна всегда позволяла себе иметь собственное мнение даже внутри европейской бюрократии. Последняя война, в которой принимала участие Швеция, – это Полтавская битва. Это общество не готово к потрясениям, для них 80 тысяч мигрантов – это серьезное потрясение», – отмечает эксперт.

Алексей Мартынов прогнозирует, что за Швецией могут последовать и другие страны. «Европейские страны за последние десятилетия достигли очень высокого уровня социальной жизни. Швеция достигла очень высокого уровня социальной защищенности. Строили капитализм, а построили социализм с человеческим лицом. Этот уровень развития поставлен сегодня под угрозу из-за массового потока мигрантов. Я не уверен, что европейцы готовы пожертвовать такими достижениями из-за псевдоценностей и мнения из-за океана», – подытожил политолог.

История русской девочки

Одной из самых резонансных историй, связанных с преступлениями мигрантов в ЕС, стало так называемое дело русскоязычной девочки Лизы. Исчезновение 13-летней девочки стало причиной бурных дискуссий в Германии и России. По утверждению родственников, Лизу, проживающую с семьей в Германии, похитили и изнасиловали мигранты. В настоящий момент ведется расследование по подозрению в развратных действиях в отношении девочки, так как секс с 13-летним ребенком, даже по обоюдному согласию, является нарушением закона страны.

Вопрос о Лизе прозвучал во время пресс-конференции главы российского МИДа Сергея Лаврова. Министр упрекнул власти Германии в попытках «политкорректно залакировать действительность во внутриполитических целях», что не понравилось немецкой стороне. С жесткой критикой выступил глава немецкого МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер, обвинивший Лаврова во вмешательстве во внутриполитические дела Германии.

«Нет никаких оправданий для того, чтобы использовать это дело для политической пропаганды и вмешиваться в и без того сложную внутригерманскую дискуссию о мигрантах и разжигать ее», – заявил глава германского МИДа в среду, 27 января, в Берлине. Немецкие ведомства, по его словам, делают все возможное для «скорейшего» расследования данного инцидента и сообщат российскому послу все необходимые сведения. Ответ МИД РФ был более сдержан: Сергей Лавров выразил надежду, что предоставление немецкой стороной нужной информации по делу сгладит возникшее недопонимание.

Делегация Росрыболовства принимает участие в работе Комиссии по рыболовству в ЮТО

Российские рыбопромышленные компании ежегодно получают квоты вылова ставриды в конвенционном районе южной части Тихого океана

Делегация Росрыболовства принимает участие в работе 4-й сессии Комиссии Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана (ЮТО), которая проходит в г. Вальдивии (Чили) с 25 по 29 января 2016 года.

Обсудить вопросы регулирования промысла в ЮТО собрались более 120 делегатов и наблюдателей от 15 договаривающихся сторон, 5 сотрудничающих не-Договаривающихся сторон и 7 международных организаций. Делегацию Росрыболовства возглавил Представитель в составе Постоянного представительства Российской Федерации при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и других международных организациях со сходными функциями Александр Оханов.

С приветственным словом перед участниками сессии выступил заместитель министра рыболовства и аквакультуры Чили Рауль Сунико. Он отметил важность сохранения и рационального использования водных биоресурсов Южной части Тихого океана не только для Чили, как прибрежного государства, но и для всех стран, осуществляющих добычу в конвенционном районе. Он также призвал принимать меры регулирования промысла для обеспечения устойчивого рыболовства на основе научных рекомендаций.

В повестку дня включены 12 вопросов, среди наиболее важных – меры сохранения запасов и управления рыболовством, отчеты научного, финансового и административного комитетов, Комитета по вопросам соблюдения и техническим вопросам, а также принятие Программ наблюдения за промыслом и будущей работы Комиссии.

Организация по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана (ЮТО) учреждена в соответствии с Конвенцией по управлению рыболовством в южной части Тихого океана, которая была принята в 2009 году. В рамках Конвенции приняты меры по сохранению и управлению в отношении отдельных объектов и видов промысла, в том числе включает механизмы регулирования ставриды; регулирует донный промысел и устанавливает запрет на применение жаберных и дрифтерных сетей в Конвенционном районе ЮТО.

Консультации по подготовке проекта Конвенции по управлению рыболовством в южной части Тихого океана были инициированы Новой Зеландией, Австралией и Чили в 2005 году. Район регулирования – вся южная часть Тихого океана от Австралии до Южной Америки. К организации по управлению рыболовством в южной части Тихого океана (ЮТО), учрежденной в соответствии с Конвенций, присоединились Российская Федерация, Австралия, Белиз, Республика Чили, Китайская Народная Республика, Острова Кука, Республика Куба, Республика Эквадор, Европейский Союз, Королевство Дания в отношении Фарерских островов Республика Корея, Новая Зеландия, Республика Перу, Тайвань и Вануату.

Так, Россия ежегодно получает квоту на вылов ставриды в конвенционном районе ЮТО, которая распределяется между российскими рыбопромышленниками.