Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Внешнеторговый оборот России и Китая в сентябре 2015 г. (по данным китайской таможенной статистики) составил 6 230,95 млн. долл. (-32,6%), в том числе российский экспорт - 2 639,89 млн. долл. (-23,0%), импорт – 3 591,06 млн. долл.(-37,6%).

Пассивное сальдо торгового баланса в сентябре составило 951,17 млн. долл. против отрицательного сальдо 1 938,60 млн. долл. в сентябре2014 г. (-50,9%)

Товарооборот России с КНР в январе-сентябре 2015 г. составил 50 037,56 млрд. долл. (-29,3%), в т.ч. экспорт России в КНР – 24 824,61 млрд. долл. (-20,0%), импорт из КНР – 25 212,95 млрд. долл. (-36,0 %).

Отрицательное сальдо торгового баланса за январь-сентябрь2015 г. составило 388,34 млн. долл. против пассивного сальдо 8 014,92 млн. долл. в январе-сентябре2014 г.(-95,1%).

Россия в рейтинге 20 основных торговых партнеров Китая Россия заняла 15-ю позицию.

По объемам внешней торговли с Китаем Россию опередили: США (412,73 млрд. долл., +2,0%), Гонконг (231,92 млрд. долл., -11,5%), Япония (206,95 млрд. долл., -11,1%), Р. Корея (200,30 млрд. долл.,-6,4%), Тайвань (137,71 млрд. долл., -5,5%), Германия (118,03 млрд. долл., -11,1%), Австралия (85,22 млрд. долл.,-18,3%), Малайзия (73,35 млрд. долл.,-2,0%), Вьетнам (64,12 млрд. долл., +12,0%), Сингапур (59,48 млрд. долл.,+3,8%), Англия (58,00 млрд. долл., -2,5%), Бразилия (55,46 млрд. долл., -18,4%), Таиланд (55,37 млрд. долл.,+5,7%) и Индия (53,35 млрд. долл., +1,1%).

За Россией следуют: Голландия (49,90 млрд. долл.,-7,9%). Канада (42,17 млрд. долл., +4,4%), Индонезия (40,94 млрд. долл. -14,4%), Франция (38,17 млрд. долл., -7,4%) и Италия (33,43 млрд. долл.,-7,0%).

Сравнительные данные товарооборота России и Китая с 2003 г. по декабрь 2015 г., (млн. долл.)

|

Товарооборот |

Экспорт России в КНР |

Импорт России из КНР |

|||||||

|

|

За указанный период |

За аналогичный период предыдущего года |

Прирост (%) |

За указанный период |

За аналогичный период предыдущего года |

Прирост (%) |

За настоящий период |

За аналогичный период предыдущего года |

Прирост (%) |

|

2003 г. |

15760,62 |

11927,46 |

+32,1 |

9726,07 |

8406,83 |

+15,7 |

6034,55 |

3520,63 |

+71,4 |

|

в т.ч. 1 кв. |

3258,80 |

2433,30 |

+33,9 |

2179,20 |

1788,90 |

+21,8 |

1079,60 |

644,40 |

+67,5 |

|

2 кв. |

3546,64 |

3019,39 |

+17,5 |

2525,17 |

2358,19 |

+7,1 |

1021,47 |

661,12 |

+54,5 |

|

3 кв. |

4424,60 |

3402,57 |

+30,0 |

2730,25 |

2293,19 |

+19,1 |

1724,36 |

1127,38 |

+52,9 |

|

4 кв. |

4535,64 |

3053,97 |

+48,5 |

2323,25 |

1965,22 |

+18,2 |

2212,35 |

1088,74 |

+103,2 |

|

2004 г. |

21232,1 |

15760,62 |

+34,7 |

12126,58 |

9726,07 |

+24,7 |

9106,75 |

6034,55 |

+50,9 |

|

в т.ч. 1 кв. |

4414,55 |

3258,8 |

+35,5 |

2710,48 |

2179,2 |

+24,4 |

1704,56 |

1079,6 |

+57,9 |

|

2 кв. |

5040,45 |

3546,64 |

+42,1 |

3430,9 |

2525,2 |

+35,9 |

1610,29 |

1021,47 |

+57,65 |

|

3 кв. |

5680,00 |

4424,89 |

+28,4 |

3120,0 |

2730,3 |

+14,3 |

2560,0 |

1724,36 |

+48,5 |

|

4 кв. |

6097,10 |

4535,64 |

+34,4 |

2865,2 |

2323,25 |

+23,3 |

3231,9 |

2212,35 |

+46,1 |

|

2005 г. |

29103,1 |

21232,1 |

+37,1 |

15890,9 |

12126,7 |

+31,0 |

13212,2 |

9105,9 |

+45,2 |

|

в т.ч. 1 кв. |

5400,75 |

4414,55 |

+22,3 |

3269,79 |

2710,48 |

+20,6 |

2129,99 |

1704,56 |

+24,9 |

|

2 кв. |

6877,78 |

5040,45 |

+36,5 |

4196,82 |

3430,9 |

+22,3 |

2681,06 |

1610,29 |

+66,5 |

|

3 кв. |

8444,46 |

5680,0 |

+48,7 |

4168,59 |

3120,08 |

+33,6 |

4270,87 |

2560,01 |

+66,8 |

|

4 кв. |

8368,40 |

6097,1 |

+37,3 |

4255,8 |

2865,2 |

+48,5 |

4112,60 |

3231,1 |

+27,3 |

|

2006 г. |

33386,55 |

29103,1 |

+14,7 |

17554,12 |

15890,9 |

+10,5 |

15832,43 |

13212,2 |

+19,8 |

|

в т.ч. 1 кв. |

6990,00 |

5400,75 |

+29,4 |

4030,0 |

3269,79 |

+23,3 |

2960,0 |

2129,99 |

+38,9 |

|

2 кв. |

8149,00 |

6877,78 |

+18,5 |

4856,7 |

4196,82 |

+15,7 |

3292,4 |

2681,06 |

+22,8 |

|

3 кв. |

9497,75 |

8444,46 |

+12,5 |

4672,89 |

4168,59 |

+12,1 |

4824,86 |

4270,87 |

+12,9 |

|

4 кв. |

8737,08 |

8368,40 |

+4,4 |

3983,09 |

4255,80 |

- 6,4 |

4753,99 |

4270,87 |

+11,3 |

|

2007 г. |

48165,37 |

33386,55 |

+44,3 |

19676,89 |

17554,1 |

+12,1 |

28488,48 |

15832,43 |

+79,9 |

|

в т.ч. 1 кв. |

8930,87 |

6990,0 |

+27,7 |

4571,03 |

4030,0 |

+13,2 |

4359,84 |

2960,0 |

+47,4 |

|

2 кв. |

11524,57 |

8149,0 |

+41,4 |

5135,80 |

4856,7 |

+5,7 |

6388,76 |

3292,4 |

+94,1 |

|

3 кв. |

14446,08 |

9497,75 |

+52,1 |

4755,69 |

4672,89 |

+1,8 |

9690,39 |

4824,86 |

+100,9 |

|

4 кв. |

13226,17 |

8737,08 |

+51,4 |

5184,54 |

3983,09 |

+30,2 |

8041,63 |

4753,99 |

+69,2 |

|

2008 г. |

56830,54 |

48165,37 |

+18,0 |

23825,11 |

19676,89 |

+21,0 |

33005,43 |

28488,48 |

+15,9 |

|

в т.ч. 1 кв. |

12534,20 |

8930,87 |

+40,4 |

5923,74 |

4571,03 |

+29,6 |

6610,47 |

4359,84 |

+51,6 |

|

2 кв. |

14273,37 |

11524,57 |

+23,8 |

6636,3 |

5135,80 |

+29,2 |

7637,08 |

6388,76 |

+19,5 |

|

3 кв. |

16116,31 |

14446,08 |

+11,6 |

6920,06 |

4755,69 |

+45,5 |

9196,25 |

9690,39 |

-5,1 |

|

4 кв. |

13868,83 |

13226,17 |

+4,86 |

4303,46 |

5184,54 |

-17,0 |

9565,38 |

8041,63 |

+18,9 |

|

2009 г. |

38796,72 |

56830,54 |

-31,8 |

21282,95 |

23825,11 |

-10,7 |

17513,77 |

33005,43 |

- 47,1 |

|

в т.ч. 1 кв.: |

7272,35 |

12534,20 |

- 42,0 |

3538,52 |

5923,74 |

- 40,3 |

3733,83 |

6610,47 |

- 43,5 |

|

январь |

2563,46 |

4420,24 |

-42,0 |

827,30 |

2019,74 |

-59,0 |

1736,17 |

2400,50 |

-27,6 |

|

февраль |

2074,88 |

3798,51 |

-45,4 |

1161,76 |

1845,47 |

-37,1 |

913,12 |

1953,04 |

-53,2 |

|

март |

2634,01 |

4315,45 |

-39,0 |

1549,47 |

2058,53 |

-24,7 |

1084,54 |

2256,93 |

-52,0 |

|

2 кв.: |

9659,31 |

14273,37 |

-32,3 |

5989,38 |

6636,3 |

-9,7 |

3669,92 |

7637,08 |

-51,9 |

|

апрель |

2989,38 |

5054,54 |

-40,8 |

1818,68 |

2551,01 |

-28,7 |

1170,69 |

2503,53 |

-53,2 |

|

май |

3166,59 |

4516,17 |

-29,9 |

2014,33 |

1975,10 |

+1,99 |

1152,26 |

2541,07 |

-54,6 |

|

июнь |

3503,34 |

4702,66 |

-25,5 |

2156,37 |

2110,19 |

+2,2 |

1346,97 |

2592,48 |

-48,0 |

|

3 кв.: |

10967,37 |

16116,31 |

-32,0 |

6364,13 |

6920,06 |

-8,0 |

4603,10 |

9196,25 |

-50,0 |

|

июль |

3513,53 |

5456,79 |

-35,6 |

2131,84 |

2308,02 |

-7,6 |

1381,54 |

3148,77 |

-56,1 |

|

август |

3383,88 |

5190,11 |

-34,8 |

1930,62 |

2387,21 |

-19,1 |

1453,27 |

2802,90 |

-48,1 |

|

сентябрь |

4069,96 |

5469,41 |

-25,6 |

2301,67 |

2224,83 |

+3,5 |

1768,29 |

3244,58 |

-45,5 |

|

4 кв.: |

10714,64 |

13868,84 |

-22,7 |

5210,27 |

4303,46 |

+21,1 |

5504,35 |

9565,38 |

-42,4 |

|

октябрь |

3422,98 |

4982,57 |

-31,3 |

1664,89 |

1644,77 |

+1,23 |

1758,08 |

3337,81 |

-47,3 |

|

ноябрь |

3237,27 |

4234,01 |

-23,5 |

1585,09 |

1382,13 |

+14,7 |

1652,18 |

2851,88 |

-42,1 |

|

декабрь |

4054,39 |

4652,25 |

-12,8 |

1960,29 |

1276,56 |

+53,6 |

2094,09 |

3375,69 |

-38,0 |

|

2010 г. |

55448,79 |

38796,72 |

+43,1 |

25836,26 |

21282,95 |

+21,7 |

29612,52 |

17513,77 |

+69,0 |

|

в т.ч. 1 кв.: |

11994,2 |

7272,35 |

+64,9 |

6795,89 |

3538,52 |

+92,1 |

5198,31 |

3733,83 |

+39,2 |

|

январь |

4012,88 |

2563,46 |

+56,6 |

2184,48 |

827,29 |

+164,1 |

1828,40 |

1736,17 |

+5,3 |

|

февраль |

3826,98 |

2074,88 |

+84,5 |

2088,23 |

1161,76 |

+79,7 |

1738,76 |

913,12 |

+90,4 |

|

март |

4154,34 |

2634,01 |

+57,7 |

2523,18 |

1549,47 |

+62,8 |

1631,15 |

1084,54 |

+50,4 |

|

2 кв.: |

13779,04 |

9659,31 |

42,6 |

7183,74 |

5989,38 |

+19,9 |

6595,31 |

3669,92 |

79,7 |

|

апрель |

4264,67 |

2989,38 |

+42,7 |

2358,23 |

1818,68 |

+29,7 |

1906,45 |

1170,69 |

+62,8 |

|

май |

4759,03 |

3166,59 |

+50,3 |

2551,13 |

2014,33 |

+26,6 |

2207,90 |

1152,26 |

+91,6 |

|

июнь |

4755,34 |

3503,34 |

+35,7 |

2274,38 |

2156,37 |

+5,5 |

2480,96 |

1346,97 |

+84,2 |

|

3 кв.: |

14547,12 |

10967,37 |

+32,6 |

5371,53 |

6364,13 |

-15,6 |

9175,58 |

4603,10 |

+99,3 |

|

июль |

5007,68 |

3513,38 |

+42,5 |

1795,29 |

2131,84 |

-15,8 |

3212,39 |

1381,54 |

+132,5 |

|

август |

4632,73 |

3383,88 |

+36,9 |

1748,68 |

1930,62 |

-11,0 |

2884,04 |

1453,27 |

+98,6 |

|

сентябрь |

4906,71 |

4069,96 |

+20.6 |

1827,56 |

2301,67 |

-20,6 |

3079,15 |

1768,29 |

+74,1 |

|

4 кв. |

15108,97 |

10714,64 |

+41,0 |

6463,01 |

5210,27 |

+24,0 |

8645,96 |

5504,35 |

+57,1 |

|

октябрь |

4829,11 |

3422,98 |

+41,1 |

2024,37 |

1664,89 |

+21,6 |

2804,74 |

1758,08 |

+59,3 |

|

ноябрь |

4836,29 |

3237,27 |

+49,4 |

1965,37 |

1585,09 |

+23,66 |

2870,92 |

1652,18 |

+73,6 |

|

декабрь |

5443,57 |

4054,39 |

+34,3 |

2473,.27 |

1960,29 |

+26,2 |

2970,30 |

2094,09 |

+41,8 |

|

2011г. |

79249,30 |

55448,79 |

+42,7 |

40345,47 |

25836,26 |

+55,6 |

38903,83 |

29612,52 |

+31,4 |

|

1 кв.: |

15985,94 |

11994,2 |

+33,3 |

8416,71 |

6795,89 |

23,9 |

7569,24 |

5198,31 |

+45,6 |

|

январь |

5614,09 |

4012,88 |

+39,7 |

2642,97 |

2184,48 |

+20,9 |

2971,12 |

1828,40 |

+62,1 |

|

февраль |

4476.68 |

3826,98 |

+17,0 |

2548.86 |

2088,23 |

+22,2 |

1927,82 |

1738,76 |

+10,9 |

|

март |

5895,18 |

4154,34 |

+41,9 |

3224.88 |

2523,18 |

+27,8 |

2670.30 |

1631,15 |

+63,7 |

|

2 кв.: |

19704,66 |

13779,04 |

+43,0 |

10044,86 |

7183,74 |

+38,4 |

9659,80 |

6595,31 |

+46,5 |

|

апрель |

6285,98 |

4264,67 |

+47,4 |

3352,56 |

2358,23 |

+42,2 |

2933,42 |

1906,45 |

+53,9 |

|

май |

6706,39 |

4759,03 |

+40,9 |

3522,50 |

2551,13 |

+38,1 |

3183,89 |

2207,90 |

+44,2 |

|

июнь |

6712,29 |

4755,34 |

+41,2 |

3169,80 |

2274,38 |

+39,4 |

3542,49 |

2480,96 |

+42,8 |

|

3 кв.: |

20983,05 |

14547,12 |

+44,2 |

9735,66 |

5371,53 |

+81,2 |

11247,39 |

9175,58 |

+22,8 |

|

июль |

6309,52 |

5007,68 |

+26,0 |

2466,41 |

1795,29 |

+37,4 |

3843,11 |

3212,39 |

+19,6 |

|

август |

7566,33 |

4632,73 |

+63,3 |

3698,63 |

1748,68 |

+111,5% |

3867,70 |

2884,04 |

+34,1 |

|

сентябрь |

7107,20 |

4906,71 |

+44,8 |

3570,62 |

1827,56 |

+95,4 |

3536,58 |

3079,15 |

+14,8 |

|

4 кв. |

21303,06 |

15108,97 |

+41,0 |

10852,01 |

6463,01 |

+67,9 |

10451,05 |

8645,96 |

+20,9 |

|

октябрь |

6964,15 |

4829,11 |

+44,2 |

3512,99 |

2024,37 |

+73,5 |

3451,16 |

2804,74 |

+23,0 |

|

ноябрь |

7144,03 |

4836,29 |

+47,7 |

3681,88 |

1965,37 |

+87,3 |

3462,15 |

2870,92 |

+20,6 |

|

декабрь |

7194,88 |

5443,57 |

+32,2 |

3657,14 |

2473,.27 |

+48,0 |

3537,74 |

2970,30 |

+19,1 |

|

2012 г. |

88158,03 |

79249,30 |

+11,2 |

44100,51 |

40345,47 |

+9,2 |

44057,53 |

38903,83 |

+13,2 |

|

1 кв. |

21487,91 |

15985,94 |

+33,0 |

12834,81 |

8416,71 |

+49,2 |

8653,10 |

7569,24 |

+14,6 |

|

январь |

7160,94 |

5614,09 |

+27,5 |

3961,13 |

2642,97 |

+49,9 |

3199,81 |

2971,12 |

+7,7 |

|

февраль |

6349,69 |

4476.68 |

+41,8 |

4159,33 |

2548.86 |

+63,2 |

2190,37 |

1927,82 |

+13,6 |

|

март |

7954,75 |

5895,18 |

+34,9 |

4690,02 |

3224.88 |

+45,4 |

3264,73 |

2670.30 |

+22,3 |

|

2 кв. |

22163,41 |

19704,66 |

+12.5 |

11030,79 |

10044,86 |

+9,8 |

11132,62 |

9659,80 |

+15,2 |

|

апрель |

7189,38 |

6285,98 |

+14,4 |

3858,58 |

3352,56 |

+15,1 |

3330,80 |

2933,42 |

+13,5 |

|

май |

7607,51 |

6706,39 |

+13,4 |

3834,10 |

3522,50 |

+8,8 |

3773,41 |

3183,89 |

+18,8 |

|

июнь |

7366,52 |

6712,29 |

+9,7 |

3338.11 |

3169,80 |

+5,3 |

4028,41 |

3542,49 |

+13,7 |

|

3 кв. |

22470,87 |

20983,05 |

+7,1 |

9672,90 |

9735,66 |

-0,6 |

12797,97 |

11247,39 |

+13,8 |

|

июль |

7251,53 |

6309,52 |

+14,9 |

3036,26 |

2466,41 |

+23,1 |

4215,27 |

3843,11 |

+9,7 |

|

август |

7465.06 |

7566,33 |

-1,3 |

3205,92 |

3698,63 |

-13,3 |

4259.14 |

3867,70 |

+10,1 |

|

сентябрь |

7754,28 |

7107,20 |

+9,1 |

3430,72 |

3570,62 |

-3,9 |

4323,56 |

3536,58 |

+22,2 |

|

4 кв. |

21936,76 |

21303,06 |

+3,0 |

10447,87 |

10852,01 |

-3,7 |

11488,9 |

10451,05 |

+9,9 |

|

октябрь |

7406,51 |

6964,15 |

+6,3 |

3580,84 |

3512,99 |

+1,9 |

3825,68 |

3451,16 |

+10,8 |

|

ноябрь |

7013,02 |

7144,03 |

-1,8 |

3379,04 |

3681,88 |

-8,2 |

3633,98 |

3462,15 |

+5,0 |

|

декабрь |

7517,23 |

7194,88 |

+4,5 |

3487,99 |

3657,14 |

-4,6 |

4029,24 |

3536,58 |

+13,9 |

|

2013 г. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 кв. |

20675,29 |

21487,91 |

-3,9 |

10324,91 |

12834,81 |

-19,7 |

10350,38 |

8653,10 |

19,6 |

|

январь |

7681,15 |

7160,94 |

+7,1 |

3652,05 |

3961,13 |

-8,0 |

4029,11 |

3199,81 |

+26,0 |

|

февраль |

6296,05 |

6349,69 |

-0,8 |

3235,39 |

4159,33 |

-22,2 |

3060,66 |

2190,37 |

+39,7 |

|

март |

6680.80 |

7954,75 |

-16,0 |

3418,21 |

4690,02 |

-27,1 |

3262,59 |

3264,73 |

-0,1 |

|

2 кв. |

22453,82 |

22163,41 |

+1,3 |

10852,00 |

11030,79 |

-1,6 |

11601,81 |

11132,62 |

+4,2 |

|

апрель |

7361,86 |

7189,38 |

+2,4 |

3698,38 |

3858,58 |

-4,1 |

3663,47 |

3330,80 |

+10,1 |

|

май |

7281.54 |

7607,51 |

-4,3 |

3376,29 |

3834,10 |

-11,9 |

3905,25 |

3330,80 |

+17,2 |

|

июнь |

7810,42 |

7366,52 |

+6,0 |

3777.33 |

3338.11 |

+13,1 |

4033.09 |

4028,41 |

+0,1 |

|

3 кв. |

22994,38 |

22470,87 |

+2,3 |

9286,74 |

9672,90 |

-4,0 |

13707,63 |

12797,97 |

+7,2 |

|

июль |

7851,62 |

7251,53 |

+8,3 |

3335,81 |

3036,26 |

+9,9 |

4515,81 |

4215,27 |

+7,1 |

|

август |

7737,31 |

7465.06 |

+3,4 |

3158,78 |

3205,92 |

-1.5 |

4578,52 |

4259.14 |

+7.5 |

|

сентябрь |

7405,45 |

7754,28 |

-4,5 |

2792,15 |

3430,72 |

-18,6 |

4613,30 |

4323,56 |

+6,7 |

|

4 кв. |

23082,57 |

21936,76 |

+5,2 |

9136,07 |

10447,87 |

-12,6 |

13946,5 |

11488,9 |

+21,4 |

|

октябрь |

7499,46 |

7406,51 |

+1,2 |

2961,11 |

3580,84 |

-17,3 |

4538,35 |

3825,68 |

+18,6 |

|

ноябрь |

7451,01 |

7013,02 |

+6,2 |

3078,21 |

3379,04 |

-8,9 |

4372,80 |

3633,98 |

+20,7 |

|

декабрь |

8132,10 |

7517,23 |

+8,2 |

3096,75 |

3487,99 |

-18,2 |

5035,35 |

4029,24 |

+25,0 |

|

2014 г. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 кв. |

21685,05 |

20675,29 |

+4,7 |

10893,90 |

10324,91 |

+5,0 |

10791,15 |

10350,38 |

+4,3 |

|

январь |

8 534,59 |

7681,15 |

+10,8 |

3 642,45 |

3652,05 |

-1,0% |

4 892,14 |

4029,11 |

.+21,5 |

|

февраль |

5921,65 |

6296,05 |

-5,9 |

3515,07 |

3235,39 |

+8,6 |

2406,58 |

3060,66 |

-21,4 |

|

март |

7230,53 |

6680.80 |

+8,2 |

3738.21 |

3418,21 |

+9,4 |

3492,31 |

3262,59 |

+7,0 |

|

2 кв. |

22846,65 |

22453,82 |

+1,3 |

10675,33 |

10852,00 |

-1,6 |

12171,32 |

11601,81 |

+4,9 |

|

апрель |

7374,40 |

7361,86 |

+0,2 |

3600,70 |

3698,38 |

-2,6 |

3773,70 |

3663,47 |

+3,0 |

|

май |

7840,67 |

7281.54 |

+7,7 |

3773,94 |

3376,29 |

+11,8 |

4066,73 |

3905,25 |

+4,1 |

|

июнь |

7631,58 |

7810,42 |

-2,3 |

3300,69 |

3777.33 |

-12,6 |

4330,89 |

4033.09 |

+7,4 |

|

3 кв. |

26238,51 |

22994,38 |

+13,9 |

9795,86 |

9286,74 |

+5,5 |

16469,67 |

13707,63 |

+20,1 |

|

июль |

8478,77 |

7851,62 |

+8.0 |

3280,26 |

3335,81 |

-1,7 |

5198,51 |

4515,81 |

+15,1 |

|

август |

9097,74 |

7737,31 |

+17,6 |

3279,00 |

3158,78 |

+3,8 |

5818,74 |

4578,52 |

+27,1 |

|

сентябрь |

8662,0 |

7405,45 |

+17,0 |

3236,6 |

2792,15 |

+16,0 |

5452,42 |

4613,3 |

+18,4 |

|

4 кв. |

24537,65 |

23082,57 |

+6,3 |

10279,14 |

9136,07 |

+12,5 |

14288,51 |

13946,5 |

+2,5 |

|

октябрь |

8100,40 |

7499,46 |

+8,0 |

3242,70 |

2961,11 |

+9,3 |

4857,70 |

4538,35 |

+7,0 |

|

ноябрь |

7869,98 |

7451,01 |

+5,6 |

3361,68 |

3078,21 |

+9,2 |

4538,30 |

4372,80 |

+3,9 |

|

декабрь |

8567,27 |

8132,10 |

+5,3 |

3674,76 |

3096,75 |

+18,9 |

4892,51 |

5035,35 |

-2,4 |

|

2015 г. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 кв. |

14373,34 |

21685,05 |

-33,6 |

7310,07 |

10893,90 |

-33,0 |

7063,26 |

10791,15 |

-34,5 |

|

январь |

5424,00 |

8 534,59 |

-36,4 |

2592,85 |

3 642,45 |

-28,8 |

2831,14 |

4 892,14 |

-42,1 |

|

февраль |

4593,27 |

5921,65 |

-22,4 |

2094,05 |

3515,07 |

-40,4 |

2499,22 |

2406,58 |

+3,8 |

|

март |

4356,07 |

7230,53 |

-39,7 |

2623,17 |

3738.21 |

-29,8 |

1732.90 |

3492,31 |

-50,4 |

|

2 кв. |

16650,26 |

22846,65 |

-27.1 |

9070,35 |

10675,33 |

-15,0 |

7579,82 |

12171,32 |

-37,7 |

|

апрель |

5103,64 |

7374,40 |

-30,8 |

2794,75 |

3600,70 |

-22,4 |

2308,89 |

3773,70 |

-38,8 |

|

май |

5509,70 |

7840,67 |

-29.7 |

3087,26 |

3773,94 |

-18,2 |

2422,44 |

4066,73 |

-40,4 |

|

июнь |

6036,92 |

7631,58 |

-20,9 |

3188,34 |

3300,69 |

-3,4 |

2848,49 |

4330,89 |

-34,2 |

|

3 кв. |

19007,97 |

26238,51 |

-27,6 |

8621,04 |

9795,86 |

-12,0 |

10583,91 |

16469,67 |

-35,7 |

|

июль |

6646,77 |

8478,77 |

-21,6 |

3284,78 |

3280,26 |

+0,1 |

3361,98 |

5198,51 |

-35,3 |

|

август |

6130,25 |

9097,74 |

-32,6 |

2499,37 |

3279,00 |

-23,8 |

3630.87 |

5818,74 |

-37,6 |

|

сентябрь |

6230,95 |

8662,0 |

-28.1 |

2836,89 |

3236,6 |

-12,3 |

3591,06 |

5452,42 |

-34,1 |

|

За указанный период |

За аналогичный период предыдущего года |

Прирост (%) |

За указанный период |

За аналогичный период предыдущего года |

Прирост (%) |

За указанный период |

За аналогичный период предыдущего года |

При-рост (%) |

|

|

Товарооборот |

Экспорт России в КНР |

Импорт России из КНР |

|||||||

Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен будет разочарован, если Евросоюз не сможет договориться о продлении экономических санкций в отношении России.

"Я надеюсь и ожидаю, что мы договоримся пролонгировать санкции. В противном случае я буду разочарован", — приводит слова датского премьера агентство Блумберг.

В последние дни в ЕС велась подготовка продления антироссийских экономических санкций, которые увязаны с исполнением Минских соглашений по Украине. Проект решения по этому поводу уже готов, он мог бы быть принят на уровне постоянных представителей стран ЕС при союзе (Coreper) без глубокого обсуждения на более высоком уровне.

Однако пока этого сделать не удалось: исходя из информации источников, решение фактически заблокировала Италия. Люксембург также высказался против автоматической пролонгации без должного обсуждения имплементации Минских соглашений.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

15 декабря 2015 года, впервые в истории Кемеровской области, угольщики и железнодорожники перешли отметку в 10 тыс. вагонов суточной погрузки и отправили потребителям 10 тыс. 539 вагонов угля.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поздравил угольщиков и железнодорожников с уникальным рекордом.

Особенно отличились труженики станции Ерунаково, погрузившие 2 тыс. 32 вагона, а специалисты станций Терентьевская и Мереть в очередной раз обеспечили погрузку более 1 тыс. вагонов.

Глава Кузбасса, как профессиональный железнодорожник, считает, что это достижение стало возможным благодаря модернизации угольной отрасли, реформированию железнодорожного транспорта, четкому и согласованному взаимодействию всех участников процесса.

Кемеровская область экспортирует уголь, кокс, металл, продукты химического производства в 85 стран мира. При этом 90% перевозок осуществляется железнодорожным транспортом.

Кузбасский регион Западно-Сибирской железной дороги является мощной транспортной системой, которая не имеет себе равных в России по отправлению грузов. Кемеровская область дает для перевозки по железным дорогам страны 19,6% всех грузов, из которых 87% - каменного угля. Сейчас Кузбасс занимает третье место по экспорту угля (после Австралии и Индонезии). То есть, практически каждая пятая тонна груза, которая отправляется по железным дорогам России – идет из Кузбасса. В целом за 11 месяцев 2015 года общий объем перевозки народнохозяйственных грузов в Кузбассе железнодорожным транспортом составил 217,9 млн т.

«Несмотря на кризис, именно слаженная и эффективная работа железнодорожников и горняков Кузбасса, их профессионализм позволили добиться нового рекордного результата», - подчеркнул губернатор.

Amgen выкупила права на три лекарства у GlaxoSmithKline

Amgen достигла соглашения о приобретении у GlaxoSmithKline прав на реализацию трех лекарственных препаратов на территории 48 стран, информирует Reuters.

Речь идет о препаратах для лечения остеопороза Пролиа (деносумаб) и Эксджива (деносумаб), а также противоопухолевом средстве Вектибикса (панитумумаб). В рамках соглашения, Amgen получит право на распространение ЛС в странах Азии, Южной Америки, Европы и Австралии, в том числе в Бразилии, Китае, Колумбии, Гонконге, Израиле, Сингапуре, Южной Корее, Таиланде.

Ожидается, что сделка будет закрыта в течение 12 месяцев. Известно, что в 2014 году годовые продажи указанных лекарственных препаратов составили 111 млн долларов.

Австралия возвращает себе долю азиатского рынка пшеницы.

Австралийская пшеница возвращается на азиатские рынки после того, как её цена опустилась ниже цен на американскую и канадскую пшеницу. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на агн. Reuters.

Азиатские страны, в т.ч. Индонезия, крупнейший в регионе импортер зерна, заключили сделки на закупку австралийской пшеницы с поставкой до февраля. Сейчас ведутся переговоры о закупке пшеницы с поставкой в марте. «Пшеница австралийского происхождения сейчас одна из самых дешевых, поэтому покупатели переключились на закупки в Австралии», - сообщил неназванный сингапурский трейдер. – «Если учитывать качество, австралийская пшеница даже более конкурентоспособна, чем причерноморская».

Ранее Австралия потеряла долю рынка в Азии из-за конкуренции с причерноморской пшеницей, которая получила преимущество благодаря хорошему урожаю и низким затратам на транспортировку.

Цена австралийской пшеницы с содержанием белка 10,5% сейчас равна 240 $/тонна на базисе C&F порты Азии. Американская пшеница дороже – 280 $/тонна на тех же условиях.

«Мукомолы закупают пшеницу со средним содержанием белка, 10,5-11%. Данная пшеница составляет основную часть урожая в Австралии. Покупатели закрыли свои потребности в высокопротеиновой пшенице на первый квартал 2016г.» - сказал другой неназванный сингапурский трейдер.

Ожидается, что в текущем сезоне Австралия соберет 24 млн. т пшеницы и экспортирует 17-18 млн. т. Уборка пшеницы нового урожая завершится в январе.

Международная антивирусная компания ESET предупреждает о новом всплеске активности банковского трояна Dridex.

Dridex (Bugat, Cridex) - вредоносная программа, предназначенная для кражи конфиденциальной информации. Эксперты говорят о сходстве трояна с известным Zeus, но отмечают усложнение его функционала в сравнении с предшественником.

Каждые несколько недель вирусная лаборатория ESET фиксирует очередную волну распространения модификаций Dridex в разных странах мира. Высокая активность трояна сохраняется с сентября 2015 года. В настоящее время наибольшее число заражений приходится на пользователей из Великобритании, Германии, Франции и Австралии.

Злоумышленники распространяют Dridex "по старинке" - посредством вредоносных макросов в файлах Microsoft Word и Excel. Файлы рассылаются в приложении к фишинговым сообщениям электронной почты, адресованным как частным, так и корпоративным пользователям.

После исполнения вредоносного файла Dridex заражает систему и включает её в состав ботнета, контролируемого злоумышленниками. Троян открывает атакующим удалённый доступ к системе, позволяет устанавливать другое вредоносное ПО и следить за трафиком. Главной целью атаки является персональная информация пользователей - прежде всего, аутентификационные данные онлайн-банкинга.

Антивирусные продукты ESET NOD32 детектируют модификации трояна Dridex и блокируют угрозу прежде, чем она нанесёт ущерб. Тем не менее, эксперты ESET рекомендуют игнорировать фишинговые письма и не открывать вложения электронной почты от неизвестных отправителей.

Компания ESET - ведущий международный разработчик антивирусного ПО и эксперт в области защиты от киберпреступности и компьютерных угроз - была основана в 1992 году. Продукты и решения ESET NOD32 представлены более чем в 180 странах мира. Российское представительство ESET открылось в январе 2005 года и сегодня является одним из двух стратегически важных представительств компании в мире. ESET является пионером в области создания эвристических методов обнаружения угроз, которые позволяют детектировать и обезвреживать как известные, так и новые вредоносные программы.

ЮНЕСКО наградила лучших ученых-химиков

Москва. 14 декабря 2015 г. Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) вручила лучшим ученым-химикам со всего мира совместные с «ФосАгро» и Международным союзом теоретической и практической химии (IUPAC) гранты на исследования в области Зеленой химии. Мероприятие прошло в рамках Научно-консультативного Совета при Генеральном Секретаре ООН и Конгресса кафедр ЮНЕСКО.

В торжественной церемонии награждения приняли участие генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, Президент Российской академии наук Владимир Фортов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, вновь избранный президентIUPAC, директор Института химии и проблем устойчивого развития РХТУ имени Д.И. Менделеева Наталья Тарасова, член комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, генеральный директор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, исполнительный директор ЮНЕСКО по вопросам науки Флавия Шлегель, профессор школы химии Тринити-колледжа университета Дублина, финансовый директор IUPAC Джон Кориш.

О старте глобального проекта «Зеленая химия для жизни» было объявлено 29 марта 2013 г. в Штаб-квартире ЮНЕСКО (Париж, Франция). Цель партнерства - поддержка талантливых молодых ученых, занимающихся развитием Зеленой химии с целью защиты окружающей среды и здоровья людей, создания энергоэффективных процессов и внедрения экологически безопасных технологий на основе инновационных идей.

Уникальность программы состоит в том, что впервые за многолетнюю историю ЮНЕСКО и всей системы ООН инициатива такого рода реализуется на внебюджетной основе за счет средств российского бизнеса. С предложением поддержки научных разработок молодых ученых со всего мира в рамках данного гранта при содействии Министерства иностранных дел РФ и Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО выступила компания «ФосАгро».

В этом году Международное научное жюри из 119 поданных заявок на соискание грантов ЮНЕСКО/ФосАгро, отобрало шесть лучших работ молодых ученых из Италии (Даниэль Леонори), Австралии (Александр Биссембер), Аргентины (Наталья Куичи), Болгарии (Свилен Симеонов), Ирана (Мехди Мохаммади) и Южной Африки (Аллан Приор). Например, один из лауреатов, молодой ученый из ЮАР Аллан Прайор, предложил исследовать кожуру кешью, побочный продукт фермерских хозяйств по производству орехов в Африке, которая содержит анакардиновую кислоту. По его мнению, эта кислота является эффективным средством для лечения заболеваний домашнего скота.

Григорий Орджоникидзе,ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО сообщил, что "проект нацелен на реализацию принятых Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре обновленных целей устойчивого развития на период до 2030 года. Ни для кого не секрет, что вопросы экологии вышли на передний план в числе других глобальных ценностей человечества. Сегодня мы все более отчетливо понимаем, что разрушение природы, необратимые климатические изменения - непомерно высокая цена за прогресс. Проект поддержки ученых, занимающихся разработкой новых технологий, позволяющих снижать негативное воздействие на окружающую среду, становится важной частью в комплексе мер и усилий международного сообщества по сохранению природы Земли".

Владимир Литвиненко, ректор Санкт-Петербургского Горного университета отметил, что «любая технология, которая используется при работе с недрами, - это воздействие на биосферу. Но сегодня мы не можем прекратить добычу и переработку полезных ископаемых, ведь в этом случае человечество вернётся в каменный век. Поэтому вопрос заключается не в том, добывать или не добывать, а в том, чтобы причинить как можно меньший урон окружающей среде, минимизировать экологические риски, привлекая лучшее оборудование, лучшие технологии. И это одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед учеными в этом направлении».

Генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев сказал, что«сегодня наступило время Зеленой химии: появилась возможность оказать влияние на будущее нашей планеты посредством новых значимых научных проектов. Я надеюсь, что каждый из лауреатов сможет развить свои идеи, открывающие путь к экономическому росту, совместимому с защитой окружающей среды для будущих поколений. Воплощение этих проектов в реальной жизни будет, на мой взгляд, также способствовать укреплению глобальной продовольственной безопасности.

Эта программа - важный знак солидарности индустрии минеральных удобрений и науки, в подтверждение которой «ФосАгро» продолжает активное взаимодействие с ЮНЕСКО и IUPAC по международному проекту «Зеленая химия для жизни».

«В первую очередь, этот проект привлекает внимание молодых ученых к Зеленой химии на наиболее важных этапах их профессионального развития. Во-вторых, программа способствует развитию карьеры непосредственно молодых «зеленых» химиков. В любой профессии сложнее всего сделать первый рывок, найти того, кто сможет предоставить изначальное независимое финансирование исследования. Этот проект — дар свыше. Три участника программы прекрасно друг друга дополняют. «ФосАгро» предоставляет щедрое финансирование. ЮНЕСКО обладает потрясающими связями в сфере фундаментальных наук по всему миру, и IUPAC, где я работаю, предоставляет необходимый научный опыт," - говорит профессор школы химии Тринити-колледжа университета Дублина, финансовый директор IUPAC Джон Кориш.

Флавия Шлегель, исполнительный директор ЮНЕСКО по вопросам науки, подчеркнула: «Компания «ФосАгро», которая хорошо известна своей заботой об окружающей среде и проектами в социальной сфере, стала первым российским производителем в истории ЮНЕСКО, предложившим и финансировавшим инициативу по продвижению принципов Зеленой химии. В рамках партнерства между компанией, ЮНЕСКО и IUPAC, «ФосАгро» великодушно выделила 1,4 млн. долларов на реализацию 5-летней программы по вручению грантов на реализацию перспективных исследовательских проектов, предложенных молодыми учеными. Программа, возглавляемая международным научным жюри, стремится определить лучших молодых ученых и помочь им реализовывать их великолепные научные идеи. Стратегия партнерства между «ФосАгро», ЮНЕСКО и IUPAC, заключающаяся в поддержке молодых ученых, несомненно принесет существенные результаты, которые необходимы для реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года и ее 17 целей в области устойчивого развития».

Один из лауреатов, получивших сегодня премию, Александр Биссембер(Австралия) также добавил, что «в нынешних условиях наука и фундаментальные исследования в целом нуждаются в максимальной поддержке. Тот факт, что эта схема специально разработана для поддержки карьеры начинающих исследователей во всем мире, делает ее особенно ценной и важной. Надеюсь, другие компании последуют примеру «ФосАгро» и начнут спонсировать исследования, направленные на развитие «зеленых» химических процессов».

Импортозамещение дает свои плоды, но не обязательно ожидаемые

Подводить итоги любых государственных решений необходимо хотя бы для того, чтобы понять их эффективность. Центробанк занялся проверкой результатов и последствий импортозамещения в Российской Федерации. Эта программа вступила в силу после введения Россией продовольственного эмбарго против стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Регулятор провел исследование проблемы и сделал вывод – восполнить полностью дефицит продуктов пока не получилось. Хуже всего обстоят дела по овощам, сливочному маслу, рыбе и говядине. А такие продукты, как картофель, свинина и мясо птицы оказались в плюсе.

Анализ этой темы вошел составной частью в доклад Центробанка о финансово-кредитной политике РФ. Исследование основывалось на аналитике сопоставимой информации по 2014 и 2015 году за первые девять месяцев.

Недавно, в ноябре текущего года, на заседании Государственного совета, в котором принимал участие и российский президент Владимир Путин, были также подведены итоги, касающиеся реализации национальной программы импортозамещения. На встрече было отмечено, что все преференции и льготы, предоставляемые правительством РФ отечественным производителям, несмотря ни на что уже принесли результат, но пока потребности во всей продовольственной сетке не удовлетворены. В следующем году российские власти хотят предоставить отечественным производителям дополнительные льготы. Они будут касаться тех компаний, которые надумают начать свой «импортозаместитиельный» бизнес с самого нуля. Также для них будет предусмотрена новая форма региональных специальных инвестиционных контрактов.

Падающий рубль в совокупности с эмбарго на продукты питания существенно снизили поставки в Россию импортного продовольствия. Но в то же самое время создали определенные условия для подъема отечественного агропромышленного бизнеса. Именно такая мысль заложена в докладе Центробанка РФ. Каковы же успехи российских производителей продуктов питания? Рост наблюдался по следующим позициям- овощи -3%, масло сливочное – 6%, птица – 11%, творог и сыр -15%, свинина – 18%, а картофель и говядина – 30%. Снижение коснулось рыбы и колбасы – 5% и 4% соответственно.

Ложка дёгтя

Но необходимо понимать, что данная позитивная динамика никоим образом не означает, что дефицит по этим продовольственным группам в России ликвидирован. Он существует практически по всем позициям. И Банк России отразил данный факт в своем докладе. Рынок на продукты питания сокращается и это касается, как импортной, так и отечественной продукции. Покупательная способность российского населения, слабый рубль и инфляция, спровоцировавшие высокие цены, сделали свое «черное дело». Продовольственные рынки стали «сужаться». Причем прежде всего это касается тех товаров, у которых высокая доля импортозависимости. Особенно тенденция прослеживается на примере говядины, объем которой уменьшился на 42%. Подобный показатель по маслу сливочному составил 15%, охлажденной и свежей рыбе 14%, а овощей приблизительно 10%. Зато порадовали российские производители картофеля – ее объемы выросли на 19%. Также положительную динамику в этом вопросе показали свинина и мясо птицы – 7% и 6% соответственно.

Эксперты уверены, программа импортозамещения может дать более-менее положительные результаты только при наличии двух факторов – дополнительное финансирование и информационная активность на региональном и федеральном уровне. Минсельхоз заявляет, что отечественной молочной промышленности для закрытия потребностей в молоке без 20 млрд. руб. не обойтись. Аналогичную сумму просит и Минпромторг в ФРП (фонд развития промышленности). Все хотят денег.

Специалисты отмечают, что помимо существенного снижения платежеспособности российских граждан, данная проблема усугубляется еще достаточно длинным циклом инвестиционной отдачи. Та же говядина, например, прежде чем попасть на стол к потребителю должна пройти производственные стадии, которые длятся около 1,5 лет. В птице, которая имеет инвестиционный цикл около 40 дней, данный процесс соответственно ниже, что делает этот бизнес более привлекательным. Отсюда и результаты.

Отрицательное воздействие введенного Россией продовольственного эмбарго очевидно и для аналитиков Центробанка Российской Федерации. В конце лета текущего года регулятор в своем бюллетене отметил следующий факт – стоимость социально-значимых продуктов питания резко возросла. Тогда ЦБ дал сравнительный анализ этого показателя по маю в сравнительной характеристике 2014 и 2015 года. Рост цен в текущем периоде составил: по говядине – 23%, свинине – 22%, неразделанной рыбе в заморозке – 38%, моркови – 39%, яблокам – 37%, а бобам и крупам 49,2 %. Но существует еще одно негативное последствие продовольственного эмбарго – это резкое снижение конкуренции, которое спровоцировало не только рост цен, но и ухудшение качества. В бюллетене Центробанка сказано, что данная проблема без внутренней конкурентной борьбы становиться все более критичной.

Автор: Селиверстова Алёна

Названы самые благополучные страны мира

Россия оказалась в этом рейтинге выше, чем некоторые популярные у русскоязычных покупателей недвижимости государства.

Рейтинг самых благополучных стран мира под названием Human Development Report 2015 был подготовлен ООН. В нем 188 стран мира были проанализированы по множеству критериев, включая доход на душу населения, уровень бедности, равноправие полов, интеграция иммигрантов и степень безопасности населения.

Первое место в списке заняла Норвегия. В этой стране средняя продолжительность жизни составляет 81,6 лет. Ежегодные средний доход на душу населения здесь равняется $62 448.

Следом за скандинавской страной идут Австралия и Швейцария. Примечательно, что в десятку самых благополучных не попала ни одна азиатская страна.

Россия заняла в рейтинге 51 место, расположившись сразу за Беларусью. Эти два соседних государства возглавили список стран с «высокой степенью человеческого развития». Украина расположилась на 81 строчке.

Хуже, чем в России, дела обстоят во многих популярных русскоязычных покупателей недвижимости странах мира. Так, Турция заняла лишь 72-ю позицию, Албания – 85-ю, Таиланд – 93-ю. И даже Болгария находится на 59 месте.

Напомним, в 2013 году ООН назвал самой инновационной страной мира Швейцарию.

ТОП-10 самых благополучных стран мира:

1. Норвегия

2. Австралия

3. Швейцария

4. Дания

5. Нидерланды

6. Германия

7. Ирландия

8. США

9. Канада

10. Новая Зеландия

Vida приобретет шведское подразделение компании Moelven — Moelven Nossemark TRA AB, об этом говорится в полученном Lesprom Network пресс-релизе.

Соответствующее соглашение уже подписано, завершение сделки ожидается 30 декабря 2015 г.

Производственные мощности комбината, расположенного в шведской провинции Дальсланд, позволяют ежегодно выпускать 93 тыс. м3 пиломатериалов, штат — 41 сотрудник. В начале 2015 г. из-за низкой рентабельности Moelven остановила производство на этом предприятии. Vida планирует на протяжении ближайших полутора лет инвестировать в развитие комбината 250 млн норвежских крон ($30 млн), частично возобновить выпуск продукции в 3 кв. 2016 г., а в полном объеме — во 2 полугодии 2017 г. Штат лесопильного завода вырастет до 55 сотрудников.

Компании Vida принадлежат 17 предприятий, все они расположены в Швеции. Совокупный штат — около 900 сотрудников. 85% готовой продукции через сбытовую компанию Vida Wood экспортируется в Европу, США, Австралию, Африку и Азию.

В Индии установят новый рекорд по производству винограда

В Ассоциации индийских экспортёров винограда прогнозируют ещё один урожайный сезон. Всего из страны планируют вывезти 200 тысяч тонн винограда, то есть на 4% больше, чем в 2013-2014.

Как стало известно, всё больше фермеров самого крупного виноградарского штата Махараштра регистрируются на онлайн-платформе GrapeNet APEDA. На сегодняшний день сообщают о 25 547 пользователях.

Если в отрасли в предстоящем сезоне достигнут поставленных экспортных целей, объёмы поставок увеличатся на 79% по сравнению с предыдущим более сложным периодом.

- Начали сбор в некоторых виноградниках округа Насик. В ряде регионов дожди помешали цветению, – рассказал президент ассоциации Джаганнатха Кхапре.

- Почти 10% урожая потрескалось. Но это не должно повлиять на экспортные планы. Для индийского винограда откроются новые рынки. Им заинтересовались в Канаде, Австралии и России, – сообщил он, добавив также, что почти 60 тысяч тонн продукции отправят в Европу.

Отраслевые новости рынков Вьетнама, Австралии.

Вьетнам сократит экспорт бананов, так как производители части страны соберут в этом сезоне меньшее количество продукции. Специалисты рынка страны также не исключают, что дефицит возможен и во внутреннем потреблении.

Если на севере Вьетнама бананы растут в изобилии, то на юге страны – ситуация совсем другая. Традиционно вьетнамские поставщики отправляют большие партии плодов в Японию и Южную Корею, но в этом сезоне объемы экспорта сократятся.

Производители и чиновники Минсельхоза страны намереваются предпринять все возможные меры для дальнейшего увеличения производства – внедрить новые сорта, увеличить площади выращивания, привести производство к общемировым стандартам и оказать фермерам необходимую техническую помощь.

Садоводы Южного Уэльса (Австралия) ожидают исключительно высокого урожая черешни в этом сезоне. Производителям ягоды благоприятствовала погода, поэтому возрастет сбор и ранних, и поздних сортов плодов.

Но здесь перед австралийскими садоводами может встать новая проблема – избыток предложения свежей черешни. Решить ее могут новые рынки сбыта. Среди возможных направлений сбыта выращенного урожая называется Кувейт, готовый увеличить закупки плодов.

Китайские власти отменили запрет на импорт мяса из Монголии. Соответствующее официальное заявление было сделано монгольской стороне.

Решение об отмене запрета последовало после ветеринарно-санитарной экспертизы, проведенной представителями Министерства продовольствия и сельского хозяйства Монголии, а также Главного управления по надзору за качеством, инспекции и карантину Китая. Теперь монгольские мясопроизводители могут поставлять в КНР говядину и баранину.

В 2013 г. Главное управление по надзору за качеством, инспекции и карантину Китая ввело временные ограничения на импорт заготовленной в пяти западных провинциях Монголии говядины и баранины из-за распространения ящура.

Как сообщалось, в октябре 2015 г. Поднебесная начала импортировать живой крупный рогатый скот из Австралии.

При этом к концу июля 2015 г. Китай сохранил лидерство среди стран-импортеров бразильской сельскохозяйственной продукции. По итогам месяца, экспорт указанных товаров в КНР достиг $2,92 млрд. Это на 19,2% больше, чем годом ранее. На долю этого показателя приходится 32,1% от общего объема экспорта сельскохозяйственной продукции страны. Основным предметом закупки для китайских компаний остаются соевые бобы: общий объем поставок достиг $2,47 млрд. На втором месте – лесоматериалы и целлюлоза ($185 млн), на третьем – мясо. Так, объем поставок курятины за июль текущего года составил $68,51 млн, говядины – $57,27 млн, свинины – $61 млн.

Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. В преддверии внеочередного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) глава Росфинмониторинга озвучил ряд российских инициатив в рамках борьбы с финансированием терроризма.

В.Путин: Юрий Анатольевич, Вы собрались встречаться с коллегами в ФАТФ и обсуждать вопросы борьбы с финансированием терроризма.

Ю.Чиханчин: Совершенно верно.

В.Путин: Какие предложения они формулируют?

Ю.Чиханчин: В ближайшие дни – внеочередное заседание ФАТФ. Это связано как раз с решением «двадцатки», на которой Вы выступали и подняли вопрос, связанный с финансирование терроризма. Выезжает российская делегация, мы поднимем несколько вопросов.

Первый вопрос связан как раз с решением Совета Безопасности ООН №2199, где экономические ресурсы – в первую очередь это нефть, нефтепродукты, культурные ценности и все остальные, – мы предлагаем перевести их в зону криминальности, то есть замораживать. Мы будем настаивать на том, чтобы появился новый стандарт, и все страны придерживались этого решения.

Второй момент, на который мы бы хотели обратить внимание, это создание единого международного списка террористов, то есть тех лиц, которые участвовали в событиях ИГИЛ. Это те, кто поучаствовал, вернулся, и чтобы они прошли решением Совета Безопасности, как список Аль-Кайды. Мы считаем, что это нормально. И, соответственно, принятие соответствующих мер – это замораживание активов этих людей, проведение каких?то иных санкционных мероприятий и так далее.

И третий блок вопросов, которые мы хотели бы поднять, связан как раз с выявлением финансовых центров, финансовых институтов, которые используются ИГИЛ. И, соответственно, принятие в отношении них мер непосредственно в той стране, которая принимает участие.

В.Путин: Чтобы проследить проводки денег.

Ю.Чиханчин: Да, через проводки денег, Вы об этом говорили также на «двадцатке». Мы имеем на сегодняшний день методику, мы её постараемся озвучить в определённый момент. Более того, я хотел бы сказать, что эта методика на сегодняшний день запущена на территории стран СНГ под эгидой глав финансовых разведок СНГ.

Мы её предложили, проговорили уже с рядом стран, показали нашу методику, в частности показали её нашим коллегам в Австралии. Они сумели по нашей методике выявить несколько человек, которые участвуют в ИГИЛ, проводятся в отношении них мероприятия. То же самое с Кореей. Сегодня работаем с Арменией, Казахстаном. То есть, она приносит уже результаты. Мы хотели бы, чтобы весь мир попытался как раз пойти этим путём. Это наша основная задача, наша основная цель на эту поездку. О результатах я Вам потом доложу.

В.Путин: Хорошо.

Власти планируют полностью отказаться от ценового регулирования

Айша Тулеубекова

Ожидается, что ценовое регулирование будет отменено с 2017 года, а изменения с 1 января по реестру доминантов будут вестись только в отношении субъектов высококонцентрированных (регулируемых) рынков - где недостаточно развита конкуренция. За это время, по данным профильного ведомства, ожидается не только снижение, но и очередное повышение тарифов на некоторые из услуг.

Руководитель ведомства Серик ЖУМАНГАРИН напомнил, что Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК был образован в августе 2014 года - в рамках слияния двух агентств (антимонопольного органа и тарифного регулятора). По его словам, общая численность работников составляет более 200 000 человек, в сфере естественных монополий осуществляют свою деятельность 1111 субъектов, оказывающих 1687 регулируемых услуг.

Останавливаясь на новшествах, он напомнил, что новая тарифная политика стартовала 1 января 2015 года. При этом активно использовался международный опыт, где параллельно с упрощенным регулированием удалось добиться высокого качества коммунальных услуг и их сбережения со стороны потребителей, а также эффективности и “адекватной” прибыльности компаний-услугодателей. В основу новых подходов при формировании коммунального тарифа заложен главный постулат - обеспечить интересы потребителей.

“Тарифообразование учитывает разумность роста для населения - это означает соблюдение равномерного роста нагрузки на потребителя, то есть “конечный чек” общей оплаты за коммунальные услуги должен быть абсолютно предсказуемым. В связи с чем одним из новшеств, которое направлено, прежде всего, на стабильность ситуации для потребителя, является переход на долгосрочный тариф. При моделировании оплаты услуг использовалась квартира площадью 44 кв/м и стандартными параметрами потребления услуг. Предполагается, что максимальный вклад в инфляцию составит 1,2%. При этом средний чек на квартиру будет расти от Т8,2 тыс. за квартиру до Т14,7 тыс. к концу 2019 года”, - пояснил г-н Жумангарин на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Ежегодно, по его словам, проводится мониторинг исполнения мероприятий инвестиционных программ и тарифных смет. К примеру, по итогам 2014 года в Астане компенсирующие тарифы введены для 12 субъектов, у которых общая сумма необоснованного полученного дохода составила около Т1,2 млрд, в Павлодарской области - 7 субъектам по 10 видам регулируемых услуг, у которых сумма общего недоосвоения составила около Т178 млн.

По вопросам оснащения приборами учета руководитель профильного комитета проинформировал, что в целях энергосбережения тепла выработан соответствующий механизм, обеспечивающий ведение учета потребления услуг по общедомовым приборам учета. Планируется, что данная работа будет завершена в ближайшие 5 лет. В настоящее же время дифференцированные тарифы применяются в 11 регионах республики. На сегодня оснащенность приборами учета по стране составляет 43,6%. При этом почти 100% охват только в Астане.

Согласно представленным для СМИ данным, вынужденная на протяжении многих лет мера по сдерживанию тарифов привела к тому, что в затратную часть тарифа не закладывались средства на модернизацию сетей. Так, средний уровень износа основных средств по сферам составляет: передача и распределение электроэнергии - 67%, теплоснабжение - 69%, водоснабжение - 60%. Уровень потерь в сетях достигает: передача и распределение электрической энергии - 13,3%, теплоснабжение - 19,4%, водоснабжение - 18%. При этом ежегодно на модернизацию систем тепло- и водоснабжения от государства предусматривается до Т100 млрд.

“Необходимо понимать, что тарифообразование - это постоянный процесс и изменение тарифов является нашей обязанностью. При этом под изменением тарифов надо понимать не только повышение, но и также сдерживание и понижение их. Так, в 2016 году в некоторых регионах произойдет снижение тарифа на электроэнергию и на прежнем уровне останется тариф на холодную воду и отопление. К примеру, на прежнем уровне останется тариф на холодную воду в Атырауской, Кызылординской, Мангистауской областях, без изменений останется тариф на отопление в Акмолинской, Алматинской областях”, - сообщил г-н Жумангарин.

Изменения, а именно - снижение цен, по данным комитета, ожидается в Атырауской области (цена электроэнергии снизится, в среднем, на 0,7% - с Т13,85 до Т13,75), в Актюбинской области в период за ноябрь 2015 года и 2016 год произойдет снижение тарифа на электроэнергию в среднем на 2,3% - с Т14,21 до Т13,89.

Проведена также работа по недопущению необоснованного роста цен на социально значимые товары. В рамках мер, связанных с повышением отпускных цен на ГСМ, продовольственные товары и лекарственные средства, комитетом было назначено 75 расследований, из них: 23 - по ГСМ в отношении 186 субъектов, 48 - на продовольственные товары (сахар, мука, рис, гречка, крупы и так далее) в отношении 170 субъектов рынка и 4 - в отношении 18 субъектов на рынке реализации лекарственных средств.

“По итогам расследований при реализации сахара и мяса курицы в Алматинской и Павлодарской областях субъекты рынка, необоснованно повысившие цены, привлечены к административной ответственности на общую сумму свыше Т3 млн. Кроме того, установлены факты необоснованного повышения цен на продовольственные товары (мясо курицы, окорочка, сахар, яйца) в Южно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Кызылординской, Западно-Казахстанской областях. Данные материалы после утверждения будут направлены в суд. Сумма предполагаемого штрафа с конфискацией необоснованно полученной прибыли превышает Т20,5 млн”, - рассказал спикер.

Также он добавил, что 13 ноября этого года завершено расследование в отношении компаний “КМГ Онимдери”, “Гелиос” и “Sinooil” по признакам антиконкурентных согласованных действий. Предполагаемая сумма штрафа составляет свыше Т220 млн.

Серик Жумангарин также рассказал, что одним из шагов, предусмотренных в Плане нации, является изменение концепции работы антимонопольной службы и ее приведение в соответствие со стандартами ОЭСР. Данную работу планируется провести в 2 этапа. Первый - по имплементации Закона “О конкуренции” в Предпринимательский кодекс - уже завершен. Следующие изменения произойдут с 1 января 2016 года, когда реестр доминантов будет вестись только в отношении субъектов высококонцентрированных (регулируемых) рынков, а с 1 января 2017 года реестр вообще будет отменен. Другими словами, с 1 января 2017 года ценовое регулирование отменяется с заменой на инструменты антимонопольного регулирования.

“С 1 января 2017 года на смену придут антимонопольные инструменты - действия субъектов могут быть рассмотрены на предмет ценовых сговоров, злоупотребления доминирующим положением. Это достаточно сложная работа, но весь мир двигается именно так. Потому что любое ценовое регулирование - это барьер для бизнеса. Для нормального развития экономики альтернативы развитию конкуренции нет”, - пояснил г-н Жумангарин, отвечая на вопросы СМИ.

“На сегодняшний день структура регулирования такая, что кроме субъектов естественных монополий есть так называемые регулируемые рынки: железнодорожные перевозки, гражданская авиация (внутренние перевозки), газоснабжение, электроснабжение и так далее. Недавно мы выпустили из-под регулирования внутренние авиаперевозки, потому что образовалась четвертая авиакомпания. Есть прецеденты цен по тем же маршрутам. На сегодняшний день повышения цен на авиаперевозки не наблюдается”, - добавил он.

Завершающая часть работы, по его словам, будет проведена в первом полугодии 2016 года. В конце октября 2015 года в Париже делегация из представителей комитета приняла участие в глобальном форуме по конкуренции ОЭСР, где был представлен экспертный обзор казахстанского законодательства. Экзаменаторами по обзору выступили руководители антимонопольных ведомств Великобритании, Финляндии, Румынии и Колумбии. В презентации казахстанского законодательства приняли участие представители 64-х стран, где участники форума высоко оценили конкурентное право Казахстана.

“Более того, как вы знаете, глава государства в послании поручил правительству выработать конкретные предложения по усилению антимонопольной деятельности и разработке закона об антимонопольном ведомстве с четкой регламентацией его статуса и порядка работы. На сегодняшний день комитетом разработана концепция нового законопроекта, который в апреле следующего года будет внесен в мажилис парламента”, - заключил он.

Падение товарооборота между РК и Польшей связывают с низкими ценами на сырье

Николай Дрозд

4 декабря Чрезвычайный и Полномочный посол Польши Мацей Ланг и его коллеги - начальник отдела содействия торговли и инвестиций посольства Володзимеж Куровский и генеральный консул в Алматы Анджей Папеж провели традиционную ежегодную пресс-конференцию, посвященную польско-казахстанским отношениям.

Несмотря на кризисный спад в торговле между двумя странами, общий настрой спикеров был достаточно оптимистичен. Падение товарооборота до уровня около $690 млн в первом полугодии 2015 года с рекордных уровней 2014 года, когда торговля достигла $2,3 млрд, связывается г-ном Лангом в основном “с падением цен на сырье и экономическим кризисом”. Г-н КУРОВСКИЙ обращает внимание на то, что при всех сложностях (примерно 15%-ное снижение торговли с Польшей), это далеко по масштабам от 36%-ного спада в казахстанской внешней торговле в целом. С учетом того, что, по предварительным итогам 9 месяцев, спад выглядит еще меньшим, примерно на 10%, спикер готов прогнозировать, что по итогам года двухсторонний торговый оборот составит около $2 млрд. Хотя многое зависит от того, будет ли дальше снижаться курс тенге. Казахстан был вновь охарактеризован как один из ключевых польских экспортных рынков в Азии (шестой по объемам после Китая, ОАЭ, Сингапура, Саудовской Аравии и Японии). При этом на душу населения в Казахстане потребляют польского товара даже больше, чем на большинстве экспортных рынков за исключением ОАЭ и Сингапура. Казахстанский подушевой импорт в $33,5 значительно выше, чем $2 продаж на человека в Китае.

Спикеры согласились с тем, что на казахстанский рынок переориентировалась часть продовольственного экспорта в Россию после введения ей контрсанкций. В структуре экспорта в Казахстан до 21% стали составлять фрукты и овощи, а также другие продовольственные товары, которые ранее не были крупной экспортной статьей в отличие от оборудования в различных отраслях. Казахстан, однако, не является главным рынком, на который произошла переориентация продовольственного экспорта. По словам посла, ожидания, что польские производители останутся с затоваренными складами, не оправдались ни в какой степени, частные производители очень быстро нашли новые рынки сбыта вплоть до Австралии и Бразилии. Таким образом, российские ограничения не возымели никакого действия. По словам г-на Куровского, они могли повлиять на тех производителей, у которых не был диверсифицирован сбыт, и 80% или 90% приходилось на Россию, но количество таких хозяйств крайне ограничено. Спикеры отказались делать какие-либо оценки относительно того, имел ли место реэкспорт польских продовольственных товаров в Россию и в каких объемах. Оценить это практически невозможно, поскольку с того момента, когда совершается сделка, связанная, например, с покупкой яблок, “это уже собственность покупателя, а не польские яблоки”. (В какой-то момент ситуация в связи с российскими контрсанкциями оценивалась не столь уверенно, и звучали даже внутриполитические призывы о том, что патриотическим долгом является потребление каждым гражданином определенного количества выращенных в стране яблок. - Н. Д.) Сейчас же, по словам спикеров, ситуация такова, что склады не только не затоварены, но фруктов немного не хватает на внутреннем рынке.

Казахстан остается одним из 5 приоритетных рынков, для которых действуют определенные преференции, связанные с продвижением польского экспорта и инвестиций. Существуют специальные продукты, связанные со страхованием, и кредитные линии, за счет которых могут финансироваться проекты. Отвечая на вопрос Панорамы о том, могут ли внутриполитические изменения в Польше каким-то образом повлиять на эту приоритетность, г-н ЛАНГ отметил, что никаких оснований для такого влияния нет. Два президента недавно встречались в Нью-Йорке, где подтвердили подходы, связанные с двусторонними экономическими отношениями, кроме того, любое новое правительство хочет показать себя с лучшей стороны и найти какие-то свежие идеи м подходы. Г-н ПАПЕЖ считает, что фактором, влияющим на потенциал двусторонних экономических отношений, является сохранение достаточно сложного визового режима. Польша не попала в перечень стран, для которых сделаны существенные послабления. При этом сама Польша, находящаяся в Шенгенской зоне, не может принимать какие-то самостоятельные решения, связанные с безвизовым режимом. При этом сборы при получении визы в Казахстан выше, чем при получении Шенгенской визы. Кроме того, в Казахстане “существуют 45 видов виз в зависимости от сферы деятельности”.

Спикеры хотели бы видеть в будущем большую диверсификацию казахстанского экспорта и появление большого количества несырьевых позиций. Что касается взаимных инвестиций, то они пока все же находятся на начальном этапе. Объем польских инвестиций (крупнейшим инвестором является фармацевтическая Polpharma) оценивается примерно в $200 млн. Казахстанский бизнес же не осуществляет прямых инвестиций в польскую экономику. По оценкам г-на Куровского, примерно $70 млн составили портфельные казахстанские инвестиции на Варшавской бирже, кроме того, можно говорить об определенном интересе к покупке польской недвижимости.

Европейцы ропщут. Антироссийский фронт даёт трещины

Владимир НЕСТЕРОВ

«Браво, Ренци!» - пишет газета Il Giornale вслед за сообщением о решении итальянского премьера заблокировать автоматическое продление санкций против России. Маттео Ренци, поясняет газета, не потребовал отмены санкций, но он полагает, что «вопрос отношений ЕС с Москвой должен обсуждаться на самом высоком уровне, решение подобного рода не должно приниматься тайком и безропотно».

Действие этих санкций истекает 31 января 2016 года. Предполагалось, что ЕС рассмотрит их продление на встрече постпредов стран-членов Союза, затем решение должны были одобрить главы МИД 14 декабря, а формальное решение, несмотря на недовольство санкциями деловых кругов Европы, предстояло принять на саммите Евросоюза 17-18 декабря. Еще несколько дней назад вопрос казался бесспорным.

18 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Брюсселе и Вашингтоне сообщила, что страны Европейского союза и США готовы продлить и расширить санкции против России, и вопрос лишь в том, какой вариант из трех возможных будет утвержден: продлить санкции на полгода, на год или на четыре месяца. При этом в Европе, мол, уверены, что экономическое давление на Россию должно быть продолжено.

23 ноября информацию The Wall Street Journal подтвердило внешнеполитическое ведомство Германии. «Речь не идет о санкциях, которые были наложены Евросоюзом в связи с аннексией Крыма. Эти санкции будут однозначно продолжены, - заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шеффер. - Если какая-то дискуссия о санкциях состоится, она затронет только те санкции, которые были наложены в связи с поведением России на востоке Украины».

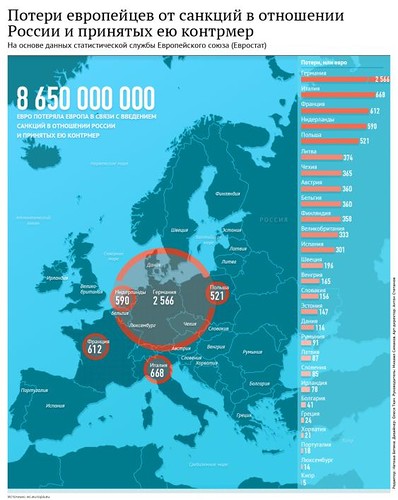

Однако последующее развитие событий показало, что не все в Европе относятся к политике санкций столь однозначно, как того хотелось бы Вашингтону или Берлину. Экономические потери европейцев всё больше дают знать о себе. Еврокомиссия объявила, что в 2014 году ВВП ЕС из-за антироссийских санкций снизился на 0,3%, в завершающемся году снижение составит 0,4%. По оценкам управления анализа Европарламента, экспорт Евросоюза в Россию в 2014 году упал на 12,1% по сравнению с предыдущим годом, а импорт из России – на 13,5%. Больше всего пострадал сельскохозяйственный сектор Европы. Экспорт европейских сельхозпродуктов в Россию с августа 2014 по июль 2015 года сократился на 43%.

Америка также несет потери от санкций. По данным Министерства торговли США, американский экспорт в Россию снизился с 11,4 млрд. долларов в 2013 году до 10,8 млрд. в прошлом, то есть на 3,5%. Ожидается, что в этом году снижение будет гораздо больше. Однако европейцы отлично понимают, что ущерб для американской экономики не идет ни в какое сравнение с потерями Европы. Трансатлантическая солидарность ей обходится дорого.

Одновременно в Европе растет понимание абсурдности совмещения совместной с Россией борьбы против ИГ и продления антироссийских санкций. Мнение многих европейских политиков выразил 20 ноября лидер парламентской фракции Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе в эфире телеканала ORF. «Это абсурдно и почти противоестественно, - заявил он, - что Россия и Франция сейчас совместно сражаются с радикальным исламизмом в регионе, однако в то же время Евросоюз сохраняет санкции в силе».

«Нежелательными и контрпродуктивными» назвала санкции против России лидер побеждающего сейчас на региональных выборах во Франции «Национального фронта» Марин Лё Пен. Санкции, по мнению Лё Пен, которую многие называют будущим президентом Франции, только «отдаляют Россию от Европы», тогда как «очевидно, что в наших интересах наращивать торговые отношения с Россией». Кстати, как пишет итальянская Corriere della Sera, если Марин Лё Пен завоюет Париж, объединенной Европе придет конец.

Растущие сомнения европейцев по поводу антироссийских санкций уже заставили нервничать Вашингтон. В Европу отправился заместитель министра финансов США Адам Шубин. Он должен был убедить правительства, экспертное сообщество и лидеров бизнеса Италии, Германии и Великобритании оставить всё как есть, то есть продлить санкции против России.

В Берлине и Лондоне переговоры американского финансиста-дипломата прошли довольно гладко. А вот в Риме американского эмиссара ожидал неприятный сюрприз. Оказалось, что Италия против «автоматического» продления санкций в отношении России на полгода и обратилась к председательствующему в Совете ЕС Люксембургу с тем, чтобы обсудить эту тему в рамках дебатов.

Ожидалось, что представители стран ЕС на встрече 9 декабря согласуют продление на шесть месяцев антироссийских санкций без всякого обсуждения. Однако этот пункт был удален из повестки дня. Вопрос оказался в подвешенном состоянии. Пока лишь известно, что вопрос о санкциях будет рассмотрен либо на совещании министров иностранных дел ЕС 14 декабря, либо непосредственно на саммите Евросоюза 17-18 декабря.

Обращает на себя внимание, что Рим предпринял демарш после того, как в ходе саммита G20, проходившего 15-16 ноября, лидеры США, Германии, Великобритании, Италии и Франции уже договорились о продлении санкций против России на полгода.

Что всё-таки могло быть причиной того, спрашивает Il Giornale, что Маттео Ренци «в одиночку… пошел против главных партнеров, Германии и Франции, и против Соединенных Штатов»? Издание предполагает несколько вариантов:возможно, премьер «поддался уговорам итальянских производителей, терпящих огромные убытки вследствие ответных российских санкций (примерно один миллиард евро), а быть может, решил, что Италия должна играть более заметную роль в Европе. Не исключено, что он прислушался к мнению Сильвио Берлускони, который не боится открыто выступать против изоляции Москвы».

Скорее всего, Маттео Ренци имеет в виду, что нельзя решать вопрос о санкциях вне контекста единой для Запада и для России проблемы борьбы с «Исламским государством». Неслучайно итальянский премьер настаивает на объединении усилий Запада с Россией в борьбе с этой угрозой, не акцентируя внимания на смене режима в Сирии. Кроме того, в силу исторических связей и острого кризиса с мигрантами глава итальянского правительства постоянно обращается к вопросу восстановления разрушенной государственности в Ливии. Италия не принимала участия в бомбардировках Ливии, но сполна пожала их плоды в виде наплыва оттуда мигрантов на Апеннины.

Так или иначе, время автоматического принятия Евросоюзом решений, угодных Вашингтону, подходит к концу. Ренци свою точку зрения высказал. Слово за другими европейскими лидерами.

Турция завершила формирование ДРЛО.

Компания Boeing поставила ВВС Турции последний заказанный самолет ДРЛО Peace Eagle на базе Boeing 737-700, сообщает asdnews.com 9 декабря.

Сообщается, что ранее поставленные самолеты этого типа получат обновленное программное обеспечение. По программе «Мирный орел» компания Boeing работала вместе с турецкими промышленным партнерами Turkish Aerospace Industries, Turkish Airlines, HAVELSAN и ASELSAN.

Отмечается, что в настоящее время Турция является единственной страной в регионе, имеющем в своем арсенале самолеты ДРЛО (было заказано четыре самолета этого типа — прим. Военный Паритет). Кроме Турции, эти самолеты имеют Австралия и Южная Корея.

Климатический саммит в Париже: итоги первой недели

Завершилась первая неделя Конференции ООН по изменению климата в Париже, непростой переговорный процесс в самом разгаре. Главный итог — черновик соглашения длиной в 46 страниц, который должен быть утвержден к концу этой недели. В нем более 500 редакторских скобок, обозначающих моменты, по которым страны так и не достигли соглашения.

Самое врем разобраться, чего ждать от будущего глобального соглашения, которое определит борьбу с изменением климата на ближайшие 15 лет. Итак, какие проблемы занимают умы 40 тысяч участников «самой важной конференции в нашей жизни», как ее назвал Леонардо ДиКаприо, посол ООН по климату?

100% возобновляемой энергетики

Эту цифру, которая ещё несколько лет казалась мечтой идеалиста, всё чаще можно услышать на конференции. Впервые участники переговоров такого уровня заявляют, что мир без ископаемого топлива не просто возможен, но и реально достижим ещё при нашей жизни — до 2050 года.

Пока официально поставили себе такую амбициозную цель лишь восемь стран из 195. Но ведь это только начало. Впереди всей планеты — Швеция, премьер-министр которой заявил: «Нам необходима зелёная революция. Эта революция должна быть глобальной и справедливой».

Её догоняют и другие страны. Президент Франции, например, призвал всех «готовиться к миру после углеводородной эпохи». И отдельные города: на днях главы 100 городов мира (в том числе Парижа, Ванкувера, Сиднея) заявили о своём намерении перейти на 100% возобновляемой энергетики.

Президент Франции призвал всех готовиться к миру после углеводородной эпохи.

К движению за полную декарбонизацию присоединился бизнес. Такие гиганты, как Microsoft, Google, Facebook, Apple, Amazon объявили о своей приверженности зелёной энергетике и многомиллионных инвестициях в нее.

И, что тоже важно — звезды, кумиры миллионов. Леонардо ДиКаприо, Алек Болдуин, Арнольд Шварценеггер стали лицами климатического движения.

1,5 градуса, 2 градуса, 5 градусов?

Поскольку человечество не способно разом прекратить парниковые выбросы, разогрев атмосферы продолжится. Но от того, какими темпами это будет происходить, зависят миллионы жизней.

Соответственно, меры, которые будет принимать каждая страна и мировое сообщество в целом, зависят от поставленной цели.

На переговорах в Париже чаще всего звучит цифра два градуса Цельсия. По мнению многих сторон, в таких рамках мы должны удержать рост средней температуры на планете.

Но такой план категорически не устраивает климатически уязвимые страны (Коста-Рика, Вьетнам, Бангладеш, Судан и другие — всего 43 страны), для которых два градуса означают затопление большой части их территорий или, наоборот, жару и засуху, несовместимые с жизнью.

В этом году правительства уязвимых стран проявили впечатляющую солидарность, призвав к переходу на 100% возобновляемую энергетику к 2050 году, чтобы удержать рост температур в пределах 1,5 градусов. На противоположной стороне — только Саудовская Аравия, которая сопротивляется любым угрозам нефтяному бизнесу.

Если просто продолжать «бизнес как обычно», температура на Земле может вырасти на 4-6 градусов, что означает настоящую климатическую катастрофу.

Но обязательства, которые пока взяли на себя страны, явно недостаточны, чтобы выполнить эту цель: если будут выполнены только они, планета разогреется на 3 градуса.

Ну а если просто продолжать «бизнес как обычно», не предпринимая особых мер, температура на Земле может вырасти на 4-6 градусов, а это означает настоящую климатическую катастрофу.

100 миллиардов долларов