Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Япония вступает в валютную войну

Центробанк Японии резко смягчил денежно-кредитную политику

Рустем Фаляхов

Банк Японии введет отрицательную процентную ставку – минус 0,1%, что призвано смягчить денежную политику и усилить экономический рост. Для глобальных инвесторов это станет стимулом для инвестиций в развивающиеся рынки и покупок рисковых активов, в том числе и российских. Однако в среднесрочной перспективе чрезмерное ослабление иены может поспособствовать началу нового раунда валютных войн, в частности и с Россией.

Центральный банк Японии принял решение о дальнейшем смягчении денежной политики. Регулятор объявил о намерении ввести с февраля отрицательную процентную ставку — минус 0,1% и при этом предупредил, что сокращение ставки до отрицательных значений может продолжиться, если это потребуется. Кроме этого, Центробанк заявил, что продолжит скупать государственные облигации, чтобы увеличить количество денег в экономике. Регулятор будет скупать госбумаги темпами, которые позволят увеличить количество денег в обращении ежегодно на 80 трлн иен ($654 млрд). Объем корпоративных облигаций в обращении будет поддерживаться на уровне 2,2–3,2 трлн иен.

Оба решения направлены на смягчение денежно-кредитной политики, конечная цель которой стимулирование экономического роста.

Центробанк оставил в силе свою оценку состояния экономики Японии, отметив, что она продолжает «умеренное восстановление».

В этом году правительство Японии прогнозирует рекордный рост ВВП. В номинальном выражении ВВП вырастет на 3,1% и достигнет 518,8 трлн иен ($4,3 трлн). Это рекордная отметка за последние 19 лет. В 1997 году ВВП составил 521 трлн иен.

Это решение ЦБ объяснил необходимостью достичь преодоления длящейся уже более 15 лет дефляции в японской экономике, которая ведет к свертыванию производства, сокращению инвестиций и уровня жизни населения.

Целевой ориентир по инфляции — 2%. Срок достижения этого ориентира регулятор сдвинул на 2017 год.

Аналогичные действия по смягчению своей денежной политики ЦБ предпринимал в декабре прошлого года в связи с замедлением экономического роста на фоне глобального кризиса и падения цен на нефть. На новостях о решение ЦБ японская иена упала к доллару до уровня 121 иена за доллар против 118,9–118,9 иены во время открытия торгов.

Индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, прибавил почти 600 пунктов, до 17615,83 пункта (рост на 3,37%). До решения ЦБ индекс находился в отрицательной зоне.

За введение отрицательной ставки проголосовали пять членов совета директоров ЦБ, против были четверо, сообщили японские СМИ. Это свидетельствует о том, что решение не кажется однозначно эффективным даже самому регулятору. Некоторые из членов совета директоров решили, что эта мера не поможет побороть дефляцию.

Дефляция негативно отразилась на госдолге Японии. Госдолг вырос почти в 4 раза за 25 лет.

С 1993 года бюджет регулярно сводился с дефицитом из-за роста социальных расходов, что вынуждало правительство наращивать долг. Примерно четверть бюджета Японии идет на обслуживание госдолга.

Высокие соцрасходы в свою очередь являются следствием демографического кризиса. По оценке МВФ, к 2030 году отношение пенсионеров к трудоспособному населению увеличится до 57%. По данным министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, средняя продолжительность жизни японских мужчин — 80,5 года, женщин — 86,8. Более 26% населения старше 65 лет.

Эксперты ОЭСР высказывали сомнение в эффективности такой меры, как накачивание экономики деньгами со стороны ЦБ. Это лишь частично поможет Японии бороться с низкой инфляцией, мешающей экономике расти, отмечали эксперты. Сначала программа смягчения приносила результат, в начале 2014 года инфляция достигла 1,5%, но к началу 2015 года приблизилась к нулю из-за повышения налогов.

Накануне решения ЦБ правительство опубликовало статистические данные, согласно которым потребительские цены в декабре 2015 года выросли всего на 0,1% к аналогичному периоду прошлого года. То есть инфляция в стране почти не растет, денежная масса стагнирует, бизнесу не хватает оборотных средств, он не развивается, и на этом фоне безработица в Японии остается на довольно высоком уровне — 3,3%.

Снижение ставки до отрицательной величины ранее проводил Центробанк Швейцарии. В январе 2015 года он снизил учетную ставку с -0,25 до -0,75% и отказался от минимального курса национальной валюты по отношению к евро. Но за год франк все равно подорожал по отношению к евро. Укрепление франка обострило дефляционные риски. По данным федерального статистического управления Швейцарии, потребительские цены в стране в 2015 году упали на 1,1%. Пиковые значения были летом и осенью 2014 года, когда дефляция в Швейцарии была зафиксирована на уровне 1,4%.

В 2016 году дефляция в Швейцарии сохранится на уровне 0,5%. Выйти в инфляцию Швейцарии удастся, по прогнозам, лишь в 2017 году.

Банк Японии давно проводит стимулирующую политику, и пока она лишь помогала остановить откровенно негативные тенденции, наподобие раскручивания дефляции, однако запустить экономический рост снижением ставки по депозитам ниже нуля вряд ли получится, экономическим агентам нужны более серьезные драйверы, отмечает Наталия Шилова, замдиректора центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии Бинбанка.

«Экономика Японии не сможет слишком долго сопротивляться всему комплексу достаточно агрессивных стимулов, применяемых монетарными властями страны», — возражает Тимур Турлов, гендиректор «Фридом Финанс». Он считает, что задача разгона инфляции реализуема, стимулы дадут о себе знать на горизонте ближайшего года.

Для всех валют развивающихся рынков, в том числе рубля, такие решения мировых денежных властей, в том числе решение ЦБ Японии, безусловно позитивны, так как они сглаживают опасения инвесторов относительно замедления мирового роста и стимулируют покупать более рисковые активы на развивающихся рынках, считает Шилова. По ее мнению, для Банка России прекращение распродаж на мировых фондовых площадках и commodities крайне своевременно и даст шанс вернуться к понижению ставки, если ситуация действительно стабилизируется, а инвесторы убедятся в поддержке рынков со стороны мировых регуляторов.

Кроме того, такие синхронные действия подогревают ожидания того, что и ФРС не будет слишком «угнетать» рынки резким повышением ставки, а вернется к нему лишь после стабилизации ситуации.

Однако не все эксперты столь оптимистичны. Курс на ослабление валют в последнее время взяли сразу несколько государств, в том числе и Россия. Давление на иену может ощутимо усилиться, и мы рискуем увидеть очередной раунд «валютных войн» (действий стран по достижению низкого обменного курса для своей национальной валюты с целью увеличения собственных объемов экспорта. — «Газета. Ru»), предупреждает Турлов.

Реформа МВФ вступила в силу, но борьба ещё впереди

Валентин КАТАСОНОВ

Международный валютный фонд объявил о том, что с 26 января вступили в силу решения о реформе МВФ, принятые в 2010 году, когда на саммите G20 помимо изменения квот стран-членов в капитале Фонда было предусмотрено удвоение его капитала. Такое решение диктовалось уроками мирового финансового кризиса. Еще одной рекомендацией G20 было пожелание выработать новую формулу расчёта квот стран-членов Фонда, более точно отражающую роль и место отдельных стран в мировой экономике.

15 декабря 2010 года решения G20 по реформированию МВФ были конкретизированы Советом директоров Фонда. Общий объём квот (капитала) Фонда должен был увеличиться с 238,5 млрд. СДР (СДР - специальные права заимствования) до 477 млрд. СДР (примерно эквивалентно 659 млрд. долл. США). В результате доля «недооцененных» стран должна была увеличиться на 6 процентных пунктов. Соответственно на те же 6 процентных пунктов планировалось уменьшение квот стран «переоцененных». К первым относились развивающиеся страны и страны с быстро растущими экономиками (emerging economies), в первую очередь Китай и другие страны БРИКС. Ко вторым относились так называемые экономически развитые страны, в первую очередь страны G7. Такая реформа назревала давно, поскольку за четверть века (1985-2010 гг.) положение этих двух групп стран в МВФ практически не менялось (табл. 1). Если в 1995 году доля стран БРИКС в капитале МВФ составляла 9,8%, то к 2010 году она увеличилась символически – до 10,6%.

Табл. 1.

Распределение квот государств-членов МВФ (доля в % от суммарной величины квот)

|

1985 |

1990 |

1995 |

2000 |

2005 |

2010 |

2011* |

|

|

Экономически развитые страны |

60,6 |

63,1 |

61,0 |

62,1 |

61,7 |

60,5 |

60,5 |

|

В том числе страны G7 |

49,3 |

48,9 |

46,1 |

46,8 |

46,0 |

45,2 |

45,4 |

|

Развивающиеся страны и страны с переходными экономиками |

39,4 |

36,9 |

39,0 |

37,9 |

38,3 |

39,5 |

39,5 |

|

В том числе страны БРИКС |

- |

- |

9,8 |

9,3 |

10,0 |

10,6 |

11,5 |

* С 3 марта 2011 г.

После принятых в 2010 году решений МВФ о его реформировании многие страны ратифицировали их, как того требовали процедуры. Однако решения не вступили в силу, поскольку их отказался ратифицировать главный акционер МВФ – Соединенные Штаты. Отказался из опасений, что США утратят эффективный контроль над МВФ, который обеспечивался превышением доли США в общем количестве голосов над величиной 15% (минимальная доля, необходимая для блокирования важных решений Фонда). Кроме того, США без особого труда находили себе союзников в Фонде при голосовании по тем вопросам, где требовалось простое большинство. Ядром такого «союзнического блока» были страны G7. Голоса семи ведущих капиталистических государств накануне реформы составляли в совокупности более 45%. Вашингтону без особого труда удавалось привлекать на свою сторону также Австралию, Новую Зеландию, Саудовскую Аравию, Израиль и многих других. Дополнительной причиной нежелания Конгресса США ратифицировать решения о реформе 2010 года было нежелание расставаться с деньгами, которые Вашингтону пришлось бы вносить в порядке удвоения капитала Фонда (около 60 млрд. долл.).

Между тем напряжение внутри МВФ из-за нежелания Вашингтона поддержать реформу стало возрастать, так как доли в капитале и в голосах большей части стран-членов МВФ не соответствовали их возросшей роли в мировой экономике (см. табл. 2 и 3). Доля стран G7 в капитале Фонда на протяжении многих лет, вплоть до последних дней оставалась в диапазоне от 50 до 45%; доля в голосах никогда не опускалась ниже планки 2/5. А доля G7 в мировом ВВП в 2014 году опустилась ниже 32%. Несправедливость этих соотношений била в глаза.

Табл. 2.

Позиции стран G7 в МВФ и в мировой экономике

|

Квота в капитале МВФ (до последней реформы), % |

Доля в общем количестве голосов (до последней реформы), % |

Доля в мировом ВВП (2014 г.), %* |

|

|

США |

17,68 |

16,74 |

15,95 |

|

Канада |

2,67 |

2,56 |

1,47 |

|

Япония |

6,56 |

6,23 |

4,38 |

|

Великобритания |

4,51 |

4,29 |

2,36 |

|

Германия |

6,12 |

5,81 |

3,45 |

|

Франция |

4,51 |

2,29 |

2,38 |

|

Италия |

3,31 |

3,16 |

1,96 |

|

Итого |

45,36 |

41,08 |

31,95 |

* Расчет показателя по паритету покупательной способности валют

Еще более вопиющее нарушение принципа справедливости просматривалось в случае со странами БРИКС. До последней реформы доля стран БРИКС в капитале Фонда составляла 11,50%, в общем количестве голосов – 11,03%. В то же время доля пяти государств БРИКС в мировом ВВП в 2014 году была равна 30,94%. Можно сказать, что страны БРИКС по своему экономическому развитию уже сравнялись с семью ведущими странами Запада, а их доля в общем количестве голосов МВФ на протяжении многих лет оставалась почти в четыре раза ниже.

Табл. 3.

Позиции стран БРИКС в МВФ и в мировой экономике

|

Квота в капитале МВФ (до последней реформы), % |

Доля в общем количестве голосов (до последней реформы), % |

Доля в мировом ВВП (2014 г.), %* |

|

|

КНР |

4,00 |

3,81 |

16,63 |

|

Россия |

2,50 |

2,39 |

3,29 |

|

Индия |

2,44 |

2,34 |

6,81 |

|

Бразилия |

1,78 |

1,72 |

3,01 |

|

Южная Африка |

0,78 |

0,77 |

0,65 |

|

Итого |

11,50 |

11,03 |

30,94 |

* Расчет показателя по паритету покупательной способности валют

Более пяти лет велась борьба за реформирование Фонда. На ежегодных саммитах МВФ и Всемирного банка Кристина Лагард не упускала случая воззвать к Вашингтону, умоляя ратифицировать решения 2010 года. То же самое происходило и на ежегодных саммитах G-20. В конце концов дальнейшее затягивание реформы 2010 года стало угрожать самому существованию МВФ. Кажется, Вашингтон осознал, что утрата им Фонда как инструмента своей политики приведет к еще большему ослаблению позиций США в мире. Неожиданно в конце прошлого года Конгресс США изменил свое отношение к реформированию Фонда. В декабре было принято решение о ратификации решений 2010 года, вошедшее составной частью в закон о федеральном бюджете США.

21 января Советом директоров МВФ была поставлена последняя точка в процессе принятия решения о реформе Фонда: 149 государств (из 188 членов) проголосовали за введение реформы в силу. Для такого решения по правилам МВФ нужно было 60% голосов, в пользу начала реформы высказались страны, обладающие 94,04% голосов. Следующий шаг в реализации реформы – выделение странами-членами Фонда средств, необходимых для удвоения капитала МВФ. На самом деле речь идет даже не о перечислении денег на счета Фонда, а об их резервировании в странах-членах. В течение 30 дней страны должны представить подтверждения такого резервирования. В частности, России предстоит выделить около 8 млрд. долл.

На данный момент (30 января 2016 г.) на сайте Международного валютного фонда ещё сохраняется старая информация о квотах и долях в голосах стран-членов МВФ. Информация о новых квотах и долях, которая появлялась в СМИ, пока носит неофициальный характер. Ранее в публикациях Фонда фигурировали оценки, которые исходили из экономического положения стран на 2010 год. Доля экономически развитых стран должна была сократиться с 60,5% до 57,7%. Доля стран G7 - с 45,2 до 43,4%. Доля стран ЕС – с 32,4 до 30,2%. Доля развивающихся стран и стран с переходной экономикой должна повыситься с 39,5% до 42,3%. В том числе доля стран БРИКС – с 10,6 до 14,7%. Расклад новой квоты БРИКС по странам таков (%): Китай – 6,4; Россия – 2,7; Индия – 2,7; Бразилия – 2,3; ЮАР – 0,6. Четыре страны (Китай, Россия, Индия и Бразилия) теперь входят в первую десятку крупнейших акционеров МВФ.

Однако это изменение произведено по расчётам, относящимся к 2010 году, сегодня на дворе 2016 год. Цифры корректировок должны быть другими, так как за пять лет позиции многих развивающихся стран и стран с переходными экономиками укрепились ещё больше. Соответственно их квоты и доли в МВФ должны быть выше указанных цифр. Пока неизвестно также, как будет исполняться принятое решение. То ли квоты будут пересмотрены сначала по цифрам 2010 года, а затем дополнительный пересмотр будет проведен с учетом цифр 2015 года, то ли сразу будет произведена 15-я корректировка, и квоты будут изменены одноразово.

В любом случае нынешняя реформа дисбалансы Фонда не выровняет. Конечно, странам БРИКС будет легче блокировать не отвечающие их интересам решения Фонда. Достаточно будет найти двух-трех союзников, чтобы гарантированно получить блокирующую долю голосов. Однако все-таки это оборона. Для наступления, то есть продвижения решений, отвечающих интересам стран БРИКС, сил у них по-прежнему маловато.

Поэтому борьба будет продолжаться как внутри МВФ, так и за его пределами. Внутри МВФ в текущем году развернутся баталии по поводу пересмотра формулы расчёта квот. Действующая формула расчёта представляет собой средневзвешенное значение ВВП (с весом 50 процентов), открытости (30 процентов), экономической изменчивости (15 процентов) и международных резервов (5 процентов). Подобная формула выгодна западным странам, которые своё прогрессирующее отставание в темпах роста ВВП пытаются компенсировать с помощью таких невнятных показателей, как «открытость» и «экономическая изменчивость». Страны периферии мирового капитализма будут добиваться более простой и понятной формулы, основанной в первую очередь на показателе ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности, и во вторую очередь - на показателе величины международных (золотовалютных) резервов.

А за пределами МВФ борьба стран периферии мирового капитализма за укрепление своих позиций в международных финансах будет отражаться в укреплении позиций новых международных институтов - Банка развития БРИКС и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. В случае если США будут и дальше тормозить реформирование МВФ, развивающиеся страны и страны с переходными экономиками переместят свою деятельность на эти запасные аэродромы.

Новые «Посейдоны» для США и Австралии.

Компания Boeing получила контракт на поставку дополнительных 16 базовых патрульных самолетов P-8A Poseidon для ВМС США на сумму 2,5 млрд долл, и четырех для королевских ВВС Австралии, сообщает «Военный Паритет» со ссылкой на defensenews.com.

Все 20 самолетов будут произведены в режиме полномасштабного серийного производства (партия 3). ВВС Австралии ранее уже заказали четыре самолета, таким образом, общее количество достигло восьми единиц.

ВМС Индии уже эксплуатируют самолеты этого типа, Великобритания недавно объявила о намерении приобрести девять «Посейдонов» после отмены программы Nimrod в 2010 году.

Австралийский контракт оценивается в 4 млрд австралийских долл (2,5 млрд долл США), первый самолет будет поставлен в 2017 году. «Мы по-прежнему слышим от ВМС США восторженные заявления о невероятных возможностях этих самолетов. И мы с нетерпением ждем, когда эти машины укрепят военный потенциал Австралии», говорит вице-президент «Боинг», руководитель программы Р-8 Джеймс Додд (James Dodd).

Шелковый путь и его обочины

Министр посольства КНР в Москве Чжан Ди рассказал, много ли у Китая с Россией общего

Совсем скоро, 8 февраля, наступает китайский Новый год, год Обезьяны. Этот знак лунного календаря считается в Китае самым сильным и счастливым. Именно на этот год китайцы планируют свои самые большие начинания. Вот и нынче ожидается рост рождаемости на треть — роддома уже перегружены заявками. В преддверии года Обезьяны власти отменили правило «одна семья — один ребенок».

Для страны наступающий год знаменуется началом новой экономической эпохи — «формирования общества средней зажиточности». Можно улыбнуться. Но, как показал Китай последних 30 лет, грандиозные планы наших соседей (а горизонт планирования в КНР — полвека!) имеют обыкновение сбываться. Намечали к 2020 году достичь ВВП на душу населения в 3 тысячи долларов — и к 2014-му было уже 7,5 тысячи. Решили стать самой большой экономикой мира — и пожалуйста. Если говорить о ВВП по паритету покупательной способности (16,6% мирового), то он уже в 2014-м превышал американский...

А в России то и дело слышится: Китай тоже в кризисе, там экономика перегрета, производство падает, потребление не растет. Эх, нам бы так падать!.. Прошедший год китайцы закончили с ростом ВВП почти на 7% (в России — спад почти на 4%). Такие же темпы роста запланированы на все время начавшейся 13-й китайской пятилетки развития. Напомню: экономика КНР в 10 раз больше российской, их 1% — это гигантские цифры.

На этом фоне я бы на месте наших чиновников и хитромудрых «экспертов» постеснялся бы критиковать Китай. Обучавшиеся в Гарвардах и Стэнфордах, наши стратеги в течение многих лет не в состоянии добиться и десятой доли тех успехов, которые обеспечивают рулевые Китая. Уже сегодня КНР первенствует в мире по производству стали, автомашин и многих других видов продукции. Но главное — там серьезно растет уровень жизни. Страна от экспортной стратегии переходит к развитию за счет внутреннего потребления, переориентируется на энергосберегающие и экологичные технологии.

Для России это может означать сокращение объемов поставок в Китай энергоносителей, приостановку некоторых проектов в этой сфере. Руководство КНР, заявляя о стратегическом партнерстве с Россией (и это действительно так), ничего не делает «по дружбе» — там сидят прагматики. Это нам надо понять и учитывать в своей стратегии — например, развивать наукоемкие производства, которые еще востребованы в Китае.

«Поставленная цель — довести товарооборот между Россией и Китаем до 100 млрд долларов в год — не достигнута, — заявил корреспонденту «Труда» полномочный министр посольства КНР в Москве по торгово-экономическим вопросам Чжан ДИ. — По итогам 2015 года мы вышли на 68 млрд. Здесь есть как объективные (удешевление российской валюты, например), так и субъективные причины. Над их преодолением мы совместно работаем». Вежливый китаец, конечно же, не говорит о таможенных трудностях, о бюрократизме, о российских откатах, которые ставят крест на многих проектах.

С началом года заработал китайский Фонд Шелкового пути, в котором 40 млрд долларов. У нас Шелковый путь принято примитивизировать до уровня дорог для транспортировки китайских товаров в Европу. Но недаром сами китайцы Шелковый путь называют «экономическим поясом». Это целая стратегия развития интересных Китаю регионов, его торговых партнеров и инфраструктуры, конечно же. По западным оценкам, Шелковый путь привлечет в ближайшее десятилетие 1 трлн долларов инвестиций. Это шанс для тех, кто понимает и действует.

«Россия могла бы рассчитывать на получение кредитов под строительство скоростной магистрали Москва — Казань и другие крупные проекты», — продолжает Чжан Ди. Могла бы... Но даже в проектировании этой дороги у нас еще конь не валялся. Говорим про успехи в подготовке к строительству автодороги Западный Китай — Западная Европа протяженностью 2 тысячи километров, которая должна пройти от границы Казахстана. Может быть, в 2017-м наконец-то начнется строительство. В то время как казахстанский отрезок этой дороги длиной 2,8 тысячи километров уже функционирует.

Китайцы рады осуществлять столь масштабный проект вместе с нами, но, если Россия и дальше будет такими темпами строить Шелковый путь, он может обойти ее стороной вместе с инвестициями и перспективами, которые он открывает. А мы останемся на обочине.

Основа китайского экономического чуда — так называемые зоны свободной торговли с особыми правовыми и таможенными режимами. Через них в Китай идут деньги и технологии. Ежегодный прирост производства в этих зонах доходит до нескольких десятков процентов. Например, витрина китайского капитализма СЭЗ Шеньчжень с 1995 года дала прирост в 6 тысяч раз: с 200 млн до 1,2 трлн юаней! Иностранные инвестиции в основных пяти зонах достигают 700 млрд долларов. Такой же объем продукции эти зоны экспортируют ежегодно. Все делается под руководством специального комитета ЦК КПК и местных властей.

Этот опыт просто невозможно игнорировать. В России тоже был создан орган по развитию особых экономических зон. Пара десятков таких зон вроде как функционирует. Только вот не слышно об их грандиозных успехах. «Например, Иркутская область. Там есть особая экономическая зона туристического типа под названием «В гостях у сказки». Мы искали там сказку, но не нашли ее. За 8 лет все, что удалось сделать руководству региона, — это разработать план и концепцию развития зоны за 119 млн рублей», — доложили президенту России активисты Общероссийского народного фронта. Они объехали 17 особых экономических зон от Хабаровска до Калининграда и пришли к выводу, что АО «Особые экономические зоны», которому из бюджета выделяются десятки миллиардов рублей, лучше бы расформировать. Прекратилась бы прокрутка бюджетных средств на счетах в банках, и казна сэкономила бы до 1 млрд рублей в год на зарплатах менеджеров.

«Труд» уже приводил этот пример, и вот на исходе прошлого года с информлент пришла радостная новость: китайцы будут создавать под Иркутском совместную особую экономическую зону, учить наших чиновников уму-разуму. Но правительство Иркутской области от этой вести открестилось. Говорят, фейк организовал кто-то из местных чиновников в пиар-целях. Но даже и такой ерунды не получилось толком сделать...

Есть на российско-китайском фронте и позитив. Китайцам стали интересны российские продукты питания. Это связано с легчающим день ото дня рублем, тягой китайцев к экологически чистой еде, исчерпанием резервов сельскохозяйственных земель в Китае. По некоторым данным, российский экспорт сельхозпродукции за прошлый год вырос чуть ли не на 40%. Китайцы зачастили в Россию, чтобы на арендованной земле наладить производство и поставки продукции в КНР. Нам бы тут поддержать собственных производителей, дать дополнительный импульс развитию нашего сельского хозяйства. В принципе Россия могла бы стать крупнейшим поставщиком для неисчерпаемого и все время растущего китайского продуктового рынка. Как и в других сферах, этот разворот на Восток будет зависеть от нашей поворотливости.

P.S. Новый год Обезьяны отмечен первым председательством Китая в «Большой двадцатке». Это как запоздалая дань взносу этой страны в мировую экономику, да и в политику тоже. Уже невозможно держать Китай на задворках ключевых мировых институтов. Саммит лидеров G20 пройдет в городе Ханчжоу, некоторые мероприятия — в Шанхае и на острове Хайнань, этой витрине китайского чуда, который из провинциального захолустья превратился в конкурента Гонконга.

Михаил Морозов, обозреватель «Труда»

Заверения Пентагона: ДАИШ потеряла 40% территории в Ираке и 5% — в Сирии

Террористы международной группировки ДАИШ («Исламское государство», ИГИЛ, ИГ, запрещена в России — прим. EADaily) потеряли примерно 40% территории, которую они в свое время контролировали в Ираке, и приблизительно 5% в Сирии. Об этом сегодня, 29 января, заявил официальный представитель группы войск США, участвующих в операции в Ираке и Сирии, полковник Стив Уоррен.

Свое заявление Уоррен сделал во время телемоста из Багдада. Он напомнил, что ВВС США начали бомбить позиции исламистов в Ираке с 8 августа, а в Сирии — с 23 сентября 2014 года. В Ираке вместе с американской авиацией в боевых действиях участвуют самолеты Австралии, Великобритании, Иордании, Канады, Нидерландов и Франции, в Сирии — Австралии, Бахрейна, Великобритании, Иордании, Канады, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Турции и Франции. По словам Уоррена, территория у экстремистов отбита, в частности, благодаря усилиям этой коалиции.

Как сообщало EADaily, ранее с подобными заявлениями на прошедшей в Лондоне конференции стран «антиджихадистской коалиции» выступил госсекретарь США Джон Керри. Он также объявил, что авиаудары коалиции в Сирии и Ираке позволили сдержать и повернуть вспять натиск террористической группировки.

Следует отметить, что за все время действий западной коалиции в Сирии позиции ДАИШ только укреплялись, а подконтрольная территория росла. Обратный процесс начался после того, как президент Сирии Башар Асад обратился за помощью к России и по позициям исламистов с 30 сентября 2015 года стали наносить удары ВКС РФ, а также корабли Каспийской флотилии.

Об антидемпинговых пошлинах на российский металл - Ковшевный В.В., прямой эфир РБК-ТВ

Еврокомиссия объявила об антидемпинговых пошлинах на российский металл в размере 26%, и на китайский металл в размере 16%. Срок 5 лет.

Потери России составят от 1 млрд.долларов США в год.

Возникает три вопроса.

1). Кто определяет цены на металл, чтобы можно было заявлять о демпинге?

2). Существует ли в реальности демпинг со стороны России?

3). Почему стали возможными подобные действия против России?

Ответы.

1). Во взаимоотношениях покупателя и продавца уровень цен задает тот, кто контролирует эмиссию. В мире эмиссию контролирует ФРС США. Обесценились многие национальные валюты. При этом, санкции против России выступили отрицательным мультипликатором, девальвация рубля самая большая, по сравнению с любой другой страной.

2). В России стоимость кредитных денег в 1000 раз больше, чем за рубежом. Налоговая нагрузка выше. Логистические издержки в России самые высокие в мире. Это приводит к абсолютной нерентабельности производственной деятельности. Так, ввод системы «Платон» увеличил себестоимость металла на 10%.

3). Почему?

Идет настоящая война за долю на рынке. Китай со своими 400 млн. тонн избыточной стали при введении ограничений может ответить Евросоюзу отказом в покупке машиностроительной продукции. По этой причине санкции не превышают 10%, а в ряде стран для Китая вообще может быть введен особый режим.

Россия ничего подобного противопоставить ограничениям не может, при этом действующие санкции и так ограничивают поставки машиностроительной продукции в страну.

Причина - война внутри России против собственной промышленности, отсутствие инфраструктурных проектов, мер по поддержке спроса в машиностроении, реальных программ утилизации. При этом постоянно идет информация об антикризисных программах, направленных на сокращение расходов в реальных отраслях экономики. Россия – богатейшая страна с потенциалом роста, при котором весь произведенный металл может и должен быть направлен на потребности внутреннего рынка.

Ниже представлена статья, которая подготовлена в августе 2014 года, но не была опубликована, т.к. в ней преобладали отрицательные прогнозы. Все цифры приведены в расчете на август 2014 года, когда курс доллара был на уровне 30 рублей, вместо сегодняшних 75-80.

Если завтра война…секторальная

(28 августа 2014, автор Ковшевный В.В.)

Черная металлургия может попасть под секторальные санкции ЕС и США. Общие прямые потери только в первый год составят до 3% ВВП России (от 2 до 3 трлн. руб.) по принципу домино на внутреннем рынке в металлургии и смежных отраслях. Параллельно начнется обвал цен, вызванный перепроизводством и ростом себестоимости производства. Что в свою очередь вызовет банкротство ряда предприятий.

Черная металлургия России находится под потенциальным ударом секторальных санкций со стороны ЕС и США. Общий объем экспорта из России в эти страны находится на уровне 10 млрд.долларов США: 10 млн.т проката и 10 млн.т металлургического сырья, что составляет 5-6,6% от всего потребления в ЕС. Место России по металлопрокату займут Турция и Китай, по сырью – Австралия, Канада и Бразилия.

За счет присоединившихся к санкциям против России потенциальных союзников (Турция, Саудовская Аравия, Япония, Ю.Корея, Китай и др.) объем потерянных рынков может быть в 2 раза больше - общий экспорт сократится на 50-75% относительно 2013 года. России высвободившийся объем металлопродукции девать просто некуда, за исключением Ирана, который при самых благоприятных обстоятельствах может взять на себя не более 20% объемов металлопроката, исключая ЖРС в связи с тем, что Иран сам является нетто-экспортером металлургического сырья.

Что вызовут санкции?

1. Потери российских металлургических компаний

Выручка компаний уменьшится только в первый год на 400-800 млрд. руб. , что вызовет общий обвал цен (до 30-40%) в отрасли черной металлургии на внутреннем рынке и снижении объемов произведенной продукции (на 15 млн.т – металлопрокат, на 10 млн.т - ЖРС). Общая сумма потерь за счет снижения цен и объемов производства составит 800-1200 млрд.руб. С учетом превышения предложения над спросом и необходимостью погашать кредиты, предприятия будут вынуждены продавать ниже себестоимости.

2. Потери ОАО “РЖД”

Снижение объема перевозки металлургических грузов и сырья (включая коксующийся уголь) составит от 20 млрд.тонно-километров. Что составит около 100 млрд.руб.

3. Обвал на рынке лома

Снижение спроса вызовет на первом этапе сначала обвал цен на рынке стального лома и последующее сокращение рынка с 35 млн.т в год до 17 млн.т в год. А потом резкий рост цен, вызванный уходом с рынка более 50% игроков.

4. Инфляция

После первого обвала цен и продажи излишков металлов на внутреннем рынке, в последующем произойдет рост цен, вызванный ростом себестоимости производства из-за сокращения общего объема выпуска металлов. Рост цен при закрытом импорте составит до 20% относительно уровня 2014 года.

5. Потери государства за счет недополученных налогов и социальных сборов и за счет роста социальных выплат новым безработным, а также за счет предоставления субсидий предприятиям ГМК .

Снижение поступлений налогов составит от 360 до 800 млрд.руб. Вследствие банкротства предприятий появится от 50 до 100 тыс. официальных безработных, что вызовет необходимость социальных выплат 25-50 млрд.руб в год. Объем субсидий, за которыми обратятся предприятия будет находиться на уровне 10-70 млрд.руб. на предприятие, в заисимости от масштаба производства. Только ММК находится в выигрышном положении, но только в первый квартал, далее ситуация вызванная обвалом на внутреннем рынке коснется и этого предприятия. Рост социальной напряженности произойдет в моногородах общей численностью более 10 млн.чел.

Приложение 1.

Таблица. Экспорт продукции российской черной металлургии в ЕС и США в 2011-2013 гг.

|

2011 |

2012 |

2013 |

||||||||||

|

EC |

США |

EC |

США |

EC |

США |

|||||||

|

Экспорт |

тыс.т |

млн $ |

тыс.т |

млн $ |

тыс.т |

млн $ |

тыс.т |

млн $ |

тыс.т |

млн $ |

тыс.т |

млн $ |

|

прокат готовый |

8 570,1 |

5 985,6 |

1 061,5 |

689,4 |

10 404,3 |

5 845,4 |

1 199,3 |

702,6 |

8 406,0 |

4 576,3 |

822,2 |

421,3 |

|

лист с покрытием |

42,2 |

43,9 |

0 |

21,9 |

21,1 |

0 |

0 |

27,7 |

25 |

0 |

0 |

|

|

трубы стальные |

241,4 |

292,0 |

193,6 |

208,2 |

124,9 |

110,1 |

230,4 |

266,8 |

54,7 |

41,9 |

72,9 |

82,1 |

|

метизы |

69,6 |

76,1 |

0,001 |

0,2 |

73,2 |

73,6 |

0,0 |

0,3 |

73,8 |

65,2 |

0,0 |

0,3 |

|

Прочие |

212,5 |

178,9 |

10,9 |

6,7 |

255,9 |

166,2 |

44,6 |

26,1 |

252,1 |

251,9 |

73,9 |

43,9 |

|

ЖРС |

8 175,0 |

938,6 |

0 |

0 |

7 466,3 |

749,3 |

0,0 |

0,0 |

6 966,4 |

651,8 |

0,0 |

0,0 |

|

кокс |

571,0 |

105,2 |

0,0 |

0,0 |

462,2 |

71,6 |

0,0 |

0,0 |

560,2 |

79,7 |

0,0 |

0,0 |

|

чугун |

2 357,3 |

1 144,5 |

597,9 |

276,1 |

2 158,8 |

908,2 |

467,7 |

200,3 |

2 118,8 |

817,9 |

1 148,3 |

438,5 |

|

Ферроспла-вы |

465,3 |

1 057,4 |

37,4 |

72,9 |

493,5 |

1 276,3 |

33,7 |

49,8 |

414,6 |

1 081,6 |

20,4 |

31,4 |

|

лом и отходы |

991,3 |

439,2 |

2,5 |

0,9 |

1 130,3 |

429,5 |

0,0 |

0,0 |

952,6 |

313,4 |

0,0 |

0,0 |

|

Всего |

10 261,4 |

1 254,4 |

9 651,3 |

1 245,9 |

7 904,7 |

1 017,5 |

||||||

Для смягчения удара необходимы срочные меры со стороны государства

Государственные программы по росту металлопотребления на внутреннем рынке, которые возьмут высвободившиеся объемы металлопроката (оборонзаказ, дорожное строительство, жилищное строительство, машиностроение). Потенциал роста металлопотребления – до 5-7 млн.т в первый год. Объем необходимых ресурсов для старта программ: от 1 трлн.руб.

Государственные программы стимулирования спроса за счет стимулирования обновления устаревшего парка и создания мотивации у владельцев сдавать старую технику (вагоностроение, судостроение, автопром, сельскохозяйственное машиностроение). Потенциал роста металлопотребления – до 7 млн.т. черных металлов в первый год после запуска программ. Объем необходимых ресурсов для старта программ: от 500 млрд.руб.

Финансовая поддержка предприятий за счет новых займов и беспроцентных кредитов. Объем необходимых ресурсов: от 300 до 900 млрд.руб.

Источник: Rusmet.ru, Виктор Ковшевный, twitter @VictorKovshevny

Дивидендный доход все сложнее найти

Дивиденды составляют основу долгосрочной прибыли от инвестиций в акционерный капитал. Исследование Элроя Димсона, Пола Марша и Майка Стаунтона из Лондонской школы бизнеса показало, что ежегодная общая фактическая доходность американских акций с 1900 г. составила 6,4%.

Прирост стоимости капитала обеспечивал лишь треть этой цифры, оставшаяся часть ложилась на реинвестированные дивиденды.

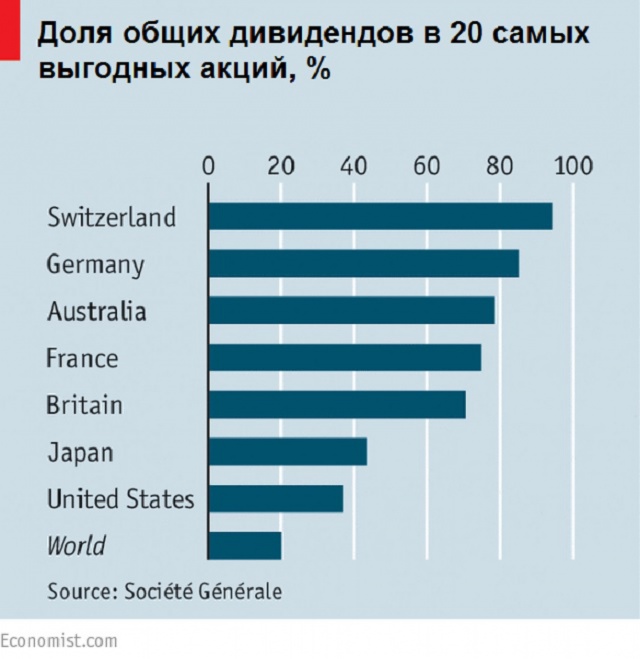

Таким образом, перспектива дивидендов должна быть ключевым фактором для инвесторов в акции. Они должны обращать особое внимание на это. На некоторых рынках доход от дивидендов сконцентрирован в небольшом количестве акций. В Австралии, Великобритании, Франции, Германии и Швейцарии более чем 70% всех дивидендов поступают всего из 20 компаний.

Это делает доход инвесторов зависимым от удачи нескольких секторов экономики. Банки были крупными плательщиками дивидендов до финансового кризиса 2008 г. С тех пор основным источником дохода стали энергетические и горнодобывающие компании. Однако обвал цен на сырье привел к тому, что и энергетические компании резко сократили выплаты.

В прошлом году 504 американские компании урезали дивиденды (в 2014 г. их было 291). Энергетические компании составили почти половину группы, сокративших выплату дивидендов в IV квартале, отмечает британский журнал The Economist.

В результате этих сокращений дивиденды растут намного медленнее, чем раньше. В IV квартале 2015 г. дивиденды увеличились на $3,6 млрд в денежном выражении по сравнению с $12 млрд за тот же период в 2014 г. Инвесторы, которые нуждаются в доходе, сегодня в основном полагаются на здравоохранение и фармацевтику (в первую очередь на Pfizer, Roche и Johnson & Johnson).

Узкая база предоставления дивидендов - чрезвычайно важный элемент при оценке привлекательности акций. На некоторых рынках дивидендный доход выше, чем доходность государственных облигаций. Так, например, в Великобритании доходность FTSE All-Share index составляет 4%, в то время как 10-летние государственные обязательства предлагают всего 1,7%.

Государственные облигации ценятся своей надежностью, особенно на фоне низкой инфляции. Между тем, высокая доходность акций может лишь указывать на то, что инвесторы ожидают сокращение дивидендов.

Акции горнодобывающей группы BHP Billiton рухнули вместе с ценами на сырье. Это делает их доходность (при расчете учитывается прошлогодний дивиденд) чрезвычайно высокой, примерно 12%. Однако аналитики ожидают, что их дивиденды будут урезаны наполовину в этом году.

Желание инвесторов найти более высокую общую дивидендную доходность на акции отражает сегодняшнюю более рисковую природу источника дохода, так как дивиденды все больше сконцентрированы в небольшом количестве компаний.

А как насчет выкупа собственных акций? Он являются альтернативным источником дохода для инвесторов, для некоторых он также более налогорациональный способ получения наличных денег. Но выкуп собственных акций сильнее варьируются, чем дивиденды: сумма, потраченная на эту цель нефинансовыми компаниями из S&P 500, упала с $400 млрд в 2007 г. до $70 млрд в 2009 г., утверждает Deutsche Bank.

Компании могут не афишировать сокращение программы по выкупу собственных акций: урезание дивидендов - публичное признание наличия проблем. И, конечно же, инвесторы, которые продают свои акции в рамках выкупа собственных акций, должны найти другой актив для замены источника дохода.

Инвесторы игнорируют дивиденды на свой риск. Анализируя статистику за более чем сто лет в 19 странах, ученые Лондонской школы бизнеса обнаружили, что годовой возврат на рынках с самой высокой дивидендной доходностью был на 8 процентных пунктов выше, чем на рынках с максимально низкой дивидендной доходностью.

Таким образом, во время текущего отчетного периода умные инвесторы будут внимательно смотреть не только на условный доход (который является чрезвычайно субъективным фактором), но и на наличные деньги, которые компании тратят.

Как мигранты повлияют на экономику Европы

Радушие и энтузиазм европейцев к прибывающим мигрантам (только в Германии в 2015 г. зарегистрировано 1,1 млн беженцев из Ближнего Востока и Северной Африки) быстро исчезают.

19 января 44 члена парламента правящей коалиции отправили гневное письмо канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которая также является главным защитником беженцев. "Наша страна на грани своих возможностей", - написали возмущенные депутаты.

Однако в сторону Европы движется еще больше мигрантов: примерно 8 млн людей покинули свои дома (как правило, из-за войны) в Сирии, и еще 4 млн в соседних странах.

Гуманизм и чувство сострадания еще заставляют богатый мир принимать ищущих лучшую жизнь иностранцев. Но как миллионы беженцев повлияют на все еще восстанавливающуюся после кризиса экономику Европы?

Некоторые эксперты опасаются, что иностранцы резко ухудшат ситуацию на рынке труда. Другие ожидают серьезного удара по государственным финансам.

Если говорить о снижении зарплат, то немцам, скорее всего, не следует особо волноваться. Все указывает на то, что в краткосрочной перспективе миграция почти не повлияет на занятость и уровень зарплат, пишет британский журнал The Economist.

В наиболее уязвимом положении находятся малоквалифицированные рабочие и уже живущие в Европе мигранты, так как прибывающие беженцы готовы выполнять ту же самую работу за меньшие деньги. Но и здесь, по мнению экономистов, воздействие будет незначительным.

Последнее исследование Оксфордского университета и Банка Англии обнаружило, что 10%-е увеличение доли мигрантов в сегменте малоквалифицированного труда (как, например, уборка помещений и улиц) снижает зарплату в этих профессиях всего на 2%.

Подобное снижение зарплат может иметь и позитивный эффект. Ученые Метте Фогед и Джованни Пери изучали трудовую деятельность беженцев, прибывших в Данию с 1991 по 2008 гг., и обнаружили, что мигранты вытеснили малообразованное коренное население из низкооплачиваемых профессий. Но вместо того чтобы сидеть на пособии, большая часть потерявших работу граждан нашли места с более высокой зарплатой.

Что касается воздействия беженцев на бюджет, то и здесь картина пока не очень ясна из-за сложной системы налогообложения и предоставления финансовой помощи. Между тем, согласно данным ОЭСР в период с 2007 по 2009 гг. размер фискального вклада мигрантов в странах-членах организации составил примерно 0,35% ВВП.

Однако опыт прошлых мигрантов, скорее всего, не очень полезен при оценке последствий нынешней волны беженцев на экономику Европы. В прошлые годы мигранты в Германии становились дополнительной нагрузкой для бюджета, из-за того что среди них было много пенсионеров. Прибывающие сегодня иностранцы на контрасте в основном молодые, а значит, имеют длинную трудовую жизнь.

Но не следует ожидать, что беженцы в ближайшее время начнут платить налоги, а их общая сумма будет больше, чем то, что они получают в качестве государственной помощи (в форме пособий, бесплатного жилья и различных льгот). Недавнее исследование австралийских беженцев обнаружило, что первые 15-20 лет они платят меньше налогов, чем получают от государства.

Вся надежда на то, что прибывающие в Европу мигранты будут другими. Пока не так много информации об их образовании, но есть свидетельства, что они относительно квалифицированные.

Согласно предварительной оценке МВФ государственные траты на беженцев в 2016 г. составят около 0,19% ВВП Евросоюза (0,35% в Германии). Эти расходы увеличат и без того большой государственный долг. Кроме того, из-за беженцев следует ожидать небольшого увеличения общей безработицы.

Со временем иностранцы должны стать неотъемлемой частью рынка труда и повысить годовое производство на 0,1% для всего ЕС и на 0,3% в Германии. Они также должны помочь (хоть немного) развернуть тренд роста трат на выплату пенсий в доле ВВП (учитывая их относительную молодость).

Безусловно, все эти цифры предварительные, и многое будет завить от того, сколько еще прибудет новых беженцев, как быстро их заявления о предоставлении убежища будут рассмотрены и как скоро они найдут работу. Власти могут смягчить их негативное воздействие через ускорение всех этих этапов.

Ровно сто лет назад, 29 января 1916 года (по старому стилю), войска генерала Юденича начали штурм сильно укрепленного турецкого города Эрзерум, который вскоре пал. Эрзерумская операция, проведенная Кавказским фронтом против турецких войск, стала одной из самых успешных действий русской армии в ходе Первой мировой войны.

Неудобное время года

На исторических форумах любители военной истории любят спорить, какое время года больше всего подходит для наступления. Часто вспоминают советско-финскую войну и спорят, стоило ли Красной армии начинать войну в 1939 году зимой.

Но зимнее наступление может стать неожиданным для успокоившегося врага, что сулит успех операции. Конечно, при условии, что она тщательно подготовлена. Яркой иллюстрацией этого служит Эрзерумское сражение, которое происходило в условиях суровой зимы, к тому же еще и в высокогорье.

Донор для других фронтов

Осенью 1915 года войска Кавказской армии под командованием генерала Николая Юденича провели успешную Хамаданскую операцию, предотвратив выступление Персии на стороне Турции, Германии и Австро-Венгрии. Одновременно они надежно обеспечили свой левый фланг.

После этого казалось, что на Кавказском фронте до весны наступила оперативная пауза. Несмотря на то, что на этом театре военных действий русские войска с начала войны одерживали одну победу за другой над неприятелем, турки знали, что Кавказская армия является донором для других фронтов, где дела шли не столь блестяще.

В 1915 году в ходе так называемого великого отступления, вызванного снарядным голодом, русские армии оставили Галицию и Польшу, а также часть Прибалтики.

Триумф турецкого оружия

Не лучше шли дела у союзников России по Антанте вблизи Османской империи, где с треском провалилась Дарданельская десантная операция, проводимая войсками Великобритании, Австралии, Франции, Новой Зеландии и Индии с целью захвата Константинополя (Стамбула) и открытия свободного плавания в Черное море. Понеся большие потери в многомесячных бесплодных атаках на турецкие укрепления, в декабре 1915 года страны Антанты начали эвакуацию своих войск с Галлиполийского полуострова. Тем самым они укрепили в турках веру в триумф своего оружия.

За Кавказский фронт османы были спокойны: у "гяуров" наступали праздники — Рождество и Новый год, — которые те, несомненно, будут отмечать и им будет не до войны. Тем более что город Эрзерум, находившийся на пересечении важных путей, и представлявший главную тыловую базу 3-й турецкой армии, был сильно укреплен при помощи немецких саперов.

Защитники Эрзерума были хорошо вооружены пулеметами и артиллерией, заранее пристреляли подступы к своим позициям. Чтобы прорваться к городу, стоящему на труднопроходимой гористой местности, наступающим необходимо было вначале взять ряд весьма укрепленных позиций, среди которых имелась и крепость Гасан-кала.

Генерал от инфантерии

Однако и командующий русской армией Николай Николаевич Юденич не был новичком в Закавказье. Он начал службу в качестве начальника штаба Кавказского округа еще в 1913 году, и прекрасно знал будущий театр военных действий. Бить турок зимой ему было не привыкать.

В декабре 1914-го — январе 1915-го, когда командующий армией генерал Александр Мышлаевский во время Саракамышского оборонительного сражения струсил, врага разбили войска под совместным командованием генералов Георгия Берхмана и Николая Юденича. После этого последний был произведен в чин генерала от инфантерии (пехоты) и заменил Мышлаевского на посту главкома.

Юденичу был знаком и командующий вражеской 3-й армией, генерал Керим-паша. С ним он уже скрестил шпаги летом 1915 года, в сражении при Манцикерте. Там первоначально сказалось численное превосходство турок, которые отбросили войска генерала Огановского от города. Положение спас контрудар пехоты и конницы, организованный Юденичем, город был взят обратно, а в плен попало около 6 тысяч османов.

Чтобы никто не подозревал — ни свои, ни враги

Турецкий генерал Энвер-паша к концу 1915-го начал перебрасывать войска, освободившиеся после Дарданелл, в Ирак, против англичан. Туда же был направлен с русского фронта и корпус Халил-бея. После разгрома британцев весной 1916 года планировалось обрушить все силы против Кавказской армии.

В этих условиях со стороны русского командования отдавать стратегическую инициативу в руки неприятеля было нельзя. Нужно было внезапно ударить по врагу. Но операцию следовало тщательно подготовить.

И она была подготовлена, причем так, что о будущем наступлении не подозревали даже свои войска (на случай вражеских шпионов). Даже старшие начальники были оповещены в последнюю минуту. При этом каждому из них конфиденциально сообщалось, что именно он должен нанести главный удар — для большей соревновательности.

Направление главного удара

Части были пополнены, войска тепло одеты и обуты, хорошо вооружены. В целом Кавказская армия насчитывала более 180 тысяч штыков и сабель при 375 орудиях и 450 пулеметах. С воздуха вели авиаразведку несколько аэропланов. В рядах 3-й турецкой армии состояло 134 тысячи солдат и офицеров, а также 112 орудий (не считая 400 орудий крепостной артиллерии).

Операция началась 28 декабря 1915 года, перед самым Новым годом. В 30-градусный мороз, по заметенным глубоким снегом горным тропам, русские войска нанесли неожиданный удар туркам. Отвлекающие действия производились в центре фронта силами корпуса генерала Владимира Де-Витта.

Главный же удар наносился северным крылом Кавказской армии, корпусами генералов Пржевальского и Калитина. Они наступали через горы Гай-даг и Кождух, чтобы прорваться через турецкие позиции и выйти в тыл защитникам подступов к Эрзеруму.

Стремительный разгром

Первые турецкие позиция были прорваны довольно быстро. А затем наступающие встретили упорное сопротивление: пулеметы и артиллерия зачастую били по ним почти в упор. Ожесточение боя доходило порой до рукопашных схваток, в которой победителями, как правило, выходили русские солдаты.

За два первых дня операции войска Юденича разгромили левый, северный фланг 3-й армии, и вышли в тыл обороняющимся на Киприкейской позиции, прикрывавшей подступы к Эрзеруму. Тогда Керим-паша перебросил на это направление войска с правого, южного фланга, тем самым сильно его ослабив. Командующий Кавказской армией тут же воспользовался оплошностью врага, атаковав это направление.

Удар русских был страшен. Турецкая оборона в одночасье рухнула, и османы бросились в беспорядочное бегство, сдаваясь на милость победителя и оставляя укрепленные позиции, например, крепость Гасан-кала. Те, кто уцелел, стремительно откатывались к Эрзеруму.

Под прикрытием метельной ночи

Однако взять город с ходу было невозможно. Он представлял собой громадный укрепленный район. Поэтому Юденич приостановил наступление и приступил к подготовке штурма Эрзерума, на которую отводилось три недели.

Летчики авиаотряда провели тщательную разведку, сфотографировав с воздуха вражескую твердыню. В войсках за короткие сроки были созданы штурмовые отряды — отряды хорошо вооруженной пехоты, которым придавались орудия и саперы. К городу была подтянута тяжелая артиллерия в виде 29 гаубиц и 16 мортир калибра 152 мм, которые плотно "обрабатывали" вражеские позиции.

Атакующие были одеты в белые маскхалаты. Поздно вечером 29 января 1916 года под прикрытием густой метели они пошли на штурм. Юденич наносил главный удар на своем правом, северном участке фронта, чтобы обойти самые мощные оборонительные позиции врага и ударить ему во фланг и тыл.

Эрзерумская ловушка

Чтобы турки не могли перебрасывать резервы на угрожаемое направление, русские войска наступали безостановочно и на других направлениях. Турецкие солдаты, не видя в темноте наступающих, вели малоэффективный огонь. Это позволило русским ворваться на их позиции.

Штурмовые отряды за двое суток взломали весь северный фланг обороны города, занимая один за другим мощные форты. Когда войска вышли в тыл защитникам города, Юденич повернул корпус Пржевальского на запад, чтобы перерезать коммуникации, ведущие к Эрзеруму. Тем временем корпус Калитина продолжал штурмовать турецкие позиции с фронта.

Почувствовав, что они попали в ловушку, турецкие части стали поспешно оставлять еще обороняемые форты и стремительно отступать от города, в который 3 февраля 1916 года (по старому стилю) вошли части Кавказской армии.

Разгромив 3-ю турецкую армию и продвинувшись с боями на 150 километров, наши войска потеряли убитыми и ранеными чуть более 8 тысяч человек. Урон же врага составил 66 тысяч погибших и получивших ранения, не считая 13 тысяч, попавших в плен.

Вслед за Эрзерумской наступательной операцией последовали другие победы над турецкой армией.

Сергей Варшавчик

Турецкий «Левент» в ряду «Америки» и «Королевы Елизаветы».

Турция продолжает программу создания своего первого десантного корабля/авианосца, который концептуально очень похож на испанские и австралийские корабли, сообщает «Военный Паритет» со ссылкой на thaimilitaryandasianregion.wordpress.com.

Церемония подписания контракта на проектирование и строительство корабля Levent с компанией Sedef было подписано на Международной военно-морской выставке IDEF 2015. Турецкий корабль похож на испанский Juan Carlos 1 и будет введен в состав флота в 2021 году. Автономность корабля составит 60 сут без пополнения запасов в море.

Сравнительные ТТХ кораблей

Конструкция «Хуан Карлоса» позволяет разместить до 11 вертолетов среднего класса и пять самолетов ВВП Harrier. ВМС Турции на своем «Левенте» в будущем желают видеть истребители пятого поколения F-35B. В настоящее время Турция заказывает 100 истребителей обычной версии F-35A для ВВС.

Система самообороны корабля будет состоять из, по меньшей мере, двух МЗАК MK-15 Phalanx и двух-четырех дистанционно управляемых боевых модулей STAMP или STOP производства национальной компании Aselsan.

С вводом в состав своего флота корабля такого класса Турция войдет в элитный клуб самых сильных военно-морских держав мира. Назначением ДВКД являются проецирование военной силы в удаленных районах мира, корабль может выполнять роль платформы для материально-технического снабжения во время стихийных бедствий, носителя малых лодок/подлодок и вертолетов для выполнения разных миссий, минирование/разминирование акватории.

В случае оснащения истребителями F-35B турецкий авианосец по своим боевым возможностям приблизится к характеристикам американских тяжелых ДВКД класса USS America (LHA-6) и британских авианосцев класса HMS Queen Elizabeth.

Ростовская область представила свой экономический потенциал Норвегии.

Делегация Ростовской области представила возможности региона в рамках четвертого заседания рабочей группы по межрегиональному и приграничному сотрудничеству межправительственной российско-норвежской комиссии по торгово-экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

На сегодняшний день Ростовская область поставляет в Норвегию алюминий, а также продукцию машиностроения. В Ростовскую область в основном ввозятся черные металлы и запасные части к оборудованию.

За девять месяцев 2015 года объем торговли между Ростовской областью и Норвегией вырос на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составил 4,473 млн долларов, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве. Обе стороны разделяют желание не только продолжать взаимодействие, но и расширить спектр сотрудничества.

Напомним, что с 2014 года и по сегодняшний день действуют санкции России в отношении Норвегии и наоборот. В результате ограничения ввоза некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии в Ростовской области по итогам 2014 года было увеличено производство масла сливочного до 2,6 тыс. т, сыров и сырных продуктов – до 9,2 тыс. т.

Греческие острова в числе 9 лучших направлений для одиночных путешествий

Одиночные путешествия становятся всё более популярными, о чём свидетельствует ежегодно увеличивающееся число людей, путешествующих самостоятельно. Американская газета USA Today назвала лучшие направления для одиночных путешествий, в числе которых находятся греческие острова.

Согласно опубликованному докладу Visa, каждый пятый турист совершил свою последнюю поездку в одиночестве. Такие поездки позволяют путешественникам познакомиться с новыми людьми, стимулировать их независимость, и идеально подходят для изучения в 2016 году девяти предложенных газетой направлений.

Что касается греческих островов, газета утверждает: «Ни для кого не секрет, что греческая экономика переживает не лучшие времена, но это не должно послужить препятствием для того, чтобы в одиночку совершить путешествие в эту страну, достаточно принять несколько дополнительных мер перед поездкой.

В то время как Афины имеют богатую историю, острова являются идеальным убежищем для одинокого путешественника, где можно познакомиться с новыми людьми и, если станет скучно, отправиться на соседние острова. К счастью, имеется огромное количество островов, которые можно исследовать, передвигаясь с помощью парома или самолета.

Не пропустите живописный Санторини, Миконос, который славится своими вечеринками, Закинф с его прекрасными пляжами, историческую Итаку, явно недооцененный Сирос и, конечно, самый большой остров страны, Крит».

Полный список:

Солола, Гватемала

Grand Circle, США

Рейкьявик, Исландия

Мельбурн, Австралия

Круиз по реке Ганг, Индия

Великобритания и Ирландия

Побережье Калифорнии, США

Греческие острова

Новая Зеландия

Идея многоразовой космической техники переживает ренессанс

Текст: Юрий Караш

Ровно 30 лет назад, 28 января 1986 года, погиб американский космический «челнок» «Челленджер». Эта катастрофа стала началом заката шаттлов, а гибель «Колумбии» в 2003 году поставила точку в их дальнейшем использовании. Однако развитие технологий дает «многоразовикам» второй шанс. В том числе в России.

Две аварии, пусть даже с гибелью экипажей, не могут подписать приговор целому направлению в технике, особенно если эта техника оправдывает себя с точки зрения надежности и эффективности. Вспомним, что и в истории советской космонавтики было два случая гибели кораблей с экипажами: «Союз-1» в 1967 году и «Союз-11» в 1971 году. Однако «Союзы» эксплуатируются и по сей день.

К моменту катастрофы «Колумбии» у «челноков» было более чем достаточно возможностей показать, насколько они соответствуют критериям экономичности и безопасности – ведь они уже почти 22 года курсировали между Землей и космосом. Чтобы понять, почему шаттлы были списаны после 30 лет эксплуатации, нужно взглянуть на исторические корни программы «Спэйс Шаттл».

Стремление исследовать и осваивать космос с помощью многоразовой техники стало проявляться в США еще в конце 1950-х годов, когда ВВС решили создать космоплан под характерным названием «Дайнасор» (Dyna-Soar). Переводится вроде как «динамо-парение», а воспринимается как «динозавр». Скрытый смысл ясен – разрушительная мощь.

Идея космического «динозавра» выросла из проекта суборбитального ракетного бомбардировщика «Зильберфогель», разработанного в Германии во время Второй мировой войны. Орбитальный пятитонный крылатый «Дайнасор», управляемый одним астронавтом, должен был выполнять роль разведчика и бомбардировщика. На орбиту выводился ракетой-носителем (РН), а возвращался как планер. Однако в начале 1960-х годов проект был закрыт. С одной стороны, не было достаточно мощного РН для этого космоплана, с другой – ВВС так и не смогли четко определить задачи, которые предстояло бы решать «динозавру».

Естественно, в СССР дали свой ответ – в виде проекта «Спираль». Работы по нему начались в середине 1960-х годов. «Спираль» должна была состоять из ракетоплана, который разгонялся до гиперзвуковой скорости с помощью специального самолета-разгонщика. После этого ракетоплану предстояло отделиться от носителя и выйти на орбиту с помощью уже ракетной ступени. Увы, система «Спираль» так и не была реализована в том виде, в котором была задумана. Рассматривался также вариант с романтичным названием ЭПОС (экспериментальный пилотируемый орбитальный самолет). Но военные не проявили заинтересованности в развитии этого направления космонавтики, предпочтя сосредоточить все силы на программе «Энергия-Буран».

И пришел «Спэйс Шаттл»

Программа создания челноков была инициирована Ричардом Никсоном в 1972 году, а свой первый полет шаттл совершил в 1981-м. Из всех прочих космических программ Америки эта была, пожалуй, наименее мотивирована внешнеполитическими соображениями. Основной задачей других было либо продемонстрировать всему миру американскую мощь (то, что так явно присутствовало в программах «Аполлон» и «Фридом»), либо способствовать политическому сближению бывших противников по холодной войне (программа МКС). А шаттлы создавались с вполне утилитарными целями – обеспечить относительно недорогой и надежный доступ в космос всем желающим.

Разумеется, не стоит рисовать «портрет» шаттла в виде «голубя мира». «Челнок» был призван решать и военные задачи. Не исключалось его использование и в качестве космического бомбардировщика. Шаттл должен был снизиться над территорией противника, сбросить на нее ядерную бомбу и, используя запас скорости, безнаказанно уйти.

Рассматривался и вариант, отдаленно напоминающий сюжет одной из лент бондианы под названием «Ты живешь только дважды». Там космический корабль подходил к другому, раскрывал свою «пасть», «заглатывал» его и вместе с ним возвращался на Землю. Вот так же и «шаттл» мог бы подойти к неприятельскому космическому аппарату, положить его к себе в «кузов» и доставить в США. Но ни бомбардировочный, ни «охотничий» варианты, к счастью, не были реализованы.

Реализм против оптимизма

Считалось, что шаттлы будут летать по крайней мере раз в неделю (назывались цифры от 25 до 60 полетов в год). Так удалось бы снизить себестоимость миссий. Обеспечить загрузку «челноков» должно было и то обстоятельство, что США фактически отказались от использования и развития флота своих носителей одноразового использования типа «Атлас» и «Дельта».

Однако скоро стало ясно, что прогноз спроса на космические транспортные услуги был чересчур оптимистичным. Кроме того, сложность шаттлов потребовала больше времени для их межполетного обслуживания, чем планировалось. В итоге цифра прогнозируемых стартов в год была вначале понижена до 24, а после – до 12. В реальности пик полетов «челноков» пришелся на 1985 год, когда они девять раз «проткнули» небо над мысом Канаверал.

1986 год стал черным в истории программы «Спэйс Шаттл». Во время выхода на орбиту погиб «Челленджер», погубив семь человек экипажа. Авария произошла из-за прогара правого твердотопливного ускорителя SRB (один из белых «карандашей», прикрепленных по бокам к оранжевому «кабачку» кислородно-водородного бака шаттла). Когда говорят, что «Челленджер» взорвался, это неправильно. Реактивная струя, ударившая из прогоревшего бока SRB, толкнула челнок в сторону, из-за чего он подвергся нерасчетным динамическим и аэродинамическим нагрузкам, которые разрушили его вместе с кислородно-водородным баком. То, что создало иллюзию взрыва, на самом деле было всего лишь облаком водяного пара, которое образовалось из-за соединения в атмосфере кислорода и водорода.

Катастрофа имела двоякие последствия для космической программы США. С одной стороны, шаттлы более чем на два с половиной года прекратили полеты (столько времени потребовалось, чтобы установить причины аварии и предпринять соответствующие действия, чтобы исключить ее повторения). С другой, Америка поняла, что нельзя класть «все яйца в одну корзину», в роли которой выступал грузовой отсек шаттла. НАСА стало реализовывать программу EELV, или «Эволюционировавших носителей одноразового использования». Данные носители, как следовало из их названия, представляли из себя машины, «выросшие» из классических «одноразовиков» типа «Дельта» и «Атлас». Они получили название «Дельта IV» и «Атлас V».

Решению возродить одноразовые носители способствовало и то, что шаттлы оказались не таким уж дешевым транспортным средством. Из-за того, что летали они редко, стоимость каждой из их миссий доходила порой до 450 миллионов долларов. Чтобы было понятнее: если доставить килограмм груза на орбиту с помощью одноразового носителя по ценам начала 2000-х годов стоило около 22 000 долларов, то с помощью «челнока» – почти 35 000.

Обманчивая рутина

В сентябре 1988 года шаттлы вернулись в строй. Теперь их осталось трое – «Колумбия», «Дискавери» и «Атлантис». Был у них, впрочем, еще один брат по имени «Энтерпрайз». Но он в космос никогда не летал, а использовался лишь для воздушных испытаний – поднимался в небо на спине специально оборудованного «Боинга-747», отцеплялся от него и, подобно планеру, спускался на Землю.

В 1992 году в семействе «челноков» прибыло – на свет появился их очередной близнец, которого назвали «Эндевор». Прибавление было как нельзя кстати – наступала эпоха МКС, и основная работа по ее сборке должна была оказаться в руках шаттлов.

Предварительно шаттлы «потренировались» на российском «Мире», в течение трех лет – с 1995 по 1998 включительно – доставляя туда американских астронавтов, а также грузы и оборудование (и даже целый стыковочный модуль). А в 1998 году «Эндевор» привез на орбиту первый американский модуль для МКС под названием «Юнити», который был пристыкован к уже летавшему первому элементу комплекса – российскому модулю «Заря».

Дальше пошла жизнь, как в обычном земном транспортном агентстве – с той лишь разницей, что грузы приходилось доставлять за пределы атмосферы. Сообщение об очередном старте шаттла скорее усыпляло, чем возбуждало интерес – настолько рутинной стала казаться работа «челноков». Выход из этой полудремы был похож на резкое пробуждение из-за привидевшегося ночного кошмара. В феврале 2003 года при возвращении на Землю развалилась «Колумбия» – старейший из летавших в космос шаттлов. Как и при катастрофе «Челленджера», погибли семь человек.

Случившееся стало шоком. Конструкторы настолько были уверены в надежности «челноков» (уверенность эту почти не поколебала даже авария «Челленджера»), что не снабдили их системой аварийного спасения. К слову, для «Бурана» были сконструированы специальные катапультные кресла, которые, будь они установлены на «Челленджере», возможно, спасли бы астронавтов на атмосферном этапе выхода на орбиту.

Пенопласт или «кризис среднего возраста»?

Расследование показало: в момент старта от кислородно-водородного бака отвалился кусок термоизоляции – обычного, в общем-то, пенопласта, который ударил по передней кромке крыла шаттла и пробил дыру в ее термозащите, сделанной из жаростойкой плитки. В процессе выхода на орбиту и в космосе эта дыра никак себя не проявила, но при возвращении на Землю в нее проник воздух, раскалившийся от трения до температуры порядка 1600 градусов Цельсия. Эта перегретая струя газа и пережгла конструкции крыла.

Катастрофы бы не произошло, если бы шаттл был сделан из жаропрочного титана, как первоначально и планировалось. Но это заметно удорожило бы его конструкцию, а ведь шаттл должен был быть относительно недорогим. Поэтому его изготовили из дешевого алюминия, который сохраняет жесткость лишь до температуры 175 градусов, а чтобы «челнок» не расплавился после первого же контакта с плотными слоями атмосферы, его обложили той самой плиткой.

Несмотря на видимую простоту причины аварии и не меньшую простоту ее устранения (все, что нужно – получше укрепить на баке его термоизоляцию), многие специалисты пришли к выводу, что проблемы с безопасностью «челноков» носят более глубокий характер. Их суммарные сомнения по поводу надежности шаттлов выразил один из заместителей генерального конструктора РКК «Энергия»: «Что это за космический корабль, который можно сбить куском пенопласта?!»

Вспомнили, что каждый «челнок» был действительно рассчитан минимум на 100 полетов, но лишь в течение 10 лет. На момент катастрофы «Колумбии», выполнявшей свой 28-й полет, уже исполнилось почти 22 года. Следующим за ней шел «Дискавери» (19 лет, 30 полетов), затем «Атлантис» (18 лет, 26 полетов) и «Эндевор» (11 лет, 19 полетов). Не могла ли усталость материалов, да и всей конструкции в целом стать фактором, который способствовал катастрофе «Колумбии»?

Вспомнили и о не самой удачной компоновке шаттла (который официально называется «космической транспортной системой»). Все основные элементы этой системы – сам шаттл, кислородно-водородный бак и два твердотопливных ускорителя – стоят, тесно «обнявшись», на одном уровне. Это значит, что разрушение одного элемента неизбежно затронет другой, и дальше начнется цепная реакция (что и случилось с «Челленджером»).

У «Союза» же, «Аполлона», да и прочих одноразовых носителей космические корабли сидят на верхушке. Таким образом, разрушение ступеней совсем не обязательно приведет к разрушению корабля, что и было продемонстрировано в ходе двух аварийных стартов «Союзов» в 1975 и 1983 годах. В обоих случаях экипажи выжили и даже не получили никакого ранения.

Неродившиеся «братья» шаттлов

Не стоит думать, будто конструкторская мысль остановилась на создании «челноков». Все сколько-нибудь значительные проекты в области космического транспорта, рассматривавшиеся в 1980–1990-е годы, предусматривали создание техники многоразового использования. Проектировать классические одноразовые машины считалось просто «неприличным».

Во второй половине 1980-х годов НАСА разрабатывало проект HL-20, или «Персональная пусковая система». Суть конструкции коренится в ее английской аббревиатуре HL (Horizontal Lander), что означает «горизонтально приземляющийся» – как обычный самолет или шаттл. Несмотря на то, что HL-20 был рассчитан на 8–10 человек (то есть почти на столько же, на сколько кабина экипажа шаттла), по размерам он значительно уступал «челноку». Дело в том, что шаттл – это «грузовик» с огромным кузовом, в то время как HL-20 – не более чем «микроавтобус».

HL-20 рассматривался как добавление к «челноку». Действительно, зачем гонять МАЗ там, где можно обойтись «Газелью». Предполагалось, что HL-20 будет, подобно маршрутному такси, возить астронавтов на околоземную станцию туда и обратно, осуществлять разведывательные миссии и даже спасать экипажи кораблей, попавших в беду на орбите. Но проект так и не был реализован. НАСА посчитало, что дешевле возить пассажиров на «грузовике», чем тратиться на постройку «микроавтобуса».

В списке несостоявшися проектов-«многоразовиков» за последние 20 лет есть еще как минимум шесть машин. С начала 1990-х годов в США компания Kistler Aerospace, ставшая потом Rocketplane Kistler, разрабатывала двухступенчатый носитель К-1 полностью многоразового использования. На нем предполагалось использовать российские двигатели НК-33 и НК-43. Увы, в 2010 году компания обанкротилась.

Кроме того, закрыты были проекты одноступенчатого Х-33/VentureStar компании «Локхид Мартин», американо-европейского крылатого корабля Х-38, который должен был стать «спасательной шлюпкой» для МКС, а также два проекта многоразовых кораблей американской компании Orbital Sciences, включая пилотируемый «Прометей» и беспилотный Х-34 (впрочем, последний, может быть, еще возродится). Невеселый перечень пополнил и корабль Европейского космического агентства «Гермес».

«Король умер. Да здравствует свита!»

Совершив в обшей сложности 135 полетов в течение 30 лет и доставив на орбиту 355 человек, шаттлы ушли в отставку. Причины, как уже упоминалось – недостаточная экономичность, недостаточная безопасность и утрата военной миссии, первоначально возлагавшейся на него – быть неуязвимым стратегическим бомбардировщиком. Итак, «короля» не стало, но его «многоразовое» дело продолжила «свита», состоящая из космической транспортной техники, правда, заметно меньшего масштаба. В число американских аэрокосмических компаний, разрабатывающих в настоящее время на коммерческой основе новые пилотируемые корабли для НАСА, входит корпорация «Сьерра Невада». Она предложила свой вариант – уменьшенный вариант шаттла под названием «Дрим Чейсер» (Dream Chaser), у которого, кстати, прослеживается конструктивное родство с советским БОРом. И это не случайно.

БОР расшифровывается как «беспилотный орбитальный ракетоплан». Эти небольшие космические аппараты, созданные в СССР, были построены по схеме «несущего фюзеляжа» (то есть фюзеляжа, который благодаря своей форме также создает подъемную силу). Они более 20 раз запускались с испытательными целями с конца 1960-х по конец 1980-х годов. Задача БОРов состояла в том, чтобы отработать технологии, необходимые для производства сначала «орбитального самолета» ОС, а после – корабля многоразового использования, который в конце 1980-х годов явился всему миру под названием «Буран». Был построен и пилотируемый вариант БОРа – «орбитального самолета» под названием МиГ-105, который, правда, проходил лишь атмосферные испытания.

Часть БОРов при возвращении не приземлялись, а приводнялись, некоторые из них – в Индийском океане. Вот тут-то, по сведениям американского интернет-ресурса Arstechnica.com, австралийский самолет-разведчик в 1982 году и «подсмотрел» за тем, как экипаж советского судна извлекает из воды летательный аппарат необычной формы, отдаленно напоминавшей лапоть. Это был БОР-4.

НАСА, по утверждению Space.com, «вдохновилось» фотографиями «лаптя». «Мы потратили уйму времени, пытаясь выяснить, что это такое, – вспоминал сотрудник НАСА Дел Фримэн, участвовавший в анализе полученных снимков с изображением БОР-4. – После этого мы применили метод «обратного проектирования» (это когда суть конструкции устанавливается по ее внешнему виду и/или функциональным свойствам – прим. ВЗГЛЯД). Наконец мы узнали достаточно об этой штуке, чтобы построить ее модель. После того, как мы продули ее в аэродинамической трубе, нам стало ясно, что в руках у нас стоящая вещь».

Так концепция этого советского КА была положена в основу HL-20, а из того, в свою очередь, «вырос» «Дрим Чейсер». Но БОР-4 стал «прародителем» еще как минимум одного американского пилотируемого космического корабля, проект которого был, увы, закрыт. Это – «Прометей», разрабатывавшийся компанией «Орбитал Сайенсез» (Orbital Sciences).

«Сьерра Невада» поначалу не попала в категорию финалистов, получивших заключительный контракт НАСА на производство и ввод в эксплуатацию пилотируемой техники, разработанной частными компаниями (победителями стали «Боинг» и SpaceX). Но корпорация приняла решение продолжить отрабатывать «Дрим Чейсер» за собственный счет.

Наибольших успехов на почве «послешаттловой» многоразовости добилась компания «Боинг». Ее беспилотные «челноки» типа Х-37 уже совершили три полета, один из которых продолжался 15 месяцев, а другой – почти два года. В настоящее время идет четвертый полет Х-37, который должен продлиться как минимум 200 суток.

Разделить коня и трепетную лань

Все предыдущие попытки создать пилотируемую технику многоразового использования сводились к тому, что «коня» (носитель) и «лань» (крылатый корабль с астронавтами) пытались впрячь в одну «повозку», именуемую космической транспортной системой. В итоге получалось дорого, сложно и рискованно для экипажа. Это стало одной из главных причин того, почему НАСА поначалу предпочло дистанцироваться от «Дрим Чейсера», отдав предпочтение «старым добрым» одноразовым носителям и кораблям, которым предстоит в конце этого десятилетия выносить американских астронавтов на орбиту.

SpaceX решила разделить «коня» и «лань». Компания разработала и уже успешно испытала вариант находящегося в эксплуатации «классического» одноразового носителя «Фалькон-9» с многоразовой первой ступенью. Как известно, «Фалькон-9» будет выводить на орбиту и пилотируемые «Драконы». Это – корабли, построенные по классической одноразовой схеме – спускаемый аппарат плюс парашют. Таким образом, с помощью многоразового носителя будет достигнуто снижение стоимости запусков при сохранении конструкции корабля, доказывающей свою надежность (в основном благодаря российским «Союзам») уже более полувека. Разумеется, даже с возвращаемой первой ступенью «Фалькон» будет лишь частично многоразовым, ибо уделом второй ступени будет упасть где-нибудь в океане.

Создает носитель частично многоразового использования и американская компания Blue Origin. Ее носитель «Нью Шепард» (New Shepard) в ноябре 2015 года, после вывода беспилотного корабля на суборбитальную траекторию, смог совершить управляемую посадку рядом с местом старта. По пути SpaceX пошли и европейцы. Проектируемый носитель «Ариан-6» тоже будет частично многоразовым, правда, в меньшей степени, чем «Фалькон-9». У него будет возвращаемой не вся первая ступень, а лишь ее самая дорогостоящая часть – двигательная установка.

У Роскомоса тоже были планы создать новую ракету-носитель, включающую крылатую первую ступень, которая после отделения от одноразовой второй ступени совершит посадку в районе старта. «Космический ракетный комплекс с ракетой-носителем легкого класса с многоразовой возвращаемой первой ступенью, обеспечивающей выведение на низкие орбиты полезной нагрузки массой до 1 тонны, создается с учетом эскизного проекта, разработанного в рамках ОКР «МРКС-1» до 2016 года», – сообщила газета «Известия» со ссылкой на текст проекта Федеральной космической программы (ФКП) на 2016–2025 годы. Система эта в том виде, в котором проектировалась, создана, по-видимому, не будет, но опыт и технологии, полученные в ходе ее разработки, будут реализованы в новой РН легкого класса.

Первый полет и возвращение ступени планировались на срок действия уже следующей космической программы, то есть после 2025 года, при этом на создание многоразовой первой ступени в рамках проекта ФКП 2016–2025 предполагалось потратить 12,5 миллиарда рублей. Возможно, столь немалая сумма стала одной из причин, по которой проектно-конструкторские работы по данной ступени были уже в 2016 году вынесены за пределы данной ФКП на (ориентировочно) 2030 год.

Назад, к шаттлу?