Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

145 лет назад, 18 января 1871 года, по итогам франко-прусской войны Германия была провозглашена единым государством. Это историческое объединение состоялось в том числе и с помощью России.

В роли лидера германских государств

К 1870 году стало очевидно, что в Европе назревает крупная война — между Францией и набирающей силу Пруссией. Последняя, ведомая уверенной рукой канцлера Отто фон Бисмарка, к тому времени одержала ряд военных побед над соседями: в 1864 году разгромила войска Дании, в 1866-м — армию Австрии, отвоевав часть земель на севере и западе Германии.

В ходе "австрийской" кампании Пруссия ясно дала понять всем, что именно она, а не Австрийская империя, является лидером объединения германских государств. Это позволило Бисмарку в 1866 году создать Северогерманский союз. Но это было лишь половиной пути к намеченной цели.

Нужно было вовлечь в орбиту своего влияния южногерманские государства (в частности, Баварию и Вюртемберг), которым покровительствовала Франция. К тому же Пруссия хищно посматривала на германоязычные провинции будущего врага — Эльзас и Лотарингию.

"Железо и кровь" фон Бисмарка

Для амбициозного Бисмарка, который публично провозгласил, что важные проблемы современности решаются не речами политиков и парламентским голосованием, а "кровью и железом", была просто необходима война с империей Наполеона III.

Для этого у него было немало козырей. Военным министром Пруссии был очень толковый генерал Альбрехт фон Роон, который в конце 50-х — начале 60-х годов вместе с крупнейшим военным теоретиком ХIХ века, начальником Генерального штаба генералом Хельмутом Мольтке блестяще провел военные реформы, увеличив численность прусской армии и повысив ее боеспособность.

В случае войны все мужчины призывного возраста Северогерманского союза призывались в армию в кратчайшие сроки — благодаря хорошо развитой сети железных дорог. Немецкая пехота была вооружена хорошо себя зарекомендовавшими, но уже устаревшими винтовками Дрейзе. Зато артиллерия была куда более современной и превосходила французскую не только качественно, но и количественно (1344 против 780 единиц).

Роковое опоздание

Французы тоже готовились к войне с воинственным соседом, но сделали это с большим опозданием. Под руководством военного министра маршала Адольфа Ниэля они также приступили к переводу вооруженных сил от профессиональной армии к мобилизационной. В 1868 году в стране была объявлена всеобщая воинская повинность. Однако реальные плоды от этой реформы могли сказаться лишь через 9-10 лет, которых у Франции уже не было.

Внешнеполитические обстоятельства тоже складывались удачно для Северогерманского союза и крайне неблагоприятно для Франции, во главе которой стоял весьма воинственный, но недальновидный глава государства, здоровье которого к тому же стремительно ухудшалось.

Былой союзник по Крымской войне 1853-56 гг. — англичане, — не имели ни малейшего желания вступаться за французов в случае войны с германцами. Великобритания была сильно раздражена неуклюжей внешней политикой Наполеона III, который вмешивался в те геополитические сферы, который Лондон привык считать своими — Ближний Восток, Бельгию, Дальний Восток.

Одна ошибка за другой

К тому же, Туманный Альбион всегда традиционно выступал против усиления какого-либо государства на континенте, а потому в Лондоне тайно симпатизировали правительству Бисмарка и были не против его агрессивных планов.

Австро-Венгрия не получила от Франции ни военной, ни дипломатической поддержки во время кампании с Пруссией в 1866 году. И официальному Парижу не стоило ожидать поддержки со стороны Вены. Видный французский государственный деятель Адольф Тьер заметил по этому поводу: "не осталось более ошибки, какую не совершило бы правительство".

Впрочем, даже если бы австрийцы и захотели повоевать на стороне Франции, они бы не смогли этого сделать, поскольку их основное внимание сосредоточилось на восточных границах, где назревал конфликт с Россией, которая была недовольна притеснениями русинов в Галиции.

Холодная отповедь России

Не стоило Франции ожидать помощи и со стороны России, которая совершенно не питала симпатий к режиму Наполеона III. Во-первых, потому, что после поражения в Крымской войне по условиям Парижского мирного договора ей было запрещено иметь свой флот на Черном море. Во-вторых, во время Польского восстания 1863 года император Франции активно пытался организовать коалицию из европейских стран для вторжения в Россию и помощи повстанцам.

Любопытно, что после начала войны в Россию был направлен Тьер, который просил Александра II о вмешательстве в войну, но его усилия не привели к желаемому результату. Русский монарх хорошо помнил тот крайне неприязненный прием, который устроили ему французы летом 1867 года во время посещения Парижа, во время которого на него покушался поляк-эмигрант Антон Березовский. Тьеру он ответил так: "Наберитесь мужества и заключите мир".

Политика Наполеона III резко контрастировала с поведением Бисмарка, который до своего назначения на пост канцлера был несколько лет послом в Санкт-Петербурге, хорошо изучил русский язык и местный менталитет. Он установил неплохие связи в высших кругах, в частности, — с главой внешнеполитического ведомства Российской империи канцлером Александром Горчаковым.

Повод для войны

Бисмарка беспокоила даже теоретическая возможность выступления России на стороне Франции, а потому перед началом боевых действий он заручился декларацией Петербурга о нейтралитете в будущих сражениях в Европе. После этого ему осталось только придумать повод к войне. При этом весьма желательно было, чтобы ее объявила не Пруссия, дабы выглядеть в глазах мировой общественностью защищающейся стороной.

Вскоре такой повод хитроумному Бисмарку представился. После того, как испанская королева Изабелла II была свергнута, свою кандидатуру на трон выдвинул родственник прусского короля Леопольд Гогенцоллерн. Его притязания разъярили Париж, и Наполеон III заставил родовитого аристократа отказаться от своих намерений.

Однако французскому императору этого показалось мало, и он потребовал от своего прусского коллеги, Вильгельма I, дать Франции официальные гарантии, что Гогенцоллерн ни при каких обстоятельствах не будет даже помышлять об испанском престоле. Это требование, больше похожее на ультиматум, задело миролюбивого Вильгельма I, и он дал понять французскому послу Винсенту Бенедетти, что не может давать таких обещаний.

Эмсская провокация

Уклончивость прусского монарха окончательно взбесила Наполеона III, и он дал задание Бенедетти добиваться от Вильгельма I письменного обещания, что его страна не будет предпринимать против Франции никаких враждебных шагов.

Новое требование французский посол изложил королю Пруссии 13 июля 1870 года на вокзале курортного городка Бад-Эмса, по пути к поезду, на котором тот собирался уехать после лечения в столицу. Вильгельм I пообещал своему назойливому собеседнику, что продолжит разговор в Берлине и поручил проинформировать о неприятном разговоре канцлера.

Вечером того же дня Бисмарк ознакомился с содержанием беседы и был сильно раздосадован поведением короля, который терпел такое пренебрежительное обращение к себе, только чтобы не допустить войны. Канцлер спросил у Роона и Мольтке, готова ли армия к войне? Получив утвердительный ответ, Бисмарк хладнокровно вычеркнул из депеши слова Вильгельма I о продолжении переговоров в Берлине. После чего распорядился напечатать в газетах подделанное сообщение.

Прусский блицкриг

Как Бисмарк и рассчитывал, информация о том, что глава Пруссии отказывается от переговоров с Францией, произвела в Париже эффект разорвавшейся бомбы. Началась всеобщая мобилизации, а 19 июля Наполеон III официально объявил соседям войну.

Однако дальнейшие события пошли совсем не так, как он рассчитывал. Пока неповоротливая военная машина Франции собирала свои силы, пруссаки вторглись в пределы соседней страны, и в более чем десяти сражениях разгромили войска бонапартистской армии, осадив к середине сентября 1870 года Париж, который сдался в январе 1871-го.

Одним из крупных поражений для самонадеянных французов стала сдача крепости Седан, при которой в плен попали свыше 100 тысяч ее защитников во главе с Наполеоном III. Характерно, что с его пленением императорский режим тут же рухнул, и в столице Франции началась революция. Другим ударом по национальному самолюбию была капитуляция крепости Мец, которую защищала 170-тысячная армия маршала Франсуа Базена.

Версаль позора

Под впечатлением от столь поразительных военных успехов Пруссии, к союзу с ней присоединились и южные немцы. Сбылась мечта Бисмарка, который (вместе с Вильгельмом I) объявил об объединении Германии 18 января 1871 года не где-нибудь, а в Версале — бывшей резиденции французских королей.

По итогам войны к Германии отошли Эльзас и Лотарингия, а на карте Европы появилась новая мощная империя.

Побежденные не забыли о национальном унижении. Франко-прусская война, в конечном счете, породила Первую мировую, которая закончилась для Германии унизительным Версальским договором 1919 года. Что в свою очередь, стало причиной для еще более кровопролитной Второй мировой войны. Но это уже тема для другого разговора.

Сергей Варшавчик, для МИА "Россия сегодня"

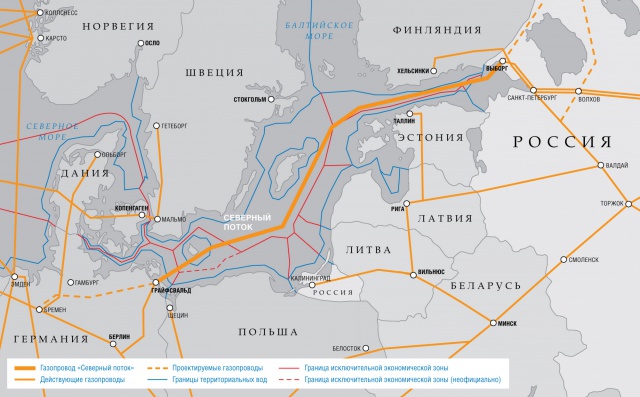

Спрос в ЕС на российский газ вырос на треть

Поставки "Газпрома" в дальнее зарубежье с 1 по 16 января 2016 г. выросли на 29,4% до 7,75 млрд куб. м, сообщил газовый концерн.

"Тенденция роста спроса на российский газ в дальнем зарубежье усилилась. По предварительным данным, с 1 по 16 января 2016 г. поставки "Газпрома" на этот рынок увеличились на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составили 7,75 млрд куб. м", - цитируются слова председателя правления компании Алексея Миллера в сообщении "Газпрома".

Экспорт в Германию вырос на 42,1%, в Великобританию - на 170,2%, в Италию - на 23,4%, в Польшу - на 58,1%, во Францию - на 22,8%, в Австрию - на 75,5%.

Рост спроса на российский газ в Европе подтверждает важность строительства "Северного потока—2" в обход Украины, отметили в "Газпроме".

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник заявил на совместном брифинге с председателем Евросовета Дональдом Туском, что проект "Северный поток-2" связан с политическими факторами гораздо в большей степени, чем экономическими, и подрывает сплоченность ЕС. "Газпром" в 2015 г. увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8% до 159,4 млрд куб. м.

Объем поставок в Германию за 2015 г. вырос на 17,1%, в Италию - на 12,6%, во Францию - на 36,8%, в Великобританию - на 10,2%, в Австрию - на 11,5%. В 2015 г. "Газпром" установил абсолютный рекорд поставок газа в Германию - 45,3 млрд куб. м.

"Основным фактором роста поставок газа на экспорт в дальнее зарубежье стало снижение объемов собственной европейской добычи газа, - отметил Миллер. - Мы видим, что эта тенденция продолжает укрепляться. Рост объемов поставок газа в дальнее зарубежье только за один год на 11,8 млрд куб. м является ярким подтверждением необходимости строительства газопровода "Северный поток–2".

"Победа" начала летать из Москвы в Кёльн

Низкобюджетный авиаперевозчик "Победа" (дочерняя компания "Аэрофлота") открыл новое направление полетов - из Москвы в Кёльн.

"Победа" в понедельник открыла продажу билетов на рейсы по новому направлению Москва - Кёльн, которые будут выполняться ежедневно с 15 февраля 2016 г. Также для пассажиров предусмотрена возможность добраться до Дюссельдорфа и Леверкузена на специальном трансфере от аэропорта Кёльна по единому билету Fly&Bus", - сообщает авиакомпания "Победа".

Продажу билетов на зарубежные рейсы "Победа" начала в ноябре прошлого года. Первым направлением стала Братислава с возможностью доехать на автобусе до Вены.

Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот". К 2018 г. флот авиаперевозчика составит около 40 воздушных судов, а перевозки достигнут 10 млн человек в год. Маршрутная сеть компании расширится до 45 внутрироссийских и международных направлений. Сейчас "Победа" обслуживает более 30 внутрироссийских и международных маршрутов.

От реагентов не спастись

Как противогололедные реагенты вредят окружающей среде

Яна Хлюстова

Откуда на зимних дорогах берется «коктейль» из химикатов, можно ли спасти обувь и собачьи лапы от воздействия реагентов, а также как избавиться от снега и льда, вообще не прибегая к химии, рассказывает отдел науки «Газеты.Ru».

В течение последних нескольких дней Москву обильно засыпает снегом, и многие из нас уже столкнулись с проблемой грязных дорог, скользких улиц и обуви, покрытой белыми разводами из-за попавших на нее противогололедных реагентов. Отдел науки «Газеты.Ru» разбирался в том, чем именно коммунальные службы посыпают дороги зимой и как эти химикаты влияют на окружающую среду.

Пищевые реагенты

Согласно постановлению правительства Москвы №570-ПП, в городе могут использоваться три типа противогололедных реагентов: реагенты жидкого, твердого и смешанного типов. Как правило, твердые реагенты (техническая соль, хлористый кальций) могут применяться при любой температуре воздуха, а вот жидкие (например, растворы солей кальция и натрия) рекомендуется использовать до -5ºC, так как иначе они просто-напросто замерзнут и создадут на дорогах дополнительный слой льда.

Самые распространенные твердые реагенты, которыми в России посыпают дороги, — это хлорид натрия и хлорид кальция (NaCl и CaCl2). Жидкие реагенты — это растворы твердых, а комбинированные — смесь химикатов с так называемой фрикционной частью (например, щебнем или мраморной крошкой).

Хлорид натрия — это обычная поваренная соль, которую все мы употребляем в пищу. На улицах используется смесь хлорида натрия с песком, глиной или другими солями — так называемая техническая соль. Хлорид кальция — это кальциевая соль соляной кислоты, зарегистрированная как пищевая добавка Е509. Эта добавка применяется для консервирования овощей и фруктов, для смягчения мяса, используется при ферментации молочных продуктов (например, при производстве творога).

Коктейль из химикатов

Несмотря на кажущуюся безопасность, хлориды натрия и кальция все-таки оказывают негативное влияние на состояние обуви, автомобилей, дорожного покрытия, а также на здоровье. Происходит это в первую очередь потому, что на дорогах они смешиваются с другими веществами, источниками которых является целый ряд факторов.

Во-первых, автомобильные покрышки выделяют значительное число химических компонентов (например, углерода или серы), кроме того, в результате трения от них отделяются мелкие каучуковые частицы, которые смешиваются с хлоридами солей натрия и кальция. Во-вторых, днища автомобилей обрабатываются антикоррозийными покрытиями, которые также вступают в химическую реакцию с антигололедными реагентами. Еще одним источником дополнительных химикатов служат жидкости для омывания автомобильных стекол, часть которых попадает на дорогу. Четвертым источником компонентов для химического «коктейля» является само дорожное покрытие.

Кроме того, сам реагент — хлорид кальция или хлорид натрия — не используется в чистом виде. Хлорид соли служит основой реагента, к которой добавляется не только песок или гранитная крошка, но и другие химикаты (магний, медь, кобальт, свинец, мышьяк, ртуть, молибден). Нетрудно представить, какая гремучая смесь веществ, вступающих в активные химические реакции между собой, попадает в почву, на нашу обувь, лапы домашних животных, а также растущие в городе растения.

Почва, обувь, лапы

Как сообщается в отчете «Оценка эколого-геологических последствий применения противогололедных реагентов в городе Москве», подготовленном сотрудниками геологического факультета МГУ, проникание смеси реагентов с прочими веществами в почву приводит к ее засолению и увеличению их электропроводности. В результате «в грунтах на территории города увеличивается интенсивность миграции блуждающих электрических токов, проникающих в геологическую среду при утечках из кабельных и иных электрических сетей». Это усиливает коррозию металлов (трубопроводов, свай домов, металлической арматуры), что может привести к порче объектов подземных коммуникаций и зданий.

Что касается почвы, то ее структура под действием хлоридов уплотняется — ее частицы слепляются друг с другом, и возникает своеобразная «соляная корка».

Это угрожает жизни почвенных микро- и макроорганизмов (червей, грибов, низших растений) и приводит к общей деградации почвы.

Не менее серьезное воздействие химикаты оказывают и на нашу обувь. Ее кожа пропитывается раствором реагентов, затем высыхает, и ее волокна покрываются слоем солей. В результате этого кожа становится ломкой, начинает пропускать воду. Совсем спасти обувь от порчи не получится, но снизить влияние реагентов можно. Для этого нужно обрабатывать обувь водоотталкивающими средствами и тщательно мыть ее после возвращения домой.

Лапы домашних животных страдают от реагентов не меньше: кожа становится раздраженной, воспаляется, эпидермис постепенно разрушается. Поэтому хозяевам собак стоит обратить особое внимание на тщательное мытье лап питомца после прогулки и, возможно, подумать о приобретении специальной обуви для животных.

До Европы далеко

Химические реагенты для борьбы со льдом на дорогах используются не только в России. В США и Канаде дороги посыпают хлоридом магния — он содержит меньше хлора, чем хлориды натрия и кальция, но принцип его действия на окружающую среду остается тем же. Однако помимо агрессивных химических соединений можно использовать и другие методы борьбы со льдом: так, в Австрии, Финляндии или Швеции используется фрикционный метод: дороги посыпаются песком или каменной крошкой. Плюс этого способа в том, что никаких химических реакций не происходит, а минус заключается в недолговечности такого покрытия. Песок и крошка сдуваются с дорог ветром, разносятся колесами машин и ногами пешеходов, а также царапают обувь.

В Швеции применяется и еще один непривычный для нас метод, названный в честь исследователя Торгейра Ваа. Ученый выяснил:

если мелкий песок смешать с горячей (90–95ºC) водой в пропорции 7 к 3 и затем разбрызгивать эту смесь на снег и лед, то песчинки будут «вплавляться» в лед, тем самым делая поверхность шероховатой. Песок при этом не сдувается ветром, а сцепление автомобильных колес и обуви пешеходов с поверхностью увеличивается.

Такой обработки хватает примерно на неделю (даже при достаточно интенсивном движении), затем ее необходимо повторять.

В Норвегии пошли еще дальше — там строят автомобильные трассы с подогревом. Такой радикальный (и дорогой) метод позволяет вообще забыть о снеге и льде на дорогах. Япония также не использует для борьбы со льдом никаких средств, в том числе и теплых дорог.

Японцы пошли по одному из самых простых путей — они просто-напросто чистят дороги.

Для россиян хотят ввести особый режим передвижения по Европе

Американская разведка собирается разоблачать «агентов Кремля» в Европе.

В Белом доме пытаются «спасти» Единую Европу от развала. Американским разведывательным службам приказано расследовать, так называемое, проникновение Кремля в ведущие европейские партии. Директору АНБ Джеймсу Клапперу поручено мобилизовать свои службы, чтобы вскрыть все случаи финансирования Россией европейских политиков за последние 10 лет. И это уже начало настоящей новой Холодной войны. В Вашингтоне российские власти обвиняются в попытке использовать раскол в Европе, чтобы подорвать блок НАТО, помешать американской программе ракетной обороны и заставить снять режим экономических санкций.

Эту инициативу активно подхватили британские политики, которые, впрочем, никогда не отказываются от денег российских олигархов, вливающихся в финансовую систему лондонского Сити. «The Telegraph» приводит слова высокопоставленного правительственного чиновника о том, что русские, якобы, внедрились в Европу гораздо глубже чем, считалось. Отныне все, кто выступают против НАТО и гонки вооружений будут рассматриваться как «агенты Кремля». В Лондоне, остающемся главным проводником американской политики в Европе заговорили о попытках России «разорвать ткань европейского единства» по важным стратегическим вопросам. Из США в Европу дополнительно будут командированы сотни специалистов, которые займутся выискиванием «русских шпионов».

Госдепартаментом США подготовлено досье о «российском влиянии». В число оказавшихся под подозрением стран попали Франция, Нидерланды, Венгрия, Австрия и Чехия. Утверждается, что именно через Прагу в Европу проникают российские агенты, пользующиеся свободным передвижением в шенгенской зоне. Не исключено, что для россиян вскоре будет введет особый режим передвижения по европейским странам. Американская разведка будет выяснять, какие партии и фонды в Европе финансируются «российскими службами безопасности», которые, как заявлено, пытаются подорвать попытки найти альтернативу российским энергоносителям. Это означает, что «агентами Кремля» могут быть названы руководители государств, поддерживающих закупку газа из России.

Николай Иванов

Иран освобождается от санкций

Роман Крецул, Михаил Мошкин

Президент Ирана Хасан Роухани назвал снятие экономических и финансовых санкций ООН «золотой страницей» в истории страны. Роухани благодарит аятоллу Хаменеи, в то время как ООН, МАГАТЭ и страны «шестерки» приписывают лавры себе. Пока Иран и его партнеры, включая Россию, подсчитывают гипотетические барыши от открытия страны миру, минфин США напоминает, что санкционное ярмо с Ирана вовсе не снято.

Снятие экономических и финансовых санкций с Ирана будет способствовать росту экономики страны, «настало время для новых усилий по улучшению экономики и качества жизни населения», заявил в воскресенье иранский президент Хасан Роухани, выступая перед меджлисом – парламентом исламской республики.

Об отмене санкций в отношении Ирана было объявлено накануне поздно вечером в Вене с началом реализации ядерного соглашения, заключенного в июле 2015 года Тегераном и шестью мировыми державами (пять постоянных членов Совбеза ООН, включая Россию, плюс Германия). Накануне страны МАГАТЭ получили финальный доклад экспертов агентства по иранской ядерной программе, предшествующий официальному началу ее реализации. Евросоюз и США подтвердили снятие с Ирана экономических и финансовых санкций, связанных с его ядерной программой.

Иран «выполняет свои обязательства по демонтажу большей части своей ядерной программы», и посему США и Евросоюз «немедленно снимают санкции, связанные с ядерной сферой», цитирует Wall Street Journal заявление госсекретаря США Джона Керри.

«Так как Иран выполнил все свои обязательства, сегодня международные и односторонние санкции с Ирана, касающиеся его ядерной программы, снимаются в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД)», – в свою очередь торжественно объявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, зачитав совместное заявление с министром иностранных дел Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифом.

25 лет мониторинга «мирного атома»

Директор Международного агентства по ядерной энергии Юкия Амано с удовлетворением подвел черту предшествующей более чем 15-летней работе. «Мы прошли долгий путь с тех пор, как в 2003 году МАГАТЭ впервые начало работу по иранской ядерной проблеме. Для того чтобы прийти к нынешней точке, был проделан большой труд. Реализация этого (нового) соглашения потребует аналогичных усилий», – цитирует главу МАГАТЭ Wall Street Journal. Представители агентства уже в воскресенье вылетят в Тегеран на встречу с Роухани и другими высокопоставленными представителями Ирана, чтобы начать обсуждение мониторинга ядерной сделки.

«Договор предусматривает проведение очень строгих проверок, которые, однако, в течение последующих 25 лет будут постепенно ослаблены или сокращены», – поясняет в комментарии Deutsche Welle эксперт по вопросам безопасности и контроля над вооружениями берлинского Фонда науки и политики (SWP) Оливер Майер. В числе прочего некоторые из атомных объектов Ирана планируется при участии международных экспертов преобразовать в исследовательские центры. Речь идет о подземной лаборатории в Фордо (где находится завод по обогащению урана) и ядерном реакторе в Араке.

Спасибо рахбару за «золотую страницу»

«Переговоры по ядерной тематике удались благодаря участию великого рахбара (верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи – прим. ВЗГЛЯД), при поддержке народа и всей политической системы страны, их успех можно назвать одной из золотых страниц в истории страны», – объявил президент Роухани, обращаясь к парламентариям.

Страна должна в полной мере использовать возможности, открывающиеся с отменой санкций, цитирует ТАСС иранского президента. Напомним, в числе прочего снимаются ограничения на действие системы SWIFT в Иране, на покупку нефти и газа у этой страны, и, что крайне важно для российско-иранских экономических связей, сняты ограничения на поставки туда оборудования для нефте- и газодобычи.

Как напоминает РИА «Новости», Россия и Иран рассматривают реализацию проектов на сумму до 40 млрд долларов, в ближайшее время по ним уже могут быть подписаны контракты. Москва и Тегеран рассмотрят возможность создания совместного российско-иранского банка, который будет кредитовать эти проекты.

Снятие санкционного ярма уже приносит свои плоды – Роухани говорит об уже достигнутом сокращении инфляции (с 40% до 13,7%). В бюджете страны заложен расчет на рост экономики в 8%, что потребует ежегодно привлекать иностранные инвестиции в размере от 30 до 50 млрд долларов.

Иран рассчитывает ежедневно экспортировать до 2,25 млн баррелей нефти. Показательно, что уже в субботу, в преддверии снятия санкций представители крупнейших нефтяных компаний Shell и Total прибыли в Тегеран для участия в переговорах с представителями Национальной нефтяной компании Ирана.

При этом Роухани не мог не констатировать, что цена на черное золото на мировом рынке «упала ниже 30 долларов за баррель, сократившись на 75%». Поэтому, делает вывод иранский президент, страна не может «более ориентироваться только на этот источник доходов». Необходимо «раз и навсегда» сократить зависимость иранской экономики от продажи нефти. В частности, власти страны планируют, что к 2020 году туристический поток в страну возрастет до 20 млн человек.

Очевидны и политические подвижки. Еще до обнародования сообщения МАГАТЭ в субботу состоялись отдельные переговоры верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини и главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, увенчавшиеся упомянутым выше совместным заявлением, а также встреча Могерини, Зарифа и Керри. Анонсируя отмену санкций, Зариф заявил в субботу, что «сегодняшний день станет хорошим и памятным для Ирана, региона и мира». По словам Зарифа, «реализация Совместного всеобъемлющего плана действий приведет к укреплению мира в регионе», кроме того «сделка продемонстрировала всему миру, что существующие проблемы необходимо решать с помощью дипломатии».

Спасибо Обаме за аэробусы

Пока же Ирану дают понять всю выгоду полюбовного соглашения с Западом. В день переговоров президент США Барак Обама отменил 10-летний запрет на экспорт гражданских самолетов в Иран (в связи с действовавшими экономическими санкциями в последние десять лет особенно пострадал гражданский авиапарк Ирана, многие самолеты не летают из-за отсутствия запчастей). Показательно, что первым контрактом, подписанным Тегераном после судьбоносного решения по санкциям, стало заключенное в субботу соглашение с компанией Airbus на покупку 114 самолетов для иранской авиакомпании Iran Air, занимающейся международным воздушным сообщением. Как известно, Airbus – не американская, а европейская компания, но мнение Вашингтона, очевидно, оказалось решающим.

По новому контракту первые аэробусы прибудут в Иран уже до 20 марта, сообщает агентство dpa со ссылкой на министра дорог и городского транспорта республики Аббаса Ахунди. В целом Иран планирует закупить до 400 новых самолетов в ближайшие десять лет.

Торжествовать рано

Впрочем, следует отметить, что США пока отменили только «второстепенные санкции» против Ирана, которые касались зарубежных филиалов американских компаний и иностранных фирм. Эти «второстепенные санкции» были оговорены в одном из приложений СВПД.

«Первостепенные санкции, вводящие запрет на деловые контакты с Исламской Республикой физических и юридических лиц США, пока останутся в силе. Внутреннее эмбарго США на торговлю с Ираном продолжает действовать», – поясняется в заявлении пресс-службы минфина Соединенных Штатов. США продолжат вводить санкции против Ирана, не касающиеся ядерной сделки с ним, заявил в воскресенье американский министр финансов Джейкоб Лью.

СВПД предусматривает поэтапную отмену санкций, пояснил в интервью Deutsche Welle немецкий эксперт Оливер Майер. «В день, когда документ вступает в силу, перестают действовать торговые и финансовые санкции против Ирана. Полностью отменяются только штрафные меры, введенные ООН в связи с ядерной программой Тегерана. Что же касается санкций Евросоюза и США, то они лишь приостанавливают свое действие, – объясняет германский эксперт. – Самое позднее через восемь лет должен наступить день, когда наконец отменится действие всех санкций».

Окончательное снятие может наступить и раньше, если МАГАТЭ представит развернутое заключение, подтверждающее, что иранская ядерная программа служит исключительно мирным целям. При этом СВПД не предусматривает новые санкции против Ирана, если тот нарушит договоренности, поясняет DW Майер. В этом случае снова вступят в силу действовавшие ранее санкции, и для их введения не потребуется нового официального постановления.

Взаимное помилование

Демонстрируя стремление к диалогу, влекущему за собой очевидные экономические выгоды, Тегеран сигнализирует о готовности смягчить внутреннюю политику. Накануне иранский суд освободил четырех заключенных с двойным гражданством. «На основе положений Высшего совета национальной безопасности в интересах всего политического порядка страны четверо иранских заключенных были освобождены в субботу в рамках обмена заключенными, имеющими двойное гражданство», – говорится в заявлении суда. Все освобожденные имеют американское и иранское гражданство. Среди освобожденных – корреспондент газеты Washington Post Джейсон Резаян, арестованный в июле 2014 года в Иране. Сообщалось, что власти Ирана обвинили журналиста в шпионаже.

Власти Ирана также освободили христианского священника иранского происхождения – протестантского пастора Саида Абедини, приговоренного к трем годам тюремного заключения за подрыв национальной безопасности; бывшего американского морского пехотинца Амира Хекмати, осужденного на 10 лет за сотрудничество с «врагами» ИРИ; бизнесмена Сиамака Намази, арестованного в прошлом году после достижения соглашения по ядерной программе. Как сообщает New York Times, также был освобожден американский гражданин Мэтью Треветик, некоторое время назад «прибывший в Тегеран для изучения языка» и арестованный иранскими властями, «о чем не было заявлено публично», в том числе о местонахождении американца не знала его семья. По сведениям New York Times, Треветик первым из освобожденных покинул страну – еще в субботу.

«Иран предпринял значительные шаги, в самой возможности которых сомневались многие – действительно, очень многие», – эмоционально прокомментировал добрую волю Тегерана госсекретарь США Керри, выступая в штаб-квартире МАГАТЭ.

В свою очередь США собираются освободить из тюрем или прекратить уголовное преследование в отношении нескольких граждан Ирана. По данным телеканала CNN, освобожденные Вашингтоном иранцы отбывали наказание или проходили под следствием за нарушение режима санкций в отношении Тегерана. Как сообщает New York Times, речь идет о семерых иранцах, фамилии еще 14 граждан исламской республики были из списка лиц, объявленных США в международный розыск.

Заметим, что в Госдепе при этом добавили, что освобождение заключенных не имеет отношения к имплементации сделки с Ираном.

Решение администрации Обамы произвести этот обмен заключенными уже вызвало резкую критику со стороны кандидатов в президенты от Республиканской партии, отмечает New York Times. Фаворит республиканских симпатий миллиардер Дональд Трамп и сенатор от Флориды Марко Рубио осудили обмен как признак слабости Белого дома; оба кандидата не преминули напомнить, что в случае избрания президентом они разорвут ядерное соглашение с Тегераном.

«Обнадеживающий сигнал» или сохраняющаяся угроза

Помимо республиканских кандидатов в президенты США, скепсис в отношении очередного соглашения с Ираном высказал Израиль. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху вновь предостерег об угрозе, исходящей, по его мнению, от исламской республики. «Тегеран будет и впредь дестабилизировать Ближний Восток и распространять терроризм по всему миру. Он не отказался от стремления заполучить ядерное оружие», – цитирует израильского лидера Deutsche Welle. Нетаньяху призвал мировые державы внимательно следить за Ираном и реагировать на каждое допущенное Тегераном нарушение.

Но в целом в мире очередной шаг в разрешении иранской атомной проблемы был встречен с оптимизмом. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал выполнение договора по атомной программе Ирана «обнадеживающим и мощным сигналом».

«Россия сыграла ключевую роль в создании условий для начала выполнения СВПД. В результате тесного взаимодействия между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Организацией по атомной энергии Ирана за пределы территории Исламской Республики вывезен весь предусмотренный СВПД объем обогащенного урана», – напомнил российский МИД в официальном обращении.

С огромным интересом к снятию санкций отнеслись в Берлине. Как передает Deutsche Welle, глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал случившееся «историческим успехом дипломатии», а министр экономики в правительстве Ангелы Меркель Зигмар Габриэль назвал отмену западных санкций против Ирана хорошей основой для возобновления германо-иранских экономических и финансовых отношений.

«В условиях, когда перед всем ближневосточным регионом стоят огромные по своим масштабам вызовы и в нем царит сильная напряженность, я высказываю надежду, что тот дух сотрудничества, которым отмечены инициативы, увенчавшиеся заключением договора, найдет свое продолжение и в отношении других региональных проблем», – заявил глава МИД Франции Лоран Фабиус, подчеркнувший, что именно Париж внес весомый вклад в переговоры «шестерки». Укрепить «исторически дружественные» отношения с Ираном пообещал министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, а МИД Южной Кореи выразил надежду, что пример Ирана «станет основой дальнейших совместных действий мирового сообщества» для ядерного разоружения на Корейском полуострове.

Изменения баланса в регионе

Главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии», политолог Аждар Куртов отметил в интервью газете ВЗГЛЯД, что опасения растущего влияния Ирана, которые озвучивают политики некоторых стран, являются не более чем намерениями части государств сохранить статус-кво и оставить за Ираном статус государства-изгоя, наделенного чертами некоего регионального зла.

«Но из этого ничего не выйдет, – уверен эксперт. – Иран – страна с богатейшей историей и культурой, его государственность насчитывает больше двух с половиной тысяч лет».

Иранцы, конечно же, имеют право на повышение своего статуса в решении региональных проблем. «Ну а как иначе? Страна, имеющая население в несколько десятков миллионов человек, имеющая огромные достижения в культуре, внесшая вклад не только в ближневосточную, но и в мировую цивилизацию, – отмечает Куртов. – Поэтому опасения, которые сейчас высказываются в адрес Ирана, чрезвычайно политизированы. Они основаны на том, что Иран вынашивает агрессивные планы в отношении своих соседей и Израиля. Но все эти обвинения являются надуманными».

По его мнению, «опыт последних десятилетий показывает, что если у кого и есть планы экспансии, то не у Ирана, а у радикального суннитского ислама».

«Иран после снятия санкций будет заинтересован в наращивании своего регионального влияния, но это произойдет благодаря тому, что у него есть для этого объективные основания. Он будет наращивать свою торговлю углеводородами, исправит диспропорции в своем хозяйстве, которые сложились в результате работы в режиме жесткой экономии, и станет участником решений важнейших вопросов в регионе. По крайней мере, он будет стараться. Но ведь эта задача стоит перед многими государствами, и отсюда отнюдь не возникает некая агрессивность Ирана. У этой страны есть региональные интересы, они состоят в том, чтобы создавать в окружающих государствах благоприятную обстановку и не допускать появления там антииранских политических сил.

Никакой резкой подвижки в балансе сил я не вижу. Что касается этих изменений к российским интересам, то снятие санкций может привести к тому, что Иран сможет еще более активно участвовать в урегулировании сирийского конфликта. А здесь позиции Ирана и России во многом совпадают. Тегеран и Москва заинтересованы в том, чтобы прекратить кровопролитие в Сирии и чтобы фазу гражданской войны сменила фаза восстановления», – подытожил эксперт.

Долгая дорога к сделке

Напомним, 14 июля прошлого года Иран и «шестерка» международных посредников достигли исторического соглашения после 10 лет переговоров.

Иран взял на себя обязательства избавиться от 98% обогащенного урана и не обогащать уран свыше 3,67% на протяжении 15 лет. При этом договоренности предусматривают, что санкции будут быстро введены вновь, если Иран нарушит условия сделки.

17 октября руководство Ирана уведомило МАГАТЭ о начале применения дополнительного протокола к соглашению, предоставив агентству больший доступ к своим данным по ядерной деятельности. На следующий день президент США Барак Обама поручил начать процесс отмены санкций против Ирана.

На фоне подготовки к отмене санкций российское руководство предприняло шаги по углублению сотрудничества с Ираном. Эксперты отмечали, что когда Иран начнет экспорт нефти, у него появятся деньги на строительство объектов инфраструктуры и закупку импорта, после чего он станет еще более важным торговым партнером, а американские и европейские компании будут стремиться застолбить рынки в Иране, особенно энергетический.

В то же время в конце декабря появились сообщения о готовящихся санкциях в отношении компаний и лиц, причастных к иранской программе создания баллистических ракет. Наблюдатели связывали эти процессы с внутриполитической ситуацией в Вашингтоне – часть сил пытается таким образом укрепить свои позиции. Одновременно сообщалось о морском инциденте: американские военные пожаловались на то, что иранские ракеты в ходе учебных пусков пролетели в относительной близости от американского авианосца.

На этой неделе произошел еще один инцидент, грозивший осложнить отношения между Тегераном и Вашингтоном: власти исламской республики задержали недалеко от острова Фарси в Персидском заливе два катера с 10 моряками ВМС США. Их заподозрили в шпионаже: на острове, по некоторым данным, находится база Корпуса стражей Исламской революции, а катера этого проекта способны высаживать десант на необорудованное побережье. Однако инцидент обошелся без последствий: на следующий день моряков отпустили, а командующий иранскими ВС заявил, что это должно послужить Вашингтону уроком.

Оптимизм, с которым ожидали в ОАЭ отмены экономических и финансовых санкций, введенных против Ирана, приглушен осложнением политических отношений между этой страной и ее соседями по Персидскому заливу.

Большинство экономических и финансовых санкций, наложенных на Иран в связи с развитием им ядерной программы со стороны Организации Объединенных Наций, Евросоюза и США были сняты 16 января 2016 года после подтверждения МАГАТЭ выполнения Ираном его части сделки, однако эта новость вызывает осторожный оптимизм в ОАЭ в связи с обострением отношений между Ираном и странами-членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в который входят Объединенные Арабские Эмираты.

В ожидании встречи стран-переговорщиков в Вене, на которой было объявлено о снятии санкций, еще в пятницу нефть марки Брент потеряла в цене более 5%, и аналитики уверены, что это не предел. Иран, пятый по величине производитель ОПЕК, увеличит добычу нефти на 100 000 баррелей в день в течение месяца и на 400 000 в в течение шести месяцев, в соответствии с прогнозами агентства Bloomberg. Между тем, иранский министр нефти пообещал увеличить добычу на полмиллиона баррелей в день в течение нескольких недель после окончания санкций, и еще на такую же величину в течение шести месяцев.

С начала года нефть марки Брент потеряла в цене уже более 20%. Такое развитие событий не является для ОАЭ неожиданным, но эксперты считали, что потери от снижения цен на нефть ОАЭ сможет с лихвой компенсировать ростом экономических и торговых связей с Ираном. Однако недавняя эскалация напряженности в отношениях между Ираном и странами ССАГПЗ ставит под вопрос экономическую выгоду ОАЭ от снятия иранских санкций. В ответ на отзыв посла и другие меры, принятые ОАЭ в отношении Ирана, представители правительства последнего заявили о поиске нового ключевого торгового партнера, способного заменить ОАЭ, а ОАЭ сократили торговые операции с Ираном, прекратив закупать ряд товаров, например – металлопрокат.

Австрия приостановит действие Шенгенских соглашений

Канцлер Австрии Вернер Файман объявил о том, что власти страны временно отменяют действие Шенгенского соглашения и начинают более тщательно проверять всех мигрантов, которые хотят пересечь границу Австрии.

В своем интервью изданию Oesterreich глава австрийского правительства предупредил о смене политики в отношении мигрантов и заявил о приостановке действия соглашения по свободному перемещению внутри Шенгенской зоны.

"Также как и Германия, мы будем усиленно контролировать нашу границу и выдворять беженцев. Каждого, кто к нам приезжает, необходимо тщательно проверять. Тем, у кого нет права на получение статуса беженца или кто вообще не подает заявление на получение убежища, будет отказано во въезде в страну. На границе необходимо предъявлять документы. Если ЕС не сможет защитить внешние границы, то будущее Шенгена в целом окажется под вопросом. Тогда каждая страна должна сама устанавливать контроль на своих границах".

Ранее власти страны уже объявляли о резко возросших расходах на решение миграционного кризиса в 2016 г. Австрия также начала возводить "фортификационные сооружения" на границе для ужесточения пограничного контроля.

Цюрих, сыр и водопад

Как спланировать идеальное путешествие по немецкой части Швейцарии

Елена Шахновская

Озеро Цюрих, витражи Шагала, Рейнский водопад и суп из синей картошки – все, что вам нужно увидеть и попробовать в немецкой части Швейцарии.

Швейцарию, как все по-настоящему ценное в жизни, нужно спланировать. Причем не так, как привыкли – горные лыжи в январе, часовая выставка в марте, томный взгляд буржуазных коров, в любое время года провожающих ваш неизменно молчаливый вагон вашего неизменно пунктуального поезда. В этот раз все будет по-другому – мы отправимся в немецкую часть швейцарского Гранд-тура, кольцевого маршрута с восхитительными дорогами и видами – так, как вы еще не пробовали.

Прилетаем в Мюнхен

Нет, в школе нас не выгоняли с уроков географии. Просто это путешествие будет автомобильным – и потому, если, конечно, вы не хотите мчать непосредственно от своего подъезда (а на такое приключение вам потребуется очень много свободного времени), мы стартанем в Швейцарию из Германии. Как известно, немецкие автобаны позволяют гонять на скорости, ограниченной лишь возможностями вашего автомобиля и пределами вашего здравого смысла, а потому уже через полчаса вы получите эсэмэску о том, что несетесь по австрийским дорогам, снова по немецким, а вот уже и по швейцарским. И по каким! Сами понимаете: хотя бы на время этих каникул дураки и дороги – больше не ваша проблема.

Где остановиться: в Hilton. Во-первых, отель находится прямо на территории аэропорта (а из него не хочется выходить – это аэропорт будущего). Во-вторых, для автолюбителей прямо здесь расположен тренинговый центр-музей Audi Forum. В-третьих, пиво и мюнхенские колбаски – да, сядете на диету только по возвращении.

Гуляем по Цюриху

В Цюрихе сразу же идите на одноименное озеро – тут такие оттенки синего, что хочется перестать инстраграмить и наконец-то остаться с волшебством без свидетелей. Или нет, сначала все же прогуляйтесь по холмистому Старому городу, а уже потом, обогнув молодых морячков, болтающих на пристани с бывшими школьницами, берите билет на корабль-ресторан, где можно получить все удовольствия сразу: и свежайшую рыбу, и шоколадный десерт, и крепкий кофе с ветром в лицо и видом на альпийские горизонты.

Дальнейший план зависит от того, как скоро вам пора возвращаться: если есть время, берите гида и отправляйтесь в Швейцарский национальный музей, чтобы по-быстрому выяснить, как местные жители дошли до жизни такой (а это, скажем честно, очень занимает воображение). Если же скоро в путь, то сразу в церковь Фраумюнстер, где можно спокойно полюбоваться витражами Марка Шагала (пять узких десятиметровых стеклянных полос с библейскими сюжетами).

Кстати, когда Шагал закончил эту двухгодичную работу, ему было 83 года, и он все равно все делал сам – от эскизов до обработки стекла, – справедливо полагая, что делегирование – удел дилетантов.

Где остановиться: в дизайн-отеле Kameha Grand Zürich, где голландский дизайнер Марсель Вендерс придумал, как соединить швейцарский лаконизм архитектуры, восточное буйство интерьеров и итальянско-японскую кухню шеф-повара в одном, впрочем, немаленьком пространстве. А насладившись удачным примером эклектики, поужинайте в куда более традиционном месте: в ресторане швейцарской кухни Zunfthaus zur Waag непременно попробуйте телятину в сливочном соусе (Zürcher Geschnetzeltes) и рошти (Rösti) – любимое в немецкой части страны блюдо из картофеля (отдаленно напоминающее драники).

Любуемся Рейнским водопадом

Всего час от Цюриха, и вот вы уже в кантоне Шаффхаузен, на Рейнском водопаде, одном из самых крупных в Европе – 23 метра в высоту и аж 150 метров в длину! Обычно происходит так: туристы всего мира набиваются в узкую лодку, которая всего за пару минут и пять швейцарских франков домчит вас до скалы посреди реки, после чего все дружно протискиваются на смотровую площадку посреди водопада и начинают неистово щелкать смартфонами. Или прикручивать к своим и так не маленьким фотоаппаратам огроменные объективы. Или даже нажимать кнопку «видео». Одумайтесь, люди! Лучше один раз увидеть, почувствовать, чем в сотый раз вот это вот все.

Где побывать: в сувенирной лавке, откуда вы выйдете гордым владельцем магнитика с водопадом, честным швейцарским ножом, к которому не прикасались руки китайских умельцев, и кружкой с какой-то веселой коровой (просто потому, что не было никаких сил удержаться). Потом двигайте в ресторан Schlössli Wörth – панорамный вид на водопад, отличная местная рыба и белое вино из швейцарских виноградников.

Едем в Санкт-Галлен

Даже если в прошлый раз вы интересовались, как пройти в библиотеку, в отрочестве, а о монастыре не думали и вовсе никогда, прочь сомнения: вам точно нужно в библиотеку монастыря святого Галла (еще его называют Санкт-Галленское аббатство).

Вас ждут, как пишут в путеводителях, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, интерьеры в стиле рококо, рукопись знаменитой «Песни о Нибелунгах» и острое желание не только почитать что-нибудь великое, но даже и написать.

А насладившись пиром духа, можете съездить в музей-сыроварню Штайн (Schaukäserei Stein) и вкусить пира плоти: тут варят твердый щвейцарский сыр аппенцеллер.

Где остановиться: в любом небольшом отеле в центре Санкт-Галлена, если вы любите пить свой утренний кофе за чтением бумажных газет с таким видом, будто время давным-давно никуда не торопится, или в масштабном отеле неподалеку от старинного городка, если на завтрак вам требуются спа и бассейн (в Hotel Säntispark, например, открывается вид на гору Сантис). Поужинать можно в ресторане Gaststuben zum Schlossli, если, конечно, ваша кулинарная любознательность простирается так далеко, что вы готовы к супу из сена и синей картошки.

Гривна оставила украинцев дома

Выездной туризм с Украины упал на 40%

Антон Линник

Девальвация гривны делает зарубежный отдых все менее доступным. Основная масса украинских путешественников отдала предпочтение недорогим поездкам по стране, а самыми популярными традиционно стали горнолыжные курорты в Карпатах.

Недоступная заграница

Количество путешественников по Украине в нынешний зимний сезон выросло примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Положительная динамика неудивительна: на отдых внутри страны переориентировалась большая часть туристов, которые ранее отправлялись за границу.

«Заплатить 1–1,5 тыс. евро с человека за катание на австрийских курортах при нынешнем курсе 27 грн за евро, что на 40% больше по сравнению с январем прошлого года, могут немногие. На склонах Украинских Карпат можно потратить вдвое меньше», — поясняет активизацию спроса директор крупной туристической компании, пожелавший остаться неназванным.

Ради желания сэкономить путешественники готовы терпеть неудобства, связанные с более слабым развитием инфраструктуры, сложностями при покупке билетов на популярные курорты и разбитыми дорогами.

По оценкам туристических операторов, в этом сезоне за границу отправилось в среднем на 40% меньше украинских туристов по сравнению с не самой успешной зимой прошлого года.

Помимо горнолыжных курортов популярностью не пользовались и морские курорты, самым популярным из которых является Египет. Туристические компании даже не смогли распродать «горящие туры» во время новогодних и рождественских праздников. Например, отправиться на недельный отдых в Шарм-эль-Шейх или Хургаду можно было за 11–20 тыс. грн за двоих. В неформальных разговорах представители туристических компаний говорят, что часть путешественников опасаются отправляться в эту страну после теракта на борту самолета российской авиакомпании «Кагалымавиа».

Зимние вечера в Карпатах

Самыми популярными в зимний сезон среди туристов традиционно оказались горнолыжные туры в Карпаты. По данным Центра развития туризма совместно с Booking.com, в рождественские праздники в горнолыжном комплексе «Буковель» были забронированы 92% отелей и апартаментов. Во Львове, из которого многие стартуют потом в Закарпатье, показатель был и вовсе 94%.

Так, директор туристического комплекса «Оаза» (расположен на горе Драгобрат) Петр Гребенюк говорит, что все номера в отеле на новогодние и рождественские праздники были забронированы в октябре-ноябре. «В прошлом году уже активно выкупали туры на февраль», — уточняет он. Сейчас остались лишь единичные номера. Такой активности в предыдущем году не было.

В этом сезоне сравнительной популярностью пользовались также Киев (42% номерного фонда забронировано на Рождество) и Одесса (35%). При этом активность украинцев привела к росту цен на проживание в среднем на 15–20%. В Одессе номер в гостиницах четыре-пять звезд составляет 900–1800 грн, а в Киеве — 1800–5000 грн за номер в сутки.

Примечательно, что россиян, которые три-четыре года назад активно посещали украинские курорты, практически нет. Зато понемногу растет доля европейцев, хотя их общее количество в турпотоке пока не превышает 5%.

Эксперты уверены, что в этом году украинские курорты продолжат пользоваться спросом среди местных, что связано с большими девальвационными ожиданиями. Спрос на международные поездки может сократиться в этом году еще на 20–30%.

Сыграть Путина

Кто и когда играл российских лидеров

Александр Братерский

Звезда американского кино Леонардо ДиКаприо признался, что хотел бы сыграть Владимира Путина. В случае если такую роль ему предложат, это, возможно, будет интересный образ. Российскому президенту не слишком повезло с «киновоплощениями», как, впрочем, и его предшественникам. В отличие от многочисленных лидеров советского периода нынешние государственные деятели России в фильмах — большая редкость.

«Путин был бы очень интересным, я бы с удовольствием сыграл его», — сказал Леонардо ДиКаприо в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag. Актер лично знаком с российским президентом — они встречались в 2010 году, когда ДиКаприо приезжал на международный Тигриный форум в Санкт-Петербург. Путин тогда занимал пост премьер-министра страны.

ДиКаприо уже прочили на роль отечественного государственного деятеля — Владимира Ленина, с которым он имеет большее сходство, если иметь в виду вождя в молодости.

Несмотря на то что фигура Путина привлекает актеров в России и за рубежом, фильмов, где был бы воплощен его образ, практически нет.

Ярким исключением может служить сериал «Карточный домик» о жизни и политических интригах Белого дома — там роль человека, очень похожего на российского президента, сыграл датский актер Ларс Миккельсен.

Актер, визуально напоминающий Путина, изобразил своего героя — президента Петрова холодным и расчетливым интеллектуалом, ведущим жесткий поединок с не менее расчетливым и циничным президентом США, которого играет американский актер Кевин Спейси.

Правда, сам Миккельсен признавался, что, хотя образ навеян Путиным, его Петров — более «изысканный», чем оригинал, и гораздо лучше российского лидера говорит по-английски.

Путин сериал смотрел и, как свидетельствует в своей книге «Вся президентская рать» журналист Михаил Зыгарь, даже рекомендовал посмотреть его министру обороны Сергею Шойгу.

Российские режиссеры по понятным причинам обходят стороной фильмы на политическую тематику, тем более с участием Путина, хотя многие прочили на подобную роль актера Евгения Сидихина, чем-то похожего на президента России. Образ нынешнего российского лидера был воплощен в отечественном кино лишь однажды, в 2002 году: его прототипа сыграл в фильме «Поцелуй не для прессы» ныне покойный актер Андрей Панин.

Фильм рассказывал об отношениях президента с женой, которая, так же как и бывшая жена Путина Людмила, в молодости была стюардессой. В прокат фильм вышел только в 2008 году, за месяц до избрания президентом России Дмитрия Медведева.

Ельцин и Горбачев в кино

Несмотря на масштабность и противоречивость фигуры первого президента России Бориса Ельцина, художественных фильмов о нем также почти нет. В 1999 году образ президента, навевающего сходство с Ельциным, был воплощен Олегом Табаковым в новогодней комедии Тиграна Кеосаяна «Президент и его внучка».

В 2011 году в телефильме «Ельцин. Три дня в августе», посвященном провалу августовского путча, первого президента РФ сыграл актер Дмитрий Назаров. Несмотря на отсутствие большого визуального сходства, критики отмечали, что Назарову удалось воплотить образ Ельцина.

В свою очередь, президенту СССР Михаилу Горбачеву в отечественном кино не слишком повезло. Если не считать эпизодов: в комедии «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-бич опять идут дожди» Горбачева сыграл актер Леонид Куравлев.

Помощь фильму — не лучшему в фильмографии Леонида Гайдая — оказал нынешний кандидат в президенты США Дональд Трамп, имя которого указано в титрах.

Эту деталь, посмотрев недавно фильм по телевизору, случайно заметил политолог Константин Калачев.

В настоящее время в США снимается более серьезный фильм, где Горбачева сыграет австрийский актер Кристоф Вальц.

Картина называется «Рейкьявик» и посвящена встрече Горбачева и президента США Рональда Рейгана, которого играет Майкл Дуглас, на историческом саммите в Исландии в 1986 году.

Никто из российских государственных деятелей в кино не снимался. Правда, начальник охраны Ельцина, генерал Александр Коржаков актерский опыт получил, сыграв начальника королевской охраны в фильме Александра Абдулова «Бременские музыканты»:

«Помню, там в сценарии был эпизод — король едет в карете, у него прихватило живот, он идет в кусты, а рядом охранник ждет с лопатой, для того чтобы дерьмо его убирать. Ну понятно, что это гротеск, однако я сразу сказал, что такого играть не буду», — вспоминал Коржаков в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

При этом генерал говорил, что Абдулову его игра понравилась, а режиссер Марк Захаров даже сказал: «Все в этом фильме играли, и только Коржаков в нем жил».

Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудил с главным координатором Верховного комитета оппозиции Сирии по урегулированию конфликта Риядом Хиджабом подготовку к новому раунду переговоров в Женеве, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.

Стороны подтвердили важность выполнения резолюции 2254 Совбеза ООН, Женевской декларации и обеих деклараций, принятых после переговоров в Вене. Ожидается, что следующий раунд переговоров под эгидой ООН состоится в конце января.

Согласно сообщению агентства, министр иностранных дел ОАЭ выразил поддержку "законным требованиям" народа Сирии, а также сохранению единства этой страны. Также он подтвердил стремление ОАЭ смягчить гуманитарные последствия сирийского кризиса.

Верховный комитет оппозиции Сирии во главе с бывшим премьер-министром этой страны Риядом Хиджабом был создан после конференции оппозиционных сил в Эр-Рияде в декабре прошлого года. Там же расположена штаб-квартира этого комитета.

Анна Чернова-Салийчук.

Иран ушел из-под санкций

Международные санкции в отношении Ирана отменены

Алексей Топалов

Европа и США отменили экономические санкции в отношении Ирана, так как Тегеран сумел убедить МАГАТЭ в том, что параметры ядерной программы Исламской Республики соответствуют достигнутым в прошлом году соглашениям. Теперь Иран сможет резко нарастить экспорт нефти, что повысит предложение на мировом рынке и окажет дополнительное давление на нефтяные котировки, которые и так находятся на рекордно низких уровнях.

В субботу президент США Барак Обама подписал распоряжение об отмене экономических санкций в отношении Ирана. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини также заявила, что с этого дня с Ирана снимаются все международные и односторонние санкции. Президент Ирана Хасан Роухани поблагодарил Бога и «терпеливый народ» страны за снятие международных санкций.

На своей странице в Twitter Роухани назвал ядерную сделку «славной победой».

Теперь Исламская Республика Иран получит доступ к замороженным финансовым активам в размере около $50 млрд. Кроме того, снятие санкций подразумевает отмену эмбарго на закупку иранской нефти. Также Иран получит доступ к иностранным инвестициям, запрещенным из-за санкций.

Санкции в отношении Ирана были связаны с программой по обогащению атома, которую активизировал Махмуд Ахмадинежад (президент Ирана с августа 2005-го по август 2013 года). Однако сменившему его Роухани удалось найти компромисс с Западом. В июле прошлого года Иран обязался сократить свою ядерную программу в обмен на отмену санкций (за время действия которых, по разным оценкам, экономика Ирана потеряла от $160 млрд до $180 млрд).

В субботу в Вене Иран отчитался перед Международным агентством по атомной энергетике.

«Иран выполнил все требования в рамках соглашения по атомной программе », — сообщил генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), о котором Иран и Совет Безопасности ООН, а также Германия договорились летом прошлого года, подразумевал сокращение количества иранских центрифуг на уранообогатительных предприятиях на две трети (их останется около 6 тыс.), а степень обогащения урана в течение ближайших 15 лет не должна превышать 3,67%. Кроме того, Иран, в соответствии с СВПД, должен отказаться от разработки ядерного оружия. В МИД РФ сообщили, что при взаимодействии «Росатома» за пределы страны вывезен весь предусмотренный СВПД объем обогащенного урана.

«Нормализация отношений с Западом выводит Иран в другую лигу игроков, — комментирует профессор ВШЭ политолог Николай Петров. — Из «изгоя» Иран превращается в респектабельного регионального лидера».

По словам политолога, процесс начался еще тогда, когда соглашение Ирана с Западом было заключено. «И теперь в противостоянии Ирана и Саудовской Аравии баланс сил изменился», — отмечает Петров.

Ключевой вопрос в нефти.

Иран еще в прошлом году предупреждал, что после отмены санкций готов в кратчайшие сроки выпустить на мировой рынок 0,5 млн баррелей в день дополнительных объемов нефти (сейчас ИРИ экспортирует около 1 млн баррелей в день, нефть идет в Азиатско-Тихоокеанский регион, в основном в Китай и Индию). И это при том, что уже сейчас превалирование предложения над спросом составляет около 2 млн баррелей в день.

Представитель Ирана по линии ОПЕК Мехди Асали в субботу подтвердил, что ИРИ не намерена ограничивать добычу нефти и планирует выйти на досанкционный уровень экспорта — 2 млн баррелей в день.

Кстати, еще до того, как стало известно об отмене санкций, РИА «Новости» сообщило о том, что делегации британо-нидерландской Shell и французской Total прибыли в Тегеран для переговоров с Национальной нефтяной компанией Ирана.

Эксперты нефтяного рынка ранее неоднократно отмечали, что «иранские риски» уже заложены в цену нефти. Так как о формальном заключении соглашения стало известно еще прошлым летом, котировки этот фактор уже отыграли.

«В текущих ценах это отражено лишь частично, — комментирует партнер компании Rusenergy Михаил Крутихин. — Но давление на котировки снятие санкций все же окажет».

По словам эксперта, здесь сыграет роль не только тот факт, что Иран выбросит на рынок дополнительные объемы нефти, что увеличит предложение, но и то, что ИРИ в попытке отвоевать рыночные ниши начнет демпинговать.

Впрочем, это будет лишь временным драйвером для нефтяных цен. «Вливания» Ирана будут компенсированы сокращением добычи в США, — поясняет Крутихин. — Именно от американской добычи сейчас зависят колебания мировых цен».

Сейчас североморская нефть Brent, к которой привязана цена российской Urarls, на Лондонской бирже ICE торгуется по $29,1 за баррель. Американская WTI на Нью-Йоркской бирже NYMEX — по $29,6 (данные на конец торгового дня в пятницу).

Впрочем, сама возможность масштабного выхода иранской нефти вызывает сомнения. «Не стоит поддаваться эйфории и преувеличивать нынешние возможности Ирана в нефтяной сфере, — говорит член экспертного совета Союза нефтегазопромышленников России Эльдар Касаев. — Реальный объем «черного золота», который иранцы дополнительно готовы оперативно поставить на внешние рынки, вряд ли превысит 300 тыс. баррелей в сутки».

Заявления о том, что экспорт может быть увеличен на 1 млн баррелей в течение полугода-года, по оценкам Касаева, весьма оптимистичны и едва ли будут выполнены на практике.

Касаев приводит в пример Ирак и Ливию, которым после упадка нефтяной индустрии в 2003 и 2011 годах соответственно понадобилось куда больше времени на ее оживление, чем заявлялось местными должностными лицами.

Тем не менее эксперт также прогнозирует, что отмена санкций неминуемо отразится на ценах.

«Возможно, в ближайшей перспективе цена за «бочку» упадет до $25», — говорит Касаев.

Кстати, именно эту цену российские власти намерены заложить в новый стрессовый экономический сценарий. При этом, как заявил в субботу министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире передачи «Вести в субботу», при цене барреля в $25 российский бюджет в текущем году недополучит более 3 трлн руб. доходов.

«Но Россия, как и другие игроки, готова к этому сценарию, поскольку иранский фактор был известен нефтеэкспортерам уже в течение длительного времени, — считает Касаев. — В этой связи негативная реакция рынка на «энергетическую свободу» Ирана будет кратковременной, так как международные трейдеры и биржевые спекулянты уже давно запугивают рынок обилием иранского сырья».

Разведывательная служба ФРГ в 2000-х годах отслеживала международные телефонные линии и интернет-связь Финляндии с более чем 30 европейскими странами, в числе которых находится и Россия, передает телерадиокомпания Yle со ссылкой на секретные документы немецкой разведки.

Совместная операция разведывательной службы ФРГ и Агентства национальной безопасности США под названием Eikonal продолжалась с 2004-го по 2008 год. Списки прослушиваемых линий связи разведслужбы ФРГ попали в руки к австрийскому парламентарию Петеру Пильцу (Peter Pilz). По его мнению, эти списки были составлены АНБ США. В них указаны 256 международных линий связи Финляндии и 31 европейской страны, в числе которых Франция, Дания, Нидерланды, Польша, Швеция и ряд других. В списках также указаны 11 линий связи между Россией и Финляндией.

Согласно спискам, шла прослушка по меньшей мере шести линий связи: Хельсинки — Париж, Брюссель — Хельсинки, Хельсинки — Шанхай, Будапешт — Хельсинки, Хельсинки — Люксембург и Хельсинки — Реймс.

"Мы знали, что в это время за Финляндией следили, но конкретно об этих документах нам было неизвестно", — заявил представитель финской полиции безопасности СУПО.

По данным СУПО, представленные документы не дают четкого представления о том, была ли целью шпионажа именно Финляндия.

Террористы стреляли по белым

Теракт в столице Буркина-Фасо унес жизни 27 человек

Герман Петелин

Жертвами теракта в столице западноафриканского государства Буркина-Фасо стали 27 человек из 18 стран. Еще 33 человека получили ранения. Российских граждан среди пострадавших в результате захвата заложников в отеле Splendid, по предварительной информации, нет.

Тревожные сообщения из столицы западноафриканского государства Буркина-Фасо Уагадугу стали поступать поздно ночью. Террористы атаковали кафе, а затем захватили заложников в расположенном рядом отеле Splendid. Именно в этом отеле обычно останавливаются приезжающие в страну иностранцы, в том числе сотрудники ООН.

По словам очевидцев, события развивались очень стремительно. Трое мужчин в тюрбанах ворвались в кафе и стали методично расстреливать безоружных посетителей.

При этом бандиты в качестве жертв выбирали исключительно белокожих. Началась паника. Люди метались по всему залу, чтобы укрыться от бандитов.

После того как к месту происшествия приехали полицейские, террористы переместились в соседний отель, где взяли в заложники более 150 человек. Чтобы спасти людей, силовики были вынуждены начать штурм здания. Причем сразу после начала спецоперации на первом этаже отеля прогремел взрыв и начался сильный пожар.

В операции по освобождению заложников принимали участие армейские подразделения. По данным СМИ, военных консультировали специалисты из Франции и США. Штурм здания продолжался всю ночь, и только утром пошли сообщения о том, что террористов удалось уничтожить, а заложников освободить.

«126 человек, включая 33 раненых, освобождены. Три моджахеда — араб и двое африканцев были ликвидированы», — сказал министр безопасности страны Симон Компаоре в эфире местного телеканала.

По его словам, «завершена операция по освобождению отеля Splendid и расположенного напротив кафе Cappuccinno».

По данным посла Франции в Буркина-Фасо Жиля Тибо, жертвами нападения террористов на столицу Буркина-Фасо стали 27 человек. Он в субботу написал в твиттере, назвав атаку на отель в столице страны терактом и сообщив, что самолет авиакомпании Air France, следовавший рейсом Париж — Уагадугу, из-за ситуации в городе был направлен в нигерийский Ниамей.

Как выяснилось, большинство погибших были иностранцами. Министр безопасности Буркина-Фасо, выступая по государственному радио, заявил, что погибли люди из 18 государств. По словам очевидцев, террористы целенаправленно расстреливали исключительно белокожих.

«Там [среди погибших и раненых] есть иностранцы, очевидно, европейцы, и местные люди. Это очень посещаемое место, особенно вечером. Тем более в Уагадугу очень много иностранцев», — заявила почетный консул России в Буркина-Фасо Анна Рачина в ответ на вопрос о гражданстве жертв и пострадавших.

По ее словам, атакованный ресторан принадлежит гражданке Украины.

По информации посольства России в Кот-д'Ивуаре, среди пострадавших в результате террористической атаки россиян нет. «Мы только что получили последнюю информацию. Совершенно точно, что среди погибших или раненых граждан россиян нет», — сказала «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Кот-д'Ивуаре Маргарита Камалдинова.

Ответственность за атаку на отель в Буркина-Фасо взяла на себя группировка «Аль-Мурабитун», входящая в «Аль-Каиду», запрещенную в России, и присягнувшая на верность ИГ, также запрещенного в России. Члены этой группировки ранее объявили джихад нескольким странам, в числе которых было и Буркина-Фасо. Также «Аль-Мурабитун» причастна к захвату заложников в столице Мали в ноябре прошлого года.

Тогда во время террористической атаки погибли шесть россиян.

Исследователь Французского института международных отношений Ален Антиль заявил французскому каналу BFM, что это первая террористическая атака на Уагадугу, до сих пор теракты не выходили за пределы севера страны у границы с Мали.

Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Кабаре описал террористическую атаку как «трусливую и подлую» и принес соболезнования родственникам погибших. Между тем обстановка в Буркина-Фасо сохраняется крайне напряженной. На севере страны неизвестными лицами похищены два гражданина Австрии.

В Европе призвали сопротивляться давлению Эрдогана

Юрий Зайнашев

Глава МИД Австрии Себастиан Курц неожиданно заявил, что Евросоюз впал в «опасную зависимость» от Анкары и по сути оказался жертвой шантажа из-за кризиса с беженцами. Как полагают политологи, когда потоки беженцев наконец ослабнут, Евросоюз может все припомнить Турции и даже наложить на нее санкции, например запретить ей покупать современные военные технологии.

Евросоюз решил переложить часть ответственности за беженцев на Турцию, чтобы не запачкать руки, и Анкара при этом получила слишком много власти, признал в четверг министр иностранных дел Австрии Себастиан Курц.

«Мы должны передавать Турции только те задачи, для которых участие турецкой стороны абсолютно необходимо, а именно предоставление убежища мигрантам, – предостерег Курц в интервью немецкой газете Die Welt. – Но когда ЕС делегирует Анкаре обязанности по обеспечению безопасности общих границ, возникает внушительная зависимость, которая, как я считаю, очень опасна».

По словам Курца, многие политики опасаются, что контроль над пограничной зоной не обойдется без применения насилия. Однако ЕС не может просто взять и переложить эту «грязную работу» на Турцию, чтобы не запачкаться самому. Так или иначе, ситуация с беженцами не обойдется без «уродливых картин жестокости», цитировала его газета ВЗГЛЯД. Как известно, сотрудничество с Анкарой – наиболее важный элемент миграционной политики канцлера Германии Ангелы Меркель, однако никаких действительных попыток для урегулирования этого кризиса Турция не предпринимает. По мнению Курца, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует договоренности с ЕС в качестве дополнительных рычагов давления на Запад.

Историк, академик Международной академии наук (Инсбрук, Австрия) Андрей Фурсов считает, что Эрдоган использует кризис с беженцами, чтобы попасть в Евросоюз, чего ему никогда на самом деле не добиться. «Турцию никогда не пустят в ЕС. Они уже нахлебались с Восточной Европой. Вообще речь сейчас идет не о расширении ЕС, а о том, что он де-факто развалится на «каролингское» ядро и все остальное, хотя де-юре, может, и сохранится. Естественно, Эрдоган пытается выжать из ситуации с беженцами максимум. Кризис с беженцами еще нескоро закончится. Но это заявление главы австрийского МИДа указывает ему на то, что ничего у него не получится. Турции указывают ее место», – пояснил Фурсов газете ВЗГЛЯД.

Напомним, минувшей осенью Евросоюз пообещал Турции 3 млрд евро – на содержание размещенных там беженцев. Из них Еврокомиссия выделит 500 млн, а оставшиеся 2,5 млрд евро должны собрать страны ЕС.

Директор Центра востоковедных исследований международных отношений и публичной дипломатии Владимир Аватков считает, что зависимость и Турции, и Запада – двусторонняя. «Турция пользуется своим геостратегическим положением, чтобы и дальше шантажировать Евросоюз. Кризис с беженцами не вечен, но, пока продолжается это великое переселение народов, Турция будет его использовать», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

У Запада, по мнению Аваткова, достаточно большой объем возможностей по разрешению кризиса, но для этого в любом случае нужные суровые меры, например – обустроить полноценную границу с колючей проволокой и овчарками. «К этому толерантная Европа не привыкла. А нетолерантная Турция с достаточно авторитарным режимом этим и пользуется», – пояснил политолог.

Сотрудник Института востоковедения РАН и Российско-турецкого учебно-научного центра РГГУ Александр Васильев рассказал газете ВЗГЛЯД, что соглашение с Евросоюзом в самой Турции было подано как большая победа турецкой дипломатии и лично Эрдогана. «Посыл был такой: пока Россия вводит свои санкции против Анкары, европейцы прогнулись под турок – как мы их ловко сделали! Но на самом деле никаких особых выгод это соглашение не несет», – заявил Васильев.

Кроме трех миллиардов туркам также были обещаны безвизовый режим и ускорение процесса вступления в ряды Евросоюза. «Однако турецкая официозная печать не стала акцентировать тот факт, что для запуска этого режима сперва надо выполнить более 70 условий. А оппозиционно настроенные журналисты подсчитали, что этих трех миллиардов однозначно не хватит, понадобится на ближайшие годы миллиардов пять. Да и вступление договора в силу начнется не менее чем через год. Это позволяет всем сторонам вольно толковать его в свою пользу, а с другой стороны – он открывает большое поле для взаимного шантажа», – пояснил Васильев.

Треть – за, треть – против, треть «курит кальян»

«В Стамбуле только что произошел серьезный теракт, в результате которого погибло 11 человек, большей частью немцы, – добавил Аватков. – Это показывает, что зона ближневосточной нестабильности все больше и больше распространяется на Турцию. Эта страна все больше и больше внушает угрозу для Евросоюза. Выделять большие деньги, в частности 3 млрд евро, Анкаре – это достаточно сомнительный и малопродуктивный шаг. На востоке Турции идет почти полномасштабная гражданская война. Обеспечить там охрану границы Анкара вряд ли сможет».

Перспектив вступить в Евросоюз у Турции крайне мало, подчеркивает Аватков. «Это возможно только в том случае, если этого захотят Соединенные Штаты, чтобы окончательно оторвать Турцию от взаимодействия с Ближним Востоком и с Россией. Но такого рода заигрывание все равно будет время от времени возникать, в зависимости от новых кризисов, потому что Анкара в принципе не отказывается от планов примкнуть к Евросоюзу, – считает тюрколог. – В турецком обществе уже давно сохраняется приблизительно равное соотношение – 30 процентов за вступление в ЕС, 30 – против, и еще примерно 30, что называется, «курили кальян». Так что все равно в обществе будет запрос на присоединение к ЕС».

Как отмечал в конце ноября американский публицист Томас Напп в статье для OpEd News, устав НАТО умалчивает о том, что должно произойти, когда член альянса осуществляет «вооруженное нападение» на государство, не входящее в альянс, как это произошло 24 ноября, когда турецкий F-16 сбил российский Су-24 рядом с сирийской границей. «Если американские политические лидеры по-настоящему заинтересованы в мире, они выведут свою страну из состава НАТО, или по крайней мере исключат из альянса Турцию. Но американские политические лидеры не заинтересованы в мире по-настоящему, не так ли?» – цитировала статью газета ВЗГЛЯД.

«Санкции против Турции невыгодны США, которые на этом кризисе играют в свою игру. До тех пор, пока это невыгодно США, невозможно предположить, что Запад наложит на нее санкции или даже встанет вопрос о ее исключении из НАТО. Что бы она ни вытворяла», – предрекает Аватков.

В отличие от него, Васильев все же не исключает санкций в будущем, после завершения кризиса с беженцами. «Евросоюз уже накладывал ограничения на Турцию в том, что касалось передачи военных технологий и военного имущества. Сейчас в Турции действует достаточно амбициозная программа развития ВПК. Так что в будущем одним из способов ЕС наказать Турцию могут стать новые запреты на передачу современных технологий, технологий двойного назначения. Но, кроме этих мер, вряд ли на нее могут быть наложены какие-то иные серьезные санкции, учитывая то, насколько Турция интегрирована в западный мир. А в западный мир она интегрирована очень сильно», – подытожил эксперт.

5 причин интереса террористов к Индонезии

Индонезия - один из важнейших игроков не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире.

В нашей стране Индонезия воспринимается как одно из самых экзотических туристических направлений. Однако мало кто знает, что с экономической точки зрения Индонезия играет важную роль как в регионе, так и в мире.

Именно поэтому террористические атаки, которые были совершены в столице Индонезии, могут иметь очень серьезные последствия не только для страны, но и для всего региона.

Напоминаем, что утром 14 января 2016 г. серия взрывов произошла в индонезийской столице Джакарте. По первоначальным данным, озвученным представителями индонезийских властей, жертвами террористической атаки стали как минимум семь человек. Как сообщили некоторые СМИ, среди погибших — сотрудник Организации Объединенных Наций.

Позже представитель полиции известил общественность и журналистов, что из семи погибших жертвами теракта являются лишь трое человек, остальные четверо — это террористы. Среди погибших — граждане Индонезии и Канады. Ранения получили еще 20 человек, среди которых граждане Австрии, Нидерландов, Германии и Алжира.

Несомненно, теракты в столице Индонезии не могут не отразиться на экономической ситуации в стране, и мы решили предположить, какие именно последствия будут иметь террористические атаки, а кроме того, рассмотреть основные факторы, обеспечивающие экономическое развитие страны.

Население

Индонезия — крупнейшая мусульманская страна мира. Население Индонезии составляет, по оценкам 2014 г., 253 609 643 человека. Это четвертая в мире по численности населения страна — она уступает лишь Китаю, Индии и Соединенным Штатам Америки.

Понятно, что страна с огромным населением, подавляющее большинство которого исповедует ислам, обладающая колоссальным экономическим потенциалом и фактически являющаяся региональной державой, не может не привлекать внимание религиозных фундаменталистов.

Средняя плотность населения составляет около 124 человека на 1 кв. км, при этом население распределено крайне неравномерно: 57,5% индонезийцев проживает на острове Ява, который составляет менее 7% территории, в результате чего этот остров является одним из самых густонаселенных мест планеты (более 1 тыс. человек на 1 кв. км).

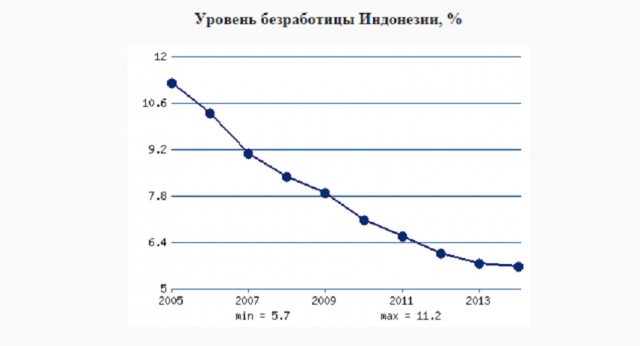

За весь период независимого развития Индонезии для нее был характерен достаточно высокий прирост населения, несколько снижающийся с 1980-х гг. в результате реализации государственной программы планирования семьи.