Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Около 96 тонн апельсинов из Египта, зараженных личинками средиземноморской плодовой мухи, задержаны в морском порту Новороссийска (Краснодарский край), сообщает краевое управление Россельхознадзора.

Живые личинки насекомых были обнаружены в партии египетских апельсинов в ходе карантинного фитосанитарного контроля в порту.

"После проведения лабораторной экспертизы специалисты подтвердили наличие карантинного для РФ объекта — живых личинок средиземноморской плодовой мухи (Ceratitis capitata Wied). <…> В целях предотвращения проникновения и распространения карантинных объектов ввоз зараженного груза запрещен", — говорится в сообщении.

У российского ведомства вызывает опасение тот факт, что с начала года произошло уже 22 случая обнаружения карантинных для РФ объектов в поступающих из Египта цитрусовых общим весом более 1,212 тысячи тонн. При этом вся продукция поступала в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных египетской стороной, в них содержалась информация об отсутствии карантинных объектов.

Средиземноморская плодовая муха отнесена к группе наиболее опасных и вредоносных видов насекомых. Она повреждает плоды апельсина, мандарина, авокадо, хурмы, инжира, кофе, банана, лимона, земляники, граната, абрикоса, яблони, сливы, черешни, винограда, финика, томатов, баклажана, перца. С 1954 года этот вид прижился в Австрии. Уже в 1956 году в окрестностях Вены муха повредила 90-100% плодов. На юге Германии потери абрикосов от средиземноморской плодовой мухи достигли 80%, а персиков — 100%.

При проникновении средиземноморской плодовой мухи во Флориду в 1956-1957 годах только на ликвидацию очага было израсходовано 11 миллионов долларов. На территорию СССР вредитель проникал с зараженными плодами в 1937 и 1964 годах.

Около 400 российских и зарубежных компаний примут участие в XIV Международной агропромышленной выставке "Золотая нива", которая во вторник начнет работу в Краснодарском крае — одном из крупнейших аграрных регионов России, сообщил Минсельхоз Кубани.

Экспозиция выставки площадью 56 тысяч квадратных метров разместится на выставочной площадке возле автодороги "Темрюк — Краснодар — Кропоткин" в Усть-Лабинском районе края."В этом году более 400 предприятий-экспонентов из регионов России, а также Германии, Италии, Австрии, Франции, Дании, Чехии, Аргентины, Китая и Белоруссии представят свыше 500 современных образцов сельскохозяйственной техники и оборудования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по традиции в рамках выставки компании проведут полевую демонстрацию агротехники. Посетителям "Золотой нивы" также покажут достижения в области растениеводства и животноводства, инновационные технологии в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции. Для специалистов отраслей АПК пройдут семинары, презентации и "круглые столы".

Организаторы ожидают, что выставку, которая проводится при поддержке министерства сельского хозяйства РФ и администрации Краснодарского края, в этом году посетят более 20 тысяч специалистов отрасли. "Золотая Нива" продлится до 30 мая.

Краснодарский край расположен в юго-западной части Северного Кавказа. Регион обладает богатейшими в России ресурсами сельскохозяйственных земель, в том числе черноземами (более 4% российских и около 2% мировых запасов). Кубань находится в числе лидеров в РФ по объему производства зерна, сахарной свеклы, плодов и ягод, семян подсолнечника и меда. Власти отмечают, что за последние годы в регионе наблюдается положительная динамика практически по всем видам продукции растениеводства и животноводства.

В Ташкенте 5-6 июня 2014 года состоится Международная конференция на тему: «О важнейших резервах реализации продовольственной программы в Узбекистане». В ней ожидается участие ученых, экспертов и инвесторов из более 10 стран мира, сообщает НИА «Туркистон-пресс».

В ходе конференции, по данным Министерства сельского и водного хозяйства от 23 мая2014 г., будут обсуждены вопросы развития мирового рынка продовольствия.

Важной темой также является сотрудничество с международными финансовыми институтами и инвесторами по реализации проектов по привлечению современных агротехнологий, повышению урожайности и продуктивности плодоовощных культур и винограда, совершенствованию систем инфраструктуры и логистики и другие.

В рамках конференции будет организована выставка, демонстрирующая различные виды продовольственной продукции, производимой в Узбекистане.

Для участников конференции запланировано посещение фермерских хозяйств, перерабатывающих производств, объектов производственной инфраструктуры в Самаркандской и Ташкентской областях.

В конференции ожидается участие ученых, экспертов, инвесторов из Китая, США, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Республики Корея, Австрии, Индии, Азербайджана, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Польши и других стран, а также руководителей и представителей авторитетных международных организаций, в частности, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Всемирной организации здравоохранения, Международного фонда сельскохозяйственного развития, АБР, ИБР, Всемирного банка и других.

НИА «Туркистон-пресс»

Последние несколько недель принесли в австрийские сады дожди и непогоду, которые неблагоприятно сказались на объеме ожидаемой урожайности.

Приблизительный убыток в настоящее время оценивается на уровне 30-40% от предварительно запланированного объема производства клубники в Австрии. Осложняет ситуацию и то, что проливные дожди в некоторых областях страны полностью так и не прекратились.

ООО «СевЛесПил» начал эксплуатацию нового оборудования и мини-ТЭЦ на своем предприятии в Республике Коми, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении пресс-службы республиканского правительства.

«Сегодня на крупнейшем лесопильном предприятии Республики Коми «СевЛесПил» введены в эксплуатацию практически уникальная, вторая в России, с максимальным уровнем автоматизации процессов линия сортировки пиломатериалов и мини-ТЭЦ, работающая на кородревесных отходах, — заявил глава республики Вячеслав Гайзер. - Тем самым, предприятию удалось улучшить экономические и, что особенно важно, экологические показатели работы».

При выходе мини-теплоэлектростанции на проектную мощность будет решен вопрос по полной утилизации древесных отходов основного производства. Предприятие сможет обеспечивать как собственные энергетические потребности, так и поставлять тепловую и электрическую энергию другим потребителям. Внедрение высокопроизводительной линии сортировки даст возможность более качественно и оперативно производить выбраковку пиломатериалов в соответствии с требованиями мировых стандартов.

Строительство мини-ТЭЦ — второй проект в области биоэнергетики, реализованный ООО «СевЛесПил» за последний год. Ранее, в 2013 г., была установлена и введена в эксплуатацию линия брикетирования древесных отходов.

Производительность мини-ТЭЦ с котлами для сжигания древесных отходов и турбинной установкой для выработки электроэнергии составляет 10 т пара в час. Планируется получать 12 МВт тепла и 2,2-2,4 МВт электроэнергии. В час на мощностях ТЭЦ сжигается 7 т кородревесных отходов. В зимнее время ООО «СевЛесПил» планирует принимать древесную кору и опилки у сторонних лесных предприятий республики. Объем инвестиций составляет 290 млн руб.

Производительность линии сортировки пиломатериалов шведского производства составляет 120 досок в минуту. Линия прошла гарантийные испытания. Мощность брикетного производства — 400-600 кг/час.

ООО «СевЛесПил» было создано в 2000 г., промышленный выпуск продукции начался в 2002 г. Пиломатериалы экспортируются в Италию, Германию, Литву, Нидерланды, Бельгию, Австрию, Чехию, Швейцарию, Болгарию, Словакию, Грецию, Египет, Сирию, Иран, Ирак, Иорданию, Азербайджан, Казахстан, Китай и Южную Корею. Ежемесячно в адрес заказчиков отгружается порядка 15-17 тыс. м3 пиломатериалов.

Туристический раздел многотиражной австрийской газеты «Heute» опубликовал статью о самых красивых греческих направлениях для летнего отдыха. По мнению газеты, лучшими из лучших являются Крит, Санторини, Родос и Каламата.

Магический Крит,- сообщает «Heute», - самый крупный греческий остров, предлагает своим посетителям большое разнообразие - от высокогорья Лассити и традиционных горных деревень до волшебного пляжа Элафониси на юге.

Санторини, остров вулканов, небольшой по размеру – всего 76 квадратных километров. Однако вид, открывающийся со скалистых рифов, с выбеленными домиками Кальдеры, является уникальным. Не случайно, - отмечается в газете,- остров считается идеальным местом для проведения медового месяца.

Родос - остров с 300 солнечными днями в году. Пустынные пляжи и традиционные деревушки можно обнаружить как в южной части, так и в глубине острова, в то время как север, к которому относится и столица Родос, является всегда многолюдным, - пишет австрийское издание.

Каламата не является островом,- сообщает «Heute», но это город с собственным характером, расположенный на Мессинийском заливе на юге Пелопоннеса и обладающий бесконечными песчаными пляжами.

Европейские выборы, прошедшие с 22 по 25 мая, сохранили лидирующие позиции в Европарламенте за крупнейшими партиями евроинтегристов — правоцентристами, социалистами и либералами, но напугали политических тяжеловесов заметным ростом евроскептицизма, который ярче всего проявился в триумфе во Франции крайне правого "Национального фронта".

Из 400 миллионов европейских граждан, имеющих право голоса, на избирательные участки явилось около 43,09% против 43% в 2009 году. Несмотря на то, что показатель остается крайне низким, про-европейцы празднуют победу — явка выросла впервые за всю историю европейских выборов.Европейское разочарование

Как и предвещали прогнозы, эти выборы стали знаковыми из-за успеха евроскептиков. Причем наибольшего успеха добились не просто евроскептические, а еврофобские политические силы, выступающие за выход их стран из Евросоюза и еврозоны.

Символом "прорыва справа" стал результат "Национального фронта" Марин Ле Пен, которому, по предварительным данным, досталось 22 из 74 французских мандата. У лидера французских националистов теперь есть шанс впервые создать и возглавить самую правую фракцию Европарламента, но для этого необходимо собрать единомышленников из других шести стран Евросоюза. К ней, в частности, должны примкнуть ее прежние союзники — голландская "Партия за свободу", получившая три мандата, и завоевавшая четыре места Австрийская партия свободы (FPOE). Точные перспективы определить трудно — по ряду стран у ЕП пока нет детальной информации.

Фракция "Европа за свободу и демократию", которая на данный момент является самым правым альянсом в ЕП, получит, по нынешним оценкам, 36 мест, увеличив свое представительство на пять депутатов. И только правая фракция менее радикальных "Европейских консерваторов и реформистов", состоящая наполовину из членов британской "Консервативной партии", может сократиться с 57 до 44 человек.

Успех крайне правых является скорее условным. Большинство депутатов парламента, в который входит 751 народный избранник, составят традиционные партии, и крайне правые не смогут влиять на его решения. Однако их результат скажется на национальном уровне, где правящему большинству придется считаться с националистами. "Реальный эффект этих выборов на фоне евроскептических игр во многих странах будет в меньшей степени заметен в Брюсселе и в большей степени — в странах-членах. Эти результаты значительно приблизят тот день, когда будут организованы референдумы о членстве в ЕС и еврозоне", — заявил один из лидеров "Европы за свободу и демократию", глава Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджел Фарадж, комментируя результаты голосования.

Статус-Кво

По предварительным данным, обнародованным Европарламентом, крупнейшей партией осталась правоцентристская "Европейская народная партия". Хотя число ее депутатов, как ожидается, сократится с 274 до 212 человек. За ней следует левоцентристский "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", который может получить 186 мандатов против нынешних 196. Третье место по-прежнему занимает либеральный "Альянс либералов и демократов за Европу" — по нынешним оценкам, он получит 70 депутатских кресел. Однако лидер фракции либералов, экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт заявил, что его группа ведет переговоры с партнерами в разных странах и планирует вырасти до 85 человек.

В Европарламенте традиционно не складываются твердые политические коалиции — группы находят выгодных союзников по каждому из вопросов. Однако на этот раз лидеры списков партий-победительниц в ночь на понедельник заявили, что готовы к переговорам о создании стабильного большинства. Правоцентрист, экс-глава Еврогруппы и бывший премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер сообщил, что начнет переговоры с социалистами, но готов подключить к альянсу и другие партии, в том числе либералов и даже "зеленых".

Социалист, нынешний председатель ЕП Мартин Шульц заявил, что готов обсуждать коалицию на основании своей программы: борьба с безработицей молодежи, с уклонением от уплаты налогов и за больший контроль над банковским сектором. "Нужно положить конец стратегии арифметических подсчетов, нужно, чтобы Европарламент начал политические расчеты", — отметил немецкий политик.

В свою очередь, либерал, экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт решил сплотить коалицию вокруг своей программы: увеличение евроинтеграции как "новый двигатель экономического роста". Он отметил, что союз с либералами будет необходим социалистам и правоцентристам для создания стабильного большинства в ЕП.

Битва за комиссию

При формировании коалиций одним из главных вопросов будет председательство в Еврокомиссии. С этого года Европарламент — законодательный орган без права законодательной инициативы, до сих пор бывший наименее влиятельным из трех институтов ЕС — получил дополнительные привилегии. Согласно Лиссабонскому договору, лидеры стран-членов Евросоюза при выборе главы исполнительной власти ЕС — Еврокомиссии — должны учитывать результаты выборов в ЕП, который затем утверждает предложенного Советом ЕС кандидата большинством в 376 голосов. Поэтому двигателем избирательной кампании в этом году стали дебаты между лидерами списков, которых ЕП представил как кандидатов на пост председателя Еврокомиссии.

Юнкер в ночь на понедельник несколько раз заявил, что его партия — победитель выборов, а потому на пост председателя Еврокомиссии должен быть назначен он. Шульц не согласился с анализом соперника и отметил, что предпочитает дождаться окончательных результатов и переговоров глав фракций, которые намечены на вторник. Верхофстадт, в свою очередь, неоднократно заявлял, что может стать альтернативным кандидатом на пост главы ЕК при договоренности с правоцентристами и социалистами.

Помимо правоцентристов, левоцентристов и либералов, своих кандидатов выдвинули "зеленые" и левые. "Зеленые" могут рассчитывать на 55 мандатов, а левые — на 43, их лидеры не могут рассчитывать на председательство, но могут участвовать в коалиции. Кандидат от левых, лидер греческой Коалиции радикальных левых (СИРИЗА) Алексис Ципрас в ночь на понедельник заявил, что готов сформировать альянс с зелеными и социал-демократами, если они поддержат его программу, основанную, прежде всего, на отказе от мер жесткой экономики и европейских программ по оздоровлению госфинансов под надзором "тройки". В свою очередь, кандидат от "зеленых" Ска Келлер сообщила, что поддержку ее фракции получит тот, кто будет выступать за создание рабочих мест в "зеленых" отраслях и откажется от готовящегося соглашения о торговле и инвестициях с США.

Однако, как отмечают эксперты, отсутствие явной победы на выборах какой-либо из фракций играет на руку Евросовету, который не считает, что Лиссабонский договор обязал лидеров стран-членов ЕС предлагать главу одного из избирательных списков на пост председателя Еврокомиссии. Первые консультации по результатам выборов и по возможному распределению постов европейские лидеры проведут во вторник вечером. Однако, по официальной информации, конкретных имен на пост председателя Еврокомиссии президенты и премьеры обсуждать не будут — на это у них еще есть достаточно времени, поскольку полномочия нынешнего главы ЕК Жозе Мануэла Баррозу истекают только в октябре.

Асимметричная демократия: эскиз будущего Европарламента

В.И. Брутер – эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.

Резюме Объединенной Европе никак не удается договориться о равном подходе к большинству гуманитарно - политических проблем.

Сейчас много говорят о двойных стандартах в отношения между Россией и Западом. Но двойные стандарты в Европе не только для «внешнего применения», они еще и для «внутреннего». Объединенной Европе никак не удается договориться о равном подходе к большинству гуманитарно - политических проблем.

Достаточно вспомнить основные вехи. Массовое «безгражданство» для русскоязычных в Латвии и Эстонии. Которое не закончилось, спустя почти 25 лет – жизнь целого поколения. Высылка из Франции румынских цыган (ромов). Которые, между прочим, полноценные граждане Евросоюза. В общем, вполне естественно, что Европа подошла к референдумам об отделении Шотландии и Каталонии. И это только начало. В сложившейся ситуации референдум о выходе Великобритании из ЕС будет вполне естественным продолжением. Причем с заранее известным результатом.

После подписания Лиссабонского договора Евросоюз так и не смог (хотя бы в самой общей форме) зафиксировать единый подход к правам регионов и этнических меньшинств. Это только усиливает напряжение и мешает создать новое качество. Сейчас перед выборами в ЕП совершенно очевидно, что новый Европарламент с новыми уже полномочиями не сможет снять основные проблемы, которые существуют в Европе. Официально говорится, что «формула выборов в Европарламент находится в компетенции стран – членов ЕС». Собственно против этого никто не возражает. Действительно вряд ли формулы во Франции и на Кипре обязательно должны совпадать. А вот базовые принципы, на основании которых это «формула» создается, могут и должны быть общими. А возможно даже едиными. Сейчас все, скорее наоборот.

Социология свидетельствует: значительная часть граждан ЕС полагает, что процесс идет «не туда». Никогда еще процент евроскептиков не был так высок, причем речь, в первую очередь, идет о крупнейших странах Европы – Великобритании, Франции, Польше, Италии.

«Равноправие»

Никакого равноправия для меньшинств и регионов в Европе никогда не существовало. Причем речь идет не о Новой Европе, а о Старой, и не только о «старых временах», но и о вполне сегодняшних. Разумеется, нельзя говорить о том, что в Европейском политическом пространстве ничего положительного происходит. Права этнических меньшинств, в целом, расширяются. С большими проблемами, но расширяются. Децентрализация власти происходит. Самоуправления получают дополнительные возможности, прежде всего в бюджетной сфере. Но процесс идет чрезвычайно медленно и не поспевает за изменением ситуации. Каталония и Шотландия – очевидный показатель того, что скорость, с которой

движется Евросоюз, и скорость, с которой меняются отношения внутри стран, заметно отличается. ЕС никуда и ни за чем не успевает. Причем Шотландия – это на данный момент очень цивилизованный способ решения проблемы. Так будет не всегда и не везде.

Новый состав ЕП не решит эти проблемы, это видно уже сейчас. Скорее, наоборот, во вновь избранном парламенте следует ожидать значительно больших противоречий между политическими силами мейнстрима и евроскептиками, которые значительно усилится. Как результат, проблем станет больше, а эффективности меньше.

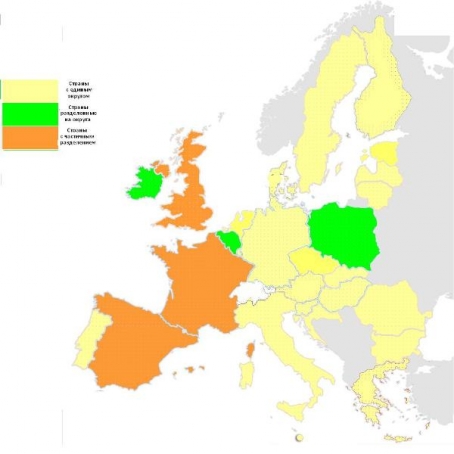

Рис.1. Разделение внутри стран ЕС на избирательные округа по региональному принципу.

Как видно из Рис.1 лишь 3 страны ЕС из 28 полностью разделяют страну по региональному признаку на выборах в ЕП. Это тем более странно, что национальные выборы практически все страны проводят по регионам и округам. Очевидно, что отказ от представительства регионов связан со стремлением к сверхцентрализации. А стремление к сверхцентрализации связано с желанием крупнейших партий «контролировать как можно больше» и получить за счет этого большее количество мест в ЕП.

В результате получается следующее:

- регионы представлены совершенно непропорционально. Если большинству европейских стран (особенно это относится к новой Европе) во внутренней политике удалось победить засилье столиц, то на общеевропейском уровне оно продолжает доминировать. В результате ЕП в большой степени выглядит как Парламент «европейских столиц».

- часть регионов вообще не представлена. Дело доходит до курьезов. Балеарская региональная партия MES (находящаяся в региональном парламенте) посчитала, что при любом оптимистичном (15–20%) результате выборов, она все равно не сможет претендовать на депутатский мандат и…снялась с выборов, предложив всем своим сторонникам голосовать за «любую другую региональную партию».

С этническими меньшинствами все еще хуже. Во-первых, ЕС так и не может определить единый подход к статусу, что позволило бы считать меньшинствами всех тех, кто сам себя к ним относит. Посему, в различных странах (в большей степени это относится к новой Европе) постоянно идет «дискуссия» о том, кого считать меньшинством, а кого нет. В результате силезцы в Польше, гагаузы в Болгарии, аромуны и меглены в Румынии, буньевцы и шокцы в Хорватии, жемайты в Литве, латгалы в Латвии, моравы в Чехии лишены статуса и в определенной мере оказываются ущемленными с точки зрения прав. Во-вторых, Евросоюз никак не может выработать позицию по тем автохтонным меньшинствам, которые в силу различных обстоятельств, в недостаточной мере «социализованы». В первую очередь это относится к ромам и саами. В настоящий момент в ЕП нет ни одного представителя ромов (за последние 15 лет было двое представителей – оба от Венгрии), и скорее всего в новом составе ЕП тоже никого не будет. Саамов нет не только в ЕП, но и в парламенте Швеции (впервые представитель народа саами избран в парламент Финляндии). Это называется дискриминация по этническому признаку.

Недавние драматические антиромские проявления в Европе и являются следствием подобной дискриминации. Отсутствие представительства в органах власти не позволяет разделить ответственность с избранными представителями этноса. Дальше все по известной формуле. Нет диалога – есть проблемы.

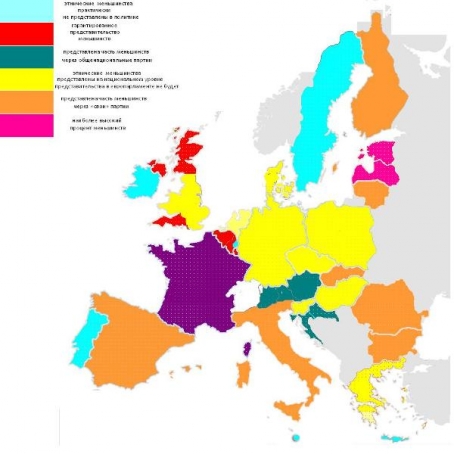

Рис. 2. Вероятная представленность этнических меньшинств в ЕП по итогам выборов.

При этом, как видно на рис.2, среди стран ЕС практически нет таких, где автохтонные меньшинства не были бы представлены на различных уровнях власти. И опять необходимо констатировать, что представительство неравномерное, несправедливое и лишено единого подхода к проблеме.

1. Европа не гарантирует представительство автохтонных меньшинств. Даже тех, кто признается в этом качестве в самих странах – членах ЕС. Странно, но факт. От демократической и продвинутой Испании в нынешнем составе ЕП вообще нет галисийцев, балеарцев, канарцев, валенсийцев. Об арагонцах даже и речь не идет.

2. Большие испанские меньшинства, конечно, могут постоять за «себя сами», но многие не в состоянии это сделать. Если для сербов, украинцев, белорусов, русских старообрядцев это плохо, но не страшно, то для многих подобная дискриминация «смертельна» – она просто ликвидирует горизонт возможностей.

3. Караимы, польско-литовские татары, реликтовые этносы Северной Италии – германоязычные (мокены, чимбры), ретороманцы (ладины, фриулы, нонезы, соланжи и т.д.), банатские болгары (католики), карашовены, лужицкие сорбы, фризы не будут представлены в ЕП и не имеют возможности быть избранными при нынешней формуле. Список практически бесконечный. Даже у польских кашубов, скорее всего, не будет представительства в ЕП. несмотря на очень хорошее представительство в польском Сейме и в Сеймике Поморского воеводства.

4. Диаспоры «титульных этносов» ЕС тоже представлены неравномерно и не очень справедливо. Если венгерские и немецкие меньшинства присутствуют очень солидно, то, например, польские, чешские, хорватские представлены слабо или их нет вообще. Все это неслучайно. В этом месте сходятся интересы европейской и национальных бюрократий. Которые (как всегда) хотят меньше «отдать» (тем более подозрительным меньшинствам) и больше «оставить себе».

В качестве иллюстрации классический пример того, как 11 заморских департаментов (включая Новую Каледонию и Таити) оказались объединены в один округ, где разыгрываются 3 мандата. Иначе как издевательством над здравым смыслом это назвать нельзя. Никак нельзя понять как территории, удаленные друг от друга на тысячи километров и не имеющие прямой связи, могут голосовать по общим партийным спискам. Но в сравнении в Объединенным королевством это еще хорошее решение. Британцы вообще отказывают в праве участвовать в выборах ЕП жителям Нормандских островов, острова Мэн. Уже не говоря о владениях в Америке и Океании. А вот Гибралтар в выборах участвует. Хотя и не является частью UK. Правда его приписали к одному из английских округов. Так что шансов на представительство у него не будет.

5. На рис.2 наиболее популярные цвета – желтый и оранжевый. Оранжевый относится к меньшинствам Испании, германской, венгерской диаспорам, полякам Литвы, шведам в Финляндии и туркам в Болгарии. В общем, немного, несмотря на то, что меньшинства есть практически в каждой стране.

Желтый цвет очень показателен. Если на национальном уровне с меньшинствами, так или иначе, приходится говорить, то на уровне ЕП их можно (а кому-то и нужно) игнорировать.

Все это еще раз способствует асимметричности, кособокости получившейся структуры. Из народного проекта получается бюрократический, значительному числу граждан безразличный. Отсюда и рост евроскептицизма. Если либеральные идеи не работают, или не доводятся до конца, то на их место приходят идеи более радикальные, изоляционистские, консервативные. Система становится менее устойчивой.

«Энтропия»

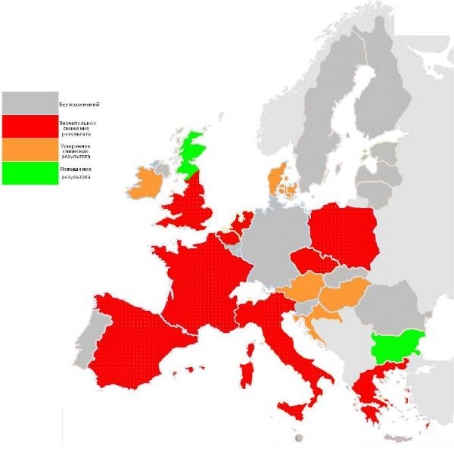

Рис 3. Динамика суммарного рейтинга (2009 -2014 гг.) двух крупнейших партий по каждой стране (основная партия власти + основная партия оппозиции).

Еще никогда в Старой Европе не было так много «больших коалиций» как сейчас. Германия, Австрия, Италия, Греция. В Великобритании вообще первый коалиционный кабинет со времен Военного Правительства Уинстона Черчилля времен Второй мировой. Сейчас в Западной Европе осталось только два «одноцветных» правительства. Левое во Франции и правое в Испании. Во Франции рейтинг относительно недавно избранного президента и правящей партии в пределах 20%, что является антирекордом. В Испании у Народной партии рейтинг чуть выше, но и она проиграет любые выборы в национальный парламент. Все это же относится и к Великобритании с Грецией.

Это опять-таки не случайно. Еще никогда за последние годы европейский политический мейнстрим не был так непопулярен. А в подобной ситуации идеологические однородные правительства – это слишком большая роскошь.

На рис.3 хорошо видно, что красный цвет доминирует. В первую очередь, в крупных странах Старой Европы. Серый цвет преобладает в Северной Европе, где традиционно много партий, представленных в парламентах, а правительства и ранее никогда не были «одноцветными». Отсюда и относительная стабильность в рейтингах партий, хотя рейтинги самих правительств невысоки. На ближайших выборах в Швеции и Дании очень высока вероятность смены правящих коалиций.

Во Франции, Англии, Испании, Нидерландах все совсем необычно. Еще никогда рейтинги правящих партий не были здесь такими низкими.

Прогноз на 25 мая

По различным оценкам, «правящая» в Европе Народная партия потеряет на выборах 25 мая 20–25% мандатов, т.е. вместо 275 будет около 200. Таких «сдвигов» в электоральных настроениях европейцев не было с 1979 года, когда были проведены первые прямые выборы в ЕП.

При этом социалисты – главные «друзья – соперники» правоцентристов дополнительных мест не получат. Все «уйдет» евроскептикам, которые при желании могут сформировать третью по величине фракцию в ЕП, и новым, иногда даже несистемным, политическим формированиям. Борьба между кандидатом от «правых» Жан-Клодом Юнкером (экс-премьер Люксембурга) и «левых» Мартином Шульцем (действующий председатель ЕП) идет с преимуществом в несколько мандатов. Однако кто бы ни победил, ему необходимо будет создать очень широкую коалицию, чтобы обеспечить свое избрание на пост председателя Еврокомиссии, которое пройдет в ЕП.

По данным социологии, евроскептики побеждают на выборах во Франции и Англии. Польский ПиС (Право и Справедливость) Ярослава Качинского борется за первое место с правящей Гражданской Платформой премьер-министра Дональда Туска. Итальянские «Пять звезд» будут на выборах вторыми. Новый Фламандский Альянс побеждает на выборах во фламандской части Бельгии, а Народная партия Дании имеет шанс одержать первую серьезную победу в своей истории. Как сказал один итальянский политический аналитик, «осталось только найти и выбрать тех, кто выключит свет».

Это, конечно чрезмерный пессимизм. ЕС – новый политический проект, и будущее у него есть. Важно, однако, не допускать новых ошибок и идти вперед. В какой-то мере это означает и смелые решения, и переход к новым, более свободным формам.

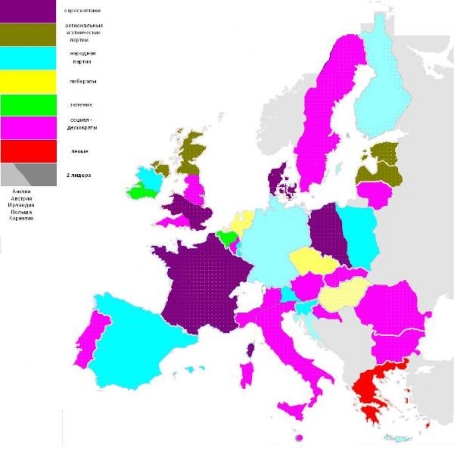

Рис.4. Лидеры электоральных предпочтений на выборах ЕП по странам

(в некоторых случаях отмечены 2 лидера).

Что будет после выборов, пока непонятно. Это будет зависеть от того, насколько прогнозы превратятся в голоса, проценты и депутатские мандаты.

На рис.4. обращает на себя внимание отсутствие «общей картины». За исключением роста рейтинга у «евроскептиков», все остальные предпочтения в определенной мере случайны, и зависят от ситуации в каждой отдельной стране.

Пока в Германии, ключевой стране ЕС, есть определенная стабильность, «выключать свет не придется». Но тенденция налицо, и еще какое-то время европессимизм будет преобладать.

Германии сейчас придется очень сложно. Придется менять взгляды, приоритеты, в чем-то жертвовать интересами. Очень важен образ будущего. Поэтому, недавнее высказывание министра иностранных дел Германии Штайнмайера о том, что «ЕС – это ответ Европы на две мировые войны», с политической точки зрения является ошибочным. Разумеется, то, что было в прошлом очень важно, но для Евросоюза гораздо важнее, что будет в будущем. А, значит, исторические реминисценции здесь не при чем.

Европейскому союзу необходима «новая перспектива». Только с помощью слов, создать ее удастся. Возможно, как раз 25 мая, придет время действий.

Дмитрий Медведев дал интервью программе «Вести в субботу» Сергея Брилёва.

Стенограмма:

С.Брилёв: Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич!

Д.Медведев: Здравствуйте, Сергей Борисович.

С.Брилёв: С двухлетием Вас!

Д.Медведев: Спасибо большое.

С.Брилёв: Дмитрий Анатольевич, 15 минут – лимит, который Вы даёте министрам на выступление на заседании Правительства. Но два года работы кабинета министров – это эпоха подлиннее. Всё-таки если оглянуться и посмотреть на два года – где он, баланс положительного и негативного в работе Правительства?

Д.Медведев: Вы знаете, я скажу так: мы работали все эти два года, что называется, не покладая рук, потому что Правительство – это машина.

Правительство действительно два года добросовестно исполняло все свои обязанности, поэтому мне трудно оценивать, чего было больше – позитивного или негативного, могу лишь сказать, что в целом страна развивается. Даже несмотря на текущие экономические трудности, мы в прошлом году показали рост. Совсем, может быть, небольшой, но тем не менее рост – 1,3% ВВП. У нас низкая безработица, что, естественно, результат консолидированной работы всех властей и бизнеса. У нас неплохое соотношение между основными макроэкономическими показателями, инфляция под контролем, соотношение долга к валовому внутреннему продукту приличное. То есть Правительство свои задачи в этот период исполняло.

Есть, конечно, и проблемы. Есть то, что, наверное, мы должны делать быстрее, энергичнее. Я могу сказать прямо, что меня не устраивает ситуация в нашем жилищно-коммунальном комплексе, и не потому, что мы там ничего не делали, нет, мы действительно старались и документы все принимать, и решения проводить, но накопившийся груз проблем таков, что, наверное, работать нужно быстрей. Счета становятся больше, это правда, и зачастую даже выходят за рамки инфляции, чего не должно происходить. Приходится по рукам бить.

С.Брилёв: То есть, я так понимаю, это один из ваших очевидных приоритетов на обозримое будущее.

Д.Медведев: Безусловно. Это приоритет, мне кажется, всех властей, и Правительство должно эту работу возглавить как высший исполнительный орган.

С.Брилёв: Дмитрий Анатольевич, все основания для высокого экономического роста есть, но он всё-таки достаточно скромный – 1,5%. В сельском хозяйстве 6% – это прекрасно, но в целом, конечно, цифра не такая, какая она была в прошлые годы. Из уст Президента прозвучала публичная похвала в адрес Правительства. Но вот на днях агентство Bloomberg заявило, что Россия – худшее место для вложения капиталов среди крупнейших экономик. Где правда?

Д.Медведев: Правда, естественно, в том, что сказал Президент.

Что касается различного рода оценок, мы каких только оценок ни получали. У нас действительно ситуация, мягко говоря, не самая простая, и не ввиду известных политических проблем, а она реально не самая простая. Я напомню, что происходило в последние годы. В 2008 году был кризис, и мы из него выходили достаточно долгий период. Его последствия до сих пор ощущаются в международной экономике, международных финансах. Он и не закончился в полной степени, потому что есть проблемы везде. В Европе ещё совсем недавно рецессия была, в Америке еле-еле как-то стабилизировалось, хотя сейчас они уже растут. Плюс наши собственные проблемы, наши собственные «родимые пятна» – это структурные проблемы российской экономики, они никуда не ушли. Наша зависимость от сырьевого экспорта, проблемы, связанные с производительностью труда (к сожалению, наша производительность труда не самая лучшая в мире), проблемы, связанные с деловым климатом, с качеством институтов, в том числе институтов управления, – они никуда не делись, ими нужно заниматься.

Я считаю, что мы в общем удерживаем позиции, но такого развития, которое нам нужно, к сожалению, пока нет. И значительная часть проблем находится именно внутри российской экономики, и именно этим должно заниматься Правительство. Мы не должны говорить о том, что нам тяжело, что мировая экономика в плохом состоянии, хотя это всё правда, да ещё санкции какие-то, а должны именно каждый день заниматься реализацией своих задач, по сути, создавать новую российскую экономику.

Недаром же мы начали модернизировать промышленность, недаром мы стали запускать программы по высокотехнологичному росту. Это делается для того, чтобы уйти от зависимости от поставок нефти и газа в такой степени, в которой мы сейчас её имеем. Хотя всё равно мы, конечно, остаёмся крупнейшей энергетической страной.

С.Брилёв: Мы с Вами встречаемся в день, когда у Вас было совещание с рядом членов кабинета министров в отношении сокращения некоторых расходов федерального бюджета. Некоторые госпрограммы оказались под вопросом. Это не будет помехой для программы модернизации промышленности в несырьевом секторе?

Д.Медведев: Вы знаете, лучше, конечно, вообще ничего не сокращать. Сейчас не лучшая пора, и кое-что из того, что мы сокращаем, реально жалко, но мы вынуждены это делать. Мы – это установка Президента и, естественно, внутриправительственная – ничего не сокращаем в социальной сфере. Все зарплаты, пенсии, пособия будем платить, что называется, в полном объёме с учётом индексации и будем это делать, как часы. Но в том, что касается некоторых программ, мы кое-что вынуждены подрезать именно из-за того, что у нас нет того роста, на который мы рассчитывали.

С.Брилёв: Может быть, это как раз стимул к тому, чтобы вертелся быстрее и государственный механизм, и бизнес.

Д.Медведев: Безусловно, это стимул, как и всякого рода ограничения внутренние и внешние. Вот, например, для нас сейчас, к сожалению, закрылись кредитные рынки Европы и Америки, но это повод и дополнительный стимул к тому, чтобы заниматься развитием, совершенствованием своей собственной банковской системы. Ряд чувствительных технологий нам сейчас грозят закрыть – это повод для того, чтобы заниматься импортозамещением.

С.Брилёв: Давайте в таком случае о санкциях немножко поподробнее. В принципе рядовой гражданин санкции персональные, против, как я их называю, богатых и знаменитых, не очень почувствовал. Понятно, что всё-таки секторальные санкции могут произойти. Если всё-таки они коснутся нефти и газа, это будет неприятно всем, но есть санкции скрытые. Неприезд делегатов на Санкт-Петербургский экономический форум – это в общем вроде как и не санкции, но такие намёки. Как бы Вы в целом оценили эту историю с санкциями? Опасность ли это?

Д.Медведев: Это вообще плохая история. На мой взгляд, она никому не нужна, прежде всего, конечно, тем, кто применяет санкции, и тем, на кого они направлены.

На мой взгляд, это в полной мере отголосок холодной войны или, если хотите, выражаясь красивым языком, рудименты прежнего конфронтационного сознания. Но самое главное, если мыслить практически, в конечном счёте они действительно ничего хорошего не принесут.

В настоящий момент воздействие санкций на российскую экономику абсолютно минимальное, если вообще можно говорить о том, что оно есть. Нам постоянно грозят, говорят о том, что мы введём секторальные санкции по отдельным отраслям, включая машиностроение, включая энергетику. Но мы сами понимаем, что это означает. Это означает, что целый ряд экспортных возможностей России будет поставлен под угрозу.

Напомню, что у нас в общей сложности порядка 400 млрд долларов приходится на торговый оборот с Европейским союзом. У нас огромное количество инвестиций, которые направлены на российскую экономику со стороны государств и компаний Европейского союза, поэтому прежде всего пострадают эти отношения. Кому это надо? Я думаю, что никому, поэтому очевидно, что подобные санкции бьют по интересам бизнеса, прежде всего европейского бизнеса. Я, правда, слышал заявления с высоких трибун от некоторых своих знакомых и коллег, что и ладно, подумаешь, наш бизнес пострадает, зато мы проявим солидарность. Знаете, мне это очень сильно напоминает времена социалистического лагеря, когда мы проявляли некую солидарность. В результате страдали наши экономические отношения, мы вынуждены были либо платить кому-то, либо, наоборот, отказываться от сотрудничества. Вот сейчас целый ряд западных стран говорит о солидарности. Если это солидарность против собственного бизнеса – ну пожалуйста. Нам, конечно, тоже от этого слаще не будет, это понятно.

В любом случае – и я хотел бы это специально подчеркнуть, давая интервью нашему крупнейшему российскому медийному холдингу – интересы российских граждан, наших налогоплательщиков (имею в виду социальную сферу, социальные платежи, наши социальные обязательства) не пострадают, и мы все обязательства будем исполнять, даже если нам придётся пойти на какие-то ограничения. Но для экономики это, конечно, не праздник, это очевидно.

С.Брилёв: Дмитрий Анатольевич, в таком случае ещё о санкциях. Я, может быть, сейчас скажу нечто такое, что заставит кого-то поднять брови, но я ряд этих санкций называю хорошими или полезными, потому что они заставили делать то, что можно было бы начинать лет 10 назад. Скажем, мы справедливо гордимся тем, что рубль – валюта намного более конвертируемая, чем китайский юань, но почему все эти годы мы продолжали торговать нефтью и газом за доллары и евро и не пытались в это дело вовлечь рубль?

Д.Медведев: Пытались, конечно. Это, наверное, не так быстро шло. Пытались, но на самом деле Вы правы: торговля за рубли – это безусловный приоритет. Это, кстати, в конечном счёте должно передвинуть рубль из когорты свободно конвертируемых валют уже в разряд резервных.

C.Брилёв: В высшую лигу.

Д.Медведев: Да, в высшую лигу, то есть в ту валюту, в которой выгодно помещать свои национальные валюты, в которой выгодно накапливать деньги. Конечно, чем больше мы будем продавать, например, своей продукции, в том числе нефть, газ, машиностроительную, оборонную продукцию за рубли, тем в большей степени мы будем способствовать вот такому качеству нашей валюты. Почему мы всегда продвигали идею России и Москвы, например, как финансового центра? (Эта задача, кстати, с повестки дня не снята, но она, конечно, сейчас весьма и весьма затруднительна). Но вы правы, ещё раз говорю, в том, что для нас это определённый стимул.

То же самое касается, например, импортозамещения. Когда все рынки открыты – это одна ситуация, тогда ленивые принимают решение о том, чтобы тратить эту самую резервную валюту, те же самые доллары или евро, а неленивые занимаются развитием собственной экономики. Мы, конечно, достаточно долго вели себя как ленивые. Деньги есть? Есть. Мы получаем определённую валютную выручку? Получаем. Проще купить, чем самим какое-то производство развивать. Я имею в виду, естественно, позицию и бизнеса, и государства, которое в недостаточной степени стимулировало эти процессы.

Сейчас, может так статься, нам придётся этим заниматься самим. Это не значит, что упадёт железный занавес, это не значит, что мы создаём экономику лишь собственных возможностей или ориентированную только вовнутрь, так сказать, такую экономику, которая вообще не зависит ни от кого другого. Таких экономик сейчас не бывает, даже самые закрытые экономики всё равно зависят от глобальной ситуации. Но нам нужно иметь самодостаточную экономику, это точно.

С.Брилёв: Сейчас разглядывал оборудование в этом зале. С трудом могу себе представить в зале заседаний немецкого правительства микрофон российского производства, и наоборот. Как раз стимул.

Д.Медведев: Есть очень сложные виды техники, где мы реально, к сожалению, отстали, но такая продукция нам по силам. Более того, есть же вполне очевидные примеры. Когда я начинал заниматься рядом социальных проектов, мы практически всю медтехнику покупали за границей. А сейчас это уже довольно серьёзный сегмент. Я недавно проводил президиум Совета по национальным проектам, мы покупаем треть, если уже не половину, по отдельным видам медицинской техники, продукции у собственных производителей.

С.Брилёв: То есть это не утопии? Начиналась она задолго до всяких санкций?

Д.Медведев: Совсем не утопии, это качественная техника, причём это высокие технологии. Это контрольно-измерительные приборы, это приборы, которые проводят очень существенную, очень сложную, скажем так, диагностику. Мы их делаем сами.

С.Брилёв: В завершение темы санкций. Опять же они полезны в том смысле, что идея национальной платёжной системы вдруг стала воплощаться в жизнь, но что всё-таки печально – это история вокруг Visa и MasterCard. Сейчас, для того чтобы эти две системы продолжили работу в России, они должны внести в качестве залога двухдневную выручку. Как они говорят, это больше, чем та прибыль, которую они получают за год. Насколько мне известно, в Госдуме идут соответствующие консультации о том, чтобы снизить эту планку. Вы как лидер «Единой России» своим однопартийцам в Думе что посоветуете сделать?

Д.Медведев: Вы знаете, я всё равно не могу отрешиться от конфликтной ситуации. Я скажу несколько вещей. Первое. Очевидно, что наши уважаемые партнёры, которые представляют международные платёжные системы, которые действуют во всём мире и которые в достаточной мере удобны (действительно, 90% этих карт – это Visa и MasterCard, это карточки, которыми все наши люди пользуются), всё-таки, на мой взгляд, совершили одну ошибку: они оказались в фарватере всякого рода политических процессов. Они должны заниматься бизнесом. Они, наверное, нам скажут, что они не могли игнорировать решение администрации Соединённых Штатов Америки, и, наверное, это тоже так. Но я-то знаю: всякие решения, всякие санкции обычно проговариваются, и кто-то защищает свои интересы, это легко понять, и санкции не вводятся. А кто-то не защищает.

С.Брилёв: Как Magna австрийская сейчас сказала: не будем следовать санкциям.

Д.Медведев: Примеров можно привести много. Но эта ситуация тем более прискорбна, что речь идёт не о конкретной какой-то компании, которая работает с российской компанией, а об интересах огромного количества людей, которые состоят, по сути, опосредованно, через наши коммерческие банки, в отношениях с этими международными платёжными системами, и это заставило нас задуматься о том, а насколько они надёжны. Я считаю, что об этом должны задуматься и другие страны. У Китая своя история, хотя они тоже выходят на эти системы. Но и другие страны должны думать: а если где-то там, в каком-то месте зачешется у того или иного правительства, что будет с интересами людей, которые этими карточками пользуются? Это одна сторона истории.

Теперь вторая. Мы должны подготовить свою платёжную систему. Я напомню, что закон о платёжной системе был принят по моему поручению, и сейчас в него внесены изменения, направленные на то, чтобы нам свою платёжную систему развить. Это не значит, что развитие этой системы должно привести к отмене иностранных платёжных документов (упаси бог, нет, конечно), но просто мы должны иметь определённые гарантии.

И наконец, есть третья часть истории – это, собственно, роль и место международных платёжных карт, наиболее популярных в мире. Я хочу сказать прямо, что никто не говорит о запрете их деятельности. Наоборот, мы считаем, что они должны остаться. Просто из этого нужно извлечь уроки. Они удобны, наши люди к ним привыкли, нужно научиться сотрудничать и не вести себя вот таким образом. Действительно, принят соответствующий закон, но надеюсь, что в результате переговоров, а может быть, каких-то корректировок, мы сможем выйти на нормальные, продуктивные отношения, и никто не пострадает. Но уроки из этого, мне кажется, наши партнёры должны извлечь.

С.Брилёв: Дмитрий Анатольевич, к внутреннему, что, впрочем, ещё недавно было международным, – к Крыму. У людей возникает некоторая ревность, что такие деньги сейчас пошли в Крым. Стоит ли он этих денег? Министр по делам Крыма выразил идею, чтобы Крым стал не просто особой экономической зоной, а особой экономической зоной, где действовало бы английское право. Это очень необычная юридическая конструкция.

Д.Медведев: Это на самом деле обычная юридическая конструкция. Но сначала по поводу эмоций, которые испытывают наши люди. Конечно, хочется, чтобы денег было много везде, но напомню, что Крым, то есть Республика Крым и Севастополь – это теперь обычные российские регионы, с одной стороны. С другой стороны – необычные, потому что они очень недофинансированы. Мы с вами в Крыму бывали, и в прежней ситуации. И самое печальное, что, к сожалению, прежние украинские власти не вкладывали туда ничего. Я ехал по дороге за рулём. Едешь по населённым пунктам – нет фонарей. Поэтому сейчас наш долг – нашим новым регионам помочь.

Мы надеемся, туда будет ездить огромное количество жителей других регионов отдыхать. Крым – черноморская жемчужина. Поэтому, мне кажется, деньги в этом смысле жалеть не надо. Но при этом мы никаких программ не отключали. Я очень часто натыкаюсь на различные рассуждения: они деньги сдёрнули у нас и отдали в Крым. Не так это, абсолютно не так. Всё, что идёт в Крым, идёт за счёт наших внутренних резервов. То есть ни один рубль, который должен был пойти, допустим, на финансирование конкретной территории, оттуда не изъят и не направлен в Крым. У нас просто есть резервы, которые мы не предполагали тратить, но сейчас будем вынуждены потратить на развитие Крыма. Но всё, что причиталось в рамках тех решений, которые мы принимали по другим территориям, будет исполнено в полном объёме.

С момента обретения Крымом независимости, а потом вступления в Россию мы перечислили туда в общей сложности 55 млрд и 13 млрд рублей, то есть около 70 млрд рублей сейчас уже пошло на то, чтобы эти регионы начали дышать так, как другие регионы. На что это идёт? Это не только всякие инвестиционные цели – цели развития, инфраструктура, дороги, иные формы сообщения, но и просто для того, чтобы люди, которые там живут, которые работают в бюджетной сфере, стали получать такую же зарплату, как и у нас в других регионах, а она у нас неплохая.

Насчёт английского права. Действительно, в ряде случаев в особых экономических зонах такие приёмы используются, но я напомню, что перед нами стоит другая цель – она сформулирована Президентом в послании и абсолютно справедлива для нашего правопорядка – уйти от зависимости от офшорных юрисдикций и сделать нашу юрисдикцию гораздо более привлекательной для нашего бизнеса. Что это означает? Что мы должны своё право везде популяризировать и стимулировать, чтобы наши компании руководствовались даже с иностранными компаниями российским правом. Это задача номер один, в том числе и в особых экономических зонах. Хотя, конечно, исключить факт или возможность, точнее сказать, применения иностранного права к отношениям между российской компанией и иностранной компанией невозможно. Потому что некоторые иностранные компании делают это основным условием заключения договора с нашими компаниями, с этим ничего не поделаешь.

С.Брилёв: И в этой связи часть английского права инкорпорируется в право Республики Крым.

Д.Медведев: Это обычная история, но мы пока ничего не собираемся инкорпорировать. Это лишь размышления вслух, каким образом привлечь иностранных инвесторов.

С.Брилёв: Дмитрий Анатольевич, Вы не опасаетесь того, что эта конструкция получается трёхступенчатая: федеральное Правительство, власти регионов и министерства по делам Крыма, Северного Кавказа, Дальнего Востока? Собственно, на Дальнем Востоке были прецеденты, когда федеральные власти с неохотой делились полномочиями с министерством по Дальнему Востоку, возникали кадровые проблемы, элементы зависти бюрократической. Это не усложняет конструкцию создания региональных субминистерств?

Д.Медведев: Знаете, вообще Правительство – это не таблица Менделеева, где все клеточки заполнены и развитие осуществляется по известному закону, который Дмитрию Ивановичу Менделееву вроде бы приснился, хотя история об этом до конца умалчивает. Правительство – это живой организм, и его структура должна быть если не подвижной, то гибкой. Почему появились эти министерства? Эти министерства появились лишь потому, что мы почувствовали (кстати, мы об этом говорили с Президентом ещё в период формирования Правительства), что нам не хватает региональной компоненты, и Министерство регионального развития всех задач не решает. Нужно, чтобы были министерства, которые сконцентрированы на задачах регионов, понимаете? Иначе можно прийти вообще к очень простой схеме, что всё, что нам нужно, для того чтобы управлять, – это минфин и министерство экономического развития. Эта схема неоптимальна, поэтому нужно, чтобы были люди, которые 24 часа в сутки, каждый день занимаются, например, Крымом, или Дальним Востоком, или теперь вот Кавказом. Это всё равно специальный набор людей, которые в гораздо большей степени погружены в материал. И ближе к месту событий. И у них офисы основные должны располагаться там.

Но для этого нужно разделить их полномочия с другими ведомствами, что действительно не всегда просто. На это потребовалось определённое время. Сейчас мы вроде бы нашли уже более-менее оптимальную модель. Поэтому я считаю, что это на пользу. Посмотрим, конечно, как будут работать соответствующие министерства. Я исхожу из того, что они должны быть эффективными, но компактными. Это не министерства, в которых тысячи людей, там всё-таки должно быть человек по 150–200.

С.Брилёв: У Вас давеча было интервью Bloomberg, и корреспондент задал, как он сказал сам, очень простой вопрос: Вы можете гарантировать, что Луганская и Донецкая области не станут частью России, а останутся частью территориально целостной Украины? Вы ответили (цитата): «Во-первых, мы ничего никому не должны гарантировать, потому что мы никогда не принимали на себя никаких обязательств на эту тему». Вы, наверное, в курсе, что в следующие 24 часа в зарубежных средствах массовой информации это дело активно комментировали, и прозвучало обвинение, что Вы как юрист тем не менее проигнорировали наличие Будапештского меморандума, согласно которому Россия вместе с США и Британией в ответ на вывод советского оружия с территории Украины гарантировала ей ту самую территориальную целостность и суверенитет.

Д.Медведев: Понятно. Вопрос глубокий, юридический. Естественно, я знаю о существовании Будапештского меморандума и читал его. Хочу дать следующую справку: действительно, этот меморандум родился в результате одного события – отказа Украины от ядерного оружия (1994 год) и был скреплён подписями ведущих ядерных держав, а также Украины. Смысл в чём? Украина от оружия отказывается, но если какие-то сторонние силы будут угрожать Украине, то вы – государства-гаранты, а именно Соединённые Штаты Америки, Россия – пожалуйста, за нас вступитесь. Но никогда никакими документами ни Россия, ни другая страна не может гарантировать территориальную целостность того или иного государства. Гарантировать территориальную целостность государства может только само государство, его народ и власти. А если государство решит разделиться на две части, что, в этом случае посылать к гарантам и говорить: «Слушайте, они решили разделиться, вы давайте силу используйте, они тут напринимали решений различных, вы когда-то подписи ставили»?

Гарантии Российской Федерации, ещё раз повторяю, распространялись на ситуацию угрозы суверенитету Украины, если кто-то будет ей угрожать. Всё, что произошло с Крымом, – это история совершенно другого порядка, это сам народ, который идентифицировал себя в качестве самостоятельной части Украины, выступил с инициативой о проведении референдума, а потом на этом референдуме принял решение уйти из государства. Слушайте, это совершенно другая история – а в мире их довольно много, когда государства делятся, тем не менее какие-то обязательства или какие-то документы подписываются. Поэтому эти упрёки безосновательны. Российская Федерация свои обязательства исполняет. Но ни одно государство в мире не может гарантировать территориальную целостность другого государства – это юридический абсурд. Пусть те, кто об этом говорит, внимательно читают Будапештский меморандум.

С.Брилёв: Обращаюсь к Вам и как к премьер-министру, и как к бывшему председателю совета директоров «Газпрома». 10 лет назад, получается, под Вашим контролем, начинались переговоры с китайцами. Вот они завершились, подписан мегаконтракт на 30 лет. Понятно, что за подписанием этого контракта с живым интересом следили в Европе, глядя на то, как это изменит газовый баланс. Куда мы с Европой идём в сложившихся условиях, когда в Украине уверенности нет?

Д.Медведев: Вместе с Европой мы идём к нашему счастливому будущему. У нас всё хорошо с Европой.

У нас с Европой действительно очень продвинутые газовые отношения. Мы могли спорить, ругаться даже иногда по каким-то вопросам, наше название менялось – был Советский Союз, потом Советский Союз распался, появилась Российская Федерация, а наши газовые отношения с Европой нетленны. Мы все эти отношения очень ценим, действительно это очень крупный и очень важный для нас рынок. Но это не значит, что мы всю жизнь должны заниматься одним и тем же. Россия тоже развивается, растёт, газа у нас пока, слава богу, много, значит, мы можем искать другие рынки, ничего в этом зазорного нет. В Евросоюзе же всё время говорят: «Слушайте, давайте диверсифицируем поставки газа», хотя на самом деле там только треть может быть из России этих самых поставок. Ну пожалуйста. И мы хотим диверсифицировать свои поставки, для этого как раз и все наши переговоры были. Иными словами, азиатско-тихоокеанский рынок – это самый большой сейчас, точнее, самый быстрорастущий рынок. Возможно, станет и самым большим для России. Возможности для этого у нас есть. Поэтому я считаю, что то, что мы наконец договорились с нашими китайскими друзьями и подписали этот контракт, – это большой успех. Мы тем самым создали себе ситуацию более устойчивую не с точки зрения наших отношений с европейскими государствами или Евросоюзом, а с точки зрения нашего позиционирования на мировом рынке энергоресурсов: мы смотрим и в одну сторону, и в другую, прочно стоим на двух ногах.

С.Брилёв: Это Ваш любимый образ – двуглавый орёл, как раз и туда, и туда смотрит. Европейцам есть о чём задуматься на фоне такого, в общем, прорыва в газовых отношениях России с Китаем?

Д.Медведев: Как минимум они должны понимать, что долгосрочные отношения необходимо ценить. Мы их ценим, и я рассчитываю на то, что наши европейские друзья их ценят. Они всё время разные идеи подкидывают: то одна страна готова поставлять, то другая страна готова поставлять, то вообще из-за океана готовы ввозить сжиженный природный газ. Но это же всё прагматичные вещи, надо просто сесть и на калькуляторе посчитать, что и как будет стоить, выдержит это европейская экономика или не выдержит, сколько будет стоить тысяча кубов того или иного газа. Вот, собственно, и всё, это абсолютно практическая тема.

С.Брилёв: Американская, получается, на 40% дороже будет, чем нынешняя российская?

Д.Медведев: Существенно дороже, это 40–50%. Но самое главное, это же ещё наладить надо. И потом, американцев понять можно: если они ищут дополнительные рынки сбыта, это не зазорно. Но европейцам-то зачем вредить себе?

С.Брилёв: Сколько украинцы должны заплатить по долгам, чтобы выйти из нынешнего тупика?

Д.Медведев: Сергей, они должны заплатить всё, потому что договоры должны исполняться. Я очень люблю эту цитату и в очередной раз процитирую по латыни: pacta sunt servanda – «все договоры, все соглашения должны исполняться». А вот график платежей, график ликвидации задолженности – это можно обсуждать, но пусть начинают платить. Я сегодня в очередной раз прочитал (кто-то из их начальников): «Да, пожалуйста, будем платить, но пусть сначала другую цену введут». Это что за шантаж такой? Вы покажите, что вы готовы платить, тем более денежки-то есть. Покажите, что вы внесли какую-то сумму понятную, вот теперь давайте поговорим о будущем сотрудничестве – это нормальная история. А они говорят: «Нет, сначала верните нам преференциальную цену, особую цену, а потом мы, может быть, погасим вам долги» – это никуда не годится, это просто хамство.

С.Брилёв: Попроще будет с украинцами после выборов, какие у Вас ощущения?

Д.Медведев: С украинцами попроще не будет, потому что каждая страна пытается проводить свою линию. А страна, которая находится в таком сложном положении, как Украина, естественно, эту линию не может проводить прямо, она у неё очень извилистая, зависит от внутриполитического расклада и очень тяжёлого, просто плачевного состояния украинской экономики.

С.Брилёв: Да, которая после выборов никак не изменится.

Д.Медведев: Абсолютно никак не изменится.

С.Брилёв: В общем, набираемся терпения с украинцами?

Д.Медведев: Ну конечно, куда нам деваться. Это близкие нам люди, находящиеся сейчас действительно в очень сложном положении. Как-то не везёт там в последнее время на руководителей. Нужно, чтобы всё-таки там произошла, видимо, какая-то политическая стабилизация и Украина вернулась к нормальному современному развитию.

С.Брилёв: Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич!

Д.Медведев: Спасибо, Сергей!

Биологи из Австралии и Новой Зеландии пришли к выводу, что ближайшими родственниками киви являются вымершие слоновые птицы. Свое исследование ученые опубликовали в журнале Science, кратко с ним можно ознакомиться на сайте Phys.org. Ранее ученые считали ближайшими родственниками киви австралийских эму. Новое исследование открывает новые возможности для изучения эволюции бескилевых птиц.

К такому выводу ученые пришли после сравнения ДНК современных киви с ДНК, выделенной из останков двух вымерших слоновых птиц. Биологи также обнаружили останки предков киви, которые, по мнению специалистов, могли летать. Это может быть свидетельством в пользу того, что предки киви прилетели в Новую Зеландию, и уже там стали нелетающими птицами.

Киви - семейство из пяти видов нелетающих птиц, распространенных только в Новой Зеландии, где они являются национальными животными. У этих птиц слабые крылья, отсутствует хвост, а тело массой до четырех килограммов имеет грушевидную форму. У киви развиты слух и обоняние, их среда обитания - влажные вечнозеленые леса.

Слоновые птицы жили на территории современного Мадагаскара и вымерли в результате деятельности человека в XVII-XVIII веках. Одни из самых крупных птиц, когда-либо обитавших на Земле, не умели летать, размеры их тела массой до 500 килограмм достигали трех-пяти метров в высоту.

Бескилевые птицы - подкласс нелетающих птиц, включающий в себя пять отрядов с 57 видами птиц. Они распространились в Южном полушарии сразу после вымирания динозавров, но еще до того, как млекопитающие стали доминирующей группой хордовых на Земле. Это произошло в мезозойскую эру, около 140 миллионов лет назад, когда древний материк Гондвана распался на восточную и западную части. В восточную часть Гондваны входили современные Австралия, Антарктида, Мадагаскар и Индостан, а западная включала Африку, Аравию и Южную Америку.

Компания Amadeus, ведущий технологический партнер мировой туристической индустрии, и Swiss International Air Lines, национальный авиаперевозчик Швейцарии, объявили сегодня о подписании долгосрочного стратегического соглашения на внедрение основных модулей Amadeus Altйa Suite, с целью совершенствования системы бронирования, управления расписанием и ресурсом мест, оптимизации процессов контроля вылетов.

Переход на полностью интегрированное PSS решение от Amadeus также предоставляет SWISS возможность выиграть от более рационального доступа к точным данным о пассажирах и вылетах, поскольку другие авиакомпании в этой группе - Lufthansa, Air Dolomiti и Austrian Airlines - уже внедрили технологию Altйa от Amadeus.

Это, в свою очередь, гарантирует синхронный процесс обслуживания пассажиров различными авиакомпаниями в группе Lufthansa Group, и будет способствовать повышению уровню партнерского сотрудничества с другими авиакомпаниями, в частности, в группе перевозчиков Star Alliance.

Переход SWISS к использованию модулей Altйa Reservation и Inventory намечен на начало 2016 года, а переход к Departure Control запланирован на середину 2016 года.

Джулия Саттель (Julia Sattel), старший вице-президент Airline IT, Amadeus, заявила: "Мы очень рады, что подписали этот важный договор со SWISS, и рассчитываем на поддержку авиакомпании в расширении её услуг и операций с помощью Altйa Suite. Действительно, в Amadeus мы разделяем полную приверженность компании SWISS качеству продукции и услуг. Вместе с тем, соглашение еще больше укрепляет позиции компании Amadeus в качестве лидера мирового рынка в сегменте Систем Обслуживания Пассажиров. Цель Amadeus заключается в оказании помощи нашим клиентам в предоставлении инновационных, ведущих и передовых продуктов и услуг, которые соответствуют переменчивым потребностям путешественников 21-го века - для подключения, обслуживания и эффективного управления всем процессом путешествия от начала до конца".

Гарри Хохмайстер (Harry Hohmeister), генеральный директор, Swiss International Air Lines, заявил: "Мы выбрали Altйa Suite от Amadeus после продолжительной и детальной оценки решений PSS, представленных на рынке в настоящее время. Altйa является идеальным продуктом для наших потребностей, в частности, потому, что его уже используют многие наши партнеры. Кроме того, ультрасовременные технологии Amadeus дают нам возможность предоставлять клиентам еще более современные, модернизированные и эффективные услуги, повышая общее качество обслуживания пассажиров в рамках LH Group, то есть делать то, чему мы уже давно привержены".

Объем импорта сахара в Узбекистане к 2016 году может сократиться до минимального значения с начала 90-х годов — до 20-30 тысяч тонн в год, сообщил РИА Новости в пятницу представитель ассоциации «Пищепром».

«Мы планируем до конца 2015 года практически закрыть потребности внутреннего в сахаре за счет ввода новых мощностей по переработке», — уточнил представитель «Пищепрома». По его словам, в июле в Ташкентской области будет построен новый сахарный завод. Вывод нового завода на проектную мощность до конца 2015 года позволит практически полностью удовлетворять спрос на внутреннем рынке за счет местного производства.

В мае 2012 года сингапурские Welton International, Kito Investment и австрийская SЕID Handelsgesellschaft m.b.H создали ИП ООО «Ангрен Шакар» для строительства сахарного завода на территории специальной индустриальной зоны (СИЗ) «Ангрен». Мощность производства — 1 тысяча тонн сахара в сутки из тростникового сахара-сырца. Генподрядчиком проекта является германская BMA AG. Финансирование проекта общей стоимостью 108,5 миллиона долларов осуществляется за счет прямых инвестиций учредителей и привлекаемых займов.

Сингапурские Welton International, Kito Investment и австрийская SЕID Handelsgesellschaft m.b.H являются акционерами монопольного предприятия по производству сахара в республике — ИП ОАО «Хорезм-шакар» (Хорезмский сахарный завод) на северо-западе республики. В настоящее время проектные мощности технологической линии составляют 1 тысяча тонн тростникового сахара в сутки.

По данным статистики, годовая потребность Узбекистана в сахаре составляет около 750 тысяч тонн, из которых сегодня более 350 тысяч тонн закупается на мировом рынке. В 2013 года «Хорезм-шакар» увеличил производство на 10,3%, — до 356,5 тысяч тонн.

Takeda Pharmaceutical Co получила одобрение американских регуляторов на свое ЛС от двух самых распространенных заболеваний кишечника. Препарат Entyvio (vedolizumab) разрешен для применения в качестве терапии при умеренном и остром язвенных колитах, умеренной и острой болезни Крона, заявило сегодня FDA.

Препарат Entyvio (vedolizumab) разрешен для применения в качестве терапии при умеренном и остром язвенных колитах, умеренной и острой болезни Крона, заявило сегодня FDA. «Язвенный колит и болезнь Крона сильно влияют на качество жизни пациентов, – отмечает Эми Иган, заместитель директора департамента Центра оценки и изучения лекарств при FDA. – Хотя способа излечиться от этих болезней не существует, сегодняшнее одобрение препарата дает возможность облегчить состояние пациентов, неадекватно реагирующих на обычное лечение».

По оценкам аналитиков, опрошенных Bloomberg, продажи Entyvio к 2018 году могут составить 37,5 млрд йен ($370 млн).

Язвенным колитом болеют около 620 000 американцев, это заболевание характеризуется воспалением толстой кишки, при котором могут возникать язвы. Болезнь Крона диагностирована у 500 000 человек в США, это воспаление может возникать в любом месте желудочно-кишечного тракта, но чаще всего его обнаруживают в подвздошной кишке. Оба заболевания вызывают дискомфорт, боль и диарею.

Takeda Pharmaceutical – крупнейшая азиатская фармацевтическая компания, входящая в число 15 крупнейших в мире. На предприятиях Takeda Pharmaceutical работают более 29 000 человек по всему миру. Сфера интересов компании: метаболические заболевания, гастроэнтерология, неврология, воспаления и онкология.

Центральный офис Takeda расположен в Осаке. Компания владеет заводами в Японии, России, Польше, Норвегии, Германии, Австрии, Дании, Бельгии, Мексике, Бразилии, Аргентине, Индии, Китае, Индонезии, Италии и Ирландии. Выручка за 2013 год составила 1,691 трлн йен ($16,6 млрд), а чистая прибыль – 106,7 млрд йен ($1 млрд).

Во всех окнах Швейцарии сегодня впору выставлять горшочки с геранью. Так, чтобы даже профессор Плейшнер понял, что явка провалена. Страна — с военных пор синоним нейтралитета, прощается со своей репутацией. Федеральный суд в Лозанне, по сути, реабилитировал нацистское приветствие. Фемида закрыла глаза на его прошлое и решила, что оно не может быть наказуемо, если человек выражает свое личное мнение, а не пропагандирует идеи национал-социализма. Словно здесь понятия не имеют, что "Майн Кампф" изначально тоже личное мнение.

Как бы то ни было, это постановление отменило вердикт низшей инстанции, вынесенный ранее местному нацисту за "Хайль Гитлер" на митинге в присутствии двух сотен человек. Правые экстремисты последние лет десять регулярно нарушают мероприятия, посвященные Национальному дню Швейцарии, открыто бравируя нацистской символикой. Теперь они могут делать это еще и на полном законном основании. Странно, что местная юриспруденция не додумалась до этого прежде. Всего-то и надо было — не усматривать во вскинутой руке политику. И все сразу становится на свои демократические места. На самом деле, ведь для любого человека это так естественно и безобидно тянуться вверх. Хотя бы одной конечностью демонстрировать размер амбиций. Исключительно физическое влечение к росту. То, что из этой физики рождается химия лабораторий Освенцима или газовых камер Майданека, это уже не чистая юридическая казуистика, а воспитание. А эта статья швейцарским кодексом не рассматривается.

Как и уничтоженная современными украинскими нацистами Одесса тоже. Вот у кого сегодня праздник и всплеск воодушевления. Им подарили прецедент. По сути, выписали правовую индульгенцию и защиту от всякого рода Нюрнбергских пережитков. Причем, сделали это не где-нибудь, а в стране – председателе ОБСЕ. Именно ее президент Буркхальтер, пользуясь служебным положением, лоббирует для Украины “дорожную” карту выхода из кризиса. Не трудно предположить, куда после такого презента украинским фашистам из Лозанны.

Впрочем, это еще неизвестно, кто кому обязан. Не будь у киевской хунты такой остервенелой и всепрощающей поддержки Запада, возможно, и Швейцария так и не нашла бы повода отблагодарить еще тех фашистов за то, что в годы войны хранили деньги в ее банках.

И не сказать, чтобы Швейцария буквально разрешила "Хайль". Но она приняла его на языке жестов. А это, быть может, даже опасней, поскольку переходит все границы, независимо от национальной принадлежности. Это пока нацистское приветствие еще является уголовным преступлением в Германии, Австрии и Чехии. Но его уже без проблем прощают в Прибалтике. И от имени европейских ценностей сопровождают зачистки на Украине. Запад, естественно, и в этом судебном решении не усмотрит реабилитации фашизма. Он просто умывает руки. Тем, кто готов их вскидывать. В том числе, для того, чтобы убивать.

Автор Михаил Шейкман

Губернатор провинции Тегеран Сейед Хосейн Хашеми в интервью агентству ИРНА после церемонии открытия в Тегеранском выставочном центре Международной выставки по инновациям и технологиям INOTEX 2014 сообщил, что в Тегеране планируется создать три новых технопарка. При этом губернатор подчеркнул, что высокотехнологичные производства (Hi-Tech) – это единственная отрасль, которую можно развивать в 120-километровой зоне вокруг Тегерана.

С.Х.Хашеми отметил, что Тегеран располагает высоким инвестиционным потенциалом и в ближайшее время планируется создать специальный центр по привлечению инвестиций в провинцию Тегеран. Кроме того, в Тегеране при участии частного сектора состоится семинар по вопросом привлечения зарубежных инвестиций.

Следует отметить, что открытие 3-ей Международной выставки по инновациям и технологиям INOTEX 2014 состоялось сегодня, 23 мая, при участии вице-президента Ирана по вопросам науки и технологий Сурена Саттари и посла России в Тегеране Левана Джагаряна. Работа выставки продлится до 25 мая. В ней принимают участие компании из России, Индии, Бельгии, Австрии, Турции, Германии, Англии, Китая, Южной Кореи и некоторых других стран.

Участники выставки демонстрируют последние инновационные и технологические достижения в таких областях, как связь и телекоммуникации, нефть, газ и нефтехимия, автоматизация промышленного производства и «умные» системы, био- и нанотехнологии, новые виды энергии, аэрокосмонавтика, медицинское оборудование, геология и новые материалы.

С 30 мая по 2 июня в Тегеранском выставочном центре будет проводиться 21-ая Международная сельскохозяйственная и продовольственная выставка «Иран Агрофуд-2014». По данным оргкомитета выставки, в ней примут участие около 700 иранских компаний и производственных объединений и 165 зарубежных компаний.

На выставке будут представлены такие страны, как Испания, Австрия, Украина, ОАЭ, Италия, ЮАР, Германия, Бельгия, Португалия, Таиланд, Тайвань, Турция, Китай, Дания, Россия, Шри-Ланка, Швейцария, Франция, Финляндия, Южная Корея, Голландия и Индия. Выставочные павильоны будут развернуты на площади более чем в 60 тыс. кв. м.

Российские покупатели охотно инвестируют в недвижимость пригородов Вены.

Австрийский городок Клостернойбург, который находится в 15 минутах езды от Вены, увидел всплеск интереса россиян к местному жилью.

По данным некоторых источников, в этом городе недвижимостью владеет свыше 100 состоятельных российских семей, которые инвестировали особенно охотно в элитный сегмент рынка – дома стоимостью несколько миллионов евро. Об этом сообщает портал The Local.

Специалисты из австрийской Торговой палаты заявляют, что несмотря на существенный прирост стоимости местной недвижимости в 2013 году, в настоящий момент все свидетельствует об умеренном росте цен на жилье в 2014 году.

«В то время как в целом продолжается тенденция роста цен, во многих регионах страны бум уже прошел и рост остановился», - говорит эксперт Томас Мэллот.

Напомним, в январе 2014 года Австрийский национальный банк (ÖNB) предупредил о возможности образования «пузыря» на местном рынке недвижимости, при том что цены на некоторые апартаменты в Вене подскочили на 21% за предыдущие 12 месяцев. Съемщики жаловались на повышение арендных ставок, которые были движимы вверх спекулятивными инвесторами.

Отметим, что кроме Клостернойбурга, высококлассное жилье сосредоточено в венских пригородах Медлинг, Баден, Перхтольдсдорф, Хинтербрюль, Корнойбург, Пуркерсдорф и Прессбаум.

Действия Вашингтона по Украине подрывают политику по нераспространению ядерного оружия

Петр Львов

Развязывание Вашингтоном конфликта против России из-за Украины существенно подрывает усилия США по нераспространению ядерного оружия на Ближнем и Среднем Востоке, что являлось одним из краеугольных камней американской внешней политики на протяжении всех последних лет. Ведь только совершенно безграмотный политический деятель любого государства не понимает, что главным сдерживающим фактором для военного вмешательства США в украинские дела является наличие ядерного щита у РФ. А вовсе не энергетическая зависимость ЕС от Газпрома или же крупные западные инвестиции в российскую экономику, и уж тем более не значительные объемы товарооборота между Москвой и основными европейскими странами – Германией, Италией, Нидерландами и т.д. Отсюда невольно напрашивается вывод: если крупные государства Ближнего Востока хотят сохранить эффективную защиту от агрессивной политики Вашингтона, единственным способом этого может стать только собственное ядерное оружие и его средства доставки. А значит, Ирану в первую очередь, остается одно – любой ценой сохранить свой ядерный потенциал, и, более того – поднять свои научные и технические разработки до того уровня, который в случае внешней угрозы со стороны США и Израиля позволит быстро выйти на создание ядерного оружия.

Ведь в Тегеране не строят иллюзий относительно американских планов подвергнуть ИРИ своему варианту «демократизации». И вот тут возникает серьезная проблема. Такие страны, как Израиль, а также Саудовская Аравия, которые видят в усилении влиянии Тегерана в регионе основную опасность для себя, тем более если ИРИ вплотную приблизится к обладанию ядерного оружия, вынуждены будут принять ответные меры «сдерживания» путем усиления собственного ядерного щита (в случае с Израилем), либо его создания или приобретения, например у Пакистана (в случае с КСА). Не следует забывать о Египте и Алжире, а также Ираке и Сирии, которые также имеют продвинутые ядерные разработки и при этом сталкиваются с внешними угрозами.

Более того, вовсе нельзя исключать возвращения Тель-Авива, как впрочем и Эр-Рияда, к планам нанесения ударов по ядерным объектам Ирана, если последний окажется в шаге от создания ядерного оружия. А это чревато крупномасштабной войной на всем пространстве Ближнего и Среднего Востока, а также Персидского залива. Так что своими необдуманными действиями против России на Украине США лишь создали условия для распространения ядерного оружия в богатейшем нефтью и газом районе мира, с последующим перерастанием этого процесса в реальную опасность вспыхивания крупнейшего военного конфликта, способного подорвать всю мировую энергетику, а при определенных условиях и перерасти в ядерную конфронтацию. Ведь США и Россия до событий на Украине активно взаимодействовали как по иранскому ядерному вопросу, так и по другой острой проблеме Ближнего Востока – Сирии.

Именно на этом фоне в Вене 16 мая завершился четвертый раунд переговоров Ирана и «шестерки» по урегулированию иранской ядерной проблемы. Ожидалось, что стороны приступят к составлению элементов итогового соглашения, однако встреча закончилась безрезультатно. Иран и «шестерка посредников» так и не смогли достичь прогресса в составлении текста всеобъемлющего соглашения. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи. По его словам, в настоящий момент «слишком преждевременно говорить о достижении каких-либо результатов, однако переговоры продолжатся».

Следующая встреча политдиректоров должна состояться в июне, но точная дата пока не зафиксирована. Хотя представители делегации США настроены провести в июне как минимум две встречи. Вашингтон торопится, видимо не без активного давления со стороны Израиля, где, в отличие от Белого Дома, быстро поняли все последствия американских авантюр на Украине для ситуации на Ближнем Востоке под углом роли «ядерного сдерживания» от любых внешних угроз.

Характерно, что замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил по итогам четвертого раунда переговоров, что «не катастрофично», если соглашения все-таки не удастся достичь до 20 июля. Он подчеркнул, что переговоры не были провальными, несмотря на то что «шестерке» и Ирану не удалось достигнуть «конкретного прогресса». Всеобъемлющее соглашение, которое должно гарантировать отсутствие военного компонента ядерной программы Ирана и снимет все международные санкции со страны. Времени до 20 июля остается все меньше, но стороны, утверждают иранцы, намерены работать на результат, а не на срок.

В Тегеране подчеркивают, что разочарованы «завышенными требованиями» Запада. В частности, к «разочарованиям» относится позиция США по ракетной программе Ирана. Вашингтон особо акцентирует внимание на ракеты, способные нести ядерное оружие. В начале нынешнего раунда переговоров представитель американской делегации отметила, что вопрос о баллистических ракетах является частью резолюции Совета Безопасности ООН и, следовательно, должен обсуждаться на переговорах. Для Ирана эта тема почти неприкосновенная. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф неоднократно подчеркивал, что развитие ракетной программы страны является «красной линией», а не предметом дискуссий.