Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Еврокомиссия по-прежнему занимает жесткую позицию по газопроводу "Южный поток", настаивает на приостановке проекта и готова вести разбирательства со странами ЕС, участвующими в проекте, заявил журналистам глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори.

Еврокомиссия считает, что проект "Южный поток", направленный на диверсификацию маршрутов экспорта российского газа в Европу, не соответствует нормам третьего энергопакета. В ответ Россия начала разбирательство в ВТО по применению норм этого энергопакета, запрещающих компаниям, добывающим газ, владеть магистральными трубопроводами в ЕС.

"В текущем контексте наша позиция по "Южному потоку" ясна: газопровод не имеет места в том контексте, в котором у нас имеются такие трудности с Россией. Мы предложили приостановить "Южный поток" и пересмотреть анализ этого проекта в свете энергетической безопасности (Евросоюза). Учитывая текущее развитие ситуации на Украине и отношения России с Украиной, эта позиция сейчас не может измениться", — сказал Ристори.

Еврокомиссия настаивает, что проект должен полностью отвечать требованиям законодательства Евросоюза. "У нас нет причин изменять это", — заявил он.

"Как вы знаете, мы уже открыли разбирательство, связанное с "Южным потоком". Мы сделаем то же при необходимости в подобных условиях", — сказал представитель ЕК.

На вопрос, идет ли речь о возможности начала разбирательств в отношении стран ЕС, которые должны получать газ в рамках строящегося газопровода, он ответил: "Это наша позиция". Однако за открытие антимонопольных разбирательств в Еврокомиссии отвечает не энергетический департамент, а департамент по конкуренции.

Россия подписала межправительственные соглашения по строительству "Южного потока" с Австрией, Болгарией, Венгрией, Грецией, Сербией, Словенией и Хорватией. Еврокомиссия считает, что эти соглашения противоречат нормам третьего энергопакета. Власти Болгарии уже заявили о приостановке работ по проекту после предупреждения Еврокомиссии о несоблюдении норм ЕС.

Между тем глава МИД Италии, председательствующей в ЕС, Федерика Могерини на прошлой неделе заявила, что проект "Южный поток" очень важен для всей Европы, и необходимо стремиться к тому, чтобы в ближайшие месяцы найти взаимоприемлемые решения по этой проблеме.

Заместитель министра нефти по международным вопросам Али Маджеди в интервью агентству ИРНА сообщил, что переговоры и консультации между Тегераном и Москвой с целью достижения окончательной договоренности по поводу обмена иранской нефти на российское оборудование продолжаются вне какой-либо зависимости от хода переговоров между Ираном и странами группы 5+1 по иранской ядерной программе.

По поводу некоторых сообщений о том, что ирано-российские переговоры об обмене нефти на товары приостановлены в связи с переговорами в Вене по иранской ядерной программе, Али Маджеди уточнил, такие сообщения не соответствуют действительности и делегации обеих стран продолжают консультации с целью получения необходимых результатов.

Еще раз подчеркнув, что ирано-российские переговоры продолжаются, Али Маджеди добавил, что Тегеран и Москва решительно настроено на достижение окончательной договоренности между собой. Пока, по его словам, окончательный текст договора не выработан, и о каких-то подробностях договора говорить рано.

Али Маджеди лишь отметил, что в связи с невозможностью отправки нефти в Россию через Каспийское море, отгрузка иранской нефти российским потребителям в рамках будущего договора должна будет осуществляться в южных портах Ирана.

По неофициальным данным, Иран и Россия ведут переговоры о подписании договора стоимостью около 20 млрд. долларов, согласно которому Иран в обмен на поставки своей нефти будет получать из России необходимые ему оборудование и готовую продукцию.

По полученным из осведомленных источников сведениям, принципиальное согласие между Тегераном и Москвой о подписании подобного договора уже достигнуто, и в настоящее время ведутся переговоры о конкретных деталях будущего документа. Такой договор позволит Ирану существенно расширить экспортные поставки энергоносителей и упрочить свое положение на мировом энергетическом рынке. Пока официальные лица обеих стран не называют окончательной суммы, о которой будет идти речь в договоре, и не высказываются по поводу конкретных деталей документа.

ХЕЙГ ПОДТВЕРДИЛ НАЛИЧИЕ СЕРЬЕЗНЫХ РАЗНОГЛАСИЙ МЕЖДУ "ШЕСТЕРКОЙ" И ИРАНОМ

Глава МИД Великобритании не рассчитывает на быстрый прогресс в переговорах с Ираном

Прогресс в венских переговорах между "шестеркой" (США, Великобритания, Франция, Германия, Россия, Китай) и Ираном по вопросу его ядерной программы "маловероятен". Об этом заявил в воскресенье британский министр иностранных дел Уильям Хейг, сообщает The Straits Times.

"Существуют весьма серьезные проблемы, которые весьма очевидны на этих переговорах. Маловероятно, что сегодня будет достигнут быстрый прогресс", - заявил Хейг во время своего визита в австрийскую столицу.

Ранее пессимистичный прогноз дал госсекретарь США Джон Керри, который рассказал о наличии серьезных разногласий между "шестеркой" и Ираном. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи также выразил неуверенность в том, что эти разногласия разрешимы.

Физики наблюдали квантовую запутанность в системе квазичастиц

Австрийские ученые наблюдали явление квантовомеханической запутанности и ее распространение в системе квазичастиц. Результаты своего исследования авторы опубликовали в журнале Nature, кратко с ними можно ознакомиться на сайте Инсбрукского университета имени Леопольда и Франца.

Физики исследовали квантовые состояния цепочки частиц, в которую входили от семи до 15 ультрахолодных ионов кальция. Эта цепочка помещалась в вакуумную камеру и облучалась светом от лазеров. Излучение меняло квантовое состояние отдельных ионов и их соседей, что сказывалось на общем (коллективном) поведении цепочки в целом.

Физики измерили влияние от изменения состояния отдельной частицы на соседей в цепочке и связали это с квантовой запутанностью. Кроме того, ученым впервые удалось наблюдать распространение такой запутанности в линейной цепочке.

Квантовая запутанность - явление, при котором подсистемы некоторой ранее единой квантовомеханической системы, будучи разнесенными на расстояние друг от друга, продолжают оказывать влияние друг на друга. В этом случае изменение состояния одной системы сказывается на другой системе. Явление носит существенно квантовый характер и не имеет классического аналога.

Квазичастица - модельное предположение, позволяющее описывать коллективное поведение системы частиц в терминах единой квазичастицы. Такое упрощение позволяет в физике конденсированного состояния вещества облегчить описание поведения системы и ее свойств, а также использовать аналогии, применимые к обычным частицам. К квазичастицам относятся, например, дырки в полупроводниках и экситоны - квазиводородные связанные состояния дырки и электрона.

Ученые надеются продолжить исследования связи квазичастиц и квантовой запутанности. Исследователей интересует прежде всего вопрос о релаксации (достижении равновесного состояния) системы коллективных частиц, а также возможность управления свойствами квазичастиц для их применения в квантовых вычислениях.

Активисты международной природоохранной организации Greenpeace заблокировали разведку месторождений сланцевого газа американской нефтегазовой компанией Chevron Corporation на северо-востоке Румынии.

Участники акции в составе около 25 человек привязали себя к оборудованию, предназначенному для разведки месторождения сланцевого газа возле села Пунгешть. Живая цепь экологов из Румынии, Венгрии, Австрии, Чехии, Польши, Словакии и Германии на данный момент препятствует ведению работ.

Активисты Greenpeace потребовали от компании Chevron прекращения добычи сланцевого газа методом фрекинга (гидраливлического разрыва пласта). Данный метод добычи «голубого топлива» может нанести непоправимый ущерб экологии, в особенности грунтовым водам. Экологи утверждают, что разработка месторождения ухудшит качество жизни людей, населяющих территорию, которая передана в концессию.

В 2013 году Chevron Corporation уже пробовала приступить к разработкам, но столкнулась с активным сопротивлением местного населения. Тогда к протестующим подключились жители других регионов Румынии и стран Евросоюза. Вспыхнули беспорядки. Работы на месторождении были приостановлены.

Напомним, что в Германии могут полностью запретить добычу сланцевого газа методом гидроразрыва пласта из-за угрозы экологической безопасности. Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер призвал ФРГ не отказываться полностью от применения метода фрекинга, поскольку сланцевый газ, добытый таким образом, может перекрыть около 10% потребности Евросоюза в газе.

По итогам четырех первых месяцев 2014 г. объем австрийского экспорта пиломатериалов из хвойных пород древесины вырос в годовом исчислении на 3%, составив 1,65 млн м3, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении Статистического управления Австрии (Statistics Austria).

Поставки пиломатериалов в Италию в январе-апреле увеличились на 3% до 789 тыс. м3, в Германию — на 25% до 208 тыс. м3. В то же время экспорт в Словению сократился на 3% до 249 тыс. м3, в Японию — на 31% до 96 тыс. м3.

По итогам четырех первых месяцев 2014 г. экспорт клееного бруса из Австрии вырос в годовом исчислении на 3%, составив 360 тыс. м3, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении Статистического управления Австрии (Statistics Austria).

Это произошло благодаря заметному увеличению поставок в европейские страны: в Италию — на 10% до 185 тыс. м3, в Германию — на 17% до 43 тыс. м3, в Швейцарию — на 35% до 21 тыс. м3, во Францию — на 26% до 19 тыс. м3. Впрочем, на этом фоне значительно сократился экспорт клееного бруса в Японию — на 34% до 56 тыс. м3.

Andritz Group (г. Грац, Австрия) получила заказ американской компании Fiberight на проведение инжиниринговых работ и поставку полного комплекта оборудования для предприятия по выпуску целлюлозного этанола, об этом говорится в полученном Lesprom Network пресс-релизе.

Ввод в эксплуатацию комбината, расположенного в городе Блэрстаун (шт. Айова, США), запланирован на 1 кв. 2015 г.

Технология Andritz будет использоваться для непрерывной предварительной обработки твердых отходов, которые затем будут преобразованы в целлюлозный этанол. Плановая мощность производственной линии — 200 метрических тонн биотоплива в сутки.

История успеха австрийской компании «ОМВ» на норвежском шельфе продолжается. В её активе появилось уже третье месторождение, открыое в Баренцевом море.

Новое месторождение получило название Ханссен. Нефтяной директорат Норвегии оценивает его запасы в 20 – 50 миллионов баррелей нефти.

газета «Дагенс Нерингслив»

Немецкое правительство предприняло первые шаги к введению пошлины для иностранных автомобилистов, ездящих по автодорогам и автобанам страны. Такую оплату планируется ввести в начале 2016 года. Затем она может быть применена и к мотоциклистам.

Если предложенная пошлина будет утверждена правительством, автомобилисты, въезжающие в Германию, зарегистрированные за границей, должны будут уплатить 10 евро за десятидневный срок пребывания или 20 евро за двухмесячный срок. Тем, кто ездит в Германию на регулярной основе, предложат годичный полис стоимостью не менее 100 евро. Точная стоимость будет определяться от размера автомобиля.

Немецкие водители якобы также должны будут ежегодно приобретать этот полис, однако их плата будет вычитаться с ежегодного регистрационного сбора, который они уже платят.

Политики надеются, что такой подход позволит привлечь дополнительные 600 000 евро. Эти деньги планируется направить на ремонт, поддержание и строительство новых дорог.

Объявление вызвало полемику как внутри страны, так и за рубежом. В частности, австрийское правительство выступило с заявлением, сказав, что использует все возможности, чтобы заблокировать подобное решение, поскольку оно "нарушает антидискриминационное законодательство Европейского Союза".

В свою очередь Александр Добриндт (Alexander Dobrindt), министр транспорта Германии утверждает, "мера является справедливой и полностью законной, поскольку немецким водителям приходится платить за проезд, когда они выезжают во многие соседние страны", включая Австрию, Чехию, Францию и Швейцарию.

В ЕС пока не нашлось времени для обсуждения этого вопроса. Но "отсутствие дискриминации является основным принципом права ЕС. Нам предстоит изучить детали", - сказал пресс-секретарь комиссара по транспорту ЕС.

Встреча с представителями международных общественных и религиозных организаций.

Владимир Путин принял в Кремле делегацию раввинов из ряда зарубежных стран – Израиля, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов и Франции.

В ходе встречи обсуждались совместные усилия по недопущению переписывания истории, борьбе с неонацизмом и неофашизмом, ксенофобией и антисемитизмом.

* * *

В.ПУТИН: Добрый день, дорогие друзья!

Мы с вами встречаемся в преддверии очень скорбной даты – в 1942 году в Севастополе были уничтожены тысячи евреев и представителей тюркоязычных народов. Мы в России очень хорошо знакомы с трагедией Холокоста: шесть миллионов евреев были уничтожены на территории Советского Союза и стран Европы. В то же время мы хорошо знаем, как представители еврейского народа сражались с нацизмом в рядах Красной Армии: были и политработниками, и просто рядовыми бойцами, врачами – в общем, внесли свой достойный вклад в борьбу с нацизмом. Но трагедия еврейского народа занимает, конечно, особое место в числе преступлений, совершённых нацистами во время Второй мировой войны. Повторяю ещё раз, мы в России знаем об этом и чувствуем эту боль как никто другой, потому что, вы знаете, свыше 20 миллионов советских людей, из них подавляющее большинство русских, погибли во время борьбы с нацизмом.

Я помню, когда посещал музей «Яд ва-Шем» в Израиле, это произвело на меня очень большое впечатление. Всё сделано так талантливо и так пронзительно, что не оставляет никого равнодушным. Вы знаете, что мы по инициативе еврейской общины создали свой музей – Музей толерантности в Москве. На мой взгляд, он в чём-то даже ярче отразил все события Второй мировой войны и трагедии еврейского народа.

Хочу заверить вас в том, что в России мы не только всегда будем помнить об этих трагедиях, но и всегда будем бережно хранить память и о погибших, и будем делать всё для того, чтобы не допустить повторения подобных трагедий в будущем.

Конечно, особую тревогу вызывают тут и там возрождающиеся идеи нацизма. Хочу поблагодарить еврейскую общественность, общественные организации, которые активно и мужественно, имею в виду некоторые ситуации в сегодняшнем мире, продолжают бескомпромиссно бороться с любыми проявлениями и любыми попытками возрождения нацистской идеологии.

Хочу сказать, что мы считаем вас в этом отношении самыми близкими союзниками, и прошу вас, чтобы вы и нас рассматривали в таком качестве.

Это всё, что я хотел бы сказать в начале нашей встречи. Ещё раз хочу вас поприветствовать. Добро пожаловать!

<…>

В.ПУТИН: Вы сказали о том, что объявлять целый народ своим врагом и уничтожать этот народ – это сумасшествие. И я так думал всегда. Сегодня я думаю, что это опаснее, чем сумасшествие. Это сознательная политика, направленная на достижение своих собственных узкокорыстных целей, используя такие античеловеческие методы. Это не сумасшедшие. Это люди, которые не знают, что творят. А те, которые совершали свои преступления во время войны, это касается Холокоста, это касается уничтожения целых других народов, – это целенаправленная политика, это хуже, чем сумасшествие.

И ещё одна вещь, на которую я обратил бы внимание. Вы сказали, что нужно быть глупым, чтобы отрицать то, что было. Вы знаете, мне кажется, что нужно быть не просто глупым, нужно быть наглым, чтобы отрицать то, что было. Но, к сожалению, эта наглость так же, как и 70 лет назад, часто достигает своей цели. Ведь Геббельс же говорил: чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят. И он добивался своего, он был талантливый человек.

Мне кажется, что и сегодня те, кто передёргивает историю, стараются принизить заслуги тех, кто уничтожил нацизм, и, наоборот, поменять даже местами преступников и их жертвы, они как раз действуют по той же самой логике: чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят. И мы, конечно, с вами должны сделать всё для того, чтобы воспрепятствовать такой практике, такой преступной практике.

Количество туристов в Хорватии выросло на 7%.

Хорватские курорты привлекают все больше иностранных туристов, правда, россияне не торопятся выбирать эту страну для проведения своего отпуска.

За шесть месяцев 2014 года Хорватию посетило 3,4 млн иностранных туристов, что на 7% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет BalkanPro.ru со ссылкой на министра туризма Хорватии Дарко Лоренцина. Так же на 4,3% увеличилось время пребывания отдыхающих в стране.

Самые длительные отпуска в Хорватии провели гости из Германии, Австрии, Великобритании, Франции, Швеции, Финляндии, США, Канады, Южной Кореи и Китая.

Самым популярным регионом страны остается Истрия. С января по июнь ее посетили 1,04 млн туристов, что на 5,4% больше, чем годом ранее. Правда, россиян среди отдыхающих здесь не так много. А в начале июня и вовсе зафиксирован резкий спад турпотока из России. Наших отдыхающих на полуострове стало на 39% меньше, количество ночевок снизилось на 34%.

И все это несмотря на то, что Хорватия всячески стремиться привлечь российских отдыхающих и покупателей недвижимости. Например, в начале июня власти страны разрешили россиянам покупать недвижимость на физическое лицо, что значительно упростило процедуру.

Австрия рискует потерять международных студентов.

Каждый четвертый студент в Вене является иностранцем. Однако Австрия делает слишком мало для привлечения международных искателей знаний, поэтому их численность находится под угрозой.

К такому выводу пришла непрофильная организация Joanneum Research, которая сопоставила данные по Вене, Цюриху, Амстердаму, Мюнхену и Копенгагену, передает портал The Local.

По данным соответствующего исследования, в то время как Швейцарии для привлечения иностранных студентов достаточно отличной репутации ее университетов, другие страны прикладывают усилия для увеличения популярности своих учебных заведений.

«Германия, например, не только инвестирует в стипендии для талантливых студентов из других стран, но и открывает офисы в таких странах, как Индия или Китай», - говорит автор исследования Андреас Нидерль.

В немецких университетах существует один общий экзамен для поступления иностранных абитуриентов, что означает отсутствие необходимости для них в индивидуальной подаче заявки в каждое учебное заведение. Иностранцам также помогают найти жилье на время учебы в Германии. И после завершения обучения у них есть целых 18 месяцев на то, чтобы найти работу, до потери вида на жительство.

Австрии в этом смысле далеко до многих других стран. По словам Андреаса Нидерля, стране необходимо выработать четкую стратегию относительно международных студентов и предоставить им более выгодные условия. Так, например, в настоящий момент выпускнику австрийских университетов необходимо найти работу уже в течение шести месяцев, или покинуть страну.

Большинство иностранных студентов в Австрии являются выходцами из Германии или Восточной Европы.

Приток международных студентов в Австрии вносит свой вклад в повышение цен на жилье.

Заместитель министра финансов Польши Войцех Ковальчик заявил, что правительство страны настаивает на том, чтобы руководство Варшавской фондовой биржи как можно скорее предоставило новую стратегию развития, и план действий биржи на ближайшие пять лет.

Напомним, что ранее высказывались предположения, что фондовую биржу Варшавы и Вены следует объединить в одно ведомство. По словам Ковальчика, это решение будет принято в ближайшие несколько месяцев.

Планируется, что новая стратегия позволит фондовой бирже Польши развиваться более активно и привлекать больше иностранных участников.

Компания Монди продолжает инвестировать в мощности по производству бумажной продукции для высокоскоростной струйной печати. На комбинате Монди Нойзидлер планируется установка автоматической линии отделки и упаковки рулонов.

Комбинат Монди Нойзидлер, входящий в состав международной Группы Монди по производству упаковочной и бумажной продукции, концентрирует свое внимание на растущем рынке рулонной бумаги для высокоскоростной струйной печати. Планируемые инвестиции в установку автоматической линии отделки и упаковки рулонов в размере 3,6 миллионов евро помогут комбинату занять более выгодные позиции на рынке для удовлетворения потребностей имеющихся и новых клиентов, представив портфолио бумаг для высокоскоростной струйной печати (HSI) версии 2.0.

- Типографии и перерабатывающие предприятия предъявляют специфические требования к поставке рулонной продукции, такие как горизонтальная или вертикальная транспортировка, на паллетах или без них, а также поставка, совмещенная с рулонами узкого формата. Вариантов – бесчисленное множество. На сегодняшний день комбинат Монди Нойзидлер уже соответствует этим требованиям. С запуском новой линии отделки и упаковки рулонов этот процесс станет более автоматизированным, появится больше возможностей, повысится эффективность процессов и качество продукции, - сказал Питер Оризих, исполнительный директор подразделения Mondi Uncoated Fine Paper. - Представление портфолио бумаг HSI 2.0 станет следующим важным шагом в развитии Mondi Uncoated Fine Paper, обеспечивающим лидирующие позиции Группы на растущем рынке бумаг для высокоскоростной струйной печати.

В апреле 2014 г. компания Монди представила новое портфолио HSI 2.0 бумаг для высокоскоростной струйной печати с расширенным цветовым охватом и повышенной степенью непрозрачности. Были также представлены новые граммажи 60, 70 и 230 г/м², предоставляющие типографиям возможность освоить печать новой продукции, к примеру, каталогов, рекламных листовок и открыток.

Запуск автоматической линии отделки и упаковки рулонов запланирован на первую половину 2015 года. ***

Справка о компании

Группа Mondi

Mondi – международная группа по производству упаковочных материалов и бумаги, на производственных объектах которой в 30 странах мира работают 24 000 сотрудников. В 2013 году доходы Mondi составили 6,5 миллиардов евро (ROCE: 15,3%). Ключевые предприятия группы расположены в Центральной Европе, России, Северной и Южной Америке, а также в Южной Африке.

Группа Mondi представлена на всех этапах изготовления упаковочных материалов и бумаги – от управления собственными лесными угодьями и производства целлюлозы и бумаги (упаковочная бумага и высокосортная немелованная бумага) до конвертирования упаковочной бумаги в гофротару, промышленные мешки, экструзионные покрытия и антиадгезионный материал. Mondi также предлагает инновационные решения в области потребительской упаковки, усовершенствованные пленки и компоненты для гигиенических товаров.

Акции Mondi размещены на двух фондовых биржах: Mondi Limited котируется на Йоханнесбургской фондовой бирже (первичный листинг), а акции Mondi plc размещены на Лондонской фондовой бирже (премиальный листинг), под тикерами MND и MNDI соответственно. Благодаря высоким экономическим показателям группы и соблюдению принципов надлежащей коммерческой практики с 2008 года ее акции входят в ряд престижных фондовых индексов, составляемых британской газетой «Financial Times» (FTSE4Good UK Index, FTSE4Good Europe Index и FTSE4Good Global Index). С 2007 года акции группы также входят в индекс социально-ответственных инвестиций Йоханнесбургской фондовой биржи.

Пресс-релиз Mondi

Антимонопольное управление Чехии предлагает запретить железнодорожному перевозчику České drahy эксплуатировать семь локомотивов Taurus, арендованных у австрийских железных дорог и наложить штраф в размере 1 млн. чеш. крон. Чиновники заявляют о том, что договор на аренду локомотивов заключался с грубыми нарушениями антимонопольного законодательства.

Právo, 24.06.2014

Министерство обороны ЧР уже почти год пытается договориться с фирмой General Dynamics, собственником австрийского производителя Steyr о возможности осуществления сервисного обслуживания и ремонта колесных бронетранспортеров Pandur на базе ремонтного завода Министерства обороны VOP CZ.

Контракт на закупку 107 БТР для чешской армии за 14,3 млрд. чеш. крон был подписан еще в 2009 г. и предполагал заключение отдельного договора на гарантийное и пост-гарантийное обслуживание именно чешскими фирмами.

Právo, 24.06.2014

Иран и группа 5+1 продолжили консультации по ядерной программе Тегерана. В настоящее время проходит встреча их экспертов для согласования технических вопросов вырабатываемого постоянного соглашения.

Между тем, утром прошла встреча замминистра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, его европейской коллеги Хельги Шмидт, а также политдиректоров делегаций группы 5+1, которые продолжили работу над текстом окончательного договора. Ожидается, что переговоры будут проходить, как минимум, до 15 июля, и завершатся заключением всеобъемлющего соглашения по ядерной программе Ирана.

Помимо возглавляющих делегации Ирана и «шестерки» Джавада Зарифа и Кэтрин Эштон, ожидается, что в Вену прибудут и министры иностранных дел ряда других стран группы 5+1.

НА СЧЕТАХ ЯНУКОВИЧА И ЕГО СОРАТНИКОВ ЗАМОРОЖЕНО УЖЕ $1,42 МЛРД

С украинскими властями активно сотрудничают как национальные банки, так и власти европейских государств

Государственная служба финансового мониторинга Украины заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах компаний-нерезидентов, связанных с бывшим президентом Виктором Януковичем и его окружением. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Госфинмониторинге напомнили, что в июне ведомство направило в Генпрокуратуру Украины материалы относительно финансовых операций, осуществленных с участием 42 компаний-нерезидентов, "подконтрольных Януковичу, его близким и связанными с ними лицами". Эти компании в течение 2010-2013 годов, "через счета, открытые в одной из соседних стран", перечислили средства на общую сумму 1,36 млрд долларов. Деньги были размещены на счетах в банках Украины.

Финансовая разведка Украины, согласно сообщению, направила дополнительные запросы ко всем банковским учреждениям Украины. Это позволило дополнительно выявить средства на счетах 11 компаний-нерезидентов. В результате 18 июня были заблокированы 27,71 млн долларов.

Кроме того, сообщил Госфинмониторинг, в результате активной совместной работы ведомства с подразделением финансовой разведки одной из европейских стран, на счетах 23 компаний-нерезидентов было заблокировано 49,51 млн долларов. По запросу Госфинмониторинга все расходные операции по этим счетам были заблокированы. "Сумма дополнительно заблокированных средств за последние две недели работы финансовой разведкои Украины составляет 77,22 млн долларов", - сказано в сообщении.

Заявление Госфинмониторинга о сотрудничестве европейских правительств в деле блокирования счетов экс-президента Украины подтверждается, в частности, информацией из Лихтенштейна. Власти княжества в конце июня сообщили, что заморозили 30 млн долларов на счетах Януковича и его соратников. Незадолго до этого Лихтенштейн заблокировал финансовые и экономические ресурсы Януковича и его окружения, состоящего из 20 человек (данные Лихтенштейна). Княжество страны последовали примеру Швейцарии и Австрии.

Архангельский ЦБК выступил генеральным спонсором Юридического Инвестиционного Форума.

Согласно решению основного акционера Pulp Mill Holding GmbH (Австрия) приказом генерального директора ОАО «Архангельский ЦБК» с 1 июля 2014 г. в соответствие с действующим Коллективным договором действующие тарифные ставки и оклады рабочих увеличиваются на 5% во всех структурных подразделений Компании.

Напомним, что по итогам прошлого года средняя заработная плата на предприятии составила 33 313 руб., среднесписочная численность работников - 4025 чел.

В 2013 г. на социальные программы и льготы было направлено 203 млн. руб.

ВОЗ совместно с Европейским респираторным обществом презентовала программу по ликвидации туберкулеза в 33 странах с низким уровнем заболеваемости. По планам экспертов, полного искоренения туберкулеза в данных странах удастся добиться к 2050 г. В основу программы легла первая фаза по снижению заболеваемости (менее 10 новых случаев на 1 млн. населения в год) - уровень должен быть достигнут к 2035 г. К 2050 г., планируется достичь полной ликвидации инфекции. Цель будет достигнута, если заболеваемость составит менее 1 случая в год на 1 млн. населения.

В официальном сообщении ВОЗ отмечается, что принципы программы были сформулированы экспертами из стран с низким бременем туберкулеза и скорректированы с учетом новой глобальной стратегии ВОЗ по борьбе с туберкулезом на 2016-2035 годы.

Наиболее важным специалисты считают ориентацию на уязвимые группы населения, в том числе мигрантов; проведение скрининга на активную и скрытую формы туберкулеза в группах риска; оптимизацию системы профилактики МЛУ-ТБ и поддержку глобальных программ по борьбе с туберкулезом. Еще одним важным фактором является финансирование научных исследований в области лечения и профилактики туберкулеза.

В первую очередь программа будет внедрена в Австралии, Австрии, на Багамских Островах, в Бельгии, Германии, Греции, Дании, Израиле, Иордании, Ирландии, Исландии, Италии, Канаде, Кипре, Коста-Рике, Кубе, Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Пуэрто-Рико, Словакии, Словении, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Ямайке. Кроме перечисленных стран настоящая программа может быть полезной для государств, на территории которых уровень заболеваемости держится на уровне менее 10 случаев туберкулеза на 100 тыс. человек в год.

Согласно статистике, представленной ВОЗ, в указанных странах ежегодно фиксируется 155 тыс. новых случаев туберкулеза и 10 тыс. связанных с ним смертей.

Исследователи из Медицинского университета Вены доказали, что фермент гемоксигеназа-1 необходим для развития метаболического синдрома. По содержанию этой молекулы в организме будет возможно разделить метаболически здоровых людей с ожирением и людей, у которых ожирение должно привести к развитию нарушений обмена веществ и сахарного диабета 2 типа.

У четверти людей с избыточной массой тела нет изменений обмена веществ, характерных для метаболического синдрома, инсулинорезистентности и нет признаков системного воспаления. В подобных случаях говорят о «метаболически здоровом» ожирении. В поисках биомаркеров, которые позволили бы определять подобных пациентов, исследователи собрали коллекцию образцов сыворотки крови и биоптатов печени и жировой ткани от подобранных по возрасту и ИМТ пар людей со «здоровым» ожирением и с инсулинорезистентностью.

В группе с изменениями обмена веществ наблюдались больший обхват талии, более выраженное абдоминальное ожирение, более высокое соотношение триглицеридов к липопротеинам высокой плотности и более высокий уровень ряда других молекул в крови. Наиболее интересной находкой оказалась прямая корреляция степени нарушений обмена веществ и уровня экспрессии гемоксигеназы-1 в жировой ткани и в печени.

Авторы дополнительно изучили литературу, так как ранее в явном виде не описывалось провоспалительное действие этого фермента, и нашли несколько подтверждений связи уровня гемоксигеназы-1 и проявлений метаболического синдрома. Например, в исследовании монозиготных близнецов, дискордантных по ИМТ, уровень фермента был выше у более ожирелых сиблингов (Pietilainen et al., 2008). Таким образом, у людей уровень гемоксигеназы-1 в жировой ткани и в печени отражает степень нарушения обмена веществ, связанного с инсулинорезистентностью и ожирением.

Дополнительно было проведено несколько экспериментов на животных. У мышей без гена гемоксигеназы-1 в макрофагах отмечено меньше молекулярных маркеров воспаления, чем у контрольных животных, а удаление этого гена в печени у мышей, получавших высококалорийную пищу, улучшало функцию печени и чувствительность к инсулину. Тем самым были подтверждены провоспалительное действие гемоксигеназы-1 и ее влияние на проявления метаболического синдрома.

Дальнейшие исследования будут направлены на определение прогностической ценности уровня фермента у людей и разработку лекарственных средств, действующих на него.

Австрийский производитель пиломатериалов Abalon Hardwood заявил о начале процедуры реорганизации, судебная инстанция уже назначила внешнего управляющего, об этом сообщают местные СМИ.

Штаб-квартира Abalon Hardwood расположена в городе Хайлигенкройц, штат компании — 70 сотрудников. По словам руководства ликвидационный процесс никак не скажется на отношениях с заказчиками и поставщиками, все договорные обязательства будут исполняться в полном объеме. Кроме того, процедура не предполагает увольнений сотрудников.

Цель процесса — преодоление финансовых трудностей и отказ от начатого более десяти лет назад инвестиционного проекта, который в итоге признали ошибочным. Обнародованный план предусматривает 20-процентную квоту для кредиторов.

В 2001-2002 гг одна из дочерних компаний Abalon Hardwood начала строительство завода по производству пиломатериалов из бука. Для его функционирования было необходимо около 240 тыс. м3 древесины в год, однако местные лесозаготовительные компании оказались не в состоянии обеспечить сырьевые потребности комбината.

РОССИЯ ОГРАНИЧИТ ВВОЗ МЯСА ИЗ МОЛДАВИИ

Страну уличили в нарушении ряда ветеринарно-санитарных требований и норм сертификации

Россельхознадзор с 5 июля ограничит импорт мяса из Молдавии. Это означает, что ввоз свинины, говядины, баранины и конины будет разрешен только в виде туш, полутуш и четвертин на кости. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

На такой шаг российская сторона пошла из-за грубых нарушений ветеринарно-санитарных требований, а также норм сертификации пищевой продукции Таможенного союза. Как пояснили сотрудники Россельхознадзора, в последнее время недочеты были замечены за Национальным агентством безопасности пищевых продуктов Молдавии.

27 июня стало известно, что Россия запрещает ввоз готовой свиной продукции из Латвии. Поводом послужил вирус африканской чумы свиней. Российские специалисты предположили, что он может распространиться на Чехию, Германию, Австрию и другие государства.

Ток-шоу только начинается

Попытка государства возглавить поставки электроэнергии в Европу оказалась неудачной.

Планы ГП «Укринтерэнерго» вернуться к поставкам украинской электроэнергии в Европу терпят фиаско. Причиной стала блокада со стороны малоизвестных игроков, за действиями которых усматривается желание частных экспортеров сохранить за собой монополию на этом рынке.

СУД ПРОТИВ ГОСКОМПАНИИ

11 июня Закарпатский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение Министерства энергетики и угольной промышленности, которым для ГП «Укринтерэнерго» были согласованы поставки электроэнергии в Словакию. Таким образом были в полной мере удовлетворены требования ПАО«Закарпатьеоблэнерго», через территорию которого госпредприятие собиралось осуществлять эту поставку.

ПАО объясняет невозможность стать партнером «Укринтерэнерго» тем, что уже связал себя договоренностями с другими участниками рынка. Формально это справедливо. По данным «k:», речь идет о чешской компании Ezpada s.r.o., с которой закарпатское облэнерго еще в 2012 году подписало контракт на передачу тока в Словакию.

Но парадокс в том, что деюре «Закарпатьеоблэнерго» не имеет никакого отношения к межгосударственной линии электропередачи Ужгород 2 — Собранце, по которой «Укринтерэнерго» и собиралось осуществлять поставки украинской электроэнергии за рубеж. Для того чтобы подтвердить эту информацию, достаточно сделать соответствующий запрос оператору высоковольтных ЛЭП — ГП«Укрэнерго», в оперативном ведении которого и находится указанная линия. Но суд не стал этого делать, найдя другой повод для удовлетворения иска. Речь о том, что «Укринтерэнерго» получило право поставки тока в Словакию после соответствующего решения Минэнерго. А должно было — после победы в аукционе на право доступа к пропускной способности межгосударственных линий электропередачи.

Торги проводятся госкомпанией «Укрэнерго» уже четыре года. Но сейчас «Укринтерэнерго» смогла их обойти абсолютно легально. Дело в том, что ветка Ужгород 2 — Собранце не была включена в список ЛЭП, чьи передающие мощности продаются на торгах. Но суд почемуто не обратил на это внимания и в полной мере удовлетворил требование облэнерго.

Такая развязка выглядит особенно интригующе, если учитывать бенефициаров закарпатского ПАО. Так, мажоритарием этого предприятия является ООО «Энергетическая Украина ТВ»,принадлежащее австрийской фирме Ombry Electrical Energy Holding Gmbh, которая, по данным «k:», близка бизнесмену Владиславу Тынному и эксвицепремьеру Украины Юрию Бойко. Юридически это недоказуемо, поскольку Ombry принадлежит малоизвестным физлицам. Но известно, что фундамент был заложен еще в середине 2000-х годов, когда Владислав Тынный основал вместе с близким Бойко Иваном Фурсиным компанию ООО «АйВиТи Инвестментс». Так что застой «Закарпатьеоблэнерго» не грозит.

ИМИДЖЕВАЯ ПОСТАВКА

25 июня «Закарпатьеоблэнерго» на внеочередном аукционе«Укрэнерго» выкупило право экспорта электроэнергии в Словакию по ЛЭП Ужгород 2 — Собранце. Таким образом, частный дистрибьютор занял место государственного предприятия. А выигрышем компании стала возможность передавать электроэнергию в Словакию на уровне 7 тыс. МВт•час в месяц. На фоне общегосударственного объема продаж тока в Европу (ежемесячно до 500 тыс. МВт•час) эта цифра выглядит несолидно. Но для «Укринтерэнерго» важен был не объем поставок, а сам факт возобновления своего участия в этом бизнесе.

Стратегическая важность преодоления этого барьера в том, что организация поставок тока в Словакию — лишь первый шаг госпредприятия на пути восстановления статуса экспортерамонополиста. Это предположение подтверждается тем, что месяц назад Нацкомиссия по регулированию электроэнергетики увеличила для «Укринтерэнерго» максимальный объем поставки электроэнергии сразу в семь раз — до 3,5 миллиона МВт•ч в год. На первых порах использовать этот объем ГП должно было за счет передачи энергии на территорию Крыма. Но все же основная ставка делалась на возврат госкомпании к экспортным поставкам электроэнергии в страны Европы — Румынию, Венгрию, Словакию и Польшу.

Сейчас усилиями «Закарпатьеоблэнерго» достижение этой цели отодвинуто на неопределенный срок. Что устраивает не только Юрия Бойко, а и его давнего партийного соперника Рината Ахметова. Сейчас нишу экспорта энергии занимают компании подконтрольной донецкому миллиардеру группы ДТЭК, что приносит многомиллионные доходы. Для сохранения этого источника менеджмент Рината Леонидовича сделает все возможное.

Дмитрий Рясной, «Комментарии»

Парижский Бакалейный дом могут вернуть Сергею Пугачеву

Торговый суд Парижа вынес решение о возвращении знаменитого Бакалейного дома «Эдиар» (Hédiard) российскому бизнесмену Сергею Пугачеву, объединившемуся для этой сделки с австрийской компанией «Do&Co.», сообщает портал societe.com. На сделку также претендовала швейцарская компания «Lundefly». Стоимость сделки оценивается в 16-17 млн. евро.

Бакалейный дом «Эдиар» был приобретен С.Пугачевым в2007 г., а в октябре2013 г. было объявлено о неплатежеспособности компании. 2012-2013 финансовый год «Эдиар» закрыл с убыткомв 6млн. евро при товарообороте в 17,5 млн. евро.

26 июня, societe.com

3-8 июня 2014 г. в Минской области проходил «24-я Международная специализированная выставка «БЕЛАГРО - 2014» и Международная специализированная выставка «БЕЛФЕРМА – 2014» (Минская область, ОАО «Гастелловское»). В экспозиции выставки приняли участие более 450 компаний из 18 стран: Беларуси, Австрии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Китая, Литвы, Нидерландов, Польши, России, Сингапура, Турции, Украины, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи. Выставку посетили представители аграрных ведомств более 30 стран и регионов ближнего и дальнего зарубежья и более 50000 специалистов.

На экспозиции «БЕЛАГРО» был продемонстрирован обобщённый передовой международный опыт в агропромышленном машиностроении, поиске оригинальных инновационных решений в сфере экологически безопасных материалов и безотходных технологий. Отражена динамика реализации государственных концепций основных направлений агропромышленной политики Беларуси. Представлены новинки сельхозтехники различного назначения, внедорожники, автокраны, дождевальные машины, экскаваторы, погрузчики, краны. Сельскохозяйственная продукция, машины, оборудование демонстрируется в технологической цепочке с современными энергосберегающими технологиями всех отраслей, связанными как с производством сельхозпродукции, так и с её переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией на внутреннем и внешних рынках.

На экспозиции «БЕЛФЕРМА» были представлены последние достижения в области животноводства. Кормушки для животных и оборудование для их содержания, клеточное оборудование и инкубаторы, установки автоматизированные для молочно-товарных ферм. Были представлены автоматизированные системы управления стадом, доильными установками различных модификаций, молокоохладительными установками, как стационарными, так и передвижными для работы на пастбищах, а также новые корма и кормовые добавки, ветпрепараты и медикаменты, новые технологии в биоэнергетике, в том числе энергетическое оборудование и его программное обеспечение.

Сотрудники Торгпредства приняли участие в работе выставки.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно с Европейским респираторным обществом презентовала программу по ликвидации туберкулеза в 33 странах с низким уровнем заболеваемости. По планам экспертов, полного искоренения туберкулеза в данных странах удастся добиться к 2050 году.

В основу программы легла первая фаза по снижению заболеваемости (менее 10 новых случаев на 1 млн населения в год). Данный уровень должен быть достигнут к 2035 году. В дальнейшем, к 2050 году, планируется достичь полной ликвидации инфекции. Эта цель будет считаться достигнутой, если заболеваемость составит менее 1 случая в год на один миллион населения.

В официальном сообщении ВОЗ отмечается, что принципы программы были сформулированы экспертами из стран с низким бременем туберкулеза и скорректированы с учетом новой глобальной стратегии ВОЗ по борьбе с туберкулезом на 2016-2035 годы.

Наиболее важным специалисты считают ориентацию на уязвимые группы населения, в том числе мигрантов; проведение скрининга на активную и скрытую формы туберкулеза в группах риска; оптимизацию системы профилактики МЛУ-ТБ и поддержку глобальных программ по борьбе с туберкулезом. Еще одним важным фактором является финансирование научных исследований в области лечения и профилактики туберкулеза.

В первую очередь программа будет внедрена в Австралии, Австрии, на Багамских Островах, в Бельгии, Германии, Греции, Дании, Израиле, Иордании, Ирландии, Исландии, Италии, Канаде, Кипре, Коста-Рике, Кубе, Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Пуэрто-Рико, Словакии, Словении, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Ямайке. Кроме перечисленных стран настоящая программа может быть полезной для государств, на территории которых уровень заболеваемости держится на уровне менее 10 случаев туберкулеза на 100 тыс. человек в год.

Согласно статистике, представленной ВОЗ, в указанных странах ежегодно фиксируется 155 тыс. новых случаев туберкулеза и 10 тыс. связанных с ним смертей.

Иран после достижения соглашения с группой 5+1 может получить возможность продолжать производить ядерное топливо. Это возможно в случае соответствия иранского производства нормам нераспространения ядерного оружия. Такое мнение огласил в Вене представитель Соединенных Штатов.

Впрочем, как отметил дипломат, Тегерану необходимо доказать мирный характер своей ядерной программы. До тех пор его ядерное производство должно быть самым серьезным образом ограничено. Стоит отметить, что Иран уже серьезно ограничил свою ядерную программу.

Шестой раунд венских переговоров ИРИ и группы 5+1, как сообщал Iran.ru, стартовал вчера. Он начался с пленарного заседания с участием глав делегаций – Джавада Зарифа и Кэтрин Эштон. В настоящее время консультации продолжаются в двух- и многостороннем формате.

ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ НА РЫНКЕ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ РОССИИ

Рынок недвижимости России в 1-ом полугодии 2014 года: инвесторы продолжают проявлять осторожность

По итогам 1-го полугодия 2014 года объем инвестиций в российскую недвижимость снизился на 59% в годовом сопоставлении и составил 1,4 млрд долл., подсчитали аналитики JLL. В том числе объем вложений во 2-м квартале составил 842 млн долл., сократившись по сравнению с соответствующим периодом 2013 года на 36%. Напомним, что в 1-м квартале в недвижимость было инвестировано 545 млн долл., снижение на 73% в годовом сопоставлении.

"Замедление роста экономики страны и волатильность валюты, напряженность на Украине вместе с международными санкциями, направленными против России, являлись основными причинами беспокойства среди игроков рынка, - комментирует Том Манди, Руководитель отдела исследований компании JLL. - Инвесторы по-прежнему проявляют осторожность, что в свою очередь выражается в снижении объемов вложений по отношению к 2013 году".

По результатам первых шести месяцев в приоритете у инвесторов были гостиничный и офисный сегменты рынка: на их долю пришлось 37% и 24% объема вложений соответственно. Однако стоит отметить, что такая высокая доля гостиничного сектора является следствием одной сделки - покупки компанией "ВТБ" доли ОАО "Гостиничная компания" в размере 84,1%.

Активы, расположенные в столице, по-прежнему остаются самыми привлекательными для инвесторов: в Москву вложили 85% от общего объема средств за первое полугодие, доля Санкт-Петербурга выросла до 8% по сравнению с 5% за первые шесть месяцев прошлого года, а на регионы пришлось 7%. В первом полугодии 2014 года доля иностранного капитала составила 18% по сравнению с 59% в аналогичном периоде 2013 года. Стоит отметить, что высокая доля зарубежных инвесторов в результате первых шести месяцах прошлого года является следствием продажи ТЦ "Метрополис".

Том Манди, Руководитель отдела исследований компании JLL

"Мы сохраняем годовой прогноз объема инвестиций в недвижимость России на уровне 3,4 млрд долларов, так как полагаем, что замедление роста экономики и волатильность обменного курса продолжат оказывать влияние на спрос. Кроме того, экономические санкции создают дополнительные риски для бизнеса, такие как увеличение издержек, и отражают повышенное беспокойство среди иностранных инвесторов. В качестве положительного момента мы хотим отметить, что в целом рынок недвижимости находится в хорошем "самочувствии" - он восстановился после кризиса 2008 года, а значительная ненасыщенность качественными площадями по-прежнему привлекает инвесторов. Таким образом, после низких показателей 2014 года мы имеем все шансы получить высокие результаты в следующем 2015 году".

Несмотря на осторожность в действиях инвесторов, в течение второго квартала наблюдались положительные для рынка сигналы. Например, австрийская компания Immofinanz заявила, что продолжит инвестировать в российские торговые центры, а магнат Дональд Трамп не отменил своих планов по работе на российском рынке, несмотря на текущую политическую и экономическую ситуацию.

Кольскую АЭС посетили постоянные представители 15 зарубежных стран при международных организациях в Вене*. Основной целью посещения стало ознакомление с передовыми российскими технологиями в области эксплуатации, противоаварийного реагирования и обращения с РАО, которые применяются на площадке АЭС.

Огромный интерес зарубежных гостей вызвал Комплекс переработки жидких радиоактивных отходов, который был введен в эксплуатацию на Кольской АЭС в 2006 году.

- Технология переработки ЖРО весьма интересна - России удалось достичь многого за 60 лет развития атомной энергетики, - заявил посол Вьетнама, председатель Совета управляющих МАГАТЭ Тхиер Нгуйен. - И, конечно, моя страна хотела бы иметь у себя станцию, подобную Кольской АЭС.

Гостям продемонстрировали оборудование, установленное на промплощадке станции в ходе реализации программы пост-фукусимских мероприятий. Директор Кольской АЭС Василий Омельчук подробно рассказал о введённой в эксплуатацию аппаратуре. Был произведён запуск передвижной дизель-генераторной станции.

- На Кольской АЭС хорошо заметны усовершенствования, произошедшие за три года после аварии на АЭС Фукусима, - отметил посол Японии Тоширо Озава. - Значительно увеличилось количество технических средств, в том числе, мобильных, которые имеют огромное значение для обеспечения безопасности, в чём заинтересованы все операторы АЭС.

В завершении визита послы посетили модернизированный полномасштабный тренажёр, установленный в учебно-тренировочном подразделении. Тренажёр является точной копией щита управления энергоблока № 4 и используется для подготовки и поддержания квалификации оперативного персонала АЭС.

- Интерес дипломатов был колоссальный. Я не ожидал такого количества вопросов, которые задавали гости, - резюмировал директор атомной станции Василий Омельчук, лично проводивший экскурсию по промплощадке. - Можно сказать, увиденное явно превзошло ожидания, несмотря на то, что уважаемые послы готовились к встрече.

В целом же, иностранные послы высоко оценили результаты своего визита на Кольскую АЭС, общение с её руководством и уровень представленной информации.

* Кольскую АЭС посетили послы Алжира, Армении, Вьетнама, Египта, Индии, Иордании, Китая, Кувейта, Никарагуа, Пакистана, Саудовской Аравии, Сингапура, Турции, ЮАР и Японии.

Кольская АЭС является филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

Без иллюзий, или Словения между сломом социализма и кризисом капитализма

Йоже Менцингер

Спустя двадцать лет Словения бьется в экономических, социальных, политических и моральных судорогах, конца которым не видно. Потому не лишне поразмыслить о событиях, приведших к нынешнему состоянию. Могла ли Словения выбирать пути —лучшие, чем те, что она выбрала в действительности? Мы сбились —и когда? —с дороги, которая привела бы нас к чему-то более близкому тем романтическим ожиданиям двадцатилетней давности? Или же тогда это были лишь иллюзии? Вникнем в экономические проблемы, сопровождавшие Словению, —от слома социализма через депрессию переходного периода, десятилетия спокойного развития и периоды азартных игр к сегодняшнему кризису.

1. Слом социализма

Социализм должен был бы устранить недостатки капиталистической экономики, в первую очередь — капиталистическую эксплуатацию и экономическую неэффективность. Между тем в одних странах — семьдесят, а в других — пятьдесят лет социалистической системы показали, что «исключительно быстрый» экономический прогресс социализма сопровождался дефицитом и очередями в Москве, отсутствием света и холодными радиаторами в Бухаресте, забастовками в Варшаве, «серостью» в Праге. Страны, считавшие себя социалистическими — за исключением большей социальной защищенности и равенства — не могли гордиться достижениями в других областях. Чтобы хоть как-то соответствовать уровню развития капиталистических стран, они пытались проводить экономические реформы, которые в большей или меньшей степени «капитализировали» социализм. Но, когда последствия таких реформ становились социально и в первую очередь политически неприемлемыми, за ними следовали антиреформы. В 1980-е годы стало ясно, что опыты «строительства коммунизма» остались за бортом и что «дорога напрямик» в лучшем случае приведет к неразвитому капитализму. Несмотря на это, слом социалистической системы в Восточной Европе произошел поразительно быстро.

СФРЮ и Словения — как ее часть — разделили судьбу других социалистических стран, хотя с большей легкостью, основательнее и чаще, чем другие, меняли хозяйственную систему. Раз от разу изменения хозяйственной системы было возможно осуществлять при помощи политической монополии Коммунистической партии и — внутри нее — бесспорного лидерства Тито. Инициаторами, или идеологами всех изменений хозяйственных систем — от введения централизованного планирования экономики «советской» конституцией 1946 г., через введение самоуправления в 1950-е годы и рыночного социализма в 1960-е, вплоть до «договорной» экономики в 1970-е — были словенские политики: Борис Кидрич, Борис Крайгер и Эдвард Кардель. Причины реформ чаще всего были, скорее, политическими, чем экономическими; а у социологов никогда не было проблем с поиском «идеологических оснований» для реформ — достаточно было по-новому перечитать Маркса и из этой «богатой сокровищницы» общеупотребительных цитат выбрать наиболее подходящие. И те, вплоть до следующих нововведений, служили бесспорным доказательством верно выбранного на сей раз направления. Так оно и шло вплоть до 1980-х годов, когда легендарная способность изменять хозяйственную систему исчезла вообще. Число комиссий, резолюций и слов, посвященных прежде всего «открытым вопросам и реальным трудностям», затем «экономическому кризису» и наконец «всеобщему экономическому, политическому и моральному кризису», возрастало с неимоверной скоростью. Одновременно — особенно в академических кругах — увеличивалось и количество идей: как же все-таки выйти из кризиса? Вереница запретов сокращалась. Сюда относятся признание рынка труда и капитала как необходимых составляющих рыночной экономики (Horvat 1985, Jerovšek и др., 1985), изменения в самоуправлении (Goldstein 1985), смена концепции общественной собственности на коллективную (Bajt, 1986, 1988) или же реставрация смешанной экономики (Popović, 1984). Вскоре, несмотря на множество идей, стало очевидно, что время реформ истекло. Политики все еще, как шаманы во время засухи, твердили — заклинали о «необходимости дать проявиться экономическим и рыночным закономерностям» — точно так же, как десять лет назад говорили о «необходимости заменить рынок всеобъемлющей согласованностью на договорной основе, при помощи которой рабочие целиком овладели бы общественным воспроизводством». Среди попыток отыскать путь, который вывел бы страну из кризиса, самыми многообещающими были хлопоты внутри так называемой «крайгеровской» комиссии в первой половине 80-х, которая, однако, дальше замены утопичной «договорной» экономики семидесятых возвращением к социалистической рыночной экономике 60-х никуда так и не пришла. Все отчетливее становилось ясно, что изменения хозяйственной системы возможны лишь при отказе от ее основ — общественной собственности и самоуправления (Mencinger, 1988).

Объяснений для неожиданной неспособности продолжать реформы множество. От самого простого, согласно которому причины следует искать в уходе политиков, всегда «знавших», как быть дальше, и именно потому окруженных заурядностями, повторяющими лозунги, — до гораздо более хитросплетенных, согласно которым безветрие возможно объяснить появлением распределительных коалиций (Olson, 1982) — достаточно сильных, чтобы предотвратить изменения, но слишком слабых, чтобы их осуществить. Когда во второй половине 80-х кризис все еще продолжал усугубляться, стали предпринимать более радикальные попытки изменить хозяйственную систему: необходимость реформировать социалистическую экономику сменилась необходимостью преобразовать ее в капиталистическую. В эту сторону были обращены предложения, изложенные в тексте «Основные направления реформы хозяйственной системы», подготовленные в 1988 г. Комиссией Федерального Исполнительного Совета, или так называемой «микуличевской»1 комиссией. Комиссия восприняла идею об «интегральном рынке», состоящем из рынков продукции, труда и капитала, и переложила принятие решений с рабочих на собственников капитала. Последовавшие за этим два системных закона — Закон об иностранных инвестициях и Закон о предприятиях, собственно, и ввели капитализм еще прежде, чем социализм был формально устранен2.

Поиски «новой» хозяйственной системы были вызваны и сопровождались рецессией, начавшейся после второго нефтяного кризиса в 1980 г., когда Югославия больше не могла рассчитывать на кредиты и начался период купонов, четных и нечетных дней, периодической нехватки масла, стирального порошка и т.п. Рецессия стремительно углубляла противоречия между интересами республик, которые прежде прикрывались лозунгами о «братстве и единстве», признанию же противоречий препятствовала политическая монополия Союза коммунистов, которая, однако, быстро превращалась в политическую олигополию республиканских партий.

Неспособность изменить хозяйственную систему, с одной стороны, и еще более рецессия, с другой, породили «югославский синдром» — уверенность, что твои дела плохи, поскольку другие тебя используют. «Сербы использовали словенцев, словенцы — сербов, сербы — хорватов, хорваты — боснийцев…» Уже во второй половине 1980-х гг. в связи с этим стали появляться исследования о распаде Югославии и непосредственно об отделении Словении (Mencinger, 1990). В конце 1989 г. во время рецессии, переходящей в депрессию, высокая инфляция стала переходить в гиперинфляцию. Самой серьезной попыткой остановить гиперинфляцию стала стабилизационная программа Марковича3, выдвинутая в декабре 1989 г.; ее краеугольными камнями были фиксированный курс «нового» динара, рестрикционная денежная политика и контроль над заработком. В июне 1990 г. за ошибками начального этапа программы «шоковой терапии» последовали новые; программа эта провалилась частично еще и потому, что все попытки союзных властей что-либо предпринять успешно блокировались отдельными республиками.

В начале 1990 г. дело дошло и до фундаментальных политических изменений; введение партийной демократии в Словении и Хорватии привело к власти «право»-ориентированные правительства. Это углубило «югославский синдром» и ускорило распад хозяйственной системы. Осенью 1990 г. союзное государство СФРЮ как экономика перестала существовать; оно больше было не способно собирать налоги, контролировать «печатный станок», а также препятствовать введению «таможни» между республиками и появлению различных хозяйственных систем4. Потенциальная экономическая выгода отсоединения Словении стала превышать неизбежные экономические и социальные потери; независимость явилась запасным выходом и одновременно условием для изменения хозяйственной системы. Вместе с тем совершенно неясным и непредсказуемым оставалось лишь то, как это будет происходить.

2. Из социалистической Югославии в капиталистическую Словению

Поразительно быстрый слом социализма в СССР, в Восточной Европе и в СФРЮ потребовал таких же быстрых ответов на вопрос: как можно осуществить возвращение в капитализм без больших социальных потрясений? Правильных ответов не было; переход от социалистической экономики к капиталистической начался без ясного понимания реального экономического положения, без контуров новой хозяйственной системы и без соответствующих экономических и социальных решений проблем, неизбежно возникающих в переходный период.

Их заменили иллюзии: якобы устранение деформированных рыночных и нерыночных институтов, реставрация рынка и частной собственности, а также рыночный механизм laissez-faire автоматически превратят социалистические хозяйства в государственное благосостояние. К новым, неопытным правительствам с их романтическими ожиданиями «гуманитарной помощи» быстренько подскочили международные финансовые институты и консультанты, зачастую узнававшие о странах, которым они давали советы, из туристических брошюр и поездок от аэропорта до гостиницы «Холидей Инн» в их столицах. Кроме того, как и новые местные политики, многие иностранные специалисты были так же идеологически ослеплены и политически ангажированы — основной целью для них было окончательно устранить социализм и существующие институты, а вовсе не постепенно создать соответствующую определенной стране хозяйственную систему и повысить жизненный уровень для всего общества, а не только для «элиты»5. Различные идеологии прежнего «предотвращения капиталистической эксплуатации» сменила идеология «рыночного фундаментализма».

Принято говорить о трех или четырех составляющих переходного периода: приватизации, макроэкономической стабилизации, микроэкономической перестройке и установлении нового правопорядка.

Приватизация должна представлять собой упорядоченный и законный перенос прав собственности от «народа», т.е. государства и прочих государственных институтов, на участников гражданского права, т.е. частных предпринимателей и компании. Это повысило бы экономическую эффективность, гарантировало бы законность при разделе народных богатств и благ, а также служило бы устранению однопартийной системы. В действительности же превращение прежнего регулирования собственности в регулирование, которое соответствовало бы механизмам рыночной экономики и обеспечивало бы достижение поставленных экономических, социальных и политических целей, оказалось самой большой проблемой переходного периода. Оно, к сожалению, стало лишь целью, но не средством обеспечения экономической эффективности, а его стремительность и результаты перераспределения — критерием оценки успешности6. Различные приватизационные модели, вместо того чтобы отражать характерные особенности экономик, в действительности же отразили раздел, осуществляемый политическими силами и зачастую случайно выбранными приватизационными экспертами.

Макроэкономическая стабилизация — другой краеугольный камень переходного периода. Дело в том, что так называемый «monetary overhang» (излишек денег, денежный навес), или избыточный спрос, должен быть нормальной составляющей социалистической экономики; это проявлялось в очередях перед магазинами, в которых покупатели ожидали продукты и какие-то дефицитные товары, а также в низком качестве последних. Поэтому макроэкономического равновесия в бывших социалистических экономиках можно было бы достичь увеличением предложения, т.е. либерализацией торгового обмена, уменьшением спроса посредством рестриктивной денежной и фискальной политики, либерализацией цен, фиксированным курсом, а также заморозкой выплат и государственных расходов. Однако очень скоро стало ясно, что оценка исходного положения экономики из-за ускоренной инфляции или гиперинфляции, уничтоживших покупательную способность и тем самым спрос, была ошибочной; та же политика углубляла депрессию перехода, превращая все большее число отечественных изделий в «продукт исключительно социалистического производства», которые возможно продавать лишь в закрытом социалистическом хозяйстве, и тем самым ускоряя продажу предприятий иностранным межнациональным корпорациям.

Третью составляющую переходного периода — микроэкономическую перестройку — сложно отделить от приватизации и макроэкономической стабилизации. Вместе с тем несомненно то, что значительная часть быстрых структурных изменений являлась скорее навязанной, чем необходимой для данного уровня развития, из-за чего в менее развитых экономиках создавались ненужные или даже вредные для них институты.

В то же время созданию и установлению нового правопорядка, позволявшего «невидимой руке» рынка сменить направление деятельности администрации, не было уделено должное внимание7.

Словения как часть СФРЮ обладала всеми ее хорошими и плохими — в сравнении с другими странами Восточной Европы — качествами, но у нее были и дополнительные преимущества; несомненно, что в начале переходного периода она обладала самыми лучшими стартовыми условиями для успешной его реализации. Эти условия были созданы открытостью страны, наполовину осуществленными экономическими реформами и краеугольными камнями тогдашней хозяйственной системы: общественной собственностью и самоуправлением, делавшими возможными автономию предприятий, нормальную работу рынка продукции и принятием вполне стандартных политико-экономических мер.

К дополнительным словенским преимуществам следует отнести и социально стабильное население, географически рассредоточенную и довольно современную промышленность, частное (хотя и весьма неэффективное) сельское хозяйство, отчасти также частный сектор сферы услуг и укоренившиеся связи с западными хозяйствами. Наряду с этим нельзя не отметить, что словенская экономика так и не была полностью интегрирована в общеюгославскую. «Республиканизация» после 1974 г. с другими югославскими республиками наладила торговый обмен по образцу международного торгового обмена.

В мае 1990 г. мандат получило правительство «Демоса», состоявшее из политиков-любителей с весьма разношерстными взглядами на мир8. Согласно документу «Программный курс» оно должно было бы попытаться: 1) обеспечить необходимое для того, чтобы пережить период трансформации системы; 2) установить новую хозяйственную систему и 3) путем обращения к отдельным частям системы и политики сделать возможной экономическую самостоятельность таким образом, чтобы это не вызвало ломки экономики и не спровоцировало противомер со стороны других республик, федерации и заграницы. Правительство своими мерами (ограничением роста зарплат и уменьшением государственного потребления) реально поддерживало стабилизационную программу Марковича. Но от этой поддержки оно отказалось в середине 1990 г., когда в «Меморандуме об экономической политике до конца 1990 года» потребовало изменений в стабилизационной политике, и хотя союзное правительство этих требований никогда бы не приняло, правительство Словении объявило о выходе отдельных составных частей экономической политики из ведения федерации9. Устранив «черный валютный рынок», оно уже летом ввело параллельную систему «плавающего курса» для населения. После распада фискальной системы в июле (когда Словения прекратила платить в фонд поддержки менее развитых югославских республик и областей) и в сентябре 1990 г. (когда Сербия и Словения не перечислили в союзный бюджет половину собранного налога с продаж), межреспубликанской торговой войны (в октябре Сербия ввела специальные депозиты на все платежи в Словению и Хорватию) и вторжения Сербии в денежную систему в конце декабря 1990 года — Словения отклонила все предложения по усилению присутствия союзного правительства, вновь потребовала изменений в экономической политике и предложила принципы для разделения долгов, обязательств, а также нефинансовых активов между Словенией и остальными республиками СФРЮ. Однако эти требования союзное правительство вновь проигнорировало, поэтому, когда Национальный Банк Югославии прекратил вмешиваться в валютный рынок, Словения ввела собственный «квазивалютный рынок» и систему гибкого денежного курса для предприятий. Вместе с тем вплоть до июня 1991 г. словенское правительство сохраняло возможность создания таможенного союза с остальными частями Югославии, поэтому не вторгалось в систему таможенной охраны, а также регулярных выплат таможенных доходов в союзный бюджет10. Находясь в неопределенности по поводу будущей политической судьбы Словении и Югославии, правительство занималось расчетами расходов и прибылей от различных будущих мер11.

Уменьшение рынка12 и предложения по сырью из оставшейся части Югославии, остановка торговых потоков, налаженных Словенией через Югославию, снижение интереса иностранцев к маленькому словенскому рынку, разделение долгов, валютных резервов и недвижимого имущества, а также подготовка и подписание 2500 различных международных соглашений были отнесены к расходам. Прибыли были скорее потенциальными; посредством отсоединения Словения избежала бы политического беспорядка, увеличила бы возможности успешного изменения хозяйственной системы и введения экономической политики, соответствующей словенской экономике, а также возможности для вступления в ЕС. Осенью 1990 г. потенциальные прибыли перевесили расходы, независимость стала «запасным выходом».

При создании новой хозяйственной системы — еще до провозглашения независимости следует отличать те изменения, которые должны были бы обеспечить нормальную экономическую политику, от изменений, направленных на независимость, тогда еще остававшуюся под вопросом13. К первой группе изменений относится введение системы непосредственных налогов и первого бюджета с заложенным участием в делах федерации. С другой стороны, тайно появлялись законы, регулирующие денежную и фискальную систему будущей независимой страны; к этой группе мер относится также и печатание талонов в октябре 1990 г. Политика прагматичного приспосабливания к экономической ситуации и весьма неопределенным политическим решениям была успешной; в течение года Словения увеличила свою относительную конкурентоспособность на 35%, достигла суверенности в фискальной и курсовой политике, а также подготовила институциональные рамки для нового государства.

Накануне и во время обретения независимости разгорелся спор между приверженцами «шоковой терапии» и сторонниками «поступательности». Первые, поддерживаемые иностранными советниками, верили в то, что провозглашение независимости и переходный период необходимо связать в единый пакет экономических мер, включающий в себя централизованную приватизацию, стабилизационную программу с характерными особенностями «шоковой терапии» и государственную перестройку экономики, особенно банковской системы; но прежде всего они верили в то, что незамедлительно нужно «позабыть» о самоуправляющемся прошлом. Приверженцы же «поступательности», собравшиеся в Совете Банка Словении, видели различие мер по обретению хозяйственной независимости и меры переходного периода; к поступательным мерам относилась децентрализованная приватизация, постепенное создание отсутствующих рыночных институтов, а также гибкая экономическая политика (Mencinger, 1991). Такая политика должна была бы сопровождаться меньшими потерями национального продукта, более низким уровнем безработицы, меньшим расслоением общества, но — более высокой инфляцией.

Поступательность была характерна и для макроэкономической стабилизации, ответственность за которую после провозглашения независимости — в значительной мере реально, а не только формально, — взял на себя Банк Словении. Основанием для нее были незамедлительное введение системы плавающего курса, ползущая привязанность курса и «пренебрежение» инфляцией. Больше всего проблем вызвала абсолютная и относительная малость, а поэтому и исключительная чувствительность финансовой сферы. Уже во время первоначальной консолидации денежной системы (с октября 1991 г. по июнь 1992 г.) Банку Словении удалось определить основные принципы изыскания денег для «новой» экономики и снизить уровень ожидаемой инфляции. Страх перед нехваткой валютных средств оказался необоснованным. Вместо избыточного спроса довольно быстро воцарилось избыточное предложение валюты. Поэтому Банк Словении быстро отменил первоначальные ограничения на валютном рынке и перешел к системе управления плавающим курсом, тем самым препятствуя чрезмерному реальному повышению курса толара. Инфляция же уменьшалась прежде всего благодаря уменьшению инфляционных ожиданий, усилению конкурентоспособности посредством открытия экономики, а также — вплоть до 1999 года — благоприятному развитию «terms of trade»*, которые основывались на длящемся десятилетие снижении цен на нефть (Mencinger, 2000 b). Внутреннее и внешнее равновесие в течение всего периода от провозглашения независимости до 2004 г. оставалось характерной чертой, а также и особенностью словенской — в сравнении с другими переходными ситуациями — экономики, соответственно сохранялась и высокая доля государственных затрат в национальном продукте. Именно последнее, среди прочего, в значительной мере отражало поступательность во взглядах на то, каково социально приемлемое перераспределение национального продукта.

Поступательность, характерная для экономического развития Словения, собственно, никогда не была поставлена под угрозу; при образовании нового государства Словения не являлась членом Международного валютного фонда и у нее не было никаких «stand-by»** кредитов, при помощи которых МВФ принуждает воплощать в жизнь свои рекомендации, а потому могла отклонить тот тип стабилизации, которую рекомендовал «Вашингтонский договор». Можно сказать, Совет Банка Словении из рук экономически весьма необразованного правительства взял в свои руки стабилизационную политику и проводил политику отличную от действующих в то время доктрин МВФ.

Опасность рыночного фундаментализма начиная с 1993 г., когда была пройдена нижняя точка депрессии переходного периода, на целое десятилетие с лишним совсем пропала, ведь тогда последовал период солидного экономического роста, снижения безработицы и инфляции, сопровождавших внутреннее и внешнее равновесие14.

3. Приватизационные трудности

Еще до переходного периода в Словении существовал более или менее нормальный рынок продукции и несколько необычный рынок труда, который был приспособлен под нужды самоуправления. Гораздо больше трудностей было связано с рынком капитала, который должен был бы передавать сбережения от их владельцев инвесторам и обеспечивать их эффективное использование15. Но его невозможно создать без частной собственности, ведь собственность «всех и никого» нельзя покупать и продавать. Бóльшая часть производственного сектора, по крайней мере принципиально, целиком принадлежала «народу»; каким образом его приватизировать? Это и было в Словении самой сложной проблемой переходного периода. Вместе с тем приватизации государственного или общественного имущества никто из тех, кто в начале 1990-х гг. получил или сохранил политическое влияние, не противился. Да и всем тем, кто немного раньше еще «верил» в общественную собственность и самоуправление, приватизация казалась само собой разумеющейся. Однако как ее проводить, чтобы она привела к эффективной экономике и социально справедливому обществу, никто не знал ни тогда — ни сейчас.

В работах о том, что делать, если упростить, наметились два направления: 1) концепция децентрализованной, поступательной и возмездной приватизации и 2) концепция централизованной, быстрой и безвозмездно-распределительной приватизации. В каждой концепции были свои экономические достоинства и недостатки, но последние для проведения в жизнь этих концепций не имели особого значения; речь шла о перераспределении экономической и политической власти. Первый вариант предполагал ее сохранение в руках прежней экономической и политической элиты, а другой — передавал бы ее в руки новой экономической и политической элиты. «Закон о переоформлении общественной собственности» от ноября 1992 г. является своеобразным компромиссом между обеими; из первой концепции в него вошла децентрализованность, из второй — безвозмездное распределение при помощи сертификатов. Важнейшей положительной стороной этого закона была изначальная неопределенность структуры собственности по окончании формальной приватизации, а самой уязвимой — установление в сфере имущества института посредничества вместо устойчивого длительного хозяйствования.

Несмотря на окольные пути, словенская приватизация считалась успешной; в большом количестве предприятий стала возможной форма участия работников в собственности16 — без чего, скорее всего, их обанкротилось бы гораздо больше, а лучшие оказались бы в иностранной собственности, как практически все в Восточной Европе. Вместе с тем уверенность в относительной справедливости и эффективности словенской модели приватизации особенно после 2005 г. сильно пошатнулась; именно в сертификационной приватизации следует искать и корни словенского «казино капитализма». Посредством сертификатов и их обменом на акции в хозяйственных обществах и проектах производства работ мы создали, так сказать, два миллиона «капиталистов» — собственников имущества, которых не заботит судьба «их» хозяйственного общества, но лишь дивиденды и капиталистические прибыли, а следствием является истощение предприятий. Обладатели сертификатов, если им повезло, стали собственниками имущества в «Леке», «Крке», «Петроле» и других успешных хозяйственных обществах, но и здесь их реально интересовали лишь дивиденды и обращение акций в деньги, на которые они могли бы заменить свое имущество производственного назначения на имущество непроизводственного назначения, например автомобили или недвижимость, а не долгосрочная перспектива судьбы хозяйственных обществ, собственниками которых они стали. Большому количеству обладателей сертификатов, как всегда, оставалось лишь «вложение» в ППР, которые были преобразованы в инвестиционные общества; так мы и на другом уровне получили собственников имущества. А потому при помощи приватизации, собственно, по крайней мере в том, что касается ответственности, мы попали «из огня да в полымя». По-новому устроенная частная собственность зачастую оказывалась менее эффективной нежели прежняя общественная; она была действительно коллективной собственностью, являющейся по своей природе, скорее, владением хозяйственным обществом, чем владением его имуществом. Как таковая она была гораздо более связана с предпринимательством, чем с ним связана сегодняшняя частная собственность17.

4. Как мы оказались там, где находимся?

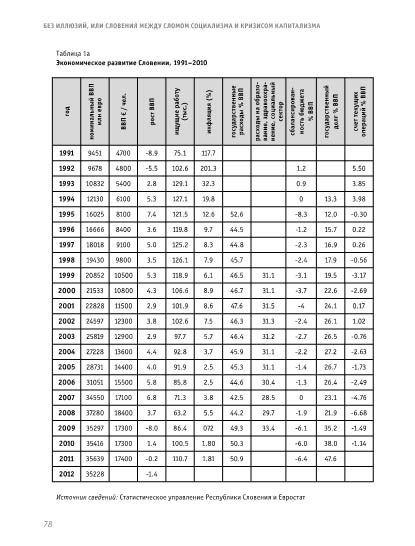

В таблицах 1а и 1b представлены самые важные показатели двадцатилетнего развития экономики Словении; номинальный валовый внутренний продукт, валовый внутренний продукт на душу населения, темпы роста реального ВВП, безработица, выраженная в числе ищущих работу, и инфляция. Доля государственного потребления и доля расходов на образование, здравоохранение, социальный сектор и культуру косвенно указывают на социальную сплоченность, которая обычно измеряется коэффициентом риска бедности или различными коэффициентами распределения доходов, каковыми являются коэффициент неравенства, или коэффициент Джини; обе указывают на то, что доходы в Словении распределяются гораздо более соразмерно, нежели в Европейском Союзе. Затем следуют показатели внутренней стабильности: сбалансированность бюджета и государственный долг. Характерные особенности экономических отношений Словении с остальным миром демонстрируют сальдо счета текущих операций, объем экспорта и импорта, а также коэффициент открытости экономики.

Таблица 1a

Экономическое развитие Словении, 1991–2010

Источник сведений: Статистическое управление Республики Словения и Евростат

Таблица 1b

Экономическое развитие Словении, 1991–2010

Источник сведений: Статистическое управление Республики Словения и Евростат, собственные расчеты,

* — млн долларов США