Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Участие Москвы в Венских переговорах - одно из важнейших событий российской внешней политики

МИД России объявил о важнейших внешнеполитических событиях страны в 2021 году, когда Москва участвовала в переговорах о возрождении ядерной сделки в Вене, начале членства Ирана в Шанхайской организации сотрудничества и участии России, Ирана и Турции в разрешении кризиса в Сирии.

Во вторник вечером МИД России выступил с заявлением, в котором объявил о важнейших внешнеполитических событиях страны в 2021 году.

Как говорится в заявлении, Россия сыграла ключевую роль в начале переговоров по возобновлению Совместного Всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Ирана в ее первоначальном состоянии.

В другой части заявления говорится: «Участие России в урегулировании конфликтов сыграло значительную роль в поддержании региональной и международной стабильности и безопасности».

В координации с турецкими и иранскими партнёрами российские представители обеспечили ведущую роль «Астанинского формата» в урегулировании ситуации в Сирии. Москва поддержала резолюцию 2585 СБ ООН, предусматривающую реализацию на сирийской земле проектов по «раннему восстановлению» объектов коммунальной инфраструктуры, образования и здравоохранения.

Глава МИД Ирана: Переговоры в Вене идут в правильном направлении

Заявив, что переговоры в Вене идут в правильном направлении, министр иностранных дел Ирана заявил, что достижение соглашения будет возможно, если другие стороны будут вести переговоры добросовестно.

Хоссейн Амир-Абдоллахиан выступил с речью в кулуарах церемонии поминовения бывшего посла Ирана в Йемене Хасана Ирлу во вторник.

"Переговоры идут в правильном направлении. Важно то, что теперь у нас есть общий, единый текст, на котором сосредоточена наша переговорная команда. Противоборствующие стороны также сосредотачиваются на спорных вопросах", - добавил он. "Если другие стороны продолжат переговоры добросовестно, все стороны смогут прийти к хорошему соглашению", - добавил он.

В другом месте своего выступления Амир-Абдоллахиан отметил, что иранской дипломатической миссией в Йемене в настоящее время руководит временный поверенный в делах, добавив, что новый посол будет представлен в ближайшее время.

Иран считает, что для сохранения национального единства и территориальной целостности Йемена необходимо сформировать правительство с участием всех йеменских сторон, добавил он.

Он отметил, что Иран выступает против распада региональных и исламских государств, добавив, что Иран продолжит развивать сотрудничество, снимет гуманитарную блокаду и прекратит агрессию саудитов против Йемена.

Министр иностранных дел подчеркнул, что йеменский кризис будет иметь лишь политическое решение.

Генерал советует врагу не испытывать мощь вооруженных сил Ирана

Высокопоставленный иранский военачальник посоветовал врагу не испытывать мощь вооруженных сил страны, заявив, что тот не сможет понести издержки тотальной конфронтации с Исламской Республикой.

Генерал-майор Голям-Али Рашид, командующий Центральным штабом "Хатам аль-Анбия", предупредил во вторник о хорошо рассчитанном ответе в нужное время и в нужном месте, если враг допустит малейшую ошибку.

Враг должен знать, что “мы всегда наблюдаем за ним, мы готовы, и мы, несомненно, возложим на него больше расходов по сравнению с тем, чего он может достичь”, - заявил Рашид.

Он выразил надежду, что враг не будет стремиться “испытать нашу волю и силу", иначе он не сможет “понести издержки тотального противостояния”.

“Вера в мощь Исламской Республики Иран определенно обойдется врагу дешевле", - добавил Рашид.

Эти замечания следуют за неделями растущей напряженности между Ираном, с одной стороны, и США и их союзниками, в частности сионистским режимом, с другой стороны, особенно в связи с продолжающимися переговорами в Вене по возобновлению ядерного соглашения с Ираном 2015 года, против которого решительно выступает сионистский режим.

Сионистский режим предположил, что он нападет на Иран, а военный министр режима Бенни Ганц сообщил американским официальным лицам, что он дал указание военным режима подготовиться к возможности военного удара по ядерным объектам Ирана.

“Конечно, мы предпочитаем действовать в рамках международного сотрудничества, но при необходимости - будем действовать в одиночку. Мы защищаемся сами”, - предупредил в понедельник министр иностранных дел сионистского режима Яир Лапид.

Иранские генералы, со своей стороны, решительно предостерегли режим Тель-Авива от любого авантюризма против страны, пообещав дать сокрушительный ответ на любое нападение.

Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) также начал масштабные военные учения на прошлой неделе, после чего председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Ирана Мохаммад Бакери и главный командующий КСИР Хосейн Салами предупредили, что вооруженные силы Ирана отрежут руки агрессорам в случае нападения на страну.

“На этот год запланировано 25 крупномасштабных учений”,-сказал Рашид, намекая на последние учения. “До сих пор армией и КСИР было проведено 15 крупных учений, некоторые из которых, конечно, не будут обнародованы”.

Он сказал, что вооруженные силы Ирана ежегодно проводят военные учения для проверки восприятия вражеских угроз и оценки уровня боевой готовности, добавив, что, что более важно, учения показывают степень адаптации подготовки к предстоящим рискам.

На самом деле, продолжил генерал, проведение учений “означает войну перед войной. Поэтому для того, чтобы застать врага врасплох, требуется точность и творческий подход в прицеливании и планировании, а также новизна в исполнении”.

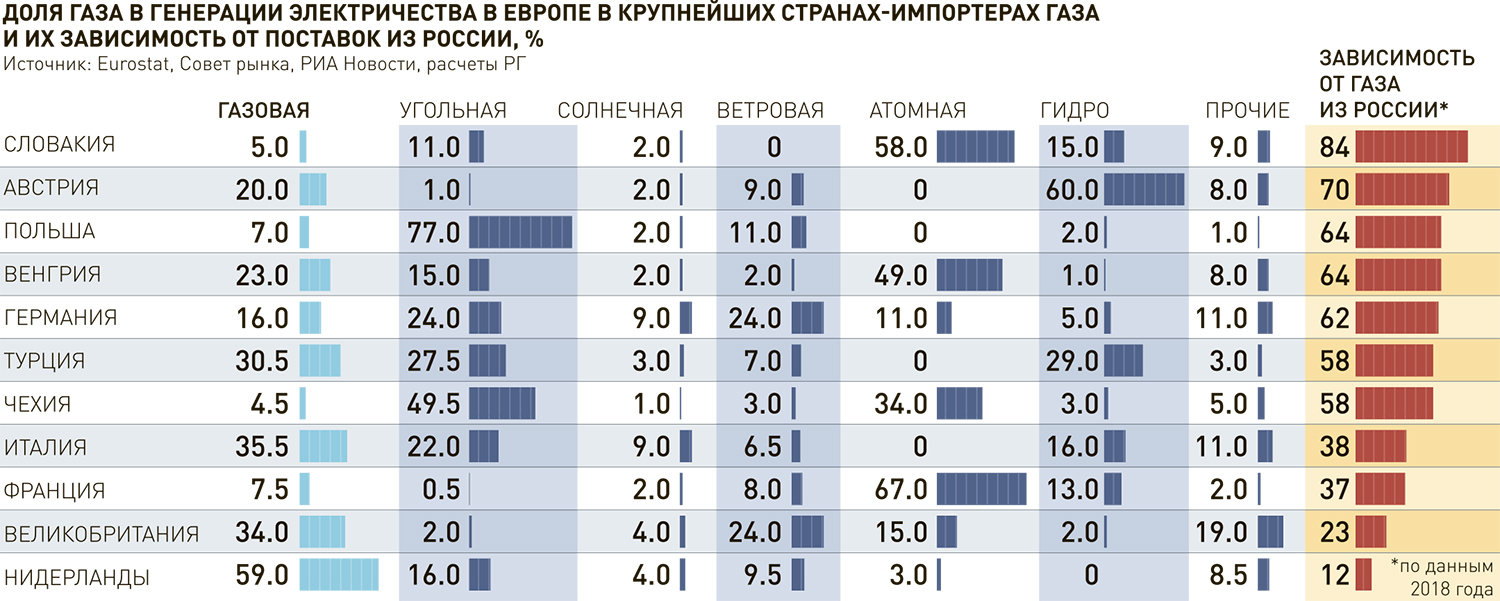

К чему приведет реформа газового рынка ЕС по плану Еврокомиссии

Текст: Сергей Тихонов

До 2050 года создать мировой рынок водорода, сформировать общие стратегические резервы газа в Европе и отказаться от долгосрочных контрактов на его поставку, предлагают в Еврокомиссии (ЕК). Эти инициативы по реформе газового рынка ЕК уже внесла в Европарламент. По замыслу авторов, их исполнение позволит достигнуть углеродной нейтральности и повысить энергобезопасность Европы.

Для России, на первый взгляд, план ЕК выглядит безрадостно. Европа главный импортер отечественного трубопроводного газа, а значит важный источник пополнения бюджета. Для сравнения, весь наш экспорт газа в Китай и поставки за границу сжиженного природного газа (СПГ) - меньше трети (около 51 млрд кубометров в год) от объемов европейского импорта (180-200 млрд кубометров в год).

Но если внимательно рассмотреть каждую инициативу ЕК, то повышенные риски они несут не для экспортеров газа, а для самой Европы. Экспортеры же газа смогут даже получить дополнительную выгоду от высоких цен.

Идею отказа от долгосрочных контрактов в пользу биржевой торговли газом Евросоюз успешно продвигал последние десять лет. Рекордные цены на газ в Европе сейчас (выше 1500 долларов за тысячу кубометров - прим. "РГ") во многом следствие этой политики, считает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его мнению, чем больше в дальнейшем будет доля спотовых контрактов (быстрой покупки и оплаты газа через биржу - прим. "РГ"), тем выше будут подскакивать цены в периоды роста спроса. Это, конечно, будет неудобно поставщикам, которые не смогут долгосрочно прогнозировать объемы добычи. Но еще сильнее пострадают покупатели, поскольку увеличится опасность возникновения дефицита газа и, соответственно, резкого роста цен на него. Причем до уровня значительно выше, чем сейчас, ведь реального дефицита газа на рынке Европы в этом году не было.

Создание общего стратегического резерва газа также не новая идея. Обсуждение идет очень давно. Если резерв будет создан, то это автоматически приведет к обязательным объемам импорта газа, в том числе из России. А если закупки будут осуществляться по высоким биржевым ценам, то это окажется только на руку экспортерам.

Здесь есть еще очень серьезные вопросы, связанные с оплатой мощностей хранения, а также долевым участием компаний и разных стран ЕС в закупках газа. Как отметил Фролов, в этом году цены во многом подскочили из-за действий мелких компаний, перепродающих газ на бирже, проще говоря, спекулянтов. И непонятно, как будет регламентироваться их деятельность на рынке.

Кроме этого не решены вопросы с созданием глобальной газовой инфраструктуры. К примеру, большие запасы газа в Германии не помогут Испании или Португалии пережить холодную зиму, а запасы СПГ в Великобритании не спасут от перебоев с электричеством Чехию или Австрию.

Заменить природный газ ЕК планирует водородом. Этот газ небезосновательно считается будущим мировой энергетики, но пока нет, не только мирового, но европейского рынка водорода. ЕК предлагает его создать.

Директивно создать рынок нельзя, считает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. У водорода пока даже нет рыночного ценообразования, а все расчеты по себестоимости его производства очень приблизительные. Европе нужен только самый дорогой - зеленый водород (метод электролиза, с использованием энергии солнца и ветра - прим. "РГ"), отмечает эксперт. Сделать его рентабельным возможно лишь одним способом - поднять сборы, налоги, или что-то еще на другие источники энергии. Поэтому весь план ЕК возможно реализовать только при очень высоких ценах на энергоносители, что приведет к ограничению доступа к энергии потребителей. Европейцы едва ли будут этому рады, им придется уже выбирать, есть или греться, подчеркивает Симонов.

С его точки зрения, если Европа примет план ЕК, то российский экспорт газа первоначально, конечно, может пострадать. Придется переориентироваться на поставки на восток и производство СПГ. Но в результате, ЕС придется уходить от этой политики. Нет рентабельных технологий производства зеленого водорода, не просчитаны экологические и энергетические риски. Придется опреснять сотни миллионов тонн воды (для производства 1 тонны зеленого водорода требуется 9 тонн очищенной или 18 тонн простой пресной воды - прим. "РГ"), а это потребует громадные энергозатраты, которые возобновляемые источники энергии не смогут закрыть. В результате, альтернативы остаются прежние - атомная энергетика или природный газ, пусть даже для производства водорода.

Есть у водорода и еще один интересный нюанс, связанный с физикой. Он не может быть дешевле энергии потраченной на его производство, уточняет партнер практики стратегического и операционного консалтинга КПМГ Максим Малков. То есть, как энергоресурс, водород голубой (из газа) или зеленый, будет дороже, чем сырье или энергия, используемая для его получения.

Водород всегда будет дороже ископаемого топлива и, следовательно, регуляторам придется принимать такие меры как, например, налоги на углерод, субсидии, чтобы сделать конкурентоспособным его использование, считает директор группы по оказанию услуг в области устойчивого развития "Делойт" в СНГ Юлия Меньшикова.

Предложения ЕК по реформе энергетического рынка заставляют сомневаться в достаточной компетенции ее членов в вопросах энергетики, отмечает Симонов. Вносить такие инициативы на фоне газового кризиса в Европе, просто опасно. Проблемы изменения климата, конечно, нужно решать, но не за счет возвращения в каменный век или квотирования доступа к энергии. А именно к этому приведут эксперименты с энергетикой в Европе. В результате, больно это ударит по всем странам, в том числе и по России, как по экспортеру энергоресурсов, но больше всех пострадает сама Европа, считает эксперт.

Тамбов решает по-новому

Максим Егоров продвигает позитивные перемены в области

В конце декабря в Тамбове по инициативе главы региона Максима Егорова прошел форум «Тамбовская область: время новых решений», участники которого выдвинули свои предложения по трем основным направлениям — АПК, туризм и технопарки — и разработали новые проекты развития территорий. Так получилось, что масштабные перемены, происходящие в стране (в том числе в рамках национальных проектов), Тамбовскую область некоторое время обходили стороной. Но сейчас ситуация изменилась: у региона с октября новый руководитель — бывший заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров, который, ознакомившись с ситуацией в области, убедился: нужны большие позитивные перемены, чтобы вывести ее из «серой» зоны в лидеры среди субъектов РФ по целому ряду показателей. Но как это сделать? Одной энергии и знаний главы региона мало, надо привлекать местный актив, администрацию, специалистов и экспертов, зарекомендовавших себя на федеральном уровне.

Поэтому на форум и собрались архитекторы и урбанисты со всей страны, а также главы муниципальных образований и районов области, самые активные местные жители. За три дня участники обсудили актуальные мировые и общероссийские тренды в градостроительстве, удачные решения в развитии общественных пространств, а также особенности развития муниципальных образований и сельских поселений региона, открывающие уникальные возможности для роста. Приглашенные эксперты провели целую серию мероприятий разного формата. Например, заместитель генерального директора фонда «ДОМ.РФ» Антон Финогенов рассказал, как можно принять участие в федеральных программах и получить финансирование на развитие инфраструктуры. По его словам, всегда больше шансов у проектов с синергетическим эффектом, в которые готов вложиться местный бизнес и которые получили одобрение местных жителей. В свою очередь, специалист по работе с сообществами Любовь Гурарий провела воркшопы для жителей Тамбова и Мичуринска, которые, работая в группах, поделились собственным видением своих дворов через два-три года — организованных и преображенных с учетом пожеланий населения и особенностей территорий. А основатель бюро Progress 88 Константин Ларин и создатель «Урбан-лаборатории» МГУ Марина Левашова обсудили с участниками мероприятия принципы формирования городской среды в разных контекстах — от безопасности до эстетики — на примерах из нескольких стран.

В кулуарах форума обозревателю «Стройгазеты» представилась возможность побеседовать с губернатором Тамбовской области Максимом ЕГОРОВЫМ.

«СГ»: Максим Борисович, какие цели вы преследовали, проводя форум? Что мероприятие даст Тамбову?

Максим Егоров: Первое, что хотелось бы отметить, — форум мы проводим для того, чтобы определить вектор развития региона. Президент РФ поставил задачу к 2035 году добиться повышения комфортности городской среды в цифровом выражении в полтора раза. Я поставил себе задачу сделать еще больше — в два раза. В Тамбовской области много хороших уютных городов. Но, надо признаться, какие-то знаковые общественные пространства здесь отсутствуют, а дворы в маленьких городах и сельской местности пока оставляют желать лучшего. Именно для того, чтобы исправить эту ситуацию, в Тамбовской области был запущен проект «Дворы Тамбовщины», на который только в следующем году будет выделено полмиллиарда рублей. Но для того, чтобы толково использовать выделяемые средства, нужны новые идеи, новые взгляды и решения. Поэтому у нас и возникла мысль — пригласить специалистов, дизайнеров, архитекторов. Буквально перед нашей с вами встречей я беседовал с ведущими участниками форума, было много креатива, интересных, порой даже неожиданных предложений.

Если думать о позитивном развитии области, нам в первую очередь надо добиться, чтобы молодежь не уезжала: без этого обеспечить процветание невозможно. А без комфортной современной среды для жизни удержать молодежь не получится.

Кстати, это не первое мероприятие такого рода: всего пару недель назад мы собрали активистов со всей области, сформировали из них группы во главе с руководителями муниципальных образований, заранее определили восемь перспективных направлений развития региона. И одна из групп как раз занималась вопросами формирования комфортной городской среды, где приоритетным стало развитие дворовых территорий. Так что сегодняшнее мероприятие — логическое продолжение той работы.

«СГ»: Все это требует активного участия тамбовских строителей. А каково состояние дел в областном стройкомплексе?

М.Е.: В настоящее время более 3% населения, занятого в экономике региона, работает в сфере строительства. У более 1500 юридических лиц основным видом деятельности являются опять же строительство и инженерные изыскания.

В области действуют стройкомпании, располагающие достаточным опытом, передовым оборудованием, крепкими трудовыми коллективами. Среди них есть организации, становившиеся победителями различных федеральных конкурсов, есть обладатели золотого знака «Надежный застройщик России».

Неплохо у нас обстоят дела и с производством стройматериалов. Особо хотел бы остановиться на деятельности по-настоящему уникального предприятия — Бокинского завода строительных конструкций, выпускающего широкий ассортимент железобетонных изделий для строительства промышленных зданий и сооружений. Кстати, глава Минпромторга Денис Мантуров, недавно побывавший в области, посетил завод и был впечатлен работой предприятия. Также в области работает АО «ТАМАК». Это российско-немецко-австрийский производитель цементно-стружечных плит (ЦСП) — крупнейшая компания в СНГ и Европе, а также ведущий российский производитель быстровозводимых домов из клееного бруса, фахверковых зданий и домов из ЦСП. На данный момент до 80% произведенных на предприятии домокомплектов уходит на экспорт, в Австрии и Германии большой популярностью пользуются «тамбовские дома», за которыми выстраивается очередь.

Кроме того, у нас работают ЗАО «ИЗОРОК», известный российский производитель теплоизоляционных материалов европейского качества, и компания «Металл Сервис» — крупный тамбовский производитель металлоконструкций для строительства, ставший, кстати, одним из основных поставщиков металлоконструкций для быстровозводимых «ковидных» госпиталей.

Отдельно хотелось бы сказать, что Тамбовская область по итогам национального рейтинга состояния инвестиционного климата уже четвертый год подряд остается лидером по показателю эффективности процедур выдачи разрешений на строительство.

«СГ»: Какие планы у руководства области по трансформации региона в свете национальных проектов «Жилье и городская среда» и БКАД?

М.Е.: Я стараюсь смотреть шире и уверен, что не надо замыкаться только на двух названных нацпроектах. Например, заходим во двор, и здесь все надо решать в комплексе: заниматься не только самим двором, но и отремонтировать кровлю, фасад, прилегающие дороги, облагородить окружающее пространство, то есть решить сразу все проблемы. Я за то, чтобы консолидировать национальные проекты, а не распылять средства на решение отдельных, даже, может быть, острых проблем. Зачем, отремонтировав двор, через год опять возвращаться туда же для обновления фасада?!

Если говорить об объемах построенного в области жилья, то в нынешнем году мы введем 760 тыс. «квадратов». Конечно, для нас рекордным был прошлый год, когда мы ввели в эксплуатацию 900 тыс. В любом случае, мы очень ответственно подошли к поручению заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина — из года в год наращивать объемы ввода. С этой целью хотим привлечь крупных федеральных игроков в сфере строительства жилья. У нас есть хорошие, прекрасно зарекомендовавшие себя застройщики, но когда на этом рынке появится конкуренция, эффект будет двойной. Разумеется, параллельно с возведением жилья у нас будет идти строительство объектов инфраструктуры и соцкультбыта, в том числе школ, детских садов. То есть нам необходимо максимально использовать возможности всех запущенных проектов, не только «Жилье и городская среда», но и, скажем, проекта «Новый облик сельских территорий», в котором мы участвуем на положении лидеров, как и в проекте по комплексному развитию села, который курирует Минсельхоз РФ. Кстати, этот проект очень хорошо у нас пошел.

Тамбовская область подает заявки на участие и в инфраструктурных проектах. Например, считаю очень перспективным проект по комплексному развитию территорий. Мы намерены активно развивать это направление.

«СГ»: Как опыт одного из бывших руководителей профильного федерального министерства помогает вам в реализации больших планов, связанных со строительством?

М.Е.: Опыт работы в Минстрое, конечно, очень помогает. В бытность замминистра мне необходимо было в деталях владеть ситуацией, быть максимально информированным о положении дел в субъектах, в том числе и в Тамбовской области. А выезжая в поездки по регионам, я старался не замыкаться только на «своей» профильной тематике, стремясь охватить все проблемы и аспекты, которые могут касаться Минстроя. И это правильный подход, который потом очень помогал при детальном разборе проблематики того или иного региона. К тому же, работая в Минстрое, я был знаком со всеми заместителями губернаторов, которые курировали в субъектах строительный блок и ЖКХ.

«СГ»: Тамбовская область — ярко выраженный сельский регион. Как здесь развивается индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)?

М.Е.: Жилфонд региона наполовину состоит из частных домов, и для Тамбовщины ИЖС –— основной резерв роста объемов строительства жилья. Кстати, 24 декабря нами с «ДОМ. РФ» было подписано соглашение, в рамках которого каталог проектных решений по ИЖС теперь будет доступен для частных застройщиков области.

Я встречался с руководством Сбербанка. Мы говорили о перспективах кредитования ИЖС. Известно, что, когда соответствующий закон будет принят, в соседней Липецкой области должна пройти апробация этих законодательных новаций. Собственно, в Сбере готовы после принятия закона начать повсеместно кредитовать ИЖС, а в Тамбовской области востребованность таких кредитов велика. Что касается госпрограммы по льготной ипотеке с максимальной ставкой 7%, в нынешнем году было выдано около 1200 таких кредитов. До конца года эту цифру доведем до полутора тысяч.

«СГ»: Вот уже несколько лет «Стройгазета» реализует спецпроект «Развитие регионов», рассказывая о работе и достижениях стройкомплекса того или иного субъекта РФ. Тамбовская область не хочет принять участие?

М.Е.: Давайте! Я согласен. Для нас это будет своего рода новый вектор деятельности, позитивный опыт, который, думаю, пойдет на пользу всему российскому стройкомплексу.

Авторы: Владимир ТЕН

Номер публикации: №51 28.12.2021

Снятие санкций ключ к успеху переговоров в Вене

Главный переговорщик Ирана Али Багери Кани заявил, что достижение соглашения об отмене санкций, введенных в отношении страны, является ключом к успеху переговоров в Вене.

Почти все представители стран-участниц подчеркнули приоритетность снятия незаконных санкций против Ирана, заявил Багери Кани иранским журналистам, имея в виду новый раунд переговоров в Вене, состоявшийся в понедельник вечером в отеле "Кобург".

Было решено, что вопрос об отмене санкций будет включен в повестку дня встреч экспертов и совместных встреч между Ираном и Группой 4+1, добавил он.

По словам Багери Кани, делегации договорились рассмотреть два основных обсуждения Ирана, а именно проверку снятия санкций и гарантии этого в вопросе снятия санкций.

Исламская Республика Иран заявила, что в случае достижения соглашения, сторона, нарушившая соглашение, то есть США, должна сначала отменить санкции, а затем предпринять ядерные действия в рамках соглашения СВПД после того, как Иран подтвердит снятие санкций, добавил он.

По сути, проверка была принята другой стороной, сказал главный переговорщик Ирана, но механизм, рамки и меры будут обсуждаться во вторник вместе с законным требованием Ирана о том, чтобы другие стороны дали гарантии того, что США снова не нарушат сделку и незаконно не введут дальнейшие санкции.

По словам иранского дипломата, финансовые и банковские санкции будут обсуждаться на встречах в ближайшие два дня.

Багери Кани подчеркнул, что достижение соглашения об отмене санкций, введенных в отношении страны, является ключом к успеху венских переговоров.

На вопрос, могут ли переговоры привести к соглашению к концу января 2022 года, как утверждает представитель Китая, он сказал, что это зависит от серьезности другой стороны, поскольку сделка может быть достигнута раньше, если другая сторона будет более готова снять санкции и принять предлагаемые Ираном механизмы в этом отношении.

Иран и пять оставшихся стран, подписавших соглашение об ассоциации, провели новый раунд переговоров в столице Австрии Вене, посвященный снятию всех санкций, введенных в отношении Тегерана после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения.

Представители Ирана и группы стран "Р4+1" начали восьмой раунд венских переговоров в понедельник после предыдущего раунда, первого при новом президенте Ирана Эбрахиме Раиси, завершившегося 10 дней назад.

Переговоры в Вене возобновились 29 ноября после пятимесячного перерыва, ознаменовав первый раунд переговоров под руководством Раиси и седьмой в целом.

Продолжились переговоры о снятии санкций с Ирана

Вчера вечером в рамках Совместной комиссии под председательством Али Багери Кани и представителя ЕС Энрике Мора прошел новый раунд переговоров о снятии санкций с Ирана.

Восьмой раунд переговоров о снятии санкций прошел в понедельник вечером в рамках Совместной комиссии под председательством Али Багери, старшего переговорщика Исламской Республики Иран, и Энрике Мора, заместителя главы ЕС по внешней политике.

Встреча прошла при участии иранской делегации, группы P4 + 1 и Европейского Союза в отеле Coburg в Вене.

Главный иранский переговорщик на встрече сослался на прогресс, достигнутый в предыдущем раунде, и подчеркнул необходимость снятия санкций и предоставления объективных и достаточных гарантий другой стороной, чтобы Иран мог проверить меры по отмене санкций.

«Важным моментом встречи было то, что представители разных стран подчеркнули важность уделения первоочередного внимания вопросу отмены санкций и проверки, а также гарантиям в восьмом раунде венских переговоров, и соответственно было принято решение, что утром во вторник переговоры по теме отмены санкций с акцентом на рассмотрение предложений Исламской Республики Иран в области двух важных вопросов проверки и гарантий, будут продолжены», - отметил он.

Али Багери Кани заявил, что иранская делегация готова к серьезному взаимодействию и продвижению переговоров.

На встрече все делегации отметили прогресс, достигнутый в предыдущем раунде переговоров, и заявили о своей готовности продолжить интенсивные консультации. На встрече также было отмечено, что большинство предложений Ирана было включено в новый проект текста. По итогам встречи было решено продолжить переговоры и проработать текст со вторника на разных уровнях и в разных форматах.

В конце заседания Совместной комиссии СВПД представитель ЕС заявил, что переговоры в Вене идут в правильном направлении для достижения окончательного соглашения.

Выступая перед журналистами в понедельник вечером, Энрике Мора сказал, что не будет назначать дату в этом отношении, но что текущие переговоры по достижению окончательного соглашения продлятся несколько недель, а не несколько месяцев.

Он добавил, что если стороны будут активно работать в ближайшие дни и недели, они могут добиться положительного результата.

По его словам, это трудные и непростые решения, но это цель переговоров.

Посол Китая заявил, что сделка между Ираном и P4 + 1 вероятна до февраля.

Ван Цюнь, посланник Китая на переговорах в Вене, рассказал о возможности достижения соглашения между Ираном и группой P4 + 1 до февраля.

Sky News процитировал Ван Цюня, посланника Китая на переговорах в Вене, который сказал, что разногласия между иранской стороной и тремя европейскими странами уменьшаются и что соглашение может быть достигнуто до февраля 2020 года (менее чем за месяц).

Эта новость появилась через несколько часов после того, как глава иранской переговорной группы Али Багери Кани встретился с главным переговорщиком Франции на переговорах в Вене.

Встреча между высокопоставленными переговорщиками Ирана и Франции состоялась после того, как стало известно, что Франция не сыграла конструктивной роли в седьмом раунде венских переговоров.

Официальные лица Ирана раскритиковали Париж за его неконструктивную роль в переговорах.

Перед встречей Багери Кани с главным французским переговорщиком иранская переговорная группа провела трехстороннюю встречу с Китаем и Россией ранее в понедельник.

Новый раунд венских переговоров проходит в венском отеле «Кобург».

Полиция ФРГ расследует 11 тысяч дел о поддельных паспортах вакцинации

Текст: Екатерина Забродина

Подпольный бизнес по изготовлению и продаже фальшивых ковид-паспортов набирает обороты в Германии и других странах ЕС. Как подсчитала газета Tageszeitung после опроса ведомств по уголовным делам земель ФРГ, под Новый год немецкие правоохранители разбирают более 11 тысяч дел о мошенничестве с сертификатами о вакцинации. На одну только Баварию приходится 3070 случаев. И это лишь малая толика преступлений, которые удалось раскрыть.

Группа в одном из мессенджеров, собравшая 73 тысячи подписчиков, открыто предлагает паспорт о вакцинации без прививки за 150 евро "с оплатой в криптовалюте". На некоторых онлайн-платформах "прейскурант" доходит до 350 евро. Оцифровка, то есть фактическая легализация бумажных фальшивок в неких "прикормленных" аптеках стоит дороже. Фейки процветают не только онлайн. В Касселе полиция изъяла 800 бланков о прививках у владельца паба, чья предприимчивость явно выходила за рамки сферы общепита. На стопку фальшивых документов случайно наткнулся арендодатель, когда пришел снять показания за электричество. Полиция земли Саар отстранила от службы женщину-офицера, которая штамповала и сбывала ковид-паспорта "вместе с возлюбленным". Под стражу взяты 41-летний мужчина из Нюрнберга и 36-летний житель Меммингена: у обоих нашли целые партии поддельных сертификатов с печатями, подписями и голограммами.

При этом немецкие СМИ до сих пор не сообщали о показательных судебных процессах в отношении изготовителей и покупателей липовых паспортов вакцинации. "Политики слишком поздно осознали масштабы проблемы: до конца ноября подделка сертификатов не каралась законом", - отмечает TAZ. После поправок в УК за "коммерческую торговлю" фейковыми паспортами в Германии можно схлопотать до пяти лет тюрьмы. За предъявление такого паспорта в аптеке с целью получить на его основании электронный сертификат предусмотрен штраф или лишение свободы на два года. Но правоохранители предпочитают пока вести предупредительную агитацию.

В соседней Австрии до сих пор самым суровым наказанием за подделку ковид-паспорта стал штраф в размере 1600 евро. Хотя в теории за такое можно угодить на год за решетку, сообщает телерадиокомпания ORF. Впрочем, куда неприятнее сам факт уголовного разбирательства. "Фигуранта заносят в реестр судимости. Впоследствии это может негативно повлиять на поиск работы", - признают в прокуратуре Зальцбурга. А вот австралийский опыт: правительство штата Новый Южный Уэльс недавно утвердило наказание как за изготовление медицинских фальшивок, так и за попытку воспользоваться ими для посещения баров, клубов и других заведений. Тюремный срок весьма невелик - всего полгода. Зато штраф доходит до 11 тысяч евро.

Миркин: Весь опыт мировой истории говорит о том, что закрытые экономики угасают

Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)

В основе экономики - идеи. Можно превратиться в большой паровоз, а можно в скоростную машину, смотря какую позицию займешь. Главная идея - не тонны, баррели и мегаватты, и даже не многие миллиарды чипов. Главная идея - это мы, качество нашей жизни, сколько лет мы живем. Нельзя за котлованами и мегапроектами не видеть, что главное - это мы сами. Каких только слов не произносится об особенностях нашего пути, об уникальном цивилизационном коде, о нашем одиночестве перед всем миром, о том, как экономика должна быть всему этому посвящена, но как же в этих словах иногда мало нашей личной жизни, как мало ценности каждой человеческой судьбы, хотя именно им должна служить каждая запятая в макроэкономических решениях.

Лучше сто, тысячу раз повторить, что по индексу человеческого развития мы - 52-е в мире (ООН, 2019). По ожидаемой продолжительности жизни - на 95-97-м месте (ВОЗ, 2019). По итогам 2021 года она может опуститься ниже 70 лет. Только 25% семей могут легко, без затруднений "свести концы с концами" при покупке самого необходимого. Только 50% семей могут по своим доходам "заменить пришедшую в негодность самую простую мебель" (Росстат, 2020). По ВВП на душу населения по номиналу мы на 81-м месте в мире, по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности - на 74-м (МВФ, 2020). "Бедность… худшее из рабств" - как важны нам сейчас слова Столыпина!

А что нужно? Быть по продолжительности жизни - 80+, по индексу человеческого развития, по ВВП на каждую душу, живущую в России, среди первых 20-25 стран мира. А как это сделать? Ждать кризиса капитализма? Ждать его, как ждем его уже 100 с лишним лет, сначала в марксистской традиции, а потом каждый божий день, рассуждая, что капитализм морально разлагается, что там социальное неравенство и всё не по-человечески? Это очень недальновидное размышление - отталкиваться в своих идеях от стран "золотого миллиарда", добившихся 80+ лет жизни для своего населения.

Какой смысл проклинать тех, с кем связан одной пуповиной, пусть даже есть масса конфликтов, и часть этих конфликтов поистине угрожающая и они наросли "выше крыши"? Да, эти конфликты придется решать, придется искать баланс интересов, но, самое главное, это борьба одного и того же существа с самим собой. Мы критически зависим от мировых цен и спроса на сырье, мы не можем себе позволить быть только на Востоке. Мы разве желаем тотальной китаизации нашей экономики? Зависимость народного хозяйства от импорта технологий, оборудования и первичных компонентов - не 70-100%, как в 2014 году, но не менее 60-90%. Наш партнер №2 в этом - Германия (когда-то №1), а по сумме оборота, партнер №1 - ЕС (больше 40% экспорта-импорта, в 2 раза больше Китая). Зачем их, капиталистических, проклинать, когда "ласковый теленок двух маток сосет"? Зачем внушать нашим душам отторжение, когда самой здравой экономической идеей является резкое расширение потока прямых иностранных инвестиций в Россию, заманивание самых умных голов, самых передовых технологий к нам домой, как это сделал Китай?

Суверенизация экономики - да, конечно! Локализация производства - кто спорит! Но не закрытость, не превращение в закрытую крепость, не встать на дыбы, что означало бы для России - великие потрясения. Весь опыт мировой истории говорит о том, что закрытые экономики угасают. Зачем так проклинать глобализацию? Этим занимаются только слабые. Сильные, наоборот, используют глобализацию для экономической экспансии, для создания центростремительного движения к самим себе. Посмотрите, как это делает Китай, осуществляя политику превращения в глобальную экономическую силу, пытаясь превзойти США в размерах своей финансовой машины (Going Global). Там что, борются c глобализацией? Нет, наоборот, используют ее. "Ласковый теленок двух маток сосет". А когда он, Китай, становится неласковым, его тут же начинают отжимать то от одной соски, то от другой.

Как часты в наших размышлениях проклятия Западу! Там угнетают и выжимают соки. Там заговор, монетаристы и мировое правительство. Там нами руководит МВФ. Но разве Запад что-то единое? Разве модель капитализма всего одна? Нет, это не так, эти модели - очень разные. Есть англо-саксонская модель (да, не для нашей "ментальности"), континентальная модель, шведская, азиатская, если Японию и Южную Корею считать "Западом".

Нам очень подходит континентальная модель. Ее называют "социальной рыночной экономикой". Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Словения, Польша. В этой модели высока концентрация собственности (похоже на нас), очень большой средний класс (у нас - пока нет), огромный средний и малый бизнес (55% ВВП в Германии, у нас 20-22% ВВП). Роль государства в экономике гораздо больше, чем у англосаксов (нам бы - 30-35% ВВП, сейчас - до 70%). И еще - очень высоки гарантии социальной защиты. Как раз то, что желал Столыпин: "Вся правительственная политика направлена к насаждению мелкой частной собственности. Как же воссоздать крепкую, сильную Россию, и одновременно гасить инициативу, энергию, убивать самодеятельность?".

Что же в итоге? Меньше неумеренных, крайних мнений, с любых сторон, левой, правой - больше рациональности, взвешенности в том, что думаем и говорим и, главное, что делаем. Больше практичности, больше ответов на вопрос - как так перевернуть позицию на глобальной шахматной доске, чтобы брать, брать для себя как можно больше. Разумный национальный эгоизм, мирный, спокойный, баланс частных, общих и чужих интересов - это и есть наша экономическая идеология. Какой она должна быть, когда всем непросто.

Главный полицейский следователь рассказал о резонансных делах

Текст: Наталья Козлова

Заместитель министра внутренних дел РФ - начальник Следственного департамента МВД России генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев рассказал о расследовании резонансных уголовных дел и объяснил, почему нужны более оперативные меры всех ведомств при расследовании киберпреступлений.

Сергей Николаевич, одним из самых громких уголовных дел конца года стало дело бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой. Как идет расследование дела?

Сергей Лебедев: Недавно следователь Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве предъявил Марине Раковой новое обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Некоторые спикеры пытаются придать расследованию данного уголовного дела какой-то политический окрас. Это вызывает лично у меня недоумение. Имело место банальное разворовывание государственных денег путем заключения липовых контрактов, работы по которым не производились. А также посредством фиктивного трудоустройства своих "нужных" людей в вузы.

Следствием совместно с оперативными сотрудниками в настоящее время исследуется деятельность этих казнокрадов на предмет выявления иных возможных эпизодов преступной деятельности.

Хотелось бы спросить про финансовые пирамиды. Такое ощущение, что у них началось второе рождение. Большинство наших граждан сталкивались с деятельностью финансовых пирамид в 90-е годы прошлого столетия - достаточно вспомнить "МММ", "Хопёр инвест", "Русский Дом Селенга", "Властелина" и другие печально известные аферы. Продолжают ли граждане вкладывать деньги в подобного рода организации?

Сергей Лебедев: К сожалению, да. Конечно, способы отъема денег у граждан сильно изменились, но размах мошеннических действий иногда поражает. Например, так называемая финансовая пирамида Finiko.

В настоящее время привлекаются к уголовной ответственности четверо фигурантов, в отношении которых судом избрана мера пресечения заключения под стражу. Трое их сообщников объявлены в международный розыск. Объясню, как она работала.

Злоумышленники гарантировали инвесторам проекта "Финико" получение сверхприбыли от 3 до 5 процентов в день за счет игры на криптовалютных и фондовых биржах и предлагали конвертировать имеющиеся у них фиатные денежные средства (рубли, доллары) в криптовалюту - биткоины.

Приобретенные биткоины требовалось перевести на адреса криптокошельков, сгенерированных платформой "Финико".

После осуществления указанных транзакций участнику "Финико" в личном кабинете начислялась созданная преступной группой вымышленная валюта "Цифрон", которая по заверениям фигурантов приравнивалась к 1 $ США.

Вкладчикам гарантировалось, что после получения обещанной прибыли заработанные "Цифроны" могут быть конвертированы в криптовалюту и начислены на их счета.

Однако руководители проекта и их сообщники взятые на себя обязательства не выполнили, похитив деньги не менее десяти тысяч граждан, среди которых помимо жителей более 70 регионов Российской Федерации - жители Германии, Австрии, Венгрии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, США и других стран.

Сумма ущерба превысила 1 миллиард рублей.

В сентябре с учетом масштабности преступления дальнейшее расследование дела, возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Республике Татарстан, мной было поручено Следственному департаменту МВД России.

Для обеспечения интересов потерпевших в части исковых требований и других имущественных взысканий наложены аресты на объекты недвижимости, транспорт, доли в уставных капиталах, денежные средства и цифровую валюту (биткоины), принадлежащие обвиняемым и аффилированным им лицам общей стоимостью свыше 250 миллионов рублей. Расследование продолжается. Не сомневаюсь, что организаторы и участники финансовой пирамиды предстанут перед судом.

Но ваше ведомство уже не раз "разбирало по кирпичику" такие пирамиды и ловило их создателей?

Сергей Лебедев: Опыт расследования таких дел наши следователи действительно имеют богатейший. К примеру, Следственным департаментом МВД России окончено предварительное расследование дела по обвинению организатора и пяти участников преступного сообщества, создавших финансовую пирамиду, по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества).

Следствием установлено, что участники преступного сообщества совместно с сообщниками с апреля 2016 по октябрь 2017 года на основании договоров передачи личных сбережений привлекли через кредитные потребительские кооперативы "Восточный фонд сбережений", "Тихоокеанский сберегательный" и "Саратовский сберегательный" денежные средства около двух тысяч граждан на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Для расширения масштабов мошенничества и придания видимости законности своей деятельности фигуранты производили выплату части пайщиков процентов за счет привлеченных денежных средств новых пайщиков. При этом реальная деятельность, связанная с получением прибыли, не осуществлялась. Часть денежных средств была похищена и использована в личных целях аферистов.

Для обеспечения возмещения ущерба наложен арест на денежные средства, земельные участки, объекты недвижимости, объекты незавершенного строительства, транспортные средства и доли в уставных капиталах юридических лиц.

В настоящее время уголовное дело, состоящее из 1305 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сергей Николаевич, какое направление работы следствия в системе МВД России вы бы назвали самым актуальным?

Сергей Лебедев: Приоритетных задач несколько. Одной из них является борьба с преступлениями, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Рост числа зарегистрированных преступлений этого вида отмечается на протяжении последних нескольких лет, в том числе и в текущем году.

В январе - ноябре 2021 года зарегистрировано 494,1 тысячи преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что на 7,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 24,4 процента в январе - ноябре 2020 года до 26,7 процента. Практически все такие преступления (98,3 процента) выявляются органами внутренних дел. Путем кражи совершено 145 836 преступлений (-7,6 процента), мошенничества - 225 133 (+4,5 процента). Данными способами совершено более 75 процентов от всех преступлений, где использовались ИТ-технологии.

Только за январь - ноябрь раскрыто почти 121 тысяча преступлений, совершенных в указанной сфере (всеми правоохранительными органами), а количество выявленных лиц, их совершивших, превысило 85 тысяч.

Действительно, телефонные мошенники не дают вздохнуть ни старым, ни молодым. Есть дела, когда таких аферистов поймали?

Сергей Лебедев: Одно из таких дел сейчас расследуется в управлении по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России.

Следствием установлено, что участники преступной группы, представляясь по телефону сотрудниками правоохранительных органов, убеждали граждан в том, что правоохранители преследуют группу мошенников, пытающихся похитить деньги с банковских счетов. Якобы во избежание хищения было необходимо денежные средства со своих банковских счетов посредством банковских терминалов перевести на "страховые" банковские счета, фактически подконтрольные соучастникам и оформленные на подставных лиц. Также гражданам предлагалось срочно оформить в ближайшем отделении банка кредит на максимальную сумму, а полученные кредитные деньги перевести на "безопасные" счета.

Таким способом участники преступной группы в 2019-2021 годах похитили у жителей более 45 регионов России деньги от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. По делу пятеро участников преступной группы задержаны и арестованы, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УПК РФ. Расследование продолжается.

Рассказывая читателям "РГ" о достижении определенных и существенных успехов по противодействию IT-преступности, ни в коей мере не хочу сказать, что проблема обеспечения безопасности наших граждан в виртуальном пространстве полностью решена. Сегодня удается раскрыть лишь 25,9 процента таких преступлений.

Какие проблемы не позволяют раскрывать подобные преступления более успешно?

Сергей Лебедев: Одна из основных сложностей - длительность получения органами внутренних дел сведений о принадлежности банковских счетов и движении денежных средств по ним, детализации телефонных переговоров, информации от интернет-провайдеров.

Инициированная и проводимая МВД России на протяжении ряда лет работа по организации обмена информацией с учреждениями и организациями в электронном виде, не получила своего завершения, так как ряд банков уклонились от этого.

В настоящее время считаю, что эта идея, так и не получив реализации, устарела. Перевод обмена информацией в электронную форму при сохранении прежних процессуальных подходов уже не принесет значимого результата вследствие кратно возросшего количества киберпреступлений, изменения их видового состава.

Уверен, для существенного повышения эффективности работы по раскрытию и расследованию преступлений, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий необходимо внедрить новые способы работы. Они должны быть основаны на анализе больших объемов информации, содержащейся в ведомственном банке данных, а также в базах данных банковских учреждений и операторов связи.

Противодействие киберпреступности требует изменения законодательной базы, расширения технических возможностей с целью создания эффективного аналитического инструмента для оперативного получения и анализа в онлайн-режиме сведений, имеющих значение для уголовного дела.

Результатами проводимой работы должны стать внесение изменений в федеральное законодательство. Они должны позволить правоохранительным органам получать информацию в режиме реального времени из баз данных банковских учреждений и операторов связи. То есть необходимо введение в эксплуатацию инновационного программного комплекса путем интеграции баз данных банковских учреждений и операторов связи в федеральную платформу, содержащую сведения о совершенных преступлениях в сфере ИТТ.

Анализ имеющейся в программном комплексе информации в режиме реального времени позволит, правоохранителям, с одной стороны, оперативно получать значимые сведения, направленные на раскрытие преступлений в сфере ИТТ и установление виновных лиц. А также незамедлительно инициировать блокирование счетов, используемых злоумышленниками, принимать меры по возмещению ущерба, причиненного гражданам.

С другой стороны, содержащаяся в объединенной базе информация об используемых преступниками счетах, абонентских номерах, сайтах и пр. позволит банковским учреждениям и операторам связи проводить системную работу по профилактике и пресечению криминальных инцидентов.

Естественно, безопасность функционирования такого инструментария и обеспечение законности использования содержащейся в нем информации должны быть комплексно обеспечены.

Эта идея не является абсолютно новой, некоторые государства уже идут по подобному пути.

Министерством внутренних дел РФ подготовлены законодательные инициативы по организации такого обмена информацией. Готовится еще ряд предложений, направленных на предупреждение преступлений с использованием ИТТ, а также повышение эффективности их раскрытия и расследования.

Это совсем новые предложения, кого они будут касаться?

Сергей Лебедев: Следственный департамент МВД России в настоящее время изучает целесообразность введения административной ответственности за передачу лицом своей персональной банковской карты, а также доступа к банковскому счету третьим лицам, что позволяет им распоряжаться чужим счетом/картой в противоправных целях. Разрабатываются предложения по повышению безопасности банковского обслуживания и модернизации антифрод-систем, а также ряд иных мер, направленных на защиту граждан от аферистов.

Иран поднимет вопрос об отмене нефтяного эмбарго на переговорах в Вене

На намеченном сегодня очередном раунде переговоров по возобновлению т. н. «ядерной сделки» (по возвращению Ирана и США в Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) Тегеран намерен поднять вопрос о снятии ограничений на экспорт нефти, пишет «Интерфакс», заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

«На переговорах нужно добиться ситуации, при которой Иран сможет легко и беспрепятственно продавать свою нефть, а доходы поступали бы на иранские банковские счета […] Гарантии и механизм верификации фигурируют в числе тех, на которых мы делаем упор», — цитирует «Интерфакс» министра.

Главы делегаций Ирана, России и Китая накануне переговоров провели встречу, чтобы скоординировать свои позиции на заседании комиссии из представителей Ирана и «пятерки» международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению СВПД, отмечает ТАСС. Об этом постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в своем аккаунте в твиттере.

По данным ТАСС, Иран, Россия и КНР продолжат обсуждать перспективу реализации СВПД в первоначальном виде и возвращение США в это многостороннее соглашение. И «есть общий настрой» завершить переговоры к началу февраля 2022 г.

Однако в середине декабря дипломаты Германии, Франции и Великобритании проинформировали, что возобновившиеся 29 ноября переговоры по иранскому атому «могут закончится ничем». Ранее заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло уже призвала отменить санкции против Ирана. Иран, по ее словам, должен «обратить назад» уже предпринятые действия в ядерной программе, противоречащие т. н. «ядерной сделке» (СВПД), а США — отменить эмбарго, в том числе нефтяное. Отмена санкций будет способствовать тому, что обогащенный уран можно будет вывезти из Ирана, обменяв его на природный.

В ноябре глава иранской госнефтекомпании NIOC Мохсен Ходжастехмехр заявил, что на досанкционный уровень производства — 4 млн б/с — Иран планирует выйти к марту 2022 года. «Наш план заключается в том, чтобы увеличить добычу нефти до уровня, превышающего показатели периода перед повторным введением санкций США в 2018 году», — подчеркнул глава NIOC. Экспорт сырой нефти и нефтеперерабатывающие мощности страны планируется нарастить в 1,5 раза по сравнению с периодом до введения санкций администрацией Дональда Трампа.

Ульянов приветствует недавние высказывания главы AEOI, как положительные

Российский посланник на переговорах в Вене приветствовал недавние высказывания главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) М. Эслами как положительные в преддверии следующего раунда переговоров.

Постоянный представитель России при международных организациях, базирующихся в Вене, Михаил Ульянов написал в воскресенье, что «глава Организации по атомной энергии # Иран Эслами объявил, что Тегеран не превысит 60% -ное обогащение урана».

Ульянов далее охарактеризовал сообщение главы AEOI как «позитивное сообщение накануне 8-го раунда #ViennaTalks, который начнется завтра».

Эслами сообщил в интервью российскому информационному агентству Sputnik, что Тегеран не намерен превышать 60-процентное обогащение урана, даже если переговоры в Вене потерпят неудачу и Соединенные Штаты не снимут свои санкции.

Он подчеркнул, что ядерная программа Тегерана направлена на поддержку потребностей промышленного производства страны, а также потребностей иранских потребителей в определенных товарах.

Неконструктивная роль Франции сыграла решающую роль на переговорах в Вене

Ссылаясь на попытки Франции помешать последнему раунду переговоров в Вене, информированный источник сказал, что двухдневное отсутствие Парижа на переговорах помогло переговорщикам добиться прогресса в подготовке проектов.

На условиях анонимности источник сообщил информационному агентству IRNA, что французская переговорная группа не играла «конструктивную» роль в переговорах и что она значительно замедлила ход переговоров, вмешиваясь в процесс.

«Присутствие французских представителей на саммите министров иностранных дел G7 в Ливерпуле и их двухдневное отсутствие в то время, когда делегации в Вене работали над проектами в предыдущем раунде переговоров, привели к значительному прогрессу. Однако после их возвращения из Ливерпуля деструктивная тенденция возобновилась», - сказал он.

«Проекты достигли приемлемого уровня [согласия], но после возвращения французских посланников с конференции в Ливерпуле и выражения ими несогласия с проектами, ход переговоров был прерван. Это вызвало определенные споры на внутренней встрече стран P4 + 1».

В четверг министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян раскритиковал неконструктивную позицию, занятую некоторыми европейскими странами, подписавшими соглашение 2015 года, официально известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), во время предыдущего раунда венских переговоров.

В ходе обсуждений, завершившихся 17 декабря, Иран представил два проекта текста, в которых отдельно говорится об отмене запретов США и возвращении Ирана к своим ядерным обязательствам в рамках СВПД.

Ожидается, что следующий раунд переговоров возобновится 27 декабря.

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц переедет в США

Текст: Ариадна Рокоссовская

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в конце января переедет в США. По данным австрийских СМИ, покинувший свой пост из-за обвинений в коррупции молодой политик теперь будет продвигать американский бизнес.

Он подписал контракт с частной американской компанией в Силиконовой долине в Калифорнии. Курц был самым молодым министром иностранных дел и федеральным канцлером в истории Австрии. "Решение об уходе далось мне непросто, но я не испытываю грусти. Я бесконечно благодарен за все, что мне довелось пережить в последние десять лет", - сообщил он на пресс-конференции.

Австрийское издание Kronen Zeitung тогда охарактеризовало его уход как "конец эпохи" и напомнило, что он покинул пост канцлера в октябре - из-за расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. С собой Курц взял только распятие, висевшее на стене каждого кабинета, где он трудился. А в ноябре Курц отказался от депутатского иммунитета и выразил готовность доказывать свою невиновность в суде. "Перед этим были две победы на выборах в национальный совет, встречи с Путиным и Трампом, споры с Ангелой Меркель и ЕС.

Забытая Австрия снова стала заметной на международной арене", - напомнило издание. Тогда же местные СМИ писали, что "для бывшего канцлера наверняка найдется хорошее место в частном секторе". И вот аккурат в католическое Рождество стало известно, что Курц действительно нашел работу в частной компании, но не в австрийской, а в американской. По данным Kronen Zeitung, Курц подписал контракт на работу в руководящей должности в одной из крупных частных фирм Силиконовой долины.

Экс-глава австрийского правительства будет работать в сфере инвестиций и вести классическую управленческую жизнь между Сан-Франциско, Веной, Германией и Швейцарией. Его будущий годовой доход оценивают в 500 тысяч евро.

России незачем морозить Европу — она справляется сама

Сергей Савчук

Западные СМИ весьма встревожены. Стало известно, что правительство Германии буквально в ближайшие дни все-таки остановит три из шести оставшихся в стране атомных электростанций.

Казалось бы, экологически озабоченное мировое сообщество должно радоваться, но не тут-то было. Если ознакомиться с заголовками зарубежных изданий, то подавляющее большинство из них носят весьма мрачный характер. Специалисты что энергетического, что финансового сектора сходятся во мнении, что Берлин выбрал для показательной реализации своих зеленых амбиций максимально неподходящее время.

Германия — главная экономика Европы объемом более четырех триллионов долларов. Она выступает одновременно фундаментом, уравновешивающим и гарантирующим надежность коллективной экономики Европы, и локомотивом, который тащит ее вперед. Поэтому все заинтересованные игроки столь чутко следят за проектами, которые реализует Берлин и результаты которых разойдутся кругами, зацепив всех соседей и торговых партнеров без исключения.

Наибольшую обеспокоенность вызывает не сам факт вывода трех станций Grohnde, Gundremmingen C и Brokdorf (что планировалось давно), а выбранный для этого момент.

Для правительств и бюджетов очень многих стран 2021 год заканчивается на весьма минорной ноте. Сочетание попыток восстановления мировой экономики и погодных условий привело к доселе невиданным ценам на энергоносители, которые логично сформировали постоянный дефицит, недостаток резервов и цены на электроэнергию — кратно большие, чем год назад. Так, например, в Германии один мегаватт-час уже стоит более 430 евро, что на 350 процентов больше, чем годом ранее. Аналогичные цены — в Австрии, Франции и Бельгии, хотя в декабре 2020-го мегаватт-час торговался на биржах чуть выше сотни евро.

Параллельно отмечается снижение запасов топлива в хранилищах. Известно, что с начала ноября европейские компании-операторы откачали из ПХГ более 14 миллиардов кубометров газа. Общая заполненность подземных резервуаров оценивается в 60 процентов — и это худший результат за последние пять лет. Печальнее было только в 2018-м, когда на европейской части континента бушевал ледяной циклон, получивший название "Зверь с востока". Период низких температур затянулся тогда до начала марта, засыпав толстым слоем снега даже южные регионы, из-за чего повсеместно было нарушено транспортное сообщение, отменены сотни авиарейсов.

Период был сложный, но все понимали, что морозы рано или поздно отступят. Сегодня же предсказать, когда закончится пандемия и финансово-энергетический кризис, не берется даже самый отчаянный астролог.

Зарубежные СМИ, верные принудительной экоповестке, умалчивают еще об одном факте, без которого не особо понятна тревога бирж, владельцев электростанций и конечных потребителей. Стесняются они упомянуть, что Германия до конца года, то есть буквально в оставшуюся неделю, помимо трех АЭС, собирается в рамках добровольно принятых обязательств по декарбонизации экономики остановить еще и 11 угольных ТЭС. То есть производство электричества в стране просядет не на три, как упомянуто везде, а сразу на 6,4 гигаватта.

А теперь вооружимся официальной статистикой и калькулятором.

Германия за последние годы демонстрирует стабильное уменьшение производства электроэнергии. В период 2018-2020 годов немецкие энергетики произвели 637, 603 и 567 тераватт-часов соответственно.

Что касается потребления, то тут вроде бы ничего страшного. В 2019 году Германия израсходовала всего 567 тераватт-часов, и это на целых 11 процентов ниже, чем было в 2010-м.

Но главное прячется ниже уровня официальных отчетов. Берлин прикладывает все возможные усилия, чтобы сохранить и обеспечить дальнейший рост своей экономики, а он просто невозможен без увеличения потребления электроэнергии. Если немцы достигнут поставленных целей, то уже к 2030 году их индустрии и населению для обеспечения нормальной жизнедеятельности потребуется минимум 700 тераватт-часов.

И это притом что энергонезависимость Германии весьма условна. Страна способна обеспечить чуть более трети собственных потребностей в энергоносителях, все остальное приходится покупать за рубежом.

Остановка трех атомных и десятка угольных электростанций одним махом выбивает из энергобаланса минимум 50 тераватт-часов, то есть почти десятую часть. И это, напомним, в разгар не самой теплой зимы, когда впереди еще минимум два месяца холодов и совершенно непрогнозируемые цены на энергоносители, от которых Германия, несмотря на контракт с "Газпромом", также зависит весьма сильно.

Линия, проводимая новой командой Олафа Шольца, непонятна не только нам. В догадках, как Берлин собирается выруливать из этого рукотворного штопора, теряются все мировые издания, потому что никакой внятной информации, если таковой не считать бравурные заявления о выполнении плана декарбонизации, нет.

Специалисты воспринимают шаги нового канцлера с полным недоумением.

Начать с того, что Германия самостоятельно и добровольно решила полностью отказаться от атомной энергетики после аварии на АЭС "Фукусима". Пока мировые рынки не штормило, все приветствовали это решение, но теперь оно выглядит скорее как выстрел в ногу. Япония, где на момент аварии работали 54 атомных реактора и которые позднее почти в полном составе были остановлены для проверок и исследований на предмет безопасности, весьма активно вводит их обратно в строй. Просто потому, что обеспечить энергетическую достаточность без них невозможно. К настоящему моменту власти и владельцы АЭС провели законодательно и согласовали с местными жителями перезапуск десятков реакторов, и сейчас наш восточный сосед вновь оперирует тридцатью семью реакторами. То есть, пожелай Берлин слегка притормозить собственные планы по остановке АЭС, мировое сообщество лишь слегка бы поворчало, потому как практически в каждой стране есть аналогичные проблемы.

Отдельно нужно отметить и фактор экологии. Атомную энергетику уже который год пытаются признать экологически чистой, ведь в процессе работы АЭС производят минимальное количество парниковых газов — но решение это тонет в океане международной бюрократии.

Западные экоактивисты указывают на безальтернативность дальнейшего пути для Германии в свете предпринимаемых шагов — только рост потребления угля, доля которого в энергобалансе страны за последние три года уменьшилась с 22 до 16 процентов. А это, в свою очередь, гарантированно ставит крест на всех планах по переходу к бескарбоновой экономике к 2050 году.

Опосредованно это подтверждают и новости из самой Германии. Пока новая политическая команда закладывает непонятные для всех кульбиты, немецкие энергетики действуют. Например, компания Uniper уже объявила о том, что она отказывается закрывать принадлежащую ей угольную электростанцию Scholven-B и готова вернуться к рассмотрению этого вопроса не ранее конца следующего года. Нет никаких сомнений в том, что владельцы уже ознакомились с котировками европейской энергетической биржи EEX, где стоимость одного мегаватта начиная с 1 января закладывается от 600 евро и выше.

Здесь нужно уточнить, что Uniper и их коллеги делают это не из запредельной жадности, а чтобы хотя бы сохранить текущие позиции. По оценкам аналитического агентства BloombergNEF, маржинальность немецких энергетиков рухнула на историческое дно. В 2017 году прибыльность игроков рынка составляла 27 процентов, в следующем году она ожидается уже на уровне десяти, а в 2023-м на каждый вложенный евро компании-операторы смогут выручать не более трех центов.

Текущие тенденции правильно оценивают и на противоположном конце света.

Правительство Австралии, главного мирового экспортера угля, официально объявило о пересмотре финансовых планов на год. В Канберре ожидают, что доходы от продажи и экспорта энергоресурсов в уходящем году вырастут на 22 процента и составят 272 миллиарда долларов. Только на продаже энергетического угля австралийцы заработают почти 40 миллиардов.

Фактически Германия, в новом руководстве которой максимально широко представлены "зеленые", одной рукой закрывает безопасные для климата АЭС, а второй подталкивает рыночных игроков к возврату сжигания угля.

И еще один факт в копилку тревог промышленников и финансистов.

Неделю назад из Франции пришли не самые приятные новости. Там надзорная организация в сфере атомной безопасности обнаружила на АЭС "Сиво" (Civaux) трещины в трубах циркуляции воды первого контура. На станции используются не имеющие аналогов по мощности (1560 мегаватт) реакторы PWR собственной французской разработки — и оба они, чтобы устранить вероятность аварии, были срочно остановлены. Это была бы временная трудность, но у "Сиво" есть сестра-близнец, АЭС "Шо" (Chooz), которая строилась по аналогичному проекту в то же самое время. Регулятор рассудил здраво и приказал здесь также заглушить три PWR-реактора.

Из энергобаланса Франции, главного европейского экспортера электроэнергии, буквально в считанные дни выпали пять гигаватт установленной мощности, что ставит под вопрос обеспечение собственных граждан, не говоря уже про экспорт.

На Европу вместе с зимними морозами надвигается в самом прямом смысле темное будущее, где никто не может быть уверен, зажжется ли вечером лампочка в люстре и какие цифры будут в платежках в конце месяца. Обвинять в этом европейцы могут только самих себя. Они сами выбрали политических руководителей, погруженных в собственные фантазии и игнорирующих законы физики и рынка.

Может быть, однажды об этом рукотворном кризисе даже напишут книги — осталось только его пережить.

Чайкой воспарив

Севастопольский театр оперы и балета откроют в 2023 году

Уникальное здание Севастопольского театра оперы и балета возводится на мысе Хрустальный рядом со всемирно известным памятником «Солдату и матросу». Благодаря своей пластичной архитектуре комплекс белого цвета будет напоминать чайку и органично впишется в географию района. При этом здание не будет перекрывать фигуры монумента.

В составе федерального культурного кластера в Севастополе (другие кластеры — Владивосток, Калининград и Кемерово) в районе Артиллерийской бухты строятся Театр оперы и балета, Академия хореографии, Российская государственная художественная галерея, мемориальный комплекс, а также дом для артистов и преподавателей театра и академии. Общая площадь застройки — порядка 50 гектаров. Все объекты комплекса представляют собой тщательно продуманный инфраструктурный проект, осуществление которого началось в 2019 году. Проектируемый участок вписан в прибрежный парковый ландшафт с богатым и разнообразным озеленением, а бережное сохранение археологических находок позволит подчеркнуть уникальность и историческую значимость места. Предусмотрено, что благоустройство прибрежной зоны свяжет кластер с сетью общественных территорий Севастополя.

Каждое здание кластера обладает уникальной архитектурой и формой, однако одним из наиболее заметных объектов стал Театр оперы и балета. Строение площадью 62,5 тыс. квадратных метров, как и весь комплекс, спроектировали специалисты всемирно известного австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au.

Как пояснил глава бюро Вольф Прикс (Wolf D. Prix), выбор образа здания неслучаен и привязан к айдентике места. «Сам мыс, где должен быть этот театр, сочетание берега и моря вдохновили меня на то, чтобы в облике театра прослеживался аллегорический образ корабля или чайки. При этом учитываются имеющиеся здесь исторические и культурные достопримечательности, — заявил архитектор. — Это объясняет внешнее оформление здания — крыша будет выполнена в виде неровного купола, а большая поверхность фасада из стекла».

С учетом своего расположения комплекс будет отличаться рядом уникальных конструктивных решений. «Здесь появится самый крупный на юге России зрительный зал на 1100 мест, второй камерный зал на 200 мест. Кроме того, прямо над бухтой будут обустроены балконы и консоли, ресторан на 350 посетителей, а также открытые пространства общей площадью около 3 тыс. «квадратов», — рассказал представитель фонда «Национальное культурное наследие» Сергей Волков.

Внутреннее оформление Театра оперы и балета будет перекликаться с внешним стилем здания. При этом в отделке планируется применять дерево, натуральный камень и даже кожу; используемые материалы позволят сохранить идеальный звук в залах. Кроме того, здесь установят самое современное профессиональное оборудование, позволяющее решать сложные творческие задачи.

Отдельно стоит подчеркнуть, что конструктивные особенности здания учитывают сейсмическую активность Крыма. При возведении комплекса используется в два-три раза больше арматуры, чем при строительстве в других регионах.

Справочно:

В настоящее время на мысе Хрустальный идут активные строительные работы, на объекте задействованы более 700 человек. Как рассказал генеральный директор компании — подрядчика проекта АО «АРГО» Константин Хомяков, завершено устройство фундаментных плит основного здания и парковки. «Ведутся работы по устройству вертикальных конструкций минус третьего уровня, а также по армированию и формированию из бетона плит перекрытия уровня», — отметил он. Открыть Севастопольский театр оперы и балета планируется в 2023 году

Авторы: Антон МАСТРЕНКОВ

Номер публикации: №50 24.12.2021

Посланник Ирана заявил, что Запад играет в обвинения на переговорах в Вене

Посол Ирана в Великобритании Мохсен Бахарванд поставил под сомнение серьезность западных держав на переговорах в Вене, заявив, что они играют на переговорах с обвинениями.

Посол Ирана в Великобритании Мохсен Бахарванд написал в своем аккаунте в Instagram: «... Когда мы не ведем с ними переговоры, они используют все свои инструменты и лицемерно делают вид, что выступают за диалог и взаимодействие».

Посол также сказал, что «однако, когда Иран соглашается сесть за стол переговоров, западная сторона предъявляет чрезмерные требования, противоречащие их предыдущим заявлениям».

«Они не предоставляют другой стороне никаких прав и занимают агрессивную позицию, так что любой переговорщик с любым политическим прошлым сожалеет о конструктивном и позитивном отношении».

Бахарванд добавил, что тем временем ведущие мировые СМИ сопровождают западные державы в их несправедливой игре с обвинениями во время переговоров.

«Я должен признать, что у них хорошие навыки в лицемерной игре», - сказал посол, добавив, что Иран хорошо знает их игру благодаря многолетнему опыту ведения переговоров с ними.

«Я думаю, что способ справиться с этим коварным поведением - сначала противостоять этой психологической войне», - подчеркнул Бахарванд, подчеркнув, что Иран должен объяснить ситуацию своему внутреннему народу.

«Таким образом, даже если есть убытки в краткосрочной перспективе, это может привести к солидарности людей и их поддержке правительства и истеблишмента в долгосрочной перспективе», - заключил посол.

Вывернись наизнанку, но не кричи в пустом зале!

Подводим итоги киногода. Их трудно назвать утешительными

Леонид ПАВЛЮЧИК, кинообозреватель "Труда"

В Сети давно бродит хулиганский клип шоумена Семена Слепакова с не теряющим актуальности зачином: «Это был тяжелый год. Был он тяжелей, чем тот». По ходу незамысловатого опуса Слепаков воодушевляется надеждами на год грядущий («он нам счастье принесет»), но все кончается очередным обломом. И так раз за разом... Не берусь судить, в какой мере эта печальная закономерность распространяется на все сферы нашей жизни, но вот что касается российской киноиндустрии, то, подводя итоги года, тешить себя иллюзиями не получается.

Между тем на прошедшем недавно Совете по развитию отечественного кино из уст высокопоставленных чиновников звучали сугубо оптимистичные мотивы. Если верить их словам, у российского кино достаточно сильные позиции, наши фильмы уже который год находятся в лидерах проката, их скупают глобальные онлайн-кинотеатры и включают в смотры крупнейшие международные кинофестивали.

Но этот бравурный тон не очень-то соотносится с реальными фактами. «Количество зрителей, посмотревших в этом году в кинотеатрах российские фильмы, приближается к 40 млн», — гордо рапортует министр культуры Ольга Любимова. Но, во-первых, эта цифра сама по себе чрезвычайно скромна. Напомню, что в советское время 30-40 млн зрителей собирал один качественный фильм. А во-вторых, в 2018-м наши фильмы посмотрели 58 млн человек. В 2019-м, допандемийном году, — 50 млн. В нынешнем — менее 40 млн. Получается, это движение вниз, а не вверх.

Да, мы можем радоваться тому, что наши фильмы в нынешнем году приняли участие в большом количестве международных фестивалей и даже привезли оттуда 12 наград разного достоинства. Но абсолютно все «призовые» картины катастрофически провалились в отечественном прокате. Некоторые из них не вернули десятой и даже сотой доли своих бюджетов. На родине их посмотрели поистине ничтожное количество зрителей.

Так, фильм «Ничья» дебютантки Елены Ланских, премированный в Сан-Себастьяне, увидели у нас 6 тысяч человек. Высокобюджетная «Медея» Александра Зельдовича, получившая приз в Локарно, привлекла в кинотеатры всего 1739 зрителей. А фильм «Море волнуется раз» Николая Хомерики, победивший на «Кинотавре», в результате показа в 89 кинозалах вызвал интерес аж у 677 зрителей — это меньше, чем у иного московского театра за одно представление.

И для кого и зачем, спрашивается, создаются эти дорогостоящие, в десятки миллионов рублей проекты? Как тут не вспомнить бессмертный завет Василия Шукшина: «Вывернись наизнанку, завяжись узлом, но не кричи в пустом зале. Если же кто сказал слова добрые и правдивые и его не услышали, значит, он не сказал их». Думаю, эту заповедь не грех почаще вспоминать и нынешним творцам, которые в пылу самовыражения зачастую совсем не думают о зрителях.

Мне могут сказать, что это кино авторское, не рассчитанное на массовую аудиторию, которая предпочитает в кинотеатрах фильмы-зрелища, фильмы-аттракционы. Но почему в стране за многие годы так и не создана система поддержки серьезных авторских фильмов? Почему ничего не слышно о небольших кинотеатрах артхаусного кино, которые есть во многих странах Европы и Америки? В какую черную дыру провалилось наше некогда могучее киноклубное движение, которое пестовало как раз умные фильмы с трудной прокатной судьбой?

Неужели в студенческих аудиториях отказались бы посмотреть и обсудить (особенно с авторами) фильм «Иван Денисович» Глеба Панфилова по знаменитой «лагерной» повести Солженицына? Или остросоциальную картину «Дело» Алексея Германа, рассказывающую о коррупции «в одном отдельно взятом городе»? Или фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко об удушающих объятьях патриархальной кавказской семьи, который представлял российское киноискусство на «Оскаре»? Но в огромной стране, кроме нескольких энтузиастов, никто продвижением авторского кино не занимается. В том числе и сами создатели фильмов.

Государство проявляет видимую заботу только о так называемых патриотических блокбастерах. Их создание в свое время поставил на поток бывший министр культуры Мединский. Это он в свое время инициировал появление целой серии фильмов не самого высокого художественного уровня, но с бронебойным пропагандистским зарядом, который можно было сформулировать так: «Броня крепка, и танки наши быстры». В частности, на экран хлынули фильмы о танкистах и танках — «Т-34», «Несокрушимый», «Танки». Бывший министр занимается теперь другой пост, но дело его живет. В этом году на экраны с небольшим перерывом вышли сразу три картины о самолетах и летчиках («Девятаев», «Небо», «Летчик»), которые успешно отбивали зрителей друг у друга.

Многочисленные фильмы о войне — Первой мировой, Великой Отечественной, о сирийской кампании, о событиях в Донбассе — так утомили молодых, пока, слава богу, не нюхавших пороху зрителей, составляющих основной костяк посетителей кинотеатров, что 9 Мая, в этот святой для нашей страны день, они предпочли военному блокбастеру «Девятаев» откровенно дурашливую комедию «Прабабушка легкого поведения». Полюбоваться на приключения прабабушки при-шли в этот день 100 тысяч зрителей. И это многое объясняет и в запросах нашей молодой публики, и в эффективности лобовой кинопропаганды, и в общем творческом уровне нашей кинематографии.

По прикидкам аналитика кинорынка Сергея Лаврова, доля российского кино в прокате составит в этом году примерно 20%. Наши фильмы, увы, чем дальше, тем больше проигрывают в конкуренции с Голливудом. В этом году нам было нечего противопоставить таким зрелищным американским хитам, как «Круэлла», «Душа», «Черная Вдова», «Веном 2», «Не время умирать», «Дом Gucci». Буквально в эти дни нашу кассу рвет «Человек-паук: Нет пути домой», который за пять дней собрал в российском прокате 1,328 млрд рублей. Для сравнения: наша новогодняя кинофраншиза «Елки 8» заработала за это же время всего 18 млн. И вообще, за последние восемь месяцев в прокате не было ни одного прибыльного российского фильма. Надеюсь, ситуацию, наконец, переломит третья часть «Последнего богатыря», которая 23 декабря большим тиражом вышла на экраны.

Словом, приходится солидаризироваться с Семеном Слепаковым: «Это был тяжелый год. Он был тяжелей, чем тот». Подозреваю, это понимают и в высоких инстанциях. Неслучайно премьер-министр Михаил Мишустин на Совете заявил о солидных вливаниях в кинематограф. Уже в следующем году наша киноиндустрия получит от государства неслыханную сумму в 17,63 млрд рублей. Это примерно вдвое больше, чем выделялось на кино все последние годы. Может, 2022-й и впрямь принесет наконец нашему кино и нашим зрителям счастье? Или огромные бюджетные деньги опять уйдут в песок?

Сергей Данкверт обсудил с отраслевыми животноводческими ассоциациями и общественными организациями ситуацию с поставками импортных кормов и кормовых добавок

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт 23 декабря провел видеосовещание с Национальной мясной ассоциацией, Национальным союзом птицеводов, Национальным союзом свиноводов, входящими в них компаниями, а также общественной организацией «Опора России». Это пятая в этом году онлайн встреча ведомства с представителями деловых кругов по теме импорта кормов и кормовых добавок из зарубежных стран и контроля их качества и безопасности. Предыдущие совещания прошли 16 декабря, 11 ноября, 20 сентября и 6 июля.

Россельхознадзор сообщил, что проводит масштабную работу по наведению порядка на рынке кормовой продукции в России. В ходе видеоконференции в очередной раз были обсуждены неудовлетворительные результаты лабораторного мониторинга импортных кормов и кормовых добавок и проведенных инспекций иностранных поставщиков. При этом уровень инициируемого Россельхознадзором взаимодействия с компетентными ведомствами стран-экспортеров кардинально разнится. Ряд ветеринарных служб проявляют намерение к сотрудничеству, готовность к усилению контроля и заинтересованность в российском рынке. Следствием этого становится расширение списка одобренных экспортеров. Однако такое отношение демонстрируют далеко не все страны-поставщики.