Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

ЗВОНОЧЕК БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ

ИГОРЬ МАКАРОВ

Руководитель Департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

ЕКАТЕРИНА МАКАРОВА

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики».

ВЫУЧЕННЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ УРОКИ ВЕЛИКОЙ РЕЦЕССИИ

Глобальный финансовый кризис 2008–2009 гг. стал результатом проблем, накапливавшихся в мировой экономике в предшествующие десятилетия. Противоречия, которые в течение всех 2000-х гг. скрывались за искусственным надуванием пузыря экономического роста, вырвались наружу, когда лопнула одна из его частей – ипотечный рынок Соединённых Штатов.

Сегодня можно утверждать, что рецессию 2008–2009 гг. поторопились назвать Великой. Конечно, падение ВВП было сильнейшим после Второй мировой войны, в ведущих странах безработица достигла рекордных значений, а всеобъемлющий оптимизм сменился мрачным пессимизмом. Тем не менее восстановление в большинстве экономик произошло довольно быстро, во многом благодаря широкому применению кейнсианских методов антикризисного регулирования. Но главное – не последовало кардинальных перемен в организации общественных отношений. Безусловно, замедлилась глобализация, снизилась степень «финансиализации» экономики, возросла роль государства в предоставлении общественных благ, на первый план вышли некоторые игнорировавшиеся ранее проблемы (например, неравенство). За десятилетие, прошедшее с окончания финансового кризиса, сформировалось понимание, что мир не может развиваться как прежде. Но ответ на вопрос, как именно он должен развиваться, до сих пор не найден.

Кризис 2008–2009 гг. стал сильным ударом по западному миру. Бывший ранее образцом для подражания, этот мир оказался колоссом на глиняных ногах. Эпоха имитации Запада закончилась[1], и 2010-е гг. стали ареной гораздо более жёсткой конкуренции, логично завершившейся войной (к счастью, только торговой) между двумя ведущими экономиками мира. Внутри самого Запада кризис подорвал доверие к элитам, резко усилил поляризацию общества и сформировал запрос на перемены.

Экономика в начале XXI века

2000-е гг. были временем бесконечного оптимизма относительно перспектив мировой экономики. Казалось, рецепт гарантированного процветания найден. Он состоял из трёх компонентов: свободный рынок, новые технологии и глобализация.

Переход к неолиберальной экономической политике в 1980-е гг. освободил невидимую руку рынка, результатом чего стали три десятилетия быстрого экономического роста в странах ОЭСР. Особенно преуспели США и Великобритания, с середины 1980-х гг. демонстрировавшие по 3 процента увеличения ВВП в год. Чуть более медленные темпы роста в Европе рассматривались как её готовность платить за социальное государство, а начавшаяся в Японии стагнация объяснялась неспособностью страны укротить национальные особенности в угоду рыночным силам. Крах СССР ознаменовал триумф либеральной демократии, позволив Фрэнсису Фукуяме констатировать «конец истории»[2]. Страны Восточной Европы, образовавшиеся на осколках советской империи, послушно имитировали Запад в ожидании повторения его процветания. На самом Западе эта имитация признавалась успешной: в 2005 г. в знаменитой статье Андрея Шляйфера и Даниэля Трейсмана Россия была названа «нормальной страной»[3]. Стремительно рос Китай, после вступления в ВТО в 2001 г. окончательно и оглушительно успешно интегрировавшийся в глобальные рынки. В западной дискуссии активно обсуждался вопрос, как быстро за либерализацией экономики последует демократизация политической системы.

Росту благосостояния способствовала технологическая революция. Её ядром были информационные технологии: интернет пришёл в каждый дом и каждую компанию. Это дало толчок сектору услуг, в частности – сфере развлечений, которая во многом определила новый образ жизни сначала в развитом, а потом и в развивающемся мире. Лучшей иллюстрацией мощи информационных технологий стало то, что с 1996 по 2007 гг. самым богатым человеком в мире был Билл Гейтс.

Информационные технологии придали новый импульс глобализации. Они кардинально сократили коммуникационные издержки, что позволило компаниям эффективно работать по всему миру. Доминирующей формой организации производства стали глобальные цепочки добавленной стоимости: различные этапы производственных процессов теперь можно было размещать там, где издержки их осуществления минимальны. В результате высокотехнологичные компоненты производились в развитых странах, там же разрабатывался и дизайн продукции, а сборка и производство низкотехнологичных компонентов была перенесена в развивающийся мир[4].

Глобализация цепочек добавленной стоимости стала счастливым билетом для Китая: распахнув рынок для западных ТНК, он получил беспрецедентный приток капитала и технологий, который, сочетаясь с практически неограниченным количеством дешёвой рабочей силы, давал небывало мощный эффект.

К середине 2000-х гг. Китай превратился в главного мирового экспортёра и стал настоящей мировой фабрикой производства потребительских товаров. Экономический рост в стране к 2007 г. достигал 14 процентов в год.

Европа завершала строительство интеграционного проекта. В 2002 г. в наличное обращение поступил евро, сняв последние барьеры для циркуляции товаров внутри ЕС. В 2004 г. началось самое масштабное расширение Европейского союза, включившее в его состав двенадцать стран Центральной и Восточной Европы. Главным игроком в ЕС стала Германия, рассматривавшая европейское экономическое пространство как возможность для развития своего промышленного сектора и превратившаяся после введения евро в главного экспортёра и главного кредитора Европы.

Рост Китая повлёк за собой увеличение спроса и, соответственно, цен на природные ресурсы. Цена на нефть выросла с 29 долларов за баррель в 2000 г. до 72 долларов за баррель в 2007 году. Увеличивались цены на металлы, удобрения, продовольствие. Как следствие, начался бурный рост в странах-экспортёрах сырья: России, Бразилии, ЮАР, государствах Персидского залива.

Потоки торговли развивались параллельно с потоками капитала. В развитых странах отношение зарубежных активов и обязательств к ВВП – главный индикатор финансовой глобализации – в 1980 г. составляло 68,4 процента, к 2000 г. превысило 230 процентов, а в 2007 г. достигло пика на уровне 438,2 процента. Трансграничные потоки капитала в развитых странах к 2007 г. достигали почти четверти ВВП, и этот показатель почти утроился по сравнению с 2000 годом[5].

Никогда ещё мир не был настолько взаимозависимым. Финансы, направлявшиеся с Запада в Китай и в страны-экспортёры нефти, накапливались в суверенных фондах и валютных резервах и в итоге возвращались на Запад в форме покупки активов.

Главным элементом этой гиперглобализации была созависимость Соединённых Штатов и Китая.

Две крупнейшие экономики мира слились в симбиозе под названием Chimerica с идеальным разделением труда: одна сторона (Китай) сберегает, производит, экспортирует и кредитует, вторая (США) – потребляет, импортирует и берёт в долг[6].

Увы, эта система и базирующееся на ней всеобщее процветание не были устойчивы. Экономический рост превратился в объект поклонения, в том числе и потому, что только благодаря ему можно было скрыть многочисленные проблемы, накапливавшиеся в этот период. В Соединённых Штатах это были, с одной стороны, растущее неравенство на фоне деиндустриализации и быстрого перераспределения доходов от традиционных отраслей в современные; с другой – рост государственного долга на фоне желания президента Буша одновременно финансировать социальные расходы и войны в Афганистане и Ираке. В Европе – контрасты между старыми и новыми членами, а также несовершенство институциональной структуры, в частности – политически обусловленный запуск единой валюты в условиях отсутствия единой фискальной политики. В Китае – нерешённые проблемы предоставления общественных благ (пенсии, социальная защита, трудовые права, окружающая среда и так далее). В странах-экспортёрах нефти – коррупция и общая неэффективность государственного управления.

В результате все разгоняли экономический рост как могли. США – через дерегулирование и «финансиализацию» экономики, а также стимулирование потребительского бума. Китай – через накачивание сбережений, инвестиции в инфраструктуру и поддержку экспорта посредством манипулирования курсом национальной валюты, дешёвых кредитов и пренебрежения вопросами экологии и трудовыми правами. Германия – через поддержку экспорта посредством удержания трудовых издержек по договорённости с профсоюзами. Сырьевые экспортёры – через поддержку компаний первичного сектора в ущерб другим отраслям экономики.

Такой рост не был устойчивым, и предостережений на этот счёт хватало. Азиатский финансовый кризис 1997–1998 гг. показал опасность финансовой глобализации. Развивающиеся страны извлекли из него уроки, осознав необходимость следить за потоками портфельного капитала и накапливать резервы в качестве подушки безопасности. И это помогло им пройти кризис 2008–2009 гг. с умеренными потерями.

В развитых же странах царила самоуспокоенность. Рост ВВП с 1980-х гг. до середины 2000-х гг. был не только очень высоким по историческим меркам, но и стабильным. Данный феномен получил название «Великое успокоение» и объяснялся во многом изменениями в практике экономической политики – в частности, независимостью центральных банков и следованием ими чётким правилам установления процентных ставок[7]. «Центральная проблема предотвращения кризисов решена», – заявил в 2003 г. нобелевский лауреат Роберт Лукас, констатируя успехи макроэкономической науки[8]. Уже через несколько лет после этого утверждения весь мир столкнулся с крупнейшим экономическим кризисом со времён Великой депрессии.

Финансовый пузырь и Великая рецессия

Мировой финансовый кризис 2008–2009 гг., хотя и оказался для большинства стран шоком, во многом стал логичным следствием процессов и явлений, наблюдавшихся в течение нескольких предшествующих «спокойных» десятилетий. Появившись как классический финансовый пузырь, за очень короткое время он получил беспрецедентный размах. В связи с этим и причины, обусловившие столь сильное падение, следует рассматривать на двух уровнях: глобальные вызовы, создавшие предпосылки для кризиса, а также внутренние слабости американской экономики, обусловившие начало кризиса именно в этой стране.

Приток капитала в развивающийся мир в 2000-е гг. привёл к огромному избытку сбережений[9]. В Китае, нацеленном на экспортоориентированный рост, норма сбережения выросла с 36 до 50 процентов за 2000–2008 годы. Этот капитал направлялся в США, стимулируемый низкими ставками и надёжностью доллара как главной мировой валюты. Но вместо того, чтобы вкладываться в производительные инвестиции, он становится источником финансирования потребительского бума (частное потребление домохозяйств достигало 68 процентов от ВВП), осуществляемого в кредит[10].

Одновременно на американских финансовых рынках накапливались внутренние противоречия, которые сводились в основном к неэффективному анализу и управлению риском. В 2002–2007 гг. прибыль фирм росла примерно на 10 процентов в год[11], и связано это было не столько с наращиванием объёмов деятельности, сколько с постоянным увеличением риска. Стандартная финансовая формула «чем выше риск, тем выше прибыль и, соответственно, выше возможные потери» работала только в отношении выигрыша, притом, что большинство экономических агентов игнорировали потенциальный проигрыш. Данное утверждение справедливо как в отношении рейтинговых агентств, присваивавших необоснованно высокие оценки компаниям, банкам и ценным бумагам, самих кредитных организаций и фирм, так и домохозяйств, чей уровень закредитованности в несколько раз превышал допустимый, однако это не рассматривалось в качестве сигнала для изменения экономического поведения.

После кризиса доткомов 2001 г., событий 11 сентября и начала войн в Афганистане и Ираке в американской экономике возник риск дефляционной ловушки. Устойчивое снижение учётной ставки в ответ на это, в свою очередь, способствовало появлению нового пузыря – уже на рынке недвижимости[12]. В его формировании также важную роль сыграли провалы в оценке рисков. В частности, компании-застройщики на волне роста спроса наращивали мощности темпами существенно выше оптимального. В период, когда цена на недвижимость стала приближаться к пиковой, накопилось огромное избыточное предложение. Ригидный характер отрасли способствовал быстрому обрушению цен и закручиванию кризисной спирали.

Рост спроса на недвижимость стимулировался субстандартной ипотекой, которая сделала возможным предоставление финансирования заёмщикам, чья кредитная история и уровень доходов не соответствовали критериям одобрения стандартного ипотечного кредита. Это явилось бомбой замедленного действия: в определённый момент у получателей кредита не оказывается возможности осуществить обязательный платёж, что требует рефинансирования или передачи недвижимости банку. Пока цены на рынке растут, это беспроигрышный вариант для заёмщика и несущественная проблема для банков, особенно учитывая возможности финансирования кредитов за счёт привлекаемых на финансовом рынке средств. При снижении цен на дома (это стало происходить с середины 2006 г.) положение кредитных организаций становится даже хуже, чем у заёмщиков. Однако на фоне экономического оптимизма, безграничной веры в эффективность финансовых рынков, особенно с учётом применения всё более сложных финансовых инструментов, вероятность такого снижения игнорировалась.

Потенциальная угроза стала реальной и воплотилась в мощнейший кризис, когда добралась до финансово-кредитной сферы.

Токсичные активы попадали на баланс банков и, накапливаясь, создавали неразрешимые проблемы с ликвидностью. Какое-то время банки, «слишком большие, чтобы рухнуть», выручало государство. Однако в сентябре 2008 г. оно отказалось спасти инвестиционный банк Lehman Brothers, погрязший в токсичных активах и махинациях с финансовой отчётностью. Его банкротство стало триггером перехода кризиса на мировой уровень.

В 2007 г. вслед за США стали появляться пузыри на рынке недвижимости ряда стран Европы. С конца 2007 г. цены на жильё начали снижаться, а пузыри – лопаться. Например, в Великобритании за 2008 г. жильё потеряло в цене около 20 процентов, в Испании – 16 процентов, во Франции – 10 процентов[13]. В Ирландии за четыре кризисных года жильё подешевело вдвое. Само снижение стоимости недвижимости запустило цепочку негативных реакций: собственники на фоне негативных ожиданий ограничивают использование заёмных средств, снижают имеющуюся долговую нагрузку, сокращают потребление, в результате совокупный спрос падает, что бьёт по производственному сектору и всей экономической активности. Именно это происходило в странах Европы с начала 2008 года[14].

Другой – один из ключевых – канал распространения кризиса связан с банковской отраслью. В августе 2007 г. один из крупнейших коммерческих банков Франции BNP Paribas заморозил часть своих активов, связанных с американскими ипотечными ценными бумагами. Затем Northern Rock, напрямую не участвовавший в сделках с закладными по субстандартной ипотеке, но имевший на балансе большую долю классических обеспеченных долговых обязательств, обратился за помощью к Банку Англии. В скором времени с дефицитом ликвидности столкнулись банки ряда других европейских стран, Канады и Японии.

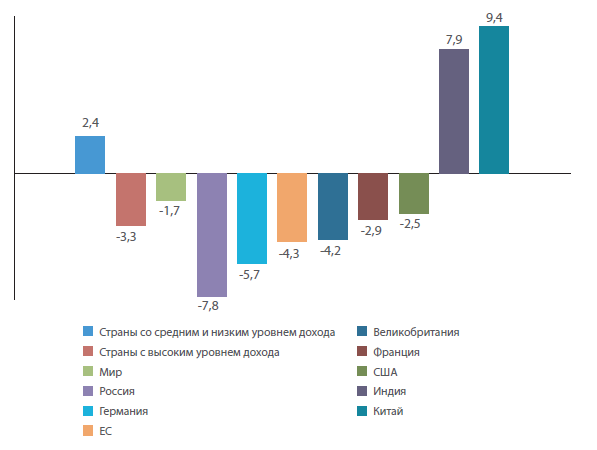

С ноября 2008 г. рецессия началась в экономике еврозоны, в декабре к ней присоединились Соединённые Штаты. Снижение платёжеспособного спроса оказалось болезненным для стран-экспортёров: Китая, Германии (-6 процентов ВВП в 2009 г.) и Японии (-5 процентов). Упал спрос на энергоресурсы, в результате чего цены на нефть в 2008 г. обрушились более чем на 70 процентов. Это стало сокрушительным ударом для стран Персидского залива и России, столкнувшихся с серьёзнейшими бюджетными дефицитами. Среди всех крупных стран именно Россия пережила сильнейший экономический спад в 2009 г., потеряв почти 8 процентов ВВП. В целом по итогам 2009 г. падение ВВП в развитых странах составило 3,3 процента, а глобальной экономики – 1,7 процента (рисунок 1). Ведущие фондовые индексы весь 2008 г. обновляли антирекорды. Начал расти уровень безработицы: к 2010 г. в США он достиг 9,6 процента, в ЕС – 9,8 процента с большими различиями по странам-членам.

В еврозоне к 2010 г. финансовый кризис перешёл в долговой. В наиболее уязвимом положении оказались экономики стран юга Европы: Португалия, Италия, Греция и Испания, имевшие максимальные дефициты счёта текущих операций и объёмы государственного долга и по первым буквам англоязычных названий получившие красноречивое обозначение PIGS. Наличие единой валюты лишило их естественных механизмов подстройки экономики – в первую очередь девальвации. В результате по настоянию Брюсселя и государств-кредиторов эти страны были вынуждены прибегнуть к политике жёсткой экономии, лишь усугубившей спад экономической активности[15]. В результате к 2013 г. ВВП Греции, Италии и Португалии был ниже, чем в момент запуска наличного евро в 2002 году. В 2014 г. безработица в Испании превышала 26 процентов, в Греции – 27 процентов.

Рисунок 1. Темпы прироста ВВП в 2009 г. в отдельных странах, %

Антикризисные меры

На первом этапе кризиса реакция ведущих государств заключалась в спасении финансовой системы. В США в сентябре 2008 г. фактически национализированы ипотечные агентства Fannie Mae и Freddie Mac, а в октябре Конгресс санкционировал выделение 700 млрд долларов на оздоровление финансовой системы посредством выкупа проблемных активов. Незадолго до этого схожий пакет мер – даже большего размера – принят в Великобритании. В Европе был национализирован ряд крупных банков и страховых компаний.

Системные антикризисные меры, принимаемые ведущими странами в дальнейшем, были триумфом кейнсианства. Кейнсианские рецепты антикризисной политики, ранее списанные за ненадобностью в свете «окончательной победы макроэкономики над рецессиями», вновь стали модными. Стимулирующие пакеты государственных расходов оказались ядром антикризисных мер, к которым прибегли большинство ведущих государств. В США президент Барак Обама спустя месяц после своей инаугурации принял пакет восстановительных мер общей стоимостью почти 800 млрд долларов, направленных на широкий спектр областей – от образования до зелёных технологий. Результатом стал рекордный рост бюджетного дефицита и государственного долга, однако главная проблема – восстановление экономической активности и удержание безработицы на приемлемом уровне – была решена. Почти 600 млрд долларов государственных расходов было заложено в антикризисный план Китая – значительная их часть направлялась в инфраструктуру и жилищное строительство. Антикризисные стимулирующие пакеты запустили и многие другие страны, включая Германию, Великобританию, Канаду, Японию[16]. При этом в ЕС к такому инструменту экономической политики отнеслись скептически. Большинство стран выбрало путь бюджетной консолидации, направленный на сокращение бюджетных дефицитов и государственного долга. Подобные же меры в форме политики жёсткой экономии были навязаны странам, в наибольшей степени пострадавшим от кризиса, в частности Греции. Результатом стало затяжное восстановление и социальная катастрофа в ряде стран юга Европы.

В области монетарной политики руки властей во многих государствах были связаны близкими к нулю процентными ставками. Дальнейшее их снижение для стимулирования экономики было невозможно, поэтому выбор был сделан в пользу нового инструмента монетарной политики – количественного смягчения, заключавшегося в выкупе центральными банками казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг для увеличения денежной массы. В США программа количественного смягчения длилась до 2014 г.: с её помощью в экономику было влито в общей сложности 3 трлн долларов. Аналогичные, хотя и меньшие по масштабам, программы реализовывали Банк Англии и Европейский центральный банк, а также Япония, где количественное смягчение впоследствии стало частью «абэномики» – плана по выводу страны на траекторию устойчивого роста.

Несмотря на то, что большая часть антикризисных мер реализовывалась на национальном уровне, международная их координация также присутствовала. Её центром стала «Группа двадцати» – объединение, созданное ещё в 1990-е гг., но вплоть до 2008 г. ни разу не проводившее встреч на высшем уровне. Кризис дал ему новую жизнь – «Большая двадцатка» стала важной платформой для координации макроэкономических политик ведущих стран. В 2009 г. создан Совет по финансовой стабильности для координации реформ в области финансового регулирования. В 2010 г. по его инициативе разработаны требования к банкам – Базель III, – более жёсткие по сравнению с предыдущими итерациями в части базового капитала, ликвидности и резервов. Во многом благодаря «Группе двадцати» странам удалось удержаться от использования протекционистских мер для борьбы с кризисом.

В эпицентре кризиса – США – также произошли масштабные изменения в финансовом регулировании – самые значительные со времён Великой депрессии. Закон Додда – Франка, принятый в 2010 г., был призван решить проблему банков, «слишком больших, чтобы рухнуть»: он создал Совет по надзору за финансовой стабильностью, отделил инвестиционные услуги от рынка потребительского кредитования, повысил требования к капиталу и ликвидности системно значимых финансовых институтов.

Результатом антикризисных мер стало то, что ведущие экономики вышли из кризиса быстрее, чем ожидалось. Единственным, но важным исключением стала Европа, где консерватизм в фискальной политике, а также системные проблемы институционального устройства привели тому, что наиболее пострадавшим странам удалось преодолеть последствия Великой рецессии лишь к середине 2010-х годов.

Долгосрочные последствия кризиса

Кризис нанёс мощнейший удар по странам Запада. Он выявил ключевые слабости их развития в предшествующие десятилетия, подорвал доверие к политическим элитам, породил хаос и растерянность.

На первый план вышла проблема неравенства. Ещё в 2004 г. нобелевский лауреат Роберт Лукас мог позволить себе заявить: «Самое вредное для экономики, базирующейся на здравом смысле, самое соблазнительное и в то же время самое отравляющее – это концентрироваться на вопросах распределения»[17]. Экономический рост – вот что было самым главным. В 2010-е гг. всё перевернулось: вопросы распределения стали одними из самых динамично развивающихся в экономической науке, а авторы вроде Тома Пикетти, Эммануеля Саэса или Энтони Аткинсона превратились в её новых суперзвёзд.

До кризиса растущее неравенство в западных странах скрывалось увеличением доступа к дешёвым китайским товарам с одной стороны и дешёвому потребительскому кредиту с другой. Доходы бедной половины американцев не росли, но это не мешало им бежать за американской мечтой, покупая в кредит недвижимость, автомобили и гаджеты. Лопнувший пузырь со всей очевидностью продемонстрировал масштабы социального расслоения, а также уничтожил оптимизм: мало кто сомневается, что следующее поколение простых американцев и европейцев будет жить беднее, чем их родители.

Виновные в крупнейшей финансовой катастрофе со времён Великой депрессии не понесли наказания. Банки были спасены деньгами налогоплательщиков. Финансовый кризис и социальное расслоение слились в один сюжет.

«Мы 99 процентов» – гласил слоган движения Occupy Wall Street, запущенного в 2011 г. как противостояние сильным мира сего.

Волна раздражения быстро распространилась на весь истеблишмент, приведя в итоге к избранию Дональда Трампа, противопоставлявшего себя традиционной американской элите. США оказались поляризованы: на победных для президента выборах в столице страны за него проголосовало менее 4 процентов избирателей. Именно проблема неравенства определила весь ход политического развития страны 2010-х годов. Иллюстрацией этого в 2019 г. стал фильм «Джокер» Тодда Филлипса – своего рода реинкарнация картины Мартина Скорсезе «Таксист» 1976 г., демонстрирующая, как душевнобольной главный герой становится символом мятежа жителей города против богачей.

Ещё сильнее кризис ударил по Европе. Он показал неработоспособность валютного союза без единой экономической политики, а также чёткую развилку дальнейшей траектории развития: чтобы не допускать кризисов в будущем, Европа должна либо превратиться к Соединённые Штаты Европы – квазигосударство с единой фискальной политикой – либо сделать шаг назад в интеграции, отказавшись от евро[18]. Ни то, ни другое в условиях европейских демократий политически невозможно, а это означает, что Европе ещё долго не выбраться из институционального тупика. Кризис противопоставил успешные страны ядра (во главе с Германией) и государства периферии (представленные в первую очередь группой PIGS). В первых распространился миф о «работящих немцах» и «ленивых греках», которых приходится спасать. Вторые оказались обижены крайне жёсткими условиями, поставленными кредиторами: фактически на народ Греции, Испании и Италии было возложено бремя кризиса, за который Европа, непрерывно провозглашавшая единство, должна была нести солидарную ответственность. На фоне экономических сложностей произошёл правый поворот в ряде европейских стран: в Польше, Венгрии и Австрии к власти пришли лидеры, открыто выступающие не только против Брюсселя и евро, но и против многих либеральных ценностей, лежащих в основе европейской интеграции. После проведённого в 2016 г. референдума Великобритания стала первой страной, покинувшей ЕС.

Кризис 2008–2009 гг. ознаменовал конец гиперглобализации предшествовавших десятилетий. Международная торговля с 2011 г. растёт медленнее чем мировой ВВП – это первый столь длительный период такого рода со времён Второй мировой войны. Трансграничные потоки капитала к середине 2010-х были на три четверти ниже пика 2008 года[19]. А главное – свободная торговля впервые за весь послевоенный период более не представляет для Запада самоценность. В условиях политизации проблемы неравенства суммарные выгоды от роста благосостояния в результате свободного обмена товарами и услугами уступают в глазах западных политиков издержкам от потери рабочих мест из-за конкуренции с зарубежными производителями. Как следствие, в послекризисный период в западных странах число протекционистских вмешательств в торговлю ежегодно превышало количество либерализационных мер. Мир прямым ходом шёл к торговой войне, которую в 2018 г. начал Дональд Трамп.

Если какая-то страна и получила выгоды от кризиса 2008–2009 гг., то ей стал Китай. И дело даже не в том, что Китай прошёл Великую рецессию с темпом прироста ВВП в 2009 гг. на уровне более 9 процентов. Важно другое: Китаю – единственной из крупных экономик – удалось перезапустить собственную модель экономического развития. По инерции ответив на кризис масштабными инвестициями в инфраструктуру, вскоре после выхода из него китайское руководство объявило о переходе к «новой нормальности»: более медленному, но при этом более качественному росту, опорой которого должен быть уже не экспорт, а внутреннее потребление. C 2008 по 2016 гг. норма сбережения Китая снизилась с 50 до 44 процентов, а положительное сальдо счёта текущих операций – с 9 до 1,8 процента ВВП. Начала быстро развиваться пенсионная система, происходит либерализация банковского сектора, огромные инвестиции вложены в развитие зелёных технологий. В отличие от большинства других стран Китай чётко обозначил системные слабости своей модели развития и начал работу над их исправлением. Возросла и его роль в международных делах: одной из самых громких международных программ послекризисного десятилетия стала инициатива «Пояс и путь», предложенная Пекином в 2013 г. и воспринимаемая многими как попытка выстроить контуры новой глобальной экономической системы, характеризующейся развитием в первую очередь региональной торговли и инвестиций. Системы, в которой Китаю будет принадлежать ключевая роль.

По всему миру кризис привёл к возврату сильного государства.

Это проявилось в трёх важнейших аспектах.

Во-первых, именно государства вытянули мировую экономику из кризиса. Антикризисные программы базировались на кейнсианских рецептах: триллионы долларов были направлены на стимулирование экономической активности. А ещё триллионы – на спасение банков и компаний, которые незадолго до этого назывались главными акторами глобализации. Но оказалось, что крупный бизнес является глобальным лишь в хорошие времена и становится сугубо национальным в плохие.

Во-вторых, возросла роль государства в решении общественных проблем. В США Барак Обама начал крупнейшую с 1960-х гг. реформу здравоохранения. Во Франции запущена радикальная реформа пенсионной системы. Во всех западных странах постепенно усиливается экологическое регулирование. Растёт давление в пользу прогрессивного налогообложения и изменения системы налогового регулирования корпораций. Проводятся первые эксперименты по введению безусловного базового дохода. Происходящие изменения в социальной сфере крайне осторожны, наталкиваются на жёсткое противодействие с разных сторон, подвержены периодическим откатам и, увы, лишены какой-либо системности: главным принципом их реализации является политическая целесообразность, а не стратегический подход. Как бы то ни было, эти изменения – во многом порождение Великой рецессии.

В-третьих, усиливается значимость государства как двигателя инноваций. В рамках неолиберальной доктрины, доминировавшей до кризиса, государственная промышленная политика воспринималась крайне негативно. С тех пор всё изменилось. В 2013 г. вышла книга инвестора Марианны Маццукато «Предпринимательское государство», демонстрирующая, что за успехом большинства технологических стартапов, определяющих современный облик высокотехнологичной Америки, стоит не столько предпринимательский гений, сколько государственные инвестиции[20]. Ещё сильнее роль государства в этой сфере проявилась с началом технологической войны США и Китая. Другим примером того, как государство направляет бизнес по той или иной технологической траектории, является бум зелёных технологий, запущенный государственными антикризисными пакетами 2008–2009 годов.

Заключение

Мировая экономика вышла из кризиса 2008–2009 гг. быстрее, чем ожидалось. Он не стал новой Великой депрессией, в том числе из-за оперативных действий властей в ведущих государствах. Применяемые ими антикризисные меры были нетривиальны и в основном успешны. Последовавшие изменения в системе финансового регулирования сделали мировую экономику более устойчивой к финансовым кризисам, чем в 2000-е годы. Результатом стало десятилетие роста без каких-либо новых спадов, пусть и с более низкими темпами, чем до Великой рецессии.

Однако эффективность антикризисных мер, обеспечивших экономическое восстановление, не отменяет того факта, что системные противоречия, накопившиеся за предыдущие десятилетия гонки за экономическим ростом любой ценой и вызвавшие Великую рецессию, так и не решены. Разворачивается и лишь усиливается социальный кризис, связанный с ростом неравенства. Удивительно, что, несмотря на консенсус учёных и политиков о первостепенной значимости этой проблемы, за прошедшее десятилетие ни в одной крупной стране так и не было реализовано системных мер по её решению. Не изменилась и модель государства всеобщего благосостояния, появившаяся в нынешнем виде ещё в 1950-е гг. и не отвечающая вызовам деиндустриализации, старения населения и роста неравенства.

Не проведено никакой трансформации американской модели экономического развития. Торговый и фискальный дефициты и огромный государственный долг США в совокупности с самой высокой в мире нормой потребления по-прежнему представляют собой системный риск для мировой экономики. В то время как Китай кардинально сократил положительное сальдо счёта текущих операций, в Германии оно продолжает расти, сохраняя на высоком уровне как глобальные, так и внутриевропейские дисбалансы. В совокупности с нерешённой проблемой единой валюты в условиях отсутствия единой экономической политики это делает экономику Европейского союза крайне уязвимой перед любыми следующими потрясениями, в том числе нынешними, связанными с пандемией коронавируса. Страны БРИКС, выступавшие двигателями мирового экономического роста в 2000-е гг., фактически остановились. И если замедление роста в Китае носит в целом плановый характер и компенсируется повышением его качества, то Россия, Бразилия и ЮАР так и не смогли перейти к устойчивому экономическому развитию в условиях падения цен на сырьё – во многом из-за неэффективности системы государственного управления. Индия до сих пор не выбралась из ловушки бедности.

Не изменены паттерны потребительского поведения, которые к тому же из развитого мира теперь всё шире распространяются в развивающийся.

Экономика потребления не может быть устойчивой – ни в финансовом, ни в экологическом плане.

Кризис 2008–2009 гг., проткнувший пузырь иллюзорного процветания предшествовавшего десятилетия, выявил все эти проблемы и заставил говорить о них. В 2017 г. с критикой близорукости капитализма выступил Римский клуб[21]. «Капитализм сошёл с ума», – в 2019 г. заявил Эммануэль Макрон, едва ли не самый либеральный из всех глав государств современной Европы. Обсуждению проблем капитализма был посвящён Давосский форум 2020 года. Но при переходе от слов к действиям предстоит сделать шаг, на который способны только по-настоящему великие лидеры, принимающие волевые решения. История знает примеры: в период Великой депрессии экономический порядок переписал Франклин Рузвельт, а после кризиса 1970-х гг. – Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган. В 2008–2009 гг. подобный шанс был упущен. Возможно, пандемия даст новый.

--

СНОСКИ

[1] Крастев И., Холмс С. Свет, обманувший надежды // Почему Запад проигрывает борьбу за демократию. М.: Альпина-Паблишер, 2020.

[2] Fukuyama F. The End of History and the Last Man // Free Press, 1992.

[3] Shleifer A., Treisman D. A Normal Country: Russia After Communism // Journal of Economic Perspectives, Vol. 19, №1, 2005.

[4] Baldwin R. The Great Convergence. Information Technology and the New Globalization // Belknap Press, 2016.

[5] Lane P. Financial Globalisation and the Crisis // Open Economies Review, Vol. 24, № 3, 2013.

[6] Роуч С. Несбалансированные. Созависимость Америки и Китая // М.: Издательство Института Гайдара, 2019.

[7] Bernanke B. “The great moderation” in Taylor Rule and the Transformation of Monetary Policy // Hoover Institute Press, 2004.

[8] Цит. по: Krugman P. How Did Economists Get It So Wrong? // New York Times, 2019.

[9] Bernanke B. The Global Saving Glut and the U.S. Current Account Deficit. Remarks by Governor Ben S. Bernanke At the Sandridge Lecture // Virginia Association of Economists, Richmond, Virginia, 2005.

[10] Григорьев Л.М., Макарова Е.А. Норма накопления и экономический рост: сдвиги после Великой рецессии // Вопросы экономики, №12, 2019.

[11] Aron-Dine A., Kogan R., Stone C. How Robust Was the 2001-2007 Economic Expansion? // Center on Budget and Policy Priorities, 2008. URL: https://www.cbpp.org/sites/default/files/atoms/files/8-9-05bud.pdf

[12] Greenspan A., Wooldridge A. Capitalism in America // Penguin Books, 2019.

[13] Ball M. 2010 European Housing Review // RICS, 2010.

[14] Туз А. Крах. Как десятилетие финансовых кризисов изменило мир // М.: Издательство Института Гайдара, 2020.

[15] Frieden J., Walker S. Understanding the Political Economy of the Eurozone Crisis // The Annual Review of Political Science, Vol. 20, 2017.

[16] Horton M., Ivanova, A. The Size of Fiscal Expansion: An Analysis for the Largest Countries. IMF, 2009. URL: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/020109.pdf

[17] Lucas R. The Industrial Revolution: Past and Future. The Region: 2003 Annual Report of the Federal Reserve Bank of Minneapolis, 2004.

[18] Stiglitz J. The Euro. How a Common Currency Threatens the Future of Europe // W. W. Norton & Company, 2016.

[19] McKinsey Research Institute. The new dynamics of financial globalization, 2017.

[20] Mazzucato M. The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths. Anthem Press, 2013.

[21] Weizsaecker E., Wijkman A. Come on! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet // Springer, 2018.

Саудовская Аравия и Россия пришли к компромиссу по вопросу ограничения добычи — источники

Встреча ОПЕК+, завершившаяся вчера без решения по уровню ограничения нефтедобычи, продолжится сегодня (по данным источников, начало — в 16:00 Вены или 18:00 мск). Однако похоже, что ключевые участники сделки — Россия и Саудовская Аравия — пришли к компромиссу в первой половине дня, пишет WSJ со ссылкой на источники. Так, в феврале текущие ограничения нефтедобычи (совокупно 7,2 млн б/с, на нем настаивал Эр-Рияд вчера) сохранятся, а в марте квоту увеличат еще на 0,5 млн б/с (чего хотела Россия). Корреспонденты мировых СМИ, регулярно наблюдающие за заседаниями ОПЕК, утверждают, что делегаты сегодня настроены на достижение консенсусного решения по добыче в феврале.

Информацию об уровне ограничений подтверждает аналитик Амина Бакр из Energy Intelligence со ссылкой на два осведомленных источника. Иранский нефтяной обозреватель Реза Занди сообщает со ссылкой на информированный источник, что Россия, похоже, согласится на сохранение в феврале текущих условий сделки, но будет продолжать настаивать на повышение добычи в марте на 500 тыс. б/с в сутки. Однако, предупреждает Занди, ситуация на рынке может усложниться, если в феврале, после вступления в должность Джо Байдена произойдет увеличение экспортных поставок со стороны Ирана (новый американский президент настроен снять санкции с ближневосточной страны, и Иран уже сообщил, что готов наращивать добычу).

Ранее генсек ОПЕК+ Мохаммед Баркиндо говорил, что есть опасения относительно восстановления спроса на нефть в мире в первой половине 2021 года из-за локдаунов, связанных с новым штаммом коронавируса.

Также ранее стало известно, что министерский комитет (JMMC) ОПЕК+ рекомендовал сохранить период 2015–2019 годов в качестве основы для расчетов пятилетних средних запасов нефти по странам ОЭСР исходя из того, что 2020 год был «исключительным» и его статистика будет искажать расчеты. Надер Итайим из независимого ценового агентства Argus указывает, что рыночные сценарии ОПЕК+ основываются на следующих допущениях: добыча в Иране и Венесуэле в течение всего 2021 года будет оставаться на уровне ноября 2020 года, а средний уровень добычи в Ливии вырастет с 1,1 млн б/с в IV кв. 2020 года до 1,2 млн б/с в наступившем году.

Сделка ОПЕК+, заключенная апреле 2020 года, подразумевала снижение добычи нефти на 9,7 млн б/с с мая, затем ограничения были ослаблены до 7,7 млн б/с до конца года. Предполагалось и дальнейшее послабление — до 5,8 млн б/с, — однако рост спроса на нефть восстанавливался медленнее ожиданий. Таким образом страны-участницы сделки ОПЕК+ договорились ослабить ограничение до 7,2 млн б/с (на 500 тыс. б/с) на январь с дальнейшей корректировкой уровня добычи ежемесячно. Вчера делегаты не сумели договориться об уровне ограничений на февраль, заседание ОПЕК+ перенесено на сегодня, 5 января.

Советский патриотизм и голос крови

Опубликовано в журнале Дружба Народов, номер 1, 2021

Мелихов Александр Мотелевич — прозаик, литературный критик, публицист, зам.главного редактора журнала «Нева». Родился в 1947 году в г. Россошь Воронежской области. Окончил матмех ЛГУ, кандидат физико-математических наук. Лауреат многих литературных премий. Живет в Санкт-Петербурге.

Репрессии, обрушенные Сталиным на еврейские головы в конце сороковых, часто объясняют его «зоологическим» антисемитизмом. То есть животным, хотя животные не различают людей по национальному признаку. Животные ненавидят то, в чем видят опасность, и этим ничем не отличаются от людей. Сталин жил политической борьбой и ненавидел то, что могло помешать ему в этой борьбе. А евреи могли сделаться помехой еще в полуподпольной фазе его политической карьеры.

Еще в феврале 1913-го Ленин писал Горькому: «У нас один чудесный грузин засел и пишет для “Просвещения” большую статью, собрав все австрийские и пр. материалы». У нас — это в Кракове. А журнал «Просвещение» легально выходил в Петербурге с декабря 1911-го по июль 1914-го. В художественной тетрадке принимал участие Горький, да и сам Ленин тоже там печатался. Вот в этом-то «Просвещении» Сталин и опубликовал свою программную статью «Марксизм и национальный вопрос».

По словам Сталина, Ленин ее даже редактировал, и когда оппоненты попытались представить статью дискуссионной, Ленин взорвался: «Статья очень хороша. Вопрос боевой, и мы не сдадим ни на иоту принципиальной позиции против бундовской сволочи». О Бунде можно прочесть в Малой советской энциклопедии 1933 года, что это был Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России, постоянно дезорганизовывавший деятельность социал-демократической партии, пытаясь перестроить ее «на федеративных началах по национальному признаку»; «после Октября значительная часть Бунда перешла в контрреволюционный лагерь» или сделалась «ярким социал-фашистским отрядом 2 Интернационала».

Но в мирном довоенном Кракове Сталин пока что изучал, каким образом австрийские социал-демократы Отто Бауэр (ассимилированный еврей) и Рудольф Шпрингер (псевдоним Карла Реннера, избранного в 1945 году президентом Австрии) намереваются обустраивать совместную жизнь наций при социализме в их многонациональной империи. К.Сталин (так была подписана статья) засел за эти отдаленные прожекты только потому, что его собственная социал-демократическая партия в «период контрреволюции» проявила склонность «межеваться» по национальному признаку. Национализм грозил пролетарскому единству. И чем же должна была с ним бороться социал-демократия? «Противопоставить национализму испытанное оружие интернационализма, единство и нераздельность классовой борьбы». Сталин возмущался нелепым поведением социал- вроде бы демократического Бунда, который «стал выставлять на первый план свои особые, чисто националистические цели: дело дошло до того, что “празднование субботы” и “признание жаргона” объявил он боевым пунктом своей избирательной программы». (Жаргоном Сталин именовал идиш, но тогда это название не было снижающим, сам Шолом-Алейхем называл свой язык жаргоном.)

За Бундом поднял бунт Кавказ… В итоге, срочно потребовалась «дружная и неустанная работа последовательных социал-демократов против националистического тумана, откуда бы он ни шел».

И вот явился четкий постулат: «Нация складывается только в результате длительных и регулярных общений, в результате совместной жизни из поколения в поколение. А длительная совместная жизнь невозможна без общей территории».

Следовательно евреи не нация. А нация — «нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры».

Чудесный грузин уже тогда вынес еврейскому народу свой приговор: «Можно представить людей с общим “национальным характером” и все-таки нельзя сказать, что они составляют одну нацию, если они экономически разобщены, живут на разных территориях, говорят на разных языках и т.д. Таковы, например, русские, галицийские, американские, грузинские и горские евреи, не составляющие, по нашему мнению, единой нации».

А если им кажется, что составляющие?

Креститься надо, если кажется.

А вот они упорно не крестились — держались за свое ни на чем не основанное психологическое единство. Которое, однако, Шпрингер и Бауэр, считали главным признаком нации. Нация по Шпрингеру — «культурная общность группы современных людей, не связанная с “землей”». Бауэр отказывается и от языка: «Евреи вовсе не имеют общего языка и составляют, тем не менее, нацию». Нация для Бауэра — «вся совокупность людей, связанных в общность характера на почве общности судьбы».

Один из виднейших духовных вождей дореволюционного российского еврейства, историк и общественный деятель Семён Маркович Дубнов тоже придерживался концепции духовного, или культурно-исторического, национализма, полагая нацию культурно-исторической категорией, а потому считал, что еврейскому народу не нужна особая территория — с него довольно культурной автономии. Но на подобную мелюзгу Сталин не тратил полемических зарядов (хотя впоследствии охотно расходовал заряды пороховые). Он метил в лидера австромарксизма и социал-предателя Отто Бауэра: «Бауэр говорит о евреях как о нации, хотя и “вовсе не имеют они общего языка”, но о какой “общности судьбы” и национальной связности может быть речь, например, у грузинских, дагестанских, русских и американских евреев, совершенно оторванных друг от друга, живущих на разных территориях и говорящих на разных языках?

Упомянутые евреи, без сомнения, живут общей экономической и политической жизнью с грузинами, дагестанцами, русскими и американцами, в общей с ними культурной атмосфере; это не может не накладывать на их национальный характер своей печати; если что и осталось у них общего, так это религия, общее происхождение и некоторые остатки национального характера. Все это несомненно. Но как можно серьезно говорить, что окостенелые религиозные обряды и выветривающиеся психологические остатки влияют на “судьбу” упомянутых евреев сильнее, чем окружающая их живая социально-экономическая и культурная среда? А ведь только при таком предположении можно говорить об евреях вообще как об единой нации.

Чем же отличается тогда нация Бауэра от мистического и самодовлеющего “национального” духа спиритуалистов?»

Тем, отвечу я, что в человеческой фантазии нет ничего мистического, но она, тем не менее, есть то главное, что отличает человека от животного. Человека от животного отличает способность относиться к плодам своей коллективной фантазии гораздо более серьезно, чем к реальным предметам: самые высокие и прекрасные творческие подвиги человек совершил и совершает, служа воображаемым целям. Более четверти века назад я написал в «Исповеди еврея», что нацию создает общий запас воодушевляющего вранья, и смягчить эту формулу я могу лишь стилистически: нацию создает общая мифология, воображающая нацию по образу и подобию семьи — именно из семейного опыта национальная пропаганда черпает свои базовые образы: царь-батюшка, родина-мать, отец нации, братские народы, убивают наших братьев, бесчестят наших сестер…

Но для Сталина «психологические остатки» суть что-то заведомо презренное: «Что это, например, за еврейская нация, состоящая из грузинских, дагестанских, русских, американских и прочих евреев, члены которой не понимают друг друга (говорят на разных языках), живут в разных частях земного шара, никогда друг друга не увидят, никогда не выступят совместно ни в мирное, ни в военное время?![1]

Нет, не для таких бумажных “наций” составляет социал-демократия свою национальную программу. Она может считаться только с действительными нациями, действующими и двигающимися, и потому заставляющими считаться с собой».

Заставляющими считаться с собой… В этом суть сталинской политики: считаться только с тем, что заставляет считаться с собой. Это относится и к русским, и к американцам, и к троцкистам, и к кулакам, и к католикам: сколько у римского папы дивизий? Евреи просто стоят в том же ряду: сумеют они заставить считаться с собой — значит они нация, не сумеют — пусть не рыпаются.

Но если не религия и прочие «психологические остатки», то что тогда, по Сталину, создает нацию? Как что — буржуазия, «буржуазия — главное действующее лицо», а «основной вопрос для молодой буржуазии — рынок. Сбыть свои товары и выйти победителем в конкуренции с буржуазией иной национальности — такова ее цель». А почему бы, наоборот, не сомкнуться с буржуазией иной национальности ради победы над своей? Нет даже и вопроса.

«Стесненная со всех сторон буржуазия угнетенной нации естественно приходит в движение. Она апеллирует к “родным низам” и начинает кричать об “отечестве”, выдавая собственное дело за дело общенародное», — как видите, слово «отечество» можно писать только в кавычках, ибо классовые интересы важнее национальных, «общенародных», которых, впрочем, даже и не существует: они только средства для реализации классовых. Остается лишь поражаться глупости низов, из века в век согласных сражаться за чужое дело. Ибо народ как целостная структура для дела Ленина-Сталина не представляет никакой ценности, тогда как для большинства нормальных людей принадлежность к чему-то великому и потенциально бессмертному служит экзистенциальной защитой от ощущения своей мизерности и бренности.

И вот итог: «Национальная борьба в условиях подымающегося капитализма является борьбой буржуазных классов между собой». Не конфликт грез, самый непримиримый из конфликтов, а рациональный конфликт интересов — вот что такое, по Сталину, национальная борьба. Можно бесконечно спорить, ненавидел ли Сталин евреев без всякой причины (чего никогда не бывает) или ненавидел их лишь тогда и в той степени, когда начинал видеть в них опасность (как бывает почти всегда, вернее, просто всегда). Но если вдуматься в его принципы, выраженные в предельно открытой и респектабельной форме, то из них отчетливо явствует, что ни на какую особую еврейскую жизнь российские евреи рассчитывать не могут. А если они попытаются заставить считаться с собой, он им покажет, кто с кем должен считаться.

Право же наций на самоопределение вовсе не абсолютное право, а лишь техническое средство ослабить межнациональную вражду, чтобы максимально усилить классовую, чтобы объединить низы всего мира против верхов. Право наций на самоопределение, повторяет Сталин, социал-демократия будет поддерживать только тогда, когда это помогает создать «единую интернациональную армию».

А все попытки выделить хотя бы даже и внутри этой армии отдельный национальный полк будут караться — в тихом предвоенном Кракове «К.Сталин», скорее всего, и сам еще не догадывался, с какой чудовищной и даже избыточной жестокостью.

Но какой же способ сосуществования в одном государстве различных наций (причем не только тех, кто заставлял с собой считаться) предлагал Отто Бауэр? К.Сталин излагает программу своих противников достаточно объективно: их цель — культурно-национальная автономия. «Это значит, во-первых, что автономия дается, скажем, не Чехии или Польше, населенным, главным образом, чехами и поляками, — а вообще чехам и полякам, независимо от территории, все равно — какую бы местность Австрии они ни населяли.

Потому-то автономия эта называется национальной, а не территориальной.

Это значит, во-вторых, что рассеянные в разных углах Австрии чехи, поляки, немцы и т.д., взятые персонально, как отдельные лица, организуются в целостные нации и, как таковые, входят в состав австрийского государства. Австрия будет представлять в таком случае не союз автономных областей, а союз автономных национальностей, конституированных независимо от территории.

Это значит, в-третьих, что общенациональные учреждения, долженствующие быть созданными в этих целях для поляков, чехов и т.д., будут ведать не “политическими” вопросами, а только лишь “культурными”. Специфически политические вопросы сосредоточатся в общеавстрийском парламенте (рейхсрате).

Поэтому автономия эта называется еще культурной, культурно-национальной».

Иными словами, по Шпрингеру и Бауэру, национальность не связывается ни с какой фиксированной территорией, нации становятся союзами отдельных личностей — при том, что никакому из этих союзов не предоставлено исключительного господства ни в какой области.

Очень интересная идея — нации-союзы… То есть, если какая-то нация, как, скажем, те же евреи или цыгане, всюду составляет национальное меньшинство, она все равно обретает равные права с другими, «компактными» нациями.

А каким образом, обретают правовой статус нации-союзы? На основе свободных заявлений совершеннолетних граждан: каждый сам решает, кем зваться — немцем, чехом, поляком или евреем, — и после этого обретает право выбирать и быть избранным в национальный совет, который будет заниматься национальными школами, национальной литературой, наукой, искусством, устройством академий, музеев, театров и проч. И этой возможности его не сможет лишить (демократическим путем!) никакое национальное большинство, поскольку даже самой маленькой нации будет законодательно причитаться определенная доля общегосударственных доходов (например, пропорциональная вносимым национальной корпорацией налогам). Нация как добровольный союз может исчезнуть лишь в том случае, когда не станет охотников себя к ней причислять.

Трудно даже сразу и оценить, какие перспективы это открывает. Зато сразу ясно, какую перспективу это закрывает — именно ту, о которой мечтали Ленин и Сталин. Им хотелось, чтобы их армия, «единая интернациональная», была монолитной, а армия, им противостоящая, раздробленной. «Не ясно ли, что национально-культурная автономия противоречит всему ходу классовой борьбы?» — гневно вопрошает К.Сталин.

И даже всему ходу развития человечества! Цитирую К.Сталина далее: «Национальные перегородки не укрепляются, а разрушаются и падают. Маркс еще в сороковых годах говорил, что “национальная обособленность и противоположность интересов различных народов уже теперь все более и более исчезают”, что “господство пролетариата еще более ускорит их исчезновение”». История обеих мировых войн, распад Советского Союза, кажется, не слишком это подтверждают. Противостояние позитивистского Запада воинствующему исламу тоже, скорее, снова раскрывает нам историю человечества как историю зарождения, борьбы и распада коллективных фантомов, коллективных грез. Но Сталин желал считать собственную грезу о единственном и едином прогрессивном классе единственно верной истиной.

Идея национальной автономии подготовляет почву не только для обособления наций, но и — страшно сказать! — для раздробления единого рабочего движения. И первой пятой колонной оказалась та самая нация, которая в советские времена помечалась пятым пунктом. Та нация, скорое исчезновение которой предрекал не только Карл Маркс, но и Отто Бауэр.

Все в той же статье «Марксизм и национальный вопрос» Сталин пишет: «Невозможность сохранения евреев, как нации, Бауэр объясняет тем, что “евреи не имеют замкнутой колонизированной области”. Объяснение это, в основе правильное, не выражает, однако, всей истины. Дело, прежде всего, в том, что у евреев нет связанного с землей широкого устойчивого слоя, естественно скрепляющего нацию не только как ее остов, но и как “национальный рынок”. Из 5—6 миллионов русских евреев только 3—4 процента связаны так или иначе с сельским хозяйством. Остальные 96 процентов заняты в торговле, промышленности, в городских учреждениях и, вообще, живут в городах, причем, рассеянные по России, ни в одной губернии не составляют большинства.

Таким образом, вкрапленные в инонациональные области в качестве национальных меньшинств, евреи обслуживают, главным образом, “чужие” нации и как промышленники и торговцы, и как люди свободных профессий, естественно приспособляясь к “чужим нациям” в смысле языка и пр. Все это, в связи с растущей перетасовкой национальностей, свойственной развитым формам капитализма, ведет к ассимиляции евреев. Уничтожение “черты оседлости” может лишь ускорить ассимиляцию.

Ввиду этого вопрос о национальной автономии для русских евреев принимает несколько курьезный характер: предлагают автономию для нации, будущность которой отрицается, существование которой нужно еще доказать!»

И однако же, еврейский Бунд (Союз!) все-таки становится на курьезную позицию сохранения нации, чье существование сомнительно, а скорая гибель несомненна. И почему? Только потому, что, лишенный территориальной базы, он обречен «либо раствориться в общей интернациональной волне, либо отстоять свое самостоятельное существование как экстерриториальной организации. Бунд выбирает последнее».

Чтобы сохранить свою «нацию» (кавычки принадлежат К.Сталину. — А.М.), «сторонникам национальной автономии приходится охранять и консервировать все особенности “нации”, не только полезные, но и вредные, — лишь бы спасти “нацию”, лишь бы “уберечь” ее. На этот опасный путь неминуемо должен был вступить Бунд. И он действительно вступил…» Иными словами, начал отстаивать отдельное право “жаргона”, право еврейского пролетариата праздновать субботу, — а затем, предрекает автор, надо думать, «потребует права празднования всех старо-еврейских праздников».

К.Сталин совершенно прав: национальное возрождение непременно требует как минимум доброжелательного интереса даже к самым архаическим обычаям своего народа. Что бесспорно отвлекает от единого интернационального дела разрушения современной цивилизации.

Можно еще долго вчитываться в этот основополагающий труд и находить там все новые и новые глубины, однако уже из разобранного ясно: чтобы понять отношение Сталина к идее еврейского национального возрождения, не требуется зарываться в сталинское подсознание или перебирать разные глупости и грубости, которые он отпускал по адресу евреев в минуту веселости или ярости. Если только внимательно прочесть, что он писал обдуманно и спокойно, имея полную возможность перечитывать и обсуждать написанное, а впоследствии нисколько не препятствуя миллионам людей десятилетиями заучивать наизусть, — из прочитанного будет ясно, что к еврейскому национальному возрождению он относился примерно так же, как к гальванизации трупа — который при этом, агонизируя, еще и успевает расстроить сплоченные интернациональные колонны голодных и рабов.

Сталин в принципе относился бы точно так же и к стремлению строить отдельную французскую или отдельную английскую культуру, но, к сожалению, до поры до времени то были нации, заставляющие считаться с собой.

Неприязненное и подозрительное отношение Сталина ко всякой культурной и политической активности еврейской «нации» — особенно внутри подвластной ему страны — не было результатом бессмысленной ненависти ко всему еврейскому, но было плодом обдуманных убеждений, сложившихся еще в эпоху публикации в «Просвещении». А тем добродушным людям, которые хотели бы противопоставить плохому Сталину хорошего Ленина, напомню не только о полном одобрении Лениным сталинской позиции, но и о том, что самый человечный человек называл евреев даже не «нацией» в кавычках, но кастой и утверждал, что еврейская национальная культура — лозунг раввинов и буржуа, а против «ассимиляторства» могут кричать только еврейские реакционные мещане, желающие повернуть назад колесо истории.

Судите же, какие розы заготовил Гименей, благословляя сожительство еврейского народа с советской властью.

Впрочем, если бы евреи сделались «нормальной» нацией…

То есть такой, как все. «Как все» в России долго означало «как русские».

В эпоху Николая Первого, когда перед Россией стояла историческая задача вестернизации, либерализации, формирования свободного рынка труда и его продуктов, формирования свободной финансовой системы, Государь император именно ту часть населения, которая была к этому наиболее приспособлена (евреев), возжелал превратить в землепашцев, ибо в торговых и финансовых навыках евреев совершенно справедливо видел опасность для существующего уклада. Но, разумеется, аграризация евреев, не вписывавшаяся ни в их привычки, ни в их национальные грезы, не принесла ни той, ни другой стороне почти ничего, кроме неприятностей и убытков.

Солдатчина же при всех ее ужасах — возможно, оказалась более эффективным орудием «нормализации» евреев. По крайней мере, такой основательный исследователь, как Йоханан Петровский-Штерн («Евреи в русской армии», М., 2003), приходит именно к этому выводу: «армия сыграла решающую роль в модернизации евреев России» и даже подготовила заметную часть кадров будущей военной организации Хагана, впоследствии переросшей в армию обороны Израиля.

Нормализовать евреев вознамерились, разумеется, и строители нового мира. Но что для них было нормой? Годилось и исчезновение, ассимиляция евреев, — это было бы вполне по Марксу-Ленину-Сталину. Но неплохо было бы и предварительно переверстать их в пролетариев. Или сделать их нацией как нацией — со своей территорией, где они наконец могли бы сделаться большинством, а не меньшинством; причем большинством, имеющим собственное прикрепленное к земле крестьянство, — это тоже вписывалось в большевистские теории, всегда подгонявшиеся под злобу дня.

Хотя — зачем? Ведь все равно всем нациям предстояло слиться в одну, советскую? Честно скажу: не знаю. Однозначно сказать, чего хотели большевики, заведомо невозможно: утопические цели требовали одного, а задачи завоевания, удержания и укрепления власти совершенно другого. Как всякая мало-мальски приличная всемирная греза, марксизм-ленинизм представлял собой противоречивую систему, благодаря чему каждый, кто был ею зачарован, имел полную возможность очаровываться каким-то близким лично ему аспектом, не обращая внимания на отрицающие его аспекты, чарующие других. Однако при попытке построить что-то реальное по чертежам, разные листы которых отрицают друг друга, воплощения противостоящих аспектов начинали сталкиваться с катастрофическим грохотом.

Свобода вдребезги расшибалась о тотальное планирование; стратегические цели пролетарской армии — мировое господство — требовали жесточайшей эксплуатации тех же самых пролетариев; интернациональное единство страны требовало подавления пресловутого права наций на самоопределение, — к которому сами национальные меньшинства и даже кое-кто из большевиков-идеалистов относились с опасной серьезностью. А перечень всех этнических групп дотягивал до 800 наименований; в 26-м году примерно пятьсот упразднили, а в 36-м Сталин говорил уже о шестидесяти.

Сталин, глава Наркомата по делам национальностей, полагал, что армейская дисциплина — а учреждаемое государство и мыслилось чем-то вроде передового отряда будущей всемирной армии — несовместима с независимостью отдельных национальных полков и дивизий. А потому сразу отчеканил: уважаться может не самоопределение буржуазии, а самоопределение трудящихся масс (впоследствии всякую попытку заговорить об отдельных национальных интересах, хотя бы и культурных, всегда называли национализмом не каким-нибудь, а именно буржуазным). Поскрести иного коммуниста — и найдешь великорусского шовиниста, отреагировал Ленин; Ильич, разумеется, тоже прекрасно понимал, что первейшее условие политической борьбы — быть сильным, но вместе с тем он всерьез опасался, что русский патриотизм («великорусский шовинизм») сумеет борьбу за торжество международного рабочего класса трансформировать в борьбу за торжество русского государства — что русская национальная греза одолеет интернациональную. «Буржуазный национализм и пролетарский интернационализм — вот два непримиримых лозунга, соответствующие двум великим классовым лагерям всего мира» (В.И.Ленин).

Армейская централизация внутри партии была для Ленина альфой и омегой государственной мудрости — центральные комитеты национальных компартий были приравнены к территориальным: все периферийные органы «ордена меченосцев» должны были быть идеально послушны центру. Но — центру «общепролетарскому», а не русскому, «классовое» доминирование не должно было превращаться в национальное. Патриотические чувства, порождаемые национальными фантомами, Ленин считал едва ли не самым могучим препятствием на пути к мировому господству фантомов пролетарских.

Сталин же занимал более прагматическую позицию: почему бы не сгруппировать более слабые национальные отряды вокруг самого сильного — русского, если это улучшает управляемость да к тому же приближает слияние наций в одну. В августе 1922 года Сталин подготовил проект резолюции пленума ЦК, который планировал включение «независимых» Советских республик Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии и Армении в состав РСФСР. Чудесный грузин в письме к Ленину пытался убедить дряхлеющего льва в том, что хаос в отношениях между центром и окраинами становится нетерпимым, а потому пора положить конец игре в независимость: либо реальная независимость и невмешательство центра, либо реальное объединение республик в одно хозяйственное целое.

Ленин, однако, грезил неким Союзом советских республик Европы и Азии, куда вот-вот вольется пробуждающийся Восток, да и лозунг «Даёшь Европу!» призывно пел в его ушах…

И если бы не его смерть, трудно сказать, что бы он еще наворотил, прежде чем его наконец скрутили, — скорее всего, сами его верные ученики, видя, что он снова и снова готов ставить на карту чудом свалившуюся на них победу.

Покорить мир во главе Российской империи, предварительно истребив в ней все русское (не людей, разумеется, а их национальные мнимости), — это было слишком смело даже для большевиков. А Сталин не видел большой опасности в том, чтобы в так называемом интернациональном государстве доминировал русский язык, а главным столичным городом сделалась древняя русская столица, — лишь бы сам русский народ оставался в безоговорочном у него повиновении. Поэтому он, с одной стороны, старался удержать в узде могучего русского медведя, которого большевики хотя и сумели взнуздать, но продолжали опасаться, а потому по-прежнему называли великорусский шовинизм «основной опасностью», — с другой же стороны, он понимал, что опираться на безопасное, то есть на бессильное, невозможно. Он лишь пресекал национальные порывы железным принципом: право наций на самоопределение должно быть подчинено праву рабочего класса на укрепление своей власти.

А рабочий класс — это был он.

Прежде всего власть, теории подождут. И если для укрепления власти в минуту смертельной опасности со стороны поднявшегося на дыбы тевтонского фантома понадобится пришпорить русский патриотизм, еще вчера именуемый шовинизмом, он это сделает не колеблясь. Ставить нужно на сильнейшего, только узду следует держать рукой еще более мощной, безжалостно истребляя тех смутьянов, которые вздумают обращать русскую мечту не только против чужеземного, но и против внутреннего деспотизма.

Двадцатые… Какие нации в те годы выглядят доминирующими, а какие угнетенными? Антисемиты, как известно, считают, что доминировали евреи, а угнетали русских. Двухтомник Солженицына «Двести лет вместе» не только резко расширил круг сторонников этого мнения, но и придал ему респектабельности. Но я давно считаю угнетенным тот народ, который вынужден стыдиться своего имени. Национальный подъем и национальный упадок происходят прежде всего во внутреннем мире людей, в их психике. И если членам какой-то нации становится опасно произнести вслух ее имя, признаться в гордости за ее прошлое, в надеждах на ее будущее, — однако это рождает в них гнев и удвоенную любовь к своему униженному народу — это для меня признак бесспорного национального подъема. Если же сколь угодно много отдельных индивидов из этого народа добиваются блестящих успехов на всех мыслимых поприщах, но становятся равнодушными к своей национальной грезе, к прошлому и будущему своего народа, — для меня это несомненный национальный упадок.

Народ — это прежде всего греза; крепнет греза — подъем, слабеет — упадок. А потому все цифры — столько-то евреев проникли туда-то и туда-то, сюда-то и сюда-то, а столько-то русских расстреляно, сослано и проч., — это совершенно не говорит о чьем-то национальном торжестве или национальном поражении. Если, повторяю, евреи массами добиваются личного успеха, отпадая при этом от своего народа, — для народа это не успех, а поражение.

И наоборот. Доминирует та нация, чья греза является доминирующей. И чья же греза преобладала в двадцатые годы? По-моему, ничья. Под свирепым оком грезы интернациональной ни одна национальная фантазия не смела и шелохнуться.

Сколько бы тысяч евреев ни вливалось в большевистскую верхушку, пытавшуюся возглавить всемирную армию пролетариев против буржуев, о положении еврейского народа будут говорить не успехи этих идеалистов, карьеристов и ловкачей, а положение тех евреев, кто сознательно остался со своим народом, чтобы сохранить его язык и фантазии, чтобы поэтизировать его прошлое и что-то делать для его воображаемого будущего. Иными словами, отношение советской власти к еврейскому народу определялось отношением не к тем, кто от него отпал, а к тем, кто отпасть не пожелал — к еврейским националистам, как их называли большевики. И вот они-то, «еврейские националисты», видели очень мало ласки от обновленной матери-родины.

Солженицын на протяжении чрезвычайно плотно забитых цифрами и фактами тридцати пяти страниц повествует о массовом проникновении евреев в крупные города, в аппарат советского управления, — причем вроде бы чем выше, тем гуще, — в учебные заведения, в комсомол… Да, и в нэпманы, но и в чека, и в армию, и дипломатический корпус, — впрочем, все это читано у патриотов в кавычках и без не раз, не два и не двадцать. Но что думали, какие чувства испытывали эти выдвиженцы по отношению к тому народу, из которого вышли, об этом ни у кого из них нет ни слова. Хотя лишь эти чувства и определяли, было это торжество или поражение еврейского народа.

И я уверен, что новая еврейская элита была в массе своей патриотичной по отношению к новому интернациональному государству и антипатриотичной по отношению к тому народу, из которого она вышла, — кто еще писал о еврейской жизни с таким отвращением, как Багрицкий: еврейские павлины на обивке, еврейские скисающие сливки… Если так, то не исключено, что, начав вытеснение евреев из государственной элиты, советская власть упустила возможность окончательного решения еврейского вопроса. Да, конечно, евреи, если их не придержать, заполнили бы государственную, научную, финансовую, хозяйственную, культурную элиту далеко не пропорционально их доле среди населения. Это, разумеется, было бы неприятно, но — через одно-два поколения почти все они перестали бы быть евреями, вступив в смешанные браки, да и просто сами по себе утратив интерес к бесполезным и, как это всегда видится со стороны, бессмысленным еврейским грезам. Неужели ради этой великой цели русскому народу не стоило потерпеть несколько десятилетий?.. Но терпение никогда не относилось к числу народных добродетелей…

Солженицын подробно повествует, как массовый социальный рост евреев в двадцатые годы вызывал еще более массовую ненависть к ним; но он не особенно задумывается о том, что эти же годы были годами массового отпадения от еврейства. Была ли советская власть проеврейской или антиеврейской — этот вопрос решается не действительно шокирующими процентами евреев, уверенно шагавших в ее первых рядах вместе с русскими, латышами и грузинами, а, наоборот, тем, как она относилась к евреям, пожелавшим оставаться евреями. Поощрялось ли такое желание или становилось неудобным, а то и опасным для тех, кто подобное желание испытывал?

Вот как изображает положение евреев в двадцатые годы сам Солженицын, вообще-то склонный больше подчеркивать то, что сближало евреев с «большевицкой» властью, чем то, что их разделяло. Столь подробно я цитирую Солженицына именно потому, что он авторитетен и для антисемитов, которые постоянно используют его в качестве щита и уж никак не упрекают его в излишнем сочувствии и снисходительности к еврейскому племени.

«На жизни рядовых советских евреев почти от самого Октября и насквозь до конца 20-х годов ощутимейше отозвалась деятельность евсеков — членов Евсекций. Помимо государственного Еврейского Комиссариата при Наркомнаце (с января 1918 и по 1924) — деятельно строилась активная еврейская организация при РКП(б). Евкомы и евсекции поспешно создавались в губерниях уже с весны 1918, едва ли не опережая центральную Евсекцию. Это была среда, фанатически увлеченная коммунистическими идеями, даже ярее, чем сами советские власти, и в известные моменты опережая их в проектах. Так, по настоянию Евсекции в начале 1919 Еврейский Комиссариат издал декрет, объявлявший иврит «языком реакции и контрреволюции» и предписывавший преподавание в еврейских школах на языке идиш. Центральное бюро евсекций состояло при ЦК компартии, много местных евсекций действовало в бывшей черте. Основное предназначение евсекций сводилось к коммунистическому воспитанию и советизации еврейского населения на родном языке идиш».

«Еврейская культура продолжала существовать, и даже получила немалое содействие, — но на условиях советской власти. Глубина еврейской истории — была закрыта. Это происходило на фоне полного, с арестами ученых, разгрома русской исторической и философской наук».

«Литература на идише поощрялась, но, разумеется, с направлением: оторвать от еврейского исторического прошлого, “до Октября” — это только мрачный пролог к эпохе счастья и расцвета; чернить все религиозное и искать в советском еврее “нового человека”».

«Что же до русскоязычной еврейской культуры, то евсеки трактовали ее “как порождение ассимиляторской политики властей в дореволюционной России”. Среди писателей на идише во 2-й половине 20-х годов произошло размежевание между “пролетарскими” писателями и “попутчиками”, как и во всей советской литературе. Наиболее крупные еврейские писатели ушли в русскоязычную советскую литературу».

«Притеснения сионизма усугублялись и запретами против иврита».

«Во второй половине 20-х годов преследования сионистов возобновились, резко сократилась замена приговоров на высылку из СССР».

Солженицын отнюдь не скрывает и преследований, обрушившихся на иудейскую религию. Но перечисление звонких еврейских имен в советской культуре — евреи в кино, евреи в театре, евреи в живописи, евреи в музыке — создает впечатление успеха еврейского народа.

«Разумеется, — пишет Солженицын, — евреи были лишь частью трубно шагавшей пролетарской культуры. И в победном воздухе раннесоветской эпохи искренно не замечалось, не ощущалось потерей, что советская культура интенсивно вытесняла культуру русскую».

Да, вытесняла. Но и еврейскую вытесняла. Это была открыто провозглашаемая цель — создание интернациональной культуры. И в итоге в чью культуру влились произведения, выдержавшие испытание временем, — в русскую или в еврейскую? Частью чьей культуры они сделались в глазах всего мира? Чья литература сумела впоследствии выделить наиболее мощную патриотическую ветвь — русская или еврейская? Еврейская почти не существовала, а потому и не смогла развиться во что-то стоящее хотя бы для собственного народа, а русская смогла. Ей было из чего возрождаться, а еврейской было не из чего.

Чтобы унять тревогу национальных меньшинств за сохранность своих грез, Сталин объявил, что партия берет курс на «коренизацию» кадров, курс, намеченный еще в 1921 году X партийным съездом. Национальная политика Ленина-Сталина была избрана давно и дальновидно: чтобы победить врага или просто склонить на свою сторону несогласного, нужно прежде всего разрушить его грезу; чтобы разрушить его грезу, нужно убедить его, что ей ничего не угрожает. (Об этом сейчас забывает Запад по отношению к России, тем самым мобилизуя русских вокруг своих грез, автоматически становящихся все более агрессивными: агрессия автоматически порождается страхом. Не исключено, впрочем, что в этом и заключается стратегическая цель — озлоблять Россию, чтобы получать поводы к ее вытеснению из Большой игры.) Вы хозяева в своей республике, намекал новый курс тем национальным меньшинствам, чьи представители начинали проигрывать состязание за места в органах власти: принцип «имеют значение исключительно личные заслуги» никогда не принимается проигрывающей нацией — она всегда начинает требовать какой-то выгодной для нее процентной нормы.

Преимущественное право на карьерный рост в национальных «аппаратах» обретали люди «местные, знающие язык, быт, нравы и обычаи соответствующих народов». На Украине этот процесс было естественно назвать украинизацией, в Белоруссии — белорусизацией…

В 1923 году в украинском госаппарате украинцев было 14 процентов, русских 37 процентов, евреев 40 процентов. В коллегиях республиканских наркоматов была сходная картина: украинцы 12 процентов, русские 47 процентов, евреи — 26 процентов. Будущее тоже не сулило ничего хорошего: среди слушателей Коммунистического университета в Харькове, который какое-то время был столицей Украины, евреи составляли 41 процент, русские 30 процентов, а украинцы всего лишь 23 процента. Тем не менее украинизация уже к 1926 году принесла заметные плоды: по словам генерального секретаря ЦК КП(б)У Л.М.Кагановича, в коллегиях республиканских наркоматов украинцы теперь были представлены 38-ю процентами, русские 35-ю, а евреи уже только 18-ю. Но судя по всему, и этого притока украинцев и русских было недостаточно, чтобы нейтрализовать впечатление, производимое главой республики Лазарем Моисеевичем Кагановичем. Однако власть все-таки старалась: в Коммунистическом университете доля евреев снизилась до 11 процентов, а доля украинцев поднялась вдвое — до 46 процентов; русские же усилились незначительно — до 35 процентов. За эти годы и присутствие украинцев в коммунистической партии возросло примерно до той же цифры — с 33 до 47 процентов.

В Белоруссии «коренизация» протекала гораздо более вяло. К тому же, в отличие от Украины, где украинский язык с 1 августа 1923 года был объявлен основным, в Белоруссии в 1924 году было подтверждено равноправие четырех языков: белорусского, русского, еврейского и польского (как только они там выкручивались хотя бы чисто технически?..). В компартии же Белоруссии евреи в 1926 году составляли почти четверть, а в высшем законодательном органе ЦИК БССР их число с 1925 по 1929 год даже возросло с 14 процентов до 20,7 процентов.

Война разом положила конец всем эволюционным процессам — Сталин без экивоков поставил на русский патриотизм и в целом поступил совершенно правильно. Но, требуя чудовищных жертв от самого сильного народа, любое правительство постаралось бы убрать с его глаз все, что могло бы вызвать его раздражение. Одного этого было достаточно, чтобы породить недовольство евреев, которых начали потихоньку отодвигать на вторые и третьи роли. Но антисемитизм был еще и одним из главных мотивов нацистской пропаганды: она уверяла, что воюет всего лишь с еврейским засильем, и выказывать особое сочувствие жертвам Холокоста означало невольно давать нацистам дополнительные козыри. Поэтому советская пропаганда избегала этой темы, твердя исключительно о массовых убийствах мирных советских граждан. Это оскорбляло даже тех евреев, которые за годы советской власти уже и подзабыли о своем еврействе. Открытых выступлений, разумеется, не было, но «органы» бдительно следили и за латентными проявлениями возрождающейся еврейской солидарности и наконец, наверняка с высочайшего одобрения, дали отмашку.

12 октября 1946 года Министерство госбезопасности направило в ЦК и Совет Министров СССР доклад «О националистических проявлениях некоторых работников Еврейского антифашистского комитета». Кажется, именно тогда нарастающие подозрения обрели политическую отчетливость: евреев начали практически открыто обвинять в этническом национализме, в недостатке советского патриотизма. Этот национализм искали повсюду — см. Г.Костырченко «Тайная политика Сталина» (М., 2015), — но я хочу вглядеться в частный, однако не пустой вопрос: можно ли как-то пристегнуть к этим обвинениям военную прозу виднейших советских писателей-евреев? Ведь именно в искусстве можно «протаскивать» разные «настроения», ничего не утверждая прямо.

Начну с Эммануила Казакевича.