Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Острая сердечная привязанность

Врач-кардиолог из амурского города Свободного всегда на связи со своими пациентами

Текст: Александр Ярошенко (Амурская область)

27-летнего парня "скорая" привезла умирающим. У него был синдром слабости синусового узла сердца, один из признаков которого - потеря сознания. Доктор Левкина за две минуты установила пациенту временный кардиостимулятор. Через подключичную вену ввела катетер с электродом прямо в сердце.

В медицине с детства

- Подключаю батарейку - и парень стал оживать на глазах. Оклемался, ничего не помнил и все порывался уйти домой. Разве это не чудо?! - улыбается врач-кардиолог Динара Левкина.

Она о человеческом сердце знает если не все, то очень многое. Рассказывает увлеченно, ярко и образно.

- За сутки через здоровое сердце прокачивается порядка 170 литров крови, за это время оно делает примерно сто тысяч сокращений. Магическое действо! - говорит Динара Ахмедовна.

Доктор признается, что в сердце влюблена еще с первых курсов медицинского института, на занятиях анатомии и физиологии она, затаив дыхание, слушала лекции о строении и работе главного насоса в организме.

Динара с самого детства знала, что будет только врачом. Она росла в семье медиков: мама - кардиолог, папа - лор-врач, который несколько лет руководил Свободненской городской больницей.

- Папа был удивительный. Он узбек, его выслали на Дальний Восток. Он окончил Хабаровский государственный медицинский институт. Прожил 90 лет и до последнего дня носил галстук и элегантную шляпу, - вспоминает Динара Ахмедовна.

Медицина была ее миром с самого рождения, доктор Левкина прошла все его ступени. В студенчестве подрабатывала в больнице санитаркой, потом медицинской сестрой.

Чукотка, Сибирь, Свободный

Большую часть учебы в Благовещенском мединституте Динара провела в библиотеке. Улыбаясь, говорит, что ничего кроме библиотеки и занятий не видела, поэтому, когда на третьем курсе получила предложение выйти замуж, согласилась не раздумывая. А на пятом уже стала мамой.

После окончания учебы ее с мужем направили на Чукотку. Годы, прожитые в том суровом краю, она вспоминает с благодарностью.

- Там жили умнейшие и образованнейшие люди со всего Советского Союза, было чудесное общение, - говорит врач.

Судьба подарила ей замечательный шанс - ординатуру по кардиологии в институте терапии Сибирского отделения РАН. Ее учителями были ведущие кардиологи и терапевты страны. Она работала в большой и престижной больнице сибирской столицы. Молодость, удачная карьера, подрастающая дочка. Вот оно, счастье! Но неожиданно Динара приняла решение вернуться в родной Свободный.

Город детства был и есть для нее самым любимым. Здесь врачу доверили свои "сердечные тайны" тысячи свободненцев.

- Я могу в лицо не узнать человека, но его кардиограмму помню, - смеется доктор Левкина.

Четверть века она работает в этом городе, что называется, за двоих: ведет кардиологический прием в частном медицинском центре и трудится врачом функциональной диагностики в городской женской консультации.

Зачастую работает по 12 часов в сутки и не устает.

- Для меня отдых - это когда я переключаюсь с одного вида деятельности на другой, - замечает врач-кардиолог.

Номер ее сотового телефона известен сотням жителей Приамурья, она указывает его в медицинском заключении. Иногда чувствует, что пациент сам не позвонит. Тогда обязательно свяжется с больным. Спросит о здоровье, задаст нужные вопросы.

Доктор Левкина может оставить все дела и по телефону консультировать пациента с высоким давлением или нарушением сердечного ритма.

У кардиологических больных паника - частый симптом. Поэтому для них важно слышать уверенный голос врача. Левкина сделала консультации доступными. Человеку не нужно идти в поликлинику или вызывать врача на дом. Не нужно даже вставать. Просто позвонить врачу, который по голосу и дыханию сможет определить, что именно нужно сделать, чтобы облегчить состояние пациента.

Динара Ахмедовна признается, что у нее часто бывает желание обнять человека, который побеждает болезнь. Иногда кажется, что дело плохо и шансов мало. А больной преодолевает недуг и добивается положительной динамики.

- Болезнь можно победить, если врач и пациент становятся союзниками, - говорит доктор Левкина.

Думающий врач

Сердечно-сосудистая система человека - одно из самых уникальных творений природы, уверена Динара Ахмедовна. Она говорит о предмете своего профессионального интереса эмоционально, с жаром и трепетом. Налицо - искренняя, сердечная привязанность доктора к работе:

- Вы только вдумайтесь: кроме главного генератора электрических импульсов - синусового узла, сердце имеет еще несколько страхующих источников ритма. Кстати, артерию, которая снабжает кровью этот узел, никогда не поражает атеросклероз!

Современные технологии и препараты, которые помогают лечить сердечно-сосудистую патологию, врач называет прорывными.

- Одни только статины чего стоят! Эти препараты серьезно продлевают жизнь и улучшают ее качество, - говорит кардиолог Левкина.

Движение - жизнь! Этим принципом она руководствуется постоянно. Очень редко ездит на общественном транспорте - чаще старается ходить пешком.

Много лет назад отказалась от кондитерских изделий.

- Могу выпить бокал красного сухого вина. Оно входит в кардиологические стандарты лечения и профилактики, - улыбается Динара Ахмедовна.

Две ее дочери стали врачами. Левкина убеждена, что детей не надо воспитывать:

- Им надо показывать, как делать правильно. На своем примере.

Путешествия для нее все. Заядлая туристка, она объездила многие уголки России и мира. В Италии, Испании и Германии была несколько раз.

- Все имеет цену, бесценны только наши положительные эмоции, - говорит кардиолог.

Оставаться в прекрасной физической форме ей помогают генетика и забота о своем здоровье.

- Я думающий врач, - считает Динара Левкина.

Для ее пациентов это еще один повод для выздоровления. Сегодняшняя медицина имеет строгие рамки. Стандарты, правила, нормативные расчеты, схемы. Маршрутизация, порядки, инструкции.

В сущности, регламентирована даже аналитическая деятельность врача. Но не его размышления, искания, с которыми профессионализм выходит на другой уровень.

Динара Ахмедовна говорит, что жизнь часто дарит общение с мудрыми людьми. Много лет она помнит слова, сказанные ей одной из пациенток: "Жить надо на все 100 процентов сейчас. Не откладывать на потом".

Доктор Левкина так и поступает. Полностью отдает силы работе, которую любит, как говорят романтики, всем сердцем! А она знает в этом органе толк.

Прямая речь

Владимир Константинов, мэр города Свободный:

- Я не раз слышал от людей, что Динара Ахмедовна Левкина - врач от бога, которая своим позитивным настроем поддерживает пациентов. Очень многие говорят, что она грамотно лечит самые сложные сердечные заболевания, возвращает людей к полноценной и здоровой жизни. Такие врачи по праву могут считаться гордостью нашего небольшого города.

Названы самые привлекательные города Европы у крупных инвесторов

Ими оказались Лондон, Берлин и Вена.

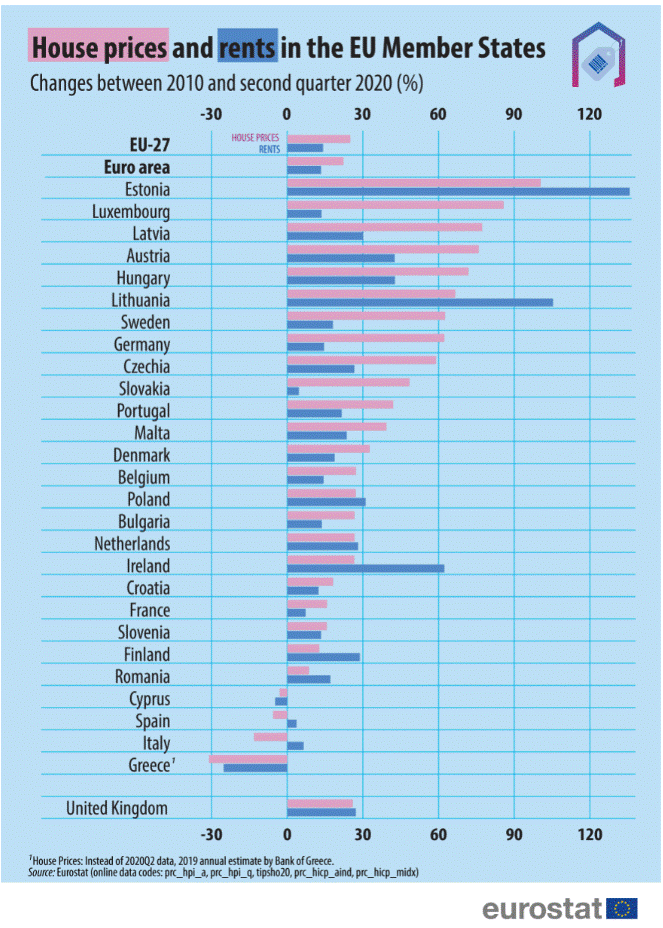

Что случилось? Исследование, проведённое по заказу Wiener Komforwohnungen немецким институтом изучения общественного мнения Kantar, показало, что институциональные инвесторы по-прежнему уверены в рынке недвижимости, несмотря на пандемию. В опросе участвовали 400 институциональных инвесторов из Великобритании, Германии, Австрии и Швейцарии, пишет Peer2Peer.

Выяснилось, что 39% инвесторов считают Лондон самым привлекательным европейским городом для вложений в недвижимость. За ним следуют Берлин (35%) и Вена (23%).

Тенденции. Несмотря на пандемию, почти две трети инвесторов (63%) заявили, что не планируют менять своё инвестиционное поведение или перераспределять средства в рамках своего портфеля. В частности, инвесторы из Германии (72%) и Великобритании (63%) склонны придерживаться своей предыдущей стратегии.

Около четверти (25%) хотят увеличить долю жилой недвижимости в своём портфеле, и только 8% рассматривают возможность перераспределения в сторону коммерческой недвижимости. При этом для большинства респондентов (88%) решающим критерием выбора объекта остаётся местоположение.

Цитата. «Огромный спрос на жильё и строительство в крупных европейских городах удовлетворяется со стороны инвесторов необходимостью безопасно и выгодно инвестировать финансовые ресурсы, особенно в неспокойные времена», – сказал управляющий директор Wiener Komforwohnungen Александр Финстер.

По мнению эксперта, в ближайшие годы районы, окружающие крупные города, будут привлекать ещё больше внимания инвесторов и строительной отрасли.

«Потенциал роста и уплотнения городских центров исчерпан, поэтому спрос неизбежно смещается в новые пригородные центры с хорошей инфраструктурой», – добавил он.

Автор: Ольга Петегирич

Конюхов на Эльбрусе

Легендарный путешественник поможет создать на "крыше Европы" курорт мирового уровня

Текст: Анна Юркова

Заместитель председателя правительства России - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, курирующий вопросы развития регионов Северного Кавказа, пригласил Федора Конюхова принять участие в обсуждении проекта превращения Эльбруса в курорт мирового уровня. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера.

Эльбрус - самая высокая гора Европы (5642 метра), ее склоны круглый год покрыты льдом и снегом, здесь есть все возможности для занятий самыми разными видами спорта. Пик круглый год привлекает спортсменов, альпинистов, да и просто любителей природы, однако до сих пор его посещение, как утверждают эксперты, носит довольно хаотичный характер.

- Гора Эльбрус притягивает к себе туристов, - говорит Юрий Трутнев. - Задача, которую ставит перед нами правительство, - создать курорт международного уровня, чтобы люди захотели приехать на Эльбрус. Для этого нужна высококачественная туристическая инфраструктура, комфортные условия для отдыха и развлечения.

К работе планируется привлекать, как уже сообщалось, экспертов мирового уровня, таких как Федор Конюхов.

- У его команды есть богатейший опыт организации экспедиций высшей категории сложности во все уголки мира, - объяснил вице-премьер. - Специалисты знают, что нужно, чтобы территория стала популярной у туристов и спортсменов, на что нужно обратить более пристальное внимание.

Впервые знаменитый путешественник взошел на Эльбрус в 1992 году, перед экспедицией на Эверест. Позже он проводил здесь тренировочные полеты на планере, готовясь побить мировой рекорд, поднявшись на этом летательном аппарате на высоту свыше 15 километров. И в августе Конюхов снова покорил западную вершину горы, уже вместе с двумя сыновьями и старшей внучкой.

- Приятно было видеть на горе много молодежи, готовящейся к восхождению или спускающейся с вершины. В 1992 году склоны были практически пустыми. Эльбрус - это вдохновляющая гора, после восхождения на которую хочется отправиться к новым вершинам, - отмечает Федор Филиппович.

В первую очередь предлагается создать новую инфраструктуру. Причем массовая застройка должна быть систематизирована и архитектурно вписываться в ландшафт, а для торговли определят специальные зоны. Сейчас на курорте 15,4 километра обустроенных горнолыжных трасс, семь подъемников (три из них современные гондольного типа), около 800 гостиниц разного уровня комфорта - от демократических баз до изысканных отелей. Однако, по мнению руководства, для реализации грандиозных планов нужно... упорядочить доступ к двуглавой горе.

- Чтобы Эльбрус стал курортом мирового уровня, необходимы законы по аналогии с действующими в Австрии или Швейцарии - о горных территориях, экологии, о национальном парке, - уверен гендиректор АО "Курорт Эльбрус" Хиса Беккаев. - Мы должны защитить гору от массового, беспорядочного посещения. Нужно, чтобы Эльбрус принимал лимитированное количество людей: не столько, сколько влезет, как сейчас - до 20 тысяч, а порядка пяти-шести тысяч восходителей в год. Во всем мире восхождение на горы, особенно на популярные вершины, обходится дорого, введен так называемый пермит - пропуск на вход в какую-либо зону ограниченного для иностранцев доступа.

Каждый год поток отдыхающих растет, а вместе с ним и свалки мусора на курорте. В начале сентября состоялся субботник, в ходе которого добровольцы за день собрали и вывезли рекордное количество отходов - 50 тонн. При уборке был обнаружен строительный мусор, разливы ГСМ, залежи пластика, разметываемые ветрами по ледникам. И одна из причин экологической проблемы - в бесконтрольном посещении горы.

Сказывается и доступность гиганта-вулкана. За определенную цену компании даже предлагают путешественникам на ратраках достичь высоты 5,2 тысячи метров. Некоторые высаживаются с вертолета и потом выкладывают в соцсетях фото с надписью: "Я был на Эльбрусе". Однако любой поход - это всегда испытание себя, своих физических возможностей. Поэтому оптимальной точкой подъема на "крышу Европы" механизированным способом эксперты считают станцию Гара-Баши - 3847 метров.

Главное, ради чего туристы едут на Эльбрус, на Чегет, - это занятие экстремальными видами спорта: сноуборд, слалом, фрирайд, внетрассовое катание. Поэтому в ближайшие два года на склонах планируется строительство девяти трасс общей длиной 8260 метров и трех канатных дорог на высотах от трех до 4,2 километра. На это выделено 5, 7 миллиарда рублей.

На первом этапе будет построена подвесная маятниковая канатная дорога от станции "Гара-Баши" до станции "Приют 11". Ее протяженность составит около 1169 метров. Подняться и спуститься по ней смогут около 560 человек в час. Впервые одним из источников энергоснабжения станет солнечная электростанция. Дорога будет доступна и для маломобильных граждан.

Затем обустроят две горнолыжные трассы - "синюю" и "красную" в районе существующей станции "Кругозор", круглогодичную кресельную канатную дорогу "Мир" - "Мир-2". А завершит проект в 2022 году строительство гондольной канатной дороги "Мир 2" - "Карниз левый" протяженностью около 820 метров. На станции "Мир-2" площадью 1500 квадратных метров появятся кафе, медпункт, туалеты, мультимедийный музей альпинизма и штаб спасательного отряда.

Однако, как отметил Юрий Трутнев, проект не должен ущемлять интересы населения. Без его поддержки, без понимания, что модернизация курорта создаст новые рабочие места, ничего не получится.

Весь мир - на полотне

Буквально на днях Федор Конюхов представил в Краснодарском краевом художественном музее своеобразный отчет о своих экспедициях по всему миру. Здесь выставлено более 30 работ - картины, графика, скульптура. На полотнах - и раскаленные пески Африки, и подсвеченные холодной зеленью океанов айсберги Антарктиды, и альбатросы - верные спутники кораблей в Южном полушарии.

Как рассказал путешественник, вместе с крупной отечественной инжиниринговой компанией он начал работу над созданием самолета "Альбатрос" с электрической силовой установкой и солнечными модулями. И, возможно, совсем скоро мы услышим о первом в мире беспосадочном кругосветном перелете на экологическом топливе.

Столичный акцент

По данным АО "Курорты Северного Кавказа", основную долю туристов на Эльбрусе составляют отдыхающие из Москвы и Московской области (57 процентов), Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Ростовской области и Ставропольского края. Свыше 55 процентов туристов приезжают отдыхать в компании друзей, треть - с семьей. Традиционно высокими остаются показатели возвратности: 61 процент респондентов отметили, что приезжают на курорт не в первый раз, а 63 процента хотят вернуться сюда следующей зимой.

Тем временем

На склонах Эльбруса построена самая высокогорная канатная дорога, не имеющая аналогов в России и в Европе: нижняя станция подъемника "Мир - Гара-Баши" расположена на высоте 3455 метров над уровнем моря, верхняя - на высоте 3847 метров.

Австрийский оператор Cargo-Partner отправил поезд с модной одеждой по маршруту Линц – Сиань

Австрийский логистический оператор Cargo-Partner отправил маршрутный поезд из 46 контейнеров из Линца в Сиань для дальнейшей отправки груза в Циндао в провинции Шаньдун. Об этом сообщает портал Railfreight.

«На борту» поезда — особый груз. Это одежда из экологически чистой целлюлозы модного бренда Lenzing. Состав прибудет в Сиань 25 октября, преодолев путь от Линца за 16 дней. В дальнейшем груз будет отправлен автомобильным транспортом в Циндао на расстояние еще 800 км.

И Lenzing, и Cargo-Partner выбрали железнодорожные перевозки по Новому Шелковому пути в качестве экологически чистой альтернативы воздушным и морским перевозкам. Две компании впервые объединились, отправив поезд из Вены в Шанхай в конце августа 2020 года.

«Cargo-Partner и Lenzing успешно сотрудничают более 10 лет, особенно в области морских грузоперевозок», — рассказал владелец Cargo-Partner Стефан Краутер. — Когда Lenzing недавно обратилась к нам на фоне увеличения спроса на ее продукцию в Китае, наша опытная команда немедленно приступила к организации поезда из Линца».

На торжественной церемонии отправки поезда с контейнерного терминала в Линце присутствовали официальные лица из регионального правительства и представители компаний. Марко Шлимперт, старший вице-президент Lenzing, сказал, что на выбор Нового Шелкового пути повлияла торговая концепция компании и экономические причины. Фирменное волокно Tencel пользуется спросом у китайских потребителей, заботящихся о моде. «Из-за высокого спроса со стороны китайских оптовиков и розничных продавцов на экологически чистые волокна мы доставляем их напрямую нашим клиентам в Китае по железной дороге. Это позволяет транспортировать наши товары экологически безопасным способом и, кроме того, гарантирует, что товары будут доставлены нашим клиентам в Китае в два раза быстрее, чем морским путем».

Врачи свердловской ОКБ №1 получили новейшее ультразвуковое хирургическое оборудование для удаления опухолей

В рамках национального проекта «Здравоохранение» для врачей Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1), которые занимаются лечением пациентов с новообразованиями, приобретены четыре ультразвуковых хирургических аппарата CUSA, предназначенных для удаления опухолей и резекции пораженных заболеванием органов с минимальными кровопотерями и повреждениями окружающих тканей. На покупку оборудования последнего поколения Минздравом РФ было выделено более 53 миллионов рублей.

Принцип действия аппаратов CUSA основан на деструкции (разрушении) клеток ткани с помощью ультразвукового воздействия частотой свыше 20 тысяч Герц, осуществляемого путём механического контакта с её поверхностью вибрирующего металлического наконечника фрагментатора, и одновременной аспирации (отсасывании) образовавшегося при разрушении вещества. Поэтому данный метод деструкции позволяет проводить сложные хирургические вмешательства без риска кровотечений.

Первые операции с использованием нового оборудования провели врачи хирургического отделения №1, специализирующегося на лечении пациентов с заболеваниями печени, в том числе онкологическими. И это логично, ведь первоначально аппараты CUSA создавались именно для снижения кровопотери при резекции печени.

«CUSA позволяет наиболее правильно и точно выполнять анатомическую резекцию печени. Если при работе электроножом и биполярным пинцетом, которыми обходились последние полгода, существовал риск повредить крупные вены, с новым аппаратом мы без проблем выделяем кровеносные сосуды и желчные протоки. Поэтому с CUSA резекции печени получаются лучше, качественней, с минимальными кровопотерями. И в большинстве случаев благодаря этому сокращается время проведения таких операций», – сказал заведующий первым хирургическим отделением СОКБ №1 Олег Орлов.

Отметим, что ранее в ОКБ был подобный аппарат, прослуживший около 20 лет. Но минувшей весной он окончательно вышел из строя. Новое же оборудование обладает не только преимуществами всех предшествующих моделей, но также предусматривает несколько режимов работы и ряд уникальных возможностей, расширяющих спектр его применения.

«Функционал у новой модели аппарата значительно шире. И она работает на порядок лучше, чем старая. И, конечно, когда у нас уже будет отработана система выбора режима под конкретные параметры печени, не сомневаюсь, что такие операции будут проходить ещё лучше: максимально быстро и практически бескровно», – прокомментировал руководитель хирургической клиники СОКБ №1, профессор Михаил Прудков.

Сегодня аппараты CUSA применяются не только в хирургии печени, но также в трансплантологии и в различных направлениях онкохирургии. Поэтому один из новых аппаратов будут использовать онкоурологи ОКБ.

Жрецы истории

конспирологические искушения объясняют все эти процессы существованием осмысленных управляемых векторов

Александр Проханов

Существует понятие, введённое в обиход американскими политологами: "глубинное государство" — deep state. Владислав Сурков в своей знаменитой статье ввёл понятие "глубинный народ". Это значит, что существуют некие константы, некие ядра, что остаются незыблемыми при смене правительств, при смене исторических эпох. Эти константы существуют, невзирая на все исторические смещения, на все исторические потоки, которые, казалось бы, формируются усилиями великих лидеров, коллективной волей народов и всего человечества, что стремится к своей сокровенной мечте.

Возникает конспирологическое предположение, которое гласит, что в недрах человечества, в недрах отдельных народов существуют закрытые группы, управляющие историей. В природе действуют свои законы, они меняют природу: таяние ледников, потепление климата, падение метеоритов. Всё это преображает ландшафт, растительность, животный мир, приводит к эволюции одних видов и исчезновению других. Эти природные воздействия влияют также на человеческое общество. Но в обществе действует и человеческий фактор. Создаётся впечатление, что чем дальше, тем в большей степени Господь поручает человеку делать то, что в прежние времена он делал сам с помощью гроз, землетрясений и огненных дождей — он поручает человеку управлять историей.

Если это так, то у человечества есть свои управленцы, существует управленческий штаб. Он скрыт от глаз. Первая мировая война, страшная и кошмарная, которая, казалось бы, не имела внешних причин, а лишь незначительный повод — убийство эрцгерцога Фердинанда, эта Первая мировая война огромной метлой смела большинство существующих монархий: австро-венгерскую, российскую, германскую, турецкую. Она уничтожила великий, существовавший веками, монархический проект, расчистила пространство для реализации новых проектов: это советский коммунистический проект, германский фашистский проект, либеральный проект Запада, возглавляемый Америкой. Три эти проекта явились на смену монархическому и некоторое время существовали одновременно. Фашистский и советский проекты, нанеся друг другу смертельные раны, последовательно ушли с мировой арены. Они уступили место проекту либеральному, монопольному, который казался незыблемым и всеобъемлющим, о чём пропел Фукуяма. Но и либеральный, казалось бы, неколебимый, вечный проект, оказался битым. Его разгромил исламский проект — исламская революция, китайский проект — Великий Шёлковый путь, по которому движется Китай, увлекая за собой всё человечество.

Конспирологические искушения объясняют все эти процессы не просто броуновским движением исторических потоков, а существованием осмысленных управляемых векторов. За этими векторами стоят человеческие группы, невидимые кружки людей: сверхкомпетентных, сверхмогущественных, сверхосторожных, оснащённых исторической метафизикой.

В России действует загадочная закономерность, растянутая на столетия. В царской России была чудовищная эксплуатация народа, которая началась ещё во времена крепостничества. Царская Россия скопила гигантское богатство. Этим богатством являлись запасы царской казны, благосостояние среднего и высшего российского класса.

После революции это благосостояние было истреблено, золотой запас романовской России бесследно исчез, растворился в водоворотах Гражданской войны и осел в швейцарских и американских банках. Советы начали свой путь в нищей, обескровленной стране. И великие достижения сталинской цивилизации сделаны за счёт непосильных трудов народа. Эти усилия привели к тому, что нищая Россия стала громадной сверхдержавой, покрасив в свой красный цвет две трети земного мира. Накопленные советской страной богатства были несметны. Это не просто золото, редкие металлы, алмазы, хранившиеся в Гохране. Это не только богатства, которые в качестве резервов хранили великие заводы и великие отрасли индустрии. Это было богатство знаний, которые получил народ. Он превратился из народа крестьянского в народ интеллектуальный.

Все достижения советских людей: денежные, материальные, духовные, — были уничтожены в 1991 году, были изъяты у России вместе с "золотом партии", стали достоянием западной либеральной цивилизации, продлив её существование на Земле. Советские интеллектуалы, учёные, инженеры работают теперь в ведущих лабораториях мира. От России оторвали не только её материальные богатства, но и территории, которые прирастали к России веками.

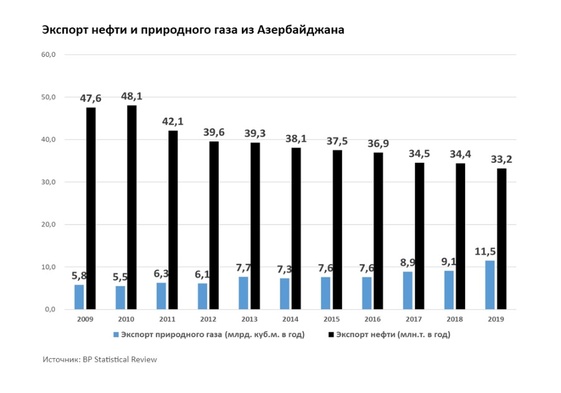

После краха 1991 года люди были опрокинуты в бездну, в нищету, профессора уезжали в Китай челноками и привозили в Россию плюшевых медведей. Народ упорно трудился, и в некоторой своей части добился заметного благосостояния: обзавёлся частными домами, машинами, банковскими вкладами. Это касается не только миллиардеров, но и обычных людей: рабочих, мелких бизнесменов. Сегодня банковские сбережения тают на глазах, и с каждым днём российские граждане беднеют. Все русские ресурсы: нефть, газ, алмазы, — уходят за границу, но выручка от продажи этих ресурсов лишь в малой степени остаётся народу, а большей частью становится достоянием мировых монополий. В который раз русский народ обирают, как липку.

Что это за сила? Кто продуцирует замысел, согласно которому раз в пятьдесят лет обирается до нитки русский народ? А также — чем является та загадочная сила, которая каждый раз после крушения российской империи создаёт новый её вариант, предлагая этой новой империи имперскую форму правления — авторитарную, и она может носить либо мягкий характер, либо характер беспощадной диктатуры.

Эти малые группы, закрытые сообщества перемещаются из системы в систему, из века в век. Этих управленцев историческими процессами почти невозможно углядеть. Они существуют и в сегодняшней России, остаётся лишь гадать, где они пребывают. И каждая отгадка будет неверной. Может показаться, что они находятся в Государственной думе, в Совете Федерации, в Совете безопасности или даже в малахитовом кремлёвском кабинете президента. Но это не так.

Они могут в исключительно малом количестве собираться не во дворцах, не на ассамблеях, а, быть может, на какой-нибудь малозаметной яхте, которая плывёт в Эгейском море, и там, среди ныряющих дельфинов, происходит управление историей. Эти группы невидимы, потому что скрыты от неопытного глаза несколькими защитными оболочками.

Оболочка поп-культуры, затмевающая сознание и пытливый ум людей бесчисленными концертами, ледовыми праздниками, вечерами смеха, скандалами светской хроники, бессмысленными сериалами. Эта ширма останавливает пытливый ум, держит его в постоянном галлюциногенном бреду. Тому, кто пробился сквозь эту многоцветную, пьянящую, бессмысленную мембрану, окунулся в толковище политических ток-шоу, предстоит следующее испытание. Блистательные шоумены своей тотальной пропагандой не дают народу понять истинные, глубинные мотивы политики. ток-шоу блокируют реальное политическое мышление, останавливают его на пороге огромных тайн, навязывают пытливому сознанию блестяще сформулированные трафареты.

Если отдельным людям удаётся проникнуть и сквозь эту мембрану, они входят в сферу реальной политики, оказываются среди думских депутатов, сенаторов, губернаторов, генералов Генштаба, могущественных олигархов, им может показаться, что они проникли в святая святых, общаются с небожителями. Но скоро удачливых и смелых открывателей настигает разочарование Они понимают, что вся элита, включая самого президента, — ещё одна мембрана, за которой кроется нечто уму непостижимое, запечатанное семью печатями, неподъёмное для пытливого разума. Явление такое же загадочное, как в астрономии явление "чёрного светила". Небесное тело обладает такой чудовищной массой, перед которой меркнут тысячи солнц.

Быть может, клубы жрецов, состоящие из управленцев истории, являются собранием магов, владеющих не только политическими, экономическими, военными и культурными средствами, но и средствами магических технологий? Среди этих магических технологий важное место занимает сакральная жертва. Этой сакральной жертвой может быть отдельный политик, например Сталин, которого отравили, или президент Кеннеди, которого застрелили из снайперской винтовки и тем самым изменили ход истории.

Этими жертвами могут быть отдельно взятые народы — например, азербайджанцы и армяне, которые схватились в кровавом карабахском конфликте. Сюда же можно отнести и восставший Донбасс, который остановлен в своей новороссийской мечте, превращён в надрезанную вену, и из неё постоянно хлещет кровь. Ритуальной жертвой может быть всё человечество, в которое внедряется злокозненный вирус, действующий на всех континентах, во всех странах, собирающий свою зловещую жатву.

Может ли богооткровенный исследователь углядеть эту сакральную жертву в отравлении Навального? В загадочном мятеже в Белоруссии, в разгроме секты Виссариона, в религиозном бунте расстриги иеромонаха Сергия, в самосожжении журналистки из Нижнего Новгорода? Поддаётся ли объяснению, каким образом хождения народа в Хабаровске, протесты вокруг мусорных полигонов, жуткое отравление природы в Арктике и на берегу Камчатки — все эти факторы каждый по-своему влияют на ситуацию в России, направлены на президента Путина, ослабляя его роль и влияние?

Что может отдельно взятый мыслитель? Только одно — продолжить свои исследования, превращая результаты этого исследования либо в поэтические метафоры, либо в тайнопись, подобную той, которую использовал Александр Сергеевич Пушкин в своих рабочих тетрадях, где разгадывал тайны человеческой души, тайны человеческой истории, тайны всего мироздания. Значит ли это, что нам всем предстоит жить с широко закрытыми глазами?

Молодежь из России и Австрии приглашают к участию в Фотоконкурсе «FOTORUAT»

До 15 ноября принимаются заявки на Второй международный Фотоконкурс «FOTORUAT» в рамках Года литературы и театра между Россией и Австрией.

Фотопроект «FOTORUAT» – пространство творческого взаимодействия талантливой, неравнодушной и мыслящей молодежи двух стран, объединившее любителей фотоискусства, начинающих и профессиональных фотографов.

К участию приглашаются граждане России и Австрии в возрасте от 14 до 35 лет из десяти российских и австрийских городов: Москвы, Перми, Белгорода, Ростов-на-Дону, Новосибирска, Вены, Бадена, Зальцбурга, Фюрстенфельда, Линца. Участие в конкурсе является бесплатным.

Номинации Фотоконкурса «FOTORUAT» 2020:

• «Фотожурналистика», номинация посвящена «перекрестному» Году литературы и театра Россия – Австрия;

• «Экологически значимо. Полезные привычки»;

• «Город. Культурный код 2.0»;

• «Мобильная фотография»;

• «Молодежь Z» – возрастное ограничение 14-17 лет;

• «Молодежь Y» – возрастное ограничение 18-21 год.

Главный приз – 50 000 тысяч рублей предусмотрен в каждой из трех номинаций: «Фотожурналистика», «Экологически значимо. Полезные привычки», «Город. Культурный код 2.0». Победители в номинациях «Молодежь Z» и «Молодежь Y» станут обладателями специальных призов.

Победитель в номинации «Мобильная фотография», участвующей в акции партнера «Немецкий с Австрийским институтом», станет обладателем специального приза от партнера Фотоконкурса – Австрийского института в Москве. Отдельный приз предоставит Немецкий центр Новосибирского государственного технического университета – возможность бесплатно пройти курс немецкого языка и сдать международный экзамен.

Конкурс организует Региональная общественная организация «Общество дружбы с Австрией» при поддержке российско-австрийского Форума общественности «Сочинский диалог», Представительства Россотрудничества в Австрийской Республике (Российского центра науки и культуры в Вене), Австрийского Культурного Форума в Москве. Региональный партнер Фотоконкурса – Немецкий центр НГТУ (г. Новосибирск).

Статья Посла России в Австрии Д.Е.Любинского в австрийском издании Die Presse: «Для России действует презумпция виновности»

Для России действует презумпция виновности

«Ничего не вижу, ничего не слышу … и знать ничего не хочу». Приходится перефразировать мудрость Конфуция, поскольку лживая и абсурдная пропаганда против России в контексте «дела Навального» невольно вызывает именно такие ассоциации. Неважно, что произошло на самом деле (и произошло ли), главное вновь представить Россию исчадием ада, заставить покаяться во всех смертных грехах. Такие манеры поведения для многих на Западе стали нормой.

Сейчас «вышла в тираж» и раскручивается новая серия «блокбастера про плохую Россию». На сей раз по сценарию она ни много ни мало отравила мнимого «лидера оппозиции» Алексея Навального. Ее невольными зрителями сделали граждан многих стран, в том числе в Австрии. При этом авторы и прокатчики этого политшоу упорно уходят от ответов. Хотел бы обозначить искушенному читателю „Die Presse“ лишь некоторые из вопросов: Знаете ли Вы, что такое этот «Новичок»? Это боевое отравляющее вещество впервые было представлено в 1998 г. в спектральной базе данных Американского института стандартов. С ним работали не менее чем в 20 странах. Так что «Новичок» - чисто западный бренд. Напомню также, что Россия уничтожила запасы химоружия еще в 2017 г., и это было сертифицировано ОЗХО.

Почему российские агенты работают так топорно? Зачем применять такой изощренный способ, вещество, от сотой доли миллиграмма которого вокруг вымерло бы все, и которое, оказывается, легко выявляется «коллегами» из военных лабораторий других стран?

Навальному оперативно согласовали вылет в Германию для продолжения лечения, куда он был отправлен спецбортом, как только его состояние было стабилизировано. Российские врачи спасли его жизнь, передали для клиники «Шарите» медицинские данные, были готовы продолжить сотрудничать в интересах его скорейшего выздоровления. Как все это укладывается в версию, что Навальный был отравлен с ведома российских властей?

Почему ни российские, ни немецкие медики не выявили признаков «Новичка» в анализах пациента? И только секретная лаборатория бундесвера заголосила о боевом веществе. Для чего? Все просто: создается шаблон, по которому Россия виновна хотя бы потому, что другого объяснения обвинению придумать невозможно. В отношении России действует презумпция виновности. Никакие факты и доказательства никому не нужны.

Германия против диалога

Почему в Берлине, Париже и Стокгольме игнорируют шесть официальных запросов России о правовой помощи? Ответа нет. Немцы отказываются сотрудничать с Россией в расследовании, не реагируют на предложения о профессиональном диалоге по линии врачей, парламентской комиссии.

Вердикт вынесен, все остальное неважно. Вам это понятно? Мне, честно говоря, нет. Как и не ясно то, в чьих интересах за все это расплачивается немецкий налогоплательщик.

И вот теперь министры иностранных дел ЕС – своего рода «суд присяжных», опираясь непонятно на что, договорились ввести новые санкции против России.

Шойгу рассказал "Про вчера"

В Русском географическом обществе представили необычный сборник

Текст: Игорь Елков

С четверга в магазинах по всей России в продаже появилась не вполне обычная книга.

До момента ее презентации не было "утечек информации", слухов, шумихи. Так захотел сам автор. Состоит она из нескольких десятков эссе: через человеческие судьбы раскрываются события, в которых мы еще недавно жили. Герои разные. Есть известные: Виктор Черномырдин, Борис Щербина, Эдуард Шеварднадзе. Есть фамилии, которые вам ни о чем не скажут: работяги-строители, летчики, шоферы, инженеры, заключенные. Иллюстраций всего три: это обложка и еще две картины. Название выбиралось из нескольких вариантов, остановились на "Про вчера". Его тоже придумал автор книги - Сергей Шойгу.

Представляющий редакторскую группу издательства АСТ Игорь Воеводин рассказал, что работа над книгой длилась около года: "В основном из-за того, что автором дописывались новые главы. А вот с нашей стороны редакторская правка потребовалась самая минимальная: книга написана ярко, грамотно, стилистически вкусно. Что же касается обложки, то она тоже авторская: Сергей Шойгу увлекается живописью и графикой, он автор сотен картин, в основном пейзажей".

На сегодня, по данным президента группы "Эксмо-АСТ" Олега Новикова, тираж книги 17 тыс. экземпляров, его должно хватить на два-три месяца продаж. Никаких госзаказов на книгу, разумеется, не было и не планируется - только коммерческие продажи. Рекомендованная цена на книгу в бумажной версии 599 руб., электронная версия стоит 399 руб., а аудиоверсия - 450 руб.

"Как только книги "на бумаге" раскупят - допечатаем еще", - пообещал издатель.

Аудиоверсию "Про вчера" озвучивал Сергей Гармаш.

"Мы давно знакомы с Сергеем Кужугетовичем, - рассказал журналистам актер. - Его книга удивительная: здесь есть смешное, веселое, историческое и очень трагическое. Хотя это не очень большой отрезок жизни автора".

Кстати, сам Сергей Леонидович признался, что его работе над книгой Сергея Шойгу, который по профессии инженер-строитель (а часть глав "Про вчера" посвящена грандиозным советским стройкам), помогало то, что срочную он служил в строительных войсках. Но вот что конкретно строил рядовой Гармаш на Байконуре и на других стратегических и режимных объектах - военный секрет. До сих пор. И это не шутка.

"Стройка это война, кто-то должен взять ответственность на себя, - резюмирует Сергей Гармаш. - Образно говоря: кому-то буквально надо принять огонь на себя. И громадная часть книги - как раз об этом".

"Есть такой термин современный - "социальный лифт", - пишет в книге сам Сергей Шойгу. - У нас не было подобного "лифта", но у нас была социальная лестница, по которой мы шли шаг за шагом... Мне кажется, каждому поколению нужно пройти через то, что закалит их. Может, не столь жестоко, как закаляли нас, но вряд ли без этого получится у них стать теми, кого уважают и кто уважения достоин. Как уважают тех, кто прошел войну, построил Днепрогэс, БАМ, Транссиб, порт Находка, кто осваивал Сахалин, кто построил Норильский комбинат".

А еще судьба свела автора удивительной книги с удивительными людьми.

Вот с Геннадием Онищенко он решает, как спасать людей при вспышках холеры. А с великим музыкантом Мстиславом Ростроповичем обсуждает миротворческий концерт в зоне боевых действий.

Ростропович как-то ему сказал: "Я знаю, как можно остановить войну!" Войн шло много, ни одна не собиралась заканчиваться. А Мстислав Леопольдович настаивал: знаю! Как? "Я поставлю оркестр на линию фронта, встану и сыграю то, что заставит их остановиться, сложить оружие!"

О какой войне шла речь? Представьте себе, о кровопролитии в Карабахе. Не о нынешнем. О предыдущем.

Великого Ростроповича с нами уже нет. А Карабах остался, и некому поставить оркестр на линии фронта. Во всяком случае такой, чья музыка заставит всех одуматься и остановиться, сложить оружие.

Надо оговориться: сложить оружие великий музыкант предлагал не какой-то конкретной стороне, а всем участникам войны. Просто взять и сложить.

Очень хочется, чтобы эту книгу прочитали в Армении, Азербайджане и Карабахе.

И уже поэтому это книга не только "Про вчера". Она про сегодня. И даже про завтра.

Кстати, скорее всего, у нее будет продолжение.

Нефтегорск

Сергей Шойгу, глава из книги "Про вчера" (отрывок)

Тот май на севере Сахалина был необычно жаркий. В городе цвели вишни. В школе праздновали последний звонок двадцать шесть выпускников. Вместе с учителями. Днем было солнечно. Праздновали допоздна. Нефтегорск рухнул в час ночи. Именно рухнул. Землетрясение, почти восемь баллов. Уцелело всего несколько зданий. Школа и все пятиэтажки, построенные из шлакобетонных панелей, легли, оставив внутри себя спящих, любящих, ждущих. Девушек с белыми бантами, в белых фартучках и гольфах. Ребят с пушком под носом. Еще и не брившихся. Все они были в школьном зале. Их доставали из-под завала еще четыре дня. Из двадцати шести выпускников выжили девять.

***

Штаб развернули рядом с полуразобранной хоккейной коробкой, больше похожей на загон из неструганых досок. Стали вести списки найденных - погибших и живых. Требование: всех, кого хоронят не здесь, надо везти в цинковых гробах. Жарко ведь. Тела начинают разлагаться.

Но цинковых гробов нет. А до опознания где хранить тела? Собрали со всего Сахалина рефрижераторы.

... Мать обезумела от горя и не понимала, почему ее девочку, с которой она говорит и которую она слышит, не могут достать: "Не можете поднять какие-то две панели. Вот же она - рука, плечи, еще чуть-чуть - и увидите лицо..." Объяснить невозможно, что, как только поднимем эти самые две плиты, ей, ее девочке, жить останется пятнадцать, может быть, двадцать минут и мы ничего сделать не можем, ну почти ничего. Можем подержать ее еще на этом свете два-три часа, не трогать завал, не поднимать, не разбирать. Совсем обессилевшую мать, уже без остатков слез и эмоций, подвел к дочери, точнее, к месту на руинах, где можно было с ней общаться. Оставил их втроем. Третьим был спасатель-парамедик, державший капельницу, поставленную в вену под ключицей девочки, в единственное место, очищенное от завала. Жестко, даже грубо парамедик сказал матери: "Садись, поговори, наговорись с дочкой. Мы ее не спасем, и никто не спасет. Полтела передавлено, если б только нога. Ноги, руки можно ампутировать, а полтела - нельзя". Все ушли, они остались попробовать наговориться. Мама и двенадцатилетняя дочь... И так по всему бывшему городу - десятки, сотни таких мам, отцов, бабушек, судеб.

... В первый день пришел мужичок, то ли рыбак, то ли огородник, сказал: "Был на выезде с мужиками. Вернулся только, а тут такое..." В общем, ему надо было два гроба цинковых. Один большой, под жену, поменьше - под дочку пяти месяцев. "Найду и повезу на Кубань. Мы оттуда". Через сутки вновь пришел: "Давайте один гроб, маленький. Жену вот откопали, ни царапинки". На второй день он уже вместе с женой помогал спасателям работать.

... Пришла простая, но, как выяснилось впоследствии, очень эффективная идея-технология. Минута тишины. Ну, не минута, а примерно полчаса или даже час. Остановили все: краны, бульдозеры, генераторы, гидравлику. Все стали слушать и спрашивать: "Если живые - отзовитесь, крикните. Если не можете - постучите".

И в первую же паузу-тишину больше двадцати точек услышали. Начали к ним пробираться, разбирая перекрытия. Плиту за плитой.

...На пятые сутки, к исходу четвертых, пришел тот же рыбак-огородник с женой. Говорят: "Не надо гроб детский, не надо". Нашли их пятимесячную дочку, живую и невредимую. Совсем крошка, маленькая, осипшая. Счастливые, удалились.

***

Нефтяник. Он попросил покурить. Предложили ему все, что было у ребят-спасателей: "Ту-134", "Плиска", "Родопи". Он от всего плевался: "Покрепче нет ничего? Вы что, только бабские курите?"

Нашли "Беломор"...

Разобрали все вокруг него, под спину сделали что-то похожее на носилки, подсунули спальник, подушку и стали изображать работу по разбору четырех этажей, которые, сложившись пирогом, лежали на его ногах и тазу. Никто не знал, что делать. Человек жив, но полтела раздроблено и зажато. Знали, что не выживет. Знали, что решение по разбору завала, - это смертельный приговор. Точнее, его исполнение. И никто не решался стать исполнителем. Принесли соку. Попросил. Виноградный, сладкий.

- Слушайте, у вас что там, нет нормального томатного с перцем-солью? Нашли. - Ну, мужики, если вы и дальше будете так работать, вас либо разгонят, либо родственники грохнут. Какие-то сраные три плиты который час не можете разобрать. На хер вам все эти прибамбасы: перфораторы, гидравлика, пилы по бетону? Давно бы кувалдой расх...чили без всего этого ливера... Пытались отвлечь его как могли. Не решался никто разбирать плиты, и я в том числе.

***

Позвали на другой дом, точнее, груду пыльных панелей. Нашли деда. Он чудом уцелел под платяным шкафом старым. Крепкий был шкаф, из цельного дерева. Докопались, пробились, разобрали верх шкафа. С нами рядом дочь его - рада, машет руками, кричит: "Скорей! Скорей!" А дед спокойно говорит оттуда, снизу, из могилы практически: "Примите все, что в шкафу: три комплекта постельного белья и шубу". С нами работал тогда Андрей Рожков. С больной спиной, но все равно был с ребятами в деле. Погиб в 1998 году, когда на Севере испытывал водолазное оборудование. Так вот, Андрей сорванным еще сутки назад голосом отвечает деду: "Пошел ты на х!.. И дочь твоя! Уже от работы люди с ног валятся, а он наволочки спасает!"

Дед нехотя протянул руки, вытащили.

***

Вернулся к нефтянику. Вижу, все понял сам. - Налей водки. Выпил залпом стакан. Жадно выкурил папиросу. - Ну все, мужики. Пока. Подымай. Мать ее... Держали мы его почти сутки. Дальше, казалось, день и ночь стали бесконечными. Это был первый и последний случай, когда четверо суток на ногах.

***

Приехал губернатор Фархутдинов, сказал: "Уже больше двух тысяч погибших. Заработали двадцать шесть воздушных мостов, перебрасываем вертолетами, самолетами во все города и больницы Дальнего Востока и Сибири. Погибших хороним. Где людям жить? Города нет. Новый построим не скоро..." Именно тогда появились первые жилищные сертификаты. Расселили всех за месяц по Сибири и Дальнему Востоку. Сотни, тысячи вопросов, проблем, судеб. Каждая из них достойна отдельного рассказа. Вспоминается сильная, неунывающая женщина, которой придавило обе ноги. После ампутации в Хабаровске осталась одна. У нее погибли все близкие, муж, дети. Через несколько лет узнал, что она вышла замуж, родила. Невероятной крепости люди. Впрочем, боролись не только люди. Был среди спасателей спаниель Лёнька. Первый герой тех событий, нашедший под завалами около трех десятков человек, несколько кошек и своих домашних соплеменников. Тогда даже не думали, что пройдет два-три года и у нас будут специальные школы-питомники и десятки четвероногих готовых героев-спасателей.

Что касается города, его нет. Пропал с карты, из жизни страны. Рекультивировали. Осталось кладбище, памятники. Могилы с именами и фотографиями. И братские захоронения, в которых упокоились изуродованные, неопознанные тела.

Каждый год весной люди на острове собираются и едут туда. Те, кто выжили. Те, кто спасали.

Спецсвязь России доставляет биоматериалы для анализов на антитела к коронавирусу

Подведомственное Россвязи ФГУП «Главный центр специальной связи (ФГУП ГЦСС) доставляет биоматериалы для анализов на антитела к COVID-19. Из Центра гигиены и эпидемиологии фельдъегери перевозят их в Противочумный центр Роспотребнадзора и Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Для выявления коронавирусной инфекции сдают разные анализы: мазок на COVID-19 и кровь из вены для анализов на антитела IgM и IgG. За сутки в России проводятся сотни тысяч исследований по стране. Данные, полученные в ходе столь масштабного исследования, помогают получить более полную и ясную картину происходящего.

В период пандемии сотрудники Спецсвязи России также оперативно доставили биоматериалы для проведения тестов в Центр гигиены и эпидемиологии Камчатского края и в лабораторию ООО «Юнилаб-Хабаровск».

Такие транспортировки требует особого внимания и осторожности. При этом к процессу перевозки подобных грузов предъявляются повышенные требования: специальный температурный режим или ограничения по скорости перемещения. ФГУП ГЦСС предоставляет услуги, учитывая ключевые тенденции на рынке, и соблюдая при этом современные стандарты медицинской отрасли.

Названы страны Европы с самыми высокими зарплатами в сфере финансов для выпускников

Новичкам в этой области больше всего платят в Швейцарии.

Рейтинг. Обнаружив, что ежемесячно в интернете выполняется 27 000 поисков вакансий для выпускников, портал MoneyTransfers.com изучил данные специалистов GlassDoor по отзывам работодателей, чтобы выяснить, какие должности выпускников в сфере финансов в настоящее время являются наиболее высокооплачиваемыми в каждой европейской стране, пишет The Baltic Course.

Рейтинг стран Европы по среднегодовой зарплате специалиста в сфере финансов:

|

Страна |

Самая высокооплачиваемая должность выпускника в сфере финансов |

Средняя годовая зарплата в евро |

|

Швейцария |

Финансовый партнёр |

102 506 |

|

Лихтенштейн |

Аудитор |

78 774 |

|

Люксембург |

Инвестиционный аналитик |

78 459 |

|

Дания |

Финансовый аналитик |

72 275 |

|

Норвегия |

Финансовый аналитик |

70 948 |

|

Финляндия |

Аудитор |

68 412 |

|

Германия |

Финансовый партнёр |

67 755 |

|

Австрия |

Финансовый аналитик |

66 999 |

|

Нидерланды |

Инвестиционный аналитик |

65 527 |

|

Франция |

Финансовый партнёр |

50 484 |

|

Великобритания |

Инвестиционный аналитик |

48 078 |

|

Швеция |

Финансовый аналитик |

45 936 |

|

Италия |

Инвестиционный аналитик |

43 089 |

|

Словения |

Аудитор |

42 339 |

|

Ирландия |

Финансовый партнёр |

40 240 |

|

Литва |

Аудитор |

39 744 |

|

Бельгия |

Инвестиционный аналитик |

36 000 |

|

Украина |

Младший бухгалтер |

36 000 |

|

Испания |

Финансовый администратор |

32 000 |

|

Эстония |

Финансовый аналитик |

24 216 |

|

Греция |

Аудитор |

24 090 |

|

Португалия |

Финансовый аналитик |

21 951 |

|

Польша |

Аудитор |

21 432 |

|

Кипр |

Аудитор |

18 600 |

|

Словакия |

Финансовый аналитик |

17 927 |

|

Венгрия |

Инвестиционный аналитик |

17 166 |

|

Чехия |

Финансовый аналитик |

15 951 |

|

Латвия |

Аудитор |

13 212 |

|

Хорватия |

Аудитор |

12 687 |

|

Болгария |

Аудитор |

11 802 |

|

Румыния |

Финансовый аналитик |

9 360 |

Автор: Ольга Петегирич

Банкет на карантине

Судьбу новогодних корпоративов решат регионы

Текст: Светлана Ментюкова

Федерация рестораторов и отельеров по итогам ближайших двух месяцев ожидает закрытия или смены владельцев до 70% ресторанов, если не будет послаблений антиковидных требований к индустрии, в том числе, для проведения вечеринок. В Роспотребнадзоре "Российской газете" заявили, что решения о проведении или запрете банкетов и новогодних корпоративов принимаются на уровне оперативных штабов региона.

Рестораторы опасаются ужесточения требований со стороны банков по выплатам и новым кредитам, а также лишения заработка в новогодние праздники. "Подходит время выплачивать отложенные налоги, мы в Москве три месяца не работали, в регионах где-то по полгода. Соответственно денег на это не заработали. Как только встал вопрос о второй волне коронавируса, стало понятно, что банки, скорее всего, выдвинут другие требования. И по нашим подсчетам, самыми сложными будут октябрь-ноябрь для предпринимателей. Я думаю, что уже процентов 70 потеряет свой бизнес", - сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

По данным Ассоциации, на сегодняшний день 40% рестораторов уже потеряли свой бизнес. Как пояснил глава отраслевого объединения, это не во всех случаях означает закрытие самого заведения или ликвидации компании. По его словам, это может означать отказ частичный или полностью от арендованных помещений, отдачу бизнеса за долги. "Так что сама по себе точка может и работает", - подчеркнул Игорь Бухаров. Он также отметил участившиеся конфликты между арендодателями и арендаторами, что также усугубляет ситуацию в этом секторе экономики.

Кроме того, заведения общепита, как и работники музыкальной сферы говорят о том, что в этом году большинство из них лишатся привычного "новогоднего чеса" - выступлений на новогодних банкетах и корпоративах, что также негативно скажется на финансовой стороне деятельности. "В этот период, благодаря значительному увеличению спроса и заработков формировалась некая финансовая подушка, позволявшая пережить какие-то неблагоприятные периоды. В этом году ее, очевидно, не будет", - отметил директор концертного агентства "Ультра Продакшн" Алан Маршалл.

Рестораторы и артисты рассчитывают на смягчение условий антиковидных требований. По словам Игоря Бухарова, в ассоциации изучили имеющийся на сегодняшний день международный опыт работы заведений общепита в условиях пандемии. Он привел в пример австрийский вариант, когда посетителю при посещении кафе выдается QR-код, если потом выясняется, что одновременно в заведении находился больной COVID-19, по этому коду он получает уведомление. "А дальше человек сам решает, делать ему тест или что-то другое", - рассказал ресторатор. Приемлемым представители ХоРеКа считают и вариант с введением краткосрочных жестких ограничений на две-три недели для локализации заболевания.

"Если на сегодняшний день закрыть бизнес, то уже второе, третье открытие никто не выдержит", - констатировал Игорь Бухаров. Он добавил, что емкость рынка в посетителях сильно упала: после снятия ограничений из 10 человек, посещавших рестораны до пандемии, сохранили свою привычку только 4.

Алан Маршалл сообщил, что концертная индустрия потери от пандемии оценивает ориентировочно в 30 млрд рублей, при том, что ее ежегодный оборот составляет порядка 80 млрд рублей. "В этом году нам еще удалось почти полностью отработать основной сезон. Это февраль-март-апрель, а в этом году из-за продолжающихся ограничений такого не будет", - отметил он. Он также предложил компетентным органам рассмотреть возможности для продолжения артистами концертной деятельности. По его словам, особое внимание стоит обратить на коллективы и артистов, которые выступают в небольших клубах и барах. По его оценке, в Москве чуть менее тысячи таких коллективов, которые живут тем, что дают по 10 небольших концертов живой музыки в месяц. "Вот для этих творческих людей необходимо что-то придумать, как им прокормить свои семьи", - сказал Алан Маршалл.

В Роспотребнадзоре, который ранее выпустил предписание с рекомендациями по работе ресторанов и концертных залов в период частичных ограничений, в ответ на вопрос "РГ", планируется ли запретить в этом году новогодние корпоративы и банкеты, ответили, что решение будет приниматься регионами самостоятельно.

"Подобные решения принимаются на уровне оперативных штабов региона", - заявили в санитарном ведомстве.

VisionLabs поможет Казахстану с биометрией

В то время как ЕБС (Единая биометрическая система) в России активно развивается, компания VisionLabs (один из вендоров для ЕБС) стала поставщиком технологий для сервиса удаленной биометрической идентификации, запущенного Национальным банком Казахстана.

Юлия Мельникова

Проект создания сервиса удаленной идентификации реализован в рамках государственной программы "Цифровой Казахстан". Оператор системы - дочерняя организация Национального банка - РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов" (КЦМР), а сам механизм удаленной идентификации клиентов будет осуществляться посредством центра обмена идентификационными данными (ЦОИД).

Компания VisionLabs стала вендором сервиса удаленной биометрической идентификации, запущенного Национальным банком Казахстана. Система доступна всем финансовым институтам страны - банкам, страховым компаниям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, платежным и микрофинансовым организациям. За счет использования технологии распознавания лиц клиенты смогут получать финансовые услуги без посещения офиса.

С помощью нового сервиса участники финансового рынка смогут дистанционно оказывать такие услуги, как открытие банковских счетов и депозитов, выпуск платежных карточек, кредитование. Взаимодействие с клиентом будет проходить через сайт или мобильное приложение той организации, в которой обслуживается. Для получения услуги клиент совершает видеозвонок длительностью три-пять секунд, в ходе которого система получает его фотоизображение, и вводит индивидуальный идентификационный номер. Полученная информация отправляется в ЦОИД и сравнивается с государственной базой данных. Определить степень сходства двух изображений - отправленного пользователем и существующего в базе - помогают биометрические решения нескольких вендоров. Одно из них - платформа компьютерного зрения и видеоаналитики LUNA компании VisionLabs. "Посредством нейронных сетей LUNA Platform извлекает из фотографий биометрические шаблоны и сравнивает их. После чего дает ответ, насколько высока вероятность, что на изображениях один и тот же человек. Точность идентификации достигается вне зависимости от дополнительных атрибутов на лице человека, уровня освещенности помещения или разрешения камеры. На основании полученного результата финансовые организации самостоятельно принимают решение об установлении деловых отношений с клиентом", - рассказали в VisionLabs.

Система удаленной идентификации стартовала в пилотном режиме в апреле текущего года. За это время она позволила 11 банкам второго уровня оказать населению 2,8 млн банковских услуг. Сейчас сервис запущен в промышленную эксплуатацию.

"Удаленное обслуживание особенно важно в текущей эпидемиологической ситуации, потому что большинство сервисов клиенты смогут получить, не выходя из дома и в любой точке мира. Создание единого механизма национального масштаба позволит перенести взаимодействие между финансовыми институтами и их клиентами в удобную цифровую среду. У нас уже большой опыт в решениях в подобных проектах. Мы работали с такими крупными российскими банками, как Сбер, Почта Банк, Тинькофф, "Открытие". Кроме того, VisionLabs является одним из вендоров Единой биометрической системы в России", - отметил Дмитрий Марков, генеральный директор компании VisionLabs.

Напомним, что 1 июля 2018 г. вступил в силу закон об удаленной идентификации банковских клиентов в России. Кредитные организации аккумулируют персональные данные граждан (слепки лица и голоса) и передают информацию в Единую биометрическую систему (ЕБС), которой управляет "Ростелеком" (см. новость ComNews от 3 июля 2018 г.). Этот закон - пока единственный документ, регулирующий сбор и использование данных, однако не все биометрические сканеры относятся к единой системе.

Пресс-служба ПАО "Ростелеком" сообщила ComNews, что Единая биометрическая система активно развивается. "Пандемия коронавируса привела к росту популярности бесконтактных услуг. После начала пандемии количество пользователей Единой биометрической системы значительно возросло: за последние полгода по биометрии было предоставлено столько же услуг, сколько за предыдущие полтора года. Суммарное количество скачиваний мобильного приложения "Биометрия" превысило 200 тыс.", - пояснили в пресс-службе оператора.

Более года назад Тинькофф Банк полностью завершил интеграцию с Единой биометрической системой. В январе 2019 г. руководитель отдела предотвращения мошенничества Тинькофф Банка Артем Харченко рассказал ComNews, что на текущий момент банк занимается отладкой внутренних процессов при удаленном открытии счета, чтобы клиентский путь в новом процессе был максимально удобен. Тинькофф Банк также разрабатывает мобильное приложение, которое будет взаимодействовать с приложением "Ростелекома", чтобы пользователь мог открывать счета удаленно (см. новость ComNews от 9 января 2019 г.).

Однако сегодня представитель АО "Тинькофф Банк" заявил, что собственная база фотоизображений и голосовых слепков у "Тинькофф" сейчас многократно больше, чем в ЕБС. "Технологически мы являемся вендором как по голосу, так и планируем по лицу, поэтому мы можем самостоятельно реализовать у себя механику подтверждения транзакций без ЕБС. К тому же суть ЕБС изначально - в новом виде идентификации для новых клиентов, а по собственным клиентам мы и без ЕБС имеем достаточно информации, которую и используем для аутентификации наиболее быстрым и бесшовным способом, в том числе с помощью лица/голоса, но не ограничиваясь. К тому же при использовании собственных данных мы сами выстраиваем комфортный клиентский путь. В "Тинькофф" распознавание речи уже используется в колл-центре как дополнительный фактор верификации и в момент подтверждения транзакций, а скоро мы запустим подтверждение транзакций в мобильном банке по лицу", - рассказал представитель Тинькофф Банка.

Помимо решений VisionLabs, в ЕБС России также используются технологии группы ЦРТ. Генеральный директор группы компаний ЦРТ (Центр речевых технологий) Дмитрий Дырмовский сообщил, что в активе группы ЦРТ VoiceKey - мультифункциональная платформа, предназначенная для создания высоконагруженных систем с использованием целого стека AI-технологий - биометрии, распознавания и синтеза речи, акустических событий. "Решение позволяет отказаться от PIN-кодов и паролей, а алгоритмы защиты от взлома с помощью аудио- и видеозаписи liveness detection ("определение живого человека") позволяют выявлять мошенников и повышать уровень безопасности. Наши биометрические решения работают в различных кейсах и отраслях по всему миру: на национальном уровне применяются в Эквадоре и Мексике, в СНГ и России. В финансовых институтах и банках наши решения повышают удобство клиентов и доступность финансовых сервисов с помощью удаленной идентификации личности. Группа ЦРТ реализовала первое внедрение биометрических технологий при дистанционном обслуживании клиентов в банковской сфере Белоруссии и одно из первых внедрений биометрии в банковском секторе СНГ, внедрив еще в 2015 г. голосовую биометрию в Приорбанк (член банковской группы "Райффайзен"). В ЕБС России также используются технологии группы ЦРТ: верификация по голосу, бимодальный (по лицу и по голосу) liveness detection. Ключевое отличие группы ЦРТ от других решений, представленных на рынке, в том, что группа ЦРТ - одна из немногих компаний в мире, которая создает и развивает обе биометрические модальности: лицо и голос, создавая системы бимодальной аутентификации и идентификации физических лиц, предоставляя рынку не только качественные, но и комплексные биометрические решения. Сейчас биометрические решения ЦРТ применяются в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Совкомбанке, банке "Восточный", Почта Банке, банке "Открытие" и ряде других, продолжая развитие и масштабирование", - прокомментировал Дмитрий Дырмовский.

Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова радиостанциям «Sputnik», «Комсомольская правда» и «Говорит Москва», Москва, 14 октября 2020 года

Вопрос: Добрый день, Сергей Викторович. Мы не здороваемся за руку – все-таки коронавирус, соблюдаем все, что можно, хотя и без масок. Нас предупредили, что времени мало, потому что Вас ждут итальянцы, поэтому мы не будем перебивать, чтобы Вы успели ответить на все вопросы на благо аудитории.

Когда мы готовились к интервью, сказали друг другу в полушутку, хотя это очень грустный юмор, что перед тем, как Сергей Викторович зайдет, надо быстро посмотреть в соцсетях, не началась ли еще какая-нибудь война. В этом году все это случается внезапно. И будет нехорошо, если она началась пять минут назад, а мы Вас об этом не спросим.

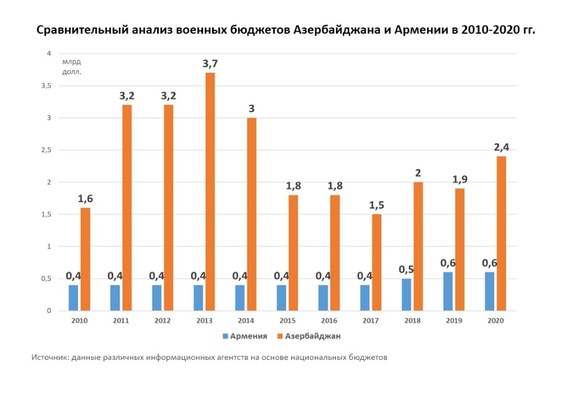

Новая война не началась, но продолжается другая, почти новая, несмотря на вроде бы достигнутое перемирие, в том числе Вашими титаническими усилиями (Вы действительно не курили эти 11 часов, не представляю, как Вы вообще с этим справились?), по факту никакого прекращения огня нет. Хочу спросить Вас, оно вообще возможно? Мы, Россия, говорим о безальтернативности мирного подхода к урегулированию. Это можно сделать? Кто-то из них остановится?

С.В.Лавров: Конечно, переговоры были уникальными. Отмечу, что в решающий момент свой вклад внес Президент России В.В.Путин, потому что он контролировал наши «ночные бдения», и уже где-то глубоко в ночи мы с ним разговаривали два раза.

Вопрос: Звонил или заходил?

С.В.Лавров: Звонил. Подключался и Министр обороны России С.К.Шойгу, потому что было важно согласовать вопрос о том, что объявление перемирия будет не совсем достаточным, если не будет механизма контроля за прекращением огня. Второй пункт согласованного документа предусматривает именно это.

За последние дни я несколько раз контактировал со своими коллегами в Баку и Ереване. То же самое делал С.К.Шойгу – общался с министрами обороны обеих стран. В.В.Путин разговаривал с лидерами конфликтующих сторон. Наш главный посыл заключается в том, что все-таки необходимо немедленно встречаться по линии военных и согласовывать механизм контроля за прекращением огня, о котором говорится в тот самом документе, но который пока никто даже не начал обсуждать.

Соответствующие сигналы я переподтвердил буквально полчаса назад, когда мне звонил Министр иностранных дел Азербайджана Д.А.Байрамов. Такой же сигнал мы направляем и нашим армянским коллегам. Думаю, что это сейчас является ключом к устойчивому прекращению огня, от которого страдают гражданские объекты, мирные граждане.

Вопрос: Что это за волшебный механизм контроля за прекращением огня? Это бесполетная зона?

С.В.Лавров: Когда политики и дипломаты в любом конфликте объявляют о договоренности прекратить огонь, для того, чтобы это было успешно выполнено, военные тут же согласовывают «на земле», какие конкретно меры должны для этого приниматься, кто будет объективно наблюдать за тем, как соблюдается режим прекращения огня с обеих сторон. Это не нечто «волшебное». Так было и в Приднестровье. И, кстати, в Донбассе, хотя там прекращение огня объявляется уже не один раз, и лишь последнее более или менее действует, и то только потому, что в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине были разработаны дополнительные меры верификации этого режима. Так было и в 1994 г. в Нагорном Карабахе, когда объявление о прекращении огня сопровождалось четким согласованием по линии военных того, как это будет выглядеть «на земле».

Отвечая на вторую часть вопроса, да, конечно, политическое урегулирование возможно. Предложения, которые прорабатывали и продолжают прорабатывать сопредседатели Минской группы ОБСЕ, остаются на столе переговоров. Их содержание уже известно: это поэтапное, постепенное освобождение районов вокруг Нагорного Карабаха при соблюдении гарантий его безопасности и обеспечении надежной связи между Арменией и Карабахом до того, как будет определен его окончательный статус. Такая схема хорошо известна. Думаю, что не было бы счастья, да несчастье помогло: эти печальные события должны помочь активизировать политический процесс параллельно с решением «на земле» вопросов безопасности.

Вопрос: Сергей Викторович, под надежной связью с Арменией Вы имеете в виду два района – Лачинский коридор, схему «пять – два»?

С.В.Лавров: Все договоренности, которые обсуждались в последнее время и всерьез воспринимались сторонами, предполагали на первом этапе освобождение пяти районов при сохранении двух районов на второй этап, равно как на второй этап откладывался бы и вопрос об окончательном статусе Нагорного Карабаха. На первом этапе, помимо освобождения пяти районов, разблокировались бы все коммуникации, экономические связи, транспортные контакты, развертывались бы миротворцы, которые гарантировали бы невозобновление боевых действий.

Вопрос: То есть все-таки миротворцы – это тот самый механизм, про который Вы только что говорили?

С.В.Лавров: Нет, этот механизм сейчас должен заработать на линии фактического соприкосновения. Это не пять районов, которые должны быть переданы на первом этапе согласно предложениям сопредседателей. Сейчас было бы даже достаточно не миротворцев, а военных наблюдателей.

Вопрос: Наших?

С.В.Лавров: Мы считаем, что было бы совершенно правильным, если бы это были наши военные наблюдатели. Но окончательное слово должно быть за сторонами. Мы исходим из того, что в Ереване и в Баку будут приняты во внимание наши союзнические связи, отношения стратегического партнерства.

Вопрос: Сергей Викторович, нынешнюю войну в Карабахе, если называть вещи своими именами, вдохновляла Турция. Вообще, мы регулярно «натыкаемся» на Турцию - в Ливии, а также в Сирии, где Анкара становится вовсе не нашим союзником, а военным оппонентом. При этом мы регулярно заявляем о том, что это наш стратегический союзник. Как все это будет сейчас в свете происходящих событий? Где мы, где Турция? Кто мы по отношению друг к другу?

С.В.Лавров: Мы никогда не квалифицировали Турцию как нашего стратегического союзника. Это партнер, очень тесный. На многих направлениях это партнерство имеет стратегический характер.

Действительно, мы работаем в Сирии, стараемся помогать урегулировать ливийский кризис. Турция тоже стремится продвигать свои интересы в этом регионе. Главное, что это абсолютно законно, если интересы легитимны, будь то Турция, Иран, ОАЭ, Катар. Много стран в этом регионе имеют свои интересы, которые проецируются за пределы их государственных границ. Важно, чтобы это проецирование было транспарентным.

В том, что касается Сирии, я считаю, такие транспарентность и легитимность были обеспечены, несмотря на то, что турецкие военнослужащие присутствуют на сирийской территории без приглашения законных властей. Президент САР Б.Асад и его правительство приняли и поддержали создание Астанинского формата. Они сотрудничают в выполнении всех тех инициатив, которые выдвигает «тройка» астанинских гарантов. В этом смысле партнерство России, Турции и Ирана играет очень важную роль. Именно оно позволило сократить территории, на которых правили террористы, по сути дела, до Идлибской зоны деэскалации.

Отдельная тема – это восточный берег Евфрата; к сожалению, американцы нетранспарентно и абсолютно противозаконно продвигают на тех территориях, на которых сейчас хозяйничают, идеи сепаратизма, поощряя настроения курдов к тому, чтобы они там устанавливали отличные от центрального правительства правила проживания и функционирования.

В Ливии мы тоже взаимодействуем с Турцией. Уже не один раз встречались дипломаты, военные, представители спецслужб, чтобы использовать возможности каждой из наших сторон. Мы контактируем со всеми: и с восточной частью Ливии, где расположен парламент, и с западной частью страны, где находится Правительство национального согласия (ПНС). Турки, как Вы знаете, поддерживают ПНС, но прекрасно понимают, что необходимо искать компромиссы между подходами всех регионов, всех ливийских политических сил. Сейчас политические процессы пока достаточно хаотично, но все-таки развиваются и начинают выстраиваться в одном русле. Это касается Берлинской конференции по Ливии, тех инициатив, которые предлагают Марокко, Тунис, Египет как соседние страны – это абсолютно понятно, мы это поддерживаем. Сейчас важно канализировать все это под эгидой ООН в единую схему, которая будет опираться на стимулирование всех ливийских сторон не к тому, чтобы они выдвигали друг другу ультиматумы, как мы наблюдали это между Тобруком и Триполи в последнее время, а чтобы они сели и стали договариваться.

Сейчас наши ооновские коллеги стараются привести к общему знаменателю все эти усилия. Мы этому активно содействуем. Я слышал, что и Турция заинтересована в том, чтобы такие процессы набирали силу. В любом случае, дипломатия предполагает учет позиций всех сторон конфликта внутри той или иной страны, охваченной кризисом, но также и учет интересов региональных государств, которые легитимны и принимаются самими конфликтующими сторонами.

Вопрос: Вы рассказали про учет интересов всех игроков. А мы считаем, что в Карабахе интерес Турции легитимен, собираемся его учитывать?

С.В.Лавров: Я перехожу к Карабаху. Мы не согласны с той позицией, которую озвучила Турция и несколько раз высказывал Президент Азербайджана И.Г.Алиев. Здесь нет никакого секрета. Мы не можем разделить заявления о том, что есть и допустимо военное решение конфликта. К сожалению, Турция смогла это сделать и подтвердила, что будет поддерживать любые действия, которые предпримет Азербайджан для решения этого конфликта, включая военные.

Мы находимся в контакте с турецкими коллегами. Я несколько раз в период этого кризиса разговаривал с Министром иностранных дел Турции М.Чавушоглу. Мы все-таки отстаиваем свою точку зрения: мирное урегулирование не только возможно, но является единственным способом обеспечить устойчивое решение этой проблемы, потому что все остальное будет сохранять конфликт в приглушенном состоянии. Если не будет долговременного политического согласия, то когда-нибудь решения, достигнутые военным путем, докажут свою несостоятельность, и боевые действия все равно будут.

Вопрос: Эффект отложенной войны?

С.В.Лавров: Да, как мы видим, кстати, с палестинской проблемой.

Вопрос: Невозможно этого не замечать, и практически все обращают внимание на то, что Президент Турции Р.Т.Эрдоган активизировался. Он ведет свою игру в регионе Ближнего Востока: Ливия, Сирия. Однозначно, он считает это зону сферой своих интересов, не скрывая, говорит об этом.

На территории Кипра у него своя игра. Он опять пошел на обострение на греческом направлении. Они были в шаге от войны с Афинами. Плюс, его заявления о том, что Иерусалим – это тоже османский город. Сейчас это то, что они делают в регионе Южного Кавказа. При этом в своей инаугурационной речи, ьяговоря о Турции, он называл ее «Османской Турцией». В самой Турции его называют «новым султаном». Он открыто говорит о том, что хочет воссоздать новую Османскую Империю, поэтому активизировался по всем направлениям. Я уже не говорю про его решение по службе в Храме Святой Софии. Это же явный отход от завещания, которое им оставил К.Ататюрк.

В связи с этой активностью турецкого лидера и всей Турецкой Республики будем ли мы вносить какие-то коррективы в нашу политику на этом направлении?

С.В.Лавров: Конечно, коррективы всегда необходимо иметь в виду, но политика на турецком и любом другом направлении должна исходить из реальности, избегать материализации принципа «война – это продолжение политики». Это мое глубокое убеждение. Хотя наверняка бывают ситуации, когда, если против тебя осуществляется агрессия, то пушки должны перестать молчать.

Вопрос: У нас это называется: «Если не слушаете Лаврова, будете слушать Шойгу».

С.В.Лавров: Я видел майку с этой надписью. Да, речь примерно об этом.

Но сначала я хочу обозначить общую ситуацию, кто, где и как пытается продвигать свои интересы. Везде, где, по Вашим словам, Турция проявляет свою активность, достаточно активны, порой даже более, чем Анкара, страны, расположенные за 10 тыс. миль и дальше от этого региона. Есть государства, которые находятся поближе, но США везде в этих точках играют весьма активную роль.

В Сирии американцы активно подрывают весь смысл резолюции 2254 СБ ООН, подтвердившей территориальную целостность САР и потребовавшей ее уважать. Создают на ее территории квазигосударственные структуры, нисколько не смущаясь. Сначала объявили запрет на закупки сирийской нефти всем странам мира, а потом разрешили своей компании добывать там нефть и использовать вырученные средства на укрепление курдских структур, которые не должны подчиняться Дамаску. Кстати, на том же восточном берегу Евфрата Турция работает, чтобы, как она считает, пресечь курдский терроризм. Озабоченности Анкары в отношении безопасности своей границы с Сирией на восточном берегу Евфрата и в районе Идлиба, по крайней мере, гораздо более легитимны, чем то, что пытается делать Вашингтон, разжигая сепаратистские тенденции в САР.

США весьма активны в Ливии. Также пытаются «разруливать» этот конфликт в своих интересах, в том числе с тем, чтобы ослабить Турцию и, между прочим, Российскую Федерацию. Это заявляется открыто. Там тоже нефть играет не последнюю роль, потому что вопрос возвращения ливийской нефти на мировые рынки, снятия моратория, объявленного командующим Ливийской национальной армией Х.Хафтаром, имеет большое политическое и практическое значение, прямо влияя на цены на энергоносители.

По палестинской проблеме, Иерусалиму, урегулированию арабо-израильского конфликта, создания Палестинского государства США отодвинули практически всех остальных, сказав, что разберутся сами. Была Согласно Арабской мирной инициативе, сначала создается Палестинское государство, за чем следует нормализация отношений Израиля со всеми арабами. Но США ее перевернули с ног на голову. Сначала они хотят активно продвигать установление отношений Израиля со всеми арабскими соседями, а потом посмотреть, как можно будет решить, и надо ли вообще решать, палестинскую проблему.

Мы за то, чтобы отношения Израиля со своими соседями и с другими странами региона улучшались. Мы против того, чтобы это делалось за счет интересов палестинского народа, закрепленных в той же самой резолюции 181 ГА ООН, провозгласившей и создание Еврейского государства. Оно живет и здравствует, это наш близкий друг и партнер. А палестинского государства пока нет. Конечно, обещанного три года ждут, но эти три года уже давно прошли.

В ситуации, когда объявляется забытым и перечеркнутым решение Совбеза ООН о том, что судьба и положение Иерусалима как столицы трех монотеистических религий должны определяться с учетом позиций сторон, когда доступ к Мечети Аль-Акса, который должен решаться в рамках договоренности об окончательном статусе в контексте создания палестинского государства, опять пересматривается и отменяется, наверное, мы будем слышать такого рода заявления со стороны лидеров исламского мира, к каковым, конечно же, относится Президент Турции Р.Т.Эрдоган.

Еще более широкий контекст: в исламском мире идет очевидная борьба за лидерство. Есть несколько полюсов: Турция, Саудовская Аравия как лидер и местонахождение двух величайших исламских святынь. Не будем забывать, что, помимо тюрков и арабов, еще есть пакистанцы, индонезийцы. Индонезия – крупнейшее исламское государство мира. У нас есть отношения и с Лигой арабских государств, и с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), и с Организацией исламского сотрудничества (ОИС), которая объединяет все без исключения исламские государства Азии, Африки, где бы они ни находились. К сожалению, в рамках ислама это противоборство, конкуренция за лидерство в последнее время все чаще обретает достаточно ожесточенные формы. В контактах с коллегами из ОИС мы всячески призываем к тому, чтобы они вырабатывали общие подходы, консенсусные позиции, стремились к гармонии между всеми течениями ислама. В 2004 г. Король Иордании Абдалла II проводил саммит всех мусульман, по итогам которого была принята «Амманская декларация», содержавшая подтверждение единства всех мусульман, обязательство его продвигать в различных практических ситуациях. Не получается до сих пор.