Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Оппозиция США ирано-китайскому договору показывает, что он правильный

Постоянный представитель Ирана в международных организациях в Вене назвал несогласие США с соглашением о долгосрочном сотрудничестве между Ираном и Китаем свидетельством правильного решения, принятого Тегераном и Пекином.

«Оппозиция со стороны США и их союзников показывает, что начало двустороннего и стратегического долгосрочного сотрудничества с Китаем, которое принесет пользу обеим странам (Ирану и Китаю), является правильным и мудрым решением», - сказал Казем Гарибабади в своем посте в Instagram, в субботу сообщает Tasnim News.

Сделав удар по США за введение жестоких и незаконных санкций против Ирана и принятие политики максимального давления, он сказал, что Иран должен максимально использовать возможности, имеющиеся на международной арене, для противодействия санкциям США.

Гарибабади добавил, что один из подходов, которые может принять Исламская Республика, заключается в создании альянсов и налаживании стратегического и долгосрочного сотрудничества с другими странами, одновременно защищая свои интересы и национальную безопасность.

Посол также приветствовал Китай за то, что он выступает против односторонности и экспансионизма США и выступает против антииранских мер в международных организациях.

По его словам, для США и их сторонников вполне естественно предпринять отчаянные попытки сохранить экономическую изоляцию Ирана и предотвратить его торговые связи с другими странами.

Восемь золотых медалей завоевали российские школьники на Менделеевской олимпиаде по химии

На завершившейся 54-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии, которая прошла в онлайн-формате, российские учащиеся получили 8 золотых медалей и две серебряные. При этом одиннадцатиклассник школы № 5 города Сатки Челябинской области Илья Чайка завоевал абсолютное первое место. Также Илья Чайка удостоен премии имени Валерия Лунина, учреждённой Благотворительным фондом Андрея Мельниченко в память об основателе Менделеевской олимпиады.

Обладателями золотых медалей стали:

Илья Чайка (школа № 5, г. Сатка, Челябинская область);

Алексей Кондратьев («Пятьдесят седьмая школа», Москва);

Алексей Шарыгин (Вологодский многопрофильный лицей, Вологда);

Василиса Кислицына (школа № 218, Москва);

Виктор Носов (Академическая гимназия имени Д.К. Фаддеева, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет);

Евгений Епифанов (школа № 1589, Москва);

Степан Епифанцев (структурное подразделение Новосибирского государственного университета – Специализированный учебно-научный центр, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Новосибирск);

Андрей Власов (Специализированный учебно-научный центр (факультет) школа имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва).

Серебряными медалями награждены:

Даниил Житов (школа «ЛЕТОВО», Москва);

Павел Торопов (Многопрофильный образовательный центр развития одарённости № 117, Омск);

Золотых медалей по итогам олимпиады также удостоены участники из Украины, Узбекистана, Турции и Беларуси.

«Несмотря на тяжелую ситуацию с эпидемией и связанные с ней ограничения, в олимпиаде участвовали 130 человек из 27 стран. Это победители национальных олимпиад, лучшие школьники-химики своих стран. Они разыграли между собой 39 бронзовых, 26 серебряных и 13 золотых медалей», – прокомментировал председатель оргкомитета 54-й Международной Менделеевской олимпиады, декан химического факультета МГУ, член-корреспондент РАН Степан Калмыков.

Справочно

54-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии в этом году впервые прошла в дистанционном формате с 13 по 18 июля 2020 года.

Организаторами Олимпиады традиционно выступили химический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Благотворительный фонд Андрея Мельниченко и Группа «Еврохим».

В Олимпиаде приняли участие команды из России, Австрии, Саудовской Аравии, Азербайджана, Македонии, Армении, Израиля, Беларуси, Венгрии, Грузии, Латвии, Ирана, Казахстана, Эстонии, Киргизии, Сербии, Словакии, Таджикистана, Туркменистана, Болгарии, Турции, Литвы, Сирии, Монголии, Узбекистана, Украины, Китая.

Минстрой прокомментировал лидерство РФ в стройке жилья среди стран Европы

Лидерство России среди европейских стран по количеству построенных квартир - это своеобразный аванс за выстроенную работу по части обеспечения граждан России жильем, заявили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя РФ.

Агентство "РИА Рейтинг" провело исследование 29 стран Европы по строительству жилья, согласно которому в России за последние три года было построено более 3,3 миллиона новых квартир. В пересчете на 10 тысяч человек получается 227 квартир - это самый большой показатель среди проанализированных стран. Вторую строчку в рейтинге заняла Австрия с результатом 207 квартир на 10 тысяч человек. На третьей строчке оказался Казахстан, у которого сфера строительства во многих аспектах показывает схожую с российской динамику.

Такой результат, как первая строка в рейтинге по количеству построенных за три года квартир среди стран Европы, весьма оптимистичен и может быть воспринят как своеобразный аванс, отметил собеседник агентства.

"Действительно, в последние годы темпы жилищного строительства в России были достаточно высокими. Однако нужно понимать, что это усредненный показатель, и наша задача на перспективу – не просто сохранять ежегодный совокупный объём вводимой жилой недвижимости, но и сравнять темпы возведения жилья в разных регионах страны, а также нарастить и среднюю площадь квартир", - рассказали в Минстрое.

Одним из эффективных инструментов для этого может стать программа "Стимул" национального проекта "Жилье и городская среда", которая может послужить импульсом для девелоперов, реализующих проекты комплексной застройки в регионах с низким уровнем ввода жилья, добавили в пресс-службе.

Как полагают в министерстве, "Стимул" - очень эффективная программа, так как она наращивает объемы и векторы поддержки, а также вписывается в концепцию по увеличению потенциала жилищного строительства в России за счет вовлечения в стройку новых земельных участков, предварительно подготовленных и обеспеченных необходимой инфраструктурой.

"Во многих регионах, где наблюдается рост темпов жилищного строительства, такие результаты достигаются в том числе благодаря стимулированию программ развития такого строительства", - отметили в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что в этом году формируется перечень проектов "Стимула" до 2024 года. Сейчас Минстрой ведет приём заявок от регионов на участие в мероприятиях программы.

Маски не сброшены

Европейские лидеры три дня не могли поделить новый бюджет ЕС

Текст: Ариадна Рокоссовская

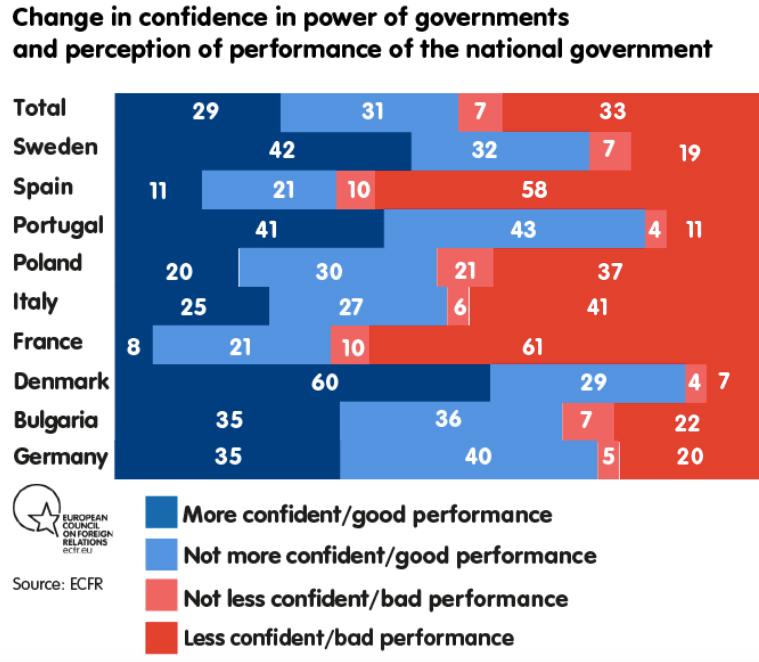

Европейские лидеры впервые с начала пандемии коронавируса собрались в Брюсселе. С пятницы по воскресенье главы государств и правительств 27 стран ЕС, облаченные в маски и отказавшиеся от традиционных рукопожатий, пытались прийти к общему мнению о том, каким должен быть общий бюджет на 2021-2027 годы, включая планы экономического восстановления после пандемии коронавируса. Речь шла о сумме 1,82 триллиона евро. Но по ходу переговоров противоречия только нарастали. Впервые подобная встреча продлилась три дня вместо положенных двух.

Каждый, кто хоть раз бывал на саммитах ЕС, посвященных будущему бюджету, знает, что в эти дни в здании "Европа" в центре Брюсселя нет ни одного помещения, не заполненного людьми из делегаций государств-членов ЕС, Европарламента и Еврокомиссии. Даже просторный холл на первом этаже и все коридоры заставлены столами, стульями, камерами и штативами - здесь разворачивают гигантский пресс-центр для СМИ из стран европейского союза, а в отдельных кабинетах рассаживают журналистов из других стран мира.

Тем разительнее перемена, которая произошла из-за эпидемии коронавируса. На первом за несколько месяцев очном саммите - все предыдущие с марта проходили в режиме онлайн-конференции - журналистов вообще не впустили в здание, в котором проходят переговоры. Им запретили задавать традиционные вопросы входящим и выходящим из него главам государств и правительств, оставив только возможность записывать на видео обращения тех, кто сам захочет сообщить что-то для СМИ. Да и сами делегации государств, которые обычно насчитывают около 20 членов, в этот раз были сокращены до шести человек максимум. Эксперты, которые, как правило, на ходу пересчитывают все договоренности на конкретные суммы для своих стран, остались в брюссельских представительствах и связывались со своими делегациями по интернету. Рукопожатия, в том числе на уровне лидеров, попали под полный запрет. А членов делегаций обязали в ходе заседаний носить маски и соблюдать 1,5-метровую дистанцию. Для этого переговоры перенесли в большой зал, рассчитанный на 350 человек, и оборудованный климатической техникой, которая обеспечивает беспрерывную подачу свежего воздуха.

А вот по сути происходящего ничего не изменилось. Страны Севера Европы, которые являются крупнейшими плательщиками взносов в бюджет Евросоюза, во главе с премьером Нидерландов Марком Рютте, как и на всех предыдущих саммитах, отказывались бескорыстно протянуть руку помощи своим южным соседям, больше всего пострадавшим от коронавируса, таким как Италия и Испания. Предложение главы Евросовета Шарля Мишеля выделить 500 миллиардов в форме безвозмездных субсидий, и лишь 250 миллиардов в форме кредитов, не устроили "скупую четверку" - Голландию, Австрию, Данию и Швецию, к которым на второй день саммита присоединилась Финляндия. Представители этих стран до последнего уверяли федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, что безвозмездная помощь югу Европы заставит всех европейцев расплачиваться по чужим долгам. А кредиты мотивируют Италию и Испанию на то, чтобы тратить полученные средства строго по назначению - то есть на восстановление экономики. Это требование, а также поставленное Марком Рютте условие, что получатели европейских денег должны будут согласиться на реформирование своих экономик, согласованное со всеми государствами-членами ЕС, завело переговоры в тупик. В пятницу европейские лидеры в течение 14 часов проводили переговоры в разных форматах, в субботу споры шли весь день, причем, в конце на переговорах остались только лидеры "скупой четверки" и Франции с Германией. Журналисты, дежурившие на подъезде к зданию "Европа" сообщали, что ближе к полуночи его покинули взбешенные упрямством собеседников Макрон и Меркель.

В воскресенье утром канцлер ФРГ на входе в "Европу" сказала в камеры, что вполне возможно, что согласия достичь не удастся: "Есть добрая воля, но очень много разных позиций". Дело в том, что за время переговоров возникли новые проблемы. В ходе обсуждения непосредственно бюджета на 2021-2027 годы спикер Европарламента Давид Сассоли потребовал, чтобы полномасштабный доступ к общеевропейским деньгам был открыт лишь тем странам, которые соблюдают правовые и демократические нормы Евросоюза.

"Мы должны создать механизм, который будет гарантировать уважение наших ценностей. ЕС - это не банкомат", - горячился Сассоли. Против такой меры немедленно выступили Польша и Венгрия, которых Брюссель обвиняет в нарушении принципов правового государства Евросоюза. Причем в венгерской делегации не исключили, что, если такой пункт будет вписан в бюджет, то страна наложит вето на принятие всего документа.

Саммит ЕС закончился вечером в воскресенье, и показал главное: те страны, которые платят больше всех, устали от пустых разговоров о солидарности, от разногласий со странами Восточной Европы, от отсутствия экономических реформ на юге Европы, и не верят ни тем, ни другим.

Европа сама придет

Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)

Европа - исторический центр модернизации России. Рывок Петра I, перенос моделей хозяйствования из Германии при Екатерине II, индустриализация второй половины XIX века, 1930-х годов - роль Европы в инвестициях и поставках в Россию технологий, оборудования и опыта всегда была велика. Последние 30 лет не исключение. Евросоюз - торговый партнер России N 1. Только вот значимость его непрерывно снижается. В 2008 году доля Евросоюза во внешнеторговом обороте России была 52%, в 2019 году - 41,7%, в январе - мае 2020 года - 39,5%. Удаляемся друг от друга. В 2008 году за год наторговали на 382 млрд долл., в 2019 году - на 278 млрд долл. (ФТС). Упали за десять с лишним лет на 27%. Куда, куда вы удалились, весны златые дни?

Удалились, но не совсем. Все же и сейчас Россия - пятый по значимости торговый партнер ЕС (на первых местах США и Китай). Наша доля в торговом обороте ЕС - 5,7% (США - 15,2%, Китай - 13,8%) (2019). Еще в 2017 году были третьими. Россия покрывает крупнейшую часть энергетического импорта Европейского союза - 25% нефти, 38% природного газа (2019, Евростат), 42% угля (2018). Грубо говоря, больше 30% импорта энергии ЕС - из России. А в Восточной и Центральной Европе - гораздо больше.

Эстония и Словакия в импорте газа и нефти на 75-100% зависят от России, Литва - на 50-75%, Болгария, Чехия, Латвия, Венгрия, Австрия, Польша, Румыния - на 75-100% в импорте газа (2019, ЕС). Германия - на 25-50% в импорте нефти и 50-75% - природного газа. Финляндия - на 75-100% и в нефти, и в природном газе. Этот список можно продолжать. Нидерланды - от 25 до 50% импорта нефти и газа приходится на Россию.

Кажется, живи и радуйся! Но политика Евросоюза - однозначна. Для ЕС такая энергетическая связка кажется избыточной и рискованной. Официальная политика ЕС - "искоренение" чрезмерной зависимости от России. И еще - на европейском рынке энергоносителей в 2019 году появились США (7,5% импорта нефти Евросоюзом, 4% импорта газа) (ЕС). Что за этим стоит? Каждому понятно - попытка тотального перекроя рынка ЕС далеко не в пользу России.

А что еще? Евросоюз настойчиво желает декарбонизации своей экономики (водород, возобновляемые источники энергии). Только что принята новая политика ЕС - быть максимально "водородными" к 2050 г., с заданиями и лимитами на инвестиции. Ну, может быть, хватит? Нет, ЕС еще и борется за энергоэффективность, за то, чтобы потреблять как можно меньше топлива на каждую единицу продукции. Результаты впечатляют. В 2018 году конечное потребление энергии в ЕС было на 5% ниже, чем в 2006 г. (Евростат).

За всем этим - ограничение спроса и размеров рынка топлива в ЕС, притом что есть множество желающих "отъесть" его куски, расшириться за счет России. Риски будущего, 10-30 лет впереди для нас - огромные. И ведь ничего личного - только бизнес. Или мы нужны и конкурентны, или нет. Тогда - адью!

Торговля с ЕС устроена так же, как с Китаем. Им - сырье, нам - технологии, оборудование, комплектующие, качественные исходники (например, в аграрном секторе). И, конечно, ширпотреб, пусть и меньше, чем до санкций. Возьмем для примера Германию - нашего крупнейшего клиента в ЕС, страна - партнер N 2 после Китая. В 2007 году доля Германии во внешнем товарообороте России - 9,6%, в январе - мае 2020 года - 7,2% (ФТС). Меньше, как жаль! А структура?

Все как обычно. Минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки - 83,5% экспорта из России в Германию (2019, ФТС). Древесина - 1%, драгоценные камни и металлы - 2,5%, черные и цветные металлы и изделия из них - 5,1%. Машины, оборудование, инструменты - 2,5%. В этом пункте начинаем тяжко вздыхать. А что гоним к нашим берегам? Механические и электрические машины, оборудование и устройства - 31,2% импорта. Автомобили и их части - 14,6%. Инструменты, в т.ч. медицинские, - 6,1%. Фармацевтика - 12,1%. Парфюмерия, косметика, моющие средства, "зубоврачебные составы" среди прочей химии - 2,8%. Все и многое другое - высокой степени обработки.

Зато какое большое торговое сальдо в нашу пользу! В 2019 году наш экспорт в ЕС превысил импорт на 100 с лишним млрд долл.! Только Нидерланды (посредник в нефтяной торговле) дали больше 40 млрд долл. А были годы, когда это сальдо превышало 150 млрд долл. Лепота! И гораздо приятнее, чем в торговле с Китаем. По Китаю небольшой плюс в торговле 2019 г. (2,7 млрд долл.) сменился отрицательным сальдо торгового баланса не в пользу России в январе - мае 2020 г.

Но куда дальше идут эти деньги? Куда? На кудыкину гору. Только не в инвестиции. Их разбирают сначала по мелочам - у нас отрицательное сальдо баланса экспорта-импорта услуг, инвестиционных доходов, оплаты труда, а потом вывозят как капитал. Из года в год мы - страна вывоза капитала. И когда мы смотрим на все эти усилия, трубы, торги, на всю огромную инфраструктуру, живущую под лозунгом "Больше сырья в Европу!", мы спрашиваем себя: как изменить эту реальность радикально? Как уйти от обмена сырья на бусы? Как вместо импорта из ЕС перемещать производства из Европы внутрь России? Как стать "мастерской Европы", споря в этом с Китаем? Как возобновить интеграцию с Евросоюзом? Как перестать из года в год растрачивать на вывоз капитала сотни миллиардов долларов, тяжело заработанных на сырье? Ответов много. Но первый - резкое увеличение внутреннего спроса, политика сверхбыстрого роста (в мире хорошо известно, как это делается), годовые темпы - 5-6%. Тогда Европа не устоит. Она сама придет, несмотря на санкции. Капитал никогда не сможет устоять перед рынком в 145-150 млн человек, растущим как на дрожжах.

Финские производители продуктов останутся без местных ягод

Производители продуктов, использующих финскую чернику, столкнутся с ее дефицитом, так как лесную ягоду в Финляндии в этом году некому собрать, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Центра природных ресурсов Финляндии (Luke) Райнер Пелтола.

Обычно сбором диких лесных ягод для промышленности в Финляндии занимались граждане Таиланда, но в этом году власти не разрешили им выехать на заработки.

"Ситуация в этом году крайне сложная, и все идет к тому, что заготовки черники для промышленности не будет, так как основная масса сборщиков была из Таиланда", - отметил Пелтола.

Он отметил, что жители Финляндии с энтузиазмом откликаются на призыв властей собирать чернику, но делают это для своих личных целей.

"Часть наших производителей продуктов, например Valio или Fazer, предпочитали использовать в продуктах местную чернику, но в этом году им придется закупать ее на Украине или в Белоруссии", - сказал специалист.

По данным национальной отраслевой ассоциации натуральных продуктов (лесные ягоды, грибы и травы) Arctic Aromas Association, в 2019 году Финляндия экспортировала более 11 миллионов килограммов диких ягод в замороженном виде, стоимость экспорта составила 23,9 миллиона евро. Объем экспорта удвоился за последние 10 лет. Страны поставок - Швеция, Германия, Австрия, Бельгия и другие.

Эстония обновила список стран, туристы из которых должны пройти карантин

Министерство иностранных дел Эстонии обновило требования карантина для приезжающих из десяти европейских стран, сообщила в пятницу пресс-служба МИД.

"Требование двухнедельного карантина с понедельника, 20 июля, вводится для прибывающих в Эстонию туристов из Швеции, Португалии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Исландии, Люксембурга, Испании, Сан-Марино и Андорры", - говорится в сообщении.

Режим самоизоляции не действует при путешествии из ЕС в Эстонию для прибывших из Великобритании, Австрии, Бельгии, Нидерландов, Ирландии, Италии, Греции, Кипра, Литвы, Лихтенштейна, Латвии, Норвегии, Польши, Франции, Мальты, Германии, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании, Чехии и Венгрии.

Приезжать в Эстонию можно и из третьих стран, которые есть в согласованном в Евросоюзе списке. В него входят Алжир, Австралия, Грузия, Япония, Канада, Марокко, Южная Корея, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия.

МИД обновляет требования карантина для прибывающих из европейских стран каждую неделю. Требование двухнедельной самоизоляции привязано к эпидемиологической ситуации в стране, из которой они приезжают. Если коэффициент распространения коронавируса в такой стране на протяжении последних двух недель перед приездом составляет не более 16 случаев на 100 тысяч жителей, то ограничения на передвижение не применяются.

Армения сообщила главе МАГАТЭ об угрозах Азербайджана атаковать АЭС

Постоянный представитель Армении при международных организациях в Вене Армен Папикян на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси рассказал об угрозах Азербайджана нанести удар по Армянской АЭС, сообщили в субботу в пресс-службе МИД республики.

Ранее глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы предупредил, что в "случае удара по Мингечевирскому водохранилищу азербайджанские вооруженные силы могут нанести ответный удар по Мецаморской АЭС, что обернется для Еревана трагедией".

Отмечается, что армянский дипломат рассказал о ситуации, сложившейся в результате боестолкновений на армяно-азербайджанской границе, и в этом контексте "крайне опасных угрозах и заявлениях официального Баку".

"Посол Папикян заявил о глубокой озабоченности армянской стороны по поводу угрозы минобороны Азербайджана нанести ракетный удар по Мецаморской АЭС, отметив, что это попирает все нормы международного гуманитарного права, является серьезнейшим вызовом безопасности и стабильности не только Армении, но всего региона", - говорится в сообщении, размещенном на сайте армянского МИД. Постпред Армении добавил также, что такие заявления являются "открытым проявлением государственного терроризма".

"Папикян выразил надежду, что МАГАТЭ в рамках своего мандата выскажет собственную позицию в связи с подобными безответственными и опасными заявлениями Азербайджана", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что стороны, выразив озабоченность происходящими процессами, заявили о важности обеспечения безопасности и надежности армянской АЭС и подчеркнули эффективность многолетнего сотрудничества между Арменией и МАГАТЭ.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.

Секретный "терминал" для Большой тройки

Малоизвестные подробности подготовки и проведения Потсдамской конференции (17 июля - 2 августа 1945 года)

Третья и последняя в истории встреча "Большой тройки" началась уже 17 июля 1945 года, когда со времени капитуляции гитлеровской Германии прошло чуть больше двух месяцев. Организовывать саммит в Потсдаме, как и конференции в Тегеране и Ялте, пришлось советской стороне, которая и в третий раз с задачей справилась блестяще.

Круглый стол с острыми углами

В Кремле прекрасно понимали, что военное поражение Германии требует скорейшего международно-правового закрепления. Дипломатическое подведение итогов войны в Европе было задачей архиважной - Сталин хорошо помнил, как за 67 лет до Потсдама, в 1878 году, усилиями тогдашнего "мирового сообщества" на Берлинском конгрессе были фактически дезавуированы плоды блестящей победы русского оружия в войне с Турцией.

Использовать по максимуму свидание "Большой тройки" пытался и Черчилль, у которого на носу были парламентские выборы с высокой вероятностью поражения на них. Тем более что его отчаянный порыв вернуть Британской империи могущество - авантюрная операция "Немыслимое", предполагавшая уже в 20-х числах мая 1945 года использовать поверженную нацистскую армию в боевых действиях против СССР - рассыпался на стадии замысла. Это никак не входило в планы американцев, ближайшей целью которых было масштабное привлечение Красной Армии к скорейшему выводу из войны Японии. Британский лев на переговорах выглядел странновато - прямо по ходу конференции, 28 июля, Черчилля за столом переговоров заменил триумфатор выборов 62-летний лидер лейбористов Клемент Эттли. Закат эпохи сэра Уинстона символизировал и куда более масштабную проблему - очевидное всем снижение геополитического авторитета Лондона, которое очень скоро обернется развалом британской колониальной империи, в которой прежде никогда не заходило солнце.

Ну а Москва и Вашингтон решили в потсдамском дворце Цецилиенхоф свои главные задачи. Новый президент США 61-летний Гарри Трумэн, сменивший умершего 12 апреля Франклина Рузвельта, получил гарантии вступления Советского Союза в войну с Японией, что и произошло в реальности уже 9 августа. Для советской стороны были чрезвычайно важны решения о демилитаризации и денацификации Германии, уничтожении немецких монополий, о репарациях, о западной границе Польши, о передаче Кенигсберга и прилегающего к нему района.

Таковы главные геополитические итоги встречи в городке под Берлином. Отныне на десятилетия в мировой дипломатии закрепится понятие ялтинско-потсдамской системы международной безопасности, которая была очень важна и в непростых реалиях "холодной войны".

Столь впечатляющая дипломатическая победа была достигнута на фоне безукоризненной и поражающей воображение организации "Терминала" - так обозначена конференция в документах советской стороны.

Спецобъекты под "Пальмой"

Все мероприятия по "Терминалу" - подготовка, обслуживание участников, обеспечение их безопасности - получили название "Операция "Пальма". Основная нагрузка была возложена на сотрудников советской государственной охраны, уже имевшей уникальный опыт Тегерана и Ялты. Работы велись в тесной координации с Советской военной администрацией в Германии (СВАГ) и ее главноначальствующим маршалом Г.К. Жуковым, а протокольные вопросы решались в контакте с американцами и британцами.

"Пальму" запустили сразу же после того, как Сталин и спецпосланник Трумэна Гарри Гопкинс принципиально договорились о проведении саммита. Стремительность организации поражает. 28 мая 1945 года в 20.20 чета Гопкинсов, посол США в СССР Аверелл Гарриман и помощник госсекретаря Чарльз Болен покинули сталинский кабинет в Кремле. Уже через 45 минут, в 21.05, туда вошли замнаркома внутренних дел С.Н. Круглов и начальник охраны Сталина Н.С. Власик. Инструктаж, на котором присутствовал и Л.П. Берия, длился ровно пять минут1.

А уже на следующий день оба главных ответственных за подготовку конференции были в Берлине. Круглов и Власик сообщили в Москву о том, что построенный в 1917 году дворец Цецилиенхоф в Потсдаме оказался единственным подходящим зданием для конференции.

6 июня план действий по подготовке конференции был утвержден приказом Берии "Об обеспечении специальных мероприятий по объектам "Пальма". Прежде всего под контролем 6-го управления НКГБ СССР нужно было подготовить территорию для размещения делегаций "Большой тройки". Выбрали Бабельсберг - мало пострадавший от бомбежек район двухэтажных вилл на восточной окраине Потсдама. Однако и там обнаружили сотни неразорвавшихся авиабомб, тысячи снарядов, фаустпатронов и мин. Обезвреживали местность инженерно-саперные подразделения Красной армии. На расчистку дорог и восстановление мостов в районе были брошены армейские дорожные части и мобилизованное местное население. Ко 2 июля силами инженеров из НКВД были отремонтированы и пущены электростанции в Бабельсберге и Потсдаме, восстановлены гаражи и аэродромы.

В Цецилиенхофе капитально отремонтировали 37 из 176 имеющихся во дворце комнат, включая конференц-зал с тремя отдельными входами. Помещения для советской делегации были окрашены в белые тона, апартаменты американцев - в голубые, англичан - в розовые. Близ дворца в Новом саду Потсдама разбили клумбы и высадили около 10 000 цветов.

Поезд специального назначения

2 июля Берия рапортовал Сталину и Молотову:

"НКВД СССР докладывает об окончании подготовки мероприятий по подготовке приема и размещения предстоящей конференции. Подготовлено 62 виллы (10 000 кв. метров и один двухэтажный особняк для товарища Сталина: 15 комнат, открытая веранда, мансарда, 400 кв. метров). Особняк всем обеспечен, есть узел связи. Созданы запасы дичи, живности, гастрономических, бакалейных и других продуктов, напитки, созданы три подсобных хозяйства в 7 км от Потсдама с животными и птицефермами, овощными базами; работают 2 хлебопекарни, весь персонал из Москвы. Наготове два специальных аэродрома. Для охраны доставлено 7 полков войск НКВД и 1500 человек оперативного состава. Организована охрана в 3 кольца. Начальник охраны особняка - генерал-лейтенант Власик. Охрана места конференции - Круглов.

Подготовлен специальный поезд. Маршрут длиной в 1923 километра (по СССР - 1095, Польше - 594, Германии - 234) [...]. Для Молотова подготовлено 2-этажное здание (11 комнат). Для делегации 55 вилл, в том числе 8 особняков"2.

Из Гаража особого назначения поездом отправили автомобили Сталина, Молотова и Берии с водителями и техперсоналом, из Москвы привезли даже пожарные машины с опытными экипажами. Поскольку большого круглого стола в разрушенном Берлине не нашлось, его срочно изготовили на московской фабрике "Люкс" и доставили в Цецилиенхоф.

Трумэн и Черчилль прилетели в Берлин 15 июля. В тот же день Сталин на поезде, состоявшем из восьми обыкновенных спальных вагонов и трех салон-вагонов, выехал из Москвы по железной дороге. 828 км железнодорожного пути от границы СССР до Потсдама перешили на отечественную широкую колею.

Впереди сталинского поезда шел контрольный состав с 40 оперативниками управления охраны, а сзади - поезд с еще 70 бойцами войск НКВД. На каждую станцию по пути следования были переброшены дополнительные милицейские наряды (в распоряжении Берии подчеркивалось: брать только крепких мужчин). Для охраны путей выделили 17 140 бойцов войск НКВД, так что на километр дороги от Москвы до Бреста приходились 4-6 солдат, а на территории Польши и Германии - по одному на каждые 100-125 метров. На каждые 3-5 км пути, кроме того, приходилось по оперативнику, который отвечал за агентурно-оперативные мероприятия в пятикилометровой зоне дороги3.

Поездка прошла без происшествий благодаря зачистке от "враждебного элемента" 40-километровой зоны по ходу движения поезда. В современных сериалах очень любят показывать коварство этого элемента, но о прохождении сталинского поезда никто из бандитов и диверсантов, в том числе в Польше, где они теперь почитаются как герои, так и не узнал.

По приезде Сталин разместился в особняке, построенном в 1911 году выдающимся архитектором Альфредом Гренандером для семьи владельца универмагов Херпиха4. Всему оперативному составу в Потсдаме было предписано принимать меры по поддержанию порядка и соблюдению тишины, водителям запрещалось подавать звуковые сигналы в зоне особого района. С 23.00 до 04.00 прекращалось всякое передвижение, для исключительных же случаев вводились специальные ночные пропуска.

Связисты против урагана

Серьезной проблемой стала организация конфиденциальной связи Потсдама с Москвой. Основную работу провели специалисты Отдела правительственной связи НКВД под руководством И.Я. Воробьёва и Г.Н. Талинского. К делу подошли основательно, включая сплошной осмотр всей линии, - в том числе регулировку проводов, пропайку стыков, обрубку ветвей деревьев.

Для ВЧ-связи были предоставлены обходные линии по различным направлениям (через Минск - Варшаву, Рославль - Белосток; Орел - Гомель - Варшаву; Киев - Льгов; Калинин - Кенигсберг - Штеттин). Усилили охрану основных и обходных линий на Берлин, а в помощь Наркомату связи расставили отдельные роты правительственной связи на участках Москва - Рославль и Орел - Брянск.

Весь офицерский состав полков, батальонов и рот правительственной связи был расставлен по всем магистралям из расчета один офицер на два-три контрольных поста. В каждой отдельной роте были созданы по две-три аварийные команды на автомобилях с необходимым количеством инструмента и материалов.

В Берлине, Потсдаме и всех прилегающих к ним районах, где размещались абоненты ВЧ-связи, была заново построена абонентская сеть (с необходимым резервом) и сеть внутренней телефонной связи, были также проложены соединительные линии к объектам союзных делегаций, построены линии от ВЧ-станций к железнодорожным станциям и аэродромам5.

В качестве средства шифрования информации был использован "Соболь-II" как основной шифратор речевых сообщений и другие речевые и текстовые шифраторы, а также ручные шифры.

Все работы были выполнены качественно и в срок, связь с Москвой во время всей конференции работала устойчиво. Единственным противником советских связистов стала природа. В 17.00 22 июля 1945 года в Восточной Германии начался сильный ураган, который затем перенесся на Польшу, Австрию, Чехословакию, западные области Украины и Белоруссии. "Ураган причинил серьезные повреждения линиям, задействованным для организации ВЧ-связи на период конференции: на различных участках было сломано 649 столбов, повалено на провода 496 деревьев, разрушено 1156 пролетов проводов и еще на 966 пролетах нарушена регулировка проводов; обломками строений, деревьев и т. п. было поражено 229 км линий; в районе г. Ченстохова было полностью разрушено 5 км линии, в районе Варшавы - 8 км; только на магистрали, проходящей через г. Шяуляй (Литва), аварийными подразделениями было снято с линии 2200 набросов"6.

Несмотря на колоссальные разрушения, героическими усилиями наших связистов все каналы связи с Москвой были восстановлены уже через шесть часов, минимальное же время отсутствия связи составило полтора часа. "К утру 24 июля на линиях уже не оставалось ни одной "времянки" (временных вставок проводов и участков линий), и ВЧ-связь с Берлином, как и внутренняя абонентская связь на объектах конференции, до самого ее завершения работала безотказно"7.

А назавтра была Хиросима...

Операция "Терминал" удалась на славу. Обеспечение работы Потсдамской конференции было осуществлено на самом высоком уровне, что отметили и все ее участники. В сентябре 1945 года "за успешное выполнение специального задания правительства" наиболее отличившихся участников операции (а это 2851 человек) представили к наградам. Ордена Ленина получили Круглов, Власик и советские коменданты резиденций руководителей союзных делегаций. Часть участников получили боевые ордена Суворова и Кутузова, что надлежало понимать так, что для Сталина успех на Потсдамской конференции был равнозначен блестящей военной победе.

В 1945-м так оно и было, несмотря на то, что уже 6 августа мир будет потрясен американской ядерной бомбардировкой японской Хиросимы. Как известно, в Потсдаме Сталин, уже знавший о ядерных успехах американцев из сообщений разведки, с поразительным спокойствием отреагировал на соответствующее сообщение Трумэна. Хиросима и Нагасаки начали новую, ядерную эру в истории человечества, но на тот момент решения, принятые в Потсдаме, для мировой геополитики были важнее.

Весьма реалистично оценил итоги саммита известный философ и историк Исайя Берлин (1909-1997), получивший в августе 1945 года назначение вторым секретарем британского посольства в Москве:

"Война была закончена, Потсдамская конференция не привела к открытому разрыву между победоносными союзниками. Несмотря на мрачные прогнозы в некоторых кругах на Западе, общее настроение в официальном Вашингтоне и Лондоне было осторожно оптимистичным. Среди широкой общественности и печати оно было еще более преисполненным надежд и энтузиазма [...], на всех уровнях существовало широкое и горячее стремление к сотрудничеству и взаимопониманию"8. Настроению этому жить недолго, до фултонской речи Черчилля в марте 1946-го, давшей старт "холодной войне". Но летом победного сорок пятого встреча союзников в Потсдаме дала настоящий заряд оптимизма, который и спустя 75 лет своего исторического веса не утратил.

Державы-победительницы оставили нам систему, которая стала квинтэссенцией интеллектуальных и политических исканий нескольких столетий. Серия конференций - Тегеранская, Ялтинская, Сан-Францисская, Потсдамская - заложили основу того, что мир вот уже 75 лет, несмотря на острейшие противоречия, живет без глобальной войны.

Владимир Путин

Из статьи "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим".

"Российская газета", 19 июня 2020 года.

1. На приеме у Сталина. Тетради (журналы) записи лиц, принятых И.В. Сталиным (1924-1953 гг.). М., 2008. С. 455.

2. ГА РФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 97. Т. VI. Л. 124-130.

3. См.: Жирнов Е. Горничных представить к наградам // Коммерсант-Власть. 2000. N 28.

4. См.: Славин А. Операция "Терминал". Как проходила Потсдамская конференция // Литературная газета. 2015. 22 июля.

5. Правительственная электросвязь в истории России. Ч. 1. 1917-1945. М., 2001. С. 300-302.

6. Там же. С. 302.

7. Там же. С. 302-303.

8. Berlin I. Personal Impressions. New York, 1981. P. 155-156.

Текст: Юрий Борисёнок (кандидат исторических наук) , Сергей Девятов (доктор исторических наук) , Валентин Жиляев (кандидат исторических наук) , Ольга Кайкова (кандидат исторических наук)

Решение Трампа привело к тому, что у Ирана теперь больше центрифуг и больше ядерного топлива

Бывшая американская переговорщица на ядерных переговорах с Ираном Венди Шерман осудила Дональда Трампа за прекращение ядерной сделки 2015 года, заявив, что решение Трампа привело к тому, что у Ирана теперь больше эксплуатационных центрифуг и больше ядерного топлива.

Заместитель госсекретаря по политическим вопросам при администрации Обамы Шерман написала, что выход США из соглашения также привел к «большему страданию иранского народа», сообщает Tehran Times.

Ядерное соглашение, официально названное, как СВПД, было подписано между Ираном, Европейским союзом, США, Великобританией, Францией, Германией, Россией и Китаем в Вене 14 июля 2015 года.

«Пять лет назад в этот день мы договорились об СВПД, об иранской ядерной сделке. Затем @realDonaldTrump удалился оттуда. Сегодня больше центрифуг, больше обогащенного материала, больше зловредного поведения Среднем Востоке, больше страданий для иранцев», - написала Шерман.

Ядерное соглашение с Ираном будет сохранено, если все участники будут объединены в этом отношении

Посол России и постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем послании заявил, что ядерное соглашение с Ираном будет сохранено, если все участники будут объединены в этом отношении.

«Мы должны это сделать. Противники #IranDeal спрашивают, сможет ли он выжить», - написал Ульянов в своем аккаунте в Twitter в четверг, сообщает IRNA.

"Несмотря на все проблемы, ответ «да» при условии, что участники #СВПД (#China, #France, #Germany, #Iran, #Russia и #UK) будут объединены в усилиях по сохранению сделки. #EU в качестве координатора также имеет жизненно важную роль", - добавил он.

Ульянов выступил с замечаниями в ответ на сообщение Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррелла в Твиттере, в котором он сказал: «5 лет назад был заключен #СВПД в Вене. Сегодня на многих фронтах оказывается большое давление. Если нам удастся сохранить #IranDeal и обеспечить его полную реализацию, он все равно может стать трамплином для решения других общих проблем».

Ранее Боррелл заявил, что ЕС сделает все возможное вместе с другими сторонами, чтобы сохранить ядерное соглашение с Ираном - СВПД.

Между тем, министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф в своем послании по случаю 5-й годовщины подписания ядерного соглашения с Ираном заявил, что презрение США к дипломатии угрожает безопасности в США и мире.

Зариф в письме к Борреллу еще раз сослался на случаи несоблюдения европейскими странами положений Совместной комиссии по урегулированию в соответствии со статьей 36 СВПД.

В письме министра иностранных дел содержалось предупреждение о том, что любое вмешательство в продолжающееся сотрудничество между Ираном и МАГАТЭ будет противоречить положениям СВПД и может иметь негативные последствия для существующего сотрудничества в рамках соглашения о гарантиях, заявил ранее официальный представитель МИД Аббас Мусави.

Иран и шесть мировых держав - США, Великобритания, Франция, Россия, Китай и Германия - достигли ядерного соглашения, известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), 14 июля 2015 года после 13 лет интенсивных дипломатических переговоров. США больше не являются участниками сделки, поскольку они в одностороннем порядке вышли из соглашения 8 мая 2018 года.

Немецкий государственный железнодорожный оператор Deutsche Bahn пополнит свой основной парк 30 новыми высокоскоростными поездами производства Siemens Mobility стоимостью 1 млрд евро. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном 15 июля.

Тендер на эту закупку был объявлен в конце 2019 года, когда федеральное правительство Германии сообщило, что с начала 2020 года запланировано снижение НДС на железнодорожные билеты с 19% до 7% для поездок протяжённостью свыше 50 км. Заключённый по его итогам контракт предусматривает опцион на покупку 60 дополнительных поездов.

Новые поезда, основанные на платформе ICE 3, изготовят на заводах Siemens в Германии и Австрии. Они будут вмещать по 440 человек и развивать скорость 320 км/ч. Повышение комфорта для пассажиров предусматривает обеспечение более стабильного приёма сигнала сотовых сетей в вагонах и оборудование специальных мест для перевозки велосипедов.

Поставка подвижного состава намечена на 2022 год. Первоначально поезда будут курсировать между федеральной землёй Северный Рейн-Вестфалия и Мюнхеном по линии Кёльн – Рейн/Майн. В общей сложности они увеличат ежедневную пропускную способность на магистральных маршрутах на 13 тыс. пассажиромест.

Генеральный директор Deutsche Bahn Ричард Лутц подчеркнул, что инвестиции компании в обновление парка находятся на рекордном уровне. «Наш парк будет пополняться новейшими поездами ICE, а к концу 2022 года наши пассажиры получат больше посадочных мест, улучшенный комфорт и повышенную скорость движения. Весь парк DB вырастет на 20% в ближайшие годы. Несмотря на то, что спрос резко сократился из-за коронавирусной пандемии, всё говорит в пользу экологически безопасного железнодорожного транспорта в долгосрочной перспективе. Вот почему мы стремимся к росту!», – заключил глава концерна.

Федеральный министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Андреас Шойер отметил, что новые ультрасовременные поезда ICE дополнительно повысят привлекательность и частоту железнодорожных перевозок. «Благодаря этому железная дорога становится всё более благоприятной для климата альтернативой для дальних поездок. Заказ также является сильным экономическим стимулом и, следовательно, позитивным сигналом для многих работников железнодорожной отрасли и их семей. Закупкой такого объёма мы обеспечиваем тысячи рабочих мест и укрепляем инновации, созданные в Германии», – сказал он.

Заместитель генерального директора и член правления Siemens Роланд Буш заметил, что заказчику требовалась максимально оперативная поставка новых поездов, и производитель может выполнить её с помощью проверенной платформы Velaro. «Мы помогаем Deutsche Bahn реализовать свой генеральный план по преобразованию транспортного сектора Германии. Цель состоит в том, чтобы значительно сократить выбросы углекислого газа и одновременно привлечь больше людей на общественный транспорт», – резюмировал он.

К 2026 году количество поездов ICE на железнодорожной сети Германии достигнет 421 единицы. В совокупности этот парк будет вмещать 220 тыс. пассажиров.

Как сообщал Gudok.ru, ФРГ планирует выделить для Deutsche Bahn до 7 млрд евро, чтобы поддержать оператора в условиях коронавирусного кризиса. Расходы компании планируется сократить на сумму объёмом до 5 млрд евро.

Австрия раскритиковала планы США наложить санкции на "Северный поток — 2"

Власти Австрии раскритиковали планы США наложить санкции на "Северный поток — 2", сообщили в МИД.

"Мы полагаемся на прямой диалог между партнерами, а не на односторонние меры", — написали представители внешнеполитического ведомства в Twitter.

Ранее Госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток — 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Это ставит под риск инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.

В Германии также раскритиковали позицию США. Так, глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес, который представляет интересы германских компаний и предприятий в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, назвал угрозы ввести санкции беспрецедентным вмешательством в энергетический суверенитет Евросоюза.

"Практически в одночасье и без консультаций с европейскими союзниками существующие исключения отменяются и около 120 компаний из двенадцати европейских стран находятся под прямой угрозой санкций США", — сказал он.

"Бьет оторопь"

Угрозы США вызвали негативную реакцию и в России. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что от такой "простоты и борзости" Соединенных Штатов "бьет оторопь". Он напомнил, что раньше в оправдание незаконных санкций выискивался "благовидный" повод, теперь все называют своими именами.

"Проект — прямая угроза американскому бизнесу, он противоречит нашим интересам. Мы хотим поставлять свой дорогой СПГ в Европу, а проект нам мешает. Конкуренции, конечно, не хотим, поскольку это НАШ бизнес. И все", — написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".

Он отметил, что в США скоро пройдут президентские выборы и из-за того, что "ситуация слишком плоха", Вашингтон старается имитировать любую активность.

Вместе с тем Медведев выразил уверенность, что "Северный поток — 2" достроят, несмотря на "стенания американских друзей". Он напомнил, что в истории человечества еще не было ситуации, когда выгодное дело, в которое разные страны вложили миллиарды долларов, оставалось бы незаконченным.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша и прибалтийские страны.

Пришествие бомбы

75 лет назад в пустыне штата Нью-Мексико взорвали первое ядерное устройство

Текст: Александр Емельяненков

На третий день Потсдамской конференции президенту США Гарри Трумэну доложат: "Роды прошли успешно". А спустя сутки министр обороны Генри Стимсон представит подробный доклад об операции "Тринити".

Макушка первого для Европы послевоенного лета знаменовала собой важную встречу глав государств Антигитлеровской коалиции. На ней предстояло очень многое определить для только что вышедших из войны стран и народов. Но 16 июля 1945 года в пустынном районе американского штата Нью-Мексико сделали упреждающий шаг - привели в действие ядерное взрывное устройство.

Другими словами, взорвали первую в мире атомную бомбу. Вместо привычной до того химической взрывчатки (ТНТ, тринитротолуола и его разновидностей) в первой американской "Штучке" (от английского - Gadget) был использован плутоний-239. Этот искусственно произведенный материал (в природе его нет) давал огромную взрывную мощь за счет цепной реакции деления атомных ядер и высвобождения внутриядерной энергии.

Первым бомбам, что были созданы в лаборатории Лос-Аламоса под руководством Роберта Оппенгеймера и Лесли Гровса, по признанию самого генерала Гровса, в Комитете начальников штабов немедленно стали искать применение. От демонстративного взрыва на безлюдном атолле в океане, как изначально предлагали ученые-бомбоделы, генералы-прагматики решительно отказались и выбрали четыре реальных объекта на территории Японии, с которой еще продолжалась война.

В прицел попали: арсенал в городе Кокура (крупнейший в Японии центр военного производства и снабжения); город Хиросима (как центр по переброске морем сухопутных войск и пункт формирования морских конвоев); Ниигата (крупный порт, металлургические и нефтеперерабатывающие заводы, пункт заправки танкеров).

А еще Киото - культурно-промышленный центр с населением около миллиона человек, в прошлом - столица Японии. Площадь городской застройки Киото допускала, что область видимых разрушений "окажется внутри его территории", а это, цинично рассуждали генералы, "поможет определить ударную силу бомбы".

Однако включение Киото в список намеченных целей для атомной бомбардировки не поддержал тогдашний министр обороны США Генри Стимсон. "Его доводы, - признается в мемуарах Лесли Гровс, - основывались на том, что это древняя столица Японии, исторический город, место, имеющее для японцев громадное религиозное значение. Он сам посетил Киото в бытность генерал-губернатором Филиппин, и этот город потряс его своими памятниками древней культуры".

Был ли Стимсон собственной персоной в Хиросиме и Нагасаки, я не знаю. Мне однажды довелось. А то, что произошло с этими городами 6 и 9 августа 1945 года, знают теперь во всем мире. На Хиросиму американцы сбросили атомную бомбу, начиненную ураном-235, и обозвали ее "Малыш". А "Толстяк", который через три дня сжег Нагасаки, был один в один с самым первым зарядом, который испытали 16 июля на пустынной авиабазе Аламогордо.

Атомная монополия и генеральный соблазн

Известие о том, что "роды прошли успешно", резко изменило настрой внутри американской делегации в Потсдаме. По признанию британского премьера Уинстона Черчилля, поначалу улыбавшийся и приветливо пожимавший руку Сталину президент США Трумэн стал вдруг раздражительным и начал "указывать русским, что и как им делать".

Сегодня, когда от этого события нас отделяет три четверти века, будет не лишним напомнить: с 16 июля 1945 года и до 29 августа 1949-го ядерным оружием обладали только Соединенные Штаты. И в годы этой монополии был соблазн ею воспользоваться. В генеральских головах и на штабных картах рисовались планы один мрачнее другого.

Еще в те дни, когда Большая Тройка заседала в Потсдаме, в Пентагоне раз за разом собирался Комитет начальников штабов. На этих секретных совещаниях вырабатывалась принципиально новая военная политика.

В одном из заявлений КНШ говорилось: "В прошлом Соединенные Штаты были способны придерживаться традиции - никогда не наносить удар до тех пор, пока не будет нанесен удар по ним". В будущем, отмечалось в том же документе, вооруженные силы должны быть способными "ошеломить противника и уничтожить его волю и способность к ведению войны еще до того, как он сможет нанести нам существенный ущерб".

Эта общая военно-политическая установка нашла свое практическое воплощение в директивах Комитета начальников штабов JCS-1496 от 19 июля 1945 года и JCS-1477/1 от 30 октября того же года, в директиве JCS 1691/7 от 30 июня 1947 года.

В марте 46-го ястребиные замашки подогрела Фултонская речь уже ушедшего с поста премьер-министра Черчилля. К сентябрю 49-го, когда еще не было официально известно о первом ядерном испытании в СССР, концепция нанесения первого удара атомным оружием в случае возникновения войны секретной директивой Трумэна СНБ-57 была внесена в официальную военную политику США.

Данные, на которые я опираюсь, привели американские ученые-физики Микио Каку и Даниэль Аксельрод в проведенном ими исследовании "США: ставка на победу в ядерной войне. Секретные планы Пентагона". Раньше других с этой книгой, свободно изданной на английском, смогли познакомиться и даже перевели на русский язык в Главном разведуправлении Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. Познакомились, перевели с английского, отпечатали энное количество экземпляров и... снабдили каждый грифом "Для служебного пользования". И только через пять лет, уже в российских реалиях, ее решились рассекретить по специальному указанию начальника 12-го Главного управления Минобороны РФ.

На какой хрупкой грани мир находился задолго до Карибского кризиса, свидетельствует, например, такое признание: "Во время корейской войны летчики американских ВВС были облечены полномочиями на самостоятельное использование тактического ядерного оружия. Командиры в звании капитанов и майоров сами должны были определить, достигла обстановка критического уровня или нет..."

Война на Корейском полуострове, заметим, началась летом 1950 года. К тому времени советское руководство официально заявило, что монополии США на ядерное оружие более не существует. Но правде надо смотреть в глаза. Согласно рассекреченным недавно документам Атомного проекта СССР, в начале 1950 года наша страна располагала лишь единичными экземплярами ядерных устройств. На опытном заводе в КБ-11 (ныне - Российский федеральный ядерный центр ВНИИ экспериментальной физики, Саров Нижегородской области) к концу 1949-го успели изготовить еще два "изделия 501" - аналогичных тому первому, что взорвали 29 августа 1949-го на башне Семипалатинского полигона. За двенадцать месяцев 1950 года собрали по той же схеме еще девять РДС-1, в следующем году - уже вдвое больше, восемнадцать.

Однако в этот момент советский атомный арсенал существенно уступал американскому: там уже к 1950 году насчитывалось свыше четырехсот ядерных бомб, причем производили их серийно. Советским ученым, конструкторам, инженерам и технологам на первых порах приходилось быть в роли догоняющих.

Заметной и в каком-то смысле поворотной вехой на пути к ядерному паритету с США стало испытание 12 августа 1953 года водородной бомбы. Американцы объявили о таком испытании почти на год раньше. Но они, по выражению американских же специалистов, взорвали "дом с тритием", то есть громоздкий лабораторный образец размером с трехэтажный дом. А в СССР провели испытание компактного, практически готового к применению боевого устройства: первую такую водородную бомбу испытали, сбросив ее с самолета-носителя.

Созданный в итоге фактический паритет в ядерных вооружениях США и СССР/ России, подкрепленный международными договорами и двусторонними соглашениями, многие годы оставался гарантией стратегической стабильности и был сдерживающим фактором от развязывания новой мировой войны. А сейчас эта система сдержек и противовесов подвергается новым глобальным испытаниям.

Есть ли свет в конце тоннеля?

Чем обернулись "роды в Аламогордо" для всего послевоенного мироустройства и как сегодня пытаются сдержать процесс распространения ядерного оружия, анализируем вместе с экспертами PIR-центра, учеными и дипломатами.

Совсем недавно, выступая на онлайн-сессии "Примаковских чтений", руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов высказал предупреждение, что современный мир "может быть отброшен в 1950-е годы, когда было ядерное сдерживание, но не было никакой системы контроля вооружений". Тогда, напомнил Алексей Арбатов, мир дошел до крайней черты, а Карибский кризис 1962 года был обусловлен безудержной гонкой вооружений. "Только чудо спасло мир от катастрофы", - заявил эксперт.

А что видим сейчас? Прекращены экспедиционные поездки между Россией и США в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Перенесена на год Конференция участников Договора о нераспространении ядерного оружия. Вашингтон объявил о решении выйти из Договора по открытому небу, нарастает кризис из-за позиции президента Трампа в отношении плана урегулирования иранской ядерной программы.

Более того, по словам Арбатова, в США на серьезном уровне заговорили даже о выходе из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. "Он был заключен в 1996 году, на его подготовку ушло 33 года. Это величайшее достижение, что с 1996 года ни одна страна, кроме Северной Кореи, не проводила ядерных испытаний, да и Северная Корея с прошлого года прекратила... Но если выйдут США, то рухнет не только этот договор, но и ДНЯО, потому что эти два договора очень тесно связаны", - предупредил руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО.

По многим позициям с ним солидарен и академик РАН Сергей Рогов, научный руководитель Института США и Канады. По его мнению, если не будет продлен договор СНВ-3 или не будет предложена адекватная замена, "то полностью развалится режим контроля над ядерными вооружениями, который существовал на протяжении нескольких десятилетий и был основой стратегической стабильности". А без такого рода соглашений "начнется ядерный хаос, игра без правил", когда каждый действует по своим собственным понятиям и представлениям, как было в самом начале гонки ядерных вооружений.

"Конечно, прекращение действия договора СНВ-3 - это не конец света, - цитирует академика Рогова Интерфакс. - Но отсутствие этого договора будет иметь крайне негативные последствия и может в конечном счете привести именно к концу света, если под этим подразумевать ядерную войну".

А есть ли этому альтернатива? Чтобы не считать и контролировать, а раз и навсегда покончить с атомными бомбами, боезарядами и их носителями?

"Для того, чтобы избавить мир от ядерного оружия, должна наступить всеобщая гармония, чего, к сожалению, вряд ли стоит ожидать", - убежден председатель совета ПИР-Центра и сопредседатель международного клуба "Триалог" генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

В подтверждение своей позиции он ссылается на прошлый опыт и события последних лет. Все конфликты, действия США по разрушению существующих международно-политических, торговых, экономических и других механизмов, усиление военного присутствия в Европе - все это мешает процессу всеобщего разоружения, считает эксперт.

"Как может выглядеть план всеобщего разоружения? - задает вопрос Евгений Бужинский и сам же на него отвечает. - Такой план уже есть - это статья шестая ДНЯО, в соответствии с которой страны, обладающие ядерным оружием, обязаны стремиться к разоружению. Загонять их в какие-то временные рамки бессмысленно и бесполезно. Даже если поставить цель сократить ядерное оружие на треть к 2025 году, малейшие осложнения международных отношений могут полностью остановить процесс. Возникнут трудности в одной из "горячих точек", будь то на Ближнем Востоке или в Юго-Восточной Азии. В региональный кризис, вероятно, вмешаются ключевые игроки: США, Россия или Китай - произойдет столкновение интересов, которое приведет к остановке процесса разоружения. В связи с этим, я считаю, что полное ядерное разоружение на данный момент невозможно".

Эксперт ПИР-Центра вспомнил сцену из сериала "Семнадцать мгновений весны", где герой Олега Табакова говорит: "Мюллер бессмертен, как бессмертен в этом мире сыск". Те же слова генерал Бужинский относит и к ядерному оружию.

Как это было

Я был в высшей степени заинтересован в проведении испытания по намеченному расписанию, ибо знал, какое значение это событие может иметь при переговорах в Потсдаме. Кроме того, каждый лишний день отсрочки испытания означал лишний день войны. И не потому, что мы опоздаем с изготовлением бомб, а потому, что задержка Потсдамских решений вызовет отсрочку ответа Японии и, следовательно, отдалит день атомной бомбардировки.

С чисто технической точки зрения также было желательно провести испытание как можно быстрее, так как каждый лишний час пребывания электрических соединений в очень сырой среде увеличивал вероятность осечки. Еще сильнее могли пострадать электрические соединения в приборах и в подходивших к ним проводах, которые были изготовлены не так тщательно, как электрическая часть самой бомбы. Кроме того, каждый лишний час увеличивал вероятность того, что кто-нибудь предпримет попытку помешать испытанию. Наши люди находились в состоянии сильнейшего нервного напряжения, и не была исключена возможность, что кто-нибудь из них не выдержит его. В результате мы с Оппенгеймером договорились не откладывать испытание на сутки, а подождать еще часа два.

Наши приготовления были простыми. Каждому было приказано, когда счет подойдет к нулю, лечь лицом к земле и ногами в сторону взрыва, закрыть глаза и зажать их ладонями. Как только произойдет взрыв, разрешалось подняться и смотреть через закопченные стекла, которыми все были снабжены... Я лежал на земле между Бушем и Конэнтом и думал только о том, что же мне делать, если при счете "ноль" ничего не произойдет...

Взрыв произошел в 5 часов 30 минут. Было ощущение очень яркого света, залившего все вокруг, а когда я обернулся, то увидел знакомую теперь многим картину огненного шара. Первой моей, а также Буша и Конэнта реакцией, пока мы еще сидели на земле, следя за этим зрелищем, был молчаливый обмен рукопожатиями.

Вскоре после взрыва Фарелл и Оппенгеймер вместе с другими находившимися на пункте управления людьми возвратились в лагерь. Первые слова Фарелла, когда он подошел ко мне, были: "Война кончена". Я ответил: "Да, но после того, как мы сбросим еще две бомбы на Японию".

Лесли Гровс. Теперь об этом можно рассказать.

Тем временем

Принцип "Доверяй и проверяй" предлагают поменять на "Проверяй и проверяй"

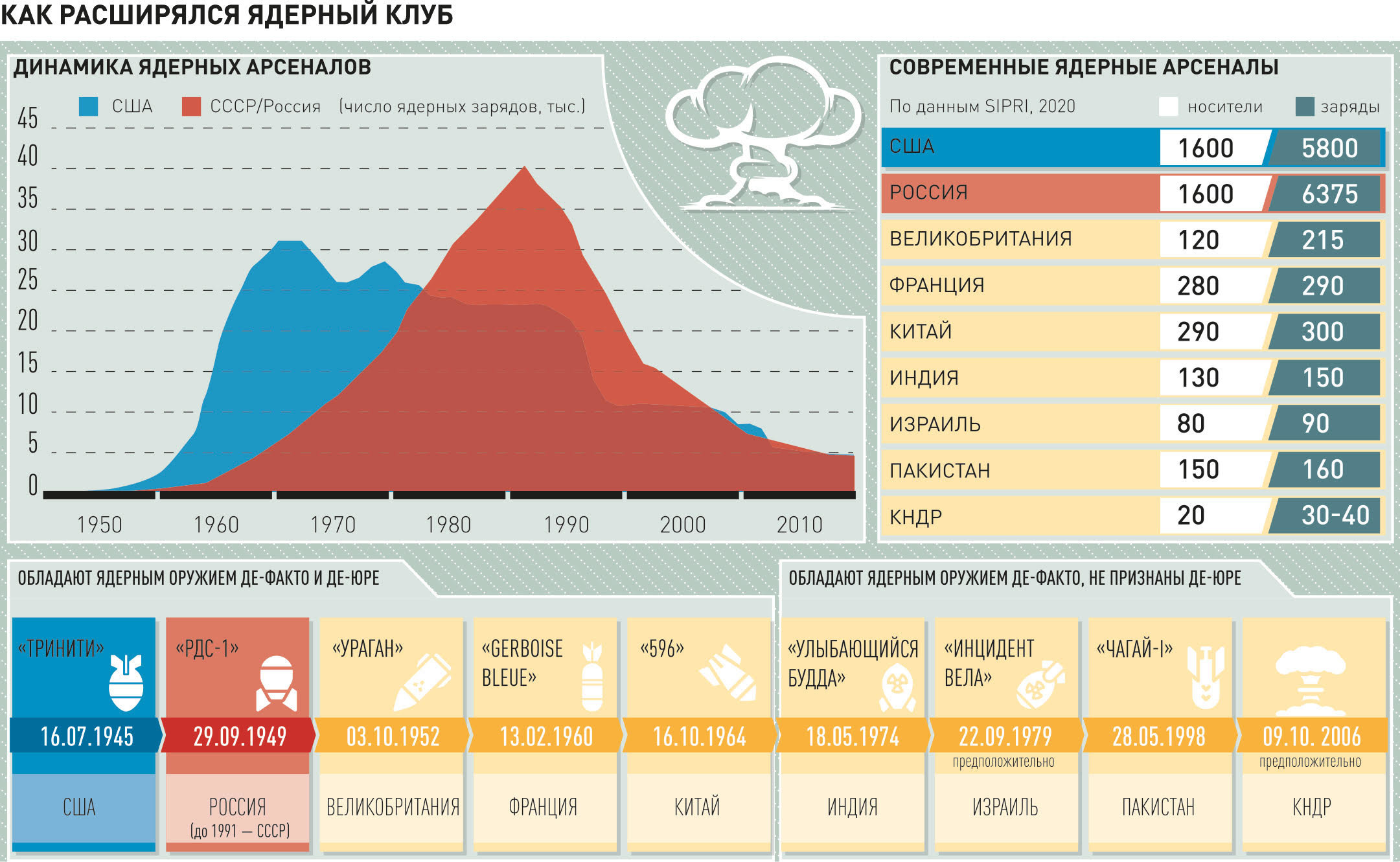

В марте нынешнего года исполнилось 50 лет, как вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он был составлен по инициативе ООН для противодействия потенциальной опасности расползания ядерного оружия за пределы "ядерного клуба". В него на момент заключения договора входили только пять государств: США, СССР, Великобритания, Франция, Китай. Сейчас помимо признанных де-юре ядерных держав атомным оружием и средствами его доставки в той или иной степени обзавелись де-факто Индия, Пакистан, Израиль, Северная Корея. Южно-Африканская Республика от развития у себя военной атомной программы добровольно отказалась, а уже созданный арсенал утилизировала.

Оправдал ли ДНЯО надежды, которые на него возлагали? Суждения экспертов расходятся. Между тем в ООН был в свое время подготовлен Доклад группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам. В нем, в частности, говорилось, что "в 1963 году, когда только четыре государства имели ядерные арсеналы, правительство Соединенных Штатов делало прогноз, что в течение предстоящего десятилетия появится от 15 до 25 государств, обладающих ядерным оружием; другие же государства предсказывали, что это число может даже возрасти до 50". Современный уровень знаний позволяет считать, что только у 9 государств есть ядерные арсеналы. "Режим нераспространения - его олицетворяют МАГАТЭ и ДНЯО - помог резко замедлить предполагавшиеся темпы распространения", - резюмировали авторы доклада.

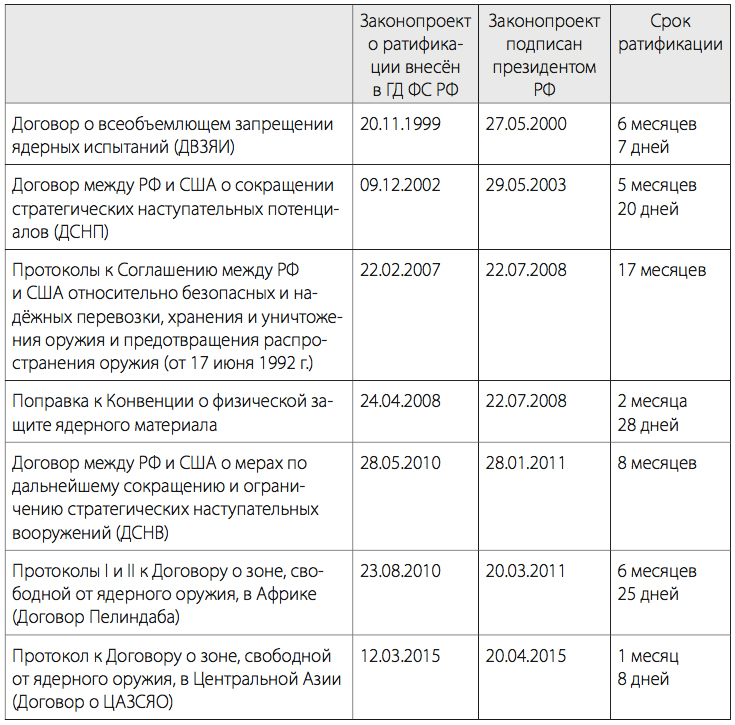

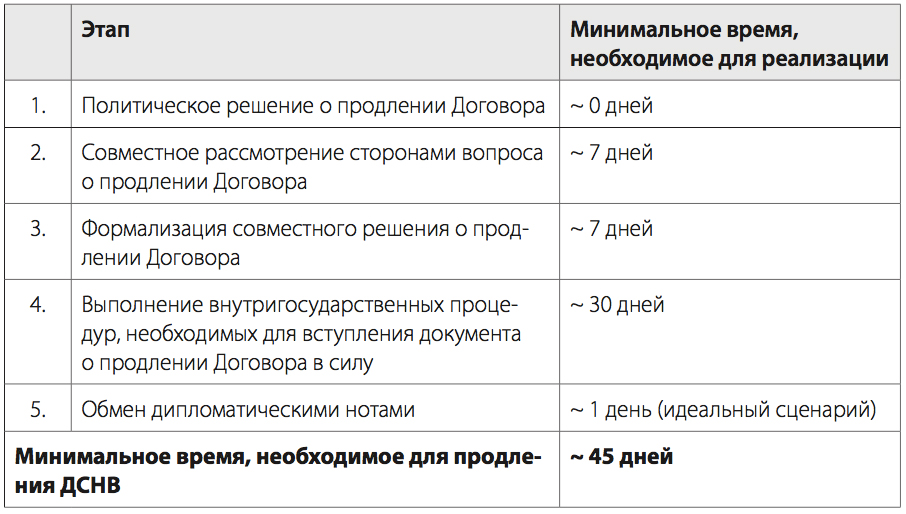

Российско-американский Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истечет в начале будущего года, если Москва и Вашингтон не придут к согласию об условиях его продления. Договор был подписан двумя государствами в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них. А развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ суммарно должно оставаться не более 800 у каждой стороны.

Договор действует до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.

Очередные консультации в отношении СНВ-3 состоялись 22 июня в австрийской столице. Делегации возглавляли замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли.

Предложение российской стороны сводится к тому, чтобы продлить соглашение еще на пять лет и тем самым не допустить полного развала системы контроля над вооружениями. Однако Соединенные Штаты демонстрируют прямо противоположное: в одностороннем порядке вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а недавно заявили, что покидают Договор по открытому небу. И судьбу договора по стратегическим наступательным вооружениям пытаются увязать с выполнением условий, которые Россия принять не может.

При подготовке публикации использованы экспертно-аналитические материалы ПИР-Центра, "Примаковских чтений", SIPRI (Стокгольмский международный институт исследований проблем мира), архивы Российского (Советского) комитета "Врачи за предотвращение ядерной войны", другие открытые источники.

Закон - Тайга

В Приамурье двое сотрудников правоохранительных органов совершили вооруженный разбой

Текст: Александр Ярошенко (Амурская область)

Село Новоспасск еще спало. А крайнюю улицу разбудил уже громкий стук. Кто-то настойчиво колотил в металлическую калитку фермера Владимира Жвагина.

- Я уже вставать собирался, а тут грохот на всю округу, на часы смотрю, время - четыре тридцать. Дети спят. Чтобы не потревожить их, быстро вышел во двор, у калитки стоит мой давний знакомый полицейский Анар Садигов: "Выходи, надо поговорить". Ну надо так надо. Открываю калитку, он предлагает сесть в машину. Сажусь. Меня тут же двое прижали с боков, пистолет приставили, - рассказывает Владимир Жвагин.

Боевик по-новоспасски

А дальше все напоминало кино про бандитов. Владимир рассказывает, как его вывезли за село, на кромку недавно засеянного им хлебного поля. Там потребовали, чтобы он подписал акты о добровольной передаче техники. Стали угрожать: "Мы тебе тут и суд, и власть". Владимир - ни в какую, сопротивляется. Тогда трое незнакомых ему людей в капюшонах и медицинских масках начинают методично избивать его. Час бьют - не сломали. Второй, третий... Стреляют в него из травматического пистолета - одна пуля повредила вену, кровь хлещет алым фонтанчиком...

- И тут я... нет, не испугался, - тихим голосом рассказывает Владимир. - Но сопротивление показалось мне бессмысленным занятием: жизнь одна, и разменивать ее на какие-то трактора - пустая затея. Перетерплю. А Бог пошлет - еще заработаю. Тем более в доме оставались маленькие дети. Я согласился с их требованием. Мне после этого дали тряпку и кусок полиэтилена перевязать рану...

"Гуман-н-ные", - выдавливая улыбку, комментирует он.

Анар Садигов со своим младшим братом Фарманом, инспектором ДПС, и друзьями к этой устрашительной акции готовились основательно. И рассчитывали, судя по всему, добиться своего любыми средствами. По крайней мере, они заранее пригнали к селу три трала, кран для погрузки техники. Только вот рабочие не хотели чужакам открывать ворота базы.

И бандитский сериал продолжается. После перевязки раны, фермера сажают снова в машину и везут к базе, где стоит техника.

- Один из моих мучителей ткнул мне в бок пистолет и сказал, что убьет, если я не дам команду открыть ворота, - вспоминает Владимир Жвагин. - Но у меня уже и сил не было сопротивляться. Из окна машины я махнул мужикам рукой, мол, все в порядке, открывайте...

Фермера снова увозят из села. Трясут перед носом пистолетом и заставляют подписать акты о передаче техники. Марая кровью бумаги, он подписывает передачу пяти тракторов и двух самосвалов.

И тут у Владимира Жвагина появляется шанс вырваться от своих мучителей.

- Меня оставили на какое-то время одного, - рассказывает он. - Я собрал всю свою волю в кулак и рванул по полю к деревне. Мне выстрелили в спину, я упал и потерял сознание...

Полуживого Жвагина мучители подбрасывают к калитке дома вечером, когда с его базы уже вывезли последний трал с техникой.

Перекрестки судьбы

Владимир Жвагин жил с Анаром Садиговым в соседних подъездах. Вместе ходили заниматься спортом, были если не друзьями, то хорошими приятелями. "Я его считал хорошим парнем. Анар никогда не матерился, вел себя всегда сдержанно. Готов был помочь, поддержать..."

В семье Жвагиных росло десять детей, Володя - пятый. Жили трудно, дети стали рано зарабатывать. После окончания девяти классов Владимир поступил в Хабаровский автомобильный техникум. Затем работал в старательской артели. Женился, у них с Ларисой родилось двое детей. Однако его крестьянская душа рвалась в Новоспасск. Пять лет назад Жвагин из благоустроенной четырехкомнатной квартиры переехал в свое родное село, привел в порядок старый дом на его окраине, зарегистрировал крестьянско-фермерское хозяйство, выиграл земельный аукцион, получил в аренду 360 гектаров земли. Городская Лариса осталась в райцентре.

- Я потратил все свои накопления, купил первую сельхозтехнику. Пошли урожаи, построил большую производственную базу, стал развивать животноводство: мясной скот, свиньи, бараны, куры, гуси, индюки. Полный загон живности, - рассказывает Жвагин.

На столе - пачка почетных грамот: глава района и региональный минсельхоз благодарят фермера за честный и добросовестный труд, называют лучшим в номинации "Успешный старт".

Таким образом, фермерская жизнь снова свела его с Анаром Садиговым, уже не просто соседом, а полицейским.

Процент с дружбы

Но их приятельские отношения, надо полагать, испортил денежный вопрос.

- Мне ли вам рассказывать, как тяжела фермерская ноша, - вздыхает Владимир. - Тем более наш Архаринский район это вам не Подмосковье. Тут-то до Благовещенска махать и махать полдня. Средств на все не хватает. Взять их негде... В банк не разбежаться. К тому же в кубышку ничего не складывал, не копил, каждый рубль вкладывал в дело, в развитие хозяйства. Не люблю, когда все еле тлеется. Если работать, то от души, с размахом. И труд, тогда в радость, и жизнь приятная во всем...

Неотлаженный финансовый механизм между государством и фермером, по словам Владимира Жвагина, и подтолкнул его пойти на поклон к Садигову. Он признается, что периодически одалживал у него деньги. И не просто по-приятельски, а под высокие проценты.

- Анар мне говорил, что это не его деньги, он их у кого-то берет, - рассказывает Владимир. - Если я брал 800 тысяч рублей, то возвращал миллион двести, а порой и миллион триста.

- Значит, - задаю вопрос в лоб, - не вернул долг Садигову?

- Я все ему возвращал, до копеечки, - твердо заявляет Владимир. - У меня есть расписки. Все по-честному.

Хочет - казнит, хочет - милует

Не берусь судить, какие мотивы конкретно побудили братьев Садиговых пойти на такой, скажем, прямой, беспредел.

Деньги? Возможно. В какой-то степени, это подтверждает и сестра братьев, написавшая мне, что Анар брал деньги у нее, а Жвагин, дескать, многим должен. "И в Архаре, и Новобурейске его называют мошенником".

Но в этой ситуации дело не столько в деньгах. Почему так получилось, что люди, которые априори должны стоять на защите интересов российских граждан, сами превращаются в угрозу для них? Это касается, разумеется, не всех, большинство представителей правоохранительных органов - достойные люди, стоящие на стороне закона и соблюдения прав граждан. Но давно наблюдаю, что человек в форме полицейского, особенно в глубинке, нередко со временем скатывается во вседозволенность и начинает верить в собственную исключительность. Он Бог и царь на вверенной ему территории: хочет - казнит, захочет - милует.

И случай в Новоспасске, на мой взгляд, тому яркий пример. Не исключаю, что фермер, действительно, задолжал Садиговым или кому-то из их знакомых. Но есть много правовых возможностей вернуть деньги на законных основаниях. Они всем, а не только юристам, хорошо известны. А как поступили в этом случае?

Да, правильно, по известным понятиям братков из 90-х. Эти правила им ближе и понятнее: "я могу!", "я решу!"...

И что особенно страшно, такой "настрой" поддерживается местным начальством.

Жена Владимира Лариса приехала в Новоспасск сразу же после его звонка. Три дня помогала ему чем могла. Потом поняла, что все может закончиться трагедией: температура под 40, раны гноятся. Вызвала фельдшера. А затем поехала на прием к начальнику архаринской полиции Алексею Лескову, рассказать ему о страшном преступлении, совершенном и его подчиненным.

- Только начала ему рассказывать о произошедшем, - говорит Лариса, вытирая слезы, - он меня перебивает и заявляет, что технику забрали собственники, а вас прошу, мол, успокоиться и не раздувать скандал. Страшного ничего не произошло. Мы тут разберемся... Я вышла от него в полном ужасе. Где искать защиту от произвола?

А с корреспондентом "РГ" начальник архаринской полиции общаться вообще не соизволил.

P.S.

Но разбираться в этой истории все-таки будут. И не в районной полиции, а в Следственном комитете РФ по Амурской области. Его руководитель, генерал-майор Станислав Белянский, принял Ларису. Братья Садиговы задержаны, суд определил их содержание под стражей. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области предъявлено обвинение инспектору ДПС ГИБДД России по Амурской области и старшему инспектору отдела Управления Росгвардии по Амурской области в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере)", - сообщила пресс-служба ведомства. Ведется расследование. И оно, надеюсь, все расставит по своим местам.

Избитый и обстрелянный Володя Жвагин залечивает раны и планирует вернуться на свое поле.

- У меня остались молотилка и один трактор. Жить надо дальше, я сдаваться не буду, поля свои не брошу, - говорит он.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по Амурской области, по факту произошедшего уже проводится служебная проверка. "Указанный полицейский приказом начальника регионального ведомства генерал-майора полиции Константина Носкова уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника УМВД. В ходе проверки также будет дана оценка действиям соответствующих руководителей", - отметили в региональном управлении.

С Красной площади уходят в войска

Уже больше века Московское высшее общевойсковое командное училище (МВОКУ) готовит для Вооружённых Сил страны высококлассных специалистов.

Исторически выпускников этого учебного заведения называют кремлёвцами. Обусловлено это тем, что первые годы своего существования оно находилось на территории Московского Кремля. Тогда же зародилась и другая традиция, связанная с проведением церемоний выпуска в сердце нашей столицы и страны – на Красной площади. Лишь дважды за минувшие десятилетия эта традиция нарушалась. Лейтенанты-кремлёвцы, покидающие стены альма-матер, не боятся трудностей армейской жизни, отлично разбираются в военной технике, умеют учить и показывать на личном примере своим подчинённым все премудрости военной службы. О сегодняшнем дне легендарного училища и об особенностях обучения нашему корреспонденту рассказывает начальник МВОКУ генерал-майор Роман БИНЮКОВ.

– Роман Александрович, Московское высшее общевойсковое училище всегда приковывало к себе особое внимание. Расскажите о славной истории учебного заведения.

– Училище было создано до опубликования декрета о создании Красной Армии и начало свою работу по личному указанию главы государства В.И. Ленина в декабре 1917 года как 1-я Московская революционная пулемётная школа. В 1918 году школа преобразована в пулемётные курсы РККА, в 1922 году – в военную школу РККА.

В начале октября 1941 года из курсантов, командиров и преподавателей училища был сформирован курсантский полк. Свой первый бой он принял уже 12 октября 1941 года на Волоколамском направлении под Москвой. За несколько дней боёв курсантский полк уничтожил 500 фашистских солдат, захватил 8 пушек, 12 пулемётов и 20 машин. За мужество и отвагу, проявленные в боях за столицу, 59 курсантов и 30 офицеров были награждены орденами и медалями. В память о тех боях на главном корпусе училища открыта мемориальная доска. Выпускники училища с боями прошли до Берлина, участвовали в освобождении Смоленска, Киева, Минска, Праги, Варшавы, взятии Вены и Будапешта.

В июне 1958 года училище преобразовано в Московское Краснознамённое высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. В 2004 году училище переименовано в Московское высшее военное командное училище (военный институт) Министерства обороны Российской Федерации. 22 марта 2017 года распоряжением Правительства Российской Федерации училище было реорганизовано в Московское высшее общевойсковое командное училище.

За большой вклад в укрепление обороноспособности страны и подготовку высококвалифицированных офицерских кадров училище четырежды было награждено правительственными наградами. Во время торжественных мероприятий, посвящённых 100-летию со дня создания училища, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу поздравил личный состав со знаменательным днём и наградил «за огромный вклад командования, профессорско-преподавательского состава и воспитанников училища в строительство Вооружённых Сил и укрепление обороноспособности страны» орденом Жукова.

Училище известно своими славными вековыми традициями: только Московское ВОКУ обладает почётным правом производить выпуск молодых лейтенантов на Красной площади. Только наши курсанты традиционно замыкают пешую часть парада Победы благодаря знаменитому «кремлёвскому шагу». Только наше училище было удостоено чести нести службу в Кремле с 1919 по 1935 год и охранять первых лиц государства. Все традиции исторически сформированы курсантами и выпускниками училища и служат для поддержания памяти и вековой истории нашего прославленного училища.

Отмечу ещё одну особенность нашего училища. Нет ни одной войсковой части в Вооружённых Силах Российской Федерации, где бы ни проходили службу офицеры-кремлёвцы. Немалое количество наших выпускников занимает высокие посты в руководстве армии, а также в правительственном аппарате, пять воспитанников училища стали маршалами, более 600 выпускников – генералами, 96 удостоились звания Героя Советского Союза, из них четыре выпускника удостоены звания Героя Советского Союза дважды, один выпускник имеет звание Героя Социалистического Труда и 14 – Героя Российской Федерации.

– Каково профильное предназначение выпускников вуза?

– Московское высшее общевойсковое командное орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознамённое училище осуществляем подготовку специалистов Сухопутных войск по специальности «Управление персоналом» для Вооружённых Сил РФ, других войск, воинских формирований и приравненных к ним органов Российской Федерации. В рамках указанной специальности училище реализует программы обучения по двум военным специальностям: «Применение мотострелковых подразделений» и «Применение подразделений военной полиции». Срок обучения в училище составляет 4 года, при этом необходимо добавить, что значительная часть курсантов проходит подготовку по индивидуальным планам.