Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В НМИЦ эндокринологии разработана новая технология повышения эффективности радио-йод-терапии рака щитовидной железы

Специалисты Института онкоэндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России разработали оригинальную инновационную методику для измерения стандартизированного захвата 131-йода (Standardised Uptake Value, SUV) щитовидной железой. В Федеральную службу по интеллектуальной собственности направлена патентная заявка.

Инновация успешно представлена на состоявшемся в Вене XX Конгрессе Европейской ассоциации ядерной медицины (EANM).

– Рост интереса со стороны медицинского сообщества к измерению стандартизированной величины захвата 131-йода обусловлен внедрением в радионуклидной терапии персонализированного подхода, в том числе радионуклидной молекулярной визуализации и радиомики. Разработанная методика оценки SUV при ОФЭКТ/КТ заключается в использовании изображений различной модальности для составления радиометаболического профиля патологического очага, изучения радиокинетики патологического процесса. Разнообразие радионуклидов, используемых в совмещенных однофотонной эмиссионной компьютерной томографии и компьютерной томографии (формат ОФЭКТ/КТ), существенно расширяет область применения количественной оценки метаболических нарушений. Нами установлено, что новая методика повышает чувствительность сканирования пораженных участков на 40%, - комментирует заместитель директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» по радиологии и радиационной безопасности, директор Института онкоэндокринологии, д.м.н Павел Румянцев,.

Как отмечают эксперты, разработанная в Институте онкоэндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России методика с использованием посттерапевтических изображений ОФЭКТ/КТ является уникальным инструментом для назначения персонализированной радио-йод-терапии (РЙТ) при лечении дифференцированного рака щитовидной железы. Данный способ позволяет уже на раннем этапе уточнять вероятность рецидива, организовать более пристальное наблюдение за состоянием пациентов и в последующем, при необходимости, изменить тактику их послеоперационного ведения. Именно такой подход позволяет достичь, на сегодняшний день, максимального терапевтического эффекта.

Помимо новой SUV-методики, специалисты ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» представили на XX Конгрессе Европейской ассоциации ядерной медицины в Вене полученные ими результаты углубленного анализа данных и разработали нейросетевую модель прогноза эффективности терапии радиоактивным йодом тиреотоксикоза. Персональный прогноз эффективности РЙТ позволит оценить вероятность его повторного курса с учетом изученных прогностических факторов по результатам лечения болезни Грейвса (диффузного токсического зоба) в различных возрастных группах.

Большой интерес участников Конгресса также вызвала работа специалистов Института онкоэндокринологии в области молекулярной визуализации с помощью ОФЭКТ/КТ с 99mTc-тектротидом применительно к редко встречающейся метаболически активной опухоли. Благодаря этому инновационному подходу эндокринологи и онкологи получили возможность топической диагностики и радикального хирургического удаления опухоли, индуцирующей остеомаляцию, что неизбежно приводит к инвалидности и снижению продолжительности жизни.

Добавим - в Институте онкоэндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России разработана и с недавних пор применяется методика дозиметрического планирования радионуклидной терапии со 131-йодом для доброкачественных образований щитовидной железы. В Центре создан и представлен к патентной защите первый в России специализированный дозиметр пациента для планирования радиойодтерапии тиреотоксикоза, который в настоящее время проходит опытные испытания.

Наши радиологи и онкологи работают в одной команде с эндокринологами, медицинскими физиками, патоморфологами и другими профильными специалистами. Основной акцент делается на развитии метаболической визуализации, радиогеномике, на дальнейшем совершенствовании диагностики, лечения эндокринных и онкоэндокринных заболеваний, – отмечает директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

"Серебряная лира" живет надеждой

В Петербурге открылся XI Международный фестиваль камерного исполнительства

Текст: Владимир Дудин

На открытии фестиваля "Серебряная лира" в Большом зале филармонии выступила пианистка Полина Осетинская, исполнившая вместе с Молодежным камерным оркестром под управлением Ярослава Забояркина ре-минорные концерты Баха и Моцарта. После выступления Полина Осетинская рассказала "Российской газете" о том, какие сложности испытывают музыканты в новом сезоне, как помочь музыкантам в это время, а также о том, собирается ли она написать новую книгу.

Вы только что приняли участие офлайн на фестивале камерного исполнительства "Серебряная лира" в Петербургской филармонии, где прежде собирались аншлаговые залы, к слову, заполняемые публикой из рискованной зоны 65+. Чем вам интересен этот фестиваль?

Полина Осетинская: Мне очень близко то, что "Серебряная лира" предоставляет свободу высказывания, не ограничивая пожелания и возможности. Камерная музыка требует исполнителей очень высокого класса. В ней не получится спрятаться в оркестре, как бывает на больших концертах.

Если бы не пандемия, вы бы сыграли на этом фестивале и со скрипачом Максимом Венгеровым. Ваш исполнительский союз стал одним из примечательных событий последнего времени.

Полина Осетинская: Наш дуэт возник как эксперимент, а потом оказалось, что нам нравится играть вместе. Мы совпадаем в темпераментах, каждый привносит в дуэт что-то свое. К сожалению, сейчас отменились наши концерты в Эльбской филармонии, в Золотом зале Музикферайна в Вене, концерты в Италии. Но надеюсь, что все восстановится, мы вернемся на сцены мира.

В Европе концертно-театральная жизнь блокирована на месяц. В России залы пока держатся. Какая, на ваш взгляд, стратегия правильнее?

Полина Осетинская: Сложный вопрос. С одной стороны, продолжается заражение, с другой - останавливать жизнь депрессивно и не менее опасно. Музыкантам нужно придумывать альтернативные способы заработка. Планировать график выступлений в такой ситуации крайне сложно. Только что был отложен до весны фестиваль Concordia в Казани, проект в Большом зале филармонии перенесли на декабрь. Ни в чем нельзя быть уверенным - нерадостная примета времени. Поэтому - не строить планы, ни о чем не загадывать, жить сегодняшним днем. Сейчас любой концерт воспринимаешь как роскошь.

Как сохранить музыкантскую общность в ситуации постоянного размыкания социальных связей?

Полина Осетинская: Вся музыкальная индустрия в этом году испытала потрясения. Я надеюсь, что рано или поздно все это закончится и жизнь вернется на круги своя. Но пока известна единственно возможная альтернатива - онлайн, позволяющий удерживать хоть какую-то связь. Разумеется, должны быть выстроены определенные рамки стратегического бизнес-планирования или финансового расчета. Музыканты-фрилансеры, не поддерживаемые госучреждениями, в буквальном смысле вынуждены искать пропитание, поскольку напрямую зависят от того, сколько концертов сыграют. Мне кажется, надо идти навстречу потребностям одной и желаниям другой стороны, если говорить о помощи - и музыкантам, которым надо выживать, и публике, которой это небезразлично. Надо посмотреть, как при благополучном стечении обстоятельств получится собирать публику на концертах онлайн, но не бесплатных, как во время первого карантина, когда подобные проекты наводнили интернет.

Сегодня как никогда востребованы услуги вашего Центра поддержки профессионального здоровья музыкантов, оказывающего психологическую поддержку. С какими вопросами к вам обращаются?

Полина Осетинская: Да, наши тренинги очень удачно проходят онлайн. С нами связывались люди из разных концов земного шара, в том числе из Израиля, Америки, из Чехии. Чаще всего обращаются с проблемами страха сцены, сценическим стрессом, выгоранием, больными руками.

А как в такое непростое время вы справляетесь с воспитанием собственных детей?

Полина Осетинская: Рассуждать о том, правильно ли были выбраны принципы воспитания детей, бессмысленно: только жизнь покажет, получится что-то у них или нет. Могу лишь сказать, что никто из них не высказал желания заниматься музыкой профессионально. Дочь занималась на арфе, но в этом году отказалась от занятий: у нее другие интересы. Сын играл на блок-флейте, сейчас играет на саксофоне. Но я не вижу у него особого рвения.

Что вы думаете по поводу дистанционного обучения?

Полина Осетинская: Это абсолютное зло. Дети лишены социума, проводя все время перед экраном в вакууме. Кроме того, при дистанционном обучении у них есть возможность отвлекаться. Разумеется, она есть и в школе, но, сидя дома в наушниках, они могут себе позволить залезать в телефон, баловаться. Никакой интеграции в таком обучении нет. Я категорически против дистанционного образования и считаю, что его нужно, насколько возможно, избегать. Хотя в ситуации пандемии, когда ходить в школу опасно для всех членов семьи, наверно, это наименьшее из зол.

Книга "Прощай, грусть", в которой вы рассказали столько откровенных историй из своего детства, юности, профессионального становления, взаимоотношений с отцом, стала в свое время бестселлером. Не собираетесь написать продолжение?

Полина Осетинская: Идея написать продолжение книги есть, я даже выбрала место, где можно над ней поработать.

Какую музыку вы слушаете в минуты отчаяния?

Полина Осетинская: Больше всего помогают Бах и Гендель: они поддерживают меня в самые сложные моменты.

Совсем иной Шенген

Глава Франции отвел час на "зачистку" нежелательных постов

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)

Австрийский канцлер Себастьяном Курц прилетел в Париж на рандеву с президентом Эмманюэлем Макроном, а после двусторонних переговоров в Елисейском дворце к ним в режиме видеоконференции присоединились немецкий канцлер Ангела Меркель, премьер Нидерландов Марк Рютте и "евроверхушка" - председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Итоги виртуального мини-саммита подвел хозяин Елисейского дворца. Один из основных посылов его выступления - это давно назревшая необходимость не только "залатать" прорехи в структуре Шенгенской зоны, но и самым радикальным образом ее реформировать с тем, чтобы она превратилась в "пространство безопасности". Как следует из слов Макрона, в первую очередь речь идет об укреплении контроля за внешними границами, как в контексте нынешней коронавирусной пандемии, так и возросшей террористической угрозы. При этом он напомнил, что боевик, убивший в Ницце трех человек, перебрался в потоке беженцев из Туниса на итальянский остров Лампедуза, а оттуда уже во Францию с вполне определенной целью. "Нужно трезво смотреть на связь, что прослеживается между нелегальной иммиграцией и терроризмом", - подчеркнул в этой связи французский президент.

Он также выступил за пересмотр всего комплекса предоставления права на убежище иностранцам. В настоящее время во многих странах ЕС оно недостаточно строгое и требовательное, чем пользуются, как подчеркнул Макрон, разного рода "проходимцы, их сети", а также лица, которые просачиваются на Старый континент из стран, не охваченных военными действиями. С тем, чтобы координировать совместные шаги, французский президент предложил создать новую структуру - Совет внутренней безопасности ЕС. В ходе переговоров, как стало известно, их участники договорились о более эффективном обмене информацией о реальных и потенциальных террористах, их сетях, контактах, более того - о создании единых баз данных и об усилении наказаний лиц, осужденных по статьям, имеющим отношение к терроризму. Европейские лидеры также условились "зачистить" социальные сети от экстремистских постов. Французы, о чем сообщил Макрон, намереваются с самое ближайшее время принять декрет, по которому подобные подрывные сообщения будут блокироваться не позднее часа после их появления в Мировой паутине.

В кузницах единой Европы

В Эрмитаже открылась выставка "Железный век. Европа без границ"

Текст: Жанна Васильева

В Эрмитаже в рамках Года Германии в России открывается выставка "Железный век. Европа без границ. I тысячелетие до н.э.". Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа, рассказывает об уникальном проекте, благодаря которому можно увидеть более 1600 экспонатов из археологических собраний Эрмитажа, ГИМа, ГМИИ имени А.С. Пушкина и Музея преистории и древней истории (Государственные музеи Берлина).

В 2007 году, когда была показана первая выставка из совместного проекта музеев России и Германии "Эпоха Меровингов - Европа без границ", слова "Европа без границ" звучали многообещающе. В эпоху COVID-19 они похожи на горькую иронию. Как удалось, несмотря на закрытые границы, открыть выставку, на которую привезли раритеты из Государственных музеев Берлина?

Михаил Пиотровский: Вещи через границу по-прежнему ездят. Люди - нет. Поэтому экспонаты из Берлинских музеев приехали, их хранители наблюдали, как они разгружались, дистанционно - через камеры видеонаблюдения. Это свидетельствует об очень высоком уровне доверия Эрмитажу, поскольку мы вместе с музеями Берлина работаем очень давно. На открытии наши немецкие коллеги тоже присутствовали удаленно - вместе с нами по видеосвязи выставку открывал Герман Парцингер, который возглавляет Фонд Прусского культурного наследия.

Дистанционно приветствовали открытие выставки и Ольга Любимова, министр культуры России, и г-жа Мишель Мюнтеферинг, министр по вопросам международной культурной политики МИД ФРГ, и Михаил Швыдкой, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, и Геза Андреас фон Гайр, посол Германии в России, и Сергей Нечаев, посол России в Германии.

Открытие выставки - в стиле "коронавирус", но главное, что она открылась.

Это правда, что в Манеж Малого Эрмитажа, где расположилась выставка, будет бесплатный вход?

Михаил Пиотровский: Да. Нам бы очень хотелось, чтобы на нее смогли прийти не только археологи, историки, люди, которых интересуют древние культуры, но и школьники. Лучшего учебника классической археологии Европы представить нельзя.

Здесь есть потрясающей красоты и редкости вещи, как, например, бронзовая фигурка копьеметателя рубежа VI-V веков до н.э., найденная в Северной Италии, где-то в Умбрии. Копьеметатель, который выглядит словно предок скульптур Джакометти, прибыл из берлинского Музея преистории и древней истории. Или бронзовая пластина на пояс рубежа VI-V вв. до н.э., тоже приехавшая из музеев Берлина! Среди персонажей процессии, изображенной на ней, - человек в шапке с бычьими рогами, копьеносец и мужчина с топором, хищная птица с длинным изогнутым клювом и человек, простирающей руку к присевшему перед ним волку. Перед нами явно изображение какого-то ритуала.

Такие поясные пластины этой эпохи находили обычно в богатых захоронениях около нынешней Болоньи, в Тироле, Словении… А рядом на выставке - секира рубежа VII - начала VI в. до н.э.из нашего Исторического музея, найденная где-то на берегах Пинеги. Но, заметьте, ее тоже украшает голова хищной птицы, а сбоку - стилизованное изображение профиля головы волка с оскаленной пастью, острыми клыками. Тут же - гривны и серебряные сосуды скифов, коринфский шлем, украшения боевых колесниц кельтов, которые в середине V в. до н.э. хоронили своих воинов вместе с двухколесными колесницами и конской упряжью.

Каждый из археологических комплексов, будь то Гальштатский могильник, давший название древней культуре VIII-V веков до н.э. в Центральной Европе, которая выросла на торговле солью, или наши скифские курганы, или могильники VIII-VII веков до н.э. в Баксанском районе около села Заюково, где научные экспедиции работают с 2014 года, открывает огромный пласт культуры.

Каждый из этих комплексов может быть представлен на отдельной выставке. А здесь они все вместе - и вещи из кургана Солоха, и из Гальштатского могильника, с берегов Дуная и Пинеги… Увидеть их всех вместе - это редчайший шанс. Это все равно как с высоты птичьего полета увидеть всю Европу, но - три тысячи лет назад.

А каковы, кстати, границы Европы три тысячи лет назад? Что под ней подразумевается?

Михаил Пиотровский: Границы определяются находками археологов. Это вещи, найденные на территории нынешней Италии, Германии, Балканских стран, на Кавказе, Ставрополье и Урале… На западе - это находки древней иберийской и кельтоиберийской культур в Андалузии, а на востоке - это Урал, открытие древних захоронений финно-угорских культур.

Но это тогда была окраина античного мира? Что их могло объединять, если уж речь о Европе без границ?

Михаил Пиотровский: Да, с точки зрения древних греков и римлян, это была окраина. Но эпоха греческой колонизации уже шла вовсю. Была эпоха греко-персидских войн, походов Александра Македонского, война Рима и Карфагена… Это все, что проходят в школе.

Но это не значит, что за пределами этого мира ничего не происходило. Главное, что объединяло племена от Атлантики до Урала, - это то, что они в это время все учились работать с железом. Учились добывать руду, плавить железо, ковать его… Это стимулировало и развитие землепашества, и торговлю, и военные набеги, конечно. Мы напоминаем, что Европа в смысле культурном всегда была без границ. Ее жизнь пронизывали токи самых разных влияний, взаимодействий…

Кузнечное дело тогда было как нанотехнологии сегодня?

Михаил Пиотровский: Мне трудно сравнивать. Но все, что крестьяне использовали еще в XIX веке, от железного плуга до серпа и железного топора, было придумано в железный век три тысячи лет назад. Именно с этого времени активно развивается земледелие, появляются железные мечи, дротики, кинжалы… Строго говоря, наш сегодняшний мир без железа тоже не представим. Мы наследники железного века.

Трудности этого проекта связаны не только с проблемами пандемии, но и с перемещенными ценностями - археологическими экспонатами Берлинских музеев, которые были привезены в СССР после Второй мировой войны.

Михаил Пиотровский: Как вы знаете, в 1956-1958 годах в Берлин из СССР вернулось большинство музейных сокровищ. В 1963-м они стали основой Музея древнейшей и ранней истории в Восточном Берлине. Не были возвращены три "золотых ящика" с сокровищами Шлимана и некоторыми другими находками. К слову, первые совместные проекты музеев России и Германии начались, когда "Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана" были показаны в ГМИИ им. А.С. Пушкина в 1996 году, а выставка "Шлиман - Петербург - Троя" была уже в Эрмитаже в 1998-м.

Это сотрудничество, которое продолжают выставки проекта "Европа без границ" (нынешняя выставка "Железный век…" - уже третья в этой серии), трудно переоценить. Несмотря на политические разногласия, ученые получают возможность работать вместе, экспонаты из числа "перемещенных ценностей" участвуют в глобальных выставочных проектах, выпускаются каталоги совместных выставок. Для науки и культуры это чрезвычайно важно. В сущности, это тот мост между культурами и народами, который музеи, ученые должны сохранять, несмотря на политические сложности и спорные вопросы.

Я очень благодарен нашим немецким коллегам, что они смогли привезти уникальные экспонаты из музеев Берлина вопреки пандемии, закрытым границам и политической турбулентности. Более 1600 экспонатов, представляющих культуру железного века, из самых известных археологических комплексов Европы делают эту выставку уникальным событием.

В Берлине выставка будет показана?

Михаил Пиотровский: Мы обеспечиваем показ выставки онлайн. Издан основательный каталог на русском и немецком языках. Весной и летом планируется показ в Москве, в Историческом музее.

Берлин станет главным магнитом для инвестиций в недвижимость в 2021 году – прогноз

Перспективнее всего будут инвестиции в центры обработки данных, объекты логистики и лаборатории.

Что случилось? Согласно отчёту PwC и Urban Land Institute (ULI) Emerging Trends in Real Estate Europe, инвесторы уверены, что ликвидность и стабильность сектора недвижимости обеспечивают в первую очередь крупнейшие города Европы, такие как столица Германии. Помимо Берлина к главным центрам опрошенные специалисты отнесли Лондон, Париж, Франкфурт, Амстердам, Гамбург, Мюнхен, Мадрид, Милан и Вену, сообщает IPE.

Подробности:

-Европейский сектор недвижимости находится в разгаре циклического спада.

-Исследование, в ходе которого были опрошены почти 1000 лидеров отрасли по всей Европе, показало, что 55% инвесторов рассчитывают купить недвижимость в 2021 году, но «надежность доходов от подобных вложений вызывает опасения».

-Самыми перспективными типами недвижимости признаны центры обработки данных, объекты логистики и лаборатории, тогда как объекты розничной торговли и офисы, согласно прогнозу, окажутся под негативным влиянием последствий пандемии.

Цитата. Директор департамента недвижимости PwC UK Гарет Льюис сказал, что сейчас из-за значительной неопределённости инвесторы продолжают рассматривать крупнейшие города Европы как более безопасные направления и ориентируются на долгосрочную перспективу. Кроме того, по словам специалиста, решения центральных банков снизить процентные ставки в обозримом будущем могут вызвать всплеск инвестиционной активности.

Что ещё? Кстати, Берлин оказался в первой тройке самых привлекательных городов Европы у крупных инвесторов по версии другого исследователя. А Германия вошла в десятку самых инновационных стран мира.

Автор: Виктория Закирова

Макрон не доехал до Вены

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)

В понедельник французский президент Эмманюэль Макрон должен был навестить Вену и пообщаться накоротке с австрийским канцлером Себастьяном Курцем.

Однако, как сообщили в Елисейском дворце, из-за второй волны коронавируса, что захлестнула Францию, визит был отменен и преобразован в форму телеконференции. С главой австрийского правительства Себастьяном Курцем французскому президенту есть что обсудить. Стороны рассчитывают согласовать общую позицию в вопросах борьбы с террористами, которые этой осенью оставили кровавый след как во Франции, так и в Австрии.

Оба лидера убеждены, что крайне необходимо усилить контроль на внешних границах Шенгенской зоны. В этой связи Макрон предлагает "радикальным" образом пересмотреть принципы, на которых основан Шенген, ужесточить проверочные процедуры в отношении мигрантов, прибывающих в Европу. Президент Франции объявил об увеличении числа пограничников на границах Пятой республики с 2400 до 4800.

Будет бархатным путь

Выпуск рельсов растет

Текст: Оксана Зозуля

Спрос на рельсы для железнодорожного транспорта, метрополитена и трамвайных путей остался стабильным в условиях эпидемических ограничений. Отечественные рельсопрокатчики смогли не только сохранить достигнутые объемы производства, но и нарастить выпуск продукции.

Основной портфель заказов здесь традиционно формирует РЖД. Согласно данным НП "Объединение производителей железнодорожной техники" предприятия железнодорожного машиностроения в январе-сентябре произвели более 952 тысяч тонн железнодорожных рельсов (рост 16,1 процента), 22,7 тысячи единиц стрелочной продукции (рост 2,7 процента). Для сравнения, за весь 2015 год объем заказа на рельсовую продукцию от РЖД составлял 628,4 тысячи тонн, при этом значительная часть из них импортировались из Японии и Австрии.

В нынешнем году РЖД устойчиво придерживается плана масштабного ремонта и модернизации путевого хозяйства. По итогам года на сети должен быть завершен капремонт 5,2 тысячи километров колеи. Для этого намечено закупить более 1 миллиона тонн новых рельсов. Кроме того, в рамках текущего содержания пути планируется заменить 9,8 тысячи крестовин стрелочных переводов, уложить новые рельсы на 1347 километрах.

Железнодорожники нацелены повысить безопасность и надежность инфраструктуры на наиболее грузонапряженных направлениях, таких как из Кузбасса на Дальний Восток, Северо-Запад и Юг, а также на основных пассажирских - из Москвы в Адлер и Санкт-Петербург. По результатам ремонтной кампании 2020 года будут повышены допускаемые скорости движения для пассажирских поездов в общей сложности на восьмистах километрах сети, а для грузовых поездов - на 900 километрах. В планах также по-прежнему остается строительство высокоскоростных магистралей.

Значительную долю заказов для предприятий металлургии обеспечивает подземка. Например, за последнее десятилетие только в Москве открылось 56 новых станций метро. С появлением Московских центральных диаметров количество пассажиров на рельсовом транспорте столичного региона увеличилось на четверть. Как считают эксперты, дальнейшие планы властей столицы в этой сфере станут драйвером развития отечественной компонентной базы и локализации высокотехнологичных комплектующих на территории страны. Согласно оценкам ИПЕМ, представленная Москвой смета по закупке рельсового пассажирского транспорта на 2020-2023 годы составляет не менее 306 миллиардов рублей.

"В ближайшие годы Москва останется одним из крупнейших в России заказчиков рельсового подвижного состава. При этом город при закупках ориентирован на внедрение самых современных транспортных средств, способствуя тем самым развитию высокотехнологичных производств и реализации научно-технического потенциала транспортного машиностроения России, - прокомментировал замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук. - Мы ожидаем, что в 2020-2023 годах на Москву придется более 70 процентов от всего заказа на рельсовый пассажирский подвижной состав (пригородные поезда, метро, трамваи) в стране". В проект бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год также планируется заложить довольно внушительную сумму на строительство метро. Она может составить как минимум 10 миллиардов рублей.

Очевидно, что высокотехнологичный подвижной состав будет предъявлять и повышенные требования к качеству взаимодействия на стыке "рельс-колесо", создавая спрос на инновационные решения в этой сфере. Российские предприятия готовы к выполнению задач подобного масштаба. Так, например, на Западно-Сибирском меткомбинате группы ЕВРАЗ благодаря запуску второй линии мощность рельсобалочного цеха увеличилась с 245 до 540 тысяч тонн 100-метровых рельсов ежегодно. Позитивную динамику отмечают и на Челябинском меткомбинате. Как сообщили в компании, здесь отгрузили три миллиона тонн фасонного проката с момента запуска рельсобалочного стана. Рельсы составляют 40 процентов от общего объема производства. Из них 70 процентов поставляется РЖД для модернизации и строительства новых путей, в том числе "бархатных" с низким уровнем шума. Такие рельсы, к примеру, уложены на Московском центральном кольце. "Рост реализации рельсов для РЖД связан с традиционно высоким спросом на эту продукцию, так как благодаря современной технологии производства она обладает высокими эксплуатационными свойствами и уже несколько лет заменяет на российском рынке импортные аналоги", - отметил директор по сбыту ЧМК Вадим Шалыгин.

Российские производители не только продолжают реализовывать стратегии увеличения объемов продаж высокомаржинальной продукции и расширять сортамент изделий, но и завоевывать новые рынки сбыта. С начала года экспорт рельсов составил почти 34 миллиона долларов. При этом российские комбинаты готовы при необходимости нарастить мощности для экспансии продукции на внешние рынки.

КОМПАНИИ УКРЕПЛЯЮТСЯ, СТРАНЫ СЛАБЕЮТ

ВАН ВЭНЬ

Исполнительный декан Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета (RDCY).

Вспышка COVID-19 разрушает привычную систему управления, международная структура власти становится ещё более фрагментированной, стратифицированной и регионализованной. Эпоха глобализации, в которой господствовала одна страна или группа стран, подошла к концу. В международном порядке более не могут доминировать G2, G7 или G20. Вместо этого на глобальные события на разных уровнях теперь влияет n различных сил, так сказать, “Gn”.

В Gn входят не только традиционные великие, но и региональные державы, международные структуры, неправительственные организации, финансовые учреждения, транснациональные корпорации, лидеры общественного мнения, аналитические центры и СМИ. Всё это образует запутанную международную сеть, размывая глобальные авторитеты, ломая суверенитет и ослабляя традиционную политическую структуру. Глобализация представляет собой более сложную ситуацию, чем в прошлом. Наиболее важным фактором является рост транснациональных компаний.

Возвышение «Компании», вероятно, было оборотной стороной ужаса и негатива последних восьми месяцев.

Эпидемия COVID-19 вызвала на сегодняшний момент более 44 млн заражений и 1 млн смертей. Правительства всех государств находятся под огромным давлением. Во многих странах наблюдается экономический спад, политические трудности и социальный хаос. Однако большинство транснациональных корпораций извлекли из этого пользу.

Рыночная стоимость крупных компаний выросла более чем на 80 процентов за десять месяцев 2020 года. Возьмём для примера 17 сентября: рыночная стоимость Apple составила 1,9 трлн долларов, что на 210 процентов больше, чем в 2019 г., когда она составляла 896 млрд долларов; рыночная стоимость Microsoft составила 1,55 трлн долларов, увеличившись на 165 процентов по сравнению с 905 млрд долларов в 2019 году. Эта тенденция роста сохраняется.

С ВВП, напротив, дело обстоит совершенно иначе. Согласно докладу «Перспективы развития мировой экономики», опубликованному МВФ в конце июня, ожидается, что спад мирового ВВП в 2020 г. составит 4,9 процента. Ранее речь шла только о 3 процентах. Спад ВВП США составит 5,9 процента, по сравнению с докризисным прогнозом сокращение на 8 процентов. Спад ВВП еврозоны составит 7,5 процента, сокращение на 10,2 процента по сравнению с предыдущим прогнозом. За исключением нескольких стран, таких как Китай и Вьетнам, отрицательный рост в 2020 г. покажет ВВП более 170 стран.

Нельзя отрицать, что величайший с 1945 г. кризис человечества привёл к K-образному разделению экономического роста, при котором резко выросли прибыли в финансовой индустрии, у пяти американских технологических гигантов (FAANG), в сфере логистики, потребительских товаров и онлайн-образования. При этом туризм сократился в 2020 г. на 79 процентов, а рынок предметов роскоши (включая косметику и украшения), развлечений и спорта продолжает рушиться.

К сожалению, государство как организация находится в нижней половине К-образного графика. Согласно предыдущему прогнозу ВТО, мировая торговля в 2020 г. будет сокращаться в диапазоне от -13 процентов до -32 процентов. Индекс деловой активности (PMI) долгое время будет ниже 50 процентов – черты между процветанием и падением.

Можно вспомнить как минимум три компании с более чем тысячелетней историей. Это отель «Кэюнкан» в горах Акаиси в Японии, который был основан в 705 г., ресторан St. Peter Stiftskulinarium в австрийском Зальцбурге, основанный в 803 г. и Sean’s Bar в ирландском Атлоне, который, как утверждается, существует с 900 г. нашей эры.

Есть бесчисленное количество компаний, проработавших сотни лет, не говоря уже о семейных предприятиях с более чем двухсотлетней историей. Подумайте, сколько стран имеют историю более пятисот лет? А как насчёт правительств с историей более двухсот лет? Может, пересчитаем их по пальцам?

Наука обращала внимание и на корпоративное банкротство, и на взлёты и падения государств, но они обсуждались в рамках разных дисциплин. В деловой среде больше фиксируются на работе и успехе компаний, в то время как международные политологические круги обсуждают государства. При этом, похоже, не обсуждается, что компании и страны значат для развития человечества как организационные формы человеческой цивилизации.

Компании как явление возникли позже государства, но значимость компаний растёт, это продолжится и в будущем. В настоящее время рыночная стоимость ведущих транснациональных компаний намного превышает экономические масштабы большинства стран. Рыночная стоимость пяти крупнейших компаний мира сравнима с национальными ВВП из первой двадцатки.

Очевидным знаком ослабления государства является то, что компании из топ-100 по рыночной стоимости могли бы войти в топ-65 мирового ВВП. Экономический масштаб стран, не попадающих по ВВП в первые 65, уступает рыночной стоимости ста крупнейших компаний мира. Другими словами, размер национальной экономики примерно 2/3 мировых стран меньше, чем рыночная стоимость транснациональных компаний из первой сотни.

Что ещё хуже, глобализация ведёт к «фрагментации» стран. В 1945 г. в Организации Объединённых Наций было всего 51 государство. В 2009 г. их уже 192. На данный момент, если помимо официальных членов ООН учитывать территории, которые называют себя «государствами», но не получили широкого признания, выйдет более двухсот международных акторов. После окончания холодной войны информационная революция, распространение транснациональной культуры и идеологии, а также развитие транспортной сети значительно сократили физическое расстояние между людьми и странами, но национальное разделение всё ещё продолжается. Советский Союз, Югославия, Чехословакия, Судан и Украина раскололись. Следующая волна может охватить Великобританию, Испанию и даже США. Недаром звучат призывы к независимости штатов.

В мире около 4 тысяч этносов. Только в половине стран население состоит из одной этнической группы более чем на 75 процентов. Есть около девяноста стран с населением менее 5 млн и тридцать стран с населением менее 500 тысяч человек. Большинство сверхмалых стран, таких как Люксембург, Сейшельские острова и Доминика, по сути, представляют собой небольшие компании.

Понятно, что корпорации будут становиться сильнее, а страны – более раздробленными. В результате слияния, реорганизации и инвестиций теперь есть компании с рыночной стоимостью более 2 трлн долларов США. Можно представить, что рыночная стоимость крупнейшей в мире компании в течение двадцати лет превысит ВВП крупнейшей экономики мира. А небольшие страны, вероятно, будут всё больше контролироваться компаниями.

Нам нужно глубоко задуматься над этим вопросом. В условиях пандемии мы обнаруживаем, что скорость приспособления компаний к ситуации явно выше, чем скорость действий государства в условиях кризиса. Компания вообще должна быть более предприимчивой, чем страна. А в условиях жёсткой конкуренции компании вынуждены модернизироваться быстрее, чем государства.

Более двухсот лет назад французский мыслитель Руссо размышлял об «упадке государства». Карл Маркс твёрдо верил, что государство и классы в конце концов вымрут. Двадцать лет назад Александр Вендт и другие учёные-международники обсуждали, не похоже ли государство на человека. Имелось в виду, что страны, возможно, живут, стареют, болеют и умирают, как люди.

Сейчас кажется, что у стран, действительно, есть продолжительность жизни.

На этом фоне COVID-19 заставляет присмотреться к моделям организационного управления. Теоретически большинство компаний управляются и оценивают свою эффективность в соответствии с принципами элитизма. Те, у кого больше акций, избирают руководство компании. Большинство стран, следуя модели западной избирательной демократии, сформированной более двухсот лет назад, руководствуются принципами популизма и внедрили систему управления, основанную на равных правах и процедурной оценке. Кто получил больше голосов, тот может стать лидером страны, но действовать он должен в соответствии с процедурой. Процедура находится на первом месте, а насколько хорош(а) или плох(а) лидер – это уже вторично.

Эффективных компаний много, но всё меньше и меньше эффективных государств. Сравнение компаний со странами, безусловно, тема новая и спорная. Но она выглядит вполне легитимной сейчас, когда вспышка COVID-19 побуждает нас задуматься об управленческих методах и принципах. История начинается, а не заканчивается.

Комментарий был заказан Международным дискуссионным клубом «Валдай» и впервые опубликован на сайте клуба в разделе «Аналитика».

БУДУЩЕЕ ОБЩЕСТВ И МЕСТО РОССИИ

ЯКОВ МИРКИН

Доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЧУДЕСА

Дарвиновский отбор, эволюция – факт жизни. Несть числа умершим обществам, которые не смогли найти ответов на вызовы. Но мир не устаёт меняться, всё время пробуя на зуб тысячи идей о том, как будет устроено будущее, и ставя перед любым обществом – и российским тоже – всё те же старинные вопросы. Удастся ли нам выжить? Способны ли мы меняться или же в исторической перспективе нас ждут надлом и крушение? Что происходит? Куда мы идём? На чьей стороне окажемся? И что сулит будущее России?

Любые попытки воплотить в реальность очередную утопию, создать «совершенное общество» неизменно проваливаются. Марксистский, христианский, либерально-демократический[1], технократический[2] или любой другой рай человечество старательно обходит стороной. Не случилось торжества либерализма, как обещали в 1990-е гг., – жизнь оказалась сложнее. Каким же методом прогнозировать будущее?

Инструментарий общественных наук невозможен без этологии и теории систем. Люди – особенные животные. Но в поведении их популяций (обществ) есть многое из того, что свойственно другим животным.

Доказано этологией. «Социальное поведение людей диктуется не только разумом и культурной традицией, – оно всё ещё подчиняется закономерностям, характерным для любого филогенетически возникшего поведения, – тем закономерностям, которые хорошо нам известны благодаря изучению поведения животных»[3]. Такой подход должен помочь пониманию будущего обществ, без скатывания к примитивизму и с учётом всех особенностей «социальных животных». Люди создают сложные системы. Анализ обществ как систем должен исключить любые несбыточные идеи и «заносы» в конструкциях будущего. Но зато мы уверенно можем сказать, что впереди: никогда не прекращающаяся изменчивость, выстраивание иерархий, кооперация, симбиоз, поиски собственной идентичности, сохранение менталитета, своя мера свободы и принуждения.

Изменчивость и адаптивность

«Идеального общества» не достичь. Общества всегда будут адаптироваться к меняющимся условиям своего бытия. Каталогизировано около 3 тысяч различных моделей обществ. Одна из причин изменений – гонка за новыми знаниями и технологиями[4]. Закосневшие – умирают. Искусственные (утопии) – нежизнеспособны. «В жизни народа главную роль играет его способность к изменению»[5].

Россия. Самое рискованное для российского общества – не меняться, быть закрытым, конфликтным, создавать массовое сознание, полное иллюзий и нереалистичных взглядов на мир. Чувство вечной правоты, отсутствие рефлексии, ложные цели, ведущие к растрате людей и ресурсов, подчинённость нереалистичной идеологии, мифам – всё это вместе ведёт к разрывам с внешним миром, к распаду.

Иерархии

Жизнь иерархична. Универсальный, однородный мир без иерархий – утопия. Все популяции строят иерархии ради выживания. Развитие, усложнение систем формирует многоуровневые иерархии. Конкуренция за место в иерархии, за доступ к ресурсам, за лучшие шансы выжить – вечна. «Условия человеческого существования неистребимо несут на себе печать постоянных изменений и борьбы»[6].

В мире примерно двести стран (обществ) – субъектов. Они неизбежно выстраиваются в иерархии. Рост населения (с 1900 г. – в 4,7 раза), кратное увеличение масштабов и сложности экономики, технологий (рост мирового ВВП в постоянных ценах с начала XX века – более чем в 20 раз)[7], двукратное увеличение числа стран с 1900 г. – основа для самой жёсткой конкуренции в иерархиях, которая была, есть и будет. Кто выше, больше и сильнее?

Мир, чтобы выжить и быть устойчивым, управляемым, развивающимся, неизбежно станет многополюсным, перейдёт к трёх- и четырёхуровневым иерархиям не только обществ (стран), но и функциональных подсистем (пример – финансы). Свои полюса будут образованы на каждом уровне. Сверхконцентрация власти, какой она была во второй половине XX века, немыслима.

Конкуренция обществ происходит сразу по многим направлениям: качество и продолжительность жизни; демография (кто рождается, кто растёт, кто стареет, кто умирает); масштабы (пространство, население, ресурсы); коллективная модель поведения (уровень зрелости, комфортность для всех, инновационность, этичность и тому подобное); баланс/дисбаланс свободы и принуждения; технологии, мощь и качество экономики; финансовая сила (роль в глобальных финансах, финансовое развитие); информационная среда (влиятельность, технологии, ресурсы); военная сила; идеология, её адекватность вызовам; темпы роста, развития (или убывания, стагнации); внешний образ, его притягательность; деформации общества.

Нельзя быть первым в военном отношении, десятым в экономике, пятидесятым по уровню человеческого развития и сотым по продолжительности жизни. Краткосрочно – да, но надолго – нет. Общество либо развивается по большинству направлений, либо отстаёт, а иногда даже уходит в небытие.

Россия. Впереди – жестокий «дарвиновский» мир из 150–250 обществ/стран, разных по коллективным моделям поведения, развитию, идеологии и формам бытия. В нём нет места мифам. Нет универсальной идеологии. Ни одно из обществ не является вечным, и неизвестно, будет ли существовать через век. Помимо стремления к развитию, в них есть стагнация и деструкция. Половины из них не существовало ещё сто лет назад. И какая-то часть обязательно исчезнет через сто лет.

Притягиваются только к тем, кто наверху. Пока мы отстаём в иерархиях. По ожидаемой продолжительности жизни мы – 106-е в мире[8], по ВВП по номиналу на душу населения – 61-е[9], по ВВП по ППС на душу населения – 50-е[10], по индексу человеческого развития – 49-е[11]. Это – вызов. Военной силой (она не вечна) и попытками манипулировать массовым сознанием его не разрешить. Сколько ни говори об особом пути, об уникальности, этим не подменишь места в иерархиях. Игра на усиление – это всем очевидный рост в большинстве иерархий. Мы – стагнируем.

Идентичности

Выживание в усложняющемся мире – это диверсификация. Люди и их популяции всегда ищут новые идентичности, без колебаний бросая старые и приобретая новые ипостаси. Они будут отталкиваться от вас, определяя вас как «худших», а себя как «лучших» (в сравнении с вами) в новой популяции. Они стремятся получить признание[12] в качестве новых обществ. Они создадут новые иерархии, если это даст им больше шансов выжить. Для этого не обязателен передел пространства. Когда взломаны информационные барьеры, можно объединяться через все границы, по любой грани бытия: религия, профессия, возраст, пол, раса, любые пристрастия, вплоть до абсурдных, если это поможет выживанию. Так делает бизнес (ТНК). Подобные объединения могут брать на себя часть функций государств на мировой арене (примеры – ЧВК, саморегулирование).

Будущее – это растущая множественность идентичностей/обществ, созданных «снизу вверх» и наоборот. Будут появляться новые страны. Будут множиться общества, не признающие границ. Будут размываться национальные идентичности. Никакой универсальной, однородной, глобальной, вытоптанной среды.

Россия. Если не карабкаться вверх по иерархиям обществ/стран – сразу по их большинству, если не стать «исходником» для негосударственных иерархий, неизбежен постепенный размыв российской идентичности. Общество непрерывно раскалывается. Вместо притяжения действуют центробежные силы. Общества, ищущие своей идентичности, отталкиваются от России («они – не мы»). Всё это уже происходит. Россия давно известна как страна «вывоза», «ухода», вывода людей, капиталов, имущества, бытия. Угрозы будущему – сильнейшие.

Горизонтали, кооперация

Часть дарвиновского отбора – кооперация, сотрудничество, способность предпочесть общее ради частного, принести жертвы (затратить ресурсы) ради выживания популяции. Так происходит и в мире обществ/стран. В ближайшие 30–50 лет мир будет состоять из коалиций стран. Коалиции жёстко конкурируют между собой. Они сами выстраиваются в иерархии – по силе влияния, притяжения. Это дарвиновский мир, где совместные ответы на глобальные вызовы находятся с огромным трудом. Они уже сегодня кратно отстают от скорости, с которой эти вызовы нарастают.

В любом случае впереди – не поход к всемирному государству. Не повальный глобализм. Не царство общих ценностей. И уж, конечно, не единая мировая валюта, введение которой обсуждается в каждый кризис.

Россия. Пока центробежные силы «от России» сильнее, чем центростремительные. От неё отталкиваются, пытаясь найти новую идентичность. Интеграция с Россией, которая была бы глубже сиюминутных выгод, встречает почти непреодолимые препятствия. Этот тренд будет нарастать, если не начнётся ясное, сильное движение России вверх по иерархиям обществ/стран. В ином случае любые коалиции с Россией будут немедленно расторгаться, как только сойдут на нет краткосрочные выгоды. Неизбежны снижение качества коалиций (измельчание стран, входящих в них) и увеличение цены за то, чтобы их удержать.

Это тренд геополитического одиночества. Для ответа на глобальные вызовы придётся тратить гораздо больше собственных ресурсов, чем это было бы при сильном центростремительном движении к России.

Симбиоз

Симбиоз в данном случае – это совместное, тесное существование обществ/стран в целях выживания: взаимная польза или «паразитизм». Все случаи экономического чуда (15–20 стран) после Второй мировой войны – примеры симбиоза. «Чудеса» происходили благодаря переливу идей, технологий и капитала из группы развитых стран в страны-объекты и получению при этом взаимных выгод: США – послевоенная Европа, Япония, Китай и другие. То же – Восточная Европа в 1990-е гг.: Прибалтика – скандинавские страны, Чехия, Словакия, Словения и другие – Германия. Впереди мир не только коалиций, но и симбиозов.

Россия. В симбиозе «Россия – постсоветские страны» баланс выгод/невыгод складывается не в пользу России. Огромная цена, которую мы платим, поддерживая этот симбиоз (заниженные цены за сырье, займы и тому подобное), оборачивается потерями, как только активизируется поиск «другой» идентичности («мы не Россия») и симбиоза с другими обществами.

Последние тридцать лет это происходит шаг за шагом: экономики Украины, Белоруссии, других государств СНГ/ЕАЭС постепенно разворачиваются в сторону от России. Кто на Запад (ЕС), кто на Восток (Китай, Турция). Доля России в их внешнем обороте, её влияние долгие годы падают.

Менталитет

Коллективная модель поведения, национальный характер – факты жизни. «Англо-саксонская», «континентальная», «шведская», «азиатская», «латиноамериканская» и другие модели – данности, созданные вековой жизнью обществ. У каждого социума – своё лицо, свой характер. Тем не менее они умещаются в типологию обществ. Это хорошо показывает международный социологический проект World Values Survey (семь волн обследований, 1981–2020 гг., 120 стран, 95% населения мира) и его карта обществ со схожими моделями поведения – по направлениям «от традиционных ценностей к секуляризации» и «от выживания к самовыражению»[13].

Коллективные модели поведения – не статичны, они изменяются под воздействием внешних условий. Чем дальше от страха, голода и холода, чем состоятельнее общество, тем больше в нём индивидуализма, чувства самоценности, свободы и самовыражения, тем мягче иерархии, слабее групповые конфликты – притом, что общие интересы могут быть полностью учтены[14].

Россия. Российский характер мозаичен. С одной стороны, вековая традиция быть закреплёнными в вертикалях, в основании пирамиды жёстко централизованного государства. С другой – только свобода, мобильность, толерантность и терпимость могли бы собрать вместе около двухсот национальностей в самом крупном по территории государстве мира. Велики языковые, идеологические, технологические заимствования и адаптивность к ним. Прекрасный, многозначный язык, с массой инородных включений, дающий гибкость мышления. Жертвенность и невероятная склонность к крайностям, «заносам» то влево, то вправо, к крайним формам в моделях общества, к тому, чтобы «догонять» с великими жертвами.

Перед нами вызов – как пробираться в будущее среди других «самобытностей», ставших развитыми странами? Среди тех, кто уже стал свободнее, инновационнее. Как с ними конкурировать? И самое главное – как для этого меняться?

Мера свободы и принуждения

Отнять, присвоить, распределить – или совершить сделку? «Завинтить» или договориться? За этими простыми вопросами – степень свободы в обществе. История доказывает, что в этом плане неизменно выигрывают общества, которые смогли как системы в меру своего усложнения и развития новых технологий дать больше свободы личности, больше простора конкуренции между индивидуумами за ресурсы, обеспечивая при этом коллективный интерес и сохраняя целостность[15]. Проще говоря, чем общество сложнее, тем больше нуждается, чтобы те, кто внутри него, были на длинном, а не на коротком поводке. Сначала был хаос, затем «царство силы», затем «и сила, и договор» и, наконец, сегодня – «больше договор, чем сила». Процесс не так однозначен. Он цикличен. Но всё же вектор понятен.

Россия. Принуждения в России больше, чем нужно. Отсюда бедность, отставание в развитии, стагнация. Давний вызов – найти ту степень личной свободы, состоятельности, независимости людей, которая составит для социума надёжную подъёмную силу.

Глобальные вызовы

Отбор обществ происходит под воздействием глобальных вызовов, в поисках гомеостаза. Найдёшь ответ, изменишься – полный вперёд. Не найдёшь – жди деструкции.

Первый вызов: возникновение «внешней среды катастроф»/«экономики катастроф»

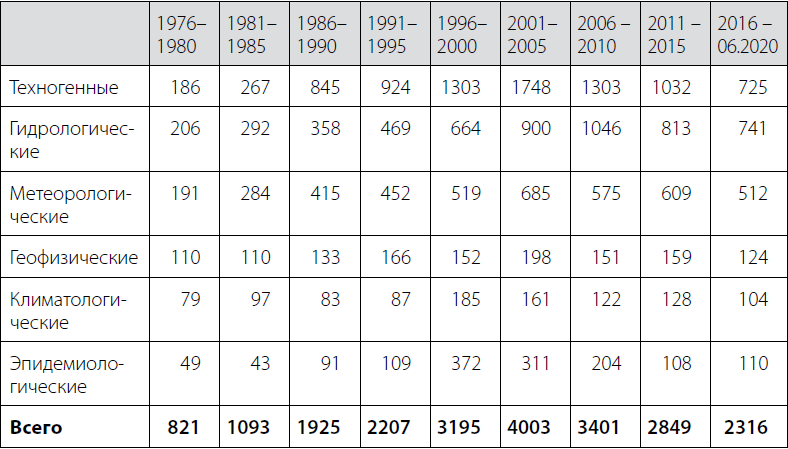

«С начала 1980–х гг. (более-менее полный объём глобальных наблюдений) видны: 1) нарастание числа событий (крупных бедствий и катастроф) с максимумами в ±5 лет; 2) ежегодное число таких событий в последние четверть века колеблется в пределах 500–800. Количество природных катастроф (вода, воздух, огонь) выросло в 1980–2019 гг. в 4 раза»[16]. Эпидемий/пандемий – более чем в 2 раза. Статистика дана в таблице 1. В первую очередь это следствие антропогенных воздействий, в том числе вызванного ими глобального потепления. Частота особо значимых глобальных негативных событий – 2–3 за 10 лет (без войн).

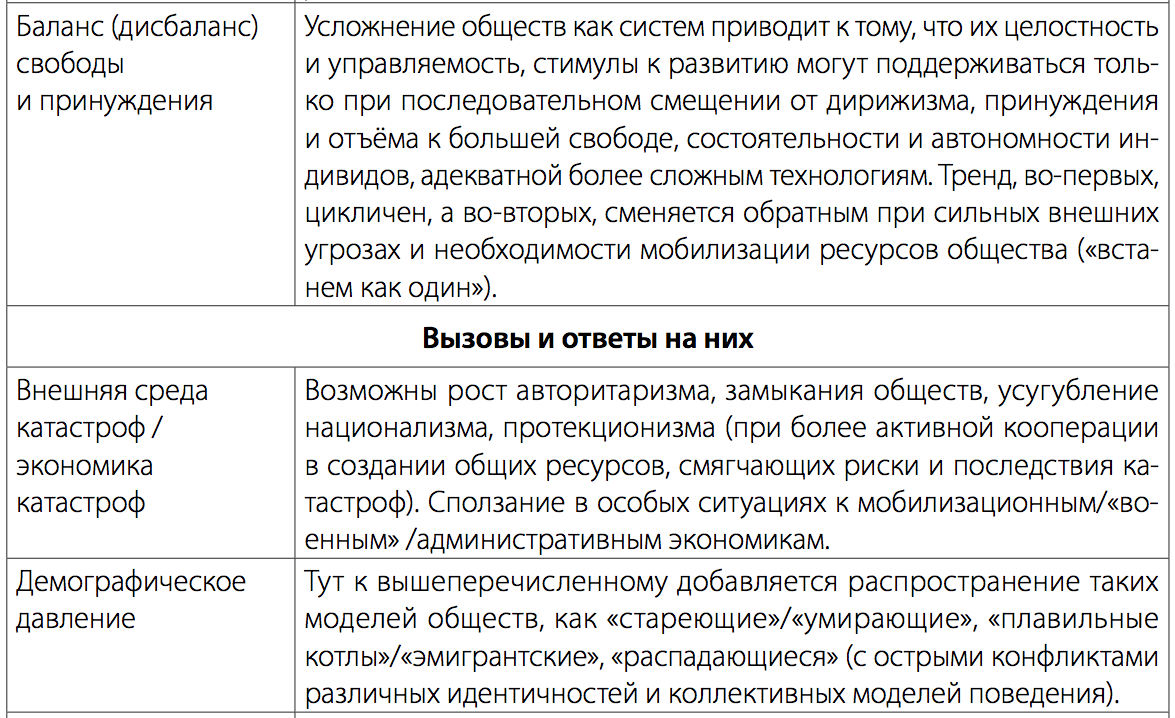

Таблица 1. Значимые катастрофы и бедствия, ед.*

* EM-DAT, CRED / UCLouvain, Brussels, Belgium), www.emdat.be (D. Guha-Sapir) Version: 2020-06-15, The International Disaster Database (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED)), University of Louvain). Расчёты автора.

Россия. В 1990–2000 гг. в России регистрировалось 150–200 опасных гидрометеорологических явлений в год, затем – 250–300 в год, а с 2007 г. больше 400. В последние двадцать лет они становились всё более разрушительными[17]. Количество техногенных чрезвычайных ситуаций в России увеличивается: в 2010 г. – 157, в 2015 г. – 179, в 2018 г. – 190, в 2019 г. – 202[18].

Второй вызов: демографическое давление

Демографическая картина мира быстро меняется. Сокращается или стагнирует население во многих развитых странах, особенно «коренное» (потомки тех, кто жил там до Второй мировой войны). Доля стран с высоким уровнем доходов сократилась с 27,4 процента населения мира в 1950 г. до 16,3 процента в 2019 году. Прогноз ООН на 2050 г. (средний показатель) – 13,6 процента. Доля стран с доходами выше среднего уровня снизилась с 37 процентов в 1950 г. до 34,2 процента в 2019 году. Прогноз ООН на 2050≈г.– 28,6 процента. И, наоборот, быстро растёт население в большей части развивающихся стран, особенно в беднейших (Таблица 2). Если в 1950 г. совокупная доля стран с доходами ниже среднего и с низкими доходами составила в населении мира 35,6 процента, то в 2019 г. – 49,4 процента. Ожидается, что в 2050 г. больше 60 процентов населения мира будет жить в таких странах.

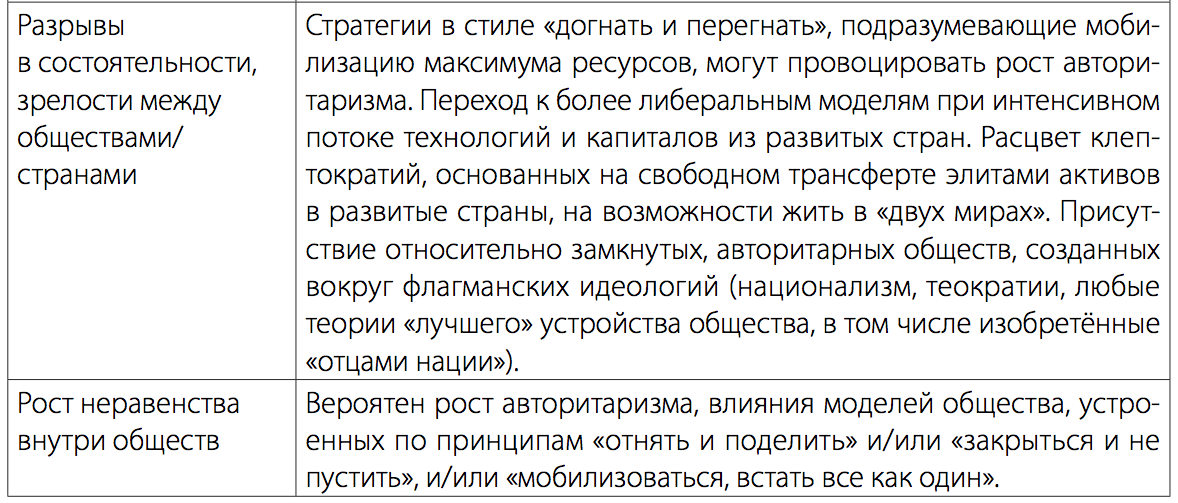

Таблица 2. Демографические изменения в мире в 1950–2050 гг.*

*World Population Prospects 2019, UN DESA, Population Division, прогноз – по среднему уровню фертильности, https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/ (accessed 21.09.2020). Расчёты автора

Крупнейшие развитые страны убывают в населении (Таблица 2). В зоне убыли вся Европа – один из богатейших регионов, центр промышленных революций наряду с США. Неизбежно растёт демографическое давление наиболее населённых стран на государства, более зажиточные и/или имеющие относительно свободные пространства. Началось «великое переселение народов» – перемещение масс людей из бедных стран в богатейшие, растёт доля иммигрантов, со всеми их культурными особенностями, на территории «золотого миллиарда».

Развитые страны становятся своеобразными плавильными котлами. В 1990–2019 гг. число иностранных мигрантов выросло в 1,77 раз, в странах с высокими доходами – в 2,26 раза, в США – в 2,17 раза, в Германии – в 2,21 раза, в Австрии – в 2,24 раза, в Великобритании – в 2,62 раза, в Испании – в 7,4 раза. В странах с высокими доходами доля мигрантов в населении увеличилась с 7,5 процентов в 1990 г. до 14 процентов в 2019 г. В развивающихся странах колеблется от 0,9 до 2,1 процента[19].

Россия. Демографический вызов – острейший. По прогнозу ООН (средний показатель), население сократится к 2050 г. до 136 млн человек (сегодня – 146 млн человек), к 2100 г. – до 126 млн человек. Росстат прогнозирует то же – «естественную убыль», лишь частично восполняемую иммиграцией. Население России в современных границах к населению США в 1950 г. – 65 процентов, в 1990 г. – 59 процентов, в 2019 г. – 47 процентов, в 2050 г. – 36 процентов. К населению Китая в 1950 г. – 19 процентов, в 1990 г. – 13 процентов, в 2019 г. – 10 процентов, в 2050 г. – 9,7 процента[20].

Третий вызов: сохранение разрывов в состоятельности и зрелости между обществами/странами

В 1990 г. номинальный ВВП на душу населения богатейшей страны в долларах (Швейцария) превышал беднейшую (Судан) в 444 раза. ВВП по ППС на душу населения Швейцарии в 1990 г. был в 20 раз больше, чем в Судане[21]. В 2018 г. такие же разрывы между беднейшей страной (Эритрея) и богатейшей (Люксембург) по номинальному ВВП на душу населения, в долларах – в 348 раз, по ВВП по ППС на душу населения – в 103 раза.

Россия. Наша страна отстаёт в состоятельности. По номинальному ВВП на душу населения в долларах мы на 61 месте в мире, по ВВП по ППС на душу населения – на 50-м. В части ВВП по номиналу на душу населения в долларах разрыв между Россией и Люксембургом – в 10 раз, Россией и США – в 5,8 раза. По ВВП по ППС на душу населения Люксембург превышает Россию в 3,6 раза, США – в 2,2 раза (2019).

Четвёртый вызов: рост неравенства внутри обществ (концентрация рыночной власти)

С 1980-х гг. в ключевой группе развитых стран росла доля топ-10% и топ-1% (наиболее состоятельных) в национальном доходе. С 1980-х гг. доходы среднего класса стагнировали.

Топ-1% в 1980 г. имели 16 процентов национального дохода мира, в 2016 г. – 20 процентов. И, наоборот, 50 процентам «низов» в 1980 г. доставались 10 процентов этого дохода, в 2016 г. – только 8 процентов[22].

Россия. Этот тренд не обошёл и нас: а) взрыв неравенства в 1990-е гг.; б) удержание неравенства в 2000–2010-х гг. (топ-10 – 45–50% национального дохода)[23].

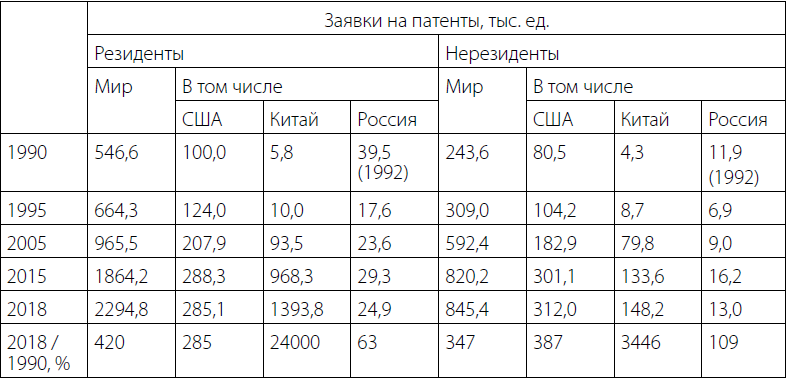

Пятый вызов: взрывной рост инноваций

В 1990–2018 гг. число заявок на патенты, поданных резидентами соответствующих стран, выросло в 4,2 раза, в США – в 2,9 раз, в Китае – в 240 раз (по количеству патентов страна в 4,9 раза опередила США). Схожая картина – в динамике патентов, поданных нерезидентами. Их рост в мире – в 3,5 раза, в США – в 3,9 раза, в Китае – в 34 раза (Таблица 3).

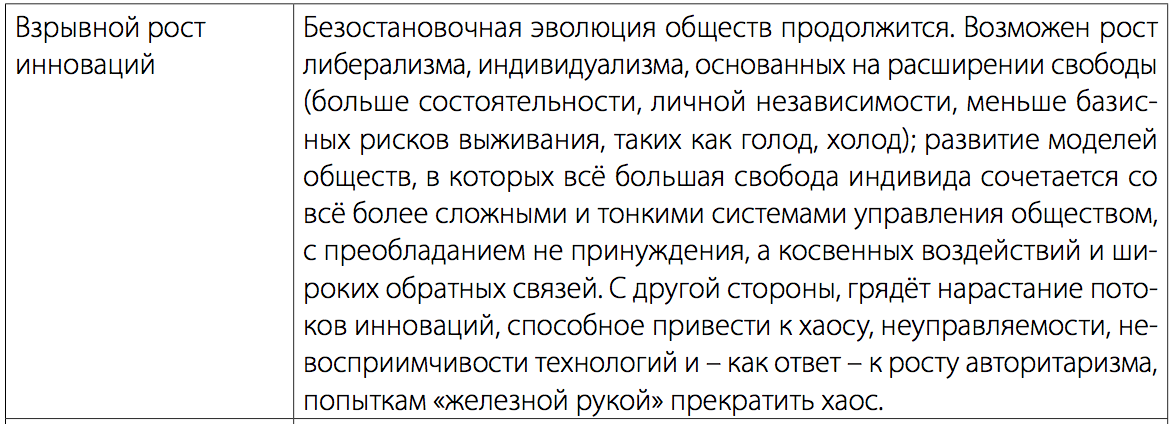

Таблица 3. Динамика заявок на патенты*

*data.worldbank.org (Accessed: 21.09.2020). На основе WIPO Patent Report: Statistics. Расчёты автора

Что в итоге? Эволюция обществ – производная от эволюции технологий, от ускорения их развития в последние три века[24]. Черты этой эволюции таковы: а) рост состоятельности, снижение рисков голода и холода; б) расширение свобод на основе увеличения имущества людей; в) рост индивидуализма, ценности самовыражения; г) углубление разрывов в технологиях между обществами, ужесточение конкуренции; д) рост рисков того, что взрыв инноваций приведёт к неуправляемости, хаосу, к прекращению понимания обществом, как всё устроено.

Россия. Число патентов, поданных в России, кратно ниже, чем в США и Китае. В 1990–2010-е гг. резко увеличился разрыв в этой области между Россией и Соединёнными Штатами (Таблица 3), а с начала 2000-х – между Россией и Китаем. Крупное отставание в инновациях вызвано тупиковой «латиноамериканской моделью» экономики. Россия зависима от импорта технологий на 70–90 процентов, от внешних поставок комплектующих и современных исходников. Далеко не лучшие показатели в сравнении с развитыми странами в плане микроэлементной базы. И с каждым годом негативный тренд отставания нарастает.

Шестой вызов: цифровизация

Негативные последствия цифровизации: а) постепенное исчезновение личной тайны (создание всеобъемлющих централизованных баз персональной информации); б) становление систем повсеместного контроля поведения (видео- и цифровая фиксация действий каждого); в) манипулирование массовым поведением (социальный рейтинг, пропаганда, вменённая/дополненная реальность); г) вытеснение людей из всё более сложной интеллектуальной деятельности, сокращение рабочих мест (проще накормить, чем обеспечить работой, ИИ, беспилотные технологии); д) фрагментация, клипизация, упрощение массового сознания, «играющее» человечество; е) обездвиживание, ослабление базовых инстинктов выживания, виртуализация жизни; ж) индустрия «двойников» – цифровых личностей; ж) распад традиционных моделей жизни, семьи, бизнеса.

Положительные моменты: а) кратный рост производительности интеллекта; б) взлом любых границ между людьми на основе обмена информацией; в) взрывной рост любых объединений людей – от микрогрупп до глобальных; г) рост саморегулирования в замещение государства, особенно в чрезвычайных ситуациях; д) ужесточение конкуренции (владеющий информацией – владеет миром).

Россия. Проникновение интернета – больше 3/4 населения 16+ (от 16 до 29 лет – 99%, от 30 до 54 лет – 88%), больше 60% из них – в мобильном интернете[25]. Число абонентов мобильной связи превышает численность населения страны (более 260 млн). Могут быть реализованы все риски и преимущества цифровизации.

Седьмой вызов: развитие биотехнологий

Последствия развития биотехнологий: а) рост продолжительности жизни и – как результат – глубокие изменения «моделей» индивида, семьи, общества; б) усиление конкуренции/стратификации обществ по продолжительности и качеству жизни; в) риски появления групп людей/человеко-машинных систем с заданными свойствами (интеллектуальными, физическими) и статусами, архаизация обществ, подавление социальных лифтов; г) расширение манипулирования массовым поведением; д) резкое ослабление ресурсных ограничений в том, чтобы всех прокормить и вылечить.

Россия. Россия – 100–106-я в мире по ожидаемой продолжительности жизни[26]. Волны эмиграции из страны, чрезмерная централизация власти, войны и вспышки насилия более ста лет поддерживают отрицательный человеческий отбор. Сильны традиции вмешательства в массовое поведение людей. Доля России в патентах, связанных с биотехнологией, – 0,2 процента (для сравнения: США – 36,6 процента, Япония – 13,3 процента, Корея – 7,2 процента, Германия – 6,1 процента, Великобритания – 4,3 процента, Франция – 3,9 процента)[27]. Исходные позиции – слабые, риски общественного проектирования – высокие.

Чего ждать в будущем

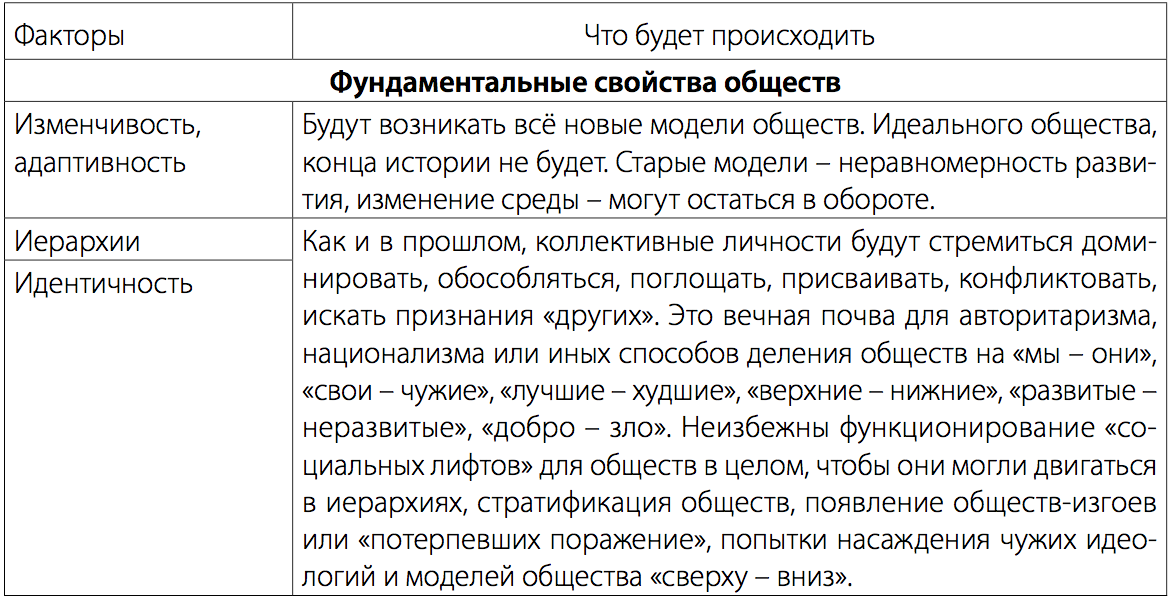

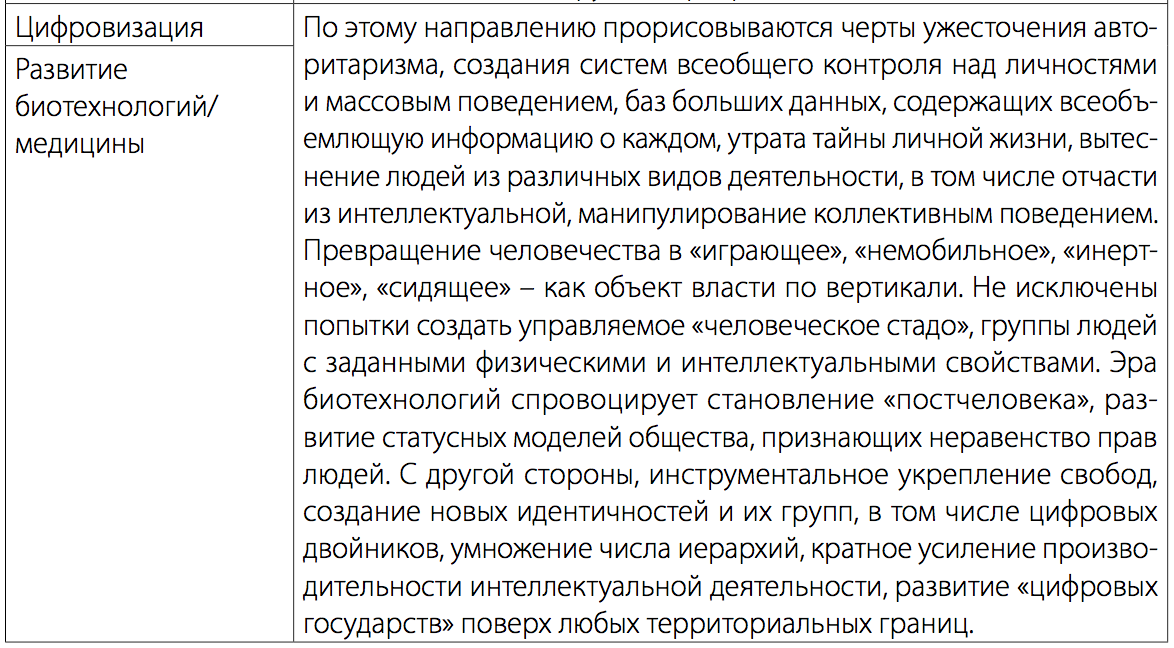

Так что же впереди? Поступательное развитие? Движение ко всё большей свободе и совершенству? Конец истории по Фукуяме? Нет. Нас ждёт «карусель обществ», самых разных их моделей, сложившихся из их фундаментальных свойств и как ответы на вызовы, стоящие перед ними. Эволюция обществ продолжится (Таблица 4).

Таблица 4. Факторы эволюции обществ

Как мы видим, будущее обещает сосуществование самых разных моделей обществ; продолжение длинных циклов централизации/ децентрализации, усиления регулирования/дерегулирования, роста свобод/их ограничения (эти многолетние циклы хорошо видны в XIX–XXI веках); генерацию новых обществ как равнодействующую многих векторов. Всё это трудно рассматривать как однонаправленный процесс.

Не будет ничего странного ни во взрывах национализма, ни в том, что в мире вдруг усугубится авторитаризм, ни в росте конфликтности вместо всеобщего умиротворения. Человеческий мир не однороден, находится под сильным внешним давлением, которое отчасти сам же и вызывает. Он борется за выживание и в этом дарвиновском отборе порождает множество моделей устройства, отвечающих именно тем обстоятельствам, которые сложились в это время и в этом месте.Как мы видим, будущее обещает сосуществование самых разных моделей обществ; продолжение длинных циклов централизации/ децентрализации, усиления регулирования/дерегулирования,

роста свобод/их ограничения (эти многолетние циклы хорошо видны в XIX–XXI веках); генерацию новых обществ как равнодействующую многих векторов. Всё это трудно рассматривать как однонаправленный процесс.

И всё-таки – можно ли говорить об эволюции обществ в сторону большей свободы или о любой другой преобладающей траектории развития? Для начала ответим на другой вопрос: какие модели обществ – тупиковые?

Тупиковые модели общества

Не смогут отвечать на новые вызовы следующие общества:

сверхцентрализованные (административные экономики, тоталитарные, «идеологические» диктатуры и им подобные);

общества «абсолютной свободы», если они появятся, с разрушенными вертикалями (крайнее либертарианство), приходящие к деструкции, к войне всех против всех и, в конце концов, к самым отчаянным формам диктатуры;

отрицающие неравенство или, наоборот, практикующие крайние формы неравенства (экономическое, политическое, идеологическое), и те, и другие вырождаются в диктатуры, в сверхцентрализацию;

«перекормленные» (гарантированная состоятельность, например, высокий безусловный базовый доход), им грозит резкое ослабление стимулов в конкуренции за выживание – в какой-то степени неравенство необходимо;

«старческие»/«вымирающие», сверхконсервативные, архаические; они реагируют на вызовы с опозданием, находятся в отрыве от времени, в том числе технологическом; неважно, как они устроены, – их деформации настолько глубоки и стары, что изменение моделей социума их уже не спасёт, впереди – распад;

чистые меритократии, грозящие переродиться в тоталитарные общества с отрицательным человеческим отбором;

статусные, в основе которых лежит создание специализированных групп людей, имеющих физические и интеллектуальные особенности, от «низших» к «высшим»; такую модель разорвут этические конфликты.

Эволюция моделей обществ

И всё же – какой будет эта эволюция? Мир, ноосфера, если вспомнить теорию академика Владимира Вернадского, – быстро усложняющаяся система. Как и в любой системе, его выживание зависит от усложнения (как ответа на вызовы) системы управления; роста свободы без потери управляемости (управление «на все более длинном поводке»); роста разнообразия, диверсификации, умеренной мобильности элементов в пределах, позволяющих гибко отвечать на вызовы. Всё это вместе должно сокращать энтропию или хотя бы удерживать её в рамках, сохраняющих целостность системы.

Это значит, что основной тренд в эволюции обществ – диверсификация их моделей, рост разнообразия, появление новых, обеспечивающих именно то сочетание свободы и принуждения (ради общих интересов), которое будет адекватно усложняющемуся миру и уменьшит риски хаоса. Тем не менее в будущем мы увидим «знакомые всё лица» – от тоталитарных режимов до развитых либеральных демократий. «В обозримом будущем не будет универсальной цивилизации, но вместо неё мир различных цивилизаций, каждая из которых должна учиться сосуществовать с другими»[28].

Будет ли прирастать свобода и уменьшаться принуждение? Да, конечно. Чем сложнее система, тем менее жёсткие структуры должны её связывать. Грубо говоря, будущее – за обществами «длинного поводка», где индивид – не в камере, пусть и с куском хлеба, а скорее в не жёстко очерченном пространстве, в котором государство и индивид обмениваются между собой ценностями на более равных условиях, чем сегодня.

Так случится, если только «среда катастроф», вызовы, затрагивающие сами основы человеческого существования, не приведут в силу необходимости к резкому подъёму авторитарных, мобилизационных обществ.

Модели обществ вечны, в любой момент в мире будут присутствовать – пусть в абсолютном меньшинстве – самые архаичные из них, если так сложатся внешние обстоятельства.

Жизнь обществ – циклична (либерализация – делиберализация, глобализация – деглобализация, дерегулирование – рост дирижизма и так далее), она идёт следом за длинными экономическими циклами.

Какие «новые модели» обществ, возможно, появятся в будущем?

Гибкие, гибридные общества

Им свойственен быстрый переход от развитых либеральных демократий к дирижистским моделям и наоборот – при изменении внешних вызовов.

«Облачные общества», «клубные страны»

Минимизация правил, институтов, надзора как сознательный выбор большей свободы при максимуме защиты от внешнего мира.

Общества с элементами технократии/меритократии

Аналогия – крупные корпорации, в правления/советы директоров которых избираются технические специалисты, поскольку без них они не могут эффективно управляться. Причины – резкое усложнение систем обществ и их внешней среды. Сегодня, если пользоваться аналогиями, общества/страны управляются выборными менеджерами (general managers), которые сами назначают специалистов в исполнительные органы (правительство). Некомпетентность и произвол – обычны. Специалисты имеют лишь косвенное влияние на власть. Прогноз – возникновение прямых выборов «специалистов» (именно в этом статусе) в представительные/исполнительные органы власти для работы по прямому назначению.

Общества ограниченного государства

В них ограничена способность госаппарата, номенклатуры превращаться в самодовлеющую силу. В таких обществах запрещена исключительно аппаратная карьера, сроки службы ограничены 12–15 годами, расширены требования к опыту, полученному вне госслужбы, и этике. Для части чиновников, сегодня назначаемых, предусмотрена выборность. Возможна приватизация избыточных функций государства.

Общества ограниченного экономического неравенства

Предусматривают право для всех на прожиточный минимум, обеспечивающий выживание на уровне современного среднего класса – это «точка отсчёта» для конкуренции людей.

«Привитые общества»

Обладают смешанной культурой. Скажем, западная модель прививается к азиатским странам для становления образцов коллективного поведения, объединяющих «лучшие качества» каждой из культур. Но это должен быть сознательный выбор.

Маргинальные, статусные общества

Здесь распространён тотальный надзор и манипулирование поведением и/или конструирование людей / человеко-машинных систем на основе биотехнологий[29].

Всё, что когда-либо было придумано людьми, будет применяться и существовать в том или ином виде. У этого правила нет исключений.

Как выжить России?

Если говорить о будущем, Россия находится в состоянии крайней неустойчивости, даже если сегодня кажется, что она стабильна. Как остановить строительство тупиковой модели общества, в которой кнут подменяет пряник, форма – содержание, преувеличенный, раздутый частный интерес – общий, государство – частную жизнь, монополия на всё – частную конкуренцию? Как прекратить игру на ослабление, когда внешние вызовы всё острее, а технологические разрывы – всё глубже? Как найти себя в мире, где нужно быть пианистом, а не колотить по клавиатуре? Это главные вопросы.

России предстоит найти новый баланс между свободой и принуждением, дать больше места свободе, лёгкое дыхание – частной инициативе. На деле, а не на словах нужно поставить в центр политики государства качество и продолжительность жизни, благосостояние людей, их имущественную независимость, свободу и мобильность. Для достижения этого (а не для завинчивания гаек) – технологическая модернизация и высокие темпы роста.

Название такой политики – социальная рыночная экономика, «континентальная модель». Нам нужно своё экономическое чудо, его рецепты известны[30]. И ещё одно чудо, необходимое как воздух, – изменение модели коллективного поведения. Российское общество должно стать более свободным, инновационным, энергичным, притягивающим к себе. И самое главное – живым. Живым, а не доживающим.

--

СНОСКИ

[1] Fukuyama F. The End of History and the Last Man, 1992. The Free Press.

[2] Wells H. The Shape of Things to Come, 1932. Hutchinson & CO. (Publishers) LTD.

[3] Лоренц К. Так называемое зло, 2016. Sweden, Philosophical arkiv. С. 94.

[4] Schwab K. The Fourth Industrial Revolution, 2016. WEF.

[5] Лебон Г. Эволюция цивилизаций, 1895. Издание «Международной Библиотеки». С.87.

[6] Kissinger H. World Order, 2014. Penguin. Conclusion

[7] Maddison A. Contours of the World Economy, 1 – 2030AD, 2007. Oxford University Press, The World Bank Database.

[8] UNDP, 2018.

[9] IMF, 2019.

[10] IMF, 2019.

[11] UNDP, 2019.

[12] Fukuyama F. The End of History and the Last Man. The Free Press, 1992.

[13] Inglehart R. F. Cultural Evolution. People’s Motivations Are Changing, and Reshaping the World. Cambridge University Press, pp. 41, 46, 56, 57, 2018. URL: www.worldvaluessurvey.org

[14] Ibid, pp. 8-35.

[15] Clark G. A Farewell to Alms: a Brief Economic History of the World. Princeton University Press, 2007.

[16] Mirkin Y. Transformation of the Economic and Financial Structures of the World: the Impact of Growing Shocks and Catastrofes. Outlines of Global Transformations: Politics, Economics, Law, vol.13, no 4, p. 97 — 116 (in Russian), 2020. DOI 10.23932/2542-0240-2020-13-4-5, p. 99.

[17] Report on Climate Risks in the Russian Federation. Climate Center of Roshydromet, pp. 4 — 5, 2017.

[18] МЧС, государственные доклады 2010–2019 годов.

[19] UN International Migrant Stock Database 2019. UN Department of Economic and Social Affairs. Population Division. Accessed: 22.09.2020.

[20] UN World Population Prospects, 2019.

[21] Здесь и ниже – по IMF World Economic Outlook Database October 2019.

[22] World Inequality Report 2018. UNESCO Inclusive Policy Lab., pp. 11, 13. Accessed: 25.09.2020.

[23] Ibid, p.11.

[24] Lem S. Summa Technologiae. University of Minnesota Press, 2014.

[25] GfK, РБК 13.01.2020

[26] ВОЗ, 2018

[27] OECD Key Biotech Indicators – 2017. OECD Key Biotechnological Indicators Database (accessed 23.09.2020).

[28] Huntington S. The Clash of Civilizations? Foreign Affairs, pp. 22, p.49, Summer, 1993.

[29] Fukuyama F. Our Posthuman Future. Farrar, Strauss and Girox, 2002.

[30] Финансовые стратегии модернизации экономики: мировая практика. ИМЭМО РАН, Магистр, 2014.

УРОКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ФИЛИП ДЭВИД ЗЕЛИКОВ

Профессор истории и государственного управления в Центре Миллера, Виргинский университет. Служил в пяти президентских администрациях – от Рейгана до Обамы.

ОТВЕТ ПРЕЗИДЕНТУ ПУТИНУ

В этом году американцам пришлось заниматься разрешением нескольких кризисов. Один из них – общественные дебаты по поводу истории и общенародной памяти, в частности о событиях Гражданской войны, наследии рабства и расизма. Тем временем в Европе идут другие серьёзные исторические споры – об истоках и уроках самого страшного катаклизма в мировой истории. Американцы не должны оставаться равнодушными и к ним.

20 декабря 2019 г. президент Владимир Путин принял участие в неформальном саммите в Санкт-Петербурге. Вместе с ним за круглым столом собрались восемь других глав правительств Содружества независимых государств (СНГ). Они представляли страны, которые когда-то были частью Советского Союза. Более часа Путин довольно эмоционально и гневно говорил об истории Второй мировой войны.

Несколькими месяцами ранее, в сентябре, Европейский парламент принял весьма примечательную резолюцию на ту же тему. В документе говорилось, что Германия и Советский Союз в равной мере виновны в развязывании Второй мировой войны – самого катастрофического события европейской и мировой истории. Европейский парламент объявил, что та война стала непосредственным результатом печально известного Договора о ненападении между нацистской Германией и СССР, подписанного 23 августа 1939 года. Его также называют «Пакт Молотова – Риббентропа», к которому прилагались секретные протоколы. Согласно им, два тоталитарных режима, объединённые общей целью завоевания мира, разделили Европу на зоны влияния. В документе также говорится, что Россия активно пытается скрыть свою историческую ответственность за войну, обвиняя вместо этого Запад и Польшу. Эта «пропагандистская база» строилась для того, чтобы «продолжить агрессию против стран-участниц Восточного партнёрства».

Отец Владимира Путина был тяжело ранен на той войне и до конца своих дней оставался инвалидом. Семья Путина пережила ужасающую блокаду Ленинграда (ныне Санкт-Петербург), но его старший брат Витя умер, став одним из десятков миллионов советских граждан, погибших во время войны, ответственность за которую Европейский парламент возложил и на советское правительство.

Итак, Путин стал государственным историком и представил подробный исторический анализ, какого не делал ни один лидер крупной державы. Он процитировал архивные документы, используя отрывки, которые принёс с собой и положил на стол. Российские СМИ охарактеризовали это заявление как самое важное из всех, сделанных президентом после его знаменитой речи в феврале 2007 г., когда он осудил поведение Запада на Мюнхенской конференции по безопасности.

Путин утверждает, что нацистскую Германию породила политика Запада, который пытался умиротворить Гитлера, а затем отказался от обязательств по коллективной безопасности, когда допустил «Мюнхенский сговор», или предательство Чехословакии в 1938 году. Он также указал на активную роль Польши в этом предательстве. Поляки были партнёрами нацистской Германии по разделу чехословацкого государства. Далее Путин заявил, что Советский Союз сделал то, что мог сделать, чтобы защитить себя от последствий этого «предательства». Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал Путина опубликовать все эти данные, и президент Путин заверил его, что сделает это и даже ещё больше. Он сказал, что хочет «это всё оформить соответствующим образом и статью написать».

Его статья на девять тысяч слов («75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» в русском варианте – прим. ред.) появилась 19 июня 2020 года. Она вышла в свет в контексте празднования 75-летней годовщины Победы в войне, которую россияне называют Великой Отечественной. Английская версия этой статьи – “The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II” – была опубликована американским журналом The National Interest. В этой статье Путин повторно изложил основные пункты своей декабрьской речи и добавил ещё немало новых мыслей. Он сформулировал более широкую точку зрения на то, как был утрачен мирный общемировой порядок и как, по его мнению, его следует возродить.

Заявление Европейского парламента о причинах Второй мировой войны неверно, потому что в нём предложена неточная версия самого важного события современной истории. Отповедь президента Путина серьёзна, но вместе с тем и она вводит в заблуждение. Результатом такого подхода будет углубление раскола в Европе, а не преодоление разногласий. В заключение Путин призывает к иному мировому порядку, нежели тот, который существовал в 1930-е гг., или тот, который мы имеем сегодня. Он предупреждает о том, что может произойти, если что-то пойдёт не так.

Путин прав в том, что исторические споры по поводу Второй мировой войны важны, хотя у нас могут быть разные мнения по поводу её уроков. Путин также прав, что война заставляет нас сделать выводы относительно мирового устройства. Это уроки общей безопасности: насколько рискованно всё делать в одиночку, с какими трудностями связано сдерживание и какую ценность представляет сотрудничество между крупными державами.

Ревизия истории Европейским парламентом

В 2004 г. в Европейский союз влились десять новых стран, включая семь государств, которые раньше входили в Советский Союз или в его военный альянс – Организацию Варшавского договора. С тех пор представители этих стран стремились расширить правовую основу для европейской интеграции.

До этого европейская интеграция понималась как реакция на катастрофу Второй мировой войны и ужасы нацистской тирании, ставших следствием оголтелого национализма – прежде всего, речь идёт о холокосте. В новой концепции также берётся на вооружение и вспоминается опыт коммунистической тирании. Однако резолюция Европейского парламента 2019 г. – это попытка переписать историю, превратить две войны в одну, присоединить Вторую мировую к гораздо более длительной и широкой борьбе с коммунистическими системами правления. С 1917 по 1990 гг. шло противостояние между коммунизмом и антикоммунизмом. Хотя часто её называют холодной войной и считается, что она началась после 1945 г., народам Центральной и Восточной Европы так не кажется. По их мнению, эта война шла на протяжении целого поколения до 1945 года. Зачастую она действительно переходила в очень горячую фазу, которая знаменовалась страшными гражданскими и международными войнами, красным и белым террором, мятежами и жестокими репрессиями.

Например, невозможно разобраться в отношениях между Польшей и Советским Союзом в 1939 г., если не вспомнить, что эти страны воевали друг с другом практически с момента своего современного возникновения. Возродившаяся Польша поставила заслон завоеваниям Советского Союза, пришедшего на смену Российской империи. Затем Польша расширила свои восточные границы, на что Советы неохотно пошли, подписав в 1921 г. Рижский договор. К 1939 г. демократий в Центральной и Восточной Европе не осталось. Там был лишь коммунистический Советский Союз, противостоящий антикоммунистическим диктатурам.

Это длительное противостояние коммунизма и антикоммунизма не сводится ко Второй мировой войне. В 1930-е гг., до сентября 1939-го, Советский Союз фактически находился в состоянии войны с собственным народом. Как выразился сам Путин в статье, опубликованной в июне 2020 г., «Сталин и его окружение заслуживают многих справедливых обвинений. Мы помним и о преступлениях режима против собственного народа, и об ужасах массовых репрессий». Однако СССР не вторгался и не планировал вторгаться в другие независимые страны. Это Япония, а затем Италия и Германия стремились к построению новых империй посредством внешних завоеваний.

До сентября 1939 г. единственной страной, оказывавшей военное сопротивление этой программе завоеваний, был Советский Союз. Ради обеспечения собственной безопасности Советы провели две небольшие войны против японцев на общей границе в 1938 и 1939 годах. Именно СССР оказал военную помощь Китаю – главной мишени японских завоеваний, направляя туда военных советников с 1937 по 1941 годы. То, что Сталин в марте 1939 г. назвал «Второй империалистической войной», началось, с его точки зрения, в 1937 г. – в основном, в Китае и на советском Дальнем Востоке, а также в Испании, Австрии и Чехословакии.