Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Поветрие

инфекция коронавируса из Китая распространяется по миру.

Андрей Фефелов

Инфекция коронавируса из Китая распространяется по миру. Диагностика болезни затруднена вследствие вариативности её проявлений: от мигрени до атипичной пневмонии. Так же труднообъяснима природа возникновения вируса.

"…Сулит нам, раздувая вены, все разрушая рубежи, неслыханные перемены, невиданные мятежи", — это Александр Блок сто лет назад написал про век ХХ. Интересно, что бы он написал про наш, XXI век?

Нынешний год начался ударно. Сначала убийство Соединёнными Штатами государственного сановника Ирана, при помощи беспилотников. Затем появление опаснейшего вируса в Китае и беспрецедентные меры властей, направленные на локализацию угрозы.

В 25 провинциях объявлена чрезвычайная ситуация. Блокированы 13 крупных городов, население которых превышает 100 миллионов человек. В Ухане за 10 дней построен колоссальный временный госпиталь на 1000 мест площадью 34 тыс. кв. м. В данный момент строится второй госпиталь, способный принять 1500 пациентов. Рабочие находятся на стройплощадке круглосуточно. Мобилизационные меры таковы, что напоминают отработку методов гражданской обороны в случае полномасштабной термоядерной войны.

Опасность для человечества "китайской пневмонии" связана с быстротой её распространения. Вирус очень легко передаётся от человека к человеку. В течение двух недель жертва вируса не испытывает дискомфорта, при этом уже являясь источником заражения. При таких раскладах все крупные города мира становятся зоной риска. Всемирная организация здравоохранения заявила о ЧП международного масштаба.

Российское правительство закрывает границы с Китаем и прекращает поток туристов из этой страны. С 1 февраля приостановлено авиасообщение с КНР, кроме специальных рейсов "Аэрофлота".

Вокруг происхождения вируса роится множество зловещих слухов. На днях было опубликовано исследование индийских биоинформатиков, которые выявили четыре вставки ВИЧ в белке гликопротеина коронавируса. Таковые не встречаются в других коронавирусах, что свидетельствует об искусственном происхождении источника болезни.

Многие считают, что стратегия США по сдерживанию КНР может включать в себя откровенно подрывной аспект. Что помешает сегодня потомкам колонистов вспомнить добрую англо-саксонскую традицию: бороться с противником нетрадиционными способами?

Британский генерал Амхерст 7 июля 1763 года пишет полковнику Буке: "Нельзя ли каким-либо образом организовать распространение оспы среди незатронутых ею племён индейцев? В текущей ситуации мы должны использовать любую уловку, чтобы уменьшить их количество". Буке отвечает, что готов провернуть операцию с заражёнными оспой одеялами из госпиталя, и в дополнение предлагает травить индейцев английскими гончими. В ответном письме идею с одеялами Амхерст одобряет, а по поводу гончих отвечает, что "Англия слишком далеко".

Но вот более свежая информация, опубликованная агентством Lenta.ru 13 ноября 2015 года: "Успешный лабораторный эксперимент по созданию гибридной формы коронавируса летучих мышей, способной заражать человека, вызвал среди учёных опасения о непредсказуемых последствиях утечки вируса-мутанта. Об открытии и спорах вокруг него сообщает издание Nature News.

Американские биологи создали "химеру" из вируса подковоносых летучих мышей Китая, известного как SHC014: его поверхностный белок перенесли в вирус SARS, живущий в лёгких подопытных мышей (для моделирования заражения человека). Учёные доказали, что вирус SHC014 уже обладает всеми необходимыми орудиями для связывания с ключевым рецептором клеток человека. Эксперимент подтвердил гипотезу о возможности прямого заражения человека коронавирусами летучих мышей.

Однако другие вирусологи сомневаются, что полученный вывод оправдывает риск эксперимента: учёные уже создали новый вирус, который отлично размножается в клетках человека. Более того, они продолжили свою работу даже после того, как в октябре 2014 года правительство США ввело мораторий на финансирование исследований вирусов гриппа, SARS и MERS (для проекта было сделано исключение)".

За год до вспышки в Китае секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете" отметил: "В результате расширения транспортных связей, миграции, изменения климата в мире появляются новые инфекционные заболевания, увеличивается оборот инфекций от континента к континенту. Помимо эпидемиологических рисков, нарастает проблема устойчивости к противомикробным препаратам. Внедрение новых технологий в сельском хозяйстве и промышленности также имеет свою обратную сторону. Человечество стало не только бороться с биологическими угрозами, но и создавать их.

Особую тревогу вызывает развитие биотехнологий, которые можно отнести к исследованиям двойного назначения. Не исключаем возможность разработки биологического оружия нового поколения рядом стран.

В настоящее время США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру, в том числе в СНГ, на Украине, в Грузии и в Афганистане. Их деятельность имеет мало общего с мирной наукой. Наибольшую тревогу вызывают факты проведения в них экспериментов над людьми. В связи с этим все большую актуальность приобретает усиление глобального эпидемиологического надзора и научных исследований в сфере биологической безопасности".

Что ж, можно сказать, перефразируя знаменитые строчки Анны Ахматовой: ко всем нам приблизился не календарный — настоящий двадцать первый век…

Письмо в редакцию: как лечить инфекции, если в провинции не осталось медицины?

Москвичка рассказала о том, почему она убежала со своими детьми из московской инфекционной больницы

В редакцию «Новых Известий» пришло письмо от москвички Олеси Быковой, в котором она поделилась своим личным и, увы, крайне печальным опытом неизбежной встречи с российским здравоохранением:

«Уважаемый главный редактор!

Меня очень возмущает состояние нашей медицины. Не могу молчать. Я считаю это преступлением.

Летом 2019 года я со своей семьей (муж и двое детей пяти и двух лет) отправилась в город Углич. По дороге у старшей дочери сильно поднялась температура. В Угличе мы вызвали скорую. К нам приехал врач, на лице которого была написана адская усталость, он еле стоял на ногах. Послушав ребенка, рекомендовал растирки и жаропонижающее. Через 2 часа легче не стало, и мы опять вызвали скорую, приехал опять тот же уставший врач. оказывается, на весь Углич, а он как известно, входит в Золотое кольцо России, всего одна машина скорой помощи и еще 4 на Угличский район.

Врачи скорой помощи, чтобы заработать хоть какие-то деньги вынуждены работать сутками. А карета скорой помощи всего ОДНА на целый город! Нас отвезли в больницу, которая тоже одна: причем для детей и для взрослых. Там мы узнали, что 3 года назад инфекционная больница была закрыта, и теперь угличан при подозрении на инфекции возят в Ярославль. Оказалось, что за последние 1,5 года уволились из этой больницы 11 врачей.

В связи с приближающимся коронавирусом меня как обывателя интересует как наше Правительство, Правительство Ярославской области будут лечить людей, не дай бог, заразившихся коронавирусом.

Я как коренная москвичка, была уверена, что в Москве дела обстоят лучше. Однако в начале 2020 года я убедилась в обратном.

Хочу рассказать о работе Клинической инфекционной Больницы №1 города-героя Москвы. 3 января 2020 мои дети 2 и 5 лет были госпитализированы в эту больницу с подозрением на пневмонию. В 13 отделении я наблюдала как лечат больных детей. На 100-120 (это дети и лежащие с ними родители) человек 2 унитаза на этаже в женском туалете, душевая закрыта, одна ванная на всех!

В нашей палате лежали дети и их родители с различными заболеваниями (пневмония, корь, ангина, вирус эпштейнбара, мононуклеоз, ложный круп). Мест в палатах, а также постельных принадлежностей для всех не хватало, больных размещали в коридорах, в кухне. Один из больных, лежавший в коридоре поступил с лихорадкой.

Самое главное, на мой взгляд, в инфекционной больнице это правильно поставленный диагноз, лечение и изоляция. В КИБ №1 с изоляцией полная проблема, но не только с этим. Для диагностики того или иного заболевания необходимо сделать анализ крови. Кровь у моих детей 2 и 5 лет взяли из вены, но анализ на эпштейнбара не сделали, так как со слов медсестры нет финансирования, они могут сделать только 1 анализ в сутки, так как его стоимость 4000 р. В связи с этим, моим детям был поставлен неверный диагноз, а следовательно неправильно назначено лечение. Вместо лечения противовирусными препаратами, им назначили антибиотик широкого действия (цефтриаксон). С таким лечением мы вынуждены были бежать с больными детьми из этого ада.

Бежали не только мы, некоторые поступали вечером, днем уже убегали оттуда: народооборот сумасшедший, врачи не в состоянии запомнить пациентов в лицо.

В поликлинике по месту жительства также не смогли оказать помощь. Пришлось вызывать на дом сотрудников «Инвитро» для забора крови. Это действительно недешево для двоих детей, если учесть, что я в декретном отпуске. И за младшего ребенка мне платят 50 р в месяц. Отголоски вируса эпштейнбара и неправильного лечения мы пожинаем по сей день, в виде увеличенных органов печени и селезенки.

Очень жаль, что наша медицина находится в столь плачевном состоянии. За 20 лет реформ угробили все, что было хорошего в стране.

С уважением, Быкова Олеся Михайловна...»

Не отдать «карликам»

Крашенинникова Вероника

В политике есть события, которые срывают маски и расставляют всё по местам. Близкий юбилей Победы подвигнул Европарламент на резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». Её подписанты через запятую ставят «коммунистические, нацистские и другие диктатуры» и возлагают вину за начало войны на «советский тоталитарный режим» вместе с Третьим рейхом.

В ответ на ложь президент Путин описал предвоенную политику Польши очень резкими словами. И каждое сполна заслужено тем польским правительством, которое активно сотрудничало с фюрером, в том числе по «еврейскому вопросу».

Надо сказать, антисемитизм в Европе исповедуют не только польские националисты. Это общая черта ультраправых партий и движений. Французский Национальный фронт – теперь Национальное объединение, Альтернатива для Германии, итальянская Лига, Австрийская партия свободы и им подобные хитро маневрируют в рамках европейских законов. Идеологию ненависти направляют против беженцев, иммигрантов, мусульман. Но клокочущий внутри антисемитизм анонимно выливается в соцсети. Папаша Ле Пен свой крайний – вероятно, не последний – штраф за пронацистские высказывания получил в 2018-м, назвав газовые печи лишь «деталью» Второй мировой. Сопредседатель Альтернативы для Германии Алис Вайдель 18 января выдала пост: «75 лет назад 2,5 миллиона немцев в 20-градусные морозы на лошадях и тележках бежали от наступающей Красной армии, взяв с собой только самое необходимое. Сегодня мы вспоминаем жертв изгнания». «Жертвы изгнания»… С ней всё ясно. Второй сопредседатель партии Александр Гауланд заявлял, что гордится «достижениями вермахта» в обеих мировых войнах, а Третий рейх считает «лишь пятнышком птичьего помёта в истории Германии». Будьте уверены, для таких Калининград – это Кёнигсберг и должен быть «освобождён» при первой возможности.

Автор этой заметки давно предостерегала против контактов с европейскими ультраправыми. Теперь это стало очевидным для всех. Что мешало заявить чёткую позицию раньше?

Во-первых, оппортунизм политиков. Очень хотели поймать что-нибудь в мутной воде и представить заслугу начальству. Помощник одного из депутатов Госдумы бегал с идеей сделать «нашим человеком» в бундестаге 26-летнего нацика по прозвищу «Боевой карлик».

Во-вторых, услужливость экспертов. «Чего изволите» – то и докажут. Но роль экспертов не в том, чтобы поддакивать оппортунистам и тем самым способствовать ошибкам на государственном уровне. Роль экспертов – показывать политикам подводные камни и помогать обходить их.

В-третьих, ложное понимание термина «прагматизм». Когда «гибкость» позиций нарушает важнейшие ценности, это беспринципность и продажность. Прагматизм – это когда просчитываешь не только сиюминутные, но и среднесрочные и долгосрочные последствия. Ультраправые были против санкций? Так ныне большинство партий Европы, включая правящие, против них.

Достоинство России как великой державы даёт право говорить «нет» проходимцам, которые лезут с ней «дружить» ради своих интересов. В парламентах Европы – и это давняя проблема – представлены многие силы, включая профашистские. Да, мы открыты к партнёрским, взаимовыгодным, конструктивным отношениям. Но зачем принимать у себя и вести «диалог» с политическими мерзавцами, которые по главным вопросам против нас?

Важно, чтобы наступившее понимание не ушло после юбилея Победы. Потому что Победа – она Победа каждый день в году. И каждый год.

Классик не в бронзе

Теодор Курентзис открыл в Москве двумя симфониями Бетховена цикл к юбилею композитора

Текст: Ирина Муравьева

В Большом зале консерватории прозвучали Вторая и Пятая симфонии Людвига ван Бетховена. Московским концертом стартовал юбилейный цикл всех симфоний Бетховена, которые musicAeterna будут исполнять с Теодором Курентзисом и Джованни Антонини (руководителем Il Giardino Аrmonico) в разных городах мира. Цикл будет исполнен в Москве - Петербурге, на Бетховенском фестивале в Бонне, в Вене, в Люцерне, Сеуле, Киото, Токио. Генеральным спонсором концертов выступает Банк ВТБ.

Все девять бетховенских симфоний Теодор Курентзис и musicAeterna уже исполняли полтора года назад в большом зале Моцартеума в Зальцбурге. Тогда этот цикл, инициированный худруком Зальцбургского фестиваля Маркусом Хинтерхойзером, вызвал ажиотаж и дискуссионную реакцию публики и критиков. Мнения разошлись кардинально, а суть состояла в том, что Курентзис представил своего Бетховена в "исторической" опции.

Оркестр musicAeterna играет бетховенские симфонии на жильных струнах, как во времена композитора, с натуральными духовыми, в темпах, установленных по бетховенскому метроному. Но даже не исторический инструментарий наэлектризовал зальцбургскую, а потом и лондонскую публику (Вторая и Пятая симфонии исполнялись в том же сезоне на фестивале BBC Proms). Этот бетховенский "сюжет" уже известен в версиях Николауса Арнонкура и сэра Роджера Норрингтона, работающих исключительно в поле исторически информированной интерпретации.

Но Курентзис со свойственной ему исступленной музыкальной энергией и страстью добраться до "подлинного", самого глубокого (архетипического) слоя музыки буквально раскачал монолитный классический бетховенский "портик". Образец его не так давно демонстрировал в Москве Кристиан Тилеман, исполнявший в Зале Чайковского все симфонии Бетховена, - как сияющие вершины венского классицизма. Но и у Тилемана Бетховен звучал без той надрывной драматической героизации, свойственной многим авторитетным интерпретациям бетховенской музыки.

В трактовках симфоний, которые исполнил Курентзис в Москве, ясно представляется, что его Бетховен драматический, неспокойный, тревожный, взнервленный. Резкие перепады динамики - от бесплотного пианиссимо к форте и угрожающему фортиссимо, непривычно быстрые темпы, несущиеся, подобно силе Рока, неумолимо влекущей человека навстречу судьбе. Одновременно его Бетховен полон нежной прозрачности, вуальной легкости звука, отсылов к моцартовской оживленности и драматизму (как во Второй симфонии), бурной эмоциональности и живой шероховатости, прорезающейся в нестройных репликах натуральных валторн.

Вторую симфонию он исполнял в стремительном темпе, с мощными рельефами императивной меди, с внезапными сдвигами темпов, контрастами от громоподобных тутти к мягкими струнным. Музыкальная ткань постоянно дробилась резкими перепадами динамики и фактуры, иногда - слишком мелкой фразировкой, лишающей поток бетховенской музыки цельности. Но сама музыкальная ткань в исполнении musicAeterna напомнила кипящую лаву, то безмятежно "венскую", то взрывающуюся раскатами тутти, то набегающую быстрыми пассажами струнных. Во второй части Larghetto отрывистые штрихи скрипок и драматические крещендо создавали неспокойный фон, который в третьей части перешел в бурное быстрое движение скерцо, с обрушительными аккордами и артикулированными струнными. Финал же Курентзис сыграл в инфернально быстром темпе - вихрь оркестрового движения с порхающими форшлагами струнных. В его финале не было ликующего, победительного характера, а скорее бурная картина столкновения яростного драматизма с ускользающими образами моцартовско-гайдновской красоты. С ускользающей гармонией классики, которую человечество, вступившее в бетховенский революционный век, утратило навсегда.

В аэропорту в Вене начнут измерять температуру у пассажиров из Китая

В аэропорту австрийской столицы Вены пассажирам из Китая начнут измерять температуру на фоне вспышки коронавируса, сообщили в правительстве федеральной земли Нижняя Австрия.

Проверки начнутся с 6.00 четверга (8.00 мск). Первыми контроль пройдут пассажиры рейса CA841 из Пекина с запланированным прибытием в 6.05 (8.05 мск).

"После большого количества разговоров мы решили ввести эти проверки", - цитирует телерадиокомпания ORF Niederösterreich представителя земельного правительства.

Проверки будут проводить глава отдела здравоохранения Нижней Австрии, окружной врач города Брук-ан-дер-Лайта и четыре санитара скорой помощи Красного Креста.

Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Германия контактирует с США по санкциям против "Северного потока — 2"

С начала дискуссии вокруг санкций против "Северного потока — 2" ФРГ находится в контакте с США на разных уровнях, позиция Берлина заключается в том, что этот проект способствует энергебезопасности в Европе, заявил на брифинге в среду представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Мы с начала этой дискуссии все время указывали на то, что мы с США находимся в контакте на самых разных уровнях, чтобы представить там нашу позицию. Она заключается в том, что "Северный поток — 2" является проектом, который вносит вклад в энергетическую безопасность в Европе", - заявил Бургер.

Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, что США могут ввести новые санкции против проекта, если Россия попытается завершить строительство трубопровода. Новые санкции могут быть приняты уже в феврале или марте, их целью могут стать инвесторы или компании, которые будут принимать российский газ из трубопровода.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".

Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

Свердловчанке с редкой патологией легких помогли с помощью щадящей внутрисосудистой операции

Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 помогли пациентке с редкой патологией – артериовенозной мальформацией легких, грозившей разрывом аномально расширенного сосуда. Его удалось закрыть с помощью малоинвазивной (наименее травматичной) эндоваскулярной методики (вмешательства, которое проводят под рентгеновским контролем с использованием специальных инструментов).

Артериовенозная мальформация – патологическая связь между венами и артериями. Если в норме при движении по малому кругу кровообращения кровь поступает из артерий в вены по капиллярам, оплетающим альвеолы (пузырьковидные образования в легких), через стенки которых происходит ее насыщение кислородом, то при такой патологии капиллярная сеть, как правило, отсутствует.

«В одном из ответвлений легочной артерии у пациентки обнаружилась патология, при которой кровь из приносящего сосуда (артерии) поступает напрямую в уносящий (вену). Причем из-за разницы давления, последний, скажем так, «раздуло», что грозило его разрывом и начало вызывать перегрузку сердца» – рассказал завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ №1 Лев Кардапольцев.

Один из возможных вариантов лечения предполагает оперативное вмешательство, при котором мальформацию удаляют вместе с частью легкого. Но в данном случае после обследования пациентки врачи пришли к выводу, что патологически измененный сосуд можно закрыть с помощью малоинвазивной эндоваскулярной методики.

Сделав небольшой прокол в бедренной вене, ренгенэндоваскулярные хирурги завели микрокатетер в нужное место, проведя его через нижнюю полую вену, правое предсердие и правый желудочек сердца, откуда берет начало малый круг кровообращения. А затем по этому катетеру они завели туда две эмболизирующие спирали – 65-сантиметровые платиновые нити, толщиной всего в треть миллиметра, которые, свернувшись в «клубочки», закупорили просвет патологически «раздутого» сосуда. Такой метод очень хорошо подходит для сосудов с интенсивным кровотоком, поскольку вызывают немедленное тромбообразование в месте закупорки.

«При выполнении таких вмешательств очень важно подобрать спирали нужного размера. Если бы мы взяли чересчур маленькую, ее могло бы просто унести кровотоком, а слишком большая не смогла бы свернуться в сосуде в «клубочек», – пояснил Лев Кардапольцев.

Эту операцию, продолжавшуюся два часа, он выполнил вместе с врачом возглавляемого им отделения Камиллой Мавлютовой. Они уже проводили подобное вмешательство в прошлом году. Всего же на данный момент в стенах СОКБ №1 выполнено четыре подобных операции.

Увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях является одной из основных целей реализации национального проекта «Здравоохранение».

Энергичный

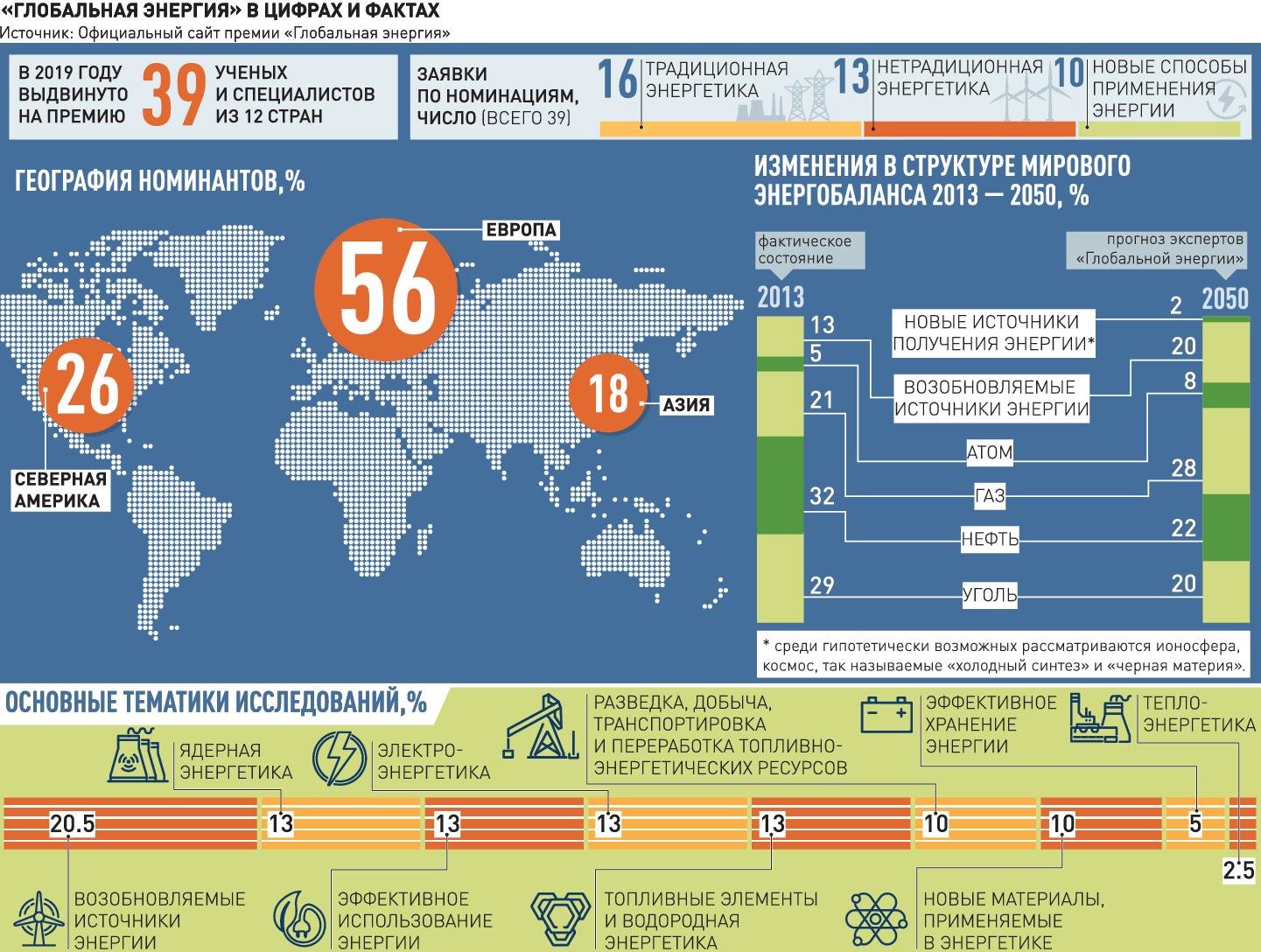

Как сделать "Глобальную энергию" еще более глобальной и узнаваемой, рассказал в новом для себя качестве Сергей Брилев

Текст: Александр Емельяненков

Разные миры надо не сталкивать, а совмещать. А в спорах о том, какая энергетика лучше отвечает вызовам XXI века, следует искать золотой компромисс, который не заводил бы в тупик бедные страны и не лишал стимулов всех остальных. С таким настроем берется за новое для себя дело Сергей Брилев - журналист-международник, телеведущий, автор документальных фильмов и книг самой разной направленности, руководитель Института Беринга-Беллинсгаузена.

С 3 февраля он еще и президент Ассоциации "Глобальная энергия".

Как стало известно "Российской газете", такое предложение было сделано Брилеву в декабре, а 3 февраля оно юридически оформлено солидарным решением трех соучредителей ассоциации и самой премии. Это, напомню, "Газпром", "Сургутнефтегаз" и "ФСК ЕЭС" ("Россети"). В официальном сообщении сказано, что "в качестве руководителя организации Сергей Брилев приступит к управлению действующими проектами "Глобальной энергии", а также займется развитием новых направлений".

Мы решили по-своему и подробно расспросить коллегу: как он на такое решился? Какие перед ним поставлены задачи? Где на все уже начатое и замышляемое вновь время найдет?

Сергей Брилев: Да, это четвертая для меня параллельная ипостась. Но если с тремя я справился, должен справиться и с четвертой. Факт есть факт: я буду первым президентом "Глобальной энергии", что называется, без отрыва от другого производства.

На общественных началах? Или все-таки работа оплачиваемая?

Сергей Брилев: Естественно, оплачиваемая работа.

А какие еще "ипостаси"?

Сергей Брилев: Начнем с того, что я остаюсь ведущим программы "Вести в субботу". Второе, что меня серьезно увлекает, - академическая стезя. Я уже кандидат исторических наук, пишу докторскую. В архив Коминтерна хожу, как на работу. У меня и сейчас в кармане два пропуска: на телеканал "Россия" и туда. За минувший год обработал два ящика архивных документов. В 2019-м вместе с моим английским соавтором Бернардом О´Коннором выпустил книгу "Разведка. "Нелегалы" наоборот" - о взаимодействии советских и британских спецслужб в годы Второй мировой. К Дню Победы выйдет продолжение.

Есть и третья параллельная жизнь. Уже много лет назад я и мои южноамериканские товарищи учредили в Монтевидео Институт Беринга-Беллинсгаузена. Для понимания: например, мы - соорганизаторы всех российско-латиноамериканских мероприятий Петербургского экономического форума. А буквально только что нашими стараниями установлен памятник Беллинсгаузену на станции его имени в Антарктиде…

Впечатляет. Но ведь все это помимо работы дома, в отпуске, по ночам требует порой физического присутствия - в одно время в разных местах.

Сергей Брилев: Все решаемо: 75 полетов в год для меня уже факт. При этом сознаю, что "Глобальная энергия" потребует особого внимания. И две последние недели, еще не вступив в новую должность, бывал в офисе Ассоциации, постепенно знакомился с сотрудниками, пытался экспериментально понять, какой у меня будет график взаимодействия с ними. Учредителям, когда от них поступило предложение возглавить Ассоциацию, я сразу сказал: мне это интересно, но бросать то, что делаю на всех моих фронтах, не могу, не хочу и не буду. Сошлись на том, что я стану отвечать в большей степени за внешние связи и имидж Ассоциации. Собственно, от меня ожидают именно здесь серьезного приращения. А ежеминутное управление офисной работой - ответственность других менеджеров.

Какая GR-активность видится вам за пределами России?

Сергей Брилев: Знаете, когда я писал последнюю книжку, я выучил такое выражение - "разведка с территории". Не где-то за границей, а на острове Русский, на Восточном экономическом форуме, на одну сцену в последние годы выходили первые лица России, Индии, Китая, Кореи, Малайзии, Монголии, Японии. И дважды меня приглашали быть модератором этих сессий. Поэтому не будем забывать, что для международного GR есть теперь первоклассная платформа и в России - "Росконгресс". Это во-первых.

Во-вторых, есть, конечно, на что посмотреть по линии ООН. С ней тесно связан глава Международного комитета премии господин Рае Квон Чунг. По моему прежнему опыту знаю, как много интересного и полезного можно выстроить со специализированными структурами ООН. В том числе и средства привлекать, не разоряя раз за разом собственных учредителей. Буквально на днях обсуждал тематику Ассоциации с председателем предыдущей Генассамблеи эквадоркой Марией Фернандой Эспиносой и с премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом.

С ним-то что и зачем?

Сергей Брилев: Так ведь Сент-Винсент и Гренадины сейчас - непостоянный член Совбеза! А я считаю, что нам, в Москве, надо помнить: Россия - одновременно и крупнейшая экономика, и развивающаяся страна. Вот и на орбиту Ассоциации я намерен привлечь побольше людей не только из США и Европы, но и из Индии, Латинской Америки, Африки. Ну, а на этой неделе у меня - Лондон. Встречаюсь с рядом экспертов, которых знаю еще с 1990-х и чьи связи не подорвал никакой "брекзит". Вместе с главой Наблюдательного совета Ассоциации Олегом Бударгиным имеем назначенную встречу в штаб-квартире Мирового энергетического совета - МИРЭС. Это между прочим старейшая организация, которая была создана при удивительных условиях.

Чем они удивительны?

Сергей Брилев: А тем, что Советский Союз, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты учредили этот Совет еще за два десятилетия до создания антигитлеровской коалиции. В 2022 году Совет проводит большой энергетический сбор в Санкт-Петербурге.

До него еще два года. Какие-то свои шаги уже намечаете?

Сергей Брилев: Первым для нас новым форматом по выработке молодежной повестки с прицелом как раз на МИРЭС станут Сочинские энергетические чтения. Вместе с образовательным центром "Сириус" собираем под двести талантливых школьников и студентов. Причем не только тех, что сделали своим выбором энергетику, но и будущих международников. Ведь не дело, что энергетики не всегда понимают в окружающей их политике. В свою очередь, тем, кто в великой энергетической державе занимается политикой, просто грех не разбираться в энергетике.

Перед ними выступят ведущие ученые. А рядом будут представители известных компаний. Пусть молодежь и бизнес присмотрятся друг к другу на полях научных чтений.

Кого-то, может, и на работу пригласят?

Сергей Брилев: Именно так. Надо совмещать разные миры. У меня, кстати, ровно такой опыт в Институте Беринга-Беллинсгаузена: я регулярно приглашаю ученых на бизнес-конференции. А бизнес привлекаю к богоугодным научным делам - так обычно говорю, хоть и далек от церкви.

Но есть и еще одна важная для меня история. К чтениям, об этом я сразу сказал, надо привлечь студентов не только столичных вузов. Так, ждем ребят из Кузбасса.

Почему именно Кузбасс?

Сергей Брилев: Потому что нужно активнее вовлекать в нашу орбиту российские регионы. А конкретно Кузбасс я хорошо знаю: когда снимал фильм "Другой уголь", побывал на многих разрезах и шахтах. Сам видел, как пласт пузырится метаном. Считаю, что тот, кто намерен идти в угольщики, должен иметь доступ к лучшим международным практикам и внимать лучшим лекторам.

Где еще помогает журналистский опыт?

Сергей Брилев: Очень хорошим подспорьем для меня стало создание фильма "Тяжелая нефть". Я тогда лично проехал по многим месторождениям в Татарстане, Ханты-Мансийске, Коми. Можете меня включить в клуб тех, кто лично выбивал керн кувалдой. До и после этого бывал у нефтяников и газовиков Азербайджана, Британии, США.

В Аргентине, в провинции Неукен, видел поистине экзотическое месторождение. В переводе на русский - "Мертвая корова". Представьте - пустыня, посреди которой течет полноводная река. Но особенность почв там такая, что растительности, жизни эта река не дает. Для добычи сланцевой нефти - идеал: безлюдье, много воды, и сами пласты залегают на глубине, которая безопасна с экологической точки зрения.

А совсем недавно я был в Горно-Алтайске, где невольно вспомнил про… Эквадор. И Россия, и Эквадор - нефтяные страны. Но в горы не дотянешь ни нефтепровод, ни ЛЭП. Вот - идеальная история для солнечной энергетики.

Словом, вся эта тема для меня не чужая. Так сложилось, что жизнь будто вела меня к звонку из "Глобальной энергии".

Перед нашей встречей походил по сайту "Глобальной энергии". Выглядит вполне….

Сергей Брилев: Мог бы быть и современнее.

Тем не менее уже сейчас там можно самому себя проэкзаменовать, ответив на вопросы энергетической викторины. А вслед за этим прямо на сайте - подать онлайн-заявку на вступление в пул экспертов, которые имеют право номинировать на премию.

Сергей Брилев: Вот это - очень хорошо. Ценнейшее завоевание "Глобальной энергии" - номинационный процесс. Тут, что называется, только холить и лелеять. Как и сам Международный комитет по присуждению премии - его работа будет оставаться прозрачной и независимой.

Даже при том, что учредители премии порой бывают озадачены? Знаю, что в прошлом году Международный комитет не стал присуждать премию в субноминации "Традиционная энергетика". А ведь компании-учредители связаны именно с ней…

Сергей Брилев: Я для себя пока понял следующее. По действующим сейчас правилам Международный комитет может присудить премии минимум в двух, максимум - в трех номинациях. В прошлом году интересных для себя заявок по номинации "Традиционная энергетика" комитет, к сожалению, не увидел. Конечно, это печально. Особенно для России, где традиционная энергетика - основа основ. Поэтому уже намечена встреча в Академии наук - будем предлагать, чтобы академики почаще заходили на сайт "Глобальной энергии". Надо выдвигаться-выдвигаться-выдвигаться. Но и творить-творить-творить.

Чтобы премия становилась более узнаваемой - в самой России и за рубежом, ее надо прописать в информационном поле. Сейчас у "Глобальной энергии" два генеральных инфопартнера - ТАСС и "Евроньюс". Вы полагаете, этого достаточно? Или чего-то не хватает?

Сергей Брилев: Сейчас, на мой взгляд, появляется много новых, весьма эффективных и при этом низкозатратных способов повышения цитируемости в медиапространстве - и в традиционном, и в новом. Далеко не всегда многомиллионный контракт на пиар-обслуживание - лучший рецепт. Поэтому мне есть, что обсудить с медиапартнерами Ассоциации исходя из взаимных интересов.

"Глобальная энергия", о чем мы уже сообщали, вошла в ТОП-99 самых престижных и значимых международных наград по версии Международной обсерватории IREG. И в рейтинге престижности ICDA она в категории "мегапремии". Стоит ли перед вами задача поднимать престиж и рейтинг самой премии?

Сергей Брилев: Конечно. Правда, после снижения курса рубля премия перестала быть "миллионником" в долларах. Но даже после стабилизации российской экономики для Ассоциации момент остается, конечно, непростым. По тому, с чем сталкиваюсь в разных своих ипостасях, вижу: сейчас практически все крупные российские компании, не сговариваясь, стали выносить вопросы о выделении средств на некоммерческие проекты на совет директоров или на правление. Прежде это решалось по обыкновению единолично - руководителем или кем-то из пиарщиков. А сейчас - на совет. И там неизбежно находятся те, кто спрашивает: нам какой от этого бизнес-прок?

В последние недели мы регулярно встречаемся с учредителями, привлекаем экспертов, выясняем, чем учредители довольны, чем недовольны, чего хотят. Уже сейчас одно могу сказать определенно: до 1 марта им надо представить обновленную концепцию "Глобальной энергии".

Благодарю за откровенные ответы и желаю отыскать в сутках не видимый никому 25-й час.

Сергей Брилев: Спасибо. Но думаю, обойдемся без него.

Досье "РГ"

"Глобальная энергия" изнутри и снаружи

Премия "Глобальная энергия"

Как международная награда учреждена в России в 2002 году и присуждается ежегодно за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики.

Премии могут быть удостоены открытия, изобретения, фундаментальные исследования в области глобальной энергетики. Инженерные проекты, инновации, которые помогают более эффективно использовать энергию. Разработки новых источников энергии и путей их использования. Прорывные проекты сбережения энергии и передачи ее на расстояние.

По итогам 17 номинационных циклов лауреатами стали 39 ученых из Австралии, Австрии, Британии, Дании, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии, Японии. С 2019 года у премии появились три субноминации: "Традиционная энергетика", "Нетрадиционная энергетика", "Новые способы применения энергии". Вместе с денежным вознаграждением лауреатам вручаются памятная медаль, дипломом и золотой нагрудный знак.

Ассоциация "Глобальная энергия"

Создана как неправительственная структура (до 2010-го - фонд, потом - некоммерческое партнерство, с 2016-го - ассоциация) для поддержки исследований и инноваций в области энергетики, популяризации энергетической отрасли и стимулирования научных исследований, а также для содействия в развитии международного научно-энергетического сотрудничества. Она же управляет одноименной премией как организация-оператор.

Параллельно с этим реализует Международную молодежную программу "Глобальная энергия" - проект, направленный на стимулирование научной деятельности молодых ученых и молодых специалистов в области энергетики путем выделения им грантов и личных премий.

Другое важнейшее направление нацелено на развитие энергетического диалога между странами, консолидацию международного научного сообщества, обсуждение глобальных энергетических проблем и выработку мер для их решения. Ассоциация проводит ежегодный саммит "Глобальная энергия", собственные панельные сессии, "круглые столы", форсайт-сессии в рамках ведущих отраслевых мероприятиях, организует публичные лекции лауреатов премии, членов Международного комитета и экспертов "Глобальной энергии".

Кому дано право номинировать на премию

Сейчас в номинационном пуле более 3 тысяч человек. Это уже состоявшиеся лауреаты премии "Глобальная энергия", а также лауреаты Нобелевской премии и еще восьми международных премий с высоким рейтингом: Kyoto, Max Planck, Вульфа, Бальцана, шейха Зайеда, Energy Globe, Goldman Environment, UNEP Sasakawa Prize. Кроме того номинировать могут члены Российской академии наук и академий наук иностранных государств, ученые и/или организации в лице своих представителей, прошедшие верификацию на сайте премии https://globalenergyprize.org/ru/ и получившие подтверждение статуса номинирующего, а также лица, специально приглашенные организатором премии в состав номинационного пула. Каждый из номинирующих вправе подать не более трех номинационных представлений в течение одного номинационного цикла.

Весь номинационный процесс премии "Глобальная энергия" стремятся держать максимально прозрачным. Самовыдвижение на премию исключается.

Как определяют лауреатов

Все поступившие представления на премию проходят предварительную профессиональную экспертизу. С этой целью организаторы премии формируют пул независимых экспертов, персональный состав которого не разглашается. Каждая работа оценивается тремя независимыми международными экспертами - с составлением акта по единой утвержденной форме. После этого для каждого номинанта рассчитывается средний балл. Финальное решение по определению лауреатов текущего года принимает Международный комитет по присуждению премии "Глобальная энергия", в состав которого входят 20 ученых из 14 стран. Сейчас его возглавляет доктор Рае Квон Чунг, который известен как член и ведущий автор Межправительственной группы экспертов по изменению климата, отмеченной в 2007 году Нобелевской премией мира.

Визитная карточка

Сергей Брилев родился в 1972 году в Гаване. Окончил МГИМО, Институт иностранных языков Монтевидео, курсы Би-би-си и Агентства международного развития (США). В профессию пришел через отдел науки и образования "Комсомольской правды", два года был спецкором международного отдела "Московских новостей". С 1995 года - на телеканале "Россия", последние двенадцать лет - бессменный ведущий программы "Вести в субботу". Трижды становился лауреатом ТЭФИ.

Основная журналистская специализация - эксклюзивные интервью с мировыми лидерами. Из числа руководителей стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН это - президенты России Владимир Путин и Дмитрий Медведев, британские премьер-министры Тони Блэр, Гордон Браун и Дэвид Кэмерон, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета Ли Кэцян, президенты США Джордж Буш и Барак Обама, президенты Франции Валери Жискар д"Эстен, Николя Саркози, Эмманюэль Макрон.

Помимо своей журналистской работы Сергей Брилев занимается общественной и научной деятельностью. Подготовил и в октябре 2016 года защитил в МГИМО диссертацию "Советский фактор в политике малых стран Латинской Америки в канун и во время Второй мировой войны" на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

Положительный отзыв на подготовленную к защите работу Сергея Брилева дали доктор исторических наук Сергей Караганов (НИУ "Высшая школа экономики") и академик, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Паранджа раздора

Власти немецкого города Гамбург судятся со студенткой из-за дресс-кода

Текст: Екатерина Забродина

Шестнадцатилетняя студентка профтехучилища против администрации Гамбурга: в вольном ганзейском городе начался громкий судебный процесс, который привлек к себе внимание всей Германии. Как сообщает портал Spiegel Online, яблоком раздора послужило стремление девушки ходить на уроки в никабе - религиозной накидке, полностью закрывающей лицо и оставляющей лишь прорези для глаз (сродни парандже). Дресс-код учебного заведения этого не предусматривает, однако девушка сумела оспорить запрет в гамбургском административном суде. Впрочем, местные власти сдаваться не собираются и уже готовят встречный иск в Верховный административный суд.

С тех пор, как прошлым летом студентка, чье имя не раскрывается, стала носить никаб, руководство вуза перестало допускать ее в общие классы. Местная газета Hamburger Abendsblatt писала, что девушка сидит в отдельной комнате. "Преподаватели много раз пытались уговорить ее снять покрывало, но бесполезно", - отмечает издание. В принципе ношение мусульманских платков в училище допускается, однако, по мнению педагогов, "существует красная черта, за которой полноценный образовательный процесс и коммуникация становятся невозможными".

В конце концов, учительский надзор обратился к матери студентки, пригрозив штрафом в 500 евро. Тогда женщина пошла в суд. Временно ей удалось отстоять право несовершеннолетней дочери ходить на уроки "полностью закрытой": при вынесении вердикта судья сослался на конституционное положение о свободе религии. Однако другая статья Основного закона, а именно - о порядке образовательного процесса - дает вузу шансы оспорить приговор в свою пользу.

Дело в том, что в Германии - в отличие от Франции, Бельгии, Австрии и Дании, нет общенационального и тотального запрета на ношение ультраконсервативной религиозной одежды. Разве что такое ограничение действует для служащих госучреждений, судов и армии. Тем не менее существуют дополнительные правовые рамки, которые вправе устанавливать правительства земель, а также уставы учебных заведений. Так, в августе 2017-го власти Нижней Саксонии внесли поправку в местный закон об образовании, запрещающую ученицам закрывать лицо. В Баварии аналогичные правила действуют и для детских садов - причем в отношении не только их подопечных, но и воспитательниц.

В ФРГ уже проходило несколько резонансных процессов. Так, прошлой зимой Университет Киля запретил ношение никабов в своих стенах, и спор с одной из студенток по этому поводу еще не закончился. В 2016 году слушательница вечерней гимназии в Оснабрюке пыталась отстоять через суд право закрывать лицо на парах - однако безуспешно. Двумя годами ранее немецкая Фемида, разбирая аналогичный случай, выступила на стороне руководства ПТУ в Баварии: едва принятую студентку исключили из списков за недопустимый дресс-код.

В Германии по-прежнему не утихают споры о том, нужно ли ужесточать законодательство по всей стране. Дело в том, что в других странах ЕС, которые пошли по этому пути, правоприменительная практика все равно хромает. К примеру, французы, которые в 2011 году полностью запретили бурки и никабы, не могут похвастаться большими успехами. За первые пять лет в протоколах МВД республики зафиксировано 1546 случаев, когда полицейским приходилось выписывать штраф женщинам в парандже. Стражи порядка останавливали их прямо на улице. Но что делать с дамами дальше - толком не знали. Многие попадались неоднократно: одну "рецидивистку" штрафовали 33 раза, еще пятерых - по четырнадцать раз. При этом выполнение закона остается проблемой: зачастую полицейским приходится просто закрывать глаза на нарушения, особенно в неблагополучных районах, где отношения между полицией и местной молодежью накалены до предела.

АНАТОЛИЙ ГОЛОМОЛЗИН: ПРОКОНКУРЕНТНАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА НА РЫНКАХ ГАЗА ВАЖНА ДЛЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СТРАНАМИ

На мероприятии в г. Вене (Австрия) обсуждались наиболее значимые вопросы рынков газа на современном этапе и в перспективе. В их числе вопросы диверсификации поставки газа, безопасность газоснабжения, структурные реформы, формирование прозрачных индикаторов цен

В период с 26 по 29 января 2020 года заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин принял участие в Европейской газовой конференции.

На мероприятии обсуждались наиболее важные и значимые на сегодняшний день вопросы газовой отрасли и энергоснабжения, международной биржевой торговли топливно-энергетическими ресурсами, совместного формирования международных индикаторов цен, гармонизации подходов регулирования биржевой торговли, в частности газом на национальных рынках, а также происходил обмен опытом по развитию структурных реформ. Внимание было уделено техническим, экономическим, экологическим и геополитическим элементам обеспечения безопасности спроса и предложения, новым альтернативам для дальнейшей диверсификации поставок на европейский рынок.

«Подавляющее число участников конференции неизменно отмечало позитивное отношение к поставкам сетевого и сжиженного газа из России. Также отмечался факт надежности поставок российского газа неизменно на протяжении 50 лет. Торговля экспортным газом через электронную площадку Газпрома также считается позитивным фактом – дополнительной возможностью для участников рынка получать газ из России», - рассказал Анатолий Голомолзин.

Он отметил, что «реформирование в газовой сфере, принятие сетевых кодексов сыграли свою важную стабилизирующую и балансирующую роль в условиях происходящих изменений. Так, масштабное внедрение возобновляемой энергетики потребовало от газового сектора использование механизмов обеспечения гибкости функционирования энергетики. Конкурентный рынок газа, основанный на свободных контрактных отношениях, на биржевой торговле, на балансирующем рынке газа, на конкурсных процедурах распределения транспортных мощностей, на совершенствовании системы тарификации на основе бенчмаркинга и др., обеспечил эту необходимую гибкость».

Замглавы ФАС сообщил, что «институциональная проконкурентная среда важна для европейцев и при их взаимоотношениях с другими странами. При этом они отмечают, что речь не идет о навязывании своих стандартов другим странам, поскольку проконкурентные стандарты являются выгодными для других стран. В этом смысле доклад представителя ФАС России о развитии биржевой торговли и конкурентных рынков газа в России, развитии общих рынков газа ЕАЭС на принципах свободного ценообразования, формирования объективных биржевых и внебиржевых индикаторов цен, воспринимается как сигнал к расширению сотрудничества».

«По итогам переговоров с участием представителей СПбМТСБ в кулуарах конференции достигнуты договоренности о расширении сотрудничества с австрийскими регуляторами, о возможности привлечения представителей ФАС к работе в составе Рабочей группы РФ – ЕС по внутренним рынкам, об обмене опытом с европейскими организациями в построении конкурентного и балансирующего рынков газа. Вовлеченность в эти процессы торгпредства и посольства РФ в Австрии также позволяют расширять сотрудничество», - добавил в завершение Анатолий Голомолзин.

Справочно:

Мероприятие является одним из главных газовых форумов года, объединяющее лидеров мировой газовой промышленности, а также представителей государственных учреждений-регуляторов, курирующих энергетический и нефтегазовый секторы экономики. Европейская газовая конференция проводится в Вене с 2008 года. Ежегодно в работе австрийского форума принимают участие более 300 делегатов из 80 компаний.

Турецкий гамбит

Газовый рынок Турции и Южной Европы сегодня расчерчивают трассы новых маршрутов и товарных потоков из различных источников. Россия, Азербайджан, потенциальные среднеазиатские и средиземноморские экспортеры «завязывают» в этой части мирового рынка замысловатый «узел» существующих и дополнительных поставок.

Примечательно, что ни один из состоявшихся газопроводных проектов не смог реализоваться здесь в том полномасштабном виде, в каком задумывался. И в этом опыте, безусловно, есть предупреждение о скрытых рыночных проблемах Юго-Западной Евразии, преодолеть которые поможет не ожесточение конкуренции, а модернизация партнерства различных сил.

Газопровод «Турецкий поток» открыли 8 января в Стамбуле президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган, а также руководители Сербии и Болгарии Александр Вучич и Бойко Борисов. «Запуск новой газовой магистрали — важное событие для государств Южной Европы, для всего европейского континента», — напомнил Путин. Участие в церемонии открытия трубопровода Вучича и Борисова как раз знаменует сопричастность южноевропейских стран к этому проекту.

«Турецкий поток» (TurkStream) протяженностью 1010 км состоит из двух ниток пропускной способностью 15,75 млрд куб.м каждая, проложенных по дну Черного моря из России в Турцию. Одна из них предназначена для поставок в Турцию, вторая — для снабжения европейских стран. Объем инвестиций, вложенных в «Турецкий поток», составляет $7 млрд. «Турецкий поток» принадлежит корпорации «Газпром», которая отправляет по нему газ месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа.

Владимир Малинов, исполнительный директор трубопроводной болгарской компании «Булгартрансгаз», заявил, что в январе текущего года Болгария уже начала получать метан по TurkStream и теперь будет ежегодно импортировать по нему 2,9 млрд куб. м. Новый газопровод своим появлением «выключил» из схемы поставок Трансбалканский газопровод, по которому ранее российский газ шел на Балканы и в Турцию через Украину.

TurkStream навстречу TANAP и ТАР

«Турецкий поток» начал работать на месяц позднее, чем Турция и ее международные партнеры отпраздновали «соединение с Европой газопровода TANAP» (4 декабря 2019 года). TANAP — Трансанатолийский трубопровод пропускной способностью 16 млрд куб.м газа в год. Из них 6 млрд будут распределяться в Турции, а остальные — поставляться в Европу через еще строящийся Трансадриатический газопровод ТАР пропускной способностью 10 млрд куб.м в год. TANAP, ТАР, а также Южно-Кавказский газопровод и параллельный ему ЮКТХ — трубопроводные звенья «Южного газового коридора» (ЮГК), который связывает глубоководное газоконденсатное месторождение Шах-Дениз на шельфе Азербайджана с потребителями в Турции и Европе. В течение текущего года должен быть достроен завершающий сегмент ЮГК — ТАР, с тем чтобы в октябре 2020 года по нему начались коммерческие поставки газа.

Михаил Бочарников, посол России в Азербайджане, комментируя выход TANAP на территорию Европы, заявил бакинским журналистам: «Кто знает, может, и наш газ на каком-то этапе подключится к проекту TANAP, я бы исключать этого не стал».

По словам Салтука Дюзеля, генерального директора TANAP A.S., в точке Ипсалы в северо-западном районе Турции у границы с Грецией установлен вход интеграции TANAP с «Турецким потоком».

Ильхам Шабан, руководитель Центра нефтяных исследований Азербайджана, напоминает, что руководство государственной компании SOCAR, участвующей в разработке Шах-Дениза и создании TANAP, не раз заявляло о его открытости для сторонних экспортеров: «Вице-президент SOCAR по маркетингу Эльшад Насиров уточнял, что TANAP открыт для компаний, которые являются собственниками газа и имеют контракт о купле-продаже газа с европейским покупателем».

Почему же участники рынка и официальные лица рассматривают вероятность интеграции «Турецкого потока» и «Южного газового коридора» и использования новой международной газотранспортной инфраструктуры для поставок в Европу российского газа? Истоки ответа на этот вопрос кроются в тех временах и конфликтах, когда Россия и страны Каспийского региона и прилегающие к ним государства противопоставлялись друг другу в качестве поставщиков газа в Европу. При этом формировались газовые мегапроекты, предназначенные стать «тяжелым вооружением» гибридной борьбы за стратегическое будущее газовой Европы.

«Южный коридор» вынесли в «одну калитку»

Идею создать гигантский газовый коридор для доставки метана в Европу из Каспийского и Среднеазиатского региона в качестве альтернативы России выдвинули США еще в конце 1990-х. В 1999 году американский президент Билл Клинтон специально прилетает в Стамбул, чтобы подписать с руководителями стран региона межправительственную декларацию в поддержку Транскаспийского газопровода. Американцы уговаривают местные страны качать в Европу в общей сложности не менее 30 млрд куб.м в год, объединяют для этого президентов Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Турции и получают их подписи под декларацией. Через год англо-американская ВР вместе с партнерами открывает в Азербайджане газоконденсатное месторождение Шах-Дениз. Оно располагается в глубоководной части каспийского шельфа с продуктивными горизонтами на глубине более 6000 м и аномально высоким пластовым давлением. Но главное, ВР оценивает запасы месторождения в 1,2 трлн куб.м газа и 250 млн тонн конденсата.

А в 2002 году австрийская OMV и турецкая Botas предлагают каспийским странам построить 3300-километровый газопровод из Западного Туркменистана через Каспийское море, Кавказ, Турцию и Европу до австрийского Баумгартена (самого сердца газораспределительного хаба Центральной Европы) на 32 млрд куб.м в год. Позднее этот проект получает название Nabucco, то есть «Вавилон», в библейском значении центра восточного мира. Кроме того, нужно было построить еще и 1000-километровый трубопровод между Западным и Восточным Туркменистаном, где находятся главные туркменские газовые месторождения и точки соединения с газотранспортными системами Узбекистана и Казахстана. В 2011 году Евросоюз и Азербайджан подписывают декларацию, которая провозглашает целью создать «Южный газовый коридор» (ЮГК).

Казалось бы, в Каспийско-Среднеазиатском регионе формируется газоэкспортная база с такой мощной политической поддержкой, которая способна с большим напором потеснить Россию на рынках Турции и Европы.

Но в действительности всё оказывается куда сложнее. Недропользователи Шах-Дениза вовсе не заинтересованы в создании систем Nabucco и «большого» ЮГК. Этих инвесторов, ведомых оператором BP-Azerbaijan, волнует минимизация сбытовых рисков при выходе на уже конкурентный турецко-европейский рынок. А для этого требуется инфраструктура только под их собственный шах-денизский газ, экспортный потенциал которого недропользователи оценивают в 16 млрд куб.м в год.

В качестве компромисса консорциум Nabucco предлагает BP-Azerbaijan «урезанную» версию своего экспортного «вторжения» — уже без туркмен и других центральноазиатов, со строительством всего 1300-километрового трубопровода от турецко-болгарской границы до Баумгартена. Но инвесторы Шах-Дениза выбирают наиболее экономичную транспортную версию: создание ЮГК путем строительства экономически и организационно автономных трубопроводов. При том что завершающий Трансадриатический трубопровод (ТАР) от греко-турецкой границы до побережья Южной Италии получает протяженность 1200 км. (Параллельно начались изменения в составе участников проекта экспорта азербайджанского газа, о чем чуть позже.)

Вот так, по мере продвижения из идеологической плоскости в сферу реального бизнеса, «Южный газовый коридор» эволюционировал из геополитического замысла, охватывающего пространство от Узбекистана до Австрии, в проект с четкой направленностью на сбыт продукции только одной страны, Азербайджана, и пока единственного месторождения, Шах-Дениз. Этот пример недвусмысленно показывает, что геостратегическая поддержка со стороны даже таких сверхмощных сил, как США и ЕС, не способна компенсировать слабые экономические параметры «Южного газового коридора», который из мегатрассы превратился в региональную шах-денизскую «калитку».

Как «Южный поток» тупиком не стал

Следует признать, что тенденция минимизации первоначальных планов оказалась характерной и для российского проекта «Турецкий поток». Как известно, начался он с подписания в 2007 году «Газпромом» и итальянской Eni соглашения о строительстве газопровода «Южный поток» из России в Болгарию по дну Черного моря в двухниточном исполнении общей пропускной способностью 30 млрд куб.м в год. В 2009 году стороны договорились увеличить технические параметры «Южного потока» до 63 млрд куб.м в год, а инвестиции — до 23,5 млрд евро. Организационная подготовка стала вовлекать в проект всё большее число стран и компаний, генерировать новые соглашения.

Но в апреле 2014 года Еврокомиссия приостановила переговоры с Россией по строительству «Южного потока», а Европарламент принял резолюцию против проекта. В июне в Софию прибыла делегация американских конгрессменов, которые добились от правительства Болгарии остановки проекта, а в июле министерство земледелия балканской страны продало территорию, отведенную под строительство сухопутной части «Южного потока».

1 декабря того же года на пресс-конференции в Анкаре Владимир Путин объявил, что из-за противодействия ЕС и болгар Россия отказывается от осуществления «Южного потока». В тот же день «Газпром» и Botas подписали меморандум о строительстве газопровода из России в Турцию с поставками порядка 14 млрд куб.м в год на местный рынок и 50 млрд — на европейский рынок. Однако уже 15 января 2015 года Европарламент принял обращение к Европейскому энергетическому сообществу с призывом «разработать программы сотрудничества с Украиной, а также Южным Кавказом, Центральной Азией, Ближним Востоком и Средиземноморьем, направленные на развитие инфраструктуры и взаимосвязанность между ЕС и его европейскими соседями, независимо от российского газа»…

Сегодня вполне очевидно, что «Южный газовый коридор» вкупе с Центральной Азией не состоялся. Но и российский «Турецкий поток» пока остановился не на 64-миллиардной инфраструктуре, а на двухниточном исполнении суммарной пропускной способностью 31,5 млрд куб.м в год. То есть чуть больше, чем изначально планировал «Южный поток» в 2007 году. Тем не менее, если сравнивать нынешние предпусковые мощности ЮГК и ЮП с первоначально планируемыми, «Поток» оказался мощнее и результативнее «Коридора». Вопреки геополитическому противодействию «Потоку», его рыночный потенциал оказался выше. Сыграла свою роль сконцентрированность ресурсов для одного маршрута в одних руках («Газпрома»), а не в нескольких, как в странах Каспийско-Среднеазиатского и Средиземноморско-Ближневосточного региона, которые конкурируют не только с Россией, но и между собой, сдерживая развитие коллективного газопроводного проекта.

Трубопроводы распределения

Фактически состоявшееся строительство ЮГК и «Турецкого потока» открывает дорогу целому ряду проектов региональных трубопроводов для распределения российского и азербайджанского газа далее по Европе. У «Турецкого потока» основным продолжением должен стать «Балканский поток», который прокладывается через Болгарию, Сербию и Венгрию в Баумгартен. «От нового пункта поставки газа — компрессорной станции „Странджа 2“ (вход из „Турецкого потока“) — Болгария будет ежегодно получать 2,9 млрд куб.м газа. Наша инфраструктура к получению этого объема газа полностью готова», — заверил в начале января 2020 года исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов. СМИ утверждают, что российский газ из TurkStream пошел в Грецию и бывшую югославскую республику Северная Македония.

Строительство «Балканского потока» уже ведется. В декабре прошлого года в интервью болгарскому телеканалу BTV премьер-министр страны Бойко Борисов заявил: «Мы строим в среднем по 5 км в день, газопровод заработает к концу 2020 года». В конце декабря прошлого года Gastrans, совместное предприятие сербской госкомпании «Сербиягаз» и «Газпрома», завершило укладку участка газопровода от границы с Болгарией до границы с Венгрией. В нынешнем году пропускная способность этой трассы составит 4 млрд куб.м, импорт в Сербию может достичь более 3 млрд куб.м в год. Этот объем удовлетворит растущий внутренний спрос и частично будет экспортироваться в Боснию и Герцеговину. А в 2022 году «Балканский поток» сможет прокачивать до Баумгартена 11 млрд куб. м.

Есть у «Газпрома» планы и по поставкам метана в Южную Италию либо по проектируемому газопроводу «Посейдон» на 8 млрд куб.м в год через Адриатику, либо по трубопроводу ТАР, если там окажутся свободные мощности. Участниками консорциума Poseidon SA на паритетных началах выступают итальянская Edison и греческая DEPA. У «Газпрома» есть соглашение с этими двумя компаниями по участию в проекте. Проблем с загрузкой строящихся и планируемых «Газпромом» «малых» газопроводов в Европе не предвидится, так как пропускная способность «Турецкого потока» позволяет поставлять в ЕС ежегодно 15,75 млрд куб. м. Риски остаются политическими — в виде противодействия Еврокомиссии и США увеличению роли России на газовом рынке Европы.

В свою очередь, от европейского TAP в дальнейшем проектируется строительство интерконнектора Греция — Болгария (IGB), Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP) и «Вертикального газового коридора», которые могут охватить рынки от Словении до Венгрии. Общий объем необходимого для загрузки этих трубопроводов газа составляет 8 млрд куб.м в год. Главное препятствие для осуществления данных замыслов — это нехватка газа. Восполнить ее за счет Шах-Дениза и Азербайджана маловероятно: добыча здесь имеет свои ограничения.

Игорь Ивахненко

Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.

В 2019-м, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась. Продукция марки Brent подешевела на 9,2%, до 64,3 доллара за баррель. При этом в начале 2020-го стоимость нефти была выше, чем в начале прошлого года.

В связи с тем, что сырье за год подорожало, розничная цена моторного топлива в большинстве стран Европы на начало года также выросла. При этом очевидно, что доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения, отмечают авторы исследования.

При составлении рейтинга использовали данные статистики стран Европы по ценам на бензин с октановым числом 95 по состоянию на середину января 2020 года. Для Украины и Казахстана — по итогам декабря 2019-го, а для Норвегии — по итогам ноября 2019 года. Изменение цен рассчитано в национальной валюте.

Самое дешевое топливо

В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, наиболее низкие цены на бензин из всех стран рейтинга — в Казахстане. В пересчете на российскую валюту цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 27,7 рубля. На втором месте по дешевизне находится Россия с ценой 45,8 рубля за литр.

По итогам 2019 года рост цен на топливо в России был рекордно низким благодаря демпферному механизму, который позволяет нефтяным компаниям получать компенсацию из бюджета, в случае если продажи бензина на внешнем рынке выгоднее продаж на внутреннем, отметили эксперты. По данным Росстата, по сравнению с началом прошлого года цены на 95-й бензин и дизельное топливо в нашей стране выросли на 1,7%.

По мнению составителей рейтинга, подорожание бензина в России в 2020 году не превысит темпов инфляции, то есть составит не более трех-четырех процентов, если не произойдет никаких форс-мажорных изменений на мировом нефтяном рынке.

"Демпферный механизм показал свою состоятельность в 2019 году, и нет повода сомневаться в его дееспособности в 2020-м. Таким образом, при сохранении существующих темпов роста заработной платы доступность бензина в России может увеличиться", — говорится в исследовании.

Третье место по стоимости бензина среди европейских стран занимает Белоруссия, четвертое — Украина. Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо.

Самый дорогой бензин в пересчете на российскую валюту продается в Нидерландах — 117,7 рубля за литр. Как отмечают эксперты, в большинстве случаев причина в высоких налогах.

Ситуация с рейтингом стран по ценам на дизельное топливо схожа с бензином. Так, самое дешевое продается в Казахстане — 44,8 рубля за литр, на втором месте — Россия с 48 рублями за литр. Самый дорогой "дизель" в Швеции — 109 рублей. Также более 100 рублей литр стоит в Великобритании, Норвегии, Италии, Франции, Бельгии и Финляндии.

Самое доступное топливо

Согласно исследованию, Россия заняла 17-е место по доступности бензина, исходя из среднемесячного заработка населения. При этом она опережает по этому показателю многие государства Восточной Европы, а также соседние Украину и Белоруссию. Россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 884 литров 95-го бензина.

Возглавил рейтинг Люксембург. Как выяснили эксперты, жители этого герцогства могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,8 тысячи литров бензина: цены на топливо в Люксембурге относительно невысокие, а зарплаты одни из самых больших в Европе.

Второе место заняла Норвегия с 2,2 тысячи литров: бензин в этой стране относительно дорогой, но и зарплаты очень высокие. В первую пятерку рейтинга также входят Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тысячи литров 95-го.

Последнее место по доступности бензина для населения заняла Украина: 311 литров на зарплату, что в девять раз меньше, чем в Люксембурге, и почти в три раза меньше, чем в России. Бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, однако низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения.

Аутсайдерами рейтинга также стали Болгария, Латвия, Белоруссия, Словакия и Литва. Жители этих стран могут позволить себе приобрести не более 580 литров топлива в месяц.

*Исследование проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

Не самый дешевый: насколько доступен бензин для россиян

Россия заняла второе место в рейтинге дешевизны бензина

Отдел «Бизнес»

Россия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне бензина, на первом – Казахстан. Самое дорогое топливо среди европейских стран — в Нидерландах. Но там и зарплаты совсем не те, что в странах, расположенных на постсоветском пространстве.

Россия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне бензина (в абсолютных ценах, без привязки к зарплате). Такие данные обнародовало РИА «Новости», ссылаясь на собственное исследование.

В Казахстане один литр АИ-95 стоит 27,7 рублей. В России за литр горючки придется заплатить чуть ли не вдвое больше — 45,8 руб.

Замкнула тройку лидеров по дешевизне бензина — Белоруссия, а на четвертом месте расположилась Украина. По сравнению с началом прошлого года цены на 95-й бензин и дизельное топливо в России выросли на 1,7%.

Подорожание бензина в России в 2020 году не превысит темпов инфляции, то есть составит 3-4%, если не произойдет форс-мажорных изменений на глобальном нефтяном рынке, говорится в исследовании.

Далее в рейтинге идут страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо.

Как отметили эксперты, в 2019 году цены на топливо в России был рекордно низкими благодаря демпферному механизму.

Такой механизм позволяет нефтяным компаниям получать компенсацию из бюджета в случае если продажи бензина на внешнем рынке выгоднее продаж на внутреннем.

«Демпферный механизм показал свою состоятельность в 2019 году, и нет повода сомневаться в его дееспособности в 2020 году. Таким образом, при сохранении существующих темпов роста заработной платы, доступность бензина в России может увеличиться», — говорится в исследовании.

На доступность бензина кроме демпфера повлияли цены на нефть. В 2019 году, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.

Brent подешевела по сравнению с 2018 годом на 9,2%, до $64,3 за баррель.

Но при этом в начале 2020 года стоимость нефти была выше, чем в начале 2019 года. В связи с тем, что сырье за год подорожало, розничная цена моторного топлива в большинстве стран Европы на начало года также выросла.

Самый дорогой бензин из стран Европы (в пересчете на российскую валюту) продается в Нидерландах — 117,7 руб. за литр. В большинстве стран с дорогим бензином основной составляющей сложившейся стоимости являются высокие налоги на топливо, уточняют эксперты.

При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран ЕС о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на середину января 2020 года. Для Украины и Казахстана — по итогам декабря 2019 года, а для Норвегии — по итогам ноября 2019 года.

Ситуация с ценами на дизтопливо схожа с бензином. Самое дешевое дизельное топливо продается в Казахстане — 44,8 рубля за литр. Как и по цене на бензин, Россия находится на втором месте — 48 руб. за литр. Самое дорогое дизельное топливо продается в Швеции — 109 рублей за литр.

Плохая новость для путешествующих по Европе на собственном авто. Более 100 руб. литр дизельного топлива стоит в Великобритании, Норвегии, Италии, Франции, Бельгии и Финляндии.

Люксембург — рай для автолюбителей

Доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения, отмечают авторы исследования.

Россия заняла 17-е место по доступности бензина, исходя из среднемесячного заработка населения. Наша страна опережает по этому показателю многие государства Восточной Европы, а также Украину и Белоруссию.

Россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 884 литров 95-го бензина.

Возглавил рейтинг Люксембург. Жители герцогства могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,8 тысячи литров бензина. Цены на топливо в Люксембурге относительно невысокие, а зарплаты одни из самых больших в ЕС.

Второе место заняла Норвегия с 2,2 тыс. литров. Бензин в этой стране относительно дорогой, но и зарплаты очень высокие. В первую пятерку рейтинга также входят Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты 1,9 тыс. литров АИ-95.

Последнее место по доступности бензина для населения заняла Украина.

Украинцы имеют возможность приобрести лишь 311 литров топлива, что в девять раз меньше, чем в Люксембурге, и почти в три раза меньше, чем в России. Бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, однако, низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения.

Аутсайдерами рейтинга также стали Болгария, Латвия, Белоруссия, Словакия и Литва. Жители этих стран могут позволить себе приобрести не более 580 литров топлива в месяц.

Мигрантский захват: как Европа справится с потоком беженцев

Эрдоган предупредил Европу о миллионах сирийских беженцев

Алексей Поплавский

Поток мигрантов устремился в Европу после того, как Турция перестала препятствовать беженцам из-за обострения конфликта в Идлибе. Первый удар пришелся на Грецию и Болгарию — именно через них мигранты с Ближнего Востока по традиции попадают в Евросоюз — к их границам направляется около миллиона человек. Это может привести к новому миграционному кризису в Европе. Как Брюссель пытается стабилизировать ситуацию, — в материале «Газеты.Ru».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Евросоюз, что скоро к его границам двинутся миллионы беженцев. По его словам, период одностороннего бескорыстия закончен.

«Звонят и говорят: закройте границы. Я сказал: поздно. Запад должен разделять груз ответственности за беженцев. Сегодня мы встретимся с премьером Болгарии [Бойко Борисовым], завтра поговорю с [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель», — добавил Эрдоган, он также не исключил проведение саммитов по Сирии с участием глав четырех-пяти государств.

Турция отказалась сдерживать поток беженцев и открыла границу с Евросоюзом 28 февраля на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Формальной причиной для отказа Анкары от своих обязательств по мигрантам стала гибель 33 турецких солдат в результате обстрела со стороны войск Сирии.

Отказ от обязательств

Вероятно, таким образом Анкара попыталась надавить на Брюссель, чтобы европейские страны обратили более активное внимание на сирийскую проблему.

Однако, открыв границу, Турция нарушила одно из своих обязательств — соглашение по обмену мигрантов с ЕС, которое стороны заключили в 2016 году.

Тогда ЕС пообещал Турции €6 млрд финансовой помощи и ряд визовых послаблений за сдерживание потока мигрантов из ближневосточных стран, в том числе из Сирии. Мигранты через территорию Турции попадали в Грецию и Болгарию, а из этих стран — через Балканы и Венгрию — в Австрию и Германию.

Брюссель договорился с Анкарой, что за каждого нелегального мигранта, возвращенного из Греции в Турцию, европейцы будут принимать на легальных основаниях одного сирийского беженца из турецких лагерей.

Это соглашение фактически позволило остановить миграционный кризис пятилетней давности, когда на территорию Евросоюза прибыли более 1 млн человек. Благодаря механизму, более двух третей беженцев не из Сирии были депортированы из Европы к 2019 году.

Турция же стала своеобразным буфером на пути потока мигрантов из ближневосточных стран, по последним данным, на ее территории находится около 3,6 млн беженцев. В основном, это выходцы из Сирии, но также там есть мигранты из Ирака, Афганистана и других стран Ближнего Востока.

Миграционный кризис

Как только Анкара сняла ограничения, поток мигрантов направился в Европу уже известным маршрутом — через Грецию и Болгарию. Для сдерживания беженцев обе страны усилили меры безопасности на своих границах, Афины отказались принимать заявление на предоставления убежища, а также запросили поддержку у других стран союза.

По предварительным данным, в европейские страны направились около 1 млн мигрантов, и большинство из них не сирийцы.

Как пишут СМИ, основная масса беженцев состоит из афганцев, иракцев и иранцев. При этом в Анкаре уверяли, что не могут сдержать поток мигрантов именно из Сирии.

Постепенное приближение беженцев к границам усиливает беспокойство в ЕС. Германия и Франция активно ведут переговоры с Турцией для закрытия границы, но пока они не дают никаких результатов.

Не исключено, что действия Анкары могут привести к очередному миграционному кризису в Европе, за который Брюссель расплачивается до сих пор. Пять лет назад беженцы практически раскололи Евросоюз, в частности, из-за споров по поводу их распределения между странами объединения.

Так, большая часть стран Восточной Европы в принципе отказалась принимать мигрантов, когда Греция и Италия приняли на себя основной удар. Через первую шел основной поток ближневосточных мигрантов, а через последнюю — африканских. Кроме того, миграционный кризис ударил по Германии, которая по решению Меркель принимала всех беженцев.

Впоследствии канцлер Германии не раз признавала свою ошибку, но ущерб уже был нанесен. Миграционная политика Меркель чуть не стоила ей места канцлера, а также практически привела к распаду правящего блока в бундестаге. А главным итогом кризиса стало усиление позиций правых партий в Германии, а также по всей Европе.

Новый возможный кризис также в первую очередь ударит по Греции. Как рассказал «Газете.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, эта страна наиболее выгодна для мигрантов, так как из нее можно попробовать попасть в Италию, а оттуда — уже в центральную Европу.

«Какая страна пострадает следующей, зависит от дальнейшего развития ситуации. При этом если поток мигрантов будет как пять лет назад, Евросоюз обязательно расколется», — считает эксперт.

Ответ Брюсселя

Тем не менее, за пять лет ситуация все же изменилась, да и в целом опасность нового кризиса не была для Европы чем-то неожиданным. Эрдоган систематически угрожал Брюсселю пустить мигрантов на европейскую территорию, а президент Франции Эммануэль Макрон еще 21 февраля предупредил об опасности появления 2 млн беженцев в Европе.

В настоящее время Еврокомиссия оценивает ситуацию в Греции и Болгарии, куда прибывает основная часть мигрантов. Также в Брюсселе уверены, что Турция еще может вернуться к выполнению своих обязательств. Кроме того, европейские пограничники могут преградить путь беженцам, которые пытаются прорваться, так как на турецкой территории их безопасности ничего не угрожает.

При этом Евросоюз уже начал работу по запросам от стран организации касательно миграционных проблем. Так, Болгарии оказывается оперативная поддержка для защиты границ, а с Грецией идут активные переговоры. Как пишут СМИ,

Европа заранее подготовилась к возможному миграционному кризису. Речь идет о новых погранслужбах, финансировании совместных охраны границ Евросоюза и создание сети по приему и регистрации мигрантов.

Не стоит забывать и о европейском агентстве по безопасности внешних границ — Frontex, которое получило расширенные полномочия после кризиса 2015 года. Так, агентство было преобразовано в службу пограничной и береговой охраны и обладает правом выдворять мигрантов. Кроме того, к 2020 году контингент организации был увеличен до 10 тыс. человек, а ее бюджет вырос до €322 млн.

«Греция может постараться привлечь весь Frontex и поставить бешенный заслон на границе, чтобы не пропускать мигрантов дальше. В таких условиях беженцы могут быть интернированы на территории Греции, но на определенных островах, чтобы они фактически не могли проникнуть глубже в ЕС», — уверен Владимир Брутер.

Тогда ситуация будет подконтрольной Брюсселю, продолжил эксперт, но это может негативно повлиять на отношения с Анкарой.

Это не слишком выгодно Евросоюзу, который пока активно выступает за переговоры с Турцией. В частности, Брюссель не отказывается от обсуждения сирийского вопроса, так как деэскалация конфликта в регионе может снизить поток беженцев или вовсе вернуть Турцию к соблюдению соглашению. Но повлиять на ситуацию Евросоюз может лишь в финансовом ключе, так как механизмов военного воздействия у него в Сирии фактически нет.

Частично урегулировать кризис в Идлибе, как ожидается, позволит личная встреча лидеров России и Турции в Москве. Переговоры должны состояться 5 марта, Эрдоган уже выразил надежду на согласование режима прекращения огня в сирийской провинции.

«Руководство ЕС пока не делает никаких официальных заявлений по мигрантам, пытается не спустить ситуацию на тормозах и не привлекать к ней особого внимания. Если у них не получится договориться с Турцией за неделю, а положение на границе будет ухудшаться — придется что-то решать. Пока в Брюсселе надеются, что можно будет обойтись без жестких решений», — резюмировал Брутер.

ОПЕК+ соберет техкомитет для анализа ситуации с коронавирусом

Страны ОПЕК+ решили провести заседание технического мониторингового комитета раньше первоначальных планов, чтобы проанализировать ситуацию с коронавирусом и ее влияние на рынок нефти, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами альянса.

"Заседание запланировано на вторник-среду (4-5 февраля - ред.)... Изначально его хотели провести перед министерскими встречами в марте", - сказал он.