Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам, заявки на которые будут поданы с 22 ноября 2019 года. Об этом говорится в сообщении банка.

Теперь приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6.5% годовых, на вторичном рынке - от 8.5%.

Снижение ставок по ипотеке на приобретение готового жилья составит 0.3 п.п. (кроме продуктов "Военная ипотека", "Рефинансирование под залог недвижимости" и Программы государственной поддержки для семей с детьми).

Снижение ставок на покупку квартиры в новостройке составит 0.4 п.п. в большинстве регионов России. В шести регионах снижение составит 0.6 п.п.: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, Новосибирская область.

Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8.5% годовых с учётом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях "Молодая семья" и "Скидка 0.3% на ДомКлик".

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 6.5%.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае

Упрощённые мультимодальные перевозки заработали в Швейцарии

«Умные» билеты позволяют рассчитать маршрут и стоимость проезда по самым дешёвым тарифам автоматически

После успешных испытаний швейцарский государственный железнодорожный оператор SBB с 13 ноября внедрил возможность проезда с помощью «умных» билетов EasyRide по всей стране. Сервис позволяет автоматически рассчитать маршрут и стоимость проезда по самым дешёвым тарифам на железных дорогах, а также в автобусах, трамваях и на водном транспорте.

Функция EasyRide избавляет пассажиров от необходимости приобретать проездные документы даже в электронном виде. Для проезда нужно лишь провести пальцем по кнопке в мобильном приложении SBB Mobile в начале и в конце поездки. Программа рассчитает преодолённое расстояние и с учётом задействованных видов транспорта спишет минимальную стоимость прохождения маршрута с банковской карты или счёта пассажира. На случай, если пользователь забудет совершить необходимую операцию по окончании поездки, предусмотрено специальное уведомление.

Тестирование этой системы началось в октябре минувшего года. В нём приняли участие около 15 тыс. клиентов SBB, многие из которых активно пользовались новой услугой. По прошествии года в компании признали испытания успешными.

Новый сервис реализован на платформе программного обеспечения бернского технологического стартапа Fairtiq. Компания разрабатывает собственное приложение для общественного транспорта с апреля 2016 года. Позднее предприятию удалось привлечь к этому швейцарских операторов BLS, SBB, SOB и PostAuto. Вместе они регламентировали новые правила и необходимые стандарты качества. Их принятие, состоявшееся 15 сентября, позволило Швейцарии стать первой в мире страной, реализовавшей технологию безбилетной оплаты мультимодальных путешествий на всей своей территории. Сейчас зоны обслуживания программы Fairtiq охватывают Швейцарию и Лихтенштейн, а также частично Германию и Австрию. К настоящему моменту с использованием приложения разработчика выполнено 8,382 млн поездок.

По словам пресс-секретаря SBB Рето Шерли, бернская компания превосходила конкурентов как по количеству пользователей, так и по качеству программного обеспечения. «Fairtiq была лидером на рынке во время поиска подрядчика», – отметил он.

В SBB сообщают, что функция EasyRide предназначена для пассажиров, у которых нет абонемента GA Travelcard, но которые хотят путешествовать в общественном транспорте так же «удобно, легко и беззаботно», пользуясь аналогичными услугами. Карта GA Travelcard предоставляет неограниченное количество поездок на поездах SBB и других железнодорожных операторов, действующих в Швейцарии. Существуют различные типы GA Travelcard: для взрослых, студентов, детей, пожилых людей, семей, пассажиров с ограниченными возможностями и даже собак. Стоимость годового абонемента для взрослых составляет 3860 швейцарских франков (3515,69 евро) для второго класса и 6300 франков (5738,04 евро) для первого. А провоз собаки в течение года в обоих классах обойдётся в 805 франков (733,19 евро).

В последние годы SBB активно инвестирует в развитие пассажирского самообслуживания. Компания устанавливает всё больше билетных автоматов – теперь на каждой станции сети оператора есть как минимум один такой автомат. Также SBB модернизирует железнодорожные вокзалы и превращает их в центры самообслуживания. С 2014 по 2018 год открыто 25 таких центров, а в текущем году компания переоборудовала 10 вокзалов. Вместе с тем оператор развивает цифровые каналы дистрибуции. С середины текущего года официальный сайт и мобильное приложение прогнозируют уровень загруженности каждого поезда. Сейчас свыше половины (51,5%) билетов на поезда компании продаются через эти сервисы. Более 3 млн клиентов в месяц используют приложение SBB Mobile, около 800 тыс. из них покупают билеты с помощью своих смартфонов. С учётом билетных автоматов более 90% всех проездных документов SBB продаются по каналам самообслуживания. В будущем SBB планирует сделать возможным приобретение билетов на поезд анонимно, без какой-либо цифровой учётной записи. Компания прогнозирует, что эти тенденции сохранятся, и намерена продолжить реализацию соответствующей стратегии.

Кирилл Сотников

В невском формате

Президент оценил итоги Петербургского культурного форума

Текст: Кира Латухина

Об успехах и результатах Петербургского международного культурного форума президент Владимир Путин поговорил с министром культуры.

"Кратко об итогах: он превзошел наши ожидания - и по масштабам, и по числу гостей, и по числу иностранных делегаций", - сообщил Владимир Мединский. Свыше 15 тысяч участников специально приехали в город на Неве. В форуме участвовали представители 96 стран, было подписано свыше 90 международных договоров. "Это касается выставок между музеями, гастролей, обменных программ", - уточнил министр. Соглашения подписывали и ведомства: Ростуризм, Россотрудничество, госкорпорации.

Впервые форум стал "не только клубом работников культуры и деятелей культуры", заметил докладчик, но и привлек внимание молодежи. "Десятки тысяч петербургских студентов специально приходили на форум, регистрировались, принимали участие в мастер-классах, лекциях, встречах с мэтрами", - сообщил он и рассказал, что теперь возможно появятся специальные молодежные программы.

"Мы выпустили перед форумом буклет, это только перечень основных мероприятий форума. А программу форума, как таковой перечень мероприятий мы впервые отказались печатать", - сообщил Мединский. Владимир Путин удивился: "Почему?". "Получилось бы толще, чем "Война и мир", невозможно было бы с собой носить", - последовал ответ. Мероприятий было невероятно много.

Министр рассказал о совещаниях по реализации нацпроекта "Культура" и про встречу с деятелями культуры, которую провел премьер-министр. Были доработаны вопросы, которые президент обсуждал во ВГИКе - и по второму высшему образованию, и по образовательным спецстандартам.

На вопрос, как идет работа по исполнению поручений, Мединский сообщил, что предложения уже в кремлевской администрации. А еще будет подготовлена и внесена в правительство по поручению премьер-министра программа по материальной базе, реконструкции и ремонту региональных театров. "Очень хорошо", - поддержал Путин.

Когда Мединский рассказал, что на форум из Австрии приезжало руководство Зальцбургского фестиваля, глава государства сказал: "Очень хороший фестиваль, с ними надо сотрудничать". Министр пригласил президента тоже посетить форум в следующем году.

Между тем

Президент встретился с главой Дагестана. Владимир Васильев отметил изменения в лучшую сторону в республике по основным позициям. Растет реальная средняя зарплата, большой рост по объемам инвестиций в основной капитал. На 70 процентов сократились нарушения чиновниками антимонопольного законодательства, в госзакупках увеличена доступность для малого бизнеса. Васильев попросил поддержать планы по повышению уровня безопасности трассы "Кавказ" и еще - дать поручение, чтобы потенциал предприятий в регионе использовался полностью.

Встреча с Министром культуры Владимиром Мединским

Министр культуры Владимир Мединский доложил Президенту об итогах работы VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

В.Путин: Владимир Ростиславович, добрый вечер! Расскажете про форум в Петербурге?

В.Мединский: Да, Владимир Владимирович. Буквально несколько дней назад закончился Петербургский [международный] культурный форум. Вы стояли у его истоков и почти на всех форумах были лично.

В.Путин: Да.

В.Мединский: Спасибо Вам огромное.

Кратко об итогах: он превзошёл наши ожидания – и по масштабам, и по числу гостей, и по числу иностранных делегаций. Только специально приехавших на эту неделю в Санкт-Петербург было больше 15 тысяч участников форума. Длился он практически пять дней: он начался раньше «нулевыми днями» и закончился позже.

Если говорить о международном характере форума: 96 стран в этом году приняли участие, подписали более 90 международных договоров. Это касается выставок между музеями, гастролей, обменных программ. Причём на площадке форума соглашения подписывали даже некоторые ведомства, например, Ростуризм, Россотрудничество, некоторые госкорпорации в сфере культуры.

Очень важно, что форум, пожалуй, впервые – это очень хороший тренд – стал не только клубом работников культуры и деятелей культуры, но стал и местом, которое вызывает огромное внимание молодёжи. Десятки тысяч петербургских студентов специально приходили на форум, регистрировались, принимали участие в мастер-классах, лекциях, встречах с мэтрами. И скажу, что мы, наверное, будем делать какие–то специальные молодёжные программы. Это говорит о том, насколько это живое и интересное мероприятие.

Говорить о программе форума в общем невозможно. Мы выпустили перед форумом буклет, это только перечень основных мероприятий форума. А программу форума, как таковой перечень мероприятий мы впервые отказались печатать.

В.Путин: Почему?

В.Мединский: Получилось бы толще, чем «Война и мир», невозможно было бы с собой носить.

В.Путин: Столько мероприятий было?

В.Мединский: Невероятное количество совершенно.

Очень продуктивным оказалось то, что, во–первых, приехали из всех наших регионов министры культуры, также делегации. Мы провели целый ряд совещаний по реализации нацпроекта «Культура» помимо всего прочего. И под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева прошла очень содержательная встреча с деятелями культуры – как российскими, так и иностранными. Был дан большой круг поручений, решён целый ряд практических вопросов.

Во-первых, были доработаны вопросы, которые Вы обсуждали во ВГИКе на встрече с деятелями культуры. Это касается и второго высшего образования, и специальных стандартов образовательных…

В.Путин: Как идёт работа, кстати, по исполнению поручений?

В.Мединский: Мы соответствующие предложения внесли в Администрацию [Президента] спустя три дня после вашей встречи, они находятся здесь на проработке в соответствующих подразделениях.

В.Путин: Хорошо.

В.Мединский: Более того, мы уже специально дополнительно обсудили с сообществом.

Кроме того, мы получили несколько поручений, очень важных и финансовоёмких, касающихся развития материальной базы, реконструкции и ремонта региональных театров. Такую программу по поручению Дмитрия Анатольевича мы будем готовить и вносить в Правительство.

В.Путин: Очень хорошо.

В.Мединский: Вот только цифры, как вырос форум, – в цифрах за последние годы. (Передаёт презентацию.)

Конечно, это стало мероприятием большого международного масштаба – огромные были делегации Китая, Турции, специальная делегация приехала из Австрии вместе со всем руководством Зальцбургского фестиваля, то есть Зальцбургский фестиваль приехал специально, чтобы выступить у нас на форуме, рассказать о себе, провести презентацию.

В.Путин: Очень хороший фестиваль, с ними надо сотрудничать.

В.Мединский: Да, мы с ними работаем. Возглавлял делегацию министр иностранных дел Австрии.

Так что форум вышел на большой международный уровень. Очень надеемся, что в следующем году мы подготовимся и у Вас будет возможность и время на форум заехать.

В.Путин: Хорошо, спасибо.

Партитуру двух менуэтов, которую Вольфганг Амадей Моцарт написал в 16-летнем возрасте, продали на аукционе Sotheby's в Париже за 413 тысяч долларов, сообщает TheJakartaPost.

Сумма почти вдвое превысила изначальную оценочную стоимость рукописи 1772 года, которая была частью коллекции австрийского писателя Стефана Цвейга.

До этого ноты хранила сестра композитора, которая жила в Зальцбурге.

Неопубликованная партитура содержит несколько правок, две из которых могут принадлежать отцу Моцарта Леопольду.

Ожидается, что деньги от продажи передадут в частные фонды, которые занимаются продвижением музыки среди молодежи.

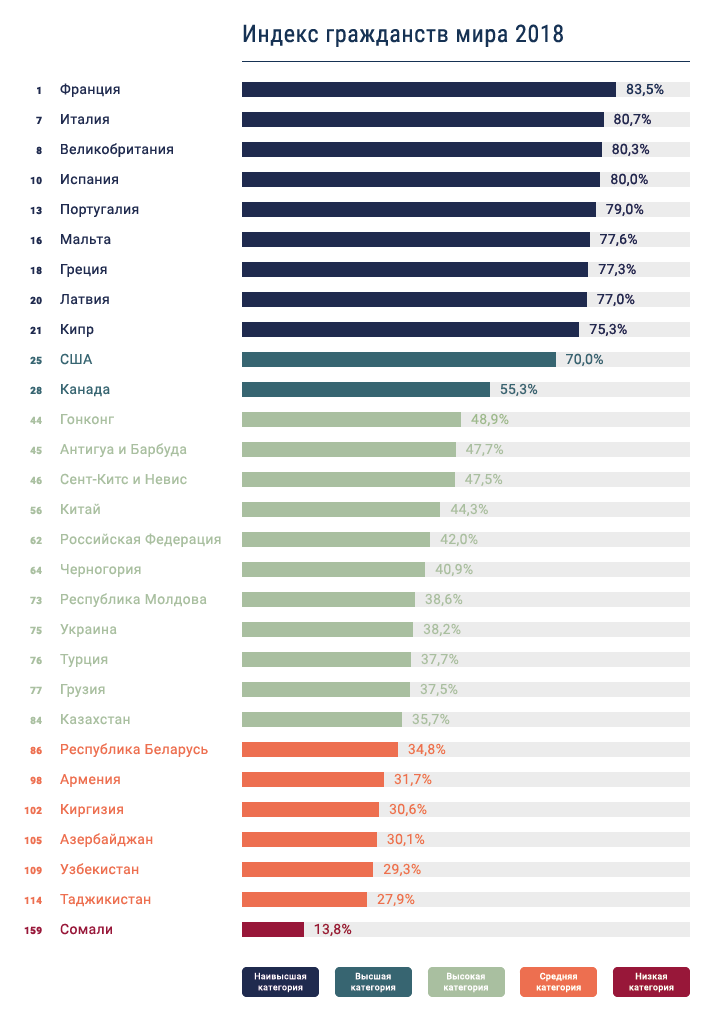

Henley & Partners: в рейтинге стран с лучшими паспортами Россия на 62 месте, страны ЕС «на коне»

Лидер рейтинга не меняется уже несколько лет подряд.

Что произошло? Компания Henley & Partners предоставила корреспонденту Prian.ru очередное исследование, которое оценивает возможности гражданства разных стран мира — Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index (QNI).

Первое место несколько лет подряд занимает паспорт Франции. Страна набрала 83,5% из возможных 100%. С небольшим отставанием за ней следуют Германия и Нидерланды. Франция опередила их за счет более высокого показателя в возможностях для граждан жить и работать в других странах.

Что ещё?

В пятерку лидеров вошли Дания, Норвегия, Швеция и Исландия.

Великобритания за год поднялась на три позиции и сейчас находится на восьмом месте (80,3%). Но результаты договоренностей по Брекситу могут существенно ухудшить позицию страны в рейтинге.

США занимает 25-е место, уступая странам Евросоюза в возможности жить и работать в других странах без необходимости получения визы.

Самые низкие показатели у Афганистана (15,4%) и Сомали (13,8%).

Восточный Тимор (92-е место) показал самый заметный рост в рейтинге с 2014 года, поднявшись на 26 позиций. Гражданство Катара претерпело значительное падение – 25 позиция вниз с 2014 года.

Гражданство за инвестиции. Европейские страны, которые предоставляют иностранцам возможность получить паспорт в обмен на вложения капитала, находятся на верхних строчках рейтинга. Австрия занимает 12-е место с показателем 79,7%. Мальта за год поднялась с 23-го на 16-е место (77,6%), Кипр – с 25-го на 21-е (75,3%). Черногория, которая недавно начала приём заявок на участие в новой инвестиционной программе, занимает 64-е место (40,9%).

Где Россия и страны СНГ? Она заняла 62-е место (42,0%), за год улучшив свой показатель на две позиции (+ 0,1%). Это лучший результат страны за последние восемь лет. Украина в рейтинге — на 75-м месте, Беларусь - на 86-м.

Цитата. «Очевидно, что гражданство оказывает непосредственное влияние на наши возможности, на свободу путешествовать, заниматься бизнесом и иметь более здоровую, долгую и качественную жизнь. Реальность, которую описывает рейтинг, во многих отношениях несправедлива и прискорбна: в большинстве случаев наше гражданство играет важную роль в установлении крайне иррационального потолка для наших устремлений. Одним из способов улучшения ценности гражданства является участие в программах получения гражданства или ВНЖ за инвестиции», — говорит председатель совета директоров группы компаний Henley & Partners Кристиан Келин.

Как считали? Аналитики учитывали статистические данные, которые дают представление о возможностях и ограничениях паспорта каждой отдельно взятой страны. Во внимание принимали как внутренние факторы (масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность), так и внешние (безвизовый доступ для временных поездок и возможность безвизового проживания и работы в других странах). Для подсчёта использовали комбинацию данных ООН, Всемирного банка, Международной ассоциации воздушного транспорта.

Страны мира ранжировали по качеству гражданства, используя шкалу от 0% до 100%. Затем каждую из них отнесли к одной из пяти категорий:

наивысшая (показатель от 75 % и выше)

высшая (от 50 % до 74,9 %)

высокая (от 35% до 49,9 %)

средняя (от 20 % до 34,9%)

низкая (ниже 20 %)

Инфографика: Henley & Partners

Автор: Ольга Петегирич

Меньше российского газа получило дальнее зарубежье за 10,5 месяцев 2019

С начала 2019 года по 15 ноября «Газпром», по предварительным данным, поставил в дальнее зарубежье 169,7 млрд кубометров газа — на 1,1% меньше, чем за десять с половиной месяцев рекордного 2018 года, и на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщил холдинг.

В то же время экспорт в ряд стран увеличился. В Австрию — на 33,3%, в Венгрию — на 40%, в Словакию — на 43,2%, в Чехию — на 29,1%, в Нидерланды — на 26%, во Францию — на 6,9%.

В 2018 году «Газпром» увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8% — до рекордных 201,9 млрд кубометров. По итогам 2019 года в базовом сценарии ожидается снижение экспорта в дальнее зарубежье до 194-198 млрд кубометров.

«Газпром» с начала 2019 года по 15 ноября увеличил добычу газа на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 431,9 млрд кубометров. Это на 0,5% — на 2,4 млрд кубометров — больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в релизе. При этом, по данным «Газпрома», спрос на газ на внутреннем рынке за десять с половиной месяцев 2019 года остался на уровне 2018 года.

По итогам 2018 года «Газпром» увеличил добычу газа на 5,6% — до 497,6 млрд кубометров. В конце июня зампред правления компании Виталий Маркелов говорил, что «Газпром» ожидает превышения плана добычи в 495 млрд кубометров по итогам 2019 года, отмечает ПРАЙМ.

Российский дипломат призвал прекратить ажиотаж относительно неучтенных частиц урана, найденных в Иране

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что частицы урана, найденные экспертами МАГАТЭ на незадекларированном иранском объекте, не заслуживают того внимания, которое им уделяют на международном уровне.

Он отметил, следы урана, появившиеся на этом объекте 15−30 лет назад, "никакого отношения к угрозе распространения ядерного оружия не имеют". И дополнил: "Тема не заслуживает того внимания, которое ей уделяется".

Михаил Ульянов пояснил, что это обычная рутина и "такие ситуации возникают постоянно, и решаются эти вопросы в рабочем порядке".

МАГАТЭ подтвердило, что Иран превзошел 130 тонн запасов тяжелой воды

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило в понедельник, что Иран превзошел 130 тонн запасов тяжелой воды.

«После заявления Ирана в воскресенье, инспекторы МАГАТЭ посетили завод по производству тяжелой воды в Араке и подтвердили, что запас тяжелой воды в Иране достиг 131,5 метрических тонн», - рассказал Казем Кариб Абади, постоянный представитель Ирана в международных организациях в Вене, сообщает IRNA.

Международный наблюдатель также подтвердил, что Иран возобновил обогащение урана на ядерном объекте в Фордо.

МАГАТЭ подтвердило, что Иран предоставил необходимый доступ к нескольким ядерным объектам и что Иран не отступил от своих обязательств в отношении заявленных материалов.

Иран ранее начал четвертую фазу сокращения ядерных обязательств в ответ на неспособность европейцев противостоять принудительным экономическим действиям США.

Андрей Цыганов: В каждом сотрудничестве должны быть свои правила и институциональные основы, взаимный интерес и доверие

Почему международное сотрудничество наиболее актуально для стран с развивающейся экономикой и что сделал российский антимонопольный орган для развития такого сотрудничества рассказал заместитель руководителя на конференции в Сколково

19 ноября 2019 года в рамках V Международной научно-практической Конференции «Антимонопольная политика: наука, практика, образование» прошла сессия «Международное сотрудничество при расследовании нарушений антимонопольного законодательства». Заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов рассказал о необходимости международного сотрудничества антимонопольных органов в борьбе с ограничительными деловыми практиками транснациональных корпораций.

«Инструменты международного сотрудничества крайне важны для конкурентных ведомств. Потому что в каждом сотрудничестве должны быть свои правила и институциональные основы, взаимный интерес и доверие. Все международные мероприятия, проводимые ФАС России, посвящены именно этому – выработке институциональных механизмов сотрудничества и доверия», - начал свое выступление Андрей Цыганов.

Он сообщил, что в настоящее время наиболее глобальным международным документом по законодательству и политике в области конкуренции является принятый Генеральной Ассамблеей ООН в 1980 году Комплекс принципов и правил ООН по контролю за ограничительными деловыми практиками. Комплекс по конкуренции ООН содержит секцию F «Международные меры», которая закрепляет возможность проведения консультаций между конкурентными ведомствами по конкретным делам на площадке ЮНКТАД. Тем не менее, конкретного механизма проведения таких консультаций, равно как и возможности использования других методов и механизмов сотрудничества, которые могли бы быть применены вне зависимости от степени развитости законодательства о конкуренции, степени «зрелости» и опытности конкурентного ведомства, а также наличия набора формальных соглашений о сотрудничестве с зарубежными конкурентными ведомствами, Комплекс по конкуренции ООН в настоящее время не содержит.

«Комплекс по конкуренции ООН был одобрен в 1980 году. За это время существенно изменились рынки, более 120 юрисдикций приняли национальные законы о конкуренции. Нарушения правил конкуренции приобрели международный характер. Мир меняется каждую секунду. Поэтому этот документ нуждается в существенной модернизации и включении в него положений, закрепляющих механизмы практического сотрудничества между конкурентными ведомствами», - считает Андрей Цыганов.

Такое закрепление, по мнению замглавы ФАС, критически важно для развивающихся стран, которые не являются членами МКС или ОЭСР, и где институционализация конкурентных ведомств находится в начальной фазе и на данный момент еще не наработана практика эффективного сотрудничества с более опытными и развитыми ведомствами.

Существует несколько вариантов укрепления международного сотрудничества на платформе ЮНКТАД – принятие руководящих принципов международного сотрудничества в качестве Приложения к Соглашению ООН о конкуренции и дальнейшая работа по распространению международной практики и обмену списками контактов.

«Анализ предложений показал, что они не противоречат друг другу и могут дополнять друг друга», - отметил замглавы ФАС.

«Начиная работу по совершенствованию Комплекса ФАС мы понимали, что нам нужно обобщить все лучшие практики, выявленные на разных платформах, и интегрировать их в Комплекс ООН по конкуренции, в частности, в интересах развивающихся стран и экономического развития этих стран», - продолжил он.

Проект документа был предложен ФАС России в ходе 16-й сессии ИГЭ ЮНКТАД в качестве отправной точки, на которой глобальное конкурентное сообщество могло бы работать и строить консенсус.

В заключение встречи делегаты приняли решение учредить дискуссионную группу по международному сотрудничеству, которая обсуждала способы совершенствования системы ООН по вопросам конкуренции.

Альтернативные предложения о создании документа о международном сотрудничестве в ЮНКТАД были сделаны антимонопольными органами Мексики и Японии, а затем и Соединенными Штатами.

В рамках обсуждения, в котором приняли участие более 20 делегаций, неоднократно высказывалась идея о необходимости разработки альтернативного текста, который бы учитывал интересы всех агентств по вопросам конкуренции, особенно молодых и развивающихся.

В октябре 2018 года дискуссионная группа ЮНКТАД по международному сотрудничеству постановила создать Редакционный комитет, который возьмет на себя функцию подготовки сводного текста документа.

В состав Редакционного комитета вошли представители антимонопольных органов Армении, Австрии, Беларуси, Эквадора, Италии, Японии, Казахстана, Малайзии, Мексики, России, ЮАР, США.

Для всестороннего обсуждения проекта документа и достижения консенсуса по тексту с участием как можно большего числа заинтересованных органов 8 апреля 2019 года в Женеве (Швейцария) было проведено специальное совещание по законодательству и политике в области конкуренции.

На встрече присутствовали представители около 40 конкурентных ведомств. Специальное совещание имело решающее значение для привлечения к диалогу представителей развивающихся стран, которые высказали свои замечания и предложения по тексту документа.

Текст Руководящих политик и процедур был одобрен консенсусом всех делегатов.

«Решение было таким, что этот документ был внесен в повестку дня восьмой Конференции ООН для его утверждения. И эта формулировка имеет принципиальное значение для нас», - пояснил Андрей Цыганов.

Заключительный шаг – принятие Приложения к Соглашению ООН по конкуренции на обзорной конференции (июль 2020 г.).

Замглавы ФАС подчеркнул, что принимая во внимание рекомендательный характер Соглашения ООН о конкуренции, Руководящие принципы и процедуры, принятые в качестве Приложения, не будут создавать новых правовых норм, их принятие не потребует ратификации странами-членами.

Руководящие принципы и процедуры будут играть важную роль в улучшении законодательства о конкуренции для государств-членов ООН. Это особенно актуально для стран с развивающейся экономикой, молодых конкурентных ведомств. Они смогут использовать эти процедуры, которые являются концентрированной формой лучших мировых практик в области международного сотрудничества конкурентных ведомств в правоохранительной сфере.

«Важно, что в этом документе описываются возможности сотрудничества между агентствами по конкуренции на всех этапах расследования ограничительной деловой практики, от формальных и неформальных уведомлений до таких эффективных механизмов сотрудничества, как обмен конфиденциальной информацией посредством использования исключений. Это важно и конкурентным ведомствам, и самим компаниям. Чтобы не оказалось так, что в одной стране применяются одни меры, в другой – другие, и они друг другу перпендикулярны. В современном мире и экономике без современных механизмов работать неинтересно», - подвел итог Андрей Цыганов.

Помолчим

В поездах Московского центрального кольца могут появиться "вагоны тишины". Пассажиров попросят приглушить свои гаджеты, отказаться от разговоров по мобильнику и громкой музыки в наушниках. Нужны ли такие составы на рельсах Москвы, решат горожане. Опрос идет в "Активном гражданине".

Наверняка многие встречали в общественном транспорте шумных попутчиков, орущих на весь вагон по телефону, слушающих на всю мощь любимую музыку. А ведь после тяжелого рабочего дня иногда так хочется тишины. Что об этом думают эксперты и сами пассажиры, опрошенные "РГ"?

Аналитик ГК "Финам" Алексей Калачев высказался в поддержку подобных вагонов, но иллюзий, что там будет тихо, не питает. "Главной шумовой проблемой российского железнодорожного транспорта была слабая звукоизоляция салона. Теперь технологически проблема почти решена, поэтому и стало возможным слышать соседа, - объяснил он. - Если многие захотят поехать в "тихом" вагоне, тишины там не будет - где много людей, неизбежно общение". Поэтому многое, считает Калачёв, будет зависеть от сознательности пассажиров.

С тем, что такие вагоны нужны москвичам, согласен и промышленный эксперт Леонид Хазанов. По его мнению, в мегаполисе и без того слишком шумно, поэтому немудрено, что люди сильно устают. "Когда мы с вами едем в метро, потребность в этом возрастает в разы, учитывая сколько любителей громко поговорить на весь вагон по смартфону, поболтать так, чтобы слышали все, - говорит Хазанов. - Лично я ездил в "тихих" составах в Германии и Австрии, получая большое удовольствие. Сейчас их стали внедрять в США - там шум на общественном транспорте стал серьезной проблемой". Запустить такие вагоны в Москве, считает он, более чем реально: надо лишь внимательно следить за любителями пошуметь и выставлять их оттуда, нещадно штрафуя. А вот директора Центра законодательных инициатив Инну Гориславцеву волнует другое - будут ли следить за соблюдением тишины в вагоне, а главное - кто и как? "Это маркетинговый ход, попытка продемонстрировать "заботу" о пассажирах, хотя, по-моему, особой необходимости в этом нет, - отмечает она. - Музыку все в основном предпочитают слушать через наушники. Качество звука так лучше и не мешает попутчикам. Шум от обычных разговоров по телефону не настолько силен, чтобы раздражать окружающих".

Похожего мнения и музыкант Алексей Морозов, который часто пользуется МЦК. Поезда "Ласточки", подчеркнул он, шумными не назовешь. Говорит, ему комфортно и в обычном вагоне, даже на откидных местах рядом с туалетом. "Москвич любого пола и почти любого возраста всегда привязан к какому-нибудь гаджету. Люди решают проблемы, ведут дела или просто сплетничают и чатятся даже на бегу или во время еды, - рассказывает Морозов. - Музыку нельзя? А если тихо? А если мне позвонили? Родственник, любимый, партнер... начальник! А вдруг что-нибудь случилось? Как же не ответить? Нет, при теперешнем темпе жизни, мне кажется, "тихие" вагоны в Москве востребованы не будут".

В странах, где уже есть "тихие" вагоны на рельсах, они чаще всего выполняют функции сродни нашим "Сапсанам" - "бегают" на междугородных маршрутах. "В этом смысле МЦК не совсем тот вариант, - считает Дмитрий Брилль, руководивший не одной транспортной компанией. - "Тихие" вагоны подразумевают даже блокировку сотовой связи и мобильного интернета, что для людей, перемещающихся в мегаполисе в рабочее время, недопустимо".

Текст: Сергей Жуков

Названы самые привлекательные страны для высококвалифицированных специалистов. Россия в их число не вошла

Швейцарская бизнес-школа IMD опубликовала рейтинг за 2019 год.

ТОП-10:

1.Швейцария

2.Дания

3.Швеция

4.Австрия

5.Люксембург

6.Норвегия

7.Исландия

8.Финляндия

9.Нидерланды

10.Сингапур

Что это за рейтинг? Рейтинг самых привлекательных стран для высококвалифицированных специалистов под названием World Talent Ranking ежегодно составляет швейцарская бизнес-школа IMD.

Как считали? Аналитики опросили 6000 экспертов в 63 странах мира. Каждую страну оценивали по таким критериям, как вложения в местную рабочую силу и образование, уровень жизни, привлекательность места для профессионалов из-за рубежа, а также уровень квалификации местных специалистов.

Где Россия и страны СНГ? Выше всего в рейтинге «вскарабкался» Казахстан – 38 место (на две строчки выше по сравнению с 2018). Украина идёт чуть ниже, оказавшись на 44-й строчке (плюс четыре пункта). А вот Россия расположилась на 47 позиции, потеряв один балл по сравнению с прошлым годом.

Интересные факты:

Значительнее всего за год улучшили свои показатели в ТОП-10 Исландия (+9 баллов) и Швеция (+5). А вот Норвегия, Финляндия и Нидерланды показали отрицательную динамику.

Популярная у российских иммигрантов Германия заняла в рейтинге 11 место, сразу за ней идут США (12) и Канада (13). Польша – на 37 строчке, а Чехия – на 39-й.

Хуже, чем в России, дела обстоят в популярных для покупки курортного жилья Болгарии (52) и Турции (58).

В ТОП-5 стран, которые меньше всего привлекают квалифицированных работников, вошли Индия, Мексика, Бразилия, Венесуэла и Монголия.

Автор: Ольга Петегирич

1,5 млрд евро на ветер и солнце

На проекты в области возобновляемой энергетики в Евросоюзе и за его пределами Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выдаст 1,5 млрд евро, сообщил банк. «ЕИБ согласился выделить 1,5 млрд евро нового финансирования для поддержки проектов в области возобновляемой энергии и энергоэффективности во всем мире», — говорится в релизе ЕИБ.

Среди этих направлений — поддержка новых ветровых электростанций в Австрии и Ливане, 15 новых солнечных электростанций в Испании, а также участие в небольших проектах в области возобновляемых источников энергии во Франции, Казахстане, на Южном Кавказе, в Латинской Америке и Африке, уточняет банк.

ЕИБ, поясняют «Вести.Экономика», — государственный инвестиционный банк Евросоюза, который оказывает поддержку проектам как внутри ЕС, так и в странах вне блока. Ранее банк принял решение прекратить с конца 2021 года финансировать новые проекты в области ископаемых видов топлива.

Европе не нужен американский СПГ

Американский СПГ Европе не нужен, заявил депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной в интервью РИА «Новости». По словам депутата, ЕС и Германия должны ввести встречные санкции в случае реализации Вашингтоном обещанного пакета мер экстерриториального значения против компаний-участниц проекта «Северный поток — 2».

«Мы призываем к встречным санкциям против США. Нужно, конечно, тщательно обдумать, как эти встречные санкции могли бы выглядеть, но если, к примеру, США введут санкции против немецких или швейцарских компаний, которые участвуют в прокладке труб в Балтийском море, то ЕС или Германия должны ввести соответствующие встречные санкции, которые затрагивают импорт или товары США. Нам в Европе не нужен американский СПГ», — сказал он.

Проект «Северный поток — 2» реализует компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является «Газпром». Европейские партнеры — британско-нидерландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и германские Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 млн евро каждый. Оставшаяся половина средств — 4,75 млрд евро — приходится на «Газпром».

Ранее, напоминает ПРАЙМ, в бундестаге был отклонен парламентский запрос фракции «Левых», в котором, в частности, шла речь о том, что правительство ФРГ должно на двухстороннем уровне, а также в рамках ЕС реагировать на «нарушающие международное право санкции США против России, имеющие экстерриториальное воздействие», включая введение встречных санкций.

Товарооборот между Ираном и ЕС упал на 74,92 %

По последним данным, предоставленным Европейским статистическим управлением, в январе-сентябре 2019 года объем торговли между Ираном и государствами-членами ЕС составил 3,86 млрд. евро, что на 74,92% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Германия, Италия и Нидерланды были тремя крупнейшими торговыми партнерами Ирана в европейском блоке с двусторонними обменами на 1,23 млрд. евро, 734,78 млн. евро и 376,73 млн. евро, соответственно, сообщает Financial Tribune.

Товарооборот Ирана с Кипром (6,25 млн. евро) и Болгарией (64,97 млн. евро) вырос на 85,12% и 29,24%, соответственно, в годовом исчислении - самый высокий показатель среди стран ЕС.

В торговле с Грецией (32,08 млн. евро), Люксембургом (506 316 евро), Испанией (207,36 млн. евро), Францией (296,5 млн. евро) и Австрией (102,11 млн. евро) произошло самое резкое снижение на 97,13%, 91,38%, 91,17%, 86,79 % и 82,38%, соответственно.

Гениальный не гений

грандиозная выставка Василия Поленова в Третьяковской галерее

Галина Иванкина

«Мне кажется, что искусство должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит».

Василий Поленов.

Что общего у картин «Московский дворик» и «Бабушкин сад», кроме того, что они созданы в одном и том же 1878 году Василием Поленовым? Общее - Арбатские окрестности, где происходит действие полотен и, если вы приглядитесь к левому углу «Московского дворика», то убедитесь, что в тени деревьев спрятался барский дом — тот самый, где тоскует бедноватая, а некогда - пышная вдова со своей внучкой. Поленов снимал квартиру в тех местах и, как всякий художник, схватывал всё маломальски интересное, перенося на холст. «Московский дворик» - более раскручен и узнаваем. В советские времена его часто публиковали в иллюстрированных журналах, вроде «Огонька», и зелёно-солнечный пейзаж с крестьянскими детьми (как из стихов Николая Некрасова!) служил визитной карточкой русского передвижничества. Но это — громкие слова, а в жизни было ещё прекраснее — репродукция «Московского дворика» украшала стены студенческих общежитий — рядом с Джокондой, Софи Лорен и группой Deep Purple. Деревенские жители тоже не отставали — бытовала своеобразная мода на стенные коллажи, и картины старых мастеров перемешивались с фотографиями, календарями и вырезками. Поленов приятен всем — и высоколобым академикам, и людям, вовсе далёким от любого творчества. Сочно и радостно, а потому ветхость задворок не удручает. Природа как бы светится изнутри. Здесь тот вариант зелёного цвета, который Василий Кандинский трактовал, как энергичный — в противовес глубокому и — устало-пресыщенному оттенку, что мы видим уже в «Бабушкином саду». Эти сюжеты — на контрасте и — в связке. Мажор и минор. Сангвинический и меланхолический темперамент. Витальность крестьянского мира и - тоска уходящей натуры, дожитие в стенах обветшалого дворца.

Именно поэтому грандиозную выставку Василия Поленова в Третьяковской галерее открывает «Московский дворик», а логически продолжает «Бабушкин сад»(на фото). Эта вещь — глубоко печальная. Достаточно посмотреть на разваливающийся фасад — родовитые госпожи унизительно бедны. И как напряжено лицо хорошенькой девушки с розовом платье! Хретоматийная бесприданница, не знающая, как быть — не то в омут, не то — с богатым купчиной в Париж на выставку. Бабушка в чёрном капоте мыслит: «Всё в прошлом», а расцветающая — на грех — красавица думает: «Что же в будущем?» Художник, сам того не желая, рассказал нам целый роман или — пьесу, которую мы вправе досочинить вслед за мастером.

Итак, Василий Дмитриевич Поленов (1844 — 1927) — уникальнейшая персона. Дворянин, хотя в России художник — это чаще всего талант из «низов», даже и крепостной; или — заезжий иноземец. Далее — он сумел дожить в здравом разуме до Советской Власти и сделаться одним из столпов красной культуры, получив звание Народного художника Республики. Мастер колоритных пейзажей и точных портретов, он с не меньшим восторгом писал картины религиозного содержания. Экспозиция в Третьяковке позволяет нам пронаблюдать Поленова, как цельную личность, искателя правды и — Бога.

Собственно, «Воскрешение дочери Иаира» - это первая серьёзнейшая работа Поленова, отмеченная золотой медалью Академии Художеств. Достославный жанр — художественное переосмысление Библии, и потому все начинающие и — умудрённые авторы по сию пору берутся за эту тему. И, как правило, повторяют друг друга. Поленов не исключение — он по-школярски точен. «Христос и грешница («Кто из вас без греха?»), цикл «Из жизни Христа» - написано с умением и классически-холодно. Выверенные позы, летящие одежды, канонический пафос — его отмерено ровно столько, чтобы нравиться критикам и — публике. Но нет надрыва и поэтики.

Иное дело — тёплый усадебный воздух. Дворянин Поленов, проведший детство в Олонецкой губернии, часто возвращался туда, уже будучи художником. «Закат» и «Переправа через реку Оять» писаны в Олонецких землях. Впоследствии появилась и усадьба Борок (ныне то самое Поленово) — между Москвой и Тулой. «Золотая осень», «Ранний снег» - широкий русский мир, фантастический в своей простоте. Конечно, левитановская осень будет поярче, а саврасовский снег — поживее. Если в религиозных сюжетах Поленов никогда не достиг высот Иванова, а в социальных драмах — Репина, то и в описаниях природы тоже нашлось много соперников. Поленов будто бы везде хорош, но нигде не гениален. Думается, «виновато» разностороннее образование, данное ему родителями: отец его, помимо того, что был дипломатом, пробовал себя в археологии, библиографии, истории, а мать считалась неплохой рисовальщицей и детским писателем. Сам Поленов параллельно с постижением искусств учился юриспруденции — притом блестяще. Удивительно, что так распыляясь, он вообще достиг результатов в живописи и всё-таки создал пару-тройку неповторимых шедевров. Вот - примечательная вещь «Заросший пруд» - один из важнейших сюжетов для художника второй половины XIX столетия. К тихим омутам с кувшинками и хлипкими мостками обращались и реалисты, и прерафаэлиты, и парижские «впечатленцы» - импрессионисты. Меланхолическая тайна и — стремление бежать от суеты наступающего города, от его паровозов и телеграфа. Неподвижная гладь воспринималась, как антипод бурного потока и ускоренного развития.

Как и многие из русских интеллектуалов своего поколения, Василий Поленов катался по Европе — его карта путешественника была довольно обширной, хотя и вполне типической: Вена, Мюнхен, Париж, Неаполь, Флоренция. На выставке можно увидеть ряд картин, созданных в русле западных традиций и - по мотивам европейской истории. Они до такой степени круто стилизованы, что их легко принять за те эстетские около-исторические полотна, что ежегодно представлялись на знаменитом Парижском Салоне. Туда стекались арбитры изящных искусств, ловкие журналисты, писатели с мировым именем, бонвиваны со скучающими дамочками, но главное — дельцы, что-то понимающие в актуальных стилях. На Весеннем салоне 1874 года была явлена и картина Поленова - «Право господина» - вещь пикантная и потому вызвавшая неподдельный интерес у буржуа. На ней изображена сцена из эпохи Возрождения — молоденьких девиц в преддверии супружества привели к сеньору-феодалу с определёнными целями, а тот, не скрывая пресыщенной похоти, разглядывает свежие фигурки. (К слову, ряд современных историков полагают, что jus primae noctis – это уродливый миф, а реальность была скромнее: господин благословлял молодых и без того напутствия не могла состояться брачная церемония у вилланов). Но миф иль нет — судить не нам, ибо картина-то уже написана. И — как! Фабула могла бы стать игривой — в подражание «Декамерону» Боккаччо — и подобная трактовка была бы в духе буржуазных скабрезностей 1870-х, когда в свет выходили новеллы о глупых феодалах и смешливо-находчивых пастушках из века Франциска I. Однако Поленов проводит почти трагедийную линию — пейзанки выглядят, как жертвы произвола, их глаза полны смирения и ужаса. Какая там игривость?

Не менее занимательна фабула под названием «Арест гугенотки Жакобин де Монтебель, графини д’Этремон». Вспоминаются главы Александра Дюма из «Королевы Марго» или, скажем, Проспера Мериме с его «Хроникой времён Карла IX». Романтизированная и — эстетизированная бойня, где не было правых и виноватых, а лишь тотальный ужас, преподносимый авторами, как фон для похождений раззолоченного вельможи. Публика жаждала эффектов, и Поленов тоже увлёкся гугенотскими войнами, тут же вынеся на суд толпы картину с приключенческим сюжетом. Чёрное платье с белым испанским воротничком, безжизненная маска лица и покорно сложенные руки — такова графиня д’Этремон. На контрасте с её бледностью — бравые хари алебардистов, что выписаны с той тщательностью, с какой обычно рисуют открыточных солдатиков. На экспозиции — несколько проходных, но безупречно сработанных картин с отсылкой к Древнему Риму и к античному наследию. Первая мысль — до Генриха Семирадского, сделавшего себе имя на «популярной» псевдо-Греции, Поленов не дотягивает. Он и тут не первый и не самый-самый. Один из плеяды.

Но вот — Нормандия. Пытливый Поленов, скорее, отклонился от модно-привычных маршрутов и свернул в непознанное — вслед за другом-Репиным. Правда, и здесь — подражательство, манерничание, игра в «настоящего» импрессиониста. «Мельница на истоке речки Вель», «В парке», «Белая лошадь» - всё это выглядит, как попытки русского барина изобразить истого француза, мёрзнущего из-за дороговизны дров. Жёсткий критик Владимир Стасов выразился тогда весьма откровенно: «Москва Вам ровно ни на что не нужна, точь-в-точь, как и вся вообще Россия. У Вас склад души ничуть не русский, не только не исторический, но даже и не этнографический. Мне кажется, что Вам лучше всего жить постоянно в Париже или Германии». Неустанный Поленов проявляет себя и в качестве ориенталиста — в те годы по-новому открылся восток с его ароматами и арабесками. Там, под жарким солнцем, решались геополитические проблемы и велись сражения за передел мира. Поленов жадно впитывает полуденное тепло и — лихорадочно пишет виды. Надо ли говорить о том, что синева неба и горячий камень лучше выходили у другого нашего Василия — у Верещагина?

Разносторонность и - разбросанность не позволяли Поленову сосредоточиться — он стремился охватить всё, что вызывало хоть малую искру. Театр на рубеже XIX и XX веков переживал очередное «рождение» - все сколько-нибудь образованные люди рассуждали о сценических приёмах и новаторских формах. Некоторые — в духе чеховского Треплева — громоздили фантасмагории в декадентском угаре. Возникали и множились театры и театрики, вспыхнула страсть к домашним постановкам и если раньше этим увлекались господа-аристократы, то с 1880-х годов сей вид творческого досуга охватил даже квалифицированных рабочих, старавшихся подражать интеллигенции. Мода — тиран, поэтому ей подвластны все, и Поленов — что неудивительно - включился в этот безумный ритм. Он, будучи музыкально одарённым, выдал дилетантскую, но милую оперу «Призраки Эллады», и к счастью на этом остановился. Впереди увлекательный проект и очередные горизонты! Савва Мамонтов — тороватый и щедрый - ставит в Абрамцеве феерию «Алая роза», привлекая в команду видных корифеев. Эскизы Поленова к «Алой розе» способны удивить и нынешних профессиональных декораторов, искушённых в компьютерной графике. Там глубина и объём достигались исключительно силой рисунка и переходами цвета.

Кроме всего прочего, Поленов слыл меценатом, педагогом и общественным деятелем. Он расточал себя искренне - и с упоением. Гениальный - в обще-бытийном плане и уступающий своим коллегам, как живописец, он был гораздо насыщеннее их, как человек. Перед Революцией пожилой мэтр безвыездно жил в любимом Бороке, обустраивая не только личное пространство, но и помогая местным крестьянам — они отплатили ему добром после утверждения новой власти, не дав разграбить поместье и выгнать «эксплуататора». Он оказался одним из немногих, кто пережил свою эпоху, при этом оставшись в её рамках — мало кому довелось мирно скончаться в родном имении при большевиках. На дворе стоял 1927 год.

Во Владимирском областном перинатальном центре отметили Международный день недоношенных детей

Сегодня, 18 ноября, в Областном перинатальном центре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню недоношенных детей, который по традиции отмечался в минувшее воскресенье, 17 ноября. Родители, чьи дети появились на свет раньше срока, и медики запустили в небо белые воздушные шарики – символ спасенных человеческих жизней.

В праздничной церемонии приняли участие начальник отдела детства и родовспоможения департамента здравоохранения администрации области Анастасия Фарсобина, главный врач Областного перинатального центра, главный акушер-гинеколог области Надежда Туманова, главный врач владимирского роддома №2 Вера Плашкевич, заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Областной детской клинической больницы Наталья Исправникова и другие представители врачебного сообщества и общественных организаций.

Международный день недоношенный детей впервые стали отмечать в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми. В Вене, на площади святого Михаила, профессора университетской клиники Арнольд Поллак и Ангелика Бергер запустили в небо 500 белых шариков – по числу родившихся за год в столице Австрии недоношенных детей. Теперь эта традиция укоренилась во многих странах, в том числе и в России. Во Владимирской области Международный день недоношенных детей был впервые отмечен в 2013 году.

Начальник отдела детства и родовспоможения департамента здравоохранения Анастасия Фарсобина и главный врач Областного перинатального центра Надежда Туманова от лица всего медицинского сообщества пожелали владимирским семьям счастья и крепкого здоровья, вручили подарки и пригласили к праздничному столу.

По словам Надежды Тумановой, в год во Владимирской области появляется на свет раньше срока порядка 600 детей, из них 60 процентов рождаются в перинатальном центре. В стенах этого специализированного учреждения появилось на свет порядка 90 процентов детей со всей области весом менее 1500 граммов. Каждые шестые роды здесь считаются преждевременными.

Благодаря внедрению современных медицинских технологий, созданию специализированных отделений патологии новорожденных и недоношенных детей, организации выездных акушерских бригад в регионе удалось добиться планомерного снижения уровня младенческой смертности. Врачи-неонатологи научились спасать даже детей с массой тела от 500 граммов. Так, за девять месяцев этого года уровень младенческой смертности составил 5,2 промилле на тысячу родившихся живыми при целевом показателе 5,3. По этому показателю Владимирская область опережает многие регионы России.

В 2015 году во Владимирской области был организован II этап выхаживания недоношенных детей с соблюдением принципа совместного пребывания матери и ребенка. Мамы могут проводить грудное вскармливание детей в соответствии с современными стандартами выхаживания.

За последние годы на развитие региональной неонатологической службы из областного бюджета направлены десятки миллионов рублей. На эти средства поставлена высокотехнологичная медицинская техника и дооборудованы рабочие места врачей-неонатологов. Эти меры позволили повысить эффективность системы охраны материнства и детства на территории Владимирской области.

ВТБ cегодня, 18 ноября 2019 года, открыл книгу заявок на инвестиционные облигации "Американские акции". Срок обращения бумаг составит 3 года. Потенциальная доходность по ним – до 11% годовых. Инструмент предоставляет возможность инвесторам заработать на росте акций четырех американских компаний, не рискуя при этом собственным капиталом. Погашение облигаций по истечении срока обращения происходит по номиналу. Об этом говорится в сообщении ВТБ.

Референсными активами по инструменту выступят акции Micron Technology, Occidental Petroleum, Ford Motor, AbbVie. Раз в полгода по облигациям выплачивается фиксированный купон (0.01% годовых) и, если соблюдены условия выплаты, дополнительный. Для этого в очередную дату наблюдения цена худшей по динамике акции не должна быть ниже чем 90% от её стоимости в день размещения. Иначе дополнительный доход запоминается, но не выплачивается. Позже, если на одну из последующих дат условие выплаты соблюдается, инвестор может получить дополнительный доход и за предыдущие периоды, в которых выплата отсутствовала.

Ставка дополнительного дохода по облигациям составит 10-11% годовых (будет финально определена до даты начала размещения облигаций по итогам сбора заявок от приобретателей). Заявки принимаются до 29 ноября включительно.

Это уже пятый выпуск инвестиционных облигаций, который ВТБ планирует разместить в этом году. До этого были выпущены бумаги на валютную пару евро-доллар США, корзину акций четырёх российских крупных компаний, ключевую ставку ЦБ РФ, сырьевые товары нефть и золото. Общий объём четырёх выпусков составил 4.86 млрд руб.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский и министр по делам ЕС, искусства, культуры и СМИ Австрии Александр Шалленберг подписали соглашение о программе "Года литературы и театра Россия-Австрия 2020-2021" на полях Петербургского культурного форума.

"Это продолжение регулярной нашей последовательной работы в сфере культуры, которая является в значительной степени залогом и естественным сопровождением исключительно экономических и дипломатических отношений, которые складываются в последние годы между Россией и Австрийской Республикой", - сказал Мединский.

Министр отметил, что Австрия последовательно занимает взвешенную и самостоятельную позицию во времена антироссийских санкций, что сказывается на успешных отношениях в сфере культуры и бизнеса между двумя странами.

Также на полях форума подписан меморандум с министерством культуры, спорта и туризма Южной Кореи о проведении "Года культурных обменов" в 2020-2021 годах. Свою подпись поставили министр культуры, спорта и туризма Республики Корея Парк Янг-Ву и Мединский.

"Второе подписание также очень важно для нас. Мы подписали соглашение о проведении в 2020-2021 годах Годов культурного обмена и "Русских сезонов" России в Корее. Также в 2021 году достигнута предварительная договорённость, что Корея станет "страной-гостем" Санкт-Петербургского культурного форума, так что готовьтесь здесь увидеть большую команду корейских деятелей культуры и искусства", - заключил Мединский.

Культурный форум проходит в Санкт-Петербурге уже в восьмой раз с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Испанский суд закрыл дело, в котором фигурировал в качестве обвиняемого украинский олигарх Дмитрий Фирташ, выдачи которого Испания безуспешно добивалась от Австрии, сообщает издание El Español.

Следственный суд №21 Барселоны закрыл дело против 17 человек, которых он подозревал в связях с отмыванием денег ОПГ Семена Могилевича, сообщает издание.

"Полученные на сегодняшний день материалы следствия основываются исключительно на подозрениях и не содержат весомых доказательств преступной деятельности кого-либо из обвиняемых", - цитирует El Español судью Игнасио Санчеса.

В 2016 году суд выдал европейских ордер на арест Фирташа на основании связей с преступной группировкой и отмыванием денег, однако в 2017 году австрийский суд ему отказал.

Защита Фирташа в феврале этого года обратилась в барселонский суд с ходатайством о закрытии дела, поскольку ордер на арест выдан был на точно тех же основаниях, на которых базируется обвинение ФБР и без каких-либо доказательств его участия "в контроле, управлении или надзоре" структурой, предположительно созданной в Испании для отмывания денег ОПГ.

В пресс-службе Высшего Суда Каталонии РИА Новости не смогли пока подтвердить информацию о закрытии дела.

Фирташ был арестован в Вене по запросу США в марте 2014 года и впоследствии освобожден под крупнейший в истории Австрии залог в 125 миллионов евро. США обвинили украинского олигарха и еще пятерых бизнесменов в даче индийским политикам взятки в 18,5 миллиона долларов в обмен на лицензии на разработку месторождений в Индии.

Верховный суд Австрии в июне одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Фирташа в США. Американские адвокаты Фирташа Дэн Уэбб и Лэнн Дэвис заявили, что разочарованы таким решением.

Бархат с белыми пятнами

Празднованием тридцатилетия "бархатной революции" чехи завершают период круглых памятных дат в своей истории

Текст: Владимир Снегирев (Прага)

Напомню: в прошлом году граждане этого государства в центре Европы отмечали столетие создания Чехословакии, восьмидесятилетие Мюнхенского сговора, семидесятилетие начала коммунистического правления и полувековую годовщину трагического окончания "пражской весны".

Каждый из этих рубежей значительно повлиял и на судьбу страны, и на жизнь ее отдельных граждан, а потому им посвящены книги историков и мемуаристов, научные конференции, документальные фильмы и сериалы. В эти дни все внимание, естественно, приковано к событиям, случившимся в Праге 17 ноября 1989 года.

В тот день по многолетней традиции на улицы чехословацкой столицы вышли многочисленные группы молодых людей, чтобы почтить память пражского студента Яна Оплетала, убитого немцами в ходе антифашистской демонстрации осенью 1939 года. Кстати, именно в честь этого парня 17 ноября в мире официально отмечается Международный день студентов. Однако тридцать лет назад поначалу вполне мирное шествие вдруг стало превращаться в бурную политическую акцию. Из толпы послышались крики, призывающие к свержению правительства, а затем демонстранты почему-то круто изменили свой первоначальный маршрут и направились к центру Праги.

Ведомые своими лидерами, они вышли на Национальный проспект, аккурат к тому месту, где в полной боевой готовности стоял милицейский спецназ. Там студентов блокировали и прилично отдубасили дубинками. В какой-то момент над толпой раздался крик: "Погиб наш товарищ Мартин Шмид. Смерть убийцам!"

Собственно говоря, на этом можно было бы и поставить точку. "Бархатная революция" завершилась. Пролитая кровь невинной жертвы стала тем весомым аргументом, который моментально перевесил чашу весов на сторону противников коммунистического режима. Все последующее было рутиной: прежняя власть рухнула, новую предстояло сформировать.

Хотя на самом-то деле вопросов возникало множество. Они и по сию пору предмет ожесточенного спора политиков, историков, журналистов и обывателей.

* * *

Начнем с того, что очень скоро выяснилось: в Карловом университете учились два Мартина Шмида и оба они оказались живы-здоровы. Кто же тогда пролил кровь на брусчатке Национального проспекта? Созданные новыми властями комиссии пришли к выводу: никто. Но ведь был же лежащий на мостовой человек, носилки, карета "скорой помощи", это подтверждали десятки свидетелей.

Дальнейшее расследование принесло и вовсе обескураживающие результаты. Роль "убитого студента" мастерски сыграл поручик госбезопасности (StB) Людвик Зифчак, заранее внедренный в ряды активистов студенческого движения. Его нашли, парень во всем признался, был осужден на восемнадцать месяцев тюрьмы, но спустя полгода вышел по УДО и ныне спокойно проживает на северо-востоке страны, владея собственным отелем. Скорее всего, кроме него в молодежную тусовку были вмонтированы и другие агенты госбезопасности - те самые, что повели толпу прямо на заранее выстроенные милицейские кордоны.

Но тогда получается, что именно StB, то есть "щит и меч" существовавшего режима, и стала главным штабом демократической революции? А коли так, то какая же это революция? В чистом виде спровоцированный спецслужбами переворот. Именно к такому выводу приходят авторы целого ряда книг, которые вышли ранее и издаются сейчас в Чехии. Например, специализирующийся на военно-шпионской тематике писатель Олдржих Юрман так и назвал свое расследование - "Переворот".

- Сначала существовал договор между тайными службами СССР и ЧССР, - сказал он в интервью "РГ". - Инициировало его высшее советское руководство. В Москве еще раньше, чем в Праге, поняли, что спасти систему, отстоять социализм уже нет никакой возможности. Ваши представители от Лубянки, прилетевшие в Прагу накануне 17 ноября, внимательно следили за тем, чтобы все шло в рамках заранее достигнутых договоренностей.

Кстати, доподлинно известно, что группу прибывших тогда на берега Влтавы генералов возглавлял заместитель председателя КГБ Виктор Грушко, курировавший контрразведку. И также известно, что вся эта делегация разместилась в одном из особняков в центре Праги, откуда было легко наблюдать за событиями, а в случае необходимости вмешиваться в их ход.

Студенты же стали вольными или невольными актерами спектакля, поставленного взрослыми дядями, хотя никто не умаляет их отваги и энтузиазма.

Другой автор (его недавно изданная книга называется "Бархатная революция"), профессор Оскар Крейчи, занимал в те годы должность помощника премьер-министра, а потому считается очень информированным человеком. По его мнению, "кураторы" из Москвы отчего-то не очень доверяли федеральному руководству StB, отчего сделали ставку на городское управление службы.

- Но до сих пор никаких документов на сей счет в наших архивах обнаружить не удалось, - ответил он на мой вопрос относительно доказательств. - Все бывшие руководители госбезопасности держат рот на замке, опасаясь возможных экзекуций.

Профессор Крейчи допускает вероятность участия спецслужб в событиях тридцатилетней давности, но он убежден в том, что "разведки не делают социальную историю". По его мнению, уже с весны 1989 года речь шла не о том, удастся ли спасти бюрократический социализм, а о том, каким образом он уйдет со сцены - погрязшим в крови или мирно.

- Если бы события, о которых мы ведем речь, не произошли 17 ноября, то они бы случились 10 декабря в Международный день прав человека либо неделей позже, - уверен политолог.

С ним согласен другой видный ученый, специалист по истории соцстран Эмил Ворачек. Хотя и оговаривается при этом:

- В партии существовало либеральное крыло, которое хотело перемен, и на 27 ноября эти люди наметили собрание, на котором планировали учредить общество имени Богумира Шмераля, основателя компартии Чехословакии. Оно могло стать основой обновления. Но события 17 ноября нас опередили...

Пан Ворачек признает, что процесс саморазрушения партии к осени 89-го года шел полным ходом. Идеалы социализма для большинства и рядовых членов, и функционеров стали пустым звуком. Корни кризиса историк видит в событиях 1968 года, когда около полумиллиона человек, то есть треть партии, были исключены из ее рядов как несогласные с военным вторжением стран Варшавского договора.

- А это были представители интеллектуальной элиты нашего общества, - с горечью говорит ученый. - Их места заняли серые люди из "второй лиги", которые рассматривали ситуацию всего лишь как удобную возможность сделать карьеру.

Оба - и Оскар Крейчи, и Эмил Ворачек - также напоминают, в каком историческом и геополитическом контексте случилась "бархатная революция". Летом 1989-го оппозиция одерживает победу на парламентских выборах в Польше и Т. Мазовецкий становится первым некоммунистическим премьером. Венгрия в августе того же года открывает свою границу с Австрией для беженцев из ГДР, а в октябре ее временный президент М. Сюрёш провозглашает третью Венгерскую Республику. В Болгарии за неделю до студенческой демонстрации на Национальном проспекте Т. Живков покидает пост генсека. И за неделю до пражского "бархата" рушится Берлинская стена.

Иначе говоря, произошло то, что иногда называют "эффектом домино". Причем, по мнению моих собеседников, Москва палец о палец не ударила для того, чтобы сохранить блок социализма.

Историки вспоминают, как в мае 89-го пресс-секретарь правительства Мирослав Павел был отправлен в СССР с миссией объяснить советскому руководству безвыходное положение чехословацких коммунистов и просить совета, а лучше помощи. В Прагу он вернулся потрясенным: на встречах рядом с Кремлем его вежливо выслушивали, но... ничего в ответ не говорили и не обещали. Он доложил премьеру: "От Москвы не будет ни помощи, ни сопротивления возможным радикальным переменам".

И все же остается вопрос: зачем спецслужбы ускорили развязку, заманив молодежь в западню и спровоцировав избиение? Одна из версий, которая гуляет по страницам газет и даже серьезных книг, такова: на 2 декабря была запланирована встреча М. Горбачева с американским президентом Д. Бушем на Мальте. И якобы наш лидер хотел к этому сроку преподнести заокеанскому партнеру полностью освобожденную от коммунизма Европу. Это, повторяю, всего лишь версия. Но есть и факты. Они свидетельствуют о том, что советский лидер оказался тогда в чрезвычайно трудном положении, и спасти его могла только крупная и публично продемонстрированная поддержка Запада.

Об этом, в частности, напоминает Оскар Крейчи. И выносит довольно жесткий приговор нашему генеральному секретарю:

- Представление о перестройке и демократизации он соединил с явным заблуждением, согласно которому советские внешнеполитические интересы тождественны с интересами Запада. И согласно этой доктрине любое поражение недавних "друзей" из стран Восточной Европы не повлечет за собой никаких потерь для Москвы.

Так что же это было 17 ноября тридцать лет назад - революция или переворот? Государственная идеология стоит насмерть: воля народных масс привела страну к подлинной демократии и свободе. Обывателя же, как видно, мало волнует этот вопрос. Его больше заботит возможное повышение цен на пиво в связи с последними засухами, которые сказались на урожайности хмеля. И еще деталь, хорошо знакомая нам по собственной истории: каждую осень в Чехии объявляется все больше людей, которые, по их утверждению, шли во главе той студенческой колонны. У нас ведь тоже было много тех, кто нес бревно вместе с Лениным.

В ноябре 1989 года демократическая оппозиция в Чехословакии, которая настоятельно требовала диалога с властью, неожиданно для себя получила саму власть.

- Это и есть основная политическая характеристика "бархатной революции", - считает Крейчи. - Но революции не являются спасением. Они не заменяют ложь и ненависть на правду и любовь. Они приносят в общество только новые несовершенства.

Кстати

В конце февраля 1990 года согласно опросам общественного мнения 93 процента респондентов положительно отнеслись к смене общественного строя в Чехословакии. Такой же опрос, сделанный недавно, дал следующие результаты: 36 процентов чехов в возрасте сорок пять лет и старше положительно оценивают "бархатную революцию". Четверть опрошенных полагает, что события тридцатилетней давности никак не повлияли на их жизнь. Треть респондентов уверена: жить при социализме было гораздо лучше.

Дмитрий Медведев встретился с деятелями культуры и искусства

Встреча состоялась на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Из стенограммы:

Д.Медведев: Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья!

Всех ещё раз сердечно приветствую в Санкт-Петербурге. Место для нашей встречи тоже особенное – мы встречаемся на новой сцене Мариинского театра. И вы знаете, что в настоящий момент в нашей стране проходит Год театра. Уверен, что и Санкт-Петербургский международный культурный форум внесёт свою лепту в эти хорошие для нашего театра – и для других театров, надеюсь, тоже – дни.

У нас в стране прошёл театральный марафон, частично даже мне удалось поучаствовать. Мои коллеги, естественно, принимали в этом гораздо более активное участие. А в целом в этом театральном марафоне приняло участие 85 регионов.

Россия – страна большая. И то, что нам удалось практически во всех регионах провести этот марафон, это уже, я считаю, дорогого стоит.

Спектакли и их трансляции смогли увидеть порядка 7 миллионов человек. И это тоже очень здорово с учётом специфики театрального жанра. Такого рода возможности не надо недооценивать, возможность прикоснуться к высокому театральному искусству, пусть даже через трансляции, всё равно очень хороша.

И своё 25-летие отметила Международная театральная олимпиада, которая представляет выдающиеся достижения театральных деятелей всего мира. В этот юбилейный год она впервые прошла и в нашей стране, что само по себе тоже очень хорошее событие, так что мы этим очень довольны.

Я не хотел бы долго занимать ваше внимание какими-то вступительными словами. Мне гораздо интереснее и полезнее было бы послушать вас, ваши оценки того, что происходит и в нашей стране – я имею в виду представителей нашего театрального сообщества, – и оценки наших дорогих гостей. Так что давайте к этому приступим.

В.Фокин (художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени А.С.Пушкина, директор Международной театральной олимпиады – 2019 в России): Оттолкнувшись от Ваших слов, хочу сказать, что всегда бывает опасность при проведении такого крупного проекта, как международная Театральная олимпиада, плюс ещё Год театра и театральный марафон, превратить это в формальную громоздкую акцию, и всё.

Д.Медведев: Тем более у нас традиции в этом смысле фантастические, начиная с советских времён. Это мы умеем делать.

В.Фокин: Опыт у нас есть, да. Я должен сказать искренне, что произошло совершенно беспрецедентное событие. Я сам не ожидал этого. По объёму такой олимпиады не было в течение 25 лет, она длилась около пяти месяцев и ещё будет продолжаться. Но самое интересное, что она вышла за границы Петербурга, за черту города, и пошла по стране. От Владивостока до Калининграда представители разных театров показывали свои спектакли, проводили мастер-классы, встречались с артистами, со зрителями. Это было потрясающе, потому что одно то, что в Магадан приехал испанский театр из Барселоны – уже само по себе событие, или Финский национальный театр, который играл на Сахалине. Это потрясающие вещи.

Но самое главное, самое ценное – это чувствовали и мои коллеги, и я, – что люди, которые раньше даже не смотрели в сторону театра, повернулись к театру. Это самый большой и ценный итог, не говоря уже о профессиональных отношениях, связях, которые очень важны. Сейчас самое главное это как-то развить, чтобы у нас это не прекратилось, и мы в дальнейшем могли на это опираться. Опыт потрясающий, я очень доволен.

Здесь сидит председатель международного комитета, основатель олимпиады Теодорос Терзополус. И если Вы позволите, я просто попрошу его выступить.

Д.Медведев: Я буду очень рад этому.

Господин Терзополус, пожалуйста.

Т.Терзополус (президент Международного комитета театральной Олимпиады) (как переведено): Представляя членов международного оргкомитета Театральной олимпиады, я бы хотел поблагодарить Вас за поддержку этого события. Я Вас уверяю, что это было самое большое, самое крупное событие на мировом уровне за 20 лет существования олимпиады. И у него есть очень большая перспектива. Я имею в виду отзвук в широкой аудитории. Все об этом говорят и на европейском, и на мировом уровне. Мы очень горды и рады этому успеху. Мы просим Вас и после олимпиады не оставить театр, предоставлять ему и в дальнейшем поддержку. Большое спасибо!

Г.Заславский (ректор Российского института театрального искусства): Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые гости!

Валерий Владимирович и Теодорос Терзополус уже сказали о том, что очень важно какие-то достигнутые победы не потерять. Как член оргкомитета Года театра скажу: мы на одном из последних заседаний уже договорились, что, например, проект «Театр – детям», где дети со всей страны писали сочинения и рисовали рисунки на театральные темы, что это продолжится и в следующем году независимо от Года театра.

Но я бы хотел сказать и о другом. Некоторое время назад прошла встреча Президента, который приехал во ВГИК, чтобы поздравить профессоров со 100-летием ВГИКа, и было задано несколько очень важных вопросов и, насколько я знаю, были даны поручения. Вряд ли Вы рассчитываете на то, что никто не обратится с какими-то просьбами. Я это всё-таки сделаю.

Д.Медведев: У меня вообще никаких иллюзий на эту тему никогда нет.

Г.Заславский: Были, в частности, подняты вопросы об образовательных стандартах, что есть в России уже вузы, которые самостоятельно утверждают стандарты. Но есть вузы, которые… Совершенно очевидно, никто не должен утверждать стандарты, которые создают и дальше их воплощают в жизнь Вагановская академия (если это балет), или ВГИК, или ГИТИС, или Московская и Петербургская консерватории.

Есть рейтинги, признанные во всём мире, в частности британский рейтинг QS, и все вузы во всём мире тратят на это сумасшедшие деньги. Наши вузы, вузы искусства, не тратя никакие деньги, самостоятельно попали в рейтинг QS – Московская и Петербургская консерватории. В этом году точно так же попала Московская академия хореографии. И если поддержка будет, то наверняка она будет полезной. Это тоже одна из важных просьб.

Ещё всё-таки возвращусь к вопросу о втором высшем образовании, хотя старшие товарищи учили нас в одном письме к руководству двух вопросов не поднимать.

Д.Медведев: Это же не письмо, это вербальное обращение.

Г.Заславский: Это вербатим, как говорят современные деятели театра. Есть ещё такой вопрос, как второе высшее образование. Люди приходят к режиссуре, к драматургии, к дирижёрству и композиторству очень часто в середине жизни. И как справедливо на недавней встрече с Андреем Александровичем Фурсенко сказал Вадим Абдрашитов, через 10 лет, если это будет решено, наше кино изменится кардинально в лучшую сторону, а если этого не произойдёт, мы просто потеряем таких людей, как Шукшин, как другие наши великие мастера…

Д.Медведев: Если что произойдёт, Григорий Анатольевич?

Г.Заславский: Если второе высшее образование для нескольких сущностных, как было сказано, профессий будет бесплатным. Потому что гранты, которые сегодня есть, – 20 грантов, к сожалению, не решают этой проблемы.

Б.Эйфман (художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета, президент Академии танца Бориса Эйфмана): Я хотел бы обратить Ваше внимание, что вчера на круглом столе в рамках работы форума мы провели очень интересную беседу на тему «Культура и дети». Это очень актуальная тема, мне кажется, она волнует и отечественных деятелей культуры, и зарубежных.

А завтра мы открываем детский театр танца. Это уже законченный проект, в котором есть академия танца, общеобразовательная школа, музей и театр танца.

Вы знаете, мне очень приятно, что от теории мы смогли перейти к практике. Практика – это то, что мы уже сегодня создаём: необходимую инфраструктуру для того, чтобы наши дети занимались искусством, культурой. В нашу академию мы привозим детей со всей России – от Калининграда до Владивостока. Мы даём им образование, даём возможность получить необходимую культуру, для того чтобы создать новую генерацию деятелей искусства России. Мне кажется, это очень важный проект, и я надеюсь, что многие и деятели балета, и любители балета оценят то, что сделал наш город для балета.

Я благодарю руководителей города, которые нашли возможность создать такой балетный кластер, который сегодня удивляет весь мир.

Д.Медведев: Спасибо, Борис Яковлевич.

Го Лэй (ректор Пекинской Академии танца)(как переведено): Уважаемый господин Премьер-министр, я приехал из Пекина. Я представляю Пекинскую академию танца. Наш университет, наша академия тесно сотрудничает с Академией Бориса Эйфмана. 19 и 20 ноября мы будем показывать на сцене балет «Лебединое озеро», который когда-то поставил Пётр Гусев в Китае. Таким образом, через 60 лет мы возвращаем советский балет в Россию. За 60 лет развития балета в Китае, безусловно, мы достигли новых успехов. Мы очень хотели бы с помощью такой платформы, как форум, развивать дальнейшие связи. Мы надеемся, что в области театра будем сотрудничать с Россией как можно больше, тем самым и российско-китайская культура в целом гораздо больше будет взаимодействовать.

Иветт Харди (президент Международной ассоциации театров для детей и юношества, ЮАР)(как переведено): Господин Премьер-министр, меня зовут Иветт Харди, я из ЮАР, и для меня большая честь находиться здесь. Я представляю Международную ассоциацию театра для детей и юношества. Мне бы хотелось сказать о том, насколько важны дети и молодёжь для этой работы. Россия занимает ведущие позиции, потому что занимается развитием детского театра, и мы, конечно же, знаем о большом наследии России. Но также важно отметить то, что происходит в современном театре сейчас. Это работа с детьми, в том числе с детьми младше трёх лет. Мне кажется, что именно там находится передовой край театра в современном мире, и поэтому очень важно разрабатывать подходы, инструменты для работы с детьми, с младенцами, которые бы учитывали их потребности и позволили открыть для них мир культуры с самого рождения. Мы наблюдаем большие достижения в этой сфере. И я думаю, в России это ещё не очень развито. Мне кажется, что это действительно перспективная сфера, которая может дать нам новые направления развития. Я думаю, что любая поддержка, которую вы здесь окажете, будет высоко оценена.

Х.Рабль-Штадлер (президент Зальцбургского музыкального фестиваля)(как переведено): Господин Премьер-министр, для меня большая честь быть здесь, рядом с Вами, в присутствии одного из величайших дирижёров нашего времени господина Гергиева. Я говорю от имени Зальцбургского фестиваля. Мы с удовольствием присутствуем здесь. Я имею честь представить вам нашего министра, я его сопровождаю: господин Шалленберг завтра встречается с господином Мединским, и будет подписан договор о сотрудничестве на будущий год.

Я могу сказать следующее. Такое соглашение в области культуры существует в отношении Зальцбургского фестиваля давно, с 1921 года. Мы в следующем году празднуем столетие нашего Зальцбургского фестиваля. Он был основан после Первой мировой войны как проект, несущий мир. И этот форум культуры должен продолжать эти традиции. Там есть жюри, которое принимает решение о том, как организуется фестиваль. То многообразие фестивалей, которое существует в мире… Мы констатируем, что фестивалей много, но каждый из этих фестивалей выводит на мировую арену новое имя – и мы благодарны за это. Эти фестивали продвигают мысль о том, что культура и искусство несут мир и в России, и в других странах. Много делается для детей и юношества, и это прекрасно. Когда мы будем праздновать столетие, то не будем устраивать пышный фейерверк, мы прежде всего организуем что-то хорошее для детей и молодёжи.

Спасибо. Для меня большое удовольствие быть сегодня здесь.

Д.Медведев: Спасибо.

Валерий Абисалович, видимо, Ваша очередь.

В.Гергиев (художественный руководитель Мариинского театра): Я думал, слушая коллег, как сказать за минуту самое главное, ведь говорить можно о многом. Мы в новом театре – мы страшно благодарны за такой роскошный подарок. Вот уже шесть лет этот театр принимает теперь уже не тысячи – счёт идёт на миллионы людей. Мне очень приятно сказать, что в числе этих нескольких миллионов посетителей за шесть лет, может быть, около миллиона детей, школьников. Это уже оправдывает все замыслы, затраты, огромные усилия и нервотрёпку, которая сопровождала рождение этого театра. Я это считаю самым главным.