Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Обнародована статистика по изменению цен на жилье в Евросоюзе.

По Евросоюзу в целом цены на жилье выросли на 2,3% во втором квартале 2015 года по сравнению с аналогичным кварталом 2014 года.

Европейским лидером по годовому росту стоимости недвижимости признана Швеция, а аутсайдером стала Латвия («DerStandart»).

|

Страна |

Изменение цен (второй квартал 2014 г. - |

|

Болгария |

2,8% |

|

Испания |

4% |

|

Италия |

-3% |

|

Чехия |

3,5% |

|

Латвия |

-4,4% |

|

Франция |

-2,2% |

|

Финляндия |

-0,1% |

|

Кипр |

2,4% |

|

Хорватия |

3% |

|

Словения |

3,6% |

|

Португалия |

2,9% |

|

Эстония |

10,5% |

|

Венгрия |

11,9% |

|

Великобритания |

5,6% |

|

Бельгия |

0,8% |

|

Дания |

7,5% |

|

Ирландия |

10,7% |

|

Литва |

3,5% |

|

Люксембург |

5,4% |

|

Мальта |

2,6% |

|

Нидерланды |

2,4% |

|

Австрия |

4,2% |

|

Румыния |

3,9% |

|

Швеция |

13% |

Shire закрыла сделку по покупке Dyax

Shire завершила сделку по приобретению биотехнологической компании Dyax за 5,9 млрд долларов. За каждую ценную акцию Dyax было выплачено по 37,3 доллара, сообщается в пресс-релизе Shire.

Сделка позволила Shire получить доступ к экспериментальному препарату DX-2930, предназначенному для лечения наследственного ангионевротического отека. В случае регистрации данного ЛС контрольными ведомствами США и ЕС, акционеры Dyax дополнительно получат по 4 доллара за акцию.

DX-2930 является инъекционным препаратом, который, по предварительным данным, способен снизить частоту отеков кожи и слизистых оболочек дыхательных путей, желудочно-кишечного и урогенитального трактов у пациентов, страдающих наследственным ангионевротическим отеком. Ожидается, что лекарственное средство появится на рынке в 2018 году.

Игналинская атомная электростанция (ИАЭС) начала еще один важный этап проекта В1 (промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива, ПХОЯТ) – холодные испытания оборудования обращения с отработанным ядерным топливом на энергоблоках электростанции.

Во время холодных испытаний проводятся все будущие эксплуатационные действия без использования радиоактивных материалов. В ходе испытаний проверяется полное функционирование и взаимодействие оборудования, соответствие проектным решениям для подтверждения годности комплекса ПХОЯТ для эксплуатации согласно требованиям нормативных документов ЛР.

Программа холодных испытаний была согласована с Государственной инспекцией по безопасности атомной энергетики (VATESI).

Для проведения испытаний будет использоваться модифицированный кран и один из контейнеров, который предназначен для хранения отработанного ядерного топлива.

«Будут проводиться действия с контейнером без использования радиоактивных материалов - подача контейнера на площадку обслуживания в зале бассейнов выдержки, подготовка контейнера к загрузке, загрузка имитаторов топлива в контейнер, герметизация контейнера, проверка герметичности контейнера и подготовка контейнера к отправке в хранилище», - сказал директор департамента снятия с эксплуатации ИАЭС Сергей Крутовцов.

Холодные испытания на энергоблоках планируется завершить в конце июня.

Успешное завершение холодных испытаний является одним из условий для получения лицензии VATESI на эксплуатацию комплекса ПХОЯТ, которая позволит приступить к завершающему этапу проекта - выполнение горячих испытаний с загрузкой в контейнеры отработанного ядерного топлива.

Горячие испытания планируется завершить летом 2017 г., а осенью 2017 г. начать промышленную эксплуатацию ПХОЯТ.

Проект В1 финансируется из средств Международного фонда поддержки снятия с эксплуатации ИАЭС (МФПСЭ), администрируемых Европейским банком реконструкции и развития. Ассамблея доноров является управляющим Международным фондом поддержки снятия с эксплуатации Игналинской АЭС. В состав Ассамблеи доноров входят Европейская Комиссия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Испания, Швеция, Швейцария.

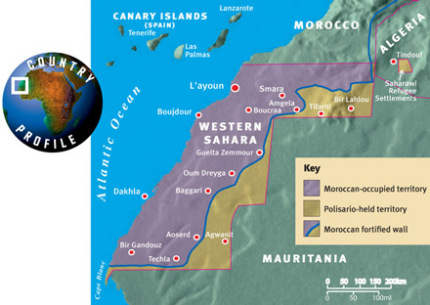

Западная Сахара: забытое государство в зоне интересов США

Александр МЕЗЯЕВ

За несколько дней до нового, 2016 года на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН был принят целый ряд резолюций, одна из которых заслуживает особого внимания. Она посвящена забытому международному кризису и в конечном счёте забытому государству под названием Западная Сахара…

Проблема Западной Сахары возникла после деколонизации Африки, в частности в связи с притязаниями на её территорию со стороны Марокко и Мавритании (площадь Западной Сахары - 266 тыс. кв. км, что на 20 тыс. кв. км больше площади Великобритании). Население Западной Сахары выступило за самоопределение и независимость, а Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Риод-де-Оро (ПОЛИСАРИО) оказал серьёзное сопротивление оккупантам. В настоящее время лишь 43 государства поддерживают Марокко в качестве стороны, имеющей правовые основания на владение территорией Западной Сахары. Большинство стран мира выступают в поддержку ПОЛИСАРИО, хотя признали Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР) в качестве независимого государства лишь 37 из них.

Специальный комитет ООН по вопросу о ходе реализации Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам рассматривают Западную Сахару как несамоуправляющуюся территорию и как одну из нерешённых проблем деколонизации. (1) В начале 1990-х годов проблема Западной Сахары, казалось, приближалась к своему решению, когда началась подготовка по проведению референдума о независимости… И вдруг всё остановилось. И проблема, и государство оказались напрочь забытыми.

Беззубость резолюции по Западной Сахаре ГА ООН, принятой в декабре 2015 года, очевидна: резолюция «выражает поддержку переговорам сторон», проходившим … в 2007-2008 годах, и просит Генсека ООН продолжать представлять доклады о развитии ситуации…(2) И это всё.

Тем не менее еще несколько десятилетий назад было сказано, что ответственность перед народом Западной Сахары несёт именно Организация Объединённых Наций. В последний раз Совет Безопасности ООН обсуждал вопрос о Западной Сахаре в ноябре 2015 года, однако делал это почему-то за закрытыми дверями. Что за этими дверями происходит, неизвестно, но можно предположить, что предпринимается попытка протащить решение, которое бы устраивало Запад, а отнюдь не население Западной Сахары. И в любом случае исключило бы быстрое мирное и справедливое урегулирование.

В апреле 2015 года Совет Безопасности ООН отказался заслушать (!) специального представителя Африканского союза по Западной Африке, бывшего президента Мозамбика Ж.Чиссано. На сегодняшний день абсолютное большинство стран Африки признают Западную Сахару в качестве независимого государства. Сахарская Арабская Демократическая Республика является членом Африканского союза. (3) Запад не устраивает стремление Африканского союза преодолевать региональные кризисы в Африке собственными силами, не устраивает настолько, что представителя Союза в СБ ООН отказались даже выслушать. А ведь Африка, когда в её дела не вмешивается «мировое сообщество», решает свои проблемы достаточно эффективно. Так, Мавритания, ранее оккупировавшая Западную Сахару и противостоявшая в этом смысле и Марокко, и САДР, в феврале 1984 года все свои территориальные притязания сняла и признала независимость Сахарской Республики.

В то же время СБ ООН демонстрирует полное бессилие в решении сахарского вопроса. Редкие резолюции СБ ООН по Западной Сахаре носят откровенно формальный характер. Они принимаются исключительно с целью очередного продления мандата Миссии ООН в Западной Сахаре, причём Миссия не предпринимает никаких действий, а просто «находится» на территории оккупированного государства. Мандат Миссии включает в себя задачи: следить за соблюдением прекращения огня; удостоверять сокращение марокканских войск на территории Западной Сахары; следить за тем, чтобы марокканские войска и войска Фронта ПОЛИСАРИО оставались в специально отведенных местах; предпринимать совместно со сторонами шаги к тому, чтобы обеспечить освобождение всех западносахарских политических заключенных или задержанных; наблюдать за обменом военнопленными. На политическое урегулирование нет даже намёка. Поэтому столь незначителен количественный состав Миссии: всего 210 военных и полицейских (из которых 26 военнослужащих, остальные – военные наблюдатели). Тем не менее стоимость Миссии впечатляет: бюджет 2015 года составил более 55 миллионов долларов.

Последние резолюции Совета Безопасности ООН по Западной Сахаре вообще носят искусственный характер. Так, в резолюции, принятой в апреле 2015 г., например, говорится, что Совет «призывает» стороны возобновить переговоры и «просит» Генерального секретаря «на регулярной основе, но не реже двух раз в год, кратко информировать Совет Безопасности о состоянии и ходе этих переговоров». (4) То есть Совет даёт указание информировать его о ходе переговоров, которые ещё не начались. А ведь Совету Безопасности известно, что переговоры прекратились ещё в 2008 году и никаких перспектив на их возобновление нет. Составители проекта резолюции, кажется, вообще не читали доклад Генсека ООН, в котором говорится, что, «несмотря на возобновленные и последовательные усилия Организации Объединенных Наций, не было достигнуто никакого прогресса в деле урегулирования спора о статусе Западной Сахары». (5) Все усилия вновь усадить стороны за стол переговоров вот уже семь лет ни к чему не приводят. И это притом, что стороны конфликта всё это время представлены одними и теми же лицами (король Марокко Мухаммед VI и президент САДР А.Абдельазиз), а вот «посредники» меняются. Так не в «посредниках» ли всё дело?

Нерешённость проблемы Западной Сахары на руку многим. Прежде всего, это, конечно, Марокко, которое выкачивает ресурсы как из земли, так и из воды САДР (исключительная экономическая зона и континентальный шельф Западной Сахары полны природных богатств, начиная от рыбы и заканчивая нефтью). Другие получатели выгод от нерешённости западносахарской проблемы – западные компании. Такие, например, как компания «Сан Леон энерджи» (штаб-квартира в Ирландии), которая в августе 2015 года начала бурение скважины «Эль-Ааиун-4» в районе Тарфая на оккупированной марокканцами территории. Президент САДР Мохаммед Абдельазиз (6) попросил Генсека ООН выступить с осуждением этого грабежа природных ресурсов народа Западной Сахары (7), но Пан Ги Мун отмалчивается. А СБ ООН проводит свои заседания в закрытом режиме…

На протяжении десятилетий особый интерес к контролю над Западной Сахарой имеется у США. В качестве спецпосланника Генерального секретаря ООН по Западной Сахаре долгие годы выступал бывший государственный секретарь США Джеймс Бейкер. Когда же на должность главы Миссии ООН в Западной Сахаре был назначен представитель другого государства, то параллельно был создан особый пост – «личный представитель» Генсека ООН по Западной Сахаре, специально под американца Кристофера Росса. То есть искусственно вставили в уже существующую систему, в которой работали и глава Миссии ООН в Западной Сахаре, и специальный посланник Генсека ООН в Западной Сахаре.

Здесь ещё надо иметь в виду и то, что западносахарская территория очень слабо заселена (всего 500 тысяч жителей) и примыкает к территориям, затронутым терроризмом и транснациональной преступностью (в частности, транзитом наркотиков из Латинской Америки). Отсюда значение территории Западной Сахары для режима глобального управления. Этим же объясняется нерешённость проблемы урегулирования сахарского конфликта…

1) «Вопрос о Западной Сахаре». Доклад Генерального секретаря // Документ ООН: A/70/201 от 27 июля 2015 г.

2) Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 70/98 – «Вопрос о Западной Сахаре» от 9 декабря 2015 г.

3) По этой же причине Марокко - единственная страна Африки, которая не является членом Африканского союза.

4) Резолюция СБ ООН № 2218 (2015), принятая на 7435-м заседании 28 апреля 2015 года // Документ ООН: S/RES/2218 (2015)

5) Доклад Генерального секретаря ООН о ситуации в отношении Западной Сахары // Документ ООН: S/2015/246 от 10 апреля 2015 г.

6) 1 января 2016 года состоялся очередной 14-й съезд (http://www.spsrasd.info/en/content/auc-chairperson-congratulates-sadr-14th-congress-reaffirms-solidarity-sahrawi-people-struggl) ПОЛИСАРИО, на котором М.Абдельазиз был вновь избран председателем движения и президентом САДР.

7) См.: «Приложение к письму Постоянного представителя Южной Африки Генеральному секретарю ООН» от 19 октября 2015 г. // Документ ООН: S/2015/804.

По приглашению Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заместитель руководителя Ростехнадзора Алексей Ферапонтов в качестве члена международной группы экспертов принял участие в миссии МАГАТЭ по комплексной оценке деятельности японского органа регулирования безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях (миссия ИРРС). В частности, он участвовал в анализе деятельности японского органа регулирования безопасности - Агентства по ядерному регулированию Японии (NRA) - в рамках следующих тематических областей (модулей): ответственность и функции правительства; глобальный режим обеспечения ядерной безопасности; взаимосвязь ядерной и физической ядерной безопасности.

Миссия ИРРС проведена с 11 по 22 января 2016 г. в Японии, г. Токио. В работе международной группы экспертов приняли участие 19 экспертов из 17 стран – членов Агентства: Аргентины, Австралии, Бразилии, Великобритании, Ирландии, Испании, Канады, Республики Корея, Российской Федерации, Словении, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Южно-Африканской Республики, а также 5 экспертов МАГАТЭ.

В течение двух недель работы в ходе интервью и собеседований с ответственными сотрудниками NRA и других министерств и ведомств международная группа экспертов провела оценку эффективности деятельности NRA по нескольким модулям, таким как ответственность и функции правительства; глобальный режим обеспечения ядерной безопасности; ответственность и обязанности органа регулирования; система управления органа регулирования; лицензионная деятельность; экспертиза и оценки; инспекционная деятельность; применение санкций; разработка регулирующих документов, аварийная готовность и реагирование.

По итогам миссии ИРРС было отмечено, что NRA со времени создания в 2012 г. продемонстрировало независимость и прозрачность своей деятельности. Также были определены хорошие практики и выработаны предложения и рекомендации по повышению эффективности его деятельности. Соответствующий пресс-релиз размещен на официальном интернет-сайте МАГАТЭ по адресу: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-mission-says-japan%E2%80%99s-regulatory-body-made-fast-progress-sees-challenges-ahead.

Миссия МАГАТЭ по оценке деятельности органа регулирования безопасности – ИРРС («Комплексные услуги по рассмотрению вопросов регулирования») представляет собой средство для независимой экспертной оценки текущего состояния национальной инфраструктуры регулирования безопасности с точки зрения ее соответствия требованиям норм (стандартов) безопасности МАГАТЭ. Миссия проводится международной группой экспертов, формируемой МАГАТЭ и возглавляемой представителем руководящего уровня органа регулирования страны-члена МАГАТЭ.

Обнародована статистика по изменению цен на жилье в Евросоюзе

В целом по Евросоюзу цены на жилье выросли на 3,1% в третьем квартале 2015 года по сравнению с аналогичным кварталом 2014 года. Европейским лидером по годовому росту стоимости недвижимости признана Швеция, а аутсайдером стала Латвия.

Самый большой годовой рост цен на жилье в третьем квартале 2015 года был зафиксирован в Швеции (+13,7%), Австрии (+9,3%), Ирландии (+8,9%) и Дании (+7,2%), а самый значительный годовой спад – в Латвии (-7,6%), Хорватии (-3%), Италии (-2,3%) и Франции (-1,2%), сообщает Евростат.

Напомним, цены на недвижимость в Швеции за последние 10 лет выросли вдвое. На фоне таких данных Национальный институт экономических исследований (NIER) предупреждает, что рынок страны может обвалиться.

Самый большой квартальный рост цен на жилье был отмечен на Мальте (+6,2%), в Австрии (+4,1%), Швеции (+3,9%) и Великобритании (+3,9%), а самый значительный квартальный спад – в Венгрии (-5,9%), в Словении (-3,5%) и Эстонии (-1,9%).

|

Страна |

Изменение цен (третий квартал 2014 г. - третий квартал 2015 г.) |

|

Болгария |

2,1% |

|

Испания |

4,5% |

|

Италия |

-2,3% |

|

Чехия |

3,9% |

|

Латвия |

-7,6% |

|

Франция |

-1,2% |

|

Финляндия |

0,0% |

|

Кипр |

2,5% |

|

Хорватия |

-3,0% |

|

Словения |

1,0% |

|

Португалия |

3,4% |

|

Эстония |

4,0% |

|

Венгрия |

5,1% |

|

Великобритания |

5,6% |

|

Бельгия |

0,8% |

|

Дания |

7,2% |

|

Ирландия |

8,9% |

|

Литва |

3,4% |

|

Люксембург |

5,5% |

|

Мальта |

6,7% |

|

Нидерланды |

4,1% |

|

Австрия |

9,3% |

|

Румыния |

3,0% |

|

Швеция |

13,7% |

Названы страны с наибольшим числом проживающих за рубежом граждан

Несмотря на миграционный кризис и новое «великое переселение» жителей стран Африки и Азии, до сих пор лидерство по переездам на ПМЖ в другие страны, по крайней мере, в рамках ОЭСР, остается за европейцами.

По результатам исследования ОЭСР (OECD) среди стран ее участниц, самый высокий процент граждан, переехавших в другие государства, оказался у Ирландии, пишет Forbes.

Несмотря на то, что страна быстро восстанавливается после экономического кризиса, ирландцы продолжают переезжать за границу. По данным за период с апреля 2014-го по апрель 2015-го, за рубежом постоянно проживало около 35 000 ирландцев. Это 17,5% от общего населения страны.

На втором и третьем местах идут с небольшим отставанием друг от друга Новая Зеландия и Португалия – 14,1% и 14%.

А вот в противоположном конце списка с самым скромным числом эмигрантов стоят гораздо более крупные страны с большим населением. Это Бразилия (0,7%), Япония (0,6%), США (0,5%) и Китай (0,3%).

ТОП-10:

1. Ирландия – 17,5%

2. Новая Зеландия – 14,1%

3. Португалия – 14%

4. Мексика – 12,2%

5. Люксембург – 12,1%

6. Исландия – 11,7%

7. Литва – 10%

8. Польша – 9.1%

9. Швейцария – 7,4%

10. Великобритания – 6,8%

Лесоводы и фермеры Ирландии согласились, что часть сельхозугодий страны нужно занять лесом

В самом начале 2016 года департамент по сельскому хозяйству, продовольствию и морю Ирландии опубликовал доклад "Доступность земель для лесоразведения. Исследование возможностей увеличения лесных ресурсов Ирландии" (Land Availability for Afforestation. Exploring opportunities for expanding Ireland's forest resource). В докладе говорится, что на протяжении последнего столетия лесной покров Ирландии значительно увеличился (с 1% в начале ХХ века до сегодняшних 11% - примерно 750 тыс. га), и что ранее уже была обоснована целесообразность дальнейшего увеличения лесистости страны до 18% к середине нынешнего столетия. Лесная программа страны на 2014-2020 годы предусматривает лесоразведение на дополнительной площади в 43 тысячи гектаров. В дальнейшем предполагается лесоразведение на площадях около пятнадцати тысяч гектаров в год. При этом фактические площади лесоразведения пока существенно меньше - так, в 2014 году площадь лесоразведения в Ирландии составила 6252 гектара (в том числе 6249 - в частном секторе).

Доклад был подготовлен Национальным советом по лесным исследованиям и развитию Ирландии (COFORD) и его специальной рабочей группой по изучению доступности земель. В докладе говорится, что для выполнения поставленной цели по повышению лесистости страны необходимо найти примерно 510 тысяч гектаров ныне безлесных земель (в основном сельскохозяйственных), доступных для лесоразведения. В общей сложности земель, наиболее пригодных для этого, было найдено 3,75 миллиона гектаров - 54% от территории страны. Доклад в основном представляет собой обзор проблем, которые необходимо решить, и действий, которые необходимо предпринять для достижения запланированной лесистости, включая изменение подходов к классификации земель, налогообложение, финансовую поддержку и т.д.

Примечательно, что вскоре после опубликования этого доклада появилось заявление ассоциации фермеров-животноводов, что преобразование до пяти процентов нынешних сельскохозяйственных земель в лес в долгосрочной перспективе принесет фермерам выгоду. В заявлении говорится, что "если этот план будет должным образом поддержан, лесное хозяйство может стать жизнеспособной альтернативой, которая принесет пользу не только тем фермерам, чьи земли больше подходят для лесного хозяйства, но и тем, чьи земли будут по-прежнему использоваться для нужд животноводства".

Таким образом, в Ирландии наблюдается консенсус между лесоводами и фермерами в отношении того, что часть нынешних сельхозземель целесообразно превратить в леса, и использовать их для нужд интенсивного лесного хозяйства. Конечно, Ирландия - небольшая страна, и даже если предлагаемая программа лесоразведения будет полностью выполнена, в глобальном масштабе это мало что изменит. Но примерно то же самое происходит и в других странах северной и средней Европы - а облесение нескольких процентов нынешних сельскохозяйственных земель по всей Европе способно обеспечить дополнительное выращивание древесины в объемах, сравнимых с сегодняшней ежегодной ее заготовкой в таких странах, как, например, Россия или Канада. И это уже глобально значимая тенденция, которую нельзя не учитывать при планировании дальнейшего развития лесного хозяйства у нас.

Названы страны с самой инновационной экономикой в мире

Интересно, что Россия вошла в ТОП-15.

Рейтинг самых инновационных экономик мира составил Bloomberg. Аналитики при его формировании учитывали такие факторы, как расходы государства на исследования и развитие, а также число высокотехнологичных компаний.

Первое место в списке заняла Южная Корея. Эта страна набрала больше всего баллов по числу выпускников научных и инженерных специальностей, а также по построению высшего образования. Здесь высоки плотность высокотехнологичных компаний и число исследователей.

По словам Маркуса Ноланда, представителя Института международной экономики в Вашингтоне, если вы являетесь ученым или инженером в Samsung Electronics, и у вас появляется блестящая идея, вам не нужно покидать компанию и продавать ее венчурным капиталистам или основывать собственный бизнес. Достаточно поговорить с руководством Samsung.

Страна с самой крупной экономикой в мире, США, заняла в рейтинге лишь восьмое место. А вторая по величине экономики страна, Китай, оказалась на 21-й позиции. Объясняется это статусом развивающегося государства, в которой технологии в основном не создаются, а копируются.

Зато Россия заняла в списке 12-е место.

Напомним, что согласно другому рейтингу, самой инновационной страной мира является Швейцария.

ТОП-15 самых инновационных экономик мира:

1. Южная Корея

2. Германия

3. Швеция

4. Япония

5. Швейцария

6. Сингапур

7. Финляндия

8. США

9. Дания

10. Франция

11. Израиль

12. Россия

13. Австрия

14. Норвегия

15. Ирландия

Доклад американской разведки о российских агентах производит удручающее впечатление

Евгений Крутиков

Кризис европейской политики, в рамках которого все большую популярность приобретают нетипичные для действующих элит партии, американская разведка склонна объяснять происками Москвы. На деле такая постановка вопроса свидетельствует лишь о том, что собственно разведка заменяется политической пропагандой.

От лица директора Национальной разведки Джеймса Клэппера в Великобритании был распространен документ в форме досье под названием «Активность русского влияния», в котором собраны данные о финансировании нескольких западноевропейских партий со стороны РФ, а также перечислены потенциальные союзники Москвы в различных европейских странах. Причем для подданных Ее Величества был приготовлен отдельный подарок.

Генерал-лейтенант Джеймс Клэппер координирует деятельность 16 подведомственных организаций. И этот совокупный разум полагает, что российские спецслужбы намеренно спекулируют на ослаблении единства Европы и даже специально его углубляют в своих злонамеренных целях, а именно – подорвать блок НАТО изнутри, заблокировать американские ракетные программы в Европе и освободиться от экономических санкций. При этом американские представители разведсообщества искренне считают, что идет «новая холодная война», и объясняют своим британским коллегам, что нынешний уровень российского проникновения в западноевропейскую политику куда страшнее, глубже и шире, чем считалось ранее. Была даже попытка привязать к «проискам Москвы» мигрантский кризис, но совсем уж неубедительная.

В частности, американская разведка зафиксировала глубокое проникновение российского влияния во Франции, Нидерландах, Венгрии, а также в Австрии и Чехии. Последние две страны авторы досье почему-то считают «входными точками» в Шенгенскую зону для российских агентов. При этом единственным бесспорным и известным из открытых источников фактом финансирования с российской стороны в досье названо предоставление в 2014 году кредита в девять миллионов евро французскому «Национальному фронту» одним из российских банков. Марин Ле Пен никогда и не скрывала этого, скорее, наоборот – охотно комментировала это событие, видимо, полагая, что столь доверительные отношения с Россией более четко обозначат ее позицию в предвыборный период. Одним словом, в этой детали работа разведывательного сообщества США в принципе не прослеживается.

Перечень других российских «агентов влияния» также открытиями не блещет. Это венгерская партия «Йоббик», которая тоже никогда не скрывала своих симпатий к современной России и политическому курсу Владимира Путина (ее лидеры регулярно посещают Москву и делают вполне однозначные высказывания). Следом идет греческая «Хриси Авги», «Золотая заря» – праворадикальная политическая партия, набравшая популярности до такой степени, что прошла и в республиканский парламент, и в европейский (туда же попала и итальянская «Лига севера»).

В досье особо отмечается, что дипломаты (видимо, американские) вынуждены специально мониторить ситуацию в Австрии после того, как несколько членов австрийского парламента съездили в Крым. Однако активность американской разведки и контрразведки на территории Австрии, по ряду данных, может быть связана не столько с «крымским вояжем», сколько с зафиксированными случаями использования предполагаемыми сотрудниками российских разведывательных служб австрийских документов.

Что же касается Нидерландов, там в апреле должен пройти референдум о более тесных отношениях Украины и ЕС, и уже сейчас понятно, что голландцы настроены в отношении единства с Киевом крайне скептично. Возможный отрицательный результат референдума в досье связывают с «русской пропагандой». Других причин, видимо, нет.

То, что досье было передано американцами британским коллегам, на первый взгляд нормально. Британская разведка – это, по сути дела, филиал ЦРУ, и туда перетекает значительная (но не вся) часть аналитических материалов из США. Обычно – просто для ознакомления, но не в этом случае. Специально для британского потребителя в досье сделан специальный акцент на едва ли не основную «политическую победу» российской разведки в Западной Европе за прошедший год.

Речь идет об избрании 12 сентября 2015 года лидером Лейбористской партии 66-летнего Джереми Корбина – экстравагантного политика с левыми, а местами и ультралевыми взглядами. Конечно, ни у кого, в том числе и в самой Великобритании, не поворачивается язык назвать нового лидера лейбористов «марионеткой Кремля» или «платным агентом». Основным аргументом того, что Москва якобы поддерживала избирательную кампанию Корбина, называют несколько высказываний российского посла в Лондоне Александра Яковенко. В частности, он приветствовал победу Корбина на внутрипартийных выборах, назвав ее «радикальным прорывом». Также Яковенко утверждал, что избрание Корбина – это «демократический мандат» для новой платформы лейбористов, «оппозиция военной экспансии Запада», «поддержка ядерного разоружения Великобритании» – и все тому подобное, в таких случаях – обычное. Где тут поддержка Корбина на выборах – тоже непонятно, не говоря уже о том, что давно уже прошли те времена, когда английские рабочие начинали свой день с чтения передовиц Morning star и отчетов о брифингах в советском, то есть российском посольстве.

Программа Корбина удивительно противоречива, и чего в ней больше – радикального социализма (включая до боли знакомый тезис об обобществлении средств производства) или типичной профессорско-интеллигентской каши – определить проблематично. Он сторонник объединения Ирландии, приветствующий мигрантов и голосующий за сохранение членства Великобритании в ЕС. Он за повышение подоходного налога, но за отмену платы за обучение в университетах. Наконец, он фактически приветствовал воссоединение Крыма с Россией, а в позиции Запада нашел «двойные стандарты».

За это Корбин и получил в итоге по полной программе. Самым мягким из того, что этот обладатель титула «Борода года», любитель велосипедов и борец за все хорошее услышал о себе в этом контексте, было «последний путинский полезный идиот Европы». Его фактически затравили, но было, однако, поздно: перед началом внутрипартийной кампании у лейбористов шансы Корбина оценивались букмекерами как 100/1, и ничем, кроме «поддержки российской разведки», объяснить его избрание никто не мог. На самом же деле публика просто устала от традиционных политиков, скучно обещавших вернуть лейбористов к «идеалам Тони Блэра». А с избранием Корбина Лондон получил полноценный аттракцион – едва ли не самого социалистического и радикального деятеля в реальной системе власти за последние лет пятьдесят.

Британское правительство в итоге решило принять меры. В августе прошлого года (за месяц до избрания Корбина) Форин Офис фактически объявил персонами нон грата четырех российских дипломатов. У сотрудников российского посольства в Лондоне заканчивались визы – согласно общей дипломатической практике и Венской конвенции, они должны были быть продлены автоматически по схеме «1 + 2». Лондон, однако, предоставил дипломатам только трехмесячную визу, что фактически означает мягкий вариант экстрадиции.

Одним из этих дипломатов был Сергей Налобин, занимавшийся поддержанием контактов с членами британского парламента и действительно имевший множество знакомств в Вестминстере. По свидетельству очевидцев, он был постоянным гостем всех неформальных встреч и фуршетов на партийных конференциях. Но Налобин, как это ни парадоксально, в основном интересовался процессами, происходящими в Консервативной партии, причем два года из пяти лет своей работы в Лондоне он занимался этим совершенно открыто. В итоге российское посольство заявило протест, но четыре дипломата все-таки были вынуждены покинуть Лондон, причем один из них – фактически без замены.

Но это административные меры, которые британская сторона традиционно применяет к российским дипломатам в любой нелепой ситуации. И совершенно непонятно, как американская и британская разведки, обладая сокровенными знаниями об опасном росте российского влияния в Европе, намерены этому противостоять. Как, например, можно повлиять на венгерскую партию «Йоббик»? На ум приходит только международное расследование о сокрытии доходов, но венгерское правительство сейчас не склонно сдавать своих граждан даже в угоду главным членам НАТО. А греческая «Золотая заря» вообще вне этой игры. Они, конечно, хулиганы, а по ряду признаков и впрямь фашисты, но убийство местного рэп-исполнителя и левого активиста Павлоса Фиссаса на всю партию повесить не удалось.

Кроме того, бросается в глаза, что в американском досье нет никаких данных о наиболее популярных сейчас германских альтернативных организациях (ПЕГИДА, «Альтернатива для Германии» и т. д.), а единственным доказанным эпизодом, повторимся, остается пиар-акция Марин Ле Пен. Даже утечка в британскую консервативную прессу выглядит скорее как местная атака на Корбина. Такого рода публикации не выходят за рамки общей пропагандистской борьбы в стиле той самой «новой холодной войны», в существовании которой британская разведка с американской помощью уже успела себя убедить.

Smurfit Kappa выйдет на бразильский рынок упаковочных материалов

Группа Smurfit Kappa - один из крупнейших мировых производителей бумажной упаковки в странах Европы, а также Северной и Южной Америки - приобрела два предприятия по производству бумажной упаковки в Бразилии. Компания заплатила за "Индустрия де Эмбалагенс Сантана" (Industria de Embalagens Santana, ИНПА) и "Паэма Эмбалагенс" (Paema Embalagens, "Паэма") в общей сложности 186 млн евро (около 805 млн реалов). Сделка была закрыта в конце 2015 года и совершена за счет средств из оборотного капитала группы и, как ожидается, приведет к быстрому росту прибыли группы в данном регионе.

ИНПА и "Паэма", ранее принадлежащие частным владельцам, обслуживают южную часть Бразилии и северо-восток страны через регионы Рио и Сан-Паулу и обладают тремя установками по производству тарного макулатурного картона общей мощностью 210000 тонн и четырьмя установками по производству гофрокартона. Стоимость чистых активов предприятий на 30 сентября 2015 года составляла 30 млн евро (129 млн реалов) и 6 млн евро (26 млн реалов) соответственно. На обоих производственных комплексах занято более 1700 человек.

В Smurfit Kappa ожидают, что удачное расположение комплексов и их высокая мощность с большой вероятностью позволят группе занять лидирующие позиции в поставках гофрированных упаковочных материалов на территории всей Латинской Америки. Компания планирует модернизировать оба комплекса, установив современное оборудование и увеличив, таким образом, потенциал предприятий, а также ассортимент продукции, которую группа предлагает транснациональным корпорациям на территории Северной и Южной Америки.

Группа рассчитывает за счет модернизации производства и оптимизации цепочки поставок обеспечить рост совокупного дохода приобретенных предприятий до 6 млн евро (28 млн реалов) к концу 2017 года. Таким образом, соотношение стоимости компании и прибыли за 2015 год до уплаты налогов, процентов и амортизации после объединения может достичь 6,3.

Главный исполнительный директор группы Smurfit Kappa Тони Смерфит (Tony Smurfit) так прокомментировал заключение сделки: "Мы рады объявить о приобретении компаний ИНПА и "Паэта", которое способствует расширению нашей деятельности и позволит занять позицию крупнейшего межрегионального поставщика в Латинской Америке - стратегически важном для нас рынке. Мы с нетерпением ждем возможности поприветствовать опытных сотрудников предприятий в составе группы Smurfit Kappa и уверены, что их высокий профессионализм обеспечит нам быстрый старт на бразильском рынке и позволит расширить ассортимент услуг для международных клиентов".

Smurfit Kappa выйдет на бразильский рынок упаковочных материалов

Группа Smurfit Kappa - один из крупнейших мировых производителей бумажной упаковки в странах Европы, а также Северной и Южной Америки, приобрела два предприятия по производству бумажной упаковки в Бразилии. Компания заплатила за "Индустрия де Эмбалагенс Сантана" (Industria de Embalagens Santana, ИНПА) и "Паэма Эмбалагенс" (Paema Embalagens, "Паэма") в общей сложности 186 млн евро (около 805 млн реалов). Сделка была закрыта в конце 2015 года и совершена за счет средств из оборотного капитала Группы и, как ожидается, приведет к быстрому росту прибыли Группы в данном регионе.

ИНПА и "Паэма", ранее принадлежащие частным владельцам, обслуживают южную часть Бразилии и северо-восток страны через регионы Рио и Сан-Паулу и обладают тремя установками по производству тарного макулатурного картона общей мощностью 210 000 тонн и четырьмя установками по производству гофрокартона. Стоимость чистых активов предприятий на 30 сентября 2015 года составляла 30 млн евро (129 млн реалов) и 6 млн евро (26 млн реалов), соответственно. На обоих производственных комплексах занято более 1 700 человек.

В Smurfit Kappa ожидают, что удачное расположение комплексов и их высокая мощность с большой вероятностью позволят Группе занять лидирующие позиции в поставках гофрированных упаковочных материалов на территории всей Латинской Америки. Компания планирует модернизировать оба комплекса, установив современное оборудование и увеличив, таким образом, потенциал предприятий, а также ассортимент продукции, которую Группа предлагает транснациональным корпорациям на территории Северной и Южной Америки.

Группа рассчитывает за счет модернизации производства и оптимизации цепочки поставок обеспечить рост совокупного дохода приобретенных предприятий до 6 млн евро (28 млн реалов) к концу 2017 года. Таким образом, соотношение стоимости компании и прибыли за 2015 год до уплаты налогов, процентов и амортизации после объединения может достичь 6,3.

Главный исполнительный директор группы Smurfit Kappa Тони Смерфит (Tony Smurfit) так прокомментировал заключение сделки: "Мы рады объявить о приобретении компаний ИНПА и "Паэта", которое способствует расширению нашей деятельности и позволит занять позицию крупнейшего межрегионального поставщика в Латинской Америке - стратегически важном для нас рынке. Мы с нетерпением ждем возможности поприветствовать опытных сотрудников предприятий в составе Группы Smurfit Kappa и уверены, что их высокий профессионализм обеспечит нам быстрый старт на бразильском рынке и позволит расширить ассортимент услуг для международных клиентов".

О ГРУППЕ SMURFIT KAPPA:

Группа Smurfit Kappa (Смерфит Каппа) является одним из мировых лидеров в области предоставления упаковочных решений на основе бумаги, с годовым объемом продаж в €8.1 миллиардов (в 2014 году). На предприятиях Группы работают около 43,000 сотрудников в 21 стране Европы и в 12 странах американского континента. Smurfit Kappa — единственный из крупнейших игроков на рынке, деятельность которого охватывает весь регион Латинской Америки. В России Smurfit Kappa представлена 3 заводами, на которых работает 470 человек. Группа является ведущим производителем гофрокартонной упаковки в Северо-Западном регионе и лидером по продажам пакетов bag-in-box для розлива вина и жидких пищевых продуктов на всей территории РФ.

Опыт и знания специалистов Группы в сочетании с потенциалом, основанным на опыте сотрудничества с тысячами партнеров по всему миру, позволяют нам точно прогнозировать тенденции развития упаковки, создавать новые решения и открывать возможности для наших клиентов. Группа обладает обширным портфелем решений в области бумажной упаковки и постоянно создает новые инновационные наработки, укрепляя позиции лидера рынка. В основе эффективного производства Группы - продуманная интеграция всех аспектов деятельности компании: от качественного дизайна упаковки до эффективной логистики и обеспечения предприятий сырьем. В основе стратегического развития Группы - принципы устойчивого развития и использования полностью возобновляемых ресурсов, что позволяет нам вместе с нашими клиентами снижать нагрузку на окружающую среду.

Названы лучшие европейские города для инвестиций в недвижимость в 2016 году

Первые два места достались немецким населенным пунктам.

Рейтинг под названием Emerging Trends in Real estate Europe 2016 был подготовлен Urban Land Institute (ULI) and PwC.

Первое место в списке заслуженно отошло Берлину. Инвесторы отмечают разнообразие возможностей для вложения средств в этом городе, развитие новой инфраструктуры, укрепление сектора офисной недвижимости и подогрев арендных ставок благодаря развитой сфере технологий и IT, привлекающей многих молодых специалистов для жизни.

На второй позиции оказался Гамбург. Во второй по величине город Германии за год было инвестировано €5 млрд, что сделало его шестым по активности рынком недвижимости Старого Света. При этом 60% этих средств было вложено иностранцами, для которых Гамбург представляется безопасной гаванью по сравнению с дорогими Лондоном и Парижем.

Почетное третье место досталось Дублину. Тем не менее, большинство опрошенных специалистов соглашается с тем, что рост цен на недвижимость в столице Ирландии скоро достигнет своего пика. Таким образом, максимальную отдачу получат те инвесторы, кто уже вложились или вложатся в сектор в самом ближайшем будущем.

Как и в прошлом году, Москва заняла в этом рейтинге 28-ю строчку.

ТОП-10 лучших европейских городов для инвестиций в недвижимость:

1. Берлин

2. Гамбург

3. Дублин

4. Мадрид

5. Копенгаген

6. Бирмингем

7. Лиссабон

8. Милан

9. Амстердам

10. Мюнхен

Smurfit Kappa выходит на бразильский рынок упаковочных материалов

Smurfit Kappa приобрела два предприятия по производству бумажной упаковки в Бразилии, об этом говорится в полученном Lesprom Network пресс-релизе.

Компания заплатила за Industria de Embalagens Santana и Paema Embalagens 186 млн евро. Сделка была закрыта в конце 2015 г. и совершена за счет средств из оборотного капитала Группы и, как ожидается, приведет к быстрому росту прибыли в этом регионе.

Industria de Embalagens Santana и Paema Embalagens, ранее принадлежавшие частным владельцам, обслуживают южную часть Бразилии и северо-восток страны и обладают тремя установками по производству тарного макулатурного картона общей мощностью 210 тыс. т и четырьмя установками по производству гофрокартона. Стоимость чистых активов предприятий на 30 сентября 2015 г. составляла 30 млн евро и 6 млн евро соответственно. На обоих производственных комплексах занято более 1,7 тыс. человек.

В Smurfit Kappa ожидают, что удачное расположение комплексов и их высокая мощность с большой вероятностью позволят Группе занять лидирующие позиции в поставках гофрированных упаковочных материалов на территории всей Латинской Америки. Компания планирует модернизировать оба комплекса, установив современное оборудование и увеличив, таким образом, потенциал предприятий, а также ассортимент продукции, которую Группа предлагает транснациональным корпорациям на территории Северной и Южной Америки.

Группа рассчитывает за счет модернизации производства и оптимизации цепочки поставок обеспечить рост совокупного дохода приобретенных предприятий до 6 млн евро к концу 2017 г. Таким образом, соотношение стоимости компании и прибыли за 2015 г. до уплаты налогов, процентов и амортизации после объединения может достичь 6,3.

Ирландский производитель строительных материалов Grafton Group (г. Дублин) приобрел базирующуюся в Лондоне T Brewer & Co Ltd, об этом говорится в полученном Lesprom Network пресс-релизе.

T Brewer & Co Ltd специализируется на продажах древесины, филиалы компании расположены в Клапхэме, Энфилде и Эмиршеме. Выручка по итогам 2015 г. составила 14 млн фунтов стерлингов ($20,5 млн).

Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в мире за 2015 г.

По данным Международного Эпизоотического Бюро за 2015 г. в мире зарегистрировано 4775 вспышек особо опасных болезней животных.

В России за минувший год зафиксированы вспышки следующих особо опасных заболеваний животных:

африканская чума свиней — 84 очага (в Брянской, Владимирской, Волгоградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ярославской областях, в Краснодарском крае и в Республике Кабардино-Балкария);

классическая чума свиней — 3 очага в Приморском крае;

высокопатогенный грипп у диких птиц — 6 вспышек (в Астраханской (1) и Новосибирской областях (3), в Забайкальском крае (1) и в Республике Тыва (1));

оспа овец и коз — 5 очагов в Республике Дагестан и по 2 очага в Республике Калмыкия и Приморском крае;

нодулярный дерматит — выявлен в Республике Дагестан (11), Северной Осетии (2) и Чеченской Республике (4).

Африканская чума свиней в мире отмечена в Латвии (741), Литве (119), Польше (53), Украине (36), Эстонии (670), Кении (1), Зимбабве (8) и в Кабо-Верде (2).

О вспышках классической чумы свиней сообщили ветеринарные службы Латвии (5), Колумбии (2), Монголии (1) и Украины (1).

Высокопатогенный грипп птиц зарегистрирован в Болгарии, Буркина-Фасо, Бутане, Великобритании, Венгрии, Вьетнаме, Гане, а также в Германии, Гонконге, Израиле, Индии, Иране, Казахстане, Камбодже, Канаде, Китае, Республике Кот-д’Ивуар, Лаосе, Ливии, Мексике, Мьянме, Нигере, Нигерии, Палестине, Румынии, США, Тайване, Турции, Франции, Швеции, Южной Корее и Японии.

За 2015 г. официально подтверждено 159 очагов ящура в Южной Корее и 141 очаг в Зимбабве. Вспышки ящура также зарегистрированы в Алжире (12), Анголе (2), Ботсване (19), Израиле (2), Китае (3), Марокко (6), Мозамбике (2), Монголии (6), Намибии (30), Саудовской Аравии (2), Тайване (2), Турции (3), а также по 1 очагу отмечено в Замбии, Малави и ЮАР.

О вспышках оспы овец и коз сообщили ветеринарные службы Израиля (1), Казахстана (3) и Монголии (14). Нодулярный дерматит отмечен в Греции (111), Кувейте (4) и Саудовской Аравии (3).

Чума мелких жвачных животных официально подтверждена в Замбии (4), Израиле (1), Либерии (5) и Марокко (10). Бешенство отмечено в Гондурасе (2), Литве (2), Малайзии (4), Словакии (4), а также во Франции (1) и Французской Гвиане (1). Вспышки блютанга (КЛО) отмечены в следующих странах: Австрия (3), Греция (1), Босния и Герцеговина (1), Румыния (29), Венгрия (37), Хорватия (27), Турция (2), Франция (140), Словения (1), серопозитивные животные по данному заболеванию выявлены в Австралии (2) и Канаде (1).

Очаги губкообразной энцефалопатии КРС выявлены на территории Ирландии, Канады, Норвегии, и Словении (по 1). Четыре очага лихорадки долины Рифт зафиксированы в Мавритании. В Мавритании и Сенегале за 2015 г. отмечено по 1 вспышке контагиозной плевропневмонии КРС.

Вспышки болезни Ньюкасла фиксировали в Израиле (54), Ботсване (17), Румынии (3) и по 1 очагу в Коста-Рике и Никарагуа. Слабопатогенный грипп птиц был отмечен в Белизе (2), Германии (3), Нидерландах (3), ЮАР (27), во Франции (7) и Тайване (22), по 1 вспышке отмечено в Великобритании, Мексике и США.

Кроме вышеперечисленных заболеваний, за прошедший год в мире зарегистрированы болезни животных, не относящиеся к особо опасным. Это: эпизоотическая геморрагическая болезнь, туляремия, сибирская язва, сап лошадей, репродуктивно-респираторный синдром свиней, пироплазмоз лошадей, паратуберкулёз, миксоматоз кроликов, микоплазмоз птиц (M. gallisepticum, M.synoviae), лихорадка Западного Нила, лейшманиоз, контагиозный метрит лошадей, венесуэльский и восточный энцефаломиелит лошадей, артрит/энцефалит коз, бруцеллез и вирусный гепатит уток.

Специалисты Информационно-аналитического центра при ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжают следить за развитием эпизоотической ситуации в мире среди животных и птиц.

16 лучших стран Европы для тех, кто мечтает о работе

Высокий уровень занятости и создания новых рабочих мест являются ключевыми факторами, для того чтобы обеспечить высокий уровень экономического развития страны, в которой люди живут счастливо и процветают.

На мировой арене Европа – неплохое место для тех, кто хочет получить работу, однако внутри самой Европы уровень занятости значительно отличается в разных странах.

Именно поэтому сайт Glassdoor составит рейтинг лучших стран Европы для тех, кто хочет получить работу, в рамках своего исследования Economic Research Report.

Аналитики сайта использовали данные как Евростата, так и ОЭСР. В итоге был составлен рейтинг по нескольким параметрам, связанным с занятостью населения. По каждому параметру страна получила рейтинг от 0,0 до 1,0.

Вот основные параметры, которые использовались при составлении рейтинга на сайте Glassdoor:

• изменения в уровне занятости момента окончания финансового кризиса,

• общий уровень безработицы,

• уровень безработицы среди молодежи,

• уровень временной занятости,

• уровень временной занятости среди молодежи,

• количество человек, вынужденно работающих неполный рабочий день.

Большинство стран в списке – это развитые страны Западной Европы с сильными экономиками, однако некоторые страны в рейтинге стали неожиданностью.

Вот 16 стран с самыми лучшими условиями для работы.

16. Испания

Испания получила довольно низкий рейтинг – всего 0,1. Страна не получила ни одного балла по таким параметрам, как безработица среди молодежи, уровень временной занятости, общий уровень временной занятости. Это не кажется неожиданностью, учитывая кризис безработицы, который наблюдается в стране в течение последних нескольких лет.

15. Греция

Греция – еще одна страна, в которой безработица стала одной из основных проблем в последние годы. Однако Греция получила более высокое место в рейтинге, чем Испания, и получила большее количество баллов. Кроме того, страна получила средние баллы по параметрам временной занятости.

14. Португалия

Общее число баллов, которое получила Португалия, составляет 0,4, однако Португалия получила баллы ниже средних практически во всех категориях. Более того, Португалия получила самые высокие баллы по уровню вынужденной частичной занятости - 0,7.

13. Италия

Италия занимает третье место по уровню безработицы среди молодежи среди стран, принимавших участие в исследовании – более 40%. В целом Италия получила то же количество баллов, что и Португалия, однако Италия получила более высокое место по причине того, что страна получила относительно высокий балл за изменение уровня безработицы с момента окончания финансового кризиса.

12. Ирландия

Только Испания и Греция получили меньший уровень баллов, чем Ирландия, по уровню сокращения уровня безработицы после финансового кризиса. Уровень занятости в стране почти на 10% ниже, чем в конце 2007 г.

11. Франция

Франция вошла в пятерку стран с самыми худшими показателями уровня безработицы среди молодежи и уровня временной занятости. Более 20% молодых французов являются безработными. Кроме того, около 15% рабочего населения в стране имеют временную занятость, что намного выше среднего показателя по ОЭСР – 11%.

10. Нидерланды

Нидерланды получили относительно неплохие показатели по всем параметрам. Однако общий балл пострадал за счет низкого балла в категории уровня временной занятости. По этому показателю страна получила всего 0,1 балла. Около 22% рабочего населения страны имеют временную занятость.

9. Финляндия

Финляндия получила баллы выше среднего в трех индикаторах Glassdoor – по уровню вынужденной частичной занятости, занятости среди молодежи и общему уровню безработицы. Тем не менее по показателям изменения уровня безработицы с момента окончания финансового кризиса страна получила баллы ниже среднего значения по ОЭСР. С 2007 г. число занятых в стране на 4% меньше.

8. Бельгия

Бельгия – неплохая страна для тех, кто хочет найти работу. Она получила баллы выше среднего почти по всем параметрам, за исключением одного. Кроме того, у Бельгии показатели выше среднего значения по ОЭСР по параметру изменения числа занятых с момента окончания финансового кризиса, а также по числу временной занятости.

7. Швейцария

Швейцария стала одной из трех стран, получивших максимальные баллы по трем показателям Glassdoor, однако ей так и не удалось войти в пятерку лучших стран рейтинга. Эта альпийская страна получила высшие баллы за уровень занятости среди молодежи, по общему уровню безработицы, а также 0,8 балла по изменению уровня безработицы с 2007 г.

6. Германия

Экономика Германии смогла предоставить самый большой рост числа рабочих мест после окончания финансового кризиса по сравнению с другими странам, вошедшими в рейтинг, согласно Glassdoor. В настоящий момент в стране заняты на 2,8% больше человек, чем в IV квартале 2007 г. Германия также вошла в тройку лучших стран по общему уровню занятости населения, а также по уровню занятости среди молодежи.

5. Дания

Чуть более 10% датской молодежи являются безработными, что ниже среднего уровня по ОЭСР. По этому показателю страна вошла в тройку лучший стран и получила 0,8 балла в категории "Занятость среди молодежи" от Glassdoor. Кроме того, эта скандинавская страна получила баллы выше среднего почти по всем показателям, за исключением одного – изменение уровня занятости с момента окончания финансового кризиса.

4. Австрия

Австрия заняла такое высокое место в рейтинге в основном благодаря тому, что среди всех стран, принимавших участие в исследовании, Австрия стала одной из трех стран, вошедших в рейтинг, в которой занятого населения больше, чем до начала финансового кризиса. Однако их число выросло всего на 1%.

3. Великобритания

Великобритания вошла в тройку стран с самыми высокими баллами по показателям безработицы. Страна получила общий балл 0,8, а итоге попав в тройку лучших стран Европы для получения работы. Тем не менее в стране также высокий показатель (выше среднего) по числу человек, которые вынужденно работают неполный рабочий день.

2. Норвегия

Общий балл Норвегии в рейтинге - 0,9. Этот балл получили две страны, находящиеся в топе рейтинге, при этом Норвегия получила максимальный балл в четырех из шести категориях. Страна, которая с 2009 г. считается самой процветающей в рейтинге научно-исследовательского института Legatum Institute, могла бы стать лучшей страной Европы для работы, если бы не относительно невысокий балл (0,6), который она получила за изменение общего уровня занятости с 2007 г.

1. Эстония

Это может показаться удивительным, однако по крайней мере аналитики Glassdoor полагают, что Эстония – это лучшая страна, для того чтобы искать работу. Это совсем небольшая прибалтийская страна, население которой составляет всего 1,3 млн человек. Однако Эстонии удалось получить максимальные баллы в таких категориях, как уровень временной занятости, уровень временной занятости среди молодежи, а также уровень вынужденной частичной занятости. Менее 3% рабочего населения в стране имеют временную занятость, это лучший показатель среди европейских стран.

Трехсотлетие русского православия на Британских островах будет отмечаться в этом году в Лондоне епархиальной конференцией, установлением нового надгробия на могиле митрополита Антония Сурожского, а также освящением отреставрированного храма, где основатель епархии служил около 50 лет.

В честь исторического события, как ожидается, соберутся главы когда-то разъединенных православных епархий, представители других христианских вероисповеданий, рассказал в интервью РИА Новости архиепископ Сурожский Елисей. В Лондоне в честь этой даты будут ждать и возможного приезда патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

От посольской церкви до наших дней

"Виновниками" возникновения на Британских островах русского православия стали молодые дворяне, посланные на учебу в Англию Петром Первым, а также русские, служившие на английском флоте. В первую очередь для них, оказавшихся на чужбине без возможности причастия, и была устроена Русская посольская церковь при постоянной русской миссии.

Первая литургия в церкви, освященной в честь Успения Божией матери, была совершена в конце ноября 1716 года. "С тех пор мы ведем свою историю, начало пошло из Лондона и распространилось по Британским островам, то есть теперь включает Великобританию и Ирландию", — отметил архиепископ.

Большое значение в истории русского православия в Британии сыграл всемирно известный проповедник и мыслитель митрополит Сурожский Антоний, благодаря усилиям которого в 1962 году была учреждена Сурожская епархия. В ней сегодня насчитывается 46 приходских общин.

Всего на Британских островах, включая Ирландию, около 80 приходских общин русской церковной традиции. В том числе около десяти в епархии Зарубежной Церкви, более 20 — в британском благочинии Западно-Европейского экзархата Константинопольского Патриархата.

Найти церковь и отдать дань памяти

"Мы хотим найти место, где находилась посольская церковь… В течение всех этих трехсот лет несколько храмов поменялись, поэтому мы хотим найти именно первый храм, и может быть, если будет возможно, если договоримся с городскими властями, установить там мемориальную доску. Это будет одно из наших юбилейных мероприятий", — рассказал архиепископ Сурожский Елисей.

Он сообщил, что также планируется отдать дань памяти митрополиту Антонию Сурожскому. "Для нас важно имя митрополита Антония, и мы в связи с нашим юбилеем планируем установить новое надгробие и обновить его могилу. Над этим постарались наши прихожане, почитатели митрополита, сделав красивую, гранитную могилу, скромную, но достойную", — сказал архиепископ.

Летом, по его словам, пройдет епархиальная конференция, посвященная исторической дате. "Будут также концерты, выставки икон, фотографий, семинары, посвященные этому событию, запланирован выпуск почтовой марки", — отметил архиепископ Сурожский Елисей.

"И самое главное – мы будем освящать наш кафедральный собор после его генеральной реконструкции, планируем, что это будет в октябре", — сказал он, отметив, что 300-летие православия в Британии совпадает с отмечаемым в этом году 60-летием освящения кафедрального собора как православного.

По словам архиепископа, в юбилейных мероприятиях ожидается участие глав и представителей православных епархий Западной Европы, гостями празднований будут представители Англиканской Церкви и других конфессий.

"Имеем также огромнейшее желание и надежду, чтобы прибыл к нам святейший патриарх на эти торжества", — сказал он. В последний раз патриарх Русской Церкви (тогда еще Алексий Второй) посещал Лондон в 1993 году.

Архиепископ отметил, что "самое главное, я очень надеюсь, что 300-летие русского православия даст хороший духовный импульс к примирению ветвей русской церкви, которые оказались в разделении".

"Мне очень хотелось бы, чтобы это юбилейное событие сплотило бы православных русских. Дело в том, что волею судеб мы исторически разделились: с 1927 года часть лондонского прихода обособилась в отдельный приход в юрисдикции Русской зарубежной церкви, поэтому их храм в Лондоне также посвящен Успению Божией Матери, кроме того, есть те, кто отделились от Московского патриархата, и перешли в юрисдикцию Константинопольского патриархата, это так называемый русский Западноевропейский экзархат", — отметил он.

Владыка подчеркнул, что "зарубежная церковь поближе, поскольку мы уже с ней канонически слились, только административно еще немножко разделены". "А Западноевропейский экзархат находится в другой поместной церкви. Вот такие три ветви, но все же исторически происхождение все ведут от одной посольской церкви. И нам хотелось, конечно, привлечь их к активному участию в праздновании, чтобы мы хотя бы мысленно, духовно вернулись к своим истокам", — сказал Елисей.

"Очень надеюсь, что это даст вклад в примирение и понимание друг друга, потому что много уже поколений выросло после всех этих разделений. После самого свежего отделения, когда ушли люди из Сурожской епархии в Константинопольский патриархат (Западноевропейский экзархат), уже прошло 10 лет. И мы надеемся, что это будет наш общий праздник и мы почувствуем единство", — подчеркнул архиепископ Елисей.

От эмигранта до митрополита

Митрополит Антоний (в миру Андрей Борисович Блум, Bloom) — всемирно известный проповедник и мыслитель, после революции в России вместе с семьей оказался в эмиграции. С 1948 года жил и служил в Лондоне, где основал Сурожскую епархию, которой руководил до смерти в 2003 году.

Андрей Блум родился 19 июня (6 июня) 1914 года в Лозанне в семье российских дипломатов. Его отец — Борис Блум имел шотландские корни, мать — Ксения Скрябина, сестра знаменитого композитора Александра Скрябина. После революции в России семья была вынуждена несколько лет скитаться по Европе и в 1923 году поселилась в Париже. Где в 1938 году Андрей Блум окончил биологический и медицинский факультеты Сорбонны. А 10 сентября 1939 года тайно принял монашеские обеты и отправился на фронт в качестве армейского хирурга. Во время оккупации Франции участвовал в движении Сопротивления, был врачом в антифашистском подполье.

Андрей Блум в конце сороковых годов был рукоположен в иеродиакона и уехал в Лондон, где на основе единственного небольшого русского прихода основал многонациональную епархию, объединив не только русскую иммиграцию, но и местных жителей. Имя Сурожской епархии владыка Антоний дал в честь древней крымской епархии с центром в городе Сугдее (современный Судак), известном в русских летописях под названием Сурож. Один из святителей древней Сугдейской епархии, Стефан Сурожский, был избран небесным покровителем епархии.

Третьего декабря 1965 года он был возведен в сан митрополита и назначен Патриаршим экзархом Западной Европы. Не имея систематического богословского образования, владыка Антоний стал почетным доктором Московской Духовной академии, Киевской духовной академии, Кембриджского университета, где некоторое время читал лекции. По его инициативе в Кембридже в 1999 году основан православный институт.

Истоками последнего раскола в Сурожской епархии стали несогласия, возникшие между митрополитом Антонием и прибывшим в Сурожскую епархию в то время епископом Подольским Иларионом (Алфеевым). Конфликт, суть которого митрополит Антоний неоднократно излагал в публичных документах и обращениях, разросся и после смерти владыки, и привел к уходу части священников и прихожан в Константинопольский экзархат.

Взаимопонимание, сложившееся между Православной и Англиканской церквами – положительный фактор для российско-британских отношений, заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко в связи с отмечаемым в этом году 300-летием Русского православия на Британских островах.

Событие в Великобритании будет отмечаться рядом юбилейных мероприятий на протяжении всего года. На лето намечена епархиальная конференция, пройдут также выставки, концерты, будет выпущена специальная почтовая марка. В октябре планируется освящение после реконструкции Кафедрального собора Успения Божией Матери. Ожидается, что в мероприятиях примет участие патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Российско-британские отношения в настоящее время переживают не лучшие времена. Ранее Яковенко заявлял, что британская сторона инициировала практически полную приостановку политического диалога с Россией. Лондон критикует Москву как в связи с конфликтом на Украине, так и в связи с операцией ВКС РФ в Сирии.

"Следует отметить взаимопонимание, сложившееся между Православной и Англиканской церквами – это положительный фактор для российско-британских отношений", — сказал посол в интервью РИА Новости. "Неслучайно, — подчеркнул он, — над входом в Вестминстерское аббатство можно увидеть статую русской святой – новомученицы великой княгини Елизаветы Федоровны".

По словам посла, "огромный вклад в установление этого взаимопонимания внес пользовавшийся огромным духовным авторитетом митрополит Антоний Сурожский".

Яковенко отметил историческую связь русского православия в Британии с российской дипломатической миссией.

"Русская православная церковь в Лондоне появилась именно как церковь при посольстве, и священник в то время не только духовно окормлял пребывающих в Британии россиян, но и был полноценным сотрудником миссии. Наибольших успехов в этом деле добился Яков Иванович Смирнов (1754-1840), настоятель русского храма в Лондоне, в течение 60 лет неустанно трудившийся на ниве просвещения и помощи соотечественникам – дважды в эпоху наполеоновских войн он исполнял обязанности представителя России в Великобритании", — напомнил Яковенко.

"Кстати, две иконы из посольского храма – одни из очень немногих предметов из российского императорского посольства, хранящихся в нынешнем посольстве России", — рассказал он.

"Все эти 300 лет церковь была важнейшим объединяющим звеном для наших соотечественников как в плане духовном, так и с точки зрения общественной жизни", — подчеркнул Яковенко.

Он отметил, что представленные в Великобритании "поместные православные церкви, включая русскую, играют свою роль в диалоге религий и дискуссии о нравственных основах общества".

От посольской церкви до наших дней

"Виновниками" возникновения на Британских островах русского православия стали молодые дворяне, посланные на учебу в Англию Петром Первым, а также русские, служившие на английском флоте. В первую очередь для них, оказавшихся на чужбине без возможности причастия, и была устроена Русская посольская церковь при постоянной русской миссии.

Первая литургия в церкви, освященной в честь Успения Божией Матери, была совершена в конце ноября 1716 года. С тех пор русское православие распространилось по Британским островам, то есть включает Великобританию и Ирландию.

Большое значение в истории русского православия в Британии сыграл всемирно известный проповедник и мыслитель митрополит Сурожский Антоний, благодаря усилиям которого в 1962 году была учреждена Сурожская епархия. В ней сегодня насчитывается 46 приходских общин.

Всего на Британских островах около 80 приходских общин русской церковной традиции. В том числе около десяти в епархии Зарубежной Церкви, более 20 — в британском благочинии Западно-Европейского экзархата Константинопольского Патриархата. —0-

Еще один год медленного роста мировой экономики

В апреле прошлого года Международный валютный фонд прогнозировал, что мировая экономика в 2015 г. вырастет на 3,5%.

В последующие месяцы этот прогноз неуклонно падал, дойдя до 3,1% в октябре. Но МВФ продолжает настаивать – как уже было, с практически банальной предсказуемостью, на протяжении последних семи лет, – что следующий год будет лучше.

Но, как пишет в своей статье на Project Syndicate профессор Принстонского университета Ашока Моди, это, почти наверняка, вновь ошибочный прогноз.

"Начнем с того, что мировая торговля растет с анемичной годовой ставкой 2% по сравнению с 8% с 2003 по 2007 гг. В то время как рост торговли во время этих бурных лет намного превысил мировой ВВП, который в среднем составлял 4,5%, в последнее время темпы роста торговли и ВВП были примерно такими же. Даже если рост ВВП опередит рост торговли в этом году, то, скорее всего, составит не более 2,7%.

Вопрос – почему? Согласно Кристине и Дэвиду Ромер из Университета Калифорнии, Беркли, сотрясения современных финансовых кризисов – то есть со времен Второй мировой войны – сходят на нет спустя 2-3 года. Гарвардские экономисты Кармен Рейнхарт и Кеннет Рогофф говорят, что для того чтобы вытащить себя из финансового кризиса, стране необходимо пять лет. И, действительно, финансовые потрясения 2007-2008 гг. в значительной степени отступили. Так чем можно объяснить вялое экономическое восстановление?

Одно популярное объяснение заключается в нечетком понятии "векового застоя": долгосрочный, депрессивный спрос на товары и услуги подрывает стимулы к инвестированию и трудоустройству. Но спрос будет оставаться слабым, только если у людей нет уверенности в будущем. Единственным логичным объяснением этому длительному стабильному недоверию, как тщательно задокументировал и доказал Роберт Гордон из Северо-западного университета, является медленный рост производительности.

До кризиса – особенно с 2003 по 2007 гг. – медленный рост производительности труда был затуманен иллюзорным ощущением процветания в большей части мира. В некоторых странах, в частности в Соединенных Штатах, Испании и Ирландии, повышение цен на недвижимость, спекулятивное строительство, финансовые риски были взаимодополняющими. В то же время страны усиливали рост друг друга за счет торговли.

Основным в мировом буме был Китай, растущий гигант, который наводнил мир дешевым экспортом, ограничив глобальную инфляцию. Не менее важно то, что Китай импортировал огромный объем товаров, тем самым укрепив многие африканские и латиноамериканские экономики, покупал немецкие автомобили и машины, позволив самой крупной экономике Европы сохранить свои региональные цепочки поставок.

Эта динамика изменилась где-то в марте 2008 г., когда США спасли от краха свой пятый по величине инвестиционный банк, Bear Sterns. С банками еврозоны, также глубоко вовлеченными в субстандартный ипотечный беспорядок и отчаянно нуждающимися в долларах США, Америка и большинство европейских стран начали беспощадное скольжение в рецессию. Как в годы экономического бума мировая торговля раздавала выгоды, так сейчас она несет серьезные проблемы. Замедление роста ВВП каждой страны, как и их импорта, вызывает также замедление роста ее торговых партнеров.

Экономика США начала выходить из рецессии во второй половине 2009 г. во многом благодаря агрессивной денежно-кредитной политике и мерам по стабилизации финансовой системы. Политики еврозоны, напротив, отклонили денежно-кредитное стимулирование и реализовали фискальные меры жесткой экономии, при этом игнорируя усугубляющееся истощение своих банков. Таким образом, еврозона толкнула мир во вторую глобальную рецессию.

Но в момент когда рецессия, похоже, исчерпала себя, развивающиеся экономики начали увядать. В течение многих лет наблюдатели расхваливали управление и реформы способствующие росту, которые якобы внедрили лидеры этих стран. В октябре 2012 г. МВФ прославляет новые "устойчивые" экономики. Как по команде, этот фасад начал осыпаться, открывая неприглядную правду "устойчивости": факторы, такие как высокие цены на сырье и массовый приток капитала, были сокрытием серьезных экономических слабостей, в то же время легализуя культуру кричащего неравенства и разгул коррупции.

Эти проблемы в настоящее время усугубляются замедлением роста в Китае, точке опоры мировой торговли. И худшее еще впереди. Китайский огромный избыток промышленности и имущества должен быть ограничен, высокомерное управление своими глобальными приобретениями надо осадить, и его коррупционные сети должны быть ликвидированы.

Коротко говоря, те факторы, что тянули вниз мировую экономику в 2015 г., будут сохраняться, а в некоторых случаях даже усилены, в новом году. Страны с развивающейся экономикой будут оставаться слабыми. Еврозона, насладившись временной отсрочкой от мер жесткой экономии, будет ограничена вялой мировой торговлей. Повышение процентных ставок по корпоративным облигациям предвещает замедление роста в США. Падение стоимости активов Китая может спровоцировать финансовые потрясения. А политики будут дрейфовать, имея небольшое политическое влияние, чтобы остановить эти тенденции.

МВФ должен прекратить прогнозирование возобновления роста и предупредить, что мировая экономика будет оставаться слабой и уязвимой, если мировые лидеры не будут действовать энергично, чтобы стимулировать инновации и рост. Такие усилия уже давно назрели".

Компания "Эггер" подвела итоги первого полугодия финансового года

Товарооборот в первом полугодии 2015-2016 финансового года повысился на 2,7%, поднявшись на уровень 1,19 млрд евро.

В условиях сложной рыночной ситуации группа компаний ЭГГЕР с головным предприятием в Ст. Иоганне в Тироле (Австрия) в первом полугодии 2015-2016 финансового года смогла повысить свой товарооборот. По итогам полугодового баланса, составленного на 31 октября 2015 года, товарооборот повысился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: компания ЭГГЕР завершает первое полугодие с товарооборотом в размере 1,19 млрд евро (в прошлом году этот показатель составил 1,16 млрд евро). Размер прибыли до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA), который составил 172,2 млн евро, удалось удержать на уровне максимального значения предыдущего года - 172,6 млн евро. Доля собственного капитала по сравнению с предыдущим годом незначительно снизилась с 39,7% до 38,9%.

В сфере производства материалов для мебели и внутренней отделки (подразделение EGGER Decorative Products) удалось достичь прироста товарооборота на +3,9%. "Данная положительная динамика отмечается в особенности благодаря рынкам Великобритании, Германии, Скандинавии и Испании. В развитии рынков Турции и России, находящихся под влиянием политической напряженности, в данной сфере наблюдался спад", - говорит Томас Ляйссинг, руководитель группы ЭГГЕР в области финансов, управления и логистики и полномочный представитель руководства группы, комментируя результаты деятельности компании за первое полугодие.

Объем товарооборота в сфере производства напольных покрытий (подразделение EGGER Retail Products), несмотря на продолжающуюся сложную ситуацию на рынке, смог превзойти показатели этого же периода прошлого года аналогично на 3,9%. Хотя объемы продаж в данной сфере и сократились, но все же выбранная стратегия - уйти с малодоходных рынков напольных покрытий и сконцентрироваться на группах товаров более высокого качества - уже приносит свои плоды и будет осуществляться и в дальнейшем. В сфере производства строительных материалов (подразделение EGGER Building Products) хотя и удалось повысить объемы продаж плит ОСП, но понижающиеся цены привели в конечном итоге к снижению товарооборота на 5,0%.

В первом полугодии текущего 2015-2016 финансового года были вложены инвестиции в основные средства и нематериальные активы в размере 142,8 млн евро (в прошлом году: 113,6 млн евро). Из них 35,3 млн евро пришлось на долю инвестиций в сохранение основных фондов. На инвестиции в развитие компании было израсходовано 107,5 млн евро. К самым значительным инвестициям, направленным на развитие компании, в первом полугодии 2015-2016 финансового года относятся: текущее строительство производственной линии по выпуску МДФ на заводе в Гагарине (Россия), изготовление оборудования для дальнейшей обработки плит на заводе в Унтеррадльберге (Австрия), завершение процесса модернизации завода по производству клея в Гексхэме (Великобритания), оптимизация процессов в сфере логистики и энергетики на заводе в Рамбервилле (Франция), а также строительство корпусов службы технической поддержки производства на заводах в Гифхорне (Германия) и Рион-де-ланде (Франция).

"На всех западноевропейских рынках сбыта, включая Великобританию и Ирландию, мы ожидаем стабильное развитие макроэкономической ситуации", - говорит Вальтер Шигль, руководитель группы ЭГГЕР по технике и производству, делая прогноз на второе полугодие финансового года. На рынках сбыта в России и страдающих от политической напряженности странах Восточной Европы, а также на рынках Турции и Ближнего Востока в краткосрочной перспективе улучшения ситуации не ожидается.

Положительные ожидания группа компаний возлагает на сферы производства материалов для мебели и внутренней отделки (подразделение EGGER Decorative Products) и напольных покрытий (подразделение EGGER Retail Products). В связи с нынешним перенасыщением на рынке плит ОСП в сфере производства строительных материалов (подразделении EGGER Building Products) в краткосрочной перспективе улучшения ситуации со спросом и результатами деятельности не ожидается. "Для дальнейшего укрепления наших позиций на рынке мы неизменно делаем ставку на разнообразие ассортимента продукции, диверсификацию рынка и постоянные инновации в области продукции, процессов и услуг. Прочная финансовая основа содействует дальнейшему стабильному развитию компании за счет своих внутренних ресурсов", - говорит Ульрих Бюлер, руководитель группы ЭГГЕР в области маркетинга и продаж.

Казахстан ввел безвизовый режим для граждан стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также ОАЭ, Малайзии, Монако и Сингапура с 1 января 2017 года.

В мае 2015 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ, регламентирующий вопросы создания международного финансового центра "Астана", одним из пунктов которого является введение безвизового режима сроком до 30 дней для граждан стран-членов ОЭСР и ряда других развитых государств.

МИД Казахстана ранее сообщал, что согласно плану мероприятий по реализации данного указа, введение безвизового режима для граждан вышеуказанных стран запланировано на 1 января 2017 года.

В столице Казахстана на базе инфраструктуры Astana EXPO 2017 будет создан международный финансовый центр "Астана" (AIFC), который планируется сделать финансовым хабом для стран СНГ, а также всего региона Западной и Центральной Азии.

В настоящее время в ОЭСР входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Израиль, Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Словакия, Словения, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, США, Чили, Эстония, Япония.

Михаил Егорин.

Каталония и конституционный кризис в Испании

Мигель Бельтран де Фелипе (р. 1964) – профессор права Университета Кастилия – Ла-Манча, сотрудник Конституционного суда Испании (1998–2002), автор шести книг по конституционному и административному праву Испании, конституционному праву США, правовой системе Европейского союза.

Введение

С 2012 года Испания находится в сложной конституционно-политической ситуации, обусловленной вызовом, который был брошен ее центральному правительству властями и некоторыми местными политическими партиями Каталонии – одной из испанских территорий. Эти власти и эти партии, поддерживаемые неуклонно расширяющейся частью каталонского населения, запустили процесс сецессии, призванный разорвать узы между Каталонией и Испанией и, соответственно, породить новое независимое государство.

В этой статье предпринимается попытка подвести промежуточные итоги набирающего темп обособления. По ходу изложения я буду избегать как избыточной детализации описываемых проблем, так и обсуждения возможных путей их решения: моя цель состоит в том, чтобы проанализировать историческую подоплеку процесса суверенизации (proceso soberanista) и его политического оформления. По этой причине я почти не использовал теоретические работы, опираясь в основном на сообщения СМИ и научные статьи о событиях, произошедших с 2012 года.