Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Российская компания «Муромтепловоз» представила пожарные тракторы на выставке в Дубае.

Дубай, ОАЭ. Российская компания «Муромтепловоз» представила пожарные тракторы на международной выставке INTERSEC в Дубае. Машины на гусеничном ходу могут работать в труднодоступной местности, включая горы и пустыню, и даже с воды. 14-тонные тракторы могут тушить сложные пожары, включая возгорания на нефтяных и газовых скважинах, однако не предназначены для работы в городе и на высотных зданиях, что весьма актуально для таких мегаполисов, как Дубай. Нужно отметить, что техника успешно зарекомендовала себя при тушении лесных пожаров на территории России.

Модель МТ-ЛБ-ЛПТ вместительна как для воды, так и для людей: в салоне могут поместиться два пилота и восемь пассажиров, эвакуируемых с мест пожара. Дальность тушения огня составляет 100 метров. В Дубае тракторы вышли на рынок под брендом Naffco. В числе перспективных рынков для поставки оборудования – страны Ближнего Востока, такие как Ирак, Иран и Йемен, а также Юго-Восточной Азии.

В минувшую пятницу в столице Буркина-Фасо Уагадугу радикальные исламисты атаковали кафе, а затем захватили заложников в отеле Splendid, где живут граждане западных государств, в том числе сотрудники ООН. Жертвами атак террористов стали 27 человек из 18 стран, еще около 30 человек были ранены. По предварительным данным, нападение совершили боевики присягнувшей на верность "Исламскому государству" группировки "Аль-Мурабитун", в ноябре и августе прошлого года захватывавшей отели в Мали.

За день до теракта в Уагадугу в столице Индонезии Джакарте около торгового центра Sarinah, где сосредоточены дорогие гостиницы, посольства и офисные здания, прогремела серия взрывов. В результате 7 человек (включая террористов-смертников) погибли и около 20 были ранены.

И снова ответственность за теракт взяли на себя боевики "Исламского государства".

В этом ряду следует упомянуть и Турцию: здесь в минувший вторник был осуществлен теракт в самом центре Стамбула, в результате которого погибли 10 иностранных туристов.

Я уже не говорю про теракты в Ираке и Афганистане, которые следуют с такой частотой, что их уже перестают замечать даже в СМИ. А в Сирии в минувшие выходные в провинции Дэйр-эз-Зор боевики ИГ убили около 280 человек, включая женщин и детей.

В России на минувшей неделе терактов, к счастью, не было, но спецслужбам тоже пришлось поработать, например, в Нальчике, где были продолжены контртеррористические мероприятия против членов радикальных группировок.

Исламское государство как франшиза

География терактов потрясает. Где "Исламское государство", где Буркина-Фасо и где Джакарта? Но действительно ли ИГ имеет свои ячейки на пространстве от Тихого океана до Атлантического?

Полагаю, что террористические группировки, действующие на разных континентах, далеко не всегда являются структурами "Исламского государства". Скорее, это совокупность местных радикальных групп, использующих раскрученный и уже узнаваемый во всем мире бренд ИГ по типу франшизы.

С другой стороны, названные выше теракты, безусловно, связаны между собой темой радикального исламистского протеста против Запада и глобализации. И этот протест становится уже не просто способом разборок в местных этно- и религиозных конфликтах, но, как я полагаю, ключевым направлением в мировом антиглобалистском тренде.

С учетом тех процессов, которые навязывает миру Запад (глобализация, монополизация, универсализация, секуляризация и проч.), и той ненависти, которую испытывают в "технологически порабощаемых" обществах к прогрессу по-американски, во многих странах мира нарастают системные протестные настроения, которые, увы, не могут быть реализованы никакими иными способами, кроме самых радикальных.

В традиционалистских обществах люди все чаще решают, что беззастенчивости глобального рынка, идеологии, технологии, образу жизни, военной силе и крестовым походам западных спецслужб, ломающих через колено одну страну за другой, можно противостоять только предельной архаикой и откровенным зверством.

Собственно говоря, идея ответа на силу и жестокость власти (в данном случае речь идет о власти Запада) встречной силой и еще большей жестокостью всегда была ключевой в любом террористическом движении.

По факту исламистский террор представляет собой реакцию на насаждаемые Западом ценности. На Западе гей-парады — у радикальных исламистов гаремы; там феминизм — здесь казни и нападения на женщин в европейских городах; там уверенность в исключительности американо-британского правосудия — здесь законы шариата.

Ракка вместо Мекки

Если единая мировая террористическая сеть еще не существует, то она, судя по всему, складывается. Не исключено, что большинство терактов последней недели координировались из единого центра (сетевые коммуникации этому способствуют) и преследовали конкретные цели. Вопрос — какие?

Полагаю, что системных целей у террористов, как минимум, три.

Во-первых, обширная география терактов призвана продемонстрировать размах исламистского влияния своим потенциальным сторонникам. И это не просто самореклама, но способ вербовки боевиков для ИГ.

Сегодня, с учетом антиглобалистской окраски радикального ислама, кадровым ресурсом "Исламского государства" становится любая мусульманская страна. Полтора миллиарда человек, проживающих в мусульманских странах и анклавах, должны, по замыслу идеологов ИГ, знать, где находится новая Мекка: это Ракка в Сирии.

Серия терактов по всему миру — это своего рода позывные для "своих", сигнал о том, что "братья по джихаду" присутствуют везде, и любого, кто готов бороться с "неверными" с оружием в руках, ждут в Ракке.

Во-вторых, одной из целей терактов в различных странах мира, направленных, кстати, в основном против граждан западных стран, состоит в том, чтобы показать Западу его "перспективы". Это своего рода шантаж западных политиков и предупреждение, что террористы могут объявить джихад любому государству. Ну а тот факт, что европейские страны, благодаря таким европолитикам, как Меркель, стали заложниками "Исламского государства", уже не требует доказательств.

В-третьих, теракты, конечно же, используются и в абсолютно утилитарных интересах. К примеру, теракт в Джакарте выгоден саудитам и их союзникам, которые оказались в крайне сложной ситуации в связи с продолжающимся падением мировых цен на нефть.

Полагаю, что с целью притормозить это падение саудиты на днях попытались вывести конфликт с Ираном на более высокий уровень. Неисключено, что и за терактом в Джакарте стоят подобные углеводородные интересы. Тем, кто считает такой сценарий сомнительным, напомню, что Индонезия — крупнейший в мире (!) поставщик сжиженного газа. То есть не Россия, строящая трубопроводы, а именно Индонезия — основной конкурент того же Катара.

Где ждать новых терактов от радикальных исламистов

Итак, с одной стороны, "Исламское государство" (организованное в том числе бывшими военнослужащими армии Саддама Хусейна) показывает угнетаемым странам пример того, как можно и нужно бороться с Западом — не политическими дискуссиями, в которых у порабощенных государств нет шансов быть услышанными, а силой оружия.

С другой стороны, терроризм "снизу" под прикрытием квазиислама становится реакцией на американский глобалистский гибридный террор "сверху", прикрываемый лозунгами о свободе и демократии. И сегодня мы видим, что международный терроризм стал неотъемлемым элементом глобализма, однояйцевым близнецом американской "исключительности".

Следовательно, в любом теракте могут быть заинтересованы и сами террористы, и глобалисты, использующие мировую террористическую сеть в своих интересах.

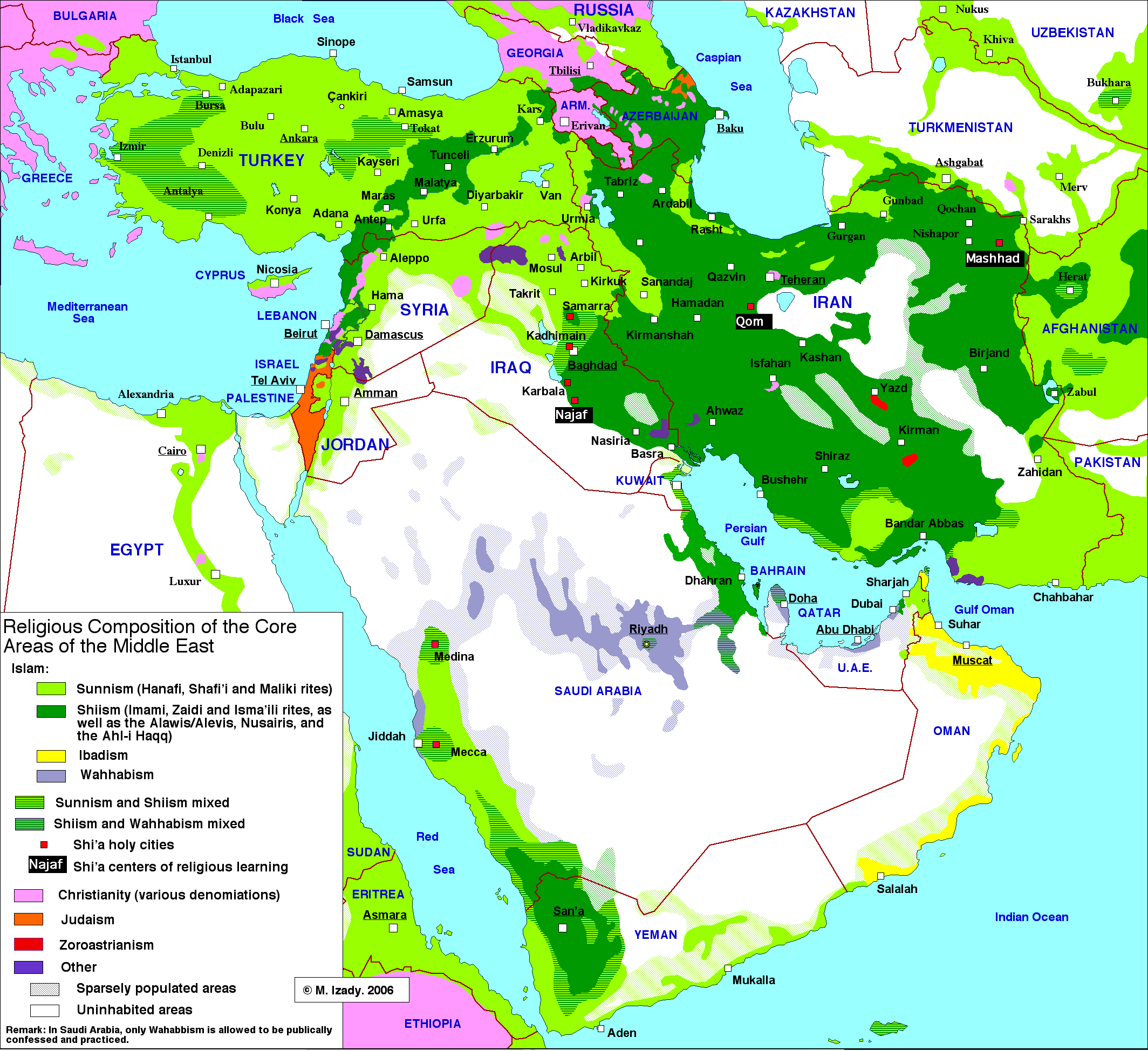

Полагаю, что в ближайшее время теракты в Европе могут повториться. Будут нарастать и провокации против шиитов в Ираке и Йемене, что позволит саудитам сохранить ускользающие выходы на Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы. Продолжатся теракты и в Турции, что даст возможность Эрдогану как-то "объяснять" чиновникам ЕС, почему он не может перекрыть поток беженцев в Европу, а своим избирателям — зачем он проводит зачистки курдов и борется с Асадом.

Однако помимо всех этих и других потенциально "привлекательных" для террористов мест (Сирии, Ливана, Ливии, Афганистана, Украины и проч.) территорией повышенной террористической активности станет зона Малаккского пролива.

Взрывы в Джакарте — лишь первый звоночек. Активизация террористических групп в текущем году может произойти в соседних Малайзии и на Филиппинах: в Малайзии это может стать поводом для усиления в ней влияния США, а на Филиппинах они будут совершаться в знак протеста против такого усиления.

Владимир Лепехин

Военная операция, проводимая в Йемене коалицией арабских стран во главе с Саудовской Аравией, длится уже почти десять месяцев. Достижение поставленных целей кампании — свержение захватившего власть в Сане шиитского движения "Ансар Алла" и возвращение бежавшего из страны президента Абд Раббо Мансура Хади — наткнулись на яростное сопротивление армейских частей и народных комитетов, ядром которых являются хуситы.

Несмотря на затянувшееся наступление, из Эр-Рияда то и дело поступают оптимистичные сводки об успехе операции и "скором взятии всех оплотов мятежников". Официальный представитель йеменской армии, которая противостоит действиям саудовской коалиции, бригадный генерал Шараф Галиб Лукман рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости в Каире Рафаэлю Даминову о том, как ход этой войны видится в самой столице Йемена Сане.

— Уже прошло почти десять месяцев с начала войны в Йемене. Есть ли у вас данные о потерях в рядах коалиции, руководимой Саудовской Аравией?

— Не смогу сейчас назвать точные цифры, но агрессоры несут большие потери, счет идет на многие сотни убитых. Однако дело в том, что они скрывают количество погибших со своей стороны. Хочу сказать, что среди самих саудовцев и эмиратцев жертв не так много, за них воюют наемники, так как они уже показали, что сами этого делать не способны. Для участия в боевых действиях они нанимают бедных людей из разных стран мира. Среди них и сомалийцы, и люди из суданских племен. Однако есть и европейцы, американцы, колумбийцы, наемники из структуры, известной как Black Water. Их подразделение насчитывало около 400 человек.

— Что из себя представляет йеменская армия сегодня? Что составляет ее костяк? Народные комитеты шиитского движения хуситов "Ансар Алла" или армейские части, которые, как говорят, остались верны экс-президенту страны Али Абдалле Салеху.

— Али Абдалла Салех долго был президентом, был верховным главнокомандующим, он основал и сформировал йеменскую армию. Но сегодня вооруженные силы ему не подчиняются. В 2011 году в армии произошел раскол, от нее фактически отделилась первая бронетанковая дивизия, которой командовал Али Мохсен аль-Ахмар. Они исповедовали идеологию "Братьев-мусульман". В основном они сегодня и воюют на стороне наемников и Саудовской Аравии, но не все. Все остальные части остались верны своей стране. Это и есть армия. Вдобавок народные комитеты, состоящие из сыновей Йемена. Вы знаете, каждый йеменец — воин, каждый из них имеет оружие и готов сражаться. Народные комитеты это не только хуситы, хотя хуситы это часть йеменского народа. Сейчас все йеменские патриоты вступают в народные комитеты и сражаются бок о бок с армией против агрессора.

— Часто можно слышать в йеменских СМИ об участии в бомбежках американских ВВС. Это правда, что летчики из США участвуют в боевых действиях на стороне коалиции?

— В коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, помимо объявленных стран, приняли участие ВВС США, Великобритании, Франции и Израиля. Их привлекли к участию в налетах после того, как саудовские летчики не смогли сами выполнить свои боевые задачи. У нас есть доказательства этого.

— Коалиция заявляет, что уже заняла большую часть страны, что ее войска приблизились к Сане. Есть ли у вас силы, чтобы удержать столицу и вообще вести дальнейшие боевые действия?

— Да, они заявляли, что уже рядом, что окружили Сану и в течение нескольких часов войдут в нее. Я могу вам ответственно сказать, что они все еще находятся на границах провинций Эль-Джауф и Мареб и далеко они не продвинулись. Мы специально, чтобы развеять эту ложь, посылали в эти районы телевизионные группы йеменского телевидения. Это психологическая и пропагандистская война со стороны саудовского врага, использующего подобные ложные данные. Если бы это было правдой, то это сразу было бы видно. Мы сказали им, что если они мужчины, то пусть приходят и сражаются с нами, но они ничего не могут сделать на земле. Все, на что они способны, это бомбить мирные районы, убивать женщин и детей, разрушать инфраструктуру.

— Сколько техники, бронетранспортеров, танков было вами уничтожено с начала этой войны?

— Очень много. Десятки танков, сотни бронетранспортеров были сожжены, часть из них стала нашими трофеями и сейчас используется.

— Сбивали ли вы самолеты коалиции?

— Мы сбили десять ударных вертолетов Apache, три истребителя F-16 и много беспилотников.

— То есть у вас есть силы для дальнейшего противостояния и защиты Саны?

— Да. Наша нынешняя стратегия построена на готовности к войне, которая может длиться годы, а не месяцы. Мы рассчитываем на долгое сопротивление и на ответные действия.

— Про ответные действия — в последнее время все чаще слышно о применении йеменской армией баллистических ракет "Точка" по позициям коалиции как на территории Йемена, так и по территории Саудовской Аравии.

— У нас есть возможности, мы знаем, как их использовать. Они смеялись над нами, говоря, что все, что у нас есть, это старое русское оружие, но этим оружием мы уже согнали все высокомерие с американских вооружений. Советский комплекс "Точка" применяется нами с высокой точностью. Также используем и модернизированные установки "Скад". Ракеты показали потрясающие результаты на территории Саудовской Аравии. Все это внесло изменения в ход идущей войны.

— Каковы ваши дальнейшие действия? В СМИ есть информация об атаках, осуществляемых йеменской армией совместно с народными комитетами, на территорию ваших соседей.

— Мы уже там находимся. Сейчас мы освободили часть территории в провинциях Наджран, Джизан и Асир. Исторически это йеменские территории, которые отошли Саудовской Аравии в прошлом веке по договору 1934 года. Мы продолжим наступать и освобождать земли от власти Аль Сауд, пока враги будут продолжать наносить урон инфраструктуре нашей родины.

Египет и Турция лидируют по закупкам российского зерна в I полугодии 2015/2016 сельхозгода - эксперт

Египет и Турция сохранили лидирующие позиции по закупкам российского зерна в первой половине 2015/2016 сельхозгода (то есть в июле-декабре 2015 года).

Как сообщил "Интерфаксу" замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО "Русагртранс" Игорь Павенский, в Египет было экспортировано более 3,9 млн тонн зерна, что составило 18,2% его поставок за этот период, в Турцию - 2,8 млн тонн (13,1%).

Причем если экспорт в Египет несколько снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого сельхозгода (4,06 млн тонн), то в Турцию - вырос (2,64 млн тонн в первом полугодии прошлого сельхозгода).

Крупным покупателем российского зерна также стала Саудовская Аравия, которая увеличила импорт с 1,91 млн тонн до 1,97 млн тонн (9,2%). В лидерах и Иран, но поставки в эту страну снизились до 1,39 млн тонн (6,5%) с 1,9 млн тонн в первом полугодии прошлого сельхозгода. Причиной во многом стала возросшая конкуренция со стороны казахстанского ячменя, пояснил эксперт.

В числе крупных стран-импортеров оказались Бангладеш, Азербайджан, ЮАР, Йемен, Ливия.

По данным И.Павенского, всего в июле-декабре 2015 года через малые порты Азово-Черноморского бассейна вывезено 9,4 млн тонн (43,7%) российского зерна против 8,9 млн тонн (42,5%) за соответствующий период 2014 года. Экспорт через глубоководные порты составил 9,5 млн тонн (44,3%) против 9,3 млн тонн (44,6%) соответственно.

При этом эксперт отмечает снижение доли порта Новороссийска в экспорте (с 31,8% до 28,3%), устойчивый рост доли Тамани (с 8,9% с 11%) и прирост доли Туапсе (с 3,9% до 5%).

По его словам, по итогам первой половины сезона на экспортном рынке уверенно лидирует ТД "Риф", экспортировавший 2,8 млн тонн (13%) зерна. Международная зерновая компания (МЗК, российская "дочка" Glencore) оказалась на втором месте (2,2 млн тонн, 10,3%), на третьем - "Каргилл" (1,44 млн тонн, 6,7%).

Как прогнозирует И.Павенский, в январе Россия может экспортировать 1,4-1,5 млн тонн зерна, в том числе 1-1,1 тонн пшеницы. С 1 по 13 января экспорт составил 271 тыс. тонн (в том числе 175 тыс. тонн пшеницы) против 504 тыс. тонн за соответствующий период 2015 года.

Комментируя предполагаемое изменение экспортной пошлины на пшеницу, И.Павенский отметил, что наиболее привлекательным сценарием для экспортеров может быть обнуление ставки. "Но он не может сбыться из-за опасений государства, связанных с чрезмерно быстрым оттоком зерна с внутреннего рынка, - сказал он. - Принятие полностью нового механизма с привязкой к мировым биржевым котировкам, например, к MATIF (международный фьючерсный рынок Франции - ИФ) или к другим показателям, более вероятно".

Как сообщалось, Минсельхоз в конце января планирует направить в правительство предложения по экспортной пошлине на пшеницу. Ведомство не раскрывает обсуждаемые варианты корректировки. Эксперты зернового рынка не исключают, что это может быть "плоская" пошлина или пошлина, привязанная к корректировкам одной из крупных мировых бирж.

В настоящее время пошлина составляет 50% таможенной стоимости минус 6.5 тыс. рублей, но не менее 10 рублей за тонну.

Заявление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Катара Х.Аль-Атыей, Москва, 18 января 2016 года

Завершились переговоры между Президентом Российской Федерации В.В.Путиным и Эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Наши лидеры встречались не первый раз – Его Высочество Эмир посетил церемонию открытия Олимпийских игр в Сочи в феврале 2014 г. и тогда уже встречался с Президентом России В.В.Путиным.

В целом политические контакты носят регулярный характер. В августе 2015 г. я посетил с визитом Доху, где был принят Его Высочеством Эмиром и провел содержательные переговоры с моим коллегой и другом, Министром иностранных дел Катара Х.Аль-Атыей. В декабре 2015 г. г-н Министр посетил Москву. Мы также рассмотрели целый ряд двусторонних и региональных проблем, прежде всего, в контексте урегулирования различных кризисов на Ближнем Востоке и на Севере Африки.

В ходе сегодняшних переговоров Президент России В.В.Путин и Его Высочество Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани подтвердили твердый настрой с обеих сторон на дальнейшее укрепление и углубление сотрудничества в самых разных областях.

Несмотря на скромный объем товарооборота, были даны поручения выполнять те договоренности, которые были достигнуты в прошлом году на первом заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Лидеры наших стран поручили также провести очередное заседание Межправительственной комиссии в этом году и дали указание обеспечить более тесное вовлечение в эту работу деловых кругов, опираясь уже на установленные связи между Российским фондом прямых инвестиций и Катарским инвестиционным агентством. В целом инвестиционное сотрудничество с обеих сторон было расценено как главный приоритет. Нам отрадно отметить, что такие российские компании, как «Газпром», «Лукойл», «Интер РАО», «РЖД» проявляют прямой интерес к сотрудничеству с катарскими партнерами. При обсуждении наших общих задач в сфере энергетики Президент России В.В.Путин и Его Высочество Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани договорились использовать как двусторонние каналы взаимодействия, так и наше сотрудничество по линии контактов между ОПЕК и государствами, не входящими в эту Организацию, а также в рамках Форума стран-экспортеров газа.

Сделан новый шаг в области гуманитарного сотрудничества. Подписано Межправительственное соглашение о взаимодействии в области культуры, которое придаст этим контактам системный характер. Развитию контактов, безусловно, будет способствовать еще одно соглашение о безвизовом режиме для обладателей дипломатических паспортов, которое было подписано сегодня министрами иностранных дел двух государств.

У нас традиционно тесные связи в области спорта. Сегодня Президент России В.В.Путин и Его Высочество Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани подтвердили обоюдный настрой на самое тесное взаимодействие в этой области, в том числе в контексте подготовки к проведению чемпионатов мира по футболу в России в 2018 г. и в Катаре в 2022 г.

При обсуждении международных проблем Президент России В.В.Путин и Его Высочество Эмир Тамим Бен Хамад Аль Тани по понятным причинам основное внимание уделили взаимодействию по урегулированию сирийского кризиса, в том числе в рамках Международной группы поддержки Сирии (МГПС), в которую входят Россия и Государство Катар. На уровне глав государств мы подтвердили приверженность достигнутым в «Венской группе» договоренностям, которые были закреплены резолюцией СБ ООН и предполагают необходимость обеспечения всех условий, чтобы сирийский народ сам свободно определил свою судьбу. Россия и Катар рассчитывают, что в соответствии с имеющимися договоренностями и резолюцией СБ ООН переговоры между Правительством в Дамаске и сирийской оппозицией начнутся в самое ближайшее время, уже в этом месяце.

Наши лидеры также затронули вопросы, связанные с положением в Йемене, Ливии, в других странах ближневосточного региона.

В целом была подтверждена обоюдная нацеленность на то, чтобы в рамках международных усилий повышать эффективность антитеррористических действий. Согласованы конкретные шаги, которые могут этому способствовать. Россия и Катар будут и далее стремиться к обеспечению максимальной результативности в борьбе с терроризмом.

У лидеров наших стран также единая позиция в том, что за всеми сегодняшними горячими кризисами нельзя забывать о палестинской проблеме, о необходимости возобновления прямых переговоров между Палестиной и Израилем на основе имеющейся международно-правовой базы с целью достижения двугосударственного урегулирования, создания государства Палестина, которое будет жить в мире и безопасности со всеми своими соседями.

В завершение переговоров Президент России В.В.Путин и Его Высочество Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани договорились оставаться в тесном контакте по всем этим и другим вопросам.

«Предсмертные конвульсии» лицемера Эрдогана: Турция втянута в войну на три фронта

Турция сталкивается с нарастающей террористической угрозой. Атаки смертников в городах страны стали повторяться с большей интенсивностью, чем это было в прошлом году. Турецкие власти говорят о двух источниках терактов — джихадисты «Исламского государства» и бойцы Рабочей партии Курдистана (РПК). Борьба с последней выступает для местных политиков явным приоритетом, в то время как удары по ИГ в Сирии и Ираке турецкая армия наносит во многом по остаточному принципу.

Объяснение тому в Анкаре нашли простое. В отличие от джихадистов в двух соседних арабских странах, турецкие и сирийские курды преследуют далеко идущие цели получения права на самостоятельное определение своего политического будущего. Курды завоёвывают право на автономию, на которой они не остановятся, с оружием в руках. Причём острие этого оружия ныне направлено против ИГ. Только курды самой Турции лишены возможности принять участие в общей борьбе с «халифатом», и виной тому очевидные промахи в политике турецкого правительства.

Чем заняты президент Реджеп Тайип Эрдоган и его команда на юго-востоке Турции, в Сирии и Ираке — становится объектом откровенных насмешек со стороны политиков и экспертов Ближнего Востока. Вместо того чтобы сделать курдов в любой точке региона своими союзниками, пусть и ситуативного характера, в противостоянии с ИГ, турецкий режим демонстрирует диаметрально противоположный настрой. В союзники Эрдоган выбрал разношёрстный «экстремистский интернационал» в Сирии, с помощью которого он продолжает подмывать фундамент власти Башара Асада и сдерживает «сепаратизм» курдов. Имевшее примерно до середины 2015 года заигрывание турецких властей не только с такими группировками, как «Джейш аль-Фатех», «Джебхат ан-Нусра», «Ахрар аш-Шам» и так называемыми «бригадами» сирийских туркоманов на севере и западе Сирии, но и с ИГ стало роковой ошибкой для Анкары. В турецкой столице это уже поняли, прежде всего, через участившиеся теракты по всей стране, но продолжают упорствовать, загоняя Турцию в ещё более экстремальную ситуацию.

С кем турецкая сторона заигрывала — от них получила серию террористических атак на своей территории и публичные обвинения в отказе от ранее взятых на себя обязательств. Заявления главаря группировки «Джунд аш-Шам» Муслима Шишани (Маргошвили) — тому очевидное подтверждение. «Амир» боевиков-исламистов, большая часть которых является выходцами с Северного Кавказа, воюющих в сирийской провинции Латакия, опубликовал видеообращение на русском языке, в котором призвал на помощь «муджахидов Шама (Сирии)». Едва скрывая злость, Шишани заявил о серьёзном сокращении финансирования находящихся в его подчинении джихадистов из Турции, по причине чего «пришлось распустить большую часть подготовленных братьев».

А кого турецкие правители настроили против себя ещё больше, так это курдов. И те в ответ вышли на уже необратимый путь построения собственной государственности.

Турецкая Республика при Эрдогане стала страной с избыточным внутренним напряжением, чреватым системным «надрывом» и обрушением в состояние гражданской войны. Ни на одном внутри- и внешнеполитическом направлении ныне правящий турецкий режим не может обрести устойчивость или хотя бы определённость на обозримую перспективу.

После достаточно убедительной победы на парламентских выборах 1 ноября правящая Партия справедливости и развития (ПСР) столкнулась с резко негативной реакцией оппозиции в вопросе перехода к президентской форме правления. Прошедшие 30 декабря и 4 января консультации председателя ПСР, премьер-министра Ахмета Давутоглу соответственно с лидерами Республиканской народной партией Кемалем Кылычдароглу и Партией националистического движения Девлетом Бахчели подчеркнули сложности, ожидающие главный проект властей на внутриполитическом поле.

Ещё более тревожные для правительства Эрдогана сигналы идут с курдонаселённого юго-востока страны. Здесь зарождается самое настоящее повстанческое движение на широкой социальной почве. Отголоски этого движения, норовящего превратить Турцию в один большой котёл гражданской войны, слышны в Стамбуле и других крупных городах. Репрессивный аппарат Эрдогана и Давутоглу работает с пиковой нагрузкой по подавлению гражданского протеста. Задержания представителей академической интеллигенции, запущенный властями судебный процесс против лидера движения «Хизмет», турецкого богослова-диссидента Фетуллаха Гюлена и ряд других «нервных срывов» властей добавляют ощущение системной разбалансировки Турции.

На внешнем фронте — масса своих проблем. Турция превратилась в «перекрёсток» террористического транзита, поток боевиков в Сирию через её территорию сопровождается не менее внушительным перемещением экстремистов всех мастей в обратном направлении. Эффективный контроль на границах второй по сухопутной мощи армии НАТО, казалось бы, не должен был создать особых трудностей для местного правительства. Конечно, если оно вообще заинтересовано в установлении такого контроля, а не занимается провоцированием «перетока» террористической угрозы из Турции и в неё саму.

По всей видимости, политический авантюризм Эрдогана, о котором усиленно пишет и западная, и ближневосточная пресса, проявился в завершённом виде именно через преднамеренный подрыв внутренней стабильности внутри Турции. В таких условиях репрессивная манера поведения, по сути, полицейского государства получает максимально широкий простор для деятельности.

Указанное накладывается на абсолютно деструктивные действия Анкары в отношениях с теми своими недавними партнёрами, с которыми удавалось поддерживать хоть какой-то баланс интересов. Отдельный пласт проблем формируется у Анкары в контактах с Вашингтоном, откуда с Эрдоганом пока не свернули серьёзные отношения, но находятся в нескольких шагах от этого. 6 января в Турцию прибыл глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд. С этим визитом связывались большие надежды, но всё закончилось очередным разочарованием. Договорённость союзников о совместном патрулировании турецко-сирийской границы, достигнутая осенью 2015 года, разбивается планами Турции не допустить усиления сирийских курдов. А ведь именно в таком усилении одновременно заинтересованы и США, и Россия.

Курды на севере Сирии, в южном подбрюшье Турции, в равной мере выступают для Вашингтона и Москвы мощным фактором будущего политического уклада арабской республики, с которым нельзя не считаться. В конце 2015 года российские авиаудары по пользующимся турецкой поддержкой сирийским «умеренным» боевикам позволили курдам перейти в наступление в западном анклаве Африн. Курды могут перерезать главный маршрут коммуникации между Турцией и удерживаемыми боевиками-исламистами районами Алеппо. Стратегическая цель «Отрядов народной самообороны» (YPG) сирийских курдов — соединить Африн с другими своими районами на северо-востоке Сирии, установив контроль на как можно большей части территории вдоль сирийско-турецкой границы.

Если бы Эрдоган не занимался авантюризмом и провокациями, то к учёту интересов Анкары в курдском вопросе в Вашингтоне и Москве были бы более восприимчивы. Теперь об этом турецкая сторона может только мечтать. Например, как и о нанесении воздушных ударов по целям в Сирии. Размещение в сирийской Латакии российских систем С-400 в ответ на «удар в спину» 24 ноября, когда турки сбили Су-24 ВКС РФ, связало руки турецкой армии во всём, что касается вторжения в воздушное пространство Сирии. Ныне ВС Турции могут наносить лишь удары дальнобойной артиллерией по позициям боевиков ИГ в северной Сирии, под прикрытием которых чаще всего поражаются объекты YPG сирийских курдов.

Напоминающая «предсмертные конвульсии» политика Эрдогана удостоилась критических замечаний даже от остающихся к Турции в целом нейтральными ближневосточных СМИ.

К примеру, как сообщал сайт телеканала Al Arabiya в публикации от 13 января, во время выступления перед турецкими послами в Анкаре президент Эрдоган отметил, что Иран пытается «запустить разрушительный процесс в регионе», превращая религиозный спор в реальные конфликты с участием вооружённых сил. Источник Al Arabiya рассказал, что турецкий лидер также обвинил Иран в использовании событий в таких странах, как Сирия, Ирак, Йемен, с тем чтобы расширить своё влияние. Показательной частью выступления Эрдогана стала критика, высказанная им в адрес иранского уголовного законодательства. Он напомнил о широком использовании смертной казни в Иране. Такой пассаж не ускользнул от внимания панарабского медиаконцерна Al Arabiya, который трудно заподозрить в антиэрдогановских настроениях. Ведь неделю назад, 6 января, кстати, в день появления в Турции с визитом высшего армейского чина США, всё тот же Эрдоган выразил поддержку Саудовской Аравии, заявив, что использование смертной казни является её внутренним делом. Прозвучало это на фоне известного обострения в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией, после казни властями Королевства шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. Таков «последовательный» Эрдоган, который всеми силами борется с политикой двойных стандартов в действиях других, но упорно не замечает собственного лицемерия.

Слышны адресованные Эрдогану и внутритурецкие призывы «одуматься», причём от людей, которые не понаслышке знают, например, работу репрессивного аппарата Турции и в своё время были его активными участниками. Так, подполковник в отставке Митхат Ышык, ранее возглавлявший элитное подразделение турецкой армии Bordo Bereliler («Бордовые береты»), полагает, что неверная внешняя политика правительства в отношении Сирии стала основным фактором, сделавшим Турцию удобной мишенью для многих террористических организаций. Впрочем, к таковым бывший командир турецких коммандос наравне с ИГ относит и РПК, и ополчение сирийских курдов YPG. В остальном же с ним нельзя не согласиться. По его мнению, Турция пытается переделать Сирию в соответствии со своими внешнеполитическими приоритетами, не учитывая социальную динамику в самой САР. Эта неправильная политика привела к появлению структур, представляющих угрозу для внутренней безопасности Турции. Испортив отношения с Россией, Ираном, Ираком и Сирией, Турция ко всему прочему ещё и попала в объектив террористических группировок. Правительство должно отказаться от политики, направленной на подрыв интересов своих соседей, и добиться с ними сотрудничества для того, чтобы предотвратить будущие атаки, советует бывший командир «Бордовых беретов».

Думается, время для этого безвозвратно ушло. Логика событий в Турции разворачивается по строго эскалационному сценарию, затягивая страну в воронку нескольких вооружённых противостояний. Турецкая армия вовлечена в два конфликта на внешних рубежах — в Сирии и Ираке, а также в масштабный внутренний кризис на собственном юго-востоке. По сути, своё практическое воплощение получила установка, включённая в действующую военную доктрину Турции, о ведении страной «двух с половиной войн». Под «половиной» понимается конфликт в курдских регионах Турции с бойцами РПК, но по своей интенсивности он ныне ничем не уступает, а, скорее, превосходит сирийский и иракский фронт операций турецких силовиков. Иными словами, Турция вовлечена в войну сразу на трёх фронтах (1) при этом внешнеполитические тылы страны сильно ослаблены провокационным стилем ведения дел с мировыми державами.

Известно, что военные стратеги Турции в прошлые годы говорили о доктрине «превентивного вовлечения», согласно которой вооружённые силы должны быть готовы предотвратить угрозы до их проникновения внутрь страны. Данную стратегическую установку режим Эрдогана полностью провалил. Войну в Сирии и Ираке «превентивным вовлечением» турецкой армии не только не удалось сдержать на своих южных рубежах, но под большой вопрос поставлена жизнеспособность внутренней системы безопасности страны. Гражданская война уже не стучится, а ломится в дверь Турции.

Турецкие курды ставят вопрос о создании ни много ни мало «революционного фронта сопротивления» с включением в него всех внутренних и внешних противников эрдогановского режима. Под самый конец 2015 года глава «Союза курдских сообществ» и один из лидеров РПК Джемиль Байык заявил, что в ближайшем будущем гражданская война в Турции будет набирать обороты. В интервью французскому изданию Le Monde Байык отметил, что в настоящее время турецкие курды не видят никаких причин для сворачивания вооружённой борьбы. Помимо прочего, он сообщил, что РПК совместно с другими группами внутри Турции и за её пределами готовится создать революционный фронт сопротивления.

Таков неутешительный и далеко не окончательный итог «неоосманских» экспериментов турецкого правительства. Несколько лет назад Эрдоган провозгласил цель вступления Турции к 2023 году, к 100-летней годовщине создания Турецкой Республики, в клуб мировых держав, в десятку крупнейших экономик мира. Однако под властью Эрдогана турецкой государственности грозит совершенно иная перспектива — не укрепление, а ослабление экономической базы и политической надстройки, не общенациональное единение, а дезинтеграция социума и фрагментация территорий. Анкара так увлеклась созданием «революционных фронтов сопротивления» и поддержки «демократических веяний» на исламистской основе в соседних странах, что не заметила, как ближневосточная турбулентность необратимо перекинулась на саму Турцию.

(1) Иракский фронт Турция «сформировала» задолго до резонансного вторжения своего военного контингента в провинцию Найнава в декабре 2015 года и дислокации в лагере «Башика» в 30 км к северу от города Мосул, контролируемого ИГ. Ещё с середины 2000-х годов берёт начало периодическое проведение турецким спецназом рейдов вглубь Иракского Курдистана для ликвидации местных баз РПК.

Уровень сотрудничества армий России и Сирии можно назвать образцовым

Евгений Крутиков

Опыт военно-технического сотрудничества России с Сирией столь значителен, что достоин подробного разбора. Всего ста дней оказалось достаточно, чтобы сирийские МиГи профессионально сопровождали российские бомбардировщики. Однако ВТС с армиями других независимых государств, в том числе в полной мере союзных России, пока оставляет желать большего.

Совместный боевой вылет сирийских истребителей МиГ-29 и российских штурмовиков Су-25 далеко не первый случай совместных боевых действий российских войск с армиями других стран за последние 25 лет. Совместными действиями можно назвать и участие российской 201-й дивизии в гражданской войне в Таджикистане, и координацию действий с осетинскими и абхазскими частями в августе 2008 года. Но и то, и другое носило стихийный или ситуативный характер. Сейчас же сирийские летчики заранее посетили авиабазу Хмеймим, чтобы скоординировать свои действия с российскими коллегами, обменяться радиочастотами и позывными.

На практике все это могло напоминать тренировочный процесс, все-таки уровень подготовки сирийских пилотов значительно ниже, чем у россиян. С другой стороны, они уже пять лет воюют и набрались своеобразного, свойственного только этой конкретной войне опыта. Так что если сирийцы могли подучиться у россиян пилотажу, то россияне имели возможность узнать что-то новое и для себя. ВВС Сирии все еще боеспособны, по крайней мере, на том уровне, который позволяет их использовать в вспомогательных целях. В том числе для эскортирования штурмовиков, что и было продемонстрировано.

В более широком смысле российские вооруженные силы сотрудничают со своими союзниками исключительно на учениях. Флот – другое дело, эскортирование гражданских конвоев у берегов Сомали и Йемена несколько раз проводилось с судами других государств, но даже случаев совместных столкновений с пиратами не было. При этом статус военно-технического сотрудничества с зарубежными странами дифференцирован. Присутствие групп российских военных и гражданских специалистов во множестве стран мира, где они помогают справляться с нашей военной техникой, тоже ВТС. В советское время зенитные установки поставлялись даже в Марокко, и по рассказам военных переводчиков, было довольно сложно обучить офицеров королевской гвардии обращаться с ними – вплоть до несчастных случаев на производстве. Но даже и в Минске существует специальная наблюдательная группа наших специалистов, которая мониторит соблюдение технологий тех товаров военного назначения, которые Белоруссия производит в интересах российской армии.

В случае с Белоруссией ВТС сводится к совместным учениям, правда, как правило, масштабным и резонансным. Например, учения «Щит Союза – 2015» осенью прошлого года привели прибалтийские государства и Польшу в состояние, близкое к истерике, хотя они не были самыми крупными по количеству принимавших в них участие военнослужащих и техники. В рутинном же режиме речь идет об обеспечении жизнедеятельности двух российских радиолокационных баз – раннего предупреждения в Ганцевичах и длинноволновой связи с подводными лодками в Вилейке. Переговоры о создании базы ВВС на территории Белоруссии пока тонут в торговле, что типично в отношениях с Минском. А пока суд да дело, российская эскадрилья усиления все-таки прилетела прошлым летом на белорусские аэродромы, чем, опять же, сильно возбудила Литву и Польшу.

К слову, в полной мере понять, что из себя на деле представляет гигантская по европейским меркам белорусская армия, не представляется возможным. Президент Лукашенко считает одним из своих основных достижений отсутствие совместных с Россией жестких военных обязательств. То есть Россия-то Белоруссию оборонять обязана, ибо «мы – союзники», но «белорусы в горячих точках служить не будут». Президента, конечно, можно понять, но если смотреть с взлетно-посадочной полосы авиабазы Хмеймим или с югоосетинского полигона Дзарцем, то выглядит это, скажем так, не по-товарищески.

201-я российская военная база в Таджикистане – один из оплотов безопасности республики. Ситуация в стране и вокруг нее очень сложная. Специфическая политическая система, сконструированная после «национального примирения», изначально несет в себе элементы нестабильности, и иногда ее замыкает, как летом прошлого года. Российские военнослужащие во внутренние конфликты не вмешиваются, но их контакты с таджикскими коллегами куда более плотные, чем с белорусами – прифронтовое положение обязывает. Сейчас отношение к афганскому «Талибану» несколько двойственное, но угрозы, исходящей из Афганистана, никто не отменял, и в декабре 201-я база была усилена соединениями специального назначения именно для сдерживания возможных прорывов или диверсий со стороны «Аль-Каиды» и ИГИЛ. А учитывая, мягко говоря, неконтактность с внешним миром соседнего Туркменистана, 201-я база давно уже стала ключевым элементом российского военного присутствия в регионе.

Совсем иной уровень взаимодействия установлен сейчас (и будет совершенствоваться дальше) между Россией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией – с другой. Вернее, между министерствами обороны этих стран. Договоры об усилении интеграции с новыми республиками предусматривали создание совместных военных структур, что вызвало и в Сухуме, и в Цхинвале нешуточную полемику. Предлагалось часть местных вооруженных сил передать под совместное командование с российским офицером во главе, провести перевооружение и переподготовку этих совместных бригад, наладить совместное оперативное управление. В РА посчитали, что такое решение лишит Абхазию доли суверенитета, поскольку президент республики частично потеряет полномочия главнокомандующего. В РЮО же и вовсе обеспокоились мифическим «разоружением» республики. Вероломное поведение Грузии приучило жителей Южной Осетии заботиться о безопасности самостоятельно, а сокращение и так некрупных местных вооруженных сил вызвало фантомные боли последнего года Советского Союза. Тогда группировка внутренних войск МВД СССР, переброшенная в РЮО из Карабаха, по приказу из Москвы пропустила в город грузинскую милицию и активистов националистских группировок. Эта история сильно перепахала сознание жителей РЮО как невероятный акт предательства. И очень сложно объяснить местным, что это не «русские предали», а «советские» – по приказу министра внутренних дел СССР, выполнявшего распоряжение генерального секретаря ЦК КПСС. Эту особенность национального менталитета не учли те бодрые молодые люди, которые сочиняли проект военной интеграции РФ и РЮО, как все другие интеграционные проекты. Скандал до сих пор не погашен, и периодически возникают проблемы, например, вокруг использования полигона Дзарцем (там рядом села, иногда учебные стрельбы проводятся в неприятной близости) или на уровне бытового поведения отдельных офицеров.

Несмотря на эти неурядицы, именно с Абхазией и Южной Осетией достигнут сейчас максимальный уровень военного сотрудничества. Безусловно, с точки зрения численности и насыщения тяжелым вооружением вооруженные силы обеих республик выглядят, мягко говоря, скромно. Но особенности местности делают даже небольшие, но профессиональные и морально устойчивые отряды существенной силой, что было продемонстрировано и в августе 2008-го. А суммарная военная мощь обеих российских военных баз – 4-й в Осетии и 7-й в Абхазии – примерно равна полевой армии.

Несколько сложнее ситуация в Армении, где лишь совсем недавно начал действовать в полной мере договор о совместной охране воздушного пространства, что значительно усилило позиции российской военной базы, в том числе на турецком направлении. В то же время российские военные базы в Армении живут в закрытом режиме с целью избежать конфликтных ситуаций. Но уровень взаимоотношений с армянскими вооруженными силами прекрасный, как и совместное понимание общих угроз и вызовов.

Военно-техническое сотрудничество с другими странами, например, с Китаем или Казахстаном в рамках ОДКБ, пока носит, к сожалению, эпизодический характер, хотя масштабы совместных учений могут поразить воображение масштабом и красотой. Однако создание совместных батальонов с заявленной целью «миротворчество» пока лишь декларативный шаг, поскольку не оформлен механизм такого миротворчества и не очень понятно, что считать критерием для использования совместных сил быстрого реагирования. Возможно, основанием может послужить обращение правительства некоего государства за помощью, но этот юридически выверенный термин сильно сужает возможности для маневра. Так, правительство может быть свергнуто к тому моменту, когда решит обратиться за помощью, а какие-нибудь повстанцы или силы вторжения уже провозгласят новое правительство, неважно, «демократическое» или джихадистское. И что тогда делать? Пока юридические детали не утрясены окончательно, совместные силы быстрого реагирования будут только тренироваться до изнеможения и участвовать в танковых биатлонах.

Террор после санкций

После снятия санкций с Ирана Израиль продолжает видеть в нем главную военную угрозу

Игорь Крючков

Президент Ирана Хасан Рухани сразу после снятия режима международных антииранских санкций начал готовить визит в ЕС. Израиль следит за сближением с Западом своего давнего врага с нескрываемой тревогой. Тель-Авив считает, что пока Тегеран не может произвести атомную бомбу, он будет спонсировать терроризм и закупать оружие у России.

Агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что президент Ирана Хасан Рухани начал готовить свой визит в Европу сразу после снятия международных санкций с его страны. На следующей неделе он посетит Италию и Францию. Это станет первым шагом для восстановления партнерских отношений между Исламской Республикой и западным миром после того, как Тегерану удалось убедить международное сообщество в том, что у него больше нет ни желания, ни возможности развивать военную ядерную программу.

МАГАТЭ официально подтвердило, что иранские центрифуги по обогащению урана остановлены, весь радиоактивный материал отправлен на переработку в Россию, из реактора в Араке извлечена активная зона, а сам реактор залит цементом. После этого автоматически прекратили действовать международные санкции против Ирана, которые были введены для сдерживания его ядерной программы.

На следующий день президент США Барак Обама выступил с речью об Иране. Он убеждал зрителей: американской дипломатии удалось добиться того, что Исламская Республика больше не стремится к производству атомной бомбы, а иранский народ может вздохнуть спокойно после снятия со страны экономических ограничений. «Сегодня хороший день», — сказал президент.

«Очень тяжелый день»

Израильские власти придерживаются противоположного мнения. «Сегодня очень тяжелый день для всех стран Ближнего Востока, которые надеялись, что Иран не получит ядерное оружие и прекратит дестабилизировать регион», — заявил в ответ Обаме министр внутренней безопасности и стратегического планирования Израиля Гилад Эрдан. По его мнению, именно теперь, когда международное сообщество прекратило контролировать иранские действия, страна получает опасный карт-бланш. Теперь она усилит поддержку террористических организаций в регионе, а также резко расширит закупки современных вооружений, которые могут пойти в ход против израильских ВС, утверждает Эрдан.

Эти страхи усилила публикация в израильском новостном онлайн-таблоиде Walla, в которой рассказывалось, что это будет за оружие. Со ссылкой на источник в службе безопасности Израиля портал сообщал: Иран намерен потратить $21 млрд на российские и французские вооружения. Среди них — российские танки Т-90, противокорабельные ракеты «Яхонт», истребители Су-30 и Су-35, а также французские истребители Rafale.

Тель-Авив много лет строил свою внешнюю политику на антииранской риторике. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в своих выступлениях неоднократно напоминал, что Исламская Республика угрожает самому существованию Израиля. Для политической риторики Тель-Авива стало общим местом напоминание о том, как предыдущий иранский президент Махмуд Ахмадинежад обещал стереть Израиль с карты Ближнего Востока.

Теперь же, когда международное сообщество — при активном участии главного израильского союзника и покровителя, США — добилось как минимум заморозки иранской ядерной угрозы, перед Израилем встал вопрос: как преподносить иранскую угрозу в новых условиях? На данный момент Тель-Авив демонстрирует, что новых идей у него пока нет.

«Израильская политика была и будет оставаться прежней: мы не позволим Ирану заполучить ядерное оружие, — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. — Сегодня очевидно, что у Ирана теперь больше средств для поддержки терроризма и агрессии в регионе и во всем мире и Израиль готов к этой угрозе».

Угрозы, которых нет

Выжидательная позиция израильского премьера — результат переговоров между Нетаньяху и американским президентом Бараком Обамой, которые провели двустороннюю встречу в Вашингтоне в ноябре. «Тогда политики договорились о двусторонних уступках. С одной стороны, Израиль, который считает иранскую ядерную сделку с США неудачной, согласился снять ее с повестки переговоров с американскими партнерами, — рассказал «Газете.Ru» Зеев Ханин, профессор израильского Университета Бар-Илан. — Обама, в свою очередь, согласился снять с повестки вопрос палестинской политики Израиля, которой недоволен Вашингтон».

Таким образом, считает Ханин, сегодня Тель-Авив в отношении Ирана занимает выжидательную позицию под гарантии безопасности, которые дали США. «Израиль считает такое положение дел приемлемым, поскольку США сохранили санкции в отношении иранских средств доставки», — добавляет эксперт. Вашингтон не отменил санкции против организаций, связанных с ракетной программой Исламской Республики.

Тель-Авив прекрасно понимает, что сегодня от Ирана не может исходить реальной угрозы, говорит Алексей Малашенко из Московского центра Карнеги. «Однако правительство Нетаньяху находится в таком положении, что политик вынужден делать заявления, сигнализирующие о том, что Израиль по-прежнему расценивает Тегеран как опасного соперника», — сказал Малашенко «Газете.Ru».

«Все помнят, как в 2000-е годы на место иранского президента-реформатора Мохаммада Хатами пришел Махмуд Ахмадинежад, отрицавший холокост. Понятно, что в современном Иране с умеренным президентом Хасаном Рухани может произойти схожая история, — добавил эксперт. — Кроме того, если сегодня власти Израиля будут говорить, что иранской угрозы нет, а через некоторое время возрастет активность радикальных организаций, связанных с Ираном, — например, ливанской «Хезболлы», — тогда правительство Нетаньяху столкнется с бурей возмущения и в конечном счете будет вынуждено уйти».

Финансирование боевых организаций — главное, что в ближайшее время ждут от Ирана израильские эксперты. «После снятия санкций и разморозки своих иностранных счетов Тегеран получил доступ к существенным средствам, которые он может направить на расширение своего влияния в регионе», — считает Ханин.

Ожидается, что большую часть этих денег иранские власти направят на финансирование боевых групп, поддерживающих Башара Асада в Сирии. Среди них — ливанская группировка «Хезболла», которая обладает большим опытом войны против израильских ВС (например, в рамках второй ливанской войны 2006 года). Существуют опасения, что часть нового оружия, которое Иран намерен закупить в том числе в России, перейдет в руки этих боевиков.

Иран сближает

Снятие иранских санкций сближает Израиль с суннитской Саудовской Аравией, которая также с опасением наблюдает за усилением шиитского Ирана, своего главного соперника в исламском мире. О контактах Тель-Авива и Эр-Рияда известно лишь то, что они ведутся в основном в сфере безопасности, но не достигли такого уровня доверия, чтобы говорить о полноценном сотрудничестве, полагает Ханин. «Речь идет о совпадении интересов», — добавил эксперт.

Летом прошлого года в ближневосточных СМИ заговорили о стратегическом партнерстве между Израилем и Саудовской Аравией. Главными фигурами этого процесса считаются Дори Гольд, генеральный директор израильского МИДа, и Анвар Эшки, бывший советник главы саудовской службы военной разведки. В июне политики встретились в Вашингтоне и, по данным экспертов, договорились о взаимодействии против Ирана. Главный повод для беспокойства — Сирия, а также умеренные суннитские страны Аравийского полуострова: Бахрейн, Йемен и Кувейт. Здесь Тегеран также стремится нарастить свое влияние.

Один из последних примеров дестабилизации обстановки на Аравийском полуострове, который связывают с Ираном, — массовые беспорядки из-за казни шиитского проповедника Нимра аль-Нимра. Приговор был приведен в исполнение 2 января, в результате чего в суннитских монархиях прокатилась волна антиправительственных выступлений, а Тегеран разорвал с Эр-Риядом дипломатические отношения.

США окажут продовольственную помощь Йемену, Бангладеш и Афганистану

На прошлой неделе Американская Товарно-Кредитная Корпорация (CCC) закупила 49 тыс. т пшеницы для предоставления продовольственной помощи Йемену, Бангладеш и Афганистану. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн. В Йемен будет поставлено 30 тыс. т, в Бангладеш – 12 тыс. т, в Афганистан – 7 тыс. т. Поставка состоится в феврале.

Саудовская Аравия на перепутье сложных проблем

Виктор Михин

На прошедшем в Каире экстренном заседании Лиги арабских государств по иранскому вопросу главы внешнеполитических ведомств государств-членов ЛАГ обвинили Иран во вмешательстве во внутренние дела стран региона и в подрыве региональной безопасности. Они также заявили, что Тегеран может столкнуться с «более активным участием» в том случае, если провокации с его стороны продолжатся. В частности, речь идет о намерении обратиться в ООН с жалобой на Исламскую республику.

Вместе с тем министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд заявил в интервью с корреспондентом журнала The Economist, что дипломатическая и экономическая конфронтация между Тегераном и Эр-Риядом в связи с нападением на саудовское посольство в Иране не должна перейти в «горячую фазу». «Это то, что мы совсем не прогнозируем, и тот, кто подталкивает наши государства в этом направлении, вероятно, не в себе. Война между Саудовской Аравией и Ираном — начало масштабной катастрофы в регионе, которая отразится на всем остальном мире. Мы наверняка не допустим подобного», — сказал глава саудовского оборонного ведомства, отвечая на вопрос «возможен ли прямой вооруженный конфликт между двумя странами».

Комментируя казнь 47 шиитских деятелей, включая авторитетного проповедника Нимра ан-Нимра, министр сказал, что речь идет о судебном решении, которое прошло испытание в судах трех инстанций. «Они имели право нанять адвокатов, и у них были адвокаты, защищавшие их на протяжении всех этапов судебного разбирательства. Двери суда были также открыты для всех средств массовой информации, все материалы процесса открыто публиковались. Суд не различает, кто перед ним: суннит или шиит. Он рассматривает преступление, нарушение порядка, выносит приговор и меру наказания», — заявил министр обороны.

В данном интервью, пожалуй, привлекает два аспекта.

Первый — это то, что в последнее время на передний план стал активно продвигаться министр обороны Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, который все больше является рупором Эр-Рияда. Напомним, что по саудовской иерархии он является всего лишь третьим человеком, занимая пост второго наследника, в то время как первым наследником является Мухаммад ибн Наиф Аль Сауд, который и должен занять саудовский трон. И именно он должен озвучивать основополагающие позиции королевства, если этого не может делать больной и престарелый король. Однако выдвижение на передовые позиции министра обороны, но в то же время сына нынешнего короля, говорит о все еще продолжающейся борьбе в самом саудовском клане, и еще не известно, кто будет следующим королем Саудовской Аравии. Сын короля, по крайней мере, отвечает за боевые действия в Йемене, курирует террористические организации в Сирии и, что немаловажно, в его руках находится армия, которая в будущем в решающей момент может выступить на его стороне.

Второе — министр обороны четко обозначил позиции Саудовской Аравии, которая пока не собирается вступать в вооруженный конфликт против Ирана. В какой-то мере, это некоторый отход от прежних весьма воинственных заявлений, когда говорилось о применении всех мер, в том числе и военных, против Тегерана. Но это и не удивительно, поскольку саудовцы, переоценив силы, начинают терять свои позиции одна за другой. В Йемене, боевыми действиями против которого руководит сам сын короля, дела идут не блестяще. Война, начавшись боевыми налетами саудовских самолетов, затем перешла в наземную фазу, когда йеменские повстанцы применили ракеты. Более того, произошли боевые действия и на саудовской территории вблизи границ, население которых заявило о своем желании перейти на сторону йеменцев. Вполне понятно, что саудовская пресса скрывает потери своих войск и их союзников, но нейтральная арабская пресса, в том числе иранская, пишет о чувствительных потерях саудовцев.

Не блестяще идут саудовские дела и в Сирии. С подачи Эр-Рияда была развязана гражданская война, и в Сирии появились хорошо оплаченные монархиями Персидского залива наемники из террористических организаций «Аль-Каида», «Исламское государство», «Джабхат ан-Нусра» и других. Настоящую истерику в саудовских СМИ вызвало сообщение о гибели главаря радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» Захран Аллуш. Он был убит в ходе авиарейда на оперативный штаб вооруженных повстанцев в окрестностях города Дума, расположенного вблизи Дамаска, когда погибли и получили ранения 90 боевиков, в их числе 20 полевых командиров. Ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщает, что целью совещания в штабе, в котором принимали участие представители другой крупной группировки «Ахрар аш-Шам», было создание совместного командования под Дамаском для более успешного противостояния наступающим правительственным войскам. Исходя из этого, многие эксперты считают, что именно Захран Аллуш был той главной фигурой, на которого сделали ставку саудовцы по смещению Б. Асада от власти. Сейчас, по свидетельству многих мировых и арабских СМИ, руководство Эр-Рияда, и прежде всего Мухаммад ибн Салман Аль Сауд, находится в большей растерянности и не знают какие действия предпринять в сирийской проблеме. Кстати, именно на конференции сирийской оппозиции в Эр-Рияде представители «Джейш аль-Ислам» были включены в состав Высшего комитета по переговорам, который намеревался координировать диалог с делегацией правительства в Женеве в начале этого года.

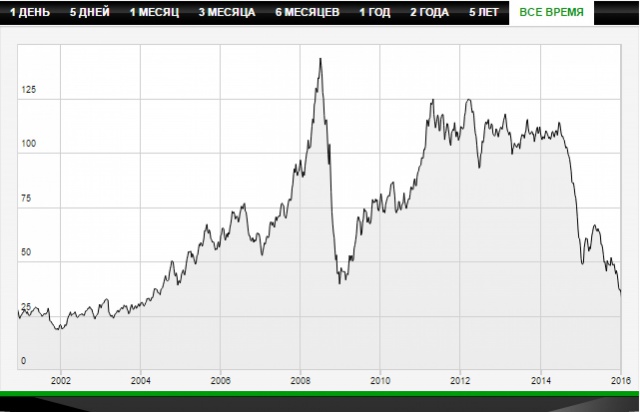

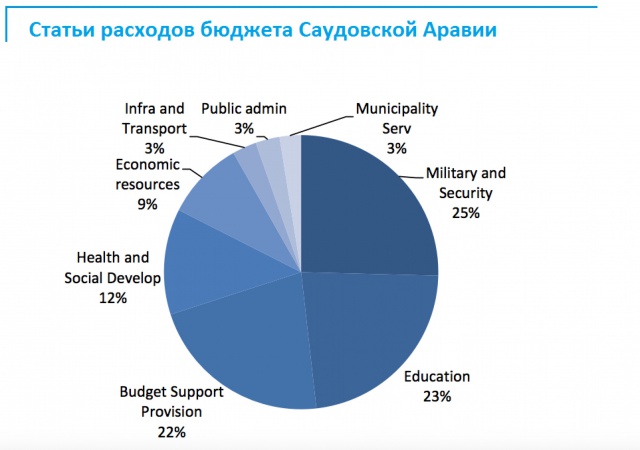

Ко всем этим саудовским невзгодам прибавляется весьма опасное ухудшение финансового положения королевства. Саудовцы на протяжении десятилетий привыкли жить ни в чем себе не отказывая, покупая за большие деньги спокойствие внутри страны и «восхищение» многих государств мира за рубежом. Сейчас все коренным образом изменилось, и саудовцы из-за плохо продуманной политики снижения цен на нефть начинают экономить и с тревогой смотреть в будущее. Сам сын короля признал, что эпоха высоких нефтяных цен подошла к концу, и что пройдут десятилетия, прежде чем эти цены повысятся до прежнего уровня, если такое вообще случится. Поскольку саудовское правительство примерно 90% своих доходов получает от добычи и продажи нефти, крах нефтяных цен стал болезненным ударом по национальной экономике, а дефицит бюджета резко вырос до уровня 15% от ВВП. В Саудовской Аравии началась маленькая, но весьма болезненная «революция» в виде снижения государственных расходов, повышения цен на воду, электроэнергию, а также увеличения налогов для весьма избалованного населения. Кстати, бюджет на 2016 год составлен с дефицитом в $87 млрд. По сравнению с текущим годом доходы королевства сократятся на $25 млрд, расходы — на $36 млрд. Власти страны ждут нового падения цен на нефть, и поэтому бюджет, возможно, будет пересмотрен.

Исходя из весьма трудного финансового положения, руководство стремится заткнуть дыры в бюджете продажей Saudi Aramco, приватизировав через IPO (первичная продажа акций) эту саудовскую государственную нефтяную компанию. Саудовская Аравия может продать часть акций из 100% пакета, находящегося в собственности государства, рассказал изданию The Economist 8 января с.г. опять же министр обороны, второй наследный принц Мухаммад ибн Салман. Saudi Aramco может провести листинг на одной из бирж и привлечь в капитал широкий круг инвесторов, но варианты, как именно это сделать, пока изучаются. Принц отметил, что он в восторге от этой идеи и уже провел две встречи на тему IPO с руководством королевства. Если расчеты принца окажутся верными и IPO состоится, Saudi Aramco станет самой дорогой публичной компанией в мире, обогнав Apple (капитализация — $537,6 млрд) и самую дорогую нефтегазовую компанию — ExxonMobil, $310,9 миллиарда.

Все вышеперечисленные причины наглядно свидетельствуют о серьезных трудностях, переживаемых сейчас Эр-Риядом, крахе его внешнеполитических инициатив, а также о резком снижении жизненного уровня внутри страны. В свое время, когда наступила «арабская весна», своим опахалом задевшая страны Персидского залива, бывший саудовский король залил недовольство населения огромными финансовыми тратами в сумме 170 млрд долларов. Сможет ли сейчас новый король, а вернее, его сын Мухаммад ибн Салман Аль Сауд найти такие суммы? — Видимо, в нынешних условиях саудовские правители решили прибегнуть к испытанному средству затянуть пояса саудовцев и сплотить их перед надуманной внешней угрозой.

Многое указывает на стремление саудовских властей этим конфликтом с Ираном сорвать два важнейших проекта укрепления стабильности и обеспечения безопасности на Ближнем Востоке — урегулирование проблемы с иранской ядерной программой и мирное политическое урегулирование в Сирии. В своем выступлении в Каире министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бин Зайед аль-Нахайян среди прочих претензий к Ирану назвал стремление Тегерана к нормализации отношений с Западом, а не со странами региона. Региональные противники Ирана опасаются, что США утратили интерес к «сдерживанию Ирана», а Европа зачастую просто симпатизирует Тегерану. Отсюда, видимо, и очередное противостояние с Ираном.

Россия отнесется к Катару снисходительно

Юрий Богданов

В понедельник эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани приедет в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. По данным осведомленных источников, будут затронуты проблемы Сирии, а также цены на энергоресурсы. Эксперты уверены, что визит лидера страны, у которой с Россией сложились напряженные отношения, происходит не для галочки, а в рамках поиска компромисса.

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани 18 декабря посетит Россию, где проведет переговоры с Владимиром Путиным, а также встретится с рядом российских политиков. «Визит продлится один день», – цитирует его слова агентство Sputnik.

По данным других осведомленных источников, на переговорах, по всей видимости, будут затронуты наиболее актуальные проблемы, в частности, ситуация в Сирии и кризис в отношениях между странами Персидского залива и Ираном.

Непростые отношения

Тамим аль-Тани стал эмиром Катара 25 июня 2013 года, когда его отец Хамад бен Халифа аль-Тани решил отказаться от власти в пользу своего сына. Тамим аль-Тани является одним из самых молодых глав государств в мире, ему 35 лет. С первого дня своего правления эмир Катара проводит активную внешнюю политику. Так, авиация эмирата принимает участие в борьбе против террористической организации ИГИЛ в Сирии в составе американской коалиции.

Исторически российско-катарские отношения складывались непросто.

Напомним, что один из лидеров чеченских сепаратистов Зелимхан Яндарбиев, перебравшийся в Катар, был ликвидирован в 2004 году в столице эмирата Дохе – предположительно, в результате операции российских спецслужб.

Другой запоминающийся момент – избиение российского посла Владимира Титоренко осенью 2010 года.

Арабские СМИ активно писали также и о другом эпизоде, произошедшем в здании ООН в Нью-Йорке в феврале 2012 года. По информации арабской газеты Al Bawaba, после того как Москва применила вето на резолюцию, предусматривающую военную операцию в Сирии, катарские дипломаты раскритиковали позицию России. Арабское СМИ утверждало, что в ответ на это представитель России в ООН Виталий Чуркин заявил катарскому дипломату примерно следующее: «Если ты еще раз заговоришь со мной в таком тоне, Катара больше не будет». Однако Москва официально не признала подлинность данного эпизода.

Эксперты уверены, что Доха не согласна с позицией Москвы практически по всем вопросам регионального и мирового характера. Так, Катар, будучи суннитской страной, утверждает, что Москва поддерживает шиитов, а не суннитов. Глава российского МИДа Сергей Лавров неоднократно отмечал, что Россия и Катар придерживаются кардинально противоположных точек зрения по проблеме сирийского урегулирования и будущего президента Сирии Башара Асада.

Наблюдатели объясняют поведение Катара его амбициями. Катар прикладывал руку к свержению правящих режимов в Тунисе, Ливии и Египте. Катарские власти также настойчиво выступали за уход в отставку президента Сирии Башара Асада. «Если военное вторжение защитит сирийский народ от жесткого режима, мы сделаем это», – прямо угрожал Асаду в октябре глава МИД Катара Халед аль-Атыйя. Отметим, что аль-Атыйя считается крайне влиятельной фигурой в эмирате, фактически «серым кардиналом».

Неоднократно высказывались мнения о непосредственной причастности Катара к финансированию противников Асада, не исключая и ИГИЛ. Отметим, что весной 2014 года минфин США опубликовал доклад, в котором утверждалось, что частные пожертвования со стороны граждан Катара и Саудовской Аравии переправляются в ИГИЛ.

Генеральная репетиция

Как бы то ни было, отношения Москвы и Дохи, похоже, сдвигаются с мертвой точки.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала визит главы МИД Катара Халеда аль-Атыйя 26 декабря 2015 года. Тогда главной темой беседы стало урегулирование конфликта в Сирии и обсуждение перспектив экономического сотрудничества.

«Мы заинтересованы, как и Катар, чтобы Сирия была мирной, независимой, суверенной страной, где бы уважалась территориальная целостность, уважались права всех этноконфессиональных и прочих групп, – заявил тогда Сергей Лавров. – Это, кстати, те принципы, которые мы разделяем не только в отношении Сирии, но и Ирака и Йемена».

Кроме того, министр сообщил, что обсуждалась, в частности, ситуация, которая сложилась между Ираком и Турцией в связи с «непрошенным введением турецких войск на территорию Ирака». Лавров напомнил, что требование о прекращении этих действий было выдвинуто Лигой арабских государств (ЛАГ) в адрес Турции. «Суверенитет Сирии тоже нарушается, потому что, наряду с гражданской войной между правительством и оппозицией, на территории Сирии присутствуют неприглашенные боевики со всего мира, в том числе из России», – отметил Лавров.

По итогам переговоров министры провели пресс-конференцию. По словам Лаврова, Россия и Катар намерены поддерживать регулярный политический диалог на всех уровнях. «У нас общее мнение о том, что есть хорошие возможности для наращивания торгово-экономических связей, увеличения объемов взаимной торговли», – сказал он.

«Снисходительное отношение»

Комментируя визит катарского эмира, арабист, президент Института религии и политики Александр Игнатенко предположил в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что сторонам удастся к чему-то прийти, иначе эта встреча не затевалась бы.

«Я очень внимательно слежу за катарским государственным телеканалом Al Jazeera. Большую часть своего времени этот медиаресурс уделяет надуманной и раздутой проблеме якобы бомбежек ВВС России мирных объектов в Сирии, – подчеркивает эксперт. – Этому посвящается почти все эфирное время канала. Одним словом, Катар ведет жесткую антироссийскую пропаганду. Отношения между нашими странами непростые. Однако из этого не следует, что Россия должна игнорировать Катар. Эмират – это серьезный игрок в регионе Ближнего Востока, с которым следует, по крайней мере, вести диалог. Я думаю, что Россия, как великая держава, должна относиться к Катару с некоторой долей снисходительности».

Собеседник отмечает, что одним из главных вопросов переговоров Владимира Путина и эмира Катара Тамима аль-Тани может стать антироссийская пропаганда Дохи, которая в свою очередь имеет серьезное влияние в арабском и исламском мире. «Большая часть переговоров будет посвящена сирийской проблематике. Есть еще один важный нюанс, который заключается в том, что в сирийском конфликте Катар противостоит не только Ирану и России, но и Саудовской Аравии», – сказал Александр Игнатенко.

«Действия России в Сирии приносят свои плоды»

Профессор Института стран Азии и Африки при МГУ, арабист Владимир Исаев предположил в интервью газете ВЗГЛЯД, что одной из главных тем переговоров могут стать газовые вопросы, так как Катар и Россия – это крупнейшие производители природного газа в мире.

«Катар всеми силами пытается прорваться на европейский газовый рынок. Сирийский конфликт – это своего рода еще одна попытка провести газовые трубы Дохи в Европу. Тем не менее Москва и Доха являются партнерами по организации газовой ОПЕК. Правда, пока ничего положительного из этого не получилось. С другой стороны, Катар поддерживает организации, которые мы считаем террористическими. Например, «Джебхат ан-Нусра» была создана в Турции, но на деньги Катара. Этого никогда ни турки, ни катарцы не отрицали. Одним словом, на повестке дня будут два вопроса: Сирия и газ. Приезд эмира Катара означает, что действия России в Сирии приносят свои положительные плоды», – сказал Владимир Исаев. Собеседник согласен с точкой зрения Александра Игнатенко, что для галочки такие встречи не назначаются и сторонам, скорее всего, удастся что-нибудь решить.

«Возможности для геополитической игры»

Главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований при президенте России, политолог Аждар Куртов отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что России необходимо вести постоянный диалог с Катаром, это дает реальные возможности для геополитической игры в регионе.

«Россия имеет массу противоречий с США и Европейским союзом, но это же не значит, что не нужно встречаться с представителями этих стран, – отметил Куртов. – Дипломатия очень важна и необходима, со всеми нужно договариваться и вести постоянный диалог. С Катаром у нас сложные отношения, но у нас нет войны или открытого конфликта. У России с Катаром главное противоречие сегодня – это сирийский конфликт. Они выступают за смену действующей власти, мы эту власть поддерживаем. Катар играет свою собственную игру в Сирии. Очень часто цели и задачи Катара не совпадают, скажем, с саудовскими. В этом смысле у России есть возможности для геополитической игры. Москва могла бы сыграть на противоречиях между Саудовской Аравией и Катаром».

Вдобавок собеседник отмечает, что сегодня в свете сирийского конфликта отношения с главным союзником Катара – США – несколько ухудшились, и Москва могла бы использовать эти противоречия в свою пользу.

Эксперт отмечает, что у России и Катара, помимо всего прочего, есть и общие проблемы. «Резкое падение цен на нефть снизило стоимость природного газа, что является главным источником дохода у Катара и важным ресурсом для пополнения российского бюджета. Согласование позиций в газовой сфере пошло бы на пользу и Катару, и России. США в свою очередь начали экспортировать газ, что ударило по его стоимости. Я уверен, что стороны обсудят и этот вопрос. В любом случае, я уверен, что прорывных решений не будет. Однако, несмотря на это, компромиссы возможны», – прогнозирует политолог.

Отмена санкций против Ирана обрушила арабские рынки

Объявление о снятии санкций против Ирана со стороны ЕС и США привело к резкому падению фондовых индексов стран Персидского залива, являющихся геополитическими соперниками Ирана.

В субботу, 16 января, в рамках совместного заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини и главы МИД Ирана Джавада Зарифа, а также публикации указа президента США Барака Обамы стало известно о полной отмене санкций в отношении Ирана со стороны ЕС и частичной – со стороны США.

Власти ЕС и США признали прогресс в реализации договоренностей по иранской ядерной программе, которые были подписаны 15 июля 2015 г., отменив основные ограничения против Ирана.

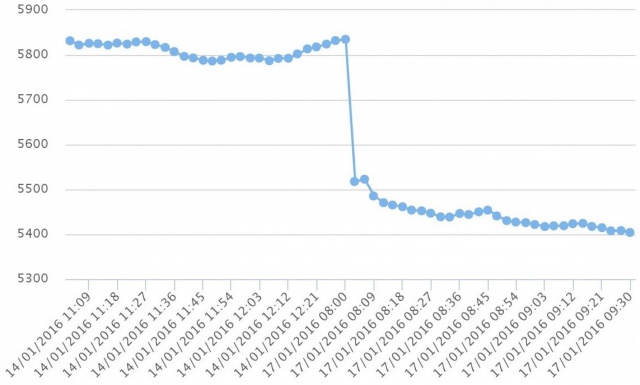

Официальное объявление об отмене санкций в отношении Ирана в воскресенье, 17 января, вызвало обвал котировок на рынках акций Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна.

На фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul падение в моменте превышало 7%, индекс TASI опускался ниже уровня 5500 пунктов – минимального значения с начала 2011 г. В итоге основной биржевой индекс Саудовской Аравии завершил торги на отметке 5520 пунктов, снизившись на 5,4%.

В других странах Персидского залива также было отмечено резкое снижение котировок. Рынок акций Катара по итогам торгов 17 января рухнул на 7,2% до уровня 8527 пунктов. На фондовой бирже Абу-Даби (ОАЭ) падение составило 4,2%. Рынок акций Кувейта потерял 3,2%.

Основным фактором для этих стран Персидского залива стали не опасения по поводу того, что Иран зальет рынки нефтью, а сам факт отмены ограничений, которые были наложены на Иран со стороны ЕС и США.

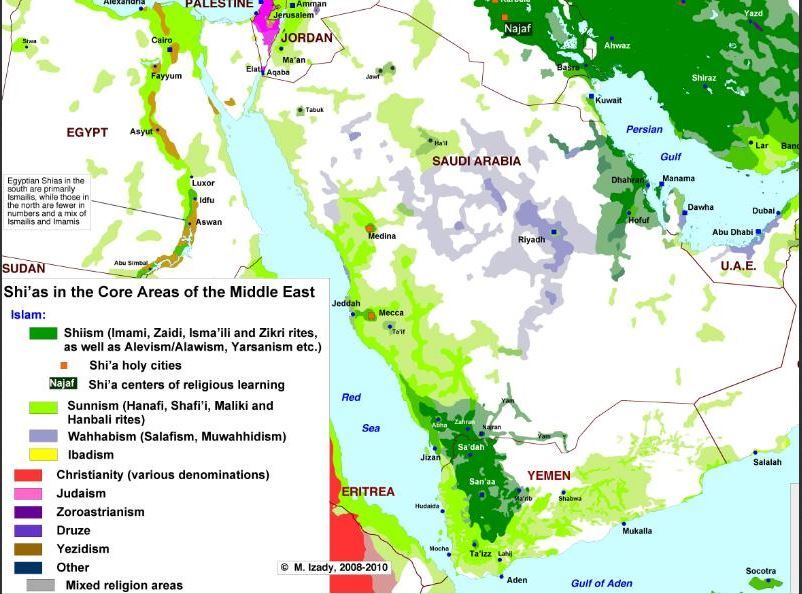

Большая часть населения ближневосточных монархий во главе с Саудовской Аравией исповедует суннитское течение ислама, данные страны де-факто являются противниками Ирана на Ближнем Востоке и прямо или косвенно участвуют в текущих войнах в Сирии и Йемене, открыто или завуалированно поддерживают экстремистские террористические группировки суннитского толка в Сирии (в частности, "Джейш аль-Фатх", "Ахрар аш-Шам" и ряд других), а также ведут военную кампанию против хуситов (шиитов-зейдитов) и наносят авиационные удары по городам и населенным пунктам Йемена, контролируемых хуситами.

Отношения между Ираном и Саудовской Аравией (и союзными ей суннитскими странами) в начале 2016 г. претерпели новое обострение после казни в Саудовской Аравии 47 человек, включая шейха Нимра ан-Нимра, одного из лидеров шиитского меньшинства в Саудовской Аравии. После этого Иран и Саудовская Аравия разорвали дипломатические отношения друг с другом.

Затяжная азартная игра

Российская интервенция в Сирии и ее последствия для Ближнего Востока

Мустафа Эль-Лаббад – директор Центра региональных и стратегических исследований Аль-Шарк (г. Каир).

Резюме Благодаря подавляющему преимуществу в воздухе, Россия изменила баланс сил в Сирии. Но это достижение трудно конвертировать в успехи на земле. Чтобы добиться своего, Москва критически нуждается в поддержке Ирана, а в определенной степени и Израиля.

После вторжения США в Ирак в 2003 г. баланс сил в регионе, где Багдад традиционно играл роль геополитического противовеса Тегерану, резко изменился. Присутствие американских войск в Ираке в 2003–2011 гг. помешало формированию новой региональной системы во главе с Ираном и Турцией, поскольку Соединенные Штаты не позволили Ирану заполнить образовавшиеся ниши в Ираке, а Турции – вторгнуться в иракский Курдистан. Однако взрыв арабской весны в 2010–2011 гг. совпал с выводом войск США из Ирака, и на Ближнем Востоке снова образовался вакуум власти – в таких масштабах, каких еще не знала современная история.

Арабская весна вскрыла структурные изъяны в Ираке и Сирии (12 млн сирийских и 5 млн иракских беженцев) и спровоцировала гражданские войны в Ливии, Сирии и Йемене. Также обострилась конкурентная борьба Турции и Ирана. Каждая сторона претендовала на то, чтобы стать моделью развития для Туниса, Египта, Ливии. Это соперничество еще обострилось, когда «весна» перекинулась на Сирию, где Иран поддерживал правящий режим, а Турция – вооруженную оппозицию.

Баланс, как его видели раньше

В годы холодной войны США внесли вклад в создание противовесов на Ближнем Востоке и примыкающих к нему областях. Индия против Пакистана, Эфиопия против Сомали, а внутри Большого Ближнего Востока – Иран против Ирака, Израиль против арабских стран. СССР воздействовал на эти региональные двухполюсные соотношения, поддерживая с разной степенью преданности и усердия одну из сторон. Логика заключалась в формировании системы, в которой сравнительно равные по силе страны не дают друг другу возможности стать «ведущей региональной державой». Впоследствии эта конструкция поэтапно разрушилась. Сначала из-за превосходства Индии над Пакистаном, а Эфиопии – над Сомали. Затем Иран взял под контроль Ирак, Израиль же давно и бесповоротно превзошел арабские страны по военному потенциалу.

Вскоре после подписания ядерного соглашения «три плюс три» Обама пожелал добавить в число союзников Иран – наряду с Турцией, Израилем, Саудовской Аравией и Египтом. Оправдайся ставка Обамы, Вашингтон смог бы контролировать регион из-за океана. Это позволило бы ему завершить смену приоритетов в направлении Азии, где США собираются конкурировать в Южно-Китайском море с усиливающимся Китаем, создавая новые противовесы Пекину в лице Японии, Тайваня, Южной Кореи, Вьетнама и других стран Восточной Азии. В последние два года Соединенные Штаты сколотили международную коалицию для борьбы с ИГИЛ, координируя усилия с действиями в небе истребителей-бомбардировщиков государств Персидского залива и иракских войск на суше. Цель состояла в том, чтобы побудить самых разных конкурирующих между собой региональных игроков поучаствовать в борьбе с ИГИЛ не только в Сирии и Ираке, но и за их пределами для создания нового баланса сил. Согласно этому плану, разные акторы, действующие на Ближнем Востоке, будут сдерживать друг друга под присмотром США, а им в таком случае не придется осуществлять сухопутную операцию.

Россия считает воплощение в жизнь американского плана ударом по ее международным амбициям. Путем военной интервенции в Сирии Москва решила вынудить Тегеран занять более приемлемую для нее позицию. Стратегическая заинтересованность России в Иране, по сути, предполагает две взаимоисключающие вещи. С одной стороны, Россия не желает, чтобы трения между Вашингтоном и Тегераном привели к военному противостоянию, потому что Иран – главный партнер России на Ближнем Востоке (помимо Израиля). С другой стороны, Москва пытается не допустить существенного улучшения отношений между США и Ираном, поскольку это могло бы привести к стратегическому договору между ними. В этом случае Россия лишится доступа к Персидскому заливу и «теплым морям». Видя обостряющуюся региональную конкуренцию между Тегераном и Тель-Авивом, Россия помогла Ирану двигаться параллельным курсом с Израилем. Прежде чем начать сирийскую кампанию, Путин провел в Москве встречу с Нетаньяху и де-факто договорился о разделении сирийского неба.

Говоря языком геополитики, Россия начала интервенцию в Сирии, чтобы заполнить вакуум, образовавшийся после вывода американских войск из Ирака, а также чтобы нарушить планы Соединенных Штатов по продвижению своих интересов в регионе.

Россия, Турция и Иран в геополитическом контексте