Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Китаю нужно больше газа

Китай ожидает роста спроса на газ в стране до 450-480 млрд кубометров в год в 2025 году и до 550-580 млрд куб. м в год в 2030 году, сообщил вице-президент исследовательского института государственной нефтегазовой компании CNPC Цзян Сюэфэн (Jiang Xuefeng) в ходе Конференции производителей и потребителей СПГ в Токио.

По его словам, при этом внутреннее производство газа составит 240-260 млрд куб. м в год в 2025 году и 280-300 млрд куб. м в 2030 году. Таким образом, потребности в импорте КНР можно оценить в 210-220 млрд куб. м в год в 2025 году и 270-280 млрд куб. м к 2030 году.

Доля газа в энергобалансе Китая, как ожидается, к 2050 году вырастет с текущих 9% до 14%, а доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) — до 60%.

Цзян Сюэфэн добавил, что по итогам 2020 года газ в Китае в основном потреблялся промышленностью (39,5%), службами ЖКХ (30,6%), в газогенерации (17,6%), в сфере газохимии и удобрений (12,3%). Потребление газа в Китае в 2020 году составило порядка 340 млрд куб. м.

Дефицит товаров приведет к кризису и голоду

Подорожание энергоресурсов и проблемы с поставками многих товаров могут привести к глобальному кризису этой зимой. Об этом написал журналист Bloomberg Майкл Уинфри.

Он отметил, что пандемия коронавируса была серьезным кризисом для человечества: во всем мире наблюдаются проблемы с поставками большинства товаров, начиная от зерна и заканчивая компьютерными чипами. При этом в некоторых странах есть и другие проблемы. Так, например, в Великобритании наблюдается острый дефицит топлива, и в супермаркетах полки пустуют из-за нехватки водителей.

«Но проблемы грозят и другим странам нашей планеты», — предупредил журналист. По его словам, этой зимой температурный режим в Северном полушарии повлияет на разные рынки, и, в том случае если оправдаются самые пессимистичные прогнозы метеорологов, то нехватка энергоресурсов приведет к полномасштабному кризису.

Уинфри предрекает, что это станет причиной «драки» за ресурсы. Китай распорядился обеспечить поставки угля сверх квот, что привело к рекордному росту цен на газ и электричество в Европе. Это, в свою очередь, послужило причиной того, что крупнейшая на континенте сеть теплиц в Нидерландах закрылась, что может отразиться на поставках пищевой продукции. При этом во Франции власти запретили повышать регулируемые тарифы на газ и сократили налоги на электроэнергию. Также во всем мире сокращаются запасы пшеницы, а прогнозы по производству зерна только ухудшаются.

В заключение журналист подчеркнул, что прошлая зима была очень тяжелой из-за пандемии, а улучшения ситуации в этом году он призвал не ждать.

The Guardian пишет о том, что недостаточность поставок изначально вызывала сомнения о доступности роскошных автомобилей или достаточном количестве игровых приставок, но теперь она превращается в полномасштабный кризис с нехваткой энергии, рабочей силы и транспорта от Ливерпуля до Лос-Анджелеса, от Циндао до Квинсленда. Издание отмечает, что все эти проблемы так или иначе связаны со всплеском потребительского спроса, которому способствовала пандемия. Но вместе они грозят превратиться в «идеальный шторм», способный сбить мировую экономику с курса.

Советник страхового гиганта Allianz и президент Куинз-колледжа в Кембридже Мохамед Эль-Эриан говорит, что неожиданное падение объемов производства в Китае на этой неделе явилось четким предупреждением о том, что мировая экономика может резко обрушиться, в то время как цены продолжат стремительно идти вверх. Подобный «двойной удар Судного дня» едва не потопил Британию в 1970-х, обращает внимание издание.

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран Х.Амиром Абдоллахианом по итогам переговоров, Москва, 6 октября 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Провели переговоры в рамках первого визита господина А.Абдоллахиана в нашу страну в новом качестве Министра иностранных дел Исламской Республики Иран.

Обсудили конкретные пути расширения взаимодействия в рамках двусторонних проектов на основе решений, принимаемых на высшем уровне, в том числе в ходе телефонных контактов 18 августа с.г. и 14 сентября с.г. между Президентом России В.В.Путиным и Президентом Ирана С.Э.Раиси.

Особое внимание посвятили двусторонней торгово-экономической повестке. У нас устойчивый рост взаимного товарооборота, который, несмотря на пандемию и сохраняющиеся нелегитимные санкции США, за первые семь месяцев текущего года увеличился на 42% – до 1,9 млрд долл. Условились на этом не останавливаться, продолжать содействовать укреплению этой тенденции, развивать деловые связи, в том числе по линии регионов.

Позитивно охарактеризовали гуманитарное взаимодействие. В приоритете – совместное противодействие COVID-19. Над этим активно работают соответствующие ведомства. Подписан контракт на поставки «Спутник V» в ИРИ. Договорились принять меры для ускорения его реализации. Рассмотрели возможность организации производства этой вакцины в Иране.

Говорили о проблемах международной и региональной жизни. Высказались в пользу выстраивания международных отношений на прочных принципах Устава ООН. Мы с иранскими друзьями отвергаем продвигаемый Западом неоколониальный «миропорядок, основанный на правилах», разрабатываемых келейно, в обход универсальных структур с целью впоследствии попытаться навязать их всем остальным. Как не раз говорили, наши правила – Устав ООН.

Скоординировали подходы на различных многосторонних площадках. Вновь приветствовали решение, принятое на 21-м саммите ШОС в Душанбе, о начале процедуры приема Ирана в качестве полноценного члена этой Организации.

Обсудили вопросы, связанные с Совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Исходим из того, что путь к восстановлению договоренности, закрепленной резолюцией СБ ООН 2231, лежит исключительно через ее последовательное полноценное выполнение всеми сторонами на основе изначально зафиксированного в ней баланса интересов. Москва и Тегеран едины в том, что переговоры в венском формате должны быть как можно скорее возобновлены. Иранская сторона, как мне подтвердил коллега, к этому готова. При этом есть понимание, что переговоры – не самоцель. Мировое сообщество ждет возвращения США в правовое поле «ядерной сделки» и отмены незаконных рестрикций, как в отношении ИРИ, так и всех её торгово-экономических партнеров.

Попытки некоторых стран увязать сохранение СВПД с согласием Тегерана пойти на уступки по иным, не относящимся к «сделке» темам, считаем бесперспективными. Убеждены: ситуацию в регионе необходимо обсуждать за рамками СВПД, всем вместе, за одним столом. Именно такой подход лежит в основе обновленной в августе с.г. российской Концепции безопасности в Персидском заливе, изданной в качестве официальных документов ГА ООН и СБ ООН. Призываем иранских и арабских друзей продолжать двигаться по пути взаимного сближения, обсуждения и согласования любых вопросов в ответ на имеющиеся озабоченности.

Уделили достаточно серьезное внимание положению дел в Афганистане. Наши страны солидарны в том, что афганцы, натерпевшиеся за два десятилетия геополитических экспериментов Вашингтона, имеют законное право на благополучие и спокойствие на собственной земле. Залогом этого видим внутриполитическую стабилизацию, обеспечение баланса интересов всех этноконфессиональных и политических групп, принципа инклюзивности при формировании властных структур. Все это должно помочь восстанавливать экономику и в целом нормальную жизнь с учетом вековых традиций этого древнего народа.

Афганистан должен перестать быть источником региональной и глобальной нестабильности. Призываем новые афганские власти к бескомпромиссной борьбе с террористическими группировками, незаконным трафиком наркотиков и оружия.

Констатируя чрезвычайный характер экономических проблем Афганистана, напомнили, что груз ответственности за это лежит на Вашингтоне и тех, кто его поддерживал. Исходим из необходимости подключить к урегулированию всего спектра гуманитарных проблем соответствующие международные организации. Наблюдаем серьезные конкретные шаги на этом направлении со стороны международных структур и стран-соседей. Приветствуем большой и значимый вклад Ирана, приютившего миллионы афганских беженцев. В этом контексте обсудили перспективы активизации регионального и международного сотрудничества по содействию постконфликтному восстановлению Афганистана. На этот счет есть соответствующие инициативы России и Ирана. Говорили о том, как оптимально согласовать усилия по их реализации.

Обменялись мнениями по военно-политической и гуманитарной обстановке в Сирии. Выразили обоюдный настрой на дальнейшую тесную координацию в целях достижения долгосрочного мира и улучшения социально-экономический ситуации в САР. Будем продолжать активно взаимодействовать в рамках доказавшего свою эффективность Астанинского формата с участием России, Ирана и Турции. Следующий саммит «тройки» должен пройти в Иране, как только позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка. На данном этапе сконцентрируем усилия на содействии успешному проведению очередного заседания Редакционного комитета Конституционной комиссии в Женеве в этом месяце.

Рассмотрели ряд других региональных сюжетов, включая сотрудничество в рамках «каспийской пятерки», обеспечение ратификации Конвенции о правовом статусе Каспия. Обсудили положение в Закавказье, на Ближнем Востоке и Севере Африки.

Будем оставаться в контакте по всем обсуждавшимся проблемам.

Вопрос: Принимая во внимание членство Ирана в ШОС и тесное сотрудничество Тегерана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), как Вы оцениваете взаимодействие Ирана и России в этих организациях?

С.В.Лавров: Оцениваем позитивно. Приветствовали решение саммита ШОС в Душанбе в прошлом месяце о начале процедуры вступления Ирана в ШОС в качестве полноценного члена. Тегеран уже и сейчас как наблюдатель имеет возможность участвовать практически во всех направлениях деятельности ШОС, в том числе в работе Контактной группы «ШОС – Афганистан». Значение этого формата сейчас возрастает. Заинтересованы в том, чтобы эффективно использовать его и все остальные направления работы Организации: безопасность, борьба с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, обеспечение экономической, транспортной связанности. Всё это в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Исламской Республики Иран.

Что касается Евразийского экономического союза, то Иран уже длительное время является участником временного соглашения, касающегося либерализации взаимной торговли. Сейчас приступили к согласованию полноценного постоянного соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Думаю, что выгоды от этого процесса очевидны для всех его участников.

Вопрос: Последние изменения на Кавказе как раз говорят о том, что некоторые режимы региона стараются усиливать отношения, внести раскол и нанести удар по жизненным интересам Ирана. С другой стороны, Азербайджан, проводя трёхсторонние учения с участием Турции и Пакистана, подготавливает почву для присутствия иностранных государств на Каспии. Это противоречит тем обязательствам, которые есть у этих стран по Каспию. Не очень ясна позиция России по этому вопросу. Каким Россия видит путь урегулирования данного вопроса и какая у неё позиция?

С.В.Лавров: Многократно излагали нашу позицию. Именно Россия сыграла решающую роль в том, чтобы год назад остановить войну и подписать трехстороннее Заявление на уровне президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении, в соответствии с которым в зоне конфликта в Нагорном Карабахе развёрнут российский миротворческий контингент, обеспечивающий спокойствие и создающий условия для возвращения к мирной жизни. Кроме того, в этом же совместном заявлении содержались принципы, определяющие дальнейшие шаги по продвижению урегулирования, включая работу по разблокированию всех транспортных коммуникаций и экономических связей в этом регионе. От этого выиграют не только Армения, Азербайджан, но и Грузия как ещё одна закавказская страна, а также Иран, Россия и Турция как ближайшие соседи трёх республик Южного Кавказа.

В этом контексте обсуждали сегодня инициативу создания формата «три плюс три»: три закавказских страны и три «больших» соседа: Россия, Иран и Турция. У иранских друзей позитивное отношение к этой инициативе. Такое же наблюдаем в Азербайджане и в Турции. Работаем с нашими армянскими коллегами. Рассчитываем, что Грузия, несмотря на все переживаемые проблемы, сможет увидеть коренной интерес в создании такого механизма консультаций и согласования решений по ускоренному развитию этого региона, который долгое время сдерживал своё развитие из-за сохраняющихся конфликтов. Мы против того, чтобы наращивать здесь военную активность и чтобы какие-либо учения носили провокационный характер. Азербайджан высказывает озабоченности в связи с недавними учениями наших иранских друзей, которые были проведены недалеко от границ.

Что касается Каспия и подготовки почвы для вмешательства в дела Каспийского региона со стороны иностранных государств, сегодня неоднократно подчеркивали нашим собеседникам, друзьям необходимость как можно скорее обеспечить вступление в силу Конвенции о правовом статусе Каспия, которая прямо запрещает присутствие на Каспийском море военных сил и любых не каспийских государств. Конвенция вступит в силу, как только поступит последняя ратификационная грамота. Сейчас вопрос рассматривается в парламенте Исламской Республики Иран. Надеюсь, что решение о ратификации будет быстро принято, и Конвенция полноценно станет международно-правовым документом, обеспечивающим соответствующий режим на Каспии.

«Арктика-М»: полгода на орбите

Прошло полгода после запуска 28 февраля 2021 г. первого в мире высокоэллиптического гидрометеорологического спутника «Арктика-М». О первых итогах его работы рассказала директор Дальневосточного центра ФГБУ «Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета»» Любовь Крамарева на конференции «Научный космос XXI века: вызовы, решения, прорывы», организованной ИКИ РАН.

В условиях Севера резко обостряется проблема прогноза погоды из-за недостатка метеорологической информации. Особенно остро эта проблема стоит для России, активно осваивающей свою арктическую зону. Ситуация осложняется и слабым развитием наземной метеорологической инфраструктуры на огромной территории нашей страны. К примеру, наземными доплеровскими метеорологическими локаторами покрывается только 10% территории России, причем в основном в европейской ее части, а Восточная Сибирь и Дальний Восток располагают только 4 локаторами и только в средних широтах, в то время как в КНР такое покрытие составляет 70%, в Австралии – более 80%, а в Южной Корее, Японии и Индии (!) – 100%.

Решить эту проблему можно лишь с использованием космических средств метеорологического наблюдения. Однако получить нужную информацию с помощью обычных геостационарных метеоспутников для высокоширотных, выше 60-й параллели, районов Земли физически невозможно. Зато это может сделать группировка из двух КА метеонаблюдения на высокоэллиптической орбите.

Первый из таких КА – «Арктика-М» №1 – был запущен 28 февраля 2021 г. Для него была выбрана наиболее рациональная орбита с высотой апогея 40 000 км, высотой перигея 1000 км, наклонением 63 градуса, периодом обращения 12 ч, из которых 6,5 часов занимает рабочий участок орбиты. С помощью «Арктики-М» впервые в мире с периодичностью 15 минут были получены изображения полярных и приполярных областей Северного полушария планеты. Выше можно видеть изображение, полученное с помощью многозонального сканирующего устройства гидрометеорологического обеспечения (МСУ-ГС) «Арктики-М» в сравнении с данными японского геостационарного метеоспутника Himawari-8.

Уникальная особенность «Арктики-М» состоит в том, что этот КА выполняет функции высокоширотного спутника связи. Он не только осуществляет получение многоспектральных снимков облачности и поверхности Земли, но и обеспечивает двустороннюю радиосвязь между станциями приема данных и гидрометеорологическими пунктами сети наземных платформ сбора данных Росгидромета в арктическом регионе, недоступном для связи через геостационарные спутники связи. В том числе «Арктика-М» позволяет связываться с автоматическими гидрометеостанциями и управлять ими дистанционно. При этом можно использовать антенны диаметром 0,9 м. На 3 сентября 2021 г. система сбора метеоданных включает 688 пунктов наблюдений, в том числе 140 станций в труднодоступных районах. «Арктика-М» позволит собирать с них порядка 1,9 млн сообщений в год.

Россия стала первой в мире страной, создавшей систему двусторонней связи на частотах, используемых для передачи метеорологических данных. Для сравнения, США, ЕС и Япония планируют создать подобные системы не ранее 2028 года.

Поначалу не все шло гладко. По словам Любови Крамаревой, когда начался прием инфракрасных изображений МСУ-ГС, в них наблюдались полосы разной интенсивности и амплитуды, накладывавшие ограничение на выполнение ряда задач, причем в каналах, являющихся основой для получения полезной информации. Однако специалисты НИЦ «Планета», ведущего обработку поступающих со спутника данных, в инициативном порядке разработали нейросетевой программный модуль, который на основе алгоритмов искусственного интеллекта позволил полностью устранить полосы на получаемых изображениях без искажения данных измерений (см. изображение выше). Структурная зависимость между каналами была восстановлена, благодаря чему удалось добиться того, что аппарат сегодня работает без каких-либо ограничений по использованию его данных.

Информация передается потребителям в виде удобных для использования информационных продуктов. Например, впервые в России, а по арктическому региону – впервые в мире, строятся вертикальные разрезы облачности и обледенения по воздушным трассам, которые необходимы экипажам самолетов для планирования полета (см. изображение выше). Впервые в мире строятся карты векторов ветра для Арктического региона с временным разрешением в 15 минут. Ведется автоматическое детектирование границ распространения льда на всем протяжении Северного морского пути. Определяются параметры ледового покрова, включая возраст, подвижность и степень разрушения льда. Составляются карты, в том числе и динамические, распознавания воздушных масс, интенсивности осадков, снежного и облачного покрова, температуры поверхности воды, влажности воздуха, содержания в нем озона и др.

«На наш взгляд, самое главное назначение метеорологических спутников в условиях масштабных климатических изменений – обнаружение опасных метеорологических явлений», – утверждает Любовь Крамарева.

В частности, одна из приоритетных задач оперативной арктической метеорологии – прогнозирование возникновения полярных мезомасштабных (то есть имеющих размеры от нескольких до 2000 км) циклонов, которые вызывают сильное волнение, ветер до 35 м/с, обледенение судов и сооружений, снежные заряды. При этом обычно ситуация развивается внезапно и очень быстро. В период с 22.03.2021 г. по 16.06.2021 г. было зафиксировано 92 случая возникновения полярных мезомасштабных циклонов (см. выше), а также впервые в мире с периодичностью 15-30 минут рассмотрена в динамике их эволюция.

Еще одна важная функция – детектирование очагов пожаров в квазинепрерывном режиме с периодичностью 15-30 минут. С помощью низкоорбитальных спутников ДЗЗ на полярной орбите это можно сделать хоть и с более высоким разрешением, но лишь 2 раза в стуки. А ведь в последнее время эта задача обретает все большее значение, поскольку в связи с изменением климата пожары распространяются все выше на север, а в Якутии они приобрели катастрофический характер. На снимке выше можно видеть ситуацию во время пика пожаров в Якутии 12 августа 2021 г. по данным «Арктики-М» в сравнении с информацией американского низкоорбитального спутника Suomi NPP.

В числе других примеров обнаружения по данным «Арктики-М» опасных метеорологией явлений – очаги взрывной конвекции (интенсивного процесса образования мощной кучево-дождевой облачности), которая сопровождается шквалистым ветром, аномальными ливнями и грозами. На изображении выше – образование взрывной конвекция над Москвой 27 июня.

На возможность опасных явлений указывают и так называемые облачные шапки. 23 августа 2021 г. в г. Нарьян-Мар, расположенном за Полярным кругом в 100 км от побережья Баренцева моря, случилось редкое для местного климата явление – «холодная» гроза при температуре +10 градусов с сильным ливнем и порывистым ветром. Еще пример: зона пониженного содержания озона над Канадой, наблюдавшаяся по данным спутника в течение 4 дней, стала предвестником аномальной жары в этом регионе и гибели десятков человек.

Предстоит еще немало работы по дальнейшему повышению качества и разнообразия информации, по развитию методов ее распространения с применением дистанционных технологий и интернета. К примеру, сейчас нейросетевой алгоритм позволяет идентифицировать опасное метеорологическое явление за 50 с, но пока в целом обработка данных после их сброса со спутника занимает около 14 минут. Будет развиваться и наземный комплекс приема, обработки и распространения данных. Сейчас работает центр приема и обработки в Обнинске. В перспективе к нему прибавятся центры в Новосибирске и Хабаровске.

Запуск «Арктики-М» №2 ожидается в 2023 году. После этого система обеспечит круглосуточный мониторинг полярных и приполярных районов России.

Повеяло холодком

Перед азиатским колоссом возник вызов, который может серьёзно его пошатнуть

Кирилл Утюшев

Китай прочно занял позицию главной из держав, готовых побороться с Америкой за экономическое, политическое и идеологическое господство, но сегодня перед азиатским колоссом возник вызов, который может серьёзно его пошатнуть.

На днях мировой общественности стало известно о кризисе, связанном с крупнейшим застройщиком на рынке недвижимости в Китае – Evergrande. Если совсем коротко, то корпорация имеет долги в размере более 300 миллиардов долларов, и чем дальше, тем более очевидно – несмотря на попытки разрешить ситуацию силами самой компании, без вмешательства Пекина, фирма, ежегодно обеспечивающая более 3800000 рабочих мест, может рухнуть. Многие уже называют возможный коллапс Evergrande «китайским Lehman Brothers», намекая на корни ипотечного кризиса в США в 2008. Какие последствия это будет нести для мировой экономики, сказать трудно – самые разные эксперты, не заподозренные ни в излишней лояльности к Китаю, ни в слепой ненависти к нему, озвучивают разнородные прогнозы от оптимистичных до самых мрачных. Но сегодня даже не перспектива краха Evergrande является самой крупной угрозой для китайской экономики.

Близость масштабного энергетического коллапса в последние несколько лет – не новое явление как на Западе, так и в странах Азии. Ещё свеж в памяти пример отключения электричества в Германии, в феврале этого года на фоне похолодания с кризисом столкнулись южные штаты США, а теперь проблема добралась и до Китая. «Охота за зеленью» в экологическом и финансовом смысле продолжается, всё меньше считаясь как с необходимостями промышленности, так и с нуждами рядовых граждан. Но у КНР есть и другие причины, которые ещё больше усугубляют назревающий коллапс. Стоит вспомнить, что Китай – это абсолютный мировой лидер по производству товаров широкого потребления. В Поднебесной находятся заводы крупных производителей электроники, автомобилей, одежды и многого другого. Эту огромную потребность нельзя удовлетворить лишь ветряными, водными и солнечными генераторами электроэнергии – привлечение «грязной» энергетики неизбежно. Так, на примере Германии можно вспомнить, что при нехватке «чистой» энергии обращаются к более стандартным источникам выработки электричества. Начать стоит с газовой энергетики, которая более всего пострадала там от экоактивизма. Уменьшение добычи газа в Европе не могло не сказаться на ценах – последние несколько недель европейские биржи стабильно поставляют новостные сюжеты, ломая всё новые и новые рекорды цены за тысячу кубометров. На фоне подорожания газа в Великобритании, которая тоже изо всех сил борется с изменением климата, были открыты новые угольные шахты – что угодно, лишь бы покрыть дефицит энергии, вызванный нехваткой газа. Конечно, Китай добывает больше всего угля в мире, но крупнейшее производство в мире требует и крупнейших ресурсов, поэтому часть угля докупается за рубежом. Но и тут есть проблема – в силу дефицита газа уголь сейчас нужен почти всем, как видно на примере Британии. Одной из стран, экспортировавших уголь в Китай, была Австралия, но из-за поддержки Австралией американского расследования китайского происхождения COVID-19 между странами были разорваны почти все торговые договоры, в результате чего ресурсы Поднебесной стали ещё ограниченнее.

Другой стороной встряхнувшей мир эпидемии коронавируса стало увеличение спроса на мелкие детали компьютерной техники. И без этого нагруженное за последние несколько лет производство Китая взяло на себя ещё более неподъёмную ношу, которая не преминула сказаться на энергопотреблении в стране. Для решения проблемы со стороны Китая проводятся, мягко говоря, специфичные меры. Официально Пекин объясняет их как попытки снизить уровень эмиссии СО2, но куда больше это напоминает прикрытие для назревшего в стране дефицита энергии. 23 сентября в бизнес-районе провинции Хунань ввели ограничение на потребление энергии, причём ввели его довольно резко и внезапно. На той же неделе в провинции Гуандун резко пропало электричество на нескольких заводах. Также сообщалось об отключении электричества в северо-восточной части Китая, включая жилые районы в провинции Ляонин. И высока вероятность того, что это только начало, особенно для рядовых жителей страны. Приближается зима, и метеорологи обещают Китаю рекордные холода – бытовое потребление энергии увеличится во много раз и перейдёт из категории средств обеспечения комфорта в категорию средств выживания.

На примере всех происходящих в Китае событий явно прослеживается глобальное столкновение двух неудержимых сил: здорового прагматизма и «зелёного» желания любой ценой ограничить потребление газа и угля. Обычно склонный к практичности Пекин последние несколько лет разбрасывался нехарактерными для себя «зелёными» обещаниями: сообщалось о закрытии некоторых угольных шахт в Китае и намерении китайских властей обеспечить над вечно задымлённым Пекином чистое небо к 2030 году. Кажется ироничным, что борьба зелёных активистов в попытке спасти мир от вечно надвигающейся экологической катастрофы приведёт в итоге к тому, что наступит катастрофа экономическая. Вполне в духе глобальных экоактивистов – ради спасения планеты необходимо обречь на пещерный холод всех людей.

Власти Гонконга планируют сделать город умным портом и центром разрешения споров

Гонконг должен стать «умным портом», значимым игроком на рынке морской логистики и поставщиком морских услуг с высокой добавленной стоимостью, таких, как регистрация судов, ими управление, страхование, юридические и арбитражные услуги во всех кейсах, связанных с морем. Кроме того, данный Специальный район КНР, оставаясь финансовым, транспортным и торговым центром, должен также стать международным центром юридических услуг и разрешения споров.

Как сообщает ТГ-канал РАСПП с такой инициативой выступила глава города Кэрри Лам в ходе своего программного выступления. Приоритетом в развитии Гонконга останется сохранение принципа «Одна страна — две системы», а материковый Китай получит ряд дополнительных преференций — например, инвесторам из материкового Китая разрешат работать с юанями на Гонконгской бирже, кроме того будет запущена торговля фьючерсами на выбросы углерода, и т.д.

Anta обходит Adidas по выручке на китайском рынке

На прошлой неделе ChinaLogist опубликовал материал о том, что политические дрязги вокруг китайских производителей одежды на самом деле обусловлены лишь тем, что западные бренды проигрывают борьбу на рынке КНР. Этот тезис подтверждается статистикой по прибылям — китайский потребитель всё охотнее начинает покупать именно отечественную продукцию.

В первой половине 2021 года Anta с выручкой в 22,8 миллиарда юаней превзошла Adidas China. У Li Ning и XTEP International выручка за шесть месяцев текущего года составила 10,197 млрд юаней и 4,135 млрд юаней соответственно, причём у Li Ning выручка выросла быстрее всего, увеличившись на 65% в годовом исчислении.

Сообщение о том, что Anta обошла по прибыли Adidas не осталось незамеченным. Как передаёт китайское издание «Пэнпай синьвэнь», генеральный директор Adidas Каспер Ротстед заявил, что сейчас спрос на китайском рынке смещен в сторону китайских, а не глобальных брендов.

Кроме того, недавно опубликован «Отчёте об исследованиях Tencent после 00-х годов» отмечалось, что молодые группы потребителей, родившихся после нулевых годов, выросли в эпоху национального процветания, и их культурная уверенность в себе и национальная идентичность намного выше, чем у других групп. Поэтому всё больше и больше молодых потребителей охотнее покупают отечественные товары.

В то же время, как сообщает «Пэнпай синьвэнь» считать 2021 г. переломным моментом, когда китайские бренды стали популярнее иностранных ещё нельзя. Потребители в КНР ещё находятся в состоянии перехода от познания к принятию. Китайским брендам, особенно Li Ning ещё предстоит работать над качеством, впрочем, это касается и иностранных, например Nike, одна из детских футболок которого попала по причине низкого качества в чёрный список Главного таможенного управления КНР.

Стоит отметить, что китайские производители не почивают на лаврах спроса из-за потребительского энтузиазма жителей Поднебесной, а также активно вкладываются в исследования и разработки. Так в первой половине 2021 года расходы на НИОКР Anta составили 2,2% от выручки. Уровень расходов XTEP на НИОКР также увеличился с 2,3% в 2015 году до 2,7% в 2020 году.

Транзит контейнеров Китай- Европа по Калининградской жд демонстрирует существенный рост

С января по сентябрь 2021 года по инфраструктуре Калининградской железной дороги (КЖД) между Китаем и Европой было перевезено почти 80,7 тыс. ДФЭ, что в 3,4 раза превысило объем контейнерных перевозок за 9 месяцев 2020 года, сообщает Infranews.

83% от общего объема были перевезены по мультимодальным маршрутам. С января по сентябрь 2021 года по Калининградской железной дороге и затем через порты грузополучателям было отправлено 67,1 тыс. ДФЭ контейнеров из Китая в Европу и в обратном направлении, что в 5,6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Citibank: у цен на алюминий неплохие перспективы на ближайшие месяцы

Согласно выводам аналитиков Citi Research, продолжающиеся проблемы с энергоснабжением в Китае могут негативно отразиться на производстве алюминия в КНР и вызвать дальнейший рост напряжения на данном рынке в текущем году. Хотя китайские запасы алюминия несколько увеличились за последний месяц, в целом затоваривание рынка алюминием, наблюдавшееся в предыдущие годы, исчезло, так что для поддержания рынка в напряжении сейчас достаточно «стандартного» неажиотажного оттока металла со складов биржи, утверждают в банке. «Все это сулит позитивные перспективы для цен на алюминий, особенно если спрос на него окажется выше, чем это ожидалось ранее», – заявили в Citi.

Цветные металлы дешевеют из-за крепкого доллара и дорогих энергоносителей

Во вторник, 5 октября, цинк и олово продемонстрировали самый сильный рост среди цветных металлов, тогда как медь единственная завершила сессию на LME «в красном». Цена олова с поставкой через 3 месяца выросла по итогам торгов на 1,8%, до $35079 за т. В прошедшую пятницу в секторе олова наблюдалась ликвидация длинных позиций на слаболиквидном рынке, когда котировки цены металла просели до $31305 за т – самого низкого значения с 20 августа.

Цинк подорожал в Лондоне на $30,50, до $3046,50 за т – самой высокой отметки за последние 4 дня торгов. Относительно итоговых котировок пятницы, когда на рынке наблюдался откат, цена металла выросла на 2,1%. «Мы пришли к выводу, что цена цинка на LME, кажется, завершила технический откат. Позитивным моментом является тот факт, что котировки все еще движутся в потенциально «бычьем» техническом паттерне «восходящего треугольника», так что мы сейчас ожидаем возобновления движения цены вверх, веря в потенциал «быков» биржи в секторе цинка; кроме того, металл получает поддержку от общего располагающего к росту состояния фундаментальных параметров рынка», – констатирует аналитик Энди Фарида.

Среди «бычьих» фундаментальных факторов можно отметить высокие цены на энергоносители в Европе, при том, что наблюдатели рынка выражают озабоченность возможным влиянием цен на энергию на производство. Премии к цене цинка в ЕС растут с середины августа и достигли самых высоких уровней с января 2015 г.

Запасы цинка на европейских складах LME в основном истощены, а мировые запасы металла по варрантам опустились до самого низкого значения с июля 2020 г., составив 163,225 тыс. т. Между тем добыча цинка в Перу упала в августе на 3,5% к июлю.

Алюминий с поставкой через 3 месяца подорожал на торгах на $5, до $2921 за т. Объем продаж металла составил 10500 лотов.

Фьючерсы на никель выросли в цене на 1,1%, до $18121 за т, с $17924 за т в понедельник.

Трехмесячный контракт на медь подешевел на 0,8%, до $9174 за т.

На утренних торгах среды цена меди в Лондоне продолжила снижение на фоне озабоченности спросом на металл из-за обозначившейся перспективы долговых дефолтов еще некоторых китайских застройщиков. Ранее финансовые проблемы застройщика China Evergrande Group отпугнули инвесторов в металлы, опасающихся широкомасштабного финансового кризиса и снижения строительной активности в Китае. «Fantasia Holdings Group стала очередным китайским девелопером на пороге коллапса, так как не смогла выплатить в срок долг по облигациям, что добавило ее к череде тяжело закредитованных застройщиков с долгами, начиная с Evergrande», – отмечают аналитики банка ANZ.

Тем временем на ценах металлов также отразилось подорожание доллара США, вызванное общей нервозностью рынков в связи с резким ростом цен на энергоносители, что может разогнать инфляцию и вызвать повышение базовых процентных ставок.

По состоянию на 8:20 мск стоимость трехмесячного контракта на медь на LME снизилась на 1,1%, до $9069 за т. Алюминий подешевел на 0,3%, до $2912,50 за т. Стоимость никеля с поставкой через 3 месяца снизилась на 0,4%, до $18055 за т. Цена свинца выросла на 0,4%, до $2161 за т.

Давление на цену меди в сторону ее снижения оказывает и смягчение ситуации с поставками металла в Перу, власти которой достигли соглашения с руководством рудника Las Bambas, принадлежащего MMG Ltd, и местной общиной, что позволило разблокировать окружающие рудник дороги, сняв угрозу для отгрузок меди с объекта.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:28 моск.вр. 06.10.2021 г.:

на LME (cash): алюминий – $2892.5 за т, медь – $9051.5 за т, свинец – $2200 за т, никель – $18046.5 за т, олово – $36415 за т, цинк – $3033 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2909 за т, медь – $9048.5 за т, свинец – $2157.5 за т, никель – $18035 за т, олово – $35195 за т, цинк – $3045.5 за т;

на ShFE: торгов нет;

на NYMEX (поставка октябрь 2021 г.): медь – $9139 за т;

на NYMEX (поставка январь 2022 г.): медь – $9116 за т.

Австралия заявляет, что к концу 2021 года цена на железную руду достигнет $150 за тонну

Как сообщает Mining.com, ожидается, что цена на железную руду достигнет $150 за тонну к концу 2021 года, а к концу 2022 года упадет до $93 за тонну, согласно отчету, опубликованному Министерством промышленности, науки, энергетики и ресурсов Австралии.

Цифра на 2022 год была пересмотрена в сторону понижения с $109 за тонну, как указывалось в предыдущем отчете, опубликованном в июне.

«Падение внутреннего спроса на сталь в Китае из-за замедления строительства и реализации ряда государственных мер привело к снижению цен на железную руду», - говорится в отчете правительства.

«Ключевая политика правительства Китая также оказывает значительное влияние на спрос на сталь в сентябре 2021 года»,

Основным драйвером бума спроса на сталь в Китае в первой половине 2021 года стал значительный объем финансовых мер, предоставленных правительством в ответ на пандемию COVID-19. Это включало рост общих инвестиций в инфраструктуру на 30% в годовом исчислении (в среднем за 3 месяца) в конце марта.

Однако, согласно отчету, эти стимулирующие расходы в настоящее время, похоже, исчезают, и в июне впервые за более чем 12 месяцев сократится общий объем инвестиций в инфраструктуру.

Цены на железную руду и другие товары, такие как алюминий, выросли в понедельник 4 октября.

По данным Fastmarkets MB, эжелезорудная мелочь с содержанием Fe 62%, импортируемая в Северный Китай, была на уровне $117,12 за тонну, что на 1,7% больше по сравнению с закрытием в пятницу.

Нет конверсии - нет бюджета

Юлия Мельникова

Затраты бюджета на проведение конверсии радиочастотного спектра в интересах развития сетей 5G в РФ в период с 2022 г. по 2024 г. планируется сократить на 484,1 млн руб. Об этом сказано в проекте федерального бюджета на указанный срок, который внесен в Госдуму РФ.

"Изменение параметров финансового обеспечения федерального проекта "Информационная инфраструктура" обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований на проведение конверсии радиочастотного спектра в интересах развития сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации, в 2022 г. на 319,8 млн руб., в 2024 г. на 164,3 млн руб.", - сказано в пояснительной записке к законопроекту №1258295-7 "О федеральном бюджете на 2022 г. и на плановый период 2023 г. и 2024 г.", которое внесло на рассмотрение в Госдуму правительство РФ.

Представитель пресс-службы Tele2 отметил, что обязательным условием для развития 5G является выделение новых частот - использование текущего спектра, задействованного под технологию 4G, не решит проблемы с нагрузкой на сети. "Мировой опыт показывает, что самым правильным для коммерческого запуска сетей пятого поколения является использование диапазона 3,4-3,8 ГГц - оптимального с точки зрения покрытия, проникающей способности и капитальных затрат на строительство. Высокий спектр частот, миллиметровый диапазон 27 ГГц, может быть дополнительным для создания сверхвысокой емкости в местах критически большого скопления трафика - стадионы, торговые центры, концертные площадки. Отрасли жизненно необходима программа конверсии диапазона 3,4-3,8 ГГц, пока ее нет - сокращение средств в бюджете большой роли не играет", - уверены в Tele2.

Однако сокращение издержек предусмотрено на три года, и, вероятно, это означает, что в ближайшие три года программа конверсии диапазона 3,4-3,8 ГГц не появится, а после станет не нужна. В "МегаФоне" и "Ростелекоме" воздержались от комментариев, в МТС и "Билайне" не ответили на запрос ComNews.

Генеральный директор ООО "Спектрум Менеджмент" Игорь Гурьянов согласен: самое главное, что план конверсии РЧС так и не утвержден президентом. "Вероятнее всего, это связано с тем, что не был согласован, что обещал сделать к концу 2020 г. бывший заместитель министра, а ныне генеральный директор НИИРа (Российский научно-исследовательский институт радио им. М.И. Кривошеева - прим. ComNews). Поэтому непонятно, как связаны суммы в бюджете и их сокращение с планами по реализации этого плана конверсии РЧС и конкретными результатами и их сроками конверсии РЧС".

Сокращение бюджета, по мнению Игоря Гурьянова, может быть вызвано необходимостью финансирования более приоритетных направлений. "О сроках и перспективах выделения диапазона 3,4-3,8 ГГц в отсутствие утвержденного плана конверсии РЧС возможно будет говорить только при наличии решения ГКРЧ (Государственная комиссия по радиочастотам - прим. ComNews) на проведение соответствующих исследований по высвобождению этого диапазона или его части в городах-миллионниках. И Москва была бы очень подходящим городом для старта таких исследований", - отметил Игорь Гурьянов.

Генеральный директор Ассоциации операторов телефонной связи Сергей Ефимов сделал вывод: в бюджете РФ на трехлетний период расходы на конверсию радиочастотного спектра с перспективой выделения "золотого диапазона" 3,4-3,8 ГГц для развития сетей 5G в ближайшие годы не заложены. "Значит, и перспективы нулевые. Не видны и расходы на развитие спутниковых систем для обеспечения гражданской связи. Программа "Цифровая экономика", похоже, все больше ориентирована на усиление контроля за гражданами по примеру КНР. Растут расходы и на усиление контроля, надзора, и на создание системы технического перехвата управления силовиками и чиновниками операторскими сетями связи. Несмотря на то что в нормативно-технических документах подробно изложены технические аспекты построения этой системы и внедрения ее в сети операторов, почему-то до сих пор не проработан основной вопрос, какой орган государственного управления, при каких условиях подает команду на перехват управления? Как должен проходить обратный процесс? Если исходить из конституционных норм, то это вопрос законодательной власти, без права делегирования этого исполнительным властям", - говорит Сергей Ефимов.

"Кроме этого, в бюджете увеличиваются расходы на содержание государственных вещательных каналов - хотелось бы, чтобы было больше развивающего и познавательного контента. Помимо прочего, в бюджете РФ строка доходов "Резерв универсального обслуживания" оставлена в неизменном виде на все три года, а ведь доходы в отрасли падают, значит, и эти сборы упадут из-за того, что даже внутренний трафик по России проходит через западные ОТТ-сервисы. Нужно менять экономическую модель оказания голосовых услуг, уменьшить стоимость международной терминации трафика. Тогда вырастет и объем услуг, и доходы. Можно отметить, что в бюджете заложены расходы на создание центров цифрового образования детей, детских технопарков "Кванториум", развитие цифровой образовательной среды, что должно положительно сказаться и на отрасли связи в перспективе", - прокомментировал Сергей Ефимов.

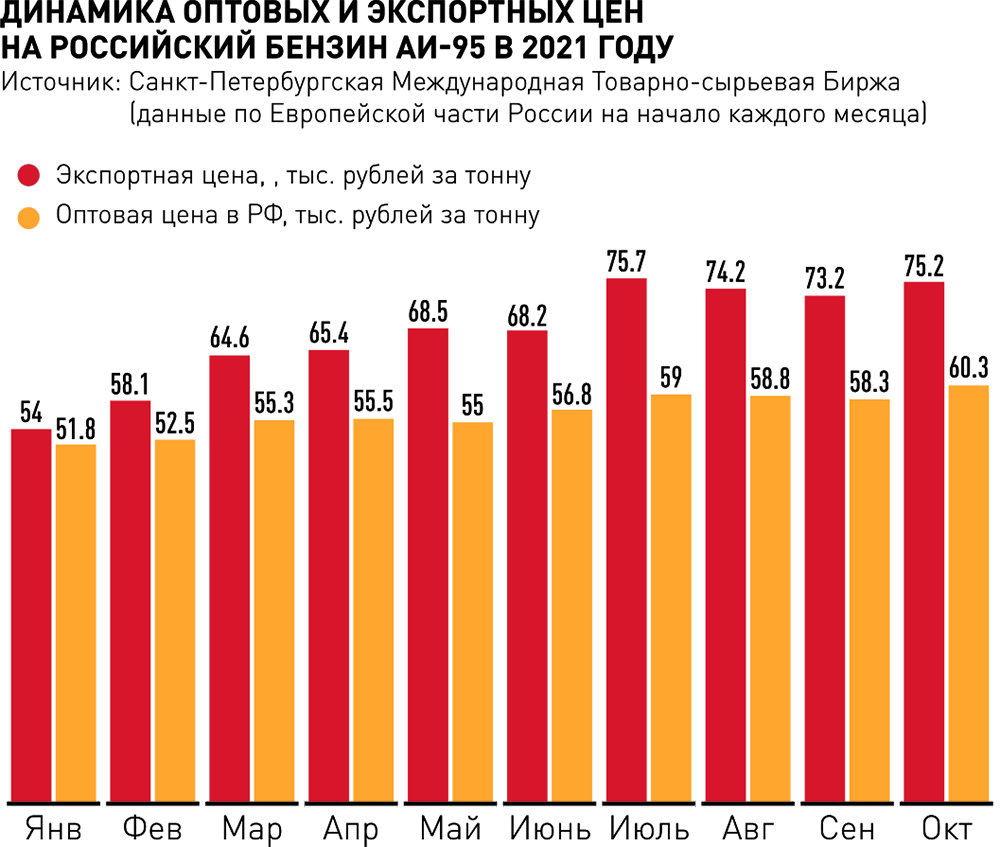

Сечин назвал ситуацию на рынке нефтепродуктов в России стабильной

Ситуация на рынке нефтепродуктов в России стабильная, запасы сформированы, производство вдвое покрывает потребление, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Рынок нефтепродуктов в России в целом структурно профицитен, нефтепереработка вдвое перекрывает потребление… В целом ситуация на рынке стабильна, запасы везде сформированы, ремонты НПЗ спланированы без рисков прохождения осенне-зимнего периода", - отметил он на совещании по энергетике у президента России Владимира Путина.

Сечин добавил, что дефицит нефтепродуктов наблюдается лишь на Дальнем Востоке и он покрывается там за счет поставок из других регионов.

"Вместе с тем, на фоне резкого роста цен на газ... а также в связи с прогнозом холодной зимы и ростом потребления в Китае желательно, чтобы генераторы электроэнергии заранее побеспокоились о заключении обязывающих контрактов на закупку мазута в качестве резервного топлива в условиях риска увеличения экспорта газа уже сейчас", - также сообщил глава "Роснефти".

Коварный COVID-19. Врачи обновили список симптомов коронавирусной инфекции

Альфия Еникеева. Британские исследователи выделили семь основных симптомов COVID-19: потеря обоняния, нарушение вкусовых ощущений, температура, кашель, озноб, отсутствие аппетита и боль в мышцах. Но ковид меняется от волны к волне (в зависимости от доминирующего штамма) и неизвестно, как он еще себя покажет.

Упорядочить хаос

Впервые ковид диагностировали в Китае в декабре 2019 года. Через три месяца, в марте 2020-го, Всемирная организация здравоохранения официально сообщила о пандемии. С чего начинается эта болезнь, как протекает и чем ее лечить, было неясно. Международные и национальные руководства постоянно обновлялись, отличить ковид от обычной сезонной инфекции было непросто.

В ноябре 2020 года в Венском университете попытались дать полное описание основных симптомов COVID-19. Опросили более двухсот добровольцев. Половина уже перенесла ковид, остальные представляли так называемую контрольную группу — они не болели и не контактировали с инфицированными. У всех взяли образцы крови.

В результате выделили семь основных групп симптомов. Первая: температура, озноб, слабость и кашель — как при гриппе. Вторая: насморк, чихание, першение в горле, заложенность носа, как при обычной простуде. Третья — боль в суставах и мышцах, четвертая — воспаление глаз и слизистых оболочек, пятая — проблемы с легкими, включая пневмонию и одышку, шестая — нарушения в желудочно-кишечном тракте, в том числе диарея, седьмая — потеря обоняния и вкуса.

Причем каждая группа симптомов так или иначе связана с особенностями иммунитета. Так, запахов и вкусов обычно лишались люди с повышенным уровнем Т-лимфоцитов. Высокая температура, как правило, коррелировала с формированием иммунологической памяти — способности иммунной системы быстро и целенаправленно распознавать антиген, с которым организм ранее сталкивался. Такие пациенты могут рассчитывать на более стойкую защиту при повторной встрече с SARS-CoV-2.

Кроме того, обнаружили, что иммунная система продолжала бороться с болезнью, даже спустя несколько недель после выздоровления. С одной стороны, именно этим можно объяснить, почему многие перенесшие COVID-19 жалуются на слабость и быструю утомляемость. С другой — в будущем это чревато развитием аутоиммунных заболеваний.

COVID все возрасты покорны

Полгода спустя британские исследователи выпустили собственный список основных симптомов. В Университетском колледже Лондона сделали упор на неочевидные признаки, характерные для ранней стадии заболевания.

Дело в том, что перечень ВОЗ — температура, кашель, потеря обоняния — позволяет правильно диагностировать не более 69 процентов случаев COVID-19. С учетом того, что и ПЦР-тест не всегда способен выявить вирус в биологических образцах, ученые предложили ориентироваться на возраст пациентов.

Так, у детей и подростков от пяти до 17 лет основным симптомом ковида надо считать головную боль. У молодежи пропадает аппетит, а вот у людей постарше ломит мышцы.

По мнению авторов работы, такой подход выявляет коронавирус в среднем на день раньше.

Великолепная семерка

А на прошлой неделе в Королевском колледже Лондона определили семь основных симптомов COVID-19.

Ученые проанализировали данные тестов на SARS-CoV-2 более чем миллиона британцев от пяти лет и старше (почти у шести с половиной тысяч — положительные). Всех попросили заполнить специальную анкету о самочувствии.

Выяснилось, что из 26 симптомов, включенных в список, с положительным ПЦР-тестом коррелировали только семь. Это потеря или нарушение обоняния, проблемы со вкусовыми ощущениями, высокая температура, кашель, озноб, отсутствие аппетита и боль в мышцах. Причем при разных штаммах было по-разному.

Так, при альфе преобладали кашель и боль в горле. Хотя при первоначальном — диком — штамме лидировала потеря обоняния.

От волны к волне

Похожие результаты получили в Оксфордском университете на основе пяти миллионов тестов, выполненных с апреля 2020 года по август 2021-го. Параллельно исследователи изучили истории болезни более 27 тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом, причем у 52 процентов из них ковид был бессимптомный.

Оказалось, что с апреля по май прошлого года — когда в Британии свирепствовал так называемый дикий штамм и еще никого не вакцинировали — большинство заболевших жаловались на боли в горле, кашель, высокую температуру, потерю вкуса и обоняния. С января 2021 года доминировал альфа-вариант и среди симптомов лидировали нарушение и/или потеря обоняния и вкуса. С приходом индийского штамма (дельта) преобладали головная боль и высокая температура.

Похожая ситуация и в Москве, где тоже в основном дельта-штамм.

"Мы проводим постоянное исследование генома SARS-CoV-2, чтобы понимать, с какой разновидностью вируса мы имеем дело. На протяжении лета еженедельно на базе Центра Гамалеи проходило исследование структуры штаммов коронавируса на территории столицы. В рамках него было определено, что в Москве в настоящее время сто процентов доминирует дельта-штамм коронавируса", — сообщала журналистам в конце сентября заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Значит, основные симптомы на ранней стадии — головная боль и высокая температура. Правда, это касается прежде всего непривитых. Поскольку, как отмечают специалисты, уже после первой дозы противокоронавирусной вакцины шансы заболеть значительно снижаются.

Шойгу подвел итоги учений "Запад-2021"

Шойгу: учения "Запад-2021" показали способность войск обеспечивать безопасность региона

Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021" показали способность двух государств успешно обеспечивать региональную безопасность, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Он отметил выучку войск и эффективное взаимодействие межвидовых группировок.

"Цели учения считаю достигнутыми, учебные вопросы отработаны в полном объеме", — сказал глава ведомства.

Шойгу сообщил, что к маневрам привлекалось около двухсот тысяч человек, в том числе две тысячи от государств ОДКБ, ШОС и других стран.

Министр сообщил, что в основе лежала отработка новых форм и способов ведения боевых действий с учетом особенностей современных локальных войн и вооруженных конфликтов.

"Многое удалось опробовать на практике", — отметил он.

Глава оборонного ведомства рассказал, что впервые в ночное время при неблагоприятных погодных условиях десантирован парашютно-десантный батальон на современных БМД-4М.

"Двадцать один самолет Ил-76МД военно-транспортной авиации произвел выброску более 30 единиц боевых машин десанта нового поколения", — сказал Шойгу.

Военные топографы испытали возможности унифицированной программной системы "Калейдоскоп", которая позволила создать трехмерное изображение пространства, тем самым более точно оценить обстановку и в разы сократить время принятия решений командованием.

По словам министра, для эффективной корректировки огня, а также в интересах разведывательных подразделений активно задействовались беспилотные летательные аппараты.

Он отметил, что на полигонах под Калининградом впервые применялись ударные комплексы "Платформа-М", а в Мулино — роботы разведки и огневой поддержки"Уран-9" и "Нерехта".

"Дистанционно управляемые роботы на гусеничном шасси показали высокие результаты при выполнении задач по уничтожению живой силы условного противника в городских условиях", — рассказал Шойгу.

Он уточнил, что действия отрабатывали на пяти белорусских и девяти российских полигонах, силы Балтийского флота решали задачи в акваториях Балтийского моря и Финского залива.

Совместные стратегические учения "Запад-2021" проходили с 10 по 16 сентября, они стали завершающим этапом совместной учебы вооруженных сил двух стран.

Диплом без перевода

Пандемия не остановила поток иностранных студентов в российские университеты

Текст: Евгения Мамонова

Федеральный проект "Экспорт образования", реализуемый с мая 2017 года, должен повысить привлекательность и конкурентоспособность российского образования на международном рынке, увеличить объем выручки от экспорта образовательных услуг за счет привлечения зарубежных студентов.

Когда 5-6 лет назад в российских университетах обучались около 45 тысяч иностранных студентов, казалось, что мы в этом смысле недостаточно конкурентоспособны. Но были поставлены новые ориентиры: число иностранцев, обучающихся по очной форме в российских вузах, должно вырасти с 220 тысяч человек в 2017 году до 710 тысяч в 2025 году, а количество иностранных слушателей онлайн-курсов российских образовательных организаций - с 1,1 миллиона человек до 3,5 миллиона. Количество иностранных школьников, прошедших обучение по программам дополнительного образования, должно вырасти в 2025 году по сравнению с 2016 годом вдвое.

Объем средств, полученных от экспорта российского образования, должен вырасти более чем в пять раз, превысив 373 миллиарда рублей к 2025 году. В 2019 году планировалось достичь показателя "количество иностранных студентов" в 241 тысячу человек, но фактически он составил уже более 274 тысяч человек, кроме того, по программам аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры обучалось свыше 10 тысяч.

Пандемия не могла не сказаться на этом процессе, но и не обрушила его.

Основными вызовами в связи с пандемией для российского экспорта образования может стать падение числа студентов из двух приоритетных групп - стран СНГ и Китая. Тем не менее, по информации Россотрудничества, на август 2021 года в России обучалось не менее 270 тысяч иностранных студентов, около 18 тысяч из них - по квоте правительства. Наиболее популярными специальностями у иностранных студентов являются инженерно-технические науки, медицина и фармацевтика, экономика и управление. Важным результатом работы по развитию современной цифровой образовательной среды стало создание 1,7 тысячи онлайн-курсов от 110 университетов на 68 платформах, которые используют более 1,7 миллиона обучающихся.

По итогам реализации проекта "Экспорт образования" уже введено 10,9 тысячи новых мест в студенческих общежитиях, более 3,4 тысячи сотрудников 400 вузов из 79 регионов повысили квалификацию в области международной деятельности.

Конкуренция за доходы от экспорта образования на мировом рынке постоянно растет. По данным минобрнауки, в настоящее время насчитывается более 70 международных соглашений о взаимном признании дипломов об образовании между Россией и другими государствами. В течение последних пяти лет заключены соглашения с такими странами, как Сербия, Франция, Италия, Мальта, Кипр, Венгрия, Узбекистан, Камбоджа и Ангола. В этом учебном году планируется подписание соглашений с Испанией и Словакией.

Университеты проводят с использованием онлайн-инструментов активную маркетинговую кампанию продвижения вузов и образовательных программ, планируют создание двудипломных программ онлайн в партнерстве с другими вузами, ориентируются на создание новых продуктов экспорта - это онлайн-курсы и дистанционное обучение.

Ожидаются новые меры государственной поддержки: помощь в рекрутинге на государственном уровне (например, через государственные организации), а также упрощение системы приема иностранцев.

"На работе нашего университета по приему и обучению иностранных студентов пандемия существенно не отразилась, - говорит ректор РЭУ им. Плеханова Иван Лобанов. - Несмотря на ограничительные меры, набор с каждым годом только растет. Иностранцы выбирают российское образование по нескольким причинам. Это и приемлемая стоимость образовательных услуг, и доступная стоимость проживания, и возможность изучения особенностей бизнеса в России.Абитуриентов из стран постсоветского пространства привлекает качество образования и то, что преподавание ведется на русском языке. А также доступность поступления на бюджетные места - программа "Соотечественники", межправительственные соглашения, отбор по квоте Россотрудничества".

Еще одна мотивация получать высшее образование в России - возможность хорошо трудоустроиться и связать свое будущее с нашей страной. Особенно после того, как с 5 августа 2020 года иностранные студенты получили возможность трудиться на территории РФ без оформления разрешения на работу.

Учеба в российских вузах становится для иностранцев не только трамплином для профессионального роста, но и возможностью принести пользу и своей, и нашей стране.

Москва приняла студенческий чемпионат мира по программированию

Текст: Сергей Бабкин

В самом центре столицы, в Центральном выставочном зале "Манеж", собрались лучшие умы из 42 стран. На студенческий чемпионат ICPC приехала элита программирования почти со всех континентов - от Сирии до США. Всемирную битву кодов не случайно устроили в таком месте: за турниром следят ведущие мировые корпорации. Они отдают себе отчет: среди студентов-участников вполне могут быть люди, способные устроить технологический прорыв для любого государства или топовой IT-компании.

"То, что финал проходит именно у нас, говорит о высоком уровне отечественной школы и признании наших достижений в цифровизации" - так прокомментировал событие первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Программирование для России - как синхронное плавание. В смысле, что традиции и специалисты в этой сфере у нас настолько сильны, что мы превосходим по многим показателям даже страны - гиганты цифровой индустрии Китай и США. Одним из организаторов ICPC в России является МФТИ, где работает, пожалуй, сильнейшая в России кафедра системного программирования. Кроме МФТИ в финале представлены еще четыре московских вуза, а всего - 15 российских.

"Манеж" в эти дни похож на огромный киберспортивный стадион. На стенах - мультимедийные дисплеи с трансляцией. А сами "игроки", то есть программисты, сидят в особой, отгороженной ото всех зоне. Каждой университетской команде дается определенный набор заданий, который необходимо выполнить за пять часов. Программисты ни внешним видом, ни манерами общения ни на йоту не напоминают военных, но дисциплина тут у них - как в спецназе. А еще - как в муравейнике, где у каждого свой объем работы в рамках одного задания. "Когда на определенном этапе возникают проблемы, это фактически означает сбой во всей цепочке", - комментирует один из лучших программистов Казахстана, член сборной Международного университета информационных технологий Айбар Куанышбай.

Для обычного человека даже формулировки заданий на чемпионате мира покажутся весьма сложными. Но принцип понятен каждому. Задача вузовских команд - разработать алгоритм решения той или иной задачи. И написать под него программу. Самый сравнительно простой пример - "проблема кузнечика". Он прыгает из точки А в точку B на заданное определенное расстояние. При этом, как вы понимаете, прыжки могут совершаться как назад, так и вперед. Требуется рассчитать количество способов, которыми можно составить маршрут. Чтобы решить эту или другую подобную задачу, необходимо в совершенстве знать не только языки программирования, но и математику. И уже с помощью разработанных под этот кейс формул компьютер сможет решить задачу.

Казалось бы, какая от этого практическая ценность? А что, если вместо кузнечика поставить, скажем, хаотичные транспортные потоки мегаполиса? Как рассказали организаторы ICPC, в основе всех задач на соревнованиях лежат реальные проблемы, с которыми сталкиваются современные города. Например, оптимизация воздушного движения, оценка запасов нефти и газа, моделирование систем сбора багажа в аэропортах и многие другие. Не случайно многие из тех, кто в свое время добивался успехов в ICPC, стали топ-менеджерами крупных компаний. Например, победитель чемпионата мира 2005 года Матей Захария известен как сооснователь Databrics, а чемпион из 2000-го Николай Дуров - один из создателей Telegram и VK - единственных соцсетей мира, которые не "легли" во время глобального сбоя как раз накануне, в ночь на 4 октября.

Новосибирск на три дня стал книжной столицей

Текст: Наталья Решетникова

Новосибирск на три дня стал книжной столицей. Здесь при поддержке нацпроекта "Культура" прошел Международный фестиваль "Книжная Сибирь".

Свою продукцию представили 80 издательств, в числе участников - представители Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, Китая, Франции и Ирана.

Встречи с писателями, поэтами, издателями, переводчиками, продюсерами, журналистами "идут" нон-стоп онлайн и офлайн. В Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения РАН, ставшей главной площадкой фестиваля, много людей. Дождливый день располагает к тому, чтобы провести его с книгой. Ее можно приобрести со скидкой. Это еще одна немаловажная часть фестиваля, учитывая, что книги в наше время - удовольствие не из дешевых.

Алексей Царегородцев из Новосибирска представляет серию "Братья по стилю" о захватывающих приключениях зверят, занимающихся боевыми искусствами и, конечно же, борющимися со злом.

У стола с табличкой "Фэнтези" тоже много молодежи. Поклонники жанра караулят новинки. А фестиваль дает возможность лично познакомиться с автором.

Новосибирский автор Мариэтта А. Роз, а в жизни Марина, создала свой волшебный мир "Хроники Эльсидории". Говорит, что выпускать книгу в бумаге стало дорого, бумажная версия - это больше для премий и ярмарок.

Многие читатели все чаще переходят на платформы, активно скачивают там книги. Спрос большой.

"Я вижу, что сегодня вновь стало модным читать книги. Давайте будем всячески поддерживать эту моду. Нам действительно важно не только не потерять поколение читающих, но и воспитать новых читателей, - отметила министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

"Роль книги растет в современном информационном обществе. И мы это видим по тому интересу, который есть у читателей и посетителей наших мероприятий. В этом году в программе фестиваля -книжный форум для профессионального сообщества "Читающий регион. Книга в жизни современников", фестиваль детской книги "Читающее детство", - рассказала директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки Светлана Тарасова.

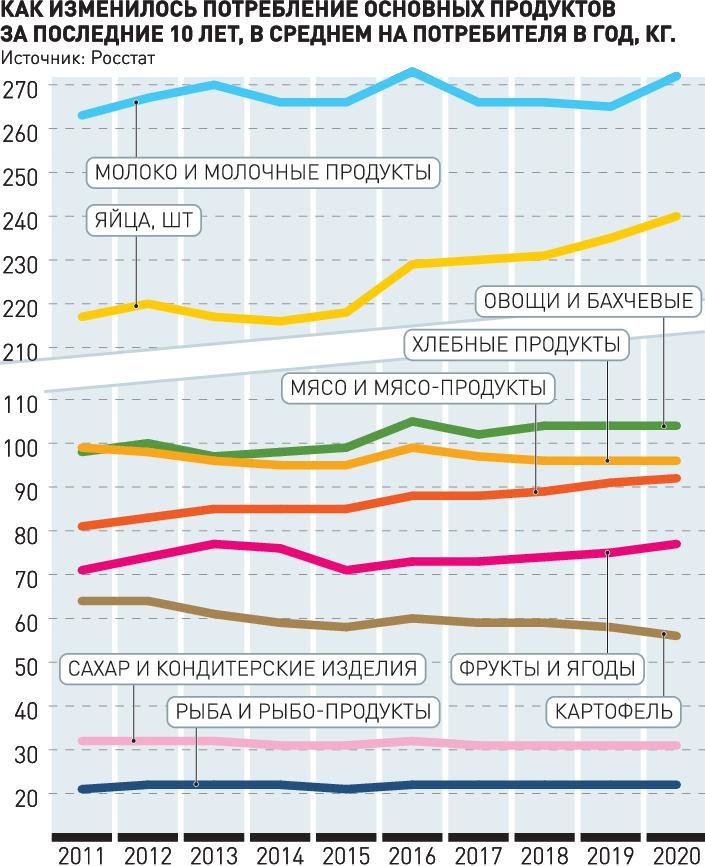

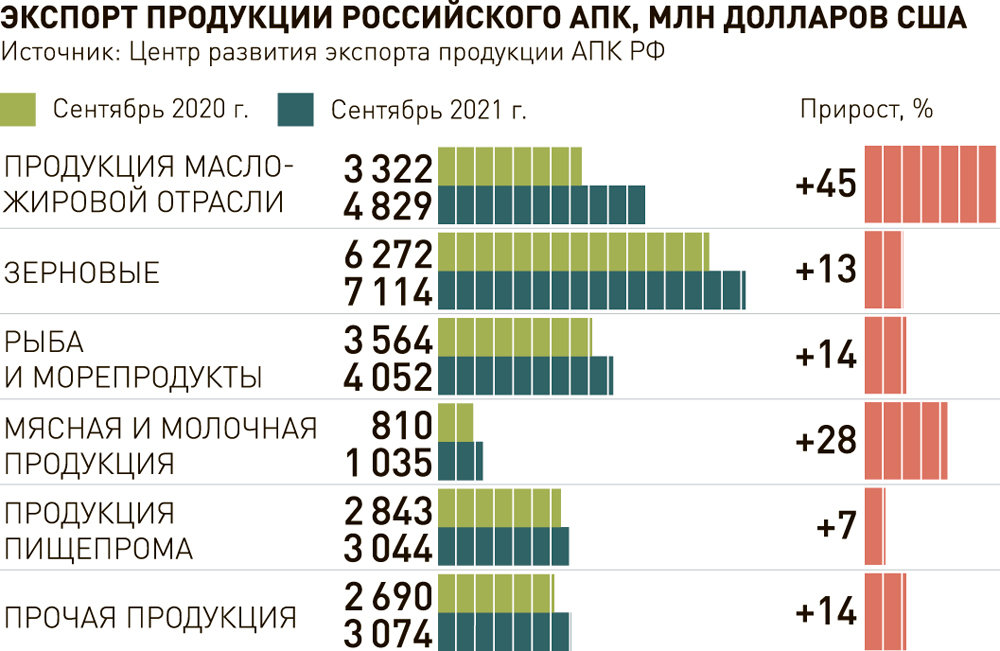

Дмитрий Патрушев рассказал о регулировании цен на продовольствие и экспорте зерна

Текст: Татьяна Карабут

Несмотря на засуху и затопления, Россия может остаться нетто-экспортером сельхозпродукции. Такой прогноз в интервью "РГ" сделал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По итогам года аграрный экспорт составит 34-35 млрд долл. Это больше, чем экспорт вооружения.

Очевидно, что мировой продовольственный рынок больше не будет прежним и цены на нем тоже. Как долго России удастся удерживать внутренние цены на базовое продовольствие ниже мировых с помощью соглашений, пошлин и квот? Нет мыслей отказаться от подобных ограничений?

Дмитрий Патрушев: От части мы уже отказались, а некоторые останутся с нами если не навсегда, то надолго.

Ценовые соглашения по сахару и подсолнечному маслу были вынужденной мерой, которая сыграла свою роль для стабилизации цен. Но сейчас она уже не нужна, потому что рынок отрегулировал себя сам. Ситуация с производством сырья для масла и сахара не вызывает опасений, и никаких оснований для значительного роста цен сейчас нет.

Экспортные пошлины на зерно также себя оправдали. При этом демпферный механизм мы видим постоянно действующим. Уверен, что, если бы мы его не ввели, цены на российском рынке сейчас были бы существенно выше текущих. А так нам удалось сохранить ценовой баланс между интересами аграриев, переработчиков зерна и животноводов. Динамика котировок на внешних рынках теперь в значительной степени амортизируется и не оказывает на нас уже такого влияния.

Со второй половины сезона - с февраля по июнь включительно - мы планируем устанавливать квоту на вывоз зерновых, при этом со следующего года хотим отдельно выделить пшеницу. Квота будет рассчитываться исходя из наших реальных возможностей: сколько зерна мы можем экспортировать без ущерба для внутреннего рынка.

Не опасаетесь негативных последствий из-за этого, ведь в истории (в том числе и российской) уже была масса примеров, когда пытались ограничивать экспорт того же зерна? Нет ли риска снижения площадей посевов, потери позиции на мировом рынке?

Дмитрий Патрушев: Механизм настроен тонко и позволяет успешно работать и производителям зерна, и его потребителям, и экспортерам. Для аграриев цена сохраняется на привлекательном уровне, и все стимулы для развития производства остаются. Как мы видим, посевные площади под зерновыми не сократились в этом году.

Экспортеры за время действия демпферного механизма к нему привыкли и поняли, как работать в новых условиях. Расчет размера пошлины регулярно публикуется, поэтому все участники рынка могут выстраивать бизнес-планы на предстоящий сезон. Кроме того, есть постановление правительства, которое компенсирует производителям зерна затраты на реализацию.

Цифры подтверждают, что ограничительные меры не оказали негативного влияния на показатели экспорта. С начала года за рубеж направлено уже 28,9 млн тонн зерна, это на уровне прошлого года. То есть мы, как и прежде, стабильно обеспечиваем мировой рынок. По предварительным оценкам, в сезоне 2021/2022 экспорт зерновых составит 45-48 млн тонн.

У минсельхоза одна из самых оптимистичных оценок урожая зерна в 2021 году, несмотря на сложные погодные условия в регионах. Каковы предварительные итоги уборочной кампании?

Дмитрий Патрушев: Свой прогноз мы сформировали еще весной, закладывая возможные погодные риски. Собственно, они и реализовались. В этом году ситуация во многих регионах крайне неблагоприятная, в 16 введен режим ЧС из-за засухи, ливней и других факторов. Особенно большие потери в Поволжье, на Урале, в Центральном округе.

Если бы не эти обстоятельства, в 2021 году аграрии вышли бы на новый рекорд. Но за счет использования современных агротехнологий, новейшей сельхозтехники, мелиорации удалось получить относительно неплохие результаты даже в пострадавших регионах.

Аграрии продолжают биться буквально за каждую тонну зерна. Осталось убрать 12% площадей под зерновыми, это более 6 млн га. Намолочено уже более 108 млн тонн, в том числе 75,1 млн тонн пшеницы, что значительно превышает внутренние потребности страны. Соберем в этом году достойный урожай, который позволит не только удовлетворить собственные нужды, но и развивать экспорт, участвовать в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

А как быть с задачей по наращиванию экспорта продукции АПК? Как она соотносится с ограничениями?

Дмитрий Патрушев: Здесь нет противоречий. Поставки сельхозпродукции и продовольствия сохраняют тенденцию к росту. Ожидаем, что по итогам года аграрный экспорт составит 34-35 млрд долл. Сейчас у нас есть основания говорить о том, что второй год подряд можем выйти на положительное сальдо торгового баланса и остаться нетто-экспортерами продукции АПК.

В этом сезоне серьезно выросли цены на транспорт, удобрения и все средства производства. Как намерены реагировать на эти вызовы? Нужно ли вводить демпфер на минудобрения?

Дмитрий Патрушев: С производителями удобрений мы ведем постоянный диалог. От их ценовой политики многое зависит в плане увеличения объемов сельхозпроизводства. С начала года аграрии уже закупили 3,8 млн тонн удобрений, что на 397 тыс. тонн больше показателя прошлого года.

Конечно, демпфер - серьезная и жесткая мера, но, если мы не сможем договориться о разумных и приемлемых ценах для сельхозтоваропроизводителей, применение таможенно-тарифного регулирования стало бы наиболее адекватным решением.

Под овощи "борщевого набора" задействовано почти столько же площадей, сколько и в прошлом году, прибавка незначительна. Хватит ли нам своих овощей до нового урожая или опять придется импортировать дорогие?

Дмитрий Патрушев: У нас хорошая динамика по производству овощей открытого грунта. Последние четыре года их организованный сбор стабильно превышает 5 млн тонн. В прошлом году был один из лучших в современной истории урожаев - более 5,4 млн тонн. Примерно столько же планируем собрать и в этом году.

Сейчас думаем о дополнительных мерах поддержки, которые позволили бы стимулировать увеличение производства. При этом не стоит забывать, что основной объем овощей и картофеля в России выращивают не фермеры и сельхозорганизации, а личные подсобные хозяйства. Этому сегменту также требуются системные меры поддержки, которые позволили бы сделать его более прозрачным и прогнозируемым.

По импорту есть поручение президента переориентировать закупки сельхозпродукции, особенно овощей, из дальнего зарубежья на страны СНГ. Это позволит снизить цены на полках в межсезонье. Совместно с минпромторгом мы ведем работу с торговыми сетями, в первую очередь по овощам "борщевого набора".

Сработала ли квота на беспошлинный импорт сахара? Сколько его удалось завезти и по какой цене? Планируете ли использовать эту практику дальше или ограничитесь механизмом интервенций? Сколько сахара произведем в этом сезоне и хватит ли его для внутреннего потребления?

Дмитрий Патрушев: Сложные погодные условия в прошлом году не позволили собрать тот урожай сахарной свеклы, на который мы рассчитывали. Это, безусловно, сказалось и на объемах производства сахара. В совокупности с другими мерами квота на беспошлинный импорт помогла увеличить предложение на нашем рынке, обеспечить промышленных потребителей.

Объем закупок импортного белого сахара в этом году небольшой - с января по сентябрь завезли около 97 тыс. тонн, в том числе 37,4 тыс. тонн с 15 мая в рамках квоты. Но мы не против того, чтобы продлить эту меру до конца года. Потому что основной объем сахара у нас будет выработан в ноябре, часть - в декабре. К этому моменту мы будем точно понимать наше производство, а также производство и потребление по странам ЕАЭС.

По предварительным прогнозам, в 2021 году аграрии должны собрать 40 млн тонн сахарной свеклы, что даст возможность произвести около 6 млн тонн сахара. Этого объема хватит, чтобы полностью покрыть внутренние потребности.

В этом году рекордные площади засеяны масличными. Ждать ли рекорда по урожаю и экспорту? Что будет с ценами на подсолнечное масло после отмены действия соглашений и с введением экспортной пошлины?

Дмитрий Патрушев: В этом году мы рассчитываем на высокий сбор масличных - 22,5 млн тонн. В том числе получим около 14 млн тонн подсолнечника. Это обеспечит загрузку перерабатывающих мощностей и позволит увеличить производство подсолнечного масла как для внутреннего потребления, так и на экспорт. Чтобы рост мировых цен не отразился симметрично на нашем рынке, с 1 сентября начала действовать пошлина на вывоз масла, она поможет избежать резких скачков.

Производители, которые в своем большинстве поставляют продукцию и на внутренний, и на внешний рынки, пока пробуют работать с этим инструментом. Мы совместно с отраслевыми союзами и бизнесом анализируем ситуацию и, если потребуются корректировки, будем их вносить. Пока подобных предложений не поступало.

Звучало предложение увеличить экспортную пошлину на сою. Как к этому относитесь?

Дмитрий Патрушев: Действующий размер пошлины на уровне 20% мы считаем сбалансированным. Он, с одной стороны, позволяет обеспечивать сырьем российских переработчиков и держать под контролем цены на масло и шрот, с другой - сохраняет возможность для экспорта сои за границу, преимущественно в Китай, который очень в ней заинтересован. Экспорт этой культуры крайне важен для Дальнего Востока, где производится половина всех наших объемов сои. Везти ее в центральную часть страны проблематично, хотя сейчас перевозки соевого шрота субсидируются до конца 2021 года, и минимум еще на год мы эту меру продлим.

Мы планируем и дальше стимулировать рост производства сои и ее переработки, чтобы обеспечивать животноводов высокобелковыми кормами. В этом году посевы культуры были увеличены, по прогнозу, валовый сбор достигнет 4,5 млн тонн.

Зачем минсельхоз подготовил законопроект о повышении ставок налога за пользование водными биоресурсами? Как это отразится на ценах на конечную продукцию?

Дмитрий Патрушев: Последний раз ставки сбора менялись более 10 лет назад и давно отстали от реальных рыночных цен. За это время отпускные цены производителей и розничные цены существенно изменились, а налоги с добытой рыбы остались на прежнем уровне.

Изменения обсуждаются на разных площадках уже около пяти лет. Прежде чем представить законопроект, мы оценили возможные риски и потенциальный эффект от нововведений. Стоит задача не просто проиндексировать ставки сбора, но и создать дополнительный стимул для развития рыбопереработки в России. В частности, планируется ввести дифференцированный подход. Те рыбаки, которые будут производить продукцию высокой степени переработки, получат льготу - 85-процентный вычет от полной ставки сбора.

Кроме того, вычет получат предприятия, которые работают в прибрежном рыболовстве, а также ведут промысел на судах, построенных на отечественных верфях. Льгота также распространяется на градообразующие предприятия.

С учетом вычета налоговая нагрузка даже при повышении ставок на ряд водных биоресурсов не создает предпосылок для роста цен. Тем более что сейчас нет прямой корреляции между розничными ценами и стоимостью рыбы у рыбаков.

Поправки активно критикуют отдельные экспортеры сырья - те, кто вывозит добытую в российских морях рыбу за рубеж. Но необходимо поднимать инфраструктуру в приморских регионах, развивать отечественный рынок, наращивать поставки качественной продукции российским потребителям, поэтому вводятся новые меры регулирования. Изменение налогового механизма позволит ускорить эти процессы.

Люди на фоне пандемии потянулись в село - сейчас самое время "закрепить" горожан там. При этом объем финансирования госпрограммы развития сельских территорий оказался ниже предусмотренного ее паспортом. Как оцениваете ее эффективность?

Дмитрий Патрушев: интерес к госпрограмме очень высокий. Регионы считают ее одной из ключевых программ развития районов, а люди видят в ней возможность решения конкретных проблем на местах.

Проектом бюджета на следующие три года на реализацию госпрограммы предусматривается более 117 млрд рублей. При этом правительство постоянно работает над увеличением финансирования. В этом году по поручению президента и правительства было выделено дополнительно более 9,6 млрд руб.

Основное направление программы - создание и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Проекты реализуются по инициативе самих местных жителей, это важная особенность.

Второе направление связано с улучшением жилищных условий граждан. Это сельская ипотека, социальные выплаты, предоставление жилья по социальному найму. Также ведутся работы по созданию участков под компактную жилую застройку и благоустройству территорий. За время действия сельской ипотеки свои жилищные условия улучшили уже 95 тыс. семей. Среди них, кстати, немало горожан, принявших решение о переезде в сельскую местность.

Накануне зимы обнажается несостоятельность западной "зеленой концепции"

Текст: Виктория Ельник

В мире абсурда, когда замерзающее человечество с чрезмерным упорством продолжает бороться с потеплением, одна новость из стана борцов с изменениями климата вызывает недоумение. На прошедшем в Милане шествии в защиту климата юную экоактивистку Грету Тунберг журналисты сфотографировали с другом, который обнимает девушку. А смысл? Последователи Греты во всем мире отказываются заводить детей из-за боязни навредить природе, но природа, к счастью, не так прямолинейна, как логика.

По данным ученых Сибирского федерального университета, опубликовавших в журнале BOREAS свое исследование климата в Восточной Сибири за последние 9000 лет, мы живем в не слишком благоприятную эпоху. Заметно теплее в Сибири было 7-8 тысяч лет назад, а после этого на протяжении еще трех тысяч лет просто жарко. Отложения сохранили следы грандиозных пожаров того времени и нехарактерную для нашего времени растительность. 1300-1400 лет назад в Сибири опять была засуха, а затем установился теплый и влажный климатический оптимум. А вот 450 лет назад начался малый ледниковый период, последствия которого застали еще наши прародители. Заметим, в то время, когда ледниковый период заканчивался, никаких антропогенных выбросов парниковых газов еще не было.

Как-то не вяжется эта история с призывами иных западных климатологов скорее спасать планету, летящую в пропасть. Никто не сомневается - экологией заниматься надо, но не похожи ли подобные призывы на любимый прием гадалок: сначала запугать, потом обобрать. Кстати, и в том и в другом случае климатологи преуспели. Продвинутые европейцы призывают весь мир отказаться от ископаемого топлива, не есть мяса и жить в безуглеродной действительности. Тогда в Сибири снова похолодает и оттаявшие было территории снова замерзнут? А для этого всему прогрессивному человечеству надо остановить грязную экономику.

Кстати, сами продвинутые европейцы не спешат покрывать свои крыши фотоэлектрическими панелями, и с использованием ветряков возникли проблемы. Зато деньги пока есть. С начала года цены на электроэнергию, например, в Германии выросли больше чем в два раза, но это не помешало немецким "зеленым" показать высокий результат на парламентских выборах. И призывать немцев голосовать за "зеленых" приезжала в Берлин... Кто бы вы думали? Правильно, Грета Тунберг, которая выступила на специально организованном за два дня до выборов митинге. Почему немцам подсказывает за кого голосовать шведская девушка, непонятно.

С разрастанием мирового энергокризиса у думающих людей вопросов становится все больше. "Папа, а чем пользовались в Калифорнии до свечей? - Электричеством", - комментирует анекдотом американский читатель в The Wall Street Journal статью про рост цен на топливо. "Наши подходы в энергетической политике являются неотъемлемой частью нашей самоубийственной экономической политики", - вторит ему британский читатель The Telegraph. "Зацикленность на установках "возобновляемые источники энергии - это хорошо, горючее топливо - плохо" разрушительно влияет на общественный дискурс и нашу энергетическую безопасность, - поддерживает эти мнения журналист Forbes и восклицает: - Господи, помоги нам, если нас ждет еще один зимний шторм!"

Зима, по прогнозам, и впрямь ожидается не теплой. Климатологи обосновывают это колебаниями температуры воды в Тихом океане (Эль-Ниньо), извержением вулкана на Канарах, полярным вихрем и другими факторами. При этом европейцам несладко уже сейчас. Новостные ленты ежедневно приносят сведения о нехватке топлива для электростанций, о закрытии заводов и росте цен на энергоресурсы. Одно из последних сообщений - газовые хранилища Латвии перед зимой почти пусты. Да не одной только Латвии.

Европейцы готовы просить помощи у поставщиков газа и угля из России. Европа так долго обещала отказаться от российских энергоресурсов и перейти на зеленую энергию ветра и солнца, что ей почти поверили. Как результат - энергетический кризис, а за ним проглядывается и глобальный.

Тем временем российские добытчики углеводородов взяли ориентиры на Восток, там же стали искать главных торговых партнеров. Там тоже с топливом не все гладко. В Китае - отключения электричества, в Индии - дефицит угля, в Японии - трехкратный рост цен на газ... Думается, европейцам, хотят они того или нет, все же придется рассчитывать на российский газ и ждать сертификации "Северного потока-2". И, возможно, более ответственно относиться к климатической политике по примеру России и Китая.

Безусловно, климатическая повестка постепенно становится одним из факторов влияния на нефтегазовую отрасль. Однако, по словам министра энергетики РФ Николая Шульгинова, "вместе с решением климатических задач необходимо помнить, что приоритет - это бесперебойное обеспечение экономики и населения доступными энергоресурсами". А для этого, по мнению специалистов, мало развивать зеленые технологии, надо еще и в проверенные временем ресурсы инвестировать: "Наша задача - создать условия для разработки недр в новых реалиях, сделать эту разработку более чистой".