Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Вместе, по одному и по ТВ

Текст: Евгения Акулова

Переходя на дистанционное обучение на время пандемии, многие страны выбрали централизованный подход, позволивший не только охватить большую аудиторию, но и упорядочить переход на "удаленку".

Оригинальный подход продемонстрировал Китай, где в создании системы дистанционного обучения участвовали сразу несколько крупнейших корпораций страны - Huawei, Alibaba и Baidu.

Единая национальная образовательная онлайн-платформа была разработана буквально за несколько недель. Эта система с 169 видеоуроками по 12 предметам на основе учебной программы, электронными учебниками и тестами объединила более семи тысяч серверов, а обучаться в ней одновременно смогли свыше 50 млн школьников.

Заметно выросла и существовавшая до пандемии китайская образовательная онлайн-платформа Yuanfudao. В октябре она объявила о привлечении 1 млрд долл. инвестиций, в результате чего ее капитализация достигла 7,8 млрд долл., таким образом став самым дорогим EdTech стартапом в мире. Всего же, согласно прогнозам, в 2023 году объем рынка онлайн-образования в Китае может достичь 99,3 млрд долл.

Во Франции и Финляндии переход на "дистанционку" стал почти бесшовным. В этих странах еще до пандемии успешно функционировали мощные системы удаленного образования. Так, во Франции после закрытия школ на базе существующей системы CNED появилась платформа Ma classe la maison ("Мой класс дома").

В Финляндии учителя использовали различные приложения и инструменты сетевого обучения, включая финское Qridi, Classroom, Meet и Duo компании Google, Teams компании Microsoft, Zoom и WhatsApp.

Детям без личных компьютеров выдали ноутбуки на дом, а для официальной коммуникации между родителями, учителями и школьниками была организована платформа Wilma.

В образовании также использовались игры и симуляторы: VirtualAutoedU, Sandbox или DigiVirtu.

В Австрии национальный телеканал ORF 1 начал выпуск образовательных программ для учеников с разделением по возрасту: с 06.00 до 09.00 - трансляции для младшеклассников, затем - познавательные репортажи и документальные фильмы для школьников старше 10 лет.

Ученики могли не просто просматривать программы, но и задавать вопросы через специальную систему сообщений. В Германии к удаленному обучению подключился общественно-правовой телеканал ARD, запустивший программу "Школа на дому". Телеканал предлагает как игровое обучение для дошкольников и учеников младших классов, так и серьезные мультимедийные учебные материалы и виртуальные классы для старшеклассников.

В Болгарии также запустили обучающие телепрограммы, но на спутниковых каналах BNT 2 и BNT 4. Кроме того, все школы получили аккаунты для работы на платформе Microsoft Teams, а для учителей министерство образования и науки разработало Национальную электронную библиотеку учителей (e-Content Repository), где хранятся материалы для онлайн-обучения, включая видеоуроки, тесты, фильмы, упражнения, развлекательные обучающие программы и т.д.

В Италии переход на "удаленку" прошел довольно хаотично: даже в пределах одной школы учителя использовали на уроках различные платформы - Classroom, Zoom, Jitsi, Meet, Edmodo.

Многие сервисы не выдерживали нагрузку от одновременного подключения 8 млн учеников, что приводило к сбою.

А в Британии проблемой стал страх использования незащищенных данных, из-за чего преподаватели отказались от мессенджеров и программ вроде Zoom и Skype.

Вакцина лечит рынки

Эксперты прогнозируют снижение числа ограничений в мировой торговле

Текст: Игорь Зубков

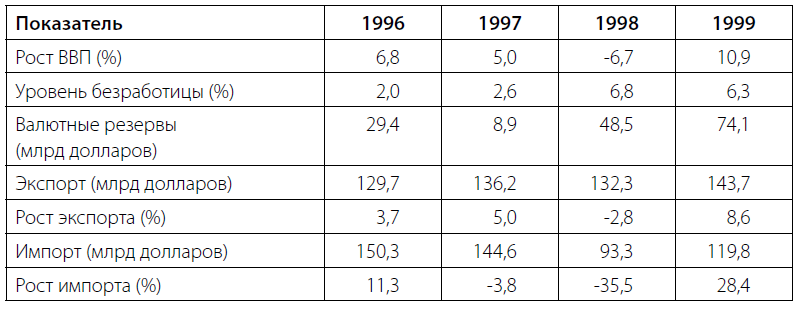

Россия, зависящая от спроса на нефть, газ и металлы, может стать одним из главных бенефициаров восстановления мировой экономики после коронакризиса. Каждый дополнительный процент роста мирового ВВП означает более высокий спрос на отечественную экспортную продукцию. Важно, что это может сопровождаться и политической "разрядкой" мировой торговли - впервые за последние годы, когда разного рода ограничения только множились.

По итогам 2020 года спад мировой торговли составит около 10%, апрельские прогнозы были еще хуже (более 30%), говорит профессор НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский. Наиболее сильно пострадала торговля услугами - авиасообщение, индустрия туризма, приняли на себя главный удар пандемии.

При этом почти все предыдущие годы торговля непрерывно росла, больше или меньше. В 2019 году она выросла всего на 1,2%, и это уже был тревожный признак. Главное воздействие, конечно, оказала торговая война Китая и США: она вычитала из роста мирового ВВП по 0,5 процентного пункта ежегодно и оказывала влияние на многие страны (в том числе через снижение цен на нефть и на Россию), отмечает Портанский. Идеальный прогноз на 2021 год, предполагающий быстрый отскок мировой экономики, - восстановление торговли до уровня 2019 года. Неплохая предпосылка к этому - и смена президентов в США. "В Европе уже вздохнули с облегчением, надеясь, что такого безумия с нарушением всех правил Всемирной торговой организации (ВТО) не будет, - говорит Портанский. - Антикитайский настрой у администрации США никуда не денется, но есть надежда на возвращение дотрамповского отношения к правилам международной торговли".

Уже к концу 2020 года наметилась тенденция отмены введенных с начала пандемии ограничений и запретов (их было несколько сотен со стороны почти половины стран мира) на экспорт средств индивидуальной защиты, части лекарств и медицинского оборудования, ряда других товаров.

Все это не означает массовую отмену старых барьеров и то, что новые не будут появляться. Международная торговля всегда развивается с учетом двух противоположностей - либерализации и протекционизма, с доминированием одной из этих тенденций. В чистом виде никогда не было ни эпохи свободной торговли, ни тотального протекционизма. Скорее, можно говорить о длинных циклах или периодах мировой конъюнктуры. Последний такой всплеск был в 2008-2009 годах. Теперь политизированность торговой политики США последних трех лет наложилась на мировой кризис, при котором барьеры всегда растут, объясняет ведущий научный сотрудник РАНХиГС Александр Пахомов.

При этом сами торговые ограничения постоянно меняются, появляются их новые формы. Так, в XXI веке на смену заградительным пошлинам пришли нетарифные меры (например, когда импорт рыбы, мяса или молока запрещается из-за риска нарушений санитарных норм), а также барьеры в сфере поставок услуг и технологий. С середины 2010-х годов, помимо волны взаимных санкций, на первый план вышли тарифные ограничения, которая администрация США ввела не только против Китая, но и других стран, в том числе и против России, ссылаясь на интересы национальной безопасности. При этом подавляющее число применяемых в мире ограничительных мер легитимны, то есть основаны на нормах и правилах ВТО, а также национальном законодательстве. Дискриминационных ограничений, не имеющих правовых оснований, немного.

Индикатором состояния международной торговли станет развитие кризиса вокруг ВТО. Ее влияние упало, США заблокировали систему разрешения споров на площадке этой организации, но говорить о ликвидации этого уникального института явно преждевременно, считает Александр Пахомов. "ВТО продолжает как минимум гарантировать определенный уровень недискриминации - например, если бы Россия не была членом ВТО, санкции были бы более жесткими и с более тяжкими последствиями", - говорит экономист.

В телекоммуникациях, передовых технологиях будет и дальше преобладать протекционизм, особенно в американо-китайских отношениях, в остальных секторах глобализация будет развиваться и дальше, считает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Финансовые санкции со стороны США подтачивают позиции доллара как резервной валюты и главного средства международных расчетов. "Да, на смену доллару так ничего еще и не пришло, но возможны долгие медленные изменения, а потом быстрый кризис и смена модели", - предупреждает Тимофеев.

.jpg)

Спасти легпром

Для швейных фабрик КР важно сохранить российский потребительский рынок

Текст: Артем Петров (Бишкек)

В Киргизии намерены принять программу развития легкой промышленности республики на ближайшие три года. Особое внимание в связи с этим в правительстве уделят швейному производству, пострадавшему из-за введенных антикоронавирусных ограничений в республике и странах Евразийского экономического союза.

Пандемия, как отмечают в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН) Киргизии, нанесла мощный удар по швейной отрасли КР, которая к концу 2020-го подошла с печальными статистическими показателями (по сравнению с 2019-м): сокращение производства - 22, экспорта готовой продукции - 38 процентов.

Столь впечатляющее падение показателей не могло не вызвать беспокойства у кабинета министров. Стабильная работа швейных предприятий КР имеет важное социальное значение. В этой сфере сегодня занято более 160 тысяч киргизстанцев (семь процентов трудоспособного населения страны), а объем поставок за рубеж произведенной в республике одежды превышает 100 миллионов долларов ежегодно.

Ухудшить и без того сложную ситуацию в отрасли может и то, что с 2021 года в России, куда отправляют на продажу большую часть киргизской продукции, начнется перевод торговли из так называемых стихийных точек в крупные комплексы. Как пояснил корреспонденту "РГ" глава ассоциации "Легпром" Сапар Асанов, одежда, произведенная в КР, сегодня реализуется в основном на российских базарах.

- Покупатели же все больше предпочитают приобретать вещи в торговых сетях. А это другой, более качественный уровень, - говорит Сапар Асанов. По мнению главы ассоциации, с переходом на него у киргизских швейников могут возникнуть проблемы. С такой точкой зрения согласны и в ГКПЭН.

"Ожидается, что после 2020 года в России и Казахстане значительная часть торговли швейными и текстильными изделиями перейдет в торговые комплексы, что приведет к снижению уровня продаж на вещевых рынках. Торговые сети, в свою очередь, будут требовать больших объемов поставок по приемлемым ценам, к чему отечественные швейники не готовы", - говорится в аналитической записке госкомитета.

"Одновременно с этим в странах ЕАЭС и соседних с КР государствах, к примеру в Узбекистане, создаются благоприятные условия для развития легкой промышленности, что повышает конкурентные преимущества их производителей", - подчеркивают в ГКПЭН.

Учитывая все вышеизложенное, в правительстве Киргизии планируют "оказать содействие швейной отрасли в формировании устойчивого спроса на производимую в стране продукцию в сетевых торговых комплексах в странах Евразийского экономического союза и на международных рынках, создать условия для развития и повышения ее конкурентоспособности".

Ответственным за реализацию предложенных мер по спасению отрасли станет Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования. Двигаться в этом направлении структура будет в тесном контакте со швейными предприятиями страны и профильными бизнес-ассоциациями.

Вместе им предстоит проделать огромный объем работы. Запланирована, согласно проекту программы, реализация крупных инициатив. При этом сосредоточиться предлагается на нескольких особенно важных. К примеру на поиске инвесторов и создании специализированной лаборатории для испытаний продукции легкой промышленности, что поможет киргизским швейникам в полной мере пользоваться преимуществами, которые им предоставляет участие республики в Евразийском экономическом союзе.

- Ежегодно будут проводиться практические конференции по обмену опытом между местными швейниками и партнерами из стран ЕАЭС и дальнего зарубежья. Обязательным должно стать представление КР инициатив, направленных на привлечение в страну инвесторов в сфере легкой промышленности. В приоритете должны быть инвесторы- держатели брендов мирового значения. Их приход позволит в короткие сроки вывести производство на технологически новый уровень, развить экспортный потенциал и создать класс квалифицированных работников, - считают в госкомитете.

Еще одна важная цель - расширить ассортимент изделий киргизских швейников и увеличить объемы выпускаемой продукции для удовлетворения запросов крупных торговых сетей, особенно в России. Чтобы это произошло, государству нужно создать условия для объединения малых производств и формирования крупных товаропроизводителей, которые окажут положительное воздействие на укрепление бренда "Сделано в Киргизии". Правительство также рассмотрит предложения профильных бизнес-ассоциаций по совершенствованию и облегчению таможенных и налоговых процедур в отношении швейников.

- Финансирование мероприятий, указанных в программе, будет осуществляться за счет средств, выделенных из государственного бюджета и полученных от доноров и инвесторов. Согласно предварительным расчетам, на это необходимо около 320 миллионов сомов. Кроме того, для создания доступной инфраструктуры, которая поможет развиваться всем предприятиям легкой промышленности, потребуется около миллиарда сомов в год, - отмечают в ГКПЭН.

Деньги в госкомитете надеются получить от международных инвестиционных фондов и институтов, таких, к примеру, как Евразийский банк развития. В банке, кстати говоря, уже заявили о готовности к "самой ритмичной работе" по восстановлению деловой активности и наращиванию объемов различных производств не только в Киргизии, но и в других государствах-участниках ЕАЭС.

Досье "РГ"

Как говорится в справке-обосновании к проекту программы развития легкой промышленности КР, становление производства швейных изделий в республике началось в 2000 году, а в 2019-м объемы швейной продукции в стране превысили семь миллиардов сомов.

"2001-й характеризовался введением на территории СНГ таможенных пошлин, НДС, что ограничило реэкспорт китайских товаров, в том числе швейных и текстильных изделий. Это позволило предпринимателям организовать выпуск швейной продукции в республике, открыв свои швейные цеха. Начался бум производства, который на том этапе носил в большей степени "теневой" характер с ориентиром на пошив контрафактной продукции. Но, тем не менее, именно тогда происходило наращивание потенциала швейной отрасли в КР.

С 2005 года начался процесс ее легализации через введение патентной системы, что позволило производить продукцию под брендом "Made in Kyrgyzstan". За короткий период бренд завоевал себе место на стихийных рынках России, Казахстана и других стран. Киргизская продукция стала востребованной для определенных слоев потребителей", - отмечается в справке-обосновании.

Мнение

Андрей К., владелец небольшого швейного цеха в Бишкеке

Программа, разработанная в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования, лично мне понравилась. Там содержатся действительно хорошие меры поддержки республиканских швейников. Но они дадут результат не скоро, а лишь через длительный промежуток времени, так как не рассчитаны на мгновенный положительный эффект. А помощь нам нужна здесь и сейчас. Из-за ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса, нарушились торговые связи, появились большие проблемы с получением тканей из Китая. Многие небольшие цеха, в которые работало до 50 человек, вынужденно закрылись, причем некоторые насовсем, так как их владельцы не верят, что им удастся перезапустить бизнес после того, как этот кошмар закончится. Да и вообще они не верят, что он закончится в ближайшие два-три года. Я всеми силами пытаюсь сохранить свое дело, но в будущее смотрю с пессимизмом, так как уже потерял более 70 процентов прибыли. Что делает государство сейчас? Просит нас оплатить налоги авансом. В таких условиях - учтите, что к пандемии прибавились политический кризис и резкий рост курса доллара по отношению к сому, - трудно оставаться оптимистом. Повторяю, если правительство не поможет нам здесь и сейчас, швейная отрасль понесет невосполнимые потери.

Какая зона без забора

СЭЗ республики находятся в состоянии застоя

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)

Депутаты парламента КР указали правительству страны на недостаточную работу, направленную на поддержку свободных экономических зон (СЭЗ) в республике, и рекомендовали рассмотреть целесообразность их функционирования. Дальнейшая судьба СЭЗ будет решаться в феврале 2021 года.

Во всем мире власти трепетно относятся к свободным экономическим зонам. Ведь они представляют особую ценность для государства. В Киргизии же все с точностью до наоборот - созданные для ускорения социально-экономического развития как всей страны, так и отдельных ее регионов СЭЗ республики сегодня переживают не лучшие времена.

По данным министерства экономики КР, которые были представлены в парламенте, из пяти существующих в Киргизии зон работает только одна - "Бишкек", и то не в полную силу. В остальных же экономическая деятельность практически не ведется. Большинство резидентов СЭЗ сталкиваются с проблемами подключения к электросетевым коммуникациям и другими инфраструктурными барьерами.

"Согласно представленному материалу министерства экономики, следует, что СЭЗ на территории республики не могут исполнять нормы положения о требованиях, предъявляемых к обустройству территории зон", - говорится в заключении парламентского комитета.

СЭЗ "Бишкек" была образована в декабре 1992 года. В 2019 году на ее территории осуществляли экономическую деятельность 130 субъектов, а общий финансовый объем их работы превысил семь миллиардов сомов. Около половины произведенной продукции было экспортировано в другие страны. С 2015 по 2019 годы привлечены инвестиции на сумму свыше 2, 637 миллиарда сомов, открыто 12 заводов.

Но в других зонах ситуация удручающая. Самая старая СЭЗ в Киргизии - Нарынская, сформированная в 1991 году. Главная особенность заключается в том, что в нее входит вся территория региона. Но областной центр - Нарын - находится в 170 километрах от ближайшей железнодорожной станции Балыкчи и отделен от нее перевалом Долон высотой в три тысячи метров над уровнем моря. Это обстоятельство долгое время отпугивало инвесторов. В Нарынской СЭЗ планировали построить крупный торгово-логистический объект для приграничной торговли с Китаем. В 2019 году даже выделили для этого 200 гектаров земли. Однако работы остановились из-за недовольства местных жителей и последующего отказа инвесторов от реализации проекта.

Практически аналогичная ситуация сложилась в единственной СЭЗ, которая находится на юге страны - "Лейлек". Она была образована в 2011-м. По информации минэкономики, год назад в ней действовали 16 хозсубъектов, но реально работали только четыре. В связи с приграничными конфликтами с таджикской стороной, которые периодически возникают в Баткенской области, и проблемами, опять же связанными с инфраструктурой и таможенными процедурами, с 2019 года СЭЗ приостановила функционирование.

В 1997 году в Таласской области появилась СЭЗ "Маймак". В отличие от других зон здесь многое сделано для организации различных производств. Полностью оградили территорию, установили мощный трансформатор, обустроили автомобильную и железную дороги. Правда, доступ к магистрали ограничен из-за того, что она находится под управлением Казахстана, а статус пограничного перехода железнодорожной станции "Маймак" соседняя страна не предоставила, что сильно сдерживает экономическую активность субъектов.

И, наконец, СЭЗ "Каракол", на которую возлагали большие надежды, потому что она расположена в курортной области страны. Однако, как говорится в справке министерства экономики, "нынешнее состояние СЭЗ "Каракол" не соответствует требованиям ЕАЭС к свободным экономическим зонам с точки зрения применения таможенных процедур, которые обязывают подобные объекты иметь огражденную территорию, оснащенную видеооборудованием и инфраструктурой".

Комментарий

Алла Измалкова, кандидат экономических наук

Ликвидировать СЭЗ ни в коем случае нельзя. Достаточно посмотреть, как такие объекты работают в странах ЕАЭС. Везде СЭЗ берегут, помогают развиваться, но не у нас. Долгое время камнем преткновения было, да и сегодня остается ограждение территории. Какой в этом смысл, если сейчас достаточно современных средств таможенного контроля? Ну как построить ограждение, например, в СЭЗ "Нарын", в которую входит территория всей области? Всю ее забором обнести? Ведь отследить путь товара, произведенного в зоне, можно по технологической цепочке. Достаточно предоставить таможенной службе информацию, сколько завезли материалов и сколько из них произвели продукции. Кроме того, есть системы видеонаблюдения.

Вот новый переход

АО «Объединённая транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) совместно с Belintertrans-Germany GmbH (BIT-Germany) и ЦТС «Лиски» 24 декабря завершило тестовую отправку контейнерного поезда по маршруту Чунцин (Китай) – Славкув (Польша). Компании использовали пограничный переход Изов – Хрубешув на границе Украины и Польши. Это позволило диверсифицировать грузовые потоки и снизить нагрузку на приграничную инфраструктуру Белоруссии.

По словам заместителя директора Департамента по работе с клиентами – руководителя направления «Клиентский сервис» компании ОТЛК ЕРА Сергея Зверкова, тестовый поезд отправлен из китайского города Чунцин. Перегруз на широкую колею осуществлён на погранпереходе Алтынколь – Достык (Китай – Казахстан). Поезд прошёл по территориям Казахстана, России, Белоруссии, Украины и Польши. Состав прибыл на станцию Славкув 24 декабря. Общее время следования поезда по маршруту составило 16 суток, а на участке Достык (Казахстан) – Славкув (Польша) – 7 суток.

«В составе первого поезда 50 гружёных сорокафутовых контейнеров с широкой номенклатурой товаров (модули питания, дисплеи/телевизоры, графитовый порошок)», – отметил Сергей Зверков.

Через территорию Украины груз приходит прямо в Польшу по широкой колее через переход Изов – Хрубешув. Там на территории Польши начинается линия длиной около 400 км до Славкува стандарта 1520 мм (Linia Hutnicza Szerokotorowa, известна под аббревиатурой LHS), которая прежде использовалась для металлургического комбината при доставке сырья с территории СССР. Обратно порожние платформы будут вывозиться тем же маршрутом.

Заказчиком тестовой перевозки выступила компания BIT-Germany (см. справку), которая в партнёрстве с ЦТС «Лиски» осуществляет перевозку по территориям Украины и Польши до станции Славкув. Она выбрана как конечный пункт назначения как раз для того, чтобы избежать перегруза контейнеров с широкой колеи на узкую дважды в пути следования.

«Грузовой состав способен преодолевать свыше 1200 км в сутки, и единственное место, где он может остановиться и потерять скорость, – это пограничные переходы. Совместно с акционерами наши основные технологические усилия сосредоточены на том, чтобы сократить это время. Задействование новых пограничных переходов, а также диверсификация возрастающих грузовых потоков – один из примеров такого решения. Рассчитываем, что маршрут через погранпереход Горынь с использованием инфраструктуры Украины станет хорошей точкой роста для будущего развития сервисов ОТЛК ЕРА», – приводит слова генерального директора ОТЛК ЕРА Алексея Грома официальный сайт компании.

По словам Сергея Зверкова, вслед за тестовым поездом отправлено ещё два состава. Первый проследовал также из Чунцина, второй – из Сианя. Составы отправляются при формировании пула заявок от грузовладельцев.

Анастасия Баранец

Узбекистан, Пакистан и Афганистан собирают деньги на железную дорогу

Главы Узбекистана, Пакистана и Афганистана подписали совместное письмо с просьбой о финансовой поддержке проекта железной дороги Мазари-Шариф (Афганистан) – Кабул (город на востоке Афганистана, вблизи афгано-пакистанской границы) – Пешавар (Пакистан). Обращение планируют направить в крупнейшие международные финансовые компании, среди которых Финансовая корпорация международного развития США (DFC), Всемирный банк и Азиатский банк развития (АБР). Согласно обращению на реализацию проекта потребуется $4,8 млрд.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан поставил подпись последним – 29 декабря 2020 года. Главы правительств других стран – участниц проекта сделали это ранее. Проект предполагает строительство железной дороги протяжённостью 573 км от Пешавара до Кабула и далее через Мазари-Шариф в Узбекистан. Маршрут будет включать 27 станций. Предполагается также строительство 912 искусственных сооружений, 18 км мостов и 7 тоннелей общей протяжённостью более 70 км.

По словам помощника министра путей сообщения Пакистана Гулама Дастгира, проект будет опираться на уже существующую железнодорожную инфраструктуру в трёх странах. «Строительство трансафганской железной дороги увеличит транзитную торговлю между Пакистаном и Центральной Азией, – добавил он. – Внутренняя железнодорожная инфраструктура Пакистана уже подключена к портам. Реализация проекта предоставит доступ в Индийский океан и другим странам».

Согласно постановлению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о расширении экономического сотрудничества с Афганистаном подготовка документов по проекту завершится к июню 2021 года. Строительство новой железной дороги планируется начать в сентябре следующего года.

Напомним: ранее в Ташкенте (Узбекистан) был создан финансовый консорциум для строительства железной дороги Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар, в который вошли представители пяти стран – России, Казахстана, Узбекистана, Афганистана и Пакистана.

Как ранее рассказывал «Гудку» Александр Мишарин, на тот момент занимавший должность первого заместителя генерального директора ОАО «РЖД», в случае реализации данного проекта железнодорожные компании смогут получать дополнительный доход от транзита по новому коридору. «Перед Россией откроется новый рынок для будущих поставок отечественной железнодорожной продукции и оборудования», – рассказывал Александр Мишарин.

Напомним: в 2019 году специальный посланник Министерства иностранных дел Китая по Афганистану Дэн Сицзюнь на встрече со спецпредставителем президента Узбекистана по Афганистану Исматуллой Иргашевым заявил, что КНР готова присоединиться к проекту строительства новой железной дороги Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар.

Как ранее сообщал «Гудок», в ноябре 2010 года АО «Узбекистон темир йуллари» завершило строительство железной дороги Хайратон (город на севере Афганистана, на афгано-узбекистанской границе) – Мазари-Шариф в Афганистане протяжённостью 75 км и стоимостью $129 млн.

Железных дорог как целостной системы в Афганистане нет. Кроме того, все граничащие с Афганистаном страны исторически имеют различную ширину колеи. В Иране – 1435 мм, в Туркменистане, Узбекистане и Таджикистане – 1520 мм, в Пакистане и Индии – преимущественно 1676 мм.

РЫНОК ПОДОЖДЁТ: В КНДР СВОРАЧИВАЮТ РЕФОРМЫ

АНДРЕЙ ЛАНЬКОВ

Кандидат исторических наук, профессор Университета Кунмин (Сеул).

В начале января в северокорейской столице состоялся VIII Съезд Трудовой партии Кореи. Предшествующий съезд ТПК состоялся в 2016 г., как и нынешний, он был в основном посвящён обсуждению и принятию очередного пятилетнего плана.

Стремление регулярно проводить съезды, которые во времена его отца и деда порою не собирались десятилетиями, является отличительной чертой политики Ким Чен Ына. Новый руководитель стремится, во-первых, к упорядочиванию работы партийно-правительственного аппарата, а во-вторых, к увеличению в нём роли собственно партии – если необходимо, за счёт армии и иных государственных органов.

VIII Съезд прошёл в обстановке повышенной секретности. В частности, пространная, занявшая около девяти часов (с перерывами) речь Ким Чен Ына была опубликована только в изложении и с серьёзными сокращениями. Широкой публике остаются неизвестными многие из документов, обсуждавшихся на съезде и утверждённых там.

Тем не менее из доступных материалов легко увидеть, в каком направлении собирается сейчас вести страну Ким Чен Ын и его окружение.

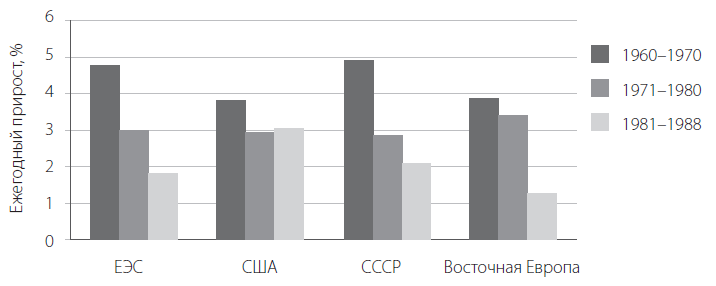

Сомнений больше не остаётся: руководство КНДР решило остановить и по возможности обратить вспять многие из тех прорыночных реформ, которые были осуществлены Кимом Третьим в первое время его правления, то есть в период с 2012 по 2017 годы.

Введённые тогда в Северной Корее принципы управления экономикой прямо копировали экономические модели, которые использовались в КНР на ранних этапах китайской политики реформ, в 1980-е годы. В частности, сельское хозяйство было частично переведено на бригадный (в некоторых случаях фактически семейный) подряд, а в промышленности получила распространение система «двойных цен», которая дала предприятиям возможность продавать значительную часть своей продукции на рынках по «договорным» (то есть свободным) ценам.

Однако в материалах VIII Съезда нет упоминаний об этой новой системе экономического управления. Из иных источников известно, что в последние месяцы такая система была во многом свёрнута.

Экономическая политика, о которой речь шла на съезде, хорошо нам знакома. В материалах постоянно говорится об усилении роли государства и государственных органов. Ким Чен Ын в своём докладе постоянно подчёркивал необходимость развития тяжёлой и химической промышленности. Для того, чтобы добиться решительного прорыва в этих областях, следовало прилагать усилия к внедрению новых технологий, а также повышению партийного контроля и поощрении. Разумеется, упоминалась в речи Ким Чен Ына и необходимость всячески повышать трудовой энтузиазм широких масс.

Особо любопытным является и раздел доклада, в котором говорится о необходимости восстановить руководящую роль государства в сфере обслуживания и розничной торговли. Дело в том, что ещё с 1990-х гг. в Северной Корее эти сферы были фактически приватизированы: большинство существующих в стране ресторанов и магазинов являются фактически частными, хотя формально и зарегистрированы как государственные предприятия. Судя по всему, теперь руководство КНДР собирается пойти в наступление на мелкий бизнес – тот самый, на существование которого Пхеньян на протяжении последних 20–25 лет обычно закрывал глаза (а в первые годы правления Ким Чен Ына мелкий бизнес даже поощрялся государственными и партийными органами).

Причины отката назад, в общем, понятны. В последние два-три года Северная Корея находится в состоянии жёсткого экономического кризиса, который вызван отчасти беспрецедентными по своей суровости санкциями Совета Безопасности ООН, а отчасти – результатами эпидемии коронавируса (точнее – иррационально жёстких карантинных мер, которые в связи с этой эпидемией осуществляются в Северной Корее).

В этой обстановке северокорейское руководство, кажется, решило, что оно не может позволить себе продолжать реформы, а должно, так сказать, заморозить ситуацию и усилить собственные инструменты контроля над положением в стране.

Для этого, как считают Ким Чен Ын и его советники, вполне допустимо пойти на ограничение рыночных свобод, которые дали государственным предприятиям, и уж тем более – на начало кампании, направленной против частного мелкого и среднего бизнеса.

Впрочем, слишком уж радикальных выводов о том, к чему приведёт данный поворот, делать пока не следует. В своё время, в 2005–2009 гг., отец Ким Чен Ына тоже лихорадочно пытался искоренить частный бизнес и восстановить в стране командно-административную систему управления экономики. Однако из тех попыток ничего не вышло, и, в конце концов, сам Ким Чен Ир был вынужден от них отказаться в начале 2010 года. Не исключено, что такая же судьба ждёт и новую линию Ким Чен Ына. Но нельзя не сожалеть о том, что реформы, которые начались столь многообещающе, и в первые годы принесли неплохие результаты, сейчас остановлены на неопределённый срок.

ИНТЕРВЬЮ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – РУКОВОДИТЕЛЯ РОСАВИАЦИИ АЛЕКСАНДРА НЕРАДЬКО ОТРАСЛЕВОМУ ИЗДАНИЮ AVIATION TURKEY MAGAZINE (ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА), ВЫПУСК 7, 2020 ГОД

ПЕРЕВОД

Can Erel: Я всегда думал, что весьма интересной вехой в моей карьере было знакомство с таким значимым человеком как Александр Нерадько; прошедшее время подтвердило, что я был прав…

Завершение процесса взаимных аудитов, начатого в 2017 году, привело к тому, что Турция и Российская Федерация пришли к выводу, что их системы оценки летной годности и безопасности полетов схожи и соответствуют стандартам ИКАО. Затем 7 февраля 2018 года нами как представителями сторон было подписано Рабочее соглашение между DGCA Турции и Росавиацией. Соглашение проложило путь к упрощению процедур взаимного признания сертификационных документов воздушных судов. Сегодня Турция и Россия начали вводить “благоприятные условия " для двустороннего экспорта и импорта воздушных судов, причем документы, выданные одной из двух стран, признаются другой.

С тех пор, как я покинул Управление гражданской авиации Турции, мы постоянно поддерживали связь друг с другом, и я всегда чувствовал его большую дружбу в моем консалтинговом бизнесе в авиации. Я очень рад, что Александр Нерадько позволил мне провести такую содержательную беседу в такое важное для авиации время, являясь первым заместителем Министра транспорта Российской Федерации - руководителем Росавиации, и я с удовольствием включил данное интервью как часть выпуска Aviation Turkey Magazine.

Can Erel: Кто такой Александр Нерадько и откуда взялся его самый первый интерес к авиации?

Александр Нерадько: Первый интерес к авиации родился в то время, когда я учился в начальной школе и читал очень много занимательных книг об авиации, пилотах, механиках и их работе, о самолетах и вертолетах.

В 1978 году я поступил в Московский государственный технический университет гражданской авиации и окончил его в 1984 году по специальности «Эксплуатация летательных аппаратов и авиадвигателей». С того времени моя профессиональная деятельность неразрывно связана с организациями гражданской авиации и ведомством гражданской авиации России.

Can Erel: Несколько слов о господине Нерадько как о руководителе российской гражданской авиации, назначенном в 2000 году?

Александр Нерадько:

20 лет назад, в августе 2000 года состоялось мое назначение на должность Первого заместителя Министра транспорта – руководителя Государственной службы гражданской авиации. До этого момента моя работа была связана с надзором за безопасностью полетов, расследованием авиационных происшествий – наверное, отсюда стрессоустойчивость и привычка всегда уделять внимание каждой мелкой детали и ничего не упускать из вида.

Могу уверенно сказать, что с детства мне очень помогал спорт – он мотивирует, формирует характер и волю к победе, развивает стратегическое и тактическое мышление, терпение, уважение к сопернику, к партнерам по команде, вырабатывает жесткость и «спортивную злость», которые всегда необходимы для противостояния любым вызовам. Был неоднократным чемпионом и призером чемпионатов Советского Союза и многих других соревнований по прыжкам в высоту, в 1983 году выполнил норматив, который был в то время под силу только лучшим атлетам СССР - 2,25 метра.

Гражданская авиация – это абсолютно «командная игра», в одиночку управлять этой сложнейшей отраслью невозможно. Главной силой российской авиации всегда были и остаются люди. Я с теплотой вспоминаю своих наставников и коллег, чьи знания, мудрость и опыт помогли моему росту как профессионала и руководителя.

Убежден, что критически важно поддерживать постоянный диалог с авиационной общественностью. Например, в целях использования профессионального потенциала ветеранов отрасли у нас с 2001 года функционирует «Клуб ветеранов высшего руководящего состава гражданской авиации «Опыт»». Консультационную помощь в текущей работе Росавиации оказывают Экспертный совет, состоящий из высокопрофессиональных специалистов предприятий гражданской авиации, Общественный совет как инструмент открытой публичной политики, осуществляющий мониторинг со стороны общества и авиапассажиров за качеством работы Росавиации, Клуб командиров, ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, аэропортов, пассажиров и др. Большую помощь с точки зрения воздушного законодательства оказывают парламентарии, главы регионов России. Каждый вносит свой вклад, помогает увидеть вопрос с разных сторон и принять правильное, иногда непростое, решение.

С гордостью отстаиваю интересы гражданской авиации на уровне Авиационной коллегии при Правительстве Российской Федерации, являясь заместителем ее Председателя.

Can Erel: Ваша карьера охватывает более 35 лет в авиационной отрасли; какова Ваша оценка гражданской авиации Российской Федерации с точки зрения того, чего она достигла сегодня? Позвольте нам узнать краткое описание гражданской авиации России с фактами и цифрами...

Александр Нерадько: 9 февраля 2023 года российская гражданская авиация отметит 100-летие. Россия – одна из немногих стран мира, которая обладает статусом авиационной державы, имея наукоемкие технологии и компетенции в разработке и производстве всей линейки авиационной техники.

Российская Федерация обеспечивает аэронавигационное обслуживание полетов в воздушном пространстве площадью свыше 26 млн.кв.км с разветвлённой сетью из 1072 трасс общей протяженностью 883 181 км, включая 627 маршрутов для международных полетов. За 2019 год в воздушном пространстве Российской Федерации было обслужено более 1,8 млн. полетов.

Для обеспечения безопасности полетов, удовлетворения интересов пользователей и повышения транзитного потенциала российского воздушного пространства в 2005 году была начата масштабная аэронавигационная реформа, по итогам которой создана Единая (без разделения на военный и гражданский сектора) система организации воздушного движения. Мы на постоянной основе продолжаем мероприятия по совершенствованию структуры воздушного пространства, оптимизации системы ее управления и внедрению новых технологий и перспективных средств и систем обеспечения полетов, наблюдения, навигации и связи, оснащению гражданских аэродромов современными инструментальными системами посадки воздушных судов. С удовольствием приглашаю журнал Aviation Turkey посетить Россию, чтобы сделать отдельный репортаж на эту тему.

После распада СССР период 1990-х и начало 2000-х годов, когда состоялось мое назначение на руководящий пост в отрасли, был сложным временем для национальной гражданской авиации – тотальный дефицит финансирования, практически прекращение выпуска новых воздушных судов и двигателей, большое число авиакомпаний-однодневок с 1-2 самолетами, спад перевозок, введение в 2002 году в ряде популярных для туризма стран ограничений по шуму, которые фактически блокировали перевозки на основной «рабочей силе» - самолетах Ту-134, Ил-86 и грузовом Ил-76.

С того времени была проделана колоссальная работа по подъему отрасли – в период до кризиса Covid-19 ее состояние можно характеризовать продолжавшимся ростом основных показателей. Россияне стали намного чаще летать не только за рубеж, но и по России.

Объем перевозок российских авиакомпаний по итогам 2019 года превысил 128 млн пассажиров (+ 10,3% к уровню предыдущего года), в том числе на международных линиях - более 55 млн пассажиров (+16,3%), на внутренних - порядка 73 млн. пассажиров (+ 6%). В топ-5 лидеров отрасли входят авиакомпании Аэрофлот, S7, Россия, Победа, Уральские авиалинии, их суммарная доля рынка около 65%. Российские авиапредприятия выполняли регулярные и чартерные рейсы в пункты 75 иностранных государств, 155 иностранных авиакомпаний из 72 стран выполняли пассажирские перевозки в Россию.

В 2019 году в целом, вместе с перевозчиками из других стран, услугами наших аэропортов воспользовались более 221 млн. пассажиров, обслужено свыше 968 тыс. тонн груза и почты.

В настоящее время в России зарегистрировано 107 коммерческих эксплуатантов, 220 эксплуатантов авиационных работ и 69 эксплуатантов АОН.

В парке российских авиаперевозчиков представлены 1120 вертолетов, 873 самолета и 277 региональных самолетов различных типов российского и иностранного производства. Всего в российском реестре гражданских воздушных судов зарегистрировано 8 830 пилотируемых воздушных судов. По нашим прогнозным оценкам, до 2030 года потребность российских авиакомпаний составит 567 самолетов транспортной категории, 405 вертолетов и 259 региональных самолетов. Большие надежды возлагаем на проходящий в настоящее время сертификацию перспективный самолет МС-21 и другую новую российскую авиационную технику, проводя политику импортозамещения.

Реестр аэродромов и вертодромов гражданской авиации включает 241 аэродрома, из них 79 – международных, 45 – категории 1 ИКАО, 6 – категории 2 ИКАО и 5 категории 3 ИКАО, 6 вертодромов и 2112 посадочных площадок.

У нас в отрасли часто говорят: «3 км автодороги вас не уведут далеко, но 3 км взлетно-посадочной полосы откроют вам весь мир». Учитывая географические и климатические особенности России, ее протяженность и наличие удаленных труднодоступных населенных пунктов и объектов различных отраслей экономики, куда добраться можно только воздушным транспортом, перед гражданской авиацией стоит задача повышения мобильности граждан, качества жизни и обеспечение при этом доступных тарифов на авиабилеты. Наша цель состоит в том, чтобы изменить ситуацию, когда коммуникация между пунктами на востоке или севере страны, расположенными недалеко друг от друга, но за тысячи км.от Москвы, возможна только через Москву.

Для достижения этой цели необходимо создать с нуля или модернизировать построенную в период СССР наземную аэродромную инфраструктуру, разработать социально значимую региональную маршрутную сеть, обеспечить необходимое количество воздушных судов различной вместимости. Запущено несколько правительственных программ по субсидированию региональных и местных перевозок, приобретению авиакомпаниями в лизинг воздушных судов для этих маршрутов, возмещению недополученных доходов аэропортов и организаций по наземному обеспечению, сдерживанию роста ставок аэропортовых сборов. В период до 2024 года предусмотрена реконструкция 66 аэропортов (25 их них – это крупные, экономически значимые объекты регионов и 41 расположен в труднодоступных дальневосточной и арктической зонах).

Задача амбициозная плюс к этому имеет специфику, связанную со сложной логистикой доставки стройматериалов, дефицитом квалифицированных подрядчиков и очень ограниченным календарным периодом в году, когда в силу климата возможно ведение строительных работ, однако от ее решения напрямую зависит повышение уровня экономической и социальной связанности территории страны.

Стараюсь лично посещать каждый, даже самый удаленный пункт и объект строительства, чтобы следить за ходом реализации программы.

Can Erel: Можете ли вы поделиться своими успехами и основными проблемами и вызовами в гражданской авиации?

Александр Нерадько: Безусловно, очень ответственной, требующей большой концентрации и подготовки задачей для меня является авиатранспортное обеспечение различных государственных и международных мероприятий – политических форумов и выборных кампаний, спортивных соревнований, культурных фестивалей. Перевозки должны быть организованы безупречно, безопасно и комфортно. Среди таких мероприятий, например, ежегодные экономические форумы в Сочи, Санкт-Петербурге, Красноярске и Владивостоке – к сожалению, их проведение в текущем году отложено из-за пандемии Covid-19.

Новым для Росавиации мероприятием в 2019 году стала организация авиатранспортного сообщения участников и гостей форума «Россия – Африка».

В 2020 году Россия председательствует в объединениях ШОС и БРИКС, и, несмотря на ограничение авиасообщения, это означает большую ответственность для российской авиационной отрасли.

На высочайшем уровне было проведено авиационное обслуживание Олимпиады 2014 года в Сочи; Чемпионата мира по футболу в 2018 году, игры которого проводились в 11 городах России и было задействовано 13 аэропортов; этапов чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани, гонок Формула-1 в Сочи; летней и зимней всемирных Универсиад среди студентов в Казани и Красноярске, чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills и многих других.

Работа российских авиаторов, аэропортов, аэронавигационных и наземных служб по итогам была оценена руководством страны безупречно и, конечно, мы этим очень гордимся.

Читателям Вашего журнала также будет интересно узнать, что российская гражданская авиация ежегодно принимает участие в организации перевозок российских паломников на Хадж. В 2019 году было перевезено более 26 500 паломников.

Пришлось за последние несколько лет столкнуться и с экономическими вызовами – прекращением операционной деятельности крупных российских авиакомпаний «Трансаэро» осенью 2015 года и через 2 года «ВИМ-авиа». Наряду с необходимостью возврата из-за рубежа большого количества пассажиров, для вывоза которых пришлось в разгар высокого туристического сезона экстренно искать и привлекать других перевозчиков, организации возврата купленных билетов, ситуация имела большой социальный резонанс – без работы, с долгами по зарплате и пикетами, оказалось большое количество квалифицированного авиационного персонала, который было необходимо быстро трудоустроить, решить вопросы с накопившейся задолженностью двух упомянутых авиакомпаний перед аэропортами, за топливо и аэронавигационные услуги. С благодарностью вспоминаю поддержку со стороны турецких авиационных властей в эти непростые дни в организованном вывозе российских туристов-клиентов обеих авиакомпаний с курортов Турции.

Конечно, наиболее трудными вызовами и с эмоциональной, и с профессиональной стороны, являются авиационные катастрофы с большим числом жертв. Необходимо работать на месте происшествия с первых минут, руководить поисково-спасательными работами, взаимодействовать с коллегами, общаться со СМИ, с родственниками жертв. Задача №1 – установить истинные причины события и принять меры, чтобы раз и навсегда избежать его повторения. Аспекты безопасности полетов и профилактика являются наивысшими приоритетами для Росавиации.

Серьезнейшее внимание в связи с вызовами, исходящими для всей мировой отрасли от международного терроризма, уделяется мерам авиационной безопасности и защищенности объектов авиатранспортной инфраструктуры и воздушных судов от актов незаконного вмешательства.

К числу вызовов, которые мы, как и авиационные власти других стран, видим и пытаемся парировать, могу отнести и необходимость избежать дефицита квалифицированного авиационного персонала в условиях растущих объемов авиаперевозок. Необходимо укреплять и развивать кадровый потенциал отрасли.

Can Erel: Как раз об этом мой следующий вопрос. Как мы все знаем, ИКАО запустила Инициативу следующего поколения авиационных профессионалов (NGAP), чтобы обеспечить наличие достаточного количества квалифицированных и компетентных авиационных специалистов для эксплуатации, управления и обслуживания будущей международной авиатранспортной системы. Что вы можете сказать о структуре и особенностях российского гражданского авиационного образования с точки зрения поддержки этой инициативы?

Александр Нерадько: Квалификация, компетентность авиационных кадров, их профессиональная ответственность – это ключевые принципы подготовки авиационных специалистов для гражданской авиации. От надлежащего уровня подготовки зависят и безопасность полетов, и надежность работы авиатехники, и поддержание на требуемом уровне летной и технической эксплуатации авиационной техники. Поэтому вопросы подготовки авиаперсонала, обеспечения в полной мере кадровых потребностей авиапредприятий, постоянного повышения профессиональной квалификации специалистов и руководителей предприятий гражданской авиации имеют не только отраслевую, но и большую государственную значимость.

Деятельность по подготовке специалистов авиационного персонала осуществляет в России 81 авиационный учебный центр и 60 их филиалов в 30 регионах Российской Федерации.

Совместно с авиакомпаниями нами ежегодно проводится анализ потребности в коммерческих пилотах. На период до 2024 года это порядка 850 пилотов самолетов и 90 пилотов вертолетов.

Росавиация является учредителем 3-х государственных высших учебных заведений гражданской авиации в Москве, Санкт-Петербурге и Ульяновске. В состав каждого из них входят в качестве филиалов образовательные организации среднего профессионального образования (колледжи, училища).

Подготовка осуществляется по 32 специальностям и специализациям, 23 из которых - специальности, имеющие отраслевую направленность.

Все учебные заведения гражданской авиации имеют сформированную современную базу подготовки специалистов для эксплуатации зарубежной авиационной техники и оборудования, внедряют инновационные технологии обучения в соответствии с международными требованиями, активно развивают международное сотрудничество в образовательной и научно-практической деятельности, проводят обучение иностранных граждан, участвуют в программах обмена студентами, преподавателями, стажировках в ведущих учебных и научных центрах за рубежом, международных образовательных проектах, конгрессах, конференциях, симпозиумах и прочих мероприятиях, осуществляют прикладные научные исследования.

Привлекательной особенностью российских авиационных вузов для иностранных граждан является возможность «сквозной» образовательной траектории: довузовская подготовка, программа бакалавриата, магистратура, аспирантура по широкому спектру специальностей, востребованных в гражданской авиации. Для иностранных граждан проводится интенсивное изучение русского языка.

Был бы рад укреплению академических и научных связей с нашими турецкими коллегами в области образования и подготовки профессиональных кадров для гражданской авиации.

Can Erel:: как вы оцениваете отношения России и ИКАО? .... основные подходы, отличительная стратегия России в рамках ИКАО

Александр Нерадько: Организация работы представительства Российской Федерации в ИКАО входит в мои прямые должностные обязанности. Поддерживая все стратегические цели ИКАО и совместно с мировым авиационным сообществом прилагая все усилия для создания целостной и безопасной глобальной авиатранспортной системы, Российская Федерация всегда принимала активное участие в работе ИКАО. Выработке подходов российской стороны по всем вопросам повестки дня ИКАО уделяется важнейшее внимание, для этого у нас функционирует Межведомственная комиссия по делам ИКАО.

Конечно, по ряду вопросов, обсуждаемых на площадке ИКАО, Россия открыто выступает с обоснованной критикой, отстаивает свое мнение. Как говорят, «в споре рождается истина».

Например, считаем неприемлемым, когда под лозунгом борьбы с изменениями климата предпринимаются попытки возложить на сектор гражданской авиации дополнительное и неоправданное финансовое бремя в виде глобальной рыночной меры «Системы компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации (CORSIA)». Очевидно, что отвлечение значительных финансовых средств из отрасли окажет негативное влияние на темпы развития гражданской авиации, прежде всего, развивающихся стран.

Также отстаиваем мы и необходимость сохранения принципа многоязычия в ИКАО. Неприемлемой является ситуация, когда ряд международных мероприятий в рамках ИКАО, требующих участия и мнений большого количества стран, не обеспечивается лингвистическим обслуживанием.

В целом же, на протяжении всего членства в ИКАО наша страна последовательно проводит политику, направленную на выполнение всех положений Конвенции о международной гражданской авиации, внедрения стандартов и рекомендуемой практики в национальное воздушное законодательство и его гармонизацию.

В 2017 году Российская Федерация присоединилась к Монреальской конвенции 1999 года.

В 2018 году подписано Соглашение о создании и деятельности Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьёзных инцидентов, и мы ожидаем, что к соглашению также присоединятся и другие государства региона.

Чуть раньше, в 2015 году в соответствии с рекомендациями ИКАО Правительство Российской Федерации приняло решение о возврате функций по сертификации гражданской авиационной техники на национальный уровень, как это было дл 1992 года, от Межгосударственного авиационного комитета в Федеральное агентство воздушного транспорта. Это явилось давно назревшим шагом по укреплению отечественной авиационной индустрии, повышению экспортного потенциала России как государства-разработчика и изготовителя авиационной техники, которое несет прямую ответственность за ее безопасную эксплуатацию в гражданской авиации. Ведущие авиационные державы и государства-импортеры российской авиационной техники, международная авиационная общественность полностью поддержали эту реформу. Сейчас мы ведем планомерную работу со многими из них по подписанию международных договоренностей в сфере сертификации и летной годности, как предписывает ИКАО.

В 2019 году Российская Федерация успешно, с результатом 95 % прошла проверку в рамках механизма непрерывного мониторинга Универсальной программы проверок ИКАО в сфере обеспечения авиационной безопасности, продемонстрировав высокий уровень соблюдения стандартов ИКАО в области авиационной безопасности и защищенности объектов авиатранспортной инфраструктуры и воздушных судов от актов незаконного вмешательства.

Несомненно, главным приоритетом Российской Федерации является обеспечение безопасности полётов в соответствии со стандартами ИКАО «safety first». У нас внедрена система распространения информации о выявленных факторах опасности и обеспечен свободный доступ к ней всех заинтересованных сторон. Архив материалов расследований авиационных происшествий и производственных происшествий стал одним из самых популярных информационных ресурсов, объединяющим более 1400 пользователей из 350 организаций гражданской авиации и авиационной промышленности. Важное внимание уделяется аспектам безопасности на ВПП, сезонно-климатическим особенностям работы авиакомпаний и аэропортов, орнитологическому обеспечению полетов, аспектам человеческого фактора и управления ресурсами кабины экипажа (CRM), на регулярной основе проводятся летно-технические конференции по конкретным типам авиационной техники с участием авиаперевозчиков, разработчиков и изготовителей.

В декабре 2019 года вся международная авиационная общественность отметила 75-летие подписания Конвенции о международной гражданской авиации. В честь этого события 06 декабря 2019 года с космодрома Байконур на борт Международной космической станции (МКС) мы запустили флаг ИКАО – думаю, так высоко он еще не поднимался! 07 декабря 2019 года международный экипаж направил с борта МКС видеоприветствие в ознаменование этой значимой даты. 06 февраля 2020 года флаг вернулся на Землю и будет передан мною в штаб-квартиру ИКАО в качестве дара Российской Федерации в память об этом уникальном событии.

В настоящее время, конечно, пристально следим за инициативами ИКАО по проблематике Covid-19.

Can Erel: Почти все страны были вынуждены принять жесткие меры по борьбе с коронавирусом, который впервые появился в Китае в конце 2019 года и быстро распространился на другие страны, в результате чего к настоящему времени погибло свыше 1,5 млн. человек. Можете ли вы рассказать нам, как история заражения COVID-19 повлияла на авиацию в России, как ваше правительство и отрасль борятся с пандемией COVID-19?

Александр Нерадько: Объемы перевозок 10 крупнейших российских авиакомпаний на международных воздушных линиях в апреле-августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократились более чем на 99%. Всего за 9 месяцев 2020 года было перевезено 52,6 млн.пассажиров, снижение составило 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для сравнения, с учетом исторического экскурса, в 1990 году объем внутренних авиаперевозок в СССР составлял порядка 85,5 млн. пассажиров. Пик спада авиаперевозок пришелся на 1999 г. Тогда перевозки составили 22 млн. пассажиров, то есть уменьшились почти в 4 раза. Объем перевозок восстановился только к 2014 году (84,6 млн. пассажиров). Таким образом, отрасли на восстановление понадобилось порядка 15 лет.

В нынешних же условиях падение составило почти 100%. При этом помимо кризисных явлений существенное влияние сегодня оказывает и социальная напряженность в обществе.

В мае 2020 г. мы внедрили «Методические указания по поэтапному выходу из режима противоэпидемиологических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, при восстановлении авиапассажирских перевозок в гражданской авиации». На постоянной основе проводится мониторинг их реализации авиакомпаниями и аэропортами. Выполнение этих требований необходимо и для иностранных авиакомпаний для возобновления международных полетов в пункты на территории Российской Федерации.

В целом, авиационная отрасль Российской Федерации полностью готова к восстановлению на принципах взаимности авиасообщения с иностранными государствами, в которых пандемическая ситуация демонстрирует положительную динамику.

Что касается первоочередных мер государственной поддержки для гражданской авиации как одной из отраслей, наиболее пострадавшей от пандемии, то они заключались в принятии ряда важных законодательных решений, касающихся введения моратория на подачу заявлений о банкротстве, предоставления организациям отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, лизинговых платежей за воздушные суда. Было продлено действие разрешительных документов, из резервного фонда Правительства Российской Федерации были выделены субсидии на частичную компенсацию расходов авиакомпаний и аэропортов в связи со снижением доходов в результате падения объемов пассажирских перевозок, целевую финансовую поддержку, как и ведущие авиаперевозчики других стран, получил «Аэрофлот». Ряд пассажирских перевозчиков получили специальные разрешения на перевозку социально-значимых грузов и оборудования медицинского и санитарного назначения в пассажирской кабине – это также позволило экономически поддержать их операционную деятельность в сложный для отрасли период.

Can Erel:: А каковы меры, принятые против COVID-19, в цепочке воздушного транспорта от выхода на посадку в аэропорту вылета до гейта в аэропорту прибытия?

Александр Нерадько: Это комплекс мер, который всем нам стал привычен за последние месяцы в обычной жизни, связанный с использованием средств личной защиты (масок, перчаток), дезинфекцией, термометрией на всех этапах следования пассажира, соблюдением социальной дистанции и предоставлением информации о контактах.

На территории аэропортов и на борту воздушных судов делаются объявления о профилактике заражения коронавирусной инфекцией, минимизировано количество сопровождающих лиц в аэровокзальных комплексах, усилен контроль за системами кондиционирования воздуха. Пассажиры допускаются на борт воздушного судна только в защитных масках и перчатках, снимать которые не разрешается в течение всего полета, за исключением приема пищи и напитков. В режиме «пристегните ремни» в течение всего полета минимизируется перемещение пассажиров по салону.

Условием для въезда иностранных граждан в Россию являются обязательное наличие медицинской страховки и отрицательных результатов ПЦР-обследования на Covid-19. Также обязательно предоставление контактной информации, которая позволит быстро разыскать пассажира, если у кого-то из путешествовавших на его рейсе пассажиров был диагностирован коронавирус.

Can Erel:: Теперь давайте перейдем к воздушному транспорту между нашими странами... В середине лета 2020 года Турция и Россия договорились возобновить полеты после 4-месячного перерыва из-за пандемии COVID-19. Можете ли вы поделиться своими ожиданиями в отношении пассажиро- и грузопотока между Турцией и Россией?

Александр Нерадько: Все последние годы Турция лидировала в рейтинге топ-10 международных туристических направлений, популярных у российских граждан. Конечно, они с нетерпением ждут скорейшей нормализации ситуации.

С 1 августа текущего года Россия возобновила регулярное международное воздушное сообщение с соблюдением необходимых мер санитарной защиты с рядом государств, включая Турцию. Полеты на первом этапе начались из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Стамбул, с 10 августа возобновлены регулярные и чартерные полеты российских и турецких авиаперевозчиков в Даламан, Бодрум и Анталью, рейсы пользуются высоким спросом.

Без сомнения, на восстановление прежних объемов перевозок потребуется время, пока сложно делать какие-либо, даже осторожные, прогнозы, однако российские и турецкие авиаторы готовы сообща работать в этом вопросе.

Can Erel :Что можно сказать о текущем состоянии программ и деловых партнерств в отношении самолетов и вертолетов для авиапожаротушения, в обеих инициативах которых я принимал участие?

Александр Нерадько: Российские самолеты и вертолеты обладают уникальными летно-техническими характеристиками и надежностью, хорошо зарекомендовали себя в любых климатических и географических условиях от Крайнего Севера до южных широт и предлагаются по очень конкурентоспособным ценам по сравнению с западными аналогами. К сожалению, не все зарубежные авиарегуляторы или перевозчики хорошо информированы о потенциале российской авиационной техники, но мы работаем над этим – задача по популяризации российской авиационной техники на внешних рынках активно решается различными путями, в том числе участием в международных выставках, авиашоу, как например МАКС, Ле-Бурже, Eurasia-2018 в Анталье, демо-турах.

Природные пожары ежегодно наносят огромный экономический и экологический ущерб и приводят к жертвам по всему миру. Одним из самых эффективных средств борьбы с ними является авиация.

Блестяще проявляют себя российские самолеты-амфибии Бе-200. Машина по-настоящему перспективная, многоцелевая и уникальная, сертифицированная для гражданской авиации, сказал бы, что это самолет «трех стихий – воздуха, огня и воды», созданный для спасения людей, живой природы, объектов инфраструктуры. Это единственный в мире реактивный самолет-амфибия, что дает неоспоримые преимущества в скорости при тушении пожаров. Он может взять на борт 12 тонн воды. За одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды. Помимо этого, Бе-200 можно быстро конвертировать для перевозки 43 пассажиров на маршрутах средней протяженности при базировании как на аэродромах, так и на воде, на борту можно также поместить санитарный модуль.

Отрадно, что по решению Министерства сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики с июня 2020 года самолеты-амфибии Бе-200 с российскими экипажами находятся на пожарном дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума. Наши турецкие партнеры могут в полной мере оценить потенциал этой высокоэффективной техники – впрочем, как и другие страны, на призывы которых помочь в борьбе с ежегодными пожарами Россия всегда оперативно отзывается.

Кроме того, в 2019 году состоялись поставки в Турцию партии многоцелевых вертолетов Кa-32А11ВС, предназначенных не только для пожаротушения, но и для поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелевки леса, медицинской эвакуации, патрулирования, и эффективно применяемых в условиях плотной городской застройки, труднодоступной горной и лесистой местности, а также способных приземляться на палубы маломерных судов, площадки буровых платформ. Поставки Кa-32А11ВС стали возможными в рамках подписанного между Росавиацией и Генеральным Директоратом гражданской авиации Турции в феврале 2018 года Рабочего соглашения в сфере летной годности.

Can Erel: Видите ли вы какие-либо совместные авиационные программы между нашими странами для:

- проектирования и производства воздушных судов для местных, региональных перевозок и/или других типов?

- модификации самолетов или вертолетов?

- аэропортов нового типа?

- «умного» грузового хаба?

Александр Нерадько: Вопрос о потенциале российско-турецкого сотрудничества в авиастроении, скорее, относится к компетенции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, но, насколько мне известно, турецкая аэрокосмическая корпорация производит различные виды комплектующих и кроме того располагает налаженными серьёзными экономическими и торговыми связями, и это определенно может представлять интерес для российских корпораций, занимающихся проектированием и производством самолетов и вертолетов.

Что касается аэропортов, турецкие компании хорошо зарекомендовали себя и регулярно выигрывают в России тендеры на строительство терминалов. Например, турецкий строительный консорциум строит пассажирский терминал аэропорта Кемерово. Ранее этот же подрядчик осуществлял строительство аэровокзального комплекса нового аэропорта в Ростове-на-Дону, который был введён в эксплуатацию в декабре 2017 года, и нового пассажирского терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск, введенного в 2019 году.

Тендеры на строительство грузового терминала в аэропорту Казани и нового терминала в аэропорту Новосибирска также выиграли турецкие компании. Сейчас турецкая сторона проявляет интерес к проектам строительства новых терминалов для аэропортов Воронеж и Мирный. В качестве и сроках работ турецких компаний у нас нет сомнений – все вновь возводимые терминалы и их технологическое оснащение соответствуют самым современным стандартам, соблюдены требования обеспечения комфорта для маломобильных пассажиров. Учитывая, какое количество аэропортов нам предстоит еще построить и реконструировать, предположу, что работы здесь хватит и нашим, и турецким строителям.

Can Erel: Как вы оцениваете отношения между авиационными властями Турции и России? Можем ли мы идти дальше / глубже в этом вопросе и как?

Александр Нерадько: Между нашими странами в 1997 году подписана Долгосрочная программа развития торгового, экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества, в ее развитие реализуются межправительственные Среднесрочные программы торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, включающие сферу транспорта. С 2010 года эффективно работает новое межправительственное Соглашение о воздушном сообщении.

Могу абсолютно уверенно утверждать, что взаимовыгодное сотрудничество в сфере воздушного транспорта продолжит развиваться на постоянной основе в том же партнерском и добрососедском духе, который существует между авиационными властями России и Турции.

Перечень ключевых направлений для углубления нашего сотрудничества и обмена лучшими практиками включает авиаперевозки, авиационное образование и подготовка пилотов, безопасность полетов, авиационная безопасность, летная годность, инфраструктура аэронавигации и аэропортов. Перспективным может стать сотрудничество в сфере оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации. В России с 2018 года стартовала программа по развитию этого социально-значимого направления, которая к 2021 году охватит всю территорию страны. Авиационная промышленность России предлагает под эти задачи эффективные решения для самолетов и вертолетов в виде специальных бортовых реанимационных медицинских модулей, боксов для перевозки новорожденных, инфекционных больных, что важно в условиях пандемической ситуации. Убежден, что они с успехом могли бы использоваться и системой здравоохранения Турецкой Республики.

Can Erel: Может быть, вы хотите что-нибудь добавить?

Александр Нерадько: Хотел бы поблагодарить Вас за интересные вопросы, а также пожелать гражданской авиации наших стран выстоять в такое непростое время, как сейчас, и как можно быстрее не только восстановить, но и улучшить показатели и объемы пассажирских перевозок, грузооборота.

В будущем с удовольствием приглашаю всех читателей журнала Aviation Turkey Magazine прилетать в Россию, она прекрасна своей природой, кухней, культурой. И главное, берегите себя и своих близких и будьте здоровы!

Can Erel: Благодарю Вас.

Каныбек Иманалиев: Киргизия стоит на пороге новых катастроф

В октябре 2020 года в Киргизии вскоре после выборов в парламент республики произошли массовые беспорядки. Несогласные с итогами выборов захватили здание законодательного собрания и президентской администрации. На фоне протестов лидер страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку, и вся власть перешла к оппозиционеру Садыру Жапарову, освобожденному сторонниками из мест лишения свободы в ночь с 5 на 6 октября. Через месяц правления он оставил пост и.о. президента ради участия в досрочных выборах главы государства, назначенных на 10 января. Помимо Жапарова, за главный пост страны борются 17 кандидатов – политики, чиновники, юристы, предприниматели. Почему парламентская форма правления больше подходит для Киргизии, о давлении криминала на парламент и о вариантах выхода республики из экономического и политического кризиса в интервью РИА Новости рассказал депутат парламента и кандидат в президенты Каныбек Иманалиев.

– Каныбек Капашович, вы были депутатом четырех созывов парламента. Однако в последних выборах, результаты которых были отменены, вы участия не принимали. Почему? Предчувствовали, чем они закончатся?

– Три причины были, чисто идеологические. Я склонен более к социал-либерализму по духу. Я не встретил такие партии, хотя предложения были. Во-вторых, избирательная система-то не изменилась. Практика подкупа осталась и активно применялась. Ну и третья причина – в те дни я заболел коронавирусом, и естественно настроения не было. Сказать, что прямо предчувствовал – нет, но действительно казалось, что это добром не кончится.

– Как вы оцениваете события после выборов?

– Это было торжество демократии. Народ вышел, чтобы выразить протест, добиваться отмены итогов выборов. Появилось новое поколение политиков. Но у них не было понимания, что дальше делать, – поэтому у них украли победу. Пришли люди из криминального мира. Они заставили уйти действующего президента, хотя он должен был оставаться до конца хотя бы года. Провести нормальные парламентские выборы в рамках закона, в правовом русле. Надо было извлечь уроки из предыдущих выборов. Если сейчас были бы выборы при экс-президенте, наверное они были бы более справедливыми. Потому что власть уже раздала деньги, которые у нее были. Во-вторых, после событий октября больше электората было бы у оппозиционных партий. Это было бы благо для страны.

– Как вы оцениваете события после выборов?

– Это было торжество демократии. Народ вышел, чтобы выразить протест, добиваться отмены итогов выборов. Появилось новое поколение политиков. Но у них не было понимания, что дальше делать, – поэтому у них украли победу. Пришли люди из криминального мира. Они заставили уйти действующего президента, хотя он должен был оставаться до конца хотя бы года. Провести нормальные парламентские выборы в рамках закона, в правовом русле. Надо было извлечь уроки из предыдущих выборов. Если сейчас были бы выборы при экс-президенте, наверное они были бы более справедливыми. Потому что власть уже раздала деньги, которые у нее были. Во-вторых, после событий октября больше электората было бы у оппозиционных партий. Это было бы благо для страны.

– Почему решили баллотироваться на пост президента?

– До событий в октябре я об этом даже не думал. Но, когда страна находится в опасности, я не могу к этому относится равнодушно. Этих ребят, которые идут кандидатами в президенты, я слишком хорошо знаю. Просто у них нет опыта госуправления, нет масштабности, нет государственного разума. И кого они собрали вокруг себя – это просто ужас! Я хочу против них бороться. Плюс я хочу заявить на будущее своим избирателям, что есть такой человек. Я решил в будущем продолжать борьбу. Пусть и без финансовой поддержки, а чисто в идеологическом плане.

– Информационное поле по большей части сейчас принадлежит одному кандидату. Почему? У остальных нет финансовых ресурсов? Или нет желания бороться?

– Это абсолютно несправедливо. Визуально глянуть, 99% – это баннеры одного кандидата. Мы тоже хотели этим заняться. Но посчитали, одно место в Бишкеке стоит 10 тысяч долларов, по республике – не меньше тысячи. Как человек, который три месяца назад вышел из закрытых учреждений, успел столько заработать? Плюс агитаторы в каждом селе, а у нас сел около трех тысяч, по 20 человек. Каждому – по 300 долларов. Это вопиющий подкуп. Да и госканалы тоже на него работают. То есть уже заложены основы того, что выборы 10 января будут абсолютно нелегитимны. По трем причинам: он не имел права баллотироваться, госмашина уже на него работает, в-третьих, уже два раза центризбирком выносил ему предупреждения.

Вот в воскресенье в городе Токмаке на рынке избили моих сторонников, которые агитировали за меня. Кто избил? Конечно, их люди. Мы просто повторяем ошибки 4 октября в более масштабном виде. Сейчас вся власть – и армия чиновников и армия коррупционеров – работают на одну сторону.

– Вы упомянули, что ваших агитаторов избили. Это был единичный случай давления?

– Нет, что вы. В кафе, где я встречался со сторонниками, нашли прослушивающий аппарат, в другом кафе, где тоже были встречи, тоже обнаружили аппаратуру. За мной постоянно следят. Через интернет постоянно поступают угрозы, запугивания. Тролли, фейки проклинают, матерят. И опять в пользу одного кандидата! Их задача – всех остальных оклеветать, очернить.

– Что думаете по поводу референдума по выбору формы правления?

– Я был в парламенте при обсуждении этого вопроса, и я был против этого. Во-первых, по тематике такие вопросы не выставляются на референдум, это в законе о референдуме прописано. Во-вторых, есть же сроки. Месяц на общественное обсуждение, комитет, а потом между первым, вторым и третьим чтениями должно быть минимум два месяца. То есть если они инициировали 10 декабря, мы могли бы приступить после 10 апреля минимум. Они, нарушая статьи и все принципы конституции, навязывают 10 января проголосовать и за президентскую власть. Это просто незаконно, поэтому я и голосовал против. И сейчас просто вопрос времени – когда народ восстанет? Все-таки люди хотят жить в правовом поле. Есть действующая конституция, никем не отмененная. Я думаю, когда придет новый парламент, он даст оценку, и они, я думаю, предстанут перед судом, по крайней мере судом истории и совести. Потому что то, что они натворили, – это ужас. Мы со дня вхождения в состав Советского Союза жили в правовом государстве, цивилизованном государстве. А то, что сейчас творится… Вот президент России назвал это бедой. Это даже хуже, чем беда, особенно в правовом отношении. Трое друзей, на которых были возбуждены уголовные дела, и они были наказаны по госперевороту, у них тогда нашли арсенал оружия больше 20 единиц, это во всем мире считается тяжким преступлением, а у нас они сегодня у власти… Кто нас будет признавать? Инвестиций не будет. Прессу и гражданское общество они хотят задавить. Но это непросто. Да, мы бедная страна, но киргизский народ – свободолюбивый.

Кстати, чувствуется поддержка этих кандидатов извне, во-первых, это одна китайская компания, выкупившая лицензию на месторождение Жетим-Тоо. Во-вторых, бизнес-интересы Максима Бакиева (сын беглого президента Курманбека Бакиева – ред.) остались здесь, в-третьих – контрабандисты. Иначе столько денег найти было бы сложно… История всех рассудит. Главное – я рассказал правду, кто он такой, как он пришел, рассказал, на что он способен, от такого кандидата не ждать добра и внутри страны, и для инвесторов. Возможно, нас ждут самые плохие времена за последние сто лет истории.

– Объясните?

– Он еще не президент, а уже хочет оппозицию посадить. Он себе нажил много врагов. Поэтому мы на все варианты политической борьбы готовы. Естественно – только в рамках закона.

А то, что сегодня они хотят – это просто оформится президентом. Правдами и неправдами, законными методами и незаконными. Уже криминал вышел на политическую авансцену. Уже не закон в стране диктует, а криминал диктует. А криминал диктует только в пользу одного кандидата. Так что я не буду признавать итоги выборов, если они будут в его пользу.

– Вы возглавляли комитет парламента по международным делам. Как думаете, события октября прошлого года повлияли на статус Киргизии на мировой арене? Новой власти удалось наладить контакт с зарубежными государствами-партнерами?

– После событий ни ООН, ни ОБСЕ, ни Евросоюз, ни ШОС, даже ОДКБ их не признали. Это понятно, потому что они пришли незаконным путем, путем захвата власти. В мире это осуждается. Я вижу выход из этой ситуации в следующем: нужен общенациональный диалог. Есть люди, которые стояли у истоков нового Киргизстана, – Феликс Кулов (бывший премьер-министр – ред.), Роза Отунбаева (бывший временный президент страны – ред.), Медет Шеримкулов (экс-председатель Верховного Совета Киргизии – ред.) и другие. Они должны создавать площадку. Пригласить туда все заинтересованные политические силы, лидеров гражданского общества, лидеров партий оппозиционных и не оппозиционных, молодежных лидеров. И начертить дорожную карту по выходу из кризиса. Ведь нынешние власти на это не настроены. Они идут захватить власть, продать месторождения и потом уйти, я другой цели не вижу. Какой-то миссии. Они со своим приходом намерены расправиться с оппозицией, правдами-неправдами будут сажать оппозиционеров, журналистов. Не исключено, что будут политические убийства. Но справиться со всеми у них не получится. Если других раньше терпели пять или три года, то нынешняя власть едва ли удержится и полтора года. Если не одумается, если не наберется мужества пригласить к сотрудничеству остальных кандидатов, поделить ответственность. Хотя я даже не знаю, пойдет ли кто-нибудь с ним работать: все кандидаты сейчас против него. Такого раньше не было. Значит за месяц он показал свою деструктивность.

– А вы сами готовы к политическим тандемам? Если да, то на каких условиях?

– Кроме него – со всеми. Главное, чтобы работа велась в правильном русле. Я считаю, что пока мы не выйдем из кризиса, нельзя менять конституцию. И нужно проводить либеральные реформы в экономике. Пока не будет реформ и более жесткой борьбы с коррупцией – мы не выкарабкаемся. Например, когда Мишустин был главой Налоговой службы России, он добился увеличения сбора налогов на 40% – и это в великой России, это большое достижение. Потому что перешли на электронный формат уплаты налогов. Такие законы я подготовил. Мною подготовлены 17 законопроектов по либерализации экономики. По проведению экономических реформ. Мы хотим судебные коммерческие споры решать в третейском суде. Мы хотим оставить только три налога: налог на добавленную стоимость, налог на выручку и социальные налоги. У нас должен быть самый либеральный режим экономики. Для этого есть законопроекты, новое поколение экономистов, которые готовы взять на себя ответственность за реформы. И самое главное – нельзя пока спешить по недрам. Цены на редкоземельные металлы растут. Мы должны учесть мировую практику, оценить, выставить на биржу. Вот представьте, мы недавно получили помощь в 20 миллионов долларов от России, чтобы покрыть расходы по пенсиям. Только одно месторождение Кутту-Сай стоит 21 миллиард долларов. Просто из-за коррумпированных власть имущих мы не можем умно использовать то богатство, которое подарено нам нашими предками. У нас есть будущее. И оно в законности, в образованной молодежи, ответственном парламентаризме и креативной экономике. У нас есть уникальное место – Иссык-Куль, мы можем развивать образовательный туризм, медицинский туризм, все спокойно можем развивать. А если введем электронный формат оплаты налогов, получим 500 миллионов долларов в бюджет – это полностью покроет возможные риски на этот год. Мы можем выкарабкаться и спасти страну.