Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Россия готова делиться в ШОС наработками в цифровой сфере

Россия готова делиться с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) своими наработками в сфере цифровых технологий, в том числе в области 5G, больших данных, искусственного интеллекта и электронных государственных услуг, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Цифровизация позволит скорее добиться инклюзивного экономического развития, сформировать новые точки роста и повысить инвестиционную привлекательность наших экономик. Россия готова делиться своими наработками по таким темам, как 5G, облачное хранилище, большие данные, искусственный интеллект, электронные государственные услуги, и многими другими технологиями", - заявил Мишустин на заседании совета глав правительств ШОС.

В период распространения коронавируса цифровизация экономики и внедрение современных технологий приобретают особое значение, указал российский премьер, напомнив, что это является одним из магистральных направлений деятельности ШОС.

Актуальной он назвал и цель преодоления цифрового неравенства. В этом контексте Мишустин упомянул, что Россия выступила с инициативой по развитию удаленных и сельских территорий государств-членов ШОС, чтобы обеспечить равный и достойный уровень жизни даже в самых отдаленных уголках стран, входящих в объединение.

"И мы готовы предложить партнерам новый проект - банк лучших решений в этой сфере. Он объединил свыше 140 идей в области инфраструктуры - это и социальные услуги, сельское хозяйство, образование, здравоохранение. Призываем партнеров активнее включиться в работу по наполнению этого банка", - подчеркнул глава правительства РФ.

Заседание Совета глав правительств государств – членов ШОС

Михаил Мишустин принял участие в заседании Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в формате видеоконференции.

Главы делегаций государств – членов Шанхайской организации сотрудничества:

Вице-президент Республики Индии Найду М.Венкая;

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Узакпаевич Мамин;

Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян;

Исполняющий обязанности Премьер-министра Киргизской Республики Артем Эдуардович Новиков ;

Депутат Национальной ассамблеи, парламентский секретарь Министерства иностранных дел Исламской Республики Пакистан Аббас Андлиб ;

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин;

Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода;

Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Нигматович Арипов.

Выступление Михаила Мишустина:

Уважаемый господин Венкая Найду! Уважаемые коллеги!

Прежде всего хотел бы поблагодарить индийских партнёров за организацию заседания Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Несмотря на коронавирус, нам удалось собраться в формате видеоконференции, чтобы обсудить актуальные вопросы нашего взаимодействия. Это особенно важно в условиях новых глобальных вызовов, требующих своевременного и эффективного ответа со стороны ШОС.

Наша встреча проходит на фоне непростых процессов в мировой политике и экономике. Не все готовы принять, что современный мир становится многополярным. Западные государства стремятся сохранить привилегированное положение, нарушая важнейшие международные принципы через политику экономического давления. Санкции становятся инструментом вмешательства во внутренние дела, под надуманными предлогами вводятся протекционистские меры в торговле и инвестициях.

Распространение коронавирусной инфекции ещё больше обостряет эти противоречия, усугубляет и без того трудное положение дел. Во всём мире снижается экономическая активность, разрываются международные цепочки производств и сбыта, уменьшается товарооборот, сокращается уровень доходов, растёт безработица – всё это мы ощутили. Коронавирус стал стресс-тестом для всех без исключения государств.

Вместе с тем, по некоторым оценкам, среднее падение экономик участников ШОС в текущем году будет меньше спада мировой экономики. Этот факт вселяет определённую уверенность в будущем.

Современные вызовы требуют новых направлений и форм сотрудничества. В нынешней ситуации нам всем необходима предсказуемая многосторонняя торговая система, основанная на правилах Всемирной торговой организации. Важно совместными усилиями обеспечить соблюдение её правил всеми членами. Всех взятых на себя обязательств. И исключить откровенные попытки ряда стран обойти нормы ВТО.

Безусловно, организация не идеальна и нуждается в реформировании. Но сейчас это единственный механизм защиты наших торговых и экономических интересов. Нужно, чтобы он стал более устойчивым и бесперебойно работал, адаптировался к новым условиям, закрывал серые зоны, используемые некоторыми государствами для усиления протекционистских мер.

Предлагаю выступать по этим вопросам с согласованных позиций, в том числе в рамках подготовки к 12-й Министерской конференции ВТО, которая запланирована на июнь следующего года в Казахстане.

Уважаемые коллеги!

Шанхайская организация сотрудничества обладает мощным потенциалом, чтобы обеспечить устойчивое экономическое развитие и безопасность в регионе.

Лидеры наших стран на состоявшемся 10 ноября саммите приняли ряд документов, которые стали руководством к действию. И прежде всего это план действий по реализации Стратегии развития ШОС, который рассчитан на следующие пять лет. Надо незамедлительно приступить к его выполнению, скоординировать наши шаги.

Наши страны уже начали работу на национальном уровне. Если говорить о России, то Правительство подготовило план преодоления экономических последствий коронавирусной инфекции. Мы открыты для обсуждения и реализации совместных мер с нашими партнёрами.

Сегодня мы примем пятилетний план мероприятий по реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, рассчитанной на ближайшие 15 лет. Вместе будем решать важнейшие задачи практически во всех сферах – от торговли и транспорта до пространственного развития и межрегионального взаимодействия. Это требует инициативных усилий в рамках отраслевых министерских совещаний и рабочих групп. Если понадобится, российская сторона готова к созданию новых профильных механизмов.

Ещё одна важная тема – это разработка альтернативных, независимых от доллара, способов расчётов. Считаем перспективным расширение практики взаимных расчётов в национальных валютах. Необходимо выйти на согласованные решения по этому вопросу и после этого приступить к обсуждению такой темы, как создание механизмов финансового сопровождения проектной деятельности ШОС.

В период распространения коронавируса особое значение приобретают и такие вопросы, как цифровизация экономики и внедрение современных технологий. Это одно из магистральных направлений деятельности ШОС, что подчёркнуто в принятом лидерами наших стран заявлении. Цифровизация позволит скорее добиться инклюзивного экономического развития, сформировать новые точки роста и повысить инвестиционную привлекательность наших экономик. Россия готова делиться своими наработками по таким темам, как 5G, облачные хранилища, большие данные, искусственный интеллект, электронные госуслуги, и многими другими технологиями.

Актуальна и цель преодоления цифрового неравенства. Россия выступила с инициативой по развитию удалённых и сельских территорий государств – членов ШОС, чтобы обеспечить равный и достойный уровень жизни даже в самых отдалённых уголках наших стран.

Первый шаг в этом направлении уже сделан. На саммите утверждена соответствующая концепция, которая даёт ориентиры для дальнейшего сотрудничества. Мы готовы предложить партнёрам новый проект – Банк лучших решений в этой сфере. Он объединил свыше 140 идей в области инфраструктуры, социальных услуг, сельского хозяйства, образования, здравоохранения. Призываем партнёров активнее включиться в работу по наполнению этого банка.

Важную роль в развитии нашего объединения играет транспортная инфраструктура. Считаем первостепенной задачей открытие до конца нынешнего года шести маршрутов. Они предусмотрены Соглашением о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. Россия делает всё необходимое, чтобы воплотить в жизнь такие договорённости. Нужно как можно скорее найти развязки для принятия программы развития дорог ШОС. Её подготовка, к сожалению, затягивается.

Ещё одна тема – это межрегиональное сотрудничество. Регионы наших стран настроены на углубление контактов. Уже есть совместные проекты, налажены кооперационные связи в различных отраслях, проходят деловые встречи. В конце октября состоялся Форум глав регионов государств – членов ШОС, где обсуждались взаимовыгодные экономические инициативы. Считаю, что мы и дальше должны активно развивать контакты по линии регионов.

Уважаемые коллеги! У нас большое пространство для сотрудничества по многим направлениям – от экономики и политики до безопасности и гуманитарной сферы. В следующем году Шанхайской организации сотрудничества исполняется 20 лет. Считаю важным подготовить решения, которые выведут организацию на траекторию уверенного, интенсивного развития. Именно такую задачу поставили лидеры наших государств.

Необходимо выработать конкретные параметры сопряжения национальных стратегий и многосторонних проектов. ШОС – это ключевое звено в процессе формирования открытого, взаимовыгодного и равноправного пространства взаимодействия в Евразии.

Мы с партнёрами по Евразийскому экономическому союзу и Китаем уже активно занимаемся сопряжением союза и проекта «Один пояс – один путь». Вышли на ряд договорённостей. Они охватывают сразу несколько направлений работы. Это создание цифровых коридоров, внедрение электронной сертификации во взаимной торговле по некоторым товарам. Предстоит решить и вопросы внешнеторговой политики Евразийского союза и Китая для развития взаимовыгодного сотрудничества.

Вместе – при участии стран Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и других региональных объединений – мы сможем построить Большое евразийское партнёрство, пространство совместного развития и безопасности.

В завершение своего выступления хочу ещё раз поблагодарить индийских коллег за плодотворное председательство в Совете глав правительств в этом году.

И поздравить Казахстан с переходом к нему этих полномочий. Пожелать успехов Премьер-министру Аскару Узакпаевичу Мамину. Российская сторона готова оказывать всестороннее содействие нашим казахстанским друзьям.

Xiaomi намерена довести число магазинов в России до 100 к концу года

Как рассказал ИА Sputnik глава Xiaomi в России и СНГ Ю Ман, к концу 2020 года компания планирует увеличить количество розничных магазинов в России до 100.

Это плановые меры. Xiaomi, занимающая четверть российского рынка смартфонов, придерживается разработанной в начале года программы развития российской розницы, согласно которой к концу 2020 года количество магазинов Mi Store в России должно достичь 100.

Ю Ман добавил: «В следующем году мы также продолжим расширять наш офлайновый розничный бизнес, потому что мы понимаем, что для покупателей очень важно лично познакомиться с нашими продуктами».

Генконсул России в Харбине: Китай ужесточил досмотры на переходе Забайкальск – Маньчжурия

Генеральный консул России в Харбине Владимир Ощепков рассказал в интервью ИА Sputnik, что на сегодня российско-китайские приграничные порты по-прежнему открыты для грузовых перевозок, но проверки на них стали строже. Особенно это относится к погранпереходу Забайкальск-Маньчжурия, что обусловлено выявлением случаев коронавируса в Маньчжурии.

Началось все с того, что 20 ноября коронавирус был обнаружен у семейной пары из Маньчжурии. После чего власти провели тотальное тестирование 172 тысяч жителей города, которое выявило еще 11 случаев коронавируса, два подозреваемых случая и одно бессимптомное носительство. В китайских сми сообщают, что обнаруженный штамм коронавируса похож на тот, который выявляют у россиян на Дальнем Востоке. Пока неясен механизм проникновения вируса в Маньчжурию, но досмотры транспортных средств и проверки водителей на границе стали более тщательными и жесткими, что еще больше замедлило грузопоток. Снизился и объем товаров, пересекающих границу.

По словам генерального консула, новых случаев заражения коронавирусом в Маньчжурии пока не было. Но накануне тестирование всех жителей на коронавирус было начато повторно. Было выявлено 658 близких контактов зараженных. Все они изолированы для медицинского наблюдения.

Товарооборот провинции Хэйлунцзян с РФ за 10 месяцев сократился на 22,2%

Падение товарооборота приграничной провинции Хэйлунцзян с Россией за 10 месяцев 2020 года составило 22,2%. Об этом сообщает портал biang со ссылкой на данные Харбинской таможни.

Основной причиной сокращения товарооборота стали противоэпидемические меры, предпринимаемые китайской стороной.

Россия осталась главным торговым партнером провинции: на ее долю пришлось 63,4% внешнеторгового оборота провинции Хэйлунцзян. За 10 месяцев 2020 года товарооборот провинции с Россией составил 81,89 млрд юаней ($12,5 млрд).

При этом импорт из провинции в Россию даже вырос, составив 8,25 млрд юаней ($1,254 млрд), что на 0,4% больше, чем годом ранее. Падение товарооборота закономерно произошло за счет российского экспорта в Хэйлунцзян: он составил 73,64 млрд юаней ($11,2 млрд), что на 24,1% меньше относительно аналогичного периода 2019 года.

Дело, конечно, не в падении активности российских экспортеров. Грузовые потоки в восточном направлении замедлились из-за множества дополнительных мер и досмотров, предпринимаемых китайской стороной в связи с коронавирусом.

Общий внешнеторговый оборот провинции Хэйлунцзян составил 129,26 млрд юаней ($19,6 млрд), что на 15,6% меньше относительно аналогичного периода 2019 года. Совокупный экспорт провинции вырос еще заметнее, чем с Россией — на 4,2%, до 29,37 млрд юаней ($4,465 млрд). Совокупный импорт в провинцию сократился на 20,1% и составил 99,89 млрд юаней ($15,2 млрд).

Из-за коронавируса грузы из РФ на станции Суйфэньхэ будут принимать только в контейнерах или на поддонах

Из-за коронавируса некоторые грузы из РФ на станции Суйфэньхэ будут принимать только в закрытых контейнерах или на поддонах. Новые правила вступают в силу с 1 декабря. Об этом сообщает таможня Суйфэньхэ.

Меры были разработаны местным комитетом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и приняты в связи с ростом заболеваемостью COVID-19 в Приморье.

Постановление касается ввозимых в Суйфэньхэ продуктов питания, таких, как конфеты, спиртные напитки, растительное масло, печенье, соки, соль и т.д. Также оно распространяется на грузы, которые необходимо разгружать вручную: соевые бобы, рапс, семена льна и подсолнечника, овсяные хлопья, шроты и т.п. Если такие грузы не будут помещены в закрытые контейнеры или на поддоны, станция Суйфэньхэ не будет их принимать, а все финансовые издержки будут возложены на импортеров. Меры призваны не допустить риска передачи коронавирусной инфекции через упаковку ввозимой из России продукции.

В случае отмены решения импортеры будут уведомлены об этом.

Китай призвал мир к цифровому сотрудничеству

В конце ноября в «китайской Венеции» — Учжэне (провинция Чжэцзян, Восточный Китай) — состоялся Международный форум стран «Пояса и пути» по развитию цифровой экономики. Главной темой форума стало глобальное сотрудничество в киберпространстве для стимулирования мировой экономики в условиях пандемии COVID-19.

Цифровая экономика Китая стала важным двигателем роста страны. Ее масштабы достигли $5,45 трлн, что составляет 36% ВВП КНР 2019 года. По мнению участников форума, цифровая экономика доказала свою важность и стабильность в условиях пандемии и помогла противостоять ей. По цифровизации всех сфер жизни и проникновению интернета КНР занимает первое место в мире. Ожидается, что к 2025 году количество пользователей интернета в стране достигнет 1,14 млрд. 90% китайских пользователей выходят в интернет с мобильных устройств.

Продвижению интернета в стране способствует развитая инфраструктура: на 2019 год в Китае установлено 5,44 млн базовых станций 4G, потребление трафика мобильного доступа в Интернет составляет 122 млрд ГБ, а 93% пользователей подключены к оптоволоконной сети.

Количество новых рабочих мест в высокотехнологических отраслях экономики Китая увеличивается на 7,2% ежегодно, что в 22 раза быстрее, чем средний темп создания новых рабочих мест в других секторах экономики. Многие высокотехнологичные компании за последние 10 лет выросли из стартапов в «единорогов», рыночная стоимость которых превышает $1 млрд.

Столкнувшись с коронакризисом, китайское правительство стало концентрироваться на разработке новой инфраструктуры для стимулирования экономического роста, инфраструктуры цифровой экономики. Чжоу Нянли, профессор Исследовательского института ВТО Университета международного бизнеса и экономики, отметил в интервью ИА Sputnik, что инвестиции в новую инфраструктуру помогут развитию ряда смежных отраслей. По словам эксперта, у экономики три двигателя: инвестиции, потребление и экспорт. Роль инвестиций в стимулировании экономического роста очевидна. Инвестировать сейчас, по его словам, необходимо в новую инфраструктуру: строительство сетей 5G, центров обработки данных и т. д. В 2020 году в связи с эпидемией КНР была вынуждена инвестировать в традиционную экономику, запустив беспрецедентный пакет финансовой помощи, масштаб которой эквивалентен 12,5% ВВП страны. Однако, по мнению профессора, в инвестициях наблюдается дисбаланс. Так, он видит избыточные инвестиции в таких отраслях, как строительство дорог и аэропортов, производство стали и солнечных батарей. Вместе с тем, инвестиции в новую инфраструктуру необходимы для развития новых секторов экономики. По словам Чжоу Нянли, традиционная инфраструктура от этого не пострадает: цифровизация повысит эффективность традиционного производства.

Согласно расчетам Оксфордского экономического института, каждый доллар, вложенный в цифровые технологии, может принести 20 долларов ВВП. С точки зрения эффективности, это более чем в 6 раз превышает возврат от инвестиций в традиционные отрасли.

Ожидается, что к 2025 году масштабы глобальной цифровой экономики достигнут $23 трлн, что составит 24,3% мирового ВВП. И Китай здесь сыграет одну из ведущих ролей. Согласно инвестиционному плану, утвержденному летом 2020 года, к 2025 году страна инвестирует $1,4 трлн в цифровые технологии и новую инфраструктуру.

«Заглядывая в будущее, мы продолжим ускорять темпы развития, укреплять создание информационной инфраструктуры, оптимизировать цифровую бизнес-среду, способствовать развитию цифровой торговли и углублять международное сотрудничество», — сказал на форуме председатель интернет-сообщества КНР Шан Бин.

Несырьевой неэнергетический экспорт в Китай вырос в сентябре на 10,6%

Китай по-прежнему является ведущим торговым партнером России. В сентябре 2020 года его доля во всей внешней торговле РФ составила 18,4%. При этом в экспорте — 14,7%, а в импорте — 23,9%. Российский экспорт существенно отстает от импорта и в стоимостном выражении.

В сентябре 2020 года российский товарооборот с Китаем превысил $74,38 млн, из которых на экспорт пришлось чуть больше $35,3 млн (падение на 14,3% в годовом выражении), а импорт превысил $39 млн (+1% к сентябрю 2019 года).

В таком существенном падении экспорта основную роль сыграли поставки некоторых видов сырья в Китай: в сентябре 2019 года сырьевой экспорт составил менее 73% от показателя за сентябрь 2019 года. Доля сырьевого экспорта в структуре всех поставок российской продукции в Китай упала до 62,9%, в то время как в сентябре 2019 года она составляла 69,5%. Соответственно выросла доля несырьевого экспорта — до 37,1% по сравнению с 30,5% в сентябре 2019 года. При этом на НЭЭ пришлось 31,6% экспорта, что в деньгах составило $11,14 млн. В стоимостном выражении НЭЭ за сентябрь 2020 года вырос относительно сентября 2019 года на 10,6%.

Драйверами НЭЭ в Китай в сентябре оказались такие категории товаров, как полиэтилен (+326,7%) и подсолнечное масло (+147%).

PMI Китая в ноябре достиг 52,1 пункта

30 ноября Национальное статистическое бюро КНР сообщило, что в ноябре индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе составил 52,1 пункта, что указывает на ускорение темпов восстановления обрабатывающей промышленности. PMI увеличился на 0,7 п.п. относительно показателя за октябрь. Это самый высокий PMI в течение девяти последних месяцев. При этом эксперты предсказывали, что индекс в ноябре достигнет только 51,5 пункта.

Что касается масштабов производства, то PMI крупных, средних и малых предприятий составил соответственно 53, 52 и 50,1 пункта, увеличившись на 0,4, 1,4 и 0,7 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем. В каждом случае PMI оказался выше лучшего значения за девять месяцев.

Индекс деловой индекс деловой активности в непроизводственной сфере в ноябре составил 56,4 пункта, увеличившись на 0,2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем. Это также стало самым высоким показателем за год. Непроизводственный сектор продемонстрировал устойчивый рост.

Экономика КНР окончательно восстановилась с февраля, когда из-за коронавируса PMI упал до 29,6 пункта.

Гуанчжоу впервые достиг трехзначного числа поездов в Европу. Сотым стал поезд в Россию

Вечером 28 ноября на грузовой станции Гуанчжоу Даланг ричстакер поднимал на поезд контейнеры с оргтехникой, бытовой техникой и другими материалами. А уже утром 29 ноября сотый в этом году поезд из Гуанчжоу отправился в Россию.

Состав с 50 40-футовыми контейнерами на борту пересечет границу через Эрэн-Хото и, преодолев расстояние в 10 077 км, достигнет станции Кресты в Московской области через 15 дней. Груз весит 397,6 тонны и стоит около 18,67 миллиона юаней ($2,84 млн).

100 поездов из Гуанчжоу и в Гуанчжоу (+ 61,29% к прошлому году) перевезли 9 398 TEU грузов (+66,51%) весом 48 200 тонн (+79,1%) и стоимостью 2,966 млрд юаней (более $450 млн) (+9,2%). 98 поездов из 100 проследовали из Гуанчжоу в Европу, а два поезда — из Европы в Гуанчжоу.

Кстати, первым поездом, с которого началось движение экспрессов Китай – Европа из Гуанчжоу, также был состав, следующий в Россию через Маньчжурию. С тех пор Гуанчжоу открыл поезда в Белоруссию, Польшу, Казахстан, Узбекистан и другие страны. Расширился и ассортимент экспортируемых товаров. Когда это были только одежда и бытовая техника, а теперь Гуанчжоу отправляет на экспорт электронику и даже сырье для промышленного производства.

Чтобы обеспечить бесперебойное движение поездов Китай – Европа, железнодорожная платформа Гуанчжоу-Китай-Европа вела активную работу с внешнеторговыми компаниями провинции, предлагала услуги «первой» и «последней» мили. Развитию способствовало и сотрудничество с торговым департаментом Гуанчжоу, China Railway Guangzhou Bureau Group Co., Ltd., China Railway Multimodal Transport Co., Ltd. и т.п.

Несмотря на воздействие пандемии, были успешно реализованы такие проекты, как первый поезд после Нового года, первый обратный поезд в Гуанчжоу, первый поезд с товарами электронной коммерции, первый поезд по мультимодальному маршруту в Центральную Азию и т.п. Более 1500 внешнеторговых компаний смогли возобновить успешную работу благодаря поездам Китай – Европа из Гуанчжоу.

Везем из Китая: взгляд «Канавара Групп»

Ситуация в перевозках из Китая меняется довольно часто. И негативные изменения случаются тоже нередко. В настоящее время актуальны такие проблемы, как рост тарифов, дисбаланс в перевозках Китай – Европа – Китай и вызванная им нехватка контейнеров в Китае. Жесткие проверки продукции холодовой цепи на коронавирус в китайских портах вызвали застой рефконтейнеров в них. Есть и другие проблемы. Но есть, безусловно, и хорошие моменты. Об актуальном состоянии логистики с Китаем мы поговорили с ведущим специалистом отдела продаж «Канавара Групп» Александром Клименко.

CL: Как изменилась ситуация в перевозках между Россией и Китаем за последний год?

Александр Клименко: На этот вопрос лучше ответить, посмотрев в государственную статистику от ФТС. Эта служба часто публикует разную информацию по данной теме. Если говорить о частных компаниях, то Китай — «фабрика мира». По этой причине большинство российских компаний и частных лиц покупают товар китайского происхождения прямиком из Поднебесной.

Если смотреть со стороны логистов, то поставки из Китая в этом году сильно упали в феврале — июне по причинам локдауна в Китае и нашей стране. Начиная с июля количество поставок стало увеличиваться, но они перешли на железную дорогу. Импортеры стали закупать товар малыми партиями и требовать быструю доставку в Россию. Соответственно все обратились к железнодорожным перевозкам. Сроки доставки по ж/д из Китая — около 20-25 суток. Это в 1,5-2 раза быстрее, чем морем, а стоимость была в 1,5 раза выше.

Но в августе случился коллапс на ж/д. Количество поездов из Китая резко увеличилось, станции стали не справляться с обработкой поступающих грузов. С сентября стали расти ставки на морской фрахт из Китая. В ноябре рост стал мало прогнозируемым.

За ставками на морскую перевозку подтянулись и ставки на перевозку по ж/д. С какими ценами на фрахты мы войдем в январь 2021 года, пока никто не знает.

CL: Какие логистические каналы выходят сейчас на передний план, а какие стали менее популярными?

Александр Клименко: Как я уже сказал, выросло количество перевозок по ж/д. Запросов стало еще больше. Рынок в России изменился. Создалось некое товарное голодание в поставках оборудования, запчастей к нему. Клиенты просят доставлять оборудование малыми партиями и быстро. Иначе они не смогут конкурировать внутри страны. Удовлетворить такие требования клиентов-заказчиков могут или авиаперевозки, или ж/д-перевозки. Первые — очень дорогие, вторые — более доступные. Ситуация меняется сейчас ежеквартально.

CL: Какие новые интересные сервисы появились в вашем портфеле на китайском направлении?

Александр Клименко: У нас есть востребованное предложение по перевозке через порт Восточный в порт Санкт-Петербурга по ж/д. Это скоростной поезд со сроком перевозки в 14 дней. Он очень удобен для фирм из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

CL: Какие проблемы сейчас стоят наиболее остро?

Александр Клименко: Самая большая и острая проблема — проблема отсутствия контейнеров и рост тарифов на перевозку. Эта проблема будет стоять перед участниками рынка еще несколько месяцев. Решена она может быть только после «включения» промышленности Европы. В этом случае пустые контейнеры в Европе будут заполнены товарами, и морские перевозчики повезут их в Китай. Увеличится количество судов и ставки на перевозку начнут падать.

CL: Как еще можно сгладить проблему дисбаланса в перевозках?

Александр Клименко: Главный способ смотрите выше. Мировой рынок должен начать выходить из кризиса. Пока это не начнется, ставки на фрахт контейнеров будут находиться на высоком уровне.

CL: Какова сейчас ситуация в перевозках в сообщении с Китаем через порты Санкт-Петербурга.

Александр Клименко: Стабильная. Контейнеры приходят в нормальном режиме. Сейчас поступают контейнеры, отправленные из Китая еще в конце сентября.

CL: С какими логистическими проблемами часто сталкиваются грузовладельцы при перевозках из Китая? Как ваша компания помогает их решить?

Александр Клименко: Проблем при работе в Китаем на настоящий момент мало. Все стало прозрачно, китайские поставщики становятся более гибкими, ответственными. С ними легко можно общаться на английском и даже русском языках. И если правильно выстроить отношения, то проблем с поставками не будет. Для клиентов-новичков, которых сейчас мало, логистика из Китая может показаться сложной, но профессионалы рынка всегда смогут помочь и организовать перевозку, доставку груза комфортным для заказчика образом.

CL: Малый, средний и крупный бизнес: в чем специфика работы с разными заказчиками?

Александр Клименко: Малый и средний бизнес в настоящий момент чаще всего в своем штате не имеет специалистов ВЭД. Курируют вопросы поставок или менеджеры по закупкам, или менеджеры по продажам, или же директора и владельцы фирм. Такие клиенты требуют особого внимания, помощи в вопросах ВЭД и логистике в большом объеме. Но благодарность клиентов стоит того. Крупные компании чаще всего устраивают тендеры на услуги таможенных представителей. Они просят зафиксировать стоимость услуг на длительные периоды от 12 до 36 месяцев, одновременно требуют дать фиксированные ставки на перевозки. У крупных компаний долгий срок согласования всех вопросов, долгий срок подписания договоров и т.д.

CL: Какие советы вы могли бы дать начинающим импортерам и экспортерам по доставке грузов из Китая и в Китай?

Александр Клименко: Работать с компаниями, входящими в холдинг «Канавара Групп». Мы поможем, подскажем, привезем и оформим любые грузы.

15 кустов добывающих скважин запускает «Газпром» на Чаянде

В декабре 2020 года «Газпром» вводит в эксплуатацию на Чаяндинском месторождении в Якутии 15 кустов добывающих скважин для нового этапа увеличения поставок газа в Китай по магистрали «Сила Сибири». «В Якутии на Чаяндинском НГКМ в декабре будет произведен ввод в эксплуатацию 15 кустов газовых скважин, газосборной системы, установки предварительной подготовки газа № 2, установки мембранного выделения гелиевого концентрата с дожимными мощностями в зоне УКПГ № 3, а также цеха низкотемпературной сепарации газа. Это позволит нам с января 2021 года увеличить объем газа, поставляемого в газопровод «Сила Сибири», — пишет на страницах корпоративного издания замгендиректора по производству «Газпром добыча Ноябрьск» Сергей Шашмурин.

В ноябре поставки газа в Китай по «Силе Сибири» превысили 16 млн кубометров в сутки, в октябре было 14 млн, в третьем квартале — более 12 млн кубометров в сутки.

Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по «Силе Сибири» начались в конце 2019 года, первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд кубометров в год, напоминает «Интерфакс».

Вице-президент Ирана примет участие в заседании Совета глав правительств государств – членов ШОС

30 ноября первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири примет участие в заседании Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в формате видеоконференции, организованной Индией.

Главы правительств планируют обсудить вопросы преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции, цифровизации экономик государств – членов ШОС, углубления сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, расширения практики взаимных расчётов в национальных валютах, сообщает IRNA.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами - Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе объединения также принимают участие четыре страны-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).

В Иране произведено 1,2 миллиона тонн различных видов фиников

В текущем 1399 иранском финансовом году (начавшемся 20 марта 2020) в Иране произведено 1,2 миллиона тонн различных видов фиников, почти столько же, сколько в прошлом году, заявил председатель Национальной ассоциации иранских фиников.

«Экспорту помешала вспышка пандемии Covid-19. Тем не менее, мы ожидаем экспортировать от 15% до 20% нашей общей продукции к концу текущего иранского года [20 марта 2021 года]», - цитирует слова Мохсена Рашида Фаррохи Young Journalists Club.

Страны Северной Америки и Европейского Союза, а также Россия, Индия и Китай являются основными направлениями экспорта иранских фиников.

Купоны и туризм

В Японии зафиксирован рекордный прирост заболевших COVID-19

Текст: Александр Ленин (Токио)

В Японии местные власти фиксируют серьезное увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом. Правительство страны пока сдержанно реагирует на ситуацию и не собирается вводить серьезных ограничений.

Так, 28 ноября на территории островного государства специалисты обнаружили 2 тысячи 684 пациента с положительными пробами на инфекцию. В этом месяце это наивысший показатель. Примечательно, что от болезни скончались еще 14 человек. Это жители Осаки, северного губернаторства Хоккайдо и префектуры Ибараки.

Наиболее сложная обстановка наблюдается в Токио, где в минувшую субботу был выявлен 561 заболевший. Примечательно, что среди вновь инфицированных не только люди среднего возраста, но также дети и старики. Администрация Токио с 28 ноября призвала владельцев ресторанов и баров сократить часы работы до 22:00, что, как ожидается, сможет снизить темпы распространения COVID-19.

Не исключено, что если обстановка в городе не наладится, столицу временно выведут из-под действия программы субсидирования правительством местного туризма под названием Go To Travel. Благодаря этой кампании граждане Японии и проживающие на территории страны иностранцы могут путешествовать по префектурам со скидкой около 35 процентов, а в гостиницах получать дополнительные купоны на питание и сувенирную продукцию.

Японцы активно пользуются появившейся возможностью. В настоящие дни не так просто забронировать номер в отелях, которые пользуются популярностью у туристов. До сих пор не закрываются онсэны - горячие источники, куда после напряженных рабочих будней приезжает расслабиться большое количество людей. В таких местах, как правило, есть сауны, где любители погреть косточки находятся в закрытом помещении на небольшом расстоянии друг от друга. В их отношении сейчас действует шахматная рассадка.

Примечательно, что на фоне осложнения эпидемиологической обстановки в стране принято решение отменить традиционные новогодние мероприятия с участием императорской семьи. В прошлом году второго января поприветствовать своего монарха к дворцу Его Величества пришли более 68 японских подданных.

Относительно тревожные новости о росте уровня заболеваемости в стране не мешают властям островного государства вводить некоторые послабления в отношении своих зарубежных партнеров. Так, с 30 ноября Япония и Китай возобновляют обмен бизнесменами, который был приостановлен на фоне пандемии. Такие договоренности были достигнуты по итогам визита министра иностранных дел КНР Ван И в Токио в начале текущей недели. Данный шаг направлен на оживление деловой активности.

Топчемся на месте

Результаты инновационной деятельности в России ниже ожидаемых

Текст: Татьяна Батенёва

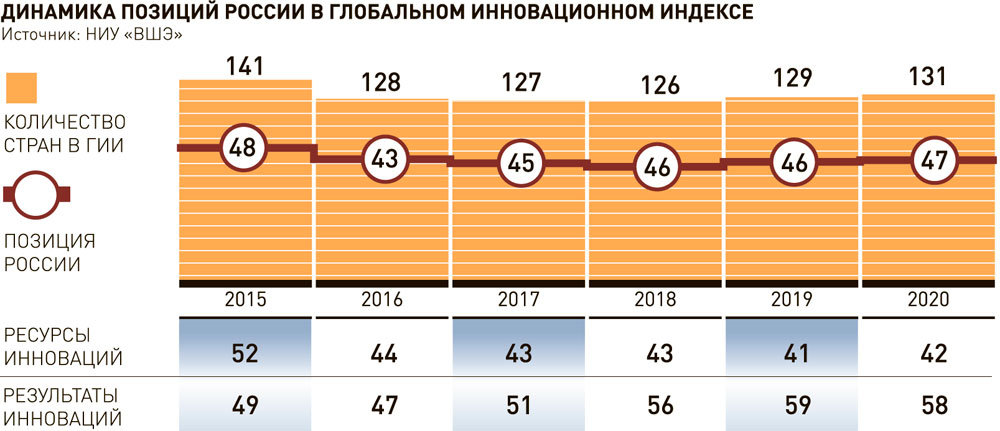

2 сентября 2020 года был обнародован очередной доклад "Глобальный инновационный индекс" (ГИИ, Global Innovation Index), содержащий результаты сопоставительного анализа инновационных систем 131 страны и их рейтинг по уровню инновационного развития.

Для "РГ" выход доклада комментирует первый проректор НИУ "Высшая школа экономики", директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, член Международного консультативного совета Глобального инновационного индекса профессор Леонид Гохберг.

Леонид Маркович, каковы позиции РФ в Global Innovation Index-2020?

Леонид Гохберг: На протяжении последних лет Россия занимала позиции в середине рейтинга. В 2013-2016 годах нашей стране удалось значительно улучшить свои позиции, переместившись с 62-го на 43-е место, затем наблюдалась стабилизация в районе 45-46-го места. В 2020 году Россия заняла 47-е место, потеряв одну позицию по сравнению с 2019 годом. Позиция России по субиндексу ресурсы инноваций традиционно оказалась значительно выше, чем по субиндексу результаты инноваций (42-е место против 58-го). При этом если в первом случае наблюдается незначительное ухудшение ситуации (-1 строка) по сравнению с прошлым годом, то во втором - симметричная коррекция позиций (+1). С учетом расширения охвата стран в рейтинге можно заключить, что положение нашей страны фактически не изменилось и отражает средний уровень конкурентоспособности российской инновационной системы на фоне глобальной конкуренции национальных экономик. Но по оценкам составителей рейтинга, результативность инноваций в России ниже ожидаемого уровня при текущих значениях показателей ВВП на душу населения и инвестиций в науку, технологии и инновации.

Как меняются позиции других стран?

Леонид Гохберг: Рейтинг в течение уже нескольких лет возглавляет Швейцария. Вместе с ней в 2020 году в первую десятку вошли Швеция, США, Великобритания, Нидерланды, Дания, Финляндия, Сингапур, Германия и Республика Корея. Для этих стран характерны наивысшие показатели как ресурсов, так и результатов инноваций, но отличительное свойство лидеров - максимальный уровень эффективности инноваций - соотношения между ресурсами и результатами. Устойчиво укрепляются позиции таких стран, как Китай, Индия, Филиппины, Вьетнам. Они стабильно демонстрируют наиболее быстрое продвижение в рейтинге. В ГИИ-2020 все они вошли в группу 50 ведущих стран. Рейтинг отражает процессы, которые в профессиональной литературе называют догоняющим развитием и технологическим апгрейдом национальных экономик. Фактически именно так современные экономисты и определяют успешную модель обеспечения устойчивого экономического роста.

Что, на ваш взгляд, мешает развитию инноваций в нашей стране?

Леонид Гохберг: Один из главных выводов, который можно сделать на основе рейтинга: для быстрого продвижения и достижения лидерства в сфере инноваций недостаточно наращивать объем ресурсов, в том числе финансовых. Лидерство в конечном итоге определяется эффективностью использования этих ресурсов, а это, в свою очередь, зависит от таких условий, как деловой климат, качество регулирования и др.

В ситуации здоровой и эффективной экономики инновационная активность является главной стратегией достижения успеха для предприятий. Однако конкретные конфигурации рыночных условий, уровня конкуренции, качества регулирования приводят к тому, что лишь небольшое число предприятий делает ставку на инновации как драйвер развития.

В каких отраслях отмечен рост инновационной активности, в каких - ее спад? К какому блоку можно было бы отнести фармацевтический сектор и сферу здравоохранения - лидеров по внедрению инноваций или аутсайдеров?

Леонид Гохберг: В целом по промышленности за последние три года уровень инновационной активности снизился: с 17,8 в 2017 году до 15,1 процента в 2019 году. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, медицинского оборудования относится к высокотехнологичным видам деятельности. Для них характерны опережающие уровни инновационной активности. Однако и здесь в 2017-2019 годах отмечалась негативная динамика: с 46,6 до 35,6 процента в фармацевтическом секторе и с 29,4 до 21,5 процента в производстве медицинской техники. Организации здравоохранения относятся к сфере услуг. В этом году впервые получены оценки уровня инновационной активности в здравоохранении и социальных услугах - 5,3 процента в 2019 году. Полагаю, что пандемия способствовала росту инновационной активности в этих секторах, но строгие количественные оценки получим уже в следующем году.

Есть ли в РФ научные и производственные возможности для инноваций в фармацевтике и медицине? Если нет, то как можно сформировать потенциал для них?

Леонид Гохберг: Профиль научного превосходства России во многом наследует традиционные для отечественной науки области компетенций, сложившиеся в советские годы: физика, химия, математика, науки о Земле, исследования космоса. По многим областям позиции российских ученых укрепляются. Однако представленность в целом ряде динамично развивающихся областей, в том числе в компьютерных науках и науках о жизни (life sciences), остается недостаточной. Хотя, безусловно, существуют сильные команды исследователей, которые демонстрируют уникальные результаты.

Нужно понимать, что переход от науки к инновациям - нелинейный. Процесс определяется наличием целого ряда субъектов инновационного процесса и специальной настройкой институтов, регулирующих их взаимодействия.

Что, на ваш взгляд, должны предпринять законодатели и правительство, чтобы активизировать инновационную деятельность?

Леонид Гохберг: В последние годы государство уделяло значительное внимание повестке инновационного развития. К сожалению, при номинальном наличии многочисленных стратегий и мер поддержки, значительных многолетних расходах инновационная политика не дает значимых результатов. Более того, наблюдается стагнация базовых для сферы инноваций показателей - например, уровня инновационной активности.

Пандемия COVID-19 способствовала переосмыслению роли науки и инноваций в экономике и обществе. Первым приоритетом повестки инновационного развития должны стать улучшение среды для инноваций и стимулирование конкуренции, согласованность и скоординированность портфеля мер инновационной политики, вовлечение в инновационную деятельность широкого круга компаний, прежде всего малых и средних.

Что необходимо бизнесу, чтобы он наиболее полно использовал свои ресурсы для внедрения инноваций в фармацевтике и здравоохранении?

Леонид Гохберг: Один из главных драйверов инноваций - необходимость конкуренции на глобальных рынках, выход за пределы "уютных" локальных ниш. Может ли быть эффективна инновационная деятельность в секторах экономики, существенно регулируемых государством, к которым, например, относится фарма, либо в общественном секторе (организации здравоохранения)? Да, может, но это предъявляет дополнительные требования к качеству государственного управления в этой сфере и считается одной из наиболее актуальных проблем развития госуправления в мире. Решение такой задачи требует крайне зрелых и эффективных процессов планирования и реализации государственной политики, развитой системы оценки эффективности, востребованности и полезности отдельных ее мер.

Справка

Глобальный инновационный индекс с 2007 года формирует консорциум Корнелльского университета (США), Школы бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирной организации интеллектуальной собственности. ГИИ-2020 сформирован на основе 80 показателей, объединенных в семь направлений анализа, по 131 стране. Итоговый рейтинг рассчитывается как среднее двух субиндексов - ресурсов инноваций (институты, человеческий капитал и наука, инфраструктура, уровень развития рынка и бизнеса) и результатов инноваций (развитие технологий и экономики знаний, результаты креативной деятельности).

Защищая разработки

Китай усиливает гарантии

Текст: Джи Вей (старший патентный поверенный, д.ю.н. King & Wood Mallesons) , Тина Тай (ведущий эксперт в сфере законодательства КНР по интеллектуальной собственности в фармацевтике и здравоохранении)

C 2014 года Китай превратился во второй по размеру фармацевтический рынок мира c годовым приростом более 10 процентов. Правительство КНР, учитывая значимость этого рынка, объявило в 2017 году о старте реформ в регулировании обращения лекарственных средств, включая изменения в процедуре их регистрации, политики регулирования обращения на рынке, а также защиты интеллектуальных прав в этой сфере.

Цель правительства - поддержать ускорение выхода на китайский рынок большего количества инновационных лекарств, улучшить качество и взаимозаменяемость дженериков и упростить переход к инновационной модели вместе с ростом конкурентоспособности локальной фарминдустрии.

В связи со вступлением Китая в ВТО в 2001 году в патентное и регуляторное законодательства были введены механизмы защиты клинических данных, обеспечительные меры в рамках судебного иска. В четвертый пересмотр патентного закона, который вступает в силу 1 июня 2021 года, включен механизм установления патентной взаимосвязи для обеспечения раннего разрешения споров между производителями оригинального и дженериковых препаратов.

По аналогии с широко известной практикой США производитель дженерика обязан подать заявление, оспаривающее патентную эксклюзивность оригинального препарата. Производитель оригинального препарата, в свою очередь, должен отслеживать подобные заявления производителей дженериков с тем, чтобы не пропустить сроки обеспечения защиты патентных прав, так как в противном случае регистрация дженерика не будет приостановлена. Для этого будет запущена платформа патентов зарегистрированных препаратов, химических соединений, комбинаций и методов использования лекарств химического синтеза.

При несогласии патентодержателя с заявкой на регистрацию дженерика и заявлением на оспаривание патентной эксклюзивности, он может опротестовать заявку в суде или инициировав административный процесс в рамках патентного ведомства, не дожидаясь ввода в оборот дженерика.

Это приведет к приостановке на девять месяцев возможного одобрения регистрационной заявки дженерика. Но регистрационная экспертиза при этом не останавливается, что позволяет предоставить государственную регистрацию дженерику в случае, если производитель оригинального препарата не сможет подтвердить факт нарушения патента. Для биологических препаратов предложен такой же механизм раннего разрешения споров, но без предоставления девятимесячного срока приостановления процедуры регистрации.

Международная инновационная фарминдустрия наращивает объемы инвестиций в Китай, финансируя локальные исследовательские центры и производственные площадки, и активно сотрудничает с местными производителями в рамках лицензионных контрактов. Китайские компании также извлекли пользу из укрепления защиты интеллектуальных прав. С ростом инвестиций в технологии производства дженериков, локальные производители развернули свои бизнес-процессы в сторону разработки инновационных препаратов. Реформы окажут положительное влияние на всю фарминдустрию и в итоге будут способствовать повышению доступности препаратов и улучшению здоровья китайских пациентов сейчас и в будущем.

С начала года под контролем Управления Россельхознадзора в различные страны мира экспортировано более одного миллиона тонн продукции животного происхождения с территории Астраханской области

В 2020 году под контролем Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханкой областям и Республике Калмыкия с территории Астраханской области экспортировано в третьи страны и страны Европейского союза около 1,2 млн тонн продукции животного происхождения (900 партий) и 33 797 голов сельскохозяйственных животных.

Странами импортерами продукции животного происхождения и сельскохозяйственных животных являлись:

- Япония, Таджикистан, Канада, Грузия, Австралия, Азербайджан, Германия, Израиль, Индия, Латвия, Литва, Польша, Сербия, Украина (115 партий рыбы и рыбной продукции, 1,7 тыс. т);

- Бангладеш, Бельгия, США, Туркменистан Вьетнам, Иран, Украина (593 партии кормов и кормовых добавок, 1,1 млн т);

- Иран, Азербайджан (70 партий мяса и мясопродуктов, 850 т);

- Азербайджан, Иордания (93 партии крупного и мелкого рогатого скота, 33 797 голов);

- Гонконг (11 партий непищевых рыбных отходов (рыбный пузырь) 32 т).

В ходе проведения ветеринарного контроля должностными лицами установлено, что экспортные партии подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции полностью соответствуют всем необходимым ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортеров, нарушений требований ветеринарного законодательства не выявлено.

Продукция подвергнута лабораторным исследованиям в аккредитованных для этих целей лабораториях.

Tesla построит в Китае завод по производству зарядных колонок суперкласса

Китайское подразделение компании Tesla объявило в пятницу о намерении построить в Шанхае завод по производству зарядных колонок суперкласса, который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в первом квартале 2021 года.

В строительство данной фабрики компания Tesla China планирует вложить порядка 42 миллионов юаней (около 6,4 миллиона долларов). На начальном этапе завод будет способен производить 10 тысяч зарядных колонок ежегодно, в основном модели V3. В компании заявили, что колонка данной модели способна за 15 минут зарядки аккумулятора автомобиля увеличить его запас хода до 250 километров.

В настоящее время все зарядные колонки суперкласса Tesla, используемые в Китае, являются импортированными из США.

Согласно данным, в октябре Tesla установила в 18 городах Китая 30 зарядных станций с 219 зарядными колонками суперкласса. Ожидается, что к концу 2020 года сеть Tesla в Китае будет насчитывать почти 650 зарядных станций с более чем 5 000 зарядных колонок суперкласса.

Экономическое сотрудничество Китая и России выдержало удар пандемии

Во время пандемии китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество продемонстрировало высокую прочность. За девять месяцев этого года объём двусторонней торговли достиг 78,8 миллиарда долларов, говорится в опубликованной на полосах газеты "Аргументы и Факты" авторской статье посла КНР в России Чжан Ханьхуэя.

Говоря о двустороннем экономическом сотрудничестве, дипломат отметил, что российская продукция снискала большую популярность среди китайских потребителей во время стриминг-продаж, организованных в рамках III Китайской международной импортной ЭКСПО. Как горячие пирожки расходились российская косметика, конфеты, мороженое, зубная паста, краска для волос. Всего за три секунды подчистую были распроданы все складские запасы российского мороженого в КНР, за полчаса объём продаж российской продукции составил 1,8 миллиона долларов.

С учётом всеобъемлющего взаимодействия и стратегического партнерства, отношений добрососедства китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество обладает уникальными преимуществами и огромным потенциалом. Китай готов делиться с российскими партнёрами возможностями, полученными в ходе открытого развития, продвигать сопряжение инициативы "Один пояс и один путь" с развитием Евразийского экономического союза, совершенствовать механизмы взаимодействия, расширять сотрудничество в традиционных областях, а также развивать его в новых направлениях.

Во время стартующей в следующем году 14-й пятилетки объём китайско-российской торговли должен достичь 200 миллиардов долларов. "Мы твёрдо убеждены, что непрерывное углубление делового сотрудничества между Китаем и Россией будет способствовать дальнейшему развитию наших стран и послужит на благо наших народов", - отметил посол КНР.

В статье говорится, что на фоне продолжающейся пандемии и глобальной рецессии, восстановление китайской экономики, ее гибкость и жизненная сила особенно привлекают внимание международного сообщества. За первые три квартала темпы экономического роста в Китае изменились с отрицательных на положительные, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 0,7%.

По прогнозу Всемирного банка и других авторитетных организаций, в этом году рост ВВП Китая составит 2%, а в 2021-м, вполне возможно, увеличится до 7,8%.

Причина устойчивости и быстрого восстановления китайской экономики заключается в трёх основных факторах. Во-первых, профилактические мероприятия в связи с эпидемией коронавируса и контроль за эпидемической ситуацией проводились в координации с социально-экономическим развитием и основывались на научных подходах. Во-вторых, велись умеренное и гибкое макрорегулирование и одновременно макроконтроль. В-третьих, были усилены меры по борьбе с бедностью, стабилизации рынка, обеспечению занятости, что способствовало улучшению условий жизни народа.

На 5-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва приняты рекомендации к разработке 14-го пятилетнего плана. В ходе 14-й пятилетки Китай будет активно продвигать новую модель "двойной циркуляции" с акцентом на внутренние рынки, но при их взаиморазвитии с рынками внешними. Китай приложит больше усилий, чтобы расширить внутренний спрос, всесторонне углубить реформы, содействовать научно-техническим инновациям и дать новый импульс развитию экономики, отметил дипломат.

Подчеркивается, что двери Китая во внешний мир никогда не закроются, а распахнутся ещё шире. Уровень открытости Китая станет ещё более высоким, т. к. Китай будет интегрироваться в глобальную систему многосторонней торговли. Крупномасштабный рынок Китая может обеспечить платёжеспособный спрос и создать возможности для восстановления и развития мировой экономики, резюмировал Чжан Ханьхуэй.

В Ульяновске состоялось открытие VI Молодежного саммита БРИКС

В Ульяновске состоялась торжественная церемония открытия VI Молодежного саммита БРИКС.

С приветствием к участникам и экспертам мероприятия обратился Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов: «Я горд, что местом проведения очередного Саммита выбрана Ульяновская область. Выбрана не случайно. Наш регион активно и плодотворно сотрудничает более чем с тремя десятками зарубежных стран мира». Губернатор Ульяновской области пожелал участникам и экспертам продуктивной работы, нацеленной на дальнейшее развитие сотрудничества между государствами БРИКС.

В рамках церемонии открытия видеоприветствия к участникам и экспертам Саммита направили руководители министерств и ведомств по делам молодежи стран БРИКС.

В своем приветствии руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев отметил: «В 2015 году именно Российская Федерация выступила с инициативой проведения первого Молодежного саммита БРИКС. Мы обосновываем это тем, что работа со странами БРИКС является одним из важных приоритетов Федерального агентства по делам молодежи».

Эмилли Коэльо Силва, Национальный секретарь по делам молодежи Бразилии в своем видеообращении также обратилась к участникам Саммита: «Я хочу поприветствовать всех участников и выразить вам наши лучшие пожелания. Мы надеемся, что проекты, представленные на Саммите, смогут стать решением проблем, с которыми сегодня сталкивается молодежь наших стран!»

Министр по делам молодежи и спорта Индии Кирен Риджиду отметил значимую роль молодежи в решении гуманитарных проблем: «Я хочу поблагодарить миллионы молодых людей, которые вышли из своей зоны комфорта и c чувством долга борются с глобальной пандемией коронавируса. В такое сложное время я призываю молодых людей взять на себя ведущую роль, активно участвовать в процессах принятия решений и cформировать свои идеи и потребности для улучшения программ и политических курсов по всему миру».

Ву Ган, и.о. Вице-президента Всекитайской Федерации Молодежи также обратился к участникам: «Столкнувшись с новыми вызовами, все страны должны действовать в духе партнерства, чтобы противостоять этим вызовам и совместно содействовать прогрессу. Мы стремимся расширять обмены между молодежными институтами и организациями БРИКС, создавать больше площадок для сотрудничества, поддерживать молодежное волонтерское движение, заботиться об уязвимых слоях населения и помогать им, делая молодежь ключевой движущей силой социальных перемен».

Исполнительный директор Национального агентства молодежного развития Южно-Африканской Республики Васим Каррим также отметил в приветствии важную роль добровольческого движения: «Мы считаем, что является необходимым продолжать поддерживать международные молодежные обмены, особенно в рамках молодежного волонтерства».

Работа Молодежного саммита БРИКС будет проходить с 29 ноября по 2 декабря 2020 года. В рамках программы Саммита состоится Встреча министров и руководителей ведомств стран БРИКС, курирующих молодежную политику, в формате онлайн.

Саммит собрал на своей площадке более 100 молодых представителей из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Кроме того, официальные делегации министерств и ведомств по делам молодежи стран БРИКС примут участие в Саммите и Министерской встрече в режиме видеоконференции.

В число основных дискуссионных площадок Саммита войдут: добровольчество, креативные индустрии, официальная и общественная дипломатия, молодежное энергетическое сотрудничество, а также молодежное предпринимательство и инновации.

Ожидается, что важными итогами Саммита станут утверждение Концепции развития сотрудничества государств-участников БРИКС по поддержке молодежного волонтерского движения и создание рабочей группы по запуску работы Международной IT-долины на территории Ульяновской области.

Организаторами Саммита и Министерской встречи БРИКС выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Правительство Ульяновской области.

НОВАЯ РУССКАЯ ИДЕЯ – ДИАЛОГ С ПРИРОДОЙ НА РАВНЫХ

НАТАЛЬЯ ПОМОЗОВА

Доцент кафедры современного Востока РГГУ.

В условиях глобального идеологического вакуума у России появляется возможность предложить миру свою повестку. Однако сразу же встают два вопроса – нужна ли в принципе общая идея или каждое государство будет использовать собственную идеологию, исходя из своей исторической рефлексии и культурного кода? Но если всё-таки нужна, готова ли сама Россия к тому, чтобы предложить свои ценности, свою идею, которая могла бы быть актуальной для всех стран?

Претендовавшая долгое время, фактически с момента окончания холодной войны, на универсальность «либеральная идея» не выдерживает современных вызовов. Так, первой реакцией на шок от «чёрного лебедя» COVID-19 стала изоляция стран ЕС друг от друга (достаточно вспомнить пример наиболее пострадавшей Италии). Сейчас лидеры Евросоюза, сделав работу над ошибками, пытаются конвертировать сокрушительный удар пандемии в попытку реанимировать тлеющую европейскую солидарность. Колоссальный «пакет спасения» в размере почти 2,5 млрд евро, который принял ЕС для борьбы с пандемией и её социально-экономическими последствиями, призван вновь сплотить страны, сделав «либеральной идее» искусственное дыхание.

Активно «выходящий вовне» Китай почувствовал назревающий идеологический вакуум. Воспринимая ценности как атрибут сверхдержавы, в 2012 г. Китай сформулировал перечень из двенадцати сердцевинных социалистических ценностных воззрений. Однако они служат, скорее, внутренним инструментом воспитания китайского общества и вряд ли могут претендовать на универсальность. Пекин в свойственной ему манере проанализировал ошибки Запада и выдвинул свою концепцию «Сообщества единой судьбы человечества», претендующую на то, чтобы занять место «либеральной идеи». Несмотря на активное продвижение этой концепции во внешнеполитическом дискурсе КНР, страны видят в ней попытки экспансии и боятся попасть в зависимость от Пекина. Сергей Караганов справедливо отмечает, что она также плохо «читается» другими культурами и цивилизациями.

Главным трендом мировой политики, который ещё долго будет задавать вектор многим международным процессам, является противостояние во всех сферах Китая и США.

Неравная борьба двух гигантов за умы, сердца, капиталы разворачивается на территории наиболее развитых стран Европейского континента. В Европу, а это традиционный партнёр Соединённых Штатов, устремилась инициатива «Пояса и пути», на Европу ориентированы ключевые кадры главных внешнеполитических ведомств Китая. В Евросоюзе понимают эти скрытые тенденции и всё чаще говорят о необходимости опираться на собственные силы, чтобы не пасть жертвой схватки тигра и дракона и не потерять идентичность. Однако это вовсе не означает того, что мир снова становится биполярным, и как раз Россия по-прежнему является одним из важнейших игроков, который этого не допустит.

Смутное время начала 1990-х гг., эйфория начала 2000-х гг. остались для России позади. Попытки примкнуть к западному лагерю не увенчались успехом. Подобно маятнику, вектор российской внешней политики переметнулся на Восток. При этом явный перекос позитивной восточной политической повестки пока что довольно слабо подкреплён экономическими показателями. В то же время нарратив демонизации Запада не просто не отвечает коренным российским интересам, но и губителен для них. В условиях мирового «идеального шторма» Россия вступает в новый период развития, и ей стоит всерьёз задуматься о формировании средне- и долгосрочной стратегии внешней политики. Вот несколько мыслей на этот счёт.

Во-первых, России необходимо адаптировать внешнеполитический дискурс под объективные реалии и собственные задачи. Инструмент «внешнего врага», который США активно используют для решения внутриполитических проблем, не может и не должен применяться в России. Американские политики и журналисты высказываниями, далёкими от традиционных дипломатических канонов, часто провоцируют на симметричный ответ. Мы знаем по себе и видим на примере Китая, к чему приводят такие провокации. Риторика дипломатов, которые пытаются придерживаться аналогичной стилистики как минимум неэффективна. Осознанная, соответствующая объективным реалиям стратегия в отношении управления дискурсом – одна из приоритетных задач российской внешней политики.

Во-вторых, в российском обществе существует запрос на объединяющий знаменатель, общие ценности, в первую очередь для внутреннего потребления. Ценностные воззрения, закреплённые в Стратегии безопасности Российской Федерации, имеют слишком размытые очертания. Социологические опросы, проведённые в 2020 г., ожидаемо демонстрируют влияние пандемии на самоощущение людей. Так, в качестве главных ценностей здоровье выделили 50 процентов респондентов, безопасность – 48 процентов. Тут нет ничего удивительного. Примечательно другое – данные социологического опроса, проведённого в 2019 г., показывают, что мы потеряли образование как ценность. Россияне всё чаще склоняются к мнению о снижении доступности высшего образования (53 процента в 2016 г. и 63 процента в 2019 г.), укрепляется скептический настрой в отношении высшего образования как обязательного условия удачной карьеры (45 процентов в 2008 г. и 68 процентов в 2019 г.). А ведь развитие страны невозможно без сильного кадрового ресурса.

Мир будущего – это, прежде всего, мир идей. Ценность хорошего, качественного образования, отвечающего современным запросам, могла бы служить объединяющим фактором для страны с традиционно высоким интеллектуальным потенциалом.

В-третьих, нужна новая «русская идея», которая, с одной стороны, отвечала бы национальным интересам, а с другой – формировала позитивную повестку вокруг России в международном информационном поле. Этой идеей могла бы стать экология. История повторяется. Уже не раз бывало, когда на фоне шоковых потрясений, войн, даже резких скачков прогресса люди в очередной раз переосмысляли самое важное. Как ни парадоксально, но Россия – первая в том, чем она начинает заниматься почти последней: своими природными богатствами и связанными с ними возможностями. Бережный диалог человека с природой на равных – эта повестка актуальна для всех без исключения стран, и выходя с ней вовне Россия могла бы добиться большого успеха.

Статья основана на тексте выступления, подготовленном для заседания Ассамблеи СВОП в декабре 2020 года.

Глава Кубани призвал продвигать продукцию местных фермеров

Продукция кубанских фермеров – высокого качества, ее необходимо продвигать на международных рынках, считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По данным краевых властей, фермеры региона собрали треть всех зерновых и зернобобовых в крае – около 4 миллионов тонн и 380 тысяч тонн овощей – это больше половины от общего объема.

По словам Кондратьева, важно, что даже в сложных условиях производство осталось на уровне 2019 года, а по отдельным направлениям показало рост. Фермеры начинают осваивать и международные рынки. Так, например, кооператив из Ейского района уже не первый год экспортирует зерно. Фермеры из Усть-Лабинского района поставляют в Китай продукцию из сушеных фруктов.

"Пока это еще единичные случаи, а должна быть система, дальнейшее развитие. Продукция кубанских фермеров высокого качества, ее необходимо правильно продвигать на международных рынках", – приводит администрация региона слова губернатора.

Отмечается, что глава края поручил вице-губернатору Андрею Коробке проработать этот вопрос. При этом губернатор подчеркнул, что у фермеров есть все возможности активнее выходить на внутренний рынок, поставляя продукцию на предприятия санаторно-курортной сферы.

"Ежегодно у нас отдыхают 17 миллионов человек со всей страны. Их надо обеспечить качественными продуктами. Отдельные фермеры не потянут системную поставку продуктов в нужном объеме, а кооперативам это по силам. Создавая фермерские бренды, они гарантированно смогут занять эту нишу", – отметил глава края.

В Венгрии назвали сроки поставок российской вакцины

В Венгрию в в декабре начнут поставлять маленькие партии вакцины "Спутник V", более крупные партии - в январе, заявил министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто.

"Российский министр здравоохранения сказал, что в декабре нам могут начать поставлять маленькие партии вакцины из России, более крупные партии будут доступны в последней трети января. Но поскольку ситуация очень нестандартная, сложно обозначить точные объемы поставок и точные даты", - сказал глава МИД Венгрии в эфире телеканала "Россия 24".

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.

Искусство в Кузбассе

В Кемерове построят новый музейно-театральный комплекс

В Кемерове прошло общественное обсуждение архитектурного проекта музейного и театрального комплекса Сибирского кластера искусств, который планируется построить к концу 2023 года. Проект разработало австрийское бюро Coop Himmelb(l)au, а адаптировал его под отечественные условия и нормативы российский проектировщик — группа компаний «ГОРКА».

Будущий музейный и театральный комплекс из стекла и металла в стиле деконструктивизма будет построен на берегу реки Искитимки на искусственно созданном возвышении. По мнению авторов проекта из Coop Himmelb(l)au, это сделает здание заметным и открытым городу. Комплекс будет состоять из четырех элементов: «парящего облака», двух «кристаллов» и общественного пространства фойе. В центре здания (в «облаке») расположится зрительный зал на 950 мест, башня сцены, служебные помещения «закулисья», а также дополнительные функциональные зоны — офисы, VIP-пространства и репетиционные залы. В «кристаллах» разместятся музей и центр искусств с мастерскими, в фойе — билетные кассы, гардероб, кафе и рестораны. Кроме того, в пространстве фойе, которое будет окружать здание, планируется проводить выставки и другие публичные мероприятия. Фасад будет частично застеклен, благодаря этому из внутренних помещений откроются красивые виды на окрестности. Цоколь здания образует террасы, которые тоже можно использовать для общественных мероприятий и встреч горожан. Для посетителей планируется построить подземную и открытую парковки. Кроме того, проектировщики запланировали комплексное благоустройство прилегающей территории площадью 25,7 тыс. кв. м.

В ходе общественного обсуждения проекта на цифровой платформе «Кузбасс онлайн» горожан особенно волновали проблемы доступности новых культурных объектов для маломобильных групп граждан, парковочных мест и благоустройства прилегающей территории. Эти пожелания учтены в проекте, и концепция комплекса принята. Планируется, что в комплексе будут работать филиалы Мариинского театра и Государственного Русского музея, а также Кузбасский Центр искусств.

Напомним, что по поручению президента РФ Владимира Путина новые культурно-образовательные и музейные комплексы должны быть построены во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Правительству и властям субъектов поставлена задача обеспечить начало их работы к 31 декабря 2023 года.

Справочно:

Деконструктивизм — направление в современной архитектуре, для которого характерны зрительная усложненность, неожиданные изломанные и нарочито деструктивные формы, а также подчеркнуто агрессивное вторжение в городскую среду. В качестве самостоятельного течения деконструктивизм сформировался в конце 1980-х годов. Как отметили в ГК «Горка», символично, что здание в этом стиле появится в центре сибирского региона, так как деконструктивизм как направление во многом вырос из русского конструктивизма, заимствовав некоторые из его пластических концепций.

Справочно:

Австрийское архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au было основано в 1968 году в Вене Вольфом Д. Приксом и Хельмутом Свичинским. Филиалы мастерской открыты в Гвадалахаре (Мексика) и Лос-Анджелесе (США). Бюро известно своими эпатажными работами в стиле деконструктивизма. В портфеле бюро Даляньский международный конференц-центр (Китай), Дом музыки в Ольборге (Дания), Музей Конфлуанс в Лионе (Франция), Европейский центральный банк в Франкфурте-на-Майне (Германия) и другие объекты

№47 27.11.2020

Автор: Оксана САМБОРСКАЯ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и индийская компания Hetero подписали соглашение по производству в Индии более 100 млн доз в год вакцины против коронавируса Спутник V. Стороны намерены запустить производство вакцины в начале 2021 года.

В настоящее время проводится III фаза клинических исследований в Республике Беларусь, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, а также фаза II-III – в Индии. Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины Спутник V поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.

Особенность российской вакцины состоит в использовании двух различных векторов на основе аденовируса человека, что позволяет обеспечить более сильный и долгосрочный иммунный ответ по сравнению с вакцинами, использующими один и тот же вектор для двух инъекций. Так, предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции (эквивалентен 21 дню после второй инъекции), когда добровольцами уже сформирован устойчивый иммунный ответ, показывают эффективность вакцины выше 95%.

Сила примера

Фестиваль #ВместеЯрче помогает менять культуру потребления энергии и ресурсов

В этом году Всероссийскому фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче исполняется пять лет. Начавшись с идеи, предложенной студентами, он превратился в широкое движение за бережное отношение к энергии и ресурсам. Фестиваль постоянно развивается, его мероприятия становятся разнообразнее.

Каждый год федеральный оргкомитет разрабатывает и выкладывает в свободном доступе на сайте https://вместеярче.рф методические материалы по организации тематических занятий для школьников и студентов. Причем организаторы стараются заинтересовать молодежь, предлагая современные популярные форматы: настольные игры, квесты, интеллектуальные турниры — квизы. Каждый год к фестивалю присоединяется все больше педагогов и работников культуры. «Очень много инициатив реализуется и на уровне отдельных регионов, населенных пунктов, — отмечает заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын. — Если вы заглянете в популярные соцсети и наберете хештег #ВместеЯрче, то увидите десятки тысяч публикаций от учителей, воспитателей, энергетиков, школьников и студентов, в которых рассказывается об участии в том или ином мероприятии».

Первоначально #ВместеЯрче был исключительно российским событием, но за время своего существования приобрел международный характер, к нему стали присоединяться участники из других стран. В 2018 году фестиваль под таким брендом с успехом провели в Казахстане, в 2019 году — в Кыргызстане и Армении. В 2020 году фестиваль был включен в программу российского председательства в БРИКС, и в нем приняли участие молодые люди из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

По традиции, мероприятия фестиваля проводятся с августа по октябрь. Во многих субъектах федерации создаются региональные оргкомитеты, которые становятся своеобразными моторами фестиваля, во многих областях фестиваль поддерживают лично губернаторы. Но не меньшая заслуга в том, что #ВместеЯрче живет и успешно развивается, принадлежит неравнодушным людям: педагогам, руководителям учреждений культуры, компаний ТЭК и экологическим активистам. Именно благодаря им фестиваль приходит в большие и малые российские города.

В этом году, несмотря на пандемию коронавируса, удалось реализовать значительную часть планов, так как в основном мероприятия фестиваля пришлись на тот период, когда эпидемиологическая обстановка в стране была относительно спокойной. Однако широко использовались и современные цифровые технологии. Хороший пример в этом отношении показали Санкт-Петербург и Мурманская область, которые смогли «без потерь» перевести фестиваль в режим онлайн и реализовать в соцсетях интересную программу с участием первых лиц региона.

Главная аудитория, к которой обращены мероприятия #ВместеЯрче, — это дети и молодежь. Ежегодно в фестивале принимают участие около трех с половиной миллионов школьников, более ста тысяч дошколят, свыше трехсот пятидесяти средне-специальных и высших учебных заведений. И это не случайно: если с детства приучить себя думать о сохранении природы и о бережном отношении к ресурсам, то во взрослой жизни будет проще находить и принимать решения, направленные на энергосбережение. Так, за последние пять лет энергетики ввели в России 26 млн киловатт экологичных энергомощностей, а расход топлива на производство 1 киловатт-часа снизился на 6%.

По словам Антона Инюцына, главное, что удалось сделать за 5 лет, — повысить степень информированности людей о проблемах энергоэффективности, изменить отношение людей к потреблению энергоресурсов. В этом смысле весьма показательны результаты социологических исследований, проводимых силами ВЦИОМ. Так, в ноябре 2014 года на вопрос «Почему в вашей семье принято экономить энергоресурсы (свет, газ, воду, тепло)?» только 7% респондентов выбрали ответ «Потому что так воспитали», а в октябре 2019 года доля таких ответов составила уже 14%!

«Фестиваль находит отклик у молодых, потому что они открыты к изменениям и готовы внести свой вклад во что-то доброе, хорошее, они деятельны, — считает замглавы Минэнерго Антон Инюцын. — Они могут научиться сами и научить взрослых, как это ни странно. Дети после занятий на тему бережного отношения к воде, свету и теплу приходят домой и не просто рассказывают об услышанном родителям, но и просят их выполнять простые правила всем вместе дома».

Таким образом, можно говорить о том, что фестиваль #ВместеЯрче стал одним из факторов, способствующих повышению культуры потребления ресурсов и внедрения энергоэффективных технологий в ТЭК.

Справочно:

Фестиваль #ВместеЯрче включает в себя областные и муниципальные семейные праздники, встречи с энергетиками в школах и вузах, Всероссийскую акцию «Дни открытых дверей на предприятиях ТЭК — #ВместеЯрче», тематические мероприятия в образовательных учреждениях (викторины, квизы, квесты, конкурсы), Всероссийский урок «Экология и энергосбережение», Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «ВместеЯрче», региональные и муниципальные тематические конкурсы, благотворительные, экологические и социальные акции, тематические смены в детских лагерях, в том числе ВДЦ «Орленок» и «Смена», флешмобы и фотоакции в социальных сетях

Справочно:

Фестиваль #ВместеЯрче проводится при поддержке Минэнерго, Минпросвещения, Минобрнауки и Минкульта России, Росмолодежи, Фонда содействия реформированию ЖКХ, Российского движения школьников. Мероприятия фестиваля проводят подразделения всех крупнейших компаний ТЭК страны — Газпрома, Россетей, Росэнергоатома, РусГидро, Роснефти, СУЭК, Т Плюс, Интер РАО

Справочно:

Каждый год в фестивале #ВместеЯрче участвуют более 3,5 млн школьников, свыше 100 тыс. дошкольников, 350 вузов и колледжей, 300 региональных компаний ТЭК, более 1500 муниципальных городов и областных центров.

Омская область

Фестиваль #ВместеЯрче-2020 прошел во всех муниципальных районах Омской области при поддержке регионального Министерства экономики. Мероприятия фестиваля провели 1525 организаций, в том числе 1110 учреждений образования и 388 учреждений культуры. Для омичей были подготовлены викторины, конкурсы, мастер-классы, выставки по теме энергосбережения и энергетики, состоялись встречи с сотрудниками компаний ТЭК в онлайни офлайн-форматах. Многие мероприятия проходили в малых группах с учетом эпидемиологической ситуации. Более 177 тыс. школьников приняли в октябре участие во Всероссийском уроке «Экология и энергосбережение». Одним из самых активных стал Исилькульский район области, где было организовано 635 мероприятий разного формата, которые сопровождались большим количеством публикаций в соцсетях. В районе были сформированы отряды волонтеров — более двухсот школьников готовили и распространяли среди жителей района памятки, буклеты и листовки, проводили занятия с детьми, акции и тематические флешмобы.

Санкт-Петербург

В Северной столице в связи со сложной эпидемиологической ситуацией акцент был сделан на виртуальных, интерактивных мероприятиях. Юбилейный фестиваль #ВместеЯрче проходил в формате пятидневного онлайн-марафона на площадках официальных групп #ВместеЯрче Санкт-Петербург, СПбГБУ «Центр энергосбережения» и партнеров фестиваля в социальных сетях «ВКонтакте»: https://vk.com/vmesteyarche_spb, Facebook и Instagram. Насыщенная программа включала в себя более шестидесяти мероприятий, а охват участников составил более 10 тыс. человек. В ходе марафона участники могли совершить виртуальные экскурсии на объекты ТЭКа, узнать, как работают тепловая и атомная электростанции, объекты газораспределительного комплекса и водоснабжения. Обширная профориентационная часть программы включила в себя public talk, посвященный профессии теплоэнергетика, тематические карточки с актуальными профессиями в энергетической отрасли и материалы от профильных вузов. Кроме марафона, программа фестиваля в Санкт-Петербурге включила в себя 164 мероприятия, состоявшихся в период с августа по октябрь 2020 года.

Краснодарский край