Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

С 5 декабря 2019 г. по 31 декабря 2022 г. индивидуальные инвесторы внутренних районов КНР освобождены от подоходного налога на доходы от сделок, совершенных через механизмы взаимодействия фондовых бирж Шанхая и специального административного района Сянган (Гонконг), а также бирж Шэньчжэня и Сянгана. Об этом сообщило Министерство финансов Китая.

Доходы от сделок через схему взаимного признания фондов между внутренними районами страны и Сянганом тоже освобождены от подоходного налога.

Механизм взаимодействия фондовых бирж Шанхая и Гонконга запущен в 2014 г. Он позволяет инвесторам внутренних районов Поднебесной и Сянгана покупать акции на обеих биржах. Через два года аналогичную схему взаимодействия ввели фондовые биржи Шэньчжэня и Гонконга.

Метод взаимного признания фондов начали использовать в 2015 г. Он дает возможность квалифицированным фондам из внутренних районов КНР и Сянгана непосредственно ориентироваться на индивидуальных инвесторов на рынках друг друга после получения разрешения или одобрения в соответствии с упрощенными процедурами.

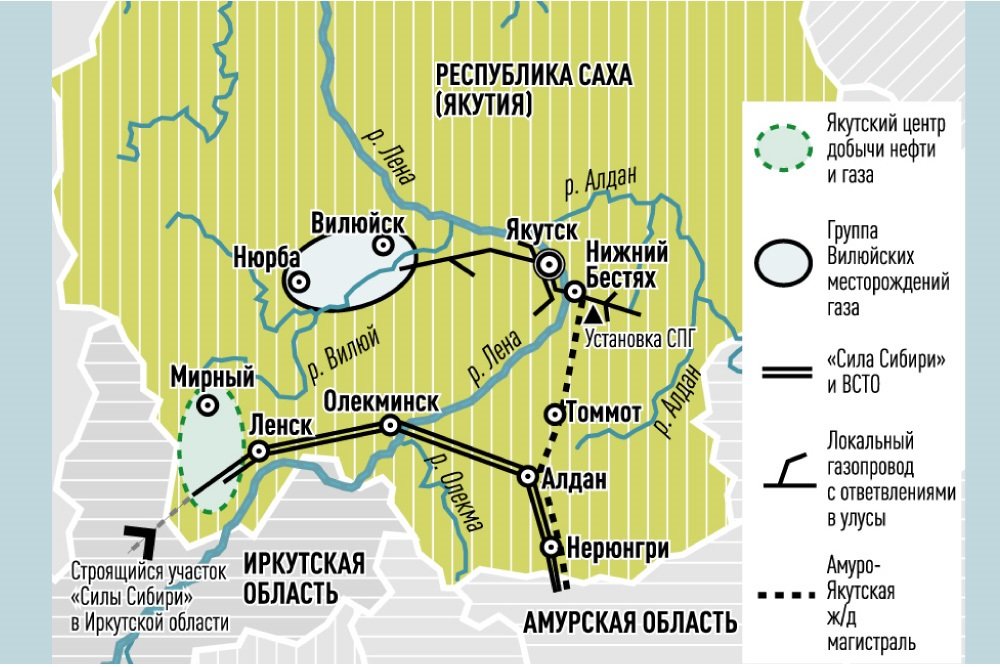

Явлинский: В чем же «Сила Сибири», если миллионы сибиряков в России живут без газа?

Вместо того, чтобы газифицировать российские города и села, власти страны продают газ в Китай, которому он не очень и нужен, считает Григорий Явлинский.

Известный российский политик крайне негативно отозвался о начале поставок в Китай сибирского газа в рамках распиаренного проекта "Сила Сибири":

"В Томске только 8% жителей могут пользоваться природным газом: к домам в городе десятилетиями не могут подвести трубы. Зато в нескольких сотнях километров от Томска государство построило целый газопровод в Китай и, будто насмехаясь над сибиряками, поколениями живущими без газа, назвало его «Сила Сибири».

Россия обеспечивает газом Европу, а теперь еще и Китай, но при этом треть домохозяйств страны газом не обеспечены. А почему? Потому что реальная жизнь людей власть не интересует. Подключение газа и электросетей превращено в кормушку для чиновников всех рангов. В результате подвести к дому сто метров газопровода стоит чуть ли не дороже, чем построить сам дом. И сегодня миллионы жителей нашей страны вынуждены обходиться без газа. Для энергетической сверхдержавы это просто позор. За последние десять лет «Газпром» заработал порядка 600 млрд долларов, даже 15% от этой суммы хватило бы на газификацию всей страны. (Программа газификации России была представлена в рамках моей президентской кампании 2018 года)

Зато за строительство газопровода в Китай российские налогоплательщики уже заплатили порядка 100 млрд долларов. И хотя газпромовские и правительственные чиновники заверяют, что «Сила Сибири» стоила России всего каких-то 55 млрд и что новый газопровод очень быстро окупится, у экспертов другая оценка: на полную мощность проект выйдет лишь к 2030 году, а окупится, возможно, только через десяток лет.

А Китаю российский газ не очень-то и нужен. Два года назад, в разгар «дружбы» с Россией, китайцы заключили с американцами соглашения на 43 млрд долларов о разработке газовых месторождений на Аляске и поставках из США сжиженного газа. С точки зрения Китая, «Сила Сибири» — это всего лишь запасной вариант, резервная инфраструктура на случай прекращения поставок сжиженного газа вследствие возможного конфликта в Восточно-Китайском море. И даже если такая ситуация возникнет, управлять поставками российского газа Пекин предпочтет самостоятельно. Более того, китайцы попытаются переключить на себя и контроль за добычей российского газа. Сегодня это кажется невероятным. Но подобное уже бывало в нашей истории: ранее немыслимое внезапно становилось реальностью.

«Сила Сибири» — это «очень затратная показуха», убеждены нефтегазовые аналитики. С этим трудно не согласиться. Министр энергетики Александр Новак в Госдуме честно признался, что «Сила Сибири» не коммерческий проект и прибыли России не дает: «это чистые затраты».

Однажды мне довелось во время избирательной кампании побывать в одном из поселков газодобывающей Астраханской области (запасы области — 2,5 трлн кубометров газа; при годовой добыче в 12 млрд кубометров запасов газа на месторождении хватит на сотни лет). Встреча с жителями проходила на улице, которая называлась «40 лет без газа»..."

8 декабря в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится в действие новый график движения поездов на 2019/2020 годы. Общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования увеличиваются на 3%, до 583 пар поездов в сутки (одна пара — это поезда туда и обратно) в 433 различных сообщениях, сообщила пресс-служба ОАО «РЖД».

«Треть всех поездов (334 поезда) будут ускорены, из них 47 поездов — от 30 до 60 минут, 44 поезда — свыше часа (например, поезд № 5/6 Астрахань — Москва сократил время в пути на 3 часа 33 минуты, № 13/14 Новокузнецк — Санкт-Петербург — на 1 час 23 минуты, № 133/134 Томск — Анапа – на 3 часа 12 минут)», — говорится в сообщении.

Количество поездов категорий «Скорый» и «Скоростной» в новом графике увеличится с 358 до 377 и составит почти 64,7% от общего числа.

Увеличится и число дневных экспрессов: будут назначены 14 новых поездов на 8 маршрутах (например, Краснодар — Анапа, Ростов — Анапа — Новороссийск, Армавир-Ростовский — Имеретинский курорт, Екатеринбург — Тюмень, Екатеринбург – Пермь, Хабаровск – Владивосток и др.). Всего в новом графике будут курсировать 82 пары дневных поездов на 45 маршрутах (в графике на 2018/2019 годы — 69 пар поездов на 41 маршруте).

На наиболее востребованных у пассажиров маршрутах назначены 46 новых поездов (Ростов — Краснодар — Туапсе, Омск — Владивосток, Москва – Муром – Нижний Новгород, Москва — Санкт-Петербург — Сортавала — Петрозаводск и др.).

Также расширена география курсирования двухэтажного подвижного состава — до 17 пар поездов на 13 маршрутах (было 11 пар на 9 маршрутах). Так, например, с 8 декабря новый двухэтажный поезд будет обеспечивать перевозку пассажиров на маршруте Москва — Пенза, а с 25 декабря — на маршруте Москва — Брянск.

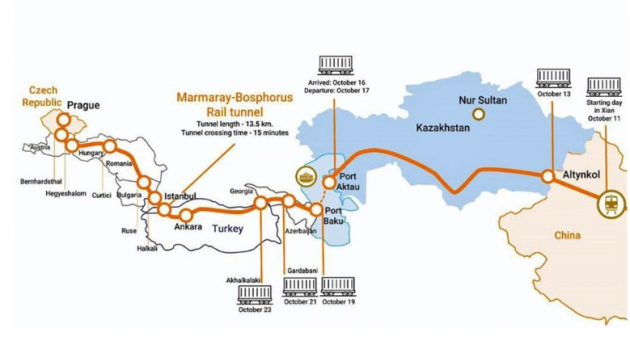

Международные пассажирские перевозки будут осуществляться в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии (Финляндию, Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Италию, Китай и др.) по 15 международным маршрутам, а также в 11 стран СНГ и Балтии (Беларусь, Украина, Молдова, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Латвия, Литва, Эстония). В графике на 2019/2020 годы назначены следующие новые международные поезда: Андижан — Уфа, Новороссийск — Баку, Гомель — Новозыбков.

Железнодорожными администрациями государств СНГ и дальнего зарубежья назначены 65 пассажирских поездов, в том числе 4 поезда будут находиться на совместном обслуживании с железнодорожными администрациями стран СНГ и дальнего зарубежья.

Всего для обеспечения пассажирских перевозок сформированы 1244 состава поездов (график движения на 2018/2019 годы обеспечивали 1177 составов), из них 189 составов поездов «Ласточка» (в 2018/2019 годах — 160 составов), 16 составов поездов «Сапсан», 7 составов поездов «Тальго» и 4 состава поездов «Аллегро».

Общие размеры пригородного движения в графике 2019/2020 годы увеличились на 188 пар поездов и составили 3926 пар (3738 пар в 2018/2019 годах), из них 434 пары будут сформированы составами «Ласточка» (в 2018/2019 годах — 312 пар), в том числе 259 пар — на Московской железной дороге, 111 пар — на Октябрьской железной дороге, 17,5 пар — на Свердловской железной дороге, 21,5 пары — на Калининградской железной дороге и 25 пар — на Северо-Кавказской железной дороге).

Тёмная сторона «зелёной» энергетики

почему ветряная и солнечная энергия не способны заменить остальную

Борис Марцинкевич, Дмитрий Перетолчин

Почему ветряная и солнечная энергия не способны заменить остальную

"ЗАВТРА". Борис Леонидович, прошла информация о том, что Роснано собирается привлечь средства пенсионных фондов для строительства ветряных электростанций (Чубайс обещает к 2024 году 15-20 "ветропарков"). Начинание поддерживает Центробанк. Как вы оцениваете эту инициативу?

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Начнём с того, что есть правительственная программа договоров предоставления мощностей для возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Программа небольшая, так как Министерство энергетики считает, что такой роскоши, как ВИЭ, России не требуется: достаточно дополнительных четырёх гигаватт до 2030 года.

То, что отстаивает Чубайс, ничего общего с планами Министерства энергетики не имеет. Это калька с Евросоюза. Надо подчеркнуть, что без государственных субсидий существование солнечных и ветряных станций не имеет смысла — они не принесут прибыли.

"ЗАВТРА". Нигде не принесут?

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Во всяком случае, российской Единой энергетической системе (ЕЭС) этого не требуется — тем более, что есть серьёзное возражение со стороны "Системного оператора ЕЭС", компании-наследницы Центрального диспетчерского управления ЕЭС. Ведь электроэнергия — товар специфический. "Складов" электричества нигде нет.

"ЗАВТРА". А мощные аккумуляторы китайцев?

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Это пока не выходит за рамки экспериментов. Скорость распространения электрического тока — 300 тысяч км/с, а протяжённость линий электропередач значительно меньше. Поэтому в энергосистеме всегда столько электричества, сколько согласен взять потребитель: лишнего туда не впихнёшь. Потребление, разумеется, неравномерно в течение суток: ночью все спят (кроме предприятий с непрерывным циклом производства, больниц, коммунальных служб и так далее), в 7-8 часов утра в каждом часовом поясе — мгновенный всплеск потребления. Задача "Системного оператора" — сделать так, чтобы генерирующие мощности справлялись со спадами и пиками.

А если говорить о солнечных и ветровых станциях на языке энергетиков, это называется "прерывистой альтернативной генерацией". Она не диспетчеризуется. Иными словами, поскольку человек не умеет управлять погодой — диспетчер системного оператора не может предсказать, когда будет солнце и ветер нужной силы. Поведение таких источников всегда под вопросом.

"ЗАВТРА". А как ВИЭ работают в Европе, например, в Германии?

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. В соответствии с их законодательством, системный оператор обязан принимать электроэнергию от ВИЭ-источников, если в солнечный день дует ветер. Но количества потребителей от этого больше не становится. Следовательно, чтобы принять энергию ВИЭ, традиционные электростанции должны вырабатывать меньше энергии. И к ним идёт команда отключить часть мощностей.

Но если налетают тучи, ветер усиливается до урагана — тут уж, будь добр, снова включай. А вот не получается это быстро у угольной станции, которая вырабатывает, кроме электроэнергии, ещё и тепло; ведь при выключении части топок упала температура теплоносителей.

"ЗАВТРА". И теперь их надо разогреть.

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Да. То есть на крик: "Дайте срочно электричество!" — специалист такой станции неизбежно ответит, что даст, например, через 12 часов.

Так же и угольная станция без выработки тепла (то есть поставляющая только электроэнергию) — ей понадобится на это шесть часов. Газовые электростанции реагируют быстрее — за три часа справятся.

Вот и представьте себе такую страну, как Германия, сидящую три часа без электричества. Нонсенс, конечно… В конце августа 2019 года суточный блэкаут пережила южная часть Англии — там напрасно понадеялись на ветровые станции, и наступила темнота.

"ЗАВТРА". А есть ли технически адекватный ответ на такие проблемы?

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Да, это пиковые электростанции, способные выходить на мощность 90 мегаватт в течение одной-двух минут. Лучше всего их производство освоили в Финляндии силами компании "Вяртсиля". Они хорошо зарекомендовали себя, и муниципалитеты Германии предпочитают закупать именно их. Принцип работы этих устройств довольно прост: в топку подаётся под давлением природный газ и воздух, поэтому нет никакого образования пара; cгоревшие газы мгновенно раскручивают турбину. При этом "прожирается" огромное количество газа. По аналогии с автомобилем: представьте себе, что вы с места трогаетесь сразу на пятой скорости.

Мало того, таких станций (и хранилищ газа при них, и газопроводов для них) требуется много, а это большие деньги. Стоимость киловатт-часа в Германии сейчас — 34 евроцента.

"ЗАВТРА". Это больше 20 рублей. Плюс расходы на содержание всей этой инфраструктуры.

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Да. И на этих станциях должны сидеть люди, готовые по диспетчерскому сигналу срочно запускать систему. Пиковая электростанция может так же мгновенно и выключиться — при необходимости. Спрашивается, зачем это всё России, с её годовым ростом потребления электроэнергии в 1-2%? Если ожидается холодная зима, этот показатель устремится к 2%, а если тёплая — может и 0,5% оказаться. Связано ли это с тем, что не растёт промышленность, сказать сложно, так как почти всё новое оборудование — достаточно энергоэффективное, то есть немного электричества требует. А искусственно внедрять дополнительную мощность, со всеми сопутствующими расходами, — пустая трата денег.

"ЗАВТРА". И климатические перемены влияют. По сравнению с 1979 годом, например, 80% современных азиатских станций сейчас имеют дело с силой ветра, уменьшившейся на 30%, аналогичное снижение фиксируется в Америке и Европе. При высоких операционных расходах вряд ли система ветроэнергетики окупится даже через десять лет. А каковы российские перспективы в этом отношении?

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. С 2011 года всем энергетическим хозяйством Дальнего Востока занимается государственная компания "РусГидро". Как все помнят, реформы РАО "ЕЭС России", которые проводила команда Чубайса, заключались в разделении хозяйства бывшего Минэнерго СССР на "естественную монополию" (у которой была диспетчеризация работы всех источников электроэнергии плюс передача по ЛЭП и кабелям) и конкурентную часть (генерация электроэнергии). Якобы эффективный частный собственник начнёт конкурировать, цена будет падать. Результаты налицо: эта теория с практикой не совпадает. Тем более — на Дальнем Востоке, где есть только два варианта: либо мы оттуда уходим, либо живём там не по новейшим либеральным теориям, а так, как требует логика.

В ведение "РусГидро" была передана и компания "Передвижная энергетика". Передвижная она потому, что изолированные населённые пункты Восточной Сибири и Дальнего Востока отапливаются дизельными электростанциями. Как доставляют топливо в Якутию, где нет железной дороги? По Северному морскому пути до Якутска большими кораблями. Далее — речными пароходиками по посёлкам в навигационный период. А потом — зимниками до населённых пунктов. Ясно, что стоимость этого дизельного топлива там огромна. И именно там компания "РусГидро" начала строить солнечные и ветровые электростанции, но не обычные, а комбинированные: когда солнце или ветер не соответствуют рабочим параметрам, включается дизельная генерация. Поэтому потребителям в посёлках при любых условиях электричество идёт без перебоев.

В Сибири и на Дальнем Востоке направление, связанное с ВИЭ, будет развиваться. В "РусГидро" считают, что солнечная станция в якутских улусах окупится за 5-6 лет. И они правильно считают. Сэкономленное на северном завозе засчитывается в прибыль.

По данным на 1 января 2019 года, в Якутии работает 19 солнечных электростанций, совмещённых с дизелем. В этом году в Тикси успешно перезимовала первая ветровая электростанция компании "Мицубиси". Накладки, конечно, случались, но все замечания будут учтены.

В Якутске, кстати, ежегодно проходят международные семинары по проблемам возобновляемых источников энергии. Сейчас вот солнечный Египет к этим "якутским схемам" активно подключился. Но к солнечным станциям в Египте будут проложены газовые трубы от месторождений на шельфе. Ночью, когда нет солнца, будут включаться газовые станции.

Возвращаясь к "РусГидро", отмечу, что компания подходит к этому вопросу всесторонне. Она не "пихает" альтернативную генерацию в общую сеть. Изолированный посёлок, с совмещением "солнце — ветер — дизель" — да, пожалуйста, но не общая сеть, где сразу возникнут проблемы, о которых я уже сказал.

"ЗАВТРА". Это так, но есть другая сторона проблемы: "зелёная энергетика", которая на поверку — не такая уж и "зелёная". К примеру, Китай закрыл 583 предприятия, связанных с солнечными панелями, из-за свинцовых выбросов.

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Солнечные панели старого образца были менее ядовиты, но их КПД был примерно 18%. Сейчас он повышен до 22%, однако эти панели дают отходы первого и второго класса опасности. Отходы второго класса перерабатываются почвой за 30-50 лет, а с отходами первого класса природа не справится никогда.

Сейчас заканчиваются двадцатилетние гарантийные сроки у солнечных панелей первой волны. В Германии и Дании лихорадочно придумывают, как переработать всё это стекло, пьезоэлементы и так далее. Это и дорого, и экологически опасно.

"ЗАВТРА". И всё эти расходы тоже должны входить в расчётную себестоимость такой энергетики.

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Конечно, а если туда же включить инвестиции, которые нужны, чтобы стабилизировать работу объединённой энергетической системы, то цена набежит вообще сумасшедшая! Без государственных субсидий это не окупаемо в принципе.

"ЗАВТРА". А в США строительные нормы буквально навязывают солнечные панели.

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Это так, но эти панели, увы, хорошо горят, и здания вместе с ними, что доказала компания "Тесла".

"ЗАВТРА". В России тоже были прецеденты.

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Да, электромобиль и складские помещения, накрытые такими панелями.

"ЗАВТРА". Вот и американская компания "Уолмарт" уже расторгает договор о размещении солнечных панелей на крышах.

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. С любой новой техникой нужно поработать, чтобы она стала безопасной. В атомной энергетике тоже поначалу было много ЧП.

"ЗАВТРА". Получается, что "зелёная энергетика" может быть подспорьем только в отдельных, оправданных вариантах, потому что в глобальных масштабах её использование приведёт к экологической катастрофе. Даже если размещать все подобные системы в отдалённых безлюдных местах, возникнет проблема с протяжёнными коммуникациями.

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Да, и КПД у ветровых электростанций — порядка 25% (заявленные компаниями-производителями гигаватты установленной мощности надо сразу делить на четыре).

"ЗАВТРА". Кстати, замечено, что рядом с такими ветряками перестают летать птицы. К тому же, ещё не доведены до конца исследования об излучении вокруг такого рода объектов.

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Да, возникает дисбаланс, появляется много ящериц, насекомых. Всегда нужно время для апробации нового.

"ЗАВТРА". Давайте немного коснёмся того, что разрушили в нашей энергетике Чубайс и его единомышленники.

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Начнём издалека, ведь Единая энергетическая система СССР возникла не стихийно.

"ЗАВТРА". Её придумали царские инженеры?

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Нет. Электрификация СССР началась с ГОЭЛРО — с людей, которых привёл Глеб Максимилианович Кржижановский, единственный человек, с которым Ленин до конца своей жизни был на "ты". Он участвовал в создании "Союза борьбы за освобождение рабочего класса", вместе с Владимиром Ильичом отбывал часть срока ссылки в Шушенском, участник революции 1905 года. Был известен всем физикам и лирикам СССР, в том числе — и как автор перевода революционной песни "Варшавянка".

Куда меньше известно, что в 1894 году он окончил Санкт-Петербургский технологический институт по специальности "инженер-энергетик". После событий 1905 года Кржижановский вернулся в энергетику.

Электроэнергетика Москвы начиналась с Раушской электростанции, которая работает и сейчас. Это ГЭС-1 — не "гидро-", а Государственная электростанция №1. Достаточно серьёзный источник переменного тока, которого с течением времени перестало хватать столице; поэтому возникла вторая электростанция, которая обеспечивала движение трамваев. Но и этого оказалось мало, число станций продолжало расти. И появилась такая фигура, как Роберт Эдуардович Классон, энергетик, друг ещё одного энергетика, Льва Борисовича Красина.

Вообще, в составе центрального руководства "Союза борьбы за освобождение рабочего класса" людей без инженерного образования было только трое: Крупская, Ленин и Мартов (Цедербаум). Вот загадка: что, диплом энергетика выдавали вместе с партийным билетом?

"ЗАВТРА". И все они из революционного движения вернулись в профессию?

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Смотрите: Классон участвовал в студенческих киевских волнениях, побывал в ссылке, потом вернулся в специальность. Имя себе он создал на совместном с Красиным строительстве электростанций, снабжавших нефтяные промыслы в Баку. Они же занимались электрификацией ряда заводов в Петербурге. В 1908 году Красин эмигрировал, в Германии он стал сотрудником компании "Сименс". А в Москве в те времена работало "Общество электрического освещения 1886 года" — дочерняя сименсовская компания. И Классон именно этой компании предложил организовать первую районную электростанцию на местном сырье, а не на мазуте и нефти из Баку.

"ЗАВТРА". На торфе?

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Да, подмосковная станция из посёлка Электропередача (теперь — город Электрогорск) работала на торфе.

Общество электрификации на 20-25% затею Классона профинансировало, остальное в Берлине добыл Красин. Для разработки торфа был приглашён Иван Иванович Радченко, один из ведущих российских специалистов этой отрасли, он же — один из создателей "Союза борьбы за освобождение рабочего класса", участник трёх революций.

Кабельным хозяйством электростанции занимался Пётр Гермогенович Смидович, член РСДРП с 1898 года, его имя носит ГЭС №1.

Уполномоченным от "Общества электрического освещения 1886 года" был Виктор Дмитриевич Кирпичников, участник IV (объединительного) съезда РСДРП в Стокгольме. Директором-распорядителем был Василий Васильевич Старков, член РСДРП с 1898 года, отбывавший ссылку вместе с Кржижановским. Сам Кржижановский трудился коммерческим директором и, помимо прочего, отвечал за строительство линии электропередачи до Москвы. Поскольку возникло достаточно серьёзное трансформаторное хозяйство, "Общество электрического освещения 1886 года" по просьбе Классона пригласило ведущего специалиста — Сергея Яковлевича Аллилуева, строителя Шатурской ГЭС, будущего тестя Сталина.

Эти люди решили построить электрическую станцию, работающую на торфе. Шести миллионов рублей, которые были получены в качестве кредита, не хватило, потому как торф в таких масштабах не мог добываться вручную. Процесс механизировали. Пришлось строить дороги, узкоколейку и городок для рабочих. Для крестьян, которых отрывали от обычного труда, стали открывать ремесленные училища. И так как на любом производстве неизбежен травматизм, была возведена больница.

В 1914 году, когда, наконец, станция начала работу, выяснилось, что из 12 миллионов кредита на саму электростанцию ушло лишь два. Остальное пришлось на сопутствующие расходы (эта электростанция расположена недалеко от Ногинска, она и сейчас продолжает работать, но уже на газе).

Когда Кржижановский предложил Ленину задуматься над комплексной электрификацией страны, тот дал добро на все его начинания. И процесс пошёл. Собрав профессоров, Кржижановский предложил им реализовать все наболевшие проекты, которые прежде создавались для себя, "в стол". Результат был скорым и очевидным.

"ЗАВТРА". И никто из инженеров-энергетиков не эмигрировал?

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Никто, хотя Советская власть могла им разве что дрова дать вне очереди и, фигурально выражаясь, не одну, а две селёдки на неделю. Эти люди остались в стране и стали костяком штаба ГОЭЛРО.

Электростанции не строили ради самих электростанций — их возводили для того, чтобы дать энергию заводам, фабрикам, сельхозпредприятиям. Нужно было делать комплексные планы для районов. Так возникли ДнепроГЭС, Волховская, Шатурская электростанции и так далее.

Эти же люди стали основой штатного состава первого Госплана, который возглавил Кржижановский. Но они оставались профессионалами-энергетиками. И как только у Кржижановского появилась возможность покинуть Государственную плановую комиссию, он это сделал в 1930 году — попросив, как условие, помощь в организации Энергетического института. Именно в его недрах была разработана инфраструктура, которая до сих пор остаётся базой российской экономики.

Россия, с точки зрения, энергетики — страна, над которой практически не заходит солнце, страна одиннадцати (с учётом Калининграда) часовых поясов.

Возьмём для иллюстрации Владивосток. Вот работают его электростанции, всё замечательно. Поздним вечером, естественно, надо уменьшить общую мощность. Но любые изменения режима работы — плохо. Сравним с двигателем автомобиля, например. Если двигатель работает на одинаковой скорости, расход топлива будет маленьким, а КПД сохранится высоким. Чем меньше дёргаем систему, тем лучше она работает. Выключенные на ночь турбины разогнать в течение нескольких минут сложно — это перерасход топлива. Но ведь можно из Владивостока, условно говоря, позвонить в относительно соседнюю Якутию: "У меня семь вечера, а у тебя шесть. Забирай электроэнергию". То есть сброс "справа налево", а потом — "слева направо". И не нужны дорогостоящие резервные мощности в утренние часы пик, как и бесконечные линии электропередач. Это как соединённые бассейны. Такая идея намечалась исходно от океана до океана, но непосредственно до Владивостока дойти с ней пока не удалось — только до Якутии.

Российская Федерация, как прежде Советский Союз и царская Россия, упёрлись в тот факт, что на Дальнем Востоке не хватает населения и, соответственно, промышленных и сельскохозяйственных потребителей электроэнергии.

Прокладывали БАМ, электрифицировали территорию — был потребитель, строили порты под Владивостоком — тоже большие потребности были. Газпром строит газоперерабатывающий завод в Амурской области — значит, потребителей будет ещё больше. Когда их станет много, возникнет целесообразность увязывания всей территории страны в Единую энергетическую систему.

Вот и выходит, что самая дешёвая за всю историю электроэнергия производилась в самой северной стране мира, поскольку за счёт перетоков "слева направо" и "справа налево" Советскому Союзу не пришлось строить 58 гигаватт дополнительных мощностей.

"ЗАВТРА". Не сравнить с цифрами Чубайса!

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Да, и действующих мощностей хватало не только на Советский Союз. Были ведь и страны Совета экономической взаимопомощи (СЭВ): Польша, Румыния, Чехословакия, ГДР, Болгария, Венгрия и так далее. Они стали присматриваться к процессам в энергетическом хозяйстве Советского Союза и спросили: а можно и мы тоже? Так возникла самая большая в мире энергосистема.

Удастся ли её повторить? Зарекаться, как известно, не стоит. Называлась эта система "Мир", в ней к девяти часовым поясам прибавились ещё два. Всё работало в том же режиме: "слева направо" и "справа налево", безо всяких добавочных мощностей.

Хотя индустриализация шла, и кое-что приходилось строить, такая система всё равно обеспечивала колоссальную экономию средств. Сезонные зимне-летние колебания тоже нивелировались, так как страна на тот период простиралась от Заполярья до субтропиков. Летом "северную" электроэнергию отправляли на юг, где нужны были кондиционеры. Зимой, естественно, на север, где суровые зимы. Красиво было реализовано!

"ЗАВТРА". А далее — 1991-й...

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Да, разлетаются Совет экономической взаимопомощи и 15 республик-сестёр. В результате приватизации встали заводы. Для энергетической системы это обернулось исчезнувшими потребителями энергии. И полной потерей баланса.

Поэтому лучше вспомним о хорошем… Я считаю, что памятники Глебу Максимилиановичу Кржижановскому должны стоять в каждом городе, в каждом селе России! Кроме концепции Единой энергетической системы СССР, он создал систему комплексного централизованного снабжения наших городов. Проснувшись утром, мы можем включить душ, воспользоваться газом и светом — всё это было разработано в Энергетическом институте, которым руководил Кржижановский.

"ЗАВТРА". Те, кто критикует советскую энергетику, забывают, что во многих крупных зарубежных городах до сих пор печные трубы из окон торчат.

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Да. А нам чудо городского комфорта подарил человек, в юности живший при лучине в сибирской ссылке, а в последние годы жизни встраивавший в Единую энергетическую систему СССР атомную электростанцию. Фантастика! Необходимо, наконец, написать подробную биографию Кржижановского! Это действительно человек-эпоха.

А современная энергетика ведёт себя так, как ведёт… Сейчас под контролем государственных компаний находится примерно 52% российской электрогенерации. Единая энергетическая система раздроблена. В эпоху Госплана СССР энергопредприятия не зарабатывали денег для себя, ибо ждали реализации конечного продукта, и финансирование они получали централизованно от государства. А сейчас каждая энергетическая компания обязана зарабатывать себе на жизнь, поэтому она стремится продавать электроэнергию с прибылью — соответственно, и предприятия-потребители энергии вынуждены включать высокие затраты на электроэнергию в себестоимость своей продукции. Кстати, вспомните, как сразу после развала Советского Союза "челноки" повезли за границу продавать наши товары, и там удивлялись: почему так дёшево? Да потому, что энергия была дешёвой. А сейчас мы, выходит, добровольно отказались от своего исконного и чуть ли не главного конкурентного преимущества.

"ЗАВТРА". При Сталине не просто так снижали розничные цены — существовал механизм снижения первичных затрат. В СССР была не только единая энергетическая система, но и единая экономическая система в целом.

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. В том-то и дело! Было централизованное распределение, и до конечного места продажи все работали по себестоимости: я дал электроэнергию, ты дал сырьё, он привёз станки и так далее. В итоге вот здесь получена прибыль, и наше центральное командование, Госплан, перераспределяет всё заработанное между участниками процесса.

"ЗАВТРА". Мы вспомнили в нашей беседе о первой электростанции на торфе. Есть ли сегодня перспективы у торфяной энергетики?

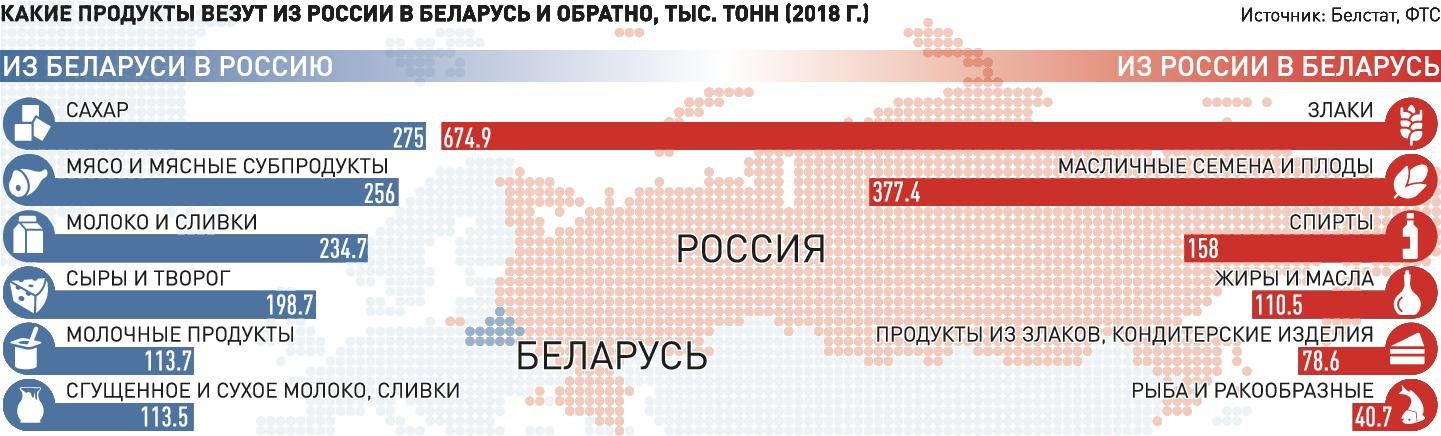

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Конечно, и здесь в качестве примера можно взять Белоруссию. Там с торфом как работали, так и работают. У них действуют небольшие тепловые электростанции на торфе в сельских районах. Они не собираются от этого отказываться. У них есть предприятия, которые производят оборудование для резки, сушки и брикетирования торфа. Брикеты очень охотно раскупают соседи.

"ЗАВТРА". Какие, например?

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Литва, Латвия. Потому что литовским и латвийским крестьянам денег на дрова уже не хватает. А тут предлагают топливо, и не очень дорого. В Белоруссии продолжают заниматься разработкой торфа, делают из него удобрения. То есть там есть целая торфяная промышленность.

"ЗАВТРА". Ваш сайт содержит немало материалов об атомной энергии и её "ответвлениях". Это тоже, я считаю, огромная тема для будущего обстоятельного разговора.

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Мир энергетики, вообще, бесконечен. И название нашего аналитического онлайн-журнала "Геоэнергетика.ru" возникло не случайно. Потому что если рассматривать историю человечества не в рамках концепции общественно-экономических укладов, то мировой ход развития — это, прежде всего, история овладения энергией: от мускульной силы человека и животных, силы ветра и текущей воды до угля и электричества. Пиком стало открытие энергии атомного ядра. На этом фоне феодализмы, капитализмы и прочие "-измы" не так уж важны.

Все войны со времён Второй мировой были неприкрытой борьбой за источники энергоресурсов и контроль за маршрутами их доставки. Это можно доказать.

"ЗАВТРА". На Венесуэлу хотя бы посмотреть — и уже ничего доказывать не надо.

Борис МАРЦИНКЕВИЧ. Или, например, на Ирак и Сирию.

Энергетика, по мере того, как она становилась самостоятельной отраслью экономики, оказывала и оказывает всё большее влияние на политику. То же справедливо и в обратную сторону.

Когда Трамп кричит о санкциях в ответ на "Северный поток-2", это значит, что он желает политического влияния на энергохозяйство Евросоюза, хочет заставить его закупать американский сжиженный газ и менять структуру всей своей энергетики. Американцы хотят перенастроить европейские газовые трубопроводы, которые сейчас идут из глубины материка к побережью, в обратную сторону.

Политика и энергетика — сообщающиеся сосуды. Именно так мы с немногочисленными моими единомышленниками рассматриваем проблемы энергетического хозяйства. Их нельзя анализировать в отрыве от политики, науки и экономики, всё всегда взаимосвязано.

"ЗАВТРА". Борис Леонидович, спасибо за интересную беседу!

Беседовал Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН

Светлана Орлова: Россия и Китай должны объединить усилия в решении социальных проблем

Россия и Китай должны объединить усилия в решении социальных вопросов и подумать над созданием совместных программ в области соцподдержки. Такое мнение высказала аудитор Счетной палаты Светлана Орлова, выступая на 12-й пленарной сессии Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития.

«Россия и Китай, как страны с традициями во внутрисемейных отношениях, должны объединить усилия для сохранения и укрепления традиционных семейных ценностей и создания условий активной жизни старших поколений. В этом залог развития наших стран. И мы могли бы подумать над созданием совместных проектов сотрудничества в социальной сфере», - заявила Светлана Орлова.

По словам аудитора, в настоящее время одной из ключевых задач для наших стран является снижение бедности: «Мы нацелены на выполнение требований статьи 11 Международного пакта «Об экономических, социальных и культурных правах», где закреплено право каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи и непрерывное улучшение условий жизни. И в решении этой задачи нам особенно ценен опыт Китая, как наглядный пример того, что развитие страны ориентировано на население. Мы приветствуем планы Китая построить в 2020 году «общество средней зажиточности». То есть в Китае не останется людей, живущих за чертой бедности», - отметила Светлана Орлова.

В свою очередь аудитор рассказала об опыте России в решении социальных проблем и борьбе с бедностью. «Со следующего года по поручению главы государства в России внедряется новая технология борьбы с бедностью – социальный контракт. Он предусматривает взаимные обязательства семьи в обмен на помощь со стороны государства. Например, содействие в поиске работы, обучении, открытии собственного дела. Проект должен охватить более 9 млн человек», - рассказала Светлана Орлова.

Она также отметила, что при решении вопросов борьбы с бедностью особое внимание уделяется семьям с детьми. «Президент России объявил 2018-2027 годы Десятилетием детства. Это означает, что за этот период мы должны не просто создать все условия для развития и благополучия детей, но и добиться качественных изменений в формировании будущего потенциала страны», - подчеркнула Светлана Орлова.

По мнению аудитора, одним из наиболее эффективных проектов по поддержке семей с детьми в России стала программа материнского капитала, когда при рождении второго или последующего ребенка семье предоставляются средства на улучшение жилищных условий, обучение детей или пенсионное обеспечение матери. «Материнский капитал показал свою эффективность, - подчеркнула она. - Сертификаты уже получили более 9,2 млн семей, а почти 6 млн семей с детьми, уже распорядились средствами».

В завершение Светлана Орлова отметила, что потенциал развития сотрудничества России и Китая не исчерпывается только социальной тематикой. Есть резервы развития двусторонних отношений в сфере цифровой экономики и торгово-экономического сотрудничества. При этом одним из ключевых элементов межгосударственных отношений по-прежнему остается сотрудничество органов аудита двух стран. «Ближайшие три года Счетная палата России будет председательствовать в Международной организации высших органов аудита ИНТОСАИ. Главным документом Конгресса стала Московская декларация. В ней говорится о продвижении новых подходов в сфере аудита - развитие стратегического аудита и цифровых методов. Приглашаем наших китайских коллег к дальнейшему развитию сотрудничества, в том числе и по этим направлениям», - заключила аудитор.

За одиннадцать месяцев 2019 года ВТБ выпустил облигации на сумму 96.5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.

Это в пять раз выше объёмов аналогичного периода прошлого года. В январе-ноябре 2018 года ВТБ привлёк 20 млрд руб. за счёт размещения бондов. 80% от выпущенных бумаг в 2019 году пришлось на продажи через собственные каналы банка.

Всего в 2019 году ВТБ разместил десять выпусков годовых рублёвых облигаций на 84.5 млрд руб., два выпуска - полугодовых на 7 млрд руб. и пять - инвестиционных на 5 млрд руб. В настоящий момент идёт размещение тринадцатого выпуска облигаций. Купонный доход по ним составляет 6.3% годовых. Купить облигации можно дистанционно через мобильное приложение "ВТБ Мои Инвестиции", а также более чем в 560 офисах ВТБ с форматом обслуживания "Привилегия", предлагающих инвестиционные продукты. Бумаги размещаются по открытой подписке. Сбор и удовлетворение заявок на их приобретение происходит каждый день.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Александр Новак: “Методика стран ОПЕК, которая не учитывает газовый конденсат, более объективна”

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью телеканалу “Россия 24” сообщил об итогах проведенной 7-й Министерской встречи стран ОПЕК и не ОПЕК, а также рассказал об актуальном статусе переговоров по продолжению транзита газа через Украину.

Как отметил Министр, вопрос учета газового конденсата при исполнении квот по соглашению ОПЕК+ был техническим.

“Методика стран ОПЕК, которая не учитывает газовый конденсат, более объективна. Тем более, конденсат волатилен: летом он падает, зимой - растет, зависит от добычи газа. Поэтому для нас любые изменения в газодобыче влияют на этот показатель”, - пояснил Александр Новак.

К примеру, добавил глава Минэнерго России, добыча газового конденсата вырастет с учетом ввода в работу газопровода “Сила Сибири”, по которому экспортируется газ в Китай.

“Поэтому наши коллеги согласились, и мы теперь будем более четко и объективно учитывать наши обязательства и их исполнение”, - отметил он.

Комментируя прогресс в части переговоров по будущему транзита газа через Украину после 2020 года, Александр Новак отметил интенсивность диалога с украинской стороной.

“Как вы знаете, мы на прошлой неделе встречались с нашими украинскими коллегами, обменялись информацией, предложениями, эти переговоры продолжаются на корпоративном уровне. Мы настроены на то, чтобы найти все решения. Считаем, что, в первую очередь, должны быть урегулированы судебные разбирательства и созданы конкурентные по отношению к другим маршрутам условия. В этом случае транзит будет сохранен”, - заверил Министр.

Названы самые красивые улицы мира. В рейтинге «засветился» Петербург

В лидерах много Англии и США.

Рейтинг. Согласно опросу, проведённому CNN Travel, больше всего отличились следующие улицы:

1.Улица Цзиньли, Чэнду, Китай

2.Конвент-Авеню, Гарлем, Нью-Йорк

3.Ломбард-Стрит, Сан-Франциско

4.Каминито, Ла Бока, Буэнос-Айрес, Аргентина

5.Философерс Волк, Киото, Япония

6.Фласк Волк, Хэмпстед, Лондон, Англия

7.Кокберн-Стрит, Эдинбург, Шотландия

8.Проект Umbrella Sky, Агуэда, Португалия

9.Голубой Город, Джодхпур, Индия

10.Площадь Монсорис, Париж, Франция

11.Хосьер Лейн, Мельбурн, Австралия

12.Невский Проспект, Санкт-Петербург, Россия

13.Дарк Хеджес, Брегах Роад, Графство Антрим, Северная Ирландия

14.Королевский Полумесяц, Бат, Англия

15.Виа де Коронари, Рим, Италия

16.Старый Город Миконоса, Греция

17.Герберт Бейкер-Стрит, Претория, Южная Африка

18.Хирштрассе, Бонн, Германия

19.Когелс-Осилей, Зуренборг, Антверпен, Бельгия

20.Броуэрсграчт, Амстердам, Нидерланды

21.Шефшауэн, Марокко

Автор: Виктория Закирова

Инвесторам на заметку: Global Property Guide опубликовал рейтинг стран по росту цен на жильё

За год к концу третьего квартала 2019 года дома и квартиры подорожали в 28 из 45 государств, попавших под наблюдение экспертов.

Ситуация. По данным Global Property Guide, за год к концу сентября 2019 глобальный бум на рынке недвижимости хоть и был заметен, но заметно ослабел. Реальные цены на жильё (то есть с поправкой на инфляцию) выросли лишь в 28 из 45 стран. Более половины мировых рынков недвижимости продемонстрировали более слабую динамику по сравнению с предыдущим годом, что говорит о глобальном замедлении темпов роста цен на «бетонное золото».

Основные экономические тенденции не способствуют продолжению бума цен на недвижимость. Северная Америка по всей видимости находится в конце своего длительного экономического роста. Азиатско-Тихоокеанский регион ослаблен торговой войной. А Ближний Восток страдает от политической напряженности и сниженных цен на нефть. Тем не менее, в большей части Европы цены на жильё растут.

Где цены за год выросли больше всего? Самые сильные рынки в третьем квартале: Пуэрто-Рико (+10,59%), Германия (+9,46%), Португалия (+7,92%), Словакия (+6,67%) и Чили (+6,5%). Из европейских стран неплохо обстоят дела в Австрии (Вена, +6,14%), Эстонии (Таллин, +4,72%), Нидерландах (+4,41%), Литве (4,05%), на Мальте (3,41%) и в Швеции (+2,09%).

А где заметнее всего упали? Наибольшее снижение цен на жильё в годовом выражении произошло в Египте (-9,58%), Пакистане (-8,13%), Катаре (-7,78%), Украине (Киев, -5,79%) и Гонконге (-5,37%). Стоит отметить, что аналитики при анализе цен по Украине учитывали только вторичный рынок Киева и вели подсчёты в долларах США.

А что у нас? Россия показала годовой рост цен в 3,63%.

Как изменились цены на жильё в популярных у русскоязычных покупателей странах (третий квартал 2018 — третий квартал 2019)*:

-Германия +9,5%

-Турция -2,7%

-Финляндия -0,5%

-Черногория -3,1%

-Эстония +4,7%

-Таиланд +3,1%

-ОАЭ (Дубай) -4,5%

-США +1,5%

-Португалия +7,9%

-Мальта +3,4%

-Латвия (Рига) +0,5%

-Израиль +0,3%

-Великобритания -1,4%

-Швейцария -2,3%

*Аналитики указывали цифры с поправкой на инфляцию.

Автор: Ольга Петегирич

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА АЛЕКСАНДРА НОВАКА ДЛЯ ЖУРНАЛА «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА»

Деятельность Минэнерго России по развитию отраслей ТЭК неизменно сосредоточена на ряде приоритетных направлений, обозначенных Президентом и Правительством страны. В первую очередь, это наращивание ресурсной базы углеводородов, реализация инфраструктурных проектов, диверсификация экспортного потенциала, снятие административных барьеров, совершенствование нормативной правовой базы, повышение доступности источников энергии, развитие собственных, в том числе цифровых, технологий, укрепление международного сотрудничества. Эти и ряд других ключевых задач стали основным целевым ориентиром энергетической политики страны. И мы видим, что те показатели работы отраслей ТЭК, которые руководством страны были обозначены в качестве приоритетных 5-7 лет назад, либо уже выполнены, либо находятся на финальной стадии реализации. В этой связи завершающийся 2019 год может стать одним из наиболее знаковых для развития отраслей российского ТЭК за последние годы и положить начало для перехода функционирования российской энергетики на новый – значительно более высокий - уровень.

Стратегическое планирование

Ввиду складывающейся нестабильной ситуации на внешних энергетических рынках, санкционного давления особенную значимость приобретает утверждение указом Президента России в мае текущего года документа стратегического планирования в сфере национальной безопасности страны - Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации, которая учитывает текущие изменения в международной обстановке и внутренней политике, обозначает приоритетные задачи по обеспечению энергобезопасности и пути их достижения, в частности, предполагает формирование системы управления рисками энергетической безопасности страны.

С учетом положений доктрины, а также поручений руководства страны доработан проект Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года – основной документ стратегического планирования в сфере энергетики. В нем определены цели, перспективы и направления развития российской энергетики, сформулированы основные задачи, индикаторы и ключевые меры их решения.

Эти документы будут содействовать достижению структурно и качественно нового состояния энергетики, а, следовательно, и динамичному социально-экономическому развитию страны в целом.

Россия и мир

В условиях глобализации мировой экономики, когда наиболее масштабного эффекта в любой отрасли можно добиться исключительно совместными усилиями, весомый акцент Минэнерго России делает на развитии международного сотрудничества и координации действий по балансировке мирового рынка энергоресурсов. Удачным примером такой кооперации уже не первый год служит Соглашение о сотрудничестве ОПЕК+. В июле действие решения о добровольной корректировке объемов добычи было пролонгировано до 31 марта 2020 года. Важно, что участники соглашение неизменно подтверждают приверженность достигнутым договорённостям, убеждаясь, что совместные действия ОПЕК+ - гарант стабильности и предсказуемости мирового нефтяного рынка.

Важным направлением для Российской Федерации является развитие сотрудничества в сфере ТЭК с государствами – членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В мае этого года президенты пяти государств ЕАЭС подписали протокол о создании общего электроэнергетического рынка, что позволит на качественно новом уровне использовать преимущества параллельной работы энергосистем государств – членов. В будущем году продолжится формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.

Также в 2019 году состоялись многосторонние встречи в рамках Форума стран-экспортеров газа, Мирового энергетического конгресса, Саммита глав государств и правительств «Группы 20». Ведется поступательная работа по расширению двустороннего взаимодействия с рядом стран. Прошли заседания Межправительственных комиссий Российской Федерации с представителями Алжира, Ирана, Турции, Катара. С одними из наших ведущих партнеров на Ближнем Востоке - Саудовской Аравией - в течение года было проведено рекордное количество двусторонних мероприятий, ключевое из которых – официальный визит Президента Российской Федерации в Саудовскую Аравию. Это событие стало знаковым для двусторонних отношений: удалось обсудить сотрудничество на мировом рынке нефти, развитие двусторонних отношений, подписать ряд документов.

Особенно отмечу возобновление переговорного процесса с украинскими партнерами в формате Россия – Евросоюз – Украина по условиям продолжения транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года.

Нефтяной задел

Несмотря на волатильность мировых рынков, нефтяная отрасль России уже который год демонстрирует тенденцию к устойчивому развитию. По предварительным прогнозам, в 2019 году добыча будет чуть больше значений прошлого года – на уровне 556-560 млн тонн.

В течение года крупнейшими отечественными нефтяными компаниями введены в эксплуатацию более десятка знаковых месторождений. Наиболее крупное из них - Западно-Эргинское в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Извлекаемые запасы месторождения составляют 23 млн т нефти. Для эффективной добычи трудноизвлекаемых запасов Эргинского проекта применяются самые современные технологии, в том числе, управляемое в режиме реального времени горизонтальное бурение и многостадийный гидроразрыв пласта. Началась полномасштабная разработка Ачимовских залежей, запасы которых в месте бурения оцениваются в 35 млн тонн нефти и также относятся к категории трудноизвлекаемых.

Отмечу, что в этом году технологический центр «Бажен» первым в России провел 18-стадийный гидроразрыв пласта (ГРП) в интервале баженовской свиты – для российской нефтяной отрасли это гидроразрыв пласта с рекордным количеством стадий, скоростью и объемом закачиваемой в породу жидкости. Это позволило в 2,2 раза повысить приток баженовской нефти.

Одновременно продолжается работа по недопущению падения добычи в традиционных регионах, привлечению дополнительных инвестиций в отрасль, а, следовательно, предотвращению падения налоговых поступлений в бюджет. С января текущего года начала действовать новая налоговая система в виде налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), который позволяет перераспределить фискальную нагрузку на недропользователей и перенести основную ее часть на более поздние этапы разработки месторождений. Сейчас НДД применяется к пилотным группам месторождений, в течение двух-трех лет мы проанализируем результат и, возможно, распространим НДД на всю отрасль.

В качестве дополнительных мер стимулирования нефтяной отрасли реализуется «дорожная карта» по освоению нефтяных месторождений и увеличению объемов добычи нефти, которая предусматривает проведение ряда мероприятий до 2022 года. В текущем году начат ее первый этап – инвентаризация месторождений, что позволит оценить величину рентабельно извлекаемых запасов нефти и в дальнейшем послужит первым индикатором уровня экономической эффективности разработки запасов. По итогам инвентаризации запланирована проработка вопроса по совершенствованию законодательства о налогах и сборах, выравнивающих уровень рентабельности для разработки различных категорий запасов нефти. Завершается оценка сложившейся дифференциации налоговых условий геологического изучения, разведки и добычи нефтяного сырья, которая позволит сформировать подходы к разработке соответствующих стимулирующих мер.

Должен отметить, что в течение года отрасль столкнулась с непростой ситуацией, связанной с качеством нефти в нефтепроводе «Дружба», по которому российская нефть экспортируется Белоруссию, Украину, Польшу, Германию, Чехию и Венгрию. Важно, что все стороны - Минэнерго России и Правительство страны в целом, «Транснефть», нефтяные компании, потребители - были настроены на конструктивную совместную работу по устранению последствий, благодаря чему удалось в возможно короткие сроки восстановить качество нефти и возобновить поставки. Приняты соответствующие меры по наказанию виновных и недопущению подобных ситуаций в будущем. На данном этапе Минэнерго ведет непрерывный мониторинг качества нефти в сиcтеме магистральных нефтепроводов «Транснефти». Несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, в конечном итоге наша страна продемонстрировала, что Россия – надежный партнёр и поставщик, который в любой ситуации несет ответственность перед потребителями, имеет все ресурсы оперативно справиться с внештатной ситуацией, всегда готов к диалогу и компромиссу. Уверен, это очень важно для долгосрочных отношений с партнерами.

Продолжилась реализация проектов по строительству и реконструкции трубопроводов для транспортировки нефти. Завершено расширение трубопроводной системы «ВСТО» на участке «Тайшет» – «Сковородино» до 80 млн тонн в год и на участке «Сковородино» – «Козьмино» до 50 млн тонн в год, а также реконструированы магистральные нефтепроводы для транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Краснодарского края.

Что касается внутреннего рынка нефтепродуктов, то мы ожидаем, что объем первичной переработки нефти и газового конденсата будет чуть меньше прошлого года. Глубина переработки нефти и газового конденсата останется на уровне аналогичного периода 2018 года. Производство автобензина, по нашим расчетам, увеличится на 2% и достигнет 40,2 млн т.

Как вы помните, с 1 января 2019 года для стимулирования работы отрасли и надежного обеспечения внутреннего рынка топливом заработала уникальная налоговая система, аналогов которой нет в мире, – обратный акциз на нефть с демпферной компонентой. Эта система позволяет нивелировать влияние резких скачков цен на нефть и нефтепродукты и обеспечивает стабильные поставки топлива на внутренний рынок. Благодаря «демпферу», удалось отказаться от соглашений с нефтяными компаниями об ограничении роста цен на топливо, которые действовали до июля 2019 года. Сегодня мы уже убедились в правильности выбранной тактики – рынок топлива в Российской Федерации стабилен, а рост цен на топливо существенно отстает от темпов инфляции - 2,7% против 3,7-4% в октябре 2019 года.

Уверены, что ситуация с ценами на топливо будет стабильной на протяжении всего следующего года с учетом планового роста инфляции. Как экономическая мера демпфер позволяет снизить волатильность цен внутреннего рынка на топливо, поэтому даже если мы столкнемся с резким ростом цен на нефть, о чем сейчас говорят некоторые эксперты, риски для внутреннего рынка будут практически отсутствовать, поскольку рост дисконта в ценах внутреннего рынка на автомобильный бензин и дизельное топливо относительно экспортного нетбэка нивелируется одновременным увеличением демпфирующих надбавок.

Ставка на газ

Именно газовая отрасль в 2019 году вызывает наибольший интерес с точки зрения произошедших и ожидаемых глобальных в мировом масштабе событий. Начну с развития рынка СПГ. Здесь мы действительно видим впечатляющие успехи. Рассчитываем, что по итогам года экспорт газа в сжиженном состоянии вырастет почти на 44% и достигнет порядка 39 млрд. куб метров.

Во многом такие результаты связаны с запуском на проектную мощность в конце 2018 года завода «Ямал-СПГ». С декабря 2017 года по состоянию на конец 3 квартала 2019 года с завода уже выполнена отгрузка более 300 партий СПГ объемом порядка 22 млн т и 65 партий конденсата объемом более 1,6 млн т. В апреле текущего года был дан старт первой отгрузки СПГ с завода «Криогаз-Высоцк» в Ленинградской области. Поставки с завода пойдут как на внутренний рынок для использования в качестве газомоторного топлива и газификации потребителей, так и на внешний - в страны Северной Европы, Скандинавии и Балтийского региона.

Принято окончательное инвестиционное решение по проекту «Арктик СПГ 2». Запуск первой линии завода «запланирован на 2023 год с поэтапным вводом объекта в эксплуатацию в 2023-2025 годах. Согласно планам компании «НОВАТЭК», годовое производство сжиженного природного газа на предприятии составит 19,5 млн тонн. Также в будущем году продолжится реализация комплексного плана по развитию производства сжиженного природного газа на полуострове Ямал.

На завершающейся стадии находится работа по ключевым инфраструктурным проектам. Уже введен в эксплуатацию магистральный газопровод «Сила Сибири», который транспортирует газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай по «восточному» маршруту. Договор купли-продажи российского газа по «восточному» маршруту сроком на 30 лет «Газпром» и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) подписали в 2014 году, по газопроводу в КНР будет поставляться до 38 млрд куб. м газа в год. На примере «Силы Сибири» мы в очередной раз убедились в надежных деловых связях и взаимопонимании с китайскими партнерами, наша слаженная работа позволила запустить проект с опережением сроков. Рассчитываем, что «Сила Сибири» в будущем году даст дополнительный импульс освоению Якутского центра газодобычи.

Готова к запуску первая нитка «Турецкого потока» - масштабного проекта с еще одними нашими стратегическими партнёрами – Турецкой Республикой. По графику ведется строительство газопровода «Северный поток – 2», значительную роль в этом сыграло своевременно выданное разрешение Дании на строительство участка газопровода в своей исключительной экономической зоне. Это в очередной раз подтверждает экономическую целесообразность проекта и заинтересованность европейских партнеров в гарантированном обеспечении энергоресурсами.

Для дальнейшего надежного газоснабжения внешних и внутренних потребителей продолжается наращивание добычи природного газа. В текущем году ожидается, что этот показатель вырастет на 2% по сравнению с предыдущим рекордным для газовой отрасли годом и составит порядка 740 млрд куб. метров.

На внутреннем рынке газа продолжается работа по газификации регионов России: предполагается, что на 1 января 2020 года уровень газификации достигнет более 70%, , при этом в городах – 73%, в сельской местности – почти 62%. Расширяется использование природного газа в качестве моторного топлива. Рассчитываем, что к концу года количество станций заправки природным газом вырастет на четверть к предыдущему году и достигнет более 500 ед., а объем потребления природного газа в качестве моторного топлива в текущем году составит свыше 900 млн куб. м в год.

Несырьевой экспорт

Активно развивается отрасль нефтегазохимии. Значимым событием 2019 года стал запуск крупнейшего в России современного нефтехимического комплекса «Запсибнефтехим», входящего в пятерку самых масштабных мировых инвестиционных проектов отрасли. Продукция завода будет играть важную роль в развитии несырьевого экспорта и замещении существующего импорта полимеров, в основном из Китая и Европы.

В феврале 2019 года утверждена «дорожная карта» по развитию нефтегазохимического комплекса России на период до 2025 года. Документ предусматривает комплекс действий по дальнейшему совершенствованию механизмов государственного регулирования в нефтегазохимической отрасли, в том числе финансовые, налоговые, таможенно-тарифные и прочие регуляторные меры поддержки.

При помощи реализации мер, предусмотренных «дорожной картой», мы намерены создать условия для увеличения использования сжиженного углеводородного газа и этана в качестве сырья для нефтехимии, наращивания объема производства крупнотоннажных полимеров и их экспорта на динамично развивающиеся рынки. В целом, программа поддержки нефтегазохимии будет способствовать созданию новых крупномасштабных производств, что в свою очередь станет базой для импортозамещения на внутреннем рынке и увеличения несырьевого неэнергетического экспорта.

Ожидается, что по итогам 2019 года объем углеводородного сырья, направляемый на переработку в продукцию нефтехимии, составит около 11 млн т., в 2025 году этот показатель достигнет 23 млн т, в 2035 году – уже 28 млн т.

«Черное золото»

В 2019 году продолжилось поступательное развитие угольной отрасли. Добыча и экспорт угля по итогам года прогнозируется на уровне предыдущего – 440 млн тонн и 210 млн тонн соответственно, при этом ожидаемый уровень инвестиций в основной капитал угольных компаний стабилизируется на уровне 2018 года и составит примерно 140 млрд рублей.

Продолжилось развитие новых центров угледобычи и реализация проектов по транспортировке угля. Для увеличения экспортной ориентированности угольной промышленности в текущем году запущена третья очередь полностью автоматизированного угольного комплекса «Восточный порт» в свободном порту Владивосток. Крупнейший на Дальнем Востоке частный инвестицонный портовый проект по перегрузке угля с железнодорожного транспорта на морской обеспечил удвоение мощностей терминала с 25 млн т до 50 млн т.

В 2020 году мы продолжим работу над решением актуальных задач угольной отрасли. В том числе, по улучшению условий труда, повышению безопасности ведения горных работ, снижению аварийности и травматизма в угольной промышленности, совершенствованию биржевых механизмов реализации угольной продукции. Отдельной задачей видим содействие в оптимизации транспортной логистики и расширения использования механизмов долгосрочного тарифообразования на перевозки угля, увеличение пропускной способности железных дорог.

Энергия ХХI века

В 2019 году отрасль электроэнергетики продолжила свое развитие и показала высокий уровень надежности. Ожидается, что по итогам года выработка электроэнергии по России вырастет до 1102 млрд кВт*ч, потребление – до 1081 млрд кВт*ч, а установленная мощность – до 253,6 ГВт.

Продолжается модернизация и новое строительство генерирующих мощностей и электросетевых объектов: введены в эксплуатацию новые блоки станций в Тульской области, Чеченской Республике, Краснодарском крае. В Республике Крым запущены Таврическая и Балаклавская ТЭС - таким образом, появилась возможность длительной работы энергосистемы полуострова в изолированного от ЕЭС России.

С 1 января 2019 года впервые в новейшей истории России произошло расширение Единой энергетической системы России – к единой энергосистеме были присоединены часть Восточной Сибири и Якутии, что будет способствовать увеличению надежности энергосистемы всей страны.

Который год мы наблюдаем повышение доступности энергетической инфраструктуры. В рейтинге «Doing Business» Всемирного банка по итогам 2019 г. по показателю «Подключение к электрическим сетям» Россия заняла 7-е место (+5 позиций к 2018 г.). При этом по показателям «Индекс надежности электроснабжения» на электроэнергию страна уже пятый год подряд показывает максимально возможные баллы – 8 из 8.

Продолжается переход к долгосрочному тарифному регулированию в электроэнергетике. В августе внесены изменения в Федеральный закон «Об электроэнергетике», создающие базовую платформу для перехода к долгосрочному тарифному регулированию в электроэнергетике и вводящие ограничения для региональных властей по установлению тарифов на передачу электроэнергии, что позволит регулятору комплексно влиять на ситуацию с тарифами в регионах и повысить инвестиционную привлекательность электросетевого хозяйства страны.

Для обновления основных фондов и увеличения эффективности работы генерирующего оборудования начал работу новый механизм конкурсного отбора инвестиционных проектов тепловых электростанций на базе долгосрочного рынка мощности. Данная программа позволит модернизировать 41 ГВт генерирующих мощностей тепловых электрических станций до 2035 года, решив целый комплекс макроэкономических задач - повысить надежность основных фондов на 16%, привлечь инвестиции в объёме до 1,86 трлн рублей, сформировать устойчивый спрос нашей промышленности на производство генерирующего оборудования. В числе основных условий данного механизма - максимальная локализация основного генерирующего оборудования. В настоящее время уже проведен отбор до 2025 года на 15 ГВт.

На рынке тепловой энергии расширяется применение метода так называемой «альтернативной котельной». В 2019 году к ценовым зонам теплоснабжения присоединились еще три региона. Потенциальными участниками внедрения новой модели рынка тепла являются 25 муниципальных образований. В случае их отнесения к ценовым зонам теплоснабжения ожидаемый совокупный объем инвестиций может составить 145,4 млрд руб.

Основная цель электроэнергетической отрасли, как в настоящем, так и в будущем, - обеспечение надежного энергоснабжение потребителей. Рассчитываем, что к 2035 году потери в электрических сетях снизятся с текущих 10,4% до 7,3%, количество технологических нарушений сократится примерно на 50%, а восстановление энергоснабжения бытовых потребителей в случае отключений в среднем будет занимать около 30 минут вместо нынешних 2 ч 25 мин.

Также нам предстоит работа по оптимизации тарифной нагрузки на потребителей, повышение внутренней эффективности отрасли. В этой части будут решаться, в том числе, проблемы перекрестного субсидирования, повышения уровня платежной дисциплины, избытков резервов мощности. Кроме того, перед нами стоит задача развития конкуренции и рыночных отношений, продолжение цифровой трансформации в отрасли.

«Чистая» энергия

Не первый год проводится поддержка генерации на основе ВИЭ. Усилия в этой области направлены как на поддержку использования ВИЭ на оптовом и на розничных рынках электрической энергии, так и на стимулирование производства генерирующего оборудования на основе ВИЭ. Сегодня доля ВИЭ в выработке электроэнергии с учетом ГЭС составляет порядка 17,2%, но самое важное - создан полноценный научно-производственный комплекс, связанный с разработкой, внедрением, производством компонентов энергетического оборудования ВИЭ, а также подготовкой и обучением персонала для данного сегмента экономики.

В 2019 году российские технологии солнечной энергетики, доказавшие свою эффективность на генерирующих объектах внутри страны, уже сделали важный шаг за ее пределы – стартовали поставки российских решений в страны Европы и азиатского региона. В ветроэнергетике научно-производственные компетенции находятся в стадии формирования, но уже открыт ряд площадок по производству комплектующих для ветроустановок.

Отмечу, что программу поддержки ВИЭ планируется продлить до 2035 года, при этом мы рассчитываем, что уже с 2036 года меры по субсидированию объектов ВИЭ не понадобятся: возобновляемые источники энергии выйдут на самоокупаемость и смогут работать по механизмам оптового рынка.

ТЭК будущего

Значительными перспективами для развития обладает водородная энергетика. В будущем водород в качестве источника энергии может сыграть одну из ключевых ролей в обеспечении мировых потребностей в чистой и доступной энергии. При этом у России есть все необходимые конкурентные преимущества для того, чтобы обеспечить себе лидирующие позиции на мировом рынке водородной энергетики: это наличие резервов производственных мощностей, географическая близость к потенциальным потребителям водорода, а также наличие действующей инфраструктуры транспортировки. Минэнерго России в инициативном порядке начало работу для организации эффективного использования потенциала водородной энергетики. В текущем году при участии заинтересованных организаций сформирована рабочая группа, которая займется разработкой «дорожной карты» развития водородной энергетики Российской Федерации.

Уже сегодня значительное влияние на развитие российского ТЭК оказывает внедрение в его отраслях цифровых решений и сервисов «интеллектуальной» энергетики.

В 2019 году продолжилась реализация «дорожной карты» «Энерджинет» Национальной технологической инициативы (НТИ), направленной на развитие отечественных комплексных систем и сервисов интеллектуальной энергетики. Для создания условий для выхода на рынок субъектов в принципиально новых видах предпринимательской деятельности с инновационными бизнес-моделями сегодня реализуется утвержденный в 2018 году план мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров для обеспечения реализации НТИ по направлению «Энерджинет». Для тестирования новых механизмов документом предусмотрена реализация комплексных пилотных проектов.

Один из них – по созданию агрегаторов спроса и предложения на рынках электроэнергии – уже реализуется, позволяя потребителям экономить на электроэнергии, а технологическим компаниям – накапливать новые компетенции. В перспективе предусмотрена реализация еще нескольких проектов, направленных на развитие активных энергетических комплексов, энергоснабжение изолированных и удаленных территорий, применение систем накопления и выдачи в сеть электроэнергии, потребительских сервисов на базе распределённых реестров и смарт-контрактов.

Дальнейшее технологическое развитие ТЭК во многом связано с цифровой трансформацией его отраслей. Для ее комплексного обеспечения Минэнерго России реализуется ведомственный проект «Цифровая энергетика», который призван создать условия для внедрения цифровых технологий, сформировать нормативную базу и создать единую информационную среду ТЭК. Для этого объединяются ключевые участники всех отраслей и создаются центры компетенций – на сегодняшний момент такие центры уже работают в нефтегазовой отрасли и электроэнергетике. Единое консолидированное видение игроков ТЭК на комплексную отраслевую цифровую трансформацию будет отражено в Концепции цифровой трансформации ТЭК, разработка которой сегодня активно ведется.

Большое значение для решения задач цифровой трансформации и в целом для перспективного планирования работы отраслей ТЭК имеют актуальные и достоверные данные. Их наличие уже сегодня обеспечивается с помощью государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК), первая очередь которой введена в эксплуатацию в октябре текущего года. Система призвана оперативно снабжать пользователей данными, прогнозами и аналитикой, что будет положительно влиять на эффективность выработки и реализации управленческих решений на различных уровнях.

Наши технологии

В 2019 году Минэнерго России продолжена работа по снижению зависимости ТЭК от иностранного оборудования и технологий.

В нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности по итогам третьего квартала 2019 года доля отечественных катализаторов нефтепереработки, по предварительным данным, составила 63,0% (+31,8% в 2014 г.), катализаторов нефтехимии – 72,7% (+34,2% в 2014 г.), доля импорта крупнотоннажных полимеров оценивается в 13,3% от производства.

Для повышения энергетической безопасности нашей страны в 2019 году принят ряд мер, направленных на создание условий для разработки передовых отечественных технологий для энергетической отрасли. В частности, утверждены «дорожные карты» по стимулированию освоения новых месторождений и добычи нефти, локализации оборудования для средне- и крупнотоннажного производства СПГ, развитию нефтегазохимического комплекса, а также по переходу субъектов электроэнергетики на обязательное приобретение отечественных электронных компонентов и программных средств.

Экологическая повестка

В 2019 году Российской Федерацией принято подписанное в 2016 году Парижское соглашение по климату – важнейший документ, призванный в глобальном масштабе сократить выбросы парниковых газов в атмосферу. Для сокращения антропогенного влияния ТЭК на климат уже сегодня Минэнерго России реализует комплекс инициатив. В том числе, в части повышения энергоэффективности, расширения использования природного газа, модернизации промышленности, внедрения инновационных материалов, развитию экологически чистого транспорта и повышению «чистоты» использования топлива. Кроме того, с учетом мирового опыта для поддержки экологически ответственного использования энергоресурсов в России стартовал процесс перехода на принципы наилучших доступных технологий.

Дальнейшая реализация экологической политики будет продолжена с учетом недопущения избыточной нагрузки на бизнес и дискриминации отечественных компаний на международных рынках. В этой связи для решения климатических проблем важно сформировать условия для поступательного развития высокотехнологичных производств в России, которые будут не только способствовать сдерживанию антропогенного воздействия ТЭК, но и повышению конкурентоспособности российских компаний на мировой арене.

Реализация обозначенных направлений деятельности Минэнерго России сегодня критически важна для дальнейшего динамичного развития отраслей ТЭК, которое, в свою очередь, необходимо для обеспечения текущих и перспективных энергетических потребностей экономики России и каждого ее гражданина. Неизменное условие для решения этой задачи – постоянное совершенствование функционирования всех систем ТЭК. Только так мы сможем максимально раскрыть потенциал его отраслей внутри страны и укрепить позиции на мировых энергетических рынках, где у России есть все возможности расширить свое присутствие, являясь выгодным и надежным деловым партнером.

3 декабря премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух на встрече с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым рассказал о том, что проект строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии стартовал.

Три месяца назад стало известно, что Москва и Улан-Батор договорились о создании рабочей группы по строительству такого газопровода. 9 сентября Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером попросил компанию рассмотреть возможность поставок газа с Ямала в Китай через Монголию.

Рабочая группа будет создана в ближайшее время. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Гордеев. Соответствующее поручение дано Минэнерго РФ и «Газпрому». «Рабочая группа будет готовить технико-экономическое обоснование. Одним из главных вопросов остается экономическая окупаемость проекта», — рассказал Гордеев.

По словам заместителя председателя правления «Газпрома» Виталия Маркелова, для реализации проекта второго газопровода в Китай будет актуализирована ресурсная база в центрах газодобычи в Иркутской области и Красноярском крае.

Многонациональная группа экспертов Организации экономического сотрудничества и развития три года проводила исследование качества школьного образования в 80 странах мира. В нем приняли участие 600 тыс. школьников до 15 лет. Самыми умными оказались китайские дети. Об этом говорится в докладе ОЭСР.

Исследование показало, что школьники из Китая значительно превосходят остальных детей. Впечатляющими были их успехи во всех трех дисциплинах: в математике, чтении и естественных науках: 555, 591 и 590 баллов. Российские школьники набрали 479, 488 и 478 баллов соответственно и оказались только на 27-м месте. Дети из США показали результаты 478, 505 и 502 балла и заняли 13-е место. Из республик СНГ в ТОП-5 попала только Эстония (4-е место).

Исследователи отметили, что, несмотря на рост вложений в образование до 15%, уровень образования детей в США, Западной Европе, Австралии и Японии стагнирует.

Ранее ChinaLogist уже писал о современных технологиях в китайском школьном образовании, которые, в частности, позволяют детям из КНР наголову опережать остальных.

Президент РФ Владимир Путин утвердил список стран и видов товаров, в отношении которых действует режим безлицензионного экспорта. В перечень вошли Армения, Белоруссия, Бразилия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай и ЮАР. Документ вступил в силу 4 декабря.

Сейчас российские производители многих видов военной продукции при экспорте должны ее лицензировать. Процесс получения лицензии может длиться несколько месяцев. Подавая документы, экспортер должен указать, с какой целью покупатель приобретает его товар, и гарантировать, что тот не будет копировать или изменять продукцию без разрешения. В процессе лицензирования участвуют такие ведомства, как Минобороны РФ, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, Минпромторг и Российский экспортный центр, который проводит экспертизу документов.

В Указе Президента РФ фигурируют 39 групп товаров и 8 стран. Некоторые из этих товаров теперь можно ввозить без лицензии во все эти страны, другие — только в некоторые. Режим безлицензионного экспорта в Китай теперь действует для индивидуальных средств защиты дыхания; нательной бронезащиты; устройств обнаружения радиоактивного излучения и отравляющих веществ; оборудования для обнаружения взрывчатых веществ; некоторых атомных эталонов частоты; некоторых рубидиевых эталонов частоты; систем некриптографической защиты информации; некоторых волоконных лазеров; заготовок из соединений цинка, используемых для производства оптики; приемной аппаратуры глобальной спутниковой системы ГЛОНАСС; некоторых алюминиевых и титановых сплавов; части радиоактивных изотопов; некоторых емкостей для хранения особых веществ, некоторых теплообменников и конденсаторов, части труб, некоторых насосов и их корпусов, а также для оборудования обнаружения опасных химических веществ в воздухе.

Экспорт нефтехимической продукции из Ирана растет несмотря на санкции

Несмотря на то, что Исламская Республика Иран испытывает самые жесткие нефтяные санкции, экспорт нефтехимической продукции с газового месторождения Южный Парс показал 39-процентный рост в иранском месяце Абан (с 21 октября по 22 ноября).

Несмотря на санкции США, введенные против Исламской Республики Иран, экспорт не нефтяных продуктов через таможню Особой экономической энергетической зоны "Парс" находится на стадии роста, и таким образом было экспортировано не нефтяных продуктов на сумму более 500 миллионов долларов США в иранском месяце Абан (21 октября - 22 ноября), демонстрируя рост на 39 и пять процентов по весу и стоимости,, соответственно, сообщает Mehr News.

Хотя против Исламской Республики Иран было введено множество ограничений в области судоходства, страхования судов и нефтяных танкеров, все эти случаи не смогли предотвратить рост не нефтяного экспорта, особенно продуктов нефтехимии.

Генеральный директор ОЭЭЗ "Парс" Ахмед Пурхейдар в интервью IRNA рассказал, что был осуществлен экспорт 1 626 458 тонн продукции из этой зоны за тот же период и добавил: «Эти экспортные продукты включают метанол, пропан, бутан, легкий и тяжелый полиэтилен, аммиак, серу, стирол, сырую нефть, так далее".

Он оценил стоимость этой продукции, экспортируемой из страны в указанный период, в более чем 574 665 754 долларов США.

Эти продукты были экспортированы в другие страны, включая Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Южную Корею, Индию, Гонконг, Индонезию, Турцию, Египет, Кувейт и т. д.

В 2020-2022 годах компания Novartis намерена подать в регуляторные органы США, Европы, Японии и Китая более 80 регистрационных заявок, пишет Reuters. В 2019-2020 годах компания намеревалась подготовить 60 заявок на регистрацию.

На встрече с инвесторами руководитель компании Васант Нарасимхан рассказал о планах компании на ближайшие два года и напомнил, что в портфеле Novartis также имеется 25 экспериментальных препаратов, продажи которых впоследствии могут превысить 1 млрд долларов.

Нарасихман также отметил, что операционные улучшения, проводимые в компании, помогут основному фармакологическому бизнесу увеличить продажи на 35%.

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, Братислава, 5 декабря 2019 года

В Братиславе состоялось очередное заседание Совета министров иностранных ОБСЕ. Организация, которая была создана на основе Хельсинкского Заключительного акта 1975 г., сегодня переживает не лучшие времена, прежде всего, в силу тех проблем, которые накапливаются в сфере безопасности, стратегической стабильности на общем пространстве Евроатлантического региона.