Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Тополиный пух, жара… метель: власти и девелоперы ищут способы обезопасить граждан от сезонной проблемы

Каждое лето эксперты-урбанисты, градостроители, архитекторы и экологи активно обсуждают вопросы комфорта и качества жизни в мегаполисе в период установившейся жаркой погоды. В этом году из-за активного цветения тополей и небольшого количества дождей метеорологи объявили угрозу так называемой «пуховой метели». Это запустило дискуссию о том, какие деревья нужны в больших городах и как их правильно высаживать. Специалисты самых разных отраслей поделились со «Стройгазетой» своими мнениями по проблемам озеленения.

Тополиный пух стал неотъемлемой деталью летнего пейзажа российских городов: многим кажется, что он был всегда. Однако массово высаживать эти деревья начали лишь в период активного восстановления страны после Великой Отечественной войны. «Людям хотелось поскорее вновь превратить города в комфортные и мирные места, а тополь оказался очень неприхотливым в уходе, стрессоустойчивым и универсальным при выборе почвы для посадки, что крайне важно в наших непростых климатических условиях. Кроме того, он очень быстро растет, прибавляя в высоте от двух до четырех метров ежегодно. А еще тополя отлично поглощают двуокись углерода и выделяют на порядок больше кислорода, чем другие деревья», — рассказала глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева.

Она пояснила, что высадка тополей изначально планировалась как временная, простая и недорогая мера, и уже в 1970-х их должны были начать заменять другими культурами. «Но, как это часто бывает, временное оказалось постоянным, а многие централизованные программы работы со средой и озеленением были размыты или свернуты. Так или иначе, сейчас тополиный пух сделался настоящей проблемой, которая только нарастает по мере взросления деревьев», — констатировала Мария Николаева.

Сегодня тополя заметно осложняют жизнь сотен тысяч жителей городов, так как образующийся во время их цветения пух провоцирует аллергию. Вопреки расхожему мнению он сам не является сильным аллергеном, но как губка впитывает и прикрепляет к себе мельчайшие частицы пыльцы, пыли, гистаминов, а ветер разносит его по улицам. Еще один негативный фактор, связанный с тополями, — высокая вероятность возгорания скоплений пуха от малейшей искры или даже от солнечных бликов, что в конечном счете может приводить к пожарам.

Надо сказать, городские власти знают о проблеме. Более того, каждое «пушащее» дерево в Москве посчитано и взято на учет специалистами Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Как пояснили представители ведомства, «пушат» только женские особи черного бальзамического тополя, которых на территории города порядка 100 тыс. — иными словами, каждый третий тополь Москвы.

Объективности ради стоит отметить, что «пушат» не одни тополя. Другим таким растением является козья ива, а этих деревьев в Москве произрастает около 38 тыс. Если учесть, что всего в столице зарегистрировано 13 млн деревьев, то доля дающих пух растений не так уж и велика. Однако горожане с этим не согласятся.

Что делать?

Безусловно, полностью избавиться от тополиного пуха невозможно, но есть несколько решений, которые могут уменьшить его количество. Так, по мнению экспертов, снизить количество образующегося пуха может регулярная обрезка веток дерева, а увлажнение почвы и околоствольных поверхностей у деревьев может способствовать снижению распространения пуха.

Еще одно, уже архитектурное решение предложила руководитель направления мастер-планирования и благоустройства UNK landscape Софья Свердлова: «В местах, где тополиный пух особенно мешает, например, вблизи вентиляционных систем или окон, можно устанавливать сетки, чтобы предотвратить его попадание внутрь зданий».

Есть и химические методы. Например, в некоторых случаях применяют специальные химические вещества, подавляющие образование пуха, но их использование должно быть строго контролируемым и обоснованным с точки зрения экологической безопасности.

Важно подчеркнуть, что все без исключения эксперты не просто предостерегают, но и однозначно выступают против вырубки тополей. Так, по мнению партнера архитектурного бюро Syntaxis Александра Старикова, единовременная массовая вырубка деревьев станет большим ударом по экологической обстановке. «Причем рубить сплеча и вырубать все насаждения тополей может быть не только вредно для природного баланса, но и крайне дорого для бюджета. Пожалуй, оптимальный вариант — постепенная замена этих деревьев, особенно старых или находящихся в наиболее плачевном состоянии или в локациях с большим пешеходным трафиком», — поделился соображениями Александр Стариков.

Специалистами Департамента природопользования и охраны окружающей среды ведется постоянная работа: ежегодно от одной до трех тысяч таких деревьев удаляют по старости, состоянию аварийности или из-за болезней. Поэтому пусть и постепенно, но число тополей и ив, выделяющих пух, сокращается.

shutterstock_1988869391.jpg

Без аллергии на застройку

В последние годы в связи с увеличением спроса населения на комфортные и экологичные пространства девелоперы начали уделять больше внимания озеленению. В результате этого в городе стали появляться самые разные форматы обустройства придомовых территорий. Так, директор по маркетингу AFI Development Альбина Ляушириянова отмечает акцент в проектах девелоперов на создании парков, скверов и дворов с разнообразными живыми растениями. Причем такой комплексный подход подразумевает не только высадку деревьев, но и обустройство цветников, зеленых крыш и вертикального озеленения в зависимости от класса проекта. «При проектировании современных жилых кварталов и озеленении, безусловно, учитываются потребности аллергиков и безопасность для всех будущих жителей, проводится дендрологическая экспертиза. Карта посадок составляется так, чтобы зеленый покров был эстетичным, дополнял архитектуру и оставался безопасным для здоровья людей», — рассказала Альбина Ляушириянова.

Растения для таких проектов подбираются с учетом свойств кустарников и цветников, а грамотный микс озеленения в проектах в большинстве случаев или полностью исключает риск аллергии, или сводит его к минимуму, чтобы не создавать дискомфорт жителям.

Более того, вопрос окружающей среды стал настолько актуальным, что на рынке жилья появился проект, выполненный в концепции No Allergy. Речь идет о комплексе небоскребов River Park Кутузовский в столице. Застройщик заверяет, что здесь предусмотрены все необходимые для аллергиков опции как в благоустройстве территории, так и в инженерных решениях для квартир, лобби и других мест общего пользования. В жилом комплексе обещают создать целую экосистему, защищающую от весенней пыльцы: от «русской тайги» во дворе до индивидуальной системы очистки воздуха в квартире.

Географические особенности

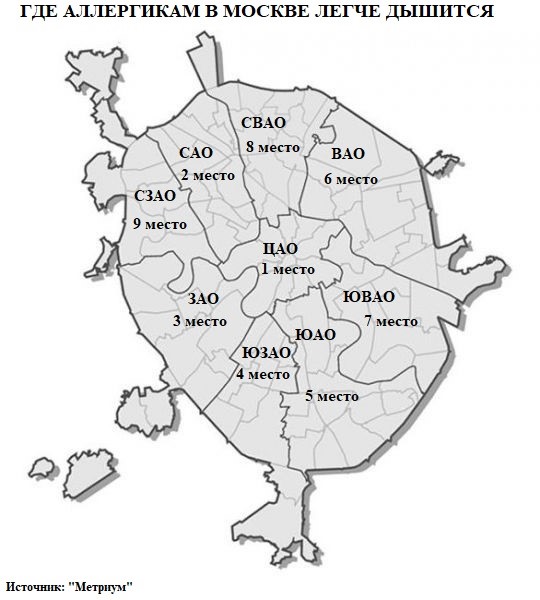

Не стоит забывать, что Москва не просто большой город — это огромный по площади и протяженности мегаполис. Причем настолько крупный, что в разных его районах одновременно может быть разная погода. Более того, по словам Софьи Свердловой, каждый из административных округов столицы имеет свои микроклиматические особенности, влияющие на выбор подходящих деревьев для озеленения. «Например, в центре плотная застройка, из-за чего наблюдается более теплый микроклимат, но в то же время отмечается повышенное загрязнение воздуха. Здесь лучше всего высаживать мелколистную липу и остролистный клен: они лучше остальных переносят городские условия и загрязнение воздуха», — уточнила Софья Свердлова.

На севере же города из-за высокой влажности и близости к водоемам рекомендуется высаживать повислую березу и крупнолистную липу. На северо-востоке лучше всего приживется обыкновенная осина, на востоке — остролистный клен. А вот на территории юго-восточного и южного округов из-за близости индустриальных зон нужны деревья, устойчивые к высокому уровню загрязнения воздуха: мелколистная липа, повислая береза и остролистный клен. На западе и северо-западе также лучше высаживать березу, липу и клен, а на юго-западе хорошо приживется конский каштан.

Авторы: Антон МАСТРЕНКОВ

Номер публикации: №22 14.06.2024

Названы победители Всероссийского инженерного конкурса

В Москве завершился Всероссийский инженерный конкурс. В финале сразились 100 студентов и аспирантов из 48 вузов 28 регионов страны. Они представили 66 направлений обучения: от прикладной математики до экономической безопасности. Проекты в формате защиты выпускной квалификационной работы оценивали первые лица высокотехнологичных корпораций и отраслей, генеральные конструкторы и ведущие ученые.

Победители, призеры и лауреаты определены в 11 номинациях. Они получат адресные приглашения на стажировки и работу, ценные призы от партнеров конкурса и федпроекта «Передовые инженерные школы», а также сертификаты на поездки по программе «Больше, чем путешествие». Список победителей — на сайте.

Напомним, Всероссийский инженерный конкурс — ежегодные соревнования студентов и аспирантов, представляющих в рамках выпускных квалификационных работ реальные инженерные проекты.

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова отметила, что конкурс становится все более популярным у студенческой молодежи. Так, если в 2020/21 учебном году участие в нем приняли 1 тыс. человек, то в этом сезоне — свыше 10,5 тыс. Более того, проект динамично развивается: появляются новые треки, отвечающие актуальным запросам современности.

«Молодые инженеры – это та движущая сила, которая конструирует будущее. И конкурс действительно стал знаковой платформой для талантливой молодежи. Ежегодно количество участников растет. А возможности, которые мы создаем для них вместе с партнерами, позволяют стартовать в профессии, даже продолжая учиться в университете. Кроме того, защищать свою работу перед экспертными и уважаемыми работодателями, лидерами рынка России — это уникальный опыт, который дает возможность найти новые точки роста, активизировать внутренний ресурс и почувствовать уверенность в своих силах», — подчеркнула она.

Ольга Петрова также поблагодарила партнеров конкурса за возможности, которые создаются для талантливых ребят.

В полуфинал был отобран 631 студент и аспирант — они получили возможность доработать свои проекты под руководством наставников на базе одного из 435 высокотехнологичных предприятий. Кроме того, в ходе деловой программы молодые инженеры посетили 15 тренингов и мастер-классов по развитию профессиональных и надпрофессиональных навыков от партнеров конкурса и прошли оценку деловых и управленческих компетенций на платформе АНО «Россия — страна возможностей».

В оргкомитет конкурса входят представители 13 вузов и 13 отраслей. По результатам двухэтапного отбора они определили 100 финалистов и 179 лауреатов полуфинала.

Наиболее популярными направлениями конкурса среди финалистов стали: новые материалы и способы конструирования (20 работ), передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии (19 работ), персонализированная медицина, высокотехнологичное здравоохранение и технологии здоровьесбережения, в том числе рациональное применение лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных) (8 работ).

Конкурс проходит по поручению Президента РФ. Организатор — Минобрнауки России, оператор – НИЯУ «МИФИ», генеральный партнер — госкорпорация «Росатом». Также партнерами выступают госкорпорации «Роскосмос» и «Ростех», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство промышленности и торговли РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу и другие.

Цель проекта: популяризация инженерных профессий, выявление и поддержка будущих технологических лидеров и проектов, направленных на решение перспективных задач по приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития России.

За 10 лет в конкурсе приняло участие более 22 тыс. человек. По итогу сезона 2022/23 года, более половины (57%) победителей и призеров продолжили обучение или работу в вузе, 34% — трудоустроились на инновационные и высокотехнологичные предприятия, 5% — в госкорпорации, 4% — в IT-компании.

Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Липецкую область

Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров в рамках рабочей поездки посетил промышленные предприятия Липецкой области, а также встретился с губернатором региона Игорем Артамоновым.

Денис Мантуров посетил ОЭЗ «Липецк», где ознакомился с ходом строительства индустриального парка общей площадью более 42,5 тыс. кв. м. Проект даст возможность промышленным предприятиям воспользоваться налоговыми и таможенными льготами, а также предоставит им доступ к инфраструктуре, в частности к железнодорожным путям. Планируемый срок сдачи проекта – IV квартал 2025 года. Первый планируемый резидент индустриального парка – компания «РТ-Станкоинструмент». Соглашение о сотрудничестве с акционерным обществом было подписано между регионом и компанией на ПМЭФ-2024. Проект подразумевает строительство завода по производству шлифовальных станков. Производство этой востребованной продукции планируется наращивать в рамках нового национального проекта «Средства производства и автоматизации».

Затем первый вице-премьер посетил предприятие «Гермес-Липецк» – производителя паровых водогрейных и паровых котлов. Сегодня уровень локализации производства составляет 100%. Предприятие ведёт активную работу по привлечению молодых специалистов на производственную площадку, сотрудничая с колледжами Липецкой области. У студентов есть возможность совмещать работу с учёбой. Также предприятием организован первый ежегодный «Кубок сварки Гермес», который даёт возможность участникам подтвердить высокий уровень своей квалификации.

Также Денис Мантуров посетил третью площадку ОЭЗ «Липецк» (бывший Липецкий тракторный завод), где осмотрел новый участок, на котором планируется создание производства сельскохозяйственных машин и прицепов.

«Есть перспективы дальнейшего расширения ОЭЗ на территорию бывшего Липецкого тракторного завода. Предприятие, к сожалению, пережило тяжёлый этап, но сейчас мы с вами договорились окончательно о том, как будет развиваться эта территория почти в 50 га. Якорный инвестор и бенефициар этой площадки – “Трансмашхолдинг„. И мы сегодня увидели, как идёт интенсивное восстановление производственной площадки. Конечно же, хотелось бы видеть и здесь активное использование механизма развития индустриальных парков. И мы с вами уже говорили сегодня о том, что нужно активнее пользоваться этим инструментарием, в том числе компенсацией затрат по созданию всей инфраструктуры для инвесторов, заинтересованных приходить на подготовленную площадку. Рассчитываем на то, что эта концепция даст свой результат в ближайшее время и мы с вами будем свидетелями открытия новых производств», – сказал Денис Мантуров.

Кроме того, Денис Мантуров осмотрел цеха одного из оборонных предприятий Липецкой области, где производятся модернизированные самоходные тягачи для зенитно-ракетных комплексов С-300В4. Линейку продукции завода составляют пять типов модернизированных самоходных гусеничных шасси и запасные части к ним.

В завершение рабочей поездки Денис Мантуров обсудил с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым вопросы развития промышленности области, работу региона в части импортозамещения и обеспечения современных производств высококвалифицированными кадрами.

«Мы с Вами сегодня имели возможность ознакомиться с результатами работы особой экономической зоны. Результаты положительные. Концепция по привлечению иностранных инвестиций и размещению там иностранных предприятий реализуется. Компании в большинстве своём продолжают работу, а в тех случаях, где ими было принято решение о выходе из проекта, российские инвесторы оперативно перехватили инициативу», – отметил Денис Мантуров.

«Сейчас мы видим заинтересованность со стороны инвесторов больше как раз в инфраструктуре, чтобы можно было зайти на готовую площадку, поставить оборудование и запустить производство. Запрос на такие готовые помещения очень большой – свыше 180 тыс. кв. м», – пояснил губернатор.

Марат Хуснуллин: Подведены итоги расчёта индекса «IQ городов» за 2023 год

В Перми на пленарном заседании V Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город» подведены итоги расчёта индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов» за 2023 год.

«В городах России всё чаще применяются цифровые технологии. О необходимости их использования в строительстве и жилищно-коммунальной сфере говорил Президент на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Умные технологии действительно помогают значительно сократить сроки и стоимость проектов, поэтому цифровой трансформации отрасли уделяем большое внимание. Ежегодно с 2020 года определяем индекс “IQ городов„. Оцениваем работу интеллектуальных систем тепло-, водо- и газоснабжения, датчиков контроля качества воздуха и других показателей. Все эти высокотехнологичные процессы направлены на создание эффективной системы управления городской инфраструктурой, а также комфортных и безопасных условий для жизни россиян. По итогам расчёта индекса, его среднее значение достигло 61 балла из 120 возможных, что на 11% выше, чем в 2022 году», – сказал Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Индекс «IQ городов» оценивается в рамках проекта «Умный город» в четырёх категориях – крупнейшие, крупные и большие города, а также административные центры.

«Умный город – это концепция, направленная на повышение качества жизни наших граждан. Она затрагивает все аспекты городского развития – от транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства до социальной сферы и экологии. Оценить уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность внедрения решений “Умного города„, а также выявить перспективные направления дальнейшего развития современных городов позволяет индекс IQ. В этом году он рассчитан для 235 городов. Лидерами в каждой категории стали Москва, Тюмень, Южно-Сахалинск и Чернушинский городской округ. Отмечу, что по сравнению с базовым 2018 годом уровень цифровизации российских городов вырос на 55%», – рассказал Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Ведомственный проект «Умный город» реализуется Минстроем России с 2018 года в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и программы «Цифровая экономика». Цель – повышение конкурентоспособности российских городов, создание эффективной системы управления городским хозяйством и обеспечение безопасных и комфортных условий для жизни горожан. По итогам шести лет более 230 городов России стали участниками проекта, успешно внедрив современную цифровую инфраструктуру.

Встреча с участниками программы «Время героев»

Президент посетил Мастерскую управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске, где провёл встречу с участниками образовательной программы «Время героев».

Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж» по поручению Президента. Целью программы является подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. Для обучения в первом потоке отобраны 83 человека.

Перед началом встречи ректор РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров и ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин информировали Владимира Путина о развитии инфраструктуры центра и ознакомили с деятельностью ряда реализуемых на его базе образовательных программ.

Мастерская управления «Сенеж» – круглогодичный образовательный центр АНО «Россия – страна возможностей».

* * *

В.Путин: Уважаемые товарищи, добрый день!

Начнём с приятного: сегодня день рождения Белова Степана Михайловича, ему 28 лет. Степан Михайлович, мы Вас поздравляем. Как в таких случаях говорят, офицерский подарок передадим протокольно, то есть ребята передадут.

Я очень рад вас всех видеть. Хотел с вами встретиться, поговорить о том, как идёт программа, послушать ваши оценки того, что происходит, как это делается, и послушать ваши соображения о том, что и как можно и нужно организовать в ближайшее время для продолжения этой программы.

Как вы наверняка слышали, сама идея организовать эту подготовку людей, которые принимают участие в специальной военной операции, родилась у меня, когда я встречался со студентами вузов – участниками специальной военной операции в Петербурге. Сидел напротив них, слушал, что и как они говорят. Причём там ребята были и с тяжёлыми ранениями, но все с таким позитивным настроем, все с таким в самом хорошем смысле этого слова задором, что ли, внутренним и с образованием хорошим. Я сидел, смотрел на них и думал: одна из проблем сегодняшнего дня – собственно, это всегда проблема присутствует, но сегодня в особенности, потому что у нас очень много изменений в стране происходит и в технологиях, и в образе жизни, и в стандартах управления, и одна из важнейших задач – это кадры.

И конечно, когда я смотрел на ваших боевых товарищей, разговаривал с ними, в голову пришла самая простая мысль: если не на таких людей, как эти, опираться, то на кого? Ясно, что у нас страна большая и людей много, и талантливых очень много. Но среди всех, кто есть, среди талантливых есть ещё и такие, которые не жалеют своей жизни, здоровья и служат Родине в самых опасных условиях.

Мы недавно отмечали праздник – День России. Почти никогда не было у России совсем уж благостных времён, всегда страна наша укреплялась, проходя через какие-то испытания, сложности. И всегда были люди, которые, не жалея себя, принимали для себя внутреннее решение служить Отечеству, защищать его и приумножать. Конечно, и вы, и те, с кем я встречался в Петербурге, как раз относитесь к такой категории. Такими людьми Россия всегда славилась, и, как в народе говорят, она на таких людях и держится – в разных сферах, в данном случае в военной.

Повторяю ещё раз: это совсем не значит, что все те, кто сегодня защищает Россию на поле боя, обязательно должны посвятить себя именно военному делу, хотя и это вполне возможно. Само название этой программы придумано не мной – это уже мои коллеги сделали из Администрации Президента. «Время героев» звучит несколько пафосно, но, с другой стороны, всё-таки это реально отражает ситуацию сегодняшнего дня. Действительно, здесь много реально Героев Российской Федерации, которые получили это высокое звание – и сегодняшний наш юбиляр тоже – не просто так, а именно в силу совершения ими подвигов в прямом смысле этого слова.

Поэтому повторяю ещё раз: вот так родилась эта идея, и мне хотелось бы с вами сегодня обсудить, во-первых, как вы оцениваете то, что происходит. А второе: как вы видите дальнейшую работу в рамках той программы, которая предложена. Администрация [Президента], когда планировала эту работу, исходила в том числе из того опыта, который был накоплен за последнее время в рамках платформы «Россия – страна возможностей» и различных направлений подготовки кадров: это и «Лидеры России», и «Школа губернаторов», [«Школа] мэров» и так далее. И действительно, много людей из тех, кто принимал участие в этой подготовке, прошли эту подготовку, занимают действительно серьёзное, достойное место в различных структурах управления и в госструктурах регионального, федерального уровня, в крупных госкомпаниях.

Мне бы хотелось, услышать: а) вашу оценку того, что происходит; и б) ваше видение того, как, вы думаете, было бы полезно продолжить эту работу.

Хотел бы слова благодарности, конечно, направить и в адрес попечительского совета, в адрес той общественной организации, которая вас отбирала для этой подготовки. Это, как вы знаете, не Администрация Президента, не Правительство – это люди, которые результатами своей жизни показали, что они являются высококлассными специалистами в своих областях. Вот они, высококлассные специалисты, абсолютно нейтральные люди и провели этот отбор, и вот мы с вами сегодня встречаемся, вы здесь.

Давайте начнём. Я прошу вас – максимально свободно: и оценки того, что происходит, и как организована работа, и ваше видение того, что и как нужно сделать, чтобы эта работа по вашей подготовке продолжалась.

Здесь ведь ещё что важно? Следующий этап – это практика, теоретическая подготовка и работа с людьми, которых мы выставляем в качестве наставников, а это члены Правительства, причём самого высокого уровня – и министры, и вице-премьеры; это руководители и акционеры крупнейших российских компаний и так далее. То есть это люди, которые тоже немало сделали для страны и проявили свои самые лучшие качества в служении Отечеству, каждый на своём месте и по своим направлениям. И это тоже очень важная составляющая вашей будущей подготовки.

Пожалуйста, кто хотел бы начать? Прошу Вас.

В.Сайбель: Товарищ Верховный Главнокомандующий!

Капитан Сайбель Владимир Иванович. Я простой гражданин Российской Федерации, офицер, Герой России. Родился в семье военных в Республике Бурятия, город Улан-Удэ, а детство прошло в солнечном Забайкалье, где я и вырос.

Я отец двоих детей. Мои дети также родились в солнечном Забайкалье. Моя старшая дочь, ей 16 лет, очень талантливая девочка, Алина занимается театральным искусством. Младший сын Денис, ему десять.

Я с детства мечтал быть военным, хотел служить своему Отечеству, Родине, окончил Новосибирское высшее командное училище, после чего служил в части специального назначения, участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Но волею судьбы в 2008 году закончил служить и оказался в компании «Российские железные дороги», начал свой путь с простого специалиста.

В судьбоносный для нашей страны 2022 год в рамках частичной мобилизации был призван в ряды Вооружённых Сил обратно. Ну и тут, как в фильме «Офицеры», знаменитая фраза: есть такая профессия – Родине служить.

Со своими боевыми товарищами, со своим подразделением выполняли успешно все боевые задачи. И в ходе очередной боевой задачи в июле 2023 года я получил тяжёлое ранение, потерял руку и ногу. В этот момент мои боевые товарищи, мои подчинённые мне сказали, когда я истекал кровью: командир, ты офицер, ты не имеешь права сдаваться, так что держись. Благодаря их мужеству, героизму и отваге – они оказали мне первую медицинскую помощь, – благодаря им я остался живым.

Прошёл лечение, реабилитацию и, соответственно, понял, что я не смогу вернуться к своим боевым товарищам, выполнять дальше боевые задачи по состоянию здоровья. Я принял решение вернуться в свою компанию – «Российские железные дороги» – весной этого года.

Но самое главное, Владимир Владимирович, я внимательно слушал Ваше Послание Федеральному Собранию в феврале, когда Вы озвучили впервые про программу «Время героев», очень внимательно слушал и принял для себя решение, что да, действительно есть шанс продолжить служить своему Отечеству, научиться, получить новые знания и быть полезным своей Родине. Подал заявку, прошёл собеседование, прошёл анкетирование, сдал тесты. Честно признаюсь Вам, я никак не ожидал, что смогу попасть в первый поток этой программы.

Но когда сюда приехал, я увидел столько боевых товарищей – настоящих героев, настоящую гордость нашей страны, я получил восхищение. Также я был в восторге от самой программы в том плане, что перед нами выступали первые лица государства, которые открыто, честно, без купюр, доступным языком рассказывали об очень важных вещах для нашей страны. Программа очень насыщенная, до 11 часов вечера каждый день занимаясь, я понимаю, что в этой команде… Наша победа – это действительно закономерность, в очередной раз убеждаюсь: она неизбежна. И так будет.

Ещё хотелось сказать, что в рамках этой программы, оказавшись на Северном полюсе, что являлось для меня полной неожиданностью, преодолевая свой личный страх, стоя на верхушке планеты на протезах, я хочу Вам сказать: я русский офицер, я могу, хочу и буду быть полезным своему Отечеству. Я буду впитывать всё, что будут давать в этой программе, а дают очень много.

Спасибо вам.

В.Путин: Вам спасибо большое. Вы сейчас сказали о той критической ситуации, которая сложилась в Вашей жизни на поле боя, как Ваши ребята, Ваши подчинённые, спасали Вашу жизнь. Вы знаете, с одной стороны, это тяжелейшее испытание, трагедия, а с другой стороны, есть одно обстоятельство, которое чрезвычайно важно в сегодняшних условиях, если говорить и о военной составляющей, и о мирной жизни. Сегодняшний мир таков, что одним из важнейших преимуществ для каждого человека, где бы и кем он ни работал, является умение работать в команде. И Вы, когда прошли через такие испытания, уж точно знаете, что такое команда.

В.Сайбель: Так точно.

В.Путин: Это очень важно.

А Вы в РЖД сейчас чем занимаетесь?

В.Сайбель: Я заместитель Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению по кадрам и социальным вопросам, руководитель.

В.Путин: И где живёте? В Чите?

В.Сайбель: Город Новосибирск.

В.Путин: Надо с Олегом Валентиновичем [Белозёровым] поговорить. По-моему, Вы там засиделись.

Спасибо.

В.Сайбель: Спасибо.

Н.Соколов: Товарищ Верховный Главнокомандующий!

Капитан Соколов Николай, 58-я армия.

Здравия желаю!

В.Путин: Николай, а по батюшке?

Н.Соколов: Андреевич. Соколов Николай Андреевич.

Товарищ Верховный Главнокомандующий!

Я начинал свой путь с воинского звания «рядовой», сейчас я уже капитан. Весь мой служебный путь я придерживался основного принципа – это то, что чужих детей не бывает. Мои бойцы – тоже чьи-то дети, братья, отцы, и все мы в ответе за будущее нашего Отечества.

Поступив сюда на программу, я был искренне удивлён тому, что высшее руководство страны – это тоже обычные живые люди с колоссальным жизненным опытом, который они охотно передают нам на занятиях, на лекциях.

Как сказал один из наших наставников, цель жизни за пределами жизни. В целом в программе всё идёт так, как должно быть. Все мы здесь приобретаем нужный, незабываемый опыт. Я бы хотел сказать, что для нас, для всех защитников России, сейчас все дороги открыты, что необходимо проявить упорство.

Товарищ Верховный Главнокомандующий, в такое непростое для страны время я бы хотел Вас ещё раз поблагодарить за возможность служить на благо Отечества в составе Вашей команды.

Спасибо.

В.Путин: Спасибо.

Николай Андреевич, как Вы оцениваете подготовку здесь и то, что Вы получаете? Знания, они для вас полезные?

Н.Соколов: Да, конечно. Подготовка и знания, которые нам передают здесь, просто на высшем уровне. Некоторые вещи, которые, кажется, в сознании где-то гуляли, не имели чёткого образа, даже после первой лекции, после каждой лекции они начинают приобретать образ.

То есть все мы знаем поговорку: семь раз отмерь, один раз отрежь. Здесь мы узнали, что это называется «улучшение процессов», «процессное производство», «бережливое производство». Здесь нам помогают все наши мысли приводить в материальную форму.

В.Путин: Вы дальнейшую свою жизнь хотели бы связать с Вооружёнными Силами или видите себя где-то на «гражданке»?

Н.Соколов: Однозначно это будет государственная служба, я же всё-таки присягу принимал.

В.Путин: Я почему спрашиваю? Это всех касается. Просто сейчас каждый из вас может принять решение, хочет он оставаться на военной службе или посвятить себя какой-то деятельности, служению Отечеству на «гражданке», как я уже сказал.

Позавчера мы встречались с начальником Генерального штаба, с Министром обороны недавно назначенным и говорили о тех, кто здесь собрался. Начальник Генштаба исходит из того, что, конечно, я могу принять решение и кого-то из вас перевести на «гражданку». Но он, правда, говорит: ребят хороших нам тоже оставьте. Вооружённые Силы тоже не хотят терять людей, которые прошли такой непростой отбор, оказались здесь и показывают хорошие результаты. Но каждый из вас может принять решение о том, что он будет делать дальше в своей жизни. Этот выбор за вами. Я сделаю так, как вы для себя решите, хорошо?

Что касается целей жизни, это сложный такой вопрос. Здесь много разных формул, а одна из них такая: жить надо ради того, ради чего можно умереть.

Н.Соколов: Спасибо.

В.Головин: Товарищ Верховный Главнокомандующий!

Гвардии капитан Головин Владислав Николаевич.

Родом я из города Кирова Кировской области. В юности принял решение и выбрал для себя профессию – Родину защищать. В 2020 году с отличием окончил Рязанское десантное училище.

Я офицер морской пехоты, участник освобождения Мариуполя. После ранения и пройденной реабилитации назначен на должность преподавателя в родное училище. Естественно, передаю боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции, курсантам.

Также занимаюсь общественной деятельностью и взаимодействую с директорами школ Рязанской области, провожу там уроки мужества, где с гордостью рассказываю о подвигах воинов, кто был под моим командованием. Без их героических действий я бы наверняка не имел возможности носить на своей груди «звезду» Героя. Все задачи мы выполняли плечом к плечу. Нас поддерживали наши близкие и наша страна.

В год, который Вы определили Годом семьи, хотелось бы больше говорить именно о семье, о важности и огромной роли, а самое главное, поддержании всеми гражданами Российской Федерации традиционных ценностей наших семей в целом. Наши мужчины с доблестью выполняют все поставленные задачи на фронте, занимаются полноценным обеспечением своих семей.

В это время прекрасная половина нашего государства занимается воспитанием детей. В частности, я думаю, каждый о своей жене скажет, что и жёны занимаются воспитанием своих мужей. В частности, о данном коллективе, который находится в этом зале: при первом же знакомстве мы отметили, что большинство здесь находящихся командиров являются многодетными отцами, что вызывает ещё большую гордость у всех наших граждан в целом, я думаю.

Наверняка каждый может сказать, что в сегодняшнем Вашем выступлении в Министерстве иностранных дел увидел и услышал о том, какие условия урегулирования конфликта от нашего государства, от Вас именно, были переданы нашим оппонентам.

Здесь хочется опять же отметить, что я лично в этих словах услышал о мирном урегулировании и в первую очередь о спасённых жизнях, о которых в этих, так скажем, рекомендациях было Вами изложено.

Я хочу сказать, Владимир Владимирович, мы с Вами до конца.

В.Путин: Спасибо большое.

Вы сказали, что передаёте свой опыт курсантам училища, в котором сами учились и которое окончили?

В.Головин: Так точно.

В.Путин: Но ещё, я так понял, что и в школах Вы бываете, да?

В.Головин: Да.

В.Путин: Вот видите, это очень здорово.

Действительно, на женщине лежит основная нагрузка подъёма детей на ноги, их воспитания. Мы сами все проходили это.

Всё быстро забывается, но ведь у нас слово «мама» и понятие «мама» – во всяком случае, у всех народов России – это священное слово. Так у многих народов, но у нас это точно. Почему? Потому что мы, даже забывая что-то, а мы очень много и быстро всё забываем, с детства мало кто помнит: когда кому-то было три, четыре, пять лет, кто-то помнит, что происходило? Почти никто не помнит.

Я помню, как меня мама в угол ставила, как у меня ухо болело, мне было три года, потому что яркие впечатления были. Ну и всё, ничего так особенно человек не припоминает. А любовь к маме остаётся. Почему? Потому что на подсознательном уровне мы несём через всю свою жизнь безусловную любовь матери к своим детям. И это важная функция.

Но я сейчас хочу сказать тоже очень важную вещь: мужское начало в воспитании детей чрезвычайно важно. Поэтому то, что Вы работаете в училище… Понятно, Вы сами его окончили, и сейчас сам бог велел, что называется, передавать Ваши знания, опыт из зоны боевых действий тем молодым людям, которые готовят себя к военной службе. Но то, что Вы ещё в школах выступаете, общаетесь с детьми, с подростками как наставник – это чрезвычайно важно. Я знаю, что многие участники специальной военной операции делают это, и мы всячески будем этому способствовать.

Вам спасибо большое.

В.Головин: Разрешите, я добавлю просто. Как капитан Соколов сказал, у нас чужих детей не бывает. Материнская забота, мне кажется, в каждой женщине прям с рождения закладывается.

Мне посчастливилось 9 мая находиться с Вами на трибуне в одном ряду на Параде Победы. Было прохладно, и после завершения великого праздника, официальной части, я достал телефон и увидел некоторые сообщения, в которых меня, так скажем, немного отругали за то, что и я был раздет, и за то, что я не поспособствовал предложить Вам хотя бы плед накрыться.

Спасибо.

В.Путин: Передайте слова благодарности тем, кто Вам это всё писал. Спасибо за заботу.

Ю.Абаев: Здравия желаю, товарищ Верховный Главнокомандующий!

Подполковник Абаев Юрий Маирбекович. Я немного о себе, а потом про обучение расскажу. Я родом из Северной Осетии, из города Владикавказа. Родители и жизненная ситуация всегда учили нас быть справедливыми. Всегда мечтал быть военным, поступил в детстве в Северо-Кавказское суворовское военное училище, дальше Московское высшее военное командное училище окончил. Службу начал с Дальнего Востока. Родители и жизненная ситуация всегда учили нас быть справедливыми, как наши деды и как наши отцы. Так же я учу своих детей, у меня три сына – кроме младшего, ему пока два месяца, он готовится морально. Кстати, его зовут Сармат.

На СВО с самого начала, когда началось, мы в составе 42-й дивизии 58-й армии на разных направлениях в разное время выполняли боевые задачи. Кстати, мои боевые товарищи, ребята просили передать Вам огромные слова благодарности, поддержки: «Передай, мы не подведём». Поэтому передаю Вам официально.

В.Путин: Я знаю, 58-я армия работает достойно.

Ю.Абаев: Так точно.

Что касается данной программы [, созданной] по Вашей инициативе.

Это личные качества каждого из участников, кто здесь находится. То есть каждый из участников прошёл изначально самый первый этап (это грамотно спланированные тесты) не просто так.

И после того, как все здесь собрались, мы обучаемся у очень опытных спикеров, таких как Сергей Собянин, Сергей Лавров, Дмитрий Медведев, Максим Орешкин, перечислять можно много. Каждый нам даёт знания исходя из своего личного опыта. Не просто так, какие-то сухие термины, а именно приводят жизненные примеры из своего опыта управления. Это на самом деле остаётся в голове, это очень важно.

И второй момент – даже, я отмечу, первый момент, – самое главное – организация данного мероприятия. Хочу выразить благодарность организаторам этого мероприятия.

Что осталось у меня в голове, именно в сердце – это, наверное, бережливое производство. Честно сказать, я с этим столкнулся только здесь. Вот эти процессы, о которых я узнал, мы можем использовать как в военной службе, так и на гражданской службе. Я считаю, что именно процессы бережливого производства нужно внедрять вплоть до каждого уровня, это очень хорошо.

Если своими словами: есть у тебя какие-то процессы, есть работа, ты думаешь, она организована, но приходят руководители из «Росатома» и говорят: нет, мы можем сделать лучшее, быстрее и качественнее. И на самом деле это у них получается. Я был очень удивлён, намотал на ус.

Я на 100 процентов уверен, что этой командой, которой мы сейчас на данный момент обучаемся, как ледокол ломает лёд перед собой, иногда грамотно обходя торосы, мы будем достигать наших целей и наших общих целей. Поэтому мы не подведём, Родину мы не подведём.

Спасибо большое.

В.Путин: Что касается бережливого производства, это очень важная сфера организации деятельности в любой сфере – и в гражданской сфере, и в военной. И это не только бережное отношение к какому-то материалу – отрезать так или так, это и бережное отношение ко времени, к расстановке кадров, к организации самого процесса. Если всё это вместе складывается, получается синергетический эффект в конце концов и достижение результата, лучшего по качеству. И по времени быстрее, чем при поверхностной организации любого процесса.

А в военном деле – это, конечно, не только БК беречь, это прежде всего людей беречь. Особенно это важно, конечно, для командного состава. И здесь, конечно, нужны современные люди с современным подходом, достаточно опытные и в то же время достаточно молодые для своего уровня руководства войсками и командованием.

У нас сейчас в целом это получается. У нас командующий округами, а соответственно группировками, в среднем – 56 лет, командующий армией – 50 лет, командующий дивизией – в среднем 46 лет. У нас за время проведения специальной военной операции очень многое меняется и в организации Вооружённых Сил, и в продвижении перспективных кадров, перспективных людей.

Надеюсь, что Вы будете одним из них. Так что Вам успехов.

Е.Первышов: Уважаемый Владимир Владимирович!

Меня зовут Евгений Первышов. Я уроженец города Краснодара. Многодетный отец, у меня четверо детей: три сына и дочь.

Как раз по бережному производству нам один из спикеров говорил, что «вы говорите не бережливое, а именно бережное производство». Вот сейчас убедился, потому что я им до конца так и не верил, что так и есть. Спасибо.

Владимир Владимирович, я первый свой боевой опыт приобрёл, находясь непосредственно на срочной службе. В 1995 году (сержантские погоны до сих пор на мне) я проходил службу на Северном Кавказе. Поэтому, когда была объявлена уже мобилизация, у меня не было ни тени сомнений, я свой вопрос согласовал непосредственно в семье и на работе. Я являюсь государственным служащим, поэтому уже после получения согласия отправился добровольцем непосредственно в зону специальной военной операции.

Если говорить о программе «Время героев», я могу с уверенностью сказать, что здесь все мои боевые товарищи, которые присутствуют в этом зале, и те, которые находятся сегодня в зоне специальной военной операции, кто учится на заочной форме или на очной форме, как присутствующие здесь, я уверен, будут 100 процентов востребованы и в гражданской службе.

Потому что тот потенциал, который имеется у всех ребят здесь (а у многих здесь два высших образования), нам помогают раскрыть непосредственно те наставники, о которых уже сказал Юрий Абаев. Я уже повторяться не буду, перечислять тех действительно серьёзных людей, которые нам читают здесь лекции.

А что касается непосредственно моего видения. Мы проходили на этой программе командное образование, о чём Вы и говорили – научиться работать в команде. Могу с уверенностью сказать, что с каждым из здесь присутствующих я бы с удовольствием поработал в команде, может быть, со всеми поработал в команде именно на государственной службе, потому что я уверен, что эти ребята не подвели страну на фронте, они не подведут её и в гражданской жизни.

Спасибо.

В.Путин: Извините, пожалуйста, а где Вы до мобилизации работали-то?

Е.Первышов: Я и сейчас являюсь депутатом Государственной Думы, Владимир Владимирович.

В.Путин: Вы были депутатом и сейчас являетесь депутатом Госдумы?

Е.Первышов: Да. Я согласовал с Володиным, он отпустил меня. Я подписал контракт полноценный и ушёл, соответственно, уже как доброволец на фронт.

В.Путин: И когда это было?

Е.Первышов: Осенью 2022 года, осенью 2023-го я вернулся на работу.

В.Путин: Для меня неожиданно это. Но приятно.

Е.Первышов: Владимир Владимирович, я не один такой. Ряд коллег со мной – тоже участники СВО.

В.Путин: А откуда Вы были избраны в качестве депутата?

Е.Первышов: Город Краснодар.

В.Путин: Из Краснодара как раз? Именно из города или от края?

Е.Первышов: Владимир Владимирович, я был до этого пять лет мэром: с 2016-го по 2021 год я был мэром города Краснодара.

В.Путин: Были мэром Краснодара? Как Вас зовут? Евгений?

Е.Первышов: Да, Евгений.

В.Путин: У меня будет для Вас предложение.

Е.Первышов: Я с командой, Владимир Владимирович.

В.Путин: Тоже хорошо.

Я просто должен буду выяснить, сейчас публично не хочу говорить, ещё камеры работают, но я там кое-что выясню: я не пошутил, есть некоторые идеи. Просто, может быть, там уже какие-то решения приняты, я не знаю. Я сейчас, прямо после нашей встречи выясню это.

Сколько лет Вы были мэром Краснодара?

Е.Первышов: Пять лет, с 2016-го по 2021-й – ну, четыре года и 10 месяцев.

В.Путин: Садитесь.

Как Вы сейчас оцениваете ситуацию в Краснодаре?

Е.Первышов: Обстановка рабочая, все процессы, которые были запущены, продолжают непосредственно своё развитие. Я смотрю, что выполняется тот генеральный план, который был принят, соответственно, в тот период времени, когда я непосредственно работал. Социально-экономическое развитие идёт достаточно эффективно. Экономика растёт, бюджет наполняется, транспортная логистика развивается достаточно эффективно.

В период своей работы я запустил процесс по строительству первой трамвайной линии. Она построена. Сейчас и ребята, которые непосредственно меня сменили, занимаются этим вопросом.

В.Путин: Спасибо большое.

Е.Первышов: Есть.

А.Гаспарян: Товарищ Верховный Главнокомандующий, здравия желаю! Полковник Гаспарян.

С начала специальной военной операции был командиром 126-й отдельной бригады береговой обороны. Бригада выполнила все поставленные государством задачи, а благодаря таким офицерам, как Антон Страхов… Товарищ Верховный Главнокомандующий, увидел его здесь 26 мая – мой командир танковой роты, который один из первых вступил в бой на правом берегу Днепра, по самому первому применили комплекс Javelin, где наш танк выдержал, экипаж вернулся ко мне, попросили другой танк. Экипаж был контужен, не хотел их отпускать, но слова Антона прозвучали следующие: наши ребята там могут погибнуть, моя рота там. Сел в другой танк, поехал, в течение двух суток отбили, выполнил государственную задачу.

К сожалению, получил тяжелейшее ранение, полтора года восстанавливался, руку не чувствовал. Слава богу, сейчас выполняет задачи. И таких, как Антон Страхов, у меня было 99 процентов бригады. И те достижения, которые были достигнуты, и я сегодня являюсь Героем Российской Федерации благодаря таким парням, как они.

В дальнейшем, товарищ Верховный Главнокомандующий, я был назначен на должность заместителя командира 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии на Запорожском направлении, и с 1 декабря 2023 года являюсь слушателем Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

Короткая история, товарищ Верховный Главнокомандующий. Зона специальной военной операции, Херсонское направление, слышим Ваше выступление, и Вы говорите: я лакец, я чеченец, я осетин. И в это время не только у меня, но я скажу лично за себя, сил хватало у меня для выполнения поставленных задач, но прибавилось ещё больше.

Я сам армянин, родился в городе Ленинакане, вырос в Омской области, в Омском районе, в посёлке Андреевском. И [это] не мешало мне в ходе выполнения любых поставленных государством задач чувствовать себя русским офицером. Это вызывало у меня чувство гордости и вызывает до сих пор.

Наши западные партнёры пытались на поле боя нас сломать, ничего у них не вышло. Пытались устроить раскол внутри нашей страны – ничего не вышло. Народ нашей страны сплотился в один кулак и превратился в монолит, как в песне Олега Газманова «Вперёд, Россия!», потому что мы внуки тех дедов, которые спина к спине бились против фашистской Германии.

Наше дело правое, и правда за нами. И Бог с нами. Тогда какая разница, кто против нас?

Теперь что касается программы «Время героев». Первое. Товарищ Верховный Главнокомандующий, выражаю благодарность, что я оказался здесь среди 83 человек. Но вместе с тем хотел бы сказать, что я себя не считаю самым лучшим, самым достойным. Я считаю, что самые достойные сегодня в зоне специальной военной операции выполняют задачи, отстаивают интересы нашего государства.

Второе. Мы, все 83 человека, шокированы тем, что первые лица государства не просто в рамках лекций проводят с нами занятия, а душу изливают: рассказ, показ, практика. И на самом деле наш кругозор расширяется. Как ледокол «50 лет Победы»: идёт, проламывает, тяжело, назад и снова вперёд, и получается у нас.

И третье, товарищ Верховный Главнокомандующий, – это вершина земного шара. Это было непередаваемо. Вам за это огромное спасибо.

И в завершение от себя лично, от 126-й отдельной бригады береговой обороны, 42-й мотострелковой дивизии, 58-й армии наши пожелания Вам здоровья, остальное всё у Вас есть. Мы с Вами шли, идём и пойдём до конца. Спасибо.

Слава нашей Российской Федерации.

В.Путин: Несколько комментариев. Вы сказали о том, что первые лица государства приходят и не просто лекции читают, а разговаривают откровенно, по душам, душу изливают. Вы сказали, что это несколько неожиданно. Вы знаете, ничего неожиданного в этом нет. Мы вас любим и считаем вас членами нашей большой семьи. И это абсолютно нормально.

Просто, когда Вы там воюете, когда пули свистят, когда жизнь под угрозой, кто же об этом думает? А мы думаем каждую минуту, потому что от Вас зависит будущее России, это без всякого преувеличения, и от таких, как Вы, от таких, как Ваши бойцы.

Вы сказали очень хорошие слова, я их воспроизведу: я Герой, но благодаря таким ребятам, как они.

А.Гаспарян: Так точно.

В.Путин: Да. Но они герои благодаря таким офицерам, как Вы. Это и есть команда.

И ещё очень важная вещь. Тоже Вы не промахнулись, в десятку попали: Вы сказали, что «я армянин, а чувствую себя русским офицером». Вы знаете, у нас многонациональная страна и многоконфессиональная. Но пока мы чувствуем себя одной семьёй, мы непобедимы, в этом наша сила, которую никто не может преодолеть. Никто! И мы должны это беречь, очень бережно к этому относиться.

Почему? Потому что, вы знаете, к какой бы этнической группе мы ни принадлежали, мы всё-таки живём на одной земле более 1000 лет и, конечно, культура, традиции, история, просто семейные связи (сколько здесь смешанных браков – полно, наверное, правда?) – всё так перемешалось, что мы реально превратились в один народ. И в этом наша сила, и этим мы должны дорожить. Мы дорожим, и будем дорожить, и будем непобедимы благодаря этой силе. Так что Вам большое спасибо за такую позицию.

Желаю Вам всего доброго как человеку, который учится в Академии Генерального штаба. Вы сейчас там учитесь, да?

А.Гаспарян: Первый курс. Так точно.

В.Путин: А сколько там, два всего?

А.Гаспарян: Полтора уже. 1 декабря зачислен, вот сейчас в июле у нас сдача экзаменов, и с 1 сентября уже переходим на второй курс.

В.Путин: Понятно. А всего-то два? Всего сколько курсов там у вас? У вас какая программа?

А.Гаспарян: Сейчас второй курс проходит обучение. Мы должны были зачислиться с 1 сентября, а зачислены с 1 декабря. Вот сейчас завершаем первый курс и переходим на второй.

В.Путин: Понятно. Удачи Вам.

А.Гаспарян: Спасибо, товарищ Верховный Главнокомандующий.

Д.Светяш: Товарищ Верховный Главнокомандующий!

Гвардии капитан медицинской службы Дарья Светяш.

Я военный врач, кадровый офицер. Родом из маленького городка в Ставропольском крае. Сегодня в этом зале так много героев, достойных людей, что на самом деле до сих пор не верится, что я смогла оказаться на этой программе и быть среди них.

Хочется выразить благодарность Вам, Владимир Владимирович, за такую потрясающую возможность поучаствовать в данной программе, получить новые знания, коммуникации, что, вне всякого сомнения, скажется положительно и эффективно на нашей работе как в военной сфере, так и в гражданской.

Сегодня я бы хотела рассказать небольшую историю о мужестве и героизме наших ребят. В зоне специальной военной операции я оказалась с первого дня. Начинала в Гостомеле и дошла до тыловых районов. Однажды нам принесли раненого, мы не знали, кто он, откуда. У него не было больше половины лица, вот начиналась шея, один только язык и уже глаза. Он не мог дышать. У него была повреждена нога, но на это совершенно не было времени, мы боролись за его жизнь. Когда к нему пришли сослуживцы и попросили навестить, я узнала, что это солдат из моей части. Я узнала, что этот солдат закрыл собой командира и товарища. Когда мы, врачи, проходили рядом, он хватал нас за руки, крепко сжимал сквозь всю свою боль, показывая свою благодарность нам.

В ППД мы все сослуживцы, товарищи, а когда мы оказываемся там, мы все одна большая семья. И неважно, каждый человек, будь то солдат, сержант или офицер, воспринимается как твой близкий родственник. Кстати, этот солдат остался жив. Он прошёл реабилитацию и продолжает свой праведный путь.

Я горжусь нашими ребятами, которые выполняют свой воинский долг. Я горжусь нашей страной, и я точно уверена, что победа, вне всякого сомнения, будет за нами. Спасибо.

В.Путин: Мне даже и комментировать тяжело. Но одно не могу не отметить. Это не единичный случай, о котором Вы сейчас рассказали, когда солдат закрыл собой своего командира. Есть много случаев, когда просто товарища прикрывают, и всё. Думаю, что это характерно далеко не для всех народов, которые оказываются в такой ситуации, как наш. Далеко не везде есть такие люди, которые готовы жертвовать собой ради ближнего своего. Это воспитание, причём воспитание, которое передаётся из поколения в поколение.

И это не связано с тем, что нам что-то внушают назидательно: делай так, делай так, это связано с примером, который подают нам наши близкие, прежде всего наши родители. Причём, не навязывая ничего, а просто они живут своей жизнью, а это впитывается у нас, в подсознание уходит, и с этим мы живём, даже не замечая. И когда возникают экстраординарные ситуации, это всё проявляется.

Я очень рад, что этот наш боец остался жив – и не просто жив, а надеюсь, что у него нормально жизнь складывается. Если что-то нужно сделать, скажите, передайте через Ваших преподавателей, мы обязательно его поддержим и поможем.

А Вам большое спасибо за то, что Вы эту миссию исполняете. Это непростая, тяжёлая миссия для любого человека, тем более для женщины.

А Вы где образование получали? Где Вы учились?

Д.Светяш: Я окончила Военно-медицинскую академию в 2018 году.

В.Путин: Кирова?

Д.Светяш: Да, Кирова.

В.Путин: А по какой специальности?

Д.Светяш: Врач-хирург.

В.Путин: Хирург? Думаю, что не каждый из сидящих здесь мужчин мог бы быть хирургом, это всё-таки особая миссия. Как Вам мысль такая в голову пришла? У Вас родственники были врачами?

Д.Светяш: Нет, у меня не было военных, у меня не было врачей, но как-то так сложилось в детстве, наверное, ещё где-то неосознанно, когда бабушка в огороде тяпкой повредит лягушку, а я её зашиваю обычными нитками. Это неосознанно.

В.Путин: Под наркозом?

Д.Светяш: Без наркоза. Она терпела.

В.Путин: А как Вам то, что здесь происходит, как система обучения?

Д.Светяш: Я хочу отметить то, что организация здесь находится на довольно высоком уровне, всё-таки президентская программа. С 7 утра до 23 часов мы занимаемся. Это интенсивная работа, и она, безусловно, полезна.

Как уже отмечали мои товарищи, наши коллеги и преподаватели из «Росатома» преподавали нам бережливое производство. Если честно, никогда не задумывалась, что оно вот так протекает. Мы каждый день, можно сказать, используем это в обиходе, но никогда не думали, что это можно сделать как-то ещё лучше и что это вот так называется.

Нам открывают глаза на мир, на многие вещи. Нам открывают глаза на то, как можно сильнее сплотить коллектив, сделать свою команду. И тому показателем был ледокол, когда нас посадили в ограниченное пространство и лишили всех средств связи, каждый из нас был вынужден общаться друг с другом, хочет он того или не хочет. Но мы всё равно сплотились. Это тоже такой элемент командообразования.

В.Путин: Да, это тоже испытание. Согласен. Шутки шутками, но, действительно, людей, которых в космос отправляют, их тоже изучают и психологи, смогут ли они вместе быть определённое время в замкнутом пространстве. Это правда.

Надеюсь, что это не всё, что Вам здесь преподают и чему учат. У Вас очень благородная профессия. Вы как себя видите в будущем?

Д.Светяш: На данный момент до окончания СВО я планирую оставаться в рядах Вооружённых Сил и исполнять свой воинский долг, а в остальном я пока присматриваюсь. Гражданская служба для меня пока что немного далека, непонятна. После того как нам преподаватели шире раскроют все аспекты, я думаю, что мы подберём что-то по душе.

В.Путин: Вы окончили академию. Академия, кстати говоря, очень старая, с хорошими традициями, уровень преподавания очень высокий. Это, наверное, первое российское военное медицинское учебное заведение такого уровня, такого класса. Вы когда окончили, куда сразу попали на службу?

Д.Светяш: Окончив Военно-медицинскую академию, я мечтала распределиться в Воздушно-десантные войска, в которых я, собственно, и оказалась.

В.Путин: Вот как!

Д.Светяш: Я проходила службу в 31-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

В.Путин: Там и служите до сих пор?

Д.Светяш: На данный момент я ушла на повышение квалификации. Сертификат у доктора имеет определённый срок годности, и для того, чтобы грамотно оказывать помощь, нам необходимо совершенствоваться. На данный момент я прохожу повышение квалификации в филиале Военно-медицинской академии в городе Москве.

В.Путин: Понятно. Спасибо большое. Удачи Вам!

А.Суразов: Товарищ Верховный Главнокомандующий!

Капитан Суразов Александр Германович. Здравия желаю!

Я кадровый офицер Вооружённых Сил Российской Федерации. В 2020 году с отличием окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Мне 25 лет, родом из Республики Алтай.

В четыре года я потерял отца, и мама вложила всю себя, чтобы воспитать из меня настоящего воина и патриота, каким был мой отец.

Во время специальной военной операции, несмотря на тяжёлые ранения, – это осколочное ранение обеих ног, раздроблена пятка, в бою получил четыре пулевых ранения, потом снова осколочное ранение, – я рвался как можно быстрее восстановиться и встать в строй, чтобы выполнять поставленные задачи.

Я благодарен Вам за создание программы «Время героев». Если честно, я думал, что у военнослужащих, которые находятся на линии фронта, не будет возможности отобраться сюда. Я помню, когда на меня вышел замполит полка и сказал, что поступил приказ – утром я должен пройти тестирование. Помню, как ночью я выходил с опорного пункта под постоянным воздействием огня противника, чтобы пройти тестирование и после пройти онлайн-собеседование.

И вот я стою перед Вами и горд быть частью Вашей команды. Мы Вас не подведём.

В.Путин: Спасибо.

Как Вы видите своё будущее?

А.Суразов: Товарищ Верховный Главнокомандующий!

Для меня самое главное – служить Родине, независимо [от того] – либо это на передовой выполнять задачи, либо быть государственным служащим. Самое главное, чтобы была польза.

В.Путин: Ответ военного, офицера.

Я знаете что хочу сказать? Хочу поблагодарить Вашу маму и других российских мам, которые растят таких сыновей.

В.Дроздов: Товарищ Верховный Главнокомандующий!

Гвардии подполковник Дроздов Виталий Алексеевич. Родом я из Рязанской области, служу начальником связи дивизии, Воздушно-десантные войска.

По существу заданных Вами вопросов могу пояснить следующее. Да, багаж и тот кейс знаний, который нам даётся, очень обширен, но, чтобы переформатировать военнослужащего, необходима практика. Я, конечно, понимаю, что практики без теории не бывает, но всё же как предложение, чтобы на Ваш вопрос, а кем ты себя видишь в будущем, прозвучал какой-то правильный ответ, мы как бы на разных направлениях должны себя попробовать.

Доклад закончил.

В.Путин: Вы знаете, уникальность ситуации заключается в том, что я могу помочь Вам выбрать любое направление.

В.Дроздов: Спасибо.

В.Путин: Сегодня, благодаря доверию российского народа, у меня есть такая возможность, исходя из должности, из возможностей этой должности. Поэтому Вы должны подумать и подсказать, что «мне интересно было бы вот это направление», и я найду, как это сделать.

В.Дроздов: Да, я понял.

М.Сибаев: Здравия желаю! Командир СОБР, полковник полиции Сибаев, войска национальной гвардии.

Товарищ Верховный Главнокомандующий!

Мой дед Сибаев Сагат в 1942 году пропал без вести в боях с немецко-фашистскими захватчиками под городом Харьков. Спустя 80 лет моё подразделение выполняло задачи на этом же направлении в течение 2022 года. Там я дал себе слово, что ни один мой подчинённый не пропадёт без вести. Слово своё я сдержал.

Но, к сожалению, пропасть без вести и потеряться в жизни можно и в мирных обстоятельствах. Я не раз был свидетелем, когда парни, вернувшиеся из горячих точек, не находили себя в мирной жизни, не реализовали себя, и общество потеряло их, часть парней сломались.

Программа «Время героев», считаю, даёт возможность после прохождения обучения и адаптации к мирной жизни реализоваться нашим парням, вернуть их к нормальной жизни.

О своём участии в программе. Тестирование и отбор проходил в зоне выполнения задач на СВО. Когда поступило сообщение, что я отобран, честно говоря, был удивлён. Об учёбе имел, можно сказать, поверхностное представление.

Сейчас, подводя, как говорится, предварительные итоги первого модуля, я впечатлён уровнем организации занятий, экскурсий – не экскурсий даже, экспедиций на ледоколе, преподавательским составом, в число которого входят даже руководители нашего государства. Всё это оставляет впечатление, что это достаточно серьёзно. В принципе на нас возлагается большая ответственность за будущее нашей страны.

Вот за это доверие, за возможность участия в программе я хочу Вам сказать спасибо от себя и, наверное, от всех лично.

Спасибо.

В.Путин: Я в свою очередь хочу Вас поблагодарить за то, что Вы делаете для страны.

М.Сибаев: Спасибо.

В.Путин: Но что касается программы, которую назвали «Время героев», она очень важна. Вы как человек, который служит в Росгвардии, и сейчас Вы об этом сказали… К сожалению, бывают случаи, когда люди теряются после известных событий и известного служения стране.

В программе «Время героев» 80 человек, а у нас в зоне специальной военной операции почти 700 тысяч. Программа «Время героев» рассчитана на тех людей, которые хотят, готовы, имеют какую-то подготовку уже базовую (образование высшее, ещё что-то) и, главное, амбиции есть претендовать на карьерный рост в самом хорошем смысле этого слова. Но далеко не у всех из 700 тысяч есть такое образование и даже такие амбиции. Разные люди по-разному планируют свою жизнь и по-разному смотрят на то, что они хотели бы делать в будущем. Это сложная вещь, которую Вы сейчас затронули.

И задача государства – поддержать людей, которые оказались в очень тяжёлых условиях, которые видят то, что происходит. Я думаю, что здесь Вам не нужно говорить. Вот сейчас доктор только рассказывала про эти тяжелейшие ранения. Да и здесь люди есть с такими тяжелейшими ранениями, сами прошли через это, видят, что происходит, через кровь проходят.

Конечно, и реабилитация нужна, и поддержка нужна сейчас и будет нужна в будущем для большого количества людей. Мы уже сегодня думаем о том, как, каким способом организовать и оказать эту поддержку всем тем, кто в ней будет нуждаться, после того как они закончат военную службу в зоне специальной военной операции. Это особая ситуация, и к людям нужно подходить с особыми ключами – в самом добром смысле этого слова.

Вы затронули важную тему, и, конечно, мы думаем над этим. Очень рассчитываю, что и с вашей помощью мы тоже будем это делать – адаптировать и реабилитировать людей, делать так, чтобы они могли с пониманием своей значимости, своей роли и своего будущего выстраивать новую жизнь, переходить к гражданской жизни. Это такая непростая задача. Повторяю ещё раз: в том числе и вместе с вами будем это делать. Спасибо, что Вы затронули эту тему.

Что касается Харьковского направления, где Вы воевали. Сейчас Вы знаете, что там происходит. Мы просто вынуждены сейчас в направлении Харькова отодвигать линию фронта, с тем чтобы снизить эти на самом деле террористические удары по Белгороду, по другим населённым пунктам. Понятно, что та глубина (10, 15, 17 километров) не лишает противника возможности наносить удары более дальнобойными средствами поражения, но всё-таки постепенно отодвигает от наших крупных населённых пунктов эту угрозу.

Но действовать нужно аккуратно, постепенно. Если противник будет продолжать делать то, что он делал до сих пор, ну что ж, мы тогда задумаемся на тему о том, как действовать дальше, чтобы обезопасить наши населённые пункты. Ребята, которые сейчас там воюют, достойно выполняют эту задачу.

Так что Вам спасибо.

А.Тихонов: Товарищ Верховный Главнокомандующий, здравия желаю!

Слушатель Военной академии Генерального штаба полковник Тихонов Александр Михайлович.

Хотел передать свои слова благодарности. Я один из троих братьев Тихоновых из Чувашии. Мы в составе 58-й армии выполняли задачи. Вы с моим младшим братом Владимиром очень долго беседовали по телефону.

В.Путин: Припоминаю, да.

А.Тихонов: Так точно.

Он нам передал Ваши слова, что мы, братья, как и многие сегодня братья в России, являемся частью великой истории нашей Родины. Благодарю Вас за такую высокую оценку, за тёплые слова родителям.

Сегодня я слушатель Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, участник программы «Время героев». Я получаю лучшее образование в мире, и мне, как слушателю, Президентская академия позволяет более тонко и точно понимать процессы государственного управления. Как и все мои друзья, я очень благодарен организаторам, которые на высшем уровне проводят занятия с нами и всегда дополняют их с учётом наших пожеланий.

Многим из нас задавался вопрос в ходе отбора и собеседований: кем мы себя видим в будущем? Я хочу передать чувства каждого из нас, кем мы сегодня себя чувствуем. Мы себя чувствуем частью великой истории, великого будущего. Мы чувствуем, что Вы рядом, и чувствуем, что мы рядом с Вами.

Большое Вам спасибо.

(Аплодисменты.)

В.Путин: Вам спасибо большое.

Да, действительно не ожидал Вас здесь тоже увидеть.

Когда мы с Вашим братом разговаривали? Это когда было?

А.Тихонов: Как раз в преддверии ответственных задач 58-й армии. Это июнь 2023 года.

В.Путин: Я просто узнал о том, что братья вместе воюют. Мне кажется, это нормальная реакция: посчитал, что всё-таки хоть один из братьев должен находиться где-то подальше от зоны боевых действий. И сказал начальнику Генштаба: «Забирайте его оттуда». И вдруг он мне докладывает: «Не уезжает». Я говорю: «Как не уезжает?» – «Не хочет». Я говорю: «Что значит – не хочет?» – «Говорит, брат воюет, и я должен быть здесь, я должен воевать». Вот после этого я сказал: «Найдите мне его, я с ним поговорю по телефону». Начал с ним разговаривать, а он: «Нет, не могу, я должен быть здесь». Как его зовут?

А.Тихонов: Владимир.

В.Путин: Кто он по званию?

А.Тихонов: Майор.

В.Путин: Я говорю: «Товарищ майор, Вы меня слышите хорошо?» Он говорит: «Слышу хорошо». – «Это приказ. Поняли?» Он говорит: «Понял». – «Исполняйте». Он говорит: «Слушаюсь». Он сейчас где?

А.Тихонов: Он – младший брат – слушатель Академии, а старший брат продолжает выполнять задачи в зоне специальной операции.

В.Путин: Все трое братьев – и все на линии боевого соприкосновения. Я думаю, вы понимаете мою реакцию. Это, мне кажется, естественная реакция.

Садитесь, пожалуйста. Желаю Вам успехов, и передавайте самые наилучшие пожелания Вашим братьям.

А.Тихонов: Спасибо.

В.Путин: Пожалуйста, что-то ещё?

Д.Диденко: Товарищ Верховный Главнокомандующий, здравия желаю!

Гвардии майор Диденко Денис Александрович, спецназ Воздушно-десантных войск.

Разрешите я Вам расскажу короткую историю и потом сформулирую свою просьбу, которая не совсем соответствует повестке сегодняшнего мероприятия.

В.Путин: У нас нет повестки. Всё, что Вы будете говорить, всё соответствует.

Д.Диденко: Спасибо.

Два года назад я встречал свой день рождения в зоне проведения специальной военной операции. Со мной были в том числе три моих друга: русский – Андрей, белорус – Иван и дагестанец – Мага.

Прошло два года. Андрей и Иван продолжают выполнять задачи в зоне специальной военной операции, я являюсь участником проекта «Время героев», а Мага – старший лейтенант Избакиев – выполнил свой воинский долг до конца, он захоронен на Мытищинском мемориале.

В октябре 2022 года, когда группа старшего лейтенанта Избакиева обеспечивала перегруппировку наших войск в Херсонской области, за сутки они уничтожили до 20 единиц бронетехники и более 200 фашистов. В ходе этого боя Мага получил несколько ранений, но продолжил руководить группой. В результате поставленная задача была выполнена ценой жизни офицера.

Мы продолжаем общаться с его мамой. Марина Абсалутдиновна, привет в Махачкалу. У Маги остались жена и дочь.

Мага – сын-герой, отец-герой и муж-герой, но звезду Героя Российской Федерации он не получил. Владимир Владимирович, разрешите попросить Вас рассмотреть возможность присвоения русскому офицеру Магомеду Избакиеву звание Героя Российской Федерации посмертно.

Спасибо.

(Аплодисменты.)

В.Путин: Ничего не может быть более убедительного, чем то, что Вы сказали, тем более что вы все являетесь свидетелями его героизма. Мы так и сделаем.

Д.Диденко: Спасибо.

В.Путин: А как живёт его семья-то – жена, дочка, мама?

Д.Диденко: Мама в Махачкале, поддерживаем связь регулярно. По возможности от нашего соединения спецназа ВДВ помогаем ей, оказываем помощь. Всё хорошо. Дочка с женой здесь, в Москве. Дочка – воспитанница детского сада, жена работает.

Всё хорошо. Мы рядом с ними.

В.Путин: Они устроены? Всё в порядке?

Д.Диденко: Все устроены. Мы рядом, бригада оказывает всю возможную и необходимую помощь.

В.Путин: Тем не менее мы посмотрим, что можно сделать для них дополнительно.

Д.Диденко: Спасибо большое.

В.Путин: Пожалуйста.

А.Жога: Владимир Владимирович, здравия желаю!

Гвардии полковник Жога Артём Владимирович. Историю мою многие знают.

Я сейчас сижу, ребят слушаю – хотя мы и общались в последнее время, проводили много времени друг с другом, но что-то новое открывается. Как многие уже сказали, мы с семи утра до 11 вечера на лекциях. Мы и сейчас на лекции, и сейчас у нас один из самых замечательных наставников, который даже своими комментариями уже даёт какие-то знания и даёт задатки будущего управления. Я уверен, что среди нас много будущих управленцев, лидеров, руководителей, которые будут развивать нашу страну, обеспечивать её безопасность как в военном, так и в экономическом формате.

Что ещё хотел бы сказать: если обернуться на десять лет назад, когда события начинались ещё в Славянске, тогда никто не знал и не думал, что, благодаря таким программам, как «Лидеры России», «Время героев», я буду стоять перед Вами и делать своеобразный доклад о мероприятиях такого замечательного проекта, как «Время героев».

Хотел бы Вам выразить слова благодарности за то, что действительно наша страна Россия – это страна возможностей. Нужно только прикладывать труд и знания – и ты достигнешь много чего.

Благодарю наставников – мои друзья уже назвали много имён, –они действительно нам дают ту информацию, которая в будущем нам будет очень нужна. Например, для себя я уже сделал вывод: я уже присмотрел в свою будущую команду несколько ребят. Правда, они ещё об этом не знают. Действительно, это огромный кладезь, богатство. Наша страна чем богата? Людьми. Это подтверждает, что здесь вокруг такие замечательные ребята. Каждый из них лидер, каждый из них командир, каждый из них – большое «я».

Повторюсь про ледокол: когда мы оказались в таком пространстве и действительно без средств связи (а это очень сложно – не иметь связи, а просто брать телефон и смотреть на него, как на какую-то деталь типа часов), это показало, что действительно нужно общение, а также передавать друг другу опыт. Те связи, которыми мы друг с другом здесь обрастём, и в будущем будут помогать решать многие вопросы ради благосостояния нашей страны.

Огромное Вам спасибо за такую возможность и за таких преподавателей, наставников – и также в Вашем лице.

В.Путин: Спасибо Вам и за службу, и за Ваших ребят, с кем вы воевали. Спасибо Вам за поддержку в ходе избирательной кампании.

А.Жога: Разрешите, я Вас перебью? Простите.

В.Путин: Да, пожалуйста.

А.Жога: Хотел бы [добавить] – думал об этом. Благодаря Вам я уже на втором этапе обучения. Та выборная кампания, та команда, в которой я работал, был сопредседателем Вашего штаба, – это, наверное, самый богатый опыт, который я приобрёл, потому что я проехал практически треть страны и общался с таким количеством людей, получил такой объём информации, которая мне в будущем очень пригодится. Спасибо Вам.

В.Путин: Это очень важно и очень интересно, Вы мне рассказывали. Конечно, знакомство с такой страной, как наша, впечатляет. Вы знаете, мы же живём где-то на своей малой родине и на самом деле не очень представляем, если уж по-честному, в какой стране мы живём, какая она огромная, какая она многообразная, какая она интересная, какая мощная и каковы у неё перспективы колоссальные.

Конечно, всё опирается на людей, на их внутреннее состояние. Тот период, который мы сейчас переживаем, с одной стороны, очень сложный, тяжёлый, в чём-то трагический, но он очень важный, потому что он сплотил наше общество. А когда общество такое сплочённое, мощное, то энергия развития набирает свои обороты так мощно, что мы добиваемся неожиданных даже для себя результатов.

Посмотрите, что в экономике происходит. Далеко не сочувствующая нам организация, Всемирный банк, поставила нас на четвёртое место в мире по объёму экономики. Мы обогнали Японию. Кто бы мог подумать, правда? (Аплодисменты.)

Но это не значит, что мы должны заснуть на лаврах, нет. Всё быстро развивается, и та же Япония может начать подниматься. Это высокотехнологичные экономики, они современные, у них огромные преимущества, в том числе и перед нами. Нам есть чему поучиться: скажем, уровень роботизации там на порядок выше, чем у нас, и так далее. Но по объёму мы обогнали не только Германию – она была первой в Европе, мы стали первыми в Европе, – а теперь ещё и Японию обогнали. Значит, впереди у нас только Китай, Соединённые Штаты, Индия – и вот мы стали четвёртыми. Но повторяю: главное – темпы сохранять. А то, если мы будем почивать на лаврах, там всё начнёт меняться.

Я к чему это говорю: к тому, что одним из двигателей движения, прогресса является внутреннее состояние российского общества. И такие люди, как вы, заряжают всех остальных своей энергией.

В этой связи у меня вот какой вопрос. Организаторы (Высшая школа госуправления) этого мероприятия, этой платформы «Время героев», которая вновь создана, создали её ещё применительно к тому, как организована работа по линии Генерального штаба. А там как сделано: полтора месяца, потом все возвращаются в войска, а через полгода ещё полтора месяца. Кто из вас собирается возвращаться после этих итераций в войска? Есть те, кто учится, есть те, кто после ранения так или иначе всё равно работает. Но есть и те, которые, как мне сказали, собираются возвращаться в войска. Есть такие люди, да? Вот видите, это большинство.

Я вот о чём подумал. Всё-таки это первый опыт, и отбор-то довольно большой – выбор был, по-моему, чуть ли не из более чем двух десятков тысяч, набрали 80 человек.

Сейчас вы уедете, и это необычная ситуация, не как в мирное время: уехали в войска, дистанционно продолжили обучение, потом вернулись, потом опять уехали. Сейчас должен начаться ещё один этап – это стажировка, работа и получение каких-то теоретических знаний.

Поэтому я думаю, что нужно продолжить это обучение и эту стажировку именно здесь. Вы успеете вернуться в войска. Вы люди военные, и ребятам своим, своим сослуживцам (обращается к А.Тихонову), скажете так же, как я сказал Вашему брату: «Это приказ Верховного Главнокомандующего. Нужно продолжить обучение здесь». А потом решим, кто захочет – останется на военной службе, вернётся в войска. Кто не захочет – перейдёт к каким-то другим видам деятельности. Но надо закончить эту подготовку, полноценно её пройти, не останавливаться на полпути, потому что сейчас – это только половина дороги. Нужно завершить её в целом, а там будет видно: там и преподаватели, и организаторы с вами посоветуются, и вы выберете наиболее подходящий для вас вектор развития в будущем.

Я хочу вас всех поблагодарить за то, что вами было сделано до сих пор для Отечества. Хочу пожелать вам успешного завершения учёбы и будущих успехов в профессиональном росте на благо России.

Спасибо вам большое и всего самого доброго. До свидания.

(Обращается к Е.Первышову.) Как мы и договаривались, у меня будут предложения. Вас найдут.

"ЭкоНиваТехника-Холдинг" автоматизирует производство за счет работы умных приборов и датчиков

МТС сообщает об обеспечении сетью стандарта NB-IoT территории сельскохозяйственной компании "ЭкоНиваТехника-Холдинг" в Нижнедевицком районе Воронежской области. На площадке предприятия созданы условия для внедрения промышленного интернета вещей и автоматизации производства за счет работы умных приборов и датчиков.

Сеть NB-IoT от МТС стала доступна на всей промышленной площадке компании "ЭкоНиваТехника-Холдинг" — поставщика и официального представителя крупных производителей мирового сельхозмашиностроения. Новое покрытие позволит предприятию, расположенному в 40 км от Воронежа и городской инфраструктуры, реализовывать комплексные решения в сфере промышленного интернета вещей и осуществлять удаленный мониторинг работы всех систем предприятия, включая пожарную сигнализацию, генераторы электричества, счетчики воды, трекинг промышленного оборудования, датчики парковки и различные варианты автоматизации административных и складских помещений.

"Ключевая особенность технологии NB-IoT по сравнению с другими существующими стандартами – масштаб сети и возможность получения данных в реальном времени на любое устройство, например, корпоративный смартфон. Интернет вещей уже активно используется в различных отраслях хозяйства - помогает экологам осуществлять контроль за воздействием предприятий на природу, следит за перевозкой грузов и перемещениями курьеров логистических компаний, передает информацию о работоспособности датчиков видеонаблюдения или контроля расхода электроэнергии и водоснабжения на предприятиях. Все эти цифровые решения на базе NB-IoT легко адаптируются под потребности агрокомплекса, где складские помещения, элеваторы и сельскохозяйственная техника находятся вдали от городской инфраструктуры, но нуждаются в непрерывном контроле. Например, умные датчики способны успешно осуществлять мониторинг движения сельскохозяйственной техники во время уборочной поры, следить за техническим состоянием машин и расходом топлива, обеспечивать безопасность хранения зерна или семечки в элеваторах за счет датчиков контроля необходимой температуры", – отметил директор МТС в Воронежской области Василий Голуб.