Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Российские операторы связи нуждаются в 50 тысячах базовых станций

Антон Коновалов (эксперт в области телекоммуникаций, руководитель строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи компании "Четвертое измерение")

Опасения насчет того, что в нашей стране могут возникнуть перебои со связью из-за нехватки комплектующих для телекоммуникационных сетей, не оправдались. Сейчас положение стабильное, однако экономическая ситуация требует локализации производства оборудования и электронных компонентов для обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры.

История с импортозамещением длится с 2014 года, но отрасли телекоммуникаций она не касалась до 2019-го, когда был создан реестр телекоммуникационного оборудования (ТКО) отечественного происхождения - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ЕРРП). Его задача - ограничить госзакупки иностранной радиоэлектронной продукции и стимулировать развитие внутреннего производства. Сейчас, спустя несколько лет, можно сказать, что процесс импортозамещения продолжается. Но результаты его неоднозначны.

Согласно данным на апрель 2023 года (из проекта распоряжения правительства РФ по стратегии развития отрасли связи на период до 2035 года), в реестре содержится 1564 позиции отечественного телекоммуникационного оборудования и всего 37 наименований российской электронно-компонентной базы, которые потенциально могут использоваться для разработки ТКО. То есть оборудование из российского реестра собирается в основном из иностранных комплектующих. И даже с учетом этого доля отечественного оборудования на внутреннем рынке составляет около 10 процентов, что очень четко обозначает степень актуальности импортозамещения.

Российские производители столкнулись с проблемами поставки электронных компонентов из-за зарубежных санкций. Наиболее современное оборудование - это стопроцентный импорт. И так как отрасль до недавнего времени практически полностью зависела от иностранных поставщиков, резкий уход с нашего рынка мировых производителей телекоммуникационного оборудования исключил возможность плавной, постепенной его замены. Возникла острая необходимость за кратчайший период пройти все этапы проектирования, тестирования, интеграции полной линейки оборудования и запуска масштабного производства. Готовы ли к этому российские компании? Думаю, да. Но нужны комплексный подход, слияние науки и бизнеса, финансирование со стороны государственных структур, поддержка инициативных разработчиков.

На данный же момент российские компании в отсутствие адекватной замены импортного оборудования вынуждены идти на риски, переходя на параллельный импорт, серые поставки, покупку комплектующих на вторичном рынке. Это чревато проблемами с лицензией, обновлениями программного обеспечения и гарантийным обслуживанием. Но прохождение всех циклов отечественного производства займет годы, а внедрение сырых решений зачастую обходится слишком дорого и скорее создает проблемы, чем помогает их решить.

На чем телеком работает сейчас? По последним оценкам, в 2023 году российские операторы связи нуждаются в 50 с лишним тысячах базовых станций. В связи с этим они стали активно закупать и тестировать иностранное оборудование производителей третьего эшелона: китайское, турецкое, индийское. Эта тактика пока не дала желаемого эффекта. Оборудование альтернативных вендоров плохо совместимо с уже имеющимся у нас, есть вопросы и к функционалу. Возможно, со временем новые поставщики смогут доработать свою продукцию и подстроиться под наши технические задачи.

Кроме этого сейчас тестируются и российские аналоги базовых станций. По некоторым сведениям, компания "Спектр", относящаяся к Госкорпорации "Ростех", разработала линейку базовых станций стандарта LTE. В ближайшее время российская телекоммуникационная компания "Воентелеком" будет тестировать это оборудование в Крыму. Активно внедряются в сети и другие отечественные разработки, например от новосибирской компании Eltex. Она сотрудничает с операторами связи уже много лет.

Как недавно стало известно, в рамках программы импортозамещения "Ростелеком" начал заменять элементы каналообразующего оборудования Nokia и Coriant на решения российской компании Т8, причем довольно успешно. Об этом говорит заключенный контракт на поставку телекоммуникационного оборудования DWDM и программного обеспечения с условием, что Т8 со временем увеличит долю блоков, содержащих микроконтроллеры или процессоры отечественного производства, до 30 процентов. "Ростелеком" тестировал данное оборудование на участках действующих телекоммуникационных магистралей Москва - Санкт-Петербург, Москва - Удомля. Там заменяли каналообразующие блоки при сохранении иностранного оборудования DWDM и проверяли возможность пропуска канала от 100 до 400 Гбит.

В нынешних реалиях перейти на полностью российское оборудование, сделанное из российских компонентов, не представляется возможным. Замена программного обеспечения и сетевого оборудования - долгий и сложный процесс. Даже полный переход на отечественное оборудование из иностранных компонентов займет пять - восемь лет при условии, что санкции не ужесточатся и эти компоненты останутся доступными для наших производителей.

Какие технологии используют в России для безопасной езды на самокатах

Михаил Нестеров

На днях в Москве автомобиль сбил человека, который пересекал проезжую часть на самокате. И такие грустные новости в последнее время, увы, не редкость. За три года в России количество ДТП с участием электросамокатов и гироскутеров выросло в семь раз.

Если в 2019 году было зафиксировано 142 аварии, то в 2022-м уже 941. В первой половине года число подобных аварий увеличилось еще на 56 процентов. Лидером по их количеству является Краснодарский край. Далее следуют Тюмень, Екатеринбург, Москва и Санкт-Петербург. По данным ГК "Автодом", в ДТП с участием СИМ попадали 26 процентов автомобилистов.

Часто виновником ЧП становятся сами самокатчики, налетая со всего маху на пешеходов. Краш-тесты показывают, что столкновение с самокатом на скорости всего 20 км/ч надолго может уложить человека на больничную койку, случаются и летальные исходы.

Сегодня в России работает около 40 компаний, сдающих в аренду электросамокаты. Так называемый кикшеринг действует более чем в 170 городах. Только в столице парк прокатных машин составляет 60 тыс. единиц. По данным департамента транспорта Москвы, с начала сезона самокаты арендовали 7 миллионов раз. К концу 2023 года количество поездок может достичь 50 миллионов. По мнению экспертов, количество аварий с участием СИМ будет только расти.

А вот в Париже с нарушителями правил решили бороться радикально. С сентября столица Франции объявлена зоной, свободной от электросамокатов. Компании кикшеринга перенесли свои парки в другие города. А в России нашли решение, позволяющее водителям автотранспорта сделать езду более безопасной.

"Интеллектуальная система, интегрированная в автомобиль, решает сразу несколько задач. В том числе в базовый функционал заложена возможность определения пешехода на пути автомобиля. Как просто пешехода, так и человека на самокате. Как только в поле зрения интеллектуальной камеры появляется самокат, система мгновенно реагирует и предупреждает водителя об опасности возможного столкновения. Это решение значительно снижает риски возникновения аварии", - рассказывает коммерческий директор ГК "Монтранс" Сергей Кулаков.

В свою очередь компании кикшеринга внедряют технологии, делающие более безопасными как сами электросамокаты, так и поездки на них. Точнее, нарушения ПДД на СИМ становятся невозможными. Так, летом в столице по инициативе ЦОДД началось тестирование государственной информсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", нацеленной на повышение безопасности дорожного движения с участием электросамокатов. Особое внимание уделяется "медленным зонам" города, где скорость самокатов ограничена 10-15 км/ч. К примеру, это ВДНХ, Арбат, парк Горького и т.д.

Как известно, в любой транспорт, предназначенный для аренды, встроены GPS-приемники: без них не состоялись бы коммерчески успешные сервисы каршеринга и проката самокатов. Так вот, специализированный IoT-модуль отечественного производства, интегрированный в отечественную систему мониторинга электрических СИМ, при въезде самоката в "медленную зону" автоматически даст ему команду снизить скорость до разрешенной, даже если лихач на нем из всех сил будет жать на газ. Кроме этого, по словам гендиректора компании "ИТ-Резерв" Павла Мясоедова, маячок передает "кому положено" данные о работе бортового оборудования, уровне заряда батареи, скорости и направлении движения, длительности простоя, нахождения на парковке и т.д. Он также контролирует нагрузку на ось (вдвоем не покатаешься). Правила на самокате, оборудованном усовершенствованным маячком "ЭРА-ГЛОНАСС", лучше не нарушать. Данные о конкретном номере устройства и его действиях агрегируются в системе и передаются уполномоченным ФОИВ и ЦОДД. И жди, лихач, "письмо счастья"!

С марта этого года изменились Правила дорожного движения, согласно которым скорость СИМ в черте города не может превышать 25 км/ч. Кроме того, на двухколесном транспорте нельзя ездить вдвоем, а пересекать "зебру" разрешается только в пешем порядке. За превышение скорости на 10 км/ч водителю грозит штраф до 800 рублей. Осенью депутаты Госдумы внесут проект о новых штрафах для самокатчиков. Предлагается за превышение скорости на 20 км/ч штрафовать на 5 тысяч рублей. За езду вдвоем виновных накажут на 2 тысячи, а за пьяное вождение задержанный заплатит 10 тысяч.

Рынок страхования беспилотников пополняется новыми продуктами

Ирина Фурсова

Российская ИТ-компания разработала мобильное приложение, которое поможет владельцам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оформить полис каско не "оптом" на год, а лишь на то время, когда аппарат находится в воздухе, то есть подвергается риску. Специальные полисы будут действовать на короткие полеты и поездки на километры, а также на определенный промежуток времени, сообщили "РГ" в НТИ "Автонет".

Мобильное приложение удаленно подключается к БПЛА через смартфон и отслеживает его маршрут, а также манеру полета, включая скорость и крутизну виражей - то есть вероятную степень риска. От этого тоже будет зависеть стоимость страхового продукта: чем спокойнее и аккуратнее обычно проходит полет, тем дешевле полис. Сейчас такой расчет страховые компании не ведут.

"Данные с беспилотника по параллельному каналу связи через приложение Simble поступят напрямую в страховую компанию. Их невозможно будет сфальсифицировать в случае крушения дрона", - пояснил представитель разработчика.

Есть новости и в сегменте страхования автономных автомобилей. Само оно будет проводиться по классическим тарифам каско, действующим от одного года. Но зато здесь страхуется еще и пассажир беспилотной машины - уже на время поездки. Информация о манере езды, скорости и резких перестроениях будет собираться в смартфоне клиента с помощью гироскопа и акселерометра. "Фактически он получает возможность застраховать себя сам в мобильном приложении с помощью одной галочки при оформлении поездки", - уточнили в компании разработчика.

Эксперты считают, что страхование самоуправляемых транспортных средств - дело перспективное, и этот рынок будет расти с каждым годом. "У БПЛА и беспилотного автомобиля есть кое-что общее: они не всегда находятся под непосредственным контролем хозяина. БПЛА может куда-то улететь, его могут похитить злоумышленники. Автономный автомобиль также может быть легко похищен. Как раз страхование каско может такие риски покрыть. И то и другое ТС - источники повышенного риска и опасности и легко могут быть повреждены в результате неумелого управления либо сбоя каких-то систем. Средства на ремонт либо организацию ремонта можно будет получить по каско. Убежден, что свой потребитель у такого страхового продукта найдется", - сообщил "РГ" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала.

Однако эксперт уверен, что нужно плотнее работать над аналогом ОСАГО для БПЛА. Ведь неоднократно происходили случаи, когда частные коптеры падали на автомобили или влетали в окна, повреждая их. Мало того что собственника порой установить сложно, так и взыскать ущерб нелегко, если с хозяина БПЛА взять нечего. А так был бы свой аналог ОСАГО для БПЛА, и окружающим было бы спокойнее. Конечно, сейчас, когда во многих регионах запуск личных беспилотников запрещен, проблема стоит не так остро. Но полеты рано или поздно разрешат, и страхование гражданской ответственности владельцев дронов могло бы погасить конфликты до их возникновения.

По словам руководителя подразделений кредитования и страхования автомобильного маркетплейса FRESH Ольги Бондаревой, поскольку беспилотные автомобили уже тестируются на дорогах таких городов России, как Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи, страховые компании планируют выпустить специальные продукты для страхования рисков эксплуатации автономного транспорта. К ним относятся: потеря связи автомобиля со спутником, что негативно отразится на анализе дорожной обстановки, некорректное обновление программного обеспечения, которое может стать причиной выхода беспилотного авто из строя, или утечка персональных данных владельца автономного авто.

"Скорее всего, наибольшим спросом такой вид страхования будет пользоваться у юридических лиц - владельцев коммерческих автопарков, агрегаторов такси, так как полис обойдется дешевле, чем оплата труда водителей. Несмотря на то что беспилотные авто делают поездку на 10 процентов безопаснее, для физических лиц страховка может стать дороже, что может привести к тому, что владельцы начнут отказываться от ее оформления, предпочитая оплачивать штрафы. Возможно, ожидаемый рост объемов мирового рынка беспилотного транспорта до 540 миллиардов долларов к 2035 году позволит удерживать рост стоимости страхования, тогда полисы будут более востребованы у частных лиц", - считает Ольга Бондарева.

Сергей Гатауллин, декан факультета цифровой экономики и массовых коммуникаций МТУСИ:

- С учетом постоянно возрастающего уровня технической сложности беспилотного транспорта и его стоимости страховые продукты для защиты его от повреждения и хищения в горизонте трех - пяти лет займут значительную долю рынка страхования. К 2030 году большинство транспортных средств станут беспилотными, и страхование таких средств передвижения и перевозки пассажиров и грузов станет основным продуктом страховых компаний.

Российские ученые создали реактор для синтеза углеродных нанотрубок

Елена Шулепова (Калуга)

Карбоновые трубки, размер которых от 5 до 10 тысяч раз меньше пылинки муки, способны существенно менять характеристики материалов. Сегодня более всего известны карбоновые стельки, или, как их еще называют, бустеры. В спортивных кругах они пользуются успехом благодаря своим уникальным свойствам - увеличению силы отталкивания, устойчивости и мощности бега, предотвращению травм.

"Карбон - хрупкий материал, но нам удалось добиться того, что ресурс наших стелек позволяет пробежать 10 тысяч километров, - рассказал "РГ" сооснователь калужской компании "Инсолекс" и разработчик процесса синтеза нанотрубок Максим Бабенко. - Nike и ADIDAS тоже сделали карбоновые стельки, но их ресурс в 200 раз меньше. ADIDAS хотел купить у нас технологии, но мы отказались. Наша технология намного больше, чем просто стельки. Сейчас, например, мы занимаемся бетонами. Карбоновые трубки способны увеличить прочность бетона примерно на треть. Есть и другие направления для их применения".

Если же говорить об инновационных стельках, то, по признанию специалистов, аналогов калужской разработке в мире нет. Сейчас китайцы пытаются повторить успех наших ученых и инженеров, но пока не получается.

Основа стелек - карбоновая пластина толщиной всего 0,7 миллиметра. В небольшой мастерской - производство полного цикла. Потенциально здесь могут производить до 10 тысяч изделий в месяц. Однако долговечность калужских бустеров сыграла с разработчиками злую шутку: купив один раз, с ними можно износить четыре пары кроссовок, а то и больше.

При этом бустеры не являются техническим допингом, их делают согласно международным правилам. Калужские стельки уже ездили на Олимпиаду в Токио, где хорошо себя показали. Их используют не просто марафонцы, а участники суточного бега. Среди тех, кто участвовал в их испытаниях, - марафонец, который пробежал 256 километров в бустерах, сделанных в Калуге.

Но изначально они все же разрабатывались для ортопедов в качестве корректора, позволяющего мышцам стопы работать правильно, этакое устройство динамического действия для профилактики атрофии мышц и связок стопы, склонной к возникновению поперечного плоскостопия. Их даже продают с ортопедическим набором, чтобы подстраивать стельку под индивидуальную ногу.

"У нас серьезное КБ, много ноу-хау, но мы инженеры и конструкторы, а не маркетологи. В свое время очень помогли ребята из центра "Мой бизнес" и Центра поддержки экспорта Калужской области - с регистрацией юридического лица, а также подготовкой и экспертизой экспортного контракта", - рассказал Максим Бабенко.

Компания принципиально не сотрудничает с крупными торговыми сетями: "У них очень большие наценки, а карбоновые стельки и так довольно дорогие", - поясняет Максим. Работают по контрактам, более всего популярно спортивное направление. Так, их начали закупать для калужских спортивных школ.

Кстати, в калужской компании разработали также кевларовые стельки для военных. Пятислойная кевларовая вкладка помогает спасти ноги от осколочных ранений.

Цифровые помощники помогут жителям городов выбрать необходимые сервисы

Алена Узбекова

Уже в ближайшие годы в технологии "умных городов" внедрят различного рода голосовых помощников с генеративным искусственным интеллектом, которые будут советовать горожанам выбрать тот или иной сервис, услуги, маршруты, магазины и прочее.

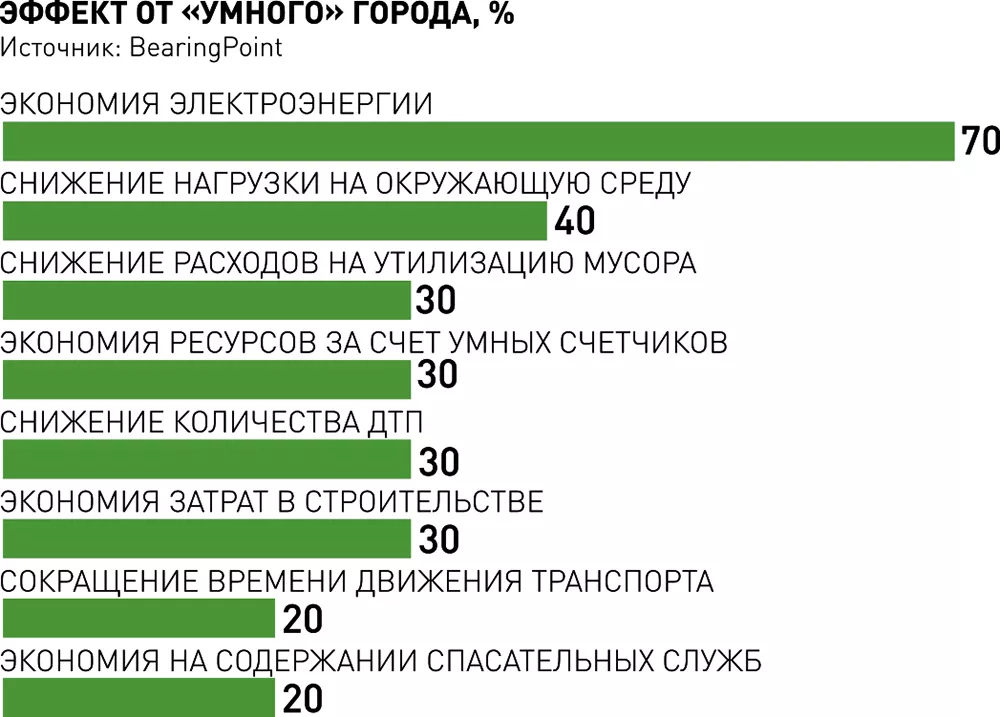

Понятие "умный город" сегодня - это пять ключевых принципов: ориентация на человека; технологичность инфраструктуры; повышение качества управления городскими ресурсами; комфортная и безопасная среда; экономическая эффективность, отмечает в разговоре с "РГ" эксперт в сфере ИТ, директор компании "Юникорн" Светлана Перминова. Изначально, говорит она, "умный город" представлял собой планы по налаживанию простой и эффективной коммуникации граждан с властью. Несколько лет назад фокус сместился на вопросы безопасности общественных пространств. А затем - на цифровизацию городского хозяйства.

Критерии "умного города" индивидуальны для каждой страны. "В России есть стандарт минстроя "Умный город", в котором рассмотрены требования к мероприятиям в сферах: городское управление, умное ЖКХ, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, инфраструктура сетей и связи, туризм и сервис. Согласно индексу IQ городов, определяющему базовый уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность решений по проекту "Умный город", лидер рейтинга - Москва", - говорит руководитель проектов консалтингового бюро ATLAS Елена Трубина.

При этом среднее значение индекса цифровизации городов России "IQ городов" по итогам 2022 года выросло относительно показателя 2021 года на 4,5 процента и составило 55 баллов из 120 возможных, сообщили в правительстве России.

Будущее - за встраиванием искусственного интеллекта в решение самых разных задач. "Умный город" будет способствовать повышению уровня комфорта и безопасности зданий, предугадыванию пожеланий людей в их взаимодействии с коммунальной и городской инфраструктурой. Однозначно будет конкуренция городов в стремлении удовлетворить потребности жителей", - говорит Светлана Перминова.

При этом ИИ будет подстраиваться под пользователя. "Сейчас многие сервисы информативные. При этом крупные корпорации в сфере ИТ уже прорабатывают тысячи различных сценариев "умных" сервисов и сфокусированы на развитии систем на основе ИИ под запросы пользователей. Есть беспроводные датчики, которые могут распознавать запахи, звуки, изображения, идентифицировать пользователей через мобильные устройства, понимать их тип транспортного средства. Датчики оценивают даже состояние здоровья человека. Кроме того, используются беспилотные летающие и наземные транспортные средства.

Это лишь некоторый перечень технологических возможностей систем умных городов, которые создаются по всему миру", - рассказывает "РГ" Михаил Комаров, профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, академический руководитель программы "Электронный бизнес и цифровые инновации".

По прогнозам экспертов, с 2030 по 2060 годы произойдет колоссальный рост темпов трансформации рабочей силы: половина видов трудовой деятельности может быть автоматизирована. Будут полноценно внедрены чат-боты, аналитика на основе ИИ, самообслуживание клиентов, сокращение времени ожидания ответа.

"Кроме того, появятся цифровые модели городов. А с помощью 3D-моделей можно будет наблюдать за процессом строительства и реконструкции объектов, а также оценивать существующую и планируемую инженерную нагрузку. В России подобные инструменты уже используются для разработки мастер-планов новых районов. Цифровые макеты есть у Москвы, Екатеринбурга, Нижневартовска, Оренбурга. В дальнейшем технологии цифровой модели также будут развиваться, в том числе благодаря нейросетям, - это один из векторов оптимизации процессов", - говорит Елена Трубина.

Самые ожидаемые технологические решения - беспилотные автомобили и сервисы доставок, применение альтернативной энергии, мобильные точки доступа к интернету, за счет которых эффективнее будут функционировать интернет вещей, дополненная реальность.

Будет востребован экологический мониторинг. Датчики смогут замерять уровень содержания загрязняющих веществ, температуру, влажность воздуха и шумовое загрязнение. Есть системы, которые уже могут составлять тепловые карты загрязнения и выявлять шлейфы выбросов, что помогает в определении источника загрязнения. Экологические отчеты могут дублироваться на официальном веб-сайте города с целью информирования горожан.

К рискам на пути внедрения новых систем умных городов относят утечку данных пользователей и данных городских систем, а если говорить про ИИ - это вопросы, связанные с этикой и качеством создаваемого контента. "Основными барьерами сейчас зачастую становятся регуляторные аспекты, связанные с обработкой персональных данных. Сейчас только около 40 процентов разработчиков корректно работают с персональными данными пользователей. При этом в России готовы делиться своими персональными данными около 50 процентов пользователей. Требуется большее информирование граждан о возможностях, которые предлагаются, и о том, как обрабатываются и защищаются их данные", - говорит Михаил Комаров.

Кубанские фермеры предложили создать государственную зерновую компанию

Анна Юркова (Краснодарский край),Александр Гавриленко (Ростовская область)

Кубанские фермеры вновь предложили создать государственную зерновую компанию, которая станет закупать зерно у аграриев по цене, позволяющей хотя бы начать новый сельскохозяйственный цикл, если на внутреннем рынке оно значительно подешевеет. Об этом было заявлено на 34-м съезде краевой Ассоциации крестьянских хозяйств, который прошел в станице Полтавской Красноармейского района.

Каждый литр на счету

На Кубани насчитывается более 13 тысяч фермерских и около миллиона личных подсобных хозяйств. Они обрабатывают свыше миллиона гектаров пахотной земли, треть всей посевной площади региона, и производят треть всего зерна в крае, около 60 процентов овощей и десять процентов молока. Поэтому фермерство - гарант продовольственной безопасности страны.

Тем обиднее, что укреплению хозяйств мешают уже, по сути, известные проблемы. Региональные власти по мере своих сил пытаются их решать, рассказывая о сложившейся ситуации на федеральном уровне. Но пока это дает лишь незначительные результаты. Несмотря на рекордный урожай, фермеры просят правительство РФ о дополнительной поддержке агропрома.

Она необходима, в частности, потому, что в разгар уборочной кампании и приближающейся осенней посевной оптовые цены на дизельное топливо резко подскочили на 30 - 50 процентов. Небольшим фермерским хозяйствам это грозит банкротством.

- Вице-губернатор Андрей Коробка - один из немногих, кто не побоялся заявить о проблеме в высших эшелонах власти, четко ее аргументировал. Мы убедили в необходимости переговоров с руководителями нефтегазового комплекса, чтобы обеспечить хозяйства топливом. Но вопрос о цене до сих пор не решен, - с досадой отметил президент АККОР России Владимир Плотников. - Сейчас фермерам присылают коммерческие предложения, где за тонну запрашивают уже 90 тысяч рублей, то есть литр выходит дороже, чем на АЗС.

Диспаритет цен ставит аграриев в безвыходное положение. Подорожали электроэнергия, техника и минеральные удобрения. Например, килограмм аммиачной селитры в начале этого года стоил 14 рублей, а в сентябре - 25 с лишним.

- В то же время за пшеницу третьего класса "с комбайна" земледельцам предлагают цены, близкие к себестоимости, а порой и ниже нее, - рассказал председатель АККОР Краснодарского края Александр Шипулин. - Мы просим установить базовый порог не ниже 17 рублей и в очередной раз заявляем о необходимости отмены пошлин, поскольку они напрямую влияют на формирование цены на зерновые и масличные культуры. Фермерским хозяйствам избежать банкротства помогли бы льготные кредиты, которые ранее предоставлялись по программе Минсельхоза России. Однако программу свернули из-за прекращения финансирования.

Слоеный пирог цен

Владимир Плотников подтвердил, что еще недавно в порту Новороссийска за тонну пшеницы третьего класса давали 16,2 тысячи рублей, но в связи с сезонным ростом предложения и наполненностью элеваторов цены стремительно падают: они уже на отметке 15 тысяч рублей. При этом экспортная пошлина составляет 4,5 тысячи рублей с тонны. В таких условиях о доходности речь вообще не идет.

Всего за июль и август за границу было продано 9,6 миллиона тонн зерна. Это очередной рекорд для страны, но сельхозпроизводители тревожатся, что урожай не вывозится за рубеж в срок.

- Сегодня аграрии начали убирать подсолнечник. За неделю цены с 29 рублей упали до 23. И это не предел, - подчеркнул в своем выступлении глава АККОР Крымского района и директор ООО "Кубань-агро" Александр Титов. - Экспорт семян подсолнечника запрещен, и переработчики пользуются этим, снижая цены до уровня шрота. Чтобы рекордный вал зерна не вызывал коллапса на рынке, необходимо создать государственную зерновую компанию, которая будет покупать его с возможностью хранения в хозяйстве. И оставить сельхозпроизводителю право обратного выкупа урожая в случае роста цен. Это поможет стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

Губернатор Вениамин Кондратьев согласился, что в ценах действительно должен быть соблюден здоровый баланс. Он сравнил себестоимость зерна со слоеным пирогом.

- Если мы хотим удержать стоимость зерна, то нужно удерживать каждый слой, - заметил он.

По его мнению, необходимо создавать сельскохозяйственные кооперативы. Сегодня начинающим кооператорам компенсируют до 90 процентов затрат на приобретение техники и оборудования для переработки урожая.

В этом году в региональном бюджете предусмотрено около трех миллиардов рублей на различные виды поддержки фермеров. В их числе программа для решивших начать собственное дело "Агростартап", гранты на закладку малых садов, субсидия на реализацию молока.

Рекорд побили дважды

В этом году Ростовская область установила рекорд России по валовому сбору ранних зерновых (без кукурузы) - 15,4 миллиона тонн, тем самым перекрыв свой прошлогодний показатель - чуть более 15 миллионов. За всю историю СССР и современной России еще ни одному региону не удавалось достичь таких результатов. Но аграрии с тревогой смотрят в будущее.

Отчасти повезло с погодой. Но многолетний рост показателей говорит о том, что дело не только в везении. Еще 15 лет назад урожай зерна пять-шесть миллионов тонн на Дону считался удачным. Хотя всем было понятно, что плодородной земли тут много. По-хорошему можно производить гораздо больше. Но крупных и успешных хозяйств после 1990-х годов еще не народилось, а мелкие фермеры предпочитали работать по старинке, не сильно интересуясь техническими новинками. Конечно, были и новаторы. Но на все нужны деньги. А откуда они у небольших крестьянских хозяйств? Многие ведь живут от уборки до уборки. И тогда в регионе решили изменить систему господдержки. Помимо федеральной помощи начали внедрять собственные областные программы. В первую очередь, помогали тем, кто вкладывал деньги в новую сельхозтехнику отечественного производства, закупал высокоэффективные семена местных сортов, соблюдал технологические рекомендации ученых и так далее. И процесс пошел. С 2014 года сбор ранних зерновых уже не опускался ниже девяти миллионов тонн. За это время производство утроилось.

- Ростовская область шла к этим показателям 15 лет, с каждым годом увеличивая количество вносимых минеральных удобрений, правильно организовывая работу с семенами, выстраивая грамотную стратегию защиты растений, - говорит директор государственного центра агрохимической службы "Ростовский" профессор Ольга Назаренко.

Но не все идет гладко. Это признают не только на Кубани, но и в Ростовской области. Проблемы все те же. Резкий рост себестоимости продукции и при этом падение цен на зерно поставили фермеров в сложное положение. Без дополнительной господдержки в новом сезоне будет непросто выжить, считает президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Ростовской области Александр Родин. И на прошлой неделе фермеры направили в правительство РФ предложения о дополнительной поддержке агропрома.

- Ситуация в сельском хозяйстве сегодня действительно непростая. Но за последние годы Ростовская область сумела "накопить жирок". Все это время в донские поля вносилось достаточное количество удобрений и средств защиты растений. Это давало и мгновенный, и накопительный эффект. Почва сегодня в хорошем состоянии. Ощутимо обновили машинно-тракторный парк. По количеству закупленной техники Ростовская область на первом месте в стране, - говорит замдиректора по научной работе аграрного научного центра "Донской" Дмитрий Марченко.

Сейчас на Дону идет сев озимых. Планируется засеять рекордные 2,9 миллиона гектаров. Эксперты утверждают, что сложились идеальные условия для сева. В начале сентября прошли сильные ливни, земля влажная, что создает идеальные условия для посевов.

Правительство РФ ввело ограничение на экспорт бензина и дизтоплива. "Эта мера поможет насытить рынок топливом, что, в свою очередь, позволит снизить цены для потребителей. Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Организован также ежедневный мониторинг закупок топлива для сельхозпроизводства с оперативной корректировкой объемов", - подчеркивается в сообщении кабмина.

Новые регионы остро нуждаются в ископаемом топливе

Евгений Ракуль

Многие предприятия угольной отрасли Донбасса оказались разрушены, но восстанавливать их надо, так как от этого во многом зависит экономика новых регионов. И. о. директора Донецкого научно-исследовательского угольного института Сергей Балов рассказал о перспективах добычи черного золота в ДНР.

Сергей Владимирович, что сегодня представляет собой угольная отрасль ДНР?

Сергей Балов: По нашим данным, сейчас в ДНР 15 государственных шахт, а также две частные. В 2015 году добыча на шахтах, которые подчинялись министерству угля и энергетики ДНР, составляла примерно 5,8 миллиона тонн в год. В 2022 году из-за обстрелов годовая добыча упала до трех миллионов тонн. Разумеется, так было не всегда. Нынешнее состояние отрасли плачевно. Достаточно вспомнить, что в 2010-х годах в Донецкой области было около 50 шахт, которые выдавали 20 миллионов тонн угля - более половины добычи страны. После 2014 года меньшая часть шахт досталась ДНР, а другая часть - Доброполье, Красноармейск, Селидово, Дзержинск - Украине. Это, кстати, относительно новые и модернизированные предприятия, да и условия добычи там были получше.

Каков потенциал тех, что контролируются нами? Можно ли говорить о росте добычи?

Сергей Балов: Главная проблема угольной промышленности ДНР заключается в кадрах. У нас прошла всеобщая мобилизация, поэтому много работников шахт было призвано в ряды Вооруженных сил. На шахтах зачастую отсутствуют проходчики и ГРОЗы (горнорабочие очистного забоя). 20 человек проходчиков в бригаде на всю шахту. Этого мало. Если не будет людей, не будет и добычи.

Еще одна проблема - отсутствие финансирования и задолженность по зарплате. В связи с этим отток кадров. Многие уехали из республики на заработки. В сами шахты придется еще вкладывать много средств. Вот, например, "Донецкий рудник" (Донецкая угольно-энергетическая компания). Запасов 96 миллионов тонн. Шахта рассчитана на добычу 1,2 миллиона угля в год. Фактически она затоплена, а поверхностный комплекс разрушен. Надо заново все строить.

Сколько шахт предстоит ликвидировать, а сколько еще можно восстановить?

Сергей Балов: Многие шахты разрушены, но давайте я приведу такой пример. 1943 год. Донбасс только что освободили от оккупации. Все разрушено, но стране нужен уголь, и к 1944 году отсюда уже пошел первый состав. По моему мнению, закрывать шахты, где имеются большие запасы угля или специфический уголь, который применяется в химии, медицине или военном деле, - это преступление. Шахты являются и градообразующими предприятиями. Горловка, Енакиево - это центр Донбасса. Там шахты закрыли, затопили, и люди оказались на улице. Воду откачать можно, конечно, но нужна государственная программа реструктуризации, шахтерам нужно жилье. Люди готовы работать. Дайте нам технику, дайте зарплату, и мы вернемся. Но сейчас шахтерские поселки разрушены, это города-призраки.

А как обстоит дело с обучением рабочим и инженерным специальностям в ДНР?

Сергей Балов: Училища, которые выпускали рабочих шахтных специальностей, закрыты. Техникумы перепрофилировались. Студенты институтов, которые готовили инженеров, сегодня без практики. Понимаю, что сложно, что идут боевые действия, но нельзя же сидеть сложа руки.

А как с разведанными запасами угля?

Сергей Балов: Трудовская - 77 миллионов тонн, Абакумова - 83 миллиона, Октябрьский рудник - 96, Бажаново - 80 и так далее. И это я называю только закрытые шахты. При годовой добыче примерно 1,2 миллиона их запасов хватит более чем на 100 лет.

Как в нынешних условиях работает ваш институт?

Сергей Балов: Мягко говоря, бывали времена и получше. У нас в институте работали до двух тысяч человек, сейчас несколько десятков. Уникальность института была в том, что он разрабатывал свои технологии, начиная от комплекса сооружений на поверхности и заканчивая подземным комплексом. Сегодня у нас осталось несколько лабораторий. Есть уникальный стенд - пресс, который моделирует различные условия в шахтах. С его помощью можно испытывать новые проходческие крепи и замки. На шахтах часто ведь применяют материалы, которые изготавливают сами. Также разрабатываем вентилятор-эжекторную установку. Довели ее до опытного образца, но встал вопрос финансирования. Есть лаборатория шахтного фонда, занимаемся аналитикой, которую представляем в министерство. Разрабатываем документы, которые определяют производственную мощность для шахт. Каждый год ее необходимо пересматривать по горно-геологическим и производственным показателям. Также участвуем в приведении шахт в нормативное состояние согласно российским законам.

Что нового планируете в ближайшее время?

Сергей Балов: У нас есть много идей. Например, как преодолеть нехватку воды. В свое время у нас была лаборатория экологии и наработки использования шахтных вод. Сейчас дал команду посмотреть, что у нас осталось на этот счет. Эти наработки сейчас очень актуальны. Считаю необходимым вернуть советскую практику, когда часть прибыли шахт направлялась на НИОКР. Это была небольшая доля, однако она позволяла их представителям с любым вопросом приехать в институт и получить рекомендацию. А институт мог проверять определенные технологии и внедрять их. Не секрет, что на многих шахтах у нас проблемы с оборудованием. Технический парк изношен, не хватает арочной крепи, приходится повторно использовать старую. Заводов-изготовителей не осталось, или они занимаются другим профилем. Это тоже проблема, которую предстоит решать на правительственном уровне.

А предприятия в соседних регионах, например, в Ростовской области, как-то взаимодействуют с предприятиями в Донбассе?

Сергей Балов: Они от нас далеко. Сюда ведь многие боятся ехать - обстрелы. Даже инвесторы, которые раньше приезжали ДНР, рассматривали только те шахты, которые находятся вне зоны боевых действий.

Угольная промышленность всегда развивалась не сама по себе. Важный вопрос - рынки сбыта. Куда теперь поставляется донбасский уголь?

Сергей Балов: Например, на металлургические предприятия. Но сейчас они практически не работают. Те же самые проблемы - от дефицита людей до нехватки финансов. Энергетический уголь идет на наши теплостанции. Это благо, что у нас остались две работающие. Так, шахта "Комсомолец Донбасса", крупнейшая в регионе, добывающая порядка 1,7 миллиона угля в год, работает именно на теплостанции.

А каковы в целом перспективы сбыта угля Донбасса? Если он энергетический, то нужен в основном для теплостанций, которые постепенно переходят на газ или другие виды топлива. В Ростовской области, например, Новочеркасскую ГРЭС постепенно выводят из эксплуатации. Есть ли вообще перспективы в такой ситуации?

Сергей Балов: Пока есть ТЭС, уголь все равно нужен. Перестройка энергетики - это задача десятилетий. Да и здесь будет важна диверсификация. Даже в европейских странах, где одно время было модно переходить на "зеленую" энергетику, шахты не уничтожали, а лишь консервировали. Уголь - это все-таки альтернативный вид топлива на многие годы вперед. Шахты должны оставаться, но в каком виде, определяет государство. Если мы отказываемся от угля, должна быть альтернатива, а ее пока не просматривается. Еще лет 50 мы от угля никуда не уйдем.

Встроены ли сегодня шахты Донбасса в экономику России? Ведь здесь уже есть свои поставщики угля.

Сергей Балов: Наш основной рынок сбыта - сама ДНР. Но если конечная стоимость угля где-то окажется ниже, то это уже чистая экономика. Ведь в той же Ростовской области многие шахты закрылись, а шахты Кузбасса находятся за тысячи километров. При этом потребность новых регионов в угле тоже велика. Если мы хотим восстанавливать промышленный Донбасс - энергетику, машиностроение, металлургию, наличие здесь угольных шахт - важное условие. Была бы программа развития.

В сельском хозяйстве юга России начали внедрять беспилотники

Александр Гавриленко

Правительство РФ утвердило параметры эксперимента по внедрению сельскохозяйственной беспилотной авиации в 12 регионах России. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В эксперименте участвуют Волгоградская, Астраханская и еще десять областей в разных федеральных округах. Новый регламент позволит, например, использовать агродроны для обработки полей и борьбы с вредителями. Однако опрошенные "РГ" эксперты опасаются, что программу будет тормозить бюрократия в регионах и каждое решение придется проталкивать через чиновников федерального уровня. При этом выяснилось, что не все аграрии готовы взять на вооружение новые виды сельхозтехники.

Гендиректор компании "Агродезсервис" Ирина Семенова является одним из главных инициаторов внедрения беспилотников в АПК. По ее словам, федеральная инициатива очень своевременна, но на практике столкнется с рядом сложностей. Это только на первый взгляд кажется, что разрешили полеты - и работаем. На самом деле, нужно будет подготовить целый пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих регистрацию агродронов, правила их эксплуатации и требования к операторам.

- В Воронежской области небо открыто для беспилотников. Но там такой административный регламент, что ты его никогда не соблюдешь, - пояснила эксперт. - Заявку на обработку полей дронами нужно подавать в оперштаб области, который собирается раз в месяц. Последний сбор был, допустим, 14 сентября. Следующий - 15 октября. Эксплуатанты подали заявку в электронном виде. Но в сентябре она к ним не попала, потому что, оказывается, ее нужно было принести еще и на бумажном носителе. А подсолнечник стоит в поле. И если его не обработать за два-три дня, он просто сгниет. До 15 октября все, кто мог, свой урожай соберут, уж какой народился. И все, глухая стена.

По словам Ирины Семеновой, 99 процентов используемых в АПК беспилотников - китайские. Российских нет вообще. Как минимум потому что нет своего программного обеспечения. А чтобы дрон полетел и выполнил обработку полей, необходима специальная программа. Так что нужно переходить с китайских полетных протоколов на российские.

- Сейчас мы с коллегами из Санкт-Петербурга трудимся над разработкой отечественного софта. И будем создавать свой собственный агродрон, - рассказала Ирина Семенова.

Еще кто-то должен обучать людей. Сейчас уже официально появилась новая профессия - оператор агродронов. Но готовых специалистов по пальцам пересчитать. Профессиональных центров обучения в регионах пока нет. Если есть, там учат только делать красивые видео и не более того.

И таких сложностей возникнет еще очень много, отмечает эксперт. Например, Минсельхоз РФ инициировал субсидирование аграриям расходов на покупку дронов. Но лишь тех, что весят меньше двух килограммов, говорит Ирина Семенова. С таким аппаратом можно только провести фотосъемку. А мультиспектральный дрон, который позволяет определить качество почвы, качество листа на поле, отследить эффективность внесения удобрений, уже при помощи государства не купишь. Он точно будет тяжелее, субсидию на него пока не дадут. Ну и так далее.

Конечно, многие аграрии проявляют интерес к техническим новинкам. Все их плюсы, в общем-то, понятны: оперативность, точность, в любой момент можно посмотреть состояние полей и провести нужные работы при помощи одного человека - оператора дрона.

Но нашлись среди опрошенных и скептики.

- Беспилотники стоят как космический корабль. Даже аренда - это баснословные деньги. Я как-то звонил по объявлению, так мне выкатили такую сумму, что я сначала не поверил, подумал, что они шутят, - рассказывает овощевод, глава ООО "Луч" из Волгоградской области Владимир Селиверстов. - Когда нам надо, мы нанимаем авиацию. Старый добрый кукурузник работает прекрасно. Я звоню и оставляю заявку. Когда скажу, тогда и прилетят. Иногда бывает нужно очень срочно. Например, бабочка совка жрет посевы, и каждый день для нас смерти подобен. Так эти ребята нас еще никогда не подводили.

Хозяйство у Селиверстова - почти две тысячи гектаров. Это огромная площадь. Выращивают перец, морковь, редьку, арбузы, тыкву, картофель, лук, капусту, огурцы, помидоры и другое. Дрона с его маленьким захватом и малой производительностью просто не хватит на такие угодья.

- И это овощеводство! А что говорить про поля пшеницы, например, по 50 тысяч гектаров? Он их будет два месяца обрабатывать. А в кукурузник влил тонну раствора, и через 15 минут работа завершена, - констатирует Селиверстов. - Да, есть проблема: авиапарк устаревает, а новые самолеты не делают. Но даже если их совсем не будет, мне проще нанять 150 гастарбайтеров, выдать им опрыскиватели и выпустить на поле, и они лучше всякого дрона справятся.

В любом случае проект только проходит обкатку. Эксперимент для того и проводится, чтобы понять все нюансы, доработать законодательство в сфере беспилотной авиации и убрать в нем некоторые противоречия. После этого накопленный опыт можно будет экстраполировать на всю Россию.

Свое надежнее

"АртАгро" уверенно занимает нишу импортозамещения в производстве сельскохозяйственного оборудования

Гульназ Данилова (Уфа)

Небольшое предприятие "АртАгро" - первый резидент индустриального парка "Уфимский" - всего за два года освоило и нарастило производство востребованной у растениеводов техники - пневмостолов, зерноочистительного оборудования и комплектующих к ним. Продукция не только выпускается, но и разрабатывается силами предприятия, что особенно ценно, когда экономика взяла курс на импортозамещение. Продукция "АртАгро" успешно заменила импортные аналоги, да и стоит гораздо дешевле.

Все хозяйства, которые закупили гравитационные столы и зерноочистительные машины, используемые в составе элеваторного комплекса, настолько остались довольны их производительностью и надежностью, что решили продолжить сотрудничество с "АртАгро".

География поставок постоянно расширяется. Сегодня она охватывает Башкортостан, Татарстан, Ульяновскую, Пензенскую, Воронежскую, Курскую, Омскую, Новосибирскую области и даже Алтайский край.

Особая гордость предприятия - воздушно-решетный сепаратор "Урожай 50", где цифра означает, что машина может пропустить за час 65 тонн товарного зерна, очищая его от мусора и различных примесей.

- С мая 2022 года выпущено уже 15 сепараторов, - сообщила исполнительный директор ООО "Торговый дом "АртАгро" Наталья Букуева. - Мы доработали продукт и постарались собственными силами и средствами установить усовершенствованные узлы на все машины, которые эксплуатируются в хозяйствах.

Предприятие работает круглый год. Самая жаркая пора, конечно, уборочная страда, когда в напряженном режиме приходится производить решёта на машины, которые запустили в прошлом году. Ведь зерно лежит на площадке и его надо подработать. Аграрии регулярно заказывают и другие комплектующие, такие как нории, ленточные транспортеры.

Зимой изготавливаются металлоконструкции для зерноочистительных агрегатов (ЗАВ). ЗАВы, полностью оснащенные собственным оборудованием, работники "АртАгро" построили в Мелеузе, Магнитогорске и Татарстане. На очереди - Буздякский и Кушнаренковский районы Башкортостана.

Каждый ЗАВ - объект уникальный, не типовой, при изготовлении которого уделяется внимание не только качеству сборки, но и дизайну. Это говорит о росте мастерства рабочих и творческом подходе к выполнению заказа.

За два года в коллективе сформировался крепкий костяк. Часть рабочих трудится в цеху, две бригады - на выезде. Но объем заказов растет, и требуются еще кадры. Однако с ними в Уфе и ближайших районах так сложно, что пришлось приглашать монтажников из Татарстана.

Между тем в "АртАгро" созданы оптимальные условия для работы. Зарплату, которая выплачивается вовремя, существенно подняли. Перед новым учебным годом выдали премию, чтобы семейные работники собрали детей в школу.

"АртАгро" - надежный работодатель, добросовестный арендатор и налогоплательщик. Производственные и бизнес-процессы на предприятии отлажены так, что удается закупать материалы, производить выплаты, не прибегая к кредитам.

"АртАгро" предлагает услуги по строительству высокотехнологичных зерноочистительных и семенных комплексов с полным циклом обработки зерна.

Контакты

E-mail: bukueva.natalya79@yandex.ru

Телефон: 8 (987) 622-56-60 (исполнительный директор).

Опережающее образование

В БашГАУ готовят специалистов по современным стандартам науки и технологий

Гульназира Ишбердина (Уфа)

Башкирский государственный аграрный университет (Баш ГАУ) - один из крупнейших аграрных вузов России, занимающий лидирующие позиции в рейтингах образовательных и научных учреждений. ВУЗ является двукратным дипломантом премии Правительства Российской Федерации в области качества. А также сегодня он участник реализации научных исследований по селекции и генетике животных и растений в составе Евразийского НОЦ мирового уровня Республики Башкортостан, Евразийского карбонового полигона, реализуемого в составе Евразийского климатического консорциума - пилотного проекта Минобрнауки России по созданию и функционированию карбоновых полигонов, программы "Приоритет-2030" в консорциуме с Уфимским нефтяным техническим университетом. БашГАУ удостоен первого места в рейтинге "Зеленые вузы России", занимает лидирующие позиции рейтинга "UI GreenMetric", входит в Первую лигу ТОП-100 Национального агрегированного рейтинга среди аграрных вузов, а в Предметном национальном агрегированном рейтинге - в премьер-лигу в области "Сельское, лесное и рыбное хозяйство".

Сегодня в вузе более 7,5 тысячи студентов под руководством высококлассных профессоров и доцентов, используя передовые достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологий, осваивают современные компетенции в геномной селекции растений и животных, ускоренном микроклональном размножении высокоценных сельскохозяйственных и плодово-ягодных культур. Также они участвуют в таких научных процессах, как, например, клонирование плодово-ягодных, цветочных, декоративных, древесных и сельскохозяйственных культур, декоративных, древесных растений, роботизации и автоматизации технологических процессов в агропромышленном и лесопромышленном комплексах, в разработке технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и многом-многом другом.

- Причем вся научная и образовательная деятельность ведется как по заказу государственных структур, так и в тесном взаимодействии с реальным сектором экономики - передовыми предприятиями АПК. Совместно с ними вуз решает важные для отрасли задачи, - рассказывает проректор по научной и инновационной деятельности БашГАУ, доктор биологических наук Иван Чудов.

И тут же приводит пример: на днях педагоги вместе со студентами выезжали на одно из башкирских предприятий, где попросили помочь повысить содержание белка в семенах подсолнуха. Изучив все технологические процессы, вуз подготовил для предприятия программу, благодаря которой в течение двух-трех лет вопрос будет снят. И таких заказов поступает множество, ученые университета успешно с ними справляются. А главное, в процессе участвуют студенты - будущие двигатели науки и работники сельского хозяйства.

В вузе отработана система преемственности обучения начиная со школьной скамьи. Одними из первых в стране они создали "агроклассы" - совместный проект с региональными минсельхозом и минобрнауки. В прошлом году таких классов было 30 по республике, сейчас уже более 100. Преподаватели БашГАУ выезжают к школьникам с лекциями, в основном по химии и биологии. Конечно, проводят мастер-классы, ставят опыты. При этом у каждого класса есть куратор из числа партнеров вуза - крупных сельхозпроизводителей республики. Детей приглашают на экскурсии на предприятия, где они знакомятся с новейшими разработками техники и оборудования, организацией современного производства.

Есть при вузе и каникулярная школа, куда дети приезжают во время каникул. Для них готовят такие занятия, чтобы вызвать интерес, например, дают возможность почистить зубы коту, изучить анатомию в 3D-формате или вырастить из семечки растение.

Интерес к аграрному университету постоянно растет. Особенно высокий конкурс среди абитуриентов на такие направления, как ветеринария и агроинженерия. На экономические специальности бюджетных мест нет, но и там высокая конкуренция среди желающих учиться.

- В этом вопросе мы хорошо работаем с работодателями и партнерами, они сами направляют к нам на учебу своих будущих сотрудников, так как очень заинтересованы в обновлении кадров. Как правило, целевики потом возвращаются к ним же работать. Особенно помогает Управление ветеринарии. Работодатели наших студентов принимают на практику, и они там ее проходят реально, а не на бумаге, - рассказывает проректор.

Подтверждением этих слов служит тот факт, что ежегодно студенты вуза становятся победителями в республиканском конкурсе комбайнеров. Тем, кто за сезон больше намолотил зерна, глава республики вручает ключи от автомобиля. И это помимо того, что студенты получают хорошую зарплату за время практики.

- Мы гордимся своими выпускниками. Они занимают самые разные позиции в аграрном кластере экономики, трудятся во многих сферах деятельности, становятся высококлассными руководителями предприятий, возглавляют министерства, районные и городские администрации. Отрадно видеть и то, что коллектив вуза в основном представлен нашими выпускниками. Большинство руководителей структурных подразделений - наши же воспитанники, которые вкладывают всю душу в свою работу, - с гордостью говорит Иван Владимирович.

Башкирский государственный аграрный университет с 2020 года является участником Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня с реализацией технологического проекта "Селекционно-генетические и молекулярно-клеточные технологии в животноводстве и растениеводстве". В рамках проекта в 2021 году сдан в эксплуатацию "Центр прогрессивных технологий, эмбриологии и генотипирования" с лабораторным комплексом для ускоренного воспроизводства стад племенного крупного рогатого скота под контролем генетических технологий.

И в текущем году есть существенные успехи. Росстандартом Башкирский агроуниверситет определен головной организацией технического комитета по стандартизации "Пчеловодство". А председателем назначен ректор вуза Ильдар Габитов.

Контакты

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.50-летия Октября,34

Сайт: www.bsau.ru

E-mail: prkombgau@mail.ru

Телефоны: 8 (937) 340-45-00, 8 (347) 216-46-42

Реклама, 16+

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет"

В Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко появилась своя "Царская невеста"

Мария Бабалова (Мария Бабалова)

Премьеру "Царской невесты" Римского-Корсакова театр планировал показать еще под занавес прошлого сезона. Но постановку перенесли и, таким образом, спектакль, открыл парад новинок 105 сезона. Над спектаклем работала команда во многом приглашенных постановщиков. К служащему в театре дирижеру Арифу Дадашеву присоединились режиссер Дмитрий Белянушкин, сценограф Александр Арефьев и модельер Светлана Тегин в качестве художника по костюмам. Результат получился интригующим.

"Царская невеста" - название на афишах совсем не редкое. Учитывая же фактор грядущего в следующем году юбилея Римского-Корсакова, наверняка, количество постановок умножится, хотя уже сегодня эта опера представлена в большинстве российских театрах. А после нынешней премьеры - и во всех без исключения оперных театрах столицы. Поэтому вопрос привлечения публики совсем не праздный, ибо в наших репертуарных театрах спектакль должен выдержать не только две-три премьерных серии показов, а продержаться в афише десятилетия. И в данном смысле старания постановочной команды очевидны.

"Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция" - знаменитая цитата из бессмертного фильма Эльдара Рязанова становится ключом к этой постановке. Первое действие оперы, которое во многом всегда является камертоном всего спектакля разворачивается именно в бане и в обществе полуголых, нетрезвых мужчин. Они топят на дне стакана свои любовные страдания и устраивают себе утешительный корпоратив прямо посреди парилок и купелей с поющими и танцующими красавицами в провокативных гипюровых одеяниях. Зрелище, прямо сказать, на любителя… Наверное, в жизни может быть и такое, а уж в театре и подавно. Но музыка Римского-Корсакова на этот режиссерский ход совсем не откликается, а звучит лишь формальным фоном. И действие быстро трансформируется в некий квест под названием "День опричника, или Царская невеста".

Режиссер следует современной театральной моде и обещает радикальную игру со временем, говоря о переносе действия на полвека вперед от дня сегодняшнего. Правда, эта будущность не читается в спектакле, если даже перед его началом проштудировать буклет, выпущенный театром к премьере.

Спектакль мрачен, хотя действие строго и не привязано к темной эпохе опричнины и не превращено в политический триллер. При этом сюжет драмы Мея о третьей женитьбе Ивана Грозного, ставшей литературной основой для композитора, ныне часто провоцирует на нечто подобное. Так как согласно историческим фактам супруги вместе прожили всего 15 дней, после чего жена царя скончалась при весьма загадочных обстоятельствах. Первое представление состоялось 22 октября 1899 года в театре Московского товарищества частной русской оперы Саввы Мамонтова.

При этом главная героиня оперы вовсе не царская невеста Марфа Собакина, а Любаша - "чудо-девка", любовница боярина Грязного, которую он предал, "положив глаз" на Марфу Васильевну. Именно Любаша раскручивает маховик всеобщей трагедии, что фактически превращает ее в ведьму. Режиссер декларирует (опять-таки согласно буклету) "попытку понять меру покорности и наивности русского человека", а на деле получается "похвала похоти", что неизбежно ведет к кровавому финалу. Для усиления депрессивного настроения на сцене выстроена громадная полуразрушенная башня с выступающими, как шипы, балками, на которых полспектакля висит "случайный" (не имеющий отношения к сюжету) безымянный окровавленный труп.

Все герои оперы по образам и характерам нарочито собирательно-заимствованные, оставляющие впечатление, что все это мы уже видели. Так, например, Любаша, без ведома авторов оперы оказывается беременная (только что именно в таком же положении по воли Дмитрия Бертмана была и Сантуцца в "Сельской чести" на сцене "Геликона"). Быть может, режиссер этим поступком хотел показать общность всего человечества и, как следствие, всех оперных персонажей…

Музыкальный уровень спектакля также вышел очень усредненный. Что, наверное, неизбежно, когда перед репертуарным театром стоит задача не только создать произведение искусства, но и обеспечить бесперебойный прокат спектакля и дать работу максимальному числу штатных солистов.

Театр выпустил премьеру фактически в трех составах. Но, правда, лишь с двумя Грязными Антон Зараев и Дмитрий Зуев, которым, по гамбургскому счету, эта боярская партия, требующая незаурядной харизмы и солидного вокально-технического мастерства, пока не покорилась. Однако, если отбросить все внутритеатральные условности распределения ролей, то труппа МАМТа может представить один сильный состав особенно своей "слабой половиной", чьи огрехи незначительны и, естественно, связаны с премьерным волнением. Хороша и притягательна темпераментом и голосом Любаша Екатерины Лукаш. Прелестна Полина Шароварова в незначительной партии Дуняши (наперсницы Марфы), делающая своим талантом этот образ легким, но заметным. Колоритной и весомой получилась и фигура матери Дуняши Домны Сабуровой у Натальи Мурадымовой.

Абсолютным событием спектакля стала сопрано Елизавета Пахомова… Вспоминаются блоковские строки: "Девушка пела в церковном хоре…". Для молодой певицы, только в этом сезоне переведенной из хора в ранг солисток (после того, как она была замечена на конкурсе Хиблы Герзмава), партия Марфы фактически стала звездным дебютом. Естественная, предельно трогательная, с чистым, переливающимся голосом, как родниковый ручей, она, как никто другой вызывала у зала реальное сопереживание и те эмоции, что еще долго не забываются после спектакля.

Оркестр звучал очень по-разному. Когда за пультом дирижер-постановщик Ариф Дадашев все строго, местами даже грубо и безразлично. Если оркестром руководит его молодой визами Федор Безносиков оркестр становится более чувственным, но возрастает количество технического брака и случаев расхождения оркестра с певцами. Но в любом случае театру стоит задуматься о покупке новых инструментов, дабы существенно повысить качество оркестрового звучания.

Финал спектакля, безусловно, режиссер "забирает" себе, жестко смещая смыслы: фразу "Страдалица невинная, прости!" Грязной сначала адресует нарождённому ребёнку в утробе Любаши, затем уже обращается к лишенной рассудка Марфе. Грязной убивает Бомелия (лекаря, приготовившего всем отраву), а Любаша застреливается. Очевидно, что на повестке дня стоит вопрос о девальвации ценности человеческой жизни.

Согласно планам 105 сезон в театре задуман в опере исключительно русским. Так помимо уже увидевшей свет рампы "Царской невесты" Римского-Корсакова ожидается еще две премьеры:

5 марта. "Не только любовь" Родиона Щедрина. Режиссер Евгений Писарев, дирижер Феликс Коробов;

26 июня. "Русалка" Александра Даргомыжского. Режиссер Александр Титель, дирижер Тимур Зангиев.

В Москве прошла премьера фильма Александра Велединского "1993" по роману Сергея Шаргунова

Павел Басинский

Летом 2021 года, когда Александр Велединский приступал к съемкам фильма "1993" по мотивам одноименного романа Сергея Шаргунова, я сделал интервью с режиссером для "РГ". Не скрою, что к Велединскому у меня особое отношение. Я люблю его не только за то, что он мастерски делает свое кино, но и за то, что внимательно читает современную русскую прозу и смело ее экранизирует. Пока другие режиссеры оттачивают свое мастерство на бесконечных киноверсиях русской классики, Велединский берется за тексты еще не отстоявшиеся во времени. Спектр его предпочтений широк: от Вячеслава Пьецуха до Эдуарда Лимонова и от Алексея Иванова до Захара Прилепина. И здесь случаются невероятные удачи, как было с фильмом "Географ глобус пропил" по роману Алексея Иванова. У скромного вроде бы фильма был оглушительный успех - и на фестивалях, и в кинотеатрах. Затем был сериал "Обитель" - и снова удача. Но когда я узнал, что он собирается экранизировать роман "1993" о трагических событиях конца сентября - начала октября 1993 года, я задал ему вопрос: "Не страшно?" "Очень страшно! - ответил он. - И все прекрасно осознаю. Но пора уже. Знаю, что и "хейтить" нас будут со всех сторон - справа и слева - именно потому что гражданская война не закончилась... Дальше не буду говорить - экран покажет".

И вот экран "показал". В минувшее воскресенье в московском кинотеатре "Октябрь". Зал был полон. Перед показом на сцену вышли Велединский, Шаргунов, продюсеры фильма и чуть ли не вся съемочная группа, которую режиссер представлял поименно, говоря о каждом лестные слова. А потом сказал: "Приятного просмотра не обещаю! Главное, не подеритесь после него!"

Фильм длится почти два с половиной часа. Но смотрится, на мой взгляд, как раз довольно легко. Гораздо легче, чем читается роман, глубокий и серьезный, но с очень густой бытовой атмосферой начала 90-х. К тому же роман - это еще и классическая семейная сага с историей одной семьи. Для романа хорошо, а для кино тяжеловато. Велединский разбавил эту историю забавными сюжетами, смешными положениями в неловких ситуациях (чего стоит отец, обыскивающий комнату дочери на предмет "крамолы", а затем спрятавшийся от нее под кровать), таксистом с лицом Циолковского и даже эксцентрическим танцем главного героя на Луне.

Вообще режиссер явно не ставил своей задачей напугать зрителя "предчувствием гражданской войны". В этом фильме вы не увидите и не услышите ни залпов из танков по Белому дому, ни искаженных лиц и криков умирающих под выстрелами людей... Кажется, единственное исключение - молодая учительница Олеся, которую трогательно играет жена режиссера актриса Виктория Смирнова. Она пришла к телецентру в Останкино, чтобы увидеть Большую Историю и рассказать о ней ученикам. И попала под пулю. Но почему-то эта смерть не потрясает. Может, потому, что слишком предсказуема. К тому же самые жестокие сцены происходят в темноте, и, наверное, самое страшное в них - следы от трассирующих пуль, а также то, что повстанцы и омоновцы почти не видят друг друга и схватка между ними идет как бы вслепую.

Конечно, я ждал от фильма ответа на главный вопрос: "Что это было?" Почему после праздничного пафоса августа 1991-го, когда тысячи людей вышли защищать демократию, символом которой стали Белый дом и Ельцин, через два года другие (или те же?) люди пришли брать штурмом Останкино и защищать Белый дом как символ антиельцинского сопротивления?

Вы не найдете ответов на эти вопросы ни в фильме, ни в романе. Не найдете именно потому, что слишком у многих уже есть готовые на них ответы. Для этого не надо читать ни "левых", ни "правых" публицистов. Достаточно заглянуть в социальные сети, чтобы погрузиться в пучину все той же не затихающей гражданской войны в самых простых головах. Но искусство не любит упертых в своей правоте людей. Как и они не любят искусство.

Вот, собственно, об этом и фильм, и роман. События 1993 года в них показаны глазами человека, который их катастрофически не понимает, но который чувствует, что они касаются лично его, и потому не может остаться в стороне, по ту сторону телевизора.

В этом смысле главный герой Виктор в исполнении Евгения Цыганова - это прямой родственник и Пьера Безухова, и Клима Самгина, и даже бедного Евгения из "Медного всадника". Он хочет понять, куда "несет нас рок событий", но не может и страдает от этого. Последняя сцена, где Виктор вместе с женой Леной (Екатерина Вилкова) и дочерью Таней (прекрасно сыграла Анна Цветкова) строят из гробовых досок странное сооружение в своем дворе, конечно, символична. А что им еще остается?

Жаль, что в фильме мало Александра Робака и Александры Ребенок, коротко сыгравших семейную чету богатых соседей.

Но в целом Александр Велединский еще раз показал, как он умеет работать с современным литературным материалом, превращая его в умное и одновременно зрелищное кино.

Евгений Цыганов, актер:

"Это история поколения моих родителей. Многие теряли работу, пытались найти ее, где угодно. Мой герой, который работал в научно-исследовательском институте, теперь ходит под землей и варит трубы. Это абсолютно история моего отца, который работал в подобном космическом НИИ, а в итоге вынужден был в 90-е годы пойти работать трубоукладчиком, потому что это был один из немногих законных способов заработать деньги. Сама картина важная, как любая рефлексия про происходящее с нами, про происходящее с нашей страной. Потому что в этом прошлом, наверное, мы видим себя сегодняшних. И в наших родителях, и в их переживаниях мы находим свои переживания, пытаемся найти ответы на вопросы, которые нас сегодня волнуют".

В Кавминводах туристы могут побывать там, где снимались известные российские киноленты

Никита Пешков (Ставропольский край)

Самый кассовый в истории российского кинематографа фильм "Чебурашка" снимался сразу в нескольких городах на юге России, но во многих запоминающихся сценах можно увидеть пейзажи и архитектуру Кавказских Минеральных Вод.

Так что гости Ставропольского края теперь могут прогуляться по улочкам из любимой картины, а в регионе тем временем ждут новые съемочные группы. Ведь в Кавминводах в рамках в том числе государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс" активно реконструируется туристическая инфраструктура, что улучшает условия работы творческих групп.

Съемки "Чебурашки" проходили в Кисловодске в октябре 2021 года. Масштаб ощущался на каждом этапе. Декорации для сцен с фестивалем шоколада, которые снимались на Лермонтовской площади у центрального входа в Нарзанную галерею, строили чуть ли не дольше, чем шли сами съемки. Кроме того, еще одно нужное для фильма здание "возвели" перед бывшей гостиницей "Бештау".

- Cъемочной группе удалось передать красоту курорта: Кисловодск в кадре невероятен, - рассказала менеджер кисловодского национального парка Анна Романенко. - У тех, кто живет здесь с детства, немного замылился взгляд. Все примелькалось, хотя мы знаем, что в городе почти всегда солнечно, и видим, насколько прекрасны старинные здания. Операторы, которые до этого не были в Кисловодске, все видят свежим взглядом, в таких ракурсах, к которым местные жители не привыкли. И это помогает им открывать город заново.

После выхода "Чебурашки" в прокат поднялась новая волна интереса к Кисловодску. По данным городских властей, среди гостей курорта немало тех, кто приехал, чтобы прогуляться по местам, которые до этого они видели на экране. В городе ухватились за этот интерес: были организованы экскурсии по съемочным площадкам, во время которых рассказывали об интересных моментах создания фильма. Также в центре Кисловодска планируют установить 12 скульптур ушастого зверька, которые разместят так, чтобы гуляющие по курортной зоне туристы могли находить их как приятные сюрпризы.

В Общенациональном союзе индустрии гостеприимства в СКФО считают, что история с "Чебурашкой" подтверждает: киносъемки - перспективный вариант привлечения в регион инвестиций и гостей. Существует понятие первичного и вторичного кинотуризма. Первичный - это когда приезжает съемочная группа. Это тоже туристы, которые в течение долгого времени живут на курорте, пользуются транспортом, едят в ресторанах и кафе, покупают сувениры. Потом выходит фильм, который запускает уже вторичный кинотуризм. Жители России, которые посмотрели фильм, снятый в Кисловодске, хотят побывать здесь. Они узнают Национальный парк и Курортный бульвар, которые стали декорациями "Чебурашки".

Подобная практика, конечно, зародилась не на Кавказских Минеральных Водах. Ею уже давно пользуются многие города мира. А в Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске снимали не только "Чебурашку", но и комедию "Любовь без размера" со Светланой Ходченковой в главной роли, сцены сериала "Нинель", третий сезон сериала "Шифр".

Кинолюбители, безусловно, помнят сцену из фильма "Любовь и голуби", где герои Людмилы Гурченко и Александра Михайлова занимались на тренажерах. Снималась она в Ессентуках - в зале Цандеровского института механотерапии, открытом еще в 1902 году. Здесь сохранились десятки тренажеров, практически все созданы более века назад знаменитым шведским физиотерапевтом Густавом Цандером.

Съемочные группы стали обращать внимание не только на курортные локации Ставрополья. В 2023 году площадкой для создания многосерийной картины "Десять дней до весны" стала региональная столица.

Пожалуй, впервые жители города видели подобный масштабный кинопроцесс, ведь в съемках помимо большой киногруппы была задействована и военная техника. Городским властям приходилось даже перекрывать движение на некоторых улицах.

Ставропольский край известен и кинофестивалями. Так, в 2018 году в курортных городах региона впервые состоялся фестиваль "Хрустальный источник" - авторский проект заслуженного артиста России Эвклида Кюрдзидиса.

Фестиваль собрал больше тысячи зрителей, а его специальными гостями стали звезды отечественного кино Светлана Немоляева, Александр Михайлов, Юрий Стоянов, Наталья Варлей, Ия Нинидзе и другие. А летом 2023 года в Ессентуках при поддержке Президентского фонда культурных инициатив прошел первый фестиваль детского кино.

Весной 2023 года в Железноводске появился музей известного актера, режиссера театра и кино, заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса, который погиб в 2022-м. Посетители могут увидеть его личные вещи, награды, документы и фотографии. Экспонаты помогли собрать родные, друзья и коллеги Пускепалиса. В Железноводске прошли его детские годы - он переехал в город-курорт с родителями в 1980-м. И даже когда артист уже покорял съемочные площадки, родители продолжали жить на Ставрополье.

Сентябрь в Москве уже установил несколько температурных рекордов

Сергей Жуков

Сентябрь в Москве уже установил несколько температурных рекордов, и у него есть шансы стать самым сухим за всю историю метеонаблюдений.

Воздух на минувшей неделе прогревался до 23-26 градусов. Некоторые горожане даже купались и загорали. И это во второй половине сентября! Правда, короткие дожди, прошедшие в столице с воскресенья на понедельник, градус слегка сбили, но погода остается по-прежнему хорошей. Да и дождей до конца месяца синоптики больше не ждут, поэтому сентябрь 2023-го может стать самым сухим с 1882 года. Тогда, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, выпало 7,9 мм осадков. А в нынешнем сентябре - пока 6,1 мм.

Самое время гулять и ловить оставшиеся солнечные дни. Во вторник и среду днем прогнозируется "умеренное тепло": температура воздуха будет варьироваться от плюс 7 до плюс 15 градусов. В четверг, 28 сентября, столбики термометров снова поползут вверх: ожидается около плюс 12 градусов. Пятница, 29 сентября, по прогнозам синоптиков, тоже отметится ясной погодой: ночью будет около 14 градусов тепла, а днем температура вырастет до плюс 22 градусов. Суббота может стать и вовсе самой теплой на неделе: днем термометры покажут до 23 градусов тепла, а в ночные часы - не ниже плюс 14 градусов.

Октябрь, говорят синоптики, тоже будет относительно теплым. В отдельные дни воздух будет прогреваться до плюс 15-18 градусов.

Рекордно теплым сентябрь выдался и в других регионах страны. По наблюдениям синоптиков, непривычная для этого времени погода была зафиксирована в Санкт-Петербурге, Архангельске, Йошкар-Оле. В общей сложности температурные максимумы обновились более чем в 40 населенных пунктах России. Например, в Петербурге 23 сентября термометры показали плюс 25,3 градуса.

В московских домах проверили 60 процентов плит

Ирина Огилько

С начала года в столице проверено около 1,1 миллиона газовых плит в квартирах москвичей. О самых частых нарушениях, выявляемых специалистами, расскажем в этом материале.

По данным и. о. заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, всего в столице газовыми плитами пользуются более 1,8 миллиона семей. В процессе реновации жилья число таких пользователей в многоэтажках сокращается, в новых квартирах газа нет, а прирост пользователей из частного сектора Новой Москвы не так велик.

Чтобы избежать возможных ЧП с газом, каждый год сотрудники Мосгаза обходят газифицированные квартиры. Самое частое нарушение, с которым встречаются газовщики, это закрытая газовая труба. От глаз владельцев квартиры и газовщиков ее обычно скрывают фальшстена или кухонный гарнитур. Внешне это выглядит красиво, но проблема в том, что такая труба перестает быть доступной для обслуживания, а в случае утечки газа владелец квартиры вовремя не заметит неисправность.

Еще одно опасное нарушение: варочная панель и духовой шкаф установлены на одно отключающее устройство, то есть два прибора подключены к одному крану. Между тем каждый из приборов с целью безопасности должен иметь свой кран. Важно также, чтобы в квартирах с газоснабжением хорошо работала вентиляционная система. Как отмечает замглавного инженера "Мосгаза" Татьяна Киселева, еще одно, не очевидное на первый взгляд, но действующее как "бомба замедленного действия" нарушение - несоблюдение сроков эксплуатации газового оборудования. Больше чем 12 лет газовая плита или газовый водонагреватель не служат. "Изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа, - говорит Киселева. - Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима их полная замена".

Купив же новый прибор, самостоятельно его нельзя подключать. "При самостоятельном подключении плиты возможна утечка газа. Если человек неспециалист, он почти всегда закрутит неправильно: или не дожмет, или пережмет паронитовую прокладку в местах соединения, - говорит она. - Хорошо, что случаев самовольного подключения очень мало в масштабах города". Все еще встречаются в столичных квартирах плиты с отсутствием системы "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло. Между тем с 2019 года использование таких приборов в стране запрещено.

Если нарушение нельзя исправить на месте, составляется акт осмотра, а владельцу квартиры предписывают устранить неисправность до следующей проверки, то есть за год. О выявленных недочетах сообщают управляющей компании. Впрочем, в большинстве случаев газовщики через год обнаруживают все те же нарушения, если, конечно, хозяин квартиры вообще открывает им дверь. Таких случаев каждый год фиксируют более 5 процентов.

Между тем за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования статьей 9.23 КоАП введена административная ответственность. Нарушителю грозит штраф, максимальное наказание для граждан до 2 тыс. руб.; на должностных лиц - до 20 тыс.; на юридических лиц - до 100 тыс. руб. Правда, по открытым данным, в столице не зафиксировано ни одного случая, чтобы нарушителя наказали штрафом.

Кстати

Посмотреть, когда придет в ваш дом проверка, можно с помощью Mosgaz Bot в соцсети Telegram или на официальном сайте компании.

Приморский край стал 28-м участником федерального "Императорского маршрута"

Татьяна Хорошилова

В Пушкинском театре Дальневосточного федерального университета прошло подписание соглашения о включении Приморского края в федеральный культурно-исторический проект "Императорский маршрут", теперь объединяющий 28 регионов России.

Соглашение подписали заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, губернатор Приморья Олег Кожемяко, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова.

Просветительский "Императорский маршрут", созданный по инициативе ЕСПО, охватывает места памяти представителей царской семьи, места их пребывания, официальных визитов, путешествий по России и зарубежным странам, знакомит с разными сторонами жизни и воспитания императорской фамилии.

"Соглашение поможет в научном консультировании. Мы создаем систему сертификации экскурсоводов, чтобы материал, который подается по теме 300-летней истории императорской России, был объективен", - считает глава Фонда ЕСПО Анна Громова.

Реализация проекта началась в 100-летие мученической кончины царской семьи, погибшей от рук большевиков в 1918-1919 годах.

В городах, где проходит "Императорский маршрут", вместе с региональными музейными объединениями ЕСПО создал более 10 музеев. Они находятся в Сибири, на Урале, в Москве и Московской области. Особенно посещаемы музеи семьи Николая II в Тобольске, где с 2018 года побывало более 440 тысяч человек, и "Напольная школа" в Алапаевске, которую в прошлом году посетило 3000 школьников, музейный кластер в Подмосковье на территории бывшего императорского имения "Ильинское-Усово". В этом году 2500 детей из 21 региона страны посетят Московскую область, Пермь, Екатеринбург.

Владивосток помнит визит сына императора Александра II - великого князя Алексея Александровича: одна из центральных улиц называется Светланской в честь одноименного судна, на котором прибыл представитель императорской фамилии. В 1891 году город посетил цесаревич Николай Александрович. На перекрестке Светланской и Прудовой улиц стоят Триумфальные ворота, построенные в византийско-русском стиле, через которые ступил на владивостокскую землю будущий царь России.

В здании железнодорожного вокзала Владивостока установлена мемориальная доска с барельефом императора Николая II, памятник царю-мученику у Покровского кафедрального собора. В мае 1891 года, после возвращения из кругосветного путешествия цесаревич Николай Александрович присутствовал при установке сухого дока и закладках памятника адмиралу Геннадию Невельскому, железнодорожного вокзала и последнего участка Транссибирской железнодорожной магистрали, которая пересекает и сейчас центральную часть города.

Николай Александрович также собственноручно положил серебряную доску и залил ее цементом. Сухой док был открыт 7 октября 1897 года и существует по сей день.