Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

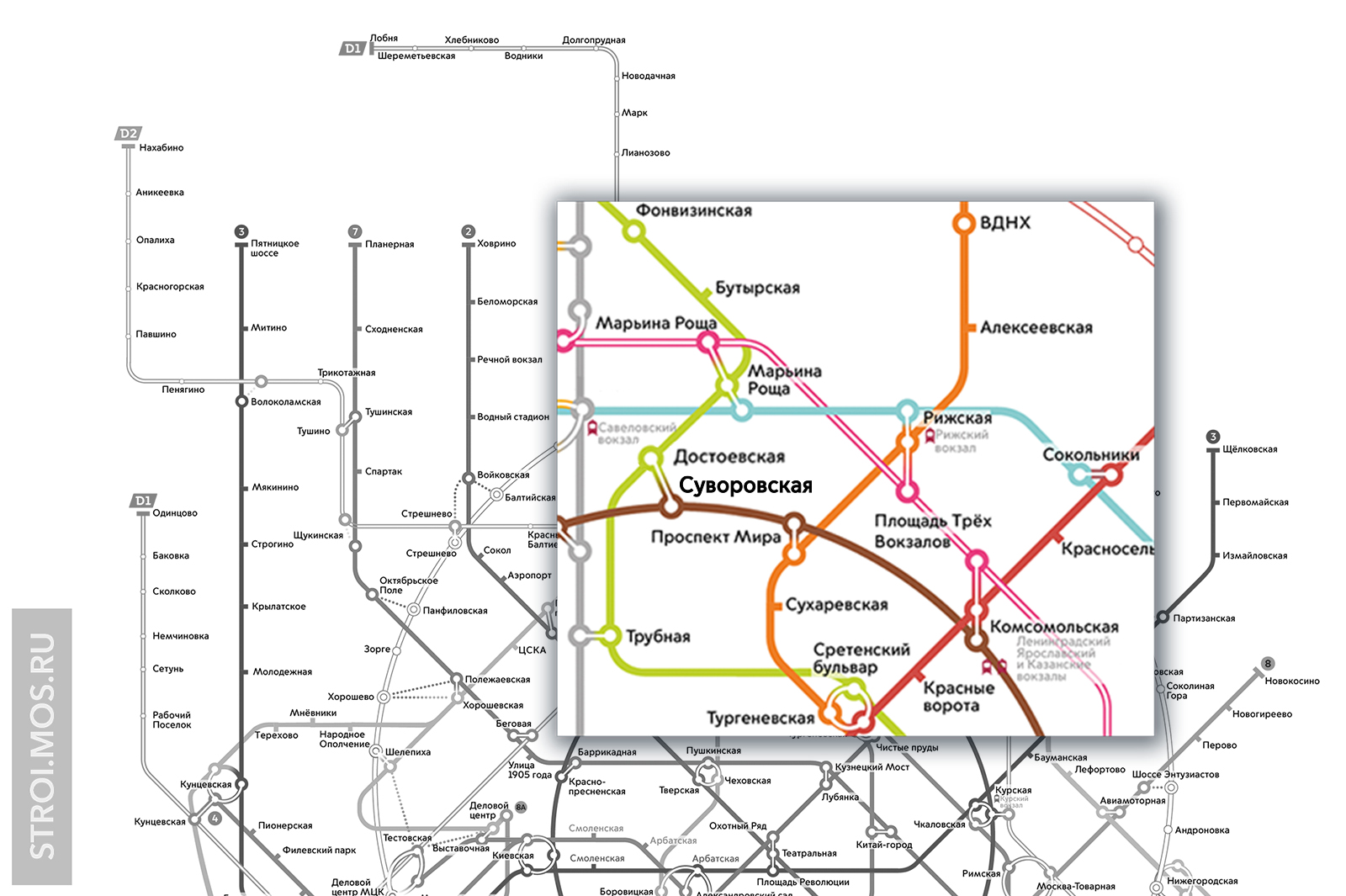

Станцию метро «Суворовская» построят на Кольцевой линии: как это будет

На Кольцевой линии метро началась подготовка к строительству новой станции «Суворовская». Она расположится между станциями «Новослободская» и «Проспект Мира» и станет пересадочной на Люблинско-Дмитровскую ветку. Это единственный диаметр, не имеющий двух пересадок на Кольцевую линию.

О том, как будут «вживлять» новую станцию в действующую ветку метро, порталу Стройкомплекса рассказал генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

– Как возникла идея построить еще одну станцию на Кольцевой линии метро?

– Станция планировалась к строительству еще в 1988 году, тогда же и был забит первый колышек. Но из-за смены проекта, а затем недостатка финансирования стройка была законсервирована. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение построить станцию «Суворовская», ее внесли в Адресную инвестиционную программу. «Суворовская» станет 13-й станцией на действующей Кольцевой линии метро.

– В чем сложность строительства станции «Суворовская»?

– Все, что связано с внедрением в действующий организм метрополитена –довольно сложный процесс. Но все принципиальные технические решения уже приняты. Для того, чтобы соорудить «Суворовскую», сначала построим обходные тоннели, по которым перенаправим движение поездов Кольцевой линии, затем будет сооружаться сам станционный комплекс, и впоследствии произойдет так называемое присоединение к действующей линии.

Сложности, безусловно, есть, этим и обусловлен пятилетний срок строительства, который обозначил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Но, с учетом расчета будущего пассажиропотока «Суворовской» и удобства пересадки с Кольцевой на салатовую ветку, это строительство экономически обоснованно.

Как ранее сообщал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, строительство станции «Суворовская» на Кольцевой линии подземки может быть завершено в течение пяти лет. «Суворовская» откроется на территории района Мещанский в центре столицы. Станционный комплекс расположится вдоль Суворовской площади (отсюда и его название), в районе примыкания к ней улиц Самотечная и Дурова и под Екатерининским сквером.

– Как происходила расконсервация станции?

– Этапов расконсервации как таковых не было. Все эти годы здесь велись обслуживающие процессы. А непосредственно работы по продолжению подходных тоннелей начались примерно год назад. Всего с 1988 года по сегодняшний день сделано порядка 5 % от общего объема работ, запланированных на станции «Суворовская».

– Как будут организованы строительные работы на глубине 42 метра?

– Станция будет строиться в непосредственной близости к действующему метро, в так называемой технической зоне. И практически все строительные работы проведут вручную. Здесь не предусмотрено применение ни машин, ни тоннелепроходческих щитов. Работы будут вестись максимум буровзрывным способом, а в технической зоне – только отбойным молотком и только ручным трудом, чтобы не нарушить конструкции действующего метро.

– Будет ли ограничиваться движение поездов на Кольцевой линии?

– Во время старта основных строительных работ точно нет. Активное строительство самой станции будет осуществляться после переключения движения поездов на временную схему по двум дополнительно построенным обходным тоннелям длиной порядка 900 метров. Когда будут сооружаться основные конструкции станции, планируется ограничить движение поездов сначала с внутренней части Кольцевой, потом с внешней.

Сейчас мы ведем работы по сооружению вспомогательных подходных для того, чтобы приступить к сооружению обходных тоннелей. В течение месяца планируем начать сооружение основных конструкций обходных тоннелей. И в течение полутора лет завершить их строительство. Затем произойдет частичное ограничение движения по Кольцевой линии, потому что постронные обходные тоннели необходимо будет внедрить в действующие тоннели Кольцевой линии, переключить движение поездов метро с основного хода на обходные тоннели и дальше продолжать сооружать «Суворовскую».

– Где построят вестибюли станции «Суворовская»?

– На станции будет два вестибюля. Один расположится на улице Дурова рядом с театром Российской Армии, второй – на Олимпийском проспекте. Сегодня обсуждается возможность внедрения выходов со станции в здание спорткомплекса «Олимпийский». То есть посетители смогут не выходить на улицу, а сразу из метро попасть внутрь комплекса. Переход планируется оборудовать траволаторами. Это будет первый траволатор в Московском метрополитене.

СПРАВКА: «Суворовская» – не первая станция, которую возводят на действующей линии метро. Ранее также были расконсервированы станции «Технопарк» на Замоскворецкой и «Спартак» на Таганско-Краснопресненской линиях.

Ольга Завершнева

Состоялось совещание о приоритетных задачах кадрового обеспечения организаций оборонно-промышленного комплекса

На базе ФГУП «ВНИИ «Центр» состоялось ежегодное совещание Минпромторга России с руководителями кадровых служб организаций ОПК на тему: «О приоритетных задачах кадрового обеспечения организаций оборонно-промышленного комплекса с учетом требований государственного оборонного заказа».

Открыл работу совещания заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кирилл. Лысогорский. Директор Департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромторга России А.А. Перегудов выступил с докладом на тему «О приоритетных задачах кадровой работы организаций ОПК в обеспечение производственных показателей 2023 года». Также выступили представители федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, интегрированных структур ОПК и ведущих университетов России.

В ходе совещания обсуждались вопросы и проблемы кадрового обеспечения организаций ОПК, принимая во внимание значительное увеличение объемов государственного оборонного заказа.

Новая методика Россельхознадзора поможет отличить натуральную икру от ее имитационных аналогов

Доля структурированной и имитированной икры в общем объеме производства икры лососевых видов рыб в России по итогам I квартала 2023 года составила более 20% и имеет тенденцию к увеличению.

По данным ФГИС «ВетИС», за 3 месяца изготовлено 1,5 тыс. т натуральной, почти 242 т имитированной и 138 т структурированной лососевой икры.

Всего в 2022 году в стране произведено свыше 20 тыс. т натуральной, более 1,6 тыс. т имитированной и почти 1,5 тыс. т структурированной икры.

Структурированная икра изготавливается в 7 регионах России c наибольшим объемом в Москве, Московской и Нижегородской областях. Имитированная икра производится в 3 регионах – Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях.

Выработка натуральной лососевой икры осуществляется в 64 российских регионах – больше всего на Камчатке и Сахалине.

Россельхознадзор не исключает вероятность фальсификации отдельными производителями натурной лососевой икры с помощью сырья для изготовления структурированной или имитированной икорной продукции.

В настоящее время официального метода исследования, позволяющего выявить частичную или полную подмену икры, в России не существует.

В связи с этим на базе подведомственного Службе Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (ФГБУ «НЦБРП») разработают гистологическую методику по выявлению комплекса морфологических макро- и микроструктурных признаков, посредством которых будет определяться принадлежность рассматриваемых объектов к икре рыб.

Россельхознадор также в очередной раз призывает российских граждан обращать внимание на маркировку продукции, особенно на наименование и состав, и не позволять недобросовестным производителям, называющим «икрой» икорное рыбное изделие, содержащее неизвестное количество химических пищевых добавок, вводить себя в заблуждение.

Так, продукция с маркировкой «структурированная икра», продающаяся в крупных торговых сетях по всей стране, в действительности не является натуральной икрой. Это икорная масса с добавлением комплексных пищевых добавок. В процессе ее изготовления поврежденные некондиционные икринки тщательно перемешивают в однородную смесь, затем придают ей форму шариков с оболочкой, тем самым восстанавливая структуру икры. Для этого используют целый комплекс пищевых добавок: желирующие агенты, загустители, красители, усилители вкуса, а также консерванты, которые подлежат контролю Роспотребнадзора и должны быть обязательно указаны на этикетке в составе продукта.

В результате технологии изготовления получается продукт, практически не отличимый от натуральной икры ни по вкусу, ни по запаху, ни по цвету.

Однако «структурированная икра» в действительности является не икрой, а «икорным рыбным изделием», что зачастую не указано на упаковке. Кроме того, в нарушение законодательства слово «структурированная», как правило, напечатано гораздо менее заметным шрифтом, чем «икра».

Россельхознадзор направил официальное письмо в Роспотребнадзор, уполномоченный контролировать маркировку продукции, с просьбой урегулировать сложившуюся ситуацию в розничной торговле, а также дополнительно прислал фотоподтверждения продажи такой продукции с нарушениями требований к маркировке в местах розничной торговли и на интернет-порталах.

Кроме того, ведомство предложило внести изменения в Технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (040/2016), запрещающие называть «икорные рыбные изделия» «икрой». Помимо обмана потребителей, несоответствия в маркировке могут вносить неточности в прослеживаемость пищевой продукции и статистическую отчетность.

Минэкономразвития рассказало о планах развития инноваций

Минэкономразвития приняло участие в конференции «Актуальные вопросы развития инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ)» на площадке федеральной территории Сириус. Одним из спикеров конференции стал помощник Президента России Андрей Фурсенко. Это первая конференция, где управляющие команды ИНТЦ рассказали о своих планах, преимуществах и технологических направления, которые они развивают.

На мероприятии обсудили широкий круг вопросов создания и развития такого комплексного механизма взращивания инноваций как ИНТЦ, куратором которого является первый вице-премьер Андрей Белоусов. Одной из основных тем стала работа министерства по совершенствованию их государственного регулирования.

По словам директора департамента стратегического развития и инноваций Валерии Воробьевой, ИНТЦ является важным инструментом для Правительства и регионов, который позволяет обеспечить доступ региональным технологическим компаниям к инвестициям и стратегическим партнерам. Основной целью ИНТЦ является создание инновационной экосистемы для стимулирования научно-технологической деятельности в стране. «Каждый ИНТЦ является локальной экосистемой, обеспечивающей качественный переход ключевых знаний и компетенций ВУЗов в востребованные рынком продукты и решения», - добавила она.

На сегодняшний день уже создано 10 ИНТЦ по более чем 30 приоритетным научным направлениям – это науки о жизни и здоровьесберегающие технологии, искусственный интеллект и робототехника, междисциплинарные исследования, новые материалы, аэрокосмические технологии, ядерные исследования. Более 150 бизнес-резидентов уже привлечено к работе в долинах. В январе этого года Президент России Владимир Путин открыл кластер «Ломоносов» в ИНТЦ «Воробьевы горы».

Среди льгот, которые получают бизнес-резиденты ИНТЦ, – обнуление ставки НДС, налога на землю, налога на имущество, налога на прибыль, а также пониженные ставки отчислений в ФОМС и отчислений в ФСС на 10 лет. Льготы доступны компаниям с годовой выручкой до 1 млрд рублей и прибылью не более 300 млн рублей. Кроме того, резиденты могут рассчитывать на возмещение уплаты таможенных пошлин за ввоз иностранного оборудования.

Минэкономразвития ведет системную работу по созданию и развитию ИНТЦ. С 2020 по 2022 гг. был принят ряд нормативно-правовых актов, которые в том числе разрешили заключение концессионных соглашений для развития долин и возможность владения резидентами объектами центров, а также, по аналогии со Сколково, экстерриториальность для участников ИНТЦ.

Участниками конференции стали также руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, заместитель начальника Управления президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Юлия Линская, первый заместитель генерального директора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова, представители Минобрнауки России и ИНТЦ.

Стартовал прием заявок от МСП на всероссийскую PR-премию

Минэкономразвития совместно с Российской ассоциацией по связям с общественностью (РАСО) запускают в рамках ежегодной PR-премии новую номинацию «Большие амбиции» – за репутационный прорыв компаний малого и среднего бизнеса. Компании МСП смогут подать заявку на участие в номинации бесплатно через центры «Мой бизнес» и «Корпорацию МСП».

«Для малого и среднего бизнеса возможность заявить о себе — это ещё один шаг к росту клиентской базы, продаж. Для МСП нынешняя ситуация с уходом компаний и продуктов с российского рынка открыла новые возможности. Чтобы занять их, предприниматели задействуют инструменты в рамках отраслевого нацпроекта — продвижение товаров и услуг в соцсетях, на маркетплейсах, создание и продвижение своих сайтов, брендов», — отметила советник министра экономического развития РФ Дарья Левченко.

Список номинантов премии РАСО будет сформирован из двух потоков – от экспертного совета премии и по заявкам от самих компаний. Победителями номинации станут 5 лучших проектов по оценкам экспертов. По условиям премии победа будет присуждаться тем компаниям, которые ведут системную работу с репутацией компании.

«Инвестиции в репутацию особенно важны при масштабировании бизнеса, поскольку ему сопутствует расширение числа внешних аудиторий и рост их влияния на развитие компании. Рассчитываем, что Премия РАСО позволит выявить и наградить компании, чей опыт репутационного менеджмента станет примером для сотен тысяч российских предпринимателей», – прокомментировал первый вице-президент РАСО, руководитель оргкомитета премии Олег Полетаев.

«Кейсы малого и среднего бизнеса, зачастую, намного интереснее и ярче, чем проекты больших корпораций. Ожидаем, что в этой номинации мы увидим свежий взгляд на PR и нетрадиционные подходы к управлению репутацией, – говорит координатор номинации «Большие амбиции» Елена Шипилова. – Для удобства участников мы организуем службу поддержки, обратившись в которую, компания получит подробную инструкцию по заполнению анкеты».

Подать бесплатную онлайн-заявку на участие в номинации «Большие амбиции» можно по соответствующим ссылкам в Центре «Мой бизнес» или «Корпорации МСП». Прием заявок — до 16 мая включительно.

Для помощи предпринимателям в оформлении заявок РАСО в апреле проведет бесплатный семинар, о дате будет сообщено дополнительно. Также вопросы по оформлению заявки можно направлять на электронную почту службы поддержки.

Партнерами номинации выступают «Корпорация МСП», центры «Мой бизнес», Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева. Спонсор номинации «Большие амбиции» – «СПАРК-Регистр», платформа повышения доверия к компаниям МСП со стороны банков и крупных контрагентов за счет добровольного раскрытия информации о своей операционной деятельности и фактах, подтверждающих деловую репутацию.

Всего в премии, которая была учреждена в 2022 году, будет 9 номинаций – за успехи в социальной составляющей бизнеса, позитивные изменения экологической репутации, реализацию задач национального масштаба в соответствии с государственными приоритетами, работу с имиджем руководителя бизнеса и другие. Вручение премии состоится 26 мая 2023 года в Цифровом деловом пространстве г. Москвы. Победители Премии РАСО получат персонализированные цифровые арт-объекты с 3D-изображением Ленты Мёбиуса – символа Премии, которые зарегистрированы в качестве NFT-токенов на российской блокчейн-платформе Waves Enterprise.

Почти 400 дорожных объектов будут доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» городские и сельские улицы становятся доступными для маломобильных групп населения. В этом году для их удобства будут обустроены почти 400 объектов. Кроме того, в городские агломерации поступит новый современный низкопольный транспорт, который отвечает потребностям людей с ограниченными возможностями здоровья. Автопарки пополнят 383 автобуса, троллейбуса, трамвая и впервые − 284 электробуса.

Масштабные мероприятия по обустройству дорожных объектов элементами безбарьерной среды развернутся в Севастополе, Краснодарском и Хабаровском краях, Курганской и Нижегородской областях.

В Екатеринбурге при ремонте тротуаров на перекрестках и пешеходных переходах предусмотрено занижение бортового камня. На некоторых объектах обновят лестничные сходы с пандусами и поручнями.

Всего же в этом году в городе обустроят 91 тыс. кв. м тротуаров.

Лучше ориентироваться в пространстве людям с нарушением зрения помогают тактильные указатели направления движения. Они появятся на улицах Костромы. В соответствии со стандартами для слабовидящих людей запланировано устройство необходимой плитки на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах.

Так, работы пройдут на участках улиц Димитрова, Сутырина, Профсоюзной, Фестивальной, Лесной, Ткачей, 8 Рабочей, Космонавтов, 1 Мая, Суслова, Малышковской, Ермакова и Радиозаводской. Суммарная протяженность новых указателей для людей с нарушением зрения составит порядка 7 км.

О слабовидящих жителях позаботятся и в Тамбове. На улице Свободной в ходе комплексного ремонта установят 4 светофора со звуковым сигналом. Работы пройдут на участке от Мичуринской до Рылеева.

Эта дорога ведет к ряду социально значимых учреждений, в числе которых − медицинская лаборатория, стоматологическая поликлиника, детские сады, аптеки.

На объекте специалисты подрядной организации не только приведут в нормативное состояние покрытие, технические и пешеходные тротуары, демонтируют старый и уложат новый бортовой камень, но и установят специальные светофоры. Устройства представляют собой единую конструкцию, в которую встроены звуковые аппараты. Таким образом, светофор информирует маломобильных пешеходов о том, что загорелся разрешающий сигнал.

Корь метит столицу

Cамый заразный вирус на планете добрался до Москвы

В последние годы локальные вспышки кори возникали в разных российских регионах. И вот теперь самый заразный вирус на планете добрался до Москвы — на карантин до 9 мая закрыт престижнейший Институт нефти и газа имени Губкина. Как считают специалисты, об эпидемии пока говорить рано, однако нелишним будет вспомнить, вакцинировались вы когда-либо от кори или нет. И лучше не медлить. По словам инфекционистов, заболеть можно, даже если источник инфекции находится с вами в одном здании на пару этажей выше или ниже.

Статистика показывает, что большая часть случаев заболевания, зафиксированных в нашей стране, были привозными. Чаще всего заразу доставляли трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья — Таджикистана, Казахстана и других стран, где ситуация с корью очень напряженная. В период регулярных вспышек там фиксируется по несколько тысяч заболевших, в России же пока речь идет о нескольких десятках. Так, в феврале — марте в Санкт-Петербурге и Ленинградской области заболели 77 человек, в Кузбассе — 33, в Томской области — 21. В январе около сотни заболевших было зафиксировано в Новосибирске, где распространение вируса началось со студенческого общежития. И вот теперь похожая ситуация в Москве, где вирус также «прилетел» в общагу.

Правда, система сработала оперативно — общежитие быстро закрыли. Поначалу было объявлено, что студентов переводят на дистанционное обучение на несколько дней, позже сообщили, что карантин продлится до 9 мая. Одновременно в столице начались экстренные проверки в учебных заведениях и детских поликлиниках. У родителей уточняют, делались ли их чадам прививки. Если в общей базе ЕМИАС по какой-то причине не оказалось информации о вакцинировании, городские службы просят подтвердить, что прививка имеется. Можно также уточнить наличие антител, тем более что такое исследование проводят по ОМС бесплатно.

По словам инфекциониста Ивана КОНОВАЛОВА, корь давно перестала быть детским заболеванием, а взрослые, как правило, переносят ее тяжелее, зачастую с опасными осложнениями. Начинается все с высокой температуры, по первым симптомам она очень похожа на простуду, но появляется сыпь — и диагноз уже не вызывает сомнений. Что тревожно: специфических противовирусных препаратов для лечения кори не существует.

В свое время в нашей стране опасную болезнь удалось победить благодаря массовому вакцинированию. Напомним: первую прививку делают детям в возрасте 12 месяцев, ревакцинацию осуществляют в 6 лет. Такая схема позволяет сформировать устойчивый иммунитет. И это хорошо работало долгие годы. Но коварный вирус получил новые шансы для распространения, когда в 2021 году из-за препятствий, созданных коронавирусной пандемией, по данным ВОЗ, примерно 40 млн детей пропустили дозу вакцины против кори. Вот с этого времени по всему миру с периодической регулярностью и регистрируются вспышки. Понимая опасность ситуации, в начале года Роспотребнадзор объявил о проведении так называемой подчищающей вакцинации против кори. Ведомство разработало план, в рамках которого с 3 апреля по 31 декабря 2023 года региональные власти должны обеспечить информирование россиян (в том числе трудовых мигрантов и работодателей) о необходимости иммунопрофилактики кори. И, конечно, организовать работу по выявлению тех, кто не болел корью, не был вакцинирован или не имеет сведений о прививках.

Виктория Калиневич

Ту-144: прерванный полет

Специалисты говорят: тот лайнер просто опередил время

На этой неделе авиаторы отметили знаковую дату: 55 лет назад, в апреле 1968-го, в небо впервые поднялся Миг-21И — предтеча сверхзвукового пассажирского Ту-144. Помните кадры из «Мимино», где главный герой стоит у трапа лайнера, скрестив руки? Это он, тот самый самолет-мечта. Увы, ему недолго пришлось летать. Но, может, он еще вернется в небо?

В течение 1968 года было выполнено более 60 до- и сверхзвуковых полетов летчиками-испытателями, которым впоследствии довелось испытывать и сам Ту-144. Кстати, когда опытный МиГ-21И потерпел катастрофу из-за ошибки пилота, второй испытывал летчик-испытатель Игорь Петрович Волк. Рассказывая об этом «Труду», он упомянул, что судьба первого в мире сверхзвукового лайнера Ту-144 (британско-французский «Конкорд» поднялся в небо через два месяца) напоминала ему недолгую жизнь первого космического челнока. Отряд под началом Волка в ходе испытаний проекта «Буран» выполнил пять рулежек и 13 полетов на специальном экземпляре к-орабля. Но стать командиром экипажа ему так и не удалось из-за интриг в высоких кругах космической и авиационной отраслей. Первый и единственный полет «Бурана» был совершен в автоматическом режиме.

Что же касается Ту-144, то судьбу уникального проекта подкосила катастрофа, погубившая жизни шести человек экипажа во время показательного полета на авиасалоне в Ле Бурже в 1973 году. Причина произошедшего до сих пор непонятна. Но спустя четверть века в британской прессе появилось сообщение, что, вероятно, причиной катастрофы мог стать полет в зоне пилотирования Ту-144 французского истребителя «Мираж», у которого было задание сфотографировать работу дополнительных передних «крылышек» на взлете. Советские специалисты не только знали о появлении «Миража» — им была известна даже фамилия пилота. Но все посвященные хранили молчание.

Неудачной получилась и попытка через два года «реабилитировать» Ту-144. Когда летчики-испытатели Эдуард Елян и Евгений Горюнов в завершение полета в том же Ле Бурже шли на посадку, то метров за 300 до ВПП вдруг увидели поднимавшуюся стаю голубей! Перед торцом полосы все переднее стекло кабины оказалось залепленным кровью и перьями птиц, так что посадку и рулежку пилотам пришлось производить, всматриваясь в форточки. Вспоминая свой диалог после приземления с руководителем полетов, Герой Советского Союза Елян не стеснялся эпитетов: «Это была та же сволочь, которая заводила меня в 1971 году на посадку, путая «лево» с «право». Я посадил его в машину, и мы поехали осмотреть место на полосе, где увидели насыпанные зерна и побитых белых откормленных голубей размером с курицу! Очевидно, кто-то упорно преследовал цель, чтобы второй раз случилось неладное: двигатель разрушился бы или что похуже».

Неоднократно управлявший этой машиной пилот так отзывался о Ту-144: «Самолет был хорош, аэродинамика изумительная, планер великолепный. Были проблемы по расходу топлива, по шумности, это правда. Но судьба самолета оказалась трагичной, потому что он обогнал время. Хотя при наших российских просторах сверхзвуковому лайнеру нет альтернативы. Полет из Москвы до Хабаровска за три часа — это почти втрое быстрее, чем сейчас».

С ним был солидарен и великий авиаконструктор Генрих Васильевич Новожилов: «Ту-144 одно время возил пассажиров из Москвы в Алма-Ату. К сожалению, он оказался не дотянутым по дальности. Если бы успели открыть маршруты на Дальний Восток, то, вполне возможно, летал бы до сих пор. Ведь и «Боинг» работал тогда над сверхзвуковым самолетом. Но они решили, что грузоподъемность важнее скорости. И стали заниматься «Боингом-747», самым большим и успешным самолетом, который взлетел в 1969 году и модификации которого до сих пор находятся в серийном производстве. Однако я абсолютно уверен: на сверхзвуковых точку ставить рано. По крайней мере такой бизнес-самолет обязательно появится».

Ближе всех к его созданию был знаменитый авиаконструктор Михаил Петрович Симонов. Скорость, высота и дальность — три фактора, которые актуальны всегда.

Ту-144 за свою недолгую, но яркую историю заслуживает того, чтобы о нем не забывали. А для этого стоит, например, потрогать его планер руками и даже посидеть в пилотском кресле в Музее авиации и космонавтики в подмосковном Монино. Там гиды, влюбленные в авиацию, расскажут вам о многом. К примеру, что эта машина, запомнившаяся нам по фильму «Мимино», оказывается, никак не могла летать с пилотом Валико Мизандари в Индию и Штаты. В реальной жизни рейс 499/500 на Ту-144 выполнялся лишь из Домодедово в Алма-Ату.

Те немногие, кому повезло быть его пассажирами, наверняка вспомнят, что перелет в столицу Казахстана в ту пору пользовался огромной популярностью, хотя и стоил 80 рублей против обычных 62. Зато продолжался всего два часа вместо четырех с половиной на Ил-62. К тому же счастливчикам-пассажирам предлагали стопку коньяка и бутерброд с красной икрой. И заполнялся каждый рейс под завязку. Но это так, к слову...

Анатолий Журин

В Калужской области прошёл фестиваль интеллектуальных игр

Областной молодёжный центр продолжает цикл онлайн-встреч «Проект работает», на которых мы рассказываем о ходе реализации проектов, представленных в рамках конкурса на молодёжном образовательном форуме «Новый формат».

Очередным спикером в прямом эфире выступил Артур Кайтмазов. Он стал победителем конкурса проектов в 2022 году в номинации в номинации «Вовлечение молодёжи в занятие творческой деятельностью» с проектом «Открытый фестиваль по интеллектуальным играм «Ферзиковский филин».

Артур работает в Ферзиковской школе учителем английского языка. Он сам играет в интеллектуальные игры очень давно, еще со школьной скамьи. Он заинтересован в популяризации данного направления досуга и, если для более взрослых категорий граждан, проводятся различные интеллектуальные турниры, то именно для школьников, а тем более в сельской местности, таких возможностей зачастую нет. Так и родилась идея провести местный турнир, чтобы познакомить ребят с новыми играми, дать возможность реализовать себя в новом направлении.

Артур отмечает, что фестиваль собрал не очень много заявок от региональных команд. Главной причиной такого положения дел он выделяет бюрократизм – иногда командам для участия требовалось собрать слишком много согласований для местных администраций, поэтому они отказывались от участия. Тем не менее турнир собрал 15 команд школьников и студентов первых курсов колледжей/техникумов, которые в течение трех этапов соревновались в четырёх дисциплинах интеллектуальных игр – спортивный аналог игры «Что? Где? Когда?», «Эрудит-квартет», командная игра с кнопками по аналогии с «Брэйн-рингом», когда игроки соревнуются не только в знаниях, но и в скорости, а также письменная «Своя игра». Финальный этап прошел в марте и выявил победителей в двух возрастных номинациях. В реализации проекта Артуру помогала коллега - Алёна Ряжская.

«Нашей целью было не только провести в игры, но и вовлечь в молодёжь в интеллектуальное движение, чтобы они узнали о таком виде досуга. – подвел итоги турнира Артур Кайтмазов. – Мы до сих пор на связи с руководителями команд, даем им советы. Мы стараемся, чтобы этот интеллектуальный огонь, который загорелся в отдельных школах, он не гас, а игроки продолжали посещать интеллектуальные игры. Многие игроки сразу спрашивали будет ли турнир в следующем году – считаем это хорошим знаком».

Говоря о своем опыте участия в форуме НОВЫЙ ФОРМАТ Артур подчеркнул, что приехал без готового проекта, но с оформленной идеей. Прямо на форуме с подсказками экспертов смог оформить свой проект и донести важность идеи перед судьями. «Не бойтесь, старайтесь, стремитесь, у вас все получится! Верьте в себя! Горите тем делом, которым вы занимаетесь» - такими наставлениями будущим участникам форума «новый формат» Артур подвел итоги встречи.

В Калужской области пройдёт цикл онлайн-встреч, на которых расскажут о выплатах молодым специалистам

Областной молодёжный центр запустил цикл онлайн-встреч о реализации права на единовременные ежегодные выплаты, предусмотренные региональным законом «О молодом специалисте в Калужской области».

Закон о молодом специалисте в нашем регионе работает с 2005 года. Но кто же такой «молодой специалист»? В прямом эфире подробно разбирали этот вопрос в ходе первой встречи с Натальей Грибковой, ведущим специалистом по работе с молодёжью Областного молодёжного центра.

В конце 2020 года впервые на федеральном уровне было утверждено понятие молодого специалиста, прописанное в законе «О молодёжной политике в Российской Федерации». Согласно закону, молодой специалист – это гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет включительно, завершивший обучение по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессионального обучения, впервые устраивающийся на работу в соответствии с полученной квалификацией.

В нашем регионе есть закон «О молодом специалисте в Калужской области», который немного расширяет это понятие. Главные отличия:

- трудоустройство должно осуществляться в региональные государственные и муниципальные учреждения;

- специалист может работать не в соответствии с полученной квалификацией.

На встрече подробно было рассмотрены категории учреждений, в которых может работать молодой специалист, чтобы претендовать на единовременные ежегодные выплаты. Наталья так же напомнила собравшимся о том, что очень важно устроиться работу не позднее чем через три месяца после получения диплома. Но есть и исключения: в этот период не включаются время прохождения военной службы по призыву и период по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет.

Также на встрече участники встречи смогли получить ответы на интересующие их вопросы.

Посмотреть полностью запись эфира и узнать подробности можно в группе Молодые специалисты Калужской области.

На следующих встречах подробно разберем вопросы о том, как попасть в региональный реестр молодых специалистов, а также изучим порядок выплат.

Цели обозначены, приоритеты определены

В Калужской области министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства стратегическими ракетчиками и ход выполнения гособоронзаказа на одном из предприятий ОПК.

Рабочая поездка главы военного ведомства в Калужскую область состояла из двух частей. Сначала он проинспектировал дислоцированный здесь полк Козельской дивизии РВСН, на вооружении которой находятся ракетные комплексы «Ярс» стационарного базирования. Затем министр проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса, которое производит средства радиоэлектронной борьбы. Генералу армии Сергею Шойгу были представлены производственные мощности предприятия по выпуску продукции, а также перспективные образцы средств РЭБ.

Ракетные войска стратегического назначения, будучи основой нашей ядерной триады, вот уже много десятилетий остаются гарантом сохранения независимости России и самого существования нашей цивилизации, всех народов, исторически населяющих нашу страну. Именно поэтому руководство государства и Министерства обороны придают первостепенное значение поддержанию боеготовности и повышению боеспособности Ракетных войск стратегического назначения, процессу перевооружения полков и дивизий РВСН на новые комплексы, возведению соответствующей инфраструктуры в частях, соединениях и объединениях для хранения и обслуживания техники и вооружения, несения боевого дежурства, повседневной жизнедеятельности личного состава и комфортного проживания семей военнослужащих.

Одна из важнейших задач в связи с этим, которая была поставлена в конце прошлого года на итоговом заседании Коллегии Министерства обороны на 2023 год, – поставить на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

Напомним, что Козельская ракетная дивизия стала первым соединением PBCH, на вооружение которого поступили новые ракетные комплексы «Ярс» стационарного шахтного базирования. Один из полков этой дивизии, входящей в состав Владимирского ракетного объединения, 19 апреля в Калужской области проинспектировал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

В сопровождении своего заместителя Тимура Иванова глава военного ведомства проверил организацию боевого дежурства расчётами ракетного комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой. Министру продемонстрировали боевые возможности шахтной пусковой установки и работу дистанционно управляемого боевого модуля системы защиты нового поколения, которая способна надёжно обеспечить безопасность охраняемых объектов. В частности, были представлены средства оптико-электронного и радиолокационного противодействия.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев доложил министру обороны о ходе перевооружения соединения на новые ракетные комплексы «Ярс» и создании современной инфраструктуры, обеспечивающей качественные условия для организации боевого дежурства и комфортного размещения военнослужащих. Генерал армии Сергей Шойгу лично осмотрел ряд объектов этой инфраструктуры.

Первая часть рабочей поездки министра обороны в Калужскую область завершилась заслушиванием докладов командования Владимирского ракетного объединения о состоянии боевой готовности, боевом составе ракетного соединения и постановкой задач по организации разработки и внедрению в программы боевой подготовки новых форм и способов действий войск.

Затем генерал армии Сергей Шойгу прибыл на расположенное в Калужской области предприятие оборонно-промышленного комплекса, производящее средства радиоэлектронной борьбы для обеспечения потребностей Вооружённых Сил РФ. В сопровождении заместителей главы военного ведомства Тимура Иванова и Алексея Криворучко министр обороны проверил ход выполнения предприятием государственного оборонного заказа. Он проинспектировал производственные мощности предприятия по выпуску востребованных в войсках изделий. Также министру обороны РФ были представлены перспективные образцы средств РЭБ.

Руководитель предприятия доложил генералу армии Сергею Шойгу о результатах выполнения государственного оборонного заказа, а также о реализуемых проектах по дальнейшему расширению производственных мощностей.

По докладу руководства предприятия, к настоящему времени объёмы выпуска продукции за счёт модернизации производственных линий, увеличения производительности труда и внедрения новых технологий значительно увеличены по всей номенклатуре, включая средства космического и авиационного базирования.

При этом за счёт заключения в ближайшее время новых контрактов с военным ведомством совокупный объём выпуска средств радиоэлектронной борьбы вырастет кратно.

Завершая работу на предприятии, генерал армии Сергей Шойгу провел рабочее совещание с его руководством, представителями профильных органов военного управления, в ходе которого поставил задачи по обеспечению дальнейшего наращивания производства средств РЭБ, положительно зарекомендовавших себя в ходе специальной военной операции.

Александр Тихонов, «Красная звезда»

"Металлокомплект-М" наращивает завоз стального проката

В марте поступления стального проката по сети РЖД в адрес компании АО "Металлокомплект-М"( АО «МК-М», Головное подразделение, Россия, Москва, ул. Профсоюзная, 65 к. 1) составили 82 тыс. тонн.

По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок выросли на 4%, а в годовом исчислении - на 33%.

В целом за период с января по март ж/д завоз проката достиг 216,8 тыс. тонн, что на 35% выше уровня прошлого года.

Роспатент и Банк России предложили изобретателям кредиты под залог интеллектуальных прав

Алексей Смирнов

На Международном салоне инноваций "Архимед-2023", который в очередной раз проходил в Москве, Роспатент и Банк России заявили пилотный проект - кредиты для изобретателей под залог интеллектуальных прав.

Местом сбора изобретателей, патентоведов, потенциальных инвесторов и партнеров стал конгрессно-выставочный центр в гостинице "Космос", что на проспекте Мира у столичного метро "ВДНХ". Говорящие на многих языках Кулибины, Сикорские и Королёвы из России и 27 других государств в очном и онлайн-форматах представили в рамках XXVI Московского международного салона изобретений и инновационных технологий "Архимед" свыше 600 проектов и изобретений. Как и в прежние годы, "Архимед-2023" был подготовлен с участием Всемирной организации интеллектуальной собственности, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), Минобороны России и Лиги содействия оборонным предприятиям.

Важная для участников новость разошлась уже в первый день работы салона и сопутствующих ему презентаций, семинаров, круглых столов. Глава Роспатента Юрий Зубов объявил о запуске долгожданного проекта по кредитованию технологических компаний под залог интеллектуальных прав. Проект пилотный, поддержан минэкономразвития, Банком России и правительством Москвы и пока распространяется только на московские технологические компании.

Задача, как ее обозначил руководитель патентного ведомства, звучит дословно так: "Отработать механизмы оценки стоимости прав на объекты интеллектуальной собственности, а также в последующей реализации такого актива в случае дефолта должника". По словам Юрия Зубова, "отработка механики и проблемных точек" в работе с московскими инновационными компаниями "позволит масштабировать проект на другие регионы".

И первые практические шаги уже сделаны. В структуре Роспатента, сообщил его руководитель, создан центр оценки интеллектуальной собственности. А совместно с минэкономразвития разработан и принят новый федеральный стандарт оценки.

Президент салона "Архимед" Дмитрий Зезюлин рассказал журналистам о других важных решениях в этой области и событиях, происходивших на выставочной площадке. Свой инновационный потенциал в этот раз представили участникам салона Рязанская область, Краснодарский край, АО "Российские космические системы", несколько НИИ и военно-учебных научных центров.

Большой интерес вызвала научно-практическая конференция "Интеллектуальная собственность в новой системе координат. Открывая окно возможностей". Помимо россиян в ней приняли участие партнеры из Арабских Эмиратов, Ирана, Китая, Республики Беларусь, Сербии, Тайваня, большая группа иностранных студентов из Российского университета дружбы народов.

Впервые в работе салона принимали участие руководители Международного центра научной и технической информации, штаб-квартира которого находится в Москве. Директор МЦНТИ летчик-космонавт Юрий Лончаков и президент салона "Архимед" Дмитрий Зезюлин договорились работать вместе и подписали соглашение.

В завершающий день XXVI салона "Архимед" стали известны результаты работы экспертной комиссии и международного жюри, которые провели оценку результатов интеллектуальной деятельности, представленных к участию в нынешнем смотре. Помимо Гран-при вручены награды победителям еще в 20 специальных номинациях.

В центре "Орленок" собрались корабелы будущего

Екатерина Александрова

Моделисты и конструкторы, умники и фантазеры из 14 регионов России стали победителями профориентационного конкурса-проекта "Корабелы будущего" и получили право провести три увлекательных недели во Всероссийском центре "Орлёнок" - на берегу Черного моря в Краснодарском крае.

Как рассказали в оргкомитете конкурса, который задумали на "Севмаше" и проводят совместно с филиалом Северного (Арктического) федерального университета, в этот раз победителями стали старшеклассники из Санкт-Петербурга, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Воронежской, Кемеровской, Московской, Ростовской, Саратовской, Тверской и Ярославской областей, Карачаево-Черкесской республики, Краснодарского края и Республики Удмуртия.

А общее число участников год от года возрастает, в него вовлекаются новые, на первый взгляд, далекие от морей-океанов города и регионы. По условиям, в жюри конкурса требуется представить портфолио своих достижений, а также модель корабля будущего или реально существующего, созданного собственными силами. Участники Всероссийской олимпиады по судостроению писали эссе на тему "Современные атомные подводные лодки, построенные на "Севмаше".

Всем победителям, а это 75 мальчишек и девчонок в возрасте от 12 до 16 лет, дали возможность стать участниками судостроительной смены, которая пройдет с 20 апреля по 10 мая во Всероссийском центре "Орлёнок" на базе детского морского лагеря "Штормовой". Он назван в память о сторожевом корабле "Шторм", который в годы Великой Отечественной отважно сражался в составе Черноморского флота.

Правнуки фронтовиков под руководством вожатых и наставников познакомятся с основами судостроения, разобьются на команды и попробуют сами создать модель корабля или подводной лодки. А потом, уже перед самым Днем Победы, представят свои разработки на финальных испытаниях и смогут оценить, что и как получилось у ровесников.

За малыми реакторами большое будущее, убеждены в коллективе нижегородского "ОКБМ Африкантов"

Александр Емельяненков (Нижний Новгород - Москва)

Ближайшие 5-7 лет станут переломными в развитии малой атомной энергетики и определят, кто способен представить лучшие конструкторские решения, а уже на их базе - конкурентные коммерческие предложения. К таким оценкам склоняются многие эксперты энергетического рынка в России и за рубежом. На это же указывает прогноз в обзорном докладе МАГАГЭ по разработкам малых модульных реакторов и плавучим атомным теплоэлектростанциям.

Чем вызвана и почему именно сейчас стала особенно актуальной разработка ядерных реакторов средней и малой мощности? Ответить на этот и другие вопросы "Российской газеты" согласился заслуженный конструктор РФ, доктор технических наук Виталий Петрунин, первый заместитель генерального директора - генерального конструктора АО "ОКБМ Африкантов", где созданы и создаются реакторы для первой в мире плавучей АЭС "Академик Ломоносов", атомных ледоколов, а в настоящее время ведется разработка реакторной установки РИТМ-200Н для пилотного проекта наземной атомной станции малой мощности.

Где в России, на ваш взгляд, будут прежде всего востребованы реакторы малой мощности и, в частности, разработки ОКБМ?

Виталий Петрунин: Прежде всего это районы Крайнего Севера. Сейчас идет проектирование наземной станции малой мощности для поселка Усть-Куйга в Якутии. Кроме того, "Росатом" ведет строительство четырех плавучих модернизированных энергоблоков для электроснабжения Баимской рудной зоны на Чукотке, одного из самых крупных в мире неосвоенных медных месторождений.

Если говорить шире, автономные атомные станции малой мощности (АСММ) с реакторными установками типа РИТМ могут обеспечивать энергоснабжение промышленных предприятий и населенных пунктов, удаленных от развитых энергосистем в районах Арктики и Крайнего Севера с дорогим привозным топливом. Их можно задействовать для энергообеспечения буровых платформ на шельфе Северного Ледовитого океана, газопроводов, производств сжиженного природного газа, горнообогатительных комбинатов.

Что сегодня уже можно показать-увидеть "в железе" и где это используется?

Виталий Петрунин: Работу атомной станции малой мощности можно увидеть и оценить на примере плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" с двумя реакторными установками КЛТ-40С. ПЭБ введен в эксплуатацию в Певеке в декабре 2019 года, обеспечивает выдачу электроэнергии до 70 мегаватт и тепло для жителей Певека.

Шесть реакторных установок РИТМ-200 эксплуатируются на новых атомных ледоколах проекта 22220 - "Арктика", "Сибирь", "Урал". В конце прошлого года спущен на воду атомный ледокол "Якутия", планируется к сооружению еще один серийный ледокол "Чукотка". А на другой российской верфи строят головной атомный ледокол проекта "Лидер", для которого ОКБМ создает более мощную реакторную установку РИТМ-400.

Кого сегодня видите в числе реальных и потенциальных заказчиков на гражданские разработки ОКБМ?

Виталий Петрунин: В России прежде всего это нефтедобывающие компании, компании, добывающие цветные металлы (медь, никель, золото и т.п.). Потенциальные зарубежные заказчики - в страны Юго-Восточной Азии и Африки. В предлагаемых нами установках можно обеспечить комбинированную выработку как электроэнергии, так и тепла - когенерацию. Такой проект, например, обсуждается с правительством Камчатки. Еще одна технологическая развилка - проектирование оптимизированных энергоблоков в арктическом и тропическом вариантах. Особым спросом пользуются плавучие АСММ у островных государств.

Отмечу, что энергоблоки большой мощности доступны ограниченному кругу государств. Во-первых, по причинам финансово-экономического характера. Во-вторых, из-за особенностей промышленной, а также энергосетевой инфраструктуры, наличия соответствующих кадров, законодательной базы. И в таких условиях ядерные реакторы малой и средней мощности, атомные станции на их основе (АСММ и АССМ) привлекают все более пристальное внимание развитых и развивающихся стран.

Какие предпосылки занять лидирующее положение на этом поле были и есть у вашего коллектива?

Виталий Петрунин: Наше конструкторское бюро без малого 70 лет, с 1954 года, разрабатывает корабельные и судовые ядерные энергетические установки (ЯЭУ). Их отличительные черты - предельная компактность, маневренность, герметичность, низкий объем радиоактивных отходов, повышенная надежность и живучесть. Эти качества наиболее востребованы при создании надежных и экономически эффективных энергоисточников для атомных станций малой и средней мощности.

Подчеркну, что реакторы для АСММ и АССМ, спроектированные и проектируемые в ОКБМ, относятся к поколению III+ и вобрали в себя самое лучшее от своих предшественников, начиная с реакторной установки ОК-150 для первого атомного ледокола "Ленин" и включая следующие поколения установок типа ОК-900 и КЛТ-40 для ледокольного флота.

Преимущество российских АСММ на базе плавучих энергоблоков - использование судовых реакторов, которые позволяют без ущерба для оборудования работать в маневренном режиме. А именно такой режим часто требуется при работе в замкнутых энергосетях: то увеличить, то снижать генерацию. Атомные ледоколы изначально проектировали под нестабильную нагрузку. У других стран такой опыт отсутствует: там разработчики не рассматривают судовые реакторы в контексте малой энергетики.

Экономистам в атомной энергетике хорошо известно правило: чем выше единичная мощность источника атомной генерации, тем ниже себестоимость получаемого киловатт-часа. А как с этим на реакторах малой мощности?

Виталий Петрунин: Да, правило известное. Однако у реакторов малой мощности есть и свои преимущества. Во-первых, изначально малые капитальные затраты на строительство, если сравнивать их с начальными затратами на сооружение АЭС большой мощности. Например, капитальные вложения атомной станции малой мощности на базе реакторной установки РИТМ-200С и строящейся АЭС с реактором ВВЭР-ТОИ отличаются в несколько раз. Не стоит забывать и про другое правило: строительство больших АЭС за счет кредитных средств (а по-другому их не строят) увеличивает капитальные затраты на строительство в 1,5-2 раза (при ставке по кредиту 5-7 процентов).

Другой важный момент: для реакторных установок РИТМ-200Н и РИТМ-200С увеличен интервал между перегрузками ядерного топлива до 6 лет, что существенно снижает затраты уже в период эксплуатации. Кроме уже сказанного АСММ на базе плавучих энергоблоков, как и в случае с "Академиком Ломоносовым", обладают уникальным свойством мобильности.

Их можно перемещать с одного места на другое?

Виталий Петрунин: Именно так. На смену дислокации, если возникает необходимость, требуется не более двух месяцев: раскрепление плавучего энергоблока, транспортировка, закрепление на новом месте.

Еще один плюс - поставка с судостроительного завода уже готового к работе энергоблока. То есть все основные операции - монтаж, интеграция оборудования, его пусконаладка, все этапы испытаний - выполняются в заводских условиях, на месте швартовки работы минимальны. Такой подход экономит время и деньги. А модульная компоновка позволяет максимально точно набрать мощность по запросу потребителей, не производить избыточные киловатты и никого не принуждать к их оплате или компенсации понесенных затрат.

Плавучий энергоблок, что тоже является несомненным достоинством, после завершения срока плановой эксплуатации не оставит на площадке радиоактивных материалов, а будет перемещен к месту планового ремонта, продления ресурса или утилизации.

А ключевой момент, конечно, в том, что реакторы малой мощности востребованы и предлагаются к использованию, если говорить о нашей стране, в изолированных и труднодоступных районах Крайнего Севера, где нет единой энергетической системы и тарифы на электроэнергию на порядок выше (более 30 рублей за киловатт-час) по сравнению с Центральной частью России.

С Севером и Арктикой понятно. А если вести речь об использовании малых атомных станций - плавучих или модульных - в других регионах, за счет каких факторов может быть достигнут приемлемый уровень рентабельности?

Виталий Петрунин: Если в самых общих словах, то за счет реализации технических решений, которые снижали бы зависимость от масштабного фактора. И мы в постоянном поиске таких инновационных решений по компоновке, системам, оборудованию, его размещению, автоматизации управления. И все для того, чтобы снизить удельные капитальные затраты.

Не поступаясь безопасностью?

Виталий Петрунин: Конечно. Этот приоритет остается приоритетом. Поэтому для внедрения такого рода новаций требуется колоссальный объем продолжительных НИОКР и немалые финансовые вложения, чтобы обосновать и подтвердить те или иные схемно-компоновочные, конструктивные и технические решения. По этому же пути, насколько мне известно, идет большинство разработчиков АСММ и АССМ как в России, так и за рубежом.

Какая и в чем требуется поддержка вашему коллективу, чтобы выдерживать соперничество и сохранять лидирующие позиции на рынке?

Виталий Петрунин: Нужна поддержка в проработке технических и правовых вопросов по морскому и ядерному праву со стороны профильных российских ведомств.

Завершая, хочу подчеркнуть: важнейшее преимущество всех АЭС, включая энергоблоки малой и средней мощности, - стабильность цены на электроэнергию благодаря низкой топливной составляющей. Я ни секунды не сомневаюсь, особенно с учетом последних событий на газовом и нефтяном рынках, что выбор в пользу атомной энергетики как большой, так малой очевиден.

По классификации МАГАТЭ установки мощностью от 300 мегаватт и ниже относятся к реакторам малой мощности, от 300 до 600 мегаватт - к реакторам средней мощности. АСММ рассматриваются для применения в изолированных и топливо-дефицитных районах, не имеющих связи с развитыми энергосистемами. И там, где использование энергоисточников на органическом топливе оказывается неприемлемо дорогим из-за высоких трат на его доставку.

А конкуренты кто?

Как развивается международное сотрудничество на этом направлении? Возможно ли его продолжить в сложившихся условиях?

Виталий Петрунин: Интенсивность такого сотрудничества заметно снизилась уже в 2022 году. В настоящее время сотрудничество возможно только в рамках рабочих групп МАГАТЭ по ядерной безопасности.

Где и какие появляются конкурентные для ОКБМ разработки в России и за рубежом?

Виталий Петрунин: Практически все страны, обладающие атомными технологиями, заявили о разработке и активном продвижении технологий АСММ. Это ответная реакция на повышение интереса к таким энергоисточникам со стороны потребителей. Известные нам проектируемые водо-водяные реакторы имеют интегральную и интегрированную компоновку, что роднит их с реакторными установками типа РИТМ-200 и подтверждает правильность нашего компоновочного выбора. С учетом уже созданного задела АО "ОКБМ Африкантов" является лидером среди российских разработчиков по установкам такого класса мощности.

Из зарубежных проектов с водо-водяными реакторами малой мощности наиболее успешно продвигается проект ACP100 в Китае. По облику он схож с РИТМ-200, его сооружение началось в 2019 году на острове Хайнань. В Аргентине с 2013 года строят энергоблок с реактором CAREM тепловой мощностью 100 мегаватт, ввод в эксплуатацию планировали в 2023 году. В США анонсировали начало строительства в 2023 году в штате Айдахо интегрального модульного реактора NuScale суммарной электрической мощностью 462 мегаватта. Ожидаемый срок пуска - 2030 год.

В классе реакторов средней мощности стоит упомянуть южно-корейский проект SMART и французский SCOR.

"Росатом" в полном объеме выполнил запланированные в 2022 году научно-исследовательские работы по программе развития атомной науки, техники и технологий

Алексей Смирнов,Владимир Александров

Все ключевые показатели по пяти федеральным проектам комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ" по итогам 2022 года достигнуты - об этом сообщили в ГК "Росатом".

Исполнены обязательства по 54 госконтрактам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на сумму 14,6 млрд рублей. Объем финансирования составил 125,2 млрд, из них федеральный бюджет - 24,5, внебюджетные источники - 100,7 млрд рублей.

Напомним, комплексная программа РТТН (ее с самого начала стали называть 14-м нацпроектом) разработана госкорпорацией "Росатом" совместно с НИЦ "Курчатовский институт", Российской академией наук, Министерством науки и высшего образования РФ. Она была рассчитана до 2024 года и включала в себя разработку передовых технологий и материалов, образцов новой техники, техническое перевооружение, строительство уникальных комплексов и объектов инфраструктуры в области атомной энергетики и управления реакциями термоядерного синтеза, а также атомных станций малой мощности.

Головной научной организацией определен "Курчатовский институт". В апреле 2022 года указом президента России программа РТТН была продлена на шесть лет - до 2030 года.

- Реализация комплексной программы по развитию атомной науки и технологий - важный шаг для технологического развития России, создания передовых отечественных наукоемких технологий, - считает генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. - Благодаря этой многолетней программе мы можем создать инфраструктуру и реализовать серьезные проекты, которые будут определять не только будущее атомной энергетики на несколько десятков лет вперед, но и способствовать развитию ядерной медицины, машиностроения, микроэлектроники и других наукоемких отраслей.

Принимая решение о продлении программы РТТН, президент России Владимир Путин отмечал, что уже сейчас по уровню технологического развития "Росатом" опережает зарубежные компании на 7-8 лет, а реализация мер, намеченных в программе, даст возможность увеличить отрыв.

Чтобы это мировое лидерство упрочить, в программу заложено пять федеральных проектов: "Новая атомная энергетика", "Экспериментально-стендовая база", "Термоядерные и плазменные технологии", "Новые материалы и технологии", "Референтные энергоблоки атомных электростанций". Они выполняются научными, конструкторскими и производственными организациями "Росатома" в тесном сотрудничестве с академическими институтами, вузами и ведущими научно-исследовательскими центрами.

Другое важное обстоятельство - наряду с профессионалами старшего поколения в эти перспективные области активно вовлекаются молодые исследователи. Старший научный сотрудник Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (ГНЦ РФ ТРИНИТИ) Константин Гуторов, говоря о своем и своего института участии в проектах РТТН, признался:

- В детстве я мечтал стать космонавтом. Сейчас занимаюсь созданием плазменного космического двигателя, который позволит совершать межпланетные перелеты.

Анастасия Щербак из того же ТРИНИТИ (она - ведущий инженер в лаборатории диагностики плазмы токамаков и физики плазменных процессов) к другим планетам не собирается, но цель для себя выбрала не менее амбициозную:

- Пошла заниматься токамаками, чтобы создать искусственное солнце на Земле, экологически чистый и неисчерпаемый источник энергии - термоядерный реактор.

Научный центр в подмосковном Троицке, где работают Анастасия Щербак, Константин Гуторов и их коллеги, стал в федеральном проекте по термоядерным и плазменным технологиям одним из ключевых исполнителей.

- Наиболее дорогостоящая часть "термоядерного" федерального проекта, да и всей комплексной программы РТТН, - это модернизация существующей инфраструктуры, создание новых экспериментальных объектов и установок, - отмечает директор направления научно-технических исследований и разработок "Росатома", член-корреспондент РАН Виктор Ильгисонис.

Например, российский токамак Т-15МД в "Курчатовском институте" - самая крупная отечественная термоядерная установка - должен быть доукомплектован системами дополнительного нагрева, диагностики, сбора и обработки данных, генерации тока и другими элементами.

Cпециалистами ТРИНИТИ совместно с АО "НИКИЭТ (оба научных центра входят в структуру "Росатома") разработан и уже изготовлен внутрикамерный элемент защиты первой стенки, а также литиевый лимитер для экспериментов на Т-15МД. Он способен работать стационарно с принудительным охлаждением и внешней подпиткой жидким литием. На малом токамаке Т-11М, расположенном в Троицке, проведены эксперименты по изучению влияния инжекции мелкодисперсного лития на параметры плазмы.

Разрабатываемая технология также найдет свое применение в токамаке реакторных технологий (ТРТ), который разрабатывается как важнейший необходимый этап на пути к созданию демонстрационного термоядерного реактора.

Выполняя свою часть работ по созданию прототипа плазменного ракетного двигателя, в ТРИНИТИ создали ускоритель плазмы с системой предварительной ионизации рабочего тела, исследовали энергобаланс в плазменном потоке с высоким удельным импульсом и разработали методы повышения ресурса электродов в нем.

После завершения всех работ в 2024 году ТРИНИТИ, как ожидается, изготовит прототип двигателя с повышенными параметрами тяги и удельного импульса. Создание такого двигателя будет прорывом в космонавтике.

- Сейчас ракеты летают на химических двигателях, для них предел скорости выброса раскаленных газов - 4,5-5 км/с, увеличить эту скорость не позволяют законы термодинамики, - поясняет Виктор Ильгисонис. - Современные ракеты - это фактически гигантские топливные баки: в ракете общим весом около 300 тонн полезная нагрузка, то есть сам спутник, составляет только 5-6 тонн, остальное - горючее, которое нужно сжечь, чтобы вывести аппарат на орбиту.

А если "выбрасывать" из ракет не горячие газы, а вещество с большей энергией - например плазму? Отсюда и возник термин "плазменный двигатель", а с ним и возможность значительно уменьшить массу ракеты. Такие двигатели сейчас используются, например, для коррекции орбиты спутников. Но тяга и мощность у них существенно меньше, чем у химических.

- Цель работы в рамках РТТН, - заключает Виктор Ильгисонис, - улучшение именно этих характеристик: повышение мощности, удельного импульса и в конечном счете тяги плазменных двигателей.

Карташева Александра, ТРИНИТИ, старший научный сотрудник лаборатории импульсных плазменных процессов:

- Плазма - это четвертое состояние вещества, она составляет 99 процентов Вселенной. Но если с состояниями жидкость, газ и твердое тело мы сталкиваемся ежеминутно, то плазма встречается реже. Три состояния вещества человек изучал испокон веков, а наука о плазме молода, ей около 100 лет. Создание установок для изучения этой материи является нетривиальной задачей. Поэтому и пошла выполнять научные работы на кафедру плазменной энергетики. Мне захотелось разработать универсальные методики диагностики плазмы для измерения ее характерных параметров. Зная значения этих параметров для различных условий, возможно понять, как плазмой управлять. А управление плазмой даст возможность создать новые мощные источники энергии.

Димитровград открыт для сотрудничества

В рамках федерального проекта создания экспериментально-стендовой базы выполнены все НИОКР по исследованию и обоснованию безопасности строящегося в Димитровграде Многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР), продлению эксплуатации реактора БОР-60, обоснованию инновационных радиохимических технологий.

На основе национальной программы перспективных экспериментальных исследований на МБИР, утвержденной в 2021 году, продолжает формироваться международная программа исследований. В июле 2022 года 56 ученых, экспертов, руководителей из 13 научных центров России, Китая, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама, Алжира, Армении, МАГАТЭ и ОИЯИ обсудили создание такой международной программы.

В апреле 2022 года на площадку ГНЦ НИИАР (входит в научный дивизион "Росатома") с опережением сроков доставили корпус МБИР. Это уникальное изделие длиной 12 метров, диаметром четыре и весом более 83 тонн. В январе 2023 года завершили его установку в проектное положение. Сейчас на строительной площадке трудятся почти 1,5 тысячи рабочих и инженеров.

Дамир Кагиров, ГНЦ НИИАР, ведущий инженер отдела технического надзора и строительного контроля:

- Всегда мечтал стать атомщиком! И сегодня я с гордостью рассказываю своему сыну, что ежедневно нахожусь на строительной площадке не имеющего аналогов в мире быстрого исследовательского реактора МБИР. На моих глазах создается уникальная инфраструктура, которая позволит нашим ученым успешно трудиться следующие 50 лет. Я счастлив, что имею возможность принимать участие в этом глобальном проекте.

Материалы для новых установок и трехмерная печать

Одна из главных задач программы РТТН - обеспечение технологической независимости и условий для опережающего развития российской атомной отрасли в кооперации с партнерами из других наукоемких сфер. О том, как это реализуется на практике, рассказывает и подкрепляет примерами первый заместитель генерального директора АО "Наука и инновации" (управляющая компания научного дивизиона "Росатома") Алексей Дуб.

- Сроки эксплуатации конкретной установки определяют превосходство отрасли перед конкурентами, - обозначил наш собеседник исходный тезис. - Поэтому знание того, как ведут себя разные материалы при экстремальных давлениях и температурах, при заданных условиях службы, очень важно для конструкторов, чтобы понимать, как создавать новые установки.

И с этой точки зрения одним из значимых достижений стало получение ступенчатых поковок из новых сталей для перспективных реакторных установок ВВЭР-С (водо-водяной энергетический реактор со спектральным регулированием) и ВВЭР-СКД (водо-водяной энергетический реактор со сверхкритическим давлением). Спектральное регулирование позволит улучшить эффективность использования ядерного "горючего" в реакторах, что важно с точки зрения реализации в России стратегии двухкомпонентной атомной энергетики, в которой "быстрые" реакторы будут сопряжены с традиционными сейчас реакторами на тепловых нейтронах.

В реакторных установках ВВЭР-СКД, то есть при сверхкритическом давлении, исчезает различие между жидкостью и паром, и вода находится в промежуточном состоянии. По оценкам специалистов, переход на сверхкритические параметры позволит повысить КПД энергоблоков АЭС до 45 процентов, сократить удельные капитальные затраты на их сооружение при обеспечении высокой безопасности.

- Значительного прогресса мы достигли в работах по карбиду кремния, - отмечает Дуб другой важный результат. - В 2022 году были получены образцы карбида кремния с очень низким содержанием кислорода в качестве примеси, что крайне важно для работы этого материала в ядерных реакторах. Было обеспечено фактически квазивязкое состояние карбида кремния - иначе говоря, специальные композиционные образцы из него демонстрируют не только прочность, но и упругость. И специалисты Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара (ВНИИНМ, предприятие топливной компании "Росатома" ТВЭЛ) расчетным методом показали, что изделия из карбида кремния будут удовлетворять необходимым требованиям к изготовлению оболочек для так называемого толерантного топлива.

Добавим: применение толерантного ядерного топлива (accident tolerant fuel) должно существенно повысить безопасность и эффективность эксплуатации атомных станций. Сейчас во многих странах, где развивают атомную энергетику, ведутся работы по созданию такого топлива, которое было бы устойчиво к авариям с потерей теплоносителя. То есть на те гипотетические случаи, когда прекращается подача охлаждающей воды в активную зону реактора и происходит перегрев ядерного топлива. Сейчас оболочки тепловыделяющих элементов (твелов) делают главным образом из циркония, а с этим связана опасность возникновения при перегреве так называемой пароциркониевой реакции. Она, в свою очередь, сопровождается выделением водорода, что гипотетически, при уникальном стечение обстоятельств, может привести к взрыву, разрушению конструкций атомного энергоблока и выходу радиоактивных веществ в окружающую среду.

Одно из возможных решений этой проблемы основано на замещении циркония материалами, у которых реакция с паром идет с меньшим энерговыделением и нарабатывается меньше водорода. В число таких материалов входит и карбид кремния (карборунд). Научно-исследовательский институт "ЛУЧ" в подмосковном Подольске (НИИ НПО "ЛУЧ", входит в научный дивизион "Росатома") разрабатывает технологию получения изделий сложной формы из карбида кремния размерами до 900 миллиметров.

- По карбиду кремния мы не просто находимся на мировом уровне, мы идем быстрее зарубежных конкурентов, - заверил Алексей Дуб.

Еще одной важной задачей в рамках РТТН наш собеседник называет развитие технологий трехмерной печати (аддитивных технологий).

- Мы ведем работы по семи разным направлениям - печать изделий для атомной энергетики, для космоса и других отраслей. Для потребностей авиапромышленности создается крупная установка, на которой можно делать из титановой проволоки ячеистые панели с габаритами более 2 метров.

Разработаны и изготовлены два 3D-принтера, на которых можно печатать изделия из керамических (методами FDM/LDM и SLA) и полимерных (методами FDM) материалов. Такой способ значительно сокращает сроки изготовления деталей и оптимизирует себестоимость производства.

***

В НИИ НПО "ЛУЧ" собран первый отечественный, не имеющий аналогов в мире трехосевой сканатор. Он обеспечивает контроль температуры и модулирующее воздействие на материал при кристаллизации во время селективного лазерного плавления, позволяет управлять структурой материала во время 3D-печати изделий.

***

В ТРИНИТИ создали стенд по исследованию коррозии металлов в условиях одновременного воздействия влажного воздуха и ионизирующего излучения, сокращающий необходимое время эксперимента в тысячи раз.

***

В НИИАР разработали радиохимические технологии получения изотопов трансплутониевых элементов - материалов для синтеза новых элементов Периодической таблицы Менделеева. Эти работы позволят ученым ОИЯИ закрепить лидерство России в этом деле.

***

В рамках создания исследовательского жидкосолевого реактора завершен один из ключевых этапов - эскизное проектирование.

"Прорыв" к новой атомной энергетике

В рамках первого федерального проекта РТТН (инициатива социально-экономического развития "Новая атомная энергетика") в "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород) разработан технический проект реакторной установки РИТМ-200Н, которая станет основой для атомных станций малой мощности. Проведена государственная экологическая экспертиза на размещение первой такой АСММ в Якутии. Разработаны материалы обоснования лицензии на размещение атомной станции малой мощности.

Введена в эксплуатацию первая очередь учебно-тренировочного информационного центра Опытно-демонстрационного энергокомплекса, сооружаемого в рамках проекта "Прорыв" на территории Сибирского химкомбината (Северск, Томская область).

Активная зона реактора БН-800 (энергоблок N 4 Белоярской АЭС, Свердловская область) на 93 процента загружена МОКС-топливом. Получены результаты НИОКР в области замыкания ядерного топливного цикла, создания атомных станций малой мощности и теплоснабжения, промышленных реакторов на быстрых нейтронах.

По пятому федеральному проекту в рамках РТТН в 2022 году на первом энергоблоке Курской АЭС-2 установлен в проектное положение корпус реактора. На втором энергоблоке завершено бетонирование перекрытия установки главного циркуляционного насоса. Готовность Курской АЭС-2 к вводу в промышленную эксплуатацию доведена до 37,48 процента (план - 37,3).

Шарапов Илья, НИИ НПО "ЛУЧ", заместитель директора отделения оптических и информационных технологий:

- Мой путь в науке не был прямым и ясным. В какой-то момент, еще в школе, увлекла физика в разделе оптики. Ее изучение давалось легко и приносило радость, однако со временем это забылось, в вуз я пошел совершенно по другому направлению. Попал на практику в НПО "ЛУЧ", а после завершения учебы остался здесь работать. Так, примерно через 15 лет после самых первых приближений к физике и оптике, снова пришел в область разработки оптических приборов, которые позволят аддитивно "выращивать" ранее немыслимые изделия и детали для передовых научных разработок отечественных ученых и инженеров.

Алексей Смирнов, Владимир Александров Москва - Заречный - Звенигород - Димитровград - Дубна - Нижний Новгород - Обнинск - Подольск - Санкт-Петербург - Северск - Троицк

Публикацию подготовил Александр Емельяненков

На фестивале НАУКА 0+ появится новая номинация

Алексей Смирнов

За полгода до старта очередного фестиваля НАУКА 0+ в его конкурсную программу предложена новая и весьма любопытная номинация: "Фиксики - тайные помощники ученых". Участникам фестиваля в возрасте от 5 до 17 лет предлагается нарисовать необычные изобретения от имени известных анимационных персонажей.

Работа может быть выполнена в любой технике с использованием самых разных художественных материалов: гуаши, акварели, фломастеров и т.д. Выбор - за автором.

Специально для взрослых напомним: анимационный сериал "Фиксики" - это российский просветительский проект, созданный в жанре edutainment (обучение через развлечение). Цель - сформировать у детей научную картину мира и популяризировать научные знания. Фиксики одушевляют современную техногенную среду, в которой растут дети, и учат маленьких зрителей обращаться с техникой и окружающими нас приборами.

Как уточнили в оргкомитете фестиваля НАУКА 0+, который организован Минобрнауки России при поддержке МГУ, РАН и правительства Москвы, работы на вновь объявленный конкурс принимаются до 18 сентября.

Имена победителей объявят на сайте конкурса в период с 26 по 29 сентября 2023 года, а рисунки финалистов будут представлены на специальной выставке, которая пройдет на одной из площадок фестиваля.

Сегодня в Москве открывается Всероссийский съезд учителей обществознания

Николай Кропачев (ректор Санкт-Петербургского государственного университета, член-корреспондент РАН)

В пятницу, 21 апреля, в Москве открывается Всероссийский съезд учителей обществознания. Идея его проведения возникла в ноябре прошлого на круглом столе, который был организован в Санкт-Петербургском государственном университете совместно с правительством Санкт-Петербурга и Ленинградской области и проходил под названием "Преподавание обществознания в общеобразовательных учреждениях".

Все мы озабочены тем обстоятельством, что преподаванию обществознания уделяется в нашем профессиональном сообществе неоправданно мало внимания. На наш взгляд, это вступает в противоречие с миссией предмета в контексте его роли в формировании мировоззрения наших школьников.

У меня как у ректора есть и прагматические опасения. По нашим данным, именно предмет "обществознание" находится в первой тройке предметов, результаты ЕГЭ по которым предъявляются при поступлении в вуз. Например, как мне известно - для того, чтобы стать педагогом - обществознание необходимо сдавать при поступлении на большинство специальностей.

Зайдите на сайт РГПУ имени Герцена - и вы обнаружите, что русский язык будет востребован на 92 программах (бакалавриат и специалитет), химия - 8 программ, физика - 9 программ, обществознание - 64 программы, по действующему положению все программы по направлению 44.03.01 и 44.03.05 (то есть все учительские специальности) требуют предъявления результатов ЕГЭ по обществознанию.

Мир стремительно меняется, разобраться в его динамике и хитросплетениях порой непросто и взрослым людям. Как часто мы обнаруживаем беспомощность в обсуждении с близкими и коллегами сложных вопросов современной политики, перспектив развития, вопросов справедливости, права. Представьте себе - как трудно, когда задача понимания и поиска ответов падает на плечи молодого человека, у которого нет еще богатого жизненного опыта, чьи решения спонтанны, а часто продиктованы случайными советчиками.

Очень важно, что министерство просвещения инициировало, а педагоги взяли на себя реализацию важной инициативы "Разговоров о важном"; но все мы с вами не только педагоги, но и родители, и члены общества - мы знаем, как еще далек от совершенства этот проект, как непросто нашим классным руководителям, как им нужна сегодня грамотная поддержка коллег, экспертов.

Для всех нас понятно, что именно курс "Обществознание" (наряду с родным языком, литературой и историей) должен занимать ведущую позицию при решении мировоззренческих проблем; кому, как не нашим обществоведам, становиться инициаторами и проектировщиками этих разговоров с детьми и взрослыми о самом важном - о нравственных и духовных ценностях российского общества. Однако первичные опросы школьников и педагогов показывают, что учителя обществознания в единичных ситуациях выступают лидерами, вовлеченными в реализацию программ духовно-нравственного развития школьников (программы воспитательной работы), что в ситуации введения таких практик, как "Разговоры о важном", кажется неправомерной расточительностью.

Не буду скрывать - вузовское сообщество (в частности мои коллеги по СПбГУ: юристы, социологи, историки, экономисты и т.д.) не удовлетворено качеством подготовки абитуриентов по обществознанию. Мы задали себе вопрос - в чем проблема? Программа плохая, учебники плохие? Да, плохие.

В соответствии с программой современный учитель обществознания должен быть знатоком права, экономики, философии, социологии, политологии, психологии, то есть быть совершенно уникальным специалистом. Настолько уникальным, что стоит задуматься - а как же готовят этих уникумов. Заметим, что все отрасли, интегрированные в один предмет обществознания, ориентируются часто на разные модели описания и познания, методологию исследования и т.д. Можно предположить, что программы подготовки специалистов опираются на какие-то уникальные технологии, позволяющие создавать из суммы наук единое мировоззрение.

По нашей просьбе эксперты проанализировали 52 вузовские образовательные программы и обнаружили, что учителей обществознания готовят преимущественно (возможно, есть исключения, но мы их не обнаружили) в рамках программ подготовки учителей истории (программы "историческое образование"), а все перечисленные ранее составляющие просто суммируются как отдельные дисциплины. Кстати, эти же выводы подтверждаются и данными опроса. 92% учителей обществознания совмещают преподавание этого предмета с историей, при этом историю считают основным предметом, а обществознание - вспомогательным. Единицы учителей специализируются только на преподавании предмета "обществознание".

Средняя нагрузка в неделю - 11 часов обществознания (есть районы города, в которых средняя нагрузка по обществознанию - 6 часов), что точно заставляет учителя либо совмещать свое преподавание с другими дисциплинами, либо работать не в одной, а нескольких школах.

Возникает закономерный вопрос: а правильно ли выстроена модель подготовки учителей обществознания для современной школы? И правильно ли распределена система трудовых поручений? Может быть, было бы более рациональным совмещать работу учителя обществознания с работой организатора воспитательной работы, тогда школьный общественный уклад становился бы ежедневной площадкой для обществоведческой практики и социального проектирования?

Не скрою, СПбГУ решил внести свой вклад в решение этой задачи. По заказу Образовательного центра "Сириус" наши ученые - политологи, социологи, экономисты, философы, юристы, педагоги - разработали программу повышения квалификации для действующих учителей обществознания, задача которой не только ответить на актуальные вопросы педагогов (их сотни, и это вопросы, которые задают учителям ученики), но и показать им интегративную функцию ценностно-смыслового ядра в построении курса обществознания в российской школе.