Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Предупреждение о переезде

Для обеспечения безопасности движения на нерегулируемых переездах дороги будут устанавливаться автоматические шлагбаумы. Повысить бдительность водителей помогут также новые функции приложений «Яндекса» «Карты» и «Навигатор».

Об установке дополнительных устройств безопасности на переездах сообщил журналистам начальник МЖД Валерий Танаев на пятничной пресс-конференции.

«В качестве эксперимента мы начали подготовительные работы по установке автоматических шлагбаумов на переездах без дежурных работников на Усовской ветке смоленского направления в Московской области. При приближении поезда к переезду срабатывает автоматика и даёт сигнал о закрытии шлагбаума», – сказал руководитель магистрали, отвечая на вопрос о перспективных технологиях для обеспечения безопасности на железнодорожных переездах.

«Прежде всего мы уделяем внимание техническому состоянию переездов. В прошлом году на полигоне Московской дороги проведён текущий ремонт на 385 переездах, восемь отремонтированы капитально, – отметил Валерий Танаев. – Для повышения уровня безопасности при пересечении переездов проводится также обустройство «шумовых полос». Они представляют собой серию выпуклых линий на асфальте. При пересечении таких полос автомобилем его подвеска вибрирует, предупреждая водителя о приближении к железной дороге».

В прошлом году в Рязанской области, к примеру, 13 переездов оборудованы «шумовыми полосами».

Обеспечение безопасности на переездах – совместная задача с субъектами Федерации, подчеркнул начальник дороги. К слову, благодаря усилиям ОАО «РЖД», региональных органов власти в сфере транспорта и компании «Яндекс» теперь о наличии переездов на маршруте и приближении к ним водителей начали предупреждать приложения «Яндекса» «Карты» и «Навигатор». Иконка с изображением переезда появляется на этапе выбора маршрута. Дополнительно о приближении к пересечению автомобильной и железной дорог напоминает голосовое уведомление.

Напомним, нарушения автомобилистами ПДД при пересечении железнодорожных переездов в границах Московской дороги привели к росту дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2021 годом. По данным пресс-службы МЖД, 80% ДТП происходят на малоинтенсивных участках (до 1200 автомобилей в сутки), около 90% нарушений приходится на легковой автотранспорт.

Елена Александрова

Москвичам нравится кольцо

Поезда на МЦК приходят минута в минуту

Антон Петров, начальник Дирекции скоростного сообщения

Дирекция скоростного сообщения осуществляет транспортное обслуживание пассажиров на Московском центральном кольце (МЦК). Это незаменимый вид транспорта для жителей города и его гостей. В настоящее время в будние дни по кольцу проезжают более 550 тыс. пассажиров. Всего с начала эксплуатации МЦК в 2016 году перевезено уже более 840 млн пассажиров, а к концу 2023 года планируется перевезти 1 млрд человек.

МЦК – инновационный вид городского транспорта, обновления здесь вводятся регулярно. С осени 2022 года на всех станциях кольца заработала бесконтактная система оплаты проезда с помощью биометрических данных Face Pay. А чтобы пассажирам было комфортно ждать поезд в плохую погоду, на станциях Площадь Гагарина и Балтийская заработали стойки с подогревом. Кроме того, на всех станциях установили новое оборудование для турникетов – контроллеры зон проходов. Это LED-экраны с привлекательным дизайном, которые работают быстро и надёжно.

На МЦК активно внедряется система автоведения, которая помогает локомотивной бригаде в управлении поездом в условиях высокоинтенсивного движения и позволяет минимизировать человеческий фактор. Кроме того, в настоящее время продолжаются испытания беспилотных «Ласточек».

В команду МЦК входят одни из лучших работников отрасли. Это подтверждают многочисленные победы в конкурсах профессионального мастерства – WorldSkills, «Московские мастера», общесетевая викторина по знанию Правил технической эксплуатации. Благодаря такой сильной команде МЦК будет уверенно развиваться и дальше.

Городская электричка расширяет географию

Вчера в Центре по корпоративному управлению пригородным комплексом (ЦОПР) подвели итоги реализации проектов «Городская электричка». В прошлом году было перевезено более 21 млн пассажиров (без учёта Центрального транспортного узла), что на 14% превышает показатели 2021 года.

Как рассказали «Гудку» в ЦОПР, в настоящее время проекты «Городская электричка» реализуются в 17 городах – Москве (МЦК, МЦД), Уфе, Новокузнецке, Ростове-на-Дону, Сочи, Владивостоке, Калининграде, Перми, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Воронеже, Волгограде, Тамбове. Как отмечают в ЦОПР, рост пассажиропотока в 2022 году – 21 млн человек – произошёл в том числе благодаря запуску новых маршрутов в городских агломерациях.

В 2022 году появились новые маршруты внутри агломераций Астрахани, Новокузнецка, запущено тактовое движение из Санкт-Петербурга в Павловск, увеличены размеры движения по маршруту Дальнее – Южно-Сахалинск.

Предпосылкой развития городских перевозок является запуск «сквозных маршрутов», проходящих через центральные вокзалы в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Ярославле, Саратове, Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Иркутске, Москве.

В этом году планируется приобрести 220 вагонов электропоездов, часть которых будет задействована на городских железнодорожных маршрутах.

Надежда Кожухова

Надёжная доставка

Контейнерные перевозки на МЖД набирают обороты

Перевозки контейнеров на столичной магистрали в минувшем году обновили рекорд, достигнув 1,2 млн ДФЭ. Максимальный рост зафиксирован в транспортировке удобрений, лесных грузов и продовольствия. По прогнозам Московского ТЦФТО, положительная динамика контейнерных перевозок сохранится на дороге и в 2023 году.

По итогам прошлого года на МЖД было перевезено 1,2 млн ДФЭ (20-футовый эквивалент контейнера). Как сообщила в понедельник пресс-служба столичной магистрали, этот показатель на 8,4% больше, чем в 2021 году. При этом количество гружёных контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, включая транзитное, выросло на 5,3% и составило более 757,8 тыс. ДФЭ. В них перевезено более 8,6 млн тонн грузов – на 14,6% больше, чем в 2021 году.

По данным Московского территориального центра фирменного обслуживания (МТЦФТО), наибольший рост (в 13 раз) достигнут по химическим и минеральным удобрениям – 83,7 тыс. ДФЭ. В полтора раза выросли перевозки контейнерами лесных грузов (56,7 тыс.), почти на 40% – продовольственных товаров (123 тыс. ДФЭ) и на 26,5% – строительных грузов (104,6 тыс. ДФЭ). В абсолютном исчислении больше всего отправлено контейнеров с метизами (готовыми изделиями из металла) – 483,7 тыс. ДФЭ с ростом к 2021 году около 10%.

Как рассказал обозревателю «МоЖ» начальник МТЦФТО Сергей Богданов, развитие контейнерных перевозок является устойчивым трендом последних лет.

«Положительную роль в этом играет постоянное развитие и совершенствование как технологии перевозки грузов в контейнерах, так и технические характеристики этого универсального подвижного состава. Появляются новые типы специализированных контейнеров и новые виды упаковки для перевозки грузов в контейнерах, – говорит Сергей Богданов. – К примеру, в прошедшем году мощный импульс получили перевозки рапсового масла во флекситанках в Китай. Его погрузка осуществлялась с трёх станций Московской дороги, было отправлено более 20 составов с маслом, а всего с МЖД – более 30 флексипоездов. При этом время в пути по железной дороге составляет втрое меньше, чем морем». Ещё одним фактором, стимулирующим рост контейнерных перевозок, является более высокая скорость доставки грузов за счёт перевозки контейнерными поездами по специально разработанному расписанию.

«Графиковые сервисы на дороге постоянно совершенствуются, – отметил Сергей Богданов. – Как пример, в 2022 году совместно с АО «Почта России» был запущен регулярный контейнерный поезд «Россия» между Москвой и Владивостоком. Его отличительной особенностью являются заложенные в пути следования остановки в районе крупных агломераций для отцепки и прицепки части вагонов». Рост контейнерных перевозок был бы невозможен без развития инфраструктуры. В Центральном транспортном узле продолжает развиваться сеть опорных транспортно-логистических центров. Так, в минувшем году терминалы на станциях Белый Раст, Электроугли и Кунцево-2 оснастили новыми видами погрузо-разгрузочной техники – ричстакерами и козловыми кранами, нарастив таким образом их перерабатывающую способность.

«Учитывая растущий спрос на контейнерные перевозки, работа по всем этим направлениям будет продолжена, – подчеркнул Сергей Богданов. – По прогнозам, мы ожидаем в этом году рост отправки грузов в контейнерах примерно на 5–8%».

Игорь Ленский

Инвестиции в движение

Центральный транспортный узел становится быстрее и безопаснее

В понедельник, 16 января, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и губернатор Московской области Андрей Воробьёв провели традиционную встречу, на которой обсудили планы развития железнодорожного транспорта на этот год. Акцент был сделан на развитии пригородного сообщения и безопасности жителей на железнодорожной инфраструктуре.

Олег Белозёров и Андрей Воробьёв уже несколько лет встречаются или перед Новым годом, или сразу после него для координации дальнейшей работы по развитию инфраструктуры в Московской области. На Центральный транспортный узел в прошлом году пришлось более 168 млрд руб. инвестиций ОАО «РЖД».

«Уже несколько лет мы осуществляем колоссальный объём строительных работ в рамках развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла. Это один из самых сложных и капиталоёмких проектов инвестпрограммы компании, – подчеркнул Олег Белозёров. – Его реализация кардинальным образом трансформирует транспортное обслуживание жителей Московского региона. В обязательном порядке создаём безопасные и максимально удобные условия для пассажиров. Они буквально каждый день видят и ощущают улучшения на железной дороге».

Каждый год РЖД запускают по несколько крупных транспортных объектов. В прошлом году сдали в эксплуатацию девять транспортно-пересадочных узлов, два из которых – Толстопальцево и терминальный комплекс Шереметьево – расположены в Московской области. Открыта новая ветка для аэроэкспрессов в Шереметьево, благодаря которой увеличено количество поездов – с 38 до 72 пар в сутки. Отремонтирован ряд остановочных пунктов.

«Наша цель – обсудить реализацию совместных решений по развитию инфраструктуры области, а также проекты, которые запланированы к реализации в этом году, в первую очередь это МЦД-3 (Зеленоград – Раменское) и МЦД-4 (Апрелевка – Железнодорожная), которые заработают уже в августе-сентябре этого года», – сказал Андрей Воробьёв.

Это придаст новый импульс пассажирским перевозкам. Возможность пользоваться наземным метро получат ещё около 2,3 млн жителей региона. Кроме того, планируется реконструкция станции Лесной Городок, а до станции Апрелевка откроют третий и четвёртый пути.

При этом, как подчеркнул Андрей Воробьёв, развитие железнодорожной инфраструктуры и повышение интенсивности движения должно сопровождаться мерами безопасности на транспорте. В прошлом году власти региона перекрыли порядка 500 необорудованных стихийных переходов через пути, это положительно отразилось на статистике происшествий по сравнению с 2021 годом. Но людям необходимо создать комфортные условия. До конца года запланировано построить 10 надземных переходов – в Реутове, Раменском, Серпухове, Королёве, Лобне, Ленинском городском округе, а также по два – в Люберцах и Одинцово. И хотя строительство переходов над путями – это прерогатива региональных властей, ОАО «РЖД» также участвует в этом, обеспечивая возможность проведения строительных работ, в том числе и за счёт изменения графика движения поездов.

Сергей Плетнёв

Совершить поездку на аэроэкспрессе теперь можно с помощью системы биометрической оплаты. Инновационный сервис заработал для пассажиров в терминалах компании в аэропорту Шереметьево, – сообщает пресс-служба компании «Аэроэкспресс».

«К биометрии подключили по два турникета в железнодорожных терминалах в Северном и Южном терминальных комплексах аэропорта Шереметьево – они обозначены специальными стикерами», – говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться бесконтактным сервисом оплаты, нужно привязать свои биометрические данные, реквизиты банковской карты и «Тройку» в личном кабинете пользователя в приложении «Метро Москвы». Пассажирам, которые уже используют сервис для проезда в метро и на МЦК, повторно регистрироваться не нужно. При проходе через турникеты в аэропорту необходимо остановиться перед соответствующим турникетом и посмотреть в камеру, размещённую на нём. После идентификации пассажира произойдёт списание денежных средств с банковской карты по тарифу «Стандарт», и створки турникета откроются автоматически. До 16 февраля при оплате по биометрии для пассажиров действует скидка 50 руб.

Если сервис будет популярен, система заработает и в других столичных аэропортах. Сейчас в ней зарегистрировано более 300 тыс. пользователей, которые совершили свыше 46,5 млн проходов. Другие способы оплаты также продолжат работать.

«Мы постоянно работаем над развитием способов оплаты проезда, чтобы предложить наиболее удобный вариант для каждого пассажира. Система биометрической оплаты – это современный, быстрый и безопасный сервис российской разработки, который позволяет оплатить поездку в считаные секунды и не тратить время на покупку билета в кассе или онлайн, – в аэропорту такая экономия времени особенно актуальна», – заявил генеральный директор компании «Аэроэкспресс» Андрей Акимов.

При поездке в/из аэропорта Шереметьево от/до станций МЦД-1 для прохода через турникеты на станциях первого диаметра необходимо приложить к валидатору ту же банковскую карту, которая привязана к сервису оплаты по биометрии в приложении «Метро Москвы».

«Газпром нефть» вошла в СП с «Новапортом» по заправке самолетов

«Газпромнефть-Аэро» закрыла сделку с «Новапортом Инвест», став паритетным совладельцем «ТЗК «Планета», которое занимается топливообеспечением воздушных судов в аэропортах Воронежа и Белгорода. По данным ЕГРЮЛ, «Газпромнефть-Аэро», «дочка» «Газпром нефти», получила 50% в ТЗК в декабре 2022 года. До этого «Новапорт Инвест» был единственным собственником компании.

«Новапорт», отмечает «Интерфакс», — один из крупнейших российских холдингов, объединяющих региональные аэропорты. В него, в частности, входят аэропорты Воронежа и Белгорода. В 2021 году аэропорт Воронежа обслужил 809 тыс. человек, аэропорт Белгорода — 582,53 тыс. человек. С февраля 2022 года оба аэропорта закрыты для обслуживания рейсов (наряду с еще 9 аэропортами юга и центральной части РФ).

«Россети» запустили 51 электрозарядную станцию в Красноярске

Проект реализован совместно с «Сибирской генерирующей компанией» (СГК). Станции расположены во дворах домов на территории всего города, что позволит жителям заряжать электромобили ночью. Точки для установки электрических «заправок» выбраны по результатам опроса автомобилистов и анализа сетевой инфраструктуры.

Теперь в Красноярске работает 56 электрозарядок «Россети Сибирь». Всего же сеть компании в регионах Сибири и Дальнего Востока состоит из 80 станций.

Создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта – одно из направлений работы «Россетей» в рамках развития дополнительных сервисов. Только в прошлом году компании Группы запустили 74 зарядные станции в Москве и Подмосковье, Воронежской, Тульской, Липецкой областях и обеспечили технологическое присоединение 137 электрозарядок по заявкам потребителей.

Работа проводится в рамках Федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный транспорт». Общий объем инвестиций группы «Россети» в технологическое присоединение и строительство собственной зарядной инфраструктуры в 2022 году превысил 590 млн рублей.

Правительство РФ и Росатом подписали соглашение о развитии высокотехнологичного направления «Системы накопления электроэнергии»

Документ подписали заместитель председателя правительства Александр Новак и генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв.

Являясь интегратором Росатома по развитию систем накопления энергии, ООО «РЭНЕРА» (компания в контуре управления Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») реализует проект по строительству первой в России «гигафабрики» по производству накопителей энергии в Калининградской области. Производственная мощность предприятия составит 4ГВт.ч в год.

Открывшаяся в декабре 2022 года новая производственная площадка в Москве мощностью 150 МВт.ч позволяет ООО «РЭНЕРА» уже сейчас обеспечивать литий-ионными батареями производителей электротранспорта и представителей электросетевого комплекса. Мероприятия по дорожной карте помогут сформировать новую высокотехнологичную отрасль, решения которой будут востребованы как для электротранспорта, так и для электроэнергетики.

Реализация подписанных соглашений по направлению «Системы накопления электроэнергии» (еще одно соглашение о намерениях было подписано между правительством РФ и ООО «ИнЭнерджи») обеспечит развитие необходимых технологий по производству накопителей электроэнергии, основанных на современных научных разработках.

Россия готова помочь Ирану поставлять товары для стран региона

Спецпомощник президента России заявил, что Москва готова сотрудничать с Тегераном в поставках продуктов питания и товаров первой необходимости в страны региона.

Спецпомощник президента России Игорь Левитин, находящийся с визитом в Тегеране, встретился и провел переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.

В ходе встречи стороны обсудили последний статус реализации совместных проектов между Тегераном и Москвой.

Касаясь реализации проекта «Коридор Север-Юг», Мохбар на этой встрече выразил надежду стать свидетелем ускорения реализации этого важного проекта при серьезном участии сторон.

Он также придал большое значение реализации двусторонних соглашений в сфере нефти и газа.

В другом месте своего выступления Мохбер говорил о роли использования национальных валют в коммерческих операциях в устранении существующих банковских проблем.

Эта мера может привести к расширению двусторонних коммерческих сделок, сказал В.П.Мохбер.

Игорь Левитин, со своей стороны, назвал обширное взаимодействие между двумя странами эффективным для достижения общих целей.

Он также сообщил, что посетит железнодорожный проект Решт-Астара и Каспийский порт, чтобы получить подробную информацию о ходе реализации.

Ссылаясь на свою встречу с президентом Центрального банка Ирана, Левитин добавил, что лично следит за процессом сотрудничества между центральными банками Ирана и России.

Левитин также выразил готовность России сотрудничать с Ираном в поставках продуктов питания и товаров первой необходимости в страны региона.

Он также сообщил о готовности российских компаний совместно производить автомобили, вертолеты и сельхозтехнику.

В «Орленке» детский совет инициатив РДДМ «Движение Первых» представил социально значимые проекты

Во Всероссийском детском центре «Орленок» состоялось заседание детского совета инициатив Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». В состав совета вошли 39 ребят из 16 регионов России.

Участники совета представили свои социально значимые инициативы, которые они хотели бы реализовать в «Орленке» и в своих регионах.

Ребята предложили организовать экологический десант за территорией «Орленка» и провести уборку твердых коммунальных отходов на берегу Черного моря, организовать ярмарку по продаже изделий ручной работы, туристические акции «Орленок» глазами детей» и «Россия глазами детей», а также реализовать проекты, направленные на распространение исторических знаний.

Детский совет инициатив РДДМ «Движение Первых» будет работать в «Орленке» каждую смену: ребята, приезжающие в детский центр, пройдут предварительный отбор и будут работать над программами воплощения в жизнь своих идей.

Справочно

Всероссийский детский центр «Орленок» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11–16 лет. Он состоит из десяти базовых детских лагерей. Четыре из них: «Стремительный», «Звездный», «Штормовой» и «Солнечный» работают круглогодично, «Комсомольский», «Дозорный», «Олимпийский», «Юнармеец», «Олимпийская деревня» и «Солнышко» – в летний период. В каждом лагере реализуются авторские и специализированные педагогические программы федерального и регионального уровней. В течение года «Орленок» принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в центре могут отдыхать 3,5 тысячи детей летом и 1,5 тысячи зимой.

В 2012 году всероссийскому детскому центру был присвоен статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО».

Благодаря нацпроекту «Образование» в регионах страны продолжается обновление школьных спортзалов

В российских школах продолжается модернизация спортзалов в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». В 2023 году 13 школьных спортзалов обновят в Волгоградской области, шесть спортзалов – в Вологодской области.

В Волгоградской области ремонт спортзалов пройдет в сельских школах Быковского, Даниловского, Камышинского, Клетского, Котовского, Нехаевского, Новониколаевского, Руднянского, Серафимовичского, Суровикинского, Чернышковского районов, а также в двух городских округах – Урюпинске и Михайловке.

Во время ремонта заменят оконные блоки, систему отопления, напольное покрытие, дверные проемы, проведут отделочные работы потолков и стен. Обновленные спортзалы оснастят современным оборудованием и инвентарем. На базе каждого из них будут действовать школьные спортклубы, что позволит дополнительно привлечь к занятиям физкультурой 3,5 тысячи детей.

В Волгоградской области в активный досуг уже вовлечены более 121 тысячи ребят. На базе школ работают 580 спортклубов по волейболу, баскетболу, дзюдо, самбо, гимнастике и другим видам спорта. В регионе в последние годы выполнен ремонт залов для занятий физкультурой в 147 сельских школах.

В Вологодской области в 2023 году отремонтируют и оборудуют спортзалы еще в шести школах, расположенных в сельской местности, малых городах и городах с населением до 250 тысяч человек.

В Сокольской школе № 3 проведут ремонт пола, потолков и стен, заменят двери, обновят шведские стенки и баскетбольные щиты.

В Гончаровской средней и Перьевской основной школах Вологодского района, помимо ремонта пола, потолка и стен, выполнят отделочные и покрасочные работы, заменят окна и двери спортзала и раздевалок.

В спортзале Абакановской школы Череповецкого района отремонтируют напольное покрытие и заменят светильники. Также будут модернизированы спортзалы в Погореловской школе Тотемского района и Кадуйской средней школе № 1 имени В.В. Судакова.

В 2019 году в Вологодской области в рамках программы отремонтировали шесть залов в сельских школах, в 2020 и 2021 годах – по пять спортивных залов. В 2022 году в регионе обновили спортивные залы шести школ.

Справочно

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» направлен на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи. В рамках проекта к концу 2024 года 5 824 образовательные организации, расположенные в сельской местности и городах с численностью населения до 250 тысяч человек будут обеспечены современными условиями для занятий физической культурой и спортом.

Екатерина Кудряшова возглавила Западный регион "Билайн"

"Билайн" назначил Екатерину Кудряшову на должность директора Западного региона. Она сменила Дмитрия Глотова, который продолжил работать в компании на позиции директора Центрального региона.

Екатерина Кудряшова начала свою карьеру в билайне в 2008 году с должности специалиста в Дальневосточном регионе, а через полгода возглавила региональный блок маркетинга. Она принимала активное участие в реализации ключевых проектов, в том числе в интеграции в структуру бизнеса билайн крупного телекоммуникационного актива – компании "НТК". В 2016 году Екатерина присоединилась к команде Центрального региона в качестве директора по маркетингу, а в 2020 году была назначена на должность регионального директора.

Благодаря глубокому знанию телеком-рынка, пониманию ожиданий клиентов, а также постоянной работе по запуску новых продуктов и цифровых сервисов, Екатерина смогла усилить бизнес билайна в Центральном регионе. Особое внимание уделялось расширению покрытия и модернизации сети – количество базовых станций 4G выросло за три года в несколько раз, что позволило увеличить скорости мобильного интернета для клиентов, несмотря на растущее потребление трафика. Помимо территорий с большим количеством жителей, новая инфраструктура связи активно строилась в малонаселенных и труднодоступных городах и посёлках, ключевых туристических локациях региона.

Под руководством Екатерины в 2022 году в целом ряде областей был проведен рефарминг LTE в диапазоне 1800 МГц, позволивший расширить пропускную возможность сети билайн, а также были запущены новые сервисы для клиентов, такие как VoLTE и VoWiFi.

Александр Торбахов, генеральный директор билайна: "Екатерина и Дмитрий не первый год трудятся в команде билайна, под их руководством наши регионы показывают уверенные результаты. Но только благодаря новым задачам, компетенциям и планам компания может расти и развиваться дальше. Мы рассчитываем, что встреча коллег с новыми вызовами поможет им открыть дополнительные возможности для развития бизнеса, укрепит их лидерские качества, и в итоге сделает нашу компанию еще сильнее, поскольку именно люди – главный актив билайна.

Я желаю Екатерине и Дмитрию успеха на новых местах и верю, что они смогут показать великолепные результаты, найти новые синергии и вывести бизнес в своих регионах на новый уровень".

В состав Западного региона билайн входят: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининградская, Ярославская, Тульская, Тверская, Ивановская, Калужская, Смоленская, Архангельская, Вологодская, Новгородская, Костромская, Мурманская, Владимирская, Петрозаводская, Псковская и Рязанская области.

2ГИС поможет выбрать каршеринг в Москве и Санкт-Петербурге

В 2ГИС появился агрегатор каршеринга — на карте можно выбрать доступный для аренды автомобиль и построить к нему маршрут. Сервис показывает все машины "Ситидрайва" и "Делимобиля" в Москве и Санкт-Петербурге — найти авто рядом стало проще.

Благодаря интеграции c сервисами каршеринга на картах 2ГИС в Москве и Санкт-Петербурге появилась информация о доступных для аренды автомобилях. Чтобы увидеть их, надо нажать на кнопку "Слои на карте" в левом верхнем углу экрана и выбрать слой "Каршеринг".

"Цель 2ГИС — помочь людям выбрать действительно лучший способ добраться. В крупных городах каршеринг стал замечательной альтернативой такси, общественному транспорту и прогулкам пешком. Чтобы наши пользователи могли сравнить все варианты, мы запустили агрегатор каршеринга, который показывает автомобили разных сервисов и позволяет выбрать подходящий по расстоянию, стоимости, уровню топлива. Сейчас на картах двух крупнейших городов страны в 2ГИС доступны машины "Ситидрайва" и "Делимобиля". Мы благодарны первым партнёрам, но готовы подключать и других операторов каршеринга — чтобы пользователи могли выбирать в любом городе, где развит такой вид транспорта", — отметил Андрей Мирошников, продакт-менеджер транспорта в 2ГИС.

На карте 2ГИС можно найти любой автомобиль каршеринга и получить полную информацию о машине: по нажатию в иконку приложение покажет модель и уровень топлива в баке, для электрокаров — заряд аккумулятора. Информация о тарифах на аренду предоставлена сервисами каршеринга, а места, где припаркованы авто, обновляются раз в минуту. Эти данные помогут сориентироваться, какую машину лучше выбрать. И прямо из 2ГИС можно перейти в приложение каршеринга, чтобы забронировать подходящий автомобиль. А чтобы быстрее добраться до точки старта 2ГИС поможет построить кратчайший маршрут на любом виде транспорта или пешком.

Выбор каршеринга доступен в новой версии приложения 2ГИС для Android в Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме того, карты и справочные данные 2ГИС появились в мобильных приложениях Ситидрайв и Делимобиль для смартфонов с iOS и Android. Переход на 2ГИС позволил сделать карту более детальной: пользователям будет проще находить расположение доступных к аренде машин и строить точные маршруты до них.

Интеграция карт в приложения происходит на основе мобильного SDK 2ГИС — это набор инструментов, которые позволяют разработчикам, как в конструкторе, собирать блоки из сервисов 2ГИС для решения задач своего бизнеса. В дополнение к SDK у 2ГИС есть редактор стилей карт — он не имеет аналогов на российском рынке и позволяет адаптировать карту под особенности дизайна и потребности каждого сервиса индивидуально. Карты 2ГИС в "Ситидрайве" и "Делимобиле" выглядят по-разному — именно так, как нужно каждому продукту.

В России изготовили первую серийную турбину большой мощности. Что о ней известно?

Турбину установят на ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае. Производитель — входящее в «Ростех» предприятие «ОДК-Сатурн» в Рыбинске — обещает наладить выпуск двух таких турбин ежегодно начиная со следующего года. Сможет ли российская промышленность обеспечить энергетиков турбинами большой мощности?

От разработки турбины ГТЭ-110М до запуска ее в серию прошло примерно десять лет. Работы активизировались после воссоединения Крыма с Россией и последовавших за этим санкций, из-за которых немецкая Siemens отказалась от поставок турбин большой мощности для двух новых электростанций на полуострове. В 2017 году был скандал с немецкими турбинами в Крыму, которые, по утверждению производителя, попали туда в обход санкций.

В том же году испытания российской турбины большой мощности были приостановлены из-за аварии, которая привела к ее разрушению. Тем не менее агрегат удалось довести до серийного выпуска. Продолжает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин:

«Было несколько проектов по локализации газовых турбин большой мощности. Этот проект, по сути, единственный, который добрался до финиша. Все остальные проекты так или иначе были связаны с взаимодействием с иностранными компаниями, которые в полной мере не работают больше в России либо в принципе больше не работают. Понятно, что турбина первая. Сравнивать ее с турбинами Siemens и General Electric можно в той части, что ее проще эксплуатировать в российских условиях. Весь сервис этой турбины российский. Надо, чтобы все-таки прошло время. Год-два эксплуатации покажут, как она работает, какое количество отказов есть, сопоставима она с зарубежными аналогами или нет».

Российская турбина предназначена для установок электрической мощностью 115 мегаватт. Такая же мощность была и у немецких турбин, которые Siemens отказалась поставлять в Крым. По словам первого заместителя гендиректора «Ростеха» Владимира Артякова, слова которого приводит пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации, российская разработка станет основой программ модернизации генерирующих компаний. Энергетикам нужно несколько десятков единиц такого оборудования, а выпускать пока будут только по две турбины в год. Так что сама модернизация может растянуться на десятилетия, если только российская промышленность не сумеет резко увеличить выпуск этих агрегатов. Продолжает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов:

«Потребность российской электроэнергетики оценивалась в четыре-пять турбин в год, то есть мы видим, что даже в планах существует определенное отставание между потребностями и производственными возможностями. Конечно, хорошо, что заявили о производстве в железе турбины, но понятно, что с точки зрения массового производства вопросов будет довольно много. И по комплектующим, и по запчастям. Мы же прекрасно понимаем, что в любой российской продукции все равно есть доля импорта. Производитель не называет же, на сколько процентов это российское изобретение и все ли из «дружественных» стран поставляется. Посмотрим, как все это будет выглядеть».

Установленные на российских электростанциях западные турбины рано или поздно выработают свой ресурс. Возможно, это произойдет даже раньше, чем ожидалось, так как их иностранные производители отказались от их обслуживания. Так что менять турбины в любом случае придется. Главное, чтобы было, на что. Так что следующая задача — наладить массовый выпуск российских турбин большой мощности.

Михаил Задорожный

Нормативная стоимость жилья и ее новогодние особенности

Минстрой своим приказом утвердил нормативную стоимость жилья на первую половину 2023 года. В тексте документа впервые упоминаются Луганская народная республика, Донецкая народная республика, Запорожская область и Херсонская область

Минстрой утвердил нормативную стоимость жилья на первую половину 2023 года: соответствующий приказ «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2023 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на I квартал 2023 года» размещен на портале правовой информации.

Как неоднократно пояснял BFM.ru, данный показатель учитывается при реализации ряда государственных начинаний, является основой для расчета различных социальных выплат, которые предоставляются на приобретение или строительство жилья, и вообще служит общим ориентиром, позволяющим в первом приближении понять расклад на региональных рынках.

Согласно тексту документа, норматив стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ на первое полугодие 2023 года устанавливается в размере 88 737 рублей. Это на 5,6% превышает показатель полугодовой давности (83 420 рублей), установленный приказом Минстроя России № 501/пр от 20.06.2022.

Как подчеркивает портал «Единый ресурс застройщиков», падение рыночной стоимости Минстрой фиксирует лишь в отдельных регионах, а в среднем во всех федеральных округах зафиксирован небольшой рост.

Наиболее высокую среднюю стоимость квадратного метра (по состоянию на начало первого квартала 2023 года) демонстрируют следующие субъекты РФ:

• Москва — 169 679 рублей;

• Санкт-Петербург — 165 315 рублей;

• Приморский край — 150 287 рублей;

• Краснодарский край — 149 902 рубля;

• Магаданская область — 147 654 рубля.

Самое низкое значение показателя в следующих регионах:

• Республика Ингушетия — 45 805 рублей;

• Кабардино-Балкарская Республика — 50 192 рубля;

• Республика Калмыкия — 51 753 рубля;

• Оренбургская область — 52 025 рублей;

• Республика Северная Осетия — Алания — 52 067 рублей.

По сравнению с ранее утвержденными на четвертый квартал 2022 года показателями самый большой рост (+9,48%) зафиксирован в Ленинградской области.

Для федеральных округов установлена следующая средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья:

• Центральный федеральный округ — 82 798 рублей;

• Северо-Западный федеральный округ — 92 092 рубля;

• Южный федеральный округ — 94 490 рублей;

• Северо-Кавказский федеральный округ — 54 417 рублей;

• Приволжский федеральный округ — 80 105 рублей;

• Уральский федеральный округ — 86 967 рублей;

• Сибирский федеральный округ — 90 393 рубля;

• Дальневосточный федеральный округ —123 200 рублей.

Стоит напомнить, что методика расчета стоимости квадратного метра для ДФО отличается от методики для остальных федеральных округов, поскольку здесь во внимание принимаются только показатели первичного рынка жилья.

В приказе также появились новые присоединенные к России субъекты. «Ранее портал ЕРЗ.РФ анализировал проект приказа Минстроя, в соответствии с которым на период отсутствия официальных статистических данных Росстата об уровне цен на рынке жилья в Луганской народной республике, Донецкой народной республике, Запорожской области и Херсонской области норматив стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ будет определяться без учета перечисленных субъектов. Для них показатель на очередной квартал будет приниматься равным нормативу стоимости «квадрата» общей площади жилого помещения по РФ», — отмечает ЕРЗ.

Поэтому, согласно данным положениям, в Луганской народной республике, Донецкой народной республике, Запорожской области и Херсонской области норматив стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения установлен в размере 88 737 рублей.

Валерия Мозганова

Путин: Россия выпускает столько же ракет ПВО в год, сколько все другие страны

Об этом он заявил при посещении Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей». Президент также пообещал отсрочку от службы тем, кто работает в сфере ОПК

Оборонно-промышленный комплекс России выпускает столько же ракет для ПВО, сколько все остальные производители в мире, заявил Владимир Путин во время общения с рабочими Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей». Это вселяет уверенность в успехе спецоперации, отметил российский президент:

«Ракет ПВО, которые вы производите, мы выпускаем в год больше чем в три раза, чем в Соединенных Штатах. А в целом наша оборонка производит за год ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира. Наше производство сопоставимо с мировым производством, поэтому нам есть на что опереться, и все это не может не вселять уверенность в нас в том, что победа будет за нами».

Путин сделал еще ряд заявлений. Так, вопрос об отсрочке от службы гражданам призывного возраста, работающим в сфере ОПК, будет решен в ближайшее время, отметил он. При этом, по его словам, оборонные предприятия России должны выпускать 30% продукции гражданского назначения.

Было и несколько тезисов об экономике России. По словам Путина, правительству поручено провести индексацию зарплат бюджетникам в январе, а МРОТ в текущем году должен быть проиндексирован на уровень выше инфляции.

Ирек Файзуллин принял участие в заседании Президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин принял участие в первом в этом году заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, в ходе которого были подведены предварительные итоги года и обозначен ряд приоритетных направлений работы в 2023 году.

«Мы завершили 2022 год с рекордом по ключевым показателям. Президент страны высоко оценил результаты работы отрасли. Благодаря поддержке руководства страны и системной работе, нам удается максимально эффективно реализовывать ключевые программы – это и жилищное строительство, и модернизация инфраструктуры, и рост объемов дорожного строительства. За год было введено 101,5 млн кв. м жилья, уложено 173 млн кв. м дорожного покрытия – всего отремонтировали 30 тыс. км дорог, построили и реконструировали 1600 км. Я благодарю регионы за эту работу», – заявил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

По предварительным итогам мониторинга «светофоров» за 2022 год определены регионы с максимальным числом программ с показателями в «зеленой зоне», с минимальным числом программ в «желтой зоне» и без программ в «красной зоне». В число лидирующих субъектов вошли Чеченская Республика, которая достигла высоких показателей по 18 программам, Московская область, Владимирская область и Карачаево-Черкесская республика – по 16 программам, а также Краснодарский край, Тульская область, Костромская область, Курганская область, Волгоградская область, Калужская область, Ростовская область, Мурманская область, Воронежская область, Республика Мордовия, Смоленская область, Кировская область, Амурская область, Красноярский край, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Вологодская область и Ямало-Ненецкий АО.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин рассказал о сохранении темпов реализации проектов: «Благодаря программе «Стимул» в 2022 году построено 138 объектов и введено в эксплуатацию 9,3 млн кв. метров жилья. По федпроекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 11 063 территорий и 147 проектов-победителей Всероссийского конкурса, завершена реализация 332 объектов водоснабжения по федеральному проекту «Чистая вода». Все эти проекты позволяют формировать качественно новые условия для жителей во всех регионах нашей страны. Важно, чтобы эта работа продолжалась на том же уровне и в 2023 году».

Среди основных направлений работы в 2023 году Марат Хуснуллин обозначил продолжение развития инфраструктуры с акцентом на развитие ЖКХ. Развитие ЖКХ, замена изношенных сетей и снижение аварийности коммунальной инфраструктуры – один из приоритетов работы в 2023 году. Для масштабной модернизации ЖКХ отрасли предстоит фсормировать общую программу развития, используя все существующие механизмы финансирования.

В Москве по инициативе оперной певицы Хиблы Герзмава проходит Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров

Мария Бабалова

В залах Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко в самом разгаре Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров, организованный по инициативе знаменитой оперной певицы Хиблы Герзмава при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Уже названы имена лауреатов у пианистов. Вокалистам же еще предстоит выдержать два тура, прежде чем будут определены победители среди певцов.

Именитая певица заметно волнуется за всех конкурсантов, иногда даже больше иных участников, и старается поддержать буквально каждого. В общей сложности на конкурс по двум специальностям было подано почти 800 заявок. В очных испытаниях перед жюри предстало 35 певцов и 16 пианистов из десятка стран с трех континентов, в том числе Франции, Бразилии и ЮАР. По условиям состязания конкурсная программа в обеих номинациях - одна из самых насыщенных и сложных в международной практике. На "старом багаже" этот конкурс выиграть невозможно.

Но единственное, чем смогло похвастаться большинство претендентов среди певцов - это необоснованная смелость браться за репертуар, явно не подходящий их вокальной природе. Некоторым участникам, конечно, выступление подпортили и нервы. И доказательство тому - вылет после I тура некоторых молодых артистов, например, Мариинского или Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

И все же основная проблема в том, что в манере пения доминирует агрессивность. Солисты не музицируют в пении, а штурмуют ноты, как скалолазы вершину, часто с неимоверным испугом во взгляде, а не со свободой, которая рождается от технической легкости, чувства стиля, знания языка, на котором поешь, и эмоциональной наполненности, а никак не в борьбе за звук и слово на загадочном иностранном языке.

Но на конкурсе есть немало и очень интересных певцов.

Фавориты жюри и публики не всегда совпадают. Арбитры великодушно оставили в борьбе более половины участников. Им предстоят непростые выступления - не только соло и с оркестром, но и в дуэтах с опытными коллегами.

А вот концертмейстеры, чье соревнование уложилось в два дня, уже завершили поход за конкурсным счастьем. И тут очень важно отметить, что турнир для концертмейстеров оперы - событие практически эксклюзивное и архиважное. Без пианиста-коуча невозможно ни развитие певца, ни подготовка оперного спектакля.

Как и следовало ожидать, самым трудным испытанием для концертмейстеров стал заключительный раунд, где было необходимо продемонстрировать умение читать с листа и общаться с солистом в процессе работы. Второе пианистам иногда давалось даже труднее первого. Но привлеченные в помощь конкурсантам солисты Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко проявляли терпение и выдержку, которые редко встретишь в реальной жизни. Нельзя не заметить, что из-за того, что возрастной лимит конкурса был поднят до 42 лет, фактически взрослые, уже состоявшиеся в профессии музыканты соревновались с фактически 20-летними юниорами. Наверное, в будущем было бы справедливо проводить соревнование в двух возрастных группах.

Сегодня же места на конкурсном пьедестале у пианистов оказались распределены следующим образом: Первая премия - Василий Попов, представляющий Мариинский театр; Вторая премия - Марк Ваза, артист Молодежной оперной программы Большого театра; Третья премия - Елена Вардазарян из Армении, концертмейстер Ереванского академического театра оперы и балета им. Спендиаряна и Консерватории им. Комитаса. А любимцем публики стал 22-летний Герман Таразанов из Новосибирска. А победители среди певцов будут названы 22 января. Тогда и будут подведены итоги I Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава.

Классик скульптуры XX века: В Новой Третьяковке проходит выставка работ Ивана Шадра

Ольга Штраус

Он говорил: "Искусство скульптора должно быть так же эмоционально, как искусство актера на сцене". И впрямь его работы назвать монументами даже как-то неловко - настолько они динамичные, летящие. Взять хоть самую известную "Булыжник - оружие пролетариата". Это же памятник человеческому духу, здесь все - и выражение лица, и необычная для статуарного искусства поза - порыв чувств, напряжение всех душевных сил героя.

Кстати, сам Шадр вполне мог войти в историю искусств как актер или кинодеятель. Сын богомаза из глубинки, он отправился покорять академию художеств, но не был принят. На жизнь зарабатывал как уличный певец. Его услышал режиссер Александринского театра и пригласил на сцену. Позже Шадр какое-то время служил на киностудии Ханжонкова... Но это все после. Главным делом своей жизни он всегда считал изобразительное искусство.

На выставке, где представлены не только скульптуры, но и многочисленные рисунки Шадра, понимаешь, почему так врезаются в душу его герои: они, бронзовые, гипсовые, мраморные, кажутся говорящими - настолько выразительны их позы. Этой эмоциональной экспрессии он учился в Париже у Родена и Бурделя - был и такой период в пестрой биографии Шадра. На самом деле - Ивана Иванова (он взял себе псевдоним по названию родного городка Шадринска, справедливо полагая, что так его имя проще будут запомнить).

И запомнили. Во всяком случае именно Шадру было предложено в первые годы советской власти ваять "денежных мужиков" - так он сам называл небольшие скульптуры красноармейцев и рабочих, изображения которые воспроизводились Гознаком на новых купюрах советской страны. Удивительно, что за несколько лет до этого он получал заказы на создание памятника Корнилову и Колчаку! Вообще пережить все бури конца XIX-начала XX века Шадру удалось как-то на редкость безмятежно. Он, успевший прославиться до революции, сделал себе имя и после. Может, именно потому, что искал в своих моделях не идеологию, а живые чувства людей? Видел в них прежде всего красоту и высокий дух?

Его "Девушка с веслом" была установлена в Парке Горького, но, раскритикованная, вскоре сошла с пьедестала. Позже по шадринскому образу ее воспроизвел, обрядив в купальник, другой скульптор, и она прошла триумфальный путь по паркам всей нашей огромной страны.

Между прочим эмблематичные "Рабочий и колхозница" тоже могли быть изваяны Шадром. За создание этого монумента состязались двое - он и Вера Мухина. Выбрали мухинский вариант, потому что шадринские герои выглядели более стремительными, словно улетающими в небо, и в инженерном отношении воспроизвести их было сложнее. Кстати, сама Вера Мухина, почти что ровесница Шадра, относилась к нему с большой теплотой и нежностью. Она вспоминала: "Он был особенный, с неудержимой, чисто сказочной фантазией и вместе с тем необычайно мягкий и нежный в своих отношениях с людьми. Даже о врагах своих он говорил с мягкой иронией".

Его скульптурные портреты отличает выразительный психологизм. Не случайно именно ему сильные мира сего заказывали надгробия для ушедших близких. На выставке представлены некоторые из них - Надежды Аллилуевой, Казимира Уншлихта, жены Немировича-Данченко...Тема скорби как одного из самых сильных человеческих чувств, видимо, вообще сильно волновала художника. Еще в молодости он планировал создать "Памятник мировому страданию", так и оставшийся невоплощенным. На выставке мы можем увидеть его только в рисунках.

Вообще гигантский объем невоплощенных работ, представленный на выставке в эскизах и набросках, впечатляет. Шадр, например, мечтал изваять Аристотеля. Были у него проекты памятника Лермонтову, который как бы возвышается над облаком, - яркая метафора поэту, бывшему поклонником и ставшему жертвой Кавказа!

У Шадра даже самые приземленные темы, вроде барельефа "Борьба с землей", наполнены динамизмом и характерной "полетностью". Он так видел труд. Он сам так всегда работал.

Какая натовская военная техника нам сейчас угрожает

Сергей Птичкин

Министры обороны стран НАТО встретятся 20 января на военной базе Рамштайн в Германии. Они обсудят новые поставки вооружения Украине. Могут ли они изменить ситуацию на поле боя?

Танк "Леопард" - тяжелый, но уязвимый

Самой ожидаемой со стороны ВСУ, в силу непонятного преклонения перед Германией, является немецкая бронетехника.

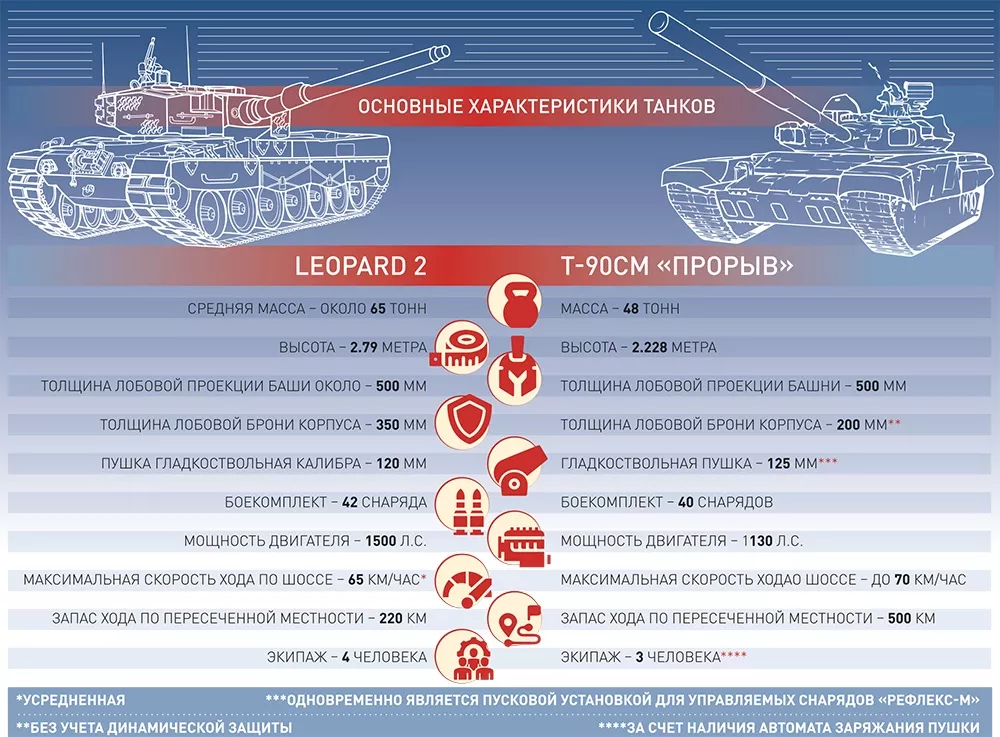

Как известно, основной танк бундесвера - это Leopard 2 различных модификаций. Внешне танк очень грозный. Масса его в современных версиях достигает 70 тонн. Для сравнения - масса Т-90СМ не более 48 тонн. Танк имеет очень качественную броневую защиту, особенно в лобовой проекции. Она состоит из кованых броневых листов и композиционных материалов. Его конструкторы даже заявляли, что их машина вообще непробиваема - оказалось, что это не так. Но в целом, стоит повторить, броня очень хорошая.

Танк имеет отличную систему управления огнем, что придает гладкоствольной 120-мм пушке великолепные боевые качества.

В боекомплекте 42 снаряда, в числе которых бронебойные подкалиберные и кумулятивные, а также осколочно-фугасные. 15 снарядов размещены в кормовой части башни, остальные - вдоль левого борта танка. Пушка заряжается вручную. Двигатель мощностью 1500 л.с. обеспечивает тяжелой машине достаточно высокую скорость движения по сухой ровной дороге.

К несомненным преимуществам "Леопарда" надо отнести насыщенность самой современной электроникой, высокую ремонтопригодность и продуманную эргономику внутреннего пространства. Экипаж, можно сказать, работает в очень комфортных условиях.

А главный недостаток - большие габариты и слабое бронирование бортов. Непоражаемые "Леопарды", которые Турция ввела в Сирию для борьбы с курдами, уничтожались даже устаревшими противотанковыми управляемыми ракетами еще советского производства. В сети есть кадры буквально в клочья разорванных танков Leopard 2 с лежащими рядом башнями.

Танк Abrams - радиация для экипажа

Другое чудо бронетехники - уже американский танк М1А1Abrams. По своим характеристикам он схож с "Леопардом". Но имеет некоторые особенности. Главное отличие - газотурбинный 1500-сильный двигатель. А еще он имеет многослойную броню со вставками из обедненного урана. По идее такие вставки должны были усилить защищенность, а на деле создали массу очень нехороших проблем. При пробитии урановой брони внутрь танка влетает туча мелкодисперсной радиоактивной пыли. Экипаж, даже если он уцелеет в бою, обречен на онкологию в самых жутких ее проявлениях.

Заброневой объем "Абрамса" достаточно большой, экипажу в нем комфортно. Механик-водитель вообще полулежит в кожаном кресле с подлокотниками и подголовниками. Беда лишь в том, что при прыжке с трамплина, в бою такое случается, мехвод рискует сломать себе позвоночник.

И опять же, как и у "Леопарда", у "Абрамса" слабая защита бортов, особенно боеукладки за башней. В Ираке были случаи, когда М1А1 Abrams уничтожались очередью из древнего советского пулемета ДШК. Его пули калибра 12,7-мм пробивали защиту боеукладки, вызывали возгорание пороха, а затем детонацию снарядов - башни грозных машин слетали в секунду. Немало "Абрамсов" бесславно сгорело в Йемене, от рук босоногих повстанцев-хуситов. Их били и из ПТУРСов, и из гранатометов РПГ-7.

Танк Leclerc - боевой "Роллс-Ройс"

Как ни странно, Франция тоже горит желанием поставить ВСУ свои AMX-56. Об этой машине стоит сказать особо, как о самом дорогом и самом навороченном европейском танке.

"Леклерк", как и российские танки, имеет автомат заряжания своей 120-мм пушки. Соответственно, экипаж - 3 человека. AMX-56 Leclerc легче американского "Абрамса", но несет брони на 5 тонн больше. Пожалуй, это самый защищенный танк НАТО. Он просто перенасыщен электроникой. Механику-водителю для запуска двигателя достаточно одного нажатия кнопки, дальше все делает электроника, которая постоянно контролирует силовую установку. Скорости переключаются автоматически за доли секунды. Специальный процессор выбирает самый оптимальный режим движения.

Все системы объединены в единую сеть. Бортовой компьютер общается с экипажем через большие цветные мониторы и при помощи речевого информатора. О неисправностях и изменении боевой обстановки экипажу сообщается голосом. Речевой информатор хранит в памяти 600 команд. Не танк, а истребитель пятого поколения на гусеницах.

Мягкие сиденья, изготовленные из негорючего материала, поглощают вибрацию и имеют регулировку, все прицелы оснащены удерживающей голову амортизирующей лентой, предохраняющей лицо от ударов.

Для удобства членов экипажа крышу башни и верх корпуса покрыли шероховатым рифленым пластиком, по которому не скользит обувь.

Боекомплект пушки - 40 унитарных выстрелов, из которых 22 находятся в автомате заряжания, а еще 18 - в барабанной боеукладке в отделении управления, и могут быть перемещены наводчиком в автомат заряжания по мере расходования боеприпасов в нем.

Автомат заряжания размещается в кормовой части башни в изолированном отсеке, снабженном вышибными панелями. Он обеспечивает пушке практическую скорострельность до 12 выстрелов в минуту.

AMX-56 Leclerc, кроме Франции, стоит на вооружении армии Объединенных Арабских Эмиратов. Так вот, танкисты этой страны называют его боевым "Роллс-Ройсом". И не поспоришь.

Однако, как поведет себя танк типа VIP в реальном бою? Башня AMX-56 Leclerc просто увешана огромных размеров оптико-электроникой. Достаточно обстрелять ее из пулемета или даже автомата, чтобы танк ослеп и оглох. И что тогда будет вещать речевой информатор экипажу, сидящему в мягких креслах? Да и многослойная толстая броня, как выяснилось, не гарантирует полной защиты. Эмираты отправили несколько десятков "Леклерков" в Йемен. И очень быстро потеряли там не менее четырех машин. Причем в одном случае танк был поражен в лоб противотанковой управляемой ракетой комплекса "Конкурс" - механик-водитель погиб, командир тяжело ранен.

Танк Challenger 2 - самый малоподвижный

И, наконец, британский танк Challenger 2, который тоже ждут на Украине. Странно, что первые танки и даже их "секретное" название tank появились в Туманном Альбионе в начале ХХ века - тогда это считалось революционным решением, и худший танк в мире создали там же - в конце минувшего столетия. Именно Challenger 2. Перечислять его характеристики не имеет смысла - они все хуже, чем у "Абрамса", "Леопарда" и "Леклерка".

Достаточно сказать, что "Челленджер" - единственный танк в мире, имеющий ручное раздельное картузное заряжание. Сначала в пушку засылается снаряд, а потом картуз. Не гильза, а матерчатые пакеты с порохом. Причем дальность выстрела и скорость снаряда зависят от количества картузов. Танк массой почти 63 тонны имеет слабосильный двигатель и низкую удельную мощность. Он - самый малоподвижный танк в мире.

Даже и сомневаться не стоит, что "Челленджер", если он появится в степях Украины, сразу станет лакомой мишенью для всех противотанковых средств.

"Терминатору" по зубам

Заявлено, что ВСУ получат чуть ли не все типы боевых машин пехоты и бронетранспортеров, имеющихся в арсеналах НАТО. Перечислять все предполагаемые к поставкам образцы нет смысла, так как окончательно вопрос еще не решен. Объединяет их то, что все западные машины достаточно комфортны для экипажа и десанта, имеют относительно хорошее бронирование, неплохое вооружение и качественные системы управления огнем.

На слуху сейчас две машины. Американская БМП M2 Bradley и германская Marder.

Американская бронемашина массой отдельных модификаций до 34 тонн - не плавающая. Однако, как считается, хорошо защищенная. Она имеет многослойную алюминиевую броню с вставками из композитов. Западные эксперты уверяют, что такая броня держит прямое попадание российских 30-мм снарядов. Хотя с этим можно поспорить. Вооружение состоит из скорострельной 25-миллиметровой пушки М242 Bushmaster, 7,62-мм пулемета M240C, противотанковых управляемых ракет TOW и шести несъемных 5,56-мм автоматов М231 FPW. Машина грозная - спору нет.

Германская боевая машина пехоты Marder по своим параметрам схожа с американской. Хотя отличия есть. Машина не плавающая, массой тоже около 34 тонн. Имеет более продуманную бронезащиту, при этом ее толщина в лобовой проекции достигает 45 мм.

Вооружение состоит из 20-мм автоматической пушки RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом MG3. Еще один 7,62-мм пулемет MG3A1 расположен на крыше десантного отделения и имеет дистанционное управление. Справа от башни на лафете смонтирована пусковая установка противотанкового ракетного комплекса "Милан", давно, кстати, устаревшего.

Marder имеет хорошую проходимость и высокие маневренные качества, в частности возможность уходить задним ходом на большой скорости. Последнее, как показывает опыт, очень полезно в современной войне.

В случае появления американских и немецких БМП на Украине неизбежно встанет вопрос их применения. Сегодня можно констатировать, что многочисленные бронетранспортеры западного образца, используемые ВСУ, никаких выдающихся качеств не показали. Как только они попадают в зону огня российской бронетехники - уничтожаются почти стопроцентно.

В арсенале наших легких боевых машин, вооруженных 30-мм пушками, есть достаточно мощные подкалиберные снаряды, способные пробить даже 45-мм броню "Мардера". А уж если Bradley или Marder столкнутся с российским "Терминатором", шансов уцелеть у них не будет.

Кстати, как утверждают некоторые наши эксперты, гособоронзаказ на выпуск боевых машин поддержки танков "Терминатор" значительно увеличен. И скоро они станут настоящими хозяевами на полях идущих сражений.

Гораздо более неприятно появление в зоне проведения спецоперации не новых западных танков и бронемашин, а систем ПВО. И американский "Патриот" тут не самый страшный. Опаснее небольшие системы, относящиеся к ПВО сухопутных войск. Зачастую против них наши самолеты и вертолеты бессильны, поэтому летают низко и недалеко.

Сами украинские военные пафосно заявляют, что уже научились, получив западное оружие, эффективно бороться с крылатыми ракетами и беспилотниками. Всякие там "Герани" скоро им будут не страшны. Конечно, это не так, но проблема для нас есть.

Во всех случаях лучший выход - не допустить боевую технику НАТО до границ Донецкой и Луганской областей РФ. И задача эта вполне решаема.

Сколько оружия поставили Украине

На брифинге для иностранных атташе начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, какие страны и какое вооружение Запад поставил киевскому режиму.

С начала спецоперации Украине передали 4 боевых самолета, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, около 1000 боевых бронированных машин. А также не менее 800 бронеавтомобилей, до 700 артиллерийских систем, 100 единиц реактивных систем залпового огня, 130 тысяч противотанковых средств, свыше 5300 переносных зенитных ракетных комплексов. И не менее 5 тысяч беспилотников различного назначения - ударные, разведывательные, наблюдательные.

Какую технику обещают Зеленскому

Пентагон объявил 6 января о выделении нового и пока самого крупного пакета военной помощи киевскому режиму. Он оценивается в более чем 3 млрд долларов.

БМП Bradley США Украине прежде не поставляли. Теперь речь идет о достаточно крупной партии - 50 боевых машин пехоты. Кроме того, в этот пакет войдут высокоточные ракеты GMLRS для ракетных комплексов HIMARS. 100 гусеничных бронетранспортеров М113. А еще 18 самоходных гаубиц М109 калибра 155 мм. 70 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм. 500 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм, другая техника, вооружение и боеприпасы. В том числе зенитные ракеты Sea Sparrow, под применение которых вроде бы приспособили украинские комплексы ПВО "Бук" еще советского производства.

Сколько вооружения Киев уже потерял

Новый пакет американской военной помощи Киеву демонстрирует, что за время спецоперации российской армией был уничтожен достаточно серьезный объем находившегося на украинской территории вооружения. Об этом сообщили ТАСС в Народной милиции Донецкой народной республики.

"Вся эта поставка показывает реальные потребности ВСУ, реальные их потери от нашей работы, и она достаточно оптимистична в этом смысле", - сказал собеседник агентства.

По данным Минобороны России с начала специальной военной операции Украина потеряла 372 самолета, 200 вертолетов, 2891 беспилотный летательный аппарат, 401 зенитный ракетный комплекс, 7549 танков и других боевых бронемашин, 984 боевые машины РСЗО, 3853 орудия полевой артиллерии и минометов, 8081 единицу специальной военной автомобильной техники.

Подготовили Юрий Гаврилов, Иван Петров

Капризные машины - удобные мишени

Алексей Леонков, редактор журнала "Арсенал Отечества":

- Американцы и НАТО расширяют линейку поставок на Украину боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Так, ВСУ вскоре получат штатовские БМП М2 "Брэдли", и БТР "Страйкер". "Страйкер" - это такая интересная колесная платформа, на которую при желании можно установить орудие калибра 105 мм. На Украину также будут поставлены германские БМП "Мардер", французские легкие колесные танки AMX-10RC. Выбор именно такой широкой номенклатуры, назовем ее условно, легкой бронированной техники вполне объясним. Поставки в ВСУ танков скорее будут иметь более психологическую поддержу. Их будет немного, и наверняка в горнило боевых действий их кидать не будут. Западный танк штука непростая. Во-первых, им потребуется большая номенклатура 120-мм снарядов. А такие снаряды на Западе уже становятся дефицитом. Во-вторых, они очень капризны в обслуживании, требуют к себе повышенного внимания. Причем с танками мы бороться научились, выбиваем их регулярно. Западный танк - мишень более чем заметная. Он больше, выше и тяжелее, чем классические советские Т-72. Ремонт такой техники в полевых условиях вести невозможно, поэтому их придется отправлять в Польшу или Германию. А это займет несколько месяцев.

А вот поставка бронетехники типа легких французских танков или БТР "Страйкер" с установленными на них орудиями 105 мм решает несколько задач для натовских "стратегов", которые командуют сейчас на Украине. В первую очередь это, конечно, использование снарядов калибра 105 мм. Их на военных складах НАТО сейчас много. С другой стороны, они пытаются решить задачу активного использования мобильных ротных тактических групп на линии боевого соприкосновения.

Ротные тактические группы, как правило, насчитывают 100-120 человек и имеют на вооружении несколько бронированных боевых машин. Эти группы очень мобильны и, судя по сводкам российского министерства обороны, практически каждый день ведут прощупывание нашей обороны, пытаясь найти там слабые места.

Западные кураторы Украины поняли, что в условиях бездорожья, активного огневого подавления, авиаударов именно мобильные тактические группы имеют больше шансов на выживание. По их мнению, если такие группы оснастить западными бронированными машинами, то шансов на выживание у них будет больше.

Чем хорош тот же БМП "Брэдли"? Конечно, своим основным оружием, 25-мм пушкой "Бушмастер", он не напугает. Но у него есть переносные противотанковые комплексы "ТОУ", у которых в боекомплекте от двух до четырех ракет. То же самое касается и немецкого БМП "Мардер".

То есть это машины как огневой поддержки, так и борьбы с тяжелой бронетехникой. "Брэдли" скорее всего будет использоваться в связке с БТР "Страйкер" или AMX-10RC. БМП будет использоваться как средство доставки личного состава на передовую, а также огневого прикрытия и борьбы с нашей бронетехникой. В свою очередь вооруженные 105-мм пушками "Страйкеры" и AMX-10RC будут использоваться как легкие пехотные танки.

То есть пытаются создать мобильную универсальную единицу, переводя свои западные тактические расчеты на украинскую действительность.

В идеале такая тактика называется тактикой тысячи уколов. Налетели, нанесли внезапный удар, исчезли.

В противовес таким налетам наши подразделения укрепляют линию обороны, устанавливают специальные бетонные надолбы, чтобы не дать противнику возможности на скорости прорывать оборону.

Минусы этой тактики связаны с недостатками западных машин. Они неустойчивы к современными минам. Эти машины не выдерживают выстрела нашего противотанкового гранатомета. И, конечно, они требуют постоянного ухода. Работать на такой технике могут только профессиональные экипажи. Возможно, там окажутся западные наемники в роли водителей и наводчиков. Украинцев будут использовать только как пехоту. К управлению такой капризной техникой их вряд ли допустят.

Подготовил Александр Степанов

Без электроники ослепнут

Андрей Гурулев, член Комитета Госдумы по обороне:

- Поставка танков Украине от стран НАТО - это тема серьезная. Любое тяжелое оружие не может быть проигнорировано.

Основная суть западных танков состоит в том, что они хорошо работают, когда между ними есть устойчивая сетецентрическая связь, когда они все в единой системе управления. Если они с нее вылетают, то они становятся обыкновенными танками. Надо уделить особое внимание средствам РЭБ. Если взять любой иностранный танк и наши Т-90, Т-72б3, не говоря про "Армату", представить дуэль один на один, то наши танки победят. У нас по 5 управляемых снарядов в боекомплекте любого танка, они на расстоянии 5 км гарантированно поражают цель, у врага такого нет.

Эти танки хороши тогда, когда работают в совокупности со всеми остальными общевойсковыми средствами, один в поле не воин. Только совокупность всех огневых средств, увязанных единым замыслом, позволяет добиться успеха. Если у врага насыщаются бронетехникой войска, то у нас одновременно надо насытить всеми противотанковыми средствами наши рядовые подразделения, поставить ПТУРы, чтобы у каждого было по 3-5 снарядов. После удара танк может остаться целым, но вся электроника обвалится.

Федор Лукьянов: В Восточной Азии завязывается тугой и запутанный узел

Федор Лукьянов (профессор-исследователь НИУ "Высшая школа экономики")

Внимание мира по-прежнему приковано к европейскому театру военных действий, однако и на азиатском развиваются чрезвычайно интересные события. Наиболее показательна Япония. Эта страна до недавнего времени не горела желанием педалировать боевой настрой ни по части вооружений, ни даже в том, что касается экономических форм давления. Сейчас все меняется, и это служит убедительным свидетельством перемен на международной арене.

Премьер Японии Фумио Кисида только что завершил поездку по ведущим странам Европы и США. Вопреки обыкновению, речь везде шла практически только о военных вопросах. Программное заявление прозвучало в Париже. Глава японского правительства подчеркнул, что безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона неразрывно связаны друг с другом, обеспечиваться они должны совместно.

Высказывания в Риме, Лондоне и Вашингтоне подтвердили новую тенденцию: в сфере безопасности Япония более не намерена ограничиваться исключительно отношениями с Соединенными Штатами, хотя они и составляют основу всей оборонной стратегии. Токио стремится к гораздо более плотному вовлечению Японии в основной западный альянс (НАТО) при условии его постепенной переориентации на тихоокеанское пространство.

Это новая схема. Система безопасности в Азии всегда, со времен "холодной войны", была америкоцентрична, но не едина, строилась на различных группах стран либо двусторонних связях. Неизменным элементом оставались Соединенные Штаты, остальные варьировались. Недавние инновации - "квадрат" с участием Японии, Индии и Австралии, "англосаксонский клуб" в составе американцев, британцев и австралийцев - привычную логику не нарушили.

Сейчас, однако, по сути, брезжит другое - перенос в большой азиатский регион принципа консолидированного альянса, к тому же с участием европейских союзников, безопасности которых оттуда ничего не угрожает. Но в основе подхода лежит логика Вашингтона (он исходит из неизбежности стратегического соперничества с КНР) и азиатских соседей Китая, точнее, наиболее воинственно настроенных из них.

В Соединенных Штатах нет сомнений, что Пекин - основной вызов американским позициям в мире на предстоящие годы или десятилетия. Об этом пишут в доктринальных документах, на это ориентируется военное строительство. Россия в таких раскладах считается угрозой острой, но кратковременной, преходящей по причине, как считают в Вашингтоне, ограниченности ее совокупного потенциала.

Звучащие открыто рассуждения об Украине как полигоне для американского оружия и России как назидательном примере для Китая свидетельствуют, что американцы рассматривают текущую кампанию в качестве обкатки различных средств воздействия на перспективу. В этом контексте, естественно, встает и вопрос о НАТО.

Нынешнее единение альянса против России решило проблемы, с которыми он не мог справиться много лет, которые заключались в неясности миссии североатлантического блока. Но если исходить из приоритета китайской угрозы, то снова возникает вопрос о целесообразности могучего блока с исключительно евроатлантической пропиской. Между тем заинтересовать европейские страны антикитайской повесткой затруднительно. В отличие от США Европа не видит для себя непосредственных угроз от Китая, напротив, экономическое взаимодействие с ним чрезвычайно выгодно.

Выход напрашивается двоякий. Во-первых, увязывание России и Китая в единый антидемократический и ревизионистский конгломерат происходит уже давно. Иными словами, противостоя Пекину, ты противостоишь Москве и наоборот. Во-вторых, нужен респектабельный и тесно связанный с Европой региональный лидер, который будет инициатором переориентации НАТО на Дальний Восток. Эту функцию, похоже, и готова взять на себя Япония.

В конце прошлого года Токио принял новую редакцию стратегии национальной безопасности, которую считают крупнейшим сдвигом со времени Второй мировой войны. Япония готова брать на себя намного большую ответственность за военную сферу, чем прежде. В этом документе, правда, между европейской и азиатской безопасностью проводится различие - скажем, действия России в Европе и Азии интерпретируются несколько по-разному, во втором случае заметно спокойнее. Но зато Китай проходит по категории несомненных угроз.

Активность японского руководства совпадает с интересами США, но среди ее побудительных мотивов есть и элемент недоверия американцам. Трамп, называвший Японию и Южную Корею иждивенцами, слишком свеж в памяти, а кто придет после Байдена, неизвестно. Соответственно, идея интенсивных отношений со всем НАТО - это и способ обезопасить себя от возможных американских фортелей.

Получится ли всерьез вовлечь европейских союзников в проблемы азиатской безопасности, пока непонятно. Очевидно другое. В Восточной Азии завязывается тугой и запутанный узел. Особенно если ко всем хитросплетениями вокруг Китая добавить вновь оживившиеся межкорейские разбирательства, на фоне которых официальные лица в Сеуле стали как-то иначе высказываться о возможности обретения ими ядерного оружия - заимствованного или своего. Еще в начале века постоянно звучало заклинание - нельзя допустить, чтобы конфронтационные нравы Европы прошлого столетия переместились в Азию. Кажется, все-таки допустят.

В Гидрометцентре рассказали, какой будет вторая половина зимы

Ольга Игнатова

Зима еще даст о себе знать. Но равномерным процесс не будет: череда погодных аномалий продолжится. Так, до конца февраля ожидаются и морозы, и оттепели.

"Такая погода - неоднородная - по всем расчетам, продлится до конца нынешней зимы. Количество оттепелей будет больше, чем обычно, но и количество холодных периодов с температурой ниже минус 15 градусов превысит обычные характеристики", - рассказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам метеоролога, изменчивость погоды связана с тем, что солнечная энергия не влияет на тепловой баланс, а температура зависит только от атмосферной циркуляции.

Уже ближайшие семь дней станут неоднородными. До конца этой недели в центре страны будут плюсовые температуры, а со следующего понедельника температура пойдет на понижение. В среду днем в Москве прогнозируется 1-3 градуса тепла, в четверг и пятницу - 3-5 градусов выше нуля, в субботу до 2 градусов тепла. В воскресенье температура опустится до минус 5 градусов, в понедельник - до минус 6. При этом атмосферное давление в понедельник будет аномально высоким. Это будет способствовать тому, что небо очистится от облаков.

Вильфанд опроверг миф о крещенских морозах. Он отметил, что в Москве ведутся регулярные наблюдения с 1879 года. "Температура в диапазоне минус 15-20 градусов, действительно холодная погода, была в нынешнем веке всего два раза, а ниже 25 градусов - только один раз - в 2006 году", - уточнил метеоролог.

Последний месяц зимы, по предварительному прогнозу, будет холодным. Холоднее обычного будет в Курской, Белгородской, Брянской областях, на части Ростовской области и Краснодарского края, в Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках. Холодный февраль может быть в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Астрахани. Холода ожидаются на Урале, юге Омской области, юге Тюменской области, в Хабаровском крае, на Сахалине и в Приморье. Здесь февраль ожидается довольно суровым.

В центральных областях в феврале преимущественно минус 8-13 градусов, днем - минус 2-7 градусов. В периоды похолодания ночные температуры будут опускаться до минус 20 градусов. А вот серьезных снегопадов пока не прогнозируется.

Малые города России: размышляя о будущем

Приглашаем к дискуссии

Станислав Воскресенский, губернатор Ивановской области

В России огромное - одно из самых больших в мире! - количество городов с древней историей и со своим неповторимым обликом. Они есть в каждом регионе. В одной только Ивановской области это Кинешма, Шуя, Палех, Юрьевец, Плес, Гаврилов Посад и др. А по всей стране и не перечесть. Древнее наследие сочетается в этих городах с красотой окружающей природы, с неспешным уютом и со стремлением их жителей к лучшей жизни.

Однако сегодня считается, что монополия на хорошую жизнь есть только у жителей мегаполисов. Поэтому люди стремятся туда, а в малых городах живут все меньше. В последние годы стала устойчивой миграционная тенденция, особенно среди молодых людей: малый город - областной центр региона - крупный мегаполис (как правило, Москва). И эту тенденцию можно и нужно переломить.

Вдали от суеты мегаполиса

Малые города - это не только хранители русской тайны и таинственной русской правоты, у малых городов есть будущее: жизнь в них может быть успешной и комфортной, особенно с развитием технологий и появлением новых возможностей в экономике, нового типа рабочих мест. Пандемия открыла целые отрасли, где оказалась допустимой и эффективной удаленная работа.

Перейти от забвения к развитию малых городов важно не только для сохранения исторического наследия. Малый город вырабатывает навыки адаптации к жизни, которые невозможно приобрести в мегаполисе. Прежде всего такие города значительно менее подвержены социальной атомизации - в них граждане могут и умеют помогать друг другу, не дожидаясь помощи начальства, выступают совместно в защиту своих интересов и даже образуют городские общины, способные организовать свою жизнь.

Самостоятельность и самоорганизация были важной чертой общества в малых городах России до революционных событий ХХ века. В любом из этих городов вы найдете не только церкви, но и школы, больницы, театры и библиотеки, созданные по инициативе состоятельных граждан. Всюду сохранились рассказы о деятельности земств, которые внесли свой вклад в улучшение быта, красоты и культуры своей малой родины. Вряд ли кто-то станет отрицать, что самые примечательные районы наших малых городов запоминаются прежде всего архитектурными сооружениями, построенными самим местным сообществом в относительно недавнем прошлом.

Именно в малых городах, где, с одной стороны, имеются все преимущества культурной городской жизни, а с другой - нет тотальной зависимости от техносферы и суеты, которая обезличивает жителей мегаполисов, ярче проявляется национальный характер и формируются ценности гражданина, которые одновременно являются опорными для общества и государства. Люди в малых городах традиционно консервативнее, это также подтверждается опросами общественного мнения, они следуют своим моральным ориентирам и идеалам, разделяя национальные интересы. Этот консерватизм органично уравновешивает столичную страсть к переменам (иногда радикальным).

На большом историческом отрезке времени люди в нашей стране проживали в основном в малых городах и на селе. Еще в 1910 году численность населения в девяти городах из десяти не превышала 50 тысяч человек. В стране было всего лишь два города-миллионника - Москва и Санкт-Петербург, при этом численность Варшавы составляла почти 700 тысяч человек, Одессы - 350 тысяч. За период с 1742 по 1914 год удельный вес постоянного городского населения без пригородов увеличился всего лишь с 11 до 12,8%, а с пригородами - с 13 до 15,3%. И только после этого развитие крупных городов начало происходить в ущерб малым.

Низкий удельный вес населения, живущего в городах до этого времени, чаще всего объясняется высокой ролью сельского хозяйства. Однако на том же историческом отрезке времени Российская империя входила в пятерку стран по промышленному производству, то есть являлась также и в полной мере промышленно развитой страной.

Фабрики, заводы, танкеры

На примере Ивановской области видно, как промышленные истории успеха укрепляли экономику малых городов. В городе Шуя численностью 20 тысяч человек в 1897 году функционировало 29 фабрик и заводов, которые обеспечивали работой примерно половину горожан. В Кинешме (10 тысяч жителей) наряду с развитой текстильной промышленностью в 1878 году открылся электротехнический завод А.И. Бюксенмейстера, одно из первых в России предприятий по производству электроугольных изделий и ламп накаливания. А в небольшом городе Гороховец в соседней Владимирской области в начале XX века был построен крупнейший в России 200-метровый танкер, возивший по Каспию нефть из Баку.