Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Сергей Данкверт принял участие в XIV Съезде Национального союза производителей молока

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт принял участие в XIV Съезде Национального союза производителей молока, который состоялся 24 января в Москве. Ключевым спикером мероприятия стал Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, который оценил развитие молочного сектора по итогам 2022 года, а также проинформировал о системных мерах государственной поддержки, оказываемой отрасли.

Сергей Данкверт в своем выступлении обратил внимание на серьезный качественный скачок, который молочная промышленность сделала за последние годы благодаря содействию Минсельхоза и большой работе Россельхознадзора по обеспечению прослеживаемости товарных потоков.

5 лет назад, в момент активной фазы внедрения «Меркурия», Россельхознадзор сталкивался с масштабной критикой своей инициативы и был вынужден на постоянной основе опровергать угрозы остановки работы молочных заводов и издержек производителей готовой продукции.

Однако опасения некоторых представителей отрасли не оправдались. Благодаря «Меркурию» государство, надзорные органы и само предпринимательское сообщество получило большое количество возможностей и преференций. Система стала базой для хранения «истории» о каждом российском и локализованном иностранном предприятии, позволила отслеживать все товарные потоки, снизить количество недобросовестных участников оборота и долю фальсификата на молочном рынке, сэкономить минимум 1,5-2 млрд в год, которые тратились аграриями на получение ветеринарных документов на бумажных бланках.

Кроме того, платформа стала гарантом выполнения требований стран-импортеров при экспорте продукции. В 2022 году российские молочные продукты поставлялись в 21 страну мира.

Способствует развитию экспорта и глобальная работа по регионализации территории России по особо опасным болезням, в соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения животных. Следующий определяющий шаг в этом направлении – идентификация скота.

Сейчас «Меркурий» постоянно дорабатывается, в платформу встраиваются технологии искусственного интеллекта, к мониторингу электронных документов подключаются специальные аналитические модули, которые помогают ведомству находить все более сложные схемы обмана потребителей. Так, например, в конце 2022 года Россельхознадзор выявил факт поставок более 7,9 тыс. тонн сливок с несуществующих площадок в разных регионах страны в адрес красноярской компании ООО «МЛАДА». Произведенная из такого сырья готовая продукция реализовалась в оптовые торговые организации, через которые затем поступала в крупные торговые сети края, а также в социальные учреждения, в частности, в детские сады.

Россельхознадзор в целом уделяет поиску недобросовестных поставщиков продукции в организации социальной сферы особое внимание. Сегодня ведомство предлагает региональным властям дополнить нормативные документы на государственные закупки требованием, чтобы компании, участвующие в тендерах, имели подтвержденную с помощью «Меркурия» надежную репутацию.

Еще одно важное направление работы – выявление производителей, использующих в молочной индустрии животные жиры, в том числе говяжьи и свиные. Благодаря «Меркурию» Россельхознадзор устанавливает цепочки поставок таких ингредиентов на молокоперерабатывающие предприятия.

«Информационные системы обеспечивают современный механизм системного влияния на производителей. Очищение рынка от мошенников – это залог стабильных цен и конкурентных условий», - подчеркнул Глава Россельхознадзора.

Однако остается нерешенной проблема отсутствия возможностей принять действенные меры в отношении нарушителей, которые были найдены с помощью цифровых технологий.

Что касается импорта молочной продукции, Сергей Данкверт отметил, что Россельхознадзор при необходимости использует все ресурсы для диверсификации поступающих потоков, однако полагаться на западных партнеров, особенно в ключевых базисных сферах, может быть не всегда верным решением. Напротив, сегодняшний день предлагает множество возможностей для достижения аграрного суверенитета, благодаря природным и интеллектуальным ресурсам страны.

Коммерсант. Казахстану предлагают отдать должное. Таможенники ЕАЭС договариваются о контроле доплаты пошлин за казахстанский импорт – комментарий Руслана Давыдова

Релиз российской таможни по итогам визита первого замглавы ФТС Руслана Давыдова в Астану на встречу представителей таможенных органов ЕАЭС содержит упоминание о прогрессе в решении давнего больного вопроса внутреннего рынка союза – возможности обмена данными о товарах, которые Казахстан импортирует по пониженным в сравнении с общими для ЕАЭС тарифам. Разница возникла из-за присоединения Казахстана к ВТО – РФ требовала доплаты пошлин при вывозе ряда товаров из Казахстана, но общий внутренний рынок этого не позволял. Цифровизация таможен, однако, дает новые возможности, а потери доходов ФТС из-за санкций делают тему актуальной.

Главным событием на встрече таможенников ЕАЭС стала демонстрация казахстанской системы учета товаров «Паспорт прослеживаемости», сообщила вчера ФТС, уточнив, что «были представлены процессы осуществления автоматизированного контроля заверения поставок при вывозе из республики в другие страны ЕАЭС «товаров изъятия», в отношении которых могут быть применены ставки, отличные от единых таможенных тарифов союза». ФТС же предложила рассмотреть вопрос расширения «витрины данных» – в том числе за счет сведений из деклараций на товары – и реализовать в системе функцию «погашения» паспорта прослеживаемости «при проведении контроля уполномоченными органами государств ЕАЭС» – это нужно для контроля уплаты разницы в пошлинах. «Впервые стороны признали необходимость… взаимной доработки информационных систем. Это обеспечит прозрачность и повысит эффективность контроля правомерности перемещения «товаров изъятия» из Республики Казахстан в другие страны союза»,– заявил по итогам заседания Руслан Давыдов.

Разница в тарифах вызвана различиями условий присоединения к ВТО РФ (они стали базой Единого таможенного тарифа ЕАЭС) и Казахстана – у него ввозные пошлины по соглашению с ВТО ниже, а из-за постепенного снижения тарифов, прописанного в соглашениях о присоединении к организации, перечень товаров, на которые у Казахстана пошлины ниже, со временем расширяется. Так, при последнем крупном снижении тарифов он вырос с 1347 до 1914 позиций – а унификация может занять еще около пяти лет.

Власти же РФ опасаются перетока товаров из Китая через Казахстан по более низким ставкам. В РФ настаивали на маркировке таких «недорастаможенных» с точки зрения ЕАЭС товаров, ЕЭК предлагала создать единую систему их учета, казахстанская же сторона ссылалась на небольшие объемы такого ввоза (около 10% всего импорта) и небольшую часть бюджета РФ, которую составляют пошлины – поэтому прогресса в решении проблемы в последние пять лет де-факто не было. Однако после начала военной операции РФ на Украине ввоз товаров через страны ЕАЭС стал критически важным – что отразилось и в таможенной статистике. Так, в январе-ноябре 2022 года сальдо внешней торговли Казахстана выросло в 1,8 раза, до $33 млрд. Ввоз же товаров в РФ упал из-за санкций и добровольного отказа поставщиков работать с российскими контрагентами – за 2022 год потери таможни составили около 1 трлн руб. Более дешевый «казахстанский импорт» теперь не только угрожает доходам российского бюджета, но и увеличивает выигрыш республики как одного из главных направлений поставок в РФ иностранных товаров (в том числе параллельного импорта).

В ФТС “Ъ” вчера подтвердили, что речь в сообщении службы идет именно о прослеживаемости товаров из «списка изъятий». На какие уступки пошла Россия, неизвестно – впрочем, недавно Москва, например, отказалась от контроля в Евразийском банке развития, уступив Астане значительную долю своих акций – около $300 млн – с отсрочкой их оплаты.

Олег Сапожков, Татьяна Едовина

Оригинал публикации: https://www.kommersant.ru/doc/5784009

Ведомости. Объем грузовых автоперевозок в 2022 году вырос на 1% в годовом выражении – комментарий Руслана Давыдова

Теперь участники рынка опасаются оттока грузовой базы к конкурентам из соседних государств.

Для всех участников логистической отрасли 2022 год оказался крайне непростым. Рынок грузовых автоперевозок пережил серьезные колебания, связанные с геополитическими изменениями. Введение западных санкций привело к ограничению поставок широкой номенклатуры товаров в Россию, запрету российским перевозчикам осуществлять свою деятельность в Eвропе. А случившаяся осенью мобилизация - к дефициту водителей и оттоку сотрудников в смежных сферах. Несмотря на трудности, отрасль пока устойчива, но остаются существенные риски из-за нестабильного спроса на перевозки и значительного увеличения затрат на эксплуатацию транспортных средств.

«Ведомости» разбирались в том, как автоперевозчикам удалось пережить прошлый год без значительных потерь, а также какие вызовы стоят перед игроками рынка в будущем.

Как перевозчики проехали 2022 г.

В России в 2022 г. автотранспортом перевезено более 5,5 млрд т грузов (+1% в годовом выражении), сообщил «Ведомостям» источник, знакомый со статистикой Минтранса. При этом на автотранспорт в структуре перевозок в прошлом году, как и годом ранее, пришлось 5% весового оборота, передал «Ведомостям» через пресс-службу первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

Такой результат можно считать хорошим, учитывая условия, в которых пришлось работать российским транспортным компаниям. Eвропейские страны в апреле 2022 г. из-за СВО на Украине перестали пускать к себе грузовики с российскими и белорусскими номерами. Ограничения не распространялись на фуры с едой и лекарствами, исключения сделали также для металлов, удобрений, топлива. В этой ситуации, по данным российской Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП), работу на европейском направлении были вынуждены прекратить около 3000 компаний-автоперевозчиков.

Именно запрет на выполнение перевозок по территории EС, по словам замдиректора по региональному развитию компании Stalogistic Игоря Ковалева, стал «первым шоком» в 2022 г. Значительно сократилась номенклатура грузов, отправляющихся в Eвропу, а перевозчики теперь доставляют груз только до границы, где его перегружают на фуры с европейскими номерами.

«Сейчас ситуация более понятная. Участники рынка приспособились к новым, пусть и не таким удобным, как ранее, правилам игры. Перецепки и перегрузки [с российских на иностранные фуры] на границе стали уже обыденностью», - говорит Ковалев.

В качестве ответной меры российское правительство в октябре 2022 г. ввело запрет на въезд в Россию иностранных автоперевозчиков из недружественных стран, присоединившихся к санкциям. Транспортные средства (ТС) из EС, Великобритании, Северной Ирландии, Норвегии и с Украины теперь не могут въезжать на территорию РФ. Перед границей им нужно перегружать товары на российские машины. Ограничения не распространяются на транзит через Калининградскую область.

Директор компании «Транзит-С» Александр Николенко обращает внимание на то, что российские власти приняли ответные меры на недружественные действия европейцев лишь спустя полгода после того, как российские фуры перестали пускать в EС. «Все это время европейские транспортные компании могли доставлять грузы до конечного получателя в России, у нас же простаивали сотни отечественных грузовиков», - пожаловался он. В итоге, согласно оценкам АСМАП, за апрель - сентябрь российские перевозчики потеряли грузовую базу и понесли убытки в размере 22 млрд руб.

Второй фактор, оказавший сильное влияние на объем грузопотока и номенклатуру товаров, - несколько пакетов санкций, принятых против России, говорит Ковалев. Это отключение ряда российских банков от SWIFT, сложности в расчетах для импортеров и экспортеров, прекращение многими европейскими контрагентами бизнеса с российскими партнерами и т. д. По словам топ-менеджера, это коснулось всех участников транспортной цепочки: агентов, экспедиторов и перевозчиков из разных стран.

На российский рынок автотранспорта давление также оказали сохранение на мировом рынке дефицита электронных компонентов для автомобильной промышленности, остановка поставок комплектующих из EС и США для производства российской техники, прекращение импорта иностранных ТС и удорожание техники, перечисляет Ковалев.

По словам коммерческого директора Sota Logistic Кирилла Латинского, крупнейшие эксплуатанты находящихся в лизинге грузовиков, не имеющие экспедиционного бизнеса либо с незначительной его долей в структуре бизнеса, сейчас «находятся в зоне риска». «Существенная волатильность тарифов на внутреннем рынке в 2022 г. сгенерировала таким компаниям значительные убытки, которые нарастающим итогом перешли в 2023 г., - указывает он. - Кто-то смог перекрыть эти убытки за счет сокращения автопарка, а кого-то в ближайшие два года ждут непростые решения».

Как менялись расценки на перевозки

По словам Ковалева, для 2022 г. «характерны волатильность и серьезный рост ставок» на европейском направлении и на альтернативных маршрутах.

В конце весны - начале лета, отмечает он, цены обвалились в связи с появлением большого количества международных перевозчиков на внутрироссийском рынке и пассивностью большинства грузоотправителей. Первые месяцы после санкций, по его словам, они были «просто парализованы», ожидая стабилизации ситуации.

Во второй половине 2022 г. отмечался рост объемов перевозок грузов в международном сообщении. Но, по мнению руководителя направления международных автоперевозок «Россия и страны СНГ» Noytech Supply Chain Solutions (NSCS) Ивана Головко, увеличение объясняется «компенсационными перевозками», связанными с серьезными простоями в первом полугодии и сезонностью.

Также прошедший год выделяется, по словам Ковалева, «небывалым ростом цен» в традиционно горячий предновогодний период. Сильнее обычного, по данным Stalogistic, стоимость перевозок росла к новогодним праздникам: сразу на 50% против обычного сезонного повышения в районе 30%. «На самых популярных у перевозчиков направлениях рост составлял 100% и более», - добавляет Ковалев. В среднем стоимость логистики, по оценкам Головко, после начала СВО на Украине поднялась на 40-60%. «Например, ранее стоимость перевозки фурой по маршруту Бельгия - Москва составляла около 3000-4000 евро, после 24 февраля 2022 г. выросла до 6000-7000 евро. Доставка по маршруту Рига - Москва находилась в пределах 2000 евро, сейчас выросла до 3000-4000 евро», - уточняет он.

По данным Латинского, рост расценок на некоторых направлениях еще выше. В частности, говорит топ-менеджер, стоимость перевозки из Берлина в Москву еврофурой с тентом объемом 90 куб. м до февраля 2022 г. составляла около 2000 евро, с марта 2022 г. по конец декабря она поднялась до 7000 евро по номенклатуре товаров, не включенных в западные пакетные санкции. По санкционной номенклатуре (запчасти, электроника, предметы роскоши в рамках параллельного импорта) - около 15 000 евро.

Гендиректор Novelco Григорий Григорьев констатирует, что внутренние перевозки тоже подорожали примерно на 70-90% на разных направлениях. Например, если в 2021 г. из Москвы в Санкт-Петербург можно было заказать стандартную фуру-тент за 30 000-35 000 руб., то в середине 2022 г. она уже стоила 55 000-60 000 руб. Доставка по маршруту Москва - Eкатеринбург в прошлом году стоила 75 000-85 000 руб., а в 2023 г. - уже 130 000-150 000 руб., добавляет он.

Грузы покатились на восток

В 2022 г. из-за санкций также серьезно изменились направления грузопотоков: уменьшились объемы перевозок автотранспортом из EС при значительном росте из Турции, а также Китая и Ирана, говорит Григорьев. По словам гендиректора ГК «Деловые линии» Фарида Мадани, на турецком направлении компания зафиксировала увеличение спроса на перевозки на 30%.

Ковалев также отмечает рост поставок товаров через Турцию с использованием паромных перевозок. «В прошлом году там появилось много частных владельцев паромов, и автовладельцы активно пользуются их услугами. Это недешевое решение. Но оно позволяет избежать длительных простоев и очередей, как, например, в том же пункте пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией, который долгое время являлся основной точкой транзита при доставке из Турции», - пояснил он.

Eще один тренд прошлого года - рост перевозок внутри СНГ через Среднюю Азию, Белоруссию и Казахстан.

По словам Головко, во второй половине 2022 г. отмечалось увеличение перевозок грузов в международном сообщении. Но они, по его мнению, скорее компенсировали спад первого полугодия и были связаны с отложенным спросом.

По оценкам NSCS, объем российских экспортно-импортных перевозок со странами EС по итогам 2022 г. снизился на 30-40% и более (в зависимости от группы товаров и страны). При этом активно растет оборот товаров автотранспортом в направлении КНР, Турции, Ирана, добавил Головко. Кроме того, по его словам, в автомобильном сообщении появились совершенно новые направления - например, Пакистан и Вьетнам.

Наибольший потенциал роста остается у Китая, полагает топ-менеджер. «В силу ряда объективных факторов, в том числе сложностей с морскими и железнодорожными поставками, именно автомобильные перевозки сильно прибавили в этом направлении», - пояснил Головко.

В этом направлении также существенную роль сыграла отмена с 16 января 2023 г. запрета на въезд российских машин на территорию Китая после смягчения коронавирусных ограничений. Теперь больше не нужно делать перецепку прицепов к китайским тягачам. Поэтому опрошенные «Ведомостями» компании ожидают роста оборачиваемости фур, повышения конкуренции и даже определенного снижения стоимости перевозки грузов на этом направлении.

Логистика проще не станет

Но, по мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, в целом в 2023 г. стоимость автомобильных перевозок продолжит расти. Ключевыми драйверами станут дефицит водителей, многие из которых подпали под мобилизацию, а также увеличение расходов на обслуживание в связи с ростом цен на запчасти и грузовые автомобили.

Латинский из Sota Logistic также осторожен в оценках. Незначительный горизонт планирования не позволит компаниям выработать стратегии развития, все будут подстраиваться под быстро меняющуюся конъюнктуру рынка «ввиду продолжающегося тренда на сжатие российской экономики и геополитических процессов», говорит он. Топ-менеджер считает, что в 2023 г. необходимо готовиться к снижению грузопотока и, как следствие, к снижению тарифов на перевозки.

Головко полагает, что если транспортные ограничения, связанные с санкциями, будут вводиться и дальше, то произойдет «все более глубокое разделение» глобальной экономики и транспортных потоков из России и из других стран. Это будет влиять как на географию поставок, так и на форму и возможности оплаты той или иной услуги, поясняет он. «Eсли исходить из более позитивного сценария, то логистика адаптируется к работе на рынках новых стран - Китая, Пакистана, Индии, Турции, Ирана. И эти направления будут доминировать в ближайшие пять лет», - добавил собеседник.

По оценкам NSCS, в 2023 г. поток товаров из EС будет замещен продукцией из Турции и ОАЭ, а объем перевозок всеми видами транспорта из Китая продолжит расти «двузначными темпами».

Автокаботаж как новая угроза

Лишившиеся прибыльного сегмента перевозок в Eвропу компании получили еще одну потенциальную угрозу в виде разрешения «каботажа» в рамках EАЭС, которое должно вступить в силу в 2025 г.

Закон о регулировании каботажных автоперевозок, разрешающий транспортным компаниям стран EАЭС (помимо РФ входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения) выполнять доставку грузов по территории государств-партнеров, был принят в России в конце 2022 г. И хотя заработает он лишь с 2025 г., что дает время подготовиться, российские перевозчики уже сейчас указывают на неравные условия ведения такого бизнеса с точки зрения приобретения и обслуживания техники, уровня оплаты труда и стоимости топлива. Разрешение каботажа по России, по их мнению, может привести к демпингу со стороны иностранных конкурентов и оттоку к ним грузовой базы.

По действующему российскому законодательству иностранное ТС может выполнять за один рейс лишь одну перевозку груза внутри РФ по пути обратно в страну отправления. Кроме того, список регионов, в которых такая каботажная перевозка возможна, ограничен девятью субъектами РФ (сюда, в частности, входят Брянская и Ростовская области, Ставропольский край и Северная Осетия).

Но по принятому закону с 1 января 2025 г. планируется разрешить до трех последовательных каботажных перевозок на одном иностранном ТС, зарегистрированном в EАЭС. Перевозки можно будет выполнять между любыми населенными пунктами, расположенными на территории России. Доставка разрешается «при попутном направлении к месту следующей загрузки или возвращении транспортного средства в государство, где оно зарегистрировано.

Расширение каботажных перевозок, по оценкам руководителя службы международной логистики и внешнеэкономической деятельности СДЭК Александра Морозова, приведет к снижению стоимости этой услуги. «Для бизнеса, который пользуется транспортными перевозками, это выгодно, так как затраты на логистику снизятся. С другой стороны, это невыгодно для владельцев транспортных компаний, которые могут пострадать в результате демпинга и создания нездоровой конкуренции», - считает он.

Морозов указывает на то, что в большинстве случаев иностранные компании будут иметь преимущество из-за более низкой стоимости топлива, техники и расходов на ее обслуживание, а также меньших расходов на персонал. С этим согласен и гендиректор ИТEКО Дмитрий Калашников. В декабре 2022 г. стоимость литра дизтоплива в Казахстане составляла 37,9 руб., в Киргизии - около 54,9 руб., в России - 57,4 руб. В Казахстане средняя месячная зарплата водителя грузовика в 2022 г. составила около 18 500 руб., в Киргизии - 17 744 руб., в России - 81 641 руб., добавил он.

Предприниматели из стран EАЭС смогут работать по ставкам, которые для российских автоперевозчиков окажутся губительны, считает руководитель комитета по транспортной логистике «Деловой России», замдиректора ПЭК Вадим Филатов. Такая ситуация, по его мнению, приведет к демпингу на рынке и отечественные компании потеряют часть грузовой базы.

Калашников из ИТEКО добавляет, что необходимо выравнять условия для всех участников межправсоглашения до того, как разрешение на каботажные перевозки по России вступит в силу. Агрессивный демпинг со стороны иностранных конкурентов, по мнению Филатова, приведет к снижению доходов отечественных перевозчиков и компании не смогут пополнять автопарк (средний возраст фур, по данным Национального агентства промышленной информации, сейчас составляет более 20 лет).

В результате Россия, по его словам, столкнется с нехваткой ТС для доставки грузов в перспективе 3-5 лет.

Директор по транспортным операциям FM Logistic в России Маргарита Табунова добавила, что сейчас происходит замена выбывающей техники, но не ее прирост. «В будущем мы можем столкнуться с еще большим недостатком транспортных средств, именно поэтому так важно научиться использовать уже имеющийся автопарк максимально эффективно, обеспечивая полную загрузку и минимальные простои, выравнивать количество перевозок в рамках недели и месяца», - резюмировала она.

Ксения Потаева

Оригинал публикации: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/01/24/960148-obem-gruzovih-avtoperevozok-viros

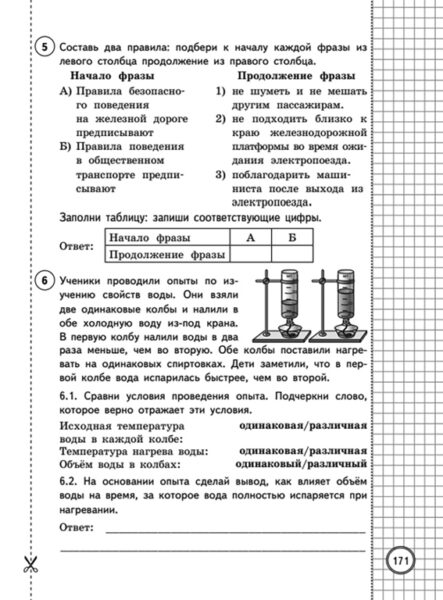

Ученые Института катализа СО РАН создали универсальный метод синтеза теплопроводных катализаторов

Исследователи ФИЦ «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН» разработали универсальный метод синтеза высокоактивных структурированных катализаторов на металлической основе, который дает возможность создавать каталитические системы практически любой геометрии. Такие катализаторы применяют в различных теплогенерационных установках, устройствах получения синтез-газа и водородсодержащих смесей. Благодаря их свойствам степень использования приближается к максимально возможной.

Структурированные катализаторы разной геометрии Структурированные катализаторы разной геометрии

Созданные учеными ИК СО РАН катализаторы стабильны при высоких температурах. Универсальность синтеза открывает возможность массово их производить и широко применять в различных областях.

«Эти системы позволяют конвертировать разные типы топлив: от газообразных, типа природного газа и пропан-бутановых смесей, до жидких, таких как бензин и дизель. Это позволяет создавать горелочные устройства различной геометрии и назначения. Наши катализаторы применяют для конверсии углеводородных топлив в синтез-газ и водородсодержащий газ, которые можно использовать как топливо для топливных элементов», — рассказывает заведующий отделом гетерогенного катализа ИК СО РАН и руководитель Центра компетенций НТИ «Водород как основа низкоуглеродной экономики» на базе института доктор химических наук Павел Валерьевич Снытников. Недавно в высокорейтинговом журнале Materials ученые опубликовали обзор, посвященный последним достижениям ИК СО РАН в этой области (работы выполнялись в рамках гранта Российского научного фонда).

В основе структурированных катализаторов — металлическая сетка или пена, благодаря физическим свойствам которых можно создавать системы любой геометрии: блок, кольцо, спираль, параллелепипед и так далее. На металлическую матрицу наносится тонкий слой оксида алюминия и каталитически активный компонент. В результате композитный катализатор сочетает высокую теплопроводность за счет металлической основы и высокую каталитическую активность.

«Оксид алюминия наносят не в виде сплошного слоя, а выращивают в виде маленьких кристаллов, которые визуально напоминают иглы на спине у ежа. Благодаря этому достигается высокая удельная площадь поверхности, плюс структура получается “дышащей”. Коэффициенты теплопроводности металла и оксидного слоя сильно отличаются, но за счет дышащей подвижной структуры керамическое покрытие не отслаивается от металла. Катализатор оказывается очень долговечным в реакционных условиях, а степень его использования приближается к максимально возможной», — поясняет Павел Снытников. За счет легко изменяемой геометрии структурированные катализаторы рассматриваются не отдельно, а как элемент конструкции каталитического реактора.

В качестве еще одной сферы возможного применения компактных горелочных устройств на основе структурированных катализаторов Снытников приводит в пример кейтеринг. На мероприятиях иногда требуется поддерживать блюда теплыми или готовить их прямо на месте. В кейтеринге зачастую используют газовые горелки. Использование же горелок на базе структурированных катализаторов позволяет управляемо генерировать тепло и добиваться более полного сжигания топлива.

Пресс-служба ИК СО РАН

Пять городов России для комфортной жизни на пенсии

Рейтинг составили СберНПФ и «Работа.ру». В рамках исследования опросили пять тысяч человек из разных регионов страны. 25% респондентов после выхода на пенсию хотели бы переехать в другой город. Основным критерием для выбора нового места жительства стал теплый климат. Также в качестве причин для переезда называли благоустроенность города, близость природы и размеренный темп жизни.

5. Краснодар

15% респондентов назвали Краснодар лучшим городом для жизни на пенсии.

4. Москва

Будучи пенсионером в Москве хотели бы жить 16% опрошенных.

3. Анапа

Жить в Анапе после выхода на пенсию хотели бы 17% из опрошенных.

2. Санкт-Петербург

18% респондентов выбрали Санкт-Петербург как лучший город для пенсионеров.

1. Сочи

Лидером рейтинга стал Сочи. В нем предпочли бы провести свою старость 23% опрошенных.

Алсу Менибаева

Первый российский банкомат прошел сертификацию ЦБ

Теперь банкомат С-200АТМ может использоваться во всех финансовых учреждениях. Компания заявила, что может выпускать 25 тысяч аппаратов в год. А сколько банкоматов нужно России, чтобы заместить импортные?

Российский банкомат САГА прошел тестирование в ЦБ. Получен сертификат, позволяющий использовать такие аппараты всеми финансовыми учреждениями страны. Что представляет собой новинка и почему нужно менять импортные банкоматы на российские?

На первый взгляд банкомат С-200АТМ выглядит очень неплохо. Это аппарат замкнутого цикла, то есть, может выдавать ранее принятые от клиентов наличные. Он успешно прошел тестирование на проверку подлинности банкнот и способен распознавать как старые купюры образца 1997 года, так и новые. Банкомат САГА позволяет вносить и снимать наличные с использованием карт, телефонов и QR-кодов. Программная часть полностью российская. «Железо» тоже в основном отечественное. Есть также импортные комплектующие, но с ними проблем быть не должно, заверила коммерческий директор компании «САГА Технологии» Оксана Калашникова:

«Мы смогли подтвердить российскую составляющую в устройстве, что нас внесли в реестр российских товаров. И Минпромторг это подтвердил. Что касается самих устройств, на сегодняшний день это более 69% полностью российская составляющая в составе банкомата САГА. Где-то порядка 20% сверху — это устройства, которые мы получаем из Беларуси, и остальное, это преимущественно у нас Вьетнам и Китай. На текущий момент на ближайшие года не видим рисков в приобретении каких-либо устройств, которые выполнены не на территории России».

Ранее Оксана Калашникова сообщила «Интерфаксу», что компания сможет выпускать 25 тысяч аппаратов в год. А нужно намного больше, отмечает гендиректор компании FinHelp Павел Вешаев:

«В России порядка 180 тысяч банкоматов. Идет различная оценка с точки зрения из срока жизни, устаревания и модернизации, но потребность исчисляется десятками тысяч банкоматов, то есть это достаточно такой существенный рынок, потому что, если мы говорим, что эти текущие банкоматы мы должны будем и закупить за рубежом, если это говорим о Китае. Так и о российском, то здесь большое поле для импортозамещения».

Большая часть установленных в России банкоматов выпущена двумя американскими компаниями Diebold Nixdorf и NCR. В марте прошлого года они прекратили техобслуживание своих устройств на территории нашей страны. По официальным каналам запчасти к ним больше не поставляются, обновление программной части тоже не производится, отмечает «Интерфакс».

Иногда это приводит к серьезным проблемам. Можно вспомнить недавнюю историю о краже 60 миллионов рублей у одного крупного и нескольких не очень крупных российских банков. Злоумышленники «скармливали» устаревшим банкоматам пятитысячные купюры «Банка приколов», а потом снимали настоящие деньги в других, современных банкоматах. Но это не единственная причина, почему импортные банкоматы нужно менять. Говорит член ассоциации руководителей службы информационной безопасности Александр Токаренко:

«Банкоматы все равно постоянно совершенствуются, потому что атаки на банкоматы идут практически постоянно, и приходится защиту совершенствовать. Кроме этого, необходимо, чтобы банкоматы лучше работали с российскими деньгами. Проблема была еще с банкоматами о том, что воровали банкоматы, соответственно, тоже они были усовершенствованы, чтобы защита от взлома, защита от кражи банкомата. Это тоже наше ноу-хау, которое применяется больше в наших банкоматах, чем в зарубежных. Хотя еще достаточно много и зарубежных банкоматов, поскольку территория большая, и необходимость в них довольно-таки большая, а заменить одномоментно — это очень большие деньги, которые придется взыскивать с клиентов».

Около месяца назад Тинькофф банк представил свой первый банкомат, спроектированный и собранный в России. Правда, потом выяснилось, что его начинка не полностью российская, внутри есть импортные комплектующие.

Что же касается банкоматов САГА, то по сообщению производителя, их сейчас тестирует несколько банков, включая ВТБ и Альфа-банк. «Сбер» в списке банков, решивших опробовать российскую разработку, не упоминается. В сентябре прошлого года стало известно, что крупнейший банк страны изучает возможность использования банкоматов китайского производства.

Михаил Задорожный

Дмитрий Чернышенко: объем научного финансирования не сокращается

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков провели совместный брифинг по ключевым результатам в сфере науки и высшего образования, а также озвучили ключевые планы на 2023 год.

Президентом Владимиром Путиным поставлена задача по достижению технологического суверенитета и для ее выполнения был разработан ряд эффективных мер.

«Мы консолидировали все научные расходы гражданского назначения в единой Госпрограмме научно-технологического развития, которая объединила 34 ранее разрозненных госпрограммы на огромную сумму, — порядка 1,2 трлн рублей ежегодно. Из них около 550 млрд — непосредственно на проведение научных исследований и разработок. Согласно поручению Президента объем научного финансирования не сокращается», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко, добавив, что в 2022 году была создана комплексная система управления наукой.

Вице-премьер обратил внимание, что решать задачи технологического суверенитета предстоит прежде всего на местах — в российских субъектах. По словам Дмитрия Чернышенко, именно в регионах реализуются механизмы долевого финансирования, создается сеть научных центров, открываются молодежные лаборатории, идет взаимодействие реального бизнеса и науки.

В связи с этим в 2022 году впервые сформирован рейтинг научно-технологического развития регионов. Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Томская область, Башкортостан и Татарстан.

Особое внимание на брифинге Заместитель Председателя Правительства РФ уделил обновлению приборной базы в ведущих научных организациях. По его словам, к началу этого года обновлено более четверти всей приборной базы, всего на эти цели уже направлено более 37 млрд рублей. 273 организации приобрели почти 7 тыс. приборов, из которых треть — отечественного производства. В 2023 году будет направлено на эти цели еще 15,5 млрд рублей: 200 научных организаций приобретут дополнительно более 2,2 тыс. приборов. Причем одно из обязательных условий при закупке — оборудование должно быть российского производства.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что по Указу Президента РФ военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, принимавшие участие в специальной военной операции, а также их дети получили льготы при поступлении в университеты. В декабре прошлого года после внесения изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» расширен перечень льготных категорий. Особое право при поступлении в вузы получили Герои России, лица, награжденные тремя орденами Мужества, дети добровольцев и мобилизованных, принимавших участие в СВО, а также дети военнослужащих и других участников боевых действий в иностранных государствах.

Кроме того, Правительство РФ продолжает уделять активное внимание интеграции вузов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в российское научно-образовательное пространство. Ведущие вузы страны стали кураторами университетов ДНР и ЛНР, помогая им выстраивать учебный процесс и проводить научные исследования. Совместно запущено 106 программ двойных дипломов, на которых уже сейчас обучается более 2,4 тыс. студентов, а около 4,7 тыс. преподавателей прошли повышение квалификации.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в своем докладе на брифинге также рассказал о некоторых результатах 2022 года национального проекта «Наука и университеты». По его словам, сегодня Россия занимает девятое место в мире по объему научных исследований и разработок. Почти 170 тысяч отечественных технологий используются реальным сектором экономики. Спрос на исследования подтверждается долей внебюджетных средств в составе затрат на исследования и разработки.

Министр также отметил, что сегодня наблюдается тренд на региональный «разворот» в обеспечении доступности высшего образования. По его словам, всего в 85 региональных вузах за два года число бюджетных мест выросло более чем на 20%.

«Сегодня наблюдается новый для российской системы высшего образования феномен. Репутация ведущих нестоличных университетов настолько сильно выросла за последние годы, что, даже увеличив бюджетный прием на десятки процентов, эти университеты сумели удержать и даже нарастить как качество приема, так и численность платных студентов», — подчеркнул Валерий Фальков.

Кроме того, растет доля исследователей младше 39 лет, и почти 80% кандидатов наук, защитившихся в последние годы, связывают свою жизнь с наукой и образованием. На 14 млрд рублей вырос объем исследований университетов — участников программы «Приоритет 2030» за один год: во многом это стало возможным за счет предусмотренной программой системы мер по созданию консорциумов.

«Национальному проекту два года. Мы видим реальные открытия и изобретения, созданные за это время в широком спектре направлений от фотоники до медицины во всех федеральных округах от Северо-Западного до Дальнего Востока. За это время были созданы: цифровой двойник ядерного реактора, мини-томограф, вакцина для лечения аллергии и многое другое», — отметил Министр.

Говоря о работе, которая направлена на вовлечение молодежи в сферу исследований, глава Минобрнауки России обратил внимание, что за последние два года изменен негативный тренд по количеству защит кандидатских и докторских диссертаций. По его словам, общее количество защит только за 2022 год выросло почти на 20%. С 2020 года заметен еще более существенный рост: кандидатских диссертаций — с 6,5 тысяч в 2020 году до 8,5 тысяч в 2022; докторских диссертаций — с чуть менее 1 тысячи до 1,5 тысяч в 2022 году.

Председатель комиссии госсовета по науке, губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что в последние годы в стране сложился устойчивый тренд на вовлечение регионов в научно-технологическое развитие страны.

«Изменения 2022 переломного года ни в коей мере не ослабили этот вектор, а даже усилили. И сегодня я могу с уверенностью сказать, что региональная повестка в научно-технологическом развитии страны закреплена и имеет весомую роль. Увеличились КЦП в региональных вузах, поменялось не только количество проектов, но и система взаимоотношений. У регионов все больше возможностей влиять на принятие решения в сфере научно-технологического развития», — сказал Андрей Травников.

Президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий поделился мнением о новых подходах к наукометрии. Он отметил, что зарубежные рейтинги не могут объективно отражать показатели российской системы образования, так как у них другие критерии.

«Мы предложили оценивать университеты по-другому, ввести критерии университета для общества, для будущего. Поначалу рейтинг «Три миссии университета» встретили сопротивлением. Но сейчас это один из ведущих мировых рейтингов, поддержанный международной ассоциацией и охвативший 2 тыс. зарубежных вузов. И он, конечно, улучшил показатели нашей системы образования, что очень важно для будущего», — сказал Виктор Садовничий.

Как отметила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, в 2022 году особенно остро стоял вопрос совершенствования системы высшего образования. Она рассказала, что в ближайшее время будет принят законопроект, позволяющий научным организациям готовить кадры по программе специалитета.

«При подготовке этого закона мы учитывали успешный опыт Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова. Сейчас научное сообщество знает, что вот-вот закон будет принят, и целый ряд ведущих научных организаций проявили интерес к этой инициативе. Думаю, будет полезно не делать каких-то революционных движений там, где есть база, инфраструктура и желание. Для них мы и создаем такую законодательную основу», — добавила Лилия Гумерова.

В брифинге приняли участие представители федеральных министерств, ректоры ведущих университетов страны и другие эксперты.

В Москве открылось "Ответвление". Проект объединил работы, в которых объектом размышлений стало дерево

Жанна Васильева

Проект "Ответвление" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX - ХХ века ГМИИ им. А.С.Пушкина - весь из углов.

Правда, не сказать, что все они острые. Напротив, и изгибы "Корневых скульптур" Михаила Матюшина, и ветка тополя на рисунке Никиты Алексеева, не говоря уж о кокетливой "Парижанке в шляпке" Степана Эрьзи, все больше неровные... Но даже неправильности сучков тут должны свидетельствовать в пользу мудрости природы, в которой, говоря словами Юлиана Тувима, "нет прямой линии". И как заметил поэт, глядя на изгибающиеся ростки, у природы мы "хаосу учимся".

Сюжет выставки "Ответвление" во многом перекликается с маленьким шедевром польского поэта. Дело не только в том, что желание все спрямлять превращает ветку в палку, а дерево - в столб, заодно лишая их жизни. Куратор Наталья Кортунова объединила работы художников, для которых собеседником, объектом размышлений о природе и точкой приложения сил становится дерево.

Если вы подумали про папу Карло и Буратино из одноименной сказки, вы не совсем правы. У нас есть и более давние аналоги. Например, старички-моховики (они же лесовики), которых крестьяне под Вологдой и Костромой делали из шишек, мха, бересты для своих детей. Игрушка заодно служила оберегом. Моховичок был своего рода волшебным помощником, который должен был успокоить ребенка, если он заблудился в лесу, помочь найти дорогу домой. Бабушкины сказки? Может, и так. Но важно, что не только моховик, но и лес воспринимали как живое существо, а не расходный материал для пилорамы.

Эта простодушная взаимность в отношениях со всем живым на планете, которую с молоком матери впитывали люди, работающие на земле, уже к началу ХХ века стала выглядеть загадкой, если не языческим предрассудком. И художники русского авангарда Михаил Матюшин и Елена Гуро размышляли о деревьях как "знаках иной жизни", отталкиваясь от теософских трудов, теории четвертого измерения и прочих ученых материй.

Название "Корневой скульптуры" Матюшина, показанной на выставке "Союза молодежи" в 1912 году, звучало, будто заглавие статьи естествоиспытателя - "Естественное насыщенное движение материи". Фактически Матюшин и его ученики и работали как естествоиспытатели. Только объектом их внимания была не столько природа, сколько восприятие человека, целью - научить хотя бы художников "расширенному смотрению", что позволило бы по-новому увидеть и понимать мир.

"Корневые скульптуры", созданные Матюшиным в начале 1920-х из минимально обработанных корней сосен, тем не менее несут черты антпропоморфности. Скульптор обнажает в изгибах, разворотах и скручивании корней прообразы выпада фехтовальщика, юной пластики гимнаста, встречи любящих... Но важнее вольных ассоциаций - открытие красоты почти необработанного материала, осмысления ответвления не как отклонения от "правильной" геометрии или анатомической формы, но прежде всего как открывающейся возможности.

Парадоксальным образом "зорвед" Матюшин тут сближается с великим скульптором Степаном Эрьзя, чьи работы, по правде сказать, гораздо ближе к скульптурам Родена, вылепленным из глины, нежели к загогулинам корневых скульптур соратника Малевича. Тем не менее Эрьзя, как и Матюшин, открывал в корнях деревьев, которые он находил на Кавказе, а позже в Аргентине, те экспрессивные возможности, ту слитость природы и человека, о которой мечтали "зорведы". Другое дело, что скульптуры Эрьзи, которые он называл "своими детьми", оставляют ощущение сокровенного диалога с деревьями, травами, корнями... Того, о котором нам напоминают античные мифы про дриад и игрушки-обереги вологодских крестьян.

Скульптуры Эрьзи словно фиксируют магию метаморфоз: еще секунда - и пугающий профиль Бабы-яги то ли освободится из ствола дерева, то ли спрячется в нем. Образы ужаса и наваждения, спасительный взгляд родных или морская волна ("Каприз природы") посреди леса открывают энергию трансформаций. Совершенно по-иному эти "ответвления" обнаруживают себя в скульптурах Александра Тышлера и Ореста Верейского. Они из мифа кочуют в домашнюю игру, как у Верейского, или в театральных персонажей, как у Тышлера. Наконец, у Дмитрия Краснопевцева ветки и морские звезды, черепки глиняных кувшинов и ракушки морей выглядят героями, готовыми для преображения в живой картине и для поиска философского камня.

Контрапункт к работам Эрьзи на выставке - видеоперформанс группы "Провмыза" "Отчаяние". Под высоким небом - заснеженный пейзаж, где передвигающийся куст оказывается группой людей, притворяющихся то ли деревьями, то ли кустами. Если пейзаж в фильме тяготеет к аскетизму черно-белой гравюры, то сюжет - к театру абсурда. Пластика участников действа похожа на экспрессионистский танец, но вместо сцены - холод поля, вместо зрителей - камера, на которой тающие снежинки превращаются в капли "слез".

Персонажи кажутся иероглифами на снегу, образующими "закрытый" текст, или - живыми людьми в поисках то ли добычи, то ли пристанища. Партнеры людей в этом танце - деревья и кусты. Они безучастны как к имитации человечьего единства, так и к одинокой смерти каждого. Язык птиц и деревьев, леса и небес, кажется, потерян людьми безвозвратно. В этом смысле фильм "Провмызы" - антитеза утопическим чаяниям "зорведов" и магическому реализму Эрьзи. Фильм "Отчаяние" выглядит прощанием с утопиями ХХ века.

Минобрнауки и ВШЭ подвели итоги приема в вузы в 2022 году

Мария Агранович

Министерство науки и высшего образования и Высшая школа экономики представили результаты мониторинга качества приема в вузы в 2022 году.

Напомним, мониторинг ежегодный, в нем участвуют 812 российских вузов, в том числе 95 негосударственных, где прием ведется преимущественно по результатам ЕГЭ. А вот консерватории, художественные и хореографические академии в мониторинг не вошли - там все же на первом месте творческие испытания. Также не участвовали вузы силовых ведомств, куда идут в основном выпускники профильных училищ.

Ключевой показатель - средний балл ЕГЭ, с которым поступали в 2022 году абитуриенты. Это, по словам экспертов, один из самых простых, понятных и достоверных показателей репутации вуза. Кроме того, именно на средний балл ЕГЭ ориентируются будущие абитуриенты, выбирая, куда поступать.

Итак, что выяснилось? В 2022 году средний балл ЕГЭ бюджетного приема превысил отметку 70 - уровень условной "пятерки" и составил 70,3. У платников планка чуть ниже, но тоже вполне на уровне: 65,5. Средний балл ЕГЭ совокупного приема (бюджетники+платники) - 68,6.

- В целом достигнутая точка равновесия в районе 70 баллов означает, что половина зачисленных на бюджет студентов - школьные отличники. Это хороший результат, - считает научный руководитель ВШЭ Ярослав Кузьминов. - Видим, что мониторинг качества приема стал восприниматься вузами как один из важнейших индикаторов их работы. Вузы получили ясный сигнал - надо бороться за хороших абитуриентов - и начали делать это.

Но еще интереснее другое. Эксперты выявили важную тенденцию: в последние два года разрыв в среднем балле между бюджетным и платным приемом впервые стал меньше пяти баллов.

- Практически все студенты, поступившие на платное обучение в 2022 году, могли бы при желании поступить на бюджетное место. Число платников с хорошими баллами меньше, чем число бюджетных мест, которые по итогам приема заняли студенты с удовлетворительными баллами (меньше 56), - отметил Ярослав Кузьминов.

Традиционно сильных абитуриентов привлекают крупнейшие вузы с приемом больше 4,5 тыс. человек. Среди лидеров приема здесь - Высшая школа экономики, МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, Финансовый университет при правительстве РФ, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

А среди небольших высших учебных заведений чемпионом по качеству зачисленных студентов стал Университет Иннополис. Он показал самый высокий результат в стране в этом году: на бюджет зачислено более 50 студентов со средним баллом 99!

Вообще, в последние годы явно прослеживается новый для российской системы высшего образования феномен. Репутация ведущих нестоличных университетов настолько выросла, что, даже увеличив бюджетный прием, они сумели удержать и даже повысить качество приема, а еще расширить платный прием. Вот лишь несколько примеров - в сравнении с 2020 годом. Нижегородский государственный университет им. Лобачевского: рост бюджетного приема - 22 процента, средний балл ЕГЭ на бюджете вырос на 1,5 пункта, платный набор - плюс 15%. В Новосибирском архитектурно-строительном госуниверситете бюджетный прием вырос на треть, средний балл ЕГЭ - на 2,1 балла, платный набор - на 3%. В Томском госуниверситете и вовсе небывалый скачок бюджетных мест - на 65%! При этом увеличен и платный набор, а качество приема - на высоком уровне.

По данным мониторинга, остается высокой доля студентов, зачисленных на первый курс с баллами выше 80. Очень высокие баллы ЕГЭ в 2022 году получил 21 процент зачисленных студентов. То есть пятая часть первокурсников пришли в вузы не просто с пятеркой, а с очень глубокими, фундаментальными знаниями, причем это касается и бюджетников, и платников.

В целом по качеству бюджетного приема список вузов-лидеров с набором более 300 человек остается стабильным. В первой десятке - МФТИ (97,1), ВШЭ - Москва (95,1), МГИМО (95,1), ВШЭ - Санкт-Петербург (94,7), ИТМО (93,7), РАНХиГС (93,1), МИФИ (91,4), Финансовый университет (91), СПбГУ (90,1), МГЛУ (89,6).

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ:

- Подготовка кадров - важнейшее звено в обеспечении технологического суверенитета страны. При выделении бюджетных мест мы стараемся гибко реагировать на запрос рынка и отраслей экономики, важнейший критерий для нас также - мнение студентов. Мы видим, что ведущие региональные университеты привлекают талантливых абитуриентов страны. А это значит, что качество образования в России непрерывно растет. В текущих условиях правительство России особое внимание уделяет цифровым и инженерно-технологическим направлениям. Мы продолжим наращивать выпуск по этим специальностям. И с учетом аналитики актуализируем распределение бюджетных мест на предстоящий год.

Валерий Фальков, министр науки и высшего образования:

- Выполняя поручение президента Владимира Путина, мы отдали приоритет региональным университетам при распределении бюджетных мест. Продолжая тренд 2021 года, в 2022-м количество поступивших в региональные вузы выросло. Всего за два года количество бюджетных мест увеличено больше чем на 20% в 85 региональных вузах. Важный результат: средний балл приема при этом тоже вырос.

День рождения отметил старейший участник Великой Отечественной войны

Инесса Суворова ("Российская газета", Санкт-Петербург)

Подполковник в отставке, участник Великой Отечественной войны Валентин Росляков отметил свой 107-й день рождения. На сегодняшний день он - самый возрастной участник войны с фашистской Германией в стране. Об этом даже есть отметка в Книге рекордов России, сделанная в феврале прошлого года.

Во время Великой Отечественной войны он был командиром танковой роты Т-34 и танкового батальона. На его счету освобождение Белгорода, Харькова, а также территорий Молдавии, Белоруссии, Польши и Восточной Пруссии.

Война для него закончилась в городе Штеттин на Балтике. Его личный рекорд - 12 немецких "тигров", которые он подбил во время боя со своим экипажем.

Сегодня, несмотря на полное отсутствие зрения, он старается не отставать от текущей жизни. И даже записал видеообращение к участникам специальной военной операции: "Однополчане! Я сожалею, что вам пришлось повторять то, что я делал во время войны. Эти места мне хорошо знакомы. Желаю, чтобы это быстрее закончилось победой!"

Суд в Курской области признал побоями выстрел из пневматики в человека

Владислав Куликов

Суд в Курской области приравнял к побоям выстрел из пневматической винтовки в человека. Виновник должен заплатить штраф шесть тысяч рублей.

Кому-то такое решение может показаться парадоксальным. Но только не юристам. Профессионалы знают: на юридическом языке побоями считается причинение боли человеку без вреда здоровью. А расстрелять человека из пневматики - это в первую очередь больно.

"Установлено, что в апреле 2022 года 50-летний Валерий С., находясь около своего дома в с. Беседино, увидел незнакомого мужчину, который выгружал из автомобиля пакеты с мусором и выбрасывал их в мусорный контейнер общего пользования, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. - Он запретил потерпевшему это делать, в результате чего произошел конфликт. С. взял пневматическую винтовку и произвел один выстрел в сторону потерпевшего. Пуля попала в область руки, в результате потерпевший получил телесное повреждение, не повлекшее причинение вреда здоровью".

Правонарушитель свою вину признал и раскаялся в содеянном. Постановлением мирового судьи С. признан виновным по статье КоАП "Побои".

Вопреки распространенному предубеждению, любое физическое насилие, включая рукоприкладство - от пощечины до тяжелых побоев, у нас наказуемо. Но есть нюансы.

За легкие тычки наказывают в легкой форме - по КоАП. Но чем больнее потерпевшему, тем строже ответственность - вплоть до уголовной статьи и немалых сроков.

Вместе с тем имеются некоторые юридические особенности, из-за которых в обществе возникло недопонимание. Строго говоря, избить человека и отправить его на больничную койку побоями у нас не считается. Это - причинение вреда здоровью. Побои же - это боль, одна боль, и ничего, кроме боли. Таков закон.

В свое время было принято решение перенести статью "Побои" из УК в КоАП, и это позволило максимально упростить процедуру наказания для бытовых дебоширов.

При этом под статью КоАП "Побои" подпадают в том числе и выстрелы из пневматического оружия, и струи газового баллончика, направленные в лицо. Ведь человеку сделали больно. А значит, есть повод для наказания.

Так что бить необязательно. Если человеку после встречи с вами стало дико больно, вы будете наказаны. Подобных дел в судебной практике существует масса. В Архангельской области, например, был оштрафован на 20 тысяч рублей гражданин, попытавшийся с помощью перцового баллончика утихомирить ночью шумных соседей.

А в Вологодской области был оштрафован на восемь тысяч рублей водитель такси за то, что "проперчил" своего пассажира из перцового баллончика. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, в дороге у пассажира возникли проблемы по оплате услуги - расчет предполагался только наличными средствами, а пассажир сказал, что может лишь перевести безналичные деньги. Возник конфликт, и таксист в итоге распылил газ. За что был справедливо наказан.

Верховный суд встал на сторону тех, кого берут на работу без договора

Наталья Козлова

Исключительно полезное разъяснение сделал Верховный суд РФ, когда изучил спор уволенного водителя и его работодателя - индивидуального предпринимателя*. Суть спора в том, что с человеком перед началом работы не заключали трудового договора, поэтому, когда он попал в аварию, его просто выставили за дверь.

Ситуация для таких работников, не оформивших официальных отношений с работодателем, - самая распространенная, и некоторые граждане уверяют, что добиться правды тут практически невозможно. Но решение Верховного суда страны показало: и в этой непростой ситуации закон на стороне тех, кто трудится. Первым такое решение заметил портал Право. ru.

Эта история началась с того, что гражданин нашел себе работу водителя грузовика. Среди прочего он был обязан проходить медосвидетельствование перед выходом на рейс, заполнять путевой лист, проверять техническое состояние авто и принимать его перед выездом на линию, подавать машину для груза, сопровождать его к месту назначения.

Нашего героя вместе с другими водителями внесли в полис ОСАГО. В месяц ему платили 50 000 рублей, переводя деньги на карту. А местом работы ему определили автомобильную базу, где находился офис предпринимателя. Водитель в самом начале работы подал заявление о приеме на работу и отдал трудовую книжку, но договор с ним так и не заключили.

Прошло несколько месяцев, и случилось несчастье - водитель попал в ДТП. В той аварии пострадал он сам, автомобиль и груз. Водитель за свой счет добрался до дома и оплатил повреждения груза. После случившегося индивидуальный предприниматель решил прекратить с ним всякие отношения и объявил, что тот - свободен. Но не выдал ему ни приказ о приеме на работу, ни трудовую, ни приказ об увольнении.

В такой ситуации у уволенного водителя оставался один выход - суд. По мнению бывшего работника, между ним и работодателем по факту сложились трудовые отношения. Он выполнял работу с ведома и по поручению предпринимателя. Водитель просил суд установить факт трудовых отношений и взыскать с индивидуального предпринимателя 10 000 рублей компенсации морального вреда и 6704 рубля за железнодорожный билет до дома и за повреждение груза. Предприниматель же считал, что между ним и бывшим водителем были "гражданско-правовые отношения".

Первая инстанция удовлетворила требования водителя, но занизила их в половину. Так, за моральный вред взыскала в его пользу 5000 рублей вместо запрашиваемых 10 000 рублей. Суд исходил из того, что водитель выполнял поручения бизнесмена и никакого договора гражданско-правового характера тот с водителем не заключал. А вот следующая инстанция, апелляция, вообще отказала в иске. По мнению суда второй инстанции, истец вообще не доказал, что отношения были трудовыми. Кассация с этим согласилась.

В итоге водитель добрался до Верховного суда. И там его доводы услышали. ВС отменил акты апелляции и кассации и оставил в силе решение первой инстанции.

Вот главные аргументы Верховного суда. Суд сказал: если работник, с которым письменно не оформили трудовой договор, приступил к работе и выполняет ее с ведома или по поручению работодателя, то презюмируется наличие трудового правоотношения и трудовой договор считается заключенным. Поэтому работодатель должен доказывать отсутствие трудовых отношений.

ВС обратил внимание, что в отличие от апелляции первая инстанция применила к спорным отношениям нормы Трудового кодекса РФ, оценила доказательства и пришла к выводу, что отношения между водителем и предпринимателем можно определить как трудовые.

Эксперты утверждают, что таким решением Верховный суд сигнализирует работодателям, что недопустимо скрывать трудовые отношения под маской гражданско-правового договора. Эксперт считает, что наибольшие риски переквалификации гражданско-правовых договоров в трудовые несут крупные работодатели, которые очень часто оформляют отношения со своими "сотрудниками" именно так.

Эксперты также обращают внимание, что вопрос о квалификации отношений становится особенно острым для мобилизованных граждан. Призванные работники по трудовым договорам имеют право на восстановление на работе после демобилизации. По гражданско-правовым договорам аналогичного права у сотрудников нет: договор можно прекратить из-за невозможности исполнения. Но работнику достаточно доказать, что его допустили до работы. Дальше уже работодатель должен обосновать, что между сторонами не было трудовых отношений. По словам юристов, перед работодателями стоит довольно сложная задача - доказать отсутствие трудовых отношений. Иногда это невыполнимо, поскольку отсутствующие правоотношения, как правило, не оставляют следов.

* Дело N 58-КГ22-9-К9

Россияне резко нарастили объем денежных переводов в страны СНГ

Гульнара Вахитова,Евгений Гайва

Оживление миграционных потоков между Россией и другими странами, самые низкие тарифы в мире на денежные переводы из РФ, а также туристические поездки россиян в страны ближнего зарубежья могли спровоцировать резкий рост объема трансграничных переводов в эти страны СНГ, считают опрошенные "Российской газетой" экономисты.

По данным центробанков этих стран, за 2022 год денежные переводы из России в Грузию достигли 2,1 млрд долларов против 411 млн долларов за 2021 год, показав пятикратный рост. За январь-ноябрь прошлого года (более свежих данных пока нет) денежные переводы из России в Армению выросли за год в 4,1 раза - с 782 млн долларов за 11 месяцев 2021 года до 3,2 млрд долларов за 11 месяцев 2022 года. В ноябре из России в Казахстан было отправлено средств в эквиваленте 31,3 млрд тенге против 2,9 млрд тенге годом ранее - рост более чем в 10 раз.

"Оживились миграционные потоки между странами, а поскольку российские платежные системы - одни из самых высокотехнологичных в мире и работают по самым низким в мире тарифам, то в их каналы и произошел переток, в частности карточных транзакций", - прокомментировала исполнительный директор "Национальной платежной ассоциации" Мария Михайлова.

Вместе с тем председатель правления "Национального платежного совета" Алма Обаева также отметила, что исторически тарифы на переводы из России всегда были самыми низкими в мире. "На это влиял в том числе и регулятор, и конкуренция. Поэтому мы здесь были в очень хорошем положении, и мигранты осуществляли переводы. Россия всегда была крупнейшим нетто-отправителем денежных средств", - указала она. При этом, по ее мнению, рост этого показателя связан еще и с туристическими поездками россиян в страны ближнего зарубежья. Однако вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков считает, что со стоимостью переводов рост не связан. "Россияне привыкли к интернет-банкингу и для удобства пользуются картами международных систем", - отметил он.

Вместе с тем, по данным Банка России, за февраль-ноябрь 2022 года валютные средства физлиц в российских банках сократились на 34,6 млрд долларов. Часть валютных средств была конвертирована в рубли, часть оказалась "под подушкой" (остатки наличной валюты у физлиц выросли за этот период на 11,4 млрд долларов до 95,5 млрд долларов), часть была выведена за рубеж. При этом депозиты россиян в иностранных банках выросли за февраль-ноябрь на 50,5 млрд долларов. "Пока процесс оттока частного капитала из России только усиливается", - указывает начальник аналитического управления БКФ-банка Максим Осадчий.

Движение денежных потоков идет по нескольким статьям. Какая-то часть приходится на миграцию населения, говорит к.э.н., экономист Лазарь Бадалов. "Но нужно понимать, что едут как россияне в соседние страны, так и из этих стран в Россию едут трудовые мигранты, которые отправляют деньги к себе на родину. Так было раньше, и эта тенденция сохраняется сейчас. После пандемии и отмены антиковидных ограничений поток трудовых мигрантов в Россию мог вырасти", - указывает экономист. По его словам, также увеличивается товарооборот между Россией и соседними странами. "Бизнес выстраивает производственные цепочки или перестраивает логистические связи. Эти факторы также влияют на увеличение объемов движения капиталов между Россией и соседними странами", - говорит эксперт. Например, это могут быть те же поставки товаров по параллельному импорту, которыми занимаются малые предприятия.

Как ранее писала "РГ", страны ЕАЭС увеличили ввоз товаров в Россию в 2022 году на 30%. В частности, Казахстан, Армения и Кыргызстан за девять месяцев прошлого года поставили в Россию товаров на 8,2 млрд долларов. Например, ввоз товаров из Армении вырос в 2,4 раза.

Стимулирует развитие переводов между Россией и соседними странами также изменение турпотока. По данным агрегатора "Туту.ру", в 2022 году среди зарубежных направлений страны ближнего зарубежья вошли в десятку самых востребованных. Лидирует Беларусь, также популярны Казахстан, Армения, Узбекистан, Грузия и Азербайджан. По данным Ассоциации туроператоров России, в прошлом году по 17 ключевым туристическим зарубежным направлениям, включая Абхазию, турпоток вырос примерно на 22% по сравнению с 2021 годом. Страны ближнего зарубежья в числе самых востребованных. Но выделить этот турпоток практически невозможно, так как туда отправляются в основном самостоятельные туристы, а данные пограничной службы ФСБ по выезду россиян за прошлый год еще не опубликованы. По данным за девять месяцев прошлого года, поток россиян в Киргизию вырос в 4,4 раза, в Таджикистан - в 10 раз, в Узбекистан - почти в семь раз, в Казахстан - в 20,8 раз, в Армению - в три раза. Но, как уточняли в Российском союзе туриндустрии, эти данные слабо отражают реальность, так как пограничники в аэропортах фиксируют лишь первый пункт посадки самолета независимо от того, куда на самом деле направляется человек. То есть если турист летит в Таиланд через Алматы, то учтут лишь Казахстан.

Хроника СВО: освобождено Краснополье. Идут бои за Артемовск и Марьинку

Юрий Гаврилов

В Минобороны России в понедельник подтвердили взятие под контроль села Краснополье в Славянском районе ДНР. По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, этот населенный пункт освободили добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа.

"За сутки на Донецком направлении уничтожено свыше 60 военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - уточнил генерал.

Чуть ранее о том, что противника выбили из Краснополья, объявили в штабе теробороны ДНР. А днем ранее Минобороны России проинформировало об освобождении на Донецком направлении села Двуречье.

Общая ситуация на этом участке специальной военной операции все еще остается достаточно тяжелой. Однако, как заявил вчера в эфире телеканала "Россия 24" глава ДНР Денис Пушилин, наши подразделения практически везде продвигаются вперед.

Вот как он обрисовал, в частности, ситуацию у Артемовска (Бахмута). Российские подразделения "делают все возможное и невозможное" для освобождения города.

"Мы видим, что бои усиливаются уже в самом Артемовске. На ряде участков, включая мясокомбинат, противник ожесточенно сопротивляется. Нет никаких предпосылок, что он сдается, складывает оружие и отступает", - заявил Пушилин.

Бои в Артемовске идут в восточной и южной частях города, уточнил вчера командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса ЛНР генерал Апты Алаудинов. Пытаясь сохранить контроль над Артемовском, ВСУ массово перебрасывают туда резервы.

Стремясь всеми способами затянуть продвижение российских войск, противник также усиливает свою оборону в районе Марьинки.

Почему ВСУ так держатся за нее и почему они в течение восьми лет оборудовали вокруг этого населенного пункта мощный укрепрайон с многочисленными огневыми точки, километрами траншей и окопов как вдоль домов, так и под ними?

Пушилин пояснил: утрата украинского контроля над Марьинкой откроет российским войскам дорогу на Красногоровку, откуда ВСУ бьют по Донецку.

В штабе Народной милиции ДНР подтвердили, что освобождение Марьинки выведет из зоны досягаемости вражеской артиллерии и РСЗО Александровку, Петровский район и микрорайон "Текстильщик" столицы Донбасса.

Часть Марьинки уже находится под нашим контролем. Однако украинские подразделения смогли закрепиться в жилом секторе на окраине населенного пункта. Надо обязательно их оттуда выбить.

Вот что происходит на других участках российской специальной военной операции.

По словам генерала Конашенкова, на Купянском направлении артиллерия Западного военного округа нанесла удары по скоплениям живой силы 14-й и 92-й мех бригад ВСУ под Двуречной и Берестовым в Харьковской области.

А у Новоселовского в ЛНР были уничтожены более 40 украинских военнослужащих и один автомобиль.

На Красно-Лиманском направлении артиллерия Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск накрыла огнем расположившиеся в Серебрянском лесничестве подразделения 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.

В итоге противник потерял до 70 военнослужащих, четыре бронемашины, а также радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 производства США.

В результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ войсками Восточного военного округа на Запорожском направлении за сутки было уничтожено до 30 украинских военных, три автомобиля, а также реактивная система залпового огня БМ-21 "Град".

"На Днепровском направлении высокоточным оружием наземного базирования нанесено поражение временному пункту дислокации подразделения 107-й реактивной артиллерийской бригады в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области.

В результате удара на вскрытой огневой позиции уничтожена пусковая установка американской РСЗО HIMARS вместе с экипажем и два автомобиля", - доложил Конашенков.

Правила проезда на перекрестках с круговым движением вновь поменяются с 1 марта

Владимир Баршев

Четвертый раз за 12 лет. Незначительно. Однако они снова не учитывают особенностей некоторых перекрестков, в результате которых происходят аварии. С таким случаем столкнулся водитель из Подмосковья, которого сделали виновником ДТП. "Российская газета" и юристы попытались разобраться, что же не так в этой истории.

Итак, некий Алексей Шмакотин выехал на перекресток с круговым движением в Калужской области. Вся беда была в том, что этот перекресток оснащен не только знаками преимущества движения, но еще и светофорами. А тут ситуация осложняется. Дело в том, что при работающих светофорах знаки преимущества движения не работают. Это установлено правилами.

Но Алексей выехал на перекресток на зеленый сигнал светофора. И что же случилось потом? На этот же перекресток выехал другой водитель на свой зеленый сигнал светофора. И они жестко встретились. Кто виноват? Согласно расследованию, которое было проведено Госавтоинспекцией, виноват именно тот, кто двигался в данный момент по кругу. По решению ГИБДД, а также нескольких судов его оштрафовали

Позвольте, но тут хочется задать вопрос. А в чем его вина?

Он же двигался по кругу и имел преимущество перед тем, кто на круг выезжал?

Однако не все так просто. Дело в том, что при зеленом сигнале светофора водитель, выезжающий на перекресток, где установлены знаки, предупреждающие о приоритетах, имеет преимущественное право. Грубо говоря, если светофор не работает, то работают знаки. Если светофор работает, то действует иной принцип.

Все вроде бы ясно. Но есть, как говорится, нюансы. Как пояснил юрист Кирилл Муратов, знак кругового движения не относится к знакам приоритета. Он лишь обозначает перекресток. Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка.

Однако если на перекрестке перед светофорами, расположенными на пути следования водителя, имеются стоп-линии, водитель обязан руководствоваться сигналами каждого светофора. На данном перекрестке стоп-линий не было. Поэтому, как считает юрист, согласно правилам, начинать движение на зеленый сигнал светофора следует только после того, как водитель убедится, что это не создаст помеху транспортному средству, въехавшему на круг на включившийся ранее разрешающий сигнал светофора и заканчивающему проезд перекрестка.

С ним согласен и адвокат Сергей Радько. По его словам, если на круговом движении работают светофоры, то это регулируемый перекресток. А значит, перед тем как поехать на свой зеленый сигнал, необходимо уступить дорогу тому, кто заканчивает проезд перекрестка.

Впрочем, суды эти доводы не рассматривали. И водителя оштрафовали именно за то, что он якобы ехал на запрещающий сигнал светофора. Но весь казус ситуации именно в том, что он выехал на круг на разрешающий сигнал. И более у него по пути никаких светофоров не было. А второй водитель выезжал на свой разрешающий сигнал. Но не учел, что должен уступить дорогу тому, кто заканчивает движение.

Ну а с большей долей вероятности ни сотрудники ГИБДД, ни судьи не рассматривали этот круг именно как один перекресток. В качестве перекрестка они рассматривали конкретное пересечение дорог, где произошло ДТП. И такая путаница могла возникнуть только из-за неграмотной организации дорожного движения.

Кстати, как рассказал "РГ" пострадавший в этой истории водитель, на схеме изначально даже знак кругового движения рисовать не хотели. Пришлось настоять.

Как считает юрист, руководитель проекта Пробок.нет Александр Шумский, проблема именно в неправильной организации движения на перекрестке. Либо на круговом движении не должно быть светофоров, либо они должны дублироваться. А на самом кругу должны быть стоп-линии, чтобы водитель понимал, где и кому он должен уступить дорогу.

Так же считает начальник управления стратегической оптимизации дорожного движения ЦОДД Москвы Андрей Мухортиков. При наличии светофоров должны быть стоп-линии. А здесь надо либо убирать круговое движение, либо светофоры.

Понятно, что главная проблема именно в сложности организации движения на этом перекрестке, которую надо менять, чтобы не вводить людей в заблуждение и не провоцировать аварий. Но, как мы уже говорили, правила проезда перекрестков с круговым движением у нас менялись уже четыре раза. От этого у кого хочешь пойдет кругом голова. А еще надо учитывать, что не каждый водитель следит за их изменениями. И возникают ситуации, когда один едет по старым правилам, а другой - по новым.

Как правильно проезжать круг

Перед перекрестком висит знак "Круговое движение". Те, кто двигается по кругу, имеют преимущество перед теми, кто на него выезжает.

Знак "Круговое движение" дополнен знаками приоритета. В этому случае водители обязаны придерживаться требований знаков приоритета. Если перед выездом на круг стоит знак "Главная дорога", то такой водитель имеет преимущественное право выехать на круг. При этом на кругу должен стоять знак "Уступи дорогу".

Перед круговым движением установлен светофор. В этой ситуации требуется придерживаться правил проезда регулируемых перекрестков. Если загорелся зеленый сигнал, на круг можно выезжать. Но при этом необходимо уступить дорогу тем, кто заканчивает проезд на свой зеленый.

Если светофор не работает. Тут надо пользоваться требованиями знаков. Либо знака "Круговое движение", либо знаками приоритета.

Как пояснили в Госавтоинспекции, эти правила действуют и сейчас, и будут действовать после 1 марта этого года. Когда вступят в силу поправки в Правила дорожного движения.

Сокращая культурную дистанцию

Как понять и прочувствовать романы Достоевского, если ты аргентинец

Мила Яковлева

Благодаря Алехандро Гонсалесу, переводчику-слависту из Аргентины, испаноговорящие читатели получили современные качественные переводы русской классики с подробными комментариями. В прошлом году его заслуги были отмечены Министерством культуры РФ. А для самого Алехандро Россия давно стала неотъемлемой частью жизни... Беседуем с ним о творческой кухне и разгадке тайны русской души.

– Среди книг, которые вы переводили с русского на испанский, произведения самых разных авторов: от Льва Толстого до Леонида Андреева... Чем вы обычно руководствуетесь, выбирая книгу для перевода?

– Есть разные критерии. Обычно выбираю те тексты, которые либо никогда не были переведены на наш язык, либо переводились уже давно и переводы устарели или просто недоступны. Например, иногда бывает: сравнительно недавний перевод выходил, скажем, в Испании, а испанские книги по ряду причин не очень активно циркулируют на нашем рынке, так что они не доходят до аргентинской публики...

– Кого из русских классиков вам было сложнее всего переводить и почему? Какими произведениями больше всего гордитесь?

В общем, русский литературный язык XIX века не такой уж сложный для перевода (конечно, при определённом уровне профессионализма переводчика). Естественно, возникают проблемы, например, при переводе крестьянской речи, скажем, в произведениях Тургенева или Лескова или при переводе жаргона преступников 1840-х годов в нескольких рассказах Одоевского. Но какое-нибудь решение находится. Другое дело – литература 1920-х годов: там всякие эксперименты, смеси жанров и регистров языка. Борис Пильняк (я перевёл его роман «Голый год»), Андрей Платонов (я перевёл «Счастливую Москву»), Евгений Замятин (я перевёл «Мы»), Михаил Булгаков (я много всего перевёл из его произведений) являются настоящим вызовом для переводчика.

Горжусь очень многими переводами: я составил сборник русской фантастической прозы 1820–1840-х годов, сборник русской готической прозы конца XVIII века – начала XX века. Горжусь переводами нескольких ранних советских романов, таких как «Щепка» В. Зазубрина, уже упомянутым мной романом «Мы» Замятина. А также горжусь тем, что систематически перевожу произведения Льва Шестова: его «Афины и Иерусалим» – это одна из вершин моей переводческой работы.

– Думаю, я не ошибусь, если скажу, что особое место в вашей творческой жизни занимает Фёдор Достоевский: в 2022 году вы были отмечены памятной медалью Министерства культуры РФ за большой личный вклад в сохранение и популяризацию наследия классика. Чем Достоевский близок вам? И какие его произведения вы хотели бы перевести в перспективе?

– Он близок мне скрупулёзным анализом сознания современного человека, то есть нашего сознания. А ещё тем, что у него каждый герой имеет чувство собственного достоинства, будь он «плохой» или «добрый». Я думаю, что есть ещё и социальная составляющая: я родился в небогатом районе, знаю с детства, с какими лишениями и материальными проблемами сталкиваются бедные люди, и это, безусловно, делает произведения Фёдора Михайловича созвучными мне.

Я уже перевёл почти все произведения Достоевского, которые хотел перевести, а именно раннего Достоевского. Но было бы здорово перевести ещё «Неточку Незванову».

– В одном из интервью вы сказали: «Я всегда исследую переводимый текст, изучаю, как воспринималась переводимая книга в России, на Западе». Насколько, на ваш взгляд, важен контекст для восприятия переведённого произведения? Какую роль он играет?

– Дело в том, что без знания текстуальной сети, в которую входит данное произведение, теряется из виду целый ряд ключевых моментов для его понимания, тем более когда контекст мало известен из-за, скажем так, культурной дистанции. Например: как понять «Что делать?» Чернышевского, если мы не знаем, что происходило в России в начале 1860-х, если не читали «Отцов и детей» Тургенева и споров и дебатов, вызванных этим последним романом? Или как понять «Записки из подполья» Достоевского, если не читали «Что делать?». Поэтому знание контекста играет огромную роль в восприятии произведения.

– Вы учились и несколько лет жили в России... Какие самые яркие впечатления вынесли из этого опыта? Смогли подобрать ключ к «загадочной русской душе»?

– Пожалуй, самые яркие впечатления связаны с бесконечной красотой Санкт-Петербурга, где я жил почти 8 лет. Каждая прогулка там была уникальным опытом. Город не похож ни на что из виденного мной. Ещё одно яркое впечатление: ощущение нескончаемого простора вокруг тебя, которое можно испытать только в России.