Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Европа стала самой горячей точкой мира

Петр Акопов

Прогнозы на наступивший год колеблются от "ничему не удивляйтесь" до "все изменится". Но нет смысла ждать конца света или надеяться на чудо — 2023-й станет логичным продолжением 2022-го, причем куда в большей степени, чем год ушедший продолжал тенденции предшествовавшего ему. Практически гарантированно, что главным событием нового года останутся боевые действия на Украине и все связанное с их ходом. А связано практически все — от цен на сырье до процесса демонтажа атлантического миропорядка. Но это не значит, что все зависит только от украинского фронта и остальное не имеет значения. Напротив, как в любой экстремальной ситуации, все переплетено и идет в общий зачет.

Хотя Европа, внезапно ставшая самой горячей точкой мира, потому что решила расшириться на восток за счет русской земли и считает происходящее на Украине своим, а не русским делом, и будет весь 2023-й находиться в возбужденном состоянии, нет никаких гарантий того, что традиционно самый опасный регион мира, Ближний Восток, не вернет себе внимание мирового сообщества. Не вместо Европы, а вместе с ней.

Конечно, самого опасного развития событий все же не случится — атаки на Иран, которой жаждут некоторые израильские политики (включая вернувшегося к власти Нетаньяху) и часть американских элит, не произойдет. Но сам факт того, что американцы окончательно похоронили ядерную сделку, будет оказывать негативное влияние на ситуацию в регионе, давая провокаторам повод надеяться, что у них получится стравить арабов и персов. Недавние волнения в Иране дали им дополнительную надежду на дестабилизацию ситуации в исламской республике, но рассчитывать на серьезную смуту в древнем государстве не стоит. При всех внутренних проблемах Иран стоит в первых рядах стран, работающих над изменением выгодного Западу миропорядка, и роль Тегерана будет только возрастать.

В том числе и благодаря сближению с Россией — прошлый год стал действительно прорывным в российско-иранских отношениях, убрав те препятствия, которые до этого сдерживали их развитие. Убрав в первую очередь с российской стороны — заставив и наш бизнес, отрезанный от Европы, и наши госкорпорации и чиновников, зачастую тоже евроориентированных, максимально серьезно взяться за уже давно существовавшие планы стратегического сотрудничества с соседним государством: транспортный коридор Север — Юг, торговля и инфраструктурные проекты, не говоря уже о военно-техническом сотрудничестве. При этом Россия сохраняет близкие отношения и с соседями Ирана — как с арабами, так и с турками. Более того — взаимодействие с арабскими странами (в первую очередь Саудовской Аравией и Эмиратами) усиливается, а с Турцией и вовсе приобретает характер стратегически важнейшего.

И это притом что рост турецкого влияния на постсоветском пространстве не может не тревожить Москву — чрезмерное усиление Турции в Закавказье и ее настойчивые попытки расширить свое присутствие в Средней Азии не отвечают российским интересам. Однако Путину удается находить баланс интересов с Эрдоганом, поэтому предстоящие в июне в Турции президентские выборы будут иметь чрезвычайно большое значение.

Эрдоган практически наверняка переизберется — что выгодно России и невыгодно Западу. Но даже в случае его поражения не стоит ожидать смены турецкой внешнеполитической стратегии: за два эрдогановских десятилетия страна превратилась в более чем серьезного игрока сверхрегионального масштаба (даже если понимать под ее регионом Большой Ближний Восток) и отказываться от наступательной внешней политики не собирается. А наступательность неразрывно связана с самостоятельностью — аккуратным дистанцированием от Запада и поддержанием выгодных Турции близких и разнообразных связей с Россией.

На Большом Ближнем Востоке хватает болевых точек, способных взорваться. Кроме главной, палестинской, есть и вялотекущая война в Йемене, и балансирующая на грани возобновления гражданской войны Ливия, и курдская проблема для как минимум трех государств. И многострадальная Сирия, которая, впрочем, вскоре может вернуться в Лигу арабских государств, что будет означать отказ от требований ухода Асада, который в новом году проведет встречу с Эрдоганом, — им обоим важно не только зарыть топор войны, но и попытаться договориться о том, что делать с непослушными курдами на турецко-сирийской границе. Решить эту проблему мешает американское военное присутствие в Сирии — и уходить Штаты пока что не собираются.

Однако в целом американское влияние в регионе падает: арабы все больше диверсифицируют свои связи, сближаясь с Китаем и Россией. Об общей для всего большого региона проблеме — Афганистане — пока что как бы забыли. После ухода американцев афганцы предоставлены сами себе — и в тяжелейшей экономической ситуации талибские руководители пытаются выстроить некое подобие государственной власти, не желая при этом делиться ею со вчерашними коллаборационистами, то есть теми, кто работал на американцев. Нищий и взрывоопасный Афганистан не нужен никому из его соседей, но пока что ни Китай, ни Россия, ни Иран, ни арабские страны не смогли наладить серьезные торгово-экономические связи с Кабулом. Четвертая важнейшая для Афганистана страна, Пакистан, сама пребывает в состоянии внутреннего раздрая — отстраненный (к удовольствию Запада) весной прошлого года от власти Имран Хан в этом году сделает все для того, чтобы вернуться в премьерское кресло.

Хотя перемещение геополитического центра тяжести из Европы и Средиземноморья в Тихоокеанский регион продолжится, все же большинство самых разогретых болевых точек остается в Азии и Европе (здесь в новом году может детонировать не только Косово, но и Босния). Тайваньский вопрос, так сильно расчесанный в прошлом году, в этом году практически наверняка поутихнет — ни Вашингтону, ни тем более Пекину нет нужды провоцировать новый виток кризиса, который неизбежно будет проходить на более жестком уровне и ухудшит и без того деградирующие американо-китайские отношения. Противостояние Китая и США, естественно, продолжится, словесная и санкционная конфронтация усилится, но играть с тайваньским огнем стороны в 2023-м не будут. Кризисным тут — как и во многих других регионах мира — может стать следующий, 2024 год, когда на острове пройдут президентские выборы (в ходе которых будет обыгрываться тема провозглашения независимости, то есть отказа от статуса давно уже несуществующей "Китайской Республики").

А вот в отношении другой тихоокеанской кризисной точки, Кореи, ничего загадывать нельзя — хотя и тут не стоит в очередной раз ждать армагеддона. Очень вероятно, что Ким Чен Ын проведет первые с 2017 года ядерные испытания — чем, впрочем, больше взбудоражит Японию, чем США. В Вашингтоне все равно не знают, что делать с КНДР: требование отказаться от ядерного оружия откровенно бессмысленное, да и давить на Пхеньян больше нечем, все возможные санкции уже давно введены. Сейчас, напротив, Москва и Пекин хотели бы снять часть международных санкций с Пхеньяна, но сделать это невозможно из-за американского вето. Не стоило Китаю и России в свое время соглашаться в ООН с американскими предложениями по антикорейским санкциям, однако что уж теперь жалеть о том, что было в совсем другой эпохе. Сейчас русские и китайцы не только могут, но и просто обязаны обходить эти санкции в торговле с КНДР, что будет правильно и с точки зрения двусторонних отношений, и в качестве примера разрушения выстроенной Западом системы наказания "стран-изгоев".

Для коллективного Запада новый год станет временем испытания на прочность — как отношений между ЕС и США, так и самого Евросоюза. Недовольство европейцев американцами, зависимость от которых усиливается, вырастет, но нагнетаемый страх перед "русской угрозой" переборет его. Противоречия внутри ЕС увеличатся, но не настолько, чтобы привести к параличу организации. Франция с Германией так и не смогут договориться ни о сути совместного лидерства, ни о принципах стратегической автономии, не смогут согласовать и планы приема в ЕС Западных Балкан. Требование пойти на переговоры с Россией о новых принципах стратегической безопасности на континенте будут звучать все настойчивее, но элиты в целом продолжат держать строй, уповая на то, что Европе удастся сохранить Украину за собой.

В Штатах весь год будут "есть Трампа" — глобалистский либеральный истеблишмент постарается сделать все для того, чтобы не допустить его возвращения в Белый дом. А для этого прежде всего надо сорвать его выдвижение от республиканцев — которое, хоть и должно произойти летом 2024-го, но состоится по итогам праймериз, начинающихся уже в январе следующего года. То есть за 2023 год демократам нужно сделать так, чтобы рейтинг Трампа в реальности (а не в манипулируемых соцопросах) упал до уровня неизбираемости. Будут и попытки судить его, и новые разоблачения, и масштабная кампания дискредитации, однако у 45-го президента есть хорошие бойцовские качества и неплохие шансы выстоять под этим огнем.

Уже три года мир живет в чрезвычайной ситуации — и четвертый год точно не будет мирным и спокойным. К концу 2023-го мир не сильно будет отличаться от того, что есть сейчас, потому что накапливаемые в ходе глобальной трансформации серьезнейшие изменения не воспринимаются нами с близкого расстояния. Однако это не значит, что они не происходят. Наоборот, их масштаб слишком велик, чтобы сразу же осознать его. В новом году мы чуть лучше поймем то, что происходило в 2022-м, но все значение происшедшего в начале 2020-х оценим только спустя годы.

Русская внешнеполитическая культура и Орда: статья-гипотеза

«Ордынская эпоха» формирует уникальные черты современной российской внешней политики

ТИМОФЕЙ БОРДАЧЁВ

Доктор политических наук, профессор, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Русский народ рос и развивался не в безвоздушном пространстве,

а в определённой среде и на определённом месте.

Георгий Вернадский. «Начертание русской истории»

Из всех иноязычных сообществ, с которыми Россия взаимодействовала в период становления государственности с центром в Москве, отношения с Ордой имели для её внешнеполитического поведения и внутренней организации значение, близкое к тому, каким было взаимное влияние государств Западной Европы в период их появления в современных границах. Однако результаты этого исторического опыта принципиально отличаются.

Борьба европейских народов друг с другом привела к возникновению разных государств в пределах общей политической цивилизации. Продолжением отношений России и Орды оказалась полная или частичная интеграция составлявших её кочевых народов Евразии в состав русского государства.

Даже после «сжатия» России в конце XX века, именно «ордынское наследие», включая такие важнейшие регионы, как Сибирь, Северный Кавказ и Поволжье, составляет значительную часть национальной территории. Поволжье стало первым полиэтничным регионом в составе России, где формировались характерные для её последующего развития способы управления многонациональной общностью, российская элита и национальная культура[1]. На руинах Орды произошло значительное по меркам позднего Средневековья событие: невиданная по идеологическому накалу борьба сменилась за несколько десятилетий мирным совместным развитием великороссов, татар и других народов в рамках одного государства.

Самое убедительное доказательство уникального значения Орды для русской политической истории представляет собой историография вопроса – наиболее обширная и глубокая: со времён работ Василия Татищева[2], Николая Карамзина[3] и Николая Костомарова[4], через фундаментальные труды Сергея Соловьёва и Александра Преснякова[5], концептуально целостные работы советского периода[6] вплоть до дискуссий наших дней[7]. Данная тема практически никогда не была избавлена от влияния политических предпочтений, оставаясь одним из наиболее противоречивых исторических сюжетов. Как отношения с Ордой повлияли на развитие русского государства, остаётся предметом острых не только академических, но и общественно-политических дискуссий, обращённых к настоящему и будущему России[8].

Этим мы отчасти обязаны концентрации российской исторической науки на вопросе о «европейской принадлежности» России. Она была в равной степени продуктом государственного интереса и традиции, привнесённой в первой половине XVIII века. Поэтому взгляд на отношения Руси и Орды неизбежно представлял собой ценность не сам по себе, а применительно к тому, какой из точек зрения на русскую «европейскость» он способствовал. Этим определялся и выбор между «негативной» или «нейтрально-позитивной» оценкой роли Орды.

В целом историография «монгольского вопроса» сконцентрирована вокруг двух его наиболее фундаментальных аспектов. Во-первых, сама природа отношений Руси и Орды, применительно к которой традиционно сталкиваются несколько интерпретаций понятия «иго» и ведутся споры, было ли оно вообще. Во-вторых, форма и степень влияния этих отношений на развитие российской государственности и общества, что также является предметом подчас диаметрально противоположных точек зрения. Оценки, предлагаемые представителями разных историографических традиций, имеют большое значение, потому что «ордынский» период был основополагающим для российской государственности.

За исключением второй половины XIII века ордынский период совпадает с эпохой возникновения и становления Великорусского государства с центром в Москве, пришедшего на смену древнерусским формам социальной организации. Поэтому фундаментальное значение исторической эпохи 1237 (1243) – (1451, 1472) 1480 гг. для экономической, политической и духовной жизни, административной культуры и военной организации России представляется очевидным. Отношения с Ордой могут быть признаны как наиболее значимые из внешнеполитических взаимодействий государства, в котором мы живём, на протяжении первых 200 лет существования.

Не менее интересным представляется в современных условиях обращение к менее изученному аспекту интересующего нас феномена – о влиянии отношений с Ордой на российскую внешнеполитическую культуру. Мы придерживаемся точки зрения, что при всей многоплановости и неравномерности взаимодействия Руси и Орды доминирующим способом отношений была борьба русского народа за независимость. Она принимала разные формы, однако неизменным был стержень – противостояние русского общества «тяжкому произволу чужой и чуждой» ордынской силы[9]. В рамках этой работы, подготовленной на междисциплинарном стыке истории и науки о международных отношениях, нас интересует, какие конкретные характеристики борьбы русского народа с Золотой Ордой можно считать наиболее важными для внешнеполитической культуры Московского государства к моменту его появления в качестве одной из крупнейших европейских держав в конце XV – начале XVI века.

Орда и русская внешнеполитическая история

На этапе становления Русское государство вело борьбу на три фронта – против немцев, Литвы и Орды, однако только взаимодействие с татарами имело экзистенциальное значение. Оно повлияло на Россию, как подчеркивает Бертольд Шпулер, «не столько в политическом, сколько в культурном плане»[10]. Фундаментальное влияние отношений с Ордой на нашу культуру обусловлено тем, что среди всех внешних вызовов, с которыми когда-либо сталкивался русский народ, монголо-татарский стоит, конечно, на первом месте.

Во-первых, разрушение Киевской Руси под ударами монголо-татарского нашествия создало условия для окончательной консолидации великорусского этноса вокруг Москвы и укрепления монархической власти её князей[11]. Предпосылкой стало разрушение системы родовых отношений между русскими князьями, оказавшееся важным последствием ордынского нашествия. Источником возрастающей власти князя как такового и князя Московского в особенности стал не столько ордынский ярлык, сколько сила, ставшая залогом его получения.

Во-вторых, вплоть до конца XIV века силы Орды представляли собой наиболее масштабную угрозу с точки зрения физического существования русского народа и его государственности, а также постоянно сказывались на динамике силовых отношений между русскими землями, в том числе по инициативе самых князей[12].

В-третьих, именно ордынское нашествие привело к разделению Северо-Восточной и Юго-Западной Руси с последующим попаданием последней под власть Литвы и Польши, что и сейчас составляет важную внешнеполитическую проблему России[13].

В-четвёртых, именно под воздействием этой наиболее явственной угрозы русское государство изначально приобрело «военный характер», основной функцией которого была защита от внешних врагов[14]. Длительная борьба с экзистенциальным внешним вызовом сделала необходимым интенсивное социальное и хозяйственное взаимодействие, для которого не было достаточных геоэкономических оснований. Наличие такого серьёзного противника и, самое важное, необходимость постоянно с ним взаимодействовать действительно уберегло Россию от поглощения более социально активными европейскими соседями. Но не «скрыв» её от Запада (боевая работа на этом фронте никогда не прекращалась), а закалив народ в постоянной борьбе с превосходящим противником.

И, наконец, «будничная» победа над Ордой в 1472—1480 гг., как ни одно другое событие в российской истории, оказалась моментом начала невиданной территориальной экспансии России и роста внешнеполитического могущества. После того, как в 1502 г. пала Большая Орда, начинается движение Русского государства «встреч солнцу». Это была самая масштабная в истории территориальная экспансия одного государства, когда менее чем за 150 лет было освоено колоссальное пространство от Волги до Тихого океана.

Как раз с этим важнейшим для России процессом связано и наиболее, на наш взгляд, значимое влияние золотоордынского фактора на российскую внешнюю политику. Уникален не только пережитый Россией исторический опыт, но особенно его результат:

Россия – единственная из великих держав современности – приобрела опыт интеграции соседа, игравшего на протяжении нескольких веков роль наиболее важного антагониста («консолидирующего Другого») в становлении её суверенной государственности.

Признак особых отношений – даже некоторая обыденность, с которой произошла интеграция элементов Орды в Россию, начиная с водворения «верных татар» царевича Касима на передовые рубежи Великого Московского княжества в 1451—1452 годы. Природа и содержание связей отличались от практик, возникших и развивавшихся к западу от российских границ[15].

Завершение монголо-татарской гегемонии при Иване III оказалось в истории Русского государства водоразделом между «волей к жизни и волей к власти». Однако период, когда военно-политическое противостояние было основным (хотя далеко не единственным) способом взаимодействия с Ордой, не имел завершением построение цивилизационной границы. Вместо этого связи с прежними противниками приобрели новое качество, в котором уже Россия стала хозяином и объединителем. Причины данного феномена – отдельный огромный сюжет отечественной истории, пока полностью не раскрытый. Их можно искать в описанной историками «яркости и многогранности» отношений в предшествующий исторический период, фактической интеграции двух обществ с середины XIV века, либо в уже существовавших предпосылках, установленных в работах Льва Гумилёва[16].

Важнее другое – в историко-пространственном отношении включение «ордынского» Поволжья в состав русского государства происходило одновременно с окончательным присоединением Новгорода, Пскова и Твери, борьбой с литовцами за Смоленские земли и, наконец, попыткой закрепиться на берегах Балтийского моря при Иване III и в ходе Ливонской войны. Экспансия России на территорию бывшей Орды стала частью формирования крупного государства, которое в конце XV века вышло на сцену европейской и мировой политической истории «в сознании своей независимости и своих особых интересов»[17].

Уникальность этого опыта становится ещё более очевидной, если обратиться к сравнению России с другими крупными державами. Среди европейских государств только Испания пережила практически полное завоевание иноязычными и чуждыми в религиозном отношении захватчиками – арабами в период 711—718 годов. Ход реконкисты и её завершение в 1492 г. сопровождались изгнанием или насильственной христианизацией мусульманского и еврейского населения, в результате чего на полуострове создана основа для современного национального государства, отделённого от соседей на юге геополитической преградой в виде пролива, соединяющего Средиземное море и Атлантический океан.

Другие европейские государства в принципе никогда не сталкивались с полной ликвидацией исторических противников. Чтобы понять масштаб и значение того, как развивались отношения России и Орды, можно представить себе гипотетическую ситуацию, при которой Столетняя война между Англией и Францией закончилась бы поглощением одного из противников другим. Или балканские славяне смогли бы полностью подчинить своих османских угнетателей. Однако и в том малом, что славяне и греки смогли отвоевать у Турции, они пошли путём этнических чисток и массового взаимного изгнания, как это произошло с малоазийскими греками или мусульманами Балканского полуострова в первой четверти XX века[18]. История становления Русского государства, напротив, не знает примеров жёсткого этнического размежевания.

Но её пространственное измерение означало распространение власти Москвы в пределах, которые несколько десятилетий до этого занимало государственное образование, представлявшее для России наиболее серьёзную внешнюю угрозу – Золотая (затем Большая) Орда. И первое решительное военное столкновение с Западом – Ливонскую войну – Москва начала, уже получив территории и ресурсы (включая человеческие) совсем свежего «ордынского наследия».

Отношения с Ордой, несмотря на экзистенциальный характер, не были для Русского государства антагонистическими в той же мере, как это было свойственно его взаимодействию с католическим Западом.

Здесь на первый план выходят концептуальные построения выдающихся русских учёных Льва Гумилёва и Георгия Вернадского[19]. Они считают предпосылкой для последовавшей за свержением «ига» взаимной интеграции общую евразийскую природу Великорусского государства и степной цивилизации, наиболее масштабным проявлением которой была Орда.

На всём протяжении отношений с Ордой их религиозная сторона не могла стать настолько же разделяющим фактором, как это было в отношениях с Западом. В этой связи отдельный интерес представляет эволюция вопроса о сопротивлении татарам как борьбе за христианскую веру. В полной мере эта доктрина, как известно, проявляется в момент завершения вассальных отношений Московского княжества и Большой Орды при Иване III. Однако после победы, наступившей в результате «стояния на Угре», и в ходе развернувшегося наступления России на Восток мы не видим ярких примеров репрессий по религиозным признакам либо развития идеи о «крестовом походе» против «бесерменства».

Что не помешало, в свою очередь, развивать идею богоизбранности русского народа и богоустановленности власти, когда Москва формулировала принципы отношений с соседями на Западе. Именно эта концепция оказалась, особенно после падения Византии, центральной для внешнеполитической доктрины Русского царства и в определённой мере продолжает занимать это место в наши дни. Культурно-религиозные различия с ордынскими соседями, таким образом, важны для становления идеологической основы российской внешней политики, но они не привели к размежеванию между народами, как это произошло с Западом.

В чём состоит наша гипотеза

К тому моменту, когда Россия вступила в прямое взаимодействие с соседями в Европе или Османской империей, именно отношения с Ордой были важнейшими и единственными в своём роде по влиянию, оказанному на Российское государство, которое взрослело в пределах Великорусского Северо-Востока. Это влияние сопоставимо со значением для внешнеполитической культуры России, которое имели первоначальное геополитическое положение, основные политические процессы внутри Великорусского Северо-Востока или культурно-религиозные особенности, унаследованные от Византии.

Остальные привычки и практики внешней политики были для России наслоениями на изначальную основу, возникшую в рамках отношений с Ордой, и имели для её природы лишь корректирующее значение. Другими словами, отношения с Ордой имеют во всей истории российской внешней политики наиболее важное значение, но не в силу их воздействия на внутреннее устройство России. Они бросали вызовы выживанию государства и формированию его первоначальной международной идентичности.

Основная гипотеза состоит в том, что отношения с Ордой стали наиболее значимыми для внешнеполитической культуры России в критически важный для её формирования исторический период, они во многом определили природу и практическое исполнение российской внешней политики в последующие эпохи. Воздействие Орды на внутреннее развитие Великороссии было гораздо меньшим, чем можно было бы подумать на основе ряда распространённых интерпретаций, зато именно здесь – в области внешнеполитической культуры – мы вправе искать «ордынское наследие» в наиболее системной и масштабной форме. Оно было, конечно, опосредовано русскими общественными институтами, которые во всём остальном шли самостоятельным путём.

Даже сейчас «ордынская эпоха» формирует уникальные черты российской внешней политики. Наша задача – сформулировать несколько предположений о том, какова природа внешней политики государства, основные институты которого сформировались внешней средой, где центральным элементом была Орда.

Тем более это важно сейчас, когда завершается эпоха международного порядка, происходившего от политической цивилизации Западной Европы. Несколько столетий военного, экономического и интеллектуального доминирования европейцев привели к возникновению колоссальных диспропорций в распределении силовых ресурсов и богатств в мире. Материальные преимущества были базой для всеобщих институтов, норм и правил взаимодействия между государствами. Сейчас эта система осыпается в результате ослабления её силовой основы, и это будет продолжаться достаточно долгое время. Для нас наиболее важным становится понимание индивидуальных мотивов и способов поведения стран, действия которых могут оказать важное влияние на международный порядок будущего.

«Ни подчинена, ни покорена»

Во взаимодействии с Ордой и Степью нас интересуют три аспекта. В первую очередь непосредственное влияние постоянной практики силового взаимодействия – войны и дипломатии – с превосходящим по силам соседом, влияние на то, как Россия научилась вести себя в отношениях с соперниками. Джордж Кеннан даёт такому поведению романтическую характеристику: «Плавный поток, который, если ему ничто не мешает, непрестанно движется к намеченной цели»[20].

Отношения с таким сильным противником, как Орда, формировали традицию подчинения всех усилий одной деятельности, способы осуществления которой могли быть разными по форме, а окончательная цель оставалась неопределённой. Они соотносились не с идеальным образом будущего, а со здравой оценкой собственных сил и одновременно невозможностью уступок там, где это угрожало бы способности самостоятельно управлять своей судьбой. Население городов, церковь и аристократия выступали как «русский народ»[21]. И когда суждено бывает России пройти внешнеполитические испытания, на первом месте – воспитанная в противостоянии с Ордой способность к продолжению борьбы в условиях признания и осознания сравнительной собственной слабости.

Катастрофическое военное поражение, которое потерпели русские земли-княжения[22] от татар в 1237—1241 гг., стало началом новой эпохи развития российской государственности. Тогда сформировались условия для её становления в качестве одной из наиболее могущественных мировых держав. Суровость условий определила «глубинный русский характер», сочетающий готовность уступить превосходящему противнику и перейти в наступление, как только для этого возникают подходящие условия. Природа политических отношений между русскими землями и Ордой в монголо-татарский период – один из наиболее политизированных вопросов исторической науки, поскольку тесно связан с проблемой влияния «ига» на развитие русского общества. Поэтому мы неизбежно имеем дело с подходами не только историческими, но историко-социологическими, что и служит основанием для большей части существующих различий в оценках историков.

Исключением является Сергей Соловьёв. Для него и его последователей ордынский фактор не играл большой роли в эволюции русской средневековой государственности[23]. Однако отношения с Ордой были первыми по степени важности для выживания Русского государства в период первоначального становления вокруг Москвы. Принимаем в качестве исходной гипотезу о том, что отношения Руси в процессе её превращения в Великороссию и Орды оставались жёстким противостоянием «двух этнообщественных систем»[24]. Вопрос, сможет ли Русское государство сохраниться, оставался открытым вплоть до Дмитрия Донского.

Противостояние начиналось в обстоятельствах, исключительно невыгодных для русских, они не были способны противопоставить военным возможностям Орды сколько-нибудь значимые силы. В ходе разорительных походов Батыя и нескольких карательных экспедиций произошло разрушение экономической инфраструктуры активного сопротивления. Наибольшему опустошению подверглись южнорусские земли, за исключением Галицко-Волынского княжества, что стало дополнительным стимулом для окончательного закрепления центра Великорусской государственности на Северо-Востоке[25]. Несмотря на разорение 1237—1238 гг., там оставались ресурсы для возобновления борьбы за выживание русского этноса – достаточное население и княжеская власть. Сохранению этого фактора также могло способствовать то, что совокупные потери русских князей в ходе активной фазы нашествия оказались не настолько значительными и, как известно, вскоре после ухода татар русские князья заняли свои столы.

Далее это может рассматриваться в качестве одной из причин того, что татары не смогли установить на Руси прямое управление. Потребовалась бы новая серия военных походов, а их это огромное государство уже снарядить не могло. Уникальное положение Северо-Восточной Руси среди народов, подвергшихся монголо-татарскому нашествию, определялось в числе прочего сохранением там элиты и решительным сопротивлением даже незначительным попыткам её заместить. Принятие в начале XIV века (1312) ханом Узбеком ислама в качестве государственной религии Орды закрепило невозможность интеграции русской элиты в состав ордынской, как это, например, произошло с русской аристократией Юго-Востока и частично Запада после занятия этих территорий Великим Литовским княжеством к середине XIV века. (Хотя, как мы знаем, впоследствии не воспрепятствовало обратному процессу – включению татарских аристократов в состав российского дворянства.)

Первые 150 лет после монголо-татарского нашествия судьба формирующегося великорусского этноса и его государственности постоянно висела на волоске, перерубить который могли бы в одночасье минимально скоординированные действия его основных противников. В этих условиях русский народ и его князья последовательно выступали с позиции морального превосходства (мученического на первых порах), но, отдавая себе отчёт в недостаточности сил, постоянно искали пути к продолжению борьбы, в равной мере прибегая к дипломатии и насилию[26]. Ими двигало стихийное осознание общей цели выживания и освобождения от внешней зависимости, но её достижение допускало переговоры с агрессорами в той же степени, как проявление по отношению к ним непреклонной жёсткости. Вообще способность одновременно вести переговоры и воевать была важнейшим элементом отношений Руси с Ордой на протяжении первых, наиболее сложных, пятидесяти лет после нашествия Батыя.

Военные победы сыновей Александра Невского Дмитрия (1285) и Даниила (1300) над крупными татарскими отрядами или победа в 1317 г. Михаила Тверского над москвичами и татарами сочетались с поездками в Орду и переговорами с превосходящей татарской силой. Московские князья, часто рассматриваемые как проводники влияния Сарая, были в действительности чуть ли не главными ослушниками воли татарских ханов, включая присвоение себе Юрием Даниловичем великокняжеского титула без оглядки на всякие ярлыки[27]. Степень видимой покорности московских и других князей Орде тогда, когда это им было нужно, либо с её стороны грозила смертельная опасность, позволяет выдвинуть гипотезу о формировании легитимности ордынских правителей в глазах русского княжья[28]. Хотя можно предположить, что характеристика русскими книжниками нашествия и «ига» как «Божьей кары» могла бы означать признание легитимности власти Орды, если бы за этим следовало признание её этнообщественной системы. Но этого не произошло.

Отношения с Ордой сами по себе были источником усиления отдельных русских земель, среди которых к концу первой четверти XIV века на первый план выдвигается Московское княжество. Самостоятельные и нелояльные по отношению к Орде действия Даниила (в конце правления), который опирался на военную мощь Москвы, возраставшую за счёт многочисленных выходцев из Южной Руси, способствовали укреплению её позиций в борьбе с другими русскими княжествами[29]. Решающие годы для наращивания Москвой силовых возможностей пришлись на «золотой период» в истории Орды – правление ханов Узбека и Джанибека (1311—1357), когда великие князья Симеон Гордый и Иван Красный проявляли, казалось бы, наибольший дипломатический такт в отношении интересов Сарая[30].

Если суммировать выводы историков, развернувшаяся сразу после татарского нашествия борьба русского народа протекала в двух временных фазах: обороны (1242—1374/1380 гг.) и наступления (1380—1480 гг.). Значительную роль всегда играла социально-классовая природа противостояния Орде, значительное внимание которой уделяла советская и отчасти российская историография. Каждая из значимых групп русского общества – горожане, церковь и князья – в доступных формах принимали участие в силовом взаимодействии с татарами. На первом этапе основное насильственное сопротивление Орде исходило от городов, между тем князья вступили с татарами в сложную дипломатическую игру. Регулярные поездки русского княжья в Орду выстраивали тонкую систему отношений и позволяли добиваться внешнеполитических результатов. Первая поездка состоялась в 1242 г., когда в Орду отправился великий князь Владимирский Ярослав Всеволодович с сыном Константином. В последующем поездки и продолжительное пребывание в Орде стали важным элементом отношений и сохранения самостоятельной русской государственности.

Располагая ограниченными силами, русские князья эффективно боролись с попытками экспансии западных противников – Литвы и Ливонского ордена, практически неизменно одерживая над ними военные победы. Татары принимали в этих сражениях участие в качестве союзников русских, но не играли решающей роли – способность к самостоятельной борьбе против угроз с Запада стала важным фактором независимости Северо-Восточных земель и вскоре — Москвы от Орды. Также в некоторых случаях князья принимали в Орде мученическую смерть, становясь жертвами татарских внутренних интриг и произвола, что интерпретировалось книжниками как предвестие конца света – событие ненормальное. Историческая наука фиксирует порядка 8—10 таких случаев, однако это не было катастрофой с учётом многочисленности русского княжья[31].

В ходе многопланового военно-дипломатического взаимодействия русские правители уже в течение первых десятилетий отношений с Ордой «освобождались совершенно от татарского влияния на свои внутренние распоряжения»[32]. Поэтому татарское «иго» практически никак не отразилось на эволюции внутреннего устройства русских земель, которые не стали частью «улуса Джучи» подобно другим территориям, подвергшимся монгольскому нашествию, – Ирану, Китаю или Центральной Азии. Наделение в Орде русских князей ярлыками было дипломатическим актом подчинения, но препятствовало прямому вмешательству татар в управление русскими территориями.

Русские городские общины, со своей стороны, создавали условия, сделавшие сохранение суверенитета княжеской власти рациональным выбором для татар[33]. Первые восстания (в Новгороде, Суздале, Ростове и других городах) стали ответом на проведение переписи 1257–1259 гг. и введения системы баскачества ханом Берке. Сам по себе институт баскачества не означал военно-политического контроля над русскими землями, но затем восстания в городах случались регулярно и не только против баскаков, но и против ордынских послов. Именно вооружённое сопротивление населения стало, по мнению историков, причиной отказа татар от системы откупничества «бесермен» (среднеазиатские купцы) на русском Северо-Востоке уже к середине 1260-х годов.

Борьба против попыток Орды более пристально следить за сбором дани продолжалась до конца первой трети XIV века, когда функции окончательно переходят к Московским великим князьям[34]. Любые попытки создать на территории Руси систему, напоминающую прямое управление, сталкивались с вооружённым сопротивлением с самого начала, соответственно, единственным инструментом контроля со стороны Орды оказались карательные походы. Они предпринимались многократно, и нельзя сказать, что всегда достигали результатов. Проповедуемая Церковью (и церковной литературой) оценка «ига» как «Божьей кары» и необходимость христианского смирения перед ней, справедливо отмечаемые историками[35], не означали признания власти ордынских ханов. Тем более когда речь идёт о горожанах, постоянно восстававших против ордынского насилия. И тем более интерпретации церковных книжников, неизменно определяющих власть Орды как «поганую» и «вавилонское пленение», что предполагает заведомо временный характер силового преобладания татар над русскими[36].

Признание могущества Орды, таким образом, не обязательно является тождественным признанию её власти, а сила и легитимность – понятия, в русской внешнеполитической культуре между собой не связанные.

Отдельного внимания заслуживает вопрос об ордынской стратегии игры на противоречиях между русскими князьями и о разжигании конфликтов. Татарские ханы всегда поощряли усобицы русских князей и создавали для них внешние поводы. Эти столкновения в условиях общей слабости по отношению к Орде приобрели характер силовой борьбы, в которой не было места старинным родовым отношениям[37]. Русские князья одновременно боролись за ресурсы друг с другом, защищали и преумножали свои суверенные права в отношениях с Ордой. Возникли условия для сосредоточения ресурсов в руках одного из конкурирующих княжеств Северо-Востока – Москвы, географическое положение и таланты правителей которой оказались наиболее востребованы в изменившихся условиях[38]. Эта концентрация сил – системообразующий процесс внутрирусских отношений с конца XIII века имел достаточно линейный характер и позволил в 1374 г. формально объединить силы русских земель ради конкретной цели войны с Ордой.

Рознь между князьями и городскими общинами не была новшеством для русской истории. Она характеризовала весь период середины XI – первой половины XIII века, включая такие яркие события, как разорение северными князьями Киева в 1167 году. То есть интриги татарских ханов ничего нового русским не подарили. Во многом именно благодаря этим конфликтам Древнерусское государство стало сравнительно лёгкой добычей Батыя. Однако в новых условиях рознь, которую стремились поддерживать татары, не привела к взаимному ослаблению. Наоборот, её результатом уже во второй четверти XIV века оказалось поступательное усиление наиболее живучего Московского княжества. Это позволило ему в 1380 г. бросить Орде прямой вызов, а потом и стать её могильщиком.

В результате сопротивления горожан и князей, даже в наиболее сложный для Руси период с середины XIII по вторую четверть XIV века, с Ордой не возникло ничего напоминающего симбиоз или устойчивые иерархические отношения. Наоборот, многостороннее и многоуровневое взаимодействие, где борьба оставалась центральным элементом, привело к созданию, по оценке Бориса Грекова, Русского государства «вопреки воле татарского хана, вопреки его власти»[39]. Кульминацией стала передача великим князем Московским Дмитрием Ивановичем права на Великое княжение своему сыну Василию («сына своего, князя Василья, благословляю на стариший путь в городе и в станех моего удела»). Великороссия тем самым смогла в борьбе избавиться от наиболее формального признака зависимости от Орды.

И вновь, как и на всём протяжении «ига», центральное значение имело военное событие – победы объединённых русских сил под началом великого князя Московского Дмитрия Ивановича Донского над армией темника Мамая на Куликовом поле. Но право, которое Дмитрий передал сыну, – уже не Московское княжество, а сформировавшееся единое государство. Не случайно особая роль центрального военного события в отношениях с Ордой в возникновении Великорусского государства подчёркивается Львом Гумилёвым, который пишет: «Суздальцы, владимирцы, ростовцы, псковичи пошли сражаться на Куликово поле как представители своих княжеств, но вернулись оттуда русскими, хотя и живущими в разных городах. И потому в этнической истории нашей страны Куликовская битва считается тем событием, после которого новая этническая общность – Московская Русь – стала реальностью, фактом всемирно-исторического значения»[40].

Именно с Куликовской битвы начинается второй этап отношений с Ордой, когда формирующееся Великорусское государство уже не просто сопротивлялось, но переходило в наступление. Промежуточным финалом стала практически бескровная победа Великого князя Ивана III на реке Угре. В 1380 г. принципиально меняется социально-классовая основа противоборства. Теперь со стороны Великороссии действуют уже не абстрактная коалиция горожан, князей и церкви, а всё более консолидирующееся вокруг Москвы единое государство[41]. Окончательно процесс объединения великорусских земель завершён только с присоединением Новгорода, Пскова, Твери и Рязани в конце XV – начале XVI века. Но к моменту вступления на великокняжеский престол Василия I Москва накопила достаточно сил для начала войны, не прекращавшейся вплоть до завоевания Крыма при Екатерине Великой.

Церковь, в свою очередь, уверенно смещается к положению идеологической опоры активной борьбы с Ордой. Происходит резкое изменение духа и содержания концептуальных основ отношения к татарам – на смену признания неизбежности и заслуженности «Божьей кары» приходят указания на «беззаконность» режима Орды и её конкретных правителей[42]. На этой почве в русской литературе формируется новая идеология государства, об особенностях которой мы поговорим ниже.

Фактическое наступление началось ещё до Куликовской битвы: так, в 1376 г. войска русских князей совершают поход на Булгар с целью перехватить земли у Орды. Это, однако, не была война в привычном по западноевропейской или более поздней русской истории. Вплоть до 1472 г. Великое Московское княжество одновременно платило в Орду установленную дань и вступало с ней в открытое вооруженное противодействие, отражая попытки карательных или грабительских походов, либо само нападая на вассальные татарам территории. Князья перестают ездить в Орду, татары сами всё чаще поступают на русскую службу, города постепенно приобретают значение не самостоятельных участников борьбы с татарами, а экономического и демографического ресурса в руках великих Московских князей, их целостной политики, которая включала в себя войну и дипломатию.

Наращивание давления на Орду со стороны Великороссии замедляли только её собственные внутриполитические факторы. Среди них наиболее серьёзным стала междоусобица второй четверти XV века. Война между Великим князем Московским Василием II и его дядей и двоюродными братьями представляет собой один из самых красочных и увлекательных своей драматургией периодов русской истории[43]. Для нас, однако, важно другое – развернувшийся в ходе внутрирусского конфликта процесс интеграции татар в число подданных Московского княжества.

Этот исторический феномен подробно рассмотрен в отечественной литературе, в том числе с точки зрения «восстановления гражданского мира» после войны, в которой служилые татары принимали деятельное участие[44]. Согласно оригинальной оценке Георгия Вернадского, создание Касимовского царства и стало фактическим завершением монголо-татарской гегемонии в отношения с Великороссией – внутриполитическим актом, имевшим колоссальное внешнеполитическое значение[45]. Переходы татарских мурз на службу к Московским князьям были достаточно распространённым явлением ещё до середины XV века. Таким образом, процесс интеграции татар в Русское государство начинается задолго до того, как оно переходит в решительное наступление на ордынские земли.

Завершение при Иване III уже просто формальной зависимости не привело к остановке давления укрепляющейся Великороссии на Орду и впоследствии на Степь. Наоборот, именно в конце XV – начале XVI века оно приобретает системный и настойчивый характер. В результате в состав России включены уже не отдельные осколки Орды, а огромные её территории. Последовательные усилия поколений русских горожан, религиозных деятелей и князей на протяжении предшествующих 250 лет не заканчиваются, а плавно перетекают в новый процесс расширения пределов Русского государства. Показательна история отношений Москвы с Казанским ханством, отделившимся от Золотой Орды в 1438 году. Многочисленные войны, в ходе которых Казань сначала наступала, а потом оборонялась, привели к установлению над ним московского протектората и окончательному включению в состав России при Иване Грозном. Таким образом, оборонительная и наступательная фазы отношений с сильным осколком Орды оказались неразделимы, более того, интегрированы в два важнейших периода русской истории – Великого княжества Московского, в т.ч. в форме Русского государства, и Русского царства (после 1547 года).

Интеграция «значимого Другого»

На протяжении 250 лет после нашествия Батыя на Русь монголо-татарское соседство занимало центральное место в картине внешнего мира складывающейся Великороссии. Русская социальная общность, вступившая во взаимодействие с Ордой в момент упадка раннесредневековых порядков, завершила его сравнительно единой нацией и государством. Борьба с Ордой, всеобщий характер которой мы видели, стала на продолжительном отрезке истории тем, что создавало международно-политический смысл существования Великорусской государственности. Одновременно сопротивление «игу» сопровождалось постоянными попытками «понять, что происходит, в какой духовной ситуации находится Русь»[46].

В рамках этого важнейшего для национального самосознания процесса Орда была наиболее важным внешним вызовом, по взаимодействию с которым оценивалось состояние морали и государственности русского народа. Монголо-татарская этнообщественная система заняла для складывавшейся России место «Другого», сопоставление с которым формирует собственную уникальную культуру и идентичность. Оценка книжниками природы вызова проходит в XIII—XV веках путь от признания справедливости наказания нашествием за грехи до утверждения справедливого и богоугодного характера вооружённой борьбы и победы над ордынским государством.

Кочевые народы Евразии с самого начала сопутствовали Древней Руси – это были хазары, печенеги, половцы, «чёрные клобуки» и более мелкие степные племена, из глубины веков грозили ужасающие «обры»[47]. Никто из сменявших друг друга соседей не мог угрожать существованию Руси и её народа, отношения с каждым достаточно быстро проходили путь от войны к дипломатии равных или даже союзничеству. На фоне исторического опыта нашествие Батыя оказалось принципиально новым феноменом. Пришедший из глубины Евразии «самый страшный, самый многочисленный, совершивший столько завоеваний, сколько до него не производил никто» противник произвёл на русских ошеломляющее впечатление своей яростью[48]. Но именно он стал внешним фактором, достаточно могущественным, чтобы с оглядкой на него формировалась Великорусская государственность как часть сообщества окружающих народов.

Обращение к вопросу о монголо-татарах в русских летописях позволяет увидеть масштабную картину восприятия этого «Другого» в пространственном и временном измерениях середины XIII – последней четверти XV века[49]. Общие характеристики восприятия можно разделить на оценку роли нашествия и последовавшего за ним «ига» в судьбе русского народа, с одной стороны, и природы ордынского государства в его сравнении с русским идеалом – с другой. В первом случае мы имеем дело, как отмечалось выше, с эволюцией от признания того, что ордынская угроза является справедливой карой за прегрешения прошлого и настоящего к указаниям на её деспотический характер и необходимость борьбы за освобождение. Что же касается природы ордынского государства, оно никогда не воспринималось как достойное примирения, признания или тем более заимствования его элементов в русской практике[50]. На завершающем этапе борьбы русского народа за независимость источники прямо обозначают хана «самозваным царём» с обоснованием завоевательной повестки в отношении Орды, как в послании епископа Вассиана Рыло[51]. Но даже в периоды, когда события и их оценка летописями дают историкам основания думать о вынужденном примирении с «игом», не возникает феномена тождественности русского и ордынского государств.

На этом фоне ещё более очевидна уникальность феномена, последовавшего за гибелью Орды в 1502 году. Как мы отмечали, присоединение к России Поволжья и затем Сибири было процессом, непрерывным по отношению к борьбе русского народа за независимость. Произошло плавное перетекание периодов российской внешнеполитической истории, связующим элементом которых стала Орда и её наследие. Основные бывшие ордынские земли включены в состав Русского государства в течение первых ста лет после «стояния на Угре», и только Крым сохранял неопределённое положение ещё почти два века. Объединение земель вокруг Москвы, создание Русского государства и приобретение им многонационального характера переплелись между собой в рамках единого комплекса событий и явлений истории этой части Евразии.

В результате Россия получает уникальный для современных держав опыт постепенного и в конечном итоге полного поглощения наиболее сильного и опасного соседа и полной интеграции его в собственный государственный организм. Интеграция происходила неравномерно: первым решительным шагом стало расселение татар на юго-восточных рубежах Великого княжества Московского при Василии II, затем последовали инкорпорация Казанского и Астраханского ханств, покорение Сибири и Ногайской орды, а уже в XVIII–XIX веках Россия продвинулась в пределы казахской степи и оазисов Центральной Азии. Южная часть Казахстана и Центральная Азия уже не были ордынским «наследством», хотя и входили на определённом этапе в состав Монгольской империи. Собственно ордынские земли – Поволжье, территория между Волгой и Доном, а также Сибирь прочно интегрированы в состав Русского государства ещё до начала Смутного времени.

Два обстоятельства особенно привлекают внимание историков: масштабы территориальной экспансии, произошедшей в сравнительно короткие сроки, и основательность, с которой новые народы объединены с основными великорусскими землями, в том числе через включение татарской аристократии в российское дворянство. Оба феномена стали основанием для гипотез о наличии у них естественной основы: евразийском характере русской и степной (ордынской) цивилизаций либо возникшем после походов Батыя «русско-татарском симбиозе» и его противостоянии Западу. В первом случае мы говорим об идеях Георгия Вернадского и других евразийцев, которые не отрицали террористический характер «ига», но видели в присоединении того, что осталось после Орды, естественное освоение русскими огромных пространств Евразии. Вторая концепция, автором которой является историк и писатель Лев Гумилёв, в принципе ставит под сомнение существование «ига» в традиционной для российской и советской науки интерпретации этого понятия[52].

Концепция Гумилёва, одновременно и убедительная, и неоднозначная, обращена к природе русско-ордынских отношений и её историческому фундаменту, возникшему уже в домонгольский период Древней Руси. Именно через новый взгляд она предлагает обоснование того, почему после исчезновения Орды стало возможным появление Российского государства как устойчивого многонационального феномена общеевразийского масштаба. Это ещё раз подтверждает уникальность того, как отношения между недавними противниками развивались после завершения ордынской гегемонии. Для Гумилёва изначальный «симбиоз» русских и татар служит наиболее убедительным обоснованием их последующего мирного сосуществования и органичного характера распространения России на необъятных просторах Сибири.

Остальные европейские государства не знали такого исторического опыта – их реконкиста и экспансия сопровождались репрессивной политикой в отношении бывших противников. Хотя можно предложить и более простые трактовки. Основными были бы, конечно, плавное превращение борьбы с Ордой в интеграцию её «наследства», массовый уже в первой половине XV века переход татарской аристократии на русскую службу и её расселение в приграничных землях, а также прагматичный выбор великих Московских князей и Государей всея Руси в условиях хронического недостатка человеческих ресурсов, необходимых для территориальной экспансии уже на западном направлении. Последняя была провозглашена главной целью Русского государства вскоре после «стояния на Угре», о чём Иван III и писал императору Священной Римской империи Максимилиану I в 1490 году[53]. Кроме того, для Русского государства менее остро стоял вопрос о территории – расселение представителей великорусского этноса за пределы исторических земель не требовало изгнания оттуда других, земли хватало всем.

Нас, однако, больше интересует даже не происхождение феномена интеграции разных этнообщественных систем после завершения борьбы между ними, а его влияние на российскую внешнеполитическую культуру.

Ни одно государство в Европе, да и мире в целом, не переживало событий и процессов такого масштаба.

Могущественный сосед, представлявший более двухсот лет крупнейшую угрозу для великорусского этноса, пал под давлением собственной внутренней слабости, был разгромлен на поле боя и в конечном итоге полностью включён в состав России, а большая часть его аристократии влилась в русское дворянство. Подобные примеры мы встречаем только в древней истории государственных образований Передней Азии или Античности, и никогда – в европейской или азиатской истории последних полутора тысяч лет. Такое удивительное событие неизбежно отразилось на том, как Россия видит себя в окружающем мире и что она может ожидать от остальных.

Интеграция в свой состав наиболее могущественного и опасного противника представляет собой столь сильное историческое переживание, что оно определяет отношение к собственной способности решать внешнеполитические задачи вне зависимости от их масштаба, сложности и времени, которое может потребоваться для достижения цели. Вероятно, этот исторический опыт определил известную «тягучесть» российской внешней политики в самых различных её проявлениях. Монотонное движение к определённой цели даже не обязательно предполагает способность идентифицировать приоритеты – это не только вызов для практики внешнеполитической деятельности, но и базовая характеристика нашего поведения, изменить которую не могут никакие обстоятельства.

Даже если в восприятии действующих лиц конкретного исторического момента та или иная задача кажется неосуществимой из-за отсутствия силовых возможностей, признание данного факта не обязательно ложится в основу внешнеполитической стратегии. Россия вообще отказывается признавать текущую реальность в качестве неоспоримой установки, поскольку опыт учит, что в долгосрочной перспективе ничего невозможного не существует. Эта привычка делает малореализуемыми на практике призывы отказаться от каких-либо внешнеполитических устремлений на основе рационального анализа текущего соотношения сил. Тем более когда основу внешнеполитической философии народа формирует радикальная интерпретация идеи божественного покровительства.

Избранные победители

Третий важный аспект влияния отношений с Ордой на российскую внешнеполитическую культуру связан с формированием и развитием идеи Русского государства, его политико-философского фундамента, получившего завершённую форму во второй половине XV – первой четверти XVI века. Консолидация силовых возможностей в руках великих Московских князей приобрела законченный характер в результате междоусобной войны второй четверти XV века, когда система земель окончательно превращается в единое государство. Одновременно происходят два поворотных события в истории Православия: Ферраро-Флорентийский собор 1438—1445 гг. и падение под «агарян секирами и топорами» Константинополя в 1453 году. Внутренние и внешние обстоятельства формируют исторический момент перехода русской государственности в новое состояние, ему нужно масштабное обновление идеологии.

Она становится продолжением уже существовавшей традиции, но приобретает в условиях Московского государства более серьёзный философский фундамент. На русский язык переводятся основные произведения христианской философской литературы, начинается расцвет летописания. Массовый культурный обмен в условиях заката Византии позволяет насытить интеллектуальную жизнь Великороссии, а укрепление княжеской власти – сделать её востребованной. На раннем этапе русского абсолютизма его характеризует большое разнообразие точек зрения и философских подходов к развитию политической и правовой теории. Воспринимается и развивается культурное наследие Киевской Руси, получившее в условиях борьбы за выживание новые интерпретации. Этому также способствует такая, отмечаемая Томсиновым, особенность политико-правового сознания, как необходимость укоренённости в прошлом государства его действий и идеологии[54].

Центральное место в новой идеологии занимает концепция преемственности власти Московских князей от Владимира Мономаха, получившего, согласно созданной в начале XVI века трактовке, царский венец от Византийского императора. На этой основе возникает важнейшее разграничение между властью истинного, боговенчанного царя (преемника византийских императоров) и самозваного, ненастоящего, первым из которых в произведениях русской политической философии становится именно ордынский хан Ахмат[55]. Послание епископа Вассиана в 1480 г. ставит целью убедить великого князя в необходимости войны с Ордой, правителям которой до этого русские князья якобы приносили клятву не выступать против них. Последнее, конечно, нельзя абсолютизировать, поскольку уже были примеры открытых конфликтов с ханами и, более того, заключения против них военных союзов. Да и сам Вассиан в подкрепление аргументации провозглашает самозваными всех ордынских правителей начиная с Батыя.

В момент стояния на Угре тезис о справедливости войны против ненастоящего царя принимает законченный характер – борьба с Ордой становится не только войной за веру, но и схваткой истинного и ложного. Противостоящий Орде истинный царь – боголюбивый защитник христианской веры, а не просто светский правитель. На этой основе уже в первой четверти XVI века для России прорисовывается идеал православного христианского государства. Идея о Божественном покровительстве, чётко сформулированная митрополитом Геронтием и архиепископом Вассианом в момент решительного столкновения с Ордой и систематизированная в «Повести о стоянии на Угре», определяла цель и содержание российской политики уже после освобождения от опасных соседей и завоевателей на Востоке. Отношения Русского государства с противниками становятся борьбой за веру, которую оно ведёт, опираясь на солидную основу собственной исключительности «нового Израиля». Именно с этой концепцией во главе внешней политики Россия вступила во взаимодействие с Западом задолго до того, как мыслители обратились к вопросу об особой российской цивилизации.

Заключение

Именно взаимодействие с Ордой в период становления русской государственности вокруг Москвы привело к формированию нескольких базовых черт отечественной внешнеполитической культуры. Наиболее важными представляются следующие: способность к борьбе в условиях осознания собственной сравнительной слабости, готовность легко сочетать действия дипломатического и военного характера без проведения между ними чёткой грани, отказ признавать заведомую недостижимость каких-либо внешнеполитических целей на основе анализа текущего соотношения сил, незнание и неприменение во внешнеполитической практике таких категорий, как «цивилизационная граница», что стало следствием опыта полной интеграции «консолидирующего Другого», глубоко укоренённая концепция исключительности, не имеющей одновременно мессианского характера.

Все эти привычки возникают в течение продолжительного исторического периода, за который древнерусская государственность сменяется единым, а затем и централизованным, государством с институтами, которые в том или ином виде сохранились по наше время. И для нас в действительности не имеет большого значения, насколько формальные институты России близки к европейскому, азиатскому или идеальному евразийскому образцам. Намного более важно, какие устоявшиеся идеи, представления, традиции и привычки определяют ежедневную деятельность их представителей – русского народа. Именно он, как справедливо указывает Георгий Вернадский, и является «творцом русской истории», один из наиболее решительных моментов которой мы сейчас переживаем.

СНОСКИ

[1] Прим. автора: что особенно важно – это произошло в доимперский период развития России. Подробнее о значении интеграции Поволжья в развитии Русского государства см.: Котляров Д.А. От Золотой Орды к Московскому царству. Вхождение народов Поволжья в состав России. СПб.: 2017. С. 5.

[2] Татищев В.Н. Собрание сочинений в 8 т. Т. 2–5. История Российская. Ч. 3 и 4. М.: Ладомир, 1996. 784 с.

[3] Карамзин Н.М. История государства Российского: в 3 кн., заключающих в себе 12 т. СПб.: Золотой век: Диамант, 1997. 831 с.

[4] Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. СПб.: Лениздат, 2007. 736 с.

[5] Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. Пг.: Тип. Я. Башмаков и Ко, 1918. 468 с.

[6] Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1950. С. 5–12.; Насонов А.Н. Монголы и Русь, М.: Изд-во Академии наук СССР, 1940. 178 с.; Каргалов В.В. Внешнеполитические факторы развития феодальной Руси: Феодальная Русь и кочевники. М., 1967. С. 218–255; Якубовский А.Ю. Из истории изучения монголов в России // Очерки по истории русского востоковедения. М., 1953; Черепнин Л.В. Образование русского централизованного государства в XIV–XV веках. М., 1960; Каргалов В.В. Внешнеполитические факторы развития феодальной Руси: Феодальная Русь и кочевники. М., 1967. С. 218–255 и др.

[7] Алексеев Ю.Г. Освобождение Руси от ордынского ига. Л.: Наука, 1989. 219 с.; Базилевич К.В. Внешняя политика Русского централизованного государства: Вторая половина XV века. М.: Территория, 2001. 544 с.; Кривошеев Ю.В. Русь и монголы. Исследование по истории Северо-Восточной Руси XII–XV вв. СПб.: Изд-во СПбГУ. 215 с.; Горский А.А. Москва и Орда. М.: Наука, 2000. 214 с.

[8] Фроянов И.Я. Нашествие на русскую историю. СПб.: Русская коллекция, 2021. 1088 с.; Горский А.А. Москва и Орда. М.: Наука, 2000. 214 с.

[9] Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. Петроград: Типография Я. Башмаков и Ко, 1918. С. 50.

[10] Spuler B. Die Goldene Horde: Die Mongolen in Russland. 1223–1502. Leipzig, 1943; Wiesbaden, 1965. Цит. по: Шпулер Б. Монголы и Русь. М., 2021. С. 9.

[11] Соловьёв С.М. Сочинения в восемнадцати книгах. Книга II. История России с древнейших времен Т. 3–4. М.: Мысль, 1988. 535 с.; Мавродин В.В. Образование единого Русского государства. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1951. С. 153; Фроянов И.Я. Нашествие на русскую историю. СПб.: Русская коллекция, 2021. С. 438; Halperin C. Russia and the Golden Horde: The Mongol Impact on Medieval Russian History. Indiana University Press, 1985; Halperin C. On Recent Studies of Rus’ Relations with the Tatars of the Jochid Ulus. Golden Horde Review, 2020. P. 32–50.

[12] Кривошеев Ю.В., Соколов Р.А., Гусева С.В. Москва в эпоху Средневековья: Очерки политической истории XII–XV столетий. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2021. 432 с.

[13] Соловьёв С.М. Сочинения в восемнадцати книгах. Книга II. История России с древнейших времен Т. 3–4. М.: Мысль, 1988. С. 147.

[14] Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. Петроград: Сенатская типография, 1917. С. 124–149; Пресняков А.Е. Московское царство. Петроград: Огни, 1918. С. 22; Ключевский О.В. Курс русской истории. М., 1937. Ч. 2. С. 47.

[15] Котляров Д.А. От Золотой Орды к Московскому царству: вхождение народов Поволжья в состав России. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2017. С. 112–136.

[16] Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М.: Мысль, 1989. 764 с.

[17] Пресняков А.Е. Московское царство. Петроград: Огни, 1918. С. 2.

[18] «Для османов поражение влекло за собой такие последствия, как потеря ценной территории и первая волна растущего потока беженцев, сопровождавшего отступление имперской армии. Кульминацией этого стали массовое бегство и изгнание мусульман из европейских провинций Турции в 1912—23 гг., в результате 62% балканского мусульманского населения хлынуло в другие османские провинции, и еще 27% — погибло» (пер. автора, Бордачёва Т.В.): Lieven D. Dilemmas of Empire 1850—1918. Power, Territory, Identity // Journal of Contemporary History. 1999. Vol. 34. No. 2. Р. 163—200.

[19] Гумилев Л.Н. От Руси к России. М.: Институт ДИ-ДИК, 1997. 560 с; Вернадский Г.В. Монголы и Русь. М.: Ломоносовъ, 2013. 476 с.

[20] Прим. автора: «На обширных просторах неукрепленной равнины велись малоизвестные сражения между кочевыми племенами. Здесь осторожность и осмотрительность, изворотливость и обман были важными качествами; естественно, что для человека с русским или восточным складом ума качества эти имеют большую ценность. Поэтому Кремль без сожаления может отступить под напором превосходящей силы. И поскольку время не имеет ценности, он не поддаётся панике, если приходится отступить. Его политика — плавный поток, который, если ему ничто не мешает, непрестанно движется к намеченной цели. Его главная забота во что бы то ни стало заполнить все уголки и впадины в бассейне мировой власти. Но если на своём пути он наталкивается на непреодолимые барьеры, он воспринимает это философски и приспосабливается к ним. Главное, чтобы не иссякал напор, упорное стремление к желанной цели». X. The Sources of Soviet Conduct // Foreign Affairs. 1947. Vol. 25. No. 4. Р. 566–582. JSTOR, https://doi.org/10.2307/20030065 (дата обращения: 12.06.2022).

[21] Вернадский Г.В. Начертание русской истории. М.: Алгоритм, 2008. — 336 с.

[22] Относительно правильности определений территориально-политической структуры Руси рассматриваемого периода см.: Горский А.А. Политическое развитие Средневековой Руси: проблемы терминологии / Средневековая Русь. Вып. 11. М., 2014. С. 7–12.

[23] Соловьёв С.М. Сочинения в восемнадцати книгах. Книга II. История России с древнейших времён Т. 3–4. М.: Мысль, 1988. 535 с.

[24] Кривошеев Ю.В. Русь и монголы: Исследование по истории Северо-Восточной Руси XII–XIV вв. СПб.: Академия исследования культуры, 2015. С. 105.

[25] Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. Петроград: Сенатская типография, 1917. С. 125.

[26] Ключевский В.О. Курс русской истории, 1918. Т. I. С. 73; Halperin C.J. «Know Thy Enemy»: Medieval Russian Familiarity with the Mongols of the Golden Horde. Jahrbücher Für Geschichte Osteuropas. 1982. Vol. 30. No. 2. Р. 161–75. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/41047563. Accessed 11 Nov. 2022; Halperin C.J. The Tatar Yoke: the image of the Mongols in medieval Russia. Corrected edition. Bloomington, Indiana: Slavica Publishers, 2009. 239 p.

[27] Горский А.А. Москва и Орда. М.: Наука, 2000. С. 55.

[28] Горский А.А. Москва и Орда. М.: Наука, 2000. С. 169, 181.

[29] Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. Петроград: Сенатская типография, 1917. С. 128; Горский А.А. Москва и Орда. М.: Наука, 2000. С. 30, 40.

[30] Горский А.А. Москва и Орда. М.: Наука, 2000. С. 68–79.

[31] Селезнёв Ю. Русские князья при дворе ханов Золотой Орды. М.: Ломоносовъ, 2019. 272 с.

[32] Соловьёв С.М. Сочинения в восемнадцати книгах. Книга II. История России с древнейших времен Т. 3–4. М.: Мысль, 1988. С. 477.

[33] Кривошеев Ю.В. Русь и монголы: Исследование по истории Северо-Восточной Руси XII–XIV вв. СПб.: Академия исследования культуры, 2015. С. 163–227.

[34] Маслова С.А. Баскаческая организация на Руси: время существования и функции // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2013. Т. 51. № 1. С. 27–40.

[35] Рудаков В.Н. Монголо-татары глазами древнерусских книжников середины XIII–XV вв., М.: Квадрига, 2017. С. 175.

[36] Селезнёв Ю. Русские князья при дворе ханов Золотой Орды. М.: Ломоносовъ, 2019. С. 12.

[37] Соловьёв С.М. Сочинения в восемнадцати книгах. Книга II. История России с древнейших времен Т. 3–4. М.: Мысль, 1988. С. 209.

[38] Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. Петроград: Сенатская типография, 1917. С. 147.

[39] Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и её падение. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 505 с.

[40] Гумилёв Л.Н. От Руси к России. М.: Институт ДИ-ДИК, 1997. 560 с.

[41] Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. Петроград: Сенатская типография, 1917 С. 134–135.

[42] Рудаков В.Н. Монголо-татары глазами древнерусских книжников середины XIII–XV вв. М.: Квадрига, 2017. С. 176.

[43] Кривошеев Ю.В., Соколов Р.А., Гусева С.В. Москва в эпоху Средневековья: Очерки политической истории XII–XV столетий. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2021. С. 319–332.

[44] Котляров Д.А. От Золотой Орды к Московскому царству. Вхождение народов Поволжья в состав России. СПб.: 2017. 478 с.

[45] Вернадский Г.В. Монголы и Русь. М.: Ломоносовъ, 2013. С. 355.

[46] Рудаков В.Н. Монголо-татары глазами древнерусских книжников середины XIII–XV вв. М.: Квадрига, 2017. С. 11.

[47] Каргалов В.В. Внешнеполитические факторы развития феодальной Руси: Феодальная Русь и кочевники. М., 1967. 411 с.

[48] Гоголь Н.В. Россия. Путь истины. М.: РИПОЛ классик, 2018. С. 37.

[49] Рудаков В.Н. Монголо-татары глазами древнерусских книжников середины XIII–XV вв. М.: Квадрига, 2017. 320 с.; Гальперин Ч. Татарское иго: образ монголов в средневековой России / Пер. М.Е. Копылова, под ред. Ю.В. Селезнёва. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2012. 230 с.

[50] Гальперин Ч. Татарское иго: образ монголов в средневековой России / Пер. М.Е. Копылова, под ред. Ю.В. Селезнёва. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2012. 230 с.

[51] Прим. автора: «Не токмо освободит и избавит… нас… от сего нового фараона… но нам и их поработит» — «Послание на Угру» Вассиана Рыло. Рудаков В.Н. Монголо-татары глазами древнерусских книжников середины XIII–XV вв. М.: Квадрига, 2017. С. 172.

[52] Гумилёв Л.Н. От Руси к России. М.: АСТ, 2003. 397 с.; Гумилёв Л.Н. Чёрная легенда: друзья и недруги Великой степи. М.: Айрис-пресс, 2004. 564 с.

[53] Томсинов В.А. История русской политической и правовой мысли. X–XVIII века. М.: Зерцало, 2003. С. 64.

[54] Томсинов В.А. История русской политической и правовой мысли. X–XVIII века. М.: Зерцало, 2003. С. 65.

[55] Кудрявцев И.М. «Послание на Угру» Вассиана Рыло как памятник публицистики XV в. Труды Отдела древнерусской литературы. С.138—157.

Национальный состав Киева в начале XX века. Слепок актуальной истории

Национальное самоопределение киевлян не было устоявшимся, крупные политические события оказывали влияние на национальный состав города

АНТОН ЧЕМАКИН

Кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры истории для преподавания на естественных и гуманитарных факультетах СПбГУ.

В двадцатый век Киев вошёл как седьмой по численности населения город Российской империи. Долгие столетия после татаро-монгольского нашествия бывшая столица Древней Руси пребывала в упадке, оставаясь важным духовным центром, но не имея большого экономического и политического значения. И лишь во второй половине XIX века, после «великих реформ» и начала стремительного развития капиталистических отношений, роль Киева начала возрастать, а его население стремительно увеличиваться. Киев стал важным торговым и образовательным центром, развивалась и местная промышленность, хотя по численности рабочего класса он заметно уступал Харькову и Одессе и оставался типично мещанским городом.

Для формирующихся во второй половине XIX века движений русских и украинских националистов Киев играл чрезвычайно важное значение. Для первых он были «матерью городов русских», исторической столицей Руси, для вторых – будущей столицей автономной или даже, чем чёрт не шутит, «самостийной» Украины. Поляки к началу XX века разуверились в возможности возвращения Киева в состав Речи Посполитой, о возрождении которой они мечтали, но и для них, и для евреев город был важным культурным и экономическим центром. Пестрота этнического состава и параллельное существование четырёх достаточно мощных националистических движений, у каждого из которых было своё видение будущего Киева, придавало городу особый колорит и делало межнациональные отношения чрезвычайно сложными и запутанными[1].

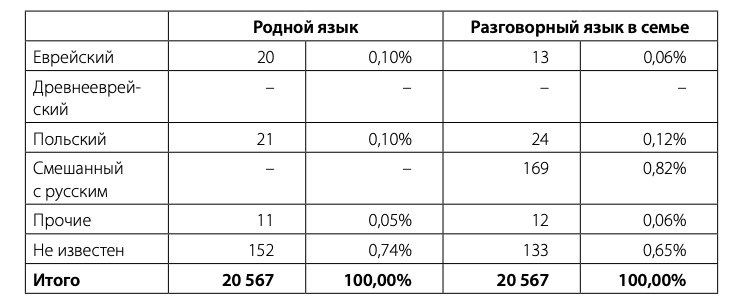

Нечёткие границы самовосприятия

Согласно Всероссийской переписи населения 1897 г., в Киеве проживало 247 тыс. 723 человека, из них русские составляли 192 тыс. 139 человек (77,56%), в том числе с родным великорусским языком – 134 тыс. 278 (54,20%), малорусским – 55 тыс. 64 (22,23%), белорусским – 2 тыс. 797 (1,13%). Кроме того, в Киеве были ещё два крупных языковых сообщества: еврейское – 29 тыс. 937 (12,08%) человек, и польское – 16 тыс. 579 (6,69%)[2]. Здесь стоит заметить, что в категорию носителей «великорусского» языка оказались записаны не только великороссы, но и малороссы, говорящие на русском литературном языке.

Осенью 1917 г., через полгода после Февральской революции, в Киеве была проведена новая перепись населения, согласно которой в городе проживали 467 тыс. 703 человека, представлявшие 69 национальностей (при этом 7291 человек не дали ответа на вопрос о своей национальной принадлежности).

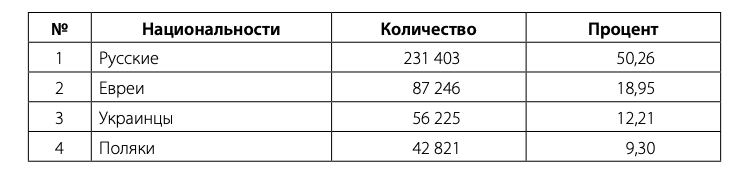

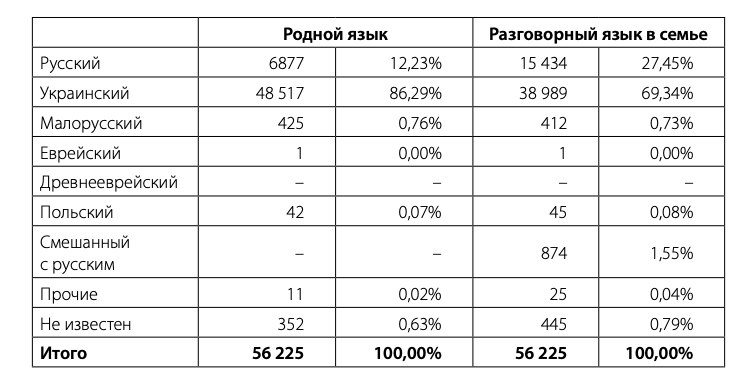

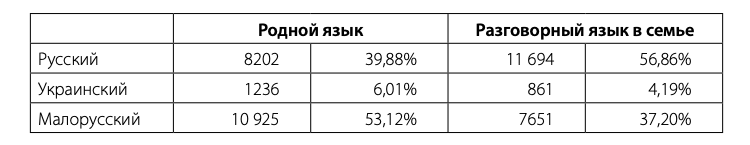

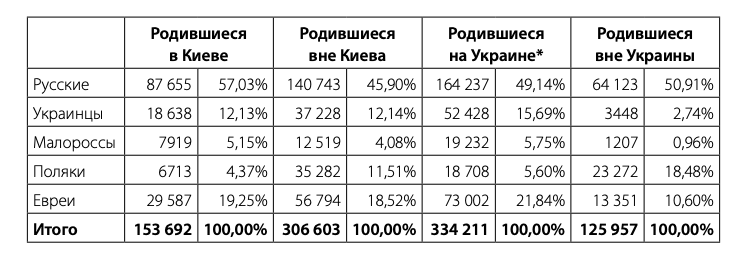

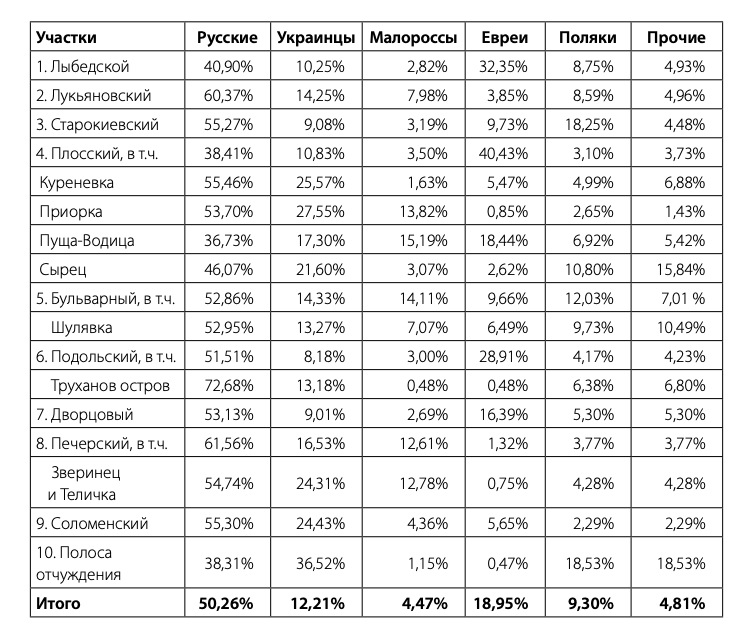

Таблица 1

Крупнейшие национальности Киева согласно переписи 11 (24) – 16 (29) сентября 1917 г.[3]

Как видно из таблицы, люди, считавшиеся русскими и разделённые на три группы по родному языку по переписи 1897 г., теперь позиционировались в качестве отдельных национальностей, коих получилось пять – русские, украинцы, малороссы, белорусы и русины. Непродуманность методологии, в соответствии с которой проводилась перепись, привела к серьёзной путанице.

Согласно официальной инструкции, в графу «национальность» заносился «ответ опрашиваемого лица» о том, «к какой национальности себя причисляет»[4]. Но если бы это требование выполнялось неукоснительно, данный результат, несомненно, не мог бы быть получен. Так, например, в Киеве не обнаружилось ни одного великоросса, хотя среди жителей города были даже текинцы, вотяки и негры. Очевидно, что уже после сбора всех данных в категорию «русские» объединили и тех, кто назвал себя просто русскими, без деления на региональные субэтносы, и тех, кто позиционировал себя как великороссов. Подобный подход чрезвычайно запутал и так непростую ситуацию с национальным вопросом в Киеве, и если статистика по евреям, полякам и чехам, очевидно, отражала реальность, то разделение «бывших» русских на несколько категорий являлось весьма проблематичным. «Данные о национальном составе неизбежно отличаются некоторой субъективностью, – отмечала газета “Киевская мысль”. – Причисление опрашиваемого к той или иной национальности зависит от уровня национального самосознания, равно от условий политического момента. В особенности это относится к народам, самоопределение которых ещё не закончено»[5].

Особенно много вопросов вызывала категория «малороссы». Кто в неё записался? Те, кто относил себя к русскому народу, но при этом первостепенной для себя считал именно региональную малорусскую идентичность? Или те, кто так назвался по привычке, ведь термин «малоросс» до революции считался единственно верным для обозначения коренного населения юго-западных и отчасти южных губерний империи? Кто же такие эти 20 тысяч киевских малороссов – несознательные украинцы или, наоборот, сознательные русские, назвавшиеся так именно в пику украинцам? И если тех, кто назвался малороссами, так и записали, то в какую категорию попали «хохлы», а ведь такая самоидентификация была в то время не менее, а порой и более распространённой? Известны воспоминания украинского военного деятеля Юрия Тютюнника, согласно которым из 7 тысяч солдат, представлявших «украинские» губернии, к которым он обратился в Симферополе в марте 1917 г., около половины назвали себя малороссами, около трети – хохлами, и лишь около 300 человек посчитали себя украинцами[6]. Понятно, что среди горожан число хохлов, скорее всего, было бы относительно небольшим, но также очевидно, что полное их отсутствие выглядит совершенно невероятным. Таким образом, нет сомнений, что переписчики или вносили свои коррективы в результаты, додумывая за переписываемых, к какой национальности те относятся, или наводящими вопросами убеждали приписаться к той или иной категории (впрочем, нам не удалось обнаружить какого-то «официального» списка национальностей, заранее составленного организаторами переписи).