Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

На Госуслугах можно заполнить заявление на единое пособие на детей и беременным женщинам

В 2023 году семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины будут получать единое пособие. Оно объединит существующие выплаты для нуждающихся семей. Рассматривать заявления начнут с 9 января 2023 года, но отправлять их можно заранее – на Госуслугах открылась специальная форма.

Размер пособия зависит от нуждаемости семьи и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума в регионе.

Какие выплаты объединит единое пособие

беременной женщине при постановке на учёт до 12 недель

на первого ребёнка до 3 лет

на третьего или последующих детей до 3 лет по региональным правилам

на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет

Можно не обращаться за единым пособием и, например, в 2023 году получать ранее назначенное пособие на детей от 8 до 17 лет до конца срока.

Кто может получать

Беременные женщины и семьи с детьми, у которых

среднедушевой доход не более прожиточного минимума на душу населения в регионе

имущество членов семьи – не больше установленного перечня

у взрослых членов семьи был доход или объективные причины его отсутствия (уход за ребёнком до 3 лет или за нетрудоспособным, болезнь и т.д.)

Как заполнить заявление на единое пособие

Авторизуйтесь на портале Госуслуг под своей учётной записью. Она должна быть подтверждённой. Выберите услугу «Единое пособие на детей и беременных женщин».

Проверьте личные данные: ФИО, телефон и почту, паспорт, СНИЛС, адрес.

Отметьте, какую выплату хотите получить, укажите дополнительные сведения, которые могут повлиять на оформление пособия (например, сведения об уходе за нетрудоспособными лицами).

Внесите данные о семейном положении, детях и составе семьи.

Выберите способ получения пособия: на счёт в банке или в почтовом отделении.

В некоторых случаях нужно будет предоставить оригиналы документов в ведомство.

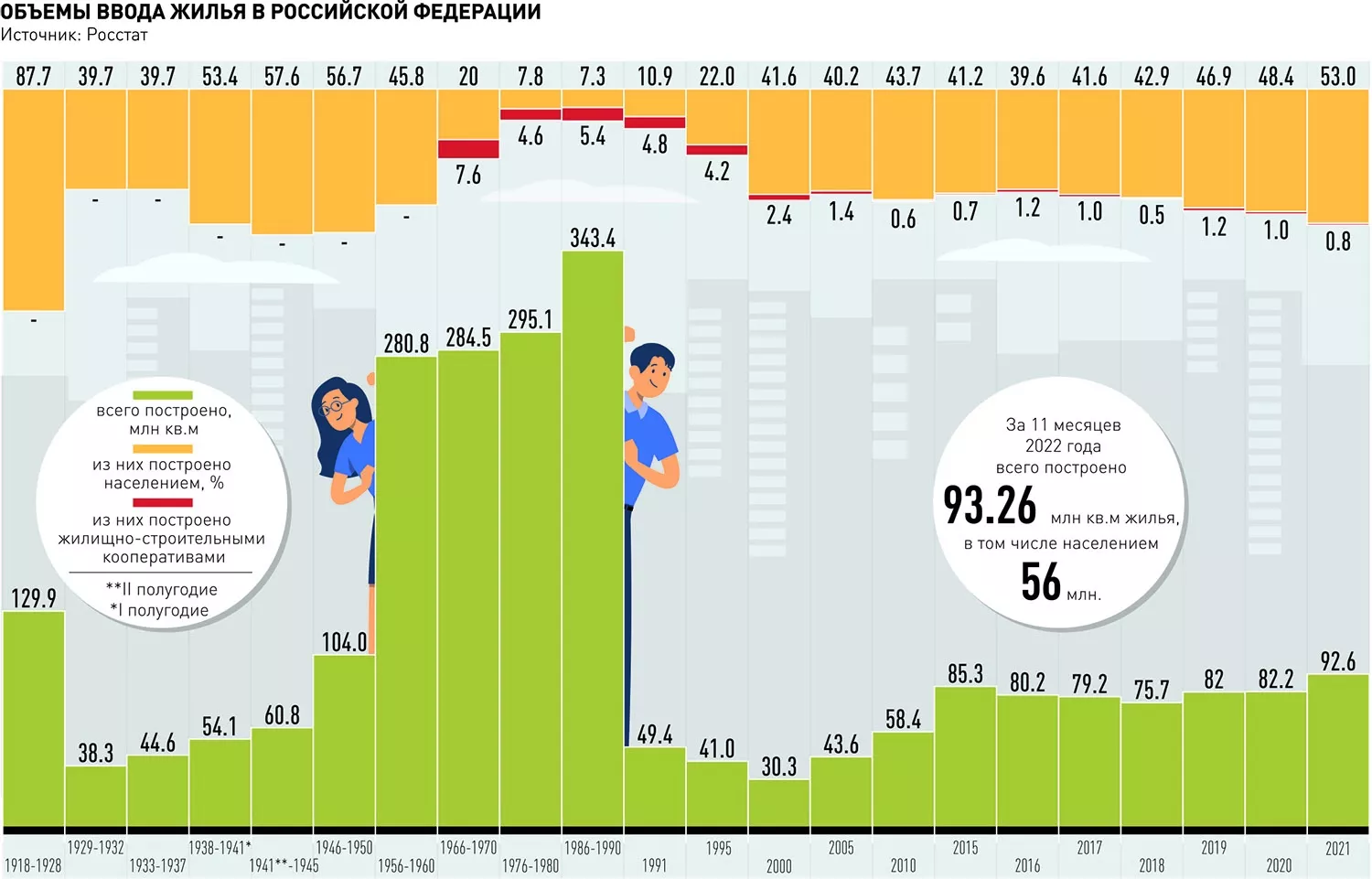

В 2022 году в России построили рекордное количество жилья

Рекордное количество жилья построено в этом году. Окончательные итоги будут подведены в январе, но уже за 11 месяцев объемы ввода превысили прошлогодние.

К началу декабря было построено, по данным Росстата, 93,26 млн кв. м жилья. Это на 14,9% больше, чем за тот же период прошлого года, и больше, чем за весь 2021 год. Тогда было построено 92,6 млн кв. м жилья, и это стало историческим рекордом строительства жилья за всю историю нашей страны, включая советский период.

Рекорды ставятся, в первую очередь, за счет индивидуального жилищного строительства. За 11 месяцев население возвело 56 млн кв. м домов. Это на 7 млн "квадратов" больше, чем за весь прошлый год (было 49 млн). Многоквартирное строительство пока не достигло объемов прошлого года - за 11 месяцев построено 37,3 млн кв. м, тогда как за 12 месяцев прошлого года - 43,5 млн кв. м. Впрочем, многоэтажки еще могут побить прошлогодний рекорд - декабрьский ввод жилья традиционно больше, чем в другие месяцы.

Больше всего новостроек появилось в Подмосковье - за 11 месяцев уже 13,2 млн кв. м. На втором месте - Краснодарский край (6,8 млн кв. м за тот же период). Далее следуют Москва (5,9 млн кв. м), Ленинградская область (3,6 млн кв. м), Татарстан и Санкт-Петербург (по 3 млн кв. м). Меньше всего построено на Чукотке (3 тысячи кв. м) и в Магаданской области (9,5 тысячи).

Марина Трубилина

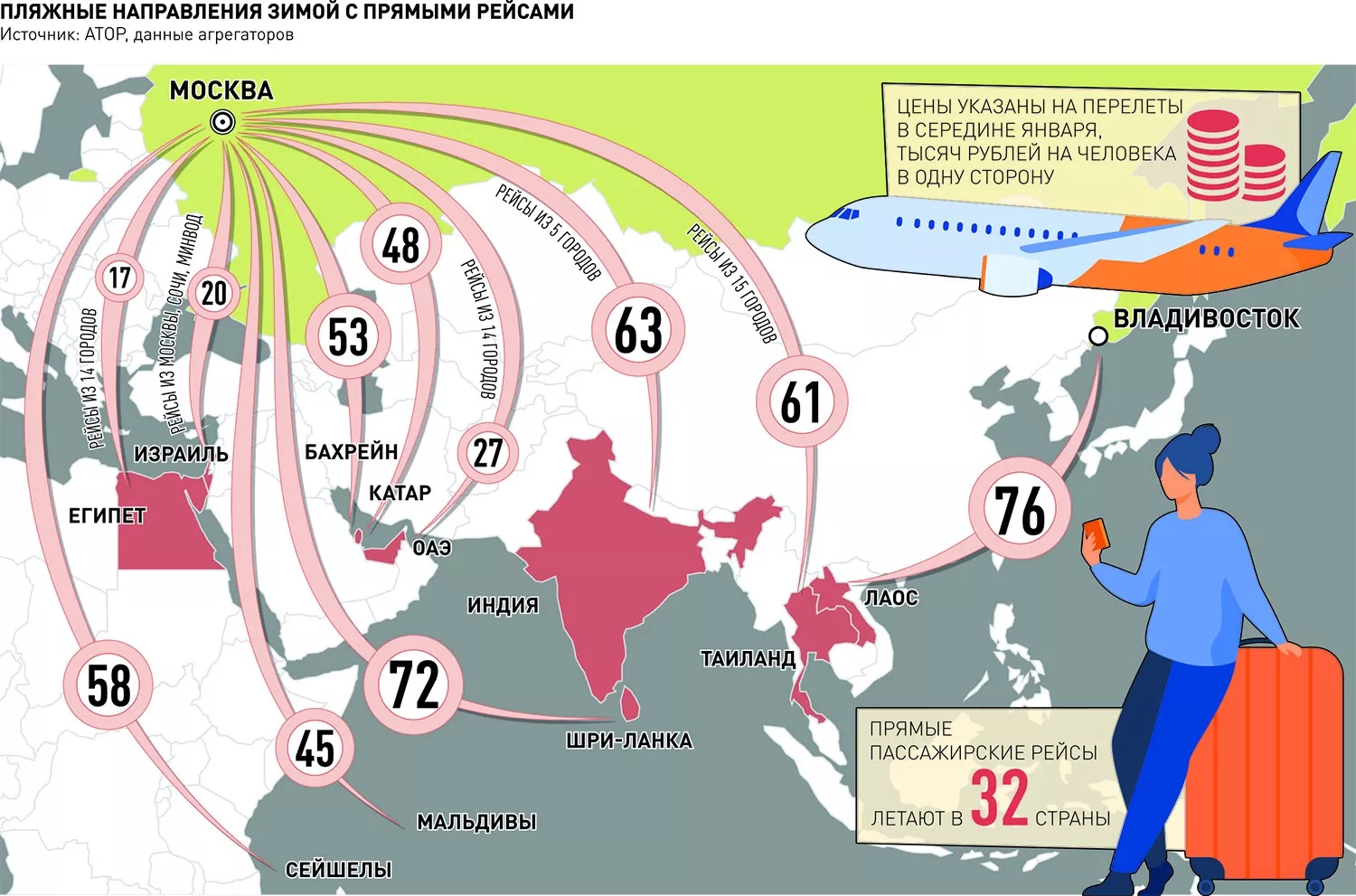

Прямые рейсы из России летают уже в десятки стран

Евгений Гайва

Сразу после введения санкций возможности полетов за рубеж у россиян резко сократились, прямые рейсы остались лишь в несколько стран. Но в течение года перечень таких направлений увеличивался. К началу зимы улететь без пересадки можно в 32 страны, в том числе по самым популярным туристическим направлениям. Вот только цены заметно выросли.

Летать за рубеж из России стало сложно из-за закрытого для наших авиакомпаний неба в Европе, США и некоторых других странах, отсутствия страховок, угрозы арестов самолетов зарубежного производства, вернуть которые потребовали лизингодатели.

Проблему решают разными путями. На каких-то направлениях поставили самолеты отечественного производства, где-то российские перевозчики выкупили импортные воздушные суда. В некоторые страны сейчас напрямую летают только зарубежные авиакомпании. Быстрее всего удалось наладить регулярные прямые перелеты в соседние страны - Беларусь, Армению, Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, а также в Турцию, ОАЭ, Египет.

Эксперты говорят и об обычной конкурентной борьбе. Свободные ниши не против занять иностранные компании. Например, как сообщал аэропорт Домодедово, частоту полетов в Египет из России нарастила авиакомпания Egyptair. Дополнительные рейсы в Абу-Даби открыла Air Arabia Abu Dhabi. И все же рейсов мало. Потому билеты даже по сравнению с 2021 годом подорожали на 40%.

В Москве открыли памятник экс-главе МЧС России Евгению Зиничеву

Иван Петров

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сегодня почтил память трагически погибшего экс-главы МЧС России Евгения Зиничева. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.

Вместе с Сергеем Шойгу в мероприятии принял участие нынешний министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенант Александр Куренков. Министры сначала возложили цветы к монументу спасателям и пожарным, горноспасателям и ветеранам МЧС.

А после приняли участие в церемонии открытия памятника Герою России генералу армии Евгению Зиничеву. Он погиб 8 сентября 2021 года. На межведомственных учениях по защите Арктической зоны министр упал со скалы, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Тот оступился, Зиничев пытался его спасти, но оба мужчины погибли, упав с высоты.

Скульптура работы Михаила Баскакова установлена на Кременчугской улице в сквере Дмитрия Михайлика, расположенном напротив комплекса зданий Центрального аппарата МЧС России. Памятник представляет собой ростовую фигуру на постаменте сложной конструкции. Поясняется, что основной задачей автора памятника было отразить деятельность Зиничева на посту главы МЧС, в том числе показать его стремление непосредственно участвовать в решении сложных вопросов. "Памятник отображает некабинетный стиль руководства, стремление Зиничева досконально разбираться во всех вопросах порученного ему направления работы", - отметили в минобороны.

Сегодня же в Национальном центре управления обороной РФ под руководством Сергея Шойгу состоялось итоговое селекторное совещание. Министр поздравил спасателей с их профессиональным праздником. "Сегодня День спасателя. 32 года назад было создано МЧС. Мы поздравляем спасателей с их профессиональным праздником", - сказал глава военного ведомства.

Как федеральный проект "Спорт - норма жизни" помогает развиваться спортивным инициативам в регионах

Елена Шулепова

В Белгороде энтузиасты придумали, как прокатиться по городу на велосипеде под рассказ о его достопримечательностях и заглянуть во все знаковые места. А для большей романтики решили, что такая велоэкскурсия будет по ночному городу, когда все кажется необычным и таинственным.

Этот проект его авторы из Областного государственного автономного учреждения "Белгород-Арена" назвали "Велгород". И сейчас подали заявку на участие в третьем сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре". Его проводит АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Министерства спорта РФ в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

Первая экскурсия прошла летом. На нее собрались около 300 велосипедистов, рассказала "РГ" представитель "Белгород-Арены" Ксения Глотова. Среди них - люди разных возрастов и профессий.

Проспект Богдана Хмельницкого проходит город насквозь. По нему и проложили авторы маршрут. Но путь был не прямой, а заездами на параллельные улицы, осмотром достопримечательностей в центре. Закончился веломаршрут длиной почти в 25 километров за городом в Монастырском лесу. Участников встречали фейерверком, чаем и кашей из походной кухни. На финишной площадке работал диджей, так что праздник продолжился. Потом всех на автобусах доставили в центр Белгорода.

Авторы проекта намерены проводить такие ночные велоэкскурсии ежегодно и расширить маршрут. А еще - договориться с минкультуры и сделать по пути реперные точки, возможно, с театрализованными представлениями.

В третьем сезоне всероссийского конкурса решили отдельно поддержать спортивные проекты, которые реализуются на базе объектов, построенных благодаря проекту "Спорт - норма жизни". Среди заявок в этой номинации 112 таких инициатив. "Велгород" из Белгородской области - одна из них.

Сбор заявок для участия в третьем сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре" в самом разгаре.

Он помогает выявлять и поддерживать спортивные инициативы, которые делают спорт нормой жизни для россиян. Уже поступило более двух тысяч заявок. Подать заявку можно на сайте tyvigre.ru до 23 января.

Итоги подведут в апреле 2023 года. Победители в пяти основных номинациях получат гранты в 300 тысяч рублей, а победитель конкурса - гран-при в один миллион рублей.

Грипп и COVID-19 пошли на спад

Ирина Невинная

Заболеваемость гриппом и COVID-19 снизилась за последнюю неделю в России на 7%. Возможно, мы уже пережили сезонный пик, но на статистику могли повлиять и субъективные факторы. К тому же эпидемиологи не исключают нового подъема - например, после массовых новогодних встреч и гуляний.

Гриппом за прошлую неделю заболели 1,7 млн человек, а коронавирусной инфекцией - чуть более 47 тысяч - такие данные представила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заключительном в 2022 году селекторном совещании с регионами. Грипп по-прежнему доминирует - это 76,5% выявленных случаев заболевания, и это почти всегда "свиной" грипп - штамм А(H1N1)2009 зафиксирован во всех регионах страны.

Снижение регистрируемой заболеваемости вовсе не обязательно говорит о том, что грипп уже уходит. Как пояснила Попова, это может быть связано с тем, что в преддверии праздников люди меньше обращаются в медучреждения, даже при сильном недомогании. Поэтому соблюдение противоэпидемических мер по-прежнему актуально, подчеркнула она.

Специалисты не исключают, что этой зимой многие могут переболеть респираторными инфекциями несколько раз. "В этом году мы видим три параллельных эпидпроцесса - грипп, ОРВИ и ковид, с преобладанием гриппа, - пояснил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Александр Горелов. - До новогодних праздников и сразу после них может произойти еще один подъем заболеваемости".

Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов пояснил, что циркулируют разные варианты вируса, и в какой-то момент доминирующий сейчас "свиной" штамм может уступить лидерство другому, например, варианту B. С тем, что прощаться с гриппом пока рано, согласен и Горелов. По многолетним наблюдениям, чаще всего грипп уходил к середине апреля - началу мая. "Но коронавирус пока не имеет определенной периодичности", - подчеркнул академик.

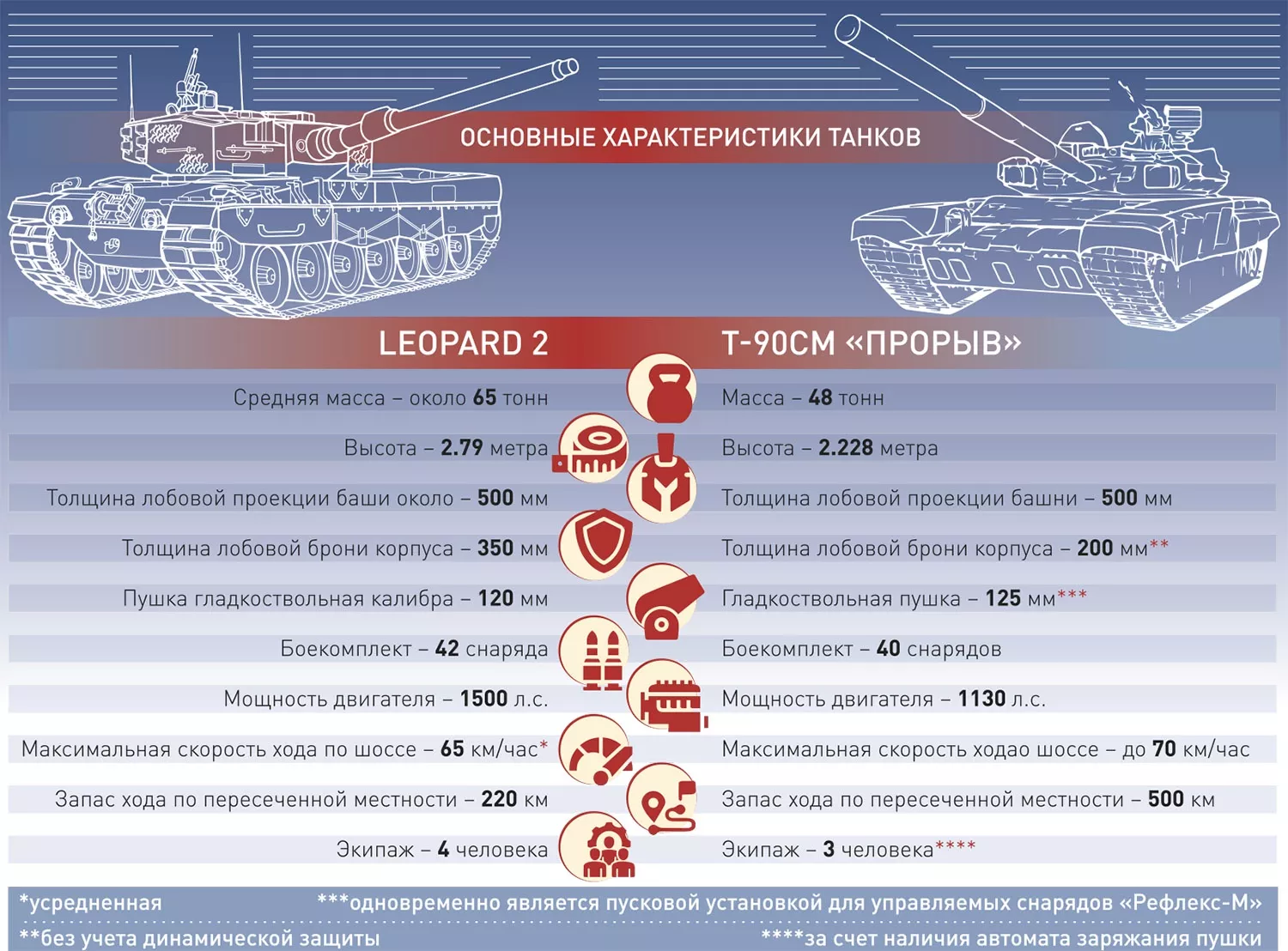

Украина очень хочет получить немецкие танки Leopard: насколько они опасны и что смогут противопоставить российским Т-90СМ

Сергей Птичкин

Киев очень хочет получить танки западного производства, особенно немецкие. В ВСУ, если судить по символике, просто ностальгируют по той бронетехнике, которая утюжила поля Украины в 1941 году. На корпуса своих машин там с удовольствием наносят белые кресты, забыв, чем для крестоносцев ХХ века завершился поход на Восток.

Украина может рассчитывать на получение немецких основных боевых танков Leopard 2 из Германии при условии, что США отправят Киеву хотя бы один танк M1 Abrams, заявил в беседе с The Washington Post глава украинского министерства обороны Алексей Резников. По его словам, поставка немецких танков - "решение, лежащее на поверхности", однако для этого Вашингтон должен выступить в роли старшего брата и сам поставить хотя бы одну машину на Украину. "Один танк. Просто символический шаг - и после этого, я уверен, у нас будут и "Леопарды" из Германии, и британские, французские танки", - резюмировал Резников.

Точно сказать, появятся ли танки западного образца в степях Украины, пока затруднительно. Но до сих пор все анонсированные вооружения рано или поздно передавались киевскому режиму, как было с теми же "Хаймерсами". А если появятся? Сравним возможности российского Т-90СМ и "Леопарда". Немецких танков с таким именем существует семь модификаций, самый современный - Leopard 2А7.

Основные характеристики танка Leopard 2.

Средняя масса - около 65 тонн. Высота - 2,79 метра. Броня комбинированная, противоснарядная, толщина лобовой проекции башни около 500 мм. Разработчики утверждают, что с учетом различных вставок она эквивалентна 1500 мм при ударе в нее кумулятивного снаряда. Толщина лобовой брони корпуса - 350 мм, но для кумулятивных боеприпасов она эквивалента 500 мм. Гладкоствольная пушка калибра 120 мм. Боекомплект - 42 снаряда. Мощность двигателя - 1500 л.с. Максимальная скорость хода по шоссе - 65 км/час (усредненная). Запас хода по пересеченной местности - 220 км. Экипаж - 4 человека.

Т-90СМ "Прорыв" имеет самый низкий силуэт в мире, и это очень важно. Высота его всего 2,228 метра. Он более чем на полметра ниже "Леопарда". Масса 48 тонн. Броня также комбинированная, противоснарядная. Кроме того, наш танк имеет дифференцированную навесную динамическую защиту, прикрывающую корпус, башню и ходовую часть. Встроенная динамическая защита лобовой части корпуса способна ломать не только кумулятивную струю, но и сердечники подкалиберных снарядов. Гладкоствольная 125-мм пушка одновременно является пусковой установкой для управляемых снарядов. Они, кстати, способны поражать не только наземную бронетехнику, но и малоскоростные воздушные цели типа вертолетов. Боекомплект 40 артиллерийский снарядов различных типов и управляемых ракет 9К119М "Рефлекс-М".

В карусели автомата заряжания находятся 22 выстрела. 18 запасных снарядов размещены в кормовой нише башни, которая снабжена вышибными панелями по примеру "Абрамса" и "Леопарда-2". Однако в условиях городского или интенсивного боя в поле эти 18 выстрелов можно с собой не брать. Это увеличивает живучесть "Прорыва".

На танке установлен многотопливный дизельный двигатель V12 В-92С2Ф2 мощностью 1130 л.с. Он позволяет развивать скорость по шоссе до 70 км/час. Запас хода по пересеченной местности 500 км. Экипаж - 3 человека за счет наличия автомата заряжания пушки.

Особо стоит отметить характеристики 125-мм пушки Т-90СМ.

При стрельбе бронебойными кумулятивными и подкалиберными боеприпасами максимальная прицельная дальность составляет 4000 м, управляемыми ракетными боеприпасами - 5000 м, осколочно-фугасными боеприпасами по баллистической траектории до 10 000 м.

У всех зарубежных конкурентов дальность танкового выстрела не превышает трех километров. Если на Курской дуге немецкие "Тигры" поражали Т-34 на дальности в 2000 метров, то сейчас тот же "Леопард-2" не сможет подойти к Т-90 и на пять километров.

Понятно, что сами по себе технические характеристики боевых машин важны, но исход боя всегда решают подготовка и мастерство экипажа.

На одной из зарубежных военно-технических выставок я стал свидетелем разговора российского танкиста с немецким. Оба были настоящими профи и уже немолодыми служаками. Немец всячески нахваливал свой "Леопард-2А7", новейший на то время, который представлял на выставке. Но в итоге сказал, что лично он бы не рискнул вступить в дуэльный поединок с российским танком. И достаточно подробно объяснил, почему. Во-первых, именно по несравнимости габаритов. В любой современный российский танк попасть очень сложно, учитывая к тому же его высочайшую подвижность в отличие от немецкого тяжеловеса. Во-вторых, из-за разницы боевой подготовки. Как был уверен немец, и, наверное, он прав, российские танкисты учатся маневренному бою. А вот в НАТО предпочитают бить из засад, да еще при обязательном наличии массы информации о состоянии поля боя, получаемой с различных источников. Ну и, в-третьих, дальность поражения орудий российских танков оказалась выше, чем у немецких.

Так что если "Леопарды" и доедут до той территории, где сегодня проходит специальная военная операция, то они станут довольно уязвимыми мишенями, поскольку попадут в зону стрельбу наших танков раньше, поскольку у российских дальнобойность фактически вдвое выше.

К тому же в полевых условиях вес "Леопардов", которые на почти на 20 тонн тяжелее наших Т-90СМ, значительно снижают их маневренность.

На пространстве СНГ 2023-й станет Годом русского языка, не случайно на рабочий завтрак лидеры собрались в Русском музее

Айсель Герейханова (Санкт-Петербург)

В неформальной обстановке и в замечательных интерьерах Русского музея прошел второй день предновогоднего неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. Кроме того, на полях саммита Владимир Путин провел двусторонние встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Во вторник, 27 декабря, Владимир Путин и Александр Лукашенко первыми прибыли на одной машине Aurus в Государственный Русский музей, где был запланирован рабочий завтрак лидеров стран СНГ. Оба президента были в хорошем настроении. Путин, выйдя из машины, помахал журналистам рукой.

Разговор президентов России и Беларуси прошел в одном из залов Михайловского дворца на фоне эскиза картины "Явление Христа народу" Александра Иванова. Путин отметил, что они с Лукашенко имели возможность поговорить и в первый день саммита, и уже на следующий день утром. "Я думаю, в такой неформальной обстановке продолжим наше общение, в таких замечательных интерьерах. Мы договорились, что 2023 год будем отмечать как Год русского языка, поэтому мне кажется, что встретиться сегодня на рабочий завтрак в Русском музее будет как нельзя кстати", - заметил Путин.

Он добавил, что обстановка музея подходит и для того, чтобы поговорить и по серьезным делам. "В том числе имею в виду наши двусторонние отношения. Хотя мы в постоянном контакте, тем не менее жизнь каждый день дает нам повод пообсуждать некоторые вопросы и принять нужные решения для того, чтобы они решались эффективно", - отметил Путин. По его словам, правительства двух стран работают напряженно.

Лукашенко в свою очередь заявил об окончательном согласовании многих вопросов на уровне президентов РФ и Беларуси, которые ранее были подняты в ходе встречи в Минске. "Правительства доработают их. Уже у них к нам не может быть вопросов - мы уже все решили, что они просили", - сказал он. По словам Лукашенко, часть вопросов были сняты в ходе общения на полях неформального саммита за вечер. "Если кто-то думает, что мы только чай пьем, я должен сказать, что мы вчера с вами не только за этим чаепитием, но и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. Порой у некоторых государств на это уходят годы. Мы с вами за вечер многие точки расставили над i, продолжая наш диалог минский, поскольку он был в основном по экономике", - заявил он.

В ходе встречи Лукашенко отдельно поделился своими впечатлениями от Санкт-Петербурга. Белорусский лидер был впечатлен его чистотой. "На меня он (Санкт-Петербург) произвел потрясающее впечатление. Мне обидно за чистоту стало - приеду в Минск, буду смотреть, чтобы мы подтянулись. Даже не чувствуется, что здесь зима: настолько вычищен, выдраен город, доведен до ума", - отметил он.

Далее Путин и Лукашенко присоединились к другим лидерам СНГ: президентам Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и премьер-министру Армении. Вместе они осмотрели экспозиции Русского музея и послушали экскурсию, которую для них провел директор музея Владимир Гусев. "Когда мы получили Михайловский замок, он в таком виде был...", - сказал Гусев. "В разрушенном. Мы думали, что с ним делать, и приняли решение отдать музею", - рассказал Путин.

Лукашенко заинтересовался картиной "Последний день Помпеи" Карла Брюллова. Президент Беларуси даже отделился от экскурсии и долго рассматривал огромное полотно. У других лидеров СНГ вызвала интерес личность Павла I. Реагируя на большое количество вопросов от глав государств об императоре, директор музея предложил следующую встречу посвятить этой теме. Отметим, что лидеры Азербайджана и Туркмении пропустили культурную программу.

Рабочий завтрак участников саммита СНГ прошел в закрытом режиме. Как ранее отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, для участников мероприятия это хорошая возможность продолжить общение. Судя по меню, на завтрак лидерам предложили на выбор три вида каши: гречневую, из пяти злаков и рисовую с изюмом. Желающие также могли угоститься драниками с крабом и яйцом пашот или сырниками со сметаной. На десерт - пирожное "Три шоколада" и шербет из глинтвейна с вяленой вишней.

Сразу после завтрака Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Главный вопрос - урегулирование ситуации на Южном Кавказе, армяно-азербайджанских отношений, ситуация с Карабахом, подчеркнул Путин. "Мы с вами еще вчера начали, и удалось втроем поговорить", - сообщил Путин, имея в виду президента Азербайджана Ильхама Алиева, который также принимал участие в саммите. И это была действительно важная новость, потому что накануне саммита в Кремле сообщали, что такого трехстороннего разговора не будет.

Пашинян, в свою очередь, заявил, что самый оперативный вопрос, который требует решения, - кризис в Лачинском коридоре. "Уже почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт. Это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе", - указал он. Премьер Армении напомнил, что согласно трехстороннему заявлению Москвы, Баку и Еревана, Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев. "Республика Азербайджан гарантировала беспрепятственный проезд пассажиров, грузов, людей по Лачинскому коридору. А сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. Конечно, хотелось бы обсуждать эту ситуацию и какие есть варианты", - сказал он.

Все лидеры стран СНГ, которые приняли участие в саммите, уехали с подарками от российского президента - для неформальной встречи было подготовлено девять перстней с поздравлением к Новому году и эмблемой СНГ.

Поможет ли нейроинтерфейс тем, кто не может говорить после инсульта

Зачем связывать мозг с компьютером

Ольга Медведева (Свердловская область)

Нейробиолог, профессор мехмата МГУ, главный научный сотрудник Института эволюционной физиологии и биохимии имени Сеченова Михаил Лебедев исследует кору полушарий головного мозга и разрабатывает нейроинтерфейсы - технологии, позволяющие связать мозг и компьютер. Михаил был одним из 400 экспертов и слушателей, которые собрались в УрФУ на V Международном форуме по когнитивным нейронаукам Cognitive Neuroscience-2022. Мы воспользовались его приездом в Екатеринбург, чтобы узнать, как нейроинтерфейс поможет восстановить или заместить утерянные функции организма.

О каких именно функциях идет речь?

Михаил Лебедев: О самых разных. Нейроинтерфейсы могут быть задействованы даже в стимуляции кровообращения, ведь сосуды сужаются под воздействием симпатической нервной системы, значит, их можно контролировать. А достаточное снабжение тканей кислородом - самое главное для стареющего мозга.

Над чем вы сейчас работаете?

Михаил Лебедев: Мы разрабатываем интерфейс, который работает через обонятельный канал - через запахи. Обычно обоняние используется не очень активно. Мы осознаем его значимость, когда оно теряется. Человеку некомфортно, если он не может отличить испорченную пищу от свежей, не чувствует запах дыма и так далее. У многих обоняние ухудшается с возрастом, потеря его может быть ранним признаком болезни Альцгеймера или Паркинсона. Наш прибор помогает тренировать обоняние, а вместе с ним весь мозг, в определенной степени восстанавливаются даже когнитивные функции. Существует опытный работающий образец, теперь необходимо наладить серийное производство, этим займутся в Сколковском институте науки и технологий.

Какие еще нейроинтерфейсы существуют?

Михаил Лебедев: Большая группа связана с извлечением информации из мозга. На основе этих технологий можно, например, смоделировать детектор лжи. Но особенно эффективно использовать их в медицине. Скажем, человек с травмой спинного мозга не может двигать ногой, но головной мозг как управляющий центр вполне жизнеспособен. Мы получаем сигнал непосредственно из мозга, направляем его на протез или экзоскелет - и нога начинает работать.

Насколько я понимаю, дело уже дошло до практического применения.

Михаил Лебедев: В Бразилии группу людей с травмой спинного мозга тренировали с использованием интерфейсов, запускающих экзоскелет. За год у многих из них восстановилось движение ног. Очевидно, оставались какие-то нервные волокна, и они заработали.

Если человек не может говорить из-за травмы, инсульта, как ему может помочь нейроинтерфейс?

Михаил Лебедев: Важно, что именно поражено. Если речевая зона мозга - надежда есть. Если выключена зона Брока, которая является премоторной областью для речи, из мозга ничего не считаешь. Но можно использовать смежные области и таким образом попытаться восстановить функции. Причем есть варианты - фиксировать мысленное проговаривание текста или попытку двигать голосовыми связками. Последнее эффективнее. Слов много, и то, как мы их задумали, трудно поддается считыванию. Другое дело - желание активировать голосовые связки. На основе команды модулируется звук.

Наверное, таким образом реально восстановить общение с полностью обездвиженными людьми…

Михаил Лебедев: Да! Самый эффективный метод - дать им некий внешний стимул и посмотреть, как мозг на него отвечает. Потом предложить другой стимул… Переводя внимание с одного объекта на другой, человек получает способность коммуницировать. Скажем, он видит перед собой клавиатуру, смотрит на букву "А", буква мигает. Так появляется возможность напечатать текст.

Когда, по вашему мнению, полностью парализованный человек сможет вести полноценный образ жизни с помощью нейроинтерфейсов?

Михаил Лебедев: Лет 5-6 назад одному американцу имплантировали устройства, помогающие действовать парализованной рукой. А то, о чем вы говорите, ждет нас через 5-10 лет. На первом этапе будут создавать не моторные протезы, а сенсорные. И мы подозреваем, что с их помощью захотят стимулировать центры удовольствия и мотивации.

Как быть с опасностью внешнего контроля - за настроением, мыслями?

Михаил Лебедев: Пока она для нас неактуальна, но философы рассматривают эту проблему. Приведу курьезный пример. Я много работал с приматами. Обезьяне в мозг вживили электрод, и я узнал, что она замыслила. У нее была задача действовать в зависимости от того, какая лампочка загорелась. И по активности нейронов я увидел, что она задумала неверное движение - еще до его совершения.

А можно увидеть картинки из снов?

Михаил Лебедев: Такие эксперименты проводятся. Но пока все работает неидеально. Например, в крысином варианте: крыса бегает по лабиринту, а мозг у нее устроен так, что в каждой точке маршрута возникает уникальная активация нейронов. Крыса засыпает, и мы видим по приборам, что во сне нейроны двигают ее по тому же маршруту. Помните фильм "Аватар": ученые подключают устройство к мозгу - и человек уходит в метавселенную, бегает по джунглям. В реальном мире мы отстаем, но основные базовые элементы выполнены.

Техника устаревает, ломается. Выходит, вы вживляете в человека что-то ненадежное и недолговечное?

Михаил Лебедев: Пока ничем серьезным мозг не нагружают. Например, при болезни Паркинсона имплантируют глубокий стимулятор, но это несколько проводочков со стимулирующими точками. Единственное, что необходимо делать, - менять батарейку, расположенную в области груди. А когда устройства станут более продвинутыми и потребуется подключить к мозгу миллион проводочков, могут возникнуть проблемы обновления, старения и поломок.

Беспилотные технологии

Виктор Шамраев, главный инженер Центральной дирекции по ремонту пути (ЦДРП)

Идея применения беспилотных летательных аппаратов для нужд хозяйства не нова. По инициативе аппарата управления ЦДРП в 2018 году была включена в Инвестиционную программу закупка 29 беспилотников в структурные подразделения региональных дирекций по ремонту пути. Оборудование применялось для оценки состояния производственных объектов – организации производственных площадок, порядка хранения материалов, состояния производственных баз. При этом анализ видеоданных с них выполнялся вручную, что требовало значительных трудозатрат. Объём задач, возлагаемых для БПЛА, увеличивался: периодичность контроля производственных баз снизилась до одного раза в квартал, добавился мониторинг разворота техники по фронтам капитального ремонта, контроль выполнения работ с периодичностью раз в две недели, оценка состояния полосы отвода по завершении работ.

Для поиска решений по оптимизации в декабре 2021 года сформирован открытый запрос на поиск инновационных решений по построению масштабных планов, профилей путей, измерению объёмов грузов на производственных базах путевых и опытных путевых машинных станций. Победителем открытого запроса стал Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва, разработавший программное обеспечение под подставленную задачу.

В Программу поддержки инноваций на 2023 год включён проект Куйбышевской железной дороги «Программное обеспечение для обработки информации с БПЛА», закупка которого будет проведена сразу для всех 16 дирекций по ремонту пути. По итогам внедрения в репрезентативном объёме будет рассматриваться вопрос о закупке лицензий во все путевые машинные станции сети.

Новый заказник для сохранения лососевых появится в Красноярском крае

В Красноярском крае будет создан природный заказник регионального значения «Река Бахта». Главная задача этой ООПТ — сохранить и увеличить популяцию лососевых рыб.

Новая заповедная территория появится в Туруханском районе, сообщили Fishnews в пресс-центре областного министерства экологии и рационального природопользования. По словам главы ведомства Павла Борзых, заказник будет располагаться выше по течению реки Бахта в 70 км от поселка с одноименным названием. Общая площадь особо охраняемой природной территории составит более 27 тыс. га.

ООПТ будет включать водный комплекс Бахты и ее крупных притоков: реки Малая Бахтинка, Тынеп (с притоком Аяхта), Хурингда, Дельтула, Таначи, а также береговые линии, прилегающие к водным объектам.

«С инициативой защитить уникальный природный комплекс выступили местные жители. Работа по созданию заказника находилась на контроле губернатора края Александра Усса. Река Бахта — это природный резерватор лососевых видов рыб. Здесь находятся участки нагула и нереста и других видов ценных рыб. Наша задача не только сохранить, но и увеличить их популяцию», — подчеркнул Павел Борзых.

В заказнике планируется запретить все виды рыболовства (за исключением отдельных случаев), размещение палаточных городков и туристических стоянок, строительство объектов, эксплуатацию судов.

Представителям коренных малочисленных народов и местным жителям разрешат любительскую рыбалку (кроме тайменя и ленка), а также рыболовство для ведения традиционного образа жизни.

Fishnews

От рыбаков соберут пожелания по подаче заявлений через «Госуслуги»

В этом году на портале госуслуг появилась возможность подать заявления на оформление промысловых разрешений. Росрыболовство провело с предприятиями совещание на эту тему и пообещало собрать от добытчиков предложения по совершенствованию сервиса.

Ход заявительной кампании-2023 и использование портала госуслуг для оформления разрешений на добычу водных биоресурсов рассмотрели на совещании, которое провел заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Во встрече участвали территориальные управления Росрыболовства, рыбопромышленные предприятия и представители отраслевых ассоциаций.

Со стороны Центра системы мониторинга рыболовства и связи отвечал на вопросы пользователей начальник учреждения Александр Михайлов.

Заявительная кампания на предстоящий год идет ускоренными темпами, заявления на вылов принимаются как через портал «Госуслуги», так и в бумажном виде, рассказали Fishnews в пресс-службе ЦСМС.

По данным учреждения, с начала кампании 22 декабря от пользователей принято более 2,6 тыс. заявлений на выдачу разрешений, из них через портал госуслуг подано 1,1 тыс. заявлений. Всего за прошедший период выдано 1 544 разрешения на 2023 г. Первое разрешение в новой системе СИГУР было выдано в Приморском территориальном управлении Росрыболовства на судно «Чемпион».

В ходе совещания отмечен прогресс в решении технических вопросов по оформлению заявлений через «Госуслуги». Также прозвучали предложения от рыбопромышленных предприятий, например возможность исправления ошибок, допущенных в процессе заполнения заявлений, и моменты, связанные с повышением удобства работы со справочником орудий лова, отметили в пресс-службе.

По итогам совещания Василий Соколов поручил консолидировать поступающие от рыбаков предложения по совершенствованию процесса подачи заявлений через «Госуслуги» и направить обращение в Минцифры, отвечающее за функционирование портала.

Замруководителя Росрыболовства обратил внимание территориальных управлений на важность оперативной работы по выдаче разрешения на вылов, чтобы обеспечить своевременное начало промысла.

Fishnews

Подзаконная база по квотам, новые ставки сбора, лососевые участки — ассоциации ждет большая работа

Уходящий год стал временем принятия целого ряда неоднозначных для отрасли законов. Но остается еще вопрос, как все эти изменения будут реализовываться на уровне подзаконной базы, отметили руководители рыбохозяйственных ассоциаций на конференции Fishnews.

Максим Козлов, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области: В этом году принят закон о втором этапе инвестиционных квот и аукционов — остался этап подписания президентом страны. Эти изменения вызвали огромный резонанс в отрасли. Сейчас предстоит подготовка подзаконных актов — и здесь профсообществу необходимо быть не менее внимательным. Эти документы также будут определять перспективы работы рыбной промышленности. Например, будет установлено, доли квот добычи каких видов краба и в каких промысловых районах отправятся на аукцион. Поэтому предприятиям также надо планировать свою работу, смотреть, как будут развиваться события.

Вопросом номер один для лососевых регионов Дальнего Востока становится законодательство по наделению участками для промысла анадромных видов рыб. Сахалинская область занимает второе место по объемам добычи тихоокеанских лососей, и эта тема для нас крайне важна. Мы уже обсуждали ее на правлении ассоциации, говорили о том, что необходимо понимать критерии перезакрепления акваторий.

Отрасли в следующем году предстоят революционные изменения и по документам на промысел. Всю жизнь мы работали с разрешениями на бумаге, оригиналы доставлялись на суда. С 1 марта вводятся электронный рыболовный журнал и электронные разрешения на промысел. В преддверии таких изменений нужно обсудить все возможные нюансы, с которыми могут столкнуться наши пользователи и контролирующие органы. От последних вопросы уже поступают. И конечно, надо будет мониторить ситуацию.

Владимир Галицын, председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки: Максим Георгиевич действительно широкими мазками обрисовал картину, которая нас ждет по лососям. 28 декабря ожидается первое заседание межведомственной рабочей группы по вопросам закрепления участков для промысла анадромных видов рыб. На 2023 год мы, безусловно, считаем для себя эту тему приоритетной. Думаю, это будет работа не одного года. Добросовестные пользователи должны сохранить возможности для промысла — это наше твердое убеждение.

По прогнозам науки, 2023 год станет для Камчатки урожайным по лососям. Ученые рекомендовали готовиться к большим подходам рыбы – возможно, сопоставимым с показателями 2018 года. В принципе, наш регион готов освоить такие объемы.

На мой взгляд, в будущем году нам нужно усиливать роль Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока – как органа, показавшего свою эффективность. Я признателен коллегам за взаимодействие. И отдельная благодарность Fishnews за информационную поддержку деятельности совета.

Сергей Рябченко, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края: Безусловно, Максим Георгиевич и Владимир Михайлович назвали важные вопросы. Необходимо отслеживать, какие виды крабов и в каких районах войдут в проекты подзаконных актов, предлагаемые ко второму этапу аукционов.

Актуален для нас и вопрос сбалансированности решений по распределению объемов для традиционного и промышленного рыболовства, в том числе по пресноводным объектам на Амуре. Будем разбираться.

Вопросов много, и я думаю, что будут появляться новые. Волнует нас, конечно, и тема распределения рыболовных участков для добычи анадромных видов. Хабаровский край — третий регион по объемам вылова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке. Будем отстаивать интересы предприятий — опыт в такой работе есть.

Также хочется поблагодарить медиахолдинг за освещение проблематики отрасли. Большую работу вы делаете. Безусловно, очень помогает участие в деятельности Координационного совета — надо продолжать.

Георгий Мартынов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья: Прежде всего, хочу выразить признательность коллегам за совместную работу. И хотелось бы обратить внимание на еще одни большие изменения, которые произошли в регулировании отрасли.

Пока мы сражались с новшествами законопроекта о втором этапе, были приняты изменения в Налоговый кодекс. Пересмотрены ставки сбора за пользование водными биоресурсами. И наша ассоциация, и предприятия еще изучают поправки, тем более что пока не вышла подзаконная база для их реализации. Но мне кажется, что все эти нововведения — второй этап инвестквот и аукционов, и повышение ставок сбора — приведут к повышению цен на рыбу. Например, ставка сбора по минтаю теперь не дифференцируется для минтая Охотского моря и других районов промысла. И как это отразится на цене продукции из минтая Японского моря, которая поставлялась нашему потребителю? С такими ставками небольшие предприятия могут просто не захотеть выходить в море.

Думаю, надо в первом квартале следующего года оценить изменения в регулировании отрасли через призму влияния на потребительскую корзину россиян. И выводы донести до правительства, Госдумы, Совета Федерации.

Валентин Балашов, председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна: Уходящий год можно назвать временем борьбы за здравый смысл. Задачи на 2023-й — продолжение работы, направленной на консолидацию рыбацкого сообщества, сохранение доступа предприятий к промыслу. И третье важное направление — возврат статуса рыбной отрасли в системе федеральных органов исполнительной власти, формирование позитивного образа отрасли. Конечно, надо продолжать совместную работу рыбохозяйственных объединений.

Александр Дупляков, президент Ассоциации добытчиков краба: Уходящий год был сложным. Он нас сплотил, и я думаю, что мы продолжим совместную работу и будем развивать ее. Хотел бы поблагодарить команду Fishnews за вклад в решение вопросов отрасли. Полагаю, что роль Координационного совета в следующем году будет расти. Вместе решать проблемы гораздо эффективнее.

Надеемся, что следующий год даст возможность для более спокойной, планомерной работы рыбной отрасли.

Fishnews

Максим Матюшин, ЦУП: для управления спутниками мы создали цифровой двойник космоса

Начальник Центра управления полетами (ЦУП) ЦНИИмаш (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Максим Матюшин дал интервью «Известиям» о новых подходах к контролю за космическими аппаратами на базе технологий цифровых двойников и искусственного интеллекта, а также о необходимости выработки правил орбитального движения.

Искусственный интеллект будет управлять спутниками совместно с человеком

— Максим Михайлович, количество и разнообразие космических аппаратов и систем в последние годы растут лавинообразно. Что изменилось для систем управления космическими полетами?

— Темпы развития мировой космической техники по историческим меркам всегда были достаточно высокими, возможно, поэтому огромные изменения в части облика и содержания космических систем происходят для стороннего наблюдателя практически незаметно. Уже является реальностью возможность развертывания спутниковых систем, состоящих из сотен или даже тысяч космических аппаратов. И существующая реальность требует серьезного развития систем управления космическими полетами. Если в прошлом управление можно было упрощенно назвать точечным, работающим по принципу «система управления — объект управления», где объектом управления был космический аппарат и увеличение количества космических аппаратов просто компенсировалось созданием нового сектора управления, состоящего из зала управления, вычислительных комплексов, средств связи и прочего, то в условиях взрывного роста требуется либо такое же взрывное увеличение секторов управления и, как следствие, такое же взрывное увеличение затрат на их создание и эксплуатацию, либо создание новой идеологии и использование иных принципов построения управляющих систем.

— Каковы же новые принципы?

— Идеология построения системы изначально должны предполагать ее способность к самоадаптации применительно к внешним условиям. Из этого следуют принципы работы системы. Первый — способность адаптировать себя к управлению разнородными космическими аппаратами, второй — способность оптимизировать расход имеющихся в распоряжении ресурсов за счет их перераспределения, и третий — способность выполнять первые два быстро и эффективно.

Следует отметить, что мы не должны путать вышеназванные идеологию и принципы управления с искусственным интеллектом. В данном случае система управления предполагает содействие человеку и снижение уровня загруженности человека в рамках реализации самого процесса управления. Принятие решений в любом случае остается за человеком.

Данная концепция была использована при разработке эскизного проекта базового ЦУПа госкорпорации «Роскосмос», выполненного сотрудниками Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) совместно с сотрудниками ведущих предприятий отрасли. Эскизный проект успешно прошел защиту в Федеральном космическом агентстве в 2015 году и в настоящее время центральный орган управления — базовый ЦУП госкорпорации «Роскосмос» — предполагается строить именно с учетом идеологии цифровых экосистем и вышеназванных принципах.

— Что уже получилось сделать?

— Для начала следует отметить, что целостный опыт управления группами космических систем, объединяющих по несколько автономно летающих на длительном интервале времени космический аппаратов, в гражданском сегменте российского космоса на тот период в целом отсутствовал. Конечно, была реализована технология управления российским сегментом МКС, но продолжительность этапа автономного полета кораблей «Союз» и «Прогресс» очень ограниченна, а модули РС МКС могут считаться автономными со значительными оговорками.

Поэтому параллельно с созданием эскизного проекта базового ЦУПа «Роскосмоса» наряду с теоретическими положениями шла разработка практических методик технологии управления группами космических систем. Благодаря созданию и постоянному развитию данной технологии стало возможным успешное применение по целевому назначению новых космических систем: многофункциональной космической системы ретрансляции «Луч», космической системы дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П», космической системы оперативного мониторинга земной поверхности «Канопус-В», геостационарной гидрометеорологической космической системы «Электро». То есть можно говорить о том, что результаты теоретической проработки вылились в успешное завершение работ первой фазы создания базового ЦУПа госкорпорации «Роскосмос» и технология управления группой космических систем, состоящих из разнородных космических аппаратов, начала получать воплощение в практической реализации.

Вместе с тем основной целью данного этапа работы является создание универсальной цифровой базовой платформы как основного системообразующего элемента цифровой экосистемы управления полетами. В июне 2022 года это было реализовано совместно с кооперацией из ведущих предприятий госкорпорации «Роскосмос» и Российской академией наук (РАН).

— Какие технологии используются в этом проекте?

— Если говорить об уникальных технологиях, то в качестве примера можно привести создание единого виртуального баллистического информационного пространства, предназначенного для отображения текущей космической оперативной обстановки. Фактически это цифровой двойник космоса, в котором проводятся текущие операции управления полетом разнородных космических аппаратов. Это пространство позволяет моделировать движение на разных орбитах, планировать и реализовывать операции с одним аппаратом в составе целой группы с учетом наличия космического мусора.

У нас были созданы новые технологии управления потоками информации, которыми обмениваются спутники с системой управления полетами. К примеру, технологии телеметрического обеспечения, позволяющие объединять информацию о космических аппаратах, получаемую от различных источников, в одной среде. Так обеспечивается достижение максимальной достоверности данных о состоянии бортовых систем различных спутников. Созданы технологии, позволяющие предоставлять средства локальной вычислительной сети с выходом на каналы связи через российские средства обеспечения безопасности. Реализованы комплексные решения по видеоконференцсвязи, IP-телефонии, средствам телефонной связи.

— Какими объектами в космосе может управлять ЦУП?

— ЦУП в состоянии обеспечить управление практически любыми видами космических аппаратов, начиная от сверхмалых с массой до 100 кг и объемом не более 1 куб. м и заканчивая российским сегментом Международной космической станции массой более 70 т и объемом порядка 265 куб. м.

— Будет ли ЦУП управлять частными космическими аппаратами, количество которых растет?

— Как я уже говорил выше, технически ЦУП может управлять любыми космическими аппаратами и в своей повседневной деятельности получает и использует информацию обо всех объектах, находящихся на околоземных орбитах, но в настоящее время управление осуществляется только космическими аппаратами, входящими в орбитальную группировку госкорпорации «Роскосмос».

Принципы организации контроля космического движения

— Как изменится работа специалистов в ЦУПе?

— У них станет меньше рутины, которую возьмет на себя система управления. Вообще человеческий мозг воспринимает и обрабатывает информацию достаточно быстро, но именно в силу наличия человеческого фактора — возможности отвлечься, задержаться с ответом, переспросить — между получением и обработкой информации и принятием решения возникает задержка. Интеллектуальная система управления проделает необходимые процедуры обработки данных значительно быстрее и предложит специалисту готовый набор решений, человеку останется только выбрать подходящее.

— Какие вы видите перспективы развития новых подходов к управлению космическими полетами?

— В начале ХХ века, на заре авиации, вопросов регулирования движения самолетов, необходимости предупреждения аварийных ситуаций, связанных со столкновениями в воздухе, не возникало. Но уже в 1920–1930-е годы в Великобритании, США и СССР в связи со взрывным ростом количества авиатехники начали создавать службы управления воздушным движением, вырабатывать идеологию, методики и принципы работы.

Аналогично сейчас обстоят дела и в космическом пространстве. Нынешнее количество космических аппаратов требует организации процесса их движения, причем на основании принципов и правил, общих для всех участников. Возвращаясь к аналогиям с авиацией, в итоге появится, скажем так, международная система, представляющая собой национальные системы управления космическим движением, объединенные в общую международную сеть. Созданные средства базового ЦУПа вполне могут быть первым приближением к созданию национальной системы управления космическим движением.

Беседовала Ольга Коленцова, «Известия».

Моя добрая фея, или Самый лучший день в году

В ноябре к нам в класс пришла директор школы. Она вошла с молодой и очень красивой девушкой. Директор сказала, что зовут ее Ольга Яковлевна, мы должны ее слушаться и уважать, как прежнюю нашу учительницу Анастасию Петровну. Этого нам говорить было не нужно. Ольгу Яковлевну мы полюбили сразу.

Во-первых, новая учительница никогда на нас не кричала, как наша Наська (так между собой звали мы пожилую Анастасию Петровну). Во-вторых, она была милая, миниатюрная, с кудряшками соломенного цвета и ямочками на щеках. В-третьих, она постоянно что-то выдумывала. Водила в лес, где мы разыгрывали сказку «12 месяцев», ходили хороводом вокруг костра и пели «В лесу родилась елочка». А однажды привела в класс скрипача. Он играл на скрипке, прижимая ее щекой так нежно, а мелодия была такая красивая, что мы слушали затаив дыхание. Учительница пояснила, что музыка композитора Сен-Санса называется «Умирающий лебедь». Я впервые слышала живую музыку, от которой по коже шли мурашки. Всю жизнь потом я проверяла искусство на подлинность, вспоминая то свое состояние.

С середины декабря у нас началась подготовка к новогодней елке. Ольга Яковлевна предложила устроить карнавал. Идею приняли на ура! Все, кроме меня. К празднику я должна была выучить наизусть стихотворение Пушкина «Зима». С этим я справилась быстро, память была хорошая, да и выступать я всегда любила. Когда мама на меня сердилась, то называла артисткой. Это было мое домашнее прозвище, на которое я вовсе не обижалась. Мне очень хотелось выступить на празднике, но как быть с карнавальным костюмом? Я точно знала, что никакого карнавального костюма у меня не будет. Маме не до этого, она всегда на работе. Бабушка все время была занята, хлопотала по хозяйству. Старшая сестра, по выражению бабушки, была «никуловка», то есть ни шить, ни вязать не умела. Словом, помочь мне с костюмом было некому. Я поделилась своей печалью с учительницей. Та погладила меня по голове: «Не беспокойся, что-нибудь придумаем». Когда до праздника оставалось дня три, Ольга Яковлевна сказала, что в это воскресенье будем шить мне карнавальный костюм. Она написала мне на листочке свой домашний адрес. Счастливая, в ожидании какого-то чуда я помчалась домой. Это была суббота. Чего я только не делала, чтобы скорее наступила ночь, чтобы утром идти к Ольге Яковлевне! Вымыла полы, принесла воды с колонки, чем удивила бабушку, которая по обыкновению несколько раз напоминала мне, что надо сделать по дому.

…Утром я проснулась, когда на улице еще было темно. Зимой светает поздно, и я подумала, что проспала. Не глядя на часы, быстро оделась. «Куда ты, оглашенная?» – спросила проснувшаяся от моего шума бабушка. Она включила на кухне свет. Было семь часов утра. «В такую рань по гостям не ходят, подожди», – пробурчала бабушка, растапливая печь. Я в валенках и пальто, подпоясанном широким ремнем, чтобы не поддувало, уселась на лавку. В доме еще все спали. Время тянулось бесконечно долго. На стене напротив меня висели часы-ходики с бегающими кошачьими глазками. Мне казалось, что стрелки совсем не двигались. Я даже глаза зажмурила, может, они быстрее подвинутся. Нет! Еле движутся. Я решила, что пойду, пожалуй. Буду идти медленно, там, глядишь, и рассвет наступит. На улице прохожих почти не было. Одни собаки лаяли на меня. Было еще темно, когда я оказалась у дома Ольги Яковлевны. Я решила подождать рассвета около квартиры на втором этаже. В подъезде было тепло. Я сдвинула с головы платок, сняла варежки, села на корточки около нужного мне номера квартиры и не заметила, как заснула. Проснулась оттого, что кто-то теребил меня за воротник пальто. «Кто ты? Что тебе здесь надо»? – наклонилась надо мной пожилая женщина в ночной рубашке. На плечи у нее был накинут шерстяной платок. Я сказала, что мне нужна Ольга Яковлевна. Женщина повернула голову к открытой двери и сказала: «Олюшка, к тебе тут мальчик пришел!» Я никак не могла понять, о ком идет речь. Потом дошло, на мне и правда пальто брата. Дома я донашивала то, что оставалось от сестры или от брата. И стрижка у меня была под мальчика. Мама стригла нас дома, как говорится, всех под одну гребенку. Мальчиков двух наголо, мне же оставляла челку. Старшей сестре Вале разрешалось носить косы.

Я все еще стояла у порога квартиры, когда в голубом халатике и тапочках с помпонами вышла Ольга Яковлевна. «Это ко мне. И это девочка. Зовут ее Таня. А это моя мама Анна Михайловна», – сказала она мне. Меня пригласили пройти в квартиру. Я сняла валенки, пальто, развязала платок, огляделась вокруг. Все в квартире Ольги Яковлевны показалось мне необычным. Моя бабушка часто говорила, что послушные и добрые дети будут жить в раю, а хулиганов и бездельников (при этом она чаще всего смотрела в сторону брата Гены) ждет адская жизнь. Рай же она описывала как место, где никто не голодает, где красиво, много цветов и очень чисто. Вот таким раем стала для меня комната, куда мне разрешили войти. Чистота была необыкновенная. На окнах узорчатые прозрачные шторы. На полу в кадушке росла пальма, на подоконниках – белые и красные герани. Посреди комнаты стоял круглый стол, покрытый узорчатой скатертью. Поразило количество книг в стенном шкафу. Я никогда ни у кого не видела столько книг в доме. К тому времени, когда я вошла в комнату, на улице развиднелось, взошло яркое солнце. Оно своими лучами проникало сквозь тюлевые занавески и освещало комнату. Как будто снежинки влетели через окно и засверкали хрустальными льдинками, отражаясь в трехстворчатом зеркале.

Моя учительница в голубеньком халатике, в тапочках с помпонами и вправду была Олюшкой, а не Ольгой Яковлевной, которая приходила на уроки в строгом костюме. Я была на седьмом небе от счастья. Но, когда Анна Михайловна позвала нас на кухню, я села на диван и сказала, что уже завтракала. «Давай тогда просто попьем чаю», – предложила Ольга Яковлевна. Меня усадили за стол. От всего увиденного я потеряла дар речи. Передо мной на тарелке лежали бутерброды с колбасой, стояла вазочка с вареньем, а в плетеной корзиночке лежали шоколадные конфеты. Дома, если к нам приходили гости, нас, детей, кормили заранее, к столу подходить не разрешалось. Мне никогда не приходилось сидеть вместе со взрослыми за таким богатым столом. Ольга Яковлевна с мамой что-то негромко обсуждали. Увидев, что на меня никто не обращает внимания, я стала есть все подряд. Очнулась, когда поняла, что бутерброды закончились, в вазе почти нет конфет, а около моей чашки предательски лежит куча фантиков. Но этого никто не заметил.

«Пойду навещу свою сестру, приду поздно. Так что вы уж справляйтесь тут без меня», – сказала Анна Михайловна и ушла. Мы прошли в комнату, Ольга Яковлевна выдвинула ящик комода и достала голубое платье, похожее на облако.

«В этом платье я была на выпускном вечере после восьмого класса, – пояснила моя добрая волшебница. – Сейчас из него мы сделаем тебе костюм. Будешь золотой рыбкой».

Я не могла поверить, что у меня будет такой необыкновенный карнавальный костюм. Ольга Яковлевна быстро сняла с меня мерку, взяла ножницы и стала кроить платье. Мне же она сказала, чтобы я не бездельничала и смастерила себе корону, мол, какая же золотая рыбка без короны? Я из картона вырезала по размеру своей лысой головы корону. Моя фея густо намазала корону клеем и обсыпала битыми игрушками. Корона засверкала так, как будто была усыпана настоящими бриллиантами. К этому времени платье было уже почти готово. Из того же ящика, где лежали елочные игрушки, мы выбрали рыбок, покрытых розовой и голубой фольгой, и стали пришивать к платью. Я ощущала себя счастливейшим человеком на свете! Но моему кумиру, моей спасительнице что-то не понравилось. «Снимай корону», – приказала она, взяв в руки куклу, которая в кокошнике с длинными косами сидела на комоде. Я даже подумать ничего не успела, как она ножницами остригла кукле косы и маленькими прядями приклеила волосы изнутри к короне. Получилась корона с кудрями. Это было чудо! Во время нашей совместной работы Олюшка что-то напевала. Мы о чем-то говорили, много смеялись. Было так хорошо и уютно в этом доме, что хотелось остаться здесь навсегда. Хорошо, если бы Ольга Яковлевна предложила пожить у них, размечталась я.

Приход Анны Михайловны прервал мои грезы. Меня нарядили в платье, надели корону, и я громко и с выражением стала читать стихотворение. Закончив, поклонилась. Мои слушатели зааплодировали. Анна Михайловна нашла мой костюм восхитительным. Потом сняла с моей головы корону, пригладила на ней волосы, посмотрела на стриженую куклу, укоризненно покачала головой и, ничего не сказав, ушла на кухню. Я не верила, что все это происходит со мной. Хотелось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это происходит не во сне, а наяву.

Времени прошло уже много. Мы сели за стол. Он был покрыт белой скатертью с голубыми маленькими цветочками. Это выглядело нарядно и празднично! Анна Михайловна улыбалась, мне казалось, она напрочь забыла про куклу без кос. Мне стало весело и радостно. Я совсем перестала стесняться. Анна Михайловна положила передо мной вилку и нож, поставила тарелку, на которой горкой лежало воздушное картофельное пюре. На вершине этой нежной горячей массы, как в кратере еще не потухшего вулкана, аппетитно таял кусочек сливочного масла. Рядом с вулканом на тарелке разлеглась аппетитная сарделька, от которой исходил такой вкусный запах, что мне захотелось скорее схватить ее рукой и откусить. Но я посмотрела на Ольгу Яковлевну и увидела, как она аккуратно воткнула в сардельку вилку и ножом режет ее на кусочки. Взяв в одну руку нож, а в другую вилку, я со всего маху воткнула ее в сардельку. Та вместе с вилкой скользнула по тарелке, и весь мой белоснежный вулкан из пюре с желтым сливочным кратером лавой сполз на белую скатерть. Это была катастрофа! Я закрыла лицо ладонями. Слезы текли по моим пальцам. Вдруг я почувствовала, что кто-то мягким полотенцем вытирает мое лицо. Анна Михайловна гладила меня по голове, приговаривая, что ничего страшного не случилось, что скатерть отстирается. В это время Ольга Яковлевна незаметно и быстро убрала все мои «художества». На стол постелили другую скатерть, а передо мной опять стояла тарелка с дымящимся картофельным пюре и все с той же сарделькой, проткнутой мною так лихо. Обед, к всеобщему удовольствию, закончился без разбитой посуды и с чистой скатертью.

Мы вернулись в комнату. Ольга Яковлевна попросила еще раз надеть пышное платье и корону. Меня поставили на стул и велели поворачиваться в разные стороны. Потом, во взрослой жизни, у меня были разные красивые наряды, но ни от одного из них я не была так счастлива, как в тот воскресный зимний день.

На новогоднем карнавале мой костюм признали лучшим. Когда Дед Мороз вручал приз и гостинец, Ольга Яковлевна озорно мне подмигнула. Никто не знал, откуда у меня появился такой красивый наряд. Это был наш с доброй феей секрет.

Татьяна БАДАНОВА, д. Хмельники, Родниковский район, Ивановская область

Павел КРЮЧКОВ: Без игровой поэзии становление ребенка невозможно

Как уверяет филолог, сотрудник Государственного музея российской литературы имени В.И.Даля Павел Крючков, «литературный конкурс имени Корнея Чуковского – инструмент для извлечения двух видов музыки. С одной стороны, необходимо продолжать уже заложенные традиции, с другой – понять и нащупать зарождающуюся литературную реальность». Одна из главных задач конкурса – называть новые имена и новые книги. В этот раз заявки принимаются до 30 апреля 2023 года, награждение состоится осенью. Конкурс отличается колоссальным призовым фондом в 7 миллионов рублей, премия вручается в шести номинациях. А поскольку среди членов жюри такой человек, как Павел Крючков, влюбленный в поэзию и много лет служащий ей (в том числе на посту редактора отдела поэзии «Нового мира»), а кроме того, что очень важно, один из ведущих специалистов по творчеству Корнея Ивановича, приходят на ум слова Елены Цезаревны Чуковской, внучки писателя: «На ниве чуковедения и чуководства все в порядке». Мы побеседовали с Павлом Михайловичем о тенденциозном прочтении сказок Чуковского, о чувствах детских писателей друг к другу и о советской официальной педагогике.

– Павел, начну с такого вопроса, прояснение которого, как мне кажется, важно для учителей. Корней Иванович писал о тенденциозном прочтении собственных сказок. В его статьях и дневнике описан ряд претензий со стороны читающей публики и критики в разные годы. Изменилось ли что-то в этом смысле? Читатели стали более прогрессивными?

– Видите ли, какая вещь: когда в 1917 году появился «Крокодил» в приложении для детей к журналу «Нива», то, конечно, как справедливо сказал Маршак, и не он один, это был взрыв. Ничего подобного детская литература не знала, а детская поэзия тем более. Саша Черный и другие замечательные люди появились чуть позже. Чуковский оказался совершеннейшим анфан террибль, в которого, правда, сразу же влюбились и дети, и поэты. «Крокодила» рвали из рук. Его знали большими кусками наизусть Маяковский и Блок. Потом Корней Иванович встретил издателя Льва Клячко, и из печати начали выходить одна за другой чуковские сказки: и «Федорино горе», и «Мойдодыр», и «Муха-Цокотуха», и «Тараканище». Это все начало 1920–х. Но ликование длилось недолго, потом развернулась кампания педологов (было такое движение по формированию нового советского ребенка) и началась жестокая борьба против этих сказок, которая, правда, поутихла к началу Великой Отечественной войны.

– Чуковскому за сказки доставалось дважды: с одной стороны, от специалистов, как они думали, по воспитанию детей, а с другой – от простых читателей…

– Да, от читателей, уже зашлакованных мышлением советского мещанина (они, правда, мещанами себя не считали). Выдвигались самые нелепые претензии, начиная с того, что предметы не могут бегать по комнате, и заканчивая тем, что многое тут пахнет какой-то буржуазией и царизмом. Каково было мое удивление, когда я, знакомясь с архивом Чуковского, увидел, что и в 50–е, и в 60–е годы некоторая часть читателей все еще продолжали писать в газеты, возмущаясь теми или иными поворотами – либо языковыми, либо фабульными – в его сказках! Возмущались по поводу строк в «Мойдодыре»: «Боже, Боже, // Что случилось? // Отчего же // Все кругом // Завертелось, Закружилось // И помчалось колесом?» Мол, что это за «Боже, Боже». Или зачем воспевать муху, это же вредное насекомое, которое помимо всего еще и замуж выходит за кровососа, кровосмешение же происходит. Словом, что вы рассказываете нашим детям!

Когда я читаю эти письма, некоторые из которых подписаны «член ЦК КПСС с такого-то года», понимаю, что Корней Иванович до конца жизни так и не обрел покоя в детской литературе, несмотря на то что он со временем стал ее патриархом. Отчасти все это продолжилось и после его смерти. Но настоящее искусство лежит поверх любой идеологии. Правда, иногда оно к ней и обращается, но скорее вынужденно, как это бывало, например, в случае с Маршаком, нашим недавним юбиляром.

– Советская официальная педагогика, видимо, не могла простить экспериментов, рассчитанных на детское игровое сознание.

– Она не могла простить их ни Генриху Сапгиру, ни Олегу Григорьеву, то есть тем, кого мы сейчас считаем литературными классиками. С лирикой дела обстояли немного лучше. Роман Сеф, Валентин Берестов были теми в лучшем смысле слова уютными детскими поэтами, большую часть стихов которых вполне можно было читать с мамой при свете торшера. Но детям необходима и хулиганская игровая поэзия, без которой невозможно становление ребенка. Сегодня, например, таков Артур Гиваргизов. Но она всегда была поперек горла официозу. И в этом отношении наша детская поэзия и проза никогда не были в состоянии равновесия. Хотя печатали по крупицам и Григория Остера, и Генриха Сапгира, и даже Олег Григорьев как-то прорывался… Но все равно даже таким авторам, как Виктор Драгунский, Юрий Коваль или Николай Носов, было нелегко обретать большие тиражи и хорошую литературную критику.

– Интересно, что сейчас те авторы, которых вы назвали, – Коваль, Драгунский – некоторым сегодняшним издателям кажутся архаикой. Мол, появилось новое поколение детских писателей. Вы согласны с этим?

– Насчет архаики не согласен. Мне было бы очень жаль, если бы юных читателей лишили возможности читать их книги. И даже если употреблять слово «архаика», то ведь ходим же мы в музеи и объясняем детям: вот это произведения времен Древнего Рима, а вот это новые голландцы, а вот это передвижники… Это накапливает верный культурный багаж. Но вот парадокс: что касается сегодняшнего времени, то мне кажется, что у нас по-прежнему не так уж много хороших детских писателей, и это отдельная тревожная тема. Эдуард Успенский однажды дал мне интервью для «Нового мира», в котором были слова: «Детская литература в России только начинается». Он, конечно, немного переборщил, будучи по своей природе полемистом. Дела все же обстоят лучше. Но тем не менее.

– А кто для вас сегодня образец в этом жанре?

– В качестве образца литературного поведения, творческой эрудиции, непрерывного развития своего дарования и, кроме того, бесконечной тяги к работе в самых разных жанрах я бы назвал одно имя. Это Станислав Востоков. Вот человек, который, на мой взгляд, является одним из наших самых интересных детских писателей, причем постоянно развивающихся. Его последние переводы Хью Лофтинга, приключений доктора Дулиттла, заслуживают, на мой взгляд, высокой оценки. Он вернул читателям детской литературы книгу, которую давно прочитал и перечитал по сто раз весь просвещенный мир. Это труженик и замечательный мастер, очень современный человек, тянущийся к новым веяниям. И в то же время он всегда помнит, что стоит на плечах гигантов, тех же Юрия Коваля или Николая Носова.

– Интересно, что Владислава Крапивина вы не упоминаете ни в статьях, ни в интервью.

– Да, почти не упоминал, скорее всего, по причине забывчивости. Я его чрезвычайно ценю, хотя читал мало. Одна его книга в моей жизни сыграла колоссальную роль. Это маленькая повесть «Всадники со станции Роса». Думаю, что она в свое время даже поучаствовала в моем воспитании.

– Потрясающая вещь, которую и я очень люблю. Перечитывал раз в пятый этой весной. А ее продолжение «Мальчик со шпагой» вам нравится?

– Нравится. Но я так устроен: мне бывает иногда достаточно и одной вещи у писателя. Я когда-то влюбился во «Всадников…», и любые продолжения оказывались уже дополнительным впечатлением, первое все забрало на себя.

– Довольны ли вы тем, как читают ваши дети? И какие тенденции чтения или, наоборот, нечтения могли бы выделить на их примерах?

– В той комнате, в которой они до недавнего времени жили вместе, на полках стоят все наши главные детские книжки. Большая часть – русские авторы. Читают ли они их? Скорее нет. Младший, которому скоро восемнадцать, предпочитает Роулинг и Толкина. А когда я им напоминаю, что вдова Юрия Казакова подарила нам «Арктур – гончий пес», они говорят: «Да-да, пап, помним, это очень добрая книжка про слепую собаку». И возвращаются к Гарри Поттеру. Впрочем, старший сын, недавно пришедший на работу в Дом Чуковского, потянулся, как я вижу, и к русской детской классике, ему же предстоит много работать с детьми.

Они, конечно, как и большая часть вчерашнего и сегодняшнего «детского народа», немного ленивы и нелюбопытны. Думаю, это моя вина. Я на них не сержусь и все понимаю, не в пещере живем ведь, в мире соцсетей и клиповой цивилизации, что тут поделать. Но я часто вспоминаю по отношению к ним фразу Пеппи Длинный Чулок. Она говорила, сидя на дереве напротив школьного класса: «Я к вам не пойду, буду сидеть тут на ветке, и, может быть, немного ваших знаний долетит до меня». Мои дети годами невольно наблюдали, как я занимаюсь наследием Чуковского и других авторов, знали, что я вел в «Новом мире» рубрику «Детское чтение с Павлом Крючковым». Ежегодно я вытаскивал их на костры Чуковского, где они видели живых детских классиков – Эдуарда Успенского, Александра Тимофеевского, Андрея Усачева, Ину Гамазкову, Виктора Лунина, Григория Кружкова, Марину Бородицкую и других. А ведь многие из этих писателей для моих сыновей были еще и друзьями папы, вот в чем дело. И я надеюсь, что по каким-то молекулкам, импульсам до них долетит понимание чужого писательского дара, что рано или поздно они начнут читать и перечитывать тех, кто мне издавна дорог.

– А когда они регулярно приходят на костер Чуковского, а там выходят крупные детские писатели и декламируют свои стихи, это заставляет по-другому посмотреть на вопрос нечтения?..

– И это похоже на то, что происходило со мной. Ну что мне было читать стихи Берестова под светом лампы? Мы с ним сердечно дружили, многие его стихи и так были частью меня. Или Генрих Сапгир, которого я, помню, лет двадцать пять назад привозил на праздник-костер Чуковского, вел его под руку, и он по дороге спрашивал меня: «Павлик, ну и что мы будем тут делать?» Я говорил: «Будем выходить на сцену и громко читать «Погода была прекрасная…». И делать театральную паузу». Он выходил, читал, и хор голосов звонко отвечал ему: «Принцесса была ужасная». Через две минуты Генрих Вениаминович был для них лучшим человеком на свете!

– В этом году Российская государственная детская библиотека сформировала конкурс, посвященный 140–летию Корнея Чуковского, «Дети пишут Корнею Чуковскому письмо в стихах». Вы как-то сказали мне о рискованности этой формулировки. А в чем она состоит, эта рискованность?

– Когда я в пионерском возрасте принимал участие в конкурсе рисунков, вспоминаю, что большинство детей перерисовывали известные иллюстрации из книг. И в случае с написанием стихов есть та же проблема. Подлинного поэтического словочувствования мне встретилось пока немного. Но все-таки оно встретилось, и я порадовался. Вот только что закончил чтение присланных текстов и сделал для себя несколько открытий. Например, одна девочка написала очень даровитое стихотворное письмо Корнею Ивановичу, в котором изящно и внятно очертила его литературный путь как поэта.

– Вы упомянули о проекте «Детское чтение с Павлом Крючковым». Приглашаем читателей нашего интервью ознакомиться с этими статьями, которые доступны на вашей интернет-странице в «Журнальном зале». Но вы перестали вести эту рубрику. Почему?

– Просто, наверное, я устал, все-таки это несколько лет ежемесячного напряжения. В этих статьях я писал либо о каком-то детском писателе, либо о новой или классической детской книге, либо о текущих литературных событиях. И палитра этих текстов была достаточно разномастной. А еще два раза в год мы делали в журнале вкладку под названием «Семинариум», то есть «Детская комната». Там публиковались и полуакадемические статьи специалистов, например, о стихах и судьбах поэтов-обэриутов, печатались интервью с нынешними детскими литераторами.

На страницах «Нового мира» в этой рубрике нам удалось побеседовать и с Эдуардом Успенским, и с Михаилом Ясновым, и с Сергеем Махотиным, со многими переводчиками детлита. И если бы я был чуть менее ленив и занят текучкой, то сделал бы из этих публикаций книгу, попробовав выпустить ее в питерской книжной серии «Дом детской книги». Люблю эту серию. Открывалась, она, помню, сборником Михаила Яснова «Чудетство», потом были книги Евгении Путиловой, Валерия Шубинского, других авторов. А сейчас выходит очень интересно составленный сборник моего друга Дмитрия Шеварова, свод его блистательных статей о детских писателях и детской литературе. Кстати, журнальная работа в рубрике «Детское чтение…» оказалась возможностью еще и публичного признания в любви тем писателям, которые стали для меня поздними открытиями. Как, например, Олег Кургузов или Лев Яковлев. И вообще, лучшего чувства, чем литературное неофитство, я на своем гуманитарном поле не знаю. Это такое счастье – быть вечным впитывателем и открывателем!

Борис КУТЕНКОВ

Радость в конверте

Если мы не пишем послания, то сами себя не знаем

Наши дети сейчас не знают, что такое достать письмо из конверта, получить красивую поздравительную открытку по почте. С новыми техническими возможностями мы приобрели удобство и скорость передачи информации, но в культурном плане многое утратили.

Можно ли возродить эпистолярный жанр? В той мере, как это было раньше, вряд ли. Но сейчас есть целые сообщества людей, которые пишут друг другу письма, отправляют поздравительные открытки по почте. Для кого-то это хобби, а для кого-то настоящее спасение.

С появлением Интернета у нас вроде бы отпала необходимость писать бумажные письма. Это же нужно сесть, взять бумагу, ручку, потом купить конверт, а затем еще и опустить его в почтовый ящик или занести на почту. А главное – мы разучились в письменной форме выражать свои мысли и чувства. Короткие сообщения в мессенджерах письмами точно не назовешь. Аналоги писем – заметки в социальных сетях. Но это рассчитано на широкую аудиторию, а письмо имеет конкретного адресата, поэтому располагает к душевному общению.

Я зарегистрировалась на сайте «Твои письма», где объединились люди, которые оставляют свои адреса, делятся короткой информацией о себе, хотят общаться посредством пера и бумаги. Здесь можно выбрать того, с кем хочется затеять переписку, поделиться чем-то. И для начала хотя бы просто вспомнить, как это – написать настоящее письмо. Многие давно не брались за ручку, имея перед глазами только клавиши своего гаджета или экраны смартфонов.

Я не исключение, хотя в силу профессии приходится писать много, но это же тексты не о себе. Дневников мы не ведем давно, ничего не анализируем. Первое послание личного свойства спустя многие годы я получила от Ирины Анатольевны Евко из поселка Орел Пермского края. Именно она меня и вовлекла в это замечательное сообщество любителей эпистолярного жанра. Как все мы, находя в почтовом ящике только рекламные прокламации или квитанции об оплате, я в один из осенних дней с огромной радостью обнаружила толстенький красивый конверт, наполненный добротой и радушием. С Ириной мы имеем возможность переписываться каждый день, но совершенно иные чувства возникли, когда я получила от нее бумажное письмо. Между нами словно установилась более тесная дружеская связь. С трепетом я разворачивала листы, исписанные красивым почерком, которые Ирина Анатольевна сопроводила милыми рисунками, как когда-то мы делали в детстве.

Вообще Ирина Анатольевна человек необыкновенный. Она работала в районной библиотеке, всю свою жизнь учится, умеет собрать вокруг себя круг единомышленников и добрых друзей. У нее дети, внуки, но она все успевает. И уют дома создать, и вкусно всех накормить, и с внуками позаниматься, и книги почитать. За последний год она прочла более 250 книг. Внук приносит из библиотеки, благо фонд ее постоянно пополняется. Сама Ирина Анатольевна сейчас на заслуженном отдыхе, но ее стараниями во многом и налажена работа местной библиотеки. Перед Новым годом она получила по почте настоящий подарок – более двух килограммов старых открыток, среди них есть и неподписанные.

– Еще предстоит все перебрать, систематизировать. К своей радости, я обнаружила среди открыток свою любимую, новогоднюю, которая называется «Карнавал», я давно о такой мечтала, – рассказывает Ирина Анатольевна.

Да и как о таком не мечтать?! На фоне сверкающей елки и конфетти кружится в вальсе прекрасная молодая пара.

Сейчас Ирина Анатольевна хочет начать писать своим многочисленным друзьям и знакомым, которые живут в разных концах страны, перьевыми ручками и чернилами. В этом, конечно, есть особенные изыск и эстетика.

Остается только надеяться на то, что бумажное письмо или поздравительная открытка снова войдут в обиход, как прежде. Кстати, можно же организовать такие проекты в школах, наверняка найдутся и заинтересованные учителя, и дети.

Умению составлять письмо нужно учить. Одну из своих лекций известный пушкинист и культуролог Юрий Лотман посвятил искусству писать письма. В ХVIII и ХIХ веках эта форма общения между людьми была необходимостью. Издавались специальные учебники на эту тему, кроме того, было принято и считалось признаком образованности использовать в личном послании литературные цитаты, что помогало выразить свои чувства и при этом сохранить авторскую искренность. Как заметил Юрий Лотман, если мы не пишем писем и не ведем дневники, то мы сами себя не знаем. Человек узнает себя в своих поступках и мыслях, а если мысль не высказана словесно, то она не сформирована должным образом. Нельзя общаться с другим человеком, не познав себя. Таким образом, писание писем есть акт самопознания, и в этом смысле, по мнению Лотмана, эпистолярный жанр не могут заменить ни телефон, ни прочие технические усовершенствования.

Письмо – это настоящая психотерапия. Недавно мне одна девушка рассказала, как следует бороться с безответной любовью. Чтобы не страдать по объекту чувств, нужно написать о нем письмо, высказать в нем все, что считаешь нужным, все, что прячется на дне души, искренне и правдиво. А потом сжечь это письмо. Якобы после этого становится легче и страдание от неразделенного чувства проходит. А я подумала: а что, если бы это сожженное послание прочел тот самый парень? Возможно, он даже не представлял, насколько сильно чувство девушки, а увидев, как она может это выразить, изменил бы и свое отношение. Если девушка в письменной форме в красивых фразах говорит о своих чувствах и переживаниях, то она «повышает свой строй духа». Так об этом говорит исследователь.

Бумаге мы часто доверяем то, что не можем выразить словами. Сама атмосфера, когда мы спокойно садимся, никуда не спешим, остаемся наедине со своими переживаниями, располагает к анализу, к тому, чтобы разобраться в себе. Не говоря уже о том, какое это удовольствие – писать и получать письма. Если бы родители, бабушки и дедушки продолжали эту традицию, глядишь, и дети бы последовали этому примеру. Вспомните, как было модно переписываться с заграничными друзьями, как находили в конвертах открытки и незамысловатые фантики, которые являлись мостом между странами и культурами.

Интернет никто не отрицает. Но сколько раз каждый из нас сталкивался с недопониманием, недоразумением или даже абсурдом. Когда упустишь в сообщении нужное слово, имеешь в виду одно, но отвлечешься, поскольку все это происходит, как правило, на ходу, и озвучишь другое. Мысль и информация искажены, о чувствах вообще мы говорим бездушными смайликами. Вследствие этого происходят обиды, недопонимание. Люди отдаляются, замолкают. Имея возможность позвонить и гораздо скорее передать желаемое, мы чаще предпочитаем написать, пусть в электронном виде, но именно написать. Значит, у бумажного послания не все потеряно. Ведь только письмо позволяет в полной мере передать все, что необходимо. Не говоря уже про историческую ценность писем.