Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В МПГУ прошла стратегическая сессия, посвященная ценностным основам образования

В Московском педагогическом государственном университете состоялась стратегическая сессия «Ценностные основы отечественного образования – фундамент российской государственности», организованная Всероссийским научно-методическим центром «Философия образования». В мероприятии принимали участие ведущие педагоги и ученые, деятели литературы и искусства, кинематографисты. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов подвел итоги уходящего года и подчеркнул важность объединения усилий педагогического и экспертного сообщества в формировании духовно-нравственных ценностей российского образования и воспитания молодого поколения.

«Мы можем с уверенностью сказать, что формирование единого образовательного пространства играет важную роль в эффективности взаимодействия всех вузов страны. В этом контексте становится очевидной определяющая роль консолидации педагогического сообщества, ассоциаций педобразования, педагогических вузов», – рассказал Министр просвещения России Сергей Кравцов.

Министр просвещения отметил, что утверждено ядро педагогического образования –методологическая основа подготовки будущих учителей. Сергей Кравцов сообщил, что принято решение о создании рабочей группы по написанию нового школьного учебника по истории, отвечающего вызовам времени.

«Учебная литература должна не только соответствовать всем требованиям качества знаний, но и задаче воспитания патриотизма и гражданственности», – отметил Министр просвещения России.

Большое внимание в своем выступлении Сергей Кравцов уделил процессам воспитания подрастающего поколения и формирования ценностных ориентиров для молодежи. Он призвал экспертов, ученых, известных деятелей литературы и искусства, кинематографистов принимать активное участие в различных телевизионных программах и проектах, выступать в СМИ и электронных информационных ресурсах, отстаивать духовно-нравственные ценности и открыто выражать мнение по поводу различных общественно значимых событий страны, в том числе и в области образования и воспитания.

Министр просвещения сообщил, что 2023 год объявлен Президентом страны Годом педагога и наставника. Минпросвещения России и региональными министерствами подготовлено много различных мероприятий для педагогов.

«Следующий год имеет большое значение. Это новые возможности для повышения статуса педагогической деятельности. Поэтому я надеюсь на сплоченную работу. Сегодня у нас есть очень хорошие результаты, их надо расширять, закреплять, при необходимости корректировать, а для этого должны быть такие обсуждения и стратегические сессии», – заключил Сергей Кравцов.

Ректор МПГУ, академик Российской академии образования Алексей Лубков в своем выступлении подчеркнул важность сохранения и передачи нравственных ценностей молодому поколению.

«В этом году мы отметили 150-летие Московского педагогического государственного университета. Наше учебное заведение является плодом творчества и созидательного труда многих поколений российских педагогов, ученых, которые были объединены одной целью – просвещением народа, развитием высшего образования, высокими нравственными ценностями. Все эти люди были патриотами отечества. И одна из главных задач современного коллектива МПГУ – сохранить, развить и передать эти главные ценности будущим поколениям через отношение к Родине, земле, предкам как к святыне», – сказал Алексей Лубков.

Более 600 детей-сирот принимают участие в Новогодней Елке Минпросвещения России

В Москве проходит Новогодняя елка Минпросвещения России для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для участия в праздничных мероприятиях в столицу приехали свыше 600 ребят в возрасте от 10 до 14 лет из 87 регионов России.

В этом году Новогодняя елка для детей-сирот проводится Минпросвещения России в пятый раз. Основным событием праздника стало ледовое шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт», поставленное олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой.

Перед началом представления к ребятам обратился Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«Дорогие дети, хочу искренне вас поздравить с наступающим Новым годом! Это прекрасное время, когда все загадывают желания, которые потом обязательно сбываются. Желания могут быть разные, но важно думать и заботиться и о самых близких людях. Сегодня на этом прекрасном празднике вы окунетесь в мир восточных сказок. Желаю вам хорошо провести время!» – сказал Сергей Кравцов.

После спектакля каждый ребенок получил новогодний подарок. Для детей подготовлена насыщенная культурная программа. Это экскурсия по праздничной Москве, премьера новогоднего циркового мюзикла «Снежная Королева», посещение Океанариума.

В 2022 году Новогодняя елка Минпросвещения России проходит в Москве с 23 по 25 декабря. В этом году мероприятие организовано совместно с Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарный технологий (ВЦХТ). Участие в Новогодней елке традиционно принимают талантливые дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Денис Мантуров: Нам удалось удержать планку по объёму несырьевого неэнергетического экспорта

Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров посетил с рабочей поездкой Республику Башкортостан, где провёл итоговое заседание Координационного совета по промышленности.

Главной темой заседания стал вопрос трансформации системы поддержки промышленного экспорта, а также меры по обеспечению приоритетного импорта в новых условиях. Денис Мантуров обозначил приоритетные задачи, которые в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» сейчас решаются Правительством, регионами и компаниями. Это переориентация внешних потоков и каналов сбыта промышленной продукции на более перспективные в нынешних условиях направления, а также дальнейшее расширение внешнеторговых связей с расшивкой узких мест и созданием новых международных транспортно-логистических коридоров.

«Уже сейчас очевидно, что все эти меры позволили не допустить критического падения ННЭ [несырьевого неэнергетического экспорта] и перестроить нашу логистику. Нам удалось удержать планку по объёму ННЭ в стоимостном выражении. Так, по итогам 10 месяцев 2022 года объём ННЭ снизился всего на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы оперативно перестроили логистику, находим новые кооперационные связи и корректируем схемы взаиморасчётов. Во многом это удалось сделать прежде всего благодаря оперативным антикризисным мерам Правительства и усилиям самих компаний. Им всесторонне помогали наши торговые представительства, РЭЦ как единое координирующее звено и, конечно, ФТС. Сейчас мы продолжаем эту комплексную работу», – сказал Денис Мантуров.

Вице-премьер – глава Минпромторга отметил, что восстанавливается и приоритетный импорт. Это стало возможным благодаря запуску профильных мер поддержи, включающих не только финансовые и нефинансовые инструменты, но и таможенно-тарифное регулирование.

«Среди финансовых мер стоит выделить льготные кредиты на приобретение приоритетной импортной продукции по линии коммерческих банков и АО “Росэксимбанк”. В рамках данных инструментов заключено более 1050 кредитных соглашений с импортёрами на общую сумму свыше 335 млрд рублей. Кроме того, принято решение о продлении программы льготного кредитования импортёров на 2023 год», – прокомментировал он.

Денис Мантуров отметил, что возможности на внешнем периметре и конкурентоспособность зависят от стабильной работы промышленности и насыщения внутреннего рынка.

«Для нас высокая честь принимать в Уфе Координационный совет по промышленности. Коллектив Минпромторга России – очень рабочая команда, с которой нам комфортно взаимодействовать. Вместе мы проходим непростой путь, одни вызовы сменяются другими. И это делает нас сильнее. В современных условиях мы налаживаем партнёрские взаимоотношения с новыми странами, которым раньше уделяли недостаточное внимание. Это огромные возможности для страны и её регионов. Конечно, это непростая работа, которая требует определённых усилий и разноформатных решений. Мы также видим и новые внутренние возможности. Сегодня мы понимаем, что производят наши соседи и другие регионы России, какой потенциал есть друг у друга. Безусловно, это взаимодействие нужно развивать. Башкортостан два года подряд возглавляет российский рейтинг эффективности промышленной политики. Огромное спасибо за высокую оценку нашей работы. Конечно, мы будем стремиться к дальнейшему развитию и достойно конкурировать с ведущими регионами России», – подчеркнул глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

«Российский экспортный центр проводит мониторинг экспортной зрелости российских компаний, который позволяет знать каждого действующего и потенциального клиента, а также формировать релевантное предложение для каждого из них. В сложившейся ситуации важно слышать каждого клиента, находить к каждому из них максимально эффективный подход», – отметила генеральный директор Российского экспортного центра (группа «ВЭБ.РФ») Вероника Никишина.

В завершение заседания Координационного совета вице-премьер – глава Минпромторга присвоил почётное звание «Почётный машиностроитель» министру промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максиму Черкасову, а также наградил почётной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации руководителей органов исполнительной власти в сфере промышленности ДНР, ЛНР, Херсонской области, Чеченской Республики, Республики Северная Осетия – Алания, Воронежской, Архангельской областей и Алтайского края и председателя правления Клуба молодых промышленников Антона Ковалева.

Александр Кузнецов: изолировать Россию в ЮНЕСКО не получилось

Заблокировать участие России в работе ЮНЕСКО не удалось, несмотря на резкое ухудшение в этом году отношений Москвы и Запада и рост антироссийских настроений; Россия продолжает занимать лидирующие позиции по многим направлениям деятельности организации, заявил в интервью корреспонденту РИА Новости в Париже Анастасии Ивановой постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов.

– В 2022 году отношения между Россией и Западом серьезно обострились. Как это проявилось на площадке ЮНЕСКО, повлияло ли на работу организации?

– Кризис, разразившийся в этом году в ЮНЕСКО в результате оголтелой антироссийской кампании коллективного Запада, носит беспрецедентный характер. Критические ситуации возникали и раньше, например, из-за финансового шантажа организации со стороны США или недавней пандемии СOVID-19, которая заставила почти на два года перевести работу ЮНЕСКО в виртуальный формат. Но, пожалуй, никогда еще Запад с таким цинизмом не использовал эту международную площадку исключительно для своих геополитических целей, вопиющим образом противоречащих ее гуманитарному мандату.

На заседаниях руководящих органов, рабочих групп и других встречах наши оппоненты неизменно продвигали конфронтационную повестку, сводя дискуссию к обвинениям в наш адрес. Но это нанесло ущерб не столько России, сколько самой ЮНЕСКО, так как из-за действий западников было заблокировано решение многих программных задач. Дело дошло до того, что в отдельных рабочих органах было невозможно согласовать назначение технических экспертов. Не говорю уже о более масштабных проблемах, когда русофобы вопреки идеалам и ценностям ЮНЕСКО заблокировали принятие сугубо гуманитарного проекта решения Исполсовета о провозглашении Всемирного дня русского языка. Не менее одиозным примером стал ничем не оправданный срыв 45-й юбилейной сессии Комитета всемирного наследия только из-за того, что западники оказались не в состоянии лишить нас председательства в этом престижном органе.

Между тем, более двух третей стран-членов ЮНЕСКО заинтересованы в развитии сотрудничества на основе ее традиционного мандата и не участвуют в антироссийских санкциях. Так что изолировать Россию в ЮНЕСКО, к чему открыто призывали западники, не получилось.

– В сентябре МИД заявил, что Москва рассматривает отсутствие реакции ЮНЕСКО на убийство журналистки Дарьи Дугиной как нарушение принципа равноудаленности, и что бездействие организации будет учтено при выстраивании дальнейшей линии. Изменилась ли эта линия России и как именно?

– Действительно, отсутствие реакции на убийство российской журналистки со стороны генерального директора ЮНЕСКО, которая имеет четкий мандат от государств-членов, обязывающий ее осуждать такие преступления, стало серьезной трещиной в наших отношениях с секретариатом. Именно это его "оглушительное молчание" стало последней каплей, вынудившей нас перейти к публичной критике секретариата. Мы не можем мириться с таким положением, когда международные чиновники занимают политически ангажированную позицию вопреки уставу ЮНЕСКО, который запрещает им занимать чью-либо сторону или получать указания от тех или иных правительств. Кстати, претензии к Секретариату на последней сессии исполсовета высказывали не только мы, но и представители других стран.

– Постпредство РФ при ЮНЕСКО сообщило РИА Новости в конце ноября, что направило ноту в организацию по поводу невыдачи виз российским представителям для участия в Международной программе развития коммуникации в Париже. Какая последовала реакция? Удается ли западникам заблокировать наше участие в работе ЮНЕСКО?

– Речь идет о двух старших дипломатах, которые должны были в соответствии с полученным приглашением Секретариата ЮНЕСКО принять участие в заседании Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации. Однако французские власти не выдали им въездные визы, тем самым грубо нарушив действующее с 1954 года соглашение между страной-хозяйкой и ЮНЕСКО. Мы предприняли по этому поводу демарш перед секретариатом, направив соответствующее письмо гендиректору. Наше требование состоит в том, чтобы вопрос о допуске российских представителей на международные встречи в рамках этой организации был раз и навсегда урегулирован секретариатом с французской стороной.

– Как вы оцениваете результаты российского участия в декабрьском мероприятии высокого уровня по случаю начала Международного десятилетия языков коренных народов?

– Наша страна стоит у истоков провозглашения Международного десятилетия языков коренных народов. Являясь одной из крупнейших многонациональных стран мира, Россия уделяет большое внимание тематике многоязычия. В нашей стране в этой области ведется огромная работа. На заседании 13 декабря руководитель ФАДН Игорь Вячеславович Баринов поделился российским опытом по сохранению языков коренных народов. В ЮНЕСКО также были представлены итоги крупной международной конференции по вопросам многоязычия, которая состоялась летом этого года в Москве. Речь идет о конкретных рекомендациях, выработанных признанными экспертами в области языкознания для стран-членов, а также для самой ЮНЕСКО. Их востребованность была отмечена председателем Межправительственного совета программы ЮНЕСКО "Информация для всех". Выступление Баринова и приветствие представительницы коренных народов России Вейсаловой были тепло встречены участниками заседания.

– Несмотря на то, что в этом году не состоялась юбилейная сессия Комитета всемирного наследия, Россия провела Международный форум в Казани в декабре. Что вы можете сказать о его результатах и перспективах международного сотрудничества в области культуры?

– Мероприятия Международного Форума, посвященного 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, прошли с большим успехом в Казани и в Санкт-Петербурге на базе Горного университета. Они показали, что несмотря на развернутую против нашей страны враждебную кампанию, Россия в юбилейный год конвенции организовала представительное международное мероприятие с участием более 700 человек из 56 стран. Это еще одно свидетельство высокого авторитета нашей страны в международном культурном сотрудничестве.

Нам есть, что предложить в плане обмена опытом на экспертном уровне, а также в сфере образования и воспитания молодежи в духе уважения исторической памяти. В рамках форума состоялась конференция управляющих объектами всемирного наследия и Молодежная модель Комитета для будущих профессионалов.

– Ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе рассказал РИА Новости, что Москва готовится предложить новые объекты для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Есть ли уже окончательное решение по новым номинантам?

– Россия продолжает оставаться активным членом Комитета всемирного наследия. У нас никогда не прекращалась работа по поиску объектов, которые достойны занять свое место в Списке всемирного наследия. Принимая во внимание культурное и природное богатство нашей страны, недостатка в них нет. В соответствии с установленными правилами, государство может подавать лишь одну заявку в год. Каждое досье проходит несколько этапов оценки международными экспертами и затем представляется на заключение Комитета.

На сегодняшний день на рассмотрении находятся две российские номинации – "Исторический центр города Гороховец" и "Астрономические обсерватории Казанского Университета". Соответствующее решение должно быть принято на очередной сессии комитета в 2023 году.

– Постпредство неоднократно обращало внимание на проблему сноса памятников на Украине и в Прибалтике. В чем вы видите ее корни, и какое может быть решение?

– Корни этой проблемы видим в идеологии пещерного национализма и агрессивной русофобии, которая насаждается в ряде стран, в частности, в Польше и прибалтийских государствах при попустительстве коллективного Запада. К сожалению, в рамках ЮНЕСКО не существует правовых механизмов, чтобы воспрепятствовать вандализму, который возведен в ранг государственной идеологии. Под непосредственной защитой ЮНЕСКО находятся только объекты, входящие в список Всемирного наследия.

Несмотря на это, мы будем и в дальнейшем продолжать активно выступать против войны с памятниками, исходя из того, что ЮНЕСКО несет моральную ответственность за сохранение мировой культуры и ее разнообразия. Как написано в Уставе ЮНЕСКО, "мир, основанный лишь на экономических и политических соглашениях правительств, не сможет завоевать единодушной, прочной и искренней поддержки народов; он должен базироваться на интеллектуальной и нравственной солидарности человечества". Кроме того, стоит отметить, что сейчас в ЮНЕСКО ряд стран, в частности, африканских и латиноамериканских, выступает за то, чтобы позволить включать в Список всемирного наследия объекты, связанные с исторической памятью о войнах и конфликтах.

– На прошлой неделе Генассамблея ООН по инициативе России приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Будет ли ЮНЕСКО участвовать в ее реализации?

– Мы полагаем, что ЮНЕСКО может и должна вносить вклад в противодействие героизации нацизма и распространению неонацизма. В принятой в Нью-Йорке резолюции отдельно подчеркивается положительная роль, которую ЮНЕСКО может сыграть в этом деле. У нашей организации есть богатый опыт в области предотвращения дискриминации, борьбы против антисемитизма и языка ненависти с использованием главного инструмента организации – развития и совершенствования образования.

В 2021 году по нашей инициативе исполсовет поручил гендиректору поддержать любые меры, направленные на увеличение вклада ЮНЕСКО в реализацию ежегодной резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма. К сожалению, в практическом плане сделано явно недостаточно. Западные страны пытаются подогнать антидискриминационную деятельность организации под свои неолиберальные подходы. Для них на первом месте –защита прав ЛГБТ, тогда как проявления неонацизма на Украине или возвеличивания Киевом нацистских приспешников типа Бандеры или Шухевича, сознательно и цинично игнорируются.

Тем не менее, у нас в ЮНЕСКО немало единомышленников. Вместе с ними мы намерены способствовать более активному вовлечению ЮНЕСКО в борьбу с глорификацией нацизма, в том числе путем проведения профильных научно-практических мероприятий.

– Какой главный вывод вы можете сделать по итогам этого непростого года и как Вы прогнозируете развитие международного сотрудничества в рамках ЮНЕСКО?

– Главный вывод состоит в том, что антироссийская кампания Запада не только не достигла своей цели – изоляции России, но и вызвала своего рода обратный эффект. Большинство государств-членов рассматривает Россию как важный фактор равновесия в ЮНЕСКО, сочувствует нашим усилиям по ее деполитизации.

События уходящего года, который действительно был непростым, показали невозможность заблокировать наше участие в работе ЮНЕСКО. Причина состоит не только в отсутствии на то юридических оснований, но и в лидирующих позициях нашей страны по многим направлениям деятельности организации. Так, например, Россия занимает передовые позиции в области образования, в том числе по количеству открытых кафедр ЮНЕСКО.

Конечно, нам еще не раз придется твердо противостоять враждебным выпадам наших западных оппонентов. Но заниматься только этим было бы совершенно недостаточно. Главное – это продолжать спокойно и с достоинством продвигать в ЮНЕСКО наши ценности и позитивную объединительную повестку дня. Практика показывает, что именно эта инициативная линия встречает уважение и поддержку со стороны большинства государств-членов.

Жилой рынок: о проектном финансировании, банковском пушинге и потребительских интересах

Одни игроки рынка говорят о том, что дешевое проектное финансирование скоро закончится, девелоперская маржа сократится и девелоперам придется вспомнить забытую практику работы с потребителем. Другие частично согласны, но частично — категорически нет, и уж практику работы с потребителем никак не считают забытой

Недавно в одном из телеграм-каналов появился пост с эпиграфом «Видимо, придется начать работать». Вот этот текст с небольшими сокращениями.

«С интересом наблюдаю за соотношением объема денежных средств на счетах эскроу и объемом проектного финансирования девелоперов: по оценкам различных источников, второе начинает активно догонять первое. Сейчас этот показатель находится в относительном балансе в районе четырех триллионов (сколько собрали, столько и выдали). А это значит, что относительно недорогое проектное финансирование (при профиците наполнения эскроу-счетов) в ближайшее время, вероятно, закончится. Поскольку банки будут фондироваться не от средств дольщиков, а искать ресурсы на рынке, то они станут дороже. Соответственно, дороже станет проектное финансирование, а при серьезных ограничениях по цене продаж это ударит по марже девелопера. Кроме того, банки, ранее сквозь пальцы смотревшие на динамику продаж, начнут активно пушить девелоперов, подталкивая к активизации продаж (бонусы, преференции, скидки), что также ляжет на маржу девелопера».

***

«Ограничения производных от льготной ипотеки вот-вот поступят от ЦБ. Уверен, что производные останутся, но переместятся из 0,1% в 3%, что не является катастрофой, но… Вишенкой на торте станет изменение программы льготной ипотеки».

Дальше автор пишет о своей уверенности в том, что «сильным регионам с развитым строительным сектором (Москва, Питер, Екатеринбург, Тюмень) не видать льготной ипотеки как своих ушей». Как теперь известно, видать, но в несколько видоизмененном виде, под 8% годовых.

«Все это заставит более активно работать с потребителем. Чего, если честно, в последние два года не наблюдалось. Слишком хорошие продажи были у всех», — резюмирует автор.

Игроки рынка, с которыми побеседовал BFM.ru, отметили, что частично автор поста прав. Но с чем-то они не согласны категорически, особенно с утверждением, что слишком хорошие продажи последних двух лет позволили девелоперам расслабиться и не работать с потребителем. Насколько убедительно звучат их аргументы, судите сами.

Глеб Шурпик, исполняющий обязанности вице-президента блока экономики и финансов компании GloraX

«Мы абсолютно убеждены, что следующий год можно назвать годом интенсивной конкурентной борьбы за покупателя. Основными инструментами для стимулирования спроса, скорее всего, станут совершенствование клиентского сервиса, работа над качественными характеристиками продукта, предложение гибких ипотечных инвестиционных программ. Действительно, риск сокращения наполнения эскроу-счетов и повышения ставок по кредиту существует. При этом итоги стресс-тестов, которые мы проводили еще до 2022 года, показывают, что влияние роста стоимости заимствования не может критично плохо отразиться на экономике проектов. При этом мы не видим необходимости участвовать в запуске новых или реализации текущих проектов с использованием собственных средств, напротив, в этом есть определенные риски. Для примера, в 2020-2022 годах участие застройщиков с собственными средствами по большинству проектов критически уменьшалось. Что касается влияния кредитных организаций на политику ценообразования в проектах на стадии реализации, ощутимое снижение цен может негативно отразиться на банковских моделях, поэтому они вряд ли будут придерживаться стратегии демпинга. Не соглашусь, что за последние два года работа по совершенствованию качественных характеристик продукта велась недостаточно активно. Напротив, с каждым годом девелоперы стремятся улучшать свой продукт, следуя трендам отрасли. Например, дворами без машин или экологичными детскими площадками уже никого не удивишь: это наконец стало нормой в жилых проектах. Один из значимых трендов последних лет — увеличение предложения квартир с финишной отделкой от застройщика. С одной стороны, это инструмент конкурентной борьбы за покупателя, с другой, предложение прямой выгоды для клиентов. Другой тренд — рост интереса к цифровым сервисам от девелопера, к программам «умный дом», «умная квартира» или «умный квартал». Если раньше системы «умного дома» устанавливались преимущественно в высокобюджетных проектах, то теперь их элементы все чаще встречаются на рынке массового жилья. Интересно, что есть взаимосвязь между предпочтениями клиентов, которые выбирают квартиры с отделкой и с сервисами «умного дома». Так, 60% покупателей, которые выбирают квартиры с финишной отделкой, чаще предпочитают варианты с наличием системы «умный дом». Такие результаты мы получили, проведя исследования потребительских предпочтений».

Владимир Щекин, сооснователь группы «Родина»

«В нашем случае работа с клиентами не прекращалась на протяжении всего времени присутствия компании на рынке. Активное взаимодействие стартует еще на этапе разработки авторской концепции проекта, когда аналитический центр выявляет потребности каждой отдельной территории, на которой планируется развивать инновационный жилой кластер. Почему это важно, если суть проекта в том, чтобы создать максимально благоприятную среду для раскрытия человеческого потенциала? Комфортное современное жилье — это лишь одна из составляющих, другие компоненты также должны быть учтены. Это значительный объем спортивной, культурной, образовательной инфраструктуры: формируется пространство, способное сохранять, приумножать и развивать потенциал людей. И это отвечает трендам времени, запросам покупателей, а сам подход является инструментом достижения национальных целей и стратегических задач нашей страны. Это глобальный взгляд на вопрос работы с потребителями. Если говорить именно про последние несколько лет, здесь тоже было много работы с покупателями. Стоит вспомнить о том, что после пандемии у нас сложилось понятие «новой реальности»: люди пересмотрели свои привычки, изменили требования ко многим обычным вещам, в том числе пересмотрели свои взгляды на жилье, и важно было в моменте уловить это и учесть в проекте. Например, для покупателей стали иметь значение балконы, от которых девелоперы практически полностью отказались какое-то время назад. С учетом роста популярности удаленного формата работы стали актуальными более просторные квартиры, в которых можно организовать полноценное рабочее место. Конечно, самый заметный тренд — особое внимание к окружающему пространству, дворовым и прилегающим территориям: для людей стало особенно важно иметь в шаговой доступности небольшие пространства для отдыха, рекреации, спорта, здоровья, развлечений и так далее».

Ирина Доброхотова, управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой»

«Сначала о счетах эскроу, проектном финансировании и его возможной стоимости в обозримом будущем. В данном случае слишком много вводных, и дать объективный ответ о возможности того или иного сценария достаточно сложно. Проектное финансирование может подорожать, в первую очередь в связи с ростом ключевой ставки ЦБ. А она, как мы видим, пока не растет, напротив, постепенно отыгрывает резкий скачок весны этого года. Удорожание проектного финансирования, безусловно, снизит маржинальность новых девелоперских проектов, что может привести к пересмотру ценовой модели девелоперов и в некоторых случаях к отказу от таких проектов — в первую очередь со стороны небольших застройщиков, не имеющих существенных финансовых активов. Перекладывать удорожание проектного финансирования на покупателей за счет повышения цены девелоперы пока не могут, поскольку доходы граждан не растут. Все это в теории может привести к некоторому снижению девелоперской активности. Но полагаю, до серьезных последствий не дойдет, поскольку банки сами заинтересованы в росте числа новых проектов. Да и государство не откажется от поддержки строительной отрасли, которая является одной из ключевых в экономике нашей страны. Что касается соотношения средств на эскроу и объемов проектного финансирования, то здесь также нужно учитывать, что основная масса счетов и большинство проектов финансируется основными крупнейшими банками, у которых есть достаточный запас прочности в плане собственных активов. Также нельзя исключать оживления продаж в следующем году и роста заполняемости эскроу-счетов. Поэтому, учитывая все эти факторы, говорить о существенном удорожании проектного финансирования и его последствиях пока рано».

Безусловно, снижение покупательской активности заставит девелоперов, которые наиболее остро ощутят это снижение, активнее работать с покупателем, уверена Ирина Доброхотова. Но, по ее словам, это, в принципе, стандартная история. «Когда покупатели сами расхватывают квартиры как горячие пирожки, отделы продаж отчасти меняют свою модель работы и сосредоточены больше на отработке входящих запросов. Когда активность снижается, менеджеры начинают активнее работать с любыми, в том числе «холодными», клиентами», — делится опытом эксперт.

Валерия Мозганова

Выполнен план по поставкам городского пассажирского транспорта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год

Завершены поставки наземного общественного пассажирского транспорта в городские агломерации в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) на 2022 год.

Всего в соответствии с годовым планом региональным перевозчикам было передано 353 ед. техники (330 автобусов и 23 троллейбуса) для эксплуатации в 9 городских агломераций – Астраханской, Брянской, Курской, Нижегородской, Новосибирской, Пермской, Сочинской, Улан-Удэнской и Челябинской.

Реализация дорожного нацпроекта в части модернизации городского пассажирского транспорта позволяет обновлять региональные парки с высоким уровнем износа техники. Масштабные поставки нового и удобного общественного транспорта напрямую влияют на повышение качества транспортного обслуживания и увеличение мобильности населения. В 2023-2024 годах запланирована поставка еще 808 ед. техники в 19 городских агломераций.

Программа реализуется АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) с 2020 года с использованием механизма лизинга и государственной поддержки в форме субсидий Минтранса России. За счет софинансирования из федерального бюджета региональные перевозчики получают в лизинг экологически чистый и комфортабельный транспорт, подходящий для людей с ограниченными возможностями, с существенной скидкой.

Общим объем инвестиций в приобретение транспорта по программе 2022 года составил 6,3 млрд рублей, из которых 2,7 млрд рублей приходится на бюджетные средства.

Офис-нейросеть 2.0: в Москве появилось очередное рабочее пространство нового поколения

Архитектурное бюро T+T Architects завершило создание масштабного рабочего пространства Multispace Dinamo в бизнесцентре (БЦ) «Арена» на Ленинградском проспекте. Это уже второй проект команды, реализованный в рамках развития сети сервисных офисов нового поколения в столице. Перед архбюро стояла задача — масштабировать концепцию многофункциональной платформы с глубокой интеграцией цифровых сервисов, внедрить новаторские технологические и дизайн-решения.

Новое офисное пространство общей площадью свыше 9,6 тыс. кв. метров занимает семь этажей БЦ. В противовес вполне привычным деловым концепциям с кабинетами и различными вариациями open space архитекторы сформировали вариативное и гибкое пространство с возможностью тонкой перенастройки функций. Планировочные особенности здания прямоугольной формы с ядром в центре позволили еще на старте разработки кейса заложить решения, допускающие трансформацию некоторых этажей при изменении количества арендаторов.

Философия формата T+T Architects такова, что рабочие и коммуникационные процессы при необходимости подстраиваются под сотрудника, а не он под них. Такой подход дал возможность сместить акценты от жестко закрепленных сценариев использования пространства к более гибким. Человек становится ядром, вокруг которого построены центростремительная инфраструктура, деловые, рекреационные и социальные процессы. При этом ключевое значение отводится зонам, созданным для комфортной работы и отдыха сотрудников с различными психотипами. Например, для тех, кто хочет трудиться в приватной обстановке, сформированы особые зоны уединенной работы с максимальным акустическим комфортом и минимальными коммуникациями. Для любителей неформального общения на этажах организованы уютные открытые кофе-пойнты и удобные лаунж-зоны с ортопедической мягкой мебелью.

Структурно проект разделен на два типа этажей — рабочие и общественные. Основные бизнес-процессы сосредоточены на 3-4 этажах БЦ, а также на 13-16 этажах здания, где расположились гибридные зоны для резидентов проекта со всеми функциями, присущими бренду Multispace.

Их планировочный паттерн вдохновлен картинами известного голландского живописца Пита Мондриана. Как и на полотнах художника, рисунок этажей состоит из прямых линий, четких контуров и ассиметричных сегментов, в совокупности дающих эффект динамического равновесия. Ритмичность и ясность, присущие такой схеме, не только формируют эффектный визуальный стиль, но и повышают эффективность использования площадей. В целом все пространство за счет своей выверенной геометричности, соосности, отсутствия резких углов ощущается интуитивно понятным и целостным.

Философия образов картин Мондриана прослеживается и в геометрии помещений, и в интерьерной работе, основанной на гармоничных контрастах различных цветов, текстур и поверхностей. Цветовые акценты реализованы в качестве выверенных и сбалансированных сочетаний палитры для каждого этажа с определенным колористическим направлением. Каждый этаж получил свой узнаваемый цветовой характер, например, «синий», «зеленый» и т. д. Эти акценты усилены использованием разных текстур и тактильных контрастов выбранных материалов — от грубой штукатурки до мягкого и теплого текстиля.

При создании интерьера активно использовались рифленое стекло, стеклоблоки и стемалит, фетровые акустические панели для стен и потолка с геометрическим тиснением, ритмичные паттерны из гипсовых форм, нитяные гардины, декоративные потолочные элементы из просечно-вытяжной сетки с подсветкой.

Наиболее явно колористическая дифференциация прослеживается в оформлении 13-16 корпоративных этажей, где контрастность и смешение цветов — главная тема интерьера. В отличие от них 3 и 4 этажи выполнены в более универсальной палитре, где основная игра идет на разнице фактур, тактильных ощущениях. На общественных этажах преобладает монохромное оформление, выдержанное преимущественно в бордовых оттенках.

Приветственная зона выполняет роль дизайн-хаба, лаконично замыкающего в одной точке концепцию масштабного контрастного пространства.

Авторы: Оксана САМБОРСКАЯ

Номер публикации: №49 23.12.2022

Не стройкой единой: как диверсификация бизнеса помогает ГК ФСК открывать новые горизонты

Для одного из крупнейших в Москве девелоперов — ГК ФСК — 2022 год был успешным и плодотворным. В финансовом выражении это, по предварительным данным, выглядит так: выручка ГК ФСК превысила 174 млрд рублей (43% от всей консолидированной выручки холдинга), что сопоставимо с показателями прошлого года. Объем реализованной недвижимости приблизился к 430 тыс. кв. метров, из них 77% было продано в рамках ипотечных сделок (11% по программам рассрочки, 12% с полной оплатой). Общий объем ввода новых объектов ГК ФСК в текущем году составил почти 504 тыс. «квадратов». Кроме того, компании, входящие в группу (МСУ-1 и Первый ДСК), в рамках работы с городскими и коммерческими заказами ввели еще свыше 980 тыс. кв. метров.

От стеклянных до высоких технологий

Вместе с тем, 2022 год войдет в историю ГК ФСК как год перехода от исключительно девелоперской специализации к диверсифицированной бизнес-модели. В первую очередь, расширение портфеля активов произошло за счет наращивания числа производственных и IT-компаний в составе группы. Было заключено несколько крупных сделок. Среди них — приобретение компании по производству листового стекла Larta Glass (бывший Gardian Glass Россия). «В своих проектах жилой и коммерческой недвижимости мы планируем использовать остекление этой компании, продукция которой является одной из лучших не только в России, но и во всем мире», — заявил президент ГК ФСК Владимир Воронин.

Вторая сделка — покупка большей доли оператора связи полного цикла ГК «ФИЛАНКО». «Телекоммуникационные услуги — одно из быстрорастущих направлений бизнеса, поэтому ГК ФСК приняла решение о приобретении оператора связи и планирует развиваться в данной области, — отметил президент компании. — Кроме того, жители наших ЖК получат услуги высокого качества, уровень которых мы сможем контролировать».

В дальнейшем, по словам главы холдинга, ГК ФСК планирует строительство IT-технопарка «ЛИДЕР.РФ», где будет более 20 тыс. кв. метров офисных и лабораторных пространств, два центра обработки данных (ЦОД), сертифицированных Uptime Institute по современной классификации TIER3 общей емкостью 5 500 стоек на 15 и 45 МВт, а также бизнес-кластер для новых проектов в области IT. Функционировать центры будут под торговой маркой Datahouse.ru. Строительство первого ЦОД мощностью 15 МВт на 1 100 стоек уже ведется на 1-й Магистральной улице, 12, недалеко от ММДЦ «Москва-Сити». Данное расположение обеспечивает транспортную доступность и коммуникацию с основным бизнес-кластером столицы. Также локация позитивна как для резидентов, так и для нерезидентов технопарка, размещающих оборудование в ЦОД.

Стоит отметить, что повышенное внимание цифровым клиентским сервисам ГК ФСК уделяет с 2021 году, став первой строительной компанией в России, развивающей сотрудничество с NFT-платформами. Тогда группа выпустила три тематических варианта NFT в виде своего талисмана — корги, а сейчас пошла дальше, создав в 2022-м свое первое цифровое пространство в метавселенной Spatial. ГК ФСК «построила» там двухэтажное здание с большой сценой, зонами ожидания и отдыха, а также галерей проектов с возможностью перехода на сайт девелопера. Интерьер пространства выполнен в корпоративном стиле с футуристическими элементами, отсылающими к теме космоса. А в декабре на этой виртуальной площадке, открытой для всех желающих, ГК ФСК провела еще и первую на российском рынке недвижимости пресс-конференцию, для каждого спикера которой был создан персональный цифровой аватар.

Загородно-земельный оптимизм

ГК ФСК последовательно расширяет линейку активов и в традиционном сегменте — недвижимости. Летом группа объявила о партнерстве с компанией KASKAD Family, специализирующейся на рынке загородного жилья. В рамках партнерского соглашения создано новое структурное подразделение ГК ФСК — ФСК Family, которое займется реализацией проектов малоэтажного строительства комфорт- и бизнес-класса. Совокупный портфель по итогам сделки составил около 2 млн «квадратов».

Земельные участки для объектов расположены по трем ключевым направлениям: Новая Москва, Пятницкое и Киевское шоссе. На территориях планируется возведение малоэтажных и индивидуальных домов и таунхаусов. Компания ФСК Family также приобрела участок площадью 45,76 гектара, расположенный в 21 км от МКАД по Варшавскому шоссе в подмосковном поселке Кузнечики (пригород Подольска).

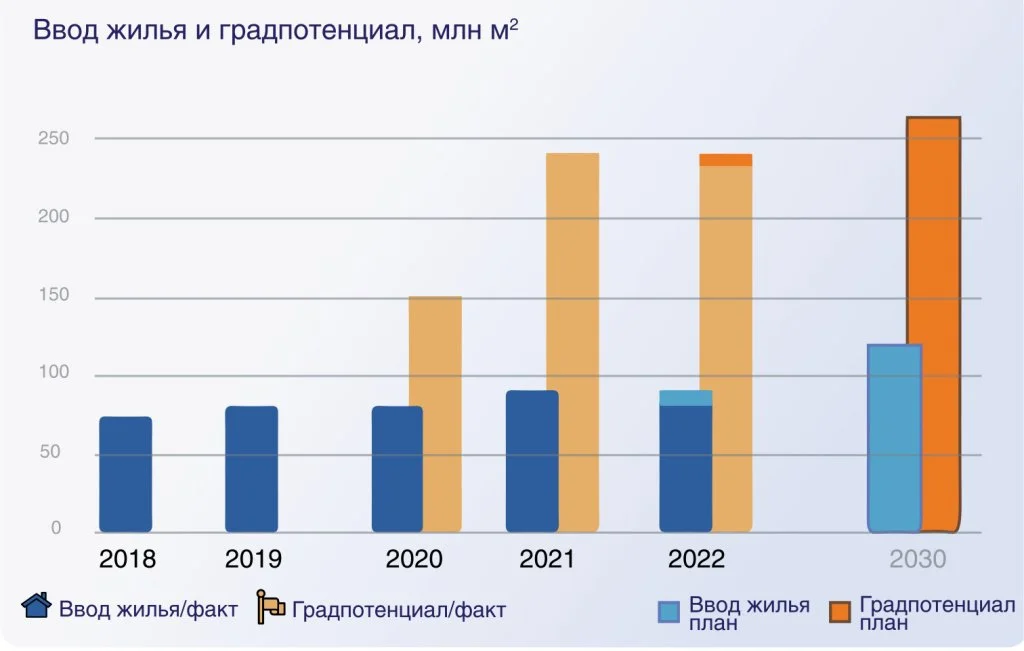

Также ГК ФСК продолжила развивать проекты в регионах. К примеру, в 2022 году была приобретена площадка во Владивостоке. В целом за год группа увеличила земельный банк на 65% (градпотенциал новых участков оценивается в 9,6 млн кв. метров недвижимости), тем самым еще раз подтвердив статус ведущего игрока на рынке, с оптимизмом смотрящего в будущее.

Авторы: Оксана САМБОРСКАЯ

Номер публикации: №49 23.12.2022

Видеообращение Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по случаю 100-летия журнала «Международная жизнь», 23 декабря 2022 года

Дорогие друзья,

В 2022 г. исполнилось 100 лет с момента публикации первого номера журнала «Международная жизнь», учредителем которого является Министерство иностранных дел. Это специализированное издание по вопросам внешней политики появилось в год проведения Генуэзской конференции и заключения Рапалльского договора с Германией, что символизировало прорыв дипломатической изоляции Советской России.

За прошедший век журнал сформировал собственные уникальные традиции. В разные годы с «Международной жизнью» сотрудничала плеяда талантливых дипломатов, ученых, публицистов. Листая подшивки, мы погружаемся в водоворот судьбоносных событий прошлого, соприкасаемся с богатейшим наследием отечественной внешнеполитической мысли.

«Международная жизнь» являет собой выдающийся пример медийного долголетия. Вступая во второе столетие своего существования, журнал уверенно держится в числе наиболее авторитетных изданий по вопросам дипломатии и внешней политики нашей страны. Служит полезным источником информации как для профильных специалистов, так и для широкого круга читателей.

В последние годы редакция «Международной жизни» заметно диверсифицировала направления своей деятельности. Проходящие под эгидой журнала тематические конференции и «круглые столы» предоставляют площадку для предметного обсуждения животрепещущих проблем и выработки востребованных на Смоленской площади предложений и рекомендаций по практическому решению внешнеполитических задач. Документальные фильмы, созданные при участии журнала, неизменно вызывают большой интерес у российской и зарубежной телеаудитории.

Отрадно, что редакция предоставляет возможность публиковаться на страницах печатного издания, а также на интернет-сайте журнала не только заслуженным, маститым авторам, но и начинающим исследователям. В этом воплощается важная роль «Международной жизни» как платформы накопления экспертных знаний и обеспечения преемственности поколений.

Ещё раз отмечу: издание динамично развивается, идет в ногу со временем. Успешно использует в своей работе достижения цифровой эпохи, передовые информационно-коммуникационные технологии. Не забывает и о своих глубоких интеллектуальных традициях, которые служат прочным фундаментом для проведения любых прогрессивных преобразований.

Хотелось бы пожелать редакции «Международной жизни», всему творческому коллективу журнала и впредь успешно воплощать в жизнь свои идеи и начинания.

Поздравляю сотрудников с юбилеем и желаю крепкого здоровья, дальнейших профессиональных успехов и всего самого доброго.

Миры Тарковского

О самом загадочном русском режиссере

Мария Дегтерева

Однажды на мою страницу в запрещенной социальной сети пришел кинокритик Антон Долин (признан в РФ иностранным агентом) и заявил буквально следующее: «Это я открыл российскому зрителю фильмы Тарковского».

Все смешалось в доме Облонских – люди, кони, буквы, мысли, кинокритик Долин, блики в мутной воде. Так, впрочем, в фильмах Тарковского оно и смешивается.

В моей семье знали и любили Тарковского всегда – с раннего моего детства. Я хорошо помню первые впечатления от фильма «Солярис», от финальных его кадров – замерла, глядя на удаляющийся дом с льющим дождем, на фигурки людей, на остров, на океан. Я была совсем маленькая, лет 9-10, смотрела глубокой ночью, когда все спали. Для меня это было великое потрясение. Позже уже посмотрю «Андрея Рублева», «Сталкер» по сценарию великих Стругацких, «Иваново детство» и все остальное, да не по разу.

О Тарковском говорят много и преимущественно ерунду. Это и сподвигло написать меня эту колонку. Недавно прочла где-то в комментариях: «Я люблю мистику, отклонения от реальности», – сообщила какая-то женщина в обсуждении картины «Зеркало».

Захотелось объясниться.

В «Зеркале», как и в остальных фильмах Андрея Арсеньевича, нет никакой вообще мистики. Есть метафизические переходы – особенности киноязыка. Есть новаторские режиссерские приемы, построенные на архетипах. Сцены с водой – прием, который Тарковский будет развивать на протяжении всей фильмографии – это погружение в сон скорее. Попытка размыть границы между реальным и воображаемым.

Если в литературе магреализма (мистического реализма), у Маркеса, Борхеса или Кортасара метафора уводит в нереальное, в волшебство, в деформацию материального мира, то у Тарковского – в сон. В мир грез и представлений.

Миры Тарковского построены внутри головы, внутри сознания, вне зависимости от декораций. Именно это делает любое подражательство Тарковскому абсолютно бессмысленным. Снимать «как Тарковский» попросту невозможно. Один из нынешних модных фестивальных режиссеров очень любит заимствовать у Андрея Арсеньевича приемы, пытается дублировать планы. Выглядит это комично.

Если три минуты показывать в кадре лужу, водоросли и дерево – чуда не произойдет. Зритель не испытает ничего, даже приблизительно похожего на чувство, которое охватывает, например, в финале «Андрея Рублева», когда звучит фраза: «Ну вот и пойдем – я иконы писать, ты колокола лить». На моей памяти ни один режиссер с таким изяществом и одновременно с такой силой погружения не рассказал о человеке и человечестве, не объяснил по-настоящему важные вещи о жизни и смысле искусства.

Гениальность Тарковского в том, что силу и вес отдельным образам дает контекст. А образы, в свою очередь, усиливают контекст, придают ему объем. В фильме «Андрей Рублев» точка ставится буквально одной фразой. Андрей нарушает обет молчания, произнося эти слова. Силу его высказыванию дает контекст – то, что мы на протяжении двух часов на экране видели и, конечно, фрески в самом финале, которые дошли до нас от XV века.

Или все, наверное, помнят сцену в картине «Иваново детство» – разрушенный дом, печная труба уходит прямо в небо. Рядом с печью – старенький дед. Мистический ужас охватывает в этот момент не от диссонанса – калитка скрипит, а забора нет, печь стоит, а над нею – небо. А тоже от контекста. Война, которая разрушила не отдельный дом, но мир. А печь осталась, и из трубы дым идет.

Сцену с разрушенным потолком в храме показал нам другой режиссер в другом фильме, и она вызвала разве что смех и ощущение тяжелой натуги.

Дело в том, что если снимать женщину на унитазе, кофту с надписью «Раша» или мужчину, глотающего из горла водку, а потом три минуты показывать ворону на ветке одним планом и разрушенный потолок – происходит ровно обратное. Не унитаз воспаряет до метафизических смыслов, а вся метафизическая задумка падает до уровня унитаза. Никакой высокой образности не рождается, рождается задорный смех над авторскими усилиями.

На мой взгляд, Тарковский – один из самых главных режиссеров XX века. Он изобрел собственный киноязык, который до сих пор пытаются использовать разной степени одаренности авторы. И в большинстве случаев – абсолютно без толку. Как, впрочем, бессмысленно и большинство объяснений, в том числе и мое.

Но главное – он дал понять лично мне про меня то, что никакой другой режиссер не смог.

Итоги отбора по программе «Приоритет 2030»: количество вузов — получателей специальной части гранта увеличено

Подведены итоги отбора среди университетов — участников программы Минобрнауки России «Приоритет 2030» на специальную часть гранта. Получателями специальной (повышенной) части гранта стали 48 вузов из 22 регионов.

«НОВИЧКИ» СПЕЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ И ГЛАВНЫЕ РОТАЦИИ

По итогам отбора расширен перечень получателей специальной части гранта. Четыре университета, которые в минувшем году входили в список получателей базовой части гранта (100 млн рублей каждый), в этом году показали серьезные результаты проделанной работы по программам развития и были переведены в получатели специальной части гранта.

Ими стали:

— Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (2 группа);

— Московский политехнический университет (2 группа);

— Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева (3 группа);

— Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова (3 группа).

Все четыре вуза получат гранты по треку «Территориальное и (или) отраслевое лидерство», направленному на укрепление кадрового и научного потенциала, создание технологий и наукоемких продуктов, интеграцию в реальный сектор экономики.

Также по треку «Территориальное и (или) отраслевое лидерство» увеличен объем финансирования еще семи университетам.

В первую группу по данному треку из второй группы переместились три университета: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники; Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта; Московский государственный институт международных отношений.

Во вторую группу по этому же треку поднялись четыре университета из третьей группы: Сибирский государственный медицинский университет; Уфимский государственный нефтяной технический университет; Иркутский национальный исследовательский технический университет; Уфимский университет науки и технологий.

Один участник программы — Омский государственный технический университет — переведен в получатели базовой части гранта.

УЧАСТНИКИ ТРЕКА «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ЛИДЕРСТВО»

Группа 1

— Национальный исследовательский университет ИТМО;

— Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет);

— Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ;

— Национальный исследовательский Томский государственный университет;

— Национальный исследовательский Томский политехнический университет;

— Национальный исследовательский технологический университет МИСиС;

— Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики;

— Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет).

Победители дополнительно к базовой части гранта до конца 2023 года суммарно на всю группу получат 7,3 млрд рублей.

Группа 2

— Новосибирский национальный исследовательский государственный университет;

— Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;

— Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина;

— Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет);

— Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Победители дополнительно к базовой части гранта до конца 2023 года суммарно на всю группу получат 2,3 млрд рублей.

Группа 3

— Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева;

— Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет);

— Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского;

— Южный федеральный университет.

Победители дополнительно к базовой части гранта до конца 2023 года суммарно на всю группу получат 900 млн рублей.

УЧАСТНИКИ ТРЕКА «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ И (ИЛИ) ОТРАСЛЕВОЕ ЛИДЕРСТВО»

Группа 1

— Самарский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации;

— Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники;

— Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта;

— Приволжский исследовательский медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации;

— Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации;

— Казанский (Приволжский) федеральный университет;

— Московский авиационный институт.

Победители дополнительно к базовой части гранта до конца 2023 года суммарно на всю группу получат 6,4 млрд рублей.

Группа 2

— Российский университет транспорта;

— Сибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации;

— Башкирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации;

— Тюменский государственный университет;

— Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет;

— Уфимский государственный нефтяной технический университет;

— Белгородский государственный национальный исследовательский университет;

— Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ имени В. И. Ульянова (Ленина);

— Дальневосточный федеральный университет;

— Иркутский национальный исследовательский технический университет;

— Санкт-Петербургский государственный морской технический университет;

— Уфимский университет науки и технологий;

— Московский политехнический университет.

Победители дополнительно к базовой части гранта до конца 2023 года суммарно на всю группу получат 5,9 млрд рублей.

Группа 3

— Самарский национальный исследовательский университет

имени академика С. П. Королева;

— Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;

— Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева;

— Новосибирский государственный технический университет;

— Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова;

— Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева;

— Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского;

— Сибирский федеральный университет;

— Ставропольский государственный аграрный университет;

— Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина;

— Севастопольский государственный университет.

Победители дополнительно к базовой части гранта до конца 2023 года суммарно на всю группу получат 2,4 млрд рублей.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что программа «Приоритет 2030» — живой механизм соревнования и ротации участников. Это стимулирует университеты на достижение лучших результатов и оставляет ее открытой для новых участников.

«В течение трех дней мы заслушивали университеты, претендующие на специальную часть гранта. По итогам защит члены Совета по поддержке программ развития единогласно отметили серьезные успехи вузов за год. Большинство вузов приятно удивили, но были и отстающие. Участники «Приоритета 2030» взяли на себя ответственность стать драйверами развития экономики нашей страны и отдельных регионов, быть на фронтире науки и высшего образования. И мы ждем от университетов постоянного движения вперед», — сказал глава Минобрнауки России.

Всего в программе «Приоритет 2030» принимают участие 129 российских университетов. 106 из них получают базовую часть гранта в размере 100 млн рублей. 8 университетов получают финансирование по дальневосточному треку в размере 71,25 млн рублей. Еще 15 университетов участвуют в программе в статусе «кандидат».

«Приоритет 2030» — самая масштабная в истории России государственная программа поддержки университетов. Направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Запущена 24 июня 2021 года, предполагаемый срок реализации программы — 10 лет.

Защита для солнечных батарей и инновационный метод утилизации пестицидов: открытия российских ученых

Ученые представили первый в России чип на холодных атомах, обнаружили новый природный биосорбент и нашли способ повысить защиту солнечных батарей при длительной эксплуатации. Об этих и других новостях российской науки читайте в дайджесте Минобрнауки России.

Первый в России атомный чип

Научный коллектив из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Института спектроскопии РАН и Московского физико-технического института представил первый в стране чип на холодных атомах. Он позволит зарегистрировать гравитационные волны и темную энергию.

Природный очиститель

Ученые из Кольского научного центра РАН совместно с коллегами обнаружили, что фитопланктон может служить природным биосорбентом, то есть, собирать радиоактивные элементы из пресной воды и «запирать» их на дне. Открытие имеет перспективы для управления качеством воды и целевой очистки водоемов-хранилищ радиоактивных отходов и прудов со значительным уровнем радиоактивного загрязнения.

Усовершенствованные датчики для ЭЭГ мозга

Исследователи Белгородского государственного национального университета разработали усовершенствованные датчики для электроэнцефалографии (ЭЭГ) — одного из самых щадящих методов исследования мозговой активности. Для этого они совместили датчики с механизмом подачи геля, что делает процесс регистрации сигнала качественнее и удобнее.

Защита для солнечных батарей

Сотрудники Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова нашли способ повысить защиту чувствительных к свету, воздуху и воде элементов перовскитных солнечных батарей при длительной эксплуатации. Метод применим для любых типов перовскитных солнечных элементов и позволяет стабилизировать КПД устройства при длительной непрерывной эксплуатации на воздухе при комнатной температуре.

Инновационный метод утилизации пестицидов

Специалисты Иркутского института химии имени А. Е. Фаворского СО РАН нашли способ утилизировать пестициды в почве с помощью грибов и бактерий. Они обнаружили, что микроорганизмы-деструкторы (которые питаются мертвым органическим веществом), к которым относятся грибы и бактерии, могут превращать пестициды в безопасные формы. Такой подход экологичен и малозатратен для очищения почвы от вредных химикатов.

В ОЭЗ «ТЕХНОПОЛИС МОСКВА» ПОСТРОИЛИ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВАКЦИН ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

На площадке «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» завершено строительство нового завода компании «Ветбиохим», где будут выпускать несколько видов вакцин и сопутствующих препаратов для сельскохозяйственных и домашних животных. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сейчас на заводе проводят пусконаладочные работы. Полноценный запуск предприятия запланирован на второй квартал 2023 года. Его мощности позволят ежегодно выпускать несколько десятков миллионов доз вакцин, что поможет обеспечить российский рынок востребованными товарами и будет способствовать развитию импортозамещения в сфере ветеринарии. Компания инвестировала в производство 1,6 миллиарда рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Предприятие спроектировано и построено с учетом современного международного стандарта для фармацевтических производств, который включает в себя строгие требования к организации выпуска продукции и контроля качества лекарственных средств. Среди них — наличие квалицированных кадров и чистых помещений, которые обеспечены контролируемыми технологическими средами и оснащены современным автоматизированным оборудованием.

«Площадь нового предприятия превышает 5,5 тысячи квадратных метров. Трудоустроиться туда смогут около 200 высококвалифицированных специалистов», — уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Компания «Ветбиохим» специализируется на выпуске иммунопрофилактических лекарственных препаратов, средствах диагностики и лечения инфекционных и паразитарных болезней. Сейчас предприятие производит 37 вакцин для сельскохозяйственных и мелких домашних животных, четыре сыворотки и иммуноглобулина, а также 60 видов тест-систем для диагностики заболеваний.

О РАЗВИТИИ РОССИЙСКО-МОНГОЛЬСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

23 декабря 2022 года состоялась встреча руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько и Чрезвычайного и Полномочного Посла Монголии Улзийсайхана Энхтувшина.

Стороны отметили высокий уровень сотрудничества между странами, в том числе в сфере гражданской авиации и туризма.

Обсудили вопрос возобновления авиаперевозок между Россией и Монголией с учетом текущей ситуации, обусловленной недружественными решениями ряда государств в отношении российских авиакомпаний.

В ходе обсуждения Стороны отметили, что российские и монгольские авиакомпании заинтересованы в возобновлении полетов по маршруту Москва – Улан-Батор. В настоящее время данный вопрос в стадии согласования технических и операционных вопросов.

Также подтверждена заинтересованность авиакомпаний двух стран начать полетные программы в/из Монголии во Владивосток, Новосибирск и другие крупные аэропорты России.

Стороны выразили взаимную надежду на скорейшее увеличение полётов между двумя странами.

В развитие Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания обсудили возможность проведения совместных учений.

Договорились проработать даты проведения совместных учений Российской Федерации и Монголии в области авиационного поиска и спасания, которые регулярно проводились с 2006 года. Также с целью расширения взаимодействия между поисково-спасательными службами будет рассмотрен вопрос приглашения представителей соответствующих компетентных органов других государств.

По итогам встречи Стороны договорились продолжить совместную работу, направленную на развитие сотрудничества между Россией и Монголией в области гражданской авиации.

Российские грузы будут отправлены в Иран через Азербайджан

Российские грузы, регулярно отправляемые по железной дороге, будут доставляться через Азербайджан в иранский город Астара в провинции Гилян на севере страны, написал посол Ирана в России Казем Джалали на своей странице в Twitter.

Он отметил, что в связи с этим, в ближайшем будущем будет запущена железная дорога Решт-Астара, сообщает Azernews.

Посол добавил, что Иран и Россия намерены устранить проблемы с транспортировкой грузов для развития торговых отношений между двумя странами, добавив, что в этом направлении достигнуты положительные результаты.

Соглашение о международном транспортном коридоре Север-Юг было подписано Россией, Ираном и Индией 12 сентября 2000 года в Санкт-Петербурге и вступило в силу 21 мая 2002 года. Азербайджан присоединился к соглашению о коридоре в 2005 году.

Соглашение ратифицировали тринадцать стран, в том числе Иран, Россия, Индия, Турция и Азербайджан'.

Целью создания коридора является сокращение времени доставки грузов из Индии в Россию, а также в северную и Западную Европу. Срок доставки по текущему маршруту составляет более шести недель, и ожидается, что он будет сокращен до 3 недель через INSTC.

Железная дорога Казвин-Решт, протяженностью 175 км, была официально введена в эксплуатацию 6 марта 2019 года, чтобы соединить азербайджанские железные дороги с иранской железнодорожной сетью в рамках коридора. Кроме того, в Иране необходимо построить железнодорожный участок Решт-Астара протяженностью 167 км.

Россия предложила Азербайджану и Ирану создать логистического оператора для западного фланга МТК, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов на 15-м Веронском Евразийском экономическом форуме в октябре.

"Сегодня исторически сложившаяся транспортная инфраструктура как России, так и других стран, которая в первую очередь формировалась на основе принципа параллелей, другими словами, на горизонте Восток-Запад, уже перестает соответствовать глобальным тенденциям и реалиям, с которыми мы сталкиваемся. Маршруты "меридиан", в первую очередь маршрут Север-Юг, сегодня начинают играть ключевую роль", - цитирует Белоусова "Интерфакс".

“Имея доступ к странам Персидского залива, Индии, Китаю и Африке, INSTC в будущем может стать реальным конкурентом Суэцкому каналу”.

Иран отреагировал на обвинения президента Украины в адрес Ирана в США

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани раскритиковал недавние высказывания президента Украины в Вашингтоне, заявив, что у Ирана может иссякнуть стратегическое терпение в отношении таких необоснованных обвинений.

Канани в четверг осудил неоднократные обвинения и непристойные заявления президента Украины в Конгрессе США в отношении Исламской Республики Иран.

Отметив, что Иран неоднократно отвечал на необоснованные обвинения украинских властей в предполагаемом использовании иранских беспилотников в войне на Украине, дипломат сказал: "Еще раз подчеркивается, что Исламская Республика Иран не отправляла никакой военной техники ни одной из сторон, участвующих в войне на Украине".

"Мы всегда уважали территориальную целостность стран, включая Украину, и г-н Зеленский должен знать, что у Ирана может закончиться стратегическое терпение в отношении таких необоснованных обвинений", - подчеркнул Канани.

Далее он сказал: "Г-ну Зеленскому лучше поучиться на судьбе некоторых лидеров стран, которые были довольны поддержкой Соединенных Штатов".

Президент Украины Владимир Зеленский, который в среду прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Джо Байденом и заручиться дополнительной помощью для Украины, раскритиковал поддержку Москвы Исламской Республикой Иран во время своего выступления в Конгрессе.

“Россия нашла союзника в этой политике геноцида: Иран. Иранские смертоносные беспилотники, отправленные в Россию сотнями, стали угрозой для нашей критической инфраструктуры. Вот так один террорист нашел другого", - повторил Зеленский необоснованные обвинения в адрес Ирана.

Комментарии президента Украины прозвучали после того, как Тегеран и Москва неоднократно отвергали сообщения о доставке беспилотников в Россию для использования в войне на Украине.

С начала войны в Украине Иран прилагал все усилия для мирного урегулирования кризиса и всегда заявлял о своей готовности помочь в его разрешении.

Антииранские заявления впервые появились в июле, когда советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон получил “информацию”, указывающую на то, что Исламская Республика готовится предоставить России “до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, в том числе БПЛА, способных нести оружие, в ускоренные сроки” для использования в войне.

В школе Омской области установили памятную доску в честь Героя России Ивана Шица

В школе села Пушкино Омской области открыли памятную доску в честь участника специальной военной операции Ивана Шица. Выпускник Пушкинской сельской школы гвардии полковник, командир 239-го танкового полка удостоен в этом году звания Героя России за мужество, проявленное при исполнении воинского долга.

В торжественной церемонии в селе Пушкино участвовали родственники танкиста, учителя, школьники и курсанты автобронетанкового инженерного института.

Иван Шиц родился 29 июня 1981 года в селе Пушкино Омской области, в 1998 году окончил местную школу. Он получил два высших образования: окончил Омский автобронетанковый военный институт и Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ в Москве.

С ноября 2021 года Иван Шиц командует 239-м гвардейским танковым Оренбургским казачьим полком. В ходе специальной военной операции в одном из боев на Украине он получил множественные осколочные ранения, но продолжил командовать танковым подразделением и провел штурм населенного пункта. В дальнейшем личный состав полка вывез 18 детей и мирных жителей из этой местности в безопасную зону. За этот подвиг гвардии полковник получил звание Героя России.

После лечения Иван Шиц вернулся в зону СВО. Среди его наград, помимо «Золотой Звезды» Героя России, есть орден Мужества и медаль Жукова.

Врачи Перинатального центра Смоленской области успешно провели сложную операцию беременной женщине

Врачами – акушер-гинекологами Перинатального центра Смоленской области проведена успешная операция по удалению 14 миоматозных узлов у беременной женщины.

Вся беременность протекала на фоне выраженного болевого синдрома и роста миоматозных узлов. Специалистам удалось сохранить беременность. При доношенном сроке, во время операции кесарева сечения на свет появился живой, здоровый ребенок, при этом пациентке были сохранены репродуктивные органы. Сейчас мама и ребенок чувствуют себя хорошо и находятся дома.

В рамках государственной поддержки медицинское учреждение оснащается самым современным оборудованием, которое необходимо для оказания помощи, в том числе высокотехнологичной, а врачи эффективно внедряют в практику передовые методы лечения и диагностики.

Индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату снова вырос.Теперь на 0,8 пункта (+0,1%)

За период c 16 по 22 декабря 2022 года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ вырос на 0,8 пункта (+0,1%).

За предыдущий период этот показатель поднялся на 3,45 пункта(+0,48%). А еще периодом ранее имело место снижение на 1,97 пункта (-0,27%). Похоже, что тенденция к снижению показателя, которая установилась с первой декады октября, все же сопротивляется.

При расчете индекса учитываются следующие виды металлопроката: арматура,балка, круг, х/к , г/к и оцинкованный плоский прокат, уголок,швеллер, а также ВГП и э/с трубы. В каждом виде проката выбран один типоразмер.

За данный период цены снизились у 6-и учитываемых видов проката. Более всего потерял в цене (-0,37%) уголок, а самое слабое снижение - у круга(-0,04%).

Наибольший рост цен имел место у оцинкованного плоского проката (+0,61%), а наименьший - у арматуры(+0,19%). Цены на балку остались без изменения.

Как изменился мир за 2022 год: 7 значимых вех

Вглядимся в недавнее прошлое и удивимся, как же мы все это пережили. Но ведь пережили - и это уже исторический факт

За неделю до завершения очередного года присядем, господа-товарищи, посмотрим за окно, где вьюжит и метелит, вглядимся в недавнее прошлое и удивимся, как же мы все это пережили. Но ведь пережили — и это уже исторический факт.

СВО. Год начинался с преодоления пандемии и кризиса в Казахстане, о которых все уже забыли. Те напасти ушли в тень с началом специальной военной операции. В ходе ее что-то пошло не так, и теперь Россия воюет со всей НАТО: США и союзники накачивают Украину новым оружием в промышленных масштабах, в три раза превышающих ВВП Незалежной. Конфликт испугал весь мир. Окончания горячей фазы не видно.

Санкции против России переросли в тотальную изоляцию и стали оружием открытой гибридной войной с РФ в жизненно важных сферах (финансы, технологии, сырье, коммуникации, культура, наука, спорт, медиа). Закрытие авиасообщения с РФ, ограничения или запрет на въезд россиян, отключение банков от SWIFT — все это новая реальность. Миллиарды ЦБ заблокированы. Российский бизнес обирают до нитки. Нас закрыли железобетонным занавесом, отрезав от долларовой системы. При этом российский рубль пока стабилен, экономика замедлилась, но выстояла и адаптируется к колючим реалиям.

Россия импортозамещает, модернизирует, наращивает, изобретает, списывает, изыскивает, меняет приоритеты. «Роснано» закрыто, «Сколково» обрусело, масштабных международных конгрессов, конкурсов и фестивалей в стране не проводят. Нет «Макдоналдса», но есть «Вкусно — и точка», костромской пармезан, крымский брют, тамбовский хамон и серый импорт. Новый год как-нибудь справим.

Мир раскололся на Запад и «не Запад». Нейтральные Финляндия и Швеция вступили в НАТО. От нейтралитета Швейцарии и Австрии не осталось и следа. Германия признала, что Минские соглашения были прикрытием для подготовки Украины к войне с Россией. Китай, Индия, другие члены БРИКС и ШОС, а также Иран выбрали многополярный мир и отстаивают национальные интересы. Москва разворачивается на Восток, но пока вынуждена опираться на внутренние резервы. Все ностальгируют по миру с четкими правилами, но при этом пытаются урвать кусок в смутные времена передела.

Взрывы на «Северных потоках — 1 и 2» и теракт на Крымском мосту спланированы СБУ и спецслужбами Запада. Критическая инфраструктура перестала быть табу, глобальное столкновение уже не выглядит лишь сюжетом для фильма-катастрофы. Санкции обернулись ударом по энергетике Евросоюза, который, избавляясь от «политически токсичных» российских углеводородов, скатывается в рецессию и деиндустриализацию. Цены в Европе на топливо зашкаливают, вязанка дров — лучший подарок на Новый год.

Катаклизмы в Европе пока не сказались на смене предпочтений электората и правящего класса. В Великобритании за 2022 год сменились три премьер-министра от консерваторов. Ушла из жизни британская королева Елизавета II — символ незыблемых британских традиций и предсказуемости западного мира. За буйным Борисом Джонсоном на 45 суток пришла бестолковая Лиз Трасс, при которой взорвали «Северный поток». Ее сменил первый премьер индусских корней Риши Сунак. В Италии впервые президентом стала женщина. Джорджа Мелони из очень правых, но революции не случилось.

В других уголках мира: вернулся из небытия премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Си Цзиньпин переизбрался на съезде КПК на третий срок и избавился от прозападных конкурентов. Самым страшным уходом из политики в 2022 году стало прилюдное убийство в спину бывшего премьера Японии Синдзо Абэ, сторонника мирного договора с Россией. Страшнее была лишь давка на Хеллоуин в Сеуле.

Мировая наука штурмует будущее, несмотря на все кризисы. Астрономы увидели воочию взрыв красного сверхгиганта, превращающегося в сверхновую звезду. Старт работы самого мощного орбитального телескопа в истории «Джеймс Уэбб» позволяет заглянуть в прошлое Вселенной. Американский 100-метровый носитель Space Launch System вывел космолет «Орион», который облетел Луну с манекенами. В Ливерморской лаборатории наконец-то осуществили реакцию управляемого термоядерного синтеза с положительным выходом энергии. В Массачусетсе изобрели полимер легче пластика, но прочнее стали. Запущен первый в Европе квантовый компьютер. Большой адронный коллайдер в ЦЕРН остановил работу из-за экономии энергии. Энергии больше не стало.

В январе проведена первая успешная пересадка сердца от генно-модифицированной свиньи человеку, а биороговица из кожи свиньи восстанавливает зрение слепым — это будущее трансплантологии. Год стал прорывным в применении нейроимплантов: парализованные с нейрочипом Илона Маска произносят слова, едят роботоруками; обезьяна с чипом силой мысли печатает ученым Neuralink просьбу ее угостить. Вовсю идут клинические испытания РНК-вакцины от меланомы, в Москве создали вакцину от рака груди, в Лондоне — от рака мозга. Искусственный интеллект пишет маслом для галерей, кашеварит, сочиняет стихи и пьесы, химичит лекарства, инспектирует качество спиртного. Есть с кем выпить, закусить, поговорить о живописи и не подраться.

Самым ярким финалом года стала победа сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре. Лео Месси официально коронован. Сборная Франции и ее молодое дарование Килиан Мбаппе, сделавший хет-трик в финале, не смогли отнять у бело-голубых выстраданное чемпионство. Приехавшие попиариться политики, включая льстивого Макрона, выглядели жалко на фоне кумиров — любимцев миллиардов жителей планеты Земля.

Спорт всегда был великим уравнителем и примирителем. Сегодня и его умудрились отравить геполитикой. Россию и Белоруссию исключили из чемпионатов по всем видам спорта. Последней Олимпиадой, где мы выступали под нейтральным флагом, стала зимняя в Пекине в феврале теперь же уходящего 2022 года.

Олег Шевцов, политический обозреватель «Труда»

Мечтаете прикоснуться к елке своего детства? Тогда вам в Коломенское

В музее-заповеднике знают, чем увлечь и детей, и мам-пап, и их мам-пап

В музее-заповеднике «Коломенское» предновогодние вернисажи устраивают уже лет двадцать. И всякий раз бессменному куратору выставок Наталье Полонниковой удается находить новые повороты. На этот раз она решила дополнить экспозицию с елками архивными фотодокументами и кинохроникой.

«К сожалению, — констатирует Наталья, — из года в год в статьях и репортажах, посвященных, пожалуй, самому любимому нашему празднику, встречаются одни и те же ошибки, которые постепенно начинают восприниматься как факты. И несовпадение мифов и реальности только увеличивается. Своими выставками мы стараемся максимально точно показать события разных лет и затронуть темы, практически неизвестные широкой публике. Особенностью и основой этой экспозиции стали уникальные фото- и киноматериалы из Государственного архива РФ и Российского государственного архива кинофотодокументов».

Помимо Коломенского, свои материалы для экспозиции предоставили музеи-заповедники «Александровская слобода», «Горки Ленинские» и «Дмитровский кремль», Музей игрушки им. Бартрама в Сергиевом Посаде, Елецкий краеведческий и Новгородский объединенный музеи, а также известные коллекционеры — Владислав Борисов, Татьяна Бочарова, Ирина Воробьева, Ирина Курбатова и Ирина Петрикова — не просто собиратели елочных украшений, но настоящие исследователи и энтузиасты. Получилось эдакое путешествие во времени от последней трети XIX столетия до первых десятилетий века нынешнего.