Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

На Вологодчине люди помогли семье с шестью детьми

Текст: Светлана Цыганкова (Вологда)

Жители Вологодской области сразу же откликнулись на беду, в какую попала многодетная семья. В ДТП погибла мама. Причем самому маленькому ребенку в ней - восемь месяцев. Откликнулись не только простые люди, но и чиновники.

Эта история буквально потрясла всех. В первых числах февраля на 512-м километре автомобильной дороги Москва - Архангельск произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. 35-летний водитель выехал на встречную полосу для обгона, но не успел завершить маневр и врезался в машину, которая двигалась во встречном направлении.

Погибли три человека, в том числе и жительница села Куркино, многодетная мама. Как выяснилось, в тот день она поехала получать водительские права. Дома остались муж и шестеро детей. Самой младшей девочке было всего восемь месяцев, она находилась на грудном вскармливании. Старшая дочь учится в техникуме, еще трое детей - в школе, а одна девочка ходит в детский сад.

Многодетная семья живет в собственном доме с печным отоплением. А тут еще затеяли ремонт. Поэтому в комнатах холодно и сыро. Плюс ко всему глава семейства оказался без работы. Когда обо всем этом узнали в некоммерческом центре гуманитарной помощи "С миру по нитке", его сотрудники сразу же обратились к жителям Вологодчины. И многие тут же откликнулись. Звонили, спрашивали, чем помочь, переводили деньги или приносили детское питание.

- Это первый раз, когда было так много откликов, - рассказала руководитель центра гуманитарной помощи Людмила Ледовская. - У нас более 80 волонтеров, и мы стараемся помогать тем, кому это особенно необходимо. В доме этой семьи идет ремонт, мы все просчитали и сейчас готовим смету. Нужно отремонтировать две комнаты, утеплить их. Можно еще одну сделать и наверху, ведь детей много.

Откликнулись не только простые жители. Глава Вологодского района Сергей Жестянников пообещал оказать поддержку в ремонте отопительной системы, содействие в подключении газа по программе догазификации и трудоустройстве папы - Николая Алексеевича.

Семье уже оказали материальную помощь образовательные организации, которые посещают дети, а также администрация района. Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова, соцработники оформляют государственную социальную помощь, а папе окажут поддержку в сборе документов для оформления пенсии по потере кормильца на детей. "Также рассматривается возможность заключения социального контракта", - отметила она.

Вместе мы можем многое, а главное то, что семья не останется один на один со своим горем и проблемами, которые на нее обрушились так внезапно.

В Москве появились пешеходы-подставщики

Текст: Сергей Бабкин

Московские водители заметили на дорогах новый тип подстав. Пешеходы-злоумышленники намеренно бросаются под колеса автомобилей, а потом требуют компенсации за якобы разбитые гаджеты. Юристы советуют не бежать от ответственности и при этом не спешить платить.

Жительница столицы Анна Чибисова чуть не стала жертвой подобной "разводки" на севере Москвы. Женщина сворачивала с Ленинградского проспекта в Чапаевский переулок, когда прямо под колеса внезапно шагнул пешеход. Это был человек плотного телосложения с папкой в руках. Как рассказала Анна в Facebook, никакого касания не было, и она спокойно проехала дальше, во двор. И именно там к ней снова подошел тот самый мужчина.

"Пострадавший" заявил, будто бы после падения он разбил свой смартфон. И естественно требуется компенсация. А иной "яблочный" гаджет может стоить подороже 100 тысяч рублей. Не у каждого в бумажнике есть такая сумма. Но мошенник-пешеход оказался сговорчивым: мол, и на карту можно перевести. К счастью, женщина сразу распознала обман и предложила вызвать полицию. И незнакомец убежал, внезапно отказавшись от всех претензий.

Автолюбители со стажем отметили, что это уже не первый подобный случай на севере Москвы. У поставщиков есть разбитые гаджеты на все случаи жизни. Расчет на то, что водитель просто не захочет связываться и постарается откупиться от проблемы. Но такая тактика неверна, рассказал "РГ" юрист Константин Дьяконов.

"Никогда не решайте такие вопросы на месте, - советует правовед. - Желательно даже не выходить из машины. И сообщить "пострадавшему", что вызовите ГИБДД". Заодно осмотритесь на месте. Скорее всего, на столбах и домах будут камеры. Злоумышленник, почувствовав вашу уверенность, скорее всего, откажется от претензий. Даже если пешеход ушел, стоит позвонить в полицию. Так вы избежите ответственности за оставление места ДТП.

Между тем мошенники могут применить и другие сценарии. Патрульные ЦОДД не так давно заметили мошенников на Третьем транспортном кольце. Все начинается с того, что машину догоняют якобы случайные попутчики. Они сигнализируют: мол, остановись, что-то случилось! Когда водитель тормозит, мошенники объясняют: из-под капота идет дым. И предлагают проехать в проверенный автосервис. А дальше доверчивого автолюбителя раскручивают по полной программе. Вызывают эвакуатор, водителю которого надо срочно заплатить втридорога. А в сервисе неопытному водителю рассказывают про ужасающее состояние машины, возможную поломку двигателя. Мошенники просто имитируют бурную деятельность, а деньги получают ни за что.

В Подмосковье появились советники директоров школ по патриотическому воспитанию

Текст: Ирина Рыбникова

В подмосковных школах появились первые советники директоров по патриотическому воспитанию. Как сообщает пресс-служба областного министерства образования, они начали работать в восьми школах Одинцовского округа области.

Советниками школы обеспечивают в рамках пилотного федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ". "Основная задача советника - сопровождать ребенка на пути его взросления, сформировать уважительное отношение к окружающим", - отмечает вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

Патриотические советники будут отвечать за внеурочную деятельность, придумывать культурные и спортивные мероприятия. Сейчас все это возложено на заместителей директоров по воспитательной работе, но они давно уже честно признаются - их деятельность сопряжена с таким объемом бумажной работы, что на творческие придумки просто не остается времени. В советской школе замам по воспитанию очень сильно помогали вожатые. Вот примерно такими вожатыми теперь предлагается стать советникам.

С той только разницей, что прежде вожатыми были активные старшеклассники, а сейчас ими будут люди с педагогическим образованием. К этому проекту готовились весь прошлый год. В январе 2021-го федеральное министерство просвещения вместе с Российским движением школьников запустили конкурс "Навигаторы детства", участникам которого дали возможность пройти профильное обучение. Так что к работе приступили люди, имеющие понимание того, чем им придется заниматься. Их пока мало - заявки на конкурс подали порядка 5 тысяч человек, но и проект ведь пилотный, рассчитанный лишь на 10 регионов страны. Но в Подмосковье решили: этот опыт точно будет транслироваться во все школы региона.

Какие артефакты скрывает Старомонетный переулок в Москве

Текст: Сергей Жуков

Больше сотни артефактов, отражающих жизнь Москвы в разные века, найдены археологами в Старомонетном переулке за два месяца. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Обычно раскопки проводятся в теплое время года, но бывают и исключения, подчеркнул он. Яркий пример - зимние работы в Старомонетном переулке. "Археологи организовали здесь тепляк, где всегда поддерживается стабильная температура не ниже десяти градусов тепла, - рассказал Емельянов. - Это позволяет проводить раскопки без риска для артефактов".

Археологи работают на участке, граничившем с Кадашевской и Толмацкой слободами. Их населяли ремесленники, торговцы, переводчики Посольского приказа. На территории этих слобод были построены храмы, которые несколько веков притягивали жителей Москвы. С помощью обнаруженных тут находок, заметил Емельянов, можно проследить историю города и страны за последние 500 лет.

Коллекция условно делится на две группы: изразцы и предметы быта, в том числе монеты. В первой собраны разные детали украшения русских печей: лицевые изразцы, ножки, пояски и карнизы. Самый древний - обгоревший изразец из красной глины с растительным орнаментом. Он датирован концом XV - началом XVI веков. "Сперва в Замоскворечье использовались простые, незамысловатые элементы. Спустя сто лет изменились стиль и некоторые материалы, предмет декора покрывался одноцветной глазурью, - объяснил Алексей Емельянов. - Еще через 100 лет изразцы стали разноцветными. Такой артефакт теперь тоже у нас есть".

Во второй группе - вещи, которыми пользовались москвичи в прошлом. В числе заметных находок - изготовленные в Москве красноглиняные турецкие трубки конца XVIII - начала XIX веков, импортные белоглиняные трубки XVIII века, кувшин, лампада и носик от сосуда, горшок из белой глины XVIII века. Найдена и памятная медаль с парижской выставки 1878 года. Ее привезли в Москву, скорее всего, как сувенир. Немалую часть коллекции составляют монеты с разной датировкой. Все находки сейчас изучаются. После этого предметы отправят в музейные фонды.

Похоронному бизнесу запретят навязывать услуги родственникам умерших

Текст: Марина Трубилина

Штрафы за навязывание ритуальных услуг родственникам умерших предполагается ввести новым законопроектом о похоронном деле. А на портале госуслуг может появиться перечень похоронных организаций с ценами на их услуги.

Сейчас похоронная отрасль регулируется законом 1996 года, который давно устарел, рассказала на "круглом столе" в пресс-центре "Парламентской газеты" зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Новый законопроект - уже третья попытка внести изменения в этот закон. Ожидается, что он будет внесен в Госдуму до конца марта и принят хотя бы в первом чтении в весеннюю сессию.

Предлагается, в частности, ввести запрет на предоставление информации о смерти представителям бизнеса. Сейчас о кончине человека (а иногда даже незадолго до нее) ритуальным организациям нередко сообщают сотрудники больниц, после чего похоронные агенты сразу начинают атаковать своими предложениями близких покойного. Более того, представителям похоронных организаций будет запрещено первыми выходить на контакт с родными умершего, подчеркнула Разворотнева.

Предлагать услуги, высылать прайс-листы они смогут только после того, как родственник сам свяжется с этой фирмой. За нарушение такого порядка предусматриваются административные штрафы.

Работать на этом рынке разрешат организациям, которые отвечают определенным требованиям. Среди них - наличие определенной материально-технической базы и квалифицированных сотрудников. Перечень легально работающих организаций предполагается разместить на сайте госуслуг. При этом важно, чтобы были указаны и цены этих организаций, отметила Разворотнева. Чтобы родственники могли изучить предложения, стоимость, отзывы и уже осознанно, а не в спешке, заключить договор. Сейчас ритуальными услугами может заниматься практически любой человек, при этом, заключив договор, такой агент нередко выступает лишь как посредник, а цены на похороны из-за этого растут.

Предполагается создать реестр кладбищ и собственно могил. Это даст возможность родственникам доказывать права на захоронение, упростит поиск родовых захоронений, а также постепенно ликвидирует проблему бесхозных могил. Законопроектом начинает решаться вопрос ответственности граждан по уходу за местом захоронения, сказала исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев (СПОК) Елена Андреева. Можно будет поэтапно вводить обязанность по уходу за могилами. Для случаев, если родственник ее не исполняет, в других странах предусмотрены определенные процедуры.

Например, через определенный период останки таких граждан перезахораниваются на так называемых "Полях памяти", с сохранением их данных, указанием их на стеле. Можно разработать много разных уважительных и бережных форм, чтобы сохранять память, отметила она. Сейчас на наших кладбищах около 40% могил бесхозные, а официально признать заброшенную могилу бесхозной можно только по суду. Если родственник переезжает, он может произвести эксгумацию и взять с собой урну с прахом, отметила Андреева. Или же поручить уход кому-то другому. Это не означает, что место на кладбище переходит в собственность организации или лица, которое взялось следить за порядком, подчеркнули участники "круглого стола".

Как в Москве навели порядок в сфере ритуальных услуг

В 90-е годы московские кладбища приобрели скандальную славу. Уменьшение участка захоронения, перепродажа могил, нелегальные услуги мигрантов. Покончил с этим простой механизм оказания ритуальных услуг, утвержденный правительством Москвы. Теневые агенты на рынке есть и сейчас, но их распознают прежде всего по стоимости услуг захоронения или кремации, завышенных в десятки раз.

"С 2015 года мы опираемся на внутрироссийские кадровые ресурсы. В штате у нас, а это 3,5 тысячи человек, работают исключительно граждане России, - рассказал "РГ" глава ГБУ "Ритуал" (оператор всех 136 кладбищ и трех крематориев Москвы) Артем Екимов. - В рамках одного визита в наш центр ритуального обслуживания можно получить свидетельство о смерти, разрешение на захоронение, включить заказ в график погребения, приобрести ритуальную продукцию, заказать катафальный транспорт, организовать церемонию прощания и поминальную трапезу". Дефицита мест на кладбищах нет, город своевременно выделяет новые участки и оборудует на них кладбища. Информация об услугах компании есть на портале mos.ru, а прейскурант можно посмотреть на сайте кладбищ. Средний чек на похороны в Москве составляет около 135 тысяч рублей.

В среднем в Москве хоронят 100 тысяч людей в год. По словам Екимова, любой житель Москвы в случае смерти имеет право бесплатно получить место для захоронения на одном из открытых для этого кладбищ. Открыты сейчас Хованское, Алабушевское и Ястребковское кладбища.

Подготовила Ангелина Зеленькова

С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому

Текст: Мария Агранович, Мария Волкова (Нижний Новгород) , Антон Дерябин (Киров) , Валентина Зотикова (Саранск) , Дина Непомнящая (Сахалинская область) , Элина Труханова (Ярославль)

Пандемия как никогда обострила в обществе значение двух профессий - врача и учителя. И те, и другие оказались на переднем плане: врачи спасают жизни в больницах, учителя сохраняют жизнь в школах, пусть нередко и удаленно.

Учитель - герой нашего времени. Герой, который до сих пор не получил сполна общественного внимания и понимания, зарплаты и заботы.

По последним данным Федеральной службы государственной статистики, средняя зарплата школьных учителей в 2021 году в России составляла около 44 тысяч рублей. Это со всеми надбавками, не учитывая доплаты за классное руководство. Но средняя зарплата - как средняя температура по больнице: в каждом регионе и у каждого учителя она все равно своя. И, увы, далеко не всегда достойная.

Например, в Ингушетии в среднем учителя получали в месяц чуть больше 22 тысяч рублей. В Северной Осетии - 25 с небольшим тысяч рублей. Зарплаты в Северо-Кавказском федеральном округе в целом - из самых низких в стране. В Тверской области - 27,7 тысяч, в Мурманской - уже около 60 тысяч, в Москве - 100 с лишним, на Чукотке - и вовсе 112 тысяч.

Дело в том, что зарплата учителей - это оклад, который привязан к минимальному размеру оплаты труда, и целый "воз" разных надбавок и выплат, которыми в регионах распоряжаются по своему усмотрению.

С нового учебного года, по решению правительства, в 6 пилотных регионах опробуют новую систему оплаты труда: оклады - гарантированную часть зарплаты - должны привести к "общему знаменателю" и четко прописать схему начисления дополнительных выплат. Над этим сейчас работают в минпросвещения - результат ждем уже к апрелю.

Корреспонденты "РГ" узнали, как пилотные регионы готовятся к введению новой системы и что думают о ней учителя.

В Ярославской области в пилотном проекте участвуют девять детских садов, девять школ, три учреждения допобразования и два колледжа. Как пояснили в региональном департаменте образования, оклад педагогов зависит от уровня образования, стажа, квалификации. А сама зарплата - это оклад плюс доплаты за нагрузку, классное руководство, статус "молодой специалист", проверку тетрадей и пр. Средняя зарплата учителя в Ярославской области с учетом выплат за классное руководство в прошлом году доходила до 38 с лишним тысяч рублей. Это выше средней зарплаты по области.

Что-то говорить о новой системе оплаты труда педагогам сейчас трудно: еще не все в курсе, как это будет. Но по словам директора ярославской школы № 88 Виктора Кузнецова, школы уже провели мониторинг зарплат, а информацию отправили в минпросвещения.

В Нижегородской области тоже уже проанализировали зарплаты учителей. Здесь в "пилоте" будут участвовать 48 организаций: 24 детских сада, 16 школ, 2 колледжа и 16 организаций допобразования. Как сейчас рассчитывается зарплата педагогов, рассказала Ольга Н., учитель средней школы.

- В Нижнем Новгороде действует положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций № 5202. Оно устанавливает конкретные оклады. Например, оклад учителя за одну ставку - 10 233 рубля. Дальше оклад умножается на категорию и образование, - объясняет Ольга.

Из класса - в кассу

- Максимальный коэффициент за высшее образование - 1,3. За средне-специальное надбавки нет. На категорию учитель может защититься только через три года после вуза. Высшая категория - коэффициент 1,3. - объясняет Ольга. - Если у человека высшее образование и высшая категория, оклад составит 15 963 рубля 48 копеек. Это за ставку - 18 часов в неделю. В документе прописаны максимальные коэффициенты доплат, которые могут быть установлены. Но в разных школах все по-разному.

Средняя зарплата педагога по области - 36-37 тысяч рублей. Но для этого, по словам Ольги, учитель должен взять две ставки, а некоторые вечером еще ведут платные кружки.

- Было бы хорошо, если бы сделали нормальный оклад - тысяч 25, а к нему уже надбавки, - говорит учитель. - У меня, например, и высшее образование, и стаж, и звание "Почетный работник российского образования", только вот статуса заслуженного учителя нет. Моя зарплата - 23 тысячи рублей плюс надбавки и доплаты.

Ольга - из педагогов старшего поколения, беспокоится за молодежь: как удержать их в школе, ведь стартовый оклад молодого педагога - всего около 13 тысяч рублей. "На категорию можно выйти только через 3 года. А ребята приезжают из области, им нужно квартиру снимать в Нижнем Новгороде. Как это сделать с таким окладом? Большая беда - уйдет наше поколение, а приходить некому", - волнуется учитель.

- Первый раз слышу, что мы в пилотном проекте, - поделилась учитель математики 7-го класса одной из школ города Кирова Наталья М. (имя изменено по просьбе педагога). - Но эту систему давно пора менять. Во-первых, слишком много отдано на откуп руководству каждой школы: компенсационные и стимулирующие выплаты распределяют, как хотят, "с потолка". Нужен единый подход. Моя ставка ниже МРОТ - это правда, да еще периодически "срезают" доплаты. Поэтому никто у нас на одну ставку не работает. Нагрузка дикая, а в итоге все равно не больше 30 тысяч рублей. Я-то закаленная, а молодые стонут и быстро уходят из школ.

Средняя зарплата учителей в Кировской области на сентябрь 2021 года - 29 633 рубля (без учета выплат за классное руководство). Это ниже среднемесячной по региону примерно на 5 тысяч рублей. По словам первого зампреда правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, важно чтобы новая методика оценки уровня оплаты труда педагогов учитывала только реальные составляющие зарплаты. Он предложил учитывать отдельно компенсационные выплаты, которые получают педагоги сельских школ, а также федеральные доплаты за классное руководство и кураторство.

За десять месяцев 2021 года средняя зарплата школьного учителя в Мордовии составила примерно 26 тысяч рублей. Средняя зарплата по региону - 34,8 тысячи рублей. В детсадах педагоги получают чуть более 24 тысяч рублей, в колледжах - 27,6 тысячи.

- Большинство преподавателей вынуждены брать себе дополнительную нагрузку и работать на полторы ставки, иначе зарплата вообще будет чуть выше МРОТ, - констатирует председатель Мордовской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования Юрий Базов. - Рекомендации Минпросвещения России о том, чтобы базовая часть оплаты труда педагогов составляла не менее 70 процентов, не соблюдается: сегодня оклад - лишь около 40 процентов зарплаты мордовского учителя. Индексация не проводилась уже лет пять, а нагрузка растет.

По уровню оплаты труда педагогов Мордовия - в числе аутсайдеров по Приволжью. Хорошие педагоги буквально "сбегают" в Москву. Ситуацию в отрасли нужно менять кардинально. Не должно быть такого, что оплата за один и тот же труд в государственной системе образования в разных субъектах различается в пять и более раз.

А вот сахалинские педагоги своей зарплатой вполне довольны. Для молодых специалистов в регионе предусмотрена 40-процентная надбавка в течение первых трех лет работы. Это дает им возможность проявить себя, пройти аттестацию на первую или высшую квалификационную категорию и в дальнейшем зарабатывать больше. Средний же доход учителей, по данным регионального минобразования, даже превышает среднюю зарплату по региону.

- Могу подтвердить, что в Сахалинской области уровень заработной платы педагогов очень достойный. Думаю, один из самых высоких по стране, - отмечает учитель истории и обществознания из Южно-Сахалинска Алексей Кофман. - При ставке 18 часов с дополнительной нагрузкой можно получать около 60-70 тысяч рублей. Конечно, все зависит от нагрузки, как и везде: больше работаешь - больше получаешь.

Подготовка к реформе системы оплаты труда педагогов в Сахалинской области, как и в других регионах, пока находится на начальном этапе. Сейчас идет мониторинг: местные власти анализируют, как начисляют зарплаты учителям, что необходимо откорректировать, а что - оставить как есть.

Любовь Духанина, председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования, доктор педагогических наук:

- Главный вопрос - на каком уровне установить базовый оклад. Увеличение оклада за ставку - шаг, который давно ждут учителя.

Неоднократно озвучивались рекомендации разных ведомств: гарантированная часть зарплаты не должна быть ниже 70 процентов от итоговой выплаты. Но рекомендаций оказалось недостаточно. Данные Росстата за январь - сентябрь 2021 года говорят о том, что 48 из 85 регионов так и не смогли довести зарплату учителя до средней по экономике региона. Именно низкий оклад позволяет регионам манипулировать фондом зарплаты, в нужный момент перераспределяя средства. Поэтому учителя и опасаются изменений в системе оплаты труда. Введение новых доплат часто приводит к отмене старых, а увеличение оклада - к сокращению стимулирующей части. В итоге доход учителя выше не становится.

Считаю, что нужно установить единый перечень доплат в зависимости от уровня профессионализма педагога. А оценивать этот уровень можно по результатам независимой оценки квалификаций - добровольного экзамена для учителя, который никак не опирается на достижения учеников.

Ключевое условие - привлечение дополнительных бюджетных средств, поскольку все возможности для перераспределения давно исчерпаны. Эксперты РУДН рассчитали: для того, чтобы установить базовый оклад хотя бы на уровне МРОТ, дополнительно потребуется не менее 61 миллиарда рублей ежегодно.

Сейчас модель оплаты труда каждая образовательная организация выбирает самостоятельно. В результате педагоги одного уровня квалификации в разных регионах могут получать совершенно разные зарплаты. А рекомендации минпросвещения о том, чтобы базовая часть оплаты труда педагогов составляла не менее 70 процентов, выполняют не более двух третей российских регионов. Новый подход: оклады, а также размер и порядок начисления компенсационных и стимулирующих выплат для учителей будет утверждать правительство. Что в итоге? Равные условия оплаты труда учителей разных регионов.

- Зарплата педагога - это базовая ставка - оклад и широкий набор надбавок, стимулирующих, компенсационных и иных выплат, - рассказали в министерстве просвещения. - Средняя зарплата учителей в каждом регионе должна находиться на уровне не ниже средней зарплаты по всем профессиям. Важно, чтобы любой учитель четко понимал, из чего формируется его доход, и был уверен в размере его гарантированной части. А сейчас в разных субъектах все по-разному, нет прозрачной схемы начисления надбавок и принципов учета различных выплат. С переходом на новую систему должен вырасти размер ставки - это поможет привлечь молодых специалистов. Появится единый перечень выплат и обоснованная дифференциация по уровням квалификации.

Всего в пилотном проекте будут участвовать 152 организации - не только школы, но и детские сады, колледжи и учреждения допобразования. В минпросвещения заверили: ведомство будет учитывать мнения самих педагогов, с которыми находится в самом плотном контакте.

Александр Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной политики "Эврика":

- Учитель - главная фигура в образовании, и если экономика отрасли не позволяет стимулировать учителя, достойно оплачивать его труд, то кадры будут вымываться и уже вымываются. У нас острейший дефицит хороших педагогов. Сейчас важно определиться с принципом системы оплаты труда. Нужно переходить к окладной системе. Не к базовому окладу, а к гарантированному окладу, который и составляет основную часть зарплаты. Уже прозвучала инициатива установить федеральный оклад для учителя - не менее 75 тысяч рублей. Федеральный - и по методике расчета, и по абсолютной величине. Некоторые скажут, что школа - это региональный и муниципальный уровень. Да. Но у нас уже есть подобный прецедент. В школах начали работать советники по воспитанию, и они-то как раз получают оклад из госбюджета. А выплаты классным руководителям? Это тоже федеральные средства.

Учитель, приходя в школу, должен понимать, что вот эти деньги - достойные - он получит стопроцентно.

.jpg)

В Московской области в 2022 году благоустроят 19 скверов

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Формирование комфортной городской среды» в Московской области в 2022 году благоустроят 19 скверов.

Задача, к выполнению которой стремятся в регионе, чтобы у каждого жителя в пешей доступности от дома была рекреационная зона. С этого года запускается новое направление – благоустройство небольших зеленых территорий, скверов в шаговой доступности. Скверы ежедневно используются жителями близлежащих домов и служат удобной рекреационной зоной.

Так, в 2022 году будут обновлены такие территории, как сквер Зверева в Клину, сквер павших воинов в Кубинке, сквер «Патриот» в Котельниках, сквер у теннисных кортов в Сергиевом Посаде.

В скверах появятся новые лавочки, удобная дорожно-тропиночная сеть, современное уличное освещение, в целях безопасности установят камеры видеонаблюдения.

Всего в этом году в Подмосковье благоустроят 50 общественных территорий, обновят инфраструктуру в 14 парках культуры и отдыха, начнутся работы в 19 лесопарках.

Министерство благоустройства Московской области

Ирек Файзуллин и Губернатор Орловской области Андрей Клычков обсудили завершение строительства медцентра

В Минстрое России состоялась рабочая встреча Ирека Файзуллина с Губернатором Орловской области Андреем Клычковым, где обсудили развитие строительного комплекса региона, реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», завершение строительства многопрофильного медицинского центра Орловской области, а также реализацию федпроекта «Чистая вода».

В 2021 году в регионе было введено в эксплуатацию 308,3 тыс. кв. метров жилья, или 103% от запланированного значения. В части расселения аварийного фонда в прошлом году удалось переселить порядка 400 человек из более 8,5 тыс. кв. метров непригодной площади.

Особое внимание на встрече было уделено вопросу завершения строительства многопрофильного медицинского центра Орловской области. В октябре прошлого года Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главе Минстроя России взять на особый контроль прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации объекта. «Завершение строительства многопрофильного медицинского центра Орловской области – совместная задача, стоящая перед федеральными и региональными органами власти. Для контроля и своевременного выполнения поручения Минстрой России совместно с Главгосэкспертизой проводят еженедельные совещания по анализу выдаваемых замечаний и урегулированию возникающих вопросов», - подчеркнул Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Орловская область в 2021 году принимала участие в реализации мероприятий программы «Стимул». Средства федерального бюджета были направлены на компенсацию затрат застройщиков на технологическое присоединение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Московский парк в г. Орле. В 2022 году в рамках программы предусмотрено строительство очистных сооружений микрорайона «Московский» в г. Орле, а также строительство канализационного коллектора в микрорайоне Болховский и техническое присоединение в микрорайоне Зареченский.

Глава Орловской области отметил эффективность взаимодействия с федеральным ведомством: "По всем вопросам, которые удалось обсудить, достигнута договорённость о дополнительной проработке, и помощи со стороны Министерства" – сказал Андрей Клычков.

Выдачи кредитных карт в январе увеличились на 60%

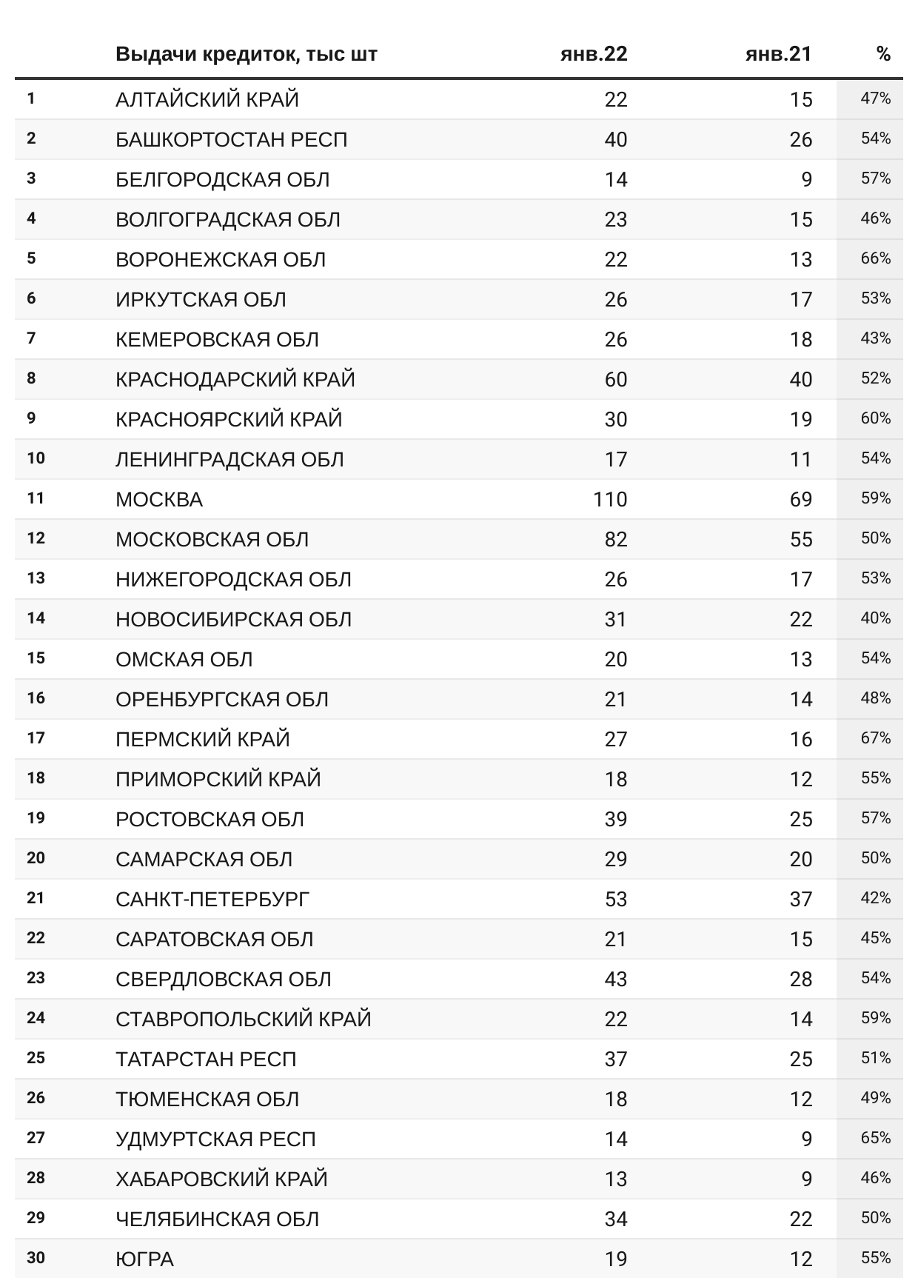

Россияне взяли в январе 2022 года 1,37 млн кредитных карт, следует из данных сервиса по умному подбору финансовых услуг «Кредистория» (АО «ОКБ»), располагающего информацией о примерно 97% банковских заемщиков.

По сравнению с январем прошлого года россияне взяли на 60% больше кредитных карт – тогда банки выдали лишь 856 тыс. кредиток. По сравнению с декабрем выдачи сократились на 37%, но это традиционный ежегодный спад, обусловленный календарным фактором – большим количеством нерабочих дней в январе.

Среди 30 регионов, в которых население взяло в январе больше всего кредитных карт, наибольший рост выдач по сравнению с январем 2021 года был в Москве и Ставропольском крае (на 59%), Красноярском крае (60%), Удмуртии (65%), Воронежской области (66%) и Пермском крае (67%). Наименьший рост – в Кемеровской области (на 43%), Санкт-Петербурге (42%) и Новосибирской области (40%).

Александрович Артур, генеральный директор АО «ОКБ» («Кредистории»):

«Выдачи кредитных карт выросли в 1,6 раза на фоне высоких инфляционных ожиданий у россиян, а также растущего потребительского спроса. При этом мы видим, что банки всё чаще выдают кредитки заёмщикам с низким доходом, но с небольшим кредитным лимитом».

Таможня даст добро транзитным грузам

Правительство РФ разрешило пропускать транзитные контейнерные поезда, следующие через Калининградскую область, без открытия таможенной процедуры транзита и заполнения таможенной декларации. Новая технологическая схема начнёт действовать с середины марта, но не коснётся мультимодальных маршрутов из Европы. Её применение сократит срок доставки товаров и повысит привлекательность этого направления для грузоотправителей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 4 февраля подписал постановление, предусматривающее введение особого порядка пропуска транзитных контейнерных поездов через Калининградскую область. Товары в контейнерах (за исключением животных) не будут помещаться под таможенный транзит, если состав въезжает через пункты пропуска Нестеров и Советск (граница с Литвой) и следует по маршруту через Польшу в европейские страны либо движется в обратном направлении – из Польши через пункты пропуска Мамоново и Железнодорожный в Литву и далее по МТК Восток – Запад.

Также особый порядок распространяется на транзитные контейнерные поезда, следующие из Китая через морской пункт пропуска Порт Калининград. По словам генерального директора ЗАО «Линии Манн» Андрея Баркова, это позволит избежать излишнего администрирования и ускорит движение, существенно улучшив транзитное время. «На прохождение транзита на железнодорожном пункте пропуска Чернышевское и на морском пункте пропуска в порту Калининград уходит суммарно более 10 часов. Бестранзитное перемещение подразумевает, что контейнерный поезд осматривается сотрудниками таможни и, если нарушений не выявлено, направляется в место убытия – порт Калининград – без помещения товаров под таможенную процедуру транзита», – пояснял он «Гудку» ранее.

Начальник Калининградского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» Иван Беседин пояснил: «С высокой степенью уверенности предполагаем, что будет реализован комплекс мероприятий, который действительно сократит время прохождения транзитных товаров в контейнерах по территории Калининградской области».

Директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «ОТЛК ЕРА» Лариса Коршунова уточнила, что постановление будет реализовано только после утверждения технологической схемы Минтрансом России и причастными федеральными органами исполнительной власти. На новую схему должны перейти в середине марта (в постановлении правительства указано, что его положения вступают в силу через 45 дней после подписания).

Мария Абдримова

Поезд в Сибирь

Федеральная пассажирская компания запускает в марте новый туристический маршрут

АО «Федеральная пассажирская компания» запускает на мартовские праздники новый круговой туристический маршрут Москва – Казань – Тюмень – Тобольск – Пермь – Москва. В четырёх городах путешественники из столицы смогут ознакомиться с разнообразной культурой нашей большой страны.

Туристический поезд № 928/927 «В Сибирь» отправится 5 марта в 20.50 с Казанского вокзала. Это настоящий отель на колёсах, в котором вечером и ночью можно отдохнуть в комфортабельных купейных вагонах, а также в вагонах класса люкс.

Первой остановкой поезда станет Казань, где туристы смогут посетить местный кремль, включённый в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и пройтись по улицам города, где тесно переплелись история и современность.

В первом сибирском городе – Тюмени – туристов ждут прекрасная старинная деревянная архитектура, СПА-процедуры в горячей термальной воде и сибирские деликатесы – муксун, оленина, различные виды мяса, приготовленные особым способом.

Много достопримечательностей в Тобольске, который долгое время считался столицей Сибири. Здесь и единственный в Сибири каменный кремль, и Дворец наместника, Дом семьи императора Николая II, тематический парк «Тобол» и туристический комплекс «Абалак», в котором расскажут всё о знаменитом походе Ермака.

В Перми можно ознакомиться с первым на Урале музеем деревянного зодчества под открытым небом «Хохловка», пройтись по живописной многоуровневой набережной Камы, по историческим местам города.

В Москву туристы вернутся 10 марта в 13.58 на Ярославский вокзал.

Кроме того, на инфраструктуре ОАО «РЖД» в марте продолжат ходить несколько туристических поездов, которые себя очень хорошо зарекомендовали и пользуются популярностью у путешественников. Это «Серебряный маршрут» (Москва – Псков – Великий Новгород – Рыбинск – Ярославль – Москва), туристический поезд № 928/927 «В Карелию», «Зимняя сказка», который идёт на родину Деда Мороза в Великий Устюг из Москвы и Санкт-Петербурга.

«АО «ФПК» и далее планирует развивать межрегиональные туристические маршруты, в том числе путешествие к легендарному озеру Байкал из Иркутска и Улан-Удэ в марте, – рассказал «Гудку» первый заместитель генерального директора АО «ФПК» Алексей Жигунов. – С конца апреля готовится к перевозкам пассажиров победитель премии «Сделано в России – 2021» круизный поезд «Жемчужина Кавказа» с изменённым маршрутом и посещением Нальчика и Майкопа. Также будет курсировать поезд «Сказы Поволжья», который предоставит возможность туристам побывать в Йошкар-Оле, Свияжске и Нижнем Новгороде».

Игнат Вьюгин

Электронный сертификат облегчит проверку легальности российских уловов

Россия и Южная Корея договорились о пилотном проекте по электронной сертификации законности происхождения российской продукции из водных биоресурсов. Это должно облегчить проверку легальности уловов, отмечают в ЦСМС.

По итогам 31-й сессии Российско-Корейской комиссии по рыбному хозяйству страны договорились опробовать электронный документооборот в сфере подтверждения законности вылова.

Согласно договоренностям, Росрыболовство обновит форму сертификата и модернизирует свои электронные ресурсы для проверки законности происхождения ввозимых на территорию Кореи российских уловов.

При выпуске электронного сертификата законности вылова нового образца будет использоваться электронная цифровая подпись, а для автоматизации его проверки и защиты от подделки документ будет дополнен QR-кодом. Техническую реализацию новой версии электронного сертификата будет осуществлять Центр системы мониторинга рыболовства и связи.

Новая форма сертификата станет первым шагом для перехода на электронный документооборот и начала использования цифровой услуги, сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения.

«Задача цифровизации — снижение трудоемкости процесса оформления сертификата, облегчение проверки законности вылова российской продукции водного промысла. После тестирования разработанного решения будет осуществлено тиражирование успешного опыта», — отметил врио начальника ЦСМС Александр Михайлов.

Fishnews

О военных тревогах и вооружённом самоустранении

СЕРГЕЙ ПОЛЕТАЕВ

Сооснователь и редактор проекта «Ватфор».

Возможно, впервые Россия свободна в своих действиях, безопасность нашей территории гарантирована ядерным оружием, мы не связаны никакими обязательствами или идеологическими установками. Мы можем и должны наконец заняться собой и не лезть в опасные конфликты ради чего-то большего. Глядишь, и люди к нам потянутся.

Нет ничего естественнее эмоций, через которые мы воспринимаем нынешний кризис отношений России и Запада. Все мы желаем победы той или иной стороне и невольно выдаём желаемое за действительное в своих рассуждениях. Отчасти это связано с тем, что роль и положение России в текущем историческом периоде не слишком приятны ни для великодержавного самолюбия, ни для поборников западных либеральных ценностей. Постараемся отбросить эмоции и представить, как напишут о трёх последних десятилетиях в будущих учебниках истории. После чего подумаем, чем закончится нынешний кризис, что может и что должна делать Россия дальше.

Вынесем за скобки отношения между США и Европой, а также внутри Европейского союза. Они часто непоследовательны и противоречивы. Россия пытается играть на этих противоречиях. В нашем случае, однако, это фактор несущественный, так как по принципиальным политическим вопросам в отношении России на Западе есть достаточно чёткий консенсус: Россия не может претендовать на пересмотр результатов холодной войны.

Исключим из уравнения и Китай: несмотря на громкие заявления о «стратегическом партнёрстве, ориентированном в будущее», Пекин держится в стороне от конфликта между Западом и Россией, извлекая выгоду для себя и оказывая Москве в лучшем случае моральную поддержку.

Итак, выражаясь языком школьных учебников, Россия сейчас ведёт борьбу за пересмотр неравноправных условий, которые она была вынуждена принять в новом миропорядке, сложившемся после распада СССР. Однако, делая заявку на политический суверенитет, Россия не обладает в полной мере суверенитетом экономическим и технологическим, из-за чего не смогла к 2022 г. добиться желаемого результата.

1991–2013: борьба за советское наследство

По итогам холодной войны Россия оказалась проигравшей стороной и была поражена в правах. Впрочем, по ряду причин не произошло безоговорочной капитуляции, так что по негласному мирному договору 1991 г. за Россией осталось в полном объёме ядерное оружие (победители даже помогли с его консолидацией на территории РСФСР), а также обычные армия и флот без права действовать в сферах влияния Запада: а именно вблизи США и в Европе.

Страны бывшего Варшавского блока, а также Прибалтика перешли в сферу влияния победителей. Однако брать под контроль остальные советские республики Запад в начале 1990-х гг. был не готов. Кое-что в тот период Россия смогла оставить за собой или занять явочным порядком: Белоруссию, Абхазию и Южную Осетию, Приднестровье, Севастополь. В остальном будущее советского наследства осталось неопределённым, а сами бывшие республики стали ареной новой большой игры.

Сама оказавшись в начале 1990-х гг. на грани распада, Россия первые годы была вынуждена решать внутренние проблемы, вследствие чего её влияние на постсоветском пространстве резко снизилось, а страны Запада стали заполнять образовавшийся вакуум, не встречая поначалу сопротивления. Особые масштабы процесс приобрел в Грузии и на Украине. Упор делался на так называемую «мягкую силу»: экономический, политический и идеологический контроль, что привело к переориентации национальных элит и молодёжи в этих странах на США и Евросоюз.

2014–2020: попытка реванша России и новое холодное противостояние

В некотором смысле вся путинская эпоха с 1999-го по 2014 г. была подготовкой к последующим крымским событиям. Россия вложила в наступление на Украину весь накопленный за «тучные» годы потенциал, весь свой политический и экономический вес.

Результат получился двояким: с одной стороны, Москва подтвердила своё абсолютное военное доминирование на постсоветском пространстве, заявку на которое она сделала в 2008 г. в Грузии. Запад как в лице отдельных стран, так и блока НАТО в целом дал понять, что ни при каких обстоятельствах не станет воевать с Россией ни за Украину, ни за какую-либо другую из республик б. СССР (за исключением входящей в НАТО Прибалтики).

С другой стороны, вместо аналогичного грузинскому короткого «кинжального удара» началось длительное противостояние. Запад сделал ставку на экономическое и политическое сдерживание, категорически не признавая приобретения Москвы 2014–2015 годов. Для стран Запада кризис в отношениях с Россией являлся пусть и затяжным, пусть и приносящим некоторые неудобства, но в целом управляемым и довольно периферийным, альтернатива же в виде пересмотра результатов холодной войны – совершенно неприемлемой.

Элиты Запада полагали, что раз сдерживание в отношении России уже однажды сработало, раз Советский Союз распался в результате экономического и идеологического наступления – значит, рано или поздно сработает во второй раз, и Россия, если не распадётся, то отступит и снова признает своё подчинённое положение.

2021–2022: военная тревога

Ключевую роль в противостоянии сыграл фактор пропаганды, а следовательно – известной примитивизации происходящих процессов. И в России, и особенно на Западе конфликт сводили к личности Путина: российский лидер приобретал масштабы то былинные (в одиночку противостоит гидре Запада), то демонические (бросает вызов триумфальному шествию демократии). Следствием были ожидания Запада, что с уходом Путина отступит и Россия. Отступит как физически (со спорных украинских территорий, а может быть, и с других своих форпостов в европейской части б. СССР), так и идеологически. С другой стороны, Путин стремился зафиксировать своё наследие в виде как можно более формализованного договора. Дипломатический кризис 2021–2022 гг. был вызван Москвой во многом искусственно как раз с этой целью.

В течение 2021 г. проводилась концентрация войск на границе с Украиной, за которой последовала публичная политическая декларация, требующая вернуть военную инфраструктуру НАТО к состоянию 1997 г., то есть, по сути, пересмотреть результаты холодной войны. Заявка Москвы была заведомо невыполнимой; всерьёз её никто не обсуждал, однако сама риторика Кремля на фоне крупных военных манёвров вызвала натуральную истерику в западных СМИ, экспертных и политических кругах.

Не получив большого договора, Москва своим демаршем добилась другого: возможности и намерения сторон стали ясны, причём не только для соперников, но и для них самих. Запад однозначно подтвердил, что не готов воевать ни за Украину, ни за любую другую республику б. СССР вне НАТО. На возможную военную агрессию со стороны России Запад ответит своего рода экономическим аналогом ядерной бомбы – то есть, финансовыми и технологическими санкциями, призванными нанести России удар, сравнимый с полномасштабным военным поражением.

Стало ясно, что открытого конфликта не хочет ни одна из сторон. Для Москвы риски от военного вторжения на Украину перевешивали возможные приобретения, да и в целом Россия оказалась не готова к экспансии в сферу влияния Запада, куда после событий 2014–2015 гг. уверенно перешла оставшаяся под контролем Киева территория Украины. Для Запада же эскалация грозила выходом кризиса из-под контроля, а санкционный ответ хоть и стал бы тяжёлым ударом для России, не только не гарантировал немедленного результата, но и был чреват дальнейшим разрушением экономической гегемонии: изолировать от мировой экономики такую страну как Россия невозможно, а значит, волей-неволей торговым партнёрам пришлось бы искать альтернативы. Да, России стало бы плохо, но для ослабленных внутренними проблемами стран Запада победа могла оказаться пирровой.

2022: Возможный исход кризиса

Чем закончится нынешнее противостояние? Вероятно, ничем, или, если формально, подтверждением существующего статус-кво, причём без привязки к личности главы Кремля. Возможно, сойдёт на нет практика Запада решать свои внутренние проблемы за счёт России, назначая новые санкции по поводу и без. Москву на данном этапе устроит роль неизбежного зла, с которым нужно мириться и которое опасно дразнить.

В этом смысле примечателен формальный ответ Соединённых Штатов на предложения Москвы, который последовал в январе 2022 года. Вашингтон готов договариваться о сохранении частично демилитаризованного статуса Восточной Европы, в том или ином виде восстановить систему взаимного контроля над вооружениями в Европе. Также и в США, и в Европе намекнули, что не будут расширять НАТО на Украину и Грузию, хотя в открытую этого не высказали. То есть в целом Запад предложил оставить Россию в рамках негласного мирного договора 1991 г., положив на бумагу некоторые его пункты и дав понять, что постарается не раздражать Москву демонстративной милитаризацией у её порога. По территориям, находящимся под контролем России за пределами её официальных границ, предложено «согласиться не соглашаться» на неопределённый период в будущем.

Нынешние поставки оружия на Украину носят показной характер и не особенно влияют на боеспособность украинской армии, остающейся ничтожной на фоне российской. Тем не менее эти поставки, а также идущее на Украине ни шатко ни валко военное строительство способны рано или поздно подтолкнуть Киев к обострению в Донбассе. Вашингтон устами президента Байдена дал понять, что не станет задействовать упомянутую выше «экономическую атомную бомбу» в случае ответной российской операции по принуждению к миру. Можно предположить, что допустимые масштабы такой операции обсуждаются между Москвой и Вашингтоном за закрытыми дверями.

2023 и дальше: вооружённое самоустранение

Сняв остроту на европейском направлении, Россия сможет сосредоточиться на главном: ликвидации несоответствия между уровнем развития и внешними амбициями. Для этого необходимо решить ряд внутренних проблем: демографических, экономических, технологических, инфраструктурных.

Империи расширяются тогда, когда им тесно в собственных границах. В таком случае, расширяясь, они укрепляют свою силу и свой потенциал, сокрушая более слабых соперников. Наоборот, когда расширение достигается ценой внутреннего ослабления, когда даже удержание существующих границ требует избыточных ресурсов, такая империя неизбежно рушится под внешним давлением.

У России есть куда расширяться, есть куда обратить взор за пределы собственных границ. Когда дело не касается собственных сфер влияния (Европа и Новый Свет), Запад действия России либо скрепя сердце принимает (Сирия), либо вовсе не замечает (Казахстан), либо даже приветствует (Афганистан). Это значит, нам нужно умерить внешнеполитический пыл на европейском направлении до тех пор, пока мы не обеспечим своё возвращение. В частности, нужно перестать добиваться признания права влиять на внутриукраинскую ситуацию, политическое или экономическое устройство Украины. Для этого у России сейчас нет ресурсов, в этом у России нет потребности, это будет мешать решению главной задачи.

Конечно, полностью изолироваться от европейских и, в частности, украинских дел невозможно, однако необходимо чётко определить наши интересы и цели, чтобы не выходить за их пределы.

С Европейским союзом у нас идёт обширная торговля, причём товарооборот растёт, даже несмотря на все политические ухабы последних лет. От стран Восточной Европы (а также, кстати, от Казахстана) нам нужен бесперебойный транзит – не только газа, но и нефти, и грузов, идущих по железным и автодорогам. Для транзита требуется прочная граница с Евросоюзом, а значит – взаимный контроль за пограничными странами. Удачный пример – Белоруссия и Польша: именно через них, без шума и пыли, идёт основной российско-европейский, а также сухопутный азиатско-европейский поток продуктов и грузов – и это на фоне перманентной русофобской экзальтации в Польше и перманентных же заскоков Александра Григорьевича Лукашенко.

Со временем до такого могут дорасти и в Киеве. Не кажется невероятным, что, придя в себя, Украина через какое-то время сама начнёт добиваться расширения российского транзита через свою территорию, а ЕС будет её в этом поощрять. Демонстративное самоустранение России от внутриукраинских дел может этому даже поспособствовать: бизнес любит тишину.

Обсуждая политику, мы намеренно вынесли за скобки разницу между США и ЕС, однако именно торговля между Россией и двумя этими западными центрами и есть главное различие, влияющее на всё остальное. С Соединёнными Штатами у нас экономические связи слабые, следовательно, политика всегда будет выходить на передний план. Для Европы же Россия – пятый по объёму торговый партнёр, и экономический интерес перевесит политические и идеологические разногласия, если не входить раз за разом в клинч.

Следующий важнейший интерес России в бывших республиках СССР – живущие там русские. По ряду причин, Москве не удалось опереться на русских в ближнем зарубежье, чтобы влиять на политику соответствующих стран – не удалось даже в максимально лояльной к нам Белоруссии, не говоря уже об Украине или Прибалтике. Поэтому государственной задачей самого высокого уровня должно стать обеспечение широкомасштабной репатриации: лозунг «чемодан, вокзал, Россия» должен стать руководством к действию для как можно большего числа наших бывших соотечественников[1].

Третье – безопасность. Что касается военной составляющей, то она несущественна. Как мы отмечали выше, Запад ни при каких обстоятельствах не готов воевать с Россией, а это значит, что расширение НАТО носит скорее политико-декларативный, чем военно-стратегический характер, и на данном этапе разумнее его игнорировать, особенно если удастся заключить предложенные Вашингтоном соглашения по безопасности. Да, всё это неприятно, унизительно, вызывает старые фобии, но альтернатива в виде постоянной конфронтации и соответствующих санкционных рисков куда хуже. Пропуск хода в этой партии укрепит наше положение, а не ослабит.

Сложнее вопрос внутренней стабильности: бывшие республики СССР шатаются и грозят свалиться в хаос одна за другой. Наше дело здесь – следить за своими сателлитами и держать под контролем ситуацию у них, а разбираться с той же Украиной предоставить Западу.

Представляется, что положение дел в нашей сфере влияния куда больше угрожает безопасности России на европейском направлении, чем гипотетический натовский сапог под Харьковом. Кризис в Белоруссии назревал много лет, и способ, каким Россия помогла его разрешить, пожалуй, обеспечил рецидивы в будущем.

Ещё хуже дела обстоят в непризнанных республиках, которых в нашей обойме накопилось уже пять. Каждая из них – гротескная пародия на наиболее мафиозные российские регионы 1990-х. Рэкет, бандитизм, кумовство, взятки, откаты, попилы, деградация сил правопорядка, социальный бардак и пренебрежение гражданами – всё это подрывает авторитет местной власти, а значит, и позиции России. Скажем, Донецк за счёт довоенного уровня пока ещё выгодно смотрится на фоне Мариуполя, но это не навсегда: у Украины больше возможностей просто в силу размера и отсутствия изоляции, и если не взяться за наведение порядка в наших «дочерних республиках», то рано или поздно народ в них закономерно начнёт роптать, а уж западные партнёры снова не преминут воспользоваться ситуацией. Последствия для Москвы очевидны, и всё это без единого выстрела.

* * *

Как видим, и без борьбы за сферы влияния у России на европейском направлении дел невпроворот. Всё перечисленное выше вполне достижимо без новых военных тревог. Москве не нужно лезть на рожон, мы сейчас должны быть тихими оппортунистами, улучшать нынешние позиции, готовиться, выжидать подходящий момент и тщательно соизмерять собственные шаги с возможностями. Спешить России уже некуда, нужно делать так, чтобы время работало на нас.

Возврат в Европу (и на Украину, в частности) у нашей страны может занять десятилетия, он может и вовсе не состояться. Это нормально: приливы и отливы в мировой истории длятся долго. Возможно, впервые Россия свободна в своих действиях, безопасность нашей собственной территории гарантирована ядерным оружием, мы не связаны никакими обязательствами или идеологическими установками. Мы можем и должны наконец заняться собой и не лезть в опасные конфликты ради чего-то большего.

Глядишь, и люди к нам потянутся.

СНОСКИ

[1] Подробнее об этом см.: Полетаев С.А. Стратегия пылесоса, или Что теперь делать с Украиной // Российский совет по международным делам. 21.04.2019. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/postsoviet/strategiya-pylesosa-ili-chto-teper-delat-s-ukrainoy/ (дата обращения: 13.02.2022).

В Демидовском университете зарегистрировали программу, распознающую тональность речи

Ученые Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова (ЯрГУ), ставшего участником программы Минобрнауки России «Приоритет 2030», совместно с сотрудниками лаборатории Ассоциации открытых инноваций FRUCT разработали и зарегистрировали компьютерную программу, которая различает тональность речи в текстах на русском языке. Данная разработка поможет отечественным и зарубежным компаниям точнее выстраивать диалог со своими потребителями и клиентами.

В течение полутора лет разработчики обучали программу определять эмоции, мнения и настроение.

«Плоды наших открытий с нетерпением ждут крупнейшие отечественные и зарубежные компании, чья прибыль и эффективность во многом зависят от тщательного управления PR и цифровым «положением в обществе». Сегодня трудно представить построение рекомендательных систем, анализа имиджа, маркетинговых стратегий любой современной крупной компании без определения тональности контента», — подчеркнул обладатель патента Анатолий Полетаев, младший научный сотрудник кафедры компьютерных сетей ЯрГУ.

По словам специалистов вуза, сделан важный шаг к тому, чтобы компьютер стал лучше понимать человека.

«Сложность состоит в том, что язык имеет строгий порядок слов. В ходе работы мы пришли к пониманию, что для русского языка нужно использовать синтаксические деревья — специальные структуры данных, отражающие связи слов в предложении. Правила для алгоритма мы построили с их помощью. Адаптированный алгоритм мы проверили на предложениях, взятых из различных отзывов о гостиницах, и пришли к выводу, что он достаточно хорошо справляется со своей задачей», — рассказал Анатолий Полетаев.

Синтаксические деревья стали своего рода ключом к разгадке тайны улавливания машиной эмоций в тексте. Ученые продолжают успешно пользоваться этим инструментом для более точного анализа русского языка.

В перспективе исследователи ЯрГУ научат программу работать с литературными текстами. Это амбициозная задача, ведь аналогов для распознавания тональности таких текстов на русском языке пока не существует.

Открытая лекция Карина Мирзаева: персонализация терапии на основе молекулярных биомаркеров

День Российской науки 8 февраля 2022 года в ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России ознаменовался выступлениями ученых Академии, посвященных самым актуальным и инновационным событиям.

С Открытой лекцией «Персонализация антиагрегантной терапии у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основе молекулярных биомаркеров» выступил Карин Бадавиевич Мирзаев, к.м.н., лауреат Премии Правительства Москвы 2021 г., заведующий Научно-исследовательской лабораторией геномных предикторов нежелательных лекарственных реакций НИИ Молекулярной и персонализированной медицины, доцент кафедры клинической фармакологии и терапии им. Б.Е. Вотчала.

Поздравив всех, кто посвятил свою жизнь науке, и прежде всего – коллег и всех сотрудников Академии, К.Б. Мирзаев представил результаты исследований по персонализации применения препаратов для антиагрегантной терапии на основе молекулярных биомаркеров как часть боле масштабных исследований, проводимых на базе НИИ молекулярной и персонализированной медицины РМАНПО.

К.Б. Мирзаев подчеркнул, что персонализация применения АДФ-блокаторов и антиагрегантов имеет важное клиническое значение с учетом широко распространенной сердечно-сосудистой патологии. Терапия, в которую входят и блокаторы АДФ-рецепторов, и ацетилсалициловая кислота является «золотым стандартом» лечения пациентов с острым коронарным синдромом. Однако 30-35% из них сталкиваются с резистентностью к антиагрегантной терапии, и примерно у 35% больных в течение года с начала терапии возникают те или иные нежелательные реакции, которые являются причиной прекращения терапии пациентами и повторных сердечно-сосудистых событий, снижения качества жизни и повышения смертности. Врач оказывается в ситуации, когда ему приходится балансировать между риском тромбоза и риском кровотечений. Поэтому целью исследования было оценить роль фармакогенетических, фармакоэпигенетических, фармакометаболомных маркеров в персонализации применения ингибиторов P2Y12-рецепторов у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

На сегодняшний день собрана большая клиническая база, к которой есть биоресурсная коллекция описанного материала, и предиктивная модель подбора терапии. Дальнейшими шагами являются валидация модели в экспериментальном исследовании, а затем – клиническая валидация в проспективном исследовании. Для того, чтобы эти маркеры появились в клинической практике, предложена концепция, названая авторами «фабрикой биомаркеров»: от регистра пациентов и биобанка материала, через выявление нового маркера, разработку тест-систем и лабораторной валидации, клинической валидации в ассоциативных и проспективных КИ – к разработке алгоритма, систем поддержки принятия решений (СППР), образовательных программ для врачей, которые должны уметь пользоваться возможностями, предоставляемыми новой методикой, и к последнему этапу - фармакоэкономике и имплементации в пилотных клиниках. Для внедрения необходима постоянная образовательная поддержка специалистов в данной области, обязательная программа по обучению и повышению квалификации.

В заключение К.Б. Мирзаев отметил, что разработка и внедрение комбинированных алгоритмов прогнозирования антиагрегантной терапии ингибиторами P2Y112-рецепторов у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями может повысить вероятность попадания в терапевтическое окно применения АДФ-блокаторов и снизить частоту тромботических и геморрагических осложнений, что приведет к повышению качества жизни пациентов, снижению количества госпитализаций по поводу повторных инфарктов, инсультов, кровотечений и в конечном счете – к продлению жизни пациентов.

К исследовательской работе в исследования биомаркеров могут присоединиться все желающие молодые ученые и врачи Академии в рамках Школы молодых ученых по фармакогенетике, фармагеномике и персонализированной терапии при кафедре клинической фармакологии и терапии им. Б.Е. Вотчала. Ежегодная Зимняя школа молодых ученых и врачей по фармакогенетике, фармакогеномике и персонализированной терапии, которая прошла в этом году уже в пятый раз в рамках первого Российского конгресса по клинической фармакогеномике, объединила на своей площадке 50 молодых ученых. Кроме того, на кафедре проходят циклы повышения квалификации по клинической фармакогеномике и персонализированной терапии, где слушатели могут получить основные базовые компетенции практического использования фармакогенетического тестирования: определение показаний к его проведению, клиническая интерпретация, организация фармакогенетической лаборатории в ЛПУ и организация процесса внедрения в ЛПУ данной технологии и присоединиться к исследовательской работе.

Открытая лекция «Персонализация антиагрегантной терапии у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основе молекулярных биомаркеров».

Источник: РМАНПО

Главы МИД РФ и Ирана констатировали прогресс в вопросе иранской ядерной сделки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили в понедельник по телефону ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и констатировали ощутимое продвижение на этом направлении, передает ТАСС.

"Обсуждалась ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте продолжающихся в Вене переговоров по восстановлению его полноценной реализации в изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН. Министры констатировали ощутимое продвижение вперед на этом важном направлении", - говорится в сообщении МИД РФ.

В дипведомстве добавили, что стороны рассмотрели ход работы по выполнению договоренностей, достигнутых по итогам визита в Москву президента Ирана Эбрахима Раиси и переговоров с ним президента России Владимира Путина.

Лавров и глава МИД Ирана также обсудили в телефонном разговоре нагнетание некоторыми странами Запада нездоровой обстановки вокруг Украины.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым международным вопросам, включая нездоровую обстановку, нагнетаемую Западом вокруг Украины", - сообщили в дипведомстве.

Лавров во время разговора заявил, что информационная кампания Запада вокруг Украины касаемо "российской агрессии" несет провокационные цели.

"Лавров подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о "российской агрессии" против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к пагубным попыткам силового решения "проблемы Донбасса", - сообщили на Смоленской площади.

Идеи молодых архитекторов ждут на Всероссийском урбанистическом хакатоне «Города»

14 февраля Всероссийский урбанистический хакатон «Города» открыл приём заявок до 13 мая 2022 года. Хакатон «Города» — это проект трека Росмолодёжь.Креатив Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), позволяющий реализовать молодым талантливым архитекторам и урбанистам идеи по улучшению городской среды.

Участниками могут стать студенты профильных учебных заведений, а также архитекторы, урбанисты, дизайнеры окружающей среды и промышленные дизайнеры в возрасте от 18 до 35 лет, подавшие заявку на платформе АИС «Молодежь России».

Оценивать проекты участников будет экспертный совет, в который войдут представители профильных учебных заведений и отраслевых организаций, архитекторы, урбанисты, градостроители, экологи, ландшафтные дизайнеры, специалисты в области информационных технологий.

Финал конкурса пройдёт с июня по ноябрь 2022 года в 5 регионах России: Новосибирской, Курской, Псковской области, Приморском крае и Ханты-Мансийском АО. Молодые архитекторы под руководством кураторов-наставников будут работать над проектами благоустройства по комплексному развитию сельских территорий в Псковской области, рекреационной территории у озера Жемчужина Сибири в мкр-н. Стрижи в Новосибирске, прилегающей территории к стеле «Первооткрывателям земли Югорской» Ханты-Мансийска, сквера матери и ребенка города Щигры Курской области, мультиформатного пространства студенческих отрядов «ПРОздание» во Владивостоке. Проекты победителей будут реализованы регионами в 2022 – 2026 годах.

«Мы всегда поддерживаем молодые таланты в стремлении улучшать профессиональные навыки и делать окружающую среду комфортнее. Однако важно, чтобы проекты молодых архитекторов не отправлялись "в стол", а действительно могли быть реализованы. Для этого важна не только экспертная поддержка, но и прямая заинтересованность со стороны власти. Хакатон “Города” уже не первый год подтверждает, что проекты молодёжи могут быть не только креативными, но и иметь потенциал к реализации», — заявила заместитель директора департамента стратегических проектов Минстроя России Юлия Талалайкина.

«Требования к городской среде очень изменились. Важными становятся особая эстетика, комфортность, экологичность, соответствие времени. Сегодня необходимо строить с прицелом на несколько поколений вперёд, предугадать будущее, и только участие молодых архитекторов в проектах поможет это сделать. Поэтому так важен хакатон, который даёт возможность небольшим городам получить такую свежую, но качественную экспертизу», — отметила руководитель ФГБУ «Роскультцентр», трек Росмолодёжь.Креатив Марина Абрамова.

«Всероссийский урбанистический хакатон “Города” вот уже несколько лет даёт возможность молодым архитекторам попробовать свои силы в реальном проекте. Необычные, интересные, непростые задачи, которые предполагаются для участников, позволят продемонстрировать им теоретические и практические навыки. Вместе с профессиональными кураторами молодые специалисты создадут что-то по-настоящему полезное — проект улучшения городской среды в регионах», — подчеркнула руководитель Всероссийского урбанистического хакатона «Города» Ольга Шубникова.

Партнёры хакатона: ВЭБ.РФ, Минстрой России, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», НИУ МГСУ, МАРХИ, РГУ им. А.Н. Косыгина, Союз архитекторов России, Yandex.Cloud.

К акции «Здоровое питание школьника» присоединилось почти две тысячи образовательных организаций

При поддержке Минпросвещения России продолжается международная акция «Здоровое питание школьника». Акция стартовала 9 декабря 2021 года по инициативе участников тематической программы «Время быть лидером», которая проходила в МЦД «Артек».

Для участия в акции зарегистрировалось уже около двух тысяч школ из 41 субъекта Российской Федерации. Лидеры по количеству участников акции – Ростовская область, Республика Мордовия, Республика Башкортостан, Ленинградская и Нижегородская области. Показательные мероприятия акции готовятся в Липецкой и Московской областях.

Мероприятия акции продлятся до конца мая 2022 года, а лучшие активисты конкурса «Время быть лидером» из числа старшеклассников в рамках акции могут выиграть бесплатную путевку на 10-ю смену в МДЦ «Артек».

Дополнительная информация о проведении акции доступна по ссылке.

Справочно

Акция «Здоровое питание школьника» направлена на повышение осведомлённости в вопросах здорового питания и формирование потребности в здоровом питании и ведении активного образа жизни у школьников и их родителей.

УЧАСТНИЦА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ» ПРИЛЕТЕЛА НА ПЕРВОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ ЧАРТЕРЕ В БУРЯТИЮ

13 февраля в аэропорту «Байкал» города Улан-Удэ прибыл первый туристический чартер зимней чартерной программы Ростуризма. Программу реализует туроператор TUI Россия при поддержке Правительства Республики Бурятия.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» приземлился в 7:25 по местному времени. Встреча гостей проходила при соблюдении мер безопасности. Среди туристов, прибывших на чартере в Бурятию прилетела и 9-летняя Алиса из Воронежа. В рамках акции «Елка желаний» руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова подарила девочке коньки и путевку на Байкал. В ближайшие дни Алиса сможет опробовать их на льду легендарного озера.

«Мы открываем нашу зимнюю чартерную программу в этом году новыми рейсами на Байкал. Конец февраля и март – в регионе высокий туристический сезон, здесь появляется невероятный прозрачный лед, который привлекает тысячи туристов. С чартерами такая поездка – доступнее и дешевле. Все три предыдущие программы, две летние и зимняя, пользовались популярностью. И текущая четвертая – показывает отличные результаты – первый чартер этой зимы прилетел в Улан-Удэ со 100-процентной загрузкой. И мне очень приятно, что среди пассажиров первого байкальского чартера – Алиса, девочка мечтала увидеть зимний Байкал и я рада, что ее мечта осуществилась», – рассказала Зарина Догузова.

По словам Главы Республики Бурятия Алексея Цыденова: «Совместными усилиями Ростуризма, Правительства Бурятии, федерального туроператора «TUI Россия» чартерная программа в Бурятию на Байкал уже стала одним из традиционных туристических направлений по России. Еще несколько лет назад Байкал для большинства россиян был недосягаем. Сейчас же благодаря чартерам туристы со всей страны могут приехать к нам зимой и летом, познакомиться с уникальной культурой Бурятии, увидеть красоту Байкала. В зимнем сезоне 2022 года гостей Бурятии ждут новые впечатления: экскурсии по Байкалу на судне на воздушной подушке, вертолетные экскурсии, гольф на льду, празднование Нового года по лунному календарю, фестиваль скорости «Байкальская миля»! Будем рады видеть гостей у нас в Бурятии и на Байкале!»

Первым чартерным рейсом в Бурятию прибыл заместитель генерального директора «TUI Россия» Александр Сирченко. «Мы рады вновь вернуться на Байкал, для нас Бурятия – особенное направление, мы впервые поставили чартеры именно сюда и это уже наша четверная программа, – говорит Сирченко. – По результатам опросов наших клиентов мы видим высокие показатели удовлетворенности. Возвращаясь, они оставляют только положительные отзывы об отдыхе в Бурятии, о работе наших принимающих партнеров и готовы рекомендовать отдых здесь своим друзьям. Как результат, мы видим, что на наших чартерах летят туристы не только из центрального региона, а практически со всей европейской части России от Урала до Калининграда. Это невозможно было бы сделать без мер государственной поддержки, позволивших предложить туры по привлекательной и доступной цене».

Чартеры на Байкал будут летать до 26 марта, программы будут продолжены и в летнем сезоне.

Маммография в 2021 году помогла выявить онкологию у шести пациенток Пыть-Яхской окружной больницы

Всего лишь 30 минут в год потребуется для прохождения маммографии – основного высокоточного рентгенологического метода исследования для выявления злокачественных новообразований молочной железы. Ценность маммографии заключается в том, что этот метод диагностики позволяет обнаружить рак на стадии, когда он носит локальный характер и может быть излечим. Процедура входит в онкологический скрининг и показана для ежегодного проведения всем женщинам старше 40 лет.

«Процент достоверности маммографического исследования в диагностике рака составляет от 75 до 97%. Этот метод не случайно входит в пятерку основных онкологических скринингов. Благодаря цифровой маммографии удается диагностировать даже незначительные изменения в структуре ткани молочной железы, характерные для развития опухолевого процесса. Визуализация современных аппаратов позволяет четко описать найденное образование, его плотность, контуры, локализацию, размеры, связь с окружающими тканями, вовлеченность в процесс кожи и лимфатических узлов», - отметил заведующий рентгеновским отделением БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» Николай Огорелков.

В рентгеновском отделении Пыть-Яхской окружной клинической больницы с конца 2019 года было полностью обновлено оборудование для проведения маммографического скрининга. Благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» введены в эксплуатацию два новых цифровых маммографических аппарата. Внедрение цифровых технологий и применение нового оборудования позволило врачам увеличить охват женщин маммографией – ежегодно исследование проходит порядка 3500 пациенток.

В 2020 году по результатам маммографии онкологию молочной железы врачи выявили у 14 пациенток, в 2021 году - еще у 6. Помимо злокачественных, маммография позволяет диагностировать и доброкачественные новообразования фиброаденому, фиброзно-кистозные мастопатии, кисты и другие изменения в молочной железе, которые не определяются при пальпации.

Росрыболовство и Ворлдскиллс Россия проведут I Международный образовательный форум рыбохозяйственного комплекса Fishery Skills

Форум состоится в России с 5 по 7 апреля 2022 года в онлайн-формате.

В рамках деловой встречи между представителями Росрыболовства и АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» было принято решение о проведении I Международного образовательного форума рыбохозяйственного комплекса Fishery Skills, который станет масштабной деловой онлайн-площадкой для формирования международного экспертного сообщества профессий в рыбохозяйственной отрасли.

Основная тема форума – развитие международного взаимодействия образования и бизнеса в вопросах подготовки кадров для рыбохозяйственного комплекса.

Представители исполнительных органов власти, международных образовательных и других организаций, движения WorldSkills и бизнес-сообществ Китая, Японии, Южной Кореи, Германии, Турции, Марокко, Норвегии, Исландии, Финляндии, Израиля, Дании и других стран примут участие в международном диалоге, который задаст новый импульс отраслевому образованию. Это должно способствовать улучшению качества подготовки специалистов, отвечающих кадровым потребностям бизнеса с учетом возможностей образования, развитию сетевого взаимодействия с привлечением образовательных организаций, а также трансферу востребованных профессиональных рыбохозяйственных компетенций в международное образовательное пространство.

«Безусловно, проведение подобных форумов позволяет укрепить статус бренда рыбохозяйственного образования в мире. Ключевым итогом форума Fishery Skills я вижу создание международного экспертного сообщества из представителей бизнеса, государственных и образовательных организаций рыбохозяйственного комплекса. Кроме того, форум может дать импульс для дальнейших стажировок для студентов и ученых в разных странах и участия в международных соревнованиях по стандартам Ворлдскиллс», – отмечает заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

«В кооперации с Росрыболовством Ворлдскиллс Россия открывает международные возможности для системной подготовки кадров рыбной отрасли с учетом лучших мировых практик. Мероприятие станет стартом к проведению чемпионатных мероприятий и обучения, а также внедрению в подготовку кадров практико-ориентированных программ. Международная партнерская сеть дает нам возможность интегрировать мировую экспертизу в национальную систему подготовки кадров, а также тиражировать в мир собранные компетенции и технологии, где Ворлдскиллс Россия выступает площадкой экспорта новых образовательных программ и новых форматов подготовки», – говорит Алина Досканова, заместитель генерального директора Ворлдскиллс Россия по международной деятельности, технический делегат от РФ в WorldSkills International.

Организаторами форума Fishery Skills являются Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) и Агентство Ворлдскиллс Россия.

Ситуационные центры в ситуации неопределенности

Яков Шпунт

Сразу в нескольких регионах в 2021 г. завершены проекты по модернизации ситуационных центров в сторону систем поддержки принятия управленческих решений. При этом функция визуализации на виджетах и дашбордах отходит на второй план. Эксперты отмечают, что вследствие отсутствия координирующей функции со стороны федерального центра горизонт развития ситуационных центров в настоящее время неочевиден.

К примеру, версия ситуационного центра нового образца от "AT Consulting Восток" (входит в Лигу цифровой экономики) представляет собой масштабную региональную многоуровневую master-систему, интегрированную с ГИС субъекта. Она обеспечивает сбор и анализ данных, контроль ключевых показателей цифровой трансформации, поддержку принятия управленческих решений, инструменты для ежедневной совместной работы менеджера по цифровой трансформации (CDTO) региона и их команд.

Также в системе организована работа с картами эффективности, мероприятиями в рамках цифровой трансформации, их проектным управлением. Можно отслеживать работу на соответствие НПА, выявлять точки роста и фиксировать риски. Таким образом, появляются инструменты контроля за всеми мероприятиями, каждое из которых привязано к определенному KPI.

"Существенный скачок в развитии решения и его кастомизация стали возможны при внедрении на юге России. Благодаря вовлеченной в процессы цифровизации региона команде заказчика, решившей реализовать самые смелые идеи, появилась возможность многократно увеличить число пользователей системы, нарастить актуальную функциональность, причем с неограниченным количеством личных кабинетов", - говорит генеральный директор компании "AT Consulting Восток" Владимир Высоцкий. Решение от AT Consulting уже внедрено в Калмыкии, а работы идут в Амурской, Владимирской, Курской, Волгоградской, Калужской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, в Карачаево-Черкесской Республике и Дагестане.

Как отметил министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков, толчок к развитию ситуационных центров дала пандемия: "В период начала распространения новой коронавирусной инфекции нормативно-правовыми актами были определены ключевые показатели, вносимые в информационные системы (ресурсы) регионального и федерального уровня. Группой контроля ситуационного центра губернатора Тульской области было организовано взаимодействие и координация деятельности Министерства здравоохранения Тульской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области, государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Тульской области, органов исполнительной власти Тульской области по своевременному внесению синхронизированных сведений в информационные системы (ресурсы) регионального и федерального уровня в установленном порядке".