Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Рейтинг компаний-девелоперов за январь 2022 года

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом «Строительная газета» подготовили медиарейтинг девелоперов за январь 2022 года.

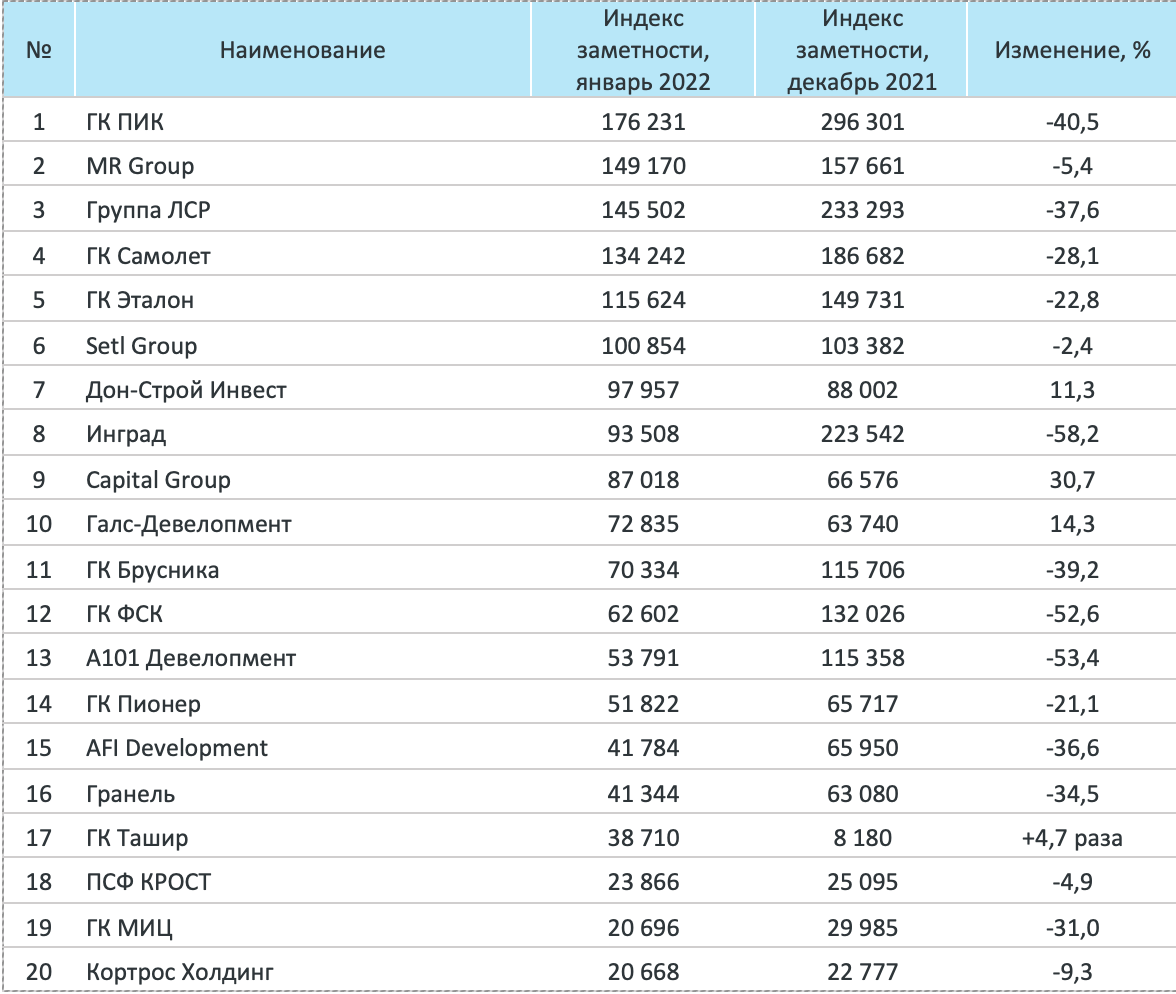

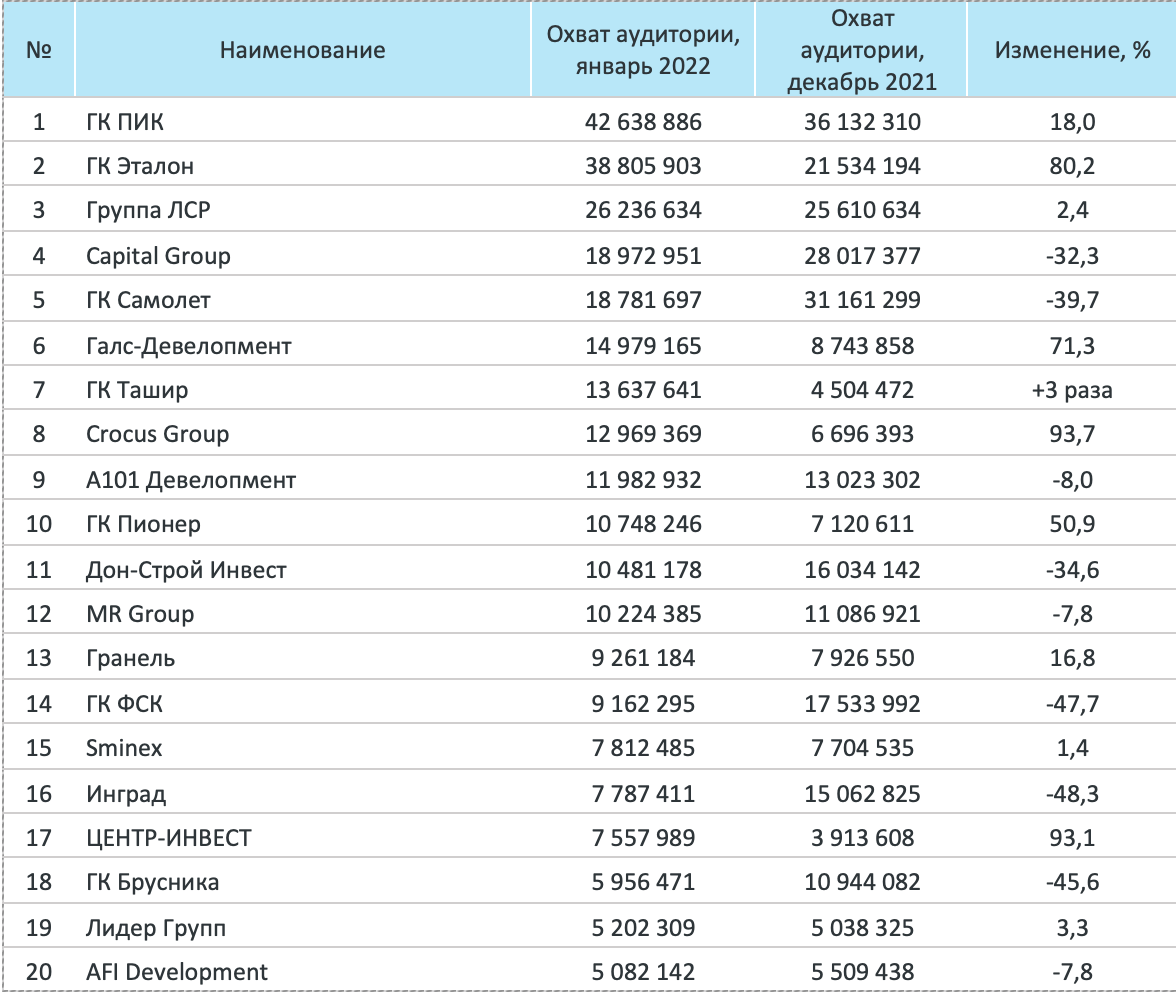

ГК «ПИК» в январе 2022 года занимает лидирующие позиции во всех трех медиарейтингах. Группа ЛСР занимает вторую строчку по количеству упоминаний и третью строчку по Индексу заметности компании в СМИ и охвату аудитории. ГК «Самолет» на третьем месте по количеству упоминаний. Девелопер MR Group занял второе место по «заметности» компании, застройщик «Эталон» расположился на втором месте по аудиторному охвату.

Группа компаний «ПИК» широко упоминалась в СМИ в связи с сообщением о том, что в Калужской области в новостройке компании рухнул горящий пассажирский лифт. Другая заметная новость января: из офиса группы «ПИК» в Москве были эвакуированы 800 человек из-за возгорания административного здания. ГК «ПИК» возглавила тройку самых успешных девелоперов «старой» Москвы в 2021 году по данным аналитиков «Метриум». Группа компаний «ПИК» вместе со Stone Hedge планирует построить деловой квартал у Воронцовского парка. Кроме того, в 2021 году объем реализации недвижимости ГК «ПИК» увеличился на 33% до 451 млрд руб. (2 537 тыс. кв. метров) с 341 млрд руб. (2 355 тыс. кв. метров) в 2020 году, общий объем поступлений денежных средств увеличился на 39% до 516 млрд руб. (371 млрд рублей в 2020 году), что также тиражировалось в СМИ.

Значительное количество упоминаний группы «ЛСР» в январе связано с сообщением о том, что девелопер приобрел участок бывшего молочного завода в Екатеринбурге площадью 2,59 гектара. Помимо этого, «Эксперт РА» подтвердило рейтинг группы «ЛСР» на уровне «ruA» со стабильным прогнозом. Другие новости января: продажи девелопера в IV квартале выросли на 4%, до 29 млрд руб., по итогам 2021 года продажи компании выросли на 1%, до 96 млрд руб., общий объем реализованной недвижимости сократился на 25,8% и составил 613 тыс. кв. метров.

Резонансной новостью в инфополе группы ГК «Самолет» стало сообщение о том, что девелопер построит многофункциональный комплекс с апартаментами и общественным садом на Верейской улице. Другие заметные новости: «Самолет» планирует выкуп своих акций на сумму до 3 млрд руб. в 2022 году; группа «Самолет» увеличила объем продаж недвижимости на 112% за год до 126,4 млрд руб. (804,6 тыс. кв. метров); в 2022 году «Самолет» планирует вывести на рынок свои цифровые сервисы S.Center и S.Project; девелопер в 2022 году планирует стать одним из крупнейших игроков мебельного рынка России, включив меблировку в базовую комплектацию квартиры и развивая собственный интерьерный маркетплейс.

Значительное количество упоминаний компании MR Group связано с сообщением о том, компания ввела в столице более 400 тыс. кв. метров жилья, что обеспечило застройщику третье место по объемам строительства в Москве и десятое — в России, по данным Единого реестра застройщиков (ЕРЗ). Проекты MR Group - ЖК Mod и ЖК Filicity - заняли второе и третье место среди самых продаваемых новостроек премиального и элитного класса Москвы в 2021 году по подсчетам аналитиков «Метриум». Кроме того, MR Group построит премиальный жилой комплекс на Карамышевской набережной, что также освещалось в СМИ.

Девелоперская компания «Эталон» и «Страна Девелопмент» могут построить 1 млн кв. метров жилья в Москве и Тюмени, что активно освещалось в СМИ. Еще одна заметная новость связана с жалобами владельцев квартир в ЖК «Летний сад», которые не могут пользоваться парковочными местами из-за мусорной свалки на автостоянке. Кроме того, группа «Эталон» объявила неаудированные операционные результаты за 2021 год: продажи в денежном выражении выросли на 6% до 84,4 млрд руб., денежные поступления увеличились на 3% до 84,1 млрд руб.

Взлеты и падения

В январе наибольшая динамика изменения количества упоминаний к показателям прошлого месяца была зафиксирована у компании Level Group. Значительное количество упоминаний было связано с введением в эксплуатацию комплекса апартаментов Level Донской на юге Москвы. Заметной новостью в инфополе компании стало также сообщение о том, что консорциум голландского бюро Atelier Pro Architects и российского архбюро «Дружба» победил в международном конкурсе на разработку архитектурной концепции нового образовательного центра «Летово» в Москве. Конкурс был инициирован Level Group. В ЖК Level Мичуринский на западе Москвы и ЖК Level Нагатинская на юге Москвы будет создано 370 и 200 новых рабочих мест соответственно, что также привлекло внимание СМИ.

Наибольшее изменение показателей Индекса Заметности и Охвата аудитории было зафиксировано в медиаполе промышленно-строительной группы «Ташир». Индекс Заметности вырос сразу в 4,7 раза, Охват аудитории увеличился в 3 раза относительно декабря 2021 года. Рост медиаиндексов связан с публикацией Forbes рейтинга крупнейших игроков российского рынка коммерческой недвижимости. Второе место рейтинга заняла компания «Ташир». Ее основные объекты – «РИО» на Дмитровском шоссе, МФК Kvartal West и Novotel Moscow City. Доход от аренды в 2021 году составил $615 млн. Холдинг «Ташир» приобретает одного из крупнейших телеком-операторов Армении дочернюю компанию «Ростелекома» GNC-Alfa, что также привлекло внимание СМИ.

Отрасль. Основные темы публикаций.

- ГК ПИК, Фонд реновации и MR Group возглавили рейтинг крупнейших застройщиков Москвы по объёму ввода жилья по итогам 2021 года, составленный Национальным объединением застройщиков жилья (НОЗА).

- Группа компаний ФСК стала лидером среди застройщиков по достройке проблемных объектов по данным ЕРЗ.

- «Эксперт РА» подтвердило рейтинг группы «ЛСР» на уровне «ruA» со стабильным прогнозом.

- INGRAD в 2021 году увеличил продажи коммерческой недвижимости в 1,5 раза и создал около 1,5 тыс. новых рабочих мест.

- ГК «Пионер» увеличила втрое продажи коммерческой недвижимости за 2021 год, реализовав 83 515 кв. метров офисных, торговых и площадей стрит-ритейла на общую сумму 14,9 млрд руб.

- ГК «Галс-Девелопмент» увеличила продажи недвижимости на 55% по итогам 2021 года.

- Sminex выкупила у «Инграда» бывшую территорию завода «Гелиймаш» в Хамовниках под строительство делового квартала.

- «А101» застроит жильем более 20 га в районе Столбово.

- Сбербанк профинансирует ГК «Гранель» на 8,7 млрд руб. для строительства ЖК в Подмосковье.

- Газпромбанк выделил ГК ФСК 14 млрд руб. на строительство ЖК бизнес-класса в Москве.

- Capital Group приобрела проект жилого комплекса на юго-западе Москвы.

- Regions Development построит новый ЖК «Преображенская площадь» на востоке Москвы.

- AFI Development реализует 1,6 млн кв. м. недвижимости на месте бывших промзон в Москве.

- ГК «А101» запускает пилотный проект «умного дома» в ЖК «Скандинавия».

- ГК ФСК приобрела два участка общей площадью 13,7 га в подмосковных Химках площадью 200 тыс. кв. метров.

СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определённый период.

Индекс заметности – специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории — среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.

Авторы: СГ-Онлайн

В 2021 году оператор битумного бизнеса «Газпром нефти» – «Газпромнефть - Битумные материалы» – на 43,5% увеличил объем поставок вяжущих дорожно-строительным компаниям Москвы и Московской области. Продукция «Газпром нефти» использовалась для нового строительства и ремонта более 12,5 тыс. км дорог столичного региона.

За 12 месяцев 2021 года реализовано 549 тыс. тонн битумных материалов и битумопроизводной продукции. Поставки осуществляются с производственных активов «Газпром нефти»: Московского НПЗ, Рязанского завода битумных материалов и предприятия «НОВА-Брит» в Вязьме (Смоленская область).

В числе проектов, в которых были задействованы битумные материалы «Газпром нефти», – строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Для этого проекта компания поставила 160 тыс. тонн высокотехнологичного битума, созданного по уникальной рецептуре, учитывающей местные климатические условия и транспортную нагрузку. Также вяжущие «Газпром нефти» применялись при строительстве скоростной магистрали М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань, ремонте и реконструкции Московской кольцевой автодороги (МКАД), столичных вылетных трасс и городской транспортной сети Москвы.

Чтобы обеспечить растущую потребность столичного региона в битумных материалах, Московский НПЗ «Газпром нефти» увеличил производительность большой битумной установки – крупнейшего в Европе производственного комплекса такого типа. Высокий технологический уровень оборудования позволил отказаться от ежегодной остановки комплекса на плановый ремонт и повысить производство на 11%.

«Интенсивность движения на магистралях московского региона предъявляет повышенные требования к качеству и долговечности дорожных покрытий. Наша битумная продукция с запасом перекрывает эти требования и увеличивает межремонтный срок эксплуатации городских и загородных трасс, благодаря чему снижается число автомобильных заторов, вызванных необходимостью замены дорожного полотна. Уверен, что это по достоинству оценили московские водители, путешествуя по качественным дорогам, построенным с применением нашего битума», – сообщил генеральный директор «Газпромнефть – Битумные материалы» Дмитрий Орлов.

«Московский НПЗ бесперебойно обеспечивает столичный регион не только моторным и авиационным топливом, но и битумом для строительства и ремонта быстроразвивающейся дорожной сети. Модернизация и оптимизация режимов работы битумного комплекса, внедрение современных цифровых и природосберегающих технологий позволяют нам решать эту задачу все более эффективно, при этом сокращая нагрузку на окружающую среду», – отметил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Москва - самый освещённый город России и один из пяти наиболее освещённых городов мира, говорится в докладе Минэкономразвития России о состоянии энергосбережения в России в 2020 году. В вечернее время в столице зажигается 659 тысяч светильников.

Из них около 350 тысяч используется для архитектурного и ландшафтного освещения, остальные — для функционального освещения городских пространств, улиц и дорог. За 2020 г. общее количество светильников в столице выросло на 5,6 процента

Несмотря на количественный рост, расход электрической энергии в столице сократился на 1,4 процента. Это стало возможно благодаря запущенной в Москве программе по дооснащению уже установленных светильников контроллерами, которые позволяют не только дистанционно управлять световым потоком светильника, но и передавать в диспетчерский центр информацию о его техническом состоянии. Сегодня в столице продолжается переоснащение уличных светильников светодиодными лампами в рамках программы модернизации систем наружного освещения. Доля светодиодных фонарей в Москве составляет 21,3 процента.

«С 2011 года в Москве реализуется Государственная программа «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение», одной из целей которой является снижение энергоёмкости валового регионального продукта города. В настоящее время столица входит в ТОП-5 российских регионов по объёму бюджетных инвестиций в мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Эти принципы заложены во все инфраструктурные программы города Москвы», - рассказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

«Мы видим, что благодаря повышению энергоэффективности в регионах при освещении дорог из года в год сокращается расход электрической энергии и соответственно бюджетные траты. За 2020 год регионы потребили на 9,7 процентов меньше электроэнергии. Использование современных энергоэффективных светильников позволяет экономить электрическую энергию при тех же параметрах освещенности», - прокомментировал данные Госдоклада заместитель министра экономики России Илья Торосов.

Комплексный подход к реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности во всех сферах жизни города являются важным направлением климатической повестки Москвы. Энергосберегающие технологии в строительстве, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в энерго- и теплоснабжении городских объектов, в рамках реализации проектов развития городской среды и многих других направлений. Благодаря комплексному подходу Москве за последние 10 лет удалось снизить энергоёмкость ВРП на 37 процентов. Помимо прямого экономического эффекта, повышение энергоэффективности и энергосбережения способствует снижению антропогенной нагрузки на экологию столицы и уменьшает углеродный след Москвы, добавил он.

17 ФЕВРАЛЯ В ГОСТИНОМ ДВОРЕ НА MOSCOW DIVE SHOW ПРОШЛО ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОДНОГО И ПОДВОДНОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНАХ РОССИИ»

В рамках открытия ежегодной Выставки Водного Человека впервые было организовано заседание, объединившее представителей водных видов спорта и туризма.

Георгий Здановский, организатор выставки Moscow Dive Show, обозначил основные вопросы, для решения которых необходимо участие органов власти: увеличение количества внутренних рейсов, налаживание транспортной логистики, создание береговой, подводной, а также тематической инфраструктуры, сохранение прибрежной экосистемы, инициирование совместных просветительских программ с органами региональных властей.

Артём Лазарев, руководитель министерства туризма Сахалинской области, подробно рассказал про туристическое предложение Сахалина, обратив внимание на уникальный потенциал Монерона. Природные, исторические, географические аспекты дают возможность развивать огромное количество активностей: дайвинг, фридайвинг, снорклинг, подводную охоту и др. Сейчас Министерство туризма активно сотрудничает с компаниями для разработки совместных программ по привлечению туристов на Сахалин. Например, в 2021 году была запущена чартерная программа совместно с крупнейшим тур оператором TUI. «Одна из наших основных целей участия в Moscow Dive Show — поиск надёжных партнёров, совместно с которыми мы выведем Сахалин на новый уровень и сделаем его доступным для всех желающих», — отметил Артём Лазарев.

Участники заседания обратили особое внимание на необходимость развития береговой инфраструктуры в регионах. Для проведения профессиональных соревнований или любительских экспедиций в отдалённых от Москвы местах и создания водных маршрутов, важно обеспечить реки и водоёмы причалами с полноценным обеспечением. Таким образом появится больше возможностей для проведения резиденций и организаций на местности новых дайв центров и парусных школ.

Помимо инфраструктуры очень важна и неравнодушное участие самих субъектов. «Проведение спортивных и любительских соревнований требует готовности от местной администрации, выделения сил на обеспечение безопасности во время проведения мероприятия, не просто путем организации скорой помощи, но и наличия сертифицированных спасателей», — отметил Алексей Молчанов, президент Федерации Фридайвинга.

Предыдущее высказывание, но уже со стороны парусного спорта подтвердил и расширил Валерий Пильчин, вице-президент Всероссийской Федерации парусного спорта: «Регионы развиваются, но очень слабо, тяжелее всего идёт Камчатка. Чтобы где бы то ни было провести соревнование — необходима база. Точка отсчета между сушей и водой — это причал, включающий сервис полного цикла, флот, кафе, помещение».

Дмитрий Орлов, руководитель группы компаний RuDIVE, рассказал о проблеме взаимодействия представителей турагентств и дайвцентров с руководителями охраняемых природных территорий: «В нашей стране много потрясающих заповедников, заказников и национальных парков. Их руководители считают, что туда категорически нельзя пускать людей; они обязательно навредят. Важно понять, наша общая миссия — это образование общества, особенно детей, потому что зачастую техногенные катастрофы происходят от невежества».

Отдельно было предложено на федеральном уровне организовать конференцию с участием глав особо охраняемых природных территорий, туроператоров и владельцев дайвцентров для создания совместных просветительских программ для профессионалов и путешественников-любителей.

Подытожил заседание Георгий Здановский, сказал о необходимости дополнительной поддержки водных видов спорта, так как они являлись и являются стартом для развития туристического потенциала регионов: «Развитие инфраструктуры тех или иных регионов всегда зависело от профессионалов. Дальний Восток, например, начал открываться для туристов, потому что его территории изначально были интересны специализированным путешественникам, которые ищут конкретную локацию, конкретный смысл. Найдя его, они начинают создавать вокруг себя инфраструктуру. Важная задача Moscow Dive Show — объединение профессионалов для совместного осмысления наших туристических возможностей».

Для справки:

С 17 по 20 февраля в столичном Гостином дворе проходит ежегодная Выставка Водного Человека — Moscow Dive Show 2022, крупнейшее в России и Восточной Европе событие, посвященное всем направлениям водных увлечений и туристическим маршрутам России и зарубежья.

В выставке участвуют более 200 компаний и организаций из 16 стран мира, включая туристические департаменты главных «водных» стран, которые получают сейчас максимальный трафик российских туристов — Мальдивы, Малайзия, Кипр, Куба. Мексика, Индонезия, Греция, Хорватия, Венгрия, Аргентина, Эквадор, Турция, Шри-Ланка, Норвегия будут представлены коммерческими участниками (ресортами, дайвцентрами, представителями яхтенных чартерных компаний).

Кроме массовых и хорошо известных публике направлений, будут представлены уникальные маршруты — плато Путорана, Шантарские и Курильские острова, остров Монерон, Алтай, горные озера Кавказа, Байкальские сафари, дельта Волги, Чукотка, Камчатка, отдаленные территории Хабаровского края, арктические круизы на больших кораблях и парусных яхтах.

Орловский рысак, Владивостокская крепость и «Пушкинский литературный ландшафт»

Мария ЕРМАКОВА

На Международном конгрессе «Всемирное наследие стран СНГ» эксперты из стран Содружества обсудили, что может войти в список ЮНЕСКО.

Здесь представляли как идеи, так и уже готовые проекты по включению памятников истории и культуры в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Представитель Армении рассказал о проекте номинации «Городище Двин: столица средневековой Армении», представитель Казахстана — о подготовке участка номинации Великого шелкового пути «Сыр-Дарьинский коридор». В Беларуси рассчитывают на возобновление работы над транснациональной номинацией «Послевоенная социалистическая архитектура стран Восточной и Центральной Европы, 40–50-е гг. XX века».

Путь к утверждению каждого объекта в список Всемирного наследия долог и тернист. ЮНЕСКО сегодня проводит целенаправленную политику по ужесточению отбора, отметил Владимир Аристархов, директор Российского НИИ культурного и природного наследия, выступившего организатором конгресса. Поэтому особенно важен информационный обмен между экспертами на протяжении всего номинационного процесса.

Из великого множества символов русской культуры всего двадцать пока получили признание в качестве Всемирного наследия. В общем «зале ожидания» (предварительном списке ЮНЕСКО) российских культурных объектов тоже не так много — лишь семнадцать (плюс еще три в смешанной номинации, по культурным и природным критериям). На прошедшем форуме представители нескольких российских регионов выступили с идеями номинаций для расширения предварительного списка Всемирного культурного наследия.

Гарцующий символ русской культуры коневодства

Неожиданная на первый взгляд идея нового объекта Всемирного культурного наследия от России строится вокруг статной фигуры орловского рысака. Но не только ее — в ЮНЕСКО предлагается выдвинуть комплексную номинацию «Орловский рысак и связанные с ним памятники истории и архитектуры». Об этом проекте рассказал член Попечительского совета Фонда возрождения Орловского рысака Олег Рыжков.

В фонде убеждены, что всемирно известная порода лошадей — это еще и замечательный памятник русской науки и культуры коневодства. Родословная орловского рысака тянется от арабского жеребца Сметанки — одного из тех, кого приобрел граф Алексей Орлов (Чесменский) во время знаменитого похода 1770 года. За тринадцать лет упорной работы крепостной коннозаводчик Орлова Василий Шишкин вывел новую уникальную породу. Как известно, она распространилась не только в России, но и в Германии, Австрии, Франции, Голландии и США.

«Граф Орлов и Василий Шишкин задолго до появления современной эволюционной биологии и генетики знали не только то, что нужные качества у лошади можно выявить путем целенаправленных испытаний, но что их в неизменном виде можно закрепить в потомстве. Впервые примененные Орловым и Шишкиным отбор и подбор животных, система тренинга и испытаний рысистых лошадей на десятилетия определили западноевропейскую практику и теорию разведения сельскохозяйственных животных», — рассказывает Олег Рыжков.

Что же касается материальной части номинации, то ее составляют Хреновской и Чесменский конные заводы, расположенные в Воронежской области, а также Центральный московский ипподром.

Архитектура конных заводов была разработана, исходя из тех же новаторских методов разведения лошадей. Это отразилось в планировке и функциональном назначении строений, одним из которых было устройство дорожки для испытаний рысаков на резвость перед главным фасадом, сообщил г-н Рыжков. Из этой традиции выросла современная мировая индустрия рысистых бегов и тотализаторов. А первый в мире беговой ипподром, где соревнуются запряженные в упряжку с наездником рысаки, был открыт в Москве на Ходынском поле в 1834 году. В 1953 году Иван (Ян) Жолтовский перестроил сгоревшее в пожаре главное здание Московского ипподрома.

В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, к слову, подобных комплексных номинаций, сочетающих традиции коневодства и архитектурные памятники — конезаводы и ипподром, — пока нет.

Крепость два в одном, не имеющая аналогов

Идею выдвинуть Владивостокскую крепость в предварительный список объектов Всемирного наследия предложили сотрудники одноименного Государственного музея-заповедника.

«Исследование объекта как комплексного памятника, аналогов которому на территории Российской Федерации нет, началось только после распада СССР. До этого крепость использовалась вооруженными силами. Открытая в 1889 году, она отражает всю историю — и не только военную — российского Дальнего Востока», — рассказал старший научный сотрудник музея-заповедника Роман Авилов.

Укрепления, подобные тем, что возводились в Порт-Артуре, в отличие от последних, полностью сохранились до наших дней. После русско-японской войны Владивостокская крепость значительно укрепилась и перестроилась, сооружения охватили весь остров Русский, а на полуострове Муравьева-Амурского сухопутные укрепления ушли далее на север. Современный Владивосток в значительной степени вписывается во внутреннюю территорию крепости.

«Как памятник оборонительного строительства Владивосток уникален тем, что в рамках одного памятника совмещены оборонительные сооружения как времен русско-японской войны, так и кануна Первой мировой. Каждый из фортов второго этапа строительства создан по уникальному проекту (семь сухопутных на полуострове Муравьева-Амурского и четыре на острове Русский). Также он уникален одновременным наличием как системы береговых оборонительных сооружений, так и мощнейшего сухопутного обвода. Такого в мире нет нигде больше», — сообщил Авилов.

При строительстве Владивостокской крепости применялись уникальные инженерно-технические решения. Ноу-хау русских военных инженеров — первые в мире орудийные капониры (замаскированные под ландшафт сводчатые помещения-убежища для артиллерии) для ведения противодесантной обороны, возведенные на острове Русский.

Михайловское как литературный ландшафт

В Псковской области, которая приросла Всемирным наследием в 2019 году (в Список культурного наследия ЮНЕСКО были включены десять храмов Псковской архитектурной школы), не намерены останавливаться на достигнутом. Заместитель директора — начальник отдела «Служба управления объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО» Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области Мария Лисенкова представила на конгрессе двух потенциальных кандидатов в предварительный список ЮНЕСКО.

Во-первых, церковь Успения в селе Мелетово, которая могла бы расширить номинацию «Храмы Псковской архитектурной школы», заявила специалист, добавив, что в этом случае она войдет в готовую систему управления объектом Всемирного наследия (такая система управления, кстати, уникальна в российской практике).

А в самостоятельном качестве регион предлагает рассмотреть проект-номинацию с поэтичным названием «Пушкинский литературный ландшафт» — места, связанные с жизнью и творчеством А.С. Пушкина и воспетые им. Михайловское, Петровское, Тригорское, — сегодня Пушкинский заповедник объединяет почти четыре десятка объектов федерального значения и является целостным литературным символом России и местом притяжения сотен тысяч туристов.

Вдохновлявшие поэта края в центре Русской равнины — это удивительной красоты холмы, разделяемые долинами речек и оврагов, в окружении полей, лугов, лесов и небольших деревень. Кроме того, как отметила Мария Лисенкова, пушкинские места — это еще и выдающийся пример организации ландшафта и традиционного землепользования, характерного для русской дворянской усадебной культуры XIX века, — утраченного, но законсервированного как объект наследия.

На конгрессе, кроме того, прозвучали идеи включения в список исторической части Нижнего Новгорода в качестве культурного ландшафта, а также комплексной номинации «Гиперболоиды В.Г. Шухова».

Тем временем Россия готовится провести очередную, 45-ю сессию Комитета Всемирного наследия, которая состоится в 2022 году в Казани. Последний раз наша страна принимала у себя это знаковое для Всемирного наследия мероприятие в 2012 году в Санкт-Петербурге.

Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова: «Язык тела правдивее и искреннее, чем слова»

Елена ФЕДОРЕНКО

«Культура» поговорила с Ольгой Смирновой — самой молодой примой Большого театра. В нынешнем сезоне в ее репертуаре появилась Медора в «Корсаре», и она стала первой исполнительницей заглавных партий в премьерах «Орландо» и «Мастер и Маргарита».

— Как работалось над премьерой «Мастера и Маргариты»?

— Перед началом работы я перечитала роман, и возникло общее вдохновение — от книги, сюжета, образов, мистики. Но веры в то, что это может получиться, не было. Она появилась позже. На репетициях царила хорошая атмосфера — Эдвард (хореограф Эдвард Клюг. — «Культура») доброжелателен и заражает общим творческим поиском. Он приходил в зал в принципе «неподготовленным», расставлял всех героев в пространстве, рассказывал, что происходит в данной сцене, и только потом возникал процесс рождения движений, когда ты не разучиваешь заранее сочиненные хореографом комбинации, а тоже предлагаешь, пробуешь, чувствуешь себя соавтором. Это здорово. Ближе к выпуску, когда Эдвард сфокусировался на втором акте, где царит Маргарита, у меня стала появляться внутренняя вера в героиню. Многие находки хореографа, связанные с балом Сатаны, дуэт с Воландом меня сразу убедили и зацепили, и начал формироваться образ. Этому, безусловно, помогала музыка Шнитке, многослойная, как и сам роман, во многих сценах она звучит настолько органично, как будто специально создавалась для воплощения булгаковской философии.

Фактически мы собрали спектакль только к премьере, сцена полета и финал ставились в последний момент. И потому практически не было времени почувствовать целостный образ Маргариты, от одной сцены к другой, вжиться в него. Как часто бывает, если спектакль не переносится, а ставится на труппу, ему нужно время, чтобы танцовщики обжились в нем, поэтому наша история, я считаю, только начинает свой путь. Даже исполняя Маргариту второй раз в премьерном блоке, я чувствовала больше свободы и актерской правды.

— Как вы готовите роли: перевоплощаетесь или «примеряете» на себя — прекрасную балерину Ольгу Смирнову — фабульные ситуации?

— Стараюсь перевоплощаться, чтобы грехи героинь не примерять на себя лично. Но, с другой стороны, реакции, безусловно, достаешь из себя, чтобы они выглядели органично и убедительно. Джон Ноймайер и Жан-Кристоф Майо учили взаимодействию танцовщиков на сцене по принципу «действие — реакция». Когда происходит разговор через пластику, нужно быть внутри него, чтобы правдиво реагировать на жест партнера, а не просто повторять заученный текст. Тогда возникает «химия». В себе же я чувствую какой-то компас, который мне позволяет чувствовать фальшь и ориентирует в актерской подаче. Мне сложно переиграть — в моей природе, наверное, заложено неприятие фальши. А язык тела правдивее и искреннее, чем слова, поэтому пластикой можно сказать больше и тоньше.

— Ребенок начинает профессионально осваивать балет еще в полусознательном возрасте. Как это было у вас?

— С миром балета и театра я знакома не была, первый раз увидела балет, когда уже училась на подготовительном отделении перед поступлением в Вагановскую академию. Начиналось, как у многих: занималась в танцевальном кружке, где маме посоветовали показать меня в балетную школу. Дальше складывалась нетривиальная история — мы опоздали, пришли в сентябре, когда дети моего возраста уже поступили в первый класс, а набирали в подготовительный. Меня посмотрели, сказали, что девочка с неплохими данными, пусть занимается, может, потом и поступит. Мы жили не в центре, и родителям приходилось каждый день возить меня на занятия, а вечером забирать.

Я попала в мир неизвестный: величественное здание школы, атмосфера дисциплины и своих внутренних правил, ритуалов, где девочки здороваются, приседая в маленьком поклончике — книксене, одинаковые белые купальники на уроке. Все это казалось таинственным, существующим по своим законам и, конечно, привлекало. Прежде всего необычностью. Еще — большое количество уроков, сценическая практика до семи вечера. Я чувствовала, что воспитанники академии — дети избранные, и я была в их числе. Но, конечно, что такое путь Балерины, не могла себе представить.

— Балет влияет на характер?

— Он его формирует, поскольку появляется в жизни очень рано. Дети, по каким-то причинам отчисленные из хореографического училища, в выбранных профессиях оказываются успешными, отчасти благодаря балетному воспитанию, которое дает дисциплину, ответственность, закалку.

— Помню такой эпизод двеннадцатилетней давности. Петербургские критики в антракте обсуждают гастролеров, и несколько раз звучит: «Наша Оленька делает это движение лучше». Оказывается, речь шла об ученице предвыпускного класса Ольге Смирновой. Кто заметил вас как танцовщицу незаурядную?

— Педагоги, конечно. Я училась в классе Людмилы Ковалевой, а это, говоря сегодняшними словами, «бренд». Очень много красоты, души вкладывала в нас и педагог по характерному танцу Елена Шерстнева — считаю, что она по-настоящему открыла для меня мир танца и сформировала трепетное отношение к профессии. По природе обладая лидерскими качествами, я всегда стремилась сделать движение лучше, стоять на центральной палке, что является почетным. Педагоги видели мою исполнительность, старательность и, конечно, ставили в пример другим, выстраивали экзаменационные уроки с упором на меня. А на выпуске Алтынай Асылмуратова, художественный руководитель академии, отрепетировала со мной красивейший номер Ролана Пети «Таис».

— Счастливо складывается ваша судьба: балетоманы окружали вниманием еще в школьные годы, в Большой сразу пришли на положение солистки, дебютировали ведущими и главными партиями, потом стали самой молодой примой театра. Последние годы репетируете все премьеры и практически везде выходите в первом составе. Быть первой — сложно?

— Я уже говорила, что стремление быть первой во мне заложено природой, но выстраивать роли этим нельзя, можно — индивидуальностью. Всегда помню наставления моего педагога в Большом Марины Викторовны Кондратьевой, которая поощряла индивидуальное прочтение ролей. Конечно, в рамках хореографического текста, но она учила меня не бояться быть собой и никого не копировать. А сама могла несколько раз показать одну и ту же комбинацию и каждый раз — с новыми нюансами.

— В вашем отношении к танцу, к профессии со времен ранней юности что-то изменилось?

— Спектакль — особенное событие, к которому настраиваешь свое тело и внутреннее состояние в процессе подготовки. Я всегда любила проводить время в зале, совершенствоваться, но со временем стала больше ценить спектакли и выходы на сцену. Ничто не заменит живого волнения, энергии зрителей, взаимодействия с оркестром, особенного чувства импровизации, которое возникает в удачных спектаклях, когда кажется, что тебя ведет какая-то сила. Никакая репетиция не дает таких ощущений.

Чувствую быстротечность времени. Педагоги всегда нам говорили, что профессия балерины короткая, поэтому даже с первого года в театре мне казалось, что терять время — непозволительная роскошь.

— Мысли о будущем привели вас в ГИТИС? Почему выбрали продюсерский факультет?

— Выбор стоял между педагогическим и продюсерским. С появлением проекта Postscript мне стало интересно, как зарождается проект, реализовывается и продолжает жить. Институт дает мне встречи с интересными людьми в области театрального дела, расширяет кругозор. Я знаю театр с точки зрения исполнительской, а с организационной стороны — только в общих чертах. Именно этому учит ГИТИС. Для меня сейчас самый подходящий момент получить теоретические знания и переложить на практический опыт. Конечно, учиться непросто, потому что нужно совмещать загруженность в театре с лекциями и экзаменами, но я не жалею о принятом решении. Если сложно, значит, не стоишь на месте, а продолжаешь осваивать новое.

— Вы танцевали в спектаклях лучших современных хореографов: Уильяма Форсайта, Джона Ноймайера, Жана-Кристофа Майо, Алексея Ратманского, Пола Лайтфута и Сол Леон и даже в «Забытой земле» Иржи Килиана. Какие они в ежедневной работе?

— Все разные — по пластике, по стилю, по философии, по работе с ними в зале. Для меня счастье следовать за хореографом, погружаться в его особенный мир, во Вселенную, заключенную в одном человеке. Мы же говорим о мэтрах, избранных хореографах, талантливых художниках, имеющих свое видение и способных ставить пронзительно и глубоко.

— Когда вы танцуете дуэт по мотивам «Идиота» или монолог Татьяны из «Онегина», то публика понимает, о чем речь — Достоевского и Пушкина все читали. А в программе Postscript в спектакле Макгрегора показалось, что некоторое разочарование публики связано с непониманием.

— Постановка Макгрегора — бессюжетный спектакль, потому он предполагает мыслительную работу зрителей, рассчитывает на их фантазию, воображение, ассоциации. Помимо эффектного визуального ряда, в нем заложен смысл и есть развитие. Условно можно выделить три части: в первой — роботы в масках и шлемах, это бездушный космический образ. Здесь отсылка к появлению новейших технологий: голограммы, проекции, в нашем номере и музыка написана при участии искусственного интеллекта. Многих волнует вопрос: как будет выглядеть искусство будущего и сколько человеческого в нем останется и вообще — нужна ли человеческая энергия, если воспринимать искусство как развлечение, а не потребность души? Затем роботы снимают блестящие латы, на них остаются какие-то атрибуты животного мира, по пластике это все еще не люди, но уже живые существа. По тому, как перетекает музыка в моем соло, чувствую отсылку к водному миру, у моего партнера — грива на голове. А в финале эти странные существа тянутся друг к другу, у них есть потребность в исследовании друг друга. Это трогательный, красивый и чувственный дуэт — он уже больше человеческий и понятный. В нашем мини-спектакле есть своя философия, есть надежда на то, что настоящее, человеческое будет нужно даже в век новейших технологий с клонированным кордебалетом. Зачем нужны живые тридцать два лебедя, если можно клонировать одного человека и получить самый совершенный в мире кордебалет? За чем приходят зрители в театр: за живой энергией или компьютерными чудесами? Мы считаем, что человеческое должно победить, а искусство — продолжать развиваться.

— В вашей жизни много ограничений?

— По меркам человека, не связанного с балетом, наверное, да. Но так как все в моей жизни подчинено театру и моим спектаклям, то я не считаю это ограничениями. Со временем все жертвы становятся нормой жизни. А так как я люблю свою профессию, то получается, что все ограничения — мой сознательный выбор.

— Помню, однажды встретила вас на самокате...

— Такое передвижение в Москве — разумный способ избежать пробок. Места, где я бываю, находятся недалеко друг от друга, и на самокате я спокойно могу покрыть эти расстояния. Москва, кажется, стала предполагать наличие велосипеда или самоката с тех пор, как появились удобные и безопасные велодорожки. Жаль, что климат позволяет ими воспользоваться от силы четыре месяца в году.

— Питание, подсчет калорий, голодание — балетная форма требует жертв?

— Жутких мучений от диет в моей жизни не было благодаря счастливому от природы телосложению. Знаете, балет — это гармоничное, красивое искусство, и изможденный диетами танцовщик на пределе сил не сможет подарить красоту и осмысленность движений — не уверена, что зрители получат вдохновение от такого танца. Я пытаюсь правильно питаться — мышцам надо восстанавливаться, организм нуждается в подпитке — нагрузки у нас спортивные. К сожалению, в школе нас не учат, как себя поддерживать, как правильно питаться, чтобы давать телу необходимые для быстрого восстановления элементы, а это важная составляющая профессии. Музыканты же берегут свои инструменты. Наш инструмент — тело, и о нем надо заботиться.

— Расскажите, по каким принципам вы питаетесь?

— Они достаточно просты. Стараюсь, чтобы еда была сбалансированной, в рационе обязательно мясо, овощи, источник кальция — сыр, творог. Люблю сырники, могу позавтракать блинчиками с творогом. Плюс витаминные комплексы. Важно пить много воды, чтобы не нарушался водный баланс. Удивительно, но в школе, например, запрещали пить, ссылаясь на то, что тело будет отекшим. Я за создание балетной диетологии, чтобы уже в школе, особенно в переходный период, дети знали, как не навредить себе и при том не приобрести комплекс «ятолстая» на всю жизнь.

— По интернету гуляет ролик, где вы после травмы занимаетесь пилатесом. Увлечены этой системой движения?

— Пилатес — методика, созданная для восстановления спортсменов и танцовщиков после травм. Это его прямая направленность, но и в качестве профилактики от травм он нужен. Там есть упражнения, которые помогают разогреть тело или растянуть мышцы, быстрее восстановить его после нагрузки. Жалею, что встретилась с пилатесом, когда уже получила травму. Это то, что должны тоже преподавать в школе, как во всех европейских балетных школах и труппах. И нашему театру необходим профессионально оборудованный зал и инструктор.

— Раньше как-то обходились и без пилатеса?

— Раньше так много не танцевали. Сейчас артисты кордебалета почти каждый вечер выходят на сцену, премьеры в среднем каждую неделю, бывает и чаще, и мы еще совмещаем иногда подготовку классического и современного спектаклей — нагрузка колоссальная. Тело должно быть сильным и выносливым. Пилатес — умная система, помогает поддерживать здоровье.

— Не могу не задать вопрос о Петербурге и Москве. Девочку, которая оканчивает школу, ждут в Мариинском театре, а она уезжает в столицу. Как решились так радикально поменять город и оказаться одной в чужом мегаполисе?

— Конечно, выбор был сложный: мечта всех лет обучения — танцевать в Мариинском театре и перспективы, появлявшиеся в Большом. Тогда открывалась Историческая сцена после долгого ремонта, и наступило золотое время лучших хореографов, которые один за другим приезжали поставить или перенести спектакль. Это и ассистенты Баланчина и Крэнко, и Пьер Лакотт, Джон Ноймайер, Жан-Кристоф Майо. Фактически не нужно было самому уезжать за пределы театра, искать встреч, договариваться. Такой путь проделывала Диана Вишнёва, которая не хотела оставаться в диапазоне репертуара Мариинского. Меня всегда восхищало ее стремление к творческому поиску. В Большом такие интересные работы с талантливыми художниками, да еще в самом начале профессионального пути — огромнейшая удача и профессиональный рост.

Ольга Смирнова — выпускница Вагановской академии. Сразу оказалась в Москве, дебютировала ведущими и главными партиями в Большом театре. Сегодня она лауреат приза Международной ассоциации деятелей хореографии Benois de la Danse, премии имени Леонида Мясина в категории «Танцовщица года, появившаяся на международной сцене» (Позитано, Италия), премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры.

Ректор РГИСИ Наталья Пахомова: «Работать с прицелом в завтра»

Евгений ХАКНАЗАРОВ, Санкт-Петербург

Подведомственный Минкультуры Российский государственный институт сценических искусств, он же носитель таких престижных в театральном образовании брендов, как ЛГИТМиК и СПбГАТИ, абсолютно точно является одной из артерий русской культуры, пульсирующей, горячей и ни на минуту не замедляющей бега свежей крови.

Иначе и быть не может: ведь упомянутые аббревиатуры памятны нашим современникам, а до них были и созданная в 1779 году Петербургская Театральная школа разных специальностей, и Санкт-Петербургское Императорское театральное училище, и множество советских вывесок. Но каким бы ни было название, это место всегда было средоточием педагогов и профессионалов самого высокого уровня и жадной до творчества и — что скрывать — до успеха амбициозной молодежи.

Более четырех лет творческий вуз возглавляет Наталья Владимировна Пахомова, которая рассказала «Культуре» о ректорской головной боли и надеждах, о времени, которое подгоняет и не дает успокаиваться театральным профи. И, конечно, о новом поколении студентов.

— Наталья Владимировна, прошло четыре с половиной года с тех пор, как вы, оставив должность советника вице-губернатора, возглавили РГИСИ. Время, достаточное для подведения определенных итогов. Поделитесь своим ректорским взглядом на сегодняшний день.

— У меня ощущение, что с начала моего ректорства прошло уже лет двадцать: здесь год точно идет за пять. Я пришла в РГИСИ не со стороны, я много лет связана с этим вузом. Здесь защищалась в аспирантуре, причем тема диссертации была сколь острая, столь и периодически сбрасываемая с корабля театральной истории, — посвященная системе амплуа в театре. Как бы мы ни старались реформировать актерскую профессию, постоянно так или иначе возвращаемся к амплуа: и к героям, и к комикам. Будучи младшим научным сотрудником, кандидатом искусствоведения, я здесь преподавала. Помню прекрасно, что все окружавшие меня коллеги испытывали огромную любовь к месту, в котором трудятся. Я искренне считаю институт на Моховой лучшим театральным вузом. Если бы было иначе — никогда бы не пошла сюда работать, а тем более никогда бы не согласилась на должность ректора. Петербургской театральной школе почти четверть тысячелетия. Главным в ней всегда был образовательный процесс, и уже рядом — другие, сопровождающие его течение токи. Все это в комплексе должно функционировать эффективно, продуктивно. Задача ректора в таком учреждении — не ломать и отстраивать заново — да это и не по мне. Нужно понимать традиции, обеспечивать слаженность работы и развитие перспективных направлений, важных для вуза: его студентов и педагогов. Работать сегодня с прицелом в завтра.

— Часто приходится слышать сетования театральных людей на некую провинциальность ЛГИТМиК-РГИСИ, что очень трудно пробиться на всероссийскую и московскую профессиональную орбиту.

— Категорически не согласна с этим тезисом. У тех, кто учится и работает на Моховой, нет ощущения, что институт находится на периферии современного театрального процесса. Он передовой, он прогрессивный, и таким был всегда. Здесь впервые стали обучать театроведов, кукольников, режиссеров телевидения и многих других специалистов. В советское время у нас, у первых в России, появилась Лаборатория по экономике и организации театра — с нее началась история продюсерского факультета! Не говорю уже о том, что Петербургская театральная школа — исторически первая профессиональная школа в стране. Тем не менее, важно помнить, что творческие вузы не являются конкурентами — они создают единое образовательное пространство. Выпускники РГИСИ успешно работают и в Петербурге, и в Москве, они служат в труппах большинства театров России. Кроме того, есть труппы в Петербурге, в регионах, даже в странах ближнего зарубежья, сформированные нашими выпускниками и только из наших выпускников. Институт на Моховой уже в 1930-е годы стал воспитывать целевые курсы для театров республик Советского Союза. Эта практика закрепилась. Ежегодно к нам поступают заявки из регионов с просьбами о наборе целевых курсов, и мы по мере возможности их поддерживаем. Кстати, в этом году был осуществлен набор «бурятской студии» для Театра кукол «Ульгэр» Улан-Удэ. Ее руководителем стала Яна Тумина. Это уникальный курс — кукольный театр «под ключ», — на котором учатся артисты, режиссеры, художник-технолог, художник-постановщик, театровед и продюсер. На днях была достигнута договоренность с Приморским краевым театром кукол во Владивостоке — такой же курс будет набран для них. Имя мастера объявим особо.

— Смена руководства в институте была ознаменована визитом сюда министра культуры — впервые за долгие годы. И это красноречивый факт. Как строятся отношения института с министерством?

— Я не была знакома с Владимиром Ростиславовичем Мединским до того, как получила от него предложение о ректорстве. Оно было неожиданным. Внутри нашего вуза никаких конфликтов при «смене власти» не было. Скажу больше — сейчас в вузе сложилась, на мой взгляд, уникальная ситуация. Два моих предшественника — Лев Геннадьевич Сундстрем и Александр Анатольевич Чепуров — продолжают работать в институте в должности заведующих кафедрами и преподают. Это большая удача для меня, как для руководителя. Их помощь, их советы — бесценны. Каждый из них успешно решал задачи, которые ставило перед ними время. Оба имеют колоссальный опыт. Думаю, роль в моем назначении сыграли и экономическое образование, полученное в ЛГУ, и опыт государственной службы, и, конечно, то, что я была сотрудником института, педагогом. Когда я беседовала с министром, то обратила внимание на большой объем работ по содержанию комплекса помещений вуза на Моховой улице. Здания находились в очень плохом состоянии. Ответ был таков: «Ну, если вы Цирк в Автово (район Петербурга. — «Культура») восстановили, то и здесь все получится».

Коллектив вуза высказал мне большое доверие. Ясно, что сначала меня назначили на эту должность, а спустя время уже проводилась процедура выборов. Я очень рада, что выборы состоялись. Можно было от них отказаться, ведь эта процедура всегда вызывает огромное напряжение внутри коллектива. Но в ней есть безусловный плюс — выборы руководителя позволяют выявить острые моменты, самые насущные проблемы, услышать недовольства и пожелания. Случается открытый честный диалог с коллективом, а как результат его — стратегия решения самых важных вопросов. Я получила добрые напутствия от наших ведущих педагогов и очень всем им благодарна. Каждый раз испытываю трепет, общаясь с нашими мэтрами. Стараюсь не подвести.

После назначения мне в первую очередь предстояло разобраться в хозяйственных вопросах, начать заниматься стройкой. Я говорю спасибо Министерству культуры за то, что мы получили возможность привести в порядок Учебный корпус и Учебный театр. Вскоре приступим к Главному корпусу. Реставрация и ремонт Учебного корпуса вуза, а это историческое здание, легендарное Тенишевское коммерческое училище, история которого связана с именами Набокова, Мандельштама, Жирмунского, — большая победа для вуза. Четверть века здание было в лесах, затянутых сеткой. Несколько поколений студентов не знали, как оно выглядит, и многие не верили, что его хоть когда-то удастся отреставрировать. Шутки о его ремонте сложились в пласт институтского фольклора. Сотрудницы смеялись — приносят обувь в ремонт, а их спрашивают — вы что, на стройке работаете? И вот — удалось отремонтировать фасады и большую часть помещений здания. Вышло превосходно!

С точки зрения выстраивания образовательного процесса у меня как у ректора после назначения проблем не было — институт успешно работал и развивался. Моей задачей было усилить этот вектор развития — мир меняется быстро, мы должны соответствовать требованиям времени. В вузе блистательный педагогический состав. Есть педагоги-теоретики и педагоги-практики — известные действующие режиссеры, артисты, драматурги. Почти все крупные игроки сценических искусств Петербурга преподают у нас: Лев Додин, Валерий Фокин, Андрей Могучий, Семен Спивак, Александр Петров, Эдуард Кочергин, Сергей Бызгу, Иван Благодёр и еще многие-многие. Сотрудничать с такими людьми, общаться с ними — большая честь. Мне приятно осознавать, что как ректор я могу помогать им. За время моей работы коллектив института не раз доказал, что может решать задачи любой сложности. Один из примеров — оперативный перевод студентов на дистанционный формат в марте 2020 года из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в городе. Спустя три дня после выхода приказа педагоги уже проводили лекции в Zoom. В течение недели было перестроено учебное расписание вуза, была переведена в онлайн вся проектная работа. Параллельно проводилась запись практических занятий и лекций для дистанционного изучения. Мы закупили недостающее оборудование, обеспечили сотрудников средствами индивидуальной защиты. И многое-многое другое было сделано столь качественно и оперативно, что не осталось сомнений — вместе мы можем все.

— Ваша биография свидетельствует: вы — универсальный солдат. За вашей спиной и творчество, и экономическое образование, и «завязки» в Смольном. Не могу не упомянуть и про вашу тетю Галину Семеновну Пахомову, которая в семидесятые годы возглавляла отдел культуры в Ленинградском обкоме КПСС, и наверняка это для вас тоже какая-то школа и опыт?

— До сих пор есть люди, которые с Галиной Семеновной работали и вспоминают ее с большим уважением, что мне безумно приятно. Она меня научила многому и в работе, и в жизни. Благодаря ей я много видела, меня с детства приучали к театру, постоянно водили на спектакли. Я отчетливо помню — она испытывала безусловное уважение к творцам. Безусловное уважение к культуре. И это привила мне. Чиновник не может быть равнодушным. И советским чиновникам, в число которых входила моя тетя, это было свойственно. К счастью, традиции не утеряны. Яркий пример — Валентина Ивановна Матвиенко, которая тоже вышла из советской школы управления. Когда ей в бытность губернатором Санкт-Петербурга представляли порой безумные проекты, она отвечала: «Мне это не близко. Но я считаю, что творец имеет право». Мы перешли в такое время, когда уходит советская плеяда — те, кому «за державу обидно». Тем не менее, во все времена существуют люди идейные, которые бьются за сферу культуры. Они есть и сейчас, просто их меньше. Задача чиновника — помогать. Я всегда руководствовалась этим постулатом. Так что советский бэкграунд мне очень помогает. Мешает в одном — никак не научусь четко говорить «нет», когда это следовало бы делать.

— Раз уж мы заговорили о влиянии прошлого на культуру, обратимся к, на мой взгляд, больной точке. Существовало такое понятие — «нравственные ориентиры». Нынче его принято произносить разве что с высокомерной иронией. Но что без этих ориентиров нынешние студенты, молодое поколение?

— Я абсолютно согласна. Идеалы, мораль, человеческие ценности — слова и словосочетания, которые сейчас говорить будто бы и неприлично. В такой парадигме живем. Но стремиться к высоким идеалам и сохранению духовных ценностей можно и в своих повседневных делах. Если ты воспитан, у тебя есть внутренняя планка культуры и образованности, ниже нее ты скорее всего не позволишь себе опуститься, а окружающие будут равняться на тебя. Это и есть то, что называется «личный пример». Мастера нашего института понимают, что должны быть для студентов нравственными и профессиональными ориентирами, должны воспитать в них, в первую очередь, «человечность», а потом уже прививать профессиональные навыки. Наши студенты читают классическую литературу, они образованны в самом лучшем смысле. Очень важно готовить не узкопрофильных, а всесторонне образованных специалистов, которые свободно ориентируются в общекультурном контексте, тогда они смогут встать за штурвал отечественной культуры, хранить ее, оберегать и с пониманием сути развивать. Ощущая свое право на это и свою ответственность. Технологии меняются стремительно. Сегодня одни станки и гаджеты, завтра — другие. Культура же — связующее звено для многих поколений. Это ниточка из прошлого в будущее. Это сама жизнь! Мы видим, что ценность культуры сегодня становится очевидна для все большего числа людей. Правительство и Минкульт делают для этого много. И РГИСИ участвует в одном из крупнейших проектов, направленных на укрепление основ культуры в стране. Речь идет о Проекте создания культурно-образовательных и музейных комплексов в регионах. Идея президента, с которой он обратился к работникам искусства и представителям власти на местах, — предоставить детям качественное творческое образование там, где они живут. Не все могут добраться в столицы, а многие и не хотят покидать свою малую родину. Сейчас РГИСИ создает филиалы в Калининграде, Кемерове и Владивостоке. Там будут находиться Высшие школы музыкального и театрального искусства с программами высшего образования и СПО. Уже работают их структурные подразделения — Школы креативных индустрий для подростков — это шесть творческих студий в каждом из трех городов, оснащенные по последнему слову техники. Дети 12–17 лет учатся искусству анимации, дизайна, созданию дополненной реальности и многому другому. Они приходят в Школу креативных индустрий и занимаются тем, что им интересно, плюс мы читаем им основы мировой культуры, рассказываем, что такое театр. Интерес огромный! Многое, конечно, зависит от позиции конкретного руководителя на месте. Особенно хочу отметить губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва — в Кузбассе сроки реализации проекта идут с большим опережением. Сергей Евгеньевич видит, что жители «угольного» региона интересуются искусством, и этот интерес поддерживает. Мы привозили в Кемерово спектакль «А зори здесь тихие» — нас приветствовали стоя!

— К слову, ваш учебный театр «На Моховой», насколько он оправдывает надежды? Нужен ли вузу собственный театр? Не лучше ли «обкатывать» студентов на театральных площадках Петербурга, не связанных с РГИСИ?

— Театр — не груз. Начинающий артист должен почувствовать дыхание зрительного зала. В репертуаре есть спектакли, которыми мы гордимся; есть и те, которые получились не столь великолепными, как бы нам хотелось. Студенты учатся, и они должны выходить на сцену, должны слышать аплодисменты. У учебного театра богатая и насыщенная история. Многие спектакли остались в истории культуры нашего города, как знаковые театральные события. Из числа недавних спектаклей с особой гордостью отмечу «Наш класс», который режиссер Дарья Шамина поставила со студентами Мастерской профессора Вениамина Фильштинского. Это была первая в истории студенческая постановка, отмеченная высшей театральной премией Петербурга «Золотой софит». В годы учебы наши студенты выходят и на сцены других, именитых петербургских театров: Большого драматического, Александринского, Молодежного, театра на Васильевском, «Зазеркалья», Пушкинской школы...

— В РГИСИ существует внебюджетный набор. Насколько эффективна коммерческая история вуза?

— Вопрос и простой, и сложный. У нас есть основной прием на бюджетные места. Дальше мы можем набрать сколь угодно много студентов на коммерческой основе. Ограничения обусловлены материально-техническими возможностями вуза. То есть — банально — площадью помещений, в которых мы можем проводить образовательный процесс. Студентам же нужно где-то учиться! Я рада, что у мастеров практически ушло пренебрежение к внебюджетным студентам. С остатками такого пренебрежения я борюсь, объясняю: сейчас не девяностые годы, когда «малиновые пиджаки» пристраивали своих детей. Сейчас другое время! Претендующие на места по договору ничем не отличаются от тех, кто идет на бюджет. Порой бывают и более образованными, более насмотренными. Другое дело, им предстоит платить за обучение достаточно большие деньги. С точки зрения хозяйственной деятельности внебюджет нас спасает. Из этих денег мы платим надбавки педагогам; это средства на содержание зданий и на оперативные покупки.

— В октябре институт провел Барбоевские чтения. Конференция была посвящена интервенции современного театра в область перформативных и социальных практик. Цель — поиск новых форм драматизма. Значит, мы все же прощаемся понемногу со старым театром?

— Чтения прошли интересно. У нас преподают известные теоретики и историки театра, поэтому и диалог о проблемах искусств ведется глубокий, серьезный. Осмыслять театр нужно и важно. Театр изменчив, в этом его природа. Сегодняшний показ спектакля не равен показу, прошедшему вчера. Каждый раз это живое, новое произведение искусства. Другое дело, что осмысление нового в искусстве — разговор о том же постдраматическом театре — всегда осуществляется на основе критериев театра драматического. Какие-то элементы уходят, какие-то возвращаются. Это безостановочный процесс. Сейчас в поле зрения студентов и педагогов партиципаторные практики. Мы врываемся в дискурс, мы формируем его и не боимся быть первыми, кто создает теорию современного искусства.

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Греческой Республики Н.Дендиасом по итогам переговоров, Москва, 18 февраля 2022 года

Провели хорошие переговоры. Отрадно, что, несмотря на пандемийные ограничения и другие события в нашем общем регионе, поддерживаем регулярный, доверительный диалог. Как мы выяснили, это уже наша пятая встреча за пару лет.

Рассматриваем Афины как нашего важного партнёра в Европе. Сегодня подробно обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в контексте договорённостей, достигнутых в ходе встречи Президента В.В.Путина и Премьер-министра К.Мицотакиса в декабре 2021 г., а также практические шаги, направленные на выполнение решений саммита, в том числе Совместного плана действий на 2022-2024 гг.

Констатировали, что двусторонний товарооборот, несмотря на все пандемийные проблемы, по итогам 2021 г. вырос более чем на 67 процентов, достигнув 4,5 млрд долл. Это рекордный показатель с 2013 г. Надеемся, что эта тенденция будет продолжена в контексте дальнейших планов, которые есть у инвесторов Российской Федерации со своими греческими партнёрами, и в рамках работы Российско-Греческой комиссии по научно-техническому и экономическому сотрудничеству, которая в ноябре 2021 г. собиралась в Москве. В 2022 г. должна состояться её очередная, 14-я сессия в Греции.

Особо подчеркнули положительную динамику в снабжении Греции российским природным газом. Россия обеспечивает более 40 процентов потребностей греческих партнёров в «голубом топливе». Исходим из того, что укреплению энергетической безопасности Греции призвано способствовать недавно подписанное дополнительное соглашение к рассчитанному до 2026 г. соответствующему контракту. Констатировали надёжность поставок этого вида топлива из России в Грецию.

Наметили дальнейшие шаги по развитию договорно-правовой базы. В работе находится целый ряд проектов соглашений, договоров, которые касаются практических сфер обменов между нашими странами на уровне гражданских обществ и профессиональных сообществ.

Сложилось хорошее взаимодействие в сфере чрезвычайного реагирования. Российская авиатехника показала свою эффективность и надежность в ходе участия в тушении крупных природных пожаров в Греции летом 2021 г. Подтвердили готовность и далее оказывать необходимое содействие партнёрам в борьбе со стихийными бедствиями и в повышении их потенциала в этой сфере.

У нас традиционно богатые и популярные среди наших граждан культурно-гуманитарные обмены. Продолжается реализация проходящего под патронатом Президента Российской Федерации и Премьер-министра Греческой Республики Года истории. По договоренности наших лидеров будем готовить на середину 2022 г. церемонию закрытия этого важного перекрёстного мероприятия. Открытие проходило в Греции. Церемонию закрытия планируем в Российской Федерации. Заинтересованы в том, чтобы сохранить практику проведения подобных мероприятий. Договорились подобрать тему для очередных перекрёстных годов.

Заинтересованы в развитии сотрудничества с Грецией, как и с другими странами Европы, в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции, преодолению её последствий. Это способствовало бы дальнейшему расширению связей в сфере туризма и восстановлению авиасообщения. В прошлом году, несмотря на пандемию, Грецию посетило более 170 тыс. российских граждан.

Договорились о продолжении регулярных контактов по линии министерств иностранных дел. Есть соответствующий План консультаций. Говорили о положении дел на европейском континенте. В том числе в контексте тех проблем, которые сейчас обсуждаются в рамках российской инициативы по гарантиям равной, неделимой безопасности в соответствии с принципами, одобренными на высшем уровне в рамках ОБСЕ. К сожалению, наши партнёры из НАТО и ЕС не готовы выполнять их в полном объёме, прежде всего в той части, которая требует от любой страны не укреплять свою безопасность за счёт нанесения ущерба безопасности любой другой стране.

Вы знаете содержание наших материалов, включая большой материал, подробно излагающий ситуацию и наши оценки позиции Запада. Его вчера передали американской стороне.

Рассмотрели целый ряд региональных кризисных ситуаций, в частности ситуацию на Юго-Востоке Украины. Подчеркнули безальтернативность выполнения Минских договорённостей во всей их полноте и во всей их последовательности. С нашей стороны была выражена серьёзная озабоченность продолжающимися заявлениями официального Киева о том, что они не будут вести прямой диалог с Донецком и Луганском. Это прямой вызов и отказ выполнять Минские договорённости.

Обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье, о кипрском урегулировании, об обстановке на Ближнем Востоке и на Севере Африки, в Закавказье и на Западных Балканах.

Состоялся насыщенный и весьма полезный разговор. Ценим такие возможности сопоставить наши оценки и идеи о том, как можно было бы с пользой для дела двигаться вперёд по целому ряду конфликтных ситуаций.

Переговоры были полезные. Благодарю моего коллегу и друга и всю его делегацию.

Вопрос (перевод с греческого, адресован Н.Дендиасу): Турецкая Республика в последнее время подвергает сомнению суверенитет на греческие острова. Какова аргументация Греции? Каким образом Афины реагируют на этот вопрос?

С.В.Лавров (добавляет после Н.Дендиаса): Хочу подтвердить нашу позицию в пользу урегулирования любых споров, в том числе между Грецией и Турцией, на прочной основе международного права. Прежде всего, на основе принципов, заложенных в конвенциях ООН по международному праву, включая достижение обоюдного согласия между сторонами, которые являются участниками спора. Будем готовы в том, что может зависеть от нас, всячески помогать создавать условия для такого процесса урегулирования.

Н.Дендиас упомянул, что кто-то может пытаться воспользоваться обстоятельством, что сейчас все взоры обращены в другую сторону (имея в виду Украину). Нужно высказать претензии западным союзникам, т.к. все взоры обращены именно на ту шумиху, которую они раздувают на пустом месте в стремлении продвигать свои геополитические интересы.

Вопрос (адресован Н.Дендиасу): Видите ли Вы предпосылки для возобновления полноформатных переговоров по кипрскому урегулированию под эгидой ООН и с участием стран-гарантов в ближайшее время? Какие есть на данный момент препятствия для этого?

С.В.Лавров (добавляет после Н.Дендиаса): Хочу подтвердить нашу позицию о необходимости урегулирования кипрской проблемы на основе резолюции Совета Безопасности ООН. В части международных гарантий не первый год предлагаем сделать так, чтобы постоянные члены СБ ООН, являющиеся инициаторами соответствующих резолюций, взяли на себя роль гарантов их выполнения.

Вопрос (перевод с греческого): Все знают, что ситуация в Донбассе накалилась в связи с несоблюдением режима прекращения огня. Будет ли считаться «casus belli» угроза вторжения украинских войск на территорию Донбасса?

С.В.Лавров: Встревожены сообщениями последних дней о резком нарастании обстрелов с использованием вооружений, запрещенных Минскими договоренностями. В этой связи хочу привлечь внимание к тому, что уже не первый год киевский режим грубейшим образом нарушает свои обязательства. Каждый раз, когда удается согласовать дополнительные меры обеспечения режима прекращения огня, Киев их саботирует.

Самый известный случай, который на слуху у «нормандского формата» и других интересующихся представителей, – договоренность июля 2020 г. о дополнительных мерах по соблюдению режима прекращения огня. В соответствии с ней Киев, Донецк и Луганск обязались в случае, когда происходит какой-то обстрел, не отвечать немедленно, а доложить об этом командованию. Оно и будет принимать решение о дальнейших шагах. Это было согласовано. Условились, что будут изданы соответствующие приказы. Донецк и Луганск такие приказы издали. Украина почти год отказывалась это делать. На практике она не соблюдала изложенный порядок действий.

Не без помощи Германии и Франции заставили Киев издать приказ. Но тут же командующий «силами специальных операций» в Донбассе заявил, мол, ничего подобного, командиры «на земле» как «имели право» отвечать на огонь по своему усмотрению, так и будут продолжать это делать. Когда мы указываем на этот вопиющий пример нашим германским, французским и другим коллегам, пытающимся выгораживать Киев, им нечего ответить.

Особая роль в соблюдении договоренностей в соответствии с Минскими соглашениями принадлежит Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ). На первом этапе своей деятельности она действовала объективно. Потом в докладах стремилась завуалировать реально происходящие события. В частности, не указывала, с чьей стороны идут нарушения, прицельные атаки на гражданский сектор, что ведет за собой разрушения и гибель мирных жителей. Лишь под нашим настойчивым напором, вопреки попыткам украинцев не допустить этого, СММ года три назад выпустила доклад, в котором указывалось, кто и как страдает от нарушений режима прекращения огня. Выяснилось, что разрушения в гражданском секторе и жертвы среди мирных граждан на стороне ополчения в три раза больше, чем на стороне, контролируемой вооруженными силами Украины.

Когда Специальная мониторинговая миссия освещает события последних дней, мы опять обращаем внимание на то, что она делает это обезличено, лишь отмечая большое количество обстрелов и разрушений. СММ не указывает, кто ведет основные обстрелы и где основная часть разрушений. Будем добиваться, чтобы подобного рода информация на постоянной основе, конкретно, с указанием инициаторов нарушения режима прекращения огня и целей, по которым бьют соответствующие силы, предоставлялась членам ОБСЕ. Будем этого добиваться. Пока видим, что Миссия всячески пытается сглаживать вопросы, указывающие на виновность вооруженных сил Украины.

Вопрос (перевод с греческого, адресован Н.Дендиасу): Вы встречались с греками, диаспоры которых проживают на Украине, на линии соприкосновения. В ходе переговоров с С.В.Лавровым вы нашли взаимопонимание по вопросу судьбы этих представителей греческой диаспоры?

С.В.Лавров (добавляет после Н.Дендиаса): Греки живут не только в Мариуполе и в Донбассе, но и в российском Крыму. Всегда будем рады организовать поездки представителей Греции, чтобы пообщаться со своими соплеменниками.

Вопрос: Президент Украины В.А.Зеленский заявил о необходимости создания глобального документа с гарантиями безопасности для Украины, под котором бы подписались в том числе США и Россия. Как в Москве воспринимают такую инициативу?

С.В.Лавров: Если речь идет о безопасности Украины и о том, какими путями эту безопасность обеспечить, хочу обратить Ваше внимание на пресс-конференцию Президентов России и Франции В.В.Путина и Э.Макрона по итогам их переговоров в Кремле. В.В.Путин подробно и убедительно объяснил, почему обеспечение безопасности Украины за счет её вступления в НАТО неприемлемо для нашей страны и будет прямым покушением на безопасность теперь уже самой России. Мы убеждены, что можно искать другие пути обеспечения безопасности не только Украины, но и всех стран нашего общего региона, включая Российскую Федерацию.

Поиск таких путей является частью нашей инициативы (сегодня говорили об этом). Обсуждаем её с США. Она предполагает отнюдь не односторонние уступки Российской Федерации для обеспечения её безопасности, а согласование принципов, которые будут обеспечивать безопасность всех, в том числе и в Восточном Средиземноморье. Готовы обсуждать именно такие варианты: не безопасность Украины просто потому, что В.А.Зеленскому сегодня пришел такой каприз в голову (вчера он говорил только о вступлении в НАТО), а безопасность всех стран региона ОБСЕ на прочной основе документов, подписанных на высшем уровне и излагающих неделимость безопасности во всей полноте этого основополагающего принципа.

Готовы к такой работе. Это и является сутью нашей инициативы. Но она отнюдь не исключает выполнение Минских договоренностей, а наоборот предполагает добросовестное выполнение Киевом «Комплекса мер». На этом фоне из Киева продолжают звучать заявления относительно того, что Минские соглашения – мертвые документы; они «неисполнимы», т.к. были подписаны «без учета интересов Украины»; какой-либо прямой диалог с Донецком и Луганском «исключен», т.к. они «ничего не решают». Наверное, В.А.Зеленский знает ситуацию, когда якобы субъект переговоров сам ничего не решает – за него решают те, к кому он попал во внешнее управление.

Мы за поиск всеобъемлющих гарантий безопасности для всего нашего общего региона. Одновременно настаиваем на активизации усилий западных коллег, имеющих влияние на киевский режим с тем, чтобы заставить его выполнить свои обязательства по Минским договоренностям.

Напутствие Григория Ивлиева

Дата публикации: 18 февраля 2022 18:21

Ивлиев, Григорий Петрович

Родился 27 сентября 1957 г. в селе Паники Рязанской области.

В 1981 г. окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, а в 1984 г. — аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова, получив степень кандидата юридических наук. Тема диссертации — «Основания применения мер процессуального принуждения».

С 1985 по 1994 гг. работал в Московской государственной юридической академии (ныне — Московский государственный юридический университет имени О.Е Кутафина), прошел путь от ассистента до декана факультета. В 1993-1994 гг. проходил стажировку в Бундестаге — Федеральном Собрании Федеративной Республики Германии, в ходе которой изучал механизмы законотворчества, законодательство и правоприменительную практику ФРГ.

В 1994 году начал работу на государственной службе. С 1994 по 1997 гг. трудился в Аппарате Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по законодательству и судебно-правовой реформе, а также Правовом управлении Государственной Думы. Как руководитель сектора по судебной реформе отвечал за принятие Гражданского Кодекса, Уголовно-процессуального и Уголовных Кодексов и других законов.

С 1998 по 2002 гг. — работал заместителем начальника Департамента по связям с Федеральным Собранием Российской Федерации, общественными организациями и религиозными объединениями в Аппарате Правительства России, где был одним из инициаторов создания действующей по сегодняшний день Комиссии по законопроектной деятельности (КЗД). С 2002 по 2007 гг. возглавлял Правовое управление Государственной Думы. Активно содействовал принятию части IV Гражданского Кодекса и законов по реформе федеративных отношений в Российской Федерации.

В 2007 году был избран депутатом Государственной Думы пятого созыва от Оренбургской области. За время работы на посту председателя Комитета Государственной Думы по культуре при его участии разработаны и внесены 49 законопроектов, устанавливающие правовые основы кинопроката, образования в области культуры, библиотечного дела, музейного дела, народно-художественных промыслов, охраны памятников истории и культуры, защиты детства, организации судебного и избирательного процессов, реализации избирательных прав.

С 2011 по 2015 гг. трудился в должности статс-секретаря – заместителя Министра культуры Российской Федерации, принимал активное участие в организации и проведении Года Культуры (2014).

При непосредственном участии и/или руководстве Г.П. Ивлиева реализованы ряд важнейших инициатив в сфере культуры: создана Национальная Электронная Библиотека (НЭБ), принят ряд льгот для налогоплательщиков, занятых в сфере культуры — закон, позволяющий передавать частным инвесторам за символическую арендную плату в 1 рубль разрушающиеся памятники под обязательство их восстановления и реставрации; закон, освобождающий учреждения культуры от оплаты налогов с собственных средств; приняты изменения в законодательство об архивном деле; создана действующая эффективная система защиты авторских прав в интернете; ратифицирован Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям.

В 2015 г. назначен руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации (Роспатента). Среди ключевых достижений ведомства под руководством Г.П. Ивлиева необходимо отметить масштабное сокращение сроков рассмотрения заявок на регистрацию всех объектов интеллектуальной собственности; преодоление рубежа в 100 000 заявок в год на регистрацию товарных знаков; глобальную цифровизацию ведомства в рамках которой созданы 15 клиентоцентричных сервисов предоставления государственных услуг на базе современных цифровых технологий.

Российская Федерация завершила присоединение ко всем международным договорам в сфере интеллектуальной собственности. Ратифицирована Гаагская международная система регистрации промышленных образцов, Лиссабонский договор о международной регистрации географических указаний и наименований мест происхождения товаров, принята Евразийская система регистрации промышленных образцов. Представители Российской Федерации возглавили Целевую группу по трехмерным моделям и изображениям Комитета по стандартам Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Принят стандарт по 3D. Расширены возможности русского языка как рабочего языка ВОИС.

Было усовершенствовано законодательство Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности. Приняты законы о введении нового объекта интеллектуальных прав — географического указания, о выдаче электронных охранных документов и возможности приобщения к материалам заявки 3D-моделей заявляемых объектов, об аутсорсинге патентной экспертизы, об организации деятельности патентных поверенных — фактическом приравнивании статуса патентных поверенных к статусу адвоката, а также о предоставлении временной правовой охраны объектам, заявленным в качестве промышленных образцов.

В 2021 году был избран на пост Президента Евразйского Патентного Ведомства (ЕАПВ). В должность вступил в феврале 2022 года.

Г.П. Ивлиев — научный руководитель Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Заслуженный юрист России (2006). Действительный государственный советник I класса. Кандидат юридических наук, доцент. Профессор Высшей школы государственной культурной политики МГУ.

Член попечительского совета Российского Военно-исторического общества (РВИО). Член попечительского совета Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Член Правления Союза писателей России. Председатель Объединения выпускников юридического факультета МГУ.

Автор более 100 научных трудов: «Практикум по советскому уголовному процессу», «Участие Правительства Российской Федерации в законодательной деятельности», «Культура и закон о культуре», «Культурная политика и законодательство РФ о культуре», «Трансформация сферы интеллектуальной собственности в современных условиях» и др.

Награжден благодарностями Президента Российской Федерации, почетными грамотами Правительства России, Совета Федерации и Государственной Думы.

Г.П. Ивлиев активно участвует в сохранении исторических традиций родного края. По его инициативе в селе Паники Сараевского района Рязанской области были начаты работы по возвращению Русской Православной Церкви Храма в честь св. вмч. Димитрия Солунского, первые упоминания о котором относятся еще к 1676 году (тогда село называлось Красный Бузулук).

В годы гонений на Церковь в Храме разместили поселковый дом культуры, поэтому процесс возрождения храма начался со строительства нового здания ДК. Г.П. Ивлиев активно участвовал в привлечении средств благотворителей на строительство нового здания, помогал собственными средствами. В 2014 году новый дом культуры начал свою работу. Сегодня в нем работает поселковая библиотека, многочисленные кружки для жителей села и окрестностей. Новые книги для библиотеки собираются и приобретаются, в том числе, на личные средства Г.П. Ивлиева.

Сразу после открытия нового дома культуры в селе Паники начались работы по восстановлению и реставрации Храма, написанию иконостаса. В июле 2021 года в день памяти равноапостольной княгини Ольги, митрополит Рязанский и Михайловский Марк в сослужении епископа Скопинского и Шацкого Питирима совершил великое освящение Храма, а по окончании чина освящения — возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме. Средства на восстановление Храма собирались под руководством и с личным активным участием Г.П. Ивлиева.

Г.П. Ивлиев также внес значительный вклад в сохранение истории родного села. В 2020 году Г.П. Ивлиев при поддержке издательского дома «Городец» издал сборник архивных документов — книгу «Священник Василий Ивлиев. Виновным себя... НЕ признаю», посвященную памяти своего прадеда. Священник Василий Ивлиев в начале XX века служил в Храме в честь св. вмч. Димитрия Солунского, был репрессирован и расстрелян по ложному доносу. Презентация книги прошла в декабре 2020 года в Храме при Бутовском Полигоне, где закончился мученический земной путь Василия Ивлиева и тысяч других жертв сталинских репрессий.