Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Российских бойцов для борьбы с беспилотниками ВСУ вооружили "Дронобоями"

Николай Грищенко

Бойцов одного из подразделений 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской дивизии для уничтожения украинских FPV-дронов вооружили дульными насадками для автоматов АК-12 "Дронобой".

В зону специальной военной операции передано около 100 единиц приспособлений. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

"Встречаясь с военнослужащими в зоне проведения СВО, не раз слышал, что для поражения вражеских беспилотников используют охотничьи двустволки и пятизарядки с патронами калибра 12 и 16. Эффективность достигается за счет разлета дроби. Такие ружья, безусловно, не входят в штатный перечень вооружения российского бойца, а потребность в них есть", - ранее отметил он.

Однако выяснилось российские оружейники разработали более эффективное приспособление, чем дробовые ружья. Насадка на ствол штатного АК-12 позволяет, если не вставлен патрон с дробью, вести обычный автоматный огонь. Это позволяет пехотинцам быстрее переключаться между разными режимами боя и огневая мощь повышается в несколько раз.

Внешне "Дронобой" напоминает обычное стальное устройство для бесшумной и беспламенной стрельбы, но действует по принципу ружейного гранатомета времен Первой мировой войны. В 1916-1918 годах на ствол обычной винтовки накручивалась "банка", в которую вставлялась ручная граната, и с помощью выстрела холостым патроном граната забрасывалась в траншею противника.

Современный "Дронобой" можно снаряжать 23-мм снарядом от ЗУ-23-2, как с воздушным подрывом, так и наземным. Кроме зенитного боеприпаса устройство можно заряжать специальным патроном с дробью №3.

Детонация специального патрона осуществляется охолощенным автоматным патроном 5,45х39 мм. При выстреле образуется облако, диаметром 1,2 - 1,8 метра. Эффективная дальность стрельбы до 40 метров.

Технические характеристики "Дронобоя": длина - 200 мм, вес - 500 гр.

Предложение аренды загородной недвижимости отстает от спроса

Спрос на аренду загородной недвижимости за последние два года вырос на треть. Предложение пока сильно отстает. Спрос на квартиры и вовсе растет небывалыми темпами - из-за сложностей с приобретением жилья в собственность.

Доля загородного жилья в структуре предложения долгосрочной аренды непрерывно растет, отмечают эксперты "Авито Недвижимости". Если в 2020 году она составляла 5,5%, то по итогам первого полугодия 2024 года выросла до 7%. Спрос на долгосрочную аренду домов за последние два года подскочил на 31%.

"С развитием "удаленки" и важности баланса между работой и личной жизнью россияне стали чаще искать возможность жить за городом в более экологически благоприятном окружении и просторном жилье", - говорит руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константин Каменев.

Еще одна возможная причина - более низкая стоимость аренды квадратного метра в частном доме по сравнению с городской квартирой, считают аналитики портала. Долгосрочная аренда квадратного метра загородного жилья на 76% дешевле, чем квартиры. Если при средней по стране стоимости аренды квартиры в 28 тысяч рублей в месяц человек получает в пользование площадь в 45 кв. м (622 рубля за "квадрат"), то в случае с загородным форматом - 113 кв. м за 40 тысяч рублей (354 рубля за "квадрат").

Аренда загородного жилья в пересчете на "квадрат" выгоднее в 31 из 34 регионов исследования. Самая большая разница - в Красноярском крае, где квадратный метр в загородных объектах в 5,2 раза дешевле. В Бурятии разница в 4,2 раза.

В Калининградской области и Алтайском крае - в 3,4 раза в каждом, в Омской области - в 2,9 раза, в Пермском крае - в 2,7 раза, в Московской области - в 2,6 раза.

Предложение на рынке долгосрочной загородной аренды отстает от спроса, отмечает ведущий аналитик федеральной компании "Этажи" Александр Иванов. Этот сегмент развивается не так активно, как сегмент аренды домов на короткий период. Дефицит доступного предложения фактически сдерживает спрос. При этом интерес у россиян есть, особенно на фоне выросших ставок аренды квартир и снижения доступности ипотечных кредитов для покупки собственного жилья. Но на рынке явно недостаточно бюджетных вариантов домов формата "заезжай и живи", причем как для сезонного, так и для всесезонного проживания.

Сейчас, по данным эксперта, количество домов для краткосрочной аренды в России более чем в четыре раза превышает количество аналогичных вариантов для съема на длительный срок. По всем регионам России количество вариантов долгосрочной аренды домов не превышает 8 тысяч объектов, при этом часть из них в малых городах и в состоянии на "троечку". "Наиболее развит рынок долгосрочной аренды домов в Москве и Московской области, где представлено около трети всего предложения, имеющегося в России, на втором месте Краснодарский край - 20,5%, на третьем Санкт-Петербург и Ленинградская область - 10,5%", - рассказывает Иванов.

Между тем, и аренда квартир сейчас на взлете. Хотя обычно пик спроса наступает к концу лета - когда активно арендуют жилье иногородние студенты и взрослое население после летних отпусков. За второй месяц лета повышение цен на аренду квартир оказалось вдвое большим, чем в июле 2023 года, сообщает портал "Мир квартир". Сильнее всего поднялись цены на "однушки" - в среднем по стране на 2,1%, до 23 566 руб. в месяц. Особенно сильно повысили арендную плату собственники квартир в Кургане (на 12,8%), Новосибирске (12,4%) и Астрахани (11,7%).

Это объясняется отменой льготной ипотеки на новостройки, говорит гендиректор портала Павел Луценко. Спрос стал смещаться с рынка продажи жилья на рынок аренды. "Более того, арендаторы предвидят дальнейшее повышение ставок, и "горячий сезон", обычно начинающийся в августе, в этом году дал о себе знать повышенным спросом на жилье уже во втором месяце лета, - добавляет он. - Предложение квартир в аренду в среднем по стране сократилось за месяц на 14%".

Впрочем, льготная ипотека влияет и на предложение. С одной стороны, на рынок аренды выходят достроенные квартиры, которые брали в льготную ипотеку несколько лет назад инвесторы. С другой стороны - сейчас сложно взять ипотеку на вторичку и собственники, не желая снижать цены, зачастую откладывают продажу.

Самая дорогая аренда квартир сейчас в Москве (около 49 тыс. руб. за "однушку", 61 тыс. руб. за "двушку" и 72 тыс. руб. в месяц за трехкомнатную квартиру). Самая дешевая среди исследованных городов - в Брянске, здесь проживание стоит порядка 14 тыс., 19 тыс. и 20 тыс. руб. в месяц в одно-, двух- и трехкомнатной квартире соответственно.

Марина Трубилина

Минфин отказал ЛУКОЙЛу в модернизации

Минфин не подержал идею ЛУКОЙЛа, который предлагал вариант господдержки при модернизации установок на крупных НПЗ с расчетом на свой Волгоградский завод

Финансовое ведомство высказалось против идеи ЛУКОЙЛа, предлагавшего господдержку при модернизации НПЗ, пишет «Коммерсант».

Нефтекомпания предлагала инвестнадбавку по обратному нефтяному акцизу, что помогло бы самому ЛУКОЙЛу провести модернизацию на Волгоградском НПЗ. Стоимость модернизации этого объекта оценивается в 94 млрд руб.

Минфин же посчитал, что подобная инвестнадбавка вызовет дополнительные расходы бюджета, при этом компания не предложила источники компенсации этих расходов.

Издание также приводит слова экс-министра энергетики Николая Шульгинова, который отмечал, что с нуля построить новый НПЗ это очень дорого, а вот модернизация поможет нефтепереработке поддерживать высокий уровень выработки и безопасности.

Первую победу на Играх одержали китайские спортсмены

Анна Козина

Первый из 329 комплектов медалей Олимпийских игр-2024 был разыгран в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния в 10 метров в смешанной дисциплине. В этом есть символизм, ведь в Париже абсолютное гендерное равенство по составу участников - 5250 женщин и 5250 мужчин.

Победу в "миксте" одержали Хуан Юйтин и Шэн Лихао из сборной Китая, повторив успех своих соотечественников в Токио в 2021 году, где этот смешанный формат и дебютировал. В финале Хуан Юйтин и Шэн Лихао оказались точнее пары из Южной Кореи Кым Джи Хен и Пак Ха Джуна со счетом 16:12. В матче за бронзовые медали встретились дуэты из Казахстана и Германии. На пьедестал попали казахстанские спортсмены Александра Ле и Ислам Сатпаев - 17:5.

Еще один представитель Поднебесной Юй Се забрал золото в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м с результатом 240,9. Серебро и бронзу завоевали итальянцы Федерико-Нило Мальдини и Паоло Монна (240,9 и 218,6 соответственно).

Грузинка Нино Салуквадзе не пробилась в финал в стрельбе. Но она приехала на свои 10-е Игры и повторила рекорд канадского конника Иана Миллара

Ну и, конечно, китайцы снова попробуют сорвать банк в прыжках в воду, то есть выиграть все восемь золотых медалей. В Токио, например, было семь. Помешали британцы Том Дейли и Мэтью Ли на 10-метровой вышке. В Париже начало уже положено. Чан Яни и Чен Ивень победили в женских синхронных прыжках с 3-метрового трамплина (337,68 балла). Они почти на 23 балла опередили американок Сару Бэйкон и Кэссиди Кук (314,64). Еще больше отстали Ясмин Харпер и Скарлетт Мью Дженсен из Великобритании (302,28).

Начиная с Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе, где Китай начал наращивать преимущество в прыжках в воду, спортсмены выиграли 47 из 64 золотых наград, а также 23 серебряные и 10 бронзовых.

- Выступление китайцев как "золотой стандарт" на протяжении десятилетий, - цитирует Кэссиди Кук ESPN. - Они очень сильные соперники, практически никогда не ошибаются. Но и мы проявили себя достойно и гордимся собой. Так что наша цель - все-таки обойти их однажды.

А ведь это действительно возможно. Женские синхронные прыжки с трамплина вошли в олимпийскую программу в 2000 году в Сиднее. И тогда чемпионками стали россиянки Вера Ильина и Юлия Пахалина, которые обыграли Фу Минся и Го Цзинцзин. Но все остальное золото в дисциплине потом неизменно забирали китаянки.

Стоит отметить и неожиданно хороший старт сборной Казахстана. К бронзе в стрелковом "миксте" они добавили золото и бронзу в дзюдо. Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом в категории до 60 кг. В финальной схватке он одолел Луку Мхеидзе из Франции. В весе до 66 кг борьбу за третье место у серба Страхини Бунчича выиграл Гусман Кыргызбаев.

Что касается российских олимпийцев, которые выступают в Париже как индивидуальные атлеты в нейтральном статусе, то они пока остаются без наград. Наши шоссейные велогонщики Глеб Сырица и Тамара Дронова финишировали в разделках на 31-м и 21-м местах соответственно. Из олимпийской гонки точно выбыл и теннисист Павел Котов. Он проиграл в первом круге одиночного разряда, а в паре или миксте не заявлен. Евгений Сомов не смог выйти в финал на дистанции 100 м брассом.

В полуфинале Сомов показал время 1.00,00, то есть выступил намного слабее своих возможностей. Ведь путевку на Игры он получил в мае благодаря классному заплыву на 58,72. Видите разницу? Тогда это был четвертый результат сезона в мире. Женя и сам признался, что в парижском бассейне ощущения были другими. Возможно, сказалась нехватка международного опыта. Сомов, который давно живет в США, по сути скорее тренировал, чем тренировался. И во взрослых чемпионатах мира и Европы он не участвовал.

Парижский дневник

Вячеслав Прокофьев, "Российская газета", Париж:

- Был у нынешнего постояльца Елисейского дворца предшественник - Франсуа Олланд. Когда тот далеко не самый популярный президент появлялся на каких-то мероприятиях под открытым небом, тучи сразу начинали сгущаться и его, а также сопровождающих лиц накрывал ливень. Этот необычный погодно-политический феномен тогда получил название "проклятие Олланда". Так вот оно оказалось заразным для его сменщика. В день открытия Олимпиады-2024 на Париж, а значит, на сотни тысяч зрителей и участников этой масштабной церемонии на Сене (как-никак оно обошлось в 122 миллиона евро) обрушился проливной дождь.

Он шел практически весь следующий день, когда я решил, одевшись во все непромокаемое и, естественно, прихватив зонт, посмотреть, как выглядит город в "день после".

Первое, что бросилось в глаза, это отсутствие полицейского наряда на мосту Мирабо, того, что преграждал спуск на нижнюю набережную Сены. То же самое произошло и в других местах. Что ж, действо на реке в целом прошло без инцидентов, чего больше всего боялись организаторы Игр и власти, сосредоточившие в городе свыше 40 тысяч блюстителей порядка. Правда, они никуда не исчезли, а рассредоточились по городу, патрулируя улицы и площади. К примеру, в районе большого универмага Monoprix, что неподалеку от моста Гренель в XV округе, сосредоточились несколько отрядов жандармерии и их синие фургоны. Человек 50. Причем многие с автоматическим оружием. И это в том месте, где никогда в жизни не было жандармов. Кстати, gen-d arms в переводе - "люди с оружием". Церемония позади, но, как постоянно подчеркивает министр внутренних дел Жеральд Дарманен, террористическая опасность сохраняется.

До универмага побывал в продмаге поменьше, недалеко от корпункта. И заметил, что некоторые продукты вдруг подросли в цене. К примеру, темно-бурые, сочные помидоры, которые здесь называют "крымскими", ибо рассада была в свое время завезена с российского полуострова в Черном море, еще несколько дней назад стоили без цента пять евро, а сейчас уже шесть. То же самое касается полуфабрикатов, некоторых фруктов, упаковок ветчины. То есть той самой "быстрой еды", которую сейчас в основном и покупают орды туристов, приехавших в Париж. Так вот очередь в продмаге на 80 процентов состояла именно из иностранцев. Замечу, что идентичную картину застал и в универмаге, около которого кучковались "люди с оружием".

Находившись по лужам, на соседней улице Конвансьон зашел в небольшой бар. У стойки заказал чашечку кофе. Стоявший рядом пожилой мужчина потягивал пиво. Посмотрел в мою сторону и поднял стакан. Мол, "будем". Отпив глоток, проговорил: "Ну и чертова погодка, а еще это празднество...". На мой вопросительный взгляд ответил: "Да, то самое, что на Сене. Ничего себе удивили мир. Устроили вакханалию с трансвеститами, даже Христа с апостолами не пожалели. Не зря на них ливень с небес пролился...". Разговорились. Пьер, так зовут любителя светлого пива, на пенсии. Уехал бы до Олимпиады из Парижа в Бретань к родственникам, как сделали многие парижане. Но в конце следующей недели визит к врачу, который никак не пропустить, и добавил: "После - сразу на поезд и подальше отсюда".

То, что Пьер не в восторге от "мегашоу" на Сене, откровенно говоря, меня ничуть не удивило. Такого мнения, если почитать посты в соцсетях, придерживаются многие его соотечественники. Не остались в стороне, что и понятно, верующие. Конференция католических епископов Франции опубликовала коммюнике, в котором осудила эпизоды церемонии, где "насмешкам и издевательствам подвергалось христианство". В свою очередь, известный французский философ, академик Ален Финкелькраут на страницах газеты Le Figaro так высказался о церемонии: "Мне казалось, что по непристойности и конформизму невозможно превзойти конкурс Евровидения, но я ошибался: у нас это получилось".

В "Сириусе" проходит Большой летний музыкальный фестиваль

Светлана Мелентьева

На побережье Черного моря продолжается главный музыкальный фестиваль лета. В концертах Большого летнего музыкального фестиваля в "Сириусе" приняли участие вокальные звёзды российской и мировой сцены. Так, в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под руководством Александра Сладковского на открытой сцене Медальной площади Олимпийского парка выступили знаменитые бас Ильдар Абдразаков и сопрано Елена Стихина. Услышать двух певцов, на чьи концерты даже в столичных городах попасть удаётся не каждому, на одной сцене - безусловная удача.

Концертный вечер открыли "Половецкие пляски" из оперы Бородина "Князь Игорь" - сочинение, которое считается "визитной карточкой" ГАСО Татарстана. Зажигательное, полное огня исполнение красочной партитуры захватило внимание публики вихрем мелодических и ритмических узоров: каждый музыкант оркестра был полон вдохновения и отзывчивого внимания к огненному темпераменту маэстро. "В этом году будет 15 лет, как я работаю в Казани, - отметил Александр Сладковский. - Я считаю, самое важное, что должен делать руководитель, это ставить очень высокие творческие задачи. Когда музыканты понимают, ради чего мы это делаем, все усилия направлены на единую цель - как этого добиться. И если раньше я дневал и ночевал в оркестре (мы репетировали по два-три раза в день), то сейчас степень доверия между мной и моими музыкантами такова, что мы понимаем друг друга с полувзгляда. В этом залог творческого счастья, когда музыканты понимают, насколько важна их миссия. Наш оркестр - это настоящие музыканты, артисты, художники. И я как руководитель делаю все, чтобы этот градус они все время ощущали и постоянно повышали".

Абдразаков предстал в своих знаменитых оперных ролях - Хана Кончака из оперы Бородина "Князь Игорь", Варяжского гостя из оперы Римского-Корсакова "Садко", Короля Рене из "Иоланты" и Князя Гремина из "Евгения Онегина" Чайковского. Глубокий тембр голоса, пленительная сценическая харизма и маститый артистизм певца покорили публику с первых нот. А вокальное совершенство, бесподобная красота голоса и самозабвенное драматическое перевоплощение Елены Стихиной из роли в роль заставило публику буквально замереть, ловя каждый нюанс звучания ее обворожительного голоса. Солистка Мариинского театра, Стихина выступает на лучших сценах мира, включая миланский Ла Скала, нью-йоркский Линкольн-центр, Венскую, Парижскую и Баварскую оперу, Зальцбургский фестиваль и многие другие. Выступление певицы в Сириусе - один из бриллиантов Большого летнего музыкального фестиваля: певица исполнила Арию Оксаны из оперы Римского-Корсакова "Ночь перед Рождеством" и Арию Тоски из одноименной оперы Пуччини, а также предстала в образе Лизы из оперы Чайковского "Пиковая дама" и Леоноры из оперы Верди "Сила Судьбы".

В финале концерта певцы объединились в дуэте и исполнили неаполитанскую песню Эрнесто де Куртиса Non ti scordar di me, закружившись в танце, - это был красивый, трогательный момент. "Очень рад быть частью такого масштабного фестиваля! Мы не только делимся со зрителями своей безграничной любовью к музыке, но и открываем им новый мир музыкальных направлений и произведений. И, конечно, я всегда рад быть на одной сцене с моими друзьями, выдающимися Еленой Стихиной, маэстро Александром Сладковским и ГАСО Республики Татарстан", - отметил Ильдар Абдразаков. Концерт дополнил искромётный конферанс Артема Варгафтика: с тонким юмором и виртуозным красноречием переплетая исторические факты, увлекательные литературные детали и аллюзии в увлекательный узор повествования, музыкальный критик и обладатель двух премий ТЭФИ раскрывал сюжетные линии арий и тонкости оперных либретто, приглашая слушателей всецело погрузиться в каждый музыкальный образ.

Нетривиальную концертную программу на фестивале представила Хибла Герзмава - вечер джазовой музыки с джаз-бендом Сергея Макеева: большая редкость, когда звезда оперной сцены исполняет джазовый репертуар, оставаясь в академической вокальной традиции. На зажигательном кросс-овер концерте прозвучали джазовые обработки классических произведений (Пуччини, Гершвин, Пуленк), песен советской эстрады ("Я шагаю по Москве", "Есть только миг", "Песня о Ленинграде" и др.), популярные джазовые композиции и даже немного кубинского болеро (знаменитая песня Консуэло Веласкес Besame mucho). Очаровательными интермедиями в концерте прозвучали две инструментальные композиции джаз-бенда, в том числе авторская Фантазия Сергея Макеева на тему песни Сольвейг из сюиты Грига "Пер Гюнт", главную тему которой проникновенно, с трогательной ностальгией, исполнил на губной гармошке Александр Шевляков; пьесу украсила виртуозная импровизация флейты (Денис Прушинский - флейта, тенор-саксофон). Запомнилось и разделённое соло ударных в азартном джазовом квадрате (Михаил Смирнов - перкуссия, Валерий Черноок - ударная установка).

Любители классической музыки согласятся: слушать вокальную музыку в камерном концерте в сопровождении фортепиано - особое удовольствие. Таким был концерт знаменитого тенора и мастера итальянского бельканто Дмитрия Корчака. В концертном зале университета "Сириус" артист исполнил знаменитые итальянские, французские и русские теноровые арии, очаровательные ариетты Беллини и Доницетти (партия фортепиано - Александр Покидченко); прозвучали и музыкальные редкости, в частности, "Сибирский танец" для фортепиано соло Россини из цикла "Грехи моей старости" и созерцательно-драматический Романс Дубровского из одноимённой оперы Направника. Глубокое впечатление в исполнении Корчака произвела Ария Ленского из оперы Чайковского "Евгений Онегин" под глубоко прочувственный, выразительный и одновременно деликатный аккомпанемент Покидченко, с которым певца связывает многолетняя дружба и давнее творческое сотрудничество, о чем певец поведал журналистам после концерта, дополнив: "В русской музыке оркестр является частью действия, русская музыка требует большой актерской работы, особого отношения слову, каждое из которых проникает сразу в сердце. Так, в арии "Куда, куда Вы удалились" важно каждое слово. Итальянская музыка больше настроена на красоту пения и абсолютное владение техникой. При этом мы, певцы, изучаем сначала итальянское бельканто как технику пения и на него накладываем разные стили исполнения".

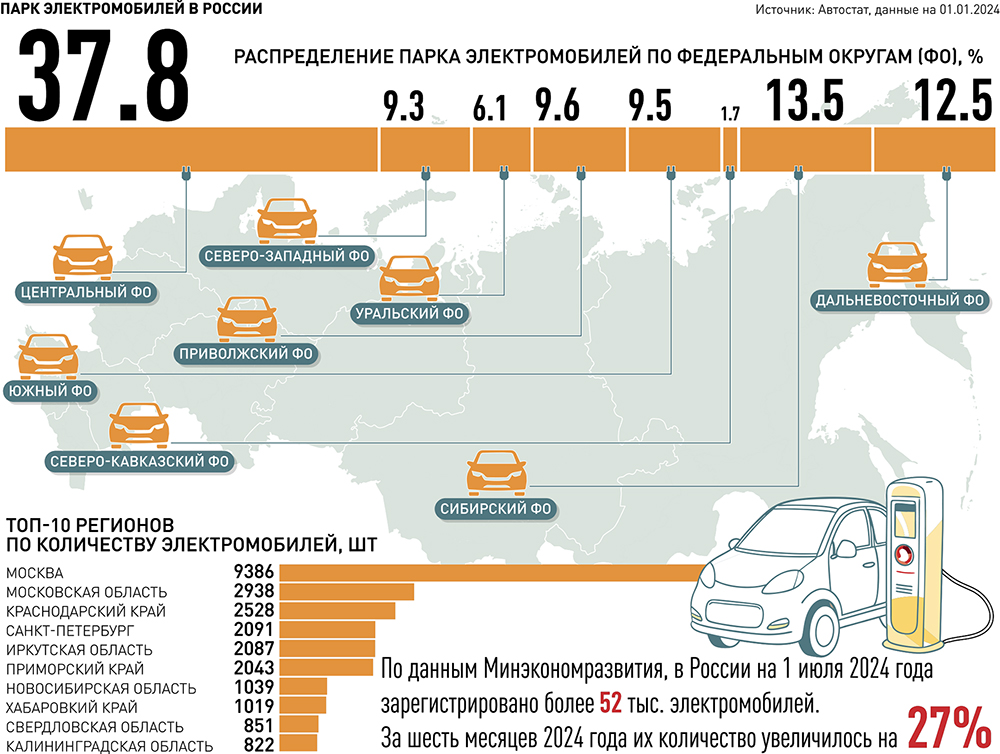

Количество электромобилей в РФ за полгода увеличилось на 27%

Олег Капранов,Сергей Тихонов

Количество зарегистрированных в России электромобилей увеличилось на 27% за шесть месяцев 2024 года, сообщили в минэкономразвития. Сейчас на учете стоят 52 тыс. таких машин. В ведомстве уточнили, что за два года в РФ было выпущено более 11 тыс. автомобилей на электротяге, а количество зарядных заправок составляет порядка 5 тыс. Потребляют энергию и средства индивидуальной мобильности (СИМ): самокаты, электровелосипеды, моноколеса и др.

Так, в Москве для электромобилей установят 200 новых зарядных станций. Этим совместно займутся "Россети" и "Яндекс". Воспользоваться ими сможет любой владелец электрокара.

Как пояснили "РГ" в компании "Россети Московский регион", зарядные станции для электромобилей (ЭЗС), устанавливаемые на трансформаторных подстанциях, относятся к категории "медленных". Максимальная мощность каждой ЭЗС составляет 22 кВт, что позволяет полностью зарядить автомобиль в среднем за пять часов. Выбор такого типа ЭЗС обусловлен концепцией проекта: зарядка расположена в непосредственной близости от дома владельца электрокара. Чтобы не допустить конфликтов по поводу парковочных мест, после монтажа ЭЗС компания обращается в префектуры соответствующих административных округов Москвы с запросом на установку комбинации дорожных знаков "Остановка запрещена", "Кроме вида транспортного средства" (в этом случае электромобиля), уточнили в "Россети Московский регион".

В свою очередь, АО "РАСУ" (дочернее предприятие госкорпорации "Росатом") и сервис кикшеринга "МТС Юрент" подписали соглашение о совместном развитии зарядной инфраструктуры для микромобильного электротранспорта. В крупных городах будут размещать зарядные шкафы для СИМ, это позволит существенно сократить дистанцию от места зарядки батарей до основных парковок с самокатами, пояснил генеральный директор "МТС Юрент" Иван Туринге.

Еще недавно эти новости воспринимались бы исключительно в положительном ключе: растет количество электромобилей, развивается инфраструктура для электротранспорта и СИМ. Но на фоне последних аварий и отключений электроснабжения юга России на эту инициативу можно посмотреть и под другим углом. Кроме того, у самой идеи расширения использования электротранспорта в России есть как многочисленные сторонники, так и противники. Но начнем с насущного, с электричества.

Хватит ли нам энергии, если рынок электрокаров России будет расти, как ожидается, на 38% в год, и, к примеру, будет выполнен план по увеличению к 2030 году количества электромобилей в столице до 315 тыс. штук? Сейчас их в Москве, по данным "Автостата", чуть менее 10 тыс. штук.

В столице особых проблем возникнуть не должно. Мощности энергосистемы столицы профицитные (около 12-14%). Даже по самым осторожным оценкам, если столичный парк электромобилей вырастет в 100 раз, дефицита электроэнергии не случится. Но другие регионы, где бурно развивается электротранспорт, - Краснодарский край, Иркутская область, Хабаровский и Приморский края - это территории, где либо уже есть проблемы с энергоснабжением (например, из-за жары), либо ожидается дефицит мощностей.

Впрочем, генеральный директор компании "Вектор проект" Антон Баксараев в беседе с "РГ" высказал мнение, что электромобили точно не представляют угрозу для энергосистемы как минимум на горизонте 5-7 лет. Этот сегмент не получил большого развития. Число покупателей электрокаров в России невелико. До сих пор самым популярным электромобилем в России была Tesla, которую могут позволить себе от силы несколько сотен покупателей. Привлекательность китайских электрокаров снизилась с введением новых правил ввоза автомобилей из ЕАЭС. Есть сложности и с обслуживанием батарей, для их ремонта требуется специальное высоковольтное оборудование, отмечает эксперт.

Второй вопрос связан, как ни странно, с газом. Переход с бензина на газомоторное топливо (ГМТ) долгое время преподносился как российская альтернатива развитию легкового электротранспорта. А сейчас из-за сокращения экспорта газа в Европу его в нашей стране избыток.

Как отмечает аналитик ИКСИ Дмитрий Плеханов, в России пока не сложилось консенсуса относительно того, какой вариант развития транспорта является предпочтительным. Еще 2010-х годах появились программы по переводу транспорта на ГМТ. В последние несколько лет стали появляться инициативы по поддержке спроса на электромобили. И в том и в другом случае развитие новых видов транспорта сдерживается ограниченным объемом государственной поддержки, недостаточным развитием зарядной и заправочной инфраструктуры, а также инерционностью потребительских привычек.

Очень высоко оценивает перспективу использования трансформаторных станций Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза.

"Установка на трансформаторных станциях дает сразу несколько преимуществ. Во-первых, мы решаем проблему нехватки мощности в каких-то зданиях, потому что у всех есть лимиты, а здесь ты получаешь доступ напрямую. Во-вторых, чаще всего около трансформаторных станций есть какое-то парковочное место. И третья история - это использование инфраструктуры в таких двойных целях. Это снижает издержки, повышает привлекательность электромобилей", - уверен эксперт.

Третий момент связан с отсутствием большого серийного производства электромобилей в стране. По словам старшего консультанта группы аналитики в электроэнергетике Kept Романа Перминова, локализация технологий и выпуск собственного электромобиля по доступной, возможно, субсидируемой цене позволят продвинуть отрасль отечественного "электромобилестроения" на следующую ступень эволюционного развития. Эксперт ставит в пример разработку дочерней структуры "Росатома" - электромобиль "Атом". Но его серийное производство планируют начать только в 2025 году, а цена будет в пределах 2,5-3,5 млн рублей, что соответствует рынку, но едва ли претендует на определение "доступная". Продающиеся уже сейчас на нашем рынке электромобили EVOLUTE также не могут похвастаться низкой ценой, стоимость начинается от 2,9 млн рублей, но с учетом всех госсубсидий ее возможно снизить до 1,6 млн рублей.

По мнению Плеханова, объем производства электромобилей и автомобилей на газомоторном топливе остается ограниченным узким сегментом, который занимает незначительную долю в общем объеме выпуска. Если уж идти по пути развития новых видов техники, необходимо копировать опыт Китая по развитию производства электромобилей, который начал с предоставления крупномасштабных субсидий для производителей техники и только затем перешел к стимулированию спроса со стороны потребителей и развитию сети зарядных станций.

Что касается 200 ЭЗС в Москве, то это количество совсем не покажется скромным, если знать, что к началу 2024 года в столице было всего 240 зарядных станций. Причем большинство из них медленные и находящиеся не в шаговой доступности от жилья.

То, что зарядки "Россетей" и "Яндекса" медленные, - большой минус, полагает Шапарин. "Сейчас необходимо создавать быструю инфраструктуру, потому что, когда ты морозишь автомобиль на несколько часов и должен вокруг него где-то кругами бегать, дожидаясь, это не тот пользовательский сценарий, который все мы видим для себя. И понятно, что если начинать с медленных зарядок, то нужно двигаться к быстрым. Но нужно понимать, какие возможности есть у "Россетей", - полагает эксперт.

Как отмечает Баксараев, еще совсем недавно столичным владельцам электромобилей приходилось чуть ли не из квартиры перебрасывать удлинитель для зарядки машины. Теперь ситуация может начать исправляться. Но такую картину до сих пор можно наблюдать в регионах, уточняет он.

Госкомпании отправили "на места"

Политолог Бовт - о том, как переезд госкомпаний помог бы развитию регионов

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября подготовить план переезда госкорпораций в регионы. Обратив особое внимание на Урал, Сибирь и Дальний Восток. Что это даст?

С такой инициативой Владимир Путин выступал еще в 2021году. А об идее переезда офисов госкомпаний в регионы заговорили впервые в 2013 году, когда это предложила сделать спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она так это аргументировала: "Газ в Москве только на кухне, поэтому головной офис "Газпрома" надо перевести в Тюмень, "Роснефть" - в Сибирь, "Ростехнологии" и РЖД - на Урал, "РусГидро" - в Красноярск, "Росэнергоатом" - в Поволжье, "Роснано" - в Калининград…, то есть сделать реальную дифференциацию экономической жизни".

В 2019 году Минэкономразвития подготовило план пространственного развития регионов, который в том числе предусматривал возможность переезда госкомпаний. Тогда под новое обустройство наметили 18 городских агломераций. Главная идея в том, чтобы более равномерно развивать территорию страны, преодолевая разрыв в экономическом развитии и уровне жизни между столицами и остальной Россией. Разрыв в уровне благосостояния между самым богатым регионом и самым бедным доходит до 19 раз, тогда как среднемировой уровень для больших стран составляет 5,2 раза. При выравнивании различий можно было бы сократить федеральные субсидии регионам, направив средства на общенациональные цели.

После 2013 года "Газпром", вопреки "распределению" спикера Совфеда, не поехал в Тюмень, а обосновался в Питере, построив огромный "Лахта-центр". Это сразу сказалось на бюджете Северной столицы. Накануне переезда (в 2021-м) госкорпорация заплатила в московский бюджет 160 млрд руб. налогов, что составило 5% от общей суммы налоговых поступлений. А вот для Санкт-Петербурга такая сумма эквивалента была четверти всех налоговых доходов. Еще в 2005 году в Питер перенес налоговое резидентство банк ВТБ (оставив, впрочем, головной офис в Москве).

А вот "РусГидро" действительно собралась в Красноярск. Недавно на встрече с президентом ее глава Виктор Хмарин доложил, что новых сотрудников компания набирает только в Красноярске, уже приобретено здание под центральный офис. По итогам прошлого года компания выплатила в региональный бюджет 105 млрд рублей налогов. Это намного больше, чем она заплатила в федеральный бюджет дивидендов за благополучный 2022 год (14 млрд).

Опыт "укрепления" региональных бюджетов есть у частных крупных корпораций. Так, "Магнит", хотя платит налоги и в федеральный бюджет, и по стране (172 млрд рублей в прошлом году), его локализация в Краснодарском крае принесла, к примеру, в 2019 году 15 млрд в краевую казну в виде налога от продажи Сергеем Галицким акций ритейлера. "Норникель" в 2021 году в бюджеты всех уровней заплатил 287,4 млрд руб. Корпорация является ключевым налогоплательщиком в Забайкалье, Мурманской области и Красноярском крае. Был и другой в этом плане опыт, но показательный: госкомпания "Газпром нефть" перенесла головной офис в Петербург из Омска в 2006 году, в результате бюджет области потерял 35% налогов.

Исход госкомпаний из Москвы столица, конечно, почувствует. Десять лет назад, начав обсуждать идею переезда, подсчитали, что трансфер в регионы госкомпаний приведет к потере бюджетом Москвы около 20% доходов. Скептики указывают и на такие проблемы, как возможное нарушение налаженной системы управления, затраты на инфраструктуру на новом месте. Не все квалифицированные сотрудники поедут в провинцию (по некоторым прикидкам, не более половины), на месте может быть дефицит кадров. Могут возрасти и транспортные расходы, поскольку вся транспортная сеть страны заточена на Москву. К тому же головной офис - это не только налоги, кадры и офисная инфраструктура. Это еще и взаимодействие с партнерами - от трейдеров до профильных чиновников. Это целый комплекс сложных коммуникаций - так называемый GR, который требует личных контактов, для которых из глубинки в Москву не налетаешься. Но если ничего не делать, то как преодолевать разрыв в региональном развитии? Появление новых офисов и рабочих мест, а особенно переезд топ-менеджеров (вместе с НДФЛ) могут создать синергетический эффект: вокруг появятся новые бизнесы и сервисы, а у местных кадров будет возможность карьерного роста.

Если представить, какие госкомпании куда могли бы релоцироваться, то для АЛРОСы сразу напрашивается Якутск, он явно нуждается в новой "точке роста". Объединенная авиастроительная корпорация может обосноваться, скажем, в Казани. Или в Комсомольске-на Амуре, если следовать совету президента делать акцент на Восток. РОСАТОМ, хотя и работает по всей стране, мог бы отправиться в Саров, откуда во многом пошла отечественная атомная промышленность, хотя, может, предпочтет наукоград Обнинск в Калужской области (место первой АЭС). Объединенная судостроительная корпорация могла бы переехать из Москвы не в Петербург, а на Дальний Восток. РОСТЕХу стоит присмотреться к Нижнему Новгороду или Иркутску. Совкомфлоту - к Владивостоку, ведь в том числе морская торговля теперь переориентируется на Восток. Хотя есть вариант Новороссийска. РЖД - Матвиенко, пожалуй, была права - могла бы свить гнездо на Урале. С "Аэрофлотом" - непонятно. Наверное, пока в Москве ему лучше остаться. Роснефть, с учетом ее нынешнего главного проекта "Восток ойл" (на Таймыре, более 50 лицензионных участков на севере Красноярского края и в ЯНАО), могла бы отправиться либо в Красноярск, либо в Салехард или Новый Уренгой.

Сверхцентрализация и соответствующая ей политическая и экономическая система в России складывались веками, имея к тому определенные геополитические предпосылки. Сегодня она еще и следствие (и результат) большой доли государства в экономике. Если госкорпорации-таки поедут в регионы, это поспособствует не только выравниванию уровня развития регионов, но и развитию федерализма. Особенно, если вслед за госкорпорациями потянутся и отдельные федеральные органы власти. Впрочем, не будем торопиться. Это долгосрочный стратегический проект.

Георгий Бовт

политолог

Урожай зерна в этом году в России не будет рекордным

Татьяна Карабут

Несмотря на заморозки и засуху, урожай зерновых в России в этом году обещает быть неплохим, хотя и не рекордным. На юге поджарило, в Поволжье затапливает, но благоприятная погода складывается в Сибири и на Урале.

По словам вице-премьера Дмитрия Патрушева, к середине прошлой недели зерна и зернобобовых собрано уже вдвое больше, чем на ту же дату в прошлом году. Минсельхоз пока сохраняет свой прогноз на уровне 132 млн тонн зерна (в прошлом году - 144,9 млн тонн), в том числе 86 млн тонн пшеницы (в 2023 году - 92,8 млн тонн). Но это, пожалуй, самая оптимистичная оценка на данный момент.

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) пока тоже сохраняет свой прогноз - 128 млн тонн зерна, включая 83-84 млн тонн пшеницы, рассказал "РГ" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько.

На юге колосовые уже убраны. Как и ожидалось, на фоне засухи по двум федеральным округам - Южный и Северо-Кавказский - урожай пшеницы снизился с 38 млн тонн в прошлом году до 31 млн тонн в этом (в основном за счет Ростова и Волгограда). По центру также ожидается просадка за счет сокращения посевных площадей на фоне майских заморозков и снижения урожайности. По Поволжью были очень неплохие виды на урожай. Но восточную часть Поволжья сейчас заливает, что может привести к снижению качества и количества зерна. Но зреет очень хороший урожай на востоке страны. Но там надо смотреть, какие условия будут складываться во время уборки, говорит Рылько.

Урожай кукурузы из-за погодных условий на юге тоже ожидается меньше - 14 млн тонн (против 17 млн тонн в прошлом году), прогнозирует глава ИКАР.

Пока не до конца ясны перспективы по подсолнечнику: им пересевали замерзшую пшеницу, поэтому площадей под подсолнечником оказалось больше, чем планировалось. Очередной рекордный урожай возможен у сои - 7,4 млн тонн (против 6,8 млн тонн в прошлом году). На юге бобы чувствуют себя не очень хорошо, но рекорд возможен за счет "гигантских" площадей и хорошего урожая в центре страны, поясняет эксперт.

Ранее аналитический центр "СовЭкон" повысил прогноз производства зерна в РФ на 3,1 млн тонн - до 130,5 млн тонн. Оценка была пересмотрена на фоне улучшения видов на урожай озимых и яровых культур. Так, по пшенице в июле прогноз был повышен на 3,5 млн тонн на фоне благоприятной погоды для яровой пшеницы в Сибири и на Урале и относительно высокой урожайности озимой на Юге.

В июльском прогнозе минсельхоза США (USDA) прогноз урожая пшеницы в России был сохранен на уровне 83 млн тонн (без учета Крыма и новых регионов). Экспортный потенциал РФ USDA оценивает на уровне 48 млн тонн пшеницы. Ближайший конкурент - ЕС - поставит на мировой рынок 34,5 млн тонн пшеницы, прогнозирует USDA. Таким образом, Россия даже при сниженном урожае сохранит лидерство по поставкам пшеницы.

Путин принял главный Военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Дмитрий Гончарук

С начала специальной военной операции более 30 тысяч матросов и офицеров ВМФ России удостоены высоких госнаград, и за каждой медалью, орденом и званием стоит личная история мужества и преданности Отечеству, заявил Владимир Путин. В последнее воскресенье июля президент принял главный военно-морской парад по случаю празднования Дня военно-морского флота. В этот раз в нем участвовали не только российские, но также китайский, индийский и алжирский корабли.

За восемь лет с возобновления славной традиции для петербуржцев парад стал главным событием лета. Попасть в город на Неве в последние июльские выходные так же сложно, как в белые ночи: все билеты на самолеты и поезда раскуплены, а гостиницы забронированы заранее.

Уже с раннего утра к набережным Невы стекались потоки людей, многие - в тельняшках или другой одежде в сине-белую полоску, с Андреевскими флагами разных размеров. На самой центральной станции метро - "Адмиралтейской" - на подъем включили три из четырех эскалаторов. Супруги Сергей и Елена, которые специально приехали с детьми из Ярославля, рассказали корреспонденту "РГ", что запланировали поездку еще зимой.

Сам парад стартовал ровно в 11 утра и продлился чуть более часа. Уже устоялся четкий порядок проведения: сначала президент вышел из Невских ворот Петропавловской крепости, заслушал на Комендантской пристани доклад главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева, а затем вместе с ним и министром обороны Андреем Белоусовым обошел на белоснежном катере парадные линии боевых кораблей в акватории Невы.

После этого глава государства обратился к участникам и гостям парада. "Этот праздник мы всегда отмечаем торжественно, с уважением и любовью к прославленному флоту, с гордостью за нашу страну - морскую державу, - подчеркнул он. - Россия обрела этот важнейший статус благодаря своему геополитическому положению, великим географическим открытиям и колоссальному вкладу в изучение Мирового океана, но главное - победами, трудом, волей, отвагой и талантом наших флотоводцев и военных моряков".

Президент также напомнил, что почетное гвардейское звание присвоено фрегату "Адмирал Макаров", одному полку и трем бригадам морской пехоты. А три боевых соединения морпехов и фрегат "Адмирал Эссен" награждены орденами.

"За каждой медалью, орденом, званием - личная история мужества и преданности Отечеству, судьбы дерзких, стойких матросов, их командиров - блестящих морских офицеров, для которых главным всегда были и остаются долг, честь, достоинство, умение вести за собой, ответственность за весь неразрывный, героический путь нашего легендарного военно-морского флота, которым, безусловно, гордится народ России", - заявил Путин.

В своей речи Путин затронул вопросы текущего момента. Он обратил внимание на планы Пентагона разместить американские ракеты большой дальности на территории Германии. "В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего военно-морского флота", - предупредил президент. По его словам, разработка ряда таких систем находится в России на завершающей стадии.

Перед трибунами на Сенатской площади и под разведенными пролетами мостов прошли противодиверсионные катера "Нахимовец", "Юнармеец Татарстана", тральщик "Александр Обухов" с уникальным корпусом из стеклопластика, корветы с управляемым ракетным оружием "Советск" и "Наро-Фоминск", малый корабль "Град Свияжск" из Каспийской флотилии. А на борту катера "Алексей Баринов" установили копию ботика Петра Первого - "дедушки русского флота".

Всего в параде на Невском рейде участвовали 25 кораблей и катеров, подводная лодка и парусники. Среди них - линейный корабль "Полтава", малые ракетные корабли "Серпухов" и "Одинцово", корвет "Бойкий", ледокольный патрульный корабль "Иван Папанин", шхуны "Ольга" и "Юный Балтиец", подлодка "Можайск". Кроме того, в параде приняли участие фрегат "Табар" ВМС Индии, эсминец с управляемым ракетным оружием "Цзяоцзуо" ВМС Народно-освободительной армии Китая и учебный корабль "Суммам" ВМС Алжира.

"Искренне рады приветствовать на Главном военно-морском параде экипажи боевых кораблей Алжира, Индии, Китая, представителей десятков зарубежных стран и делегаций, которые вместе с нами отмечают праздник, поздравляют наших матросов и командиров", - сказал на параде Владимир Путин.

К зарубежным кораблям, которые пришвартовались к набережным Петербурга за несколько дней до парада, горожане проявили неподдельный интерес. Так, у "Табара" на Английской набережной корреспондент "РГ" заметил не только пытливых фотографов-любителей, но и художников, которые старательно зарисовывали фрегат.

Впервые парад состоялся без части на Большом Кронштадтском рейде, но на это была веская причина. Часть кораблей Северного флота, которые обычно в ней участвуют, находятся сейчас в Западном полушарии - у берегов Кубы.

Парад продолжился торжественным построением военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ, а также юнг "Юнармии". Все они промаршировали по Адмиралтейской набережной под звуки сводного российско-китайского военного оркестра.

Сразу после парада Владимир Путин принял участие в открытии памятника адмиралу Федору Ушакову на площади Труда. Статую в полный рост установили на высоком постаменте перед Центральным военно-морским музеем имени императора Петра Великого. В начале церемонии президент возложил к монументу букет цветов.

"Решительный, талантливый флотоводец, истинный патриот Отечества, Ушаков за всю свою блестящую карьеру не проиграл ни одного сражения", - сказал президент.

Затем верховный главнокомандующий отправился в Адмиралтейство, где вместе с Белоусовым и Моисеевым встретился с главами 30 иностранных делегаций, которые участвовали в праздновании дня ВМФ.

"Морская служба требует особых качеств от человека, особого характера, особого склада души. Потому что море не только поглощает человека, но и создает такие трудности, с которыми в рядовой, нормальной жизни, люди на берегу не сталкиваются", - обратился Путин к собравшимся. Он добавил, что реки, моря и океаны не только разделяют людей, но объединяют их. "Так было на протяжении всей истории человечества", - подчеркнул президент.

У одного из высокопоставленных гостей упал на паркет и разбился фужер с шампанским. "У нас есть такая примета, это на счастье!" - улыбнулся Владимир Путин.

В этом году День ВМФ совпал с другим важным праздником - Днем крещения Руси. Из Адмиралтейства президент Владимир Путин поехал в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру. Вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом президент осмотрел два храма. После этого предстоятель РПЦ вручил главе государства орден Святого благоверного князя Александра Невского первой степени. Эта награда входит в перечень высших орденов РПЦ. Девиз ордена - "Не в силе Бог, а в правде".

На воде и в семейном кругу

День ВМФ - самый важный и любимый праздник, его отмечают и на воде, и в каждой семье, где расположены базы военно-морских сил.

Первыми торжественные мероприятия в силу географического положения начались в Петропавловске-Камчатском (разница с Москвой у столицы Камчатки - девять часов). В центре города прошла церемония возложения цветов к памятнику Василию Завойко.

- История Камчатки неразрывно связана с историей флота. Моряки-тихоокеанцы являются поводом для гордости каждого из нас, продолжая традиции, которые на камчатских берегах заложили наши славные предки - Витус Беринг, Иван Елагин, Василий Завойко, Дмитрий Максутов, Петр Ильичев и Николай Вилков, - сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

И конечно, неотъемлемым элементом празднования стал морской парад военных кораблей в акватории Авачинской бухты, полюбоваться которым вышли сотни жителей. После этого на площади имени Ленина началась развлекательная программа. Для гостей в течение дня выступали военный оркестр и творческие коллективы.

В дальневосточной столице, являющейся базой Тихоокеанского флота, праздник начался с парада военных кораблей. По традиции катер связи "Ураган", на борту которого находились командующий ТОФ Виктор Лиина и губернатор Приморского края Олег Кожемяко, обошел парадный строй кораблей в акватории бухты Золотой Рог. Примечательно, что в этом году в праздновании Дня ВМФ во Владивостоке приняли участие два военных корабля из Китая. Сотни жителей и гостей города собрались на набережной, чтобы понаблюдать за происходящим.

Обращаясь к адмиралам, офицерам, мичманам, старшинам, матросам и ветеранам ВМФ, Олег Кожемяко отметил, что подвиги военных моряков навсегда вошли в историю России, а сегодня военные корабли успешно выполняют поставленные боевые задачи в зоне СВО.

- На передовой специальной военной операции легендарные 155-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты, 40-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты и другие части Тихоокеанского флота успешно борются с нацистским киевским режимом. Мы гордимся каждым воином и верим - враг будет разбит, победа будет за нами, - подчеркнул глава Приморья.

После торжественной части зрителей ждала насыщенная развлекательная программа на водной станции ТОФ, где организовали театрально-историческую реконструкцию и зрелищное военно-морское шоу. В 22.00 с мыса Боброва запустили красочный артиллерийский салют.

В Хабаровске празднования состоялись в спортивно-парковой зоне стадиона имени Ленина. Здесь прошел торжественный митинг, после чего зрители смогли увидеть парад кораблей Пограничного управления ФСБ, 1-го морского отряда Восточного округа войск Национальной гвардии России и Хабаровской таможни по акватории Амура.

- Дорогие военные моряки, позвольте выразить вам глубокую благодарность за добросовестную службу, верность долгу и беспримерное мужество во имя величия и могущества нашей Родины, утверждения ее морской мощи и военной славы! Желаю вам легкой службы, надежного тыла и семь футов под килем, - обратился к присутствующим врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Для гостей на хабаровской набережной подготовили полевую кухню, организовали выставку водолазного снаряжения. Перед зрителями выступили ансамбль песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, творческие коллективы. Все желающие также могли поучаствовать в экскурсии на сторожевой корабль ПСКР "Вьюга".

В Североморске, который является главной базой Северного флота, празднование Дня ВМФ началось также с парада боевых кораблей. На Приморской площади состоялся военно-спортивный праздник, во время которого свои боевые умения продемонстрировала морская пехота. После этого состоялся праздничный концерт, на котором перед североморцами выступили ансамбль песни и пляски Северного флота, артисты эстрады и Центрального академического Театра Российской Армии из Москвы, духовой оркестр Olympic Brass из Санкт-Петербурга и концертный хор Исаакиевского собора.

К сожалению, на этот раз традиционный военно-морской парад в Севастопольской бухте, который собирает десятки тысяч зрителей, не состоялся из-за угрозы ракетных атак со стороны Украины. Но свой самый важный и любимый праздник, севастопольцы отметили дома, в семейном кругу. По всему городу прошли культурные мероприятия: книжные выставки, викторины, концерты.

Подготовили Юлия Крымова, Илья Аверин, Алексей Михайлов

Дмитрий Чернышенко: Крещение Руси определило вектор развития нашей страны

28 июля верующие отмечают День Крещения Руси – это значимое событие стало новой вехой в истории. Также эта дата в православном календаре считается Днём памяти князя Владимира, который сделал христианство государственной религией Древней Руси. С 1 июня 2010 года День Крещения Руси обрёл статус государственного праздника.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что Крещение Руси – один из великих праздников Русской православной церкви. Исторической датой принятия христианства на Руси считается 988 год.

«Князь Владимир оставил след в истории как объединитель и защитник русских земель, а также как мудрый политический деятель. Но важнейшим его свершением, определившим вектор развития нашей страны, конечно, стало Крещение Руси. Это значимое событие в истории России. Благодаря ему были заложены те духовно-нравственные ценности, которые являются определяющими для нашего народа и по сей день. Принятие христианства стало основой для формирования общей идентичности в многонациональной России. Сегодня вера и христианская культура продолжают оставаться нашим ценностным ковчегом», – отметил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что в соответствии с указом Президента Владимира Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» именно православию принадлежит особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей.

Также Дмитрий Чернышенко напомнил, что по указам главы государства в 2022 году отмечалось 1100-летие крещения Алании, а в 2027 году пройдут празднования 800-летия крещения карелов.

Зампред Правительства также поздравил российских моряков с Днём Военно-Морского Флота, напомнив, что мореплаватели всегда верили в помощь святых покровителей – Андрея Первозванного, святителя Николая, Фёдора Ушакова.

Решение великого князя Владимира о новой религии было принято в определённой международной и политической обстановке. Принятие христианства языческим государством означало повышение статуса правящей династии, заимствование культурных и научных достижений восточной римской (византийской) цивилизации, принятие его в число равноправных субъектов международной дипломатии.

В 987–988 годах русские войска оказали помощь императору Византии Василию II в борьбе с другим претендентом на престол. Согласно ранее заключённому соглашению, русский князь должен был получить в жёны сестру императора (что повышало его статус) и одновременно креститься. Задержка в выполнении Византией своих обязательств привела к военному походу русского войска на Херсонес (территория нынешнего Севастополя), который входил вместе с другими прибрежными городами Крыма в состав Византии.

После осады Херсонеса (в древнерусских летописях – Корсунь) сестра византийского императора была прислана в город вместе со столичным духовенством, и князь Владимир был крещён.

После возвращения в столицу Владимир призвал славян отказаться от язычества и принять православие, последовав его примеру. Считается, что крещение князя Владимира состоялось в 988–989 годах. После этого великокняжеской властью были организованы массовые крещения в Киеве, Новгороде, Полоцке, Пскове, Смоленске, Луцке. В целом Крещение Руси продолжалось немногим более столетия. Ростов был крещён в конце XI века, в Муроме сопротивление язычников продолжалось до XII века.

Принятие православия оказало большое влияние на развитие культуры и просвещения – искусство иконописи, книжное дело и градостроительство. Русь стала единым государством, а христианская вера – важной составляющей этого объединения.

Открытие памятника адмиралу Фёдору Ушакову

Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника российскому флотоводцу адмиралу Фёдору Фёдоровичу Ушакову в Санкт-Петербурге.

Памятник установлен на площади Труда перед Центральным военно-морским музеем имени императора Петра Великого. Его открытие приурочено ко Дню Военно-Морского Флота.

Монумент выполнен скульптором Владиславом Маначинским, архитекторами Анатолием Черновым и Ладой Черновой. Высота фигуры адмирала составляет 3,6 метра, общая высота скульптурной композиции – около восьми метров.

В церемонии также приняли участие помощник Президента Владимир Мединский, Министр обороны Андрей Белоусов, полномочный представитель Президента в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главнокомандующий Военно-Морским Флотом Александр Моисеев.

* * *

Выступление на церемонии открытия памятника

В.Путин: Дорогие друзья!

Сегодня здесь, в Санкт-Петербурге, в День Военно-Морского Флота России мы открываем памятник одному из наших выдающихся флотоводцев, праведному воину, причисленному к лику святых, адмиралу Фёдору Фёдоровичу Ушакову.

Его судьба тесно связана с городом на Неве. Он начинал служить на кораблях Балтийского флота, впитал его славные традиции, заложенные ещё Петром Первым, и преумножил их в баталиях на Чёрном и Средиземном морях. Эти доблестные подвиги и свершения, ратное искусство и новаторство Ушакова во многом определили всё дальнейшее развитие отечественного флота.

Адмирал Ушаков одержал целое созвездие выдающихся побед, в том числе в таких крупных морских сражениях, как Керченское, у мыса Тендра и мыса Калиакрия, внёс огромный вклад в обустройство порта и города-крепости Севастополь, наших южных верфей, земель и гаваней всей Новороссии.

Решительный, талантливый флотоводец, истинный патриот Отечества, Ушаков за всю свою блестящую карьеру не проиграл ни одного сражения. Свой флагманский корабль он ставил передовым, вдохновляя смелостью и мужеством матросов и командиров, быстро и точно оценивал боевую обстановку и проводил решительную атаку.

Адмирал с честью и триумфом выходил из схваток с более многочисленным противником, делал всё для того, чтобы защитить Отчизну от внешних угроз. Благодаря его стараниям Россия приумножила своё международное влияние, укрепила свою мощь как морская держава.

Большое внимание Фёдор Фёдорович уделял воспитанию и обучению личного состава. Его заветами и идеалами живут и современные российские военные моряки. Они так же преданно, беззаветно служат Родине, а прославленный адмирал для них – символ военной доблести.

Хочу поблагодарить за инициативу по установке этого памятника общественные организации, ветеранов Военно-Морского флота, власти Санкт-Петербурга и, конечно, большая признательность автору монумента – скульптору Владиславу Александровичу Маначинскому, всей творческой группе.

Наш долг – чтить память всех героев Отечества. Среди них, безусловно, особое место принадлежит великому флотоводцу, отважному адмиралу, патриоту земли русской Фёдору Фёдоровичу Ушакову.

Наши великие предки вдохновляют нас идти только вперёд, одолевать любые сложности и вызовы, побеждать во имя России. Так и будет!

Благодарю за внимание.

Главный военно-морской парад

В День Военно-Морского Флота Президент России, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин принял Главный военно-морской парад, который прошёл в Санкт-Петербурге.

Глава государства в сопровождении Министра обороны Андрея Белоусова и главнокомандующего ВМФ Александра Моисеева обошёл на катере «Раптор» парадную линию боевых кораблей на рейде реки Невы. Владимир Путин поприветствовал и поздравил с праздником их экипажи.

Среди участников смотра – линейный корабль «Полтава», малые ракетные корабли «Серпухов» и «Одинцово», корвет «Бойкий», патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин», подводная лодка «Можайск», эскадренный миноносец «Цзяо Цзо» военно-морских сил Китайской Народной Республики, учебный корабль «Ла Суммам» военно-морских сил Алжирской Народно-Демократической Республики, фрегат «Табар» военно-морских сил Республики Индии.

Парад завершился прохождением парадного строя кораблей в акватории Невы и торжественным маршем на Сенатской площади расчётов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-Морского Флота и юнг Юнармии.

Всего к участию в параде в 2024 году было привлечено 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, более 2,5 тысячи военнослужащих.

Позднее в этот день в здании Главного Адмиралтейства Владимир Путин встретился с представителями иностранных делегаций, принимающих участие в праздновании Дня ВМФ: Азербайджана, Алжира, Бахрейна, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинейской Республики, Джибути, Египта, Индии, Индонезии, Ирана, Камбоджи, Камеруна, Катара, Кении, Китая, Республики Конго, Кубы, Ливии, Марокко, Мозамбика, Мьянмы, Намибии, ОАЭ, Пакистана, Сирии, Танзании, Шри-Ланки, Эфиопии, ЮАР.

День Военно-Морского Флота отмечается в России в последнее воскресенье июля. Первый Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге был проведён в 1996 году в честь 300-летия российского флота. Традиция ежегодного проведения парада в Северной столице восстановлена Указом Президента в 2017 году.

* * *

Выступление на параде в честь Дня Военно-Морского Флота

В.Путин: Товарищи матросы и старшины, мичманы и офицеры!

Доблестные участники специальной военной операции!

Дорогие ветераны!

Уважаемые граждане России!

Поздравляю вас с Днём Военно-Морского Флота. Этот праздник мы всегда отмечаем торжественно, с уважением и любовью к прославленному флоту, с гордостью за нашу страну, морскую державу.

Россия обрела этот важнейший статус благодаря своему геополитическому положению, великим географическим открытиям и колоссальному вкладу в изучение Мирового океана, но главное – победами, трудом, волей, отвагой и талантом наших флотоводцев и военных моряков.

Осенённые славным Андреевским флагом, они были и остаются надёжными стражами морских просторов Отечества, верой и правдой служат ему на кораблях и подводных лодках, в морской пехоте, береговых войсках и лётных частях, служат во имя жизни, счастья, благополучия граждан своей страны.

Военные моряки отмечают свой праздник уже более трёхсот лет. Он был учреждён в честь первой крупной морской победы России у мыса Гангут. Её одержал ещё совсем молодой флот, основанный Петром Первым.

Набирая мощь, именно флот стал для царя-реформатора важной опорой в создании Российской империи – сильной, независимой, суверенной – и на века сохранил свою значимость для обороноспособности страны, в достижении её ратных, промышленных, технологических и научных триумфов, в развитии и укреплении добрых, партнёрских отношений с другими государствами.

Искренне рады приветствовать на Главном военно-морском параде экипажи боевых кораблей Алжира, Индии, Китая, представителей десятков зарубежных стран и делегаций, которые вместе с нами отмечают сегодняшний праздник, поздравляют наших матросов и командиров.

Высокая миссия Военно-Морского Флота определила их поистине священное отношение к Родине, их самоотверженность и непреклонный характер, верность присяге, данному слову и морскому братству, неизменную крепость духа, дисциплину и выучку.

Воспитание этих качеств – одна из важнейших задач отечественного военно-морского образования. Начиная с петровской «Школы навигацких и математических наук» оно по сей день входит в число лучших, фундаментальных и прогрессивных, преумножая богатые традиции, готовит первоклассных специалистов, обладающих обширными передовыми знаниями и, главное, способных эффективно их применить на нелёгкой, ответственной морской службе.

Всё это крайне необходимо для управления современными кораблями и вооружением, которые постоянно пополняют наш флот. Мы продолжим наращивать обеспечение надводных и подводных сил, морской авиации, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами, совершенствовать и укреплять береговую инфраструктуру, развивать системы разведки, наблюдения и противовоздушной обороны на ближних и дальних рубежах.

Обращает на себя внимание заявление американской администрации и правительства Германии о планах размещения с 2026 года на территории ФРГ американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности.

В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. А подлётное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка десяти минут.

При этом ранее, в ходе учений, США уже отработали переброску ракетных комплексов Typhon со своей территории в Данию и на Филиппины. Такая ситуация напоминает события времён холодной войны, связанные с размещением в Европе американских Pershing – ракет средней дальности.

В случае реализации Соединёнными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развёртывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-Морского Флота.

Сегодня разработка ряда таких систем находится у нас на завершающей стадии. Будем принимать зеркальные меры по их развёртыванию с учётом действий США, их сателлитов в Европе и в других регионах мира.

Что ещё хотел бы отметить. Наше внимание сегодня привлекает нарастающее нагнетание напряжённости со стороны Вашингтона в связи с полётами российской стратегической авиации. Напомню в этой связи, что с момента распада Советского Союза российские стратегические ракетоносцы не вели воздушное патрулирование вдали от наших границ. Россия полагала тогда, что в этом уже нет никакой необходимости: мир изменился, холодная война – в прошлом. Однако Соединённые Штаты не ответили на этот односторонний жест доброй воли и продолжали патрулирование у наших границ.

Поэтому с 2007 года мы такие полёты возобновили. Это стало ответной мерой на возросшую активность стратегической и разведывательной авиации США в чувствительных для России регионах мира. Эта мера направлена в том числе и на обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сегодня особенно хочу отметить, что многие флотские экипажи храбро сражаются на самых горячих участках линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Так же, как и их великие предки, они отстаивают Севастополь и другие черноморские и азовские порты, наносят разящие удары по противнику, уничтожают его военные объекты.

Более 30 тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства. Почётное звание «гвардейских» присвоено фрегату «Адмирал Макаров», одному полку и трём бригадам морской пехоты. Три боевых соединения морпехов и фрегат «Адмирал Эссен» награждены орденами.

За каждой медалью, орденом, званием – личная история мужества и преданности Отечеству, судьбы дерзких, стойких матросов, их командиров – блестящих морских офицеров, для которых главным всегда были и остаются долг, честь, достоинство, умение вести за собой, ответственность за весь неразрывный, героический путь нашего легендарного Военно-Морского Флота, которым, безусловно, гордится народ России.

Дорогие товарищи!

Сегодня парады боевых кораблей принимают Балтийск и Владивосток, Североморск и Каспийск, а также сирийский Тартус. Родной флот чествуют по всей большой нашей стране. Это убедительное признание его величайших заслуг перед Родиной, его надёжности в защите наших национальных интересов.

Ещё раз поздравляю с праздником весь личный состав Военно-Морского Флота России, всех, кто сейчас в парадном строю и в боевом походе. Поздравляю ваших жён, детей, родителей, для которых этот день – один из самых значимых и дорогих.

Благодарю за доблестную службу. Желаю вам новых побед в исполнении стоящих перед нами поистине исторических, судьбоносных задач.

Слава Военно-Морскому Флоту!

За Россию! Ура!

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по итогам совещания Россия-АСЕАН и министерской встречи стран-участниц Восточноазиатского саммита, Вьентьян, 27 июля 2024 года

Добрый день,

Мы второй день работаем в столице Лаоса, который в этом году является Председателем в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

26 июля с.г. провели ежегодную встречу министров иностранных дел Россия-АСЕАН. Доверительно, конкретно, по-деловому рассмотрели все направления нашего сотрудничества. Приняли совместное заявление, посвященное двадцатилетию присоединения России к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (Балийский договор). Общим мнением было, что заложенные в него принципы равноправия, взаимной выгоды, учета интересов друг друга и выработки их баланса в полной мере сохраняют актуальность. Особенно сейчас, когда в Азиатско-Тихоокеанский регион пытаются привнести блоковую психологию, создают разные закрытые неинклюзивные механизмы и продвигают физическое внедрение инфраструктуры НАТО в этот регион. Это противоречит задаче укрепления асеаноцентричной архитектуры безопасности, которая складывалась десятилетиями и отвечала интересам всех участников.

Рассмотрели ход выполнения Комплексного плана действий по реализации стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии на 2021-2025 гг., утвержденного нашими лидерами три года назад. Пришли к выводу, что план выполняется удовлетворительно. Остаются некоторые мероприятия, которые еще обязательно организуем до истечения действия документа. Условились приступить к подготовке нового на очередную «пятилетку». Поручили экспертам этим плотно заняться.

Отметили динамику торгово-экономического сотрудничества. Товарооборот существенно вырос в 2023 г., вышел на допандемийный уровень. Говорили об отраслевых направлениях взаимодействия, закрепленных в совместной программе работы: по науке, технологиям и инновациям, образованию, туризму, энергетике, сельскому хозяйству.

На финальном этапе находится согласование документов по цифровизации (в 2024 г. Россия стала цифровым партнером АСЕАН), а также по противодействию терроризму и безопасному использованию информационно-коммуникационных технологий. Это весьма актуальные направления. Согласие работать над ними в качестве совместных планов России и АСЕАН в значительной степени было принято по нашей инициативе.

Подготовка кадров не только по гражданским специальностям, но и для правоохранительных органов всегда пользуется популярностью в странах АСЕАН. Спрос на эти «услуги» растет.

В концептуальном плане обсудили необходимость развивать на евразийском континенте единую неделимую систему безопасности, открытую для всех стран Евразии и организаций, расположенных здесь. Хороший пример подают ШОС и ЕАЭС, развивающие свои отношения с АСЕАН, в том числе оформляя их через соответствующие документы.

Сегодня проходит Восточноазиатский саммит (ВАС) и Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ) на уровне министров иностранных дел. Эти форматы больше концентрируются на противопоставлении тенденций, складывающихся десятилетиями в рамках асеаноцентричной архитектуры, и теми, которые Запад пытается привнести в этот регион, ускоряя его милитаризацию, создавая узкие военно-политические блоковые структуры, развертывая новые вооружения и в целом нагнетая конфронтацию.

Асеаноцентричная архитектура предполагает инклюзивность. ВАС и АРФ – это АСЕАН плюс все значимые партнеры этих структур (Китай, Россия, Япония, Южная Корея и западные страны). Запад же продвигает более узкие форматы с откровенной целью (не скрывают это) сдерживать Китай и Россию. Наши партнеры из Ассоциации это прекрасно понимают и проявили интерес к упомянутой инициативе Президента России В.В.Путина о формировании системы евразийской безопасности, которая была бы неделимой и равноправной. АСЕАН готова к предметному разговору на эту тему.

Затронули вопросы, касающиеся ситуации в Южно-Китайском море. Россия выступает за то, чтобы территориальные споры разрешались заинтересованными странами без вмешательства извне. Приветствовали продолжающийся диалог между АСЕАН и КНР по формированию кодекса поведения в этом регионе.

Мы и китайские друзья говорили об обстановке в Тайваньском проливе. Там Запад, хотя и подтверждает на словах приверженность принципу «одного Китая», на практике продвигает конфронтационные подходы: вооружает Тайвань, организует различные мероприятия военного характера, направляет делегации высокого уровня, принимает у себя представителей тайваньской «администрации». Всё это противоречит принципу «одного Китая» и нацелено на то, чтобы фактически увековечить статус-кво, означающий, что Запад воспринимает Тайвань как отдельное от КНР образование.

Рассмотрели ситуацию в Мьянме. Считаем важным, что голосами большинства участников саммитов удалось поощрить диалог по реализации плана из пяти пунктов, выработанного АСЕАН. Его необходимо претворять в жизнь в тесном взаимодействии с мьянманскими властями. К сожалению, Запад пытается сдерживать политические процессы и подвести руководство Мьянмы под новые санкции, одновременно финансируя и вооружая радикальную оппозицию. Это делу не помогает.

Из практических направлений работы в рамках ВАС и АРФ выделю принятое по нашей инициативе решение продвигать формирование общерегиональных механизмов реагирования на пандемические угрозы и обеспечения дополнительного экономического роста через поощрение сотрудничества в сфере туризма. Эти инициативы были поддержаны.

Предложили рассмотреть еще один актуальный вопрос – проблематику поддержки удаленных территорий. Для России это один из национальных приоритетов. По нашей инициативе эта тема была включена в повестку дня АТЭС. Отдельные элементы задачи поддержки удаленных территорий, создания там комфортных условий для жизни рассматривается и в ШОС. Асеановские организации могут внести полезный вклад в разработку соответствующих планов.

Важные темы на повестке дня АРФ – чрезвычайное реагирование на природные и техногенные катастрофы, противодействие транснациональной преступности. Один из элементов, традиционно привлекающий к себе большое внимание, – обеспечение морской безопасности. Китайские друзья предложили (все поддержали) принять министерское заявление по укреплению безопасности паромного сообщения. Казалось бы, частный вопрос, но это важный момент в контексте задачи максимально усиливать доверие на морских просторах.

Подвели итоги сопредседательства России и Индонезии в механизме Межсессионных встреч АРФ по обеспечению безопасности ИКТ в 2022-2024 гг. Три года возглавляли этот механизм. Продолжим участвовать в этой работе уже в качестве обычных членов.

Вопрос: На форуме Россия-АСЕАН обсуждался вопрос сохранения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Что или кто сегодня этому угрожает, дестабилизирует обстановку и какую цель преследует? Что мы можем сделать со своей стороны?

С.В.Лавров: АСЕАН десятилетиями формировала круг своих диалоговых партнеров, которые в итоге вместе с Ассоциацией создали Восточноазиатский саммит. Этот механизм действует на высшем уровне и на уровне министров иностранных дел. Существует также Совет министров обороны стран АСЕАН и их партнеров. Был создан более широкий формат – Региональный форум по безопасности.

Все эти структуры нацелены на уважение принципов, на которых они были созданы, – равноправие, поиск баланса интересов, принятие договоренностей консенсусом и сосредоточение всех усилий на конструктивных, созидательных вопросах, избегая (насколько это возможно) конфронтационной риторики.

Долгие десятилетия это функционировало ко всеобщему удовольствию. В последние несколько лет, прежде всего Вашингтон, вместе с Лондоном и Европейским союзом (в известной степени) стали продвигать сюда элементы блоковой инфраструктуры, в том числе с ядерным компонентом. Первый шаг был сделан, когда создавался AUKUS (США, Британия и Австралия). Это проект по строительству подводных лодок с ядерной установкой. Тема рискованная и требующая постоянного полноценного контроля со стороны МАГАТЭ, к чему члены этого блока не вполне готовы.

Добиваемся того, чтобы Агентство по атомной энергетике использовало свои полномочия в полной мере, чтобы по этому вопросу была абсолютная транспарентность. Пока не очень получается. Видим «тройку» AUKUS, которую пытаются расширять, привлекая ряд других стран, и чья практическая деятельность по сути дела нацелена на то, чтобы сделать «прививку толерантности» этому региону в том, что касается размещения здесь компонентов ядерного оружия. Действует соглашение АСЕАН о зоне, свободной от ядерного оружия в Юго-Восточной Азии. А эти планы работают на подрыв зоны, свободной от оружия массового уничтожения.

Существует еще один вызывающий беспокойство элемент. Совсем недавно Соединенные Штаты Америки заключили с Республикой Корея договоренность о совместном ядерном планировании. Пока не можем добиться объяснений, что это значит. У нас нет сомнений, что это вызывает дополнительную тревогу. Более того, к этой схеме совместного ядерного планирования американцы пытаются подтянуть и Японию.

Кроме этого создаются различные «тройки», «четверки». Например, США, Япония и Южная Корея активно нагнетают атмосферу вокруг Корейского полуострова, занимаются милитаризацией своего присутствия там и проводят учения, откровенно нацеленные на то, чтобы быть готовыми к силовым действиям.

В этой связи мы подчеркнули значение договора, который был подписан в ходе визита Президента России В.В.Путина в Пхеньян между В.В.Путиным и Ким Чен Ыном. Документ предполагает оказание военной помощи друг другу в случае (мы это особо подчеркнули) агрессии против кого-то из участников этого договора. Надеюсь, что это послало сигнал предостережения тем, кто такие планы мог вынашивать.

Еще из сферы, касающейся проникновения сюда чужеродных структур. НАТО объявила и подтвердила на последнем саммите в Вашингтоне, что безопасность членов альянса неразрывно связана не только с Евроатлантикой, но и с Индо-Тихоокеанским регионом. Это прямо противоречит изначальным уверениям, что НАТО занимается исключительно обороной территории своих государств-членов. Элементы этой инфраструктуры планируются разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Австралийцы, японцы и южные корейцы оказывают этому содействие. Честно говорим об этом. Но пока мы не получили вразумительных объяснений, почему их не устраивала инклюзивная архитектура, сложившаяся вокруг АСЕАН и позволявшая обсуждать любые озабоченности.

До сих пор вся военная тематика в рамках асеаноцетричных механизмов обсуждалась исключительно в контексте выработки универсальных мер доверия, которые были бы открыты для всех государств. Теперь тема военных аспектов безопасности смещается в конфронтационную сторону.

Вы хорошо знаете, что США вышли из договора о ракетах средней меньшей дальности и стали производить эти ракеты наземного базирования (запрещенные этим документом). Уже пошла информация об их планах разместить такие ракеты и в Европе, и в АТР. Надеюсь, что страны АСЕАН прекрасно понимают опасность, которую таит в себе такая «задумка» Вашингтона. Иными словами, существует много сигналов и признаков того, что здесь нагнетается конфронтация.

По сути дела, если сюда проникнет НАТО, то альянс принесет с собой все «пороки» евроатлантической системы безопасности, которая воплощена в самой НАТО и ОБСЕ. Такая система евроатлантической безопасности уже давно доказала, что ее главной целью является обеспечение доминирования Соединенных Штатов и союзников над всеми остальными.

Ярчайший пример. В ОБСЕ на высшем уровне не раз принимались декларации саммитов о том, что ни одна страна организации не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Но НАТО во главе с США этим занималось все эти годы. В конечном итоге приведя ситуацию к нынешнему процессу на Украине. Из этой страны пытались сделать прямую военную угрозу Российской Федерации.

Остальное Вы все прекрасно понимаете. Президент России В.В.Путин подробнейшим образом говорил о крайней пагубности того, что наши многократные многолетние предупреждения игнорировались. Страны-члены нарушали свои обязательства в рамках ОБСЕ. Сама организация, к нашему сожалению, в этой ситуации оказалось полностью дискредитированной. Будем продолжать отстаивать нашу позицию.

Но нынешний Запад не готов и не умеет слушать и слышать. Не готов и не умеет договариваться. Дипломатия на Западе как средство ведения дел между государствами уступила место ультиматумам, требованиям и наказаниям непослушных путем ведения нелегитимных, односторонних санкций.

Не хотелось бы, чтобы все это «наследство» было перенесено в Азиатско-Тихоокеанский регион. В разговоре со странами АСЕАН мы почувствовали, что они осознают сопряженные с этим риски. В любом случае, им положено. Они обязаны отстаивать основы Балийского договора и принципов, на которых зиждется архитектура, создававшаяся десятилетиями.

Вопрос: Как Вы можете прокомментировать отказ западных участников сделать «family photo» («семейное фото») во время встречи министров иностранных дел стран-участниц ВАС?

С.В.Лавров: Может, кто-то из них опасается за свою фотогеничность. Придаю мало значения таким протокольным аспектам. Уже сказал, что Запад ушел от дипломатии. Она ему уже не нужна. Западу нужны санкции. Но кроме дипломатии ему еще нужны картинки, которые бы подкрепляли его претензии на руководство всем и вся.