Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

ФЕСТИВАЛЬ «КАТАЙ, РЯЗАНЬ» ПОСЕТИЛО 10 000 ЧЕЛОВЕК. ФОТООТЧЕТ

14 декабря на площади Ленина прошел большой фестиваль музыки и спорта «Катай, Рязань». Мероприятие, организованное Федеральным агентством по туризму, посетило более 10 000 человек, многие из которых приехали из соседних городов. Помимо этого онлайн трансляцию в социальных сетях посмотрело более 30 000 зрителей.

Мероприятие было организовано с целью повысить интерес к зимним видам спорта среди молодежи, а также повысить привлекательность города как туристического направления среди жителей европейской части России. Более 30 сильнейших сноубордистов страны из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Сочи, Перми, Рязани и других городов состязались в популярной дисциплине джиббинг. Для этого на центральной площади города из специально привезённого снега была построена горка с тремя рейлами (перилами) и трамплином.

Соревнования прошли в два этапа. Двенадцать сильнейших спортсменов по итогам первого этапа продолжили борьбу за награды.

По итогам соревнований приз за лучший трюк и 35 000 рублей получил Игорь Кулаков (Санкт-Петербург), приз в 35 000 за третье место взял Виталик Сухомесов (Пермь), второе место и 50 000 рублей у Михаила Ильина (Санкт-Петербург), а победителем соревнований был признан спортсмен под псевдонимом Powder Voin (Сочи), который получил главный приз – 80 000 рублей.

«Был рад принять участие в соревнованиях и выиграть! В Рязани катал впервые, но, уверен, не в последний раз. Хотел бы принять участие в организации и привнести часть своего опыта в спортивную часть. Будет ещё красивее, я уверен. Желаю городу хорошего Нового года!», - прокомментировал свою победу Powder Voin.

«Оценивать выступления спортсменов в формате "джем сессия" всегда не простая задача для судей, но этот формат намного зрелищнее! Считаем, что выбор данного формата оказался оправданным, и зрителям было интересно наблюдать за всем происходящем», - рассказал один из членов жюри Алексей Скурихин.

Перед подведением итогов соревнований состоялась церемония зажжения новогодней ели, а завершением фестиваля стала концертная программа рязанских групп «Of Titans And Men», «Mexican Airlines» и культового рэп-исполнителя ST. Последний не оставил без внимания и достопримечательности города Рязань, побывав в Константинове.

Министерство транспорта РФ подготовило предложения дополнительно направить на федеральный проект "Дорожная сеть" 112,9 миллиарда рублей в 2021-2024 годы, заявил в ходе совещания у вице-премьера Максима Акимова по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов.

"Минтрансом России подготовлены предложения, которые прошли рассмотрение на правительственной комиссии по транспорту, о возможном направлении дополнительных ассигнований на федеральный проект "Дорожные сети" в объеме 112,9 миллиарда рублей в период 2021-2024 годов", - сказал он.

Как отметил Алафинов, объем финансирования мероприятий федпроекта "Дорожная сеть" на 2019 год составил чуть более 111 миллиардов рублей, а общий процент исполнения - 94%, или 104 миллиарда. "Кроме этого, субъектам Российской Федерации было предоставлено в 2019 году более 15 миллиардов рублей на капиталоемкие мероприятия, в том числе на приведение в порядок аварийных мостовых сооружений", - добавил Алафинов.

Замглавы Минтранса подчеркнул, что вместе с общим высоким показателем исполнения, в трех регионах кассовое исполнение составляет менее 70%. "Приморский край - 49,2%, Чувашская республика - практически 70% и республика Башкортостан - тоже практически 70%", - уточнил он.

В России начались выплаты обманутым дольщикам

6 декабря в России заработал наконец механизм по выплате компенсаций дольщикам, в свое время столкнувшимся с долгостроем.

Первым регионом, в котором этот механизм апробируется, решением наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства стала Саратовская область: по информации пресс-службы банка «ДОМ. РФ», который и будет осуществлять выплаты денежных средств, уже были приняты решения по 7 домам из 16 заявленных. Всего же количество заявителей, записавшихся на получение компенсации по Саратовской области, составляет порядка 824 человек.

ЧТО ЭТО ЗА ФОНД И КАК ОН РАБОТАЕТ?

Проблема с обманом и неисполнением своих обязательств в сфере недвижимости - одна из самых больных в общественно-социальном поле России.

По статистике «Интерфакс-Недвижимость», к началу осени 2019 года начиная с 2004 года в России было зарегистрировано 39,2 тыс. обманутых дольщиков, потерявших свыше 26 млрд рублей собственных средств. И даже несмотря на то, что с 1 июля этого года был введен в силу законопроект №214-Ф3, обязывающий застройщика не напрямую забирать деньги дольщиков себе в карман, а хранить их на эскроу-счетах (специальных банковских счетах, обеспечивающих безопасную сделку между двумя сторонами денежных отношений посредством заморозки средств до наступления определенных обстоятельств (в нашем случае постройки жилья. - Ред.), проблема не потеряла в масштабах. Всего в российском едином реестре проблемных объектов «ДОМ.РФ» на данный момент значится 3281 проблемный дом.

Именно поэтому в конце октября по инициативе правительства был учрежден Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства, цель которого - заниматься решением вопросов по проблемным недостроенным объектам во всех регионах России. По заявлению законодателей, за счет средств фонда будут выплачиваться компенсации участникам долевого строительства или будет финансироваться строительство незавершенных объектов.

КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ?

Согласно инструкции сайта Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, претендующим на компенсационные выплаты по долгострою участникам долевого строительства необходимо совершить следующие действия:

1. Подать заявление в свободной форме на имя конкурсного управляющего (его имя можно найти на сайте) - лица, назначенного арбитражным судом для принятия решения о признании застройщика банкротом, - о включении в реестр требований участника долевого строительства.

2. Отправить конкурсному управляющему пакет документов, подтверждающих правоотношения дольщика и застройщика (договор с приложениями, подтверждение оплаты недвижимости и т. д.).

3. Не позднее чем через 10 рабочих дней конкурсный управляющий должен рассмотреть заявление просителя, ознакомиться с нормативными документами, после чего включить или не включить дольщика в реестр. (Заметим, что на данный момент в реестре фонда уже зарегистрировано около 3,9 тыс. человек.)

В случае же, если конкурсный управляющий отказывает дольщику во включении в реестр, данное решение в рамках дела о банкротстве может быть обжаловано в суде.

РАЗМЕРЫ И СРОКИ

По словам генерального директора фонда Олега Говоруна, предполагается, что общая сумма выплат будет на порядок выше, нежели те значения, что указаны в ДДУ (договорах долевого участия. - Ред.) заявителей. В Саратове сумма выплат превысила указанную в ДДУ на 35%.

- Компенсационная выплата позволит гражданам оперативно получить деньги и вложить их в улучшение своих нынешних жилищных условий, - заметил Говорун. - Сама же сумма возмещения, как правило, будет больше, нежели стоимость ДДУ, так как расчет производится, исходя из рыночной цены за квадратный метр равнозначного жилья на первичном рынке.

Другими словами, на примере саратовского опыта можно посчитать, что, если по ДДУ человек в свое время заплатил 1 200 000 рублей, то есть вероятность, что его компенсация будет больше первичной суммы на 10, 15 или даже 30% (1 320 000, 1 380 000 и, соответственно, 1 560 000 рублей).

Однако пока доподлинно неизвестно, какие расценки будут действовать в конкретных субъектах страны, где фонд еще только готовится развернуть свою деятельность.

К слову, уже известно, что началась подача заявлений и в ряде других регионов. Так, до конца декабря она должна пройти в Ивановской области, Красноярском крае, Якутии, Орловской, Пензенской и Ленинградской областях. Очередь Москвы, согласно прогнозам экспертов, подойдет уже в третьем квартале 2020 года (июль - сентябрь).

Василий Бадин

5G высокого полета

Минкомсвязи направит в правительство РФ предложение о прекращении работы межведомственной рабочей группы, которая занималась проработкой возможности реализации пилотных проектов и проведения натурных испытаний на электромагнитную совместимость (ЭМС) радиоэлектронных средств (РЭС) для 5G/IМТ-2020 в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. ФСО и Минобороны признали, что решение вопроса с полосой частот 3,4-3,8 ГГц находится вне компетенций группы, поэтому нужно выносить его на более высокий уровень.

Анна Устинова

Об этом говорится в протоколе заседания межведомственной рабочей группы от 4 декабря 2019 г. (есть в распоряжении ComNews). Подлинность документа подтвердил представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.

В состав межведомственной рабочей группы на текущий момент входят представители Минкомсвязи, Минобороны, ФСБ, ФСО, Россвязи, "Роскосмоса", Роскомнадзора, правительства Москвы, ПАО "ВымпелКом", ПАО "МегаФон", ПАО "МТС", ПАО "Ростелеком", ФГУП "РТРС", АО "Газпром космические системы" и Союза операторов мобильной связи ЛТЕ (LTE Union).

Как сообщается в протоколе, по итогам заседания межведомственная рабочая группа решила прекратить работу. Решение было принято с учетом позиций Минобороны и ФСО, которые признали невозможными реализацию пилотных проектов и проведение натурных испытаний на ЭМС РЭС для 5G в диапазоне 3,4-3,8 ГГц на отдельных территориях. Как указано в документе, в аппарат ГКРЧ поступили радиочастотные заявки от операторов связи на выделение полосы 3,4-3,8 ГГц для использования 5G в Москве, Московской области, Петербурге, Ленинградской области, Казани и Татарстане.

Минобороны считает невозможным обеспечение совместной работы сетей связи 5G и земных станций спутниковой связи (ЗССС) Минобороны на одной территории. Ведомство также называет неприемлемым деление территорий на зоны, где работают только РЭС военного или гражданского назначения. ФСО придерживается схожей позиции и не планирует представлять данные о количестве стационарных радиоэлектронных средств в городах-миллионниках, использующих C-диапазон.

Как пояснил ComNews источник, знакомый с ситуацией, межведомственная рабочая группа была создана для того, чтобы найти различные варианты использования частот 3,4-3,8 ГГц. Однако объединение не смогло найти способ применения указанного спектра, который бы устроил все стороны, поэтому его решили расформировать, объяснил он.

"Решения, которые предполагают территориальное разнесение использования спутниковых станций и БС 5G, не устраивает органы, которым нужно, чтобы спутниковая связь была всегда и везде. Они не соглашаются сегментироваться по регионам, - поясняет собеседник ComNews. - Исследования показывают, что совместимость в этих частотах не получится - кто-то все равно должен будет уйти. Если не сейчас, то в дальнейшем это повлечет за собой проблемы с планированием ресурса. Я думаю, что ни мобильных операторов, ни спутниковых операторов, ни отдельные структуры это не устроит".

С ним заочно спорят два других источника ComNews, пожелавших сохранить анонимность. "Техническая возможность обеспечить совместное использование ресурса есть", - уверяет один из них. Вторит ему второй: совместимость есть, но нужен вердикт на высшем уровне. "Речь вовсе не идет о том, что нужна какая-то другая группа, нужно политическое решение, - подчеркивает он. - Мы находимся в процессе ожидания, в процессе попыток повлиять на решение руководства страны о выделении необходимых частот. Мы готовы проводить исследования на существующем оборудовании 5G и доказывать, что совместимость возможна".

Как напоминают в пресс-службах "Ростелекома" и "ВымпелКома", "большая четверка" и "Ростелеком" последовательно выступают за развертывание 5G в так называемом золотом диапазоне - 3,4-3,8 ГГц. Несмотря на принятый по итогам заседания документ, компании рассчитывают на то, что перспективный диапазон все же не "закроют" окончательно. "Мы будем рассматривать другие площадки, чтобы доносить нашу позицию. Реализация национальной программы "Цифровая экономика" напрямую зависит от решения вопроса с частотами для пятого поколения", - отмечают в пресс-службе "МегаФона".

Представитель одного из мобильных операторов напоминает ComNews, что рассматриваемый в качестве альтернативы "золотому" диапазон 4,8-4,99 ГГц не может полностью компенсировать 3,4-3,8 ГГц по ряду характеристик и проблем с оборудованием. "На сегодняшний день оборудование под полосу частот 4,8-4,99 ГГц используется только одним китайским оператором, которое для него делает только один китайский вендор. Это автоматически делает его менее конкурентным и менее качественным. Поэтому диапазон 4,8-4,99 ГГц ни в коем случае не может рассматриваться как полноценная замена 3,4-3,8 ГГц. К тому же ресурса на всех все равно не хватит", - говорит он.

Один из собеседников ComNews полагает, что причиной расформирования межведомственной рабочей группы стал банальный недостаток полномочий для такого рода дискуссий. "Межведомственная рабочая группа не является тем органом, который может принять конкретное решение по данному вопросу. ФСО и Минобороны признают, что сбор и анализ этой информации выходят за рамки компетенций этой группы и Минкомсвязи РФ в целом", - считает он.

Согласно протоколу, следующим шагом Минкомсвязи должна направить в правительство РФ (заместителям председателя правительства РФ Максиму Акимову и Юрию Борисову) доклад по принятым на заседании решениям. Евгений Новиков сообщил ComNews, что для подготовки доклада Минкомсвязи запросило дополнительную информацию и планирует подавать в правительство предложение о прекращении работы Межведомственной рабочей группы в течение двух недель. При этом он конкретизировал, что если уточнения ведомство получит раньше, то заявление министерство подаст уже на этой неделе.

Способствовать процессу высвобождения частот для 5G должно совместное предприятие "большой тройки" и "Ростелекома". Соглашение о создании СП подписано на минувшей неделе (см. новость ComNews от 12 декабря 2019 г.). Образование уже занимается исследованиями электромагнитной совместимости и проводит организационно-технические мероприятия, которые должны активизировать работу по поиску свободного ресурса, пригодного для создания сетей 5G.

Компании «Россети Центр» (ПАО «МРСК Центра») и «Россети Центр и Приволжье» (ПАО «МРСК Центра и Приволжья») являются ответственными налогоплательщиками, своевременно и добросовестно исполняя свои налоговые обязательства. За девять месяцев отчисления компаний в бюджеты разных уровней составили 24,74 млрд рублей.

9,96 млрд рублей направлено в федеральный бюджет. В региональные бюджеты направлено 8,11 млрд рублей, в местные бюджеты в виде земельного налога – 44,6 млн рублей.

Отчисления на страховые взносы (Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования) и внебюджетные фонды (обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) составили около 6,6 млрд рублей.

Своевременная и в полном объеме уплата налогов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в значительной степени способствует успешной реализации в регионах деятельности компаний (20 субъектов РФ) экономических и социальных программ, направленных на повышение общего благосостояния и качества жизни населения, развитие образования, культуры, здравоохранения.

По объемам налоговых выплат филиалы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» неоднократно входили в своих регионах в число крупнейших налогоплательщиков.

АО «Транснефть – Урал» завершило первый этап масштабной реконструкции магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Салават – Уфа. Работы велись на территории Кармаскалинского, Уфимского и Иглинского районов в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта предприятия.

Цель реконструкции – устранение подкладных колец в прежней конструкции трубопровода. Кроме того, было принято решение о выводе трубопровода за пределы территории г. Уфы.

В ходе реконструкции трубопровода взамен участка основной нитки МНПП протяженностью 59 километров был построен и введен новый участок трубопровода длиной 75,2 км. При монтаже резервной нитки МНПП проложены новые подводные переходы через реки Белая (11,9 км) и Уфа (6,4 км). Разработка подводных переходов выполнялась открытым способом с применением экскаваторов и понтонов. На подводном переходе МНПП через р.Белая построен пункт наблюдения.

Кроме того, построено 12 переходов через малые и временные водотоки, а также озера, 2 перехода через железные дороги («Москва – Челябинск» и «Уфа – Тюльган»), и 40 – через автомобильные дороги (17 переходов построены закрытым способом, 23 – открытым способом), в том числе через федеральную автомобильную дорогу I категории М5 (Урал).

Общая протяженность построенных участков (основной и резервной ниток) в однониточном исполнении составила 93,5 км. Была обустроена необходимая инфраструктура для эффективной и безопасной эксплуатации и обслуживания трубопровода. Смонтированы 5 камер пуска-приема средств очистки и диагностики, 13 узлов запорной арматуры, 6 линейных вантузов. На участках сближения МНПП с населенными пунктами возведено 18 защитных сооружений-амбаров.

В рамках сопутствующего озеленения на территориях проведения работ будет высажено 700 саженцев березы.

Помимо монтажа нового участка, в ходе первого этапа работ проведена очистка и подготовка к демонтажу ранее использовавшегося участка МНПП. В настоящее время МНПП Салават – Уфа функционирует и обеспечивает транспортировку нефтепродуктов в соответствии с плановыми заданиями.

В августе 2020 года планируется завершение второго этапа работ, включающих в себя демонтаж сложных участков выведенного из эксплуатации трубопровода (подводные переходы через реки Уфа и Белая, переходы через малые водотоки, ж/д и автодороги, пересечения коммуникаций) общей протяженностью 35,6 км. Остальные участки выведенного из эксплуатации трубопровода планируется демонтировать.

МНПП Салават – Уфа используется для перекачки нефтепродуктов от нефтеперерабатывающего завода ООО «Газпром нефтехим Салават» до линейной производственно-диспетчерской станции «Черкассы-ПП» Черкасского нефтепроводного управления АО «Транснефть – Урал». Пропускная способность МНПП – 4,5 млн тонн нефтепродуктов в год.

ПАО «НК «Роснефть» расширяет географию реализации высокооктанового бензина с улучшенными экологическими свойствами АИ-95-К5 «Евро 6» и Pulsar 95 «Евро 6». Новое топливо начало поступать на АЗС компании «Роснефть» г. Москвы.

Переход на новое топливо в Московском регионе будет происходить поэтапно, с учетом технических и логистических возможностей розничной сети Компании. До конца декабря топливом «Евро 6» можно будет заправиться на 292 АЗС компании в Москве и Московской области.

НК «Роснефть» как экологически ответственная компания постоянно совершенствует производство высокотехнологичных видов нефтепродуктов. Выпуск и реализация бензина АИ-95-К5 «Евро 6» является вкладом Компании в защиту окружающей среды.

Автомобильный бензин «Евро 6» содержит меньше серы (на 20-40%), бензола (не более 0,8%) и ароматических углеводородов (не более 32%), что способствует снижению коррозионной активности, приводит к уменьшению токсичности выхлопных газов. Применение бензинов «Евро 6» позволяет сократить количество отложений на впускных клапанах на 12,5% и в камере сгорания двигателя - на 12,7%.

В 2018 году компания первой в России начала выпуск и продажу бензина с улучшенными экологическими характеристиками «Евро 6». В настоящее время бензин «Евро 6» реализуется на 578 АЗС компании в Башкирии, Краснодарском крае, в Тульской, Калужской и Рязанской областях, а также мелким оптом.

Благодаря масштабной модернизации НПЗ и изменению технологии изготовления топлива, в том числе компонентного состава, Компания сумела разработать уникальный алгоритм производства, который позволил не только существенно улучшить экологические характеристики бензина, но и сделать это без ущерба для себестоимости производства.

Поставки бензина «Евро 6» в московский регион в основном будут производиться с Рязанской НПК «Роснефти». В настоящее время производство АИ-95-К5 «Евро 6» освоено еще Уфимской группой НПЗ и «Саратовским НПЗ».

«Хевел» построила солнечную электростанцию на железнодорожной станции на Ставрополье

Группа компаний «Хевел» выполнила поставку оборудования и монтаж солнечной электростанции мощностью 30,7 кВт для электроснабжения железнодорожной станции Светлоград в Ставропольском крае.

Наземная сетевая фотоэлектрическая система построена на гетероструктурных солнечных модулях, произведённых на заводе «Хевел» в Новочебоксарске. Эффективность солнечного элемента на таких модулях достигает 23%. Станция позволит снизить расходы на электроснабжение инфраструктуры железнодорожной станции за счёт замещения части потребления собственной электроэнергией. Прогнозная выработка солнечной электростанции составляет 38,5 тысяч кВт*ч в год.

Это не первый проект, реализованный «Хевел» в железнодорожной отрасли. Ранее компания построила солнечные электростанции, обеспечивающие электроснабжение железнодорожных вокзалов в городах Анапа и Сочи.

Группа компаний «Хевел» основана в 2009 г., является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят три подразделения: завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске (Чувашская Республика), девелоперское подразделение, которое проектирует, строит и эксплуатирует солнечные электростанции, а также Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (г. Санкт-Петербург), который является крупнейшей в России профильной научной организацией в сфере фотовольтаики.

С 2014 года компания построила 587,5 МВт сетевой солнечной генерации в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, а также в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской и Саратовской областях. Общий объём проектов сетевой генерации в России до 2022 года составляет 907,5 МВт, в Республике Казахстан – 238 МВт.

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» ввели в работу в 2019 году свыше 10 000 км ЛЭП и более 2 000 МВА

В 2019 году выполнено 30% всех мероприятий первого этапа цифровой трансформации, рассчитанного на пять лет.

Сегодня, 17 декабря, генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (работают под брендами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье») Игорь Маковский подвел итоги работы энергокомпаний в 2019 году и рассказал о ключевых проектах, планируемых к реализации на ближайшую перспективу.

Глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» отметил, что в уходящем году компании обеспечили безусловную реализацию всех текущих производственных программ. Введены в работу свыше 10 тыс. км ЛЭП и более 2000 МВА, отремонтировано 13 тысяч трансформаторных подстанций и 52 тысячи километров воздушных ЛЭП, расчищено 30,6 тыс. га и расширено 1 тыс. га просек.

Завершено строительство целого ряда крупных объектов, реализован ввод новых мощностей в рамках обеспечения электроснабжения предприятий, имеющих важное значение для социально-экономического развития регионов. Выполнено свыше 72 тысяч договоров технологического присоединения. Повышена операционная эффективность, сохранены и улучшены финансово-экономические показатели при неблагоприятной внешней конъюнктуре.

Обеспечен высокий уровень безаварийной работы, несмотря на серьезные испытания непогодой. Количество аварийных ситуаций по итогам года в целом по двум компаниям снизилось на 15%. В преддверии зимы энергетики прошли жесткое испытание в Тверской области. Регион пережил два подряд беспрецедентных по силе удара стихии. Благодаря профессионализму, четкой и слаженной работе, самоотверженности специалистов двух компаний, массовые отключения были ликвидированы в максимально короткие для таких ситуаций сроки.

Стратегическим приоритетом для «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в 2019 году стал разворот полномасштабной реализации Концепции цифровой трансформации электросетевого комплекса. «В 2019 мы обеспечили мощный старт и форсированные темпы работ, запустив, а в ряде регионов даже уже завершив все ключевые проекты первого этапа цифровой трансформации. На сегодня выполнено до 30% всех мероприятий первого этапа, рассчитанного на пять лет – в два раза больше, чем планировалось изначально», - подчеркнул Игорь Маковский.

В периметре энергокомпаний созданы 8 цифровых центров управления сетями и городских диспетчерских пунктов, откуда в режиме онлайн осуществляется управление электросетевым комплексом регионов и крупных городов. В Белгородской области введена в строй первая в периметре «Россети Центр» цифровая подстанция «Никольское». В Воронежской области началось возведение подстанции «Спутник» - это будет первый в Центральной России цифровой центр питания, построенный с нуля. В Удмуртской Республике завершен монтаж оборудования на первой цифровой подстанции региона «Аэропорт». В Белгороде и Иваново завершены работы по созданию цифровых Контакт-центров.

Закончены подготовительные работы по реализации проекта «Программный метод выявления неучтенных объемов электроэнергии с использованием технологии «Big Data». Завершена разработка технических решений по телеметрии на ТП и начат монтаж комплексной системы энергомониторинга и установка распределенной автоматизации в Цифровых районах электрических сетей. Принята к разработке математическая модель сети.

В Белгороде и Владимире успешно реализованы пилотные проекты по установке накопителей электроэнергии в распределительной сети низкого напряжения. В Удмуртской Республике - пилотный проект по информированию потребителей - виртуальный диспетчер. В Ярославской, Липецкой, Владимирской, Нижегородской и Тверской областях введен в опытную эксплуатацию «Цифровой электромонтер» по учету электроэнергии. В Липецкой области завершены испытания уникального комплекса автоматического мониторинга состояния линий электропередачи с использованием беспилотных летательных аппаратов и зарядных станций.

В числе главных эффектов цифровизации глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обозначил снижение на 50% индексов средней частоты и продолжительности отключений в сети, сокращение на 30% операционных затрат на 15% - капитальных затрат, рост производительности труда и капитализации компаний.

Подробно остановился Игорь Маковский и на результатах работы обществ по консолидации электросетевых активов. Такая задача сформулирована в утвержденной правительством Российской Федерации «Стратегии развития электросетевого комплекса РФ».

В Удмуртской Республике завершен процесс по приобретению имущества «Воткинских городских электрических сетей». С учетом приобретенных в начале года Ижевских электрических сетей собрали 100% сетевых активов региона, находившихся в государственной собственности. В Воронеже завершена сделка по приобретению акций АО «Воронежская горэлектросеть». Подписан договор на приобретение АО «Тульские городские электрические сети»

Оптимальная модель управления электросетевым комплексом на примере Удмуртской Республики, включающая консолидацию сетевых активов, создание Центров управления сетями, Городских диспетчерских пунктов и Цифровых районов электрических, была представлена в рамках рабочей поездки президента РФ Владимира Владимировича Путина в Ижевск и получила одобрение главы государства, напомнил руководитель «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Говоря о планах на 2020 год, Игорь Маковский подчеркнул, что прежде всего «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» нацелены продолжать ускоренную реализацию цифровой трансформации. «В будущем году мы завершим строительство 19 цифровых центров управления сетями и 4 цифровых подстанций. Введем в эксплуатацию главный аналитический центр «Россети Центр», 30 Цифровых РЭС и проект «Цифровой электромонтер» по учету электроэнергии и эксплуатации. Начнем опытную эксплуатацию проекта «Программный метод выявления неучтенных объемов электроэнергии с использованием технологии «Big Data». Таким образом мы практически полностью завершим первый этап цифровой трансформации. Работа на опережение позволит нам в числе первых в отрасли в полной мере воспользоваться ее эффектами», - сказал генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Также в планах компании на 2020 год приобретение электросетевых активов в Липецкой, Нижегородской, Ивановской, Брянской и Владимирской областях

Отвечая на вопросы журналистов, Игорь Маковский затронул темы реализации подписанных с регионами соглашений о сотрудничестве, снижения потерь, ликвидации дебиторской задолженности, тарифного регулирования и платы за резерв мощности, борьбы с хищениями электроэнергии, а также реализуемых компаниями в регионах социально значимых проектов.

Обсуждались и особенности подготовки кадров для целей цифровой трансформации. Игорь Маковский рассказал, что в компаниях введена в действие комплексная программа по развитию компетенций персонала в области цифровизации, охватывающая всех работников. Для ее целей и задач адаптирована система учебных центров компании и активно используется потенциал профильных вузов - с ними у энергетиков подписаны 26 соглашений. Так, на базе ИГЭУ при их участии создана лаборатория по «Цифровой подстанции».

«Мы занимаемся «цифровым просвещением» системно и последовательно. Это касается и действующего персонала, и тех, кого мы хотели бы видеть в рядах наших компаний. Главные требования - это адаптированность к цифровой среде, безусловное знание и понимание сути, технологий и целей этого процесса», - подчеркнул глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Контракт на поставку 8 рельсовых автобусов РА-3 в двухвагонном исполнении подписали АО «Рослокомотив», входящее в состав «Трансмашхолдинга», и АО «Торговый дом РЖД». Об этом сообщили в Дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям холдинга.

По условиям договора, в течение декабря текущего года АО «МЕТРОВАГОНМАШ» (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») изготовит и поставит 3 поезда на Северо-Кавказскую и 5 составов на Горьковскую железные дороги.

Специально для модели РА-3 разработан новый интерьер пассажирского салона, соответствующий современным требованиям эстетики, пожарной и санитарно-гигиенической безопасности. Пассажирский салон и кабина машиниста оборудованы системами климатического контроля с модулем обеззараживания воздуха, видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализациями. В вагонах установлены информационные табло, на которых отображаются сведения о маршруте следования, применено энергосберегающее светодиодное освещение. В одном из головных вагонах предусмотрены места для маломобильных граждан, подъемники для инвалидных колясок, универсальные санитарные комплексы. Подвижной состав оснащен системой пассивной безопасности – аварийной крэш-системой.

В конце августа 2019 года первые три автобуса РА-3 запущены на Сахалине (Дальневосточная железная дорога). В настоящее время в эксплуатации у Центральной пригородной пассажирской компании 11 рельсовых автобусов, они перевозят пассажиров на территории Брянской, Орловской и Калужской областей (Московская железная дорога).

Ученый сел за парту

В школах восьми регионов страны откроются академические классы

Текст: Евгения Добрынина

К совместному проекту министерства науки и высшего образования и московского департамента образования присоединяются Санкт-Петербург, Республики Карелия, Татарстан, Башкортостан, Северная Осетия-Алания, Пермский край, Новосибирская и Ивановская области.

Напомним, "Академический класс" - разновидность предпрофессионального обучения. В Москве такие классы существуют уже три года: это 13 школ и более 800 обучающихся. В проекте участвуют 23 научных института и 14 федеральных вузов. Еще накануне учебного года министр науки и высшего образования Михаил Котюков заявил, что он, скорее всего, выйдет за рамки столицы. И вот решение принято. Пилотные регионы включатся в работу с 2020 года.

На занятиях в "академических классах" старшеклассники не просто знакомятся с разными науками - с головой погружаются в научную и проектную деятельность. Информационные технологии, медицина, инженерное дело... Программы учебных предметов дополняют серьезные исследовательские практикумы. Школьники работают на современном лабораторном оборудовании, используя не только возможности школы, но и ресурсы компаний-партнеров. А помогают им ученые - профессора и академики.

Кстати, результаты своей работы школьники представляют на открытой городской научно-практической конференции: в этом году выступили уже более 500 школьников.

Академклассы могут открываться не только в школах, но и на базе научно-образовательных центров, которые создаются в рамках нацпроекта "Наука". По мнению министра Михаила Котюкова, это поспособствует объединению ресурсов вузов, научных организаций и бизнеса и поможет подготовить мотивированных специалистов для экономики региона.

Что нужно школе, чтобы попасть в проект? Администрация должна подтвердить полную готовность к запуску дополнительного образовательного модуля, определиться с партнерами - научными и образовательными. И только после строгого отбора в школе могут заработать академклассы.

Проект полезен всем. Ученики получают доступ к современному оборудованию и технологиям. Вузы присматриваются к потенциальным абитуриентам, а работодатели могут мотивировать старшеклассников.

- Мы готовим кадры для высокотехнологичных отраслей науки и производства. Взаимодействуя со школами, мы можем выстроить такую систему подготовки, которая даст нам достаточно подготовленных абитуриентов, - говорит директор Института тонких химических технологий им. Ломоносова РТУ МИРЭА Михаил Маслов.

По мнению директора Института общей и неорганической химии им. Курнакова РАН Владимира Иванова, самое важное в академклассах - внимание к проектной работе школьников. "Мы не ставим им отвлеченные задачи: ребята фактически работают по тем же направлениям, что и ученые", - отмечает член-корреспондент РАН. - Именно такая работа дает свои результаты.

Дорога к острову

Какие станции метро откроют в 2020 году

Текст: Сергей Жуков

В следующем году в столице планируется открыть девять новых станций метро. В числе первых примет пассажиров второй участок Некрасовской линии. Это произойдет в первые месяцы 2020 года, но обкатывать пути там начнут в ближайшие недели. Точную дату технического запуска объявят отдельно. Об этом, подводя итоги уходящего года, журналистам рассказал глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что в этом году в эксплуатацию введено почти 18 километров линий метро и 8 новых станций. Четыре открылись в минувшем июне на первом участке Некрасовской ветки. Это "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". В том же месяце заработали еще четыре, но уже на "красной" линии: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". В будущем году столичные власти рассчитывают запустить на одну больше - девять станций. Сперва поезда, как ожидается, пойдут по второму участку "розовой" ветки. В его составе - "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская". Поедут в 2020-м и два отрезка Большой кольцевой линии. На юго-восточном направлении свои двери для пассажиров откроют "Авиамоторная", "Лефортово" и "Электрозаводская", а на западном - "Улица Народного ополчения" и "Карамышевская".

Отдельно Андрей Бочкарев остановился на дорожном строительстве. По его словам, в настоящее время сдано около 80 км. дорог, 10 пешеходных переходов и 23 искусственных сооружения: мосты, развязки, путепроводы. Самым сложным и в то же время значимым проектом года чиновник назвал недавно достроенную Северо-Западную хорду с мостом через Канал им. Москвы. Балочное сооружение через шлюз N 9 возвели за полтора года - на год раньше срока. Работы велись по заранее составленному графику, чтобы не останавливать судоходство. Плюс ко всему пришлось реконструировать прилегающие к мосту участки улиц Нижние Мневники, Народного Ополчения и Карамышевской набережной.

Обложили камерами

На пермских дорогах снизилась аварийность

Текст: Александр Шестаков ("Российская газета", Пермский край)

По подсчетам ГИБДД и специалистов Минтранспорта Пермского края, в регионе существенно снизилась аварийность - на 13 процентов по сравнению с 2018 годом. Эксперты полагают, что достичь такого результата удалось благодаря комплексному подходу.

Так, на дорогах Прикамья установлено почти 200 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. О возможностях камер нового поколения, которые могут регистрировать более 20 типов нарушений - от превышения скоростного режима до несоблюдения правил остановки или стоянки, пермские водители уже знают не понаслышке - "письма счастья" приходят регулярно. Тут волей-неволей станешь дисциплинированней.

- По данным ГИБДД, в 2016 году произошло 3878 дорожно-транспортных происшествий, а в 2018-м - 3444, сейчас показатель будет еще ниже, - отмечает заместитель руководителя Центра безопасности дорожного движения Пермского края Денис Кондарин.

Немало над снижением аварийности на дорогах края потрудились дорожники. С 2016 года финансирование дорожного фонда увеличилось в три раза. В этом году на строительство и ремонт дорог было направлено более 20 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней, в 2020-2021 годах предусмотрено 43,5 миллиарда. В 2019 году построено почти 33 километра трасс, а за последние три года - более 78.

В пермской агломерации, включающей собственно Пермь и города-спутники, в этом году в порядок приведено 67 процентов всех дорог. Это не осталось незамеченным: по данным Общероссийского народного фронта, столица Прикамья заняла третье место в России по безопасности автодорог и шестое - по качеству.

Помогли, кстати, сами пермяки. Уже с 2017 года жители края могут следить за строительством и ремонтом дорог, а также оставлять заявки на приведение в порядок того или иного участка на сайте "Управляем вместе". За три года по предложению местных жителей в план ремонта и реконструкции попал 731 участок дорог местного и регионального значения - работы хватит на пару лет.

- Раньше мы могли себе позволить ремонтировать чуть больше 300 километров дорог в год, имея в региональной собственности 3,5 тысячи километров. И было понятно, что мы будем "стоять на месте", если не будем приводить в порядок не менее 500 километров дорог ежегодно, - говорит председатель комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края Виктор Плюснин. - Теперь же планируется ремонтировать 800 километров дорог, а это значит, что мы сможем привести дороги в нормальный вид.

Вернем имена и забытые подвиги

Пенза, Кузнецк, Зеленоград и Гагарин поддержали совместный с "РГ" проект

Текст: Светлана Васильева, Александр Емельяненков, Иван Лазаревич, Наталья Саванкова

Педагоги, организаторы школьных и муниципальных музеев, поисковики, журналисты и представители властных структур Пензенской области, города Гагарина и Зеленоградского округа Москвы стали инициаторами и первыми участниками сетевого историко-патриотического и мемориального проекта "Цепочка памяти". Его рабочая презентация состоялась в "Российской газете" в канун годовщины Московской битвы и была увязана с началом боевого пути 354-й стрелковой дивизии.

Сформированная в Пензенской области, она приняла боевое крещение в декабре 1941 года на 41-м километре Ленинградского шоссе - там, где теперь мемориал "Штыки" и откуда перенесены к Кремлевской стене останки Неизвестного Солдата. В дальнейшем вела кровопролитные бои на Истринском водохранилище и в других районах Подмосковья, зимой 1942 года - под Гжатском, летом-осенью 42-го и зимой 43-го - под Зубцовом, Сычевкой и Ржевом.

Под знаменами 354-й стрелковой дивизии воевали и погибали уроженцы разных мест - с берегов Суры и Волги, с Днепра и Пинеги, из Узбекистана и Белоруссии. А командиром дивизии с момента ее формирования был полковник, а затем генерал Дмитрий Алексеев из старинного поморского села Ворзогоры на берегу Белого моря в Онежском районе Архангельской области. Теперь его именем и именем 354-й дивизии названы школы, музеи в разных городах и проспект в Зеленоградском округе Москвы.

Все бойцы и командиры 354-й дивизии, крещенные огнем у стен столицы, выжившие и погибшие, сохраняют право быть награжденными медалью "За оборону Москвы". Сегодня это право могут реализовать их сыновья, дочери и внуки.

Инициаторы проекта поставили перед собой цель - восстановить именные данные обо всех погибших и умерших от ран бойцов и командиров 354-й стрелковой дивизии с последующим увековечением их в местах гибели и призыва. Важной частью совместной работы добровольцев и местных властей будут практические шаги по уходу за воинскими захоронениями, их современное обустройство, включая создание электронных паспортов и обновление книг памяти, доступных в интернете.

А общей для всех участников коммуникационной и "сборочной" площадкой станет специально созданный сайт "Цепочка памяти". С его помощью предлагается организовать взаимодействие между школьными и муниципальными музеями, где собирается информация о боевом пути соединения, установить связь с семьями фронтовиков, местными администрациями и поисковыми группами.

- В Пензенской области каждый муниципалитет готовит к 75-летию Победы свою Книгу Памяти, - поделился с коллегами и журналистами заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов. - Но данные порой разрозненны, поэтому необходим общий алгоритм работы, с использованием современных информационных и цифровых технологий. Таким инструментом может стать сетевой проект "Цепочка памяти". Мы готовим в регионе "дорожную карту", чтобы ускорить его реализацию.

Канал прямой связи для тех, кто готов включиться в общую работу, подставить плечо, поделиться важной информацией: soldat-354@rg.ru

Кадры решат все, и гораздо быстрее

В Самарской области запустят "Фабрику офисных процессов"

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Самарской области в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" организована первая "Фабрика офисных процессов". Пробные тренинги помогли участникам обучения сократить временные потери при оформлении на работу новых сотрудников.

Уже более 90 самарских предприятий подали заявки на участие в нацпроекте. На 12 производственных площадках он уже реализован. В прошлом году компании-участники так называемой первой волны нацпроекта показали минимум 10-процентный рост производительности труда.

Напомним, что все субъекты РФ, участники нацпроекта, должны были создать в этом году региональные "Фабрики процессов". Это площадка для отрабатывания тренингов, которые помогают сотрудникам предприятий применять инструменты бережливого производства. Затем "выпускники" фабрики уже внедряют улучшения на рабочих местах на своих предприятиях, чтобы повысить производительность труда.

В Самарской области в 2019 году была открыта первая в рамках национального проекта "Фабрика процессов" на базе предприятия "Средне-Волжский механический завод". Тренинг здесь построен на процессе сборки реального изделия. Три производственных раунда позволяют усовершенствовать процесс на практике и повысить выработку до целевых показателей. Напомним, у каждого предприятия, реализующего нацпроект, есть свои целевые показатели по количеству произведенных изделий за определенное время и затратам на их выработку.

- "Фабрика процессов" - это способ обучить сотрудников, полностью погрузив их в определенные роли на производстве. При этом они пытаются понять, где скрыты потери, чтобы в течение одного дня найти их и устранить. Но сегодня высок спрос не только на оптимизацию производственных, но и офисных процессов. Поскольку, разогнав скорость выработки, мы выясняем, что нас тормозит офисная работа: заключение договоров, оформление сопроводительных документов, прием сотрудников на работу, - пояснил "РГ" руководитель регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области Константин Серов.

Для того, чтобы научить сотрудников и оптимизировать офисные процессы на предприятиях, и запускается "Фабрика офисных процессов". До конца этого года она откроется на площадке "СВМЗ". Здесь будет использоваться учебный модуль "Оформление приема на работу". Это деловая игра, имитирующая все стадии процесса найма персонала. Участники тренинга должны будут принять на работу заданное количество сотрудников в строго определенный период времени. В процессе тренинга они определяют потери в офисном процессе, минимизируют их, применяя инструменты бережливого производства.

Пробные запуски показали хорошие результаты. В связке и производственная, и офисная перезагрузка на предприятиях позволит сократить затраты и время протекания процессов, что в свою очередь повысит производительность труда и позволит нарастить объемы выпущенной продукции.

Помочь своим - святое дело

Генералы, академики и космонавты родных корней не забывают

Такие сборы земляков случаются нечасто, а в этом году все сложилось. За две недели до Нового года перед уроженцами и выходцами из Сурского края, живущими и работающими сейчас в Москве, держал отчет губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

"Вы никогда не теряли связи с родной землей, за что от имени всех жителей я говорю вам большое спасибо", - поблагодарил глава региона земляков и рассказал, с какими результатами завершают в области нынешний год. Подробно говорил о переменах в социальной сфере и особо - о тех проектах, где поддержка из Москвы была бы не лишней.

"Будет продолжено строительство хирургического корпуса в Кузнецке, реконструкция областной детской больницы имени Филатова, развитие сети амбулаторий и ФАПов на селе. Намечено строительство детской поликлиники с дневным стационаром в микрорайоне "Город Спутник". А еще - трех школ, восьми детских садов, дополнительного корпуса в Губернском лицее..."

В завершение встречи наиболее активные члены землячества были отмечены наградами и подарками.

По материалам официального портала Правительства Пензенской области

Как грибы после дождя

В Пензенской области отмечают положительную динамику привлечения инвестиций во все сектора экономики

Текст: Любовь Сережина (Пенза)

Определить событие года в региональной экономике на этот раз оказалось сложно даже экспертам. Богатым на премьеры и открытия выдался сезон для инвесторов, решивших вложить свои деньги в Пензенскую область.

В то время как другие жалуются на отток капитала, в этом небольшом по российским меркам регионе подсчитывают прибыль и пополняют бюджет. В чем секрет устойчивого роста частных инвестиций и какие узы в региональной экономике оказались самыми крепкими, рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Иван Александрович, в этом году открылось сразу несколько крупных производств на пензенской земле. С чем вы это связываете?

Иван Белозерцев: Для нас год оказался достаточно успешным в плане инвестиций. Пензенская область в рейтинге Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития стала лидером по числу реализованных проектов. Кроме того, заключены новые соглашения - это и сельское хозяйство, и индустриальное направление. Общий объем инвестиций в экономику региона на ближайшие три года только по заключенным соглашениям оценивается в 21 миллиард рублей.

Как реализуются механизмы государственно-частного партнерства?

Иван Белозерцев: Сейчас в стадии реализации находится 89 концессионных соглашений, 11 из них заключено в этом году, с общим объемом привлекаемых частных инвестиций - 2,2 миллиарда рублей.

Основная часть соглашений заключена по проектам в сфере водоснабжения и водоотведения в муниципалитетах. Также развиваются проекты государственно-частного партнерства в сфере переработки и захоронения твердых коммунальных отходов.

Например, в конце 2018 года заключили договор, а в этом году инвестор приступил к строительству нового крупного мусорообрабатывающего комплекса и полигона отходов в Пензенской области. Объем инвестиций концессионера - 1,35 миллиарда рублей. Срок соглашения - 35 лет.

Кроме этого, готовится концессионное соглашение между правительством региона и холдингом "Швабе" о создании Центра ядерной медицины в городе Пензе, где будет возможно проведение исследований в области онкологии, кардиологии и неврологии. Стоимость объекта составит около миллиарда рублей. Планируемый срок концессионного соглашения - 12 лет.

На первом месте вы упомянули аграрный сектор. Какие здесь проекты и как они развиваются?

Иван Белозерцев: Продолжается реализация масштабного проекта расширения комплекса по выращиванию индейки. Он охватывает территорию Нижнеломовского, Вадинского, Спасского, Мокшанского, Колышлейского районов, а также город Нижний Ломов. Производитель также начал строительство завода по глубокой переработке индейки в Нижнеломовском районе, скоро приступит к строительству завода по производству консервов в городе Каменке.

"Пачелмское хозяйство" в Сердобском районе строит молочно-товарный комплекс, который рассчитан на круглогодичное беспривязное содержание дойного стада в 5200 коров. Это очень масштабный проект, он сделает компанию лидером в России по производству молока. Животноводство сегодня активно развивается, спрос на продукцию этой отрасли высокий. Планируется создание 250 новых рабочих мест.

"Черкизово-Свиноводство" реализует проект по созданию свинокомплекса с законченным циклом производства на территории Пензенского района. В рамках данного проекта уже построены и введены в эксплуатацию шесть площадок, а всего их будет 11. Инвестиции в каждую площадку составляют 580 миллионов рублей, каждый свинокомплекс рассчитан на прием более 20 тысяч голов единовременно, а в год - до 50 тысяч товарных свиней. И компания намерена расширяться. С основателем холдинга мы говорили, у них есть намерения по расширению проекта в ближайшие пять - семь лет до объемов в 300 тысяч тонн производства свинины. Компания рассматривает возможность строительства примерно еще 40 таких комплексов в Пензенской области.

Этим летом "Грибная компания" завершила строительство комплекса полного цикла по выращиванию шампиньонов. Здание фермы площадью 16 тысяч квадратных метров построено за год с небольшим, как говорится, с нуля. Там, где сегодня расположен огромный завод, было пустующее поле. Это очень современное предприятие. По голландской технологии организовано производство грибов мощностью пять тысяч тонн в год, это семь процентов от общего российского потребления. Объем инвестиций составил два миллиарда рублей.

Компания "Авиаген Торкейз Рус" реализует проект по строительству десяти площадок - пять ферм ремонтного молодняка и пять родительского стада для производства и реализации племенной птицеводческой продукции с высоким генетическим потенциалом, а именно инкубационного яйца индейки. Первые площадки мы ввели в эксплуатацию этой осенью. Такой проект в России пока единственный.

Компания "Лопатинский бекон" запустила свинокомплекс мощностью 30 тысяч голов откорма в год.

В Кузнецке открыт завод по производству пенополиуретана. Инвестор - компания "ФомЛайн" в следующем году планирует запустить и второй завод - по производству матрасов. Еще один яркий пример из отрасли промышленности - это компания "СтанкоМашСтрой". Очень динамично развивается местное станкостроение, в этом году открыли новый цех. Фабрика "Маяк" демонстрирует очень серьезные успехи не только по российским, но и по мировым меркам. На производстве запускают вторую модернизированную бумагоделательную машину. Стоимость инвестиционного проекта составила более 1,3 миллиарда рублей. Запуск машины позволит предприятию выйти на совокупный выпуск тарных видов бумаги и картона до 120 тысяч тонн в год.

Сколько дополнительных рабочих мест удалось создать? Как изменилась средняя зарплата?

Иван Белозерцев: Это самое главное. Реализация инвестиционных проектов позволяет нам вместе с бизнесом создавать новые рабочие места с достойной заработной платой. В 2018 году в рамках инвестиционных соглашений было создано 774 рабочих места со средней заработной платой около 34 тысяч рублей, в этом году уже больше 1300 рабочих мест со средней заработной платой более 37 тысяч рублей.

Почему, на ваш взгляд, инвесторы активно идут в Пензенскую область?

Иван Белозерцев: Меня часто об этом спрашивают. Я уверен, что имеющиеся результаты - итог планомерной работы, которую уже несколько лет ведет правительство Пензенской области, по формированию по-настоящему благоприятного инвестиционного климата в регионе. Как правило, для инвестора важны наличие земельного участка и инфраструктура, а также набор налоговых преференций, который делает его бизнес-модель наиболее рентабельной. В этом году мы приняли поправки в региональный закон и установили новые преференции организациям, реализующим инвестиционные проекты в сфере промышленности. Для них снизили ставки по налогу на имущество организаций с 2,2 до 0,4 процента и полностью освободили от уплаты транспортного налога.

Также немаловажную роль играет скорость принятия решений и устранения проблем, так или иначе возникающих у инвестора. По наиболее крупным и стратегически значимым для области проектам в региональном правительстве сформированы рабочие группы, которые собираются для решения оперативных вопросов. У нас ведется точечное сопровождение каждого проекта.

Слово - инвесторам

Артур Согомонян, владелец группы компаний "ФомЛайн":

- Идея строительства крупнейшего завода среди производителей товаров для сна пришла нам в ноябре 2016 года. Стоял выбор между несколькими регионами, общались, рассматривали предложения. Признаться, это был рисковый шаг, сумма инвестиций составляла три миллиарда рублей. Решили строить в Пензенской области и ни разу не пожалели. Нам она оказалась ближе и по логистике, и по взаимодействию с местными властями. Сразу удалось установить прямой открытый диалог. Для нас самый ценный ресурс - это время, и когда приходится тратить его на прохождение сложных процедур и ненужных барьеров, результат страдает. Нам удалось реализовать проект в кратчайшие сроки. В июле этого года мы запустили первую очередь производства, в марте стартует вторая очередь. Конечно, возникают организационные вопросы, но они все решаются на месте.

Олег Кочетков, генеральный директор компании "СтанкоМашСтрой":

- В Пензенской области создан лучший инвестиционный климат для развития отечественного станкостроения. Здесь сосредоточены крупные промышленные предприятия, которые готовы к кооперации - от литья станин до производства мелких деталей. Это позволяет нам достигнуть локализации производства в 70 процентов и участвовать в государственных программах поддержки отечественного станкостроения. На региональном уровне существуют свои программы. Пусть суммы небольшие, но применяемые по ним процентные ставки ниже банковских. Региональная власть в лице губернатора заинтересована в поддержке среднего и малого бизнеса, и это ощущается. В регионе создана по-настоящему хорошая конкурентная среда.

Спартак Антонов, директор "Грибной компании":

- Мы построили с нуля завод по выращиванию шампиньонов. Общий объем инвестиций около двух миллиардов рублей. Выпускаем сейчас 200 тонн грибов в месяц при полной мощности производства 400-450 тонн. В ближайших планах ввести в строй собственное производство компоста. Инвестор - пензенский, и даже мысли не возникло идти в другой регион. Давно развиваемся в Пензенской области и прекрасно себя здесь чувствуем. Моногород Сердобск был выбран не случайно. Это индустриальный парк и особые условия ТОСЭР, которые дают уникальные возможности для открытия нового бизнеса. Мы существенно выиграли за счет господдержки по федеральным программам и избежали возможных бюрократических барьеров.

Петр Степанюк, руководитель Товарищества на вере имени Димитрова:

- Сельскохозяйственный год завершили. Он выдался непростым. За всю весну было два дождя, засуха стояла. Но удалось получить неплохой урожай - в среднем около 50 центнеров с гектара. Все культуры не подвели. В животноводстве мы в прошлом году построили ферму на 500 дойных коров, в этом году запускаем еще одну такую же. Привезли 150 нетелей из Дании. За три года производительность в животноводстве выросла с 3,5 до девяти килограммов молока на фуражную корову. На будущий год запланировали приобретение молочного блока с системой управления стадом по израильской технологии. Закупаем новую сельхозтехнику. Получаем компенсацию в рамках господдержки. За счет прибыли решаем социальные вопросы в селе - проложили одну дорогу, на будущий год заказали еще один проект. С региональной властью постоянно взаимодействуем на уровне губернатора.

Официально

По состоянию на декабрь 2019 года на сопровождении у правительства Пензенской области находятся 43 инвестиционных проекта. Совокупный объем инвестиций - 93,94 миллиарда рублей. Общее количество новых рабочих мест - 5385. В 2020 году планируется завершить шесть инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в 36,9 миллиарда рублей и созданием 1693 новых рабочих мест.

Все, что на вынос, требует защиты

Российским компаниям возместят расходы на патенты за рубежом

Постановлением правительства РФ № 1606 от 6 декабря 2019 года утверждены Правила предоставления субсидий отечественным производителям на финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности.

Как сказано в официальном сообщении минпромторга России, программа поддержки реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Субсидии будут предоставляться российским компаниям, производящим продукцию, технологии и услуги, в состав которых входят объекты интеллектуальной собственности. Речь идет о международной регистрации промышленных образцов, товарных знаков и заявках в национальные патентные ведомства.

Экспортеры смогут возместить свои расходы на подготовку, подачу и делопроизводство по заявкам на патентование в соответствии с требованиями внешних рынков, а также на оплату пошлин, связанных с их рассмотрением. Компенсация затрат на пошлины осуществляется в полном объеме - 100 процентов. На подготовку и подачу заявок - в размере 70 процентов фактически понесенных затрат.

"Объем предусмотренной поддержки на эти цели составляет 330 млн рублей на ближайшие два года, - прокомментировал замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков. - Рассчитываем, что участие в программе примут не менее 380 организаций".

На поддержку имеют право любые организации, не являющиеся иностранными юридическими лицами, с отсутствием просроченной задолженности перед федеральным бюджетом и налоговыми органами. Компенсацию можно получить на затраты, связанные с подготовкой, подачей и делопроизводством по заявкам на международную регистрацию товарного знака, оплатой пошлин, подлежащих уплате для получения международной регистрации товарного знака.

Для получения субсидии компаниям необходимо утвердить корпоративную программу правовой охраны интеллектуальной собственности. Она включает в себя описание конечного продукта (технологии), включая ее конкурентные преимущества, бизнес-модель вывода продукта на внешние рынки, цели правовой охраны за рубежом, а также сведения о потребителях продукции и целевых рынках.

Субсидии предоставляются на основании соответствующего соглашения, заключенного с Российским экспортным центром. Ежеквартально РЭЦ будет формировать реестры получателей поддержки по итогам рассмотрения заявок.

При этом в отдельный реестр будут выделены организации, подписавшие с Минпромторгом России соглашения о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности. Наличие КППК обеспечит компаниям приоритетный доступ к господдержке.

От первого лица

Владимир Волков, глава Республики Мордовия:

- Наши ведущие промышленные и аграрные предприятия успешно работают на внешних рынках. Экспорт промышленной продукции из Мордовии за девять месяцев 2019 года составил почти 200 миллионов долларов США. В число торговых партнеров Мордовии входит 50 стран мира - и это число растет. Отрадно, что рост экспорта обеспечивается за счет поставок высокотехнологичной продукции - вагонов, фанеры, вторичных алюминиевых сплавов, черных и цветных металлов, кабельных изделий. Продукция идет в Китай, США, Японию, Германию, Великобританию, Швейцарию, Австрию, Чехию, Нидерланды и другие страны. Что касается экспорта сельхозпродукции, то за этот же период он вырос на 300 тысяч долларов и составил 9,2 миллиона долларов. Увеличение связано с непрерывным наращиванием объемов производства. Достаточно сказать, что мордовский АПК демонстрирует уверенный рост седьмой год подряд и большую часть продукции мы поставляем за пределы республики. На сегодня 13 наших предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности работают в 24 странах мира. В целом мы планируем увеличить экспорт продукции АПК минимум в три раза к 2024 году.

Текст: Александр Смоленцев

Будут все и "Князь Владимир"

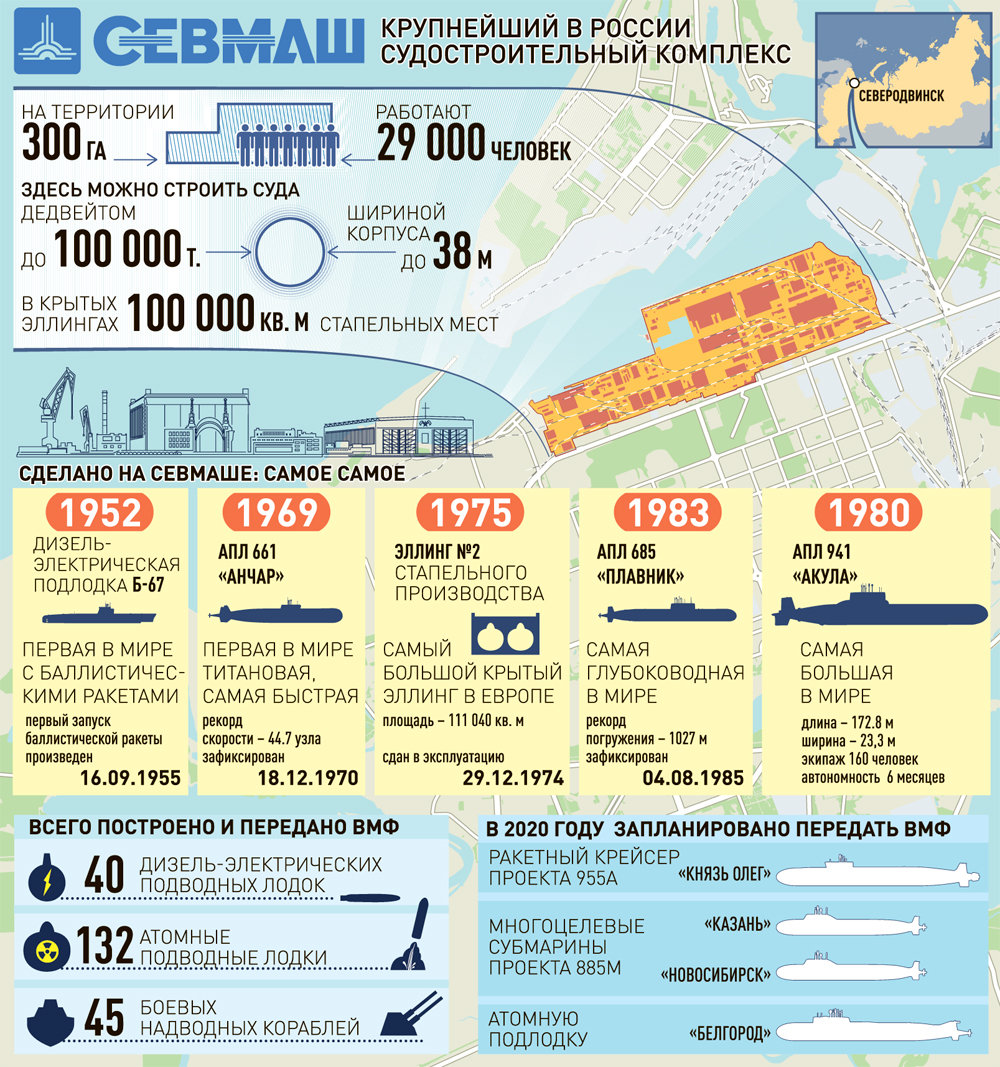

Cплав конструкторской мысли, инженерных решений и рабочего мастерства - так, если одной фразой, можно суммировать впечатления от каждого приезда на "Севмаш".

За восемь десятилетий тут повидали всякое. А теперь, на новом для себя производственном пике, северодвинские корабелы решают задачи стратегического масштаба и сохраняют позиции флагмана в отечественном кораблестроении.

Чем запомнится нынешний год и какие задачи определены на 2020-й, рассказывает генеральный директор ПО "Севмаш" Михаил Будниченко.

Михаил Анатольевич, этой весной мы были у вас в тот самый день, когда на верфи Newport News Shipbuilding в США начали резать сталь для подводных лодок Columbia. Они призваны заменить Ohio и становятся вызовом для наших "Бореев". В планах "Севмаша" что-то поменялось?

Михаил Будниченко: Планы у нас подвижные. Но мы, как я уже говорил, ни за кем не гонимся и никуда не рвемся. На "Севмаше" продолжается строительство двух группировок атомных подводных лодок четвертого поколения - это проекты "Ясень" и "Борей". Летом, в рамках военно-технического форума "Армия-2019", подписан контракт с минобороны на поставку дополнительно двух атомоходов проекта "Ясень-М".

А сейчас готовимся к передаче ВМФ новейшего стратегического ракетоносца "Князь Владимир" и выводу со стапеля многоцелевой АПЛ "Новосибирск". Оба корабля - четвертого поколения. В рамках государственных испытаний, как вы знаете, с борта АПЛ "Князь Владимир" был произведен успешный пуск баллистической ракеты "Булава".

Из других знаковых событий года назову, пожалуй, вывод из эллинга атомной подлодки "Белгород". Церемония проходила в режиме телемоста с президентом России и Верховным главнокомандующим. В 2020 году планируется передача этого корабля ВМФ.

Что еще на ближайший год намечаете?

Михаил Будниченко: Мы должны передать флоту в будущем году четыре атомные подводные лодки: АПЛ "Белгород", ракетный подводный крейсер проекта 955А "Князь Олег" и две многоцелевые подлодки проекта 885М "Казань" и "Новосибирск". Одновременно с этим продолжатся работы на надводном корабле проекта 11442М (атомный крейсер "Адмирал Нахимов". - Ред.). Будут, в частности, выполнены операции, обеспечивающие вывод корабля из дока. Вслед за тем - достройка у заводской набережной и подготовка к испытаниям. В результате, с учетом проведенной модернизации, корабль получит высокоточное оружие большой дальности и мощный комплекс противолодочного вооружения.

А как с расчетами за выполненные работы? Заказчик не задерживает, как бывало прежде, их оплату?

Михаил Будниченко: Те времена, хочется верить, навсегда остались в прошлом. И что для нас крайне важно: в российском подводном кораблестроении выстроилась внятная перспектива с разумным горизонтом планирования. Поэтому мы уверенно смотрим в будущее - предприятие загружено как минимум до 2030 года.

На "Севмаше" продолжается модернизация мощностей. По госпрограмме "Развитие оборонно-промышленного комплекса" на завод было поставлено и смонтировано современное оборудование, завершается подготовка новых объектов. Один из важных пунктов - реконструкция транспортно-передаточного комплекса.

Весной был заложен доковый комплекс ДК-4382. Это два в одном: малый плавучий док и энергетическая станция. Необходим для обслуживания и ремонта глубоководных технических средств.

И с кадрами теперь проблем не испытываете?

Михаил Будниченко: Потребность в тех или иных специалистах периодически возникает, но критических проблем нет. Сейчас на "Севмаше" более 29 тысяч человек. Для выполнения программы гособоронзаказа в ближайшие два года потребуется увеличить штат еще на две тысячи. У нас, замечу, самая большая среди судостроительных предприятий научно-производственная рота - 138 человек. А из 50 матросов первого такого призыва на предприятие вернулись 48. И главком ВМФ адмирал Николай Евменов дал положительную оценку тому, насколько эффективно функционирует на "Севмаше" научно-производственная рота.

А с гражданскими вузами вы дружбу поддерживаете?

Михаил Будниченко: Еще бы! В прошлом году практику у нас прошли более 90 студентов Санкт-Петербургского морского технического университета, Севастопольского университета, МГТУ им. Н.Э. Баумана и других вузов. Это будущие специалисты в самых востребованных на верфи направлениях. Уже заметен результат - многие выпускники возвращаются в Северодвинск жить и работать на "Севмаше".

САФУ - Северный (Арктический) федеральный университет, куда отошел Севмашвтуз, ваша бывшая кузница кадров, - работает с заводом в одной обойме? Или все больше гуманитариев да магистров под своей крышей привечает?

Михаил Будниченко: С ними у нас хороший контакт. И не потому, что я стал почетным доктором этого университета... Как говорится, по четным - доктор, по нечетным - руковожу Севмашем. У нас правда хорошие, рабочие отношения. И выпускники идут, в основном, к нам, на "Звездочку" и "Арктику".

По тем специальностям, которые здесь не готовят, заключены договора с шестнадцатью ведущими вузами России. Чтобы заинтересовать молодых работников, предприятие предлагает хорошие условия: заключение срочного трудового договора на период практики, оплату проездных билетов, предоставление общежития, частичную компенсацию питания. В период практики студенты погружаются в условия реального производственного процесса, познают особенности работы на верфи, у них появляется уникальная возможность применения в реальном производстве знаний, полученных в университетских аудиториях.

А для тех выпускников, что решатся связать судьбу с Севмашем, вы какую поддержку и перспективу можете предложить?

Михаил Будниченко: Мы развиваем корпоративную жилищную программу. Только в этом году в эксплуатацию сданы три дома - 214 квартир. Средняя на Севмаше зарплата сейчас - 73 тысячи рублей, по сравнению с прошлым годом рост составил 5,2 тысячи. И в целом финансовые показатели у Севмаша растут, что связано с увеличением объемов производства по контрактам государственного оборонного заказа.

Поздравляем!

Как ранее сообщалось, в том числе официальными лицами Минобороны, ВМФ и ОСК, сейчас в постройке на Севмаше находятся одновременно четыре стратегических ракетоносца "Борей-А" ("Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III", "Князь Пожарский"), пять многоцелевых АПЛ проекта 885М "Ясень-М" ("Новосибирск", "Красноярск", "Архангельск", "Пермь", "Ульяновск") и подводная лодка "Хабаровск". Первые в этом перечне уже ждут того часа, когда раздвижные ворота стапельного цеха N55 откроют им дорогу в море, а место первых на стапеле займут корабли, идущие следом. Найти себя в профессии и жизни тут могут не только выпускники МГТУ им. Баумана, МФТИ, Санкт-Петербургского морского технического университета, ведущих вузов Владивостока, Калининграда и Севастополя, с которыми у Севмаша заключены договора. Пройти на крупнейшей оборонной верфи России практику или стажировку по профильным специальностям могут лучшие студенты и выпускники других учебных заведений - по личным заявлениям, каждое из которых рассматривается в индивидуальном порядке.

В 2020-м и в последующие 6-8 лет у Севмаша и всех, кто состоит с ним в научно-производственной кооперации, - конструкторских бюро, НИИ и предприятий-контрагентов - напряженная сдаточная программа. Обсудить ее, согласовать детали и укрепить деловое взаимодействие у партнеров будет возможность 20-21 декабря, когда на главной верфи Северодвинска будут отмечать 80-летие.

"Российская газета" присоединяется к поздравлениям в адрес всей рабочей семьи северодвинских корабелов.

Слово конструктора

Создание атомных подводных лодок должно быть (и было на самом деле) приоритетной задачей государственного масштаба. Американцы свои программы подводного кораблестроения рекламировали с большой помпой. Мы шума на весь мир не делали, но относились к этой задаче очень серьезно...

Что подводная лодка является самым сложным инженерным сооружением - это уже банальность. И действительно, чего только на атомной подводной лодке нет! Атомные реакторы со вспомогательными механизмами и автоматической системой управления, паротурбинные установки, турбогенераторы, дизель-генераторы, гребные электродвигатели, аккумуляторная батарея, холодильные установки, навигационный комплекс, дающий курс и место подводной лодки с очень высокой точностью, гидроакустический комплекс, определяющий наличие, курс и скорость очень малошумных целей, для поражения которых не требуется визуального наблюдения, комплекс радиосвязи из подводного и надводного положения, сложнейшие комплексы ракетного, торпедного и другого вооружения, системы, обеспечивающие погружение, всплытие, маневрирование в надводном и подводном положении, комплексы дистанционного и автоматического управления всеми корабельными системами и механизмами и еще многое другое...

Нам, как создателям глобального оружия огромной разрушительной силы, небезразлично, насколько крепки руки и головы, которые им распоряжаются. И как они способствуют сохранению и развитию этого оружия, которое сегодня и в обозримом будущем будет гарантом от развертывания глобальной катастрофы.

Генеральный конструктор трех поколений атомных подводных лодок стратегического назначения академик С.Н. Ковалев. "О том, что есть и было".

Текст: Александр Емельяненков (Северодвинск - Москва)

Стены или колеса

Аналитики выяснили, какие из имущественных налогов больше всего бьют по карману плательщиков

Текст: Татьяна Ткачева

Какое имущество является для россиян самым обременительным с точки зрения налогов, выяснили аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Согласно статистике минувшего года, более половины "имущественных" поступлений в бюджет от физических лиц обеспечили владельцы транспорта. В некоторых регионах, в том числе в Белгородской, Брянской и Рязанской областях, вклад автомобилистов был менее значителен. Однако в среднем их выплаты за "лошадок" составили около 55 процентов общей суммы доходов казны от налогов на разнообразное имущество. Для сравнения: доля налога на недвижимость по России составляла 26 процентов, на землю - 19.

В 35 регионах наиболее значимым для наполнения местных бюджетов оказался земельный налог. В Калмыкии, Ставропольском крае, Московской, Оренбургской и Калужской областях он принес от 35 до 50 процентов всей суммы, собранной с владельцев имущества.

Пользуясь данными налоговой службы, эксперты рассчитали средний размер налога на жилую недвижимость, автомобиль и земельные участки различного назначения за прошлый год. Эти суммы россияне должны были внести в казну до 2 декабря 2019-го. Хозяевам частных домов выставили к оплате в среднем по 1279 рублей, квартир или комнат - по 1319. За год эта нагрузка выросла незначительно (на дома - на полпроцента) либо не изменилась. Налог на земельный участок под индивидуальное жилищное строительство составил 1406 рублей (плюс два процента к уровню 2017 года), а на землю для садоводства - всего 644, что даже ниже, чем в прошлом году.

"После рывка, связанного с переходом на исчисление налогов на имущество и землю исходя из кадастровой стоимости, рост нагрузки в целом замедлился. Большим подспорьем для граждан стало введение льготы для пенсионеров (шесть соток не облагаются налогом) и владельцев домов и квартир (в виде вычетов). Однако в отдельных субъектах РФ налоговые платежи у граждан могут резко вырасти и в этом году, - подчеркнули в FinExpertiza. - Так, на 29 процентов больше, чем в прошлом году, заплатит владелец дома в Карелии. Налог для собственника квартиры (комнаты) в Орловской области возрастет в полтора раза".

Среднестатистический владелец авто в 2019 году заплатит за свою машину 3006 рублей. Прирост к уровню 2017-го по стране - 2,3 процента. В Тамбовской, Липецкой, Калужской и Владимирской областях - и того меньше. Для туляков и рязанцев, судя по расчетам, начисления за авто увеличатся на доли процента.

Однако есть регионы, где динамика куда более выразительная.

- Федеральных льгот на транспортный налог нет, а для наполнения дорожных фондов во многих субъектах РФ устанавливают максимальные налоговые ставки, - пояснила председатель совета директоров FinExpertiza Елена Трубникова.

Так, в Чукотском автономном округе и Крыму средний размер налога на транспорт вырос в два раза. В Курской области - на 45 процентов: налоговые ставки там довели до максимума для всех категорий машин. В конце октября, правда, дали задний ход. Но по сумме начислений на одного автовладельца - 3133 рубля - этот регион все равно занял второе место в ЦФО после Подмосковья. На третьем - Воронежская область (3031 рубль). Замыкают список смоляне и тверитяне, у них средняя сумма налога на транспорт составляет 1997 и 1883 рубля соответственно. По всей видимости, это связано с меньшим распространением мощных авто. Так, в Смоленской области машин дороже 10 миллионов рублей вообще не зарегистрировано.

Прямая речь

Елена Трубникова, председатель совета директоров сети FinExpertiza:

- Из всех имущественных налогов самый обременительный для россиян - транспортный. Совокупные начисления в стране растут медленно: во многих субъектах РФ налоговые ставки давно достигли потолка. Активно обсуждается целесообразность отмены этого налога и его компенсации за счет акцизов на топливо. Тогда граждане будут платить налог не за наличие машины, а за управление ею. Кстати, в цену бензина на АЗС акцизы уже включены - по существу, идет двойное налогообложение. Пока переход к новой модели осложняется тем, что акциз перечисляется в федеральный бюджет, а транспортный налог - в региональный. Полагаю, этот вопрос можно решить. Однако в крупных городах, близких к автомобильному коллапсу, отмена транспортного налога была бы нелогичной.

Будущее с историей

Редевелопмент зданий и территорий поможет городу и лицо сохранить, и от прогресса не отстать

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Сегодня никого не удивишь огромными пустующими торговыми центрами, девелопмент на глазах перестает быть синонимом большой прибыли. Специалисты по недвижимости все чаще говорят о редевелопменте - способе вдохнуть новую жизнь в старые здания, перепрофилировать и переформатировать их, заставить приносить доход. Для Нижнего Новгорода тема более чем актуальная: на глазах раскручиваются два глобальных проекта, обладающих огромным потенциалом не только с финансовой точки зрения.

Эта тема стала главной на Рождественском саммите Российской гильдии управляющих и девелоперов в Нижнем Новгороде. Руководитель отдела стратегического консалтинга компании iDEM Денис Зыков подчеркнул, что рентабельность объектов коммерческой недвижимости снижается из-за растущей конкуренции на фоне снижения платежеспособности населения. "Просто построить торговый или бизнес-центр - не сработает так, как несколько лет назад, нужно искать нестандартные решения", - пояснил он.

По словам эксперта, пик ввода новых торговых площадей в России наблюдался в 2014 году: 2,31 миллиона квадратных метров. После этого кривая плавно поползла вниз, а через два года вошла в крутое пике. В 2017 году ввели 616 тысяч квадратных метров, в 2018-м - 558. В нынешнем году введено 272 тысячи "квадратов", правда, есть прогноз по вводу еще 428 тысяч квадратных метров до конца года.

- Для торговой недвижимости пока еще остаются интересными некоторые северные города, а вот Нижний Новгород, Самара - уже нет, слишком высока конкуренция, - пояснил Денис Зыков.

Остановился в Нижнем Новгороде и прирост офисных площадей. С 2016 года не появилось ни одного профессионального бизнес-центра. Наиболее перспективным для девелопмента остается Нижегородский район, а также локации, близкие к крупным транспортным узлам.

В то же время опыт других регионов показывает, что огромный потенциал именно у редевелопмента. И Нижний Новгород, обладающий большим количеством объектов исторического наследия, промышленных зданий, в том числе и в центре города, имеет шанс совершить качественный скачок именно таким образом.

Опытом создания креативного бизнес-пространства "ЛОФТ1890" в Волгограде поделился на саммите Денис Шилихин. Реставрация бывшей конторы Жигулевских пивных складов стартовала в 2014 году, открыли обновленное пространство в 2016-м.

- Это креативное бизнес-пространство. Более дорогой аренды в городе сейчас нет. Арендатор хотел создать для сотрудников нематериальную мотивацию. Большую часть площадей занимает IT-компания, есть объекты общепита, почасовая аренда под пресс-конференции, показы, различные культурные мероприятия. В Нижнем Новгороде есть огромный пласт зданий, из которых также можно сделать бриллианты и сдавать их по высокой цене, - пояснил он.

На слуху и более крупные проекты в сфере редевелопмента - бизнес-парк "Фактория" в Москве, дизайн-завод Flacon, "Красный Октябрь" и другие.

Нижний Новгород в ближайшие несколько лет имеет все шансы зазвучать как образцовый пример масштабного редевеломпента исторической части.

По словам директора Института развития городской среды Нижегородской области Дарьи Шориной, только при реконструкции улицы Ильинской с условием сохранения исторической среды под новый девелопмент попадает около 120 тысяч квадратных метров. Это первый этап большого пилотного проекта в городе - Започаинья. ООО "Ленгипрогор" стало победителем конкурса на разработку проекта восстановления и развития исторической территории.

- Мы работали в течение года, чтобы создать техническое задание на проектирование и разработку концепции. Продумывали механизмы финансирования. Частично проект может быть реализован в рамках частно-государственного партнерства, - пояснила Дарья Шорина, уточнив, что мастер-план территории в последующем может быть разделен на лоты для инвесторов.