Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Андрей Белов возглавил МТС в Нижегородской области

ПАО "МТС" сообщает о назначении Андрея Белова на должность директора МТС в Нижегородской области. Основными направлениями работы топ-менеджера станут внедрение инновационных продуктов и услуг экосистемы, способствующих повышению уровня цифровизации экономики региона.

В задачи Андрея Белова войдут расширение покрытия и улучшение качества сети, в том числе, в малых населенных пунктах Нижегородской области, масштабирование сети домашнего интернета и телевидения, продвижение экосистемы цифровых сервисов для жизни и бизнеса. Также в фокус внимания топ-менеджера войдут проекты, направленные на устранение цифрового неравенства, обеспечение туристической привлекательности региона и продвижение IoT-решений, помогающих вывести на качественно новый уровень работу нижегородских предприятий.

"Нижегородская область – один из передовых и наиболее активно развивающихся регионов страны с развитым ИТ-сообществом и обладает богатым потенциалом для инвестиционной деятельности, и развития проектов в области искусственного интеллекта, интернета вещей и видеонаблюдения. Андрей отлично зарекомендовал себя в качестве руководителя филиала в ХМАО, в числе его успешных проектов - внедрение и масштабирование цифровых разработок МТС для повышения безопасности на производственных предприятиях Югры. Уверен, что благодаря накопленному опыту работы в отрасли цифровых технологий Андрей сможет решить поставленные перед ним задачи", - отметил директор по региональному управлению МТС Михаил Граник.

Досье ComNews

Андрей Белов родился в 1979 г. В 2001 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет.

В сфере телекоммуникаций работает более 20 лет, более половины из них – в ПАО "МТС". С 2022 г. по 2024 г. возглавлял филиал МТС в Ханты-Мансийском автономном округе. В марте 2024 г. возглавил филиал МТС в Нижегородской области.

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛАТИНОВЫХ КАПСУЛ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИКИ ЗАПУСТИТСЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Производитель БАДов, кондитерской продукции без сахара, функционального питания САМАРС (ранее «Ё|Завод») запускает производство мягких и твердых желатиновых капсул, используемых для фармацевтических и косметических целей, а также при производстве биологически активных добавок. Ожидаемая производственная мощность составляет более 300 млн капсул в месяц. Они производятся как из желатина, так и гипрометипропилцеллюлозы — набирающего популярность растительного сырья, без добавления продуктов животного происхождения. На данный момент в России производством капсул без продуктов животного происхождения занимается только САМАРС.

Производство будет запущено на базе завода AdaraCaps в Самарской области общей площадью 14 тыс м2, осуществляющего весь продуктовый цикл: от разработки рецептур до поставки продукта клиенту.

Капсулы под ТМ AdaraCaps будут использоваться в фармацевтических и косметических целях, а также при производстве биологически активных добавок. Производство готовой продукции, в том числе и БАДов, организуется по международным фармацевтическим стандартам GMP, контроль качества продукции обеспечивается на всех этапах производства в соответствии со стандартами ISO.

АВИАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Подготовка специалистов для гражданской авиации с учетом современных требований - один из важнейших факторов развития отрасли. Заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков рассказал о работе системы образования в гражданской авиации в интервью журналу «АвиаСоюз». Ниже приводим полный текст интервью:

Выпускник Московского государственного технического университета гражданской авиации (МГТУ ГА), с февраля 2004 г. по март 2023 г. работал в ПАО "Аэрофлот" на различных должностях, из них более 10 лет - в техническом блоке. В течение 8 лет был представителем, а затем генеральным представителем авиакомпании "Аэрофлот" в Италии. С марта 2023 г. - заместитель руководителя Росавиации.

— Андрей Анатольевич, что из себя представляет сегодня система образования в гражданской авиации России?

— В отрасли функционируют 17 учебных заведений, включая три вуза (Московский государственный технический университет гражданской авиации, Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации имени Главного маршала авиации А.А. Новикова и Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева) и их филиалы (летные училища, авиационные технические колледжи).

В учебных заведениях гражданской авиации проходят обучение свыше 24 тыс. студентов и курсантов. Отраслевые учебные заведения готовят практически всех специалистов, востребованных в гражданской авиации.

В 2022/2023 учебном году по программам высшего и среднего профессионального образования учебными заведениями гражданской авиации выпущен 5831 специалист, в том числе по летным специальностям - 835 человек, по техническим специальностям - 2433 человека.

Также в системе подготовки и повышения квалификации действуют пять Авиационных учебных центров (АУЦ) в учебных заведениях и более 120 АУЦ в авиапредприятиях отрасли.

— Каковы основные проблемы в сфере авиационного образования?

— Если говорить о подготовке летных специалистов, то здесь, пожалуй, следует обозначить две сложности: практически отсутствие современных учебных воздушных судов отечественного производства и неполное трудоустройство по специальности выпускников летных учебных заведений отрасли.

Учебные самолеты, в основном, иностранного производства. Часть из них отработала ресурс, другие ожидают запасных частей. Это усложняет своевременный выпуск курсантов летных учебных заведений. Вместе с тем, считаю необходимым отметить, что за 2023 г. все курсанты, пусть и с небольшой задержкой, но смогли завершить обучение, включая летную практику в полном объеме.

В последние годы ощущаются сложности с трудоустройством выпускников летных учебных заведений. Одна из причин - достаточная укомплектованность авиакомпаний летным составом, подготовленным за предыдущие годы. Частично эта проблема связана со снижением темпа роста объема перевозок и отсутствием возможности резко нарастить объемы выпуска гражданских воздушных судов отечественного производства. Отмечу, устойчивый рост потребности в специалистах технических специальностей в отрасли. Все выпускники наших вузов и их филиалов трудоустраиваются в отрасли по профильным техническим специализациям.

Объемы работ по выполнению технического обслуживания ВС постоянно растут, особенно это видно на парке ВС иностранного производства в связи с ограничениями, введенными западными "партнерами" в отношении российских эксплуатантов. Ряд Центров технического обслуживания и ремонта (ТОиР) воздушных судов в рамках реализации программ импортозамещения освоили работы по выполнению трудоемких форм технического обслуживания на самолетах иностранного производства, а также разработку и изготовление ряда деталей и узлов, получив от Росавиации соответствующие сертификаты.

Еще один актуальный вопрос - подготовка специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС). В этой сфере уже есть несколько федеральных документов и стандартов, регламентирующих подготовку специалистов по эксплуатации БАС. Отмечу, что МГТУ ГА первым в стране начал подготовку в этой сфере.

В настоящее время все подведомственные Росавиации вузы проводят подготовку специалистов в области БАС, и объемы этой подготовки по программам высшего и среднего профессионального образования будут увеличены.

В Росавиации создан отдел по развитию инфраструктуры связи, навигации, наблюдения, линии управления и контроля беспилотных авиационных систем. Сотрудники отдела в 2023 г. приняли активное участие в разработке федерального проекта "Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем", а с 2024 г. организовывают реализацию и осуществляют контроль за выполнением работ по созданию наземной инфраструктуры связи, навигации, наблюдения, линии управления и контроля, необходимой для эксплуатации БАС. Кроме того, на отдел возложены задачи по выполнению научно-исследовательских работ, подготовке проектов нормативных правовых актов по функционированию линий управления и контроля БАС, в том числе обеспечению информационной безопасности данной инфраструктуры.

— Некоторые специалисты, в том числе в материалах этого номера журнала, предлагают унифицировать программы обучения в вузах авиапромышленного профиля и гражданской авиации. Ваше мнение?

— В целом поддерживаю, но с осторожностью. Безусловно, унификация образовательных программ даст возможность выпускникам вузов авиационного профиля разных ведомств трудоустроиться и в авиастроительной отрасли, и в гражданской авиации. Но все-таки в системе технической эксплуатации воздушных судов есть свои специфические, я бы сказал, очень важные компетенции, которые непосредственно связаны с обеспечением безопасности полетов, и их нельзя ни на процент потерять. Этот вопрос, на мой взгляд, требует отдельного комплексного изучения с привлечением авиационной науки, преподавателей вузов и специалистов-практиков.

Хотел бы отметить, что вопросы совершенствования авиационного образования и деятельности учебных заведений отрасли постоянно находятся в центре внимания руководства Росавиации. Это, прежде всего, развитие материальной базы и укрепление финансового положения учебных заведений, совершенствование программ обучения с учетом поступления в эксплуатацию новой авиационной техники и потребностей отрасли.

В этом контексте следует сказать о необходимости целевой подготовки специалистов по таким актуальным направлениям как, например, сертификация авиационной техники, путем создания в наших вузах если не факультетов, то хотя бы профильных кафедр.

Для обеспечения реальных объемов подготовки авиационных специалистов, в первую очередь, летных специальностей, следует уделить особое внимание вопросу целевого обучения по заказу авиакомпаний и других предприятий отрасли. Это во многом будет гарантировать выпускникам трудоустройство после завершения учебы.

Мы обсудили лишь некоторые, но важные вопросы, требующие решений для совершенствования системы подготовки специалистов учебных заведений гражданской авиации России.

— Андрей Анатольевич, не могу не задать еще несколько вопросов в связи с выборами Президента России. Пойдете ли Вы сами на выборы и, если да, то почему считаете важным принять участие в голосовании?

— Безусловно, я сам и, надеюсь, все сознательные граждане нашей страны примут самое активное участие в выборах. Важно ли гражданину принять участие и проголосовать? Считаю, что это очень важно, ведь сделав выбор и отдав свой голос за одного из кандидатов, гражданин делает выбор своего будущего, принимает ответственное решение, вверяет судьбу нашей страны в руки того человека, кому он сам верит и доверяет. Это очень ответственное и самое главное, на мой взгляд, взрослое решение гражданина.

— Тогда еще один вопрос - за что, за какие ценности, за какие будущие решения Вы лично планируете голосовать?

— Свой выбор я сделал более 25 лет назад, когда решил связать свою жизнь с авиацией. Все это время рядом со мной были и остаются преданные своему делу люди, бесконечно любящие свою Родину, беззаветно выполняющие свой долг и отдающие всего себя любимому делу - развитию отечественной гражданской авиации. Вот и в этом году я буду голосовать за стабильное развитие авиации России.

— Андрей Анатольевич, благодарю Вас за актуальное интервью для журнала "АвиаСоюз".

Беседу вел Илья Вайсберг.

Благодаря программе «Стимул» за шесть лет в России ввели 50 млн кв. м жилья

С 2018 года в регионах России действует программа «Стимул», с помощью которой строится жилье, обеспеченное необходимой инфраструктурой для комфортного и безопасного проживания граждан. Благодаря программе государство берет на себя основную часть затрат на создание соответствующей инфраструктуры для новых жилых микрорайонов.

Основная задача для стимулирования ввода жилья – это реализация инфраструктурных проектов: строительство и реконструкция автомобильных дорог и подъездных путей к новым жилым районам, подведение и присоединение инженерных коммуникаций, строительство очистных сооружений и объектов теплоснабжения.

«За шесть лет в 73 регионах России построено около 50 млн кв. м жилья благодаря программе стимулирования развития жилищного строительства. При этом 11,5 млн кв. м жилья введено в 64 регионах России в 2023 году. В 2024 году реализация программы «Стимул» продолжается, и по итогам года мы ожидаем ввод 10,4 млн кв. м жилья в 61 регионе. Для обеспечения возводимого жилья необходимой инфраструктурой по программе «Стимул» в данный момент строится 168 объектов капитального строительства и 17 объектов реконструируется, а также реализуются 22 мероприятия

по технологическому присоединению», – отметил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Следует отметить, что самый высокий показатель ввода жилья по программе «Стимул» в Краснодарском крае (8,15 млн кв. м), Республике Башкортостан (2,76 млн кв. м), Республике Татарстан (2,53 млн кв. м), Ленинградской (2,33 млн кв. м) и Свердловской областях (2,11 млн кв. м).

В 2024 году наиболее активное строительство жилья по программе «Стимул» ведется в следующих регионах России: в Краснодарском крае (1,44 млн кв. м), Республике Башкортостан (1,18 млн кв. м), Республике Татарстан (0,98 млн кв. м), Чеченской Республике (0,81 млн кв. м) и Свердловской области (0,52 млн кв. м).

«Ввод такого количества жилья по программе «Стимул» в период с 2018 по 2023 годы стал возможен за счет строительства 730 программных объектов инфраструктуры, среди которых 346 автомобильных дорог, 214 социальных объектов (детские сады, школы, объекты здравоохранения), 170 объектов инженерной инфраструктуры. Кроме того, за шесть лет было реализовано 160 мероприятий по технологическому присоединению», — рассказала руководитель Проектной дирекции Минстроя России Дина Сафиуллина.

Реализация программы «Стимул» позволяет не только обеспечить жителей новых микрорайонов инфраструктурой для комфортного проживания, но и позволяет застройщику предложить потребителям более доступные предложения по стоимости квадратного метра, так как затраты на развитие инфраструктуры берет на себя государство, что, в свою очередь, позволяет активно обновлять жилищный фонд, реализуя жилищные проекты. Программа «Стимул» способствует развитию и индивидуального жилищного строительства, тем самым также улучшая жилищные условия граждан. Только в 2023 году по программе «Стимул» было введено 1,7 млн. кв. м жилья в объектах ИЖС.

В селе Августовка Самарской области завершен первый этап строительства нового объекта водоснабжения

В селе Августовка муниципального района Большечерниговский Самарской области с 2021 года велось строительство водопровода, пожарной насосной станции, водонапорных башен и новых сетей водоснабжения, отсутствующих в населенном пункте. Работы осуществлялись в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

«На данный момент завершены строительно-монтажные работы первой части системы водоснабжения, включая водопровод, пожарную насосную станцию, водонапорные башни и новые сети водоснабжения. Параллельно отдельным проектом ведется реконструкция поверхностного водозабора, состоящего из плотины, насосной станции первого подъема и станции очистки. В декабре текущего года планируется ввести в эксплуатацию весь комплекс, благодаря чему порядка трёх тысяч жителей села Августовка получат доступ к качественной воде в необходимых объемах», - отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

С момента начала строительства в проект вносились корректировки с целью совершенствования схемы водоснабжения и обеспечения необходимой нагрузки, особенно в летний период: была увеличена протяжённость трубопроводов по улицам села с 25 км до 31,42 км для подключения новых потребителей, предусмотрена дополнительная водонапорная башня объёмом 160 куб. метров, а также увеличены габариты здания насосной станции и установлено дополнительное насосное оборудование с учетом увеличения расхода воды. Расчетный расход воды составляет 662,8 куб. метров в сутки.

«На данный момент в регионе ведутся работы одновременно ещё на пяти объектах водоснабжения: продолжаются работы по реконструкции водозабора с водопроводом в сёлах Орловка и Натальино, насосно-фильтровальной станции в сельском поселении Большая Глушица, а также ведётся строительство водозабора с водоводом в селе Елховка и двух водоводов в Самаре. Всего за 5 лет с момента запуска федерального проекта «Чистая вода», с 2019 года, в Самарской области построено и реконструировано 15 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки», - рассказала руководитель Проектной дирекции Минстроя России Дина Сафиуллина.

Благодаря реализованным мероприятиям федерального проекта доля населения региона, обеспеченного качественной водой из систем централизованного водоснабжения, достигла 88,3%, а городского населения – 90,5%.

Справочно:

Федеральный проект «Чистая вода» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» направлен на решение задач, поставленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», по обеспечению граждан Российской Федерации качественной водой.

Цель проекта – к 2024 году обеспечить качественной водой из систем централизованного водоснабжения 88,8% граждан страны. В городах этот показатель должен достичь отметки 95%. Реализацию проекта сопровождает ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России».

Приближая победу общими усилиями

Сотрудники ЦСКА, его филиалов и спортивных центров от Калининграда до Камчатки вместе с воспитанниками спортивных школ продолжают оказывать всестороннюю поддержку нашим воинам, участвующим в специальной военной операции.

Каждый день большая семья армейского клуба, чьи подразделения расположены во многих регионах нашей необъятной Родины, вносит свою лепту в общее дело – собирает и отправляет гуманитарные грузы, своими руками изготавливает столь важные в условиях специальной военной операции изделия, от которых зависит жизнь и здоровье наших доблестных воинов, поддерживает искренними и душевными письмами и рисунками тех, кто в эти весенние дни сражается за наше будущее.

И неважно, где находятся сотрудники прославленного клуба – на Дальнем Востоке или за полярным кругом, на берегу Балтийского моря или на Байкале: их объединяет одно – стойкое и неподдельное желание помогать тем, кто, рискуя жизнью, приближает нашу общую победу.

Пловцы спортивной школы (комплексной) ЦСКА (Севастополь) в свободное от тренировок время изготавливают окопные свечи для отправки военнослужащим на передовую. Ребята после тренировок не уходят домой, а посвящают время доброму делу – изготовлению окопных свечей для участников специальной военной операции. Воспитанники Натальи Новак сформировали более ста заготовок для окопных свечей, которые нужны на линии боевого соприкосновения в большом количестве, потому что в полевых условиях это освещение и обогрев.

С их помощью военнослужащие могут в полевых условиях разогреть или приготовить пищу. А ещё их используют вместо дров и топлива в буржуйках. Каждую будущую горелку спортсмены украсили надписями «Тепло из дома», «Тепло детских сердец», «Тепло солдату» и другими. Эти заготовки волонтёры заливают парафином и в ближайшее время отправят на передовую уже готовые окопные свечи.

Товарищи пловцов – воспитанники отделения парусного спорта спортивной школы (комплексной) филиала ЦСКА (Севастополь) плетут маскировочные сети для участников специальной военной операции. Делают это они совместно со старшим тренером-преподавателем по парусному спорту Алексеем Токаревым и участниками группы добровольной помощи «Огни Севастополя». Волонтёры традиционно помогают ребятам, показывая правильную технику плетения и объясняя нюансы. Готовые маскировочные изделия отправились ближайшим конвоем на передовую.

Коллектив спортивного комплекса «Плавательный» филиала ЦСКА (ЦСК ВВС, Самара), в свою очередь, подготовил к отправке в зону проведения специальной военной операции очередной полезный груз для наших военнослужащих, выполняющих боевые задачи. Компактный бензиновый генератор, газовые мини-плиты, скотч, тёплая одежда, шуруповёрт, элементы питания и другие необходимые и востребованные на фронте вещи были отправлены в зону проведения специальной военной операции адресно в самые кратчайшие сроки.

Администрация спортивной школы (олимпийского резерва, комплексной) самарского филиала собрала посылки с продуктами питания и средствами личной гигиены, которые уже доставлены нашим военнослужащим.

В Восточной Сибири воспитанники спортивной школы Центра специальной физической подготовки и выживания (Иркутск) филиала ЦСКА (Хабаровск) на прошлой неделе подготовили поздравления для женщин-военнослужащих. Среди юных спортсменов была организована акция детского рисунка, посвящённая женщинам – участницам специальной военной операции. Дети постарались в рисунках передать благодарность героиням сегодняшнего времени, находящимся на передовой. Все работы, нарисованные ребятами, через волонтёров были переданы на линию боевого соприкосновения. Кроме того, из стихотворений и поздравлений, которые воспитанники спортивной школы подготовили специально для женщин, был смонтирован видеоролик и отправлен в зону проведения спецоперации. Ребята верят, что их искренние пожелания и слова благодарности помогут оставаться женщинам такими же добрыми, красивыми и скорее вернуться домой с победой.

В Москве в рамках информационно-просветительской работы в поддержку участников специальной военной операции в Музее спортивной славы ЦСКА проходит акция «Пожелания защитникам Родины», в которой приняли участие ученики 2-го класса школы ГБОУ № 1409, посетившие музей. Ребята подписали открытки с пожеланиями солдатам, которые будут переданы участникам спецоперации.

Многие сотрудники клуба стараются не ограничивать себя каким-нибудь одним делом, а пробуют себя в нескольких. Так, Ирина Олистратенко из филиала ЦСКА (СКА, Ростов-на-Дону) изготовила пластыри-ингаляторы «Дыши», которые будут отправлены в зону проведения специальной военной операции. А ещё Ирина Викторовна вяжет тёплые носки военнослужащим и изготавливает окопные свечи.

Работают сотрудники клуба и с семьями участников специальной военной операции. В спортивном центре (морской и физической подготовки, Калининград) филиала ЦСКА (Санкт-Петербург) провели ознакомительную экскурсию по спортивному комплексу для подшефной семьи военнослужащего, принимавшего участие в специальной военной операции и отдавшего жизнь за Родину. Семье показали комплекс, представили залы для занятий различными видами спорта, плавательные бассейны, а также познакомили с историей центра. Мероприятие было полезным для его участников, так как оказалось, что один из членов семьи очень хочет обучаться плаванию, а в малом бассейне есть для этого отличные условия и опытные инструкторы и тренеры, которые непременно помогут осуществить эту мечту.

Вскоре работники спортивного центра поделились первыми успехами в обучении плаванию сына героически погибшего в зоне проведения специальной военной операции военнослужащего. Не откладывая на потом, Марк и его мама пришли в бассейн, чтобы начать обучение в группе по плаванию и стать чуть ближе к заветной цели мальчика. Результатами первой тренировки остались довольны и тренер, и обучающийся. Семья выразила благодарность работникам центра за поддержку и внимание к семьям военнослужащих, исполняющих долг на передовой, а наш новоиспечённый воспитанник пообещал приложить все усилия для достижения высоких результатов в выбранном виде спорта.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ, «Красная звезда»

Рыболовов Поволжья предупреждают о грядущем половодье

С начала года спасатели Волгоградской области провели более 800 профилактических мероприятий в преддверии весеннего половодья. Особое внимание специалисты уделяют беседам с рыбаками.

Профилактические рейды прошли в Волгограде, Камышине, Урюпинске, а также в Калачевском, Дубовском, Котельниковском, Серафимовичском, Суровикинском, Николаевском районах, отмечают в областном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Во время патрулирования специалисты проводят разъяснительные беседы, раздают листовки. Также они организуют занятия в образовательных учреждениях. Как рассказали Fishnews в пресс-службе администрации региона, с правилами безопасного поведения на водоемах ознакомлены более 16 тыс. человек.

В некоторых районах реки частично освободились ото льда, промоины уже образовались в Волжском, Ленинском, Среднеахтубинском районах. С повышением среднесуточной температуры воздуха оставшийся ледяной покров становится тоньше.

Fishnews

Дмитрий Вахруков: механизм ОЭЗ зарекомендовал себя как институт привлечения капитала

Механизм ОЭЗ - это уже не просто преференциальный режим, но институт привлечения капитала. Любой частный капитал ищет высокую доходность и надежность своих инвестиций, и находит это в особых экономических зонах. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков в Государственной Думе РФ на экспертном совете по развитию ОЭЗ в рамках открытия выставки «Особые экономические зоны как эффективный инструмент развития экономики».

«Продолжаем заниматься развитием механизма ОЭЗ, будем сохранять ключевые льготы для ОЭЗ, вкладываться в развитие инфраструктуры, производственных площадей. Этот институт зарекомендовал себя, окупился для бюджета. Дальнейший наш шаг - обеспечить экстенсивный рост и распространение механизма ОЭЗ, охват новых перспективных локаций, привлечение дополнительных объемов частных инвестиций», – отметил замминистра.

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков отметил, что на сегодняшний день заявленный объем частных инвестиций - это порядка 6 трлн рублей и 1 трлн рублей фактически осуществленный инвестиций. «Особые экономические зоны служат не только местом, где создаются новые высокотехнологичные производства, но и новые рабочие места. Объем выручки ОЭЗ уже довольно приличный. И это достаточно важный и интересный механизм, который служит укреплению технологического суверенитета России», – подчеркнул Александр Жуков.

В рамках заседания экспертного совета участники подвели итоги работы 2023 года, оценили эффективность применения преференциальных режимов.

Директор департамента регионального развития Минэкономразвития России Виталий Алтабаев сообщил, что уже создано 53 ОЭЗ в 45 регионах России, в 2023 году зарегистрировано 177 новых резидентов. Всего работают 1200 компаний-резидентов.

«В текущем году создали 3 ОЭЗ «Ростов» в Новочеркасске, «Эммаусс» в Тверской обалсти, «Система» в Республике Мордовия. Расширили 3 ОЭЗ «Липецк», «Калуга», «Узловая» в Тульской области». Накопленный за все годы положительный бюджетный эффект уже более 57 млрд рублей. Мультипликатный вклад ВВП 888 млрд. рублей. Для нас это индикаторы эффективной работы, ожидаем рост по всем ключевым показателям», – отметил Виталий Алтабаев.

Модератором мероприятия выступил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Денис Кравченко.

По его словам, особые экономические зоны - один из наиболее эффективных инструментов для формирования благоприятного инвестиционного климата страны.

«ОЭЗ позволяют развиваться непосредственно территориям регионов, дают хорошие стимулы и импульсы предпринимателям и в целом ложатся в общую стратегию по развитию экономики России. Особые экономические зоны способствуют развитию местных предприятий, особенно в условиях санкционного давления, когда необходимо более поддержка со стороны государства - то, что необходимо предпринимателям», – прокомментировал Денис Кравченко.

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин сообщил, что на сегодняшний день преференциальные режимы России стремительно развиваются. Особое внимание уделяется особым экономическим зонам, которые являются эффективным инструментом регионального развития.

«Однако, для успешного функционирования особых экономических зон, требуется комплексный подход и применение различных методов и инструментов. В частности, многие управленческие команды особых экономических зон задумываются о развитии не только той инфраструктуры, которая непосредственно направлена на развитие потенциала резидентов, но и кадровой, логистической. В связи с этим, законодательство, регулирующее особые экономические зоны, также меняется и совершенствуется. Это необходимо для того, чтобы быстрее привлекать инвестиции, реализовывать инвестиционные проекты и создавать новые рабочие места», - подчеркнул Михаил Лабудин.

В Башкирии парк коммунальной техники обновился на 208 единиц

Гульназира Ишбердина (Уфа)

В Башкирии парк коммунальной техники обновился в 2023 году на 208 единиц, об этом сообщила министр ЖКХ РБ Ирина Голованова на совместной коллегии МинЖКХ РБ и Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору в Стерлитамаке.

Она также озвучила ключевые направления сферы жилищно-коммунального хозяйства: реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", надлежащее и эффективное использования закупленной коммунальной техники, дальнейшее развитие системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, качественное выполнение работ по содержанию МКД, должное обслуживание дымовых и вентиляционных каналов, недопущение ветшания жилищного фонда и ряд других.

Были подведены промежуточные итоги по капитальному ремонту домов. За десять лет им было охвачено около восьми тысяч домов, или 46% от общего количества включенных в Республиканскую программу капремонта. Всего за это время отремонтировано 4305 крыш, 1021 фасад, 3033 внутридомовые инженерные сети.

Кроме этого, за счет средств государственной и муниципальной поддержки в нормативное состояние приведены более 8170 подъездов в 2744 домах на общую сумму более 3,5 млрд рублей.

Министр ЖКХ РБ также отметила, что за последние четыре года доля городов с благоприятной средой в регионе увеличилась с 33% до 76%; по итогам 2023 года уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги в среднем по республике повысился по сравнению с 2022 годом на 1,4% и составил 98,7%; количество сообщений, поступивших от жителей через систему "Инцидент-менеджмент" по темам ЖКХ и благоустройства за 2023 год составило 60 тысяч обращений.

В региональную программу по модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы включено 21 мероприятие. Ремонт на 19 объектах водоснабжения и водоотведения был начат в 2023 году. 9 км новых сетей введены в эксплуатацию, в плане на 2024 год - ремонт более 100 км сетей. На средства Фонда национального благосостояния в прошлом году завершены работы по восьми проектам.

- В последние годы на федеральном уровне уделяется значительное внимание надежности работы систем жизнеобеспечения. Национальные и региональные проекты, инфраструктурное меню и программа модернизации коммунальной инфраструктуры дают возможность привлечь федеральные или заемные средства на строительство, реконструкцию и ремонт коммунальных объектов. Сегодня наша задача - в корне изменить подходы к обеспечению надежности и эффективности работы коммунального комплекса. Вместо финансирования расходов на поддержание работоспособности - перейти к инвестициям в техническое перевооружение отрасли, - отметила Ирина Голованова. - Поэтому обращаюсь к руководителям муниципальных образований и коммунальных предприятий - не терять время и более активно участвовать в реализации механизмов привлечения инвестиций.

Больше профилактики

О приоритетах в работе Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору рассказал его председатель Артур Давлетшин. По информации руководителя ведомства, в республике не сбавляются темпы по реализации контрольно-надзорных мероприятий, а акцент проверок смещен на профилактические работы.

- Для жителей республики тема жилищно-строительной сферы одна из самых чувствительных, возникающие здесь проблемы влияют на самочувствие людей, на их настроение. Подчеркну, мы знаем ключевые проблемы, и, к сожалению, их немало. Действительно, работа в жилищной и строительной сферах сложная и требует особого подхода, тут важно внимательное отношение к людям, чуткость. И наша задача - работать системно и последовательно для полного решения проблемных вопросов, - подчеркнул Артур Давлетшин.

По результатам инспекционных проверок ресурсоснабжающим и управляющим организациям, предприятиям, обслуживающим жилищный фонд, собственникам жилых помещений выдано 461 предписание об устранении выявленных нарушений. Объявлено 3032 предостережения о недопустимости несоблюдения обязательных требований в сфере ЖКХ.

Всего в 2023 году в Госкомитет поступило 22 522 обращения от граждан. Более половины их касались неудовлетворительной работы управляющих компаний и ненадлежащего содержания общего имущества. На втором месте - вопросы начисления платы за коммунальные услуги. На третьем - жалобы на нарушения по предоставлению коммунальных услуг.

Госжилнадзор в 2023 году из 18 459 многоквартирных домов обследовал 13 819. При этом было выявлено 3647 нарушений, связанных с управлением многоквартирными домами, технической эксплуатацией жилищного фонда и обеспечением коммунальными услугами.

Было бы желание

Своим опытом работы старшим по многоквартирному дому поделился Олег Поскребышев. Он уже более 10 лет возглавляет совет дома в Стерлитамаке. Говорит, что приходится нелегко, но за эти годы сформировался алгоритм работы и с управляющей компанией, и с жильцами. И в большинстве своем удается добиться того, чтобы двор и подъезды были чистыми, ухоженными, безопасными.

- За эти годы мы добились ремонта кровли, пока шли работы, я с крыши не слезал, контролировал, чтобы качественно все сделали. По программе "Башкирские дворики" отремонтировали двор, а по программе поддержки местных инициатив обустроили современную волейбольную площадку, теперь играем всем двором. Победа в конкурсе "Лучший безопасный подъезд" позволила купить на два дома снегоуборочную машину. Теперь у нас зимой всегда чисто, - рассказал Поскребышев.

Участие в конкурсах во многом позволяет не собирать лишние деньги с жильцов, а все необходимое делать за счет денежных призов. Плюс помогают местные депутаты. Конечно, эта работа требует много сил и временных затрат. Причем с нынешнего года с небольшого вознаграждения, которые получают старшие по дому, необходимо платить подоходный налог - 13% плюс страховые взносы - 30%.

Как отметил депутат Госдумы РФ Павел Качкаев, пока данный вопрос не нашел своего решения.

- Не первый год мы работаем по этой теме. Вознаграждение, получаемое по решению собственников жилья старшими по домам и по подъездам, предполагает уплату налогов и страховых взносов. Мы же считаем, что нельзя облагать налогами средства жильцов повторно, но пока не можем найти решение, которое бы удовлетворило минфин, - сообщил парламентарий.

22 522 обращения в 2023 году поступило в Госжилнадзор от граждан.

Мацуев и Сладковский представили совместную программу

Ольга Русанова

В минувший уик-энд Денис Мацуев и Александр Сладковский - давние друзья и партнеры по сцене − представили новую совместную программу: Второй фортепианный концерт Прокофьева и "Фантастическую симфонию" Берлиоза. Вместе с Госоркестром Татарстана сыграли ее в московском зале "Зарядье" и в Петербургской филармонии.

Конечно, по отдельности и то, и другое произведение они исполняли, и не раз. Но не в таком, на первый взгляд, удивительном сочетании. Концерт Прокофьева, написанный в 1912-13 годах, - страшное предсказание о грядущих вселенских катаклизмах. И рядом − романтический "Эпизод из жизни артиста, фантастическая симфония в пяти частях" (таково полное название произведения, 1830), одно из первых крупных программных сочинений в истории. В первом случае − крушение мира, во втором - любви: тоже, конечно, драма, но все-таки не конец света.

Логика в таком построении программы, очевидно, заключалась в том, чтобы "работать на контрастах", противопоставив разверзнутой прокофьевской бездне в первом отделении - фантазии романтического героя "Фантастической" во втором (пусть даже и с ужастиками в виде "Шествия на казнь" и "Шабаша" в ее финальных 4-5 частях). В музыкальном плане - тоже сплошные контрасты: если Второй концерт - это "диктатура" пианиста, которому отдана львиная доля "экранного времени", то "Фантастическая" − во многом парад солистов оркестра. Музыканты в казанском оркестре сильные, и Александр Сладковский не преминул это показать. Мы услышали роскошные соло гобоя (Андрей Шубин) и английского рожка (Дмитрий Никитин) в третьей части ("Сцена в полях"), кларнета (Артур Мухаметшин) - в четвертой, валторны (Сергей Антонов) и кларнета-пикколо (Валентин Фролов) в финале, а во второй части ("Бал") - красочные всплески арф (Наталья Антонова и Александра Ржавцева).

Кстати, любопытно, что Гектор Берлиоз имел особые связи с Россией: дружил с Глинкой, приезжал в нашу страну с концертами, имел здесь громадный успех, и, скажем, в 1847 году, во время своих первых гастролей, даже посвятил исполнение "Фантастической" императору Николаю I. В 1867 состоялся второй вояж аж с шестью (!) концертами: Берлиоз-дирижер играл Бетховена, Глюка, Вебера и, разумеется, самого себя, в том числе, - и "Фантастическую симфонию". Римский-Корсаков писал: "Исполнение было прекрасное, обаяние знаменитой личности делало всё. Взмах Берлиоза простой, ясный, красивый...". Однако собственно музыку великого француза тот же Римский воспринимал не без критики, считая ее "необычайной, растрепанной и далеко не совершенной технически". Интересно, как меняются взгляды со временем. "Фантастическая" давно уже "классика-классика", и сегодняшней публике любовные страдания героя симфонии Берлиоза (а на самом деле - его самого, влюбленного тогда в актрису Генриетту Смитсон) пришлись очень даже по душе.

Что же до Второго концерта Сергея Прокофьева, то это особая страница в общей биографии Дениса Мацуева и Александра Сладковского. Когда-то, осенью 2015-го, они вместе впервые сыграли его в Казани. Концерт труднейший, Рихтер считал его "одним из трех китов пианизма" и сам никогда публично не исполнял. Прокофьев же напротив, старался играть как можно чаще (последний раз это было в 1930 году), он очень любил свое детище. Удивительно: когда Второй концерт появился - почти одновременно с "Весной священной" − с ним случился почти такой же скандал, на грани фола. Композитора называли "футуристом и кубистом", обвиняли в "маяковничаньи", а само произведение - "Вавилоном безумных звуков". Впрочем, почти сразу стало ясно, что это одна из вершин не только прокофьевского наследия, но и мирового пианизма в целом, и тут Рихтер, несомненно, прав.

Денис Мацуев долго шел к этому произведению. Зная его наизусть с детства, никак не решался подступиться, считая, что "есть сочинения, с которыми нет контакта, понимания". И неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы не Валерий Гергиев, который стал настойчиво интересоваться, почему Денис "не играет концерт, практически созданный для него". Только тогда пианист, что называется, "засел" за эту махину, у которой одна только каденция первой части длится почти пять минут (для сравнения: протяженность очень большой, как считается, каденции в Третьем концерте Рахманинова - около 2,5 минуты). И выучил ее за рекордные восемь дней. Тогда, в 2015-м, на премьере в Казани пианист был счастлив: "Надеюсь, для меня начался долгоиграющий роман с этим монстром, с этим Парнасом. Безусловно, эту премьеру я не забуду никогда. Это невероятный драйв, музыка, которую я мечтал сыграть, и вот я ее играю. Для меня это старт. Многие дирижеры - Янсонс, Темирканов, Ярви и другие - когда узнали, что я его выучил, сказали: "Наконец-то!".

В первые же сезоны Денис сыграл этот концерт в 26 странах мира. Кстати, в ХХ веке, после выступлений самого Прокофьева, Второй долгое время "лежал на полке", с которой его сняли только в 1950-е годы. С тех пор многие пианисты вроде бы взялись играть, но что-то в афишах он редок. Почему? И потому что технически невероятно труден, и, как мне кажется, потому что требует особой энергетической отдачи. Скажем, Денис Мацуев, много исполнявший его с разными дирижерами и оркестрами, в какой-то момент понял, что пора сделать паузу. И только теперь сыграл впервые за четыре года! Пианист очень точно чувствует эту музыку, считает, что "главный ее посыл - жутковатая, страшная, приближающаяся трагедия 1917 года, разлом нашей страны. Прокофьев все это предчувствовал. И без понимания этого масштаба, без мощи, без лавины чувств, страсти и ужаса, конечно, браться за этот шедевр не стоит". И добавляет: "Тут очень важен оркестр: без его "подушки" этой трагедии не решить". Оркестр Александра Сладковского в этом смысле - лучший партнер.

Конечно же, в концерте Мацуева - Сладковского прозвучали бисы.Денис сыграл созвучную Второму концерту Прокофьева Этюд-картину Рахманинова ля минор - сумрачную и безумно красивую. А Александр Сладковский на финал вечера приготовил, пожалуй, главный шлягер Берлиоза - бравурный "Ракоци-марш", к огромной радости публики.

Кстати

Совместные выступления тандема продолжатся. Теперь - в обновленном зале Пермской филармонии, на ХIV Фестивале Дениса Мацуева, который продлится по 7 марта.

Инвестиции позеленели: интерес бизнеса к покупке леса сохраняется

Светлана Задера

Через лесные аукционы в 2023 году малый и средний бизнес купил 8 тыс. делянок, интерес бизнеса к этому виду деятельности не снижается. В результате бюджет получил 5,2 млрд рублей.

"Всего в 2023 году на торги выставлено 12 208 делянок в 61 регионе России, продано 8 тыс. Для этого организовано и проведено 857 открытых аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины представителями малого и среднего предпринимательства и для обеспечения муниципальных нужд. По итогам торгов продано 10,8 млн кубометров древесины", - рассказали "Российской газете" в Рослесинфорге.

В ведомстве отметили, что количество лесосек, приобретенных малым и средним бизнесом, осталось на примерно том же уровне, что и годом ранее. При этом ощутимый рост зафиксирован во Владимирской, Иркутской, Ленинградской, Рязанской, Тамбовской, Томской областях и в Республике Марий Эл.

В итоге в бюджет поступило 5,2 млрд рублей, из них в федеральный - 1,1 млрд рублей, в региональные - 4,1 млрд рублей.

Больше всего делянок продано субъектам МСП, занятым в сфере лесозаготовок и переработки древесины в Бурятии, Красноярском крае и Башкортостане. Рекордные 22 тысячи кубометров приобретены в Томской области - это примерно 70 товарных поездов с лесом, за которые бюджет выручил 574 тыс. руб. Самая дорогая делянка продана в Вологодской области - 14,6 тыс. кубометров ушли с молотка за 28,4 млн руб.

"Цена зависит не только от породы и качества леса, но и от наличия подроста на лесосеке. Чем меньше хвойного подроста, тем дороже государству обойдется искусственное лесовосстановление, соответственно, тем выше начальная стоимость. Средняя цена одного кубометра для МСП по России составила 526 рублей. Сильнее всего торговались за лес в Карачаево-Черкесии, где цена поднялась до 10 тыс. руб. за один кубометр - в 10-17 раз от стартовой цены", - отметили в ведомстве.

Предпринимателям в сельской местности сложно конкурировать с крупными компаниями. Для них предусмотрели специальный механизм упрощенной покупки древесины. Лесничество по заявкам предпринимателей подбирает подходящие делянки, помечает деревья, границы участка, где можно рубить, и готовит необходимые документы для проведения аукциона.

Право на заключение договоров купли-продажи предоставляется на открытом аукционе. Для малого бизнеса такой формат считается выгодным, так как не нужно оплачивать дорогой кадастровый учет и другие процедуры.

Итоговая цена древесины на лесосеке, как правило, ниже стоимости древесины, заготовленной при долгосрочной аренде, которая подразумевает не покупку конкретных бревен, а долгосрочное право пользования лесным участком с множеством различных дорогостоящих обязанностей, включая строительство и ремонт дорог. В отличие от правила аренды "срубил - посадил" для МСП работает принцип "срубил - заплатил государству за охрану, защиту и воспроизводство леса".

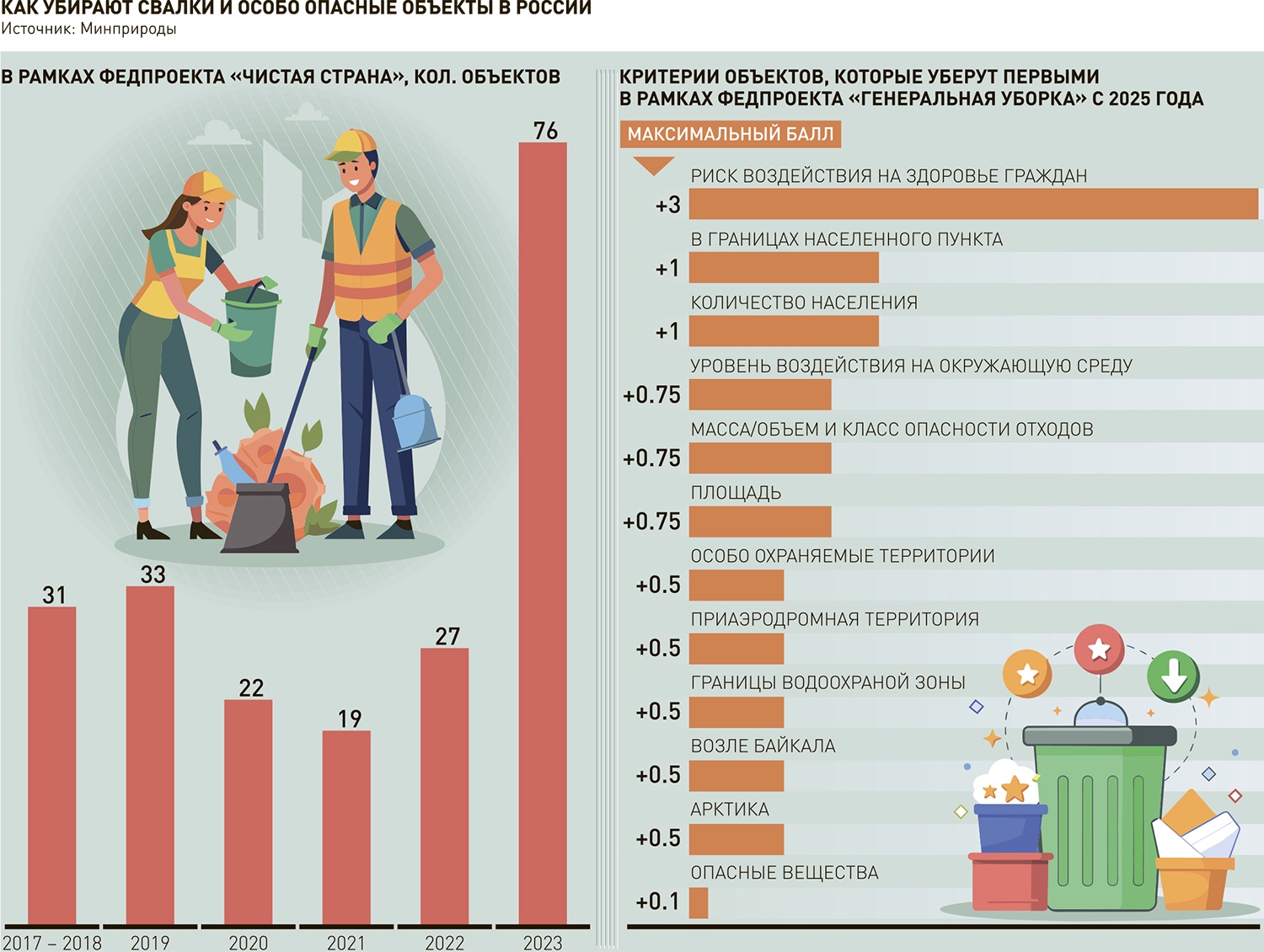

Замглавы Минприроды Керимов: Мы очистили 2,2 тысячи га земель - это площадь Москвы внутри Садового кольца

За пять лет в рамках федпроекта "Чистая страна" в России убрали 128 несанкционированных свалок в границах городов и 80 опасных объектов, которые занимали 2,2 тыс. га земель, это площадь Москвы внутри Садового кольца. В этом году закончится работа еще на 63 свалках. О сложностях в работе с регионами, затонувших судах и новом федеральном проекте по уборке территорий в интервью "Российской газете" рассказал замглавы Минприроды Мурад Керимов.

Федеральный проект "Чистая страна" нацпроекта "Экология" заканчивается в этом году. Что получилось сделать?

Мурад Керимов: Убрали 128 несанкционированных свалок в границах городов и 80 опасных объектов, рядом с которыми проживают 15 млн человек. Очистили 2,2 тыс. га земель. Для сравнения - это площадь Москвы внутри Садового кольца (1940 га). Представьте себе территорию таких размеров, покрытую горами мусора и токсичными отходами.

За это время в министерстве и региональных органах сформированы команды, которые помогают администрировать проекты по ликвидации накопленного вреда, до нас этого на системной основе никто не делал. Получилось решить многие проблемы, в том числе кадровые. В стране не было специалистов, способных разработать грамотный проект и написать хорошее техническое задание. По сути, мы создали новую отрасль и нормативно-правовую оболочку для нее.

Вначале нашей работы все сводилось к тому, что регионы принимали избыточные решения. Например, при ликвидации свалки на полигоне использовали три слоя мембраны, а часто достаточно двух. Мы разбирали каждый проект с органами, которые проводят экспертизы, чтобы сократить затраты. В итоге снизили общую стоимость мероприятий на 10 млрд. Разработали нормативные требования, регулирующие стоимость работ уже на этапе проектирования, сейчас они напрямую зависят от массы отходов, высоты и площади свалки. Сделали так, чтобы документы рассматривались быстрее. В результате завершаем федеральный проект с хорошими показателями.

В этом году завершается уборка 63 свалок, среди них есть очень большие. Например, в Омске, на них жители города акцентировали внимание президента во время "Прямой линии". Крупные свалки убираются в Томске, Нерчинске, Ростове-на-Дону.

К концу 2024 года планируется провести большие работы в Арктике: убрать две несанкционированные свалки в Мурманской области (Мурманск и Заозерск) и четыре свалки в Архангельске.

Еще до конца года ликвидируем 6 опасных объектов в Подмосковье, это крупные полигоны ТКО, а также Широкореченский полигон в Свердловской области и хранилище битума в Татарстане.

Вы говорили про дефицит кадров, а достаточно ли в России производится материалов для этих работ?

Мурад Керимов: Материалы у нас почти все используются российские. Все ориентируются на отечественных производителей.

Сейчас федпроект повлиял на 15 млн человек, какого эффекта вы ждете до конца года?

Мурад Керимов: После реализации всех мероприятий "Чистой страны" качество жизни улучшится для 28 млн. человек.

Есть ли проблемные регионы, которые не хотят заниматься свалками?

Мурад Керимов: Были и такие сложности. У глав регионов есть другие задачи, которые не менее важные. Чтобы помочь субъектам, мы еженедельно проводили штабы, приглашали туда вице-губернаторов. Регулярно заседания проводились под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко.

За последние пять лет сменилось немало профильных региональных министров. Губернаторы принимали эти решения в том числе из-за того, что работа по ликвидации свалок велась недостаточно эффективно. Сейчас все налажено и работает. Часто чтобы решить проблемы в субъектах необходимо быстро довести финансирование, без задержек, иначе мероприятие выйдет из графика, эти вопросы всегда на контроле у министра Александра Козлова.

Если не хотите называть аутсайдеров, то назовите лидеров.

Мурад Керимов: Отмечу некоторых, самых активных, например Московскую область, Забайкальский край, Кировскую, Оренбургскую, Омскую, Самарскую, Липецкую, Курскую области. Республики Башкортостан, Татарстан и Чечню.

Вы занимаетесь также опасными объектами федерального масштаба. Всем известна история "Усольехимпрома" и "Красного бора". А есть ли еще в стране такие брошенные предприятия?

Мурад Керимов: Да, есть, это Байкальский ЦБК, который ликвидируется тоже в рамках нацпроекта "Экология", но по другому федпроекту - "Сохранение озера Байкал". Чтобы такие опасные объекты больше не появлялись, Минприроды разработало так называемый "Усольский закон". Теперь компании должны за пять лет до закрытия предприятий обеспечивать финансирование ликвидации накопленных отходов. Просто бросить и уйти уже не получится.

Хоть одна компания заявила уже, что планирует закрыться?

Мурад Керимов: Еще никто не заявил, что планирует закрываться. Важно, что мы создали такой механизм. Если бы этот закон был бы раньше, то таких ситуаций как в Усолье не было. Эта проблема особенно остро строит в промышленных регионах.

Как идет работа над "Генеральной уборкой"?

Мурад Керимов: В послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин поставил задачу продолжить работу по ликвидации накопленного вреда и убрать до 2030 года не менее 50 самых опасных объектов, мы это сделаем в рамках федерального проекта "Генеральная уборка". Регионы нам заявили 2,5 тыс. объектов, где есть загрязнения. Мы их проверили, отсортировали, отобрали из них 1 тыс. Эти объекты расположены ближе всего к людям, природным территориям, соответствуют критериям накопленного вреда. Среди них есть как брошенные предприятия, так и несанкционированные свалки. Туда выходят Росприроднадзор и Роспотребнадзор, обследуют их, определяют уровень негативного воздействия. Сейчас нам важно понять, какие больше всего влияют на здоровье людей и окружающую среду. Так мы можем определить приоритетность, что будет убрано в первую очередь. К концу года сделаем такой перечень. По оставшимся заявкам регионов работа будет продолжена.

Уже обследовано 770 объектов. Из них 39 по заключению Роспотребнадзора обладают высоким риском воздействия на здоровье граждан, треть из них (10 объектов) находится в Арктике.

Важно еще отметить, что в прошлом году регионы получили возможность за счет "окрашенных платежей" ликвидировать накопленный вред. Это средства, поступающие в региональный бюджет от платы за негативное воздействие и экологические нарушения.

Сколько свалок будет обследовано в этом году?

Мурад Керимов: Росприроднадзор сформировал график обследования объектов, их в списке более 230.

Как идет подъем затонувших судов в портах?

Мурад Керимов: Принят закон, который повысил ответственность за умышленное затопление судов. Сейчас мы разбираемся с последствиями бесконтрольного захоронения судов в акваториях в прошлые годы. В 2022-2023 годах на Дальнем Востоке удалено 131 судно, больше всех подняли на Камчатке (в 2022 году - 25 объектов, в 2023 - 30), и в Сахалинской области - 34 судна. В этом году уберем еще 82 - в Чукотском автономном округе, Хабаровском и Приморском краях, в Камчатском крае, в Магаданской и Сахалинской областях.

Будут ли в других регионах подниматься корабли?

Мурад Керимов: Да, в прошлом году совместно с Росморречфлотом провели инвентаризацию, сейчас формируем мероприятия до 2030 года. В первую очередь мы завершим эти работы на Дальнем Востоке. Затем перейдем к Арктической зоне. Предварительно могу сказать, что планируем поднять 151 судно, из них в Мурманской области - 68 судов.

"Единая Россия" и РЖД активно поддерживают проект "Особенное счастье"

Андрей Исаев - о железнодорожных перевозках

В среду, 13 марта, в Государственной Думе состоится очередной "правительственный час". На нем с докладом выступит Олег Белозеров - руководитель компании "Российские железные дороги".

Отмечу, что в текущем созыве Госдума приняла целый ряд важных законов, которые касаются железнодорожных перевозок.

Во-первых, мы продлили действие нулевой ставки НДС на услуги по перевозке пассажиров в поездах пригородного сообщения - до 31 декабря 2034 года включительно.

Во-вторых, нами был принят закон о бесплатном проезде в электричках для детей от 5 до 7 лет.

В-третьих, мы закрепили на законодательном уровне,что работникам железнодорожного транспорта, выполняющим аварийно-восстановительные работы или ликвидирующим последствия чрезвычайных ситуаций, должно предоставляться бесплатное питание.

В-четвертых, мы восстановили порядок и периодичность обследования железнодорожных мостов и тоннелей, что имеет особое значение в нынешних условиях.

В-пятых, нами был принят закон, предусматривающий дополнительные медицинские осмотры работников железнодорожного транспорта: теперь они обязаны проходить не только предсменные и предрейсовые, но и послесменные и послерейсовые осмотры.

Также в Госдуму представителями "Единой России" внесен законопроект о железнодорожном туризме. В частности, в нем прописано, что такое туристический поезд и каков механизм его обслуживания. Мы намерены рассмотреть этот законопроект в весеннюю сессию. Считаем, что устранение существующего правового пробела в законодательном регулировании туристических поездок на железнодорожном транспорте значительно упростит их организацию, а значит, будет способствовать появлению новых маршрутов. Напомню, что сегодня РЖД предлагает 55 вариантов путешествий на поездах: "Жемчужина Кавказа", "К северному сиянию" и другие. Но, конечно, это не предел. Мы будем и дальше развивать внутренней железнодорожный туризм в нашей стране.

Добавлю, что "Единая Россия" совместно с компанией РЖД реализует сразу несколько социально значимых проектов.

Так, например, мы вместе уделяем большое внимание развитию безбарьерной среды для маломобильных пассажиров. Начиная с 2022 года, в рамках партийного проекта "Единая страна - доступная среда" на вокзалах открываются залы ожидания, учитывающие особые потребности людей с инвалидностью. В 2023 году были открыты 18 таких залов, в этом году они появятся еще на 31 вокзале.

Также мы совместно реализуем проект, благодаря которому ведущие доктора федеральных клиник приезжают на поездах к детям-сиротам и детям-инвалидам в разных регионах нашей страны и оказывают им необходимую медицинскую помощь.В результатемедпомощь уже получили около тысячи детей.

Кроме того, "Единая Россия" и компания "Российские железные дороги" активно поддерживают проект "Особенное счастье", который привлекает внимание к проблемам семей с детьми-инвалидами.

Также наша партия и РЖД на регулярной основе сотрудничают с фондом "Своих не бросаем": в частности, мы приняли меры по перевозке на поездах сотен детей из прифронтовых регионов на лечение и реабилитацию в федеральные клиники и реабилитационные центры.

Помимо этого, "Единая Россия" в прошлом году в преддверии 9 мая проводила акцию "Спасибо героям": в общественном транспорте, на вокзалах и в аэропортах звучали поздравления и слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и участникам СВО. Рассчитываем, что в этом году РЖД тоже примет участие в такой акции.

И, конечно,наш общий приоритет - реализация поручений Президента, озвученных им в Послании Федеральному Собранию.

Прежде всего планируется построить высокоскоростные железные дороги из Москвы в Санкт-Петербург, в Казань, на Урал, в Ростов-на-Дону, на Черноморское побережье, в Минск. Для этих маршрутов будут разработаны абсолютно новые подвижные составы, способные развивать скорость 360 километров в час.

Помимо этого, продолжится масштабная модернизация Центрального транспортного узла, основой которого являются Московские центральные диаметры. Во исполнение поручения президента столица будет соединена современными скоростными маршрутами с Ярославской, Тверской, Калужской, Владимирской и другими областями.

Наконец, должно быть обеспечено бесшовное железнодорожное сообщение от портов на Балтийском и Баренцевом морях до побережья Персидского залива и Индийского океана, должна наращиваться пропускная способность железных дорог на Юге страны,БАМа и Транссиба.

Необходимое для выполнения этих масштабных задач финансирование обязательно будет заложено нами в федеральном бюджете.

Германский вопрос закрыт?

ДМИТРИЙ ТРЕНИН

Профессор-исследователь, научный руководитель Института мировой военной экономики и стратегии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», ведущий научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.

ИНТЕРВЬЮ ПОДГОТОВЛЕНО СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ» (РОССИЯ 24)

Почему германо-российское сближение всегда рассматривалось Западом как угроза? Как американо-западная оккупация ФРГ и нахождение ГДР в составе советского блока изменили идентичность немцев? Какую роль будет играть Германия в противостоянии Запада и России? О новом германском вопросе Фёдору Лукьянову рассказал директор по науке Института мировой военной экономики и стратегии факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин в интервью для программы «Международное обозрение».

Фёдор Лукьянов: Германский вопрос всегда сопровождал кардинальные изменения. При том, что, казалось бы, всё давно разрешилось, тем не менее – он сейчас в каком-нибудь виде присутствует?

Дмитрий Тренин: Исторически германский вопрос – это вопрос германского доминирования в Европе. Он был решён в результате Второй мировой войны, и я думаю, что в этом виде вопрос о германском доминировании не стоит и, наверное, уже не будет.

Кстати говоря, закрыло германский вопрос объединение Германии, поскольку оно свершилось в рамках НАТО, то есть под контролем, под патронажем Соединённых Штатов Америки, что никак не уменьшило американское влияние в Германии – я бы даже сказал, увеличило, если мы посмотрим на эволюцию германской политики от Коля и Шрёдера к Меркель и особенно Шольцу. В этом смысле германский вопрос закрыт.

Сегодня, наверное, вопрос в другом – в том, какую роль будет играть Германия в противостоянии Соединённых Штатов, коллективного Запада и России. Несмотря на проамериканскую ориентацию послевоенной Германии, у неё сложились очень тесные и прочные экономические, социальные, культурные, научные, человеческие отношения с Россией. Произошла удивительная вещь – вне НАТО, вне Европейского союза между двумя большими европейскими странами, которые воевали друг с другом неоднократно, дважды на протяжение одного столетия (в результате второй войны было убито 28 млн советских и около 9 млн немецких граждан), было достигнуто примирение. То, что между Францией и Германией было возможно только в рамках НАТО, Европейского объединения угля и стали, Европейского экономического сообщества, Европейского союза и так далее. Вот это сейчас разрушено.

Для американцев и, традиционно, для англичан германо-российское сближение всегда рассматривалось как вызов, угроза, как посягательство на историческую роль Британии, потом Соединённых Штатов Америки. Эту связку удалось разрушить буквально физически, если говорить о символизме уничтожения «Северного потока». Будет ли сейчас Германия, отделённая, отрезанная от России, деиндустриализирующаяся, играть роль «мотора» Европы, который должен на себя брать больше ответственности, большее бремя противоборства с Россией? Вот, в чём сейчас, как мне представляется, германский вопрос.

Фёдор Лукьянов: Вы лично имеете воспоминания того времени и просто профессиональное знание. Сейчас много говорят, в том числе достаточно поверхностно, о том, что было неправильно сделано в своё время: и в 1990 г., и раньше. Наверное, если объективно смотреть, альтернативы объединения всё-таки не было. Немецкий народ единый, он бы так или иначе объединился. Советский Союз имел возможности, но они тоже были не безграничны, вероятно. Но всё же – что можно было сделать иначе, чтобы избежать того сценария, о котором только что было сказано?

Дмитрий Тренин: Прежде всего, я думаю, в истории нет ничего абсолютно предопределённого. Нет вещей, которые были абсолютно неизбежны. Мне так представляется. История делается каждый день, и вариантов огромное количество.

На самом деле германских государств до 1990 г. было три. Третьим была Австрия. Кстати говоря, Бисмарку стоит отдать должное, он исключил Австрию из Германии, создал Германию на основе Пруссии. Но связь Австрии с Германией оставалась довольно близкой, особенно после того, как Австрия лишилась роли империи: ушла Венгрия, ушли славянские земли. После Первой мировой эту маленькую Австрию многие считали государством, которое не в состоянии выжить. После Второй мировой войны по Государственному договору о восстановлении независимой и демократической Австрии 1955 г. ей было строго-настрого запрещено объединяться с Германией. Хотя вполне естественно, австрийские немцы – это немцы, такие же немцы, как баварцы, вюртембержцы или швабы, или кто-то ещё в южной Германии. Это южногерманское государство. Австрия и Бавария исторически развивались примерно в одном русле.

Интересно, что в конце 1970-х начале 1980-х гг., когда в социалистическом содружестве пошли разнонаправленные процессы, в ГДР (в очень марксистско-ленинском государстве, в государстве в прусском мундире с марксистскими погонами) стал пробивать дорогу восточногерманский национализм. Он основывался на том, что территория ГДР – это территория двух крупных германских государств: не полностью, но в значительной степени Пруссии (за исключением Кёнигсберга, королевской столицы) и Саксонии (Дрезден, южная часть ГДР). В это время гэдээровские партийные чиновники стали поднимать восточногерманское национальное наследие. Мало было основывать государственность исключительно на социализме, коммунизме, Марксе и Энгельсе и так далее, нужно было что-то более фундаментальное.

Тогда многие бывавшие в Берлине обращали внимание на конную статую Фридриха II в центре бульвара Унтер-ден-Линден. Эта статуя после Второй мировой войны несколько десятилетий находилась в королевском замке Сан-Суси в Потсдаме. В 1980 г. её перевезли в Берлин и установили там, где она стоит сейчас. Причём это было сделано по прямому указанию тогдашнего руководителя ГДР Эриха Хонеккера и против мнения крупных советских партийных чиновников во главе с Михаилом Андреевичем Сусловым, отвечавшим за идеологию.

Я тогда был молодым офицером в ГДР, у меня тогда были контакты среди немецких академиков, в Потсдаме находились интересные институты, в частности Институт международных отношений. Я общался довольно плотно с одним немецким профессором, который очень интересовался идеей обоснования отдельной гэдээровской идентичности, причём основанной именно на прусско-саксонском наследии.

Кстати говоря, к началу 1980-х гг. в Западной Германии довольно сильно ослабли настроения в пользу объединения Германии. Те, кто был изгнан из Восточной Германии или с немецких территорий, которые были переданы Польше (Бреслау, Данциг и так далее), – многие из них уже перешли в мир иной, другие интегрировались, в общем-то, кроме некоторых семейных воспоминаний не осталось практически ничего, связывающего людей с утраченными территориями. ГДР не рассматривалась в качестве какого-то очень ценного актива, за который нужно было обязательно бороться. Когда Коль выступал со своей программой германской конфедерации осенью 1989 г., это не была программа единого государства, это была программа конфедерации. Рассчитана она была на десять лет. Это как бы более тесные отношения между двумя суверенными государствами, даже не союзное государство, как мы имеем с Белоруссией. Поэтому шансы были – различные шансы.

Наверное, неблагодарное дело – оценивать, что было хорошо, а что не очень хорошо сделано, – этого не воротишь, но шансы разыграть немецкую карту иначе, безусловно, были. Нужно было овладеть темпом событий и не увлекаться их совершенно головокружительным темпом развития. Этот темп вскружил голову очень многим и во многом привёл к тем печальным, я бы сказал, для нас сегодня результатам, которые мы имеем.

Фёдор Лукьянов: Получается, то, что мы видим сейчас по результатам опросов, где в этих землях (бывшая Пруссия и Саксония) или лидирует, или близко к лидерству «Альтернатива для Германии», – это некое новое оформление для этой особой идентичности?

Дмитрий Тренин: Это верно. Все немецкие земли были объединены только во второй половине XIX века. До этого на протяжении многих столетий они развивались, хотя близко и во взаимосвязи, но всё-таки по своим собственным траекториям. Западная Германия – это рейнско-баварская Германия с традициями в значительной степени католическими, хотя не полностью, есть Гамбург, есть другие северогерманские территории. Это более либеральная, индустриальная и более западная территория с ориентацией на Францию, на Англию (если говорить о Гамбурге, например), на Италию, на Южную Европу (если говорить о Баварии, Бадене, Вюртемберге). Германия прусско-саксонская (плюс ещё Силезия, Померания, Восточная Пруссия – то, что было отрезано от Германии в 1945 г.) – это более сельская, более консервативная и более протестантская часть Германии. Между этими двумя Германиями всегда существовал некий разрыв.

Более того, американо-западная оккупация ФРГ в течение холодной войны в гораздо большей степени изменила облик немцев, чем нахождение ГДР в составе советского блока.

Западная Германия в значительной степени американизировалась за сорок лет нахождения в составе западного блока. ГДР законсервировалась, сверху была марксистко-ленинская оболочка, а под ней довольно спокойно и мирно пребывала традиционная восточногерманская идентичность. Хотя вообще ГДР называли Центральной Германией, а Восточная Германия – это Силезия, Померания, Штеттин, Бреслау, Кёнигсберг, Данциг – уже не в составе нынешней Германии. Вот эта восточная, то есть центральногерманская идентичность никуда не исчезла: более традиционная, менее интернационализированная, более немецкая. Во времена холодной войны ГДР была более аутентичным немецким государством, чем ФРГ. И это сохраняется, это трудно выветривается. Что-то меняется, но далеко не всё, корешки остаются.

В Самаре новая поликлиника начала принимать первых пациентов

В Куйбышевском районе Самары состоялось открытие новой поликлиники Самарской городской больницы №10 в микрорайоне «Волгарь». Поликлиника построена в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и повысит доступность медицинской помощи жителям.

Поликлиника рассчитана на 700 посещений в смену. По словам главного врача Самарской городской больницы № 10 Дмитрия Лисицы, поликлиника построена «на вырост», с учетом дальнейшей застройки микрорайона и близлежащих территорий.

Медицинскую помощь смогут получать до 80 тыс. прикрепленного населения. На базе медицинского учреждения есть все профили узкой специализации:

Неврология;

Офтальмология;

Лор-отделение;

Хирургия;

Травматология;

Урология;

Эндокринология;

Диагностический блок, который позволяет проводить ультразвуковые, эндоскопические, рентгеновские исследования.

В поликлинике — более 4000 единиц современного оборудования, в том числе:

Ультразвуковые аппараты;

Рентгеновский комплекс; Цифровые флюорограф и маммограф;

Эндоскопическое;

Офтальмологическое;

Реанимационное;

Стерилизационное, физиотерапевтическое оборудование.

Кроме того в поликлинике есть фиброскан — инновационный узи-аппарат для диагностики заболеваний печени. Всё оборудование полностью смонтировано и готово к эксплуатации. Также здесь есть отделение дневного стационара, отделение медицинской реабилитации, отделение медицинской профилактики.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Самарской области отметила, что на базе новой поликлиники также будет работать Областной гепатологический центр, специализирующийся на оказании медицинской помощи пациентам с вирусными гепатитами и циррозами печени вирусной природы.

Ипотека, КРТ и «потребительский экстремизм»: Адель Сайфуллина об итогах и перспективах стройкомплекса Башкортостана

По итогам 2023 года российский стройкомплекс показал рекордный результат: было введено 110,4 млн кв. метров жилья. Весомый вклад в это внесла Республика Башкортостан — по итогам прошлого года суммарно в регионе ввели в эксплуатацию более 3,3 млн «квадратов» жилья (108,5% к 2022 году). По этому показателю Башкортостан занимает вторую строчку среди регионов Приволжского федерального округа и седьмое место — среди субъектов всей страны.

Помимо этого, в республике решен вопрос с обманутыми дольщиками и активно реализуется программа переселения граждан из аварийного жилья. С 2017 года восстановлены права около 15 тыс. обманутых дольщиков.

Однако начало 2024 года оказалось вызовом для всей отрасли: банки теперь вводят комиссии и ограничения на выдачу льготной ипотеки, а ипотечные программы с господдержкой становятся более адресными. С 1 марта 2024 года получение ипотеки может усложниться из-за новых ограничений, введенных Центральным банком России.

Подробнее об итогах года и перспективах для стройкомплекса региона «Стройгазете» рассказала исполнительный директор Ассоциации застройщиков Республики Башкортостан Адель Сайфуллина.

Ипотека

В связи с сокращением программ льготной ипотеки Минстрой России разрабатывает меры поддержки жилищного строительства. В частности, обсуждается разделение регионов России на пять «ипотечных кластеров» в зависимости от темпов роста населения и объемов строительства в них. В соответствии с этим делением будут приниматься решения о поддержке строительного рынка. Также в Госдуме РФ предлагают варианты продления льготных ипотечных программ.

В Республике Башкортостан продолжает успешно развиваться программа «Жилстройсбережения». Она предоставляет возможность накопления средств для первоначального взноса по договору кредита на ипотечные банковские продукты. Это особенно важно для населения с невысокими доходами. Благодаря этой программе кредитные риски и процентные ставки снижаются, что делает приобретение жилья более доступным.

Проект Республики Башкортостан высоко оценен федеральным центром. Сейчас рассматривается законопроект о стимулировании жилищных сбережений граждан на уровне всей страны.

Правительство РФ намерено продолжать субсидирование ипотечных программ для новостроек. Это мера поможет поддержать спрос на первичный рынок недвижимости.

Важно отметить, что на текущий момент один человек может взять только одну ипотеку, что исключает возможность использования льготной ипотеки для инвестиционных целей. Однако не следует рассчитывать на значительное снижение цен на недвижимость.

Несмотря на текущий спад, надеемся на оживление рынка к началу III квартала 2024 года, ожидая также смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. Прогнозируем, что 2024 год станет периодом стабилизации цен.

ИЖС

В структуре жилищного строительства Республики Башкортостан на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) приходится 63% объемов ввода. Так, в январе 2024 года застройщики ввели в эксплуатацию 407 тыс. кв. метров жилья — почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 333,8 тыс. сданных «квадратов» приходится на ИЖС, а 73,6 тыс. кв. метров — на многоквартирные дома.

В стратегии по развитию строительства и ЖКХ предусмотрены дополнительные меры по развитию ипотеки для коттеджной застройки. В 2022 году на ИЖС были распространены все ипотечные программы, что значительно повысило привлекательность и доступность покупки и строительства дома.

К середине 2024 года в России должна заработать единая ипотека ИЖС, она будет распространяться на все форматы частного домостроения. Основные принципы этой программы будут схожи с семейной ипотекой. Единая ипотека ИЖС будет востребована прежде всего в тех регионах, которые и сегодня являются лидерами частного домостроения в стране.

КРТ

По итогам трех лет работы механизм комплексного развития территорий (КРТ) в России показывает хорошие результаты: принято свыше 500 решений о КРТ, перспективный градостроительный потенциал составляет 85 млн кв. метров, инвесторами построено более 600 тыс. «квадратов» недвижимости. Объем градостроительного потенциала по программе КРТ составляет в настоящее время 130 млн кв. метров, в планах выйти на более чем 200 млн «квадратов» к 2030 году.

В Республике Башкортостан в рамках комплексного развития территорий заключено 16 договоров. Территории под КРТ составляют площадь 316 га с градостроительным потенциалом в 1,6 млн кв. метров. В проработке еще 12 территорий на 700 тыс. «квадратов» жилья.

Для успешной реализации закона о КРТ необходимо активное участие регионов, повышение квалификации специалистов и создание эффективных механизмов поддержки застройщиков. Только таким образом можно обеспечить устойчивое развитие жилищного сектора и улучшить жилищные условия во всех регионах России.

«Потребительский экстремизм» в жилищном строительстве

Темой «потребительского экстремизма» Ассоциация застройщиков занимается второй год. Была проведена большая аналитическая работа. На первом заседании Ассоциации в 2024 году мы озвучили предложения, призванные нивелировать «потребительский экстремизм» при приемке квартир. Они были разработаны совместно с резидентами Ассоциации. Это очень сложный в политическом и публичном плане решения вопрос. Инициативы нужно регулировать на законодательной основе, на уровне регионального и федерального правительства.

Общие выводы

К 2030 году Башкортостан должен ежегодно вводить 4 млн кв. метров жилья. Для успешного развития республики нужно в полной мере использовать градостроительный потенциал региона и реализовывать комплексные проекты. Сейчас в регионе 124 застройщика возводят 290 многоквартирных жилых домов общей площадью более 2,5 млн «квадратов».

Необходимо создать задел на будущие периоды с вовлечением земельных участков и разработкой новых проектов жилищного строительства. Это позволит выполнить национальные цели развития по строительству и увеличению количества семей, улучшивших жилищные условия.

Авторы: СГ-Онлайн

Россияне впервые стали занимать больше денег на строящееся, чем на готовое жилье

В конце 2023 года объем выданных ипотечных кредитов на строящееся жилье в России впервые заметно превысил объем кредитов, которые россияне получили на покупку готового жилья, подсчитали эксперты «Метриум» на основе данных ЦБ РФ. Разница составила 85 млрд рублей – это максимум за всю историю рынка ипотеки. Такая тенденция прослеживается в 60 регионах страны.

В декабре 2023 года российские банки выдали россиянам – участникам долевого строительства 435 млрд рублей, тогда как покупателям готового жилья (вторичных квартир и введенных в эксплуатацию новостроек) – 350 млрд рублей. По подсчетам экспертов «Метриум», объем кредитования рынка строящегося жилья превысил аналогичный показатель для рынка готового жилья на 85 млрд рублей – это максимум за всю историю наблюдений. В ноябре 2023 года банки также выдали дольщикам больше ипотеки, чем покупателям готового жилья (374 млрд против 352 млрд рублей).

Традиционно россияне больше занимают средств на покупку готового, а не строящегося жилья. Это связано с тем, что вторичный рынок квартир больше по предложению, чем рынок квартир в проектах застройщиков. Однако в конце 2023 года многолетний тренд переломился – в ноябре россияне заняли на покупку строящихся квартир на 6% больше средств, а в декабре – на 24%.

В январе 2024 года банки выдали 143 млрд рублей покупателям готового жилья, тогда как дольщики заняли 129 млрд рублей. Таким образом, выдача ипотеки на готовое жилье вновь превысила кредитование дольщиков (на 11%). Однако, аналитики «Метриум» отмечают: январь не показательный месяц с точки зрения трендов рынка, так как спрос на жилье и ипотеку в этот период радикально сокращается. В частности, общий объем январской ипотеки 2024 года упал на 65% по сравнению с декабрем 2023.

«В 2019-2023 годах в России введено 462 млн кв. метров жилья, причем темпы строительства росли ежегодно, – отметила директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина. – Естественно, в стране сформировался огромный «новый фонд» недвижимости. На первичном рынке РФ сейчас представлено 2,157 млн квартир, абсолютное большинство которых (2,081 млн) реализуется с использованием эскроу-счетов. Поэтому не удивительно, что клиенты все чаще оформляют ипотеку именно в новостройках. К тому же, на вторичное жилье не распространяются госпрограммы и гибкие маркетинговые инструменты от девелоперов. Тем не менее, спрос на «старый фонд» восстановится после снижения ключевой ставки. Это скажется благоприятно и на рынке новостроек, ведь многие покупатели приобретают современные квартиры на средства от продажи имеющегося жилья».

До 2023 года превышение кредитования дольщиков над кредитованием покупателей готовых квартир фиксировалось только в месяцы после начала СВО (апрель-июнь 2022 года). Тогда в апреле россияне заняли на покупку строящегося жилья 90 млрд рублей против 72 млрд на рынке готового жилья, в мае – 87 млрд против 53 млрд, в июне – 134 млрд против 119 млрд.

Однако эти показатели нельзя считать репрезентативными, так как в те месяцы уровень кредитования (с марта 2022 по апрель 2022) упал на 66%. Иными словами, объем кредитования строящегося жилья тогда не достиг рекордных значений, а только упал не так сильно, как на готовое. Таким образом, в нормальных масштабах рынка превышение кредитования дольщиков над клиентами рынка готового жилья в конце 2023 года в России произошло впервые.

«Снижение ипотечного спроса на вторичные квартиры заставит собственников отложить его продажу и планы по покупке новых квартир, – прогнозирует управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. – Владельцы жилья будут охотнее выставлять его на арендном рынке, так как ставки жилищного найма в условиях дорогой ипотеки будут повышаться. На рынке новостроек вырастет спрос. Возможно, как раз ту часть покупателей, которые отложат покупку нового жилья из-за завершения льготной ипотеки, заменят клиенты со вторичного рынка, которые переориентируются на рынок новостроек. В любом случае, спрос на новостройки будет поддержан. Это значит, что цены на первичном рынке останутся высокими (с тенденцией к росту на 5-10% в год)».