Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Минобрнауки России и вузы в рамках пилотного проекта подготовили новые перечни специальностей для национальной системы высшего образования

Минобрнауки России совместно с вузами — участниками пилотного проекта по апробации новой модели высшего образования подготовило проект приказа об утверждении перечней специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, в соответствии с которыми будет осуществляться реализация образовательных программ по новым уровням образования. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Пилотный проект по апробации новой модели высшего образования будет реализовываться в рамках 113 специальностей и направлений подготовки, из которых 53 — уровень базового высшего образования, 18 — уровень специализированного высшего образования (магистратура), 42 — уровень аспирантуры.

Специальности и направления подготовки, предусмотренные проектом перечня, являются приоритетными и относятся к таким областям образования, как Математические и естественные науки, Инженерное дело, технологии и технические науки, Науки об обществе, Образование и педагогические науки.

Проект перечня также устанавливает сроки обучения и квалификации, которые получат выпускники, освоившие образовательные программы по новым уровням высшего образования.

Пилотный проект по апробации новой модели высшего образования реализуется в рамках Указа Президента РФ от 12 мая 2023 г. № 343 «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования».

Указом определены уровни образования, которые будут апробироваться в рамках пилотного проекта:

- базовое высшее со сроком обучения 4–6 лет,

- специализированное высшее образование (реализация программ магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки со сроком обучения 1–3 года),

- подготовка научных и научно-педагогических кадров в рамках отдельно выделенного уровня профессионального образования — аспирантуры.

В апробации принимают участие 6 ведущих российских вузов:

- Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта,

- Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),

- Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,

- Московский педагогический государственный университет,

- Санкт-Петербургский горный университет,

- Национальный исследовательский Томский государственный университет.

С учетом данных о реализации пилотного проекта будут определены особенности формирования новой национальной системы высшего образования и возможности ее распространения на все вузы Российской Федерации.

Напомним, ранее Минобрнауки России разработало инициативу, регулирующую пилотный проект по изменению уровней профессионального образования.

Всероссийский центр для слепых обучающихся, проявивших выдающиеся академические способности, примет новых учеников

В новом учебном году во Всероссийском центре для слепых обучающихся, проявивших выдающиеся академические способности, в Москве будут обучаться школьники из Красноярского и Хабаровского краев, Нижегородской, Оренбургской и Рязанской областей и Москвы, которые прошли конкурсный отбор.

Всероссийский центр для слепых обучающихся, проявивших выдающиеся академические способности, открыт в прошлом году на базе Школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы при участии Минпросвещения России.

Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев отметил, что обучение в центре дает большие возможности для одаренных детей с нарушением зрения.

«Сегодня у одаренных слепых детей со всей страны есть уникальная возможность учиться в одной из старейших школ России и жить в Москве. В школе созданы все условия для всестороннего развития и социализации детей. Поэтому в течение года у ребят будет возможность не только проявить себя в учебных дисциплинах, но и принять участие в творческих конкурсах», – подчеркнул Александр Бугаев.

В центре уже учатся семь детей из Республики Башкортостан, Приморского края, Владимирской, Ивановской, Новосибирской и Ростовской областей и Москвы. Ребята в 2022/23 учебном году участвовали в школьном этапе различных олимпиад и показали высокие результаты: двое из обучающихся стали победителями первого этапа Московской олимпиады школьников по лингвистике, а один ученик признан призером второго заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по истории.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова обратила внимание, что в центре ребята получают возможность определиться с выбором своей будущей профессии.

«В прошлом году мы открыли в столице центр федерального значения, в котором незрячие школьники с отличными академическими способностями начинают свой путь в мир большой науки и новых открытий. Мы стараемся создать условия, чтобы способные ребята, вне зависимости от особенностей здоровья, имели возможность реализовать свои таланты. Помимо знаний по школьной программе, ученикам помогут определиться с будущей специальностью. Эти два слагаемых станут надежным фундаментом продолжения обучения в вузах и дальнейших успехов в любимой профессии», – сказала Анастасия Ракова.

Справочно

Всероссийский центр для слепых обучающихся, проявивших выдающиеся академические способности, открылся в Москве 1 сентября 2022 года на базе Школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы по поручению заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой при поддержке Правительства Москвы и участии Минпросвещения России.

Деятельность центра направлена на популяризацию успехов в учебе, социализацию и профессиональную самореализацию слепых обучающихся.

Геосинтетические технологии для магистралей будущего

Как современные материалы и умные решения позволяют построить долговечные дороги

Сегодняшнее развитие железнодорожного строительства требует широкого внедрения новых технологий, позволяющих реализовывать объекты быстрее, более экономически эффективно, технологично и экологично. Применение геосинтетических материалов для стабилизации каменных материалов и армирования грунта позволяет в полной мере обеспечить достижение данных целей. Продемонстрируем на реальных примерах то, какой эффект дают данных технологии при решении различных задач.

Несколько слов о самих технологиях.

Армирование

Армирование грунта напоминает армирование бетона. В обоих случаях геосинтетический материал и сталь воспринимают растягивающую нагрузку, разрушительную для грунта и бетона. Армируя тело, откосы и основание земляного полотна, мы повышаем его устойчивость.

Механическая стабилизация

В то же время механическая стабилизация щебня больше перекликается с работой цемента, который лишает частицы смеси возможности перемещаться под действием нагрузки. Ведь желание замедлить перемешивание, разуплотнение и истирание частиц балласта – это первое, что приходит на ум с точки зрения увеличения его срока службы.

Механическая стабилизация георешеткой TriAx

Щебень, заклинившийся в плоских жестких ячейках, уже не сдвинется даже от прохода миллионов колес. Как и вышележащие частицы, надежно упирающиеся в него. Подобно башмаку для колеса, ребро георешетки безо всяких усилий надежно останавливает щебень.

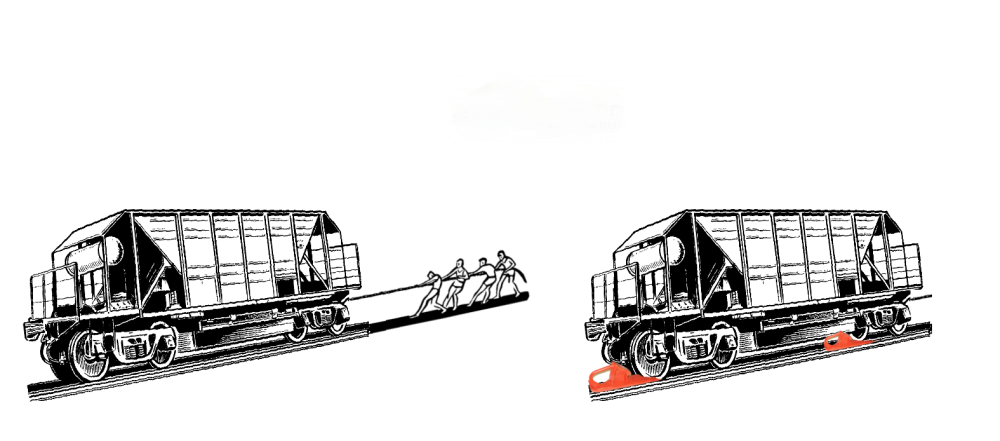

Рис. Эффект стабилизации

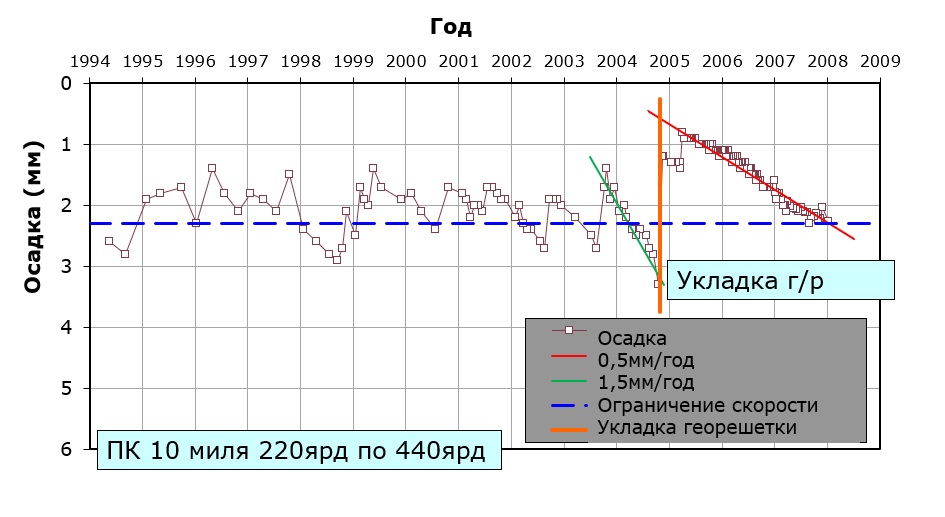

И хотя механическая стабилизация балласта способна замедлить осадку РШР в три раза и снизить истираемость щебня в 5 раз (на схеме ниже показаны результаты испытаний на осадку на участках пути до и после укладки георешетки Tensar), эта технология имеет столько же противников, сколько и сторонников. Основной аргумент против – это затруднение очистки балласта и повреждение геосинтетика при подбивке.

Однако современные путевые машины способны соблюдать высокую точность глубины работы, что позволяет им избегать контакта с георешеткой и несколькими рядами заклинившихся в них щебенок. Которые, к слову, ни в очистке, ни в подбивке не нуждаются.

Замедление осадки на линии Coppull Moor, UK

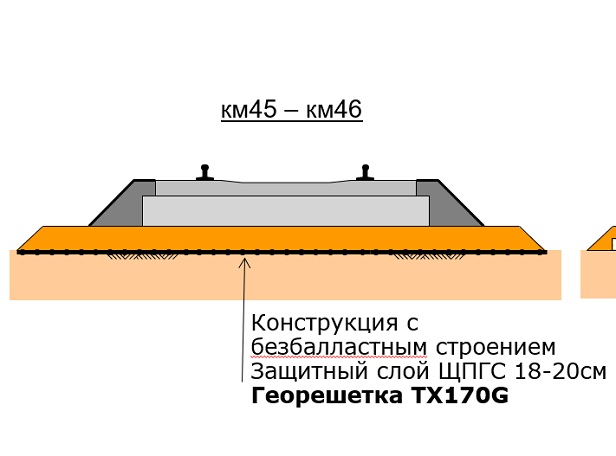

Повышение осевых нагрузок и скоростей движения диктует необходимость устройства защитных слоев из щебеночно-песчаных смесей, чтобы облегчить работу грунта земполотна. И толщина его по расчету может достигать одного метра.

Применение георешетки, стабилизирующей щебенки, помогает до двух раз сократить расход ЩПС! К примеру, для СШХ это дало бы экономию в 1,5 млн рублей на 1 км пути. Такая конструкция была применена на перегоне Саблино-Тосно и она отлично показала себя как при испытаниях статическим штампом и нагрузочным поездок, так и в эксплуатации. Схема примененной конструкции показана ниже.

Конструкция на перегоне Саблино-Тосно

В Минске и Иркутске механическая стабилизация позволила успешно решить проблему с дефектами покрытия вблизи трамвайных путей.

Такая конструкция лучше справляется с вибрацией, а также создает равнопрочное основание для вышележащих слоев.

Участки слабого основания

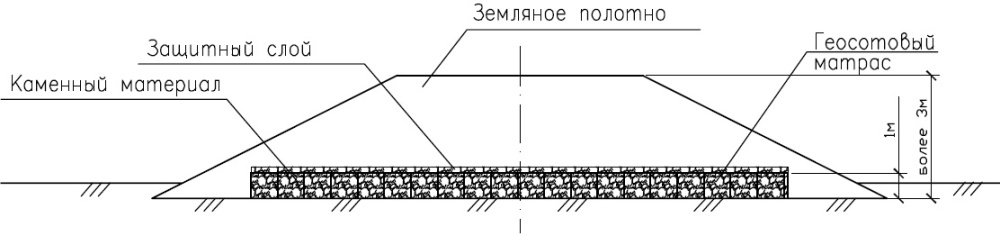

Пожалуй, самым ярким примером является строительство на слабых грунтах. Там, где насыпь идет по болотам, обводненным суглинкам или оттаивающим многолетнемерзлым грунтам и т.п. зачастую под земляное полотно требуется устройство свайных полей или глубокая замена грунта.

Для решения таких задач существует прекрасно зарекомендовавшая себя технология «сотового геоматраса» - это конструкция из связанных между собой ячеек одноосной и гексагональной георешеток, формируемых непосредственно на слабом грунте и заполненных каменным материалом. Сотовый геоматрас формирует жесткую платформу высотой 1 м. в основании насыпи, которая выравнивает и снижает величину осадки, предотвращает выпор слабого грунта основания, повышает его несущую способность, позволяя ускорить скорость отсыпки грунта.

Платформа из георешетки со щебнем работает как жесткая плита, выравнивая распределение нагрузки и, соответственно, осадку. В процессе отсыпки земполотна слабый грунт уплотняется и в итоге мы получаем устойчивую насыпь на консолидированном основании. Схематичное изображение применяемой технологии показано ниже:

Схема применения сотового геоматраса

При этом объем земляных работ значительно сокращается по сравнению с заменой грунта, а если сравнивать со сваями, то сотовый геоматрас оказывается в 5 раз дешевле. Решение подходит как для нового строительства, так и реконструкции железнодорожных путей.

К примеру, в ходе строительства соединительного пути Усольского калийного комбината отказ от замены слабого грунта под насыпью в пользу армирования основания георештками дал экономию в 500 млн. рублей.

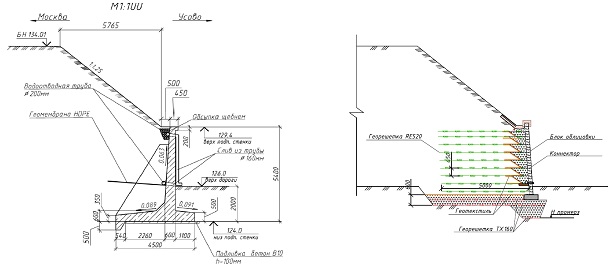

ИССО - армогрунтовые системы

Возведение искусственных сооружений – дорогостоящая и затратная по времени часть инфраструктурного строительства. Современной альтернативой железобетонным конструкциям является армирование грунта геосинтетическими материалами. На схеме ниже армогрунтовая конструкция показана справа.

Сравнение железобетонных и армогрунтовых конструкций

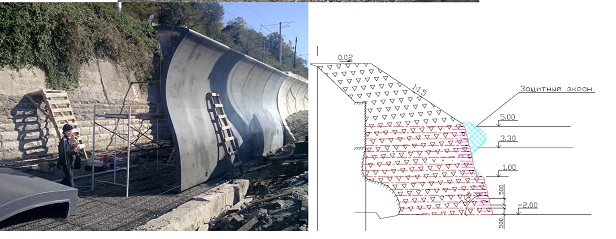

Армогрунтовые системы на 20-40% дешевле железобетонных, не требуют высокоспециализированных специалистов для возведения, а также обладают повышенной устойчивостью к сейсмике. Облицовка из мелкоштучных блоков эстетична и хорошо вписывается в любой ландшафт. На фото ниже армогрунтовая стена вблизи г. Каменногорска в Ленинградской области с облицовкой из мелкоштучных блоков, которая гармонично вписана в окружающий ландшафт.

Армогрунтовая стена, облицовка из мелкоштучных блоков

Однако, армогрунтовые стены могут иметь различную облицовку, даже самую необычную. Хорошим примером служит устройство армогрунтового блока на Северо-Кавказской железной дороге, где армогрунтовый блок поддерживает второй путь, а облицовкой ему служит волноотбойный экран из стекловолокна. Наверняка некоторые из вас видели эту интересную конструкцию, когда отдыхали а Туапсе. Ниже показана схема данного армогрунтового блока.

Армогрунтовая стена, облицовкой служит волноотбойный экран

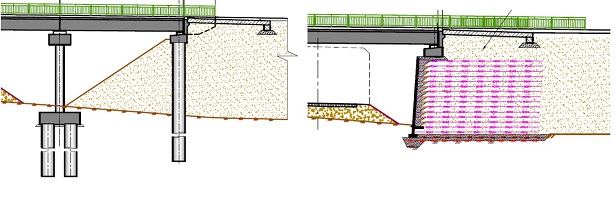

Когда же речь заходит об устоях мостов, то устой диванного типа, в котором пролетное строение опирается на армогрунт, возводится за считанные недели, и на 50% сокращает стоимость искусственного сооружения. На схеме ниже армогрунтовый устой диванного типа расположен справа.

Сравнение устоя моста диванного типа с традиционной конструкцией

Применение геосинтетических материалов сегодня уже сложно назвать инновационным, так как в российском транспортном строительстве они успешно и широко применяются более 20 лет. Но железнодорожное строительство достаточно консервативно и пока не использует в полной мере те преимущества, которые предлагает данная технология в виде сокращения стоимости работ, их ускорения и снижения влияния на окружающую среду. Будем надеяться, что со временем данные технологии в железнодорожном строительстве будут применяться чаще и мы сможем рассказать о новых интересных объектах.

ООО «Сотерра Инжиниринг» (ранее Tensar) начала работу в России в 1996 году как совместное предприятие между российскими партнерами и компанией Tensar. В 2014 году организация открыла собственное производство инновационных георешеток марок TriAx, RE и SS в Санкт-Петербурге. В настоящее время Сотерра Инжиниринг обслуживает крупнейшие федеральные и региональные проекты в области дорожного и инфраструктурного строительства в России и странах СНГ и продолжает активно развиваться.

«Лучи Победы» магистрали: ВСЖД присоединилась ко всероссийской акции

Управление Восточно-Сибирской железной дороги стало одной из городских локаций, где прошла акция

Всероссийская акция «Лучи Победы» прошла 24 июня в Иркутске. К участию в мероприятии присоединились сотрудники Восточно-Сибирской железной дороги, студенты ИрГУПСа и учащиеся лицея № 36 ОАО «РЖД», сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

В годы Великой Отечественной войны железнодорожники героически сражались на передовой, неустанно и самоотверженно трудились в тылу, приближая долгожданную Победу. Именно поэтому управление ВСЖД стало одной из городских локаций, где прошла акция.

В ходе мероприятия на площадке возле здания управления состоялся торжественный митинг, с песнями о России выступили ученики лицея № 36 ОАО «РЖД» и коллектив транспортного вуза. Завершилась акция яркой иллюминацией, которая осветила ночное небо над зданием. Прожектора зажглись одновременно в разных местах Иркутска, ставших неотъемлемой частью истории Победы.

– Для сотрудников магистрали и будущих поколений железнодорожников акция «Лучи Победы» является знаковым событием, – отметил начальник ВСЖД Вадим Владимиров. – Во время войны железнодорожники обеспечивали бесперебойную поставку на фронт продовольствия и вооружения. На полигоне магистрали готовился подвижной состав, производился ремонт военной техники, формировались добровольческие отряды.

Отметим, акция «Лучи Победы» традиционно проходит в городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести России. В этом году она приурочена к 78-й годовщине первого Парада Победы, который состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. Именно в этот день в 23.00 прожекторы впервые осветили ночное небо над столицей: вокруг Кремля, по Бульварному и Садовомукольцам, вокзалам и окружной железной дороге.

На Дальневосточной магистрали в 2 раза увеличили отправку контейнерных поездов в полувагонах

Больше всего поездов по технологии погрузки контейнеров в полувагоны было сформировано на терминалах в Приморском крае: в Артёме и Находке по 44 состава, в Уссурийске – 24.

За январь – май 2023 года на Дальневосточной магистрали в 2 раза увеличено количество отправленных контейнерных поездов в полувагонах: 113 составов против 50 в 2022 году. Как сообщает пресс-служба дороги, об этом было заявлено в ходе заседания региональной оперативной комиссии магистрали, посвящённой вопросам реализации транспортно-логистических услуг в сфере грузовых перевозок.

Так, больше всего поездов по технологии погрузки контейнеров в полувагоны было сформировано на терминалах в Приморском крае: в Артёме и Находке по 44 состава, в Уссурийске – 24.

Чаще поезда отправляются назначением на станции Западной и Восточной Сибири, Московской области.

На Дальневосточной железной дороге продолжится развитие услуги погрузки и отправки контейнеров в полувагонах. Для этого разработаны инвестиционные проекты обновления складских терминалов железнодорожных станций Находки и Уссурийска.

«В планах до 2025 года благоустройство территорий и укладка специального покрытия, расширение площадей и ёмкостей хранения. Модернизация данных транспортно-логистических комплексов позволит формировать до 30 поездов (сейчас 10 и 15 соответственно)», – говорится в сообщении.

Технология погрузки в полувагоны позволила нарастить вывоз контейнеров из портов Дальнего Востока и эффективно использовать подвижной состав, сократив порожний пробег, подчёркивают в пресс-службе магистрали.

Как привести в порядок ум наших детей

О проблемах с математикой на экзаменах

Марина Ярдаева

В Новосибирской области больше трети девятиклассников сдали ОГЭ по математике на двойки. В Якутске родители просят перепроверить результаты аналогичного экзамена, грешат на сбои в системе, ведь там в некоторых школах порог не прошла почти половина девятиклассников. В Марий-Эл массовый завал с профильной математикой на ЕГЭ, 45% выпускников не смогли получить результат, достаточный для подачи заявлений в вузы, то есть набрали менее 39 баллов. В Пензенской области математику назвали проблемой года – результаты экзаменов озвучивать не стали, видимо, чтоб не пугать народ. Новости, конечно, удручающие. Даже после математически провальных 2021 и 2022 годов, когда с испытанием в отдельных регионах не справились от четверти до трети девятиклассников и 15-20% одиннадцатиклассников. Ведь, казалось бы, должны же были люди сделать хоть какие-то выводы. Но – увы.

Для понимания масштаба происходящего, наверное, стоит напомнить, что представляют собой ОГЭ и ЕГЭ. Начну с первого. Экзамен по математике в 9-м классе не делится на уровни сложности и довольно прост. На тройку нужно набрать всего 7 баллов. Для этого надо выполнить пять простейших заданий, собственно, по математике и два по геометрии. Многие задания способен выполнить даже ученик начальной школы. Например, чтобы узнать площадь коридора на плане, достаточно всего лишь посчитать клеточки, а чтоб высчитать, сколько коробок с паркетной доской нужно купить на пол в гостиной, необходимо совершить два простых арифметических действия. Самые легкие задания по геометрии соответствуют программе 7-го класса. А учитывая, что вместе с заданиями школьники на экзамене получают обширный справочный материал с формулами, графиками, таблицами, то логика подсказывает, что найти площадь треугольника или трапеции, просто подставив нужные значения, должны и те, кто прогулял вообще все уроки в средней школе. Но логика отчего-то тут не работает.

Что касается ЕГЭ, то здесь экзамен делится на базу и профиль. С базой обычно проблем нет, процент двоек из года в год колеблется на уровне 2-3%. Но нюанс в том, что этот экзамен даже легче, чем в 9-м классе, а сдают его те, кто в этом самом 9-м классе выдержал отсев и не ушел в бывшее ПТУ. Кроме того, в 11-м классе на экзамене нет обязательного условия показать знания азов геометрии, а некоторые задания и вовсе, кажется, взяты из учебников для начальной школы. Минимальное количество баллов на тройку в базовом ЕГЭ по математике минут за двадцать может легко набрать и четвероклассник. Я подтвердила это экспериментально с помощью собственного сына, и для верности опыт мы произвели трижды (бессердечный я человек).

Профильная математика, разумеется, сложнее. Там вам и логарифмы с интегралами, и тригонометрия с функциями, и прочие «страшные» штуки. Но соль в том, что профильную математику выбирают добровольно. Ее выбирают те, кто собирается в технический вуз, в инженеры или программисты. Хочешь не хочешь, надо соответствовать. Иначе зачем все? Чтобы сдать профиль, многие два года плотно работают с репетиторами, дополнительно занимаются на специальных курсах, и все равно остаются те, кто не справляется. Не то что порог для подачи заявления в вуз не преодолевают, не набирают баллы даже для получения аттестата. Почему?

Простых ответов всего два. Учителя винят во всем безответственных детей. Дескать, ничего не делают, надеются проскочить, списать, пронести на экзамен телефон и шпаргалки.

Но это смешно. На то, чтобы ничего не делать на уроке, не поверите, тоже нужна энергия. Даже больше, чем на учебу. Вечно уворачиваться от придирок педагога, постоянно умудряться списывать контрольные, выдумывать схемы, готовить хитрые подсказки – это ведь тоже муторно. Проще разобраться и самому все решить. По крайней мере, на том уровне, что требует школьная программа. Но и тут логика не работает.

Второй ответ дают родители несчастных двоечников. Такое вот у нас, дескать, образование, учителя ничему не учат, и вообще педагоги сами двоечники, что с них взять.

В нынешней школе действительно много проблем, не поспоришь, и конкурс в педвузы невысок, многие идут туда от отчаяния. Но! Речь ведь идет о том, что не усваиваются какие-то элементарные знания и навыки. Тому, что дважды два четыре, научить может и папуас папуаса. Да, это невероятно, но проблемы возникают уже с самой таблицей умножения. Есть дети, которые переходят в 9-й класс, эту самую таблицу не зная и не понимая.

Что касается ужасных педагогов, есть и еще одно возражение. Чисто статистически, едва ли профнепригодными учителя могут быть исключительно по математике. Но вот в русском языке, например, таких уж жутких проблем нет. Процент не сдавших тут хоть в 9-х, хоть в 11-х классах часто не превышает 1-2%. А там все же изложение и сочинение нужно написать. И даже самые тяжелые дети хоть с бедной лексикой, хоть по шаблону, но на тройки эти тексты пишут, как-то все же складывают слова в предложения и набирают минимальный объем.

Вот в этом сопоставлении, мне кажется, и можно найти причину. У меня есть гипотеза. Дети не понимают математику, потому что их не учат воспринимать математически мир с раннего детства. Язык с нами с рождения. Сначала младенец слышит речь мамы и папы, потом сам начинает говорить, по-другому коммуницировать с миром не получается, а коммуницировать надо – это вопрос выживания. Ну и культура опять же. Даже самые отсталые родители если и не читают книжки детям, то стараются их хотя бы покупать. А математика в подавляющем большинстве семей проходит мимо. Перед школой иногда детям покупают пособия, как цифры писать, и все.

Но ведь ребенок имеет потребность в развитии навыков счета точно такую же, как в развитии речи. Мир полон как простой арифметики, так и сложной математики, геометрия тоже повсюду, а человеческое бытие еще и нуждается в постоянном логическом упорядочивания хаоса.

Главное, чтобы было чем упорядочивать. Мозги должны быть настроены соответствующим образом. А что ум в порядок приводит, по заветам нашего универсального гения Ломоносова? И, конечно, чем раньше в этот процесс настройки включиться, тем лучше.

А с маленькими детьми нужно не просто по порядку считать ступеньки в подъезде или деревья в парке, а складывать, вычитать, умножать и делить. Да, дети могут все это до школы. И хотят. Им интересно. Да, делить и умножать тоже. И уравнения решать. И скорость определять с расстоянием. Но, конечно, только в форме игры. Без терминологии. Без всех этих слагаемых, вычитаемых, множителей и неизвестных. Без специальных пособий. Без центров раннего развития со всеми их ментальными арифметиками. Просто между повседневными делами.

Тренироваться, понятно, лучше на кошках, в смысле, яблоках, грибах, конфетах, пирогах (дроби!) и денежных тратах (чтобы поближе к реальной жизни). И делать это все можно с 4-5 лет. В том самом благословенном возрасте почемучек. Некоторые родители стремятся в это время напичкать детей простыми фактическими знаниями, энциклопедическими выжимками про динозавров и созвездия. Вот только информация сама по себе в голове не задерживается. Лучше пытаться объяснять явления, давать конкретные навыки, формировать логические, а с ними и нейронные цепочки – а это как раз математика. Задача, решение и ответ – к такой последовательности надо приучать с раннего детства. И постепенно переходить на язык отвлеченных цифр и символов. Поехали в аквапарк – и в дороге решаете примеры, отправились в магазин – отрабатываете эту самую таблицу умножения.

А школа тогда что? Она ведь обязана научить? Обязана. И считать, и читать, писать. И учит. Только уже абстрактно. В школе сразу слагаемые и сумма, вычитаемые и разность, делители и частное. Сразу определения, формулы, правила. В первом классе только немного про грибы да яблоки, а потом схемы. Да, наверное, так не должно быть. Особенно с нынешними детьми, которые избавлены от необходимости интеллектуально напрягаться в практическом смысле совсем. Но так есть. И тот, кто знакомится с арифметикой до школы, выигрывает.

Хотите дать детям преимущество – занимайтесь с ними, играйте, считайте, складывайте, делите. 10-15 минут в день.

Уже упустили ситуацию? Сын в третьем классе и математика плывет? Наверстывайте. Да, времени потребуется больше: 20-30 минут. Возвращайтесь к азам, к грибам и яблокам, отложите учебники с их терминологией. Дочь в седьмой класс перешла без знания таблицы умножения и не поняла вообще ничего в геометрии? И в этом возрасте можно поправить ситуацию. Причем без репетиторов. Но опять же начинать надо сначала. Потому что таблицу умножения бесполезно учить, если нет понимания основ. А когда такое понимание приходит, учить и не нужно – все само получается. Только практика нужна.

Сейчас лето, каникулы, проведите их с толком. Неинтересно? Проще обвинять детей в лени и учителей в непрофессионализме? Что ж, тоже выбор. Только знаете что? По теории вероятности, в девяти из десяти этот выбор не приведет ваших детей к успеху.

Роспатент назвал топ-10 изобретений в медицине

Российские врачи, ученые, разработчики и изобретатели создают все новые и новые способы помочь пациентам, особенно при различных тяжелых травмах. Например, они изобрели протез кисти, который может нажимать на экран смартфона, трансплантат, который помогает организму восстановить костную ткань самостоятельно, и расширитель для носа, позволяющий человеку вернуть полноценное дыхание. Список из 10 самых интересных медицинских изобретений составили в Роспатенте для РИА Новости.

Протез кисти руки для взаимодействия с емкостным сенсорным экраном электронного устройства изобрел Илья Чех. Как пояснили в Роспатенте, это изобретение помогает пользоваться смартфоном и аналогичной техникой без контакта электропроводящей прокладки с кожей.

"В связи широким использованием смартфонов и другой техники с сенсорными экранами актуальным является вопрос взаимодействия людей, имеющих протез верхней конечности, с такой техникой. Известные решения обладают рядом недостатков из-за необходимости контакта электропроводящей прокладки с кожей, что может привести к некорректной работе сенсорного экрана из-за ослабления или потери контакта с кожей. Предлагаемое решение позволяет выполнять манипуляции при работе с сенсорными экранами без необходимости поддержания контакта электропроводящей прокладки и кожи", - объяснили в ведомстве.

Еще одно изобретение поможет людям с травмами слуха - как детям, так и взрослым - при повреждении среднего уха: это имплантат в качестве протеза слуховых косточек для замещения поврежденных частей среднего уха. Его авторы - Иса Мухамедов, Дмитрий Тетюхин, Леонид Крашенинников, Елена Шевчик, Валерий Свистушкин, Галина Никифорова и Егине Варосян.

Врачи Евгений Федотов и Николай Загородний создали комплект металлического имплантата со вспомогательными полимерными изделиями для хирургического лечения тяжелых травм и последствий травм плечевого сустава с травматической потерей костной массы гленоида с использованием реверсивного тотального протезирования. Уточняется, что данное решение представляет собой "комплект, включающий индивидуальный металлический имплантат участка лопатки пациента из титанового сплава, а также примерочные модели суставного отростка лопатки и суставной впадины, выполненные по технологии 3D-печати на основании виртуального моделирования процесса имплантации протезного элемента".

Еще одно изобретение, помогающее при утрате кисти, запатентовали Михаил Коллеров, Дмитрий Гусев и Роман Виноградов. Это функционально-косметический протез кисти, в полимерной матрице которого, повторяющей форму и внешний вид органа, расположен армирующий каркас, позволяющий свободно изменять форму кисти. Он обеспечивает сгибание и разгибание пальцев, ротацию в лучезапястном суставе, а также позволяет удерживать предметы. Уточняется, что в согнутом положении кисти протез удерживает груз весом до трех килограммов.

Кандидат медицинских наук Алексей Ковалев создал трансплантат, позволяющий восстановить целостность больших дефектов костной ткани за счет использования костного мозга здоровой конечности, который погружают в клеточную среду для роста костной ткани. Костный мозг подвергают оригинальной обработке и размещают в костном дефекте. Имплантация данной конструкции обеспечивает надежный контакт трансплантата костного мозга и костного дефекта, ускоряя восстановление целостности кости.

Сразу семь врачей-нейрохирургов - Андрей Гринь, Александр Пейкер, Владимир Гулый, Сослан Торчинов, Михаил Сафронов, Антон Борзенко и руководитель Московского городского спинального нейрохирургического центра ГКБ67 им. Л. А. Ворохобова Дмитрий Дзукаев - запатентовали способ фиксации межостистого имплантата при дегенеративных заболеваниях позвоночника. Их изобретение позволяет увеличить стабильность позвоночника при сохранении его подвижности, исключить смещение и миграцию имплантата при различной физической активности человека, а также в максимально короткие сроки устранить болевой синдром в послеоперационном периоде. Это достигается за счет расположения имплантата между отростков позвонков и оригинальной его фиксации лентами к анатомическим образованиям позвонков.

Созданием индивидуального внутриносового устройства для улучшения носового дыхания и разработкой способа его изготовления также занималась целая группа: Андрей Крюков, Наталья Кунельская, Анна Товмасян, Александр Кишиневский, Мария Поляева, Никита Шведов и Владислав Мосин из Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л. И. Свержевского. Запатентованное устройство изготавливают на основании индивидуальных медицинских изображений носа пользователя, чтобы при его размещении в преддверии органа происходило расширение просвета для потока воздуха. Подчеркивается, что форма устройства, учитывающая анатомические параметры полости носа конкретного пациента, позволяет снизить риск возникновения дискомфорта и раздражения в преддверии носа и способствует хорошей переносимости внутриносового устройства.

Сибирский научно-исследовательский и испытательный центр медицинской техники в лице его руководителя Дмитрия Белика, Николая Сторожева и Александра Шекалова запатентовал "ранорасширитель для хирургических операций в абдоминальной и торакальной полостях с автоматизированным формированием формы операционной раны". Это позволит хирургам облегчить доступ к органу, на котором проводится операция. "Процесс разведения краев раны сопряжен с риском травмирования тканей. Запатентованное устройство позволяет снизить риск повреждения тканей за счет автоматического перемещения рабочих частей устройства для разведения и удержания краев раны", - пояснили в Роспатенте.

В Национальном исследовательском технологическом университете МИСИС изобрели ручное автономное устройство двухкомпонентной биопечати для лечения раневых поверхностей и способ нанесения покрытия на раневую поверхность ручным автономным устройством. Подчеркивается, что во время чрезвычайных ситуаций и боевых действий в полевых условиях возникает необходимость быстрой остановки кровотечения и герметизации ран. "Применяемые в таких условиях устройства должны быть мобильными и компактными. Данное изобретение позволяет быстро остановить кровотечение и создать защитную пленку на поверхности раны посредством мобильного устройства, которое совмещает три функции - функцию подачи в рану суспензии клеточного материала для быстрого заживления тканей; функции подачи в рану противовоспалительных и антибактериальных веществ и функцию сшивания клеточной суспензии и лекарственных препаратов с образованием плотной защитной пленки", - рассказали в Роспатенте.

Способ хирургического лечения врожденного перерыва дуги аорты у детей грудного возраста и новорожденных изобрели Алексей Ким, Алексей Черногривов, Инесса Нефедова, Александр Есаян, Анатолий Тагаев из Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. Как объяснили в Роспатенте, оригинальная методика операции позволяет устранить сужение дуги аорты при большой его протяженности и обеспечить нормальное кровообращение за счет использования собственных тканей легочной артерии и сосудистого трансплантата из ткани пациента. "Применение данного способа позволяет сформировать "новую" дугу аорты необходимой длины и диаметра, придать дуге аорты необходимую анатомическую кривизну, предупредить компрессию рядом расположенных органов и избежать повторной операции", - отметили там.

"Сфера медицины плотно вошла в нашу жизнь. Мы стали больше внимания уделять вопросам здоровья, мерам профилактики. Поэтому для Роспатента стало уже доброй традицией выбирать десять лучших медицинских изобретений. Уверен, наблюдение за удивительными открытиями, развитием современных технологий будет познавательно и полезно для россиян. Важно отметить, в этот рейтинг вошли как и зарекомендовавшие себя мэтры отечественной медицины - центр Бакулева, институт Свержевского, - так и молодые разработчики", - отметил руководитель Роспатента Юрий Зубов.

Модуль перемен: перспективный prefab получит для развития собственный ГОСТ

Перед российским стройкомплексом сегодня стоит грандиозная задача — обеспечить ежегодный ввод нового жилья на уровне 120 млн квадратных метров. Практика показывает, что достичь таких показателей можно как за счет серьезного сокращения инвестиционно-строительного цикла, так и за счет применения новых инновационных технологий возведения жилья. И здесь, по мнению экспертов, одним из прорывных направлений может стать модульное домостроение. Для активизации этого сегмента в ближайшие несколько лет планируется серьезно актуализировать нормативную базу. При этом основополагающий ГОСТ для развития технологии prefab (сокращение от prefabricated, условно — «изготовлено в заводских условиях») разработают уже до конца года.

Основные преимущества модульных технологий — высокие скорость и качество строительства, более низкие трудозатраты, позитивное влияние на рост технологического и промышленного потенциала отрасли. На протяжении последних лет в России стали появляться модульные дома, однако пока это «штучные» объекты, возводимые, как правило, в рамках экспериментов, в основном лишь демонстрирующих преимущества такого метода строительства. Вместе с тем, Минстрой России видит в этой технологии потенциал наращивания объемов жилищного строительства и считает необходимым расширять масштабы таких проектов.

Однако представители бизнеса, соглашаясь в принципе с таким подходом, хотели бы видеть в этой сфере более четкие и понятные «правила игры». Отвечая на запрос девелоперов, директор ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин заверил, что основополагающий государственный стандарт для классификации модульных (индустриальных) зданий планируется разработать в этом году: «В настоящее время в действующих документах по стандартизации отсутствуют общепринятая классификация и понятийный аппарат модульных зданий и конструкций. Чтобы устранить этот пробел, были проведены научно-исследовательские работы, проанализирована мировая практика применения модульных конструкций и запланирована комплексная работа по совершенствованию нормативной базы. Результаты исследований будут использованы при разработке ГОСТ «Модульные здания и конструкции. Термины и определения. Классификация». Этот документ планируется подготовить до конца года».

Более того, в течение 2023-2024 годов будут разработаны и утверждены своды правил, содержащие положения о возможном применении модульных технологий при строительстве общественных и социальных объектов. «Совсем недавно был утвержден актуализированный свод правил, предусматривающий применение блочно-модульных элементов при строительстве объектов МВД России, — вспоминает Андрей Копытин. — Положения, вводимые в новых сводах правил, направлены на упрощение процесса проектирования и последующей экспертизы объектов строительства. Такие положения уже внесены в нормативные документы для проектирования физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных сооружений различных видов, а в 2024 году планируется распространить эту практику при проектировании детских оздоровительных лагерей и приютов для животных».

Показательно, что перспективы развития модульного домостроения находят отклики и у законодателей. В частности, депутат Госдумы РФ Владимир Ресин выдвинул предложение: «Нужно создать общероссийскую базу типовых модульных конструкций, из которых можно будет моделировать жилые дома — как многоквартирные и многоэтажные, так и малоэтажные и даже индивидуальные. При этом база должна стать доступной для использования в разных регионах».

Однако надо заметить, что даже в рамках ныне действующего нормативного поля уже есть примеры успешного использования этих технологий. Как рассказал «Стройгазете» руководитель подразделения развития продукта и технологий проектирования компании «Брусника» Алексей Хриченков, в Екатеринбурге девелопер выделил несколько пилотных площадок, где технологии prefab оттачиваются для дальнейшего применения: «Сначала решения тестируются в цеховых условиях. Если результат оказывается положительным, технологию масштабируют и передают сторонним предприятиям для создания большой партии деталей. По многим конструктивным элементам метод оказался рабочим. Сегодня он применяется в Тюмени, Екатеринбурге и Новосибирске». При этом, по словам представителя «Брусники», общей целью индустриализации производства являются сокращение сроков возведения жилых домов — в идеале до одного года — и улучшение качества строительства. Prefab позволяет контролировать геометрию элементов, создаваемых на производстве, соблюдение температурного режима, а также обеспечивает двойной контроль качества — на производстве и на стройплощадке.

На вопросы качества модульного строительства во всей производственной цепочке обратил внимание и исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы (КИМ) Владислав Преображенский. «Даже прекрасно созданный на производстве модуль может быть настолько некачественно использован непосредственно на строительной площадке, что это перечеркнет всю выгоду, ожидаемую от самой технологии», — отметил он, приведя в качестве примера панельные дома: «В них — с точки зрения технологии — нет ничего плохого, но у потребителей возникло стойкое убеждение, что они значительно более низкого качества, чем монолитные. Это изначально неверно и является лишь следствием некачественной работы».

При этом, по его словам, бизнес видит большой потенциал модульных технологий. «В случае решения как нормативных, так и чисто производственных вопросов девелоперы смогут представить удовлетворяющий пользователя готовый результат, причем в различных сегментах. Таким образом, в конечном итоге модульные технологии могут занять лидирующее положение на рынке массового строительства», — выразил уверенность Владислав Преображенский.

Ирек ФАЙЗУЛЛИН, глава Минстроя России:

«Домостроительные комбинаты на территории нашей страны будут развиваться, потому что все равно на заводе получается гораздо быстрее этот модуль собрать и привезти. Мы будем это направление поддерживать»

Владимир РЕСИН, депутат Госдумы РФ:

«Не стоит опасаться потери архитектурной индивидуальности жилой застройки России. Может быть, кто-то скажет, что опять вся страна будет застроена типовыми сериями. Но тут уж дело за проектированием и новыми возможностями цифровых информационных технологий. Сегодня любой модульный дом можно сделать индивидуальным, в том числе так, чтобы регионы могли выбирать комбинации по своему вкусу и требованиям»

Номер публикации: №23 23.06.2023

Путевка на БАМ: в России появится пять памятников строителям легендарной магистрали

Стали известны победители открытого всероссийского конкурса «Строители БАМа» на лучшую концепцию мемориала, посвященного строителям Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Члены жюри из 13 экспертов — представители органов власти, художники, скульпторы и архитекторы — приняли решение не выделять одного победителя, а дать возможность всем пяти финалистам продолжить работу над проектами и возвести памятники во всех заявленных в конкурсе городах — Тынде, Северобайкальске, Советской Гавани, Усть-Куте и Новом Ургале. Концепции победителей в полной мере отражают истории тысяч людей — всех, кто посвятил работе на этой «стройке века» свою жизнь. Новые памятники будут выражением благодарности им и знаками памяти о людях, подаривших стране БАМ.

Как пояснили «Стройгаете» в Фонде развития науки и культуры «Таволга» (организатор конкурса, проводившегося совместно с ОАО «РЖД», Институтом Генплана Москвы и Государственным музеем архитектуры имени А. В. Щусева), все конкурсные работы были выполнены на таком высоком профессиональном уровне, что представляют собой подлинную эстетическую ценность, а значит, должны стать новыми символами БАМа. При том, что каждый проект предварительно оценивался экспертами по таким критериям, как соответствие идее и теме конкурса, оригинальность, инновационность проектных решений в сфере скульптуры, архитектуры и инженерно-строительных технологий, сомасштабность проекта человеку и окружающей застройке, гармоничное вписывание проекта в градостроительное окружение, реализуемость проекта с точки зрения существующих технологий и возможности их применения с учетом сжатых сроков реализации, эффективность предложенного проекта с финансовой точки зрения и пр.

Далее результаты конкурса будут представлены федеральному организационному комитету по подготовке и проведению празднования 50-летия начала строительства БАМа, возглавляемому вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. После утверждения проектов будут определены конкретные места установки памятников, а также график их создания. Планируется, что первым местом возведения станет столица БАМа — город Тында.

Победители всероссийского конкурса «Строители БАМа»:

— ООО «АКСИС» (Евгений Павлюченко) / ООО «Маффейс Инжиниринг»;

— Архитектурная студия Михаила Корси / Скульптурная мастерская Владимира Иванова / Скульптурная мастерская Ильи Коротченко;

— ООО «Натали АРТ» / Cкульптор Маначинский В. А. / Архитекторы Чернов А. П. и Чернова Л. А.;

— Проектная студия «Боброва Павлова»;

— ООО «Вип Сервис Проект».

Справочно:

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) — одна из крупнейших железных дорог, проходящая (преимущественно в зоне вечной мерзлоты) через Восточную Сибирь и Дальний Восток России. Ее протяженность составляет 4 324 км. Основной этап строительства магистрали пришелся на 1974-1984 годы. Акт Государственной комиссии СССР о приемке в постоянную эксплуатацию последних перегонов БАМа подписан в 1989 году.

Авторы: Оксана САМБОРСКАЯ

Номер публикации: №23 23.06.2023

Дает положительные результаты: «Строители Омска» о важности доверия к институту саморегулирования

Ассоциация «Строители Омска» (АСО) — сравнительно молодая организация в области отраслевого саморегулирования: она была внесена в государственный реестр саморегулируемых организаций (СРО) 15 сентября 2017 года. Однако уже сейчас в ней состоят более 340 компаний и индивидуальных предпринимателей. Ее основной состав — организации с I уровнем ответственности (их около 80%), также имеются компании с более высокими II и III и максимальными IV и V уровнями ответственности.Преимущественно представители СРО АСО ведут деятельность в родной Омской области (59% всех членов), еще 25% — это соседи из Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. В Москве и Подмосковье работает 8%, в регионах Сибирского федерального округа — 4,61%, на Дальнем Востоке — 1,4%. Помимо этого, омские саморегуляторы, по словам президента АСО Сергея Козубовича, участвуют в реализации национальных проектов в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, в Республиках Татарстан и Крым и даже в Белоруссии. Везде они осуществляют свою деятельность в качестве застройщиков, технических заказчиков, выполняя функции строительного контроля, но в основном выступают генподрядчиками и субподрядчиками.

«Ассоциация «Строители Омска» уделяет большое внимание вопросам контроля за исполнением обязательств по договорам, заключенным конкурентным способом, -—подчеркнул президент АСО, — для чего в постоянном режиме выполняется мониторинг хода строительства: выезд непосредственно на объекты строительства, установление прямых контактов с заказчиками во всех регионах страны, что позволяет своевременно реагировать на допущенные нарушения как со стороны подрядчика, так и со стороны заказчика, и в конечном итоге дает положительные результаты».

АСО работает в тесном контакте с Госстройнадзором Омской области.

Особое место уделяется вопросам повышения квалификации работников предприятий по охране труда и технике безопасности: с 2019 года СРО организует и оплачивает обучение по соответствующим программам, а также по промышленной безопасности, пожарно-техническому минимуму, безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, охране окружающей среды, экологической безопасности. Таким образом с 2019 года обучение прошли уже 875 работников предприятий — членов АСО.

«Членство в СРО — это допуск на строительный рынок, — подчеркнул Сергей Козубович, — именно поэтому мы работаем над улучшением качественного состава нашей ассоциации. Членство должно стать критерием надежности и профессионализма организации; при приеме в СРО установлены дополнительные основания, которые могут влиять на решение о членстве, и они, в первую очередь, направлены на защиту от недобросовестных подрядчиков».

АСО третий год подряд составляет рейтинг своих членов по четырем категориям; этот опыт позволит перейти к оценке деловой репутации. Среди действующих участников СРО 80% имеют категорию «Надежные» и «Устойчивые» (по итогам 2021 года — 75%).

Под контролем Ассоциации находятся и вопросы независимой оценки квалификации. В 2023 году ее должны будут пройти 122 представителя СРО, включенных в Национальный реестр специалистов.

Значимую помощь своим членам АСО оказывает по юридическому сопровождению и представлению их интересов в арбитражных судах, во взаимоотношениях с заказчиками. «Во все арбитражные процессы по вопросам строительства с участием ее членов мы вступаем в качестве третьих лиц, — акцентировал Сергей Козубович. — Очень важно формировать доверие к институту саморегулирования. Только ответственное отношение членов саморегулируемых организаций к своим обязанностям участников СРО, к своим коллегам — другим членам профессионального сообщества — позволит достигать целей, стоящих перед саморегулированием».

В АСО сложился положительный опыт взаимодействия с саморегуляторами по вопросам, требующим принятия решения. До вынесения таких вопросов на общие собрания предварительно проводятся рабочие совещания, на которых обсуждаются актуальные темы и совместно формулируются повестки собраний. Таким образом на деле реализуются основные принципы саморегулирования — самоорганизация и самоуправление.

Взаимоотношение между членами СРО и АСО позволяет утверждать: Ассоциация «Строители Омска» пользуется доверием строителей. Об этом говорят отзывы ее членов, например, директора ООО «СибКомплектСтрой» Геннадия Бачинского: «Для нашей компании членство в СРО имеет положительные стороны: постоянная юридическая и профессиональная поддержка; помощь в повышении квалификации кадров. Отмечу очень высокий уровень кадрового состава работников Ассоциации, их нацеленность на оперативную помощь строителям, вовлеченность в процессы строительства объектов. Мы выбрали правильное СРО».

Авторы: Андрей КОСТЕНЕЦКИЙ

Номер публикации: №23 23.06.2023

«Граф» с характером: как в Омске создают пространство для уюта и комфорта

Современные проблемы градостроительства в Омске и в целом по России связаны с двуединой задачей — сохранением лучших традиций отечественного зодчества и внедрением новых технологий строительства. Успешно справиться с этим омским созидателям из ООО «СК «Стройка» и ООО «Специализированный застройщик «Авант» удалось при возведении в центре города жилого комплекса (ЖК) «Граф» — девятиэтажного двухсекционного шестиподъездного здания на 192 квартиры. Так на проспекте Карла Маркса появилось гармоничное пространство для жизни, где все направлено на создание особой атмосферы уюта, комфорта и надежности.

Сегодня первая очередь этого ЖК уже введена в эксплуатацию — это 64 жилых и 10 офисных помещений общей площадью 8 246 квадратных метров. Вторая очередь (128 квартир, 2 575 офисных и технических «квадратов») — в высокой степени готовности.

Респектабельный «Граф» с его оригинальным архитектурным стилем действительно будто создан для людей с амбициозным характером: внешний вид комплекса дарит обширную гамму эстетических и интонационных впечатлений, преимущественно за счет сочетания элегантных, хорошо прорисованных кирпичных фасадов в стиле «неоклассика» с выразительной облицовкой стен первого этажа из натурального дымковского гранита.

Сам ЖК — это еще и отличный пример реального импортозамещения. В частности, как рассказали «Стройгазете» в пресс-службе «СК Стройка» (генеральный подрядчик проекта), комплекс возведен из отечественного кирпича — при кладке наружной стены толщиной 77 см использовалась продукция новосибирской компании «Ликолор» и ряда местных заводов. А качественные и надежные оконные конструкции, отвечающие всем современным стандартам, поставил омский производитель — и теперь эти большие панорамные окна с системой Ortex Optima создают в проекте непередаваемый эффект свободного пространства.

Не меньше «Граф» впечатляет и внутри, особенно роскошью убранства входных групп, качественными стройматериалами и комплексными инженерными решениями.

Над квартирографией ЖК работал проектный институт «Новые технологии». По словам директора учреждения Екатерины Янкелевич, «просторные комнаты с гардеробными, большие санузлы и море естественного света станут главными особенностями будущего жилья». В «Графе» представлены квартиры от 50 до 172 кв. м (высота потолков 2,85 м), в том числе двухуровневые. Уникальная особенность проекта — квартиры с летними террасами на втором этаже дома, а также пентхаусы с панорамным остеклением на последнем. Жилье свободной планировки передается собственникам без отделки.

На территории комплекса есть закрытый паркинг, установлена многофункциональная детская площадка для детей старше пяти лет и подростков, отведено место для прогулок родителей с колясками, маломобильных групп населения. Кстати, по соседству с ЖК располагаются цирк, театр «Арлекин», колледж управления и профессиональных технологий. Имеются в «Графе» и зоны отдыха для взрослых, а в вечернее время комплекс наполняется особой ободряющей романтикой, созданной с помощью уличного и фасадного освещения.

Авторы: Владимир АНДРЕЕВ

Номер публикации: №23 23.06.2023

Мир новых Возможностей: на чем строится уверенность в будущем компании «Энергостройкомплекс»

Омское ООО «Энергостройкомплекс» занимается строительством в регионе с 2009 года. За этот небольшой по человеческим меркам срок оно успело продемонстрировать свои широкие возможности по реализации знаковых проектов, заслужив авторитет и признательность жителей города и области.

«Наша компания предоставляет полный комплекс услуг в области строительства жилых и административных зданий, включающий в себя проектирование, прокладку инженерных, тепловых сетей, сетей канализации, водоснабжения, внутренних и наружных сетей электроснабжения, а также сетей коммуникации и связи», — рассказал директор «Энергостройкомплекса» Алексей Резников, под чьим руководством коллектив ООО берется за дело с энергией и энтузиазмом, зная, как решать проблемы здесь и сейчас компетентно, ответственно, четко.

Накопленный практический опыт позволяет компании реализовать разнообразные строительные проекты любой сложности с высоким качеством, благодаря чему круг ее заказчиков весом и разнообразен. В их числе Министерство образования и науки РФ, Министерство здравоохранения Омской области, региональное Министерство труда и социального развития, областное Законодательное собрание, Омский городской совет, ОАО «РЖД» и ведущие оборонные предприятия — ПО «Полет», НПЦ «Салют», АО «Сибирские приборы и системы».

Только за последние несколько лет ООО «Энергостройкомплекс» возвело ряд знаковых объектов в рамках национального проекта «Демография». Компанией в июле 2021 года построен жилой корпус на 100 мест со столовой, спортивным и культурно-досуговым блоками для АСУСО «Омский психоневрологический интернат». Активно реализуя социальные задачи, в ноябре 2022 года «Энергостройкомплексом» был сдан в эксплуатацию детский сад в микрорайоне «Прибрежный» в Кировском административном округе Омска, а в марте этого года — корпуса для организации социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов в селе Такмык Большереченского района.

В настоящее время на начальной стадии строительства находится «Спортивный комплекс «Центр боевых искусств» в Нижневартовске, близится к завершению проектирование детского сада в микрорайоне «Ясная Поляна» в селе Троицкое Омского района.

«Никакой строительный бренд не может быть успешным без дружной энергичной команды и высококлассных специалистов любой степени ответственности, — рассуждает Алексей Резников. — «Энергостройкомплекс» — из числа предприятий, где рабочие династии растут, а люди овладевают новыми профессиями и продвигаются по служебной лестнице. Создавая для общей пользы важные объекты, благотворно влияющие на пространство города, формируя качественно и основательно новую среду жизнеобеспечения, наши работники обретают веру в себя, а наша востребованность открывает широкую дорогу для новых планов, вселяет уверенность в благополучном будущем».

Авторы: Владимир ЧЕРЕДНИК

Номер публикации: №23 23.06.2023

Территория преображения: с появлением школы в омском ЖК «Кузьминки» будет завершен большой девелоперский проект

15 июня 2023 года ООО «Специализированный застройщик «Сибградстрой Инвест» получило разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома (МКД) №17 на бульваре М. М. Кузьмина в Омске. Отметим, что этот объект завершает строительство жилого комплекса (ЖК) «Кузьминки».

Выбор застройщика для этого проекта был не случаен: с начала своей деятельности в 2007 году «Сибградстрой Инвест» успешно зарекомендовал себя в создании в регионе новых жилых массивов и в преобразовании городской среды. В общей сложности компанией построено и введено свыше 420 тыс. квадратных метров новых площадей.

Что из себя представляет ЖК «Кузьминки»? Формула его застройки такова: 17 современных МКД с удобной инфраструктурой внутри микрорайона, включая детский сад №341, супермаркет «Магнит», аптеки, салоны красоты, кафе, пиццерии. В шаговой доступности — детский сад №100, школы №7 и №33, гипермаркеты OBI, «Лента», городская больница №1 и скорая помощь.

Как рассказал «Стройгазете» генеральный директор компании Алексей Певнев, придомовая территория комплекса организована в рамках концепции «двор без машин»: к подъездам может проехать только специальный транспорт. Для всего микрорайона соблюдается еще и принцип «безбарьерной среды»: входные группы расположены на уровне земли, предусмотрены плавные съезды с тротуаров на проезжую часть.

В ЖК устроены современные детские площадки, спортивные площадки различной тематики с ограждением и резиновым покрытием: баскетбольные, футбольные, каток. Все тротуары и проезды вымощены плиткой с обустройством современных дренажных и ливневых сетей. Просторные дворы хорошо освещаются и в светлое, и в темное время суток, установлены современные энергосберегающие уличные светильники. Безопасность жильцов обеспечивается системой видеонаблюдения в подъездах и лифтах, а также за счет обзора придомовой территории и парковки.

«Жилой комплекс «Кузьминки» начинался с детского сада и будет полностью завершен в 2024 году созданием школы, строительство которой в настоящее время осуществляется ООО «Наша Школа» на основании концессионного соглашения, заключенного с правительством Омской области в рамках национального проекта «Образование». Это первый в области концессионный проект в сфере образования», — акцентирует Алексей Певнев.

Школа переменной этажности (3-4 этажа) общей площадью 26 тыс. кв. м рассчитана на 1 122 учащихся. Использование атриума создаст ощущение расширенного пространства и света в помещениях. «Школа будет подготовлена как площадка для активной жизни школьников, — подчеркнул генеральный директор «Сибградстрой Инвест». — Это дело престижа и проверки нашего качества».

Кстати:

ООО «Специализированный застройщик «Сибградстрой Инвест» наряду с ООО «Наша Школа» входит в группу компаний «Сибград», ведущую строительство жилых девелоперских проектов в Омске.

Авторы: Андрей КОСТЕНЕЦКИЙ

Номер публикации: №23 23.06.2023

Заинтересованность в работе: задач у омских строителей много, но особое внимание они уделяют детям

Саморегулируемая организация (СРО) «Союз строителей Омской области» (Союз) объединяет 412 организаций, зарегистрированных на территории области и осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства. Большинство членов Союза — представители малого бизнеса (80%), средних и крупных компаний — 16% и 4% соответственно. Из общей численности 66,5% членов Союза имеет специализацию общестроительного профиля, 15,5% — транспортного строительства (включая нефтегазопроводы), 7,5% — гидромелиоративного и водохозяйственного строительства. К спецмонтажным организациям можно отнести 10,5% членов СРО.

Сегодня перед Союзом стоят три первоочередные задачи.

С 25 мая 2023 года стройкомплекс Омской области перешел на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства. «Наши чиновники, безусловно, перейдут на использование этого механизма ценообразования, но могут это сделать формально, что способно привести к снижению начальной максимальной цены контракта и едва ли порадует подрядные организации», — пояснил «Стройгазете» исполнительный директор Союза Андрей Коротков. В связи с этим Союз с 2022 года совместно с АУ «Госэкспертиза Омской области» ведет работу по наполнению ФГИС ЦС.

Второе важное направление — создание площадки и разработка «дорожной карты» по выстраиванию эффективного взаимодействия региональных органов исполнительной власти и членов Союза при использовании механизма комплексного развития территорий (КРТ) и реализации национальных проектов в сфере строительства. Это позволит увеличить градостроительный потенциал региона и масштаб проектов КРТ. «Исполнительная власть в области выстраивает механизмы взаимодействия с членами Союза», — заявил Андрей Коротков, добавив, что Союз заинтересован в развитии города Омска, создании комфортной и современной городской среды, хорошей работе членских подрядных организаций на благо жителей.

В рамках третьего направления — совместной работы Союза и Минстроя Омской области по реализации нацпроекта «Образование» — главной задачей станет контроль за строительством и реконструкцией школ, осуществляемых с использованием субвенций из федерального бюджета. Согласно перечню строящихся объектов, на территории региона таких школ шесть, они должны быть сданы в 2023-2024 годах. «Союз работает с подрядными организациями для своевременного ввода объектов в эксплуатацию: выявляет проблемы, ищет пути их решения», — подчеркнул Андрей Коротков.

Помимо этого, сейчас члены Союза осуществляют в поселке Восточный строительство поликлиники, рассчитанной на 310 посещений в сутки (генеральный подрядчик ООО «ИКГ-Транс»), двух общеобразовательных школ — на 550 учащихся в поселке Горьковском (генподрядчик — ООО «Сибцентрострой», который возводит здесь же еще и физкультурно-оздоровительный комплекс) и на 1 220 места в поселке Космическом (генподрядчик — ООО «Строительные материалы Сибири»). Также в регионе членами Союза строится два детских сада в поселке Амурский, а в рамках концессионных соглашений начато строительство в Омске бассейна в микрорайоне «Московка-2» и средней общеобразовательной школы в микрорайоне «Прибрежный», а проектная документация, разработанная ООО «Энергостройкомплекс», на строительство детского сада в микрорайоне «Ясная Поляна», который жители района ждут больше десяти лет, находится на экспертизе, и после получения положительного заключения ООО «Энергостройкомплекс» приступит к строительству; срок сдачи объекта — 2024 год.

Авторы: Андрей КОСТЕНЕЦКИЙ

Номер публикации: №23 23.06.2023

Когда мечты становятся явью: что такое счастье для строителей НПО «Глобал ГИС»?

Омское научно-производственное объединение (НПО) «Глобал ГИС» создано в 2009 году, а с 2018-го компания активно занимается выполнением проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, капитальным ремонтом зданий.

Как рассказал «Стройгазете» директор «Глобал ГИС» Игорь Кисляков, объединение сегодня реализует такие социальные проекты, как строительство фельдшерско-акушерских пунктов в селе Звонарев Кут Азовского немецкого национального муниципального района, селе Красный Яр Большереченского муниципального района, врачебной амбулатории в поселке Ростовка Омского муниципального района. Также НПО строит детский сад в рабочем поселке Большеречье, производит реконструкцию и техническое перевооружение корпусов 12, 94, 95 для организации серийного производства РН «Ангара», реализуемого на промплощадке «ПО «Полет» — филиала АО «ГКНПЦ им М. В. Хруничева».

Недавно объединением был построен детский сад по улице Сергея Тюленина в Омске, проведен капитальный ремонт в школе №1 в Марьяновском районе области. «Более 800 ребятишек вернулись за парты в полностью реконструированное здание, — отметил Игорь Кисляков. — У школы появились новые кровля, входная группа и фасад. Мы установили современные системы освещения, оповещения и вентиляции. Классы оснастили интерактивным учебным оборудованием. Изменились столовая, пищеблок, спортивный зал и его раздевалки (здесь отремонтировали санитарные узлы и душевые кабины)».

Новинка в марьяновской школе — оригинально обустроенный центр детских инициатив для организации внеурочной деятельности ребят. Специалисты «Глобал ГИС» и дирекция школы убеждены: одним из любимых мест у марьяновских школьников станет прекрасно оформленный кабинет технологии с новейшим швейным и кухонным оборудованием для девочек и техническими станками для мальчишек.

О комфорте учеников и педагогов в обновленной школе объединение позаботилось досконально: во всех классах появились раковины с холодной и горячей водой, на батареях установлены терморегуляторы, с их помощью выставляется любой температурный режим. Важно и то, что в ходе капремонта строители учли потребности учеников с ограниченными возможностями здоровья.

Стоит отметить, что комплексный подход с учетом потребностей самых маленьких граждан специалисты НПО «Глобал ГИС» проявили и при строительстве детского сада №81 в Омске. Здесь все продумано до мелочей: для детей с особенностями вход оборудовали пандусами, а в здании установили лифт. Особое внимание уделено месту для питания малышей: кухня оборудована самой современной техникой. Не забыли и о физическом развитии детей — установили шведскую стенку, закупили массажные коврики и мячи.

«Наш коллектив чувствует глубокое удовлетворение от продуктивной работы, когда завершает строительство любых социально значимых объектов, необходимых городу как воздух. Более того, в дальнейшем мы поддерживаем связи с «подшефными», ведь с «первого звонка» жизнь в таких проектах только начинается… Когда мечты горожан становятся явью — не это ли счастье для строителя?» — подытожил Игорь Кисляков.

Авторы: Владимир АНДРЕЕВ

Номер публикации: №23 23.06.2023

Разнообразие жизни: как «Брусника» сделает Омск постиндустриальным городом

Омску везло на людей, оставивших глубокий след в отечественной истории: Федор Достоевский, Михаил Врубель, Андрей Туполев, Сергей Королев… Достойное место в славной когорте имен занял и Петр Драверт, известный своими трудами по минералогии, географии, ботанике, археологии. Попав сюда не по собственной воле, ученый накрепко привязался к сибирской земле и прославил ее.

Признательность почетному гражданину выразил внимательный к идентичности Левобережья Омска федеральный девелопер «Брусника», приступивший к реализации проекта «Кварталы Драверта» — принципиально нового жилого района на левом берегу Иртыша в границах улиц 3-й Островской, Шаронова, Крупской и 1-й Рыбачьей.

Комплексный подход

«Это большая и важная для областной столицы территория, — подчеркнул ведущий архитектор мастер-плана «Кварталов Драверта» Василий Большаков. — Проект ее развития должен быть особенным. При создании концепции, разработанной в партнерстве с датским бюро, мы глубоко погрузились в культурный, исторический, географический и архитектурный контексты. Омск имеет шансы пополнить ряд постиндустриальных городов. Мастер-план подчиняется принципу «S-M-L», согласно которому масштаб и высотность застройки изменяются в зависимости от ее расположения. Мы спроектировали не спальный район: здесь помимо детских садов, школы, поликлиник появятся магазины, кафе, рестораны, небольшие офисы вдоль улиц — все, что нужно для реализации бизнес-идей и долгой счастливой жизни».

Так, вдоль улицы Крупской спроектированы башни и крупные кварталы, подчеркивающие динамичный, плотный фронт магистрали в городе-миллионнике. По мере приближения к речке Замарайке, впадающей в Иртыш, размер блоков и их этажность уменьшаются, подстраиваясь под контекст. За счет этого в проекте появилась система разнохарактерных улиц. С одной стороны, это своеобразная отсылка к градостроительным традициям европейских городов, с другой — ответ на необходимость связать территорию удобными пешеходными маршрутами.

«Продумывая концепцию благоустройства, — подчеркнул архитектор, — мы вдохновлялись техникой пэчворка. Поэтому территория двора так напоминает лоскутное одеяло, гармонично сочетающее разнообразные блоки и полосы».

Первая очередь проекта состоит из четырех 17-этажных башен, в которых суммарно будет 570 квартир, а к 2035 году предполагается ввести 380 тыс. квадратных метров жилья, причем 5% передадут льготным категориям граждан.

Проектировщики постарались интегрировать городской и природный ландшафты: территория «Кварталов Драверта» прирастет двумя парками, скверами и бульваром на 320 м. «Ткань» района свяжут дождевые сады, ветвями расходящиеся по территории. Эти элементы «зеленой» инфраструктуры напоминают неглубокие овраги с растениями, куда с крыш и тротуаров собирается ливневый сток.

В перспективе нескольких лет на территории района и вокруг него построят новые объекты социнфраструктуры, общественно-деловые и спортивные учреждения.

Отличный от других

Что из себя будут представлять жилые площади в новом квартале?

«Мы будем проектировать функциональные и разнообразные квартиры для реализации большого числа сценариев, — рассказала руководитель архитектурной мастерской «Брусники» Дарья Слепцова. — Количество «квадратов» ни о чем не говорит: важно их качество. Опыт показывает: оптимальным размером для студии, например, является 3033 кв. м, однокомнатной квартиры — 37-45, для семьи — 85-100».

В «Кварталах Драверта» девелопер использует поэтажную стратегию. Так, жителям первых этажей будет доступен отдельный вход, создающий контакт с уличным пространством, строятся двухуровневые квартиры, квартиры с цоколем, возводятся террасы с зеленой изгородью, оживляющие пространство вокруг дома и создающие тесную связь с ландшафтом.

Последние этажи отданы двухуровневым квартирам с террасами и летними кухнями на крыше. Террасы «участвуют» в разнообразии сценариев проживания: летом там можно организовать обеденную зону, наблюдать, как ребенок играет во дворе, а зимой — поставить елку. Квартира с такой планировкой подойдет и тем, у кого есть домашние животные: у питомцев будет свое место. На верхних этажах спроектированы террасы двух типов: узкие прогулочные и глубокие угловые. Они защищены от осадков, здесь будет приятно ужинать, любуясь видом на реку, читать, раскинувшись в гамаке. По выходным на террасе можно устраивать барбекю-вечеринки (конечно, используя электрогриль). Скучающие по клубнике и овощам могут организовать мини-огород или сад.

Личное пространство не заканчивается квартирой, продолжением которой становятся места общего пользования. «Брусника» серьезно относится к дизайну подъездов: для холлов и лобби разрабатывают оригинальные решения, заказывают мягкую мебель, арт-объекты.

Идею дома продолжает ландшафт: хороший двор должен быть многофункциональным. Здесь созданы зоны для детей разного возраста, места для тихого отдыха и спокойного общения, занятий спортом. 70% двора займут растения, среди которых 30% составят кустарники, по 20% — травы, многолетники и газон, а еще 5% — крупномерные деревья.

Таким образом, «Брусника» реализует самые современные решения, способствуя тому, чтобы городская среда, архитектура и ландшафтный дизайн вышли на качественно иной уровень — как это произошло с проектами компании в соседних Тюмени, Новосибирске и Екатеринбурге…

Справочно:

«Брусника» — российская девелоперская компания, основанная в 2004 году. Специализируется на строительстве жилья высокого качества и комплексном развитии городских территорий. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Портфель проектов диверсифицирован по пяти периметрам, в которые входят крупные города Урала и Сибири, Москва и Московская область. Компания возглавляет рейтинг Единого ресурса застройщиков по потребительским качествам проектов, обладает первым на российском рынке жилья экосертификатом BREEAM уровня excellent и признана инновационно-стимулирующим застройщиком страны. Объем текущего строительства — свыше 1 млн кв. м.

Авторы: Владимир ЧЕРЕДНИК

Номер публикации: №23 23.06.2023

Все для региона: Омская область добивается успехов в сфере строительства

Строительный комплекс занимает одну из ведущих позиций в экономике Омской области, способствует решению социальных вопросов, развитию региона. В 2022 году в этом субъекте РФ началась реализация масштабных инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства. Были заключены соглашения между правительством области, администрацией Омска и компаниями-инвесторами, предусматривающие возведение новых микрорайонов «Зеленая река», «Кварталы Драверта. Омск», «Амурский-2» и в границах улицы Светловской. Прогнозируемая площадь ввода жилья будет составлять около 2 млн квадратных метров.

В свою очередь, социальные объекты строятся в регионе в основном в рамках национальных проектов «Образование», «Здравоохранение», «Демография» и госпрограммы «Развитие систем образования и здравоохранения Омской области». Так, к примеру, в прошлом году было введено в эксплуатацию четыре детских сада. В текущем году планируются завершение строительства детсада в рабочем поселке Большеречье и окончание работ по возведению в области сразу четырех общеобразовательных школ.

Также в этом году продолжится строительство двух детских дошкольных учреждений (в микрорайоне «Ясная Поляна» (село Троицкое) и в Центральном административном округе Омска) и трех школ (в поселке Малая Бича, в селе Троицкое и в омском микрорайоне «Серебряный берег») со сдачей их в эксплуатацию в 2024 году.

От ФАП до «нефтянки»

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2023 году в Омской области планируется строительство двух врачебных амбулаторий и двух фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), поликлиники на 310 посещений в смену в поселке Восточный, а также приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций для 34 ФАП и 14 врачебных амбулаторий с размещением их в ряде населенных пунктов региона.

Помимо этого, по заключенным ранее концессионным соглашениям в 2023-2024 годах в омских микрорайонах «Московка-2» и «Прибрежный» собираются построить бассейн и общеобразовательную школу на 1 122 места.

Омские строители возводят и сложнейшие промышленные сооружения, имеющие стратегическое значение. Так, на территории действующего нефтеперерабатывающего завода АО «Газпромнефть-ОНПЗ» омичи вместе со специалистами иностранных компаний строят новые нефтяные установки, запуск которых позволит снизить вредное воздействие на окружающую среду, повысить уровень нефтехимической промышленности региона.

Своими силами

Омск — центр крупных строительных холдингов и монтажных организаций. Среди них группа компаний (ГК) «Стройбетон» — один из лидеров российской стройиндустрии. ГК активно участвует в реализации нацпроектов, в программе расселения ветхого и аварийного жилья. В состав «Стройбетона» входит строительно-монтажный трест, благодаря применению на практике новых технологий и инженерных решений считающийся флагманом жилищного строительства в регионе. Еще одним дочерним предприятием ГК является завод крупнопанельного домостроения, выполняющий широкий спектр работ по выпуску стройматериалов, железобетонных конструкций и изделий для строительства.

Также стоит отметить еще один омский стройхолдинг — ОАО «ОМУС-1», входящий в пятерку крупнейших специальных монтажных компаний страны и обладающий уникальным кадровым и техническим потенциалом (например, кранами грузоподъемностью 400 тонн).

В целом, в Омской области сегодня сформирован промышленный потенциал по производству стройресурсов, позволяющий ежегодно вводить в эксплуатацию более 1 млн «квадратов» нового жилья, а также объекты социальной сферы и производственного назначения. Подчеркнем, что регион почти полностью обеспечивает себя большинством стройматериалов.

Местное производство ориентировано на выпуск железобетонных конструкций и изделий, кирпича керамического и зольного (с использованием золошлаковых материалов деятельности ТЭЦ), деталей деревянного полносборного домостроения, утеплителей (минеральная вата, эковата, стеклохолст, ячеистый бетон), цементно-стружечных плит, кровельных материалов (мягкие кровельные и гидроизоляционные материалы, металлочерепица).

Налажен и экспорт стройматериалов, выпущенных в Омской области. В основном он ориентирован на север Тюменской области и Казахстан, куда отправляются железобетонные изделия, утеплитель, изделия из ПВХ, кладочный материал.

Виталий ХОЦЕНКО, врио губернатора Омской области:

«Омская область имеет уникальные расположение и географию, в ней представлен весь спектр народного хозяйства — различные отрасли промышленности, сельскохозяйственное производство, нефтепереработка. У нас намечены большие инфраструктурные проекты, чем мы занимаемся активно и готовим финансовую модель. Сегодня курс моей команды нацелен на строительство жилья, социальных объектов, транспортной инфраструктуры… Уверен, стройка станет одним из основных драйверов нашего регионального продукта и в целом всей экономики области»

Кстати:

Подъем омской стройотрасли невозможен без сохранения и развития кадрового потенциала строителей, создания хороших условий труда, привлекательной зарплаты. Подготовку кадров по программам высшего образования в регионе осуществляют два федеральных вуза: Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия и Омский государственный технический университет. Среднее профобразование можно получить в 10 образовательных учреждениях субъекта. Областной стройкомплекс более чем на 50% укомплектован их выпускниками

Авторы: Андрей КРАСАВИН

Номер публикации: №23 23.06.2023

«Роснефть» в ближайшие месяцы нарастит объемы экспорта топлива в Монголию

«Роснефть» работает на монгольском рынке нефтепродуктов с 2005 года. В течение этого времени компания надежно обеспечивает Монголию топливом и в общей сложности поставила в страну 13,7 млн тонн нефтепродуктов.

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и председатель Великого Государственного Хурала Монголии Гомбожав Занданшатар провели рабочую встречу. Стороны обсудили развитие комплексного энергетического сотрудничества между двумя странами, включая вопросы поставок нефтепродуктов и нефти в Монголию, а также модернизацию энергогенерирующих мощностей столицы Монголии Улан-Батора.

Стабильность ценообразования поставок стала одной из ключевых тем прошедших переговоров. Стороны подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям по применению гибкого рыночного подхода в установлении цены на нефтепродукты.

Важной темой встречи стал также вопрос надежности и бесперебойности поставок. Стороны договорились о компенсационных мерах в случае форс-мажорных обстоятельств будущих и предыдущих периодов. В частности, речь идет о восполнении объема нефтепродуктов, недопоставленного в июне текущего года в связи с затовариванием железнодорожных путей на территории Монголии. Согласно достигнутым договоренностям, данный объем будет компенсирован в ближайшие месяцы.

Важную роль в обеспечении стабильности функционирования энергорынка играет создание резервов. В связи с предстоящим плановым ремонтом Ангарской группы нефтеперерабатывающих заводов ПАО «НК «Роснефть», в ближайшие месяцы компания нарастит объемы экспорта топлива в Монголию.

В ходе встречи был отмечен значимый вклад Великого Хурала Монголии в принятие в декабре 2022 года изменений в законодательство страны, благодаря которым стали возможны поставки авиатоплива на топливно-заправочный комплекс нового современного аэропорта «Чингис Хан» в Улан-Баторе.

Игорь Сечин и Гомбожав Занданшатар отметили дружественный характер двусторонних отношений России и Монголии. «Монголия является нашим стратегическим партнером в области энергетики. Мы гарантируем надежность поставок в страну», - подытожил Игорь Сечин.

Использование спутниковой навигации для коррекции ионосферной ошибки в радиотехнических системах

Тема исследований ведущего научного сотрудника Института солнечно-земной физики СО РАН Юрий Ясюкевича – развитие диагностических возможностей приемников сигналов глобальных навигационных систем для мониторинга состояния ионосферы и коррекции ионосферной ошибки в радиотехнических системах. По результатам этой работы ученый защитил докторскую диссертацию.

Юрий Ясюкевич рассказал, что основная часть работы посвящена созданию нового метода для мониторинга ионосферы Земли:

– Задача была взять отдельный приемник GPS/ГЛОНАСС (пусть даже одночастотный) и получать от него данные для решения практических задач. Но не навигационных, для чего он предназначен, а научных – то есть получать ионосферные данные. Следующая задача – использовать эти данные для коррекции радиотехнических систем, работающих через ионосферу.