Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Замминистра строительства и ЖКХ РФ осмотрел ход реконструкции очистных сооружений в Бурятии

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько принял участие в рабочей поездке правительственной комиссии под председательством секретариата заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева в Республику Бурятию и посетил объекты очистных сооружений федерального проекта «Сохранение озера Байкал», в составе нацпроекта «Экология».

Алексей Ересько отметил, что Республика Бурятия – один из трех субъектов РФ, участвующих в реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение озера Байкал», наряду с Иркутской областью и Забайкальским краем.

«В настоящее время определены контрольные точки проекта для того, чтобы в дальнейшем проектировщик разрабатывал технические решения в соответствии с климатическими особенностями республики – 9-бальной сейсмической зоной. Текущий ход работ на объекте рассматривается на еженедельных совещаниях с регионом, где обсуждаются проектные решения и вопросы, связанные с поставкой специализированного оборудования для очистки воды», – отметил замминистра Алексей Ересько.

В составе правительственной комиссии произведен осмотр объектов очистных сооружений с биологической очисткой в Улан-Удэ, процесс реконструкции которых ведется с отставанием.

По результатам осмотра рабочей группой состояния очистных сооружений было проведено совещание под председательством Главы Республики Бурятия Алексея Цыденова и заместителя руководителя секретариата Дмитрия Патрушева Джамбулата Хатуова. Было отмечено, что для реализации федерального проекта необходимо усиление работы подрядной организации и наращивание темпов производства строительно-монтажных работ. В части корректировки проектной документации требуется прохождение обязательной государственной экспертизы, в том числе биологической. По итогам поездки было принято решение о проведении исследования изготовленных конструкций НИЦ «Строительство».

Людмила Воробьева: Россия ждет лидеров стран Азии на 80-летие Победы

Россия проработает меры в случае размещения в Японии американских ракет средней дальности, заявила директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева. В интервью РИА Новости она также рассказала о готовности РФ подключиться к строительству АЭС во Вьетнаме, работе с Мьянмой в сфере ядерной энергетики и о том, что Москва ждет участия лидеров ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

– Расскажите, пожалуйста, о планируемых контактах на высшем и высоком уровнях в 2025 году с руководством государств, курируемых вашим департаментом.

– Политический диалог со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) интенсивно развивается. В 2024 году президент РФ Владимир Путин посетил с госвизитом Социалистическую Республику Вьетнам, у нас побывало руководство Индонезии, Лаоса, Малайзии, Вьетнама. Проведены встречи с главами внешнеполитических ведомств Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Таиланда. Активно задействовались возможности площадки БРИКС (саммит в Казани в октябре 2024 года и расширенная сессия совещания министров иностранных дел в Нижнем Новгороде в июне 2024 года), а также мероприятий по линии АСЕАН во Вьентьяне. Результаты состоявшихся контактов подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее углубление взаимовыгодного сотрудничества.

Текущий год также обещает быть весьма насыщенным. Его начало ознаменовалось поездкой председателя правительства России Михаила Мишустина во Вьетнам. Совсем недавно официальный визит в нашу страну совершил председатель государственного административного совета, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн. Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу провел ряд встреч в Индонезии и Малайзии.

Неуклонно растет взаимный интерес России и стран Юго-Восточной Азии к развитию торгово-экономической кооперации, взаимодействия в области обороны и безопасности, гуманитарных обменов, включая образование, науку, культуру, контакты между людьми. В регионе высоко ценят твердый настрой России на формирование более справедливого многополярного мироустройства, основанного на принципах равной и неделимой безопасности. Мы разговариваем с партнерами на одном языке, без нравоучений, менторства и неоколониальных замашек, с уважением относимся к их национальным особенностям. Все это создает благоприятные условия для дальнейшей активизации политического диалога.

Ожидаем участие лидеров ряда государств региона в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

– Весной 2024 года США временно разместили на Филиппинах ракетные системы средней дальности Typhon, в дальнейшем продлив их дислокацию на бессрочный период. При этом в СМИ появляются сообщения о намерении Вашингтона ввезти комплексы Typhon и в Японию. Доводила ли Россия свою позицию по этому вопросу до японской и филлипинской сторон? Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что РФ может рассмотреть возможность размещения своих ракет средней и малой дальности в Азии в ответ на такие действия. Какие страны имеются в виду в данном контексте?

– Не ставим под сомнение право отдельных государств укреплять свою безопасность. Вместе с тем полагаем, что появление американских ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в различных регионах мира, включая АТР, не только не способствует поддержанию стабильности, но лишь подстегивает гонку вооружений, повышает уровень конфликтности и ведет к нарастанию стратегических рисков. Данная позиция была четко сформулирована в публичных заявлениях руководства нашей страны, неоднократно транслировалась на международных площадках, а также пояснялась в ходе двусторонних контактов.

Что касается Японии, то мы видим, как ее правительство целенаправленно, в том числе в публичном пространстве, ужесточает риторику об угрозах, якобы исходящих от КНДР, а также действий КНР в Тайваньском проливе, пытаясь тем самым оправдать курс на ускоренную милитаризацию и наращивание военно-технического сотрудничества с западными союзниками. Неоднократно предупреждали Токио, что если в результате такой кооперации в Японии окажутся американские ракеты средней дальности, будем вынуждены предпринять необходимые контрмеры по укреплению собственной обороноспособности в целях купирования исходящих с японской территории вызовов безопасности России. Конкретное содержание ответных шагов будет проработано по линии компетентных ведомств в соответствии с долгосрочными стратегическими задачами и интересами России.

– Япония открыла независимое от своего посольства в Бельгии представительство при НАТО. В рамках Индо-Тихоокеанской стратегии Альянса укрепляется его партнерство с официальным Токио. Какова будет реакция Москвы на эти действия?

– Не может не вызывать беспокойство целенаправленный курс Запада на реализацию стратегической задачи "натофикации" Азии. В схемах масштабирования мандата Североатлантического альянса на АТР активно задействуются форматы "малой геометрии", такие как AUKUS, QUAD, их расширенные производные, а также различные "четверки", "тройки" и многочисленные двусторонние союзнические связки с участием Вашингтона. К формируемой им на азиатском поле западноцентричной военно-политической архитектуре все больше подтягиваются внерегиональные страны НАТО: Канада, Германия, Франция, а к отдельным сегментам работы – и государства Северной Европы.

Постоянно наращивается спектр и состав участников натовских учений в АТР, где обкатываются всевозможные сценарии, вплоть до военных интервенций в пострадавшие от природных катаклизмов страны и ведения "тотальной войны". Прорабатывается логистика переброски в регион сил и средств НАТО. Видны попытки через ротационные схемы обеспечить постоянное присутствие здесь ударных ВВС евроатлантических государств.

Одним из наиболее активных сторонников более глубокого вовлечения НАТО в дела АТР последовательно выступает Япония, продвигая известный тезис о "неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона" с явным антикитайским и антироссийским подтекстом. На таком фоне наблюдаем увеличение интенсивности совместных учений Токио с внерегиональными европейскими странами, в том числе с доступом иностранных подразделений к объектам военной инфраструктуры островного государства.

В кооперационное пространство "для своих" пытаются втянуть и Юго-Восточную Азию. В то же время большинство стран региона обеспокоено опасными процессами милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона и вытекающими отсюда комплексными рисками. В связи с этим на регулярной основе доводим по дипломатическим каналам тезис о том, что подобная внешнеполитическая линия несет очевидные риски для безопасности в Восточной Азии и АТР в целом, стимулируя новый этап гонки вооружений. В свою очередь, в целях укрепления мира и стабильности в регионе наращиваем кооперацию во внешнеполитической и оборонной сферах со своими партнерами, в том числе с Китаем.

– Есть ли решение со стороны Токио о продлении контрактов на поставку сжиженного природного газа по проекту "Сахалин-2"? Остается ли в силе готовность Токио не покидать проект "Сахалин-1"?

– Сфера энергетики – одна из немногих, где между Россией и Японией сохраняется конструктивное взаимодействие. Японская сторона официально признает критическую важность совместных нефтегазовых проектов для обеспечения национальной энергетической безопасности, сохраняя на данном этапе участие своих компаний в них.

В то же самое время Токио в рамках "Группы семи" продолжает заявлять о намерении "полностью избавиться от зависимости" от российских энергоносителей. В этом им помогала администрация Джо Байдена: благодаря незаконным так называемым санкциям японское участие в еще одном значимом для Токио проекте – "Арктик СПГ-2" – было фактически заблокировано. Принимаем в расчет и предлагаемую Вашингтоном правительству Сигэру Исибы масштабную инициативу производства газа на Аляске, которая, по оценкам экспертов, в перспективе может быть использована для вытеснения российского СПГ с японского рынка.

Безусловно, выбор дальнейших действий – за Японией. Наши топливные ресурсы в любом случае найдут своего потребителя как в Азии, так и в других регионах мира.

– Таиланд и Малайзия стали странами-партнерами БРИКС, Индонезия – полноценным членом объединения, интерес к работе БРИКС проявляют ряд других стран Юго-Восточной Азии: Лаос, Мьянма и Камбоджа. Возможно ли получение этими странами партнерского статуса в этом году или полноправного членства по итогам бразильского председательства?

– Диалог с развивающимися странами и государствами с формирующимся рынком является одним из приоритетных направлений деятельности в рамках БРИКС. В этом контексте приветствуем расширение географии и экономического потенциала объединения за счет Индонезии и стран-партнеров. Полагаем, что это будет способствовать укреплению духа солидарности и международного сотрудничества ради всеобщего блага.

Не исключаем дальнейшего увеличения числа участников БРИКС, будь то в категории полноформатных членов или партнеров. Настроены на конструктивное взаимодействие со всеми, кто привержен принципу суверенного равенства и разделяет идеалы равноправия и взаимного уважения, открытости, прагматизма и солидарности. Вместе с тем в текущем году в объединении сформировалось единое мнение о необходимости сосредоточиться на консолидации нашего стратегического партнерства и интеграции вновь принятых членов и государств-партнеров в архитектуру БРИКС, принимая во внимание задачу сохранения его эффективности.

– По итогам официального визита в Россию председателя государственного административного совета, премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна подписано межправительственное соглашение о строительстве в этой стране АЭС малой мощности. Когда оно может начаться? Каковы перспективы подключения России к строительству АЭС во Вьетнаме?

– Обеспечение национального энергетического баланса – одна из ключевых задач для правительств практически всех государств Юго-Восточной Азии, которые последние годы стабильно входят в число наиболее динамично развивающихся экономик. Естественно, в таких условиях наши партнеры из стран АСЕАН в той или иной степени проявляют интерес к возможностям создания у себя атомной энергетики. Известно, что Россия традиционно является глобальным лидером в сфере мирного атома, а госкорпорация "Росатом" обладает всеми необходимыми компетенциями и уникальным опытом в указанной области.

"Росатом" в последние несколько лет приложил немало усилий с целью содействия мьянманским партнерам в развитии национальной ядерной инфраструктуры и подготовке профильных кадров, обмена опытом в вопросах энергетического и неэнергетического применения ядерных технологий и ядерной медицины. Благодаря подписанию в начале марта этого года профильного межправительственного соглашения созданы правовые рамки для начала реализации соответствующего проекта. Вместе с тем очевидно, что это – только первый шаг. Твердо настроены на последовательную кропотливую работу совместно с нашими партнерами из Мьянмы.

"Росатом" также готов подключиться к строительству атомной электростанции во Вьетнаме.

– Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве с Вьетнамом в нефтегазовой сфере.

– Топливно-энергетический комплекс традиционно является стратегически важной отраслью сотрудничества двух стран. Его флагман – совместное предприятие "Вьетсовпетро", которое было учреждено АО "Зарубежнефть" и Корпорацией нефти и газа "Петровьетнам" в 1981 году. В Ненецком автономном округе успешно ведет добычу углеводородов ООО "Совместная компания "Русвьетпетро", созданное в 2008 году участниками "Вьетсовпетро".

Координационный совет: регионы высказались на парламентских слушаниях по насущному вопросу

На парламентских слушаниях в Госдуме прозвучали очень важные для экономики лососевого промысла предложения и вопросы, отмечают в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Перезакрепление рыболовных участков — одна из насущных тем, поднятых на парламентских слушаниях в Госдуме 19 марта. В мероприятии, посвященном законодательному обеспечению отрасли и 20-летию федерального закона о рыболовстве, участвовали и члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций: председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Сейчас идет подготовка ко второму чтению законопроекта, предусматривающему единовременное переоформление рыболовных участков. Представители регионов и отраслевого сообщества на парламентских слушаниях выступили с предложением перенести сроки кампании по перезакреплению участков на 2026 г., сообщает корреспондент Fishnews. Это важно с учетом текущей жесткой денежно-кредитной политики и даст предприятиям дополнительное время на подготовку к переоформлению, считают в Координационном совете.

«Очень важный вопрос, который был поднят на площадке Госдумы: риски предприятий при перезаключении договоров на участки, если в дальнейшем, уже после переоформления, границы РЛУ посчитают не соответствующими законодательству», — обратили внимание члены совета.

Выступая на слушаниях, Владимир Галицын заявил, что нужно все-таки внести ясность в вопросы описания границ участков, а только потом проводить перезаключение договоров. Рыбопромышленники опасаются, что в противном случае могут лишиться участка, а плата за перезаключение договора не вернется.

Fishnews

Компас для рыбной отрасли

Куда пришла рыбная отрасль спустя 20 лет после принятия закона о рыболовстве и какие вопросы сейчас требуют первоочередного внимания законодателей, обсудили участники парламентских слушаний, организованных Комитетом Госдумы по аграрным вопросам.

Точка отсчета

В Госдуме 19 марта прошли парламентские слушания, посвященные 20-летию принятия федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». В появившемся в декабре 2004 г. законе уже было заложено и бережное отношение к водным биоресурсам, и их правильное системное использование, и исторический принцип распределения прав на вылов, напомнил председатель Комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Такой прочный фундамент обусловил поступательное развитие рыбной отрасли. «С принятием закона установилось четкое регулирование, динамика промысла постепенно пошла вверх, — привел отраслевую статистику руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. — Ежегодный вылов составляет порядка 5 млн тонн. В 2023 году был рекордный вылов свыше 5,3 млн тонн — лучший результат за 30 лет постсоветской истории отечественного рыболовства». За 20 лет кратно выросли оборот и прибыль рыбохозяйственных предприятий, как и налоговая отдача от рыбаков.

Принцип закрепления квот на длительный период запустил процессы консолидации в рыболовстве, указал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. «В 2004 году в отрасли не существовало ни одного крупного холдинга, — рассказал руководитель крупнейшего отраслевого объединения. — В 2024 году в отрасли работают 20 холдингов, объединяющих 426 предприятий с совокупной выручкой 465 млрд рублей».

Еще одним следствием закона, по его словам, стало доверие банков, которые начали кредитовать рыбопромышленные предприятия. Впоследствии это позволило и запустить программу инвестквот, и провести квотные аукционы.

По словам Владимира Кашина, работа по совершенствованию законодательства в области рыболовства велась постоянно. «За эти годы был принят 51 законопроект, мы дополнили этот закон абсолютно на всех направлениях», — отметил глава думского комитета. Одним из таких направлений стала аквакультура, которая в конце концов получила отдельный федеральный закон. То же самое произошло и с любительским рыболовством.

Важный блок законодательных новелл был связан с цифровизацией отрасли, включая внедрение электронного рыболовного журнала, переход на электронные разрешения и оформление сертификатов на экспорт в электронном виде. «В этом году планируется внедрение проактивной системы подачи заявлений. Это позволит рыбакам получать разрешение в течение одного рабочего дня», — пообещал руководитель Росрыболовства. Выдачу электронных сертификатов на экспорт водных биоресурсов ведомство также намерено вывести на портал госуслуг до конца года.

Поворот на инвестквоты

Наиболее активной правке закон подвергался в последнее десятилетие. «Проведена огромная работа по совершенствованию законодательной базы, — отчитался Илья Шестаков. — Принято 36 изменений, прорывных для современной трансформации рыбохозяйственного комплекса».

Прежде всего это касается поправок, связанных с инвестквотами и крабовыми аукционами. По словам главы Росрыболовства, этот механизм стал ключевым для масштабной реформы рыбного хозяйства и возрождения отечественного судостроения. По данным ведомства, по программе инвестквот уже построено 40 рыболовных и краболовных судов и 27 рыбоперерабатывающих комплексов.

Минпромторг также расценивает инвестквоты, или квоты под киль, как основной механизм поддержки обновления рыбопромыслового флота, несмотря на проблемы, с которыми столкнулись верфи при выполнении рыбацких заказов. По словам замглавы министерства Альберта Каримова, из-за увеличения стоимости строительства нехватка средств была выявлена по двум десяткам судов, принято решение об их дофинансировании.

«В прошлом году были выделены необходимые средства из резервного фонда правительства на покрытие дефицита по 17 рыбопромысловым судам. В этом году также предусмотрено возмещение части затрат, связанных со строительством 13 судов, которые на сегодняшний день находятся в этой сложной ситуации», — отметил замминистра.

Как сообщает корреспондент Fishnews, с положительной оценкой реформ законодательства согласились не все участники слушаний. Для Северного бассейна инвестиционные квоты «принесли не пользу, а вред», поскольку совпали с периодом падения вылова трески, пожаловался зампредседателя Мурманской областной думы Геннадий Степахно. Он напомнил, что в декабре 2024 г. на собрании ВАРПЭ руководство Росрыболовства признало значительное ухудшение финансово-экономического состояния предприятий рыбохозяйственного комплекса, резкое снижение рентабельности и рост цен на рыбные товары.

По словам представителя областной думы, идеальным вариантом было бы убрать из закона все пункты об инвестквотах. «Конечно, мы их не уберем, но надо отметить, что уже начался процесс отказа от инвестиционных квот, чем уже озаботилось наше минэкономразвития», — обратил внимание депутат.

«Если бы закон остался без ряда поправок, то сегодня бы мы говорили о вылове порядка 6,5–7 млн тонн», — выразил схожее мнение заслуженный работник рыбного хозяйства Вячеслав Зиланов. «Новые поправки, такие как инвестквоты, увеличение платы за ресурсы, аукционы, привели к росту экспорта и к уменьшению внутреннего рынка собственной продукции. В результате динамика потребления рыбы и рыбопродукции не увеличивается, а уменьшается или стагнирует», — считает ветеран рыбной отрасли.

В защиту инвестквот выступил президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Александр Моисеев, с точки зрения которого говорить об отмене этого механизма рановато.

По данным АСРФ, ухудшение экономических условий значительно увеличило срок окупаемости инвестпроектов, в особенности для капиталоемких типов судов, таких как крупнотоннажные траулеры-процессоры и краболовы — с учетом затрат на аукционы. «Мы предлагаем внести изменения в закон о рыболовстве и установить срок пользования инвестквотами не менее 20 лет», — выдвинул инициативу руководитель ассоциации.

Владимир Кашин тоже не согласился с тем, что поправки не идут на пользу закону о рыболовстве. «Здесь нет людей, которые желают отрасли сделать плохо, — заявил глава профильного комитета ГД. — Но если бы не принимали изменений к этому закону, так бы рыба уходила неизвестно куда, так бы иностранцы тут ее отлавливали, так бы браконьеры и гуляли, и флот бы уже ушел ко дну».

Вызов для законодателей

Одним из самых обсуждаемых в ходе парламентских слушаний стал вопрос о перезакреплении рыболовных участков — законопроект о сроках кампании по переоформлению сейчас готовится к процедуре второго чтения в Госдуме. Представители дальневосточных регионов говорили об огромной финансовой нагрузке, которая ляжет на предприятия при нынешней схеме взимания платы за участки.

«Только камчатские предприятия должны будут внести 127 млрд рублей в федеральный бюджет и более 25 млрд рублей в региональный. При этом 40% надо будет внести в текущем году, а это 51 млрд рублей», — привела расчеты председатель Законодательного собрания Камчатского края Ирина Унтилова.

Она предупредила, что в таких условиях не менее трети пользователей просто не станут подавать заявки на переоформление участков, так как не располагают активами для получения и обслуживания кредитов.

«Размер платы за перезаключение договоров пользования для Хабаровского края оценивается в 13 млрд рублей, что в разы превышает годовой доход большинства предприятий, и выплатить необходимую согласно проекту закона плату — это непосильная нагрузка, — разделяет точку зрения камчатских коллег председатель Законодательной думы Хабаровского края Николай Шевцов. — Расчеты показывают, что средний срок окупаемости внесенной платы составит не менее 12 лет».

Подходы тихоокеанских лососей в разные годы могут сильно отличаться, по наиболее массовому виду — горбуше — в десятки раз, поэтому это высокорисковый бизнес, сообщил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Он обратил внимание, что расчет платы ведется на основе данных за 2021–2023 гг., когда на Дальнем Востоке наблюдались самые многочисленные уловы лососевых.

«При этом наука говорит, что мы не сможем увидеть таких выловов в ближайшие несколько лет. Мы пришли к пику, сейчас идет спад», — отметил руководитель региональной ассоциации.

Росрыболовство смотрит на ситуацию более оптимистично. «Надеемся, что кампанию по переоформлению договоров на пользование рыболовными участками мы сможем провести уже в этом году. Территориальные управления и центральный аппарат к этому готовы», — заявил Илья Шестаков.

Но на местах причин для такой спешки не видят. «У нас до сих пор нет согласия по порядку определения размера платы и ее внесения, — указала Ирина Унтилова. — Неясен механизм формирования границ участков и их переописания по новым правилам. Нормы о сроке вступления в силу законопроекта противоречат действующему законодательству. Возникает вопрос, зачем мы загоняем рыбопромышленные предприятия предлагаемыми поправками в угол, заставляя их заключить договоры к концу 2025 года? Зачем закон принимается столь поспешно, невзирая на его недоработанность, очевидные бюджетные потери, риски для прибрежных регионов?»

Регионы также предупредили о рисках в связи с необходимостью уточнения границ рыболовных участков. «Если новые границы не будут согласованы, на участке, за который уже заплачены деньги на 20 лет вперед, ловить будет нельзя», — уведомил Владимир Галицын.

«Любые преобразования в рыбной отрасли должны соотноситься с тем, а сберегаем ли мы рабочие места на этих территориях, а создаем ли мы качественно новые условия жизни», — подчеркнула зампредседателя ГД Ирина Яровая. Она предложила поддержать позицию дальневосточных субъектов и учесть их замечания при формировании законопроекта ко второму чтению.

В завершение обсуждения Владимир Кашин также отметил важность диалога всех заинтересованных сторон. «Хочу еще раз заверить все наши прибрежные регионы, что мы будем делать максимально всё для того, чтобы слышать друг друга и решения принимать совместно для развития отрасли, а не для ее гибели», — пообещал глава комитета.

Fishnews

В масштабах всей страны: девелоперы выстраивали диалог с властью на «Российской строительной неделе»

Представители органов государственной власти и девелоперского бизнеса приняли участие в дискуссии на X Всероссийском совещании «Развитие жилищного строительства в Российской Федерации» в рамках VI «Российской строительной недели» (РСН-2025) в «Экспоцентре».

По традиции в начале юбилейного совещания было оглашено приветствие заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, который отметил, что, несмотря на внешние сложности и вызовы, строительная отрасль все последние годы показывает стабильный рост: с 2019 года объем работ вырос более чем на 30%. Отмечено также, что в 2024 году было введено более 107 млн кв. метров жилья, обновлен рекордный показатель по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС) — 62,3 млн кв. метров, улучшили свои жилищные условия 23,6 млн семей. Вице-премьер напомнил, что российское правительство держит курс на комплексное развитие населенных пунктов и выразил уверенность в том, что участники мероприятия выработают совместные эффективные решения и предложения, направленные на развитие строительной отрасли и достижение национальных целей.

Угрозы мнимые и настоящие

Предметом последовавшего затем обсуждения стали результаты опроса более 300 представителей застройщиков России — участников РСН-2025, проведенного Национальным объединением застройщиков жилья (НОЗА) и порталом «ЕРЗ.РФ». В совместном сообщении НОЗА и ЕРЗ по результатам этого исследования говорится, что среди наиболее значимых проблем в деятельности застройщиков жилья в тройку наиболее актуальных угроз для отрасли в марте 2025 года респонденты включили макроэкономическую нестабильность, падение спроса на новостройки и частое изменение правил игры на рынке.

Принявший участие в работе совещания заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин не согласился с тем, что макроэкономическая нестабильность и сложность долгосрочного планирования представляют проблему для отрасли. «Понятно, куда мы движемся, главная наша цель — выполнять поставленные задачи, для того чтобы нашим гражданам становилось лучше жить», — объяснил свою позицию замглавы Минстроя. Не разделяет он озабоченность застройщиков жилья и по поводу часто меняющихся правил игры на рынке. «Коллеги, мы с 2019 года только упрощали вам работу на рынке. Но если надо ужесточить — ужесточим. Не вопрос: весенняя сессия — еще три месяца», — предупредил замминистра. А вот с тем, что падает спрос на новостройки, он полностью согласен.

Комментируя другую проблему, обозначенную застройщиками, — сложность или стоимость банковского кредитования девелоперского бизнеса, — Никита Стасишин отметил, что в Минстрое более чем внимательно смотрят на поведение банков в части того, что при выдаче льготной ипотеки застройщик платит им комиссионное вознаграждение за каждый ипотечный кредит. «Конечно, сегодня есть положительная динамика в объемах одобрения выдачи семейной ипотеки после того, как по поручению президента правительством было принято решение об увеличении спреда. Но, как показывает практика, и этого не хватает. Сегодня, мне кажется, коллеги-застройщики, вы точно не опровергнете мои слова, каждый застройщик при выдаче любой льготной ипотеки платит комиссии, просто они немножко снизились», — считает замминистра.

По поводу стоимости банковского кредитования девелоперского бизнеса он также отметил, что если еще полтора года назад в структуре себестоимости затраты на обслуживание кредитов не превышали 5-6%, то сегодня этот показатель уже подходит к 20%. В отношении названной респондентами проблемы роста себестоимости Никита Стасишин привел ряд цифр, во многом объясняющих причину роста цен на жилье: по столичному региону темп прироста расходов на строительство за 2020-2024 годы составил в среднем 78,6%, а по субъектам РФ еще больше — 110,4%.

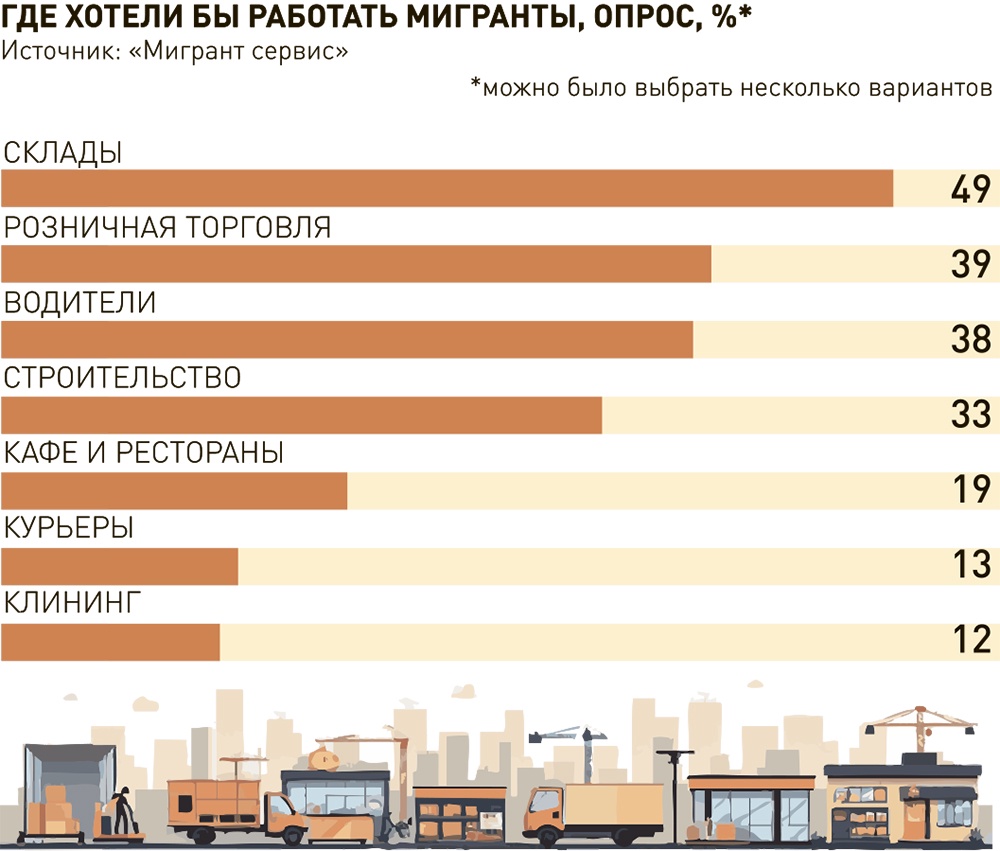

Согласился Никита Стасишин с застройщиками и в наличии большой проблемы, связанной с низкой конкуренцией подрядчиков, которые, по его словам, сегодня на вес золота. Особенно сложно найти подрядчиков в регионах с низким уровнем заработной платы. Кроме того, добавил замминистра, в некоторых регионах запрещено использование иностранной рабочей силы.

В то же время, Никита Стасишин засомневался в существовании проблемы избыточных проверок контролирующих и надзорных органов, которую выделяют застройщики. Напротив, по его мнению, если бы таких проверок было больше, то застройщики проявляли бы повышенную ответственность и не переносили сроки ввода жилья и передачи гражданам ключей от квартир. Он настоятельно попросил не делать этого. «У вас должна быть ответственность за то, что вы делаете, так же, как и у нас должна быть ответственность за те меры поддержки, которые мы внедряем. Пока на внедренные меры поддержки больше безответственности с вашей стороны, — упрекнул замминистра застройщиков и напоследок прокомментировал отмеченную ими проблему частых изменений правил. — Мы можем вообще ничего не менять — как идет, так идет. Банкротить мы научились, забирать объекты, достраивать, менять подрядчиков — тоже научились».

Никита Стасишин также попросил застройщиков предоставлять скидки при покупке квартир участниками СВО, используя для этого различные поводы, например, такие, как отмечавшиеся недавно праздники 23 Февраля и 8 Марта. «Сделайте для наших героев скидки для того, чтобы они понимали, что смогут рассчитывать на более гибкие условия. Коллеги, это важно», — обозначил свою позицию замминистра, отвечающий за жилищное строительство.

Строители развивают образование

В свою очередь, выступившие на совещании застройщики жилья продемонстрировали не только стремление взаимодействовать с органами власти, но и возросшую активность при решении градостроительных проблем на всех уровнях — от муниципального до федерального. На примере строительства социальных объектов это убедительно показал в своем докладе директор по девелопменту компании ПИК Алексей Паничев. По его словам, используя современные стандарты проектирования и строительства, ПИК всегда фокусируется на запросе государства и отвечает на него как квалифицированный и компетентный партнер органов власти в зависимости от региона и специфики конкретного объекта. При этом упор может быть сделан на безопасность, современную архитектуру, энергоэффективность или, например, инклюзивность.

Именно благодаря такому подходу компании, которая больше известна как крупный и масштабный застройщик жилья, удается обеспечивать его социальной инфраструктурой, строя современное жилье с качественными и востребованными объектами образования в шаговой доступности для жителей. За последние 10 лет ПИК построил в пяти регионах 166 социальных объектов, в том числе 41 школу и 101 детский сад в общей сложности на 63,5 тыс. детей. При этом в текущем портфеле компании образовательных объектов примерно столько же, большинство сейчас находится в стадии либо проектирования, либо строительства уже в восьми регионах страны.

Реализуя столько проектов, причем с высоким качеством, сотрудники ПИК используют «три кита» базовых ценностей. Прежде всего, они систематизируют накопленный опыт и описывают лучшие решения, воплощая их в стандарты, которые потом масштабируют на всю страну. Кроме того, компания непрерывно развивается и адаптируется под потребности того или иного города. Но главное, чем руководствуются в ней, — это забота о детях, с тем чтобы создать для них безопасную, комфортную и познавательную среду, чтобы каждому ребенку хотелось вернуться в свою школу или детсад. При этом основными ресурсами для масштабирования являются единая идеология, общие проектные решения, свое комплексное проектное бюро, в котором есть в том числе продуктологи и дизайнеры, свои производственная база и система контроля качества. Особенно важно, что в компании сформирована команда специалистов, которая занимается только образовательными программами и социальными объектами.

Современные стандарты проектирования и строительства образовательных учреждений, которые использует ПИК, отвечают на различные запросы государства. Так, для обеспечения безопасности применяются системы видеонаблюдения, контроль доступа и защита от чрезвычайных ситуаций. Запрос на современную архитектуру обеспечивается проектами, соответствующими современным архитектурным и функциональным требованиям, включая удобные и безопасные пространства для обучения и игры.

Адаптируясь под запрос города Москвы, ПИК внедряет сейчас новый формат школ. В состав их досугового центра входят общественная гостиная с входной зоной, кафе, коворкингом и библиотекой, а культурно-досуговое ядро включает в себя технологичный фаблаб, мастерскую робототехники, IT-полигон, медицинский комплекс, творческую мастерскую, мультимедийную студию и оранжерею. Рассказывая о пилотном проекте школы с таким досуговым центром в Москве, Алексей Паничев пояснил, что общественная гостиная в нем не используется как школьное пространство и предназначена только для внешкольного функционирования, а культурно-досуговое ядро утром и днем работает для школьников, а вечером — для взрослых и детей.

Чтобы КРТ полетело

Больших успехов в применении механизма комплексного развития территорий (КРТ) достигла Группа «Самолёт», по данным ЕРЗ, лидирующая по количеству регионов реализации проектов КРТ и объему строительства среди девелоперов РФ и Европы. Ею построены уже 5,7 млн кв. метров жилья, в строительстве находятся еще 5,3 млн кв. метров. И практически в каждом из 18 регионов присутствия компании, по словам выступившего на совещании с докладом управляющего партнера «Самолёта» Александра Прыгункова, используется механизм КРТ, основная задача которого состоит в том, чтобы избежать точечной застройки и обеспечить проекты всей необходимой социальной инфраструктурой. Причем в каждом из этих регионов, как отметил Александр Прыгунков, в применении механизма КРТ есть свои нюансы, которые зависят от политики команды губернатора.

С учетом опыта «Самолёта» Александр Прыгунков внес ряд предложений по совершенствованию механизма КРТ. Прежде всего, он предложил при реализации проекта КРТ по инициативе правообладателя вернуть внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) после утверждения документации по проекту планировки территории (ППТ). «После последнего изменения законов появилось «серое поле» с изменением ПЗЗ. Если раньше можно было одновременно при изменении ППТ и ПЗЗ менять, то сейчас это опять такой сложный механизм! Сначала ППТ, потом мы заходим на изменение в ПЗЗ. В разных регионах по-разному: где-то это делают одновременно, а где-то, к сожалению, последовательно. Теряем на этом сроки», — констатировал Александр Прыгунков. Еще он предложил предоставить возможность продления разрешения на строительство при условии выполнения инвестором своих обязательств по договору о КРТ, а также при реализации таких проектов дать возможность строительства социальных объектов на не смежных с территорией КРТ земельных участках. Кроме того, Александр Прыгунков считает, что договор КРТ должен стать документом, на основании которого можно будет получать технические условия на присоединение нового жилья к инженерным сетям. Последнее из предложенных им изменений связано с необходимостью утверждения процедуры работы с объектами ИЖС, расположенными в границах КРТ жилой застройки.

Особенно большой мультипликативный эффект, включающий запуск новых проектов и поддержку рынка недвижимости, может дать реализация предложений представителя «Самолёта» по льготной ипотеке для проектов КРТ. Среди новых инициатив — возможность ввести субсидированную ипотеку для жителей расселяемых кварталов, входящих в границы КРТ, и перенос действующих ставок по ипотеке на новый объект, приобретаемый взамен объекта, подлежащего расселению.

В завершение своего доклада Александр Прыгунков отметил, что эффективно оценивать необходимую инфраструктуру для КРТ позволяет мастер-планирование, поэтому разрабатывать мастер-планы городов необходимо до принятия решений о новых проектах КРТ. Он предложил ускорить принятие федерального закона о мастер-планировании, не откладывая его до осенней сессии Государственной Думы. «Надо действовать быстрее, потому что это очень эффективный инструмент. На примере Владивостока, Хабаровска, Читы, где мы реализуем проекты, это действительно помогает выстраивать в том числе диалог с властью. То есть мы понимаем, что они будут делать, зачем мы им нужны, и очень быстро достигаются договоренность, совместная синхронизация», — подытожил ряд своих предложений управляющий партнер «Самолёта».

О том, что представленные на региональных рынках проекты КРТ являются экономически неэффективными для компаний, строящих среднеэтажное жилье, говорил генеральный директор ГК «Железно» Юрий Захаров. Возведенный «Железно» в городе Кирове жилой комплекс Znak был признан авторитетным жюри конкурса ТОП ЖК2025 победителем в федеральной номинации «Лучший среднеэтажный дом». Но чтобы подобных ему жилых комплексов стало в России больше, в проектах КРТ необходимо преодолеть тенденцию к строительству высотных зданий. «Я хотел бы еще раз вернуться к теме, которую наша компания активно поднимает на всех форумах, — о том, что нужно городам нестоличным, городам, которые представляют суть глубинной России. Сейчас есть, на наш взгляд, очень нехороший тренд увеличения этажности в таких городах. Мы видим, что ввысь растут даже такие города, где численность населения меньше 500 тысяч. Этот тренд предполагает, что мы будем дальше двигаться в этом направлении, и тот морфотип, который формируется в этих городах, он будет доминирующим», — предупредил Юрий Захаров.

Кировский девелопер убежден, что для человека, который хочет жить в активном развивающемся городе, идеальный продукт — это городской микс с плотной среднеэтажной застройкой, такой, например, как в центре Санкт-Петербурга. Именно в таких городах, по его мнению, людям приятно гулять, пользоваться различными сервисами, потому что в подобном формате можно обеспечить максимальное проникновение коммерческой недвижимости в структуру жилого фонда. Но для того, чтобы этот востребованный в глубинке тип жилья стал доминирующим, необходимо формировать соответствующие региональные тренды. С этой целью Юрий Захаров предложил в рамках реализации проектов КРТ сделать акцент на развитии среднеэтажной застройки.

В масштабах всей страны мыслит и владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов, начавший свое выступление с часто задаваемого ему в последнее время вопроса о том, как его компании удалось стать первым региональным девелопером, который вышел на третье место в рейтинге по объемам строительства в России. Отвечая на этот вопрос, краснодарский девелопер заявил: «Есть задача от главы государства — строить. Надо вводить 100 млн кв. метров. Мы, конечно, хотим быть причастны к этому».

Портфель этой компании, лидирующей по объемам строительства на Черноморском побережье от Ялты до Сочи, составляют в основном проекты КРТ. «Я считаю, что это как раз результат стратегии, которую мы пять лет назад заложили, когда рынок показывал довольно хорошую динамику, когда были хорошие продажи. Мы тогда пошли в проекты КРТ. Как все знают, период получения выхода на стройку и получения разрешения — примерно от года до трех лет, в зависимости от готовности земли. К концу 2024 года мы вышли на этот показатель», — рассказал о причинах успеха компании Николай Амосов. Он также сообщил, что компания присутствует сейчас в 14 регионах, и практически все ее проекты — это не точечная застройка, а проекты КРТ.

Чтобы успешно развивать дальше Юг России, по словам Николая Амосова, федеральным и региональным органам власти надо мыслить в одном направлении, однако по ряду вопросов, касающихся выделения земли, сетевой инфраструктуры, дорог, они расходятся. «Я считаю, что сегодня этот вопрос очень важный, и его нужно обсуждать за круглым столом активнее. Потому что я часто слышу, присутствуя на совещаниях в федеральных органах и министерствах, вижу по телевизору посыл президента о том, что мы должны развиваться, а регионалы и муниципалы они немножко по-другому живут и мыслят. И здесь, конечно, я считаю, есть проблема», — заявил Николай Амосов. Трудно не согласиться с ним в том, что если представители бизнеса, федеральной, региональной и муниципальной власти четко будут понимать, что у них есть одна основная цель — строить и вводить более 100 млн кв. метров качественного жилья, то и динамика строительства будет гораздо выше.

Авторы: Алексей ТОРБА

Номер публикации: №10 21.03.2025

В поселке городского типа Ноглики Сахалинской области продолжится благоустройство парка «Застава»

В текущем году в поселке городского типа Ноглики Сахалинской области приступят к реализации третьего этапа благоустройства общественной территории «Парк Застава». Новый облик получит также привокзальная площадь. Работы по благоустройству двух общественных пространств планируется провести в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Общественное пространство в Ногликах продолжает преображаться. На входе посетителей парка встречает фигура пограничника с собакой, расположенная возле пограничной будки. В прошлом году специалисты уложили там бордюрные дорожки на расширенной парковой зоне, заасфальтировали территорию, провели озеленение участков, отведенных под газоны, выполнили устройство резинового покрытия, освещения и монтаж малых архитектурных форм.

В текущем году работы продолжатся. Дополнит современный облик пространства спуск с территории парка к береговой зоне. Также планируется установить детскую горку с искусственным покрытием, дополненную арками с подсветкой в темное время суток, стационарную сцену и мобильное кафе.

Помимо этого, в текущем году в муниципальном округе обновят привокзальную площадь. В планах уложить тротуарную плитку и асфальтобетонное покрытие, выполнить устройство освещения и видеонаблюдения, установить новые малые архитектурные формы, а также детскую площадку.

С 2019 года на Сахалине и Курилах новый облик получили более 170 территорий. В 2025 году в регионе благоустроят 21 общественное пространство во всех муниципальных округах.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

России необходимо возобновить глубоководные исследования

Китай опубликовал результаты исследований в Марианской впадине: объявлено об идентификации 7564 морских организмов, из которых 89,4% являются новыми. По полноте и охвату эти работы имеют огромную научную ценность и демонстрируют технологический прорыв КНР в области глубоководной техники. В то же время Россия уже давно занимает безусловное лидерство в практическом освоении глубин Мирового океана, осуществляя устойчивую добычу рыбы и краба на глубинах до 3 тыс. м.

Большие запасы и перспективы

Освоением глубоководного промысла в РФ уже более 20 лет занимаются всего несколько компаний. Пионером и лидером является Рыболовецкий колхоз «Восток-1» — на нас приходится более половины российского вылова глубоководных биоресурсов.

Сейчас промыслом охвачены глубоководные крабы-стригуны красный и ангулятус на глубинах около 1,8 тыс. м, а также рыба макрурус разных видов, обитающая на глубинах до 3 тыс. метров. Отраслевая наука располагает данными о десятках перспективных глубоководных объектов, имеющих пригодные для промышленного рыболовства запасы и ценность. Это глубоководные крабы Коуэса, Веррилла, Таннера и прочие, а также другие организмы.

По предварительным данным, освоение самых перспективных ресурсов на глубинах более 1 тыс. м позволит увеличить запасы водных биоресурсов только в российских морских водах на 1 млн тонн. Это благоприятно скажется на обеспечении продовольственной безопасности страны и ее экспортном потенциале.

Очевидно, что дальнейшее развитие и освоение глубоководных биоресурсов представляет большую перспективу и стратегическую значимость, специалисты и именитые ученые это прекрасно понимают и продвигают. Россия имеет хорошую базу — научные данные и практические промысловые наработки, которые дают нашей стране хорошую фору. Но реальных действий в этом направлении, к большому сожалению, нет, нет государственной программы и поддержки, более того — создаются препятствия.

Яркий тому пример — разработанная и одобренная в 2018 году программа по масштабным исследованиям ресурсов «Глубоководный пояс дальневосточных морей России». Напомню, что Федеральное агентство по рыболовству и Российская академия наук утвердили программу совместных научных исследований на 2019 год. Документ подписали руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и президент РАН, академик Александр Сергеев на полях Петербургского международного экономического форума. Целями программы были заявлены освоение биоресурсов Антарктики, стимулирование инновационных процессов, ориентированных на повышение эффективности отечественного промысла на национальном и международном уровнях.

На судах Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и РАН планировалась работа смешанных научных групп. По каждому направлению были определены цели, задачи, район работ и сроки, суда, орудия лова, целевые объекты и методы исследования, а также ожидаемые результаты. Изучение глубоководных гидробионтов в качестве одного из приоритетов было включено в Стратегию развития рыбохозяйственного комплекса РФ до 2030 года.

«Прогнозируемый объем глубоководных биоресурсов каждый год становится все больше и больше — это связано с тем, что появились новые методы исследования, подводные роботы, которые погружаются достаточно глубоко, и современные средства, с помощью которых можно оценивать запасы. И нам нужно научиться их осваивать», — отмечал Александр Сергеев.

Лишились «квотной» опоры

Увы, программа так и не была реализована ввиду начавшейся в России реформы рыбной отрасли, сопровождающейся перераспределением биоресурсов. Многие компании лишились квот, это подорвало их финансовую устойчивость, и предприятия были вынуждены свернуть свои различные перспективные программы. В том числе и по глубоководному направлению.

Так, лидер в этой области Рыболовецкий колхоз «Восток-1» с 2004 года активно реализовывал собственную программу по освоению глубоководного промысла в сотрудничестве с отраслевой наукой — Тихоокеанским научно-исследовательским рыбохозяйственным центром (он впоследствии стал Тихоокеанским филиалом ВНИРО). За счет собственных средств компания организовывала научно-промысловые экспедиции в конвенционные районы Мирового океана, что позволяло оценить перспективы добычи глубоководных видов и обновить данные.

Проводились видеосъемки с использованием приобретенного «Востоком-1» дорогого специализированного подводного видеооборудования. Компания была включена в качестве соисполнителя в программу «Глубоководный пояс дальневосточных морей России». Совместно со специалистами ДВО РАН начались работы по созданию автономного глубоководного робота для изучения глубин до 6 тыс. м, но по указанным выше причинам эти работы были прерваны, так как на финансирование такого дорогого проекта просто не осталось средств.

Сейчас можно констатировать, что Россия быстро теряет имеющиеся «глубоководные» преимущества. А вот Китай со свойственным ему размахом и последовательностью, с четким видением и объемной государственной поддержкой в скором времени может отодвинуть и обогнать нашу страну.

Поддержать «пионеров» уникального промысла

Эксперты считают, что нужно срочно на государственном уровне запускать долгосрочные программы по изучению и освоению глубоководных ресурсов, расширяя географию и глубину этих исследований, отрабатывая новые технологии и создавая новое промысловое оборудование, инновационные методы использования глубоководных биоресурсов в пищевых, фармацевтических и других целях. А начать надо с сохранения предприятий, которые готовы этим заниматься, которые имеют для этого специализированный флот и оборудование, приспособленное для работы на глубинах до 3 тыс. м и более, а также экипажи, обученные работе на таких глубинах.

Причем глобального государственного финансирования не требуется. Вариантом поддержки может стать передача предприятиям квот уже освоенных ими глубоководных объектов промысла, включая ранее изъятые 50% квот глубоководных крабов для промышленного использования. Такой шаг обеспечит хозяйственно-промысловую деятельность компаний.

Ведь флот к началу «инвестиционных» аукционов в 2019 году работал и выбирал 100% квот. А последние пять лет 50% лимитов — суммарно 30 тыс. тонн краба — так и оставались в воде. Из-за этого были приостановлены многие перспективные направления в освоении и исследовании потенциала Мирового океана, прежде всего как раз по глубоководному направлению. Специализированный флот простаивает, компании находятся на грани банкротства, частные, научные и промысловые исследования глубин остановлены. Ведь все научные экспедиции проводились на средства предприятий.

Вторая плоскость для государственного решения вопроса — введение компенсации расходов на судовое топливо. Также можно выделить средства на приобретение дорогостоящего исследовательского оборудования, например глубоководных роботов, о которых я говорил.

Все это необходимо делать под эгидой госпрограммы с активным участием отраслевой и академической науки. В противном случае Россия потеряет свое преимущество, останется на задворках покорения глубин Мирового океана.

Безуспешные торги

Но к сожалению, вернуть глубоководных крабов пользователям регулятор не может. Минсельхоз уже вносил в правительство предложение по полному исключению глубоководных крабов из перечня инвестиционных объектов промысла, был подготовлен проект соответствующего распоряжения кабмина. Но изменения так и не внесли из-за позиции отдельных ведомств.

Как итог — вновь объявлен аукцион на доли квот глубоководных крабов-стригунов красного и ангулятуса в Японском и Охотском морях с инвестиционным обязательством по постройке двух среднетоннажных судов. Начальная цена лотов снизилась уже на 860 млн рублей (на 29%), торги назначены на 3 апреля.

Однако бесперспективность этих аукционов доказана: 13 раз предприятия не подавали ни одной заявки на подобные торги. Главная причина — низкая рентабельность промысла глубоководных крабов. Из-за нее покупка этих квот и последующее строительство краболовов не смогут окупиться.

Специфический ресурс требует особого флота

Напомню, что для эффективного ведения глубоководного промысла необходимы специализированные суда, оснащенные дорогим первоклассным оборудованием, обеспечивающим работу на глубине 1800 м. Постройка одного такого судна обойдется примерно на 20% дороже постройки обычного краболова, стоимость которого на отечественных верфях сейчас оценивается в 3,5 млрд рублей (почти 40 млн долларов).

Удивительно, что эта объективная информация и простая экономика игнорируются, и глубоководные крабы каждый месяц продолжают выставлять на безрезультатные инвестиционные аукционы. Очевидно, что прибыль от промысла глубоководных крабов не покроет расходы на постройку краболовного судна и аукционную стоимость лотов.

И возникает закономерный вопрос: нужно ли продолжать проводить эти бессмысленные аукционы, тормозя экономическое развитие «глубоководных» предприятий? Может быть, стоит продолжить развитие уникального промысла и вернуть квоты в промышленное освоение?

Александр Сайфулин, генеральный директор Рыболовецкого колхоза «Восток-1»

Регионы просят времени и ясности: по рыболовным участкам высказались на парламентских слушаниях

Площадку парламентских слушаний в Госдуме представители прибрежных регионов и отраслевых ассоциаций задействовали, чтобы высказаться по проблемам перезакрепления рыболовных участков.

Участники парламентских слушаний, организованных Комитетом Госдумы по аграрным вопросам, много говорили о результатах уже давно (или сравнительно давно) действующих положений отраслевого законодательства. Но целый ряд выступлений был посвящен изменениям, которым только предстоит заработать в полную силу, — новым принципам закрепления рыболовных участков, сообщает корреспондент Fishnews.

В 2023 г. вышел федеральный закон, позволяющий перезаключить договор на участок без торгов — конкурсов и аукционов. Но за плату — подходы к ее расчету и взиманию и взволновали добытчиков. А в прошлом году добавилась еще одна тема для обсуждения — сроки, а значит и условия, в которые будет проводиться перезакрепление. Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении месяц назад, предусматривает, что переоформление должно пройти уже в 2025 г.

Поправки о перезаключении договоров на участки всколыхнули рыбацкую общественность Камчатки и всего Дальнего Востока, заявила на парламентских слушаниях спикер Законодательного собрания Камчатского края Ирина Унтилова. Цель перехода на единовременное перезаключение ясна, но с переоформлением уже в нынешнем году в регионе связывают целый ряд рисков.

Председатель камчатского парламента напомнила о расчетах НИФИ Минфина. Они показывают, что при нынешних кредитных ставках не менее 35% пользователей участков просто не станут подавать заявки на переоформление, так как не располагают возможностями для получения, обслуживания и возврата кредитов. А это уже вопрос об успешности кампании по перезакреплению участков.

В крае опасаются закрытия предприятий и возврата безработицы. Налоговые потери для Камчатки за 13 лет в случае закрытия производств оценивают в сумму более 50 млрд рублей.

Сейчас вопросов по перезакреплению еще очень много — это и принципы расчета и внесения платы за участки, и подходы к границам. «Зачем закон принимается столь поспешно, невзирая на его недоработанность, очевидные бюджетные потери, риски для прибрежных регионов? Ответов нет», — высказалась Ирина Унтилова.

В Камчатском крае не устают призывать к внимательному отношению к отрасли. «Мы очень хорошо понимаем: «Жива рыбная отрасль — живет и Камчатка», — подчеркнула спикер регионального заксобрания.

В Хабаровском крае анализ показателей системообразующих предприятий говорит, что средний срок окупаемости платы составит не менее 12 лет, а среднегодовая чистая прибыль участников отрасли — это только 8% от платежа. Такие данные привел председатель Законодательной думы региона Николай Шевцов.

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын отметил, что уловы путины по годам могут серьезно отличаться — это высокорисковый бизнес. Тем не менее предприятиям предлагают перезаключить договоры с платежами на 50 лет вперед, подсчитал руководитель АДЛК.

Все эти спикеры считают важным сдвинуть сроки кампании по перезаключению договоров на 2026 г. За это же высказались и зампред Государственной думы Ирина Яровая, сенатор от Камчатского края Борис Невзоров. Перенос поддержали и в Архангельской области.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев обратил внимание, что в целом при изменении отраслевого законодательства важно внимательно относиться к регионам и учитывать многоукладность отрасли. Инициатива субъектов Федерации о переносе сроков перезаключения договоров логична и обоснованна, заявил руководитель ВАРПЭ.

Сегодня участок есть, а завтра?

Регионы и рыбохозяйственные ассоциации также обеспокоены тем, как в свете предстоящего переоформления будет развиваться ситуация с границами участков.

Так, спикер Законодательной думы Хабаровского края призвал проработать гарантии защиты интересов предприятий на случай, если границы переоформленных участков признают не соответствующими действующему законодательству.

Уже не раз говорилось, что в законодательстве будут установлены временные рамки приведения границ в соответствие. Предприятия как не понимали, так и не понимают, что будет, если плата за перезакрепление будет внесена, а участок потом не согласуют. Владимир Галицын напомнил, что уже обсуждалась инициатива, когда разрешения на вылов после определенной даты не выдаются, если границы участка не приведены в соответствие.

Николай Шевцов поделился информацией, что проект закона о сроках приведения границ в соответствие предлагается рассмотреть на заседании межведомственной рабочей группы при Росрыболовстве 25 марта. Проведение процедур предусматривается до 1 сентября 2028 г.

«В законопроекте прямо не указываются последствия в случае признания границ участков не соответствующими требованиям закона. При этом рыбопромышленники уже сейчас опасаются расторжения договоров по этому основанию», — сказал председатель парламента Хабаровского края.

«Если от рыбаков хотят ускоренных каких-то действий, то почему даже методические документы не разрабатываются вовремя?» — прокомментировала проблему границ и перезаключения договоров Ирина Яровая. Сначала надо установить четкие правила по границам, а потом уже требовать перезаключения, считает вице-спикер Госдумы.

Fishnews

Депутаты поддержали снятие ограничений для инвестиций в развитие Курил

Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий возможности применения налоговых льгот для реализации инвестиционных проектов на Курильских островах. По замыслу авторов, эти изменения помогут развивать в том числе местную рыбопереработку.

Законопроект рассмотрели на пленарном заседании 19 марта, сообщает корреспондент Fishnews. Выступивший с докладом первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов отметил, что в Налоговом кодексе заложен ряд ограничений на использование льгот и это сдерживает развитие предпринимательства на Курильских островах.

Напомним, в 2022 г. был принят закон о налоговых льготах для привлечения инвесторов на Курилы. Он предусматривает, что организации, которые зарегистрированы в Южно-Курильском, Северо-Курильском и Курильском округах после 1 января 2022 г., освобождаются от уплаты налога на прибыль, транспортного налога, налога на имущество, земельного налога. Также для них закреплены пониженные страховые взносы.

Внесенный правительством в Государственную Думу законопроект распространяет налоговые послабления на компании, которые создаются организациями, уже имеющими бизнес на Курилах. При этом инвестпроекты должны отвечать критериям правительства и получить одобрение правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

По предварительным данным, такие изменения будут способствовать реализации порядка 16 новых инвестиционных проектов, отмечается в пояснительной записке. Суммарный объем вложений ориентировочно оценивается в 12,4 млрд рублей, предполагается создание 400 рабочих мест.

Кроме того, пониженные тарифы страховых взносов смогут применять организации, зарегистрированные на территории Курильских островов после 1 января 2022 г. и использующие упрощенную систему налогообложения.

Авторы поправок указали, что принятие законопроекта будет способствовать реализации на Курилах ряда новых инвестпроектов, в том числе в сфере рыбопереработки.

Fishnews

Рентгенангиохирурги Областной больницы ЕАО остановили кровотечение и сохранили матку молодой женщине

В гинекологическое отделение областной больницы поступила молодая женщина. Ей был установлен диагноз миома матки — доброкачественная опухоль, которая разрастается в полости органа.

— У пациентки шла кровь из половых органов на протяжении месяца. Анализ крови на гемоглабин выдал показатель в 45 единиц при норме 120, у неё уже была ярко выраженная анемия, — разъяснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Областной больницы Еврейской автономной области Владислав Рудман.

Миома доброкачественная опухоль, которая разрастается за счёт снабжения кровью по маточным артериям. Заболевание может сопровождаться сильными болями и кровотечением данные симптомы являются показанием для хирургических методов лечения заболевания.

Эмболизация или перекрытие сосудов, которые питают опухоль кровью, является малотравматичным органосохранным оперативным вмешательством. Врач вошёл в сосуды матки через артерию большого пальца правой руки пациентки. Операцию провели утром, а после обеда у женщины уже остановилось кровотечение.

— Как показывает практика, после перекрытия сосудов, миома начнёт усыхать и исчезнет, либо уменьшится в десятки раз, — поделился своими наблюдениями врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Областной больницы Еврейской автономной области Алексей Михайловский.

На следующей неделе планируется проведение ещё одной операции по эмболизации маточных артерий. Ещё у хирургов в планах оказывать помощь пациентам Онкологического диспансера Еврейской автономной области. Они могут проводить эмболизацию сосудов, которые питают метастазы, расположенные глубоко в органах, например печени.

Напомним, что новая команда рентгенангиохирургов приступила к работе в середине февраля этого года. Владислав Рудман возглавил отделение, а Алексей Михайловский ассистирует опытному коллеге во время операций. За месяц их работы всего проведено 103 вмешательства.

В Приморье развернулась дискуссия о перспективах атомной энергетики

Андрей Пушкарев (Приморский край)

Ответ на вопрос "Быть или не быть атомной энергетике в Приморском крае?", по сути, очевиден. В 2024 году президент России Владимир Путин дал правительству поручение все внимательно просчитать, а госкорпорации "Росатом" начать подготовительные работы. В президентском поручении четко и ясно прописан срок появления АЭС - 2032 год.

Такое решение стало итогом расширенного совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа. В результате сделан вывод, что в ряде регионов ДФО назревают проблемы с электрообеспечением. И привычной для тех же Приморья и Хабаровского края угольной генерацией проблемы уже не решить. Не поможет тут и сахалинский газ, которого мало, да к тому же он рассматривается все же больше как экспортный ресурс.

Выполняя поручение президента, правительство РФ утвердило генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в различных регионах страны до 2042 года. Документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина подтверждает намерения федеральных властей вложиться в создание двух атомных электростанций, а также двух станций малой мощности и плавучей станции на территории Дальнего Востока. Объекты появятся в Приморском и Хабаровском краях, а также в Якутии и на Чукотке.

На состоявшемся во Владивостоке на площадке ДВО РАН круглом столе, посвященном перспективам строительства атомной электростанции в крае, известные приморские экономисты, представители власти говорили не столько о необходимости или ненужности АЭС, сколько о том, в какие сроки и в каком масштабе внедрять этот новый для региона энергоресурс. Хотя, как оказалось, есть в экспертной среде и противники АЭС. Но вовсе не по экологическим причинам, а вернее, не только по экологическим, как это часто бывает при обсуждении подобных проектов.

Председатель думы города Владивостока Андрей Брик сообщил, что ситуация с энергообеспечением в крае обостряется с каждым годом. Ежегодно потребление электричества в Приморье растет на пять процентов. По мнению депутата, требуется радикальное решение этой проблемы, но последнее слово в вопросе создания АЭС остается за экспертами, которые должны взвесить все факторы.

В поддержку строительства АЭС высказался академик, научный руководитель Института химии ДВО РАН Валентин Сергиенко. Ученый заверил, что альтернативы АЭС нет. Он считает большим плюсом наличие кадровой базы для будущей АЭС. Во-первых, Дальневосточный федеральный университет, который готов обеспечить атомный проект необходимым количеством специалистов, а во-вторых, военные атомщики ТОФ.

Экс-спикер Заксобрания Приморья, доктор технических наук, специализирующийся на теории ядра, Виктор Горчаков также однозначно высказался за строительство АЭС. По его словам, для решения проблемы нехватки электричества региону нужны быстрые решения. Вариантов два: газовая или атомная электростанция. Горчаков склоняется ко второму варианту, так как своего газа в Приморье нет.

- Что касается ядерной безопасности АЭС, то катастрофы на Фукусиме и в Чернобыле стали возможны из-за человеческих ошибок. Это нужно обязательно учитывать еще на стадии проектирования станций, а также многократно дублируя системы их безопасности. Но прежде всего нужно работать с людьми, которые трудятся на АЭС, - отметил Виктор Горчаков.

Профессор Тихоокеанского института географии ДВО РАН Владимир Бочарников, представлявший экологическое сообщество, отметил, что важнейшая задача при выборе площадки для строительства - учесть все возможные факторы, начиная от сейсмических процессов и заканчивая наличием больших объемов воды. Ученый считает, что проектировщики "со стороны" часто не видят всех нюансов той же местной экологии, поэтому при всех предварительных работах по АЭС необходимо привлекать местных экспертов.

А известные ученые-экономисты - кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии Юрий Авдеев и доктор экономических наук, руководитель Института подготовки кадров высшей квалификации ВВГУ Александр Латкин - в своих мнениях делали упор на то, что у региона фактически нет стратегии развития на долгосрочную перспективу.

- В ситуации, когда не совсем понятно, что будет с экономикой региона даже в ближайшие 15-20 лет, и при такой плотности населения, которая только падает, вероятно, вполне можно было обойтись и увеличением мощностей "классической" генерации, - считает Юрий Авдеев.

Александр Латкин также уверен, что для строительства АЭС в Приморье необходимо увидеть кратный промышленный рост, а перспектив существенного увеличения энергоспроса в регионе в ближайшие лет десять не предвидится. Многие крупные инвестпроекты в крае пока остаются только на бумаге. Не стоит особо уповать и на возможный экспорт электричества в Китай и даже в КНДР. Это отдельная и непростая тема для переговоров.

В то же время, по мнению ученых, остро необходима модернизация системы производства энергии и сетевого хозяйства. Специалисты считают, что с ситуацией, когда в субъекте энергохолдинги собирают огромные средства, а потом переводят неизвестно куда, тогда как в регионе десятилетиями не реконструируются мощности, пора заканчивать. Даже во Владивостоке отключения света по два-три, а то и больше раз в месяц стали нормой. Что говорить о приморской глубинке. И АЭС тут не поможет.

А вот с чем АЭС могла бы действительно помочь, так это с тарифами на электричество для населения и в особенности для бизнеса.

Правда, и тут не все просто. Ценник "атомных" киловатт по расчетам независимых экспертов не такой уж и низкий. В любом случае, относительно дешевое электричество стало бы хорошим бонусом для региона. Кстати, население достаточно лояльно относится к перспективам строительства АЭС. Приморцы в целом доверяют профессионализму российских атомщиков.

Справка РГ

О том, что краю нужна АЭС, стало понятно еще на рубеже 1970-1980-х годов. Советская экономика росла достаточно динамично. В итоге к концу 1980-х в Приморье начали искать место для строительства станции. Было предложено семь площадок, но наиболее перспективными считались территории под Дальнереченском и Арсеньевом. Причем ни Чернобыль, ни даже развал СССР на "атомные" планы властей не повлияли, и в 1995 году во Владивостоке была даже создана дирекция будущей Приморской АЭС. Правда, в сентябре 2002 года ее закрыли по экономическим соображениям. Но от планов не отказались. Уже в 2009 году концерн "Росэнергоатом", который входит в "Росатом", вновь занялся проектированием АЭС на Дальнем Востоке, но с прицелом на то, что существенную часть электроэнергии будет покупать Китай. АЭС "Приморская" и "Дальневосточная" - так их назвали.

В Хабаровском крае выросло число предпринимателей, пользующихся господдержкой

Ирина Троценко (Хабаровский край)

В 2024 году по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" в Хабаровском крае услугами центра "Мой бизнес" воспользовались 2524 предпринимателя и самозанятых - почти на 100 человек больше, чем годом ранее. Количество предоставленных комплексных услуг увеличилось до 760.

- Больше стало и поддержанных социальных предпринимателей, которые получили или подтвердили свой статус: в 2023 году - 125, в 2024-м - 155. Более чем в 1,5 раза - до 4200 - выросло количество услуг, предоставленных самозанятым и предпринимателям, физлицам, заинтересованным в начале предпринимательской деятельности, - рассказала директор краевого центра "Мой бизнес" Ксения Прохорова.

На 11 процентов увеличилось число участников семинаров и мастер-классов. Если в первые годы людям приходилось объяснять, зачем им посещать "уроки" и самим делиться опытом, то сейчас аншлаги на занятиях стали привычным делом.

Темы для семинаров меняются год от года - ориентируются на то, что диктует действительность, и на запросы предпринимателей. Так, самыми популярными в 2024-м стали темы продвижения в соцсетях, работа с нейросетями и в маркетплейсах, методики увеличения продаж в разных сферах услуг. Традиционно пользуются популярностью образовательные треки от Корпорации МСП для начинающих - "Азбука предпринимателя" и "Школа предпринимательства".

- В центре "Мой бизнес" очень полезные и при этом интересные обучающие программы. Здесь все по делу, ничего лишнего. Плюс преимущества нетворкинга: в ходе обучения заводишь новые знакомства, контакты. Важно и то, что есть бесплатные точечные услуги. К примеру, размещение рекламы, - поделился хабаровский предприниматель Роман Бакуменко.

Он несколько лет назад открыл вместе с супругой компанию по производству кормов и лакомств для домашних питомцев. В этом году они планируют запустить новую линию диетических кормов и договориться о поставке продукции в торговые сети Приморского края.

С 2025 года центр "Мой бизнес" оказывает комплексные услуги предпринимателям в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" (федеральный проект "Малое и среднее предпринимательство"). К одним из самых востребованных относятся услуги полиграфии. Спрос на них стремительно растет: в 2023 году их оказано 119, в 2024-м - уже 378.

В этом году такой мерой поддержки воспользовалось семейное предприятие из Хабаровска. Супруги Петровы в 2018 году открыли дело, миссия которого - приучать горожан к вкусному и полезному фиточаю. Основу их травяных сборов составляют только эндемики - дальневосточные дикоросы и ягоды. Часть нужного сырья предприниматели выращивают на собственном участке, часть закупают у проверенных поставщиков.

- Это таежные смородина, ежевика, малина, земляника, лимонник, элеутерококк, амурский бархат и многое другое. Мы также ферментируем лист маньчжурской груши, яблони, облепихи, иван-чая. Для более сложного вкуса и аромата можем добавить жасмин и лаванду - это единственное сырье, которое завозим издалека, из Крыма, - рассказала Надежда Петрова.

Правильная фасовка и упаковка играют в проекте большую роль. "Мой бизнес" помог Петровым сэкономить деньги - по их заказу бесплатно напечатали этикетки.

В марте 2025 года центр запускает образовательную программу, ориентированную на ветеранов специальной военной операции, - для желающих попробовать свои силы в предпринимательской деятельности участникам СВО и членов их семей проведут обучение и окажут им всестороннюю помощь. Слушателям расскажут, как грамотно вести свой бюджет, чтобы выделить средства на бизнес, на какие меры государственной поддержки они могут рассчитывать. Важный момент: на семинарах предусмотрены выступления предпринимателей, участвовавших в СВО. Они поделятся собственными историями, как после возвращения домой добиваться побед на мирном поприще.

В этом году краевой центр "Мой бизнес" расширит пул образовательных программ. К темам добавятся курсы по развитию нужных навыков у руководителей бизнеса и специалистов, обучение новым технологиям и инновациям, программы личностного роста и саморазвития.

В Хабаровском крае по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" также осуществляется поддержка женского предпринимательства.

- На начало года в регионе уже более 53 тысяч субъектов МСП. По нашим оценкам, женское бизнес-сообщество составляет около 40 процентов. Мы готовы помочь реализовать их проекты, - рассказал начальник управления развития предпринимательства и инновационной деятельности минэкономразвития края Александр Климкин.

Для бизнес-леди в регионе действует льготный заем по сниженной ставке (привязана к ключевой): сейчас она составляет 13 процентов годовых. Этой мерой в 2024 году воспользовались 163 предпринимательницы - они вложили в свой бизнес 277,4 миллиона рублей. В основном средства требовались на развитие торговой деятельности, производства и бьюти-индустрии.

А всего в прошлом году Фонд поддержал предпринимателей края займами на сумму 572,5 миллиона рублей.

Гарантийный фонд Хабаровского края в 2024 году предоставил бизнесу 284 поручительства, что позволило им привлечь 3,476 миллиарда рублей. Показательно, что 48 поручительств предоставлено промышленным предприятиям.

По поручению губернатора Дмитрия Демешина в крае продолжается комплексное использование госимущества, а его объекты становятся более доступными для бизнеса. Так, действуют льготные ставки аренды для предпринимателей. При предоставлении имущества из краевого перечня для субъектов МСП в первый год аренды плата за пользование государственными объектами составит пять процентов рыночной стоимости, во второй - 60, в третий - 80, в четвертый и последующие - 100. Безвозмездно краевое имущество из такого перечня предоставляется субъектам МСП в сфере социального предпринимательства, а также имеющим статус сельхозтоваропроизводителя.

Этими видами поддержки уже воспользовались более 700 предпринимателей и самозанятых граждан.

Кроме того, на краевое имущество, предоставляемое вне перечня для субъектов МСП, возможно применение понижающих коэффициентов к арендной плате в зависимости от вида экономической деятельности предпринимателя.

В регионе также предусмотрена отсрочка уплаты платежей по договорам аренды имущества, в том числе земельных участков, находящихся в краевой собственности, и расторжение договора аренды без применения штрафных санкций. Воспользоваться этим могут предприниматели на период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации.

"Дальневосточная ипотека" стала главным фактором развития строительства в округе

Андрей Пушкарев (ДФО)

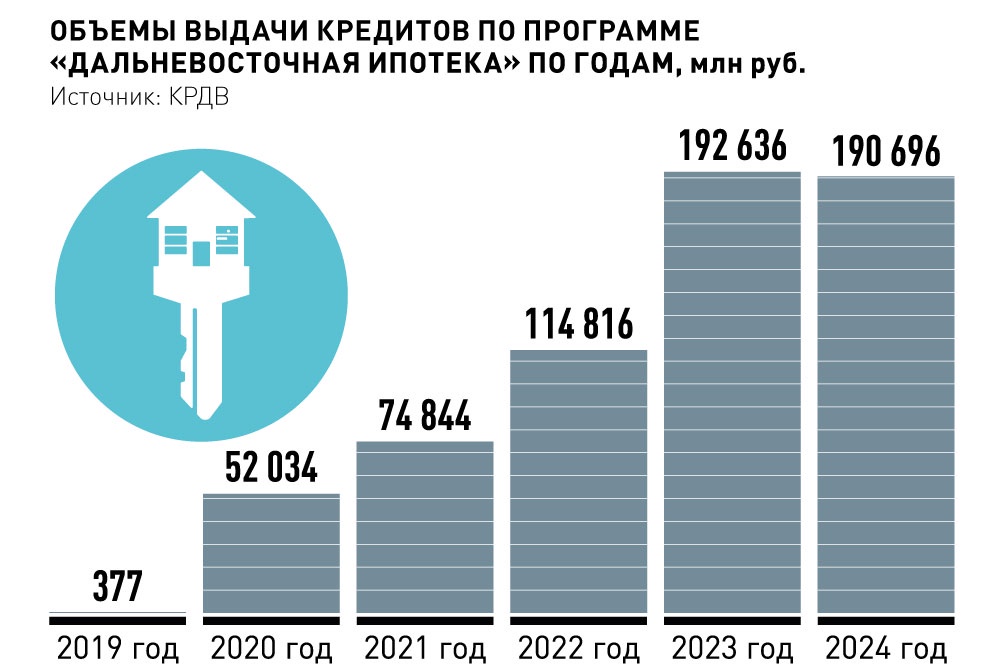

Программа "Дальневосточная и арктическая ипотека" оказалась самой популярной среди льготных ипотечных программ в ДФО. Согласно информации Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) более 143 тысяч семей и специалистов уже получили возможность приобрести или построить собственное жилье на Дальнем Востоке и в Арктической зоне России благодаря кредитам с льготной ставкой до двух процентов годовых. Общий объем выданных займов превысил 681 миллиард рублей.

Реализация программы стала драйвером развития строительной отрасли на Дальнем Востоке. Объем возводимого жилья в ДФО за время действия льготной ипотеки увеличился более чем в три раза - до семи миллионов квадратных метров. Ежегодный объем ввода жилой недвижимости вырос почти в два раза, достигнув 4,7 миллиона "квадратов". Создание условий для развития строительной отрасли играет ключевую роль и в реализации мастер-планов городов ДФО.

Между тем у программы "Дальневосточная ипотека" сразу после старта в 2019 году нашлись противники, и весьма влиятельные. А потом ее существование и вовсе было поставлено под угрозу. Центробанк РФ занялся финансовой стабилизацией и борьбой с инфляцией с помощью весьма жесткой политики, и под нож были пущены многие подобные проекты.

Однако президент России Владимир Путин поручил продлить программу до конца 2030 года и более того - расширить ее действие на другие категории граждан. Сейчас на получение льготной ипотеки могут претендовать не только молодые семьи до 35 лет, но также учителя, врачи, работники оборонного комплекса, переселенцы, участники СВО. На уровне двух процентов сохранена и кредитная ставка по программе.

- Поручение президента необходимо выполнять. Когда банки решили иначе, я доложил об этом председателю правительства Михаилу Мишустину. Он дал поручение минфину, который начал работу с банками. Итогом стало определение того объема средств, который правительству придется добавить финансовым организациям, чтобы они выполнили поставленную президентом задачу. Дальневосточники смогут и дальше пользоваться льготной ипотекой, улучшать свои жилищные условия, строить на полученном гектаре дома, - сказал заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.

В итоге правительство России увеличило уровень возмещения банкам, которые участвуют в программе и выдают ипотечные кредиты. Так, если заемщик с 7 февраля по 6 августа 2025 года возьмет "дальневосточную" или "арктическую" ипотеку на приобретение жилья в многоквартирном доме, финансовые организации получат компенсацию от государства в размере трех процентных пунктов. А при оформлении ипотеки на строительство частного дома - 3,5. Ранее возмещение рассчитывалось по формуле: ключевая ставка Центробанка, увеличенная на 1,5 процентных пункта.

По мнению зампреда министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвиры Нургалиевой, вышеназванные шаги должны стимулировать банки продолжать участвовать в программе в условиях, когда ключевая ставка, устанавливаемая ЦБ, запредельно высока.