Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

«Родная книга» едет в Казань

С 7 по 9 октября 2020 года в Казани, в музее писателя Шарифа Камала – в Доме татарской книги, пройдет серия семинаров-практикумов для поэтов, переводчиков и литераторов Республики Татарстан.

Поэты, переводчики и литераторы Республики Татарстан усовершенствуют мастерство художественного перевода поэтических произведений с языков народов России на семинарах проекта «Родная книга».

Для участников проекта пройдут лекционные и практические занятия по проблемам современного перевода, рабочие семинары по переводу поэзии с национальных языков на русский, а также творческие встречи с российскими культурными деятелями.

В составе делегации из Москвы едут: специалист по национальным литературам, советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Алефтина Маковоз; издатель, литературный деятель Дмитрий Ицкович; издатель, переводчик и поэт Максим Амелин; поэт, переводчик, литературовед, сценарист Виктор Куллэ; поэт, переводчик Михаил Липкин; поэт, критик, переводчик Алексей Саломатин; поэт, переводчик, филолог Алексей Арзамазов; поэт, переводчик Алия Каримова; поэт, переводчик Луиза Шарова; поэт, драматург, переводчик, Айдар Хусаинов.

Цикл семинаров-практикумов по вопросам художественного перевода поэтических произведений, созданных на языках народов Российской Федерации, на русский язык и на национальные языки проводится с целью расширения и развития творческих связей между литературами народов России, преодоления культурных барьеров и взаимного обогащения национальных литератур. Одной из важных целей этой работы является налаживание и углубление межрегионального и межкультурного диалога, выстраивание гармоничных межнациональных отношений.

Республика Татарстан является пятой площадкой проведения подобных семинаров-практикумов, поскольку татарский язык является не только национальным языком татар и государственным языком Республики, а также является вторым по распространённости и по количеству говорящих национальным языком в Российской Федерации. Ранее подобные мероприятия проводились в Дагестане, Якутии, Карелии и Бурятии.

Проект «Родная книга» объединяет в себе ряд мероприятий по поддержке школы перевода с национальных языков России, проходящих в разных регионах страны. Мероприятия проекта проходят при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Лучшие из лучших: в Железноводске подвели итоги конкурса-премии «КАРДО»

4 октября в Железноводске завершилась федеральная премия за развитие уличных культур «КАРДО». Победителей выбрали в 10 номинациях.

В церемонии награждения приняли участие помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском Федеральном округе Стариков Сергей, первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края Ковалев Иван, депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ Казакова Ольга и многие другие, в том числе мировые легенды уличной культуры.

По итогам премии были определены лауреаты в 10 номинациях:

Райтер года – Александр Емельянов (Московская область);

Трикер года – Илья Вторин (Красноярский край);

Трейсер года – Сергей Аверин (Красноярский край);

Бибой года – Андрей Позигун (Краснодарский край);

Воркаутер года – Денис Силкин (Краснодарский край);

Фрираннер года – Тимур Иванов (Санкт-Петербург);

Медиамейкер года – Владимир Тарасов (Красноярский край);

Общественник года – Виталий Дидыч (Псковская область);

Хип-хоп танцор года – Илья Рыбальченко (Ростовская область);

Предприниматель года – Екатерина Андреева (Костромская область).

Победители разделили между собой призовой фонд в 500 000 рублей, а некоторые из них получили контракт с официальным партнером премии брендом Gorilla Energy, а также призы от партнеров.

«В следующем сезоне премия выходит на международный уровень: количество стран увеличится до 50, а к числу номинаций прибавятся направления BMX, скут и скейтбординг», – анонсировал директор премии «КАРДО» Валентин Работенко на церемонии закрытия.

Проект поддержан Фондом президентских грантов. Также проект получил грантовую поддержку в рамках конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа среди некоммерческих организаций, проводимым Федеральным агентством по делам молодежи.

Мероприятие проводится при поддержке администрации города-курорта Железноводска, Благотворительного фонда Владимира Потанина, Правительства Ставропольского края и является победителем конкурса социальных проектов Правительства Ставропольского края по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций в 2020 году.

Дан старт II Форуму молодых политологов России «Дигория»

В Северной Осетии открыт II Форум молодых политологов России «Дигория». В этом году его частью стали 100 специалистов социально-гуманитарного профиля из 45 регионов страны.

Первым участников поприветствовал Глава Администрации местного самоуправления Ирафского Района Республики Северная Осетия–Алания Омар Лагкуев: «Мне очень понравился лозунг Форума: «Создавая смыслы – приближаем мечту». Мою мечту вы приблизили, я хотел, чтобы Форум состоялся на этой земле. Спасибо вам огромное, что вы сегодня здесь. Вперед, «Дигория»!»

Официально дал старт «Дигории» руководитель дирекции по подготовке и проведению форума Азамат Томаев: «Организационный комитет подготовил насыщенную образовательную и культурную программу. Но есть единственная просьба – берите от форума по-максимуму, и все у нас с вами получится!»

Организаторы подчеркнули, что в этом году конкуренция среди участников была высокой, поэтому кураторы выбирали самых ярких, перспективных и заинтересованных студентов на свои площадки. Больше половины участников намерены связать свою профессиональную деятельность именно с политологией и политтехнологиями, некоторые уже активно участвуют в избирательных кампаниях и социально-политической жизни общества. Благодаря такому бэкграунду участников, эксперты имеют возможность не просто делиться знаниями и опытом, а выстраивать диалог на равных, дискутировать и находить новые смыслы, тем самым, как и задумано, приближать мечту о новом социально активном обществе.

Также в рамках форума пройдет грантовый конкурс Росмолодежи. Участники форума – граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет – смогут получить до 1,5 млн рублей на поддержку социально значимых проектов. В дни проведения форума будут проведены образовательные мероприятия по интересующим темам о системе грантовой поддержки Росмолодежи для всех желающих слушателей – участников мероприятия.

Напомним, форум молодых политологов России «Дигория» – это площадка для объединения интеллектуального потенциала молодых исследователей в области социально-политических наук с целью выработки смысловых оснований образа будущего страны как концептуальной модели развития российского общества в долгосрочной перспективе.

Грантовый конкурс молодежных инициатив Росмолодежи входит в платформу «Россия – страна возможностей». Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов.

Организаторами Форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Автономной некоммерческой организацией «Экспертный институт социальных исследований».

Новые форматы детского отдыха обсудили на Всероссийском форуме педагогических отрядов

Со 2 по 4 октября на базе Парка науки и искусства «Сириус» в Сочи состоялся VII Всероссийский форум студенческих педагогических отрядов. На закрытии подвели итоги конкурсов «Лучший СПО» и «Лучший вожатый».

В этом году за звание лучшего педагогического отряда боролись 14 педотрядов. На протяжении трех дней конкурсанты приняли участие в интеллектуальных состязаниях, представили в виде мастер-класса профориентационную программу для детей и в творческом формате презентовали визитку отряда.

В номинации «Классические СПО РСО» победителем стал СПО «Эверест» из Республики Татарстан, второе место занял СПО «32 августа» из Новосибирской области, третье – СПО «Дельта», Кемеровская область. В номинации «Вожатские команды загородных организаций» победителем стал СПО «Клюква», Ханты-Мансийский автономный округ, а в номинации «ПО детских общественных объединений» – СПО «РИТМ», Ставропольский край.

«Мы начали к этому идти, как только взяли знамя лучшего СПО Республики Татарстан 2019. Подали документы в заочный этап конкурса и стали финалистами. С этого момента каждый день был посвящён подготовке к испытаниям. Конечно, в это было вложено очень много труда, сил, времени и эмоций. Но это того стоило. Хотелось достойно представить свой отряд и республику на конкурсе такого масштаба», – поделилась впечатлениями командир СПО «Эверест» Дамира Фатыхова.

Параллельно проходил конкурс «Лучший вожатый», в котором победила Анастасия Алексеенко из Омской области. «Победа на конкурсе стала для меня приятной неожиданностью, я не была готова к ней. Тем более, что на форуме мы все очень сдружились, переживали друг за друга, у нас не было соперничества даже во время испытаний. Ну и, конечно, после самоизоляции здорово было окунуться в прежнюю атмосферу, побывать в «Сириусе», – поделилась Анастасия.

Помимо конкурсных испытаний на форуме проходила образовательная программа. Состоялись дискуссионные площадки, мастер-классы от экспертов в области организации деятельности педагогических кадров. Участники обсудили вопросы, связанные с работой в новых форматах по организации детского отдыха, так называемые онлайн-лагеря. Свои знания в области педагогики и психологии, необходимые для работы с детьми в организациях отдыха и оздоровления детей, проверили вожатые на «Вожатском диктанте».

Еще одним ключевым мероприятием педагогического форума стал круглый стол «Ранняя профессиональная ориентация, как система формирования кадрового резерва отраслей экономики», где затронули вопросы трудоустройства подростков. В мероприятии приняли участие профессионалы в области воспитания и педагогики.

Это седьмой по счету форум, который объединил представителей 55 регионов России – членов студенческих отрядов и трудовых отрядов подростков, сотрудников организаций отдыха детей и их оздоровления и всероссийских детских центров, представителей образовательных организаций.

Организаторами форума являются: Министерство просвещения Российской Федерации, Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды».

«ДИПЛОМАТ – ЭТО ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СВОЮ ПРИРОДНУЮ ГЛУПОСТЬ СКРЫВАЕТ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВЕЖЛИВОСТЬЮ»

ВЛАДИМИР ЛУКИН

Заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации ФС РФ, профессор-исследователь Факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

СЕРГЕЙ РАДЧЕНКО

Профессор международных отношений в Кардиффском Университете, Великобритания.

СВЕТЛАНА САВРАНСКАЯ

Сотрудник Архива Национальной Безопасности при Институте Джорджа Вашингтона.

После холодной войны Россия для Америки стала именем прилагательным, а не существительным. И это сказалось на дальнейших отношениях, на диалоге по разоружению, на других кризисных ситуациях. О силе дипломатии в период смуты девяностых с Владимиром Лукиным побеседовали в рамках проекта «Видение Европы» под эгидой Центра Вудро Вильсона в Вашингтоне Сергей Радченко и Светлана Савранская.

Радченко: Владимир Петрович, добрый вечер. Светлана и я являемся соорганизаторами проекта “Visions of Europe” («Видение Европы») под эгидой Центра Вудро Вильсона в городе Вашингтон. Цель проекта в том, чтобы дать первоначальную историко-документальную оценку переходному периоду от холодной войны к тому, что мы сейчас имеем, с упором на развитие событий на европейском континенте. И в этой связи мы попросили Вас встретиться с нами, чтобы услышать от Вас, непосредственного участника событий, как, собственно, складывались отношения России и США в этот период, какое было тогда Ваше видение Европы, да и мира вообще. Большое спасибо, что согласились на эту встречу. Я передаю слово моей коллеге для первого вопроса. Светлана, пожалуйста.

Лукин: Светлана, прежде чем Вы начнёте, я добавлю промежуточную фразу. Я хотел бы напомнить, что я пока не полный пенсионер. Занимаюсь некоторыми общественными и иными обязанностями. В частности, состою в верхней палате Совета Федерации РФ – Сенате. Поэтому я хочу подчеркнуть, что всё, что я сейчас скажу, я говорю исключительно как историк, как частное лицо, и, конечно, никакого отношения к моему нынешнему официальному статусу это не имеет и иметь не может. Собственно говоря, это надо ясно понимать, так сказать, для чистоты эксперимента.

Савранская: Владимир Петрович, ещё раз Вас благодарим. Конечно, мы понимаем, что Вы выступаете как частное лицо и как частное лицо Вы были не просто свидетелем – Вы были участником действительно самых ключевых событий в становлении и развитии российской внешней политики и вообще российского нового государства. И поэтому Ваш взгляд, Ваши воспоминания об этих событиях для нас чрезвычайно важны. Я вот только недавно перечитала Вашу статью в журнале “Foreign Policy”, которая называется “Our Security Predicament”, которую Вы написали в конце 1992 года.[1] Я бы сказала, это программная статья, которая описывает все вызовы внешней политики России, ситуацию России в мире. И особенно интересно окончание этой статьи. Я бы – поскольку она написана по-английски, а мы говорим по-русски – я могла бы даже перефразировать её словами Блока, когда он завершает своё стихотворение «Скифы» словами: «А если нет – нам нечего терять». Вот в этой статье многие события, многие трансформации российской внешней политики, американской внешней политики в отношении России, в общем-то, были предсказаны. Было сказано, что США следовало бы осторожно и с пониманием относиться к геополитическим манёврам России на постсоветском пространстве.

Я бы хотела в этой связи спросить Вас о том времени – самом начале внешней активности независимой России. Каким был взгляд, не только Ваш личный, но как Вы видели подход администрации Бориса Ельцина к новому положению России в Европе и в своём непосредственном окружении. Поскольку наш проект называется “Visions of Europe”, как бы Вы охарактеризовали этот взгляд, это видение?

Лукин: Вы понимаете, что вспоминать былое непросто, не впадая в нынешнюю конъюнктуру. Как говорится в Священном Писании «Довлеет дневи злоба его». Действительно эта статья была мною написана, и недавно её перепечатал наш журнал «Россия в глобальной политике». И к моему удивлению, главный редактор журнала, мой хороший младший товарищ и коллега Фёдор Лукьянов обнаружил, что в этой статье есть много такого, что и сейчас читается нескучно и со смыслом и, так сказать, довольно современно.

Видимо, то обстоятельство, что я никогда не был профессиональным дипломатом, а был историком, сказалось на том, что в этой статье я постарался передать свои надежды и свои опасения относительно того, как будут развиваться в новых условиях послеполярного мира система международных отношений и наши отношения с ведущими западными державами. Я хорошо понимал, что внешняя политика страны не может развиваться в отрыве от её внутренней политики. Хотя и то, и другое имеет свои элементы автономии, они очень сильно взаимосвязаны. Эта взаимозависимость отнюдь не носит прямолинейного, плоскостного характера. На будущее России я смотрел тогда с осторожным оптимизмом в далёком стратегическом плане и с меньшим оптимизмом – в более конкретном плане. Я хорошо понимал, что в нашей стране в конце XX столетия произошла третья в том бурном веке революция после революций 1905-го и 1917 года. А, может быть, даже и четвёртая, если иметь в виду XIX век, великие реформы шестидесятых годов. И эта революция, как всякое общественное движение такого рода, обладает своей динамикой, силой вещей.

Некоторые думают, что революция – эта сумма акций отдельных конкретных людей, особенно ведущих, лидирующих, громкоговорящих людей – и иногда недооценивают силу вещей. А сила вещей, помимо всего прочего, состоит в том, что революция быстро набирает свой ритм, идёт вперёд ускоряющимися темпами. Александр Исаевич Солженицын изобразил это как «красное колесо». Так вот это колесо имеет собственную инерцию, собственный мах, и оно заводит её далеко вперёд, а потом происходит процесс замедления этого колеса и реверсивное движение, движение назад. Смысл революции с точки зрения силы вещей – докуда доведёт инерция движения этого колеса, насколько оно успеет продвинуться, сжигая вокруг себя всё отжившее и не только отжившее. Потому оно и красное. Недаром говорят, что революция пожирает своих детей, а внуки пожирают революцию. И вот оно, это колесо, движется, потом замедляется, потом возникает некоторый элемент равновесия и застоя, и оно начинает откатываться обратно. На сколько? Что остаётся неизменным и незыблемым, а что уходит? То, что что-то новое и уже неизменное остаётся, – это обязательно, и именно это является человеческим прогрессом. Но и откат тоже неизбежен.

И Великая французская революция прошла через бурное движение вперёд, со всеми эксцессами этого движения, а потом начался реверсивный процесс с возвратом к директории, империи, даже к правящей до революции династии и так далее. Так что у революции по меньшей мере две стороны.

Вот в замечательной советской картине – «Ленин в октябре» – есть красочные кадры. Там моряки, рабочие, простой люд, лезут на ворота, через решётку врываются в Зимний дворец, совершают революцию, арестовывают временное правительство. И оно меняется на большевистское правительство Ленина. Это – одна, драматическая, сторона революции. Но там нет второй и её главной стороны, а именно: что в сухом остатке изменилось в стране и в мире после того, как это красное колесо прокатилось? А ведь действительно изменилось.

Во Франции, например, после Великой произошли новые революции 1830 г., 1848 г., 1870–1871 гг., и Франция стала другой. Каждая клеточка Франции стала жить иначе. Вот это – главная составляющая революции, революции «силы вещей».

Когда я над этим задумывался, я спрашивал себя: а что будет с точки зрения «силы вещей» с нашей революцией 1990-х годов? Будет ли обычное реверсивное движение? Будет ли движение назад, будут ли элементы того, что раньше называлось «бонапартизмом», и многое другое, а главное – что останется? На этом фоне я рассматривал и перспективы внешней политики. Потому что если говорить с точки зрения внешней политики в контексте того, что я сейчас говорю о политике в целом, то, безусловно: Россия сформировалась в течение последних 300 лет как Российская империя, со всеми плюсами и минусами этого статуса. Люди и страны, считающие себя историческими жертвами Российской империи, могут этого очень не любить. Внутри России и за пределами есть такие люди, которые, наоборот, очень это ценят. У этой империи были и военная сила, и особенности правления, и специфика массовой психологии, и великая культура сформировалась именно как имперская. И, конечно же, внешняя политика была частью Российской империи. Ведь то обстоятельство, что в России произошла революция, демократическая революция, не изменило того обстоятельства, что Россия граничит с Китаем с одной стороны и с Польшей с другой. Точно так же, как любые события в Америке, которые происходили, происходят сейчас (а в Америке происходят очень интересные события, но об этом в следующий раз), не отменяют того факта, что Америка граничит с Мексикой с одной стороны и с Канадой с другой. Это влияет на её внешнюю политику и будет влиять всегда. Так и Россия. Так и везде. Вот Англия сейчас Брекзитом поглощена. И в этом видны элементы некоторого традиционализма, желания всё-таки и ныне проводить политику по всем азимутам. Короче говоря, есть элемент ретро. Не только это, но и это.

Радченко: В этой связи я вспомнил анекдот один, который рассказывали о Чжоу Эньлае. Как-то кто-то спросил Чжоу Эньлая: дайте ваше заключение о великой французской революции. А Чжоу Эньлай ответил, что, мол, слишком мало прошло времени, трудно пока сказать.

Лукин: Он был прав, конечно. Что это за время для китайцев? Это не время совершенно. Жалкая четвертинка тысячелетия.

Я хочу только сказать, что постсоветская внешняя политика России является в основном составляющей двух вещей: революции 1990–х гг., с одной стороны, и развалом Российской империи в том виде, в котором она до этого существовала, в том числе и в сталинской форме. Иными словами, большую роль играют элементы традиционной российской внешней политики, которая имела место в связи с тем, что это классическая геополитика. Даже не только геополитика, а и ряд других: национально–этническая политика, религиозная политика, культурная политика. Всё это, вместе взятое составляет внешнюю политику и будет её составлять с той или иной комбинацией компонентов, ещё довольно долго.

Радченко: Я, кстати, хотел отметить в этой связи, что в своё время работал в архивах. Там рассекретили документы то ли конца 1980-х, то ли начала 1990-х, когда Вы работали в Верховном Совете РСФСР, ещё не Российской Федерации. Там был очень интересный документ, в котором Вы, по-моему, написали то ли Ельцину, то ли кому-то ещё меморандум об отношениях с Китаем, как важно их строить на базе национальных интересов, не разрывать с ним, провозглашая дружбу с Тайванем, как некоторые призывали, например, Олег Лобов и другие. Вот это, кстати, подчёркивает упомянутую Вами связь времён во внешней политике.

Лукин: Да уж! Это не моя «революционность».

Радченко: Хотел всё-таки отметить, что, несмотря на все эти факторы, революционность какая-то была. Многие говорят, что 1992 год был особенно прозападным для российской политики. Вы тогда были послом России в США. Вы согласны с таким заключением, что в 1992-м Россия повернулась лицом к Западу, и её политика стала прозападной?

Лукин: Российская политика безусловно стала тогда прозападной, потому что российская политика не могла не быть «демократической» в то время, во время революции, когда на первый план вышли именно эти аспекты.

Что такое Россия? Какова идентичность России? Россия – это кто? Россия – это московское царство? Россия – это петербуржская империя? Россия – это временное правительство? В эпоху 1990-х годов, в контексте 1990-х годов, конечно, не могло быть ничего иного, кроме упора на координацию с политикой ведущих демократических стран мира. И это было в то время неизбежно и естественно. «Красное колесо» крутилось в этом направлении. Другое дело, возникает такой вопрос: это – эксцесс времени или это – направление, основанное на каких-то серьёзных интересах России. Безусловно, было и то, и другое. Вот Вы упомянули Китай, а, к примеру, консервативный Лукин говорил: вы с Китаем–то осторожней, Китай – он всегда Китай. Понимаете? Давайте учитывать это обстоятельство. А там группа товарищей, новых депутатов Верховного Совета РСФСР «обалдевших» от того, что можно ехать на Тайвань, хватала быстро иностранные паспорта и мчалась на Тайвань. Их там хорошо принимали – понятное дело – по своим собственным соображениям, поскольку тайваньцы были изолированы и с Китаем у них были сложные отношения. Так вот, чьи интересы защищались «консервативным» мной в большей степени, российские интересы или какие другие? А вместе с тем я был, конечно же, как по эмоциональным, так и по рациональным соображениям, сторонником укрепления нашей, что называется, «прозападной» – хотя на самом деле не прозападной, а пророссийской – политики, которая наиболее эффективно тогда реализовывалась с помощью сотрудничества с ведущими западными державами.

На каком основании? Во-первых, на внутриполитическом, потому что мы сами – плохо ли хорошо ли – избрали демократический способ правления, демократические органы управления и стали системно ближе к западным странам. Во-вторых, потому что я всегда, с советских времён, был одним из активных сторонников разрядки международной напряжённости, улучшения отношений даже в условиях неодинаковости политических систем, сторонником «Хельсинки» 1975 г., сторонником развития СБСЕ (потом ОБСЕ), сторонником переговоров по стратегическим вооружениям и нахождения общих интересов на этом направлении. Потому что помимо всего прочего существуют важнейшие императивы безопасности страны в контексте безопасности всего человечества. Я исходил из этого и исхожу в целом из этого до сих пор. И, в-третьих, я понимал то, что сказал уже, а именно: Россия – это Россия, и в России существует не только сиюминутная конъюнктура, внутри которой мы оказались, но и сложная многовековая история, большая территория, конкретные интересы, и в российский континентальный массив включены находящиеся под эгидой России огромные территории (несмотря на сокращения этого массива в результате событий 1990-х годов). И это тоже нельзя сбрасывать со счетов. И, в-четвёртых, я стремился к тому, чтобы Россия просто выжила как страна, потому что у неё было очень плохое экономическое положение, и с точки зрения этого экономического положения она остро нуждалась в элементарной помощи, в том числе продовольственной, если вы вспомните ситуацию того времени. Все эти соображения наводили меня на мысль, что Россия должна наладить как минимум неконфликтные, а как оптимум тесно-партнёрские отношения с главными великими державами того времени. Это я и сформулировал в упомянутой Вами статье:

России нужна не проамериканская, а пророссийская политика, которая учитывает реальность сегодняшнего дня, и эта пророссийская политика не должна и не может быть антиамериканской.

Существуют в этом вопросе и определённые пределы. Россия, кроме всего прочего, страна с самоощущением великой державы. И самоощущение великой державы основано не только на песке. Да, оно зиждется иногда на многих субъективных вещах, которые не подкрепляются огромной экономической мощью, благосостоянием. Но в иных аспектах это обосновывается уникальным ядерным потенциалом, огромной территорией, материальными и культурными рычагами воздействия вокруг своих границ. Короче говоря, я был сторонником такой пророссийской политики, которая была бы максимально дружественной Соединённым Штатам и западным странам с учётом тогдашних российских и глобальных обстоятельств. То есть: как можно меньше мифологической шизофрении и как можно больше политического реализма.

Савранская: Владимир Петрович, я бы хотела задать Вам вопрос такой, который нам подсказал Владимир Олегович Печатнов, он совершенно прямо исходит из того, о чём Вы сейчас говорили. Прочитав Вашу статью, я слегка удивилась тому, что там всё-таки не так много, по сравнению с другими публикациями тех времён, говорится о партнёрстве с США, тем более что Вы ведь были в то время послом. Можно сказать, что многие в начале 1990-х годов ожидали чудес именно от этого прямого партнёрства. Россия и США –стратегические партнёры, почти что кондоминиум, хотя такого слова нельзя было произносить вслух. Тем не менее многие видели в США такой огромный приоритет российской политики, а Вы выдвинули концепцию демократического патриотизма и говорили о российской политике в плане концентрических кругов, то есть начинали от Содружества Независимых Государств, а потом много писали о Европе. Мне кажется, что эта точка зрения всё-таки отличалась от официальной точки зрения Министерства иностранных дел в тот момент. Как бы Вы описали расхождения во взглядах – конечно, они не были радикальными – между Вами и Министерством иностранных дел, другими людьми в окружении Бориса Ельцина? Шла ли речь о разной российской внешней политике, разной ориентации?

Лукин: Владимир Олегович Печатнов – мой старый товарищ, и когда я работал в Америке, он был советником посольства, и мы с ним теснейшим образом сотрудничали, в том числе и в ходе написания этой статьи. Теперь о концентрических кругах и так далее. Я прекрасно понимал и понимаю связь между внешней и внутренней политикой. Сейчас многие говорят: знаете, что в нынешнее время в Америке творится, какие там почти революционные события происходят. Попробуйте убрать сейчас – во имя самых благородных целей, побуждений, исторической политкорректности, воспоминаний о былых несправедливостях прошлых веков и, так сказать, необходимости каких–то раскаяний и извинений, реальных и исторически–обусловленных – резко и жёстко из нынешней Америки все её традиционные геополитические и социально-культурные мотивации и оставьте лишь одну понимаемую нынешней активистской группой формулу гуманитарной и социальной справедливости. Уберите ради этого чувство великой державы, мироощущение “from sea to shining sea”, погасите ощущение, что Америка должна показывать какой-то пример, что она – «град на холме» и так далее. Не у одной Америки это есть. И у Израиля это есть, и у нас это есть. Отнимите это и заодно верните значительный кусок территории, например, Мексике, ибо, как известно, в XIX веке он принадлежал Мексике. И что вы тогда в Америке получите? Вы получите популярную внешнюю политику? Да ничего не получите! Я, кажется, ответил на Ваш вопрос.

Проблема в том, что нам, русским, не очень свойственно чувство меры. Да, мы, возможно, неумеренно расширялись в контексте истории, но неумеренное антирасширение – это тоже очень серьёзная проблема, всякая, в том числе и внешнеполитическая. Вот как я понимаю эту историю. Но многие в Соединённых Штатах применительно к России этого не понимают. Отсюда возникли проблемы «старшего брата»: «мы вам говорим – и вы должны». А именно так обращались к людям в России, которые занимали очень высокие посты… «Ты должен то, ты должен это». Вы ведь знаете, о чём я говорю? Вот это вело к глубоко неправильным, очень опасным вещам, даже и не во внешней, а прежде всего – во внутренней политике. И те, кто предупреждал об этой опасности, могут, конечно, ухмыльнуться и сказать: мы предупреждали. А могут сказать: к сожалению, силы человеческого и политического эгоизма взяли верх. А можно сказать и так: очередные американские выборы оказались важнее долгосрочных проблем переустройства мира.

Радченко: Я недавно читал мемуары Андрея Козырева. Не знаю, видели ли Вы, они вышли в Америке. Достаточно интересная книга, называется «Жар-птица: неуловимая судьба российской демократии» [2]. Он там несколько раз упоминает Вас и пишет о Вашей работе. О российской внешней политике он пишет так, что, мол, многие говорят, что я был прозападником. На самом деле я был за Россию, я продвигал интересы России, просто считал, что интересы России – на Западе. Вы солидарны с этим мнением?

Лукин: Формировали внешнюю политику России, конечно, не исключительно в Министерстве иностранных дел, хотя Козырев принимал в этом активное участие. Формировал её Ельцин, Верховный Совет, который тогда был реальной силой. Говорить о том, что Козырев субъективно был за Россию, я думаю, что это, несомненно, так.

Но проблема состоит в другом. Надо было вовремя найти и утвердить, причём в самой позитивной дружеской форме, такие балансы, начертить такие красные линии, которые могли быть розовыми по форме, но весьма различимыми по содержанию. Так, чтобы они не позволяли бы кое-кому, в том числе и в Америке, и в России, в российской оппозиции, считать нашу страну банановой республикой без бананов. Тем более что по географическим соображениям с натуральными бананами у нас трудно. Вот эта проблема была. Было нарушено чувство меры. Была сверхидеологизирована политика. Я не собираюсь ни одного лица конкретного в этом винить, в какой-то мере, вероятно, и я был повинен в этом деле, в этом поветрии, хотя (Вы мне напомнили о статье) я, может быть, в меньшей степени, чем многие другие. Был нарушен баланс, баланс ощущения самоуважения, создался дефицит таких знаков, которые говорили бы об уважении к нам. Трудно было добиться уважения в условиях развала, неурядиц, открытых склок и так далее, но к этому надо было стремиться и надо было найти такой баланс. Этого сделать не удалось во многих аспектах, и это самое печальное для меня. И именно это осложнило наши отношения с Западом. Сильно осложнило. Это осложнение началось ещё до нынешнего президента российского, ещё при Ельцине. Оно крайне обострилось на рубеже веков, ближе к концу века, и было связано с югославскими делами. Мастерство внешней политики состоит не только из какой-то незыблемой генеральной линии, но и из тех нюансов, которые делают её приемлемой для людей в стране. Внешняя политика того времени для того поколения людей в России, которое было воспитано на совершенно других вещах, оказалась неприемлемой – именно в силу этого мы имеем теперь странный феномен, когда в поздние времена советской власти при официальном антиамериканизме в народе его не было, а сейчас у нас существуют широкие слои населения, которые неприязненно относятся и к Америке, и к Европе (хотя к последней в меньшей степени).

Радченко: Почему? Как Вы это объясните?

Лукин: Я это объясняю тем, что в недрах России накопилась глубокая психолого-стратегическая обида. Но не на себя. Ведь мы же (в отличии от немцев или японцев) не проиграли войну.

Ведь в политкорректном дипломатическом словаре имеется азбучная истина о том, что мы все выиграли в результате окончания холодной войны.

Радченко: Михаил Сергеевич так говорил.

Лукин: Это нацистская Германия проиграла свою войну. Говорят, что она искренне раскаивается, но она проиграла войну в результате того, что доверила власть таким людям, которые привели её к абсолютной катастрофе, военной и какой угодно. А Россия свою войну не проиграла, хотя тоже Бог знает кому доверила власть. И это привело к весьма серьёзным внутренним стрессам, которые проявились и во внутренней политике, и в чрезмерном, я бы сказал, популистском, словесно-стилистическом реваншизме во внешней политике.

Савранская: Владимир Петрович, у меня к Вам такой вопрос. Вы были человеком, который, можно сказать, познакомил Бориса Ельцина и Билла Клинтона во время его визита в США в 1992 году. Вы не могли бы рассказать об их взаимоотношениях? Мы сейчас получили рассекреченные документы их встреч. Практически все их разговоры сейчас доступны историкам. Очень интересно читать, насколько эти два человека верили в то, что именно в силу их личного партнёрства, их личной дружбы, они смогут преодолеть все препятствия и помочь демократической России стать свободной, великой державой. И каким образом эта связь, эта дружба развивалась, очень интересно проследить. Очень часто Клинтон даёт советы, и Ельцин говорит всё время: «Я понимаю, я понимаю». И в то же время Ельцин постоянно взывает к этой силе их личных отношений, их личной дружбы. Как Вы это наблюдали, что Вы видели в этом партнёрстве, личном партнёрстве между двумя президентами?

Лукин: Первая встреча Клинтона с Борисом Николаевичем состоялась в Блэр-Хаусе, во время официального визита Ельцина в Соединённые Штаты в 1992 г. Клинтон ещё не был президентом – шла избирательная кампания. И тогда возник вопрос, встречаться Борису Николаевичу с ним или не встречаться. Были в Москве люди, которые говорили: «А зачем? Клинтон вообще третьим идёт в предвыборной гонке». Там ещё был такой Росс Перо, независимый. С ушами большими, миллиардер, речистый парень такой был. И он шёл вторым, одно время опережая Клинтона. А Билл – молодой человек такой, откуда-то из Арканзаса, совсем юнец в политике. Я был в контакте с Борисом Николаевичем и настойчиво говорил: надо встречаться обязательно. Америка страна демократическая, и тут выборы. Демократическая партия – официальный американский институт. Из Москвы приезжает президент вставшей на путь демократизации страны. Конечно, не встретиться с оппозицией – совершенно неправильно, тем более что американцы всегда встречаются, когда приезжают, с разными оппозиционными людьми нашей страны. Так что надо встретиться. Вот мы и пробили эту встречу. К тому же надо сказать, что традиционные наши друзья из демократической партии очень волновались: встретятся или не встретятся. Я просто считал, что это для нас необходимо, что это правильно. Я ездил перед этим по Америке, написал телеграмму Борису Николаевичу, в которой сказал, что, скорее всего, все-таки победит Буш (помните, Буш-старший, Буш-41, а не 43). Он ведь только что выиграл войну, у него рейтинги были хорошие. Но, продолжал я, – даже если Клинтон не выиграет, то всё равно он лидер демократической партии, перспективный политик. Поэтому надо обязательно встретиться, установить неплохие рабочие отношения. Всегда два друга лучше, чем один. Но у Бориса Николаевича была, конечно, некоторая ревность к старшему Бушу, потому что у того были особые отношения с Горбачёвым. А отношения Ельцина и Горбачёва – это тоже особая тема, что мотивировало многие вещи. Так вот мы устроили встречу в Блэр-Хаусе, напротив Белого Дома. Клинтон был ещё таким не очень уверенным в себе человеком, а Ельцин уже президент. Потому так получилось, что Борис Николаевич пришёл на пять минут позже, чем Клинтон. Это я к тому, что стилистику надо всегда иметь в виду в дипломатии. Что такое дипломат? Дипломат – это человек, который свою природную глупость скрывает за профессиональной вежливостью.

Так или иначе – но с этого момента они друг другу понравились, «химия» положительная осталась от этой встречи. Потом была встреча в Ванкувере и отношения начали складываться. Вообще, есть проблема личного фактора в международных отношениях. Когда нет личного элемента или личный элемент негативный, очень трудно развивать отношения, потому что, если нет интереса, бюрократический аппарат, который владеет деталями, это тонко чувствует. Работает спустя рукава. И мало что серьёзно развивается. Когда есть большой личный интерес, тут начинается двоякая история. С одной стороны, можно очень многого добиться. С другой, если не получается, помогает «личная химия». И с американской подачи начала складываться такая тенденция. Мы ведём переговоры по разоружению, по космосу, в частности МКС, по экономическим делам. Вроде всё в порядке, всё нормально, но вот по одному пункту появляется недопонимание. Эксперты не могут (или не хотят) преодолеть сложности, и тогда американцы говорят на достаточно высоком уровне: ну ладно, если мы с вами не договоримся сейчас, мы скажем нашим президентам, они встретятся и сами всё разрешат. И тут уже включаются другие вещи: качество работы и степень компетентности самих президентов, их мотивы, которыми, прежде всего, на 90 процентов являются мотивами внутренней политики, а в случае Америки и тогдашней России – электоральной политики. И всё это очень сложно зацикливается на систему принятия решений.

На мой взгляд, постепенно личностный фактор становился предметом злоупотребления с американской стороны. Причём делалось это вполне осознанно. Борис Николаевич – человек крупный, выдающийся, я это признаю. Но иногда он был неровен, а неровности можно использовать, по кочкам подпрыгивать, кочек становилось всё больше. А мелкие выигрыши с помощью этого оружия наших партнёров постепенно превращали в оппонентов. Но я могу ошибаться, в отличие от президента.

Радченко: В продолжение темы, когда Ельцин и Клинтон встретились во второй раз, в Ванкувере, зашла речь об экономической помощи России со стороны США, и Ельцин в беседе, которая сейчас уже рассекречена, сказал: «Не называйте это помощью, называйте это поддержкой». Он постоянно возвращался к этому: «Не называйте это помощью, это поддержка российской демократии», и так далее. В этой связи такой вопрос: вот некоторые говорят, что Америка недостаточно помогала России в начале 1990-х, а другие говорят: зачем вообще было помогать России, это же деньги на ветер. Россия была огромной черной дырой. Туда кидали деньги, их засасывало, и толку никакого не было. Ваша позиция по этому вопросу, если можно?

Лукин: Америка в то время оказывала помощь и продовольствием и всем прочим. Это просто, я бы сказал, свинство – не признавать этого, не признавать огромной помощи (как с ленд-лизом). Я благодарен Америке, как за ленд-лиз в своё время, так и за помощь в 1990-е гг., которая оказывалась по разным каналам. И говорить о том, что помогли мало или много – это не очень достойно с точки зрения в том числе и российского самоощущения.

Радченко: Я просто хотел Вам описать контекст. Это – дебаты в Америке. Там некоторые говорят, что должен был быть второй План Маршалла.

Лукин: Да, наряду с этим нельзя не отметить, что американская сторона использовала далеко не все свои возможности для того, чтобы помочь. Хотя, то, о чём Вы говорили сейчас, что была чёрная дыра, – этот фактор тоже безусловно существовал, потому что в России развалилась система тоталитарного управления. Другой же системы создано не было, потому что местные царьки в регионах, которые там были избраны кое-как и кое-откуда, делали, что хотели, и открыто прикарманивали всё, что могли, – этот фактор безусловно существовал, поэтому американский скептицизм полностью безосновательным не был.

Но была другая сторона проблемы. Все эти вещи можно было обойти и преодолеть, если бы Соединённые Штаты всё-таки поставили приоритетом не свои собственные внутренние задачи (избирательные и так далее), а стратегическое развитие России. Ведь народ-то нищал в то время, и, конечно, организация борьбы с этим обнищанием могла стать одним из факторов американского реального лидерства в мире. Но, к сожалению, не стала. Была отдельная – piecemeal, так сказать – помощь. Я хорошо знаю, я сам не вылезал из того самого USAID тогда, который находился в помещении госдепартамента и занимался помощью. И я знаю, что помощь России, российской революции, и помощь Европе в первые послевоенные годы – это несопоставимые вещи. Я не хочу сказать, что всё зависело от американцев, но очень многое зависело от тактичности, содержания, направленности, размаха и упорства американской помощи. Тут есть над чем подумать и что проанализировать.

Савранская: Владимир Петрович, мы хотели бы перейти теперь к вопросу, который очень активно в последнее время обсуждается в Америке, обсуждается в сообществе историков в связи с тем, что документы сейчас стали доступны. Это – вопрос расширения НАТО. Я помню, что мы с Вами однажды об этом говорили, и Вы мне сказали, что уже в 1990-е гг. Вы были противником расширения и говорили о том, что практически предвидели, если не предсказали то, что произойдёт, если НАТО расширится и Россия останется в стороне, не будет интегрирована в европейские структуры и в структуры коллективной безопасности, а останется как бы с другой стороны этой новой разделяющей линии. Не могли бы Вы нам рассказать о том, как Вы этот вопрос видели тогда, в начале 1990-х, и пытались ли Вы предупредить политиков – американских, российских? Какова была Ваша позиция?

Лукин: Я действительно говорил Вам об этом, и, собственно говоря, с тех пор мало что изменилось. Думаю, что это самая большая стратегическая ошибка Соединённых Штатов, западного союза. Она привела к серьёзным долгосрочным последствиям. Нельзя сказать, что ошибки допускались только той одной стороной. С нашей стороны тоже были промахи. Но Вы хорошо знаете (можете при случае подобрать соответствующие цитаты), что у нас на уровне самого высокого руководства, и ельцинского и постельцинского, говорилось о том, что Россия вполне способна не только создать общую систему безопасности, но и рассмотреть вопрос о вхождении в НАТО. И то обстоятельство, что мы туда не вошли… Думаю, тому две причины. Во-первых, это внутренняя российская неготовность. Слишком уж негативная коннотация была связана с натовским брендом, с натовскими делами времён холодной войны. Во-вторых, американцы и натовцы боялись, что мы будем слишком произвольно, по их мнению, использовать 5-ю статью Устава НАТО и парализуем работу блока.

Радченко: В каком смысле – произвольно?

Лукин: В американском смысле. Как известно, нападение на одну из стран НАТО является нападением на НАТО в целом. Так вот, интерпретация этой статьи – кто, на кого, когда и почему напал – может порождать различные дискуссии, варианты, действия и бездействие. Югославия это наглядно продемонстрировала. До сих пор можно долго спорить, что там произошло на самом деле. Да, Тито оставил коллективное руководство в сложной и многонациональной стране. Но проблема состояла в другом: уже существовала ОБСЕ, и дальнейшее развитие ОБСЕ могло вполне идти по канонам Парижской хартии 1990 г., когда были провозглашены все те цели, которые я до сих пор поддерживаю. Я вообще считаю, что и сейчас, несмотря на все трудности, проблемы и реверсивные движения, единственный способ сохранения Европы, европейской культуры, европейского raison d’etre, является создание единой европейской системы, потому что Америка становится всё менее европейской по целому ряду параметров (этнические, психологические, какие угодно). Что касается Англии, то она делает цивилизационный выбор в сторону Америки. Получается старо-новый континентальный массив, состоящий из Китая и не-Китая.

Я не хочу сказать, что мы должны ухудшать отношения с Китаем. Нет, только улучшать. Но при этом великая русская литература и французские романы всё-таки ближе, чем всё остальное в мировой культуре. Ну и то, что наш гений, персонификация русской души, Пушкин: для него родным языком был французский и только чуть позже – русский. Тоже интересное явление, правда? В лицее его звали «французом».

Не имею в виду, что французское влияние было преобладающим. Для российской имперской бюрократии германское влияние, наверное, оказалось более существенным. Но это отдельный разговор. На той стадии у нас не получилось серьёзного разговора о европейском будущем, о европейской безопасности. Но очень дозированное, иногда больше скоординированное параллельное включение в состав Большой Европы России, Украины, Беларуси, Молдовы – это единственный путь, очень длинный, противоречивый, трудный, но единственный для создания такого центра силы, который с точки зрения решения судеб мира мог бы всерьёз жить в новом олигархическом мире второй половины нынешнего века, когда будет китайский мир, индийский мир, когда Америка, всё ещё большая и мощная, будет возвращаться к постулатам «доктрины Монро». Помните такая была?

Это сейчас, может быть, звучит немного романтически. Но, однако, посмотрите, что происходит. То, о чём Эммануэль Макрон время от времени говорит. Как складываются долгосрочные отношения Германии с Америкой и с Россией? Вы увидите, что росточки всего этого пробиваются в щели сквозь толстый слой асфальта. Вот так я понимаю ситуацию.

Мы потерпели стратегическое поражение, которое вылилось в кризис, а кризис – это новое начало.

Радченко: В этой связи хотел ещё Вам задать вопрос по НАТО. Вот если бы, допустим, Советский Союз победил в холодной войне, НАТО бы развалилось, и Организация Варшавского договора расширилась бы на запад. Вот в интересах…

Лукин: ОБСЕ можно укреплять, хотя сейчас она на ладан дышит. Время от времени всплывает тема «Хельсинки–2».

Радченко: Американцы говорят, что они тут вообще ни при чём. Это восточноевропейцы стучались в дверь – мол, пожалуйста, пустите, там русский медведь…

Лукин: Им надо было сказать: русский медведь – это очень плохой медведь, очень нехороший. Давайте работать вместе с медведем. Во всемирно известном мультике медведь отлично ужился с Машей. Причём совсем не на гегемонистской основе.

Радченко: С точки зрения американских национальных интересов – имело смысл отталкивать их от себя? Как бы Россия поступила в этой ситуации?

Лукин: Не знаю, насколько хорошо американцы знают историю, но я хотел бы напомнить, что у нас была (и до сих пор остаётся, хотя в меньшей степени) разновидность российского имперского националистического самоощущения – славянофильское движение.

Славянофилы в России говорили, что Запад разлагается, римское папство уже две тысячи лет, как разлагается, и прочее. А нам надо заниматься православием и – главным образом – дружить с нашими братьями-славянами. Вот некоторые и дружили. Результатом этой дружбы была Первая мировая война и развал страны после неё и революции. Во всех войнах, или почти во всех, браться-славяне, как известно, были на стороне, противоположной России, даже когда вопрос был непростой. Помните Балканские войны? Так что, как справедливо сказал древний классик Владимир Ильич Ленин про одного меньшевика, с которым он спорил (Федор Дан был, такой меньшевик): «Бойтесь данайцев, дары приносящих». Как только коснётся чего-то такого, что им не нравится, сразу «данайцы», да ещё националисты, да ещё кое-где с заметными элементами авторитаризма.

Савранская: Раз уж Вы коснулись Восточной Европы, давайте поговорим немного о Югославии. Сотрудничество в поддержании мира в Европе. Вы в своей статье говорили также о том, что роль России – это роль такого геополитического стабилизатора в Европе, который поддерживает мир. Мне кажется тест роли России как геополитического стабилизатора проявился в середине 1990-х годов в Боснии, в Югославии, когда достаточно успешное было сотрудничество между Россией, США и европейцами в поддержании мира, а потом это сотрудничество сломалось в 1999 г. во время бомбёжек Белграда. Вот как бы Вы объяснили эту траекторию, когда всё-таки возможно было сотрудничество, но потом определённая граница этого сотрудничества выявилась, когда США полностью не хотели принимать Россию как равноправного партнёра. Его информировали, но с ним не советовались, когда в 1999-м году НАТО решилa применить военную силу.

Лукин: Что можно сказать? Конечно, Борис Николаевич с Клинтоном дружили, дружили всё теснее и теснее, а как дело дошло до попытки сотрудничества, всё сломалось. Дело в том, что с Россией просто невозможно сотрудничать без компромиссов. А что такое компромисс? Компромисс – это частичное согласие с позицией другого. В России, как известно, серьёзные и весьма болезненные интересы в этом районе по причинам, которые я излагал. И историческим, и внутриполитическим. Ельцин ставил актуальнейшие вопросы по югославским делам, по югославскому расколу, по всем многочисленным линиям раздела, связанным с этим расколом. Наш подход был такой: «Давайте сотрудничать, давайте попробуем найти решение вопросов, которое устроило бы нас и которое было бы в рамках хоть какой-то легитимности». И какой был ответ? «Да мы плевать на вас хотели. Что хотим, то и сделаем. Мы за то, чтобы Югославия раскололась, и мы её будем раскалывать. И это законно и легитимно. Но Боснию и Герцеговину мы считаем ещё более легитимной и законно, чтобы она соединилась, и поэтому мы её соединяем. Делаем как хотим, а вы… Вас тут не стояло». Американскому дипломату Дику Холбруку очень хотелось одержать личную победу. Он её одержал. А вот победила ли Америка – большой вопрос.

Бомбардировка Белграда была ужасным делом. Я помню, у нас была делегация Совета Европы. Мы встречались с Римским Папой. Папа высказывался против военного решения, предупреждал всех. А ведь он совсем не Зюганов! Но дело кончилось унижением России. Клинтон ради своих внутриполитических соображений просто пошёл на то, чтобы унизить Россию и лично Бориса Николаевича.

Осложнение отношений началось не при нынешнем российском президенте. У нынешнего президента особая линия – были и приливы, и отливы, но это другая тема. Очень серьёзное системное нарастание недоверия на высшем уровне началось с Югославии. Это недоверие на высшем уровне сказалось потом, когда оно стало рентабельным с внутриполитической точки зрения. Одно дело, когда моральное негодование – это крик души, можно уговорить самого себя быть осторожнее. Другое – когда оно же приносит вполне определённые политические дивиденды, понимаете? Иными словами, мы упустили шанс еще до Югославии создать структуры адекватные Парижскому соглашению, после чего началась деструктивная инерция. Эта инерция, к сожалению, длится до сегодняшнего дня.

Радченко: Если вернуться опять к 1993 году. В Боснии не один месяц продолжается бойня. Ситуация ухудшается, с точки зрения Америки. Европа ничего не делает. То есть послали туда каких-то ооновцев.[3] Ооновцы не имеют, собственно, никаких осoбых полномочий, война продолжается. Американцы говорят так: нам ничего не оставалось делать. Вы сами не смогли разобраться, нам пришлось туда войти, чтобы остановить кровопролитие. Вот посмотрите, что произошло в Сребренице, что в Сараево, где бомбили сербы. Как Вы относитесь к этому американскому объяснению?

Лукин: Позиция Америки была очень проста: «Мы должны доложить нашему народу, что урегулировали ситуацию и одержали победу». Особенно это было видно по позиции покойного Дика Холбрука – его уже нет на свете, это можно сказать. Он был, к сожалению, одним из носителей этой политики: выжать, так сказать, из этой дохлой кошки, которой мы считаем Россию, всё для конкретной политики Америки и для своих амбиций. Он хотел быть государственным секретарём, хотел одержать замечательную победу.

Россия в этом смысле была именем прилагательным, а не существительным. И это сказалось на дальнейших отношениях, на диалоге по разоружению, на других кризисных ситуациях.

Параллельно с этим шли разговоры о том, что части бывшего Советского Союза будут приняты в НАТО, что являлось совершенно неприемлемым, с точки зрения традиционного мироощущения России, нарушением всех устных договорённостей. Устных. Письменных договорённостей не было, но устные были, и об этом хорошо известно.

Выжали всё. Не знаю, хорошо это или нехорошо. По-моему, нехорошо. Потому что Америка потеряла такого партнёра, с которым можно было бы сделать много полезного, в том числе и для самой Америки. Холбрук победил. Но хуже, что Америка проиграла. И, конечно, Россия. И их отношения.

Савранская: Владимир Петрович, у меня вопрос об изменениях во внешней политике России, когда пришёл новый министр иностранных дел Евгений Примаков. Я читала расшифровки Ваших переговоров, когда Вы были председателем комитета Думы по международным делам, с американскими коллегами, такими как Строуб Тэлботт, Сэм Нанн, и Вы в то время, в 1996 г., очень положительно оценивали приход Примакова в Министерство иностранных дел как министра и начало его внешней политики. Как Вы думаете, если бы российская политика всё-таки бы строилась на основе этих примаковских нововведений, можно было бы иметь более конструктивные отношения с США?

Лукин: С Евгением Максимовичем Примаковым нас связывали давние дружеские и деловые отношения. Мы оба вышли из Академии Наук СССР, как известно. Евгений Максимович пять раз пытался взять меня на работу к себе помощником, но Георгий Аркадьевич Арбатов, директор Института США, я бы сказал, в безапелляционной форме возражал против этого. Тем не менее мы с ним сотрудничали по многим вопросам. Мы организовали Российскую ассоциацию тихоокеанского сотрудничества, когда я в Институте США занимался сектором дальневосточной политики Америки. Поэтому, наше понимание внешней политики весьма сходно.

Естественно, его приход я одобрил, и мы с ним очень хорошо работали. Мы с ним хорошо работали ещё до того, как он пришёл в министерство иностранных дел, потому что, как Вы понимаете, то место, где он работал до этого, тоже имело внешнеполитическую коннотацию.[4] И наши взгляды и в то время чаще совпадали. Проблема состояла не в том, чтобы занимать антиамериканскую позицию. Смею Вас уверить, Примаков никогда не был «идейным» антиамериканистом. Проблема для него была в том, как и какую пророссийскую позицию отстаивать. И в этом смысле приход Евгения Максимовича был очень для меня важным и позитивным делом, потому что он был человеком безусловно очень умным, и он умел вести дело осторожно в правильном направлении – со страной, пульс которой он должен был чувствовать.

Напомню, что это Евгений Максимович вместе с вашим покорным слугой в 1996 г. завершили процесс принятия России в Совет Европы, что было непросто, потому что тогда шла чеченская война и мешали связанные с ней трудности. Примаков был сторонником демократического развития России, но противником её ослабления, унижения и раскола. По многим важным вопросам он готов был идти на серьёзные компромиссы и договорённости. Он – государственник, по-хорошему прагматичен в каких-то вопросах. Он чётко знал, что можно сделать, до какой степени, где стоит приостановиться и к чему вернуться завтра, где вообще пока ничего не делать. Его разворот от Америки, о котором так много говорили (я практически не сомневаюсь, хотя и не обсуждал с ним это), был скоординирован с Борисом Николаевичем Ельциным.[5] Он достаточно осторожный человек, чтобы такие вещи делать спонтанно.

Я хотел бы подчеркнуть, что уже в конце своей жизни, когда Евгений Максимович был на пенсии, он писал статьи, в которых предупреждал об опасности слишком жёсткого осложнения отношений с Соединёнными Штатами. Он называл это «контрпродуктивным» – это его любимое слово. Он говорил, что такое развитие событий может привести к последствиям, невыгодным и ненужным России.

--

СНОСКИ

[1] Lukin V.P. Our security predicament. Foreign Policy, (88), 1992. Pp. 57–75.

[2] Kozyrev, A., 2019. The Firebird: The Elusive Fate of Russian Democracy. University of Pittsburgh Press.

[3] Речь идет об UNPROFOR.

[4] Речь идёт о Службе внешней разведки РФ.

[5] Речь идёт о «развороте над Атлантикой», связанной с началом бомбардировки Сербии в марте 1999 г.

Азербайджанский реванш на нефтегазовые деньги и возможные действия России

В случае невмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе Россия рискует потерять остатки политического престижа на Кавказе — эксперт

В течение недели продолжаются боевые действия в Нагорном Карабахе, которые вызваны стремлением Азербайджана вернуть под свой контроль территорию, утраченную в ходе войны 1991–1994 гг. Конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг спорной территории без сомнения может быть отнесен к «вековым» конфликтам, в котором обе стороны по-своему правы. Однако в силу менталитетов обоих народов конфликт может быть разрешен только путем сохранения территории в составе одного из двух государственных образований. Именно двух, поскольку Арцах, как государственное образование, имеет для Армении примерно то же значение, как Южная Осетия или Абхазия для России накануне августовских событий 2008 г. А это означает, что поддержание «худого» мира зависит от паритета сил замиренных сторон.

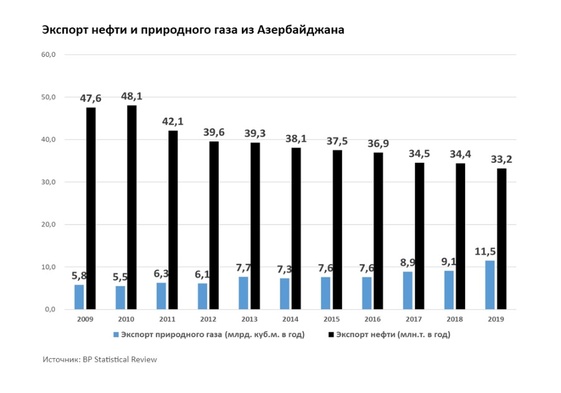

Вот тут как раз выходят на арену нефтегазовые запасы Азербайджана, как фактор обеспечения экономического и военно-технологического преимущества одной стороны конфликта над другой. И хотя с 2014 г. поставки азербайджанской нефти на мировой рынок постепенно снижаются, происходит наращивание объемов экспорта природного газа, что позволяет поддерживать экономику страны. Рост экспорта газа, как показывают последние данные турецкого энергетического регулятора EPDK, уже активно негативно влияет на поставки российского газа в Турцию, фактически заменяя их.

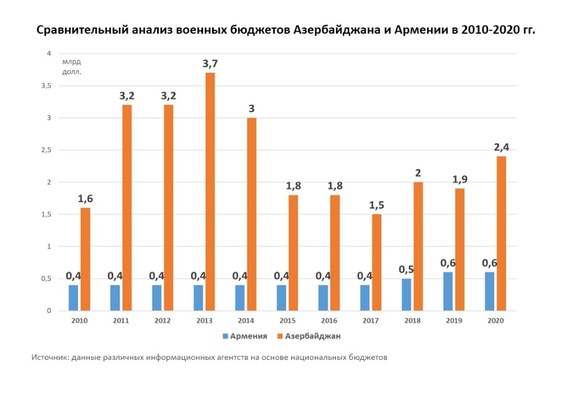

В период с 2009 по 2019 г. нефтяные и газовые доходы от экспорта питали военный бюджет Азербайджана, работая на подготовку военного реванша. По данному показателю Азербайджан превосходил Армению как минимум в 3 раза, в целом за десятилетие не имея показателя ниже $1,5 млрд. При этом Азербайджан вооружался не только своим стратегическим союзником Турцией, осуществлял массовые закупки БПЛА и систем залпового огня в Израиле, но и получил доступ к современному российскому вооружению (танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, САУ «Мста-С» и «Вена», другие типы вооружений). На протяжении всего десятилетия Азербайджан щедро платил «Рособоронэкспорту» за вооружение, которое заговорило в конце сентября этого года. Это дополнялось безоговорочной поддержкой Турции позиций Азербайджана и охлаждением межгосударственных отношений между Россией и Арменией после прихода к власти Н. Пашиняна: последний считается в России ненадежным партнером, ориентирующимся во внешней политике на ЕС и США.

К началу конфликта количественное и качественное превосходство Азербайджана над Арменией и НКР в военной технике является подавляющим. Особенно с учетом того, что основной удар приходится на НКР.

Правда, качество живой силы азербайджанской армии, видимо, оставляет желать лучшего, поэтому потребовалась помощь различных обстрелянных наемников, присутствие которых в регионе отметил МИД России. Однако на момент проведения наступления по ракетным системам Азербайджан превосходит Армению более чем в 3 раза, по САУ более чем в 2 раза, по танкам в 1,5 раза, по БМП, БМД и БТР более чем в 2,1 раза, а также имеет почти четырехкратное превосходство в воздухе. Таким образом с военной точки зрения Азербайджан к началу 2020 г. полностью был готов к проведению военной компании как с точки зрения экономики, так и с точки зрения дипломатии, заручившись полной поддержкой Турции. После июльской репетиции конец сентября стал поворотным моментом для реализации военных амбиций Азербайджана по возвращению в свой состав территории Нагорного Карабаха.

Что же остается сегодня России на фоне полного игнорирования Азербайджаном и Турцией призыва трех президентов стран-участниц мирного процесса в Нагорном Карабахе (В. Путина, Д. Трампа и Э. Макрона) о необходимости прекращения огня? Ответ один: решительное принуждение Азербайджана к миру по аналогу с событиями 2008 г. и возврат положения решающего игрока на Южном Кавказе. Сделать это можно единственным способом — путем уравнивания сил противоборствующих сторон.

Это возможно сделать двумя вариантами, первый из которых предполагает косвенное участие России в процессе, а второй — делает страну главным участником процесса принуждения Азербайджана к миру.

Первым способом является ликвидация тотального превосходства Азербайджана в воздухе путем предоставления технической помощи, а также закрытия воздушного пространства над территорией страны и защиты его со стороны ВКС РФ. Это развязывает руки армянской авиации по действиям как на поле боя, так и по уничтожению нефтегазовой инфраструктуры (терминал Сангачал, ключевые добычные объекты, в т. ч. Шах-Дениз). В этих условиях многое будет зависеть от позиции Турции, в той степени насколько эта страна будет готова поддержать Азербайджан силой оружия, а не декларациями.

Вторым способом является ультиматум России, который базируется на основе письма трех президентов, в 24 часа прекратить боевые действия и отойти на исходные позиции, которые стороны занимали до 27.09. Если данный ультиматум будет отвергнут, следующим шагом должно стать масштабное принуждение к миру по аналогу с событиями 8.08.2008 г., в ходе которого также пострадают объекты нефтегазовой промышленности Азербайджана. Также должно быть закрыто воздушное пространство Армении и Азербайджана для пролета военной авиации третьих стран. После соглашения сторон о перемирии в регион могут быть введены миротворческие войска ОДКБ и проведена необходимая работа по разграничению сторон.

Очевидно, что Турция при обоих вышеперечисленных вариантах в условиях жесткой позиции России попросит дипломатической поддержки у НАТО.

Однако с учетом письма трех президентов, политического конфликта между Грецией, Кипром и Францией с одной стороны и Турцией с другой, а также определенной чужеродности Турции в НАТО и других западных институтах, генеральный секретарь военного блока Й. Столтенберг и лидеры стран НАТО найдут множество юридических причин отказать Турции в содействии. Как минимум, по причине того, что Турция не является жертвой агрессии со стороны какого-либо государства, а сама поддерживает решение вопроса Нагорного Карабаха вооруженным путем. На открытое столкновение с Россией без поддержки союзников по НАТО Р. Эрдоган не решится, а если и решится, то рискует столкнуться с масштабным антитурецким фронтом по всем направлениям от греко-турецкой границы до Ирака.

Таким образом, у России будет шанс минимизировать влияние Турции на Южном Кавказе, а также ослабить нефтегазовую промышленность Азербайджана, установив некое геополитическое равновесие в Нагорном Карабахе еще на 15-20 лет. В качестве сопутствующего позитивного эффекта можно будет видеть значительное повышение цен на нефть и природный газ, вызванный биржевыми спекуляциями при таком развитии событий. В случае сохранения нынешнего положения невмешательства, несмотря на имеющиеся у российского МИД факты вмешательства третьих стран в развитие военных и политических событий и победы Азербайджана (при поддержке Турции), Россия рискует потерять остатки политического престижа на Кавказе, ибо покажет неумение защищать свои национальные интересы, которые заключаются в сохранении контроля над регионом, и интересы своего стратегического союзника перед лицом четко спланированной агрессии, нарушающей принципы достигнутых международных договоренностей.

Станислав Рогинский

Ставропольцам рассказали о модулях цифровой платформы «Умный город»

На Ставрополье продолжают внедрять цифровую платформу «Умный город». Полноценно система уже работает в Железноводске. Напомним, по поручению губернатора края Владимира Владимирова ее осваивают еще в восьми территориях региона.

Отмечается, что участники проекта запустили в работу по пять самых активных модулей платформы. Подробности рассказали в региональном информационно-аналитическом центре по Ставропольскому краю.

Так, в разделе «Проблемы» ставропольцы могут оставить информацию о выявленных дорожных проблемах, мусоре, поломках в системе ЖКХ, нарушениях экологии и далее. Оператор принимает заявку в работу и сообщает о сроках решения вопроса.

Раздел «Голосование» также создан для общения органов власти с населением и обратной связи с ними. Именно в этом разделе можно принять участие в голосовании по благоустройству общественных территорий и других инициатив, поступивших от жителей города.

Раздел «Полиция» позволяет оперативно связаться с участковым уполномоченным полиции. Во вкладке «Учреждения» пользователи могут ознакомиться с местоположением основных социально-значимых объектов города, также узнать почтовый адрес и график работы учреждения, контактный номер телефона и сайт организации.

Последний раздел – «Округа». На виртуальной карте город разбит на «Избирательные округа» с привязкой информации о депутате городской Думы по данному округу и его контактным номером телефона для связи.

«Рекомендуем жителям городов-участников ведомственного проекта активно включаться в совместную работу, указывая муниципалитетам и органам исполнительной власти на проблемные «зоны», которые нуждаются в корректировке или исправлении», – подчеркнул директор РИАЦ СК Сергей Рудометкин.

«Ставропольская правда»

В селе Чеченской Республики возвели новый дом для переселенцев из аварийного жилья

Торжественное открытие многоквартирного дома, куда в новые благоустроенные квартиры переедут переселенцы из аварийного жилья, состоялось в селе Алхан-Кала Чеченской Республики. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».

В новое благоустроенное жильее переедут 27 человек. Многоквартирный дом построен по федеральной программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта.

«В регионе ведется масштабная работа по переселению граждан из аварийных жилых помещений. В рамках соглашений, достигнутых с Минстроем России и «Фондом содействия реформированию ЖКХ» в настоящее время все запланированные мероприятия выполняются с опережением графика. Это позволяет в максимально сжатые сроки решать жилищные проблемы граждан», - отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики Муслим Зайпуллаев.

В преддверии дня города ключи от новых квартир получили десятки семей. Напомним, на 2020 год к расселению запланирован объем аварийного жилищного фонда, рассчитанный на два года.

В городе Аргун Чеченской Республики построили детский сад по программе «Стимул»

В городе Аргун в этом году появился новый детский сад, рассчитанный на 140 мест. Дошкольное учреждение отвечает современным требованиям, предъявляем к подобным учреждениям, и позволит проводить занятия для детей с 1,5 до 7 лет. Детский сад возведен на средства дополнительного финансирования, которые были выделены региону на стимулирование развития жилищного строительства.

Новый детский сад находится в непосредственной близости от строящихся жилых домов в городе Аргун. Программа «Стимул», на средства которой возведен детский сад, позволяет решить вопрос комплексного развития территорий: он предусматривает создание объектов социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры рядом с новыми территориями жилой застройки.

«Завершены строительно-монтажные работы, детский сад уже готов принять первых воспитанников. На средства нацпроекта «Жилье и городская среда» в городе Аргун в этом году ведется строительство нескольких объектов образования. Эти мероприятия очень востребованы, учитывая растущий спрос на жилье. А задача профильного министерства не только возводить многоквартирные дома, но и обеспечивать благоприятную социальную среду и доступность жилья для населения», - рассказал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики Ахмед Газалапов.

Отметим, в 2020 году регион получил дополнительные средства из резервного фонда Правительства РФ в размере одного миллиарда рублей благодаря досрочному завершению мероприятий по программе «Стимул».

Код доступа

Для юных айтишников в стране откроются 340 "IT-кубов"

Текст: Антон Валагин, Евгений Петров, Ксения Семенко

Кодить на Python и Java? Создавать свои мобильные приложения и игры? Использовать нейросети для "прокачки" компьютерного зрения? Всему этому и не только школьники могут научиться в центрах "IT-куб", которые создаются в рамках нацпроекта "Образование".

Обучение для ребят бесплатное, нужно только постараться поступить на одно из направлений - от системного администрирования до больших данных и программирования. Такие "кубы" уже открылись в Дагестане, Вологде, Липецке... Они будут в каждом регионе, а всего по стране - 340.

К примеру, открывшийся 1 сентября "IT-куб" в Тамбове уже заполнен под завязку - заняты все 400 плановых мест. Между тем школьников продолжают принимать. "Сейчас школы из-за профилактики коронавируса перешли на двухсменное образование, перешли на него и мы, - говорит управляющий "IT-кубом" Василий Шиндяпин. - Утром к нам приходят дети, у которых уроки начинаются после обеда, и наоборот".

К стандартным учебным программам - программирование на Python, разработка виртуальной и дополненной реальности, создание мобильных приложений, кибергигиена, системное администрирование и программирование робототехники - в Тамбове добавили шахматы. "Эта игра развивает необходимый программисту стиль мышления. Шахматист просчитывает варианты своих действий в зависимости от ходов противника. По тому же принципу пишутся алгоритмы для компьютера, - поясняет специалист".

Программа обучения по всем дисциплинам, кроме Python, рассчитана на 72 часа. Курсы программистов вдвое длиннее. Из-за медицинских требований, ограничивающих непрерывную работу школяров с компьютером 20 минутами, часы эти растянуты на весь учебный год. В конце каждый ученик делает два проекта: личный и в команде. В зависимости от выбранного направления это может быть мобильное приложение, программа для ПК, антивирус или робот, обученный выполнению определенных задач.

В Чувашской Республике продолжаются занятия в "IT-куб.Канаш" на базе Канашского педагогического колледжа. Руководитель "IT-куба" Анна Кешко признается, что до сих пор ей трудно поверить, что в небольшой город с населением в 40 тысяч человек пришли такие крупные образовательные проекты, как "IT Школа Samsung" или "Яндекс. Лицей". "Без нацпроекта такого бы никогда не случилось", - добавляет она.

За прошлый год обучение в "IT-кубе" прошли 400 детей от 5 до 18 лет. В этом году планируется набрать уже 600. В центре работают двенадцать преподавателей. И это не школьные учителя информатики, а практикующие программисты. Таково было одно из требований образовательных школ.

Для детей это профпробы. При желании в один год подросток может пройти обучение на системного администратора, в другой - на разработчика на Python. "Окончив школу, он может не пойти на программиста, а пойти, к примеру, на врача. Но при этом он будет иметь внушительный бэкграунд в виде IT-знаний, который позволит ему стать специалистом совершенно иного уровня", - убеждена Анна Кешко.

Кавказ под защитой

Владимир Путин принял отставку руководителя Дагестана и назначил врио главы

Текст: Кира Латухина

Глава Дагестана Владимир Васильев покинул свой пост. Президент принял его отставку и назначил своим советником. Временным руководителем региона стал сенатор от Ставропольского края Сергей Меликов. Президент поручил ему продолжать работу по декриминализации Дагестана.

В понедельник Владимир Путин встретился с Васильевым и Меликовым в режиме видеоконференции и отметил вклад Васильева в развитие республики: "Многие вещи не боялись брать на себя и очень достойно исполняли свой долг".

Когда в 2017 году Путин общался с ветеранами в Дагестане, они вспоминали, что в СССР республика была донором, сказал Васильев. "И тогда вы мне поставили задачу - эту "прослойку" между бюджетом и людьми очистить от мздоимцев", - заметил он и поблагодарил правоохранительные органы. "Мы тогда стали чемпионами в стране по количеству привлеченных к ответственности должностных лиц. И это помогло", - подчеркнул региональный лидер. "Во-первых, сократилось откровенное воровство, завышение объемов работ, улучшилось качество. У нас появилось доверие перед федеральными структурами", - констатировал он. В республике побывали представители практически всех министерств и ведомств, помогли выстроить системную работу.

В результате региональный бюджет, который еще недавно исчислялся 100 млрд рублей, сейчас больше 170 млрд. "Это общая работа, и там в основном деньги нашей Федерации, люди это хорошо понимают. Но особенно ценно то, что и мы научились зарабатывать деньги - не только экономить и беречь, но и зарабатывать", - пояснил Васильев.

С 2017 по 2020 год в 4,9 раза выросло финансирование в области здравоохранения, рассказал Васильев. "Мы начинали с долгом 1,7 млрд - мы его сократили в 12 раз", - также сказал он. И когда пришел ковид, оказались более подготовленными.

Бизнес и власть работают вместе, заверил глава Дагестана, рассказав о "выходе из тени" многих предприятий. "Люди увидели, что сбор налогов - это не только наказание и необходимость, это еще и возможность, потенциал, это будущее, по сути, республики", - заметил он.

Президент еще раз поблагодарил Васильева за работу: "Перед вами стояли очень сложные задачи, практически по каждому направлению вы продвинулись значительно вперед". После чего обратился к Меликову: "Вы знаете Кавказ не понаслышке, Дагестан знаете хорошо. Вы много уделяли этому внимания на старом месте работы в качестве заместителя командующего войсками национальной гвардии".

Путин поинтересовался, что бы Меликов выделил в качестве основных направлений на посту главы республики. Таких направлений оказалось три. Первое - обеспечение безопасности граждан в пандемию. Второе - укрепление экономического потенциала. Третье - обратная связь со всеми слоями населения.

"Без всякого сомнения, сегодня продолжает быть актуальной тема борьбы с ковидом, с инфекцией", - заявил Путин. "Будем и дальше помогать республике. Вам нужно только быстрее определиться вместе со специалистами на месте, что дополнительно нужно сделать, в том числе с уровня федерального центра", - сказал он.

"Дагестан - многонациональная республика, и в Дагестане, как в капле воды, отражается все, что характерно для России - многоконфессиональность и многонациональность", - подчеркнул президент. И очень важно, что на протяжении десятилетий, несмотря ни на какие сложности, связанные даже с 90-ми и началом 2000-х годов, эта составляющая всегда была в Дагестане прочной. Нужно поддерживать все самое лучшее, что есть в этом смысле в республике, поручил он.

Систематической поддержки требует и уникальная культура Дагестана - в этом сила республики, считает Путин. Также нужно обратить внимание на развитие спортивной инфраструктуры. И, конечно, продолжить работу по декриминализации.

- Дагестанцы - народ открытый, честный, очень чувствительный ко всякого рода несправедливости, административному хамству или некорректному поведению со стороны представителей власти, и нужно завоевать их уважение и доверие, - сказал он Меликову.

Эксперимент Зулкипли

В Астраханской области фермер вырастил имбирь

Текст: Наталья Коротченко

На полях поселка Ивановского Приволжского района Астраханской области фермер Зулкипли Рамазанов занялся экспериментальными посадками имбиря. Сельхозпроизводителя уже давно интересовала эта экзотическая культура, а в пандемию интерес к имбирю только подогрел его азарт. И вот уже в конце октября фермер готовится собрать первый урожай.

- По специальности я агроном-землеустроитель, занимаюсь селекцией растений для научных институтов, всего у меня в поле больше 20 наименований растений: баклажаны, кабачки, арбузы, томаты черри, капуста. Каждый сезон сажаю новые овощные культуры. Работаю в двух регионах: в Астраханской области и Дагестане. Но здесь мне погода больше нравится: темнеет позже, много солнца, - рассказал "РГ" Зулкипли Рамазанов.

Имбирь теплолюбив и произрастает в странах с жарким климатом, поэтому Астраханская область для выращивания этого растения очень подходит. К посадкам фермер приступил в апреле. Растение он высадил на двух площадках: полгектара в открытом поле и десять квадратных метров - в теплице. Такая тактика полностью себя оправдала: в поле урожай не вышел, зато в теплице имбирь вырос отлично.

- В мае все поле сгорело под солнцем, а клубни сгнили, - сетует Зулкипли Рамазанов. Он знал, что имбирь не любит сильную жару, но не ожидал, что она наступит еще до начала лета.

- Имбирю, знаете, какая нужна погода? Сухая, но, чтоб не сильно жарко и не ветрено. И заливать его нельзя - сгниет. В следующем году буду накрывать поле сеткой, чтобы прямые солнечные лучи до него не добрались, - говорит фермер. - А в теплице он вырос хорошо, приятно посмотреть. Если не выкапывать, то на следующий год зацветет красными цветами. Многие выращивают имбирь еще и в декоративных целях.

Половину посадочного материала Зулкипли Рамазанов заказывал в Китае. Прежде чем попасть в Астрахань, посылка с клубнями прошла долгий путь. Сначала ее переправили в Новосибирск, и только потом клубни попали в руки Зулкипли. Еще одну партию он приобрел в Краснодаре.

- Особой разницы в качестве посадочного материала я не увидел, так что буду теперь все в России покупать, - говорит он.

Собирать урожай фермер планирует в конце октября, после первых заморозков, тоже в целях эксперимента: на жару - испытал, теперь - на холод. Больших объемов не ожидает, так что торговать пряностью пока не планирует, но и не расстраивается, так как был готов к любому исходу.

Как сообщили в минсельхозе области, примеру Зулкипли Рамазанова последовали еще несколько астраханских фермеров. Многие считают, что выращивание имбиря очень перспективно, а опыт первопроходца Зулкипли пригодится всем, кто хочет получить хороший урожай этого необычного в наших краях растения.

Кстати

Родиной имбиря является Западная Индия и Юго-Восточная Азия. В Россию продукт импортируется в основном из Китая.

Беспризорная колея

Кто будет ремонтировать разрушенную большегрузами дорогу к дагестанскому туркомплексу?

Текст: Тимур Алиев (Дагестан)