Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Новичок проекта «Умный город»: в Минеральных Водах взяли курс на цифровизацию

На Ставрополье утвержден паспорт регионального проекта «Умный город». Участниками регионального проекта стали Ставрополь, Невинномысск, Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки. Наряду с этим, губернатором Ставропольского края принято решение расширить зону покрытия в регионе «умными решениями». Именно благодаря такой резолюции Минеральные Воды также как Георгиевск и Лермонтов встали на курс «ударной пятилетки» по цифровизации городского хозяйства.

Для реализации задуманного в Минеральных Водах создана рабочая группа, в задачи которой входит инициирование и продвижение цифровых решений. По информации администрации округа, в настоящее время уже согласован регламент по внедрению проекта «Умный город», а ответственные за реализацию программы сотрудники прошли онлайн обучение по методике использования интеграционной цифровой платформы.

Определились пилотные решения, которые планируется освоить в первую очередь. Так, достигнута договоренность по монтажу в городе 20-ти умных остановок, установке 10-ти интеллектуальных камер распознавания лиц и 10-ти камер, распознающих государственные знаки транспортных средств. Все «умное» видеонаблюдение планируется закольцевать и вывести на сервер, к которому будут иметь доступ правоохранительные органы. Кроме того, в городе появятся 20 мусорных баков, оснащенных датчиками загрузки.

Еще в первоочередных планах Минеральных Вод – установка умных пешеходных переходов. В частности, два из них будут оборудованы световыми датчиками, смысл работы которых - создание виртуального препятствия для транспортных средств при работе светофора в режиме «стоп».

Напомним, что ведомственный проект цифровизации городского хозяйства «Умный город» разработан Минстроем России в 2018 году и в настоящее время реализуется в рамках двух национальных проектов: «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика Российской Федерации».

Региональный информационно-аналитический центр по Ставропольскому краю

В России отмечено резкое подорожание маленьких квартир

В России резко выросли цены на вторичное жилье небольшой площади: студии и "однушки" площадью до 32 квадратных метров подорожали с начала года в среднем на 13%, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", проанализировавшие данные по 70 крупнейшим городам страны.

"Самые дорогие студии и малогабаритные "однушки", кроме Москвы, где они продаются в среднем за 6,7 миллиона рублей, обнаружились в Петербурге (3,8 миллиона за средний лот), Сочи (3,5 миллиона), Владивостоке (3,4 миллиона) и Севастополе (почти 4 миллиона)", - говорится в сообщении портала.

По его данным, самые бюджетные малогабаритки можно купить в Магнитогорске (1,2 миллиона рублей), Нижнем Тагиле (1,3 миллиона), Кургане (1,3 миллиона), Владикавказе (1,4 миллиона) и Астрахани (1,4 миллиона).

Как указывается в сообщении, самую впечатляющую ценовую динамику продемонстрировали небольшие квартиры на вторичном рынке Рязани (+29% с начала года), Ставрополя (+29%), Саратова (+28%), Новокузнецка (+28%) и Ульяновска (+27%).

Согласно статистике портала, рост цен более чем на 20% продемонстрировали многие города, где недвижимость сравнительно дешева, а зарплаты невелики. Прирост в абсолютном отношении там небольшой - 300-500 тысяч рублей за квартиру. При этом более крупные города, с высокой стоимостью недвижимости, такие как Москва, Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, показывают более сдержанную положительную динамику в районе 2-7%. Однако падение цен зафиксировано аналитиками портала только в двух городах: в Грозном (-8%) и Симферополе (-1,5%).

"Беспрецедентно низкие проценты по жилищным кредитам стимулируют россиян решить свой квартирный вопрос. Однако ввиду низких доходов большинство предпочитает самое дешевое жилье – студии и небольшие "однушки". Поэтому цены в этом сегменте и рванули резко вверх", - поясняется в сообщении.

Ижорские заводы, входящие в группу ОМЗ, подписали с АО «АЭМ-технологии» контракт на изготовление оборудования АЭС Тяньвань (Китай). В рамках договора предприятие изготовит два компенсатора давления для седьмого и восьмого энергоблоков станции.

Компенсатор давления служит для создания и поддержания давления и объема теплоносителя (воды) в первом контуре ядерного реактора типа ВВЭР. При переходных и аварийных режимах работы установки оборудование используется для ограничения колебаний давления. Компенсатор давления представляет собой сосуд объемом 79 кубометров, массой 187 тонн с толщиной стенки 152 миллиметра. В собранном состоянии его длина составит 14 метров, а диаметр – 3,3 метра. В рабочем состоянии он заполнен водой и паром.

Напомним, Ижорские заводы ранее изготавливали оборудование первого контура для четырех блоков АЭС. Пуск первого и второго энергоблоков состоялся в 2007 году. Пуск третьего энергоблока с ижорским оборудованием состоялся 30 декабря 2017 года. АЭС Тяньвань была построена по усовершенствованному российскому проекту. Ежегодно первая очередь Тяньваньской АЭС вырабатывает свыше 15 млрд кВт/час электроэнергии. По признанию большинства экспертов

АЭС Тяньвань является самой безопасной среди действующих атомных станций в мире. Высокое качество изготовленного оборудования стало залогом дальнейшего конструктивного сотрудничества российских машиностроителей с китайскими партнерами.

Почти 500 млн кВт*ч «зелёной» электроэнергии поступило за полгода в распределительные сети «Россети Юг»

За 6 месяцев 2020 года в распределительную сеть «Россети Юг» от возобновляемых источников электроэнергии поступило 476,1 млн кВт*ч электроэнергии. В общей структуре отпуска в сеть доля «зеленой» энергетики составляет 3,8%. При этом в аналогичном периоде 2019 года эта доля не превышала 0,97 %.

Наибольший объем электроэнергии выдали в сеть возобновляемые источники Ростовской (285,3 млн кВт*ч) и Астраханской (153,1 кВт*ч) областей. Как отмечают специалисты компании, такой рост связан с активным развитием на Юге России ветро- и солнечной генерации. Так, в 2020 году в Ростовской области начали поставки на оптовый рынок электроэнергии и мощности Гуковская, Сулинская, Каменская ветростанции (ВЭС).

В Астраханской области в 2019 году введены в эксплуатацию четыре солнечных электростанции (СЭС) - «Михайловская», «Элиста Северная-Окрасочная», «Фунтовская» и «Ахтубинская». Две последние — самые крупные, мощностью по 60 МВт каждая. Всего на территории каспийского региона функционируют 10 солнечных электростанций.

В Республике Калмыкия Малодербетовская и Яшкульская солнечные электростанции выдали в сеть 31 млн кВт*ч. Сейчас в республике идет активное строительство Салынской и Целинской ВЭС, которые должны полностью обеспечить потребности региона в электроэнергии собственной генерацией. В марте текущего года специалисты калмыцкого филиала «Россети Юг» осуществили технологическое присоединение стройплощадки первого пускового комплекса. Для технологического присоединения новых ветроэлектростанций к сетям компании строятся две подстанции 110 кВ - «Джуракская» и «Джангар», а также воздушные линии общей протяженностью более 50 км.

«Немаловажную роль в реализации проектов возобновляемых источников энергии играет технологическое присоединение новых электростанций к единой энергосети. Генерация новых объемов электроэнергии, в первую очередь, позволит повысить надежность энергоснабжения, не нанося при этом урона экологии, и улучшит инвестиционную привлекательность региона», - отметил генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев.

Возобновляет работу салон «Коллекционер» в Мурманске

20 августа 2020 года возобновляет работу салон «Коллекционер» в Мурманске.

Для посетителей будут открыты уже 46 салонов «Коллекционер» в следующих городах: Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Брянск, Великий Новгород, Владивосток, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Севастополь, Смоленск, Ставрополь, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск и Ярославль.

В салонах представлен полный ассортимент продукции АО «Марка». Также вы можете заказать и приобрести почтовые марки и блоки с гашением первого дня, которые выходили в период действия требований самоизоляции.

Для обеспечения безопасности работников и посетителей в салонах «Коллекционер» организовано регулярное проветривание, влажная уборка, обработка помещений дезинфицирующими средствами и соблюдение социального дистанцирования.

ОБЪЯВЛЕНЫ ДАТЫ СТАРТА ПРОГРАММЫ ПО ВОЗВРАТУ СРЕДСТВ ЗА ТУРЫ ПО РОССИИ

В конце июля было объявлено о новой программе по поддержке внутреннего туризма, на которую из резервного фонда Правительства РФ выделено 15 млрд рублей. В рамках этой государственной инициативы 700 туроператоров и более 3000 отельеров сформировали около 700 тысяч туристический предложений для путешествий россиян по всей стране.

«Программа стартует в ноль часов по московскому времени 21 августа и продлится неделю, до 28 августа. Именно в этот период все граждане России смогут приобрести путешествия по всей стране до конца года и получить возврат до 15 000 рублей. Для этого в день старта, 21 августа, необходимо зайти на сайт мирпутешествий.рф, выбрать регион, куда вы хотели бы отправиться, и воспользоваться любым понравившемся предложением туроператоров и гостиниц, участвующих в программе. Обязательное условие – оплатить понравившиеся предложение картой “Мир”», – пояснила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Сумма возврата зависит от стоимости выбранного предложения:

|

Стоимость тура или гостиницы |

Размер компенсации |

Период проживания |

|

От 25 000 до 49 999,99 рублей |

5 000 рублей |

не менее 4 ночей |

|

От 50 000 до 74 999,99 рублей |

10 000 рублей |

не менее 4 ночей |

|

От 75 000 рублей |

15 000 рублей |

не менее 4 ночей |

Как принять участие в программе:

оформите карту «Мир», если у вас ее еще нет;

зарегистрируйтесь в Программе лояльности платежной системы «Мир»;

с 21 по 28 августа зайдите на сайт мирпутешествий.рф;

выберите регион, оплатите тур или гостиницу, в которой вы хотите провести отпуск. Важно, чтобы путешествие закончилось 20 декабря 2020 года.;

ваше путешествие должно длиться не менее 5 дней / 4 ночей, а количество туристов может быть любым;

в период с 21 по 28 августа оплатите картой «Мир» на сайте гостиницы или туроператора полную стоимость турпакета или проживания;

возврат суммы государственной субсидии придет на карту платежной системы «Мир» в срок до 5 рабочих дней.

География предложений ограничена только пределами Российской Федерации, от Калининграда до Владивостока. Однако, для направлений с повышенным спросом на август – сентябрь, в их числе – Краснодарский Край, Крым, Севастополь, Республика Алтай и Алтайский край, Ставропольский край, Калининградская область – сами поездки будут доступны только с 1 октября и до конца года, но приобретать путешествия туда в рамках программы следует в период с 21 по 28 августа.

Условия и предложения новой программы ориентированы как на организованных туристов, пользующихся услугами туроператоров, так и для тех, кто предпочитает путешествовать самостоятельно.

Технологическим партнером Ростуризма во время проведения программы выступит NGENIX — провайдер облачных сервисов для ускорения и защиты веб-ресурсов, дочерняя компания «Ростелеком». Компания возьмет на себя обеспечение доступности веб-сайта мирпутешествий.рф.

Проект "Умный Железноводск" одобрен экспертами АСИ в качестве практики для тиражирования в регионах страны

Проект "Умный Железноводск" одобрен экспертами Агентства стратегических инициатив и размещен в библиотеке умных решений "Смартека". Теперь разработки цифровой трансформации в муниципальном образовании доступны для тиражирования в любом субъекте России.

"Практикой, разработанной на Ставрополье и размещенной на платформе "Смартека", могут воспользоваться другие регионы. Это даст им возможность легко найти ее, и упростит работу по реализации в своем муниципалитете", - отметил министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин.

Внедрение цифровых технологий в Железноводске было начато в конце 2019 года в партнерстве с компанией "Русатом Инфраструктурные решения", входящей в госкорпорацию "Росатом". Этой весной завершилось формирование базовой инфраструктуры проекта. Уже сегодня умные технологии помогают контролировать работу городского хозяйства и обеспечивать обратную связь муниципалитета с гражданами. В городе-курорте внедрена система отслеживания передвижения общественного транспорта, установлены "умные" остановки и "умные" пешеходные переходы. Действует система интеллектуального учета потребления коммунальных ресурсов и накопления твердых бытовых отходов. В детских садах и школах установлены датчики, фиксирующие потребление воды, тепла, электроэнергии. Благодаря круглосуточному мониторингу удается экономить около 20% от ранее потребляемого объема ресурсов.

Уникальность системы "Умный город" в Железноводске – в синхронизации городских и туристских ресурсов. Познакомиться с достопримечательностями города, афишей мероприятий, выбрать маршрут гости города могут при помощи информационных панелей, портала и мобильного приложения, объединенных в единую туристическую систему.

В январе этого года проекты "Умный город" и "Умный Железноводск" были представлены Президенту России Владимиру Путину и получили высокую оценку главы государства. В июле губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров положительно оценил работу технологий "умного города" в городе-курорте и озвучил намерение тиражировать этот опыт в других городах края.

Платформа обмена практиками устойчивого развития "Смартека" ориентируется на улучшение условий жизни в регионах России, объединяет лидеров изменений и собирает эффективные практики на одной платформе.

Подведены итоги конкурса «BIM-технологии 2019/20»

Церемония награждения призеров IV Всероссийского конкурса с международным участием «BIM-технологии 2019/20» состоялась 18 августа в Минстрое России. В мероприятии приняли участие заместители министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Дмитрий Волков и Александр Козлов.

В своем приветственном слове замглавы Минстроя России Александр Козлов поздравил победителей конкурса и отметил высокое качество работ, представленных на конкурс в этом году. «Проекты с каждым годом становятся все серьезнее и интереснее, с использованием технологий различных программных продуктов», - подчеркнул он.

Победителям конкурса вручались дипломы за подписью Владимира Якушева, министра строительства и ЖКХ Российской Федерации, и Сергея Степашина, председателя Общественного совета при Минстрое России, председателя Экспертного совета конкурса за призовые места, а также наградные статуэтки за первое место.

Основной целью Открытого Всероссийского конкурса с международным участием «BIM-технологии 2019/20» является выявление компании, которые имеют практический опыт работы с технологиями информационного моделирования, и популяризировать достижения лучших BIM-специалистов России. В конкурсе ежегодно принимают участие крупнейшие российские и зарубежные проектные и строительные организации, архитектурные бюро, разработчики программного обеспечения, девелоперские компании, а также учащиеся профильных вузов России. Соревнование обладает обширной географией – за четыре года на конкурс поступило более 500 проектов из разных городов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Италии и Венгрии.

В преддверии церемонии награждения призеров конкурса состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Лучшие мировые практики BIM-технологий в России». На конференции были представлены презентации лучших конкурсных проектов, авторами которых стали специалисты архитектурных, проектных и строительных организаций, а также разработчики BIM-приложений и программного обеспечения. На мероприятии выступил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрий Волков.

«BIM – молодая, только формирующаяся технология. Наша общая задача – способствовать ее развитию. Реализация каждого из проектов-участников имеет для нас огромное значение. Международная синергия, которую мы сегодня здесь видим, поможет всем нам апробировать лучшие мировые технологии в свою работу. Например, возвести модульное строительство с применением технологий информационного моделирования в промышленный масштаб. Подобные современные технологии, изменяющиеся материалы и методы проектирования выводят строительную отрасль на абсолютно новый уровень и дают возможность реализовывать уникальные проекты», - акцентировал замглавы Минстроя России.

Напомним ранее заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин заявил, что переход на обязательное использование цифровых моделей объектов в сфере государственного заказа, должно произойти не позднее 2021 года.

Победителями конкурса «BIM-технологии 2019/20» стали:

В номинации «Студенческие работы с использованием технологий информационного моделирования»:

1 место - Александра Шаторная, выпускница Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, за проект «Многофункциональный бизнес-центр с рестораном и подземным паркингом» (г. Санкт-Петербург), руководители проекта: старший преподаватель Инженерно-строительного института, почетный работник высшего образования РФ Колосова Наталья Борисовна и ассистент Высшей школы промышленного и гражданского строительства Высоцкий Александр Евгеньевич.

2 место - Инна Клименко, студентка 1 курса магистратуры Московского архитектурного института за проект «Многофункциональный комплекс» (г. Москва), руководитель проекта кандидат архитектуры, доцент ВАК, Полещук Максим Николаевич.

3 место - Тимофей Горохов, студент Тамбовский государственный технический университет, с проектом «Культурно-досуговый центр курортно-гостиничного комплекса «Триумф» (г. Тамбов), руководитель Ерофеев А.В.

В номинации «Информационное моделирование жилых зданий»:

1 место – Группа «Эталон» за проект «Жилые комплексы «Счастье» (г. Москва)

2 место - компания «ИНГРАД Проект» за проект «Рабочка в BIM. Жилой Комплекс «Селигер-Сити», 3-я очередь» (г. Москва)

3 место - компания «Проектное бюро АПЕКС» за проект «Комплекс премиальных апартаментов с общественно-деловым пространством «RED7» (г. Москва)

В номинации «Информационное моделирование промышленных зданий»:

1 место - компания «АТП ТЛП архитекторы и инженеры» за проект «Cельскохозяйственный комплекс по выращиванию, убою и переработке свиней мощностью 4,5 млн. голов в год» (г. Москва)

2 место - компания «M.K.3 Инжиниринг» за проект «Складской корпус №3 (блоки A, B1, B2) на территории производственно-складского комплекса «Южные Врата» (г. Москва)

В номинации «Информационное моделирование объектов общественного назначения» первое место по количеству баллов и решению Экспертного Совета конкурса разделили два участника:

1 место - компании: UNK project, Частное Управление Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС» и компания «Фенсма» за проект «Павильон «Атом» на территории ВДНХ» (г. Москва)

1 место - компания «Горкапстрой» за проект «Реставрация, капитальный ремонт, сохранение объектов и благоустройство территории: «Достопримечательное место ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ» (г. Москва)

2 место - Архитектурное Бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры» за проект «Многофункциональный комплекс «Империя II», по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, участок №4 ММДЦ «Москва-Сити» (г. Москва)

В номинации «Информационное моделирование существующих объектов»:

1 место - компания «Волгограднефтепроект» за проект «Построение цифровых моделей морских платформ в Каспийском море» (г. Волгоград).

2 место - компания «АТП ТЛП архитекторы и инженеры» за проект «Реконструкция существующего торгового комплекса и обновление прилегающей территории» (г. Москва)

3 место - компания «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона» за проект «Техническое обследование и построение информационной модели эксплуатируемого здания, как важный этап на пути создания электронных паспортов зданий» (г. Москва)

В номинации «Общие подходы к реализации информационного моделирования»:

1 место - компания «Волгограднефтепроект» за проект «Информационный менеджмент на основе методологии информационного моделирования и цифровых двойников» (г. Волгоград)

2 место - компания «РН-КрасноярскНИПИнефть» за проект «Обустройство кустовой площадки» (г. Красноярск)

3 место - компания «ЕвроХим - Проект» за проект «Административно-бытовой корпус промышленного здания» (г. Санкт-Петербург)

В номинации «Информационное моделирование объектов транспортной инфраструктуры»:

1 место - компания «ВТМ дорпроект СТОЛИЦА» за проект «Путепровод на 0+600 км ул. Гурьянова, г. Дедовск/39 км пк 1 железнодорожного участка Москва – Волоколамск (ст. Дедовск)» (г. Москва)

2 место - компания «Институт «Стройпроект» за проект «Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Смольный Буян и проезда Обводного канала в муниципальном образовании «Город Архангельск» (г. Великий Новгород)

3 место - Группа компаний «Спектрум» за проект «Развитие аэропортового комплекса Петропавловск-Камчатский (г. Елизово). Строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Петропавловск-Камчатский» (г. Москва)

В номинации: «Информационное моделирование транспортных коммуникаций»:

1 место – «Компания «КРЕДО-ДИАЛОГ» и компания «Проектно-изыскательский институт «ТюменьДорПроект» за проект «Строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении автомобильной дороги «Обход г. Тюмени» с проездом Воронинские горки» (г. Москва / Тюмень)

В номинации «Отечественная программная разработка в области информационного моделирования»:

1 место - компания «Элемент» за программу «Lement Pro Building» (г. Москва)

2 место - компания «АСКОН-Системы проектирования» за разработку «Pilot-BIM» (г. Санкт-Петербург)

3 место - «Группа компаний «Самолет» с разработкой «Система автоматического расчета объемов и стоимости строительно-монтажных работ зданий и сооружений S.Finance» (г. Москва).

В номинации «Лучший зарубежный проект»:

1 место - компания «AA Engineering group» за проект «Проектирование и строительство золотоизвлекательной фабрики в поселке Аксу» (Алматы, Казахстан)

В номинации «Лучшая BIM-идея года»:

1 место - компания «Ренга Софтвеа» за проект «Применение BIM-системы Renga для разработки информационной модели общеобразовательной школы для эксперимента по прохождению госэкспертизы» (г. Санкт-Петербург)

Ценные призы за «Применение в проектах специальных решений на основе материалов КНАУФ» от Генерального партнера конкурса компании КНАУФ ГИПС были вручены:

- компаниям: UNK project, Частное Управление Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС» и компании «Фенсма» за проект «Павильон «Атом» на территории ВДНХ».

авторскому коллективу - студентке 1 курса магистратуры Московского архитектурного института Инне Клименко, руководителю проекта кандидату архитектуры, доценту ВАК Максиму Николаевичу Полещуку, за проект: «Многофункциональный комплекс»

авторскому коллективу – студентке 4 курса Санкт-Петербургского технического университета Петра Великого Алине Кулибаба, руководителю проекта Максиму Дмитриевичу Тереху, за проект: «Жилое многоэтажное здание со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой».

Специальными дипломами за подписью Владимира Якушева, министра строительства и ЖКХ РФ и Сергея Степашина, председателя Общественного совета при Минстрое России были награждены:

Группа «Эталон» «За внедрение и масштабное использование технологии информационного моделирования при строительстве Жилого Комплекса «Серебряный фонтан».

Группа Компаний RUBEZH «За вклад в развитие пожарной безопасности посредством применения технологии информационного моделирования».

Издательский дом «Строительный Эксперт» «За популяризацию технологии информационного моделирования в строительстве и помощь в организации Всероссийского конкурса с международным участием «BIM-технологии».

Приглашаем всех к участию V Всероссийском конкурсе «BIM-технологии», который стартует в октябре этого года!

На стройплощадке Кочубеевской ВЭС смонтировано 35 из 84 запланированных ветроэнергетических установок

Глава Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шульженко посетил площадку строительства Кочубеевской ВЭС.

О ходе реализации проекта рассказал руководитель управления организации строительства АО «НоваВинд» Олег Булаивский. На сегодняшний день на территории ветропарка полностью смонтировано 35 из 84 запланированных ВЭУ, ведутся работы по подготовке остальных площадок к последующему монтажу ВЭУ.

В настоящее время к сборочным работам подготовлено 64 площадки. В среднем за неделю специалисты АО «НоваВинд» собирают по 5 новых объектов при сопутствующих погодных условиях.

В рамках визита на площадку глава Минпрома края подчеркнул, что работы идут комплексно по всем направлениям, и это позволяет выдерживать заявленные сроки строительства. На стройплощадке ежедневно трудятся более 600 специалистов, чтобы первая выдача мощности от ветрогенераторов в систему состоялась до конца 2020 года.

В июле 2020 года для перевозки багажа в специализированных купе поездов формирования Северо-Кавказского филиала АО «ФПК» пассажиры оформили 412 документов. Это на 27% больше, чем в июне 2020 года, сообщает служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

В общей сложности в июле для перевозки личных вещей было оформлено 681 место в специализированных купе, что также больше, чем в июне 2020 года (+25%).

Перевозка личных вещей в багажных купе традиционно пользуется спросом у пассажиров. Данную услугу можно оформить в билетной кассе, в том числе предъявив купленный электронный билет. Перевозку багажа также можно заказать на сайте ОАО «РЖД».

При оформлении электронного перевозочного документа пассажиру выдается контрольный купон электронной багажной квитанции с реквизитами перевозки, который он должен распечатать.

Багаж сдается в отдельное купе непосредственно при посадке пассажира в поезд при предъявлении распечатанного контрольного купона.

Напомним, в багажные купе принимается до трех мест багажа от одного пассажира. Габариты каждого по сумме трех измерений (ширина, длина и высота) должны быть не более 180 см, вес – до 75 кг. Общий допустимый вес багажа – до 200 кг.

Как ранее сообщал Gudok.ru, услуга перевозки багажа в отдельном купе предоставляется пассажирам с июня 2013 года. В качестве пилотного проекта она сперва была реализована в фирменном поезде № 15/16 «Арктика» сообщением Москва – Мурманск. В конце того же года услугу внедрили на всей сети железных дорог России.

«Это будет посложнее, чем Чечня!» Что говорил Лукашенко о России

За время своего правления незаконный президент Белоруссии наговорил много неприятного о нашей стране

Популярный белорусский блогер Андрей Червонец посоветовал своему незаконному уже президенту Лукашенко посмотреться в зеркало:

«Именно он начал насильственную ползучую белоруссизацию, попереписывал учебники истории и начал вливать школьникам про литвинство, потакать националистам, уничтожать все про-российские силы и движения, запрещать российские символы и инициативы, как запрет Георгиевской ленты и Бессмертного полка.

Вспомните как он выгнал российских журналистов «Регнума», как злился на деятельность Бабича (посол РФ в Белоруссии, прим.ред), хамил России напропалую, шантажировал. Ну и события последних месяцев - отжим банка, арест россиян, обвинения их и России в дестабилизации, интервью Гордону про то как он положил бы тысячи людей воюя за Крым.

Напомню, ещё две недели назад Лукашенко на всех углах кричал об угрозе российского вмешательства, ловил по всей стране русских диверсантов и изображал праведный гнев из-за этого поползновения России на суверенитет и независимость Беларуси.

Вот вам подборка его высказываний о России. Перечень далеко не полный, но и его хватит, чтобы составить вполне конкретное представление о мотивах проводимой президентом Лукашенко внешней политики в отношении России.

- Есть отдельные умники, которые заявляют, что Беларусь – это, как они говорят, часть русского мира и чуть ли не России. Забудьте. Беларусь – суверенное и независимое государство.

(Александр Лукашенко в ноябре 2018 года на встрече с аналитиками из США заявил, что на территории страны не будет российской военной базы. Он заявил, что не видит в этом необходимости. Беларусь, по словам Лукашенко, в состоянии собственными силами обеспечить свою безопасность);

- Если соглашения не будут соблюдаться, то Беларусь не исключает своего выхода из ЕАЭС.

(Лукашенко отреагировал таким образом на ограничения, введенные Россией на импорт белорусских товаров (когда белорусы, воспользовавшись запретом на поставки продуктов питания из ЕС, реэкспортировали европейские, в частности польские и балтийские, товары под белорусской маркировкой);

- Если кто-то из нашего окружения хочет иметь в Беларуси Чечню на Западе, то это не проблема. Это будет посложнее, чем Чечня.

(об этом заявил Лукашенко 21 февраля 2011 г., выступая перед военнослужащими в ходе посещения 2-й инженерной бригады Вооруженных сил);

- Нас пугают, что Россия, мол, изобретет свои «сороконожки» и будет ядерные боеголовки перевозить на своих – и на здоровье! Если у них есть сегодня мозги и деньги, которых у них нет, – пускай изобретают!

(Так высказался Лукашенко 14 августа 2015 г. в ходе визита на ОАО «Минский завод колесных тягачей» (МЗКТ), подвергнув критике руководство РФ);

- Я всегда был за единство и целостность Украины. Украина должна быть единой. Мы, белорусы, в этом заинтересованы, и лично я тоже… Боевиков, которые воюют против украинцев, надо уничтожать… Чего Путину там делать? Это чужая страна, чего ему там делать? Кто его там примет, в этой стране?

(Так рассуждал Лукашенко в ходе интервью ведущей телеканала «Дождь» Ксении Собчак 20 мая 2014 г.);

- Калининград, нравится это российскому руководству или нет, – это зона ответственности Беларуси. В советские времена Калининградскую область хотели присоединить к Беларуси, и уже были наработаны колоссальные связи. С тех пор это осталось. Став президентом, я только усиливал эту связь.

(Такое заявление белорусский лидер сделал на пресс-конференции для российских СМИ 17 октября 2014 года);

- Если понадобится, я вам еще раньше сказал: надо будет от Беларуси что-то – скажи, мы тебе за сутки все сделаем, что ты попросишь. Все, что президент Украины ни просил, публично говорю, мы всегда все делали. И так будет в дальнейшем.

(Так заверил Лукашенко украинского коллегу в ходе переговоров президентов Украины и Белоруссии в Киеве 21 декабря 2014 г.);

- Пусть никто не напрягается ни у нас, ни в России по поводу того, что Беларусь будет настойчиво идти к нормализации отношений с ЕС и США

(Это заявил Лукашенко 15 января 2015 г. в программной речи, с которой он выступил на утверждении парламентом Республики Беларусь новым премьер-министром Андрея Кобякова, ранее занимавшего пост руководителя президентской администрации, а до этого – посла Беларуси в России.);

И на «сладкое»:

21 октября 2019 года Лукашенко заявил, что по его мнению, Белоруссия всегда страдал от войн, которые вела Россия:

- Великая Отечественная война — не наша война.

В ногу со временем

Как СКФУ участвует в социально-экономической жизни Северного Кавказа

Текст: Андрей Стрельцов (Ставропольский край)

Десятки тысяч ребят из всех регионов России, а также из-за рубежа подали в нынешнем году заявления на поступление в Северо-Кавказский федеральный университет. Чем их привлек этот вуз? Как будет развиваться учебное заведение в ближайшие годы? Какую помощь оказывает университет своим выпускникам в трудоустройстве? Об этом рассказывает ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

- Дмитрий Николаевич, вы возглавляете Северо-Кавказский федеральный университет с ноября 2019 года. Что удалось сделать за это время?

- Мы задали новый темп развития университета. Вуз сосредоточился на решении задач, связанных с ростом интереса к нему со стороны студентов, повышением качества научно-исследовательской деятельности и привлечением молодых исследователей. Таким образом хотим уменьшить отток молодежи из региона.

Хочу отметить организованную университетом кампанию по увеличению количества образовательных программ с возможностью получения двойных дипломов. Так мы развиваем международное сотрудничество, повышаем конкурентоспособность на мировом уровне, привлекаем иностранных студентов. Поставили себе задачу увеличить количество таких программ с нынешних пяти до 30.

Италия, Германия, Португалия, Словения, Узбекистан, Венгрия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан - это не полный перечень стран, с ведущими вузами которых уже подписаны соглашения (либо мы работаем над заключением таких соглашений) о совместной реализации образовательных программ по широкому спектру направлений: экономика, менеджмент, международные отношения, химические технологии, индустрия гостеприимства, пищевые технологии и так далее.

Университет существенно увеличил количество базовых кафедр, созданных совместно с ведущими предприятиями региона, то есть сделан еще один шаг к практико-ориентированному обучению студентов. Если до ноября 2019-го у нас работало 10 таких кафедр, то на сегодняшний день их уже более 30. Занятия здесь начнутся в сентябре нынешнего года.

- Статус федерального университета обязывает к масштабированию работы. В программе развития вуза записано, что он должен способствовать социально-экономическому развитию округа. Что университет предпринимает для этого?

- С начала своего существования в статусе федерального вуза СКФУ ориентирован на участие в социально-экономической жизни Северного Кавказа. Этот вектор определен правительством России. Миссия Северо-Кавказского федерального университета - формировать человеческий и интеллектуальный капитал, способный обеспечить конкурентное развитие регионов, входящих в состав СКФО.

Мы ориентируемся на запросы предприятий реального сектора, администраций всех регионов, а не только Ставропольского края. С 2013 года для социально-экономического комплекса страны по программам высшего образования университетом подготовлено более 48 тысяч человек. В минувшем учебном году по 164 специальностям и направлениям у нас обучались свыше 25 тысяч студентов.

Но для подготовки квалифицированных кадров усилий университета недостаточно. Нужно начинать со школьной скамьи. К этому выводу мы пришли, анализируя результаты ЕГЭ и вступительных испытаний. Уверен, что участие высших образовательных учреждений должно заключаться не только в профориентационной работе, но и в подготовке педагогов.

Именно поэтому университет реализует проект "Педагогическое образование". Его основная задача - выпускать высококвалифицированных учителей-предметников, способных в перспективе изменить качество общего образования в регионе. Этот проект уже включен в Стратегию социально-экономического развития Ставропольского края. Надеемся на его масштабирование на территории всего округа.

- Как университет выстраивает отношения с работодателями и помогает ли выпускникам с трудоустройством?

- Мы уже заключили с работодателями около двух тысяч долгосрочных договоров о сотрудничестве, об организации практики студентов и трудоустройстве выпускников. Взаимодействие с предприятиями - один из основных факторов нашего успеха, так как оно позволяет университету сориентироваться, в каких профессиональных и надпрофессиональных компетенциях современного выпускника нуждается региональный рынок труда. Сам университет сегодня выступает работодателем для более чем 400 студентов.

Необходимо отметить: чтобы поддержать ребят в период самоизоляции и дистанционного обучения, в вузе создали специальный реестр компаний-работодателей, готовых принять студентов на удаленную работу с заработной платой от 10 до 30 тысяч рублей в зависимости от должности.

Успешным опытом СКФУ стала онлайн-ярмарка вакансий. В этом году участие в ней приняли около 600 студентов и 45 предприятий. В итоге 152 обучающихся получили приглашения на стажировку и работу.

- Как университет планирует выстраивать взаимодействие с другими университетами и научными организациями СКФО?

- Будем действовать по принципу "время одиночек прошло, надо объединять усилия". Я хочу напомнить, что наш университет создавался для объединения академического сообщества Северного Кавказа. Кооперация должна способствовать продвижению университетов СКФО в ведущих рейтингах образовательных и научно-исследовательских учреждений и, как следствие, развитию науки в России. Хочу отметить, что здесь мы выступаем равнозначными участниками процесса. В настоящее время разрабатываем концепцию консорциума, которую планируем вынести на обсуждение с коллегами из регионов СКФО.

- Впереди у вас минимум пять лет работы в должности ректора. Каковы планы на этот период? Каких новшеств следует ждать в образовательной и научной сферах уже в начале учебного года?

- Отмечу основные моменты. Планируем участвовать в Программе стратегического академического лидерства, которая анонсирована минобрнауки России. Прорабатываем варианты создания научно-образовательного центра мирового уровня как преимущественной формы кооперации в рамках национального проекта "Наука".

Основополагающая задача - становление СКФУ как одного из ведущих университетов России, центра притяжения талантов, обеспечение нового качества и формата образовательных программ всех уровней.

Следующая цель - обеспечение конкурентоспособности фундаментальных и прикладных научных исследований, увеличение численности научных коллективов, привлечение в СКФУ молодых исследователей, вовлечение студентов всех ступеней обучения в исследовательскую деятельность. Это основные стратегические векторы.

Что касается нового учебного года, то мы делаем очень важный шаг для привлечения талантов - с сентября начнет работу Специализированный учебный научный центр. В нем будет два класса для ставропольских школьников: химико-биологический и физико-математический. Отмечу, что по результатам конкурсного отбора из 45 зачисленных ребят 33 - иногородние. Их проживание, а также питание всех учеников университет берет на себя. Мы рассчитываем, что в ближайшие годы наш центр привлечет юные дарования со всего Северного Кавказа.

В этом году в 10 школах Ставропольского края университет инициировал проект "Академический (научно-технологический) класс". Он поддержан министерством образования региона, его реализация начнется по трем образовательным профилям - физико-математическому, биолого-химическому и инженерному.

- Приемная кампания в вузы подходит к завершению. Какова картина на данный момент у вас: какие специальности наиболее востребованы, студенты из каких регионов хотят учиться на Кавказе?

- Приемная кампания у нас в этот раз необычная, так как проходит в дистанционном формате. К началу августа в университет поступило более 28 тысяч заявлений из 85 регионов России и 34 стран.

Самыми популярными направлениями в этом году пока являются юриспруденция, экономика, журналистика, нефтегазовое дело, информационные системы и технологии, строительство. Но подводить итоги рано. Уверен, что первого сентября студентами СКФУ станут самые талантливые ребята, нацеленные на достижение результатов, готовые участвовать в смелых инициативах федерального университета.

Страдная пора

Хлеборобы сельхозартели "Кубань" завершили уборку зерновых

Текст: Николай Грищенко

На протяжении 91-летней истории колхозу-племрепродуктору "Кубань" из Карачаево-Черкесии не раз приходилось преодолевать серьезные испытания, и жатва 2020 года также войдет в летопись хозяйства. Несмотря на пандемию и непростые погодные условия, хлеборобам удалось собрать хороший урожай.

- Нынешний год, "щедрый" на неблагоприятные погодные условия, значительно изменил виды на урожай. Засушливая осень, аномально теплая и малоснежная зима, а также "возвратные" заморозки в марте негативно сказались на состоянии озимых, - рассказывает председатель правления колхоза-племрепродуктора "Кубань" Марина Борлакова. - С октября по февраль на южных и центрально-черноземных территориях России наблюдался недостаток влаги в почве. По сравнению с прошлым годом запасы продуктивной влаги в текущем году примерно вдвое ниже. Ситуация требовала постоянного мониторинга и адекватного реагирования на возникающие проблемы.

К неблагоприятным погодным условиям добавились ограничительные меры. Однако, несмотря на все трудности, в хозяйстве сохранили прежние посевные площади - 800 гектаров озимых культур.

- Все работы мы провели в штатном режиме и даже с некоторым опережением графика. При этом выдержали необходимые агротехнические требования. Конечно, главная задача, которая стояла перед нами, - в минимально короткие сроки и с наименьшими потерями провести уборочную кампанию, что мы и сделали. Качество зерна хорошее, но вот объем, к сожалению, не тот, что в прошлые годы. В среднем, урожайность составила 21 центнер с гектара. Пропашные культуры также пострадали от засухи, что скажется на их урожайности тоже, - отметила Марина Борлакова.

Впрочем, аграрии из Прикубанского района Карачаево-Черкесии убеждены, что смогут благополучно пройти через все испытания. Они уверены в своем руководителе, которого избрали два года назад.

Марина Борлакова родилась в селе Дружба. С медалью окончила школу и с красным дипломом Карачаево-Черкесский технологический институт. Под руководством отца, заслуженного работника сельского хозяйства КЧР Рамазана Айбазова, который 55 лет отдал предприятию "Кубань", она 11 лет постигала все тонкости аграрной науки.

По словам коллег, Рамазан Магомедович смог сохранить не только предприятие в сложные годы после распада СССР, но и сплоченную команду сельских тружеников. В "Кубани" сегодня работают потомки первых организаторов в 1929 году сельскохозяйственной артели. Трудовая гордость и профессионализм колхозников позволили предприятию стать одним из лучших хозяйств республики.

На сегодняшний день предприятие обрабатывает почти 1 890 гектаров пашни, в распоряжении находится 714 гектаров пастбищ и 119 сенокоса. Создана хорошая материально-техническая база: 27 единиц техники, в том числе комбайны, трактора и грузовые автомобили. Это позволяет быстро и без потерь убирать урожай.

"Кубань" в основном специализируется на выращивании пшеницы, однако здесь также занимаются кукурузой, сахарной свеклой, подсолнечником, ячменем и овсом.

Будучи кандидатом экономических наук доцент кафедры "Агроинженерия и технология сельскохозяйственного производства" Северо-Кавказской государственной академии Марина Борлакова большое внимание уделяет внедрению инновационных методов работы и повышению культуры земледелия. К примеру, в хозяйстве строго соблюдается севооборот, а это, как известно, основа основ земледелия. Семенной фонд регулярно обновляется, причем семена покупаются исключительно у проверенных производителей, а элитные - напрямую у ученых-селекционеров из Краснодарского края. Тщательно подбираются минеральные удобрения и разрабатываются схемы защиты для каждой сельскохозяйственной культуры в соответствии погодными и природными условиями.

Необходимо отметить, что у Марины Рамазановны большие планы по развитию предприятия. Одно из них - возрождение животноводства.

- Мы - колхоз-племрепродуктор, и должны оправдывать свое название. Сейчас вот работаем над восстановлением лицензии. Тем более с кормами проблем не будет, - уверена председатель, - мы в изобилии производим овес, пшеницу, кукурузу, подсолнечник и свеклу.

В хозяйстве создан задел для развития животноводства - 150 голов крупного рогатого скота, 200 овец и 25 лошадей карачаевской породы.

Достойная заработная плата и другие меры социальной поддержки позволили сформировать на предприятии команду настоящих знатоков своего дела, которые гордятся профессией хлеборобов и животноводов. В результате у предприятия есть заслуженная многолетним добросовестным трудом деловая репутация. Хозяйство не пользуется заемными средствами и не имеет кредиторской и налоговой задолженности.

Колхоз-племрепродуктор "Кубань" знают на Северном Кавказе как надежного партнера, которому можно смело доверять крупные заказы. Прибыли хватает на обновление технической базы предприятия и на покупку семян, на внедрение новых технологий, а также на благотворительную деятельность.

"Кубань" на протяжении многих лет оказывает материальную помощь местному спортивному клубу, школе, детскому саду, ветеранам производства и нуждающимся семьям. Наглядным примером стала социальная деятельность предприятия в условиях самоизоляции. Жители села Дружба бесплатно получили от хозяйства зерно для подкормки домашней птицы, масло, сахар и другие продукты.

Кроме того, Марина Борлакова попросила своих сотрудников сформировать список жителей села, имеющих задолженность за электроэнергию.

Как отметил заместитель управляющего директора энергетической компании, сельхозартель "Кубань" всегда добросовестно оплачивает счета за потребленные энергоресурсы и даже неоднократно становилась лауреатом конкурса "Золотая опора" в номинации "Лучший потребитель электроэнергии среди предприятий сельского хозяйства". Однако случай, когда сельхозпредприятие оплачивает долги граждан, проживающих в сельском поселении, по его словам, произошел впервые.

Колхозники поддержали благородную инициативу своего руководителя. В список попали пенсионеры, многодетные родители, а также сельчане, которые прежде работали в частных магазинах или кафе, но с введением в регионе особого режима самоизоляции на несколько месяцев остались без доходов. В итоге от долгов на сумму 120 тысяч рублей была избавлена 41 семья из села Дружба.

Историческая справка

27 ноября 1929 года Северокавказский крайком ВКП(б) принял решение организовать в селе Дружба колхоз, который после ряда реорганизаций стал артелью "Кубань". Одним из первых в него записался Прокофий Скрипцов. На колхозный двор он привез сноповязку, косилку, деревянную борону и тройку лошадей. Председателем избрали Григория Подлесного, и, хотя он плохо владел грамотой и читал по слогам, крестьяне ценили его за честность и справедливость.

До 2013 года хозяйство возглавлял заслуженный работник сельского хозяйства Рамазан Магомедович Айбазов. Свою трудовую деятельность он начал в 1960 году рядовым колхозником, а в 1988 году стал председателем СХА колхоза-племрепродуктора "Кубань". За достигнутые успехи предприятию было присвоено звание "Хозяйство высокой культуры земледелия" и орден "Знака почета". Рамазан Магомедович внес большой вклад в укрепление дружбы и братства между народами.

В море на коляске

В Махачкале открылся пляж для инвалидов

Текст: Тимур Алиев

Энтузиасты из Федерации парусного спорта Дагестана сделали подарок людям с ограниченными возможностями. В Махачкале они обустроили бесплатный пляж для инвалидов-колясочников.

Руководитель проекта "Доступный пляж" Магомед Омаров рассказал "РГ", что идея зародилась несколько лет назад. Реализовать ее удалось только в этом году, когда проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

- Каждое лето наблюдали на море, как тяжело людям на инвалидных колясках по песку добраться до воды. Поэтому стали думать, как организовать для них доступную среду, - говорит Магомед Омаров.

В короткое время были оборудованы дорожки, места отдыха, раздевалки. А самое главное - закуплены специальные плавающие коляски. Их легко катить как по плитке, так и по песку. Испытания показали, что на воде коляска хорошо держится даже при небольшой качке. Пока колясок только две. Удовольствие не из дешевых - одна стоит 240 тысяч рублей.

- Подготовлены проекты по расширению действующего пляжа и приобретению дополнительных колясок. Аналогичный пляж хотим построить в Дербенте. В крайнем случае купим еще несколько колясок, будем арендовать транспорт и возить людей на пляж, - делится планами Магомед Омаров.

Ранее в Махачкале меценаты построили для инвалидов-колясочников кафе. В качестве обслуживающего персонала в нем работают молодые люди с ограниченными возможностями здоровья.

Здание полностью соответствует условиям безбарьерной среды - при входе установлен пандус, столы расположены так, чтобы человек на инвалидной коляске мог чувствовать себя комфортно.

Сергей Собянин поздравил жителей Татарстана со 100-летием образования Татарской АССР

Текст: Любовь Проценко

В столице закончились традиционные Дни культуры республики Татарстан. В этом году они были посвящены 100-летию образования Татарской АССР и 75-летию Великой Победы.

Каждый день в столице гости показывали что-то очень интересное, дающее возможность москвичам глубже узнать культуру их республики. Постановки Татарского государственного академического театра имени Г.Камала и спектакли в Татарском культурном центре в формате онлайн. Татарские поэты читали свои стихи, а участницы московского регионального тура Международного конкурса "Татар-кызы-2020" демонстрировали свои таланты и красоту.

"Но самым насыщенным оказался заключительный день, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков. - По инициативе Татарстана и при участии президента республики Рустама Минниханова на Химкинском кладбище состоялось открытие памятника советским разведчикам Исхаку Ахмерову и его жене Хелен Лоури. Глава семьи в годы Великой Отечественной войны возглавлял нелегальную резидентуру в США. Работая на самых сложных участках, он лично завербовал ряд агентов в американском госдепартаменте, минфине и даже в спецслужбах, получая от них ценную информацию".

Затем в Александровском саду гости возложили цветы к могиле Неизвестного солдата и памятнику маршалу Жукову. В Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу открыли выставку полотен абстракционистов "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского".

А завершился вечер концертом мастеров искусств Татарстана, который прошел тоже по традиции в Доме музыки. Вместе с членами татарской делегации и москвичами послушать его пришли президент Татарстана Рустам Минниханов, вице- премьер правительства России Марат Хуснуллин и другие. Поздравляя жителей Татарстана со 100-летним юбилеем республики, мэр Москвы Сергей Собянин сказал: "Когда меня спрашивают, что связывает Татарстан и Москву, - это же дальние регионы, которые находятся далеко друг от друга, - говорят: "История". Когда открываешь учебники истории, то там на первом месте, как Иван Грозный брал Казань. Но мы-то знаем, что не это нас связывает", - отметил Собянин.

Он напомнил, что регионы связывают сотни лет постоянных связей и дружбы между народами, сотрудничество между Москвой и Татарстаном в научной, культурной и экономической сферах. "Это очень важно, особенно в наш непростой период времени. И я уверен, что и Татарстан, и Москва выйдут из этой сложной ситуации и будут еще краше и более динамично продвигаться вперед", - заключил мэр.

Глава города также вручил благодарственные письма гендиректору компании "Специализированное управление подземных работ" Азату Валиеву, народному артисту РСФСР Ренату Ибрагимову. Благодарность мэра так же получила первый замдиректора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Светлана Вауллина.

Крепкий тыл обеспечен

Тыловые учения на юге России пройдут на 25 полигонах и 16 военных аэродромах

Текст: Юрий Гаврилов

Развертывание полевых аэродромов и посадка на них боевой авиации, устройство переправ и наведение железнодорожных мостов, восстановление вооружения и техники в пустынно-степной местности, обеспечение войск водой и продовольствием... Вот далеко не полный список задач, которые тыловикам Южного военного округа предстоит решать на начавшихся 18 августа учениях.

В сентябре на территории ЮВО пройдут самые крупные в этом году стратегические командно-штабные маневры "Кавказ-2020". Учения штабов, частей и организаций материально-технического обеспечение округа - своего рода подготовка к ним.

Хотя правильнее будет назвать их контролем готовности тыловиков к главному экзамену года.

Отсюда - масштаб нынешних тренировок. К ним привлекают около 6 тысяч солдат и офицеров, 750 единиц военной и специальной техники. По данным Минобороны России, будут одновременно задействованы 25 полигонов в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани и в Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкесии, Крыму, на наших армейских базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Отдельные эпизоды тыловики разыграют на 16 аэродромах Юга России.

"В рамках морской фазы учений будут продемонстрированы действия сил Черноморского флота по оказанию помощи аварийным кораблям и судам, а также по пополнению запасов материальных средств в море", - сообщили вчера в военном ведомстве страны.

Штурмовик сел на грунт

На учениях под Ростовом военная авиация приземлилась на полевом аэродроме

Текст: Юрий Гаврилов

На тыловых учениях в Южном военном округе летчики отработали сложнейший элемент техники пилотирования. В Ростовской области они посадили свои машины на грунтовый аэродром.

Туда поочередно приземлились сразу несколько летательных аппаратов - тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76, штурмовик Су-25 и вертолеты. Это было сделано на тактическом фоне. То есть как бы в боевых условиях. Не случайно посадку крылатых и винтокрылых машин с воздуха прикрывала пара вертолетов Ми-24.

В Минобороны корреспонденту "РГ" рассказали, что площадку для приземления оборудовали специалисты материально-технического обеспечения. Получился полевой грунтовый аэродром размером 2100 на 50 метров. А еще - стоянки воздушных судов. "Аэродром способен разместить до 8 самолетов оперативно-тактической авиации, 17 вертолетов армейской авиации, два самолета военно-транспортной авиации. Там оборудованы полевой склад авиационного горючего, пункт управления аэродромно-техническим обеспечением и полевой парк", - уточнили в военном ведомстве.

Если говорить в целом, то развертывание полевых аэродромов и посадка на них боевой авиации - лишь один из многочисленных эпизодов тылового учения на Юге России. Запланировано также устройство переправ и наведение железнодорожных мостов, восстановление вооружения и техники в пустынно-степной местности, обеспечение войск водой и продовольствием, многое другое.

В сентябре на территории ЮВО пройдут самые крупные в этом году стратегические командно-штабные маневры "Кавказ-20202". Учения штабов, частей и организаций материально-технического обеспечение округа - своего рода подготовка к ним. Хотя правильнее их будет назвать контролем готовности тыловиков к главному экзамену года. Отсюда - масштаб нынешних тренировок. К ним привлекают около 6 тысяч солдат и офицеров, 750 единиц техники.

По данным Минобороны РФ, будут одновременно задействованы 25 полигонов в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево - Черкессии, Крыму, на наших военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Отдельные эпизоды разыграют на 16 военных аэродромах Юга России.

"В рамках морской фазы учений будут продемонстрированы действия сил Черноморского флота по оказанию помощи аварийным кораблям и судам, а также по пополнению запасов материальных средств в море", - сообщили во вторник в военном ведомстве страны. Там уточнили, что специалисты материально- технического обеспечения во взаимодействии с армейскими частями, организациями хранения военного имущества и вооружения, а также учреждениями Росрезерва отработают свои задачи на четырех тактических учениях с дивизиями и бригадами округа.

В Грозном досрочно завершили строительство учебного корпуса гимназии по программе «Стимул»

Уже с этого учебного года готов принять учащихся новый корпус гимназии №1 имени Ахмат-Хаджи Кадырова в столице Чеченской Республики. Здание построено на средства федеральной программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда» и способно принять 600 учеников. Общая стоимость объекта составила около 200 млн рублей, на 99% его строительство профинансировано федеральным центром.

В настоящее время новое здание активно готовится к открытию: уже полностью завершены строительно-монтажные работы, специалисты разместили в помещениях мебель и оборудование. К основному зданию новый блок присоединен теплым переходом. Открытие корпуса запланировано на конец августа, в преддверии 69 годовщины со дня рождения Первого Президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова.

«Учебный корпус к гимназии №1 имени Ахмат-Хаджи Кадырова построен чуть больше, чем за полгода. Он находится в центральной части города, которая активно застраивается новыми жилыми зданиями. Обеспечивая дополнительное расширение имеющихся объектов социального значения, мы стремимся создать комфортные условия для граждан, которые будут приобретать в этом районе жилье», - рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики Ахмед Газалапов. ?

За счет нацпроекта «Жилье и городская среда» новые соцобъекты в текущем году возведены на территории четырех муниципальных образований региона. Благодаря досрочному завершению строительно-монтажных работ в эксплуатацию они будут введены уже в этом году. Всего на мероприятия федеральной программы «Стимул» из средств федерального бюджета было выделено более 713 млн рублей.

Коронавирусные риски для нефти никуда не денутся до конца десятилетия — прогноз Strategic Petroleum Insights

По оценке главы Strategic Petroleum Insights Питера Уэллса, текущая пандемия будет оказывать влияние на нефтяные цены в течение следующих 10 лет

Международный отраслевой портал WorldOil опубликовал статью исполнительного директора исследовательской компании Strategic Petroleum Insights Питера Уэллса о влиянии коронавируса на рынок нефти. По его оценке, пандемия окажет глубокое и продолжительное воздействие на спрос и предложение нефти, а также на нефтяные цены в течение следующих десяти лет. Для понимания вызовов, которые стоят сейчас перед нефтедобывающими компаниями, аналитик предлагает два сценария — более реалистичным из них оказывается нарастание второй волны коронавируса, означающее слабое восстановление экономики после исходного шока. Хорошей новостью может быть разве что прогноз роста цен на нефть до примерно $80 к 2030 году.

Нефтяная индустрия претерпевает беспрецедентное нарушение в области спроса. Эта ситуация требует точности прогнозирования и реалистичных экономических моделей, которые позволят максимизировать прибыль компаний. Именно с этой целью был подготовлен нижеследующий анализ с использованием оригинальной модели глобального нефтяного рынка, в рамках которых совмещение геополитических и макроэкономических сценариев приводит к оценке количественных эффектов для:

роста ВВП;

спроса и предложения на нефть и природный газ;

цен на нефть.

Данная модель основана на закрытых глобальных базах данных по нефтяным и газовым месторождениям, всемирному потенциалу разведки углеводородов, легкой сланцевой нефти низкопроницаемых коллекторов и бассейнов сланцевого газа.

СЦЕНАРИИ

Два ключевых сценария основаны на факторе воздействия пандемии коронавируса:

оптимистический сценарий предполагает одну волну коронавируса и быстрое V-образное восстановление экономики;

пессимистический (реалистический сценарий) предполагает две волны пандемии, которые продлятся до второго квартала 2021 года включительно, с медленным восстановлением экономики.

ВИРУС РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

Пандемия коронавируса началась в Китае в конце 20119 года и к апрелю 2020 года агрессивно распространилась на остальной части Восточной Азии, в Европе и Северной Америке. В январе–апреле под воздействием ограничений на путешествия и закрытия предприятий в различных странах спрос на нефть резко сократился на 25-30 млн б/с. Однако ОПЕК во главе с Саудовской Аравией не реагировал на это масштабное снижение спроса вплоть до мая. Фактически добыча нефти в Саудовской Аравии достигла пика в 11,9 млн б/с в апреле, когда пандемия была в разгаре, увеличившись на 3 млн б/с начиная с января.

Сокращение предложения. Нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК (включая США), начали сокращать добычу в марте в связи с сокращением свободных мощностей хранения. В особенности этот процесс был характерен для Канады и США. К концу апреля добыча нефти в США сократилась на 1,8 млн б/с, главным образом за счет закрытия скважин в бассейнах сланцевой нефти. В апреле ОПЕК с опозданием созвал встречу для обсуждения сокращения добычи, и к июню добыча стран ОПЕК снизилась на 6 млн б/с в сравнении с январем. Неудивительно, что с января по апрель промышленные запасы нефти в странах ОЭСР выросли на 300 млн баррелей. Последствия неверных оценок ситуации ОПЕК/Саудовской Аравией будут оказывать давление на нефтяные цены до того момента, пока не исчерпаются излишние запасы.

Представляется, что на данный момент большинству стран Европы и Восточной Азии удалось радикально сократить масштаб пандемии и хорошо подготовиться к тому, чтобы справиться со второй волной осенью зимой 2020–2021 года без чрезмерного ущерба для экономик.

Однако то же самое нельзя утверждать применительно к США, Центральной и Южной Америке, Африке, Индии и Ближнем Востоке. В этих регионах возникновение второй волны коронавируса выглядит вероятной, тем более что и первая волна по-прежнему не поставлена под контроль.

При таком развитии событий ущерб для экономики, похоже, будет более глубоким и масштабным.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА

Избыток предложения на рынке нефти сохраняется, как и после 2014 года, и, по всей вероятности, такая ситуация сохранится и во второй половине нынешнего десятилетия. В таком случае стоимость нефти оказывается очень чувствительной к политике ОПЕК и эффективности ее реализации. Особым вызовом для ОПЕК станет управление восстановлением спроса, пострадавшего от пандемии.

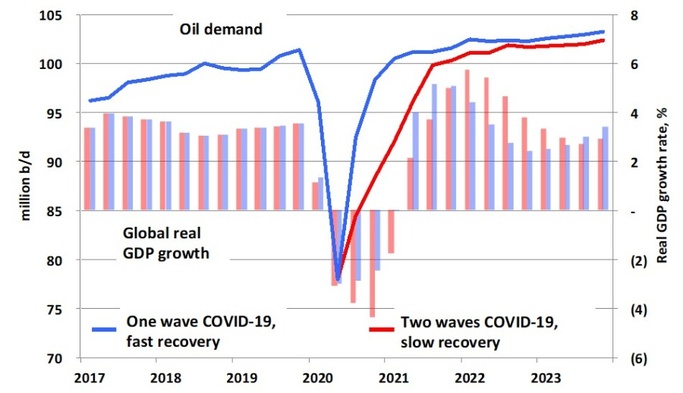

Спрос. Исторические и прогнозные тренды мирового спроса на нефть и мирового экономического роста в рамках двух сценариев изображены на рис. 1. В сценарии с одной волной пандемии предполагается быстрое V-образное восстановление экономики в первой половине 2021 года, однако спрос на нефть не восстанавливается до прошлогоднего уровня до 2022-23 годов и остается существенно ниже тренда до пандемии. Текущая ситуация с развитием пандемии предполагает, что более вероятен исход, близкий к пессимистическому сценарию.

В краткосрочной перспективе избыток нефтяных запасов будет сохранять воздействие на цены. В случае медленного роста спроса для ликвидации этих запасов в течение ближайших нескольких лет потребуется строгая дисциплина со стороны ОПЕК. При этом оба сценария учитывают фактор снижения спроса на бензин и дизельное топливо, исходя из того, что к 2040 году 60% продаж новых автомобилей придется на технику с нулевой углеродной эмиссией. Поэтому оба сценария предполагают, что пик замедления спроса на нефть придется на середину 2030-х годов на уровне 105-108 млн б/с.

Предложение. ОПЕК и Саудовская Аравия сталкиваются с обескураживающими задачами, которые бросают вызов единству картеля. Если ОПЕК хочет успешно пройти нынешнее десятилетие, качество ее аналитики, политики и принимаемых решений должно быть принципиально улучшено. В краткосрочной перспективе уравновесить предложение с вероятным неуверенным восстановлением спроса окажется сложным в связи с восстановлением добычи в странах, не входящих в ОПЕК. Учитывая наличие избыточных запасов нефти в объеме более 300 млн баррелей, для ОПЕК было бы разумным решением действовать более консервативно в части восстановления добычи.

В среднесрочной перспективе картелю также придется пережить возможное возвращение на рынок примерно 5,7 млн б/с выпавших из-за войн, санкций и гражданских беспорядков объемов добычи в самих странах ОПЕК (Венесуэла, Иран и Ливия) и у прочих производителей (Сирия и Йемен). Ожидается, что уже в этом году на рынок начнет возвращаться ливийская нефть, однако сохраняется высокая вероятность продолжения гражданской войны. Возвращение Венесуэлы и Ирана, скорее всего, будет более медленным, поскольку в Венесуэле продолжается медленная деградация государства, а санкции США в отношении Ирана по-прежнему действуют.

Тем не менее, представляется вероятным, что еще до середины текущего десятилетия Иран и Венесуэла вернутся к более высоким уровням добычи.

Саудовской Аравии и другим членам ОПЕК придется адаптироваться к этому, при необходимости снижая добычу.

Это окажет значительное давление на страны ОПЕК, которые и так испытывали финансовое напряжение из-за ряда опрометчивых политических решений начиная с 2014 года и воздействия коронавирусной пандемии.

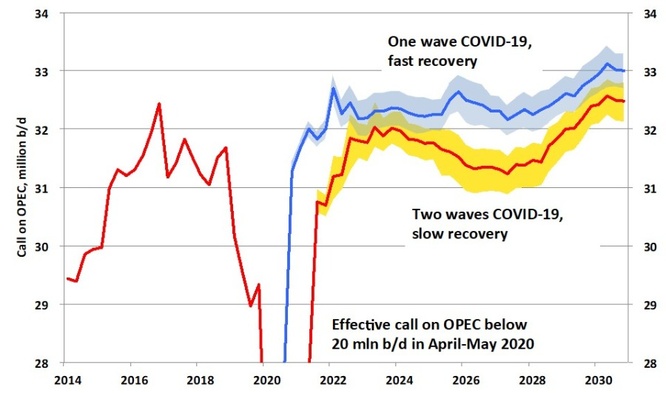

ОПЕК также придется справляться с восстановлением добычи сланцевой нефти в США по мере увеличения спроса и роста цен. На рис. 2 представлен прогноз добычи ОПЕК в рамках двух сценариев. В пессимистическом сценарии добыча ОПЕК увеличится до 32 млн б/с к 2024 году, но во второй половине десятилетия снизится до 31 млн б/с. Далее, в 2030-х годах, спрос на нефть стран ОПЕК будет расти, поскольку несколько крупных нефтедобывающих стран вне ОПЕК, в особенности Россия, столкнутся с циклическим спадом добычи.

В США с 2002 по 2019 годы добыча сланцевой нефти увеличилась с нуля до примерно 7 млн б/с, продемонстрировав в прошлом году наибольшее увеличение спроса начиная с 2011 года. Американский сланцевый сегмент, в сущности, выступает ведомым игроком рынка, а не стабилизирующим производителем наподобие ОПЕК. Чувствительность американской сланцевой нефти к уровню цен варьируется в зависимости от конкретного бассейна, наиболее устойчивым к их снижению является бассейн Пермиан. Побассейновое моделирование с использованием нашей оценки допустимого количества скважин и исторических данных о численности буровых установок показывает, что американской сланцевой добыче требуется примерно 6 месяцев для того, чтобы начинать реагировать на тот или иной ценовой сигнал, и до 12 месяцев для полной реакции, включающей снижение количества установок и новых продуктивных скважин. Это связано с наличием временного лага, необходимого для консервации скважин, хежирования нефтеносных горизонтов и издержек поставок, а также в связи с необходимостью продолжать бурение для сохранения производства в связи с резким спадом добычи на сланцевых скважинах.

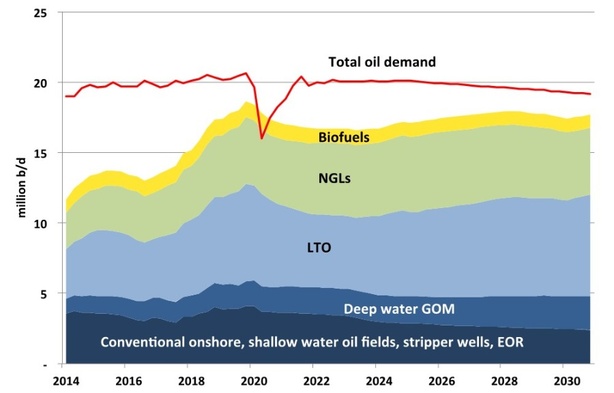

Резкое падение сланцевой добычи в США нынешней весной более чем на 1 млн б/с было исключительным случаем, связанным с закрытием существующих продуктивных скважин в ситуации, когда возникла угроза падения доступных емкостей для хранения нефти и спроса на нее. Исторические и прогнозные показатели объема американской сланцевой добычи в основных бассейнах и количества буровых установок представлены на рис. 3, где подчеркивается, что этот сегмент рынка реагирует с отсрочкой и на падение, и на рост цен на нефть.

Согласно нашим прогнозам, в сценарии одной волны коронавируса сланцевая добыча в США сократится на 1,5-2 млн б/с и восстановится после 2022 года, а в сценарии с двумя волнами пандемии это произойдет лишь после 2024 года. Финансово уязвимые добытчики даже в бассейне Пермиан с низкими издержками вряд ли выживут без значительной внешней помощи и долгового «менеджмента». В дальнейшем восстановление цен на нефть приведет к росту сланцевой добычи, которая в начале 2030-х годов выйдет на плато 8-9 млн б/с.

На рис. 4 показан расширяющийся до середины 2020-х годов разрыв между прогнозными спросом и предложением в США. Главным образом это связано с сокращением добычи сланцевой нефти в 2020–2024 годах. Ожидается, что чистый импорт нефти в этот период составит 3-4 млн б/с.

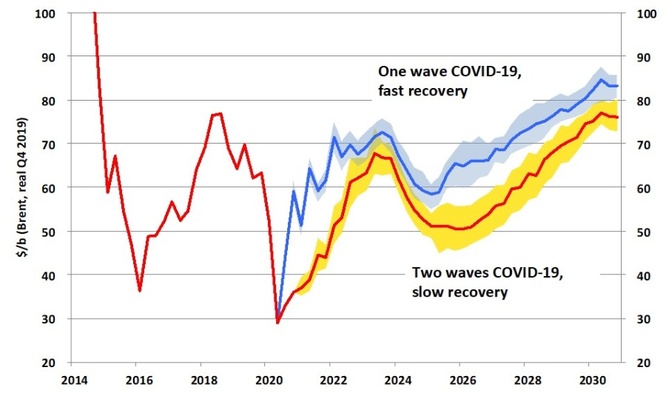

Цены. На рис. 5 представлена траектория нефтяных цен на нефть до 2030 года, включающая три фазы:

Выход из пандемии к 2022-2024 году, увеличение цен до $65-70 за баррель;

Закрепление тренда и «нетвердое плато» во второй половине 2020-х годов ($50-60 за баррель);

Постепенные роль цен в направлении $80 за баррель по мере уплотнения структуры предложения к 2030 году.

Коронавирус оказал глубокое воздействие на глобальную экономику, а следовательно, и на цены на нефть, и это воздействие будет особенно существенным в наиболее вероятном случае глубокой и продолжительной рецессии в связи с затянувшейся пандемией. Без агрессивного вмешательства ОПЕК средняя стоимость барреля нефти будет оставаться ниже $50 вплоть до середины 2022 года.

Избыток предложения на рынке будет наблюдаться до конца 2020-х годов, поэтому политика ОПЕК является ключевым фактором на этой стадии «неустойчивого плато».

Ценовые прогнозы в рамках двух сценариев зависят от того, насколько эффективно ОПЕК будет управлять своей добычей. Выраженное падение цен в прогнозе на 2024–2027 годы проистекает из ожидаемого роста добычи американской сланцевой нефти по мере роста цен выше уровня $50-60 за баррель.

У ОПЕК имеется три варианта ответных мер:

Управлять добычей только с целью выполнения собственных требований (этот вариант отражен в двух представленных на рис. 5 сценариях);

Проводить сокращение добычи для поддержания цен на более высоком уровне (например, $60-70 за баррель);

Бороться за долю рынка, добывая больше его потребностей, что приведет к падению цен ниже $50 за баррель.

Если ОПЕК поставит для себя цель бороться за цену на нефть, то она может удержаться на желаемом уровне или близко к нему за счет дальнейшего ограничения добычи. Если ОПЕК будет бороться за долю рынка, то цена при растущем спросе упадет до уровня $40-45, а при неизменном или падающем спросе — примерно до $30 за баррель, что будет соответствовать предельным издержкам добычи. Но, как мы уже видели в 2014, 2015-2016 и 2020 годах, данная рыночная стратегия не работает, поскольку американская сланцевая нефть быстро восстанавливается, если цены держатся на уровне $45-50 за баррель. Единственным гарантированным результатом такой стратегии оказывается дальнейшее ужесточение финансовой ситуации в странах ОПЕК, что затрудняет их способность наращивать долг на международных рынках и вынуждает опустошать свои валютные резервы.

Во второй половине десятилетия мы прогнозируем, что спрос и предложение сблизятся в укрепляющемся равновесии, поскольку добыче вне ОПЕК, в особенности в России, предстоит спад, а американская сланцевая нефть выйдет на плато.

Мы ожидаем, что даже без вмешательства ОПЕК цены на нефть повысятся до $80-90 за баррель в сценарии с одной волной пандемии или до $70-80 при двух волнах.

Общие элементы двух сценариев.

ОПЕК управляет своей добычей только с целью выполнения собственных требований;

Ливия возвращается к полной мощности своей добычи в начале 2020-х годов;

Венесуэла постепенно возвращается на рынок в 2022-2027 годах;

Санкции против Ирана отменяются в 2025 году;

Ирак к началу 2030-х годов достигает мощности добычи в 6 млн б/с;

Шельфовая добыча в Бразилии выходит на пик примерно в 6 млн б/с в середине 2030-х годов;

Американская сланцевая добыча в начале 2030-х годов приобретает макисмальный потенциал в 8-9 млн б/с;

Добыча нефти в России начинает снижаться во второй половине 2020-х годов;

Прогнозы спроса на бензин и дизельное топливо основаны на собственной модели, предполагающей, что в 2040 году проникновение электромобилей на рынок новых машин составит 60% продаж, причем на 80% они будут представлять собой машины с электрическим двигателем или на водородном топливе;

На добычу и спрос не повлияют какие-либо иные факторы наподобие глобальных экономических спадов или конфликтов/санкций.

Об авторе. Питер Уэллс в течение 30 лет работал в сфере исследований, разведки и развития бизнеса и технологий в компаниях Shell, BP и LASMO на Ближнем Востоке, в Западной Африке, бывшем СССР и в Северном море. Он руководил развитием бизнес-стратегии ВР на юге Каспийского бассейна и был главным переговорщиком компании в Азербайджане в 1992-93 годах. В дальнейшем Уэллс был директором по развитию бизнеса компании LASMO на Ближнем Востоке, реализовав ряд успешных проектов в Иране, выступил сооснователем глобальной геологоразведочной компании Neftex, которая в 2014 году была приобретена компанией Halliburton. В 2005 году основал исследовательскую компанию Strategic Petroleum Insights.

Рис. 1. Исторические и прогнозные тренды динамики роста мировой экономики (правая шкала, %) и совокупный спрос на нефть (левая шкала, млн б/с) для двух сценариев распространения коронавируса. Синий график — одна волна, красный график — две волны.

Рис. 2. Исторические и прогнозные тренды для добычи ОПЕК для двух сценариев развития пандемии (млн б/с). Синий график — одна волна, красный график — две волны.

.jpg)

Рис. 3. Исторические и прогнозные (два сценария) показатели добычи сланцевой нефти в США (млн б/с, левая шкала), историческое и прогнозное количество буровых установок в ключевых сланцевых бассейнах (шт., правая шкала).

Рис. 4. Исторические и прогнозные данные о производстве и потреблении нефти и нефтепродуктов в США (млн б/с). Сверху вниз: совокупный спрос на нефть — биотопливо — газовый конденсат — сланцевая нефть — шельфовая нефть из Мексканского залива — прочая нефтедобыча

Рис. 5. Исторические и прогнозные тренды нефтяных цен в рамках двух сценариев развития пандемии

Перевод подготовил Сергей Танакян

В июле 2020 года с крупных вокзалов Северо-Кавказской железной дороги в пригородном и дальнем сообщении отправлено 1,2 млн пассажиров. Это на 21% больше, чем в июне 2020 года, сообщила пресс-служба магистрали.

«Основная нагрузка по организации отправки пассажиров в июле пришлась на вокзальные комплексы Краснодарского края и Ростовской области», - говорится в сообщении.

Лидером по количеству пассажиров стал вокзал Адлер – 158 тыс., второе место у вокзала Краснодар-1 – 143 тыс., а третье – у вокзала Ростов-Главный – 135 тыс.

Далее следуют Сочи – 129 тыс., Лазаревская – 87 тыс., Анапа – 66 тыс., Туапсе - 58 тыс. и Новороссийск – 41 тыс.

Ранее Gudok.ru сообщал, что дневные экспрессы перевезли 500 тыс. пассажиров на СКЖД с момента восстановления курсирования.

В «Орлёнке» стартовала программа «Юный следователь»

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в рамках девятой смены открылась программа «Юный следователь», посвящённая 60-летию «Орлёнка» и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участниками программы стали 55 ребят от 11 до 17 лет из Москвы, Московской области и Краснодарского края. Все они – победители всероссийского конкурса на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе «Юный следователь».

Ключевая тема программы – тайны следствия в годы Великой Отечественной войны.

Во время смены ребята познакомятся с профессией следователя: изучат азы криминалистики, почерковедения, побывают на интерактивных занятиях и викторинах, примут участие в игре «Победный маршрут», познакомятся с историей появления Следственного комитета, основными положениями в сфере прав человека, посетят уроки патриотического воспитания.

Спикерами проекта выступают студенты Московской академии Следственного комитета Российской Федерации.

«Впервые программа «Юный следователь» открылась в Центре два года назад. За это время она полюбилась и её участникам, и педагогам. Ребята имеют уникальную возможность погрузиться в историю предварительного следствия в России, приобрести теоретические знания в области права и практические навыки при работе с криминалистической техникой», – прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

Цель программы – патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, а также повышение правосознания детей.

Справочно

Всероссийский детский центр «Орлёнок» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11–16 лет, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации.

В июле 2020 года Центр отметил свой 60-летний юбилей.

10 августа в Центре стартовала девятая смена, которая проходит в очном формате. В ней принимают участие около 2500 детей из Краснодарского края, Москвы и Московской области, Республики Адыгея, Ставропольского края, Ростовской области, а также из Арктической зоны России: Мурманской и Архангельской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Саха (Якутия). Смена продлится до 30 августа 2020 года.

На Ставрополье 98% субъектов МСП получили господдержку на оплату труда

На Ставрополье 98% малых и средних предпринимателей, наиболее пострадавших из-за пандемии, воспользовались безвозмездной финансовой господдержкой для сохранения занятости и оплаты труда работников, сообщает Минэкономразвития края.

С начала режима повышенной готовности министерство разработало комплекс мер по предоставлению господдержки субъектам МСП в 12 сферах деятельности, наиболее затронутых пандемией. Всего в Ставропольском крае признаны пострадавшими из-за последствий ограничительных мер около 38 тысяч индивидуальных предпринимателей и организаций МСП.

Для оказания такой поддержки в регионе утверждён План первоочередных мероприятий.

Меры поддержки включают предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, освобождение от уплаты налогов во II квартале 2020 года, снижение ряда налоговых ставок, предоставление беспроцентных кредитов и льготных займов и ряд других. Наиболее востребованной оказалась прямая безвозмездная финансовая поддержка для сохранения занятости и оплаты труда.

Кроме того, прямая финансовая поддержка предоставлялась субъектам предпринимательства и социально ориентированным НКО на мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции. Такие субсидии в крае получили почти 5,2 тысячи предпринимателей и организаций, отметили в министерстве.

"Золотой час" короче

Качественные дороги к больницам помогают вовремя оказать экстренную медицинскую помощь

Текст: Роман Кияшко (Ставрополь) , Роман Мерзляков (Волгоград) , Яна Шамаева (Ижевск - Киров)

Жизнь человека зависит порой не только от врача, но, как это ни странно звучит, и от дороги. "Скорая" по ухабам и кочкам доберется до клиники дольше, чем по гладкому асфальту, а каждая минута на счету. Но есть нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", и благодаря ему сегодня ремонтируют 800 подъездов к медучреждениям. Вот некоторые примеры из регионов.

Скорость для неотложки важна. У врачей в ходу такое понятие, как "золотой час": чем раньше приняты меры, тем больше шансов спасти жизнь. Главный врач волгоградской клинической больницы N 25 Наталья Ляхова даже сказала, что сейчас можно говорить о "платиновой минуте". Настолько высока ценность своевременной помощи.