Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

За два месяца 2020 года для перевозки багажа в специализированных купе поездов формирования Северо-Кавказского филиала АО «ФПК» пассажиры оформили 860 документов. Это на 16,5% больше, чем в январе-феврале 2019 года. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги.

В общей сложности за два месяца текущего года для перевозки личных вещей приобретено свыше 1,4 тыс. мест в специальных купе.

«Перевозка личных вещей в багажных купе традиционно пользуется популярностью у пассажиров. Стабильный спрос на услугу объясняется тем, что при её заказе багаж следует в одном поезде с хозяином», – отмечается в сообщении.

Перевозку багажа можно оформить в билетной кассе, в том числе предъявив купленный электронный билет. Данную услугу также можно заказать на сайте ОАО «РЖД» во время приобретения билета на поезд или к электронному билету, купленному ранее. При оформлении электронного перевозочного документа пассажиру выдаётся контрольный купон электронной багажной квитанции с реквизитами перевозки, который он должен распечатать.

Багаж сдаётся в отдельное купе непосредственно при посадке пассажира в поезд при предъявлении распечатанного контрольного купона. В багажные купе принимается до трёх мест багажа от одного пассажира. Габариты каждого по сумме трёх измерений (ширина, длина и высота) не должны превышать 180 см, вес – 75 кг. Общий допустимый вес багажа – до 200 кг.

Как ранее сообщал Gudok.ru, услуга перевозки багажа в отдельном купе предоставляется пассажирам с июня 2013 года. В качестве пилотного проекта она сперва была реализована в фирменном поезде № 15/16 «Арктика» сообщением Москва – Мурманск. В конце того же года услугу внедрили на всей сети железных дорог России.

Косатка и каспийский тюлень «плывут» в Красную книгу

Вице-премьер Виктория Абрамченко поддержала решение о включении в Красную книгу России морских млекопитающих. Под особую охрану хотят взять каспийского тюленя и плотоядную косатку, обитающую в северной части Тихого океана.

Решение о необходимости дополнительной защиты каспийского тюленя и дальневосточной плотоядной косатки приняла комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам. Аналогичное заключение дали эксперты Российской академии наук, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

«Задачей государства является реальная защита и сохранение всего спектра отечественного биологического разнообразия. Мы создаем необходимые условия для восстановления природного баланса, а также ликвидируем любые риски снижения популяции особо редких животных. И впервые за 20 лет в России будет обновлен перечень исчезающих животных, которым требуется защита», – прокомментировала ситуацию зампредседателя правительства Виктория Абрамченко.

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа, с 2008 г. имеет охранный статус в Красном списке Международного союза охраны природы. Промысел этого животного не ведется. По оценке ВНИРО, численность каспийского тюленя находится в интервале 43–66 тыс. особей.

Среди российских ученых были серьезные разногласия по разделению косаток, обитающих в северной части Тихого океана, на «рыбоядный» и «плотоядный» экотипы. Однако в пресс-релизе правительства отмечается, что «такой подход признается международным научным сообществом».

«Косатки двух форм различаются особенностями питания, социальной структурой и морфологией, а главное – репродуктивно изолированы. Общая численность дальневосточной популяции «плотоядной» косатки в российских водах не превышает несколько сот особей, что сравнимо с оценками численности амурского тигра, сохранение которого является приоритетным для государства», – отмечается в сообщении.

В Министерстве природных ресурсов и экологии указали на низкую численность плотоядных косаток: не более 250 особей в северо-западной части Охотского моря.

Также, по данным ведомства, в новом списке животных для Красной книги РФ – тюлень-монах. Он обитает в Черном море и уже не встречается в пределах СНГ.

Как сообщили в пресс-службе Минприроды, перечень подготовлен для направления на регистрацию в Министерство юстиции.

Fishnews

Рейтинг востребованности вузов в РФ - 2019

Выпускники сельскохозяйственных вузов вновь, как и годом ранее, стали самыми востребованными у работодателей в 2019 году; в среднем 72% выпускников получают направление на работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".

В 2019 году в исследование включены 436 вуза, что на 12 меньше, чем в 2018 году (444 вузов). Сокращение числа участников рейтинга связано с реорганизацией, объединением ряда вузов. Оценка вузов проводилась по таким показателям, как доля выпускников, получивших направление на работу, коммерциализация интеллектуального продукта организации, а также цитирование трудов ее сотрудников.

В рейтинг вошли государственные, муниципальные и частные организации высшего образования, среди которых 88 классических университетов, 125 инженерных вузов, 49 сельскохозяйственных, 65 гуманитарных (в том числе, педагогические, филологические, физкультуры и спорта), 59 из сферы управления и 50 медицинских.

"В группе сельскохозяйственных вузов доля направлений на трудоустройство наиболее высока – в среднем, 72% выпускников получают направление на работу. Наименее востребованы работодателями выпускники вузов сферы управления – в среднем, около 33%, однако этот показатель устойчиво растет в последние годы. В целом, доля направлений на работу не коррелирует с основной направленностью образовательной деятельности вуза. Различные типы вузов показывают самые разные стратегии работы по трудоустройству выпускников", - сообщается в релизе.

Согласно результатам исследования, в 2019 году в инженерных вузах 64% выпускников получили направления на работу, в гуманитарных вузах – 62%, в медицинских вузах 60% и в классических университетах – 53%.

Коммерциализация и цитируемость

По показателю "доля средств в бюджете вуза от научных исследований, разработок, программ профессионального обучения для организаций" лидируют инженерные вузы. В среднем, коммерциализация их интеллектуального продукта составляет почти 16% бюджета.

Почти в два раза меньше средние показатели у сельскохозяйственных вузов. Самые низкие средние значения у медицинских и гуманитарных вузов – примерно по 6%.

Авторы исследования не выявили четких закономерностей цитируемости научных публикаций для исследователей из разных групп вузов. В большинстве сельскохозяйственных и гуманитарных вузов работают по 7-13 авторитетных ученых, в вузах сферы управления - по 8-15, в медицинских вузах – по 12-15, в инженерных вузах – от 10-12 до 15-17. Классические университеты лидируют по абсолютному значению индекса цитирования, но в большинстве случаев это те же 12-17 авторитетных исследователей.

Лидеры рейтинга

В группе "Сельскохозяйственные вузы", по данным исследования, свое лидерство сохранил Ставропольский государственный аграрный университет. На второе место поднялся Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина (третье место в 2018 году), замыкает тройку лидеров Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина (второе место в 2018 году).

Согласно результатам рейтинга самым востребованным вузом в группе классических университетов вновь стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, на втором месте - Юго-Западный государственный университет (третье место в 2018 году), на третьем - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (второе место в 2018 году).

Тройка наиболее востребованных гуманитарных вузов за год сохранилась без изменений. В ней вновь лидирует Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, на втором и третьем месте соответственно - Московский городской педагогический университет и Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена.

Лучшим из медицинских вузов стал Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (второе место в 2018 году), за ним следует Алтайский государственный медицинский университет (третье место в 2018 году) и замыкает тройку Волгоградский государственный медицинский университет. Лидер прошлого года, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, опустился в рейтинге на пятое место)

В группе "Вузы сферы управления" на первом месте вновь Российская Экономическая Школа (институт), на втором месте - Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, а на третьем - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (второе место в 2018 году).

Бессменным лидером рейтинга среди инженерных вузов остался Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", за ним следуют Московский физико-технический институт и Сколковский институт науки и технологий.

"Социальный навигатор" - проект МИА "Россия сегодня", специализирующийся на эксклюзивных международных и российских социальных исследованиях в сферах образования, медицины и городской среды. Проект становился лауреатом престижных премий России — "Премии Рунета" и Национальной программы "Лучшие социальные проекты России" 2012 года.

МГУ остался самым востребованным классическим университетом в России

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова в 2019 году сохранил позицию самого востребованного классического университета в России, следует из рейтинга востребованности вузов "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".

Отмечается, что в 2019 году в исследование были включены 436 вузов, что на 12 меньше, чем в 2018 году (444 вуза). Сокращение числа участников рейтинга связано с реорганизацией, объединением ряда университетов.

В рейтинг вошли государственные, муниципальные и частные вузы, среди которых 88 классических университетов, 125 инженерных вузов, 49 сельскохозяйственных, 65 гуманитарных, 59 вузов сферы управления и 50 медицинских.

"В группе "Сельскохозяйственные вузы" свое лидерство сохранил Ставропольский государственный аграрный университет. Самым востребованным классическим вузом вновь стал Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. В группе "Гуманитарные вузы" вновь лидирует Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. В группе "Вузы сферы управления" на первом месте вновь Российская Экономическая Школа (институт)", — рассказали в "Социальном навигаторе".

Авторы рейтинга отмечают, что в группах лидеров отечественного высшего образования надежно и устойчиво обосновались и региональные университеты. По мнению руководителя проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Натальи Тюриной, это позволяет обеспечить студентам доступ к качественному образованию по всей территории России и позитивно отражается на рынке труда ее субъектов.

Лучшим из медицинских вузов в рейтинге стал Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова.

"Востребованность выпускников на рынке труда — один из важнейших критериев качества подготовки медицинских кадров. Президент России четко поставил задачу обеспечить медицинскими кадрами все регионы Российской Федерации до 2024 года… В Сеченовском университете созданы все условия для приема целевиков в объеме, который озвучил президент", — считает ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко.

Он также отметил, что получение Сеченовским университетом лидерского места в рейтинге – "еще один шаг, направленный на повышение глобальной академической конкурентоспособности".

Лидером рейтинга среди инженерных вузов остался Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".

"Рейтинг МИА "Россия сегодня" по востребованности вузов важен для студентов, абитуриентов и их родителей, а также для самих университетов… Приятно, что НИЯУ МИФИ занял в этом рейтинге первое место среди инженерных (технических) университетов. Выпускники НИЯУ МИФИ широко востребованы на рынке труда, в первую очередь, в высокотехнологичных российских отраслях, а также в ведущих зарубежных научно-образовательных центрах и компаниях", — заявил ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов.

Это уже пятое исследование востребованности российских университетов. В основе три группы показателей: доля выпускников, получивших направление на работу, коммерциализация интеллектуального продукта организации, а также цитирование трудов ее сотрудников.

В этом году исследование посвящено первому министру образования и науки Самарской области, доктору физико-математических наук, профессору Ефиму Когану, руководителю этого проекта в 2014-2019 годах, скончавшемуся в ноябре прошлого года.

Ваше слово, товарищ "Маузер"

Как проходила уникальная премьера спектакля в Александринском театре

Текст: Елена Герусова

Александринский театр впервые за всю свою историю, а это без малого 265 лет, сыграл премьеру без зрителей в зале, но с показом спектакля на многомиллионную аудиторию в режиме реального времени. Новую работу Теодороса Терзопулоса по пьесе Хайнера Мюллера "Маузер" в опустевшем театре, с четвертого яруса смотрели лишь избранные.

Такой торжественной тишины не было еще ни на одной премьере. Приглушенный блеск золота многоярусного александринского зала, глубина и мощь черной сцены, вынужденное отсутствие публики, творческая сосредоточенность, чувство сопричастности к происходящему, каждого из присутствующих в театре создали особую энергию, атмосферу мистериальности происходящего.

В зале на самых высоких ярусах было от силы человек десять, но спектакль смогли увидеть миллионы зрителей в онлайн-проекте "Большой эфир" в приложении "Триколор Кино и ТВ" и через спутник.

Конечно, премьеру планировали сыграть совсем иначе. Но меры противодействия распространению коронавируса, и в их числе запрет на посещение театров публикой изменили ситуацию, расширила аудиторию, изменили форму присутствия зрителей на спектакле. И будто бы сам рок окончательно обнажил суть этого радикального, экстремального текста Хайнера Мюллера.

В свое время Хайнера Мюллера (1929 -1995) - немецкого драматурга, крупнейшее лицо немецкого театра после Бертольта Брехта, не только награждали самыми престижными литературными премиями, но и запрещали в ГДР, а в СССР так и вовсе не ставили. Автора, в частности, обвиняли в историческом пессимизме.

После нового спектакля Теодороса Терзопулоса стало окончательно ясно, что суть драматургии Мюллера никак не политика. Это особая философия трагедии, в чистоте своей равная трагедии архаической. В этом рассуждении обращение Терзопулоса, ведущего мастера интерпретации основополагающих принципов древнегреческой трагедии на современной сцене, вполне закономерно. В ритмизованной прозе "Маузер" описывает судебный процесс, где, подобно античной драме действуют Герой и Хор. Герой дрался "на фронтах Гражданской войны", "раздавал смерть в городе Витебске Врагам революции", он убивал ради революции, и теперь должен умереть ради нее.

На сцене круглый подиум, и врезающийся в него острая, высокая трибуна. Мишень и дуло, земля и высота. Спектакль начинается с невнятного гула, с шепота взроптавшего человека, уставшего убивать. В центр круга выходит молодой человек (артист Николай Белин). Постепенно героев становится больше. Пять рельефных скульптурные торсов, слаженный поток ритмизованной прозы, создают единое пластическое тело спектакля и выводят сюжет на уровень трагедии универсального человека. Человека без имени и без личности, но оказавшегося на краю своей судьбы, вступившего в диалог с мироустройством. Это прекрасная ансамблевая работа молодых артистов Александринского театра.

Во многих из своих пьес Хайнер Мюллер обращается к сюжетам мировой литературы. "Маузер" - не исключение. Радикальная вариация на тему романа Михаила Шолохова "Тихий Дон", эпизод из Второй книги романа, описывающий службу Бунчука в Революционном трибунале Донского ревкома. В пьесе слышны также и мотивы "Конармии" Исаака Бабеля. А звучащее в пьесе название города Витебска - это любое место Земли, где случилось насилие ради идеи.

Спектакль Теодороса Терзопулоса, не взирая, на присутствующие на сцене фотографии реальных героев ушедшего века, далек от историзма. Он не о гражданской войне и не войне вообще. На авансцене выстроен ряд пустой обуви, а над сценой поднимается крест из плащей цвета хаки - и это конечно метафора жертв политических и военных катастроф. Но спектакль о другом.

Он об обращении человека к себе, он о суде человека над собой, он о мольбе к Богу. Он о несовместимости насилия с духовной природой человека.

Спектакль развивается в нескольких плоскостях. Есть трибуна высшего суда, не принимающего оправданий и объяснений, трибуна равнодушия богов. Здесь на самой высокой точке Судья (Елена Немзер), непререкаемый оппонент Героя, но в финале и она принимает на себя общую судьбу человека. Под авансценой, в оркестровой яме Инспектор (в этой роли Игорь Волков) и женский Хор. Развивающийся рефренами текст Хайнера Мюллера в этой плоскости наполняется идеологической логикой. И наконец, в самом зале, в амфитеатре есть зона, где действует другой герой. В отличие от универсального Героя на сцене, это человек с возрастом и читающейся биографией. Первый обвиняемый - Николай Мартон. Рядом с ним - мужской хор. Николай Мартон ведет свою роль в широком диапазоне, от драмы страха смерти маленького человека к эксцентрической фигуре обвинения искажения человеческой природы.

"Маузер" Терзопулоса - это один из редких примеров высокого поэтического театра, и еще более редкий пример монодрамы на современной сцене, со многими действующими лицами, но с одним героем. Этот Герой - человек, не желающий превращаться в машину, погрязший в убийстве, но отрицающий смерть. Реальные и метафорических приметы жертв войн и репрессий здесь - документальное обоснование острой необходимости этого обращения.

В эпилоге человек из Хора (Иван Супрун) идет по центральному проходу партера и откуда-то из горла артиста звучит немотствующий стон, в котором с трудом, но начинают угадываются слова "Научи меня, Боже, любить". В пустом зале отклика эти слова не находят. И потому звучат еще трагичнее. Но все надежду на прозрение человека оставляют. Парадоксально, но "Маузер" в Александринском театре, оказывается, не трагедией гуманизма, а гимном ему.

Кстати

Международный проект "Русские сезоны" Министерства культуры РФ запустил на официальном сайте бесплатный онлайн-сервис Stay home with Russian Seasons, где каждую неделю будут показывать театральные постановки, концерты, балетные спектакли, кинофильмы. Виртуальный сезон открыла запись концерта Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимира Федосеева.

"Для такого крупного международного зарубежного российского проекта в сфере культуры нынешняя ситуация тоже вызов, - говорит генеральный директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев. - Мы перенесли 100 процентов мероприятий с марта и апреля 2020 года на более поздний срок (в этом году "сезоны" проходят во Франции, Бельгии, Люксембурге), но не остановились на этом. Чтобы обеспечить доступ к культурному контенту из России для всех желающих и продолжить наш марафон, мы запустили онлайн-сервис Stay home with Russian Seasons". По его словам, на призыв предоставить видеоматериалы для трансляций откликнулись Александринский театр, Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой, проект "Кинопоэзия" и многие другие.

25 марта в 19.00 по московскому времени - зрителям представят ораторию "Андрей Рублев" в исполнении Московского Синодального хора, симфонического оркестра Voce Anima и хора Московского Богоявленского кафедрального собора в Елохове. А в пятницу, 27 марта, покажут подборку лучших танцев Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана "Лезгинка".

Теплый прием

Какая погода будет летом

Текст: Ольга Игнатова

Грядущее лето будет теплым, но экстремальной жары синоптики не обещают. Росгидромет и Гидрометцентр представили прогноз погоды и осадков на так называемый вегетационный период - с апреля по сентябрь.

Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура в оставшиеся весенние месяцы и летом ожидается в пределах и чуть выше нормы. В апреле выше нормы средняя месячная температура ожидается на востоке Северо-Западного и севере Приволжского федеральных округов, на большей части Уральского округа, в Сибирском федеральном округе, на Чукотке и в Приморском крае.

При этом апрель обещает быть засушливым на юге Иркутской области, в Бурятии и в Забайкалье. Много дождей прогнозируется на северо-западе и на юго-востоке европейской территории, на севере Урала, на юге Красноярского края, на Алтае.

Май ожидается теплым в западных областях Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов, в Забайкальском крае, Амурской области и на юге Якутии. Дефицит осадков наиболее вероятен в Дагестане и Калмыкии, Иркутской области, в Бурятии и Забайкальском крае. Больше нормы может выпасть осадков на северо-востоке Уральского и севере Сибирского округов, на севере Якутии.

В июне теплее обычного прогнозируется на востоке Южного и Северо-Кавказского округов, на севере Урала и Сибири. Засушливым первый летний месяц может быть на западе Центрального и Северо-Западного округов. Зато много осадков может быть на юге Урала, на юго-западе и северо-востоке Сибири.

Июль ожидается довольно теплым в Хабаровском крае и на Камчатке. В целом же на территории страны температура прогнозируется в пределах нормы. Избыток осадков возможен на юге Западной Сибири.

На европейской территории август будет комфортным и без обильных осадков. Сентябрь пока представляется неоднородным. Бабье лето, скорее всего, будет, но в каких числах, сейчас сказать невозможно (в последние годы бабье лето всегда было, причем по несколько раз).

Как добавил Вильфанд, тепло на европейскую территорию придет уже на этой неделе благодаря антициклону. К выходным в Москве может потеплеть до 18 градусов.

Мы за ценой не постоим: что закупают российские больницы во время пандемии

Российское правительство объявило о выделении 23 миллиардов рублей на закупку оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом. "Новые Известия» на официальном портале госзакупок Российской Федерации промониторили конкурсы, по которым закупаются товары и услуги для борьбы с объявленной эпидемией.

ЮЛИЯ СУНЦОВА

Средства выделяются в первую очередь на поддержку медицинской и фармацевтической промышленности, сообщил вчера премьер Михаил Мишустин. Большая доля транша уходит в Минпромторг – на 7,5 млрд рублей планируют закупить аппараты искусственной вентиляции легких, на 5 млрд рублей - теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры и установки для обеззараживания воздуха. Еще 10 млрд рублей получит Фонд развития промышленности на производство и закупку оборудования и продукции для диагностики, выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний.

Помимо этого транша, правительство распорядилось выделить 491,7 миллиона рублей Федеральному медико-биологическому агентству на выполнение работ в рамках борьбы с распространением вируса.

По действующему законодательству органы власти и учреждения с госучастием вправе приобретать товары и услуги за бюджетные средства у поставщиков только в порядке конкурсных процедур, на полноценное прохождение которых требуется не менее двух месяцев. В условиях пандемии такие сроки могут привести к катастрофе, поэтому Минфин в конце прошлой недели распорядился отменить конкурсы на приобретением медицинских изделий и лекарственных препаратов для борьбы с коронавирусом. Теперь медицинские маски, перчатки, изоляционные боксы, лекарственные препараты и прочее должны поступать в больницы незамедлительно.

Тем не менее, ряд учреждений уже успел приобрести необходимое для профилактики и лечения COVID-19 через официальные тендеры, поэтому мы имеем возможность подсмотреть, как приблизительно врачи готовятся ко встрече с эпидемией.

В системе по поисковому запросу «коронавирус» в разных вариациях находятся десятки объявленных процедур. Многие конкурсы действительно с прошлой недели проводятся за считанные дни, закупки осуществляются у единственных поставщиков. Такие заявки маркируются уведомлением: «закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций».

Москва и Московская область, Липецкая область, Башкирия и Республика Тыва по состоянию на 23 марта - в лидерах по количеству заявок, связанных с коронавирусом.

Профилактика

В Ростовской области на 1 376 800,00 ₽ «Почта России» закупила у единственного поставщика – индивидуального предпринимателя Максима Морозова дезинфицирующие средства «для предупреждения распространения коронавирусной инфекции (2019-ncov)». В перечень товаров вошли: 1100 единиц антибактериального геля для рук с дозатором, 100 диспансеров для жидкого мыла и 100 единиц дезинфицирующих средств для уборки помещений (вирулицидного действия на неживых объектах – мебель, пол, рабочие поверхности и т. д.). Приобретаемые товары применяются для дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, мест общего пользования (комнат и мест приема пищи, отдыха, туалетных комнат и т.п.) и должны быть безвредны для здоровья человека, следует из документации.

ГБУЗ "Городская клиническая больница имени М.П. Кончаловского Департамента здравоохранения города Москвы" объявило о готовности заключить контракт на сумму в 1 258 942,50 ₽ на поставку товаров для профилактики коронавирусной инфекции. Под товарами, согласно техзаданию, понимаются – противоаэрозольные респираторы со степенью защиты FFP2, защитные очки Plexiglas, бесконтактный инфракрасный термометр трех типов для измерения температуры тела в височной области или в области лба.

Пенсионный Фонд № 16 по Москве и Московской области еще в феврале объявил о необходимости приобрести для себя товары для предупреждения коронавирусной инфекции, на которые был готов потратить 415 144,15 ₽. Под профилактическими товарами госучреждение подразумевает: 17427 штук масок для защиты дыхательных путей и 55 кубических дециметров жидкого туалетного мыла. Желаемое продал Пенсионному фонду единственный поставщик - ООО «Горизонт».

Тестирования и исследования вируса

В Москве ФГБУ «Клиническая больница №1 Управления делами Президента Российской Федерации» сегодня объявило конкурс на поставку наборов реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-cov-2 тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции «амплитест SARS-cov-2». Предполагаемым исполнителем контракта, согласно документации, готовится стать ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Министерства здравоохранения Российской Федерации. За 60 наборов больница готова заплатить 729 000,00 ₽. Указанной поставки, как надеется заказчик, должно хватить до 31 мая 2020 г. включительно.

В Башкирии ГБУЗ «Поликлиника №1 Уфы» на 187 500 ₽ закупает расходные материалы для создания коронавирусных укладок (тупферов назофарингеальных) – зондов-тампонов для взятия и транспортировки проб биологического материала в бактериологические лаборатории.

ГБУЗ «Красногорорская городская больница №1» в Московской области на 3 498 389,30 ₽ закупает медицинские материалы для предупреждения заражения и распространения коронавирусной инфекции. В перечне: инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях (250 шт); изделия из резины гигиенические или фармацевтические прочие (10 шт); приборы и аппаратура для физического или химического анализа (90 тысяч единиц). Конкретное назначение закупаемых материалов в конкурсной документации не раскрывается.

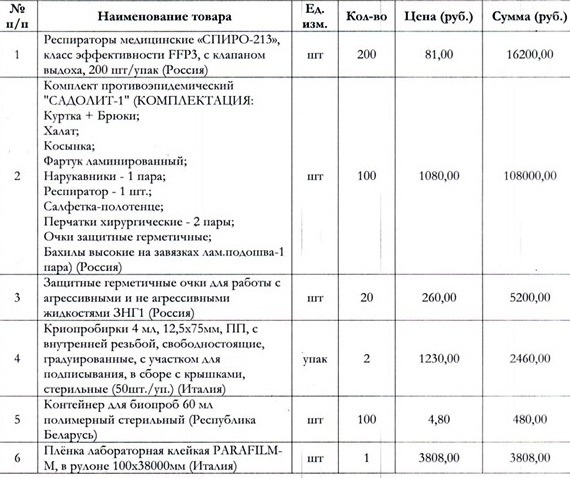

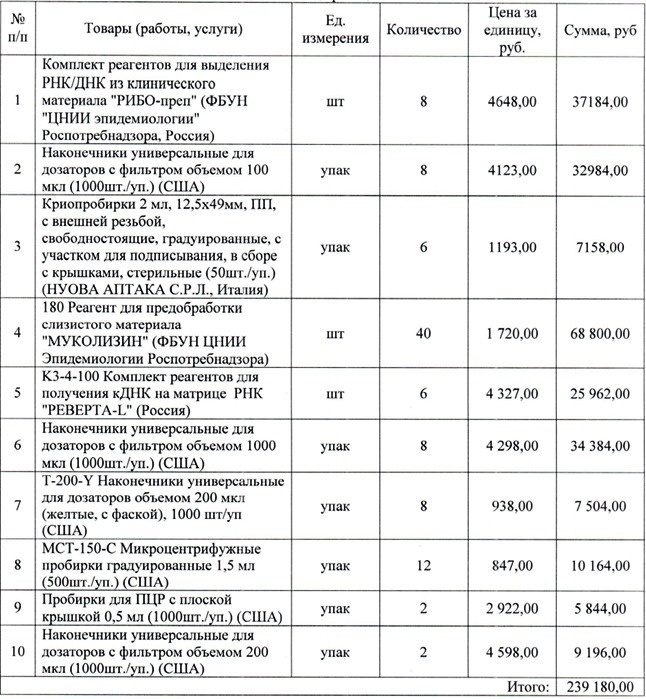

Благодаря ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Костромской области можно хотя бы со стороны представить, как в лабораторных условиях выявляют и обнаруживают новый коронавирус. Вот какой комплект требуется, чтобы к нему приблизиться и его опознать:

Транспортировка и лечение пациентов

В Тыве республиканское министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок приобретает два изолирующих бокса для транспортировки больных особо-опасными инфекциями за 1 196 000,00 ₽ (598 тысяч рублей за штуку). В сметах боксы значатся под кодом «оборудование терапевтическое». Закупка производится, как подчеркивается, в рамках реализации Плана мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-ncov) для нужд Министерства здравоохранения Республики Тыва. Помимо этого, регион закупает дизенфекционную камеру - «Стерилизатор паровой» за 2 млн рублей, которую также должны передать в распоряжение республиканского минздрава.

Для предупреждения распространения инфекции в Тыве планируется израсходовать 1 213 147 ₽ на лекарственные средства. И если столичные коллеги из «Психиатрической клинической больница №5 Департамента здравоохранения г. Москвы», согласно техзаданию, будут лечить своих пациентов от вируса лопинавиром, ритонавиром и рибавирином, то в Тыве считают, что эффективнее всего для искоренения нового вируса было бы использовать антибиотики, аминометилбензойную кислоту, раствор для инфузий «Альбумин человека», меглюмина натрия сукцинат, осельтамивир, меропенем, кислоту аскорбиновую, салметерол, флутиказон, инозин, меглюмин, метионин, никотинамид и кислоту янтарную.

Самый обширный список препаратов для борьбы с коронавирусом дает ГБУЗ «Чеховская областная больница» Московской области. В ее наборе 21 наименование: интерферон альфа-2b (МНН), Интерферон бета-1b (МНН), Фосфомицин*(МНН), Бензатина бензилпенициллин*(МНН), Рибавирин*(МНН), Лопинавир*+Ритонавир*(МНН), Амоксициллин+Клавулановая кислота®, Гентамицин(МНН), Линезолид*(МНН), Азитромицин*(МНН), Ванкомицин*(МНН), Амоксициллин+Клавулановая кислота®, Левофлоксацин*(МНН), Цефоперазон*+Сульбактам*(МНН), Моксифлоксацин, Инозин*(МНН), Преднизолон*(МНН), Метамизол натрия (МНН), Гидрокортизон*(МНН), Парацетамол (МНН), Карбоцистеин* (МНН). И чек: 918 520,90 ₽.

ГУЗ "Липецкая областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф" в рамках реализации в регионе мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции приобретает за 1 351 666,66 ₽ два транспортировочных бокса. Еще в полмиллиона рублей обходятся четыреста два комплекта противочумных костюмов, триста хирургических стерильных, 400 респираторов и 33,260 тысячи одноразовых масок за 278 718,80 ₽ (цена одной маски - 8,38 руб). Еще на 380 210,00 липецкая скорая приобретает 3100 флаконов дезинфицирующих и антисептических средств, «обладающих вирулицидной активностью». 105 999,90 ₽ уплачено за 30 бесконтактных термометров.

Коронавирус и гомеопатия

Во всем разнообразии закупок средств для профилактики и лечения опасного вируса отличились Ставрополье, Алтай, Новгородская область и ГБУ «Жилищник» Войковского района Москвы. Их траты выглядят весьма сомнительно.

Государственное автономное учреждение «Ставропольское телевидение» потратило 200 тысяч рублей на получасовой семинар для журналистов «Действия СМИ во время пандемии». Эти деньги государственная телекомпания, как следует из закупочной документации, передала индивидуальному предпринимателю Арутюнян Ирине Валерьевне за весьма формальные услуги, а именно: поиск и подбор помещения; техническое обеспечение мероприятия (комплект оборудования, услуги инженера), регистрация участников, предоставление отчёта по присутствующим, организация заезда спикеров, подготовка и демонстрация презентационных материалов на светодиодном экране LED-экран.

Алтайский "Центр гигиены и эпидемиологии" решил, что эффективнее всего защищаться от коронавируса … рекламой коронавируса и заказало у единственного поставщика промо аудиролик за 11500 рублей.

Коронавирус и спекуляции

ГБУ «Жилищник» в Войковском районе Москвы закупил одни из самых дорогих по российским меркам медицинские маски у единственного поставщика - индивидуального предпринимателя Великого Ярослава Владимировича (цена за штуку 35 рублей, объем поставки – 5000 единиц), а также 4 бесконтактных термометра WF-5000 Би-Велл китайского производства на 60 тысяч (15 тыс руб за штуку).

До сих пор основным видом деятельности индивидуального предпринимателя по фамилии Великий был ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования», что не помешало ему с началом эпидемии оперативно переквалифицироваться в одного из самых дорогих поставщиков господряда. И, видимо, чтобы скрыть «демократичные» цены своего товара, в документации по контрактам с предпринимателем несколько раз допускается опечатка в названии вируса. Контракт подписывает руководитель районного «Жилищника» А.С. Моргунов, который, судя по всему, знает, чем же так хороши маски и термометры Великого, что в несколько раз превышают цены рынка.

Еще одна золотая поставка – у акционерного общества "Новгородоблэлектро". Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции предприятие закупает 100 комплектов противоэпидемических «СОДОЛИТ-1А» на на 178 900,00 ₽ у нераскрытого в документации поставщика. В то же время простой анализ рекламы показывает, что в магазинах такие же комплекты можно без труда отыскать и вдвое дешевле.

Куда более серьезные многомиллионные траты идут на борьбу с эпидемией без прямого упоминания коронавируса в документах.

Неназываемая зараза

Ежеминутно на портале госзакупок проходят заявки со ссылкой на неназываемую эпидемию (пандемию).

Только за последние часы, к примеру, высветились следующие закупки.

Федеральное бюджетное учреждение науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека объявило конкурс на приобретение расходных материалов для собственных нужд на 16,4 млн рублей.

Государственный комитет республики Башкортостан по конкурентной политике закупает на 7 352 842,60 ₽ иммунобиологические лекарственные препараты (вакцину для профилактики пневмококковых инфекций).

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии» в Тамбовской и Ивановской областях заказывает услуги по проведению поверки средств измерений и оборудования, в Республике Карелия - поставку лабораторного пластика для собственных нужд.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Брянской области просит отремонтировать кабинеты в здании административно-лабораторного корпуса в Унечском районе. В Орловской области это же ведомство заказывает услуги по модернизации Автоматической идентификационной системы. В Ярославской области ведомство запрашивает, наконец, подключение к сети Интернет...

Чего в действительности не достает отечественной медицине и больницам для более успешной борьбы с эпидемией?

Действующие специалисты школ вирусологии отмечают, что действия штаба по коронавирусу должны в первую очередь быть направлены на решение внутренних вопросов, связанных с обеспечением первичных сортировочных пунктов, стационаров и врачей всем необходимым для исключения заражения, прежде всего, медицинского персонала, постоянно контактирующего с вирусом и находящегося в эпицентре заражения и распространения.

"В ситуации с распространением коронавируса очень актуален вопрос скорости реагирования структур и возможности опередить или подавить его распространение,"- говорит руководитель медицинской консалтинговой кампании ООО «Этнамед» Евгений Кан. Японские и китайские ученые отмечают, что один из способов предотвращения распространения заболевания - тестировать всех подряд с помощью экспресс-тестов. Мера помогает выявлять и изолировать заразившихся еще в латентной стадии заболевания, тем самым снижать вероятность дальнейшего распространения вируса, а также оперативно очерчивать очаг распространения и дезинфицировать его. В России экспресс-тестирование пока не применяется.

Эксперт отмечает, что следующая необходимая мера – четкие инструкции по дальнейшим действиям при увеличении случаев верификации диагноза. Куда направлять пациентов, необходимо решить заранее.

Российские медучреждения нуждаются в срочном увеличении количества аппаратов искусственной вентиляции легких в условиях дополнительного развертывания и переоборудования койкомест. Государство выделило 7,5 млрд рублей на эти цели, и аппараты будут поступать в течение года (но нужно чтобы это происходило уже прямо сейчас). Переоборудовать больницы необходимо как можно быстрее, и системы ИВЛ должны быть снабжены подходящими расходниками для проведения интенсивной терапии (кислородные станции, сам кислород в баллонах, системы мониторинга показателей жизнеобеспечения - ЭКГ, дефибриляторы, интубационный инструмент, в/в системы для парентерального питания и введения препаратов, шприцы, лекарства, функциональные кровати, постельное белье в том числе, источники бесперебойного питания, экспресс-лаборатории и т.д., и т.п., а это целый комплекс жизнеобеспечения и интенсивной терапии.

Более важный вопрос, чем наличие оборудования – подготовка и мобилизация медицинского персонала. Сколькими и какими специальностями врачей должно быть обеспечено каждое медучреждение, откуда и куда приписать персонал на экстренный случай. Кроме того, для населения необходимо улучшить ситуацию со снабжением аптек доступными средствами против борьбы с ОРВИ. Сотрудники всех компаний, ведомств и служб, которые работают в офисах, должны пользоваться средствами защиты в обязательном порядке. Можно спорить, помогают медицинские маски защититься от вируса или нет, но вирусологи считают, что их применение оправдано, говорит эксперт. Производители ранее не смогли обеспечить продуктом всех желающих в силу своих возможностей, а может быть, по причине бюрократической инерции. Важно, чтобы сегодня наращивались объемы производства защитных средств. Мы все видим, во что облачаются китайские врачи: маски, очки, капюшоны, халат, комбинезон на халат и т.д. Почему у нас не используются аналогичные возможности? Не плохо было б на время снять таможенные ограничения или создать специальный коридор для экспорта несертифицированных изделий медицинского назначения, вплоть до доказавших свою эффективность образцов сыворотки крови выздоровевших пациентов, а также для оперативной закупки у Китая недостающих объемов. К примеру, Владивостоку куда проще и ближе обеспечить себя масками, халатами, оборудованием и занять опыта у заграничных коллег.

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ КПМИ: О ХОДЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АЭРОПОРТА ГРОЗНЫЙ «СЕВЕРНЫЙ»

20 марта 2020 года Начальник Управления аэропортовой деятельности Росавиации Анатолий Пчелин провёл совещание по вопросам хода реализации проектов «Реконструкция и строительство аэропорта Грозный «Северный» и «Реконструкция и строительство аэропортового комплекса Грозный «Северный». Аэровокзальный комплекс». Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

В мероприятии приняли участие представители Правительства Чеченской Республики, АО «Вайнахавиа», ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект».

В ходе совещания участники обсудили вопросы, касающиеся взаимодействия сторон при проектировании объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта Грозный «Северный», сроки проектирования и предоставления проектной документации в органы государственной экспертизы, а также аспекты имущественно-земельных отношений.

На основании результатов конкурсных процедур, итоги которых были подведены ранее, выполнение работ по проектной документации и инженерным изысканиям по объекту «Реконструкция и строительство аэропорта Грозный «Северный»осуществляет ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект». В соответствии с условиями государственного контракта, заключённого с ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект», завершение работ по проектной документации и инженерным изысканиям ожидается в IV квартале 2021 года.

Реализация проекта «Реконструкция и строительство аэропорта Грозный «Северный» осуществляется в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Государственный заказчик работ на объекте - Федеральное агентство воздушного транспорта; застройщик - ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».

Россвязь потренируется с операторами

Россвязь получила право проведения тренировок с операторами связи и органами исполнительной власти субъектов РФ для определения готовности сетей связи к угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в повседневной деятельности на регулярной основе.

Юлия Мельникова

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее полномочия агентства.

Постановлением утверждается право и ответственность Федерального агентства связи за проведение тренировок с операторами связи и органами исполнительной власти субъектов РФ для определения готовности сетей связи к угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в повседневной деятельности на регулярной основе.

"Федеральному агентству связи очень важна работа по выполнению мероприятий при ЧС. Накопленный в ходе тренировок по восстановлению единой сети электросвязи Российской Федерации опыт неоднократно показал, что в условиях реальной чрезвычайной ситуации ранее отработанные действия с представителями администраций субъектов и операторами связи позволяют в кратчайшие сроки устранять последствия ЧС и предоставлять услуги связи гражданам в самых непростых условиях. Подписанное постановление позволит более плотно и оперативно взаимодействовать на всех уровнях с представителями субъектов РФ", - отметил руководитель агентства Олег Духовницкий.

Федеральное агентство связи выполняет мероприятия по управлению и восстановлению единой сети электросвязи РФ при чрезвычайных ситуациях. Россвязь проводила тренировки на сетях электросвязи в соответствии с решением Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (протокол от 16 июня 2017 г. №3).

В 2020 г. Россвязью запланированы тренировки по восстановлению сетей связи при ЧС регионального уровня на территории Магаданской, Новосибирской и Свердловской областей и межрегионального уровня на территории Красноярского края, республик Хакасия и Тыва.

Представитель пресс-службы ПАО "МегаФон" сказал, что операторы и раньше участвовали в тренировках Россвязи, однако постоянного формата такого взаимодействия текущее законодательство не предусматривает. "Поправки, действительно, наделяют Федеральное агентство связи полномочиями проводить тренировки, но необходимо также внести изменения в федеральный закон "О связи", которые бы регулировали периодичность и порядок проведения таких учений", - отметил он. Остальные операторы "большой четверки" воздержались от комментариев.

Генеральный директор Ассоциации интернет-видео (АИВ) Алексей Бырдин сказал корреспонденту ComNews, что ему сложно судить о том, как именно Россвязь может повлиять на текущую эпидемиологическую ситуацию. "Но с учетом того, что граждане по большей части проводят время в добровольной или вынужденной изоляции и для связи с внешним миром и получения информации используют сети связи, в первую очередь телефонию и интернет, возможно, такое решение оправданно", - считает он.

Венчурный предприниматель, независимый член совета директоров АО "Казахтелеком" и ПСД АО "Кселл" Алексей Буянов отметил, что, с одной стороны, решение передать компетенции по проведению учений и расширить полномочия в работе при ЧС Россвязи, безусловно, правильное. "С другой стороны, принятие его на фоне общего напряжения в связи с пандемией нельзя назвать удачным ходом. У агентства должна появиться соответствующая компетенция, также должны быть выработаны протоколы взаимодействия. Но сейчас на фоне пандемии открыта дорога к волюнтаристским решениям, в которых на первый план выйдут совсем иные интересы. На этот объективно важный вопрос начнут влиять интересы третьих лиц, конкурентная борьба и административный ресурс, что в итоге может дать негативный эффект", - сказал он корреспонденту ComNews.

Источник на телеком-рынке, пожелавший остаться неназванным, напомнил корреспонденту ComNews, что Россвязь проводила учения и до этого, но для операторов они носили скорее разовый и добровольный характер. "Причиной тому стало наводнение в мае 2017 г. в Ставропольском крае, после которого правительственная комиссия поручила этому ведомству проводить тренировки с операторами в течение 2017-2018 гг. (протокол от 16 июня 2017 г, №3). Такой формат, как учения "для определения готовности сетей связи к угрозе возникновения ЧС" в федеральном законе "О связи" вообще отсутствует, поэтому изменения в Положение о Федеральном агентстве связи, по сути дела ничего, не меняют, либо сделаны под будущие поправки в закон. Чтобы Россвязь имела право привлекать операторов к подобного рода тренировкам, в 126-ФЗ нужно внести изменения, аналогичные главе 7.1, посвященной устойчивости Рунета. Там прописан и формат учений, и обязанность операторов в них участвовать", - рассказал он.

Весьма вероятно, что законодательная инициатива по внесению поправок в 126-ФЗ появится в ближайшее время. Эту тему, как и многие другие горячие вопросы связи при чрезвычайных ситуациях, в местах массового скопления людей, на крупных объектах и мероприятиях, а также иные аспекты сектора критических коммуникаций будут обсуждаться на VIII Федеральной конференции "Critical Communications Russia: Цифровые технологии для обеспечения связи и безопасности государства, общества, бизнеса", которая состоится 28 мая 2020 г. в Москве.

Минприроды России впервые занесёт в Красную книгу РФ 29 новых видов птиц и 14 млекопитающих. Включена и касатка, и косатка

Работа велась длительный период. Действующая Красная книга РФ датирована 1997 годом, при этом обновление списков должно проводиться раз в 10 лет. И список животных, которых предполагалось занести в Красную книгу РФ, и сам процесс подготовки этого списка вызывали немало споров. Чтобы работа над Списком продолжилась в правовом русле, сначала нужно было отрегулировать работу Комиссии, сделать процесс открытым и соответствующим установленному Порядку ведения Красной книги РФ.

В результате проделанной работы только по самым многочисленным таксонам – млекопитающим и птицам – в Список занесено 43 новых объекта.

В список видов, впервые взятых под особую защиту государства, вошла и плотоядная косатка, малочисленная популяция которой обитает на Дальнем Востоке. Эти китообразные охотятся исключительно на морских млекопитающих: тюленей и китов, регулируя их численность в северной части Тихого океана и прилегающих морях, включая акватории Кроноцкого, Корякского заповедников и Южно-Камчатского федерального заказника.

Внесение в перечень плотоядной косатки – это совместная работа власти всех уровней, ученых и экологической общественности. В прошлом году мы всем миром спасали пленников из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае. Такого не должно повториться. Наблюдать за этими животными нужно в естественной среде обитания во время морских прогулок. Директора заповедных акваторий предусматривают такие познавательные экскурсия для туристов», – прокомментировал решение Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

Причина, по которой учёные и экологи требовали включить плотоядных косаток в Красную книгу страны, – низкая численность этих животных: не более 250 особей в северо-западной части Охотского моря.

«Сохранение и изучение морских млекопитающих, информирование населения о проблемах китообразных и ластоногих – одна из наших приоритетных задач. Под нашей охраной находятся более 20 видов, включая косаток, занимающих важную экологическую нишу в северной части Тихого океана. Это социальные и очень красивые животные, любимый объект наблюдения туристов во время морских прогулок», – подчеркнул Пётр Шпиленок, директор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

Новый список животных, занесённых в Красную книгу РФ, подготовлен для направления на регистрацию в Министерство юстиции РФ.

Впервые занесены в Красную книгу страны 29 видов птиц, среди которых чернозобая гагара, малая колпица, серый гусь, гуменник, касатка, очковая гага, сибирская гага, камчатский тетеревятник, большой подорлик, большая белая куропатка, чернобрюхий глухарь, исландский песочник, малый веретенник и другие.

Среди 14 млекопитающих, впервые попавших в Красную книгу РФ, кроме плотоядной косатки, сайгак, черношапочный сурок, крапчатый суслик, песец, полосатая гиена, каспийский тюлень, несколько популяций северного оленя, кодарский подвид снежного барана и другие.

Отметим, сайгак также входит в перечень приоритетных объектов животного мира, меры по сохранению которого реализуются Минприроды России в рамках федерального проекта по сохранению биоразнообразия национального проекта «Экология».

Виды (подвиды, популяции) птиц и млекопитающих, впервые занесенных в Красную книгу Российской Федерации:

Класс Птицы – Aves

1. Чернозобая гагара – Gavia arctica (популяция юга Дальнего Востока (Амурская и Сахалинская обл., Хабаровский и Приморский края)

2. Красношейная поганка – Podiceps auritus

3. Малая колпица – Platalea minor

4. Серый гусь – Anser anser (Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Республика Хакасия, Чувашская Республика, Забайкальский край, Красноярский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калужская область, Ленинградская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Пензенская область, Томская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ)

5. Гуменник – Anser fabalis

- западный лесной гуменник – Anser fabalis fabalis (Республика Алтай, Архангельская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ)

- сибирский таежный гуменник – Anser fabalis middendorffii (Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Республика Хакасия, Забайкальский край, Камчатский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Магаданская область, Новосибирская область, Чукотский автономный округ)

6. Касатка – Anas falcata (за исключением Приморского края)

7. Очковая гага – Somateria fischeri

8. Сибирская гага – Polysticta stelleri

9. Камчатский тетеревятник – Accipiter gentilis albidus

10. Большой подорлик - Aquila clanga (вид целиком; раньше были только 2 популяции)

11. Кобчик – Falco vespertinus

12. Большая белая куропатка – Lagopus lagopus major

13. Чернобрюхий глухарь – Tetrao urogallus major

14. Морской зуёк – Charadrius alexandrinus

15. Хрустан – Eudromias morinellus

16. Краснозобик – Calidris ferruginea (популяции Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа)

17. Большой песочник – Calidris tenuirostris

18. Исландский песочник – Calidris canutus

- новосибирский п/вид – C. c. piersmai

- чукотский п/вид – C. c. rogersi

19. Большой кроншнеп - Numenius arquata

Новая редакция:

- номинативный п/вид – N. a. arquata (популяции Калининградской обл., Центрального, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов, за исключением Кировской обл. и Пермского края)

- степной большой кроншнеп – N. a. suschkini

20. Степной средний кроншнеп – Numenius phaeopus alboaxillaris

21. Малый веретенник – Limosa lapponica

- восточно-сибирский малый веретенник – Limosa lapponica menzbieri

- анадырский малый веретенник – Limosa lapponica anadyrensis

22. Клуша – Larus fuscus

23. Северо-атлантическая тонкоклювая кайра – Uria aalge hyperborea (балтийская популяция)

24. Балтийский чистик – Cepphus grylle grylle

25. Обыкновенная горлица – Streptopelia turtur

26. Сизоворонка – Coracias garrulus

27. Малый черноголовый дубонос – Eophona migratoria

28. Дубровник – Emberiza aureola

29. Овсянка-ремез – Emberiza rustica

Класс Млекопитающие – Mammalia

1. Восточный длиннокрыл – Miniopterus fuliginosus

Обыкновенный длиннокрыл разделен на два вида: обыкновенный длиннокрыл и восточный длиннокрыл.

2. Европейская широкоушка – Barbastella barbastellus

3.Черношапочный сурок – Marmota camtschatica

- камчатский п/вид – M. c. camtschatica

(чукотская популяция).

4. Крапчатый суслик – Spermophilus suslicus

5. Индийский дикобраз – Hystrix indica

6. Песец – Alopex lagopus

- берингийский п/вид – A. l. beringensis

7. Полосатая гиена – Нyaena hyaena

8. Каспийский тюлень – Phoca caspica

9. Тюлень-монах – Monachus monachus

10. Северный олень – Rangifer tarandus

- европейский п/вид – R.t. tarandus

(мурманская западная, мурманская восточная, карельская, коми-архангельская, вятско-камская популяции)

- сибирский лесной п/вид – R. t. valentinae

(алтае-саянская и ангарская популяции за исключением Республики Тыва)

- охотский п/вид – R.t. phylarchus

(камчатская популяция)

11. Сайгак – Saiga tatarica

12. Сибирский горный козел – Capra sibirica

(восточно-саянская популяция за исключением Республики Тыва)

13. Снежный баран – Ovis nivicola

- кодарский п/вид – O.n. kodarensis

14. Косатка – Orcinus orca (дальневосточная плотоядная популяция)

Ученые АзНИИРХ исследовали эффект зарыблений

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО разработали методы оценки пополнения промзапаса объектов искусственного воспроизводства. В течение нескольких лет исследования велись с белым толстолобиком.

Работу проделал Краснодарский отдел АзНИИРХ. В качестве модельных водных объектов для исследований были выбраны водохранилище Волчьи ворота площадью 550 га и средней глубиной 5,2 м в Ставропольском крае, а также русловой водоем площадью 485 га и средней глубиной 4,2 м на реке Кирпили в Краснодарском крае. Зарыбление годовиками белого толстолобика провели весной 2017 г.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, среда обитания и кормовая база в течение всего периода выращивания были благоприятными для рыбы и обеспечивали достаточно высокие темпы ее роста. Абсолютный прирост массы толстолобика в Волчьих воротах составил 7,4 г в сутки, относительная скорость роста – 45,3%. В русловом водоеме на Кирпили - 6,4 г и 30,9% соответственно.

Эти исследования имеют большое значение для воспроизводства рыбных запасов, оценки эффективности работы рыбоводных предприятий, отметили в АзНИИРХ. Точные данные по показателям промыслового возврата позволяют делать расчеты по проектированию объемов промышленного рыборазведения (мощностей рыбоводных предприятий), давать оценку эффективности различных методов искусственного разведения рыб, а также прогнозировать состояние запасов и объемы вылова.

Полученные данные по промвозврату белого толстолобика позволили сформулировать предложения по внесению дополнений в Методику исчисления размера вреда, причиненного водным биоресурсам.

Fishnews

Занятия в детских технопарках «Кванториум» проходят в дистанционном формате по обычному расписанию

Детские технопарки «Кванториум» в регионах переходят на дистанционное обучение воспитанников: занятия проводятся в режиме онлайн по обычному расписанию.

Педагоги «Кванториума» во Владикавказе (Республика Северная Осетия – Алания) организуют для ребят видеоконференции на различных платформах: Skype, YouTube, Discord, Zoom. Это даёт ребятам возможность получать не только новые знания, но и важные практические навыки, которые они смогут использовать в дальнейшем. В дистанционном формате проводятся как лекции, так и практикумы. Например, веб-приложение Tinkercad позволяет организовать занятия сразу по нескольким направлениям: написание программных кодов, создание виртуальных электрических схем, моделирование 3D-объектов. Кванторианцы, изучающие медианаправления, учатся писать тексты, используя веб-сервис Canva, и готовят публикации для всероссийского проекта «Место Памяти». Кроме того, на период дистанционного обучения «Кванториум» запускает дополнительные интернет-активности: онлайн-турнир по шахматам, телеграм-канал Big Bang Team с викторинами на логику и эрудицию, в которых могут принять участие все желающие.

Детский технопарк Самарской области «Кванториум – 63 регион», структурные подразделения которого расположены в Самаре и Тольятти, также работает по расписанию в дистанционном режиме. И это не первый такой опыт для его воспитанников: они занимаются онлайн техническим английским, осваивают углублённую прикладную математику, учатся играть в шахматы.

Наставники сформировали целый пакет образовательных ресурсов, включающий обучающие программы, симуляторы, словари и тренажёры. В социальных сетях создаются специализированные сообщества и чаты, в которых участники проектных команд рассматривают кейсы, создают свои изделия, решают различные практические задачи. В штатном режиме продолжается серия вебинаров для педагогов, начатая в январе 2020 года. В ближайших планах технопарка – «Инженерные каникулы» в дистанционном формате.

Министерство просвещения Российской Федерации уделяет особое внимание развитию талантов детей и сохранению их здоровья.

В настоящее время учащиеся могут использовать комплекс образовательных онлайн-программ различной направленности: гуманитарной, технической, естественно-научной. Школьники могут дистанционно обучаться в учреждениях дополнительного образования, пользоваться лучшими библиотеками, материалами ведущих научных центров и виртуально посещать музеи всего мира.

С полным списком образовательных ресурсов можно ознакомиться на официальном сайте Минпросвещения России.

Возможности цифровой образовательной среды, меры, реализованные в рамках нацпроекта «Образование», наличие широкого набора технологических решений и онлайн-платформ помогут обеспечить непрерывный процесс обучения для детей всех возрастов и позволят предоставить школьникам широкий спектр дистанционных активностей.

ФАС ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЕ НА ЗАКУПКЕ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ВОДОЗАБОРА В ДАГЕСТАНЕ ЗА 100 МЛН РУБЛЕЙ

Заказчик разместил проектную документацию в неполном объеме

Комиссия ФАС России рассмотрела жалобу компании «Реноватор» на действия Министерства мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Республики Дагестан при закупке работ по реконструкции головного водозабора и магистрального канала им. Дзержинского в Республике Дагестан с ценой контракта порядка 100 млн рублей.

Как уточнил заместитель начальника Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Роман Семенов, доводы обращения были признаны необоснованными, однако в ходе внеплановой проверки Комиссия ФАС России выявила нарушение Закона о контрактной системе, выразившееся в неразмещении в ЕИС проектной документации в полном объеме.

С учетом характера выявленных нарушений, заказчику предписано внести изменения в документацию.

ОЧЕРЕДНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ КАРТЕЛЯ НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

Прокуратурой г. Ставрополя передано в суд уголовное дело[1] по факту выявленного региональным УФАС антиконкурентного сговора

Это уже десятое уголовное дело о картеле, направленное в суд с начала 2019 года.

Поводом для его возбуждения стало решение Ставропольского УФАС России, признавшего ООО «Инженер» и ООО «Кавказстройинвест» нарушившими Закон о защите конкуренции[2] – создание картеля с целью поддержания цен на торгах по строительству спортивных объектов в городах Ставрополе и Новоалександровске.

Участники картеля действовали умышленно и в результате сговора получили доход на сумму свыше 400 миллионов рублей.

Компании подвергнуты административным штрафам на общую сумму почти 2,5 млн рублей, а их руководству грозит уголовная ответственность.

«В соответствии с поручением Президента Российской Федерации и Межведомственной программой по противодействию картелям и иным антиконкурентным соглашениям, утвержденной Правительством РФ, антимонопольные и правоохранительные органы ведут системную работу по декартелизации всех сфер экономики страны. Рассмотренная ситуация — еще один наглядный пример эффективного взаимодействия антимонопольных и правоохранительных органов. Строительная сфера является одной из самых картелизированных в стране. Наша цель — это планомерно и поступательно искоренить картели в этой отрасли и дать возможность честным предпринимателям конкурировать друг с другом на прозрачной основе», - сообщил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

[1] по части 2 статьи 178 Уголовного кодекса РФ

[2] пункт 2 части 1 ст. 11

Карта «Мир»: прямая дорога короче

Для выплат по материнству заканчивается переходный период – с июля их будут перечислять только на национальные платежные карты

Для получателей пособий, кто до 1 мая 2019 года использовал для получения средств карты международных платежных систем – Visa, Mastercard, Maestro и другие, – с 1 июля 2020-го зачисления, скажем, ежемесячных сумм пособия по уходу за ребенком до полутора лет на них прекратятся.

Независимость

Раньше многие социальные выплаты жители нашей страны получали по месту работы. Когда зарплаты платили наличными, это было самым удобным вариантом. Но времена изменились – зарплаты ушли на карты. И дорога денег от Фонда социального страхования (ФСС) до получателя пособий в связи с этим выглядела «загогулистой»: сначала работодатель выплачивал их из своих средств, затем по взаимозачету получал возмещение. А если он не слишком обязательный или положение компании финансово неустойчиво, то выплаты работникам задерживались. Страдали люди, для которых эти деньги жизненно необходимы.

С 2011 года запущен проект ФСС «Прямые выплаты»: пособия начали перечислять получателям напрямую. Поначалу он действовал только в Нижегородской области и Карачаево-Черкесской Республике. С июля этого года проект распространится на 77 регионов страны. А со следующего года к нему должны присоединиться остальные восемь регионов, в том числе и Москва с Подмосковьем.

«Прямые выплаты» – это повышение финансовой устойчивости для предприятия, сокращение рабочего времени, уходившего прежде на обработку и расчет пособий. Для получателей выплат это независимость от положения дел на предприятии, от расторопности бухгалтерии и отдела кадров и т. д.

Выплаты начинают перечислять напрямую в течение 10 календарных дней с момента поступления соответствующих документов (электронных сведений) в Фонд социального страхования.

Быстро, удобно, понятно

Уже понятно, что самым удобным вариантом получения средств напрямую оказалось использование карты «Мир». Какие преимущества отметили люди?

Во-первых, это быстро. Уже через полчаса после отправления средств из ФСС они оказываются на картах граждан.

Во-вторых, это удобно. Для перевода достаточно лишь номера карты. То есть, чтобы получить пособие, не нужно заполнять огромные анкеты, указывать полные реквизиты банковского счета, путаясь в БИКах и корсчетах. Требуются только заявление на получение пособия и номер карты «Мир».

В-третьих, это понятно. При поступлении денег человек получает СМС-сообщение. В нем указывается не только зачисленная сумма, но и название пособия. Все ясно, и никакой путаницы не возникнет.

Технология уникальна

В 2017 году стартовал совместный проект ФСС, Федерального казначейства, Банка России и АО «Национальная система платежных карт», благодаря которому и стало возможным быстрое перечисление пособий по номеру карты «Мир». Для этого используется одна из лучших и самых современных электронных технологий.

«Эта новая уникальная технология позволяет зачислить получателю деньги значительно быстрее, чем по реквизитам банковского счета», – рассказывают в ФСС. И поясняют, что для формирования платежного документа не нужно указывать фамилию, имя и отчество получателя, равно как и его СНИЛС, ИНН, а также реквизиты банка, выпустившего карту. Все это дает возможность максимально автоматизировать и ускорить процесс.

Как получить

Чтобы получить пособие, нужно предоставить работодателю заявление и документы, подтверждающие право на его получение. Это может быть справка о рождении ребенка, бумажный листок нетрудоспособности или номер электронного больничного листа. Вместе с тем следует указать способ получения пособия. Если получать вы собираетесь на карту «Мир», достаточно указать только ее номер.

В срок не позднее пяти календарных дней работодатель обязан передать весь пакет документов, необходимых для начисления пособия, в территориальный орган ФСС (в виде комплекта бумаг с описью либо в виде электронного реестра).

А территориальный орган ФСС в течение 10 календарных дней с момента получения от работодателя полного комплекта документов (электронных сведений) перечислит пособие работнику.

Есть ли еще варианты?

Впрочем, действующее законодательство позволяет получать социальные выплаты не только на карту. При подаче заявления на выплату пособия можно указать и один из альтернативных вариантов. Деньги могут приходить получателю почтовым переводом или переводом на его банковский счет.

Какой способ выбрать, решает сам получатель пособия. Однако накопленный к этому времени опыт показывает, что в основном люди выбирают карту «Мир». Это понятно: уже давно в наших кошельках лежит всего по несколько купюр – на всякий случай, а получать деньги и тратить их мы все предпочитаем с помощью банковской карты. В нынешней жизни это привычнее и удобнее во всех отношениях. Средства поступают на карту «Мир» за полчаса.

«Обязательные» выплаты?

Требования к переводу выплат пособий на карту «Мир» с 1 мая 2019 года установлены Постановлением правительства РФ от 11.04.2019 №419:

– пособие по временной нетрудоспособности для граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Течу, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

– пособие по беременности и родам;

– единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;

– единовременное пособие при рождении ребенка;

– ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

Справка

Если у вас нет еще оформленной карты «Мир», вы можете получить на любую другую:

1. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет на раннем сроке беременности.

2. Единовременное пособие при рождении ребенка.

3. Если один случай минимум раз в 2 года:

• пособие по временной нетрудоспособности (только в отношении граждан, подвергшихся воздействию радиации);

• пособие по беременности и родам.

Как получить социальное пособие

1. Предоставить работодателю заявление и документы, подтверждающие право на получение пособия. Это может быть справка о рождении ребенка, листок нетрудоспособности на бумажном носителе или номер электронного больничного и т. п.

2. Если вы хотите получить пособие на карту «Мир», достаточно будет указать лишь номер карты. Для получения пособия почтовым переводом или на банковский счет, в заявлении указываются соответствующие реквизиты.

3. Работодатель в срок не позднее пяти календарных дней обязан передать в территориальный орган ФСС по месту своей регистрации пакет документов, необходимых для начисления пособия, на бумажном носителе с описью либо в виде электронного реестра.

В течение 10 календарных дней с момента получения от работодателя полного комплекта документов (электронных сведений) ФСС перечислит пособие работнику. Ежемесячные выплаты пособия по уходу за ребенком происходят до 15-го числа каждого месяца.

Из ФСС напрямую

Получение пособий по проекту «Прямые выплаты» не зависит от финансовой устойчивости работодателя. Получить социальные пособия зачастую может оказаться не так-то просто. Работодатели частенько задерживают выплаты по множеству причин: финансовая неустойчивость компании, кассовые разрывы и даже банкротство. Отныне с этим покончено. С июля 2020 года уже в 77 субъектах РФ будет действовать пилотный проект «Прямые выплаты» – зачисление пособий напрямую из Фонда социального страхования (ФСС). Планируется, что с 2021 года к проекту присоединятся также Москва и Подмосковье.

Отметим, что в пилотном режиме проект ФСС «Прямые выплаты» запустили еще в 2011 году. Главная его цель – сделать так, чтобы люди получали полагающиеся им пособия независимо от финансового состояния их работодателя, то есть напрямую из Фонда. Изначально проект начался с двух регионов – Нижегородской области и Карачаево-Черкесской Республики.

Все дело в том, что так называемая зачетная схема, действовавшая до «Прямых выплат», предполагала, что сначала работодатель выплатит работникам все причитающиеся им пособия, а потом уже по взаимозачету получит затраченные средства из ФСС. Мало того что подобная схема оказывалась весьма громоздкой и забюрократизированной, финансово далеко не все компании могли ее осилить. Ведь для осуществления социальных выплат работодателю приходилось изымать средства из оборота – для компаний малого и среднего бизнеса подобная задача иной раз могла вообще оказаться неподъемной.

Для предприятий переход на «Прямые выплаты» означает повышение финансовой устойчивости, а также сокращение бюрократии на обработку и расчет пособий.

Работники же, в свою очередь, перестают зависеть от положения дел на своем предприятии, от сроков начисления заработной платы и т. п. Выплаты зачисляются в течение 10 календарных дней с момента поступления соответствующих документов в ФСС.

Получать выплаты из ФСС напрямую проще простого. Для этого достаточно предоставить своему работодателю документы, подтверждающие ваше право на получение выплат, а затем просто написать заявление, где будут указаны реквизиты вашей карты «Мир», на которую и будут приходить деньги.

Анатомический музей открыли в ДГМУ

Открытие Анатомического музея состоялось 20 марта в Дагестанском государственном медицинском университете. Открывая мероприятие, ректор ДГМУ Сулейман Маммаев отметил, что для вуза сегодня исторический день. «Музей – это наследие, надежный хранитель прошлого, который сочетает непрерывность и преемственность поколений. Не зная прошлого, нельзя оценить то, что мы делаем сегодня и определить цели на будущее. ДГМУ всегда славился своими традициями, учителями, научными школами хирургии, терапии, акушерства и гинекологии, школой анатомов, лимфологов. В числе ученых, известных не только в Дагестане, но и во всей России – выдающийся педагог, уникальный анатом Николай Алексеевич Курдюмов, чьим именем мы назвали наш музей. С 1940 по 1984 год он возглавлял кафедру анатомии Дагестанского медицинского института и был основателем школы анатомов, лимфологов республики.

Мы сегодня обучаем студентов в наших лучших традициях, внедряя современные технологии в образовательный процесс, науку, воспитание. И это дает свои результаты – наши студенты становятся победителями и призерами всевозможных мероприятий в науке, образовании, общественной деятельности, спорте как регионального, так и Всероссийского и международного уровней. Видя успехи нашей славной молодежи, мы с уверенностью смотрим в будущее. И музей анатомии – площадка для тех, кто делает первые шаги в медицину, фармацию, ведь от освоения этой базовой специальности зависят его профессиональные компетенции», - отметил ректор.

Затем гости мероприятия осмотрели экспозицию музея, в которой представлен как уникальный материал, изготовленный основателем школы анатомов республики Николаем Курдюмовым, так и современные экспонаты.

На мероприятии было зачитано поздравление от Министерства здравоохранения Российской Федерации за подписью заместителя министра Татьяны Семеновой с открытием Анатомического музея.

Министр культуры Дагестана Зарема Бутаева, выступая на открытии, сказала о том, что Анатомический музей ДГМУ достойно войдет в ряд музеев, которые уже существуют в нашей республике: «Уверена, что он станет одним из лучших в Российской Федерации, ведь ДГМУ – вуз со славными традициями, из стен которого вышло немало известных во всей стране и за ее пределами врачей».

С открытием Анатомического музея ДГМУ поздравили и гости мероприятия: министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов, председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Народного Собрания республики Висампаша Ханалиев. Все они отметили важность и значимость сегодняшнего события и назвали новый Анатомический музей Даггосмедуниверситета йодним из лучших в стране. Выступающие поблагодарили руководство вуза в лице Сулеймана Маммаева за важные и значимые проекты, реализуемые в последние годы в университете под его руководством.

Заведующий кафедрой анатомии человека Сеченовского университета Владимир Николенко также поздравил присутствующих с этим значимым событием. «Анатомия – руль и ключ медицины, как написано на фронтоне этого здания, ее вертикаль и горизонталь. Чтобы лечить, нужно знать, что лечить. Надеюсь, что этот Анатомический театр будет развиваться. Он уже один из лучших Анатомических музеев, которые я видел за границей и в нашей стране».

В рамках мероприятия звание Почетного профессора ДГМУ было присвоено В. Николенко, который поблагодарил руководство вуза за оказанное доверие и заверил, что постарается его оправдать.

Новый анатомический музей позволит использовать уникальный набор высокоинформативного и познавательного натурального анатомического материала в процессе обучения. Достоверность демонстрации дополнена возможностями современных методов визуализации, используя интернет-технологии с 3D-просмотром и доступом в информационно-образовательную среду, сравнением с данными инструментальных методов исследования.

Музей располагает, в том числе, большим количеством натуральных анатомических препаратов, изготовленных методами полимерного бальзамирования, приобретающими в последние годы наибольшую популярность в обучении. Эти препараты высокоэффективны при демонстрации и могут изучаться в условиях музея как визуально, так и через мануальный контакт, десятилетиями сохраняя естественный цвет и форму, взаимное пространственное расположение органов. Использование таких препаратов является востребованным и привлекательным для освоения анатомии человека, топографической анатомии с оперативной хирургией и других дисциплин.

В рамках открытия Анатомического музея состоялась также Всероссийская научно-практическая конференция «Анатомия в медицинском вузе: история, современность и перспективы» и заседание учебно-методической комиссии по дисциплине «Анатомия» научно-образовательного медицинского кластера СКФО с участием председателя Комиссии по анатомии и антропологии Координационного совета Министерства высшего образования и науки РФ в области образования «Здравоохранение и медицинские науки», В. Николенко.

Рукотворная «черная дыра»: кавказские чудеса «Газпрома»

Спустя год после начала скандального «дела Арашуковых», вскрывшего схемы масштабных хищений газа на Северном Кавказе, никаких признаков оздоровления газовой отрасли в этом проблемном регионе нет. Как сообщил недавно на совещании во Владикавказе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сумма задолженности за энергоресурсы в СКФО превысила 115 млрд рублей и продолжает расти. Основная их часть приходится на газ, и справиться с этой проблемой своими силами «Газпром» определенно не в состоянии. Между тем верный метод ее решения известен — перевод должников на стопроцентную предоплату, но такие меры в принципе не выгодны ни «Газпрому», ни властям кавказских республик.

Новые кавказские высоты

Состоявшийся в январе прошлого года арест кавказского «газового короля», помощника руководителя холдинга «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова и его сына, сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова давал как минимум надежду на то, что «Газпром» совместно с руководством регионов СКФО возьмутся наконец за наведение порядка в отрасли, где на протяжении многих лет ситуация лишь ухудшалась. Несмотря на бесчисленные обещания газовиков и властей наказать виновных в бесконтрольном разрастании газовых долгов, к началу прошлого года просроченная задолженность конечных потребителей газа на Северном Кавказе достигла 93,9 млрд рублей. Для сравнения, всего четырьмя годами ранее, на 1 апреля 2015 года, долг составлял порядка 60 млрд рублей, из которых почти половина приходилась на Дагестан.

О том, что значительная часть этих долгов — фиктивные начисления за украденный газ, на Северном Кавказе знают даже дети.

Поэтому «дело Арашуковых», в рамках которого основным фигурантам было предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей, стало сенсацией лишь в том смысле, что никто не верил в возможность такого развития событий. Отец и сын Арашуковы действительно не раз демонстрировали свою непотопляемость. Самый известный случай из этой серии имел место в конце 2011 года, когда под градом критики вице-премьера российского правительства Игоря Сечина Рауль Арашуков сложил полномочия гендиректора в ряде газовых компаний СКФО. Что, впрочем, не помешало ему тут же занять пост советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Кирилла Селезнева и сохранить свой неформальный статус «газового короля» Кавказа еще на целых восемь лет.

Свержение Рауля Арашукова с его пьедестала не привело к принципиальным изменениям ситуации. Новый полпред президента в СКФО, бывший генпрокурор Юрий Чайка в ходе своих недавних визитов в республики Северного Кавказа неизменно констатировал, что долги за энергоресурсы растут с каждым годом. В частности, для Ингушетии была названа сумма газовых долгов в 7,6 млрд рублей, что превышает собственные годовые доходы ее бюджета, для Кабардино-Балкарии — 14,7 млрд рублей и т. д.

Несколько дней назад на совещании в Ставрополе Чайка заявил, что власти регионов СКФО разработают комплексное решение проблемы задолженности за газ и электроэнергию — точно такие же декларации звучали и из уст его предшественников, которых Москва направляла на Кавказ. «Сумма огромная, проблему решаем, необходимый инструментарий имеется», — заверял, к примеру, год назад глава недавно упраздненного Министерства по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, называвший еще более «оглушительную» цифру газовых долгов СКФО — более 200 млрд рублей с учетом оптовых закупок газа.

Дело не только в Арашуковых

Если не пускаться в долгие и бессмысленные рассуждения о специфическом кавказском менталитете, то масштабному воровству газа в республиках СКФО способствовали три главных фактора.

Во-первых, это крайняя изношенность газовых сетей, на которую можно было списывать гигантские потери, выдавая за них похищенный газ, направлявшийся в том числе на нужды подпольных предприятий типа кирпичных цехов, нефтяных «самоваров» и тепличных комплексов. Год назад глава Дагестана Владимир Васильев приводил такую статистику: в республике теряется 35% из получаемых 3,2 млрд кубометров в год, а в соседнем Ставропольском крае — только 1% из 8 млрд кубометров.